Андрей Растворцев. Рассказ «Встреча» (первая премия)

Андрей Растворцев. Рассказ «Встреча» (первая премия)

09 мая 2015

2015-05-09

2017-04-20

1058

родился в 1958 году в с. Гонжа Амурской области.

Проживает в г. Чебоксары. Работает начальником топографо-геодезической партии. Автор нескольких поэтических сборников и книг для детей. Публиковался в литературно-художественных журналах «ЛИК» и «Таван Атал» (г. Чебоксары), «Невский альманах»

(г. Санкт-Петербург), «Дальний Восток» и «Родное Приамурье» (г. Хабаровск), «Юность (г. Москва), «Литера» (г. Йошкар-Ола), «Берега» (г. Калининград), местной периодической печати.

.

Растворцев Андрей Васильевич.

Родился в 1958 году в с. Гонжа Амурской области. Проживает в г. Чебоксары. Работает начальником топографо-геодезической партии. Автор нескольких поэтических сборников и книг для детей. Публиковался в литературно-художественных журналах «ЛИК» и «Таван Атал» (Чебоксары), «Невский альманах» (Санкт-Петербург), «Дальний Восток» и «Родное Приамурье» (Хабаровск), «Юность (Москва), «Литера» (Йошкар-Ола), «Берега» (Калининград), местной периодической печати.

.

Встреча

.

Деду моему Никите Владимировичу Харитонову, сержанту Красной Армии, не вернувшемуся с огненных полей Великой Войны – посвящаю.

.

- 1 -

.

Дождь монотонно шуршал по крыше. Скатываясь с неё, звонко барабанил по днищу ведра и оцинкованному корыту, брошенным у входа в баньку.

– Как ты думаешь, он сегодня кончится? – Валентина зябко передёрнула плечиком и плотнее прижалась, под кожушком, к Ивану.

Иван одним глазом посмотрел в маленькое оконце:

– Если только к обеду. Вишь, как всё затянуло. Обложной дождик-то. А тебе надо что ль куда? Выходной же?

– Да куда уж в такую погоду. Думала к Настасье забежать – кофту прострочить. Не пойду уж…

– Иван хохотнул и слега отдёрнулся от Валентины.

– Чего ты?

– Уху щекотно, когда ты в него говоришь.

– У-у-у, неженка…

– Я-то?

– Ты-то.

– Я те щас покажу, какой я неженка!..

Банька Ивана стояла далеко на отшибе деревни, на краю лесного озера. Справная банька. В такой бане и помыться за счастье, и гостей принять не стыдно. У всех-то остальных деревенских баньки всё больше маленькие, неказистые, на задах огородов, по над ручьём стоят. Есть, что и по-чёрному топятся. Заросли лопухами и не видно их. По сравнению с этими банями у Ивана не баня – терем. Своими руками строена. С хорошей парилкой с двухъярусными полатями, отдельной помывочной, чтобы, значит, в духоте парилки грязь по себе не размазывать, раздевалкой, обрешётчатым полом и большой комнатой отдыха. Со столом и двумя мягкими топчанами. Даже старому холодильнику место нашлось. Для себя ж строено, не для дяди чужого. После парилки-то как приятно выскочить нагишом да с мостков в озеро! Ух! Только брызги до камышей. Тут же и ушицу сварганить запросто. Всё для этого есть – и снасти, и рыба в озере. Стол со скамеечками под развесистой ивой, печь из листового железа сваренная. Здесь же и поленница дров.

У Ивана на авось ничего не делалось. Всё прочно. Красиво. На века. За основательность эту, видать, Валентина его и полюбила. Надёжно с ним. Как за каменной стеной. Иван крупный мужик, мосластый. А в любви – телёнок телёнком. Сколько молодух деревенских по нему сохло. А выбрал Валентину. Пигалицу залётную. Полгода за нею ходил, слова лишнего не обронил. Как собачка, по глазам желания угадывал. Да ухажёров отпугивал. Злилась Валентина поначалу. И ругала его, и плакала. Стоял, молчал. Треух заячий мял в руках. Виноватился. Но в глазах нет-нет да проскальзывала какая-то искорка ухарская. Вроде как посмеивался над нею. Эта-то искорка Валентину больше всего злила.

У-у, жердина стоеросовая! Парней сколько кругом – молодых да красивых, а тут этот – не пойми кто. Уж и изгалялась она над ним, насмехалась. Пока однажды дубина стоеросовая, не сказавшись, в город не уехал. Надолго. И заметалась Валентина! Ой, да где ж он, ой, да куда ж он?! Каждую свободную минутку у дома его матери ошивалась. И так пройдёт, и эдак. А спросить у родовы его, куда ж это Иван запропал, гордость не позволяла. Но на второй неделе его отсутствия и гордость куда-то испарилась. Подловила сестру его, да между делом и выпытала, куда Иван подался. Как узнала, что в город – совсем плохо ей стало. Там ведь баб-то молодых! А Иван мужик видный. Охомутают, и сам не заметит!

И так её ревность к городским бабам припёрла, сама в город засобиралась. Пришла к его матери, мол, по делу в город еду. Слыхала, мол, Иван там, да ещё и надолго, так ежели что Ивану передать, мне не в обузу. Мать-то, душа чистая и поверила. И адрес дала, и гостинцев снарядила.

В том городе-то всё у них и сладилось.

Домой приехали и сразу в сельсовет – регистрироваться. А потом и с детьми не задержались. Сначала дочку народили, а следом и сына. Валентина из первого декрета и не выходила на работу – сразу во второй ушла.

Почитай, уж скоро десять лет вместе, а налюбиться всё не могут. Как время посвободней, так в баньку. Чтоб не мешал, значит, никто. В избе-то всегда народу прорва: бабка Иванова, мать с отцом, сестра незамужняя, свои ребятишки. Не дом – улей гомонящий. А в баньке свободно. Вольно.

Свой-то дом, чтоб отдельно от родителей, значит, давно уж строить начали, да всё что-то мешает достроить его. Да что уж про что-то говорить – денег не хватает. Иван хоть и неплохо зарабатывает, а иди, прокорми такую ораву. Так что он баньку сначала соорудил, а потом и домом занялся.

– Ой, Вань, как вставать-то не охота-а… – Валентина, под кожушком, сладко потянулась и всем телом плотнее прижалась к Ивану.

– А кто тя вставать-то заставляет? В доме и сеструха управится – лежи уж.

– Ох, ежели сейчас не встану, так весь день пролежать смогу. А дела-то сами собой не переделаются… – Валентина отдёрнула с себя кожушок, ещё раз ойкнула, зябко передёрнула плечами, вскочила, оглянулась на Ивана и засмеялась: – Чего зенки-то бесстыжие выкатил? Ну-ка, отвернись! У-у-у, бабник!

В дверь забарабанили. Валентина взвизгнула, схватила с вешалки халат, со стула свою амуницию и скрылась за дверью раздевалки.

.

- 2 -

.

Ночь без сна давно уже стала привычной. Хоть раньше ложись, хоть позже – всё одно маета. И вместо радости от пришедшего утра ощущение разбитости и раздражения на всё и на всех.

Сегодня дождь. Как зарядил с ночи, так и сыплет, не переставая. Вроде и полежать можно, да сил уж нет никаких.

Скверно старику Дондукову. Маетно. Как похоронил два года назад свою старуху, так вроде и его жизнь кончилась. Поначалу было и скотину держал, по хозяйству гоношился, ремонтировал чего ни того по мелочи, а потом вдруг пришло понимание – зачем? Кому всё это нужно? Дети и внуки если и объявлялись, то раз в году – на недельку, не больше. Водки с друзьями попьют и домой. И не погостят толком, и не поговорят…

Продал скотину старик. Охотники на дармовщинку враз отыскались. Дед ведь цену не ломил. Лишь бы в хорошие руки отдать. Себе только курей оставил. Да пару котов приблудных по хате бегали. Пусть себе. А то вообще с тоски удавиться можно…

А по прошлой осени старик чудить начал. Деревенские было подумали – свихнулся старый. Деньги за скотину вырученные на холсты да краски угрохал. Сутками сидел на задах огорода – рисовал. Всё что видел, то и рисовал. Цветы, поля, дерева, речку с пыльными ивами, сараи соседские…

А дальше – больше. Старух да стариков стал живописать. Первой-то, по фотографии, жену свою покойницу отрисовал. Да так похоже! Подруги её бывшие только рты от удивления пооткрывали. В очередь к новоявленному портретисту выстроились. Рамы богатые столяру колхозному для своих живописных портретов заказывали.

Вот уж кто-кто, а столяр более всех был рад новообретённому таланту деда Дондукова. Через дедов талант у столяра Ваньки Сивцева жизнь наладилась. Бабки за вычурные рамы платили не скупясь. Кто мог – деньгами, а кто натурпродуктами. Ну, соответственно, и самогоном, на худой случай, водкой. Такой востребованности и почитания у Ивана отродясь не было. Резные рамы, это вам не гробы из неструганных досок. Работа не быстрая, художественная. Людям память об Иване. Да и для души приятственно. Как-никак приобщение к большому искусству.

С причудой дедовой люди помаленьку пообвыклись, а удивление осталось. Деду под восемьдесят, а он вона чего отчебучил?! Чё раньше-то не рисовал? Если бы раньше начал – это сколько б деньжишь-то к старости у него было? А что, не так что ли? Художники-то задарма что ль картины малюют? Вон по телевизору показывают, сколько те картины стоют – миллионы долларов. В рублях и не сосчитать. А поглядеть на те картины – так мазня мазнёй. А у деда всё чистенько, гладенько: дерево на дерево похоже, цветок как цветок. Да и старики-старухи на его портретах как живые. Что уж тут говорить – талант. Потому и покупали деревенские ценители прекрасного у деда картины за копейки, чтобы, значит, потом с них капиталу поиметь. Кругом же говорят, художественные ценности с годами только в цене растут…

Но иногда на Дондукова нападала хандра. Тоска. Забрасывал он свои недописанные холсты и лежал пластом сутками. Уставившись открытыми глазами в потолок. И про курей не вспоминал, и про котов. В такое время соседские бабки всю живность его подкармливали. А как же – живая тварь, она присмотра требует. Что, кстати, потом, при оплате портрета помощницы, учитывалось.

Вот и эту неделю старик Дондуков хандрил. Муторно ему было. И днём маялся, и ночью не спалось. Грешным делом уж вслед за бабкой своей подумывал податься. Чего зря землю-то топтать? Ещё дождь этот…

Но сегодня он встал. Нужда позвала. Естественная природная надобность. Сунул ноги, в вязанных ещё его старухой носках, в безразмерные калоши, накинул брезентовый дождевик и побрёл к покосившемуся нужнику.

Справив малую свою нужду, долго пытался прикрыть за собою покосившуюся дверь туалета. Дверь не поддавалась. То ли разбухла она от дождя, то ли петли дверные вывалились. Оглянулся – может какая дубина рядом валяется, дверь подпереть, да так и застыл…

За огородом, за ручьём, по раскисшему от дождя шляху двигалась колонна солдат. Невнятно звучали голоса, скрипели колёса телег, всхрапывали лошади, позвякивало оружие и котелки, долетали отзвуки каких-то команд.

Обычные звуки обычной армейской колонны.

Обычной для своего времени.

Эта колонна была не сегодняшних времён…

Дед Дондуков такие колонны помнил. Помнил с 1942 года. Когда в точно таких же колоннах шагал по раскисшим дорогам сначала на восток, затем на запад…

Дождь то полностью закрывал собою колонну, то, чуть затихнув, позволял подробнее разглядеть идущих по полю.

Маршевая колонна. Видать, в бою ещё не были. Вон, все в новеньких плащ-палатках, все под одно одеты. В частях, в бою побывавших, такого нет, там все разномастные. А может, после переформирования, там тоже иногда приодевали. Хотя вряд ли – уж больно свежо идут. Точно – не обстрелянные ещё. Ишь, как командиры на конях гарцуют – красуются. А того ещё не знают, что их первых, случись что, чужие снайпера поснимают.

Прогудев, колонну обогнали четыре полуторки. Всклянь гружёные какими-то ящиками. Видать, со снарядами. За колонной, на конной тяге тянули пушки. Четыре сорокапятки (по прозванию «Прощай, Родина»), дед уж очень хорошо их помнил – три месяца и артиллеристом побыть пришлось; штук шесть семидесятишестимиллиметровых, противотанковых. Позади вышагивала их обслуга.

Колонна шла долго, старик уж стал подмерзать. Сыро под дождём-то.

А когда уже последние солдаты почти скрылись за старым березняком, один из них остановился.

Поглубже накрылся плащ-палаткой, чтобы не мешал дождь, прикурил. Затем откинул капюшон и обернулся…

.

- 3 -

.

– Иван, ты здесь ли?

– Кого нелёгкая принесла? Ты, что ль, дядь Федь?

– Я, Вань, я. Отвори, поговорить надо.

– Щас, дядь Федь. Штаны только надену.

– Ты мне для разговору и без штанов сойдёшь. Чай я не девка.

Иван, чертыхаясь про себя, наскоро натянул штаны и откинул щеколду.

Дондуков долго отряхивал дождевик, потом так же долго прилаживал его на вешалку.

– Один?

– С Валентиной.

– Ну да, ну да – куда вы друг без дружки-то.

– Не тяни, дядь Федь – чего стряслось?

– Да ничего не стряслось. Так, зайду, думаю, поговорим.

– Не темни, старый. В семь утра, в дождь, в выходной, попрёшься ты ко мне пустые разговоры разговаривать.

– А чё, просто зайти и нельзя что ли?

– Слышь, дед, ты мне лапшу на уши не вешай. Что случилось?

– Что ты сразу – что случилось, что случилось… А, может, и не случилось ничего. А вот поговорить надо. Ты, вот, Ваньша, деда своего помнишь?

– А при чём тут мой дед?

– Помнишь?

– Нет, конечно. Меня и в проекте не было, когда он погиб. А чё те мой дед дался? Чего это тебя на воспоминания потянуло?

– Года у меня, Вань, такие. Только что и остаётся – вспоминать. Ничего другого-то и не могу уж.

Из-за отворившейся двери раздевалки, уже прибранная и одетая, выглянула Валентина.

– Здравствуйте, Фёдор Порфирьевич.

– Здравствуй, пигалица. Вот, поговорить зашёл, а Иван в этом какой-то тайный умысел ищет.

– Да ничего он не ищет, дядь Федь. Не проснулся ещё. Сейчас я вам на стол чего-нибудь соберу и по делам своим побегу. А вы уж тут без меня и поговорите.

Валентина метнулась к холодильнику и выгребла всё, что под руку попалось. И пока Иван споласкивал у рукомойника лицо, на плите зашкварчала яишня с колбасой, на столе зарозовело горкой нарезанное сало.

– Ты, девонька, яишню-то по тарелкам не размазывай, так на сковородке давай. А хлебца мы и сами порежем, – Дондукову не терпелось поговорить. И поговорить, видно, он хотел только с Иваном.

– Ну, ладненько, побежала я. Приятного вам аппетита. – Валентина накинула прозрачный плащик и выскочила из баньки.

Иван посмотрел на старика:

– Казёночку будешь, дядь Федь?

– Не надо, не могу с утра, да и разговор серьёзный.

– Ну, тогда и я не буду.

– А вот ты можешь и принять, повод есть.

– Дядь Федь, что ты всё загадками говоришь? Можешь ты толком сказать, какая нелёгкая тебя в такую рань ко мне занесла?

– Да если б я знал, Ваньша. Как начать думаю. Говорить буду – ты меня не перебивай и за дурака тоже не держи. Нормальный я. Не свихнулся ещё.

Старик Дондуков поёрзал, удобнее обустраиваясь на стуле, потом почему-то махнул рукой и объявил:

– Деда я твово, Ваньша, видел.

– Деда?! Так он же ещё в 42 погиб. Похоронка приходила. Или живой?!

– Да ты что, Ваньша! Откуда ж ему живым-то быть?! Мать-то твоя и на могилку его братскую ездила. Там всё чин-чином – золотыми буковками фамилия, имя с отчеством, сержант мол, смертью храбрых. Всё по-людски, душевно.

– Так во сне, что ль, видел-то?

– Тьфу на тебя, Иван! В каком таком сне? Я уж забыл, когда и спал-то и сны видел. Воочию, вот как тебя вижу, и его также видел. Он мне ещё рукой помахал.

– Слышь, дед, я всё-таки налью себе немного, а то чую, с ума с тобой сойду. Как ты его, деда моего, в 42 году убитого, похороненного, мог сегодня живым видеть?

– А я и не говорю, что живым.

– А каким, язви тебя в душу, ты его видал?!

– Нормальным, молодым. Каким он тогда в армию уходил. Только не в пиджаке сером, что на ём тогда у военкомата был, а в форме. В каске, в плащ-палатке. Ладно всё так на ём сидит. Курил он.

– Кто курил, дед-покойник?!

– Ты, Ваньша, не психуй. Налей-ка мне тоже немного. Чую, долго нам с тобой здесь сидеть придётся. Я ведь сам многого чего не пойму. Налей, налей, а я сейчас всё подробно тебе и обрисую. Ты же знаешь, память у меня фотографическая. Я ить лица – раз увидал, на всю жизнь запоминаю. Бабки-то наши, деревенские, почему ко мне табуном рисоваться бегают? Потому как, я их рисую не такими, какие они сейчас, а какими они по молодости были. Вот они собой налюбоваться и не могут – яблоки печёные. Вместо зеркала в живопись смотрятся – всё думают, что хорошо сохранились.

– Ну, и к чему ты это?

– А к тому, что с дедом твоим, до восемнадцати лет наших, рядом мы жили. И дружками «не разлей вода» числились. Так что спутать его с кем другим я просто не могу. Говорю же – память у меня фотографическая.

Иван, поглядев на старика, достал из холодильника запотевшую бутылку водки. Молча, не испрашивая дедова желания, наполнил две рюмки. Так же молча пододвинул одну из них старику.

Выпили, не чокаясь и тоже молча. Вроде как помянули погибшего Иванова деда.

– Давай, дядь Федь, подробно и по порядку. Что, где, когда. А то мы так долго ни о чём разговаривать будем.

– А я про что? Я ж тебе подробно и рассказываю. Утром по нужде вышел. Сходил. Стал притвор искать, чтобы, значит, дверь нужника подпереть, чего-то она не закрывалась, оглянулся, а по полю, что за нашим ручьём, колонна армейская идёт. По старой дороге.

А дождь же то прикроет колонну, то всю как есть покажет. И смотрю, колонна та из тех, из военных времён. Я, в своё время, в этих колоннах много грязи намесил, и по нашим дорогам, и по заграничным. Мне их с нонешними не перепутать. В колонне и полуторки, пушки. Командиры на лошадях вдоль колонны мечутся. Да больше не по делу, так – от избытку сил молодых. А когда уж почти вся колонна прошла, солдат один в сторонку отошёл. Прикурил, а потом ко мне оборотился. Долго так стоял, курил, всё на меня смотрел. А у меня аж ноги ватными стали. Семён! Дружок мой, в 42-м в армию призванный. Дед твой. Плащ-палатка на ём. Дождь же. По каске струи за шиворот ему текут. Он смешно так головой крутит, а сам взгляда от меня не отрывает. Потом самокрутку-то отбросил, автомат с груди на плечо перекинул, поднял правую руку и помахал мне…

Ну, и чего ты на меня, Иван, так выставился? Говорю тебе – не свихнулся я. Вот тебе истинный крест, как видел, так и говорю. Семён это был. Семён. Помахал он рукой, значит, и побёг по дороге, колонну догонять. А у старого березняка ещё раз обернулся и опять рукой помахал.

Иван разлил водку по рюмкам. Взглянул на деда. Тот отмахнулся – не буду больше. Иван выпил, занюхал рукавом. К еде ни один из них не притронулся.

– А дальше?

– А что дальше? Ушла колонна, и Семён за ней убёг. И ничего больше на той дороге и не было. Отошёл я немного, да и подался к тебе. Вы ж, молодые, грамотные – может, объяснишь мне, чего это было. Я ить от оторопи так и не помахал Семёну вслед, не окликнул. А он, может, чего передать вам хотел. Не зря ж стоял, махал мне.

– Да он, может, и не тебе, дядь Федя, махал.

– А кому ж? Окромя меня, там вроде никого и не было. Да и кто в такой дождь из дому без нужды выйдет?

– Читал я о таких случаях, дядь Федь. Хрономираж это. Ну, или что-то подобное. Только не помню я, чтобы в таких случаях обоюдная видимость была. В пустынях часто миражи бывают, а вот чтобы у нас…

– Дак про миражи эти и я наслышан. Так то в пустыне. И то в жару. А тут дождь. Да в миражах всё течёт, колыхается, никакой резкости – как в моём телевизоре. А здесь-то всё, как наяву. И ещё со звуком. Какой же это мираж?

– Не знаю. Если бы сам увидел, может, что и понял бы, а так…

– Я, Иван, вот что думаю, ежели это дело один раз показалось, может, и вдругорядь покажется? Ну, может, это дело только по дождю и бывает, или там по утрам только? А, как мыслишь?

– Я мыслю ещё выпить. Будешь?

– Наливай себе. У меня рюмка и так полна, с прошлого разу.

Выпили. В этот раз закусили плотно. Жевали усиленно. Думали. Первым отвалился от стола старик Дондуков.

– Нет, Ваньша, видать это дело с дождём связано. Ведь и у нас, и у Семёна, там – дождь. И я в дождевике был, и они в плащ-палатках. По сухой погоде мы их не увидим.

– А ты, дядь Федь, что, ещё раз с моим дедом думаешь встретиться?

– А ты, что ж, не желаешь?

– Как это – не желаю?! Только не могу поверить, что действо это ещё раз произойти может.

– Ну, думай как хочешь, а как дождь с ночи зарядит, раненько ко мне и подгребай. Может, с дедом твоим и свидимся.

.

- 4 -

.

Следующий дождь пошёл в ночь с восьмого на девятый день.

Старик Дондуков дни до дождя даром не терял. Взяв себе в помощники Ивана, отца его Сергея Семёновича Кормильцева и столяра Ваньку Сивцева, прямо над тем местом, с которого он видел колонну, соорудил навес. Чтобы зря под дождём не мокнуть. Доски на навес и скамейки под ним, одев в кои веки на свой старый пиджак все свои ордена и медали, выбил он из замотанного заботами председателя колхоза. Поначалу председатель, узнав, на что нужны доски, хотел звонить в психушку, чтобы забрали туда Дондукова и долго не выпускали. Спасибо, мужики деда в обиду не дали. Да ещё бабки, жёны тех, кого забирали на войну вместе с Семёном одним набором, криком встали на защиту деда, голося, что если хоть на минутку снова увидят своих не вернувшихся с войны мужей, за доски эти заплатят в стократном размере. И председатель сдался. И денег не взял. Условие поставил – если, как он сказал, «авантюра» не удастся – навес со скамьями разобрать – доски вернуть.

Дни эти в деревне выдались суматошными. Народ хотел знать, кого, кроме Семёна, видел Дондуков. Выпытывали всё до последней мелочи, до мельчайшей детали. Старик сначала рассказывал подробно, затем замолк, а самых надоедливых отправлял к тем, кто его рассказ уже выучил наизусть. Слухи и пересуды катились по деревне из дома в дом. Собирались семьями, перетряхивали альбомы с фотографиями, тыкая в них пальцами – кто есть кто. Многие из молодых только сейчас хоть что-то узнали о своих дедах и прадедах.

Зачастил народец и из соседних деревень.

И странное дело – не верящих в случившееся практически не было. Ну, окромя председателя, разве что. Да и то упирался он больше по должности. Ведь у него самого, тем же призывом дед на фронт ушёл, да там и сгинул. Даже ни одного письма от него не было.

Как только посыпал дождь, народ утра дожидаться не стал. Со всей деревни потянулся к Дондуковскому навесу. Шли и старые, и молодые. Бабки несли с собой фотографии погибших мужей. Скоро весь дедов огород был забит людьми с фонариками и свечами.

Навеса на всех не хватило, но люди упорно стояли под дождём. Никто не уходил.

Колонна появилась неожиданно, около семи утра…

Тишина на Дондуковском подворье установилась мёртвая. Люди стояли не шелохнувшись. Только те, кому места достались похуже, вытягивались на цыпочках и тянули шеи, чтобы лучше всё разглядеть.

Сначала шла пехота. Мерно качались штыки винтовок, жестяно шуршали плащ-палатки, воронёной сталью отсвечивали автоматные стволы. Потом, прогудев, колонну обогнали четыре полуторки. Всё повторялось в точности так, как рассказывал старик…

Фёдор Порфирьевич Дондуков в этот раз стоял под навесом при полном параде. На чёрном, отутюженном Ивановой женой Валентиной, костюме, который он приберегал для своих похорон, два ордена Красной Звезды, орден Отечественной Войны второй степени, медали и шесть нашивок за ранения. К старой офицерской фуражке, с растрескавшимся целлулоидным козырьком приложена рука, которой он отдавал честь уходящим на фронт.

Колонна шла. Мелькали лица. В большинстве своём ещё совсем молодые. С ещё совсем неизвестными судьбами.

Бабка Кормильцева, Семёнова жена, поняла руку и стала крестить уходящих. Почти одновременно в крестном знамении поднялись руки всех, кто смотрел на колонну…

Колонна шла долго. А люди всё стояли под дождём и крестили уходящих, желая им жизни и возвращения…

От колонны отделился солдат. Прикурил. Отбросил с каски клин плащ-палатки и обернулся…

– Семё-ё-ён! – крик бабки Кормильцевой разорвал тишину.

– Семён! Семён! – кричали молодые и старые, и кто помнил его, и кто никогда не знал о его существовании.

– Батя-я! – кричал сын его Сергей.

– Деда, – шептал Иван и, прижавшись к его руке, плакала Валентина.

Солдат стоял и молча смотрел на провожающих. Курил. Затем отбросил самокрутку в сторону, перекинул автомат с груди на плечо, поднял руку и помахал. Сейчас же вскинулись десятки рук ему в ответ. Когда же Семён, догоняя колонну, у старого березняка обернулся и ещё раз помахал рукой, махали ему вослед и плакали уже все, даже ни во что не верящий председатель…

Потом, сколько ни шли дожди, колонна больше не объявлялась.

.

- 5 -

.

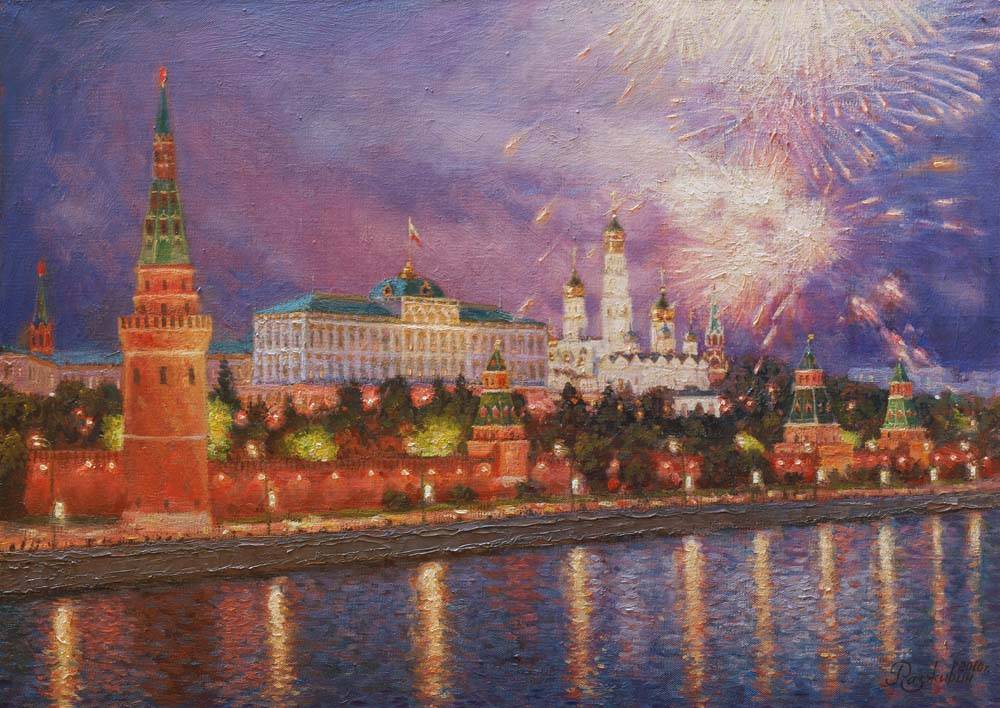

P.S. Последняя картина, которую написал Фёдор Порфирьевич Дондуков, называется «Встреча». На ней, на фоне уходящей вдаль армейской колонны, стоит и курит солдат с лицом Семёна Кормильцева. А напротив – его земляки из нынешнего времени.

Картина та висит в доме Ивана и Валентины Кормильцевых…