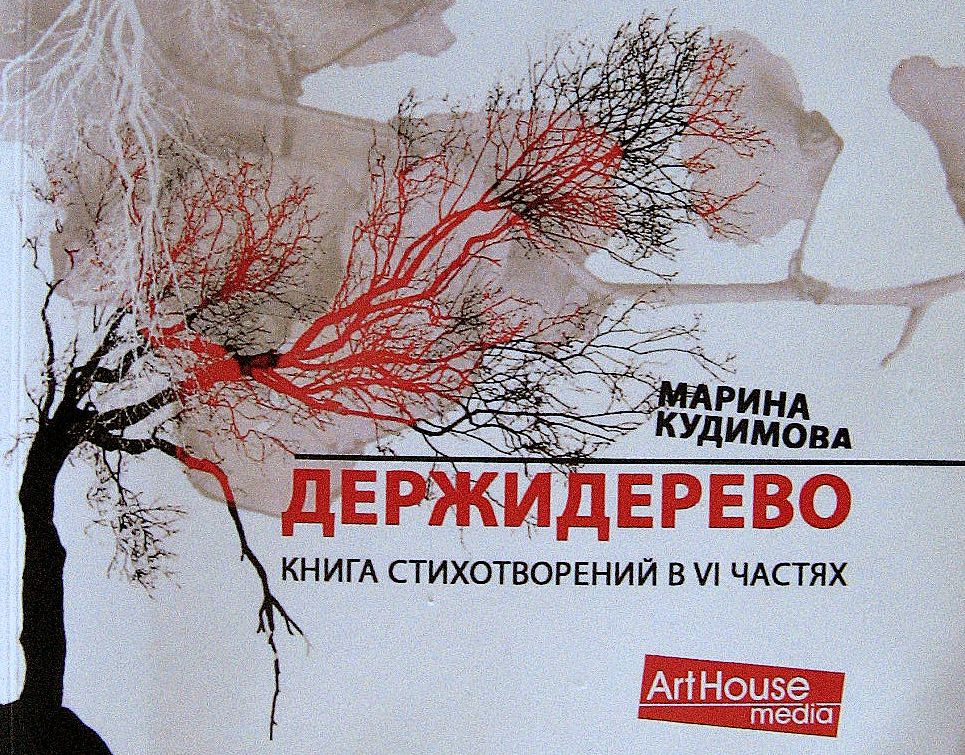

Шесть шипов Марины Кудимовой, или Медленное прочтение её новой книги «Держидерево»

Шесть шипов Марины Кудимовой, или Медленное прочтение её новой книги «Держидерево»

Загадочный и один из самых мудрых русских писателей Михаил Михайлович Пришвин 27 мая 1944 года в своём дневнике записал: «И так у нас создалась поэзия как защита против невыносимого ужаса мира. Так и помните, граждане, что поэзия не сладкое блюдо для вас, а детище страданий и ужаса».

Поэт - не от мира сего. А от чьего? Ну да, от того, где - слова. В начале было Слово и Слово было у Бога.

Новая книга Марины Кудимовой называется «Держидерево». Держидерево - колючий кустарник, вроде нашего боярышника, из которого был сделан мученический венец на голове Христа. До крови впивались колючки в чело Спасителя.

Распни, распни! – кричала толпа…

Толпа существовала всегда, толпа обязательно кого-нибудь распинает, так повелось от века: кого - распять, а иначе зачем собрались? И даже не видя цели, толпа вопит – распни! Распни!

Поэт распят словами…

Речевая стихия толпы - данность, из которой не вырваться поэту. Так и названа первая часть книги – «Будем так говорить».

…разула глаза,

Замолчала на всю дискотеку –

В изумление впала (уж будто нельзя

В изумление впасть человеку).

Вот такие коврижки, такие дела…

Ну, допустим, что Киса и Ося

Были здесь. Но Маруся-то здесь не была,

Да и Вася в полнейшем забросе,[…]

Этими строками открывается сборник. Вот так - с отточия «…разула глаза». Где? Куда заглянула Марина? Какая дискотека?

Но мы-то знаем, что такие дискотеки по России, как правило, гнездились в храмах Божьих, перестроенных под клубы для культурного досуга. В них и отплясывали, а стены исписывали каракулями: здесь были Киса... Ося… Вася…

Знакомо? Ещё как!

Летят слова из толпы стрелами калёными в тело, в душу, в чело.

Я терпенье теряю,

Топчусь на юру…

Ещё раз повторяю:

Люблю. Не умру.

И Кудимова обращает взор в другую сторону, но и оттуда летят стрелы с ядом чужесловия:

МАНАГЕРЫ

Слезами радости манагеры не плачут.

Засядут в офисы, чего-то там толмачат.

И, как в ноздрю казак упихивает донник,

Они пырком толкают стилус в наладонник[…]

Тут, будто щитом русской речи, Марина пытается отбить и сломать стрелы чужих слов – менеджер превращается в манагера, но летят и колют другие:

Быть может, кейтеринг пойдёт и тем и этим?

Быть может, мАркетинг, а может быть маркЕтинг?

А то придумали франчайзинг, лизинг, толинг,

А прежде был лишь пионеринг-комсомолинг[…]

Так стрелы чужесловия пробивают русскую речь. Да не с пионеринга-комсомолинга ли всё начиналось? И сам язык русский преобразовав знакомые слова в конструкцию – пионеринг-комсомолинг, делает безошибочный вывод – да, с них! Эти химеры породили манагеров, маркетологов etc…

Только не убиваема душа поэта:

И вот думаю: а не послать всё на хер?

Что я манагеру, и что мне он – манагер?

Ведь слёзы радости – совсем другое дело:

Я ими плакала, я через них глядела

На мир не в фокусе, на небо без предела…

И далее Марина, вырвавшись из толпы (обманув толпу?), взор обращает к природе и пишет великолепный триптих – «Три августа». Она путешествует с «безлошадным топтателем обочин», сидит с ним у костра. В августе на Землю падают звёзды:

Хворостиной золу расшурует,

Отпустив золотые бразды,

И к рассвету, глядишь, расшифрует

«Чёрный ящик» упавшей звезды…

Потрясающий образ – этот «чёрный ящик», связавший Космос и Землю. И космическая трагедия и земное любопытство: а что там? Почему упала? Чёрный круг угасшего костра, в котором огоньки звёздочками.

…Стало лета мне не хватать, как во-

здуха при бронхиальной астме.

Просто сданный под овощной ларёк

Месяц жреческий – звёздный, зато безлунный[…]

Этим «во-здухом», этим перебивом дыхания в августе у овощного ларька, задыхающийся аллергик-астматик – горькая примета городской жизни.

Долог август, природа предтленна,

Лес готовится к сходу листвы,

Отделяя слои постепенно,

Как сползает платок с головы[...]

И финал:

На погост проберёшься понурый,

Загребая покров жёлто-бурый,

Совлечённый, как ветхий Адам…

Всё готово к большим холодам:

И деревьев скрипучий акафист,

И оградка на ржавой скобе,

И железнодорожный анапест

С заиканьем на третьей стопе.

Свершилось! Адам сделал своё дело – выросли плоды и созрели – и уж не нужен он, ветхий, и дорога ему (нам) к погосту за «оградку на ржавой скобе». Печально. Поезд ушёл. Слышен лишь «железнодорожный анапест»…

Кудимова не гимн пишет, но творит реквием. Да разве можно написать гимн в терновом (держидерево) венце?

И вновь Марина в толпе:

«Во сколько же рвануло?»

«До восьми…»

«Нет, точно в восемь с четвертью рвануло».

«Да ладно! Девять, ей же свят, минуло

По Гринвичу…»

«Ну что вы, чёрт возьми,

Всё брешете! Вы, может, по Перми

Сверяетесь?»

«Да залепите дуло!» […]

Городская картинка, которую чуть ли не ежедневно мы видим по телевизору – дом в руинах, по обломкам шныряют журналисты, поднося микрофон перепуганным (а порой и совершенно спокойным!) гражданам.

Поди узнай! Ведь спор не о самом

Событии – о временах и сроках.

Сгорело всё – и трупов нет на дрогах,

Бездомных нет…

«В каком часу?»

«В семом…»

Что случилось с нами? Ужель настали времена и сроки?

ЧЕЛОВЕК

Генномодифицированный,

Сверху инициированный,

На один бок купированный,

На другой атрофированный,

Ночью расконвоированный,

Утром лоботомированный,

Нелегитимизированный,

Нелегитимизированный…

Летят стрелами – аватарки, манагеры, букмекеры, фанаты, боулинги, пейнтболы…

За всё меня прости!

За регистрацию компьютера в сети,

За хромосом набор, за выборов итоги,

За куздру глокую, за пробки на дороге.

Есть у Марины крепкий щит – самоирония! Прощаем…

Вторая часть книги названа «Неразрывный пробел».

Шестые сутки идёт дождь. Марина за письменным столом: По натёкам на стекле и раме/Можно, никуда не выходя,/Уловить порядок допотопный,/Что-то воссоздать или образить,/Пролопатить заскорузлый слой/До младенческой воды укропной,/ До тепличной первородной грязи, /До первоосновы нежилой.

И вспоминаются ей события, которые, подобно «неразрывному пробелу», невозможно оторвать друг от друга или перенести, как-то откорректировать:

Корректор ставит знак вопроса,

Верстальщик морщится – беда!

Но жизнь-то свёрстана. Неразрывно:

Если смерть – панацея от скрипа дивана,

То пускай не нирвана, но всё без обмана.

Гильотина от насморка, слово от дела…

Так у Марины – слово – панацея от ужаса, того, о котором и писал Михаил Михайлович Пришвин. Но сама «первооснова нежилая» пытается разорвать неразрываемое - душу: ...На такой глубине совершается боль,/Что наружу выходят лишь камень да соль,/Лишь безмолвие рвётся вовне,/Создавая отскок, рикошет, карамболь…/Что ещё хочешь знать обо мне? Но невозможно в памяти разорвать время - от рождения: Мне шесть утра. Пришла пора/Покинуть первозданный морок, - до превращения рынка у Киевского вокзала в невидимый Китеж: Ах, до чего не алконостое,/Не сиринное правит племя!../Хоть про «лихие девяностые», - /Не понимаю, чем не время.

Сознание рикошетит от слов «не алконостое», «не сиринное», отскакивает от начала двадцатого века с его Алконостами, Сиринами, поисками града Китежа, рикошетом - к Киевскому вокзалу, к эйфории начала девяностых годов:

…Когда теперь скольжу по вывескам

Под кризисный тихушный кипеш,

Я рынок лицезрю на Киевском

Вокзале – под названьем «Китеж».

Я вспоминаю ту символику,

Тектонику и биомассу.

Там наливали алкоголику,

С бомжом делились…

Мы все хорошо помним эти рынки начала девяностых, которые обрушили на обывателя, воспитанного советским дефицитом всего и вся, - горы товаров, еды, гекалитры спирта «Royal». Воистину сбылась русская мечта – да вот же он неведомый и прекрасный град Китеж!

…Мы не изменим соприродности,

Не предадим, как наши внуки,

С использованным сроком годности

Истории – пустой науки.

Ни жилки нам на этом прииске…

Да что сквозь слёз вблизи увидишь!

Куда пропал, вокзал мой Киевский,

Надежды затонувший Китеж?

Затонул опять Град Неведомый, утонули надежды народа на «капитализм с человеческим лицом». Нам, русским, ведь не «изм» какой-нибудь нужен, а мечта, не цель, но - путь к цели, пусть и далёкой, пусть недосягаемой.

Карамболь, одним словом…

Но путь не всегда прям, вернее, - всегда не прям. Вот стоят в осеннем Переделкине два поэта:

…И в согласье, в безгласье, в сознанье, что грянет беда,

Мы с тобою стоим по-соседски у старой сушины,

А на улице нашей чужие живут господа,

Как Вертинский певал, и снуют дорогие машины.

Наши руки в карманах, и наши уста на замке…

И пускай себе кушают устриц на белом куверте!

Никогда мы ни слова не скажем на их языке –

Даже если о Боге и – дальше куда уж – о смерти[…]

Стихотворение посвящено Борису Примерову, поэту, не выдержавшему крутых поворотов русского пути и ушедшего из этой жизни по собственной воле, как ушла некогда Юлия Друнина.

Где в общем хоре потонула

Моя распятая душа.

Чего же ждать?

К чему стремиться?

Иль бобылём на ветре петь?

Так написал в своём «Прощальном диптихе» Борис Примеров. Не выдержала распятая душа…

А в Переделкине осенними ночами бродят призраки. Марина видит:

Облачной купою

Тихо бродил,

Лунную пуговку

Всё теребил.

Кто ты, бесформенный

Призрак смурной,

Ватный, оборванный

И обложной?[…]

Съем тебя поедом,

Брошу в распыл:

Кто это, кто это,

Кто это был?

Лампа без свету,

Ночь без звонка…

Времени нету,

Да жизнь коротка.

Бродят по Переделкину призраки переделанных, перемолотых поэтов, лунную пуговку теребя…

Возникай, циркулярная мука,

Начинай потихонечку петь.

На игле твоего ультразвука

Я готова сидеть и корпеть.

Без подсчёта расчёсов, зализов

Дам насытиться как на убой.

Принимаю твой зуммерный вызов,

Отвечаю бессонной борьбой[…]

Третья часть книги названа Мариной «Мальчишка и очки». Глава посвящена воспоминаниям, тем, которые оставили след (рану) в открытой душе. Произнесу, ставшую банальной фразу, что «все мы родом из детства», помятуя, что детство Марины прошло на «игле ультразвука» циркулярной пилы. Рабочий посёлок, бараки, работяги, занятые с утра до вечера пилением дерев; взвизги циркулярных пил – вжжжзиииссс – вжжжзиии…

И в стихах Марины впечатан этот визг – она слышит его всю жизнь:

Ты радуешься, что растут продажи.

По мне ж – никто не купит эту гнусь.

На жидкости для снятья макияжа

Я в том клянусь[…]

Наверное только поэту дано из хаоса звуков творить речь. Но тяжек сей труд!

…Очищены от взвеси быта,

От будней каши, -

Мемориал семьи убитой –

Да хоть бы нашей.

Забрызгом хлёстким оросимы

Три формы полых,

Как на асфальте Хиросимы

Под белый сполох

Наперекор цветущим сливам

И миру мирам

Остался мальчик негативом

И сувениром.

Мир испытывает нас на излом. В мире уж не «слезинка ребёнка», но сам ребёнок – впечатан в асфальт и превращён в … «сувенир». Ф.М.Достоевский не додумался до сувенирной торговли «детской слезинкой». Но мир современный трагедию Хиросимы – на сувениры – легко! И не в этом ли его, современного мира, неизбежная обречённость?

И далее Марина обращает взор на собственное детство: «Что же я одноглазо, как камбала,/ Вижу в бедном отрочестве неврозы!»

Нескладную девочку, забывшую форму, на уроке физкультуры «мускулистый педагог» заставляет раздеться, и вот стоит она перед строем в нелепых трусах «производства ПНР», испытывая потрясение и обиду. И даже канат, по которому надо карабкаться, представляется ей «фаллосом». Этот образ, конечно, из взрослой жизни, но говорит он о том, что испытанный тогда девочкой ужас так и остался на всю жизнь.

Отгуляй, сестрёнка, отматерись,

Оглянись на этот забытый ужас

ИзглубА загубленных материнств,

ИзмертвА ночлежных своих замужеств…

Эти «загубленные материнства» и «мёртвые замужества» потрясают! Если вдуматься…

И стихотворение, название которого вынесено в заголовок третьей части сборника, - «Мальчишка и очки», опять о детстве в нашем мире. Мальчик в очёчках, записной «ботаник» сидит над тарелкой, поправляя указательным пальцем сползающие с носа очки… Но в стихотворении Марины мальчик по законам поэзии на наших глазах превращается во взрослого – интеллигента в очках и в шляпе – посреди перестрелки:

[…]Стороны затеют перестрелку,

Сменится и возвратиться власть,

А очки всё норовят в тарелку –

В чашку в крайнем случае – упасть.

Не пойдёшь ты с совестью на сделку,

Сядешь, выйдешь, а потом опять,

Чтоб свои дурацкие гляделки

Пальцем указательным толкать[...]

Отречётся мир от этого интеллигента, не желающего идти на сделку с совестью, смахнёт со стола у него табльдот, - хлеб насущный.

[…]отрекутся все, а я останусь

И слепые стёкла подберу.

Нас в одни консервы закатают,

Как и предвещал нам Геродот…

А очёчки так смешно слетают –

Пацталом валяется табльдот.

Вот и этот мальчик, хотя и по-другому, но закатан в асфальт. И закатан не когда-то давно, во времена Хиросимы, а вот сейчас на глазах наших. Слово «пацталом» это же из нынешнего компьютерного сленга и обозначает оно - «под столом», под которым валяется комплексный обед (самый дешёвый, который мог себе позволить этот Несгибаемый в очках и шляпе).

В руках у Марины остались только слепые стёклышки от его очков…

Материнство загублено, потому что не выживают рождённые в этот мир дети – он не приемлет их. И каково существовать поэту, пишущему свою бесконечную книгу и не получающему за труд свой ни гроша?.

[…]В тот миг на светофоре шающем

Собьют немыслимою тачкою

Меня – упорно попрошайничающую,

Курящую в одежде пачкающей.

Судьба русского поэта. Ещё Велимир Хлебников в начале века двадцатого хотел уйти от обезумевшего мира дервишем в пустыню. Нынче же нет ни пустЫнь, ни пУстынь, но кругом светофоры и тачки. А читатель слышит лишь пронзительный крик: «Как хочется жрать!/Как не хочется умирать!» - крик в начале нашего двадцать первого века, которым завершается третья часть книги. А в начале века двадцатого Велимир Хлебников просил:

Мне мало надо!

Краюшку хлеба

И каплю молока.

Да это небо,

Да эти облака

Мир изменился: если столетие тому назад подали бы Христа ради, то теперь - «собьют немыслимою тачкой»! У светофора.

Четвёртая часть книги названа «Ручка-корректор». Как выстоять в этом мире, как не сломаться, как не сойти с ума от «невыносимого ужаса мира» поэту, у которого в руках только «перо», вернее – «ручка»? И Марина верит, что:

Одна сторона пишет –

другая стирает,

Одна щека пышет –

другая сгорает.

Тащусь, как обоз от войны до войны,

С одной стороны и с другой стороны[…]

Сама себе студиоз и ректор –

Душа моя, ручка моя – корректор.

Во всём, кроме слёз, мы с тобой вольны –

С одной стороны и с другой стороны.

Поэт волен описать сей мир так, как он его видит, пытается даже скорректировать в какой-то степени, но не волен поэт сдержать слёз…

Ты – ноль под палкой, вечный пасынок,

Мешающийся под ногами[…]

В другом стихотворении – «Балладе о строгом ошейнике» - Марина с помощью метафоры разворачивает страшную картину насилия. Некогда немецкий шорник Шпрендер изготавливал упряжь для лошадей, но в какой-то момент перешёл на изготовление стальных, строгих ошейников для собак. Строгий ошейник отличается от обычного тем, что у строгого стальные шипы направлены внутрь и при необходимости ошейник строгий так может сдавить горло непослушной собаки, что:

[…]Под самым горлом, аж позвонки

Собачьи хрустнут, сопрёт дыханье,

Зато вниманье и послушанье,

И тренировки зело легки.

Таких собак – шаферхундов (овчарок) учили охранять овечье стадо, но среди собак попадались и такие:

[…]роговеет у самых злющих

На шее кожа, и под колючкой

Живые клетки дубит некроз.

И бесполезен ошейник строгий…

(С цепи сорвётся – давай Бог ноги:

За всё отплатит догнавший пёс).

Расплатиться за сотворённое зло придётся злом же, но в ещё большем размере. Казалось бы, и таких собак, и строгие ошейники, и послушное овечье стадо придумали в Германии. Да ведь и мы не отстали:

…Урал в границах спецзоны бывшей.

Скелет сгоревшей локальной вышки.

Теперь вольняшки пануют здесь –

Заводы строят и комбинаты,

Живут в бараках и ждут зарплаты,

Мир принимая таким как есть.

Там, где рыхлилась земля запретки,

Теперь играют их малолетки […]

Но игра у детей – в сторожевых собак! Дети надевали на шеи строгие ошейники и:

Вдоль по рыскалу бежали лая…

Черствела область зачелюстная,

Звенел ошейник, сводя с ума,

Отцы лютели… И где на свете

В собак служебных играют дети?

Наверно, всюду, где есть тюрьма.

Такое детство и такие игры не пройдут даром, но оставят на детской шейке тавро парфорса (ошейника), которое - на всю жизнь!

Затянешь парфорс – они смеются,

Корректировке не поддаются.

Удавишь – поздно кричать врачей.

Рулит на фирме четвёртый Шпрендер,

И он намедни выиграл тендер

На инновейший из строгачей.

Что может быть страшнее в нашем обществе, когда всё больше детей играют «в зону», усвоив её ветхозаветные законы!

Можно ли скорректировать этот мир? Пытался Он две тысячи лет тому назад скорректировать Словом. И взор Марины обращён к Нему:

КАРАНТАЛЬ

Неприютно Господу на заре

На Сорокодневной Его горе.

А под ним – деревня Иерихион,

Где бессилен орос и сам канон[…]

[…]Когда чёрный сон переходит в явь,

Не оставь меня, не оставь.

А далее Марина переносится в Грецию и пишет удивительное стихотворение:

КАЛЬДЕРА

Я вспомнил, по какому поводу…

Пастернак

Как перемаялась в неволе я,

Бессвязным не отверзть рассказом.

А здесь ещё цветёт магнолия

В оцепененье долговязом.

И дремлет воздух обездвиженный,

И тающей луны химера,

Как детский ноготок остриженный,

Очерчивает полусферу[…]

Эпиграф из пастернаковского «Августа» здесь не случаен – именно эта строка и задаёт ритмику стиху Марины, они как бы переплетены и даже в звукописи «Кальдеры» можно услышать голос Пастернака. В августе на Пеображение Господне Пастернаку приснился сон: «Стояла смерть среди погоста,/ Смотря в лицо мое умершее,/ Чтоб вырыть яму мне по росту.»

Марина, оказавшись в Греции на краю кальдеры, а кальдера – это воронка от извергнувшегося вулкана.

Куда по мере извержения

И углубления воронки

Сливает море всё скаженнее

Свои потоки и оттонки.

И эта греческая «кальдера», поглотившая века и цивилизации – готские, османские, а нынешние - не под вопросом ли? И нас таких выносишь как же ты,/ Синекалильная кальдера,/Пекущихся о мраке гаджета,/ О шуме кондиционера?

И не канет ли в кальдеру наш бестолковый, несущийся на каком-нибудь квадроцикле отдыхающий современник? Канет, потому что Время требует искупительную жертву!

Из глыбин, друг о друга трущихся,

Подбросят вновь одни обрезки

Да эйдос мальчиков, дерущихся

На жёлтой сувенирной фреске.

Не всё прописано в регламенте.

Вдоль вулканической породы

Неси меня, кальдера памяти,

В растворе сероводорода.

Яма на Переделкинском погосте, которую увидел Борис Пастернак на Преображенье, греческая кальдера и погасший гаджет - явления разномасштабные, но говорящие об одном – Искуплении грядущем.

Ведь, чем действительность обманнее,

Тем человек в ней меньше значит.

Душа не приживалась ранее

Нигде, а тут плывёт и плачет.

Соглашусь с Мариной, что попадая в Грецию, даже в современную, душа русского человека чувствует себя, будто оказалась дома. Вот и у меня, однажды забравшегося на острове Крите в совершенно глухую, горную деревушку о пяток домишек, душа «поплыла» и «заплакала». Всё здесь – и избы, и коза, пасущаяся рядом с домом, и пёстрые куры, и даже старушка, стирающая бельё в деревянном(!) корыте, будто Старуха из пушкинской сказки, и внутреннее убранство избы с «нашим» рабочим беспорядком на кухне, и точно такие же иконы в Красном углу, убранные вышитыми полотенцами, и украшенные мережкой занавесочки на окнах, как где-нибудь под Вологдой…

Увидев это воочию понимаешь, что мы - наследники одной греко-византийской культуры.

Держи меня, кальдера, глыбкая,

Перемывай мои осколки,

Подныривай тишайшей рыбкою…

…И снова света нет в посёлке.

И это ведь по-нашему: вдруг - нет света!

А Борис Пастернак стихотворение «Август», строку из которого для эпиграфа взяла Марина, закончил так: «Прощай, размах крыла расправленный,/ Полета вольное упорство,/ И образ мира, в слове явленный,/ И творчество, и чудотворство».

Мне думается, что именно поэтому и названа четвёртая глава книги – «Ручка - корректор». В ней образ мира, в слове явленный…

Так возможно, или нет – скорректировать мир пером-ручкой? Наверное, всё-таки – нет. Всё – Промыслом Божьим.

Пятая часть книги названа «Междувечье». Мир остановился (провалился?) на распутье – между веками. В прошлом – бремя целомудрия, в будущем – боль и ужас.

Наворую у прошлого алычи

В разбомблённом чужом саду,

И, пока душа говорит: «Молчи!»,

Никуда не уйду[…]

[…]Только моря судороги длинны –

Отбежит волна, набежит.

Ничего не трогай после войны –

Пусть лежит оно как лежит.

Рот откроешь, выдохнешь алкоголь –

Всё одно не заговоришь…

Головой младенца играет в гольф

Утвердившийся нуворишь.

Там - впереди… Марина чуть приоткрыла занавес, - играют… головами младенцев. А разве «махач» (драка футбольных фанатов) не тоже самое, когда «младенцы» с одурманенными головами торопятся на стадион:

МАХАЧ

Куда ты спешишь, ратоборец,

Подъяв капюшон, как палач?

На матч «Металлист» - «Черноморец»,

На самый решающий матч[…]

[…]Пятнистый катается мячик,

Трибунная пляшет шиза,

Но мачо настроен на махач,

И дым ему выел глаза.

Накрошат и рёбер, и бёрец,

На мыло отправят судью,

И матч «Металлист» - «Черноморец»

Едва ль завершится вничью[...]

Как же нужно одурманить головы, чтобы ничтожное событие превратить в «самый решающий матч». Но что он решает? Да по большому счёту ничего. Но дело сделано - мальчики не различают, что важно в этом мире, а что – нет, где - ложь, а где - истина. Главное – кроши всё вокруг!

Но Марина знает, что ложь не доведёт до добра: прошлым веком ещё заложили ей в душу одну из истин, - ложь губительна. Но это было в прошлом, а ныне в междувечьи – можно?

ЛОЖЬ

Языка не уняла –

Солгала.

Изловили, уличили!

(Отпирайся, как учили)

-Я? Ни в жизнь! Ни Боже мой!

(Петушком – домой, домой!)

С панталыку, с толку сбей,

Заходи с бубей, […]

[…]Проглотили – оба-на!

Что ж стоишь ты вкопанно?

Снег не тает на лице,

Как на мертвеце…

Не тает на лице снег от того, что похолодело оно от осознания сотворённой лжи. Это нормальная человеческая реакция – похолодеть от страха, но как же далеко ушли мы в наше время междувечья от нормальных человеческих реакций и поступков! Люди стали увечны на головы и души. В абсолютно точном неологизме «междувечье» на самом деле два смысла – один, как я уже отметил, безвременье между веками, и второй – увечье. Так, одним словом Марине удалось обозначить и определённый период времени, и вынести оценку ему.

Апофеоз междувечья –

ВОЙНА

Война – это сын, стон,

Библейские мор, глад.

Но гибель без похорон

Ещё не ведёт в ад.

Война – это тыл, блуд,

Измен и торгов ряд.

Но там, где тебя ждут,

Ты верен, любим, свят.

Подбит головной танк,

Сожжён броневой гроб.

Но, раз оголён фланг,

Пехота пойдёт в лоб.

Война – это сыпь, тиф,

Трассёра больной свет.

Но если герой – миф,

То нас –

никого –

нет.

Марина выносит приговор – самой войне в первых строках: «Война – это сын, стон,/Библейские мор, глад», но и нынешним - тем, кто не видит и не приемлет военной героики и считает, что нечего было, к примеру, оборонять Ленинград, что героизм блокадников вовсе и не героизм, а тупая, бессмысленная упёртость дикого народа, вот им приговор: «Но если герой – миф, /То нас –/ никого – /нет».

Им? А ведь и – нам, всем, терпящим, толерантным, прощающим, инфальтильным.

Это стихотворение, на мой взгляд, - образец современной, не советской, но русской гражданской лирики, которая, как поэзия, почти исчезла со страниц и экранов, превратившись в рифмованные призывы и патриотический кич.

Русское общество, в течение почти всего прошлого века, пыталось себя выравнять. Искусственность такого выравнивания аукнулась в веке нынешнем страшным расслоением общества на богатых и бедных, которые встали друг против друга – в пример приведены некий коттеджный посёлок и деревня ПотЕрево:

ДЕРЖИДЕРЕВО

За деревнею Потерево

Не по климату, мятежно

ПалиУрус – держидерево –

Оградил предел коттеджный[…]

Между коттеджем и избой – колючки палиуруса, кустарника, из которого был сделан терновый венок Спасителя. Своими шипами – прямым и гнутым – он пока сдерживает и тех, в коттеджах, и других – в деревне. Но Марине видится будущее:

… Полыхает, будто Искороть,

От зари поселок новый.

Искороть - это древлянское поселение, испепелив которое, Ольга отомстила за гибель князя Игоря. Так написано в «Повести временных лет».

И сама Марина собирается подбросить «пакли серной» за ограду нового поселка, увидав, как «полыхает» он от зари. Но она вспоминает, как «Рисовал мой дед Спасителя/ В Нотр-дамовом веночке.»

Что же я, дитя режимное,

Не подброшу пакли серной?

Держидерево, держи меня

На дистанции замерной.

Пронизай, на всё готовую

В тонких маревах являйся

И колючкою Христовую

В мои помыслы вцепляйся.

Помыслам и «тех» и «этих» не позволяют осуществиться шипы держидерева. В это свято верит Марина. Пока хранится терновый венец Спасителя в Нотр-Даме, пока жива ещё вера и культура христианская, мир имеет шанс спастись, а не рухнуть и сгинуть в смрадной кальдере.

В начале прошлого века Александр Блок, пророчествовал по-другому: впереди «двенадцати» шёл надвьюжной поступью Исус Христос. По воле поэта шёл Он не в терновом венце, но в каком-то «белом венчике из роз». И не этот ли венчик превратили в проволочную колючку, предводимые двенадцать, опутав ею половину России?

Но не верится мне Блоку, потому что сам Спаситель всегда встаёт между, а не во главе. В венце терновом…

Изморось, похожая на снег,

Но ещё не снег.

Времена, похожие на век,

Но ещё не век.

Междуснежье это, междувечье –

Как недомоганье человечье:

Полусон, неразмыканье век,

Недоговоренье, междуречье…

Нет Слова, но есть противостояние – тех и этих, правых и левых, белых и красных, москалей и укров… Марина ищет слова!

Шестая часть книги – «Октябрьское поле».

Накануне беды и разлуки

Так надсадно вопят поезда.

Одиночества русского звуки,

В гулком небе немая звезда...

Одиночество, беда, разлука… Эти слова, будто маркеры метят русскую, неспокойную душу. Отчего так тревожится душа? Почему неспокойна, и всё время ищет гармонии в себе, в другом, в мире?

Обнули меня, выдолби, боль моя

Чтоб в себя заглянула, а там – не я.

Русское поле в октябре пустынно, - хорошо, если сжаты и убраны дары его, но скорее всего – нет, брошены, вытоптаны, вымерзли, потому что:

ХЛЕБ

Захлебнулось на вздохе село,

Провалилось в предсмертную дремлю.

Это сильные мира сего

Раздербанили хлебную землю.

Понагнулся скелет осевой,

Кровь сварилась в печёнках отбитых.

Это слабые мира сего

Просят хлеба у каменно сытых.

Снег пойдёт – осветлит естество, -

Вновь небесная меленка мелет:

Это Он - не от мира сего -

Пять хлебов безрасчётливо делит.

Засыплет «небесная меленка» октябрьское поле, опустится низко серое небо, только где-то далеко-далеко слышен одинокий звук уходящего поезда. Осенняя, русская тоска…

И вот, чтобы преодолеть её летят нынешние удачники на юг – продлить хотят лето где-нибудь в Турции, Таиланде, в Египте… Да мало ли мест на земле стали доступны в наше время. Да ляд бы с ним, с этим полем!

Поднимаются самолёты в небеса, мчатся экспрессы, тепло и светло в подземных дворцах метро… Давно чаемый пришёл рай на землю, - но кем-то подложена бомба в самолёт, и он взрывается над Святой Землёю вместе с отдохнувшими; но рвёт себя террорист-смертник в вагоне метро; но сходит с рельс скоростной экспресс, – оказывается, что нет никакого на земле рая. И быть не может.

Он душу младую в объятиях нёс…

Лермонтов

Штурман знает направленье ветра,

Но и смертник знает ремесло…

Девочку одну на километры

От черты разброса отнесло.

Повседневно, буднично и скучно

Средь пустыни рухнул самолёт.

Клочья пассажиров пали кучно –

Девочка продолжила полёт[…]

Но то, что мог сотворить Спаситель, воскресив умершую дочь Иаира, в наше время сделать никто не в силах.

Прослезились даже камни вади –

Пересохших русел древних рек…

Девочка, скажи мне, Бога ради,

Почему так хладен человек?

Вот и я пень пнём стою средь мира

На неразличаемом пути…

И, пускай ты дочь не Иаира,

Не снижайся, девочка, лети![…]

[…]Чтобы вспомнила обыдень я,

Как в своё небесное жильё

Девочка летит в сопровожденье

Ангела-хранителя её.

Эпиграф взят из стихотворения Лермонтова «Ангел»: По небу полуночи ангел летел,/И тихую песню он пел,/И месяц, и звезды, и тучи толпой /Внимали той песне святой...

И опять ребёнок, девочка, исчезла из земной жизни, где скучные песни земли заменили ей звуки небес.

Потом ещё одна трагедия нашего времени – взрыв в метро на станции «Октябрьское поле». Символика названия расширяет ассоциативный ряд смыслов – октябрьская революция, октябрьские праздники, октябрьский переворот на самом деле – грех нераскаянный за жестокое убиение царевича и царевен.

Не зря княжнам и брату Алексию

В ту ночь приснился параллельный сон.

Теперь ещё одна Анастасия

Влилась навечно в их тишайший сонм[…]

[…]И – поневоле иль по доброй воле –

Историю приемля без затей,

Россия, ты – Октябрьское поле,

Усеянное трупами детей[...]

[…]Мы будем бредить до глубокой комы,

Вменяемыми притворясь хитро,

Руинами Ипатьевского дома

И взорванными сводами метро.

Будем бредить, но - не раскаиваться, и пока такого раскаяния не произойдёт, кровавую плату так и будем платить. Дом Ипатьевский можно разрушить и снести, но невозможно уничтожить его в памяти народной. Народ пока безмолвствует…

Наверное так и надо – помолчать, подумать перед ПОКАЯНИЕМ.

Памяти Валентина Распутина

Всё отдав и всё оставя

На заступленной черте,

Неподатливые к славе

Умирают в немоте.

Так молчат снега с разбором,

Впору вьюгами отвыв,

Так молчит народ, в котором

Был и ты доселе жив.

А теперь над зыбью кровной

Всходишь, вопреки тщете,

В невозможной, полнословной,

Вещей немоте.

Полнословная вещая немота длится и длится, будто ждёт, когда наступит время для раскаяния о содеянном. Но в глубоком смирении и бесконечном терпении ждёт Он нашего ПОКАЯНИЯ. В Терновом Венце Держидерева!

И книгой своей Марина Кудимова пытается пробудить и подвигнуть немотствующих к спасительному действию.

Кто диктовал вам, Марина?...