–Я–Њ—Н—В –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ц–µ–Љ—З—Г–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ вАУ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї–µ–є –Ъ–Њ–Ј—М–Љ—Л –Я—А—Г—В–Ї–Њ–≤–∞. –Ъ 200-–ї–µ—В–Є—О —Б–Њ –і–љ—П —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П

–Я–Њ—Н—В –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ц–µ–Љ—З—Г–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ вАУ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї–µ–є –Ъ–Њ–Ј—М–Љ—Л –Я—А—Г—В–Ї–Њ–≤–∞. –Ъ 200-–ї–µ—В–Є—О —Б–Њ –і–љ—П —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П

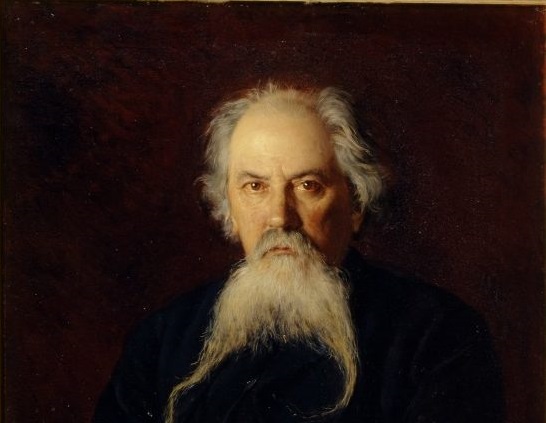

–Я–Њ—Н—В–Њ–Љ –Љ–Њ–ґ–µ—И—М —В—Л –љ–µ –±—Л—В—М, –љ–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–Њ–Љ –±—Л—В—М –Њ–±—П–Ј–∞–љ. –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ц–µ–Љ—З—Г–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ вАУ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –Ъ–Њ–Ј—М–Љ—Л –Я—А—Г—В–Ї–Њ–≤–∞, вАУ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Њ—Б—М 200 –ї–µ—В —Б–Њ –і–љ—П —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –±—Л–ї –Є –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤—Л–Љ, –Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–Њ–Љ —Б –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –±—Г–Ї–≤—Л.

–Ч–∞ –њ–Њ—Н—В–∞ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –µ–≥–Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ. –Т–Њ—В –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Ц–µ–Љ—З—Г–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞.

–Т—Б–µ–Љ —Е–ї–µ–±–∞!

–†–∞–±–Њ—З–Є–є –ї—О–і –µ–і–≤–∞ –љ–µ –≤–µ—Б—М

–Э–∞ –љ–∞—И–µ–є —А–Њ–і–Є–љ–µ вАУ –±–µ–Ј —Е–ї–µ–±–∞.

¬Ђ–•–ї–µ–± –љ–∞—И –љ–∞—Б—Г—Й–љ—Л–є –і–∞–ґ–і—М –љ–∞–Љ –і–љ–µ—Б—М!¬ї

–Ґ–∞–Ї –Њ–љ, –≥–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–є, –Љ–Њ–ї–Є—В –љ–µ–±–Њ.

–Ю, –±—А–∞—В—М—П! –•–ї–µ–±–∞ вАУ –±–µ–і–љ—П–Ї–∞–Љ

–Т –ї–Є—Е–Є–µ –і–љ–Є –љ—Г–ґ–і—Л –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є;

–Ш —Е–ї–µ–±–∞ —Г–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ вАУ –љ–∞–Љ,

–°—В–Њ—П—Й–Є–Љ –≤–љ–µ —В–Њ–ї–њ—Л –≥–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–є!

–£—В—А–Њ–±–љ–Њ–є –њ–Є—Й–µ–є —Б—Л—В—Л –Љ—Л;

–Э–Њ –±–µ–Ј –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—В–∞–љ—М—П

–Ю—Б–ї–∞–±–ї–Є —В–Њ—Й–Є–µ —Г–Љ—Л,

–С–µ—Б–њ–ї–Њ–і–љ—Л —Б–Ї—Г–і–љ—Л–µ –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ—М—П.

–•–Њ—В—М —Г–і–∞–µ—В—Б—П –љ–∞–Љ –њ–Њ—А–Њ–є,

–Я—Г—Б–Ї–∞—П—Б—М –≤ —Е–Є—В—А–Њ—Б—В—М –Є –≤ –Њ–±–Љ–∞–љ—Л,

–Я—А–Є–Ї—А—Л—В—М –і–µ—И–µ–≤–Њ–є –Љ–Є—И—Г—А–Њ–є

–Э–µ–±–ї–∞–≥–Њ–≤–Є–і–љ—Л–µ –Є–Ј—К—П–љ—Л;

–•–Њ—В—М, –Є—Б–Ї—Г—Б–Є–≤—И–Є—Б—М –≤ –њ–Њ—Е–≤–∞–ї—М–±–µ,

–°—А–µ–і–Є –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –і–∞–ґ–µ –љ—Л–љ–µ

–Ь—Л –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ—П–µ–Љ—Б—П —Б–µ–±–µ,

–Ъ–∞–Ї –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–µ—З–Є—Б—В—М—О —Б–≤—П—В—Л–љ–µ, вАУ

–Э–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М –Њ—Б–≤–µ—В–Є—В —В–µ–Љ–љ—Л–є –њ—Г—В—М

–Ш –њ—А–∞–≤–і—Г –≥–Њ—А—М–Ї—Г—О –Њ—В–Ї—А–Њ–µ—В,

–†–∞–Ј–Њ–±–ї–∞—З–Є–≤ –Ї–Њ–≥–і–∞-–љ–Є–±—Г–і—М,

–І–µ–≥–Њ –≥–Њ—А–і—Л–љ—П –љ–∞—И–∞ —Б—В–Њ–Є—В.

–Ю, –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –Є –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г,

–Ъ—В–Њ –ї—М—Б—В–Є—В –≤–∞–Љ, –±—А–∞—В—М—П, –≤—Л –љ–µ –≤–µ—А—М—В–µ!

–С–µ–Ј –њ–Є—Й–Є —Г–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є вАУ —Г–Љ—Г

–У—А–Њ–Ј–Є—В –±–µ–і–∞ –≥–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–є —Б–Љ–µ—А—В–Є.

–Т—Б–µ–Љ —Е–ї–µ–±–∞! –•–ї–µ–±–∞ вАУ –±–µ–і–љ—П–Ї–∞–Љ

–Т –ї–Є—Е–Є–µ –і–љ–Є –љ—Г–ґ–і—Л –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є;

–Ш —Е–ї–µ–±–∞ —Г–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ вАУ –љ–∞–Љ,

–°—В–Њ—П—Й–Є–Љ –≤–љ–µ —В–Њ–ї–њ—Л –≥–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–є!

17 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1891 –≥–Њ–і, –°—В–µ–љ—М–Ї–Є–љ–Њ

–°—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Ј–∞ 14 –ї–µ—В –і–Њ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є 1905 –≥–Њ–і–∞. –Я–Њ—Н—В—Л —З–∞—Б—В–Њ –±—Л–≤–∞—О—В ¬Ђ–њ—А–Њ–≤–Є–і—Ж–∞–Љ–Є¬ї. –Я—Г—И–Ї–Є–љ –њ–Є—Б–∞–ї: ¬Ђ...–Є–Ј –Є—Б–Ї—А—Л –≤–Њ–Ј–≥–Њ—А–Є—В—Б—П –њ–ї–∞–Љ—П¬ї, –Ы–µ—А–Љ–Њ–љ—В–Њ–≤ вАУ ¬Ђ... –∞ –≤—Л –љ–∞–і–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Є¬ї, –Э–µ–Ї—А–∞—Б–Њ–≤ вАУ ¬Ђ...–≤–Њ—В –њ–∞—А–∞–і–љ—Л–є –њ–Њ–і—К–µ–Ј–і¬ї, –Є –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ц–µ–Љ—З—Г–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ —Н—В–Њ–є –±–ї–Є—Б—В–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ–ї–µ—П–і–µ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–≥–Њ-—Б–µ—А–µ–±—А—П–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є.

–Х—Й–µ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –µ–≥–Њ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П:

–Т–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ

–Т—Б—В—Г–њ–Є–ї —П –≤ –ґ–Є–Ј–љ—М –Ї –±–Њ—А—М–±–µ –≥–Њ—В–Њ–≤—Л–є,-

–Э–Њ —Б–Ї–Њ—А–Њ –Ї–Њ–љ—З–Є–ї–∞—Б—М –±–Њ—А—М–±–∞!..

–Э–µ—Г–Љ–Њ–ї–Є–Љ –±—Л–ї —А–Њ–Ї —Б—Г—А–Њ–≤—Л–є

–Ш –љ–∞ –Љ–µ–љ—П –љ–∞–і–µ–ї –Њ–Ї–Њ–≤—Л,

–Ъ–∞–Ї –љ–∞ –Љ—П—В–µ–ґ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–±–∞.

–Я–Њ–Ї–Њ—А–љ–Њ –љ–µ—Б —П –Ј–ї—Г—О –і–Њ–ї—О,

–Ш —Б–Њ–≤–µ—Б—В—М —А–Њ–±–Ї–∞—П –ї–≥–∞–ї–∞;

–Ю–љ–∞ –Љ–µ–љ—П –љ–∞ —Б–≤–µ—В, –љ–∞ –≤–Њ–ї—О

–Ш–Ј —В—М–Љ—Л –±–µ–Ј–Љ–Њ–ї–≤–љ–Њ–є –љ–µ –Ј–≤–∞–ї–∞.

–®–ї–∞ –Љ–Є–Љ–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М, —И–ї–Њ –≤—А–µ–Љ—П –і–∞—А–Њ–Љ!

–Т–Њ—В—Й–µ —П –±—А–∞—В—М–µ–≤ —Б–ї—Л—И–∞–ї —Б—В–Њ–љ, -

–Э–µ —Г–і–∞—А—П–ї –Љ–љ–µ –≤ —Б–µ—А–і—Ж–µ –Њ–љ

–С–Њ–ї—М–љ—Л–Љ, —Б–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Г–і–∞—А–Њ–Љ...

–Ъ–Њ–≥–і–∞ —В–µ–њ–µ—А—М —Б–Љ–Њ—В—А—О –љ–∞–Ј–∞–і,

–Э–∞ –≤—А–µ–Љ—П —О–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ—А–Њ—З–љ–Њ–є, -

–°—А–µ–і–Є –њ—Г—Б—В—Л–љ–Є, –≤ —В—М–Љ–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ—З–љ–Њ–є

–С–ї—Г–ґ–і–∞–µ—В –Љ–Њ–є –њ–µ—З–∞–ї—М–љ—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і.

–Т–Њ—В –Љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–є–і–µ–љ–љ–∞—П –і–Њ—А–Њ–≥–∞...

–Х–µ –њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є –Є–Ј–≥–Є–±

–Т–µ–ї –Ї —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–є –±–µ–Ј–і–љ–µ!.. –Ь–љ–Њ–≥–Њ, –Љ–љ–Њ–≥–Њ

–Ш–Ј –љ–∞—Б –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Њ... –Т–Њ–ї—П –±–Њ–≥–∞

–Ь–µ–љ—П —Б–њ–∞—Б–ї–∞, вАУ —П –љ–µ –њ–Њ–≥–Є–±.

–Э–Њ –љ–µ —Б—В–Њ—О —П –≥–Њ—А–і–µ–ї–Є–≤–Њ,

–£–≤–µ–љ—З–∞–љ —Б–ї–∞–≤–Њ—О –њ–Њ–±–µ–і...

–Х—Й–µ –≤ –і—Г—И–µ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б—И–µ–є –љ–µ—В

–° –Љ–Є–љ—Г–≤—И–Є–Љ –њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј—А—Л–≤–∞.

–ѓ –і–Њ–ї–≥–Њ –ґ–Є–ї —Б—А–µ–і—М —Б–Ї–≤–µ—А–љ –Є –Ј–Њ–ї!

–£ –Є—Е –љ–µ—З–Є—Б—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–љ–Њ–ґ—М—П

–Ґ—Г–њ–µ–ї–∞ –Љ—Л—Б–ї—М, –љ–µ–Љ–µ–ї –≥–ї–∞–≥–Њ–ї,

–Ш–Ј–љ–µ–Љ–Њ–≥–∞–ї–∞ —Б–Є–ї–∞ –±–Њ–ґ—М—П.

–Х—Й–µ —П —В—А–µ–њ–µ—В–Њ–Љ –Њ–±—К—П—В,

–Х—Й–µ –±–Њ–ї–Є—В –ґ–Є–≤–∞—П —А–∞–љ–∞

–Ш –љ–∞ –Љ–µ–љ—П, –Ї–∞–Ї –Є–Ј —В—Г–Љ–∞–љ–∞,

–Т–Є–і–µ–љ—М—П –њ—А–µ–ґ–љ–Є–µ –≥–ї—П–і—П—В;

–Ш, –њ–Њ–ї–љ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Њ–є –Љ–љ–µ –±–Њ—П–Ј–љ—М—О,

–Х—Й–µ —П –≤–Ј–≥–ї—П–і—Л –Є—Е –ї–Њ–≤–ї—О,

–Ь–љ–µ —Г–≥—А–Њ–ґ–∞—О—Й–Є–µ –Ї–∞–Ј–љ—М—О

–Ч–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Љ—Л—Б–ї—О –Є –ї—О–±–ї—О...

1855 –≥–Њ–і

–Т–Њ—Б—В–Њ—А–≥–Њ–Љ —Б–≤—П—В—Л–Љ –њ–ї–∞–Љ–µ–љ–µ—П...

–Т–Њ—Б—В–Њ—А–≥–Њ–Љ —Б–≤—П—В—Л–Љ –њ–ї–∞–Љ–µ–љ–µ—П,

–Э–∞ –≤—Б–µ, —З—В–Њ —Б–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П –≤ –Љ–Є—А–µ,

–Я–Њ—А–Њ–є —П –≤–Ј–Є—А–∞—О —П—Б–љ–µ–µ,

–ѓ –Љ—Л—Б–ї—О —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–µ–є –Є —И–Є—А–µ.

–ѓ –±—А–∞—В –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ –≤—Б–µ–Љ –ґ–Є–≤—Г—Й–Є–Љ

–Ш –≤ –ґ–Є–Ј–љ—М –Њ—В–Њ—И–µ–і—И–Є–Љ –Є–љ—Г—О;

–Ш, –њ–Њ–ї–Њ–љ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ—М–µ–Љ –±–µ–≥—Г—Й–Є–Љ,

–Я—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –≤–µ—З–љ–Њ—Б—В–Є —З—Г—О.

–Э–∞–і–Ј–≤–µ–Ј–і–љ—Л–µ —Б–ї—Л—И–љ—Л –Љ–љ–µ —Е–Њ—А—Л,

–Ш —Б—В–Њ–љ—Г –ї—О–і—Б–Ї–Њ–Љ—Г —П –≤–љ–µ–Љ–ї—О,-

–Ш –Ї –љ–µ–±—Г –≤–Њ–Ј–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –≤–Ј–Њ—А—Л,

–Ш –њ–∞–і–∞—О—В —Б–ї–µ–Ј—Л –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї—О.

1857 –≥–Њ–і

–Т–µ—А—Б—В–∞ –љ–∞ —Б—В–∞—А–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–µ

–Я–Њ–і –≥–Њ—А–Њ–є, –і–Њ–ґ–і–µ–Љ —А–∞–Ј–Љ—Л—В–Њ–є,

–£ –Њ–≤—А–∞–≥–∞ –±–µ–Ј –Љ–Њ—Б—В–∞

–Я—А–Є—О—В–Є–ї–∞—Б—М –њ–Њ–і —А–∞–Ї–Є—В–Њ–є

–Я–Њ–Ј–∞–±—Л—В–∞—П –≤–µ—А—Б—В–∞.

–Э–∞–Ї–ї–Њ–љ–Є–≤—И–Є—Б—М –љ–∞–±–Њ–Ї –љ–Є–Ј–Ї–Њ,

–Ґ—Г—Б–Ї–ї–Њ–є —Ж–Є—Д—А–Њ—О –≥–ї—П–і–Є—В;

–Э–Њ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Є–ї–Є –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ -

–Э–Є–Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В.

–С–µ–Ј –љ—Г–ґ–і—Л —Б—В–∞—А—Г—И–Ї–∞ –Љ–µ—А–Є—В

–Я—А–µ–ґ–љ–Є–є –њ—Г—В—М, –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–є, —Б–≤–Њ–є;

–•–Њ—В—М –Є –≤–Є–і–Є—В, –∞ –љ–µ –≤–µ—А–Є—В,

–І—В–Њ –њ—А–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ –њ—Г—В—М –Є–љ–Њ–є...

1854 –≥–Њ–і

–Э–∞—Б—В–Њ—П—Й–∞—П –њ–Њ—Н–Ј–Є—П вАУ —Н—В–Њ –љ–µ —А–Є—Д–Љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ —Б—В—А–Њ—З–Ї–Є, –љ–µ –≥—А–∞—Д–Њ–Љ–∞–љ–Є—П, –Є, —Г–ґ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–µ ¬Ђ–Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і —В–Њ—З–Ї–∞ —А—Г¬ї. –Э–∞—Б—В–Њ—П—Й–∞—П –њ–Њ—Н–Ј–Є—П вАУ —Н—В–Њ –Ј–µ—А–Ї–∞–ї–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –і—Г—И–Є, –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –ґ–Є–Ј–љ–Є –ї–Є—А–Є–Ї–∞, –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, –≥–і–µ –Њ–љ –ґ–Є–≤–µ—В. –Ш –µ—Б–ї–Є –Є—Б—В–Є–љ–љ–∞—П –њ–Њ—Н–Ј–Є—П вАУ –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ ¬Ђ–≤–Њ–ї–љ–∞¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —Б–ї—Л—И–∞—В –Є–Ј –њ—Г—Б—В–Њ—В—Л, —В–Њ –Ц–µ–Љ—З—Г–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ —В–Њ—З–љ–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤–Њ–ї–љ—Г –†–Њ—Б—Б–Є–Є.

–Э–µ –Ј—А—П –Њ–љ –±—Л–ї –і—А—Г–ґ–µ–љ —Б –Ы—М–≤–Њ–Љ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З–µ–Љ –Ґ–Њ–ї—Б—В—Л–Љ, —З–µ–Љ –Љ–Њ–≥ –њ–Њ—Е–≤–∞—Б—В–∞—В—М –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В–Њ—А —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є.

–Я–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї–Є—Б—М –Њ–љ–Є –≤ 1850-–Љ –≥–Њ–і—Г, –Є –њ–Њ—Н—В –±—Л–ї –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л—Е –Ы—М–≤–∞ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є —В–Њ—В –±—Л–ї –љ–∞ ¬Ђ—В—Л¬ї.¬†¬†

–Я–Є—Б—М–Љ–Њ –Ы—М–≤–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З–∞ –њ–Њ—Н—В—Г: *¬†

1900 –≥. –§–µ–≤—А–∞–ї—П 8. –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞.

–Ы—О–±–µ–Ј–љ—Л–є –Є –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є –і—А—Г–≥—К –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З—К,

–Ю—З–µ–љ—М —А–∞–і—Г—О—Б—М —Б–ї—Г—З–∞—О –љ–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М —В–µ–±–µ –Њ —Б–µ–±–µ —Б–µ—А–і–µ—З–љ—Л–Љ—К –њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–ї–µ–љi–µ–Љ—К —Б—К —В–≤–Њ–µ–є —В–≤–µ—А–і–Њ–є –Є –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ–Њ–є 50 –ї–µ—В–љ–µ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О.

–Я–Њ–Ј–і—А–∞–≤–ї—П—О —Б–µ–±—П —Б—К —В–Њ–ґ–µ –њ–Њ—З—В–Є 50 –ї–µ—В–љ–µ–є —Б—К —В–Њ–±–Њ–є –і—А—Г–ґ–±–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–Є—З–µ–Љ—К –љ–µ –љ–∞—А—Г—И–∞–ї–∞—Б—М.

–Ы—О–±—П—Йi–є —В–µ–±—П –і—А—Г–≥—К

–Ы. –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є.

8 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1900.

–Я–Є—Б—М–Љ–Њ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Њ—З—В–µ–љ–Њ –љ–∞ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–µ –Ц–µ–Љ—З—Г–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞ –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ 10 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1900 –≥., –≤ –і–µ–љ—М –њ—П—В–Є–і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є—П –µ–≥–Њ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –ї—О–±–Є—В–µ–ї–µ–є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є —Б–ї–Њ–≤–µ—Б–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А–Њ–Љ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞ –Р. –Э. –Т–µ—Б–µ–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ (1843вАФ1918). –Э–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є –і–µ–љ—М –≤ –≥–∞–Ј–µ—В–љ—Л—Е –Њ—В—З–µ—В–∞—Е –Њ–± —О–±–Є–ї–µ–µ —В—Г—В –ґ–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї–Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ (—Б–Љ. ¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В–Є¬ї 1900, вДЦ 42 –Њ—В 11 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П). –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Њ—В–≤–µ—В–Њ–Љ –Ц–µ–Љ—З—Г–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞ –Њ–љ–Њ –љ–∞–њ–µ—З–∞—В–∞–љ–Њ –≤ ¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Љ—Л—Б–ї–Є¬ї 1913, I, —Б—В—А. 129.

–Ю—В–≤–µ—В –Ц–µ–Љ—З—Г–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ 11 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1900 –≥.:¬†

¬Ђ–Ы—О–±–µ–Ј–љ—Л–є –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є –і—А—Г–≥ –Ы–µ–≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З, —В–≤–Њ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ, –њ—А–Њ—З—В–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞ –Љ–Њ–µ–Љ —О–±–Є–ї–µ–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–Љ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З–µ–Љ –Т–µ—Б–µ–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –Є –Љ–љ–µ –Є–Љ –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–љ–Њ–µ, –Љ–µ–љ—П –Њ—Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–Є–ї–Њ. –Ю—В –≤—Б–µ–≥–Њ —Б–µ—А–і—Ж–∞ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—О —В–µ–±—П –Ј–∞ –љ–µ–≥–Њ. –С–Њ–≥ –і–∞—Б—В, —П –µ—Й–µ –њ–Њ–≤–Є–і–∞—О—Б—М —Б —В–Њ–±–Њ—О –Є –±—Г–і—Г –Є–Љ–µ—В—М —А–∞–і–Њ—Б—В—М —В–µ–±—П –Њ–±–љ—П—В—М –Є –µ—Й–µ —А–∞–Ј –ї–Є—З–љ–Њ –њ–Њ–±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–Є—В—М —В–µ–±—П –Ј–∞ —В–≤–Њ—О –Ї–Њ –Љ–љ–µ –і—А—Г–ґ–±—Г. –Я—А–Њ—И—Г —В–µ–±—П –њ–µ—А–µ–і–∞—В—М –°–Њ—Д—М–µ –Р–љ–і—А–µ–µ–≤–љ–µ, —З—В–Њ —П —Ж–µ–ї—Г—О –µ–µ —А—Г–Ї—Г –Є —И–ї—О –њ—А–Є–≤–µ—В –≤—Б–µ–Љ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–Љ —Б–Њ –Љ–љ–Њ—О –Т–∞—И–Є–Љ –і–µ—В—П–Љ. –У–Њ—А—П—З–Њ –ґ–µ–ї–∞—О —В–µ–±–µ –Є –≤—Б–µ–Љ –Т–∞–Љ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П –Є –≤—Б–µ–≥–Њ –ї—Г—З—И–µ–≥–Њ. –Э–∞–і–µ—О—Б—М –≤—Л—Б–ї–∞—В—М —В–µ–±–µ –≤ –љ–µ–њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Љ–Њ–Є —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П —Б –њ—А–Њ—Б—М–±–Њ—О –њ–Њ–Љ–µ—Б—В–Є—В—М –Є—Е –≤ —В–≤–Њ—О –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї—Г. –Я—А–Є–Ј–љ–∞—О—Б—М, —З—В–Њ —П –њ—А–Є–љ—П–ї —Н—В–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ —В–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞, –њ—А–Є–і–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Љ–љ–µ —Б–Љ–µ–ї–Њ—Б—В–Є. –°–µ—А–і–µ—З–љ–Њ —В–µ–±—П –ї—О–±—П—Й–Є–є –Є –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ —Г–≤–∞–ґ–∞—О—Й–Є–є —В–µ–±—П –і—А—Г–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ц–µ–Љ—З—Г–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤. P. S. –Я—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є–µ –љ–∞ –Љ–Њ–µ–Љ —О–±–Є–ї–µ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є —А–∞–Ј–љ—Л—Е —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–є –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М –Ї–Њ –Љ–љ–µ —Б –њ—А–Њ—Б—М–±–Њ—О –і–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є—В—М –Є–Љ –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–∞—В—М —В–≤–Њ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ, –Є —П –љ–µ –Љ–Њ–≥ –Є–Љ –≤ —Н—В–Њ–Љ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М¬ї.

–С–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ, –Ц–µ–Љ—З—Г–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї –і—А—Г–ґ–µ–љ –Є –±–ї–Є–Ј–Њ–Ї –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Њ –Ы—М–≤–Њ–Љ –Ґ–Њ–ї—Б—В—Л–Љ. –Э–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ.

–†–Њ–і–Є–ї—Б—П –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З 23 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1821 –≥–Њ–і–∞ –≤ –Ь–≥–ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Г–µ–Ј–і–µ –І–µ—А–љ–Є–≥–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є. –Я—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї –Є–Ј —Б—В–∞—А–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –Ц–µ–Љ—З—Г–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤—Л—Е, –±—Г–і—Г—З–Є —Б—Л–љ–Њ–Љ —Б–µ–љ–∞—В–Њ—А–∞ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З–∞ –Ц–µ–Љ—З—Г–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞ (1788вАФ1865) –Њ—В –±—А–∞–Ї–∞ –µ–≥–Њ —Б –Ю–ї—М–≥–Њ–є –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–љ–Њ–є –Я–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є (1799вАФ1833). –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–ї–µ–Љ—П–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–Љ—Г –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—О –Р–љ—В–Њ–љ–Є—О –Я–Њ–≥–Њ—А–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Є –і–≤–Њ—О—А–Њ–і–љ—Л–Љ –±—А–∞—В–Њ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—О –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–Љ—Г.

–Т—Л—А–Њ—Б –Њ–љ –≤ —А–Њ–і–Њ–≤–Њ–Љ –Є–Љ–µ–љ–Є–Є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Ї–∞ –њ–Њ–і –Х–ї—М—Ж–Њ–Љ. –Ъ–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Г—З–Є–ї—Б—П –≤ –Я–µ—А–≤–Њ–є –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–є –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є–Є, –Ј–∞—В–µ–Љ –≤ 1835 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї –њ–µ—А–µ–≤–µ–і—С–љ –≤ –£—З–Є–ї–Є—Й–µ –њ—А–∞–≤–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П. –Я–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –≤ 1841 –≥–Њ–і—Г —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ –°–µ–љ–∞—В–µ, —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї (–≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Ф. –Э. –С–µ–≥–Є—З–µ–≤—Л–Љ –Є —Б–≤–Њ–Є–Љ ¬Ђ–ї—Г—З—И–Є–Љ –і—А—Г–≥–Њ–Љ¬ї –Т. –Р. –Р—А—Ж–Є–Љ–Њ–≤–Є—З–µ–Љ) –≤ —Б–µ–љ–∞—В—Б–Ї–Є—Е —А–µ–≤–Є–Ј–Є—П—Е –Ю—А–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є –Ъ–∞–ї—Г–ґ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–є –Є —В–∞–≥–∞–љ—А–Њ–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥—А–∞–і–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–∞. –Т 1847 –≥–Њ–і—Г, –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ—В–њ—Г—Б–Ї–∞, –њ—А–Њ–≤–µ–і—С–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ–є, –њ–µ—А–µ—И—С–ї –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Г –≤ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ —О—Б—В–Є—Ж–Є–Є, –∞ –≤ 1849 –≥–Њ–і—Г вАУ –≤ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –Ї–∞–љ—Ж–µ–ї—П—А–Є—О. –С—Л–ї –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Њ–Љ —Б—В–∞—В—Б-—Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—П –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞.

–Ґ–∞–Ї–Њ–≤—Л –Ї—А–∞—В–Ї–Є–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –µ–≥–Њ –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–Є–Љ —Б–ї–Њ–≤–Њ –µ–Љ—Г —Б–∞–Љ–Њ–Љ—ГвА¶

–Р. –Ь. –Ц–µ–Љ—З—Г–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤.

–Р–≤—В–Њ–±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ—З–µ—А–Ї

<–Ю—В—А—Л–≤–Ї–Є>¬†

<вА¶> –ѓ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ —Д–µ–≤—А–∞–ї–µ 1821 –≥–Њ–і–∞. –Т–Њ—Б–њ–Є—В—Л–≤–∞–ї—Б—П –і–Њ 14-–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞ –і–Њ–Љ–∞. –Я–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї, –≤ 1835 –≥–Њ–і—Г, –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О —Б.-–њ–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї—Г—О –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є—О, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –≤—Л—И–µ–ї, —З—В–Њ–±—Л –і–µ—А–ґ–∞—В—М —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ –≤ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –њ—А–∞–≤–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, –Ї—Г–і–∞ –Є –±—Л–ї –њ—А–Є–љ—П—В –≤ —З–Є—Б–ї–µ, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —Б–Њ—А–Њ–Ї–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л—Е –µ–≥–Њ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, 5 –і–µ–Ї–∞–±—А—П —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ 1835 –≥<–Њ–і–∞>. –Ю–Ї–Њ–љ—З–Є–≤ –Ї—Г—А—Б, —П –≤—Л—И–µ–ї –Є–Ј —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –≤ 1841 –≥–Њ–і—Г —Б —З–Є–љ–Њ–Љ IX-–≥–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–∞. –Э–∞—И –≤—Л–њ—Г—Б–Ї –±—Л–ї –≤—В–Њ—А–Њ–є —Б –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞. –ѓ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Г –≤ —Б–µ–љ–∞—В. –Э–Њ –≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ –ґ–µ –≥–Њ–і—Г, –Ї –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–µ–Љ—Г —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є—О, –±—Л–ї —Г–≤–Њ–ї–µ–љ –Њ—В –Ї–∞–љ—Ж–µ–ї—П—А—Б–Ї–Є—Е —А–∞–±–Њ—В –Є –њ—А–Є–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ –і–ї—П –Ј–∞–љ—П—В–Є–є –Ї —А–µ–≤–Є–Ј–Њ–≤–∞–≤—И–µ–Љ—Г –Ю—А–ї–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –Є –Ъ–∞–ї—Г–ґ—Б–Ї—Г—О –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є –њ–Њ—З—В–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —Б–µ–љ–∞—В–Њ—А—Г –Ф–Љ–Є—В—А–Є—О –Э–Є–Ї–Є—В–Є—З—Г –С–µ–≥–Є—З–µ–≤—Г, –∞–≤—В–Њ—А—Г —А–Њ–Љ–∞–љ–∞: ¬Ђ–°–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤–Њ –•–Њ–ї–Љ—Б–Ї–Є—Е¬ї. –†–µ–≤–Є–Ј–Є—П –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞—Б—М –≥–Њ–і–∞ –і–≤–∞. –Т 1844 –≥–Њ–і—Г —Б—Г–і—М–±–∞ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–ї–∞ –Љ–љ–µ —Б–љ–Њ–≤–∞ –Є–Ј–±–∞–≤–Є—В—М—Б—П –Њ—В —Б–µ–љ–∞—В–∞. –Я–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –Њ—В–њ—Г—Б–Ї, —П –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –Ї –Ј–∞–љ—П—В–Є—П–Љ –њ–Њ –і—А—Г–≥–Њ–є —Б–∞–љ–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —А–µ–≤–Є–Ј–Є–Є. –Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Љ–Њ–є –Њ—В–µ—Ж —А–µ–≤–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї —В–∞–≥–∞–љ—А–Њ–≥—Б–Ї–Њ–µ –≥—А–∞–і–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ, –Є —П –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –њ—А–Є –љ–µ–Љ –≤ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ –≤–Њ—Б—М–Љ–Є –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤. –Ч–∞–љ—П—В–Є—П –њ—А–Є —А–µ–≤–Є–Ј–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е —Б–µ–љ–∞—В–Њ—А–∞—Е –±—Л–ї–Є –і–ї—П –Љ–µ–љ—П –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ—Л. –Ю–љ–Є –і–∞–ї–Є –Љ–љ–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –µ—Й–µ –≤ —О–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М—Б—П —Б –ґ–Є–Ј–љ–Є—О –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–Є –Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—М—Б—П –≤ —Б–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Б–ї–Њ—П–Љ–Є. –Т –Љ–∞–µ 1846 –≥<–Њ–і–∞> —П –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Њ–њ—П—В—М –Њ—В–њ—Г—Б–Ї —Б —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ–µ—Е–∞—В—М –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Г, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ —Б–µ–љ–∞—В—Б–Ї—Г—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г —З–µ—А–µ–Ј –≤–Њ—Б–µ–Љ—М –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤. –Ы–µ—В–Њ–Љ 1847 –≥<–Њ–і–∞> —П –њ–µ—А–µ—И–µ–ї –Є–Ј —Б–µ–љ–∞—В–∞ –љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–∞ —О—А–Є—Б–Ї–Њ–љ—Б—Г–ї—М—В–∞, –∞ –≤ 1849 –≥<–Њ–і—Г> –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Г –≤ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –Ї–∞–љ—Ж–µ–ї—П—А–Є—О, –≥–і–µ —Б 1855 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Њ–Љ —Б—В–∞—В—Б-—Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞. 1-–≥–Њ —П–љ–≤–∞—А—П 1858 –≥–Њ–і–∞ —П –≤—Л—И–µ–ї –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї—Г. <вА¶> –° —В–µ—Е –њ–Њ—А —П –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥ –Ї–∞–Ї –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ–њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є–µ –Є –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–ї —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –≤ –Ъ–∞–ї—Г–≥–µ, –≥–і–µ –ґ–µ–љ–Є–ї—Б—П, –њ–Њ—В–Њ–Љ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ—В –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ–є: –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є, –≤ –®–≤–µ–є—Ж–∞—А–Є–Є, –≤ –Ш—В–∞–ї–Є–Є –Є –љ–∞ —О–≥–µ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є. –Ь–Њ—П –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—Л–ї–∞, –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –њ—А–µ—А–≤–∞–љ–∞ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –і–Њ–Љ–Њ–є, –±—Л–ї–∞ –і–ї—П –Љ–µ–љ—П –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–∞, —З–µ–Љ –ґ–Є–Ј–љ—М –≤ –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–Є. –ѓ —Г–±–µ–і–Є–ї—Б—П –љ–∞ –Њ–њ—Л—В–µ –≤ —А–∞–Ј—Г–Љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –≤ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Љ –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—Л—В–∞ –Є –њ—А–Њ–љ–Є–Ї—Б—П –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–Љ –Ї –љ–Є–Љ —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Є —Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Б–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Є–µ–Љ. –° 1884 –≥<–Њ–і–∞> —П –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–Є–ї—Б—П –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ —З–µ—В—Л—А–µ –≥–Њ–і–∞ —П –ґ–Є–≤—Г –≤ –і–µ—А–µ–≤–љ–µ, —В–Њ —Г —Б–µ–±—П, –≤ –Х–ї–µ—Ж–Ї–Њ–Љ —Г–µ–Ј–і–µ, –Ю—А–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є, —В–Њ —Г –Љ–Њ–Є—Е —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –±–Њ–ї—М—И–µ—О —З–∞—Б—В—М—О –≤ –†—П–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є.

–ѓ –і–µ–ї—О –Љ–Њ—О –ґ–Є–Ј–љ—М –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞ –Є–Ј —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –љ–∞ –і–≤–∞ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞, —А–µ–Ј–Ї–Њ –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –і—А—Г–≥ –Њ—В –і—А—Г–≥–∞ –њ–Њ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–Љ—Г —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—О: –і–Њ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї–Є –≤ 1858 –≥<–Њ–і—Г> –Є –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї–Є. –Т –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –њ–µ—А–Є–Њ–і–µ –±—Л–ї–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –≤–љ–µ—И–љ–Є—Е –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ –Є –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П, –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤, –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є –Є —В–∞–Ї–Є—Е –Ј–∞–љ—П—В–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є–Љ–Є —З–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П ¬Ђ–і–µ–ї–Њ–Љ¬ївА¶ –Т–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ –±—Л–ї–Њ –±–Њ–ї–µ–µ —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П –Є –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Є. –Ъ—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞–≤—И–µ–Љ—Г –Љ–µ–љ—П –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤—Г –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї–Њ –Љ–µ–љ—П –Њ–±–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П –Ј–∞–і–Њ–Љ –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ—Г –Є –њ–Њ–є—В–Є –і—А—Г–≥–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б —В–Њ–є –Љ–Є–љ—Г—В—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞ —П –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –±–µ–Ј –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞, —П –љ–∞—З–∞–ї —Б–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞—В—М, —З—В–Њ –Љ–Њ–≥—Г –±—Л—В—М –і–µ–ї—М–љ—Л–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ. –ѓ –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–Њ —Г–≤–∞–ґ–∞–ї –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є, –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л—Е —Н—В–Њ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є; –љ–Њ, –і–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г–≤ 37-–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞, —П –љ–∞—З–∞–ї —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞—В—М—Б—П –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤–Њ –Љ–љ–µ –µ—Б—В—М –і–∞–љ–љ—Л–µ –і–ї—П –Ј–∞–љ—П—В–Є—П –Ї–Њ–≥–і–∞-–љ–Є–±—Г–і—М –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–Є–Љ–Є –Љ–µ—Б—В–∞. –Ч–∞ –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П –Љ–Њ–µ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л —П —Г—Б–њ–µ–ї —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М —Б–µ–±–µ —А–µ–њ—Г—В–∞—Ж–Є—О –Є—Б–Ї—Г—Б–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А–∞. –Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, —П —Г–Љ–µ–ї —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –њ–Є—Б–∞—В—М –±—Г–Љ–∞–≥–Є –Є –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л –Є –ї–Њ–≤–Ї–Њ —А–µ–і–∞–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї —З—Г–ґ–Є–µ –Љ–љ–µ–љ–Є—П; –Є –љ–µ—В —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П, —З—В–Њ –њ—А–Є —В–∞–Ї–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е —П –Љ–Њ–≥ –±—Л ¬Ђ—Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М —Б–µ–±–µ –Ї–∞—А—М–µ—А—Г¬ї; –љ–Њ –Љ–µ–љ—П вАУ –Љ–Њ–≥—Г –њ–Њ—Е–≤–∞–ї–Є—В—М—Б—П вАУ —В–∞–Ї–∞—П –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–∞ –љ–µ –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞–ї–∞. –Т –Љ–Њ–Є –ї–µ—В–∞ –њ–Њ—А–∞ —Г–ґ–µ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–Ј–∞–±–Њ—В–Є—В—М—Б—П –Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –≤—Л—А–∞–ґ–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–љ–µ–љ–Є—П, –≤–Љ–µ—Б—В–Њ —В–Њ–≥–Њ —З—В–Њ–±—Л —А–µ–і–∞–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —З—Г–ґ–Є–µ, –і–∞ –њ—А–Є—В–Њ–Љ –µ—Й–µ –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –Љ–љ–µ –∞–љ—В–Є–њ–∞—В–Є—З–љ—Л–µ. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —П —А–µ—И–Є–ї—Б—П, –Ї –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ–Љ—Г —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є—О –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Љ–Њ–Є—Е —Б–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–≤—Ж–µ–≤ –Є –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л—Е, —А–∞—Б—Б—В–∞—В—М—Б—П –Є —Б –Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–∞ —Б—В–∞—В—Б-—Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞, –Є —Б –Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Ї–∞–Љ–µ—А-—О–љ–Ї–µ—А–∞. –Т –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –њ–µ—А–Є–Њ–і–µ –Љ–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є —П —Г–±–Є–ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –і–∞—А–Њ–Љ. –Ц–Є–Ј–љ—М —З—Г–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —З–∞—Б—В–Њ –њ—А–µ–Њ–±–ї–∞–і–∞–ї–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–∞–і –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ—О. –Э–µ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–ї—Г–ґ–±–∞, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–≤–µ—В—Б–Ї–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –Ј–∞—Б–∞—Б—Л–≤–∞–ї–∞ –Љ–µ–љ—П –Ї–∞–Ї –±–Њ–ї–Њ—В–Њ. –Я–Њ—П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Є —В–Њ–≥–і–∞ –±–Њ–ї–µ–µ –Є–ї–Є –Љ–µ–љ–µ–µ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б–≤–µ—В–ї—Л–µ –њ—А–Њ–Љ–µ–ґ—Г—В–Ї–Є. –Ю–љ–Є-—В–Њ –Є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–≤—И–µ–є—Б—П —Б–Њ –Љ–љ–Њ—О –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ—Л. –Х—Й–µ –љ–∞ —Г—З–Є–ї–Є—Й–љ–Њ–є —Б–Ї–∞–Љ—М–µ —П —Б–і–µ–ї–∞–ї –Ј–∞–њ–∞—Б –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–µ–љ–љ—Л—Е –Є–і–µ–∞–ї–Њ–≤ –Є —З–µ—Б—В–љ—Л—Е —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–є. –Ф—Г—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –≤ –Љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –±—Л–ї –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–љ—Л–є. –≠—В–Є–Љ –і—Г—Е–Њ–Љ –Љ—Л –±—Л–ї–Є –Њ–±—П–Ј–∞–љ—Л –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞—И–Є–Љ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А–∞–Љ, –Љ–µ–ґ–і—Г –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –±—Л–ї–Є –Њ—З–µ–љ—М –њ–Њ—З—В–µ–љ–љ—Л–µ –ї—О–і–Є, –љ–Њ –У—А–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –љ–µ –±—Л–ї–Њ, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—О –Є –њ–Њ–њ–µ—З–Є—В–µ–ї—О –љ–∞—И–µ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ вАУ –њ—А–Є–љ—Ж—Г –Я–µ—В—А—Г –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤–Є—З—Г –Ю–ї—М–і–µ–љ–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–Љ—Г. –Ю–љ, —Б–≤–Њ–Є–Љ –ї–Є—З–љ—Л–Љ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Њ–Љ –Є –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ–Љ —Б –љ–∞–Љ–Є –Є –љ–∞—И–Є–Љ–Є –љ–∞—Б—В–∞–≤–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –Ї —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—О –≤ –љ–∞—Б —З—Г–≤—Б—В–≤–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–∞, —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–љ–Њ—Б—В–Є –Є —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Ї —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є, –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Ј–љ–∞–љ–Є—П–Љ –Є –њ—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є—О. –°–Њ—Б—В–∞–≤ –Љ–Њ–Є—Е —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–є –±—Л–ї —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ—З–µ–љ—М —Е–Њ—А–Њ—И. –ѓ –±—Л–ї –±–ї–Є–Ј–Њ–Ї –њ–Њ—З—В–Є —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є —В—А–µ—Е –њ–µ—А–≤—Л—Е –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–Њ–≤. –Ь—Л –±—Л–ї–Є –≤–Њ–Њ–і—Г—И–µ–≤–ї–µ–љ—Л —Б–∞–Љ—Л–Љ–Є –ї—Г—З—И–Є–Љ–Є –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є—П–Љ–Є. –Ъ–∞–Ї –і–Њ–±—А—Л–µ –љ–∞—З–∞–ї–∞, –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л–µ –Є–Ј —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞, —В–∞–Ї –Є –і–Њ—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ –і–Њ –Љ–µ–љ—П –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤–µ—П–љ–Є—П –Њ—В –ї—О–і–µ–є —Б–Њ—А–Њ–Ї–Њ–≤—Л—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ –љ–µ –і–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–Є –Љ–љ–µ –±–µ—Б–њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В–љ–Њ —Г–≤–ї–µ—З—М—Б—П —И—Г–Љ–љ–Њ—О, –±–ї–µ—Б—В—П—Й–µ—О, –љ–Њ –њ—Г—Б—В–Њ—О –ґ–Є–Ј–љ—М—О. –Т –њ–µ—А–≤—Л–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –Љ–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є —П, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ –њ—А–Њ–≥–ї—П–і–µ–ї –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ, —З—В√≥ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –Љ–µ–љ—П; –љ–Њ —В–Њ, —З—В√≥ –і–Њ –Љ–µ–љ—П –і–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Њ, –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Љ–љ–Њ—О –њ–Њ –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤—Г. –ѓ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї –Љ–µ—А–Є—В—М –ї—О–і–µ–є –Є –і–µ–ї–∞ –Љ–µ—А–Њ—О —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–є —З–Є—Б—В–Њ—В–µ –Є –љ–µ–њ—А–Є–Ї–Њ—Б–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Њ–Є—Е –Є–і–µ–∞–ї–Њ–≤. –Т—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–∞—П –Њ—В–Ј—Л–≤—З–Є–≤–Њ—Б—В—М –љ–µ –і–∞–ї–∞ –і—Г—И–µ –Љ–Њ–µ–є –Ј–∞–≥–ї–Њ—Е–љ—Г—В—М. –ѓ –±—Л–ї –≤—Б–µ–≥–і–∞ —З—Г–ґ–і —А–∞–≤–љ–Њ–і—Г—И–Є—О, –Є —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –і–ї—П –Љ–µ–љ—П —Б—З–∞—Б—В–Є–µ. –Э–∞ —Б–≤–Њ–µ–Љ –≤–µ–Ї—Г —П –њ–Њ–і–Љ–µ—З–∞–ї –љ–µ —А–∞–Ј, –Ї–∞–Ї –Є–љ–і–Є—Д—Д–µ—А–µ–љ—В–љ–Њ—Б—В—М –≤–Ї—А–∞–і—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –±–Њ–ї—М—И–µ—О —З–∞—Б—В—М—О –њ–Њ–і –ї–Є—З–Є–љ–Њ—О ¬Ђ–±–ї–∞–≥–Њ—А–∞–Ј—Г–Љ–Є—П –Є –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є—П—Е –љ–∞ –ґ–Є–Ј–љ—М¬ї, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ, –Љ–∞–ї–Њ-–њ–Њ–Љ–∞–ї—Г, –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –≤ –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –≥–∞–љ–≥—А–µ–љ—Г, —А–∞–Ј—А—Г—И–∞—О—Й—Г—О –Њ–і–љ–Њ –Ј–∞ –і—А—Г–≥–Є–Љ –≤—Б–µ –ї—Г—З—И–Є–µ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–µ—А–і—Ж–∞, –љ–Њ –Є —Г–Љ–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ –Љ–Њ–µ–є –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї–Є —П, –љ–∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ–є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–µ —З–∞—Б—В–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, —Б–±–ї–Є–Ј–Є–ї—Б—П —Б –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–є –Є —Б–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ–Є –ї—Г—З—И–Є–Љ–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б–Њ—А–Њ–Ї–Њ–≤—Л—Е –≥–Њ–і–Њ–≤, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –њ–Є—В–∞—О –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –Њ—Б–Њ–±—Г—О —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є—О –Є –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–µ —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ. –Ю–љ–Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л–ї–Є –ї—Г—З—И–Є–Љ–Є –Љ–Њ–Є–Љ–Є –і—А—Г–Ј—М—П–Љ–Є –Є –љ–∞—Б—В–∞–≤–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є.

–°–∞–Љ—Л–Љ —В—П–ґ–µ–ї—Л–Љ –Є –Љ—А–∞—З–љ—Л–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –Љ–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є —П —Б—З–Є—В–∞—О –≤—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–µ –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Г –≤ 4-–є –і–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В —Б–µ–љ–∞—В–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞ –Є–Ј —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞. –ѓ –њ–Њ–Љ–љ—О, —З—В–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–µ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–љ–Њ–µ –Љ–љ–µ –Ј–∞–љ—П—В–Є–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ –≤ –Є—Б–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В–љ–Њ–≥–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—П, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–∞—П —З–∞—Б—В—М –і–µ–ї, —З—Г—В—М –ї–Є –љ–µ —Ж–µ–ї—Л–є —В–Њ–Љ, –Ј–љ–∞—З–Є–ї–∞—Б—М –њ–Њ–і –±—Г–Ї–≤–Њ—О –Ю: –Њ –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ, –Њ —Б–њ–Њ—А–љ–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ, –Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–Љ –Ј–∞–≤–µ—Й–∞–љ–Є–Є –Є —В. –і. –і–Њ –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ—Б—В–Є. –Я–Њ–Љ–љ—О —В–∞–Ї–ґ–µ, —З—В–Њ —П –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –љ–∞ —З–µ—А–љ–Њ–≤–Њ–Љ –ї–Є—Б—В–µ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –і–µ–ї–Њ–≤–Њ–є –±—Г–Љ–∞–≥–Є —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞–ї –Ї —Б–µ–±–µ –љ–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М —В–µ—А–њ–µ–љ–Є–µ –Њ—Б–ї–Є–љ–Њ–µ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ. –°–∞–Љ–Њ–µ –ї—Г—З—И–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Љ–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є–µ –Љ–Њ–µ –≤ –Ъ–∞–ї—Г–≥–µ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї—Г. –Ґ–Њ–≥–і–∞ —А–∞–Ј—А–µ—И–∞–ї—Б—П –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї–Є–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б. –ѓ –њ–Њ—З–Є—В–∞—О —Б–µ–±—П —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—Л–Љ, —З—В–Њ –±—Л–ї —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї–µ–Љ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ –≤ –Ъ–∞–ї—Г–ґ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є, –≥–і–µ —В–Њ–≥–і–∞ –±—Л–ї –≥—Г–±–µ—А–љ–∞—В–Њ—А–Њ–Љ –Љ–Њ–є —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –њ–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й—Г –Є –і—А—Г–≥ –Т–Є–Ї—В–Њ—А –Р–љ—В–Њ–љ–Њ–≤–Є—З –Р—А—Ж–Є–Љ–Њ–≤–Є—З, –ґ–µ–љ–∞—В—Л–є –љ–∞ –Љ–Њ–µ–є —Б–µ—Б—В—А–µ. –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –Є–Љ–µ–ї–Њ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ. –Ю–љ–Њ –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–Њ –Є –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–ї–Њ –Ї —Б–µ–±–µ –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –і—А—Г–Ј–µ–є –Є —В—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Э–Њ–≤—Л–µ –ї—О–і–Є —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –њ–Њ–≤—Б—О–і—Г, –Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ —А–Њ—Б–ї–Њ —Г–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Є –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –±–µ–Ј –њ—А–µ—Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є—П, –њ–Њ –і–љ—П–Љ –Є –њ–Њ —З–∞—Б–∞–Љ. –Э–µ–і–∞–≤–љ–Є–µ —З–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї–Є –Є –≤–ї–∞–і–µ—В–µ–ї–Є –і—Г—И –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–∞–ї–Є—Б—М –≤ –і–Њ–±–ї–µ—Б—В–љ—Л—Е –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ —Б–≤–Њ–µ–є –Ј–µ–Љ–ї–ЄвА¶ –•–Њ—А–Њ—И–µ–µ –±—Л–ї–Њ –≤—А–µ–Љ—П! –ѓ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—М –µ—Й–µ –Њ–± –Њ–і–љ–Њ–Љ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, —З–Є—Б—В–Њ –ї–Є—З–љ–Њ–Љ, –љ–Њ –Є–Љ–µ–≤—И–µ–Љ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –љ–∞ –≤—Б—О –Љ–Њ—О –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М. –ѓ —В–Њ–≥–і–∞ —Б–і–µ–ї–∞–ї –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Љ–Њ–µ–Љ—Г —Б–µ–Љ–µ–є–љ–Њ–Љ—Г —Б—З–∞—Б—В–Є—О. –°–ї–Њ–≤–Њ–Љ, —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±—Л–ї–Њ –≤ –Љ–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є —Б–≤–µ—В–ї—Л–Љ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ.

–Ю–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –ґ–Є–Ј–љ–Є –Њ—В—А–∞–ґ–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Љ–Њ–Є—Е –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л—Е –Ј–∞–љ—П—В–Є—П—Е. –ѓ –љ–∞—З–∞–ї –њ–Є—Б–∞—В—М –µ—Й–µ –≤ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ, –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Б—В–Є—Е–∞–Љ–Є, –Є –њ–Є—Б–∞–ї –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ.¬†

<вА¶> –Я–Њ—В–Њ–Љ —Б–Ї—Г—З–љ–∞—П —Б–ї—Г–ґ–±–∞ –Є —А–∞—Б—Б–µ—П–љ–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –Љ–µ–љ—П –Ј–∞–Љ–Њ–ї–Ї–љ—Г—В—М. –Т –њ–µ—З–∞—В–Є —П –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –љ–µ –њ—А–µ–ґ–і–µ 1850 –≥<–Њ–і–∞>. –°–њ–µ—А–≤–∞ –њ–Є—Б–∞–ї –Љ–∞–ї–Њ –Є –ї–µ–љ–Є–≤–Њ, –Ї–∞–Ї –±—Л –≤ –Љ–Є–љ—Г—В—Л –њ—А–Њ–±—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П. –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ –Љ–љ–µ —Б–ї—Г—З–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—М—Б—П –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Ї –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–µ–є –Љ–µ–љ—П —Б—А–µ–і–µ –Є —В–Њ—Б–Ї–Њ–≤–∞—В—М –Њ —Б–≤–Њ–µ–є –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –љ–µ–≤–Њ–ї–µ. –Ъ–Њ–≥–і–∞, –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –љ–Њ–≤—Л—Е –≤–µ—П–љ–Є–є, —П –≤—Л—И–µ–ї –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї—Г –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б —В–µ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –Є–Љ–µ—В—М –њ—А–∞–≤–Њ –Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Љ—Л—Б–ї–Є—В—М –Є —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —Б –±√≥–ї—М—И–µ—О —Б–≤–Њ–±–Њ–і–Њ—О –Є –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О, –≤–Њ –Љ–љ–µ —А–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є–µ –≤ –і–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Њ–Є—Е –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л—Е –Ј–∞–љ—П—В–Є–є. –Ь–љ–µ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Љ–Њ–Є —Б—В–Є—Е–Є –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ –љ—Г–ґ–љ—Л –≤ —В–∞–Ї–Њ–µ —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П. –Я–Њ—Н–Ј–Є—П –љ–∞ ¬Ђ–≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –Љ–Њ—В–Є–≤—Л¬ї –±—Л–ї–∞ –±—Л –Њ—З–µ–љ—М —Г–Љ–µ—Б—В–љ–∞ –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –њ—А–Њ–±—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П —Г–Љ–∞ –Є —Б–Њ–≤–µ—Б—В–Є. –ѓ —Б–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞–ї –≤—Б–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–µ –µ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ, –Є –Љ–µ–љ—П –Ї –љ–µ–є —В—П–љ—Г–ї–Њ; –љ–Њ —Н—В–Є –њ–µ—Б–љ–Є –њ–µ–ї —В–Њ–≥–і–∞ –Э–µ–Ї—А–∞—Б–Њ–≤. –Ю–љ–Є –±—Л–ї–Є —В–∞–Ї —Б–Є–ї—М–љ—Л –Є –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ—Л, —З—В–Њ —В—П–≥–∞—В—М—Б—П —Б –љ–Є–Љ–Є —П, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–µ –Љ–Њ–≥, –∞ –≤—В–Њ—А–Є—В—М –Є–Љ, —Е–Њ—В—П –±—Л –Є –љ–µ —Д–∞–ї—М—И–Є–≤—П, –±—Л–ї–Њ –±—Л –Є–Ј–ї–Є—И–љ–µ. –° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–∞—П ¬Ђ—З–Є—Б—В–∞—П¬ї –њ–Њ—Н–Ј–Є—П, –Њ—В—А–µ—И–µ–љ–љ–∞—П –Њ—В –Ј–ї–Њ–±—Л –і–љ—П, вАУ –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–µ–љ–љ–∞ –Є –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–∞ –≤—Б–µ–≥–і–∞. –Ґ–∞–Ї–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–∞ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –±—Л –Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –љ–µ–љ—Г–ґ–љ–Њ–є, –љ–µ –±—Л–≤–∞–µ—В. –Э–Њ —П —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї, —З—В–Њ –Љ–Њ—П –Љ—Г–Ј–∞ –љ–µ –Њ–±–ї–∞–і–∞–µ—В –љ–Є –ї–Є—А–Є–Ј–Љ–Њ–Љ, –љ–Є –Ї—А–∞—Б–Њ—В–Њ—О, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —П –њ–Њ—З–Є—В–∞–ї –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ–Є –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є —З–Є—Б—В–Њ–є –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є. –Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Љ–Њ–Є –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –±—Л –µ—Й–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–µ–µ. –Т–Њ—В –њ–Њ—З–µ–Љ—Г —П —В–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ—З—В–Є –±—А–Њ—Б–Є–ї –њ–Є—Б–∞—В—М —Б—В–Є—Е–Є –Є –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –Ї –њ—А–Њ–Ј–µ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –і–µ–ї–Є—В—М—Б—П —Б –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –Љ–Њ–Є–Љ–Є –Љ—Л—Б–ї—П–Љ–Є —П –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В—М. –Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —П –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї —Б—В–∞—В—М—О: ¬Ђ–°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–Є—В–µ–ї—М –љ–∞—А–Њ–і–∞¬ї (–љ–∞–њ–µ—З–∞—В–∞–љ–∞ –≤ ¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ –Т–µ—Б—В–љ–Є–Ї–µ¬ї), –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–љ—Г–ї –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —А–∞–Ј–±–Њ—А—Г –±—А–Њ—И—О—А—Г ¬Ђ–Я–µ—З–∞—В–љ–∞—П –њ—А–∞–≤–і–∞¬ї, –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–љ—Г—О –Ї —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ—Г –љ–∞—А–Њ–і—Г —Б —Ж–µ–ї—М—О –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М –µ–≥–Њ –±—Г–і—В–Њ –±—Л –Ї –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—О –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–ґ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—Л—В–∞; –∞ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ вАУ —Б—В–∞—В—М—О ¬Ђ–§–Є–Ј–Є–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Є –Є —Б–Є–ї—Л¬ї (–≤ ¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ –Т–µ—Б—В–љ–Є–Ї–µ¬ї), –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є, —Б —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–µ–≥–Њ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, —Б—В–∞—А–∞–ї—Б—П –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М —З–µ—А—В—Л –љ–∞—И–µ–≥–Њ –і–Њ—А–µ—Д–Њ—А–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –±—Л—В–∞. <вА¶> –Ъ–Њ–≥–і–∞ —П –ґ–Є–ї –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ—О, –≤–Њ –Љ–љ–µ –≤–љ–Њ–≤—М —А–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В—М –њ–Є—Б–∞—В—М —Б—В–Є—Е–Є. –Т—В–Њ—А–Њ–є –њ–µ—А–µ—А—Л–≤ –≤ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А—Б—В–≤–µ —Б–Њ–≤–њ–∞–і–∞–µ—В —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є –Є —Б–Љ–µ—А—В–Є –Љ–Њ–µ–є –ґ–µ–љ—Л. –Ч–∞—В–µ–Љ, –≤ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б 1883 –≥–Њ–і–∞, —П –љ–∞—З–∞–ї –њ–Є—Б–∞—В—М —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ. –Т 1884 –≥–Њ–і—Г —П –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О, –Є –≤—Б–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –≥–Њ–і–∞ –Љ–љ–µ –њ–Є—Б–∞–ї–Њ—Б—М –±–Њ–ї–µ–µ, —З–µ–Љ –Ї–Њ–≥–і–∞-–љ–Є–±—Г–і—М –≤ –Љ–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Ь–љ–µ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, вАУ –Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В –Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А, вАУ —З—В–Њ —Г –Љ–µ–љ—П –µ—Б—В—М —З—В√≥ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –Є –Љ–љ–µ —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М—Б—П. –Т —Н—В–Њ–Љ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–Є —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—В—Б—П –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –љ–∞–≤–µ—А—Б—В–∞—В—М –њ–Њ—В–µ—А—П–љ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Є —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ, —З—В–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Є—Б–∞—В—М –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є—В—М—Б—П —Б–Њ –і–љ—П –љ–∞ –і–µ–љ—М. –С—Л—В—М –Љ–Њ–ґ–µ—В, –Ј–і–µ—Б—М —В–∞–Ї–ґ–µ –µ—Б—В—М –і–Њ–ї—П —Б—В–∞—А—З–µ—Б–Ї–Њ–є –±–Њ–ї—В–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є.

–Ф–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –љ–µ –±—Л–ї–Њ –Є–Ј–і–∞–љ–Њ –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї–∞ –Љ–Њ–Є—Е —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–є, –Є —П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О –µ–і–≤–∞ –ї–Є –љ–µ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Г –љ–∞—Б –њ—А–Є–Љ–µ—А –њ–Њ—Н—В–∞, –і–Њ–ґ–Є–≤—И–µ–≥–Њ –і–Њ 71-–≥–Њ –≥–Њ–і–∞ –Є –љ–µ –Є–Ј–і–∞–≤—И–µ–≥–Њ –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П. –≠—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –Њ—В—В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –≤ —О–љ–Њ—Б—В–Є —П –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–µ –Ј–∞–±–Њ—В–Є–ї—Б—П –Њ–± –Є–Ј–і–∞–љ–Є–Є –Љ–љ–Њ—О –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ; –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤—Б–µ –Њ—В–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї —Н—В–Њ –і–µ–ї–Њ вАУ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М—Б—П вАУ –Є–Ј —Б–∞–Љ–Њ–ї—О–±–Є—П. –ѓ –Њ—Е–Њ—В–љ–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П –љ–∞ –Є–Ј–і–∞–љ–Є–µ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–є –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–Њ–≥–Њ –Ъ—Г–Ј—М–Љ—Л –Я—А—Г—В–Ї–Њ–≤–∞, —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ —З—В–Њ –љ–µ —П –Њ–і–Є–љ –љ–∞—Е–Њ–ґ—Г—Б—М –Ј–∞ –љ–Є—Е –≤ –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Р —Б—В–Є—Е–Є –Ј–∞ –њ–Њ–і–њ–Є—Б—М—О –Љ–Њ–µ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–ЄвА¶ —Н—В–Њ вАУ –і—А—Г–≥–Њ–µ –і–µ–ї–Њ. –ѓ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –±—Л–ї –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–µ–љ. –Ю—В–Ј—Л–≤—Л –Њ–±–Њ –Љ–љ–µ –њ–Њ—П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –≤ –њ–µ—З–∞—В–Є –Њ—З–µ–љ—М —А–µ–і–Ї–Њ, –Є, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –њ–Њ —В–Њ–є, –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–Њ—З–Є–Љ–Є, –њ—А–Є—З–Є–љ–µ, —З—В–Њ —П, –љ–µ –Є–Ј–і–∞–≤–∞—П —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –Љ–Њ–Є—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є, –љ–µ –њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї –њ–Њ–≤–Њ–і–∞ –Ј–∞–Љ–Њ–ї–≤–Є—В—М –Њ –љ–Є—Е —Б–ї–Њ–≤–Њ. –Э–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –ї–µ—В —П –±—Л–ї –≤ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–є –љ–µ—А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Ь–љ–µ –≤—Б–µ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М –µ—Й–µ —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –њ–Њ–ї—Г—З—И–µ –њ—А–µ–ґ–љ–µ–≥–Њ, –Є —П –љ–µ —В–µ—А—П–ї –љ–∞–і–µ–ґ–і—Л, —З—В–Њ —Н—В–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—О. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –Є–Ј–і–∞—О –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –Љ–Њ–Є—Е —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–є, –љ–Њ –љ–µ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –љ–∞–і–µ–ґ–і–∞ –Љ–Њ—П –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–∞—Б—М, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж вАУ –њ–Њ—А–∞! –Т –Љ–Њ–Є –ї–µ—В–∞ –Њ—В–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—В—М –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ —З–µ–≥–Њ-–ї–Є–±–Њ –љ–∞ –±—Г–і—Г—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П вАУ –љ–µ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П. –Я–Њ—А–∞ –њ–Њ–і–≤–µ—Б—В–Є –Є—В–Њ–≥–Є –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤—Г –Њ—В—З–µ—В –≤ –Љ–Њ–µ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–∞–Ї–Њ–≤–∞ –±—Л –Њ–љ–∞ –љ–Є –±—Л–ї–∞. <вА¶>

–Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ц–µ–Љ—З—Г–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤

—Б. –°—В–µ–љ—М–Ї–Є–љ–Њ, –†—П–Ј<–∞–љ—Б–Ї–Њ–є> –≥—Г–±.

17 —Д–µ–≤—А<–∞–ї—П> 1892 –≥.

–°—В—А–∞–љ–љ–Њ–µ –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ —З–Є—В–∞–µ—И—М —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –Ц–µ–Љ—З—Г–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞ –Њ —Б–µ–±–µ. –Ш–ї–Є –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–Є–і–Є—И—М –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Њ –љ–µ–Љ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г?

–Ф—Г–Љ–∞—П –Њ –њ–Њ—Н—В–µ, —В—Л –љ–µ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞–µ—И—М –µ–≥–Њ —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –ї—О–і—М–Љ–Є, –∞ –ї—О–і–Є –≤–Њ –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л–ї–Є —А–∞–Ј–љ—Л–µ. –Э–∞—И–µ ¬Ђ–Є—Б–Ї—А–Њ–Љ–µ—В–љ–Њ–µ¬ї –≤—А–µ–Љ—П вАУ —В–Њ–ґ–µ –љ–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ.

–Ш–љ–Њ–≥–і–∞ –і–∞–ґ–µ –Ј–∞–Ї—А–∞–і—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Ї—А–∞–Љ–Њ–ї—М–љ–∞—П –Љ—Л—Б–ї—М, —З—В–Њ —З–µ–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ —В—Л –ґ–Є–≤–µ—И—М –љ–∞ —Б–≤–µ—В–µ, —В–µ–Љ –Љ–µ–љ—М—И–µ –ї—О–±–Є—И—М –ї—О–і–µ–є. –Ъ–∞–Ї –њ–Є—Б–∞–ї –Т–Є–Ї—В–Њ—А –Я–µ–ї–µ–≤–Є–љ: ¬Ђ–Т—Б—С, —З—В–Њ –і–µ–ї–∞–µ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–µ—А–Ј–Њ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ—Г —Б—З–µ—В—Г —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–≤–∞–ґ–љ–Њ, –љ–∞ —З—М–µ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ —В—Л –љ–∞—Е–Њ–і–Є—И—М—Б—П¬ї. –Ф—А—Г–≥–Є–µ –ї—О–і–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞—О—В –≤ —В–µ–±–µ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ, –∞ –Є –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–µ–љ–Є–µ, –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П, —Г–≤—Л, –љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–ґ–µ. –Э–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ї —Н—В–Њ–є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ц–µ–Љ—З—Г–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤.

–Ч–љ–∞–Ї–Њ–Љ—П—Б—М —Б –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М—О, —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ, —В—Л –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Њ—Й—Г—Й–∞–µ—И—М –Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ —В–µ–њ–ї–Њ, –∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–µ—В—Б—П –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ –≤ –ї–µ—В–љ–Є–є —Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ—Л–є –і–µ–љ—М —Б–Є–і–Є—И—М –љ–∞ –ї—Г–ґ–∞–є–Ї–µ —А—П–і–Њ–Љ —Б –ї–µ—Б–Њ–Љ, –≥–і–µ —А–∞—Б—В—Г—В —Ж–≤–µ—В—Л, –Є –≤ —В–≤–Њ–Є –ї–∞–і–Њ–љ–Є –њ–∞–і–∞—О—В –ї—Г—З–Є —Б–Њ–ї–љ—Ж–∞.¬†

–Т —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–µ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ—Н—В–∞, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, —Б—В–∞–ї–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ —П–≤–Є–ї—Б—П –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –љ–µ–Ј–∞–±—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–∞ вАУ –Ъ–Њ–Ј—М–Љ—Л –Я—А—Г—В–Ї–Њ–≤–∞.

–Т–Њ—В –Ї–∞–Ї –Њ–± —Н—В–Њ–є –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–є –Љ–Є—Б—В–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є 19 –≤–µ–Ї–∞ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –Ї–∞–љ–∞–ї—Г ¬Ђ–Ъ—Г–ї—М—В—Г—А–∞¬ї –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В–Ї–∞, —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л—Е —Д–Є–ї—М–Љ–Њ–≤ –Ф–Є–∞–љ–∞ –Ґ–µ—Б–ї–µ–љ–Ї–Њ:

¬ЂвА¶–Ъ–Њ–Ј—М–Љ–∞ –Я—А—Г—В–Ї–Њ–≤ вАЬ—А–Њ–і–Є–ї—Б—ПвАЭ –≤ 1851 –≥–Њ–і—Г –Є вАЬ–њ—А–Њ–ґ–Є–ївАЭ –≤—Б–µ–≥–Њ 12 –ї–µ—В. –Ч–∞ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Є–Ј-–њ–Њ–і –µ–≥–Њ –њ–µ—А–∞ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—М–µ—Б, –і–µ—Б—П—В–Ї–Є —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–є, –±–∞—Б–µ–љ –Є –∞—Д–Њ—А–Є–Ј–Љ–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б—В–∞–ї–Є –Ї—А—Л–ї–∞—В—Л–Љ–Є –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—В—Б—П –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А. –Т—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ–Љ –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –≤—Л–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П.

–Ъ–Њ–Ј—М–Љ–∞ –Я—А—Г—В–Ї–Њ–≤ вАУ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л–є –њ—Б–µ–≤–і–Њ–љ–Є–Љ —З–µ—В—Л—А–µ—Е –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–є. –Т 50вАУ60-–µ –≥–Њ–і—Л XIX –≤–µ–Ї–∞ –њ–Њ–і –љ–Є–Љ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є, –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Ц–µ–Љ—З—Г–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤—Л –Є –Є—Е –і–≤–Њ—О—А–Њ–і–љ—Л–є –±—А–∞—В –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є.

вАЬ–Я—А—Г—В–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Ї—А—Г–ґ–Њ–ЇвАЭ –Ј–∞—А–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ 1851 –≥–Њ–і—Г –≤ –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Ї–µ вАУ —А–Њ–і–Њ–≤–Њ–Љ –Є–Љ–µ–љ–Є–Є –Ц–µ–Љ—З—Г–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤—Л—Е (—Б–µ–≥–Њ–і–љ—П вАУ –Ф–Њ–ї–≥–Њ—А—Г–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —А–∞–є–Њ–љ –Ы–Є–њ–µ—Ж–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є). –Ґ–∞–Љ –Њ–љ–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–Љ –Ґ–Њ–ї—Б—В—Л–Љ –њ—А–Њ–≤–µ–ї–Є –≤—Б–µ –ї–µ—В–Њ. –Ґ–∞–Ї–ґ–µ –≤ вАЬ–њ—А—Г—В–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Ї—А—Г–ґ–Ї–µвАЭ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—Н—В –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Р–Љ–Љ–Њ—Б–Њ–≤ –Є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –Ы–µ–≤ –Ц–µ–Љ—З—Г–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Т—Б–µ —Г–≤–ї–µ–Ї–∞–ї–Є—Б—М –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–Њ–є: –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –њ–Є—Б–∞–ї —Б–∞—В–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П, –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ц–µ–Љ—З—Г–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ вАУ –Ї–Њ–Љ–µ–і–Є–Є –і–ї—П –і–Њ–Љ–∞—И–љ–µ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞, –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А вАУ —Б—В–Є—Е–Є, –∞—Д–Њ—А–Є–Ј–Љ—Л –Є –±–∞—Б–љ–Є. –Т –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Ї–µ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М —И—Г—В–Њ—З–љ—Л–µ –±–∞—Б–љ–Є вАУ вАЬ–Э–µ–Ј–∞–±—Г–і–Ї–Є –Є –Ј–∞–њ—П—В–Ї–ЄвАЭ, вАЬ–Ъ–Њ–љ–і—Г–Ї—В–Њ—А –Є —В–∞—А–∞–љ—В—Г–ївАЭ, вАЬ–¶–∞–њ–ї—П –Є –±–µ–≥–Њ–≤—Л–µ –і—А–Њ–ґ–Ї–ЄвАЭ.

вАЬ–Ъ–Њ–≥–і–∞ –њ–Є—Б–∞–ї–Є—Б—М —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л–µ –±–∞—Б–љ–Є, —В–Њ –≤ —И—Г—В–Ї—Г –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Є–Љ–Є –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Є–Ј–ї–Є—И–µ—Б—В–≤–Њ –њ–Њ—Е–≤–∞–ї –Ъ—А—Л–ї–Њ–≤—Г –Є –і—А., –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–µ —В–µ–њ–µ—А—М –±–∞—Б–љ–Є –љ–µ —Е—Г–ґ–µ —В–µ—Е. –®—Г—В–Ї–∞ —Н—В–∞ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–ї–∞—Б—М –Є –њ–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –љ–∞—И–µ–Љ –≤ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥ –Є –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ—А–Є–≤–µ–ї–∞ –Љ–µ–љ—П —Б –±—А–∞—В–Њ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–Љ –Є –≥—А–∞—Д–Њ–Љ –Р. –Ґ–Њ–ї—Б—В—Л–Љ (–±—А–∞—В –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –±—Л–ї –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤ –Ю—А–µ–љ–±—Г—А–≥–µ) –Ї –Љ—Л—Б–ї–Є –њ–Є—Б–∞—В—М –Њ—В –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –≤–Є–і–∞—Е —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞. –≠—В–∞ –Љ—Л—Б–ї—М –Ј–∞–≤–ї–µ–Ї–ї–∞ –љ–∞—Б, –Є —Б–Њ–Ј–і–∞–ї—Б—П —В–Є–њ –Ъ–Њ–Ј—М–Љ—Л –Я—А—Г—В–Ї–Њ–≤–∞вАЭ, вАУ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Ц–µ–Љ—З—Г–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤.

–Ґ–∞–Ї –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –њ–∞—А–Њ–і–Є–є–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П-—З–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞, –Њ—Б—В—А–Њ—Б–ї–Њ–≤–∞ –Ъ–Њ–Ј—М–Љ—Л –Я—А—Г—В–Ї–Њ–≤–∞. –Э–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ –Я—А—Г—В–Ї–Њ–≤—Л–Љ –±—Л–ї –Ї–∞–Љ–µ—А–і–Є–љ–µ—А –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –±—А–∞—В—М–µ–≤, –Є –Ј–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є –Њ–љ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї 50 —А—Г–±–ї–µ–є.

–С–∞—Б–љ–Є, —Б—В–Є—Е–Є, –∞—Д–Њ—А–Є–Ј–Љ—Л

–Я—А—Г—В–Ї–Њ–≤ –љ–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–≤–∞–ї—Б—П –њ–µ—А–≤—Л–Љ–Є –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –±–∞—Б–љ—П–Љ–Є. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –Є–Ј-–њ–Њ–і –µ–≥–Њ –њ–µ—А–∞ —Б—В–∞–ї–Є –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В—М —Б—В–Є—Е–Є –Є –њ—М–µ—Б—Л. –С–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –±—Л–ї–Є —Б–∞—В–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є: –∞–≤—В–Њ—А –≤—Л—Б–Љ–µ–Є–≤–∞–ї —А–∞–Ј–љ—Л–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є–Ј —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –∞ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ вАУ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Г.

–Ю–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ—Л—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Я—А—Г—В–Ї–Њ–≤–∞ —Б—В–∞–ї–Є –µ–≥–Њ –∞—Д–Њ—А–Є–Ј–Љ—Л:

–Х—Б–ї–Є –љ–∞ –Ї–ї–µ—В–Ї–µ —Б–ї–Њ–љ–∞ –њ—А–Њ—З—В–µ—И—М –љ–∞–і–њ–Є—Б—М ¬Ђ–±—Г–є–≤–Њ–ї¬ї, –љ–µ –≤–µ—А—М –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ —Б–≤–Њ–Є–Љ.

–С–і–Є!

–Я–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–µ –њ—А–Њ–є—В–Є –њ—Г—В—М –ґ–Є–Ј–љ–Є, —З–µ–Љ –≤—Б—О –≤—Б–µ–ї–µ–љ–љ—Г—О.

–Э–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Њ–±–љ–Є–Љ–µ—В –љ–µ–Њ–±—К—П—В–љ–Њ–≥–Њ.

–Х—Б–ї–Є —Е–Њ—З–µ—И—М –±—Л—В—М —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—Л–Љ, –±—Г–і—М –Є–Љ.

–Х—Б–ї–Є —Е–Њ—З–µ—И—М –±—Л—В—М –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–Љ, –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є –≤ –≥—Г—Б–∞—А—Л.

–£—Б–µ—А–і–Є–µ –≤—Б—С –њ—А–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–≥–∞–µ—В!

–Ы—Г—З—И–µ —Б–Ї–∞–ґ–Є –Љ–∞–ї–Њ, –љ–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ.

–У–Њ–љ–Є –ї—О–±–Њ–≤—М —Е–Њ—В—М –≤ –і–≤–µ—А—М, –Њ–љ–∞ –≤–ї–µ—В–Є—В –≤ –Њ–Ї–љ–Њ.

–І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —А–∞–Ј–і–≤–Њ–µ–љ —Б–љ–Є–Ј—Г, –∞ –љ–µ —Б–≤–µ—А—Е—Г вАУ –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –і–≤–µ –Њ–њ–Њ—А—Л –љ–∞–і–µ–ґ–љ–µ–µ –Њ–і–љ–Њ–є.

–Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –У–µ—А–±–µ–ї—М —Б—В–∞–≤–Є–ї –Ъ–Њ–Ј—М–Љ—Г –Я—А—Г—В–Ї–Њ–≤–∞ –≤ –Њ–і–Є–љ —А—П–і —Б –Ф–µ–љ–Є—Б–Њ–Љ –§–Њ–љ–≤–Є–Ј–Є–љ—Л–Љ –Є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–Љ –У—А–Є–±–Њ–µ–і–Њ–≤—Л–Љ, –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–Љ –У–Њ–≥–Њ–ї–µ–Љ –Є –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–Њ–Љ –°–∞–ї—В—Л–Ї–Њ–≤—Л–Љ-–©–µ–і—А–Є–љ—Л–Љ. –У–µ—А–±–µ–ї—М –≤–Ї–ї—О—З–Є–ї —Б—В–Є—Е–Є –≤—Л–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П –≤ —Е—А–µ—Б—В–Њ–Љ–∞—В–Є—О вАЬ–†—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ—Н—В—Л –≤ –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П—Е –Є –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞—ЕвАЭ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –≤ 1873 –≥–Њ–і—Г. –Я–Є—Б–∞—В–µ–ї–Є-—Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Є вАУ –Р–њ–Њ–ї–ї–Њ–љ –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤, –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –І–µ—А–љ—Л—И–µ–≤—Б–Ї–Є–є, –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ф–Њ–±—А–Њ–ї—О–±–Њ–≤ вАУ –њ–Њ—Б–≤—П—Й–∞–ї–Є –Ъ–Њ–Ј—М–Љ–µ –Я—А—Г—В–Ї–Њ–≤—Г –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б—В–∞—В—М–Є. –Р –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —З–Є—В–∞—В–µ–ї–Є –≤–µ—А–Є–ї–Є –≤ —В–Њ, —З—В–Њ –Я—А—Г—В–Ї–Њ–≤ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ.

–Т–њ–µ—А–≤—Л–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≤—Л–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –≤ 1854 –≥–Њ–і—Г –≤ вАЬ–°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–µвАЭ. –Т —О–Љ–Њ—А–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –Ї –ґ—Г—А–љ–∞–ї—Г вАУ вАЬ–Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–Љ –Х—А–∞–ї–∞—И–µвАЭ вАУ –≤—Л—И–ї–Є вАЬ–Ф–Њ—Б—Г–≥–Є –Ъ–Њ–Ј—М–Љ—Л –Я—А—Г—В–Ї–Њ–≤–∞вАЭ. –°—О–і–∞ –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –њ—А–µ–і–Є—Б–ї–Њ–≤–Є–µ, —Б—В–Є—Е–Є, –±–∞—Б–љ–Є –Є вАЬ–Я–Є—Б—М–Љ–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Ъ–Њ–Ј—М–Љ—Л –Я—А—Г—В–Ї–Њ–≤–∞ –Ї –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–Љ—Г —Д–µ–ї—М–µ—В–Њ–љ–Є—Б—В—Г вАЬ–°.-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Є—Е –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В–µ–євАЭ –њ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г —Б—В–∞—В—М–Є —Б–µ–≥–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–ЊвАЭ.

вАЬ–Ґ—Л —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—И—М, —З—В–Њ —П –њ–Є—И—Г –њ–∞—А–Њ–і–Є–Є? –Ю—В–љ—О–і—М!.. –ѓ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ –њ–Є—И—Г –њ–∞—А–Њ–і–Є–є! –ѓ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –њ–Є—Б–∞–ї –њ–∞—А–Њ–і–Є–є! –Ю—В–Ї—Г–і–∞ —В—Л –≤–Ј—П–ї, –±—Г–і—В–Њ —П –њ–Є—И—Г –њ–∞—А–Њ–і–Є–Є? –ѓ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї –≤ —Г–Љ–µ —Б–≤–Њ–µ–Љ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –њ–Њ—Н—В–Њ–≤, –Є–Љ–µ–≤—И–Є—Е —Г—Б–њ–µ—Е; —Н—В–Њ—В –∞–љ–∞–ї–Є–Ј –њ—А–Є–≤–µ–ї –Љ–µ–љ—П –Ї —Б–Є–љ—В–µ–Ј–Є—Б—Г; –Є–±–Њ –і–∞—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П, —А–∞—Б—Б—Л–њ–∞–љ–љ—Л–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –њ–Њ—Н—В–∞–Љ–Є –њ–Њ—А–Њ–Ј–љ—М, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М —Б–Њ–≤–Љ–µ—Й–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≤—Б–µ –≤–Њ –Љ–љ–µ –µ–і–Є–љ–Њ–Љ!.. –Я—А–Є–є–і—П –Ї —В–∞–Ї–Њ–Љ—Г —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—О, —П —А–µ—И–Є–ї—Б—П –њ–Є—Б–∞—В—М. –†–µ—И–Є–≤—И–Є—Б—М –њ–Є—Б–∞—В—М, —П –њ–Њ–ґ–µ–ї–∞–ї —Б–ї–∞–≤—Л. –Я–Њ–ґ–µ–ї–∞–≤ —Б–ї–∞–≤—Л, —П –Є–Ј–±—А–∞–ї –≤–µ—А–љ–µ–є—И–Є–є –Ї –љ–µ–є –њ—Г—В—М: –њ–Њ–і—А–∞–ґ–∞–љ–Є–µ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–µ–Љ –њ–Њ—Н—В–∞–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Г–ґ–µ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ–ї–Є –µ–µ –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є. –°–ї—Л—И–Є—И—М –ї–Є? вАУ вАЬ–њ–Њ–і—А–∞–ґ–∞–љ–Є–µвАЭ, –∞ –љ–µ –њ–∞—А–Њ–і–Є—О!.. –Ю—В–Ї—Г–і–∞ –ґ–µ —В—Л –≤–Ј—П–ї, –±—Г–і—В–Њ —П –њ–Є—И—Г –њ–∞—А–Њ–і–Є–Є?!вАЭ вАУ —Н—В–Њ –Њ—В—А—Л–≤–Њ–Ї –Є–Ј вАЬ–Я–Є—Б—М–Љ–∞ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Ъ–Њ–Ј—М–Љ—Л –Я—А—Г—В–Ї–Њ–≤–∞ –Ї –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–Љ—Г —Д–µ–ї—М–µ—В–Њ–љ–Є—Б—В—Г –°.-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Є—Е –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В–µ–є –њ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г —Б—В–∞—В—М–Є —Б–µ–≥–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–ЊвАЭ.

–Я–Њ—Б–ї–µ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Я—А—Г—В–Ї–Њ–≤–∞ –і–Њ–ї–≥–Њ –љ–µ –њ–µ—З–∞—В–∞–ї–Є—Б—М. –Ы–Є—И—М —З–µ—А–µ–Ј –њ—П—В—М –ї–µ—В –≤ вАЬ–°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–µвАЭ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М вАЬ–Я—Г—Е –Є –њ–µ—А—М—П. –Ъ –і–Њ—Б—Г–≥–∞–Љ –Ъ–Њ–Ј—М–Љ—Л –Я—А—Г—В–Ї–Њ–≤–∞вАЭ, –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞—Е вАЬ–Ш—Б–Ї—А–∞" –≤—Л—И–ї–Є вАЬ–Ь—Л—Б–ї–Є –Є –∞—Д–Њ—А–Є–Ј–Љ—ЛвАЭ –Є –∞–љ–µ–Ї–і–Њ—В—Л. –Ґ–∞–Ї–ґ–µ –Я—А—Г—В–Ї–Њ–≤–∞ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–ї–Є –≤ вАЬ–†–∞–Ј–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–ЄвАЭ –Є —Б–∞—В–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–µ вАЬ–°–≤–Є—Б—В–Њ–ЇвАЭ.

–Т—Л–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ—А—В—А–µ—В –≤—Л–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П

–Ъ–∞–Ї –і–∞–ї—М—И–µ –њ–Є—Б–∞–ї –≤—Б–µ —В–Њ—В –ґ–µ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Ц–µ–Љ—З—Г–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤: вАЬ–Э—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Є —Г–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј –Ъ. –Я—А—Г—В–Ї–Њ–≤–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–ї—Б—П, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Љ–Њ–є –±—А–∞—В, –љ–µ –≤–і—А—Г–≥, –∞ –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –±—Л —Б–∞–Љ —Б–Њ–±–Њ—О, –Є –ї–Є—И—М –њ–Њ—В–Њ–Љ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ—П–ї—Б—П –Є –і–Њ—А–Є—Б–Њ–≤—Л–≤–∞–ї—Б—П –љ–∞–Љ–Є —Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–ЊвАЭ.¬†

–Ю —В–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –Я—А—Г—В–Ї–Њ–≤ –Њ–±—А–µ–ї —Г–Ј–љ–∞–≤–∞–µ–Љ—Л–є –Њ–±–ї–Є–Ї, –њ–Њ–Ј–∞–±–Њ—В–Є–ї–Є—Б—М –Ы–µ–≤ –Ц–µ–Љ—З—Г–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –С–µ–є–і–µ–Љ–∞–љ –Є –Ы–µ–≤ –Ы–∞–≥–Њ—А–Є–Њ. –Т 1853 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ –≤—Л–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ—А—В—А–µ—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –±—Л–ї –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Њ–≤.

вАЬвА¶–Ш—Б–Ї—Г—Б–љ–Њ –њ–Њ–і–≤–Є—В—Л–µ –Є –≤—Б–Ї–ї–Њ—З–µ–љ–љ—Л–µ, –Ї–∞—И—В–∞–љ–Њ–≤—Л–µ, —Б –њ—А–Њ—Б–µ–і—М—О, –≤–Њ–ї–Њ—Б–∞; –і–≤–µ –±–Њ—А–Њ–і–∞–≤–Њ—З–Ї–Є: вА¶–Ї—Г—Б–Њ—З–µ–Ї —З–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞—Б—В—Л—А—П –љ–∞ —И–µ–µвА¶ –і–ї–Є–љ–љ—Л–µ, –Њ—Б—В—А—Л–µ –Ї–Њ–љ—Ж—Л —А—Г–±–∞—И–µ—З–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ—А–Њ—В–љ–Є–Ї–∞, —В–Њ—А—З–∞—Й–Є–µ –Є–Ј-–њ–Њ–і —Ж–≤–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞—В–Ї–∞, –њ–Њ–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ —И–µ–µ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ—О –Є –і–ї–Є–љ–љ–Њ—О –њ–µ—В–ї–µ—О; –њ–ї–∞—Й-–∞–ї—М–Љ–∞–≤–Є–≤–∞, —Б —З–µ—А–љ—Л–Љ –±–∞—А—Е–∞—В–љ—Л–Љ –≤–Њ—А–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–љ–Њ –Ј–∞–Ї–Є–љ—Г—В—Л–є –Њ–і–љ–Є–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–Љ –Ј–∞ –њ–ї–µ—З–Њ. <вА¶> –Ъ–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ—А—В—А–µ—В –Ъ–Њ–Ј—М–Љ—Л –Я—А—Г—В–Ї–Њ–≤–∞ –±—Л–ї —Г–ґ–µ –љ–∞—А–Є—Б–Њ–≤–∞–љ –љ–∞ –Ї–∞–Љ–љ–µ, –Њ–љ –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї, —З—В–Њ–±—Л –≤–љ–Є–Ј—Г –±—Л–ї–∞ –њ—А–Є–±–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –ї–Є—А–∞, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Є—Б—Е–Њ–і—П—В –≤–≤–µ—А—Е –ї—Г—З–ЄвАЭ.

–Ю—В—А—Л–≤–Њ–Ї –Є–Ј –Ї–љ–Є–≥–Є вАЬ–С–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ –Ъ–Њ–Ј—М–Љ–µ –Я—А—Г—В–Ї–Њ–≤–µвАЭ.

–Ъ–Њ–Ј—М–Љ–∞ –Я—А—Г—В–Ї–Њ–≤ вАЬ–њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –љ–∞ —Б–≤–µ—ВвАЭ —Б –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–µ–є, —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Є –і–∞–ґ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М—О вАЬ–њ–Њ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤—Г —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤вАЭ. –°–Њ–±—Л—В–Є—П –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є –±—Л–ї–Є –Њ–њ–Є—Б–∞–љ—Л –≤ –Ї–љ–Є–≥–µ вАЬ–С–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ –Ъ–Њ–Ј—М–Љ–µ –Я—А—Г—В–Ї–Њ–≤–µвАЭ. –Ш–Ј –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —З–Є—В–∞—В–µ–ї–Є —Г–Ј–љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ—Л—Е –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–є –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л XIX –≤–µ–Ї–∞ –±–Њ–ї—М—И–µ 40 –ї–µ—В –њ—А–Њ–±—Л–ї –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є–Љ –Є –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –њ—П—В–Є –ї–µ—В –њ–Є—Б–∞–ї –Ї–љ–Є–≥–Є. вАЬ–Ч–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –і–∞—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і—А–∞–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞вАЭ —П–Ї–Њ–±—Л —А–∞–Ј–≥–ї—П–і–µ–ї–Є –≤ —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–µ–Љ –Я—А–Њ–±–Є—А–љ–Њ–є –Я–∞–ї–∞—В–Ї–Є –±—А–∞—В—М—П –Ц–µ–Љ—З—Г–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤—Л –Є –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є. –Я—А–Є –Є—Е –Њ–і–Њ–±—А–µ–љ–Є–Є –Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–µ –љ–∞—З–Є–љ–∞—О—Й–Є–є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –Є вАЬ—Б–Њ–Ј–і–∞–ївАЭ —Б–≤–Њ–µ –њ–µ—А–≤–Њ–µ —В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ.

–Т 1863 –≥–Њ–і—Г –Ъ–Њ–Ј—М–Љ–∞ –Я—А—Г—В–Ї–Њ–≤ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ вАЬ—Г–Љ–µ—АвАЭ. –Т –ґ—Г—А–љ–∞–ї–µ вАЬ–°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–ЇвАЭ –≤—Л—И–µ–ї –љ–µ–Ї—А–Њ–ї–Њ–≥, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є –µ–≥–Њ вАЬ–њ–ї–µ–Љ—П–љ–љ–Є–Ї–Њ–ЉвАЭ –Ъ–∞–ї–Є—Б—В—А–∞—В–Њ–Љ –®–µ—А—Б—В–Њ–±–Є—В–Њ–≤—Л–Љ.

вАЬ–£–ґ–∞—Б–љ–Њ–µ –≥–Њ—А–µ –њ–Њ—Б—В–Є–≥–ї–Њ —Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤–Њ, –і—А—Г–Ј–µ–є –Є –±–ї–Є–ґ–љ–Є—Е –Ъ—Г–Ј—М–Љ—Л –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З–∞ –Я—А—Г—В–Ї–Њ–≤–∞, –љ–Њ –µ—Й–µ —Г–ґ–∞—Б–љ–µ–µ —Н—В–Њ –≥–Њ—А–µ –і–ї—П –љ–∞—И–µ–є –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л... –Ф–∞, –µ–≥–Њ –љ–µ —Б—В–∞–ї–Њ! –Х–≥–Њ —Г–ґ–µ –љ–µ—В, –Љ–Њ–µ–≥–Њ –Љ–Є–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–≥–Њ –і—П–і–Є! –£–ґ–µ –љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –±–Њ–ї–µ–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –і–Њ–±—А–Њ–≥–Њ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞, —Н—В–Њ–≥–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Л—Б–ї–Є—В–µ–ї—П –Є –і–∞—А–Њ–≤–Є—В–µ–є—И–µ–≥–Њ –Є–Ј –њ–Њ—Н—В–Њ–≤; —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–µ—П—В–µ–ї—ПвАЭ.

–Ю—В—А—Л–≤–Њ–Ї –Є–Ј вАЬ–Ъ—А–∞—В–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ–Ї—А–Њ–ї–Њ–≥–∞вАЭ

–Т 1894 –≥–Њ–і—Г –≤—Л—И–ї–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–є вАЬ–њ—А—Г—В–Ї–Њ–≤—Ж–µ–≤вАЭ. 600 —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–Њ–≤, –њ–Њ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П–Љ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, вАЬ—З–µ—А–µ–Ј –љ–µ–і–µ–ї—О, —З–µ—А–µ–Ј –і–≤–µ –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –Є—Б—З–µ–Ј–ї–Њ –Є–Ј –Ї–љ–Є–ґ–љ—Л—Е –ї–∞–≤–Њ–ЇвАЭ. –Ф–Њ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –Ї–љ–Є–≥–Є –њ–µ—А–µ–Є–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Є 12 —А–∞–Ј, –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Њ–љ–Є –Є –≤ –≥–Њ–і—Л —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є. –Т 2011 –≥–Њ–і—Г –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤—Л—И–ї–∞ –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П –Ъ–Њ–Ј—М–Љ—Л –Я—А—Г—В–Ї–Њ–≤–∞ –Є–Ј —Б–µ—А–Є–Є вАЬ–Ц–Є–Ј–љ—М –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–євАЭ вАУ –њ–µ—А–≤–∞—П –≤ —Б–µ—А–Є–Є –Ї–љ–Є–≥–∞, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–∞—П –≤—Л–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—ГвА¶¬ї

–У–Њ–≤–Њ—А—П—В, ¬Ђ—А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–Є –љ–µ –≥–Њ—А—П—В¬ї. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –љ–∞ —Г—А–Њ–Ї–∞—Е –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Ц–µ–Љ—З—Г–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В –љ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞, –∞ –≤–Њ—В –Ъ–Њ–Ј—М–Љ—Г –Я—А—Г—В–Ї–Њ–≤–∞ –њ–Њ–Љ–љ—П—В –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А.

–Э–Њ –Є –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Ъ–Њ–Ј—М–Љ—Л –Я—А—Г—В–Ї–Њ–≤–∞, –њ–Њ—Н—В –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ц–µ–Љ—З—Г–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї –ґ–Є–Ј–љ—М –Є —Б–≤–Њ–µ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ.

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –≥–Њ–і—Л –ґ–Є–Ј–љ–Є –Њ–љ –њ—А–Њ–≤–µ–ї –≤ –Ґ–∞–Љ–±–Њ–≤–µ, –Ї—Г–і–∞ –њ–µ—А–µ–µ—Е–∞–ї, —З—В–Њ–±—Л –±—Л—В—М –њ–Њ–±–ї–Є–ґ–µ –Ї –і–Њ—З–µ—А–Є –Ю–ї—М–≥–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–љ–µ, –≤—Л—И–µ–і—И–µ–є –Ј–∞–Љ—Г–ґ –Ј–∞ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –Р–љ–і—А–µ–µ–≤–Є—З–∞ –С–Њ—А–∞—В—Л–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ (–њ–ї–µ–Љ—П–љ–љ–Є–Ї–∞ –њ–Њ—Н—В–∞), –Є –Ї —Б–≤–Њ–Є–Љ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –≤–љ—Г–Ї–∞–Љ вАУ –Т–Њ–ї–Њ–і–µ –Є –°–µ—А–µ–ґ–µ, –њ–Њ—П–≤–Є–≤—И–µ–Љ—Б—П –Њ—В —Н—В–Њ–≥–Њ –±—А–∞–Ї–∞.¬†

–Ь.–Р. –С–Њ—А–∞—В—Л–љ—Б–Ї–Є–є¬† —В–∞–Ї –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є: ¬Ђ–Ю—В–µ—Ж –Љ–Њ–µ–є –ґ–µ–љ—Л –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З –Ц–µ–Љ—З—Г–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ —В–Њ–ґ–µ –њ–µ—А–µ–µ—Е–∞–ї –≤ 1897-–Љ –≥–Њ–і—Г –≤ –Ґ–∞–Љ–±–Њ–≤, —З—В–Њ–±—Л –±—Л—В—М —Б –љ–∞–Љ–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ —Б–≤–∞–і—М–±—Л —Б—В–∞—А—И–µ–є –і–Њ—З–µ—А–Є –Њ–љ —Б—В–∞–ї –ґ–Є—В—М —Б –Љ–ї–∞–і—И–µ–є –Э–∞—Б—В–µ–є —Б–њ–µ—А–≤–∞ –≤ –°—В–µ–љ—М–Ї–Є–љ–µ –†—П–Ј–∞–љ—Б–Ї. –≥—Г–±. —Г –Ь–µ—А—Е–µ–ї–µ–≤–Є—З–∞, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ —З–∞—Б—В—М—О –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ, –∞ –±–Њ–ї—М—И–µ–є —З–∞—Б—В—М—О –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ. –Я–µ—А–µ–µ—Е–∞–≤ –≤ –Ґ–∞–Љ–±–Њ–≤, –Њ–љ –њ—А–Њ–ґ–Є–ї –≤ –љ–µ–Љ (–Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —О–±–Є–ї–µ–є–љ–Њ–≥–Њ 1901 –≥–Њ–і–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–Њ–≤–µ–ї –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ) –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–є —Б–≤–Њ–µ–є —Б–Љ–µ—А—В–Є, —В.–µ. –і–Њ 1908 –≥–Њ–і–∞. –Т –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Њ–љ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–Є–Љ—Л, –∞ –љ–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–µ –ї–µ—В–Њ, –љ–∞—З–Є–љ–∞—П —Б 1894 –≥–Њ–і–∞, –њ–µ—А–µ–µ–Ј–ґ–∞–ї –≤ –Ш–ї—М–Є–љ–Њ–≤–Ї—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Њ—З–µ–љ—М –њ–Њ–ї—О–±–Є–ї –Є –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ —Б–≤–Њ–Є—Е –љ–∞–Є–ї—Г—З—И–Є—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б—В–Є—Е–Є –Є–Љ –±—Л–ї–Є –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ—Л –њ—А—П–Љ–Њ –њ–Њ–і –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Ш–ї—М–Є–љ–Њ–≤–Ї–Є, –љ–∞–њ—А.: вАЬ–Ы–µ—Б–Њ–Ї –њ—А–Є —Г—Б–∞–і—М–±–µвАЭ, вАЬ–Ц–µ–ї—В–∞—П –Љ—Г—Е–∞вАЭ, вАЬ–Ы–Є–њ—ЛвАЭ, вАЬ–†–Њ–і–љ–∞—П –њ—А–Є—А–Њ–і–∞вАЭ, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–∞—П –Љ–Њ–µ–є –ґ–µ–љ–µ –Є –і—А. –Ь–љ–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–љ—П—В–Њ –Љ–љ–Њ—О —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–є, –Њ–±—А–Є—Б–Њ–≤—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е —З–∞—Б—В–љ—Г—О –њ–Њ–≤—Б–µ–і–љ–µ–≤–љ—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞ –≤ –Ш–ї—М–Є–љ–Њ–≤–Ї–µ –Є –≤ –Ґ–∞–Љ–±–Њ–≤–µ¬ї.

–Ш–Ј –і—А—Г–≥–Є—Е –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є –Ь.–Р. –С–Њ—А–∞—В—Л–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ –Ц–µ–Љ—З—Г–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤–µ:

¬ЂвА¶–Я–µ—А–≤–Њ–µ –Љ–Њ–µ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ —Б –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–Љ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –Ц–µ–Љ—З—Г–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤—Л–Љ, –Љ–Њ–Є–Љ –±—Г–і—Г—Й–Є–Љ —В–µ—Б—В–µ–Љ, –±—Л–ї–Њ –≤ –Є–Љ–µ–љ–Є–Є –Љ—Г–ґ–∞ –њ–ї–µ–Љ—П–љ–љ–Є—Ж—Л –µ–≥–Њ, –Ь–µ—А—Е–µ–ї–µ–≤–Є—З, –†—П–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±. вАУ –°—В–µ–љ—М–Ї–Є–љ–µ вАУ –≤–µ—Б–љ–Њ–є 1892 –≥–Њ–і–∞. –ѓ –њ—А–Є–µ–Ј–ґ–∞–ї –њ—А–Њ—Б–Є—В—М –µ–≥–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—П –љ–∞ –±—А–∞–Ї —Б –µ–≥–Њ –і–Њ—З–µ—А—М—О –≤–і–Њ–≤–Њ–є –Ю–ї—М–≥–Њ–є –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–љ–Њ–є –†–Њ—А–µ—Ж, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ —Г –љ–∞—И–Є—Е –Њ–±—Й–Є—Е —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ь—Л –±—Л–ї–Є –Њ—З–µ–љ—М –Њ–±–∞ –≤–Ј–≤–Њ–ї–љ–Њ–≤–∞–љ—Л —Н—В–Њ–є –≤—Б—В—А–µ—З–µ–є –Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –Љ–љ–µ –њ–Њ–Љ–љ–Є—В—Б—П, –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї–Є —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥—Г, –∞ –њ—А—П–Љ–Њ –±—А–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥—Г –≤ –Њ–±—К—П—В–Є—П. –≠—В–Є–Љ –±—Л–ї–Њ –≤—Б–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, –Є —Б —Н—В–Њ–є –Љ–Є–љ—Г—В—Л –Љ—Л —Б—В–∞–ї–Є –±–ї–Є–Ј–Ї–Є –і—А—Г–≥ –Ї –і—А—Г–≥—Г, –Є –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П —Б—А–∞–Ј—Г —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–∞–Љ–Є –Ї–∞–Ї —Г –Њ—В—Ж–∞ —Б —Б—Л–љ–Њ–Љ. –ѓ –±—Л–ї –≤–і–Њ–≤—Ж–Њ–Љ –Є –Є–Љ–µ–ї —З–µ—В—Л—А–µ—Е –і–µ—В–µ–є –Њ—В –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –±—А–∞–Ї–∞, –Є —Н—В–Є –і–µ—В–Є –љ–∞—И–ї–Є –≤ –ї–Є—Ж–µ –Љ–Њ–µ–≥–Њ —В–µ—Б—В—П –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е –і–µ–і—Г—И–Ї—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–µ –љ–µ –±–Њ—П–ї—Б—П –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—О –Љ–µ–ґ–і—Г —Н—В–Є–Љ–Є –≤–љ—Г–Ї–∞–Љ–Є –Є —А–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –і–µ—В—М–Љ–Є –µ–≥–Њ –і–Њ—З–µ—А–Є (—Н—В–Њ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞—И–Є —Б–µ–Љ–µ–є–љ—Л–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П).¬†

–Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З –њ–Њ –њ—А–Њ—Б—М–±–µ –і–Њ—З–µ—А–µ–є —А–µ—И–Є–ї—Б—П –Є–Ј–і–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П –ї–Є—И—М –љ–µ–Ј–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –і–Њ –Љ–Њ–µ–≥–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–∞ —Б –љ–Є–Љ. –ѓ –Є–Љ–µ–ї –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Б–ї–∞–±–Њ–µ –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ –Њ –µ–≥–Њ –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є –Є –њ–µ—А–≤–Њ–µ, —З—В–Њ —П —Б–і–µ–ї–∞–ї –њ–Њ—Б–ї–µ –Љ–Њ–µ–≥–Њ —Б–≤–Є–і–∞–љ–Є—П —Б –љ–Є–Љ вАУ —Н—В–Њ –љ–∞—З–∞–ї –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М—Б—П —Б –µ–≥–Њ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П–Љ–Є, –Є–Ј–і–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –≤ –і–≤—Г—Е —В–Њ–Љ–∞—Е. –Ь–µ–љ—П —Б—А–∞–Ј—Г –њ–Њ—А–∞–Ј–Є–ї–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–∞ –Љ—Л—Б–ї–Є –Є —Б–Є–ї–∞ —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є. –Ч–∞—В–µ–Љ —П –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї, —З—В–Њ —Б—В–Є—Е–Є –љ–∞–њ–µ—З–∞—В–∞–љ—Л –≤ —Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –Є —З—В–Њ –Њ–љ–Є –≤ —В–Њ–Љ –ґ–µ —Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П –≤—Б–µ –ї—Г—З—И–µ –Є —Б–Є–ї—М–љ–µ–µ. –≠—В–∞ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –µ–≥–Њ –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є –љ–µ –Њ—Б–ї–∞–±–µ–≤–∞—В—М, –∞ –≤—Б–µ –±–Њ–ї–µ–µ –Є –±–Њ–ї–µ–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М—Б—П, –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ—В—Б—П, –њ–Њ-–Љ–Њ–µ–Љ—Г, –Є –≤ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–є—И–Є—Е –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П—Е вАУ –≤ вАЬ–Я–µ—Б–љ—П—Е —Б—В–∞—А–Њ—Б—В–ЄвАЭ, –Є–Ј–і–∞–љ–љ—Л—Е —Г–ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –µ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—З–Є–љ—Л вАЬ–Я—А–Њ—Й–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ–µ—Б–љ—П—ЕвАЭ.

–Р–ї–µ–Ї—Б–µ—О –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З—Г –±—Л–ї–Њ 71 –≥–Њ–і, –Ї–Њ–≥–і–∞ —П —Б –љ–Є–Љ –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П, –љ–Њ –і–ї—П —Н—В–Є—Е –ї–µ—В –Њ–љ –Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ вАУ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –ґ–Є–Ј–љ–µ—А–∞–і–Њ—Б—В–љ—Л–є, –ї—О–±–Є–ї –Є –љ–∞—Б–ї–∞–ґ–і–∞–ї—Б—П –ґ–Є–Ј–љ—М—О —Б –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В—М—О. –Ч–і–Њ—А–Њ–≤—М—П –Њ–љ –±—Л–ї –љ–µ–Ї—А–µ–њ–Ї–Њ–≥–Њ –Є –≤–µ–ї –Њ—З–µ–љ—М –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ—Л–є –Є —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј –ґ–Є–Ј–љ–Є.

–Т –°—В–µ–љ—М–Ї–Є–љ–µ –Њ–љ –ґ–Є–ї –≤ —Б–µ–Љ—М–µ —Б–≤–Њ–µ–є –њ–ї–µ–Љ—П–љ–љ–Є—Ж—Л вАУ –і–Њ—З–µ—А–Є –Ы—М–≤–∞ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞ –Ц–µ–Љ—З—Г–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞ (—Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞). –Ф–Њ—З–µ—А–Є –µ–≥–Њ, –Ю–ї—М–≥–∞ –Є –Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є—П –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–љ—Л, —В–Њ–ґ–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є –ґ–Є–ї–Є —Б –љ–Є–Љ, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Б—В–∞—А—И–∞—П –Ю–ї—М–≥–∞. –Ф–Њ–Љ –±—Л–ї –±–Њ–ї—М—И–Њ–є, —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Њ–±—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є, —Е–Њ–Ј—П–µ–≤–∞ –Љ–Є–ї—Л–µ –Є —А–∞–і—Г—И–љ—Л–µ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—О –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З—Г –ґ–Є–ї–Њ—Б—М —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Є –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —Г–і–Њ–±–љ–Њ. –Т—Б–µ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –Ї –љ–µ–Љ—Г —Б –ї—О–±–Њ–≤—М—О –Є —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ. –Ц–Є–Ј–љ—М –њ—А–Њ—В–µ–Ї–∞–ї–∞ –Њ—З–µ–љ—М –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ, –њ–Њ —Б—В—А–Њ–≥–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є—О, –Ї–∞–Ї –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –±—Л–≤–∞–µ—В –≤ –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–Љ–µ—Й–Є—З—М–Є—Е —Б–µ–Љ—М—П—Е. –Т –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ —З–∞—Б—Л –њ—А–Є–≤–Њ–Ј–Є–ї–∞—Б—М –њ–Њ—З—В–∞, —З–Є—В–∞–ї–Є—Б—М –њ–Є—Б—М–Љ–∞, –≥–∞–Ј–µ—В—Л, –њ–Њ –≤–µ—З–µ—А–∞–Љ –Є–≥—А–∞–ї–Є –≤ –Ї–∞—А—В—Л –Є –≤–Є–љ—В –њ–Њ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–є, –Є–ї–Є –ґ–µ —А–∞—Б–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї—Б—П –њ–∞—Б—М—П–љ—Б, —З–µ–Љ –Њ—З–µ–љ—М –ї—О–±–Є–ї –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З.

–Ф–Њ—З–µ—А–Є –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞, –Њ–±–µ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–љ—В—И–Є, –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ –Є–≥—А–∞–ї–Є –≤ —З–µ—В—Л—А–µ —А—Г–Ї–Є –Є —З–∞—Й–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є–Є –С–µ—В—Е–Њ–≤–µ–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –ї—О–±–Є–ї –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З. –Т–Њ–Њ–±—Й–µ –Њ–љ –Њ—З–µ–љ—М –ї—О–±–Є–ї, –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Є –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї –Љ—Г–Ј—Л–Ї—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї—Г—И–∞–ї, –і–Њ–ї–≥–Њ –ґ–Є–≤—П –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ–є.

–Т –°—В–µ–љ—М–Ї–Є–љ–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З –ґ–Є–ї –і–Њ –Њ—Б–µ–љ–Є 1893 –≥–Њ–і–∞ –Є –љ–∞ –Ј–Є–Љ—Г –њ–µ—А–µ–µ—Е–∞–ї —Б –Љ–ї–∞–і—И–µ–є –і–Њ—З–µ—А—М—О –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г. –Т –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –Њ–љ —Б–Є–ї—М–љ–Њ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–ї, –±—Л–ї–Њ —З—В–Њ-—В–Њ –≤—А–Њ–і–µ –≤–Њ—Б–њ–∞–ї–µ–љ–Є—П –ї–µ–≥–Ї–Є—Е. –Ш –≤–µ—Б–љ–Њ—О, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М –і–Њ—А–Њ–≥–∞, —П –њ–Њ–µ—Е–∞–ї –Є–Ј —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є—П, –≥–і–µ –ґ–Є–ї —Б —Б–µ–Љ—М–µ–є, –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –Є –њ—А–Є–≤–µ–Ј –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞ –Ї —Б–µ–±–µ, –≤ –і–µ—А–µ–≤–љ—О –Ш–ї—М–Є–љ–Њ–≤–Ї—Г –Ъ–Є—А—Б–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞ –Ґ–∞–Љ–±–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±. –Ч–і–µ—Б—М –Њ–љ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –Є –Њ—Б–µ–љ—М—О –њ–Њ–µ—Е–∞–ї —Б –Љ–ї–∞–і—И–µ–є –і–Њ—З–µ—А—М—О –≤ —Б–≤–Њ–µ –Є–Љ–µ–љ–Є–µ –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Ї—Г –Х–ї–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞ –Ю—А–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±., –∞ –Њ—В—В—Г–і–∞ –љ–∞ –Ј–Є–Љ—Г –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥.¬†

–Ш–Љ–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–µ, –Ш–ї—М–Є–љ–Њ–≤–Ї–∞, –µ–Љ—Г –Њ—З–µ–љ—М –њ–Њ–љ—А–∞–≤–Є–ї–Њ—Б—М —Б–≤–Њ–Є–Љ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–љ—Л–Љ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ, –Є –Њ—З–µ–љ—М –љ–∞—Б–ї–∞–ґ–і–∞–ї—Б—П —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –≤ –Љ–Њ–µ–є —Б–µ–Љ—М–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —В–µ–њ–µ—А—М —Б—В–∞–ї–∞ –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ —А–Њ–і–љ–Њ–є. –£ –љ–µ–≥–Њ —Г–ґ–µ –±—Л–ї —А–Њ–і–љ–Њ–є –≤–љ—Г–Ї вАУ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є –Т–Њ–ї–Њ–і—П вАУ –Љ–Њ–є —Б—Л–љ –Њ—В –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—А–∞–Ї–∞. –Ы–µ—В–Њ–Љ –Љ–љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М —Б–і–µ–ї–∞—В—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї—О–±–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–љ–Є–Љ–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Г–≤–µ–Ї–Њ–≤–µ—З–Є–ї–Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Н–њ–Є–Ј–Њ–і—Л –Є–Ј –љ–∞—И–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є.

–Ч–і–µ—Б—М –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П —Б —Б–Њ—Б–µ–і—П–Љ–Є вАУ —Б –Љ–Њ–Є–Љ–Є —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –І–Є—З–µ—А–Є–љ—Л–Љ–Є, –С–Њ—А–∞—В—Л–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є –±–∞—А–Њ–љ–µ—Б—Б–Њ–є –Ф–µ–ї—М–≤–Є–≥. –Ф–≤–µ —Б—В–∞—А—Г—И–Ї–Є –С–Њ—А–∞—В—Л–љ—Б–Ї–Є–µ –Є –ґ–µ–љ–∞ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З–∞ –І–Є—З–µ—А–Є–љ–∞, –±—А–∞—В–∞ –С–Њ—А–Є—Б–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З–∞ –І–Є—З–µ—А–Є–љ–∞, –±—Л–ї–Є —А–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –њ–ї–µ–Љ—П–љ–љ–Є—Ж–∞–Љ–Є –њ–Њ—Н—В–∞ –Х–≤–≥–µ–љ–Є—П –Р–±—А–∞–Љ–Њ–≤–Є—З–∞ –С–Њ—А–∞—В—Л–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –∞ –Є—Е –µ–і–Є–љ–Њ—Г—В—А–Њ–±–љ–∞—П —Б–µ—Б—В—А–∞ –Х–ї–Є–Ј–∞–≤–µ—В–∞ –Р–љ—В–Њ–љ–Њ–≤–љ–∞ –±–∞—А–Њ–љ–µ—Б—Б–∞ –Ф–µ–ї—М–≤–Є–≥ –±—Л–ї–∞ –і–Њ—З–µ—А—М—О –њ–Њ—Н—В–∞ –Р.–Р. –Ф–µ–ї—М–≤–Є–≥–∞, –і—А—Г–≥–∞ –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞. –°—В–∞—А—Г—И–Ї–Є –С–Њ—А–∞—В—Л–љ—Б–Ї–Є–µ –Є –Ф–µ–ї—М–≤–Є–≥ –ґ–Є–ї–Є –≤ 5-—В–Є –≤–µ—А—Б—В–∞—Е –Њ—В –Љ–Њ–µ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є—П, –≤ —Б. вАЬ–Ь–∞—А–∞вАЭ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ –ґ–Є–ї –њ–Њ—Н—В –Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Р–±—А–∞–Љ–Њ–≤–Є—З –Є –Љ–∞—В—М. –І–Є—З–µ—А–Є–љ—Л –ґ–Є–ї–Є –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Є–Љ–µ–љ–Є–Є вАЬ–°–µ—А–≥–Є–µ–≤–Ї–∞вАЭ –≤ –і–≤—Г—Е –≤–µ—А—Б—В–∞—Е –Њ—В –Ш–ї—М–Є–љ–Њ–≤–Ї–Є. –Ґ–∞–Ї –Ї–∞–Ї —Н—В–Є —Б–Њ—Б–µ–і–Є –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Є –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—О, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З –Ц–µ–Љ—З—Г–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤, —В–Њ –љ–∞—И–ї–Є—Б—М –Њ–±—Й–Є–µ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–µ –Є –Њ–±—Й–Є–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Л.

–Т–Њ–Њ–±—Й–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—О –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З—Г –±—Л–ї–Њ –≤ –љ–∞—И–Є—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е –њ—А–Є—П—В–љ–Њ –Є —Е–Њ—А–Њ—И–Њ вАУ –Њ–љ –±—Л–ї –µ—Й–µ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –Ї—А–µ–њ–Њ–Ї, —З—В–Њ–±—Л –і–µ–ї–∞—В—М —Б –љ–∞–Љ–Є –±–Њ–ї—М—И–Є–µ –њ—А–Њ–≥—Г–ї–Ї–Є –њ–µ—И–Ї–Њ–Љ. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Њ–љ –ї—О–±–Є–ї —Е–Њ–і–Є—В—М –≤ —А–Њ—Й—Г –Ы–Њ–њ–∞—В–љ—О –Є —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—В—М —Б –ї–µ—Б–љ—Л–Љ–Є –Ї–∞—А–∞—Г–ї—М—Й–Є–Ї–∞–Љ–Є. –Х–Љ—Г —Г–ґ–∞—Б–љ–Њ –љ—А–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М —Н—В–∞ –ґ–Є–Ј–љ—М –≤ –ї–µ—Б—Г —Б—А–µ–і–Є –њ—В–Є—Ж –Є —В–Є—И–Є–љ—Л, –Є –Њ–љ —З–∞—Б—В–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є –Њ–љ –±—Л–ї –±—Л –±–µ–і–љ—Л–Љ –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–Є–љ–Њ–Љ, —В–Њ –≤—Л–±—А–∞–ї –±—Л —Б–µ–±–µ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б–ї—Г–ґ–±—Г –ї–µ—Б–љ–Є–Ї–∞.¬†

–Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–є —Б–Љ–µ—А—В–Є –љ–∞—Б–ї–∞–ґ–і–∞–ї—Б—П –њ—А–Є—А–Њ–і–Њ–є –Ї–∞–Ї –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є–µ. –Ю–љ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –ї—О–±–Є–ї –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В—М –Ј–∞ –ґ–Є–Ј–љ—М—О –њ—А–Є—А–Њ–і—Л –Є –≤–Њ—Б—В–Њ—А–ґ–µ–љ–љ–Њ —Г–і–Є–≤–ї—П–ї—Б—П —В–Њ–є —А–Њ—Б–Ї–Њ—И—М—О, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–љ–∞ —Б–µ–±—П –Њ–±—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В. –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ —Г–Љ–Є–ї—П–ї—Б—П, –≥–ї—П–і—П –љ–∞ —Б–Њ—А–≤–∞–љ–љ—Л–є –Є–Љ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є –њ–Њ–ї–µ–≤–Њ–є —Ж–≤–µ—В–Њ—З–µ–Ї вАУ –µ–≥–Њ –њ–Њ—А–∞–ґ–∞–ї–Є –Љ–µ–ї–Ї–Є–µ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є –Є –њ–Њ–ї–љ–∞—П –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Н—В–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л –њ—А–Є—А–Њ–і—Л. –£–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –±—Л–ї–∞ —З–Є—Б—В–Њ—В–∞ –Є –њ—А–Њ–Ј—А–∞—З–љ–Њ—Б—В—М –і—Г—И–Є. –Ю–љ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —Б–Ї—Г—З–∞–ї, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л–ї –Ј–∞–љ—П—В, –Є –≤—Б–µ –µ–≥–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Њ. –Ю–љ –і–Њ–ї–≥–Њ –Љ–Њ–≥ —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –Є –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В—М –Љ—Г—Е—Г, –±—Г–Ї–∞—И–Ї—Г –Є–ї–Є –њ—В–Є—З–Ї—Г –Є —Н—В–Њ –љ–∞–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Њ –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М—О, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Њ–љ —Б –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В—М—О –љ–∞—Б–∞–ґ–і–∞–ї—Б—П.

–Ю–љ –і—Г—И–µ–≤–љ–Њ –ї—О–±–Є–ї –†–Њ—Б—Б–Є—О –Є –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–Њ —Б–Ї–Њ—А–±–µ–ї –Њ –љ–µ–є. –°–Ї–Њ—А–±—М —Б–≤–Њ—О –Њ–љ –Є–Ј–ї–Є–≤–∞–ї –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е —Б—В–Є—Е–∞—Е. –Ю–љ —В–∞–Ї –ґ–µ–ї–∞–ї –≤–Є–і–µ—В—М –†–Њ—Б—Б–Є—О –±–Њ–ї–µ–µ —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ–є –Є –±–Њ–ї–µ–µ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–є. –Ъ–∞–Ї –Њ–љ —А–∞–і–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Ь–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В—Г 17 –Њ–Ї—В—П–±—А—П –Є –Ї–∞–Ї –љ–µ–≥–Њ–і–Њ–≤–∞–ї –љ–∞ –Ї—А–∞–є–љ–Є–µ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–∞—А—В–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ј–∞—В–µ—П–ї–Є –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ–є –±–Њ—А—М–±—Г, —В–Њ—А–Љ–Њ–Ј–Є–ї–Є –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Љ–Є—А–љ–Њ–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ —Б—В—А–∞–љ—Л, –≤–Њ–Ј–≤–µ—Й–µ–љ–љ–Њ–µ —Б –≤—Л—Б–Њ—В—Л –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞.

–Ґ–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З –љ–µ –±—Л–ї –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ, —В–Њ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –µ–Љ—Г –љ–µ –њ–Є—Б–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—З–µ–љ—М –і–Њ–ї–≥–Њ, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –≤ –µ–≥–Њ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї–Є—Б—М –±–Њ–ї—М—И–Є–µ –њ—А–Њ–Љ–µ–ґ—Г—В–Ї–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –°—В–Є—Е–Є —Г –љ–µ–≥–Њ —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ вАУ –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ. –Я—А–Є–і–µ—В, –±—Л–≤–∞–ї–Њ, –Є–Ј —Б–≤–Њ–µ–є –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Л –љ–∞ —Г—В—А–µ–љ–љ–Є–є —З–∞–є –Є —Б–Ї–∞–ґ–µ—В: вАЬ–Р —П —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –љ–Њ—З—М—О –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ, вАУ –Њ–љ–Њ –µ—Й–µ —В—А–µ–±—Г–µ—В –Њ—В–і–µ–ї–Ї–Є, –љ–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–µ–љ–ЊвАЭ. –Я—А–Є—З–µ–Љ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї, —З—В–Њ –Љ—Л—Б–ї—М, —В.–µ. —Б—О–ґ–µ—В —Н—В–Њ–≥–Њ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П, –і–∞–≤–љ–Њ —Г–ґ–µ —Б–Є–і–Є—В –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ, –Є–љ–Њ–≥–і–∞ —П–≤–ї—П—П—Б—М, –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Њ–њ–∞–і–∞—П, –Є –≤–і—А—Г–≥ —Н—В–Њ–є –љ–Њ—З—М—О —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –≤—Л–ї–Є–ї–Њ—Б—М.

–Ш–љ–Њ–≥–і–∞, –Ї–∞–Ї –Њ–љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї, —Г –љ–µ–≥–Њ –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї –Ї–Њ–љ–µ—Ж —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П, –∞ —Г–ґ–µ –Ј–∞—В–µ–Љ –љ–∞—З–∞–ї–Њ –Є —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–∞, –Ї–∞–Ї –њ—А–Є–і–µ—В—Б—П. –£ –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї–∞ –њ—А–Є–≤—Л—З–Ї–∞ –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ –і–Њ–ї–≥–Њ —З–Є—В–∞—В—М –≤ –Ї—А–Њ–≤–∞—В–Є. –Ф–Њ —Б–∞–Љ–Њ–є —Б–Љ–µ—А—В–Є –Њ–љ —З–Є—В–∞–ї –±–µ–Ј –Њ—З–Ї–Њ–≤ (–Њ–љ –±—Л–ї –±–ї–Є–Ј–Њ—А—Г–Ї –≤ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ—Б—В–Є –Є –љ–Њ—Б–Є–ї –њ–µ–љ—Б–љ–µ). –Х—Б–ї–Є —П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ –њ–Є—Б–∞—В—М, –Њ–љ –≤—Б—В–∞–≤–∞–ї, –љ–∞–і–µ–≤–∞–ї —Е–∞–ї–∞—В –Є –Ј–∞–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї —Б–≤–Њ–Є –Љ—Л—Б–ї–Є. –†–∞–Ј –љ–∞–њ–Є—Б–∞–≤ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ, –Њ–љ –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї –µ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї—Л–≤–∞—В—М. –Ю–љ –±—Л–ї —В–∞–Ї —Б–∞–Љ–Њ–ї—О–±–Є–≤, —Б—В—А–Њ–≥ –Ї —Б–µ–±–µ –Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ —Б–Ї—А–Њ–Љ–µ–љ, —З—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–Њ–≥–і–∞ —Г—Б–њ–Њ–Ї–∞–Є–≤–∞–ї—Б—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–љ–Њ–≤—М –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–µ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Њ–і–Њ–±—А—П–ї–Њ—Б—М –љ–∞–Љ–Є, –Ї–Њ–Љ—Г –Њ–љ –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ—З–Є—В—Л–≤–∞–ї. –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ –Є –Њ–і–Њ–±—А—П–µ–Љ–Њ–µ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ –Є–Љ –њ–Њ–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –Є –Є–Ј–Љ–µ–љ—П–ї–Њ—Б—М, –Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Ї –ї—Г—З—И–µ–Љ—Г. –Р –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –±—Л–ї–Є —Б–ї—Г—З–∞–Є, —З—В–Њ –µ–≥–Њ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ –µ–Љ—Г –љ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–Њ –њ–Њ—П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –≤ –њ–µ—З–∞—В–Є. –Ю–љ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ –±–Њ—П–ї—Б—П —Б–∞–Љ —Б–µ–±—П –њ–µ—А–µ–ґ–Є—В—М –Є –Њ—З–µ–љ—М –њ—А–Њ—Б–Є–ї –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –µ–Љ—Г —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –љ–∞—З–љ–µ—В —Б–ї–∞–±–µ—В—М –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–Љ –і–∞—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є. –Э–∞–Љ –љ–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є—В—М –µ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б—М–±—Г, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –і–∞—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –µ–≥–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М —Б–ї–∞–±–µ—В—М, –љ–Њ, –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, –µ–≥–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П —З—Г—В—М –ї–Є –љ–µ —Б–∞–Љ—Л–µ —Б–Є–ї—М–љ—Л–µ –Є –ї—Г—З—И–Є–µ.

–Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–ї—Б—П –љ–∞ 88-–Љ –≥–Њ–і—Г –ґ–Є–Ј–љ–Є 25-–≥–Њ –Љ–∞—А—В–∞ 1908 –≥–Њ–і–∞, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ –Ы—М–≤—Г –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З—Г –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–Љ—Г –Њ–љ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї 5-–≥–Њ –Љ–∞—А—В–∞, —В.–µ. –Ј–∞ 20 –і–љ–µ–є –і–Њ –Ї–Њ–љ—З–Є–љ—Л.¬†

–Ю–љ —Г–Љ–µ—А –≤ –Ґ–∞–Љ–±–Њ–≤–µ, –≥–і–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї –Ј–Є–Љ—Л –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –≥–Њ–і–∞ –≤ –і–Њ–Љ–µ –Х–≤—Б—О–Ї–Њ–≤–Њ–є –љ–∞ –Р—А–∞–њ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Г–ї–Є—Ж–µ, –≥–і–µ –љ–∞–љ–Є–Љ–∞–ї –љ–µ–±–Њ–ї—М—И—Г—О, –љ–Њ —Г—О—В–љ—Г—О –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Г.

–ѓ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ –Ґ–∞–Љ–±–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –≥—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ј–µ–Љ—Б—В–≤–µ –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —В–Њ–ґ–µ –ґ–Є–ї —Б —Б–µ–Љ—М–µ–є –≤ —Н—В–Њ–Љ –ґ–µ –≥–Њ—А–Њ–і–µ. –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З –ґ–Є–ї —Б –Љ–ї–∞–і—И–µ–є –і–Њ—З–µ—А—М—О –Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є–µ–є –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–љ–Њ–є, –∞ –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–∞ —Г–µ–Ј–ґ–∞–ї–∞ –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥ –Є–ї–Є –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Г, —В–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П —Б –њ—А–µ–і–∞–љ–љ—Л–Љ –Ї–∞–Љ–µ—А–і–Є–љ–µ—А–Њ–Љ –Є –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–ї—Б—П –њ–Њ—З—В–Є –µ–ґ–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ —Б–≤–Њ–µ–є —Б—В–∞—А—И–µ–є –і–Њ—З–µ—А—М—О –Ю–ї—М–≥–Њ–є –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–љ–Њ–є, –Љ–Њ–µ–є –ґ–µ–љ–Њ–є. –Ю–љ –ї—О–±–Є–ї —Б–≤–Њ—О –Њ–і–Є–љ–Њ–Ї—Г—О, —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –і–∞–≤–∞–ї–∞ –µ–Љ—Г –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –±–µ–Ј –њ–Њ–Љ–µ—Е–Є. –І–∞—Б—В–Њ –Њ–љ –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞–ї –љ–∞—Б –Њ–±–µ–і–∞—В—М –Ї —Б–µ–±–µ –Є –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї—Б—П –≤–Є–љ—В, –њ—А–Є—З–µ–Љ –≤ —З–Є—Б–ї–µ –њ–∞—А—В–љ–µ—А–Њ–≤ –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞–ї–∞—Б—М —З–∞—Б—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М –Љ–Є–ї–∞—П —Г–Љ–љ–∞—П –Є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П —Б—В–∞—А—Г—И–Ї–∞ –Ч–Є–љ–∞–Є–і–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–љ–∞ –Ь–Њ—А–і–≤–Є–љ–Њ–≤–∞. –Э–∞ –ї–µ—В–Њ —Б–µ–Љ—М—П –Љ–Њ—П –њ–µ—А–µ–µ–Ј–ґ–∞–ї–∞ –≤ –Ш–ї—М–Є–љ–Њ–≤–Ї—Г, –Є –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї –Ј–∞ –љ–µ–є, –∞ —П —В—Г–і–∞ –µ–Ј–і–Є–ї –њ–Њ —Б—Г–±–±–Њ—В–∞–Љ, –∞ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –±—А–∞–ї –±–Њ–ї–µ–µ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Њ—В–њ—Г—Б–Ї–∞.

–Ф–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Є –Њ–љ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –љ–∞—Б–ї–∞–ґ–і–∞–ї—Б—П –њ—А–Є—А–Њ–і–Њ–є –Є –і—Г—И–µ–≤–љ—Л–Љ –Њ—В–і—Л—Е–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤—Л–ї–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –µ–≥–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П—Е, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л—Е –≤ –Ш–ї—М–Є–љ–Њ–≤–Ї–µ, –≤–і–∞–ї–Є –Њ—В –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є —И—Г–Љ–∞. –Т –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Є–Ј –љ–Є—Е –њ—А–Њ–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–∞—П –≥—А—Г—Б—В—М –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П –Ї–Њ–љ—Ж–∞, –Ї–∞–Ї –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, вАЬ–Ы–µ—В–љ–Є–є –Ј–љ–Њ–євАЭ, вАЬ–Ы–µ—Б–Њ–Ї –њ—А–Є —Г—Б–∞–і—М–±–µвАЭ, вАЬ–Я–Њ–≥–Є–±—И–∞—П –љ–Є–≤–∞вАЭ, вАЬ–Ц–µ–ї—В–∞—П –Љ—Г—Е–∞вАЭ, вАЬ–Ы–Є–њ—ЛвАЭ, вАЬ–†–Њ–і–љ–∞—П –њ—А–Є—А–Њ–і–∞вАЭ, вАЬ–Я–Њ—Б–ї–∞–љ–Є–µ –Ї —Б—В–∞—А–Є–Ї–∞–Љ –Њ –њ—А–Є—А–Њ–і–µвАЭ –Є вАЬ–Ю, –Ї–Њ–≥–і–∞ –± –Љ–љ–µ –±—Л–ї–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–ЊвАЭвА¶

–°—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞ –њ–µ—З–∞—В–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ –Љ–µ—А–µ –Є—Е –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ —Б–≤–µ—В, –њ–Њ—З—В–Є –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤ вАЬ–Т–µ—Б—В–љ–Є–Ї–µ –Х–≤—А–Њ–њ—ЛвАЭ. –Я–µ—А–≤–Њ–µ –Є–Ј–і–∞–љ–Є–µ –µ–≥–Њ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–є –≤ –і–≤—Г—Е —В–Њ–Љ–∞—Е –±—Л–ї–Њ –≤ 1892 –≥–Њ–і—Г, –Ј–∞—В–µ–Љ –≤ 1900-–Љ –≥–Њ–і—Г –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є —В–Њ–Љ–Є–Ї вАЬ–Я–µ—Б–љ–Є —Б—В–∞—А–Њ—Б—В–ЄвАЭ; –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –≤ 1908 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї–Є –Є–Ј–і–∞–љ—Л, —Г–ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –µ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—З–Є–љ—Л, –µ–≥–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і –Ј–∞–≥–ї–∞–≤–Є–µ–Љ вАЬ–Я—А–Њ—Й–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ–µ—Б–љ–ЄвАЭ¬ї.

(–§—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В –Є–Ј –Ї–љ–Є–≥–Є: –С–Њ—А–∞—В—Л–љ—Б–Ї–Є–є –Ь.–Р. –Ш–Ј –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –С–Њ—А–∞—В—Л–љ—Б–Ї–Є—Е / –°–Њ—Б—В., –∞–≤—В. –≤—Б—В—Г–њ. —Б—В. –Є –Ї–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В. –Ь.–Р. –Ъ–ї–Є–Љ–Ї–Њ–≤–∞. –Ґ–∞–Љ–±–Њ–≤, 2007.)¬†

–°—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–Ч–∞–≤–µ—Й–∞–љ–Є–µ¬ї –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Ц–µ–Љ—З—Г–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ –≤ 1897 –≥–Њ–і—Г, —Б—В–∞–ї–Њ –њ–Њ–і–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –Є—В–Њ–≥–∞ –њ—А–Њ–ґ–Є—В–Њ–є –Є–Љ –ґ–Є–Ј–љ–Є.

–Ь–µ–ґ —В–µ–Љ –Ї–∞–Ї –Љ—Л –≤—А–∞–Ј–±—А–Њ–і —Б—В–µ–Ј–µ—О –ґ–Є–Ј–љ–Є —И–ї–Є,

–Э–∞ –Ј–љ–∞–Љ—П, —Б—А–µ–і—М —В–Њ–ї–њ—Л, –љ–∞—В–Ї–љ—Г–ї—Б—П —П –љ–Њ–≥–Њ—О.

–ѓ –њ–Њ–і–Њ–±—А–∞–ї –µ–≥–Њ, –ї–µ–ґ–∞–≤—И–µ–µ –≤ –њ—Л–ї–Є,

–Ш —Б —В–Њ–є –њ–Њ—А—Л –љ–µ—Б—Г, –≤–Њ–Ј–≤—Л—Б–Є–≤ –љ–∞–і —В–Њ–ї–њ–Њ—О.

–Ф–µ–≤–Є–Ј –љ–∞ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є: ¬Ђ–Ф—Г—Е –і–Њ–±–ї–µ—Б—В–Є —Е—А–∞–љ–Є¬ї.

–Ґ–∞–Ї, –≤–Њ–Є–љ —А—П–і–Њ–≤–Њ–є –Ј–∞ —З–µ—Б—В—М –љ–∞ –±—А–∞–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–µ,

–ѓ, —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤ –Є —Б–Љ—Г—Й–µ–љ, —П–≤–Є–ї—Б—П –≤ –љ–∞—И–Є –і–љ–Є

–Ч–љ–∞–Љ–µ–љ–Њ–љ–Њ—Б—Ж–µ–Љ –њ–Њ–љ–µ–≤–Њ–ї–µ.

–Э–Њ –њ–Њ–і–≤–Є–≥ –љ–µ —Б–≤–µ—А—И–µ–љ, –Љ–љ–µ –≤—Л–њ–∞–≤—И–Є–є –≤ —Г–і–µ–ї,-

–†–∞–Ј–±—А–µ–і—И—Г—О—Б—П —А–∞—В—М —Б–њ–ї–Њ—В–Є—В—М –±—Л –≤–Њ–µ–і–Є–љ–ЊвА¶

–Э–∞–Ј–≤–∞–љ—М–µ –Љ–љ–µ –і–∞–љ–Њ –њ–Њ—Н—В–∞-–≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞

–Ч–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —П –Њ–і–Є–љ –њ—А–Њ –і–Њ–±–ї–µ—Б—В—М –њ–µ—Б–љ–Є –њ–µ–ї;

–І—В–Њ –±—Л–ї –≥–ї–∞—И–∞—В–∞–µ–Љ –Ј–∞–±—Л—В—Л—Е, —Б—В–∞—А—Л—Е –Є—Б—В–Є–љ

–Ш —Б–Є–ї–µ–љ –±—Л–ї –ї–Є—И—М —В–µ–Љ, —Е–Њ—В—П –Є —Б—В–∞—А –Є —Б–ї–∞–±,

–І—В–Њ –≤ –ї—О–і—П—Е —А–∞–±—Б–Ї–Є–є –і—Г—Е –Љ–љ–µ —Б–Є–ї—М–љ–Њ –љ–µ–љ–∞–≤–Є—Б—В–µ–љ

–Ш —Б–∞–Љ —П —Б —О–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ —А–∞–±.

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –Љ–Њ–Є —Г–ґ–µ —Г—Е–Њ–і—П—В —Б–Є–ї—Л,

–ѓ –і–µ–ї–∞–ї —В–Њ, —З—В–Њ –Љ–Њ–≥; —П –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г.

–ѓ –Њ—Б—В–∞—О—Б—М –µ—Й–µ –њ—А–µ–і —А–Њ–і–Є–љ–Њ–є –≤ –і–Њ–ї–≥—Г,

–Э–Њ –і–∞ –њ—А–Њ—Б—В–Є—В –Њ–љ–∞ –Љ–љ–µ –љ–∞ –Ї—А–∞—О –Љ–Њ–≥–Є–ї—Л.

–ѓ –ґ–і—Г, —З—В–Њ–±—Л —В–µ–њ–µ—А—М –Љ–µ–љ—П —Б–Љ–µ–љ–Є–ї –њ–Њ—Н—В,

–Т –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –і–Њ–±–ї–µ—Б—В–Є –≥–Њ—А–µ–ї–Њ –± —П—А—З–µ –њ–ї–∞–Љ—П,

–Ш –њ—А–Є–љ—П–ї –Њ—В –Љ–µ–љ—П –љ–µ –Ј–љ–∞–≤—И–µ–µ –њ–Њ–±–µ–і,

–Э–Њ –љ–µ–Ј–∞–њ—П—В–љ–∞–љ–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞–Љ—П.

–Ю, –Ї–∞–Ї –ґ–Є–≤—Г—З–∞ –≤ –љ–∞—Б –Є –Ї–∞–Ї —Б–Є–ї—М–љ–∞ —В–∞ –ї–Њ–ґ—М,

–І—В–Њ –і—Г—Е –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–∞ –µ—Б—В—М –±—Г–і—В–Њ –і—Г—Е –Ї—А–∞–Љ–Њ–ї—М–љ—Л–є!

–Ю–љ–∞ вАУ –љ–∞—И –і—А–µ–≤–љ–Є–є –≥—А–µ—Е –Є –≤–Њ–ї—М–љ—Л–є –Є –љ–µ–≤–Њ–ї—М–љ—Л–є;

–Ю–љ–∞ вАУ –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–є –≥—А–µ—Е –Њ—В —З–µ—А–љ–Є –і–Њ –≤–µ–ї—М–Љ–Њ–ґ.

–Ґ–∞–Љ –њ—А–∞–≤–і—Л –љ–µ—В, –≥–і–µ –µ—Б—В—М –њ—А–Є–≤—Л—З–Ї–∞ —А–∞–±—Б–Ї–Њ–є –ї–µ—Б—В–Є;

–Ґ–∞–Љ –Є—Б–Ї–∞–ї–µ—З–µ–љ —Г–Љ, –і—Г—И–∞ —А–∞–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–∞вА¶

–Я—А–Є–і–Є; —П –ґ–і—Г —В–µ–±—П, –њ–µ–≤–µ—Ж –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —З–µ—Б—В–Є!

–Ґ—Л –љ—Г–ґ–µ–љ –≤ –љ–∞—И–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞.

1897 –≥–Њ–і

–Я—А–Є–Љ–µ—З–∞–љ–Є—П:

* –Я–Є—Б—М–Љ–Њ –Ы—М–≤–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З–∞ –њ–Њ—Н—В—Г –њ–µ—З–∞—В–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ –Љ–∞—И–Є–љ–Њ–њ–Є—Б–љ–Њ–є –Ї–Њ–њ–Є–Є, —Е—А–∞–љ—П—Й–µ–є—Б—П –≤ A–І. –Ь–µ—Б—В–Њ–љ–∞—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Є–Ї–∞ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ. –Т–њ–µ—А–≤—Л–µ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–Њ –≤ ¬Ђ–С–µ—Б–µ–і–µ¬ї 1900, вДЦ 5 –Њ—В 1 –Љ–∞—А—В–∞.

–•—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –Т.–Х. –Ь–∞–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є.