Владимир Иванович Даль – писатель, этнограф, врач, лексикограф: Как умирал Пушкин

Владимир Иванович Даль – писатель, этнограф, врач, лексикограф: Как умирал Пушкин

– А кто раньше появился на свет: яйцо или курица?

Этот вечно нерешенный, философский вопрос в наше время получил, наконец, разрешение. Сегодня, о чем бы не говорили, мы постоянно произносим: «Круто, крутой и т.д.» Поэтому раз вспоминаем без конца «крутизну», значит, думаем, что яйца «вкрутую» появились раньше курицы.

Правда, словарь Эллочки составлял не одно слово, а тридцать слов, но какие наши годы, мы еще добавим «крутизны». Хотя сегодня, во времена Ольги Бузовой, которую приглашают играть во МХАТе, говорить о русском языке даже как-то неудобно. Но и не вспомнить Владимира Ивановича Даля – составителя уникального «Толкового словаря живого великорусского языка» – во время его юбилея тоже грех.

Понятно, что в наше искрометное время даже журналисты, которые заняты погоней за скандалами, редко пользуются толковым словарем Даля. Но и в советское время, когда пользовались часто этим словарем, о самом авторе знали мало. В то время как автор был человек удивительной Судьбы…

Вот лишь некоторые факты его удивительной жизни.

Он родился в поселке Луганский завод (ныне город Луганск). Его отец, Иоганн Кристиан, был обрусевший выходец из Дании, который за два года до рождения сына принял российское подданство. Мать – Мария Христофоровна Фрейтаг, дочь коллежского асессора, имела французские и, как считают некоторые исследователи, немецкие корни.

Прелюбопытнейший (!) факт, что автор самого большого толкового русского словаря был не очень русский. Об этом стоит задуматься, когда мы говорим о национальности, точнее, национальной принадлежности человека.

Семейство Далей было многодетным. У будущего этнографа было три брата и две сестры. Сначала Владимир находился на домашнем обучении, а в 13 лет поступил учиться в кадетский корпус, который окончил в звании мичмана, после чего молодого человека отправили на службу в Николаев.

Служба на флоте стала в тягость – у него оказалась морская болезнь. Прослужив шесть лет, он решил получить гражданскую специальность, начав изучать медицину, став студентом Дерптского Университета.

Однако нужно было как-то содержать себя, и будущий медик стал зарабатывать на жизнь с помощью уроков русского языка. Но этого ему показалось мало. Он продолжал улучшать свои познания также в латыни, а кроме того, занимался и изучением философии.

Окончание учебы и получения диплома врача у Даля произошло раньше положенного срока из-за начавшейся войны с Турцией. Боевые действия стали настоящим испытанием для молодого медика. Он спасал раненых, делал операции в тяжелых условиях полевого госпиталя, порой ему приходилось самому принимать участие в сражениях.

Где-то в эти же годы Владимир Иванович начал заниматься и литературной деятельностью. В 1832 году увидела свет его первая книга «Русские сказки. Пяток первый». Литературная деятельность в те годы оказалась сложной. На него написали донос, и его спасло только заступничество поэта Жуковского.

В 1833 году Даль получает место чиновника по особым поручениям при военном губернаторе В. А. Перовском в Оренбурге, что позволило ему дальше заниматься творчеством (пока больше для себя) и… познакомиться с Пушкиным.

Таким образом, значительная часть жизни Владимира Даля была посвящена медицине.

Вот как врачебную деятельность Даля описывает Исанна Лихтенштейн.

«…Николай Иванович Пирогов считал Даля выдающимся хирургом и неизменно подчеркивал, что все к чему прикасается Владимир Иванович, приобретает новое звучание. В своих «Записках» Пирогов писал: “Это был замечательный человек. За что ни брался Даль, все ему удавалось усвоить. Находясь в Дерпте, он пристрастился к хирургии и, владея между многими способностями необыкновенною ловкостью в механических работах, скоро сделался и ловким оператором”. Собранные, по счастливой случайности, в одно время и в одном месте будущие доктора вместе учились думать, творить, экспериментировать, дружить. В такой обстановке довелось учиться и получить медицинское образование бывшему мичману Владимиру Ивановичу Далю.

К моменту учебы в университете он испытывал серьезные материальные трудности: отец умер, доходы семьи оказались ничтожными. Через год, за большие заслуги в учении получив помощь от государства, стал “коштовным” студентом, и его материальное положение несравненно улучшилось. Сокурсники вспоминали, что долгими вечерами Даль и Пирогов занимались в анатомическом зале топографической анатомией, оттачивая мастерство, пригодившееся впоследствии в практической хирургической работе. Угрюмый по характеру, недоверчивый Н.И. Пирогов привязался к молодому, общительному, яркому и веселому Далю. Они много времени проводили вместе. Никто, кроме него, не был так успешен в физике, чем заслужил признание даже строгого профессора Паррота, дважды получал награды “за написанные решения задач”. У него был особый метод обучения, так, например, ежедневно выучивать 20 латинских слов, четыре дня – запоминание, пятый – повторение. К концу обучения он неплохо освоил латынь.

О жизни и учебе в Дерпте Владимир Иванович писал: время проводили “в трудах, во всегдашней борьбе, в стремлении и рвении познаниям, которые тогда еще являлись пылкому воображению чем-то целым, стройным и полным, чем-то святым и возвышенным. Нас не секли, не привязывали к ножке стола. Это не школа, здесь нет розог, нет неволи, а каждый сам располагает собою и временем своим как ему лучше, удобнее, наконец, как хочется”. Студенты, как обычно, не только занимались, но и весело отдыхали. Далеко за пределами Дерптского университета славились многочисленные балы и маскарады, о которых сохранились интересные воспоминания.

Друг Даля и Пирогова, знакомый Пушкина Николай Языков написал стихотворение, фрагмент которого привожу:

Здесь мы творим свою судьбу,

Здесь гений жаться не обязан

И Христа ради не привязан

К самодержавному столбу.

Многие отмечают аполитичность студенческой общественности Дерптского университета, не участвующей в политических спорах, что иллюстрирует и приведенное стихотворение.

Активный, талантливый и пытливый молодой доктор за большие успехи в учении раньше на год окончил курс и 18 марта 1829 года защитил докторскую диссертацию, в которой разбирались осложнения трепанации черепа, “скрытые изъязвления почек”.

Шла война, на фронте ощущалась острая нехватка врачей, и потому потребовалось забирать студентов с последнего курса до получения диплома. Подобная практика применялась и спустя 100 лет, когда зауряд-врачом ушел на фронт М.А. Булгаков, как врач и писатель коллега В.И. Даля.

Как «коштовный» студент, Владимир Иванович не имел права выбора места работы. Его и еще трех молодых докторов, направленных в действующую армию, тепло и заинтересованно провожали однокашники. На центральной площади города при свете зажженных факелов зазвучала прекрасная студенческая песня:

В последний раз

Приволье жизни братской,

Друзья мои, вкушаю среди вас!

Сей говор наш, разлив души бурсацкой,

Сей крик и шум, свободный дружбы глас —

Приветствует меня в последний раз!

В словах песни явственно ощущается искренность чувств, дружелюбие и теплота. Впереди была сложная самостоятельная работа. Долгих 2 месяца добирался молодой врач к месту назначения. Вот как он писал об этом времени: “Кончив или почти кончив курс врачебных наук в укромном и заветном приюте в Юрьеве-городке (Дерпт) сел я и поскакал в поход на чуму, как там поговаривали”. Весенняя распутица, плохие российские дороги, постоялые дворы – “прямым и спорым путем через Днепр, через Прут, через Дунай – и бог весть, куда дальше, куда полетит двуглавый орел”, и, конечно, полная неизвестность впереди.

Наконец, 21 мая 1829 года Даль прибыл по месту назначения в действующую армию. Чиновник не сразу принял его подорожную, а потребовал прежде ее окурить, потому что “чума шла по пятам нашей армии”.

Обстановка в армии была сложная. Судьба войны еще окончательно не определилась. Сражения следовали одно за другим.

Даль немедленно включился в работу со свойственной ему добросовестностью и неизменным творческим подходом. Он на поле боя перевязывал, оперировал и, что очень важно, сортировал раненых по степени тяжести поражения. Мыслями о важности сортировки больных и раненых он позднее поделился с Пироговым, который не только поддержал начинание Владимира Ивановича, но использовал в Севастопольской кампании, описав в книге “Начала общей военно-полевой хирургии” (1865 г.). В это время еще не было антисептики. Оглядываясь в прошлое, трудно осознать, какого мастерства требовала от врача работа в подобных условиях и как им удавалось помогать больным. Кроме того, врачей еще катастрофически не хватало. Работать приходилось “за всех”. Вместе с русской армией Даль переходит через Балканы, продолжая оперировать в палаточных госпиталях и на поле боя. «Видел тысячу, другую раненых, которыми покрылось поле… резал, перевязывал, вынимал пули…» Друзья говорили, что у него две правые руки, его умелость и скорость операционной техники поражала даже опытных профессионалов. Именно это свойство при отсутствии обезболивающих средств нередко решало исход поединка врач – больной. Важно было по возможности избежать развития болевого шока, вовремя остановить кровопотерю, тем более в ситуации, когда еще не применялось переливание крови.

Владимир Иванович описывал огромную двухъярусную казарму с широкими навесами кругом, которая использовалась под госпиталь, без кроватей и без нар с красивыми деревянными решетками вместо оконных стекол, где размещалось до 10000 раненых и больных. Не хватало еды, не всегда было и чем напоить больных. Косила перемежающаяся лихорадка, “половина врачей вымерла, фельдшеров не было вовсе, то есть при нескольких тысячах больных не было ни одного”. Он входил в чумные бараки, видел солдат, умирающих от чумы и, сознавая свое бессилие, помогал чем мог.

Время шло. Война кончилась. Вспыхнула эпидемия холеры. Даль вновь на передовой – борется с холерой в украинском губернском городе Каменец-Подольске. Эпидемия была в разгаре, город разделили на несколько районов. Владимир Иванович возглавлял один из них. В формулярном списке доктора Даля, хранящемся в архиве Луганска, сказано, что “в свирепствование холеры в Каменец-Подольске он заведовал госпиталем для холерных больных”.

В Каменец-Подольске Даль не только оказывал реальную помощь холерным больным, но и весьма успешно возвращал пациентам зрение, удаляя катаракты. В данном случае не обошлось без неприятных инцидентов. Живя на постое у супружеской четы, принадлежавшей к роду “бельмоцелителей”, спустя короткое время он узнал, что они от его имени не только брали с больных деньги, но и прославляли себя в качестве умельцев. Кстати, будучи врачом, а затем чиновником высокого ранга, Владимир Иванович отличался бессребничеством и “не замечен в получении взяток”.

Даль проходил сложный опасный врачебный путь. В памяти возникают судьбы многих врачей, сходно приобщенных к врачеванию. Очень похожее становление было и у упоминавшегося ранее писателя-врача М.А. Булгакова. Он также с университетской скамьи был отправлен в действующую армию, оперировал на поле боя при нехватке врачей, лекарств, инструментов. Вслед за Далем и Булгаков служил в Каменец-Подольске, а затем в Киеве. Так случилось, что судьба забрасывала их нередко в те же места, где приходилось сталкиваться со сходными проблемами и переживаниями. Они оба, каждый по-своему, отразили пережитое в творчестве.

Доктор Сомерсет Моэм описал постоянное содружество врача с больным: “Медик знает все самое худшее и самое лучшее. Когда человек болен и испуган, он сбрасывает маску, которую привык носить здоровый. И врач видит больных такими, как они есть на самом деле – эгоистичными, жесткими, жадными, малодушными, но в то же время – храбрыми, самоотверженными, добрыми и благородными. И, преклоняясь перед их достоинствами, он прощает им недостатки”. Знание людей, проникновение в психологию, что необходимо для лечения, диктует нередко и потребность выразить накопленные впечатления, рассказать о них, чем в определенной мере объясняется сочетание профессий.

Едва окончив войну с Турцией, Россия включилась в польскую кампанию, куда направили молодого успешного врача. Так Даль с одной войны попал на другую. Прошлый опыт пригодился, операции следовали одна за другой.

Во время польской кампании он был дивизионным врачом в 3-м пехотном корпусе, находившемся под командованием генерал-лейтенанта Ридигера. Здесь ярко проявилась удивительная смелость, решительность и, в первую очередь, разносторонняя талантливость Владимира Ивановича. В одном из переходов, защищая обоз с ранеными, он заметил разрушенный мост через Вислу, что не оставляло надежд на спасение. Используя подручные средства, солдаты под руководством доктора Даля с разрешения командующего соорудили понтонный мост, переправились через реку, соединились с командующим, князем Паскевичем, а мост вновь разрушили, не давая переправиться польским войскам.

Бой выиграли. Даля наградили Владимирским крестом с бантом и грамотой генерала Ридигера. В грамоте описали постройку “невиданного моста и разрушение оного на виду у неприятеля, начавшего переправу”. Но прежде он получил строгий выговор за оставление поста при лазарете, “покинув больных и раненых”, и только хлопоты Ридигера выговор преобразовали в заслуженную награду.

Награжденный орденами и медалями, прославившийся как врач, Даль в 1832 году получил назначение в Петербург и стал ординатором Петербургского военно-сухопутного госпиталя.

В Петербурге Владимир Иванович встретился со своими однокашниками, часто общался с Николаем Ивановичем Пироговым, публиковал статьи на медицинские темы. Одним из первых написал работу по организации медицинской службы в боевых условиях и по фармакологии. Найдены наброски статей об оперативной тактике при огнестрельных ранениях. Несомненно важна и одна из первых статей В.И. Даля “Слово медика к больным и здоровым”, подписанная псевдонимом Казак Луганский. В статье, в частности, подчеркивается важность правильного образа жизни: "Тот, кто в движении и не наедается досыта, реже нуждается в пособии врача”. Однажды высказанные мысли не оставляли Даля никогда и отразились в подборе собранных пословиц на медицинские темы. Приведу лишь некоторые:

“Болезнь входит пудами, а выходит золотниками”.

“Ешь вполсыта, пей вполпьяна (не пей до полпьяна), проживешь век до полна”.

“И собака знает, что травой лечатся. Брюхо больного умнее лекарской головы”.

“Не дал бог здоровья – не даст и лекарь”.

“Сама болезнь скажет, что хочет. Что в рот полезло, то и полезно”.

Анализ собранных пословиц на медицинские темы представляет отдельную тему, заслуживающую внимания исследователей.

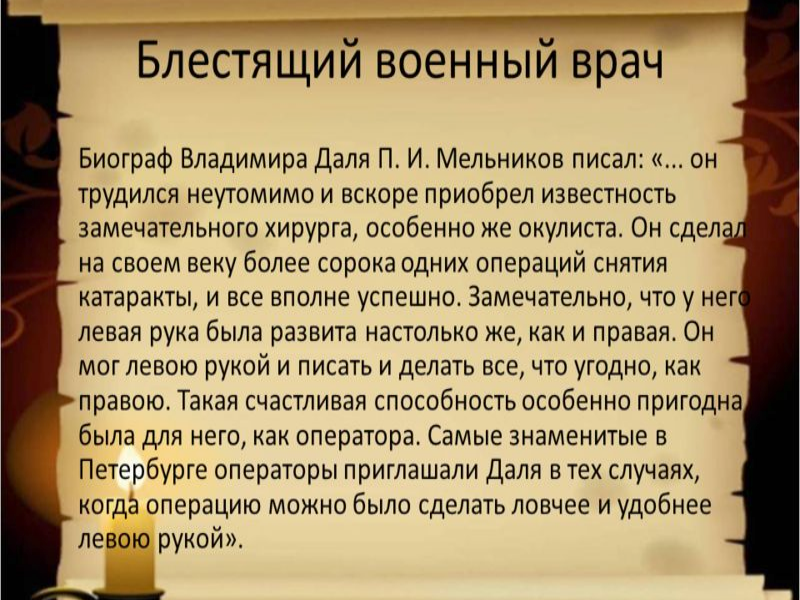

В Петербурге Даль приобрел известность замечательного хирурга, особенно окулиста. Самые знаменитые хирурги Петербурга нередко приглашали Владимира Ивановича для участия в операциях, когда операцию “можно было сделать ловчее левой рукой” (П.И. Мельников– Печерский). Известно, что у Даля обе руки функционально не отличались…»

В нашей жизни ничего не происходит просто так. Профессия Даля как врача и дружба с великим поэтом оказали влияющее значение на то, что именно Даль оказался у постели умирающего Александра Сергеевича после дуэли. И вот как он это описал.

Смерть А.С. Пушкина (В. И. Даль)

…28 января 1837 года во втором часу пополудни встретил меня Башуцкий, едва я переступил порог его, роковым вопросом: «Слышали вы?» – и на ответ мой: «Нет», – рассказал, что Пушкин накануне смертельно ранен.

У Пушкина нашел я уже толпу в передней и в зале; страх ожидания пробегал по бледным лицам. Д-р Арендт и д-р Спасский пожимали плечами. Я подошел к болящему, он подал мне руку, улыбнулся и сказал: «Плохо, брат!» Я приблизился к одру смерти и не отходил от него до конца страшных суток. В первый раз сказал он мне ты, – я отвечал ему так же, и побратался с ним уже не для здешнего мира.

Пушкин заставил всех присутствовавших сдружиться с смертью, так спокойно он ожидал ее, так твердо был уверен, что последний час его ударил. Плетнев говорил: «Глядя на Пушкина, я в первый раз не боюсь смерти». Больной положительно отвергал утешения наши и на слова мои: «Все мы надеемся, не отчаивайся и ты!» – отвечал: «Нет, мне здесь не житье; я умру, да, видно, уже так надо». В ночи на 29 он повторял несколько раз подобное; спрашивал, например, который час? и на ответ мой снова спрашивал отрывисто и с расстановкою: «Долго ли мне так мучиться? пожалуйста, поскорее». Почти всю ночь держал он меня за руку, почасту просил ложечку холодной воды, кусочек льду и всегда при этом управлялся своеручно – брал стакан сам с ближней полки, тер себе виски льдом, сам снимал и накладывал себе на живот припарки, и всегда еще приговаривая: «Вот и хорошо, и прекрасно!» Собственно, от боли страдал он, по словам его, не столько, как от чрезмерной тоски, что нужно приписать воспалению брюшной полости, а может быть, еще более воспалению больших венозных жил. «Ах, какая тоска! – восклицал он, когда припадок усиливался, – сердце изнывает!» Тогда просил он поднять его, поворотить или поправить подушку – и, не дав кончить того, останавливал обыкновенно словами: «Ну, так, так, хорошо; вот и прекрасно, и довольно, теперь очень хорошо!» Вообще был он, по крайней мере в обращении со мною, послушен и поводлив, как ребенок, делал все, о чем я его просил. «Кто у жены моей?» – спросил он между прочим. Я отвечал: много людей принимают в тебе участие, – зала и передняя полны. «Ну, спасибо, – отвечал он, – однако же поди, скажи жене, что все, слава Богу, легко; а то ей там, пожалуй, наговорят».

С утра пульс был крайне мал, слаб, част, – но с полудня стал он подниматься, а к 6-му часу ударял 120 в минуту и стал полнее и тверже; в то же время начал показываться небольшой общий жар. Вследствие полученных от доктора Арендта наставлений приставили мы с д-ром Спасским тотчас 25 пиявок и послали за Арендтом. Он приехал, одобрил распоряжение наше. Больной наш твердою рукою сам ловил и припускал себе пиявки и неохотно допускал нас около себя копаться. Пульс сделался ровнее, реже и гораздо мягче; я ухватился, как утопленник, за соломинку и, обманув и себя и друзей, робким голосом возгласил надежду. Пушкин заметил, что я стал бодрее, взял меня за руку и сказал: «Даль, скажи мне правду, скоро ли я умру?» – «Мы за тебя надеемся еще, право, надеемся!» Он пожал мне руку и сказал: «Ну, спасибо». Но, по-видимому, он однажды только и обольстился моею надеждою; ни прежде, ни после этого он ей не верил; спрашивал нетерпеливо: «А скоро ли конец», – и прибавлял еще: «Пожалуйста, поскорее!» Я налил и поднес ему рюмку касторового масла. «Что это?» – «Выпей, это хорошо будет, хотя, может быть, на вкус и дурно». – «Ну, давай», – выпил и сказал: «А, это касторовое масло?» – «Оно; да разве ты его знаешь?» – «Знаю, да зачем же оно плавает по воде? сверху масло, внизу вода!» – «Все равно, там (в желудке) перемешается». – «Ну, хорошо, и то правда». В продолжение долгой, томительной ночи глядел я с душевным сокрушением на эту таинственную борьбу жизни и смерти, – и не мог отбиться от трех слов из «Онегина», трех страшных слов, которые неотвязчиво раздавались в ушах, в голове моей, – слова: ну что ж? – убит!

О! сколько силы и красноречия в трех словах этих! Они стоят знаменитого шекспировского рокового вопроса: «Быть или не быть». Ужас невольно обдавал меня с головы до ног, – я сидел, не смея дохнуть, и думал: вот где надо изучать опытную мудрость, философию жизни, здесь, где душа рвется из тела, где живое, мыслящее совершает страшный переход в мертвое и безответное, чего не найдешь ни в толстых книгах, ни на кафедре!

Когда тоска и боль его одолевали, он крепился усильно и на слова мои: «Терпеть надо, любезный друг, делать нечего; но не стыдись боли своей, стонай, тебе будет легче», – отвечал отрывисто: «Нет, не надо, жена услышит, и смешно же это, чтобы этот вздор меня пересилил!» Он продолжал по-прежнему дышать часто и отрывисто, его тихий стон замолкал на время вовсе.

Пульс стал упадать и вскоре исчез вовсе, и руки начали стыть. Ударило два часа пополудни, 29 января, – и в Пушкине оставалось жизни только на три четверти часа. Бодрый дух все еще сохранял могущество свое; изредка только полудремота, забвенье на несколько секунд туманили мысли и душу. Тогда умирающий, несколько раз, подавал мне руку, сжимал и говорил: «Ну, подымай же меня, пойдем, да выше, выше, ну, пойдем». Опамятовавшись, сказал он мне: «Мне было пригрезилось, что я с тобою лезу по этим книгам и полкам высоко – и голова закружилась». Раза два присматривался он пристально на меня и спрашивал: «Кто это, ты?» – «Я, друг мой». – «Что это, – продолжал он, – я не мог тебя узнать». Немного погодя он опять, не раскрывая глаз, стал искать мою руку и, протянув ее, сказал: «Ну, пойдем же, пожалуйста, да вместе!» Я подошел к В. А. Жуковскому и гр. Виельгорскому и сказал: отходит! Пушкин открыл глаза и попросил моченой морошки; когда ее принесли, то он сказал внятно: «Позовите жену, пусть она меня покормит». Наталия Николаевна опустилась на колени у изголовья умирающего, поднесла ему ложечку, другую – и приникла лицом к челу мужа. Пушкин погладил ее по голове и сказал: «Ну, ничего, слава Богу, все хорошо».

Друзья, ближние молча окружили изголовье отходящего; я, по просьбе его, взял его под мышки и приподнял повыше. Он вдруг будто проснулся, быстро раскрыл глаза, лицо его прояснилось, и он сказал: «Кончена жизнь!» Я не дослышал и спросил тихо: «Что кончено?» – «Жизнь кончена», – отвечал он внятно и положительно. «Тяжело дышать, давит», – были последние слова его. Всеместное спокойствие разлилось по всему телу; руки остыли по самые плечи, пальцы на ногах, ступни и колени также; отрывистое, частое дыхание изменялось более и более в медленное, тихое, протяжное; еще один слабый, едва заметный вздох – и пропасть необъятная, неизмеримая разделила живых от мертвого. Он скончался так тихо, что предстоящие не заметили смерти его.

При вскрытии оказалось: чресельная часть правой половины (os il. dextr.) раздроблена, часть крестцовой кости также; пуля затерялась около оконечности последней. Кишки были воспалены, но не убиты гангреной; внутри брюшины до фунта запекшейся крови, вероятно, из бедренной или брыжеечных вен. Пуля вошла в двух дюймах от верхней передней оконечности правой чресельной кости и прошла косвенно или дугою внутри большого таза сверху вниз до крестцовой кости. Пушкин умер, вероятно, от воспаления больших вен в соединении с воспалением кишок.

Из раны, при самом начале, последовало сильное венозное кровотечение; вероятно, бедренная вена была перебита, судя по количеству крови на платье, плаще и проч.; надобно полагать, что раненый потерял несколько фунтов крови. Пульс соответствовал этому положению больного. Итак, первое старание медиков было унять кровотечение. Опасались, чтобы раненый не изошел кровью. Холодные со льдом примочки на брюхо, холодительное питье и прочее вскоре отвратили опасение это, и 28-го утром, когда боли усилились и показалась значительная опухоль живота, решились поставить промывательное, что с трудом можно было исполнить. Пушкин не мог лечь на бок, и чувствительность воспаленной проходной кишки от раздробленного крестца, – обстоятельство в то время еще неизвестное, – была причиною жестокой боли и страданий после промывательного. Пушкин был так раздражен духовно и телесно, что в это утро отказался вовсе от предлагаемых пособий. Около полудня доктор Арендт дал ему несколько капель опия, что Пушкин принял с жадностию и успокоился. Перед этим принимал он уже extr. hyoscyami с. calomelano без видимого облегчения. После обеда и во всю ночь давали попеременно aq. laurocerasi и opium in pulv. с. calomel. К шести часам вечера, 28-го ч., болезнь приняла иной вид: пульс поднялся значительно, ударял около 120 и сделался жесток; оконечности согрелись, общая теплота тела возвысилась, беспокойство усилилось; поставили 25 пиявок к животу; лихорадка стихла, пульс сделался ровнее, гораздо мягче, кожа обнаружила небольшую испарину. Это была минута надежды. Но уже с полуночи и в особенности к утру общее изнеможение взяло верх; пульс упадал с часу на час, к полудню 29-го исчез вовсе; руки остыли, в ногах сохранилась теплота долее, – больной изнывал тоскою, начинал иногда забываться, ослабевал, и лицо его изменилось. При подобных обстоятельствах нет уже ни пособия, ни надежды. Можно было полагать, что омертвение в кишках начало образовываться. Жизнь угасала видимо, светильник дотлевал последнею искрой.

Вскрытие трупа показало, что рана принадлежала к безусловно смертельным. Раздробленная подвздошной, в особенности крестцовой кости неисцелимы; при таких обстоятельствах смерть могла последовать:

1. от истечения кровью;

2. от воспаления брюшных внутренностей обще с поражением необходимых для жизни нервов и самой оконечности становой жилы (cauda equina);

3. самая медленная, томительная от всеобщего изнурения, при переходе пораженных мест в нагноение.

Раненый наш перенес первое и потому успел приготовиться к смерти, проститься с женою, детьми и друзьями и, благодаря Богу, не дожил до последнего, чем избавил и себя и ближних от напрасных страданий…

Такая печальная история о смерти великого поэта была рассказана Владимиром Ивановичем Далем.

Что касается его толкового словаря, мы поговорим об этом позже.

Продолжение следует…

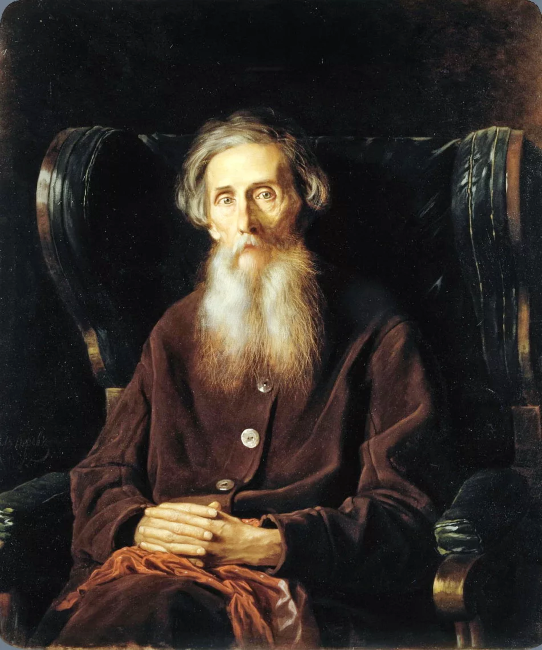

Художник: В.Г. Перов.