–ê —Ä–æ–∑—ã –¥–æ —Å–∏—Ö –ø–æ—Ä —Å–≤–µ–∂–∏...

–ê —Ä–æ–∑—ã –¥–æ —Å–∏—Ö –ø–æ—Ä —Å–≤–µ–∂–∏...

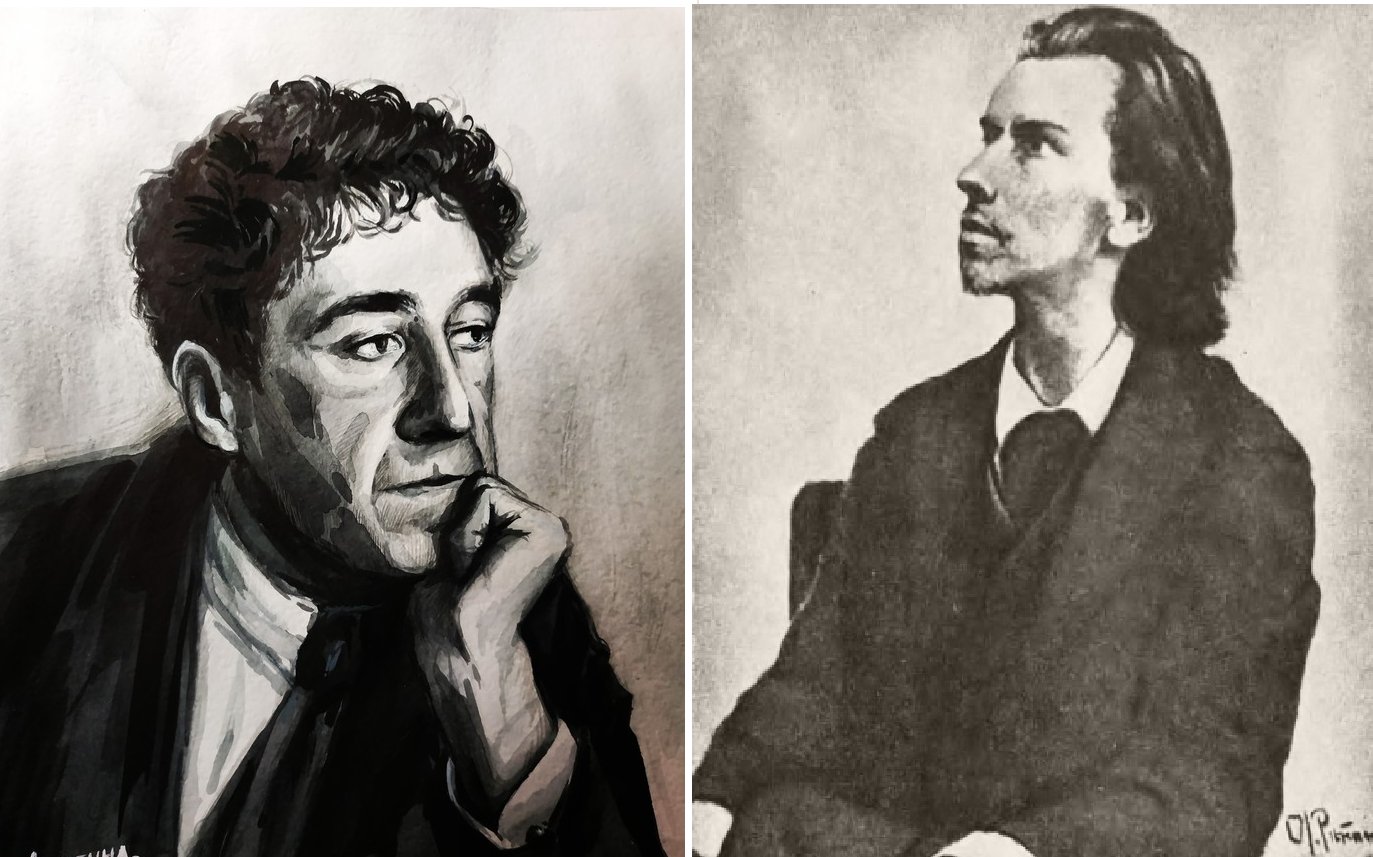

–ü–∞–º—è—Ç–∏ —Ä—É—Å—Å–∫–∏—Ö –ø–æ—ç—Ç–æ–≤ ‚Äì¬Ý

–ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–∞ –§–æ—Ñ–∞–Ω–æ–≤–∞ (160 –ª–µ—Ç —Å–æ –¥–Ω—è —Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è)¬Ý

–∏ –ò–≥–æ—Ä—è –°–µ–≤–µ—Ä—è–Ω–∏–Ω–∞ (135 –ª–µ—Ç —Å–æ –¥–Ω—è —Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è)

–í —Ç–µ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∞, –∫–æ–≥–¥–∞ —Ä–æ–∏–ª–∏—Å—å –≥—Ä—ë–∑—ã

–í —Å–µ—Ä–¥—Ü–∞—Ö –ª—é–¥–µ–π, –ø—Ä–æ–∑—Ä–∞—á–Ω—ã –∏ —è—Å–Ω—ã,

–ö–∞–∫ —Ö–æ—Ä–æ—à–∏, –∫–∞–∫ —Å–≤–µ–∂–∏ –±—ã–ª–∏ —Ä–æ–∑—ã

–ú–æ–µ–π –ª—é–±–≤–∏, –∏ —Å–ª–∞–≤—ã, –∏ –≤–µ—Å–Ω—ã!..

¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý –ò–≥–æ—Ä—å –°–µ–≤–µ—Ä—è–Ω–∏–Ω

–•–æ—á—É –∫ –±—ã–ª–æ–º—É —è –≤–æ–∑–∑–≤–∞—Ç—å,

–ß—Ç–æ–± –≤–Ω–æ–≤—å –≤–µ—Ä–Ω–µ–π –∏–º –Ω–∞—Å–ª–∞–¥–∏—Ç—å—Å—è,

–°–Ω—ã –º–æ–ª–æ–¥—ã–µ –ø–æ–ø—ã—Ç–∞—Ç—å,

–õ—é–±–≤–∏ –∑–∞–±—ã—Ç–æ–π –ø–æ–º–æ–ª–∏—Ç—å—Å—è!..

¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý–ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω –§–æ—Ñ–∞–Ω–æ–≤

¬Ý

–≠—Ç–æ –±—ã–ª–∏ –ø–æ—ç—Ç—ã, –ø–æ–ª–Ω–æ—Å—Ç—å—é –ø–æ–≥—Ä—É–∂—ë–Ω–Ω—ã–µ –≤ —Å–≤–æ—é —ç–ø–æ—Ö—É ‚Äì –≤ –∑—ã–±–∫—É—é –∏ –≤—ã—á—É—Ä–Ω—É—é —ç–ø–æ—Ö—É –°–µ—Ä–µ–±—Ä—è–Ω–æ–≥–æ –≤–µ–∫–∞, —ç–ø–æ—Ö—É –∫–æ–Ω—Ü–∞ –∫–ª–∞—Å—Å–∏—á–µ—Å–∫–æ–π —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä—ã, –∫–æ–≥–¥–∞ –ø—Ä–æ—à–ª–æ–µ —É–∂–µ –ø–æ–∫—Ä—ã–≤–∞–ª–æ—Å—å –∑–∞–∫–∞—Ç–Ω—ã–º —Ñ–ª—ë—Ä–æ–º —É–≤—è–¥–∞–Ω–∏—è, –∞ –±—É–¥—É—â–µ–µ –∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å –∑—ã–±–∫–∏–º –∏ –Ω–µ–ø—Ä–µ–¥—Å–∫–∞–∑—É–µ–º—ã–º. –ü–æ—Ç–æ–º—É –æ–Ω–∏ —Ç–æ—Ä–æ–ø–∏–ª–∏—Å—å –∂–∏—Ç—å, —á—Ç–æ–±—ã —É–∂–µ –≤ –±—É—Ä–Ω–æ–º –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–µ–º –Ý–æ—Å—Å–∏–∏, —Å—Ä–µ–¥–∏ –ø—Ä–µ–¥–≤–µ—Å—Ç–∏–π –ø—Ä–∏–±–ª–∏–∂–∞—é—â–∏—Ö—Å—è –≤–µ–ª–∏–∫–∏—Ö –≤–æ–π–Ω –∏ –±–µ–∑—É–º–Ω—ã—Ö —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–π —É—Å–ø–µ—Ç—å –≤–ø–∏—Ç–∞—Ç—å –≤ —Å–µ–±—è —á–∞—Å—Ç—å —Å–≤–µ—Ç–∞ —Ç–æ–π —É—Ö–æ–¥—è—â–µ–π –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä—ã, —Å–ª–µ–≥–∫–∞ —É—Ç–æ–Ω—á—ë–Ω–Ω–æ–π, –∂–µ–º–∞–Ω–Ω–æ–π –∏ –∂–µ–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π, –Ω–æ –Ω–µ–æ–±—ã–∫–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ –∏–∑—è—â–Ω–æ–π –∏ —á—É–≤—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–π, —Ç–æ–π –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä—ã, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –±–æ–ª–µ–µ —É–∂–µ –Ω–µ –±—É–¥–µ—Ç. –ú–æ—Ç–∏–≤ —ç—Ç–æ–π —É—Ç–æ–Ω—á—ë–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ –≤ —á—É–≤—Å—Ç–≤–∞—Ö –¥–æ–ª–≥–æ –µ—â—ë –±—É–¥–µ—Ç –∑–≤—É—á–∞—Ç—å –≤ –¥—É—à–∞—Ö —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤, –∏ –¥–∞–∂–µ —Ä—É—Å—Å–∫–∏–µ –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–µ –¥–µ–≤—É—à–∫–∏, –æ–∫–∞–∑–∞–≤—à–∏–µ—Å—è –≤–æ–ª–µ–π —Å—É–¥–µ–± –≤ –æ–∫–æ–ø–∞—Ö –ú–∏—Ä–æ–≤–æ–π –≤–æ–π–Ω—ã, –≥–¥–µ, –∫–∞–∂–µ—Ç—Å—è, –Ω–∏—á–µ–º—É —á–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ—Å–∫–æ–º—É –Ω–µ –±—ã–ª–æ –º–µ—Å—Ç–∞, –±—É–¥—É—Ç –∏–Ω–æ–π —Ä–∞–∑, –∫–∞–∫ –∑–∞–∫–ª–∏–Ω–∞–Ω–∏–µ, –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä—è—Ç—å –ø—Ä–æ —Å–µ–±—è:¬Ý

–≠—Ç–æ –±—ã–ª–æ —É –º–æ—Ä—è, –≥–¥–µ –∞–∂—É—Ä–Ω–∞—è –ø–µ–Ω–∞,

–ì–¥–µ –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞–µ—Ç—Å—è —Ä–µ–¥–∫–æ –≥–æ—Ä–æ–¥—Å–∫–æ–π —ç–∫–∏–ø–∞–∂...

Королева играла – в башне замка – Шопена,

–ò, –≤–Ω–∏–º–∞—è –®–æ–ø–µ–Ω—É, –ø–æ–ª—é–±–∏–ª –µ—ë –ø–∞–∂...

Помните, этот момент есть в фильме «А зори здесь тихие...» в исполнении удивительной героини Ольги Остроумовой, выкрикивающей эти жеманные строки перед самой свой гибелью... Нереальный, сказочный, весь насквозь придуманный мотив, так далёкий от грубой действительности... Но задумаемся, а может быть это и нужно иногда человеку? Душа человеческая ведь грустит иногда, среди грубости обыденной жизни, грустит о нереальном прекрасном, о сказочном, о красоте и изысканности чувств, о классических розах и сентиментальных слёзах, льющихся на цветы... Не вечно душе человеческой жить интересами выгоды и наживы, злобы и призывов к истреблению неугодных. Вот и поэзию этих манерных, иногда излишне искусственных в своём творчестве русских поэтов Константина Фофанова и Игоря Северянина надо воспринимать в этом ключе.

–û–Ω–∏ –¥–æ —Å–∏—Ö –ø–æ—Ä –æ—Å—Ç–∞—é—Ç—Å—è –∑–∞–≥–∞–¥–∫–æ–π –¥–ª—è –ø–æ–Ω–∏–º–∞–Ω–∏—è –∑–Ω–∞—Ç–æ–∫–æ–≤ –∏ —Ç–µ–æ—Ä–µ—Ç–∏–∫–æ–≤. –ò—Ö –ø—Ä–∏—á–∏—Å–ª—è—é—Ç –∫ —Ä–∞–∑–Ω—ã–º –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—è–º –∏ —à–∫–æ–ª–∞–º —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π –ø–æ—ç–∑–∏–∏, –∏ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–µ –º–Ω–µ–Ω–∏–µ —Ç–∞–∫–æ–≤–æ, —á—Ç–æ –§–æ—Ñ–∞–Ω–æ–≤ ‚Äì —ç—Ç–æ –ø–æ—ç—Ç –¥–µ–∫–∞–¥–∞–Ω—Å–∞, –∞ –°–µ–≤–µ—Ä—è–Ω–∏–Ω ‚Äì —ç–≥–æ—Ñ—É—Ç—É—Ä–∏—Å—Ç, —Ö–æ—Ç—è –Ω–∏–∫—Ç–æ –¥–æ —Å–∏—Ö –ø–æ—Ä –Ω–µ –º–æ–∂–µ—Ç –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∏—Ç—å —Ç–æ—á–Ω–æ, —á—Ç–æ —Ç–∞–∫–æ–µ —ç–≥–æ—Ñ—É—Ç—É—Ä–∏–∑–º, –∞ —Å–∞–º –°–µ–≤–µ—Ä—è–Ω–∏–Ω –≤—Å–µ–≥–æ –æ–¥–∏–Ω –≥–æ–¥ –ø—Ä–∏—á–∏—Å–ª—è–ª —Å–µ–±—è –∫ —ç–≥–æ—Ñ—É—Ç—É—Ä–∏—Å—Ç–∞–º (—Å–µ–∑–æ–Ω 1912-13 –≥–æ–¥–æ–≤), –∞ –∑–∞—Ç–µ–º –æ—Ç—Ä—ë–∫—Å—è –æ—Ç —Å–≤–æ–∏—Ö —Å–æ–±—Ä–∞—Ç—å–µ–≤, –∑–∞—è–≤–∏–≤, —á—Ç–æ –≤–∑—è–ª –æ—Ç —ç—Ç–æ–≥–æ –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—è –≤—Å—ë, —á—Ç–æ —Ö–æ—Ç–µ–ª –∏ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –ø—Ä–µ–¥–ø–æ—á–∏—Ç–∞–µ—Ç –±—ã—Ç—å –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –ø–æ—ç—Ç–æ–º! –ü—Ä–æ—Å—Ç–æ —Ä—É—Å—Å–∫–∏–º –ø–æ—ç—Ç–æ–º, –Ω–∞–¥–æ –ø–æ–ª–∞–≥–∞—Ç—å, –∏ —Ç–µ–º–∞ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ —Å —ç—Ç–∏—Ö –ø–æ—Ä –±—É–¥–µ—Ç –≤—Å—ë —è–≤—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–µ–π –ø—Ä–æ–±–∏–≤–∞—Ç—å—Å—è –≤ –µ–≥–æ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω–æ–º —Ç–≤–æ—Ä—á–µ—Å—Ç–≤–µ. –î–∞ –≤–µ–¥—å –∏ –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–ª –ò–≥–æ—Ä—å –í–∞—Å–∏–ª—å–µ–≤–∏—á –õ–æ—Ç–∞—Ä—ë–≤ (–ø–æ–¥–ª–∏–Ω–Ω–æ–µ –∏–º—è –ø–æ—ç—Ç–∞) –∫–∞–∫ —Ä—É—Å—Å–∫–∏–π –ø–∞—Ç—Ä–∏–æ—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–π —Å—Ç–∏—Ö–æ—Ç–≤–æ—Ä–µ—Ü, –µ–≥–æ —Ç–∞–ª–∞–Ω—Ç –≤–æ–∑–∑–≤–∞–ª–∏ –∫ –∂–∏–∑–Ω–∏, –µ—Å–ª–∏ –º–æ–∂–Ω–æ —Ç–∞–∫ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, —Å–æ–±—ã—Ç–∏—è —Ä—É—Å—Å–∫–æ-—è–ø–æ–Ω—Å–∫–æ–π –≤–æ–π–Ω—ã 1904-1905 –≥–æ–¥–æ–≤. –û—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –µ–≥–æ, —Ç–æ–≥–¥–∞ —Å–æ–≤—Å–µ–º –º–æ–ª–æ–¥–æ–≥–æ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞, –ø–æ—Ç—Ä—è—Å–ª–∞ –≥–∏–±–µ–ª—å –∫—Ä–µ–π—Å–µ—Ä–∞ ¬´–Ý—é—Ä–∏–∫¬ª 1 –∞–≤–≥—É—Å—Ç–∞ 1904 –≥–æ–¥–∞ –≤ –ö–æ—Ä–µ–π—Å–∫–æ–º –ø—Ä–æ–ª–∏–≤–µ, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º –ø–æ–≥–∏–± –≤–µ—Å—å –∫–æ–º–∞–Ω–¥–Ω—ã–π —Å–æ—Å—Ç–∞–≤, –∞ –æ—Å—Ç–∞–≤—à–∏–π—Å—è –ª–µ–π—Ç–µ–Ω–∞–Ω—Ç –ø—Ä–∏–∫–∞–∑–∞–ª –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç—å –∫–∏–Ω—Å–≥—Å—Ç–æ–Ω—ã –∏ –∫–æ—Ä–∞–±–ª—å –∑–∞—Ç–æ–Ω—É–ª...

...–ò –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –Ω–∏–º —á–µ—Å—Ç–Ω–æ –ø–æ–≥–∏–± –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä

–ò –º–Ω–æ–≥–æ –ø–æ–≥–∏–±–ª–æ –º–∞—Ç—Ä–æ—Å–æ–≤...

–ü—É—Å—Ç—å –ø–æ–¥–≤–∏–≥–æ–º —Å–ª–∞–≤–Ω—ã–º –≥–æ—Ä–¥–∏—Ç—Å—è –≤–µ—Å—å –º–∏—Ä,

–¢–µ–º –ø–æ–¥–≤–∏–≥–æ–º –¥–æ–±–ª–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö —Ä–æ—Å—Å–æ–≤!

–ò —É –°–µ–≤–µ—Ä—è–Ω–∏–Ω–∞ (–Ω–µ—Ç, –ø—Ä–æ—Å—Ç–∏—Ç–µ, —Ç–æ–≥–¥–∞ –µ—â—ë —Å–∫—Ä–æ–º–Ω–æ–≥–æ –õ–æ—Ç–∞—Ä—ë–≤–∞) –±—ã–ª–æ –º–Ω–æ–≥–æ –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–Ω–æ —Å—Ç–∏—Ö–æ—Ç–≤–æ—Ä–µ–Ω–∏–π, –ø–æ—Å–≤—è—â—ë–Ω–Ω—ã—Ö –ø–∞–º—è—Ç–∏ –ø–æ–≥–∏–±—à–∏—Ö —Ä—É—Å—Å–∫–∏—Ö –º–æ—Ä—è–∫–æ–≤. –§–ª–æ—Ç –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–æ–≤–∞–ª –µ–≥–æ, —Ç–∞–∫ —É–∂ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –æ–Ω –≤—Å—é –∂–∏–∑–Ω—å –ø—Ä–æ–∂–∏–ª —É –º–æ—Ä—è, —á—Ç–æ –≤ –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥–µ, –≥–¥–µ —Ä–æ–¥–∏–ª—Å—è –Ω–∞ –ì–æ—Ä–æ—Ö–æ–≤–æ–π —É–ª–∏—Ü–µ, —á—Ç–æ –≤ –≠—Å—Ç–æ–Ω–∏–∏, –≥–¥–µ –∂–∏–ª –≤ —ç–º–∏–≥—Ä–∞—Ü–∏–∏ –≤ —Ä—ã–±–∞—á—å–µ–º –ø–æ—Å—ë–ª–∫–µ –Ω–µ–¥–∞–ª–µ–∫–æ –æ—Ç –£—Å—Ç—å-–ù–∞—Ä–≤—ã, —á—Ç–æ –Ω–∞ –î–∞–ª—å–Ω–µ–º –í–æ—Å—Ç–æ–∫–µ, –≤ –≥–æ—Ä–æ–¥–µ –î–∞–ª—å–Ω–µ–º (–Ω—ã–Ω–µ –∫–∏—Ç–∞–π—Å–∫–∏–π –î–∞–ª—è–Ω—å), –∫—É–¥–∞ –≤ 1903 –≥–æ–¥—É –ø–æ–ø–∞–ª –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å–æ —Å–≤–æ–∏–º –æ—Ç—Ü–æ–º ‚Äì –∫–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω–æ–º –∂–µ–ª–µ–∑–Ω–æ–¥–æ—Ä–æ–∂–Ω—ã—Ö –≤–æ–π—Å–∫ –í–∞—Å–∏–ª–∏–µ–º –ü–µ—Ç—Ä–æ–≤–∏—á–µ–º –õ–æ—Ç–∞—Ä—ë–≤—ã–º. –í–æ–æ–±—â–µ –¥–µ—Ç—Å—Ç–≤–æ –∏ —é–Ω–æ—Å—Ç—å –±—É–¥—É—â–µ–≥–æ –ø–æ—ç—Ç–∞ —Å–ª–æ–∂–∏–ª–æ—Å—å –Ω–µ –æ—á–µ–Ω—å —Å—á–∞—Å—Ç–ª–∏–≤–æ. –û–Ω, –ø–æ —Å—É—Ç–∏, –±—ã–ª –ª–∏—à—ë–Ω —Ä–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—å—Å–∫–æ–π –ª—é–±–≤–∏, –≤–µ–¥—å –æ—Ç–µ—Ü –∏ –º–∞—Ç—å –µ–≥–æ —Ä–∞–∑–æ—à–ª–∏—Å—å, –∏ –µ–≥–æ –≤–æ—Å–ø–∏—Ç—ã–≤–∞–ª–∏ —Ä–æ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏–∫–∏, —Ç–∞–∫ –±–æ–ª—å—à—É—é —á–∞—Å—Ç—å —Å–≤–æ–µ–≥–æ –¥–µ—Ç—Å—Ç–≤–∞ –æ–Ω –ø—Ä–æ–≤—ë–ª –≤ –∏–º–µ–Ω–∏–∏ —Å–≤–æ–µ–π —Ç—ë—Ç—É—à–∫–∏ (—Å–µ—Å—Ç—Ä—ã –æ—Ç—Ü–∞) –ï–ª–∏–∑–∞–≤–µ—Ç—ã –ü–µ—Ç—Ä–æ–≤–Ω—ã –õ–æ—Ç–∞—Ä—ë–≤–æ–π, –Ω–∞ —Ä–µ–∫–µ –°—É–¥–∞ –ø–æ–¥ –ß–µ—Ä–µ–ø–æ–≤—Ü–æ–º. –í –ß–µ—Ä–µ–ø–æ–≤—Ü–µ –æ–Ω –∏ –æ–∫–æ–Ω—á–∏–ª –≥–∏–º–Ω–∞–∑–∏—é, –≥–¥–µ –Ω–∞—á–∞–ª –ø–∏—Å–∞—Ç—å —Å–≤–æ–∏ –ø–µ—Ä–≤—ã–µ —Å—Ç–∏—Ö–∏. –ó–∞—Ç–µ–º –æ—Ç–µ—Ü –∑–∞–±—Ä–∞–ª –µ–≥–æ –Ω–∞ –î–∞–ª—å–Ω–∏–π –í–æ—Å—Ç–æ–∫, –ø–æ—Ç–æ–º –æ—Ç–æ—Å–ª–∞–ª —Å–≤–æ–µ–≥–æ —Å—ã–Ω–∞ –∫ –º–∞—Ç–µ—Ä–∏ –≤ –°–∞–Ω–∫—Ç-–ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥, –∫–æ–≥–¥–∞ –æ–±–æ–∑–Ω–∞—á–∏–ª–∞—Å—å —É–≥—Ä–æ–∑–∞ –Ω–∞–ø–∞–¥–µ–Ω–∏—è –Ø–ø–æ–Ω–∏–∏. –ù–æ, –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä—è –≤—Å–µ–º —ç—Ç–∏–º –æ–±—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞–º, —é–Ω–æ–º—É —Å—Ç–∏—Ö–æ—Ç–≤–æ—Ä—Ü—É —É–¥–∞–ª–æ—Å—å —É–≤–∏–¥–µ—Ç—å –µ—â—ë –≤ —é–Ω–æ—Å—Ç–∏ –≤—Å—é —Å–≤–æ—é –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—É—é —Å—Ç—Ä–∞–Ω—É, –¥–æ—Ä–æ–≥—É—é –Ý–æ—Å—Å–∏—é, –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é –æ–Ω –±—É–¥–µ—Ç –ª—é–±–∏—Ç—å –≤—Å—é –∂–∏–∑–Ω—å, –Ω–µ—Å–º–æ—Ç—Ä—è –Ω–∞ –±—ã—Å—Ç—Ä–æ—Ç–µ—á–Ω—É—é —Å–∫–∞–Ω–¥–∞–ª—å–Ω—É—é —Å–∞–ª–æ–Ω–Ω—É—é —Å–ª–∞–≤—É ¬´–º–æ–¥–Ω–æ–≥–æ –ø–æ—ç—Ç–∞¬ª.

–ê –æ–Ω –±—ã–ª –ø–æ—ç—Ç–æ–º —É–∂–µ –ø–æ —Å–≤–æ–∏–º –≥–µ–Ω–∞–º. –ï–≥–æ –º–∞—Ç—å, –ù–∞—Ç–∞–ª—å—è –°—Ç–µ–ø–∞–Ω–æ–≤–Ω–∞ –õ–æ—Ç–∞—Ä—ë–≤–∞, –≤ –¥–µ–≤–∏—á–µ—Å—Ç–≤–µ –®–µ–Ω—à–∏–Ω–∞, –±—ã–ª–∞ —Ä–æ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏—Ü–µ–π —Å–∞–º–æ–≥–æ –ø–µ–≤—Ü–∞ –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Å–Ω–æ–≥–æ –ê—Ñ–∞–Ω–∞—Å–∏—è –§–µ—Ç–∞ (–ø—Å–µ–≤–¥–æ–Ω–∏–º –ø–æ—ç—Ç–∞ –®–µ–Ω—à–∏–Ω–∞), –ø–æ–º–µ—â–∏–∫–∞ –∫—É—Ä—Å–∫–æ–π –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–∏, –æ—Ç–∫—É–¥–∞ –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–¥–∏–ª–∞ –∏ –æ–Ω–∞ ‚Äì –¥–æ—á—å –ø—Ä–µ–¥–≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—è –¥–≤–æ—Ä—è–Ω—Å—Ç–≤–∞ –©–∏–≥—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ —É–µ–∑–¥–∞, –ø—Ä–æ—Å–ª–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –≤ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è—Ö –õ–µ—Å–∫–æ–≤–∞. –í—Å—ë-—Ç–∞–∫–∏ –≥–µ–Ω—ã ‚Äì —ç—Ç–æ –≤–µ–ª–∏–∫–∞—è –≤–µ—â—å, –∏ –ø–ª–æ—Ç–Ω–∞—è –∫—Ä–∞—Å–æ—á–Ω–æ—Å—Ç—å —Å—Ç–∏—Ö–æ–≤ –ê—Ñ–∞–Ω–∞—Å–∏—è –§–µ—Ç–∞, –µ–≥–æ —Å–∫–ª–æ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å –∫ —Ä–æ–º–∞–Ω—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π —á—É–≤—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∏ –æ—Å–æ–±–æ–π –≤–µ—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤, –≤—Å—è —ç—Ç–∞ –æ—â—É—Ç–∏–º–∞—è –ø–ª–æ—Ç—å –ø–æ—ç—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö —Å—Ç—Ä–æ–∫ ‚Äì –æ–Ω–∞ –ø—Ä–æ—è–≤–∏–ª–∞—Å—å –∏ —É –°–µ–≤–µ—Ä—è–Ω–∏–Ω–∞ ‚Äì —Ç–∞–∫–æ–π –ø—Å–µ–≤–¥–æ–Ω–∏–º —Å –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –ø–æ—Ä –ø—Ä–∏–Ω—è–ª –Ω–∞ —Å–µ–±—è –ø–æ—ç—Ç –õ–æ—Ç–∞—Ä—ë–≤. –ü–æ –±–æ–ª—å—à–æ–º—É —Å—á—ë—Ç—É –æ–Ω –≤—ã–Ω—É–∂–¥–µ–Ω –±—ã–ª —Å—Ç–∞—Ç—å –ø–µ–≤—Ü–æ–º ¬´–∞–Ω–∞–Ω–∞—Å–æ–≤ –≤ —à–∞–º–ø–∞–Ω—Å–∫–æ–º¬ª, —Ç–∞–∫–æ–≤ –±—ã–ª –∑–∞–ø—Ä–æ—Å —Ç–æ–≥–¥–∞—à–Ω–µ–≥–æ –æ–±–µ—Å–ø–µ—á–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ ¬´–ø—Ä–æ—Å–≤–µ—â—ë–Ω–Ω–æ–≥–æ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–∞¬ª, –¥–æ –∂—É—Ç–∏ –∏—Å–ø—É–≥–∞–≤—à–µ–≥–æ—Å—è –Ω–µ–≤–∑–≥–æ–¥ —Ä—É—Å—Å–∫–æ-—è–ø–æ–Ω—Å–∫–æ–π –≤–æ–π–Ω—ã –∏ –ø–æ—Ç—Ä—è—Å–µ–Ω–∏–π –ø–µ—Ä–≤–æ–π —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏. –ü–æ—Å–ª–µ –ø–æ–¥–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—è —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏ –∏ —Å—Ç–æ–ª—ã–ø–∏–Ω—Å–∫–∏—Ö –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω—Å–∫–∏—Ö —Ä–µ—Ñ–æ—Ä–º, –æ–±–µ—Å–ø–µ—á–∏–≤—à–∏—Ö —Ä–µ–¥–∫—É—é –≤ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –ø—Ä–æ–¥–æ–≤–æ–ª—å—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—É—é —Å—ã—Ç–æ—Å—Ç—å, –Ω–∞—Å—Ç—É–ø–∏–ª–∞ –∫—Ä–∞—Ç–∫–∞—è, –Ω–æ –≤—ã—á—É—Ä–Ω–∞—è —ç–ø–æ—Ö–∞ –ø–æ–∑–¥–Ω–µ–≥–æ –¥–µ–∫–∞–¥–∞–Ω—Å–∞, –∫–æ–≥–¥–∞ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–æ –±—É—Ä–∂—É–∞ ¬´—Ç–æ—Ä–æ–ø–∏–ª–æ—Å—å –∂–∏—Ǘ嬪, —Å–ª–æ–≤–Ω–æ –ø—Ä–µ–¥—á—É–≤—Å—Ç–≤—É—è, —á—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è —Å—ã—Ç–æ—Å—Ç–∏ —Å–∫–æ—Ä–æ –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏—Ç—Å—è –∏ –Ω–æ–≤—ã–µ –∏ –±–æ–ª–µ–µ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω—ã–µ –±—É—Ä–∏ –Ω–µ –∑–∞ –≥–æ—Ä–∞–º–∏. –•–æ—Ä–æ—à–æ —ç—Ç–∞ –∏–ª–ª—é–∑–æ—Ä–Ω–∞—è –∂–∏–∑–Ω—å –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –∏–∑–±–∞–ª–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–≥–æ –ø–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥—Å–∫–æ–≥–æ ¬´—Å–≤–µ—Ç–∞¬ª –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–∞ —É –ê–ª–µ–∫—Å–µ—è –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–≥–æ –≤ –ø–µ—Ä–≤–æ–π –≥–ª–∞–≤–µ —ç–ø–æ–ø–µ–∏ ¬´–•–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ –ø–æ –º—É–∫–∞–º¬ª.

¬´–í –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–µ –¥–µ—Å—è—Ç–∏–ª–µ—Ç–∏–µ —Å –Ω–µ–≤–µ—Ä–æ—è—Ç–Ω–æ–π –±—ã—Å—Ç—Ä–æ—Ç–æ–π —Å–æ–∑–¥–∞–≤–∞–ª–∏—Å—å –≥—Ä–∞–Ω–¥–∏–æ–∑–Ω—ã–µ –ø—Ä–µ–¥–ø—Ä–∏—è—Ç–∏—è. –í–æ–∑–Ω–∏–∫–∞–ª–∏, –∫–∞–∫ –∏–∑ –≤–æ–∑–¥—É—Ö–∞, –º–∏–ª–ª–∏–æ–Ω–Ω—ã–µ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏—è. –ò–∑ —Ö—Ä—É—Å—Ç–∞–ª—è –∏ —Ü–µ–º–µ–Ω—Ç–∞ —Å—Ç—Ä–æ–∏–ª–∏—Å—å –±–∞–Ω–∫–∏, –º—é–∑–∏–∫-—Ö–æ–ª–ª—ã, —Å–∫–µ—Ç–∏–Ω–≥–∏, –≤–µ–ª–∏–∫–æ–ª–µ–ø–Ω—ã–µ –∫–∞–±–∞–∫–∏, –≥–¥–µ –ª—é–¥–∏ –æ–≥–ª—É—à–∞–ª–∏—Å—å –º—É–∑—ã–∫–æ–π, –æ—Ç—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏–µ–º –∑–µ—Ä–∫–∞–ª, –ø–æ–ª—É–æ–±–Ω–∞–∂–µ–Ω–Ω—ã–º–∏ –∂–µ–Ω—â–∏–Ω–∞–º–∏, —Å–≤–µ—Ç–æ–º, —à–∞–º–ø–∞–Ω—Å–∫–∏–º. –°–ø–µ—à–Ω–æ –æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞–ª–∏—Å—å –∏–≥–æ—Ä–Ω—ã–µ –∫–ª—É–±—ã, –¥–æ–º–∞ —Å–≤–∏–¥–∞–Ω–∏–π, —Ç–µ–∞—Ç—Ä—ã, –∫–∏–Ω–µ–º–∞—Ç–æ–≥—Ä–∞—Ñ—ã, –ª—É–Ω–Ω—ã–µ –ø–∞—Ä–∫–∏. –ò–Ω–∂–µ–Ω–µ—Ä—ã –∏ –∫–∞–ø–∏—Ç–∞–ª–∏—Å—Ç—ã —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∏ –Ω–∞–¥ –ø—Ä–æ–µ–∫—Ç–æ–º –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–π–∫–∏ –Ω–æ–≤–æ–π, –Ω–µ –≤–∏–¥–∞–Ω–Ω–æ–π –µ—â–µ —Ä–æ—Å–∫–æ—à–∏ —Å—Ç–æ–ª–∏—Ü—ã, –Ω–µ–ø–æ–¥–∞–ª–µ–∫—É –æ—Ç –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥–∞, –Ω–∞ –Ω–µ–æ–±–∏—Ç–∞–µ–º–æ–º –æ—Å—Ç—Ä–æ–≤–µ. –í –≥–æ—Ä–æ–¥–µ –±—ã–ª–∞ —ç–ø–∏–¥–µ–º–∏—è —Å–∞–º–æ—É–±–∏–π—Å—Ç–≤. –ó–∞–ª—ã —Å—É–¥–∞ –Ω–∞–ø–æ–ª–Ω—è–ª–∏—Å—å —Ç–æ–ª–ø–∞–º–∏ –∏—Å—Ç–µ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö –∂–µ–Ω—â–∏–Ω, –∂–∞–¥–Ω–æ –≤–Ω–∏–º–∞—é—â–∏—Ö –∫—Ä–æ–≤–∞–≤—ã–º –∏ –≤–æ–∑–±—É–∂–¥–∞—é—â–∏–º –ø—Ä–æ—Ü–µ—Å—Å–∞–º. –í—Å–µ –±—ã–ª–æ –¥–æ—Å—Ç—É–ø–Ω–æ ‚Äì —Ä–æ—Å–∫–æ—à—å –∏ –∂–µ–Ω—â–∏–Ω—ã. –Ý–∞–∑–≤—Ä–∞—Ç –ø—Ä–æ–Ω–∏–∫–∞–ª –≤—Å—é–¥—É, –∏–º –±—ã–ª, –∫–∞–∫ –∑–∞—Ä–∞–∑–æ–π, –ø–æ—Ä–∞–∂–µ–Ω –¥–≤–æ—Ä–µ—Ü... –î–µ–≤—É—à–∫–∏ —Å–∫—Ä—ã–≤–∞–ª–∏ —Å–≤–æ—é –Ω–µ–≤–∏–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å, —Å—É–ø—Ä—É–≥–∏ ‚Äì –≤–µ—Ä–Ω–æ—Å—Ç—å. –Ý–∞–∑—Ä—É—à–µ–Ω–∏–µ —Å—á–∏—Ç–∞–ª–æ—Å—å —Ö–æ—Ä–æ—à–∏–º –≤–∫—É—Å–æ–º, –Ω–µ–≤—Ä–∞—Å—Ç–µ–Ω–∏—è ‚Äì –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–∫–æ–º —É—Ç–æ–Ω—á–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏. –≠—Ç–æ–º—É —É—á–∏–ª–∏ –º–æ–¥–Ω—ã–µ –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª–∏, –≤–æ–∑–Ω–∏–∫–∞–≤—à–∏–µ –≤ –æ–¥–∏–Ω —Å–µ–∑–æ–Ω –∏–∑ –Ω–µ–±—ã—Ç–∏—è. –õ—é–¥–∏ –≤—ã–¥—É–º—ã–≤–∞–ª–∏ —Å–µ–±–µ –ø–æ—Ä–æ–∫–∏ –∏ –∏–∑–≤—Ä–∞—â–µ–Ω–∏—è, –ª–∏—à—å –±—ã –Ω–µ –ø—Ä–æ—Å–ª—ã—Ç—å –ø—Ä–µ—Å–Ω—ã–º–∏. –¢–∞–∫–æ–≤ –±—ã–ª –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥ –≤ 1914 –≥–æ–¥—É. –ó–∞–º—É—á–µ–Ω–Ω—ã–π –±–µ—Å—Å–æ–Ω–Ω—ã–º–∏ –Ω–æ—á–∞–º–∏, –æ–≥–ª—É—à–∞—é—â–∏–π —Ç–æ—Å–∫—É —Å–≤–æ—é –≤–∏–Ω–æ–º, –∑–æ–ª–æ—Ç–æ–º, –±–µ–∑–ª—é–±–æ–π –ª—é–±–æ–≤—å—é, –Ω–∞–¥—Ä—ã–≤–∞—é—â–∏–º–∏ –∏ –±–µ—Å—Å–∏–ª—å–Ω–æ-—á—É–≤—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–º–∏ –∑–≤—É–∫–∞–º–∏ —Ç–∞–Ω–≥–æ ‚Äì –ø—Ä–µ–¥—Å–º–µ—Ä—Ç–Ω–æ–≥–æ –≥–∏–º–Ω–∞, ‚Äì –æ–Ω –∂–∏–ª —Å–ª–æ–≤–Ω–æ –≤ –æ–∂–∏–¥–∞–Ω–∏–∏ —Ä–æ–∫–æ–≤–æ–≥–æ –∏ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–æ–≥–æ –¥–Ω—è. –ò —Ç–æ–º—É –±—ã–ª–∏ –ø—Ä–µ–¥–≤–æ–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–∏–∫–∏ ‚Äì –Ω–æ–≤–æ–µ –∏ –Ω–µ–ø–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ–µ –ª–µ–∑–ª–æ –∏–∑ –≤—Å–µ—Ö —â–µ–ª–µ–π¬ª.

И многие тогдашние деятели искусств поняли нерв времени и ухватились за него, чтобы вовремя успеть собрать золотую дань со скучающего и жаждущего чего-то остренького буржуазного общества, растерявшего моральные устои. Понял это и поэт Игорь Северянин, поменявший свою такую прозаическую фамилию Лотарёв (он действительно официально поменял фамилию, а не просто взял псевдоним) на звучную – Северянин, приноравливаясь, видимо, к помпезному имени Петербурга – «Северной Пальмиры» – столицы роскоши, ресторанов, богемных окололитературных салонов и публичных домов той эпохи.

–ò —Å—Ä–∞–∑—É –∏ —Å–ª–∞–≤–∞, –∏ –¥–µ–Ω—å–≥–∏ –ø—Ä–∏—à–ª–∏ –∫ –Ω–µ–º—É! –ö–∞–∫ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ–Ω –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª —Å–≤–æ–∏ "—Å–∫—É—á–Ω—ã–µ" –ø–∞—Ç—Ä–∏–æ—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ —Å—Ç–∏—Ö–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Å —Ç—Ä—É–¥–æ–º –ø—Ä–æ–ø—É—Å–∫–∞–ª–∞ —Ü–µ–Ω–∑—É—Ä–∞, –≤–µ–¥—å –æ–Ω –≤ –Ω–∏—Ö –ø–∏—Å–∞–ª –æ —Ç—Ä–∞–≥–µ–¥–∏–∏ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–≥–æ —Ñ–ª–æ—Ç–∞ –≤ –ø—Ä–æ—à–µ–¥—à–µ–π –≤–æ–π–Ω–µ, –∞ –∫–∞–∫–∏–º —á–∏–Ω–æ–≤–Ω–∏–∫–∞–º –∏ –±–∏—Ç—ã–º –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª–∞–º –∏ –∞–¥–º–∏—Ä–∞–ª–∞–º —Ö–æ—á–µ—Ç—Å—è –ø–æ–º–Ω–∏—Ç—å –æ –≤–æ–µ–Ω–Ω—ã—Ö –Ω–µ—É–¥–∞—á–∞—Ö? –ù–µ—Ç, —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –Ω—É–∂–Ω—ã –±—ã–ª–∏ –Ω–æ–≤—ã–µ –º–æ—Ç–∏–≤—ã, –∏ —Å—Ä–µ–¥–∏ —Ç–µ—Ö –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª–µ–π, —á—Ç–æ –≤–æ–∑–Ω–∏–∫–∞–ª–∏ –∑–∞ "–æ–¥–∏–Ω —Å–µ–∑–æ–Ω" –±—ã–ª –∏ –°–µ–≤–µ—Ä—è–Ω–∏–Ω. –î–æ–ª–≥–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è —ç—Ç–æ—Ç —Å–∏–º–ø–∞—Ç–∏—á–Ω—ã–π –∏ —Å–∫—Ä–æ–º–Ω—ã–π –º–æ–ª–æ–¥–æ–π —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫, –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –æ–¥–µ—Ç—ã–π –≤ —á—ë—Ä–Ω–æ–µ, —Ä–æ–±–∫–æ —Ö–æ–¥–∏–ª –ø–æ —Ä–µ–¥–∞–∫—Ü–∏—è–º –º–æ–¥–Ω—ã—Ö –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–æ–≤ –∏ —Ä–∞–∑–¥–∞–≤–∞–ª —Ç–∞–º –æ—Ç–ø–µ—á–∞—Ç–∞–Ω–Ω—ã–µ –∑–∞ —Å–≤–æ–π —Å—á—ë—Ç –±—Ä–æ—à—é—Ä–∫–∏ —Å–≤–æ–∏—Ö —Å—Ç–∏—Ö–æ–≤. –í —Ä–µ–¥–∞–∫—Ü–∏—è—Ö –ø–æ—Å–º–µ–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å, –Ω–æ —Å—Ç–∏—Ö–∏ –Ω–µ –ø–µ—á–∞—Ç–∞–ª–∏, –æ–Ω–∏ –∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å –≥—Ä–∞—Ñ–æ–º–∞–Ω—Å–∫–∏–º–∏. –ù–µ–æ–∂–∏–¥–∞–Ω–Ω–æ —Å—Ç–∏—Ö–∏ –°–µ–≤–µ—Ä—è–Ω–∏–Ω–∞ –æ—Ü–µ–Ω–∏–ª –∏ –ø—Ä–∏–Ω—è–ª –±–ª–∏–∑–∫–æ –∫ —Å–µ—Ä–¥—Ü—É –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω—ã–π –ø–æ—ç—Ç –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω –§–æ—Ñ–∞–Ω–æ–≤, –ø–æ—ç—Ç —É–∂–µ —É—Ö–æ–¥—è—â–µ–π —ç–ø–æ—Ö–∏ 90-—Ö –≥–æ–¥–æ–≤ XIX –≤–µ–∫–∞, –∫–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω –±—ã–ª –∑–Ω–∞–º–µ–Ω–∏—Ç –∏ –æ—Ü–µ–Ω—ë–Ω –æ—Å–Ω–æ–≤–∞—Ç–µ–ª–µ–º —Å–∏–º–≤–æ–ª–∏–∑–º–∞ –≤ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π –ø–æ—ç–∑–∏–∏ —Å–∞–º–∏–º –ø—Ä–µ–¥–ø—Ä–∏–∏–º—á–∏–≤—ã–º, —Å—ã–Ω–æ–º –∫—É–ø—Ü–∞, –∏ –ø–æ—Ç–æ–º—É —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–∞–≥–∞–≤—à–∏–º –¥–µ–Ω—å–≥–∞–º–∏, –Ω–∞–ø–æ—Ä–∏—Å—Ç—ã–º –í–∞–ª–µ—Ä–∏–µ–º –ë—Ä—é—Å–æ–≤—ã–º. –ü–æ–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞–ª–∏, —á—Ç–æ –∏ –≤–µ—Å—å —Å–∏–º–≤–æ–ª–∏–∑–º –æ–Ω –≤—ã–≤–µ–ª –∏–∑ —Ç–≤–æ—Ä—á–µ—Å—Ç–≤–∞ –§–æ—Ñ–∞–Ω–æ–≤–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –ø–æ –∂–∏–∑–Ω–∏ –±—ã–ª –Ω–µ—É–¥–∞—á–Ω–∏–∫–æ–º, –º–Ω–æ–≥–æ –ø–∏–ª, –Ω–æ –º–Ω–æ–≥–æ –∏ –ø–∏—Å–∞–ª, –∏ —Å—Ç–∏—Ö–∏ –µ–≥–æ –±—ã–ª–∏ –ø–æ–ª–Ω—ã –Ω–µ—è—Å–Ω–æ–π —Ç–æ—Å–∫–æ–π –∏ —Å–≤–æ–µ–æ–±—Ä–∞–∑–Ω–æ–π –º—É–∑—ã–∫–æ–π –ø–µ—á–∞–ª–∏ –∏ —Ç–∞–π–Ω–æ–π –≥–∞—Ä–º–æ–Ω–∏–∏.

–ü–µ—á–∞–ª—å–Ω—ã–π —Ä—É–º—è–Ω–µ—Ü –∑–∞–∫–∞—Ç–∞

–ì–ª—è–¥–∏—Ç —Å–∫–≤–æ–∑—å –∫—É–¥—Ä—è–≤—ã–µ –µ–ª–∏.

Душа моя грустью объята, –

–í –Ω–µ–π –∑–≤—É–∫–∏ –ª—é–±–≤–∏ –æ—Ç–∑–≤–µ–Ω–µ–ª–∏.

–í –Ω–µ–π —Ç–∏—Ö–æ, —Ç–∞–∫ —Ç–∏—Ö–æ-–º–æ–≥–∏–ª—å–Ω–æ,

Что сердце в безмолвии страждет, –

–¢–∞–∫ —Å–∏–ª—å–Ω–æ, –º—É—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Å–∏–ª—å–Ω–æ

–ò –ø–µ—Å–µ–Ω –∏ —Å–ª—ë–∑ –æ–Ω–æ –∂–∞–∂–¥–µ—Ç.

Это называли декадентством, а это была просто лирическая скорбь незаурядного таланта, которому не очень повезло по жизни, ибо его отец, тоже купец, как у Брюсова, но разорился и ничего не оставил сыну, который хотел заниматься только поэзией, а приходилось всё время искать подработки, зарабатывать на хлеб себе и своей многочисленной семье – детей ему много рожала горячо любящая мужа его жена Лидия Тупылёва, женщина образованная, выпускница Смольного института благородных девиц, всю свою жизнь отдавшая нищему поэту. Несмотря ни на что – она любила его, стойко перенося все лишения бедняцкой жизни, психическую болезнь мужа, развившуюся у него на почве алкоголизма... К тому времени, когда Фофанов познакомился с Северянином – это был уже конченый человек, но заслуживший в литературном мире заметное имя. Он отрекомендовал молодого, красивого сочинителя с копной кудрявых каштановых волос, со звучным псевдонимом «Игорь-Северянин» (именно так – через дефис первоначально писалось имя нового поэта) и после этого им заинтересовались в литературном мире. Для повышения читательского спроса на журналы нужен был эпатаж, нужно было дразнить сытую и эстетствующую публику, и Игорёк это очень хорошо понял и без всякого стеснения тут же нарёк сам себя «гением»!

–Ø, –≥–µ–Ω–∏–π –ò–≥–æ—Ä—å-–°–µ–≤–µ—Ä—è–Ω–∏–Ω,

–°–≤–æ–µ–π –ø–æ–±–µ–¥–æ–π —É–ø–æ—ë–Ω:

–Ø –ø–æ–≤—Å–µ–≥—Ä–∞–¥–Ω–æ –æ—ç–∫—Ä–∞–Ω–µ–Ω!

–Ø –ø–æ–≤—Å–µ—Å–µ—Ä–¥–Ω–æ —É—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥—ë–Ω!

–û—Ç –ë–∞—è–∑–µ—Ç–∞ –∫ –ü–æ—Ä—Ç-–ê—Ä—Ç—É—Ä—É

–ß–µ—Ä—Ç—É —É–ø–æ—Ä–Ω—É—é –ø—Ä–æ–≤—ë–ª.

–Ø –ø–æ–∫–æ—Ä–∏–ª –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä—É!

–í–∑–æ—Ä–ª–∏–ª, –≥—Ä–µ–º—è—â–∏–π, –Ω–∞ –ø—Ä–µ—Å—Ç–æ–ª!

Это уже стихотворение 1912 года из скандально знаменитого сборника Игоря Северянина «Громокипящий кубок» – символа веры нового направления в поэзии – эгофутуризма. Да, «эго», этого ячества в творчестве Северянина хватало, хотя, конечно, это была игра, и сам поэт признавался, что писал иронические стихи. Но это он так считал, а публике хотелось всё принимать на веру, творческой молодёжи хотелось «повернуться к прошлому задом» – как говаривал один из героев "Хождения по мукам" А. Толстого. Невольно Северянин потворствовал этому легкомысленному настроению, иногда впадая и в пошлость. Но, заметим, даже в этих легкомысленных строках он вспомнил и Баязет (крепость, что героически обороняли русские солдаты во время русско-турецкой войны) и Порт-Артур с той же судьбой русского героизма. А сам этот девиз эгофутуризма – «Громокипящий кубок»! – это ведь у раннего Тютчева взято из «Весенней грозы»:

–¢—ã —Å–∫–∞–∂–µ—à—å: –≤–µ—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–∞—è –ì–µ–±–∞,

–ö–æ—Ä–º—è –ó–µ–≤–µ—Å–æ–≤–∞ –æ—Ä–ª–∞,

–ì—Ä–æ–º–æ–∫–∏–ø—è—â–∏–π –∫—É–±–æ–∫ —Å –Ω–µ–±–∞,

–°–º–µ—è—Å—å, –Ω–∞ –∑–µ–º–ª—é –ø—Ä–æ–ª–∏–ª–∞!

–¢–∞–∫ –°–µ–≤–µ—Ä—è–Ω–∏–Ω —É—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–∞–ª —Å–≤–æ—é —Å–≤—è–∑—å —Å –∫–ª–∞—Å—Å–∏—á–µ—Å–∫–æ–π —Ç—Ä–∞–¥–∏—Ü–∏–µ–π, –∏–Ω—Ç—É–∏—Ç–∏–≤–Ω–æ –æ–Ω —Ö–æ—Ç–µ–ª –±—ã—Ç—å –ø–æ–ª–Ω–æ—Ü–µ–Ω–Ω—ã–º —Ä—É—Å—Å–∫–∏–º –ø–æ—ç—Ç–æ–º, –∞ –Ω–µ —Å–æ—á–∏–Ω–∏—Ç–µ–ª–µ–º —Ä–µ–∫–ª–∞–º–Ω—ã—Ö —Ç–µ–∫—Å—Ç–æ–≤, –¥–∞–∂–µ –µ—Å–ª–∏ –∑–∞ —ç—Ç–∏ —Ç–µ–∫—Å—Ç—ã –ø–ª–∞—Ç–∏–ª–∏ –ø–æ —Ä—É–±–ª—é –∑–∞ —Å—Ç—Ä–æ—á–∫—É (—Å—Ä–µ–¥–Ω—è—è –º–µ—Å—è—á–Ω–∞—è –∑–∞—Ä–ø–ª–∞—Ç–∞ —Ä–∞–±–æ—á–µ–≥–æ –±—ã–ª–∞ 40-50 —Ä—É–±–ª–µ–π).

–ú–æ—Ä–æ–∂–µ–Ω–æ–µ –∏–∑ —Å–∏—Ä–µ–Ω–∏! –ú–æ—Ä–æ–∂–µ–Ω–æ–µ –∏–∑ —Å–∏—Ä–µ–Ω–∏!

–ü–æ–ª–ø–æ—Ä—Ü–∏–∏ –¥–µ—Å—è—Ç—å –∫–æ–ø–µ–µ–∫, —á–µ—Ç—ã—Ä–µ –∫–æ–ø–µ–π–∫–∏ –±—É—à–µ.

Сударыни, судари, надо ль? – не дорого – можно без прений...

–ü–æ–µ—à—å –¥–µ–ª–∏–∫–∞—Ç–Ω–æ–≥–æ, –ø–ª–æ—â–∞–¥—å: –ø—Ä–∏–¥—ë—Ç—Å—è —Ç–æ–≤–∞—Ä –ø–æ –¥—É—à–µ!

–Ø —Å–ª–∏–≤–æ—á–Ω–æ–≥–æ –Ω–µ –∏–º–µ—é, —Ñ–∏—Å—Ç–∞—à–∫–æ–≤–æ–µ –≤—Å—ë —Ä–∞—Å–ø—Ä–æ–¥–∞–ª...

–ê—Ö, –≥–æ—Å–ø–æ–¥–∞, –Ω–µ—É–∂–µ–ª–∏ –≤—ã —Ç—Ä–µ–±—É–µ—Ç–µ –∫—Ä—ç–º-–±—Ä—é–ª–µ?

–ü–æ—Ä–∞ –ø–æ–ø—É–ª—è—Ä–∏—Ç—å –∏–∑—ã—Å–∫–∏, —É—Ç–æ–Ω—á–∏—Ç—å—Å—è –≤–∫—É—Å–∞–º –Ω–∞—Ä–æ–¥–∞,

–ù–∞ —É–ª–∏—Ü—É —Å–ø–µ—Ü–∏–∏ –∫—É—Ö–æ–Ω—å, –æ–≥–∏–º–Ω–∏–≤ —ç–∫—Å—Ü–µ—Å—Å –≤ –≤–∏—Ä–µ–ª—ç!

Сирень – сладострастья эмблема. В лилово-изнеженном креме

–ó–∞–ª—å–¥–∏—Å—å, –≤–æ–¥–æ–ø–∞–¥–Ω–æ–µ —Å–µ—Ä–¥—Ü–µ, –≤ –¥—É—à–∏—Å—Ç—ã–π –∏ —Å–ª–∞–¥–∫–∏–π –ø—É—à–æ–∫...

–ú–æ—Ä–æ–∂–µ–Ω–æ–µ –∏–∑ —Å–∏—Ä–µ–Ω–∏, –º–æ—Ä–æ–∂–µ–Ω–æ–µ –∏–∑ —Å–∏—Ä–µ–Ω–∏!

–≠–π, –º–∞–ª—å—á–∏–∫ —Å–æ —Å–±–∏—Ç–Ω–µ–º, –ø–æ–ø—Ä–æ–±—É–π! –ï–π-–±–æ–≥—É, –ø–æ—Ö–≤–∞–ª–∏—à—å, –¥—Ä—É–∂–æ–∫!

Это стихотворение сытого 1912 года – и коммерческая реклама мороженого, и одновременно – ироническое словоизвержение, где что такое «эксцесс в вирелэ» никто понять не мог. Да это и не важно, это – шутовские, скоморошечьи стихи, призванные позабавить «почтеннейшую публику», повеселить народ. И Северянин этого добивался. На поэтических вечерах он преподносил такие стихи слушателям совершенно серьёзным тоном, отчётливо и громко, даже слегка напевая, так что стены гудели, а слушателей от этого околопоэтического абсурда начинал разбирать неудержимый смех, превращавшийся в гомерический хохот, так что многие задыхались от непрекращающегося смеха и выбегали в фойе, чтобы только не потерять сознание. Поэт же, стоя на эстраде, оставался совершенно спокоен, серьёзен, он был одет в чёрный модный сюртук, в руках держал длинную белую лилию, символ отречённости и чистоты, и постепенно публика переставала смеяться, возвращалась в зал и уже серьёзно слушала стихи "гения поэзии".

–ó–¥–µ—Å—å —è –ø—Ä–∏–≤—ë–ª –æ–ø–∏—Å–∞–Ω–∏–µ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –≤—ã—Å—Ç—É–ø–ª–µ–Ω–∏—è –°–µ–≤–µ—Ä—è–Ω–∏–Ω–∞ –≤–æ –≤—Ä–µ–º—è —Ç—É—Ä–Ω—ç –ø–æ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –≥—Ä—É–ø–ø—ã –ø–æ—ç—Ç–æ–≤-—Ñ—É—Ç—É—Ä–∏—Å—Ç–æ–≤ ‚Äì –ë—É—Ä–ª—é–∫–∞, –ú–∞—è–∫–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –∏ –°–µ–≤–µ—Ä—è–Ω–∏–Ω–∞. –ü–æ–∑–¥–Ω–µ–µ –ò–≥–æ—Ä—å –ø–æ–ª–Ω–æ—Å—Ç—å—é —Ä–∞–∑–æ—à—ë–ª—Å—è —Å ¬´—Å–æ–±—Ä–∞—Ç—å—è–º–∏¬ª –ø–æ –Ω–æ–≤–æ–º—É –∏—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤—É, —ç—Ç–æ —Å–∞–º–æ–µ –Ω–æ–≤–æ–µ –∏—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤–æ –æ—Ç–≤–µ—Ä–≥–Ω—É–≤. –ù–∞ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª—ë–Ω–Ω–æ–º —ç—Ç–∞–ø–µ –æ–Ω –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ –æ–Ω –Ω–µ —à—É—Ç, –Ω–µ —Å–∫–æ–º–æ—Ä–æ—Ö, –æ–Ω ‚Äì —Ä—É—Å—Å–∫–∏–π –ø–æ—ç—Ç, –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞—Ç–µ–ª—å –∫–ª–∞—Å—Å–∏—á–µ—Å–∫–æ–π —Ç—Ä–∞–¥–∏—Ü–∏–∏. –ö —ç—Ç–æ–º—É –æ—â—É—â–µ–Ω–∏—é –æ–Ω –æ–∫–æ–Ω—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø—Ä–∏—à—ë–ª —É–∂–µ –≤ –≥–æ–¥—ã —ç–º–∏–≥—Ä–∞—Ü–∏–∏, –≤ –≠—Å—Ç–æ–Ω–∏–∏, –ø—Ä–æ–∂–∏–≤–∞—è –Ω–∞ –≤–æ—Å—Ç–æ–∫–µ —ç—Ç–æ–π —Å—Ç—Ä–∞–Ω—ã –≤ –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–æ–º –ø–æ—Å—ë–ª–∫–µ –¢–æ–π–ª–∞ —É –£—Å—Ç—å-–ù–∞—Ä–≤—ã, –≥–¥–µ –¥–æ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏ —Å–Ω–∏–º–∞–ª –¥–∞—á—É. –û–Ω —É–µ—Ö–∞–ª –≤ —ç—Ç–æ—Ç –∑–Ω–∞–∫–æ–º—ã–π –ø–æ—Å—ë–ª–æ–∫ –≤ —è–Ω–≤–∞—Ä–µ 1918 –≥–æ–¥–∞ –∏–∑ –≥–æ–ª–æ–¥–Ω–æ–≥–æ –ü–µ—Ç—Ä–æ–≥—Ä–∞–¥–∞, –≥–¥–µ –±—ã–ª–æ —É–∂–µ –Ω–µ –¥–æ –ø–æ—ç–∑–∏–∏, –ø–µ—Ä–µ–≤—ë–∑ —Ç—É–¥–∞ —Å–≤–æ—é —Å–µ–º—å—é ‚Äì –º–∞—Ç—å, –∂–µ–Ω—É, –¥–æ—á—å. –û–¥–∏–Ω —Ä–∞–∑ –≤ –Ω–∞—á–∞–ª–µ —Ç–æ–≥–æ –∂–µ 1918 –≥–æ–¥–∞ –æ–Ω —Å—ä–µ–∑–¥–∏–ª –≤ –±—É—Ä–ª–∏–≤—É—é –ú–æ—Å–∫–≤—É, –∫—É–¥–∞ –ø–µ—Ä–µ–µ—Ö–∞–ª–æ –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ –±–æ–ª—å—à–µ–≤–∏–∫–æ–≤, –∏ –∫—É–¥–∞ –ø–µ—Ä–µ–º–µ—Å—Ç–∏–ª–∞—Å—å –∏ –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä–Ω–∞—è –∂–∏–∑–Ω—å, –∏–±–æ –Ω–∞—Ä–∫–æ–º –ø—Ä–æ—Å–≤–µ—â–µ–Ω–∏—è –±–æ–ª—å—à–µ–≤–∏–∫ –õ—É–Ω–∞—á–∞—Ä—Å–∫–∏–π —Å–∫—É–¥–Ω–æ, –Ω–æ –ø–æ–¥–∫–∞—Ä–º–ª–∏–≤–∞–ª –æ–≥–æ–ª–æ–¥–∞–≤—à–∏—Ö –¥–µ—è—Ç–µ–ª–µ–π –∏—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤–∞. –¢–∞–º –≤ —Ñ–µ–≤—Ä–∞–ª–µ 1918 –≥–æ–¥–∞ –≤ –∑–Ω–∞–º–µ–Ω–∏—Ç–æ–º –∑–∞–ª–µ –ü–æ–ª–∏—Ç–µ—Ö–Ω–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –º—É–∑–µ—è —Å–æ—Å—Ç–æ—è–ª–∏—Å—å –≤—ã–±–æ—Ä—ã ¬´–∫–æ—Ä–æ–ª—è –ø–æ—ç—Ç–æ–≤¬ª. –ë–∞–ª—å–º–æ–Ω—Ç ‚Äì –ø—Ä–µ–∂–Ω–∏–π ¬´–∫–æ—Ä–æ–ª—嬪 ‚Äì –Ω–µ –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª, —Å–æ—Ä–µ–≤–Ω–æ–≤–∞–ª–∏—Å—å –°–µ–≤–µ—Ä—è–Ω–∏–Ω –∏ –ú–∞—è–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π. –ú–∞—è–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π –≥—Ä–µ–º–µ–ª, —Ä—ã—á–∞–ª —Å —Ç—Ä–∏–±—É–Ω—ã, –ø–æ–∫—Ä—ã–≤–∞–ª –≤—Å—é –∞—É–¥–∏—Ç–æ—Ä–∏—é —Å–≤–æ–∏–º ¬´–û–±–ª–∞–∫–æ–º –≤ —à—Ç–∞–Ω–∞—Ö¬ª –∏ –ø—Ä–æ—á–∏–º–∏ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã–º–∏ –æ–ø—É—Å–∞–º–∏, –≥—Ä–æ–∑–∏–ª –ø—Ä–æ–ª–µ—Ç–∞—Ä—Å–∫–∏–º–∏ –º–∞—É–∑–µ—Ä–∞–º–∏ –≤—Å–µ–º –Ω–µ—Å–æ–≥–ª–∞—Å–Ω—ã–º... –∞ –°–µ–≤–µ—Ä—è–Ω–∏–Ω —Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω—ã–º, –Ω–æ –æ—Ç—á—ë—Ç–ª–∏–≤—ã–º –≥–æ–ª–æ—Å–æ–º –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —á–∏—Ç–∞–ª –ø—Ä–æ –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫—É—é –¥–µ–≤–æ—á–∫—É, –ø–æ–∂–∞–ª–µ–≤—à—É—é —Ä–∞–Ω–µ–Ω—É—é –ø—Ç–∏—á–∫—É...

–í –ø–∞—Ä–∫–µ –ø–ª–∞–∫–∞–ª–∞ –¥–µ–≤–æ—á–∫–∞: ¬´–ü–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–∏-–∫–∞ —Ç—ã, –ø–∞–ø–æ—á–∫–∞,

У хорошенькой ласточки переломлена лапочка, –

Я возьму птицу бедную и в платочек укутаю»...

–ò –æ—Ç–µ—Ü –ø—Ä–∏–∑–∞–¥—É–º–∞–ª—Å—è, –ø–æ—Ç—Ä—è—Å—ë–Ω–Ω—ã–π –º–∏–Ω—É—Ç–æ—é,

–ò –ø—Ä–æ—Å—Ç–∏–ª –≤—Å–µ –≥—Ä—è–¥—É—â–∏–µ –∏ –∫–∞–ø—Ä–∏–∑—ã, –∏ —à–∞–ª–æ—Å—Ç–∏

–ú–∏–ª–æ–π, –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–æ–π –¥–æ—á–µ—Ä–∏, –∑–∞—Ä—ã–¥–∞–≤—à–µ–π –æ—Ç –∂–∞–ª–æ—Å—Ç–∏...

–ê –∑–∞—Ç–µ–º, –ø–æ—Å–ª–µ —ç—Ç–∏—Ö –º–∏–Ω–æ—Ä–Ω—ã—Ö —Å—Ç–∏—Ö–æ–≤ –Ω–µ–æ–∂–∏–¥–∞–Ω–Ω–æ —Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–ª–æ –≥—Ä–æ–∑–æ–≤–æ–µ, —Ç–∞–∫ —á—Ç–æ —Ç—Ä—è—Å–ª–∏—Å—å —Å—Ç–µ–Ω—ã!..

От грёз Кларета – в глазах рубины,

–Ý—É–±–∏–Ω—ã —Å—Ç—Ä–∞—Å—Ç–∏, —Ñ–∏–∞–ª–∫–∏ –Ω–µ–≥.

–í —Ö—Ä—É—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã—Ö –≤–∞–∑–∞—Ö –∫–æ—Ä–∞–ª–ª —Ä—è–±–∏–Ω—ã

–ò –±–µ–ª–æ–ø—É–¥—Ä—ã–π, –∏ —Å–ª–∞–¥–∫–∏–π —Å–Ω–µ–≥.

–°—Ç—Ä—É—è—Ç—Å—è –≤–∑–æ—Ä—ã... –õ—É–∫–∞–≤—è—Ç —Å–µ—Ä—å–≥–∏...

–ö–æ—Å—Ç—Ä—è—Ç —ç–∫—Å—Ç–∞–∑—ã... –°—Ç—Ä—É–Ω—è—Ç –≥–ª–∞–∑–∞...

– Как он возможен, миражный берег... –

–í –±–æ–∫–∞–ª —à–µ–ø–Ω—É–ª–∞ —Å–∏–Ω—å–æ—Ä–∞ –ó–∞.

–û, –±–µ–∑–¥–Ω–∞ —Ç–∞–π–Ω—ã! –û, —Ç–∞–π–Ω–∞ –±–µ–∑–¥–Ω—ã!

–ó–∞–±–≤–µ–Ω—å–µ –≥–ª—É–±–∏... –ì–∞–º–∞–∫ –≤–æ–ª–Ω—ã...

–ö–∞–∫ –º—ã –ø–æ–¥–∑–µ–º–Ω—ã! –ö–∞–∫ –º—ã –Ω–∞–¥–∑–≤–µ–∑–¥–Ω—ã!

–ö–∞–∫ –º—ã –±–µ–∑–¥–æ–Ω–Ω—ã! –ö–∞–∫ –º—ã –ø–æ–ª–Ω—ã!

–®—É—Ä—à–∞—Ç –∏—Å—Ç–æ–º–Ω–æ –º—É–∞—Ä—ã –≤–ª–∞–≥–∏,

–í–∏–Ω–æ —Å–≤–µ—Ä–∫–∞–µ—Ç, –∫–∞–∫ —Å—Ç–∏—Ö –ø–æ—ç–º...

–ò –∑–∞–∫—Ä—É–∂–∏–ª–∏—Å—å –æ—Ç —á–∞—Ä –º–∞–ª–∞–≥–∏

–ì–æ–ª–æ–≤–∫–∏ –∂–µ–Ω—â–∏–Ω –∏ –∫—Ä–∏–∑–∞–Ω—Ç—ç–º!..

–ó–∞–ª –æ–±–∞–ª–¥–µ–ª –∏ –Ω–µ–∏—Å—Ç–æ–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª, —á—É—Ç—å –Ω–µ —Ä—É—à–∏–ª–∏—Å—å —Å—Ç–µ–Ω—ã. –ú–∞—è–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π –±–µ—Å–Ω–æ–≤–∞–ª—Å—è, –ª–µ–∑ —Å–æ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã–º–∏ –º–∞—É–∑–µ—Ä–∞–º–∏, –Ω–æ –µ–≥–æ –Ω–∏–∫—Ç–æ –Ω–µ —Å–ª—É—à–∞–ª, –æ–Ω –±—ã–ª —Å—Ç—ë—Ä—Ç –≤ –ø–æ—Ä–æ—à–æ–∫. –í—Å–µ —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–ª–∏ –Ω–µ–º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ –∫–æ—Ä–æ–Ω–æ–≤–∞—Ç—å –ö–æ—Ä–æ–ª—è –ü–æ—ç—Ç–æ–≤ ‚Äì –ò–≥–æ—Ä—è –°–µ–≤–µ—Ä—è–Ω–∏–Ω–∞! –í –±–ª–∏–∂–∞–π—à–µ–µ –ø–æ—Ö–æ—Ä–æ–Ω–Ω–æ–µ –±—é—Ä–æ (–±–æ–ª—å—à–µ –±—ã–ª–æ –Ω–µ–∫—É–¥–∞) –ø–æ—Å–ª–∞–ª–∏ –∑–∞ –≤–µ–Ω–∫–æ–º. –ü—Ä–∏–Ω–µ—Å–ª–∏ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—ã–π —Ç–æ—Ä–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π –º–∏—Ä—Ç–æ–≤—ã–π –≤–µ–Ω–æ–∫, —É–∫—Ä–∞—à–µ–Ω–Ω—ã–π –∏—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–º–∏ —Ä–æ–∑–∞–º–∏, —á—Ç–æ –∫–ª–∞–¥—É—Ç –Ω–∞ –≥—Ä–æ–± –¥–æ—Ä–æ–≥–æ–º—É –ø–æ–∫–æ–π–Ω–∏–∫—É –∏ –≤–æ–∑–ª–æ–∂–∏–ª–∏ –µ–≥–æ –Ω–∞ —à–µ—é –ø–æ—ç—Ç–∞. –û–Ω —Å—Ç–æ—è–ª –≤ —ç—Ç–æ–º –ø–µ—á–∞–ª—å–Ω–æ–º –≤–µ–Ω–∫–µ, –¥–æ—Ö–æ–¥—è—â–µ–º –µ–º—É –¥–æ –∫–æ–ª–µ–Ω –∏ –≥—Ä—É—Å—Ç–Ω—ã–º–∏ –≥–ª–∞–∑–∞–º–∏ —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –Ω–∞ –ø—É–±–ª–∏–∫—É. –û–Ω –ø—Ä–æ—â–∞–ª—Å—è —Å –ú–æ—Å–∫–≤–æ–π, —Å –Ý–æ—Å—Å–∏–µ–π. –ë–æ–ª—å—à–µ –æ–Ω –Ω–µ –ø–æ—è–≤–∏—Ç—Å—è –Ω–∞ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π –∑–µ–º–ª–µ –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞...

–ö–æ–≥–¥–∞ –°–µ–≤–µ—Ä—è–Ω–∏–Ω —ç–º–∏–≥—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–ª –≤ –≠—Å—Ç–æ–Ω–∏—é (–∫—Å—Ç–∞—Ç–∏ –≥–æ–≤–æ—Ä—è, –æ–Ω –∂–∏–ª —É —Å–∞–º–æ–π –≥—Ä–∞–Ω–∏—Ü—ã —Å –Ý–æ—Å—Å–∏–µ–π, –Ω–∞ –ø—Ä–∞–≤–æ–º –±–µ—Ä–µ–≥—É —Ä–µ–∫–∏ –ù–∞—Ä–≤–∞, –±–ª–∏–∂–µ –∫ –Ω—ã–Ω–µ—à–Ω–µ–º—É –ö–∏–Ω–≥–∏—Å–µ–ø–ø—É –õ–µ–Ω–∏–Ω–≥—Ä–∞–¥—Å–∫–æ–π –æ–±–ª–∞—Å—Ç–∏, —Ç–µ–ø–µ—Ä—å —ç—Ç–æ —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏—è –Ý–æ—Å—Å–∏–∏) –æ–Ω –±—ã–ª –¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ –º–æ–ª–æ–¥—ã–º —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–æ–º ‚Äì –≤ 1922 –≥–æ–¥—É –µ–º—É –∏—Å–ø–æ–ª–Ω–∏–ª–æ—Å—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ 35 –ª–µ—Ç, –Ω–æ, –∫–∞–∫ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª–∏ —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–∏–∫–∏, –≤ —ç–º–∏–≥—Ä–∞—Ü–∏–∏ –æ–Ω –æ—á–µ–Ω—å –±—ã—Å—Ç—Ä–æ –ø–æ—Å—Ç–∞—Ä–µ–ª –∏ —É–∂–µ –∫ –Ω–∞—á–∞–ª—É 30-—Ö –≥–æ–¥–æ–≤ –≤—ã–≥–ª—è–¥–µ–ª –¥—Ä–µ–≤–Ω–∏–º —Å—Ç–∞—Ä–∏–∫–æ–º —Å –ø–æ–∫—Ä—ã—Ç—ã–º –º–æ—Ä—â–∏–Ω–∞–º–∏ –ª–∏—Ü–æ–º. –¢–∞–∫–∏–º –µ–≥–æ —É–≤–∏–¥–µ–ª–∞ –∏ –æ–ø–∏—Å–∞–ª–∞ –≤ –ø–∏—Å—å–º–µ –ú–∞—Ä–∏–Ω–∞ –¶–≤–µ—Ç–∞–µ–≤–∞, –∫–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω –≤ —Ñ–µ–≤—Ä–∞–ª–µ 1931 –≥–æ–¥–∞ –ø–æ—Å–µ—Ç–∏–ª —Å –≥–∞—Å—Ç—Ä–æ–ª—è–º–∏ –ü–∞—Ä–∏–∂:

¬´–ï–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∞—è —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç—å (–Ω–µ —Å—á–∏—Ç–∞—è —Ä—É—Å—Å–∫–æ–≥–æ —á—Ç–µ–Ω–∏—è –ú—É—Ä–∞, –ê–ª–∏–Ω—ã—Ö —Ä–∏—Å–æ–≤–∞–ª—å–Ω—ã—Ö —É–¥–∞—á –∏ –º–æ–∏—Ö —Å—Ç–∏—Ö–æ—Ç–≤–æ—Ä–µ–Ω–∏–π ‚Äì –∑–∞ –≤—Å—ë —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è ‚Äì –¥–æ–ª–≥–∏–µ –º–µ—Å—è—Ü—ã ‚Äì –≤–µ—á–µ—Ä –ò–≥–æ—Ä—è –°–µ–≤–µ—Ä—è–Ω–∏–Ω–∞. –û–Ω –±–æ–ª—å—à–µ —á–µ–º –æ—Å—Ç–∞–ª—Å—è –ø–æ—ç—Ç–æ–º, –æ–Ω ‚Äì —Å—Ç–∞–ª –∏–º. –ù–∞ —ç—Å—Ç—Ä–∞–¥–µ —Å—Ç–æ—è–ª–æ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏–ª–µ—Ç–∏–µ. –°—Ç–∞—Ä –¥–æ –æ–±–º–∏—Ä–∞–Ω–∏—è —Å–µ—Ä–¥—Ü–∞: –º–æ—Ä—â–∏–Ω –∫–∞–∫ —É —Ç—Ä—ë—Ö—Å–æ—Ç–ª–µ—Ç–Ω–µ–≥–æ, –Ω–æ ‚Äì –∑–∞–Ω–µ—Å—ë—Ç –≥–æ–ª–æ–≤—É ‚Äì –≤—Å—ë —É—à–ª–æ ‚Äì —Å–æ–ª–æ–≤–µ–π! –ù–µ –ø–æ—ë—Ç! –¢–æ—Ç —Å–ª–æ–≤–∞—Ä—å —É—à—ë–ª. –ü—Ä–∏ –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–µ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∂—É –≤—Å—ë –∫–∞–∫ –±—ã–ª–æ, –ø–æ–∫–∞ –∂–µ: –ø–µ—Ä–≤—ã–π –º–æ–π –ü–û–≠–¢, —Ç–æ –µ—Å—Ç—å –ø–µ—Ä–≤–æ–µ —Å–æ–∑–Ω–∞–Ω–∏–µ –ü–û–≠–¢–ê –∑–∞ 9 –ª–µ—Ç (–∫–∞–∫ —è –∏–∑ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏)¬ª.

Да он до конца своих дней оставался поэтом. Много писал, написал несколько автобиографических произведений, причём – в стихах! Всю жизнь свою, начиная с детства и юношеской поездки на Дальний Восток он прожил заново. Он, попав в эмиграцию окончательно в 1921 году (тогда он официально принял эстонское гражданство), стал словно прощаться с жизнью. Самое замечательное стихотворение его, написанное в эмиграции, открывало сборник «Классические розы». В стихотворении обыгрывались строки поэта Ивана Мятлева, современника Пушкина:

–ö–∞–∫ —Ö–æ—Ä–æ—à–∏, –∫–∞–∫ —Å–≤–µ–∂–∏ –±—ã–ª–∏ —Ä–æ–∑—ã

–í –º–æ–µ–º —Å–∞–¥—É! –ö–∞–∫ –≤–∑–æ—Ä –ø—Ä–µ–ª—å—â–∞–ª–∏ –º–æ–π!

–ö–∞–∫ —è –º–æ–ª–∏–ª –≤–µ—Å–µ–Ω–Ω–∏–µ –º–æ—Ä–æ–∑—ã

–ù–µ —Ç—Ä–æ–≥–∞—Ç—å –∏—Ö —Ö–æ–ª–æ–¥–Ω–æ—é —Ä—É–∫–æ–π!

¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý –ò. –ú—è—Ç–ª–µ–≤. 1843 –≥.

¬Ý

–í —Ç–µ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∞, –∫–æ–≥–¥–∞ —Ä–æ–∏–ª–∏—Å—å –≥—Ä—ë–∑—ã

–í —Å–µ—Ä–¥—Ü–∞—Ö –ª—é–¥–µ–π, –ø—Ä–æ–∑—Ä–∞—á–Ω—ã –∏ —è—Å–Ω—ã,

–ö–∞–∫ —Ö–æ—Ä–æ—à–∏, –∫–∞–∫ —Å–≤–µ–∂–∏ –±—ã–ª–∏ —Ä–æ–∑—ã

–ú–æ–µ–π –ª—é–±–≤–∏, –∏ —Å–ª–∞–≤—ã, –∏ –≤–µ—Å–Ω—ã!

–ü—Ä–æ—à–ª–∏ –ª–µ—Ç–∞, –∏ –≤—Å—é–¥—É –ª—å—é—Ç—Å—è —Å–ª—ë–∑—ã...

–ù–µ—Ç –Ω–∏ —Å—Ç—Ä–∞–Ω—ã, –Ω–∏ —Ç–µ—Ö, –∫—Ç–æ –∂–∏–ª –≤ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–µ...

–ö–∞–∫ —Ö–æ—Ä–æ—à–∏, –∫–∞–∫ —Å–≤–µ–∂–∏ –Ω—ã–Ω–µ —Ä–æ–∑—ã

–í–æ—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏–π –æ –º–∏–Ω—É–≤—à–µ–º –¥–Ω–µ!

Но дни идут – уже стихают грозы.

–í–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –≤ –¥–æ–º –Ý–æ—Å—Å–∏—è –∏—â–µ—Ç —Ç—Ä–æ–ø...

–ö–∞–∫ —Ö–æ—Ä–æ—à–∏, –∫–∞–∫ —Å–≤–µ–∂–∏ –±—É–¥—É—Ç —Ä–æ–∑—ã,

–ú–æ–µ–π —Å—Ç—Ä–∞–Ω–æ–π –º–Ω–µ –±—Ä–æ—à–µ–Ω–Ω—ã–µ –≤ –≥—Ä–æ–±!

–í–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ, —Ç–∞–∫ –∏ —Å–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å –±—ã, –≤–µ–¥—å –≤ 1940 –≥–æ–¥—É –≠—Å—Ç–æ–Ω–∏—è –≤–æ—à–ª–∞ –≤ —Å–æ—Å—Ç–∞–≤ –°–°–°–Ý –∫–∞–∫ —Å–æ—é–∑–Ω–∞—è —Ä–µ—Å–ø—É–±–ª–∏–∫–∞, –∏ –≤—Å–µ –≥—Ä–∞–∂–¥–∞–Ω–µ –≠—Å—Ç–æ–Ω–∏–∏ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å –≥—Ä–∞–∂–¥–∞–Ω–∞–º–∏ –°–°–°–Ý. –ù–æ —Å—Ç–∞—Ä—ã–π –∏ –±–æ–ª—å–Ω–æ–π –ø–æ—ç—Ç –±—ã–ª —É–∂–µ –Ω–µ –≤ —Å–∏–ª–∞—Ö –ø–µ—Ä–µ–µ—Ö–∞—Ç—å –Ω–∞ –∂–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ –≤ –ú–æ—Å–∫–≤—É, –∫ –ø—Ä–∏–º–µ—Ä—É, –∞ –æ–Ω —Å–æ–±–∏—Ä–∞–ª—Å—è —ç—Ç–æ —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å. –ù–æ –æ—Ç–æ—Ä–≤–∞—Ç—å—Å—è –æ—Ç —Å–≤–æ–µ–π —Å–∫—Ä–æ–º–Ω–æ–π –¥–∞—á–∏ –≤ –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–æ–º —Ä—ã–±–∞—Ü–∫–æ–º —Å–µ–ª–µ–Ω–∏–∏ –æ–Ω —É–∂–µ –Ω–µ –º–æ–≥. –ù–µ –±—ã–ª–æ —Å—Ä–µ–¥—Å—Ç–≤, –ø–æ–¥–±–æ—Ä–∫–∏ —Å—Ç–∏—Ö–æ–≤, –ø–æ—Å–ª–∞–Ω–Ω—ã–µ –∏–º –≤ —Ä–µ–¥–∞–∫—Ü–∏–∏ —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–∏—Ö –∏–∑–¥–∞–Ω–∏–π, –∑–∞—Ç–µ—Ä—è–ª–∏—Å—å –∏ –Ω–µ –±—ã–ª–∏ –æ–ø—É–±–ª–∏–∫–æ–≤–∞–Ω—ã. –ê —Ç—É—Ç –Ω–∞—á–∞–ª–∞—Å—å –í–µ–ª–∏–∫–∞—è –û—Ç–µ—á–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∞—è –≤–æ–π–Ω–∞ –∏ –≠—Å—Ç–æ–Ω—Å–∫–∞—è –°–°–Ý –¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ –±—ã—Å—Ç—Ä–æ –±—ã–ª–∞ –æ–∫–∫—É–ø–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∞ –Ω–µ–º–µ—Ü–∫–∏–º–∏ –Ω–∞—Ü–∏—Å—Ç–∞–º–∏. –ü–æ—Å–ª–µ–¥–Ω—è—è –∂–µ–Ω–∞ –°–µ–≤–µ—Ä—è–Ω–∏–Ω–∞ –í–µ—Ä–∞ –ö–æ—Ä–µ–Ω–¥–∏ —É–≤–µ–∑–ª–∞ –Ω–µ–º–æ—â–Ω–æ–≥–æ –º—É–∂–∞ –≤ –¢–∞–ª–ª–∏–Ω, –≥–¥–µ –∂–∏–ª–∏ –µ—ë —Ä–æ–¥–Ω—ã–µ, —Ç–∞–º –∏ –ø–æ—Ö–æ—Ä–æ–Ω–∏–ª–∞ –µ–≥–æ –Ω–∞ –∫–ª–∞–¥–±–∏—â–µ –ø—Ä–∏ —Ö—Ä–∞–º–µ –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–∞ –ù–µ–≤—Å–∫–æ–≥–æ, –∫–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω —Å–∫–æ–Ω—á–∞–ª—Å—è 22 –¥–µ–∫–∞–±—Ä—è 1941 –≥–æ–¥–∞. –ó–∞ –≥—Ä–æ–±–æ–º –µ–≥–æ —à–ª–æ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫, —Å–≤–µ–∂–∏—Ö —Ä–æ–∑ –Ω–∞ –≥—Ä–æ–± –Ω–∞–π—Ç–∏ –Ω–µ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å, –æ–Ω–∏ –æ—Å—Ç–∞–ª–∏—Å—å –≤ –µ–≥–æ —Å—Ç–∏—Ö–∞—Ö!