¬Ђ–Я–µ—А–µ–њ—Г—В–∞–ї –Ї–∞—А—В—Л —П –њ–∞—Б—М—П–љ—Б–∞...¬ї

¬Ђ–Я–µ—А–µ–њ—Г—В–∞–ї –Ї–∞—А—В—Л —П –њ–∞—Б—М—П–љ—Б–∞...¬ї

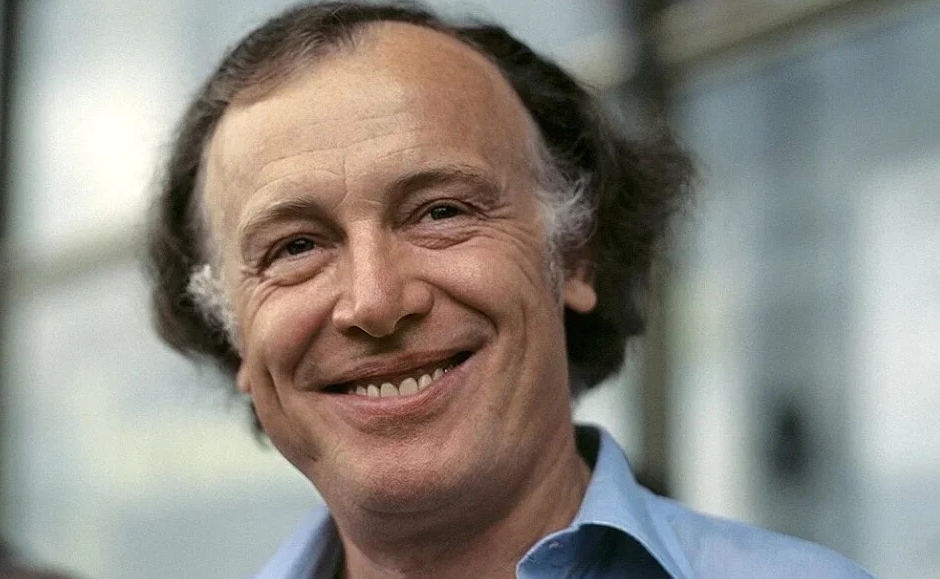

28 –Љ–∞—П 1877 –≥–Њ–і–∞ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Є–ї–Є–∞–љ –Т–Њ–ї–Њ—И–Є–љ

вА¶–≤—Б–µ –≤—Л —Г –Љ–µ–љ—П, –Ц–Є–ї–Є–љ, –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤—Л–µ вАУ –≤ –њ–Њ–ї–µ –±—А–∞–љ–Є —Г–±–Є–µ–љ–љ—Л–µ. –С—Г–ї–≥–∞–Ї–Њ–≤

–°–Њ–≤–µ—Б—В—М –љ–∞—А–Њ–і–∞ вАУ –њ–Њ—Н—В. –Т –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ –љ–µ—В –Љ–µ—Б—В–∞ –њ–Њ—Н—В—Г. –Т–Њ–ї–Њ—И–Є–љ

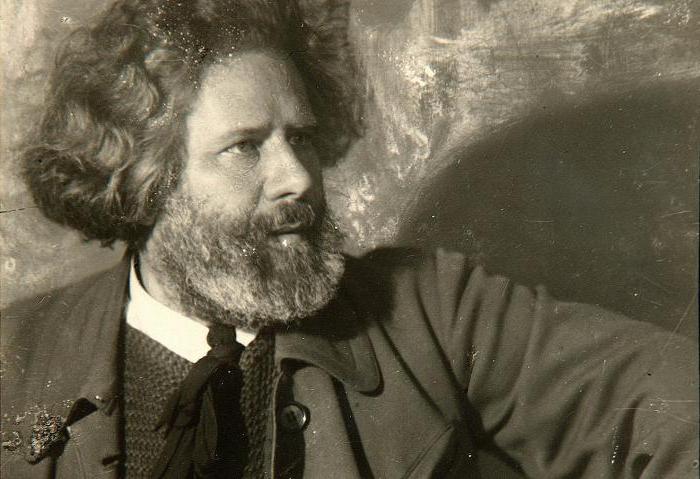

–Ю–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–є –ї–Њ–±, –Є —А—Л–ґ–Є–є –≤–Ј—А—Л–≤ –Ї—Г–і—А–µ–є,

–Ш —З–Є—Б—В–Њ–µ, –Ї–∞–Ї —Г —Б–ї–Њ–љ–∞, –і—Л—Е–∞–љ—М–µ...

–Я–Њ—В–Њ–Љ вАУ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–є, —Б–µ—А—Л–є-—Б–µ—А—Л–є –≤–Ј–Њ—А

–Ш –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–∞—П, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–і–µ–ї—М, —А—Г–Ї–∞...

¬Ђ–Э—Г, –Ј–і—А–∞–≤—Б—В–≤—Г–є—В–µ, –њ–Њ–є–і—С–Љ—В–µ –≤ –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї—Г—О¬ї.

–Ш –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–∞ —Б—В—А–∞–і–∞–ї—М—З–µ—Б–Ї–Є —Б–Ї—А–Є–њ–Є—В

–Я–Њ–і –±—Л—Б—В—А—Л–Љ –≤–Ј–±–µ–≥–Њ–Љ –Њ–њ—Л—В–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А—Ж–∞,

–Ш –љ–∞ –≤–µ—В—А—Г —Е–Є—В–Њ–љ —Е–Њ–ї—Й–Њ–≤—Л–є –њ–ї–µ—Й–µ—В,

–Ш, —Ж–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–љ—П–≤ –і–≤–µ—А–љ—Г—О —А–∞–Љ—Г,

–Ю–љ –Њ–±–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Є –ґ–і—С—В. –У. –®–µ–љ–≥–µ–ї–Є

–Э–µ–Ј–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –і–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Є–ї–Є–∞–љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –Ї–∞–Ї-—В–Њ –≤–і—А—Г–≥ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –і–µ–ґ—Г—А–Є–≤—И—Г—О —Г –µ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–µ–ї–Є –Ы–Є–і–Њ—З–Ї—Г (–Ы–Є–і–Є—П –Р—А–µ–љ—Б, вАУ –∞–≤—В.): ¬Ђ–°–Ї–∞–ґ–Є, –Ы–Є–і–∞, –љ–∞ –Ї–∞–Ї—Г—О –±—Г–Ї–≤—Г –ї–µ–≥—З–µ –і—Л—И–∞—В—М?¬ї. –Ф–µ–ґ—Г—А–љ—Л–Љ –Ј–∞–њ—А–µ—Й–∞–ї–Њ—Б—М —Б –љ–Є–Љ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—В—М, –Є –Ы–Є–і–Њ—З–Ї–∞, —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–љ–∞—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ, –њ—А–Њ—И–µ–њ—В–∞–ї–∞: ¬Ђ–Э–µ –Ј–љ–∞—О¬ї.

–Я—А–Њ—И–ї–Њ, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–∞—Б–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Т–Њ–ї–Њ—И–Є–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: ¬Ђ–Э–∞ –±—Г–Ї–≤—Г –Ш¬ї. вАУ –Ф–µ–≤—Г—И–Ї–∞ –љ–µ –њ–Њ–љ—П–ї–∞, –Њ —З—С–Љ —А–µ—З—М. –Я–Њ–Ј–ґ–µ —Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–ї–∞, —З—В–Њ –Њ–љ –њ–µ—А–µ–і—Л—И–∞–ї –љ–∞ –≤–µ—Б—М –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В вАУ –Є —Б–і–µ–ї–∞–ї –≤—Л–≤–Њ–і: –љ–∞ ¬Ђ–Ш¬ї –і—Л—И–Є—В—Б—П –ї–µ–≥—З–µвА¶¬†

–Э–∞—З–љ—Г, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П, —Б –Ї–Њ–љ—Ж–∞. –Э–Њ –љ–µ —Б–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є. –Р —Б –Є–Ј–≤–µ—З–љ–Њ –љ–µ—Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ–є –≤–Њ–ї–Њ—И–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є. –Т–Њ—В –Њ–љ–∞: ¬Ђ–С—Г–і—М –Њ–і–Є–љ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –≤—Б–µ—Е. –С–µ—А–µ–≥–Є—Б—М —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –µ–і–Є–љ–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Э–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞–є, —З—В–Њ –≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ —В–µ–±—П —В–µ—А–њ—П—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ –љ–µ–і–Њ—А–∞–Ј—Г–Љ–µ–љ–Є—О!¬ї вАУ –Т–Њ—В –Є–і–µ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Т–Њ–ї–Њ—И–Є–љ –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–ї –≤ –ї–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Д–Њ—А–Љ—Г–ї—Л. –Т —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є ¬Ђ–Ф–Њ–±–ї–µ—Б—В—М –њ–Њ—Н—В–∞¬ї, –Ї–Њ–Є–Љ –Њ–љ –њ–Њ–њ—Л—В–∞–ї—Б—П –Њ—В–Љ–∞—Е–љ—Г—В—М—Б—П –Њ—В –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Є –≤ –∞–і—А–µ—Б ¬Ђ–°–≤—П—В–Њ–є –†—Г—Б–Є¬ї, —А–∞–Ј–±–Є—В–Њ–є –≤ —Е–ї–∞–Љ –≤–µ–ї—М–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ –і–Њ–љ–Њ—Б–Њ–Љ –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–µ—З–∞—В–Є.

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Н—В–∞ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞ ¬Ђ–Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–∞–љ–Є—П –≤–µ—А—Л¬ї –≤—А—П–і –ї–Є –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї–∞ —Е–Њ—А–Њ—И–Є–Љ –њ—А–Є–Ї—А—Л—В–Є–µ–Љ. –°–≤–Њ—С –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є–µ, —Б–≤–Њ–Є —Н—Б—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–Њ–≥–Љ—Л –Т–Њ–ї–Њ—И–Є–љ —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б–Љ–µ–љ–Є—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥. –Ш –љ–µ —Б–Љ–µ–љ–Є–ї. –Ы–Є—И—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≥–ї—Г–±–ґ–µ –Є –≥–ї—Г–±–ґ–µ —Г—Е–Њ–і—П –≤ –Њ—В—Б—В—А–∞–љ—С–љ–љ—Л–є –Њ—В –≤—Б–µ—Е –Є –≤—Б—П –Ї–Њ—Б–Љ–Њ—Б –∞–Ї–≤–∞—А–µ–ї—М–љ—Л—Е –Є–ї–ї—О–Ј–Є–є.

–Ь—Л —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ–Љ –≤ –Ъ–Њ—Б–Љ–Њ—Б–µ, –≥–і–µ –≤—Б—С

–Ґ–µ—А—П–µ—В—Б—П, –љ–Є—З—В–Њ –љ–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–µ—В—Б—П;

–°–≤–µ—В, —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Є —В–µ–њ–ї–Њ—В–∞ вАУ¬†

–Ы–Є—И—М —Д–Њ—А–Љ—Л —А–∞–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ—М—П –Є —А–∞—Б–њ–∞–і–∞;

–°–∞–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї вАУ –Љ–Њ–≥–Є–ї—М–љ—Л–є –њ–∞—А–∞–Ј–Є—В, вАУ¬†

–С–∞–Ї—В–µ—А–Є—П –≤—Б–µ–Љ–Є—А–љ–Њ–≥–Њ –≥–љ–Є–µ–љ—М—П.¬†

–Т—Б–µ–ї–µ–љ–љ–∞—П вАУ –љ–µ —Б—В—А–Њ–є, –љ–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ,¬†

–Р –≤–Њ–і–Њ–њ–∞–і —Б–≥–Њ—А–∞—О—Й–Є—Е –Љ–Є—А–Њ–≤вА¶

–Т–Њ–ї–Њ—И–Є–љ–∞ —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ –Љ–∞–ї–Њ –њ–µ—З–∞—В–∞–ї–Є. –Ю—В—В–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М –Њ–љ –љ—Г–ґ–і–∞–ї—Б—П –≤ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞—Е. –Ш –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М –љ–µ –њ—А–Є–і–∞–≤–∞–ї –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б—Д–µ—А–µ –Њ—Б–Њ–±–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П, –≤–Ј–≤–∞–ї–Є–≤ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–Њ –љ–∞ –ґ–µ–љ—Г. –Т—Б—С –µ–≥–Њ –љ–µ—Г—Б—В–∞–љ–љ–Њ–µ –±—Л—В–Є–µ вАУ —Н—В–Њ –љ–µ–Є–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–µ, –ї–Є–±–Њ –Є–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–µ –Љ–∞–ї—Л–Љ–Є —В–Є—А–∞–ґ–∞–Љ–Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–µ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ –Є, –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ, –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—М: ¬Ђ–Ч–∞ –∞–Ї–≤–∞—А–µ–ї—П–Љ–Є —П –Њ–Ї—А—Г–ґ—С–љ —В–Њ—О —А–∞–і–Њ—Б—В—М—О, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–µ–Є—Б—Б—П–Ї–∞–µ–Љ–Њ –±—М—С—В –≤–Њ –Љ–љ–µ –Њ—В —Б–Њ–Ј–µ—А—Ж–∞–љ–Є—П –љ–µ–±–∞ –Є –Љ–Њ—А—П¬ї.

–Т —Б–µ–љ—В—П–±—А–µ 1922 –≥. ¬Ђ–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П¬ї –Њ–≥–ї–∞—И–∞—О—В —Б–Ї–Њ—А—Л–є –≤—Л–њ—Г—Б–Ї –Ї–љ–Є–≥–Є —Б—В–Є—Е–Њ–≤ –Т–Њ–ї–Њ—И–Є–љ–∞. –Я—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –≤ –У–Њ—Б–Є–Ј–і–∞—В –њ–Њ—Н—В–µ—Б—Б–Њ–є –Є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і—З–Є—Ж–µ–є –°–Њ—Д—М–µ–є –Я–∞—А–љ–Њ–Ї: ¬ЂSelva Oscura¬ї вАУ ¬Ђ–Ґ—С–Љ–љ—Л–є –ї–µ—Б¬ї –њ–Њ –ї–∞—В—Л–љ–Є. –° –Є–ї–ї—О—Б—В—А–∞—Ж–Є—П–Љ–Є –Ї–Є–Љ–Љ–µ—А–Є—Б—В–∞ –С–Њ–≥–∞–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Ї–∞–Љ–Є –Я–Є—Б–Ї–∞—А—С–≤–∞.¬†

–І—Г—В—М —А–∞–љ–µ–µ, –≤ –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ, –Т–Њ–ї–Њ—И–Є–љ—Г –≤—Л–њ–ї–∞—В–Є–ї–Є –Ј–∞ –љ–µ—С –∞–≤–∞–љ—Б вАУ —В—А–Є—Б—В–∞ –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–Њ–≤ —А—Г–±–ї–µ–є.¬†

–Р–љ–љ–∞ –Ъ–∞–љ–і–∞—Г—А–Њ–≤–∞, вАУ –ґ–µ–љ–∞ —В–µ–∞—В—А–∞–ї–∞ –Є –≥–∞–ї–µ—А–Є—Б—В–∞ –Ъ. –Ъ–∞–љ–і–∞—Г—А–Њ–≤–∞, вАУ –њ—А–Є–≤–µ–Ј–ї–∞ –Є—Е –Є–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –≤ –§–µ–Њ–і–Њ—Б–Є—О, –Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤ –љ–∞ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ —Г –С–Њ–≥–∞–µ–≤—Б–Ї–Є—ЕвА¶ –≤ –њ–∞–Ї–µ—В–µ —Б –ї–µ–Ї–∞—А—Б—В–≤–∞–Љ–Є –і–ї—П –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Є–ї–Є–∞–љ–∞. –Т–њ–Њ–њ—Л—Е–∞—Е –і–∞ –њ—А–Є —В—С–њ–ї–Њ–є –≤—Б—В—А–µ—З–µ –Ј–∞–±—Л–≤ –љ–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М, —З—В–Њ –≤ –ї–µ–Ї–∞—А—Б—В–≤–∞—Е –і–µ–љ—М–≥–Є.¬†

–Я—А–Є–µ—Е–∞–≤—И–Є–є –≤ –і–µ–Ї–∞–±—А–µ –Є–Ј –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—П –Т–Њ–ї–Њ—И–Є–љ вАУ –Ї —Г–Љ–Є—А–∞—О—Й–µ–є –Љ–∞—В–µ—А–Є вАУ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї —Н—В–Є –і–µ–љ—М–≥–Є. –°—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–Њ 133-—Е –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л—Е —А—Г–±–ї–µ–є —Г–њ–∞–ї–∞ –і–Њ 22-—Е. –І–µ—А–µ–Ј –љ–µ–і–µ–ї—О –Т–Њ–ї–Њ—И–Є–љ –≤–љ–Њ–≤—М –љ–∞ –љ—Г–ї—П—Е. –Э–µ –љ–∞—Б–Ї—А–µ—Б—В–Є –і–∞–ґ–µ –љ–∞ –њ–Њ—З—В–Њ–≤—Л–µ –Љ–∞—А–Ї–Є.¬†

–Я–Њ—Б–ї–µ —Б–Њ—З–µ–ї—М–љ–Є–Ї–∞ 1923 –≥. –Љ–∞–Љ—Л –љ–µ —Б—В–∞–ї–ЊвА¶

–Ъ–∞–Ї —А–∞–Ј –≤ —Н—В–Є —Б–Ї–Њ—А–±–љ—Л–µ —П–љ–≤–∞—А—Б–Ї–Є–µ –і–љ–Є –Є–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –љ–µ–ґ–і–∞–љ–љ–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і –љ–∞ 300 –Љ–ї–љ. –Њ—В –љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В–∞, –њ–Њ—З–Є—В–∞—В–µ–ї—П —Б—В–Є—Е–Њ–≤. –£—Б–ї—Л—И–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Њ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є (–∞—Б—В–Љ–∞, –њ–Њ–ї–Є–∞—А—В—А–Є—В) –Є –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –љ–Є—Й–µ—В–µ –њ–Њ—Н—В–∞.¬†

–Э–∞ –≥—А–Њ–±, –Ј–∞ –і—А–Њ–≥–Є, –Ј–∞ –Ї–Њ–њ–Ї—Г –Љ–Њ–≥–Є–ї—Л —Е–≤–∞—В–Є–ї–Њ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л —Б—Г–Љ–Љ—Л. –Т—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞ –Є—Б—Б—П–Ї–ї–∞ –Ї –Ї–Њ–љ—Ж—Г –њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞: ¬Ђ–Т –≥—А–Њ–±—Г –Љ–∞—В—М –ї–µ–ґ–∞–ї–∞ –њ–Њ—Е—Г–і–µ–≤—И–∞—П, —Б –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–Љ –ї–Є—Ж–Њ–Љ, —Б—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Є —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –ї–±–Њ–Љ. –†–Њ—В —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї—Б—П –≤ –Є—А–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О, —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤—Г—О—Й—Г—О —Г—Б–Љ–µ—И–Ї—Г. –Я–Њ –≥–Њ—А–∞–Љ –±—А–Њ–і–Є–ї–Є –Ј–Є–Љ–љ–Є–µ —В—Г–Љ–∞–љ—Л, –њ–Њ –Ї–Њ–Ї—В–µ–±–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ј–∞–ї–Є–≤—Г вАУ –њ—П—В–љ–∞ –ґ–Є–і–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–ї–љ—Ж–∞. вА¶—В–µ–њ–µ—А—М –≤—Б—С –µ–є —Б—В–∞–ї–Њ –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ –Є –њ—А–Є–µ–Љ–ї–µ–Љ–Њ –≤–Њ –Љ–љ–µ¬ї. вАУ –С–µ–Ј–і–µ–љ–µ–ґ—М–µ, –і–Є–Ї–∞—П –Є–љ—Д–ї—П—Ж–Є—П, —Г–±–Њ–≥–Њ—Б—В—М –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –±—Л–ї–Є —В–≤–Њ—А—Ж—Г –і—Г—И–µ–≤–љ–Њ–є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–Њ–є.¬†

–Я—А–Њ–±–ї–µ–Љ–Њ–є –±—Л–ї... –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–±—Л—В–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –Љ–∞—В–µ—А–Є вАУ –Х–ї–µ–љ—Л –Ю—В—В–Њ–±–∞–ї—М–і–Њ–≤–љ—Л. –Ґ—П–ґ–Ї–Њ, –љ–µ—Е–Њ—В—П –Є —Б –Њ–њ—Г—Б—В–Њ—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Ї–∞–њ—А–Є–Ј–∞–Љ–Є –Њ—В–њ—Г—Б—В–Є–≤—И–µ–є-—В–∞–Ї–Є –њ–Њ—З—В–Є –њ—П—В–Є–і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ —Б—Л–љ–∞ –љ–∞ –≤–Њ–ї—О. –Ґ—Г—В –ґ–µ –±—А–Њ—Б–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П —Б –Њ—В—З–∞—П–љ–љ—Л–Љ —Г—Б–Є–ї–Є–µ–Љ –≤–Њ–Ј–≤–Њ–і–Є—В—М —Б–≤–Њ—О –≤–Њ–ї—И–µ–±–љ—Г—О –Ъ–Є–Љ–Љ–µ—А–Є—О, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–і–љ–Њ–є –Њ–љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–µ–љ–Є–µ –Є —Б—З–∞—Б—В—М–µ, –њ–Њ–Ї–Њ–є –Є –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М–µ. –Ш –≤–µ—А–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–∞–љ–љ—Л—Е –і—А—Г–Ј–µ–є: ¬Ђ–£ –Љ–µ–љ—П –≤ –Ъ–Њ–Ї—В–µ–±–µ–ї–µ –Ј–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—В вАЬ—Г–ї—Л–±–љ—Г–ї–Њ—Б—М —Б–µ—А–і—Ж–µвАЭ¬ї, вАУ –њ–Њ-–ї–µ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞—С—В—Б—П –С–Њ—А–Є—Б –ѓ—А—Е–Њ, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—П –≤–Њ–ї–Њ—И–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Ф–Њ–Љ –њ–Њ—Н—В–∞ –Ї–∞–Ї –∞—В–Љ–Њ—Б—Д–µ—А—Г ¬Ђ—А–∞–Ј–ї–Є—В–Њ–≥–Њ –і–Њ–±—А–∞¬ї.¬†

вА¶–°–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є —В–µ—Б–љ–Њ—В–∞

–Ч—Г–±—З–∞—В—Л—Е —Б–Ї–∞–ї, –∞ —А—П–і–Њ–Љ —И–Є—А–Њ—В–∞

–°—В–µ–њ–љ—Л—Е —А–∞–≤–љ–Є–љ –Є –Љ—А–µ—О—Й–Є–µ –і–∞–ї–Є

–°—В–Є—Е—Г вАУ —А–∞–Ј–±–µ–≥, –∞ –Љ—Л—Б–ї–Є вАУ –Љ–µ—А—Г –і–∞–ї–Є.¬†

–Ь–Њ–µ–є –Љ–µ—З—В–Њ–є —Б —В–µ—Е –њ–Њ—А –љ–∞–њ–Њ–µ–љ—Л¬†

–Я—А–µ–і–≥–Њ—А–Є–є –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–љ—Л¬†

–Ш –Ъ–Њ–Ї—В–µ–±–µ–ї—П –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–∞—П –≥—А–Є–≤–∞;¬†

–Х–≥–Њ –њ–Њ–ї—Л–љ—М —Е–Љ–µ–ї—М–љ–∞ –Љ–Њ–µ–є —В–Њ—Б–Ї–Њ–є,¬†

–Ь–Њ–є —Б—В–Є—Е –њ–Њ—С—В –≤ –≤–Њ–ї–љ–∞—Е –µ–≥–Њ –њ—А–Є–ї–Є–≤–∞,¬†

–Ш –љ–∞ —Б–Ї–∞–ї–µ, –Ј–∞–Љ–Ї–љ—Г–≤—И–µ–є –Ј—Л–±—М –Ј–∞–ї–Є–≤–∞,¬†

–°—Г–і—М–±–Њ–є –Є –≤–µ—В—А–∞–Љ–Є –Є–Ј–≤–∞—П–љ –њ—А–Њ—Д–Є–ї—М –Љ–Њ–є. 1918¬†

–Т –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ –ї—О–і–µ–є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ї—А—Г–≥–∞ вАУ —Г–ґ–µ –§–µ–≤—А–∞–ї—М –Т–Њ–ї–Њ—И–Є–љ –љ–µ –њ—А–Є–љ—П–ї. –Ш –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ —Б –≤–Є–і—Г –Љ–Є—А–љ–Њ–Љ –µ–≥–Њ —В–µ—З–µ–љ–Є–Є –њ–Њ-–±–ї–Њ–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є –њ—А–µ–і—Г–≥–∞–і—Л–≤–∞–ї –Ј–∞–ї–Њ–≥ –±—Г–і—Г—Й–µ–є –±–Њ–є–љ–Є: ¬Ђ–Я–Њ–Љ–љ—О, –Ї–∞–Ї –≤ —В–µ –і–љ–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –±–µ—Б–Ї—А–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є, —П –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї —Б–≤–Њ–Є–Љ –і—А—Г–Ј—М—П–Љ:

вАУ –Т–Њ—В –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї, —З—В–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П –±—Г–і–µ—В –Њ—З–µ–љ—М –Ї—А–Њ–≤–∞–≤–Њ–є –Є –Њ—З–µ–љ—М –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ–є!¬ї вАУ –≤–Њ—Б–Ї–ї–Є—Ж–∞–µ—В –Њ–љ –≤ —Б—В–∞—В—М–µ —Б —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ ¬Ђ–°–∞–Љ–Њ–≥–Њ–љ –Ї—А–Њ–≤–Є¬ї.¬†

–Р–ї–ї—О–Ј–Є–Є –Ї –Я—Г—И–Ї–Є–љ—Г, –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–Љ—Г, —А–Њ–≤–µ—Б–љ–Є–Ї—Г –≤–µ–Ї–∞ –Є –њ–Њ—З—В–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ–і–Ї—Г –С–ї–Њ–Ї—Г, –Ї –Њ–±—А–∞–Ј–∞–Љ –†–∞—Б–њ—П—В–Є—П –Є –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є—П, –Ї –У–Њ—Б–њ–Њ–і—Г –С–Њ–≥—Г, —Б–≤. –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–µ –Є –°–Њ–ї–љ—Ж—Г, –Љ–Њ—В–Є–≤—Л –Т–µ—В—Е–Њ–≥–Њ –Є –Э–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ч–∞–≤–µ—В–Њ–≤ вАУ –њ—А–µ–≤–∞–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –≤ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ –Т–Њ–ї–Њ—И–Є–љ–∞, –і–∞ –Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –≤ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞. –І—В–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Њ –Є –њ—А–Њ–Є—Б—В–µ–Ї–∞–ї–Њ –Є–Ј —В—А–µ–≤–Њ–ґ–љ—Л—Е –µ–≥–Њ –њ—А–µ–і–≤–µ—Б—В–Є–є, —П–≤–ї–µ–љ–Є–є –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–∞—О—Й–Є—Е, –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–µ—А–µ–≥–∞—О—Й–Є—Е –±–Њ–ґ—М–Є—Е –ї–Є–Ї–Њ–≤ 1905-–≥–Њ:

–°–Њ–Ј–љ–∞–љ—М–µ —Б—В—А–Њ–≥–Њ–µ –µ—Б—В—М –≤ –ґ–µ—Б—В–∞—Е –Э–µ–Љ–µ–Ј–Є–і—Л:

–£–Љ–µ–є —З–Є—В–∞—В—М —Г—Б–ї–Њ–≤–љ—Л–µ —З–µ—А—В—Л:

–Я—А–µ–і —В–µ–Љ –Ї–∞–Ї —Б–±—Л–ї–Є—Б—М –Ь–∞—А—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –Ш–і—Л,

–У—Г–і–µ–ї–Є –≤ —Е—А–∞–Љ–∞—Е –Љ–µ–і–љ—Л–µ —Й–Є—В—Л...

–Т –±–∞–≥—А—П–љ—Л—Е —Б–≤–Є—В–Ї–∞—Е –Ј–Є–Љ–љ–µ–≥–Њ —В—Г–Љ–∞–љ–∞

–Э–∞–Љ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ –≥–љ–µ–≤–љ–Њ–µ —П–≤–ї—П–ї–Њ –ї–Є–Ї –≤—В—А–Њ–є–љ–µ,

–Ш –Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–Є—Б–Ї —Б–Њ—З–Є–ї—Б—П, —В–Њ—З–љ–Њ —А–∞–љ–∞,

–Ш –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ –Ї—А–Њ–≤—М –љ–∞ —Б–љ–µ–ґ–љ–Њ–є –њ–µ–ї–µ–љ–µ.

¬Ђ–Я—А–µ–і–≤–µ—Б—В–Є—П¬ї. 1905

–Т 1919 –≥–Њ–і—Г вАУ —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, –≤ —Ж–µ–ї—П—Е –∞–≥–Є—В–∞—Ж–Є–Є! вАУ —Б–Є–љ—Е—А–Њ–љ–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–µ –Є –±–µ–ї–Њ–≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Њ–µ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –∞–≥–µ–љ—В—Б—В–≤–∞ –Є–Ј–і–∞—О—В –µ–≥–Њ ¬Ђ–Ф–µ–Љ–Њ–љ–Њ–≤ –≥–ї—Г—Е–Њ–љ–µ–Љ—Л—Е¬ї (–Є –Њ–њ—П—В—М вАУ –±–Њ–ґ–Є–є –ї–Є–Ї!). –С–µ—Б–њ–ї–∞—В–љ–Њ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П–µ–Љ—Л—Е –≤ –≤–Є–і–µ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –ї–Є—Б—В–Ї–Њ–≤: ¬ЂвА¶–Ш—Е —Б—Г–і—М–±—Л вАУ —Н—В–Њ –ї–Є–Ї –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ–Є–є, –≤–Њ –Љ—А–∞–Ї–µ —П–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –Є–Ј —В—Г—З¬ї. вАУ –І—В–Њ –±—Л–ї–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ, –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ–є –љ–µ—А–∞–Ј–±–µ—А–Є—Е–Є –ї–Є—В—А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–є, –Є—Е –љ–µ —В–Њ —З—В–Њ –±—Л –љ–µ–Ј—А–µ–ї–Њ–≥–Њ, –љ–Њ, –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ, –љ–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Ј–∞–±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤–µ–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–∞ —А–∞—Б—Б—Г–і–Ї–∞. –Ъ–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ—А–Є–Љ–µ—В, –Ї–∞–Ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –њ—А–Њ–ї–µ—В–Ї—Г–ї—М—В–∞. –Т–њ–Њ–ї–љ–µ —Б–µ–±–µ –Ј–∞–±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤–µ–µ—В –Є –њ–Њ–Ї—А–Њ–µ—В—Б—П —Ж–≤–µ—В–Њ–Љ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Ї—А–Њ–≤–Є.¬†

–Т–Њ–ї–Њ—И–Є–љ –і–∞–ґ–µ –≤—А–Њ–і–µ –Ї–∞–Ї —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А—С–љ —Б–Є–Љ —Д–∞–Ї—В–Њ–Љ: –Љ–Њ–ї, –Є –љ–∞—И–Є–Љ –Є –≤–∞—И–Є–Љ. –Х–Љ—Г, вАУ —Б –љ–∞—З–∞–ї–∞ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–µ–Љ—Г—Б—П –ї–Є—Ж–µ–Ј—А–µ—В—М –≤ –Ї–Њ–Љ –±—Л —В–Њ –љ–Є –±—Л–ї–Њ –≤—А–∞–≥–Њ–≤, вАУ –Њ—З–µ–љ—М –њ—А–µ—В–Є–ї–Њ —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–∞ –±–µ–ї—Л—Е –Є –Ї—А–∞—Б–љ—Л—Е. –Я—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і—П—Й–µ–µ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Њ–љ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В –Ї–∞–Ї –Њ–±—Й—Г—О, –Є —В–µ—Е –Є –і—А—Г–≥–Є—Е, –≥–ї–Њ–±–∞–ї—М–љ—Г—О —В—А–∞–≥–µ–і–Є—О, –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ. –Ш —В–∞–Љ –Є —В–∞–Љ –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є–Ї–Є, –Є —В–∞–Љ –Є —В–∞–Љ вАУ –њ–∞—В—А–Є–Њ—В—Л.

–Т–µ–і—М –Є –і–Њ—Б—В–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–є —Г—З—С–љ—Л–є, –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї –Є —Д–ї–Њ—В–Њ–≤–Њ–і–µ—Ж –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Ъ–Њ–ї—З–∞–Ї, вАУ —Б –Є–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—О –±–∞—А—А–Є–Ї–∞–і, вАУ —А–∞–і–µ–ї –Ј–∞ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є–µ –Ю—В—З–Є–Ј–љ—Л. –С—Г–і—Г—З–Є –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ—Л–Љ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –Ъ–Њ–ї—З–∞–Ї –µ–і–Є–љ–Њ–ї–Є—З–љ–Њ –Њ—В—А—С–Ї—Б—П –Њ—В –≤–ї–∞—Б—В–Є: –≤–Њ –±–ї–∞–≥–Њ –Ю—В—З–Є–Ј–љ—Л –ґ–µ. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –µ–≥–Њ –Њ—В—З–∞—П–љ–љ—Л–є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Њ–Ї вАУ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є–µ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–≥–Њ –Ј–∞–њ–∞—Б–∞ —Б—В—А–∞–љ—Л. –Ъ–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–љ, –≤ —Б–µ–Љ–Є —Н—И–µ–ї–Њ–љ–∞—Е —Б –±—А–Њ–љ–µ–њ–Њ–µ–Ј–і–Њ–Љ, –≤–Ј—П–ї—Б—П —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞—В—М —З–µ—А–µ–Ј –°–Є–±–Є—А—М. –І—В–Њ —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–Њ—Б—М 7 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1920 –≥–Њ–і–∞.

[–Т —Б–Ї–Њ–±–Ї–∞—Е –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –Њ–і–Є–љ —В—А–∞–≥–Є–Ї–Њ–Љ–Є—З–љ—Л–є —Б–ї—Г—З–∞–є.¬†

–Ґ–∞–Ї, –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є—Б—В—Б–Ї–∞—П –≥–∞–Ј–µ—В–∞ ¬Ђ–Э–Њ–≤–∞—П –Ц–Є–Ј–љ—М¬ї, –Ї—А–∞—В–Ї–Њ—Б—А–Њ—З–љ–Њ –Є–Ј–і–∞–≤–∞–≤—И–∞—П—Б—П –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ 1905-–≥–Њ, –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –∞—В–Љ–Њ—Б—Д–µ—А–µ –≤—Б–µ–Њ–±—Й–µ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Н–є—Д–Њ—А–Є–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –і–µ–Ї–ї–∞—А–∞—Ж–Є–Є –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞ 17 –Њ–Ї—В—П–±—А—П. –Ф–∞—А–Њ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л —Б–Њ–≤–µ—Б—В–Є, —Б–ї–Њ–≤–∞, —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–є –Є —Б–Њ—О–Ј–Њ–≤. –°–Њ—Ж–Є–∞–ї-–і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В—Л, –Њ—Б—В—А–Њ –љ—Г–ґ–і–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –≤ –ї–µ–≥–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –°–Ь–Ш, –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї –≥–∞–Ј–µ—В—Л, –≤—Л–і–∞–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ—Н—В—Г –Э. –Ь–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–µ –љ–∞—И–ї–Њ—Б—М –і–µ–љ–µ–≥ –љ–∞ –Є–Ј–і–∞–љ–Є–µ. –° —Д–Є–љ–∞–љ—Б–∞–Љ–Є –њ–Њ–Љ–Њ–≥ –У–Њ—А—М–Ї–Є–є. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є—П –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–Є–ї–∞ –±—Г–і—Г—Й–Є—Е –∞–љ—В–∞–≥–Њ–љ–Є—Б—В–Њ–≤, —Б –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л: –Ы–µ–љ–Є–љ–∞, –Т–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Ы—Г–љ–∞—З–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –У–Њ—А—М–Ї–Њ–≥–Њ; —Б –і—А—Г–≥–Њ–є: –≤—Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В–Є —Н–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В–Њ–≤-–∞–љ—В–Є—Б–Њ–≤–µ—В—З–Є–Ї–Њ–≤ –Ы. –Р–љ–і—А–µ–µ–≤–∞, –С–∞–ї—М–Љ–Њ–љ—В–∞, –С—Г–љ–Є–љ–∞, –Т–Є–ї—М–Ї–Є–љ—Г etc. –Ґ–∞–Ї –Є —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М –≤—Б—В—А–µ—З—Г –≤ –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А–µ, —Б–Ї–∞–ґ–µ–Љ, –Р–љ–і—А–µ–µ–≤–∞ —Б –µ–≥–Њ –Є—Б–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ –≤—А–∞–≥–Њ–Љ, –±–ї–Њ–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –≤–Њ–ґ–і—С–Љ ¬Ђ—Б —А–∞—Б–Ї–Њ—Б—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є¬ї –Ы–µ–љ–Є–љ—Л–Љ! –С—А—О—Б–Њ–≤ —В–Њ–≥–і–∞ –≤—Л—А–∞–Ј–Є–ї –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—Ж–Є–Є –Ї —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є 1905 –≥. –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–є —Д—А–∞–Ј–Њ–є: ¬Ђ–Ы–Њ–Љ–∞—В—М –Љ—Л –±—Г–і–µ–Љ —Б –≤–∞–Љ–Є, —Б—В—А–Њ–Є—В—М вАУ –љ–µ—В¬ї.]

–£ –Т–Њ–ї–Њ—И–Є–љ–∞ –±—Л–ї–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–і—Г–Љ–∞—В—М, –љ–∞ —З—М—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –њ–µ—А–µ–є—В–Є: ¬ЂвА¶–±—Л—В—М –љ–µ —З–∞—Б—В—М—О, –∞ –≤—Б–µ–Љ; –љ–µ —Б –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –∞ —Б –Њ–±–µ–Є—Е¬ї. вАУ –≠—В–Њ—В –≤—Л–±–Њ—А, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–µ –љ–µ–ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ —В–Њ–≥–Њ, —Б–і–µ–ї–∞—В—М –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–ЊвА¶

–Т –Є—В–Њ–≥–µ –Њ–љ –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Њ—В –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, вАУ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–њ—А–µ–і–Њ–Љ –†–°–§–°–† –≤ –С—Г—Е–∞—А–µ –Ш. –Ъ–Њ–ґ–µ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤—Л–Љ, вАУ –≤—Л–µ—Е–∞—В—М –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Г –≤ 1923-–Љ. –Ю–±—К—П—Б–љ—П—П—Б—М –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –њ—Г—В–∞–љ–Њ: –і–µ—Б–Ї–∞—В—М, –≤–Њ–є–љ–∞, –љ–µ–Є–Љ–µ–љ–Є–µ –і–µ–љ–µ–≥, –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є—Б—В–≤–Њ –Ј–∞ –Ї–Њ–Ї—В–µ–±–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–µ –ґ–Є–ї–Є—Й–µ —Б —Б—Г–њ—А—Г–≥–Њ–є.¬†

–Я–Њ—Е–Њ–ґ–µ, –Њ–љ –њ–Њ–њ—А–Њ—Б—В—Г –±–Њ—П–ї—Б—П –Њ—Б—В–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –Ч–∞–њ–∞–і–µвА¶ –Т—Л–µ—Е–∞—В—М-—В–Њ –Њ–љ –≤—Л–µ–і–µ—В, –љ–Њ –≤–Њ—В –≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –љ–µ —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В: —З—Г—П–ї –≤—Б–µ–Љ–Є —Д–Є–±—А–∞–Љ–Є –і—Г—И–Є, —З—В–Њ –†–Њ—Б—Б–Є—О –њ–Њ–Ї–Є–і–∞—В—М –љ–µ–ї—М–Ј—П. –Я—Г—Б—В—М –і–∞–ґ–µ –µ–≥–Њ –љ–µ –Є–Ј–і–∞—О—В –Є –љ–µ –њ–µ—З–∞—В–∞—О—В –љ–∞ —А–Њ–і–Є–љ–µ!

–Ю—В—В–Њ–≥–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –Љ–∞—Б—Б–∞ —А–∞–Ј–Њ—И–µ–і—И–Є—Е—Б—П –њ–Њ —Б—В—А–∞–љ–µ –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л—Е –≤—А—Г—З–љ—Г—О —Б—В–Є—Е–Њ–≤, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤—И–Є—Е –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Ї–љ–Є–≥–Є: ¬Ђ–Ъ–Є–Љ–Љ–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–µ —Б—Г–Љ–µ—А–Ї–Є¬ї, ¬Ђ–Я—Г—В—П–Љ–Є –Ъ–∞–Є–љ–∞¬ї, ¬Ђ–Э–µ–Њ–њ–∞–ї–Є–Љ–∞—П –Ї—Г–њ–Є–љ–∞¬ї, 3 –љ–µ–Є–Ј–і–∞–љ–љ—Л—Е —В–Њ–Љ–∞ ¬Ђ–Ы–Є–Ї–Њ–≤ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞¬ї; —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Њ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–Њ–≤вА¶ –Ю—В—З—С—В–ї–Є–≤–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—П, —З—В–Њ –≤—Б–µ —Н—В–Є —Б—В–Є—Е–Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ—Ж–µ–љ–Ј—Г—А–љ—Л, вАУ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є—О –Є—Е –µ–і–≤–∞ –ї–Є —Г–і–∞—Б—В—Б—П –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є—В—М. –Т–µ–і—М –љ–Є —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–∞—В—М, –љ–Є –Є—Б–Ї–∞–ґ–∞—В—М —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –Т–Њ–ї–Њ—И–Є–љ –љ–µ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ.

–°–ї–Њ–≤–љ–Њ –њ—А–µ–і–≤–Є–і—П –Ї—А–∞—Е –Є–Ј–і–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –њ–ї–∞–љ–Њ–≤, –Т. –љ–µ–њ—А–µ—Б—В–∞–љ–љ–Њ —А–∞—Б—Б—Л–ї–∞–µ—В –Є —А–∞—Б—Б—Л–ї–∞–µ—В —Б–≤–Њ–Є —Б—В–Є—Е–Є —А–µ—Б–њ–Њ–љ–і–µ–љ—В–∞–Љ: –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є –Ј–∞–≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ–є. –Я–Њ–Њ—Й—А—П—П —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є—Е —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ: –њ–µ—А–≤—Л–є –≤ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є —Б–∞–Љ–Є–Ј–і–∞—В!¬†

–Т 1919 вАУ 1923 –≥–≥. –њ–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Ж–Є–Ї–ї ¬Ђ–£—Б–Њ–±–Є—Ж–∞¬ї. –° —В—А—Г–і–Њ–Љ, –љ–µ—А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ –њ–µ—З–∞—В–∞–µ—В—Б—П –≤ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞—Е ¬Ђ–†–Њ—Б—Б–Є—П¬ї, ¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї¬ї, ¬Ђ–Ъ—А–∞—Б–љ–∞—П –љ–Њ–≤—М¬ї. –Я–Є—И–µ—В ¬Ђ–†—Г—Б—М –≥—Г–ї—П—Й—Г—О¬ї, –њ–µ—А–µ–Ї–ї–Є–Ї–∞—О—Й—Г—О—Б—П —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–Љ —Б –µ–≥–Њ ¬Ђ–Љ—Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є¬ї –Є –њ–Њ—А–Њ–є –љ–µ–ї–µ–њ–Њ–є –њ–Њ–і—А—Г–≥–Њ–є, –±—Г–і—Г—Й–µ–є –ґ–µ–љ–Њ–є –Ь. –Ч–∞–±–Њ–ї–Њ—Ж–Ї–Њ–є: ¬Ђ–†–∞–Ј–≤–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —В–∞–Ї—Г—О –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М?..¬ї¬†

–Т –і–µ—А–µ–≤–љ—П—Е –њ–Њ–≥–Њ—А–µ–ї—Л—Е –Є —Б—В—А–∞—И–љ—Л—Е,

–У–і–µ —В–Њ–ї—З—С—В—Б—П —И–∞—В—Г—Й–Є–є –љ–∞—А–Њ–і,

–®–ї–µ–љ–і–Є—В –њ—М—П–љ–∞—П –≤ –ї–Њ—Е–Љ–∞—Е –Ї—Г–Љ–∞—И–љ—Л—Е

–Ф–∞ –±–µ—Б—Б—В—Л–ґ–Є–µ –њ–µ—Б–љ–Є –Њ—А—С—В.

–°–Ї–≤–µ—А–љ–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—В, —Б–Ї–ї–Є–Ї–∞–µ—В –љ–∞–њ–∞—Б—В–Є,

–Я–ї—П—И–µ—В –≥–Њ–ї–∞—П вАУ –Ї—В–Њ –µ–є –Ј–∞–Ї–∞–Ј?

–Ъ–∞–ґ–µ—В –ї—О–і—П–Љ —Б—А–∞–Љ–љ—Л–µ —З–∞—Б—В–Є,

–Э–µ–њ–Њ—В—А–µ–±—Б—В–≤–∞ —В–≤–Њ—А–Є—В –љ–∞–њ–Њ–Ї–∞–Ј.

–Ч–∞ —З—В–Њ —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В –Њ—В –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Є –њ–Њ —И–∞–њ–Ї–µ: ¬Ђ–Х—Б—В—М —Г –љ–∞—Б —В–∞–Ї–Є–µ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В—Л –њ–Њ –њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Є—Б—В–µ—А–Є–Ї–∞–Љ, вАУ –њ–Є—И–µ—В –Р. –Ы–µ–ґ–љ–µ–≤ –≤ 1925, вАУ —Б–і–µ–ї–∞–≤—И–Є–µ –Є–Ј вАЬ–ї—О–±–≤–Є –Ї —А–Њ–і–Є–љ–µвАЭ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є—О. –°–µ–Ї—А–µ—В –Є—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –љ–µ—Б–ї–Њ–ґ–µ–љ: ¬Ђ—Б—В–Є–ї—М —А—О—Б—Б¬ї –і–∞ –љ–µ–Љ–љ–Њ–ґ–Ї–Њ –і–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Й–Є–љ—Л, –і–∞ –љ–µ–Љ–љ–Њ–ґ–Ї–Њ –Њ—В –С–ї–Њ–Ї–∞, –і–∞ –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—Ж–Є—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і—Г—И–µ–≤–љ–Њ–≥–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і—Б—В–≤–∞. –Т —В–∞–Ї–Є—Е —Б—В–Є—Е–∞—Е –µ—Б—В—М –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ—А–Є–≤–Ї—Г—Б, —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Њ–Ї—А–∞—Б–Ї–∞. –£ –Ь. –Т–Њ–ї–Њ—И–Є–љ–∞ –Њ–љ–∞ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–∞ —Б–Є–ї—М–љ–∞. –°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–∞—П –†–Њ—Б—Б–Є—П, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И–∞—П –≤ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –µ–Љ—Г –≥—Г–ї—П—Й–µ–є, –±–µ—Б–њ—Г—В–љ–Њ–є, –Є –Њ–љ –љ–µ –ґ–∞–ї–µ–µ—В –Ї—А–∞—Б–Њ–Ї –і–ї—П –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –µ—С вАЬ–љ–µ–њ–Њ—В—А–µ–±—Б—В–≤–∞вАЭвА¶¬ї¬†

–Я—А–Њ–ї–µ—В–Ї—Г–ї—М—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А ¬Ђ–Э–µ–і—А¬ї –Ї—А–Є—З–∞–ї: ¬Ђ–ѓ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –У—А–Є–љ–∞, —Н—В–Њ –љ–µ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М; –°–µ–є—Д—Г–ї–ї–Є–љ–∞ –±–µ–Ј–і–∞—А–љ–∞; –І–∞–њ—Л–≥–Є–љ–∞ –Є –Т–Њ–ї–Њ—И–Є–љ–∞ –≤–Њ–љ!¬ї вАУ –Т—Б—С, –љ–µ –њ–Њ–і—Е–Њ–і—П—Й–µ–µ –њ–Њ–і –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤—Г—О –Є –Љ–∞—А–Ї—Б–Є—Б—В—Б–Ї—Г—О –Љ–µ—А–Ї–Є, –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞–ї–Њ—Б—М –±–µ–Ј–∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ –љ–∞–њ–∞–і–Ї–∞–Љ.¬†

¬Ђ–Т–Њ–ї–Њ—И–Є–љ вАУ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є, –≥–Њ—А—П—З–Є–є –Є –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–љ—В—А—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–µ—А-–Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є—Б—В¬ї, вАУ –Є—В–Њ–ґ–Є—В –С. –Ґ–∞–ї—М –≤ 4-–Љ –љ–Њ–Љ–µ—А–µ ¬Ђ–Э–∞ –њ–Њ—Б—В—Г¬ї-1923.

–Ф–Њ–≤–µ—А–µ–љ–љ—Л–µ –ї–Є—Ж–∞ –≤ —Н–Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є, —Б–µ–є—З–∞—Б –±—Л —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є ¬Ђ–ї–Є—В–∞–≥–µ–љ—В—Л¬ї: –¶–µ–Љ–∞—Е, –ѓ—Й–µ–љ–Ї–Њ вАУ –њ—А–Њ–±–Є–≤–∞—О—В –њ–Њ—В–Є—Е–Њ–љ—М–Ї—Г –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–є, –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–є —А—Л–љ–Ї–Є. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –љ–µ—А–∞–Ј—А–µ—И—С–љ–љ—Л–µ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ ¬Ђ–њ–Є—А–∞—В—Б–Ї–Є–µ¬ї –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є: —Б—В–Є–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–љ—Л–µ, –≤–Є–і–Њ–Є–Ј–Љ–µ–љ—С–љ–љ—Л–µ. –Т –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Ј–∞ –љ–µ–≥–Њ —Е–ї–Њ–њ–Њ—З–µ—В –Т–µ—А–µ—Б–∞–µ–≤.¬†

1925 –≥. –Я—А–Њ—И–ї–Њ–є –Њ—Б–µ–љ—М—О –љ–µ —Б—В–∞–ї–Њ –С—А—О—Б–Њ–≤–∞, –µ—Й—С –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ –≥–Њ—Б—В–Є–≤—И–µ–≥–Њ –≤ –Ъ–Њ–Ї—В–µ–±–µ–ї–µ, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Т. ¬Ђ—В–≤–Њ—А—Ж–Њ–Љ –Ъ–Є–Љ–Љ–µ—А–Є–Є¬ї. –° –Љ–∞—В–µ—А–Є–Ї–∞ –≤ –Ъ—А—Л–Љ –і–Њ—Е–Њ–і—П—В –Ј–∞–њ–Њ–Ј–і–∞–ї—Л–µ —Б–ї—Г—Е–Є –Њ —Б–∞–Љ–Њ—Г–±–Є–є—Б—В–≤–∞—Е –њ–Њ—Н—В–Њ–≤, –Њ–± –Є—Е –∞—А–µ—Б—В–∞—Е –Ј–∞ ¬Ђ—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —И–њ–Є–Њ–љ–∞–ґ¬ї.¬†

–Т–Њ–ї–Њ—И–Є–љ –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–µ—В ¬Ђ–Я—Г—В–Є –Ъ–∞–Є–љ–∞¬ї, ¬Ђ–Ґ–∞–љ–Њ–±¬ї, —З—Г—В—М —А–∞–љ–µ–µ вАУ –њ–Њ—Н–Љ—Г ¬Ђ–†–Њ—Б—Б–Є—П¬ї. –Я–Њ –Ј–∞–Ї–∞–Ј—Г –і–µ–ї–∞–µ—В –Њ–±–Ј–Њ—А–љ—Г—О —Б—В–∞—В—М—О –і–ї—П –њ—Г—В–µ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П –њ–Њ –Ъ—А—Л–Љ—Г ¬Ђ–Ъ—Г–ї—М—В—Г—А–∞, –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ, –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –Ъ—А—Л–Љ–∞¬ї. (–Э–Є –≤ –Ї–Њ–µ–Љ —А–∞–Ј–µ –љ–µ ¬Ђ–Ї–∞—Б–∞—В—М—Б—П —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є!¬ї вАУ –Ј–љ–∞—П –Њ –≤–Њ–ї–Њ—И–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Є—Б—В—А–∞—Б—В–Є—П—Е, –љ–∞–њ—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В –Ј–∞–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї, –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–µ —Д–Є–Ј–Є–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ.)¬†

–Т–Њ–ї–Њ—И–Є–љ вАУ –њ–Њ—З—С—В–љ—Л–є —З–ї–µ–љ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –њ–Њ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—О –Ъ—А—Л–Љ–∞ (–†–Ю–Я–Ш–Ъ).

–°—В–Є—Е–Є –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г ¬Ђ–љ–µ –Є–і—Г—В¬ї. –Т–Њ–ї–Њ—И–Є–љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ —З–Є—В–∞–µ—В, –њ–Њ–і–Њ–ї–≥—Г –њ—А–Њ–њ–∞–і–∞–µ—В –Ј–∞ –Љ–Њ–ї—М–±–µ—А—В–Њ–Љ.¬†

–Ъ–Њ–Љ–Љ—Г–љ—Е–Њ–Ј –Њ–њ—П—В—М –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї —А–µ–Ї–≤–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –µ–≥–Њ –Ф–Њ–Љ, —Б—В–∞–≤—И–Є–є –љ–µ–Ї–Є–Љ —Е—А–∞–Љ–Њ–Љ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤ –і–ї—П —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є—Е –ї—О–і–µ–є –≤—Б–µ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є! –Э–Њ вАУ –Ї–∞–Ї –њ–Њ –Љ–∞–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—О –≤–Њ–ї—И–µ–±—Б—В–≤–∞ вАУ –≤ –њ–∞—З–Ї–µ —Б–Ї–Њ–њ–Є–≤—И–µ–є—Б—П –Ї–Њ—А—А–µ—Б–њ–Њ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П (–њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–Є –≤ –•–∞—А—М–Ї–Њ–≤ –љ–∞ –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—О —Б—Г–њ—А—Г–≥–Є) –Ї–∞–Ј—С–љ–љ—Л–є –њ–∞–Ї–µ—В –Є–Ј –Ъ—А—Л–Љ–¶–Ш–Ъ–∞ —Б –Є–Ј–≤–µ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –і–∞—З–∞ –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–∞ –Ј–∞ –љ–Є–Љ –≤ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ. ¬Ђ–≠—В–Њ –ї–Є –љ–µ —З—Г–і–Њ!¬ї вАУ –ї–Є–Ї—Г–µ—В –Њ–љ. –ШвА¶ –Т –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –і–∞—В—М –≤—Л–њ–ї–µ—Б–Ї —Б–Ї–Њ–њ–Є–≤—И–µ–Љ—Г—Б—П –Њ—В—З–∞—П–љ–Є—О –Њ—В –±–µ–Ј—Л—Б—Е–Њ–і–љ–Њ—Б—В–Є ¬Ђ–љ–µ–Є–Ј–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞¬ї вАУ —А–Є—Б—Г–µ—В –Є —А–Є—Б—Г–µ—В –∞–Ї–≤–∞—А–µ–ї–Є: ¬Ђ–°–Њ–ї–љ—Ж–µвА¶ –≤–Њ–і–∞вА¶ –Њ–±–ї–∞–Ї–∞вА¶ –Њ–≥–Њ–љ—МвА¶ вАУ –Т—Б—С, —З—В–Њ –µ—Б—В—М –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –≤ –Љ–Є—А–µвА¶¬ї –Р —В–∞–Ї–ґ–µ –і–∞—А–Є—В –Є—Е (–і–µ–љ–µ–≥ –љ–µ—В –љ–Є —Г –Ї–Њ–≥–Њ!): –Ґ—А–µ—В—М—П–Ї–Њ–≤–Ї–µ, –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–і–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г, –Њ–і–µ—Б—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Љ—Г–Ј–µ—П–Љ. –Я–Њ—Б—Л–ї–∞–µ—В –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л –љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –њ–µ—А–µ–і–≤–Є–ґ–љ—Л–µ –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–Є.¬†

¬Ђ–Ф–Њ—А–Њ–≥–Њ–Љ—Г –Ь–Є—Е–∞–Є–ї—Г –Р—Д–∞–љ–∞—Б—М–µ–≤–Є—З—Г, –њ–µ—А–≤–Њ–Љ—Г, –Ї—В–Њ –Ј–∞–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–ї –і—Г—И—Г —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Г—Б–Њ–±–Є—Ж—Л, —Б –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–є –ї—О–±–Њ–≤—М—О¬ї, вАУ –њ–Њ–і–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В –Т–Њ–ї–Њ—И–Є–љ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ—Г—О –∞–Ї–≤–∞—А–µ–ї—М –С—Г–ї–≥–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ, –≥–Њ—Б—В–Є–≤—И–Є–Љ –≤ –Ъ–Њ–Ї—В–µ–±–µ–ї–µ –ї–µ—В–Њ–Љ 1925 –≥–Њ–і–∞. вАУ ¬Ђ–Ш –і–Њ–≤–µ–і–Є –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ —В—А–Є–ї–Њ–≥–Є—О вАЬ–С–µ–ї–Њ–є –≥–≤–∞—А–і–Є–ЄвАЭ!¬ї вАУ –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Њ–љ –≤ –Є–љ—Б–Ї—А–Є–њ—В–µ ¬Ђ–Ш–≤–µ—А–љ–Є¬ї, —В–Њ–ґ–µ –њ–Њ–і–∞—А–µ–љ–љ–Њ–є –Ь–Є—Е–∞–Є–ї—Г –Р—Д–∞–љ–∞—Б—М–µ–≤–Є—З—Г.¬†

–Ш —З—Г–≤—Б—В–≤—Г—О –±–µ–Ј–Љ–µ—А–љ—Г—О –≤–Є–љ—Г

–Т—Б–µ—П –†—Г—Б–Є вАУ –њ—А–µ–і –≤—Б–µ–Љ–Є –Є –њ—А–µ–і –Ї–∞–ґ–і—Л–Љ.

–Ґ—П–ґ—С–ї—Л–є, —Б–ї–Њ–ґ–љ—Л–є –≥–Њ–і... –Ч–Є–ґ–і—Г—Й–Є–є—Б—П –љ–∞ –Є—О–љ—М—Б–Ї–Њ–є —А–µ–Ј–Њ–ї—О—Ж–Є–Є ¬Ђ–Ю –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–µ –њ–∞—А—В–Є–Є –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л¬ї. вАУ –Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–≤—И–µ–є —В—Г —Б–∞–Љ—Г—О –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤—Г—О, ¬Ђ–љ–∞–њ–Њ—Б—В–Њ–≤—Б–Ї—Г—О¬ї (–њ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—О –ґ. ¬Ђ–Э–∞ –њ–Њ—Б—В—Г¬ї) –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї—Г —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л вАУ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ 1920-—Е –≥–≥. ¬ЂвА¶–≤—Б–ї–µ–і –Ј–∞ –Ї–∞–ґ–і—Л–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Њ—В–Ј—Л–≤–Њ–Љ –Њ–±–Њ –Љ–љ–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —Ж–µ–ї—Л–є –Ј–∞–ї–њ —А—Г–≥–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –Є —Г—И–∞—В—Л –њ–Њ–Љ–Њ–µ–≤. –Ш –≤—Б—С —Н—В–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–Њ—Б–Є—В —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–Њ–љ–Њ—Б–∞, –љ–Њ –Є –≤–ї–µ—З—С—В –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ–є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–Њ–љ–Њ—Б–∞¬ї, вАУ —Б–µ—В—Г–µ—В –Т–Њ–ї–Њ—И–Є–љ –Х. –Ы–∞–љ–љ—Г –≤ —В–Њ–Љ –ґ–µ –≥–Њ–і—Г.

–†–∞–њ–њ–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –Ї—А–Є—В–Є–Ї–∞ —А–∞–Ј–љ–Њ—Б–Є—В –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Є–ї–Є–∞–љ–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З–∞ –≤ –њ—Г—Е –Є –њ—А–∞—Е. –Э–Є –Њ–і–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–∞—В—М–Є! –Х—Б–ї–Є –љ–µ —Б—З–Є—В–∞—В—М –Ї—А–∞—В–Ї–Њ–є —А–µ—Ж–µ–љ–Ј–Є–Є –С—А—О—Б–Њ–≤–∞ –Њ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–µ –Т., –і–∞ —В—С–њ–ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–Ј—Л–≤–∞ –Ы—М–≤–Њ–≤–∞-–†–Њ–≥–∞—З–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Ш–Ј-–Ј–∞ —З–µ–≥–Њ –љ–µ–≤–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–Љ–∞—П –±—Г—З–∞ –±—А–∞–љ–Є, –Њ—В–љ—О–і—М, —Г—Б–Є–ї–Є–ї–∞—Б—М: —Е–ї—С—Б—В–Ї–Њ –±–Є–ї–Є –Т–Р–Я–Я-–†–Р–Я–Я, –±–Є–ї ¬Ђ–Я–µ—А–µ–≤–∞–ї¬ї, —З—М–Є —Н—Б—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –±–µ—Б–њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ —И–Є—А–µ —А–∞–њ–њ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е.¬†

–Ъ—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ —А—Г–≥–∞–ї –Є —В—А–∞–≤–Є–ї вАУ –њ—А–µ–ґ–і–µ –Є —В–µ–њ–µ—А—М, –≤ 1925-–Љ: ¬Ђ–Х—Б–ї–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Є—В—М –С—Г–ї–≥–∞–Ї–Њ–≤—Г –µ–≥–Њ ¬Ђ—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—П¬ї –Є –±–µ–Ј–Њ–±–Є–і–љ–Њ–µ –Њ—Б—В—А–Њ—Г–Љ–Є–µ, —В–Њ –љ–Є —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г –Т–Њ–ї–Њ—И–Є–љ—Г, –љ–Є —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Є ¬Ђ–Э–µ–і—А¬ї –њ–Њ—Н–Љ—Л ¬Ђ–†–Њ—Б—Б–Є—П¬ї –њ—А–Њ—Б—В–Є—В—М –љ–µ–ї—М–Ј—П!!¬ї вАУ –ї–Є–љ—З—Г–µ—В –Ї—А–Є—В–Є–Ї –Э. –Ъ–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–≤ –љ–∞—З–Є–љ–∞—О—Й–µ–≥–Њ ¬Ђ–њ—А–∞–≤–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ–і—С—А–∞¬ї –С—Г–ї–≥–∞–Ї–Њ–≤–∞ –Є –Ј–∞–Њ–і–љ–Њ –Т–Њ–ї–Њ—И–Є–љ–∞, –Њ—В–Љ–µ—В–Є–≤—И–µ–≥–Њ –≤ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М –њ—П—В–Њ–Љ 30-–ї–µ—В–љ–Є–є(!) —О–±–Є–ї–µ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Ъ—А—Г–≥–ї—Г—О –і–∞—В—Г, —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Г—О –ї–Є—И—М –Ї–Њ—А–Њ—В–µ–љ—М–Ї–Њ–є –Ј–∞–Љ–µ—В–Ї–Њ–є –≤ ¬Ђ–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П—Е¬ї, –і–∞ –љ–µ–Ј–ї–Њ–є —А–µ—Ж–µ–љ–Ј–Є–µ–є –љ–∞ ¬Ђ–†–Њ—Б—Б–Є—О¬ї –≤ —И–µ—Б—В–Њ–Љ –љ–Њ–Љ–µ—А–µ ¬Ђ–Э–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞¬ї-1925. –Я–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Г—О, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ –Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Є—З–∞—П, –љ–µ–њ–Њ–ї–љ—Л–Љ –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –Ы-–≤: –µ–≥–Њ, —Б—В–Њ–ї–њ–∞ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ј–Љ–∞, –њ–Њ–њ—А–Њ—Б—В—Г –±–Њ—П–ї–Є—Б—М —Е–≤–∞–ї–Є—В—М.

–Ю—Б–µ–љ—М—О 1925 –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В —Е—А–µ—Б—В–Њ–Љ–∞—В–Є—П ¬Ђ–У–Њ—А–љ¬ї, –≤–Ї–ї—О—З–Є–≤—И–∞—П –≤–Њ–ї–Њ—И–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ ¬Ђ–Т –≤–∞–≥–Њ–љ–µ¬ї. –Р –≤ –њ—П—В–Њ–є –Ї–љ–Є–ґ–Ї–µ ¬Ђ–Э–µ–і—А¬ї –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –Ј–∞—В—А–Њ–љ—Г—В—Л–є –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ —В–µ–Ї—Б—В–∞ ¬Ђ–Ъ–Њ—Б–Љ–Њ—Б¬ї. –≠—В–Є –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є —Б—В–∞–љ—Г—В, –њ–Њ —Б—Г—В–Є, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ-—В–Њ –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤—Л–Љ –Є–Ј–і–∞–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є –њ–Њ—Н—В–∞.

–ѓ –ї—М –≤ —В–µ–±—П –њ–Њ—Б–Љ–µ—О –±—А–Њ—Б–Є—В—М –Ї–∞–Љ–µ–љ—М?

–Ю—Б—Г–ґ—Г –ї—М —Б—В—А–∞—Б—В–љ–Њ–є –Є –±—Г–є–љ—Л–є –њ–ї–∞–Љ–µ–љ—М?

–Т –≥—А—П–Ј—М –ї–Є—Ж–Њ–Љ —В–µ–±–µ –ї—М –љ–µ –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ—О—Б—М,

–°–ї–µ–і –±–Њ—Б–Њ–є –љ–Њ–≥–Є –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–ї—П—П, вАУ¬†

–Ґ—Л вАУ –±–µ–Ј–і–Њ–Љ–љ–∞—П, –≥—Г–ї—П—Й–∞—П, —Е–Љ–µ–ї—М–љ–∞—П,

–Т–Њ –•—А–Є—Б—В–µ —О—А–Њ–і–Є–≤–∞—П –†—Г—Б—М!

–Я—А–Є–≤–µ–і—П —Н—В—Г –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О —Б—В—А–Њ—Д—Г —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П ¬Ђ–°–≤—П—В–∞—П –†—Г—Б—М¬ї, –Ф. –У–Њ—А–±–Њ–≤ —А–µ–Ј—О–Љ–Є—А—Г–µ—В –≤ 1929-–Љ: ¬Ђ–Т–Њ—В –њ—А–µ–і–µ–ї, –і–∞–ї—М—И–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є—Б—В—Л, –≤ —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–µ –њ–Њ—И–ї–Є¬ї. вАУ –Ъ–∞–Ї –±—Л –њ–Њ–і–≤–Њ–і—П –Є—В–Њ–≥ –Є —Н–њ–Њ—Е–µ, –Є –Љ–µ—З—В–∞–љ–Є—П–Љ-–і–µ—А–Ј–∞–љ–Є—П–Љ, –Є –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ—З–Є–≤–Њ–Љ—Г –≤–µ–Ї—Г: –≤ –њ—А–µ–і–і–≤–µ—А–Є–Є —Б—В—А–∞—И–љ—Л—Е –і–љ–µ–є –њ–Њ–≤–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–і–Њ–±—А–µ–љ–Є—П –≤–ї–∞—Б—В–Є –Є –µ—С, вАУ ¬Ђ–ї—О–±–Є–Љ–Њ–є –њ–∞—А—В–Є–Є¬ї, вАУ —В–µ—А—А–Њ—А–∞.¬†

¬Ђ–Т –і–Њ–Љ–µ –Њ–ґ–Є–ї –Њ–±–Њ—А–Љ–Њ—В—Б–Ї–Є–є –і—Г—Е –Є–≥—А –Є –Љ–Є—Б—В–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–євА¶¬ї (–Т. –Ъ—Г–њ—З–µ–љ–Ї–Њ). –°—В–∞–≤—И–Є–є –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–Љ –љ–∞ –≤—Б—О –†–Њ—Б—Б–Є—О ¬Ђ–Ф–Њ–Љ –њ–Њ—Н—В–∞¬ї –±–Є—В–Ї–Њ–Љ –љ–∞–±–Є—В –њ—А–Є–µ–Ј–ґ–Є–Љ–Є –Є–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –Є –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–∞: —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А—Ж—Л –≤—Б–µ—Е —А–∞–љ–≥–Њ–≤ –Є –њ–Њ—И–Є–±–Њ–≤, –±–∞–ї–µ—А–Є–љ—Л, —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–µ –і–µ—П—В–µ–ї–Є, —Б—В–∞—А—Л–µ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–µ –Є —В–∞–Ї, ¬Ђ–≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і—Г –њ—А–Њ–њ–∞—Б—В—М¬ї (–Ъ. –С–Њ–≥–∞–µ–≤—Б–Ї–Є–є).¬†

–Т–Њ–ї–Њ—И–Є–љ –Њ—З–µ–љ—М —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤, –≤ –Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ–Љ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –і—Г—Е–∞, вАУ —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–µ—В —И—Г–Љ–љ—Л–µ, –њ–Њ-—З—Г–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є —В—А–µ–Ј–≤—Л–µ(!) –ґ—Г—А—Д–Є–Ї—Б—Л, –њ–Є—И–µ—В –∞–Ї–≤–∞—А–µ–ї–Є. –Э–µ–≤–Ј–Є—А–∞—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Љ–µ—Б—В–љ—Л–µ –≤–ї–∞—Б—В–Є –њ–Њ–ї–љ—Л —А–µ—И–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –µ–≥–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є, –≤—Л—Б–µ–ї–Є—В—М, –Є–Ј–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є—В—М! вАУ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤—Л–Љ–Є –∞—В–∞–Ї–∞–Љ–Є –љ–∞ –Ф–Њ–Љ, –љ–∞–ї–Њ–≥–∞–Љ–Є, –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є, –і–Њ–љ–Њ—Б–∞–Љ–Є, –Љ–µ–ї–Ї–Є–Љ–Є –Ї–ї—П—Г–Ј–∞–Љ–Є.

–Ъ–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –љ–µ –±—Л–ї–Њ –Њ—В—А–∞—Б–ї–Є –Ј–љ–∞–љ–Є—П, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Є–ї–Є–∞–љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –љ–Є—З–µ–≥–Њ –±—Л –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї. –С–ї–µ—Б—В—П—Й–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є, –љ–µ–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –љ–∞—З–Є—В–∞–љ–љ—Л–є, –Њ–±–ї–∞–і–∞–≤—И–Є–є –Њ—Б—В—А—Л–Љ —Г–Љ–Њ–Љ, —Б —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Њ–є —Б–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –Ї –њ–∞—А–∞–і–Њ–Ї—Б–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є вАУ –Њ–љ –≤ –Љ–µ–ї—М—З–∞–є—И–Є—Е –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В—П—Е —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –Њ –і–∞–ї—С–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ –Ъ—А—Л–Љ–∞: –≤ –њ–Њ—А—Г –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–Њ–≥—Г–ї–Њ–Ї –њ–Њ –Ъ–∞–љ—М–Њ–љ–∞–Љ.¬†

–° –њ–Њ—Б–Њ—Е–Њ–Љ –≤ —А—Г–Ї–µ –Т. –њ–Њ-–Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б–Ї–Є —И—С–ї –≤–њ–µ—А–µ–і–Є: ¬ЂвА¶–Є –љ–∞ –≤–µ—В—А—Г —Е–Є—В–Њ–љ —Е–Њ–ї—Й–Њ–≤—Л–є –њ–ї–µ—Й–µ—В¬ї. –Ю–±—И–Є—А–љ–Њ–є –±–µ–ї–Њ–є –Њ–і–µ–ґ–і–Њ–є —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤—Г—П —Б –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–Њ–Љ –Я–∞–≤–ї–Њ–Љ –Є–ї–Є –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–Њ–Љ –Ь–Њ–Є—Б–µ–µ–Љ. –Ч–∞ –љ–Є–Љ –±—А–µ–ї–Є, –љ–µ –њ—А–µ—Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞—П, –љ–µ –Љ–µ–љ—М—И–µ —Б–Њ—В–љ–Є –ї—О–і–µ–є –≤—Б–µ—Е –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–Њ–≤ –Є –њ–Њ–ї–Њ–≤, —В–Њ –µ—Б—В—М –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ –≤—Б–µ: –Є —Б—В–∞—А –Є –Љ–ї–∞–і. –°–Њ–±—А–∞–≤—И–Є—Б—М –љ–∞ ¬Ђ—Н–Ї—Б–Ї—Г—А—Б–Є—О¬ї —Б–Њ –≤—Б–µ–є —З–µ—Б—В–љ–Њ–є –Њ–Ї—А—Г–≥–Є.¬†

–Ю—В–≤–ї–µ—З—С–Љ—Б—П –љ–∞ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µвА¶

–С–∞–ї–∞–≥–∞–љ, –Є–ї–Є –Ь—Г–ґ–Є–Ї–µ–є –њ—А–Њ—В–Є–≤ –У–Є–љ–µ–Ї–µ—П

–Т –≤–Њ–ї–Њ—И–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Ъ–Є–Љ–Љ–µ—А–Є–Є вАУ –Ф–Њ–Љ–µ –њ–Њ—Н—В–Њ–≤ вАУ –ґ–Є–ї–Њ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є, –Є–љ–Њ–є —А–∞–Ј –љ–µ–њ—А–Є–Љ–Є—А–Є–Љ—Л—Е: –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ –њ–Њ–ї—О—Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–µ –ї—О–і–Є! –Ш —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Т–Њ–ї–Њ—И–Є–љ –Љ–Њ–≥ —Б–њ–ї–Њ—В–Є—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–є ¬Ђ–Ј–Њ–Њ–њ–∞—А–Ї¬ї –≤–Њ–µ–і–Є–љ–Њ.¬†

–Р–љ–і—А–µ–є –С–µ–ї—Л–є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤–∞–ї, —З—В–Њ –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Є–ї–Є–∞–љ —Г–Љ–µ–ї —Б–Њ–µ–і–Є–љ—П—В—М —Б–∞–Љ—Л–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–≤—Л–µ —Г—Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є—П, вАУ –Є –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П—Е –љ–∞—А—С–Ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ ¬Ђ—В–≤–Њ—А—Ж–Њ–Љ –±—Л—В–∞¬ї.¬†

–Ъ—Б—В–∞—В–Є, –Р. –С–µ–ї—Л–є, —Б –µ–≥–Њ –≤–Ј—А—Л–≤—З–∞—В–Њ–є –љ–µ—Г—А–∞–≤–љ–Њ–≤–µ—И–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О, –і–Њ—Е–Њ–і—П—Й–µ–є –і–Њ –љ–µ—А–≤–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–њ–∞–Ј–Љ–∞, —Б–∞–Љ —Б—В–Њ–Є–ї –і–µ—Б—П—В–Ї–∞ –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤, –≤–Њ—В-–≤–Њ—В –±—Г–і—В–Њ –≤–µ—А–љ—Г–≤—И–Є—Е—Б—П —Б –њ–Њ–ї—П –±—А–∞–љ–Є.¬†

¬Ђ–Ю–љ –≤–Ј—А—Л–≤–∞–ї—Б—П –≤—Б–µ–≥–і–∞ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ, вАУ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї –Т–Њ–ї–Њ—И–Є–љ, вАУ –±—Л–ї –Ј–∞ –Љ–Є–љ—Г—В—Г –њ—А–µ—Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–љ–Њ –ї—О–±–µ–Ј–µ–љ. –Ч–∞—В–µ–Љ –µ–≥–Њ –њ–Њ–і–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–ї–Њ, –Ї–∞–Ї –љ–∞ –њ—А—Г–ґ–Є–љ–µ, вАУ –Є –Њ–љ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П —Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ –љ–Њ–≥–∞–Љ–Є –љ–∞ —Б–њ–Є–љ–Ї–µ —Б—В—Г–ї–∞вА¶¬ї

–Р. –С–µ–ї—Л–є —Д–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї –њ–Њ –Њ–Ї—А–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—П–Љ –≤ –Њ—З–µ–љ—М –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–є —А–∞—Б–њ–∞—И–Њ–љ–Ї–µ —П—А–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–≤–µ—В–∞ –Є –Ї—А–Њ—И–µ—З–љ—Л—Е —В—А—Г—Б–Є–Ї–∞—Е. –Т –Ї—Г–њ–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ—А–Њ—Б—В—Л–љ–µ, вАУ –Љ–Њ—Е–љ–∞—В–Њ–є –Є –Ї–Њ–±–∞–ї—М—В–Њ–≤–Њ–є, вАУ —З–µ—А–µ–Ј –њ–ї–µ—З–Њ. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Д—А–Є–≤–Њ–ї—М–љ—Л—Е –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–µ–є –њ—А–Њ—Б—В—Л–љ—П —И–Є—А–Њ–Ї–Њ –Є –њ–Њ–±–µ–і–љ–Њ –Ј–∞–≤–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ –Ї–Њ–Ї—В–µ–±–µ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ –≤–µ—В—А–∞–Љ. –°–µ–є —Н–Ї–Ј–∞–ї—М—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –ґ–µ—Б—В –±—Л–ї –Є–Ј–і–∞–ї–Є –≤–Є–і–µ–љ –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г, –≥–і–µ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П –≤ —З–∞—Б—Л —Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ—Л—Е –≤–∞–љ–љ ¬Ђ–Љ—Г–ґ–Є–Ї–µ–є¬ї.

–Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л –љ–∞ –ґ–µ–љ—Б–Ї—Г—О —З–∞—Б—В—М –њ–ї—П–ґ–∞ –њ–Њ–і–Њ—И–ї–∞ –і–∞–Љ–∞ вАУ –Ї—А—Г–њ–љ–∞—П, –і–Њ—А–Њ–і–љ–∞—П, —Б –і–≤—Г–Љ—П –і–µ–≤–Њ—З–Ї–∞–Љ–Є –ї–µ—В 14-15.¬†

–Ю–љ–∞ –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ –≤–Њ—А—З–∞–ї–∞:

вАУ –І—В–Њ –Ј–∞ –±–µ–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є–µ! –Э–Є–≥–і–µ –љ–µ—В —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞. –Т—Б—О–і—Г –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л.¬†

вАУ –Ф–∞ –ї–Њ–ґ–Є—В–µ—Б—М —Б –љ–∞–Љ–Є —А—П–і–Њ–Љ.

–Ю–љ–∞ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–∞:

вАУ –Ч–і–µ—Б—М, —А—П–і–Њ–Љ —Б –≥–Њ–ї—Л–Љ–Є —В–µ–ї–∞–Љ–Є? –Я–∞—Е–љ–µ—В –њ–Њ–ї–Њ–Љ... –У–∞–і–Њ—Б—В—М.

–Ш –њ–Њ—И–ї–∞ –њ–Њ –±–µ—А–µ–≥—Г –і–∞–ї—М—И–µ, –≥–і–µ –Њ–±—А–µ—В–∞–ї–∞—Б—М —Б–Є–ї—М–љ–∞—П –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞.¬†

–Р. –С–µ–ї—Л–є –≤ —В–Њ—В –і–µ–љ—М –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –љ–µ –±—Л–ї –љ–∞ –Њ–±—Л—З–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ, –∞ –ї—С–≥ –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –Ј–∞ –≥–Є–љ–µ–Ї–µ–µ–Љ –≤ –Њ–і–Є–љ–Њ—З–µ—Б—В–≤–µ. –°–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –Ї–∞—Б–Ї–∞–і–∞–Љ–Є —Б–µ–і—Л—Е –≤–Њ–ї–Њ—Б –љ–∞ –≤–Є—Б–Ї–∞—Е –Є –±—А–Є—В—Л–Љ –ї–Є—Ж–Њ–Љ, вАУ –≤ –њ—Г–љ—Ж–Њ–≤–Њ–є —А–∞—Б–њ–∞—И–Њ–љ–Ї–µ –Є –Ї–Њ–±–∞–ї—М—В–Њ–≤–Њ–є –њ—А–Њ—Б—В—Л–љ–µ: вАУ –µ–≥–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В—М –Ј–∞ –њ–Њ–ґ–Є–ї—Г—О –і–∞–Љ—Г –≤ —Б–µ–і—Л—Е –±—Г–Ї–ї—П—Е.¬†

–Т–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ –Њ–љ –≤—Б–Ї–∞–Ї–Є–≤–∞–µ—В: –њ—А–Њ—Б—В—Л–љ—П –ї–µ—В–Є—В, —А–∞—Б–њ–∞—И–Њ–љ–Ї–∞ –≤–Ј–≤–Є–≤–∞–µ—В—Б—П!

–ѓ–≤–љ–Њ –њ—Б–Є—Е—Г—П, –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–љ–Њ —А–∞—Б–Ї–ї–∞–љ–Є–≤–∞—В—М—Б—П:¬†

вАУ –°—Г–і–∞—А—Л–љ—П, —З–µ—Б—В—М –Є–Љ–µ—О, –Є–Љ–µ—О... –°—В—Л–і–љ–Њ, —Б—Г–і–∞—А—Л–љ—П. –Ф–Њ—З–µ—А–µ–є –њ–Њ—Б—В—Л–і–Є—В–µ—Б—М: –≤–Ј—А–Њ—Б–ї–∞—П –±–∞–±—Г—И–Ї–∞. –Т –і–≤—Г—Е —И–∞–≥–∞—Е —А–∞–Ј–і–µ–≤–∞–µ—В–µ—Б—М: –≤—Б—О —Б–≤–Њ—О –њ–∞–љ–Њ—А–∞–Љ—Г —А–∞—Б–њ–∞—Е–љ—Г–ї–∞. –°—В—Л–і–љ–Њ, —Б—Г–і–∞—А—Л–љ—П, —Б—В—Л–і–љ–Њ.¬†

–Ю–љ –њ–Њ–±–µ–ґ–∞–ї –њ–Њ –њ–ї—П–ґ—Г, —В–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ–Њ –і–µ–Ї–ї–∞–Љ–Є—А—Г—П: ¬Ђ–≠—В–Њ –Љ–љ–µ –љ—А–∞–≤–Є—В—Б—П! –†–∞–Ј–і–µ–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ –і–≤—Г—Е —И–∞–≥–∞—Е –Њ—В –Љ–µ–љ—П. –Т—Б—О —Б–≤–Њ—О –њ–∞–љ–Њ—А–∞–Љ—Г –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞¬ї, вАУ –Ј–∞ –љ–Є–Љ ¬Ђ–±–∞–±—Г—И–Ї–∞¬ї –≤ –љ–µ–≥–Њ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є: ¬Ђ–°—Г–Љ–∞—Б—И–µ–і—И–Є–є –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ... –ѓ –і—Г–Љ–∞–ї–∞ вАУ —В—Г—В –і–∞–Љ–∞¬ї.¬†

–Ъ—А–Є—З–∞—В –µ–є:¬†

вАУ –Ф–∞ —Н—В–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ —Б—Г–Љ–∞—Б—И–µ–і—И–Є–є вАУ —Н—В–Њ –Р–љ–і—А–µ–є –С–µ–ї—Л-—Л-—Л–є! –Ю–љ —Г–µ–і–Є–љ–Є–ї—Б—П –Є –љ–µ—А–≤–љ–Є—З–∞–µ—В.¬†

вАУ –Э—Г, —П –љ–µ –Ј–љ–∞—О, вАУ –≤ –Њ—В–≤–µ—В. вАУ –С–µ–ї—Л–є –Є–ї–Є –І—С—А–љ—Л–є. –Э–Њ —В–∞–Ї–Є—Е –љ–µ–ї—М–Ј—П –Њ—В–њ—Г—Б–Ї–∞—В—М –Њ–і–љ–Є—Е, –±–µ–Ј —Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї—П. –£ –Љ–µ–љ—П –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л–µ –і–Њ—З–µ—А–Є.

–Т—Б—В—А—С–њ–∞–љ–љ—Л–є –њ–Њ—Н—В, –њ–Њ-–ї–Є—Ж–µ–і–µ–є—Б–Ї–Є –љ–µ —Г–љ–Є–Љ–∞—П—Б—М, –Љ–Є–љ—Г—В –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥ –Ј–∞–Љ–Њ–ї–Ї–љ—Г—В—М, —Б–Љ–µ—И–∞ ¬Ђ–Љ—Г–ґ–Є–Ї–µ–є¬ї, —А–∞–Ј–±—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–є –Ї—А–Є–Ї–∞–Љ–Є: ¬Ђ–Ш –њ—А–µ–і–Њ –Љ–љ–Њ–є –≤—Б—О —Б–≤–Њ—О –њ–∞–љ–Њ—А–∞–Љ—Г —А–∞—Б–Ї—А—Л–ї–∞! –Р, –Ї–∞–Ї–Њ–≤–Њ? –Я–∞–љ–Њ—А–∞–Љ—Г —А–∞—Б–Ї—А—Л–ї–∞¬ї. вАУ –Я–Њ—В–µ—И–љ—Л—Е –Љ–Є–Ј–∞–љ—Б—Ж–µ–љ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –≤ –Ъ–Њ–Ї—В–µ–±–µ–ї–µ —Б–Њ–љ–Љ—Л.¬†

–Э–∞—А—П–і—Г —Б –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –љ–µ—А–≤–Њ–Ј–љ–Њ—Б—В—М—О, вАУ –∞ —Б—А–µ–і–Є –≥–Њ—Б—В–µ–є –њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї–Є—Б—М –Є –љ–µ—А—П—И–ї–Є–≤—Л–µ, –Є —А–∞—Б—Б–µ—П–љ–љ—Л–µ, –Є –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –љ–µ—З–Є—Б—В–Њ–њ–ї–Њ—В–љ—Л–µ, вАУ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –Љ–Є–Ј–∞–љ—Б—Ж–µ–љ—Л –±—Л–ї–Є –Є–Ј—О–Љ–Є–љ–Ї–Њ–є –Ъ–Є–Љ–Љ–µ—А–Є–Є. –Я—А–Є–≤–µ–Ј—С–љ–љ—Л–µ —Б —Б–Њ–±–Њ–є —А–∞–Ј–і—А–∞–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –Ї–∞–њ—А–Є–Ј–љ–Њ—Б—В—М, —В–µ –Є–ї–Є –Є–љ—Л–µ —Б–Є—В—Г–∞—В–Є–≤–љ—Л–µ –њ—А–µ–і—А–∞—Б—Б—Г–і–Ї–Є вАУ –≤ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е —В—А–Є—Г–Љ—Д–∞ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤ —Б–Љ—П–≥—З–∞–ї–Є—Б—М, —Б–≥–ї–∞–ґ–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М: –ї—О–і–Є —В–µ–њ–ї–µ–ї–Є, –і–µ–ї–∞–ї–Є—Б—М –і–Њ–±—А–µ–µ –і—А—Г–≥ –Ї –і—А—Г–≥—Г, –ї—О–±–µ–Ј–љ–µ–µ.¬†

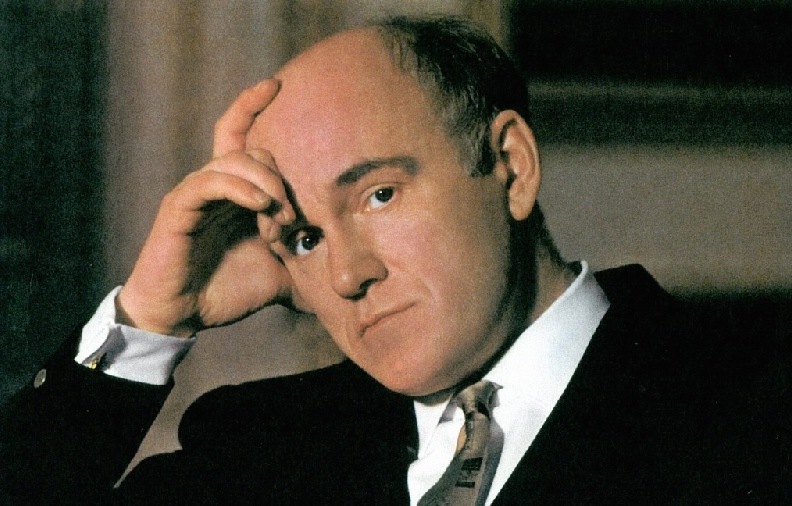

–Ґ–Њ–Љ–љ—Л–Љ ¬Ђ—А–і—П–љ—Л–Љ¬ї –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ –ї–µ—В–∞ 1924-–≥–Њ —В—А–Є–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–Є–є —О–±–Є–ї—П—А –У–µ–Њ—А–≥–Є–є –®–µ–љ–≥–µ–ї–Є, –Ї —В–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Г вАУ –≤–љ–Њ–≤—М –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л–є –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М –Т—Б–µ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ—О–Ј–∞ –њ–Њ—Н—В–Њ–≤ вАУ —З–Є—В–∞–ї —Б—В–Є—Е–Є:

вА¶–Ъ–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Є–µ–Ј–ґ–∞—О –≤ —Б–µ–і–Њ–є –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М,

–°–µ–і–Њ–є –Њ—В –Љ–∞—Б–ї–Є–љ, –Њ—В –≤–µ—В—А–Њ–≤ –Є –Ї–∞–Љ–љ–µ–є,

–ѓ –њ–ї–∞—З—Г, –Ј–∞–≤–Є–і—П –њ–ї–∞–≤—Г—З–Є–є –∞–Ї—А–Њ–њ–Њ–ї—М

–Э–∞ –≤–µ—В—А–µ–љ–Њ–Љ —А–µ–є–і–µ —Б—А–µ–і–Є –±–∞—В–∞—А–µ–є.

–ѓ –Ј–љ–∞—О, —З—В–Њ –Ј–і–µ—Б—М –њ–Њ —Б—В–Њ–њ–∞–Љ –У—Г–Љ–Є–ї—С–≤–∞

–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ—О –њ–Њ—Е–Њ–і–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–є–і—С—В –Љ–Њ–є –Ї–∞—В—А–µ–љ, вАУ

–Э–Њ —З—В–Њ –ґ–µ –Љ–љ–µ –і–µ–ї–∞—В—М, –Ї–Њ–ї—М —Б–љ–Њ–≤–∞ –Є —Б–љ–Њ–≤–∞

–ѓ —Б–ї—Л—И—Г —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ—Л–є –≥–Њ–ї–Њ—Б —Б–Є—А–µ–љ?

–Ю–љ –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–µ –ї—О–±–Є–ї ¬Ђ–Ї–Њ–љ–Ї–≤–Є—Б—В–∞–і–Њ—А–∞¬ї –У—Г–Љ–Є–ї—С–≤–∞вА¶ –Я—А–∞–≤–і–∞, –±—Л–ї ¬Ђ–љ–µ–і–Њ—Б—В—Г–њ–љ–Њ —З–≤–∞–љ–ї–Є–≤¬ї, –њ–Њ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є—О —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є—Ж—Л-–њ—А–Є–Љ–Є—В–Є–≤–Є—Б—В–Ї–Є –Э. –У–∞–±—А–Є—З–µ–≤—Б–Ї–Њ–є. –Э–Њ –љ–µ —Б—Г—В—МвА¶

–Х–≥–Њ —В—Г—В –ґ–µ –њ—А–Њ—Б—П—В –њ—А–Њ—З–µ—Б—В—М —Б–≤–µ–ґ–Є–µ —Б—В–Є—Е–Є –њ–∞–Љ—П—В–Є –У—Г–Љ–Є–ї—С–≤–∞. –У–µ–Њ—А–≥–Є–є –Р—А–Ї–∞–і—М–µ–≤–Є—З —Б—В–µ—Б–љ—П–µ—В—Б—П: ¬Ђ–≠—В–Њ –≤–µ–і—М –љ–µ–љ–∞–њ–µ—З–∞—В–∞–љ–љ–Њ–µ вАУ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ –љ–µ –њ–Њ–љ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П¬ї, вАУ ¬Ђ–Ґ–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ... вАУ –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞–µ—В –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞: вАУ –Ч–і–µ—Б—М —Ж–µ–љ–Ј—Г—А—Л –љ–µ—В!¬ї¬†

–®–µ–љ–≥–µ–ї–Є —З–Є—В–∞–µ—В —Е–Њ—А–Њ—И–µ–µ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ, –≥–і–µ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤—Г–µ—В—Б—П –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А –њ–Њ—Н—В—Г –њ–Є—Б–∞–ї–Є ¬Ђ–љ–∞–Ї–Њ–Ї–∞–Є–љ–µ–љ–љ—Л–µ –±–ї—П–і–Є¬ї. ...–Э–Њ —З—В–Њ –ґ–µ –Є–Љ –і–Њ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є–Љ —Б–≤–µ—В–Є—В ¬Ђ–≤–µ—А—И–Ї–Њ–≤—Л–є –ї–Њ–± –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞¬ї.

вАУ –Р –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—М—В–µ —Б–њ—А–Њ—Б–Є—В—М: —З–µ–є —Н—В–Њ –ї–Њ–± –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –≤ –≤–Є–і—Г? вАУ —Б–Ї—А–Є–њ—П—Й–µ-—Б—А—Л–≤–∞—О—Й–Є–Љ—Б—П –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—В –С–µ–ї—Л–є.

вАУ –Ы–Њ–± –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤–Є—З–∞ –Я–µ—И–Ї–Њ–≤–∞, вАУ —Е–ї–∞–і–љ–Њ–Ї—А–Њ–≤–љ–Њ –Њ—В–≤–µ—З–∞–µ—В –®–µ–љ–≥–µ–ї–Є.

вАУ –Ъ–∞–Ї?! –Т —В–≤–Њ—С–Љ –і–Њ–Љ–µ, –Ь–∞–Ї—Б, —В–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В –Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ?! вАУ –≤–Њ–Ј–Њ–њ–Є–ї –С–µ–ї—Л–є, –Њ–±—А–∞—Й–∞—П—Б—М –Ї –Т–Њ–ї–Њ—И–Є–љ—Г: вАУ –Э–µ—В, —П —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Й—Г!!

вАУ –Э–Њ –Т—Л –Љ–Њ–ґ–µ—В–µ –ґ–Є—В—М –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ, –≥–і–µ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–є —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї–Є–≤–∞—О—В! вАУ –±–µ—Б—Б—В—А–∞—Б—В–љ–Њ –њ–∞—А–Є—А—Г–µ—В –®–µ–љ–≥–µ–ї–Є.

–С–µ–ї—Л–є, –Њ—В –Ј–ї–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–Ї—А–∞—Б–љ–µ–≤—И–Є–є, –±–µ–≥–Њ–Љ —Б—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —Б –≤—Л—И–Ї–Є: ¬Ђ–ѓ –Ј–і–µ—Б—М –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г –љ–Є –Љ–Є–љ—Г—В—Л, –љ–Є –Љ–Є–љ—Г—В—Л –Њ—Б—В–∞–≤–∞—В—М—Б—П!¬ї вАУ –Ц–µ–љ–∞ –Т–Њ–ї–Њ—И–Є–љ–∞ вАУ –Ь–∞—А–Є—П –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤–љ–∞ вАУ –Ј–∞—Б—В–∞—С—В –µ–≥–Њ –≤–љ–Є–Ј—Г –Є—Б—В–µ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є —И–≤—Л—А—П—О—Й–Є–Љ –≤ —А–∞—Б–Ї—А—Л—В—Л–є —З–µ–Љ–Њ–і–∞–љ –Ї–љ–Є–≥–Є —Б –њ–∞—З–Ї–∞–Љ–Є –±—Г–Љ–∞–≥. –Я–Њ—Б–ї–µ –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г–≤–µ—Й–µ–≤–∞–љ–Є–є —Г—Б–њ–Њ–Ї–∞–Є–≤–∞–µ—В —Д–Њ–љ—В–∞–љ–Њ–Љ –Ї–Є–њ—П—Й–µ–≥–Њ –С–µ–ї–Њ–≥–Њ.

–†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ—Н—В—Л –Є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Є вАУ –љ–∞—А–Њ–і –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –љ–µ—Г–ґ–Є–≤—З–Є–≤—Л–є, вАУ –Є—Б—В–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л–≤–∞–ї –Т–Њ–ї–Њ—И–Є–љ ¬Ђ–љ–∞–Ї–Њ–Ї–∞–Є–љ–µ–љ–љ—Л–є¬ї –Є–љ—Ж–Є–і–µ–љ—В. –° –Ї–∞–ґ–і—Л–Љ –љ—Г–ґ–љ–Њ –њ–Њ–±–µ—Б–µ–і–Њ–≤–∞—В—М, –љ–∞–і–Њ —Г–Љ–µ–ї–Њ –і–Є—А–Є–ґ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Є–Љ–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –і–µ—А–ґ–∞–ї–Є—Б—М –≤—Б–µ ¬Ђ–Њ—З–µ–љ—М —Б–њ–ї–Њ—З—С–љ–љ–Њ–є, –Њ–і–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–µ–є¬ї. вАУ –Ш —Н—В–Њ —Б–њ–∞—Б–∞–ї–Њ –Њ—В –±—Г—А—М –Є —Б—В—А–µ—Б—Б–Њ–≤.

*

–°–Њ –≤—А–µ–Љ—С–љ –њ–Њ—Б–ї–µ—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –ї–µ–Ї—Ж–Є–є, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –њ–Њ—Н—В –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–∞—Е —О–≥–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –Т. –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Є –њ–Є—И–µ—В –Њ–± –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—В—Б–Ї–Њ–є ¬Ђ–Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —И–µ–ї—Г—Е–µ¬ї, –њ–Њ—А–∞–Ј–Є–≤—И–µ–є —Б–Њ—Ж–Є—Г–Љ. –Ю –±–µ–Ј–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤—Б–µ–≥–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞.¬†

–У–Њ–≤–Њ—А–Є—В –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Њ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є ¬Ђ–±–µ—Б–њ–Њ—З–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є¬ї —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—Ж–Є–Є. –Ъ–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥–ї–∞ —Г–±–µ–і–Є—В—М –љ–∞—А–Њ–і –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В –Є–Ј —А—Г–Ї —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Њ —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є –і–Њ–ї–≥–∞–Љ–Є –Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ–Є, –љ–∞ –љ—С–Љ –ї–µ–ґ–∞—Й–Є–Љ–Є. –Э–µ —Б–Љ–Њ–≥–ї–∞ —Г–±–µ–і–Є—В—М –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –≤ –љ–µ–є —Б–∞–Љ–Њ–є —Н—В–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ!

–Я—А–Є–Ј–љ–∞–≤–∞–ї—Б—П –Њ–љ –≤ —В–Њ–Љ –Њ—В —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ –Є –Ї–∞–Ї –±—Л –Њ —Б–µ–±–µ —Б–∞–Љ–Њ–Љ вАУ –Љ—П—В—Г—Й–µ–Љ—Б—П, –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞—О—Й–µ–Љ, –љ–µ –≤–Є–і—П—Й–µ–Љ ¬Ђ–њ—Г—А–њ—Г—А—Г –≥–Њ—А—П¬ї –Ї–Њ–љ—Ж–∞-–Ї—А–∞—П.¬†

–Ш–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—Ж–Є—О, –њ—А–Є–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й—Г—О –Ю–Ї—В—П–±—А—М, –Т. —Г–њ–Њ–і–Њ–±–ї—П–µ—В (–≤ ¬Ђ–†–Њ—Б—Б–Є–Є —А–∞—Б–њ—П—В–Њ–є¬ї, 1920) –≥–µ—А–Њ—О —В—А–∞–≥–µ–і–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–Њ–Ј–±—Г–ґ–і—С–љ–љ–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В —Ж–≤–µ—В–∞–Љ–Є –Є –њ–ї—П—Б–Ї–∞–Љ–Є –≤–µ—Б—В–љ–Є–Ї–∞, –љ–µ—Б—Г—Й–µ–≥–Њ –µ–Љ—Г —Б–Љ–µ—А—В–љ—Л–є –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А. –Я—А–Є–љ–Є–Љ–∞—П —В–Њ–≥–Њ –Ј–∞ –ґ–∞—А–Ї–Њ-–±—Г–є–љ–Њ–≥–Њ –≤—Б–∞–і–љ–Є–Ї–∞ —А–∞–і–Њ—Б—В–Є –Є –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П.¬†

–Т 1917 –≥–Њ–і—Г, —Б–Њ —Б–ї–Њ–≤ –њ–Њ—Н—В–∞, –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—Ж–Є—П –Є –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞—А—В–Є–є –љ–µ–Є—Б—В–Њ–≤–Њ —А–∞–і–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ ¬Ђ—Б–Є–Љ–њ—В–Њ–Љ–∞–Љ –≥–∞–љ–≥—А–µ–љ—Л¬ї, вАУ —Б—З–Є—В–∞—П –Є—Е –њ—А–µ–і–≤–µ—Б—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Є—Б—Ж–µ–ї–µ–љ–Є—П.

–Х—Б—В—М –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є–µ –Њ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ –Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В–Њ—А–∞—Е –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л.¬†

–Э–µ —Н–Љ–Є–≥—А–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–µ–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –љ–µ –Њ—Б–Њ–±–Њ —Б—В–∞—А–∞–ї–Њ—Б—М –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М—Б—П, –≤–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —Г–ґ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ, –Њ–± —Н—В–Є—Е –≤–Њ—В –≤–Њ–ї–Њ—И–Є–љ—Б–Ї–Є—Е ¬Ђ–≥–∞–љ–≥—А–µ–љ–љ—Л—Е¬ї —Б–Є–Љ–њ—В–Њ–Љ–∞—Е. (–Ч–∞ —З—В–Њ –µ–≥–Њ –Є –њ–Њ–ї–Њ—Б–Ї–∞–ї–Є. –Ч–∞ —З—В–Њ –њ–Њ–ї–Њ—Б–Ї–∞–ї–Є –Ь–µ—А–µ–ґ–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е, –С—Г–љ–Є–љ–∞.) –Т—Б–µ —Б–≤–Њ–Є –Љ—Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П –Њ–± –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є –ї–Є—З–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤–Њ–Ј–ї–∞–≥–∞—П –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –љ–∞ –≥–µ—А–Њ–µ–≤ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є. –°–≤–µ—А—П—П —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞—О—Й–µ–µ—Б—П –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –ї–Є–±–Њ —Б —Б—О–ґ–µ—В–∞–Љ–Є –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–∞–Ї —В–Њ—В –ґ–µ –С–ї–Њ–Ї, –Т—П—З. –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤, –С–µ—А–і—П–µ–≤, –ї–Є–±–Њ —Б —В–∞–Ї–Є–Љ–Є –Љ–Њ—Й–љ—Л–Љ–Є –≥—А–∞–љ—В–∞–Љ–Є: –У–∞—А–≥–∞–љ—В—О–∞ –Є –Я–∞–љ—В–∞–≥—А—О—Н–ї–µ–Љ –Њ—В –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л вАУ –Ї–∞–Ї –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Є –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є.¬†

–Э–µ –Є–Ј–±–µ–ґ–∞–ї —В–Њ–≥–Њ –Є –Т–Њ–ї–Њ—И–Є–љ. –Я–Њ–≤–µ—А—П—П –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Њ–±—А–∞–Ј–∞–Љ–Є –Є–Ј –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Є—Й–∞ –µ–≥–Њ —Б–±—Л–≤—И–Є–µ—Б—П –њ—А–Њ—А–Њ—З–µ—Б—В–≤–∞, –Є—Й–∞ –њ—А–Є—З–Є–љ—Л, –њ–Њ—А–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ј–Љ –Ї–∞–Ї –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ.¬†

–Ш–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—Ж–Є—П, –±—Л–≤—И–∞—П –∞—А–Є—Б—В–Њ–Ї—А–∞—В–Є—П (—Б–µ–є—З–∞—Б-—В–Њ –∞—А–Є—Б—В–Њ–Ї—А–∞—В–Њ–≤ –љ–µ—В!), –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї–∞, —З—В–Њ —А–µ–ґ–Є–Љ вАУ —З—Г–ґ–і—Л–є. –Т—Б–µ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ —Н—В–Њ, —Г–≤—Л, –љ–∞–і–Њ–ї–≥–Њ. –Э–Њ –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –њ–Њ–љ—П—В—М вАУ –њ–Њ—З–µ–Љ—Г, –Њ—В—З–µ–≥–Њ?! вАУ –Ю—В—В–Њ–≥–Њ-—В–Њ –њ–Њ-–і–µ—В—Б–Ї–Є –Є –Ј–∞–ї–∞–Ј–Є–ї–Є –њ–Њ–і –Ї—А–Њ–≤–∞—В—М, –≤ –±–µ—Б—Б–Є–ї–Є–Є –њ—А–Є–Ї—А—Л–≤–∞—П—Б—М —Б–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Љ–Њ—Й—М—О –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г?!¬†

–Ь–Њ–ґ–µ—В, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —Г –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ј–Љ–∞ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ—А–љ–Є? вАУ –Є–Ј–≤–µ—З–љ–Њ–µ —Б–Њ—Б–µ–і—Б—В–≤–Њ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–≥–Њ. –°–Њ—Б–µ–і—Б—В–≤–Њ –љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е, –љ–µ –љ—Г–ґ–љ—Л—Е –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е —Б–ї–Њ–≤ —Б –њ–∞—А–∞–і–љ—Л—Е –њ–ї–Њ—Й–∞–і–љ—Л—Е –њ–ї–∞–Ї–∞—В–Њ–≤: ¬Ђ–Р–љ–љ–µ–Ї—Б–Є—П¬ї, ¬Ђ–Ъ–Њ–љ—В—А–Є–±—Г—Ж–Є—П¬ї, вАУ —Б –±—Г–ї–≥–∞–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ–Є –љ–Є—Й–Є–Љ–Є, —Г–±–Њ–≥–Є–Љ–Є –Є –Ї–∞–ї–µ—З–љ—Л–Љ–Є, —Б–Є–і—П—Й–Є–Љ–Є –њ–Њ–і –≥—А–Њ–Љ–∞–і–Њ–є –Ї–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ–±–Њ—А–∞: ¬ЂвА¶—Б—В—А–∞—И–љ—Л–µ, —Й–Є–њ–ї—О—Й–Є–µ —Б–µ—А–і—Ж–µ –Ј–≤—Г–Ї–Є –њ–ї—Л–ї–Є —Б —Е—А—Г—Б—В—П—Й–µ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є, –≥–љ—Г—Б–∞–≤–Њ, –њ–Є—Б–Ї–ї–Є–≤–Њ –≤—Л—А—Л–≤–∞—П—Б—М –Є–Ј –ґ–µ–ї—В–Њ–Ј—Г–±—Л—Е –±–∞–љ–і—Г—А —Б –Ї—А–Є–≤—Л–Љ–Є —А—Г—З–Ї–∞–Љ–Є¬ї. вАУ –Т–Њ–Ј–±—Г–ґ–і—С–љ–љ–∞—П –Њ–±–Љ–∞–љ—Г—В–∞—П, –љ–Њ –љ–µ –≤–µ–і–∞—О—Й–∞—П —В–Њ–≥–Њ —В–Њ–ї–њ–∞ —В–µ—З—С—В –Љ–Є–Љ–Њ —Б–ї–µ–њ—Ж–Њ–≤-–ї–Є—А–љ–Є–Ї–Њ–≤, —В—П–љ—Г—Й–Є—Е –Ј–∞ –і—Г—И—Г –Њ—В—З–∞—П–љ–љ—Г—О –њ–µ—Б–љ—О –Њ –°—В—А–∞—И–љ–Њ–Љ —Б—Г–і–µ.¬†

–°–Њ—Б–µ–і—Б—В–≤–Њ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–≥–Њ, —Б–Њ—Б–µ–і—Б—В–≤–Њ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–≥–ЊвА¶¬†

¬Ђ–Т–Њ–є—В–µ, –≤–µ–є—В–µ, —Б–љ–µ–ґ–љ—Л–µ —Б—В–Є—Е–Є–Є,// –Ч–∞–Љ–µ—В–∞—П –і—А–µ–≤–љ–Є–µ –≥—А–Њ–±–∞;// –Т —Н—В–Њ–Љ –≤–µ—В—А–µ –≤—Б—П —Б—Г–і—М–±–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є// вАУ –°—В—А–∞—И–љ–∞—П, –±–µ–Ј—Г–Љ–љ–∞—П —Б—Г–і—М–±–∞¬ї. вАУ –Т–Њ–ї–Њ—И–Є–љ—Л–Љ, —А–Њ–і–Є–≤—И–Є–Љ—Б—П –≤ –Ъ–Є–µ–≤–µ,¬†–Є–і—Г—Й–Є–є –Є–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –≤–µ—В–µ—А –Њ—Й—Г—Й–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї –љ–µ–і—А—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є, —Б–µ–≤–µ—А–љ—Л–є, —З—Г–ґ–і—Л–є. –°–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –≤–µ—В–µ—А –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –љ–µ –≤ –ї—Г—З—И—Г—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Љ–µ–љ—П—О—Й–Є–є —Г—О—В–љ—Л–є, ¬Ђ–±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Є –≤–µ—З–љ—Л–є¬ї –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є –Ъ—А—Л–Љ: ¬Ђ–Ї–∞–Ї —Б–Є–љ–Є–є –ї—С–і –Љ–Њ–є –і–µ–љ—МвА¶¬ї. –Ь–µ–љ—П—О—Й–Є–є –Љ–Є—А.

–Т —Б—В–∞—В—М–µ ¬Ђ–†–Њ—Б—Б–Є—П —А–∞—Б–њ—П—В–∞—П¬ї –Т. –њ–Є—И–µ—В –Њ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –њ–∞—А–∞–і–µ –≤ —З–µ—Б—В—М –њ–Њ–±–µ–і—Л —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –≤–µ—Б–љ–Њ–є 1917 –≥. –У–і–µ –ї—О–і–Є –≤ –Ї—А–∞—Б–љ—Л—Е –Ї–Њ–Ї–∞—А–і–∞—Е –љ–µ—Б—Г—В —В—А–∞–љ—Б–њ–∞—А–∞–љ—В—Л, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–∞–Љ–∞–ї—С–≤–∞–љ—Л ¬Ђ–љ–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ¬ї –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П. –≠—В–Є –ї—О–і–Є –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—О—В, –Ї–∞–Ї –Ј–і–µ—Б—М –ґ–µ вАУ –љ–∞ –њ–∞–њ–µ—А—В–Є вАУ —Б–ї–µ–њ—Ж—Л –њ–Њ—О—В –њ—А–Њ –°–Љ–µ—А—В—М, –њ—А–Њ –Ъ–∞–Ј–љ—М, –њ—А–Њ –°—Г–і.

–Т–Є–і —Н—В–Є—Е –љ–Є—Й–Є—Е —В—А–µ–≤–Њ–ґ–љ–Њ –≤–µ—Й–∞–µ—В –љ–∞–Љ –Њ –і—А–µ–≤–љ–µ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ ¬Ђ–љ—Л–љ–µ—И–љ–Є–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –Є–Љ–µ—О—В –Ї–Њ—А–љ—П–Љ–Є –µ—Й—С –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–µ –†–Њ—Б—Б–Є–Є¬ї (–Х. –Ю—А–ї–Њ–≤–∞). –Ш —З—В–Њ —Н—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞—З–∞–ї–Њ, —З—В–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П –±—Г–і–µ—В –і–Њ–ї–≥–Њ–є, –±–µ–Ј—Г–Љ–љ–Њ-–Ї—А–Њ–≤–∞–≤–Њ–є. –І—В–Њ –Љ—Л —Б—В–Њ–Є–Љ –љ–∞ –њ–Њ—А–Њ–≥–µ ¬Ђ–љ–Њ–≤–Њ–є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є —А–∞–Ј—А—Г—Е–Є –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Ч–µ–Љ–ї–Є, –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –°–Љ—Г—В–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є¬ї.¬†

–Я–Њ—Н—В—Г –ґ–µвА¶ —Г–≤—Л, –љ–µ—В –Є –љ–µ –±—Г–і–µ—В –Љ–µ—Б—В–∞ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. –Х–Љ—Г —Г–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ —В—П–ґ–Ї–Є–є –њ—Г—И–Ї–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–ї–∞—В —Б—Г–і—М–±—Л ¬Ђ–±—Л—В—М –Є–Ј–≥–Њ–µ–Љ –њ—А–Є –≤—Б–µ—Е —Ж–∞—А—П—Е –Є –љ–∞—А–Њ–і–Њ—Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞—Е¬ї. –Х–Љ—Г —Г–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ —В—А–∞–≤–ї—П, —В—А–∞–≤–ї—П, —В—А–∞–≤–ї—ПвА¶

–Т –і–љ–Є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –±—Л—В—М –І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ, –∞ –љ–µ –У—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–Њ–Љ:

–Я–Њ–Љ–љ–Є—В—М, —З—В–Њ –Ј–љ–∞–Љ—С–љ–∞, –њ–∞—А—В–Є–Є –Є –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л

–Ґ–Њ –ґ–µ, —З—В–Њ —Б–Ї–Њ—А–±–љ—Л–є –ї–Є—Б—В –і–ї—П –≤—А–∞—З–∞ —Б—Г–Љ–∞—Б—И–µ–і—И–µ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞.

–Ю—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї —А–µ–ґ–Є–Љ—Г –Њ–љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–ї –Ї–∞–Ї –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –љ–∞—Г—З–љ—Л–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –Ї –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г.¬†

–Э–µ–љ–∞–≤–Є–і—П –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї—Г –Є –≤—Б—С —Б –љ–µ–є —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ, –Т. –њ–Њ—А–∞–ґ–∞–µ—В—Б—П, –Ї–∞–Ї –љ–Є –Ї—А—Г—В–Є, –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г(!) —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А—Г –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ј–Љ–∞. –Ю–і–љ–Њ–Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–љ–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤–∞—П –Ј–∞ –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ј–Љ–Њ–Љ (—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –≤ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–Є—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є–Ј–≤–Њ–і–∞—Е!) –њ—А–∞–≤–Њ –±—Л—В—М. –Я—А–Є–Ј–љ–∞–≤–∞—П –±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В—М –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ј–Љ–∞ —Б–≤–Њ–Є–Љ –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞–Љ. –°–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —Д–Њ—А–Љ–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —А–∞–Ј–і–µ–ї—П—П –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ј–Љ –Є –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ј–Љ –Ї–∞–Ї –њ–Њ–љ—П—В–Є—П –Њ–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А—П–і–∞.¬†

–Э–Њ –≤–µ–і—М –µ—Б—В—М –µ—Й—С —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ –Є –µ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–µвА¶¬†

–°–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ = –≠–љ—В—А–Њ–њ–Є—П, вАУ —А–µ—Д–µ—А–Є—А—Г–µ—В –Т–Њ–ї–Њ—И–Є–љ: ¬Ђ–°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї—А–∞–є–љ–µ —А–µ–∞–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ. –Ю—В –Љ–∞—А–Ї—Б–Є–Ј–Љ–∞ –Є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞ –Љ–Њ–Є –Љ–Њ–Ј–≥–Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ —В–Њ—И–љ–Є—В¬ї. вАУ –Ю–љ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–љ–Њ –Ј—А–Є—В —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —А–∞–Ј–љ–Є—Ж—Г –≤ –Љ–∞—А–Ї—Б–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є—П—Е –Є –≤ —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Н—В–Є—Е –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є–є –љ–∞ –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–µ: –љ–∞—А—Г–ґ—Г –њ—А–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В—Б—П —В–Њ, —З—В–Њ –±–µ–Ј–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ—З–љ–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —Б –Љ–∞—А–Ї—Б–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–µ–є. –Р —Н—В–Њ —Г–ґ–µ —З–Є—Б—В–Њ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–є —Д–∞–љ–∞—В–Є–Ј–Љ, –∞ –љ–µ –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–∞! вАУ –Є—В–Њ–ґ–Є—В –Њ–љ.¬†

–Т–Њ–Њ–±—Й–µ –Т. –љ–∞–і–µ—П–ї—Б—П, —З—В–Њ –Є —Б–∞–Љ—Л–є –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Д—А–Њ–љ—В –љ–µ ¬Ђ–±—Г–і–µ—В –ґ–µ –і–ї–Є—В—М—Б—П –≤–µ—З–љ–Њ¬ї. –Ш –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –ї—Г—З—И–µ –њ–µ—А–µ–ґ–і–∞—В—М –≤–∞—А–≤–∞—А—Б–Ї–Є–є, –Є–Ј—Г–≤–µ—А—Б–Ї–Є–є –њ–µ—А–Є–Њ–і —Г —Б–µ–±—П –≤ –≥–ї—Г—И–Є. –Т ¬Ђ–Ъ–Є–Љ–Љ–µ—А–Є–Є –њ–µ—З–∞–ї—М–љ–Њ–є¬ї. –Я—А–µ–≤—А–∞—В–Є–≤—И–µ–є—Б—П –≤ –±–µ—Б–њ–ї–∞—В–љ—Г—О –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є—О –і–ї—П –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–є, —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤, —Г—З—С–љ—Л—Е –Є –≤—Б–µ—Е –љ–µ—А–∞–≤–љ–Њ–і—Г—И–љ—Л—Е –Ї —Б—Г–і—М–±–∞–Љ —Б—В—А–∞–љ—Л, –Љ–Є—А–∞. –Т –Ъ–Є–Љ–Љ–µ—А–Є–Є, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–≤—И–µ–є –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Є–ї–Є–∞–љ—Г –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З—Г –Њ—Й—Г—Й–∞—В—М —А—Г—Б—Б–Ї—Г—О –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Г, вАУ –µ—С –њ—А–Є–ї–Є–≤—Л –Є –Њ—В–ї–Є–≤—Л, –µ—С –Љ–Њ—Й—М –Є —Б–≤–µ—В, –Є –Ј–∞–Ї–∞—В: вАУ —Г —Б–µ–±—П –і–Њ–Љ–∞, –љ–µ –µ–Ј–і—П –≤–Њ–≤–љ–µ, –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –Є –Я–Є—В–µ—А.

–Я–µ—А–µ–њ—Г—В–∞–ї –Ї–∞—А—В—Л —П –њ–∞—Б—М—П–љ—Б–∞,

–Ъ–ї—О—З –Є—Б—Б—П–Ї, –Є —А—Г—Б–ї–Њ –њ—Г—Б—В–Њ –љ—Л–љ–µ.

–Т–Ј–Њ—А –њ–ї–µ–љ—С–љ —Б–∞–і–∞–Љ–Є –Ш–ї—М-–і–µ-–§—А–∞–љ—Б–∞,

–Р –і—Г—И–∞ —В–Њ—Б–Ї—Г–µ—В –њ–Њ –њ—Г—Б—В—Л–љ–µ.

–С—А–Њ–і–Є—В –Њ—Б–µ–љ—М –њ–∞—А–Ї–∞–Љ–Є –Т–µ—А—Б–∞–ї—П,

–Т—Б—П –Ј–∞–Ї–∞—В–љ—Л–Љ –Ј–∞—А–µ–≤–Њ–Љ –Њ–±—К—П—В–∞вА¶

–Ь–љ–µ –ґ–µ —Б–љ—П—В—Б—П —А—Л—Ж–∞—А–Є –У—А–∞–∞–ї—П

–Э–∞ —Б–Ї–∞–ї–∞—Е —Б—Г—А–Њ–≤—Л—Е –Ь–Њ–љ—Б–∞–ї—М–≤–∞—В–∞.

–Э–µ–≤–Ј–Є—А–∞—П –љ–∞ —В–Њ–ї–њ—Л –Ї–Њ–Ї—В–µ–±–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і—Г, —А–∞–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –≥–ї–∞–Ј, –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є —В–≤–Њ—А–µ—Ж –Ї–Є–Љ–Љ–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—З–∞—Б—В—М—П –±—Л–ї –±–µ–Ј–љ–∞–і—С–ґ–љ–Њ –±–Њ–ї–µ–љ, –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ –Њ–і–Є–љ–Њ–Ї –Є –њ–Њ—В–µ—А—П–љвА¶ –Э–∞–і–µ–≤ –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ –Љ–∞—Б–Ї—Г –Љ—Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Г—З—В–Є–≤–Њ—Б—В–Є, вАУ –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–≤—И—Г—О –њ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Љ –њ—А–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П –µ–Љ—Г –≤ –і—Г—И—Г, вАУ –Њ–љ —В–∞–Ї –Є –љ–µ —Б–љ—П–ї –µ—С –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –і–љ–µ–є.¬†

–Ф—А—Г–Ј—М—П –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Є, —З—В–Њ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –≥–Њ–і—Л –Њ–љ –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –њ—А–µ–і–љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–љ–Њ –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї –ґ–Є—В—М. –£—Б—В–∞–ївА¶ –Ф–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –∞–њ–Њ–њ–ї–µ–Ї—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–і–∞—А–∞ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ, —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є.¬†

–Я—А–Є–Љ–µ—З–∞–љ–Є–µ:

–Т —В–µ–Ї—Б—В–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ—Л –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л —Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥–∞, –±–ї–µ—Б—В—П—Й–µ–≥–Њ –Љ–µ–Љ—Г–∞—А–Є—Б—В–∞-–≤–Њ–ї–Њ—И–Є–љ–Њ–≤–µ–і–∞ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З–∞ –Ъ—Г–њ—З–µ–љ–Ї–Њ.