–†—É—Ā—Ā–ļ–ł–Ļ –Ņ–ĺ—ć—ā –Ď–Ķ–Ľ–į—Ä—É—Ā–ł

–†—É—Ā—Ā–ļ–ł–Ļ –Ņ–ĺ—ć—ā –Ď–Ķ–Ľ–į—Ä—É—Ā–ł

–Ě–į—ą–Ķ–ľ—É –∑–Ĺ–į–ļ–ĺ–ľ—Ā—ā–≤—É —Ā –ď–Ķ–ĺ—Ä–≥–ł–Ķ–ľ –ė–≤–į–Ĺ–ĺ–≤–ł—á–Ķ–ľ –ö–ł—Ā–Ķ–Ľ—Ď–≤—č–ľ –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ –ī–Ķ—Ā—Ź—ā–ł –Ľ–Ķ—ā. –° –≥–ĺ–ī–į–ľ–ł –ļ —á–ł—Ā—ā–ĺ –Ņ—Ä–ĺ—Ą–Ķ—Ā—Ā–ł–ĺ–Ĺ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–ľ—É –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ—Ā—É ‚Äď –ĺ–Ī—Ā—É–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ļ–Ĺ–ł–∂–Ĺ—č—Ö –Ĺ–ĺ–≤–ł–Ĺ–ĺ–ļ, –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ—č—Ö —Ā–ĺ–Ī—č—ā–ł–Ļ, —Ā–ĺ–≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ņ—Ä–ĺ—Ü–Ķ—Ā—Ā–į –≤ –Ī–Ķ–Ľ–ĺ—Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ķ, –≤—Ā—ā—Ä–Ķ—á–ł –Ĺ–į —Ā–Ķ–ľ–ł–Ĺ–į—Ä–į—Ö, –ļ—Ä—É–≥–Ľ—č—Ö —Ā—ā–ĺ–Ľ–į—Ö ‚Äď –ī–ĺ–Ī–į–≤–ł–Ľ–ł—Ā—Ć –ī–ĺ–Ī—Ä—č–Ķ –Ľ–ł—á–Ĺ—č–Ķ –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—ą–Ķ–Ĺ–ł—Ź.

–ü–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ–ł —ā–į–ļ —É—Ā—ā—Ä–ĺ–Ķ–Ĺ—č: –≤ –Ņ–ĺ–≤—Ā–Ķ–ī–Ĺ–Ķ–≤–Ĺ–ĺ–Ļ –∂–ł–∑–Ĺ–ł –ł—Č—É—ā –ĺ–Ī—Č–Ķ–Ĺ–ł—Ź —Ā—Ä–Ķ–ī–ł –Ķ–ī–ł–Ĺ–ĺ–ľ—č—ą–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤, –ł—Ö –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –Ī—č—ā—Ć –Ĺ–Ķ –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ 3-4-—Ö —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ, —á–į—Ā—ā–ĺ –Ĺ–Ķ –ł–∑ –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ļ—Ä—É–≥–į, —Ā—ā—Ä–Ķ–ľ—Ź—ā—Ā—Ź –Ņ–ĺ–ī–Ķ–Ľ–ł—ā—Ć—Ā—Ź —Ä–į–ī–ĺ—Ā—ā—Ć—é –ĺ—ā –Ņ—Ä–ĺ—á–ł—ā–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ–Ĺ–ł–≥–ł –ł–Ľ–ł –≤–ĺ–∑–ľ—É—ā–ł—ā—Ć—Ā—Ź –ĺ—á–Ķ—Ä–Ķ–ī–Ĺ–ĺ–Ļ —Ā–į–ľ–ĺ–≤–Ľ—é–Ī–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –Ī–Ķ–∑–ī–į—Ä–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł. –Ē–Ľ—Ź –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –∑–Ĺ–į–ļ–ĺ–ľ—Ā—ā–≤–ĺ —Ā –ď–Ķ–ĺ—Ä–≥–ł–Ķ–ľ –ė–≤–į–Ĺ–ĺ–≤–ł—á–Ķ–ľ —Ā—ā–į–Ľ–ĺ –∑–Ĺ–į–ļ–ĺ–≤—č–ľ –ĺ—Ä–ł–Ķ–Ĺ—ā–ł—Ä–ĺ–ľ, —á–į—Ā—ā–ĺ –Ķ–ľ—É –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–ľ—É –ĺ—ā—Ā—č–Ľ–į—é –Ĺ–į –ĺ—Ü–Ķ–Ĺ–ļ—É —Ā–≤–ĺ–ł —Ä–į–Ī–ĺ—á–ł–Ķ —Ä—É–ļ–ĺ–Ņ–ł—Ā–ł, —Ā–ĺ–≤–Ķ—ā—É—é—Ā—Ć, –Ņ—Ä–ł–≤—č–ļ–Ľ–į –ļ –Ķ–≥–ĺ —Ā—ā—Ä–ĺ–≥–ĺ—Ā—ā–ł, –ĺ–Ĺ –Ĺ–Ķ —Ā—ā–Ķ—Ā–Ĺ—Ź–Ķ—ā—Ā—Ź, –ļ–ĺ–≥–ī–į —Ä—É–≥–į–Ķ—ā, –Ĺ–ĺ –ł —Ö–≤–į–Ľ–ł—ā —Ä–Ķ–ī–ļ–ĺ. –£ –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–į –ö–ł—Ā–Ķ–Ľ—Ď–≤–į –ĺ—ā–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ —ć—Ā—ā–Ķ—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ļ –≤–ļ—É—Ā, —ā–ĺ–Ĺ–ļ–ĺ–Ķ —á—É—ā—Ć–Ķ –Ĺ–į —ā–į–Ľ–į–Ĺ—ā, –Ī–ĺ–≥–į—ā—č–Ļ –Ī–į–≥–į–∂ –∑–Ĺ–į–Ĺ–ł–Ļ –ł–∑ –Ņ—Ä–ĺ—á–ł—ā–į–Ĺ–Ĺ—č—Ö –ļ–Ĺ–ł–≥, —á—ā–ĺ –Ņ–ĺ–ľ–ĺ–≥–į–Ķ—ā –Ķ–ľ—É —Ā—Ä–į–≤–Ĺ–ł–≤–į—ā—Ć –Ņ—Ä–ĺ—ą–Ľ–ĺ–Ķ –ł –ī–Ķ–Ĺ—Ć –Ĺ—č–Ĺ–Ķ—ą–Ĺ–ł–Ļ, —á–į—Ā—ā–ĺ —Ā—Ä–į–≤–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—Ź —ā–Ķ –Ĺ–Ķ –Ĺ–į –Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑—É –ľ–ĺ–Ľ–ĺ–ī–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ĺ–ļ–ĺ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ņ–ĺ—ć—ā–ĺ–≤ –ł –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ļ.

–ß–į—Ā—ā–ĺ –Ķ–≥–ĺ —Ä–į–∑–Ī–ĺ—Ä –ľ–ĺ–Ķ–≥–ĺ —Ä–į–Ī–ĺ—á–Ķ–≥–ĺ —ā–Ķ–ļ—Ā—ā–į –Ĺ–į–Ņ–ĺ–ľ–ł–Ĺ–į–Ķ—ā —Ä–į–∑–≥—Ä–ĺ–ľ, –Ĺ–ĺ —Ź —Ā–Ņ–ĺ–ļ–ĺ–Ļ–Ĺ–ĺ –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—ą—É—Ā—Ć –ļ –Ķ–≥–ĺ —É—Ä–ĺ–ļ–į–ľ, –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–∂–ł–≤–į—é, —á—ā–ĺ –ľ–ĺ–Ļ —Ā—ā–į—Ä—ą–ł–Ļ –ī—Ä—É–≥ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–∂–ł–≤–į–Ķ—ā –ł –≤—Ā–Ķ —ā–į–ļ –Ī–Ľ–ł–∑–ļ–ĺ –Ņ—Ä–ł–Ĺ–ł–ľ–į–Ķ—ā –ļ —Ā–Ķ—Ä–ī—Ü—É. ¬ę–ė—Ä–ł–Ĺ–į –°–Ķ—Ä–≥–Ķ–Ķ–≤–Ĺ–į, —Ā—Ä–į–∑—É –Ņ—Ä–ĺ—ą—É —É –í–į—Ā –Ņ—Ä–ĺ—Č–Ķ–Ĺ–ł—Ź –∑–į —ā–ĺ, —á—ā–ĺ, –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –Ī—č—ā—Ć, –Ĺ–Ķ –ĺ–Ņ—Ä–į–≤–ī–į—é –í–į—ą–ł—Ö –ĺ–∂–ł–ī–į–Ĺ–ł–Ļ –Ĺ–į –Ī–Ľ–į–≥–ĺ–Ņ—Ä–ł—Ź—ā–Ĺ—č–Ļ –Ņ–ĺ—Ö–≤–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ –ĺ—ā–∑—č–≤. –Ě–ĺ –ľ—č —Ā –í–į–ľ–ł –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā–ĺ—Ä—č, –į –Ķ—Ď –í–Ķ–Ľ–ł—á–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ –õ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–į ‚ÄĒ –ī–į–ľ–į –≤–Ķ—Ā—Ć–ľ–į —Ā—É—Ä–ĺ–≤–į—Ź. –ź –ļ–ĺ–Ľ–ł —É–∂ –ľ—č –Ķ–Ļ —Ā–Ľ—É–∂–ł–ľ, —ā–ĺ –ľ–Ķ–∂–ī—É —Ā–ĺ–Ī–ĺ–Ļ –ĺ–Ī—Ź–∑–į–Ĺ—č –Ī—č—ā—Ć ¬ę–ļ–į–ļ –Ĺ–į –ī—ɗ֗ɬĽ, —ā.–Ķ. –ļ–į–ļ –Ĺ–į –ł—Ā–Ņ–ĺ–≤–Ķ–ī–ł‚Ķ –Į –≤—Ā–Ķ–≥–ī–į –Ņ–ł—Ā–į–Ľ –í–į–ľ —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —ā–į–ļ, –ļ–į–ļ –ī—É–ľ–į—é —Ā–į–ľ. –ė –Ĺ–į–ī–Ķ—é—Ā—Ć, —á—ā–ĺ —ć—ā–ĺ –ľ–ĺ—Ď –ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–≤–Ľ–ł—Ź–Ķ—ā –Ĺ–į –Ĺ–į—ą–Ķ –≤–∑–į–ł–ľ–Ĺ–ĺ —É–≤–į–∂–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ķ –ł –Ĺ–Ķ–∂–Ĺ–ĺ–Ķ –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—ą–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ī—Ä—É–≥ –ļ –ī—Ä—É–≥—ɬĽ.

–ö–į–∂–ī—č–Ļ —Ä–į–∑ –Ņ–ĺ-–Ĺ–ĺ–≤–ĺ–ľ—É –ĺ—ā–ļ—Ä—č–≤–į—é—ā—Ā—Ź –≥—Ä–į–Ĺ–ł –Ľ–ł—á–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –ľ–ĺ–Ķ–≥–ĺ –∑–Ĺ–į–ļ–ĺ–ľ–ĺ–≥–ĺ. –ė–∑ –Ĺ–Ķ–ī–į–≤–Ĺ–Ķ–≥–ĺ —Ä–į–∑–≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–į —É–∑–Ĺ–į–Ľ–į, —á—ā–ĺ –ď–Ķ–ĺ—Ä–≥–ł–Ļ –ė–≤–į–Ĺ–ĺ–≤–ł—á —É–∂–Ķ –Ľ–Ķ—ā –Ņ—Ź—ā—Ć –ł–∑—É—á–į–Ķ—ā —Ą—Ä–į–Ĺ—Ü—É–∑—Ā–ļ–ł–Ļ —Ź–∑—č–ļ, –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –Ĺ–Ķ –∑–į–Ī—č–≤–į—Ź –ł –Ĺ–Ķ–ľ–Ķ—Ü–ļ–ł–Ļ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ –Ņ–ĺ–Ľ—é–Ī–ł–Ľ –Ķ—Č—Ď –≤ —ą–ļ–ĺ–Ľ–Ķ‚Ķ

‚Äď –ß—ā–ĺ –í–į—Ā –Ņ–ĺ–Ī—É–ī–ł–Ľ–ĺ –ļ –ł–∑—É—á–Ķ–Ĺ–ł—é –≤—ā–ĺ—Ä–ĺ–≥–ĺ –ł–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ä–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ź–∑—č–ļ–į? ‚Äď –∑–į–ī–į–Ľ–į –Ķ–ľ—É –≤–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā.

‚Äď –Ę—Ä–ł –ľ–ĺ–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į. –ü–Ķ—Ä–≤—č–Ļ. –°—ā—č–ī–Ĺ–ĺ —Ā—ā–į–Ľ–ĺ, —á—ā–ĺ –Ĺ–Ķ –≤–Ľ–į–ī–Ķ—é —Ź–∑—č–ļ–ĺ–ľ, –Ĺ–į –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–ľ –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł–Ľ–ĺ —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ–Ķ –Ņ—Ä–ĺ—Ā–≤–Ķ—Č—Ď–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ķ –ī–≤–ĺ—Ä—Ź–Ĺ—Ā—ā–≤–ĺ –≤ 19 –≤–Ķ–ļ–Ķ, –ĺ—ā—á–Ķ–≥–ĺ –ī–Ľ—Ź –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ł–Ķ –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź —ā–ĺ–≥–ĺ –≤–Ķ–ļ–į, –≤ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö –Ņ–Ķ—Ä—Ā–ĺ–Ĺ–į–∂–ł –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä—Ź—ā –Ĺ–į —Ą—Ä–į–Ĺ—Ü—É–∑—Ā–ļ–ĺ–ľ, –Ī—č–Ľ–ł –Ĺ–Ķ –ī–ĺ –ļ–ĺ–Ĺ—Ü–į –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź—ā–Ĺ—č. –í —á–į—Ā—ā–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł, —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ –õ.–Ę–ĺ–Ľ—Ā—ā–ĺ–≥–ĺ ¬ę–í–ĺ–Ļ–Ĺ–į –ł –ľ–ł—ĬĽ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ –Ĺ–į—á–ł–Ĺ–į–Ķ—ā—Ā—Ź –Ī–ĺ–Ľ—ā–ĺ–≤–Ĺ—Ď–Ļ –≥–ĺ—Ā—ā–Ķ–Ļ —Ā–į–Ľ–ĺ–Ĺ–į –≥—Ä–į—Ą–ł–Ĺ–ł –®–Ķ—Ä–Ķ—Ä –Ņ–ĺ-—Ą—Ä–į–Ĺ—Ü—É–∑—Ā–ļ–ł‚Ķ

–í—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ –ľ–ĺ–ľ–Ķ–Ĺ—ā. –ú–ĺ–Ļ –≤–Ĺ—É–ļ –Ē–į–Ĺ–ł–Ľ–į —É–∂–Ķ —ā—Ä–Ķ—ā–ł–Ļ –≥–ĺ–ī –ł–∑—É—á–į–Ķ—ā —Ź–∑—č–ļ –Ĺ–į—Ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –§—Ä–į–Ĺ—Ü—É–∑—Ā–ļ–ĺ–Ļ –†–Ķ—Ā–Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–ł, –ł –ĺ–Ĺ –Ķ–ľ—É —ā—Ä—É–ī–Ĺ–ĺ –ī–į—Ď—ā—Ā—Ź. –Ě—É –ļ—ā–ĺ –∂–Ķ –Ķ—Č—Ď –Ķ–ľ—É –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –Ņ–ĺ–ľ–ĺ—á—Ć, –ļ–į–ļ –Ĺ–Ķ —Ä–ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –ī–Ķ–ī?

–ė —ā—Ä–Ķ—ā–ł–Ļ –ľ–ĺ–ľ–Ķ–Ĺ—ā. –ó–į—Ö–ĺ—ā–Ķ–Ľ–ĺ—Ā—Ć –Ņ–ĺ—á–ł—ā–į—ā—Ć –≤ –ĺ—Ä–ł–≥–ł–Ĺ–į–Ľ–Ķ –ź—Ä—ā—é—Ä–į –†–Ķ–ľ–Ī–ĺ. –ú–Ķ—á—ā—É –ł—Ā–Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–ł–Ľ. –ė –Ĺ–į —Ā–į–Ļ—ā–Ķ ¬ę–í–Ķ–ļ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≤–ĺ–ī–į¬Ľ –≤–ļ–Ľ—é—á–ł–Ľ—Ā—Ź –≤ —Ā–ĺ—Ā—ā—Ź–∑–į–Ĺ–ł–Ķ —Ā –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≤–ĺ–ī—á–ł–ļ–į–ľ–ł –†–ĺ—Ā—Ā–ł–ł –Ĺ–į –Ľ—É—á—ą–ł–Ļ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≤–ĺ–ī —Ā—ā–ł—Ö–ĺ—ā–≤–ĺ—Ä–Ķ–Ĺ–ł–Ļ –õ–Ķ–ļ–ĺ–Ĺ—ā–į –ī–Ķ –õ–ł–Ľ—Ź, —Ą—Ä–į–Ĺ—Ü—É–∑—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ĺ—ć—ā–į —Ā–Ķ—Ä–Ķ–ī–ł–Ĺ—č 19 –≤–Ķ–ļ–į. –ź –ī–Ľ—Ź –Ņ–ĺ–Ĺ–ł–ľ–į–Ĺ–ł—Ź –Ī—č—ā–ĺ–≥–ĺ —Ą—Ä–į–Ĺ—Ü—É–∑—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–į—Ä—É –Ľ–Ķ—ā –Ĺ–į–∑–į–ī –Ĺ–į—á–į–Ľ —á–ł—ā–į—ā—Ć —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ —Ā–ĺ–≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ł—Ü—č –ź–Ĺ–Ĺ—č –ď–į–≤–į–Ľ—Ć–ī–į ¬ęJel‚Äôaimais¬Ľ (–Į –Ķ–≥–ĺ –Ľ—é–Ī–ł–Ľ–į). –ü–ĺ–ī–≤–ł–≥–į—é—Ā—Ć –≤ —á—ā–Ķ–Ĺ–ł–ł –ĺ—á–Ķ–Ĺ—Ć –ľ–Ķ–ī–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ.

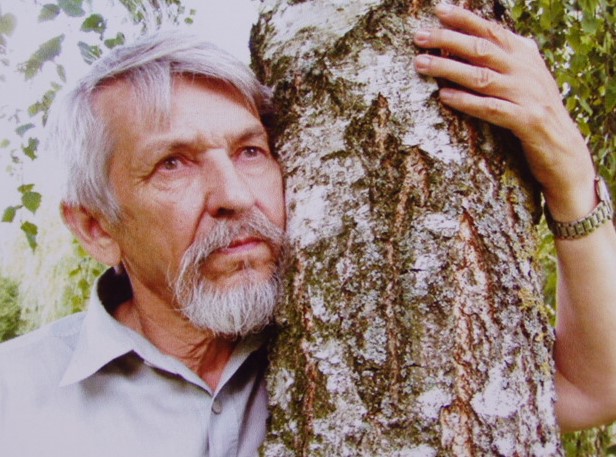

–ď–Ķ–ĺ—Ä–≥–ł–Ļ –ė–≤–į–Ĺ–ĺ–≤–ł—á —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ —Ā–ļ—Ä–ĺ–ľ–Ĺ—č–Ļ, –ī–į–∂–Ķ —ā–ł—Ö–ł–Ļ, –Ņ–ĺ–≥—Ä—É–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –≤ —Ā–Ķ–Ī—Ź, —Ä–Ķ–ī–ļ–ł–ľ –Ľ—é–ī—Ź–ľ –ĺ—ā–ļ—Ä—č–≤–į–Ķ—ā —á–į—Ā—ā–ł —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ –ī—É—ą–ł. –ü–ĺ–ī–ĺ–Ļ–ī—Ź –ļ —Ā–≤–ĺ–ł–ľ –≤–ĺ—Ā—Ć–ľ–ł–ī–Ķ—Ā—Ź—ā–ł –≥–ĺ–ī–į–ľ, –Ĺ–Ķ —É—ā—Ä–į—ā–ł–Ľ –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ—Ā–į –ļ –ļ–Ĺ–ł–≥–į–ľ, –Ĺ–ĺ –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ—á–ł—ā—č–≤–į–Ķ—ā –ļ–Ľ–į—Ā—Ā–ł–ļ—É, –Ņ—Ä–ĺ–∑—É –ź. –°. –ü—É—ą–ļ–ł–Ĺ–į, –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī–Ĺ—Ź—Ź –Ņ–ĺ–≤–Ķ—Ā—ā—Ć ¬ę–ö–į–Ņ–ł—ā–į–Ĺ—Ā–ļ–į—Ź –ī–ĺ—á–ļ–į¬Ľ, –ļ–į–∑–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć –Ī—č ‚Äď —Ö—Ä–Ķ—Ā—ā–ĺ–ľ–į—ā–ł—Ź, –į –ī–Ľ—Ź –Ĺ–Ķ–≥–ĺ —ć—ā–į–Ľ–ĺ–Ĺ –Ņ—Ä–ĺ–∑—č. –í –Ķ–≥–ĺ –Ľ–ł—á–Ĺ–ĺ–Ļ –Ī–ł–Ī–Ľ–ł–ĺ—ā–Ķ–ļ–Ķ –ļ–Ľ–į—Ā—Ā–ł–ļ–ł —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–ĺ–∑—č ‚ÄĒ –ģ. –ö–į–∑–į–ļ–ĺ–≤, –ģ. –Ě–į–≥–ł–Ī–ł–Ĺ, –í. –†–į—Ā–Ņ—É—ā–ł–Ĺ, –í. –ź—Ā—ā–į—Ą—Ć–Ķ–≤, –í. –Ď–Ķ–Ľ–ĺ–≤ –ł –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ł–Ķ –ī—Ä—É–≥–ł–Ķ.

‚Äď –ě—ā–ļ—Ä—č–Ľ –ī–Ľ—Ź —Ā–Ķ–Ī—Ź –Ņ–ĺ-–Ĺ–ĺ–≤–ĺ–ľ—É –°–ĺ–ľ–Ķ—Ä—Ā–Ķ—ā–į –ú–ĺ—ć–ľ–į, —á–ł—ā–į–Ľ –Ķ–≥–ĺ –≤ –ľ–ĺ–Ľ–ĺ–ī–ĺ—Ā—ā–ł, —Ā–Ķ–Ļ—á–į—Ā –ľ–Ĺ–Ķ –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ—Ā–Ĺ—č –Ķ–≥–ĺ –ľ—č—Ā–Ľ–ł –ĺ —Ā—ā–į—Ä–ĺ—Ā—ā–ł. –•–ĺ—á—É –≤–ĺ—Ā–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑–ĺ–≤–į—ā—Ć—Ā—Ź –Ķ–≥–ĺ –ĺ–Ņ—č—ā–ĺ–ľ –≤ —ā–ĺ–ľ, –ļ–į–ļ –Ĺ–į–ł–Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ—Ā–Ĺ–ĺ –ł –Ņ—Ä–ĺ–ī—É–ļ—ā–ł–≤–Ĺ–ĺ –Ņ—Ä–ĺ–∂–ł—ā—Ć –ł —ć—ā–ĺ—ā –∑–į–ļ–Ľ—é—á–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ —ć—ā–į–Ņ –∂–ł–∑–Ĺ–ł. –ě–ī–Ĺ–ĺ–≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ —á–ł—ā–į—é –Ĺ–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –ļ–Ĺ–ł–≥, –Ĺ–į–Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ—Ä, –Ě.–≠–Ļ–ī–Ķ–Ľ—Ć–ľ–į–Ĺ–į ¬ę–ü–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī–Ĺ–ł–Ļ –Ľ–Ķ—ā–ĺ–Ņ–ł—Ā–Ķ—ܬĽ. –≠—ā–ĺ –ĺ–Ī –į–≤—ā–ĺ—Ä–Ķ ¬ę–ė—Ā—ā–ĺ—Ä–ł–ł –≥–ĺ—Ā—É–ī–į—Ä—Ā—ā–≤–į —Ä–ĺ—Ā—Ā–ł–Ļ—Ā–ļ–ĺ–≥–嬼 –Ě–ł–ļ–ĺ–Ľ–į–Ķ –ú–ł—Ö–į–Ļ–Ľ–ĺ–≤–ł—á–Ķ –ö–į—Ä–į–ľ–∑–ł–Ĺ–Ķ.

–°–Ķ–≥–ĺ–ī–Ĺ—Ź –ľ–ĺ—Ź –Ķ–∂–Ķ–ī–Ĺ–Ķ–≤–Ĺ–į—Ź –ļ–Ĺ–ł–≥–į, —Ā–Ī–ĺ—Ä–Ĺ–ł–ļ –Ņ–ł—Ā–Ķ–ľ –ł–≥—É–ľ–Ķ–Ĺ–į –Ě–ł–ļ–ĺ–Ĺ–į (–í–ĺ—Ä–ĺ–Ī—Ć–Ķ–≤–į) ¬ę–ü–ł—Ā—Ć–ľ–į –ĺ –ī—É—Ö–ĺ–≤–Ĺ–ĺ–Ļ –∂–ł–∑–Ĺ–ł¬Ľ, –į–ī—Ä–Ķ—Ā–ĺ–≤–į–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –ľ–ĺ–Ĺ–į—Ö–ł–Ĺ—Ź–ľ –°—Ä–Ķ—ā–Ķ–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ľ–ĺ–Ĺ–į—Ā—ā—č—Ä—Ź. –Ē–Ľ—Ź –ľ–Ķ–Ĺ—Ź —ć—ā–į –ļ–Ĺ–ł–≥–į ‚Äď –ī—É—Ö–ĺ–≤–Ĺ–į—Ź –ĺ–Ņ–ĺ—Ä–į, –Ņ–ł—Č–į –ī–Ľ—Ź —É–ľ–į –ł —Ā–Ķ—Ä–ī—Ü–į, –ĺ—ā–ļ—Ä–ĺ—é —É—ā—Ä–ĺ–ľ –ł–Ľ–ł –≤–Ķ—á–Ķ—Ä–ĺ–ľ, –į —ā–į–ľ –ľ–Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–ī—Ā–ļ–į–∑–ļ–į, —Ā–ĺ–≤–Ķ—ā, —É—ā–Ķ—ą–Ķ–Ĺ–ł–Ķ. ¬ę–Ě–Ķ –Ī—č–Ľ–ĺ —Ā–Ľ—É—á–į—Ź, —á—ā–ĺ–Ī—č –ď–ĺ—Ā–Ņ–ĺ–ī—Ć –ĺ—ā–ļ–į–∑–į–Ľ –ļ–ĺ–≥–ī–į-–Ľ–ł–Ī–ĺ –ļ–į—é—Č–Ķ–ľ—É—Ā—Ź –≤ –Ņ—Ä–ĺ—Č–Ķ–Ĺ–ł–ł. –Ę–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —ā–ĺ–≥–ī–į –ď–ĺ—Ā–Ņ–ĺ–ī—Ć –Ĺ–Ķ –Ņ—Ä–ĺ—Č–į–Ķ—ā –Ĺ–į–ľ, –ļ–ĺ–≥–ī–į –ľ—č —Ā–į–ľ–ł –Ĺ–Ķ –Ņ—Ä–ĺ—Č–į–Ķ–ľ –ī—Ä—É–≥–ł–ľ. –ü–ĺ—ć—ā–ĺ–ľ—É –Ņ–ĺ–ľ–ł—Ä–ł–ľ—Ā—Ź —Ā–ĺ –≤—Ā–Ķ–ľ–ł, —á—ā–ĺ–Ī—č –ď–ĺ—Ā–Ņ–ĺ–ī—Ć –Ņ–ĺ–ľ–ł—Ä–ł–Ľ—Ā—Ź —Ā –Ĺ–į–ľ–ł. –ü—Ä–ĺ—Ā—ā–ł–ľ –≤—Ā–Ķ–ľ, —á—ā–ĺ–Ī—č –ł –ď–ĺ—Ā–Ņ–ĺ–ī—Ć –Ĺ–į—Ā –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ł–Ľ‚Ķ¬Ľ.

80 –Ľ–Ķ—ā –ď–Ķ–ĺ—Ä–≥–ł—Ź –ė–≤–į–Ĺ–ĺ–≤–ł—á–į –ö–ł—Ā–Ķ–Ľ—Ď–≤–į ‚Äď —Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–ł–Ļ –Ņ–ĺ–≤–ĺ–ī –Ņ–ĺ–≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł—ā—Ć –ĺ –∂–ł–∑–Ĺ–ł, —ā–≤–ĺ—Ä—á–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ, –Ņ–ĺ—ć–∑–ł–ł, –Ņ—Ä–ĺ—ą–Ľ–ĺ–ľ –ł –Ĺ—č–Ĺ–Ķ—ą–Ĺ–Ķ–ľ, –Ĺ–į–ī–Ķ–∂–ī–į—Ö –ł –Ņ–Ľ–į–Ĺ–į—Ö. –Ē–ĺ–Ľ–≥–į—Ź –∂–ł–∑–Ĺ—Ć, –ĺ–Ņ—č—ā, –ĺ–Ī—Č–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –≤ –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā–ļ–ĺ–Ļ —Ā—Ä–Ķ–ī–Ķ –≤—č—Ä–į–Ī–į—ā—č–≤–į—é—ā —Ö–į—Ä–į–ļ—ā–Ķ—Ä, —Ā–ĺ—Ö—Ä–į–Ĺ–ł–Ľ—Ā—Ź –≥–Ľ–į–≤–Ĺ—č–Ļ —Ā—ā–Ķ—Ä–∂–Ķ–Ĺ—Ć: —á–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć, —Ā–į–ľ–ĺ–ļ—Ä–ł—ā–ł—á–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć, –ł—Ä–ĺ–Ĺ–ł—á–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć, –Ĺ–Ķ–Ņ—Ä–ł–ľ–ł—Ä–ł–ľ–ĺ—Ā—ā—Ć –ļ —Ö–į–Ľ—ā—É—Ä–Ķ, —ā—Ä–Ķ–Ī–ĺ–≤–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –ļ —Ā–Ķ–Ī–Ķ –ł –ļ–ĺ–Ľ–Ľ–Ķ–≥–į–ľ. –†—É—Ā—Ā–ļ–ł–Ļ –Ņ–ĺ —Ä–ĺ–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł—é, –ĺ–Ĺ –Ĺ–į—ą–Ķ–Ľ –≤ –Ď–Ķ–Ľ–į—Ä—É—Ā–ł –≤—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ –ī–ĺ–ľ, –Ņ—Ä–ĺ–Ĺ–Ķ—Ā —á–Ķ—Ä–Ķ–∑ –≤—Ā—é —Ā–≤–ĺ—é —ā–≤–ĺ—Ä—á–Ķ—Ā–ļ—É—é —Ā—É–ī—Ć–Ī—É –ĺ—ā–Ņ–Ķ—á–į—ā–ĺ–ļ —É—ą–Ķ–ī—ą–Ķ–Ļ —ć–Ņ–ĺ—Ö–ł, –ļ—Ä–į—Ā–ĺ—ā—É —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ź–∑—č–ļ–į, –≤–Ľ–ł—Ź–Ĺ–ł–Ķ –Ľ—É—á—ą–ł—Ö —ā—Ä–į–ī–ł—Ü–ł–Ļ —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ļ—É–Ľ—Ć—ā—É—Ä—č, –Ī–Ľ–į–≥–ĺ–ī–į—Ä—Ź –Ķ–≥–ĺ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≤–ĺ–ī–į–ľ, –ĺ–Ī–ĺ–≥–į—ā–ł–Ľ–į—Ā—Ć –Ī–Ķ–Ľ–ĺ—Ä—É—Ā—Ā–ļ–į—Ź –Ņ–ĺ—ć–∑–ł—Ź, –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–ł–≤ –Ĺ–ĺ–≤–ĺ–Ķ –ī—č—Ö–į–Ĺ–ł–Ķ –≤ —Ā–ĺ–≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ķ. –í–ĺ—ā –ļ–į–ļ –ĺ–Ĺ —Ā–į–ľ –ĺ—Ü–Ķ–Ĺ–ł–≤–į–Ķ—ā —Ā–≤–ĺ—Ď –ľ–Ķ—Ā—ā–ĺ –≤ –∂–ł–∑–Ĺ–ł –Ĺ–į—ą–Ķ–Ļ –Ď–Ķ–Ľ–į—Ä—É—Ā–ł:

–ó–ī–Ķ—Ā—Ć, —Ā–Ľ–į–≤–į –Ď–ĺ–≥—É, –Ĺ–Ķ —ā—Ä—Ź—Ā—Ď—ā!

–ė –∑–į —Ä—É–Ī–Ķ–∂ –Ĺ–Ķ —Ä–≤—É—Ā—Ć

–ü–ĺ–ļ–Ľ–ĺ–Ĺ–Ĺ–ł–ļ–ĺ–ľ —á—É–∂–ł—Ö –ļ—Ä–į—Ā–ĺ—ā

–Į, —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ł–Ļ –Ī–Ķ–Ľ–ĺ—Ä—É—Ā.

–ó–ī–Ķ—Ā—Ć –≤—Ā—Ď –Ņ–ĺ–ī —Ā–ĺ–Ľ–Ĺ—Ü–Ķ–ľ –ł –ī–ĺ–∂–ī—Ď–ľ

–†–į—Ā—ā—Ď—ā –Ĺ–į –ī–ĺ–Ī—Ä—č–Ļ –≤–ļ—É—Ā.

–ė —Ö–ĺ—ā—Ć –≤ –†–ĺ—Ā—Ā–ł–ł —Ź —Ä–ĺ–∂–ī—Ď–Ĺ,

–Ē—É—ą–ĺ—é ‚ÄĒ –Ī–Ķ–Ľ–ĺ—Ä—É—Ā.

–†–į–Ī–ĺ—ā–ĺ–Ļ –ľ—č—Ā–Ľ–ł –∑–į–Ĺ—Ź—ā—č,¬†

–ó–į –ī–Ķ–Ľ–ĺ —Ź –Ī–Ķ—Ä—É—Ā—Ć

–Ď–Ķ–∑ —Ä–ĺ–Ī–ĺ—Ā—ā–ł –ł —Ā—É–Ķ—ā—č,

–ö–į–ļ —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ł–Ļ –Ī–Ķ–Ľ–ĺ—Ä—É—Ā.

–ě –Ď–Ķ–Ľ–į—Ä—É—Ā—Ć, —Ä–ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ķ–Ľ,

–ď–ī–Ķ —Ā—á–į—Ā—ā—Ć–Ķ –≥–Ĺ—Ď–∑–ī–į –≤—Ć—Ď—ā,

–í –Ķ–ī–ł–Ĺ—Ā—ā–≤–Ķ –Ņ–ĺ–ľ—č—Ā–Ľ–ĺ–≤ –ł –ī–Ķ–Ľ ‚ÄĒ

–í–Ķ–Ľ–ł—á–ł–Ķ —ā–≤–ĺ—Ď!

–Ě–į—Ä–ĺ–ī, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ –ľ—É–ī—Ä –ł –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā,

–ß—ā–ł—ā –ľ–ł—Ä–Ĺ—č—Ö –Ņ—Ä–Ķ–ī–ļ–ĺ–≤ –Ņ—Ä–į—Ö.

–ė –∑–ī–Ķ—Ā—Ć —É —Ā—á–į—Ā—ā—Ć—Ź —Ā—ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –≥–Ĺ—Ď–∑–ī

–Ě–į –ļ—Ä—č—ą–į—Ö –ł —Ā—ā–ĺ–Ľ–Ī–į—Ö!

–ė –≤–ī–ĺ—Ö–Ĺ–ĺ–≤–Ľ—Ź—é—ā –≤ —É–Ĺ–ł—Ā–ĺ–Ĺ

–Ě–į—Ä–ĺ–ī–Ĺ–ĺ—é —Ā—É–ī—Ć–Ī–ĺ–Ļ

–ú–Ķ–Ĺ—Ź –≥—Ä—é–Ĺ–≤–į–Ľ—Ć–ī—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ī–ł—ā–≤—č –∑–≤–ĺ–Ĺ

–ė –ļ—É–Ľ–ł–ļ–ĺ–≤—Ā–ļ–ł–Ļ –Ī–ĺ–Ļ.

–°–Ņ–į—Ā–į—é—ā —á–į—Ā—ā–ĺ –ĺ—ā —ā–ĺ—Ā–ļ–ł,

–ó–ĺ–≤—É—ā –≤ –ļ—Ä–į–Ļ –Ď–Ķ–Ľ—č—Ö –í–Ķ–∂

–ö—É–Ņ–į–Ľ—č, –ö–ĺ–Ľ–į—Ā–į —Ā—ā–ł—Ö–ł,

–ú–į–ļ—Ā–ł–ľ–į –Ĺ–Ķ–∂–Ĺ—č–Ļ –≤–Ķ—Ä—ą.

–ě –Ď–Ķ–Ľ–į—Ä—É—Ā—Ć! –°–ĺ—Ā—É–ī–ĺ–≤, –∂–ł–Ľ

–°–Ņ–Ľ–Ķ—ā–Ķ–Ĺ—Ć–Ķ ‚ÄĒ –Ĺ–Ķ–ī–Ķ–Ľ–ł–ľ,

–ü–ĺ–Ľ–∂–ł–∑–Ĺ–ł —Ź –≤ —ā–Ķ–Ī–Ķ –Ņ—Ä–ĺ–∂–ł–Ľ

–ė —Ā—č–Ĺ–ĺ–ľ —Ā—ā–į–Ľ —ā–≤–ĺ–ł–ľ!

–ė –Ņ—É—Ā—ā—Ć —ā—č –Ĺ–Ķ–ī—Ä–į–ľ–ł —Ā–ļ—Ä–ĺ–ľ–Ĺ–į,¬†

–ď–ĺ—Ä–∂—É—Ā—Ć, –ī–į, –≥–ĺ–Ĺ–ĺ—Ä—é—Ā—Ć

–¶–≤–Ķ—ā–Ķ–Ĺ–ł–Ķ–ľ —ā–≤–ĺ–ł–ľ, —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–į,

–Į, —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ł–Ļ –Ī–Ķ–Ľ–ĺ—Ä—É—Ā!

‚Äď –Ě–į—á–Ĺ–Ķ–ľ —Ā —Ā–į–ľ–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–į—á–į–Ľ–į, –≤–į—ą–Ķ –ī–Ķ—ā—Ā—ā–≤–ĺ –Ņ—Ä–ł—ą–Ľ–ĺ—Ā—Ć –Ĺ–į –≤–ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –≥–ĺ–ī—č, –ļ–į–ļ–ł–Ķ –≤–Ņ–Ķ—á–į—ā–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ĺ—Ā—ā–į–Ľ–ł—Ā—Ć —Ā–į–ľ—č–ľ–ł —Ź—Ä–ļ–ł–ľ–ł?

–Ě–į—ą—É —Ā–Ķ–ľ—Ć—é (–ľ–į–ľ—É —Ā –ī–≤—É–ľ—Ź –ī–Ķ—ā—Ć–ľ–ł, 1939 –ł 1941 –≥–ĺ–ī–į —Ä–ĺ–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź) —Ā–Ņ–į—Ā–Ľ–į –ĺ—ā –≥–ĺ–Ľ–ĺ–ī–į –Ī–į–Ī—É—ą–ļ–į –Ę–į—ā—Ć—Ź–Ĺ–į –ė—Ä–ł–Ĺ–Ķ–Ķ–≤–Ĺ–į –ö–ł—Ā–Ķ–Ľ—Ď–≤–į, –Ķ–Ķ –ľ—É–∂ –Ę—Ä–ĺ—Ą–ł–ľ —É–ľ–Ķ—Ä –ĺ—ā —Ä–į–Ĺ –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–Ļ –ľ–ł—Ä–ĺ–≤–ĺ–Ļ –≤ –Ĺ–į—á–į–Ľ–Ķ 20-—č—Ö. –ě–Ĺ–į –ĺ–ī–Ĺ–į –≤—č—Ä–į—Ā—ā–ł–Ľ–į —ā—Ä–ĺ–ł—Ö –ī–Ķ—ā–Ķ–Ļ, –ł –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ –∑–į–ľ—É–∂ –Ĺ–Ķ –≤—č—ą–Ľ–į. –ö–ĺ–≥–ī–į –ĺ—ā–Ķ—Ü —É—ą—Ď–Ľ –Ĺ–į —Ą—Ä–ĺ–Ĺ—ā, –ľ—č –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–Ķ—Ö–į–Ľ–ł –ł–∑ —Ā–Ķ–Ľ–į –Ě–ĺ—Ä–ĺ–Ī–ĺ–≤–ĺ –í–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ĺ–ī—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ĺ–Ī–Ľ–į—Ā—ā–ł, –≥–ī–Ķ –ĺ—ā–Ķ—Ü —Ä–į–Ī–ĺ—ā–į–Ľ –ī–ł—Ä–Ķ–ļ—ā–ĺ—Ä–ĺ–ľ —ą–ļ–ĺ–Ľ—č, –≤ –ī–Ķ—Ä–Ķ–≤–Ĺ—é –ö—É–∑—Ć–ľ–ł–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ķ –Į—Ä–ĺ—Ā–Ľ–į–≤—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ĺ–Ī–Ľ–į—Ā—ā–ł.¬†

–ß–Ķ—ā—č—Ä—Ď—Ö-–Ņ—Ź—ā–ł –Ľ–Ķ—ā –ĺ—ā —Ä–ĺ–ī—É —Ź —Ā–ł–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –∑–į–Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ľ, —Ā–Ĺ–į—á–į–Ľ–į –ļ–ĺ—Ä—Ć—é, –į –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ –ī–ł—Ą—ā–Ķ—Ä–ł–Ķ–Ļ. –Ę–ĺ–≥–ī–į –Ĺ–į–∑—č–≤–į–Ľ–ł ‚ÄĒ –ī–ł—Ą—ā–Ķ—Ä–ł—ā. –ü–ĺ–ľ–Ĺ—é ‚ÄĒ –≤—Ā–Ķ —Ö–ł–Ľ–Ķ–Ĺ—Ć–ļ–ĺ–Ķ —ā–Ķ–Ľ—Ć—Ü–Ķ –Ī—č–Ľ–ĺ –≤ –≤–ĺ–Ľ–ī—č—Ä—Ź—Ö, –ĺ–Ĺ–ł –Ľ–ĺ–Ņ–į–Ľ–ł—Ā—Ć –ł –ĺ—Ā—ā–į–≤–į–Ľ–ł—Ā—Ć –Ĺ–į –ļ–ĺ–∂–Ķ —á–Ķ—ą—É–Ļ–ļ–į–ľ–ł, –ú–Ĺ–Ķ –Ĺ—Ä–į–≤–ł–Ľ–ĺ—Ā—Ć –ł—Ö —Ā —Ā–Ķ–Ī—Ź —Ā–ĺ—Ā–ļ—Ä–Ķ–Ī–į—ā—Ć, —Ā–Ľ–Ķ—ā–į–Ľ–ł —Ā –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –ļ–į–ļ —Ā—É—Ö–ł–Ķ –ľ–ĺ—ā—č–Ľ—Ć–ļ–ł. –ė–∑-–∑–į –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–∑–Ĺ–ł —Ā–į–ľ–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī–≤–ł–≥–į—ā—Ć—Ā—Ź –Ĺ–Ķ –ľ–ĺ–≥. –ú–į–ľ–į –ł–Ľ–ł –Ī–į–Ī—É—ą–ļ–į –Ĺ–ĺ—Ā–ł–Ľ–ł –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –Ĺ–į —Ä—É–ļ–į—Ö —Ā –Ņ–ĺ—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł –≤ –ļ—Ä–į—Ā–Ĺ—č–Ļ —É–≥–ĺ–Ľ, –≥–ī–Ķ —Ź —Ā–ł–ī–Ķ–Ľ –Ņ–ĺ–ī –ł–ļ–ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –≤–Ķ—Ā—Ć –∑–į–ļ—É—ā–į–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –≤ –ĺ–ī–Ķ—Ź–Ľ–ĺ. –Į –Ī—č–Ľ –≤–Ķ—Ä–Ĺ—č–Ļ –ļ–į–Ĺ–ī–ł–ī–į—ā –Ĺ–į —ā–ĺ—ā —Ā–≤–Ķ—ā. –Ě–ĺ –ľ–Ķ–Ĺ—Ź —Ā–Ņ–į—Ā–Ľ–į –ľ–į–ľ–į. –Ď—č–Ľ–į –∑–ł–ľ–į 1943-44 –≥–ĺ–ī–ĺ–≤ —Ā –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ł–ľ–ł —Ā—É–≥—Ä–ĺ–Ī–į–ľ–ł. –Ě–ĺ—á—Ć—é –Ņ–ĺ –Ĺ–į—ą–Ķ–Ļ –ī–Ķ—Ä–Ķ–≤–Ĺ–Ķ —Ā–≤–ĺ–Ī–ĺ–ī–Ĺ–ĺ —Ä–į–∑–≥—É–Ľ–ł–≤–į–Ľ–ł –≤–ĺ–Ľ–ļ–ł. –°–ĺ–Ī–į–ļ –≤ –ī–Ķ—Ä–Ķ–≤–Ĺ–Ķ —É–∂–Ķ –Ĺ–Ķ –Ī—č–Ľ–ĺ. –Ě–į–≤–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ, –≤–ĺ–Ľ–ļ–ł –ł—Ö –≤—Ā–Ķ—Ö –ł –Ņ–ĺ–Ķ–Ľ–ł. –ú–į–ľ–į –≤—č–Ņ—Ä–ĺ—Ā–ł–Ľ–į —É –Ī—Ä–ł–≥–į–ī–ł—Ä–į –Ľ–ĺ—ą–į–ī—Ć, —ć—ā–ĺ –Ī—č–Ľ–ĺ –ĺ—á–Ķ–Ĺ—Ć —ā—Ä—É–ī–Ĺ–ĺ (–ļ–į–∂–ī–į—Ź –Ľ–ĺ—ą–į–ī—Ć –Ī—č–Ľ–į –Ĺ–į —Ā—á–Ķ—ā—É –≤ –ļ–ĺ–Ľ—Ö–ĺ–∑–Ķ), –Ĺ–ĺ –ľ–į–ľ–į –Ĺ–į –ļ–ĺ–Ľ–Ķ–Ĺ—Ź—Ö –Ķ–≥–ĺ —É–ľ–ĺ–Ľ–ł–Ľ–į. –ė –Ņ–ĺ–Ķ—Ö–į–Ľ–į —Ä–į–Ĺ–Ĺ–ł–ľ —É—ā—Ä–ĺ–ľ –∑–į —Ā–ĺ—Ä–ĺ–ļ –ļ–ł–Ľ–ĺ–ľ–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤ –≤ —ā–ĺ —Ā–Ķ–Ľ–ĺ, –≥–ī–Ķ –Ī—č–Ľ–į ¬ę—Ą–Ķ–Ľ—Ć–ī—ą–Ķ—Ä–ł—Ü–į¬Ľ, –ĺ–ī–Ĺ–į –Ĺ–į –ĺ–ļ—Ä—É–≥—É –≤ —Ā—ā–ĺ —Ā –Ľ–ł—ą–Ĺ–ł–ľ –ļ–ł–Ľ–ĺ–ľ–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤. –£ —ā–ĺ–Ļ –ĺ–ļ–į–∑–į–Ľ–į—Ā—Ć –≤—Ā–Ķ–≥–ĺ –ĺ–ī–Ĺ–į –į–ľ–Ņ—É–Ľ–į –į–Ĺ—ā–ł–Ī–ł–ĺ—ā–ł–ļ–į. –ė —ā—É—ā –ľ–į–ľ–į —Ā–ľ–ĺ–≥–Ľ–į —É–ľ–ĺ–Ľ–ł—ā—Ć –ľ–Ķ–ī–ł—á–ļ—É, —á—ā–ĺ–Ī—č —ā–į –Ņ–ĺ–Ķ—Ö–į–Ľ–į —Ā –Ĺ–Ķ–Ļ.¬†

–ö–į–∂–Ķ—ā—Ā—Ź, –ĺ–Ĺ–ł –Ņ—Ä–ł–Ķ—Ö–į–Ľ–ł –Ĺ–ĺ—á—Ć—é. –ė —Ą–Ķ–Ľ—Ć–ī—ą–Ķ—Ä–ł—Ü–į —Ā–ļ–į–∑–į–Ľ–į –ľ–į–ľ–Ķ: ¬ę–ü–ĺ—Ā–ľ–ĺ—ā—Ä–ł —É—ā—Ä–ĺ–ľ –Ķ–ľ—É –≤ –≥–Ľ–į–∑–į, –Ķ—Ā–Ľ–ł –≤ –Ĺ–ł—Ö –Ņ–ĺ—Ź–≤–ł—ā—Ā—Ź –∂–ł–≤–ĺ–Ļ –Ī–Ľ–Ķ—Ā–ļ ‚ÄĒ –∑–Ĺ–į—á–ł—ā –≤—č–∂–ł–≤–Ķ—ā. –Ď–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ –Ĺ–ł—á–Ķ–ľ —Ź —ā–Ķ–Ī–Ķ –Ņ–ĺ–ľ–ĺ—á—Ć –Ĺ–Ķ –ľ–ĺ–≥—ɬĽ. –í–ł–ī–ł–ľ–ĺ, —Ź –Ī—č–Ľ –Ĺ—É–∂–Ķ–Ĺ –Ď–ĺ–≥—É –Ĺ–į —ć—ā–ĺ–ľ —Ā–≤–Ķ—ā–Ķ, –į –Ĺ–Ķ–ī–ĺ—Ā—ā–į—á–ł –≤ –į–Ĺ–≥–Ķ–Ľ–į—Ö –Ĺ–Ķ –Ī—č–Ľ–ĺ, –ī–Ķ—ā–Ķ–Ļ —É–ľ–ł—Ä–į–Ľ–ĺ –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ł –ĺ—ā –≥–ĺ–Ľ–ĺ–ī–į, –ł –ĺ—ā –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–∑–Ĺ–Ķ–Ļ. –£–∂–Ķ –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ –≤–ĺ–Ļ–Ĺ—č –ł–≥—Ä–į–Ľ –≤ –ī–Ķ—Ä–Ķ–≤–Ĺ–Ķ —Ā –ī–Ķ—ā—Ć–ľ–ł, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ –Ī—č–Ľ–ł –ľ–ĺ–Ľ–ĺ–∂–Ķ –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –Ĺ–į –Ņ–į—Ä—É-—ā—Ä–ĺ–Ļ–ļ—É –Ľ–Ķ—ā. –Ě–ł –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ä–ĺ–≤–Ķ—Ā–Ĺ–ł–ļ–į.¬†

–ú–ĺ—Ď –ī–Ķ—Ä–Ķ–≤–Ķ–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ķ –ī–Ķ—ā—Ā—ā–≤–ĺ –ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ –Ĺ–į–∑–≤–į—ā—Ć —Ä–į–Ķ–ľ –Ĺ–į –∑–Ķ–ľ–Ľ–Ķ. –•–ĺ—ā—Ź —Ź —á—É—ā—Ć –Ĺ–Ķ —É–ľ–Ķ—Ä, –ł –∑–ł–ľ–ĺ–Ļ –Ī—č–Ľ–ĺ –≥–ĺ–Ľ–ĺ–ī–Ĺ–ĺ. –Ě–ĺ –∑–į—ā–ĺ –Ľ–Ķ—ā–ĺ –ī–į–≤–į–Ľ–ĺ –Ĺ–į–ľ –≤—Ā–Ķ —Ä–į–ī–ĺ—Ā—ā–ł. –Ď–Ķ–≥–į–Ľ–ł –Ņ–ĺ –ĺ–ļ—Ä–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –Ī–ĺ—Ā–ł–ļ–ĺ–ľ –ļ—É–ī–į —Ö–ĺ—ā–Ķ–Ľ–ł, –Ľ–Ķ—Ā –ļ–ĺ—Ä–ľ–ł–Ľ —Ź–≥–ĺ–ī–į–ľ–ł –ł –≥—Ä–ł–Ī–į–ľ–ł, —Ä–Ķ—á–ļ–į –ĺ—Ā–≤–Ķ–∂–į–Ľ–į –ļ—É–Ņ–į–Ĺ—Ć–Ķ–ľ, –Ĺ–į —Ö–ĺ–Ľ–ľ–į—Ö –ľ–ĺ—Ä–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ņ—Ä–ĺ–ł—Ā—Ö–ĺ–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ī—č–Ľ–ĺ –≤–ī–ĺ–≤–ĺ–Ľ—Ć –∑–Ķ–ľ–Ľ—Ź–Ĺ–ł–ļ–ł. ¬†¬†

‚Äď –ö–į–ļ –≤–ĺ—ą–Ľ–į –≤ –≤–į—ą—É –∂–ł–∑–Ĺ—Ć –ļ–Ĺ–ł–≥–į?

–ú–į–ľ–į –ľ–Ķ–Ĺ—Ź —Ä–į–Ĺ–ĺ –Ĺ–į—É—á–ł–Ľ–į —á–ł—ā–į—ā—Ć. –ė –≤ —ą–Ķ—Ā—ā—Ć –Ľ–Ķ—ā —Ź —É–∂–Ķ —á–ł—ā–į–Ľ –≤—Ā–Ľ—É—Ö –ī–ĺ–≤–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –Ī–ĺ–Ļ–ļ–ĺ. –Ě–į—ą–į –ł–∑–Ī–į –Ī—č–Ľ–į —Ā–≤–ĺ–Ķ–ĺ–Ī—Ä–į–∑–Ĺ—č–ľ –ī–Ķ—Ä–Ķ–≤–Ķ–Ĺ—Ā–ļ–ł–ľ –ļ–Ľ—É–Ī–ĺ–ľ, –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ—É —á—ā–ĺ –≤ —Ā–Ķ–ľ—Ć–Ķ –Ī—č–Ľ –ī–Ķ—ā–Ķ–ļ—ā–ĺ—Ä–Ĺ—č–Ļ –Ņ—Ä–ł—Ď–ľ–Ĺ–ł–ļ –ł –Ņ–į—ā–Ķ—Ą–ĺ–Ĺ. –ö—Ā—ā–į—ā–ł —Ź –∑–Ĺ–į–Ľ –≤—Ā–Ķ –Ņ–Ľ–į—Ā—ā–ł–Ĺ–ļ–ł –Ĺ–į–ł–∑—É—Ā—ā—Ć. –ė –≤–Ķ—á–Ķ—Ä–į–ľ–ł —Ā–ĺ–Ī–ł—Ä–į–Ľ–ł—Ā—Ć –∂–Ķ–Ĺ—Č–ł–Ĺ—č –ł –ī–Ķ–≤—É—ą–ļ–ł –Ĺ–į –Ņ–ĺ—Ā–ł–ī–Ķ–Ľ–ļ–ł, –ļ—ā–ĺ —Ā —ą–ł—ā—Ć—Ď–ľ, –ļ—ā–ĺ —Ā –Ņ—Ä—Ź–Ľ–ļ–į–ľ–ł. –ė —Ź —á–ł—ā–į–Ľ –ł–ľ –≤ –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–Ĺ–ĺ–ľ –ī–≤–Ķ –ļ–Ĺ–ł–≥–ł ¬ę–Ę–į—ą–ļ–Ķ–Ĺ—ā ‚ÄĒ –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī —Ö–Ľ–Ķ–Ī–Ĺ—č–Ļ¬Ľ –ź. –°. –Ě–Ķ–≤–Ķ—Ä–ĺ–≤–į –ł ¬ę–ö–į–≤–ļ–į–∑—Ā–ļ–ł–Ļ –Ņ–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ł–ļ¬Ľ –õ—Ć–≤–į –Ę–ĺ–Ľ—Ā—ā–ĺ–≥–ĺ. –ź —ā—Ä–Ķ—ā—Ć–Ķ–Ļ –Ī—č–Ľ–ł —Ä–į—Ā—Ā–ļ–į–∑—č –ī–Ķ–ī–į –©—É–ļ–į—Ä—Ź (–≤—č–Ī—Ä–į–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –ł–∑ ¬ę–ü–ĺ–ī–Ĺ—Ź—ā–ĺ–Ļ —Ü–Ķ–Ľ–ł–ŗ謼 –ú.–®–ĺ–Ľ–ĺ—Ö–ĺ–≤–į) –ł–∑–ī–į–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –≤ ¬ę–Ď–ł–Ī–Ľ–ł–ĺ—ā–Ķ—á–ļ–Ķ –ļ—Ä–į—Ā–Ĺ–ĺ–į—Ä–ľ–Ķ–Ļ—Ü–į¬Ľ. –ü–Ķ—Ä–≤—č–Ķ –ī–≤–Ķ –ļ–Ĺ–ł–≥–ł —Ā–Ľ—É—ą–į–Ľ–ł —Ā –≤—Ā—Ö–Ľ–ł–Ņ—č–≤–į–Ĺ—Ć–Ķ–ľ –ł –Ņ–Ľ–į—á–Ķ–ľ, –ĺ—Ā–ĺ–Ī–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –≤—ā–ĺ—Ä—É—é. –ö–į–∂–ī–į—Ź –ī—É–ľ–į–Ľ–į –ĺ —Ā–≤–ĺ—Ď–ľ –ľ—É–∂–Ķ –ł–Ľ–ł –∂–Ķ–Ĺ–ł—Ö–Ķ, –ł–Ľ–ł –Ī—Ä–į—ā–Ķ, –ł –ļ–į–∂–ī–į—Ź –Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ—Ä–ł–≤–į–Ľ–į –ļ –Ĺ–ł–ľ —Ā—É–ī—Ć–Ī—É –Ņ–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ł–ļ–į.

–í–ĺ—ā —ć—ā–ł –ļ–Ĺ–ł–≥–ł —Ā –ĺ—ā–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ—č–ľ —Ź–∑—č–ļ–ĺ–ľ –ł —á–ł—Ā—ā—č–Ļ –≤—č—Ä–į–∑–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ –ī—É—Ö–ľ—Ź–Ĺ—č–Ļ –Ĺ–į—Ä–ĺ–ī–Ĺ—č–Ļ –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –°–Ķ–≤–Ķ—Ä–į –ł –Ī—č–Ľ–ł –Ņ–ł—ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ —Ā—Ä–Ķ–ī–ĺ–Ļ –ī–Ľ—Ź —Ä–ĺ–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ľ–ĺ–Ķ–≥–ĺ —Ö—É–ī–ĺ–∂–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —á—É—ā—Ć—Ź. –ě–Ĺ–ł —Ā—ā–į–Ľ–ł –ľ–ĺ–ł–ľ —ć—ā–į–Ľ–ĺ–Ĺ–ĺ–ľ –Ņ–ĺ–ī–Ľ–ł–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ł—Ā–ļ—É—Ā—Ā—ā–≤–į —Ā–Ľ–ĺ–≤–į. –ź –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ —É–∂–Ķ –Ĺ–į —ć—ā—É –≤–∑—Ä—č—Ö–Ľ—Ď–Ĺ–Ĺ—É—é –ī–ĺ–Ī—Ä–ĺ—ā–Ĺ–ĺ–Ļ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–ĺ–Ļ –ł –ĺ–Ī–ĺ–≥–į—Č–Ķ–Ĺ–Ĺ—É—é –Ĺ–į—Ä–ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ļ —Ä–Ķ—á—Ć—é –Ņ–ĺ—á–≤—É —É–Ņ–į–Ľ–ł —Ā–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–į –≤—č—Ā–ĺ–ļ–ĺ–Ļ –Ņ–ĺ—ć–∑–ł–ł. –≠—ā–ĺ –Ī—č–Ľ–ł –ü—É—ą–ļ–ł–Ĺ –≤ –ī–Ķ—ā—Ā—ā–≤–Ķ, –Ď–Ľ–ĺ–ļ –≤ —é–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł, –ü–į—Ā—ā–Ķ—Ä–Ĺ–į–ļ –≤ –ľ–ĺ–Ľ–ĺ–ī–ĺ—Ā—ā–ł. –õ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ—č–Ļ –ł–Ĺ—Ā—ā–ł—ā—É—ā –∑–į–Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–ł–Ľ –≤—Ā–Ķ –Ľ–į–ļ—É–Ĺ—č –ľ–Ķ–∂–ī—É –Ĺ–ł–ľ–ł.¬†

–Ę—É—ā —É–∂–Ķ –≤—á–ł—ā–į–Ľ—Ā—Ź –ł –≤ –Ę—é—ā—á–Ķ–≤–į —Ā –§–Ķ—ā–ĺ–ľ, –ł –≤ –į–ļ–ľ–Ķ–ł—Ā—ā–ĺ–≤, –ł –≤ —Ā–ł–ľ–≤–ĺ–Ľ–ł—Ā—ā–ĺ–≤, –ł –≤ –Ņ–ĺ—ć—ā–ĺ–≤-—Ą—Ä–ĺ–Ĺ—ā–ĺ–≤–ł–ļ–ĺ–≤, –ł –≤ —ć—ā—É —Ā—ā–į–ī–ł–ĺ–Ĺ–Ĺ—É—é –ł —ć—Ā—ā—Ä–į–ī–Ĺ—É—é –Ņ–ĺ—ć–∑–ł—é 60-—č—Ö. –Ě–ĺ –≤—Ā—Ď, —á—ā–ĺ —á–ł—ā–į–Ľ, –Ņ—Ä–ĺ–≤–Ķ—Ä—Ź–Ľ —ā–Ķ–ľ —Ā–į–ľ—č–ľ —ć—ā–į–Ľ–ĺ–Ĺ–ĺ–ľ –Ĺ–į –ł—Ā—ā–ł–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –ł –Ņ—Ä–į–≤–ī—É. –ė –ĺ–Ĺ –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –Ĺ–ł–ļ–ĺ–≥–ī–į –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–ī–≤—Ď–Ľ.¬†

‚Äď –í–į—ą –ĺ—ā–Ķ—Ü –≤–Ķ—Ä–Ĺ—É–Ľ—Ā—Ź —Ā –≤–ĺ–Ļ–Ĺ—č, –ļ–į–ļ–ł–ľ –ĺ–Ĺ –Ī—č–Ľ, –ļ—ā–ĺ –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ –≤—Ā–Ķ–≥–ĺ –≤ —Ā–Ķ–ľ—Ć–Ķ –≤–Ľ–ł—Ź–Ľ –Ĺ–į –≤–į—Ā, –ľ–į–ľ–į, –ĺ—ā–Ķ—Ü?

–Ę—É—ā –≤—Ā—Ď –Ĺ–Ķ —ā–į–ļ –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ. –ě–Ĺ –≤–Ķ—Ä–Ĺ—É–Ľ—Ā—Ź –Ĺ–Ķ –ļ –Ĺ–į–ľ. –í–ĺ–Ļ–Ĺ–į –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ļ—Ä–ĺ–ł–Ľ–į –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ľ–ł—á–Ĺ—č—Ö —Ā—É–ī–Ķ–Ī –ł —Ä–į–∑–Ī–ł–Ľ–į –ľ–Ĺ–ĺ–∂–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ —Ā–Ķ–ľ–Ķ–Ļ. –ú–ĺ–Ļ –ĺ—ā–Ķ—Ü –Ī—č–Ľ –∑–į—Č–ł—ā–Ĺ–ł–ļ–ĺ–ľ –ú–ĺ—Ā–ļ–≤—č, –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ —Ā–Ľ—É–∂–ł–Ľ –≤ –Ņ—Ä–ł—Ą—Ä–ĺ–Ĺ—ā–ĺ–≤–ĺ–ľ –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–Ķ –†—Ź–∑–į–Ĺ–ł –≤ –Ņ–ĺ–ī—Ä–į–∑–ī–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–ł –Ě–ö–í–Ē, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–į—Ź –Ĺ–į–∑—č–≤–į–Ľ–į—Ā—Ć –°–ú–ē–†–® (—Ā–ľ–Ķ—Ä—ā—Ć —ą–Ņ–ł–ĺ–Ĺ–į–ľ). –Ē–≤–Ķ —ā—Ä–Ķ—ā–ł –ĺ–Ī–Ľ–į—Ā—ā–ł –Ī—č–Ľ–ł –∑–į–Ĺ—Ź—ā—č –≤—Ä–į–≥–ĺ–ľ, –ĺ–Ĺ —É—á–į—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ľ –≤ –ĺ–Ņ–Ķ—Ä–į—Ü–ł—Ź—Ö –Ņ–ĺ —É–Ĺ–ł—á—ā–ĺ–∂–Ķ–Ĺ–ł—é –≤—Ä–į–∂–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö –ī–Ķ—Ā–į–Ĺ—ā–ĺ–≤. –ě –≤—Ā–Ķ—Ö —ā—Ä—É–ī–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ź—Ö –ł –Ņ–Ķ—Ä–ł–Ņ–Ķ—ā–ł—Ź—Ö —ć—ā–ĺ–Ļ —Ā–Ľ—É–∂–Ī—č —Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–ĺ –Ĺ–į–Ņ–ł—Ā–į–Ľ –í–Ľ–į–ī–ł–ľ–ł—Ä –Ď–ĺ–≥–ĺ–ľ–ĺ–Ľ–ĺ–≤ –≤ –ļ–Ĺ–ł–≥–Ķ ¬ę–ú–ĺ–ľ–Ķ–Ĺ—ā –ł—Ā—ā–ł–ŗ謼 (¬ę–í –į–≤–≥—É—Ā—ā–Ķ —Ā–ĺ—Ä–ĺ–ļ —á–Ķ—ā–≤—Ď—Ä—ā–ĺ–≥–嬼). –ö–ĺ–≥–ī–į –≤ 1974 –≥–ĺ–ī—É –≤ –∂—É—Ä–Ĺ–į–Ľ–Ķ ¬ę–Ě–ĺ–≤—č–Ļ –ľ–ł—ĬĽ —Ź –Ņ—Ä–ĺ—á–ł—ā–į–Ľ —ć—ā–ĺ—ā —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ, —ā–ĺ –∑–į—É–≤–į–∂–į–Ľ –ĺ—ā—Ü–į, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ –≤—Ā—é –∂–ł–∑–Ĺ—Ć –ī–Ķ—Ä–∂–į–Ľ —Ź–∑—č–ļ –∑–į –∑—É–Ī–į–ľ–ł, –ĺ—á–Ķ–≤–ł–ī–Ĺ–ĺ, —Ā–ĺ–Ī–Ľ—é–ī–į–Ľ —Ā–≤–ĺ—é –Ņ–ĺ–ī–Ņ–ł—Ā–ļ—É –ĺ –Ĺ–Ķ—Ä–į–∑–≥–Ľ–į—ą–Ķ–Ĺ–ł–ł. –ě–Ĺ —É—Ā–Ņ–Ķ–Ľ –Ņ—Ä–ĺ—á–ł—ā–į—ā—Ć —ć—ā–ĺ—ā —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ (—É–ľ–Ķ—Ä –≤ 1981 –≥–ĺ–ī—É, –Ķ–ľ—É –Ī—č–Ľ–ĺ –≤—Ā–Ķ–≥–ĺ –Ľ–ł—ą—Ć 64 –≥–ĺ–ī–į), –Ĺ–ĺ —Ź —ā–ĺ–≥–ī–į –∂–ł–Ľ –Ĺ–į –ö–į–ľ—á–į—ā–ļ–Ķ, –į –ļ–ĺ–≥–ī–į –≤ 1979-–ĺ–ľ –≤–Ķ—Ä–Ĺ—É–Ľ—Ā—Ź, —ā–ĺ –Ņ—Ä–Ķ—Ā–Ľ–ĺ–≤—É—ā–į—Ź –∂—É—Ä–Ĺ–į–Ľ–ł—Ā—ā–ł–ļ–į, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–į—Ź –ĺ—ā–Ĺ–ł–ľ–į–Ľ–į –≤—Ā–Ķ –ľ–ĺ–ł —Ā–ł–Ľ—č –ł –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź, –Ņ–ĺ–ľ–Ķ—ą–į–Ľ–į –Ņ–ĺ–≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł—ā—Ć —Ā –ĺ—ā—Ü–ĺ–ľ –Ņ–ĺ –ī—É—ą–į–ľ.¬†

¬†–£–∂–Ķ –≤ 1946-–ĺ–ľ –≥–ĺ–ī—É –ľ–Ĺ–Ķ –Ĺ–į–ī–ĺ –Ī—č–Ľ–ĺ –ł–ī—ā–ł –≤ —ą–ļ–ĺ–Ľ—É. –ě—ā –Ĺ–į—ą–Ķ–Ļ –ī–Ķ—Ä–Ķ–≤–Ĺ–ł —ą–ļ–ĺ–Ľ–į –Ī—č–Ľ–į –ī–į–Ľ–Ķ–ļ–ĺ–≤–į—ā–ĺ (10-15 –ļ–ł–Ľ–ĺ–ľ–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤). –ė –ĺ—ā–Ķ—Ü –∑–į–Ī—Ä–į–Ľ –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –ĺ—ā –ľ–į–ľ—č –≤ –†—Ź–∑–į–Ĺ—Ć. –ö—Ā—ā–į—ā–ł, –ľ–į–ľ–į –≤—Ā—é –≤–ĺ–Ļ–Ĺ—É –≤–ľ–Ķ—Ā—ā–Ķ —Ā –Ī–į–Ī—É—ą–ļ–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–ĺ—Ä–į–Ī–ĺ—ā–į–Ľ–į –≤ –ļ–ĺ–Ľ—Ö–ĺ–∑–Ķ, –ĺ—ā —ć—ā–ĺ–≥–ĺ —É –Ĺ–Ķ—Ď –≤—Ā—é –∂–ł–∑–Ĺ—Ć –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ľ–ł —Ä—É–ļ–ł. –ě–Ĺ–į –ī–ĺ—á—Ć —Ä–Ķ–Ņ—Ä–Ķ—Ā—Ā–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–Ĺ—č—Ö –ļ—Ä–Ķ—Ā—ā—Ć—Ź–Ĺ –ł–∑ –í–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ–Ķ–∂—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ĺ–Ī–Ľ–į—Ā—ā–ł, –Ņ–ĺ —ā–ĺ–≥–ī–į—ą–Ĺ–Ķ–Ļ –Ņ—Ä–ĺ—Ą–Ķ—Ā—Ā–ł–ł –ľ–į—Ā—ā–Ķ—Ä –ļ—Ä—É–∂–Ķ–≤–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–Ľ–Ķ—ā–Ķ–Ĺ–ł—Ź.

¬†–ü–Ķ—Ä–≤—č–Ļ –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–ľ –Ī—č–Ľ –Ņ–ĺ—ā—Ä—Ź—Ā—Ď–Ĺ, ‚Äď –í–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ī–į. –°—ā–į—Ä–ł–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –ī–ĺ–ľ–į –≤ –ī–Ķ—Ä–Ķ–≤—Ź–Ĺ–Ĺ—č—Ö –ļ—Ä—É–∂–Ķ–≤–į—Ö —Ā—Ä–Ķ–ī–ł –Ī–Ķ–Ľ—č—Ö –Ī–Ķ—Ä—Ď–∑. –ě–Ĺ–į –ł –Ņ–ĺ —Ā–Ķ–Ļ –ī–Ķ–Ĺ—Ć –ī–Ľ—Ź –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –ĺ–Ī—Ä–į–∑–Ķ—Ü –ļ—Ä–į—Ā–ĺ—ā—č. –ü–ĺ—ć—ā–ĺ–ľ—É –≤—Ā–Ķ –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–į, –≤ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö –∂–ł–Ľ –ł–Ľ–ł –Ī—č–≤–į–Ľ –Ņ—Ä–ĺ–Ķ–∑–ī–ĺ–ľ, –≤—Ā–Ķ–≥–ī–į —Ā—Ä–į–≤–Ĺ–ł–≤–į—é —Ā –í–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ī–ĺ–Ļ –ł –Ĺ–Ķ –≤ –ł—Ö –Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑—É.

–ě—ā–Ķ—Ü –Ī—č–Ľ –į–≤—ā–ĺ—Ä–ł—ā–į—Ä–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ĺ–Ī—Ä–į–∑–į –ľ—č—Ā–Ľ–Ķ–Ļ –ł –Ņ–ĺ–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź. –Ě–Ķ–ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ—Ā–Ľ–ĺ–≤–Ķ–Ĺ. –Ě—Ä–į–≤–ĺ—É—á–Ķ–Ĺ–ł–Ļ –Ĺ–Ķ —á–ł—ā–į–Ľ. –ė –≤–ĺ–ĺ–Ī—Č–Ķ –ī—É—ą–Ķ–≤–Ĺ—č–Ļ —Ä–į–∑–≥–ĺ–≤–ĺ—Ä –Ī—č–Ľ –Ĺ–Ķ –ī–Ľ—Ź –Ĺ–Ķ–≥–ĺ. –ü–ĺ—á—ā–ł –ļ–į–∂–ī—č–Ļ –ī–Ķ–Ĺ—Ć –ĺ–Ĺ –∑–į—Ö–ĺ–ī–ł–Ľ –≤ –Ĺ–į—ą—É —Ā–Ķ–ľ—Ć—é –ł –Ņ—Ä–ĺ–≤–Ķ—Ä—Ź–Ľ –ī–Ĺ–Ķ–≤–Ĺ–ł–ļ–ł. –ė–Ĺ–ĺ–≥–ī–į –Ņ—Ä–ł–Ĺ–ĺ—Ā–ł–Ľ –ļ—É–Ľ—Ć–ļ–ł —Ā –ļ–ĺ–Ĺ—Ą–Ķ—ā–į–ľ–ł –ł –Ņ–Ķ—á–Ķ–Ĺ—Ć–Ķ–ľ. –Ē–į—Ä–ł–Ľ –ľ–Ĺ–Ķ –ļ–Ĺ–ł–≥–ł –Ĺ–Ķ —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ĺ–į –ī–Ĺ–ł –ľ–ĺ–Ķ–≥–ĺ —Ä–ĺ–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź. –Ě–į–ī–Ņ–ł—Ā–ł –Ķ–≥–ĺ –Ī—č–Ľ–ł –Ĺ–į —É–ī–ł–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ľ–į–ļ–ĺ–Ĺ–ł—á–Ĺ—č. –Ě–Ķ–ī–į–≤–Ĺ–ĺ, –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–Ī–ł—Ä–į—Ź —Ā–≤–ĺ—é –Ī–ł–Ī–Ľ–ł–ĺ—ā–Ķ–ļ—É, –Ĺ–į—ą—Ď–Ľ –ĺ–ī–Ĺ—É —ā–į–ļ—É—é –ī–į—Ä—Ď–Ĺ—É—é –ĺ—ā—Ü–ĺ–ľ –ļ–Ĺ–ł–≥—É. –í–Ķ—Ā—Ć –ź—Ä–ļ–į–ī–ł–Ļ –ď–į–Ļ–ī–į—Ä –≤ –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ–Ĺ–ł–≥–Ķ. –Ě–į–ī–Ņ–ł—Ā—Ć: ¬ę–ú–ĺ–Ķ–ľ—É –Ľ—é–Ī–ł–ľ–ĺ–ľ—É —Ā—č–Ĺ–ĺ—á–ļ—É –ď–Ķ—Ä–ł—á–ļ—É. –ü–į–Ņ–į. 41. 10. 1948 –≥., –≥. –†—Ź–∑–į–ŗƬĽ. –ė–∑ –≥–ĺ–ī–į –≤ –≥–ĺ–ī –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–į–Ľ –≤ —ą–ļ–ĺ–Ľ–Ķ –Ņ–ĺ—Ö–≤–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ķ –≥—Ä–į–ľ–ĺ—ā—č. –ź –≤ –ī–Ķ—Ā—Ź—ā–ĺ–ľ –ļ–Ľ–į—Ā—Ā–Ķ –Ī—č–Ľ –ļ–į–Ĺ–ī–ł–ī–į—ā–ĺ–ľ –Ĺ–į –∑–ĺ–Ľ–ĺ—ā—É—é –ľ–Ķ–ī–į–Ľ—Ć, –Ĺ–ĺ –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–ł–Ľ —Ā–Ķ—Ä–Ķ–Ī—Ä—Ź–Ĺ—É—é.¬†

‚Äď –ó–Ĺ–į—á–ł—ā, –≤—č–Ī–ĺ—Ä –Ī—É–ī—É—Č–Ķ–Ļ –Ņ—Ä–ĺ—Ą–Ķ—Ā—Ā–ł–ł –Ī—č–Ľ –Ĺ–Ķ —Ā–Ľ—É—á–į–Ķ–Ĺ, —Ä–Ķ—ą–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –∑—Ä–Ķ–Ľ–ĺ –Ķ—Č–Ķ –≤ —ą–ļ–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ķ?

–®–ļ–ĺ–Ľ—É –ĺ–ļ–ĺ–Ĺ—á–ł–Ľ –≤ 1957 –≥–ĺ–ī—É, –į –≤ —Ā–Ľ–Ķ–ī—É—é—Č–Ķ–ľ –ľ–ĺ–ł —Ā—ā–ł—Ö–ł –Ĺ–į–Ņ–Ķ—á–į—ā–į–Ľ–į –ľ–ĺ–Ľ–ĺ–ī—Ď–∂–Ĺ–į—Ź –≥–į–∑–Ķ—ā–į ¬ę–†—Ź–∑–į–Ĺ—Ā–ļ–ł–Ļ –ļ–ĺ–ľ—Ā–ĺ–ľ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ, –Ņ–ĺ—Ö–≤–į–Ľ–ł–Ľ –ł—Ö –ľ–Ķ—Ā—ā–Ĺ—č–Ļ –Ņ–ĺ—ć—ā –ē–≤–≥–Ķ–Ĺ–ł–Ļ –ě—Ā–ł–Ņ–ĺ–≤. –≠—ā–ĺ –Ī—č–Ľ–į –Ņ–Ķ—Ä–≤–į—Ź —Ā–Ľ–į–ī–ļ–į—Ź –ĺ—ā—Ä–į–≤–į –Ņ–ĺ—ć–∑–ł–Ķ–Ļ ‚Äď —É–≤–ł–ī–Ķ—ā—Ć —Ā–≤–ĺ–ł —Ā—ā–ł—Ö–ł –Ĺ–į–Ņ–Ķ—á–į—ā–į–Ĺ–Ĺ—č–ľ–ł. –ü–Ķ—Ä–≤–į—Ź –≤—Ā–Ņ—č—ą–ļ–į –≥–ĺ—Ä–ī—č–Ĺ–ł, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–į—Ź –ł –ī–į–Ľ—Ć—ą–Ķ —Ā—ā–į–Ľ–į –Ņ–ł—ā–į—ā—Ć—Ā—Ź –≤—Ā—Ď –Ĺ–ĺ–≤—č–ľ–ł –Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–į—Ü–ł—Ź–ľ–ł. –ü–ĺ—ć—ā–ĺ–ľ—É –ľ–Ĺ–Ķ —Ā—Ä–į–∑—É –Ĺ–į–ī–ĺ–Ķ–Ľ–į —É—á—Ď–Ī–į –≤ —Ä–į–ī–ł–ĺ—ā–Ķ—Ö–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–ľ –ł–Ĺ—Ā—ā–ł—ā—É—ā–Ķ, –ļ—É–ī–į —Ź –Ņ–ĺ—Ā—ā—É–Ņ–ł–Ľ –ĺ—á–Ķ–Ĺ—Ć –Ľ–Ķ–≥–ļ–ĺ –ł —Ö–Ľ–Ķ–Ī–Ĺ—É–Ľ –Ĺ–Ķ–ľ–Ĺ–ĺ–∂–ļ–ĺ –≤—č—Ā—ą–Ķ–Ļ –ľ–į—ā–Ķ–ľ–į—ā–ł–ļ–ł –ł –Ĺ–į—á–Ķ—Ä—ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ –≥–Ķ–ĺ–ľ–Ķ—ā—Ä–ł–ł. –Ě–ĺ —Ź —É–∂–Ķ –Ĺ–į—Ü–Ķ–Ľ–ł–Ľ—Ā—Ź –Ĺ–į –õ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ—č–Ļ –ł–Ĺ—Ā—ā–ł—ā—É—ā. –ź –ĺ—ā–Ķ—Ü —Ā–Ņ–į–Ľ –ł –≤–ł–ī–Ķ–Ľ –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –ł–Ĺ–∂–Ķ–Ĺ–Ķ—Ä–ĺ–ľ ‚Äď —ć–Ľ–Ķ–ļ—ā—Ä–ĺ–Ĺ—Č–ł–ļ–ĺ–ľ. –ě–Ĺ –ł —Ā–Ľ—č—ą–į—ā—Ć –Ĺ–Ķ —Ö–ĺ—ā–Ķ–Ľ –Ņ—Ä–ĺ –Ņ–ĺ—ć–∑–ł—é.¬†

‚Äď –í –ľ–ĺ–Ľ–ĺ–ī–ĺ—Ā—ā–ł —Ā—ā–ł—Ö–ł –Ņ–ł—ą—É—ā –≤—Ā–Ķ, –į –≤ –Ņ–ĺ—ć—ā—č –≤—č—Ö–ĺ–ī—Ź—ā –Ķ–ī–ł–Ĺ–ł—Ü—č, ¬†‚Äď —Ā–ļ–į–∑–į–Ľ –ĺ–Ĺ –ľ–Ĺ–Ķ.

–í–ĺ –ľ–Ĺ–Ķ –ĺ–Ĺ —ā–į–ļ–ĺ–Ļ –Ķ–ī–ł–Ĺ–ł—Ü—č –Ĺ–Ķ –≤–ł–ī–ł—ā. –ó–į–ļ–į–Ĺ—á–ł–≤–į—Ź –≤—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ –ļ—É—Ä—Ā —Ä–į–ī–ł–ĺ–ł–Ĺ—Ā—ā–ł—ā—É—ā–į, –≤ –ł—é–Ĺ–Ķ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī —á–Ķ—ā–≤—Ď—Ä—ā–ĺ–Ļ —Ā–Ķ—Ā—Ā–ł–Ķ–Ļ, —Ä–Ķ—ą–ł–Ľ—Ā—Ź –Ĺ–į –ĺ—ā—á–į—Ź–Ĺ–Ĺ—č–Ļ —ą–į–≥, ‚Äď –ī—Ä–į–Ņ–į–Ĺ—É—ā—Ć –ł–∑ –ī–ĺ–ľ–į –≤ –°–ł–Ī–ł—Ä—Ć, —ā–į–ľ –∑–į—Ä–į–Ī–ĺ—ā–į—ā—Ć —Ā—ā–į–∂ –ł –Ņ–ĺ—Ā—ā—É–Ņ–ł—ā—Ć –≤ –õ–ł—ā–ł–Ĺ—Ā—ā–ł—ā—É—ā. –ü–ĺ–Ľ—É—á–ł–≤ –ĺ—á–Ķ—Ä–Ķ–ī–Ĺ—É—é —Ā—ā–ł–Ņ–Ķ–Ĺ–ī–ł—é, —Ā–ĺ–Ī—Ä–į–Ľ –≤ —Ä—é–ļ–∑–į–ļ —Ā–į–ľ–ĺ–Ķ –Ĺ–Ķ–ĺ–Ī—Ö–ĺ–ī–ł–ľ–ĺ–Ķ, –Ĺ–į–Ņ–ł—Ā–į–Ľ —Ä–ĺ–ī–ł—ā–Ķ–Ľ—Ź–ľ –∑–į–Ņ–ł—Ā–ļ—É, —á—ā–ĺ–Ī—č –Ĺ–Ķ –ł—Ā–ļ–į–Ľ–ł, –ĺ–Ī—ä—Ź–≤–Ľ—é—Ā—Ć —Ā–į–ľ, –ļ–ĺ–≥–ī–į —É—Ā—ā—Ä–ĺ—é—Ā—Ć –Ĺ–į –Ĺ–ĺ–≤–ĺ–ľ –ľ–Ķ—Ā—ā–Ķ. –Ě–į –≤–ĺ–ļ–∑–į–Ľ–Ķ –≤–∑—Ź–Ľ –Ī–ł–Ľ–Ķ—ā –ī–ĺ –ě–ľ—Ā–ļ–į, –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ—É —á—ā–ĺ –Ĺ–Ķ —Ā–ľ–ĺ–≥ –≤—Ā–Ņ–ĺ–ľ–Ĺ–ł—ā—Ć –Ĺ–ł –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ī—Ä—É–≥–ĺ–≥–ĺ —Ā–ł–Ī–ł—Ä—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–į –ł ‚Äď —ā—É-—ā—É!

‚Äď –ě–ī–Ĺ–į–ļ–ĺ, —ć—ā–ĺ –į–≤–į–Ĺ—ā—é—Ä–Ĺ—č–Ļ –Ņ–ĺ—Ā—ā—É–Ņ–ĺ–ļ –ľ–ĺ–Ľ–ĺ–ī–ĺ–≥–ĺ —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ–į, –≤—č —Ā–ī–Ķ–Ľ–į–Ľ–ł –≤—č–Ī–ĺ—Ä.

¬†–Ē–į, –ĺ–Ī —ć—ā–ĺ–Ļ –ľ–ĺ–Ķ–Ļ ¬ę—Ā–ł–Ī–ł—Ä–ł–į–ī–Ķ¬Ľ –ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ –Ī—č–Ľ–ĺ –Ī—č –Ĺ–į–Ņ–ł—Ā–į—ā—Ć –ļ–Ĺ–ł–≥—É, –Ĺ–ĺ —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ĺ–Ķ —Ā –ľ–ĺ–Ķ–Ļ –Ľ–Ķ–Ĺ—Ć—é. –Ě–ĺ –≤–ļ—Ä–į—ā—Ü–Ķ –ĺ–Ī—Ā—ā–ĺ—Ź–Ľ–ĺ —ā–į–ļ. –ü–ĺ–ļ–į –Ī—č–Ľ–ł –ī–Ķ–Ĺ—Ć–≥–ł, –ī–Ĺ–Ķ–ľ —Ź —Ö–ĺ–ī–ł–Ľ –Ņ–ĺ –ě–ľ—Ā–ļ—É, –ĺ–Ī–Ķ–ī–į—Ź –≤ –ļ–į—Ą–Ķ –ł —Ā—ā–ĺ–Ľ–ĺ–≤—č—Ö, –į –Ĺ–ĺ—á—Ć—é —Ā–Ņ–į–Ľ –Ĺ–į –≤–ĺ–ļ–∑–į–Ľ–Ķ –ł–Ľ–ł –Ĺ–į –Ľ–į–≤–ĺ—á–ļ–į—Ö –≤ –Ņ–į—Ä–ļ–Ķ. –ü–ĺ–Ĺ—Ź—ā–ł—Ź –Ĺ–Ķ –ł–ľ–Ķ–Ľ, –ļ–į–ļ –Ĺ–į–ī–ĺ —É—Ā—ā—Ä–į–ł–≤–į—ā—Ć—Ā—Ź –Ĺ–į —Ä–į–Ī–ĺ—ā—É. –í –ļ–ĺ–Ĺ—Ü–Ķ –ļ–ĺ–Ĺ—Ü–ĺ–≤, –∑–į—ą–Ķ–Ľ –≤ –ĺ–ī–ł–Ĺ –ł–∑ —Ä–į–Ļ–ļ–ĺ–ľ–ĺ–≤ –ļ–ĺ–ľ—Ā–ĺ–ľ–ĺ–Ľ–į –ł —Ä–į—Ā—Ā–ļ–į–∑–į–Ľ –ĺ —Ā–≤–ĺ–ł—Ö –Ņ—Ä–ĺ–Ī–Ľ–Ķ–ľ–į—Ö –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–ľ—É —Ā–Ķ–ļ—Ä–Ķ—ā–į—Ä—é. –ü–ĺ–ľ–Ĺ—é, –ľ–Ķ–Ĺ—Ź —É–ī–ł–≤–ł–Ľ–į –Ķ–≥–ĺ –ļ–į–Ĺ—Ü–Ķ–Ľ—Ź—Ä—Ā–ļ–į—Ź —Ą–į–ľ–ł–Ľ–ł—Ź ‚ÄĒ –°–Ņ—Ä–į–≤–Ķ—Ü. –Ě–ł–ļ–ĺ–Ľ–į–Ļ —ā—É—ā –∂–Ķ –ļ—É–ī–į-—ā–ĺ –Ņ–ĺ–∑–≤–ĺ–Ĺ–ł–Ľ. –ė –Ĺ–į–Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ –ľ–Ķ–Ĺ—Ź —Ā–ĺ —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ –∑–į–Ņ–ł—Ā–ļ–ĺ–Ļ –≤ —Ā—ā—Ä–ĺ–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ —ā—Ä–Ķ—Ā—ā –Ĺ–ĺ–ľ–Ķ—Ä –Ņ—Ź—ā—Ć. –ú–Ķ–Ĺ—Ź –ĺ—Ą–ĺ—Ä–ľ–ł–Ľ–ł –≤ –ĺ–Ī—Č–Ķ–∂–ł—ā–ł–Ķ, –ł –ĺ–ī–Ĺ–į–∂–ī—č —É—ā—Ä–ĺ–ľ —Ź –ĺ–ļ–į–∑–į–Ľ—Ā—Ź –≤ —Ā–ĺ—Ā—ā–į–≤–Ķ –Ī—Ä–ł–≥–į–ī—č –į—Ā—Ą–į–Ľ—Ć—ā–ł—Ä–ĺ–≤—Č–ł–ļ–ĺ–≤. –ü–ĺ—ā–ĺ–ľ –Ņ–ĺ–∑–Ĺ–į–ļ–ĺ–ľ–ł–Ľ—Ā—Ź —Ā –ľ–Ķ—Ā—ā–Ĺ—č–ľ–ł –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ź–ľ–ł, —Ā—ā–į–Ľ —Ā –Ĺ–ł–ľ–ł –≤—č—Ā—ā—É–Ņ–į—ā—Ć –Ņ–ĺ —ą–ļ–ĺ–Ľ–į–ľ –ł –∑–į–≤–ĺ–ī–į–ľ, –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –ī–≤–į–∂–ī—č –Ĺ–į–Ņ–Ķ—á–į—ā–į–Ľ–ł –≤ –∂—É—Ä–Ĺ–į–Ľ–Ķ ¬ę–°–ł–Ī–ł—Ä—Ā–ļ–ł–Ķ –ĺ–≥–Ĺ–ł¬Ľ. –Į —á–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ĺ –∑–į—Ä–į–Ī–ĺ—ā–į–Ľ –ī–≤—É—Ö–Ľ–Ķ—ā–Ĺ–ł–Ļ —ā—Ä—É–ī–ĺ–≤–ĺ–Ļ —Ā—ā–į–∂ –ī–Ľ—Ź –Ņ–ĺ—Ā—ā—É–Ņ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –≤ –õ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ—č–Ļ –ł–Ĺ—Ā—ā–ł—ā—É—ā. –ź —ā–į–ļ–∂–Ķ –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–ł–Ľ —Ä–Ķ–ļ–ĺ–ľ–Ķ–Ĺ–ī–į—Ü–ł–ł –ł–∑ –ě–ľ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ĺ—ā–ī–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –°–ĺ—é–∑–į –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ļ –°–°–°–†. ¬†–í –į–≤–≥—É—Ā—ā–Ķ 1961 –≥–ĺ–ī–į —Ā—ā–į–Ľ —Ā—ā—É–ī–Ķ–Ĺ—ā–ĺ–ľ —Ā—ā–ĺ–Ľ—Ć –≤–ĺ–∂–ī–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ľ–Ĺ–ĺ–Ļ –í–£–ó–į.

‚Äď –ö –ļ–į–ļ–ĺ–ľ—É –Ņ–ĺ–ļ–ĺ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—é –í—č —Ā–Ķ–Ī—Ź –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—Ā–ł—ā–Ķ –ł –Ņ–ĺ—á–Ķ–ľ—É –Ņ—Ä–ł —Ź–≤–Ĺ–ĺ–Ļ —ā–į–Ľ–į–Ĺ—ā–Ľ–ł–≤–ĺ—Ā—ā–ł –í—č –∑–į —Ā–≤–ĺ—é –ī–ĺ–Ľ–≥—É—é –∂–ł–∑–Ĺ—Ć —ā–į–ļ –ł –Ĺ–Ķ –≤–ĺ—ą–Ľ–ł –≤ —Ä–į–∑—Ä—Ź–ī —ą–ł—Ä–ĺ–ļ–ĺ –ł–∑–≤–Ķ—Ā—ā–Ĺ—č—Ö —á–ł—ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ź–ľ –†–ĺ—Ā—Ā–ł–ł –ł –Ď–Ķ–Ľ–į—Ä—É—Ā–ł?

‚ÄĒ –í–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–∑–Ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ. –ė —Ź –Ĺ–į –Ĺ–Ķ–≥–ĺ –Ī–Ķ–∑ –Ņ–ĺ–ľ–ĺ—Č–ł –ľ–ĺ–Ķ–≥–ĺ –ī—Ä—É–≥–į –Ņ–ĺ –õ–ł—ā–ł–Ĺ—Ā—ā–ł—ā—É—ā—É –Ņ–ł—ā–Ķ—Ä—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ĺ—ć—ā–į –í–į–Ľ–Ķ—Ä–ł—Ź –ü—Ä–ĺ—Ö–≤–į—ā–ł–Ľ–ĺ–≤–į, –Ĺ—č–Ĺ–Ķ —É–∂–Ķ –Ņ–ĺ–ļ–ĺ–Ļ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ, –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć –≤—Ä—Ź–ī –Ľ–ł —Ā–ľ–ĺ–≥—É. –Ě–ĺ –≤–ĺ—Ā–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑—É—é—Ā—Ć –Ķ–≥–ĺ —Ā—ā–į—ā—Ć—Ď–Ļ –≤ –ī–≤–Ķ–Ĺ–į–ī—Ü–į—ā–ĺ–ľ –Ĺ–ĺ–ľ–Ķ—Ä–Ķ –∂—É—Ä–Ĺ–į–Ľ–į ¬ę–Ě–Ķ–≤–į¬Ľ –∑–į 1988 –≥–ĺ–ī ¬ę–†–Ķ–Ņ–Ľ–ł–ļ–į –ł–∑ –∑–į–ī–Ĺ–Ķ–≥–ĺ —Ä—Ź–ī–į¬Ľ, –≤ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ –ĺ–Ĺ –ĺ—á–Ķ—Ä—ā–ł–Ľ –≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –ł —Ā–ĺ–∑–ł–ī–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ķ —Ä–į–ľ–ļ–ł –Ņ–ĺ–ļ–ĺ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź, –ļ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–ľ—É –ľ—č –ĺ–Ī–į —Ā –Ĺ–ł–ľ –Ņ—Ä–ł–Ĺ–į–ī–Ľ–Ķ–∂–ł–ľ. –¶–ł—ā–ł—Ä—É—é:

¬ę–ö–į–ļ –Ĺ–ł –≥–ĺ—Ä—Ć–ļ–ĺ —Ā–ĺ–∑–Ĺ–į–≤–į—ā—Ć, –Ĺ–į—ą–į –∂–ł–∑–Ĺ—Ć –Ņ—Ä–ĺ—ą–Ľ–į –ľ–Ķ–∂–ī—É –ī–≤—É–ľ—Ź –≤—Ā–Ņ–Ľ–Ķ—Ā–ļ–į–ľ–ł –ī–Ķ–ľ–ĺ–ļ—Ä–į—ā–ł–ł: –≤ –Ņ—Ź—ā—Ć–ī–Ķ—Ā—Ź—ā —ą–Ķ—Ā—ā–ĺ–ľ –Ĺ–į–ľ –Ī—č–Ľ–ĺ 17 ‚Äď 20. –í –≤–ĺ—Ā–Ķ–ľ—Ć–ī–Ķ—Ā—Ź—ā —ą–Ķ—Ā—ā–ĺ–ľ ‚ÄĒ 47 ‚Äď 50. –ú—č –Ĺ–ł–ļ–ĺ–≥–ī–į –Ĺ–Ķ –∑–į–Ĺ–ł–ľ–į–Ľ–ł –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ—č—Ö –Ņ–ĺ—Ā—ā–ĺ–≤, –Ĺ–Ķ –ł–ľ–Ķ–Ľ–ł –Ĺ–ł–ļ–į–ļ–ł—Ö –Ľ—Ć–≥–ĺ—ā, –Ĺ–ł–ļ–ĺ–≥–ī–į –Ĺ–ł–ļ–ĺ–ľ—É –Ĺ–Ķ –ļ–Ľ–į–Ĺ—Ź–Ľ–ł—Ā—Ć. –ú—č ‚ÄĒ —ā–Ķ —Ā–į–ľ—č–Ķ —Ą—Ä–ĺ–Ĺ–ī—Ď—Ä—č, –ļ—ā–ĺ –≤—Ö–ĺ–ī–ł–Ľ –≤ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä—É –ł–Ľ–ł —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ-—ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ĺ–į—á–ł–Ĺ–į–Ľ –Ņ–ł—Ā–į—ā—Ć –≤ –Ņ–Ķ—Ä–ł–ĺ–ī –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–Ļ –ĺ—ā—ā–Ķ–Ņ–Ķ–Ľ–ł. –ú—č ‚ÄĒ –ī–Ķ—ā–ł –ī–≤–į–ī—Ü–į—ā–ĺ–≥–ĺ —Ā—ä–Ķ–∑–ī–į –ö–ü–°–°, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ —Ä–į–∑–≤–Ķ–Ĺ—á–į–Ľ –ļ—É–Ľ—Ć—ā –Ľ–ł—á–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –≤–ĺ–∂–ī—Ź –Ĺ–į—Ä–ĺ–ī–ĺ–≤ –°—ā–į–Ľ–ł–Ĺ–į. –ú—č –≤ –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ł–Ĺ—Ā—ā–≤–Ķ —Ā–≤–ĺ—Ď–ľ —Ā–ļ–Ķ–Ņ—ā–ł—á–Ĺ—č, —Ā–į–ľ–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č –ł –Ĺ–Ķ–Ľ–ł—Ü–Ķ–Ņ—Ä–ł—Ź—ā–Ĺ—č –≤ —Ā—É–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź—Ö, –≤ –ľ–Ķ—Ä—É –ĺ–Ņ–Ņ–ĺ–∑–ł—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ĺ—č –ļ –≤–Ľ–į—Ā—ā—Ź–ľ, –≤–ĺ –≤—Ā—Ź–ļ–ĺ–ľ —Ā–Ľ—É—á–į–Ķ –Ĺ–ł–ļ–ĺ–≥–ī–į –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ—Ď–ľ —Ā —á—É–∂–ĺ–≥–ĺ –≥–ĺ–Ľ–ĺ—Ā–į. –Ē–į, —É–ī–Ķ–Ľ –Ĺ–į—ą –Ī—č–Ľ ‚ÄĒ —Ą—Ä–ĺ–Ĺ–ī–į, —Ā–ļ–Ķ–Ņ—Ā–ł—Ā, –Ķ–ī–ļ–į—Ź —Ä–Ķ–Ņ–Ľ–ł–ļ–į –ł–∑ –∑–į–ī–Ĺ–Ķ–≥–ĺ —Ä—Ź–ī–į, –į–Ĺ–Ķ–ļ–ī–ĺ—ā –ĺ –Ď—Ä–Ķ–∂–Ĺ–Ķ–≤–Ķ, —Ā–į–ľ–ĺ–ł—Ä–ĺ–Ĺ–ł—Ź.

‚Ķ –í—Ā—Ź–ļ–ĺ–Ķ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź –≤–ĺ–ĺ–Ī—Č–Ķ –ī–Ķ–Ľ–ł—ā —Ā–≤–ĺ–ł—Ö –Ņ–Ķ–≤—Ü–ĺ–≤, –ļ–į–ļ –Ņ–ĺ–ļ–į–∑—č–≤–į–Ķ—ā –ĺ–Ņ—č—ā –ī–Ķ—Ā—Ź—ā–ł–Ľ–Ķ—ā–ł–Ļ, –Ĺ–į —É–≥–ĺ–ī–Ĺ—č—Ö –ł –Ĺ–Ķ—É–≥–ĺ–ī–Ĺ—č—Ö. –í —ć—ā–ĺ–ľ –Ņ–Ľ–į–Ĺ–Ķ –ľ—č –Ķ—Č—Ď –ī–ĺ–Ľ–≥–ĺ –Ī—É–ī–Ķ–ľ –Ņ–ĺ–∂–ł–Ĺ–į—ā—Ć –Ĺ–Ķ —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –ļ—Ä–ĺ–≤–į–≤—č–Ķ –Ņ–Ľ–ĺ–ī—č —Ā—ā–į–Ľ–ł–Ĺ—Č–ł–Ĺ—č, –Ĺ–ĺ –ł –≥–ĺ—Ä—Ć–ļ–ł–Ķ –Ņ–Ľ–ĺ–ī—č –∑–į—Ā—ā–ĺ—Ź. –Ě–Ķ —Ā—É–ľ–Ķ–Ľ–ł –≤–Ņ–ł—Ā–į—ā—Ć—Ā—Ź –≤ —ć—ā–ĺ —Ā–ĺ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ķ –ĺ–Ī–Ķ–∑–ī–≤–ł–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ķ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź, –Ņ–ĺ–≥–ł–Ī–Ľ–ł –≤ –Ņ—Ä–ĺ—ā–ł–≤–ĺ–ī–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤–ł–ł –Ķ–ľ—É –í—č—Ā–ĺ—Ü–ļ–ł–Ļ, –í–į–ľ–Ņ–ł–Ľ–ĺ–≤, –®—É–ļ—ą–ł–Ĺ, –ö–į–∑–į–ļ–ĺ–≤, –†—É–Ī—Ü–ĺ–≤. –ė–Ī–ĺ —ā–į–ļ–ĺ–≤ –Ī—č–Ľ –ł—Ö –Ĺ–į–ī—Ä—č–≤ –ł –ľ–Ķ—Ä–į –ĺ—ā–≤–Ķ—ā—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī –ĺ–Ī—Č–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ–ľ.

–Ę—Ä–ł –Ņ—É—ā–ł –Ī—č–Ľ–ĺ —É –Ņ–ĺ–ļ–ĺ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź, –Ľ–ł—ą—Ď–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –≥–Ľ–į—Ā–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –ł —ā—Ä–ł–Ī—É–Ĺ—č: –Ľ–ł–Ī–ĺ –∑–į –ļ–ĺ—Ä–ī–ĺ–Ĺ, –Ľ–ł–Ī–ĺ –≤ –Ņ—Ć—Ź–Ĺ—Ā—ā–≤–ĺ, –Ľ–ł–Ī–ĺ –≤ –ľ–ĺ–≥–ł–Ľ—ɂĶ–Ď—č–Ľ —É –Ĺ–į—ą–Ķ–≥–ĺ –Ņ–ĺ–ļ–ĺ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ķ—Č—Ď –ł –Ņ—É—ā—Ć —á–Ķ—ā–≤—Ď—Ä—ā—č–Ļ ‚ÄĒ —É —Ā–į–ľ–ĺ–Ļ —á–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ĺ–Ļ, —Ā–į–ľ–ĺ–Ļ —Ā–ĺ–≤–Ķ—Ā—ā–Ľ–ł–≤–ĺ–Ļ —á–į—Ā—ā–ł –Ķ–≥–ĺ ‚ÄĒ —ć—ā–ĺ —Ä–į–Ī–ĺ—ā–į, —Ä–į–Ī–ĺ—ā–į –ł –Ķ—Č—Ď —Ä–į–∑ —Ä–į–Ī–ĺ—ā–į. –í –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–Ĺ–ĺ–ľ, —Ä–į–∑—É–ľ–Ķ–Ķ—ā—Ā—Ź, ‚ÄĒ ¬ę–≤ —Ā—ā–ĺ–Ľ¬Ľ. –Ď–Ķ–∑ –Ĺ–į–ī–Ķ–∂–ī—č –Ĺ–į –Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–į—Ü–ł—é, –Ĺ–ĺ –∑–į—ā–ĺ –ł –Ī–Ķ–∑ —É—Ā—ā—É–Ņ–ĺ–ļ –≤–Ĺ—É—ā—Ä–Ķ–Ĺ–Ĺ–Ķ–ľ—É —Ä–Ķ–ī–į–ļ—ā–ĺ—Ä—É. –ė—Ā—ā–ł–Ĺ–Ĺ–į—Ź —Ä–į–Ī–ĺ—ā–į, –ī–į—é—Č–į—Ź —Ä–į–ī–ĺ—Ā—ā—Ć, —Ä–Ķ–į–Ľ–ł–∑—É—é—Č–į—Ź –Ņ–ĺ—ā—Ä–Ķ–Ī–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć —Ā–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—ā–ł–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź.

–Ě–ĺ –Ī—č–Ľ –ł –Ņ—Ź—ā—č–Ļ –Ņ—É—ā—Ć ‚ÄĒ —ć—ā–ĺ –ĺ–Ī—Ā–Ľ—É–∂–ł–≤–į–Ĺ–ł–Ķ –∑–į—Ā—ā–ĺ—Ź, –Ņ–ł—Ā–į–Ĺ–ł–Ķ –≤ —Ä—É—Ā–Ľ–Ķ –≥–ĺ—Ā–Ņ–ĺ–ī—Ā—ā–≤—É—é—Č–Ķ–Ļ –ł–ī–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł–ł, –Ņ—É—ā—Ć –ļ–ĺ–Ĺ—Ą–ĺ—Ä–ľ–ł–∑–ľ–į –ł —É–≥–ĺ–ī–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā—ā–≤–į –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī –ł–∑–ī–į—ā–Ķ–Ľ—Ź–ľ–ł–ł—Ä–Ķ–ī–į–ļ—ā–ĺ—Ä–į–ľ–ł, –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī —ā–Ķ–ľ–ł, –ļ—ā–ĺ –ĺ–Ņ—Ä–Ķ–ī–Ķ–Ľ—Ź–Ľ –Ņ–ĺ–Ľ–ł—ā–ł–ļ—É –ł —ā–Ķ—á–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ņ—Ä–ĺ—Ü–Ķ—Ā—Ā–į. –í –Ĺ–į—ą–Ķ–ľ –Ņ–ĺ–ļ–ĺ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–ł –Ĺ–Ķ–ľ–į–Ľ–ĺ –Ī—č–Ľ–ĺ –ł ¬ę—É–≥–ĺ–ī–Ĺ—č—Ö¬Ľ –ė—Ö —Ä–į—Ā—á—Ď—ā–Ľ–ł–≤—č–Ķ —Ü–ł–Ĺ–ł—á–Ĺ–ĺ-–ĺ–Ņ—ā–ł–ľ–ł—Ā—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ķ —ā–≤–ĺ—Ä–Ķ–Ĺ–ł—Ź —Ä–į—Ā—Ö–ĺ–ī–ł–Ľ–ł—Ā—Ć –Ņ–ĺ —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–Ķ –ĺ–≥—Ä–ĺ–ľ–Ĺ—č–ľ–ł —ā–ł—Ä–į–∂–į–ľ–ł. –ė—Ö —Ä–ł—Ą–ľ–ĺ–≤–į–Ĺ–Ĺ—č–Ķ —Ā–ĺ–ĺ–Ī—Č–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ĺ–į –ļ–į–ļ—É—é-–Ĺ–ł–Ī—É–ī—Ć –ł–∑ –∑–į–ī–į–Ĺ–Ĺ—č—Ö —ā–Ķ–ľ –∑–į–Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ—Ź–Ľ–ł –∂—É—Ä–Ĺ–į–Ľ—č. –ó–į –ī–≤–į–ī—Ü–į—ā–ł–Ľ–Ķ—ā–ł–Ķ —Ā 1965 –Ņ–ĺ 1985 –≥–ĺ–ī—č –Ĺ–Ķ–ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ –ł–∑ —ā–į–ļ–ł—Ö –Ņ–ĺ—ć—ā–ĺ–≤-–Ī–ĺ—Ä–∑–ĺ–Ņ–ł—Ā—Ü–Ķ–≤ —Ā—É–ľ–Ķ–Ľ–ł –≤—č–Ņ—É—Ā—ā–ł—ā—Ć –ī–ĺ –ī–≤—É—Ö –ī–Ķ—Ā—Ź—ā–ļ–ĺ–≤ —Ā–Ī–ĺ—Ä–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤¬Ľ

–°–į–ľ –í–į–Ľ–Ķ—Ä–ł–Ļ –ĺ—Ā—ā–į–≤–ł–Ľ –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ —Ā–Ķ–Ī—Ź –∑–į —ć—ā–ĺ –ī–≤–į–ī—Ü–į—ā–ł–Ľ–Ķ—ā–ł–Ķ –≤—Ā–Ķ–≥–ĺ –Ľ–ł—ą—Ć –ī–≤–Ķ –ļ–Ĺ–ł–≥–ł —Ā—ā–ł—Ö–ĺ–≤ –ł –ĺ–ī–Ĺ—É ‚ÄĒ –Ņ—Ä–ĺ–∑—č. –í 1968 –≥–ĺ–ī—É –ĺ–Ĺ –Ņ—Ä–ł–Ĺ—Ď—Ā –≤ –ł–∑–ī–į—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–ĺ ¬ę–°–ĺ–≤–Ķ—ā—Ā–ļ–ł–Ļ –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—ƬĽ —Ä—É–ļ–ĺ–Ņ–ł—Ā—Ć –ļ–Ĺ–ł–≥–ł ¬ę–í–ĺ–∑–≤—Ä–į—Č–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –≤ –Ľ–Ķ–≥–Ķ–Ĺ–ī—ɬĽ —Ā –Ī–Ľ–į–≥–ĺ–∂–Ķ–Ľ–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–ľ–ł —Ä–Ķ—Ü–Ķ–Ĺ–∑–ł—Ź–ľ–ł –Ņ–ĺ—ć—ā–ĺ–≤ –ė.–°–Ķ–Ľ—Ć–≤–ł–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ, –°. –Ě–į—Ä–ĺ–≤—á–į—ā–ĺ–≤–į, –õ. –ě–∑–Ķ—Ä–ĺ–≤–į.¬†

–ē—Ā—ā—Ć –ł –Ķ—Č—Ď –ĺ–ī–ł–Ĺ –į—Ā–Ņ–Ķ–ļ—ā –Ĺ–į—ą–Ķ–Ļ –Ĺ–Ķ–≤–ĺ—Ā—ā—Ä–Ķ–Ī–ĺ–≤–į–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –∑–į –ī–≤–į–ī—Ü–į—ā–ł–Ľ–Ķ—ā–ł–Ķ –∑–į—Ā—ā–ĺ—Ź. –í –ľ–Ķ—Ā—ā–Ĺ—č—Ö –ĺ—ā–ī–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź—Ö –°–ĺ—é–∑–į –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ļ –°–°–°–† —ą–Ľ–į –∂–Ķ—Ā—ā–ĺ–ļ–į—Ź –ļ–ĺ–Ĺ–ļ—É—Ä–Ķ–Ĺ—Ü–ł—Ź –∑–į –ľ–Ķ—Ā—ā–ĺ –≤ –ĺ—á–Ķ—Ä—Ď–ī–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –ł–∑–ī–į–Ĺ–ł—Ź –ļ–Ĺ–ł–≥, –∑–į —ā–ł—Ä–į–∂–ł, –ī–į–∂–Ķ –∑–į –Ī—É–ľ–į–≥—É –≤ –Ņ–Ķ—Ä–ł–ĺ–ī –Ķ—Ď –ī–Ķ—Ą–ł—Ü–ł—ā–į. –Į —ć—ā–ĺ –Ņ—Ä–Ķ–ļ—Ä–į—Ā–Ĺ–ĺ –Ņ–ĺ–ľ–Ĺ—é –Ņ–ĺ —Ä—Ź–∑–į–Ĺ—Ā–ļ–ł–ľ –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ź–ľ. –ě—ā–ĺ–ī–≤–ł–≥–į–Ľ–ł –ĺ—ā –ł–∑–ī–į–Ĺ–ł—Ź –Ĺ–į—Ā, –ľ–ĺ–Ľ–ĺ–ī—č—Ö –ł –∂–Ķ–Ľ—ā–ĺ—Ä–ĺ—ā—č—Ö, –ł–∑–≤–Ķ—Ā—ā–Ĺ—č–Ķ –ł –Ņ–ĺ–∂–ł–Ľ—č–Ķ, —Ā—Ä–Ķ–ī–ł –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö –Ī—č–Ľ–ł, –ļ —Ā–ĺ–∂–į–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—é, –ł –Ī—č–≤—ą–ł–Ķ —Ą—Ä–ĺ–Ĺ—ā–ĺ–≤–ł–ļ–ł.

–í—Ā—Ď, —á—ā–ĺ –Ĺ–į–ľ —Ä–į–∑—Ä–Ķ—ą–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć ‚ÄĒ —ć—ā–ĺ —É—á–į—Ā—ā–ł–Ķ –≤ –ļ–ĺ–Ľ–Ľ–Ķ–ļ—ā–ł–≤–Ĺ—č—Ö —Ā–Ī–ĺ—Ä–Ĺ–ł–ļ–į—Ö, –≥–ī–Ķ –ļ–į–∂–ī–ĺ–ľ—É –ĺ—ā–≤–ĺ–ī–ł–Ľ–ĺ—Ā—Ć –Ņ–ĺ –ī–Ķ—Ā—Ź—ā–ļ—É —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–ł—Ü. –ü–Ķ—Ä–≤–ĺ–Ļ —Ā–į–ľ–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ–Ĺ–ł–∂–ļ–ł –≤—Ā–Ķ –ĺ–Ĺ–ł –∂–ī–į–Ľ–ł —ā–į–ļ –∂–Ķ –ī–ĺ–Ľ–≥–ĺ, –ļ–į–ļ –ł –í–į–Ľ–Ķ—Ä–ł–Ļ –ü—Ä–ĺ—Ö–≤–į—ā–ł–Ľ–ĺ–≤. –ó–į —ć—ā–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź –≤—Ā–Ķ –Ņ–ĺ—Ā—ā–Ķ–Ņ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –Ņ—Ä–Ķ–≤—Ä–į—ā–ł–Ľ–ł—Ā—Ć –≤ –Ņ—Ć—Ź–Ĺ–ł—Ü, –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ—É —á—ā–ĺ —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ł–Ķ –Ľ—é–ī–ł –Ĺ–Ķ—É–ī–į—á–ł –ł –Ī–Ķ–ī—č –Ņ—Ä–ł–≤—č–ļ–Ľ–ł –∑–į–Ľ–ł–≤–į—ā—Ć –į–Ľ–ļ–ĺ–≥–ĺ–Ľ–Ķ–ľ. –ź –Ķ—Č—Ď –ł—Ā–Ņ–ĺ–≤–Ķ–ī–ĺ–≤–į–Ľ–ł –≥–ī–Ķ-—ā–ĺ –≤—č—á–ł—ā–į–Ĺ–Ĺ—É—é —Ą—Ä–į–∑—É: ¬ę–í–Ķ—Ā–Ķ–Ľ–ł–Ķ –Ĺ–į –†—É—Ā–ł ‚ÄĒ —ć—ā–ĺ –Ņ–ł—ā–ł–Ķ¬Ľ.

–ü–Ķ—Ä–≤–į—Ź –ľ–ĺ—Ź –ļ–Ĺ–ł–∂–Ķ—á–ļ–į –≤ –ł–∑–ī–į—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–Ķ ¬ę–ú–ĺ—Ā–ļ–ĺ–≤—Ā–ļ–ł–Ļ —Ä–į–Ī–ĺ—á–ł–Ļ¬Ľ —ā–ĺ–∂–Ķ –ł–∑–ī–į–Ĺ–į –Ī—č–Ľ–į –Ĺ–Ķ —Ā–į–ľ–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ, –į –≤ –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ–į—Ā—Ā–Ķ—ā–Ķ —Ā –ļ–Ĺ–ł–∂–ļ–į–ľ–ł –ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–Ķ—Ź –ö–ĺ—Ä–Ĺ–Ķ–Ķ–≤–į, –í—Ź—á–Ķ—Ā–Ľ–į–≤–į –ö–į—Ä–į—Ā—Ď–≤–į, –ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–į–Ĺ–ī—Ä–į –ź—Ä—Ö–ł–Ņ–ĺ–≤–į. –í—Ā–Ķ –ļ–Ĺ–ł–∂–ļ–ł –Ī—č–Ľ–ł –ĺ–Ī–≤–ł—ā—č –Ī—É–ľ–į–∂–Ĺ–ĺ–Ļ –Ľ–Ķ–Ĺ—ā–ĺ–Ļ. –ü–ĺ—ā–ĺ–ľ –ľ–ĺ–ł —Ā—ā–ł—Ö–ł –≤–ļ–Ľ—é—á–ł–Ľ–ł –≤ –ļ–ĺ–Ľ–Ľ–Ķ–ļ—ā–ł–≤–Ĺ—č–Ļ —Ā–Ī–ĺ—Ä–Ĺ–ł–ļ ¬ę–£ –ł—Ā—ā–ĺ–ļ–ĺ–≤ –≤–Ķ–Ľ–ł–ļ–ł—Ö —Ä–Ķ–ļ¬Ľ.

–ü–ĺ—ć—ā–ĺ–ľ—É —Ź –Ĺ–Ķ —ā–ĺ–Ľ–ļ–į–Ľ—Ā—Ź –≤ –ł–∑–ī–į—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–į, –≤–ł–ī—Ź –Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ—É—é –Ī–Ķ—Ā–Ņ–Ķ—Ä—Ā–Ņ–Ķ–ļ—ā–ł–≤–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć —Ā–≤–ĺ–ł—Ö –Ņ—Ä–ł—ā—Ź–∑–į–Ĺ–ł–Ļ –Ĺ–į —Ā–į–ľ–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—É—é –ļ–Ĺ–ł–≥—É. –≠—ā–ĺ –ĺ–ī–Ĺ–ĺ. –ź –≤—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ķ, —Ā—á–ł—ā–į–Ľ, —á—ā–ĺ —É –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –Ķ—Č—Ď –Ĺ–Ķ—ā —Ā—ā–ł—Ö–ĺ–≤, –ī–ĺ—Ā—ā–ĺ–Ļ–Ĺ—č—Ö –≤–Ĺ–ł–ľ–į–Ĺ–ł—Ź —á–ł—ā–į—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ļ. –Ě–Ķ—ā —Ā—ā–ł—Ö–ĺ–≤ ‚ÄĒ –ĺ—ā –ī—É—ą–ł –ļ –ī—É—ą–Ķ, –ĺ—ā —Ā–Ķ—Ä–ī—Ü–į ‚ÄĒ –ļ —Ā–Ķ—Ä–ī—Ü—É. –ö–į–ļ-—ā–ĺ –ī–ĺ–Ľ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ –ľ–ĺ–≥ –Ĺ–į—Č—É–Ņ–į—ā—Ć —Ā–≤–ĺ—é –ĺ–∑–Ĺ–ĺ–Ī–Ĺ—É—é —ā–Ķ–ľ—É, —á—ā–ĺ–Ī—č —ć—ā–ĺ—ā –ĺ–∑–Ĺ–ĺ–Ī —ā–≤–ĺ—Ä—á–Ķ—Ā—ā–≤–į –ľ–ĺ–≥ –Ņ–ĺ—Ä–į–∑–ł—ā—Ć –ł —á–ł—ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ź. –ź –ľ–į—Ā—ā–Ķ—Ä—Ā–ļ–ł —Ā–ī–Ķ–Ľ–į–Ĺ–Ĺ—č–Ķ, –Ĺ–ĺ —Ö–ĺ–Ľ–ĺ–ī–Ĺ—č–Ķ —Ā—ā–ł—Ö–ł –ľ–Ĺ–Ķ –Ĺ–Ķ —Ö–ĺ—ā–Ķ–Ľ–ĺ—Ā—Ć –≤—č–Ņ—É—Ā–ļ–į—ā—Ć –Ĺ–į –≤–ĺ–Ľ—é –ł–∑ —Ź—Č–ł–ļ–į –Ņ–ł—Ā—Ć–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ā—ā–ĺ–Ľ–į. –°–į–ľ —Ā–Ķ–Ī–Ķ –Ī—č–Ľ –ł –ĺ—Ā—ā–į—é—Ā—Ć —ā–į–ļ–ł–ľ –Ī–Ķ–∑–∂–į–Ľ–ĺ—Ā—ā–Ĺ—č–ľ —Ä–Ķ–ī–į–ļ—ā–ĺ—Ä–ĺ–ľ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ–≤–ĺ–∑–ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ –Ĺ–ł —É–≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł—ā—Ć, –Ĺ–ł –Ņ–ĺ–ī–ļ—É–Ņ–ł—ā—Ć. –ź, –ļ—Ā—ā–į—ā–ł –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä—Ź, –ł —Ā–Ķ–≥–ĺ–ī–Ĺ—Ź –ł—Ā–Ņ–ĺ–≤–Ķ–ī—É—é —Ā–≤–ĺ—é —Ā—ā–į—Ä—É—é –ľ–Ķ—ā–ĺ–ī—É ‚ÄĒ –Ņ–ĺ–ī–Ķ—Ä–∂–į—ā—Ć –Ĺ–ĺ–≤–ĺ–ł—Ā–Ņ–Ķ—á—Ď–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ķ —Ā—ā–ł—Ö–ĺ—ā–≤–ĺ—Ä–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –≤–∑–į–Ņ–Ķ—Ä—ā–ł –Ņ–į—Ä—É –ľ–Ķ—Ā—Ź—Ü–Ķ–≤, —á—ā–ĺ–Ī—č –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ —Ā–≤–Ķ–∂–ł–ľ –≤–∑–≥–Ľ—Ź–ī–ĺ–ľ –ļ–į–ļ –Ī—č —á—É–∂–ĺ–≥–ĺ —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ–į –ĺ—Ü–Ķ–Ĺ–ł—ā—Ć –ł —Ä–Ķ—ą–ł—ā—Ć –ł—Ö —Ā—É–ī—Ć–Ī—É.

–Ę–į–ļ —á—ā–ĺ –ĺ—ā–ļ–į–∑ –ĺ—ā –ł–∑–ī–į–Ĺ–ł—Ź —Ā–≤–ĺ–ł—Ö —ā–≤–ĺ—Ä–Ķ–Ĺ–ł–Ļ ‚ÄĒ —ć—ā–ĺ –ľ–ĺ–Ļ —Ā–ĺ–∑–Ĺ–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ –≤—č–Ī–ĺ—Ä. –ü–ĺ–ľ–Ĺ–ł—ā–Ķ, –ļ–į–ļ —ć—ā–ĺ —É –Ě–ł–ļ–ĺ–Ľ–į—Ź –£—ą–į–ļ–ĺ–≤–į ‚ÄĒ ¬ę–ß–Ķ–ľ –Ņ—Ä–ĺ–ī–ĺ–Ľ–∂–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–Ķ–Ļ –ľ–ĺ–Ľ—á–į–Ĺ—Ć–Ķ, —ā–Ķ–ľ —É–ī–ł–≤–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–Ķ–Ķ —Ä–Ķ—á—ƬĽ. –≠—ā–ĺ —Ä–Ķ—ą–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ķ—Č—Ď –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ —É—ā–≤–Ķ—Ä–ī–ł–Ľ–ĺ—Ā—Ć –≤–ĺ –ľ–Ĺ–Ķ, –ļ–ĺ–≥–ī–į —Ź –Ņ—Ä–ł–ĺ–Ī—Č–ł–Ľ—Ā—Ź –ļ –≤–Ķ—Ä–Ķ —Ā–≤–ĺ–ł—Ö –ī–Ķ–ī–ĺ–≤ –ł –Ņ—Ä–į–ī–Ķ–ī–ĺ–≤. –Į –≤–ĺ–ĺ–Ī—Č–Ķ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ—Ā–ľ–ĺ—ā—Ä–Ķ–Ľ –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—ą–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ļ —Ā–≤–ĺ–Ķ–ľ—É —ā–≤–ĺ—Ä—á–Ķ—Ā—ā–≤—É, —É—Ā–ľ–ĺ—ā—Ä–Ķ–≤ –≤ –Ĺ—Ď–ľ –Ņ–ł—ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—É—é —Ā—Ä–Ķ–ī—É –ī–Ľ—Ź –≤–ĺ–∑—Ä–į—Ā—ā–į–Ĺ–ł—Ź –≤–ĺ –ľ–Ĺ–Ķ –≥–ĺ—Ä–ī—č–Ĺ–ł. –Ě–Ķ —Ö–ĺ—á—É –Ņ–ł—ā–į—ā—Ć –Ķ—Ď –Ĺ–ł —ā–ł—Ä–į–∂–į–ľ–ł, –Ĺ–ł –Ņ–ĺ—Ö–≤–į–Ľ–į–ľ–ł –≤ –Ņ–Ķ—á–į—ā–ł, –Ĺ–ł –ľ–Ķ–Ľ—Ć–ļ–į–Ĺ–ł—Ź–ľ–ł –Ĺ–į –Ņ–ĺ—ć—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö —ā—É—Ā–ĺ–≤–ļ–į—Ö, –Ĺ–ł –Ī–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ĺ–Ķ—á–Ĺ—č–ľ–ł –≤—Ā—ā—Ä–Ķ—á–į–ľ–ł —Ā —á–ł—ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ź–ľ–ł.

‚Äď –†—É—Ā—Ā–ļ–ł–Ļ —Ź–∑—č–ļ –ł –Ņ–ĺ–ī–ľ–Ķ–Ĺ–į –Ķ–≥–ĺ –Ĺ–į –≤—ā–ĺ—Ä–ł—á–Ĺ—č–Ļ —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ—Ź–∑—č—á–Ĺ—č–Ļ —É —Ā–ĺ–≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö –į–≤—ā–ĺ—Ä–ĺ–≤ –≤ –Ď–Ķ–Ľ–į—Ä—É—Ā–ł, –≤–į—ą–Ķ –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—ą–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ļ —ć—ā–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–ĺ–Ī–Ľ–Ķ–ľ–Ķ.

–°–į–ľ—č–Ļ –Ņ–ĺ–ī–Ľ–ł–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –ł—Ā–ļ–ĺ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ł–Ļ —Ź–∑—č–ļ, –∑–į—Ą–ł–ļ—Ā–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –≤ –Ņ–ĺ–∑–į–Ņ—Ä–ĺ—ą–Ľ–ĺ–ľ –≤–Ķ–ļ–Ķ –í. –ė. –Ē–į–Ľ–Ķ–ľ, –∑–≤—É—á–į–Ľ –≤–ĺ–ļ—Ä—É–≥ –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –≤ –ľ–ĺ–Ķ–ľ –ī–Ķ—ā—Ā—ā–≤–Ķ –Ķ—Ā—ā–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ, –ļ–į–ļ –≤–ĺ–∑–ī—É—Ö. –≠—ā–ĺ—ā –Ņ–ĺ–ī–į—Ä–ĺ–ļ —Ā—É–ī—Ć–Ī—č –ĺ—Ü–Ķ–Ĺ–ł–Ľ —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –≤ –ľ–ĺ–ł –Ĺ—č–Ĺ–Ķ—ą–Ĺ–ł–Ķ –≥–ĺ–ī—č. –ü–ĺ—ć—ā–ĺ–ľ—É —Ź, –ļ–ĺ–Ĺ–Ķ—á–Ĺ–ĺ, —Ā—á–ł—ā–į—é —Ā–Ķ–Ī—Ź —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ł–ľ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā–ĺ—Ä–ĺ–ľ, –∂–ł–≤—É—Č–ł–ľ –≤ –Ď–Ķ–Ľ–į—Ä—É—Ā–ł.

–†–į–∑—É–ľ–Ķ–Ķ—ā—Ā—Ź, —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ, —Ä–ĺ–ī–ł–≤—ą–ł–Ļ—Ā—Ź –≤ –Ď–Ķ–Ľ–į—Ä—É—Ā–ł, –Ņ–ĺ –ĺ–Ņ—Ä–Ķ–ī–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—é –ī–ĺ–Ľ–∂–Ķ–Ĺ –Ī—č —ā–≤–ĺ—Ä—á–Ķ—Ā–ļ–ł —Ā–į–ľ–ĺ–ĺ–Ņ—Ä–Ķ–ī–Ķ–Ľ—Ź—ā—Ć—Ā—Ź –Ĺ–į –Ĺ–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–ľ —Ź–∑—č–ļ–Ķ. –Ě–ĺ –ł—Ā—ā–ĺ–ļ–ł —ć—ā–ĺ–≥–ĺ –≤—č–Ī–ĺ—Ä–į —Ź–∑—č–ļ–į –∑–į–ļ–Ľ–į–ī—č–≤–į—é—ā—Ā—Ź –≤ –ī–Ķ—ā—Ā—ā–≤–Ķ. –ē—Ā–Ľ–ł —É –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ź –Ĺ–Ķ—ā –≤ –∑–į–≥–į—ą–Ĺ–ł–ļ–Ķ –ī–Ķ—Ä–Ķ–≤–Ķ–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ī–Ķ—ā—Ā—ā–≤–į –ł –Ņ–į–ľ—Ź—ā–ł –ľ–į—ā–Ķ—Ä–ł–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ļ —Ö–į—ā—č, –Ķ–ľ—É –Ņ—Ä–ł –≤—Ā—Ď–ľ –∂–Ķ–Ľ–į–Ĺ–ł–ł –Ĺ–Ķ —É–ī–į—Ā—ā—Ā—Ź —Ā–ĺ–∑–ī–į—ā—Ć –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź, –Ņ—Ä–Ķ—ā–Ķ–Ĺ–ī—É—é—Č–ł–Ķ –Ĺ–į –∑–≤–į–Ĺ–ł–Ķ –Ĺ–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä—č. –≠—ā–ĺ –ļ–į–ļ –≥–ĺ–Ľ–ĺ—Ā, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ —Ā—ā–į–≤–ł—ā —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ—É –≤ –ī–Ķ—ā—Ā—ā–≤–Ķ —Ā–į–ľ–į –Ņ—Ä–ł—Ä–ĺ–ī–į. –≠—ā–ĺ—ā –≤–ļ—É—Ā –ļ –°–Ľ–ĺ–≤—É, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ —Ā—ā–į–≤–ł—ā –≤ –ī–Ķ—ā—Ā—ā–≤–Ķ —Ā–į–ľ —Ź–∑—č–ļ, –Ľ—é–Ī–ĺ–Ļ, –≤ –ī–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–ľ —Ā–Ľ—É—á–į–Ķ –Ī–Ķ–Ľ–ĺ—Ä—É—Ā—Ā–ļ–ł–Ļ. –Ě–į –ľ–ĺ–Ļ –≤–∑–≥–Ľ—Ź–ī, –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ –≤–ĺ –≤–∑—Ä–ĺ—Ā–Ľ–ĺ–ľ —Ā–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź–Ĺ–ł–ł –Ĺ–į—á–ł—ā–į—ā—Ć, –≤–Ņ–ł—ā–į—ā—Ć —ć—ā–ĺ—ā —Ź–∑—č–ļ –ł–∑ –ļ–Ĺ–ł–≥ –ö—É–Ņ–į–Ľ—č, –ö–ĺ–Ľ–į—Ā–į, –®–į–ľ—Ź–ļ–ł–Ĺ–į, –ö–ĺ—Ä–ĺ—ā–ļ–Ķ–≤–ł—á–į, –Ď—č–ļ–ĺ–≤–į –ł –ī—Ä—É–≥–ł—Ö —Ź–∑—č–ļ–ĺ—ā–≤–ĺ—Ä—Ü–Ķ–≤ –Ī–Ķ–Ľ–ĺ—Ä—É—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä—č, –Ĺ–į–≤–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ, –ł –≤–ĺ–∑–ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ, –Ĺ–ĺ –Ņ–ĺ—ā—Ä–Ķ–Ī—É–Ķ—ā –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ł—Ö –Ľ–Ķ—ā –ł —É—Ā–ł–Ľ–ł–Ļ. –ė –≤—Ā—Ď —Ä–į–≤–Ĺ–ĺ –ł–ī–Ķ–į–Ľ ‚Äď –∑–Ĺ–į–Ĺ–ł–Ķ —Ź–∑—č–ļ–į –≤–ĺ –≤—Ā—Ď–ľ –Ķ–≥–ĺ –ĺ–Ī—ä—Ď–ľ–Ķ –ł –≥–Ľ—É–Ī–ł–Ĺ–Ķ ‚ÄĒ –ĺ—Ā—ā–į–Ĺ–Ķ—ā—Ā—Ź –Ĺ–Ķ–ī–ĺ—Ā—ā–ł–∂–ł–ľ.¬†

–í –Ĺ–į—ą–Ķ–ľ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ–ĺ–ľ –ĺ–Ī–ł—Ö–ĺ–ī–Ķ –Ķ—Ā—ā—Ć –į–≤—ā–ĺ—Ä—č, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ –Ņ–ĺ–∑–ł—Ü–ł–ĺ–Ĺ–ł—Ä—É—é—ā —Ā–Ķ–Ī—Ź –ļ–į–ļ –Ī–Ķ–Ľ–ĺ—Ä—É—Ā—Ā–ļ–ł–Ķ –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ–ł, –Ņ–ł—ą—É—Č–ł–Ķ –Ĺ–į —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ–ľ —Ź–∑—č–ļ–Ķ. –ö–į–ļ –Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ–ĺ –≥–ĺ—Ä–ĺ–∂–į–Ĺ–Ķ –≤–ĺ –≤—ā–ĺ—Ä–ĺ–ľ –ł–Ľ–ł —ā—Ä–Ķ—ā—Ć–Ķ–ľ –Ņ–ĺ–ļ–ĺ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–ł, –≤–Ņ–ł—ā–į–≤—ą–ł–Ķ –≤ —Ā–Ķ–Ī—Ź –ł –ĺ—ā —Ä–ĺ–ī–ł—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ļ, –ĺ—ā–ĺ—Ä–≤–į–≤—ą–ł—Ö—Ā—Ź –ĺ—ā –Ĺ–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ –Ņ–ĺ—á–≤—č, –ł —á–Ķ—Ä–Ķ–∑ —Ä—É—Ā—Ā–ļ—É—é –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä—É –≤ —ą–ļ–ĺ–Ľ–Ķ, —á–Ķ—Ä–Ķ–∑ —ā–Ķ–Ľ–Ķ–≤–ł–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ł –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ĺ–Ķ—ā ‚ÄĒ —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ł–Ļ —Ź–∑—č–ļ. –ö—Ä–ĺ–ľ–Ķ —ā–ĺ–≥–ĺ, —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ł–Ļ —Ź–∑—č–ļ –Ķ—Č—Ď —Ā–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ď–Ĺ –°–ĺ–≤–Ķ—ā—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –°–ĺ—é–∑–į –ĺ—Ā—ā–į—Ď—ā—Ā—Ź —Ź–∑—č–ļ–ĺ–ľ –ľ–Ķ–∂–Ĺ–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ĺ–Ī—Č–Ķ–Ĺ–ł—Ź. –Ě–į –Ī—č—ā–ĺ–≤–ĺ–ľ —É—Ä–ĺ–≤–Ĺ–Ķ —ā–ĺ–∂–Ķ –≤–Ķ–ī—Ć –≤–Ķ–∑–ī–Ķ –∑–≤—É—á–ł—ā —Ä—É—Ā—Ā–ļ–į—Ź —Ä–Ķ—á—Ć. –Ę–į–ļ–ł–Ķ –į–≤—ā–ĺ—Ä—č –ł–ī—É—ā –Ņ–ĺ –Ľ–ł–Ĺ–ł–ł –Ĺ–į–ł–ľ–Ķ–Ĺ—Ć—ą–Ķ–≥–ĺ —Ā–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—ā–ł–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź, –Ņ–ł—ą—É—ā –Ĺ–į —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ–ľ —Ź–∑—č–ļ–Ķ. –í–ĺ—ā —ā–ĺ–≥–ī–į-—ā–ĺ –ł –≤–ĺ–∑–Ĺ–ł–ļ–į–Ķ—ā —ā–į –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–į, –Ņ—Ä–ł–Ĺ–į–ī–Ľ–Ķ–∂–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ –ļ —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ–Ļ –≤–Ķ—Ā—Ć–ľ–į –Ņ—Ä–ĺ–Ī–Ľ–Ķ–ľ–į—ā–ł—á–Ĺ–į. –ö–ĺ–Ĺ–Ķ—á–Ĺ–ĺ, –ĺ–Ĺ–į –Ņ—Ä–Ķ—ā–Ķ–Ĺ–ī—É–Ķ—ā –Ĺ–į –ĺ–Ņ—Ä–Ķ–ī–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ķ—Ď –ļ–į–ļ —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ—Ź–∑—č—á–Ĺ–į—Ź. –ě—ā —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä—č –Ķ—Ď –ĺ—ā–Ľ–ł—á–į–Ķ—ā –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ–Ķ, –Ņ—Ä–Ķ–∂–ī–Ķ –≤—Ā–Ķ–≥–ĺ —Ā–ī–Ķ–Ľ–į–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –Ĺ–Ķ–∂–ł–≤–ĺ–Ļ —Ź–∑—č–ļ, –ľ–į–Ĺ–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć, –Ĺ–Ķ–ļ—Ä–ł—ā–ł—á–Ĺ–ĺ–Ķ —Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–Ķ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ—č–ľ –ĺ–Ī—Ä–į–∑—Ü–į–ľ, –į —ā–ĺ –ł —Ź–≤–Ĺ–ĺ–Ķ —ć–Ņ–ł–≥–ĺ–Ĺ—Ā—ā–≤–ĺ. –≠—ā–ĺ –≤ –Ľ—É—á—ą–Ķ–ľ —Ā–Ľ—É—á–į–Ķ. –ź –≤ —Ö—É–ī—ą–Ķ–ľ ‚Äď –≥–Ľ—É—Ö–ĺ—ā–į –ļ —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ–Ļ —Ä–Ķ—á–ł, –ļ —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ–ľ—É —Ź–∑—č–ļ—É –ĺ—ā –Ķ–≥–ĺ –Ľ–Ķ–ļ—Ā–ł–ļ–ł –ī–ĺ –≥—Ä–į–ľ–ľ–į—ā–ł–ļ–ł, –Ņ–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ķ –Ĺ–į—Ä—É—ą–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –≥—Ä–į–ľ–ľ–į—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö –Ĺ–ĺ—Ä–ľ.¬†

–í —Ā–į–ľ–ĺ–ľ —ć—ā–ĺ–ľ —Ā–Ľ–ĺ–≤–Ķ ¬ę—Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ—Ź–∑—č—á–Ĺ—č–Ļ¬Ľ –ľ–Ĺ–Ķ —á—É–ī–ł—ā—Ā—Ź –Ĺ–Ķ—á—ā–ĺ, –ĺ–∑–Ĺ–į—á–į—é—Č–Ķ–Ķ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä—É –≤—ā–ĺ—Ä–ĺ–≥–ĺ –ł–Ľ–ł —ā—Ä–Ķ—ā—Ć–Ķ–≥–ĺ —Ā–ĺ—Ä—ā–į, –Ĺ–Ķ—á—ā–ĺ, —Ā–ĺ—Ā—ā—Ä—Ź–Ņ–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ķ –Ĺ–į—Ā–Ņ–Ķ—Ö –ł–Ľ–ł –Ņ–ĺ –ī–į–≤–Ĺ–ĺ –ĺ—ā–∂–ł–≤—ą–ł–ľ –ľ–Ķ—Ä–ļ–į–ľ –ł —Ä–Ķ—Ü–Ķ–Ņ—ā–į–ľ. –Ę–ĺ—á–Ĺ–ĺ —ā–į–ļ –∂–Ķ —Ź —Ä–į—Ā—Ü–Ķ–Ĺ–ł–≤–į—é –ł —Ā–Ľ–ĺ–≤–ĺ ¬ę–Ī–Ķ–Ľ–ĺ—Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ—Ź–∑—č—á–Ĺ—č–Ļ¬Ľ (–į–≤—ā–ĺ—Ä). –í—Ā–Ķ–ľ —ć—ā–ł–ľ ¬ę-—Ź–∑—č—á–Ĺ—č–ľ¬Ľ –ľ–ĺ—Ď —Ö—É–ī–ĺ–∂–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ķ —á—É—ā—Ć—Ď –ĺ—ā–ļ–į–∑—č–≤–į–Ķ—ā –≤ –Ņ–ĺ–ī–Ľ–ł–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł.

‚Äď –ü–ĺ–≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł–ľ –ĺ –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–į. –ē—Ā—ā—Ć —Ą—Ä–į–∑–į –ö–ĺ—Ä–Ĺ–Ķ—Ź –ß—É–ļ–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ ¬ę–í –†–ĺ—Ā—Ā–ł–ł –Ĺ–į–ī–ĺ –∂–ł—ā—Ć –ī–ĺ–Ľ–≥–嬼, —á—ā–ĺ–Ī—č —Ā—ā–į—ā—Ć —Ā–≤–ł–ī–Ķ—ā–Ķ–Ľ–Ķ–ľ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ, –∑–į–Ī–≤–Ķ–Ĺ–ł—Ź –≤—á–Ķ—Ä–į—ą–Ĺ–ł—Ö –ļ—É–ľ–ł—Ä–ĺ–≤, –ł –Ĺ–į–ĺ–Ī–ĺ—Ä–ĺ—ā, –≤–ĺ–∑–≤—Ä–į—Č–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ł–∑ –Ĺ–Ķ–Ī—č—ā–ł—Ź –∑–į–Ī—č—ā—č—Ö –ł–ľ–Ķ–Ĺ. –í—č –ľ–Ķ—á—ā–į–Ķ—ā–Ķ, —á—ā–ĺ–Ī—č –ĺ–ī–Ĺ–ĺ-–ī–≤–į —Ā—ā–ł—Ö–ĺ—ā–≤–ĺ—Ä–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ĺ—Ā—ā–į–Ľ–ł—Ā—Ć –≤ ¬ę–Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ĺ–ľ¬Ľ –≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–ł, –ł–Ľ–ł –ī–į–∂–Ķ —Ā—ā—Ä–ĺ–ļ–į?

‚Äst¬† ¬†–ú—č –≤—Ā–Ķ –∂–ł–≤–Ķ–ľ –≤ —ā–į–ļ –Ĺ–į–∑—č–≤–į–Ķ–ľ–ĺ–ľ ¬ę–ľ–į–Ľ–ĺ–ľ –≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–ł¬Ľ, –ĺ–ī–ł–Ĺ –ł–∑ –Ķ–≥–ĺ –ļ—Ä–ł—ā–Ķ—Ä–ł–Ķ–≤ ‚Äď –Ĺ–į—ą —ć–≥–ĺ–ł–∑–ľ, —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ—á–Ķ—Ā–ļ–į—Ź –ľ–Ķ–Ľ–ĺ—á–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć, —Ā—ā—Ä–į—Ö –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī –Ī—É–ī—É—Č–ł–ľ, –Ĺ–Ķ—Ā–Ņ–ĺ—Ā–ĺ–Ī–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –∑–į –ľ–į–Ľ—č–ľ –≤–ł–ī–Ķ—ā—Ć –Ņ–Ķ—Ä—Ā–Ņ–Ķ–ļ—ā–ł–≤—É –≤–Ķ–Ľ–ł–ļ–ĺ–≥–ĺ, –ł–Ľ–ł ¬ę–Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ĺ–≥–嬼 –≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–ł. ¬†–Ě–ł–ļ–ĺ–≥–ī–į –Ĺ–Ķ —Ā–ĺ–Ī–ł—Ä–į–Ľ—Ā—Ź –Ī—č—ā—Ć –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ—č–ľ –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–ĺ–ľ, —Ö–ĺ—ā—Ź –Ņ–ĺ –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—ą–Ķ–Ĺ–ł—é –ļ —Ā–Ķ–Ī–Ķ –ł —Ā–≤–ĺ–ł–ľ —Ā—ā–ł—Ö–į–ľ –≤—Ā–Ķ–≥–ī–į –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—Ā–ł–Ľ—Ā—Ź –ļ—Ä–ł—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł, –ł –ī–ĺ —Ā–ł—Ö –Ņ–ĺ—Ä –ł–Ĺ–ĺ–≥–ī–į —Ā–ĺ–ľ–Ĺ–Ķ–≤–į—é—Ā—Ć, –ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ –Ľ–ł –ľ–ĺ–ł —Ā—ā–į—ā—Ć–ł –ĺ –Ņ–ĺ—ć—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö –Ĺ–ĺ–≤–ł–Ĺ–ļ–į—Ö —Ā—á–ł—ā–į—ā—Ć –Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć—é –ĺ—ā–≤–Ķ—á–į—é—Č–ł–ľ–ł —ć—ā–ĺ–ľ—É –Ī–ĺ–Ķ–≤–ĺ–ľ—É –∂–į–Ĺ—Ä—É –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä—č. –ė–Ľ–ł, –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –Ī—č—ā—Ć, –ĺ–Ĺ–ł –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—Ā—Ź—ā—Ā—Ź –ļ –∂–į–Ĺ—Ä—É ¬ę—ć—Ā—Ā–Ķ¬Ľ, –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ—É —á—ā–ĺ –≤–ļ–Ľ—é—á–į—é—ā –≤ —Ā–Ķ–Ī—Ź –ľ–ĺ–ł —Ä–į–∑–ī—É–ľ—Ć—Ź –Ĺ–į —ā–Ķ–ľ—É ¬ę–∂–ł–∑–Ĺ—Ć –ł –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–į¬Ľ –≤ –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ —ą–ł—Ä–ĺ–ļ–ĺ–ľ —Ä–į–ļ—É—Ä—Ā–Ķ, —á–Ķ–ľ —ć—ā–ĺ –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ľ–į–≥–į–Ķ—ā –ĺ–Ī—ä–Ķ–ļ—ā –ł—Ā—Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź.

–Ě–ĺ –Ĺ–į –Ī–Ķ–∑—Ä—č–Ī—Ć–Ķ –ł —Ä–į–ļ ‚Äď —Ä—č–Ī–į. –° 2001 –≥–ĺ–ī–į –Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ—É—é—Ā—Ć –≤ –∂—É—Ä–Ĺ–į–Ľ–Ķ ¬ę–Ě—Ď–ľ–į–ŬĽ –Ĺ–Ķ —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –ļ–į–ļ –Ņ–ĺ—ć—ā –ł –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≤–ĺ–ī—á–ł–ļ, –Ĺ–ĺ –ł –ļ–į–ļ –į–≤—ā–ĺ—Ä —Ā—ā–į—ā–Ķ–Ļ –ĺ —ā–≤–ĺ—Ä—á–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≤–ĺ–ī–ł–ľ—č—Ö –ľ–Ĺ–ĺ–Ļ –Ī–Ķ–Ľ–ĺ—Ä—É—Ā—Ā–ļ–ł—Ö –Ņ–ĺ—ć—ā–ĺ–≤. –°–Ĺ–į—á–į–Ľ–į —ć—ā–ł —Ā—ā–į—ā—Ć–ł –Ī—č–Ľ–ł –Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–∂–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ö–į—Ä–į–ļ—ā–Ķ—Ä–į, –Ī–Ľ–į–≥–ĺ —ā–≤–ĺ—Ä—á–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ –Ņ–ĺ—ć—ā–ĺ–≤ –ī–į–≤–į–Ľ–ĺ –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ņ–ĺ—Ā—č–Ľ–ļ–ł –ī–Ľ—Ź —ā–į–ļ–ĺ–Ļ –ĺ—Ü–Ķ–Ĺ–ļ–ł. –Ě–ĺ —Ā 2011 –≥–ĺ–ī–į —Ā–ĺ —Ā—ā–į—ā—Ć–ł ¬ę–Ē–į—Ď—ą—Ć –Ķ–≤—Ä–ĺ–Ņ–ĺ—ć–∑–ł—é!¬Ľ, –≤ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ –Ņ–ĺ–Ņ—č—ā–į–Ľ—Ā—Ź –ĺ—Ā–ľ—č—Ā–Ľ–ł—ā—Ć –Ĺ–ĺ–≤–ĺ–Ķ –ī–Ľ—Ź –ľ–Ķ–Ĺ—Ź —Ź–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ľ–ĺ–Ľ–ĺ–ī–ĺ–Ļ –Ĺ–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ –Ņ–ĺ—ć–∑–ł–ł, –≤ –ľ–ĺ–ł—Ö —Ā—ā–į—ā—Ć—Ź—Ö –ł–∑-–Ņ–ĺ–ī —Ā–Ņ—É–ī–į –ī–ĺ–Ī—Ä–ĺ–∂–Ķ–Ľ–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –Ņ—Ä–ĺ–Ī–ł–Ľ–į—Ā—Ć –ł –ļ—Ä–ł—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–į—Ź —Ā—ā—Ä—É—Ź. –Ē—É–ľ–į—é, –ľ–Ĺ–Ķ —É–ī–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć –Ņ–ĺ–ļ–į–∑–į—ā—Ć, —á—ā–ĺ —Ą–ĺ—Ä–ľ–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ķ –Ĺ–ĺ–≤–į—Ü–ł–ł –ľ–ĺ–Ľ–ĺ–ī—č—Ö –Ī–Ķ–Ľ–ĺ—Ä—É—Ā–ļ–ł—Ö –Ņ–ĺ—ć—ā–ĺ–≤ –í–ł–ļ–ł –Ę—Ä—ć–Ĺ–į—Ā, –Ę–į—ā—Ć—Ź–Ĺ—č –°–ł–≤–Ķ—Ü –ł –Ņ—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–į–≤–ł—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ļ —ā–į–ļ –Ĺ–į–∑—č–≤–į–Ķ–ľ–ĺ–≥–ĺ ¬ę–≤—ā–ĺ—Ä–ĺ–≥–ĺ —Ą—Ä–ĺ–Ĺ—ā–į –ł—Ā–ļ—É—Ā—Ā—ā–≤¬Ľ –í–Ķ—Ä—č –Ď—É—Ä–Ľ–į–ļ –ł –í–ł–ļ—ā–ĺ—Ä–į –Ė–ł–Ī—É–Ľ—Ź –Ĺ–Ķ –ł–ľ–Ķ—é—ā –ĺ–Ņ–ĺ—Ä—č –≤ –Ĺ–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ —ā—Ä–į–ī–ł—Ü–ł–ł. –ė–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –≤ —ā–į–ļ–ĺ–ľ –ļ–Ľ—é—á–Ķ –Ī—č–Ľ–ł –Ĺ–į–Ņ–ł—Ā–į–Ĺ—č –ī–į–Ľ–Ķ–Ķ —Ā—ā–į—ā—Ć–ł ¬ę–ö–ł—Ä–Ņ–ł—á–ĺ–ľ –Ņ–ĺ –ü—É—ą–ļ–ł–ŗɬĽ, ¬ę–ė –Ī–ĺ–∂–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ, –ł –≤–ī–ĺ—Ö–Ĺ–ĺ–≤–Ķ–Ĺ—Ć–Ķ¬Ľ, ¬ę–õ–Ķ—á–Ķ–Ī–Ĺ—č–Ķ —Ā–Ľ–ĺ–≤–į –∂–Ķ–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ľ–ł—Ä–ł–ļ–ł¬Ľ, ¬ę–Ě–į–ľ –Ľ–ł –Ĺ—É–∂–Ĺ–į –Ī–Ľ–į–≥–ĺ–ī–į—ā—Ć?¬Ľ, ¬ę–ē—Ā—ā—Ć —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –Ľ—é–ī–ł ‚ÄĒ –Ņ–ĺ—ć—ā—謼 –ł –ī—Ä—É–≥–ł–Ķ.¬†

–°—á–ł—ā–į—é —Ā–≤–Ķ—Ä—Ö–∑–į–ī–į—á–Ķ–Ļ ‚Äď –Ķ—Ā–Ľ–ł –Ĺ–Ķ –≤—č—Ź–≤–Ľ—Ź—ā—Ć –ł–ľ–Ķ–Ĺ–į, —ā–ĺ –Ņ–ĺ –ļ—Ä–į–Ļ–Ĺ–Ķ–Ļ –ľ–Ķ—Ä–Ķ –ĺ—ā–ī–Ķ–Ľ—Ź—ā—Ć —ā–ĺ, —á—ā–ĺ —Ź–≤–Ľ—Ź–Ķ—ā—Ā—Ź –Ņ–ĺ—ć–∑–ł–Ķ–Ļ, –ĺ—ā —ā–ĺ–≥–ĺ, —á—ā–ĺ —ā–į–ļ–ĺ–≤–ĺ–Ļ –Ĺ–Ķ —Ź–≤–Ľ—Ź–Ķ—ā—Ā—Ź. –Ě–Ķ —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –ĺ—ā –Ĺ–Ķ–Ņ—Ä–ĺ—Ą–Ķ—Ā—Ā–ł–ĺ–Ĺ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ā—ā–ł—Ö–ĺ—ā–≤–ĺ—Ä—á–Ķ—Ā—ā–≤–į. –ß–į—Č–Ķ ‚ÄĒ –ĺ—ā –≤–Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–Ķ –Ņ—Ä–ĺ—Ą–Ķ—Ā—Ā–ł–ĺ–Ĺ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ ‚ÄĒ –Ĺ–ĺ –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ—ć–∑–ł–ł, –į —Ā—Ä–Ķ–ī–Ĺ–Ķ—Ā—ā–į—ā–ł—Ā—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ ¬ę–≥–Ľ–į–ī–ļ–ĺ–Ņ–ł—Ā–ł¬Ľ. –ö–į–ļ –ł –ĺ—ā –Ņ–ĺ—Ā—ā–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–į –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ļ –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–ĺ–Ī—Ä–į–∑–Ĺ–ĺ–≥–ĺ ¬ę—ć–ļ—Ā–Ņ–Ķ—Ä–ł–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į¬Ľ. –ě—ā —Ą–ł–Ľ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ľ–ł–ľ–ł–ļ—Ä–ł–ł –Ņ–ĺ–ī –Ņ–ĺ—ć–∑–ł—é, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ, –ľ–Ĺ–Ķ –ļ–į–∂–Ķ—ā—Ā—Ź, —Ā–Ķ–Ļ—á–į—Ā —Ä–į–∑–≤–Ķ–Ľ–ĺ—Ā—Ć –≤–Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–Ķ –ī–ĺ—Ā—ā–į—ā–ĺ—á–Ĺ–ĺ –≤ –Ĺ–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ķ. –í—Ā—Ź–ļ–ł–Ļ –Ĺ–ĺ–≤–ĺ–ł—Ā–Ņ–Ķ—á—Ď–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –ļ–į–Ĺ–ī–ł–ī–į—ā —Ą–ł–Ľ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł–ł, —É–≤–Ľ–Ķ–ļ–į—Ź—Ā—Ć —ć–ļ—Ā–Ņ–Ķ—Ä–ł–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į–ľ–ł –≤ –Ņ–ĺ—ć–∑–ł–ł, —Ā—á–ł—ā–į–Ķ—ā —Ā–≤–ĺ–ł–ľ –Ņ—Ä–į–≤–ĺ–ľ –∑–į—Ź–≤–ł—ā—Ć —Ā–Ķ–Ī—Ź –Ĺ–į—Ā–Ľ–Ķ–ī–Ĺ–ł–ļ–ĺ–ľ —ā—Ä–į–ī–ł—Ü–ł–Ļ –Ķ—Ā–Ľ–ł –Ĺ–Ķ –Į–ļ—É–Ī–į –ö–ĺ–Ľ–į—Ā–į –ł –Į–Ĺ–ļ–ł –ö—É–Ņ–į–Ľ—č, —ā–ĺ –Ņ–ĺ –ļ—Ä–į–Ļ–Ĺ–Ķ–Ļ –ľ–Ķ—Ä–Ķ –ú–į–ļ—Ā–ł–ľ–į –Ę–į–Ĺ–ļ–į, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ –≤ –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī–Ĺ–Ķ–Ķ –ī–Ķ—Ā—Ź—ā–ł–Ľ–Ķ—ā–ł–Ķ —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ –∂–ł–∑–Ĺ–ł –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ņ–ĺ—á–ł—ā–į–Ľ –Ņ–ł—Ā–į—ā—Ć –≤–Ķ—Ä–Ľ–ł–Ī—Ä–ĺ–ľ.¬†

–Ě–ĺ –ĺ—Ü–Ķ–Ĺ–ł–≤–į—Ź –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź —ā–Ķ—Ö –ł–Ľ–ł –ł–Ĺ—č—Ö –į–≤—ā–ĺ—Ä–ĺ–≤, –ĺ—Ā–ĺ–Ī–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –Ĺ–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–į–Ľ—Ć–Ĺ—č—Ö, –≤ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö –≤–ł–∂—É –Ņ—Ä–ĺ—Ā—á—Ď—ā—č —Ą–ĺ—Ä–ľ—č –ł –Ņ—Ä–ĺ–≤–į–Ľ—č –≤ —ć—Ā—ā–Ķ—ā–ł–ļ–Ķ, –≤—Ā–Ķ–≥–ī–į —Ā—ā–į—Ä–į—é—Ā—Ć –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ł—ā—Ć –Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–∂–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ķ —ā–Ķ–Ĺ–ī–Ķ–Ĺ—Ü–ł–ł –≤ –ł—Ö —ā–≤–ĺ—Ä—á–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ, —É–≤–ł–ī–Ķ—ā—Ć –Ņ–Ķ—Ä—Ā–Ņ–Ķ–ļ—ā–ł–≤—č —Ä–ĺ—Ā—ā–į, –Ĺ–Ķ–Ĺ–į–≤—Ź–∑—á–ł–≤–ĺ –Ņ–ĺ–ī—Ā–ļ–į–∑–į—ā—Ć, –ļ–į–ļ –ł–ľ –ī–į–Ľ—Ć—ą–Ķ —Ä–į–∑–≤–ł–≤–į—ā—Ć —Ā–≤–ĺ—Ď –ī–į—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–Ķ. –ē—Ā—ā–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ, –ļ–į–ļ –≤—Ā—Ź–ļ–ł–Ļ –Ņ—Ä–ł—Ā—ā—Ä–į—Ā—ā–Ĺ—č–Ļ –≤ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ķ —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ, –ľ–ĺ–≥—É –ĺ—ą–ł–Ī–į—ā—Ć—Ā—Ź, –ł —Ä–ĺ–Ľ—Ć –Ĺ–Ķ–Ņ—Ä–Ķ—Ä–Ķ–ļ–į–Ķ–ľ–ĺ–≥–ĺ —ć–ļ—Ā–Ņ–Ķ—Ä—ā–į –ľ–Ĺ–Ķ —á—É–∂–ī–į.¬†

–Ě–ĺ –ļ–į–ļ —Ä–į–∑ –Ņ–ĺ–ī–ĺ–Ī–Ĺ–į—Ź ‚ÄĒ –ĺ—Ü–Ķ–Ĺ–ł–≤–į—é—Č–į—Ź ‚ÄĒ –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–į —Ā–Ķ–≥–ĺ–ī–Ĺ—Ź –Ĺ–Ķ —É –ī–Ķ–Ľ. –Ę–į–ľ, –≥–ī–Ķ –Ĺ–Ķ—ā –ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ–Ļ –ļ–ĺ–Ĺ–ļ—É—Ä–Ķ–Ĺ—Ü–ł–ł, –Ĺ–Ķ—ā –ł –Ņ–ĺ—ā—Ä–Ķ–Ī–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –≤ —Ā—É–ī—Ć—Ź—Ö. –ź –ļ–ĺ–Ĺ–ļ—É—Ä–Ķ–Ĺ—Ü–ł–ł –Ĺ–į –Ņ–ĺ—ć—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–ľ –Ņ–ĺ–Ľ–Ķ –Ņ–ĺ—á—ā–ł –Ĺ–Ķ –ĺ—Ā—ā–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć. –Ě–ł–ļ—ā–ĺ –Ĺ–ł–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ —ā–ĺ–Ľ–ļ–į–Ķ—ā –Ľ–ĺ–ļ—ā–Ķ–ľ, –≤—Ā–Ķ –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ –ł–Ľ–ł –ľ–Ķ–Ĺ–Ķ–Ķ –ľ–ł—Ä–Ĺ–ĺ —Ä–į—Ā–Ņ—Ä–Ķ–ī–Ķ–Ľ–ł–Ľ–ł—Ā—Ć –Ņ–ĺ —Ā–≤–ĺ–ł–ľ —Ā—Ą–Ķ—Ä–į–ľ, ¬ę—ā—É—Ā–ĺ–≤–ļ–į–ľ¬Ľ –ł ¬ę–Ĺ–ł—ą–į–ľ¬Ľ. –ź —ā–į–ľ, –≥–ī–Ķ –Ĺ–Ķ—ā –ļ—Ä–ł—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ĺ—Ü–Ķ–Ĺ–ļ–ł, –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–į –≤–Ņ–į–ī–į–Ķ—ā –≤ –Ľ–Ķ—ā–į—Ä–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ļ —Ā–ĺ–Ĺ –ī–ĺ–≤–ĺ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–į –ł —Ā–į–ľ–ĺ—É—Ā–Ņ–ĺ–ļ–ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł, —á—ā–ĺ –ł—Ā–ļ–Ľ—é—á–į–Ķ—ā –Ķ—Ď –Ĺ–ĺ—Ä–ľ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ķ —Ä–į–∑–≤–ł—ā–ł–Ķ.

–õ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā–ĺ—Ä–ĺ–≤, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ –ĺ–Ī–Ľ–į–ī–į—é—ā –≤—č–≤–Ķ—Ä–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ —Ö—É–ī–ĺ–∂–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ —á—É—ā—Ć—Ď–ľ –ł —Ā–Ņ–ĺ—Ā–ĺ–Ī–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć—é –ĺ—Ü–Ķ–Ĺ–ł—ā—Ć –Ĺ–į –Ķ–≥–ĺ –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–Ķ —á—É–∂–ĺ–Ķ –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ķ, –≤—Ā–Ķ–≥–ī–į –ľ–į–Ľ–ĺ. –Ě–ĺ –Ķ—Ā–Ľ–ł –ĺ–Ĺ–ł –Ķ—Ā—ā—Ć –Ņ–ĺ —Ā–į–ľ–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–ł—Ä–ĺ–ī–Ķ —Ā–≤–ĺ–Ķ–≥–ĺ –ī–į—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź, –ł—Ö –Ĺ–į–ī–ĺ –Ī–Ķ—Ä–Ķ—á—Ć –ł –Ľ–Ķ–Ľ–Ķ—Ź—ā—Ć, —Ā–ĺ–∑–ī–į–≤–į—ā—Ć –≤—Ā–Ķ —É—Ā–Ľ–ĺ–≤–ł—Ź –ī–Ľ—Ź –ł—Ö –Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–ĺ—Ü–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —ā–≤–ĺ—Ä—á–Ķ—Ā—ā–≤–į –≤ –ĺ–Ī–Ľ–į—Ā—ā–ł –į–Ĺ–į–Ľ–ł–∑–į –ļ–ĺ–Ĺ–ļ—Ä–Ķ—ā–Ĺ—č—Ö –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ļ —ā–Ķ–ļ—É—Č–Ķ–Ļ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä—č. –Ę–Ķ–ľ –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ, —á—ā–ĺ –ĺ—ā –Ĺ–į—ą–Ķ–≥–ĺ –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ä—É–ļ–ĺ–≤–ĺ–ī—Ā—ā–≤–į, —á–į—Ā—ā–ĺ –ł—Ā—Ö–ĺ–ī—Ź—ā —ć—ā–ł –Ī–Ľ–į–≥–ł–Ķ –Ņ–ĺ–∂–Ķ–Ľ–į–Ĺ–ł—Ź, —á—ā–ĺ –Ĺ–į–ľ –ī–Ķ –Ĺ—É–∂–Ĺ—č —ā–į–Ľ–į–Ĺ—ā–Ľ–ł–≤—č–Ķ –Ľ—é–ī–ł –ł –≤ –ĺ–Ī–Ľ–į—Ā—ā–ł –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–ł, —á—ā–ĺ –Ĺ–į–ľ, –Ī–Ķ–Ľ–ĺ—Ä—É—Ā—Ā–ļ–ł–ľ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā–ĺ—Ä–į–ľ, –ļ–į–ļ –≤–ĺ–∑–ī—É—Ö, –Ĺ–Ķ–ĺ–Ī—Ö–ĺ–ī–ł–ľ –į–ļ—ā–ł–≤–Ĺ–ĺ –ī–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤—É—é—Č–ł–Ļ –ĺ–Ī—Č–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –ł–Ĺ—Ā—ā–ł—ā—É—ā –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–ł.

–Ě–ĺ –ļ–į–ļ —Ä–į–∑ —ć—ā–ĺ–≥–ĺ –ł–Ĺ—Ā—ā–ł—ā—É—ā–į, —ā–ĺ –Ķ—Ā—ā—Ć –į–Ĺ–į–Ľ–ł—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ā–ĺ–Ņ—Ä–ĺ–≤–ĺ–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ņ—Ä–ĺ—Ü–Ķ—Ā—Ā–į, –≤ –Ď–Ķ–Ľ–į—Ä—É—Ā–ł –ł –Ĺ–Ķ—ā. –°–Ľ—É–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ņ–ĺ–ī–Ľ–ł–Ĺ–Ĺ–ĺ–ľ—É —Ö—É–ī–ĺ–∂–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–ľ—É –°–Ľ–ĺ–≤—É ‚Äď –Ĺ–Ķ —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —Ä–į–ī–ĺ—Ā—ā–Ĺ–į—Ź, –Ĺ–ĺ –ł —ā—Ź–∂–ļ–į—Ź –ī–ĺ–Ľ—Ź. –ě—Ā–ĺ–Ī–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ, –Ķ—Ā–Ľ–ł —ā—č —á–Ķ—Ā—ā–Ķ–Ĺ, –į –Ĺ–Ķ —É–≥–ĺ–ī–Ľ–ł–≤ –ł –Ņ–ł—ą–Ķ—ą—Ć —ā–ĺ, —á—ā–ĺ –ī—É–ľ–į–Ķ—ą—Ć, —Ā—Ä–į–∂–į–Ķ—ą—Ć—Ā—Ź, —á—ā–ĺ –Ĺ–į–∑—č–≤–į–Ķ—ā—Ā—Ź, —Ā –ĺ—ā–ļ—Ä—č—ā—č–ľ –∑–į–Ī—Ä–į–Ľ–ĺ–ľ –∑–į —Ö—É–ī–ĺ–∂–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—É—é –Ņ—Ä–į–≤–ī—É, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–į—Ź –Ĺ–Ķ –≤—Ā–Ķ–≥–ī–į —Ä–į–≤–Ĺ–ĺ—Ā–ł–Ľ—Ć–Ĺ–į –∂–ł–∑–Ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ.¬†

‚Äď –í–į—ą–Ķ –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—ą–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ļ —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ķ –≤ –Ď–Ķ–Ľ–į—Ä—É—Ā–ł, –ļ–į–ļ–ĺ–Ķ –ľ–Ķ—Ā—ā–ĺ –∑–į–Ĺ–ł–ľ–į—é—ā –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ–ł –≤ –ĺ—ā–Ķ—á–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–ľ –Ľ–ł—ā–Ņ—Ä–ĺ—Ü–Ķ—Ā—Ā–Ķ.

‚Äď –í–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā —Ā–Ľ–ĺ–∂–Ĺ—č–Ļ, —ć—ā–ĺ –ļ–į—Ā–į–Ķ—ā—Ā—Ź —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä—č –Ď–Ķ–Ľ–į—Ä—É—Ā–ł, —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ĺ–Ķ —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ņ–ĺ —Ź–∑—č–ļ—É, –Ĺ–ĺ –ł –Ņ–ĺ –ľ–Ķ–Ĺ—ā–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł. –ü—Ä–ĺ—Ü–ł—ā–ł—Ä—É—é –ź–Ĺ–į—ā–ĺ–Ľ–ł—Ź –ź–Ĺ–ī—Ä–Ķ–Ķ–≤–į, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ –≤ —Ā—ā–į—ā—Ć–Ķ ¬ę–ě—Ā—ā—Ä–ĺ–≤–į –ź—Ä—Ö–ł–Ņ–Ķ–Ľ–į–≥–į N¬Ľ (‚ĄĖ1 ¬ę–Ě—Ď–ľ–į–Ĺ–į¬Ľ –∑–į 2016 –≥.) –Ņ–ł—ą–Ķ—ā: ¬ę–õ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–į –Ķ—Ā—ā—Ć, –į –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–ł –Ĺ–Ķ—ā, —Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ, –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä—č –ļ–į–ļ –Ī—č –Ĺ–Ķ—ā. –ē—Ď –Ĺ–Ķ –∑–į–ľ–į–Ľ—á–ł–≤–į—é—ā, —É—ā–ĺ—á–Ĺ–ł–ľ –ł—Ā—ā–ł–Ĺ—č —Ä–į–ī–ł, –ĺ –Ĺ–Ķ–Ļ –ł–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –Ĺ–Ķ –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä—Ź—ā, –ĺ—Ą–ł—Ü–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –Ĺ–Ķ –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä—Ź—ā, ‚ÄĒ –≤ —Ā–ł–Ľ—É, –Ĺ–į–ī–ĺ –Ņ–ĺ–Ľ–į–≥–į—ā—Ć, ¬ę–ĺ—á–Ķ–≤–ł–ī–Ĺ–ĺ–Ļ¬Ľ –≤—ā–ĺ—Ä–ĺ—Ä–į–∑—Ä—Ź–ī–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł ¬ę—Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ—Ź–∑—č—á–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ľ–į—ā–Ķ—Ä–ł–į–Ľ–į¬Ľ‚Ķ

–ź. –ź–Ĺ–ī—Ä–Ķ–Ķ–≤ –Ņ—Ä–ĺ–ī–ĺ–Ľ–∂–į–Ķ—ā:¬†

¬ę–ē—Ā—ā—Ć –Ņ–ĺ—ć—ā—č, –Ķ—Ā—ā—Ć –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ–ł, –Ĺ–ĺ –Ĺ–Ķ—ā –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ņ—Ä–ĺ—Ü–Ķ—Ā—Ā–į (—Ā–ĺ—Ā—ā–į–≤–Ľ—Ź—é—Č–Ķ–Ķ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–≥–ĺ ‚ÄĒ –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–į, —É—Ā—ā–ĺ–Ļ—á–ł–≤—č–Ļ –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ—Ā –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–ĺ–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź, –ł–∑—É—á–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ļ –≤ —ą–ļ–ĺ–Ľ–į—Ö –ł –≤—É–∑–į—Ö, –Ĺ–į–Ľ–ł—á–ł–Ķ –ĺ–Ī—Č–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ-–Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ—č—Ö –ł–∑–ī–į–Ĺ–ł–Ļ, —Ā–ł—Ā—ā–Ķ–ľ—č –Ņ—Ä–ĺ–ī—É–ľ–į–Ĺ–Ĺ—č—Ö –ļ—É–Ľ—Ć—ā—É—Ä–Ĺ—č—Ö –ľ–Ķ—Ä–ĺ–Ņ—Ä–ł—Ź—ā–ł–Ļ), –ł –ļ–į–ļ —Ä–Ķ–∑—É–Ľ—Ć—ā–į—ā ‚ÄĒ –Ĺ–Ķ—ā –Ņ—Ä–ĺ–Ņ–ł—Ā–ļ–ł –≤ –ĺ–Ī—Č–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–ľ —Ā–ĺ–∑–Ĺ–į–Ĺ–ł–ł, –≥–ī–Ķ —Ä—É—Ā—Ā–ļ–į—Ź –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–į –Ď–Ķ–Ľ–į—Ä—É—Ā–ł –∑–į–Ĺ–ł–ľ–į–Ľ–į –Ī—č –Ņ–ĺ–ī–ĺ–Ī–į—é—Č–Ķ–Ķ –Ķ–Ļ –ľ–Ķ—Ā—ā–ĺ, —Ā–≤–ĺ—Ď –ľ–Ķ—Ā—ā–ĺ, –Ĺ–Ķ —á—É–∂–ĺ–Ķ¬Ľ.¬†

–°—á–ł—ā–į—é, —á—ā–ĺ —Ā–≤–ĺ–ł–ľ–ł —Ā—ā–į—ā—Ć—Ź–ľ–ł —Ä–į–Ī–ĺ—ā–į—é –≤ –ļ–į–ļ–ĺ–Ļ-—ā–ĺ –ľ–Ķ—Ä–Ķ –Ņ—Ä–ĺ—ā–ł–≤ –ī–Ķ—Ą–ł—Ü–ł—ā–į –ĺ–Ī—Č–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –≤–Ĺ–ł–ľ–į–Ĺ–ł—Ź –ļ —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ņ–ĺ—ć–∑–ł–ł –Ď–Ķ–Ľ–į—Ä—É—Ā–ł, —Ā —Ä–į–≤–Ĺ–ĺ–Ļ –ī–ĺ–Ī—Ä–ĺ—ā–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć—é —Ā—ā–į—Ä–į—é—Ā—Ć –ł—Ā—Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į—ā—Ć —ā–≤–ĺ—Ä—á–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ –ļ–į–ļ –Ī–Ķ–Ľ–ĺ—Ä—É—Ā—Ā–ļ–ł—Ö, –Ņ–ĺ—ć—ā–ĺ–≤, –Ņ–ł—ą—É—Č–ł—Ö –Ņ–ĺ-–Ī–Ķ–Ľ–ĺ—Ä—É—Ā—Ā–ļ–ł –ł –Ņ–ĺ-—Ä—É—Ā—Ā–ļ–ł, —ā–į–ļ –ł —á–ł—Ā—ā–ĺ —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ł—Ö –Ņ–ĺ—ć—ā–ĺ–≤. –Ě–ĺ, —á–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ĺ –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä—Ź, —É –ľ–Ķ–Ĺ—Ź —É–∂–Ķ –ļ–ĺ–Ĺ—á–į–Ķ—ā—Ā—Ź –Ņ–ĺ—Ä–ĺ—Ö –≤–ĺ–Ķ–≤–į—ā—Ć –Ņ–ĺ—á—ā–ł –≤ –ĺ–ī–ł–Ĺ–ĺ—á–ļ—É –∑–į –ļ–į—á–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ –Ņ–ĺ—ć—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ā–Ľ–ĺ–≤–į, –∑–į –Ĺ—Ä–į–≤—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—É—é —á–ł—Ā—ā–ĺ—ā—É –Ņ–ĺ—ć–∑–ł–ł –ł –≤—č—Ā–ĺ—ā—É –Ķ—Ď –Ņ–ĺ–ľ—č—Ā–Ľ–ĺ–≤

‚Äď –Ē–ĺ—ą–Ľ–ł –ī–ĺ –≤–į–∂–Ĺ–ĺ–Ļ —ā–≤–ĺ—Ä—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ —Ā–ĺ—Ā—ā–ĺ–≤–Ľ—Ź—é—Č–Ķ–Ļ –≤–į—ą–Ķ–Ļ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ–ĺ–Ļ –ī–Ķ—Ź—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł ‚Äď —Ā–Ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –ł —ā–ĺ–Ĺ–ļ–ĺ—Ā—ā–ł –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≤–ĺ–ī–į. –ü–ĺ —ć—ā–ĺ–ľ—É –Ņ–ĺ–≤–ĺ–ī—É –ī–į–∂–Ķ –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä—Ź—ā: –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—é –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≤–ĺ–ī—á–ł–ļ ‚Äď –ī—Ä—É–≥, –į –Ņ–ĺ—ć—ā ‚Äď –ļ–ĺ–Ĺ–ļ—É—Ä–Ķ–Ĺ—ā. –° —á–Ķ–≥–ĺ –≤—Ā—Ď –Ĺ–į—á–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć?

–ö–į–∂–Ķ—ā—Ā—Ź –≤ 1996 –≥–ĺ–ī—É –ļ—É–Ņ–ł–Ľ –≤ –Ī–Ľ–ł–∂–į–Ļ—ą–Ķ–ľ –ļ–Ĺ–ł–∂–Ĺ–ĺ–ľ –ľ–į–≥–į–∑–ł–Ĺ–Ķ –Ĺ–Ķ–Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą—É—é –ĺ—Ä–į–Ĺ–∂–Ķ–≤—É—é –ļ–Ĺ–ł–∂–Ķ—á–ļ—É —Ā—ā–ł—Ö–ĺ–≤ –≤–Ķ–Ľ–ł–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ–ľ–Ķ—Ü–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ĺ—ć—ā–į –†–į–Ļ–Ĺ–Ķ—Ä–į –ú–į—Ä–ł—Ź –†–ł–Ľ—Ć–ļ–Ķ –≤ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≤–ĺ–ī–Ķ –ē.–Ď–ĺ—Ä–ł—Ā–ĺ–≤–į. –°–ļ—Ä–ĺ–ľ–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≤–ĺ–ī—á–ł–ļ–į —Ö–≤–į—ā–ł–Ľ–ĺ –Ĺ–į —ā–ĺ, —á—ā–ĺ–Ī—č –Ĺ–Ķ —Ä–į—Ā–ļ—Ä—č–≤–į—ā—Ć —á–ł—ā–į—ā–Ķ–Ľ—é —Ā–≤–ĺ–Ķ–≥–ĺ –ł–ľ–Ķ–Ĺ–ł-–ĺ—ā—á–Ķ—Ā—ā–≤–į, —á—ā–ĺ –ľ–Ķ–Ĺ—Ź, –ļ–ĺ–Ĺ–Ķ—á–Ĺ–ĺ –∂–Ķ, –Ņ–ĺ–ī–ļ—É–Ņ–ł–Ľ–ĺ. –Ě–Ķ –≤—č—Ā–ĺ–≤—č–≤–į–Ķ—ā—Ā—Ź –≤–Ņ–Ķ—Ä—Ď–ī –į–≤—ā–ĺ—Ä–į, —Ā–ļ—Ä–ĺ–ľ–Ĺ–ĺ —Ā—ā–ĺ–ł—ā –≤ —Ā—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ–ļ–Ķ. –ź —Ü–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć —ć—ā–ĺ–Ļ –ļ–Ĺ–ł–∂–Ķ—á–ļ–ł –Ī—č–Ľ–į –≤ —ā–ĺ–ľ, —á—ā–ĺ —Ä—Ź–ī–ĺ–ľ —Ā –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≤–ĺ–ī–ĺ–ľ –Ĺ–į —Ā–ĺ—Ā–Ķ–ī–Ĺ–Ķ–Ļ —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–ł—Ü–Ķ —Ä–į—Ā–Ņ–ĺ–Ľ–į–≥–į–Ľ—Ā—Ź –ĺ—Ä–ł–≥–ł–Ĺ–į–Ľ, –ł –ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ –Ī—č–Ľ–ĺ —Ā—Ä–į–≤–Ĺ–ł–≤–į—ā—Ć –ł–ī–Ķ–Ĺ—ā–ł—á–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –ĺ–Ī–ĺ–ł—Ö. –Ě–Ķ–ľ–Ķ—Ü–ļ–ł–Ļ —Ź–∑—č–ļ —Ź –∑–Ĺ–į–Ľ –≤ –ĺ–Ī—ä—Ď–ľ–Ķ —Ā—Ä–Ķ–ī–Ĺ–Ķ–Ļ —ą–ļ–ĺ–Ľ—č, –Ĺ–ĺ —ć—ā–ĺ –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–ľ–Ķ—ą–į–Ľ–ĺ –ľ–Ĺ–Ķ —Ä–į–∑–ĺ–Ī—Ä–į—ā—Ć—Ā—Ź, –≥–ī–Ķ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≤–ĺ–ī —ā–ĺ—á–Ķ–Ĺ, –į –≥–ī–Ķ –Ņ—Ä–ł–Ī–Ľ–ł–∑–ł—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ, –į –≥–ī–Ķ —Ä–į–ī–ł —Ä–ł—Ą–ľ—č –ł—Ā–ļ–į–∂—Ď–Ĺ —Ā–ľ—č—Ā–Ľ. –í—Ā—Ď ‚ÄĒ —Ź –∑–į–Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ľ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≤–ĺ–ī—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ľ–ł—Ö–ĺ—Ä–į–ī–ļ–ĺ–Ļ. –ü–Ķ—Ä–Ķ–≤—Ď–Ľ –Ņ–ĺ-—Ā–≤–ĺ–Ķ–ľ—É –ī–ĺ–Ī—Ä—É—é –Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–≤–ł–Ĺ—É —ć—ā–ĺ–Ļ –ļ–Ĺ–ł–∂–Ķ—á–ļ–ł —ā–Ķ–ľ –∂–Ķ –Ľ–Ķ—ā–ĺ–ľ.

–ź –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ –ĺ–ļ—É–Ĺ—É–Ľ—Ā—Ź —Ā –≥–ĺ–Ľ–ĺ–≤–ĺ–Ļ –ł —Ā–ĺ –≤—Ā–Ķ–ľ–ł –Ņ–ĺ—ā—Ä–ĺ—Ö–į–ľ–ł –≤ —ć—ā–ĺ —Ź–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ľ–ł—Ä–ĺ–≤–ĺ–≥–ĺ –∑–Ĺ–į—á–Ķ–Ĺ–ł—Ź ‚Äď –†–į–Ļ–Ĺ–Ķ—Ä –ú–į—Ä–ł—Ź –†–ł–Ľ—Ć–ļ–Ķ. –ü—Ä–ĺ—á–ł—ā–į–Ľ –ĺ –Ĺ—Ď–ľ –≤—Ā–Ķ, —á—ā–ĺ –ľ–ĺ–≥ –ī–ĺ—Ā—ā–į—ā—Ć, –Ī—Ä–į–Ľ –Ķ–≥–ĺ –Ĺ–į –Ĺ–Ķ–ľ–Ķ—Ü–ļ–ĺ–ľ —Ź–∑—č–ļ–Ķ –≤ –ď—Ä–ĺ–ī–Ĺ–Ķ–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ī–ł–Ī–Ľ–ł–ĺ—ā–Ķ–ļ–Ķ –ł–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ä–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä—č, —á–ł—ā–į–Ľ, –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–Ņ–ł—Ā—č–≤–į–Ľ –≤ —ā–Ķ—ā—Ä–į–ī–ł. –ö–ĺ–ľ–Ņ—Ć—é—ā–Ķ—Ä —É –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –Ņ–ĺ—Ź–≤–ł–Ľ—Ā—Ź —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ņ—Ź—ā–Ĺ–į–ī—Ü–į—ā—Ć –Ľ–Ķ—ā —Ā–Ņ—É—Ā—ā—Ź. –Ē–ĺ–Ľ–≥–ĺ –ĺ–Ī—ä—Ź—Ā–Ĺ—Ź—ā—Ć, –ļ–į–ļ–ł–ľ –ĺ–Ī—Ä–į–∑–ĺ–ľ, –Ĺ–ĺ, –≤ –ļ–ĺ–Ĺ—Ü–Ķ –ļ–ĺ–Ĺ—Ü–ĺ–≤, —É –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –Ņ–ĺ—Ź–≤–ł–Ľ–ĺ—Ā—Ć –Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–ĺ–Ķ —Ā–ĺ–Ī—Ä–į–Ĺ–ł–Ķ —Ā–ĺ—á–ł–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ļ –†–ł–Ľ—Ć–ļ–Ķ –Ĺ–į –Ĺ–Ķ–ľ–Ķ—Ü–ļ–ĺ–ľ –≤ —ā—Ä—Ď—Ö —ā–ĺ–ľ–į—Ö ¬†–ł —ā—Ä–ł —ā–ĺ–ľ–į –Ĺ–į —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ–ľ, –ł–∑–ī–į–Ĺ–Ĺ—č—Ö –≤ 1999 –≥–ĺ–ī—É –ú–ĺ—Ā–ļ–ĺ–≤—Ā–ļ–ł–ľ –ł–∑–ī–į—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–ĺ–ľ ‚Äú–ź–°–Ę‚ÄĚ. –Ě—É, –ļ–į–∂–Ķ—ā—Ā—Ź, —É–∂–Ķ –Ņ–ĺ—á—ā–ł –≤–Ķ—Ā—Ć –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≤–Ķ–ī—Ď–Ĺ, –ł —Ā—ā–ĺ–ł—ā –Ľ–ł —ā—Ä–į—ā–ł—ā—Ć –Ņ–ĺ—Ä–ĺ—Ö, —á—ā–ĺ–Ī—č –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≤–Ķ—Ā—ā–ł –Ķ—Č—Ď —Ä–į–∑ —É–∂–Ķ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≤–Ķ–ī—Ď–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ķ? –Ě–ĺ –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–∑–Ĺ—Ć –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –Ĺ–Ķ –ĺ—ā–Ņ—É—Ā–ļ–į–Ľ–į. –ü–Ķ—Ä–Ķ–≤–ĺ–ī–ł–Ľ –Ĺ–ł –ī–Ľ—Ź –ļ–ĺ–≥–ĺ, –Ĺ–ł –ī–Ľ—Ź —á–Ķ–≥–ĺ, –≤–ł–ī–ł–ľ–ĺ, —Ä–į–ī–ł —Ā–ĺ–Ī—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —É–ī–ĺ–≤–ĺ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–ł—Ź. –Į —ā–į–ļ –≤—á–ł—ā–į–Ľ—Ā—Ź –≤ –Ĺ–Ķ–≥–ĺ, —ā–į–ļ –≤–ĺ—ą—Ď–Ľ –≤–≥–Ľ—É–Ī—Ć –Ķ–≥–ĺ –Ņ–ĺ—ć–∑–ł–ł, —á—ā–ĺ –†–ł–Ľ—Ć–ļ–Ķ –∑–į—ā–ľ–ł–Ľ —Ā–ĺ–Ī–ĺ–Ļ –≤—Ā–Ķ –ľ–ĺ–ł –Ī—č–≤—ą–ł–Ķ –į–≤—ā–ĺ—Ä–ł—ā–Ķ—ā—č –≤ —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ņ–ĺ—ć–∑–ł–ł. –°–ī—É—Ä—É, –Ĺ–Ķ –ł–Ĺ–į—á–Ķ, –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≤—Ď–Ľ –Ĺ–į —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ł–Ļ –ī–≤–Ķ –Ķ–≥–ĺ –ļ–Ĺ–ł–≥–ł ‚Äú–ß–į—Ā–ĺ—Ā–Ľ–ĺ–≤‚ÄĚ –ł ‚Äú–ö–Ĺ–ł–≥—É –ļ–į—Ä—ā–ł–Ĺ‚ÄĚ. –õ–Ķ–∂–į—ā –≤ –∑–į–≥–į—ą–Ĺ–ł–ļ–Ķ, –Ņ–ł—ā—Ć –ł –Ķ—Ā—ā—Ć –Ĺ–Ķ —ā—Ä–Ķ–Ī—É—é—ā. –ü—Ä–ł—á—Ď–ľ –Ņ–Ķ—Ä–≤—É—é —á–į—Ā—ā—Ć ‚Äú–ß–į—Ā–ĺ—Ā–Ľ–ĺ–≤–į‚ÄĚ —Ź –∑–Ĺ–į–Ľ –Ĺ–į –Ĺ–Ķ–ľ–Ķ—Ü–ļ–ĺ–ľ –Ĺ–į–ł–∑—É—Ā—ā—Ć. –Ě–Ķ —Ā–ī–Ķ—Ä–∂–į–Ľ—Ā—Ź –ĺ—ā –Ņ–ĺ—Ö–≤–į–Ľ—č —Ā–į–ľ–ĺ–ľ—É —Ā–Ķ–Ī–Ķ. –ü—Ä–ĺ—Ā—ā–ł –ľ–Ķ–Ĺ—Ź, –ď–ĺ—Ā–Ņ–ĺ–ī–ł! –Ě–ĺ —á—ā–ĺ–Ī—č —Ā–į–ľ–ĺ—Ö–≤–į–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ī—č–Ľ–ĺ –ĺ–Ī–ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–į–Ĺ–Ĺ—č–ľ –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ľ–ĺ–∂—É –≤–į—ą–Ķ–ľ—É –≤–Ĺ–ł–ľ–į–Ĺ–ł—é, —á–ł—ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ć –ľ–ĺ–Ļ, –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≤–ĺ–ī —Ā–į–ľ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–≥–ĺ —Ā—ā–ł—Ö–ĺ—ā–≤–ĺ—Ä–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ļ–Ĺ–ł–≥–ł –†–ł–Ľ—Ć–ļ–Ķ ¬†¬ęDasStunden-Buch ¬†(–ß–į—Ā–ĺ—Ā–Ľ–ĺ–≤). –Ę–ĺ –Ķ—Ā—ā—Ć –ļ–Ĺ–ł–≥–į –ľ–ĺ–Ľ–ł—ā–≤, –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–Ĺ–ĺ—Ā–ł–ľ—č—Ö –≤ —Ü–Ķ—Ä–ļ–≤–ł –Ņ–ĺ —á–į—Ā–į–ľ.

–í–ĺ—ā –Ĺ–Ķ–ľ–Ķ—Ü–ļ–ł–Ļ —ā–Ķ–ļ—Ā—ā –ĺ—Ä–ł–≥–ł–Ĺ–į–Ľ–į:

Da neigt sich die Stunde und r√ľhrt mich an

mit klarem, metallenem Schlag:

mir zittern die Sinne. Ich f√ľhle: ich kann -

und ich fasse den plastischen Tag.

Nichts war noch vollendet, eh ich es erschaut,

ein jedes Werden stand still.

Meine Blicke sind reif, und wie eine Braut

kommt jedem das Ding, das er will.

Nichts ist mir zu klein, und ich lieb es trotzdem

und mal es auf Goldgrund und groß

und halte es hoch, und ich weiß nicht wem

löst es die Seele los...

–ź —ć—ā–ĺ –ī–ĺ—Ā–Ľ–ĺ–≤–Ĺ—č–Ļ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≤–ĺ–ī, —ā.–Ķ. –Ņ–ĺ–ī—Ā—ā—Ä–ĺ—á–Ĺ–ł–ļ:

–í–ĺ—ā —Ā–ļ–Ľ–ĺ–Ĺ—Ź–Ķ—ā—Ā—Ź —á–į—Ā –ł –Ņ—Ä–ł–ļ–į—Ā–į–Ķ—ā—Ā—Ź –ļ–ĺ –ľ–Ĺ–Ķ —Ā —Ź—Ā–Ĺ—č–ľ –ľ–Ķ—ā–į–Ľ–Ľ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–ľ —É–ī–į—Ä–ĺ–ľ. –£ –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –ī—Ä–ĺ–∂–į—ā —á—É–≤—Ā—ā–≤–į. –Į —á—É–≤—Ā—ā–≤—É—é: —Ź –ľ–ĺ–≥—É ‚ÄĒ –ł —Ź –ĺ—Ö–≤–į—ā—č–≤–į—é –Ņ–Ľ–į—Ā—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ļ –ī–Ķ–Ĺ—Ć.

–Ě–ł—á–Ķ–≥–ĺ –Ķ—Č—Ď –Ĺ–Ķ –Ī—č–Ľ–ĺ –∑–į–≤–Ķ—Ä—ą–Ķ–Ĺ–ĺ, –Ņ–ĺ–ļ–į —Ź –Ĺ–Ķ —É–≤–ł–ī–Ķ–Ľ —ć—ā–ĺ. –ö–į–∂–ī–ĺ–Ķ —Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ī—É–ī–Ķ—ā —ā–ł—Ö–ł–ľ. –ú–ĺ–ł –≤–∑–ĺ—Ä—č —Ā–ĺ–∑—Ä–Ķ–Ľ–ł –ł, –ļ–į–ļ –Ĺ–Ķ–≤–Ķ—Ā—ā–į, –ļ–į–∂–ī–ĺ–ľ—É –Ņ—Ä–ł—Ö–ĺ–ī–ł—ā —ā–ĺ, —á—ā–ĺ –ĺ–Ĺ —Ö–ĺ—á–Ķ—ā.

–Ě–ł—á–Ķ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ —Ā–Ľ–ł—ą–ļ–ĺ–ľ –ľ–į–Ľ–ĺ –ī–Ľ—Ź –ľ–Ķ–Ĺ—Ź, –ł —Ź –≤—Ā–Ķ —Ä–į–≤–Ĺ–ĺ –Ľ—é–Ī–Ľ—é —ć—ā–ĺ, –ł –ĺ–ī–Ĺ–į–∂–ī—č —ć—ā–ĺ –Ĺ–į –∑–ĺ–Ľ–ĺ—ā–ĺ–ľ –≥—Ä—É–Ĺ—ā–Ķ –ł –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ĺ–Ķ, –ł —Ź –ī–Ķ—Ä–∂—É —ć—ā–ĺ –≤—č—Ā–ĺ–ļ–ĺ –ł –Ĺ–Ķ –∑–Ĺ–į—é ‚ÄĒ –ļ–ĺ–ľ—É —ć—ā–ĺ –ĺ—Ā–≤–ĺ–Ī–ĺ–ī–ł—ā –ī—É—ą—É.

–ź —ć—ā–ĺ —É–∂–Ķ –ľ–ĺ–Ļ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≤–ĺ–ī:

–í–ĺ—ā –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź —Ā–ļ–Ľ–ĺ–Ĺ–ł–Ľ–ĺ—Ā—Ć –ł —ā—Ä–ĺ–Ĺ—É–Ľ –ľ–Ķ–Ĺ—Ź

–ľ–Ķ—ā–į–Ľ–Ľ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ļ —Ź—Ā–Ĺ—č–Ļ –∑–≤–ĺ–Ĺ.

–í—Ā–Ķ —á—É–≤—Ā—ā–≤–į –≤ —Ā–ľ—Ź—ā–Ķ–Ĺ—Ć–ł. –ė –Ņ–Ľ–į—Ā—ā–ł–ļ—É –ī–Ĺ—Ź

–Ņ–ĺ—Ā—ā–ł–≥–į—é —Ź —Ā —Ä–į–∑–Ĺ—č—Ö —Ā—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ.

–Ě–ł—á—ā–ĺ –Ĺ–Ķ —Ā–≤–Ķ—Ä—ą–ł–Ľ–ĺ—Ā—Ć, –ľ–ł–Ĺ—É—Ź –ľ–ĺ–Ļ –≤–∑–≥–Ľ—Ź–ī,

–ł –ļ–į–∂–ī–ĺ–≥–ĺ –ļ —Ā–Ķ—Ä–ī—Ü—É –Ņ—Ä–ł–≤–Ľ–Ķ—á—Ć,

—Ā–ĺ–∑—Ä–Ķ–≤ –ł –Ĺ–į–ī–Ķ–≤ –Ņ–ĺ–ī–≤–Ķ–Ĺ–Ķ—á–Ĺ—č–Ļ –Ĺ–į—Ä—Ź–ī.

—Ā—ā—Ä–Ķ–ľ–ł—ā—Ā—Ź –∂–Ķ–Ľ–į–Ĺ–Ĺ–į—Ź –≤–Ķ—Č—Ć.

–ė –≤ –ľ–į–Ľ—É—é –≤–Ķ—Č—Ć –ļ–ł—Ā—ā—Ć –ľ–ĺ—Ź –≤–Ľ—é–Ī–Ľ–Ķ–Ĺ–į,

–∑–ĺ–Ľ–ĺ—ā–ĺ–Ļ –≥—Ä—É–Ĺ—ā –Ņ–ĺ–ī –Ĺ–Ķ–Ļ —Ā–ļ–≤–ĺ–∑–ł—ā,

–ł –≤–ĺ–∑–Ĺ—Ď—Ā —Ź –≤–Ķ—Č—Ć, –ł –ļ–ĺ–ľ—É-—ā–ĺ –ĺ–Ĺ–į

–ī—É—ą—É –ĺ—Ā–≤–ĺ–Ī–ĺ–ī–ł—ā.

–°–į–ľ–ł —É–∂–Ķ —Ä–Ķ—ą–į–Ļ—ā–Ķ, –Ĺ–į—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –≤–Ķ—Ä–Ķ–Ĺ –ľ–ĺ–Ļ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≤–ĺ–ī. –°–ĺ–≥–Ľ–į—Ā–Ķ–Ĺ, —á—ā–ĺ –ĺ–Ĺ –ł–∑–Ī–ł—Ä–į—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ, –Ĺ–Ķ–ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ –ī–Ķ—ā–į–Ľ–ł –ĺ–Ņ—É—Č–Ķ–Ĺ—č, –Ĺ–ĺ –Ņ–ĺ—ć—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ļ —Ā–ľ—č—Ā–Ľ –ł–ī–Ķ–Ĺ—ā–ł—á–Ķ–Ĺ –ĺ—Ä–ł–≥–ł–Ĺ–į–Ľ—É.

–í –Ĺ–Ķ–ľ–Ķ—Ü–ļ–ĺ–Ļ –∂–Ķ –Ņ–ĺ—ć–∑–ł–ł –Ņ–ĺ—Ā—ā–Ķ–Ņ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ —É–≤–ł–ī–Ķ–Ľ –≤–Ķ—Ä—ą–ł–Ĺ—č —Ä–į–∑–Ĺ–ĺ–Ļ –≤—č—Ā–ĺ—ā—č –ł –Ĺ–Ķ –ĺ—Ā—ā–į–≤–ł–Ľ –ł—Ö –Ī–Ķ–∑ —ā–ĺ–≥–ĺ, —á—ā–ĺ–Ī—č —Ā–ī–Ķ–Ľ–į—ā—Ć –Ņ–ĺ –Ĺ–ł–ľ –Ĺ–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —ą–į–≥–ĺ–≤ –≤–≤—č—Ā—Ć. –ü–Ķ—Ä–Ķ–≤—Ď–Ľ –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ĺ–Ļ –Ī–Ľ–ĺ–ļ —Ā—ā–ł—Ö–ĺ–≤ –ď—Ď—ā–Ķ, –Ĺ–Ķ–ľ–Ķ—Ü–ļ–ł—Ö —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ—ā–ł–ļ–ĺ–≤ –ĺ—ā –ö–Ľ–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ—Ā–į –Ď—Ä–Ķ–Ĺ—ā–į–Ĺ–ĺ –ī–ĺ –ô–ĺ–∑–Ķ—Ą–į —Ą–ĺ–Ĺ –ź–Ļ—Ö–Ķ–Ĺ–ī–ĺ—Ä—Ą–į. –ě–ļ–ĺ–Ľ–ĺ —ā—Ä–ł–ī—Ü–į—ā–ł —Ā—ā–ł—Ö–ĺ–≤ –ł–∑ —Ā–Ī–ĺ—Ä–Ĺ–ł–ļ–į –Ĺ–Ķ–ľ–Ķ—Ü–ļ–ĺ–Ļ –Ĺ–į—Ä–ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –Ņ–ĺ—ć–∑–ł–ł ¬ę–í–ĺ–Ľ—ą–Ķ–Ī–Ĺ—č–Ļ —Ä–ĺ–≥ –ľ–į–Ľ—Ć—á–ł–ļ–į¬Ľ.¬†

–ě—Ā–Ķ–Ĺ—Ć—é 2009 –≥–ĺ–ī–į –Ņ—Ä–ł–Ĺ—Ď—Ā –≤ —Ä–Ķ–ī–į–ļ—Ü–ł—é –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≤–ĺ–ī—č —Ā—ā–ł—Ö–ĺ–≤ –†–Ķ–ľ–į—Ä–ļ–į. –ú–Ĺ–ĺ–≥–ł—Ö –Ĺ–į—ą–ł—Ö —á–ł—ā–į—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ļ, –≤–Ķ—Ä–ĺ—Ź—ā–Ĺ–ĺ, —É–ī–ł–≤–ł—ā —ć—ā–ĺ —Ā–ĺ—á–Ķ—ā–į–Ĺ–ł–Ķ –≤—Ā–Ķ–ľ–ł—Ä–Ĺ–ĺ –ł–∑–≤–Ķ—Ā—ā–Ĺ—č–Ļ –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ć, –į–≤—ā–ĺ—Ä —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ–ĺ–≤ ¬ę–Ě–į –∑–į–Ņ–į–ī–Ĺ–ĺ–ľ —Ą—Ä–ĺ–Ĺ—ā–Ķ –Ī–Ķ–∑ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ľ–Ķ–ŬĽ, ¬ę–Ę—Ä–ł —ā–ĺ–≤–į—Ä–ł—Č–į¬Ľ, ¬ę–Ę—Ä–ł—É–ľ—Ą–į—Ä–Ĺ–į—Ź –į—Ä–ļ–į¬Ľ, ¬ę–Ė–ł–∑–Ĺ—Ć –≤–∑–į–Ļ–ľ—謼 –ł –≤–ī—Ä—É–≥ —Ā—ā–ł—Ö–ł. –Ě–ĺ –ļ–į–ļ–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–ĺ–∑–į–ł–ļ –Ĺ–Ķ –ĺ—ā–ī–į–Ľ –≤ –ľ–ĺ–Ľ–ĺ–ī–ĺ—Ā—ā–ł –ī–į–Ĺ—Ć –Ņ–ĺ—ć–∑–ł–ł! –≠—Ä–ł—Ö –ú–į—Ä–ł—Ź –†–Ķ–ľ–į—Ä–ļ –Ĺ–Ķ –Ī—č–Ľ –ł—Ā–ļ–Ľ—é—á–Ķ–Ĺ–ł–Ķ–ľ.

–Ě–į—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ņ–ĺ–ľ–Ĺ—é, –≤–Ĺ–į—á–į–Ľ–Ķ —ć—ā–ĺ–ľ—É —Ą–į–ļ—ā—É –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–≤–Ķ—Ä–ł–Ľ –ł —Ä–Ķ–ī–į–ļ—ā–ĺ—Ä –ĺ—ā–ī–Ķ–Ľ–į –Ņ–ĺ—ć–∑–ł–ł –ģ—Ä–ł–Ļ –°–į–Ņ–ĺ–∂–ļ–ĺ–≤. –ė –Ņ–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā–ł–Ľ, —á—ā–ĺ–Ī—č —Ź –Ķ–ľ—É –Ņ–ĺ–ļ–į–∑–į–Ľ –Ņ–ĺ–ī–Ľ–ł–Ĺ–Ĺ—č–Ķ —ā–Ķ–ļ—Ā—ā—č –†–Ķ–ľ–į—Ä–ļ–į. –ü—É—ā—Ć –ł–∑ –í–ĺ–Ľ–ļ–ĺ–≤—č—Ā–ļ–į –ī–ĺ –ú–ł–Ĺ—Ā–ļ–į –Ĺ–Ķ–Ī–Ľ–ł–∑–ļ–ł–Ļ, –ī–į –ł —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ –Ņ–ĺ —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ –Ĺ–į—ā—É—Ä–Ķ –ī–ĺ–≤–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –ľ–Ķ–ī–Ľ–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ. –ö–ĺ—Ä–ĺ—á–Ķ, –Ĺ–į—ą–į —Ā–ĺ–≤–ľ–Ķ—Ā—ā–Ĺ–į—Ź —Ä–į–Ī–ĺ—ā–į –Ĺ–į–ī –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≤–ĺ–ī–į–ľ–ł –∑–į—ā—Ź–Ĺ—É–Ľ–į—Ā—Ć –ľ–Ķ—Ā—Ź—Ü–į –Ĺ–į —ā—Ä–ł. –ö–į–ļ –≤—Ā—Ź–ļ–ł–Ļ —Ā–į–ľ–ĺ–Ľ—é–Ī–ł–≤—č–Ļ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≤–ĺ–ī—á–ł–ļ –≤—ā–į–Ļ–Ĺ–Ķ –Ī—č–Ľ –ĺ—á–Ķ–Ĺ—Ć —Ä–į–∑–ī–ĺ—Ā–į–ī–ĺ–≤–į–Ĺ –ī–ĺ—ā–ĺ—ą–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć—é –ģ—Ä–ł—Ź –ú–ł—Ö–į–Ļ–Ľ–ĺ–≤–ł—á–į, —Ā—á–ł—ā–į—Ź —ć—ā–ĺ —Ā–≤–ĺ–Ķ–≥–ĺ —Ä–ĺ–ī–į –Ĺ–Ķ–ī–ĺ–≤–Ķ—Ä–ł–Ķ–ľ –ļ–ĺ –ľ–Ĺ–Ķ –ļ–į–ļ –ļ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≤–ĺ–ī—á–ł–ļ—É. –Ě–ĺ –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ –≤ –ľ–ĺ—Ď–ľ —Ā–ĺ–∑–Ĺ–į–Ĺ–ł–ł –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–ĺ—ą—Ď–Ľ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–Ľ–ĺ–ľ, –ł –ľ–ĺ—Ź –ī–ĺ—Ā–į–ī–į –Ņ—Ä–Ķ–≤—Ä–į—ā–ł–Ľ–į—Ā—Ć –≤ —É–≤–į–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ļ —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ—É, —Ā—ā–ĺ–Ľ—Ć –≤–Ĺ–ł–ľ–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–ľ—É –ļ –ļ–į–∂–ī–ĺ–Ļ –ľ–Ķ–Ľ–ĺ—á–ł —ā–Ķ–ļ—Ā—ā–į.¬†

‚Äď –Ě–Ķ–ī–į–≤–Ĺ–ĺ —É—Ā–Ľ—č—ą–į–Ľ–į –ĺ—ā –ł–∑–≤–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ä–ĺ—Ā—Ā–ł–Ļ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ļ–ł–Ĺ–ĺ—Ä–Ķ–∂–ł—Ā—Ā–Ķ—Ä–į —ā–į–ļ–ł–Ķ —Ā–Ľ–ĺ–≤–į ‚Äď ¬ę–Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–∂–Ķ–Ľ–į–Ļ—ā–Ķ —Ā–≤–ĺ–Ķ–ľ—É —Ä–Ķ–Ī–Ķ–Ĺ–ļ—É —ā–į–Ľ–į–Ĺ—ā–į –ł–Ľ–ł –ĺ–ī–į—Ä–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł¬Ľ. –ö–į–ļ –Ĺ–ł —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–Ĺ–ĺ —ć—ā–ĺ –∑–≤—É—á–ł—ā, —Ā–ĺ–≥–Ľ–į—ą—É—Ā—Ć —Ā —ā–į–ļ–ł–ľ –≤—č—Ā–ļ–į–∑—č–≤–į–Ĺ–ł–Ķ–ľ. –ö–į–ļ –≤—č –ĺ–Ņ—Ä–Ķ–ī–Ķ–Ľ—Ź–Ķ—ā–Ķ –Ņ–ĺ—ć—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ļ –ī–į—Ä? –Ě–į—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –ĺ–Ĺ –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –≤–Ľ–ł—Ź—ā—Ć –Ĺ–į –∂–ł–∑–Ĺ—Ć —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ–į?¬†

–ē—Ā—ā—Ć —ā–į–ļ–ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź—ā–ł–Ķ –≤ –ĺ–Ī—Č–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–ľ —Ā–ĺ–∑–Ĺ–į–Ĺ–ł–ł –ł –≤ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ–ĺ–ľ –ĺ–Ī–ł—Ö–ĺ–ī–Ķ ‚ÄĒ ¬ę–ī–į—Ä –Ď–ĺ–∂–ł–Ļ¬Ľ. –ď–ĺ—Ā–Ņ–ĺ–ī—Ć –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –Ņ–ĺ–ľ–Ķ—ā–ł—ā—Ć –ł–ľ —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ–į –Ľ—é–Ī–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–ĺ—Ą–Ķ—Ā—Ā–ł–ł, –Ĺ–Ķ —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ľ—é–ī–Ķ–Ļ —ā–į–ļ –Ĺ–į–∑—č–≤–į–Ķ–ľ—č—Ö —ā–≤–ĺ—Ä—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö –Ņ—Ä–ĺ—Ą–Ķ—Ā—Ā–ł–Ļ. –ē—Ā—ā—Ć —ā–į–Ľ–į–Ĺ—ā–Ľ–ł–≤—č–Ķ —Ā–į–Ņ–ĺ–∂–Ĺ–ł–ļ–ł, —Ā–Ľ–Ķ—Ā–į—Ä–ł, –≤–ĺ–ī–ł—ā–Ķ–Ľ–ł, –≤—Ä–į—á–ł, —É—á–ł—ā–Ķ–Ľ–ł. –ė—Ö —Ā—Ä–į–∑—É —É–∑–Ĺ–į—Ď—ą—Ć, –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ—É —á—ā–ĺ –ĺ–Ĺ–ł –∑–į —Ä–į–Ī–ĺ—ā–ĺ–Ļ –Ĺ–Ķ –ľ—Ä–į—á–Ĺ—č–Ķ, –Ĺ–Ķ –Ĺ–į–ī—É—ā—č–Ķ, –Ĺ–Ķ —Ā–Ķ—Ä–ī–ł—ā—č–Ķ –Ĺ–į –≤–Ķ—Ā—Ć –Ī–Ķ–Ľ—č–Ļ —Ā–≤–Ķ—ā. –ě—ā –Ĺ–ł—Ö –≤–Ķ–Ķ—ā —Ā–Ņ–ĺ–ļ–ĺ–Ļ—Ā—ā–≤–ł–Ķ–ľ –ł —Ä–į–ī–ĺ—Ā—ā—Ć—é.¬†

–ź –≤–ĺ—ā —ā–≤–ĺ—Ä—á–Ķ—Ā–ļ–į—Ź-—ā–ĺ –Ņ—Ä–ĺ—Ą–Ķ—Ā—Ā–ł—Ź –ĺ—á–Ķ–Ĺ—Ć —á–į—Ā—ā–ĺ –Ĺ–Ķ –ī–į—Ď—ā –Ņ–ĺ–ļ–ĺ—Ź –Ĺ–ł –ī–Ĺ—Ď–ľ, –Ĺ–ł –Ĺ–ĺ—á—Ć—é.

–•—É–ī–ĺ–∂–Ĺ–ł–ļ —Ā–Ľ–ĺ–≤–į, –Ņ—Ä–ĺ–∑–į–ł–ļ –ł–Ľ–ł –Ņ–ĺ—ć—ā, —Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą –ł –ĺ–Ī—Č–ł—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ, –ļ–į–ļ –Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ–ĺ, —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ĺ–į –≤—Ā—ā—Ä–Ķ—á–į—Ö —Ā —á–ł—ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ź–ľ–ł. –ė –ľ–į–Ľ–ĺ –ļ—ā–ĺ –ī–ĺ–≥–į–ī—č–≤–į–Ķ—ā—Ā—Ź —á—ā–ĺ —ć—ā–ĺ—ā –Ľ—é–Ī–Ķ–∑–Ĺ—č–Ļ –ł –ĺ–Ī—Ö–ĺ–ī–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ –ī–ĺ–ľ–į ‚ÄĒ –ľ—Ä–į—á–Ĺ—č–Ļ, —Ä–Ķ–ī–ļ–ĺ —É–Ľ—č–Ī–į—é—Č–ł–Ļ—Ā—Ź —ā–ł–Ņ. –ź –∑–į–ī—É–ľ–į–Ķ–ľ—Ā—Ź —ā–Ķ–Ņ–Ķ—Ä—Ć –ĺ —ā–ĺ–Ļ —á–į—Ā—ā–ł –≤–Ĺ—É—ā—Ä–Ķ–Ĺ–Ĺ–Ķ–≥–ĺ –ĺ–Ī–Ľ–ł–ļ–į —ā–į–ļ–ĺ–≥–ĺ —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ–į, –≤ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ –∂–ł–≤—É—ā –ł –Ī–Ľ–į–≥–ĺ—É—Ö–į—é—ā —ā–į–ļ–ł–Ķ —á–Ķ—Ä—ā—č –Ķ–≥–ĺ —Ö–į—Ä–į–ļ—ā–Ķ—Ä–į, –ļ–į–ļ —Ä–Ķ–≤–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –ł –∑–į–≤–ł—Ā—ā—Ć –ļ –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ —É—Ā–Ņ–Ķ—ą–Ĺ—č–ľ –Ĺ–į —ā–≤–ĺ—Ä—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ĺ–ł–≤–Ķ –Ķ–≥–ĺ —Ā–ĺ–Ī—Ä–į—ā—Ć—Ź–ľ, —ā—Č–Ķ—ā–Ĺ–ĺ —Ā–ļ—Ä—č–≤–į–Ķ–ľ–ĺ–Ķ –∂–Ķ–Ľ–į–Ĺ–ł–Ķ –ł–∑–≤–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł (—Ā–Ľ–į–≤—č) –ł –Ņ—Ä–Ķ—É–≤–Ķ–Ľ–ł—á–Ķ–Ĺ–Ĺ–į—Ź –≥–ĺ—Ä–ī–ĺ—Ā—ā—Ć —É–∂–Ķ —Ā–ĺ—ā–≤–ĺ—Ä—Ď–Ĺ–Ĺ—č–ľ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–į—Ź –≤ —Ö—Ä–ł—Ā—ā–ł–į–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–ľ –Ņ–ĺ–Ĺ–ł–ľ–į–Ĺ–ł–ł –Ĺ–ĺ—Ā–ł—ā –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ł–Ķ –≥–ĺ—Ä–ī—č–Ĺ–ł. –í–ĺ—ā –≤–Ķ—Ā—Ć —ć—ā–ĺ—ā –Ī—É–ļ–Ķ—ā —ā—Č–Ķ—Ā–Ľ–į–≤–ł—Ź –∑–į—á–į—Ā—ā—É—é –ł –Ņ–ł—ā–į–Ķ—ā –ī—É—ą—É –ī–į–∂–Ķ –Ņ–ĺ–ł—Ā—ā–ł–Ĺ–Ķ —ā–į–Ľ–į–Ĺ—ā–Ľ–ł–≤–ĺ–≥–ĺ —Ö—É–ī–ĺ–∂–Ĺ–ł–ļ–į. –ě–Ĺ –Ĺ–į—á–ł–Ĺ–į–Ķ—ā —Ä–į–Ī–ĺ—ā–į—ā—Ć –Ĺ–į –Ņ–ĺ—ā—Ä–Ķ–Ī—É —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ –≥–ĺ—Ä–ī—č–Ĺ–ł, –Ĺ–Ķ —Ā—á–ł—ā–į—Ź—Ā—Ć –Ĺ–ł —Ā —á–Ķ–ľ, –ł —Ā –Ī–Ľ–ł–∂–Ĺ–ł–ľ–ł —Ā–≤–ĺ–ł–ľ–ł, –Ĺ–ł —Ā —Ā–ĺ–Ī—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ –∑–ī–ĺ—Ä–ĺ–≤—Ć–Ķ–ľ, –Ĺ–ł —Ā —á–Ķ—Ā—ā—Ć—é, –Ĺ–ł —Ā —Ā–ĺ–≤–Ķ—Ā—ā—Ć—é. –ė —ā—É—ā —É–∂–Ķ –≤—Ā–Ķ –≤–ĺ–∑–Ī—É–ī–ł—ā–Ķ–Ľ–ł —ā—Č–Ķ—Ā–Ľ–į–≤–ł—Ź —Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–ł ‚ÄĒ –ł –≤–ł–Ĺ–ĺ, –ł –Ĺ–į—Ä–ļ–ĺ—ā–ł–ļ–ł, –ł –Ĺ–į—Ā–ľ–Ķ—ą–ļ–į –Ĺ–į–ī –Ľ—é–Ī–ĺ–≤—Ć—é, –ł –Ĺ–į–ī—Ä—É–≥–į—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–ĺ –Ĺ–į–ī —Ā–≤—Ź—ā—č–ľ. –†–į–∑—Ä—É—ą–į—é—ā—Ā—Ź —Ā–Ķ–ľ—Ć–ł, –ĺ—Ā—ā–į–≤–Ľ—Ź—é—ā—Ā—Ź –ī–Ķ—ā–ł. –ó–į—ā–ĺ —É–ľ–Ĺ–ĺ–∂–į–Ķ—ā—Ā—Ź —á–ł—Ā–Ľ–ĺ –Ņ–ĺ–ļ–Ľ–ĺ–Ĺ–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤, –ļ–Ĺ–ł–≥.

–ü–ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ—É —Ź –Ņ—Ä–į–≤–ĺ—Ā–Ľ–į–≤–Ĺ—č–Ļ —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ, —ā–ĺ —Ź –ĺ–Ī—Ä–į—Č—É—Ā—Ć –ļ –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź—ā–ł—Ź–ľ –ł –ĺ–Ī—Ä–į–∑–į–ľ —Ā–≤–ĺ–Ķ–≥–ĺ –≤–Ķ—Ä–ĺ—É—á–Ķ–Ĺ–ł—Ź. –Ē–Ľ—Ź –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –Ĺ–Ķ—Ā–ĺ–ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ, —á—ā–ĺ –≤—č—Ā–ĺ–ļ–ĺ–Ķ —Ā–į–ľ–ĺ–Ľ—é–Ī–ł–Ķ –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ł—Ö —É—Ā–Ņ–Ķ—ą–Ĺ—č—Ö –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā–ĺ—Ä–ĺ–≤ –Ņ–ĺ–ī–Ņ–ł—ā—č–≤–į–Ķ—ā –≤—Ä–į–≥ —Ä–ĺ–ī–į —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ, –Ņ—Ä–ĺ—ā–ł–≤–Ĺ–ł–ļ –ė–ł—Ā—É—Ā–į –•—Ä–ł—Ā—ā–į. –Ě–Ķ—ā, –ĺ–Ĺ –Ĺ–Ķ —ā—Ä–Ķ–Ī—É–Ķ—ā, –ļ–į–ļ –Ĺ–Ķ–ļ–ĺ–≥–ī–į –ú–Ķ—Ą–ł—Ā—ā–ĺ—Ą–Ķ–Ľ—Ć —É –§–į—É—Ā—ā–į, –Ņ–ĺ–ī–Ņ–ł—Ā–į—ā—Ć —Ā –Ĺ–ł–ľ –ļ–ĺ–Ĺ—ā—Ä–į–ļ—ā –ļ—Ä–ĺ–≤—Ć—é. –ė—Ö –ľ–Ķ–Ľ–ļ–ł–Ķ –Ņ—Ä–ĺ–ī–į–∂–Ĺ—č–Ķ –∑–į —Ā–Ľ–į–≤—É –ī—É—ą–ł –≤—Ā—Ď —Ä–į–≤–Ĺ–ĺ –Ī—É–ī—É—ā –Ņ—Ä–ł–Ĺ–į–ī–Ľ–Ķ–∂–į—ā—Ć –Ķ–ľ—É. –ė –ĺ–Ĺ –Ņ–ĺ–ī–ļ–Ľ—é—á–į–Ķ—ā—Ā—Ź –ļ —Ā—ā–į—Ä–į–Ĺ–ł—Ź–ľ —ā–į–ļ–ł—Ö –Ľ—é–ī–Ķ–Ļ –Ņ–ĺ–ī–Ĺ—Ź—ā—Ć—Ā—Ź –Ņ–ĺ –ļ–į—Ä—Ć–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ–Ļ –Ľ–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ł—Ü–Ķ, –Ņ–ĺ–Ņ–į—Ā—ā—Ć –≤ —Ā–ĺ—Ā—ā–į–≤ —ć–Ľ–ł—ā—č, —É–ľ–Ĺ–ĺ–∂–ł—ā—Ć —ā–ł—Ä–į–∂–ł —Ā–≤–ĺ–ł—Ö –ļ–Ĺ–ł–≥ –ł —Ā—ā—Ä—Ź–Ņ–į—ā—Ć –ī–Ľ—Ź —á–ł—ā–į—é—Č–Ķ–Ļ —ā–ĺ–Ľ–Ņ—č –≤—Ā—Ď –Ĺ–ĺ–≤—č–Ķ –ł –Ĺ–ĺ–≤—č–Ķ ¬ę—ą–Ķ–ī–Ķ–≤—ė謼. –Ę–į–ļ–ł–Ķ –Ľ—é–ī–ł –Ľ–ł—Ö–ĺ –Ņ—Ä–ĺ–ī–≤–ł–≥–į—é—ā—Ā—Ź –≤–Ņ–Ķ—Ä—Ď–ī, —É—Ā–Ņ–Ķ—ą–Ĺ–ĺ –Ĺ–į—á–į–Ľ—Ć—Ā—ā–≤—É—é—ā –ł —É—ā–ĺ–Ľ—Ź—é—ā —Ā–≤–ĺ—é –≥–ĺ—Ä–ī—č–Ĺ—é —á–į—Ā—ā–ĺ –∑–į –≥–ĺ—Ā—É–ī–į—Ä—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ —Ā—á—Ď—ā.

P.S. –í –ļ–ĺ–Ĺ—Ü–Ķ —Ö–ĺ—á—É –ī–ĺ–Ī–į–≤–ł—ā—Ć. –ü–ĺ—ć—ā –ď–Ķ–ĺ—Ä–≥–ł–Ļ –ö–ł—Ā–Ķ–Ľ—Ď–≤ ‚Äď –į–≤—ā–ĺ—Ä –Ķ–ī–ł–Ĺ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ā–Ī–ĺ—Ä–Ĺ–ł–ļ–į —Ā—ā–ł—Ö–ĺ–≤ ¬ę–ü—Ä–ĺ–∑—Ä–Ķ–Ĺ–ł–Ķ¬Ľ, –ł–∑–ī–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –≤ –ī–į–Ľ—Ď–ļ–ĺ–ľ 1968 –≥–ĺ–ī—É. –Ě–į–≤–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ–Ķ, —Ā–Ķ–≥–ĺ–ī–Ĺ—Ź –ī–Ķ—Ā—Ź—ā–ļ–ł –ł–∑–ī–į–Ĺ–Ĺ—č—Ö –Ņ–ĺ—ć—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö —Ā–Ī–ĺ—Ä–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤ —É –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –į–≤—ā–ĺ—Ä–į, –Ņ–ĺ–≥–ĺ–Ĺ—Ź –∑–į –ļ–ĺ–Ľ–ł—á–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ–ľ ‚Äď –Ĺ–Ķ –≤—Ā–Ķ–≥–ī–į –Ņ–ĺ–ļ–į–∑–į—ā–Ķ–Ľ—Ć –ł—Ā—ā–ł–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –Ņ–ĺ—ć—ā–į –ł –Ķ–≥–ĺ —ā–≤–ĺ—Ä–Ķ–Ĺ–ł–Ļ, –ī–į –ł —Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–ĺ –Ľ–ł —ć—ā–ĺ, –Ĺ–Ķ –∑–Ĺ–į—é. –ė–Ĺ–ĺ–≥–ī–į –ī—É–ľ–į—é, –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –≤–į—Ä–ł–į–Ĺ—ā –Ņ–ĺ—ć—ā–į –ö–ł—Ā–Ķ–Ľ—Ď–≤–į –ī–į–∂–Ķ –Ľ—É—á—ą–Ķ, —á–Ķ—Ā—ā–Ĺ–Ķ–Ķ, —á–Ķ–ľ —Ā–Ņ–Ķ—ą–ł—ā—Ć –≤—č–ī–į–≤–į—ā—Ć –ļ–į–∂–ī—č–Ļ –≥–ĺ–ī –Ņ–ĺ –ļ–Ĺ–ł–≥–Ķ. –ē—Ā—ā—Ć –≤ —ā–ĺ–ľ —á—ā–ĺ-—ā–ĺ –ľ–Ķ—Ö–į–Ĺ–ł—Ā—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ķ, —á–Ķ–ľ –Ņ–ĺ—ć—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ķ.

–ü–ĺ—ć—ā –∑–į –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī–Ĺ–ł–Ķ –Ņ—Ź—ā—Ć–ī–Ķ—Ā—Ź—ā –Ľ–Ķ—ā –≤—Ā—Ď –ĺ—ā–ļ–Ľ–į–ī—č–≤–į–Ľ, –Ņ–ł—Ā–į–Ľ –≤ —Ā—ā–ĺ–Ľ, —Ā–ĺ–Ī—Ä–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć –Ĺ–į —Ü–Ķ–Ľ—É—é –ļ–Ĺ–ł–≥—É –ł–∑–Ī—Ä–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ. –†—É–ļ–ĺ–Ņ–ł—Ā—Ć –Ĺ–ĺ–≤–ĺ–Ļ –ļ–Ĺ–ł–≥–ł ¬ę–ß–į—Ā –ľ–ĺ–Ľ–ł—ā–≤—謼 –ī–į–≤–Ĺ–ĺ —Ā–≤—Ď—Ä—Ā—ā–į–Ĺ–į, –≤—č—á–ł—ā–į–Ĺ–į, –≥–ĺ—ā–ĺ–≤–į –ļ –ł–∑–ī–į–Ĺ–ł—é, –ł –Ķ—Ā–Ľ–ł –≤—Ā–Ķ —É–ī–į—á–Ĺ–ĺ —Ā–Ľ–ĺ–∂–ł—ā—Ā—Ź ‚Äď –≤—č–Ļ–ī–Ķ—ā, —Ö–ĺ—ā—Ź –Ľ—É—á—ą–Ķ –Ĺ–Ķ –∑–į–≥–į–ī—č–≤–į—ā—Ć, –Ņ–ĺ—ć—ā—č ‚Äď –Ĺ–į—Ä–ĺ–ī –ľ–Ĺ–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ –ł –ĺ—Ā—ā–ĺ—Ä–ĺ–∂–Ĺ—č–Ļ.¬†