Rhapsodie Vilensis

Rhapsodie Vilensis

–í –í–∏–ª—å–Ω–µ —Å—Ç–∞—Ä–∏–Ω–∞ –∫–∞–∫ –±—ã –æ–±–Ω–∏–º–∞–ª–∞ –º–µ–Ω—è... –Ø —Å—Ç–∞–ª –∑–∞–º–µ—á–∞—Ç—å –≤–µ–ª–∏—á–∏–µ –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç—É—Ä–Ω—ã—Ö

–ø—Ä–æ–ø–æ—Ä—Ü–∏–π, –æ—á–∞—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏–µ –ø—É—Å—Ç—ã—Ö –ø–ª–æ—Å–∫–æ—Å—Ç–µ–π –∏, –≥–ª–∞–≤–Ω–æ–µ, —è –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–ª —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞—Ç—å –ø–æ—ç–∑–∏—é¬Ý–∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç—É—Ä—ã.¬Ý

–ú—Å—Ç–∏—Å–ª–∞–≤ –î–æ–±—É–∂–∏–Ω—Å–∫–∏–π

¬Ý

***

–ù–µ —Ö–≤–∞—Ç–∞–µ—Ç —Ö–æ—Ä–µ—è, –Ω–µ —Ö–≤–∞—Ç–∏—Ç —è–º–±–∞,

—á—Ç–æ–±—ã —á—É–≤—Å—Ç–≤–∞ –≤—ã—Ä–∞–∑–∏—Ç—å –±–µ–∑ –ø—Ä–µ–∞–º–±—É–ª

–∫ —ç—Ç–∏–º –±–∞—à–µ–Ω–∫–∞–º —Ç–æ–Ω–∫–∏–º, –æ—Å—Ç—Ä–æ–∫–æ–Ω–µ—á–Ω—ã–º.

Времена проходят – а башенки вечны.

–¢—ã —Å–∫—Ä–æ–∏–ª –¥–∞–≤–Ω–æ –º–µ–Ω—è –ø–æ –ª–µ–∫–∞–ª—É

—Å–≤–æ–µ–º—É... –ì–∞—Ä–º–æ–Ω–∏—é –∏–∑–≤–ª–µ–∫–∞–ª–∞

—è, –≤ –±–ª–∞–∂–µ–Ω—Å—Ç–≤–µ –∏–¥—è –ø–æ —Ç–≤–æ–∏–º –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Å–Ω—ã–º

–ø–ª–æ—â–∞–¥—è–º –∏ —É–ª–∏—Ü–∞–º –Ω–µ –Ω–∞–ø—Ä–∞—Å–Ω–æ.

–ù–µ –∫–æ—Ä–∏ –∑–∞ —Ç–æ –º–µ–Ω—è, —á—Ç–æ –∏—Å—á–µ–∑–ª–∞,

–Ω–µ –ø—É–≥–∞–π –∂–µ –≤–æ–ª–∫–æ–º —Å–≤–æ–∏–º –ñ–µ–ª–µ–∑–Ω—ã–º.

–£—Å–∫–æ–ª—å–∑–Ω—É –æ–ø—è—Ç—å —è –∏–∑ –í–æ–ª—á—å–µ–π –õ–∞–ø—ã

–ø–æ —Å—Ç–∞—Ä–∏–Ω–Ω–æ–π —É–ª–æ—á–∫–µ —É–∑–∫–æ–π –°–∫–∞–ø–æ.

–ù—É –∑–∞–±—É–¥—å, –Ω–µ —Å–ª—É—à–∞–π –º–æ–∏ —É–ø—Ä–µ–∫–∏,

—É –≤—Å–µ–≥–æ –±—ã–≤–∞—é—Ç —Å–≤–æ–∏ –ø–æ—Ä–æ–∫–∏.

Извини, что память к тебе пришита –

–ø–æ–Ω–∏–º–∞–Ω—å—è —Ö–æ—Ç–µ–ª–∞, —Ç–≤–æ–µ–π –∑–∞—â–∏—Ç—ã.

Не случилось. Ладно. Прости злословье –

–≥—Ä—É—Å—Ç—å –µ—â–µ –û–∫—É–¥–∂–∞–≤–∞ —Å–≤—è–∑–∞–ª —Å –ª—é–±–æ–≤—å—é.

Диктовать же мне, как любить, не надо –

–≤ —Å–ª–∞–¥–∫–æ–π –ø–∞—Ç–æ–∫–µ —Ç–æ–∂–µ –Ω–µ–º–∞–ª–æ —è–¥–∞.

–õ–∏—à—å –ø–æ —Ñ–æ—Ç–æ –ª—é–±–ª—é —Ç–≤–æ–π —á–∞—Ä—É—é—â–∏–π –æ–±–ª–∏–∫

–∏ –¥–∞–≤–Ω–æ –ø–æ–≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∞ —Å–≤–æ–∏ –æ–≥–ª–æ–±–ª–∏.

–ü—É—Å—Ç—å –≤–¥–∞–ª–∏ –∫—Ä–∞—Å—É–µ—Ç—Å—è –û—Å—Ç—Ä–∞ –ë—Ä–∞–º–∞,

–Ω–µ –ø–æ—Å—Ç–∏—á—å —É–∂–µ —Ç–≤–æ–µ–π –æ—Å—Ç—Ä–æ–π –¥—Ä–∞–º—ã.

Железный волк, Волчья лапа, Скапо – названия улиц и районов в Вильнюсе.

¬Ý

–¢–µ—Ä–Ω–∏–∏

Haec domus Uraniae est: Curae procul este profanae: Temnitur hic humilis tellus: Hinc¬Ýitur ad astra (¬´–≠—Ç–æ –¥–æ–º –£—Ä–∞–Ω–∏–∏. –ò–¥–∏—Ç–µ –ø—Ä–æ—á—å, –ø—Ä–æ—Ñ–∞–Ω—ã! –ó–¥–µ—Å—å —É–Ω–∏–∂–∞—é—Ç –Ω–∏—á—Ç–æ–∂–Ω—É—é –ó–µ–º–ª—é: –æ—Ç—Å—é–¥–∞ –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞—é—Ç—Å—è –∫ –∑–≤—ë–∑–¥–∞–º¬ª).

–ù–∞–¥–ø–∏—Å—å –Ω–∞ –∑–¥–∞–Ω–∏–∏ –æ–±—Å–µ—Ä–≤–∞—Ç–æ—Ä–∏–∏ –í–∏–ª—å–Ω—é—Å—Å–∫–æ–≥–æ —É–Ω–∏–≤–µ—Ä—Å–∏—Ç–µ—Ç–∞

–ó–¥—Ä–∞–≤—Å—Ç–≤—É–π, –º–æ—è –ª—é–±–∏–º–∞—è –¥—Ä–µ–≤–Ω—è—è –ê–ª—å–º–∞-–º–∞—Ç–µ—Ä,

–¥–∞–π –±–µ—Å–ø–ª–∞—Ç–Ω–æ –ø—Ä–æ–π—Ç–∏ –º–Ω–µ —Å–Ω–æ–≤–∞ —Ç–≤–æ–∏–º–∏ –¥–≤–æ—Ä–∞–º–∏.

–ú–æ–∂–µ—Ç, –Ω–µ –ø–æ–ø–∞–¥–∞—é –±–æ–ª—å—à–µ —è –≤ —Ç–≤–æ–π —Ñ–∞—Ä–≤–∞—Ç–µ—Ä,

–¥–∞–π –ø–æ–±—ã–≤–∞—Ç—å –≤ –ø—Ä–æ—à–µ–¥—à–µ–π —é–Ω–æ—à–µ—Å–∫–æ–π –º–µ–ª–æ–¥—Ä–∞–º–µ.

–ö—Ä–µ–ø–∫–æ –æ—Ç –≤–Ω–µ—à–Ω–µ–≥–æ –º–∏—Ä–∞ —Ç–≤–æ–∏ –∑–∞—â–∏—â–∞–ª–∏ —Å—Ç–µ–Ω—ã,

ничтожествам, всяким профанам они объявляли: «Прочь вам!»

–°—Ç–µ–Ω—ã —Ç–≤–æ–∏ –≥–µ—Ä–º–µ—Ç–∏—á–Ω—ã, –ø–æ—Å–∫–æ–ª—å–∫—É —Å—Ç–∞—Ä—ã –∏ —Ç–æ–ª—Å—Ç–µ–Ω–Ω—ã,

–æ—Ç –ø–æ—à–ª–æ–≥–æ —Å–µ—Ä–æ–≥–æ –º–∏—Ä–∞ –æ–±–µ—Ä–µ–≥–∞–ª–∏ –ø—Ä–æ—á–Ω–æ.

–í–Ω—É—Ç—Ä–∏ —ç—Ç–∏—Ö —Å—Ç–µ–Ω –ø–æ–ø–∏—Ä–∞–ª–∏ –º—ã –Ω–∏—á—Ç–æ–∂–Ω—É—é –∑–µ–º–ª—é,

–∫–∞–∂–¥—ã–π –¥–µ–Ω—å —Å–æ–≤–µ—Ä—à–∞–ª–∏ –≤–æ—Å—Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ –∫ –∑–≤—ë–∑–¥–∞–º.

–û–ø—ã—Ç —Ç–µ—Ö –≤–æ—Å—Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–π –¥–æ—Ä–æ–≥ –∏ –Ω–µ–æ—Ç—ä–µ–º–ª–µ–º,

–º—ã, –ø—Ç–∏—Ü—ã –≤—ã—Å–æ–∫–∏—Ö –ø–æ–ª—ë—Ç–æ–≤, –≤–¥—ã—Ö–∞–ª–∏ —Ä–∞–∑—Ä–µ–∂–µ–Ω–Ω—ã–π –≤–æ–∑–¥—É—Ö.

Но вот Альма-матер нас выронила – больно было падение,

—Ç–µ–ø–µ—Ä—å –Ω–∞—Å –∑–µ–º–ª—è —É–Ω–∏–∂–∞–ª–∞: —É–Ω—ã–Ω–∏–µ, —Ç—Ä—É–¥ –°–∏–∑–∏—Ñ–æ–≤,

тернии, тленье, терпение, отсутствие доблестных мифов –

на всех путях нам per aspera, колючки и... тернии, тернии…

¬Ý

–°—Ç–∏–∫–ª—é –°—Ç–µ–∫–ª—è–Ω–Ω–∞—è

–ü–æ —É–ª–∏—Ü–µ –∑–Ω–∞–∫–æ–º–æ–π,

–∏–∑—è—â–Ω–æ–π, –°—Ç–µ–∫–ª—è–Ω–Ω–æ–π,

–ø–æ —É–ª–∏—Ü–µ, –≥–¥–µ —é–Ω–æ—Å—Ç—å

–∫—É–¥–∞-—Ç–æ —É—Ç–µ–∫–ª–∞,

—è –º—ã—Å–ª–µ–Ω–Ω–æ —à–∞–≥–∞—é,

–Ω–∞ —Ü—ã–ø–æ—á–∫–∞—Ö —Å—Ç—É–ø–∞—é,

—á—Ç–æ–± –Ω–µ —Ä–∞–∑–±–∏—Ç—å —Å–ª—É—á–∞–π–Ω–æ

—Å—Ç–∞—Ä–∏–Ω–Ω–æ–≥–æ —Å—Ç–µ–∫–ª–∞.

–í—Å—é –º–æ–ª–æ–¥–æ—Å—Ç—å —Ö–æ–¥–∏–ª–∞

–ø–æ —ç—Ç–æ–π —Å–∞–º–æ–π –°—Ç–∏–∫–ª—é,

–∏–∑–≤–∏–ª–∏—Å—Ç–æ—é –ª–∏–Ω–∏–µ–π

–æ–Ω–∞ –º–µ–Ω—è –≤–ª–µ–∫–ª–∞.

–í–æ—Å—Ç–æ—Ä–≥ –∏ —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç—å —Å–Ω–∏–∫–ª–∏,

—à–∞–≥–∏ –º–æ–∏ —Ç–∞–º —Å—Ç–∏—Ö–ª–∏,

–ø–µ—á–∞–ª—å –º–æ—è –ø–æ –ø—Ä–æ—à–ª–æ–º—É,

–∑–∞—á–µ–º —Ç—ã –Ω–µ —Å–≤–µ—Ç–ª–∞?

–ê—Ö, –°—Ç–∏–∫–ª—é, —á—Ç–æ —Å–∫—Ä—ã–≤–∞–ª–∞,

—Ç–∞–∏–ª–∞, –º–æ–ª—á–∞–ª–∞,

–∑–∞—á–µ–º –Ω–µ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∞

–ø—Ä–æ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω—ã–µ –¥–µ–ª–∞?

–ü—Ä–æ —Ç–æ, –∫–∞–∫ —Ç—ã –∏–∑ –ì–µ—Ç—Ç–æ

—Ä–æ–¥–∏—Ç–µ–ª–µ–π –∏ –¥–µ—Ç–æ–∫

–Ω–∞ –≤–µ—Ä–Ω—É—é –ø–æ–≥–∏–±–µ–ª—å

–≤ –ü–æ–Ω–∞—Ä—ã —É–≤–µ–ª–∞.

–ö–∞–∫ —Ç—ã —Å–µ–π—á–∞—Å –∫—Ä–∞—Å–∏–≤–∞,

—Ç–æ–Ω–∫–∞ –∏ —é–≤–µ–ª–∏—Ä–Ω–∞,

хрупка, но так роскошна –

—Å–ø–ª–æ—à–Ω–æ–µ –§–∞–±–µ—Ä–∂–µ.

–ê –¥–æ –≤–æ–π–Ω—ã —Ç—É—Ç —Ä—è–¥–æ–º

–º—è—Å–Ω–æ–π –±—ã–ª —Ç–µ—Å–Ω—ã–π —Ä—ã–Ω–æ–∫.

–¢–æ—Ç –∏—É–¥–µ–π—Å–∫–∏–π —Ö–∞–æ—Å

–∏—Å—á–µ–∑ –¥–∞–≤–Ω–æ —É–∂–µ.

–Ø –±–æ–ª—å—à–µ –Ω–µ —à–∞–≥–∞—é

по улице Стеклянной –

—Ö–æ—Ç—å —á–∏—Å—Ç–æ –∏ –ø—Ä–∏–ª–∏—á–Ω–æ,

–Ω–æ –≥–¥–µ –µ—ë —Ç–µ–ø–ª–æ?

–û–Ω–∞ —Å–∞–º–∞ —É—Ö–æ–¥–∏—Ç

—Å–≤–æ–µ–π –ø–æ—Ö–æ–¥–∫–æ–π –ø—å—è–Ω–æ–π,

–∏ –≤ —Å–µ—Ä–¥—Ü–µ –ø—Ä–æ–Ω–∏–∫–∞–µ—Ç

—Ä–∞–∑–±–∏—Ç–æ–µ —Å—Ç–µ–∫–ª–æ

¬Ý

–ú–æ–π –¥–≤–æ—Ä

–î–≤–æ—Ä –º–æ–π —Å—Ç–∞—Ä—ã–π –±—ã–ª –º—Ä–∞—á–Ω—ã–º –∫–æ–ª–æ–¥—Ü–µ–º,

–Ω–∞ –±–∞–ª–∫–æ–Ω–∞—Ö —Å—É—à–∏–ª–æ—Å—å –±–µ–ª—å—ë.

–Ý–µ–¥–∫–∏–º –≥–æ—Å—Ç–µ–º, –±—ã–≤–∞–ª–æ, –≤ –Ω—ë–º —Å–æ–ª–Ω—Ü–µ,

–Ω–æ —Å–∏—è–ª–æ —Ç–∞–º –¥–µ—Ç—Å—Ç–≤–æ –º–æ—ë.

–¶–µ–ª—ã–π –¥–µ–Ω—å –≤–æ –¥–≤–æ—Ä–µ –º—ã –∏–≥—Ä–∞–ª–∏

—Ç–æ –≤ —Å–∫–∞–∫–∞–ª–∫—É, —Ç–æ –≤ –ø—Ä—è—Ç–∫–∏, —Ç–æ –≤ –º—è—á.

–ñ–∏–∑–Ω—å, –∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, –±—ã–ª–∞ —Å—É—â–∏–º —Ä–∞–µ–º,

–∏ –Ω–æ—Å–∏–ª–∏—Å—å –º—ã –ø–æ –¥–≤–æ—Ä—É –≤—Å–∫–∞—á—å.

–ù–∞ –¥–≤–æ—Ä–µ –Ω–∏ –∫—É—Å—Ç–∞, –Ω–∏ —Ç—Ä–∞–≤–∏–Ω–∫–∏,

–ª–∏—à—å –±—É–ª—ã–∂–Ω–∏–∫–æ–≤ —Å–∫–æ–ª—å–∑–∫–∏–µ –ª–±—ã.

–î–æ –∫—Ä–æ–≤–∏ –æ–±–¥–∏—Ä–∞–ª–∏ –∫–æ–ª–µ–Ω–∫–∏,

–Ω–æ —Ä–æ—Å–ª–∏ –º—ã, –æ—Ç —Å—á–∞—Å—Ç—å—è –≥–ª—É–ø—ã.

–ú–µ–∂ –∫–∞–º–Ω–µ–π –∑–∞—Ä—ã–≤–∞–ª–∏ —Å–µ–∫—Ä–µ—Ç–∏–∫

–∏–∑ —Å—Ç–µ–∫–ª—è—à–µ–∫, –∫–æ–Ω—Ñ–µ—Ç–Ω–æ–π —Ñ–æ–ª—å–≥–∏.

–ß—Ç–æ –∑–∞ —Ç–∞–π–Ω–∞ –≤ —Å–µ–∫—Ä–µ—Ç–∏–∫–∞—Ö —ç—Ç–∏—Ö

—É –¥–≤–æ—Ä–æ–≤–æ–π –±—ã–ª–∞ –º–µ–ª—é–∑–≥–∏?

–õ–∏—à—å –ø–æ–∑–¥–Ω–µ–π –Ω–∞ —Å—Ç–µ–Ω–µ –≤—Å–ø–ª—ã–ª–∏ –±—É–∫–≤—ã

–∞–ª—Ñ–∞–≤–∏—Ç–∞ —É—à–µ–¥—à–µ–π –ø–æ—Ä—ã.

–ö—Ç–æ –∏–∑ –ø—Ä–æ—à–ª–æ–≥–æ –Ω–∞—Å –∞—É–∫–Ω—É–ª,

–æ–±–æ–∑–Ω–∞—á–∏–≤ –∫–æ–Ω–µ—Ü –∏–≥—Ä—ã?

–ò –∫–∞–∫—É—é –æ—Ç–∫—Ä—ã–ª–∞ —Ç–∞–π–Ω—É

—ç—Ç–∞ –Ω–∞–¥–ø–∏—Å—å? –û —á—ë–º –≥–ª–∞—Å–∏—Ç?

–ù–µ–ø–æ–Ω—è—Ç–Ω–∞ –æ–Ω–∞ —á—Ä–µ–∑–≤—ã—á–∞–π–Ω–æ,

–±—É–¥—Ç–æ –¥—Ä–µ–≤–Ω–æ—Å—Ç–∏ –º–∞–Ω—É—Å–∫—Ä–∏–ø—Ç.

–í–¥—Ä—É–≥ —Ä–∞–∑–≤–µ—Ä–∑–ª–∞—Å—å –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –ø—Ä–æ–ø–∞—Å—Ç—å,

—Ä–∞–∑–¥–µ–ª–∏–≤—à–∞—è –≤—Å–µ—Ö –ø–æ –∫–æ—Å–æ–π.

–¢–æ –ª–∏ –∞–¥—Å–∫–∞—è –¥–≤–∏–Ω—É–ª–∞—Å—å –ª–æ–ø–∞—Å—Ç—å

–Ω–∞—Å –º–æ–ª–æ—Ç—å, —Ç–æ –ª–∏ –±–µ–¥ –∫–æ–ª–µ—Å–æ.

–Ý–∞–π, —Å–∫–æ—Ä–µ–π –≤—Å–µ–≥–æ, –Ω–µ –±—ã–ª —Å–∞–¥–æ–º,

–ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—â–∞–µ–º –±–µ—Å—Å–º—ã—Å–ª–µ–Ω–Ω—ã–π —Å–ø–æ—Ä.

–î–µ—Ç—Å—Ç–≤—É –º–Ω–µ –æ–±—ä—è—Å–Ω—è—Ç—å –Ω–µ –Ω–∞–¥–æ -

—Ä–∞–µ–º –±—ã–ª —ç—Ç–æ—Ç —Å–µ—Ä—ã–π –¥–≤–æ—Ä!

¬Ý

***

–û—Å–µ–Ω–∏ –º–µ–Ω—è –ª—É—á—à–µ —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è —Å–ª–æ–≤–∞–º–∏ –ø—Ä–æ—Å—Ç—ã–º–∏,

—á—Ç–æ–±—ã –º–Ω–µ –æ–ø–∏—Å–∞—Ç—å –Ω–∞ –Ý—É–¥–Ω–∏–Ω–∫—É –≥—Ä–æ–º–∞–¥–Ω—ã–π –ø—É—Å—Ç—ã—Ä—å.

–ù–µ –∫–æ—Ä–º–∏ –º–µ–Ω—è —Å–æ–Ω–Ω–æ–π —Ç—Ä–∞–≤–æ–π –ø–æ–¥ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω—å–µ–º –ø—É—Å—Ç—ã—Ä–Ω–∏–∫,

–ø–æ–¥–Ω–µ—Å–∏ –º–Ω–µ –æ—Ç —Å–ø—è—á–∫–∏ –∫ –ª–∏—Ü—É –ª—É—á—à–µ —Å–≤–æ–π –Ω–∞—à–∞—Ç—ã—Ä—å.

–Ý–∞—Å—Å–∫–∞–∂—É, –∫–∞–∫ –ø–æ—Ä–æ—é –∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å –º–µ—Å—Ç–∞ —Ç–µ –ø—É—Å—Ç—ã–Ω–µ–π,

–∫–∞–∫ –Ω–∞ —Ç–æ–π –∂–µ –Ý—É–¥–Ω–∏–Ω–∫—É –∞–º–±–∞—Ä–æ–º –±—ã–ª —Å—Ç–∞—Ä—ã–π –∫–æ—Å—Ç—ë–ª,

–∫–∞–∫ —Å–≤–∏—Å—Ç—è—â–∏—Ö —Å–æ–≥–ª–∞—Å–Ω—ã—Ö —è–∑—ã–∫ –ø—Ä–∏—Ç–≤–æ—Ä—è–ª—Å—è –ª–∞—Ç—ã–Ω—å—é,

–º–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω—Å–∫–∏–π —è–∑—ã–∫ —Ä—É–∫–∏ –≤–≤–µ—Ä—Ö –¥–ª—è —Ä–∞—Å—Å—Ç—Ä–µ–ª–∞ –ø—Ä–æ—Å—Ç–µ—Ä.

–¢–∞–º –∫ –∫–æ—Å—Ç—ë–ª—É –°–≤—è—Ç—ã—Ö –ø—Ä–∏–º—ã–∫–∞–ª –º–æ–Ω–∞—Å—Ç—ã—Ä—å –∫–∞—Ä–º–µ–ª–∏—Ç–æ–≤,

—á—Ç–æ –∫–æ–≥–¥–∞-—Ç–æ —Å –≥–æ—Ä—ã –∫ –Ω–∞–º –≤—ã—Å–æ–∫–æ–π —Å–ø—É—Å—Ç–∏–ª–∏—Å—å –ö–∞—Ä–º–µ–ª—å.

Францисканцы, Господние псы, иезуиты –

–≤—Å–µ –∏–º–µ–ª–∏ –æ–Ω–∏ –≤ –Ω–∞—à–µ–º –≥–æ—Ä–æ–¥–µ –≤–∞–∂–Ω—É—é —Ü–µ–ª—å.

–ö–µ–ª—å–∏ –∏—Ö –ø–µ—Ä–µ–¥–µ–ª–∞–ª–∏ –ø–æ–∑–∂–µ –≤ –∂–∏–ª—ã–µ –∫–≤–∞—Ä—Ç–∏—Ä—ã

–±–µ–∑ —É–¥–æ–±—Å—Ç–≤, –±–µ–∑ –≤–æ–¥—ã, –Ω–∞ –¥–≤–æ—Ä–µ –ø—Ä–æ–¥—É–≤–∞–ª—Å—è —Å–æ—Ä—Ç–∏—Ä.

–û–¥–Ω–æ–∫–ª–∞—Å—Å–Ω–∏–∫–∏ –º–∏–ª—ã–µ, –±—ã–ª–æ –≤–∞–º —Ç–∞–º –Ω–µ –¥–æ –∂–∏—Ä—É,

–≤ –Ω–∏—â–µ—Ç–µ –≤—Å–µ –µ–¥–∏–Ω–æ: –ø—É—Å—Ç—ã—Ä—å, –∏–ª–∏ –∂–µ –º–æ–Ω–∞—Å—Ç—ã—Ä—å.

–ö–æ–ª–æ–∫–æ–ª—å–Ω–∏ –∏ –±–∞—à–Ω–∏ —Ç–≤–æ–∏ —É—Å—Ç—Ä–µ–º–ª—è–ª–∏—Å—å –≤—ã—Å–æ–∫–æ,

–∞ –≤–Ω–∏–∑—É –≤ –ø—Ä–µ–∏—Å–ø–æ–¥–Ω–µ–π —Ü–∞—Ä–∏–ª–∏ –ø–æ–º–æ–∏ –∏ –≤–æ–Ω—å.

–í–æ–ø—Ä–µ–∫–∏ –∑–ª–æ–±–µ –¥–Ω—è –æ–±–º–∞–Ω—É—Ç—å –Ω–∞—Å –ø—ã—Ç–∞–ª–æ—Å—å –±–∞—Ä–æ–∫–∫–æ,

–Ω–æ –≤ –¥–æ–º–∞—à–Ω–∏—Ö –ø–µ—á–∞—Ö —Ä–∞–∑–≥–æ—Ä–∞–ª—Å—è –¥–æ—Å–∞–¥—ã –æ–≥–æ–Ω—å.

–ì–æ—Ä–æ–¥ —ç—Ç–æ—Ç –∏ –≤–ø—Ä—è–º—å –±—ã–ª –∫–æ–≥–¥–∞-—Ç–æ —Å—Ç–æ–ª–∏—Ü–µ—é –¥—Ä–µ–≤–Ω–µ–π,

–æ–Ω —Ä—è–¥–∏–ª—Å—è –ø–æ–¥ –∑–∞–ø–∞–¥, –∏–≥–Ω–æ—Ä–∏—Ä—É—è –≤–µ—Å—å –Ω–µ—É—é—Ç.

В самом центре, однако, являлся он сущей деревней –

–ø—É—Å—Ç—å –ø—Ä–∏–µ–∑–∂–∏–µ —Å–ª–∞–≤—É –µ–≥–æ –Ω–µ–ø—Ä–∞–≤–¥–∏–≤–æ –ø–ª–µ—Ç—É—Ç.

А я знаю его подноготную – жизнь прожила там –

–Ω–µ –∑–∞–±—ã—Ç—å –º–Ω–µ –∏–∑–Ω–∞–Ω–∫–∏ –µ–≥–æ, —É–Ω–∏–∑–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π –±—ã—Ç,

–∫–∞–∫ –ø–æ–¥—Ä—É–∂–∫–∏–Ω–∞ –º–∞—Ç—å, –≤—ã–ª–∏–≤–∞—è –≤–µ–¥—Ä–æ, –∫—Ä—ã–ª–∞ –º–∞—Ç–æ–º,

–∫–∞–∫ –æ—Ç–µ—Ü –ø–æ–∂–∏–ª–æ–π –∫–æ–ª–∫–æ–π –¥—Ä–æ–≤ –∏ —Ä–∞—Å—Ç–æ–ø–∫–æ–π –±—ã–ª —Å—ã—Ç.

–ö —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω—Å—Ç–≤—É —Å—Ç—Ä–µ–º–∏–ª–∏—Å—å –∫–æ–≥–¥–∞-—Ç–æ –¥–∞–≤–Ω–æ —Ñ–∏–ª–æ–º–∞—Ç—ã,

—Ñ–∏–ª–∞—Ä–µ—Ç—ã –º–µ—á—Ç–∞–ª–∏ –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ–±—ã –¥–µ–ª–∞—Ç—å –¥–æ–±—Ä–æ.

Но потомки в потёмках блуждали, усталы, помяты –

–¥–∞–∂–µ –∑–≤—ë–∑–¥—ã –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª–∏, –∫–∞–∫ –Ω–æ—á—å—é —Ä–æ–Ω—è—Ç—å —Å–µ—Ä–µ–±—Ä–æ.

¬Ý

***¬Ý

–õ–µ–Ω–µ –°.

–ü–æ–º–Ω–∏—à—å –Ω–∞—à—É –±–µ–¥–Ω—É—é —é–Ω–æ—Å—Ç—å?

–ù–æ—á–µ–≤–∞–ª–∏ —Å —Ç–æ–±–æ–π –∑–∞ –≤–æ–∫–∑–∞–ª–æ–º

—É –∫–∞–∫–æ–π-—Ç–æ —á–≤–∞–Ω–ª–∏–≤–æ–π –±–∞–±–∫–∏.

–ê –ø–æ—É—Ç—Ä—É –≤–º–µ—Å—Ç–µ –ø—Ä–æ—Å–Ω—É–ª–∏—Å—å

–∏ –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–∏–ª–∏—Å—å –Ω–∞ —ç–∫–∑–∞–º–µ–Ω.

–ó–∏–º–Ω–∏–π, —Ä–æ–∑–æ–≤—ã–π –í–∏–ª—å–Ω—é—Å

–Ω–∞—Å –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏–ª —Å —Ç–æ–±–æ–π –ø–æ-—Ü–∞—Ä—Å–∫–∏,¬Ý

—É–∫—É—Ç–∞–Ω–Ω—ã–π –≤ –ø—ã—à–Ω—ã–µ —à–∞–ø–∫–∏.

–¢—Ä—É–±—ã –Ω–∞–¥ –Ω–∏–º –¥—ã–º–∏–ª–∏—Å—å,

–Ω–∞—à –ø—ã–ª —É–Ω–æ—Å—è —à–∫–æ–ª—è—Ä—Å–∫–∏–π.

–ü–æ–º–Ω–∏—à—å, —á—Ç–æ –º—ã —Å–¥–∞–≤–∞–ª–∏?

Как всегда какое-то псевдо –

—ç–∫–æ–Ω–æ–º–∏—é —Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏–∑–º–∞.

–ù–∞—É–∫–∏ –≤ –Ω–∞—Å —Ä–∞–∑–≤–∏–≤–∞–ª–∏

–æ–±–∏–ª–∏–µ –∫–æ–º–ø–ª–µ–∫—Å–æ–≤ –≤—Ä–µ–¥–Ω—ã—Ö.

–ù–æ —Ç–æ—Ä–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ –º—ã —Å—Ç—É–ø–∞–ª–∏¬Ý

–ø–æ–¥ —Å–≤–æ–¥–∞–º–∏ –û—Å—Ç—Ä–∞ –ë—Ä–∞–º—ã,

–∏ –∞–Ω–≥–µ–ª—ã —Å –∫–∞–∂–¥–æ–π –∫—Ä–æ–≤–ª–∏

—Å —É–ª—ã–±–∫–∞–º–∏ –Ω–∞—Å –ø—Ä–æ–≤–æ–∂–∞–ª–∏

–Ω–∞–≤—Å—Ç—Ä–µ—á—É –≥—Ä—è–¥—É—â–∏–º –¥—Ä–∞–º–∞–º.

¬Ý

***

–ó–¥–µ—Å—å –Ω–∞ —Å–æ–≤–µ—Å—Ç—å –ø–æ–≥–æ–¥—ã

–ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏—Ç—Å—è –ª—å–≤–∏–Ω–∞—è –¥–æ–ª—è –≥—Ä—É—Å—Ç–∏

–≤ –≥–ª–∞–∑–∞—Ö –º–æ–µ–≥–æ –Ω–∞—Ä–æ–¥–∞.

–ü—ã—Ç–∫–∏ —Ç–æ —Ç—É—Å–∫–ª—ã–º –Ω–µ–±–æ–º,

—Ç–æ –≤—è–ª—ã–º –¥–æ–∂–¥—ë–º, —Ç–æ —Å—Ç—É–¥–µ–Ω—ã–º —Ö—Ä—É—Å—Ç–æ–º.

–ï—Å–ª–∏ –± –Ω–µ —Å–æ–Ω –æ—Ç—Ä–µ—à–µ–Ω–Ω—ã–π,

—Ç–æ –∫–∞–∫ –≤—ã–Ω–æ—Å–∏—Ç—å –æ–±–∏–¥—ã

–æ—Ç –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥—ã –∏ –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–∞.

–≠—Ç–∏ –∏–∑–±–∏—Ç—ã–µ –±—É–¥–Ω—è–º–∏ –≤–∏–¥—ã,

–ø–æ —É—á—Ä–µ–∂–¥–µ–Ω–∏—è–º –º—ã—Ç–∞—Ä—Å—Ç–≤–∞.

–≠—Ç–∏ –±–µ—Ç–æ–Ω–Ω—ã–µ –≥–ª—ã–±—ã –º–∏–∫—Ä–æ—Ä–∞–π–æ–Ω–æ–≤,

–ø–µ–π–∑–∞–∂ –º–∞–ª–æ–ª—é–¥–Ω—ã–π.

–û—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –≤ –ø–æ–ª–¥–µ–Ω—å, –Ω–æ—è–±—Ä–µ–º —Ä–∞–∑–æ—Ä–µ–Ω–Ω—ã–π,

—Å–µ—Ä—ã–π –∏ —Å–∫—É–¥–Ω—ã–π.

–í–æ—Ç –∏ –Ω–∞—Ä–æ–¥ –º–æ–π —É–ø–æ–¥–æ–±–∏–ª—Å—è —ç—Ç–æ–º—É –∫—Ä–∞—é

–≤–¥–∞–ª–∏ –æ—Ç –∂–∞—Ä–∫–æ–≥–æ –ò–µ—Ä—É—Å–∞–ª–∏–º–∞,

—Ç–æ—Å–∫–æ–π –Ω–µ–±—ã–≤–∞–ª–æ–π –ø–µ—Ä–µ–ø–æ–ª–Ω—è—è

глаза – маслины.

–í —ç—Ç–∏—Ö –≥–ª–∞–∑–∞—Ö —Å–ª–µ–¥—ã –≤–µ–∫–æ–≤—ã—Ö —É–Ω–∏–∂–µ–Ω–∏–π

–∏ –±–µ–∑ —á–∏—Å–ª–∞ —É—Ç—Ä–∞—Ç—ã.

–ù–æ –Ω–µ —Å–º–µ–π –ø–æ–∫–∞–∑–∞—Ç—å —Å–≤–æ–µ–≥–æ —Ä–∞–∑–¥—Ä–∞–∂–µ–Ω—å—è -

–Ω–µ—Ç –≤–∏–Ω–æ–≤–∞—Ç—ã—Ö.

–¢–∞–º –æ–Ω–∏ —Å–º–æ—Ç—Ä—è—Ç —Ç–∞–∫ –ª–∞—Å–∫–æ–≤–æ, –¥—É—à–Ω–æ -

–∫—Ä–æ–≤—å –∫–æ–ª–æ–±—Ä–æ–¥–∏—Ç.

–ó–¥–µ—Å—å —Ç–∞–∫ –∏–∑–º—É—á–µ–Ω–Ω–æ, —Ä–∞–≤–Ω–æ–¥—É—à–Ω–æ,

–ø—Ä—è—á—É—Ç—Å—è –≤—Ä–æ–¥–µ.

–ü—Ä—è—á—É—Ç—Å—è, –∫–∞–∫ —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä –ª–∏—Ç–æ–≤—Å–∫–∏–π,

– моя хата с краю –

–ø–µ–π–∑–∞–∂ –Ω–µ–ø—Ä–∏–≤–µ—Ç–ª–∏–≤—ã–π –∏ –Ω–µ–±—Ä–æ—Å–∫–∏–π

–≤ –≥–ª–∞–∑–∞ –ø—Ä–æ–Ω–∏–∫–∞–µ—Ç,

—á—Ç–æ–±—ã –ø–æ—Ç–æ–º –Ω–∞ –ø–æ–ª–æ—Å–∫–µ —É–∑–∫–æ–π

–∑–µ–º–ª–∏ –æ–±–µ—Ç–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–π

—Å–∂–∏–º–∞–ª–æ —Å–µ—Ä–¥—Ü–µ —Ç–æ—Å–∫–æ—é —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π

–±–æ–ª—å–Ω–µ–π, —á–µ–º —É –õ–µ–≤–∏—Ç–∞–Ω–∞.

¬Ý

***

–í—Å–µ, —á—Ç–æ –±—ã–ª–æ –±–µ–∑–Ω–∞–¥–µ–∂–Ω–æ –º–µ—Ä—Ç–≤—ã–º,

–≥–æ—Ä–æ–¥—Å–∫–∏—Ö –±–µ–∑–≥–ª–∞–≤—ã—Ö –ª–∏–ø —Å—Ç–≤–æ–ª—ã,

–∫–æ–∂–∞ —Å—Ç–µ–Ω, –ø–æ—á—Ç–∏ —á—Ç–æ –≤ –∫—Ä–æ–≤—å –æ–±—Ç–µ—Ä—Ç—ã—Ö

–∏ –¥–æ–º–æ–≤ –∑–∞–±—Ä–æ—à–µ–Ω–Ω—ã—Ö –º–æ—Å–ª—ã

–≤—Å—Ç—Ä–µ–ø–µ–Ω—É–ª–æ—Å—å, –∑–∞–ª–∏–∑–∞–ª–æ —Ä–∞–Ω—ã,

–æ–±—Ä–µ—Ç—è –æ—Ç—á–µ—Ç–ª–∏–≤–æ—Å—Ç—å –∏ —Ü–≤–µ—Ç.

–ò –æ–±—ã—á–Ω–æ –º–æ–∫—Ä—ã–π, –∫–∏—Å–ª—ã–π, —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω—ã–π,

–≥–æ—Ä–æ–¥ –∏–∑–ª—É—á–∞–µ—Ç —è—Ä–∫–∏–π —Å–≤–µ—Ç.

–°–∫–∏–Ω—É–ª –æ–Ω –±—É—Ç—ã–ª–æ—á–Ω–æ–µ –Ω–µ–±–æ,

–¥–∞–ª–µ–∫–æ —á–∞—Ö–æ—Ç–æ—á–Ω—ã–π —è–Ω–≤–∞—Ä—å.

–û–Ω –¥–∞–≤–Ω–æ —Ç–∞–∫–∏–º —Å—á–∞—Å—Ç–ª–∏–≤—ã–º –Ω–µ –±—ã–ª,

—Å–ª–æ–≤–Ω–æ –≤—ã–º—ã—Ç—ã–π –≤ –¥–æ–∂–¥—è—Ö —è–Ω—Ç–∞—Ä—å.

–ù–æ–≤–æ–µ –∑–µ–ª–µ–Ω–æ–µ —É–±—Ä–∞–Ω—Å—Ç–≤–æ

–ø–æ–¥—Ä—É–º—è–Ω–∏–ª–æ –µ–≥–æ –ª–∏—Ü–æ.

–ù–µ–±–∞ –≥–æ–ª—É–±–æ–≥–æ –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω—Å—Ç–≤–æ

–Ω–µ –≥—Ä–æ–∑–∏—Ç —É–±–∏–π—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–º —Å–≤–∏–Ω—Ü–æ–º.

–Ø —Å—Ç—É–ø–Ω–µ–π –∫–∞—Å–∞—é—Å—å —Ç—Ä–æ—Ç—É–∞—Ä–∞,

—á—É–≤—Å—Ç–≤—É—è –µ–≥–æ –∂–µ–ª–∞–Ω–Ω—ã–π –∑–Ω–æ–π,

—É –∂–∞—Ä—ã, –ø–æ—Ö–æ–∂–µ, —Å–≤–æ–π—Å—Ç–≤–æ –¥–∞—Ä–∞

–¥–µ–ª–∞—Ç—å —ç—Ç—É –∑–µ–º–ª—é –≤–Ω–æ–≤—å —Ä–æ–¥–Ω–æ–π.

–ë–ª–∏–∑–æ—Å—Ç—å –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –æ–±–µ –º—ã —Ä–∞–∑–¥–µ—Ç—ã,

—Å–æ–ª–Ω—Ü–µ –ª—é–±–∏—Ç —Ä–∞–≤–Ω–æ –Ω–∞—Å. –ó–∞ —Å–∏–º,

–≥–æ—Ä–æ–¥ –º–æ–π, –î–∞–≤–∏–¥–æ–º –Ω–µ –≤–æ—Å–ø–µ—Ç—ã–π,

—Å–ª–æ–≤–Ω–æ –∑–æ–ª–æ—Ç–æ–π –ò–µ—Ä—É—Å–∞–ª–∏–º.

¬Ý

***

–ó–∞–ø–∞—Ö –ª–∏–ø–æ–≤–æ–≥–æ —Ü–≤–µ—Ç–∞

–æ–¥—É—Ä–º–∞–Ω–∏–ª –≥–æ—Ä–æ–¥ –º–æ–π.

–°–∫–æ—Ä–æ —Å–µ—Ä–µ–¥–∏–Ω–∞ –ª–µ—Ç–∞

—Å–ª–∞–¥–∫–∏–π –ø—Ä–∏–Ω–µ—Å—ë—Ç –ø–æ–∫–æ–π.

–Ø –ø–æ–µ–¥—É –∫ –º–æ—Ä—é, –∫ –º–æ—Ä—é,

–≤ –ª–µ—Å, –≥–¥–µ —Å–æ—Å–Ω—ã –¥–µ—Ä–∂–∞—Ç —Å–∏–Ω—å,

–∫–æ–ª–æ–Ω–Ω–∞–¥–∞–º –º–æ—â–Ω—ã–º –≤—Ç–æ—Ä—è¬Ý

–¥—Ä–µ–≤–Ω–µ–≥—Ä–µ—á–µ—Å–∫–∏—Ö –ê—Ñ–∏–Ω.

–í—ã–π–¥—É –Ω–∞ —à–∏—Ä–æ–∫–∏–π –±–µ—Ä–µ–≥,¬Ý

–ª—è–≥—É –≤ –∑–æ–ª–æ—Ç–æ–π –ø–µ—Å–æ–∫

–∏ –æ–ø—è—Ç—å –≤ —Å–µ–±—è –ø–æ–≤–µ—Ä—é,

–±—É–¥—Ç–æ –≤—ã–ø—å—é –∂–∏–∑–Ω–∏ —Å–æ–∫.

–Ø –æ—Ç–º–æ—é —Å—Ç—Ä–∞—Ö –∏ –∑–ª–æ–±—É,

–º–Ω–µ –Ω–∞–ª–∏–ø—à–∏–µ –Ω–∞ –≥—Ä—É–¥—å.

–í–µ—Ç–µ—Ä –≤—ã–¥—É–µ—Ç —Å—Ç—ã–¥–æ–±—É,

–≤—ã–≥–æ–Ω–∏—Ç –∏–∑ —Å–µ—Ä–¥—Ü–∞ –º—É—Ç—å.

–ò –≤ –ª–∞–¥–æ–Ω—è—Ö —É –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥—ã

–æ—Ç–ª–µ–∂—É—Å—å —è –∫–∞–∫-–Ω–∏–±—É–¥—å,

–Ω–∞–¥—ã—à—É—Å—å —Ç–æ–±–æ–π, —Å–≤–æ–±–æ–¥–∞,

—á—Ç–æ–± –æ—Ç—á–∞–ª–∏—Ç—å –≤ –¥–∞–ª—å–Ω–∏–π –ø—É—Ç—å.

¬Ý

***

–ú–æ–π –≥–æ—Ä–æ–¥ –∂–∏–≤. –ò –≤—Ä–æ–¥–µ –Ω–µ –º–∏—Ä–∞–∂.

–£–≥–ª–∞–º–∏ –∫—Ä—ã—à –æ –≤–ª–∞–∂–Ω—ã–π –≤–æ–∑–¥—É—Ö —Ç—Ä–µ—Ç—Å—è.

–°–µ–∑–æ–Ω–∞–º–∏ –º–µ–Ω—è–µ—Ç —Å–≤–æ–π –ø–µ–π–∑–∞–∂,

–Ω–æ –±–æ–ª—å—à–µ —á–∞—Ö–Ω–µ—Ç –≤–æ –¥–≤–æ—Ä–∞—Ö-–∫–æ–ª–æ–¥—Ü–∞—Ö.

–û–Ω –∑—ã–±–∫–æ—Å—Ç—å —á–µ—Ä—Ç –æ–ø—Ä–∞–≤–¥—ã–≤–∞–µ—Ç —Ç–µ–º,

—á—Ç–æ –≤ —Å–µ—Ä–æ–º –Ω–µ–±–µ –ø—Ä–µ–∏–∑–±—ã—Ç–æ–∫ –≤–ª–∞–≥–∏,

–≤ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ –ø—Ä–µ–æ–±–ª–∞–¥–∞–Ω—å–µ —Ç–µ–º

–æ –∫–æ–º–ø—Ä–æ–º–∏—Å—Å–∞—Ö, –∞ –Ω–µ –æ–± –æ—Ç–≤–∞–≥–µ.

–ó–∞–∫–ª—è—Ç—å–µ –ø—Ä–æ—Ç–µ–∫–∞—é—â–µ–π —Ä–µ–∫–∏

–Ω–∞ –¥–≤—É—è–∑—ã—á–∏–µ –≤ –Ω–µ–≥—Ä–æ–º–∫–∏—Ö –≤–æ–¥–∞—Ö.

–ê—Ö, –í–∏–ª–∏—è, —Ç–µ–±—è –ª–∏ –Ω–∞—Ä–µ–∫–ª–∏

—Å—É—Ä–æ–≤—ã–º –ù–µ—Ä–∏—Å–æ–º –¥—Ä—É–≥–æ–≥–æ —Ä–æ–¥–∞?

–û–Ω –≤ –ù—è–º—É–Ω–∞—Å –±–µ—Å—Å—Ç—Ä–∞—Å—Ç–Ω–æ –≤–æ–¥—ã –Ω–µ—Å

–≤—Å–∫–æ–ª—å–∑—å –ù–µ—Ä–∏–Ω–≥–∏, –≤—Å–µ –¥–∞–ª—å—à–µ, –∫ –Ω–µ—Ä–µ–∏–¥–∞–º,

–∞ –∂–µ–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∞—è –í–∏–ª–∏—è –≤—Å–µ—Ä—å–µ–∑,

–∑–¥–µ—Å—å –æ—Å—Ç–∞–≤–∞—è—Å—å, –≥–æ—Ä–æ–¥ —Å–≤–æ–π —Ç–≤–æ—Ä–∏–ª–∞.

–ò –≥–æ—Ä–æ–¥ –∏–º—è –º–∞—Ç–µ—Ä–∏ —Ä–æ–¥–Ω–æ–π,

–∫–∞–∫ –Ω–µ–∑–∞–∫–æ–Ω–Ω—ã–π —Å—ã–Ω —Å—Ç—ã–¥–ª–∏–≤–æ –Ω–æ—Å–∏—Ç.

–û–Ω –ø—Ä—è—á–µ—Ç—Å—è –æ—Ç —à–∏—Ä–∏ –ø–ª–æ—â–∞–¥–Ω–æ–π

–∏ —É –∑–∞—É–ª–∫–æ–≤ –æ –ø–æ—â–∞–¥–µ –ø—Ä–æ—Å–∏—Ç.

–ö–æ–Ω–≤—É–ª—å—Å–∏–∏ –±–µ—Å–ø–∞–º—è—Ç–Ω–æ–π —Ä–µ–∫–∏

—Å–≤–æ–µ–π –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç—É—Ä–æ–π –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä—è–µ—Ç,

–Ω–æ –∫–∞–º–µ–Ω–Ω–æ–π –æ—Å–Ω–æ–≤–µ –≤–æ–ø—Ä–µ–∫–∏

—É–≤–∏–ª–∏–≤–∞–µ—Ç –í–∏–ª—å–Ω—é—Å, —É—Å–∫–æ–ª—å–∑–∞–µ—Ç

–æ—Ç –Ω–µ–∏–∑–º–µ–Ω–Ω–æ–π —Å–º–µ–Ω—ã –ª–µ—Ç –∏ –∑–∏–º,

–æ—Ç –±–µ–¥ –∏ –≤–æ–π–Ω, –æ—Ç –≤—Å–ø—É–≥–∞–Ω–Ω–æ–≥–æ –≥–µ—Ç—Ç–æ,

–õ–∏—Ç–æ–≤—Å–∫–∏–π –ø—Ä–æ—á—å –±–µ–∂–∏—Ç –ò–µ—Ä—É—Å–∞–ª–∏–º

–≤ –¥—Ä—É–≥—É—é —Ä–µ–∫—É –ø–æ–¥ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω—å–µ–º –õ–µ—Ç–∞.

–ò –≤—ã–º—ã–≤–∞–µ—Ç –ø–æ—á–≤—É –∏–∑-–ø–æ–¥ –Ω–æ–≥

—É —Ö—Ä—É–ø–∫–æ–≥–æ, –∫–∞–∫ –ø–∞–º—è—Ç—å, –ø–æ–∫–æ–ª–µ–Ω—å—è.

–ê –∂–∏–∑–Ω—å –∏–¥–µ—Ç, –∫–∞–∫ –≥—Ä–µ—à–Ω–∏—Ü–∞, –≤ –æ—Å—Ç—Ä–æ–≥,

–≥–ª—É–ø–µ–π –∏ –Ω–µ—Ä–µ–∞–ª—å–Ω–µ–π —Å–Ω–æ–≤–∏–¥–µ–Ω—å—è.

–ü—Ä–æ—à–µ–¥—à–µ–µ, –∫–∞–∫ —Ç–∞–ª–∞—è –≤–æ–¥–∞,

–Ω–∞–∫–∞—Ç–∏—Ç –ø–æ–ª–æ–≤–æ–¥—å–µ–º, —á—Ç–æ–±—ã —Å—Ö–ª—ã–Ω—É—Ç—å.

–û–±–º–∞–Ω—á–∏–≤–∞—è, –≤–ª–∞–∂–Ω–∞—è —Å—Ä–µ–¥–∞,

—É–≤–∏–ª–∏–≤–∞—è, —Å–µ—Ä–¥—Ü–µ —Ö–æ—á–µ—Ç –≤—ã–Ω—É—Ç—å

¬Ý

–£–∂—É–ø–∏—Å

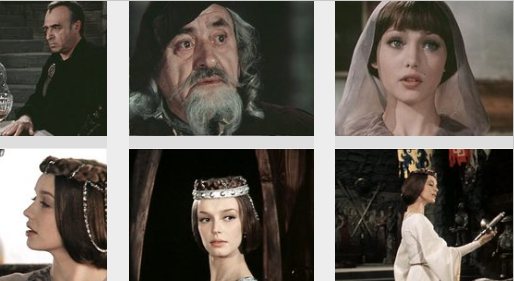

Ужупис – это живописное вильнюсское предместье, в переводе с литовского означает Заречье, находится в непосредственной близости от старого города, буквально за речкой Вильняле. Коренные его жители не говорили по-литовски, они разговаривали на «тутэйшем» диалекте -– смеси польского, русского и белорусского. Несмотря на близость расположения к центру, Ужупис почему-то оказался в стороне от туристичеcких маршрутов. Время там как будто замерло, не менялись десятилетиями старинные афишные тумбы, вывески, скамейки, витрина единственного продуктового магазина. Казалось, что там ещё жили где-то в пятидесятых или даже сороковых. Это создавало какую-то особую таинственность и загадочность предместья. Прошлое там задержалось, чтобы о чём-то нам напомнить. Прогулки там были блужданьями в чьих-то снах. Казалось, что если чудеса совершаются, то они совершаются именно здесь. В Ужуписе любили селиться художники, хиппи, разные неудачники, отвергнувшие унылый социум. Теперь об Ужуписе вспомнили, стали возрождать, менять, реставрировать. Водят туда туристов. Открыли там ресторанчики, магазинчики, поставили у входа тонкий, ажурный памятник «Ангел Ужуписа». А мне почему-то стало грустно.

–ú—ã—Å–ª–µ–Ω–Ω–æ —Å–Ω–æ–≤–∞ —è –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞—é—Å—å –≤ –ó–∞—Ä–µ—á—å–µ,

—Ç–∞–º —à–µ–ø–µ–ª—è–≤–æ –∑–≤—É—á–∏—Ç —à–µ–ª–µ—Å—Ç –µ–≥–æ –Ω–∞—Ä–µ—á—å—è.

–í –æ–∫–Ω–∞—Ö –Ω–µ–¥–≤–∏–∂–Ω—ã, –∫–∞–∫ –≤—Å—Ç–∞—Ä—å, –∫–æ—à–∫–∏, —Ç—é–ª—å –∏ –≥–µ—Ä–∞–Ω–∏,

—Ç—è–Ω–µ—Ç—Å—è –∂–∏–∑–Ω—å, –∫–∞–∫ —Å–æ–Ω, –∑–∞ –Ω–µ–≤–∏–¥–∏–º–æ–π –≥—Ä–∞–Ω—å—é.

–ë–µ—Ä–µ–∂–Ω–æ —Ç–∞–º —è –Ω–µ—Å–ª–∞ –∫—Ä–µ—Å—Ç –æ–¥–∏–Ω–æ–∫–∏—Ö –ø—Ä–æ–≥—É–ª–æ–∫,

—à–∞–≥ –º–æ–π –ø–æ—ç—Ç–æ–º—É –¥–∏–∫, –ø–ª–µ—á–∏ –º–æ–∏ —Å—É—Ç—É–ª—ã.

–¢–∞–º –Ω–∞–º–µ–∫–∞–ª–∞ –º–Ω–µ –æ —á–µ–º-—Ç–æ —Å–µ—Å—Ç—Ä–∞ –ú–Ω–µ–º–æ–∑–∏–Ω–∞,

–≤—Å–µ—Ö –∂–µ —Ä–µ–∞–ª—å–Ω–µ–π –±—ã–ª –ø—å—è–Ω–∏—Ü–∞ —É –º–∞–≥–∞–∑–∏–Ω–∞.

–¢–∞–∫ –∂–µ, –∫–∞–∫ —É –Ω–µ–≥–æ, —á–µ–≥–æ-—Ç–æ –¥—É—à–∞ –∞–ª–∫–∞–ª–∞,

–∏—Å—Ç–∏–Ω—ã, —Å–º—ã—Å–ª–∞ –∏ –∂–∏–∑–Ω–∏, –Ω–µ –∫–∞–∫ —É –≤—Å–µ—Ö, –≤–ø–æ–ª–Ω–∞–∫–∞–ª–∞.

–ù–æ –ª–∏—à—å —à—É—Ä—à–∞–ª–æ –≤—Ä–µ–º—è –∂—ë—Å—Ç–∫–∏–º –ø–µ—Å–æ—á–∫–æ–º —Å–µ—Ä—ã–º,

–≤ —Ç–æ, —á—Ç–æ —Å–ª—É—á–∏—Ç—Å—è —á—É–¥–æ, —Ç–∞—è–ª–∞ —Ä–æ–±–∫–∞—è –≤–µ—Ä–∞.

–¢–∞–º –º–æ–π –æ—Å—Ç–∞–ª—Å—è –£–∂—É–ø–∏—Å, –≤ –Ω–∞—á–∞–ª–µ –≤–æ—Å—å–º–∏–¥–µ—Å—è—Ç—ã—Ö,

—Å –∞—Ñ–∏—à–µ–π –Ω–∞ –¥—Ä–µ–≤–Ω–µ–π —Ç—É–º–±–µ –Ω–µ–∑–∞–ø–∞–º—è—Ç–Ω–æ–π –¥–∞—Ç—ã.

–ê–Ω–≥–µ–ª –≤–æ–¥–∏–ª —Ç–∞–º –∑–∞ –Ω–æ—Å. –ê –≥–æ—Ä–æ–¥ —Ñ–∞–ª—å—à–∏–≤–∏–ª –Ω–∞–≥–ª–æ.

–í –ø–∏–∫—É –µ–º—É –≤—ã—Ä–æ–∂–¥–∞—Ç—å—Å—è –ø—Ä–µ–¥–º–µ—Å—Ç—å–µ —Å—á–∏—Ç–∞–ª–æ –∑–∞ –±–ª–∞–≥–æ.

–¢–∞–º –∑–∞ –∫–∞—Ä—Ç–∞–≤–æ–π —Ä–µ—á–∫–æ–π –∂–∏–ª–∏ –±–æ–º–∂–∏ –∏ —Ö–∏–ø–ø–∏,

–º–æ–∂–µ—Ç –æ—Ç –Ω–∏—Ö –æ—Å—Ç–∞–ª–∏—Å—å, –≤ –ª—É—á—à–µ–º —Å–ª—É—á–∞–µ, —Ö—Ä–∏–ø—ã.

–ê–Ω–≥–µ–ª —Ç–µ–ø–µ—Ä—å —Ç–∞–º —Å—Ç–æ–∏—Ç –≤ –≤–∏–¥–µ —Ç–æ–Ω—á–∞–π—à–µ–π —Å–∫—É–ª—å–ø—Ç—É—Ä—ã.

–û —á—ë–º —Å–µ–π—á–∞—Å –æ–Ω —Ç—Ä—É–±–∏—Ç –≤ —Å–≤–æ—ë–º –∫—Ä—É–∂–µ–≤–Ω–æ–º –∞–∂—É—Ä–µ?

¬Ý

–ì–æ—Ä–æ–¥—É

–¢—ã –æ—Å—Ç–∞–ª—Å—è –≤–¥–∞–ª–∏ —Å–æ —Å–≤–æ–µ–π –Ω–µ–Ω–∞–≤—è–∑—á–∏–≤–æ–π –≥–æ—Ç–∏–∫–æ–π,

—Ç–≤–æ–µ –Ω–µ–±–æ –ø—å—è–Ω–µ–ª–æ –ø–æ–¥ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏–µ–º –ª–µ–≥–∫–∏—Ö –Ω–∞—Ä–∫–æ—Ç–∏–∫–æ–≤,

–∏—Å—Ç–æ—á–∞–µ–º—ã—Ö –∏–≥–ª–∞–º–∏ –±–∞—à–µ–Ω –æ—Ç–Ω—é–¥—å –Ω–µ –∏–∑ –∑–æ–ª–æ—Ç–∞,

—Ç–≤–æ–µ –Ω–µ–±–æ –∫—Ä–µ—Å—Ç–∞–º–∏ –∫–æ—Å—Ç–µ–ª–æ–≤ –Ω–∞–≤–µ–∫–∏ –∏—Å–∫–æ–ª–æ—Ç–æ.

–¢–≤–æ–µ –Ω–µ–±–æ –ø—å—è–Ω–∏–ª–æ, –∏ —Å—Ç–µ–Ω—ã –µ–º—É –≤ —ç—Ç–æ–º –≤—Ç–æ—Ä–∏–ª–∏,

–±–µ–∑–∑–∞–±–æ—Ç–Ω–æ —Ç–∞—è –ª–µ–¥–µ–Ω—è—â–∏–µ –¥—É—à—É –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏,

–ª–∏—à—å —Ä–∏—Å—É—è –∫—Ä–∏–≤—ã–µ –∏ –±–µ—Å–ø–µ—Ä—Å–ø–µ–∫—Ç–∏–≤–Ω—ã–µ –ª–∏–Ω–∏–∏

–∑–∞–∫–æ—É–ª–∫–æ–≤ —Ç–≤–æ–∏—Ö, –ø–æ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º –º–µ—Ç–∞–ª–∏—Å—å –≠—Ä–∏–Ω–Ω–∏–∏.

–¢–∞–º –±–æ–≥–µ–º–Ω—ã–µ –º–∞–ª—å—á–∏–∫–∏ —Å –Ω–∏–º—Ñ–∞–º–∏ —Ç–æ–º–Ω–æ-—Ö–∏–ø–ø–æ–≤—ã–º–∏

–∫–æ—Ä–æ—Ç–∞–ª–∏ –¥–µ–Ω—å–∫–∏ –ø–æ–¥ –±–æ—á–æ–Ω–∫–∞–º–∏ –∏–ª–∏ –ø–æ–¥–∫–æ–≤–∞–º–∏,

—Ç–∞–º –∫–æ—Ñ–µ–π–Ω—ã–µ —Ä–µ–∫–∏ —Ç–µ–∫–ª–∏ –ø–æ —Ñ–∞—è–Ω—Å—É, –∫–µ—Ä–∞–º–∏–∫–µ,

–∏ –æ–±—ã–¥–µ–Ω–Ω–æ –∂–∏–∑–Ω—å –ø—Ä–æ—Ç–µ–∫–∞–ª–∞ –±–µ–∑ –≤–∏–¥–∏–º–æ–π –ø–∞–Ω–∏–∫–∏.

–¢–∞–º –∏ —è –ø–æ–∫–æ—Ä—è–ª–∞—Å—å –ª–µ–Ω–∏–≤–æ–º—É —Ä–∏—Ç–º—É –Ω–µ—Å–ø–µ—à–Ω–æ–º—É,

–≥–¥–µ –ø–∞–¥–µ–Ω—å—è –∏ –Ω–∏–∑–æ—Å—Ç–∏ –¥–æ–ª–≥–æ –∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å –±–µ–∑–≥—Ä–µ—à–Ω—ã–º–∏,

–≥–¥–µ –Ω–∞ –ø–æ–ª—å—Å–∫–æ-–ª–∏—Ç–æ–≤—Å–∫–æ-–µ–≤—Ä–µ–π—Å–∫–æ-—Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–º –Ω–∞—Ä–µ—á–∏–∏

–≤—ã—Å–µ–≤–∞–ª–æ—Å—å –Ω–µ—â–µ–¥—Ä–æ —Ä–∞–∑—É–º–Ω–æ–µ, –¥–æ–±—Ä–æ–µ, –≤–µ—á–Ω–æ–µ.

–£ –Ý—É–¥–Ω–∏—Ü–∫–∏—Ö –≤–æ—Ä–æ—Ç, –Ω–∞ –°—Ç–µ—Ñ–∞–Ω—Å–∫–æ–π ‚Äì –≤ –±—É–ª—ã–∂–Ω–∏–∫–∞—Ö ‚Äì —É–ª–∏—Ü–µ

—Å—É–µ—Ç–∏–ª–∏—Å—å –ø—Ä–æ—Ö–æ–∂–∏–µ —Å –¥–∞–≤–Ω–µ–π –ø–æ–≤–∞–¥–∫–æ–π —Å—É—Ç—É–ª–∏—Ç—å—Å—è,

–≤–æ–ø–ª–æ—â–∞–ª–∏ –¥–æ —Ç–æ—á–∫–∏ –æ–Ω–∏ –≤—Å—é —É–Ω—ã–ª–æ—Å—Ç—å –ø—Ä–æ–≤–∏–Ω—Ü–∏–∏,

—Ç–∞–∫ —Å –∫–∞–∫–æ–π –∂–µ –º–Ω–µ —Å—Ç–∞—Ç–∏ –º–µ—Ä–µ—â–∏–ª–∏—Å—å —Å–∫–∞–∑–æ—á–∫–∏ —Å –ø—Ä–∏–Ω—Ü–∞–º–∏?

–ò –∑–∞—á–µ–º –∂–µ —è —Å–ª—ã—à–∞–ª–∞ —Ç–∞–º –∫–∞—Ä–Ω–∞–≤–∞–ª—å–Ω–æ–µ —à–µ—Å—Ç–≤–∏–µ,

–±–∞—Ä–∞–±–∞–Ω–Ω—É—é –¥—Ä–æ–±—å –∏–ª–∏ –≤—Å–µ –∂–µ —Å–≤–æ–µ —Å—É–º–∞—Å—à–µ—Å—Ç–≤–∏–µ,

—Å–æ–∑–µ—Ä—Ü–∞–ª–∞ –∏–ª–ª—é–∑–∏–∏ —Å –∏—Ö –Ω–µ–ø–æ–Ω—è—Ç–Ω—ã–º–∏ —Ç—Ä–æ–ø–∞–º–∏,

–Ω–µ—Ä–∞–∑–±–æ—Ä—á–∏–≤–æ—Å—Ç—å —Å—Ç—Ä–∞—Å—Ç–∏ –ª—é–¥—Å–∫–æ–π –Ω–∞ –∫—Ä–∞—é –º–∏–∑–∞–Ω—Ç—Ä–æ–ø–∏–∏.

–ß—Ç–æ –∑–∞ —É–ª–∏—Ü–∞ —Ç–∞–º –≤—ã–≥–∏–±–∞–ª–∞ –±–µ–¥—Ä–æ —Å–≤–æ–µ –∂–µ–Ω—Å–∫–æ–µ,

–∏ –≤ –∏–∑—è—â–Ω—ã—Ö –∏–∑–≥–∏–±–∞—Ö –µ—ë –±—ã–ª–æ —Å—á–∞—Å—Ç—å–µ –≤—Å–µ–ª–µ–Ω—Å–∫–æ–µ.

–ß—Ç–æ–± –¥–æ –º–æ–∑–≥–∞ –∫–æ—Å—Ç–µ–π –æ—â—É—â–∞–ª–∏ –º—ã –∫–∞–º–Ω—è —ç—Ä–æ—Ç–∏–∫—É,

—ç—Ç–æ—Ç –≥–æ—Ä–æ–¥ –ª–µ–ª–µ—è–ª –∏ –ø–µ—Å—Ç–æ–≤–∞–ª –≤ –∫–∞–∂–¥–æ–º –Ω–µ–≤—Ä–æ—Ç–∏–∫–∞.

–î–æ —Å–∫–æ–Ω—á–∞–Ω–∏—è –≤–µ–∫–∞ —è –Ω–µ –ø–æ–ª—é–±–ª—é –ø–∞—Ä–∞–ª–ª–µ–ª—å–Ω–æ–µ,

—è –∏–∑–≤–∏–ª–∏—Å—Ç–æ–π –ª–∏–Ω–∏–µ–π —Å –¥–µ—Ç—Å—Ç–≤–∞ –ª—é–±–æ–≤–Ω–æ –≤–∑–ª–µ–ª–µ—è–Ω–∞.

–ü—É—Å—Ç—å –Ω–∞–≤–µ–∫–∏ –ø–æ–≥—É–±–ª–µ–Ω–æ —á–µ—Ç–∫–æ–µ –º—É–¥—Ä–æ–µ —Ä–∞—Ü–∏–æ,

–æ—Ç –ª—é–±–≤–∏ —Ç—É—Ç –ø—ã—Ç–∞–ª–∞—Å—å –º–µ–Ω—è –∏–∑–ª–µ—á–∏—Ç—å —ç–º–∏–≥—Ä–∞—Ü–∏—è.

–£ —á—É–∂–æ–≥–æ —Å—Ç–æ—é —è —Ç–µ–ø–µ—Ä—å —É –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Å–Ω–æ–≥–æ –±–µ—Ä–µ–≥–∞,

–Ω–æ –æ–ø—è—Ç—å —É –¥—É—à–∏ —É –º–æ–µ–π –±–µ—Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω–æ–π –∏—Å—Ç–µ—Ä–∏–∫–∞.

–ö–∞–∫ –ª—é–±–ª—é —è, –º–æ–π –≥–æ—Ä–æ–¥, —Ç–µ–±—è, –∫–∞–∫ –≥—Ä—É—â—É –∏ —Å–∫—É—á–∞—é —è,

—Ç—ã –º–µ–Ω—è –Ω–∞—É—á–∏–ª, —á—Ç–æ –ª—é–±–æ–≤—å —Ç–µ–º —Å–∏–ª—å–Ω–µ–π, —á–µ–º –æ—Ç—á–∞—è–Ω–Ω–µ–π.

¬Ý

Lietus

–ù—É —á—Ç–æ, –º–æ—è —Å—Ç—Ä–∞–Ω–∞, –º–æ—è –õ–∏—Ç–≤–∞,

–≤ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–∏ —Ç–≤–æ–µ–º –Ω–∞–≤–µ–∫–∏ lietus.*

–õ—å—ë—Ç –±–µ—Å–ø–æ—â–∞–¥–Ω–æ –∏ –¥—Ä–æ–∂–∏—Ç –ª–∏—Å—Ç–≤–∞,

–¥—Ä–æ–∂—É –∏ —è. –ö—É–¥–∞, –∫—É–¥–∞ —è –¥–µ–Ω—É—Å—å?!

–ü–µ—Ä–∫—É–Ω–∞—Å** –∑–æ–ª, –≥–æ—Ä–∞–∑–¥–æ –∑–ª–µ–π, —á–µ–º –ó–µ–≤—Å,

–æ–Ω –º–æ–ª–Ω–∏–∏ –±–µ–∑–∂–∞–ª–æ—Å—Ç–Ω—ã–µ –º–µ—á–µ—Ç.

–í –æ—Ç—á–∞—è–Ω—å–∏ —è –ø—Ä—è—á—É—Å—å –ø–æ–¥ –Ω–∞–≤–µ—Å.

–£–≤—ã, –Ω–µ –≤—ã—à–ª–∞ —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç–Ω–æ—é –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞

—Å —Ç–æ–±–æ–π, –õ–∏—Ç–≤–∞. –ö–∞–∫ –æ—Ç —É–¥–∞—Ä–æ–≤ —Ä–æ–∑–≥,

–≤–∑–≤—ã–≤–∞—é—Ç –≤–Ω–µ —Å–µ–±—è –∞–≤—Ç–æ–º–æ–±–∏–ª–∏.

–¢–∞–∫ –º–Ω–æ–≥–æ —Ç—ã –ø—Ä–æ—à–ª–∞ –º–µ—Ç–∞–º–æ—Ä—Ñ–æ–∑,

–Ω–æ –ø–æ–º–Ω—é –ª–∏—à—å: –º–µ–Ω—è —Ç—É—Ç –Ω–µ –ª—é–±–∏–ª–∏.

–õ–∏—Ç—å —Å—Ä–µ–¥–∏ –ª–µ—Ç–∞ –¥–æ–∂–¥—å –≤–æ–≤—Å—é –≥–æ—Ç–æ–≤.

–ü–æ–¥ –±–∞—Ä–∞–±–∞–Ω–Ω—ã–π –±–æ–π —Ç—è–∂—ë–ª—ã—Ö –∫–∞–ø–µ–ª—å,

–∫–∞–∫ –æ–±–ª–∞—Å—Ç—å –º–æ–∑–≥–∞, –≤—Å—é –∫ –õ–∏—Ç–≤–µ –ª—é–±–æ–≤—å

–ø—É—Å—Ç—å –≤—ã—Ä–µ–∂–µ—Ç –µ–≥–æ —Ö–æ–ª–æ–¥–Ω—ã–π —Å–∫–∞–ª—å–ø–µ–ª—å.

*Lietus(лит.) – дождь. Считается, что само название Lietuva произошло от слова lietus.

**Перкунас – в литовской мифологии бог-громовержец.

¬Ý

–•—É–¥–æ–∂–Ω–∏–∫: –ú. –î–æ–±—É–∂–∏–Ω—Å–∫–∏–π