–ü–æ—á–≤–∞ –¥–µ—Ä–µ–≤–µ–Ω—â–∏–∫–∞ –ö–æ–Ω–æ—Ä–µ–≤–∞

–ü–æ—á–≤–∞ –¥–µ—Ä–µ–≤–µ–Ω—â–∏–∫–∞ –ö–æ–Ω–æ—Ä–µ–≤–∞

–ù–∞ 90-–ª–µ—Ç–∏–µ —Å–æ –¥–Ω—è —Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—è

Писатель Лев Федорович Конорев, родившийся 14 декабря 1933 г. в деревне Карасёвка Бесединского района Курской области и завершивший жизненный и творческий путь 10 марта 2011 г. в Белгороде, по сущностной природе своей, по факту и праву рождения, жизни и смерти на Черноземье, не мог на избранной им стезе не стать певцом своей земли, ее красоты и боли, не мог не стать в ряды тех, кого советская критика назвала «почвенниками», «деревенщиками», даром что почти все они были востребованы отечественной культурой и стали городской интеллигенцией.

Критикам вольно втискивать художника в какую-либо «обойму». Обижаться нечего, деревенщик так деревенщик, почвенник так почвенник, по мне так вполне лестное наименование, да и плеяда неплоха. Суть же в том, что в лучших произведениях наших почвенников, как верно подмечено, «читатели находят не только узкое крестьянское понимание природных и житейских процессов на родной земле, но и масштабное философское осмысление бытия людей и Отечества». Александр Солженицын расширительно, справедливо называл их «нравственники». В советский безбожный век они были носителями светлой духовности (подчас интуитивной, неназванной, безотчетной), их деятельность, творчество позволили нам сохранить фундаментальные русские ценности даже в тех условиях, которые были направлены на разрушение и уничтожение всего русского. И это было их служение – тех немногих, кто сумел выполнить поручение Божией красоты, гармонии, совести, нравственности, страдания и сострадания, которые, как мы понимаем, являются частью дара.

¬´–ú–µ–Ω—è –≤—Å—ë —Ç–µ—Ä–∑–∞—é—Ç –≥—Ä–∞–Ω–∏ –º–µ–∂ –≥–æ—Ä–æ–¥–æ–º –∏ —Å–µ–ª–æ–º¬ª, ‚Äì –ø–∏—Å–∞–ª –∑–∞–º–µ—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π –ù–∏–∫–æ–ª–∞–π –Ý—É–±—Ü–æ–≤, –Ω–æ –±–æ–ª–µ–µ –∫–∞—Ç–µ–≥–æ—Ä–∏—á–µ–Ω –±—ã–ª –ê–Ω–¥—Ä–µ–π –ü–ª–∞—Ç–æ–Ω–æ–≤, –ø–æ–ª–µ–º–∏—á–Ω–æ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–≤—à–∏–π-–¥–µ, –∏–∑ —Å—Ç–∞—Ä–æ–æ–±—Ä—è–¥—á–µ—Å—Ç–≤–∞ –µ—â–µ –Ω–µ–∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ —á—Ç–æ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å –±—ã, –∞ –∏–∑ —Ü–∏–≤–∏–ª–∏–∑–∞—Ü–∏–∏ ‚Äì –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ —á—Ç–æ.

–°–∫—Ä–æ–º–Ω–æ—Å—Ç—å, –Ω–µ–∫—Ä–∏–∫–ª–∏–≤–æ—Å—Ç—å –∏ –Ω–µ–∫–∏—á–ª–∏–≤–æ—Å—Ç—å, —Å–æ–≤–µ—Å—Ç–ª–∏–≤–æ—Å—Ç—å, –¥–µ–ª–∏–∫–∞—Ç–Ω–æ—Å—Ç—å, —Ç–∏—Ö–∏–π –≥–æ–ª–æ—Å –ø—Ä–∏ –≤–Ω—è—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∏ –≥–ª—É–±–∏–Ω–µ –≤—ã—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–Ω–∏—è ‚Äì –≤ –ø–æ–ª–Ω–æ–π –º–µ—Ä–µ –ø—Ä–∏—Å—É—â–∏ —Ç–∞–∫–∏–º –º–∞—Å—Ç–µ—Ä–∞–º –æ—Ç–µ—á–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π —Å–ª–æ–≤–µ—Å–Ω–æ—Å—Ç–∏, –∫–∞–∫ –í–∞–ª–µ–Ω—Ç–∏–Ω –Ý–∞—Å–ø—É—Ç–∏–Ω, –Æ—Ä–∏–π –ö–∞–∑–∞–∫–æ–≤, –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω –í–æ—Ä–æ–±—å–µ–≤, –í–∞—Å–∏–ª–∏–π –®—É–∫—à–∏–Ω. –Ý—è–¥ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞—é—Ç –§–µ–¥–æ—Ä –ê–±—Ä–∞–º–æ–≤, –í–∞—Å–∏–ª–∏–π –ë–µ–ª–æ–≤, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä –ê—Å—Ç–∞—Ñ—å–µ–≤, –ë–æ—Ä–∏—Å –ú–æ–∂–∞–µ–≤, –∞ —Ç–∞–∫–∂–µ –Ω—ã–Ω–µ –∑–¥—Ä–∞–≤—Å—Ç–≤—É—é—â–∏–µ –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä –õ–∏—á—É—Ç–∏–Ω, –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä –ö—Ä—É–ø–∏–Ω, –ú–∏—Ö–∞–∏–ª –¢–∞—Ä–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π.¬Ý

–í —ç—Ç–æ–º —Ä—è–¥—É —Å—Ç–æ–∏—Ç –∏ –∑–∞–º–µ—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—å —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç–æ–≤–æ–≥–æ –ø–æ–∫–æ–ª–µ–Ω–∏—è, —É—Ä–æ–∂–µ–Ω–µ—Ü –∫—É—Ä—Å–∫–æ–≥–æ c–µ–ª–∞ –¢–æ–ª–º–∞—á—ë–≤–æ –ï–≤–≥–µ–Ω–∏–π –ù–æ—Å–æ–≤, –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–≤—à–∏–π –Ω–∞–º –ø—Ä–æ–Ω–∏–∫–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω—É—é –ø—Ä–æ–∑—É, –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é —Å—Ä–∞–∑—É –ø–æ –ø—É–±–ª–∏–∫–∞—Ü–∏–∏ –≤ 1960‚Äì1980-—Ö –º—ã —á–∏—Ç–∞–ª–∏ –∫–∞–∫ —Å—É—â–Ω–æ—Å—Ç–Ω–æ–æ–±—Ä–∞–∑—É—é—â—É—é –∫–ª–∞—Å—Å–∏–∫—É –∏ —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å —Ä—É—Å—Å–∫–∏–º–∏ –ª—é–¥—å–º–∏. –°–æ–ª–∂–µ–Ω–∏—Ü—ã–Ω —Å—á–∏—Ç–∞–ª, —á—Ç–æ –ù–æ—Å–æ–≤ –≤ –∏–∑–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏–∏ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω—Å–∫–æ–π –∂–∏–∑–Ω–∏ –ø—Ä–µ–≤–∑–æ—à–µ–ª –ø–∏—Å—å–º–æ –¢—É—Ä–≥–µ–Ω–µ–≤–∞ –∏ –ë—É–Ω–∏–Ω–∞. –°–ø–æ—Ä–∏—Ç—å –Ω–µ —Å—Ç–∞–Ω—É.¬Ý

Именно Евгений Иванович Носов, мастер поэтичной, традиционной русской прозы стал наставником в творчестве и старшим другом в жизни Льва Конорева. Без преувеличений можно сказать, что их встреча в 1962 г. на Курском областном семинаре молодых литераторов стала для молодого журналиста и начинающего прозаика Конорева судьбоносной. Потом Носов с удовлетворением отзовется о прозе младшего коллеги: «Его рассказы держатся на двух главных литературных компонентах – духовном мире человека и выразительности языка, над которым Конорев работал с особым тщанием».

.jpg)

–õ. –ö–æ–Ω–æ—Ä–µ–≤ –∏ –ï. –ù–æ—Å–æ–≤. –í –ø–æ–∏—Å–∫–∞—Ö –≥—Ä–∏–±–æ–≤ –≤ –ì–æ—Ä–æ–¥–∏—â–µ–Ω—Å–∫–æ–º –ª–µ—Å—É. 1976 –≥.

«Я состоялся как писатель благодаря Овечкину», – неоднократно говорил Носов. Конорев был вправе эхом повторить тезис: «Я состоялся как писатель благодаря Носову».

¬´–û—Ç ‚Äú–°–ª–æ–≤–∞ –æ –ø–æ–ª–∫—É –ò–≥–æ—Ä–µ–≤–µ‚Äù –¥–æ ‚Äú–í–æ–π–Ω—ã –∏ –º–∏—Ä–∞‚Äù —Ä—É—Å—Å–∫–∞—è –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–∞ –ø—Ä–æ–Ω–µ—Å–ª–∞ —á–µ—Ä–µ–∑ –≤–µ–∫–∞ —Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω—ã–π –æ–±—Ä–∞–∑ –Ý–æ–¥–∏–Ω—ã –∏ –¥—É–º—ã –æ –µ–µ —Å—É–¥—å–±–µ¬ª. –¢–∞–∫ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –ù–æ—Å–æ–≤. –≠—Ç–æ–º—É —É—á–∏–ª –∏ —Å–≤–æ–µ–≥–æ –º–ª–∞–¥—à–µ–≥–æ –∫–æ–ª–ª–µ–≥—É –ö–æ–Ω–æ—Ä–µ–≤–∞.

Показательный пример сформировавшейся стилистики прозаика Льва Конорева – мемуарное приношение дорогому учителю, записки «С вершины древнего кургана (Из воспоминаний о Евгении Носове)», опубликованные в журнале «Наш современник» (№6, 2003), через год после кончины Носова.

–ß–∏—Ç–∞–µ–º: ¬´‚Ķ–ø–æ–µ–∑–¥–∫–∞ —Å –ï–≤–≥–µ–Ω–∏–µ–º –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–∏—á–µ–º –ù–æ—Å–æ–≤—ã–º –Ω–∞ –º–µ–ª–æ–≤–æ–µ –∫—Ä—É—Ç–æ–≥–æ—Ä—å–µ –ì–æ—Ä–æ–¥–∏—â–∞, —á—Ç–æ –≥–æ—Ä–±–∞—Ç–æ –≤–∑–¥—ã–º–∞–µ—Ç—Å—è –Ω–∞–¥ –Ω–∏–∑–∏–Ω–Ω–æ–π –æ–∫—Ä—É–≥–æ–π –º–æ–µ–π —Ä–æ–¥–Ω–æ–π –ö–∞—Ä–∞—Å–µ–≤–∫–∏. –≠—Ç–∞ –ø–æ–µ–∑–¥–∫–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è, –∫–∞–∫ –ø–æ—Ç–æ–º –æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, –Ω–∞–≤–µ—è–ª–∞ –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—é –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —É–∑–ª–æ–≤—ã–µ —Å—Ü–µ–Ω—ã –±—É–¥—É—â–µ–π –ø–æ–≤–µ—Å—Ç–∏ ‚Äú–£—Å–≤—èÃÅ—Ç—Å–∫–∏–µ —à–ª–µ–º–æ–Ω–æ—Å—Ü—ã‚Äù. ‚Ķ–û—Å—Ç–∞–≤–∏–≤ –º–∞—à–∏–Ω—ã —É –∫—Ä–∞—è –¥–æ—Ä–æ–≥–∏, –º–æ–ª—á–∞ –ø—Ä–æ—Ç–æ–ø–∞–ª–∏ –ø–æ –ø–æ–ª—ã–Ω–Ω–æ–π —Ç—Ä–∞–≤–µ –∫ –ø–æ–¥–Ω–æ–∂–∏—é –∫—É—Ä–≥–∞–Ω–∞. –ü–æ –∫—Ä—É—Ç–æ–º—É –µ–≥–æ —Å–∫–ª–æ–Ω—É, –ø–æ—Ä–æ—Å—à–µ–º—É –∂–µ—Å—Ç–∫–æ–π –≤—ã–≥–æ—Ä–µ–≤—à–µ–π —Ç—Ä–∞–≤–æ–π —Å –≤–∫—Ä–∞–ø–ª–µ–Ω–∏—è–º–∏ –∫–∞–∫–∏—Ö-—Ç–æ –º–∞—Ö–æ–Ω—å–∫–∏—Ö –∫—Ä–∞—Å–Ω–æ–≤–∞—Ç—ã—Ö –∏ –∂–µ–ª—Ç–æ–≤–∞—Ç—ã—Ö —Ü–≤–µ—Ç–æ—á–∫–æ–≤, –∫–∞–∫–∏–µ –Ω–µ –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏—à—å –≤ –æ–±—ã—á–Ω—ã—Ö —Å—Ç–µ–ø–Ω—ã—Ö –º–µ—Å—Ç–∞—Ö, –ø–æ–¥–Ω—è–ª–∏—Å—å –º—ã –Ω–∞ –ø–ª–æ—Å–∫—É—é, —Ç–æ–∂–µ —Ç—Ä–∞–≤—è–Ω–∏—Å—Ç—É—é –ø–æ–≤–µ—Ä—Ö–Ω–æ—Å—Ç—å –∫—É—Ä–≥–∞–Ω–Ω–æ–π ‚Äú—Ç–∞—Ä–µ–ª–æ—á–∫–∏‚Äù. –¢–æ–ª—å–∫–æ –≤–∑–æ–π–¥—è –Ω–∞ –Ω–µ–µ –∏ –ø–æ–≤–µ—Ä–Ω—É–≤—à–∏—Å—å –ª–∏—Ü–æ–º –≤ –≤–æ—Å—Ç–æ—á–Ω—É—é —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É, —É–≤–∏–¥–µ–ª–∏, —á—Ç–æ –∫—É—Ä–≥–∞–Ω–Ω—ã–π —Ö–æ–ª–º –Ω–µ–æ–∂–∏–¥–∞–Ω–Ω–æ –æ–±—Ä—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è –≤–Ω–∏–∑ –∂—É—Ç–∫–æ–≤–∞—Ç–æ–π, –ø–æ—á—Ç–∏ –æ—Ç–≤–µ—Å–Ω–æ–π –º–µ–ª–æ–≤–æ–π –∫—Ä—É—á–µ–π –≤—ã—Å–æ—Ç–æ–π –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –≤–æ—Å–µ–º—å–¥–µ—Å—è—Ç, –∞ –º–æ–∂–µ—Ç, –∏ –±–æ–ª—å—à–µ. –ò –∫–∞–∫–æ–π –∂–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ—Ä –æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞–ª—Å—è –æ—Ç—Å—é–¥–∞! –ü—Ä—è–º–æ –ø–µ—Ä–µ–¥ –Ω–∞–º–∏, —Ä–∞—Å–ø–∞—Ö–Ω—É—Ç–∞—è –≤–æ –≤—Å—é —à–∏—Ä—å, –ø—Ä–æ—Å—Ç–∏—Ä–∞–ª–∞—Å—å –∑–µ–ª–µ–Ω–∞—è –ª—É–≥–æ–≤–∞—è –Ω–∏–∑–∏–Ω–∞, –ø–æ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π, —Å–∏–Ω–µ–≤–∞—Ç–æ –ø–æ–±–ª–µ—Å–∫–∏–≤–∞—è, –ø–µ—Ç–ª—è–ª–∞ —É–∑–∫–∞—è –ª–µ–Ω—Ç–∞ —Ä–µ—á–∫–∏ –Ý–∞—Ç–∏ –≤ –æ–∫–æ–µ–º–µ –∫—É—Ä—á–∞–≤—ã—Ö –±–µ—Ä–µ–≥–æ–≤—ã—Ö –ª–æ–∑–Ω—è–∫–æ–≤ –∏ –æ–ª—å—Ö–æ–≤—ã—Ö –∑–∞—Ä–æ—Å–ª–µ–π; –Ω–∞–ø–µ—Ä–µ—Ä–µ–∑ –µ–π, –ø–æ —Ç–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ, —Ç—è–Ω—É–ª–∞—Å—å –∏–∑–≤–∏–ª–∏—Å—Ç–∞—è –±–æ—Ä–æ–∑–¥–∫–∞ —Ä—É—á—å—è, –≤–ø–∞–¥–∞–≤—à–µ–≥–æ –≤ —Ä–µ—á–∫—É, –∞ –∑–∞ —Ä—É—á—å–µ–º, —Ä–∞–∑–¥–µ–ª—è–≤—à–∏–º –Ω–∞–¥–≤–æ–µ –º–æ—é –ö–∞—Ä–∞—Å–µ–≤–∫—É, –Ω–µ—è—Å–Ω–æ –≤–∏–¥–Ω–µ–ª–∞—Å—å —Å–∞–º–∞ –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è, –Ω–µ–ø—Ä–∏–≤—ã—á–Ω–æ –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∞—è, —Å –∏–≥—Ä—É—à–µ—á–Ω—ã–º–∏ –∫—É–±–∏–∫–∞–º–∏ –¥–æ–º–æ–≤, –µ–¥–≤–∞ —Ä–∞–∑–ª–∏—á–∏–º—ã–º–∏ –≤ –±—É–π–Ω–æ–π —Ä–∞–∫–∏—Ç–æ–≤–æ–π –ø–æ—Ä–æ—Å–ª–∏. –ú–Ω–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å –ø–æ–∫–∞–∑–∞—Ç—å –ï–≤–≥–µ–Ω–∏—é –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–∏—á—É –Ω–∞—à—É –±—ã–≤—à—É—é –∏–∑–±—É, –Ω–æ —è –∏ —Å–∞–º —Ç–æ—á–Ω–æ –Ω–µ –æ—Ç—ã—Å–∫–∞–ª –µ–µ –∏ —É–∫–∞–∑–∞–ª –ª–∏—à—å –ø—Ä–∏–±–ª–∏–∑–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–µ –º–µ—ŗǖ欪.

–Ý–µ—á—å –ø–æ–≤–µ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—è —Å–ª–æ–≤–Ω–æ –ª—å–µ—Ç—Å—è —Å–∞–º–∞ –ø–æ —Å–µ–±–µ, —Å–æ–∑–¥–∞–µ—Ç—Å—è –≤–ø–µ—á–∞—Ç–ª–µ–Ω–∏–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ—Ç—ã, –¥–∞–∂–µ –ª–µ–≥–∫–æ—Å—Ç–∏ –≤—ã—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–Ω–∏—è, –≤–æ–∑–Ω–∏–∫–∞–µ—Ç –∏–ª–ª—é–∑–∏—è, —á—Ç–æ –∏–Ω–∞—á–µ –∏ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å-—Ç–æ –Ω–µ–ª—å–∑—è, –æ–¥–Ω–∞–∫–æ —ç—Ç–æ ‚Äì –≤–∏—Ä—Ç—É–æ–∑–Ω–æ–µ –ø–∏—Å—å–º–æ, –∑–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º —Å—Ç–æ—è—Ç –¥–µ—Å—è—Ç–∏–ª–µ—Ç–∏—è –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–Ω–æ–≥–æ —Ç—Ä—É–¥–∞ –∏ —Ä–∞–±–æ—Ç—ã –¥—É—à–∏. –ù—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –∏–º–µ—Ç—å –≤–µ–ª–∏—á–∏–µ –∑–∞–º—ã—Å–ª–∞ –∏ —Ç–≤–æ—Ä—á–µ—Å–∫–æ–µ –¥–µ—Ä–∑–Ω–æ–≤–µ–Ω–∏–µ, —á—Ç–æ–±—ã, –≤ —Å–∞–º–æ–º –Ω–∞—á–∞–ª–µ –ø—É—Ç–∏, –ø–æ—Å–ª–µ —Å–ª–æ–≤ –Ω–∞—Å—Ç–∞–≤–Ω–∏–∫–∞ ¬´—ç—Ç–æ –Ω–∏–∫—É–¥–∞ –Ω–µ –≥–æ–¥–∏—Ç—Å—è. –¢–∞–∫ –ø–∏—Å–∞—Ç—å –Ω–µ–ª—å–∑—è. –í –æ–±—â–µ–º, –Ω–µ –æ–±–∏–∂–∞–π—Å—è, –Ω–æ –Ω–∞–ø–ª—é–π —Ç—ã –Ω–∞ —ç—Ç–∏ —Å–≤–æ–∏ —Å–æ—á–∏–Ω–µ–Ω–∏—è, –∑–∞–±—Ä–æ—Å—å –∏—Ö –∏ –ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞–π—Å—è –∑–∞ –Ω–æ–≤—ã–µ¬ª, –∫–∞–∫ –§–µ–Ω–∏–∫—Å, –≤–æ—Å—Å—Ç–∞—Ç—å –∫ —Ä–∞–±–æ—Ç–µ.¬Ý

«Много бумаги пришлось извести, чтобы хоть как-то на ощупь приблизиться к приемлемому уровню сочинительства, – вспоминал Л. Конорев. – Принесешь, бывало, Евгению Ивановичу свой очередной опус, не без внутренней дрожи отдашь на прочтение, а он, возвращая потом прочитанную рукопись и потирая переносицу, скажет в раздумье: “Ну что?.. Как будто ладнее прежнего, а все-таки еще слабовато. Не дотягиваешь до уровня...” И начинает подробный разбор написанного. …Мои упорные и бесплодные попытки выйти на должный уровень сочинительства длились долго, очень долго...»

Достиг ли старатель Конорев чаемой гармонии? Судите сами – разве это не прекрасная, поэтично интонированная, живописная, лексически отрадная русская проза: «Под нами внизу, пересекая зеленое луговое займище и затемняя травы, плыла, словно бы перетекала округлая сиреневая тень от белогрудого облака, и писатель проследил ее путь, пока не истаяла она за дальним меловым выступом…»

–£ –õ—å–≤–∞ –ö–æ–Ω–æ—Ä–µ–≤–∞ —Å –ï–≤–≥–µ–Ω–∏–µ–º –ù–æ—Å–æ–≤—ã–º –±—ã–ª–∏ –≥–æ–¥—ã –∂–∏–≤–æ–≥–æ –æ–±—â–µ–Ω–∏—è –∏ –¥–ª–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–∞—è –¥—Ä—É–∂–µ—Å–∫–∞—è –ø–µ—Ä–µ–ø–∏—Å–∫–∞, –∫ —Å—á–∞—Å—Ç—å—é, —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏–≤—à–∞—è—Å—è –∏ —á–∞—Å—Ç–∏—á–Ω–æ –æ–ø—É–±–ª–∏–∫–æ–≤–∞–Ω–Ω–∞—è –≤ –Ω–∞—à–∏ –¥–Ω–∏. –ü–æ–º–Ω–∏–º –ø–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–∫—É ¬´–°–∫–∞–∂–∏ –º–Ω–µ, –∫—Ç–æ —Ç–≤–æ–π –¥—Ä—É–≥, –∏ —è —Å–∫–∞–∂—É, –∫—Ç–æ —Ç—ã¬ª. –¢–∞–∫–æ–π —Å—Ç–∞—Ä—à–∏–π –¥—Ä—É–≥ ‚Äì —Ñ–æ—Ä–º–∏—Ä—É–µ—Ç —Ç–µ–±—è –∫–∞–∫ –ª–∏—á–Ω–æ—Å—Ç—å –∏ –≤–µ–¥–µ—Ç –ø–æ —Å–ø–∏—Ä–∞–ª–∏ –≤–∑—Ä–∞—Å—Ç–∞–Ω–∏—è –º–∞—Å—Ç–µ—Ä—Å—Ç–≤–∞, –∏ —Ç—ã —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏—à—å—Å—è —Å–ø–æ—Å–æ–±–Ω—ã–º –¥–∞—Ä–∏—Ç—å —Å–≤–æ–∏–º —á–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª—è–º —Å—É–∂–¥–µ–Ω–∏—è, —á—É—Ç—å –ª–∏ –Ω–µ –∫–æ–Ω–≥–µ–Ω–∏–∞–ª—å–Ω—ã–µ –ø–æ–ª–æ—Ç–Ω—É —É—á–∏—Ç–µ–ª—è, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Å–ª–æ–≤–Ω–æ —Ä–∞–∫–µ—Ç–æ–Ω–æ—Å–∏—Ç–µ–ª—å –≤—ã–≤–µ–ª —Ç–µ–±—è –Ω–∞ —Ç–≤–æ—Ä—á–µ—Å–∫—É—é –æ—Ä–±–∏—Ç—É.¬Ý

.jpg)

–ü–∏—Å—å–º–æ –ï. –ù–æ—Å–æ–≤–∞ –∫ –õ. –ö–æ–Ω–æ—Ä–µ–≤—É

Замечательной прозой Конорев рассказывает о невозможно прекрасном сочинении старшего друга: «…И вот в руках носовская повесть, которая как бы и не совсем о войне, в том смысле, что не было в ней никаких батальных сцен и даже ни единого выстрела не прозвучало, а развертывалось неспешно, словно в замедленной киносъемке, эпическое повествование-сказание о жизни глубинного села Усвя́ты в первые дни после объявления войны, о том, как усвятские мужики, миролюбивые по самой крестьянской сути, психологически переламывали себя для ратного дела и духовно готовились к новой священной роли “шлемоносцев” – защитников своего Отечества. Но как все это было художественно воссоздано, на какой пронзительной ноте велось повествование, от которого, без преувеличения, захватывало дух!..»

Вспоминается высказывание столичного, питерского жителя, Федора Достоевского: «Последнее слово скажут они же вот эти самые разные власы, кающиеся и некающиеся, они скажут и укажут нам новую дорогу из всех, казалось бы, безысходных затруднений наших. Но Петербург не разрешит окончательно судьбу русскую». Такими «власами» были и Носов, и Конорев.

***

–õ–µ–≤ –ö–æ–Ω–æ—Ä–µ–≤, –ø–æ –º–Ω–µ–Ω–∏—é –∫–æ–ª–ª–µ–≥, –±—ã–ª ¬´–∏–∑ —É—Ö–æ–¥—è—â–µ–π –ø–æ—Ä–æ–¥—ã –ø—Ä–æ—Ñ–µ—Å—Å–∏–æ–Ω–∞–ª–æ–≤ –∏ –±–µ–∑—É–∫–æ—Ä–∏–∑–Ω–µ–Ω–Ω–æ –ø–æ—Ä—è–¥–æ—á–Ω—ã—Ö –ª—é–¥–µ–π¬ª.¬Ý

–ñ–∏–≤—É—â–∏–π –≤ –¥—Ä–µ–≤–Ω–µ–º –≥–æ—Ä–æ–¥–∫–µ –ë–∏—Ä—é—á —á–ª–µ–Ω –°–ü–Ý –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä –ö–∞–ª—É—Ü–∫–∏–π –≤ –≤–æ—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏—è—Ö –æ –Ω–∞—à–µ–º –≥–µ—Ä–æ–µ –ø–æ—ç—Ç–∏—á–µ–Ω: ¬´–ò–∑ –≤—Å–µ–π –≥—Ä—É–ø–ø—ã –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª–µ–π –≤—ã–¥–µ–ª—è–ª—Å—è –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –æ–Ω ‚Äì –õ–µ–≤ –§–µ–¥–æ—Ä–æ–≤–∏—á –ö–æ–Ω–æ—Ä–µ–≤. –ë—ã–ª –æ–Ω –≤—ã—Å–æ–∫, –∫—Ä–∞—Å–∏–≤, –∞—Ä–∏—Å—Ç–æ–∫—Ä–∞—Ç–∏—á–µ–Ω. –ü–æ–∂–∞–ª—É–π, –õ–µ–≤ –§–µ–¥–æ—Ä–æ–≤–∏—á –±—ã–ª –¥–ª—è –º–µ–Ω—è –ø–µ—Ä–≤—ã–º –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª–µ–º, –∫—Ç–æ –≤–Ω–µ—à–Ω–µ –∏ –≤–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–µ —Å–æ–æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª —Å–≤–æ–µ–º—É –∑–≤–∞–Ω–∏—é. –ö–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –ø–æ—Å–ª–µ –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∏, —Å—Ä–µ–¥–∏ –ø—Ä–æ—á–∏—Ö, —è –ø–æ–¥–æ—à–µ–ª –∫ –Ω–µ–º—É. –ù–∏ –Ω–∞–ª–µ—Ç–∞ –Ω–∞–¥–º–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏, –ø—Ä–∏ —Ç–∞–∫–∏—Ö –¥–∞–Ω–Ω—ã—Ö, –Ω–∏ –Ω–∞–º–µ–∫–∞ –Ω–∞–∑–∏–¥–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏ –≤ —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä–µ. –Ø —Ç–æ–≥–¥–∞ —Å—Ä–æ–±–µ–ª, –Ω–µ –∑–∞–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω–æ, —É–ø—É—Å—Ç–∏–ª —Å–ª—É—á–∞–π. –ù–æ –≤ —Ç–æ—Ç –∂–µ –¥–µ–Ω—å –≤–∑—è–ª –≤ –±–∏–±–ª–∏–æ—Ç–µ–∫–µ –µ–≥–æ –∫–Ω–∏–≥—É "–ì–æ–ª–æ—Å–∞ –∑–∞ –æ–∫–æ–ª–∏—Ü–µ–π". –î—Ä—É–≥–∏—Ö —Ç–∞–º –Ω–µ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å. –ù–æ —ç—Ç–∞ –±—ã–ª–∞, –∫–∞–∫ –Ω–∞–º–æ–ª–µ–Ω–Ω–∞—è –∏–∫–æ–Ω–∞ ‚Äì –∑–∞—á–∏—Ç–∞–Ω–∞ –¥–æ –ø–æ—Ç–µ—Ä—Ç–æ—Å—Ç–µ–π –Ω–∞ –æ–±–ª–æ–∂–∫–µ. ‚Ķ–í—Å—è–∫–∏–π —Ä–∞–∑, –ø—Ä–∏–µ–∑–∂–∞—è –≤ –ë–µ–ª–≥–æ—Ä–æ–¥, —è –∏—Å–∫–∞–ª –≤–∑–≥–ª—è–¥–æ–º –µ–≥–æ –Ω–µ–±–µ—Å–Ω—É—é —Ñ–∏–≥—É—Ä—É. ‚Ķ–ú—ã –Ω–µ —Å–æ–∑–≤–∞–Ω–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å. –ù–æ —è –≤—Å–µ–≥–¥–∞ —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª, —á—Ç–æ –≤ –ë–µ–ª–≥–æ—Ä–æ–¥–µ –∂–∏–≤–µ—Ç –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—å –∫–æ—Å–º–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –∑–∞–º–µ—Å–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –º–µ–Ω—è –∑–Ω–∞–µ—Ç. –ò —ç—Ç–æ –¥–µ–ª–∞–ª–æ –º–µ–Ω—è –∫–∞–∫ –±—ã —Å–æ–ø—Ä–∏—á–∞—Å—Ç–Ω—ã–º –Ω–µ–±—É. –Ø –≤—Å–µ –Ω–∞–¥–µ—è–ª—Å—è, —á—Ç–æ –µ—â–µ –ø–æ–≥–æ–≤–æ—Ä—é —Å–æ –õ—å–≤–æ–º –§–µ–¥–æ—Ä–æ–≤–∏—á–µ–º, –Ω–∞–±–µ—Ä—É—Å—å –æ—Ç –µ–≥–æ –∫—É—Ä—Å–∫–æ–≥–æ —Å–æ–ª–æ–≤—å–∏–Ω–æ–≥–æ –º–∏—Ä–∞‚Ķ¬ª

–û–∑–Ω–∞–∫–æ–º–∏–º—Å—è —Å –±–∏–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏–µ–π –õ—å–≤–∞ –ö–æ–Ω–æ—Ä–µ–≤–∞, –ø—É–Ω–∫—Ç–∏—Ä–Ω–æ –æ–ø–∏—Ä–∞—è—Å—å –Ω–∞ –∑–∞–º–µ—Ç–∫–∏ –Ω–∞—à–∏—Ö –∫–æ–ª–ª–µ–≥.

–Ý–æ–¥–∏–ª—Å—è –±—É–¥—É—â–∏–π –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—å –≤ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ–π –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω—Å–∫–æ–π —Å–µ–º—å–µ. –í–µ–ª–∏–∫–∞—è –≤–æ–π–Ω–∞ –ø—Ä–∏—à–ª–∞ –∫ –≤–æ—Å—å–º–∏–ª–µ—Ç–Ω–µ–º—É –∫—É—Ä—è–Ω–∏–Ω—É –≤ –¥–æ–º —É–∂–µ –æ—Å–µ–Ω—å—é 1941-–≥–æ. –í –ø–æ–≤–µ—Å—Ç–∏ ¬´–Ý–æ—Å–Ω—ã–µ —Ç—Ä–∞–≤—㬪 –ö–æ–Ω–æ—Ä–µ–≤ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∂–µ—Ç: ¬´–ü–æ–º–Ω—é, –∫–∞–∫ –∑—è–±–∫–∏–º–∏ –æ—Å–µ–Ω–Ω–∏–º–∏ –≤–µ—á–µ—Ä–∞–º–∏ –≤—Å—è –Ω–∞—à–∞ —É–ª–∏—Ü–∞ –≤—ã—Ö–æ–¥–∏–ª–∞ –Ω–∞ –±—É–≥—Ä–∏—Å—Ç—ã–π –≤—ã–≥–æ–Ω –∏ –æ—Ç—Ç—É–¥–∞ —Å —Ç—Ä–µ–≤–æ–≥–æ–π –º—ã –Ω–∞–±–ª—é–¥–∞–ª–∏ –∑–∞ —Ç–µ–º, –∫–∞–∫ —Ñ–∞—à–∏—Å—Ç—Å–∫–∏–µ —Å–∞–º–æ–ª–µ—Ç—ã –±–æ–º–±–∏–ª–∏ –ö—É—Ä—Å–∫... –ü–æ—Ç–æ–º –±—ã–ª–∏ –¥–æ–ª–≥–∏–µ –º–µ—Å—è—Ü—ã –æ–∫–∫—É–ø–∞—Ü–∏–∏, –æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ –Ω–∞—à–∏—Ö –º–µ—Å—Ç... –ù–∞—Å —Ä–∞–Ω–æ –ø—Ä–∏—É—á–∞–ª–∏ –∫ —Ç—Ä—É–¥—É, –º—ã –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ –ø–æ–º–æ–≥–∞–ª–∏ –¥–æ–º–∞ –ø–æ —Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤—É, –∞ –≤ –ø–æ—Ä—É –ª–µ—Ç–Ω–∏—Ö –∫–∞–Ω–∏–∫—É–ª —Ü–µ–ª—ã–º–∏ –¥–Ω—è–º–∏ –ø—Ä–æ–ø–∞–¥–∞–ª–∏ –≤ –ø–æ–ª–µ –Ω–∞ –∫–æ–ª—Ö–æ–∑–Ω—ã—Ö —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—Ö. –ò —Ä–∞–±–æ—Ç—É —ç—Ç—É, –≤ –æ–±—â–µ–º-—Ç–æ, –Ω–µ–ª—ë–≥–∫—É—é, –≤—ã–ø–æ–ª–Ω—è–ª–∏ —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç–Ω–æ, —Å –Ω–µ—É–µ–º–Ω—ã–º –∞–∑–∞—Ä—Ç–æ–º...¬ª

–ü–∏—Å–∞—Ç—å –õ–µ–≤ –Ω–∞—á–∞–ª –∫–ª–∞—Å—Å–µ –≤ –≤–æ—Å—å–º–æ–º, —Å —Å–æ—á–∏–Ω–µ–Ω–∏—è —Å—Ç–∏—Ö–æ–≤, –Ω–æ –±—ã—Å—Ç—Ä–æ –ø–µ—Ä–µ—à–µ–ª –Ω–∞ –ø—Ä–æ–∑—É. –ü–µ—Ä–≤—ã–µ –ø—É–±–ª–∏–∫–∞—Ü–∏–∏ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–ª–∏—Å—å –≤ —Ä–∞–π–æ–Ω–Ω–æ–π –≥–∞–∑–µ—Ç–µ ¬´–ö–æ–ª—Ö–æ–∑–Ω–∞—è –ø—Ä–∞–≤–¥–∞¬ª. –ü–æ –æ–∫–æ–Ω—á–∞–Ω–∏–∏ —à–∫–æ–ª—ã –ö–æ–Ω–æ—Ä–µ–≤ –æ—Ç—Å–ª—É–∂–∏–ª —Å—Ä–æ—á–Ω—É—é –≤ –∞—Ä–º–∏–∏ –∏ –ø–æ—Å—Ç—É–ø–∏–ª –Ω–∞ —Ñ–∏–ª–æ—Å–æ—Ñ—Å–∫–∏–π —Ñ–∞–∫—É–ª—å—Ç–µ—Ç –ú–ì–£. –ê–∫—Ç–∏–≤–Ω–∞—è –∂–∏–∑–Ω–µ–Ω–Ω–∞—è –ø–æ–∑–∏—Ü–∏—è –±—ã–ª–∞ –∑–∞–º–µ—á–µ–Ω–∞, –∏ –µ–≥–æ –∏–∑–±–∏—Ä–∞—é—Ç –ø–µ—Ä–≤—ã–º —Å–µ–∫—Ä–µ—Ç–∞—Ä–µ–º –ë–µ—Å–µ–¥–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —Ä–∞–π–∫–æ–º–∞ –í–õ–ö–°–ú –ö—É—Ä—Å–∫–æ–π –æ–±–ª–∞—Å—Ç–∏. –í—Å–µ –∂–µ –±—É–¥—É—â–µ–≥–æ –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—è –±–æ–ª—å—à–µ –ø—Ä–∏–≤–ª–µ–∫–∞–µ—Ç —Ä–∞–±–æ—Ç–∞ —Å–æ —Å–ª–æ–≤–æ–º, –∏ –≤ 1956 –≥. –õ–µ–≤ –ö–æ–Ω–æ—Ä–µ–≤ –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–∏—Ç –Ω–∞ –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–∏—Å—Ç—Å–∫—É—é —Ä–∞–±–æ—Ç—É ‚Äì —Å–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –≤ —Ä–∞–π–æ–Ω–Ω—É—é –≥–∞–∑–µ—Ç—É, –∑–∞—Ç–µ–º –≤ –æ–±–ª–∞—Å—Ç–Ω–æ–π –ö–æ–º–∏—Ç–µ—Ç —Ç–µ–ª–µ—Ä–∞–¥–∏–æ–≤–µ—â–∞–Ω–∏—è.¬Ý

–ü–µ—Ä–∏–æ–¥ –µ–≥–æ —Ä–µ–¥–∞–∫—Ç–æ—Ä—Å—Ç–≤–∞ ‚Äì —Å 1968 –ø–æ 1977 –≥–≥. ‚Äì –∫–æ–ª–ª–µ–≥–∏ –∏ —á–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª–∏ –∏ —Å–µ–π—á–∞—Å —Å—á–∏—Ç–∞—é—Ç ¬´–∑–æ–ª–æ—Ç—ã–º –≤–µ–∫–æ–º¬ª –≤ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ –∫—É—Ä—Å–∫–æ–π –≥–∞–∑–µ—Ç—ã ¬´–ú–æ–ª–æ–¥–∞—è –≥–≤–∞—Ä–¥–∏—謪. –ó–∞—Ç–µ–º –õ. –ö–æ–Ω–æ—Ä–µ–≤–∞ –ø—Ä–∏–≥–ª–∞—à–∞—é—Ç –Ω–∞ —Ä–∞–±–æ—Ç—É —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–º –∫–æ—Ä—Ä–µ—Å–ø–æ–Ω–¥–µ–Ω—Ç–æ–º –¢–ê–°–° ‚Äì —Å–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –ø–æ –ú–∞—Ä–∏–π—Å–∫–æ–π –ê–°–°–Ý, –∞ —Å 1982 –≥. –ø–æ –ë–µ–ª–≥–æ—Ä–æ–¥—Å–∫–æ–π –æ–±–ª–∞—Å—Ç–∏. –í 1990-–µ –≥–æ–¥—ã –õ.–§. –ö–æ–Ω–æ—Ä–µ–≤ –≤–æ–∑–≥–ª–∞–≤–ª—è–µ—Ç —Å–ª—É–∂–±—É –Ω–æ–≤–æ—Å—Ç–µ–π –º–æ–ª–æ–¥–æ–π –∫–æ–º–ø–∞–Ω–∏–∏ –ì–¢–Ý–ö ¬´–ë–µ–ª–≥–æ—Ä–æ–¥¬ª. –ù–∞—Ä—è–¥—É —Å –Ω–∞–ø—Ä—è–∂–µ–Ω–Ω—ã–º –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–∏—Å—Ç—Å–∫–∏–º —Ç—Ä—É–¥–æ–º, –õ–µ–≤ –ö–æ–Ω–æ—Ä–µ–≤ –≤—Å–µ —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–µ—Ç –ø–∏—Å–∞—Ç—å —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã –∏ –ø–æ–≤–µ—Å—Ç–∏.

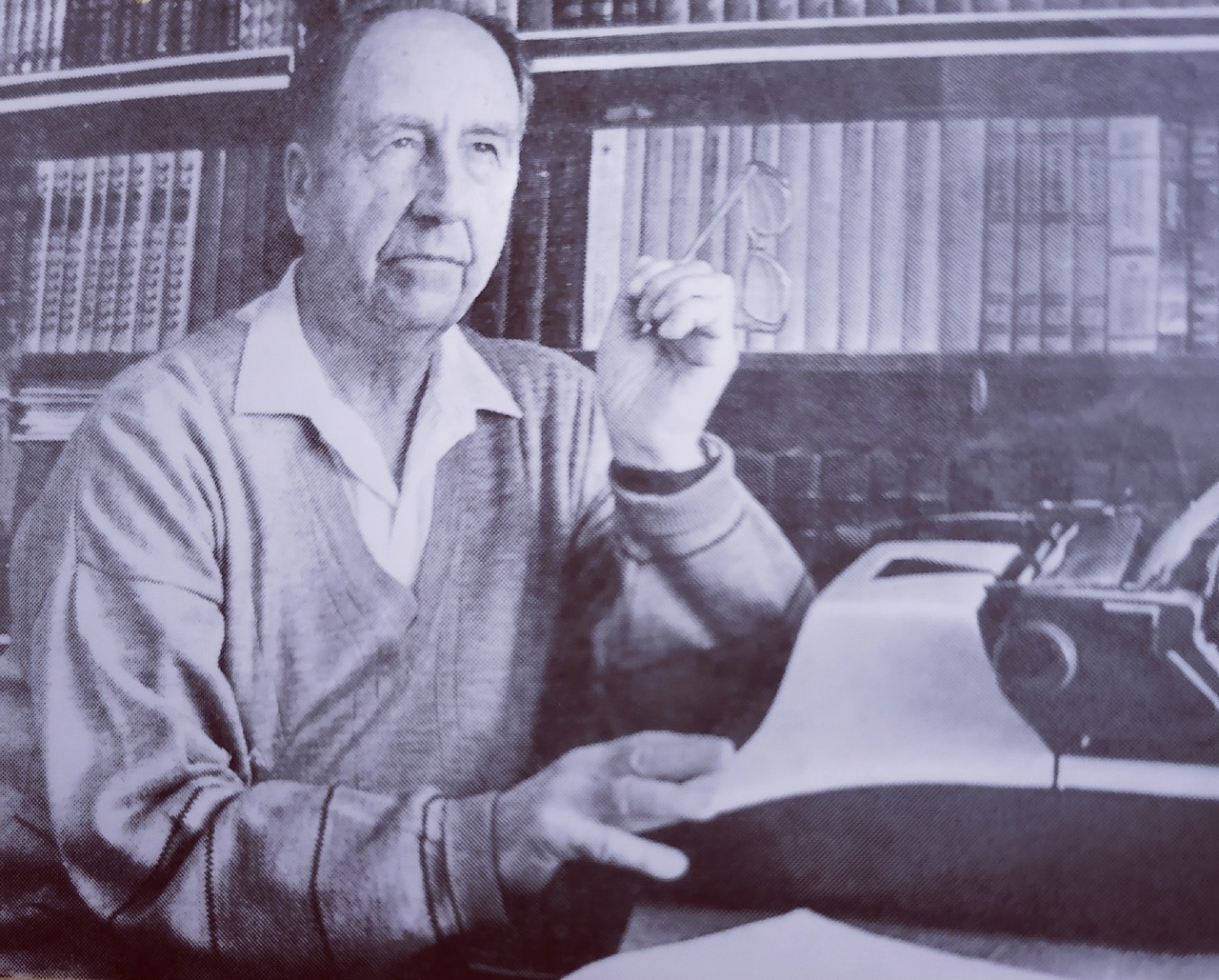

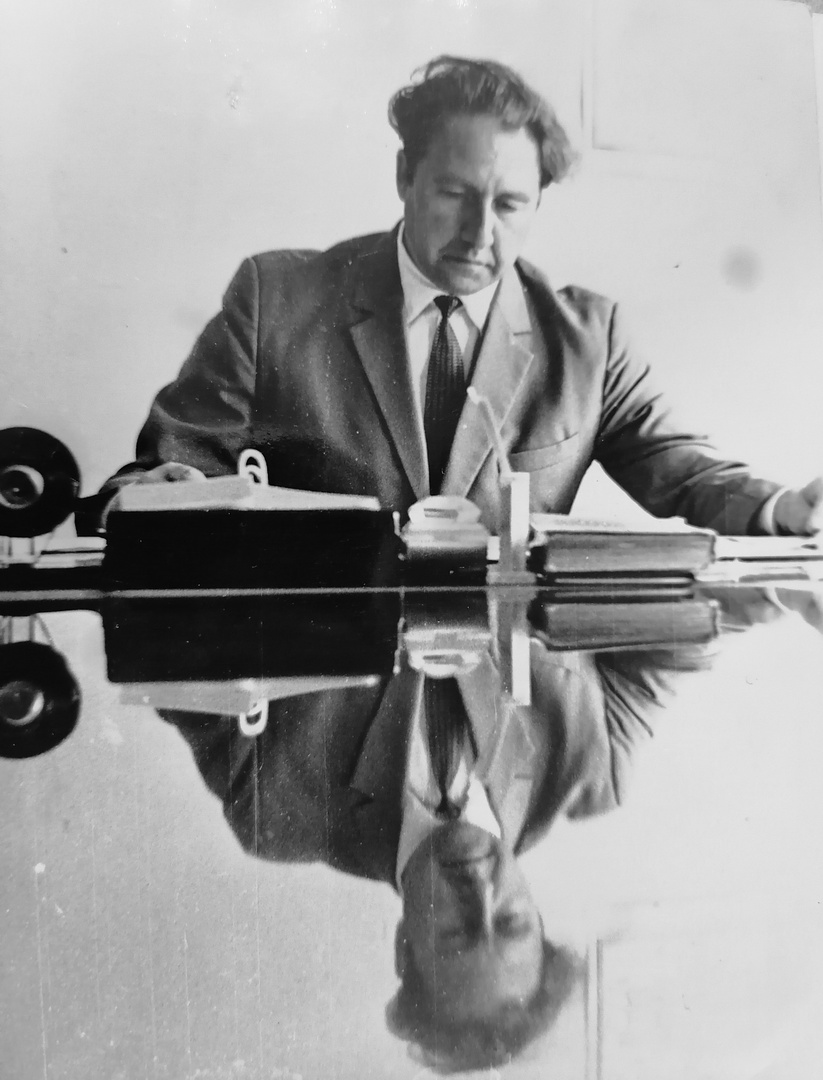

Гл. ред. газеты «Молодая гвардия». Курск. 1970 г.

–ü–µ—Ä–≤–∞—è –∑–Ω–∞—á–∏–º–∞—è –ø—É–±–ª–∏–∫–∞—Ü–∏—è —Ö—É–¥–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –ø—Ä–æ–∑—ã –ö–æ–Ω–æ—Ä–µ–≤–∞, —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑ ¬´–•–æ–∑—è–∏–Ω¬ª, –ø–æ—è–≤–∏–ª–∞—Å—å –≤ 1964 –≥. –≤ –≤–æ—Ä–æ–Ω–µ–∂—Å–∫–æ–º –≤—Å–µ—Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–º –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–Ω–æ–º –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–µ ¬´–ü–æ–¥—ä–µ–º¬ª. –§–µ–¥–æ—Ä –í–æ–ª–æ—Ö–æ–≤, –≥–ª–∞–≤–Ω—ã–π —Ä–µ–¥–∞–∫—Ç–æ—Ä –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–∞, –æ—Ç–º–µ—Ç–∏–ª –≤—ã—Å–æ–∫–∏–π –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–Ω—ã–π —É—Ä–æ–≤–µ–Ω—å —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞, –∏ –≤ –ø–æ—Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–µ –≥–æ–¥—ã –∂—É—Ä–Ω–∞–ª –Ω–µ —Ä–∞–∑ –≤—ã—Ö–æ–¥–∏–ª —Å –∫–æ–Ω–æ—Ä–µ–≤—Å–∫–∏–º–∏ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞–º–∏ ‚Äì ¬´–í –º–µ—Ç–µ–ª—嬪, ¬´–ì–æ—Ä—å–∫–∞—è –ø–∞—Ç–æ–∫–∞¬ª, ¬´–°–æ–ª–Ω—Ü–µ –∏–≥—Ä–∞–µ—Ǭª‚Ķ¬Ý

Идя от позднего Конорева к раннему, подобно иконной обратной перспективе, прочитаем два фрагмента рассказа «Хозяин»:

¬´–ü–µ—Ç—Ä –¥–≤–æ–µ —Å—É—Ç–æ–∫ –Ω–µ –Ω–æ—á–µ–≤–∞–ª –¥–æ–º–∞. –ù–∞ —Ç—Ä–µ—Ç—å–∏ –æ–±—ä—è–≤–∏–ª—Å—è, —Å–∫–∞–∑–∞–ª, —á—Ç–æ —É–µ–∑–∂–∞–µ—Ç –ø–æ –æ—Ä–≥–Ω–∞–±–æ—Ä—É –Ω–∞ –ö—Ä–∞–π–Ω–∏–π –°–µ–≤–µ—Ä. –ú–∞—Ä—Ñ–∞, –∑–∞–ø–ª–∞–∫–∞–Ω–Ω–∞—è, —Ä–µ–∑–∫–æ –æ—Å—É–Ω—É–≤—à–∞—è—Å—è, —Å–æ–±—Ä–∞–ª–∞ —Å—ã–Ω—É –Ω–µ—Ö–∏—Ç—Ä—ã–µ –ø–æ–∂–∏—Ç–∫–∏. –ü–µ—Ä–µ–¥ –æ—Ç—ä–µ–∑–¥–æ–º –ü–µ—Ç—Ä –ø—Ä–æ—à–µ–ª –≤ –∑–∞–ª—É, –≥–¥–µ —Å–∏–¥–µ–ª –∑–∞ —Å—Ç–æ–ª–æ–º –æ—Ç–µ—Ü. –ü—Ä–æ—Ö–æ—Ä –ö—É–∑—å–º–∏—á –ø—Ä–∏–ø–æ–¥–Ω—è–ª –≥–æ–ª–æ–≤—É –∏, –Ω–∞—Å—É–ø–∏–≤—à–∏—Å—å, –≤—ã–∂–∏–¥–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –Ω–∞ –ü–µ—Ç—Ä–∞. –í –≥–ª—É–±–∏–Ω–µ –¥—É—à–∏ –æ–Ω –µ—â–µ –Ω–∞–¥–µ—è–ª—Å—è –Ω–∞ –ø—Ä–∏–º–∏—Ä–µ–Ω–∏–µ —Å —Å—ã–Ω–æ–º.

– Вот что, – сказал Петр, прямо глядя отцу в глаза. – Не смей тут без меня мать обижать. Не тронь ее, слышишь? Узнаю – худо будет. Найду на тебя управу.

–ü—Ä–æ—Ö–æ—Ä –ö—É–∑—å–º–∏—á, —É—Å—Ç–∞–≤–∏–≤—à–∏—Å—å –≤ –æ–¥–Ω—É —Ç–æ—á–∫—É, –º–æ–ª—á–∞–ª.

– Ну, прощай, что ли, – сказал Петр, помедлил и, решительно повернувшись, вышел.

–ü—Ä–æ—Ö–æ—Ä –ö—É–∑—å–º–∏—á –∑–∞–ø–æ–∑–¥–∞–ª–æ –∏ –º–∞—à–∏–Ω–∞–ª—å–Ω–æ –∫–∏–≤–Ω—É–ª –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π. –¢–∏—Ö–æ —Å–∫—Ä–∏–ø–Ω—É–ª–∞ –¥–≤–µ—Ä—å –≤ –ø–µ—Ä–µ–¥–Ω–µ–π –∏ –≤—Å–ª–µ–¥ –∑–∞ –Ω–µ—é —Ö–ª–æ–ø–Ω—É–ª–∞ –Ω–∞—Ä—É–∂–Ω–∞—è.

– Подлец, – процедил сквозь зубы Махотин и длинно, со смаком выругался.

–î–µ–≤—è—Ç—å –¥–Ω–µ–π –Ω–µ –±—ã–ª–æ –≤–µ—Å—Ç–µ–π –æ—Ç –ü–µ—Ç—Ä–∞. –ú–∞—Ä—Ñ–∞ —Ö–æ–¥–∏–ª–∞ —Å–∞–º–∞ –Ω–µ —Å–≤–æ—è, –±–ª–µ–¥–Ω–∞—è, —Å —Å–∏–Ω–∏–º–∏ —Ç–µ–Ω—è–º–∏ –ø–æ–¥ –≥–ª–∞–∑–∞–º–∏. –ù–∞ –¥–µ—Å—è—Ç—ã–µ —Å—É—Ç–∫–∏ –æ–Ω–∞ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–∞ –ø–∏—Å—å–º–æ, —É—Å–ø–æ–∫–æ–∏–ª–∞—Å—å, –Ω–æ —Å—Ç–∞–ª–∞ –∑–∞–¥—É–º—á–∏–≤–æ–π –∏ –º–æ–ª—á–∞–ª–∏–≤–æ–π. –° —Ç–µ—Ö –ø–æ—Ä –ø–æ—á—Ç–∞–ª—å–æ–Ω —Ä–µ–≥—É–ª—è—Ä–Ω–æ –ø—Ä–∏–Ω–æ—Å–∏–ª –ú–∞—Ä—Ñ–µ –∫–æ–Ω–≤–µ—Ä—Ç—ã —Å–æ —à—Ç–µ–º–ø–µ–ª–µ–º –í–æ—Ä–∫—É—Ç—ã.

–ú–∞—Ö–æ—Ç–∏–Ω –Ω–µ —á–∏—Ç–∞–ª —ç—Ç–∏—Ö –ø–∏—Å–µ–º –∏ –Ω–µ —Å–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞–ª –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞, –æ —á–µ–º –ø–∏—à–µ—Ç —Å—ã–Ω. –ï—Å–ª–∏ –∂–µ –∫—Ç–æ-–Ω–∏–±—É–¥—å –∏–∑ –º–∞–∫–∞—Ä–æ–≤—Ü–µ–≤ –∑–∞–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞–ª —Å –Ω–∏–º –æ –ü–µ—Ç—Ä–µ, –æ–Ω –æ—Ç–≤–µ—á–∞–ª —Å–µ—Ä–¥–∏—Ç–æ, –æ–¥–Ω–æ–π –∏ —Ç–æ–π –∂–µ —Ñ—Ä–∞–∑–æ–π:

– Опомнится, сучий сын. Локти кусать будет».

Крепко? По-русски? А ведь текст мы читаем, автором изрядно переработанный после получения письма от консультанта журнала «Подъем» Гавриила Троепольского, испещрившего рукопись пометками и написавшего: «Думайте над каждой фразой, над каждым словом. Так пройдитесь по в с е м у рассказу. Он стоит того, чтобы над ним поработать. …Когда закончите, пришлите рассказ в “Подъем” на имя редактора. Не спешите».

И мы – не спеша – прочитаем фрагмент финальной части этого рассказа, явившего зачин всей будущей прозы Льва Конорева:

«…После второго сваленного дуба Махотину стало жарко. Мокрая исподняя рубаха прилипла к лопаткам. Из-под шапки, въедаясь в глаза, струился пот. Прохор Кузьмич расстегнул полушубок, снял рукавицы и вытер ладонью лоб. На минуту передохнул, прислушался. Вьюга по-прежнему бесновалась над лесом, громко скрипели деревья.

Прохор Кузьмич огляделся по сторонам. Неподалёку, через просеку, стоял на краю поляны большой стройный дуб. “Хорошая лесина, – облюбовал Махотин. – Добрая верея для ворот”.

–î—É–± —Å —Ç—Ä–µ—Ö —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω –±—ã–ª –æ–∫—Ä—É–∂–µ–Ω –Ω–∏–∑–∫–æ—Ä–æ—Å–ª—ã–º –∫—É—Å—Ç–∞—Ä–Ω–∏–∫–æ–º. –ü—Ä–æ—Ö–æ—Ä –ö—É–∑—å–º–∏—á –≤—ã—Ä—É–±–∏–ª —É –ø–æ–¥–Ω–æ–∂—å—è –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –∫–æ–ª–∫–∏—Ö –∫—É—Å—Ç–æ–≤ —Ç–µ—Ä–Ω–æ–≤–Ω–∏–∫–∞ –∏ –∑–∞—Å—Ç—É—á–∞–ª —Ç–æ–ø–æ—Ä–æ–º –ø–æ —Å—Ç–≤–æ–ª—É. –î—É–± –ø–æ–¥–¥–∞–≤–∞–ª—Å—è —Å —Ç—Ä—É–¥–æ–º. –ú–∞—Ö–æ—Ç–∏–Ω —á–∞—Å—Ç–æ –æ—Å—Ç–∞–Ω–∞–≤–ª–∏–≤–∞–ª—Å—è, –≥—Ä–æ–º–∫–æ –æ—Ç–¥—É–≤–∞–ª—Å—è, –∂–∞–¥–Ω–æ, –∫–∞–∫ —Ä—ã–±–∞, –ª–æ–≤—è —Ä—Ç–æ–º –≤–æ–∑–¥—É—Ö. –ò —Å–Ω–æ–≤–∞, —Å–æ–±—Ä–∞–≤—à–∏—Å—å —Å —Å–∏–ª–æ–π, –æ–∂–µ—Å—Ç–æ—á–µ–Ω–Ω–æ —Å—Ç—É—á–∞–ª –ø–æ —Å—Ç–≤–æ–ª—É.

–°–µ—Ä–¥—Ü–µ–≤–∏–Ω–∞ –¥–µ—Ä–µ–≤–∞ —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∞—Å—å –≤—Å–µ —Ç–æ–Ω—å—à–µ. –î—É–±, –∫–∞–∫ –≤ –æ–∑–Ω–æ–±–µ, –≤–∑–¥—Ä–∞–≥–∏–≤–∞–ª —Å –∫–∞–∂–¥—ã–º —É–¥–∞—Ä–æ–º —Ç–æ–ø–æ—Ä–∞. –í–¥—Ä—É–≥ –æ–Ω —Å—Ç—Ä–µ–º–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –∑–∞—Ç—Ä–µ—â–∞–ª, –∏ –ú–∞—Ö–æ—Ç–∏–Ω —Å–∫–æ—Ä–µ–µ –∏–Ω—Å—Ç–∏–Ω–∫—Ç–∏–≤–Ω–æ –ø–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª, —á–µ–º —É—Å–ø–µ–ª —Å–æ–æ–±—Ä–∞–∑–∏—Ç—å, —á—Ç–æ –¥–µ—Ä–µ–≤–æ –≤–∞–ª–∏—Ç—Å—è –≤ –µ–≥–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É. –û–Ω –±–µ—Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω–æ –º–µ—Ç–Ω—É–ª—Å—è –ø—Ä–æ—á—å, –Ω–æ —Å–ø–æ—Ç–∫–Ω—É–ª—Å—è –æ –∫—É—Å—Ç —Ç–µ—Ä–Ω–æ–≤–Ω–∏–∫–∞ –∏, —Ä–∞—Å–ø–ª–∞—Å—Ç–∞–≤—à–∏—Å—å, —É–ø–∞–ª –∂–∏–≤–æ—Ç–æ–º –Ω–∞ —Å–Ω–µ–≥. –í —Ç—É –∂–µ —Å–µ–∫—É–Ω–¥—É –µ–≥–æ –æ–≥–ª—É—à–∏–ª–æ —Ç—è–∂–µ–ª—ã–º —É–¥–∞—Ä–æ–º –≤ —Å–ø–∏–Ω—É. –ú–∞—Ö–æ—Ç–∏–Ω –≤—Å–∫—Ä–∏–∫–Ω—É–ª –∏ –ø–æ—Ç–µ—Ä—è–ª —Å–æ–∑–Ω–∞–Ω–∏–µ¬ª.¬Ý

Надо ли удивляться, что об этом рассказе начинающего прозаика Носов скажет: «…По письму – ничего, ладно получилось». Так и видится – как мастер прячет удовлетворенную улыбку «в усы», которых он не носил.

–ê —É—á–µ–Ω–∏–∫ –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞ÃÅ–µ—Ç—Å—è —Å–µ–±–µ: ¬´–ü–∏—Å–∞—Ç—å –ø–æ —Å—Ç–∞—Ä–∏–Ω–∫–µ, –∫–∞–∫ –ø–∏—Å–∞–ª–æ—Å—å –¥–æ ‚Äú–•–æ–∑—è–∏–Ω–∞‚Äù, –±—ã–ª–æ —É–∂–µ –Ω–µ–ª—å–∑—è, –∞ ‚Äú–ø–æ-–Ω–æ–≤–æ–º—É‚Äù ‚Äì –Ω–µ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –ø–æ–ª—É—á–∞–ª–æ—Å—å... –ò –Ω–∞ —ç—Ç–æ–º –ø—É—Ç–∏ –≤–µ—Å–æ–º–æ–π –æ–ø–æ—Ä–æ–π —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å ‚Äú–Ω–æ—Å–æ–≤—Å–∫–∏–µ —É–Ω–∏–≤–µ—Ä—Å–∏—Ç–µ—Ç—ã‚Äù¬ª, ‚Äì –∏ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∏—Ç –æ—Ç—Ç–∞—á–∏–≤–∞—Ç—å –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–Ω–æ–µ –º–∞—Å—Ç–µ—Ä—Å—Ç–≤–æ, –∞ —Ç–∞–∫–∂–µ –ø—É–±–ª–∏–∫–æ–≤–∞—Ç—å—Å—è –≤–æ –≤—Å–µ—Å–æ—é–∑–Ω—ã—Ö –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–∞—Ö ¬´–ù–∞—à —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–∏–∫¬ª, ¬´–°–µ–ª—å—Å–∫–∞—è –º–æ–ª–æ–¥–µ–∂—嬪, ¬´–°–µ–≤–µ—Ĭª, ¬´–ì–æ–ª–æ—Å –Ý–æ–¥–∏–Ω—ã¬ª, –µ–∂–µ–Ω–µ–¥–µ–ª—å–Ω–∏–∫–µ ¬´–õ–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–Ω–∞—è –Ý–æ—Å—Å–∏—謪.

–ù–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, –≤ 1968 –≥. –≤ –¶–µ–Ω—Ç—Ä–∞–ª—å–Ω–æ-–ß–µ—Ä–Ω–æ–∑–µ–º–Ω–æ–º –∫–Ω–∏–∂–Ω–æ–º –∏–∑–¥–∞—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–µ –≤—ã—Ö–æ–¥–∏—Ç –ø–µ—Ä–≤—ã–π –∫–æ–Ω–æ—Ä–µ–≤—Å–∫–∏–π —Å–±–æ—Ä–Ω–∏–∫ ¬´–°–æ–ª–Ω—Ü–µ –∏–≥—Ä–∞–µ—Ǭª, —Å –ø–æ—Å–≤—è—â–µ–Ω–∏–µ–º –º–∞–º–µ –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—è –Ý–∞–∏—Å–µ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∏—á–Ω–µ. –î–∞–ª—å—à–µ –±—É–¥—É—Ç –∫–Ω–∏–∂–∫–∏ ¬´–î–µ—Ä–µ–≤–µ–Ω—Å–∫–∏–µ –≤–µ—á–µ—Ä–∞¬ª (1972), ¬´–®–º–µ–ª–∏–Ω—ã–π –º–µ–¥¬ª (1977). –í—ã—Ö–æ–¥—É –æ–±–µ–∏—Ö, –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–π, –≤ —Å–µ—Ä–∏–∏ ¬´–ü–µ—Ä–≤–∞—è –∫–Ω–∏–≥–∞ –≤ —Å—Ç–æ–ª–∏—Ü–µ¬ª, —Å–Ω—è—Ç–æ–π –∏–∑ –ø–ª–∞–Ω–æ–≤ –∏–∑–¥–∞—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞ —Ä–µ–¥–∞–∫—Ç–æ—Ä—Å–∫–∏–º –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–ª–æ–º, –ø–æ–º–æ–≥, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ –∂–µ, –ï–≤–≥–µ–Ω–∏–π –ù–æ—Å–æ–≤. –ü—Ä–æ–Ω–∏–∫–Ω—É—Ç—ã–π –≥—Ä—É—Å—Ç—å—é –æ –Ω–µ—Å–±—ã–≤—à–∏—Ö—Å—è –¥–µ—Ç—Å–∫–∏—Ö –º–µ—á—Ç–∞—Ö —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑ 1975 –≥–æ–¥–∞ ¬´–ë–∞–ª–∞–ª–∞–π–∫–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π —É –º–µ–Ω—è –Ω–µ –±—ã–ª–欪 –∏–∑ —Å–±–æ—Ä–Ω–∏–∫–∞ –ø—Ä–æ–∑—ã ¬´–®–º–µ–ª–∏–Ω—ã–π –º–µ–¥¬ª —Å—á–∏—Ç–∞—é—Ç –≤–∏–∑–∏—Ç–Ω–æ–π –∫–∞—Ä—Ç–æ—á–∫–æ–π –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—è.¬Ý

«Сколько лет прошло с той далекой поры... Кажется, та детская мечта о трехструнке давно уж и навсегда похоронена под толщей времени. Но почему-то я всякий раз, как увижу играющего балалаечника-виртуоза, начинаю волноваться, что-то очень давнее, потаённое просыпается во мне, и я с грустной улыбкой думаю: быть может, тогда, в первые послевоенные годы, погиб во мне дар музыканта-балалаечника, погиб заживо, не успев даже народиться... Но что поделать, если в ту пору подержанное ватное одеяло было в доме нужнее балалайки, если корове Зорьке не хватало на зиму сена, а нашим городским родственникам тяжело пришлось в то неурожайное лето... И ещё, когда слышу я балалаечный звон, вспоминаю деревенскую горницу, полную людей, дядю Семёна с балалайкой на коленях».

–í –°–æ—é–∑ –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª–µ–π –°–°–°–Ý –õ. –ö–æ–Ω–æ—Ä–µ–≤ –±—ã–ª –ø—Ä–∏–Ω—è—Ç –≤ 1979 –≥. –í –±–µ–ª–≥–æ—Ä–æ–¥—Å–∫–∏–π –ø–µ—Ä–∏–æ–¥ –ø—Ä–æ–∑–∞–∏–∫ –≤—ã–ø—É—Å—Ç–∏–ª –≤ —Å–≤–µ—Ç —Å–Ω–∞—á–∞–ª–∞ ¬´–Ý–æ—Å–Ω—ã–µ —Ç—Ä–∞–≤—㬪 (1989) ‚Äì –ø—Ä–æ–Ω–∑–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—É—é –∫–Ω–∏–≥—É, –æ—Å–Ω–æ–≤–∞–Ω–Ω—É—é –Ω–∞ –ª–∏—á–Ω—ã—Ö –≤–æ—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏—è—Ö –æ –≤–æ–µ–Ω–Ω–æ–º –¥–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ –∏ –ø–æ—Å–ª–µ–≤–æ–µ–Ω–Ω–æ–º –æ—Ç—Ä–æ—á–µ—Å—Ç–≤–µ, –∑–∞—Ç–µ–º –≤—ã—à–ª–∏ ¬´–ì–æ–ª–æ—Å–∞ –∑–∞ –æ–∫–æ–ª–∏—Ü–µ–𬪠(2001) –∏ —Å–±–æ—Ä–Ω–∏–∫ –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–Ω—ã—Ö –º–µ–º—É–∞—Ä–æ–≤ ¬´–õ—é–¥–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö —è –∑–Ω–∞–ª¬ª (2008).

Для русского художника всегда важен тыл, оплот, «надёжа и опора» – его семья. Лев Федорович, как отмечали коллеги и соседи, «великолепный семьянин, безгранично преданный своим девочкам», с супругой Людмилой Николаевной вырастили двух прекрасных, одаренных, образованных дочерей-красавиц, Тамару и Ирину, – заслуженно известных личностей в белгородском культурном пространстве.

–ß–µ—Ç–∞ –ö–æ–Ω–æ—Ä–µ–≤—ã—Ö. 1975 –≥.

***

–ú–æ–∏ –¥–µ—Ç—Å—Ç–≤–æ –∏ —é–Ω–æ—Å—Ç—å –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –≤ –ë–µ–ª–≥–æ—Ä–æ–¥–µ, –∏ –ø—Ä–æ–∑—É —Å–≤–æ–∏—Ö –∫—É—Ä—Å–∫–∏—Ö –∑–µ–º–ª—è–∫–æ–≤-—Å–æ—Å–µ–¥–µ–π, –∞ —Ç–∞–∫–∂–µ, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –∏—Ö –¥—É—Ö–æ–≤–Ω—ã—Ö —Å–æ—Ä–∞—Ç–Ω–∏–∫–æ–≤ —Å–æ –≤—Å–µ–π –Ý–æ—Å—Å–∏–∏, —è —É–∂–µ —Ç–æ–≥–¥–∞ —á–∏—Ç–∞–ª —Å —É–ø–æ–µ–Ω–∏–µ–º, –≤–Ω—è—Ç–Ω–æ –ø–æ–Ω–∏–º–∞—è, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–Ω–æ –∏ –æ–±–æ –º–Ω–µ, –º–æ–µ–π —Å–µ–º—å–µ, –º–æ–µ–π –∑–µ–º–ª–µ, –º–æ–µ–π –Ý–æ–¥–∏–Ω–µ. –≠—Ç–∏ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã –∏ –ø–æ–≤–µ—Å—Ç–∏ –º–Ω–µ, –≥–æ—Ä–æ–¥—Å–∫–æ–º—É –º–∞–ª—å—á–∏—à–∫–µ —Å–æ –º–Ω–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–æ–º –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω—Å–∫–∏—Ö –∏ –º–∞—Å—Ç–µ—Ä–æ–≤—ã—Ö –∫–æ—Ä–Ω–µ–π, —Å–¥–µ–ª–∞–ª–∏ –∏–º–µ–Ω–Ω–æ —á—Ç–æ –ø–æ—á–≤–µ–Ω–Ω–∏—á–µ—Å–∫—É—é –ø—Ä–∏–≤–∏–≤–∫—É, –∏ —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è —è —É–±–µ–∂–¥–µ–Ω, —á—Ç–æ –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–∞ ¬´—Ä—É—Å—Å–∫–∏—Ö –¥–µ—Ä–µ–≤–µ–Ω—â–∏–∫–æ–≤¬ª –¥–æ–ª–∂–Ω–∞ –ø—Ä–∏–≤–∏–≤–∞—Ç—å—Å—è —à–∫–æ–ª—å–Ω–∏–∫–∞–º –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –∫–∞–∫ –∏ –ø—Ä–æ—á–∏–µ –ø—Ä–∏–≤–∏–≤–∫–∏, —Å–∫–∞–∂–µ–º, –æ—Ç –∫–æ—Ä–∏, –≤ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–Ω–æ–º —Å–ª—É—á–∞–µ –º—ã –ø–æ–ª—É—á–∏–º (—É–∂–µ –ø–æ–ª—É—á–∞–µ–º) –Ω–µ–æ–¥–æ–ª–∏–º—É—é —Ö–≤–æ—Ä—å, –º–∞–Ω–∫—É—Ä—Ç–∏–∑–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–µ, –±–µ—Å–ø–æ—á–≤–µ–Ω–Ω—ã–µ –ø–æ–∫–æ–ª–µ–Ω–∏—è ¬´–∏–≤–∞–Ω–æ–≤, –Ω–µ –ø–æ–º–Ω—è—â–∏—Ö —Ä–æ–¥—Å—Ç–≤–∞¬ª, –∂–∏–≤—É—â–∏—Ö —Å –Ω–∞–º–∏ –Ω–∞ –æ–¥–Ω–æ–π –ª–µ—Å—Ç–Ω–∏—á–Ω–æ–π –ø–ª–æ—â–∞–¥–∫–µ –∏–ª–∏ —á–µ—Ä–µ–∑ –∑–∞–±–æ—Ä; –≤–∏–¥–∏–º, –≤–æ —á—Ç–æ –≤—ã–ª–∏–ª–∏—Å—å —É–ø—É—â–µ–Ω–∏—è, –Ω–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, –Ω–∞ –£–∫—Ä–∞–∏–Ω–µ, –≥–¥–µ —Å –ø–æ–º–æ—â—å—é —É–º–µ–ª—ã—Ö –º–∞–Ω–∏–ø—É–ª—è—Ç–∏–≤–Ω—ã—Ö —Ç–µ—Ö–Ω–æ–ª–æ–≥–∏–π –≤—Ä–∞–≥ –¥–æ–±–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è –ø–µ—Ä–µ–ø—Ä–æ–≥—Ä–∞–º–º–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏—è –ª–∏—á–Ω–æ–≥–æ –∏ –æ–±—â–µ–≥–æ —Å–æ–∑–Ω–∞–Ω–∏—è –Ω–µ–º–∞–ª–æ–π —á–∞—Å—Ç–∏ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–≥–æ –Ω–∞—Ä–æ–¥–∞.¬Ý

¬´–ê –º–æ–∏ —Ç–∏ –∫—É—Ä—è–Ω–∏ —Å–≤—£–¥–æ–º–∏ –∫—ä–º–µ—Ç–∏: –ø–æ–¥—ä —Ç—Ä—É–±–∞–º–∏ –ø–æ–≤–∏—Ç–∏, –ø–æ–¥—ä —à–µ–ª–æ–º—ã –≤—ä–∑–ª–µ–ª—£—è–Ω—ã, –∫–æ–Ω–µ—Ü—å –∫–æ–ø—ñ—è –≤—ä—Å–∫—Ä—ä–º–ª–µ–Ω–∏, –ø—É—Ç–∏ –∏–º—å –≤—£–¥–æ–º–∏, —è—Ä—É–≥—ã –∏–º—ä –∑–Ω–∞–µ–º–∏, –ª—É—Ü–∏ —É –Ω–∏—Ö –Ω–∞–ø—Ä—è–∂–µ–Ω–∏, —Ç—É–ª–∏ –æ—Ç–≤–æ—Ä–µ–Ω–∏, —Å–∞–±–ª–∏ –∏–∑—ä–æ—Å—Ç—Ä–µ–Ω–∏¬ª, ‚Äì –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—Å—è –≤ ¬´–°–ª–æ–≤–µ –æ –ø–æ–ª–∫—É –ò–≥–æ—Ä–µ–≤–µ¬ª. –í —Ä—è–¥—É –∫—É—Ä—è–Ω-—à–ª–µ–º–æ–Ω–æ—Å—Ü–µ–≤ –Ω–æ–≤–æ–π —ç–ø–æ—Ö–∏ —Å—Ç–æ—è—Ç –ø—Ä–æ–∑–∞–∏–∫–∏ –ï–≤–≥–µ–Ω–∏–π –ù–æ—Å–æ–≤ –∏ –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω –í–æ—Ä–æ–±—å–µ–≤, –∫–æ–º–ø–æ–∑–∏—Ç–æ—Ä –ì–µ–æ—Ä–≥–∏–π –°–≤–∏—Ä–∏–¥–æ–≤, —Å–∫—É–ª—å–ø—Ç–æ—Ä –í—è—á–µ—Å–ª–∞–≤ –ö–ª—ã–∫–æ–≤, –±–µ–ª–≥–æ—Ä–æ–¥—Å–∫–∏–π —Ö—É–¥–æ–∂–Ω–∏–∫ –°—Ç–∞–Ω–∏—Å–ª–∞–≤ –ö–æ—Å–µ–Ω–∫–æ–≤. –ò —ç—Ç–æ —Ä—è–¥ –Ω–µ –º–µ—Å—Ç–Ω–æ—á—Ç–∏–º—ã–π, –∞ –≤—Å–µ—Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏–π. –í—Å–µ –æ–Ω–∏, –≤—ã—Ä–æ—Å—à–∏–µ –≤ —Ä–∞–¥–µ—Ç–µ–ª–µ–π –∏ —Å—Ç—Ä–∞–¥–∞—Ç–µ–ª–µ–π –∑–∞ –Ý—É—Å—Å–∫—É—é –∑–µ–º–ª—é, –∑–∞ –µ–µ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞, –≤ —Å–≤–æ–∏—Ö —Å–µ—Ä–¥—Ü–∞—Ö –ø–µ—Ä–µ–∫–∞—Ç—ã–≤–∞–ª–∏ –Ω–µ–ø—Ä–µ—Ö–æ–¥—è—â–∏–µ —É–∑–ª–æ–≤—ã–µ —Ä—É—Å—Å–∫–∏–µ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å—ã. –ü–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—å –õ–µ–≤ –ö–æ–Ω–æ—Ä–µ–≤ ‚Äì –ø—Ä–∏–±–ª–∏–∂–µ–Ω –∫ –±–æ–≥–∞—Ç—ã—Ä—Å–∫–∏–º —Ä—è–¥–∞–º —ç—Ç–æ–π —Å–ª–∞–≤–Ω–æ–π –∫–æ–≥–æ—Ä—Ç—ã.

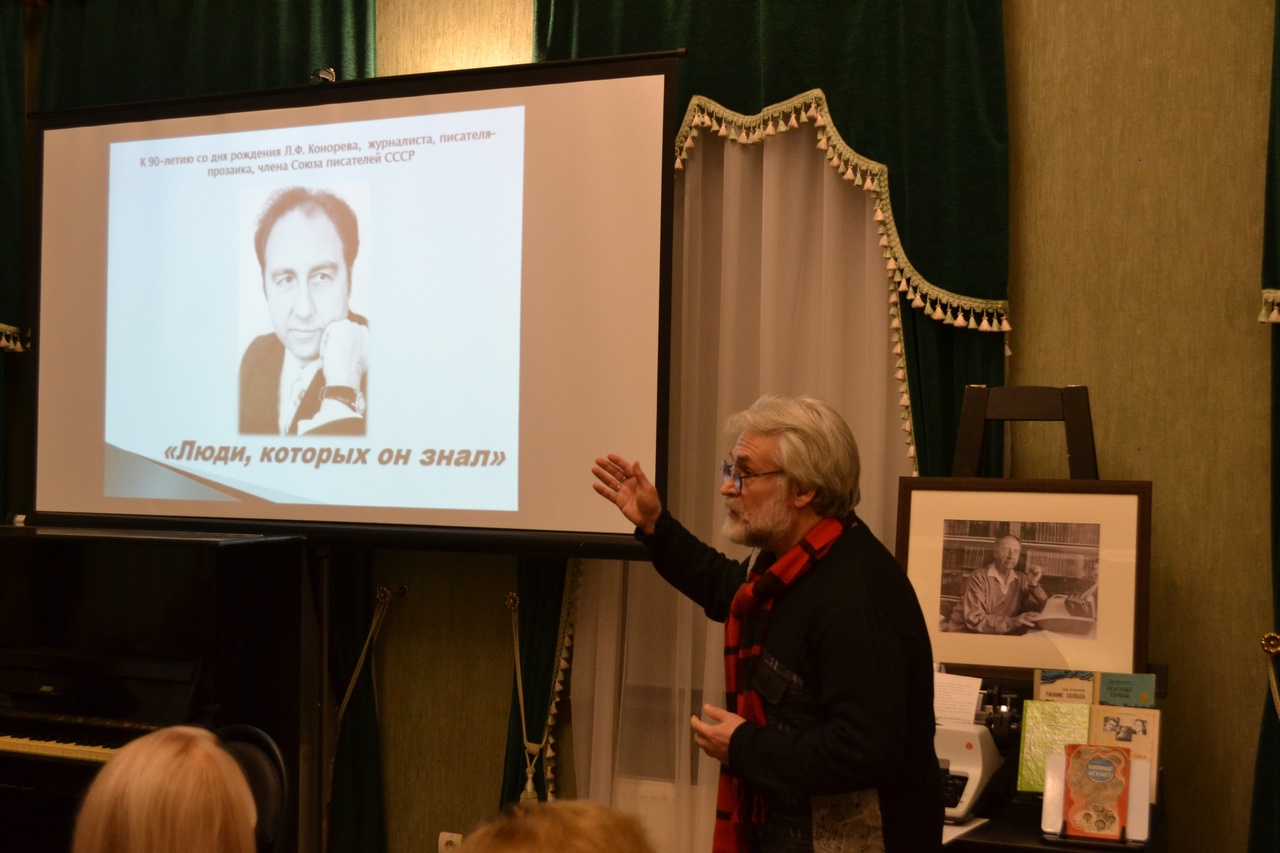

P. S. 14 –¥–µ–∫–∞–±—Ä—è –≤ –ë–µ–ª–≥–æ—Ä–æ–¥—Å–∫–æ–º –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–º –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–Ω–æ–º –º—É–∑–µ–µ –ø—Ä–æ—à–µ–ª –ø–∞–º—è—Ç–Ω—ã–π –≤–µ—á–µ—Ä ¬´–õ—é–¥–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –æ–Ω –∑–Ω–∞–ª¬ª, –ø–æ—Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω—ã–π 90-–ª–µ—Ç–∏—é —Å–æ –¥–Ω—è —Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è –õ.–§. –ö–æ–Ω–æ—Ä–µ–≤–∞, –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–∏—Å—Ç–∞, –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—è, —á–ª–µ–Ω–∞ –°–æ—é–∑–∞ –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª–µ–π –°–°–°–Ý. –ì–æ—Å—Ç–∏ –º—É–∑–µ—è –ø–æ–¥–µ–ª–∏–ª–∏—Å—å –≤–æ—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏—è–º–∏ –æ –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª–µ, –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–∏—Å—Ç–µ, –¥—Ä—É–≥–µ, –æ—Ç—Ü–µ; –ø—Ä–æ–∑–≤—É—á–∞–ª–∏ –æ—Ç—Ä—ã–≤–∫–∏ –∏–∑ –µ–≥–æ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–æ–≤, –±—ã–ª–∏ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω—ã –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª—ã –∏–∑ —Å–µ–º–µ–π–Ω–æ–≥–æ –∞—Ä—Ö–∏–≤–∞. –í–µ—á–µ—Ä –∑–∞–º–µ—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø—Ä–æ–≤–µ–ª–∞ –ù–∞—Ç–∞–ª—å—è –ö—Ä–∏—Å–∞–Ω–æ–≤–∞. –Ø—Ä–∫–æ–π –º—É–∑—ã–∫–∞–ª—å–Ω–æ–π –∏–ª–ª—é—Å—Ç—Ä–∞—Ü–∏–µ–π –∫ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—É "–ë–∞–ª–∞–ª–∞–π–∫–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π —É –º–µ–Ω—è –Ω–µ –±—ã–ª–æ" —Å—Ç–∞–ª–æ –≤—ã—Å—Ç—É–ø–ª–µ–Ω–∏–µ —É—á–∞—â–∏—Ö—Å—è –Ý–∞–∑—É–º–µ–Ω—Å–∫–æ–π –º—É–∑—ã–∫–∞–ª—å–Ω–æ–π —à–∫–æ–ª—ã.

–ù–∞ –≤–µ—á–µ—Ä–µ –ø—Ä–∏—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–∞ –≤–¥–æ–≤–∞ –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—è –õ—é–¥–º–∏–ª–∞ –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤–Ω–∞, –≤—ã—Å—Ç—É–ø–∏–ª–∏ –¥–æ—á–µ—Ä–∏ –¢–∞–º–∞—Ä–∞ –∏ –ò—Ä–∏–Ω–∞.

–ù–∞ –≤–µ—á–µ—Ä–µ –ø–∞–º—è—Ç–∏ –õ. –ö–æ–Ω–æ—Ä–µ–≤–∞

–ù–∞ –≤–µ—á–µ—Ä–µ –ø–∞–º—è—Ç–∏ –õ. –ö–æ–Ω–æ—Ä–µ–≤–∞

–ù–∞ –≤–µ—á–µ—Ä–µ –ø–∞–º—è—Ç–∏ –õ. –ö–æ–Ω–æ—Ä–µ–≤–∞

¬Ý

Фото – из архива семьи Л. Конорева и сайтов Курского и Белгородского государственных литературных музеев.

¬Ý