–ö 85-–ª–µ—Ç–∏—é –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä–∞ –õ–∏—á—É—Ç–∏–Ω–∞

–ö 85-–ª–µ—Ç–∏—é –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä–∞ –õ–∏—á—É—Ç–∏–Ω–∞

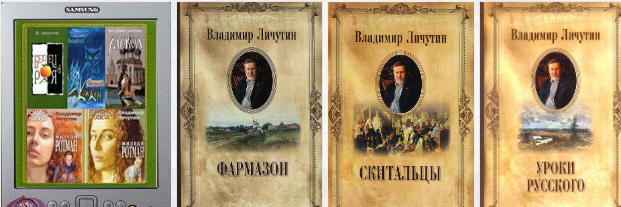

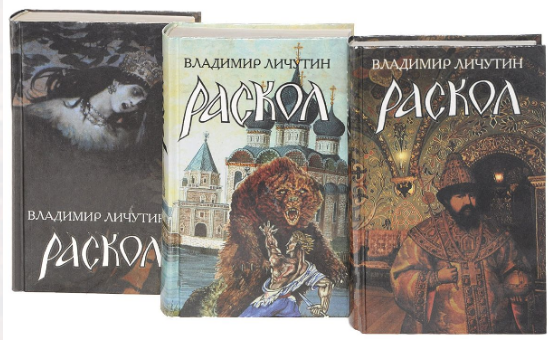

В фамилии часто — мистическим образом — зашифровывается нечто сущностное; чуткость, чуток, — читающиеся в фамилии Личутин, свидетельствуют о многом.

Чуток к языку — создавший свой его вариант: густой, будто мёд, ёмкий, как мера, возвышенный, если того требует материал, низинный, когда речь о противоположных проявлениях человеческой натуры; и — сразу узнаваемый…

–ß—ÉÃÅ—Ç–æ–∫ –∫ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏, ‚Äî —Å–æ—Ç–≤–æ—Ä–∏–≤—à–∏–π –≤–µ–ª–∏—á–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–µ –µ—ë, –≤–µ–ª–∏—á–∞–≤—ã–µ –ø–∞–Ω–æ—Ä–∞–º—ã, –∫–æ–ª—ã—à—É—â–∏–µ—Å—è –º–Ω–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–æ–º —Ö–æ—Ä—É–≥–≤–µ–π –∏ –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞—é—â–∏–µ—Å—è –∏–∫–æ–Ω–æ–ø–∏—Å–Ω—ã–º–∏ —Ä—è–¥–∞–º–∏ –≤ –≤–µ—á–Ω–æ—Å—Ç—å, –Ω–∞–ø–æ–ª–Ω–µ–Ω–Ω—ã–µ –ª—é–¥—å–º–∏, —É –∫–∞–∂–¥–æ–≥–æ —Å–≤–æ–π —Å–µ–∫—Ä–µ—Ç, —Å–≤–æ—è –∏–Ω—Ç—Ä–∏–≥–∞; —á—É—Ç–æ–∫ –Ω–∞—Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ, —á—Ç–æ, –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è, ‚Äî¬Ý–≤—ã–≤–µ–ª –∫–æ–¥ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π, —Ö–æ—Ç—è –∏ –Ω–µ —Å—Ñ–æ—Ä–º—É–ª–∏—Ä—É–µ—à—å –µ–≥–æ —Å–ª–æ–≤–µ—Å–Ω–æ ‚Äî –æ—â—É—â–∞–µ—Ç—Å—è —Ç–∞–∫.

Чуток к русской тайне: великой тайне Беловодья, к мистике Китежа, всё никак не всплывающего из-под метафизических вод, и, прописывая своих персонажей, часто словно начиняет их бесконечным богатством этой тайны. Таинственной, как закаты и восхода Севера, где краски, как будто приглушены, хотя на деле полыхают они запредельностью. Той, в которую устремляются, поднимаясь выше и выше многие русские души. …оно — Беловодье — земля обетованная, земля, дающая соль любви и отбирающая тяжёлые камни ненависти, её никто не видел, хоть сколько скитальцев, мудрея, пытались отыскать дорогу, и вот — у Личутина — двое нашли… чтоб потерять. И сами потерялись, но — сколько судеб сплёл писатель, показывая разнообразие скитальцев по жизни! Какие яркие орнаменты бытия представил…

–í–æ—Ç ¬´–ü–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–π –∫–æ–ª–¥—É–Ω¬ª. –î–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –∂–∏–≤–∞. –î–µ—Ä–µ–≤–Ω—è —É–º–∏—Ä–∞–µ—Ç. –ë—ã—Ç–æ–≤–∞–Ω–∏–µ –≤ –ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∞—Ö –≤—Å–µ–ª–µ–Ω–Ω–æ–π –∞—Ä—Ö–∞–Ω–≥–µ–ª—å—Å–∫–æ–π –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω–∏ –≤—Ä–æ–¥–µ –±—ã —Ç–∞–∫–∞—è –º–µ–ª–æ—á—å, –∞ —Ç—É—Ç ‚Äî –∫—Ä—É–ø–Ω–æ —è–≤–ª–µ–Ω –ª—é–±–æ–π –ø–µ—Ä—Å–æ–Ω–∞–∂, –∏ –ì–µ–ª–∞—Å–∏–π –°–æ–∑–æ–Ω—Ç–æ–≤–∏—á –∑–∞–≤–æ—Ä–∞–∂–∏–≤–∞–µ—Ç –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å—é —Å–≤–æ–µ—é –≤—ã–¥–µ–ª–∫–∏. –í—Å–µ –Ω–µ–ø–æ—Ö–æ–∂–∏ ‚Äî –∏ –≤–º–µ—Å—Ç–µ: —Å–ª–æ–≤–Ω–æ —Å–≤—è–∑–∞–Ω—ã –Ω–µ–≤–µ—Ä–æ—è—Ç–Ω—ã–º –≥–æ—Ä–∏–∑–æ–Ω—Ç–æ–º —Å—Ö–æ–¥—Å—Ç–≤–∞. –õ–∏—á—É—Ç–∏–Ω–∞ –Ω–∞–¥–æ —á–∏—Ç–∞—Ç—å –º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ, —Å–º–∞–∫—É—è, –≤—Ç—è–≥–∏–≤–∞—è—Å—å –≤ —Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω–æ–¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏–µ —è–∑—ã–∫–∞. –Ø–∑—ã–∫–æ–≤–æ–µ –∫–æ–ª–¥–æ–≤—Å—Ç–≤–æ: —Å–ª–æ–≤–Ω–æ —Ñ–æ—Ä–º—É–ª–∞ –∫–∞–∫–∞—è –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–∞ –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—é ‚Äî –ø—Ä–∏–º–µ–Ω—è–µ—Ç, –∏ –ø—Ä–∏–≤—ã—á–Ω—ã–µ —Å–ª–æ–≤–∞ –ø—Ä–µ–æ–±—Ä–∞–∂–∞—é—Ç—Å—è, –Ω–∞–ø–æ–ª–Ω—è—è—Å—å —Å–≤–µ—á–µ–Ω–∏–µ–º –∏–∑–Ω—É—Ç—Ä–∏, –∫–∞–∫ —Ä–∞–∫–æ–≤–∏–Ω—ã. –ù–æ –∏ ‚Äî —á—Ç–µ–Ω–∏–µ –µ–≥–æ: —Ç—Ä—É–¥ –¥—É—Ö–æ–≤–Ω—ã–π, –ø—á–µ–ª–∏–Ω—ã–π, —Å—É–ª—è—â–∏–π –º–µ–¥–≤—è–Ω—ã–µ –ø–ª–æ–¥—ã. –û–Ω –∏ ‚Äî —ç–∫—Å–ø–µ—Ä–∏–º–µ–Ω—Ç–∏—Ä—É–µ—Ç —Å —è–∑—ã–∫–æ–º: –ø–æ—Ä–æ–π —Ä–∏—Å–∫–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ, –Ω–∞ –≥—Ä–∞–Ω–∏, –∫–∞–∫ –≤ ¬´–ú–∏–ª–µ–¥–∏ –Ý–æ—Ç–º–∞–Ω¬ª, –∫–Ω–∏–≥–µ, –≤—Ä–æ–¥–µ –±—ã –Ω–µ —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–Ω–æ–π –¥–ª—è –õ–∏—á—É—Ç–∏–Ω–∞; –Ω–æ —Ç–æ, –∫–∞–∫ –∫—Ä—É–ø–Ω–æ –∏ –∫—Ä—É—Ç–æ –≤—ã–ø–∏—Å–∞–Ω—ã –ø–µ—Ä—Å–æ–Ω–∞–∂–∏, —Å–≤–∏–¥–µ—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤—É–µ—Ç –æ –≤–µ—Ä–Ω–æ—Å—Ç–∏ –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—è —Å–≤–æ–µ–º—É –≤–µ–∫—Ç–æ—Ä—É. –ì–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç –æ —Ö–æ—Ä–æ—à–µ–π —Ö–∏—â–Ω–æ—Å—Ç–∏ –≥–ª–∞–∑–æ–º–µ—Ä–∞. –°–ø–æ—Å–æ–±–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∑–∞–≥–ª—è–¥—ã–≤–∞—Ç—å –≤ –ª—é–¥—Å–∫–∏–µ –≥–ª—É–±–∏–Ω—ã, –∏—Å—Å–ª–µ–¥—É—è —Ä–∞–∑–Ω—ã–µ —ç—Ç–∞–∂–∏ –ª–∏—á–Ω–æ—Å—Ç–∏. –í–µ—Ä—Ö-–Ω–∏–∑. –í ¬´–ú–∏–ª–µ–¥–∏ –Ý–æ—Ç–º–∞–Ω¬ª –±–æ–ª—å—à–µ –æ—Ç –Ω–∏–∑–∞. –í –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏, —Ö—É–¥–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ –ø–µ—Ä–µ—Ç–æ–ª–∫–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–π –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª–µ–º ‚Äî –æ—Ç –≤–µ—Ä—Ö–∞. –ì–æ—Ä–µ—á—å –∏ –≥—Ä—É—Å—Ç—å, –ø–æ–ª—ã–Ω—å—é –æ—Ç–¥–∞–≤–∞—è, –ø—Ä–æ–ø–∏—Ç–∞—é—Ç —Å—Ç—Ä–∞–Ω–∏—Ü—ã —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞.

¬´–ö—Ä—ã–ª–∞—Ç–∞—è –°–µ—Ä–∞—Ñ–∏–º–∞¬ª‚Ķ –Ý–µ–∫–∞ –ª—å—ë—Ç—Å—è –≤–µ—á–Ω–æ—Å—Ç—å—é, –º–æ—Ä–µ —Ç–∏—Ö–æ —à—É–º–∏—Ç –µ—é –∂–µ, –∑–∞–ø–∞—Ö–∏ —Å–ª–æ—è—Ç—Å—è –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥–Ω—ã–µ, –≥—É—Å—Ç—ã–µ, —â–µ–¥—Ä—ã–µ, –∞ –±–∞–±–∫–∞ —Å –¥–µ–¥–æ–º ‚Äî –∏–∑ –Ω–µ–¥—Ä –ø–æ–º–æ—Ä—Å–∫–æ–π –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω–∏ ‚Äî –ª–∞—é—Ç—Å—è, –∫–∞–∫ –ª–∞—è–ª–∏—Å—å –≤—Å—é –∂–∏–∑–Ω—å. –ë—ã—Ç –∑–∞–º—ã–∑–≥–∞–Ω. –Ý–µ—Ñ–ª–µ–∫—Å–∏—è —Ç–æ—Å–∫–ª–∏–≤–∞. –°–ª–æ–∂–Ω–æ –∏ —É–∑–æ—Ä–Ω–æ –≤—è–∂—É—Ç—Å—è –ª–∏—á—É—Ç–∏–Ω—Å–∫–∏–µ —Å–ª–æ–≤–∞, –æ—â—É—â–µ–Ω–∏–µ –æ–∫—Ä—É–≥–ª–æ—Å—Ç–∏, –æ—Å—Ç–∞—é—â–µ–µ—Å—è –æ—Ç –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è, –∏ —Ç—è–≥–æ—Ç–∏—Ç –∏ —Ä–∞–¥—É–µ—Ç: —Ä–µ—á—å —Å–∞–º–∞ —Å–ª–æ–≤–Ω–æ –æ–ø—Ä–∞–≤–¥—ã–≤–∞–µ—Ç –≤—Å—ë: —Å—Å–æ—Ä—ã –∏ –≤–∑–¥–æ—Ä, –º–µ–ª–æ—á—å –±—ã—Ç–∏—è‚Ķ –ê —Ä—è–¥–æ–º ‚Äî –∫–∞–∫ –±—É–¥—Ç–æ ‚Äî –≥—É—Å—Ç–µ–µ—Ç –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—è: —Ä–µ–∑–∫–æ –≤—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–Ω—ã–π –≤ –Ω–µ—ë —Ä–∞—Å–∫–æ–ª —Å—Ç—Ä–∞—à–µ–Ω. –ù–µ–ø–æ–Ω—è—Ç–µ–Ω —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è—à–Ω–µ–π –ø—Å–∏—Ö–æ–ª–æ–≥–∏–∏. –°–∏—è–µ—Ç –æ–≥–Ω–µ–Ω–Ω—ã–π –ø—Ä–æ—Ç–æ–ø–æ–ø, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º—É –∏ —Å–º–µ—Ä—Ç—å ‚Äî –∫–∞–∫ —Ä–∞–π—Å–∫–æ–µ —Å—á–∞—Å—Ç—å–µ, –∏ –æ–≥–Ω—å —Å–∞–º —Ü–≤–µ—Ç—ë—Ç —Ü–≤–µ—Ç–∞–º–∏ –Ω–µ–º—ã—Å–ª–∏–º–æ–π –∫—Ä–∞—Å—ã: –Ω–∞ –Ω–∏—Ö –∏ –ø–æ–¥–Ω–∏–º–µ—Ç—Å—è –≤ —Ä–∞–π —Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ –∏–∑–≤–µ–¥–∞–≤—à–∏–π –ø—Ä–∏ –∂–∏–∑–Ω–∏, –Ω–µ –æ—Ç—Å—Ç—É–ø–∏–≤—à–∏–π –æ—Ç –ø—Ä–∏–Ω—è—Ç–æ–≥–æ —Å–µ—Ä–¥—Ü–µ–º –∑–∞ –∏—Å—Ç–∏–Ω—É.

–°–æ–∫ –∂–∏–∑–Ω–∏ —Ç–æ–≥–¥–∞—à–Ω–µ–π —Å–ª–æ–≤–Ω–æ —Å–æ—á–∏—Ç—Å—è –∏–∑ —Å–æ–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–∏–π –ª–∏—á—É—Ç–∏–Ω—Å–∫–∏—Ö —Ñ—Ä–∞–∑. –¢–∫–∞–Ω—å –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ —Ç–∫—ë—Ç—Å—è –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏—á–Ω–æ. –õ–∏—á—É—Ç–∏–Ω —Å–æ–µ–¥–∏–Ω—è–µ—Ç –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∞; –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–æ–≤–∞–≤ —Å–≤–æ–π —Å–ª–æ–≤–µ—Å–Ω—ã–π –∫–æ—Å–º–æ—Å, –æ–Ω —Å–ª–æ–≤–Ω–æ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª, –Ω–∞—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —á–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ—Å—Ç–≤–æ –µ–¥–∏–Ω—ã–π –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–º –∏, –ø–æ—Å—Ç–∏–≥–∞—è —Ç—Ä—É–¥—ã –µ–≥–æ, —Ç–æ—á–Ω–æ –ø—Ä–∏–±–ª–∏–∂–∞–µ—à—å—Å—è –∫ –∑–∞–ø—Ä–µ–¥–µ–ª—å–Ω—ã–º –∫–æ—Å–º–∏—á–µ—Å–∫–∏–º –º–µ—Ä—Ü–∞–Ω–∏—è–º.

¬Ý

¬Ý

![]()