–°–Є–±–Є—А—М –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–є –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л

–°–Є–±–Є—А—М –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–є –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л

–Я—А–Є—З–Є–љ—Л, —Ж–µ–ї–Є –Є –Ј–∞–і–∞—З–Є —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤

–Т –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Є –Ј–∞—А—Г–±–µ–ґ–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –Є–і–µ—В –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–µ —А–∞–Ј–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є–µ –і–≤—Г—Е —Н—В–∞–њ–Њ–≤ –≤–Њ—Б—Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П –°–Є–±–Є—А–Є –Є –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞: –і–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ –Х—А–Љ–∞–Ї–∞ –Є —Б –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–µ—А–≤—Л—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤. –Ь–µ–ґ —В–µ–Љ –љ–∞–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П, —З—В–Њ —Н—В–Є –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л –і–≤–∞ –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ—Л—Е –і—А—Г–≥ –Њ—В –і—А—Г–≥–∞ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –љ–µ—А–∞–Ј–і–µ–ї–Є–Љ—Л.¬†–Ъ–∞–Ї–Є–µ –±—Л –ї–Є—З–љ—Л–µ —Ж–µ–ї–Є –љ–µ –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ—Л–є –∞—В–∞–Љ–∞–љ, –љ–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–љ —Б—В–∞–ї –њ–µ—А–≤—Л–Љ —Г–њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–Љ —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є—Е —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–є –Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–љ—Л–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–Љ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –Ј–∞ –£—А–∞–ї–Њ–Љ.

–Ю–± —Н—В–Њ–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В –≤—Б–µ –µ–≥–Њ —И–∞–≥–Є –њ–Њ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–Є—О –Ї –њ—А–Є—Б—П–≥–µ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П, –Њ–±–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Є—Е —П—Б–∞–Ї–Њ–Љ, –Њ—В–њ—А–∞–≤–Ї–∞ –њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е —В–∞—В–∞—А—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–µ–≤–Њ–і –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г, —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–µ ¬Ђ–њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ¬ї –Ї –Ш–≤–∞–љ—Г –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З—Г.¬†–Т—Б–µ —Н—В–Њ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–Ј–∞—З—М–Є–Љ –Њ—В—А—П–і–Њ–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Ж–µ–ї–µ–є –њ–Њ –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—О –°–Є–±–Є—А–Є. –Ф–∞–ґ–µ —З–Є—Б–ї–Њ –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤, –њ—А–Є—И–µ–і—И–Є—Е —Б –Х—А–Љ–∞–Ї–Њ–Љ ¬Ђ–Ј–∞ –Ъ–∞–Љ–µ–љ—М¬ї, —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–Љ–Њ —Б —В–µ–Љ–Є –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Њ—В—А—П–і–∞–Љ–Є, —З—В–Њ –њ–Њ–Ј–ґ–µ –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –і–ї—П –Ј–∞–Ї–ї–∞–і–Ї–Є —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ –Є –Њ—Б—В—А–Њ–≥–Њ–≤ вАФ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –њ—П—В–Є—Б–Њ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Ф–ї—П –њ—А–Є–Љ–µ—А–∞ —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–Љ —Н—В—Г —Ж–Є—Д—А—Г —Б —З–Є—Б–ї–Њ–Љ —А–∞—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–≤—И–Є—Е –≤ 1499 –≥. –њ–Њ—Е–Њ–і –≤ –Ѓ–≥—А—Г вАФ 4 —В—Л—Б. —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Ґ–∞–Ї–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В–Є–љ–≥–µ–љ—В–∞ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В —Б–∞–Љ–Њ –Ј–∞ —Б–µ–±—П: —В–Њ –±—Л–ї –Ї—А–∞—В–Ї–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ—Е–Њ–і, –љ–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–≤—И–Є–є –і–Њ–ї–≥–Њ—Б—А–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є—П –Ј–∞ –£—А–∞–ї–Њ–Љ. –Я–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –Њ–љ–Є –≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О, –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–∞–Ї –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Є –Х—А–Љ–∞–Ї–∞ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ –°–Є–±–Є—А–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ—В, –њ–Њ–Ї–∞ –Є—Е —Б–Є–ї—Л –љ–µ –±—Л–ї–Є –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–±–µ—Б–Ї—А–Њ–≤–ї–µ–љ—Л.¬†

–Ь–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, —Г–±–µ–і–Є–≤—И–Є—Б—М –≤ —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В–Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –і–∞–≤–љ–Њ –љ–∞–Ј—А–µ–≤–∞—О—Й–µ–є –Ј–∞–і–∞—З–Є –њ–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—О –°–Є–±–Є—А–Є —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л —О–≥–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –Ј–µ–Љ–µ–ї—М, –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–Њ —Б–≤–Њ–є –≤–Ј–Њ—А –љ–∞ –°–Є–±–Є—А—Б–Ї–Њ–µ —Е–∞–љ—Б—В–≤–Њ. –Э–∞–і–Њ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М, –љ–µ —Б–ї—Г—З–Є—Б—М –≤ 1563 –≥. –і–Є–љ–∞—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Љ–µ–љ—Л –≤ –°–Є–±–Є—А—Б–Ї–Њ–Љ —О—А—В–µ, —Б–Њ–±—Л—В–Є—П —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –±—Л —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Є–љ–∞—З–µ, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –Є–Љ–µ–ї–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А–µ –°–Є–±–Є—А–Є, –≥–і–µ –Љ–µ—Б—В–љ—Л–µ ¬Ђ–Ї–љ—П–Ј—Ж—Л¬ї, –≤—Л—А–∞–ґ–∞—П –ї–Њ—П–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ, —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ (–Є–ї–Є –љ–µ –Њ—З–µ–љ—М) –њ–ї–∞—В–Є–ї–Є –і–∞–љ—М –Є –љ–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–ї–Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –≤—Л–ї–∞–Ј–Њ–Ї –њ—А–Њ—В–Є–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–є. –Ю–± —Н—В–Њ–Љ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ—А–µ—З–Є–≤–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В –Ј–∞ 1556вАФ57 –≥–≥. –Т –≥—А–∞–Љ–Њ—В–µ —Ж–∞—А—П –Ш–≤–∞–љ–∞ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З–∞ –≤ –Ѓ–≥–Њ—А—Б–Ї—Г—О –Ј–µ–Љ–ї—О ¬Ђ–Ї–љ—П–Ј—О –Я–µ–≤–≥–µ—О –Є –≤—Б–µ–Љ –Ї–љ—П–Ј—М—П–Љ –°–Њ—А–і—Л–Ї–Є–і—Б–Ї–Є–Љ¬ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–∞–љ—Л –Ї –љ–Є–Љ —Б–±–Њ—А—Й–Є–Ї–Є –і–∞–љ–Є, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є–Љ –Ї–љ—П–Ј—М—П–Љ —В—А–µ–±—Г–µ—В—Б—П —Б—А–Њ—З–љ–Њ —Б–Њ–±—А–∞—В—М ¬Ђ–љ–∞—И—Г –і–∞–љ—М —Б —Б–≤–Њ–µ–є –°–Њ—А–і—Л–Ї–Є–і—Б–Ї–Є–µ –Ј–µ–Љ–ї–Є –≤—Б—О —Б–њ–Њ–ї–љ–∞ —Б–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –њ–Њ —Б–Њ–±–Њ–ї—О¬ї, –∞ —В–∞–Ї –ґ–µ –њ—А–Є—Б–ї–∞—В—М –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—А–∞—В–∞ –Є–ї–Є –њ–ї–µ–Љ—П–љ–љ–Є–Ї–∞ ¬Ђ–і–∞ 2 –Є–ї–Є 3 –ї—Г—З—И–Є—Е –ї—О–і–µ–є¬ї. –Ч–∞ —Н—В–Њ –Ш–≤–∞–љ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З –Њ–±–µ—Й–∞–µ—В –Є—Е ¬Ђ—А–∞–і–Є –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞—В—М –Є –Њ—В —Б—В–Њ—А–Њ–љ –±–µ—А–µ—З—В–ЄвА¶¬ї –Т —Б–ї—Г—З–∞–µ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞ –Њ–±–µ—Й–∞–µ—В—Б—П ¬Ђ–њ–Њ—Б–ї–∞—В—М —А–∞—В—М —Б–≤–Њ—П –Є –≤–Њ—Б—В—А–∞—П —Б–∞–±–ї—П¬ї1.

–Т –°–Є–±–Є—А—Б–Ї–Њ–Љ —Е–∞–љ—Б—В–≤–µ –≤—Б–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П–ї–Њ –Є–љ–∞—З–µ: –Ъ—Г—З—Г–Љ, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –µ–≥–Њ —Г—Е–Њ–і–∞ —Б –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –∞—А–µ–љ—Л вАФ –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Є, –і–Њ–ї–≥–Є–µ –≥–Њ–і—Л –љ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–∞–ї–Є—Б—М –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М –≤–ї–∞—Б—В—М –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –Є –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –µ–є –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ. –≠—В–Є–Љ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П –Ј–∞–Ї–ї–∞–і–Ї–∞ –њ–µ—А–≤—Л—Е —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ –≤ —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤–∞–ґ–љ—Л—Е –њ—Г–љ–Ї—В–∞—Е –Є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є, –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –≤–Њ–µ–≤–Њ–і. –Я–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –Ъ. –Ь–∞—А–Ї—Б–∞: ¬Ђ–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є —Ж–∞—А—М –Ъ—Г—З—Г–Љ –±—Л–ї —А–∞–Ј–±–Є—В –Х—А–Љ–∞–Ї–Њ–Љ¬ї –Є —Н—В–Є–Љ ¬Ђ–±—Л–ї–∞ –Ј–∞–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞ –∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є¬ї2. –Ш—В–Њ–≥–Є –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ –Х—А–Љ–∞–Ї–∞ –≤ –°–Є–±–Є—А—М –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Є –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞—Б—И–Є—А–Є—В—М —Б–≤–Њ–Є –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї –Є —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є—В—М —З–Є—Б–ї–Њ –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–њ–ї–∞—В–µ–ї—М—Й–Є–Ї–Њ–≤ –Ј–∞ —Б—З–µ—В –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –≤–љ–Њ–≤—М –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–љ—Л—Е —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–є. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –Њ—В–і–∞–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Н—В–Є—Е –Ј–µ–Љ–µ–ї—М –њ–Њ—А–Њ–і–Є–ї–∞ —А—П–і –љ–µ–Њ—В–ї–Њ–ґ–љ—Л—Е –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М —А–µ—И–Є—В—М –≤ —Б–∞–Љ—Л–є –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–є —Б—А–Њ–Ї.¬†

–Я–µ—А–≤—Л–Љ –Є–Ј –љ–Є—Е —Б—В–Њ—П–ї –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –Ј–∞ –£—А–∞–ї–Њ–Љ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В–Є–љ–≥–µ–љ—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л –Љ–Њ–≥ –і–µ—А–ґ–∞—В—М –њ–Њ–і –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–µ–Љ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О –Є –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —Г—В–≤–µ—А–і–Є—В—М –≤ –љ–µ–Њ—Б–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ–Ї–∞ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–µ —Е–Њ—В—П –±—Л –љ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї—М–љ—Г—О –≤–ї–∞—Б—В—М –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л. –Ф–ї—П –µ–≥–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –њ–Њ—И–ї–Њ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ –њ—Г—В–µ–Љ, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –Є –љ–∞ –і—А—Г–≥–Є—Е —А–∞–љ–µ–µ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–љ—Л—Е —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П—Е, –љ–∞—З–∞–≤ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –≤ –≥–µ–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —В–Њ—З–Ї–∞—Е –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –°–Є–±–Є—А–Є —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–є, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–Є—Е —Б—В–∞—В—Г—Б –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤. –Э–Њ –Є –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–є –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–Ї–µ –і–љ—П —Б—В–Њ—П–ї–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Ј–∞–і–∞—З–Є, –≤—Л—В–µ–Ї–∞—О—Й–Є–µ –Є–Ј –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є–ї–Є —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є —В–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞. –Я—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ—Б–µ—З—М –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–Є —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є–Є –≤–ї–∞—Б—В–Є –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є —И–µ–є–±–∞–љ–Є–і–Њ–≤ –Є –Є—Е —Б–Њ–њ–µ—А–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є–Ј —А–Њ–і–∞ —В–∞–є–±—Г–≥–Є–і–Њ–≤ вАФ –њ—А–µ–ґ–љ–Є—Е –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –°–Є–±–Є—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–∞–љ—Б—В–≤–∞, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—О—Й–Є—Е —Б—З–Є—В–∞—В—М —Б–µ–±—П –µ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ–Є –≤–ї–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є.¬†

–Т—В–Њ—А–Њ–є –Ј–∞–і–∞—З–µ–є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—З–Є—В–∞—В—М —Г—З–µ—В —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–Њ–љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Є –Њ–±–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –µ–≥–Њ —П—Б–∞–Ї–Њ–Љ. –Ш –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–µ—А–≤—Л—Е –і–≤—Г—Е –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –љ–∞—Б—Г—Й–љ—Л—Е –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –≤–ї–∞—Б—В–Є –±—Л–ї–Є –Њ–Ј–∞–±–Њ—З–µ–љ—Л –љ–∞–ї–∞–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –±–µ—Б–њ–µ—А–µ–±–Њ–є–љ–Њ–≥–Њ —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є—П –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ –°–Є–±–Є—А–Є –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –Њ—В—А—П–і–Њ–≤ —Б—К–µ—Б—В–љ—Л–Љ–Є –Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Є–њ–∞—Б–∞–Љ–Є, –Є–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–µ–Љ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –њ–Њ –Њ–њ–ї–∞—В–µ –Є—Е —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Є –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –і–µ—А–ґ–∞—В—М –њ–Њ–і –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–µ–Љ –≤–љ—Г—В—А–Є–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О –≤ –Ї—А–∞–µ.¬†

–Ш –µ—Й–µ –Њ–і–љ–Њ. –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Б–Ї–Њ—А–Њ –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–ї–Њ, —З—В–Њ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л–µ –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—П –љ–µ –Є–Љ–µ—О—В –Ї–∞–Ї–Є—Е-–ї–Є–±–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Є —З–µ—В–Ї–Є—Е –≥—А–∞–љ–Є—Ж, –Є –Є—Е –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–µ —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–Є–µ –µ—Б—В—М –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е —Г—Б–Є–ї–Є–є –љ–∞ —Н—В–Њ—В —Б—З–µ—В, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ —Б–≤–Њ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М –±–∞–Ј—Г –і–ї—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–є —Н–Ї—Б–њ–∞–љ—Б–Є–Є.¬†

–Я—Г—И–љ–Є–љ–∞ –Ї–∞–Ї —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї

–Я–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–∞ –њ–µ—А–≤—Л—Е —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ –≤–µ–ї–∞—Б—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б —Ж–µ–ї—М—О —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–Є—П –≥—А–∞–љ–Є—Ж –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –Є –Ј–∞–±–Њ—В–Њ–є –њ–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—О –µ–≥–Њ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–Њ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –Є –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ—Л–µ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Л –њ–Њ —Б–±–Њ—А—Г —П—Б–∞–Ї–∞ —Б –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П. –Я—А–Є—А–Њ–і–љ—Л–µ —А–µ—Б—Г—А—Б—Л –°–Є–±–Є—А–Є, –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –≤ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ј–≤–µ—А—П (—Б–Њ–±–Њ–ї–µ–є, –ї–Є—Б–Є—Ж, –±–µ–ї–Ї–Є –Є –њ—А.), –њ—Г—И–љ–Є–љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —Б–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ –Ј–∞ —А—Г–±–µ–ґ–Њ–Љ –Є —П–≤–ї—П–ї–∞—Б—М –і–Њ–ї–≥–Є–µ –≥–Њ–і—Л –≤–∞–ї—О—В–љ—Л–Љ –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї–Њ–Љ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, —Б—В–∞–ї–Є –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є—Е —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ –њ–Њ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—О –≤ —Н—В–Њ–Љ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤ –≤–ї–∞—Б—В–Є, –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А—Г–µ–Љ—Л—Е –Ь–Њ—Б–Ї–≤–Њ–є. –Я–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Г –†.–У. –°–Ї—А—Л–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В —Б–ї–µ–і—Г—О—Й—Г—О —Ж–Є—Д—А—Г: ¬Ђ–Ф–≤–µ—Б—В–Є —В—Л—Б—П—З —Б–Њ–±–Њ–ї–µ–є вАФ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ—П–≥–Ї–Њ–є —А—Г—Е–ї—П–і–Є —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –љ–∞–і–µ—П–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–ї—Г—З–∞—В—М –Є–Ј-–Ј–∞ –£—А–∞–ї–∞ –µ–ґ–µ–≥–Њ–і–љ–Њ¬ї3. –Ш —Н—В–Є –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є—П –љ–µ –±—Л–ї–Є –±–µ—Б–њ–Њ—З–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є. –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞ –Њ—Б—В—А–Њ –љ—Г–ґ–і–∞–ї–∞—Б—М –≤ —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є—Е –Љ–µ—Е–∞—Е –і–ї—П –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї–Є —Б –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б—В—А–∞–љ–∞–Љ–Є. –£–ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–µ—А–≤—Л—Е —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ –Є —Б–±–Њ—А–∞ —П—Б–∞–Ї–∞ —Б –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Є –і–Њ—Б—В–∞–≤–Ї–Є –µ–≥–Њ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –і–≤–Њ—А—Г –∞–≤—Б—В—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –У–∞–±—Б–±—Г—А–≥–Њ–≤ –±—Л–ї–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–∞ —Б—Г–±—Б–Є–і–Є—П –≤ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ 40 —В—Л—Б. —Б–Њ–±–Њ–ї—М–Є—Е —И–Ї—Г—А–Њ–Ї, 20 —В—Л—Б. –Ї—Г–љ–Є—Ж –Є 300 —В—Л—Б. –±–µ–ї–Њ–Ї, –Њ—Ж–µ–љ–µ–љ–љ—Л–µ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–Љ–Є —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л–Љ–Є –і–Њ–Љ–∞–Љ–Є –≤ –≤–Њ—Б–µ–Љ—М –±–Њ—З–µ–Ї –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞4. –Э.–Ь. –Ъ–∞—А–∞–Љ–Ј–Є–љ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–Љ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–Є:¬†

¬Ђ–ѓ—Б–∞–Ї—Г –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї (—Ж–∞—А—М вАФ –∞–≤—В.) –љ–∞ –°–Є–±–Є—А—Б–Ї–Њ–µ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ –Є –љ–∞ –Ъ–Њ–љ–і—Г –±–Њ–ї—М—И—Г—О –Є –љ–∞ –Ъ–Њ–љ–і—Г –љ–∞ –Љ–µ–љ—М—И—Г—О, –Є –љ–∞ –Я–µ–ї—Л–Љ—Б–Ї–Њ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ, –Є –љ–∞ –Ґ—Г—А—Г —А–µ–Ї—Г –Є –љ–∞ –Ш—А—В—Л—И, –Є –љ–∞ –Ш—А–≥–Є–Ј—Б–Ї–Њ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ, –Є –љ–∞ –Я–µ–≥–Є–µ –Ъ–Њ–ї–Љ–∞–Ї–Є –Є –љ–∞ –Ю–±—М –Т–µ–ї–Є–Ї—Г—О <вА¶> —Б –≥–Њ–і—Г –љ–∞ –≥–Њ–і –Є–Љ–∞—В—М –њ–Њ –њ—П—В–Є —В—Л—Б—П—З —Б–Њ—А–Њ–Ї —Б–Њ–±–Њ–ї–µ–є, –њ–Њ –і–µ—Б—П—В–Є —В—Л—Б—П—З —З–µ—А–љ—Л—Е –ї–Є—Б–Є—Ж, –і–∞ –њ–Њ –њ—П—В–Є —Б–Њ—В —В—Л—Б—П—З –±–µ–ї–Ї–Є –±–Њ–ї—М—И–Є–µ —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є–µ –Є –ї–µ—В—Ж–Ї–Є–µ¬ї5.

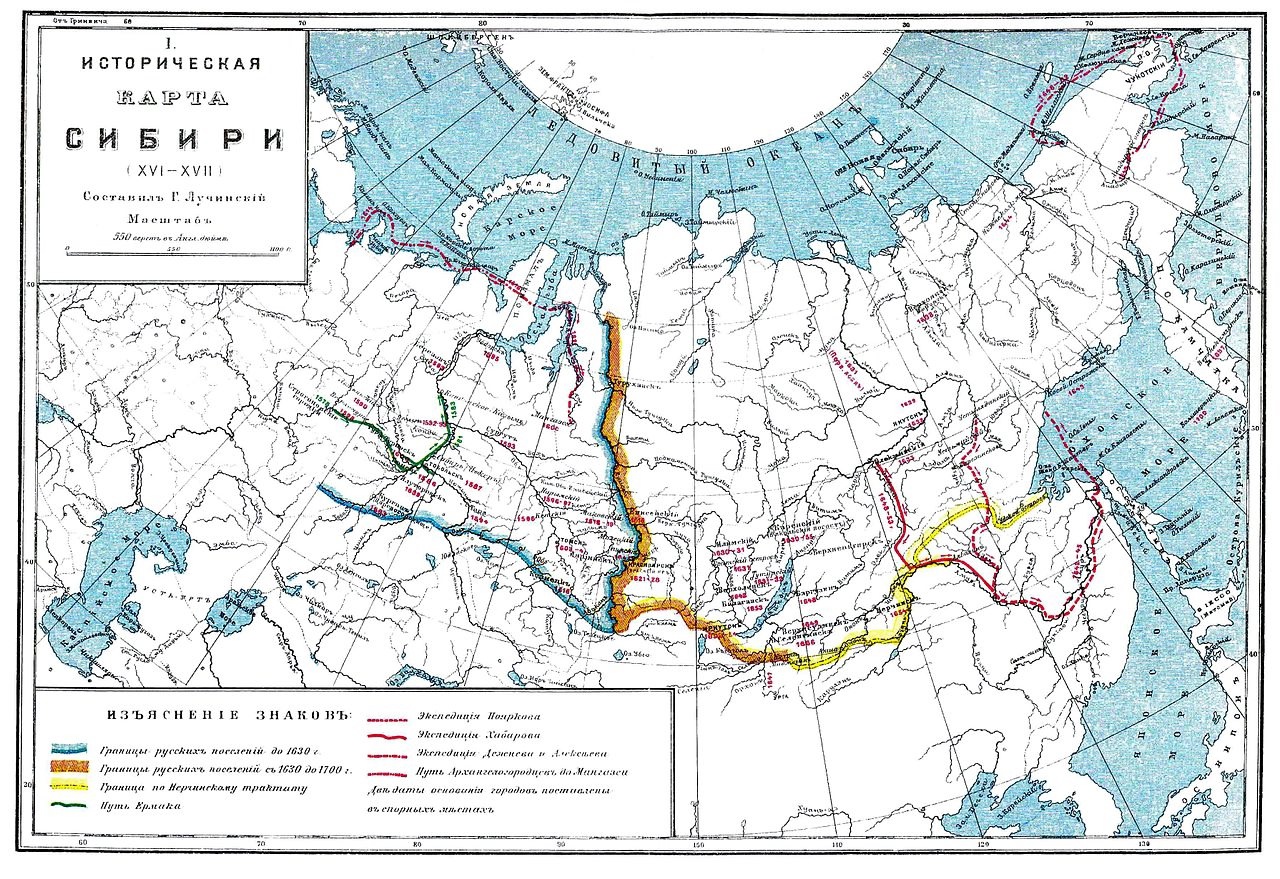

–Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ –њ–Њ–љ—П—В–љ–∞ –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –њ–µ—А–≤—Л—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ –љ–∞ –Њ–±—И–Є—А–љ—Л—Е —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є—Е –Ј–µ–Љ–ї—П—Е, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Н—В–∞–њ—Л –Є—Е –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П –Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П, –љ–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–µ–љ—П–ї–Є—Б—М —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В—М –Є –Ј–∞–і–∞—З–Є –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, —В–Є–њ—Л –Є –≤–Є–і—Л —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤, –Љ–µ—В–Њ–і—Л –Є –њ—А–Є–µ–Љ—Л –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є6.

–Э–∞—З–∞–ї–Њ –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤. –Я–µ—А–≤—Л–є —Н—В–∞–њ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞

–Т 1585 –≥. –≤–Њ–µ–≤–Њ–і–∞ –Ш.–Р. –Ь–∞–љ—Б—Г—А–Њ–≤ –Ј–∞–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–µ—В –Ю–±—Б–Ї–Є–є –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –њ–µ—А–≤—Л–Љ —Д–Њ—А–њ–Њ—Б—В–Њ–Љ –≤ –±–Њ—А—М–±–µ –†–Њ—Б—Б–Є–Є —Б –Я–µ–≥–Њ–є –Њ—А–і–Њ–є. –°–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ —Б—В–∞–ї–∞ –Ґ—О–Љ–µ–љ—М (1586), –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ –і—А–µ–≤–љ–µ–є —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л –Ґ—О–Љ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–∞–љ—Б—В–≤–∞, —Б–Љ–µ–љ–Є–≤ –±—Л–≤—И—Г—О —Е–∞–љ—Б–Ї—Г—О —Б—В–∞–≤–Ї—Г (–І–Є–љ–≥–Є-–Ґ—Г—А–∞) –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї—Г—О –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М. –Ю–љ–∞ –њ—А–Є–Ї—А—Л–≤–∞–ї–∞ –њ–Њ–і—Е–Њ–і—Л —Б —О–≥–∞ –Є —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–∞ –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–µ—А–µ–≤–∞–ї–Њ—З–љ—Л–Љ —Ж–µ–љ—В—А–Њ–Љ –њ—А–Є –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ –њ—А–Њ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Њ—В—А—П–і–Њ–≤ –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А –Ї—А–∞—П. –Ю—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –≤—Б–ї–µ–і –Ј–∞ —В–µ–Љ –Ґ–Њ–±–Њ–ї—М—Б–Ї (1587) –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ —Б–ї–Є—П–љ–Є—П –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є—Е –≤–Њ–і–љ—Л—Е –њ—Г—В–µ–є –Ш—А—В—Л—И–∞ –Є –Ґ–Њ–±–Њ–ї–∞, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї—Б—П –≤ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В–Є –Њ—В –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ –Њ–њ–ї–Њ—В–∞ —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є—Е —Е–∞–љ–Њ–≤ вАФ –Ш—Б–Ї–µ—А–∞ (–Ъ–∞—И–ї—Л–Ї–∞)7. –Ч–љ–∞–Љ–µ–љ–∞—В–µ–ї–µ–љ –Є —В–Њ—В —Д–∞–Ї—В, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ —В–Њ–Љ –ґ–µ –Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –і—А—Г–ґ–Є–љ—Л –Х—А–Љ–∞–Ї–∞ —Б –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–Љ —Е–∞–љ–∞ –Ъ—Г—З—Г–Љ–∞.¬†

–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –љ–Њ–≤—Л–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є (–≥–Њ—А–Њ–і–∞) –≤–Њ–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б–ї–Њ–ґ–Є–≤—И–Є—Е—Б—П —Ж–µ–љ—В—А–∞—Е –њ—А–µ–ґ–љ–µ–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л, —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М –µ–µ –њ—А–µ–µ–Љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, –љ–Њ —Г–ґ–µ —Б –і—А—Г–≥–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–ї–∞—В—Д–Њ—А–Љ–Њ–є. –Э–∞ —Н—В–Њ–Љ —Н—В–∞–њ–µ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Ж–µ–ї—М—О –±—Л–ї–Њ –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є —Б—В–∞—В—М –Њ–њ–Њ—А–љ—Л–Љ–Є –њ—Г–љ–Ї—В–∞–Љ–Є –њ–Њ –Ј–∞—Й–Є—В–µ –Є—Е –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ–Њ–≤ –Є –њ–µ—А–≤—Л—Е –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ—Ж–µ–≤ –Њ—В –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є–є —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –Њ—В—А—П–і–Њ–≤ —Е–∞–љ–∞ –Ъ—Г—З—Г–Љ–∞ –Є–ї–Є –Є–љ—Л—Е –њ—А–µ—В–µ–љ–і–µ–љ—В–Њ–≤, –ґ–µ–ї–∞–≤—И–Є—Е –Ј–∞–љ—П—В—М –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї –°–Є–±–Є—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–∞–љ—Б—В–≤–∞. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Б—В—А–Њ—П—В—Б—П –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –Љ–Њ—Й–љ—Л–µ –њ–Њ —В–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ –Є –њ–Њ —В–µ–Љ –Љ–µ—Б—В–∞–Љ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–µ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –±—Л —Г–Ї—А—Л—В—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –Њ—В—А—П–і—Л, –љ–Њ –Є –Љ–Є—А–љ—Л—Е –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ—Ж–µ–≤.¬†

–Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П, —З—В–Њ–± –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М—Б—П —Б –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–є —Н–Ї—Б–њ–∞–љ—Б–Є–Є –≤ –µ—Й–µ –љ–µ–Њ—Б–≤–Њ–µ–љ–љ—Г—О —З–∞—Б—В—М –°–Є–±–Є—А–Є. –Э–µ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—П –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –ї—О–і—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —А–µ—Б—Г—А—Б–∞–Љ–Є, –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–Є–ї–Њ —Б–Є–ї—Л –њ–Њ –љ–∞–ї–∞–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—О –Є —Б—В–∞–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ—Г—В–µ–є —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П —Б–Њ –≤–љ–Њ–≤—М –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є–Љ–Є –≥–Њ—А–Њ–і–∞–Љ–Є. –Ф–ї—П —Н—В–Њ–є —Ж–µ–ї–Є –≤ 1587вАФ88 –≥–≥. –±—Л–ї –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ –Ы–Њ–Ј—М–≤–Є–љ—Б–Ї–Є–є –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Ї, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–є—Б—П –љ–∞ –Т–Є—И–µ—А–Њ-–Ы–Њ–Ј—М–≤–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –≤–Њ–і–љ–Њ-—Б—Г—Е–Њ–њ—Г—В–љ–Њ–Љ –Љ–∞—А—И—А—Г—В–µ, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –і–≤–Є–≥–∞–ї–Є—Б—М –≤—Б–µ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–µ—Б—П –≤ –°–Є–±–Є—А—М –Њ—В—А—П–і—Л. –Ю–љ –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї—Б—П –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –Я–µ—А–Љ–Є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є вАФ –І–µ—А–і—Л–љ–Є, –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї –њ–Њ —А–µ–Ї–µ –Т–Є—И–µ—А–µ –Є –µ–µ –њ—А–Є—В–Њ–Ї—Г –Т–µ–ї—Б—Г. –Ч–∞—В–µ–Љ –њ—Г—В–љ–Є–Ї–Є –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ—Л –±—Л–ї–Є –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М —Б–≤–Њ–Є —Б—Г–і–∞ –Є –њ–µ—И–Є–Љ –Є–ї–Є –Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ —Е–Њ–і–Њ–Љ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–≤–∞—В—М –£—А–∞–ї—М—Б–Ї–Є–µ –≥–Њ—А—Л. –°–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –≤–Њ–і–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї –њ—Г—В–Є —И–µ–ї –њ–Њ —А–µ–Ї–µ –Ы–Њ–Ј—М–≤–µ. –Ю–љ –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–ї –Ы–Њ–Ј—М–≤–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–Ї–∞, –і–∞–ї–µ–µ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П—П—Б—М –≤–≥–ї—Г–±—М –°–Є–±–Є—А–Є –њ–Њ —А–µ–Ї–∞–Љ –Ґ–∞–≤–і–µ, –Ґ—Г—А–µ, –Ґ–Њ–±–Њ–ї—Г –Ш—А—В—Л—И—Г –Є –Ю–±–Є. –Э–Њ —Н—В–Њ—В –Љ–∞—А—И—А—Г—В –њ–Њ —А–µ–Ї–∞–Љ –Т–Є—И–µ—А–µ, –Ґ–∞–≤–і–µ –Є –Ы–Њ–Ј—М–≤–µ –±—Л–ї —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ –Є –љ–∞ –µ–≥–Њ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–љ–Є–µ —В—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б–Є–ї—Л –Є –≤—А–µ–Љ—П. –Ґ—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї—Б—П –±–Њ–ї–µ–µ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–є, –Љ–µ–љ–µ–µ –Ј–∞—В—А–∞—В–љ—Л–є –њ—Г—В—М –≤ –°–Є–±–Є—А—М.¬†

–С–∞–±–Є–љ–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –і–Њ—А–Њ–≥–∞

–Т 1595 –≥. –±—Л–ї –Є–Ј–і–∞–љ —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–є —Г–Ї–∞–Ј, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М ¬Ђ–Њ—Е–Њ—З–Є–Љ –ї—О–і—П–Љ¬ї —А–∞–Ј–≤–µ–і–∞—В—М –±–Њ–ї–µ–µ –њ—А—П–Љ–Њ–є –Є —Г–і–Њ–±–љ—Л–є –њ—Г—В—М –≤ –°–Є–±–Є—А—М. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–Њ—Б–∞–і—Б–Ї–Є–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Р—А—В–µ–Љ–Є–є –С–∞–±–Є–љ–Њ–≤ –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Г, —З—В–Њ –Є–Љ —В–∞–Ї–Њ–є –њ—Г—В—М –љ–∞–є–і–µ–љ. –Ю–љ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї –њ—А–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М –≥—А—Г–љ—В–Њ–≤—Г—О –і–Њ—А–Њ–≥—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Ї—А–∞—В–Є—В –њ—Г—В—М. –°—Г—Е–Њ–њ—Г—В–љ—Л–є –Љ–∞—А—И—А—Г—В –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї—Б—П —Б –°–Њ–ї–Є-–Ъ–∞–Љ—Б–Ї–Њ–є –Є –µ–≥–Њ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 260 –≤–µ—А—Б—В, —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–Њ—З–µ –њ—А–µ–ґ–љ–µ–≥–Њ –Т–Є—И–µ—А–Њ-–Ы–Њ–Ј—М–≤–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—Г—В–Є. –†–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –°–Њ–ї–Є–Ї–∞–Љ—Б–Ї–Њ–Љ –Є –Ґ–Њ–±–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ —П–Љ—Й–Є–Ї —Б –ї–µ–≥–Ї–Њ–є –Ї–ї–∞–і—М—О –њ—А–Њ–µ–Ј–ґ–∞–ї –Ј–∞ 22 –і–љ—П, –∞ –њ–Њ –Ы–Њ–Ј–≤–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ 30 –і–љ–µ–є.¬†–Э–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –љ–Њ–≤–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤–µ–ї–∞—Б—М –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –і–≤—Г—Е –ї–µ—В. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≤–µ–ї–∞—Б—М –µ–µ —А–∞—Б—З–Є—Б—В–Ї–∞ –Є —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Љ–Њ—Б—В–Њ–≤: ¬Ђ–Р –Љ–Њ—Б—В–Њ–≤ –Љ–Њ—Б—В–Є–ї–Є, вАФ –і–Њ–љ–Њ—Б–Є–ї–Є –њ–µ—А–Љ—Б–Ї–Є–µ —Ж–µ–ї–Њ–≤–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Є, вАФ –Њ—В –°–Њ–ї–Є–Ї–∞–Љ—Б–Ї–Њ–є —З—А–µ–Ј —А–µ—З–Ї–Є, –±—Г–µ—А–∞–Ї–Є –Є –≥—А—П–Ј–љ—Л–µ –Љ–µ—Б—В–∞ –і–Њ –Т–µ—А—Е–Њ—В—Г—А—М—П вАФ –њ–Њ–њ–µ—А–µ—З–љ—Л—Е —Б–µ–Љ—М –њ–Њ 50 —Б–∞–ґ., –∞ –і–ї–Є–љ–љ—Л—Е 30 –Љ–Њ—Б—В–Њ–≤ –њ–Њ 130 —Б–∞–ґ.¬ї. –Ъ 1597 –≥. —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї–Є –≤—Л—И–ї–Є –Ї –≤–Њ–≥—Г–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—О –Э–µ—А–Њ–Љ-–Ъ–∞—А, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –≤–µ—А—Е–Њ–≤—М–µ —А–µ–Ї–Є –Ґ—Г—А—Л. –Ф–∞–ї–µ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—В—М –њ–Њ —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є–Љ —А–µ–Ї–∞–Љ, —З—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г–њ—А–Њ—Й–∞–ї–Њ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Ї—Г –Ї–∞–Ї –ї—О–і–µ–є —В–∞–Ї –Є –≥—А—Г–Ј–Њ–≤. –У–Њ–і–Њ–Љ –њ–Њ–Ј–ґ–µ –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Т–µ—А—Е–Њ—В—Г—А—М–µ. –Я–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –њ–Њ–≤–Њ–і—Г –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї –Ь.–Ъ. –Ы—О–±–∞–≤—Б–Ї–Є–є –њ–Є—Б–∞–ї —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ:¬†¬Ђ–Ф–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є—П —А–∞–Ј–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–љ–Є—П –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-—Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є–љ—Д—А–∞—Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л –њ—А–Њ—Б–ї–µ–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –њ—А–Є–Љ–µ—А–µ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—П –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Њ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В—М –Њ—Б—В—А–Њ–≥ –љ–∞ —А–µ–Ї–µ –Ы–Њ–Ј—М–≤–µ, –њ—А–Є—В–Њ–Ї–µ –Ґ–∞–≤–і—Л¬ї8.

–Ю—В—В—Г–і–∞ –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї—Б—П –≤–Њ–і–љ—Л–є –њ—Г—В—М –≤ –°–Є–±–Є—А—М, –Є —В–∞–Љ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М —Б—В—А–Њ–Є—В—М —Б—Г–і–∞ –і–ї—П –Њ—В–њ—А–∞–≤–Ї–Є –≤ –°–Є–±–Є—А—М —Б–ї—Г–ґ–Є–ї—Л—Е –ї—О–і–µ–є, —Б—К–µ—Б—В–љ—Л—Е –Є –±–Њ–µ–≤—Л—Е –њ—А–Є–њ–∞—Б–Њ–≤, –Є –і–µ—А–ґ–∞—В—М —Б–Ї–ї–∞–і —Н—В–Є—Е –њ—А–Є–њ–∞—Б–Њ–≤. –У–Њ—А–Њ–і–Њ–Ї –Є–Љ–µ–ї —Ж–µ–ї—М —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —Б–±–Њ—А—Г —П—Б–∞–Ї–∞ —Б –≤–Њ–≥—Г–ї–Њ–≤ (–і–ї—П —Н—В–Њ–є —Ж–µ–ї–Є –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–Њ–љ–∞–і–Њ–±–Є–ї–Њ—Б—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В—М –љ–Њ–≤–Њ–µ –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ). –Э–Њ —Г–ґ–µ –≤ 1599 –≥. —Б–ї—Г–ґ–Є–ї—Л–µ –ї—О–і–Є –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М, ¬Ђ—З—В–Њ —В–∞ –љ–Њ–≤–∞—П –і–Њ—А–Њ–≥–∞ —З–Є—Й–µ–љ–∞ —Г–Ј–Ї–Њ –Є —Е—Г–і–Њ, –Є –Љ–Њ—Б—В—Л –≤–µ—Б–µ–љ–љ–µ—О –≤–Њ–і–Њ—О –њ–Њ—Б–љ–Њ—Б–Є–ї–Њ, –Є –≤—Л–±–Њ–Є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–µ, –Є –µ—Б–ї–Є –≤–µ—Б–љ–Њ—О –љ–µ –±—Г–і–µ—В –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ —А–µ–Љ–Њ–љ—В, —В–Њ –њ–Њ —В–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–µ —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є—Е —Е–ї–µ–±–љ—Л—Е –Ј–∞–њ–∞—Б–Њ–≤ –Є —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Њ–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ—Л –њ—А–Њ–≤–µ–Ј—В–Є –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Є –Є–Љ, —Б–ї—Г–ґ–Є–ї—Л–Љ –ї—О–і—П–Љ, –µ–Ј–і–Є—В—М –±—Г–і–µ—В —В—П–≥–Њ—Б—В—М –≤–µ–ї–Є–Ї–∞—П¬ї. вАФ –Я–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ —А–∞–±–Њ—В—Л –≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–Є—В—М, —З—В–Њ–±—Л ¬Ђ—Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ –ї—Г—З—И–µ –Є —И–Є—А–µ –Є –Љ–Њ—Б—В—Л –Љ–Њ—Б—В–Є–ї–Є –±—Л —Е–Њ—А–Њ—И–Є–µ¬ї.¬†–Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–Є–Љ, –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–Њ –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї—П—В—М –Ј–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є –Ї–ї—О—З–µ–≤—Л–µ —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—Г—В–µ–Љ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є –Њ—Б—В—А–Њ–≥–Њ–≤ –љ–∞ –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є—Е —Б—Г—Е–Њ–њ—Г—В–љ—Л—Е –Є –≤–Њ–і–љ—Л—Е –њ—Г—В—П—Е9. –Я–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –Ы–Њ–Ј—М–≤–Є–љ—Б–Ї–Є–є –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Ї, —Г—В—А–∞—В–Є–≤—И–Є–є —Б–≤–Њ–µ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ, –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ —А–∞–Ј—А—Г—И–Є—В—М, –Њ —З–µ–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В ¬Ђ–Ю—В–њ–Є—Б–Ї–∞ –Ы–Њ–Ј–≤–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–≤–Њ–і—Л –Ш–≤–∞–љ–∞ –Ґ—А–∞—Е–∞–љ–Є–Њ—В–Њ–≤–∞ –Я–µ–ї—Л–Љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –≤–Њ–µ–≤–Њ–і–µ –Ї–љ—П–Ј—О –Я–µ—В—А—Г –®–∞—Е–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤—Г —Г–Ї–∞–Ј—Г –≤–µ–ї–µ–љ–Њ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є—В—М –Ы–Њ–Ј–≤–Є–љ—Б–Ї–Є–Є –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Ї –Є –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –љ–µ–≥–Њ –≤—Л—Б—В—А–Њ–Є—В—М –і—А—Г–≥–Њ–є –љ–∞ —Б—В–∞—А–Њ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–Є—Й–µ –Э–µ—А–Њ–Љ–Ї—Г—А–µ¬ї10.

–Т—В–Њ—А–Њ–є —Н—В–∞–њ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞¬†

–Э–∞ —Н—В–Њ–Љ —Н—В–∞–њ–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї—Б—П –њ–µ—А–Є–Њ–і –љ–∞–Ї–Њ–њ–ї–µ–љ–Є—П —Б–Є–ї, –Є –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —А–µ—И–Є–ї–Њ—Б—М –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В—М —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –і—А—Г–≥–Є—Е —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤. –Э–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—Г–і–Є—В—М –Њ –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–µ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л —В–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –і–Њ—И–µ–і—И–Є—Е –і–Њ –љ–∞—Б –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —Г–њ–Њ—А—П–і–Њ—З–µ–љ–Є—П —Б–±–Њ—А–∞ —П—Б–∞–Ї–∞ —Б –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П. –Я—А–µ–ґ–љ–Є–µ –Љ–µ—В–Њ–і—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є–µ ¬Ђ–Ї–љ—П–Ј—Ж—Л¬ї –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є –µ–≥–Њ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—А—Г—З–љ–Њ –Є–ї–Є –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П–µ–Љ—Л—Е –Њ—В—В—Г–і–∞ —Б–±–Њ—А—Й–Є–Ї–Њ–≤, –Є–Љ–µ–ї –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–Њ–≤, —Г—Б—В—А–∞–љ–Є—В—М –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –ї–Є—И—М –Є–љ–∞—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ —Б–±–Њ—А–∞ –њ—А–Є –њ—А–µ–ґ–љ–Є—Е –љ–Њ—А–Љ–∞—Е —Б–і–∞—З–Є (—Б–Њ–±–Њ–ї—М —Б –∞–±–Њ—А–Є–≥–µ–љ–∞ –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–∞). –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —А–µ—И–µ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–љ—Л—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞ –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±–ї–Є–ґ–µ —А–∞–Ј–Љ–µ—Б—В–Є—В—М –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П –Ї–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї—Б—П —Б–±–Њ—А —П—Б–∞–Ї–∞.¬†–≠—В–Њ –±—Л–ї–∞ –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М –°–Є–±–Є—А–Є, –≥–і–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –Я–µ–ї—Л–Љ—Б–Ї–Њ–µ, –Ъ–Њ–і—Б–Ї–Њ–µ, –Ю–±–і–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –Є –њ—А–Њ—З–Є–µ —Б–µ–≤–µ—А–љ—Л–µ –Ї–љ—П–ґ–µ—Б—В–≤–∞. –Ъ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ —З–∞—Б—В—М –Є–Ј –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е ¬Ђ–Ї–љ—П–Ј–µ–є¬ї –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ –Є–ї–Є –Ј–∞–≤—Г–∞–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –≤—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Є—Е –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є–є –њ–Њ–і –њ—А–Њ—В–µ–Ї—В–Њ—А–∞—В –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –њ—Г—В–µ–Љ –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Є–ї—Л –Є —Г–Љ–µ–ї—Л—Е –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є—В—М –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–Њ–≤ –≤ –Њ—В–і–∞–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –Њ—В —Ж–µ–љ—В—А–∞ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–µ. –†–µ—И–Є—В—М —Н—В—Г –Ј–∞–і–∞—З—Г –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –ї–Є—И—М –њ—А–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–Є —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≤ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ ¬Ђ–≤–Ј—А—Л–≤–Њ–Њ–њ–∞—Б–љ—Л—Е¬ї –Љ–µ—Б—В–∞—Е –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–µ–є –Є —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є —В–∞–Љ –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В–Є–љ–≥–µ–љ—В–∞.¬†

–Э–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –≤—А–∞–ґ–і–µ–±–љ–Њ –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ—Г –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤—Г –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–ї —Б–µ–±—П –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ XVI –≤. –њ–µ–ї—Л–Љ—Б–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –Р–±–ї–∞–≥–Є—А–Є–Љ, –±—Л–≤—И–Є–є –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ъ—Г—З—Г–Љ–∞. –Ь–∞–ї–Њ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П —Б–Њ–±–Є—А–∞—В—М —П—Б–∞–Ї —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–Њ–њ–ї–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –љ–Њ –љ–µ –њ—А–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–ї —Б–±–Њ—А—Й–Є–Ї–Њ–≤ –і–∞–љ–Є –≤ —Б–Њ—Б–µ–і–љ–Є–µ –Ї–љ—П–ґ–µ—Б—В–≤–∞. –Х–≥–Њ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–Є –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є–µ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –Є –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–љ—Л–µ. –Т–Є–і–Є–Љ–Њ, –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –њ—Г—Б–Ї–∞–ї–Њ—Б—М —Б –љ–Є–Љ –љ–∞ –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –≤ –љ–∞–Ї–∞–Ј–µ –Ї–љ—П–Ј—О –Я–µ—В—А—Г –У–Њ—А—З–∞–Ї–Њ–≤—Г (–і–µ–Ї–∞–±—А—М 1592), –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –љ–∞ –±–Њ—А—М–±—Г —Б –Р–±–ї–∞–≥–µ—А–Є–Љ–Њ–Љ, —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Є–Љ—П ¬Ђ—Б—Л–љ–∞ –µ–≥–Њ –±–Њ–ї—М—И–∞–≥–Њ –Ґ–∞–≥–∞—П¬ї, –Љ–ї–∞–і—И–µ–≥–Њ вАФ –Ґ–∞—Г—В–∞—П, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П –Њ –µ–≥–Њ –њ–ї–µ–Љ—П–љ–љ–Є–Ї–∞—Е –Є –≤–љ—Г—З–∞—В–∞—Е11. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –њ—А–µ–ґ–љ–Є–µ –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л –Є —Г–≤–µ—Й–µ–≤–∞–љ–Є—П –љ–µ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї–Є, —В–Њ –У–Њ–љ—З–∞—А–Њ–≤—Г –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М –≤—Б–µ—Е —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Р–±–ї–∞–≥–Є—А–Є–Љ–∞ ¬Ђ–њ—А–Є–Љ–∞–љ–Є–≤ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є¬ї. –Ґ–∞–Ї –ґ–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є—В—М —Б –њ—П—В—М—О-—И–µ—Б—В—М—О ¬Ђ–ї—Г—З—И–Є–Љ–Є –ї—О–і—М–Љ–Є¬ї –Є–Ј –µ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П. –Ф–ї—П –±–Њ—А—М–±—Л —Б –Р–±–ї–∞–≥–Є—А–Є–Љ–Њ–Љ –≤ –І–µ—А–і—Л–љ–Є –±—Л–ї —Б–Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В–Њ–≤–∞–љ –Њ—В—А—П–і, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–Њ—И–ї–Є —Б–ї—Г–ґ–Є–ї—Л–µ –ї—О–і–Є, –љ–∞–±—А–∞–љ–љ—Л–µ –≤ —Б–µ–≤–µ—А–љ—Л—Е —Г–µ–Ј–і–∞—Е, –∞ —В–∞–Ї –ґ–µ 50 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Њ—В –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –°—В—А–Њ–≥–∞–љ–Њ–≤—Л—Е –Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є–µ –љ–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ –≤–Њ–≥—Г–ї—Л (–Љ–∞–љ—Б–Є). –°–Њ—В–љ–Є–Ї–∞–Љ –±—Л–ї–∞ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–∞ –Њ–њ–ї–∞—В–∞ –њ–Њ 2 —А—Г–±–ї—П, –∞ —А—П–і–Њ–≤—Л–Љ вАФ –њ–Њ —А—Г–±–ї—О. –Т–Њ–µ–≤–Њ–і–∞–Љ–Є –±—Л–ї–Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ—Л –Э.–Т. –Ґ—А–∞—Е–∞–љ–Є–Њ—В–Њ–≤ –Є –Я.–Ш. –У–Њ—А—З–∞–Ї–Њ–≤. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –У–Њ—А—З–∞–Ї–Њ–≤—Г –њ–Њ—А—Г—З–∞–ї–Њ—Б—М –≤–Њ–Ј–≤–µ—Б—В–Є –≤–Њ –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—П—Е –љ–µ–њ–Њ–Ї–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ–ї—Л–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ ¬Ђ–Э–∞–Ї–∞–Ј–µ¬ї –Є–Љ–µ–љ—Г–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї –Ґ–∞–±–∞—А—Л (–Ґ–∞–±–Њ—А—Л вАФ –њ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—О –Љ–µ—Б—В–∞, –≥–і–µ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–≤–∞–ї–Є—Б—М –µ–≥–Њ –Ј–∞–ї–Њ–ґ–Є—В—М). –Э–Њ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ–љ –±—Л–ї –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ –≤ –і—А—Г–≥–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ, —В–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Є–љ–Њ–µ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ вАФ –Я–µ–ї—Л–Љ.¬†

–Ф–∞–ї–µ–µ –≤ ¬Ђ–Э–∞–Ї–∞–Ј–µ¬ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М: ¬Ђ–Ъ–∞–Ї –≥–Њ—А–Њ–і –Њ–±–ї–Њ–ґ–∞—В –Є –њ–Њ—З–љ—Г—В –і–µ–ї–∞—В—М, –Є –≤ —В—Г –њ–Њ—А—Г –≤–µ–ї–µ—В–Є –Ї–љ—П–Ј—О –Я–µ—В—А—Г –Є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –≤—Б–µ—О —А–∞—В—М—О –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–Њ –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–Њ¬ї —Б –њ—А–Є–і–µ–ї–Њ–Љ –≤–Њ –Є–Љ—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –І—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А—Ж–∞. –Ф–ї—П –≤–µ–і–µ–љ–Є—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –У–Њ—А—З–∞–Ї–Њ–≤ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є —Б —Б–Њ–±–Њ–є –≤ –љ–Њ–≤—Л–є –≥–Њ—А–Њ–і ¬Ђ–Њ–±—А–∞–Ј–∞, –Ї–љ–Є–≥–Є –Є –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї–∞ –Є –≤—Б–µ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–µ —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ¬ї, –∞ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –≤–Ј—П—В—М —Б —Б–Њ–±–Њ–є –Є–Ј –Я–µ—А–Љ–Є. –Ш–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –ґ–µ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –љ–Є–Љ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Њ ¬Ђ2 —Д—Г–љ—В–∞ –ї–∞–і–∞–љ–∞, 2 —Д—Г–љ—В–∞ —В–µ–Љ—М—П–љ–∞, –њ—Г–і –≤–Њ—Б–Ї–∞ –Є –≤–µ–і—А–Њ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –≤–Є–љ–∞¬ї. –Я–Њ—Б–ї–µ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Њ—Б—В—А–Њ–≥–∞ –Є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –≤–Њ–µ–≤–Њ–і–µ –њ—А–µ–і–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤—Л—Б—В—А–Њ–Є—В—М —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–µ –ґ–Є—В–љ–Є—Ж—Л, –∞–Љ–±–∞—А—Л –Є –ґ–Є–ї—М–µ –і–ї—П –≥–Њ—А–Њ–ґ–∞–љ, —З—В–Њ–±—Л –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –ґ–Є—В—М –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ ¬Ђ–±–µ–Ј—Б—В—А–∞—И–љ–Њ¬ї.¬†–Т –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –ґ–Є—В–µ–ї–Є –Я–µ–ї—Л–Љ–∞ –Ј–∞–є–Љ—Г—В—Б—П —Е–ї–µ–±–Њ–њ–∞—И–µ—Б—В–≤–Њ–Љ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –љ–∞—А—П–і—Г —Б–Њ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї—Л–Љ–Є –ї—О–і—М–Љ–Є –≤ –°–Є–±–Є—А—М –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –Є –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–µ –Є–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л, –Ъ–∞—А–≥–Њ–њ–Њ–ї—П, –Я–µ—А–Љ–Є –Є –Т—П—В–Ї–Є. –Я—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —З–∞—Б—В—М –њ–µ–ї—Л–Љ—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–≥—Г–ї–Њ–≤ —В–∞–Ї –ґ–µ –Ј–∞–є–Љ–µ—В—Б—П –Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї–Є–µ–Љ –Є —П—Б–∞–Ї –Є–Љ –±—Г–і–µ—В –Ј–∞–Љ–µ–љ–µ–љ —Е–ї–µ–±–љ—Л–Љ –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–Љ. –Т–Њ–µ–≤–Њ–і–µ –Ы–Њ–Ј—М–≤–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–Ї–∞ –Ш–≤–∞–љ—Г –Э–∞–≥–Њ–≤–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–Њ —Б—А—Г–±–Є—В—М –Ї –њ—А–Є–±—Л—В–Є—О –Њ—В—А—П–і–∞, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П –≤ –њ–µ–ї—Л–Љ—Б–Ї—Г—О –Ј–µ–Љ–ї—О –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–µ —З–Є—Б–ї–Њ –ї–Њ–і–Њ–Ї –Є –Є–љ—Л—Е —Б—Г–і–Њ–≤, –∞ –µ—Б–ї–Є –Є—Е –Њ–Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –Љ–∞–ї–Њ, —В–Њ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Є –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –њ–Њ–Љ–Њ—З—М –Є–Љ –≤ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ. –°–∞–Љ –Њ—Б—В—А–Њ–≥, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є ¬Ђ–Э–∞–Ї–∞–Ј–∞¬ї, —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ —Б—В—А–Њ–Є—В—М –Є–Ј ¬Ђ–ї–µ–≥–Ї–Њ–≥–Њ –ї–µ—Б–∞¬ї –і–ї—П —Г–њ—А–Њ—Й–µ–љ–Є—П –±—Л—Б—В—А–Њ—В—Л —А–∞–±–Њ—В, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤—Б–µ –ґ–µ –≥–ї–∞–≤–љ–∞—П —Ж–µ–ї—М –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞ –≤ —Г—Б–Љ–Є—А–µ–љ–Є–Є –Ї–љ—П–Ј—П –Р–±–ї–∞–≥–Є—А–Є–Љ–∞ –Є –љ–∞–ї–∞–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–Є —Б–±–Њ—А–∞ —П—Б–∞–Ї–∞ —Б –њ–µ–ї—Л–Љ—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–≥—Г–ї–Њ–≤.¬†

–Э–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ ¬Ђ—Г—Б–Љ–Є—А–µ–љ–Є–µ¬ї –љ–µ–њ–Њ–Ї–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—М–Ї–∞. –°–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П–Љ –Є–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л, –Є –Р–±–ї–∞–≥–Є—А–Є–Љ –±—Л–ї –Ї–∞–Ј–љ–µ–љ. –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –ї–Є—И—М, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –Љ–ї–∞–і—И–Є–є —Б—Л–љ –Ґ–∞—Г—В–∞–є –Є –Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Є–є –≤–љ—Г–Ї –£—З–µ—В –±—Л–ї–Є —Г–≤–µ–Ј–µ–љ—Л –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г, –≥–і–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –њ—А–Є–љ—П–ї –Ї—А–µ—Й–µ–љ–Є–µ —Б –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Њ–љ –љ–Њ—Б–Є–ї —В–Є—В—Г–ї –Ї–љ—П–Ј—П –Я–µ–ї—Л–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Є –µ–≥–Њ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є –≤ –°–Є–±–Є—А–Є –Є –±—Л–ї–Є –њ–Њ–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ—Л –≤ –і–≤–Њ—А—П–љ—Б—В–≤–Њ. –°–∞–Љ –ґ–µ –Њ—Б—В—А–Њ–≥ –±—Л–ї –Ј–∞–ї–Њ–ґ–µ–љ –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г —А. –Ґ–∞–≤–і—Л –љ–Є–ґ–µ —Г—Б—В—М—П —А. –Я–µ–ї—Л–Љ–∞ –≤ 1593 –≥., –∞ –Њ–± –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–Є –µ–≥–Њ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В ¬Ђ–њ–Њ—А—Г—З–љ–∞—П¬ї –Ј–∞–њ–Є—Б—М –Њ—В 24 –Є—О–љ—П 1594 –≥. –° –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Я–µ–ї—Л–Љ–∞ –Ї –љ–µ–Љ—Г –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–њ–Є—Б–∞–љ—Л –≤–Њ–ї–Њ—Б—В–Є, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –њ–Њ —А–µ–Ї–∞–Љ –Ґ–∞–≤–і–µ, –Я–µ–ї—Л–Љ—Г, –°–Њ—Б—М–≤–µ –Є –Ы–Њ–Ј—М–≤–µ, –∞ —В–∞–Ї –ґ–µ –њ–µ—А–µ–і–∞–љ—Л –Є–Ј-–њ–Њ–і —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –Ґ–Њ–±–Њ–ї—М—Б–Ї–∞ –і–≤–µ –Њ–±—И–Є—А–љ—Л—Е –≤–Њ–ї–Њ—Б—В–Є: –С–Њ–ї—М—И–∞—П –Є –Ь–∞–ї–∞—П –Ъ–Њ–љ–і–∞.¬†

–°–ї–µ–і—Г–µ—В —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –±–ї–∞–≥–Є–µ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є—П –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –њ–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—О —Е–ї–µ–±–Њ–њ–∞—И–µ—Б—В–≤–∞ –≤ —В–µ—Е –Ї—А–∞—П—Е –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–ї–Є —Д–Є–∞—Б–Ї–Њ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Љ–µ—Б—В, –њ—А–Є–≥–Њ–і–љ—Л—Е –і–ї—П –њ–∞—И–љ–Є, –љ–∞—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ, –Є –≤–Љ–µ—Б—В–Њ 300 –њ–ї–∞–љ–Є—А—Г–µ–Љ—Л—Е —З–µ—В–≤–µ—А—В–µ–є –њ–∞—Е–Њ—В–љ–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є –Ј–∞–і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –ї–Є—И—М 7. –Х—Б–ї–Є –≤ 1594 –≥. –Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї–Є–µ–Љ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Њ—Б—М 60 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —В–Њ –≤ 1598 –≥. –ї–Є—И—М 5012. –Ч–∞—В–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Ї –љ–∞ –і–Њ–ї–≥–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б–і–µ–ї–∞–ї—Б—П –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —Ж–µ–љ—В—А–Њ–≤ —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Њ–є —Б—Б—Л–ї–Ї–Є, –Ї—Г–і–∞ –µ—Й–µ –њ—А–Є –С–Њ—А–Є—Б–µ –У–Њ–і—Г–љ–Њ–≤–µ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –±—Л–ї–Є –ґ–Є—В–µ–ї–Є –£–≥–ї–Є—З–∞, –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ –њ–Њ –і–µ–ї—Г –Њ–± ¬Ђ—Г–±–Є–µ–љ–Є–Є¬ї —Ж–∞—А–µ–≤–Є—З–∞ –Ф–Љ–Є—В—А–Є—П13. –Т 1599 –≥. —В—Г–і–∞ –ґ–µ —Б–Њ—Б–ї–∞–љ—Л —Б—В–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–Є –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Є –Ш–≤–∞–љ –Э–Є–Ї–Є—В–Є—З–Є –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —Б—В–∞–≤–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –≤–Є–љ—Г –њ–Њ–Ї—Г—И–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –ґ–Є–Ј–љ—М —Ж–∞—А—П.¬†

–Х—Б–ї–Є –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞—В—М —Б—В–µ–њ–µ–љ—М –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–Љ—Л—Е –≤ –°–Є–±–Є—А–Є –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ XVI –≤. –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –њ–Њ –µ–µ –Њ—Б–≤–Њ–µ–љ–Є—О, –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–Њ–Ї–ї–∞–і–Ї–∞ –љ–Њ–≤–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–Є –Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤–і–Њ–ї—М –љ–µ–µ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–≤, —З—В–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Њ –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –±–µ—Б–њ–µ—А–µ–±–Њ–є–љ–Њ–µ —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є–µ –Ї—А–∞—П –≤—Б–µ–Љ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ. –•–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –±—Л –љ–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є–µ –°.–Т. –С–∞—Е—А—Г—И–Є–љ–∞ –Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—Б–≤–Њ–µ–љ–Є—П –°–Є–±–Є—А–Є –њ–Њ —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–Љ—Г –Љ–∞—А—И—А—Г—В—Г. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г –ї–Є—И—М –њ–Њ—Б–ї–µ –Љ–Њ–і–µ—А–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Т–Є—И–µ—А–Њ-–Ы–Њ–Ј—М–≤–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—Г—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є, –љ–∞–і–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М, —Б—Л–≥—А–∞–ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –њ—А–Є –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–Є –њ–Њ –љ–µ–Љ—Г –њ–µ—А–≤–Њ–њ—А–Њ—Е–Њ–і—Ж–µ–≤, –Ј–∞–±—А–µ–Ј–ґ–Є–ї–∞ –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–∞ –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –љ–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–Њ–≤—Л–є —Н—В–∞–њ –њ—А–Њ–µ–Ј–і–∞ –≤ –°–Є–±–Є—А—М.¬†

–С–µ—А–µ–Ј–Њ–≤, –°—Г—А–≥—Г—В, –Э–∞—А—Л–Љ

–°–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ –Я–µ–ї—Л–Љ–∞ —Б—В–∞–ї –≥–Њ—А–Њ–і –С–µ—А–µ–Ј–Њ–≤, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –≤ 1593 –≥. –Ш–Ј ¬Ђ–Э–∞–Ї–∞–Ј–∞¬ї –Ї–љ—П–Ј—О –У–Њ—А—З–∞–Ї–Њ–≤—Г –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Г–Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –љ–Є–Љ –≤ –Ј–∞–Ї–ї–∞–і–Ї–µ –Я–µ–ї—Л–Љ–∞ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤—В–Њ—А–Њ–є –≤–Њ–µ–≤–Њ–і–∞ вАФ –Э–Є–Ї–Є—Д–Њ—А –Ґ—А–∞—Е–∞–љ–Є–Њ—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П –Ї –±–µ—А–µ–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –Њ—Б—В—П–Ї–∞–Љ –љ–∞ —А–µ–Ї—Г –Ю–±—М, –Є —В–∞–Љ —В–Њ–ґ–µ –Ј–∞–ї–Њ–ґ–Є—В—М —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –≥–Њ—А–Њ–і. –Э–Њ –њ—А–µ–ґ–і–µ –µ–Љ—Г –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–±—Л—В—М –≤ –Ґ–Њ–±–Њ–ї—М—Б–Ї –Є –љ–∞–±—А–∞—В—М —В–∞–Љ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–µ —З–Є—Б–ї–Њ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї—Л—Е –ї—О–і–µ–є –і–ї—П –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–Є –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А –Ї—А–∞—П. –Ш–Љ –±—Л–ї —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ –Њ—В—А—П–і –Є–Ј 300 —Б–ї—Г–ґ–Є–ї—Л—Е –ї—О–і–µ–є –Є 150 –љ–∞–±—А–∞–љ–љ—Л—Е –і–ї—П –њ–ї–Њ—В–љ–Є—Ж–Ї–Є—Е —А–∞–±–Њ—В –≤—П—В–Є—З–µ–є, –њ–µ—А–Љ–Є—З–µ–є, —Г—Б–Њ–ї—М—Ж–µ–≤14. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Э.–Т. –Ґ—А–∞—Е–Њ–љ–Є–Њ—В–Њ–Љ –і–ї—П –Ј–∞–Ї–ї–∞–і–Ї–Є –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М –Ї–љ—П–Ј—М –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Т–Њ–ї–Ї–Њ–љ—Б–Ї–Є–є –Є –Ш–≤–∞–љ –Ч–Љ–µ–µ–≤. –Ь–µ—Б—В–Њ –і–ї—П –Њ—Б—В—А–Њ–≥–∞ –±—Л–ї–Њ –≤—Л–±—А–∞–љ–Њ –≤ –љ–Є–ґ–љ–µ–Љ —В–µ—З–µ–љ–Є–Є –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –°–Њ—Б—М–≤—Л, –≤–±–ї–Є–Ј–Є –Њ—Б—В—П–Ї–Њ-–≤–Њ–≥—Г–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–Ї–∞ –°—Г–≥–Љ—Г—В-–≤–∞—И (–≥–Њ—А–Њ–і –±–µ—А–µ–Ј), –Ј–∞ —З—В–Њ –Њ–љ –Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —Б–≤–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ вАФ –С–µ—А–µ–Ј–Њ–≤. –У–Њ—А–Њ–і –±—Л–ї –Ј–∞–ї–Њ–ґ–µ–љ –љ–∞ –ї–µ–≤–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–µ–љ–љ–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г —А. –°–Њ—Б—М–≤—Л –њ—А–Є –≤–њ–∞–і–µ–љ–Є–Є –≤ –љ–µ–µ —А–µ—З–Ї–Є –Т–Њ–≥—Г–ї–Ї–Є –≤ 20 –Ї–Љ –Њ—В –≤–њ–∞–і–µ–љ–Є—П –µ–µ –≤ –Ю–±—М. –Ч–і–µ—Б—М –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї –і—А–µ–≤–љ–Є–є –њ—Г—В—М –Є–Ј –†—Г—Б–Є –≤ –Я—А–Є–Њ–±—М–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–Њ—Б–Є–ї –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Ч—Л—А—П–љ—Б–Ї–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–Є. –Ю–љ –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї—Б—П –Њ—В —А. –Т—Л–Љ–Є, —И–µ–ї –Ї —Г–≥–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –≥–Њ—А–Њ–і–Ї—Г –Ы—П–њ–Є–љ—Г –љ–∞ —А. –°—Л–≥–≤–µ –Є –і–∞–ї–µ–µ –≤–і–Њ–ї—М –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –°–Њ—Б—М–≤—Л –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї –і–Њ –Ю–±–Є.

–Ґ–Њ—З–љ–∞—П –і–∞—В–∞ –Ј–∞–Ї–ї–∞–і–Ї–Є –Њ—Б—В—А–Њ–≥–∞ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞, –љ–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є–Љ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—П–Љ –ї–µ—В–Њ–Љ 1594 –≥. –≥–Њ—А–Њ–і –С–µ—А–µ–Ј–Њ–≤ —Г–ґ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї, –Є –њ–µ—А–≤—Л–Љ –≤–Њ–µ–≤–Њ–і–Њ–є –≤ –љ–µ–Љ –±—Л–ї –Ґ—А–∞—Е–∞–љ–Є–Њ—В15. –Ю–± —Н—В–Њ–Љ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–∞—П –µ–Љ—Г —Ж–∞—А—Б–Ї–∞—П –≥—А–∞–Љ–Њ—В–∞ –Њ—В 1594 –≥. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ—Л—Е –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–є —В–∞–Љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≤–Њ –Є–Љ—П –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є—П –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–∞ –Є –і–Њ–Љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї—Л—Е –ї—О–і–µ–є. –°–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –Њ–љ —Б—В–∞–ї —Ж–µ–љ—В—А–Њ–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А–µ, –≥–і–µ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї–∞—Б—М –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є—П –њ–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –Љ–µ—Б—В–љ—Л–Љ–Є –∞–±–Њ—А–Є–≥–µ–љ–∞–Љ–Є . 16// –Ф–Њ –Ј–∞–Ї–ї–∞–і–Ї–Є –С–µ—А–µ–Ј–Њ–≤–∞ —П—Б–∞—З–љ–Њ–µ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–Ј–Є–ї–Њ –њ—Г—И–љ–Є–љ—Г –і–ї—П —Б–і–∞—З–Є –љ–∞ –Т—Л–Љ—М17, —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –љ–µ—Г–і–Њ–±–љ–Њ –Є–Ј-–Ј–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—Г—В–Є. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –ґ–µ –Ї –С–µ—А–µ–Ј–Њ–≤—Г –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–њ–Є—Б–∞–љ—Л –Ъ–Њ–і—Б–Ї–Є–µ –Є –С–µ–ї–Њ–≥–Њ—А—Б–Ї–∞—П –≤–Њ–ї–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —А–∞–љ–µ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –≤ –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–Є–Є –Ґ–Њ–±–Њ–ї—М—Б–Ї–∞.¬†

–Т—Б–µ —Н—В–Њ —Г–њ–Њ—А—П–і–Њ—З–Є–ї–Њ —Б–±–Њ—А —П—Б–∞–Ї–∞ –Є —Б—В–∞–ї–Њ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М—Б—П –±–Њ–ї–µ–µ –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ. –Э–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ —Н—В–∞–њ–µ –С–µ—А–µ–Ј–Њ–≤ —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞–ї—Б—П –Ї–∞–Ї —Ж–µ–љ—В—А –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї–Є, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–ї —Б–±–Њ—А —П—Б–∞–Ї–∞ –Є –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б—В–∞–ї –±–∞–Ј–Њ–≤—Л–Љ —Ж–µ–љ—В—А–Њ–Љ —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є—П –Љ–∞–љ–≥–∞–Ј–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –Њ–љ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –Ї—А—Г–њ–љ–µ–є—И–Є–Љ —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ –°–Є–±–Є—А–Є. –Т 1600 –≥. –≤ –љ–µ–Љ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–∞ —В–∞–Љ–Њ–ґ–љ—П, –∞ –≤ 1607 –≥. –≤ —З–Є—Б–ї–µ –њ–µ—А–≤—Л—Е –і–≤—Г—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ –°–Є–±–Є—А–Є вАФ –Ґ–Њ–±–Њ–ї—М—Б–Ї–∞ –Є –Т–µ—А—Е–Њ—В—Г—А—М—П вАФ –Њ–љ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –њ–µ—З–∞—В—М . 18// –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –љ–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–∞—Б—М —З–µ—А–µ–і–∞ –њ–Њ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –њ–µ—А–≤—Л—Е —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ XVI –≤. –Ш–Ј-–Ј–∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–є –Љ–µ–ґ–і—Г –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –≤–Њ–ї–Њ—Б—В—П–Љ–Є, –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е —П—Б–∞—З–љ—Л–Љ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ, –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–Є—В—М —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є –њ–Њ —Б–±–Њ—А—Г –њ—Г—И–љ–Є–љ—Л –≥–і–µ-—В–Њ –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г –≤–ї–∞—Б—В–Є, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –Ј–∞—В—А–∞—В—Л –Є –Њ—Б—В—А—Г—О –љ–µ—Е–≤–∞—В–Ї—Г –ї—О–і—Б–Ї–Є—Е —А–µ—Б—Г—А—Б–Њ–≤, –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ—Л –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—В—М –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞.¬†

–°–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ –С–µ—А–µ–Ј–Њ–≤–∞ —Б—В–∞–ї –°—Г—А–≥—Г—В. –Ь–µ—Б—В–Њ –µ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–ї–∞–і–Ї–Є, –Ї–∞–Ї –Є –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤, –±—Л–ї–Њ –≤—Л–±—А–∞–љ–Њ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ. –Ю–љ–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є—Е ¬Ђ–Ї–љ—П–ґ–µ—Б—В–≤¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –њ—А–∞–≤–Є–ї –Ї–љ—П–Ј–µ–Ї –С–∞—А–і–∞–Ї, –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є–љ—П–≤—И–Є–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–і–і–∞–љ—Б—В–≤–Њ. –Ф–ї—П –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –≤ –°–Є–±–Є—А—М –±—Л–ї–Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –Ї–љ—П–Ј—М –§–µ–і–Њ—А –С–Њ—А—П—В–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Р–љ–Є—З–Ї–Њ–≤. –¶–∞—А—Б–Ї–Є–Љ –љ–∞–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –Њ—В 19 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1594 –≥. –Є–Љ –њ—А–µ–і–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М: ¬Ђ–Я–Њ —Г–Ї–∞–Ј—Г –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—П –§–µ–і–Њ—А–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –≤–µ–ї–µ–љ–Њ –Є–Љ –±—Л—В—М –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±–µ –≤ –°–Є–±–Є—А–Є –≤–≤–µ—А—Е –њ–Њ –Ю–±–Є —А–µ–Ї–Є —Б—В–∞–≤–Є—В—М –≥–Њ—А–Њ–і –≤ –°—Г—А–≥—Г—В–µ –Є–ї–Є –≤ –С–∞–Ј–Є–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–ї–Њ—Б—В–Є, –≤ –Ы—Г–Љ–µ–њ—Г–Ї–µ (–Ы—Г–љ–њ—Г–Ї) –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ —Г–і–Њ–±–љ–µ–µ¬ї. –Ш–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П–ї–Њ –њ–Њ –Ј–Є–Љ–љ–µ–Љ—Г –њ—Г—В–Є –≤—Л–µ—Е–∞—В—М –≤ –Ы–Њ–Ј—М–≤–Є–љ—Б–Ї–Є–є –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Ї, —В–∞–Љ –і–Њ–ґ–і–∞—В—М—Б—П –≤—Б–Ї—А—Л—В–Є—П —А–µ–Ї, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ —З–µ—А–µ–Ј –Я–µ–ї—Л–Љ –Є –Ґ–Њ–±–Њ–ї—М—Б–Ї, –≥–і–µ –Њ–љ–Є –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –љ–∞–±—А–∞—В—М ¬Ђ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї—Л—Е –ї—О–і–µ–є –њ–Њ —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є¬ї, –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П –≤–Њ–і–љ—Л–Љ –њ—Г—В–µ–Љ –≤ –Ю–±—Б–Ї–Є–є –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Ї. –Ґ–∞–Љ –Ї –љ–Є–Љ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є—В—М—Б—П —Б–ї—Г–ґ–Є–ї—Л–µ –ї—О–і–Є –Є–Ј –С–µ—А–µ–Ј–Њ–≤–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤–Њ–Є–љ—Л –Ї–љ—П–Ј—П –Ш–≥–Є—З–µ—П. –Я–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –Є–Љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М —А–∞–Ј—А—Г—И–Є—В—М –Ю–±—Б–Ї–Њ–є –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Ї, —Б–і–µ–ї–∞–≤ –µ–≥–Њ –љ–µ–њ—А–Є–≥–Њ–і–љ—Л–Љ –і–ї—П –ґ–Є–ї—М—П, –Є –ї–Є—И—М –Ј–∞—В–µ–Љ –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М—Б—П –і–ї—П —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞. –Ф–∞–ї–µ–µ –≤ –≥—А–∞–Љ–Њ—В–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В—Б—П:¬†

¬Ђ–Р –њ—А–Є—И–µ–і –Ї–љ—П–Ј—О –§–µ–і–Њ—А—Г –Є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Г –≤ –°—Г—А–≥—Г—В, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –њ—А–Є–≥–Њ–ґ–µ –≤—Л—Б–Љ–Њ—В—А—П –Љ–µ—Б—В–Њ –Ї—А–µ–њ–Ї–Њ–µ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –≥–Њ—А–Њ–і –≤—Б–µ–Љ–Є —А–∞—В–љ—Л–Љ–Є –ї—О–і—М–Љ–Є –Є —В–∞–Љ–Њ—И–љ–Є–Љ–Є –Њ—Б—В—П–Ї–∞–Љ–Є. –Ф–∞ —В–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М –≤ —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –Є –љ–∞ —З–µ—А—В–µ–ґ–µ –љ–∞—З–µ—А—В–Є—В—М –Є –≤—Б—П–Ї–Є—П –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –≤—Л–њ–Є—Б–∞—В—М, –≥–і–µ —Б—В–∞–љ–µ—В –≥–Њ—А–Њ–і. –Ф–∞ –Њ—В–њ–Є—Б–∞—В—М –Ї –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—О –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–є–і—Г—В –Є–Ј –Ґ–Њ–±–Њ–ї—М—Б–Ї–∞ –≤–љ–Є–Ј –Ш—А—В—Л—И–µ–Љ –Є –≤–≤–µ—А—Е –њ–Њ –Ю–±–Є –Є —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –±—Г–і–µ—В —Е–Њ–і—Г —Б—Г–і–∞–Љ, —З—В–Њ–± –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—О –≤—Б–µ –±—Л–ї–Њ –≤–µ–і–∞–љ–Њ¬ї19.

–°—Г–і—П –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г, –Ї–љ—П–Ј—М –С–Њ—А—П—В–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Р–љ–Є—З–Ї–Њ–≤ —Б–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М —Б –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞ –љ–Є—Е –Ј–∞–і–∞—З–µ–є –Є –Ј–∞–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –≥–Њ—А–Њ–і –ї–µ—В–Њ–Љ 1594 –≥. –љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г —А. –Ю–±–Є –њ—А–Є –≤–њ–∞–і–µ–љ–Є–Є –≤ –љ–µ–µ —А–µ—З–Ї–Є –°—Г—А–≥—Г—В–Ї–Є. –Ъ–∞–Ї –Є –≤—Б–µ —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –°—Г—А–≥—Г—В –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї —Б–Њ–±–Њ–є –љ–µ–±–Њ–ї—М—И—Г—О –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М —Б –і–≤—Г–Љ—П –≤–Њ—А–Њ—В–∞–Љ–Є, 4 –±–∞—И–љ—П–Љ–Є –≥–ї—Г—Е–Є–Љ–Є –Є –Њ–і–љ–Њ–є –±–∞—И–љ–µ–є –њ—А–Њ–µ–Ј–ґ–µ–є. –Т–љ—Г—В—А–Є –µ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–∞–ї—Б—П –≤–Њ–µ–≤–Њ–і—Б–Ї–Є–є –і–≤–Њ—А, —В—О—А—М–Љ–∞, –Ј–µ–ї–µ–є–љ—Л–є (–њ–Њ—А–Њ—Е–Њ–≤–Њ–є) –њ–Њ–≥—А–µ–± –Є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М. –Ґ–∞–Љ –ґ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –Є –ґ–Є–ї—Л–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –і–ї—П —Б–ї—Г–ґ–Є–ї—Л—Е –ї—О–і–µ–є. –Т —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –ї—О–і–Є, –љ–Њ –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞–ї–Є—Б—М –Є –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞—О—Й–Є–µ –≤ —Г—З–∞—Б—В–Є–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Б–µ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї—Л–µ –ї—О–і–Є, –љ–Њ –Є –∞–±–Њ—А–Є–≥–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Є–Ј –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є—Е –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–є.¬†

–Т—Б–µ —Б–µ–ї–µ–љ–Є—П —Е–∞–љ—В—Л –≤ –Я—А–Є–Њ–±—М–µ –≤—Л—И–µ —Г—Б—В—М—П –Ш—А—В—Л—И–∞ –≤–Њ—И–ї–Є –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –°—Г—А–≥—Г—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –°—Г—А–≥—Г—В —Б—В–∞–ї –Њ–њ–Њ—А–љ—Л–Љ –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ –і–ї—П –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –≤ –±–Њ—А—М–±–µ —Б —Б–µ–ї—М–Ї—Г–њ—Б–Ї–Є–Љ —Б–Њ—О–Ј–Њ–Љ –њ–ї–µ–Љ–µ–љ, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ –Ї–∞–Ї –Я–µ–≥–∞—П –Њ—А–і–∞. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —Б–µ–ї—М–Ї—Г–њ–Њ–≤ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–Њ—О–Ј–∞ –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Ї–µ—В—Л, –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–≤—И–Є–µ –≤ –±–∞—Б—Б–µ–є–љ–∞—Е —А–µ–Ї –Э–∞—А—Л–Љ–∞ –Є –Ґ–Њ–Љ–Є20. –Т–Њ –≥–ї–∞–≤–µ –Ї–љ—П–ґ–µ—Б—В–≤–∞ —Б—В–Њ—П–ї –Ї–љ—П–Ј—М –Т–µ—А—Е–љ–µ–≥–Њ –Э–∞—А—Л–Љ–∞ вАФ –Т–Њ–љ—П, –±—Л–≤—И–Є–є –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–Њ–Љ —Е–∞–љ–∞ –Ъ—Г—З—Г–Љ–∞. –Ю–љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–њ–Њ—А–љ–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П –њ–ї–∞—В–Є—В—М —П—Б–∞–Ї –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ, –Ј–∞—П–≤–Є–≤, —З—В–Њ ¬Ђ—П—Б–∞–Ї—Г —Б —Б–µ–±—П –Є —Б —Б–≤–Њ–Є—Е –ї—О–і–µ–є –љ–µ –і–∞–µ—В¬ї, –љ–Њ –Є –≥—А–Њ–Ј–Є–ї—Б—П –њ–Њ–і–љ—П—В—М –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—П —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л–Љ–Є –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є –і–Њ 400 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Х—Й–µ –і–Њ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є –°—Г—А–≥—Г—В–∞ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї—Л–µ –ї—О–і–Є (–≥–Њ–і–Њ–≤–∞–ї—М—Й–Є–Ї–Є), –љ–µ—Б—И–Є–µ —Б–ї—Г–ґ–±—Г –≤ –Ю–±—Б–Ї–Њ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–Ї–µ, –≤–Ј—П–ї–Є –≤ –њ–ї–µ–љ —Б—Л–љ–∞ –Т–Њ–љ–Є вАФ –£—А—Г–љ–Ї–∞, –Є –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —А–µ—И–Є–ї–Њ –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–≤—И–Є–Љ—Б—П —Б–ї—Г—З–∞–µ–Љ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ –љ–µ–њ–Њ–Ї–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П21. –Э–Њ —В–Њ–Љ—Г —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М, —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ –Ј–∞–њ–ї–∞—В–Є–≤ —П—Б–∞–Ї, –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В—М —Б—Л–љ–∞, –Є –Њ–љ —В—Г—В –ґ–µ –Ј–∞—П–≤–Є–ї, —З—В–Њ –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ –і–µ–ї–∞—В—М —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ —Б—В–∞–љ–µ—В, –≤—Л–≥–љ–∞–ї —Б–±–Њ—А—Й–Є–Ї–Њ–≤ —П—Б–∞–Ї–∞ –Є–Ј —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ї–љ—П–ґ–µ—Б—В–≤–∞, —Г–≥—А–Њ–ґ–∞—П –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–Є—В—М—Б—П —Б –Ъ—Г—З—Г–Љ–Њ–Љ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є—В—М –°—Г—А–≥—Г—В.¬†

–Т –Њ—В–≤–µ—В –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–љ—П—В—Л —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –Љ–µ—А—Л, –Є –≤ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М —Б—Г—А–≥—Г—В—П–љ–∞–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є —Г—Б–Є–ї–µ–љ–љ—Л–є –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Њ—В—А—П–і –≤ 112 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞—И–ї–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ –њ—А–Є–≤–ї–µ—З—М –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Т–Њ–љ–Є –Ї–љ—П–Ј—П –С–∞—А–і–∞–Ї–∞. –Ґ–Њ—В, –њ—А–Є–љ–µ—Б—П –≤–∞—Б—Б–∞–ї—М–љ—Г—О –њ—А–Є—Б—П–≥—Г, —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї—П–ї —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –њ–Њ–і–і–∞–љ–љ—Л–Љ–Є, –Є—Б–њ—А–∞–≤–љ–Њ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї –Є —Б–і–∞–≤–∞–ї –≤ —Ж–∞—А—Б–Ї—Г—О –Ї–∞–Ј–љ—Г —П—Б–∞–Ї –Є –±—Л–ї —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ –њ—А–Њ—З—М –њ—А–Є–љ—П—В—М —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –≤—Л–ї–∞–Ј–Ї–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –≤–Њ–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б–µ–і–∞. –Ґ–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ —З—В–Њ —З–∞—Б—В—М –Ј–∞—Е–≤–∞—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П –њ–Њ –љ–µ–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞–Љ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М —Г –њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї—П.¬†–Т 1598 –≥. –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –њ—А–Є—И–ї–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ –Њ—В —Б—Г—А–≥—Г—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–≤–Њ–і—Л: ¬Ђ–°–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –Ї–љ—П–Ј—М –С–∞—А–і–∞–Ї, —З—В–Њ —Ж–∞—А—М –Ъ—Г—З—Г–Љ –њ–Њ–і–Ї–Њ—З–µ–≤–∞–ї –Ї –Я–µ–≥–Њ–є –Ю—А–і–µ, —Б—Б—Л–ї–∞–µ—В—Б—П —Б –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ –Т–Њ–љ–µ–є, –Є —З—В–Њ –Њ–љ–Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є –Љ–µ–ґ —Б–Њ–±–Њ–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А, —З—В–Њ–± –≤–µ—Б–љ–Њ—О —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –ї—О–і—М–Љ–Є –Є–і—В–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤ –°—Г—А–≥—Г—В–∞¬ї. вАФ –Ю–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–љ—Л–є –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Њ—В—А—П–і –Є–Ј —Б—Г—А–≥—Г—В—П–љ –Є —Б—В–∞ –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤ –Ї–љ—П–Ј—П –С–∞—А–і–∞–Ї–∞ —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –њ—А–µ–і–Њ—В–≤—А–∞—В–Є–ї —Г–≥—А–Њ–Ј—Г –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Њ—Б—В—А–Њ–≥, –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —З–µ–≥–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г –С–∞—А–і–∞–Ї—Б–Ї–Є–Љ –Ї–љ—П–ґ–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –Є –Я–µ–≥–Њ–є –Њ—А–і–Њ–є –≤—Б–њ—Л—Е–љ—Г–ї –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В, –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і—П—Й–Є–є –≤ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–µ —Б—В–Њ–ї–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П, –Ј–∞—В—П–љ—Г–≤—И–Є–є—Б—П –љ–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ—В.¬†

–Ф–ї—П —В–Њ–≥–Њ —З—В–Њ–± –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—Б–ї–∞–±–Є—В—М –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –Ї–љ—П–Ј—П –Т–Њ–љ–Є, –Є–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –≤ –°—Г—А–≥—Г—В –±—Л–ї –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ –љ–∞–Ї–∞–Ј –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В—М –њ—А–Є –≤–њ–∞–і–µ–љ–Є–Є —А. –Ъ–µ—В—М –≤ –Ю–±—М –µ—Й–µ –Њ–і–Є–љ –Њ—Б—В—А–Њ–≥, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–Є–є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Э–∞—А—Л–Љ. –Я—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–∞—В–Њ–є –µ–≥–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П 1598 –≥., –љ–Њ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—Й–Є—Е —Н—В–Њ—В —Д–∞–Ї—В, –љ–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М. –°—Г–і—П –њ–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј—Г, –Њ—Б—В—А–Њ–≥ —Н—В–Њ—В –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –њ—А–Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –љ–µ–њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П, —Б—Л–≥—А–∞–≤ —А–Њ–ї—М –Њ–њ–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –њ—Г–љ–Ї—В–∞ –≤ –±–Њ—А—М–±–µ –≤—Б–µ —Б —В–µ–Љ –ґ–µ –Ї–љ—П–Ј–µ–є –Т–Њ–љ–µ–є, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М –µ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –Є –Ю–±—Б–Ї–Њ–є –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Ї, —А–∞–Ј—А—Г—И–Є—В—М. –Т–Њ—В —З—В–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В—Б—П –≤ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–µ –љ–∞ —Н—В–Њ—В —Б—З–µ—В:¬†

¬Ђ–Я–Њ–Ї–∞ –Њ–љ–Є –њ—А–Є–≤–µ–і—Г—В –≤–Њ–ї–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–і —Ж–∞—А—Б–Ї—Г—О —А—Г–Ї—Г, –≤–Њ–Ј—М–Љ—Г—В —П—Б–∞–Ї –Є –Ј–∞–Ї–ї–∞–і—З–Є–Ї–Њ–≤ –Є–Ј –ї—Г—З—И–Є—Е –ї—О–і–µ–є, –∞ –Њ—Б—В—А–Њ–≥—Г –≤ –Я–µ–≥–Њ–є –Ю—А–і–µ –Є –љ–∞—И–Є–Љ –ї—О–і—П–Љ –≤–њ—А–µ–і—М –љ–µ –±—Л—В—М, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ –і–∞–ї—М–љ–µ–µ, –≤–Њ–і–∞ –≤–µ—А—Е–Њ–≤–∞—П вАФ –Ј–∞–њ–∞—Б—Л –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М —В—Г–і–∞ —В—П–ґ–µ–ї–Њ, –∞ –Љ–∞–ї—Л–Љ –ї—О–і—П–Љ –≤ –Њ—Б—В—А–Њ–≥–µ, –≤ –Я–µ–≥–Њ–є –Ю—А–і–µ –±—Л—В—М –љ–µ–ї—М–Ј—П, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —Г –Ї–љ—П–Ј—П –Т–Њ–љ–Є —Б –±—А–∞—В–Є–µ–є –Є –і–µ—В—М–Љ–Є —Б–Њ–±–Є—А–∞–µ—В—Б—П –і–Њ 400 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї¬ї.¬†

–Э–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Ї–∞–Ї –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Э–∞—А—Л–Љ–∞ –µ—Й–µ –і–Њ–ї–≥–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –±—Л–ї–Њ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –Њ—Й—Г—В–Є–Љ—Л–Љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –±–Њ—А—М–±–µ —Б –љ–µ–њ–Њ–Ї–Њ—А–љ—Л–Љ –Т–Њ–љ–µ–є, –љ–Њ –Є –Ј–∞–ї–Њ–ґ–µ–љ –Њ–љ –±—Л–ї –≤ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Г–і–Њ–±–љ—Л–Љ –Љ–µ—Б—В–Њ–Љ –і–ї—П —Б–±–Њ—А–∞ —П—Б–∞–Ї–∞ —Б –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –∞–±–Њ—А–Є–≥–µ–љ–Њ–≤. –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Э–∞—А—Л–Љ–∞ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В –Є —В–Њ—В —Д–∞–Ї—В, —З—В–Њ —В–∞–Љ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Њ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –Њ–±—Л—З–љ–Њ –і–µ–ї–∞–ї–Њ—Б—М –≤ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–∞—Е. –Ш –ї–Є—И—М –≤ 1610 –≥. —А–µ—И–µ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–ї–Њ–ґ–Є—В—М –≤ –Э–∞—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—Б—В—А–Њ–≥–µ —Е—А–∞–Љ –≤–Њ –Є–Љ—П –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤–∞ –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л —Б –њ—А–Є–і–µ–ї–Њ–Љ –≤–Њ –Є–Љ—П –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –Ъ–µ—Б–∞—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Э–µ –±—Л–ї–Њ –≤ –љ–µ–Љ –Є –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ–∞, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —Б—Г—А–≥—Г—В—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–µ–≤–Њ–і—Л –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–Є –≤ –љ–µ–≥–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М 20 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б–ї—Г–ґ–Є–ї—Л—Е –ї—О–і–µ–є.¬†

–Я—А–Є–Љ–µ—З–∞–љ–Є—П:

1 –Ь–Є–ї–ї–µ—А –У. –§. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –°–Є–±–Є—А–Є. –Ґ. 1. –Ь., 1999. –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П. –°. 324.¬†

2 –Р—А—Е–Є–≤ –Ь–∞—А–Ї—Б–∞ –Є –≠–љ–≥–µ–ї—М—Б–∞. –Ґ. VIII, 1946, —Б—В—А. 166.

3 –°–Ї—А—Л–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –†. –У. –°–Є–±–Є—А—Б–Ї–∞—П —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є—П –Х—А–Љ–∞–Ї–∞. –Э–Њ–≤–Њ—Б–Є–±–Є—А—Б–Ї, 1982. –°. 208.¬†

4 –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –Ф—А–µ–≤–љ–µ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є —Б –і–µ—А–ґ–∞–≤–∞–Љ–Є –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–Љ–Є. –Ґ. 2. –°–Я–±., 1883. –°. 236-240.¬†

5 –Ъ–∞—А–∞–Љ–Ј–Є–љ –Э. –Ь. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Ґ. 10. –°–Я–±., 1822, –њ—А–Є–Љ–µ—З. –°. 44.¬†

6 –†–µ–Ј—Г–љ –Ф. –ѓ., –Ы–∞–Љ–Є–љ –Т. –Р., –Ь–∞–Љ—Б–Є–Ї –Ґ. –°., –®–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Ь. –Т. –§—А–Њ–љ—В–Є—А –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –°–Є–±–Є—А–Є –Є –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–Є –≤ XVIIвАФXX –≤–≤.: –Њ–±—Й–µ–µ –Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ–µ. ¬†–Э–Њ–≤–Њ—Б–Є–±–Є—А—Б–Ї, 2001. C. 11- 14.

7 –Т —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є—Е –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—П—Е –і–∞—В—Л –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ –љ–µ —Б–Њ–≤–њ–∞–і–∞—О—В. –Ґ–∞–Ї, –≤ ¬Ђ–Ъ–љ–Є–≥–µ –Ч–∞–њ–Є—Б–љ–Њ–є¬ї –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В—Б—П 1586 –≥. –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ґ–Њ–±–Њ–ї—М—Б–Ї–∞, –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–∞–Ї –≤ ¬Ђ–°–Є–±–Є—А—Б–Ї–Њ–Љ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–µ—Ж–µ¬ї –Є –і—А. –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –і–∞—В—Л –µ–≥–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П 1587 –≥.

8 –Ы—О–±–∞–≤—Б–Ї–Є–є –Ь.–Ъ. –Ю–±–Ј–Њ—А –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Б –і—А–µ–≤–љ–µ–є—И–Є—Е –≤—А–µ–Љ—С–љ –Є –і–Њ –•–• –≤–µ–Ї–∞. –Ь.: –Ш–Ј–і-–≤–Њ –Ь–Њ—Б–Ї. —Г–љ–Є–≤-—В–∞, 1996.

9 –Ґ–Є—Е–Њ–љ–Њ–≤ –Р.–Р. –°—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Њ—Б—В—А–Њ–≥–Њ–≤ –Ї–∞–Ї —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ –Њ—Б–≤–Њ–µ–љ–Є—П –°–Є–±–Є—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П –≤ XVIвАФXVIII –≤–≤. [–≠–ї–µ–Ї—В—А–Њ–љ–љ—Л–є —А–µ—Б—Г—А—Б] –†–µ–ґ–Є–Љ –і–Њ—Б—В—Г–њ–∞: http://samlib.ru/t/tihonov_za_graniy/statxja_ob_ostrogah-1.shtml.

10 –Ь–Є–ї–ї–µ—А –У. –§. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –°–Є–±–Є—А–Є. –Ґ. 1. –Ь., 1999. –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П. –°. 369.

11 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 340.¬†

12 –С—Г—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Я. –Э. –Ч–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ –°–Є–±–Є—А–Є –Є –±—Л—В –њ–µ—А–≤—Л—Е –µ–µ –љ–∞—Б–µ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ґ—О–Љ–µ–љ—М: –Ш–Ј–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Ѓ. –Ь–∞–љ–і—А–Є–Ї–Є, 1999. –Ґ. I. –°. 163.

13 –Я–°–†–Ы. –Ґ. 36. –°–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є–µ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є. –І. 1. –Ь. 1987. –°. 139.¬†

14 –Ь–Є–ї–ї–µ—А –У. –§. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 340.

15 –Ґ–≤–µ—А–Є—В–Є–љ –Т. –Ґ–Њ–±–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є –≥–Њ—А–Њ–і –С–µ—А—С–Ј–Њ–≤//–њ—Г–±–ї. –Ю.–†. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤. –Я–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Є–Ї: –Ъ—А–∞–µ–≤–µ–і—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї. –Т—Л–њ.3. –Ґ—О–Љ–µ–љ—М, 2003. –°.33.

16 –Р–љ–і—А–µ–µ–≤ –Р.–Ш. –Ч–∞–Љ–µ—В–Ї–Є –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –°–Є–±–Є—А–Є XVIвАФXVII –≤–≤. // –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П –Т—Б–µ—Б–Њ—О–Ј–љ–Њ–≥–Њ –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞. –Ь.-–Ы., 1940. –Т—Л–њ.1.–Ґ.72. –°.152-155.

17 –Т—Л–Љ—М вАФ —А–µ–Ї–∞ –≤ –Ъ–љ—П–ґ–њ–Њ–≥–Њ—Б—В—Б–Ї–Њ–Љ –Є –£—Б—В—М-–Т—Л–Љ—Б–Ї–Њ–Љ —А–∞–є–Њ–љ–∞—Е –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є –Ъ–Њ–Љ–Є, –њ—А–∞–≤—Л–є –њ—А–Є—В–Њ–Ї —А. –Т—Л—З–µ–≥–і—Л.

18 –†–µ–Ј—Г–љ –Ф.–ѓ., –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤—Б–Ї–Є–є –†.–°. –Ы–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤. –Э–Њ–≤–Њ—Б–Є–±–Є—А—Б–Ї, 1989. –°.108-109.

19 –†–У–Р–Ф–Р. –°–Я. –Ъ–љ. 1. –Ы. 27.

20 –Я–ї–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Р. –§. –Э–∞—А—Л–Љ—Б–Ї–Є–є –Ї—А–∞–є. // –Ч–∞–њ. –†–У–Ю. –Ґ. 10, –°–Я–С, 1901. –У–ї. 2.

21 –Э–∞—А–Њ–і—Л –°–Є–±–Є—А–Є. –Ь.-–Ы., 1956. –°. 667.

![]() вАЛ

вАЛ