–І–Є—В–∞—В–µ–ї—М –°—В–∞–ї–Є–љ. –Ю —З—С–Љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –∞–≤—В–Њ–≥—А–∞—Д –≤–Њ–ґ–і—П –љ–∞ –Ї–љ–Є–≥–µ –≥–µ—А–Њ—П-—Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤–Є–Ї–∞ –Р.–Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤–∞?

–І–Є—В–∞—В–µ–ї—М –°—В–∞–ї–Є–љ. –Ю —З—С–Љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –∞–≤—В–Њ–≥—А–∞—Д –≤–Њ–ґ–і—П –љ–∞ –Ї–љ–Є–≥–µ –≥–µ—А–Њ—П-—Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤–Є–Ї–∞ –Р.–Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤–∞?

–° –љ–µ–Ј–∞–њ–∞–Љ—П—В–љ—Л—Е –≤—А–µ–Љ—С–љ —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П —Б–ї–Њ–≤–µ—Б–љ–Њ—Б—В—М —А–µ—И–∞–ї–∞ —Б—Г–і—М–±—Л –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–∞: –±—Л–ї–∞ –Њ–њ–ї–Њ—В–Њ–Љ –і–µ—А–ґ–∞–≤—Л, –µ—С –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–Љ –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ. –Ы–Є–±–Њ –њ–Њ—Б—А–µ–і–Є —А—Г–Є–љ —Б–≥–Є–љ—Г–≤—И–µ–є –≤ –Њ–і–љ–Њ—З–∞—Б—М–µ –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є –±—Г–і–Њ—А–∞–ґ–Є–ї–∞ –Ј–ї—Л–µ –≥—А—С–Ј—Л –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –†–Њ–Ј–∞–љ–Њ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ—Б—Л–њ–∞–ї –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В—М—П–Љ–Є –љ–Є–≥–Є–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–µ—В–µ–љ–Ј–Є–Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–є –Ї–ї–∞—Б—Б–Є–Ї–Є –Ї —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤—Г —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –°–ї—Г—З–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Є –≤–њ—А—П–Љ—М –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –Є—Б–Ї–∞–ї–Њ —Б–µ–±–µ –Њ–±–≤–Є–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–∞, —Б –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М—О –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П—П —А–Њ–ї—М –Є —Б—Г–і–Є–Є, –Є –њ–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ–Њ–≥–Њ.

–Э–µ —В–∞–Ї –ї–Є –≤ –≤–µ–Ї–µ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В–Њ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –°–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—Ж—Л–љ –Њ–±–≤–Є–љ—П–ї ¬Ђ–љ–Є–Ј–≤–µ—А–≥–љ—Г–≤—И–Є—Е¬ї –і–µ—А–ґ–∞–≤—Г –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л—Е –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤ —В–Њ–Љ, –≤ —З—С–Љ –њ—А–µ—Г—Б–њ–µ–ї —Б–∞–Љ?..¬†–£ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–Є —Б–≤–Њ–Є —Б—О–ґ–µ—В—Л –Є —Б–≤–Њ–Є —Г—А–Њ–Ї–Є —Н—В–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і—А–∞–Љ—Л. –£ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –•–• –≤–µ–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–∞—П –Я–Њ–±–µ–і–∞. –Ю–љ–∞ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Г—О –њ–∞–Љ—П—В—М. –Ю–љ–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–ї–∞ —Б–∞–Ї—А–∞–ї—М–љ–Њ–µ. –Ю–љ–∞ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–ї–∞ –≤–µ—З–љ–Њ–µ –≤ –Ј–ї–Њ–±–Њ–і–љ–µ–≤–љ–Њ–Љ, —Б–Њ–µ–і–Є–љ—П—П –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –њ—А–Њ—Б—В—Л–Љ –Є —П—Б–љ—Л–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ: ¬Ђ–Ь–Њ–ґ–µ—В –ї–Є –њ–Є—Б–∞—В—М –Њ –≤–Њ–є–љ–µ –љ–µ –Ј–љ–∞–≤—И–Є–є –µ—С?¬ї

–Ь–љ–µ —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –Њ—В–≤–µ—З–∞—В—М –љ–∞ —Н—В–Њ—В —Б—В—А–Њ–≥–Є–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є—Б—М –њ–µ—А–µ–і –Њ—З–µ–љ—М —В—А—Г–і–љ—Л–Љ –≤—Л–±–Њ—А–Њ–Љ, –≥–і–µ –≤–µ—А–љ–Њ—Б—В—М —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤–Њ–є, –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є –љ–∞—И–µ–є —Б–µ–Љ—М–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–∞ –Њ—В –Љ–µ–љ—П —В–Њ–≥–Њ, —З–µ–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –і–∞—В—М –Љ–Њ–є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ–њ—Л—В, –љ–∞–њ—А–Њ—З—М –ї–Є—И—С–љ–љ—Л–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ –≤—Л—А—Г—З–Ї—Г –Љ–љ–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М ¬Ђ–ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–Љ –Њ–њ–Њ—Б—А–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ¬ї –љ–µ –њ—А–Њ–ґ–Є—В–Њ–є –ї–Є—З–љ–Њ —В–Њ–±–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –°–љ–∞—З–∞–ї–∞ —Н—В–Њ –±—Л–ї–∞ –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В—Б–Ї–∞—П –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є—П –њ–Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤—Г –Т–∞—Б–Є–ї—П –С—Л–Ї–Њ–≤–∞, –љ–∞ –Ј–∞—Й–Є—В—Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —П –њ–Њ—Б—З–Є—В–∞–ї —Б–µ–±—П –≤–њ—А–∞–≤–µ –≤—Л–є—В–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї —Б–∞–Љ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П —Б –Љ–Њ–Є–Љ –њ—А–Њ—З—В–µ–љ–Є–µ–Љ –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Ј—Л –Њ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ –Є –і–∞–ґ–µ (—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –і–ї—П –Љ–µ–љ—П) –Њ—В–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ —В—А—Г–і –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П –Њ—З–µ–љ—М –ї–µ—Б—В–љ—Л–Љ –Њ—В–Ј—Л–≤–Њ–Љ, –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–≤ –µ–≥–Њ –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –Є –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –і–∞–ґ–µ —В–Њ–≥–і–∞ —П –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥ —Б–µ–±–µ, —З—В–Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є—В –і–µ–љ—М –Є —З–∞—Б, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ–љ–µ, –њ–Њ—А–Њ—Е—Г –љ–µ –љ—О—Е–∞–≤—И–µ–Љ—Г, –њ—А–Є–і—С—В—Б—П –і–∞–≤–∞—В—М –Њ—В–≤–µ—В –њ—А—П–Љ–Њ –≤ –љ–µ–Ї—А–∞—Б–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ ¬Ђ–Ю–Ї–Њ–њ—Л –°—В–∞–ї–Є–љ–≥—А–∞–і–∞¬ї вАФ –Ї–Њ–Љ–±–∞—В—Г –®–Є—А—П–µ–≤—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–Љ —А—Г–±–µ–ґ–µ –≤–Њ–ї–ґ—Б–Ї–Њ–є —В–≤–µ—А–і—Л–љ–Є –Њ–Ј–∞–і–∞—З–Є–ї —Б–≤–Њ–Є–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–Њ–µ–≤—Л—Е —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–є, –љ–Њ –Є –≥—А—П–і—Г—Й–Є–є –≤–µ–Ї:

¬ЂвАФ –Р –≤—Б—С-—В–∞–Ї–Є –≤–Њ–ї—П —Г –љ–µ–≥–Њ –Ї–∞–Ї–∞—П... вАФ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –®–Є—А—П–µ–≤, –љ–µ –њ–Њ–і—Л–Љ–∞—П –≥–ї–∞–Ј. вАФ –Х–є-–±–Њ–≥—Г...

вАФ –£ –Ї–Њ–≥–Њ? вАФ –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О —П. [–Ъ–µ—А–ґ–µ–љ—Ж–µ–≤ вАФ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є –≥–µ—А–Њ–є-—А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї –њ–Њ–≤–µ—Б—В–Є –Т. –Э–µ–Ї—А–∞—Б–Њ–≤–∞ "–Т –Њ–Ї–Њ–њ–∞—Е –°—В–∞–ї–Є–љ–≥—А–∞–і–∞",¬†¬†вАФ –Ш.–Р.].

вАФ –£ –°—В–∞–ї–Є–љ–∞, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ. –Ф–≤–∞ —В–∞–Ї–Є—Е –Њ—В—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П —Б–і–µ—А–ґ–∞—В—М. –Ґ—Л –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ! –Т —Б–Њ—А–Њ–Ї –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –Є –≤–Њ—В —В–µ–њ–µ—А—М. –°—Г–Љ–µ—В—М –Њ—В–Њ–≥–љ–∞—В—М –Њ—В –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л. –Ш –Ј–і–µ—Б—М —Б—В–∞—В—М. –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ—Л —Г–ґ–µ —Б—В–Њ–Є–Љ? –Ґ—А–µ—В–Є–є –Љ–µ—Б—П—Ж? –Ш –љ–µ–Љ—Ж—Л –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є вАЬ—О–љ–Ї–µ—А—Б–∞–Љ–ЄвАЭ –Є вАЬ—Е–µ–є–љ–Ї–µ–ї—П–Љ–ЄвАЭ. –Ш —Н—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞, —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞!.. –Я–Њ—Б–ї–µ –Є—О–ї—М—Б–Ї–Є—Е –і–љ–µ–є. –Ъ–∞–Ї–Њ–≤–Њ –µ–Љ—Г –±—Л–ї–Њ? –Ґ—Л –Ї–∞–Ї –і—Г–Љ–∞–µ—И—М? –Т–µ–і—М –≤—В–Њ—А–Њ–є –≥–Њ–і –ї—П–Љ–Ї—Г —В—П–љ–µ–Љ. –Ь—Л –≤–Њ—В –Ї–∞–Ї–Є—Е-–љ–Є–±—Г–і—М –њ—П—В—М—Б–Њ—В-—И–µ—Б—В—М—Б–Њ—В –Љ–µ—В—А–Њ–≤ –і–µ—А–ґ–Є–Љ, –Є —В–Њ —А—Г–≥–∞–µ–Љ—Б—П. –Ш —В—Г—В –љ–µ —В–∞–Ї, –Є —В–∞–Љ –њ–ї–Њ—Е–Њ, –Є –њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В –Ј–∞–µ–і–∞–µ—В. –Р –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–Љ—Г –Ј–∞ –≤–µ—Б—М —Д—А–Њ–љ—В –і—Г–Љ–∞—В—М –љ–∞–і–Њ. –У–∞–Ј–µ—В—Г –Є —В–Њ, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –њ—А–Њ—З–µ—Б—В—М –љ–µ —Г—Б–њ–µ–≤–∞–µ—В. –Ґ—Л –Ї–∞–Ї –і—Г–Љ–∞–µ—И—М, –Ъ–µ—А–ґ–µ–љ—Ж–µ–≤, —Г—Б–њ–µ–≤–∞–µ—В –Є–ї–Є –љ–µ—В?

вАФ –Э–µ –Ј–љ–∞—О. –Ф—Г–Љ–∞—О, –≤—Б—С-—В–∞–Ї–Є —Г—Б–њ–µ–≤–∞–µ—В.

вАФ –£—Б–њ–µ–≤–∞–µ—В, –і—Г–Љ–∞–µ—И—М? –Ю–є, –і—Г–Љ–∞—О, –љ–µ —Г—Б–њ–µ–≤–∞–µ—В. –Ґ–µ–±–µ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ. –°–Є–і–Є—И—М –≤ –±–ї–Є–љ–і–∞–ґ–µ, –Љ–∞—Е–Њ—А–Ї—Г –њ–Њ–Ї—Г—А–Є–≤–∞–µ—И—М, –∞ –љ–µ –њ–Њ–љ—А–∞–≤–Є—В—Б—П —З—В–Њ, –≤—Л–ї–µ–Ј–µ—И—М, –Љ–∞—В—О–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–Ї—А–Њ–µ—И—М, –љ—Г –Є–љ–Њ–≥–і–∞ —В–∞–Љ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–Љ –њ—А–Є–≥—А–Њ–Ј–Є—И—М... –Ф–∞ –Є –≤—Б–µ—Е –љ–∞–њ–µ—А–µ—З–µ—В –Ј–љ–∞–µ—И—М, вАФ –Є –Ї–∞–ґ–і—Л–є –±—Г–≥–Њ—А–Њ–Ї, –Ї–∞–ґ–і—Г—О –Ї–Њ—З–Ї—Г —Б–∞–Љ –ї–Є—З–љ–Њ –Њ–±–ї–∞–Ј–Є—И—М. –Р —Г –љ–µ–≥–Њ —З—В–Њ? –Ъ–∞—А—В–∞? –Р –љ–∞ –љ–µ–є —Д–ї–∞–ґ–Ї–Є. –Ш–і–Є —А–∞–Ј–±–µ—А–Є—Б—М. –Ш –≤ –њ–∞–Љ—П—В–Є –≤—Б—С —Г–і–µ—А–ґ–Є вАФ –≥–і–µ –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—О—В, –≥–і–µ —Б—В–Њ—П—В, –≥–і–µ –Њ—В—Б—В—Г–њ–∞—О—В. –Э–µ—В, –љ–µ –Ј–∞–≤–Є–і—Г—О —П –µ–Љ—Г. –Э–Є—Б–Ї–Њ–ї–µ—З–Ї–Њ –љ–µ –Ј–∞–≤–Є–і—Г—ОвА¶¬ї

–≠—В–Њ—В —Б–Њ–ї–і–∞—В—Б–Ї–Є–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б —Б–≤–Њ–µ–є –њ—А–Њ—Б—В–Њ—В–Њ–є –Є—Б—З–µ—А–њ–∞–ї –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є —Б–Љ—Л—Б–ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –њ—А–µ–љ–µ–±—А–µ—З—М –љ–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ, –љ–Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞: –µ—Б—В—М –ї–Є —Г –љ–µ—С, –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л, —З–Є—В–∞—В–µ–ї—М? –Ш–ї–Є –і–∞–ґ–µ: –µ—С –ї–Є —З–Є—В–∞—В–µ–ї—М вАФ –У–Ю–°–£–Ф–Р–†–ђ?¬†–Ф—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, –≤–љ–Њ–≤—М –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Њ –µ—Й—С –Њ–і–љ–Њ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–µ –Њ–њ–Њ—Б—А–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ–њ—Л—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Њ –Њ—В–≤–µ—В–Є—В—М –љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Ї–Њ–Љ–±–∞—В–∞ –±–µ–Ј –Њ–±–Є–љ—П–Ї–Њ–≤: ¬Ђ–Ф–∞, —З–Є—В–∞–ї¬ї. –Ш —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Н—В–Њ –љ–µ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ —В–Њ–Љ—Г —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ —В–≤–Њ–є –ї–Є—З–љ—Л–є –Њ–њ—Л—В –Њ–±–Њ–≥–∞—В–Є–ї —В–µ–±—П —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —Н—В–Є–Љ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ј–љ–∞–љ–Є–µ–Љ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Я–†–Р–Т–Ш–Ґ–Х–Ы–ђ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П —З–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–Љ, –љ–Њ –Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Њ–њ—Л—В –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–ї—Б—П –≤ –Ї–љ–Є–≥—Г, –∞ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Є –≤–Њ–≤—Б–µ —Б–њ–∞—Б–∞–ї–∞ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ –≤ –µ–≥–Њ —А–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–є —З–∞—Б. –§—А–∞–Ј–∞, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –≥—А–Њ–Љ–Ї–∞—П, –њ–∞—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П, –љ–Њ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –і–Њ–љ–µ–ї—М–Ј—П –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ–∞—П.¬†

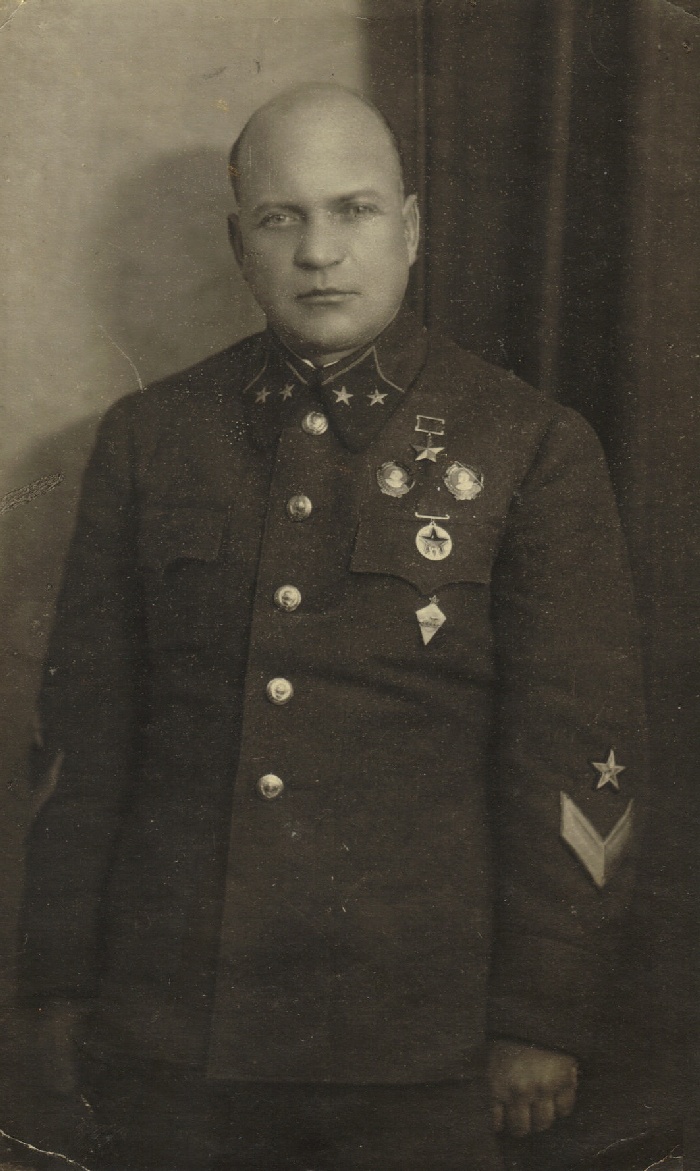

–У–≤–∞—А–і–Є–Є –≥–µ–љ.-–Љ–∞–є–Њ—А –Р.–Ш.–Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤, 1942 –≥.

–§–Њ–љ–і –У–Њ–Љ–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤–Њ-–њ–∞—А–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –∞–љ—Б–∞–Љ–±–ї—П

–Э–µ –Њ–і–љ–Њ –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є–µ –Љ–љ–µ –і–Њ–≤–µ–ї–Њ—Б—М –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —Б—Г–і—М–±–Њ–є –Љ–Њ–µ–≥–Њ –і–≤–Њ—О—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–і—Г—И–Ї–Є вАФ –У–µ—А–Њ—П –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞, –≥–≤–∞—А–і–Є–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А–∞, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ 5-–є —В–∞–љ–Ї–Њ–≤–Њ–є –∞—А–Љ–Є–µ–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Ш–ї—М–Є—З–∞ –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ–≥–Є–± –≤ —В–∞–љ–Ї–Њ–≤–Њ–Љ –±–Њ—О 23 –Є—О–ї—П 1942 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ–і –Т–Њ—А–Њ–љ–µ–ґ–µ–Љ. –Ъ–∞–Ї —А–∞–Ј –≤ —В–µ —Б—В—А–∞—И–љ—Л–µ –і–љ–Є –Є—О–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Є –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –Ї–Њ–Љ–±–∞—В –®–Є—А—П–µ–≤. –§—А–Њ–љ—В–Њ–≤–∞—П –Љ–Њ–≥–Є–ї–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Ш–ї—М–Є—З–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–∞ –њ–Њ–Є—Б–Ї–Њ–≤–Є–Ї–∞–Љ–Є –ї–Є—И—М –≤ 2008 –≥–Њ–і—Г. –Т 2009 –≥–Њ–і—Г –њ—А–∞—Е –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤–∞ –Є —Б–µ–Љ–Є –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤ —Б –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–Њ—З–µ—Б—В—П–Љ–Є –њ—А–Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ—В—Л—Б—П—З–љ–Њ–Љ —Б—В–µ—З–µ–љ–Є–Є –љ–∞—А–Њ–і–∞ –±—Л–ї –Ј–∞—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ —Г –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞ –°–ї–∞–≤—Л –≤ –Т–Њ—А–Њ–љ–µ–ґ–µ. –Ф–Њ–ї–ґ–µ–љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ –Љ–Њ–Є —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ—Л–µ —Г—Б–Є–ї–Є—П —Г–≤–µ–љ—З–∞–ї–Є—Б—М –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —Г—Б–њ–µ—Е–Њ–Љ: –£–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –Я—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В–∞ –Т. –Т. –Я—Г—В–Є–љ–∞ –Њ—В 15 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 2018 –≥–Њ–і–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї –њ–Њ—Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і—С–љ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Њ—А–і–µ–љ–Њ–Љ –Ц—Г–Ї–Њ–≤–∞ ¬Ђ–Ч–∞ —Г–Љ–µ–ї—Г—О –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –≤–Њ–є—Б–Ї –≤ —Е–Њ–і–µ —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –≤ 1941вАФ1942 –≥–Њ–і–∞—Е¬ї. –Р –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –У–Њ–Љ–µ–ї—П, –љ–∞ —А–Њ–і–Є–љ–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤–∞, –≤ 2019 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї –Њ—В–Ї—А—Л—В —Б–Ї—Г–ї—М–њ—В—Г—А–љ—Л–є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –µ–Љ—Г –Є –µ–≥–Њ –±—А–∞—В—М—П–Љ.

–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤ вАФ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —В—А—С—Е –±—А–∞—В—М–µ–≤-–≥–µ—А–Њ–µ–≤ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л. –Т—Б–µ –Њ–љ–Є –Њ—В–і–∞–ї–Є –ґ–Є–Ј–љ—М –Ј–∞ –†–Њ–і–Є–љ—Г. –Ь–ї–∞–і—И–Є–є –±—А–∞—В –Я—С—В—А вАФ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Є—Б—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ-–њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—В–∞–љ–Ї–Њ–≤–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л вАФ –њ–Њ—Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ —В–Њ–ґ–µ –±—Л–ї —Г–і–Њ—Б—В–Њ–µ–љ –Ј–≤–∞–љ–Є—П –У–µ—А–Њ—П. –°—В–∞—А—И–Є–є –±—А–∞—В –Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Ч–≤–µ–Ј–і—Л –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї, –љ–Њ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Є –≤–Њ—И—С–ї –Ї–∞–Ї –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ—Л–є, –≥–µ—А–Њ–є—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А, ¬Ђ–±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –І–∞–њ–∞–є¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П—П—Б—М —Б –Њ—В—А—П–і–Њ–Љ –љ–∞ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–є –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Б–Ї–Є–є –њ–∞—А–∞–і –≤ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і—С–љ–љ–Њ–Љ –Ь–Є–љ—Б–Ї–µ, –њ—А–Є–љ—П–ї –±–Њ–є —Б –±—А–Њ–і—П—З–µ–є –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В—М—О –Є –≤ —В–Њ–Љ –±–Њ—О –њ–Њ–≥–Є–±вА¶ –≠—В–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –≤ –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Є —Б–µ–Љ—М—П, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є –≤—Б–µ —В—А–Њ–µ –±—А–∞—В—М–µ–≤, –∞ –і–≤–Њ–µ –Є–Ј –љ–Є—Е —Б—В–∞–ї–Є –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –У–µ—А–Њ—П–Љ–Є –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞.

–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤ –≤ 1920вАФ1930-–µ –≥–Њ–і—Л –Њ–±—Г—З–∞–ї—Б—П –≤ –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –Є–Љ–µ–љ–Є –§—А—Г–љ–Ј–µ, –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е —Г—З–µ–±–љ—Л—Е –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—П—Е –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї –ї—Г—З—И–µ–є –≤ –°–°–°–† –±—А–Є–≥–∞–і–Њ–є —В—П–ґ—С–ї—Л—Е —В–∞–љ–Ї–Њ–≤ –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –Њ–Ї—А—Г–≥–µ –Є –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞–ї —Б–µ–±—П –љ–∞ –њ–Њ–њ—А–Є—Й–µ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л. –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ш–ї—М–Є—З —П—А–Ї–Њ –њ—А–Њ—П–≤–Є–ї —Б–µ–±—П –Ї–∞–Ї –∞–≤—В–Њ—А —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —В—А—Г–і–Њ–≤ –њ–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –і–µ–ї—Г –Є –і–Њ–±—А–Њ—В–љ–Њ–є –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ—А–Њ–Ј—Л. –Ю–љ –њ–Є—Б–∞–ї —Б—В–Є—Е–Є, —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ —А–∞–±–Њ—В–µ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Ы–Ю–Ъ–Р–§, –і—А—Г–ґ–Є–ї —Б –Ы–µ–Њ–љ–Є–і–Њ–Љ –°–Њ–±–Њ–ї–µ–≤—Л–Љ. –Ч–∞ —Г—Б–њ–µ—Е–Є –≤ –±–Њ–µ–≤–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤ —Г–ґ–µ –≤ 1936 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ –Њ—А–і–µ–љ–Њ–Љ –Ы–µ–љ–Є–љ–∞. –Э–Њ –≤ –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–є —Б—Г–і—М–±–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Ш–ї—М–Є—З–∞ –±—Л–ї–Є –Є —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П: —Б 8 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1938 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ 3 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1939 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ –ї–Њ–ґ–љ–Њ–Љ—Г –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—О –Њ–љ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–ї—Б—П –≤ —В—О—А—М–Љ–µ –£–У–С –Э–Ъ–Т–Ф –Ы–Ю, –љ–Њ –±—Л–ї –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–љ –њ–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ґ—А–Є–±—Г–љ–∞–ї–∞. –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤ –њ–Њ—И–µ–ї –љ–∞ —Б–Љ–µ—А—В–µ–ї—М–љ—Л–є —А–Є—Б–Ї, –љ–Њ —Б—Г–Љ–µ–ї –Њ—Б—В—А–Њ—Г–Љ–љ–Њ —А–∞–Ј–Њ–±–ї–∞—З–Є—В—М –Њ–±–Љ–∞–љ —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П, –љ–∞–Ј–≤–∞–≤ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є ¬Ђ—Б–Њ–Њ–±—Й–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є¬ї –≥–µ—А–Њ–µ–≤ –Ј–∞—А—Г–±–µ–ґ–љ–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л. –£–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–µ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–Љ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –љ–∞ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —Г—А–Њ–≤–љ–µ, —Б –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є—П–Љ–Є —Б—В–Є—Е–Њ–≤ –Є –њ—А–Њ–Ј—Л –≤ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞—Е 1920вАФ1930-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤, —Б–њ–∞—Б–ї–Њ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А—Г –Ш–ї—М–Є—З—Г –ґ–Є–Ј–љ—М –Є –≤–µ—А–љ—Г–ї–Њ –µ–≥–Њ –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є–є —В–∞–ї–∞–љ—В —Б—В—А–∞–љ–µ –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ —Б–∞–Љ—Л—Е –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Є—Е –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є. –Ъ—В–Њ –Ј–љ–∞–µ—В, –±—Л—В—М –Љ–Њ–ґ–µ—В, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–≤–µ–ї–Њ—Б—М –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є, –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞ –≤ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є —А–∞–Ј –≤—Л–±—А–∞–ї–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є?

–Т 1941 –≥–Њ–і—Г –Є–Љ—П –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤–∞ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞ —Б–ї—Г—Е—Г вАФ –Њ–љ–Њ –≥—А–µ–Љ–µ–ї–Њ –љ–∞ –≤—Б—О –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Г—О —Б—В—А–∞–љ—Г! –Ф–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –њ–Њ–ї–Є—Б—В–∞—В—М –њ–Њ–і—И–Є–≤–Ї–Є –≥–∞–Ј–µ—В —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є: ¬Ђ–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–Є–є¬ї, ¬Ђ–Я—А–∞–≤–і—Л¬ї, ¬Ђ–Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Ј–≤–µ–Ј–і—Л¬ї, ¬Ђ–Т–µ—З–µ—А–љ–µ–є –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л¬ї. –Ю–і–Є–љ –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е –У–µ—А–Њ–µ–≤ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –≤ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –≤–Њ–є–љ—Л (—Н—В–Њ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–µ –Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї 5 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1941 –≥–Њ–і–∞). –У–µ—А–Њ–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–∞, –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–≤—И–Є–є —Б–Ї–Њ–њ–Є—Й–µ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ—Л—Е, –љ–µ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л—Е –і—А—Г–≥ —Б –і—А—Г–≥–Њ–Љ –ї—О–і–µ–є –Є–Ј —З–Є—Б–ї–∞ –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А–Њ–≤ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є–Љ –і–µ—Б–∞–љ—В–Њ–Љ –њ–Њ–µ–Ј–і–∞ –Є –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ—Ж–µ–≤ –≤ –±–Њ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–µ –≤–Њ–Є–љ—Б—В–≤–Њ –љ–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–∞ –°–Є–Љ–Њ–љ–Њ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–µ–є—И–µ–Љ —Б–≤–Њ—С–Љ –Њ—З–µ—А–Ї–µ ¬Ђ–Ш—О–љ—М-–і–µ–Ї–∞–±—А—М¬ї, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–Љ –љ–∞ –≤–Њ–ї–љ–µ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–±–µ–і—Л, —Б—А–∞–≤–љ–Є—В –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤–∞ –Є –≥–µ—А–Њ—П –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –Ь–Њ–≥–Є–ї—С–≤–∞ –Ъ—Г—В–µ–њ–Њ–≤–∞ —Б –±—Л–ї–Є–љ–љ—Л–Љ –Х–≤–њ–∞—В–Є–µ–Љ –Ъ–Њ–ї–Њ–≤—А–∞—В–Њ–Љ. –Т–Њ–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В –°–Њ–ї–Њ–≤—М—С–≤–Њ–є –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤—Л –њ–Њ–і –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ. –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –і–љ–µ–њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–∞–Љ –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤ –≤—Л–≤–µ–ї –Є–Ј –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –і–≤–µ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–µ –∞—А–Љ–Є–Є, —Б–њ–∞—Б –Є—Е –Њ—В —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Є, —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –њ–µ—А–≤—Л–є —А–∞–Ј —Б–њ–∞—Б —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї—Г—О —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Г, –љ–Є—З–µ–Љ –Є –љ–Є–Ї–µ–Љ –і–Њ —В–Њ–є –њ–Њ—А—Л –љ–µ –њ—А–Є–Ї—А—Л—В—Г—О. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Я–µ—А–≤–Њ–є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ—В–Њ—Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ–і –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤–∞ –≤ —Б–µ–љ—В—П–±—А–µ 1941 –≥–Њ–і–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Њ–є (–њ–Њ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Г –Э–∞—А–Ї–Њ–Љ–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞) –Є –љ–∞—Б–Љ–µ—А—В—М —Б—В–Њ—П–ї–∞ –≤ –Э–∞—А–Њ-–§–Њ–Љ–Є–љ—Б–Ї–µ. –§–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є 20-–є –∞—А–Љ–Є–µ–є –µ–і–≤–∞ –ї–Є –љ–µ —Г —Б—В–µ–љ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П –≤ –і–µ–Ї–∞–±—А–µ 1941 –≥–Њ–і–∞, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ–љ—Л–є –≤–Њ —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤–Њ–Љ –і–Њ–љ–µ—Б–µ–љ–Є–Є –Є –і–∞–ґ–µ –≤ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Ї –Њ—А–і–µ–љ—Г –Ы–µ–љ–Є–љ–∞ –Ј–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –±—Г–і—Г—Й–Є–Љ –Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–Њ–Љ –Т–ї–∞—Б–Њ–≤—Л–Љ вАФ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞—А–Љ–Њ–Љ 20-–є –∞—А–Љ–Є–Є. –Ю—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є–Љ –≤ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞—Е —В–Њ–≥–і–∞, –љ–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б вАФ –њ—А–Є–≥–ї–∞—И—С–љ–љ—Л–Љ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–∞–Љ–Є –≤ –њ–∞–љ—В–µ–Њ–љ —Б–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї–µ–є –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л, —З—В–Њ–±—Л –Њ—З–Є—Б—В–Є—В—М –Ї–ї—П—В–≤–Њ–Њ—В—Б—В—Г–њ–љ–Є–Ї–∞, –Є—Г–і—Г –Њ—В —Б–Ї–≤–µ—А–љ—Л –њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞. –Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –љ–∞ –±–ї–Є–ґ–љ–Є—Е —А—Г–±–µ–ґ–∞—Е –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ–Њ–є –≤–Њ–є—Б–Ї –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л, –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є 20-–є –∞—А–Љ–Є–Є –Є, –њ–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—О –Љ–∞—А—И–∞–ї–∞ –Ц—Г–Ї–Њ–≤–∞, –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–µ –Ї–Њ–љ—В—А–љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ, –Ј–∞–Ї—А—Л–≤ ¬Ђ–і—Л—А–Ї—Г¬ї –≤ –љ–∞—И–µ–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–µ –≤ 30 –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–∞—Е –Њ—В –Ъ—А–µ–Љ–ї—П. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –≤–µ—Б–љ–Њ–є 1942 –≥–Њ–і–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞–ї –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е —В–∞–љ–Ї–Њ–≤—Л—Е –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞—А–Љ–Њ–≤ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є.

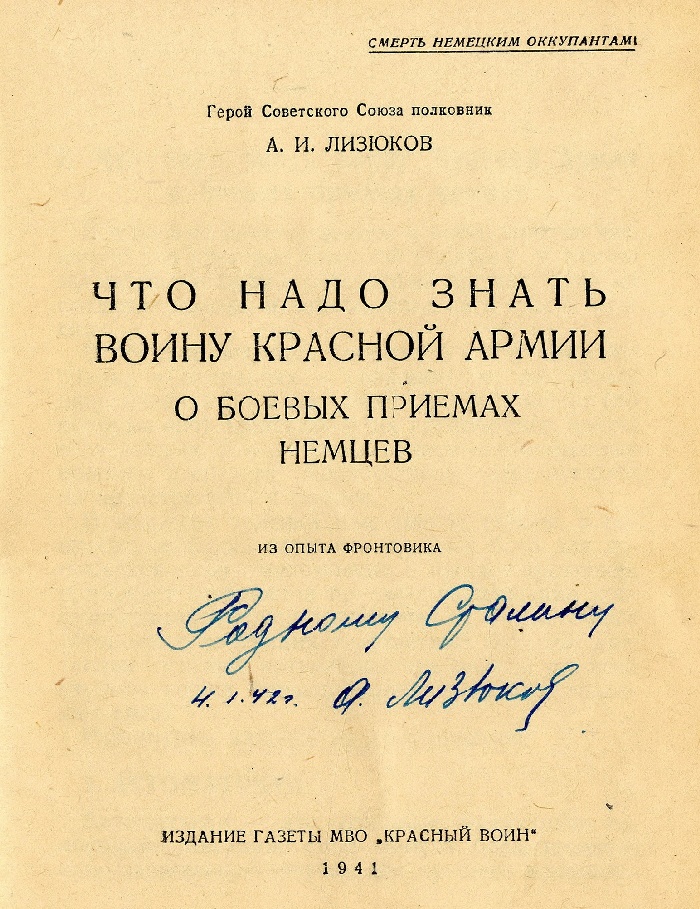

–Ф–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –Р.–Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤–∞ –°—В–∞–ї–Є–љ—Г. –†–У–Р–°–Я–Ш, —Д–Њ–љ–і –°—В–∞–ї–Є–љ–∞вАЛ

–Т 1941 –≥–Њ–і—Г –≤ —В–Є–њ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –≥–∞–Ј–µ—В—Л –Ь–Т–Ю ¬Ђ–Ъ—А–∞—Б–љ—Л–є –≤–Њ–Є–љ¬ї —Г–≤–Є–і–µ–ї–∞ —Б–≤–µ—В –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–∞—П –Ї–љ–Є–ґ–µ—З–Ї–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤–∞ ¬Ђ–І—В–Њ –љ–∞–і–Њ –Ј–љ–∞—В—М –≤–Њ–Є–љ—Г –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є –Њ –±–Њ–µ–≤—Л—Е –њ—А–Є—С–Љ–∞—Е –љ–µ–Љ—Ж–µ–≤: –Є–Ј –Њ–њ—Л—В–∞ —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤–Є–Ї–∞¬ї. –Т –Њ—Б–љ–Њ–≤—Г —Н—В–Њ–є –±—А–Њ—И—О—А—Л, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–є –Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–Љ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–Љ —П–Ј—Л–Ї–Њ–Љ, –±—Л–ї –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ –ї–Є—З–љ—Л–є –Њ–њ—Л—В –∞–≤—В–Њ—А–∞, —Г–ґ–µ –Ј–љ–∞–≤—И–µ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –±–Њ—А–Њ—В—М—Б—П —Б —В–∞–љ–Ї–∞–Љ–Є –Є –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–µ–є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞, –Ї–∞–Ї —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–∞—В—М –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є—Е –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В—З–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–∞–Ї —Б—В—А–Њ–Є—В—М –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —А—Г–±–µ–ґ–Є –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ –і—А—Г–≥–Њ–µ, –њ–Њ—З–µ—А–њ–љ—Г—В–Њ–µ –љ–µ –Є–Ј —Г–Љ–љ—Л—Е –і–Њ–≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–љ–Є–≥, –∞ –≤—Л—Б—В—А–∞–і–∞–љ–љ–Њ–µ –≤ –Ї—А–Њ–≤–Є –Є –≤ –≥–Њ—А–µ—З–Є –њ–µ—А–≤—Л—Е –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л. –Ґ–µ–Ї—Б—В –±—А–Њ—И—О—А—Л –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤–∞ –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В—Б—П –Њ—В –µ–≥–Њ –±–Њ–µ–≤—Л—Е —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–є:

¬Ђ–Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤ вАФ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л, вАФ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А –Я–µ—А–≤–Њ–є –У–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ—В–Њ—Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А –Т. –Т. –Ь–µ—И–Ї–Њ–≤. вАФ <вА¶> –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –Њ—В–і–∞–≤–∞–ї –њ—А–Є–Ї–∞–Ј, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Ј–і–µ—Б—М –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥ —Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, —В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–µ–≥–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Њ–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–µ –і–µ–ї–∞—В—М. –Я—А–Є–Ї–∞–Ј –±—Л–ї –≤—Б–µ–≥–і–∞ —В–Њ—З–µ–љ, –њ—А–Њ–і—Г–Љ–∞–љ, —Б–ґ–∞—В. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –і–∞—О—В –њ—А–Є–Ї–∞–Ј, —В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–і–µ—О –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В, –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –і–Њ—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞—В—М –і—А—Г–≥–Є–µ, —Г –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Х–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј —В–Њ—З–µ–љ –Є —П—Б–µ–љ –Є –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є –і–Њ—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є –љ–µ —В—А–µ–±—Г–µ—В. –Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л –њ—А–Є—Б–ї–∞–ї–Є —Б—В–µ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—Б—В–Ї—Г –Є–Ј —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Є, –Њ–љ —Б—А–∞–Ј—Г —Б–µ–ї, —З–∞–є –њ–Є–ї –Є –і–Є–Ї—В–Њ–≤–∞–ї¬ї.

–≠—В–∞ –Ї–љ–Є–≥–∞ –Њ—В–Ї—А—Л–ї–∞ —Ж–µ–ї—Г—О —Б–µ—А–Є—О –і—А—Г–≥–Є—Е –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є—Е —А–∞–±–Њ—В –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤–∞: ¬Ђ–І—В–Њ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –Ј–љ–∞—В—М –±–Њ–µ—Ж, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Є –њ–Њ–ї–Є—В—А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї –Њ —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–µ¬ї, ¬Ђ–І—В–Њ –љ–∞–і–Њ –Ј–љ–∞—В—М –±–Њ–є—Ж–∞–Љ –њ—А–Є –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–Є –љ–∞ –љ–µ–Љ—Ж–µ–≤¬ї, —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–љ—Л–µ –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П –њ–µ—А–≤–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–Є, –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е вАФ –≤—Б—П –љ–µ–Њ–±—К—П—В–љ–∞—П —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–∞—П —Б—В—А–∞–љ–∞: –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞, –§—А—Г–љ–Ј–µ, –У–Њ—А—М–Ї–Є–є, –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—П—А—Б–Ї, –°–∞—А–∞–љ—Б–ЇвА¶ –Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–µ –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–∞ —А–∞–±–Њ—В –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤–∞ –±—Л–ї–Є –њ–Њ–і —Б—В–∞—В—М –Є—Е –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ—Б—В–Є. –І–µ—А–µ–Ј —В—А–Є –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –Я–Њ–±–µ–і—Л, –≤ 1948 –≥–Њ–і—Г, –љ–∞ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞—Е ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –њ—А–∞–≤–і—Л¬ї —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—М –Э–Њ–≤–Њ—Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±–Ї–Њ–Љ–∞ –Т–Ъ–Я (–±) –Ь. –Ъ—Г–ї–∞–≥–Є–љ –≤ —Б—В–∞—В—М–µ ¬Ђ–С–Њ–ї—М—И–Њ–µ, –≤–∞–ґ–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ¬ї –±—Г–і–µ—В –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –Њ—Е–Њ—В—Л –і–ї—П —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Њ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є —Б—В—А–∞–љ—Л –Є —Б—Б—Л–ї–∞—В—М—Б—П –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –љ–∞ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞ –Т–Њ—А–Њ—И–Є–ї–Њ–≤–∞ –Є –љ–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є ¬Ђ—Г—З–Є–ї —Б–≤–Њ–Є—Е —А–∞–Ј–≤–µ–і—З–Є–Ї–Њ–≤ –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤ –ї–µ—Б—Г –њ—А–Њ—В–Є–≤ –≤—А–∞–≥–∞ —В–∞–Ї, –Ї–∞–Ї –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—В –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–Є –≤ –±–Њ—А—М–±–µ —Б —Е–Є—Й–љ—Л–Љ –Є –Њ–њ–∞—Б–љ—Л–Љ –Ј–≤–µ—А–µ–Љ¬ї.¬†

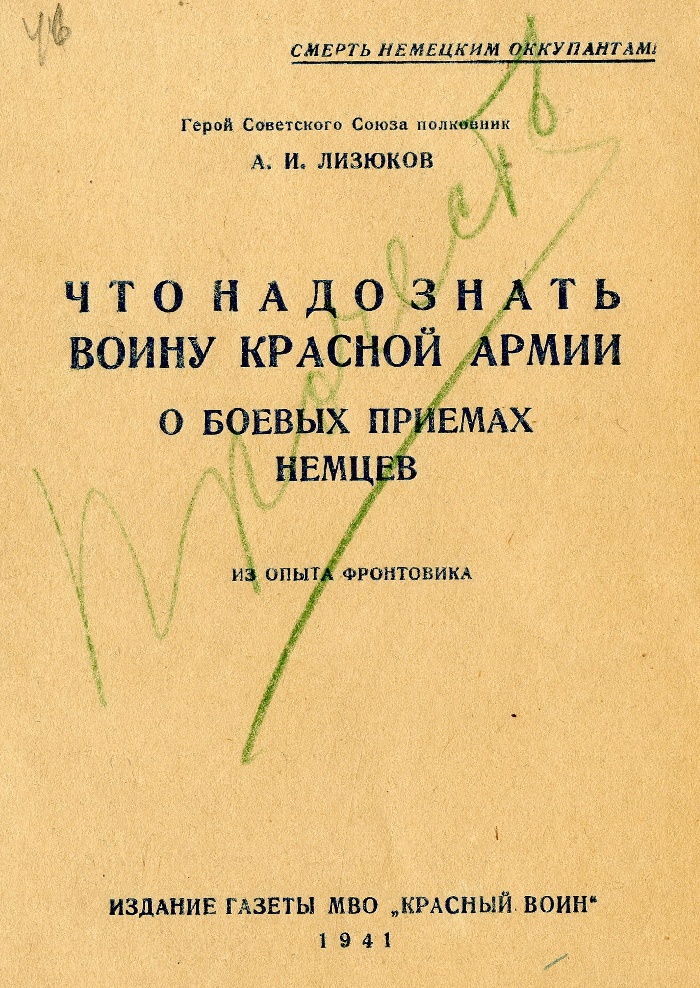

¬†–†–µ–Ј–Њ–ї—О—Ж–Є—П –°—В–∞–ї–Є–љ–∞ –љ–∞ –Ї–љ–Є–≥–µ –Р.–Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤–∞. –†–У–Р–°–Я–Ш, —Д–Њ–љ–і –°—В–∞–ї–Є–љ–∞

4 —П–љ–≤–∞—А—П 1942 –≥–Њ–і–∞ –±—А–Њ—И—О—А–∞ –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤–∞ ¬Ђ–І—В–Њ –љ–∞–і–Њ –Ј–љ–∞—В—М –≤–Њ–Є–љ—Г –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є –Њ –±–Њ–µ–≤—Л—Е –њ—А–Є—С–Љ–∞—Е –љ–µ–Љ—Ж–µ–≤: –Є–Ј –Њ–њ—Л—В–∞ —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤–Є–Ї–∞¬ї –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–і–∞—А–µ–љ–∞ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ –°—В–∞–ї–Є–љ—Г —Б –Њ—З–µ–љ—М –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–є –і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б—М—О: ¬Ђ–†–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –°—В–∞–ї–Є–љ—Г, –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤¬ї. –Ъ–љ–Є–≥–∞ –і–Њ –°—В–∞–ї–Є–љ–∞ –і–Њ—И–ї–∞. –Т–Њ–ґ–і—М –Ј–љ–∞–ї –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤–∞, –±—Л–ї –љ–∞—Б–ї—Л—И–∞–љ –Њ –љ—С–Љ. –Т –∞—А—Е–Є–≤–∞—Е —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤—Л–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–Ї–ї—О—З–∞—О—В –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –°—В–∞–ї–Є–љ–∞, –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–љ—Л–µ –Њ—В –µ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є –ї–Є—З–љ–Њ –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤—Г. –Я–µ—А–≤–∞—П –≤—Б—В—А–µ—З–∞ –°—В–∞–ї–Є–љ–∞ –Є –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞—Б—М, –њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, 1 —П–љ–≤–∞—А—П 1942 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞ –і–∞—З–µ –≤–Њ–ґ–і—П, –Ї—Г–і–∞ –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї –њ—А–Є–≥–ї–∞—И—С–љ, —З—В–Њ–±—Л –Є–Ј —Г—Б—В –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –У–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ —Г–Ј–љ–∞—В—М –Њ —Б–≤–Њ—С–Љ –љ–Њ–≤–Њ–Љ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є: –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ 2-–≥–Њ –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞, –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–∞ –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–∞ –Є –Я–∞–љ—Д–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –і–Є–≤–Є–Ј–Є—П, –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ —Г–і–Њ—Б—В–Њ–µ–љ–љ–∞—П –њ–Њ–і –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤–∞ –Њ—А–і–µ–љ–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ–∞.

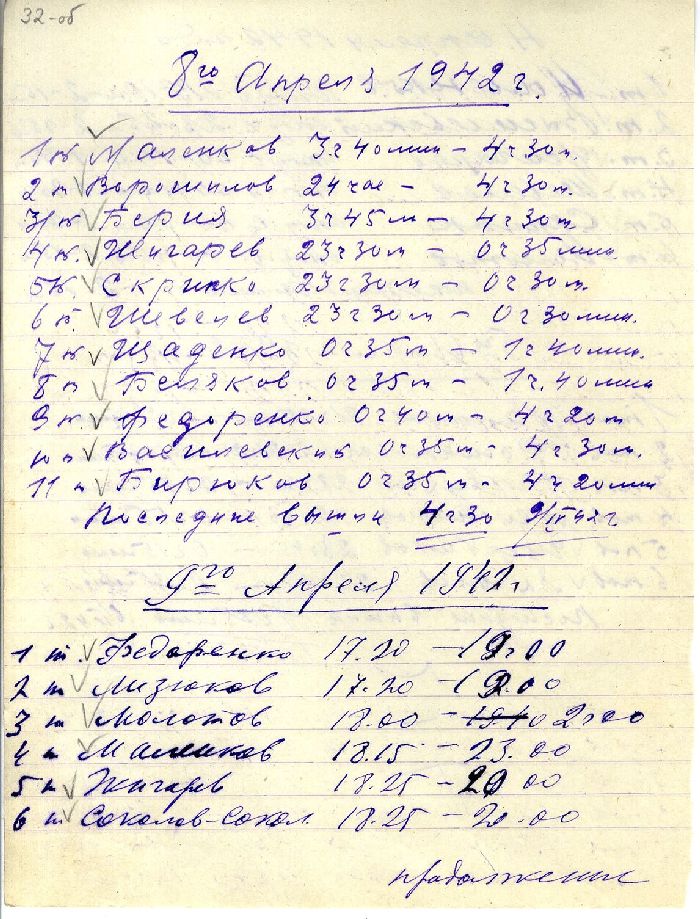

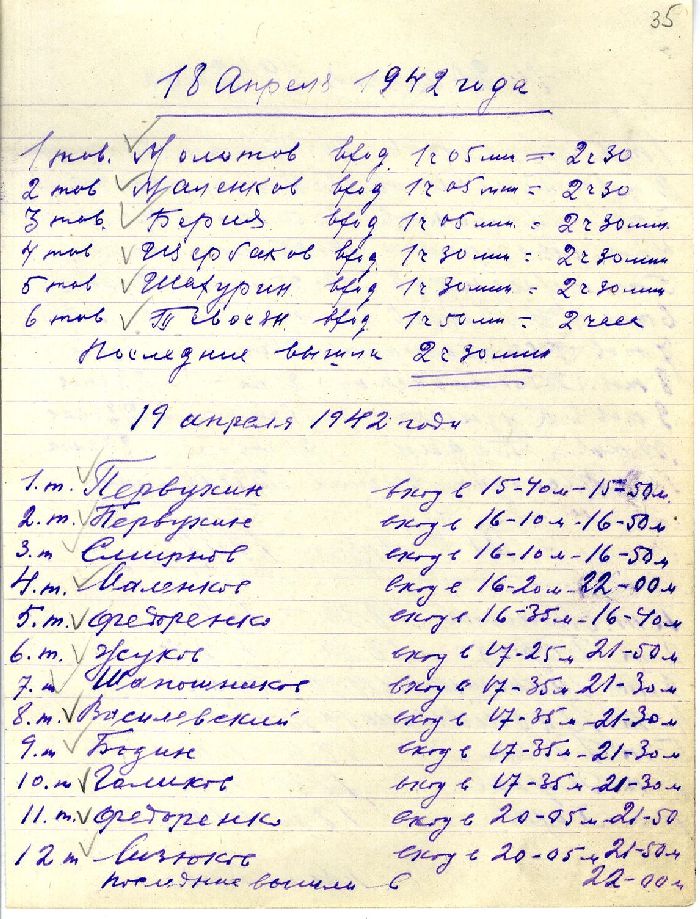

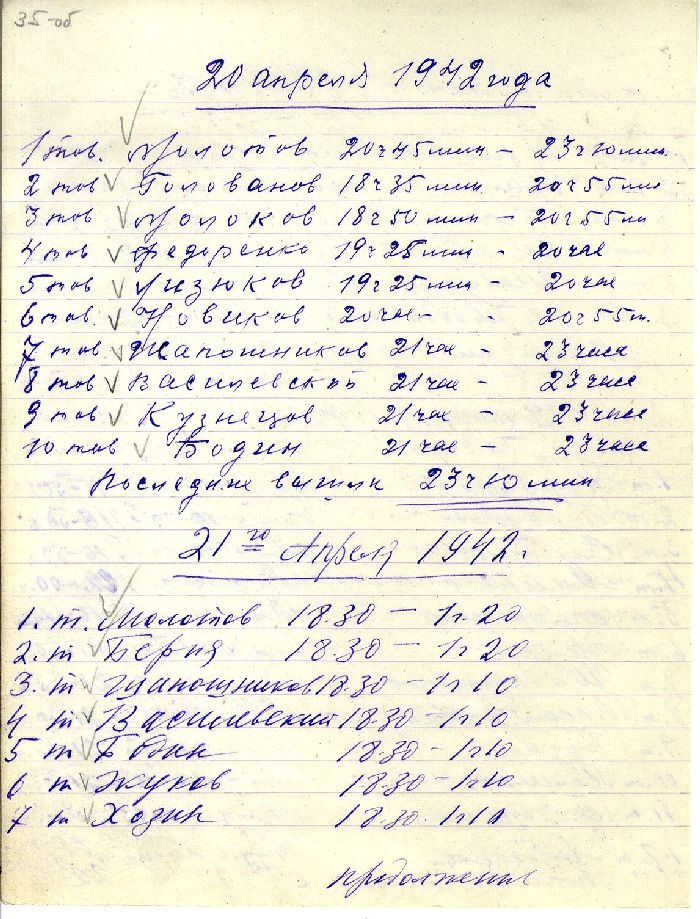

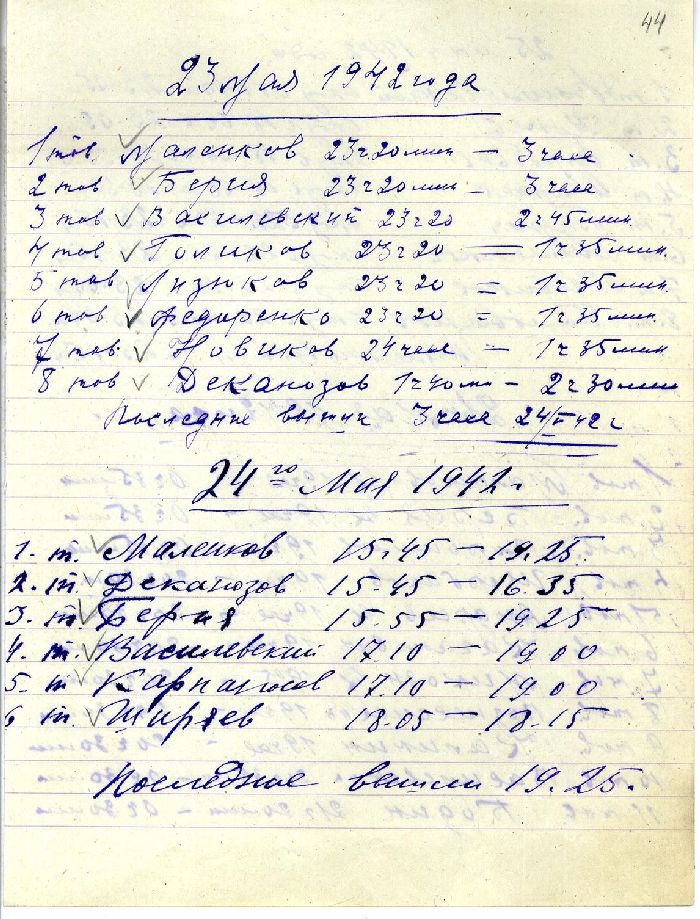

–Т–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –≤—Б—В—А–µ—З–Є –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤–∞ —Б–Њ –°—В–∞–ї–Є–љ—Л–Љ –±—Г–і—Г—В –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ—Л–Љ–Є. –Т ¬Ђ–Ц—Г—А–љ–∞–ї–µ –њ–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є–є –°—В–∞–ї–Є–љ–∞¬ї –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л —З–µ—В—Л—А–µ —Б–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є—П –≤ –Ъ—А–µ–Љ–ї–µ —Б —Г—З–∞—Б—В–Є–µ–Љ –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤–∞: 9, 19, 20 –∞–њ—А–µ–ї—П –Є 23 –Љ–∞—П 1942 –≥–Њ–і–∞. –Я—А–Є—З—С–Љ —Н—В–Њ –±—Г–і—Г—В –љ–µ –Ї—А–∞—В–Ї–Њ—Б—А–Њ—З–љ—Л–µ –≤—Б—В—А–µ—З–Є, –∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Ж–µ–љ–љ—Л–µ, –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–∞—Б–Њ–≤—Л–µ –Ї—А–µ–Љ–ї—С–≤—Б–Ї–Є–µ –љ–Њ—З–љ—Л–µ —Б–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є—П —Б —Г—З–∞—Б—В–Є–µ–Љ –≤—Л—Б—И–µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ —Б—В—А–∞–љ—Л: –°—В–∞–ї–Є–љ–∞, –С–µ—А–Є–Є, –Ь–Њ–ї–Њ—В–Њ–≤–∞, –Ь–∞–ї–µ–љ–Ї–Њ–≤–∞, –®–∞–њ–Њ—И–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞, –Т–∞—Б–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Т–Т–° –Э–Њ–≤–Є–Ї–Њ–≤–∞, –і—А—Г–≥–Є—Е –≤–Њ–µ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –≤ —А–∞–љ–≥–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–Њ–Љ. –Ч–∞–Љ–µ—В–Є–Љ, —З—В–Њ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ш–ї—М–Є—З –±—Л–ї —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ —В–∞–љ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ (–і–∞–ґ–µ –љ–µ –∞—А–Љ–Є–Є). –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –њ–Њ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П–Љ —Б–Њ—А–∞—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤–∞, –°—В–∞–ї–Є–љ –љ–∞–і–µ–ї–Є–ї –µ–≥–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є—П–Љ–Є, —З—В–Њ–±—Л –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї —Б–≤–Њ–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б —В–∞–Ї, –Ї–∞–Ї —Б–Њ—З—В—С—В –љ—Г–ґ–љ—Л–Љ —Б–∞–Љ.

–Р.–Ш.–Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤ –љ–∞ —Б–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є–Є —Г –°—В–∞–ї–Є–љ–∞. 9 –∞–њ—А–µ–ї—П 1942 –≥. –†–У–Р–°–Я–Ш, —Д–Њ–љ–і –°—В–∞–ї–Є–љ–∞.

–Р.–Ш.–Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤ –љ–∞ —Б–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є–Є —Г –°—В–∞–ї–Є–љ–∞. 19 –∞–њ—А–µ–ї—П 1942 –≥. –†–У–Р–°–Я–Ш, —Д–Њ–љ–і –°—В–∞–ї–Є–љ–∞.

–Р.–Ш.–Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤ –љ–∞ —Б–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є–Є —Г –°—В–∞–ї–Є–љ–∞. 20 –∞–њ—А–µ–ї—П 1942 –≥. –†–У–Р–°–Я–Ш, —Д–Њ–љ–і –°—В–∞–ї–Є–љ–∞.

–Р.–Ш.–Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤ –љ–∞ —Б–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є–Є —Г –°—В–∞–ї–Є–љ–∞. 23 –Љ–∞—П 1942 –≥. –†–У–Р–°–Я–Ш, —Д–Њ–љ–і –°—В–∞–ї–Є–љ–∞.

–Т —П–љ–≤–∞—А–µ 1942 –≥–Њ–і–∞ –°—В–∞–ї–Є–љ –Ї–љ–Є–≥—Г –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤–∞ –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–ї. –Ш —Б–і–µ–ї–∞–ї —Н—В–Њ –Ї–∞–Ї –Њ–њ—Л—В–љ—Л–є —З–Є—В–∞—В–µ–ї—М –Є –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А. –Т–Њ–ґ–і—М –і–Њ—В–Њ—И–љ–Њ –Є—Б–њ—А–∞–≤–Є–ї –≤—Б–µ —В–Є–њ–Њ–≥—А–∞—Д—Б–Ї–Є–µ –Њ–њ–µ—З–∞—В–Ї–Є, –њ—Г—Б—В–Є–≤ –≤ —Е–Њ–і —А–∞–Ј–љ–Њ—Ж–≤–µ—В–љ—Л–µ –Ї–∞—А–∞–љ–і–∞—И–Є. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –°—В–∞–ї–Є–љ —Б–Є–љ–Є–Љ –Ї–∞—А–∞–љ–і–∞—И–Њ–Љ –Є—Б–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В —П–≤–љ—Г—О —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Њ–њ–µ—З–∞—В–Ї—Г: –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –љ–µ–≤–µ—А–љ–Њ –љ–∞–±—А–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞ ¬Ђ—Г—З–∞—Б—В–Є–µ¬ї –≤–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В ¬Ђ—Г—З–∞—Б—В–Ї–Є¬ї, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—П —Б–Є–љ—О—О —Б—В—А–µ–ї–Ї—Г-–≤—Л–љ–Њ—Б–Ї—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞ –Ј–∞–Љ–µ–љ—Г –Њ—И–Є–±–Њ—З–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є —Б–ї–Њ–≤–∞. –†–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А—Б–Ї–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞ –°—В–∞–ї–Є–љ–∞ —В–Њ–ґ–µ –њ–Њ—Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ–∞. –Ъ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г, –Њ–љ —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–∞–µ—В –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В –±—А–Њ—И—О—А—Л, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П –Њ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є—Е –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—Г—И–Ї–∞—Е, –њ—А–Њ–±–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е –љ–∞—И–Є –ї—С–≥–Ї–Є–µ —В–∞–љ–Ї–Є –Є –і–∞–ґ–µ –Ґ-34, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–µ –Т–Є–Ї–Ї–µ—А—Б—Л. ¬Ђ–®—В—Г—А–Љ–Њ–≤—Г—О¬ї –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї—Г—О –∞–≤–Є–∞—Ж–Є—О –≤ —В–µ–Ї—Б—В–µ –°—В–∞–ї–Є–љ –Ј–∞–Љ–µ–љ—П–µ—В –љ–∞ ¬Ђ–±–Њ–Љ–±–∞—А–і–Є—А–Њ–≤–Њ—З–љ—Г—О¬ї. –С–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ: –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В –љ—Г–ґ–љ—Л–Љ –Є –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ —А–∞—Б—И–Є—Д—А–Њ–≤–∞—В—М –і–ї—П —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П –∞–±–±—А–µ–≤–Є–∞—В—Г—А—Л. –°–ї–Њ–≤–Њ ¬Ђ–Я–Ґ–Ю¬ї –Ј–∞—З–µ—А–Ї–љ—Г—В–Њ –Ї—А–∞—Б–љ—Л–Љ –Ї–∞—А–∞–љ–і–∞—И–Њ–Љ –Є —А—П–і–Њ–Љ —А—Г–Ї–Њ–є –°—В–∞–ї–Є–љ–∞ –і–Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Њ: ¬Ђ–њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—В–∞–љ–Ї–Њ–≤–Њ–µ –Њ—А—Г–і–Є–µ¬ї. –°–ї–Њ–≤–Њ ¬Ђ–Э–Я¬ї –Ј–∞—З–µ—А–Ї–љ—Г—В–Њ –Ї—А–∞—Б–љ—Л–Љ –Ї–∞—А–∞–љ–і–∞—И–Њ–Љ –Є —А—Г–Ї–Њ–є –°—В–∞–ї–Є–љ–∞ —Б–і–µ–ї–∞–љ–∞ –≤—Л–љ–Њ—Б–Ї–∞ –љ–∞ —З–Є—Б—В–Њ–µ –≤–µ—А—Е–љ–µ–µ –њ–Њ–ї–µ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л: ¬Ђ–љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞¬ї.

–©–µ–њ–µ—В–Є–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –°—В–∞–ї–Є–љ–∞-—З–Є—В–∞—В–µ–ї—П –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є—В —Б–∞–Љ—Л–µ —Б–Љ–µ–ї—Л–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–Љ–±–∞—В–∞ –®–Є—А—П–µ–≤–∞ –Є –µ–≥–Њ –±–Њ–є—Ж–Њ–≤. –†–Є–Љ—Б–Ї–Є–µ —Ж–Є—Д—А—Л, –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—О—Й–Є–µ –≤ —В–µ–Ї—Б—В–µ —Б—В—А–Њ–Ї–Є —Б –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є –љ–Њ–≤—Л—Е —А–∞–Ј–і–µ–ї–Њ–≤, –Ј–∞—З–µ—А–Ї–љ—Г—В—Л, –Є —А—Г–Ї–Њ–є –°—В–∞–ї–Є–љ–∞ —Б–Є–љ–Є–Љ –Ї–∞—А–∞–љ–і–∞—И–Њ–Љ –≤–њ–Є—Б–∞–љ—Л –њ–Њ —Ж–µ–љ—В—А—Г —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л –љ–∞–і –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є —Б–∞–Љ–Є—Е —А–∞–Ј–і–µ–ї–Њ–≤. –С–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ. –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ—Л–є –У–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –µ—Й—С –≤—З–µ—А–∞ –љ–∞ –≤–Њ–ї–Њ—Б–Ї–µ –≤–Є—Б–µ–ї–∞ —Б—Г–і—М–±–∞ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л –Є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–∞, –±–µ—А—С—В –љ–∞ —Б–µ–±—П —Б—В–Є–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —А–µ–і–∞–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —В–µ–Ї—Б—В–∞. –£ –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤–∞ —З–Є—В–∞–µ–Љ: ¬Ђ–†–∞–Ј–≤–µ–і–∞—В—М –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ–Љ, –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞—Б–Ї–Њ–Ї –љ–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є, –±—Л—Б—В—А–Њ –Њ—В—Б–Ї–Њ—З–Є—В—М –Є –њ–Њ–і–≤–µ—Б—В–Є –њ–Њ–і —Г–і–∞—А —П–і—А–∞ —А–∞–Ј–≤–µ–і—Л–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–µ–≥–Њ—Б—П –≤ –Ј–∞—Б–∞–і–µвА¶¬ї. вАФ –Я–Њ—Б–ї–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ ¬Ђ–њ–Њ–і–≤–µ—Б—В–Є¬ї –°—В–∞–ї–Є–љ –Ї—А–∞—Б–љ—Л–Љ –Ї–∞—А–∞–љ–і–∞—И–Њ–Љ –≤—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–ї–Њ–≤–Њ ¬Ђ–≤—А–∞–≥–∞¬ї, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—П –Ј–љ–∞–Ї –≤—Б—В–∞–≤–Ї–Є –Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—П –љ–Њ–≤–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ –љ–∞ —З–Є—Б—В–Њ–Љ –≤–µ—А—Е–љ–µ–Љ –њ–Њ–ї–µ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л. –§—А–∞–Ј–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ-–∞–Ї—Ж–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є: ¬Ђ–Я–Њ–і–≤–µ—Б—В–Є –≤—А–∞–≥–∞ –њ–Њ–і —Г–і–∞—А¬ї. –Ю–і–Є–љ —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В –Ї–љ–Є–≥–Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї–µ–љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ–Љ –≤ –љ—С–Љ –°—В–∞–ї–Є–љ–∞. –†–µ—З—М –Є–і—С—В –Њ–± —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є—Е —В–∞–љ–Ї–Њ–≤ –љ–∞—И–Є–Љ–Є –±–Њ–є—Ж–∞–Љ–Є-–Є—Б—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є:¬†

¬Ђ–Х—Б–ї–Є —В–∞–љ–Ї –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ, вАФ —З–Є—В–∞–µ–Љ —Г –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤–∞, вАФ –Є—Б—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–µ–Ї—Г–љ–і –≤—Л–ґ–Є–і–∞—О—В, –њ–Њ–Ї–∞ —В–∞–љ–Ї –≤—Л–є–і–µ—В –љ–∞ –ї–Є–љ–Є—О –ї—Г–љ–Ї–Є. –У—Г–ї –Љ–Њ—В–Њ—А–∞ –Є –Ј–≤–µ–љ—П—Й–µ–µ —И–ї—С–њ–∞–љ—М–µ –≥—Г—Б–µ–љ–Є—Ж –њ–Њ–і—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, —З—В–Њ —В–∞–љ–Ї —Г–ґ–µ –љ–∞ –ї–Є–љ–Є–Є –ї—Г–љ–Ї–Є.

вАФ –Ъ–°! вАФ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г–µ—В –≤—В–Њ—А–Њ–є –Є—Б—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—М. [–Ъ–Њ–Ї—В–µ–є–ї—М –°—В–∞–ї–Є–љ–∞, вАФ –Ш.–Р.]¬†

–Ю–њ—П—В—М –ї–Њ–≤–Ї–Є–є –≤–Ј–Љ–∞—Е —А—Г–Ї–Є, –Ј–≤–Њ–љ —А–∞–Ј–±–Є—В–Њ–≥–Њ —Б—В–µ–Ї–ї–∞, –ґ–Є–і–Ї–Њ—Б—В—М –Ї–Њ–Ї—В–µ–є–ї—П –°—В–∞–ї–Є–љ–∞ –Њ–±—В–µ–Ї–∞–µ—В —В–∞–љ–Ї, –≤—Б–њ—Л—Е–Є–≤–∞–µ—В, –Є —В–∞–љ–Ї –≥–Њ—А–Є—В. –У–Њ—А—П—Й–∞—П –ґ–Є–і–Ї–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–∞–µ—В –≤ —Й–µ–ї–Є. –≠–Ї–Є–њ–∞–ґ —В–∞–љ–Ї–∞ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В –ї—О–Ї–Є, —З—В–Њ–±—Л –≤—Л—Б–Ї–Њ—З–Є—В—М –Є–Ј —В–∞–љ–Ї–∞.

вАФ –Ю–≥–Њ–љ—М! вАФ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г–µ—В –њ–µ—А–≤—Л–є –Є—Б—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—М.

–С–Њ–µ–≤—Л–µ –і—А—Г–Ј—М—П –±–µ—А—Г—В –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Ї–Є, –Є –Ї–∞–ґ–і—Л–є –≤—Л–ї–µ–Ј–∞—О—Й–Є–є –Є–Ј —В–∞–љ–Ї–∞ –љ–µ–Љ–µ—Ж —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П. –Ґ–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Є—Б—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –≥—А—Г–њ–њ—Л —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—В—Б—П –њ–Њ –≤—Б–µ–є –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ –±–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞, —В–Њ –Ї–∞–ґ–і—Л–є —В–∞–љ–Ї –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–Љ –њ—Г—В–Є –±—Г–і–µ—В –≤—Б—В—А–µ—З–∞—В—М —Н—В–Є –Є—Б—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –≥—А—Г–њ–њ—Л, –±—Г–і–µ—В —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–∞—В—М—Б—П –Є–Љ–Є¬ї.

–Ъ–∞—А—В–Є–љ–∞ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—Л—В–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г—В—М –≥–Њ—А—П—Й—Г—О –Љ–∞—И–Є–љ—Г, –љ–µ—Б—С—В –њ–µ—З–∞—В—М —П—А–Ї–Њ–є —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —А–µ–∞–Ї—Ж–Є–Є –°—В–∞–ї–Є–љ–∞, —Б–Є–љ–Є–є –Ї–∞—А–∞–љ–і–∞—И –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤–≥—А—Л–Ј–∞–µ—В—Б—П –≤ –ї–µ–≤–Њ–µ –њ–Њ–ї–µ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л, –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—П –љ–∞ –±—Г–Љ–∞–≥–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —И–Є—А–Њ–Ї–Є—Е –±–Њ—А–Њ–Ј–і, —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л—Е –љ–µ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї—М–љ—Л–Љ–Є, —Н–љ–µ—А–≥–Є—З–љ—Л–Љ–Є –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є —А—Г–Ї–Є, –њ–Њ –≤–љ–µ—И–љ–µ–Љ—Г –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є—О вАФ —Б —В–∞–Ї–Є–Љ –љ–∞–ґ–Є–Љ–Њ–Љ, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –љ–µ –≤—Л–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–µ—В –Ј–∞—В–Њ—З–µ–љ–љ—Л–є –≥—А–Є—Д–µ–ї—М. –Ч–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–є –њ–∞—Б—В–µ—А–љ–∞–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Њ–±—А–∞–Ј –≤–Њ–ґ–і—П (¬Ђ–љ–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї вАФ –і–µ—П–љ—М–µ, –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Њ–Ї —А–Њ—Б—В–Њ–Љ —Б —И–∞—А –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є¬ї) вАФ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ–љ–Њ –љ–µ –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–ї—Г—З–∞—П. –Ц–Є—А–љ–Њ–є –Ї–∞—А–∞–љ–і–∞—И–љ–Њ–є —И—В—А–Є—Е–Њ–≤–Ї–Њ–є –љ–∞ –њ–Њ–ї—П—Е —В–µ–Ї—Б—В–∞ –Њ–± –Є—Б—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–Є –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є—Е —В–∞–љ–Ї–Є—Б—В–Њ–≤ –°—В–∞–ї–Є–љ —Б—В–∞–≤–Є—В —Б–µ–±—П –≤—А–Њ–≤–µ–љ—М –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Н–Љ–Њ—Ж–Є–µ–є, –љ–µ –±—Г–і—Г—З–Є –≤ —Б–Є–ї–∞—Е —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї—П—В—М—Б—П –µ–є. –≠—В–Њ –≤ —Б–≤–Њ—С–Љ —А–Њ–і–µ —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤, –≤–Њ–Ј–Њ–±–ї–∞–і–∞–≤—И–Є—Е –љ–∞–і –≤–Њ–ґ–і—С–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ—Е–≤–∞—З–µ–љ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ–Љ –≤—Л–Љ–µ—Б—В–Є—В—М –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А–ґ–µ–љ–љ–Њ–Љ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї–µ —Б–≤–Њ—С —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –±–µ—Б—Б–Є–ї–Є–µ –Є —Г–љ–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–µ—А–≤—Л—Е –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ –≤–Њ–є–љ—Л. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Є—Б—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є —В–∞–љ–Ї–Њ–≤ –Њ–≥–Њ–љ—М –њ–Њ –≤—А–∞–≥—Г –≤–µ–і–µ—В —З–Є—В–∞—В–µ–ї—М –°—В–∞–ї–Є–љвА¶

–Ш—В–∞–Ї, –Ї–љ–Є–≥–∞ –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–љ–∞. –Я–µ—А–µ–≤—С—А–љ—Г—В–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ—А—Л–≤ —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П –°—В–∞–ї–Є–љ–∞ –љ–∞–і–Њ–ї–≥–Њ, –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є—В –µ–≥–Њ —Б –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ, —Б—Г–і—М–±–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤ —П–љ–≤–∞—А–µ 1942-–≥–Њ –µ—Й—С –љ–µ –≤–µ–і–Њ–Љ–∞ –љ–Є —В–Њ–Љ—Г, –љ–Є –і—А—Г–≥–Њ–Љ—Г. –Э–Њ —Г–ґ–µ —Б–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–∞ —Б –≤–Њ–ї–µ–є –≤–Њ–ґ–і—П –µ–≥–Њ —А–∞–Ј–Љ–∞—И–Є—Б—В–Њ–є —А–µ–Ј–Њ–ї—О—Ж–Є–µ–є –њ–Њ –≤—Б–µ–є –Њ–±–ї–Њ–ґ–Ї–µ –±—А–Њ—И—О—А—Л, –Ј–µ–ї—С–љ—Л–Љ –Ї–∞—А–∞–љ–і–∞—И–Њ–Љ: ¬Ђ–Я—А–Њ—З–µ—Б—В—М¬ї.¬†

–Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–∞, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –±–µ—Б—З—Г–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞? –Ш–ї–Є —Б—Г—А–Њ–≤–Њ—Б—В—М –µ–є –њ—А–Є–і–∞—С—В –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј–±—Л—В–Њ–Ї —З—Г–≤—Б—В–≤? –Я–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –С—А—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –≤–Њ–њ—А–µ–Ї–Є –≤–Њ–ї–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤–∞ вАФ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е –Є –ї—Г—З—И–Є—Е —В–∞–љ–Ї–Є—Б—В–Њ–≤ —Б—В—А–∞–љ—Л вАФ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є—В –µ–≥–Њ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –±–Њ–є, –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–≤ –і–Њ–ґ–і–∞—В—М—Б—П –њ–Њ–і—Е–Њ–і–∞ —А–µ–Ј–µ—А–≤–Њ–≤, –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ–є–і—С—В —В—А–∞–≥–µ–і–Є—П, –≤ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Т–Њ–є–љ—Л –і–∞–ґ–µ –љ–µ —Г–Ї—А–∞–і–Ї–Њ–є, –∞ –љ–∞–≥–ї–Њ, –њ–Њ-—Б–≤–Њ–є—Б–Ї–Є –Ј–∞—П–≤–Є—В—Б—П –ї–Њ–ґ—М –Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –Љ–Є–љ—Г—В–∞—Е –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤—Л–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—Ж–∞. –Ю–љ–∞ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є—В –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—О, —А–∞—Б—Б–ї–µ–і—Г—О—Й—Г—О –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —В—А–∞–≥–µ–і–Є–Є, вАФ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤ –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б—А—Л–≤–∞ –љ–µ —Б—В–∞–ї –і–Њ–ґ–Є–і–∞—В—М—Б—П –њ–Њ–і—Е–Њ–і–∞ —А–µ–Ј–µ—А–≤–Њ–≤ –Є –њ–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–µ –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г–ї—Б—П –≤ –±–Њ–µ–≤—Л–µ –њ–Њ—А—П–і–Ї–Є, –≥–і–µ –Є –±—Л–ї —Г–±–Є—В.¬†

–Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤—Г –њ–Њ—Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ –њ—А–Є–њ–Є—И—Г—В –≤—Б—С —В–Њ, —З—В–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –С—А—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ —Б–∞–Љ–Њ –і–≤–∞–ґ–і—Л –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ –µ–Љ—Г –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї–∞—П –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –±—Г–і–µ—В –њ—А–µ–њ–Њ–і–љ–µ—Б–µ–љ–∞ –Є –°—В–∞–ї–Є–љ—Г. –Э–µ –≤ —Б–Є–ї–∞—Е –њ–Њ–љ—П—В—М –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –Њ–њ—Л—В–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤–Є–Ї–∞, –Њ–љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В –Є—Е —Б–Љ—Л—Б–ї —Б—Г–≥—Г–±–Њ —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ. –І–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б–Њ–њ—А–Є—З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В—М —Б—Г–і—М–±–µ –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤–∞ —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є—В –≤–Њ–ґ–і—П –Є –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—Ж–∞, вАФ –≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–ґ–і—О –Є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤—Г, вАФ –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–≤—И–Є–Љ, –њ—А–Њ—В–µ—Б—В—Г—О—Й–Є–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–∞ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–Љ, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є—Е —А–∞–Ј–≤–µ–і—С—В. –°—В–∞–ї–Є–љ, –Њ—В—П–≥–Њ—Й—С–љ–љ—Л–є –Є–Ј–Љ–µ–љ–Њ–є –Т–ї–∞—Б–Њ–≤–∞, –±—Г–і–µ—В –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–≤–∞—В—М –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤–∞ –≤ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є–Є –њ–µ—А–µ–±–µ–ґ–∞—В—М –Ї –љ–µ–Љ—Ж–∞–ЉвА¶ –°–µ–є —Д–∞–Ї—В, —Г–≤—Л, –њ–Њ—А–Њ–і–Є—В –Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Г—О —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—О —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –њ—Г–±–ї–Є—Ж–Є—Б—В–Є–Ї–Є.

–Ъ–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ –љ–∞–і –Т–Њ—А–Њ–љ–µ–ґ–µ–Љ —А–∞–Ј–≤–µ–µ—В—Б—П –і—Л–Љ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Є —Б—В–∞–љ—Г—В —П—Б–љ—Л–Љ–Є –њ—А–∞–≤–Њ—В–∞ –Є —З–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤–∞, —Н–Љ–Њ—Ж–Є—П –≤–љ–Њ–≤—М –њ—А–Є–≤–ї–µ—З—С—В –Ї –°—В–∞–ї–Є–љ—Г –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ–± –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–µ –Ш–ї—М–Є—З–µ. –Ш –≤—А—П–і –ї–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Г–і–µ—В —Б–Ї—А—Л—В—М, —З—В–Њ –љ–µ–њ—А–∞–≤–µ–і–љ–Њ –Њ–Ї–ї–µ–≤–µ—В–∞–љ –Є –Њ–±–Њ–ї–≥–∞–љ –±—Л–ї —В–Њ–≥–і–∞ –≤–Њ–Є–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–љ–Њ –Є –ґ–µ—А—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤—Б—Е–Њ–і–Є–ї –љ–∞ —Б–≤–Њ—О –У–Њ–ї–≥–Њ—Д—Г, —З—В–Њ —Г–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–∞ –µ–Љ—Г –≤–µ—З–љ—Л–є –њ–Њ–Ї–Њ–є –љ–µ –≤ –Э–Њ–≤–Њ–і–µ–≤–Є—З—М–µ–Љ –љ–µ–Ї—А–Њ–њ–Њ–ї–µ, –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–≤—И–µ–Љ—Б—П –њ–Њ —З–Є–љ—Г, –∞ –≤ –≥–ї—Г–±–Є–љ–∞—Е –≤–Њ—А–Њ–љ–µ–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —З–µ—А–љ–Њ–Ј—С–Љ–∞. –Э–∞ –і–Њ–ї–≥–Є–µ 66 –ї–µ—ВвА¶

–Т —П–љ–≤–∞—А–µ 1943 –≥–Њ–і–∞ –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –С—А–Њ–љ–µ—В–∞–љ–Ї–Њ–≤—Л–Љ–Є –Є –Ь–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В —В–∞–љ–Ї–Њ–≤—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Ъ–Њ—А–Њ–±–Ї–Њ–≤ –Є —З–ї–µ–љ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В —В–∞–љ–Ї–Њ–≤—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –С–Є—А—О–Ї–Њ–≤ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М –Ї –Я—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—О –°–Њ–≤–µ—В–∞ –Э–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е –Ъ–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А–Њ–≤ –°–Њ—О–Ј–∞ –°–°–† —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й—Г –°—В–∞–ї–Є–љ—Г —Б —Е–Њ–і–∞—В–∞–є—Б—В–≤–Њ–Љ –Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –ґ–µ–љ–µ —В–Њ–≤. –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤–∞ вАФ –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤–Њ–є –Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є–Є –Ъ—Г–Ј—М–Љ–Є–љ–Є—З–љ–µ вАФ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–µ–љ—Б–Є–Є –≤ —Б—Г–Љ–Љ–µ 500 —А—Г–±–ї–µ–є. –°—В–∞–ї–Є–љ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–ї –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ, –њ—А–Є—З–µ–Љ —Б–і–µ–ї–∞–ї —Н—В–Њ –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ. –°–љ–∞—З–∞–ї–∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ—Л–є –і–Њ–±–∞–≤–Є–ї –≤ –њ—А–Њ–µ–Ї—В –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞ –њ—Г–љ–Ї—В –Њ –≤—Л–і–∞—З–µ –Р. –Ъ. –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤–Њ–є –µ–і–Є–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–љ–µ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–Њ–±–Є—П –Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї—М–љ–∞—П –њ–µ–љ—Б–Є—П –≤ —Б—Г–Љ–Љ–µ 500 —А—Г–±–ї–µ–є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В—Б—П –Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є–Є –Ъ—Г–Ј—М–Љ–Є–љ–Є—З–љ–µ ¬Ђ–њ–Њ–ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ¬ї. –Р –Ј–∞—В–µ–Љ –≤ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –і–ї—П –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П —В–µ–Ї—Б—В–µ –Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–ї —Б—Г–Љ–Љ—Г –µ–і–Є–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –≤—Л–њ–ї–∞—В—Л –≤–і–≤–Њ–µ (—Б 10-—В–Є —В—Л—Б—П—З –і–Њ 20-—В–Є —В—Л—Б—П—З —А—Г–±–ї–µ–є). –°—В–∞–ї–Є–љ –Њ—В —А—Г–Ї–Є, –Ї–∞—А–∞–љ–і–∞—И–Њ–Љ, –Є—Б–њ—А–∞–≤–Є–ї —Ж–Є—Д—А—Г –≤ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–µ –Є 23 —П–љ–≤–∞—А—П 1943 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–ї –Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –°–Њ–≤–µ—В–∞ –Э–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е –Ъ–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А–Њ–≤ –°–Њ—О–Ј–∞ –°–°–† вДЦ 86 ¬Ђ–Ю –љ–∞—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є–Є –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–µ–љ—Б–Є–Є –ґ–µ–љ–µ –У–µ—А–Њ—П –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А–∞ –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤–∞ –Р. –Ш.¬ї. –С–µ–Ј –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ –њ–µ—З–∞—В–Є.¬†

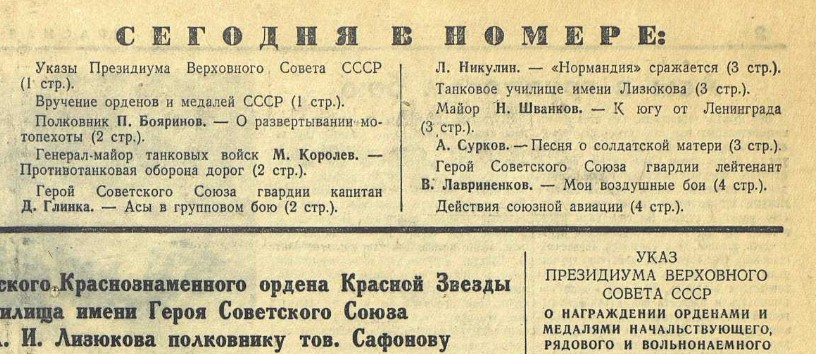

–Р 2 –Є—О–ї—П 1943 –≥–Њ–і–∞ –≤—Л—И–µ–ї –£–Ї–∞–Ј –Я—А–µ–Ј–Є–і–Є—Г–Љ–∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°–Њ–≤–µ—В–∞ –°–°–°–† ¬Ђ–Ю –њ—А–Є—Б–≤–Њ–µ–љ–Є–Є –Є–Љ–µ–љ–Є –У–µ—А–Њ—П –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А–∞ –Р.–Ш. –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤–∞ 1-–Љ—Г –°–∞—А–∞—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Њ—А–і–µ–љ–∞ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Ч–≤–µ–Ј–і—Л —В–∞–љ–Ї–Њ–≤–Њ–Љ—Г —Г—З–Є–ї–Є—Й—Г¬ї. вАФ –Х—Б–ї–Є —П –љ–µ –Њ—И–Є–±–∞—О—Б—М, —Н—В–Њ –±—Л–ї –≤—Б–µ–≥–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є —Б–ї—Г—З–∞–є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ —А–∞–Ј–≥–∞—А –≤–Њ–є–љ—Л –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –Є–Љ—П —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –њ—А–Є—Б–≤–∞–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —Г—З–µ–±–љ–Њ–Љ—Г –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—О. –У–Њ–і–Њ–Љ —А–∞–љ—М—И–µ –Т—Л—Б—И–Є–Љ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–Ј–љ–∞–Љ—С–љ–љ—Л–Љ –Ї—Г—А—Б–∞–Љ —Г—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤ –њ–µ—Е–Њ—В—Л ¬Ђ–Т—Л—Б—В—А–µ–ї¬ї –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є—Б–≤–Њ–µ–љ–Њ –Є–Љ—П –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –С. –Ь. –®–∞–њ–Њ—И–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞. –Ш–Љ—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤–∞ вАФ –≤ —Н—В–Њ–Љ –ґ–µ —Б–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ —А—П–і—Г.

¬†–£–Ї–∞–Ј –Я—А–µ–Ј–Є–і–Є—Г–Љ–∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°–Њ–≤–µ—В–∞ –°–°–°–†

–Њ –њ—А–Є—Б–≤–Њ–µ–љ–Є–Є –Є–Љ–µ–љ–Є –У–µ—А–Њ—П –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –≥–µ–љ.-–Љ–∞–є–Њ—А–∞ –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤–∞

1-–Љ—Г –°–∞—А–∞—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Њ—А–і–µ–љ–∞ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Ч–≤–µ–Ј–і—Л

—В–∞–љ–Ї–Њ–≤–Њ–Љ—Г —Г—З–Є–ї–Є—Й—Г –Њ—В 2 –Є—О–ї—П 1943 –≥. –У–∞–Ј–µ—В–∞ ¬Ђ–Ъ—А–∞—Б–љ–∞—П –Ј–≤–µ–Ј–і–∞¬ї, 3 –Є—О–ї—П 1943 –≥.

–Т –њ–Њ—Б–ї–µ–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –°–∞—А–∞—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –њ—А–µ—В–µ—А–њ–µ–ї–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–µ–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–є. –Ш–Ј —В–∞–љ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ–љ–Њ —Б—В–∞–ї–Њ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–Љ, –Ј–∞—В–µ–Љ вАФ —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л–Љ, –љ–Њ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —В–µ—А—П–ї–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є –У–µ—А–Њ—П –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤–∞. –Т –°–∞—А–∞—В–Њ–≤–µ –љ–∞—А–Њ–і —В–∞–Ї –Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї —Н—В–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ: ¬Ђ–Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ¬ї. –Т 2003 –≥–Њ–і—Г —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –±—Л–ї–Њ —А–∞—Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ.

6 –Є—О–ї—П 2024 –≥–Њ–і–∞ –Я—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Ь. –Т. –Ь–Є—И—Г—Б—В–Є–љ –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–ї —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ вДЦ 1787-—А –Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–Є ¬Ђ–§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ј—С–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П –≤—Л—Б—И–µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П вАЬ–°–∞—А–∞—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –≤—Л—Б—И–µ–µ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–љ–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µвАЭ –Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є¬ї. –°–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞—Б—М —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є—П –≤—А—Г—З–µ–љ–Є—П –Ч–љ–∞–Љ–µ–љ–Є. –Т —Б–µ–љ—В—П–±—А–µ 2024 –≥–Њ–і–∞ –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В—Л —Б–µ–ї–Є –Ј–∞ –њ–∞—А—В—Л –°–∞—А–∞—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–ЊвА¶ –±–µ–Ј—Л–Љ—П–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞. –Ш–Љ—П –У–µ—А–Њ—П –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –°–∞—А–∞—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –±—Л–ї–Њ –љ–∞—А–µ—З–µ–љ–Њ –≤ –≥–Њ–і–Є–љ—Г —Б–∞–Љ—Л—Е —Б—Г—А–Њ–≤—Л—Е –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М —Г—В—А–∞—З–µ–љ–љ—Л–Љ. –Э–Њ–≤–Њ–µ —Г—З–µ–±–љ–Њ–µ –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ —А–∞—Б–њ–∞—Е–љ—Г–ї–Њ —Б–≤–Њ–Є –≤—А–∞—В–∞ —Г—З—С–љ–Њ—Б—В–Є, –ї–Є—И—С–љ–љ–Њ–µ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –Є вАФ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. –Т –Њ—В–≤–µ—В –љ–∞ –≤–Ј–≤–Њ–ї–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ вАФ —П –±—Л–ї –Є–Ј–≤–µ—Й—С–љ –Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ–Љ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ:

¬Ђ–Т¬†–њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Ї –њ—А–Є—Б–≤–Њ–µ–љ–Є—О –њ–Њ—З—С—В–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ —Г—Б–њ–µ—Е–Њ–≤ –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Т–Њ–Њ—А—Г–ґ—С–љ–љ—Л—Е –°–Є–ї –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –≤ –њ–Њ–ї–µ–≤–Њ–є, –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ–Њ–є, –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є (—Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є) –≤—Л—Г—З–Ї–µ –Є –Є–љ—Л—Е –≤—Л–і–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –Ј–∞—Б–ї—Г–≥ –Ј–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ —В—А–Є –≥–Њ–і–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ—Л –∞–Ї—В–∞–Љ–Є –њ—А–Њ–≤–µ—А–Њ–Ї.¬†–£—З–Є—В—Л–≤–∞—П, —З—В–Њ –°–∞—А–∞—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –Т–Р–Ъ–£ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Њ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –≤ –Є—О–ї–µ 2024 –≥–Њ–і–∞, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї –њ—А–Є—Б–≤–Њ–µ–љ–Є—О –µ–Љ—Г –њ–Њ—З—С—В–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П вАЬ–Є–Љ–µ–љ–Є –У–µ—А–Њ—П –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А–∞ –Р. –Ш. –Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤–∞вАЭ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П –њ—А–µ–ґ–і–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ¬ї. вАФ –Я–Њ–љ—П—В–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞вА¶ –£—Б–ї—Л—И–∞–ї –±—Л –Є—Е –Ї–Њ–Љ–±–∞—В –®–Є—А—П–µ–≤ –≤ –Њ–Ї–Њ–њ–∞—Е –°—В–∞–ї–Є–љ–≥—А–∞–і–∞? –С–Њ–≥ –≤–µ—Б—В—МвА¶ –Ш –≤—Б—С –ґ–µ: –Ї–∞–Ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Н—В–Є—Е —Б–ї–Њ–≤ вАФ –≤ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є–Є —Б –Њ–і–љ–Є–Љ-–µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ: ¬Ђ–Я—А–Њ—З–µ—Б—В—М¬ївА¶¬†

–Ь–µ–Љ–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–∞—П –і–Њ—Б–Ї–∞ –≤ –Т–Њ—А–Њ–љ–µ–ґ–µ –љ–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—Б–њ–µ–Ї—В–µ, 97

–§–Њ—В–Њ –Њ–±–ї–Њ–ґ–Ї–Є: –Р.–Ш.–Ы–Є–Ј—О–Ї–Њ–≤ –≤ —Б–≤–Њ—С–Љ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–µ,¬†1934 –≥.

![]()