–° —И–Є—А–Њ–Ї–Њ –Ј–∞–Ї—А—Л—В—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є

–° —И–Є—А–Њ–Ї–Њ –Ј–∞–Ї—А—Л—В—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є

01 –Є—О–ї—П 2016

2016-07-01

2017-04-20

3284

–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ъ—Г–Ј—М–Љ–µ–љ–Ї–Њ–≤

–° —И–Є—А–Њ–Ї–Њ –Ј–∞–Ї—А—Л—В—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є

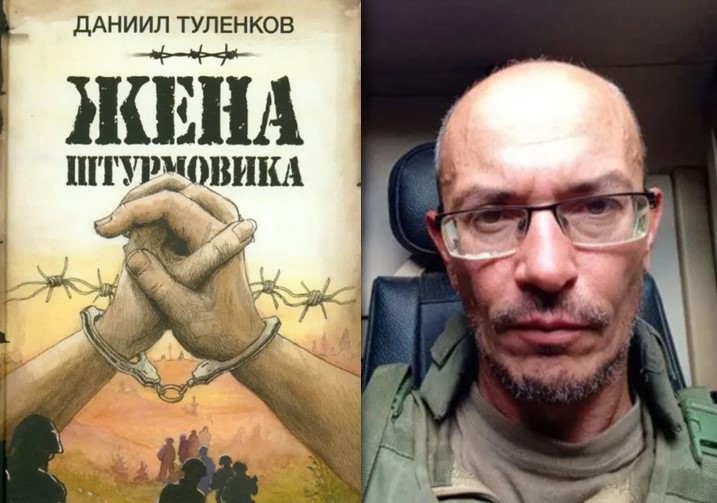

(–У. –ѓ—Е–Є–љ–∞ ¬Ђ–Ч—Г–ї–µ–є—Е–∞ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В –≥–ї–∞–Ј–∞¬ї; –Ь., ¬Ђ–Р–°–Ґ¬ї, 2015)

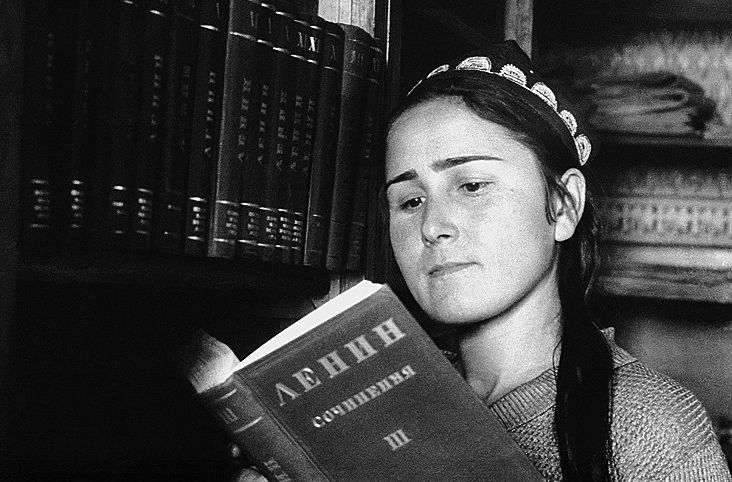

–Т–Њ—В —Б—В–Њ–Є—В –Њ–љ–∞ –њ–µ—А–µ–і –љ–∞–Љ–Є, –њ—А–Њ—Б—В–∞—П —В–∞—В–∞—А—Б–Ї–∞—П —Е–∞–љ—Л–Љ вАУ –Љ—Г–ґ–µ–Љ –±–Є—В–∞—П, –Љ—Г–ї–ї–Њ–є –њ—Г–≥–∞–љ–љ–∞—П, –≤ –°–Є–±–Є—А—М —Б–Њ—Б–ї–∞–љ–љ–∞—ПвА¶ –Э–µ –Ј–∞—Е–Њ—З–µ—И—М, –і–∞ –≤—Б–њ–ї–∞–Ї–љ–µ—И—М. –Ф–µ–±—О—В–љ—Л–є —А–Њ–Љ–∞–љ —Б—Ж–µ–љ–∞—А–Є—Б—В–∞ –У—Г–Ј–µ–ї—М –ѓ—Е–Є–љ–Њ–є –њ–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ —В–∞–Ї—В–Є–Ї–Њ-—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–∞–Љ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –њ—А–Є—А–∞–≤–љ–µ–љ –Ї –≥–∞–Ј—Г CS, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ —Г–≥–Њ–і–Є–ї –≤–Њ –≤—Б–µ –Љ—Л—Б–ї–Є–Љ—Л–µ —И–Њ—А—В-–ї–Є—Б—В—Л, —Б–љ–Є—Б–Ї–∞–≤ –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ —Г —П—Б–љ–Њ–њ–Њ–ї—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –±–Њ–ї—М—И–µ–Ї–љ–Є–ґ–љ–Њ–≥–Њ –ґ—О—А–Є. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–љ–Є–ґ–Ї–∞ –њ—А–Є–≥–ї—П–љ—Г–ї–∞—Б—М –Ч–∞—Е–∞—А—Г –Я—А–Є–ї–µ–њ–Є–љ—Г: ¬Ђ–І–Є—Б—В–Њ –њ–Њ-—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є —Н—В–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Є–є —А–Њ–Љ–∞–љ. –£–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є, —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л–є, –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–євА¶ –Я–µ—А–≤–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ "–Ч—Г–ї–µ–є—Е–µвА¶" –њ—А–Є—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ. –Ґ–∞–Ї–Є—Е –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–є, –Ї–∞–Ї –У—Г–Ј–µ–ї—М, –і–ї—П –Љ–µ–љ—П –≤ —Н—В–Њ–Љ –≥–Њ–і—Г –љ–µ—В. –Т—Б–µ–Љ —Б–Њ–≤–µ—В—Г—О –њ—А–Њ—З–µ—Б—В—М!¬ї

–Х—Б—В—М, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –Є –і—А—Г–≥–Њ–µ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ. ¬Ђ–Т–Њ–Ї—А—Г–≥ —А–Њ–Љ–∞–љ–∞ –њ–Њ–і–љ—П—В –±–µ—Б–њ–Њ—З–≤–µ–љ–љ—Л–є –∞–ґ–Є–Њ—В–∞–ґ¬ї, вАУ —Б—З–Є—В–∞–µ—В —В–∞—В–∞—А—Б–Ї–Є–є –і—А–∞–Љ–∞—В—Г—А–≥ –†–∞–±–Є—В –С–∞—В—Г–ї–ї–∞. –Т–Њ—В —Н—В–Њ, —Б–і–∞–µ—В—Б—П, –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –±–ї–Є–ґ–µ –Ї –Є—Б—В–Є–љ–µ. –°–µ–є—З–∞—Б –њ–Њ–њ—А–Њ–±—Г—О –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В—М.

–Я–Њ-–Љ–Њ–µ–Љ—Г, —Б—Ж–µ–љ–∞—А–Є—Б—В –≤ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ, –Ј–∞ —А–µ–і–Ї–Є–Љ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ, вАУ –њ—А–Є–Љ–µ—В–∞ —Б–Ї–≤–µ—А–љ–∞—П, —Б—В—А–∞—И–љ–µ–µ —З–µ—А–љ–Њ–є –Ї–Њ—И–Ї–Є: –Є–љ—Л–µ —Н—Б—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–∞—А–∞–і–Є–≥–Љ—Л, –Є–љ–∞—П —Б—В–µ–њ–µ–љ—М –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—П —П–Ј—Л–Ї–Њ–Љ, –Є–љ—Л–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Г, –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤. –°–Є–љ–µ–Љ–∞, –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є, вАУ –њ–ї–Њ–і –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —В—А—Г–і–∞: —А–µ–ґ–Є—Б—Б–µ—А –Њ—В—А–µ—В—Г—И–Є—А—Г–µ—В —Б—О–ґ–µ—В–љ—Л–µ –љ–µ—Б—В—Л–Ї–Њ–≤–Ї–Є, –Њ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В –ї–∞–Ї—Г–љ—Л –≤–Є–і–µ–Њ—А—П–і–Њ–Љ. –Э–Њ –њ—А–Њ–Ј–∞–Є–Ї –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –Њ–і–Є–љ –љ–∞ –Њ–і–Є–љ —Б —З–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–Љ, –Є –≤–Њ—В —В—Г—В —Б—Ж–µ–љ–∞—А–љ—Л—Е –љ–∞–≤—Л–Ї–Њ–≤ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Љ–∞–ї–Њ. –°–Ї–∞–ґ–µ–Љ, –Р—А–∞–±–Њ–≤ –≤ ¬Ђ–Ґ–µ–ї—М—Ж–µ¬ї –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Ї–Њ—И–µ—А–љ–Њ, –љ–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–Ј—П–ї—Б—П –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В—М –ї–µ–љ–Є–љ–Є–∞–љ—Г –≤ –њ—А–Њ–Ј–µ, –≤—Л—И–µ–ї –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–љ—Д—Г–Ј вАУ –Ї—В–Њ –Ј–∞–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–ї –≤ ¬Ђ–°—В–Њ–ї–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ —Б –±–∞–±–Њ—З–Ї–Њ–є¬ї, —В–Њ—В –Љ–µ–љ—П –њ–Њ–є–Љ–µ—В. –° –ѓ—Е–Є–љ–Њ–є –њ—А–Є–Ї–ї—О—З–Є–ї–∞—Б—М –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ —В–∞ –ґ–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—П: –±–∞—А—Л—И–љ—П –љ–∞—З–Є—Б—В–Њ –ї–Є—И–µ–љ–∞ —Б–ї—Г—Е–∞, –Њ—Е–Њ—В–љ–Њ –ґ–µ—А—В–≤—Г–µ—В –њ—А–∞–≤–і–Њ–њ–Њ–і–Њ–±–Є–µ–Љ —А–∞–і–Є —Н—Д—Д–µ–Ї—В–љ–Њ–є –Ї–∞—А—В–Є–љ–Ї–Є –Є –µ—Й–µ –Њ—Е–Њ—В–љ–µ–µ –Њ–њ–µ—А–Є—А—Г–µ—В —И—В–∞–Љ–њ–∞–Љ–Є.

–° –љ–Є—Е, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є –Є –љ–∞—З–љ–µ–Љ, вАУ –±–ї–∞–≥–Њ, –≤ —А–Њ–Љ–∞–љ–µ –Є–Љ –љ–µ—Б—В—М —З–Є—Б–ї–∞. –Х—Б–ї–Є –њ–Њ–њ–∞–і–µ—В—Б—П —З–Є—В–∞—В–µ–ї—О —Б—Б—Л–ї—М–љ—Л–є –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—В, вАУ —В–Њ –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —В—А–µ—Б–љ—Г–≤—И–µ–Љ –њ–µ–љ—Б–љ–µ. –Х—Б–ї–Є —З–µ–Ї–Є—Б—В, вАУ –љ–µ –Є–Ј–≤–Њ–ї—М—В–µ —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞—В—М—Б—П, —Б –≥–Њ—А—П—З–Є–Љ —Б–µ—А–і—Ж–µ–Љ –Є —З–Є—Б—В—Л–Љ–Є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є. –Х—Б–ї–Є –Љ—Г–ґ, вАУ —В–Њ –≥–∞—А–∞–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –Љ–Њ—Е–љ–∞—В–Њ–µ –±—А—О—Е–Њ, –љ–µ–Љ—Л—В—Л–µ –њ—П—В–Ї–Є –≤ —В—А–µ—Й–Є–љ–∞—Е –Є –Ј–∞–≥—А—Г–±–µ–ї—Л–µ –њ–∞–ї—М—Ж—Л. –Ш —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б–µ–Ї—Б: ¬Ђ–Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —Б—Г–њ—А—Г–ґ–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–Њ–ї–≥–∞ –Ч—Г–ї–µ–є—Е–∞ –Њ–±—Л—З–љ–Њ –Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞–µ—В —Б–µ–±—П —Б –Љ–∞—Б–ї–Њ–±–Њ–є–Ї–Њ–є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Е–Њ–Ј—П–є–Ї–∞ —Б–Є–ї—М–љ—Л–Љ–Є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є –≤–Ј–±–Є–≤–∞–µ—В –Љ–∞—Б–ї–Њ —В–Њ–ї—Б—В—Л–Љ –Є –ґ–µ—Б—В–Ї–Є–Љ –њ–µ—Б—В–Њ–Љ¬ї. –Э–Њ —Г–ґ –µ—Б–ї–Є –ї—О–±–Њ–≤–љ–Є–Ї, вАУ –љ–∞–ї–Є—Ж–Њ —Б–∞—Е–∞—А–љ–Њ-–±–µ–ї—Л–µ –Ј—Г–±—Л, —Б–≤–µ—В–ї–∞—П –Є —З–Є—Б—В–∞—П –Ї–Њ–ґ–∞ –Є —Б–≤–µ–ґ–µ–µ –і—Л—Е–∞–љ–Є–µ. –Ш –љ–µ–Ј–µ–Љ–љ–∞—П —Б—В—А-—А–∞—Б—В—М: ¬Ђ–Ю–љ–∞ –љ–µ —Е–Њ–і–Є–ї–∞ вАУ –ї–µ—В–∞–ї–∞вА¶ –Є —Ж–µ–ї—Л–Љ–Є –і–љ—П–Љ–Є –ґ–і–∞–ї–∞ –љ–Њ—З–Є¬ї. –°–≤–µ–ґ–µ–µ –і—Л—Е–∞–љ–Є–µ –Њ–±–ї–µ–≥—З–∞–µ—В –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ, –∞–≥–∞.

–Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –љ–∞ —Д–Њ–љ–µ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ —Н—В–Њ –Ј–ї–Њ –љ–µ —В–∞–Ї –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —А—Г–Ї–Є. –Ш–±–Њ ¬Ђ–Ч—Г–ї–µ–є—Е–∞¬ї, вАУ –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—Б—М –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Ь–∞—А—В—Л–љ–∞ –У–∞–љ–Є–љ–∞ вАУ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В –≤—Б–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–є –љ–µ–≤–Љ–µ–љ—П–µ–Љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –≤ –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–µ—З–Є–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –≥—А–∞—Д–Њ–Љ–∞–љ–Є–µ–є.

–ѓ—Е–Є–љ–∞ вАУ –њ–Њ —В—Г —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–±—А–∞ –Є –Ј–ї–∞; —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ —В–Њ–Љ—Г —Б—В–Є–ї—М —А–Њ–Љ–∞–љ–∞ вАУ –Њ–љ —Б—А–Њ–і–љ–Є —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є, –≥–і–µ –Ї–∞–ґ–і–∞—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–∞—П —Б—В—А–Њ–Ї–∞ –њ–µ—А–µ—Д—А–∞–Ј–Є—А—Г–µ—В –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й—Г—О:

¬Ђ–Ъ–∞–Ї –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Ј–∞ –≥–Њ–і—Л –Њ–љ –њ—А–Є–Ї–Є–њ–µ–ї –Ї —Н—В–Њ–є –љ–µ–і—А—Г–ґ–µ–ї—О–±–љ–Њ–є –Є —Б—Г—А–Њ–≤–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ? –Ъ —Н—В–Њ–є –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ–є —А–µ–Ї–µ, –Ї–Њ–≤–∞—А–љ–Њ–є –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –≤–µ—З–љ–Њ–Љ –љ–µ–њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ—Б—В–≤–µ, –Є–Љ–µ—О—Й–µ–є —В—Л—Б—П—З–Є –Њ—В—В–µ–љ–Ї–Њ–≤ —Ж–≤–µ—В–∞ –Є –Ј–∞–њ–∞—Е–∞? –Ъ —Н—В–Њ–Љ—Г –±–µ—Б–Ї—А–∞–є–љ–µ–Љ—Г —Г—А–Љ–∞–љ—Г, —Г—В–µ–Ї–∞—О—Й–µ–Љ—Г –Ј–∞ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В? –Ъ —Н—В–Њ–Љ—Г —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –љ–µ–±—Г, –і–∞—А—П—Й–µ–Љ—Г —Б–љ–µ–≥ –ї–µ—В–Њ–Љ –Є —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ вАУ –Ј–Є–Љ–Њ–є?¬ї вАУ –Є —В–∞–Ї 512 —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж. –С–Њ–ї—М—И–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞, —Н—В–Њ —В–Њ—З–љ–Њ. –Я—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ –Њ–±—К–µ–Љ—Г.

–Т—А–µ–Љ—П –Њ—В –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –∞–≤—В–Њ—А–µ—Б—Б–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –њ—А–Є–ї–Є—З–љ—Л–є –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В: ¬Ђ–Ч–∞ –≤—Л—Б–∞–і–Ї–Њ–є –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ—Ж–µ–≤ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–µ—В –Ш–≥–љ–∞—В–Њ–≤, –і–µ—А–ґ–∞ –њ–Њ–і –Љ—Л—И–Ї–Њ–є –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ—Г—О –њ–∞–њ–Ї—Г вАЬ–Ф–µ–ї–ЊвАЭ. –Ч–∞ –і–Њ–ї–≥–Є–µ –Љ–µ—Б—П—Ж—Л –њ—Г—В–Є –Њ–љ–∞ –≤—Л–≥–Њ—А–µ–ї–∞, –њ–Њ—Б–≤–µ—В–ї–µ–ї–∞, –Ї–∞–Ј–µ–љ–љ–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ –µ–µ –њ–Њ–Ї—А—Л–ї–Њ—Б—М —Б–Є–љ–Є–Љ–Є —И—А–∞–Љ–∞–Љ–Є –њ–µ—З–∞—В–µ–є –Є —И—В–∞–Љ–њ–Њ–≤¬ї. –Э–Њ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Љ–µ—В–∞—Д–Њ—А–∞ —В—Г—В –ґ–µ —В–Њ–љ–µ—В –≤ —А–Њ—Б—Б—Л–њ–Є –Ї—А–∞—Б–Њ—В —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –і–Є–ї–µ—В–∞–љ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–∞: ¬Ђ–Ю–љ –Њ–±–љ–∞–ґ–∞–µ—В –≤ —Г–ї—Л–±–Ї–µ –њ—А–Њ–Ї—Г—А–µ–љ–љ—Л–µ, —Е–Њ—А–Њ–≤–Њ–і–Њ–Љ –њ–ї—П—И—Г—Й–Є–µ –≤–Њ —А—В—Г –Ј—Г–±—Л¬ї. –І—В–Њ –Ј–∞ –љ–∞–њ–∞—Б—В—М —Г –Љ—Г–ґ–Є–Ї–∞ —Б –Ј—Г–±–∞–Љ–Є вАУ –Њ—Б—В–µ–Њ–њ–Њ—А–Њ–Ј, –њ–∞—А–Њ–і–Њ–љ—В–Њ–Ј, –і–Є–∞–±–µ—В? –Т—Б–µ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ –љ–Є—З—Г—В—М –љ–µ –ї—Г—З—И–µ. ¬Ђ–Э–µ–ґ–љ–Њ-—Б–µ—А—Л–µ —Б—В–≤–Њ–ї—Л –њ–Њ–Њ–±—В—А–µ–њ–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –Ј–∞ –Ј–Є–Љ—Г –µ–ї–µ–є¬ї, вАУ –њ—А–Њ—Б—В–Є—В–µ, –Ї–∞–Ї –µ–ї–Ї–Є –Њ–±—В—А–µ–њ–∞–ї–Є—Б—М –Ј–∞ –Ј–Є–Љ—Г вАУ –≤–µ–і—М –љ–µ –ї–Є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є—Ж—Л –ґ–µ? –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –љ–∞—В–Ї–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –љ–∞ ¬Ђ—Й–µ–њ–Њ—В–Ї—Г —Б–∞–ї–∞¬ї, –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М, —З—В–Њ –У.–ѓ. –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В –Ї–∞–Ї—Г—О-—В–Њ –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ—Г—О —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –і–∞–ї–µ–Ї—Г—О –Њ—В –Ј–µ–Љ–љ—Л—Е –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤.

–°—Г–і–Є—В–µ —Б–∞–Љ–Є: –±–∞—А–ґ–∞ —Б–Њ —Б–њ–µ—Ж–њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ—Ж–∞–Љ–Є —В–Њ–љ–µ—В, –≤ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–Ї—А—Г—И–µ–љ–Є–Є –≥–Є–±–љ—Г—В –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В—Л –Є –њ—А–Њ–≤–Є–∞–љ—В, –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –љ–∞–і–µ–ґ–і–∞ —В—А–Є–і—Ж–∞—В–Є –≤—Л–ґ–Є–≤—И–Є—Е вАУ –Љ–µ—И–Њ–Ї –њ–∞—В—А–Њ–љ–Њ–≤ –Ї —В–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —А–µ–≤–Њ–ї—М–≤–µ—А—Г –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В–∞ (–Ї—Б—В–∞—В–Є, –Њ—В—З–µ–≥–Њ-—В–Њ —И–µ—Б—В–Є–Ј–∞—А—П–і–љ–Њ–Љ—Г вАУ –љ–Є–Ї–∞–Ї, –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –љ–∞–≥–∞–љ–∞ –Ї–Њ–ї—М—В –≤—Л–і–∞–ї–Є?). –Т–њ–µ—А–µ–і–Є –Ј–Є–Љ–∞ –Є –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤–µ—А–љ–∞—П —Б–Љ–µ—А—В—М –≤ —В–∞–є–≥–µ. –Э–Њ —З—В–Њ –± –≤—Л –і—Г–Љ–∞–ї–Є? вАУ –љ–Є –≥–Є–њ–Њ—В–µ—А–Љ–Є–Є, –љ–Є —Ж–Є–љ–≥–Є, –љ–Є –∞–ї–Є–Љ–µ–љ—В–∞—А–љ–Њ–є –і–Є—Б—В—А–Њ—Д–Є–Є. –Ю—В –Ш–ї—М–Є—З–∞ –і–Њ –Ш–ї—М–Є—З–∞ вАУ –±–µ–Ј –Є–љ—Д–∞—А–Ї—В–∞ –Є –њ–∞—А–∞–ї–Є—З–∞! –Ч–∞—В–Њ —Б –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–Љ –њ–µ—А–µ–≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–ї–∞–љ–∞ –Є —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ–љ–Њ–Љ –Є–Ј –≤—Б–µ—Е –≤–Є–і–Њ–≤ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є —Д–ї–Њ—А—Л. –° –Ј–µ–Љ–ї—П–љ–Ї–Њ–є –љ–∞ —В—А–Є–і—Ж–∞—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –≤—Л—А—Л—В–Њ–є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є –Є –њ–∞–ї–Ї–∞–Љ–Є (!) –Ј–∞ –і–≤–∞ –і–љ—П (?!). –° –Љ–µ–і–≤–µ–і–µ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Ч—Г–ї–µ–є—Е–∞ –Ј–∞–≤–∞–ї–Є–ї–∞ –Њ–і–љ–Є–Љ –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–Љ, вАУ –і–∞—А–Њ–Љ —З—В–Њ —А—Г–ґ—М–µ –њ–µ—А–≤—Л–є —А–∞–Ј –≤–Ј—П–ї–∞. –Ґ–Є–Љ–Њ—Д–µ–є –С–∞–ґ–µ–љ–Њ–≤ —А—П–і–Њ–Љ —Б —П—Е–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є —А–Њ–±–Є–љ–Ј–Њ–љ–∞–Љ–Є вАУ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –ґ–∞–ї–Ї–Є–є –і–≤–Њ–µ—З–љ–Є–Ї.

–Я—А–Є–Ї–∞–ґ–µ—В–µ –µ—Й–µ? –Я–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞: ¬Ђ–Ч—Г–ї–µ–є—Е–∞ –њ—А–Њ–±–Є—А–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ –ї–µ—Б—ГвА¶ –Э–∞ –љ–µ–є —Б–µ—А—Л–є, –≤ –Ї—А—Г–њ–љ—Г—О —Б–≤–µ—В–ї—Г—О –Ї–ї–µ—В–Ї—Г –Є —Б —И–Є—А–Њ—З–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –њ–ї–µ—З–∞–Љ–Є –і–≤—Г–±–Њ—А—В–љ—Л–є –њ–Є–і–ґ–∞–ЇвА¶ –Э–∞ –±–ї–µ—Б—В—П—Й–Є—Е —В–µ–Љ–љ–Њ-–≥–Њ–ї—Г–±—Л—Е –њ—Г–≥–Њ–≤–Є—Ж–∞—Е, –љ–∞–Љ–µ—А—В–≤–Њ –њ—А–Є—И–Є—В—Л—Е —Б—Г—А–Њ–≤—Л–Љ–Є –љ–Є—В–Ї–∞–Љ–Є –њ—А–Њ—И–ї—Л–Љ –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–Љ, –Љ–µ–ї–Ї–Є–µ –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ—Л–µ –±—Г–Ї–Њ–≤–Ї–Є —Е–Њ—А–Њ–≤–Њ–і–Њ–Љ: Lucien Lelong, Paris¬ї. –°–і–µ–ї–∞–є—В–µ –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—М, —А–∞—Б—В–Њ–ї–Ї—Г–є—В–µ, –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ—З–ї–∞ –≥–µ—А–Њ–Є–љ—П —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї—Г—О –љ–∞–і–њ–Є—Б—М, –Ї–Њ–ї–Є –і–∞–ґ–µ —Б –Ї–Є—А–Є–ї–ї–Є—Ж–µ–є –љ–µ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–∞?

–Ъ—Б—В–∞—В–Є, –Њ –Я–∞—А–Є–ґ–µ: –≤ 1946 –≥–Њ–і—Г —Б—Л–љ –≥–µ—А–Њ–Є–љ–Є –Ѓ–Ј—Г—Д –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –Њ—В —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Г—З–Є—В–µ–ї—П, —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ –Ш–Ї–Њ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞, —Г—И–µ–і—И–µ–≥–Њ –Є–Ј —В—А—Г–і–њ–Њ—Б–µ–ї–Ї–∞ –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В: ¬Ђ–°–ї–Њ–≤ –≤ –њ–Є—Б—М–Љ–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ; –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –ї–Є—Б—В–∞ вАУ —Б–≤–µ—З–Ї–∞ –≠–є—Д–µ–ї–µ–≤–Њ–є –±–∞—И–љ–Є (–Ї–∞—А–∞–љ–і–∞—И, —В—Г—И—М); –Љ–µ–ї–Ї–∞—П –њ—А–Є–њ–Є—Б–Ї–∞ –≤ —Г–≥–ї—Г: –Ь–∞—А—Б–Њ–≤–Њ –њ–Њ–ї–µ, –Є—О–љ—М 1945 (–Я–∞—А–Є–ґ —Ж–µ–љ–Ј–Њ—А –≤—Л–Љ–∞—А–∞–ї —З–µ—А–љ—Л–Љ, –∞ –Ь–∞—А—Б–Њ–≤–Њ –њ–Њ–ї–µ –Є –і–∞—В—Г –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї)¬ї. –С–µ–ґ–∞–ї –Ї —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–∞–Љ? вАУ –≤—А—П–і –ї–Є: —Б–Њ–ї–і–∞—В—Б–Ї–Є–є —В—А–µ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Є–Ї, —Ж–µ–љ–Ј–Њ—АвА¶ –Ч–љ–∞—З–Є—В, –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ–∞—П –≤—Б—В—А–µ—З–∞ –Є–Љ–µ–ї–∞ –±—Л—В—М –љ–µ –љ–∞ –≠–ї—М–±–µ, –∞ –љ–∞ –°–µ–љ–µ? –Ф–∞ —Г–ґ. –Ь—Г–Ј—Л–Ї—Г –Я–Њ–Ї—А–∞—Б—Б–∞ –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М, —В–µ–Ї—Б—В –°–Њ–ї–Њ–і–∞—А—П —Б—А–Њ—З–љ–Њ –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–∞—В—М: ¬Ђ–Х–і—Г—В, –µ–і—Г—В –њ–Њ –Я–∞—А–Є–ґ—Г –љ–∞—И–Є –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Є!¬ї

–Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —Н—В–∞ –њ—А–∞–≤–Ї–∞ вАУ –ї–Є—И—М —З–∞—Б—В—М —А–∞–±–Њ—В—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –њ—А–µ–і—Б—В–Њ–Є—В –њ—А–Њ–і–µ–ї–∞—В—М –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–∞–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Њ—З—В–µ–љ–Є—П ¬Ђ–Ч—Г–ї–µ–є—Е–Є¬ї. –°—Г–і–Є—В–µ —Б–∞–Љ–Є: ¬Ђ–Т–µ—Б–љ–Њ–є —Б–Њ—А–Њ–Ї –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж —П–≤–Є–ї—Б—П, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞, вАУ —Б–љ–µ–≥–Њ–Љ –љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г, –≤–і—А—Г–≥. –Я—А–Є–≤–µ–ї —Б —Б–Њ–±–Њ–є –±–∞—А–ґ—Г, –њ–ї–Њ—В–љ–Њ –љ–∞–±–Є—В—Г—О –Є–Ј–Љ–Њ–ґ–і–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –ї—О–і—М–Љ–Є —Б —В–µ–Љ–љ–Њ-–Њ–ї–Є–≤–Ї–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–ґ–µ–є –Є –њ–Њ—А–Њ–і–Є—Б—В—Л–Љ–Є –≤—Л–њ—Г–Ї–ї—Л–Љ–Є –њ—А–Њ—Д–Є–ї—П–Љ–Є вАУ –Ї—А—Л–Љ—Б–Ї–Є–µ –≥—А–µ–Ї–Є –Є —В–∞—В–∞—А—ЛвА¶ –С–∞—Б—Г—А–Љ–∞–љ –і–µ–њ–Њ—А—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є —Б —О–ґ–љ—Л—Е —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–є –њ—А–µ–≤–µ–љ—В–Є–≤–љ–Њ, –љ–µ –і–Њ–ґ–Є–і–∞—П—Б—М, –њ–Њ–Ї–∞ –Ї—А–∞–є –±—Г–і–µ—В –Ј–∞–љ—П—В –Њ–Ї–Ї—Г–њ–∞–љ—В–∞–Љ–Є –Є –Љ–∞–ї—Л–µ –љ–∞—А–Њ–і—Л –Є –љ–∞—А–Њ–і—Ж—Л –њ–Њ–ї—Г—З–∞—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–µ—А–µ–Љ–µ—В–љ—Г—В—М—Б—П –Ї –≤—А–∞–≥—Г¬ї. –Ф–Њ —П—Е–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–є —Б—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ ¬Ђ–±–∞—Б—Г—А–Љ–∞–љ¬ї –≤—Л—Б–µ–ї—П–ї–Є –Є–Ј –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–є –Р–°–°–† –≤ 1944-–Љ, –Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –≤–Љ–µ—Б—В–µ –Њ–љ–Є –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є: —В–∞—В–∞—А –і–µ–њ–Њ—А—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є 18-20 –Љ–∞—П, –∞ –≥—А–µ–Ї–Њ–≤ вАУ 27 –Є—О–љ—ПвА¶

–Э–Њ —Б–∞–Љ—Л–є –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —В—А—Г–і –і–Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–∞–Љ: –Є–Љ –њ—А–Є–і–µ—В—Б—П —А–µ–і–∞–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —Е–∞–љ–∞—Д–Є—В—Б–Ї–Є–є (–Ї–∞–Ї –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ) –Љ–∞–Ј—Е–∞–±. –Ю–њ—П—В—М-—В–∞–Ї–Є —Ж–Є—В–∞—В–∞: ¬Ђ–Ь—Г—А—В–∞–Ј–∞ –і–Њ–ї–±–Є—В –Ј–µ–Љ–ї—О —Г –Љ–Њ–≥–Є–ї—Л, –њ—Л—В–∞—П—Б—М –≤—Б—В–∞–≤–Є—В—М –ї–Њ–њ–∞—В—Г –≤ –µ–ї–µ –≤–Є–і–љ—Г—О, —Б–Љ–µ—А–Ј—И—Г—О—Б—П —Й–µ–ї—МвА¶ –©–µ–ї—М –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ —И–Є—А–Є—В—Б—П, —А–∞—Б—В–µ—В, –њ–Њ–і–і–∞–µ—В—Б—П вАУ –Є –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж —А–∞—Б–њ–∞—Е–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —Б –њ—А–Њ—В—П–ґ–љ—Л–Љ —В—А–µ—Б–Ї–Њ–Љ, –Њ–±–љ–∞–ґ–∞—П –і–ї–Є–љ–љ—Л–є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–є —П—Й–Є–Ї, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤–µ–µ—В –Љ–µ—А–Ј–ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ–є. –Ь—Г—А—В–∞–Ј–∞ –±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ —Б—Б—Л–њ–∞–µ—В —В—Г–і–∞ —Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ–Њ-–ґ–µ–ї—В–Њ–µ, –Ј–≤–Њ–љ–Ї–Њ–µ –љ–∞ –Љ–Њ—А–Њ–Ј–µ –Ј–µ—А–љ–ЊвА¶ –•–ї–µ–±. –С—Г–і–µ—В —Б–њ–∞—В—М –Ј–і–µ—Б—М, –Љ–µ–ґ–і—Г –®–∞–Љ—Б–Є–µ–є –Є –§–Є—А—Г–Ј–Њ–є, –≤ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–Љ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–Љ ¬†–≥—А–Њ–±—Г , вАУ –ґ–і–∞—В—М –≤–µ—Б–љ—ЛвА¶ –Т—Л—А—Л—В—М —Б—Е—А–Њ–љ –љ–∞ –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ –њ—А–Є–і—Г–Љ–∞–ї –Ь—Г—А—В–∞–Ј–∞вА¶ –Ъ—А—Л—И–Ї–∞ —П—Й–Є–Ї–∞ –Ј–∞—Е–ї–Њ–њ—Л–≤–∞–µ—В—Б—П. –Ь—Г—А—В–∞–Ј–∞ –Ј–∞–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–µ—В —Б–љ–µ–≥–Њ–Љ —А–∞–Ј–≤–Њ—А–Њ—И–µ–љ–љ—Г—О –Љ–Њ–≥–Є–ї—Г¬ї. –Ф–Њ ¬Ђ–Ч—Г–ї–µ–є—Е–Є¬ї –њ—А–∞–≤–Њ–≤–µ—А–љ—Л–Љ —А–∞–Ј—А–µ—И–∞–ї–Њ—Б—М –≤—Б–Ї—А—Л–≤–∞—В—М –Љ–Њ–≥–Є–ї—Г –ї–Є—И—М –≤ –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е вАУ —Б–Ї–∞–ґ–µ–Љ, –µ—Б–ї–Є –Ј–∞—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ–Є—О –≥—А–Њ–Ј–Є—В –Ј–∞—В–Њ–њ–ї–µ–љ–Є–µ...

–°—Ж–µ–љ–∞—А–Є—Б—В—Г –ѓ—Е–Є–љ–Њ–є —П–≤–љ–Њ —В—А–µ–±—Г–µ—В—Б—П —А–µ–ґ–Є—Б—Б–µ—А вАУ –ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Є–є —Б –µ–≥–Њ –≥—А–Њ–Љ–Њ–≤—Л–Љ ¬Ђ–Э–µ –≤–µ—А—О!¬ї

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Б–∞–Љ–Њ–µ –љ–µ–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–Њ–µ, —З—В–Њ –µ—Б—В—М –≤ —В–µ–Ї—Б—В–µ вАУ –і–∞–ґ–µ –љ–µ –і–µ—В–∞–ї–Є, –љ–Њ –∞–≤—В–Њ—А—Б–Ї–Є–є, –њ—А–Њ—Б—В–Є—В–µ –Ј–∞ –Љ–∞—В–µ—А–љ–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ, –Љ–µ—Б—Б–Є–і–ґ. –Ъ–љ–Є–ґ–Ї—Г —Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —А–∞–Ј–і–µ–ї–Є—В—М –љ–∞ –і–≤–µ —З–∞—Б—В–Є. –Я–µ—А–≤–∞—П –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В –∞–љ–∞—Д–µ–Љ–Њ–є 30-–Љ –≥–Њ–і–∞–Љ: –У.–ѓ. –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –њ–µ—А–µ—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–µ—В –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–є —Б–µ–Ї–Њ–љ–і-—Е—Н–љ–і, –њ—А–Є–ї–µ–ґ–љ–Њ –≤–Њ—Б–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—П –Ї–Њ—И–Љ–∞—А —Б—В–Њ–ї—Л–њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–∞–≥–Њ–љ–∞ –њ–Њ –°–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—Ж—Л–љ—Г –Є –У–Є–љ–Ј–±—Г—А–≥. –°–°–°–† –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–µ—В, –Љ—П–≥–Ї–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—П, –љ–µ —Б–∞–Љ—Л–µ –ї—Г—З—И–Є–µ –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є–Є: ¬Ђ–Т–µ–ї–Є–Ї–∞ —Б—В—А–∞–љ–∞, –≥–і–µ –ґ–Є–≤–µ—В –Ч—Г–ї–µ–є—Е–∞. –Т–µ–ї–Є–Ї–∞ –Є –Ї—А–∞—Б–љ–∞, –Ї–∞–Ї –±—Л—З—М—П –Ї—А–Њ–≤—М. –Ч—Г–ї–µ–є—Е–∞ —Б—В–Њ–Є—В –њ–µ—А–µ–і –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–є, –≤–Њ –≤—Б—О —Б—В–µ–љ—Г, –Ї–∞—А—В–Њ–є, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —А–∞—Б–њ–ї–∞—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –≥–Є–≥–∞–љ—В—Б–Ї–Њ–µ –∞–ї–Њ–µ –њ—П—В–љ–Њ, –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ–µ –љ–∞ –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–Є–Ј–љ—П, вАУ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –°–Њ—О–Ј¬ї. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Ј–∞ —Н—В–Є–Љ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–Ї—А—Г–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б–∞–ї—М—В–Њ-–Љ–Њ—А—В–∞–ї–µ вАУ –∞–њ! вАУ –Є –∞–љ–∞—Д–µ–Љ–∞ –њ–ї–∞–≤–љ–Њ –њ–µ—А–µ—В–µ–Ї–∞–µ—В –≤ –Њ—Б–∞–љ–љ—Г, ¬Ђ–Ъ—А—Г—В–Њ–є –Љ–∞—А—И—А—Г—В¬ї вАУ –≤ ¬Ђ–Р—А–Є—Б—В–Њ–Ї—А–∞—В–Њ–≤¬ї, –µ—Б–ї–Є –љ–µ –≤ ¬Ђ–°–њ—Г—В–љ–Є–Ї –∞–≥–Є—В–∞—В–Њ—А–∞¬ї. –Э–∞ –±–µ—А–µ–≥–∞—Е –Р–љ–≥–∞—А—Л –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–∞—П —Б–±—Л—З–∞ –Љ–µ—З—В. –Ч—Г–ї–µ–є—Е–∞ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж-—В–Њ —А–Њ–ґ–∞–µ—В –ґ–Є–Ј–љ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞, –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А –Ы–µ–є–±–µ —З—Г–і–µ—Б–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Є—Б—Ж–µ–ї—П–µ—В—Б—П –Њ—В –і–∞–≤–љ–µ–≥–Њ –њ—Б–Є—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ–і—Г–≥–∞, —З–µ–Ї–Є—Б—В –Ш–≥–љ–∞—В–Њ–≤ –Њ–±—А–µ—В–∞–µ—В –ї—О–±–Њ–≤—М, –њ—Г—Б—В—М –Є –љ–µ–і–Њ–ї–≥—Г—О, –∞–≥—А–Њ–љ–Њ–Љ-—В–µ–Њ—А–µ—В–Є–Ї –°—Г–Љ–ї–Є–љ—Б–Ї–Є–є —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–µ—В —Б–≤–Њ–Є –Ј–љ–∞–љ–Є—П –љ–∞ –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–µ, –∞ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –Ш–Ї–Њ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Е–Њ—В—М –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –њ–Є—Б–∞—В—М –і–ї—П –і—Г—И–Є, вАУ –Є –≤—Б–µ –≤–Љ–µ—Б—В–µ –≤–ї–Є–≤–∞—О—В—Б—П –≤ —Б–Њ–Ј–Є–і–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є —В—А—Г–і –љ–∞ –±–ї–∞–≥–Њ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–∞. –Э–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–µ–ї–Ї–∞ –°–µ–Љ—А—Г–Ї —Б–Њ–Ј–≤—Г—З–љ–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є –≤–µ—Й–µ–є –њ—В–Є—Ж—Л —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є –Є —Б—З–∞—Б—В—М—П –°–µ–Љ—А—Г–≥ вАУ –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞ –Њ –љ–µ–є –≤ —В–µ–Ї—Б—В–µ, –Ј–љ–∞–Љ–Њ, –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В.

¬Ђ–Ы—О–±–Њ–≤—М –Є –љ–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –≤ –∞–і—Г¬ї, вАУ –њ–Є—Б–∞–ї–∞ –Ы. –£–ї–Є—Ж–Ї–∞—П –≤ –њ—А–µ–і–Є—Б–ї–Њ–≤–Є–Є –Ї —А–Њ–Љ–∞–љ—Г. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –∞–і –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А–Ї—Г –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ –Ї–Њ–Љ—Д–Њ—А—В–љ—Л–Љ. –°—А–∞–≤–љ–Є—В–µ-–Ї–∞ –і–≤–∞ –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ—А–µ—З–Є–≤—Л—Е –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–∞. –У–Њ–і 1930, –і–µ—А–µ–≤–љ—П –Ѓ–ї–±–∞—И: ¬Ђ–Ч—Г–ї–µ–є—Е–∞ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В –≥–ї–∞–Ј–∞. –Ґ–µ–Љ–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –≤ –њ–Њ–≥—А–µ–±–µвА¶ –Ч–∞ –Њ–Ї–Њ—И–Ї–Њ–Љ —Г –Є–Ј–≥–Њ–ї–Њ–≤—М—П вАУ –≥–ї—Г—Е–Њ–є —Б—В–Њ–љ —П–љ–≤–∞—А—Б–Ї–Њ–є –Љ–µ—В–µ–ї–Є¬ї. –У–Њ–і 1938, –њ–Њ—Б–µ–ї–Њ–Ї –°–µ–Љ—А—Г–Ї: ¬Ђ–Ч—Г–ї–µ–є—Е–∞ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В –≥–ї–∞–Ј–∞. –°–Њ–ї–љ–µ—З–љ—Л–є –ї—Г—З –њ—А–Њ–±–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –≤–µ—В—Е–Є–є —Б–Є—В–µ—Ж –Ј–∞–љ–∞–≤–µ—Б–Ї–ЄвА¶ –†–∞—Б—Б–≤–µ—В¬ї. –Ґ—А—Г–і—П—Й–∞—П—Б—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞ —Б–±—А–Њ—Б–Є–ї–∞ —П—А–Љ–Њ –≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ —А–∞–±—Б—В–≤–∞, –Є –±—Л–ї–Њ –µ–є —Б—З–∞—Б—В—М–µ. –Ф–Њ–ї–Њ–є –њ–∞—А–∞–љ–і–ґ—Г!

–У—Г–Ј–µ–ї—М –®–∞–Љ–Є–ї–µ–≤–љ–∞, –≤—Л –≤–Њ–Њ–±—Й–µ-—В–Њ –Ј–∞ –Ї—А–∞—Б–љ—Л—Е –Є–ї–Є –Ј–∞ –±–µ–ї—Л—Е? –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –≤ –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В–µ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є –љ–µ —Б—Г—В—М –≤–∞–ґ–љ–Њ.

–Т–∞–ґ–љ–Њ –≤–Њ—В —З—В–Њ: —Б—В–Њ–Є—В –њ–µ—А–µ–і –љ–∞–Љ–Є –њ—А–Њ—Б—В–∞—П —В–∞—В–∞—А—Б–Ї–∞—П —Е–∞–љ—Л–Љ вАУ –Љ—Г–ґ–µ–Љ –±–Є—В–∞—П, –Љ—Г–ї–ї–Њ–є –њ—Г–≥–∞–љ–љ–∞—П, –≤ –°–Є–±–Є—А—М —Б–Њ—Б–ї–∞–љ–љ–∞—ПвА¶ –І–Є—В–∞—В–µ–ї—М –і–Њ–≤–Њ–ї–µ–љ: –µ–Љ—Г —З—В–Њ —Б–∞–ї–Њ —Й–µ–њ–Њ—В–Ї–∞–Љ–Є, —З—В–Њ –Ъ—А–∞—Б–љ–∞—П –Р—А–Љ–Є—П –љ–∞ –†—О –і–µ –Ы–∞ –Я—Н вАУ –≤—Б–µ –њ–Њ –±–∞—А–∞–±–∞–љ—Г. –Х–Љ—Г, –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ–Љ—Г, –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–і–Њ: —Б–њ–µ—А–≤–∞ –њ—А–Њ—Б–ї–µ–Ј–Є—В—М—Б—П, ¬†–њ–Њ—В–Њ–Љ —Г–Љ–Є–ї–Є—В—М—Б—П, –∞ –њ—А–Њ—З–µ–µ –Њ—В –ї—Г–Ї–∞–≤–Њ–≥–Њ. –Ш —Н—В–Њ, –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–Њ—З–Є–Љ, –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –ѓ—Е–Є–љ–Њ–є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –≤–µ—А–љ–Њ. –Ш–±–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–є —Б–њ–Њ—Б–Њ–± —З–Є—В–∞—В—М ¬Ђ–Ч—Г–ї–µ–є—Е—Г¬ї вАУ —Б —И–Є—А–Њ–Ї–Њ –Ј–∞–Ї—А—Л—В—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є. –Ъ–∞–Ї –Њ–љ–∞ –Є –±—Л–ї–∞ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–∞.

–Т–Њ—В —Б—В–Њ–Є—В –Њ–љ–∞ –њ–µ—А–µ–і –љ–∞–Љ–Є, –њ—А–Њ—Б—В–∞—П —В–∞—В–∞—А—Б–Ї–∞—П —Е–∞–љ—Л–Љ вАУ –Љ—Г–ґ–µ–Љ –±–Є—В–∞—П, –Љ—Г–ї–ї–Њ–є –њ—Г–≥–∞–љ–љ–∞—П, –≤ –°–Є–±–Є—А—М —Б–Њ—Б–ї–∞–љ–љ–∞—ПвА¶ –Э–µ –Ј–∞—Е–Њ—З–µ—И—М, –і–∞ –≤—Б–њ–ї–∞–Ї–љ–µ—И—М. –Ф–µ–±—О—В–љ—Л–є —А–Њ–Љ–∞–љ —Б—Ж–µ–љ–∞—А–Є—Б—В–∞ –У—Г–Ј–µ–ї—М –ѓ—Е–Є–љ–Њ–є –њ–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ —В–∞–Ї—В–Є–Ї–Њ-—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–∞–Љ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –њ—А–Є—А–∞–≤–љ–µ–љ –Ї –≥–∞–Ј—Г CS, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ —Г–≥–Њ–і–Є–ї –≤–Њ –≤—Б–µ –Љ—Л—Б–ї–Є–Љ—Л–µ —И–Њ—А—В-–ї–Є—Б—В—Л, —Б–љ–Є—Б–Ї–∞–≤ –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ —Г —П—Б–љ–Њ–њ–Њ–ї—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –±–Њ–ї—М—И–µ–Ї–љ–Є–ґ–љ–Њ–≥–Њ –ґ—О—А–Є. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–љ–Є–ґ–Ї–∞ –њ—А–Є–≥–ї—П–љ—Г–ї–∞—Б—М –Ч–∞—Е–∞—А—Г –Я—А–Є–ї–µ–њ–Є–љ—Г: ¬Ђ–І–Є—Б—В–Њ –њ–Њ-—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є —Н—В–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Є–є —А–Њ–Љ–∞–љ. –£–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є, —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л–є, –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–євА¶ –Я–µ—А–≤–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ "–Ч—Г–ї–µ–є—Е–µвА¶" –њ—А–Є—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ. –Ґ–∞–Ї–Є—Е –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–є, –Ї–∞–Ї –У—Г–Ј–µ–ї—М, –і–ї—П –Љ–µ–љ—П –≤ —Н—В–Њ–Љ –≥–Њ–і—Г –љ–µ—В. –Т—Б–µ–Љ —Б–Њ–≤–µ—В—Г—О –њ—А–Њ—З–µ—Б—В—М!¬ї

.

–Х—Б—В—М, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –Є –і—А—Г–≥–Њ–µ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ. ¬Ђ–Т–Њ–Ї—А—Г–≥ —А–Њ–Љ–∞–љ–∞ –њ–Њ–і–љ—П—В –±–µ—Б–њ–Њ—З–≤–µ–љ–љ—Л–є –∞–ґ–Є–Њ—В–∞–ґ¬ї, вАУ —Б—З–Є—В–∞–µ—В —В–∞—В–∞—А—Б–Ї–Є–є –і—А–∞–Љ–∞—В—Г—А–≥ –†–∞–±–Є—В –С–∞—В—Г–ї–ї–∞. –Т–Њ—В —Н—В–Њ, —Б–і–∞–µ—В—Б—П, –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –±–ї–Є–ґ–µ –Ї –Є—Б—В–Є–љ–µ. –°–µ–є—З–∞—Б –њ–Њ–њ—А–Њ–±—Г—О –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В—М.

.

–Я–Њ-–Љ–Њ–µ–Љ—Г, —Б—Ж–µ–љ–∞—А–Є—Б—В –≤ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ, –Ј–∞ —А–µ–і–Ї–Є–Љ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ, вАУ –њ—А–Є–Љ–µ—В–∞ —Б–Ї–≤–µ—А–љ–∞—П, —Б—В—А–∞—И–љ–µ–µ —З–µ—А–љ–Њ–є –Ї–Њ—И–Ї–Є: –Є–љ—Л–µ —Н—Б—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–∞—А–∞–і–Є–≥–Љ—Л, –Є–љ–∞—П —Б—В–µ–њ–µ–љ—М –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—П —П–Ј—Л–Ї–Њ–Љ, –Є–љ—Л–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Г, –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤. –°–Є–љ–µ–Љ–∞, –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є, вАУ –њ–ї–Њ–і –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —В—А—Г–і–∞: —А–µ–ґ–Є—Б—Б–µ—А –Њ—В—А–µ—В—Г—И–Є—А—Г–µ—В —Б—О–ґ–µ—В–љ—Л–µ –љ–µ—Б—В—Л–Ї–Њ–≤–Ї–Є, –Њ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В –ї–∞–Ї—Г–љ—Л –≤–Є–і–µ–Њ—А—П–і–Њ–Љ. –Э–Њ –њ—А–Њ–Ј–∞–Є–Ї –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –Њ–і–Є–љ –љ–∞ –Њ–і–Є–љ —Б —З–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–Љ, –Є –≤–Њ—В —В—Г—В —Б—Ж–µ–љ–∞—А–љ—Л—Е –љ–∞–≤—Л–Ї–Њ–≤ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Љ–∞–ї–Њ. –°–Ї–∞–ґ–µ–Љ, –Р—А–∞–±–Њ–≤ –≤ ¬Ђ–Ґ–µ–ї—М—Ж–µ¬ї –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Ї–Њ—И–µ—А–љ–Њ, –љ–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–Ј—П–ї—Б—П –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В—М –ї–µ–љ–Є–љ–Є–∞–љ—Г –≤ –њ—А–Њ–Ј–µ, –≤—Л—И–µ–ї –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–љ—Д—Г–Ј вАУ –Ї—В–Њ –Ј–∞–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–ї –≤ ¬Ђ–°—В–Њ–ї–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ —Б –±–∞–±–Њ—З–Ї–Њ–є¬ї, —В–Њ—В –Љ–µ–љ—П –њ–Њ–є–Љ–µ—В. –° –ѓ—Е–Є–љ–Њ–є –њ—А–Є–Ї–ї—О—З–Є–ї–∞—Б—М –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ —В–∞ –ґ–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—П: –±–∞—А—Л—И–љ—П –љ–∞—З–Є—Б—В–Њ –ї–Є—И–µ–љ–∞ —Б–ї—Г—Е–∞, –Њ—Е–Њ—В–љ–Њ –ґ–µ—А—В–≤—Г–µ—В –њ—А–∞–≤–і–Њ–њ–Њ–і–Њ–±–Є–µ–Љ —А–∞–і–Є —Н—Д—Д–µ–Ї—В–љ–Њ–є –Ї–∞—А—В–Є–љ–Ї–Є –Є –µ—Й–µ –Њ—Е–Њ—В–љ–µ–µ –Њ–њ–µ—А–Є—А—Г–µ—В —И—В–∞–Љ–њ–∞–Љ–Є.

–° –љ–Є—Е, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є –Є –љ–∞—З–љ–µ–Љ, вАУ –±–ї–∞–≥–Њ, –≤ —А–Њ–Љ–∞–љ–µ –Є–Љ –љ–µ—Б—В—М —З–Є—Б–ї–∞. –Х—Б–ї–Є –њ–Њ–њ–∞–і–µ—В—Б—П —З–Є—В–∞—В–µ–ї—О —Б—Б—Л–ї—М–љ—Л–є –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—В, вАУ —В–Њ –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —В—А–µ—Б–љ—Г–≤—И–µ–Љ –њ–µ–љ—Б–љ–µ. –Х—Б–ї–Є —З–µ–Ї–Є—Б—В, вАУ –љ–µ –Є–Ј–≤–Њ–ї—М—В–µ —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞—В—М—Б—П, —Б –≥–Њ—А—П—З–Є–Љ —Б–µ—А–і—Ж–µ–Љ –Є —З–Є—Б—В—Л–Љ–Є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є. –Х—Б–ї–Є –Љ—Г–ґ, вАУ —В–Њ –≥–∞—А–∞–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –Љ–Њ—Е–љ–∞—В–Њ–µ –±—А—О—Е–Њ, –љ–µ–Љ—Л—В—Л–µ –њ—П—В–Ї–Є –≤ —В—А–µ—Й–Є–љ–∞—Е –Є –Ј–∞–≥—А—Г–±–µ–ї—Л–µ –њ–∞–ї—М—Ж—Л. –Ш —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б–µ–Ї—Б: ¬Ђ–Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —Б—Г–њ—А—Г–ґ–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–Њ–ї–≥–∞ –Ч—Г–ї–µ–є—Е–∞ –Њ–±—Л—З–љ–Њ –Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞–µ—В —Б–µ–±—П —Б –Љ–∞—Б–ї–Њ–±–Њ–є–Ї–Њ–є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Е–Њ–Ј—П–є–Ї–∞ —Б–Є–ї—М–љ—Л–Љ–Є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є –≤–Ј–±–Є–≤–∞–µ—В –Љ–∞—Б–ї–Њ —В–Њ–ї—Б—В—Л–Љ –Є –ґ–µ—Б—В–Ї–Є–Љ –њ–µ—Б—В–Њ–Љ¬ї. –Э–Њ —Г–ґ –µ—Б–ї–Є –ї—О–±–Њ–≤–љ–Є–Ї, вАУ –љ–∞–ї–Є—Ж–Њ —Б–∞—Е–∞—А–љ–Њ-–±–µ–ї—Л–µ –Ј—Г–±—Л, —Б–≤–µ—В–ї–∞—П –Є —З–Є—Б—В–∞—П –Ї–Њ–ґ–∞ –Є —Б–≤–µ–ґ–µ–µ –і—Л—Е–∞–љ–Є–µ. –Ш –љ–µ–Ј–µ–Љ–љ–∞—П —Б—В—А-—А–∞—Б—В—М: ¬Ђ–Ю–љ–∞ –љ–µ —Е–Њ–і–Є–ї–∞ вАУ –ї–µ—В–∞–ї–∞вА¶ –Є —Ж–µ–ї—Л–Љ–Є –і–љ—П–Љ–Є –ґ–і–∞–ї–∞ –љ–Њ—З–Є¬ї. –°–≤–µ–ґ–µ–µ –і—Л—Е–∞–љ–Є–µ –Њ–±–ї–µ–≥—З–∞–µ—В –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ, –∞–≥–∞.

.

–Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –љ–∞ —Д–Њ–љ–µ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ —Н—В–Њ –Ј–ї–Њ –љ–µ —В–∞–Ї –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —А—Г–Ї–Є. –Ш–±–Њ ¬Ђ–Ч—Г–ї–µ–є—Е–∞¬ї, вАУ –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—Б—М –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Ь–∞—А—В—Л–љ–∞ –У–∞–љ–Є–љ–∞ вАУ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В –≤—Б–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–є –љ–µ–≤–Љ–µ–љ—П–µ–Љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –≤ –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–µ—З–Є–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –≥—А–∞—Д–Њ–Љ–∞–љ–Є–µ–є.

.

–ѓ—Е–Є–љ–∞ вАУ –њ–Њ —В—Г —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–±—А–∞ –Є –Ј–ї–∞; —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ —В–Њ–Љ—Г —Б—В–Є–ї—М —А–Њ–Љ–∞–љ–∞ вАУ –Њ–љ —Б—А–Њ–і–љ–Є —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є, –≥–і–µ –Ї–∞–ґ–і–∞—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–∞—П —Б—В—А–Њ–Ї–∞ –њ–µ—А–µ—Д—А–∞–Ј–Є—А—Г–µ—В –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й—Г—О:

¬Ђ–Ъ–∞–Ї –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Ј–∞ –≥–Њ–і—Л –Њ–љ –њ—А–Є–Ї–Є–њ–µ–ї –Ї —Н—В–Њ–є –љ–µ–і—А—Г–ґ–µ–ї—О–±–љ–Њ–є –Є —Б—Г—А–Њ–≤–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ? –Ъ —Н—В–Њ–є –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ–є —А–µ–Ї–µ, –Ї–Њ–≤–∞—А–љ–Њ–є –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –≤–µ—З–љ–Њ–Љ –љ–µ–њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ—Б—В–≤–µ, –Є–Љ–µ—О—Й–µ–є —В—Л—Б—П—З–Є –Њ—В—В–µ–љ–Ї–Њ–≤ —Ж–≤–µ—В–∞ –Є –Ј–∞–њ–∞—Е–∞? –Ъ —Н—В–Њ–Љ—Г –±–µ—Б–Ї—А–∞–є–љ–µ–Љ—Г —Г—А–Љ–∞–љ—Г, —Г—В–µ–Ї–∞—О—Й–µ–Љ—Г –Ј–∞ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В? –Ъ —Н—В–Њ–Љ—Г —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –љ–µ–±—Г, –і–∞—А—П—Й–µ–Љ—Г —Б–љ–µ–≥ –ї–µ—В–Њ–Љ –Є —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ вАУ –Ј–Є–Љ–Њ–є?¬ї вАУ –Є —В–∞–Ї 512 —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж. –С–Њ–ї—М—И–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞, —Н—В–Њ —В–Њ—З–љ–Њ. –Я—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ –Њ–±—К–µ–Љ—Г.

.

–Т—А–µ–Љ—П –Њ—В –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –∞–≤—В–Њ—А–µ—Б—Б–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –њ—А–Є–ї–Є—З–љ—Л–є –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В: ¬Ђ–Ч–∞ –≤—Л—Б–∞–і–Ї–Њ–є –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ—Ж–µ–≤ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–µ—В –Ш–≥–љ–∞—В–Њ–≤, –і–µ—А–ґ–∞ –њ–Њ–і –Љ—Л—И–Ї–Њ–є –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ—Г—О –њ–∞–њ–Ї—Г вАЬ–Ф–µ–ї–ЊвАЭ. –Ч–∞ –і–Њ–ї–≥–Є–µ –Љ–µ—Б—П—Ж—Л –њ—Г—В–Є –Њ–љ–∞ –≤—Л–≥–Њ—А–µ–ї–∞, –њ–Њ—Б–≤–µ—В–ї–µ–ї–∞, –Ї–∞–Ј–µ–љ–љ–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ –µ–µ –њ–Њ–Ї—А—Л–ї–Њ—Б—М —Б–Є–љ–Є–Љ–Є —И—А–∞–Љ–∞–Љ–Є –њ–µ—З–∞—В–µ–є –Є —И—В–∞–Љ–њ–Њ–≤¬ї. –Э–Њ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Љ–µ—В–∞—Д–Њ—А–∞ —В—Г—В –ґ–µ —В–Њ–љ–µ—В –≤ —А–Њ—Б—Б—Л–њ–Є –Ї—А–∞—Б–Њ—В —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –і–Є–ї–µ—В–∞–љ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–∞: ¬Ђ–Ю–љ –Њ–±–љ–∞–ґ–∞–µ—В –≤ —Г–ї—Л–±–Ї–µ –њ—А–Њ–Ї—Г—А–µ–љ–љ—Л–µ, —Е–Њ—А–Њ–≤–Њ–і–Њ–Љ –њ–ї—П—И—Г—Й–Є–µ –≤–Њ —А—В—Г –Ј—Г–±—Л¬ї. –І—В–Њ –Ј–∞ –љ–∞–њ–∞—Б—В—М —Г –Љ—Г–ґ–Є–Ї–∞ —Б –Ј—Г–±–∞–Љ–Є вАУ –Њ—Б—В–µ–Њ–њ–Њ—А–Њ–Ј, –њ–∞—А–Њ–і–Њ–љ—В–Њ–Ј, –і–Є–∞–±–µ—В? –Т—Б–µ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ –љ–Є—З—Г—В—М –љ–µ –ї—Г—З—И–µ. ¬Ђ–Э–µ–ґ–љ–Њ-—Б–µ—А—Л–µ —Б—В–≤–Њ–ї—Л –њ–Њ–Њ–±—В—А–µ–њ–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –Ј–∞ –Ј–Є–Љ—Г –µ–ї–µ–є¬ї, вАУ –њ—А–Њ—Б—В–Є—В–µ, –Ї–∞–Ї –µ–ї–Ї–Є –Њ–±—В—А–µ–њ–∞–ї–Є—Б—М –Ј–∞ –Ј–Є–Љ—Г вАУ –≤–µ–і—М –љ–µ –ї–Є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є—Ж—Л –ґ–µ? –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –љ–∞—В–Ї–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –љ–∞ ¬Ђ—Й–µ–њ–Њ—В–Ї—Г —Б–∞–ї–∞¬ї, –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М, —З—В–Њ –У.–ѓ. –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В –Ї–∞–Ї—Г—О-—В–Њ –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ—Г—О —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –і–∞–ї–µ–Ї—Г—О –Њ—В –Ј–µ–Љ–љ—Л—Е –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤.

–°—Г–і–Є—В–µ —Б–∞–Љ–Є: –±–∞—А–ґ–∞ —Б–Њ —Б–њ–µ—Ж–њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ—Ж–∞–Љ–Є —В–Њ–љ–µ—В, –≤ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–Ї—А—Г—И–µ–љ–Є–Є –≥–Є–±–љ—Г—В –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В—Л –Є –њ—А–Њ–≤–Є–∞–љ—В, –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –љ–∞–і–µ–ґ–і–∞ —В—А–Є–і—Ж–∞—В–Є –≤—Л–ґ–Є–≤—И–Є—Е вАУ –Љ–µ—И–Њ–Ї –њ–∞—В—А–Њ–љ–Њ–≤ –Ї —В–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —А–µ–≤–Њ–ї—М–≤–µ—А—Г –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В–∞ (–Ї—Б—В–∞—В–Є, –Њ—В—З–µ–≥–Њ-—В–Њ —И–µ—Б—В–Є–Ј–∞—А—П–і–љ–Њ–Љ—Г вАУ –љ–Є–Ї–∞–Ї, –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –љ–∞–≥–∞–љ–∞ –Ї–Њ–ї—М—В –≤—Л–і–∞–ї–Є?). –Т–њ–µ—А–µ–і–Є –Ј–Є–Љ–∞ –Є –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤–µ—А–љ–∞—П —Б–Љ–µ—А—В—М –≤ —В–∞–є–≥–µ. –Э–Њ —З—В–Њ –± –≤—Л –і—Г–Љ–∞–ї–Є? вАУ –љ–Є –≥–Є–њ–Њ—В–µ—А–Љ–Є–Є, –љ–Є —Ж–Є–љ–≥–Є, –љ–Є –∞–ї–Є–Љ–µ–љ—В–∞—А–љ–Њ–є –і–Є—Б—В—А–Њ—Д–Є–Є. –Ю—В –Ш–ї—М–Є—З–∞ –і–Њ –Ш–ї—М–Є—З–∞ вАУ –±–µ–Ј –Є–љ—Д–∞—А–Ї—В–∞ –Є –њ–∞—А–∞–ї–Є—З–∞! –Ч–∞—В–Њ —Б –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–Љ –њ–µ—А–µ–≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–ї–∞–љ–∞ –Є —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ–љ–Њ–Љ –Є–Ј –≤—Б–µ—Е –≤–Є–і–Њ–≤ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є —Д–ї–Њ—А—Л. –° –Ј–µ–Љ–ї—П–љ–Ї–Њ–є –љ–∞ —В—А–Є–і—Ж–∞—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –≤—Л—А—Л—В–Њ–є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є –Є –њ–∞–ї–Ї–∞–Љ–Є (!) –Ј–∞ –і–≤–∞ –і–љ—П (?!). –° –Љ–µ–і–≤–µ–і–µ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Ч—Г–ї–µ–є—Е–∞ –Ј–∞–≤–∞–ї–Є–ї–∞ –Њ–і–љ–Є–Љ –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–Љ, вАУ –і–∞—А–Њ–Љ —З—В–Њ —А—Г–ґ—М–µ –њ–µ—А–≤—Л–є —А–∞–Ј –≤–Ј—П–ї–∞. –Ґ–Є–Љ–Њ—Д–µ–є –С–∞–ґ–µ–љ–Њ–≤ —А—П–і–Њ–Љ —Б —П—Е–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є —А–Њ–±–Є–љ–Ј–Њ–љ–∞–Љ–Є вАУ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –ґ–∞–ї–Ї–Є–є –і–≤–Њ–µ—З–љ–Є–Ї.

.

–Я—А–Є–Ї–∞–ґ–µ—В–µ –µ—Й–µ? –Я–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞: ¬Ђ–Ч—Г–ї–µ–є—Е–∞ –њ—А–Њ–±–Є—А–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ –ї–µ—Б—ГвА¶ –Э–∞ –љ–µ–є —Б–µ—А—Л–є, –≤ –Ї—А—Г–њ–љ—Г—О —Б–≤–µ—В–ї—Г—О –Ї–ї–µ—В–Ї—Г –Є —Б —И–Є—А–Њ—З–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –њ–ї–µ—З–∞–Љ–Є –і–≤—Г–±–Њ—А—В–љ—Л–є –њ–Є–і–ґ–∞–ЇвА¶ –Э–∞ –±–ї–µ—Б—В—П—Й–Є—Е —В–µ–Љ–љ–Њ-–≥–Њ–ї—Г–±—Л—Е –њ—Г–≥–Њ–≤–Є—Ж–∞—Е, –љ–∞–Љ–µ—А—В–≤–Њ –њ—А–Є—И–Є—В—Л—Е —Б—Г—А–Њ–≤—Л–Љ–Є –љ–Є—В–Ї–∞–Љ–Є –њ—А–Њ—И–ї—Л–Љ –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–Љ, –Љ–µ–ї–Ї–Є–µ –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ—Л–µ –±—Г–Ї–Њ–≤–Ї–Є —Е–Њ—А–Њ–≤–Њ–і–Њ–Љ: Lucien Lelong, Paris¬ї. –°–і–µ–ї–∞–є—В–µ –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—М, —А–∞—Б—В–Њ–ї–Ї—Г–є—В–µ, –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ—З–ї–∞ –≥–µ—А–Њ–Є–љ—П —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї—Г—О –љ–∞–і–њ–Є—Б—М, –Ї–Њ–ї–Є –і–∞–ґ–µ —Б –Ї–Є—А–Є–ї–ї–Є—Ж–µ–є –љ–µ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–∞?

.

–Ъ—Б—В–∞—В–Є, –Њ –Я–∞—А–Є–ґ–µ: –≤ 1946 –≥–Њ–і—Г —Б—Л–љ –≥–µ—А–Њ–Є–љ–Є –Ѓ–Ј—Г—Д –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –Њ—В —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Г—З–Є—В–µ–ї—П, —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ –Ш–Ї–Њ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞, —Г—И–µ–і—И–µ–≥–Њ –Є–Ј —В—А—Г–і–њ–Њ—Б–µ–ї–Ї–∞ –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В: ¬Ђ–°–ї–Њ–≤ –≤ –њ–Є—Б—М–Љ–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ; –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –ї–Є—Б—В–∞ вАУ —Б–≤–µ—З–Ї–∞ –≠–є—Д–µ–ї–µ–≤–Њ–є –±–∞—И–љ–Є (–Ї–∞—А–∞–љ–і–∞—И, —В—Г—И—М); –Љ–µ–ї–Ї–∞—П –њ—А–Є–њ–Є—Б–Ї–∞ –≤ —Г–≥–ї—Г: –Ь–∞—А—Б–Њ–≤–Њ –њ–Њ–ї–µ, –Є—О–љ—М 1945 (–Я–∞—А–Є–ґ —Ж–µ–љ–Ј–Њ—А –≤—Л–Љ–∞—А–∞–ї —З–µ—А–љ—Л–Љ, –∞ –Ь–∞—А—Б–Њ–≤–Њ –њ–Њ–ї–µ –Є –і–∞—В—Г –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї)¬ї. –С–µ–ґ–∞–ї –Ї —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–∞–Љ? вАУ –≤—А—П–і –ї–Є: —Б–Њ–ї–і–∞—В—Б–Ї–Є–є —В—А–µ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Є–Ї, —Ж–µ–љ–Ј–Њ—АвА¶ –Ч–љ–∞—З–Є—В, –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ–∞—П –≤—Б—В—А–µ—З–∞ –Є–Љ–µ–ї–∞ –±—Л—В—М –љ–µ –љ–∞ –≠–ї—М–±–µ, –∞ –љ–∞ –°–µ–љ–µ? –Ф–∞ —Г–ґ. –Ь—Г–Ј—Л–Ї—Г –Я–Њ–Ї—А–∞—Б—Б–∞ –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М, —В–µ–Ї—Б—В –°–Њ–ї–Њ–і–∞—А—П —Б—А–Њ—З–љ–Њ –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–∞—В—М: ¬Ђ–Х–і—Г—В, –µ–і—Г—В –њ–Њ –Я–∞—А–Є–ґ—Г –љ–∞—И–Є –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Є!¬ї

.

–Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —Н—В–∞ –њ—А–∞–≤–Ї–∞ вАУ –ї–Є—И—М —З–∞—Б—В—М —А–∞–±–Њ—В—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –њ—А–µ–і—Б—В–Њ–Є—В –њ—А–Њ–і–µ–ї–∞—В—М –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–∞–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Њ—З—В–µ–љ–Є—П ¬Ђ–Ч—Г–ї–µ–є—Е–Є¬ї. –°—Г–і–Є—В–µ —Б–∞–Љ–Є: ¬Ђ–Т–µ—Б–љ–Њ–є —Б–Њ—А–Њ–Ї –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж —П–≤–Є–ї—Б—П, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞, вАУ —Б–љ–µ–≥–Њ–Љ –љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г, –≤–і—А—Г–≥. –Я—А–Є–≤–µ–ї —Б —Б–Њ–±–Њ–є –±–∞—А–ґ—Г, –њ–ї–Њ—В–љ–Њ –љ–∞–±–Є—В—Г—О –Є–Ј–Љ–Њ–ґ–і–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –ї—О–і—М–Љ–Є —Б —В–µ–Љ–љ–Њ-–Њ–ї–Є–≤–Ї–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–ґ–µ–є –Є –њ–Њ—А–Њ–і–Є—Б—В—Л–Љ–Є –≤—Л–њ—Г–Ї–ї—Л–Љ–Є –њ—А–Њ—Д–Є–ї—П–Љ–Є вАУ –Ї—А—Л–Љ—Б–Ї–Є–µ –≥—А–µ–Ї–Є –Є —В–∞—В–∞—А—ЛвА¶ –С–∞—Б—Г—А–Љ–∞–љ –і–µ–њ–Њ—А—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є —Б —О–ґ–љ—Л—Е —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–є –њ—А–µ–≤–µ–љ—В–Є–≤–љ–Њ, –љ–µ –і–Њ–ґ–Є–і–∞—П—Б—М, –њ–Њ–Ї–∞ –Ї—А–∞–є –±—Г–і–µ—В –Ј–∞–љ—П—В –Њ–Ї–Ї—Г–њ–∞–љ—В–∞–Љ–Є –Є –Љ–∞–ї—Л–µ –љ–∞—А–Њ–і—Л –Є –љ–∞—А–Њ–і—Ж—Л –њ–Њ–ї—Г—З–∞—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–µ—А–µ–Љ–µ—В–љ—Г—В—М—Б—П –Ї –≤—А–∞–≥—Г¬ї. –Ф–Њ —П—Е–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–є —Б—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ ¬Ђ–±–∞—Б—Г—А–Љ–∞–љ¬ї –≤—Л—Б–µ–ї—П–ї–Є –Є–Ј –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–є –Р–°–°–† –≤ 1944-–Љ, –Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –≤–Љ–µ—Б—В–µ –Њ–љ–Є –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є: —В–∞—В–∞—А –і–µ–њ–Њ—А—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є 18-20 –Љ–∞—П, –∞ –≥—А–µ–Ї–Њ–≤ вАУ 27 –Є—О–љ—ПвА¶

.

–Э–Њ —Б–∞–Љ—Л–є –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —В—А—Г–і –і–Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–∞–Љ: –Є–Љ –њ—А–Є–і–µ—В—Б—П —А–µ–і–∞–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —Е–∞–љ–∞—Д–Є—В—Б–Ї–Є–є (–Ї–∞–Ї –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ) –Љ–∞–Ј—Е–∞–±. –Ю–њ—П—В—М-—В–∞–Ї–Є —Ж–Є—В–∞—В–∞: ¬Ђ–Ь—Г—А—В–∞–Ј–∞ –і–Њ–ї–±–Є—В –Ј–µ–Љ–ї—О —Г –Љ–Њ–≥–Є–ї—Л, –њ—Л—В–∞—П—Б—М –≤—Б—В–∞–≤–Є—В—М –ї–Њ–њ–∞—В—Г –≤ –µ–ї–µ –≤–Є–і–љ—Г—О, —Б–Љ–µ—А–Ј—И—Г—О—Б—П —Й–µ–ї—МвА¶ –©–µ–ї—М –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ —И–Є—А–Є—В—Б—П, —А–∞—Б—В–µ—В, –њ–Њ–і–і–∞–µ—В—Б—П вАУ –Є –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж —А–∞—Б–њ–∞—Е–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —Б –њ—А–Њ—В—П–ґ–љ—Л–Љ —В—А–µ—Б–Ї–Њ–Љ, –Њ–±–љ–∞–ґ–∞—П –і–ї–Є–љ–љ—Л–є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–є —П—Й–Є–Ї, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤–µ–µ—В –Љ–µ—А–Ј–ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ–є. –Ь—Г—А—В–∞–Ј–∞ –±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ —Б—Б—Л–њ–∞–µ—В —В—Г–і–∞ —Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ–Њ-–ґ–µ–ї—В–Њ–µ, –Ј–≤–Њ–љ–Ї–Њ–µ –љ–∞ –Љ–Њ—А–Њ–Ј–µ –Ј–µ—А–љ–ЊвА¶ –•–ї–µ–±. –С—Г–і–µ—В —Б–њ–∞—В—М –Ј–і–µ—Б—М, –Љ–µ–ґ–і—Г –®–∞–Љ—Б–Є–µ–є –Є –§–Є—А—Г–Ј–Њ–є, –≤ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–Љ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–Љ ¬†–≥—А–Њ–±—Г , вАУ –ґ–і–∞—В—М –≤–µ—Б–љ—ЛвА¶ –Т—Л—А—Л—В—М —Б—Е—А–Њ–љ –љ–∞ –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ –њ—А–Є–і—Г–Љ–∞–ї –Ь—Г—А—В–∞–Ј–∞вА¶ –Ъ—А—Л—И–Ї–∞ —П—Й–Є–Ї–∞ –Ј–∞—Е–ї–Њ–њ—Л–≤–∞–µ—В—Б—П. –Ь—Г—А—В–∞–Ј–∞ –Ј–∞–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–µ—В —Б–љ–µ–≥–Њ–Љ —А–∞–Ј–≤–Њ—А–Њ—И–µ–љ–љ—Г—О –Љ–Њ–≥–Є–ї—Г¬ї. –Ф–Њ ¬Ђ–Ч—Г–ї–µ–є—Е–Є¬ї –њ—А–∞–≤–Њ–≤–µ—А–љ—Л–Љ —А–∞–Ј—А–µ—И–∞–ї–Њ—Б—М –≤—Б–Ї—А—Л–≤–∞—В—М –Љ–Њ–≥–Є–ї—Г –ї–Є—И—М –≤ –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е вАУ —Б–Ї–∞–ґ–µ–Љ, –µ—Б–ї–Є –Ј–∞—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ–Є—О –≥—А–Њ–Ј–Є—В –Ј–∞—В–Њ–њ–ї–µ–љ–Є–µ...

.

–°—Ж–µ–љ–∞—А–Є—Б—В—Г –ѓ—Е–Є–љ–Њ–є —П–≤–љ–Њ —В—А–µ–±—Г–µ—В—Б—П —А–µ–ґ–Є—Б—Б–µ—А вАУ –ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Є–є —Б –µ–≥–Њ –≥—А–Њ–Љ–Њ–≤—Л–Љ ¬Ђ–Э–µ –≤–µ—А—О!¬ї

.

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Б–∞–Љ–Њ–µ –љ–µ–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–Њ–µ, —З—В–Њ –µ—Б—В—М –≤ —В–µ–Ї—Б—В–µ вАУ –і–∞–ґ–µ –љ–µ –і–µ—В–∞–ї–Є, –љ–Њ –∞–≤—В–Њ—А—Б–Ї–Є–є, –њ—А–Њ—Б—В–Є—В–µ –Ј–∞ –Љ–∞—В–µ—А–љ–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ, –Љ–µ—Б—Б–Є–і–ґ. –Ъ–љ–Є–ґ–Ї—Г —Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —А–∞–Ј–і–µ–ї–Є—В—М –љ–∞ –і–≤–µ —З–∞—Б—В–Є. –Я–µ—А–≤–∞—П –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В –∞–љ–∞—Д–µ–Љ–Њ–є 30-–Љ –≥–Њ–і–∞–Љ: –У.–ѓ. –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –њ–µ—А–µ—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–µ—В –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–є —Б–µ–Ї–Њ–љ–і-—Е—Н–љ–і, –њ—А–Є–ї–µ–ґ–љ–Њ –≤–Њ—Б–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—П –Ї–Њ—И–Љ–∞—А —Б—В–Њ–ї—Л–њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–∞–≥–Њ–љ–∞ –њ–Њ –°–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—Ж—Л–љ—Г –Є –У–Є–љ–Ј–±—Г—А–≥. –°–°–°–† –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–µ—В, –Љ—П–≥–Ї–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—П, –љ–µ —Б–∞–Љ—Л–µ –ї—Г—З—И–Є–µ –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є–Є: ¬Ђ–Т–µ–ї–Є–Ї–∞ —Б—В—А–∞–љ–∞, –≥–і–µ –ґ–Є–≤–µ—В –Ч—Г–ї–µ–є—Е–∞. –Т–µ–ї–Є–Ї–∞ –Є –Ї—А–∞—Б–љ–∞, –Ї–∞–Ї –±—Л—З—М—П –Ї—А–Њ–≤—М. –Ч—Г–ї–µ–є—Е–∞ —Б—В–Њ–Є—В –њ–µ—А–µ–і –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–є, –≤–Њ –≤—Б—О —Б—В–µ–љ—Г, –Ї–∞—А—В–Њ–є, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —А–∞—Б–њ–ї–∞—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –≥–Є–≥–∞–љ—В—Б–Ї–Њ–µ –∞–ї–Њ–µ –њ—П—В–љ–Њ, –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ–µ –љ–∞ –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–Є–Ј–љ—П, вАУ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –°–Њ—О–Ј¬ї. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Ј–∞ —Н—В–Є–Љ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–Ї—А—Г–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б–∞–ї—М—В–Њ-–Љ–Њ—А—В–∞–ї–µ вАУ –∞–њ! вАУ –Є –∞–љ–∞—Д–µ–Љ–∞ –њ–ї–∞–≤–љ–Њ –њ–µ—А–µ—В–µ–Ї–∞–µ—В –≤ –Њ—Б–∞–љ–љ—Г, ¬Ђ–Ъ—А—Г—В–Њ–є –Љ–∞—А—И—А—Г—В¬ї вАУ –≤ ¬Ђ–Р—А–Є—Б—В–Њ–Ї—А–∞—В–Њ–≤¬ї, –µ—Б–ї–Є –љ–µ –≤ ¬Ђ–°–њ—Г—В–љ–Є–Ї –∞–≥–Є—В–∞—В–Њ—А–∞¬ї. –Э–∞ –±–µ—А–µ–≥–∞—Е –Р–љ–≥–∞—А—Л –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–∞—П —Б–±—Л—З–∞ –Љ–µ—З—В. –Ч—Г–ї–µ–є—Е–∞ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж-—В–Њ —А–Њ–ґ–∞–µ—В –ґ–Є–Ј–љ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞, –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А –Ы–µ–є–±–µ —З—Г–і–µ—Б–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Є—Б—Ж–µ–ї—П–µ—В—Б—П –Њ—В –і–∞–≤–љ–µ–≥–Њ –њ—Б–Є—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ–і—Г–≥–∞, —З–µ–Ї–Є—Б—В –Ш–≥–љ–∞—В–Њ–≤ –Њ–±—А–µ—В–∞–µ—В –ї—О–±–Њ–≤—М, –њ—Г—Б—В—М –Є –љ–µ–і–Њ–ї–≥—Г—О, –∞–≥—А–Њ–љ–Њ–Љ-—В–µ–Њ—А–µ—В–Є–Ї –°—Г–Љ–ї–Є–љ—Б–Ї–Є–є —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–µ—В —Б–≤–Њ–Є –Ј–љ–∞–љ–Є—П –љ–∞ –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–µ, –∞ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –Ш–Ї–Њ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Е–Њ—В—М –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –њ–Є—Б–∞—В—М –і–ї—П –і—Г—И–Є, вАУ –Є –≤—Б–µ –≤–Љ–µ—Б—В–µ –≤–ї–Є–≤–∞—О—В—Б—П –≤ —Б–Њ–Ј–Є–і–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є —В—А—Г–і –љ–∞ –±–ї–∞–≥–Њ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–∞. –Э–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–µ–ї–Ї–∞ –°–µ–Љ—А—Г–Ї —Б–Њ–Ј–≤—Г—З–љ–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є –≤–µ—Й–µ–є –њ—В–Є—Ж—Л —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є –Є —Б—З–∞—Б—В—М—П –°–µ–Љ—А—Г–≥ вАУ –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞ –Њ –љ–µ–є –≤ —В–µ–Ї—Б—В–µ, –Ј–љ–∞–Љ–Њ, –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В.

.

¬Ђ–Ы—О–±–Њ–≤—М –Є –љ–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –≤ –∞–і—Г¬ї, вАУ –њ–Є—Б–∞–ї–∞ –Ы. –£–ї–Є—Ж–Ї–∞—П –≤ –њ—А–µ–і–Є—Б–ї–Њ–≤–Є–Є –Ї —А–Њ–Љ–∞–љ—Г. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –∞–і –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А–Ї—Г –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ –Ї–Њ–Љ—Д–Њ—А—В–љ—Л–Љ. –°—А–∞–≤–љ–Є—В–µ-–Ї–∞ –і–≤–∞ –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ—А–µ—З–Є–≤—Л—Е –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–∞. –У–Њ–і 1930, –і–µ—А–µ–≤–љ—П –Ѓ–ї–±–∞—И: ¬Ђ–Ч—Г–ї–µ–є—Е–∞ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В –≥–ї–∞–Ј–∞. –Ґ–µ–Љ–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –≤ –њ–Њ–≥—А–µ–±–µвА¶ –Ч–∞ –Њ–Ї–Њ—И–Ї–Њ–Љ —Г –Є–Ј–≥–Њ–ї–Њ–≤—М—П вАУ –≥–ї—Г—Е–Њ–є —Б—В–Њ–љ —П–љ–≤–∞—А—Б–Ї–Њ–є –Љ–µ—В–µ–ї–Є¬ї. –У–Њ–і 1938, –њ–Њ—Б–µ–ї–Њ–Ї –°–µ–Љ—А—Г–Ї: ¬Ђ–Ч—Г–ї–µ–є—Е–∞ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В –≥–ї–∞–Ј–∞. –°–Њ–ї–љ–µ—З–љ—Л–є –ї—Г—З –њ—А–Њ–±–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –≤–µ—В—Е–Є–є —Б–Є—В–µ—Ж –Ј–∞–љ–∞–≤–µ—Б–Ї–ЄвА¶ –†–∞—Б—Б–≤–µ—В¬ї. –Ґ—А—Г–і—П—Й–∞—П—Б—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞ —Б–±—А–Њ—Б–Є–ї–∞ —П—А–Љ–Њ –≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ —А–∞–±—Б—В–≤–∞, –Є –±—Л–ї–Њ –µ–є —Б—З–∞—Б—В—М–µ. –Ф–Њ–ї–Њ–є –њ–∞—А–∞–љ–і–ґ—Г!

.

–У—Г–Ј–µ–ї—М –®–∞–Љ–Є–ї–µ–≤–љ–∞, –≤—Л –≤–Њ–Њ–±—Й–µ-—В–Њ –Ј–∞ –Ї—А–∞—Б–љ—Л—Е –Є–ї–Є –Ј–∞ –±–µ–ї—Л—Е? –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –≤ –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В–µ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є –љ–µ —Б—Г—В—М –≤–∞–ґ–љ–Њ.

.

–Т–∞–ґ–љ–Њ –≤–Њ—В —З—В–Њ: —Б—В–Њ–Є—В –њ–µ—А–µ–і –љ–∞–Љ–Є –њ—А–Њ—Б—В–∞—П —В–∞—В–∞—А—Б–Ї–∞—П —Е–∞–љ—Л–Љ вАУ –Љ—Г–ґ–µ–Љ –±–Є—В–∞—П, –Љ—Г–ї–ї–Њ–є –њ—Г–≥–∞–љ–љ–∞—П, –≤ –°–Є–±–Є—А—М —Б–Њ—Б–ї–∞–љ–љ–∞—ПвА¶ –І–Є—В–∞—В–µ–ї—М –і–Њ–≤–Њ–ї–µ–љ: –µ–Љ—Г —З—В–Њ —Б–∞–ї–Њ —Й–µ–њ–Њ—В–Ї–∞–Љ–Є, —З—В–Њ –Ъ—А–∞—Б–љ–∞—П –Р—А–Љ–Є—П –љ–∞ –†—О –і–µ –Ы–∞ –Я—Н вАУ –≤—Б–µ –њ–Њ –±–∞—А–∞–±–∞–љ—Г. –Х–Љ—Г, –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ–Љ—Г, –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–і–Њ: —Б–њ–µ—А–≤–∞ –њ—А–Њ—Б–ї–µ–Ј–Є—В—М—Б—П, ¬†–њ–Њ—В–Њ–Љ —Г–Љ–Є–ї–Є—В—М—Б—П, –∞ –њ—А–Њ—З–µ–µ –Њ—В –ї—Г–Ї–∞–≤–Њ–≥–Њ. –Ш —Н—В–Њ, –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–Њ—З–Є–Љ, –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –ѓ—Е–Є–љ–Њ–є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –≤–µ—А–љ–Њ. –Ш–±–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–є —Б–њ–Њ—Б–Њ–± —З–Є—В–∞—В—М ¬Ђ–Ч—Г–ї–µ–є—Е—Г¬ї вАУ —Б —И–Є—А–Њ–Ї–Њ –Ј–∞–Ї—А—Л—В—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є. –Ъ–∞–Ї –Њ–љ–∞ –Є –±—Л–ї–∞ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–∞.

–Я–Њ—Е–Њ–ґ–Є–µ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є

–Ъ–∞—В–µ—Е–Є–Ј–Є—Б –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є–≤—И–Є–є –°–°–°–†. –Ъ–Њ –і–љ—О –њ–∞–Љ—П—В–ЄвА¶

¬Ђ–Ы–Њ–≥–Њ—А–µ–є–љ—Л–є –і–µ–љ—М –±–µ–і—Л¬ї. –У.–°–∞–і—Г–ї–∞–µ–≤, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј ¬Ђ–Ф–µ–љ—М –Я–Њ–±–µ–і—Л¬ї