–î–∞–Ω—è —Å–ª—ã—à–∏—Ç –≥–æ–ª–æ—Å–∞

–î–∞–Ω—è —Å–ª—ã—à–∏—Ç –≥–æ–ª–æ—Å–∞

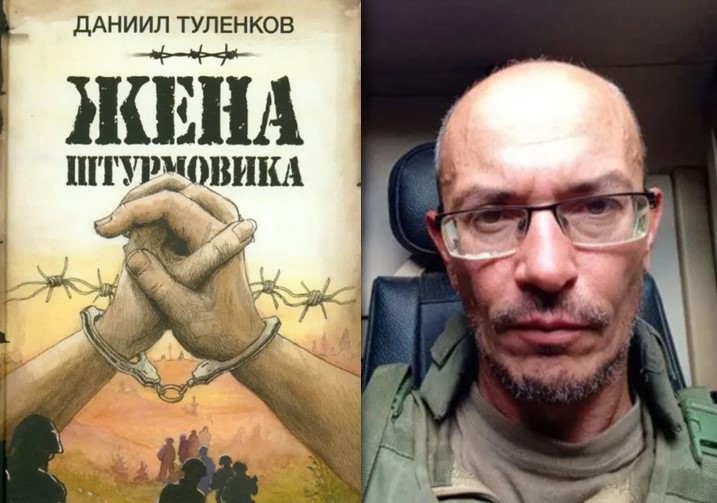

–î–∞–Ω–∏—ç–ª—å –û—Ä–ª–æ–≤. –Ý–æ–º–∞–Ω—ã ¬´–ß–µ—Å–Ω–æ–∫¬ª –∏ ¬´–°–∞—à–∞ —Å–ª—ã—à–∏—Ç —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ǘ㬪

–ö–∞–∫ –∏ –º–Ω–æ–≥–∏–µ –º–∞–ª—å—á–∏—à–∫–∏, –∫–∞–∂–¥–æ–µ –ª–µ—Ç–æ —è –ø—Ä–æ–≤–æ–¥–∏–ª –Ω–∞ –¥–∞—á–µ. –Ý–∞–∑–≤–µ —á—Ç–æ –∏–Ω–æ–≥–¥–∞ –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä—å –µ–∑–¥–∏–ª (–¥–ª—è –º–æ–ª–æ–¥–µ–∂–∏ ‚Äì –Ω–µ –≤ –≥—É–ª–∞–≥–æ–≤—Å–∫–∏–π, –∞ –ø–∏–æ–Ω–µ—Ä—Å–∫–∏–π), –Ω–æ –Ω–µ –Ω–∞ –ø–æ–ª–Ω—É—é –∫–∞—Ç—É—à–∫—É –≤ —Ç—Ä–∏ —Å–º–µ–Ω—ã, —Ç–∞–∫ —á—Ç–æ –≤—Å–µ —Ä–∞–≤–Ω–æ –¥–æ—Å–∏–∂–∏–≤–∞–ª —Å—Ä–æ–∫ –Ω–∞ –¥–∞—á–Ω–æ–º –ø–æ—Å–µ–ª–µ–Ω–∏–∏, –ø–æ–¥ –ú–æ—Å–∫–≤–æ–π –∏ –ø–æ–¥ –ø—Ä–∏—Å–º–æ—Ç—Ä–æ–º –±–∞–±—É—à–∫–∏ –∏ –¥–µ–¥–∞. –î–æ—Å–∏–∂–∏–≤–∞–ª –≤ –ø—Ä—è–º–æ–º —Å–º—ã—Å–ª–µ ‚Äì –≤ –∞–≤–≥—É—Å—Ç–µ —á–∞—Å—Ç–æ –ø–æ—Ä—Ç–∏–ª–∞—Å—å –ø–æ–≥–æ–¥–∞, –≤—Å–µ –±–ª–∏–∂–µ –æ—â—É—â–∞–ª–æ—Å—å –¥—ã—Ö–∞–Ω–∏–µ –æ—Å–µ–Ω–∏... –ó–∞—Ç—è–∂–Ω—ã–µ –¥–æ–∂–¥–∏, –∏–Ω–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ–¥–µ–ª—è–º–∏, –±–µ—Å–∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ–µ –ø—É-–ø—É-–ø—É-–ø—É-–ø—É –∫–∞–ø–µ–ª—å –ø–æ —à–∏—Ñ–µ—Ä–Ω–æ–π –∫—Ä—ã—à–µ, –º–æ–∫—Ä—ã–µ –≤–µ—Ç–≤–∏ —è–±–ª–æ–Ω—å –∑–∞ –æ–∫–Ω–æ–º —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Å—ã, —Å—ã—Ä–æ—Å—Ç—å, —Å–ª—è–∫–æ—Ç—å –Ω–∞ —É—á–∞—Å—Ç–∫–µ... –ö–∞–∫–æ–µ —É–∂ —Ç—É—Ç –≥—É–ª—è–Ω–∏–µ. –¢–æ–≥–¥–∞ –µ—â–µ –ª—é–¥–∏ –Ω–µ —É–º–µ–ª–∏ –ø—Ä–æ–≤–æ–¥–∏—Ç—å –¥–æ—Å—É–≥ –ø–æ–ø—É–ª—è—Ä–Ω—ã–º –Ω—ã–Ω—á–µ —Å–ø–æ—Å–æ–±–æ–º ‚Äì –ø–æ–≥–ª–∞–∂–∏–≤–∞—è –ø–∞–ª—å—Ü–µ–º –ø—Ä—è–º–æ—É–≥–æ–ª—å–Ω–æ–µ —Å—Ç–µ–∫–ª—ã—à–∫–æ. –ü—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏–ª–æ—Å—å —Ä–∞–∑–≤–ª–µ–∫–∞—Ç—å—Å—è –∏–Ω–∞—á–µ ‚Äì —á—Ç–µ–Ω–∏–µ–º –∫–Ω–∏–≥ –∏ –ø—Ä–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–æ–º —Ç–µ–ª–µ–≤–∏–∑–æ—Ä–∞. –° –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–º –Ω–µ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –ø–æ–ª—É—á–∞–ª–æ—Å—å ‚Äì —Ç–æ –∏ –¥–µ–ª–æ –æ—Ç–∫–ª—é—á–∞–ª–∏ —ç–ª–µ–∫—Ç—Ä–∏—á–µ—Å—Ç–≤–æ, –∏–Ω–æ–≥–¥–∞ –Ω–∞ –¥–æ–ª–≥–∏–µ —á–∞—Å—ã. –í—Å–µ –¥–æ—Å—Ç—É–ø–Ω—ã–µ –º–Ω–µ –Ω–∞ –¥–∞—á–µ –∫–Ω–∏–≥–∏, —Ä–∞–∑—Ä–æ–∑–Ω–µ–Ω–Ω—ã–µ —Ç–æ–º–∏–∫–∏ –ö—É–ø–µ—Ä–∞, –ë–µ–ª—è–µ–≤–∞, –ö—Ä–∞–ø–∏–≤–∏–Ω–∞, –õ–æ–Ω–¥–æ–Ω–∞ –∏ –°—Ç–∏–≤–µ–Ω—Å–æ–Ω–∞ –±—ã–ª–∏ –ø—Ä–æ—á–∏—Ç–∞–Ω—ã –ø–æ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Ä–∞–∑. –ë–∞–±—É—à–∫–∞ –∏ –¥–µ–¥ –±—ã–ª–∏ –ª—é–¥—å–º–∏ –Ω–µ–º–Ω–æ–≥–æ—Å–ª–æ–≤–Ω—ã–º–∏, –≤ –æ–±—â–µ–Ω–∏–∏ —Ü–µ–Ω–∏–ª–∏ –µ–µ –∂–µ, –Ω–µ–º–Ω–æ–≥–æ—Å–ª–æ–≤–Ω–æ—Å—Ç—å. –ê —è –≤–æ–Ω, –≤–∏–¥–∏—Ç–µ, –∫–∞–∫–æ–π –∑–∞—á–∏–Ω –Ω–∞–∫–∞—Ç–∞–ª, –∏ –≤—Å–µ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏—Ç—å—Å—è –Ω–µ –º–æ–≥—É... –ü–æ–ø–∞–ª –ø–æ–¥ –æ—á–∞—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏–µ —Ç–∞–ª–∞–Ω—Ç–∞ —Ä–µ—Ü–µ–Ω–∑–∏—Ä—É–µ–º–æ–≥–æ –∞–≤—Ç–æ—Ä–∞, –Ω–µ –∏–Ω–∞—á–µ... –û —á–µ–º —è? –ê, —Ç–∞–∫ –≤–æ—Ç, –Ω–∞—Å—Ç—É–ø–∞–ª –º–æ–º–µ–Ω—Ç, –æ–ø–∏—Å–∞–Ω–Ω—ã–π –∫–ª–∞—Å—Å–∏–∫–∞–º–∏: ¬´–ò–ø–ø–æ–ª–∏—Ç –ú–∞—Ç–≤–µ–µ–≤–∏—á –º–∞—è–ª—ŗ謪. –ó–∞–Ω—è—Ç—å—Å—è –±—ã–ª–æ —Ä–µ—à–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –Ω–µ—á–µ–º. –ù–æ –æ–¥–Ω–∞–∂–¥—ã —Å–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å —á—É–¥–æ ‚Äì —Ä–æ—è—Å—å –æ—Ç —Å–∫—É–∫–∏ –≤ —à–∫–∞—Ñ—É, —è –Ω–∞—Ç–∫–Ω—É–ª—Å—è –Ω–∞ –∑–¥–æ—Ä–æ–≤–µ–Ω–Ω—É—é —Å—Ç–æ–ø–∫—É –∫–∞–∫–∏—Ö-—Ç–æ –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–æ–≤ –ø–æ–¥ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω—ã–º –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ–º ¬´–Ý–æ–º–∞–Ω-–≥–∞–∑–µ—Ç–∞¬ª. –Ø –∑–Ω–∞–ª, —á—Ç–æ —Ä–æ–º–∞–Ω—ã –≤—ã–≥–ª—è–¥—è—Ç –≤–æ–≤—Å–µ –Ω–µ —Ç–∞–∫, —Ä–æ–º–∞–Ω—ã ‚Äì —ç—Ç–æ –∫—Ä–µ–ø–µ–Ω—å–∫–∏–µ –±—É–º–∞–∂–Ω—ã–µ –±—Ä–∏–∫–µ—Ç—ã –≤ —Ç–≤–µ—Ä–¥—ã—Ö –æ–±–ª–æ–∂–∫–∞—Ö, –¥–∞ –∏ –≥–∞–∑–µ—Ç—ã —Å–æ–≤—Å–µ–º –∏–Ω–∞—á–µ —É—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω—ã. –í –ø–æ–ø—ã—Ç–∫–∞—Ö —Ä–∞–∑–æ–±—Ä–∞—Ç—å—Å—è, —á—Ç–æ –∫ —á–µ–º—É –∏ —Ä–∞–¥—É—è—Å—å —Ö–æ—Ç—å –∫–∞–∫–æ–º—É-—Ç–æ –∑–∞–Ω—è—Ç–∏—é, –ø—Ä–∏–Ω—è–ª—Å—è —á–∏—Ç–∞—Ç—å –∏—Ö –≤—Å–µ –ø–æ–¥—Ä—è–¥...¬Ý

...–ù–µ —Ö–æ—á–µ—Ç—Å—è –æ–≥—É–ª—å–Ω–æ —Ö—É–ª–∏—Ç—å –≤—Å—é —ç—Ç—É —Ä–æ–º–∞–Ω-–≥–∞–∑–µ—Ç—á–∏–Ω—É. –í–µ–¥—å –æ–Ω–∞ –∑–∞–∫–∞–ª–∏–ª–∞ –º–æ–π —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä ‚Äì –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –ø–æ—Å–ª–µ —Ä–æ–º–∞–Ω-–≥–∞–∑–µ—Ç–Ω—ã—Ö –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ–¥–µ–Ω–∏–π —è –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ –º–æ–≥—É –æ—Å–∏–ª–∏—Ç—å –ª—é–±–æ–π —Ö—É–¥–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π —Ç–µ–∫—Å—Ç. –ê –µ—â—ë –≤ —ç—Ç–∏ –Ω–æ–º–µ—Ä–∞ –∏–Ω–æ–≥–¥–∞ –∑–∞–Ω–æ—Å–∏–ª–æ –≤–µ—Å—å–º–∞ —Å—Ç–æ—è—â–∏–µ –≤–µ—â–∏ ‚Äì ¬´–ü—Ä–∏–∫–ª—é—á–µ–Ω–∏—è –í–µ—Ä–Ω–µ—Ä–∞ –•–æ–ª—å—Ç–∞¬ª, ¬´–ë—É—Ä–∞–Ω–Ω—ã–π –ø–æ–ª—É—Å—Ç–∞–Ω–æ–∫¬ª, ¬´–í –∞–≤–≥—É—Å—Ç–µ —Å–æ—Ä–æ–∫ —á–µ—Ç–≤–µ—Ä—Ç–æ–≥–欪, –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è –ë—ã–∫–æ–≤–∞, –ê–¥–∞–º–æ–≤–∏—á–∞... –ù–æ –±—ã–ª–∏ —Ç–∞–º –∏ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ —Ç—è–≥–æ–º–æ—Ç–Ω—ã–µ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è, –æ–¥–æ–ª–µ—Ç—å –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª–æ –º–µ–Ω—è –ª–∏—à—å –≤—Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–Ω–æ–µ —Å–ø–æ—Ä—Ç–∏–≤–Ω–æ–µ —É–ø—Ä—è–º—Å—Ç–≤–æ.¬Ý

–í–æ—Ç –∏ –µ–¥–≤–∞ –Ω–∞—á–∞–≤ —á–∏—Ç–∞—Ç—å —Ä–æ–º–∞–Ω –î–∞–Ω–∏—ç–ª—è –û—Ä–ª–æ–≤–∞ –ø–æ–¥ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ–º ¬´–ß–µ—Å–Ω–æ–∫¬ª —è —Å–ª–æ–≤–Ω–æ –ø–µ—Ä–µ–Ω–µ—Å—Å—è –≤ –¥–µ—Ç—Å—Ç–≤–æ. –°–Ω–æ–≤–∞ –±—É–¥—Ç–æ –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –Ω–∞ –¥–∞—á–Ω–æ–π –≤–µ—Ä–∞–Ω–¥–µ, —É—Å–ª—ã—à–∞–ª —à—É–º –¥–æ–∂–¥—è, —Ö—Ä–∞–ø –¥–µ–¥—É—à–∫–∏ –≤ –∫–æ–º–Ω–∞—Ç–µ, —à–æ—Ä–æ—Ö –ø–µ—Ä–µ–±–∏—Ä–∞–µ–º–æ–π –±–∞–±—É—à–∫–æ–π –≥—Ä–µ—á–Ω–µ–≤–æ–π –∫—Ä—É–ø—ã... –∞ —É –º–µ–Ω—è –≤ —Ä—É–∫–∞—Ö —Å–∞–º—ã–π —Å–∫—É—á–Ω—ã–π –∏–∑ –≤—Å–µ—Ö —Ç–µ–∫—Å—Ç–æ–≤ ¬´–Ý–æ–º–∞–Ω-–≥–∞–∑–µ—Ǘ㬪... –∏ —è —Ç–∞—Ä–∞—â—É –≥–ª–∞–∑–∞ –Ω–∞ –±—É–∫–≤—ã... –ù–µ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, –≤ –æ–±—â–µ–º, –∫–∞–∫ –∑–∞–∫–µ–º–∞—Ä–∏–ª... –û—á–Ω—É–ª—Å—è, –æ–≥–ª—è–¥–µ–ª—Å—è, –ø—Ä–∏—Å–ª—É—à–∞–ª—Å—è ‚Äì –∑–∞ –æ–∫–Ω–æ–º –≥—É–¥–∏—Ç, –∑–≤–µ–Ω–∏—Ç, —Ç—Ä–µ—â–∏—Ç, –∫—Ä–∏—á–∏—Ç –∞–∑–∏–∞—Ç—Å–∫–∏–π –≥–æ—Ä–æ–¥-–º—É—Ä–∞–≤–µ–π–Ω–∏–∫. –ù–∞—á–∞–ª —á–∏—Ç–∞—Ç—å —Ä–æ–º–∞–Ω –∑–∞–Ω–æ–≤–æ, –ø—Ä–∏–Ω—è–ª—Å—è —Å—Ä–∞–∂–∞—Ç—å—Å—è —Å –Ω–µ–≤—ã–Ω–æ—Å–∏–º—ã–º —Ç–µ–∫—Å—Ç–æ–º... –û—á–Ω—É–ª—Å—è –æ—Ç —Å–Ω–∞ —É–∂–µ –∑–∞—Ç–µ–º–Ω–æ. –ö–∞–∫ —Ç–∞–º —É –∫–ª–∞—Å—Å–∏–∫–∞ ‚Äì –æ–Ω –æ–ø—è—Ç—å –ø–æ—Å–ø–∞–ª –Ω–µ–º–Ω–æ–∂–∫–æ, —Å–Ω–æ–≤–∞ –≤—ã–≥–ª—è–Ω—É–ª –≤ –æ–∫–æ—à–∫–æ... –¢—Ä–∏ –¥–Ω—è –∏ —Ç—Ä–∏ –Ω–æ—á–∏ —è –±–∏–ª—Å—è –Ω–∞–¥ –æ—Ä–ª–æ–≤—Å–∫–∏–º —Ç–µ–∫—Å—Ç–æ–º, –∫–∞–∫... –•–æ—Ç–µ–ª –±—ã–ª–æ –Ω–∞–ø–∏—Å–∞—Ç—å ¬´–±—ã–ª–∏–Ω–Ω—ã–π –±–æ–≥–∞—Ç—ã—Ä—å –Ω–∞–¥ —Å—É–º–æ–π –ø–µ—Ä–µ–º–µ—Ç–Ω–æ–π¬ª, –¥–∞ –Ω–µ—Ç, –∫–∞–∫–æ–µ —Ç–∞–º... –£–≤—è–∑ –≤ –Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω—ã—Ö –≥–ª–∞–≤–∞—Ö —ç—Ç–æ–≥–æ ¬´–ß–µ—Å–Ω–æ–∫–∞¬ª, –∫–∞–∫ –Ω–µ—Å—á–∞—Å—Ç–Ω—ã–π –ø—É—Ç–Ω–∏–∫ –≤ –±–æ–ª–æ—Ç–µ. –ó–∞—Å—ã–ø–∞–ª –¥—É—Ä–Ω—ã–º —Å–Ω–æ–º –Ω–∞ –æ—á–µ—Ä–µ–¥–Ω—ã—Ö –∞–±–∑–∞—Ü–∞—Ö –∏ –Ω–µ –º–æ–≥ –ø—Ä–æ—Å–ø–∞—Ç—å—Å—è. –î–∞–∂–µ –Ω–∞—á–∞–ª –∑–∞–≤–∏–¥–æ–≤–∞—Ç—å –æ–¥–Ω–æ–º—É –∏–∑ –≥–µ—Ä–æ–µ–≤ —Ç–µ–∫—Å—Ç–∞: ¬´–ù–æ—á—å—é, –ø–æ—Å–ª–µ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–µ–Ω–∏—è —Å –ì—Ä—è–¥—ã, –∫ –ê–Ω–¥—Ä–µ—é –Ω–µ —à—ë–ª —Å–æ–Ω¬ª, –ø–æ—Ç–æ–º—É –∫–∞–∫ –∫–æ –º–Ω–µ-—Ç–æ —Å–æ–Ω, –ø–æ—Å–ª–µ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–µ–Ω–∏—è —Å –ì—Ä—è–¥—ã –∞–≤—Ç–æ—Ä—Å–∫–∏—Ö –≤—ã—Å–æ—Ç —Å—Ç–∏–ª—è, –Ω–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —à—ë–ª, –∞ –±–µ–∂–∞–ª —Å–æ –≤—Å–µ—Ö –Ω–æ–≥ –¥–∞–∂–µ –ø–æ—Å–µ—Ä–µ–¥—å –¥–Ω—è.

–ê–≤—Ç–æ—Ä—É —É–¥–∞–ª–æ—Å—å —Ç–æ, —á–µ–≥–æ –Ω–∏–∫–∞–∫ –Ω–µ —É–¥–∞–≤–∞–ª–æ—Å—å —Å–æ—Ç–≤–æ—Ä–∏—Ç—å —Å–æ –º–Ω–æ–π –º–Ω–æ–≥–∏–º –∫—É–¥–∞ –±–æ–ª–µ–µ –∏–º–µ–Ω–∏—Ç—ã–º –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—è–º ‚Äì –≤—ã–∑–≤–∞—Ç—å –≤ –º–æ–µ–π –¥—É—à–µ –∏–∑—É–º–ª–µ–Ω–∏–µ –∏ –ø–æ—Ç—Ä—è—Å–µ–Ω–∏–µ.¬Ý

–ù–µ –≤ —ç—Ç–æ–º –ª–∏ –∏ –∑–∞–∫–ª—é—á–∞–µ—Ç—Å—è —Ü–µ–ª—å –∏—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤–∞?¬Ý

–ù–µ–≤–∞–∂–Ω–æ, —á—Ç–æ –∏–∑—É–º–∏–ª–æ –∏ –ø–æ—Ç—Ä—è—Å–ª–æ –º–µ–Ω—è –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–∏–µ, —á—Ç–æ –∏ —Å–µ–π—á–∞—Å, –≤ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—å –ø–µ—Ä–≤–æ–º –≤–µ–∫–µ, –µ—Å—Ç—å –ª—é–¥–∏, —É–º—É–¥—Ä—è—é—â–∏–µ—Å—è –ø–∏—Å–∞—Ç—å —Ç–∞–∫, –∫–∞–∫ —Å—á–∏—Ç–∞–ª–æ—Å—å –ø–æ—Å—Ç—ã–¥–Ω—ã–º –µ—â–µ –ø—Ä–∏ –õ–µ–æ–Ω–∏–¥–µ –ò–ª—å–∏—á–µ, –∞ —Ç–æ –∏ –ø—Ä–∏ –ù–∏–∫–∏—Ç–µ –°–µ—Ä–≥–µ–µ–≤–∏—á–µ...¬Ý

–ù–æ –æ–±–æ –≤—Å–µ–º –ø–æ –ø–æ—Ä—è–¥–∫—É.

–ü–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—å –î–∞–Ω–∏—ç–ª—å –û—Ä–ª–æ–≤ –ø–æ—Ö–æ–∂ –Ω–∞ —Å—Ç–æ–ª—è—Ä–∞ –õ—É–∫—É –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä—ã—á–∞ –∏ –º—É–ª—å—Ç—Ñ–∏–ª—å–º–∞ ¬´–ö–∞—à—Ç–∞–Ω–∫–∞¬ª –ø–æ –æ–¥–Ω–æ–∏–º–µ–Ω–Ω–æ–º—É —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—É –ê.–ü. –ß–µ—Ö–æ–≤–∞. –î—Ä—É–∑—å—è –î–∞–Ω–∏—ç–ª—è –û—Ä–ª–æ–≤–∞, —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â–∏ –∏ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —Å–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤—É—é—â–∏–µ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞—é—Ç –º–∞–Ω–µ—Ä—É –µ–≥–æ –ø–∏—Å—å–º–∞ ¬´–∞–∫—Ç–∏–≤–Ω—ã–º —Ä–µ–∞–ª–∏–∑–º–æ–º¬ª –∏ ¬´—É–º–µ–ª–æ–π —Å—Ç–∏–ª–∏–∑–∞—Ü–∏–µ–π –ø–æ–¥ —Å–æ—Ü—Ä–µ–∞–ª–∏–∑–º¬ª. –ò –æ–Ω–∏ –∏–º–µ–Ω—É—é—Ç –∞–≤—Ç–æ—Ä–∞ —Ç—Ä—É–¥–æ–ª—é–±–∏–≤—ã–º. –≠—Ç–æ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Ç–∞–∫. –ê–≤—Ç–æ—Ä —Ç—Ä—É–¥–æ–ª—é–±–∏–µ–º –ø—Ä–µ–≤–æ—Å—Ö–æ–¥–∏—Ç –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å—Ç–æ–ª—è—Ä–∞, –Ω–æ –∏ –∫—Ä–æ–ø–æ—Ç–ª–∏–≤–æ–≥–æ –∂—É–∫–∞-–¥—Ä–µ–≤–æ—Ç–æ—á—Ü–∞. –ù–∞–¥ —Ä–æ–º–∞–Ω–æ–º ¬´–ß–µ—Å–Ω–æ–∫¬ª –û—Ä–ª–æ–≤ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª –º–Ω–æ–≥–æ, —É–ø–æ—Ä–Ω–æ –∏ –æ—Ç –¥—É—à–∏. –í –∏—Ç–æ–≥–µ ‚Äì –¥–æ–±—ã—Ç—ã–º –∏ –≤—ã—Å—Ç—Ä–∞–¥–∞–Ω–Ω—ã–º –ª—É—á—à–∏–º –æ–Ω –ø–æ–±–µ–¥–∏–ª –∏ —Ä–∞–∑—Ä—É—à–∏–ª –≤ —Å–≤–æ–µ–º —Ç–µ–∫—Å—Ç–µ –≤—Å—ë —Ö–æ—Ä–æ—à–µ–µ, —á—Ç–æ —Ç–∞–º –±—ã–ª–æ –∏–ª–∏ –º–æ–≥–ª–æ –±—ã—Ç—å. –ü—Ä–æ–¥—É–∫—Ç –≤—ã—à–µ–ª –Ω–∞—Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ–ø–∏–ª–æ—á–Ω—ã–º, —á—Ç–æ —è –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Ä–∞–∑ –ø–µ—Ä–µ–ø—Ä–æ–≤–µ—Ä—è–ª –∏–Ω—Ñ–æ—Ä–º–∞—Ü–∏—é ‚Äì –∞ —Ç–æ—á–Ω–æ –ª–∏ –º—ã —Å –∞–≤—Ç–æ—Ä–æ–º —Ä–æ–≤–µ—Å–Ω–∏–∫–∏. –ù–µ –º–æ–≥ –æ—Ç–¥–µ–ª–∞—Ç—å—Å—è –æ—Ç –æ—â—É—â–µ–Ω–∏—è, —á—Ç–æ —á–∏—Ç–∞—é –ø—Ä–æ–∑—É –¥–∏–Ω–æ–∑–∞–≤—Ä–∞-—Å–æ–≤–ø–∏—Å–∞ –ª–µ—Ç –≤–æ—Å—å–º–∏–¥–µ—Å—è—Ç–∏ –ø—è—Ç–∏. –ü—Ä–∏—á–µ–º —Ç–∞–∫–æ–≥–æ —Å–æ–≤–ø–∏—Å–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Å —é–Ω—ã—Ö –ª–µ—Ç —É—á–∏–ª—Å—è –ø–æ–¥—Ä–∞–∂–∞—Ç—å –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—é –ö—É–≤–∞–µ–≤—É, –¥–∞ —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–µ –≤—ã—É—á–∏–ª—Å—è —Ç–æ–ª–∫–æ–º. –ê –≤–µ–¥—å –ö—É–≤–∞–µ–≤ –¥–∞–ª–µ–∫–æ –Ω–µ –ª—É—á—à–∏–π –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ —Å–æ—Ü—Ä–µ–∞–ª–∏–∑–º–∞, –±—ã–ª–∏ –∏ –º–∞—Å—Ç–µ—Ä–æ–≤–∏—Ç–µ–µ –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª–∏ –≤ —Ç—É —ç–ø–æ—Ö—É ‚Äì –Ω—É —Ç—É—Ç —É–∂ —Ç–∞–∫ —Ä–∞—Å–ø–æ—Ä—è–¥–∏–ª–∞—Å—å —Å—É–¥—å–±–∞, —á—Ç–æ –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –ö—É–≤–∞–µ–≤ –ø–æ–ø–∞–ª –≤ —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–∏–µ –∫–ª–∞—Å—Å–∏–∫–∏ –∏ –∏–º–µ–Ω–Ω–æ —Å –ö—É–≤–∞–µ–≤—ã–º –∫—Ä–∏—Ç–∏–∫–∏ –ø–æ–≤–∞–¥–∏–ª–∏—Å—å —Å—Ä–∞–≤–Ω–∏–≤–∞—Ç—å –û—Ä–ª–æ–≤–∞.¬Ý

–ß—Ç–æ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –Ω–∞–ø—Ä–∞—Å–Ω–æ. –û—Ä–ª–æ–≤ —Å–∞–º–æ–±—ã—Ç–µ–Ω, —É –Ω–µ–≥–æ —Å–≤–æ–π –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω—ã–π —Å—Ç–∏–ª—å, —Å–≤–æ—è —É–∑–Ω–∞–≤–∞–µ–º–∞—è –ª–µ–∫—Å–∏—á–µ—Å–∫–∞—è –∏–∑–±—ã—Ç–æ—á–Ω–æ—Å—Ç—å, —Å–≤–æ–∏ –∑–∞–ª–µ–∂–∏ –Ω–µ–ª–∏–∫–≤–∏–¥–Ω—ã—Ö –º–µ—Ç–∞—Ñ–æ—Ä –∏ —Å–≤–æ–π —É–Ω—ã–ª—ã–π, –∫–∞–∫ –∑–∏–º–Ω–µ–µ –ø–æ–ª–µ –≤ —Å—É–º–µ—Ä–∫–∏, —Å–∏–Ω—Ç–∞–∫—Å–∏—Å. –¢–µ–∫—Å—Ç –µ–≥–æ –ø–æ—Ö–æ–∂ –Ω–∞ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—É—é –∫—É—á—É (—Å—Ç–∞—Ä–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –≤–æ–∑–≤–µ–¥–µ–Ω–Ω—É—é, –æ—Ç–º–µ—Ç–∏–º) –±—Ä–µ–≤–µ–Ω, –≤–µ—Ç–æ–∫, –º—É—Å–æ—Ä–∞ –∏ –ø—É—á–∫–æ–≤ —Ç—Ä–∞–≤—ã –Ω–∞–¥ —Å–æ–≤—Å–µ–º –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–∏–º –ª–µ–ø–µ—Å—Ç–∫–æ–º —Ç–≤–æ—Ä—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –æ–≥–æ–Ω—å–∫–∞ ‚Äì –∫–æ—Å—Ç—Ä–∞ –∏ —Ç–µ–ø–ª–∞, –∫–∞–∫ –º–æ–∂–Ω–æ –¥–æ–≥–∞–¥–∞—Ç—å—Å—è, –Ω–µ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å.¬Ý

–ü–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ, —á—Ç–æ –û—Ä–ª–æ–≤ –æ–ø–∏—Å—ã–≤–∞–µ—Ç —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –∑–Ω–∞–∫–æ–º—É—é –µ–º—É –∂–∏–∑–Ω—å –∏ –æ—á–µ–Ω—å —Ö–æ—á–µ—Ç, —á—Ç–æ–±—ã —á–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª—å –≤ —ç—Ç–æ –ø–æ–≤–µ—Ä–∏–ª. –î–ª—è —ç—Ç–æ–≥–æ –æ–Ω –Ω–∞—Å—ã—â–∞–µ—Ç –∏ –ø–µ—Ä–µ–Ω–∞—Å—ã—â–∞–µ—Ç —Ç–µ–∫—Å—Ç –±–µ—Å–∫–æ–Ω–µ—á–Ω—ã–º–∏ –∏ –Ω–µ–∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω—ã–º–∏ –ø–æ–¥—Ä–æ–±–Ω–æ—Å—Ç—è–º–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –¥–æ–ª–∂–Ω—ã —É–¥–æ—Å—Ç–æ–≤–µ—Ä—è—Ç—å –ø–æ–¥–ª–∏–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å –æ–ø–∏—Å–∞–Ω–∏–π.¬Ý

Но зачем он выбрал такой способ – непонятно. Словно какие-то недобрые голоса нашептывали автору прямо в сознание: ты великий писатель и ковырятель земли русской, посему пиши много, обильно, весомо и большими кучами... Неимоверно длинное начало его нудного текста предстает типичным производственным романом советского времени, неторопливым, заскорузлым, с трудно читаемыми предложениями-многочленами. Уже полвека назад такой романище был анахронизмом, а к середине восьмидесятых выглядел просто неприлично. Сравним описание производственных процессов:

–£ –î. –û—Ä–ª–æ–≤–∞:¬Ý

«А скажем, это что такое? – Алимов пнул носком ботинка ржавую трубу.

– Обсадная – с достоинством ответил Андрей, подошел ближе и добавил – для колонкового бурения, на замке.

– На замке… – повторил мастер задумчиво и вдруг резко, словно вел допрос, – Диаметр инструмента при забуривании?

– Сто двенадцать миллиметров.

– Длина направляющей обсадной?

– Шесть, реже четыре метра.

– От чего зависит?

– От разрушаемости верхних пород.

– Диаметр скважины при бурении алмазной коронкой?

...Когда же впервые самостоятельно, открепив патроны станка и подняв ведущую трубу до выхода из скважины бурильного замка, держащего всю бурильную колонну, заколотив наконец подкладную вилку и уже зафиксировав снаряд на корпусе труборазворота, Андрей вместе с Трилобитом отвинтил ведущую от колонны и аккуратно, нежно придерживая тяжелое железо, отвел станок от устья, услышал он одобрительное карканье…»

–î–∞–∂–µ –≤ 1969 –≥–æ–¥—É, –∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–∞—à –∞–≤—Ç–æ—Ä —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ—è–≤–∏–ª—Å—è –Ω–∞ —Å–≤–µ—Ç, –í. –ö–æ–∂–µ–≤–Ω–∏–∫–æ–≤, –¥—Ä—É–≥–æ–π –ø–∞—Ç—Ä–∏–∞—Ä—Ö —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–≥–æ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ —Ä–æ–º–∞–Ω–∞, –ø–∏—Å–∞–ª —á—É—Ç–∫–∞ –ø–æ–ª–µ–≥—á–µ:¬Ý

«Вы что думаете, это так просто было сделать все к сроку? Превратить болото в рабочую площадку, уложить на нем бревенчатые подъездные пути, прорыть траншею, подобную каналу, в дряблом, раскисшем грунте? Заполнить канал водой и удержать ее в песчаном, просачивающемся днище? Свезти сюда тяжеловесные стальные трубы, сварить их в нить протяженностью в два километра? Опрессовать дюкер — под неимоверным воздушным давлением испытать прочность каждого сварного стыка, зачистить эту нить до серебряного блеска, покрыть гидроизоляцией, бережно опустить стальную гигантскую кишку в канал, чтобы именно сегодня с ходу продернуть ее в подводную траншею, пересекающую полноводную реку? Выдержать натиск гневного течения, навечно прошить ложе реки трубопроводом, по которому будет мчаться тугим сиреневым потоком газ?»

–ê —á–∏—Ç–∞—è –æ—Ä–ª–æ–≤—Å–∫–∏–µ –æ—Ç–∫—Ä–æ–≤–µ–Ω–∏—è –ø—Ä–æ –∏–Ω—Ç–∏–º–Ω—ã–µ –ø–æ–¥—Ä–æ–±–Ω–æ—Å—Ç–∏ –±—É—Ä–µ–Ω–∏—è, —Ç–∞–∫ –∏ —Ö–æ—á–µ—Ç—Å—è –æ–¥–æ–±—Ä–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø–æ–∫–∞—Ä–∫–∞—Ç—å.

–ö–æ—Å—è–∫–∞–º–∏ –∏–¥—É—Ç –≤—è–∑–∫–∏–µ –Ω–µ–ø—Ä–æ–ø–µ—á—ë–Ω–Ω—ã–µ —Ñ—Ä–∞–∑—ã. –û–Ω–∏ –Ω–µ –¥–≤–∏–≥–∞—é—Ç –ø–æ–≤–µ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–Ω–∏–µ, –∞ –≤–æ–ª–æ–∫—É—Ç –µ–≥–æ –∫–∞–∫ –≥—Ä—É–∂—ë–Ω—ã–µ —Å–∞–Ω–∫–∏ –ø–æ –∞—Å—Ñ–∞–ª—å—Ç—É. –ù–∞ –∫–æ–π –∞–≤—Ç–æ—Ä—É –ø–æ–Ω–∞–¥–æ–±–∏–ª–∞—Å—å —Ç–∞–∫–∞—è ¬´—É–º–µ–ª–∞—è —Å—Ç–∏–ª–∏–∑–∞—Ü–∏—謪 —Å—É–ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ (–∫–∞–∫ –æ–Ω —Å–∞–º –±—ã —Å —É–¥–æ–≤–æ–ª—å—Å—Ç–≤–∏–µ–º –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–ª –≤ —Ç–µ–∫—Å—Ç–µ) –Ω–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ –ø–æ–≤–µ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–Ω–∏—è ‚Äì –∑–∞–≥–∞–¥–∫–∞.¬Ý

–ü—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º –û—Ä–ª–æ–≤ –Ω–µ –≤ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–∏ —Ç–æ—á–Ω–æ –≤—ã—Ä–∞–∑–∏—Ç—å –ø—Ä–æ—Å—Ç–µ–π—à—É—é –º—ã—Å–ª—å. –Ý–æ–º–∞–Ω –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–µ—Ç—Å—è —Å–æ —Å–ª–æ–≤:

¬´–í –¥–µ–Ω—å —à–∞—Ö—Ç—ë—Ä–∞ –≤ –ò–Ω—Ç–µ –±–∏–ª–∏ —Ç–∞–∫—Å–∏—Å—Ç–æ–≤.¬Ý

Таксистов вылавливали у вокзала, где они, подняв стекла и не выключив двигатели, ёжились от страха, но ждали пассажиров с пассажирского Котлас-Воркута. Те, кто сидел в машинах, ещё успевали дать по газам, не обращая внимания на колдобины и ямы в асфальте, цепляя днищем об их острые края с жестяным скрежетом и отчаянно давя на гудок. Но тех, кто беспечно или хуже того в надежде на пруху, оставляли таксомотор на площади, а сами шли на перрон поближе к прицепным ленинградским вагонам, где пассажир пожирнее, потому и навар с такого гуще, тех били сладостно».

–ò—Ç–∞–∫, –¥–∞–Ω–æ: —Ç–∞–∫—Å–∏—Å—Ç—ã —ë–∂–∞—Ç—Å—è –æ—Ç —Å—Ç—Ä–∞—Ö–∞ –≤ –º–∞—à–∏–Ω–∞—Ö —É –≤–æ–∫–∑–∞–ª–∞. –ù–µ –≤—ã–∫–ª—é—á–∞—è –¥–≤–∏–≥–∞—Ç–µ–ª–∏ –∏ –ø–æ–¥–Ω—è–≤ —Å—Ç—ë–∫–ª–∞, —á—Ç–æ–±—ã —Å—Ä–∞–∑—É —É–µ—Ö–∞—Ç—å.

Но уже через предложение мы узнаём, что, оказывается, не все таксисты сидели в машинах, некоторые оставляли «таксомотор» на площади. Такая неряшливость простительна в середине увлекательного текста, но в начале она заставляет поморщиться и чтение прекратить.

–ò —Å—Ä–∞–∑—É –±—Ä–æ—Å–∞–µ—Ç—Å—è –≤ –≥–ª–∞–∑–∞ –Ω–µ–ª–µ–ø–æ—Å—Ç—å –≤—ã–±—Ä–∞–Ω–Ω–æ–≥–æ —Å—Ç–∏–ª—è: –µ—Å–ª–∏ —É–∂ –ø–∏—Å–∞—Ç—å –æ —à–∞—Ö—Ç–µ—Ä—Å–∫–æ–º –∫—Ä–∞–µ —Å –µ–≥–æ —Å—É—Ä–æ–≤—ã–º–∏ –æ–±—ã—á–∞—è–º–∏, —Ç–æ –Ω–µ —Ç–∞–∫–∏–º–∏ —Å–ª–æ–∂–Ω–æ—Å—É—Å—Ç–∞–≤—á–∞—Ç—ã–º–∏ –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–µ–Ω–∏—è–º–∏. –ö —Ç–æ–º—É –∂–µ, –∞–≤—Ç–æ—Ä –Ω–µ –æ—á–µ–Ω—å –≤ –ª–∞–¥–∞—Ö —Å —è–∑—ã–∫–æ–º. ¬´–¢–µ—Ö, –∫—Ç–æ –±–µ—Å–ø–µ—á–Ω–æ –æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª–∏‚Ķ —Å–∞–º–∏ —à–ª–∏¬ª –∑–≤—É—á–∏—Ç –Ω–µ—Å–∫–ª–∞–¥–Ω–æ.¬Ý

Отсутствие чувства языка ощущается с первого предложения. Определённо, главной книгой, по которой учился писать автор, было «Бурение скважин с целью разведки и поиска полезных ископаемых».

«В день шахтёра в Инте били таксистов». Короткая рубленая фраза… герои книги – шахтеры и буровики, такой стиль, очевидно, и требуется. Тем более, Евгений Водолазкин так и аттестовал: «Жизнь норовит распасться на части, а Орлов ее сшивает»… Герои романа – прямолинейные, честные мужики, совершенно не вписывающиеся в современную парадигму успешного человека».

–ù–æ –∫–æ—Ä–æ—Ç–∫–æ–µ –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –Ω–æ—Ä–æ–≤–∏—Ç —Ä–∞—Å–ø–∞—Å—Ç—å—Å—è –Ω–∞ —á–∞—Å—Ç–∏ –∏–∑-–∑–∞ –¥–≤—É—Ö ¬´–≤¬ª.¬Ý

–ê –ø–æ—Ç–æ–º –¥–µ–ª–æ –µ—â—ë —Ö—É–∂–µ —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏—Ç—Å—è:

¬´–ò—Ö –∑–∞–±–∏—Ä–∞–ª–∏ —Å –ø–µ—Ä—Ä–æ–Ω–∞, –∫–ª–∞–ª–∏ –ª–∞–¥–æ–Ω–∏ –Ω–∞ –ø–ª–µ—á–∏ –∏ —Å –æ–±–µ–∏—Ö —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω —Å–∂–∏–º–∞–ª–∏ –º—É—Å–∫—É–ª–∏—Å—Ç—ã–º–∏ –ø–∞–ª—å—Ü–∞–º–∏ –∑–∞—Å—É–Ω—É—Ç—ã–µ –≤ –∫–∞—Ä–º–∞–Ω—ã —Ä—É–∫–∏¬ª.¬Ý

Признаюсь, над этой фразой я крепко задумался, пытаясь представить длину и гибкость мускулистых пальцев, способных сжать руки с обеих сторон из исходного положения «ладони на плечах». Таксисты ли сунули себе руки в карманы и были коварно схвачены врасплох, или это такой шахтерский залом особый – уж и не стал разбираться, тут сам чорт не разберет у Орлова, кто кому чего куда сунул, да где и как сжал... Ведь дальше автор окончательно вязнет в долгих нескончаемых коленцах с подвывертами:

«Их вели за здание вокзала, на заплёванный и зассанный пятачок в зарослях каких-то кустов и там молча проводили краткую красивую расправу, лупя по шее, отрывая рукава у кожаных курток, и вороты крепкой фланели клетчатых пакистанских рубах».

–£–∂–µ —É–≥–∞–¥—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è —Ñ–∏—Ä–º–µ–Ω–Ω—ã–π –æ—Ä–ª–æ–≤—Å–∫–∏–π —Å—Ç–∏–ª—å ‚Äì –æ–¥–Ω–æ –ø—Ä–∏–ª–∞–≥–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–µ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ, –Ω–æ –ø–∞—Ä–æ—á–∫–∞-—Ç—Ä–æ–π–∫–∞ –ø–æ–ª—É—á—à–µ –±—É–¥–µ—Ç! –ù–∞–≤–µ—Ä–Ω—è–∫–∞ —ç—Ç–æ –¥–µ–ª–æ –≤—Å–µ —Ç–µ—Ö –∂–µ –≥–æ–ª–æ—Å–æ–≤ –≤ –≥–æ–ª–æ–≤–µ –∞–≤—Ç–æ—Ä–∞, –≤–Ω—É—à–∞—é—â–∏—Ö –µ–º—É: —Ç—ã –≤–µ–ª–∏–∫, –Ω–µ –±—É–¥—å –ø—Ä–æ—Å—Ç—ã–º –∏ –ø–æ–Ω—è—Ç–Ω—ã–º, —É—Å–ª–æ–∂–Ω—è–π, —É–∫—Ä—É–ø–Ω—è–π, –∑–∞—Ç—è–≥–∏–≤–∞–π... –ü—Ä–æ—Å—Ç–æ –ø—Ä–µ—Å—Ç—É–ø–Ω–∞—è —Ö–∞–ª–∞—Ç–Ω–æ—Å—Ç—å –±—ã–ª–∞ —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –∞–≤—Ç–æ—Ä–∞ —Ç–∞–∫ –æ–±–æ–π—Ç–∏—Å—å —Å –∫—É—Å—Ç–∞–º–∏, –æ–±–æ–∑–≤–∞–≤ –∏—Ö –≤—Å–µ–≥–æ –ª–∏—à—å ¬´–∫–∞–∫–∏–º–∏-—ǖ欪. –í–ø—Ä–æ—á–µ–º, –∏ —ç—Ç–æ —Å–≥–æ–¥–∏—Ç—Å—è ‚Äì –≤–µ–¥—å –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –Ω–∞–ø–∏—Å–∞—Ç—å ¬´–∑–∞—Ä–æ—Å–ª–∏ –∫—É—Å—Ç–æ–≤¬ª –º–æ–∂–µ—Ç –ø–æ–∫–∞–∑–∞—Ç—å—Å—è –Ω–µ–¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ —Ç—Ä—É–¥–æ–ª—é–±–∏–≤—ã–º. –ó–∞—Ç–æ –Ω–∞ –ø—è—Ç–∞—á–∫–µ, —Ä–∞—Å–ø—Ä–∞–≤–µ –∏ –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ —Ç–∞–∫—Å—ë—Ä—Å–∫–æ–º –ø—Ä–∏–∫–∏–¥–µ –∞–≤—Ç–æ—Ä –æ—Ç–æ—Ä–≤–∞–ª—Å—è —Å–ø–æ–ª–Ω–∞, –¥–∞ —Ç–∞–∫, —á—Ç–æ —á—É–≤—Å—Ç–≤—É–µ—Ç—Å—è –µ–≥–æ –ª—é–±–æ–≤—å –∏ –∫ —Ç—Ä–∞–¥–∏—Ü–∏—è–º –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä—ã 19 –≤–µ–∫–∞ –≤ –æ–ø–∏—Å–∞–Ω–∏–∏ –∫–æ—Å—Ç—é–º–æ–≤ –ø–µ—Ä—Å–æ–Ω–∞–∂–µ–π –∏ –Ω–æ—Å—Ç–∞–ª—å–≥–∏—è –ø–æ –ø–∞–∫–∏—Å—Ç–∞–Ω—Å–∫–æ–º—É —Ç—Ä–∏–∫–æ—Ç–∞–∂—É.¬Ý

–ú–Ω–µ —Ç–∞–∫ –∏ –≤–∏–¥–∏—Ç—Å—è —ç—Ç–∞ –∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω–∞: –≤–æ—Ç –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–ª –∞–≤—Ç–æ—Ä ¬´... –æ—Ç—Ä—ã–≤–∞—è —Ä—É–∫–∞–≤–∞ –∫—É—Ä—Ç–æ–∫ –∏ –≤–æ—Ä–æ—Ç—ã —Ä—É–±–∞—Ö¬ª. –ì–ª—è–Ω—É–ª –Ω–∞ –º–æ–Ω–∏—Ç–æ—Ä, –∑–∞–¥—É–º—á–∏–≤–æ –ø–æ–±–µ—Å–ø–æ–∫–æ–∏–ª –¥–ª–∞–Ω—å—é –±–æ—Ä–æ–¥–∫—É, –≤–∑–¥–æ—Ö–Ω—É–ª –∏ —Ä–µ—à–∏–ª, —á—Ç–æ —Ç–∞–∫ –Ω–µ–≥–æ–∂–µ ‚Äì –Ω–µ—Ç –∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω–∫–∏. –î–æ–±–∞–≤–∏–ª ¬´—É –∫–æ–∂–∞–Ω—ã—Ö¬ª. –ò –≤—Å–µ –±—ã —Ö–æ—Ä–æ—à–æ, –¥–∞ —á—Ç–æ-—Ç–æ –Ω–µ—Ö–æ—Ä–æ—à–æ. –ê–≥–∞! ¬´...–æ—Ç—Ä—ã–≤–∞—è —Ä—É–∫–∞–≤–∞ —É –∫–æ–∂–∞–Ω—ã—Ö –∫—É—Ä—Ç–æ–∫ –∏ –≤–æ—Ä–æ—Ç—ã –ø–∞–∫–∏—Å—Ç–∞–Ω—Å–∫–∏—Ö —Ä—É–±–∞—Ö¬ª. –í–æ—Ç, —Ç–µ–ø–µ—Ä—å-—Ç–æ –¥–µ—Ç–∞–ª–∏ –¥–∞—é—Ç –∏ –∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω–∫—É, –∏ –æ –∑–∞–∂–∏—Ç–æ—á–Ω–æ—Å—Ç–∏ —Ç–∞–∫—Å–∏—Å—Ç–æ–≤ –∫–æ–π-—á–µ–≥–æ —Å–æ–æ–±—â–∞—é—Ç. –Ý–∞–∑–≥–ª–∞–∂–∏–≤–∞–µ—Ç –∞–≤—Ç–æ—Ä —Å –ø–æ–±–µ–¥–Ω—ã–º –≤–∏–¥–æ–º —É—Å—ã, —â—É—Ä–∏—Ç—Å—è –Ω–∞ —ç–∫—Ä–∞–Ω –±–ª–∞–≥–æ–¥—É—à–Ω–æ... –ê –≥–æ–ª–æ—Å–∞ –≤ –≥–æ–ª–æ–≤–µ –Ω–∞–ø–µ–≤–∞—é—Ç: —É—Ç–æ—á–Ω–∏, —É—Ç–æ—á–Ω–∏ –ø—Ä–æ –º–∞—Ç–µ—Ä—å—è–ª—å—á–∏–∫-—Ç–æ... –ü–µ—Ä—Å—Ç—ã –∞–≤—Ç–æ—Ä—Å–∫–∏–µ –ø–æ—Å–ª—É—à–Ω–æ –≤—ã–∫–ª–∞—Ü—ã–≤–∞—é—Ç: ¬´–∫—Ä–µ–ø–∫–æ–π —Ñ–ª–∞–Ω–µ–ª–∏¬ª. –í–æ—Ç —Ç–µ–ø–µ—Ä—å ‚Äì —É–∂ —Ç–æ—á–Ω–æ –ª–µ–ø–æ—Ç–∞ –∏ –≥–æ–¥–Ω–æ—Ç–∞: –∫–æ–ª—å –∫–æ–∂—É –ø–æ–º—è–Ω—É–ª —É –∫—É—Ä—Ç–æ–∫, –±—É–¥—å –ª—é–±–µ–∑–µ–Ω –∏ –ø—Ä–æ —Ñ–ª–∞–Ω–µ–ª—å —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å. –ê–π –¥–∞ –î–∞–Ω—è, –∞–π –¥–∞... –ê –≥–æ–ª–æ—Å–∞ –Ω–µ —É–Ω–∏–º–∞—é—Ç—Å—è: –Ω—É —Ö–æ—Ç—å —Ä–∞—Å—Ü–≤–µ—Ç–æ—á–∫—É —É–∫–∞–∂–∏, –∏–ª—å —É–∑–æ—Ä—á–∏–∫, —ç—Ç–æ –≤–∞–∂–Ω–æ, –∫–ª–∞—Å—Å–∏–∫–∏ –ª–µ—Ç –¥–≤–µ—Å—Ç–∏ –Ω–∞–∑–∞–¥ –ª—é–±–∏–ª–∏, –∏ —Ç—ã —Å—Ç—Ä–µ–º–∏—Å—å! –ê–≤—Ç–æ—Ä –¥–æ–±–∞–≤–ª—è–µ—Ç ¬´–∫–ª–µ—Ç—á–∞—Ç—ã—Ö¬ª –∏, –¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ –∫–∞—Ä–∫–∞—è, –¥–µ—Ä–≥–∞–µ—Ç —Å–µ–±—è –æ—Ç —Å—á–∞—Å—Ç—å—è –∑–∞ –±–æ—Ä–æ–¥–∫—É...¬Ý

–ó–∞–±–µ–≥–∞—è –≤–ø–µ—Ä–µ–¥, —Å–æ–æ–±—â—É, —á—Ç–æ –ø—Ä–æ–¥—É–∫—Ü–∏—è –ø–∞–∫–∏—Å—Ç–∞–Ω—Å–∫–æ–π —Ç–µ–∫—Å—Ç–∏–ª—å–Ω–æ–π –ø—Ä–æ–º—ã—à–ª–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ —Å—Ç–æ–ª—å –≤–æ–ª–Ω—É–µ—Ç —É–º –∏ —Å–µ—Ä–¥—Ü–µ –∞–≤—Ç–æ—Ä–∞, —á—Ç–æ –∏ –¥–∞–ª—å—à–µ, –Ω–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, –≤–æ –≤—Ç–æ—Ä–æ–π —á–∞—Å—Ç–∏ —Å–≤–æ–µ–≥–æ —É–≤–ª–µ–∫–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–≥–æ –ø–æ–≤–µ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–Ω–∏—è –æ–Ω —Å–æ–æ–±—â–∏—Ç ‚Äì –≥–µ—Ä–æ–π, –ø–æ–±—Ä—è—Ü–∞–≤ —Ä—É–∫–æ–º–æ–π–Ω–∏–∫–æ–º –∏ –ø–æ—Ñ—ã—Ä–∫–∞–≤, ¬´—Ä–∞—Å—Ç–∏—Ä–∞–ª—Å—è –ø–∞—Ö–Ω—É—â–µ–π –¥—ã–º–∫–æ–º –≤–µ—Ç–æ—à—å—é –ø–∞–∫–∏—Å—Ç–∞–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –ø–æ–ª–æ—Ç–µ–Ω—Ü–∞¬ª.¬Ý

–Ý–∞–∑–¥–µ–ª–∞–≤—à–∏—Å—å, –Ω–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, —Å —Ç–∞–∫—Å–∏—Å—Ç–∞–º–∏, –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–∏—Ç –∫ –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–æ–º—É —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—É –æ–± –ø–µ—Ä–≤–æ–º –∏–∑ –≥–µ—Ä–æ–µ–≤ ¬´—Ä–æ–º–∞–Ω–∞-–ø—Ä–æ–∑—Ä–µ–Ω–∏—è –≤ –¥–≤—É—Ö –∫–Ω–∏–≥–∞—Ö, –ø—è—Ç–∏ —á–∞—Å—Ç—è—Ö —Å —ç–ø–∏–ª–æ–≥–æ–º¬ª.¬Ý

–î–∞, –¥–∞, –≤—Å—ë –ø–æ-–≤–∑—Ä–æ—Å–ª–æ–º—É, –∂–∏–≤—ã–º —á–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª—é –Ω–µ —É–π—Ç–∏.¬Ý

–ò—Ç–∞–∫, –ê–Ω–¥—Ä–µ–π. –û –Ω–µ–º —Å–æ–æ–±—â–∞–µ—Ç—Å—è, —á—Ç–æ –≥–æ–¥ –æ–Ω –ø—Ä–æ–≤–µ–ª –Ω–∞ –∑–æ–Ω–µ, –∞ ¬´...–ø–æ—Ç–æ–º –±—ã–ª –ø–µ—Ä–µ–≤–µ–¥–µ–Ω –≤ –∫–æ–ª–æ–Ω–∏—é-–ø–æ—Å–µ–ª–µ–Ω–∏–µ, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –ø–æ –ø–æ–ø—É—Å—Ç–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤—É –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏, –ø–æ—Ç–µ—Ä—è–≤—à–µ–º—É –≤–ª–∞—Å—Ç—å –Ω–∞–¥ –ª—é–¥—å–º–∏, –∂–∏–ª —É–∂–µ –≤–æ–ª—å–Ω–æ¬ª.¬Ý

Проблема все та же, заявленная начальной фразой – авторская глухота. Но первая фраза была хотя бы обманчиво динамичной, а потом пошло-поехало по-по-по по попустительству потерявшего понятия о поиске подходящих слов автора... Так оно и случается, когда автор принимает за собственный внутренний голос совсем иные звуки в своей голове.

Андрей – человек сложной судьбы. Отсидел за ДТП, да еще и за чужое, на себя вину взял. У него в жизни все лопается, причем автор этот процесс втискивает в соседние абзацы. Сначала, на этапе, Андрей «лежал в луже собственной мочи из лопнувшего полиэтиленового пакета», а солдаты его «били пахнущей гуталином кирзой». А после освобождения случилась другая оказия: «лопнул внутри него маленький кулечек со слезами». Да и чорт с тем, что слово «кулечек» уже подразумевает небольшой размер, Орлов не Орловым будет, если не присобачит хоть какое-то прилагательное, желательно – наименее нужное, в излюбленном современными графоманами стиле, как у них принято: «маленький домик», «маленькая машинка», «маленький городок»... Да и герой его шагает (с лопнувшим маленьким кулечечком слёз), «наступая на тонкие прутики карликовой березки» – даже удивляешься, что прутики эти лежат на узкоколейке, а не на узкоколеечке... Не разбросаны по шпалочкам... И солнышко лучиками на рельсочках не играет... Про саму узкоколейку, как и про всё остальное, будет изложено с удручающей нудностью и с огорчительной неряшливостью – она была «старой... проложенной от одного заброшенного лагеря до другого и пятый десяток лет после того дышащий (так в тексте – В.Ч.) в тундру разогретым дегтем». Ну да, все по заветам Александра Иванова: «...и сам к бумаге тянется рука, и я шепчу дрожащими губами: «Велик могучим русский языка!»

–í–æ–æ–±—â–µ —Ç–µ–∫—Å—Ç —Ä–æ–º–∞–Ω–∞ ¬´–ß–µ—Å–Ω–æ–∫¬ª –±—É–∫–≤–∞–ª—å–Ω–æ –Ω–∞—à–ø–∏–≥–æ–≤–∞–Ω –æ—à–∏–±–∫–∞–º–∏, –ø—Ä–∏—á–µ–º –ª–∞–¥–Ω–æ –±—ã –æ–ø–µ—á–∞—Ç–∫–∞–º–∏ –∏–ª–∏ –Ω–µ–ø–æ–≤—Ç–æ—Ä–∏–º—ã–º –∞–≤—Ç–æ—Ä—Å–∫–∏–º –≤–∏–¥–µ–Ω–∏–µ–º —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π –≥—Ä–∞–º–º–∞—Ç–∏–∫–∏, —ç—Ç–æ –ø–æ–ª–±–µ–¥—ã ‚Äì –Ω–∞ –∫–æ—Ä—Ä–µ–∫—Ç–æ—Ä–∞—Ö –≤—Å–µ —ç–∫–æ–Ω–æ–º—è—Ç. –ê –≤–æ—Ç –æ—Ç—Ä–∏–Ω—É—Ç—å —É—Å–ª—É–≥–∏ —Ä–µ–¥–∞–∫—Ç–æ—Ä–∞ –∏ –≤ –≥–æ—Ä–¥—ã–Ω–µ –≤–æ–∑–æ–º–Ω–∏—Ç—å, —á—Ç–æ —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –∫–æ–≤—ã—Ä—è–Ω–∏—è –≤ —Ç–µ–∫—Å—Ç–µ –≤–ø–æ–ª–Ω–µ –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ ‚Äì –±—ã–ª–æ —è–≤–Ω–æ–π –æ—à–∏–±–∫–æ–π. –ü–æ—Ç–æ–º—É –∏ —Å –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∞–º–∏ –≤ —Ç–µ–∫—Å—Ç–µ –Ω–µ—Ä–∞–∑–±–µ—Ä–∏—Ö–∞, –∏ —Å —Ç–µ–º, –∫–æ–≥–æ –∫–∞–∫ –∑–≤–∞—Ç—å-–≤–µ–ª–∏—á–∞—Ç—å, –∏ —Å–æ –º–Ω–æ–≥–∏–º –¥—Ä—É–≥–∏–º.¬Ý

–ö–æ–Ω—Ü–∞-–∫—Ä–∞—è –∞–≤—Ç–æ—Ä—Å–∫–æ–π –º–Ω–æ–≥–æ—Å–ª–æ–≤–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∏ –Ω–µ–ª–æ–≤–∫–∏–º –ø–æ–ø—ã—Ç–∫–∞–º –ø–∏—Å–∞—Ç—å –ø–æ–∫—Ä–∞—Å–∏–≤—à–µ –Ω–µ –≤–∏–¥–∞—Ç—å. –ò —á—Ç–µ–Ω–∏–µ –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–Ω–Ω–æ–≥–æ —Ç–∞–∫–∏–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º —Ä–æ–º–∞–Ω–∞ –ø—Ä–µ–≤—Ä–∞—â–∞–µ—Ç—Å—è –≤ –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–µ–µ –∏—Å–ø—ã—Ç–∞–Ω–∏–µ –Ω–∞ —Å—Ç–æ–π–∫–æ—Å—Ç—å. –°—Ä–∞–∑—É –≤—ã–¥–∞–º —Å–ø–æ–π–ª–µ—Ä ‚Äì –∏—Å–ø—ã—Ç–∞–Ω–∏–µ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –∑—Ä—è—à–Ω–æ–µ, –ø–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ –Ω–∏—á–µ–≥–æ —á–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª—å –Ω–µ –ø—Ä–∏–æ–±—Ä–µ—Ç–µ—Ç, –∫—Ä–æ–º–µ –æ—Å–æ–∑–Ω–∞–Ω–∏—è, —á—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –ø–æ—Ç–µ—Ä—è–ª. –ù–∏ –æ—Ç–∫—Ä–æ–≤–µ–Ω–∏—è, –Ω–∏ —Å–ª–µ–ø–∫–∞ —ç–ø–æ—Ö–∏, –Ω–∏ –¥–∞–∂–µ –∂–∏–≤—ã—Ö —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–æ–≤ –∏ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω—ã—Ö —Å—É–¥–µ–± ‚Äì –Ω–∏-—á–µ-–≥–æ –µ–º—É –Ω–µ –æ–±–ª–æ–º–∏—Ç—Å—è. –û–¥–Ω–∞ –Ω–µ—Å–∫–æ–Ω—á–∞–µ–º–∞—è –Ω—É–¥—è—Ç–∏–Ω–∞, —Å—Ç–∞—Ä—á–µ—Å–∫–æ–µ –º–Ω–æ–≥–æ—Å–ª–æ–≤–Ω–æ–µ –±–æ–ª–±–æ—Ç–∞–Ω–∏–µ, –ø—Ä–∏—á–µ–º —É –≤—Å–µ—Ö: –∏ —É –∞–≤—Ç–æ—Ä–∞, –∏ —É –µ–≥–æ –Ω–µ—Å—á–∞—Å—Ç–Ω—ã—Ö –≥–µ—Ä–æ–µ–≤.¬Ý

«Егор рассказывал про свадьбу, про молодую жену, про то, как они целый год присматривались друг к другу и впервые потанцевали только на институтский Новый год в доме культуры, а Андрей, слушая и кивая, неожиданно, супротив своего привычного лада, вдруг ощутил одиночество».

Продираясь сквозь эти частоколы придаточных, читатель, супротив воле автора, остро ощущает своё одиночество. Понимает, что и писатель супротив него – уже хотя бы потому, что будет этим самым словом «супротив» еще не раз досаждать, ну вот точь-в-точь как столяр Лука Александрыч изводил этим словом Каштанку, помните же – «ты, Каштанка, супротив человека...»

–í–ø—Ä–æ—á–µ–º, –∞–≤—Ç–æ—Ä –≤—Ä–µ–º—è –æ—Ç –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –ø–æ–¥–∫–∏–¥—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è –∏ —Ä–µ—à–∞–µ—Ç –æ–∂–∏–≤–∏—Ç—å –ø–æ–≤–µ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–Ω–∏–µ:

«И в свете этого солнца далёкая водонапорная башня, сторожевой форт состарившейся в грехе тщеславия империи, казалась ярко красной»

Красиво же про грех тщеславия империи, построившей водокачку? Красиво, пускай и непонятно. И автор уверенно осваивает новую высоту: «Они поднялись на второй этаж. В подъезде ярко пахло щами. Егор позвонил».

–ò —Ç–∞–∫ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–∏—Ü–∞ –∑–∞ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–∏—Ü–µ–π. –ù–µ–∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω—ã–π –≥–µ—Ä–æ–π —Å–∫—É—á–Ω–æ —É—á–∏—Ç—Å—è, –Ω–µ–∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–æ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–µ—Ç, –º–µ–∂–¥—É –¥–µ–ª–æ–º –∂–µ–Ω–∏—Ç—Å—è –∏ –æ–±–∑–∞–≤–æ–¥–∏—Ç—Å—è –¥–µ—Ç—å–º–∏, —Ç–æ –∏ –¥–µ–ª–æ –ø–∞—Ö–Ω–µ—Ç —â–∞–º–∏, –∏ —á–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª—å, –≤ –æ–±—â–µ–º-—Ç–æ, –∞–≤—Ç–æ—Ä—É —É–∂–µ –æ—Å–æ–±–æ –∏ –Ω–µ –Ω—É–∂–µ–Ω. –ê–≤—Ç–æ—Ä –≤ —É–ø–æ–µ–Ω–∏–∏ –≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–µ—Ç —Å–≤–æ—é –∂–∏–∑–Ω—å –∏ –ø–æ–¥—Ä–æ–±–Ω–æ, –¥–æ —â–µ–ø–æ—á–∫–∏ –∏ –≤–∏–Ω—Ç–∏–∫–∞ –µ—ë –æ–ø–∏—Å—ã–≤–∞–µ—Ç...

Перед нами этакий косноязычный «Улисс» из соседнего подъезда, разбавленный и разведённый. Очевидно, это и есть высоты стиля «традиционалиста и новатора» Даниэля Орлова – вялым заплетающимся языком рассказывать неинтересные подробности неинтересных людей. Зато – «всё как в жизни».

Мучает читателя Орлов просто с невероятной жестокостью. Покурил, допустим, герой на лестнице. Окурок куда девать? Правильно, в банку из-под кофе. Но врёшь, читатель, не уйдешь, пока не узнаешь, что вдавливал окурки герой не просто в банку, а в «желтую жестянку из-под растворимого латвийского кофе». Молись богу, что пронесло – про массу кофейного брутто/нетто не сообщили, а также про сортность. Помолился? Ах, нет... Ну тогда держись, сам напросился. Приходит герой с накладной на склад, получить харчи на бригаду. А начсклада, по задумке автора, скупо должен прокомментировать текущую обстановку в районе. Выглядит этот абзац так:

¬´–ù–∞—á–∞–ª—å–Ω–∏–∫ –∫–æ–∂–∏–º—Å–∫–æ–≥–æ —Å–∫–ª–∞–¥–∞ –≤–æ—Ä–∫—É—Ç–∏–Ω—Å–∫–æ–π —ç–∫—Å–ø–µ–¥–∏—Ü–∏–∏, –í–∞–¥–∏–º –°–æ–ª–æ–º–æ–Ω–æ–≤–∏—á –Ý–µ–∑–∏–Ω, —Ö—É–¥–æ–π –∏ —Å–∫–æ–ª—å–∑–∫–∏–π –∫–∞–∫ –≥—É—Å—Ç–µ—Ä–∞, –µ—â—ë –∏–∑ –≥—É–ª–∞–≥–æ–≤—Å–∫–∏—Ö, –ª–µ–≥–µ–Ω–¥–∞ –∏ –ø–µ—Ä—Å–æ–Ω–∞–∂ –∑–¥–µ—à–Ω–∏—Ö –∞–Ω–µ–∫–¥–æ—Ç–æ–≤, –æ—Ç–ø—É—Å–∫–∞—è –ø–æ –Ω–∞–∫–ª–∞–¥–Ω–æ–π –Ω–∞ –±—Ä–∏–≥–∞–¥—É –ê–Ω–¥—Ä–µ—è, —Ç—Ä–∏ –∫–æ—Ä–æ–±–∫–∏ —Ç—É—à–µ–Ω–∫–∏ –≥–æ–≤—è–∂—å–µ–π, —Ç—Ä–∏ –∫–æ—Ä–æ–±–∫–∏ —Ç—É—à–µ–Ω–∫–∏ —Å–≤–∏–Ω–æ–π, —Å–≥—É—â–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –º–æ–ª–æ–∫–∞ –∫–æ—Ä–æ–±–∫—É, –¥–≤–∞ –ø–∞–∫–µ—Ç–∞ —Å—É—Ö–∞—Ä–µ–π –∞—Ä–º–µ–π—Å–∫–∏—Ö, –º–µ—à–æ–∫ —Å–∞—Ö–∞—Ä–∞, –¥–≤–∞ —è—â–∏–∫–∞ –∫–æ–Ω—Å–µ—Ä–≤–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–≥–æ —Ä–∞—Å—Å–æ–ª—å–Ω–∏–∫–∞, –¥–≤–∞ —è—â–∏–∫–∞ –±–æ—Ä—â–∞, —à–µ—Å—Ç—å –∫–∏–ª–æ –∫–æ–Ω—Ñ–µ—Ç ¬´–∫–æ—Ä–æ–≤–∫–∞¬ª, –∫–æ—Ä–æ–±–∫—É –ø–µ—á–µ–Ω—å—è ¬´—é–±–∏–ª–µ–π–Ω–æ–µ¬ª, –∫–æ—Ä–æ–±–∫—É —Å—É–ø–∞ —Å—É—Ö–æ–≥–æ ¬´—Å–±–æ—Ä–Ω—ã–π¬ª, —à–µ—Å—Ç–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç—å –ø–∞—á–µ–∫ –≥—Ä—É–∑–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —á–µ—Ä–Ω–æ–≥–æ –±–∞–π—Ö–æ–≤–æ–≥–æ, –ø–µ—Ä–≤—ã–π —Å–æ—Ä—Ç, —Ä—è–∑–∞–Ω—Å–∫–æ–π —á–∞–µ—Ä–∞–∑–≤–µ—Å–æ—á–Ω–æ–π —Ñ–∞–±—Ä–∏–∫–∏ –Ω–æ–º–µ—Ä –¥–≤–∞, —Å–ø–ª—é–Ω—É–ª –≤ –ø—É–∑—ã—Ä—è—â—É—é—Å—è –ø—ã–ª—å –∏, –≥–ª—è–¥—è –∫—É–¥–∞-—Ç–æ –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É —Ä—É–¥–Ω–∏–∫–∞, –ø—Ä–æ—Å–∫—Ä–∏–ø–µ–ª, –ø—Ä–æ—Å–∫—Ä–µ–∂–µ—Ç–∞–ª —à–µ—Å—Ç–µ—Ä–Ω—è–º–∏ –∫–∞–¥—ã–∫–∞, –≤—ã–¥–∞–≤–∏–≤ –º–µ–∂ —Å–≤–æ–∏—Ö –∂–µ–ª–µ–∑–Ω—ã—Ö –∑—É–±–æ–≤: ¬´–ì–æ–≤–Ω–æ –æ–ø—è—Ç—å —É–¥—É–º–∞–ª–∏. –í—Å—ë –Ω–µ–π–º–µ—Ǘŗ謪.¬Ý

–Ø –≤–æ—Ç —Ç–æ–∂–µ, –æ—Å–∏–ª–∏–≤ —ç—Ç–æ—Ç –∞–±–∑–∞—Ü, –¥–æ–ª–≥–æ —Å–∫—Ä–∏–ø–µ–ª, —Å–∫—Ä–µ–∂–µ—Ç–∞–ª –∏ –≤—Å—è–∫–æ-—Ä–∞–∑–Ω–æ –¥—É–º–∞–ª –ø—Ä–æ —É–¥—É–º–∞–Ω–Ω–æ–µ –∞–≤—Ç–æ—Ä–æ–º... –¢–∞–∫–∏–º –º–∞–Ω–µ—Ä–æ–º –º–æ–∂–Ω–æ –∏ –Ω–∞ —Ä–æ–º–∞–Ω –∞–∂ –≤ —á–µ—Ç—ã—Ä–µ—Ö –∫–Ω–∏–≥–∞—Ö –¥–∞ –¥–µ—Å—è—Ç–∏ —á–∞—Å—Ç—è—Ö –∑–∞–º–∞—Ö–Ω—É—Ç—å—Å—è ‚Äì —á–µ–≥–æ –º–µ–ª–æ—á–∏—Ç—å—Å—è! –ê–≤—Ç–æ—Ä –∂–µ, —Å–ª–æ–≤–Ω–æ –≤ –æ—Ç–º–µ—Å—Ç–∫—É, –±—É–¥—Ç–æ –º–∞–ª–æ –µ–º—É —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ –Ω–∞–ø–∏—Ö–∞–ª —á–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª—é –≤ —Ä–æ—Ç –∫–æ—Ä–æ–±–∫—É —Å—É–ø–∞ —Å—É—Ö–æ–≥–æ ¬´—Å–±–æ—Ä–Ω—ã–𬪠–≤–ø–µ—Ä–µ–º–µ—à–∫—É —Å –ø–∞—á–∫–∞–º–∏ –≥—Ä—É–∑–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —á–µ—Ä–Ω–æ–≥–æ –±–∞–π—Ö–æ–≤–æ–≥–æ, –µ—â–µ –∏ —Å –∂–∏—Ç–∏–µ–º –∏–Ω—Ç–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —Å—Ç–∞—Ä—Ü–∞, —Å–∫–ª–∞–¥—Å–∫–æ–≥–æ —Å—Ö–∏–º–Ω–∏–∫–∞ –°–æ–ª–æ–º–æ–Ω—ã—á–∞ –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç —Ç—â–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –æ–∑–Ω–∞–∫–æ–º–∏—Ç—å—Å—è:¬Ý

«Про Соломоныча поговаривали, что служил он не то начальником лагеря, не то большим чином в системе ГУЛАГ. Однако оказалось это всё фантазией интинских вахтовиков. Как-то Андрей разговорился со стариком и узнал, что тот ещё мальчишкой попал на зону из Ленинграда, да так с этих мест и не двинулся. Женился, родил и уже схоронил сына, потом жену. Женился во второй раз, двух дочерей от второго брака отправил учиться в Москву. Они остались в столице, звали к себе. А он прирос к этим местам, где в вечной мерзлоте могилы обеих жен и сына».

–í—Ç–æ—Ä–∞—è –∂–µ–Ω–∞, –≤–µ—Å—Ç–∏–º–æ, –ø–æ–º–µ—Ä–ª–∞ —Å —Ç–æ—Å–∫–∏ –ø—Ä—è–º–æ –≤–æ –≤—Ä–µ–º—è —ç—Ç–æ–≥–æ –ø–æ–¥—Ä–æ–±–Ω–æ–≥–æ –∏ –≤–∞–∂–Ω–æ–≥–æ –∞–ø–æ–∫—Ä–∏—Ñ–∞ —Ç—Ä–µ—Ç—å–µ—Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –ø–µ—Ä—Å–æ–Ω–∞–∂–∞.¬Ý

–ù–æ –µ—Å—Ç—å –≤ —Ä–æ–º–∞–Ω–µ –∏ —Å–∏–ª—å–Ω—ã–µ –º–µ—Å—Ç–∞. –ù–µ–¥–∞—Ä–æ–º –¥—Ä—É–≥–æ–π –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–Ω–Ω—ã–π —Ä–æ–º–∞–Ω–∏—Å—Ç, –ê–Ω–¥—Ä–µ–π –ê—Å—Ç–≤–∞—Ü–∞—Ç—É—Ä–æ–≤, –≤–µ–ª–∏—á–∞–µ—Ç ¬´–ß–µ—Å–Ω–æ–∫¬ª ¬´–±–æ–ª—å—à–∏–º —Ä–µ–∞–ª–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–º —Ä–æ–º–∞–Ω–æ–º, —Ç—Ä–µ–±—É—é—â–∏–º –Ω–µ—Å–ø–µ—à–Ω–æ–≥–æ —á—Ç–µ–Ω–∏—謪. –¢—É—Ç –Ω–µ –≤–æ–∑—Ä–∞–∑–∏—à—å. –ü–æ–ø—Ä–æ–±—É–π—Ç–µ-–∫–∞ —Å –Ω–∞—Å–∫–æ–∫–∞, –±–µ–∑ —Ä–∞–∑–º–∏–Ω–∫–∏, –±–µ–∑ –¥–æ–ø–∏–Ω–≥–∞ –∏ –¥–≤—É—Ö-—Ç—Ä–µ—Ö –ø—Ä–æ–±–Ω—ã—Ö –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–æ–≤ –∫ —Å–Ω–∞—Ä—è–¥—É –æ–¥–æ–ª–µ—Ç—å, –Ω–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, —Ç–∞–∫–æ–π –∞–±–∑–∞—Ü –ø—Ä–æ –ª—É–∂—É:¬Ý

«Вечная лужа. Проклятье деревни. Огромная дыра к центру земли, заполненная словно бы вулканической грязью, то стреляющая по верхней воде плавунцами, то парящая под июльским солнцем глинистой кашей, то в рваных осколках ноябрьского льда швыряющая по обочинам студёную путаницу супеси и мелких камешков. Проложенная по древней гати дорога столетиями спотыкалась не то о плывун, не то о какую иную подземную силищу, которую, сколь ни заваливать ее ветками, сколь ни перекладывать бревнами, ни вбивать в ее ненасытную прорву булыжник и кирпичное крошево, а всякий раз вновь ловит она беспечных ездоков. Несчетно телег увязло по самые оси в её распутном лоне, начиная с подвод Ольгерда, груженых мехом лисиц и соболя, золочеными окладами, сорванных с образов церквей окрестных погостов. И то лопарские заклятья, то литвинская брань, то ругань здешних скобарей срывались в небо вороньим граем с опушки ближайшего леса».

–ò —Ç–∞–∫ –±—É–¥–µ—Ç –≤–æ –≤—Å–µ—Ö (!) –ø—è—Ç–∏ (!) —á–∞—Å—Ç—è—Ö —ç—Ç–æ–π –æ–≥—Ä–æ–º–Ω–æ–π –¥—ã—Ä—ã –ø–æ–¥ –≤–∏–¥–æ–º —Ä–æ–º–∞–Ω–∞ ¬´–ß–µ—Å–Ω–æ–∫¬ª. –°–º—ã—Å–ª–∞ —Ä–∞–∑–±–∏—Ä–∞—Ç—å –∫–∞–∂–¥—É—é –µ–≥–æ —á–∞—Å—Ç—å –Ω–µ—Ç –Ω–∏–∫–∞–∫–æ–≥–æ. –ß–∏—Ç–∞—Ç—å –ø—Ä–æ –ø–æ—Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è –≥–µ—Ä–æ—è –ø–æ –∫–ª–∏—á–∫–µ –ë–æ—Ä–æ–¥–∞ (–µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–º —Ö–æ—Ç—å –∫–∞–∫–∏–º-—Ç–æ –∂–∏–≤—ã–º –ø–æ—Å—Ç—É–ø–∫–æ–º –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –±—ã–ª–∞ –º–∞—Å—Ç—É—Ä–±–∞—Ü–∏—è –Ω–∞ –±–µ—Ä–µ–≥—É —Ä–µ–∫–∏ –∏ –Ω–∞–±–ª—é–¥–µ–Ω–∏–µ, –∫–∞–∫ —Å–µ–º—è –µ–≥–æ, ¬´–Ω–µ –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏–≤ –≥–æ—Ä–µ—á–∏ –∏ –≥–æ—Ä—è—á–µ–π —Å–æ–ª–∏ –ª–æ–Ω–∞, –∫–∞–∫ –Ω–µ—Å—á–∞—Å—Ç–ª–∏–≤–∞—è –º–æ–ª–æ–∫–∞ –æ–ø–æ–∑–¥–∞–≤—à–µ–≥–æ –Ω–∞ –Ω–µ—Ä–µ—Å—Ç —Ö–∞—Ä–∏—É—Å–∞, –ø–æ–ø–ª—ã–ª–æ –∫ –ë–∞–π–¥–∞—Ä–∞–∫—Å–∫–æ–π –≥—É–±–µ¬ª) –µ—â–µ —Å–∫—É—á–Ω–µ–µ, —á–µ–º –Ω–∞–±–ª—é–¥–∞—Ç—å –∑–∞ –ø–æ–¥–≤–∏–≥–æ–º –ò—Å–∫—É–ø–ª–µ–Ω–∏—è –º–∞–ª–æ—Ö–æ–ª—å–Ω–æ–≥–æ –ê–Ω–¥—Ä–µ—è ‚Äì —Ç–æ—Ç –±—Ä–æ—Å–∏–ª—Å—è –ø–æ–¥ —Å—Ç—Ä–µ–º–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π —Ä–æ—è–ª—å –≤ –∫—É—Å—Ç–∞—Ö –≤ –≤–∏–¥–µ –Ω–µ—Å—É—â–µ–π—Å—è –º–∞—à–∏–Ω—ã ¬´–ü–æ–±–µ–¥–∞¬ª –∏ —Å–ø–∞—Å –Ω–µ–∫–∏—Ö –¥–µ—Ç–∏—à–µ–∫ —Ü–µ–Ω–æ—é —Å–ª–æ–º–∞–Ω–Ω–æ–π –Ω–æ–≥–∏. –û–¥–Ω–æ–≥–æ —Ö—Ä–æ–º—Ü–∞ –Ω–∞ —Ä–æ–º–∞–Ω –∞–≤—Ç–æ—Ä—É –±—É–¥–µ—Ç –º–∞–ª–æ, –ø–æ—ç—Ç–æ–º—É –æ–Ω –≤–≤–µ–¥–µ—Ç –¥—Ä—É–≥–æ–≥–æ, —Ç–æ–ª—Å—Ç–æ–≥–æ –≥–µ–æ–ª–æ–≥–∞-–∫–∞–ª–µ–∫—É, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Å—Ç—Ä–∞—Å—Ç—å –∫–∞–∫ –ª—é–±–∏—Ç —Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å —Ñ—É—Ç–±–æ–ª –∏ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å, —á—Ç–æ –ª—É—á—à–∞—è –º—É—à–∫–∞ –¥–ª—è –ª–æ–≤–ª–∏ —Ö–∞—Ä–∏—É—Å–∞ –∏–∑–≥–æ—Ç–∞–≤–ª–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è –∏–∑ –ª–æ–±–∫–æ–≤—ã—Ö –≤–æ–ª–æ—Å ‚Äì –Ω–æ –Ω–µ –∞–±—ã –∫–∞–∫–∏—Ö, –∞ –ª—é–±–∏–º–æ–π –∂–µ–Ω—â–∏–Ω—ã! –ù–∞ –∑–∞–º–µ—Ç–∫—É –≤—Å–µ–º –ª—é–±–∏—Ç–µ–ª—è–º —Ä—ã–±–Ω–æ–π –ª–æ–≤–ª–∏. –í—Å–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω—ã–µ –ê–Ω—Ç–æ–Ω—ã-–ò–Ω–Ω–æ–∫–µ–Ω—Ç–∏–∏, –ê–Ω–Ω—ã, –ú–∏—Ç—Ä–∏—á–∏, –ë–æ—Ä–æ–¥—ã, –ò–ª—é—Ö–∏ ‚Äì –æ–Ω–∏ –±—É–¥—É—Ç –±—É–ª—Ç—ã—Ö–∞—Ç—å—Å—è –ø–æ –≥–ª–∏–Ω–∏—Å—Ç–æ–π –∫–∞—à–µ —Ä–æ–º–∞–Ω–∞ ¬´–ß–µ—Å–Ω–æ–∫¬ª, –∫–∞–∫ –≤–µ—Å–µ–Ω–Ω–∏–µ –ø–ª–∞–≤—É–Ω—Ü—ã, –∫–∞–∫ —Å—É–ø–µ—Å—å –∏ –º–µ–ª–∫–∏–µ –∫–∞–º–µ—à–∫–∏, –∫–∞–∫ –±—É–∫–µ—Ç–∏–∫–∏ —Ñ–∏–∞–ª–æ–∫ –≤ –ø—Ä–æ—Ä—É–±–∏...¬Ý

–õ—É—á—à–µ –ø—Ä–æ—è–≤–∏—Ç—å –º–∏–ª–æ—Å–µ—Ä–¥–∏–µ –∏ –∑–∞—Ö–ª–æ–ø–Ω—É—Ç—å —ç—Ç–æ—Ç —É–∂–∞—Å.¬Ý

–Ø —á–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª—å –∫—Ä–∞–π–Ω–µ –¥–æ–±—Ä–æ–∂–µ–ª–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π. –û—á–Ω—É–≤—à–∏—Å—å –æ—Ç —á–µ—Å–Ω–æ—á–Ω–æ–≥–æ –º–æ—Ä–æ–∫–∞ –∏ –µ–ª–µ –≤—ã–±—Ä–∞–≤—à–∏—Å—å –∏–∑ —Ä–∞—Å–ø—É—Ç–Ω–æ–≥–æ –ª–æ–Ω–∞ —ç—Ç–æ–≥–æ —Ä–æ–º–∞–Ω–∞, –æ—Ç–±–æ—Ä–º–æ—Ç–∞–≤ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–Ω—ã–µ —Å–∫–æ–±–∞—Ä—Å–∫–∏–µ —Å–≤–æ–∏ –ø—Ä–æ–∫–ª—è—Ç—å—è, —Å—É–ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ –æ–±—ã—á–Ω–æ–≥–æ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏—è –¥–µ–ª —Ä–µ—à–∏–ª –¥–∞—Ç—å –∞–≤—Ç–æ—Ä—É —à–∞–Ω—Å —Ä–µ–∞–±–∏–ª–∏—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å—Å—è. –í–µ–¥—å —É –û—Ä–ª–æ–≤–∞ –µ—Å—Ç—å –¥—Ä—É–≥–æ–π —Ä–æ–º–∞–Ω... –ú–∏–Ω—É—Ç–æ—á–∫—É, –¥–æ—Å—Ç–∞–Ω—É –≥–¥–µ-—Ç–æ –∑–∞–≤–∞–ª—è–≤—à—É—é—Å—è —É –º–µ–Ω—è —Ä–µ–ø–ª–∏–∫—É —à—Ç–µ–º–ø–µ–ª—è –∫—Ä–∏—Ç–∏–∫–µ—Å—Å—ã –ì–∞–ª–∏–Ω—ã –Æ–∑–µ—Ñ–æ–≤–∏—á... –∞, –≤–æ—Ç –æ–Ω... —à–ª—ë–ø: ¬´–û–≥—Ä–æ–º–Ω–æ–π —Ö—É–¥–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π —Å–∏–ª—ã –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—è –Ω–∞–¥–µ–∂–¥—ã –∏ –æ—Ç—á–∞—è–Ω–∏—è, —Å–º–µ—Ä—Ç–∏ –∏ –≤–æ–∑—Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—謪. –ì–∞–ª–∏–Ω–∞ –õ–µ–æ–Ω–∏–¥–æ–≤–Ω–∞, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –æ —Ä–æ–º–∞–Ω–µ –î–∞–Ω–∏—ç–ª—è –û—Ä–ª–æ–≤–∞ –ø–æ–¥ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ–º ¬´–°–∞—à–∞ —Å–ª—ã—à–∏—Ç —Å–∞–º–æ–ª–µ—Ǘ㬪 —ç—Ç–æ–≥–æ –Ω–µ –ø–∏—Å–∞–ª–∞, –Ω–æ —É–∂ –±–æ–ª—å–Ω–æ —Ö–æ—Ä–æ—à –µ–µ ¬´–ø–æ–ª—ã—Ö–∞–µ–≤—Å–∫–∏–𬪠—É–Ω–∏–≤–µ—Ä—Å–∞–ª—å–Ω—ã–π —à—Ç–µ–º–ø–µ–ª—å, –≥—Ä–µ—Ö –Ω–µ –ø–æ–∑–∞–∏–º—Å—Ç–≤–æ–≤–∞—Ç—å –¥–ª—è –ø–æ—Ö–≤–∞–ª—ã.¬Ý

–ù—É —á—Ç–æ –∂–µ, –ø–æ—á–∏—Ç–∞–µ–º. –ü–µ—Ä–≤—ã–π –∞–±–∑–∞—Ü ‚Äì —ç—Ç–æ, –Ω–µ —É—Å—Ç–∞—é –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä—è—Ç—å, –ª–∏—Ü–æ —Ç–µ–∫—Å—Ç–∞. –ö–∞–∫ –ö–ü–ü ‚Äì –ª–∏—Ü–æ –≤–æ–∏–Ω—Å–∫–æ–π —á–∞—Å—Ç–∏.¬Ý

«Так и разгадываешь день. Собираешь, как забавную несложную головоломку. Находишь к ней ключик, притыренный в трещине асфальта на платформе Сестрорецкого курорта или в пластиковой коробке с мелочью у продавщицы мороженого. Иногда он выпадет из дребезга велосипеда «Кама», которого пожилой узбек, спешившись, бережно ведёт за руль через пути, пересекающие Ермоловский проспект. Одно название, что проспект, – узкая асфальтированная дорожка, по обе стороны за заборами дачи».

–ß–µ–ª–æ–≤–µ–∫, –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ —Ä–µ–≥—É–ª—è—Ä–Ω–æ —á–∏—Ç–∞—é—â–∏–π, –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª—è–µ—Ç –∂–∏–∑–Ω–µ—Å–ø–æ—Å–æ–±–Ω–æ—Å—Ç—å —Ç–µ–∫—Å—Ç–∞ –ø–æ –ø–µ—Ä–≤—ã–º —Å—Ç—Ä–∞–Ω–∏—Ü–∞–º. –î–ª—è –≤–µ—Ä–Ω–æ—Å—Ç–∏ –º–æ–∂–Ω–æ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –ø—Ä–æ–ª–∏—Å—Ç–Ω—É—Ç—å.¬Ý

Орлов – выдающийся писатель, никаких сомнений у меня в этом нет. Он умеет с первого абзаца дать читателю полное впечатление о книге. Так собачники берут молочных щенков в охапку, выкладывают за пару метров от родного гнезда и по их поведению быстро определяют кто есть кто. Огрызаясь, отталкивает братьев и спешит обратно к лукошку? Боец и лидер. Втянул голову в плечи и прижался к полу? Трус и мямля. Бодро пополз совсем в другую сторону? Бестолочь, но любопытный. Неподвижно сидит на месте и пускает слюни? Слабое звено, сразу утопить.

–ü–µ—Ä–≤—ã–π –∞–±–∑–∞—Ü ¬´–°–∞—à–∏‚Ķ¬ª ‚Äì –∫–∞–∫ –∏ –≤—Å–µ –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã–µ, –≤–ø—Ä–æ—á–µ–º ‚Äì —Å–∏–¥–∏—Ç –Ω–µ–ø–æ–¥–≤–∏–∂–Ω–æ –∏ –ø—É—Å–∫–∞–µ—Ç –∫–æ—Å–Ω–æ—è–∑—ã—á–Ω—ã–µ —Å–ª—é–Ω–∏. –ü—Ä–æ—â–µ —Å—Ä–∞–∑—É —É—Ç–æ–ø–∏—Ç—å, –Ω–æ –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ. –Ý—É–∫–æ–ø–∏—Å–∏ –Ω–µ –≥–æ—Ä—è—Ç, –∞ —Ç–∞–∫–∏–µ –∫–Ω–∏–≥–∏ –Ω–µ —Ç–æ–Ω—É—Ç.

–ê–≤—Ç–æ—Ä—É —Ö–æ—á–µ—Ç—Å—è –ø–∏—Å–∞—Ç—å –∫—Ä–∞—Å–∏–≤–æ –∏ —Å –ø—Ä–µ—Ç–µ–Ω–∑–∏–µ–π –Ω–∞ –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å, –Ω–æ –¥–∞–∂–µ –ø–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ –Ω–µ –æ—á–µ–Ω—å –ø–æ–ª—É—á–∞–µ—Ç—Å—è.¬Ý

–ï—Å–ª–∏ ¬´—Ä–∞–∑–≥–∞–¥—ã–≤–∞–µ—à—嬪 –¥–µ–Ω—å, —Ç–æ –¥–æ–ª–∂–Ω–∞ –±—ã—Ç—å –∏ –∑–∞–≥–∞–¥–∫–∞? –í–µ–¥—å –≤–µ—Ä–Ω–æ? –í–µ–¥—å –ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω–æ? –•–æ—Ç—å –∫–∞–∫–∞—è-—Ç–æ? –≠—Ç–æ –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –±—ã—Ç—å –≤ —á—ë–º-—Ç–æ –Ω–µ–ø–æ—Ö–æ–∂–∏–π –∏ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω—ã–π –¥–µ–Ω—å, —Ç–∞–∫ –≤–µ–¥—å? –ß–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª—å, –æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞—è –∫–Ω–∏–≥—É, –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –ª–æ—è–ª–µ–Ω –∏ –≥–æ—Ç–æ–≤ —Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç—å –ø—Ä–∞–≤–∏–ª–∞–º –∞–≤—Ç–æ—Ä–∞.¬Ý

–Ý–∞–∑–≥–∞–¥—ã–≤–∞–µ–º –¥–µ–Ω—å? –•–æ—Ä–æ—à–æ. –ë—É–¥–µ–º —Ä–∞–∑–≥–∞–¥—ã–≤–∞—Ç—å.

Но автор немедленно начинает запутывать читателя: утыкаешься уже на третьей фразе: «находишь притыренный ключик». «Тырить» – это украсть, своровать по-мелкому; «притырить» – спрятать, сохранить от чужих глаз. Дворовое словечко советских времен, ушедшее вместе с эпохой.

¬´–ü—Ä–∏—Ç—ã—Ä–µ–Ω–Ω—ã–𬪠‚Äì –∑–Ω–∞—á–∏—Ç —É–∫—Ä–∞–¥–µ–Ω–Ω—ã–π –∫–µ–º-—Ç–æ? –ò–ª–∏ –ø—Ä–∏–ø—Ä—è—Ç–∞–Ω–Ω—ã–π? –ö–µ–º? –ú–æ–∂–µ—Ç, –≥–ª–∞–≤–Ω—ã–º –≥–µ—Ä–æ–µ–º? –¢–æ–≥–¥–∞ –ø–æ—á–µ–º—É –æ–Ω –ª–µ–∂–∏—Ç –≤ —Ç—Ä–µ—â–∏–Ω–µ –∞—Å—Ñ–∞–ª—å—Ç–∞? –°–ø—Ä—è—Ç–∞–ª–∏ –ø–æ—Å–ª–µ —Ç–æ–≥–æ, –∫–∞–∫ —É–∫—Ä–∞–ª–∏? –°—Ç—Ä–∞–Ω–Ω–æ–µ –º–µ—Å—Ç–æ –¥–ª—è —Ç–∞–π–Ω–æ–≥–æ —Ö—Ä–∞–Ω–µ–Ω–∏—è. –ò–ª–∏ –æ–Ω –∑–¥–µ—Å—å –ª–µ–∂–∞–ª, –∞ –µ–≥–æ –ø—Ä–∏—Ç—ã—Ä–∏–ª–∏-—É–∫—Ä–∞–ª–∏? –ù–æ, –æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è, –µ–≥–æ –º–æ–∂–Ω–æ ¬´–ø—Ä–∏—Ç—ã—Ä–∏—Ǘ嬪 –∏ –≤ –∫–æ—Ä–æ–±–∫–µ —Å –º–µ–ª–æ—á—å—é —É –º–æ—Ä–æ–∂–µ–Ω—â–∏—Ü—ã –∏ —Å–º—ã—Å–ª –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–µ—Ç —Ä–∞—Å–ø–∞–¥–∞—Ç—å—Å—è. –ê –ø–æ—Å–ª–µ ¬´–¥—Ä–µ–±–µ–∑–≥–∞ –≤–µ–ª–æ—Å–∏–ø–µ–¥–∞ ¬´–ö–∞–º–∞¬ª, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –ø–æ–∂–∏–ª–æ–π —É–∑–±–µ–∫, —Å–ø–µ—à–∏–≤—à–∏—Å—å, –≤–µ–¥—ë—ǂĶ¬ª —Ä–∞—Å–ø–∞–¥–∞—é—â–∏–π—Å—è –ø—Ä–∏—Ç—ã—Ä–µ–Ω–Ω—ã–π —Å–º—ã—Å–ª –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–µ—Ç –µ—â—ë –∏ –¥—Ä–µ–±–µ–∑–∂–∞—Ç—å. –ü–æ—á–µ–º—É ¬´–∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–欪, –∞ –Ω–µ ¬´–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π¬ª? –ö—Ä–∞—Å–∏–≤–∞—è –º–µ—Ç–∞—Ñ–æ—Ä–∞-–Ω–∞–º—ë–∫ –Ω–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ —É–∑–±–µ–∫ ¬´—Å–ø–µ—à–∏–ª—ŗ謪 –∏ –≤–≤–µ–¥—ë—Ç –≤–µ–ª–æ—Å–∏–ø–µ–¥ –∫–∞–∫ –∂–∏–≤–æ–µ —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–æ ‚Äì –æ—Å–ª–∏–∫–∞? –í–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ. –ù–æ —É–∑–±–µ–∫ –ø—Ä–æ–ø–∞–¥–∞–µ—Ç –∏–∑ –ø–æ–ª—è –∑—Ä–µ–Ω–∏—è –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –≤–µ–ª–æ—Å–∏–ø–µ–¥–æ–º –∏ –±–æ–ª—å—à–µ –Ω–µ –ø–æ—è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è. –ê –∂–∞–ª—å.¬Ý

Читатель остается один на один с авторскими придуманными красивостями – часы, кофе, сливовая косточка и ещё множество подробностей... И тоскует, тоскует по простому и понятному узбеку. Уже забыт и ключик, который притыренный и день, который надо было разгадывать. Продираешься сквозь «отражаешь себя в зеркало», «бесконечно долго рушишься своими лишними килограммами на бетон садовой дорожки», «И вот он (сын) в летнем лагере, а ты на берегу залива читаешь стихи его матери. И будущего у вас нет».

Читатель понимает, что будущего нет и у него с этим сочинением, но зачем-то ведёт глазами дальше. Обреченно принимает очередную невнятную красивость: «А теперь вокруг тебя мир собирается во вселенную, наспех сочиняя законы тяготения, раскидывая элементы согласно валентности и атомному весу, набирая в ладони дерев звуки и запахи, чтобы подбросить их вверх, где альфа и омега» – и упирается в мужчин: «Двое мужчин, один худощавый, субтильный, в расшитой узорами круглой шапочке, другой, тот, что покрепче, покряжистей, – невысокий, в голубых джинсах, подвёрнутых на щиколотках так, как их подворачивали в семидесятые годы на континенте».

На каком именно континенте? На каком-то определённом? Или дело происходит в Британии, жители которой называют «континентом» Европу? Но откуда в Британии узбек с велосипедом, мороженщицы и летние лагеря? Северный сленг? Почему не «материк» тогда? Взгляд туманится, голова кружится, притыренный читатель сдаётся и машет рукой. «Пусть было как было, ведь как-нибудь да было». И в этот момент на него падают – не бесконечно долго рушатся лишними килограммами – а одномоментно и неожиданно какие-то тётя Нина, Веркина мать, Сашенька, Артём, друзья Артёма и какой-то Митя. Теперь-то читатель тоскует об навеки ушедшем узбеке: эх, если бы на нём, таком простом и понятном, всё бы и закончилось! Молча шёл, толкая которого велосипеда; от него не было вреда и утомительных, разламывающих голову подробностей.

–î–µ–Ω—å —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–µ —Ä–∞–∑–≥–∞–¥–∞–Ω, –Ω–æ —ç—Ç–æ –Ω–µ–≤–∞–∂–Ω–æ. –ó–∞—Ç–æ –ø–æ—è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è –Ω–µ–∫–∏–π –ú–∏—Ç—è, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –ª—é–±–∏–ª –ø—Ä–∏—Å–ø–∞—Ç—å —Å —é–Ω–æ–π –°–∞—à–µ–Ω—å–∫–æ–π. ¬´–ß—Ç–æ –∂? ‚Äì –ø–æ–∂–∏–º–∞–µ—Ç –ø–ª–µ—á–∞–º–∏ –∑–∞–º–æ—Ä–¥–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–π —á–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª—å, ‚Äì –µ—Å–ª–∏ –µ—Å—Ç—å –°–∞—à–µ–Ω—å–∫–∞, –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –∂–µ –∫—Ç–æ-–Ω–∏–±—É–¥—å —Å –Ω–µ–π —Å–ø–∞—Ǘ嬪.¬Ý

–ú–∏—Ç—è –∏—Å—á–µ–∑–∞–µ—Ç —Ç–∞–∫ –∂–µ —Å–ª—É—á–∞–π–Ω–æ, –∫–∞–∫ –Ω–µ–æ–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø–æ—è–≤–∏–ª—Å—è ‚Äì –≤–ø—Ä–æ—á–µ–º, –∑–¥–µ—Å—å –≤—Å–µ –≥–µ—Ä–æ–∏ —Ç–∞–∫–æ–≤—ã: –æ—Ç –º–æ—Ä–æ–∂–µ–Ω—â–∏—Ü—ã —Å –∫–æ—Ä–æ–±–æ—á–∫–æ–π –¥–æ –º—É–∂—á–∏–Ω—ã, –¥—Ä—É–≥–æ–≥–æ, —Ç–æ–≥–æ, –Ω–µ –∫–∞–∫ –ø–µ—Ä–≤—ã–π ‚Äì –ø–æ–∫—Ä–µ–ø—á–µ –∏ –∫—Ä—è–∂–∏—Å—Ç–æ–≥–æ –≤ –∫–æ–Ω—Ç–∏–Ω–µ–Ω—Ç–∞–ª—å–Ω–æ –∑–∞–∫–∞—Ç–∞–Ω–Ω—ã—Ö –¥–∂–∏–Ω—Å–∞—Ö (—Å—Ç–∏–ª—å –∏ —Ç–µ–º–ø —Ä–∞–Ω–¥–æ–º–Ω–æ–≥–æ –º–µ–ª—å–∫–∞–Ω–∏—è –ø–µ—Ä—Å–æ–Ω–∞–∂–µ–π –∑–∞–¥–∞–ª, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ –∂–µ, —É–∑–±–µ–∫). –ü–æ—Ç–æ–º –º—ã –¥–æ–ª–≥–æ –≤—á–∏—Ç—ã–≤–∞–µ–º—Å—è –≤ —Å–∫—É—á–Ω–æ –æ–ø–∏—Å–∞–Ω–Ω–æ–µ –¥–µ—Ç—Å—Ç–≤–æ –°–∞—à–µ–Ω—å–∫–∏, –∑–∞—á–µ–º-—Ç–æ —É–∑–Ω–∞—ë–º –æ —Ö–æ–ª–æ–¥–µ—é—â–∏—Ö –±–ª–µ–¥–Ω—ã—Ö –Ω–æ–≥–∞—Ö –°–∞—à–∏–Ω–æ–π –º–∞–º—ã (–Ω–æ –æ–Ω–∞, –≤–æ–ø—Ä–µ–∫–∏ —Å–æ–≤–µ—Ç—É –ë—Ä—é—Å–æ–≤–∞, –Ω–µ –∑–∞–∫—Ä—ã–≤–∞–µ—Ç –∏—Ö, –∞ —Ä–∞—Å—Ç–∏—Ä–∞–µ—Ç –∫–∞–º—Ñ–∞—Ä–æ–π), –æ —à–∫–æ–ª—å–Ω—ã—Ö –≥–æ–¥–∞—Ö –∏ —É—Å–ø–µ—Ö–∞—Ö –≤ –º–∞—Ç–µ–º–∞—Ç–∏–∫–µ‚Ķ –∏ –≤–¥—Ä—É–≥ —Å–ø–æ—Ö–≤–∞—Ç—ã–≤–∞–µ–º—Å—è: ¬´–°—Ç–æ–ø! –ë–∞—Å—Ç–∞! –í —ç—Ç–æ–π –∫–Ω–∏–∂–∫–µ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–¥–∏—Ç –∏ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –ø—Ä–æ–∏–∑–æ–π–¥—ë—Ǭª.¬Ý

–ü—Ä–æ–ª–∏—Å—Ç—ã–≤–∞–µ–º –±–µ–≥–ª–æ –ø—è—Ç—å —Å—Ç—Ä–∞–Ω–∏—Ü, –¥–µ—Å—è—Ç—å, –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—å ‚Äì –∏ —Ç–æ—á–Ω–æ: –Ω–∏ —Å –∫–µ–º –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–¥–∏—Ç. –£ —Å–∞–º–æ–≥–æ –û—Ä–ª–æ–≤–∞ –µ—Å—Ç—å –Ω–∞ —ç—Ç–æ —É–¥–æ–±–Ω–æ–µ –æ–±—ä—è—Å–Ω–µ–Ω–∏–µ: –æ–Ω, –ø–æ–Ω–∏–º–∞–µ—Ç–µ –ª–∏, ¬´–∞–∫—Ç–∏–≤–Ω—ã–π —Ä–µ–∞–ª–∏—ŗǬª. –≠—Ç–æ —Ç–∞–∫–æ–π –ø—Ä–∏–¥—É–º–∞–Ω–Ω—ã–π –∏–º —è–∫–æ–±—ã –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ–≤–µ—Å ¬´–ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–µ-—Ä–∞–∑–≤–ª–µ—á–µ–Ω–∏—é –∏ –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–µ-—Ç–µ—Ä–∞–ø–∏–∏¬ª. –ß—Ç–æ –±—ã–ª–æ –±—ã –ø–æ—Ö–≤–∞–ª—å–Ω–æ, –Ω–æ –≤–∑–∞–º–µ–Ω –Ω–∞–º –ø—Ä–µ–¥–ª–∞–≥–∞—é—Ç—Å—è –Ω–µ–∫–∏–µ ¬´–ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–∞-–æ—Å–º—ã—Å–ª–µ–Ω–∏–µ –∏ –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–∞ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—謪. –ü–µ—Ä–µ—Ñ—Ä–∞–∑–∏—Ä—É—è –∫–ª–∞—Å—Å–∏–∫–æ–≤ ‚Äì –Ω–µ–º–æ–ª–æ–¥–æ–π —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ —Å–æ–ª–≥–∞–ª: —É –Ω–µ–≥–æ –Ω–µ –±—ã–ª–æ –Ω–∏ –æ—Å–º—ã—Å–ª–µ–Ω–∏—è, –Ω–∏, —Ç–µ–º –±–æ–ª–µ–µ, –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—è. –î–∞ –∏ –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä—ã —Ç–æ–∂–µ –Ω–µ –±—ã–ª–æ.¬Ý

–ì—Ä—É–ø–ø—É ¬´–∞–∫—Ç–∏–≤–Ω—ã—Ö —Ä–µ–∞–ª–∏—Å—Ç–æ–≤¬ª, –∫ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π —Å–µ–±—è –ø—Ä–∏—á–∏—Å–ª—è–µ—Ç –û—Ä–ª–æ–≤ (–∞ —Ç–æ –∏ —Å—á–∏—Ç–∞–µ—Ç –æ—Ç—Ü–æ–º-–æ—Å–Ω–æ–≤–∞—Ç–µ–ª–µ–º) –ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω–µ–π –±—ã–ª–æ –±—ã –ø–µ—Ä–µ–Ω–∞–∑–≤–∞—Ç—å –≤ –≥—Ä—É–ø–ø—É ¬´–≤–∞–≥–æ–Ω–Ω—ã—Ö —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—á–∏–∫–æ–≤¬ª, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Ç—è–Ω—É—Ç –∏ —Ç—è–Ω—É—Ç —Å–≤–æ–π –±–µ—Å–∫–æ–Ω–µ—á–Ω—ã–π —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑, –ø–æ–ª—å–∑—É—è—Å—å –±–µ—Å–ø–æ–º–æ—â–Ω–æ—Å—Ç—å—é –ø–æ–ø—É—Ç—á–∏–∫–∞. –ù–∞ —ç—Ç–æ–º —Ñ–æ–Ω–µ –¥–∞–∂–µ –∫–∞–Ω–æ–Ω–∏—á–µ—Å–∫–∏–π —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑ –≤–æ–∑—á–∏–∫–∞ –æ—Ç –ò–ª—å–∏ –ò–ª—å—Ñ–∞ –≤—ã–≥–ª—è–¥–∏—Ç –∏—Å–∫—Ä–æ–º—ë—Ç–Ω—ã–º —à–µ–¥–µ–≤—Ä–æ–º —Å —Ñ–∞–±—É–ª–æ–π, –∏–Ω—Ç—Ä–∏–≥–æ–π –∏ —Ñ–∏–Ω–∞–ª–æ–º: ¬´–Ý–∞—Å—Å–∫–∞–∑ –≤–æ–∑—á–∏–∫–∞, —É–∂–∞—Å–Ω—ã–π —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑ –≤–æ–∑—á–∏–∫–∞. –ñ–∏–ª–∞ –≤ –ø–æ—Å–µ–ª–∫–µ –æ–¥–Ω–∞ –∫—Ä–∞—Å–∞–≤–∏—Ü–∞, –ø–æ–ª–Ω–∞—è —Ç–∞–∫–∞—è. –ö –Ω–µ–π —Ö–æ–¥–∏–ª –æ–¥–∏–Ω –≥–æ—Ä–±—É–Ω, —Å–æ–≤—Å–µ–º –Ω–µ–≥–æ–¥–Ω—ã–π –¥–ª—è —ç—Ç–æ–≥–æ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫. –û–Ω —Å–µ–º—å—Å–æ—Ç —Ä—É–±–ª–µ–π –∂–∞–ª–æ–≤–∞–Ω—å—è –ø–æ–ª—É—á–∞–ª. –ü–∏—â—É –æ–Ω–∞ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –µ–ª–∞ –∑–Ω–∞–µ—Ç–µ –∫–∞–∫—É—é? –®–≤–µ–π—Ü–∞—Ä—Å–∫–∏–π —Å—ã—Ä, –∫–∏–ª—å–∫–∏. –ù—É, —Ç—É—Ç –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª –æ–¥–∏–Ω —Ñ—Ä–∞–Ω—Ü—É–∑. –ù–∞ –Ω–µ–º –∂–µ–ª—Ç—ã–µ —Å–∞–ø–æ–≥–∏ (–ø–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç —Å–∞–ø–æ–≥–∏ –≥–æ—Ä–∞–∑–¥–æ –≤—ã—à–µ –∫–æ–ª–µ–Ω–∞), —Ä—É–±–∞—à–∫–∞ —á–µ—Å—É—á–æ–≤–∞—è. –ì–æ—Ä–±—É–Ω, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –≤—Å–µ –ø–æ–Ω—è–ª, –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏—Ç –∏ —Å–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞–µ—Ç –µ–µ: ¬´–ü–æ–π–¥–µ—à—å —Å–æ –º–Ω–æ–π?¬ª –û–Ω–∞ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç: ¬´–ù–µ –ø–æ–π–¥—É¬ª. –¢—É—Ç –æ–Ω –µ–µ –∑–∞—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–ª. –ü–æ—Ç–æ–º –ø–æ–±–µ–∂–∞–ª –Ω–∞ —Å–ª—É–∂–±—É, —Å–¥–∞–ª –≤—Å–µ –¥–µ–ª–∞ –∏ —Å–∞–º —Ç–æ–∂–µ –∑–∞—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–ª—Å—è. –°—Ç–∞–ª–∏ –µ–µ –≤—Å–∫—Ä—ã–≤–∞—Ç—å ‚Äì –æ–¥–Ω–∞ —Å–∞–ª–∞!¬ª

–ü—Ä–∞–≤–¥–∞, –î–∞–Ω–∏—ç–ª—å –û—Ä–ª–æ–≤ ‚Äì –Ω–µ —Å–æ–≤—Å–µ–º –≤–æ–∑—á–∏–∫. –ö –Ω–µ—Å—á–∞—Å—Ç—å—é –Ω–∞—à–µ–º—É, –æ–Ω —á–ª–µ–Ω —Å–æ—é–∑–∞ –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª–µ–π –°–∞–Ω–∫—Ç-–ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥–∞ –∏ —á–ª–µ–Ω –ò—Å–ø–æ–ª–∫–æ–º–∞ –Ý—É—Å—Å–∫–æ–≥–æ –ü–ï–ù-–¶–µ–Ω—Ç—Ä–∞. –ü–æ—ç—Ç–æ–º—É —Å—Ç—Ä–∞—Å—Ç—å –∫–∞–∫ –ª—é–±–∏—Ç –≤—Å—ã–ø–∞—Ç—å –≤ —Ç–µ–∫—Å—Ç –ø–æ–±–æ–ª—å—à–µ –≤—Å—è–∫–∏—Ö –∫—Ä–∞—Å–∏–≤—ã—Ö –∫—Ä–∞—Å–∏–≤–æ—Å—Ç–µ–π:

«В воздухе сквозило обречённостью, хотелось умереть или целоваться, и они забрели в крохотный скверик»

«Если даже (рожать) от кого-то другого, опрокинув себя перед посторонним чужим мужчиной сухим июльским небом».

«Иной раз на очередной вечеринке или презентации он появлялся в обществе таких шикарных дам, что Сашенькины сослуживицы даже икать не могли».

–ò–∫–∞–Ω—å–µ –∫–∞–∫ –∫—Ä–∏—Ç–µ—Ä–∏–π –∂–µ–Ω—Å–∫–æ–π –∫—Ä–∞—Å–æ—Ç—ã –º–Ω–µ –ø–æ–Ω—Ä–∞–≤–∏–ª–æ—Å—å –±–µ–∑–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–æ—á–Ω–æ, —á—É–≤—Å—Ç–≤—É–µ—Ç—Å—è –∏ –æ—Å–º—ã—Å–ª–µ–Ω–∏–µ, –∏ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏–µ, –∏ –≤–æ–æ–±—â–µ —Ä—É–∫–∞ –º–∞—Å—Ç–µ—Ä–∞.

–ö—Å—Ç–∞—Ç–∏, –æ –º–∞—Å—Ç–µ—Ä—Å—Ç–≤–µ. –í —Å–≤–æ–µ–º –Ω–µ–¥–∞–≤–Ω–µ–º –æ–±–∑–æ—Ä–µ —Ç–≤–æ—Ä—á–µ—Å—Ç–≤–∞ –¥—Ä—É–≥–æ–≥–æ –≥–µ–Ω–∏—è –ø–µ—Ä–∞, –≤–Ω—É–∫–æ–≤–∞—Ç–æ–≥–æ —É—á–µ–Ω–æ–≥–æ-–∑–Ω–∞—Ç–æ–∫–∞ –ê–Ω–¥—Ä–µ—è –ê—Ç—Å–≤–∞—Ü–∞—Ç—É—Ä–æ–≤–∞ —è –Ω–µ–¥–æ—É–º–µ–≤–∞–ª, —á–µ–º—É —Ç–æ—Ç –º–æ–∂–µ—Ç —É—á–∏—Ç—å –≤ —Å–≤–æ–µ–π ¬´–ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–Ω–æ–π –º–∞—Å—Ç–µ—Ä—Å–∫–æ–π¬ª, –µ—Å–ª–∏ —Å–∞–º –Ω–µ —Å–ø–æ—Å–æ–±–µ–Ω –Ω–∏ –Ω–∞ —á—Ç–æ, –∫—Ä–æ–º–µ –∫–∞–∫ –Ω–∞ —Å–±–æ—Ä–Ω–∏–∫-–¥—Ä—É–≥–æ–π —Å–æ–º–Ω–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã—Ö –≤–∏–Ω—å–µ—Ç–æ–∫.¬Ý

–¢–∞–∫ —ç—Ç–æ –±—ã–ª–∏ —Ü–≤–µ—Ç–æ—á–∫–∏. –í–µ–¥—å –∏ —É –Ω–∞—à–µ–≥–æ –î–∞–Ω–∏—ç–ª—è –û—Ä–ª–æ–≤–∞ –µ—Å—Ç—å ¬´–º–∞—Å—Ç–µ—Ä—Å–∫–∞—謪 (–Ω–µ–¥–∞—Ä–æ–º –∂–µ –æ–Ω –ø–æ—Ö–æ–∂ –Ω–∞ —Å—Ç–æ–ª—è—Ä–∞ –õ—É–∫—É –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä—ã—á–∞), –∫—É–¥–∞ –æ–Ω –∑–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç –¥–æ–≤–µ—Ä—á–∏–≤—É—é, –∫–∞–∫ –¥–æ–º–∞—à–Ω–∏–µ –¥–µ—Ç–∏, –ø–∏—à—É—â—É—é –ø—É–±–ª–∏–∫—É. –ö—É—Ä—Å—ã, —Å–µ–º–∏–Ω–∞—Ä—ã... –î–∞–∂–µ –Ω–µ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è—é, –∫–∞–∫–∏–µ —Ç–∞–º —Ç–µ–º—ã —É –Ω–µ–≥–æ... ¬´–ù—É–¥—è—Ç–∏–Ω–∞ —Å—É–ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ –∑–¥—Ä–∞–≤–æ–≥–æ —Å–º—ã—Å–ª–∞¬ª. ¬´–ö—Ä–∞—Å–æ—Ç–∞ —Å—Ç–∏–ª—è —á–µ—Ä–µ–∑ –∏–∫–∞–Ω–∏–µ¬ª. ¬´–Ý—É—à–∏–º—Å—è –ª–∏—à–Ω–∏–º–∏ –∫–∏–ª–æ–≥—Ä–∞–º–º–∞–º–∏ —Å–ª–æ–≤ –Ω–∞ —á–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª—謪. ¬´–ü–æ–∫–∏–¥–∞–µ–º —Ä–∞—Å–ø—É—Ç–Ω–æ–µ –ª–æ–Ω–æ —Ç–≤–æ—Ä—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –∑–∞—Å—Ç–æ—謪. ¬´–í–æ—Ä–æ–Ω–∏–π –≥—Ä–∞–π –∫—Ä–∏—Ç–∏–∫–æ–≤¬ª.

–ü–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ, —á—Ç–æ –æ–¥–Ω–æ–π ¬´–ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–æ–𬪠—Ä–µ–¥–∫–æ –∫–æ–º—É —É–¥–∞–µ—Ç—Å—è –∂–∏—Ç—å —É –Ω–∞—Å –≤ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–µ. –ö–Ω–∏–≥–∏ –û—Ä–ª–æ–≤–∞ –º–∞–ª–æ –∑–Ω–∞—é—Ç –∏ –µ—â–µ –º–µ–Ω—å—à–µ —á–∏—Ç–∞—é—Ç, –Ω–∏ –æ–¥–Ω–∞ –∏–∑ –Ω–∏—Ö –Ω–µ ¬´–≤—ã—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–ª–∞¬ª –∏ –≤—Ä—è–¥ –ª–∏ —ç—Ç–æ —Å–ª—É—á–∏—Ç—Å—è –¥–∞–∂–µ –ø–æ—Å–ª–µ –º–æ–µ–≥–æ –æ–±–∑–æ—Ä–∞ ‚Äì —Ö–æ—Ç—è, –Ω–µ—Å–æ–º–Ω–µ–Ω–Ω–æ, –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç—å –∞–≤—Ç–æ—Ä–∞ –ø–æ–¥—Ä–∞—Å—Ç–µ—Ç. –ù–∞–¥–æ –∫–∞–∫-—Ç–æ –∂–∏—Ç—å –∏ –≤—ã–∂–∏–≤–∞—Ç—å, –Ω–æ –≤–µ–¥—å –î–∞–Ω–∏—ç–ª—å —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ –±—ã–≤–∞–ª—ã–π, –º–Ω–æ–≥–æ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∑–∞ —Å—Ç–æ–ª–æ–º, –Ω–æ –∏, –≤–µ—Ä–æ—è—Ç–Ω–æ, —Ä—É–∫–∞–º–∏. –ü–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ, —á—Ç–æ –≤–æ–∑—Ä–∞—Å—Ç, –ø–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ, —á—Ç–æ —Ç—è–∂–µ–ª–æ –∏ –Ω–µ —Ö–æ—á–µ—Ç—Å—è —Å–Ω–æ–≤–∞ —Ä—É–∫–∞–º–∏... –ü–æ—ç—Ç–æ–º—É –±—É–¥–µ–º –≤—ã—Ç—Ä—è—Ö–∏–≤–∞—Ç—å –∏–∑ –¥–æ–≤–µ—Ä—á–∏–≤—ã—Ö —Å—Ç—É–¥–µ–Ω—Ç–æ–≤ –∏—Ö –≥—Ä–æ—à–∏ –≤ —Å–≤–æ–µ–π ¬´–ª–∏—Ç–º–∞—Å—Ç–µ—Ä—Å–∫–æ–π¬ª. –£ –û—Ä–ª–æ–≤–∞ –∏ –Ω–∞ —ç—Ç–æ –µ—Å—Ç—å –æ—Ç–≥–æ–≤–æ—Ä–∫–∞ (–µ–µ –æ–Ω, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –≤ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–≤—å—é –Ω–µ –æ–∑–≤—É—á–∏–≤–∞–ª, –∞ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –≤ —á–∞—Ç–µ —Å–ª—É—á–∞–π–Ω–æ –ø—Ä–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª—Å—è –æ–¥–Ω–∞–∂–¥—ã): ¬´–ü—É—Å—Ç—å –ª—É—á—à–µ —É –º–µ–Ω—è –Ω–∞ –∫—É—Ä—Å–∞—Ö —Å–∏–¥—è—Ç, —á–µ–º –∫–ª–µ–π –ø–æ –ø–æ–¥—ä–µ–∑–¥–∞–º –Ω—é—Ö–∞—é—Ǭª. –ù—É —Ç—É—Ç –≤–æ–ø—Ä–æ—Å –±–æ–ª—å—à–æ–π, —á—Ç–æ –≤—Ä–µ–¥–Ω–µ–µ –∏ –æ–ø–∞—Å–Ω–µ–µ ‚Äì –∑–∞–≥–Ω—É—Ç—å—Å—è –Ω–∞ –ª–µ—Å—Ç–Ω–∏—Ü–µ (–û—Ä–ª–æ–≤ –Ω–µ–ø—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ –±—ã –¥–æ–±–∞–≤–∏–ª ‚Äì ¬´–∑–∞–ø–ª–µ–≤–∞–Ω–Ω–æ–π –∏ –∑–∞—Å—Å–∞–Ω–Ω–æ–π¬ª) –æ—Ç –∫–ª–µ—è –∏–ª–∏ –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∏—Ç—å, —á—Ç–æ –∑–∞ —Ç–≤–æ–∏ –∂–µ –¥–µ–Ω—å–≥–∏ –º–∞—Å—Ç–µ—Ä —Å —Ç–æ–±–æ–π —Å–æ—Ç–≤–æ—Ä–∏–ª –Ω–µ—á—Ç–æ, –æ—Ç—á–µ–≥–æ —Ç—ã —Å—Ç–∞–ª –±–æ–ª—å—à–µ –Ω–∞ —ç—Ç—É —Å–∞–º—É—é –ª–µ—Å—Ç–Ω–∏—Ü—É –ø–æ—Ö–æ–¥–∏—Ç—å, —á–µ–º –Ω–∞ –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—è...¬Ý

–ï–π-–±–æ–≥—É, —É–∂ –ª—É—á—à–µ –≤ ¬´–Ω–∞–ø–µ—Ä—Å—Ç–∫–∏¬ª —É –∞–≤—Ç–æ–≤–æ–∫–∑–∞–ª–∞ –ø–æ–ø—Ä–æ–±–æ–≤–∞—Ç—å —Å—ã–≥—Ä–∞—Ç—å ‚Äì –±—É–¥–µ—Ç —à–∞–Ω—Å–æ–≤ –Ω–∞ —É–¥–∞—á—É –±–æ–ª—å—à–µ, —á–µ–º —á–µ–º—É-—Ç–æ –Ω–∞—É—á–∏—Ç—å—Å—è —É –ø–æ–¥–æ–±–Ω–æ–≥–æ ¬´–º–∞—Å—Ç–µ—Ä–∞¬ª.¬Ý

–ö–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å –±—ã ‚Äì –ø–æ –ø–ª–æ–¥–∞–º –∏—Ö —É–∑–Ω–∞–µ—Ç–µ –∏—Ö. –ù–æ –¥–µ–ª—å—Ü—ã-–≥—Ä–∞—Ñ–æ–º–∞–Ω—ã —É–º—É–¥—Ä—è—é—Ç—Å—è –∑–∞—Ç—É–º–∞–Ω–∏–≤–∞—Ç—å –≤–∑–æ—Ä –ø—É–±–ª–∏–∫–∏ —Å–≤–æ–∏–º–∏ –∂–µ—Å—Ç—è–Ω—ã–º–∏ —Ä–µ–≥–∞–ª–∏—è–º–∏ –∏ –¥—É—Ç–æ–π –∑–Ω–∞—á–∏–º–æ—Å—Ç—å—é. –ü—Ä–µ–º–∏—è –∏–º–µ–Ω–∏ –ù. –ì–æ–≥–æ–ª—è ‚Äì –∑–≤—É—á–∏—Ç? –ó–≤—É—á–∏—Ç, –µ—Å–ª–∏ –Ω–µ –∑–Ω–∞—Ç—å, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –º–µ—Å—Ç–µ—á–∫–æ–≤–∞—è –ø—Ä–µ–º–∏—è —Å –∫—Ä–æ—Ö–æ—Ç–Ω—ã–º –±—é–¥–∂–µ—Ç–æ–º, –∞ –ø–æ–ø—Ä–æ—Å—Ç—É ‚Äì –∫–∞—Å—Å–∞ –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª—å–Ω–æ–π –ø–æ–º–æ—â–∏ –º–∞–ª–æ–∏–º—É—â–∏–º —á–ª–µ–Ω–∞–º –°–ü –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥–∞. –¢–æ–ª—å–∫–æ –Ω–µ –∞–±—ã –∫–∞–∫–∏–º, –∞ ¬´—Å–≤–æ–∏–º¬ª. –ê –≤–µ–¥—å —Ç–µ–∫—Å—Ç—ã —ç—Ç–∏—Ö –ª–∞—É—Ä–µ–∞—Ç–æ–≤ –∏ —á–ª–µ–Ω–æ–≤ –≤—Å–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω—ã—Ö –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—å—Å–∫–∏—Ö —Å–æ—é–∑–æ–≤ ‚Äì –≤–æ—Ç –æ–Ω–∏, –ø–µ—Ä–µ–¥ –Ω–∞–º–∏, –≤–æ –≤—Å–µ–π –∫—Ä–∞—Å–µ.¬Ý

–ü–ª–æ–¥—ã –æ—Ä–ª–æ–≤—Å–∫–æ–π –ø—Ä–æ–∑—ã –Ω–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –Ω–µ—Å—ä–µ–¥–æ–±–Ω—ã, –æ–Ω–∏ —Ñ–∞–ª—å—à–∏–≤—ã –∏ –æ–ø–∞—Å–Ω—ã –¥–ª—è —Ç–≤–æ—Ä—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –∑–¥–æ—Ä–æ–≤—å—è. –ú–∞—Å—Ç–µ—Ä-–≥—Ä–∞—Ñ–æ–º–∞–Ω –ø—ã—Ç–∞–µ—Ç—Å—è, —Å—É–ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ –ø–æ—Ä—è–¥–æ—á–Ω–æ—Å—Ç–∏, –Ω–∞–∫–æ—Ä–º–∏—Ç—å —Å–≤–æ–∏–º –∂—É—Ç–∫–∏–º –∫–ª–µ–π—Å—Ç–µ—Ä–æ–º –Ω–∞–∏–≤–Ω—ã—Ö —Å—Ç—É–¥–µ–Ω—Ç–æ–≤, –∑–∞ –∏—Ö –∂–µ –¥–µ–Ω—å–≥–∏. –ò –≤—ã–¥–∞—Ç—å –µ—â–µ –ª–æ–ø–Ω—É–≤—à–∏–π –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∏–π –∫—É–ª–µ—á–µ–∫ —Å –æ–ø–∏–ª–∫–∞–º–∏, –Ω–∞ –¥–µ—Å–µ—Ä—Ç.¬Ý

–ë–µ–≥–∏—Ç–µ –æ—Ç —Ç–∞–∫–∏—Ö ¬´–º–∞—Å—Ç–µ—Ä–æ–≤¬ª. –ë–µ–≥–∏—Ç–µ –æ—Ç –∏—Ö –Ω–∞—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–π, –ø–æ—É—á–µ–Ω–∏–π, —Å–æ–≤–µ—Ç–æ–≤ –∏ –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–∏—Ç–µ—Å—å –∏—Ö ¬´–ø—Ä–æ–∑—㬪.¬Ý

P.S.

А премию Гоголя, может, и правильно Орлову дали. У Николая Васильевича таких персонажей полным-полно. «Но языка он никак уже не мог придержать. Впрочем, и трудно было, потому что представились сами собою такие интересные подробности, от которых никак нельзя было отказаться: даже названа была по имени деревня, где находилась та приходская церковь, в которой положено было венчаться, именно деревня Трухмачевка, поп – отец Сидор, за венчание – семьдесят пять рублей, и то не согласился бы, если бы он не припугнул его, обещаясь донести на него, что перевенчал лабазника Михайла на куме, что он уступил даже свою коляску и заготовил на всех станциях переменных лошадей. Подробности дошли до того, что уже начинал называть по именам ямщиков».