Комната краха

Комната краха

Вадим Левенталь, «Комната страха», М., АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2015 г.

Читая книгу о ленинградской блокаде одной из нынешних претенденток на премию НОС, я, говоря словами старой песни, «тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам». Разумеется, речь не о растерзанной авторше Полине Барсковой – с ней-то как раз всё в порядке. Я о нашей истории, о нашем восприятии одной из величайших трагедий Великой Отечественной войны. Впрочем, почему «тщетно силился понять» – в случае с Барсковой американские уши торчат так высоко и во все стороны, что сомнений нет – нас собираются переучивать, будут пытаться поменять наше отношение к тому, что вошло в историю и в нашу кровь.

Тем более, почва старательно подготавливается, обильно унавоживается. Многие помнят легендарную «военную прозу» обласканной премиями и правительственными наградами Гузель Яхиной – ее рассказ «Винтовка» тиснули в журнале «Октябрь» аккурат к очередному Дню Победы, в майском номере. Правда, там не о блокаде, а просто театр абсурда с участием вонюче-перегарных красноармейцев с плохими зубами и кофейно-ароматных фашистов в коричневых шортах.

Но есть у нас авторы и посерьезнее, повесомее казанской жительницы Москвы. Один из них, несомненно, это ленинградец и петербуржец Вадим Левенталь.

Кто же он? Имя его у массового читателя не на слуху. Поэтому обратимся к всезнающему Яндексу.

«Русский писатель-прозаик, – ответит нам Яндекс. – Сегодня Вадим Левенталь – один из самых известных литературных культуртрегеров в стране. Он зорко следит за появлением новых интересных писателей, издает и маститых авторов».

Ого! Писатель-прозаик и одновременно культуртрегер!

Зорко следит, издаёт маститых и при этом сам пишет! Тяжёлая ноша, высокая миссия… Ведь это же какая нагрузка и ответственность! Но писатель-прозаик Левенталь несёт эту ношу уверенно и красиво. Вот некоторые цитаты из его интервью:

«Бомбическая вещь, ядерная смесь Полины Дашковой и Александра Проханова. Со всеми модными темами — травматические отношения дочери с отцом, абьюз и харрасмент, рефлексия о девяностых и так далее. При этом крайне живой и напряженный сюжет, настоящий page-turner» – это про книгу «нового интересного писателя».

«А скоро выйдут новые романы Александра Пелевина и Жени Алехина — совершенно бомбические».

Подкупает бомбический литературный язык культуртрегера Левенталя, хотя остаётся некая неудовлетворённость.

Заявлены «все модные темы», но налицо только абьюз и харрасмент. А где бодипозитивизм, газлайтинг, буллинг, эйджизм, скиннишейминг?! Где, наконец, обличение белого супремасизма и трагедия тройной цис-, квир-, трансгендерной семьи?

Ну, не всё сразу.

Зато после проникновенных слов писателя-прозаика Левенталя о природе литературного творчества отмякаешь сердцем и светлеешь душой.

«Если тебя не тянет что-то написать, а ты просто ходишь и думаешь: “А что бы такого написать, чтобы попасть в струю и сделать бизнес?”, то в таком случае лучше пойти и открыть кафе или торговать помидорами», – припечатал писатель-прозаик Левенталь.

«Дело не в том, чтобы быть как Толстой или Достоевский, а в том, чтобы адекватно отвечать на текущие вызовы и вопросы, чтобы остро чувствовать какие-то аспекты современности и реагировать на них».

«Настоящий текст пишется кровью. Это значит, что настоящий текст должно быть сложно написать. Если что-то идет очень легко и хорошо, то, наверное, это не совсем твое настоящее».

«Грубо говоря, нужно писать правду и не врать самому себе. Писать то, что тебя действительно волнует и теми словами, с теми интонациями, которые принадлежат тебе», – резюмирует прозаик и культуртрегер Левенталь.

Вот оно – Золотое Слово о сущности литературы. После такого откровения бросаешь, конечно, все суетные дела и скорей-скорей открываешь «Комнату страха», затрёпанный электронный томик Вадима Левенталя. Ожидая, безусловно, бомбичности.

«У Левенталя слух зрелого поэта, лёгкие молотобойца и ум молодого математика; это мастер, настоящий, калибра раннего Битова» – так отзывается о «Комнате страха» известный своей беспристрастностью Лев Данилкин.

Смущает некоторая случайность анатомических формулировок: почему, допустим, не «чутьё молодого поэта, ловкие пальцы брадобрея и ноги пожилого полотёра»?.. тем более, что образ полотёра-литератора имеет прочную киноподоснову. Но, в конце концов, Льву Данилкину простительно – он не культуртрегер.

Кадры из к/ф «Я шагаю по Москве» (1964 г.) В роли полотёра-литератора Владимир Басов.

«Комната страха» – это сборник. Рассказы-нуар и повесть о блокаде. Анонс редакции Елены Шубиной обещает многое: «…традиционно петербургское настроение… Левенталь пытается отыскать суть русского человека… удивительная повесть “Доля ангелов” о блокадном Ленинграде».

Скорее же за чтение! Тем более, настоящий мастер Левенталь многажды подчёркивает свою особую любовь к Ленинграду-Петербургу.

Однако начало первого же рассказа несколько обескураживает: «26 августа 1856 года… австрийский инженер Вильгельм Бауэр погрузился в подводной лодке собственного изобретения под воду Финского залива». Понятно, что зауряд-читатель – не знаток истории подводного флота, но настораживает австрийско-сухопутное происхождение Первого Подводника. Лезем в Гугл. Оказывается, изобретатель подводной лодки Вильгельм Бауэр был не «австрийским» инженером, а баварским; в Австро-Венгрии он всего лишь пытался продвинуть свой проект. Такая вольность в обращении с историей Санкт-Петербурга удивляет.

В следующем абзаце удивление возрастает: «У Марии Никитичны 26 августа из действующей армии в родовое поместье вернулся ее сын – тридцатичетырехлетний майор второго драгунского полка Иван. Мария Никитична распорядилась накрыть праздничный стол… Прохор, поплевав на руки и перекрестившись, зарубил трех цыплят и заколол поросенка».

Классический вопрос: «В каком полку служили?» благодаря Остапу Бендеру приобрёл ироническую окраску, но он отнюдь не случаен.

Полк был основной воинской единицей Российской императорской армии, из которых формировались дивизии и корпуса. Каждый полк имел славную боевую историю и непременно почётное именование.

Драгунских полков, например, в 1856 году имелось девять: Тверской, Казанский, Рижский, Нижегородский и т.д., а никакого «второго драгунского» не было и быть не могло. Но именование полка – полбеды, а есть ещё и беда полноценная – «из действующей армии».

«Действующая армия» – это вооружённые силы, используемые во время войны для боевых действий. «Есть в военном уставе такие слова…»

А в 1856 году никаких военных действий не велось, все сражения Крымской (Восточной) войны закончились в конце 1855 года. Не мог в августе 1856 года вернуться «майор Иван» из действующей армии, потому что в это время никакой «действующей армии» в России не было.

И ещё вопрос: почему майор Иван оставил полк и «приехал домой жить»? И – «не на время, а навсегда»? Вот описан сосед, с которым, кстати, «Иван разговаривает только о полках, в которых они служили». Сосед – «отставной поручик», всё понятно. А что с майором Иваном? Вышел в отставку?.. По ранению? Дезертировал? Вышибли за вольнодумство?.. Может быть, он вообще завербованный английский шпион?

Со шпионством сделаем зарубку на память, этакий штрих-намёк, но в целом всё выглядит халтурно, криво-косо и нелепо.

И здесь читателя озаряет догадка: это же уникальный творческий метод Левенталя, мастера калибра раннего Битова! Не забудем, он пишет кровью, но в данном случае кровь – не своя. Это кровь Марьи Никитичны, матушки майора Ивана, а взгляд матери не различает военных действий, названий полков и прочей чепухи. Главное – сыночек приехал, родная кровинушка!

Возможно, впрочем, что рассказ написан кровью заколотого поросенка. Всё-таки матушка – столбовая дворянка («родовое поместье»), и причиной выхода сына из полка не могла не поинтересоваться. А вот поросёнку безразлично – приехал майор Иван, кабанчика и закололи. Но не будем придираться.

Поплевав на руки и перекрестившись, погружаемся в рассказ-нуар, в леденящие кровь ужасы. В ход пущено всё мастерство: от слуха зрелого поэта до дыхания ноги полотёра – есть пересохшие озёра с мёртвыми рыбами, желчь, пролившаяся из печени в матку, жёлтый старообразный младенец и явлен таинственный старец. Завершается рассказ мощным крещендо: «“Уверовал” – крестились бабы… и много лет на дорогах видели шагающего Ивана: с военной выправкой и привязанной к левой подмышке правой рукой».

(Невольно вспоминается бескалиберный Довлатов с рецептом правильного финала рассказа для настоящих мастеров: «…бабы долго-долго смотрели ему вслед»).

Военная выправка вкупе с правой рукой, навек привязанной к левой подмышке, производит на читателя сильнейшее впечатление. И следующий рассказ леденит кровь сам по себе, одной только формой повествования.

Обилие одинаковых местоимений и буйство авторского стиля завораживают. Или, как написали бы маститые критики: «создаёт непревзойдённую ткань джазовых импровизаций и сингулярных синкоп».

Это же прелесть, что такое!

«…что я ее слушаю, и снова я не успел разглядеть ее»

«Она встала, но из-за ее лица в меня теперь вперивался то белым, то синим пульсирующий софит, и я всё равно ее не видел, только слышал, как она сказала».

К середине рассказа лёгкие молотобойца расправляются, и автор выдувает одну за другой длиннейшие непрерывные синкопы:

«Я повернулся: передо мной, завернутая в сальное плюшевое пальто, стояла маленькая старушечья фигура – и когда старуха подняла голову (она была лысая, эта голова; пучки волос торчали из нее, но похожи были скорее на плесень, заведшуюся от грязи и сырости), я бы закричал, если бы горло не перехватило от ужаса и омерзения, потому что у нее были цепкие и жадные глаза, одним из которых она подмигнула мне, двинув носом вслед «лексусу», – и я почти застонал, во всяком случае какой-то воющий звук стал рождаться у меня под ребрами, но старуха уже обогнула меня и засеменила дальше».

«Она спросила меня, чем я занимаюсь, я сказал, что в данный момент я private investigator (шутки про шляпу-сигару-роковую-красотку), я спросил, сколько ей лет (на вид шестнадцать, но когда вы поете – как будто тридцать пять), потом мы гуляли (город разъяснело, и он стал похож на выстарившееся июньское серебро».

«Я мучился двойственным ощущением безошибочности происходящего и в то же время подозрительностью по отношению к себе, и эта гнусная муть прорезывалась тут и там моментами бесплодных озарений: так, я понял, что, настаивая на моем отъезде, отец, конечно, хотел уберечь меня от необходимости думать о компании (он, очевидно, воспринимал ее как свой и только свой персональный ад), хотя говорил про пи-эйч-ди, но даже он вряд ли формулировал для себя главное – что хочет выбросить меня из холодной ловушки петербургского марева, пусть даже ценой необходимости самому остаться в ней навсегда, ведь отец сам поставил себя так, что единственным способом уехать из Петербурга для него оказалась выпрыгнувшая со скоростью 350 м/с из ствола пуля».

Надо же – «отец сам поставил себя… выпрыгнувшая пуля». Прямо-таки по Хармсу: «Хорошие люди, а не умеют себя поставить на твёрдую ногу». И эта пуля в прыжке… отгоним зловредную мысль о материале, из коего она слеплена. Неважно! Главное, что передано петербургское настроение и отыскана суть русского человека.

В частоколе из бесконечных фраз легко запутаться и потерять мысль. Но если читатель уверовал, что этими пассажами прозаик Левенталь «адекватно отвечает на текущие вызовы и вопросы», то и ничего-с.

Ещё раз поплевав и перекрестившись привязанной под левой подмышкой правой рукой, перепрыгнем через остальные рассказы к «Доле ангелов», повести о блокаде.

Её-то автор уж точно писал кровью. И посвящение есть – блокадным бабушкам Нине, Гале и Рае.

Действительно, прозаик-культуртрегер Левенталь развернулся здесь вовсю.

У соцреалистов былых времён для описания блокадного Ленинграда был незыблемый канон: непреклонная стойкость советских людей, бесконечная идейность и партийность, ненависть к врагу, сила духа и неистовое напряжение воли в борьбе с… и за…

По эталонной формуле советского-антисоветского классика: «комсомолец в тылу у врага десятками пускает под откосы эшелоны с боеприпасами, но не состоит на учете ни в какой первичной организации и день и ночь терзается, подлинный ли он комсомолец, если не платит членских взносов».

Пришедшие им на смену перестройщики-модернисты привели на страницы книг о блокаде обжирающихся эклерами партийных бонз, бесчеловечных НКВДшников (тоже обжирающихся), и добродушных, в сущности, немцев.

Постмодернисты (они же попостмодернисты) населили осаждённый Ленинград драконами, жеможахами и удавами с правительственными наградами.

Мастер-прозаик Левенталь замиксовал все эти опыты, нечувствительно превзошёл все предыдущие методы и сделал мощный шаг вперёд. Шаг молотобойца, можно сказать.

Художественный метод Левенталя… как бы его назвать… этот метод мы назвали бы… назовём его, пожалуй…

Как? Как мы его назовём?

Конечно, непременно используем эпитет «бомбический», это будет любо зрелому мастеру.

А вот как быть с «написано кровью»… Ну, не «кровизм» же!

Пускай будет «бомбическое кровчество» – по-нашему, по-русски, как отчичи и дедичи наши молвили. Применяя уникальный метод кровчества, автор Левенталь достигает удивительных результатов. Поразительных и непостижимых.

Используя безотказные канонические шаблоны: «холод», «буржуйка», «хлебная карточка», «пайка» – впрочем, бессмысленный и беспощадный сотрудник НКВД, бесконечно идейная и угрызаемая совестью комсомолка тоже присутствуют – прозаик Левенталь создаёт совершенно новую картину блокадного Ленинграда.

На первый взгляд, эта новая картина нелепа и абсурдна. Может показаться, что она слеплена из материала вышеназванной прыгающей пули или из текстов школьных сочинений. Но так покажется лишь читателю, не овладевшему методом бомбического кровчества.

В начале повести прозаик Левенталь сразу берёт быка за рога: «Паркет в буржуйке дотлевает красным, пахнет горелым лаком», промёрзшая комната, окно затянуто одеялом, на кровати умирает Персонаж № 1, зажав в пальцах кусок хлеба.

В комнату один за другим заходят Персонажи №№ 2, 3, 4, 5.

И на первой же странице начинаются странности.

«Зачерпнув чайником воду из ведра, она ставит его на буржуйку и пропихивает в нее несколько половиц из сложенных кучей на полу».

Трудновато – да почти невозможно – «зачерпнуть» чайником воду из ведра. Напоминаем: у чайника есть носик. Если ведро полное, часть воды по закону Архимеда неизбежно выльется. Если воды в ведре не до краёв – то задача практически невыполнима. Даже если днище чайника много меньше диаметра ведра – зачерпнуть сложно; и зачем лезть закопчённым грязным чайником в драгоценную воду, которую носят с Невы?

И странно с «половицами». Паркет можно назвать «шашками», «плитками», «брусками», ещё как-то, но «половица» – это однозначно длинная широкая доска длиной в метр и больше. Запихивать несколько длинных досок в печку постепенно?.. Не разломав-не расщепив их предварительно? Очень странно.

Ну, может быть, до войны в Ленинграде паркетные плитки называли именно «половицами», и прозаик Левенталь это знает, а мы – нет. Вестимое дело: поребрик, кура, булка, половица.

Однако через два десятка страниц: «Света вынимает из связки доску, стараясь не уколоться гвоздем, отламывает ножом несколько щепок, сует их в буржуйку и поджигает». Неужели писал другой автор, знакомый с печкой и дровами?

А пока с печкой происходят необъяснимые вещи:

«Скоро в буржуйке гаснет последний уголек, и в комнате становится по-настоящему темно. В темноте острее ощущается холод. Света нащупывает на столе спички и, бормоча “сейчас, сейчас”, щелкает спичкой о коробок».

Видимо, спички в блокаду не были большой ценностью, если люди дожидались догорания последнего уголька, чтобы «щёлкнуть» о коробок.

Однако же через полчаса «Софья Павловна… привстает, чтобы поднять из кучи на полу половицу». То есть, дрова на полу всё-таки были? Неважно – в виде половиц, паркетных шашек или плиток – но были. Может быть, у старой женщины меркнет разум и ей мерещится?

Нет, уже на следующей странице вполне молодая и разумная Света «берет дощечки и по одной закладывает в буржуйку. Прищурившись, дует, и они занимаются». Ну, слава богу, дрова чудесным образом материализовались и отличненько горят в потухшей уже буржуйке.

Но чудеса только начинаются. В комнату входит Володя, которого на два дня отпустили с фронта к жене Свете. Он принёс вязанку дров, хлеба, «пачку гречки» (видимо, на Левентальском фронте, в отличие от Ленинградского и всех других фронтов выдавали пакетированную, а не развесную крупу) и – барабанная дробь! – американскую тушёнку.

Здесь необходимо определиться. Дело в том, что время действия определено автором довольно точно: это первая половина декабря 1941 года. «Немцы у Москвы стоят, Севастополь в окружении», – сообщает Володя. (Справка: наступление советских войск под Москвой началось 5 декабря). Есть и другие чёткие ориентиры времени действия.

Справка: весь 1941 год и первый квартал 1942 года действовал т.н. «Первый протокол поставок из США в СССР», подписанный в октябре 41-го. Он был почти полностью посвящён вооружению, технике и оборонным материалам, из продовольствия в нём числились только зерно, сахар и какао-бобы («Soviet_Supply_Protocols», стр. 8, п.п. №№ 68, 69, 70).

Есть и официальный советский документ, заверенный для товарища Сталина наркомом Микояном: (Сов.секретно// Рассекречено) «Выполнение плана поставки в СССР из Англии и США. Октябрь-декабрь 1941 г.»

Оба документа стыкуются между собой и никакой «американской тушёнки» в них нет. Не может быть её и в Володином вещмешке. Мало того, американцы начали консервировать мясо в жестебанках по советскому стандарту («тушёнка») только после подписания Второго протокола весной 42-го года, в который внесли жиры и мясопродукты.

«Либо Володя со своей американской тушёнкой появился из будущего, либо он – американский шпион», – понимаем мы.

Ведь не может быть, чтобы зрелый поэт и молотобоец Левенталь, пишущий кровью, так наплевательски невнимателен к деталям?

Конечно, не может этого быть!

Понятное дело, «писать кровью» – это красивая метафора, никто сейчас даже чернилами не пишет. Метафора эта означает, что прозаик Левенталь печатал текст в не совсем привычной позиции – правой рукой, привязанной к левой подмышке. Не случайно привязанная рука майора Ивана камертоном вынесена в финал рассказа, открывающего эту удивительную книжку.

«Что ещё за глумление, паясничание, навет и чепуха?» – спросите вы.

Совсем никакое не глумление и не навет. Маэстро Левенталь сам провозгласил: «Настоящий текст должно быть сложно написать. Если что-то идет очень легко и хорошо, то, наверное, это не совсем твое настоящее». Это и есть суть метода бомбического кровчества.

С привязанной к левой подмышке правой рукой писать текст сложно и тяжело, отсюда и метровые половицы, впихуемые в печку-буржуйку, внезапно сгорающие и самопроизвольно возникающие; «кусок хлеба», превращающийся на следующей странице в «буханку»; «молодой учёный», он же «студент четвёртого курса»; странная трансформация железной печки: «Буржуйка светлеет, комната сразу становится похожа на жилую» (не раскаляется, не краснеет, а именно «светлеет»); «Света из райкома» с репрессированными родителями, и многое-многое другое.

Впрочем, иногда из подмышки высовывается левая рука и пишет что-то своё: «Светочка работает не то медсестрой, не то почтальоном». Но Света не работает никем и нигде, она бродит по домам, представляется «из райкома» и ведёт душеспасительные беседы (реальной помощи, отметим, не оказывая никому).

По убеждению левой левенталевской подмышки кто-то за эти хождения по домам даёт ей продуктовые карточки. По дороге «медсестра-почтальонша Света из райкома» негодует, что «матери продают за пачку крупы детей» (кому?.. и откуда Света это знает?). Здесь, кстати, снова появляются загадочные «пачки крупы».

Да что там крупа? Левая подмышка зрелого мастера и похлеще пируэты выписывает.

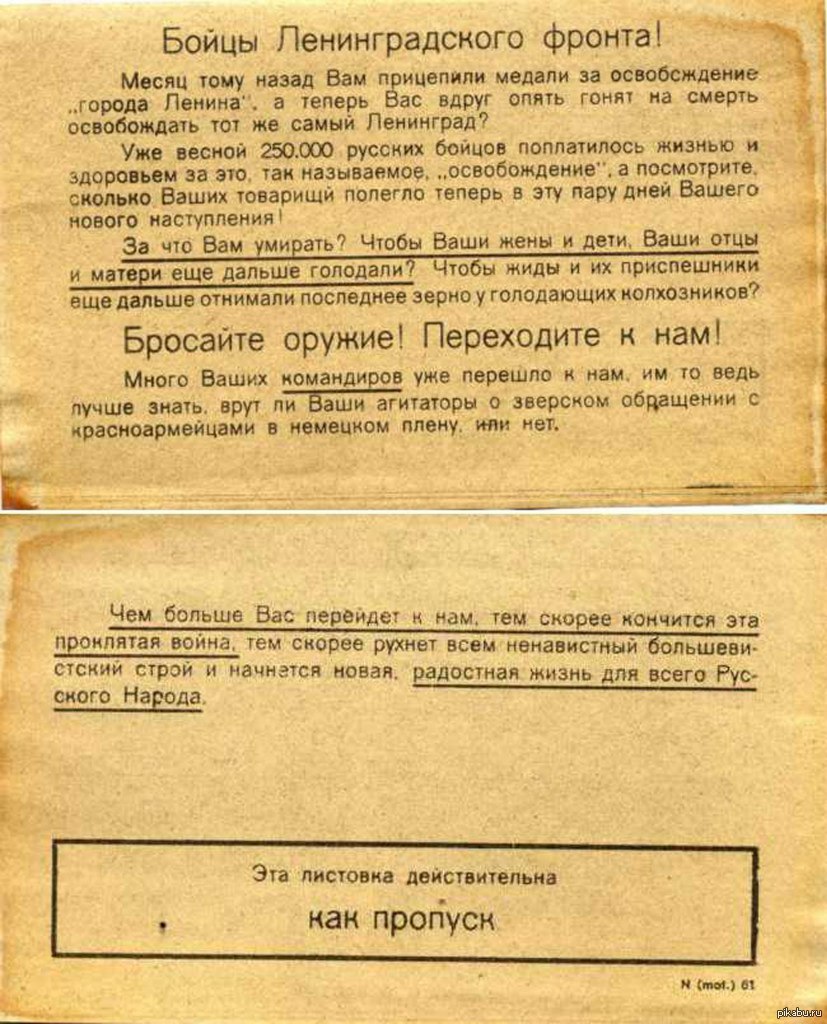

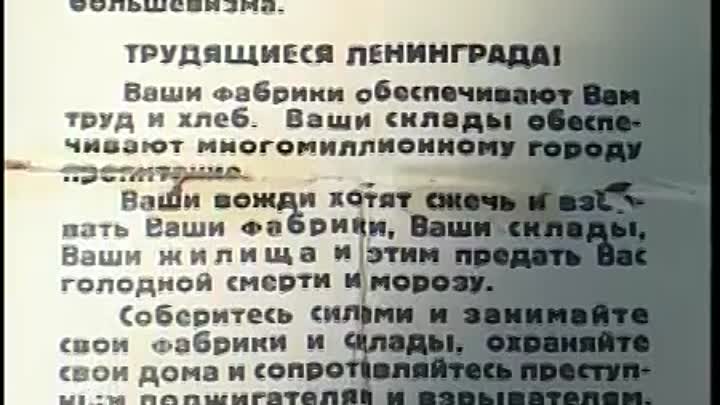

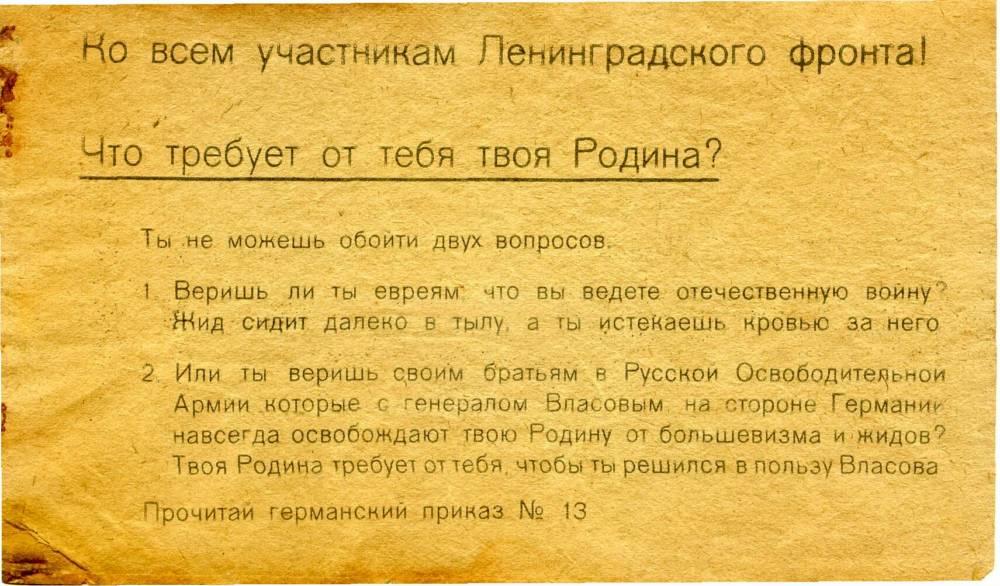

Левоподмышечные немцы скидывают на Ленинград фантастические листовки: «БРОСАЙТЕ ОБОРОННУЮ РАБОТУ И БЕРИТЕСЬ ЗА ОРУЖИЕ ПРОТИВ СВОИХ УГНЕТАТЕЛЕЙ-КОММУНИСТОВ И ЖИДОВ. Переходите на сторону Германии. Этим вы ускорите свое освобождение и прекратите бесцельное кровопролитие своего народа. Собирайте урожай».

Определённо, немцы тоже из будущего и образное послание – это отсыл к Наутилусу: «Зёрна отольются в пули, Пули отольются в гири… В поле зреет урожай».

Иначе какой урожай они призывают собирать ленинградских поселян и поселянок? И где? На Невском проспекте? На Дворцовой площади?

Огороды на Марсовом поле разобьют только весной 1942 года, а предусмотрительные немцы загодя напоминают раззявам-ленинградцам про урожай.

Левая подмышка прозаика Левенталя возразит: «Это придирки и передёргиванье. Жестокие и ограниченные немцы не разбирались в тонкостях! Напечатали мильоны листовок, а потом разбрасывали где ни попадя: над полями да над чистыми, и над Ленинградом».

Не-ет, немецкие органы пропаганды как раз «адекватно отвечали на текущие вызовы и вопросы» и действовали очень гибко. Тем более, германская пропаганда рассматривала листовки как главнейшее средство деморализации ленинградцев. Тематика и направленность листовок менялась почти еженедельно, учитывая все изменения обстановки. Это признавали и советские инстанции.

По мнению работников 7-го отдела Политуправления: «немецкая пропаганда среди защитников и населения Ленинграда обладала рядом достоинств. Она достаточно оперативно реагировала на события общественно-политического и военного характера; умело использовала “социальную демагогию и дезинформацию, способную оказывать влияние на отсталые элементы”; быстро реагировала на приказы и документы советского командования с целью их дискредитации; широко применяла в своих целях советские документы, постановления правительства, наркома обороны, приказы командующих фронтами, армиями и даже материалы отдельных воинских частей; охватывала широкий круг тем, избегая при этом многотемности в отдельных материалах; широко использовала агентурную пропаганду».

Проверить это легко, достаточно набрать в Яндексе: «Листовки немцев в блокадном Ленинграде».

«…требуйте мирную передачу города германским властям» – сентябрь;

«Ваши вожди хотят сжечь и взорвать ваши фабрики, ваши склады, ваши жилища и этим предать вас голодной смерти и морозу. Собирайтесь силами и занимайте свои фабрики и склады, охраняйте свои дома и сопротивляйтесь преступным поджигателям и взрывателям!» – ноябрь;

И так далее. «Сбор урожая» в немецких листовках из той же обоймы, что и «американская тушёнка» в декабре 41-го.

И, конечно, присутствует апофеоз. Он наступает не в квартире, а на улице. Правильно предупреждал бескалиберный ленинградский поэт: «Не выходи из комнаты, / Не совершай ошибку».

А вот вышеописанный американский шпион Володя, неумело замаскированный под офицера Красной Армии такую ошибку совершил: вышел из комнаты и был немедленно разоблачён.

«Володя поднимает голову и видит прямо перед собой высокого мужчину в кожаном пальто и фуражке. На боку из кобуры выглядывает новенький ТТ. Мужчина просит документы.

Капитан разворачивает Володин военный билет, кивает, но отдавать не спешит».

Отдельно доставляет «мужчина в пальто» от как бы советского офицера, обычно так изъясняются дореволюционные проститутки.

Не спрашивайте, каким образом Володя определил «новизну» ТТ сквозь кобуру. Очевидно, кобура была расстегнута и пистолет полувисел в воздухе. Возможно, «мужчина» (капитан госбезопасности) шёл расстреливать и заранее пьянел от скорой кровавой оргии. Или наоборот – возвращался с расстрела.

И капитан, конечно, «не спешит отдавать»: какой может быть военный билет в 1941 году? Такого документа ещё и не придумано. Людям в шинелях до войны, во время войны и долго после войны выдают красноармейскую книжку либо удостоверение личности офицера. Введённый гораздо позже военный билет будет выдаваться только после выхода в отставку (демобилизации).

Но, очевидно, у капитана госбезопасности правая рука тоже привязана к левой подмышке и вид документа из будущего его ничуть не тревожит. И тем более его не тревожит, что проверяемый Володя собирается отмечаться в «военкомате» вместо комендатуры. Что уж там говорить про отметку увольнения в «военном билете»!

«– Дети? – захлопывает военный билет и зажимает его в ладони.

– Никак нет, товарищ капитан.

– Когда на передовую? – Глупый вопрос, он же видел в билете.

– Сегодня вечером».

Опять-таки, не спрашивайте, как можно «захлопнуть» утлую книжечку военного билета и «зажать её в ладони». Поддельный капитан госбезопасности тоже, видимо, на взводе, опасается разоблачения.

А Володя ничтоже сумняшеся возьми да и впиши срок увольнения в «военный билет». И правильно сделал! Капитан-обершпион госбезопасности в кожаном пальто и не подозревает о существовании сопроводительных документов: увольнительной записки и (или) командировочного предписания. Катай-валяй все записи по службе в «военный билет».

Но и этого мало: в декабре 1941 года военнослужащие Красной Армии разгуливают по городу с погонами на плечах, которые были (будут) введены только в январе 1943 года. И никто не вякает! Левенталевский Ленинград населён гостями из будущего. Они же поголовно шпионы, они же офицеры второго драгунского полка.

Мушкетон из романа Дюма в таких случаях говорил: «– Это все оттого, что ты не был на военной службе».

А ведь можно быть штатским человеком-молотобойцем, а не военным историком, и не тратить массу времени на трудные десятиминутные изыскания в Гугле. Достаточно вспомнить описание проверки документов в романе Богомолова «В августе 44-го»:

«Бритоголовый капитан вынул и предъявил Аникушину свое удостоверение личности и командировочное предписание. Вслед за ним достали удостоверения личности и два других офицера».

Представляю удивление контрразведчиков, если бы левенталевские офицеры протянули для проверки военные билеты.

Не читал книгу «В августе 44-го»? Ничего страшного – в одноименном фильме удостоверение личности офицера показано крупно, несколько раз.

Кадры из к/ф «В августе 44-го…» (2000 г.) В роли капитана Алёхина Евгений Миронов.

И фильм не видел?

В общем-то, и правильно – что там читать-смотреть? Модные темы абьюза и харрасмента там не заявлены, а про блокаду мы и сами напишем. И споём! «У реки, у Фонтанки два бе-ре-га, Па-а-ачка гречки, тушёнка, паркет!»

Кстати, любопытен перечень детализации, проведённой Владимиром Богомоловым при работе над книгой: десятки страниц. Писатель проходит шаг за шагом место действия своего романа, записывая каждую деталь.

(Цифры – расстояния на километровых столбах).

98/86 Вправо лиственный подрост

94/90 Рощицы, хутора, поля

93/91 Хутора в рощицах

92/92 Дорога, обсаженная березами, поля, вдали лесок

89/95 Лесок подходит к шоссе. Хвойный подрост с обеих сторон, хутора

85/98 Лес смешанный, молодой с обеих сторон. Болотце

85/99 Река Пеляса болотистая, ивы, хутора

84/100 Дер. Провожа, мелколесье, хутора, болотца. Лесок на болотце

81/103 Поля

80/104 Песчаный откос и дорога. Колодезные журавли.

Владимир Богомолов не был культуртрегером и наивно воссоздавал в своём романе атмосферу реальности и правдоподобия.

Но список прекрасных перлов прозаика-молотобойца Левенталя куда длинней перечня богомоловских записей. Среди них есть удивительные языковые находки:

– «Они уже дошли до угла. Проспект тянется слева направо». Это определённо реминисценция к анизотропному шоссе Стругацких. Справа налево проспект не тянется.

– «…наводит пистолет и медленно всаживает пулю в замок».

– «Взгляд из-под лысых бровей»

Здесь даже лёгкие молотобойца делают лишний вдох.

Теперь пора предоставить слово хору «Левенталь и его клиентелла».

Хор: «Ну и что? Подумаешь – тушёнка с пачкой гречки! Как не стыдно передёргивать, цепляться к мелочам и выискивать блох! Как смеете вы, пасквилянты, осквернять святой великий подвиг… глумиться над данью памяти, возданной… (далее по шпаргалке). Бабушки рассказывали прозаику…»

Дела известные. Но глумится и оскверняет как раз тот, кто написал, похвалил и издал этот левоподмышечный текст. Ведь, если убрать из книжки всю нелепицу и нескладуху, которую писатель-прозаик Левенталь высосал из пальца, взял с потолка и выкопал из собственного носа, и отжать третьей свежести ходульные рассуждения о боге, Боге, Времени, Смыслах и доле ангелов, то останется тот самый обшарпанный, заезженный набор кубиков: «холод», «буржуйка», «хлебная карточка», «пайка», «беспощадный НКВДшник», из которого уже не первое поколение писателей-культуртрегеров собирает слово «блокада» и бодро бежит в сторону кассы. О таких левенталях много лет назад написали Илья Ильф и Евгений Петров:

«Вокруг рукописи начинается возня. Ее читают, перетаскивают из комнаты в комнату, над ней кряхтят.

– Ну что?

– Ах, – говорит утомленный редактор, – Исбах далеко не Бальзак, но этот Подпругин такой уже не Бальзак!

– Что ж, забракуем?

– Наоборот. Напечатаем. Отображены актуальнейшие темы. Язык суконноватый, герои схематичны, но настроение бодрое, книга зовет. Потом вот в конце ясно написано: “Это есть наш последний”.

– “И решительный” написано?

– “И решительный”.

– Тогда надо печатать. Книжка, конечно, – заунывный бред, но зато не доставит нам никакого беспокойства. Никто не придерется».

Счастливые времена были для подпругиных, левенталевских прародителей – не было на них новой критики.

Ну и ещё несколько слов о так называемых «блохах».

Дорогие большелитературные авторы и их прекрасные редакторы! Иллюзий, что новая критика может оказать на вас хоть какое-то воспитательное воздействие, у нас нет. Ведь она, известное дело, пишется сплошь злобными да завистливыми неудачниками. А то и вообще проходимцами, согласно вашей же другой мантре: «это не критика!» Тут возразить трудно. Где мы, а где левентали. Иной раз зазудит левая подмышка, потянется к перу... Но понимаешь – нет, не смогу про шпиёнов в погонах и с военными билетами, не осилю. Но вы, уважаемые творцы и редакторы, попытайтесь хотя бы прислушаться к голосу тех, ради кого (по идее) вся ваша деятельность и производится. Речь, если что, о читателях. О тех, кого вы «низами» величаете. А они, «низы», от ваших попыток спрятать халтурное отношение к тексту камланием про «ловлю блох» уже откровенно устали. И говорят вам открыто: «Задумайтесь о метафоричной основе слова “блохи”. Вы имеете в виду нечто мелкое, несущественное. Но, как и в разбираемой книге, вы не в состоянии точно выразить свою мысль. Блохи – это совсем не мелочи. Они не водятся у здорового и опрятного человека. Блохи вызывают брезгливость. Блохи, наконец, переносят смертельные заболевания».

«Для вас любое указание на ошибки суть ловля блох. Не очень корректная метафора. У вашего текста не блохи, у него – клещи, что высасывают из текста всякую жизнь и закрывают своими жирными телами любовно выстроенный сюжетец».

Всякий раз, когда вас потянет на привычное «п-фуй, ну это блохи, а суть-то, а замысел!» – перечитывайте приведённое выше. Вдруг удержитесь. Вдруг начнёте учиться писать.

Возвращаясь к нашему прозаику Левенталю, надо отдать должное: он своё слово держит. Сказал, что: «…не быть как Толстой или Достоевский» – и верно, на Толстого и Достоевского совершенно не похоже.

Зато похоже на Николая Васильевича Гоголя. Вернее, на гоголевского героя Ноздрёва. Ещё вернее – на ноздрёвского повара: «Видно, что повар руководствовался более каким-то вдохновеньем и клал первое, что попадалось под руку: стоял ли возле него перец — он сыпал перец, капуста ли попалась — совал капусту, пичкал молоко, ветчину, горох — словом, катай-валяй, было бы горячо, а вкус какой-нибудь, верно, выйдет».

Так и тянет добавить: «совал… американскую тушёнку, пачку гречки…»

Закончить, несомненно, надо финальной фразой сочинения маэстро Левенталя: «Становится всё яснее гул самолетов. Взвывает воздушная тревога... Гул заставляет стены дрожать, так громко Света не слышала его никогда.... Тихое скрипение, с которым расхлопываются раковины бомболюков. То, что теперь слышит Света, – это величавая немецкая музыка».

От лица всех блокадников, их детей, внуков и правнуков скажем спасибо прозаику Левенталю. Он выбрал для описания гула немецких бомбардировщиков над Ленинградом скромный эпитет «величавая музыка», а мог бы назвать и «величественной», «восхитительной», «несравненной».

Но всё равно получилось бомбически.