«В этом снежном феврале…»

«В этом снежном феврале…»

–û–ø—Ç–∏–º–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∞—è —ç–ª–µ–≥–∏—è

–ë–µ—Ä—É –ª–∏ —Ö—Ä—É–ø–∫–æ–µ –≤–µ—Å–ª–æ,

–ø—É—Å–∫–∞—é –¥–µ–Ω—å–≥–∏ –ª–∏ –Ω–∞ –≤–µ—Ç–µ—Ä,

—è –≥–æ–≤–æ—Ä—é: –º–Ω–µ –ø–æ–≤–µ–∑–ª–æ,

—á—Ç–æ —è –∂–∏–≤—É –Ω–∞ —ç—Ç–æ–º —Å–≤–µ—Ç–µ!

–ê –µ—Å–ª–∏ –≤ —á–µ–º –Ω–µ –ø–æ–≤–µ–∑–ª–æ,

–¥–µ—Ä–∂—É –∏–Ω–æ–µ –Ω–∞ –ø—Ä–∏–º–µ—Ç–µ.

–ù–µ –≤—Å—è–∫–æ–µ —Å–º–µ—Ä—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –∑–ª–æ,

–ø–æ–∫–∞ –∂–∏–≤–µ—à—å –Ω–∞ —ç—Ç–æ–º —Å–≤–µ—Ç–µ.

–í–µ–¥—å –∫—Ç–æ-—Ç–æ —É–º–µ—Ä, –∫—Ç–æ-—Ç–æ –∂–¥–µ—Ç

–∏ –ø–æ—Ç–æ–º—É –±–æ–∏—Ç—Å—è —Å–º–µ—Ä—Ç–∏.

–ï–º—É —É–∂–µ –Ω–µ –ø–æ–≤–µ–∑–µ—Ç,

–∞ —è –∂–∏–≤—É –Ω–∞ —ç—Ç–æ–º —Å–≤–µ—Ç–µ.

–î—Ä—É–∂—É —Å–æ —Å–Ω–µ–≥–æ–º –∏ –¥–æ–∂–¥–µ–º,

не унываю – хоть убейте.

–í–µ–¥—å –∫—Ç–æ-—Ç–æ –¥–∞–∂–µ –Ω–µ —Ä–æ–∂–¥–µ–Ω.

–ê —è –∂–∏–≤—É –Ω–∞ —ç—Ç–æ–º —Å–≤–µ—Ç–µ!

¬Ý

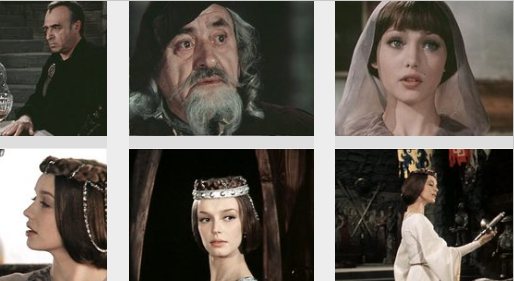

–§–æ—Ç–æ–∞–ª—å–±–æ–º

–ï—Å—Ç—å –∏ —É –≤–∞—Å –ø–æ—Ç—Ä–µ–ø–∞–Ω–Ω—ã–π –∞–ª—å–±–æ–º

–Ω–∞ –¥–Ω–µ –∫–æ–º–æ–¥–∞, —Å—Ä–µ–¥–∏ —Å—Ç–∞—Ä—ã—Ö —à–ª—è–ø,

–∫–∞—Ä—Ç–æ–Ω–æ–∫, –ø–æ—è—Å–æ–≤, –±—Ä–æ—à—é—Ä –Ω–µ–Ω—É–∂–Ω—ã—Ö,

–∏ –µ—Å—Ç—å –≤ –∞–ª—å–±–æ–º–µ –ø–∞–º—è—Ç—å –ø—Ä–µ–∂–Ω–∏—Ö –ª–µ—Ç,

–∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –≤—ã –±–æ–∏—Ç–µ—Å—å –ø–æ—á–µ–º—É-—Ç–æ ‚Äì¬Ý

–Ω–µ–ª–æ–≤–∫–æ –≤–∞–º –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞—Ç—å—Å—è —Å –Ω–µ—é, —Å—Ç—ã–¥–Ω–æ.

–ù–æ –≤–æ—Ç –∂–µ–Ω–∞ —É–µ—Ö–∞–ª–∞ –∫ —Ä–æ–¥–Ω—ã–º,

–∏ –Ω–µ–ø—Ä–∏–≤—ã—á–Ω–∞ —Ç–∏—à–∏–Ω–∞ –≤ –∫–≤–∞—Ä—Ç–∏—Ä–µ.

–í—ã –±—Ä–æ–¥–∏—Ç–µ –ø–æ –∫–æ–º–Ω–∞—Ç–∞–º, —Å–ª–µ–¥–∏—Ç–µ,

–∫–∞–∫ –æ—Å—ã–ø–∞–µ—Ç –ª–∏—Å—Ç—å—è –∑–∞ –æ–∫–Ω–æ–º –ø–æ–Ω–∏–∫—à–∏–π —Ç–æ–ø–æ–ª—å.

–ò –Ω–µ —É—é—Ç–Ω–æ –≤–∞–º, –Ω–µ –ø–æ —Å–µ–±–µ.

–•–æ–ª–æ–¥–Ω—ã–π —á–∞–π, –∞–∫–≤–∞—Ä–∏—É–º, –æ–∫—Ç—è–±—Ä—å.

–í—Å–µ –ø—Ä–æ—á–Ω–æ –≤ –≤–∞—à–µ–º –º–∏—Ä–µ, –≤—Å–µ –Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–µ,

–Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–µ, –ø—Ä–µ–¥–Ω–∞—á–µ—Ä—Ç–∞–Ω–Ω–æ–º —Å—É–¥—å–±–æ—é,

–∏ –Ω–∞–ø–µ—Ä–µ–¥ –ø–æ–¥–≤–µ–¥–µ–Ω—ã –∏—Ç–æ–≥–∏

–ª—é–±–≤–∏, –∫–∞—Ä—å–µ—Ä–µ, –ø–æ–∏—Å–∫ –ø–æ–∑–∞–¥–∏.

Но что – судьба, что – счастье?

–Ý–∞–∑–º—ã—à–ª—è—è,¬Ý

–≤—ã –¥–æ—Å—Ç–∞–µ—Ç–µ —Å–≤–æ–π —Ñ–æ—Ç–æ–∞–ª—å–±–æ–º,

—Å –∫—Ä–∏–≤–æ–π —É–ª—ã–±–∫–æ–π –≥–ª–∞–¥–∏—Ç–µ –æ–±–ª–æ–∂–∫—É,

–∞ –ø—ã–ª—å –Ω–∞ –Ω–µ–π –∑–∞ –ø—è—Ç—å –º–∏–Ω—É–≤—à–∏—Ö –ª–µ—Ç,

–∫–∞–∫ –±—É–¥—Ç–æ –±—ã –∑–∞ –ø—è—Ç—å —Ç—ã—Å—è—á–µ–ª–µ—Ç–∏–π,

–∏ –≤—ã—Ü–≤–µ–ª –≥–ª—è–Ω–µ—Ü —Å—Ç–∞—Ä—ã—Ö —Ñ–æ—Ç–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏–π,

–∏ –Ω–∞–¥–ø–∏—Å–∏ –ø–æ–±–ª–µ–∫–ª–∏, –∏ –Ω–µ –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏—Ç—å

—Ñ–∞–º–∏–ª–∏–π, –µ—Å–ª–∏ –Ω–∞–¥–ø–∏—Å–∏ –º–æ–ª—á–∞—Ç.

–ó–Ω–∞–∫–æ–º–æ–µ –≤–µ—Å–µ–ª–æ–µ –ª–∏—Ü–æ,

–ª–µ—Ç—è—â–∏–π —à–∞—Ä—Ñ, –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–∞—è —É–ª—ã–±–∫–∞,

–±–æ–ª—å—à–∞—è –∫–µ–ø–∫–∞.¬Ý

¬´–ó–¥—Ä–∞–≤—Å—Ç–≤—É–π, –∫–∞–∫ —Ç–µ–±—è?¬Ý

–í–∞—Å–∏–ª–∏–π? –ù–µ—Ç, –ø–æ—Å—Ç–æ–π, –ø–æ–∂–∞–ª—É–π –í–∏–∫—Ç–æ—Ä.

«В. Д.» Данилов? Дмитриев? Донских?

Хороший был бетонщик, славный парень...»

–¢–∞–∫ –¥—É–º–∞–µ—Ç–µ –≤—ã, –∫–∞–∫ –±—É–¥—Ç–æ –º–µ—Ä—Ç–≤¬Ý

–ø—Ä–∏—è—Ç–µ–ª—å –≤–∞—à, –í. –î. –ê –æ–Ω –≤–µ–¥—å –∂–∏–≤,

–Ω–µ —Å–¥–∞–ª, –Ω–µ –æ—Ç—Å—Ç—É–ø–∏–ª—Å—è. –î–ª—è –Ω–µ–≥–æ

–∏ –¥–ª—è —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ —Å –Ω–∏–º –Ω–∞ —Ñ–æ—Ç–æ¬Ý

—Å –ª–æ–ø–∞—Ç–æ–π –≤ –ø—Ä–∞–≤–æ–π, —Å –ø–æ—Ä—Ç—Å–∏–≥–∞—Ä–æ–º –≤ –ª–µ–≤–æ–π

–≤—ã –≤ –ø—Ä–æ—à–ª–æ–º, –≤—ã –º–µ—Ä—Ç–≤—ã,

–∏ –Ω–µ–∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ,

–∫—Ç–æ –±–æ–ª—å—à–µ –ø—Ä–∞–≤.¬Ý

О, время – это стрелочник надежный,

—Ç–∞–∫ —Ä–∞–∑–≤–µ–¥–µ—Ç, —á—Ç–æ –Ω–µ —Å–æ–±—Ä–∞—Ç—å –∫–æ–Ω—Ü–æ–≤!

–ù–æ –≥–ª–∞–≤–Ω–æ–µ, —á—Ç–æ –º–æ–ª–æ–¥–æ—Å—Ç—å —É—Ö–æ–¥–∏—Ç,

—Å –∫–∞–∂–¥—ã–º –≥–æ–¥–æ–º —è–≤—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–µ–π –ø—Ä–µ–¥–µ–ª—ã

—Å—Ç—Ä–µ–º–ª–µ–Ω–∏–π,

—Å –∫–∞–∂–¥—ã–º –≥–æ–¥–æ–º –≤–µ–ª–∏—á–∞–≤–µ–π

–æ—Å–µ–Ω–Ω–µ–µ –ø—Ä–æ–Ω–∑–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–µ –Ω–µ–±–æ,

–∏ —Å –∫–∞–∂–¥—ã–º –≥–æ–¥–æ–º —Ö–æ–ª–æ–¥–Ω–µ–µ –∫—Ä–æ–≤—å.

–ò —Ö–æ—á–µ—Ç—Å—è –≤ –ø—Ä–æ—à–µ–¥—à–µ–µ –≤–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è,

–∏ –¥—Ä—É–≥—É –ø–æ–∑–∞–±—ã—Ç–æ–º—É –≤–µ—Ä–Ω—É—Ç—å

хотя бы малость, вздор – рукопожатье,

–Ω–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –±—ã –ø–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞—Ç—å –Ω–∞ –º–∏–≥,

—á—Ç–æ –≤–ø–µ—Ä–µ–¥–∏ –±–æ–ª—å—à–æ–µ —Ä–∞—Å—Å—Ç–æ—è–Ω—å–µ

–∏ —Ç—ã —Å–ø–æ—Å–æ–±–µ–Ω –≤—Å–µ –ø—Ä–µ–æ–¥–æ–ª–µ—Ç—å.

–ú–∞—Ö–Ω—É–≤ —Ä—É–∫–æ–π, –∫–ª–∞–¥–µ—Ç–µ –≤ —Å–∞–∫–≤–æ—è–∂

—Ä—É–±–∞—Ö—É, –≥–∞–ª—Å—Ç—É–∫, –º—ã–ª–æ, –ø–∞–ø–∏—Ä–æ—Å—ã,

–∏ –Ω–æ–≤—ã–π –ø–æ–µ–∑–¥, –¥—Ä–µ–±–µ–∑–∂–∞ –Ω–∞ —Å—Ç—ã–∫–∞—Ö,

—É–≤–æ–∑–∏—Ç –≤–∞—Å –ø–æ —Å—Ç–∞—Ä—ã–º –∞–¥—Ä–µ—Å–∞–º.

–°—á–∞—Å—Ç–ª–∏–≤—ã–π –ø—É—Ç—å! –ñ–µ–ª–∞—é –≤–∞–º —É–¥–∞—á–∏!

¬Ý

–≠–º–∏–≥—Ä–∞–Ω—Ç—Å–∫–∞—è –Ω–æ—á—å

–ö–∞–∫–∞—è –Ω–∞ –Ω–µ–±–µ –ª—É–Ω–∞!

–ë–µ—Å—Å–æ–Ω–Ω—ã–π —Ñ–æ–Ω–∞—Ä—å-–æ–¥–∏–Ω–æ—á–∫–∞.

–ò –≤—Å–µ –∂–µ, –∫–∞–∫ –ø—Ä–µ–∂–¥–µ, —Ç–µ–º–Ω–∞,

–≥–ª—É—Ö–∞ —ç–º–∏–≥—Ä–∞–Ω—Ç—Å–∫–∞—è –Ω–æ—á–∫–∞.

–ü—Ä–æ–Ω–∑–∞—è —É–¥—É—à–ª–∏–≤—ã–π –º—Ä–∞–∫,

—Å —É–ø—Ä—è–º–æ–π —è–∑—ã—á–µ—Å–∫–æ–π —Å–∏–ª–æ–π

—Å–∏—è–µ—Ç –ª—É–Ω–∞, –∫–∞–∫ –º–∞—è–∫,

–∑–∞–∂–∂–µ–Ω–Ω—ã–π –Ω–∞–¥ —Ä–æ–¥–∏–Ω–æ–π –º–∏–ª–æ–π.

–ù–µ–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ, —ç—Ç–æ –°–≤–∞—Ä–æ–≥ ‚Äì¬Ý

–Ω–∞—Å–º–µ—à–Ω–∏–∫, –ø—Ä–æ—Å–ª—ã–≤—à–∏–π —Ä–∏—Å–∫–æ–≤—ã–º,

–µ–≥–æ –Ω–µ–Ω–∞—Ä–æ–∫–æ–º –∑–∞–∂–µ–≥

–Ω–∞–¥ –ü–∏—Ç–µ—Ä–æ–º –∏–ª–∏ –Ω–∞–¥ –ü—Å–∫–æ–≤–æ–º.

Лунища – сквозная дыра,

—Ç–æ–Ω–Ω–µ–ª—å, –æ–∑–∞—Ä–µ–Ω–Ω—ã–π –æ–≥–Ω—è–º–∏.¬Ý

–¢–µ–ø–µ—Ä—å –µ–π –∑–∏—è—Ç—å –¥–æ —É—Ç—Ä–∞

–≤ –æ–∫–æ–Ω–Ω–æ–π –∑–∞–º—ã–∑–≥–∞–Ω–Ω–æ–π —Ä–∞–º–µ.

–ò —Å–Ω–æ–≤–∞ —è, –∫–∞–∫ –Ω–∞ –∫—Ä–µ—Å—Ç–µ,

—Ä–∞—Å–ø—è—Ç –Ω–∞ –µ–µ –ø–µ—Ä–µ–ø–ª–µ—Ç–µ.

–£–º—á–∞—Ç—å—Å—è –±—ã –∫ –¥–∞–ª—å–Ω–µ–π –∑–≤–µ–∑–¥–µ,

–∏—Å—á–µ–∑–Ω—É—Ç—å, –ø—ã–ª–∞—è, –≤ –ø–æ–ª–µ—Ç–µ!..

–£–∂–µ –¥–æ —É—Ç—Ä–∞ –Ω–µ –∑–∞—Å–Ω—É—Ç—å.

Бегом – от тоски и печали.

Считаю сантимы – и в путь,

–≤ –Ω–æ—á–Ω–æ–π –∫–∞–±–∞—á–æ–∫ –ø—Ä–∏ –≤–æ–∫–∑–∞–ª–µ.

–î–æ –±–æ–ª–∏ –∑–Ω–∞–∫–æ–º—ã–π –º–∞—Ä—à—Ä—É—Ç,

–±—Ä–µ–¥—É, —Å–ø–æ—Ç—ã–∫–∞—è—Å—å –≤–æ –º—Ä–∞–∫–µ.

–¢–∞–º –ø–ª—è—à—É—Ç —Ü—ã–≥–∞–Ω–µ –∏ –ø—å—é—Ç,

—Å–≤–∏–Ω–µ—è, –Ω–æ—á–Ω—ã–µ –≥—É–ª—è–∫–∏.

–ò —Å–∞–º —è, —Ç–æ–ª–ø—É —Ä–∞—Å—Ç–æ–ª–∫–∞–≤,

—É —Å—Ç–æ–π–∫–∏ –¥—ã–º—è –ø–∞–ø–∏—Ä–æ—Å–∫–æ–π,

—Ö–≤–∞—Ç–∞—é –Ω–µ–º—ã—Ç—ã–π —Å—Ç–∞–∫–∞–Ω:

– Плесни-ка, приятель, moskovskoj!

–í–µ—Å–µ–ª—å–µ. –ü–∞—Ä—à–∏–≤—ã–π –∫–∞–±–∞–∫.

–¶—ã–≥–∞–Ω—Å–∫–∞—è, –≤—Ä–æ–¥–µ, —á–µ—á–µ—Ç–∫–∞.

–ü—Ä–æ–∫–∏—Å—à–∏–π –∑–∞–º–æ—Ä—Å–∫–∏–π —Ç–∞–±–∞–∫.

–ò, —è–∫–æ–±—ã, —Ä—É—Å—Å–∫–∞—è –≤–æ–¥–∫–∞.

¬Ý

***

–£—à–µ–ª —è–Ω–≤–∞—Ä—å, –ø–æ–∑–µ–º–∫–æ—é –ø—ã–ª—è.

–ó–∞ —á—É–≥—É–Ω–æ–º –∫–ª–∞–¥–±–∏—â–µ–Ω—Å–∫–æ–π –æ–≥—Ä–∞–¥—ã

–≤ –º–æ—Ä–æ–∑–Ω–æ–π –º–≥–ª–µ –ª–æ–∂–∏—Ç—Å—è –Ω–∞ –ø–æ–ª—è¬Ý

–≤—Å–µ –Ω–æ–≤–∞—è —Å—Ç—Ä–∞–Ω–∏—Ü–∞ —Å–Ω–µ–≥–æ–ø–∞–¥–∞.

–°—Ç—É–¥–µ–Ω –∏ —á–∏—Å—Ç

—Ñ–µ–≤—Ä–∞–ª—å—Å–∫–∏–π —Å–Ω–µ–∂–Ω—ã–π –ø—Ä–∞—Ö.

–û–Ω –ø–æ–¥ –ª—É–Ω–æ–π –∑–ª–æ–≤–µ—â–µ —Å–µ—Ä–µ–±—Ä–∏—Ç—Å—è.

–Ø, –∫–∞–∫ –≤—Å–µ–≥–¥–∞, –∏—Å–ø—ã—Ç—ã–≤–∞—é —Å—Ç—Ä–∞—Ö

–ø—Ä–µ–¥ –ª–∏–∫–æ–º –Ω–µ–∑–∞–ø–æ–ª–Ω–µ–Ω–Ω–æ–π —Å—Ç—Ä–∞–Ω–∏—Ü—ã.

–ö–∞–∫–∏–µ –ø—Ä–æ–¥–∏–∫—Ç—É–µ—Ç –ø–∏—Å—å–º–µ–Ω–∞

–º–Ω–µ —ç—Ç–æ –Ω–æ—á—å,

–∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –¥—å—è–≤–æ–ª –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç?

–ß—å–∏ –¥–æ—Ä–æ–≥–∏–µ —Å–µ—Ä–¥—Ü—É –∏–º–µ–Ω–∞

—Ä—É–∫–∞, –Ω–µ –¥—Ä–æ–≥–Ω—É–≤, –Ω–∞ –ª–∏—Å—Ç–∫–µ –æ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç?

–ö–∞–∫–∞—è –±–µ—Å–ø–æ—â–∞–¥–Ω–∞—è –∑–∏–º–∞!

–ü—É—Ä–≥–∞ –∏ —Å—Ç—É–∂–∞ –±–µ—Å–Ω–æ–≤–∞–ª–∏—Å—å –ª—é—Ç–æ.

–ù–æ —è, –æ–¥–Ω–∞–∫–æ, –Ω–µ —Å–æ—à–µ–ª —Å —É–º–∞

–∏ –¥–æ –∫–æ–Ω—Ü–∞ –Ω–µ —É–º–µ—Ä –ø–æ—á–µ–º—É-—Ç–æ.

–ò, –º–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å, –Ω–µ —Å—Ç–æ–∏—Ç –≤ —ç—Ç—É –Ω–æ—á—å

—Å—Ç—É—á–∞—Ç—å –≤ —á—É–∂–∏–µ –∑–∞–ø–µ—Ä—Ç—ã–µ –¥–≤–µ—Ä–∏,

–Ω–µ –¥–æ—Å—Ç—É—á–∞–≤—à–∏—Å—å, –≥–Ω–∞—Ç—å –Ω–∞–¥–µ–∂–¥—ã –ø—Ä–æ—á—å,

–∫–æ–ø–∏—Ç—å –æ–±–∏–¥—ã –∏ —Å—á–∏—Ç–∞—Ç—å –ø–æ—Ç–µ—Ä–∏?

–ù–æ –Ω–æ—á—å –¥–∏–∫—Ç—É–µ—Ç –≥–æ—Ä—å–∫–∏–µ —Å–ª–æ–≤–∞.

–ù–æ—á–Ω–∞—è –≤—å—é–≥–∞ —Å—Ç–æ–Ω–µ—Ç –∑–∞ —Å—Ç–µ–Ω–æ—é.

–ò –±—É–¥–µ—à—å —Ç—ã, –ª—é–±–∏–º–∞—è, –ø—Ä–∞–≤–∞,

–ø–µ—Ä–µ—á–µ—Ä–∫–Ω—É–≤ –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–Ω–Ω–æ–µ –º–Ω–æ—é.

¬Ý

–ü—Ä–∏—Å–Ω–∏—Å—å –º–Ω–µ

–ü—Ä–∏—Å–Ω–∏—Å—å –º–Ω–µ, –ø–æ–∂–∞–ª—É–π—Å—Ç–∞, —Å–Ω–æ–≤–∞,

—Å–∫–∞–∂–∏ –º–Ω–µ —Ö–æ—Ç—è –±—ã –≤–æ —Å–Ω–µ

–æ–¥–Ω–æ –ª–∏—à—å —Ö–æ—Ä–æ—à–µ–µ —Å–ª–æ–≤–æ ‚Äì¬Ý

–º–Ω–µ —ç—Ç–æ–≥–æ —Ö–≤–∞—Ç–∏—Ç –≤–ø–æ–ª–Ω–µ!

–ü—Ä–∏—Å–Ω–∏—Å—å, —Ç—ã –¥–æ–ª–∂–Ω–∞ –º–Ω–µ –ø—Ä–∏—Å–Ω–∏—Ç—å—Å—è!

–Ø —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∑–∞—Ç–µ–º –∏ –∂–∏–≤—É.

–ü—É—Å–∫–∞–π —Ö–æ—Ç—å –≤–æ —Å–Ω–µ –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä–∏—Ç—Å—è

—É—Ç—Ä–∞—á–µ–Ω–Ω–æ–µ –Ω–∞—è–≤—É.

–•–æ—á—É —è —É–≤–∏–¥–µ—Ç—å –≤–æ–æ—á—å—é,

—á—Ç–æ —è –ø–æ—Ç–µ—Ä—è–ª –Ω–∞–≤—Å–µ–≥–¥–∞.

–ü—Ä–∏—Å–Ω–∏—Å—å –∂–µ –º–Ω–µ –Ω—ã–Ω–µ—à–Ω–µ–π –Ω–æ—á—å—é,

–∏ –±–æ–ª—å—à–µ –Ω–µ —Å–Ω–∏—Å—å –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞.

¬Ý

–î–æ–∂–¥—å –≤ –í–∏–ª–∫–æ–≤–æ

–ò —Å–ª–æ–≤–∞, –∏ –º–æ–ª—á–∞–Ω—å–µ –∏—Å–ø–æ–ª–Ω–µ–Ω—ã —Å–º—ã—Å–ª–∞ –≤–µ–ª–∏–∫–æ–≥–æ

–Ω–∞ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–º –ø—Ä–∏—Å—Ç–∞–Ω–∏—â–µ –Ω–∞—à–µ–π –ª—é–±–≤–∏ –∫–æ—á–µ–≤–æ–π.

–ó–∞–∂–∏–≥–∞—è –∑–≤–µ–∑–¥—É –Ω–∞–¥ —Å—É—Ö–∏–º–∏ –∫–∞–Ω–∞–ª–∞–º–∏ –í–∏–ª–∫–æ–≤–æ,

–æ–ø—É—Å–∫–∞–µ—Ç—Å—è –Ω–æ—á—å –Ω–∞–¥ –≥–æ—Ä—è—á–µ–π –º–æ–µ–π –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π.

–î–æ–±—Ä–æ—Å–æ–≤–µ—Å—Ç–Ω—ã–π –∑–Ω–æ–π, –∏–∑–Ω—É—Ä–∏–≤—à–∏–π —Å–∞–¥—ã –¥–æ –±–µ—Å—Å–æ–Ω–Ω–∏—Ü—ã,

—É–ø–æ–ª–∑–∞–µ—Ç –≤ –î—É–Ω–∞–π, –Ω–∞–≥—Ä–∞–∂–¥–∞—è —Å–µ–±—è –∑–∞ —Ç—Ä—É–¥—ã.

–ò —Ç–æ—Ç—á–∞—Å –≤—Å–ª–µ–¥ –∑–∞ —ç—Ç–∏–º —Å –Ω–µ–ª–∞—Å–∫–æ–≤—ã–º –ª–∏–∫–æ–º –ø–æ–∫–æ–π–Ω–∏—Ü—ã

–≤–æ–∑–Ω–∏–∫–∞–µ—Ç –õ—É–Ω–∞ –Ω–∞ –ø–æ–≤–µ—Ä—Ö–Ω–æ—Å—Ç–∏ —á–µ—Ä–Ω–æ–π –≤–æ–¥—ã.

–ò –õ—É–Ω–∞, —Ä–∞—Å–ø–ª—ã–≤–∞—è—Å—å, –¥—Ä–æ–±–∏—Ç—Å—è –∏ —Ä–≤–µ—Ç—Å—è –Ω–∞ –ø–æ–ª–æ—Å—ã,

–∏ –Ω–æ—á–Ω–∞—è –ø—Ä–æ—Ö–ª–∞–¥–∞ –ª–∏–∫—É–µ—Ç –æ–∂–∏–≤—à–µ–π –ª–∏—Å—Ç–≤–æ–π.

–ò –ª–µ—Ç—è—Ç –º–Ω–µ –≤ –ª–∞–¥–æ–Ω–∏ —Ç–≤–æ–∏ –ø—Ä–æ–±—É–∂–¥–µ–Ω–Ω—ã–µ –≤–æ–ª–æ—Å—ã

–Ω–∞ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–º –ø—Ä–∏—Å—Ç–∞–Ω–∏—â–µ –Ω–∞—à–µ–π –ª—é–±–≤–∏ –∫–æ—á–µ–≤–æ–π...

–Ø –ø–æ–≤–µ—Ä–∏—Ç—å –±–æ—é—Å—å, —á—Ç–æ –ø–æ—Ç–æ–º, –∫–æ–≥–¥–∞ –≤—Å–µ —ç—Ç–æ –∫–æ–Ω—á–∏—Ç—Å—è,

–∫–æ–≥–¥–∞ –ø–∞–º—è—Ç—å —É–º—Ä–µ—Ç –∏ –ø—Ä–∏—Å–ø—É—Å—Ç–∏—Ç —Å–≤–æ–π —à–µ–ª–∫–æ–≤—ã–π —Ñ–ª–∞–≥,

—Å—Ç–∞–Ω–µ–º –º—ã –ø–æ—É–º–Ω–µ–µ, –∏ –Ω–∞–º –Ω–µ–ø—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ –∑–∞—Ö–æ—á–µ—Ç—Å—è,

—á—Ç–æ–± –Ω–µ —Ç–∞–∫ —ç—Ç–æ –±—ã–ª–æ, —á—Ç–æ –≤—Å–µ —ç—Ç–æ –±—ã–ª–æ –Ω–µ —Ç–∞–∫!

–ü—Ä–æ—Å—Ç–æ —Å–ª—É—á–∞–π –Ω–∞—Å —Å–≤–µ–ª –Ω–∞ –Ω–µ—á–∞—è–Ω–Ω–æ–π —É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–µ–π –ø—Ä–∏—Å—Ç–∞–Ω–∏.

–ì–¥–µ, –∫–æ–≥–¥–∞ —ç—Ç–æ –±—ã–ª–æ? –ü—Ä–æ—Å—Ç–∏—Ç–µ, –Ω–µ –≤—Å–µ –ª–∏ —Ä–∞–≤–Ω–æ?

–ú—ã –±—Ä–æ–¥–∏–ª–∏ –ø–æ–¥ —Å–æ–ª–Ω—Ü–µ–º, –º—ã –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω—ã–º–∏ –±—ã–ª–∏ —Ç—É—Ä–∏—Å—Ç–∞–º

–∏, —Å–ø–∞—Å–∞—è—Å—å –æ—Ç –∑–Ω–æ—è, –ø—Ä–æ—Ö–ª–∞–¥–Ω–æ–µ –ø–∏–ª–∏ –≤–∏–Ω–æ.

–ü–∞—Ö–ª–æ —Ä—ã–±–æ–π —Å—É—à–µ–Ω–æ–π –Ω–∞ —Ä—ã–Ω–∫–µ –∏ —É–ª–∏—Ü–∞—Ö –≥–æ—Ä–æ–¥–∞,

–æ–±–µ–ª–∏—Å–∫–∏ –º–æ–ª—á–∞–ª–∏, –Ω–µ–¥–∞–≤–Ω–∏–µ –ø–æ–º–Ω—è –±–æ–∏.

–í –Ω–µ–∑–Ω–∞–∫–æ–º–æ–º –∫—Ä–∞—é –Ω–∞–º –∏ —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç–Ω–æ –±—ã–ª–æ, –∏ –º–æ–ª–æ–¥–æ,

—Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç—å –∏ —é–Ω–æ—Å—Ç—å —É –∫–∞–∂–¥–æ–≥–æ –±—ã–ª–∏ —Å–≤–æ–∏.

–ê –∑–∞—Ç–µ–º –Ω–∞–¥ –î—É–Ω–∞–µ–º –æ–≥–Ω–∏ –∑–∞–≥–æ—Ä–µ–ª–∏—Å—å –≤–µ—á–µ—Ä–Ω–∏–µ,

—Ö–ª—ã–Ω—É–ª –ª–∞—Å–∫–æ–≤—ã–π –ª–∏–≤–µ–Ω—å –Ω–∞ –∂–µ—Å—Ç–∫–∏–µ –ø—Ä—è–¥–∏ —Ç–≤–æ–∏.

–ù–æ –Ω–∏ –º–Ω–µ, –Ω–∏ —Ç–µ–±–µ –æ–Ω –≤ —Ç—É –Ω–æ—á—å –Ω–µ –ø—Ä–∏–Ω–µ—Å –æ–±–ª–µ–≥—á–µ–Ω–∏—è,

–≤–µ–¥—å —Å–ª–æ–≤–∞ –∏ –º–æ–ª—á–∞–Ω—å–µ —É –∫–∞–∂–¥–æ–≥–æ –±—ã–ª–∏ —Å–≤–æ–∏.¬Ý

¬Ý

–ß—É–∂–∏–µ –≥–æ—Ä–æ–¥–∞

Мой приют – чужие города.

–í–æ—Ç –æ–ø—è—Ç—å —è –≤ –≥–æ—Ä–æ–¥–µ –Ω–∞–¥ –ë—É–≥–æ–º,

–≤ –≥–æ—Ä–æ–¥–µ, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –Ω–µ –±—ã–ª –¥—Ä—É–≥–æ–º,

–∏ –Ω–µ —Å—Ç–∞–Ω–µ—Ç –¥—Ä—É–≥–æ–º –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞.

–ó–¥–µ—Å—å –∫–æ–≥–¥–∞-—Ç–æ –Ω–∞ –∏—Å—Ö–æ–¥–µ –ª–µ—Ç–∞

–∂–∏–ª —è –∏ –ø–æ—Ä–æ—é –¥–æ —Ç–µ–º–Ω–∞

–∑–∞–º–∏—Ä–∞–ª, –Ω–µ –∑–∞–∂–∏–≥–∞—è —Å–≤–µ—Ç–∞,

–≤ –∫—Ä–µ—Å–ª–µ —É –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–æ–≥–æ –æ–∫–Ω–∞.

–°–ª—É—à–∞–ª, –∫–∞–∫ –∏–≥—Ä–∞–µ—Ç –ø–æ —Å–æ—Å–µ–¥—Å—Ç–≤—É

—Å—Ç–∞—Ä–µ–Ω—å–∫–∏–π –∑–∞–µ–∑–∂–µ–Ω–Ω—ã–π —Ä–æ—è–ª—å.

–ß—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª, –∫–∞–∫ –ø—Ä–æ–Ω–∏–∫–∞–µ—Ç –≤ —Å–µ—Ä–¥—Ü–µ

–ª–µ–≥–∫–∞—è —ç—Å—Ç—Ä–∞–¥–Ω–∞—è –ø–µ—á–∞–ª—å.

–í—ã—Ö–æ–¥–∏–ª –Ω–∞ –±–ª–∏–∂–Ω–∏–π –ø–µ—Ä–µ–∫—Ä–µ—Å—Ç–æ–∫ ‚Äì¬Ý

—Ç–∏—Ö–∏–π –æ—Å—Ç—Ä–æ–≤ –≤ –º–æ—Ä–µ —Å—É–µ—Ç—ã.

–ù–∞–±–ª—é–¥–∞–ª –∫–∞–∫ –¥–µ–≤–æ—á–∫–∞-–ø–æ–¥—Ä–æ—Å—Ç–æ–∫

–ø—Ä–æ–¥–∞–µ—Ç –æ—Å–µ–Ω–Ω–∏–µ —Ü–≤–µ—Ç—ã...

–ò –æ–ø—è—Ç—å —è –∑–¥–µ—Å—å. –ò –≤–Ω–æ–≤—å, —Å—Å—É—Ç—É–ª—è—Å—å

–∏ –ø—Ä–∏–ø–æ–º–∏–Ω–∞—è –∂–∏–∑–Ω—å —Å–≤–æ—é,

—É–∑–Ω–∞—é –±–µ—Å–ø–µ—á–Ω—ã–π –æ–±–ª–∏–∫ —É–ª–∏—Ü,

–Ω–∞ –ø—É—Å—Ç—ã–Ω–Ω–æ–π –ø–ª–æ—â–∞–¥–∏ —Å—Ç–æ—é.

–ü–æ–Ω–∏–º–∞—é: –≥–∏–±–µ–ª—å–Ω–æ–µ –¥–µ–ª–æ

–≤ –ø—Ä–æ—à–ª–æ–µ –≥–ª—è–¥–µ—Ç—å —á–µ—Ä–µ–∑ –ø–ª–µ—á–æ.

–ì–æ—Ä–æ–¥–∞ —á—É–∂–∏–µ –Ω–∏ –ø—Ä–∏ —á–µ–º,

–µ—Å–ª–∏ —Å–µ—Ä–¥—Ü–µ –ø–æ–º–Ω–∏—Ç—å –Ω–µ —É–º–µ–ª–æ!

–ü–æ–∑–∞–¥–∏ –≤–æ–∫–∑–∞–ª—ã –∏ –ø—Ä–∏—á–∞–ª—ã,

–Ω–µ –æ–¥–∏–Ω –Ω–µ–ª–µ–≥–∫–∏–π –ø–µ—Ä–µ–≤–∞–ª.

–Ø –±—ã –≤—Å–µ —Å—É–º–µ–ª –Ω–∞—á–∞—Ç—å —Å–Ω–∞—á–∞–ª–∞,

—è –µ—â–µ –Ω–∏—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –Ω–µ —É—Å—Ç–∞–ª.

–ù–µ —Å–æ–≥–Ω—É–ª—Å—è —è –æ—Ç –∏—Å–ø—ã—Ç–∞–Ω–∏–π,

–Ω–µ –æ–≥–ª–æ—Ö –æ—Ç –±–æ–µ–≤–æ–π —Ç—Ä—É–±—ã.

–ì–¥–µ –æ–Ω, –∏—Å—Ç–æ–∫ –º–æ–∏—Ö —Å–∫–∏—Ç–∞–Ω–∏–π,

–∫–æ—á–µ–≤–æ–π –∑–∞–ø—É—Ç–∞–Ω–Ω–æ–π —Å—É–¥—å–±—ã?

–ú–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å, –≤ –º–µ–ª–æ–¥–∏–∏ –Ω–µ–ª–æ–≤–∫–æ–π,

—á—Ç–æ –≥–Ω–∞–ª–∞ –∏–∑ –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—ã –º–µ–Ω—è

–∑–∞ –º–µ—á—Ç–∞–º–∏ —é–Ω–æ—Å—Ç–∏ –¥–∞–ª–µ–∫–æ–π

–Ω–∞ –∏—Å—Ö–æ–¥–µ –ø–∞–º—è—Ç–Ω–æ–≥–æ –¥–Ω—è?

–ò–ª–∏ –∑–¥–µ—Å—å, –Ω–∞ –ø–µ—Ä–µ–∫—Ä–µ—Å—Ç–∫–µ —ç—Ç–æ–º,

–ø–æ—Å—Ä–µ–¥–∏ –≤–µ—á–µ—Ä–Ω–µ–π —Å—É–µ—Ç—ã,

–≥–¥–µ –∑–∞—á–µ–º-—Ç–æ –Ω–∞ –∏—Å—Ö–æ–¥–µ –ª–µ—Ç–∞

–ø–æ–∫—É–ø–∞–ª —è –ø–æ–∑–¥–Ω–∏–µ —Ü–≤–µ—Ç—ã?

–ü–æ–ª—É—á–∞–π –∂–µ, —Å–µ—Ä–¥—Ü–µ, –ø–æ –∑–∞—Å–ª—É–≥–∞–º!

–ù–µ—á–µ–≥–æ –Ω–∞–º –¥–µ–ª–∞—Ç—å, –≤–æ—Ç –±–µ–¥–∞,

–≤ –≥–æ—Ä–æ–¥–µ, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –Ω–µ –±—ã–ª –¥—Ä—É–≥–æ–º,

–∏ –Ω–µ —Å—Ç–∞–Ω–µ—Ç –¥—Ä—É–≥–æ–º. –ù–∏–∫–æ–≥–¥–∞.

¬Ý

–§–µ–≤—Ä–∞–ª—å

–ü–µ—á—å –æ—Å—Ç—ã–ª–∞. –ó–∞ –æ–∫–Ω–æ–º ‚Äì¬Ý

–Ω–æ—á—å, –ø—É—Å—Ç—ã–Ω–Ω–∞—è –¥–æ—Ä–æ–≥–∞.

–ü–æ—Å–µ—Ç–∏ –º–æ–π —Å–∫—Ä–æ–º–Ω—ã–π –¥–æ–º,

–ø–æ—Å–∏–¥–∏ —Å–æ –º–Ω–æ–π –Ω–µ–º–Ω–æ–≥–æ!

–ù–µ—É—é—Ç–Ω–æ –Ω–∞ –∑–µ–º–ª–µ,

–Ω–µ—É—é—Ç–Ω–æ –ø–æ–¥ –∑–µ–º–ª–µ—é

–≤ —ç—Ç–æ–º —Å–Ω–µ–∂–Ω–æ–º —Ñ–µ–≤—Ä–∞–ª–µ,

—ç—Ç–æ–π –≤—å—é–∂–Ω–æ—é –∑–∏–º–æ—é.

–ì–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å –∏–ª–∏ –º–æ–ª—á–∞—Ç—å,

–ø–ª–∞–∫–∞—Ç—å, –ø–∏—Ç—å –ª–∏ –±–µ—Å–ø—Ä–æ–±—É–¥–Ω–æ,

–ø—Ä–æ–≤–æ–∂–∞—Ç—å –∏–ª–∏ –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞—Ç—å ‚Äì¬Ý

–Ω–µ—É—é—Ç–Ω–æ, –Ω–µ—É—é—Ç–Ω–æ...

–ü—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏! –ó–∞—Ç–æ–ø–∏–º –ø–µ—á—å

–∏ –Ω–∞–¥ —á–∞–π–Ω–∏–∫–æ–º –∫–∏–ø—è—â–∏–º

–∑–∞–≤–µ–¥–µ–º —Å —Ç–æ–±–æ—é —Ä–µ—á—å

–æ –±—ã–ª–æ–º –∏ –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–µ–º.

–¢–æ–ª—å–∫–æ –≤—Ä—è–¥ –ª–∏ —Å–º–æ–∂–µ—à—å —Ç—ã,

–∑–∞ –¥—Ä—É–∑–µ–π –¥—É—à–æ–π –±–æ–ª–µ—è,

–≤—Å—Ç–∞—Ç—å –∏–∑ –≤–µ—á–Ω–æ–π –º–µ—Ä–∑–ª–æ—Ç—ã.

–°–∫–æ—Ä–æ —Å–∞–º –ø—Ä–∏–¥—É –∫ —Ç–µ–±–µ —è.¬Ý

¬Ý

***

–ù–∞–¥ –∫–Ω–∏–≥–æ–π –∂–µ–Ω—â–∏–Ω–∞ —Å–∏–¥–∏—Ç,

–Ω–æ –∫–Ω–∏–≥—É –≤–æ–≤—Å–µ –Ω–µ —á–∏—Ç–∞–µ—Ç.

–°–∞–º–∞ —Å —Å–æ–±–æ—é –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç ‚Äì¬Ý

—Å–∞–º–∞ —Å–µ–±—è –Ω–µ –ø–æ–Ω–∏–º–∞–µ—Ç.

–ê –∑–∞ –æ–∫–æ—à–∫–æ–º –Ω–∞ –≥—Ä–∞–Ω–∏—Ç

–Ω–µ–≥—Ä–æ–º–∫–∏–π –¥–æ–∂–¥–∏–∫ –º–æ—Ä–æ—Å–∏—Ç

–∏ –æ–±–æ –º–Ω–µ –Ω–∞–ø–æ–º–∏–Ω–∞–µ—Ç.

–ï–µ –¥—É—à–∞ –ø—Ä–∏—á—É–¥ –ø–æ–ª–Ω–∞.

В глазах – беспечная луна.

–°–∞–º–∞ —Å–æ–±–æ–π –æ—Å–ª–µ–ø–ª–µ–Ω–∞,

–æ–Ω–∞ –ø–æ—â–∞–¥—ã –Ω–µ –∑–∞–ø—Ä–æ—Å–∏—Ç.

–ê –º–Ω–µ, –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞—Ç—å—Å—è, –≤—Å–µ —Ä–∞–≤–Ω–æ,

–∑–∞—á–µ–º –≥–ª—è–¥–∏—Ç –æ–Ω–∞ –≤ –æ–∫–Ω–æ,

–∫–∞–∫–∏–µ –∫–ª—è—Ç–≤—ã –ø—Ä–æ–∏–∑–Ω–æ—Å–∏—Ç.

–ü—É—Å–∫–∞–π, –ø—É—Å–∫–∞–π –≤ —Å–≤–æ–µ–º —Ä–∞—é

–æ–Ω–∞ –≤–Ω–µ–∑–∞–ø–Ω–æ –∑–∞–≥—Ä—É—Å—Ç–∏–ª–∞

–∏ –∫–Ω–∏–≥—É —É–º–Ω–æ—é —Å–≤–æ—é

–ª–∏—Å—Ç–æ–º –æ—Å–µ–Ω–Ω–∏–º –∑–∞–ª–æ–∂–∏–ª–∞.

–Ø –±–µ–∑ –≤–æ–ª–Ω–µ–Ω—å—è —É–∑–Ω–∞—é,

—á—Ç–æ –¥—É—à—É –≥—Ä–µ—à–Ω—É—é –º–æ—é

–æ–Ω–∞ –º–æ–ª–∏—Ç–≤–æ—é –ø–æ—á—Ç–∏–ª–∞.

Но что поделать – тихий страх

—É–∂–µ –∂–∏–≤–µ—Ç –≤ –µ–µ –Ω–æ—á–∞—Ö,

—á—Ç–æ –≤ —Å–∞–º—ã—Ö —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç–Ω—ã—Ö —Ä–µ—á–∞—Ö

—É–∂–µ –ø—Ä–æ—Å–∫–∞–ª—å–∑—ã–≤–∞–µ—Ç –±–µ–≥–ª–æ.

–õ–µ—Ç–∏—Ç –ª–∏—Å—Ç–≤–∞ –≤ –æ—Å–µ–Ω–Ω–∏–π –ø—Ä–∞—Ö,

–∏ –≤–∏–∂—É —è: –≤ –µ–µ –æ—á–∞—Ö

–ª—É–Ω–∞ –±–µ—Å–ø–µ—á–Ω–∞—è –ø–æ–±–ª–µ–∫–ª–∞.

¬Ý

***

–ò —Å–Ω–æ–≤–∞ –≤ –ø–∞—Ä–∫–µ –ª–∏—Å—Ç–æ–ø–∞–¥,

–∏ —Ç–∏—Ö–æ, —Å–ª–æ–≤–Ω–æ –≤ –º–∞–≤–∑–æ–ª–µ–µ.

–ú–æ–ª—á–∞—Ç –ø—É—Å—Ç—ã–Ω–Ω—ã–µ –∞–ª–ª–µ–∏,

–∫–æ—Å—Ç—Ä—ã –Ω–µ—è—Ä–∫–∏–µ —á–∞–¥—è—Ç.

–í—á–µ—Ä–∞ –∑–¥–µ—Å—å –∂–µ–Ω—â–∏–Ω–∞ –±—ã–ª–∞,

—Ö–æ—Ç–µ–ª–∞ —á—Ç–æ-–Ω–∏–±—É–¥—å –ø—Ä–∏–ø–æ–º–Ω–∏—Ç—å.

–ï–µ –∏–∑ –∫–æ–º–º—É–Ω–∞–ª—å–Ω—ã—Ö –∫–æ–º–Ω–∞—Ç

—Å–ø–ª–æ—à–Ω–∞—è —Å–∫—É–∫–∞ –ø—Ä–æ–≥–Ω–∞–ª–∞.

–ö–∞—Å–∞–ª—Å—è –¥–æ–∂–¥—å –µ–µ –≤–æ–ª–æ—Å,

–∏ –≥—É–±—ã –±–ª–µ–¥–Ω—ã–µ –¥—Ä–æ–∂–∞–ª–∏.

–ù–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ—Å–µ–Ω–∏ –¥–æ —Å–ª–µ–∑

–µ–µ –≥–ª–∞–∑–∞ –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∞–ª–∏.

–ò –≤–æ—Ç –Ω–∞ —É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–µ–π –∑–µ–º–ª–µ

–±–æ—Ç–∏–Ω–∫–∞ —Ö—Ä—É–ø–∫–∏–π –æ—Ç–ø–µ—á–∞—Ç–æ–∫

–∏ –ø–∞—Ä–∞ –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∏—Ö –ø–µ—Ä—á–∞—Ç–æ–∫,

–∑–∞–±—ã—Ç—ã—Ö –µ—é –Ω–∞ —Å–∫–∞–º—å–µ.

–°–ø–∞—Å–∏–±–æ –µ–π, —á—Ç–æ, —É—Ö–æ–¥—è,

–æ–Ω–∞ —Å–º–æ–≥–ª–∞ —Å–µ–±—è –æ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å

—Å–∫–∞–º–µ–π–∫–µ, –∫–∞–ø–µ–ª—å–∫–µ –¥–æ–∂–¥—è,

–∏ –æ—Å–µ–Ω–∏, –∏ –º–Ω–µ –Ω–∞ –ø–∞–º—è—Ç—å.

¬Ý

***

–¢–æ—Å–∫–∞ –ø–æ –æ—Å–µ–Ω–∏ –ø—Ä–∏—à–ª–∞,

–∫–æ–≥–¥–∞ –¥–æ–∂–¥–∏ –ø–æ—Ö–æ–ª–æ–¥–µ–ª–∏¬Ý

–∏ –ø–ª–æ—Ç–Ω—ã–π –∑–∞–Ω–∞–≤–µ—Å –∞–ª–ª–µ–∏

—Ä—è–±–∏–Ω–∞ –ø–µ—Ä–≤–∞—è –ø—Ä–æ–∂–≥–ª–∞.

–í –Ω–µ–¥–æ—Å—Ç–∏–∂–∏–º–æ–π –≥–ª—É–±–∏–Ω–µ ‚Äì¬Ý

–≤ —á—É–∂–æ–º —Ä–∞—Å–ø–∞—Ö–Ω—É—Ç–æ–º –æ–∫–Ω–µ

–≤–∏–¥–Ω–∞ –ø—Ä–∏ —Å–≤–µ—Ç–µ –Ω–æ—á–Ω–∏–∫–∞

—Ä–µ–±–µ–Ω–∫–∞ —Å–ø—è—â–µ–≥–æ —Ä—É–∫–∞.

–¢—É–º–∞–Ω –Ω–∞ —É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–µ–º —Å—Ç–µ–∫–ª–µ.

–ú–æ—Ö–Ω–∞—Ç—ã–π –ø–ª–µ–¥ –Ω–∞ –±–∞—Ä–∞—Ö–æ–ª–∫–µ.

–©–µ–ø–æ—Ç–∫–∞ —Å–æ–ª–∏ –Ω–∞ —Å—Ç–æ–ª–µ

–∏ —Ç–æ–º–∏–∫ –ü—É—à–∫–∏–Ω–∞ –Ω–∞ –ø–æ–ª–∫–µ.

–ê –µ—Å–ª–∏ –æ—Å–µ–Ω—å –±—ã –ø—Ä–∏—à–ª–∞,

—Ç–æ –ø–ª–µ–¥ –º–æ—Ö–Ω–∞—Ç—ã–π –±—ã –∫—É–ø–∏–ª–∏,

–∏ —Ç–æ–º–∏–∫ –ü—É—à–∫–∏–Ω–∞ —Ä–∞—Å–∫—Ä—ã–ª–∏,

–∏ —Å–æ–ª—å —Å–º–∞—Ö–Ω—É–ª–∏ —Å–æ —Å—Ç–æ–ª–∞.

¬Ý

–ê–≤–≥—ɗŗǬÝ

–ï—â–µ –∫–∞–∫ –±—É–¥—Ç–æ –∫—Ä–µ–ø–æ–∫ –∑–Ω–æ–π

–∏ –∑–≤–µ–∑–¥—ã –∑–≤–æ–Ω–∫–∏–µ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—ã,

–∏ –ª–∏–≤–Ω–∏ —Ç–∞–∫ –∂–µ –≤–µ—Ä–æ–ª–æ–º–Ω—ã,

–∏ —Ç—ã –ø–æ-–ø—Ä–µ–∂–Ω–µ–º—É —Å–æ –º–Ω–æ–π.

–ù–µ —Å—ã—â–µ—à—å –≤–∏–¥–∏–º—ã—Ö –ø—Ä–∏–º–µ—Ç

—Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ –æ—Å–µ–Ω—å —Ä—è–¥–æ–º –≥–¥–µ-—Ç–æ,

–∏ –≤–µ—Ä–∏—Ç—å —Ö–æ—á–µ—Ç—Å—è, —á—Ç–æ –ª–µ—Ç–æ¬Ý

–µ—â–µ –ø—Ä–æ–¥–ª–∏—Ç—Å—è –º–Ω–æ–≥–æ –ª–µ—Ç.

–ù–æ –∑–ª–æ –±–∞–∑–∞—Ä–Ω—ã–µ —Ç–æ—Ä–≥–æ–≤–∫–∏

—à–≤—ã—Ä—è—é—Ç –≥–∏—Ä—å–∫–∏ –Ω–∞ –≤–µ—Å—ã

–∏ –∫—Ä—ã—à–∏ –ë–ª–∏–∂–Ω–µ–π –ñ—É—Ä–∞–≤–ª–µ–≤–∫–∏

–≤–ª–∞–∂–Ω—ã –æ—Ç —É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–µ–π —Ä–æ—Å—ã.

–ö—Ä–∞—Å—É —Å–∞–¥–æ–≤ –Ω–∞ —Å—Ç–µ–±–ª—è—Ö –ø–ª–æ—Ç–Ω—ã—Ö

—Ö–æ–∑—è–π–∫–∏ –±–æ–ª—å—à–µ –Ω–µ —â–∞–¥—è—Ç.

–í—Å–µ –≥–æ—Ä—à–µ, –≥–æ—Ä—à–µ –≤ –ø–æ–¥–≤–æ—Ä–æ—Ç–Ω—è—Ö

–∫–æ—Å—Ç—Ä—ã –Ω–µ—è—Ä–∫–∏–µ —á–∞–¥—è—Ç.

–í—Å–µ –∂–∞—Ä—á–µ –ø–æ –≤–µ—Ç—Ä—É —Å–∫–æ–ª—å–∑–∏—Ç

–ª–∏—Å—Ç–≤–∞, —Å—Ö–æ–¥—è—â–∞—è —Å–æ —Å—Ü–µ–Ω—ã,

–∏ –ª–µ–≥–∫–∏–π —Ö–æ–ª–æ–¥–æ–∫ –∏–∑–º–µ–Ω—ã

—è—Å–Ω–µ–π –≤ –∑—Ä–∞—á–∫–∞—Ö —Ç–≤–æ–∏—Ö —Å–∫–≤–æ–∑–∏—Ç.

¬Ý

***

Ни звука о тебе – и птицы замолчали.

Ни вздоха о тебе – и вьюга улеглась.

–Ø –ø—Ä–µ–∑–∏—Ä–∞—é –º–∏–≥, –∫–æ–≥–¥–∞ —Ç–µ–±—è –∑–∞—á–∞–ª–∏,

—è –Ω–µ–Ω–∞–≤–∏–∂—É –¥–µ–Ω—å, –∫–æ–≥–¥–∞ —Ç—ã —Ä–æ–¥–∏–ª–∞—Å—å.

–Ø –≤—ã–∂–µ–≥ —Ç—Ä–∞–≤–æ—Å—Ç–æ–π –Ω–∞ –Ω–∞—à–µ–º –±—Ä–∞—á–Ω–æ–º –ª–æ–∂–µ,

—è –∏—Å—Ç—Ä–µ–±–∏–ª —Ü–≤–µ—Ç—ã –∏ —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π —Ä—É–∫–æ–π

–∏—Å–∫–æ—Ä–µ–Ω–∏–ª –¥—É–±—ã, –∫–∞—à—Ç–∞–Ω—ã —É–Ω–∏—á—Ç–æ–∂–∏–ª

–∏ –ø—Ä–µ–≤—Ä–∞—Ç–∏–ª –≤ –ø—É—Å—Ç—ã—Ä—å –∞–ª–ª–µ—é –Ω–∞–¥ —Ä–µ–∫–æ–π.

–ò –Ω–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, —á—Ç–æ–± –≤—Ä–∞–∑ —Å —Ç–æ–±–æ—é —Ä–∞—Å–∫–≤–∏—Ç–∞—Ç—å—Å—è,

—è —Å—Ç–∞–ª –µ—Ä–µ—Ç–∏–∫–æ–º –∏, –ø–æ–º–Ω—è —Å–≤–æ–π –æ–±–µ—Ç,

—Ç–≤–æ–µ —è –∏–º—è —Å–∞–º –≤—ã–º–∞—Ä—ã–≤–∞–ª –∏–∑ —Å–≤—è—Ç—Ü–µ–≤,

–∏ –≤ –ø–µ—Ä–µ—á–Ω–µ —Å–≤—è—Ç—ã—Ö —Ç–µ–±—è –æ—Ç–Ω—ã–Ω–µ –Ω–µ—Ç.

–¢–µ–ø–µ—Ä—å —Ö–≤–∞—Ç–∞–µ—Ç –º–Ω–µ –∏ –≥–ª—É–±–∏–Ω—ã, –∏ —à–∏—Ä–∏,

–∏ –º–æ–∂–Ω–æ –¥–∞–ª—å—à–µ –∂–∏—Ç—å, –æ –ø—Ä–æ—à–ª–æ–º –Ω–µ —Å–∫–æ—Ä–±—è.

Но – пусто на земле, но – бесприютно в мире,

–≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º –Ω–µ—Ç —Ç–µ–±—è.

¬Ý

–•—É–¥–æ–∂–Ω–∏–∫: –ì. –ö–æ–∑–ª–æ–≤.