Viva la muerte!

Viva la muerte!

24 –Є—О–љ—П 1812 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞—З–∞–ї—Б—П –њ–µ—А–≤—Л–є —Н—В–∞–њ –≤–Њ–є–љ—Л —Б –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–Њ–Љ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –∞—А–Љ–Є—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ I —Б –±–Њ—П–Љ–Є –Њ—В—Б—В—Г–њ–∞–ї–∞ –Њ—В —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –≥—А–∞–љ–Є—Ж –і–Њ –Я–µ—А–≤–Њ–њ—А–µ—Б—В–Њ–ї—М–љ–Њ–є. –Т –љ–∞—З–∞–ї–µ –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Н—В–∞–њ–∞ (—Б –Њ–Ї—В—П–±—А—П –њ–Њ –і–µ–Ї–∞–±—А—М 1812 –≥.) –С–Њ–љ–∞–њ–∞—А—В –Љ–∞–љ–µ–≤—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї, —Б—В—А–µ–Љ—П—Б—М —Г–є—В–Є –љ–∞ –Ј–Є–Љ–љ–Є–µ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Л –≤ –љ–µ —А–∞–Ј–Њ—А—С–љ–љ—Л–µ –±–Є—В–≤–∞–Љ–Є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є. –Ч–∞—В–µ–Љ —А–µ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П –і–Њ –≥—А–∞–љ–Є—Ж –Ш–Љ–њ–µ—А–Є–Є, –њ—А–µ—Б–ї–µ–і—Г–µ–Љ—Л–є —А–∞–Ј–Њ–Ј–ї—С–љ–љ—Л–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ ¬Ђ–Љ–µ–і–≤–µ–і–µ–Љ¬ї, –≥–Њ–ї–Њ–і–Њ–Љ, –Љ–Њ—А–Њ–Ј–∞–Љ–Є –Є –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ–∞–Љ–Є.¬†

–Я—А–µ–і–Є—Б–ї–Њ–≤–Є–µ –Ї –≤–Њ–є–љ–µ, –њ–ї–∞–≤–љ–Њ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і—П—Й–µ–µ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ—Б–ї–Њ–≤–Є–µ

"–†—Г—Б—Б–Ї–Є–є –љ–∞—А–Њ–і –љ–µ –і–Њ—А–Њ—Б –µ—Й—С –і–Њ –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞". –Р.–Ф—О–Љ–∞

¬Ђ–У–ї—П–і—П –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞ –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ—Г, –Ї–љ—П–Ј—М –Р–љ–і—А–µ–є –і—Г–Љ–∞–ї –Њ –љ–Є—З—В–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –≤–µ–ї–Є—З–Є—П, –Њ –љ–Є—З—В–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –њ–Њ–љ—П—В—М –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П, –Є –Њ –µ—Й—С –±–Њ–ї—М—И–µ–Љ –љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є, —Б–Љ—Л—Б–ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –њ–Њ–љ—П—В—М –Є –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М –Є–Ј –ґ–Є–≤—Г—Й–Є—Е¬ї.¬†

¬Ђ–Т–Њ–є–љ–∞ –Є –Љ–Є—А?¬ї вАФ –Ф–∞.¬†

–Ъ–Њ–≥–і–∞ —З–Є—В–∞–µ—И—М –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –ї—О–і–µ–є —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –≤–Є–і–Є—И—М —В—Г –ґ–µ —Е–∞–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г, —З—В–Њ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–µ—В—Б—П –Є —Б–µ–є—З–∞—Б, –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ XXI –≤–µ–Ї–∞. –Ч–∞ –≥–Њ–і, вАФ –Ј–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ –і–Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –≤—Б–µ–Љ–Є—А–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є, вАФ —Б–∞–Љ—Л–µ –≤—Л–і–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –ї—О–і–Є (–Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–∞ –Є –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –У–Є—В–ї–µ—А–∞, –њ–Њ –Љ–Њ–µ–Љ—Г —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–љ–Є—О) —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї–Є, –Ї—Г–і–∞ –Њ–љ–Є –Є–і—Г—В –Є —З—В–Њ –Є—Е –ґ–і—С—В: –Љ–Є—А? –≤–Њ–є–љ–∞? —Б –Ї–µ–Љ –≤–Њ–є–љ–∞? —Б –Ї–µ–Љ —Б–Њ—О–Ј? –Ї—В–Њ –і—А—Г–≥? –Ї—В–Њ –≤—А–∞–≥?

–Ь–Њ–ґ–љ–Њ –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ —Б–њ–Њ—А–Є—В—М, –љ—Г–ґ–љ–∞ –ї–Є –±—Л–ї–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤–Њ–є–љ–∞ —Б –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–Њ–Љ, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–≤—И–∞—П—Б—П, —Б –њ–µ—А–µ—А—Л–≤–∞–Љ–Є –і—А—Г–ґ–±—Л, –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –і–µ—Б—П—В–Є –ї–µ—В. –°—В–Њ–Є–≤—И–∞—П –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ —Б–Њ—В–µ–љ —В—Л—Б—П—З –ї—О–і–µ–є. –Э–µ –і–∞–≤—И–∞—П –љ–Є—З–µ–≥–Њ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Б–ї–∞–≤—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Є —В–∞–Ї, –њ–Њ—Б–ї–µ —Б—Г–≤–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤, –±—Л–ї–Њ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ.

¬Ђ–Я—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є¬ї –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ вАФ –≤–µ–ї–Є—З–∞–є—И–Є–є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –≥–µ–љ–Є–є. –§—А–∞–љ—Ж–Є—П –≤ —В—Г –њ–Њ—А—Г –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–ї–∞ –њ–µ—А–Є–Њ–і, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є, –±—Г–і–µ–Љ –љ–∞–і–µ—П—В—М—Б—П, –ґ–і—С—В –Є –†–Њ—Б—Б–Є—О, вАФ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї ¬Ђ—А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Р–љ–∞—В–Њ–ї—М –§—А–∞–љ—Б¬ї –Ь–∞—А–Ї –Р–ї–і–∞–љ–Њ–≤ –≤ 1935 –≥–Њ–і—Г. вАФ –Я–Њ—Б–ї–µ –Ї—А–Њ–≤–∞–≤—Л—Е —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –ї–µ—В –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –њ—А–Њ—З–љ–∞—П –Є –Љ–Њ—Й–љ–∞—П –≤–ї–∞—Б—В—М –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б –Њ—З–µ–љ—М —Г–Љ–љ—Л–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤—И–Є–Љ —Б—В—А–∞–љ–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –ґ–Є–Ј–љ–Є.¬†

–Я–Њ –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ—Л–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞–Љ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞–Ї–∞–њ–ї–Є–≤–∞–≤—И–∞—П—Б—П –≤–µ–Ї–∞–Љ–Є –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–∞—П —Н–љ–µ—А–≥–Є—П –љ–∞—А–Њ–і–∞. –Ю–±–Њ–Ј–љ–∞—З–Є–ї–Є—Б—М —Б–Ї–∞–Ј–Њ—З–љ—Л–µ —Г—Б–њ–µ—Е–Є –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –њ–Њ—З—В–Є –Њ–±–ї–∞—Б—В—П—Е, —А–∞–Ј–≤–µ —З—В–Њ –Ї—А–Њ–Љ–µ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л. –Ф–ї—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є, –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Г—А–Њ–≤–љ—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–∞ —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ—Б—В—М –±—Л—В–∞. (–Ч–∞—В–Њ –Т–µ–ї–Є–Ї–∞—П —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П –≤ ¬Ђ–Я–Є—Б—М–Љ–∞—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞¬ї –Ъ–∞—А–∞–Љ–Ј–Є–љ–∞ –≤–Њ–Ј–љ–µ—Б–ї–∞ –∞–≤—В–Њ—А–∞ –≤ –њ–µ—А–≤—Л–µ —А—П–і—Л —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –ї–Є—В–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–≤!)¬†

–Ч–∞ —Б—З—С—В —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і—К—С–Љ–∞ –§—А–∞–љ—Ж–Є—П –µ—Й—С –Љ–Њ–≥–ї–∞ –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –ї–µ—В –≤–µ—Б—В–Є –±–Њ—А—М–±—Г —Б–Њ –≤—Б–µ–є –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–Њ–є: ¬Ђ–•–Њ—В—П –С–∞—Б—В–Є–ї–Є—П –љ–µ —Г–≥—А–Њ–ґ–∞–ї–∞ –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Є–Ј –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞, —В—А—Г–і–љ–Њ –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В—М —В–Њ—В —Н–љ—В—Г–Ј–Є–∞–Ј–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–Њ –њ–∞–і–µ–љ–Є–µ —Н—В–Њ–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —В—О—А—М–Љ—Л –Є —Н—В–∞ –њ–µ—А–≤–∞—П –њ–Њ–±–µ–і–∞ –±—Г—А–љ–Њ–є —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л —Б—А–µ–і–Є —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Ж–µ–≤, –Ї—Г–њ—Ж–Њ–≤, –Љ–µ—Й–∞–љ –Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е –ї—О–і–µ–є –±–Њ–ї–µ–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—А–Њ–≤–љ—П¬ї, вАФ –њ–Є—И–µ—В —Д—А. –њ–Њ—Б–Њ–ї –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –°–µ–≥—О—А. –Я—А–∞–≤–і–∞, –љ–µ –ї–Є—И–љ–Є–Љ –±—Г–і–µ—В –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –Я—Г–≥–∞—З—С–≤ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є–ї —В—Г –ґ–µ –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г, —З—В–Њ –Є —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–µ –±—Г–љ—В–Њ–≤—Й–Є–Ї–Є, –љ–µ —З–Є—В–∞—П —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є—Е –Ї–љ–Є–≥вА¶

–Т—Б—С —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М—Б—П ¬Ђ–Ц–Є–Ј–љ—М –Є —Б–Љ–µ—А—В—М¬ї вАФ –°–Љ–µ—А—В—М –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–ї—П–ї–∞ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ –≤ —В–Њ–є –ґ–µ –Љ–µ—А–µ, —З—В–Њ –Є –Ц–Є–Ј–љ—М.¬†

–Т —А–Њ–Љ–∞–љ–µ ¬Ђ–Т–Њ–є–љ–∞ –Є –Љ–Є—А¬ї —З–∞—Б—В–љ–Њ–µ –Є –Њ–±—Й–µ–µ —Б–њ–ї–∞–≤–ї—П—О—В—Б—П –≤ –Њ–≥–љ–µ –≥–Њ—А—П—Й–µ–є –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л. –Ъ–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ—Б–≤–µ—Й–∞–µ—В –Є –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–∞–µ—В —Б—Г–і—М–±—Л —Б—В—А–∞–љ—Л, –Љ–Є—А–∞ –Є –≤—Б–µ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ.¬†

–Ъ–∞–Ї –ґ–Є–≤–Њ–є –≤—Б—В–∞—С—В –њ–µ—А–µ–і –љ–∞–Љ–Є –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤, –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–∞—О—Й–Є–є –≤ —Б–µ–±–µ —А—Г—Б—Б–Ї—Г—О –і—Г—И—Г. –Ш —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –µ–Љ—Г –Њ–±—А–∞–Ј —В—А–Є–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–µ–є ¬Ђ–≤–Њ–ї—И–µ–±–љ–Є—Ж—Л¬ї –Э–∞—В–∞—И–Є –†–Њ—Б—В–Њ–≤–Њ–є. –Ю–±—А–∞–Ј, –љ–∞–і–µ–ї—С–љ–љ—Л–є, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л, –≤—Б–µ–Љ–Є —З–µ—А—В–∞–Љ–Є ¬Ђ–≥–µ—А–Њ–Є–љ–Є —А–Њ–Љ–∞–љ–∞¬ї –Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ —В–∞–Ї–Њ–є –љ–µ–њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–Љ—Л–є, –љ–µ–Ј–∞–±—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–є, —А–Њ–і–љ–Њ–є: ¬Ђ–ѓ –≤–Ј—П–ї –Ґ–∞–љ—О (–Ґ. –Р. –С–µ—А—Б), –њ–µ—А–µ—В–Њ–ї–Њ–Ї –µ—С —Б –°–Њ–љ–µ–є (–°. –Р. –Ґ–Њ–ї—Б—В–∞—П), –Є –≤—Л—И–ї–∞ –Э–∞—В–∞—И–∞¬ї.¬†

–Ы—О–і–Є —А–∞–Ј–љ—Л–µ. –Э–∞—А–Њ–і –µ–і–Є–љ—Л–є. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П. –°—В—А–∞–љ–∞. –Ъ–∞–Ї –≤—Б—С —Н—В–Њ —Б–Њ–њ—А–Є–Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П —Б –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є –љ—Л–љ–µ—И–љ–Є–Љ–Є, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –љ–µ—А–∞–Ј–і–µ–ї–Є–Љ–Њ! –Э–µ –Ј–∞—А–∞—Б—В–∞—О—Й–Є–µ —А–∞–љ—Л ¬Ђ–љ–µ–њ—А–Њ—И–µ–і—И–Є—Е¬ї –љ–µ–і–∞–≤–љ–Є—Е –≤–Њ–є–љ. –Ф–∞ –Є –њ—А–Њ—И–µ–і—И–∞—П –Т–µ–ї–Є–Ї–∞—П –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П вАФ –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –Њ—В–Ї–ї–Є–Ї–∞–µ—В—Б—П —Б–≤—П—В—Л–Љ–Є —Б–ї–µ–Ј–∞–Љ–Є –≤–Њ–Њ—З–Є—О —Г–≤–Є–і–µ–≤—И–Є—Е 21-–є –≤–µ–Ї –≤–µ—В–µ—А–∞–љ–Њ–≤вА¶ –Э–Њ –љ–µ —Г–≤–Є–і–µ–≤—И–Є—Е –≤–Њ–Њ—З–Є—О –±–ї–∞–≥–Њ–і–µ–љ—Б—В–≤–Є—П. –Ц–∞–ї—М.¬†

¬Ђ–Т–Њ–є–љ–∞ –Є –Љ–Є—А?¬ї вАФ –Ф–∞. –С–Њ—А—М–±–∞ вАФ –≤–Њ—В —Б–Љ—Л—Б–ї –ґ–Є–Ј–љ–Є!!

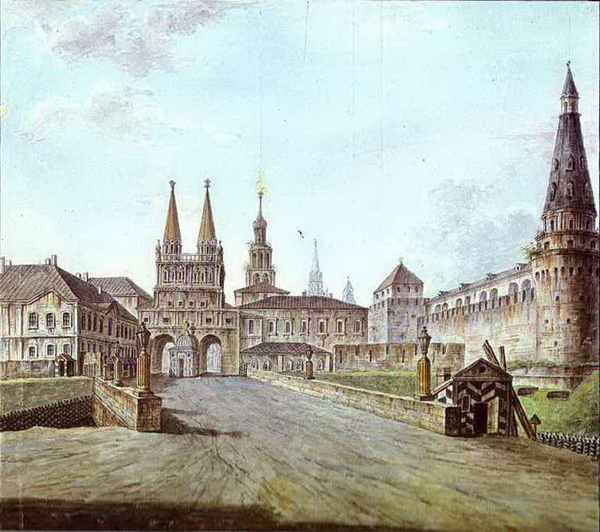

–Т—К–µ–Ј–і –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ I –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ—В—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–∞

–Э–∞—З–љ—Г —Б–≤–Њ–є –Њ—З–µ—А–Ї —Б –Є–Ј–ї—О–±–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П: ¬Ђ–Э–∞–Љ –ї–µ–≥—З–µ –≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П –≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–µвА¶¬ї вАФ –Т –і–∞–ї—С–Ї–Њ–µ –њ—А–µ–і–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–µ.

–Я–Є—Б–∞—В—М –Ї–љ–Є–≥–Є —Б—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М –≤ —В—Г –њ–Њ—А—Г –і—Г—А–љ–Њ–є –њ—А–Є–Љ–µ—В–Њ–є. –≠—В–Њ–≥–Њ –і–Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ, —З—В–Њ–±—Л –≤–Ј—П—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –њ–Њ–і –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–љ–Є–µ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –і–ї—П –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є —А–µ–∞–Ї—Ж–Є–Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –Ї–Њ–Ј–ї–Њ–Љ –Њ—В–њ—Г—Й–µ–љ–Є—П: —А–µ–∞–Ї—Ж–Є—П –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї–∞ –Њ–±—Б–Ї—Г—А–∞–љ—В–Є–Ј–Љ, –Љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –њ—А–µ–і–≤–∞—А—П—П –Њ–±—Б–Ї—Г—А–∞–љ—В–Є–Ј–Љ –∞—А–∞–Ї—З–µ–µ–≤—Б–Ї–Є–є 20-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П.

–Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ XVIII –≤–µ–Ї–∞ –ї—О–і–Є –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ—Л –≤ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–є –Љ—А–∞–ЇвА¶¬†

–Я—П—В—М–і–µ—Б—П—В –ї–µ—В, –њ–Њ–Ї–∞ ¬Ђ–≠–љ—Ж–Є–Ї–ї–Њ–њ–µ–і–Є—П¬ї –Є –Т–Њ–ї—М—В–µ—А –≤–Ј—А—Л–≤–∞–ї–Є —Б—В–∞—А—Г—О –§—А–∞–љ—Ж–Є—О, –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є –Ї—А–Є—З–∞–ї–Є –і–Њ–±—А–Њ–Љ—Г –љ–∞—А–Њ–і—Г, —З—В–Њ —Г—З–Є—В—М—Б—П –≥—А–∞–Љ–Њ—В–µ, –і–∞ –Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ —З–µ–Љ—Г –±—Л —В–Њ –љ–Є –±—Л–ї–Њ, вАФ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–∞–њ—А–∞—Б–љ—Л–є —В—А—Г–івА¶ –°–ї–Њ–≤–∞ ¬Ђ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–∞¬ї, ¬Ђ—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М¬ї, ¬Ђ—Б—З–∞—Б—В—М–µ¬ї –і–ї—П –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ –ї—О–і–µ–є вАФ –≥–љ—Г—Б–љ—Л –Є –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ—Л: ¬Ђ–Ю–љ–Є –њ–Њ—А–Њ–ґ–і–∞—О—В –њ—А–Є–≤—Л—З–Ї—Г –Ї —Б–њ–Њ—А–∞–Љ –Є –љ–µ–і–Њ–≤–µ—А–Є–µ¬ї, вАФ –њ–Є—Б–∞–ї –°—В–µ–љ–і–∞–ї—М.

–Ъ –љ–µ—Б—З–∞—Б—В—М—О, –†–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П –њ–Њ—А–Њ–і–Є–ї–∞ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –ґ–Є–Ј–љ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–µ —З—Г–і–Њ–≤–Є—Й–µ вАФ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –µ–≥–Њ –љ–µ–ї—М–Ј—П –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є—В—М, –љ–∞–і–Њ –Є–Љ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М. –°—В–µ–љ–і–∞–ї—М –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї, —З—В–Њ –Љ–µ–ї–Ї–Є–µ –і–µ—Б–њ–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —А–µ–ґ–Є–Љ—Л —Б–≤–Њ–і—П—В –љ–∞ –љ–µ—В –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—П. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –ґ–µ –Љ—Л –і–Њ–±–∞–≤–Є–Љ вАФ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–µ –і–µ—Б–њ–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —А–µ–ґ–Є–Љ—Л –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—В —В–µ—Е–љ–Є–Ї—Г –њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і—Л –і–ї—П —Д–∞–±—А–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—П. –Ю—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–∞—П –ї–Њ–ґ—М вАФ –њ–Њ–≤—Б–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ–µ –µ—С –Њ—А—Г–ґ–Є–µ! вАФ —Г–ґ–µ —Д–Є–≥—Г—А–Є—А—Г–µ—В –љ–∞ –≤–Є–і–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –≤ ¬Ђ–Я–∞—А–Љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є¬ї.¬†

¬Ђ–Т–ї–Є—П–љ–Є–µ –Ц–Њ–Ј–µ—Д–∞ –С–∞–ї—М–Ј–∞–Љ–ЊћБ –љ–∞ —В—А–∞–љ—Б—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є¬ї вАФ —В–µ–Љ–∞ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є. –Ъ–Њ—В–Њ—А–Њ–є, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Ј–∞–є–Љ—Г—Б—М –≤ —Б—В–∞—А–Њ—Б—В–Є. –Э–Њ –Ї —Б–ї–Њ–≤—Г –Њ—В–Љ–µ—З—Г, —З—В–Њ, –Њ–±—К–µ–Ј–і–Є–≤ –Х–≥–Є–њ–µ—В, –≤—Б—О –Х–≤—А–Њ–њ—Г, –Ј–∞–≥–ї—П–љ—Г–≤ –і–∞–ґ–µ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О. –Я—А–µ—Б–ї–µ–і—Г–µ–Љ—Л–є –Ј–∞ –≤–Њ—А–Њ–≤—Б—В–≤–Њ, —Д—А–∞–љ–Ї–Љ–∞—Б–Њ–љ—Б—В–≤–Њ –Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞–љ–Є–µ –і–µ–Љ–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –∞—Д–µ—А–Є—Б—В –С–∞–ї—М–Ј–∞–Љ–ЊћБ вАФ –≥—А–∞—Д –Ъ–∞–ї–Є–Њ—Б—В—А–Њ вАФ –≤ —В–Њ–Љ –≥–Њ–і—Г –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж-—В–Њ –±—Л–ї –Њ—В–ї–Њ–≤–ї–µ–љ –Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З—С–љ –≤ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М —Б–≤. –Р–љ–≥–µ–ї–∞ –≤ –†–Є–Љ–µ. –Ш –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А—С–љ –Ї —Б–Љ–µ—А—В–Є.¬†

–§—А–∞–љ—Ж–Є—П 1789-–≥–Њ –≥–Њ–і–∞ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї–∞ –Љ–Є—А—Г –љ–µ —А–∞–±—Б—В–≤–Њ, –љ–µ–≤–µ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –Є –Љ–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –∞–ї—Е–Є–Љ–Є—О, вАФ –∞ —Б—З–∞—Б—В—М–µ –Є –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б. –Т–µ—А–љ–∞—П –њ–∞–Љ—П—В–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е —Г–Љ–Њ–≤ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞, –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–≤—И–Є—Е —Н–њ–Њ—Е–µ –Т–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –њ—А–Є–≤–µ—А–ґ–µ–љ–∞ –≥—Г–Љ–∞–љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є. –°–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–є –Њ—Б–љ–Њ–≤—Г –≤—Б—П–Ї–Њ–є –љ–∞—Г–Ї–Є –Є –≤—Б—П–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л.¬†

–Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ј–Њ–і—З–Є–є –Ь–∞—В–≤–µ–є –Ъ–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–ї –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г-–і–µ—А–µ–≤–љ—О –≤ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ—Л–є –Њ—Б—В—А–Њ–≤ ¬Ђ–°—З–∞—Б—В–Є—П¬ї вАФ –≥—А–∞–і –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Я—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є—П. –Т–і—Л—Е–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М –≤ ¬Ђ–±–µ–Ј–Љ–Њ–ї–≤–љ—Г—О –≥—А–Њ–Љ–∞–і—Г –Ї–∞–Љ–љ–µ–є —Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Л—Е¬ї. –Ч–∞–њ–µ—З–∞—В–ї—С–љ–љ—Г—О –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–∞–Љ –ї–Є—И—М —З–µ—А—В–µ–ґ–∞–Љ–Є –Є –≥—А–∞–≤—О—А–∞–Љ–Є.

–Ш—В–Њ–≥ –±–Њ—А—М–±—Л –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л—Е, –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–є –≤ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–∞–µ—В—Б—П –≤ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ вАФ –Є–±–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М –љ–Є—З–µ–≥–Њ вАФ –Є –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–ї –љ–Є—З–µ–≥–Њ, —З—В–Њ –љ–µ —А–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –±—Л –Є–Ј –±—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—И–µ–≥–Њ ¬Ђ–Ї–∞–ґ–і–Њ–і–љ–µ–≤–љ–Њ–≥–Њ —Г—В–µ—И–µ–љ–Є—П¬ї. –Ш –љ–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ-—В–Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Н—В–∞–њ–µ –≤ –љ—С–Љ –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –±–Њ—А—М–±–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –∞–љ–≥–µ–ї–Њ–Љ –Є –і–µ–Љ–Њ–љ–Њ–Љ: –Њ–љ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –њ–µ—А–µ–њ—Г—В—М–µ.¬†

–Э–∞—З–Є–љ–∞—П —Б —Н–њ–Њ—Е–Є –†–µ–≥–µ–љ—Б—В–≤–∞ –Є –Ї–Њ–љ—З–∞—П –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –Ь–∞—А–Є–Є-–Р–љ—В—Г–∞–љ–µ—В—В—Л –≤ –Љ–∞–љ–µ—А–љ–Њ–Љ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ –њ—А–Є–і–≤–Њ—А–љ—Л—Е —В–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤-–ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—Ж–µ–≤ XVIII –≤–µ–Ї–∞ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–µ—В —Г–є–Љ–∞ —З–Є—Б—В–Њ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є—Е –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —В–∞–Ї –ґ–µ –Ї–∞–Ї –Є –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–Њ–≤.¬†

–Э–Њ –і–ї—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–∞, —Г–Љ–µ—О—Й–µ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б—З–Є—В–∞—В—М —В–Њ, —З—В–Њ —Б–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Ј–∞ –ґ–µ–Љ–∞–љ—Б—В–≤–Њ–Љ, —Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М—О –Є –≤–Њ—Б—Е–Є—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Ї–Њ–ї–Њ—А–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –і–∞—А–Њ–Љ ¬Ђ–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М¬ї –Т–∞—В—В–Њ, –і—А–∞–Љ–∞—В–Є–Ј–Љ –±–Њ—А—М–±—Л –Ј–∞ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є–є–љ—Г—О —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –±—Л—В–Є—П –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ –Ї–Њ–≥–і–∞-–ї–Є–±–Њ –Њ—Й—Г—В–Є–Љ –≤ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–µ –ї—О–±–Њ–≥–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П-—Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ —В–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–Є вАФ —Н–њ–Њ—Е–Є –ї–µ–≥–Ї–Њ–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–∞–±–∞–≤, —А—Г–Љ—П–љ –Є –≥–∞–ї–∞–љ—В–љ—Л—Е –њ—А–∞–Ј–і–љ–µ—Б—В–≤.¬†

¬Ђ–Ъ–∞–Ї –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї –±—Г–і–µ—В –љ–µ–њ—А–∞–≤, –µ–ґ–µ–ї–Є –Њ–љ –±—Г–і–µ—В –њ—Л—В–∞—В—М—Б—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ –≤–Њ –≤—Б–µ–є –µ–≥–Њ —Ж–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –≤–Њ –≤—Б–µ–є —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞–Љ –ґ–Є–Ј–љ–Є, —В–∞–Ї –Є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –љ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –і–µ–ї–∞, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—П –ї–Є—Ж–Њ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≤ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–ЉвА¶¬ї вАФ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є.¬†

–Р–љ—В—Г–∞–љ –Т–∞—В—В–Њ. –Ц–Є–ї—М

–Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –і–∞—С—В —Д–∞–Ї—В—Л. –Ч–∞–і–∞—З–∞ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ вАФ –Њ–±–ї–µ—З—М —Н—В–Є —Б–Ї—Г–њ—Л–µ, –∞ –њ–Њ—А–Њ–є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–≤—Л–µ –Є —Б–±–Є–≤—З–Є–≤—Л–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≤ –ґ–Є–≤—Л–µ —Д–Њ—А–Љ—Л —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞.

–†–µ–∞–ї–Є–Ј–Љ, –≤—Л—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –Ј–∞ –і–≤–µ—А—М –ї–Є–≤—А–µ–є–љ—Л–Љ–Є –ї–∞–Ї–µ—П–Љ–Є –Ј–љ–∞—В–Є, –љ–µ –ґ–µ–ї–∞—О—Й–µ–є –±–Њ–ї–µ–µ —В–µ—А–њ–µ—В—М —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ—Л—Е, –љ–Њ –±–µ–і–љ—Л—Е –Љ—Г–ґ–Є–Ї–Њ–≤ –±—А–∞—В—М–µ–≤ –Ы–µ–љ–µ–љ–Њ–≤ вАФ –њ—А–Њ—Б—В–Њ–љ–∞—А–Њ–і—М—П, –њ—А—П—З—Г—Й–µ–≥–Њ—Б—П –њ–Њ–і —А–∞–Ј–љ—Л–Љ–Є –ї–Є—З–Є–љ–∞–Љ–Є –љ–∞ —Б–∞–Љ—Л—Е –њ—А–Є—З—Г–і–ї–Є–≤—Л—Е –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–∞—Е, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л—Е —Д–∞–љ—В–∞–Ј–Є–µ–є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞. –≠—В–Њ—В –љ–µ–≤–Њ—Б—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –њ–Њ–Ї–∞ —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Љ —В–Њ –Є –і–µ–ї–Њ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –Њ —Б–µ–±–µ –≤ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –і–∞–ї—С–Ї–Є—Е –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л –Њ—В –љ–∞—В—Г—А–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞ –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞—Е вАФ –Ї–Њ–Љ–µ–і–Є—П—Е –Љ–∞—Б–Њ–Ї. –Ч–∞ –і–µ–Ї–Њ—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ –Є–Ј—П—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≥–Њ—А–µ—З—М –Є –Є—А–Њ–љ–Є—П: –Ї–∞–Ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ –∞—А–ї–µ–Ї–Є–љ–µ ¬Ђ–Ц–Є–ї—М¬ї —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В–Њ–≥–Њ –Р–љ—В—Г–∞–љ–∞ –Т–∞—В—В–Њ. –Ъ–∞—А—В–Є–љ–µ, –Њ—Б—В–∞–≤—И–µ–є—Б—П –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–Њ–є –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є 1789 –≥.

–Э–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Б–∞–Љ–Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ, –Ї–∞–Ї –Є –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є, —З–µ—А–њ–∞–µ—В —Б–≤–Њ—О –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Г—О —Б–Є–ї—Г –≤–Њ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –°—В–Њ–Є—В –µ—О –њ—А–µ–љ–µ–±—А–µ—З—М вАФ –Є —А–Њ–ґ–і–∞–µ—В—Б—П —З—В–Њ-—В–Њ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й–µ–µ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ ¬Ђ–≤ –њ–Њ—З—С—В–µ¬ї. –Э–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ —Н—В–Њ, –Ї–∞–Ї –Є —Б–∞–Љ–∞ –ґ–Є–Ј–љ—М вАФ –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М –Ї—А–Є–≤–ї—П–љ—М–µ, –і—Л–Љ. –І—В–Њ–±—Л –њ–Њ–Ј–љ–∞—В—М –Љ–Є—А, –љ–∞–і–Њ –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –њ–Њ–Ј–љ–∞—В—М —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О —Б—В—А–∞–љ—Г. –Ш –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–∞ –≤ —В–∞–Ї–Є—Е –ї—О–і—П—Е, –≤–µ–Ї–∞–Љ–Є –Њ—В–і–∞–≤–∞–≤—И–Є—Е –ї—Г—З—И–µ–µ: вАФ –і—Г—И—Г, —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ, –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –≤ –Ј—А–µ–ї—Л–є –њ–ї–Њ–і –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–Є–≤–љ–Њ–є –Љ—Л—Б–ї–Є, вАФ —В—А–µ–±—Г—О—Й–Є—Е –њ–Њ–Ј–љ–∞—В—М –Є –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–∞—В—М –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М; –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–∞ –≤ —В–∞–Ї–Є—Е –ї—О–і—П—Е –§—А–∞–љ—Ж–Є—П –љ–µ –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞–ї–∞.

–°—В–∞—А—Л–є –Љ–Є—А –і–Њ–ї–ґ–µ–љ —А—Г—Е–љ—Г—В—М!¬†

–Х—Й—С –љ–µ –њ—А–Њ–≥—А–µ–Љ–µ–ї–Є –±–∞—А–∞–±–∞–љ—Л –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –њ–∞—А–Є–ґ—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –≥–≤–∞—А–і–Є–Є –°–∞–љ—В–µ—А—А–∞ –љ–∞ –Ї–∞–Ј–љ—М –Ы—О–і–Њ–≤–Є–Ї–∞ XVI, –∞ –≤–Њ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є —Г–ґ–µ –њ—А–Њ–±—Г–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Б–∞–Љ–Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ. –Ш, –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—И–∞—П —Б–≤–Њ—О –і–∞–≤–љ—О—О –Љ–Њ—Й—М, –Њ–±—А–µ—В—С–љ–љ—Г—О –≤ —Б—А–µ–і–љ–Є–µ –≤–µ–Ї–∞, —В—А—Г–±–Є—В —Б–±–Њ—А, –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –≤–Њ—Б—Б—В–∞—В—М –њ—А–Њ—В–Є–≤ —З—Г–ґ–µ–Ј–µ–Љ–љ—Л—Е –≤–Ї—Г—Б–Њ–≤.

–Я—А–Њ—Б—В–Њ—В–∞ –®–∞—А–і–µ–љ–∞ вАФ —Н—В–Њ –љ–µ ¬Ђ—Б–µ–ї—М—Б–Ї–∞—П¬ї –њ—А–Њ—Б—В–Њ—В–∞ –≤–µ—А—Б–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А–∞. –Ю–љ–∞ —Б–∞–Љ—Л–Љ –±–ї–Є—Б—В–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –њ–Њ–Ј–∞–±—Л—В—М –≤—Б—П–Ї–Є—Е –њ—Б–µ–≤–і–Њ-–њ–∞—Б—В—Г—И–Ї–Њ–≤ вАФ –∞–љ—В–Є—З–љ—Л—Е –Ґ–Є—А—Б–Є—Б–Њ–≤ –Є –•–ї–Њ–є. –Ъ–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤ —Г–≥–Њ–і—Г –∞–≤—Б—В—А–Є—П—З–Ї–µ –Ь–∞—А–Є–Є-–Р–љ—В—Г–∞–љ–µ—В—В–µ –Є–ї–Є –Я–Њ–Љ–њ–∞–і—Г—А—И–µ –Є –µ–є –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–Љ —Б–Љ–µ–љ–Є–ї–Є –≥–µ—А–Њ–µ–≤ –≤–µ–ї–Є—З–∞–≤–Њ–є ¬Ђ–≠–љ–µ–Є–і—Л¬ї. –У–µ—А–Њ–µ–≤, –љ–∞–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–Љ–њ–µ–Ј–љ—Л–Љ–Є –≤–Ї—Г—Б–∞–Љ–Є –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤ –Є–Ј —А–Њ–і–∞ –Ь–µ–і–Є—З–Є вАФ –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ—Л, –Ь–∞—А–Є–Є –Є –Є—Е —Б—Л–љ–Њ–≤–µ–є, вАФ –≤–Њ—Б—Б–µ–і–∞–≤—И–Є—Е –љ–∞ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–Љ —В—А–Њ–љ–µ. –®–∞—А–і–µ–љ (1699вАФ1779) вАФ —Н—В–Њ —Г–ґ–µ —Б–Љ–µ—А—В–љ—Л–є –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А –Ы—О–і–Њ–≤–Є–Ї—Г XVI.

–Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–є —А–Њ–і–Є—В—Б—П —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ –њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Є–Ј–Љ–∞. –Ш —В–Њ–≥–і–∞-—В–Њ –љ–∞—З–љ—С—В—Б—П –≤–µ–ї–Є—З–∞–є—И–Є–є –≤–µ–Ї вАФ XIX. –Ъ–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤—А–∞–≥–Є –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ–±—К—П–≤—П—В ¬Ђ–±–µ–Ј–Љ–Њ–Ј–≥–ї—Л–Љ¬ї вАФ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –≤–µ–Ї! –Ю—В –Ф–∞–≤–Є–і–∞ –Є —З–µ—А–µ–Ј –Я—Г—Б—Б–µ–љ–∞, –Њ—В–≥–Њ–ї–Њ—Б–Ї–∞ –Ф–µ–Ї–∞—А—В–∞ –≤ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ. –Ю—В –њ–Њ–±–µ–і —З–µ—А–µ–Ј –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –≤–µ–і—Г—Й–Є–є –§—А–∞–љ—Ж–Є—О –Ї —В—А–Є—Г–Љ—Д—Г.

–Ф–≤–Њ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Я—Г—Б—Б–µ–љ —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є ¬Ђ–Є—В–∞–ї—М—П–љ—Й–Є–љ–Њ–є¬ї, –ї–Є—И—С–љ–љ–Њ–є —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ—З–≤—Л, –≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є—В –Ї —В–Њ–є –ґ–µ –і–≤–Њ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ—З–µ—А–Ї–∞ –†—Г—Б—Б–Њ. –Ю–±–∞ –Њ–љ–Є –Љ–µ—З—Г—В—Б—П –Љ–µ–ґ–і—Г –і–∞–ї—П–Љ–Є –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ –Є –ґ–Є–Ј–љ—М—О, —Г–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Є–Љ –≤ –±—Г–і—Г–∞—А–∞—Е –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ—Б–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –і–∞–Љ. –Ъ–∞–Ї–∞—П —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –Ї–∞—А–Є–Ї–∞—В—Г—А–∞ –љ–∞ —Б–∞–Љ–Є—Е —Б–µ–±—П –≤ –њ—А–Є–і–≤–Њ—А–љ—Л—Е –њ–∞—Б—В–Њ—А–∞–ї—П—Е, вАФ –≥–і–µ ¬Ђ–µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї¬ї –Є ¬Ђ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ –њ—А–Є—А–Њ–і—Л¬ї –≤–Њ—Б–њ–µ–≤–∞—О—В—Б—П –≤ –Њ–њ–µ—А–љ—Л—Е –Ї—Г–њ–ї–µ—В–∞—Е!¬†

–°—В–Њ–Є—В –Є–Љ –Њ—В—Б—В—Г–њ–Є—В—М –≤ —Г–≥–Њ–і—Г —Б–Є–ї—М–љ—Л–Љ –Љ–Є—А–∞ –Њ—В —А–µ–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –і–ї—П –≤–µ—А—Е–Њ–≤ –љ–µ–њ—А–Є–µ–Љ–ї–µ–Љ–Њ–≥–Њ, вАФ –Є —В–≤–Њ—А—Ж—Л –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞—О—В—Б—П –≤ —Г–±–Њ–≥–Є—Е —А–Є—Д–Љ–Њ–њ–ї—С—В–Њ–≤. –Т —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є–Є —Б –љ–Є–Љ–Є ¬Ђ–њ–µ—А–µ–Ї–Њ–≤—Й–Є–Ї¬ї –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–Є–Ј–Љ–∞ –Ф–µ–љ–Є –Ф–Є–і—А–Њ, –ї—О–±–Є–Љ–µ—Ж –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ—Л II, вАФ –≥–Є–≥–∞–љ—В –љ–∞ –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞. –°—Г–Љ–µ–≤—И–Є–є –Њ—Е–≤–∞—В–Є—В—М —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Њ–є –Є –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—М, –Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Г. –Т–Њ–Ј–≤—Л—И–µ–љ–љ–Њ –њ—Л—В–∞–≤—И–Є–є—Б—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М –ґ–Є–Ј–љ—М —В–∞–Ї–Њ—О, –Ї–∞–Ї–Њ–є –Њ–љ–∞ –µ—Б—В—М, вАФ –≤–Њ –≤—Б–µ–є –µ—С –Њ–±–µ—Б–Ї—Г—А–∞–ґ–Є–≤–∞—О—Й–µ–є –Є –≤–Њ—Б—Е–Є—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є. –Я—А–µ–і–≤–Њ—Б—Е–Є—В–Є–≤ –љ–µ–Њ–±—Л—З–∞–є–љ—Л–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –і–ї—П –≤—Б–µ–Њ–±—К–µ–Љ–ї—О—Й–µ–≥–Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–є –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—Ж–Є–Є.

–Э–Њ —З—С—А–љ–∞—П —А–µ–∞–Ї—Ж–Є—П, —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Є–љ–Њ–Ј–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–≤—И–∞—П –≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є—О –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–є –Є –њ–∞—А–∞–Ј–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Ј–љ–∞—В—М вАФ ¬Ђ–Њ–±–љ–∞–≥–ї–µ–≤—И–Є—Е —Н–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В–Њ–≤¬ї (–Р—А–∞–≥–Њ–љ), вАФ –≤–љ–µ—Б–ї–∞ —Б–Љ—Г—В—Г –≤ —Г–Љ—Л —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–Њ–≤.

–Ц–µ–ї–∞—П —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М —Б–≤–Њ—С —Б–ї–Њ–≤–Њ, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–є –Љ—Л—Б–ї–Є —Б–љ–Њ–≤–∞ –±—Л–ї–Є –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ—Л –≤—Л–Є—Б–Ї–Є–≤–∞—В—М –Њ–Ї–Њ–ї—М–љ—Л–µ –њ—Г—В–Є вАФ —В–Њ—Б–Ї–∞ –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—Ж–Є–Є –њ–Њ —А–Њ–і–Є–љ–µ –Њ–±–ї–∞—З–Є–ї–∞—Б—М –≤ –Љ–Є—И—Г—А–љ—Л–µ –Њ—В—А–µ–њ—М—П, –љ–µ –ї–Є—И—С–љ–љ—Л–µ –±—А–∞–≤–∞–і—Л –Є –≤–µ–ї–Є—З—М—П. –Ю—В—А–µ–њ—М—П —Н—В–Є, –Ј–∞—Е–≤–∞—З–µ–љ–љ—Л–µ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є–љ –Є–ї–Є –≤—Л—В–∞—Й–µ–љ–љ—Л–µ –Є–Ј —Н–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–∞–≥–∞–ґ–∞, –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤—Б—С –ґ–µ —Н–Ї–Ј–Њ—В–Є–Ї–Њ–є, –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П–≤—И–µ–є –њ–Њ–Ј–∞–±—Л—В—М –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М.¬†

¬Ђ–У–љ—Г—Б–љ–Њ–µ —Н–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В—Б–Ї–Њ–µ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ –®–∞—В–Њ–±—А–Є–∞–љ–∞ вАФ –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–Њ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –±—Л–ї–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞-–ї–Є–±–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ–Љ вАФ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–є –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є¬ї, вАФ –њ–Є—Б–∞–ї –Ы—Г–Є –Р—А–∞–≥–Њ–љ. –Ф–∞ –≤–µ–і—М –Є –Њ–љ –љ–µ –±–µ–Ј –≥—А–µ—Е–∞ (–Ы–µ–љ–Є–љ—Б–Ї–∞—П –њ—А–µ–Љ–Є—П вАФ –≥—А–µ—Е?).¬†

вА¶–Ъ—Б—В–∞—В–Є, –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Л —А–∞—Б—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П —Н–Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є –≤ –Я–∞—А–Є–ґ–µ –љ–∞—Г–Ї–Њ–є –Є–Ј—Г—З–µ–љ—Л —Б–ї–∞–±–Њ.

–Т —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, —Г –њ–Њ–ї—П–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї–Њ –і–≤–∞ —Ж–µ–љ—В—А–∞. –С–µ–і–љ–Њ—В–∞ –ґ–Є–ї–∞ –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –°–µ–љ-–Ф–µ–љ–Є. –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В–љ—Л–Љ –ґ–µ –Ю—В–µ–є–ї–µ–Љ (Auteuil) –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е —Н–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В–Њ–≤ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Њ—Б—В—А–Њ–≤ –°–µ–љ-–Ы—Г–Є. –У–і–µ –µ—Й—С –≤ XVII –≤–µ–Ї–µ –±–Њ–≥–∞—В–µ–љ—М–Ї–Є–є —З–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї –Ы–∞–Љ–±–µ—А –≤—Л—Б—В—А–Њ–Є–ї –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–є –њ–Њ –њ–∞—А–Є–ґ—Б–Ї–Є–Љ –Љ–µ—А–Ї–∞–Љ –і–Њ–Љ. –Т—Л–Ї—Г–њ–ї–µ–љ–љ—Л–є –Є–Ј–≥–љ–∞–љ–љ—Л–Љ –Є–Ј –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ –І–∞—А—В–Њ—А—Л–є—Б–Ї–Є–Љ вАФ –њ–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—О –њ–Њ–ї—П–Ї–Њ–Љ.¬†

–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ ¬Ђ–Ю—В–µ–ї—М –Ы–∞–Љ–±–µ—А¬ї —Б—В–∞–ї –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ —Ж–µ–љ—В—А–Њ–Љ –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є —Н–Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є. –Ю—В–Ї—Г–і–∞, вАФ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–Є–≤—И–Є—Б—М ¬Ђ–≥–∞–є–і–∞–Љ–∞—Ж–Ї–Є–Љ–Є –љ–Њ–ґ–∞–Љ–Є¬ї, вАФ –љ–µ–і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ—Л–µ –њ–Њ–±–Њ—А–љ–Є–Ї–Є –Ъ–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б—В–≤–∞ –Я–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Ї–≤–∞–Ї–∞–ї–Є¬ї –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Є–Љ–њ–µ—А—Б–Ї–Є–є —Ж–∞—А–Є–Ј–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ –Т–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ–≥—А–µ—Б—Б–∞. –Ъ–∞–Ї –≤ —Б–≤–Њ—С –≤—А–µ–Љ—П (1564) —Б–±–µ–ґ–∞–≤—И–Є–є –≤ –Ы–Є—В–≤—Г –≤–Њ–µ–≤–Њ–і–∞ –Ъ—Г—А–±—Б–Ї–Є–є ¬Ђ–Ї–≤–∞–Ї–∞–ї¬ї –љ–∞ –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞.¬†

–Ц–∞–љ –≠–љ–≥—А. –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ –љ–∞ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ —В—А–Њ–љ–µ

–Ы–µ–≥–Є—В–Є–Љ–Є—Б—В-—В–∞–ї–µ–є—А–∞–љ–Њ–≤–µ—Ж –Є –њ—А–Є–≤–µ—А–ґ–µ–љ–µ—Ж –С—Г—А–±–Њ–љ–Њ–≤ –§—А–∞–љ—Б—Г–∞ –®–∞—В–Њ–±—А–Є–∞–љ –Є–Ј–≤–∞—П–ї –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–∞—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П –љ–∞–і –≤–µ–Ї–Њ–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї–Є–љ–∞ –У—О–≥–Њ.

–Э–∞—А—П–і–Є–≤ —Б—В–∞—А—Л–є —Б–ї–Њ–≤–∞—А—М –≤ —И—Г—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–ї–њ–∞–Ї, –У—О–≥–Њ –і–µ–ї–∞–µ—В—Б—П –∞–њ–Њ–ї–Њ–≥–µ—В–Њ–Љ –∞—А–≥–Њ, –Ј–∞—Ж–µ–њ–Є–≤ –≤ –≤–Њ–і–Њ–≤–Њ—А–Њ—В –љ–∞—В—Г—А–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–є –±–Њ–≥–Њ—Е—Г–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Ф–µ–ї–∞–Ї—А—Г–∞. –Ъ–Њ—В–Њ—А—Л–є –і–∞–ї, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, —В–Њ–ї—З–Њ–Ї –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ–Њ–Љ—Г –≥—А—Г–±–Њ–≤–∞—В–Њ-—Б–Љ–µ—И–љ–Њ–Љ—Г —Б–∞—В–Є—А–Є–Ї—Г –Њ—В –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є –Ф–Њ–Љ—М–µвА¶ (–°—В–Њ–ї—М –ї—О–±–Є–Љ–Њ–Љ—Г —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ ¬Ђ–Ф–Њ–Љ—М–µ¬ї, —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ —Н–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В–Њ–Љ –Є –њ–Њ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –Љ–Њ–Є–Љ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–Љ –Ь–∞–Ї—Б–Њ–Љ –Ъ–∞–љ—В–Њ—А–Њ–Љ.) –Э–Њ –Љ—Л —Г–±–µ–ґ–∞–ї–Є –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤—ГвА¶¬†

–Т–µ—А–љ—Г—Б—М –љ–∞ —Б–µ–Ї—Г–љ–і—Г –Ї ¬Ђ–Ъ–Њ—А–Њ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—О –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–∞¬ї, ¬Ђ–Ц–∞–љ–љ–µ –івАЩ–Р—А–Ї¬ї, ¬Ђ–Ґ–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤—Г –У–Њ–Љ–µ—А–∞¬ї –њ—А–Є–і–≤–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—Ж–∞ –≠–љ–≥—А–∞. –£–≤–µ–Ї–Њ–≤–µ—З–Є–≤—И–µ–≥–Њ —Б–µ–±—П –љ–µ –њ—Л—И–љ—Л–Љ–Є –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П–Љ–Є. –Р —В–µ–Љ, —З—В–Њ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–Є–ї –±—Л–ї–Њ–µ –≤–µ–ї–Є—З–Є–µ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А—В—А–µ—В–∞. –Т–µ–ї–Є—З–Є–µ, –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ —Г–ґ–µ –і–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г—В–Њ–µ –Ц–∞–љ–Њ–Љ –§—Г–Ї–µ –Є –Ъ–ї—Г—Н.¬†

–Ґ–∞–Ї–Њ–≤–∞, –µ—Б–ї–Є –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ, –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–∞—П —Ж–µ–њ—М, —Б–≤–Є—В–∞—П –Є–Ј –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–є —Б–µ–љ—В–Є–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л—Е –і—Г—И, –њ–ї–µ–љ—С–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —Н–Ї–Ј–Њ—В–Є–Ї–Њ–є: –Њ—В –і–Њ–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—В–µ–љ–Њ–њ–Є—Б–љ—Л—Е –њ–µ—Й–µ—А –≠–є–Ј–Є вАФ —З–µ—А–µ–Ј –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є —А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞ ¬Ђ–Я–ї–µ—П–і–Њ–є¬ї –Ф—О –С–µ–ї–ї–µ –Є –†–Њ–љ—Б–∞—А–∞ вАФ –і–Њ —В—А–Є—Г–Љ—Д–∞ –Ь–∞–љ–µ –Є –°—С—А–∞, –Я—М–µ—А–∞ –Ы–Њ—В–Є –Є –Я–Њ–ї—П –Ь–Њ—А–∞–љ–∞. –°—В–∞–≤—И–Є—Е –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є —В–≤–Њ—А—Ж–∞–Љ–Є –і–ї—П –±–Є—А–ґ–µ–≤–Є–Ї–Њ–≤ –Є –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А–Њ–≤ —Б–њ–∞–ї—М–љ—Л—Е –≤–∞–≥–Њ–љ–Њ–≤.

–Ш.–Р–є–≤–∞–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Є–є. –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞ 1812

–Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞

¬Ђ–§—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–∞–Љ, –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є–Љ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Є –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Ї—Г–њ–∞—Ж–Є–Є¬ї, вАФ —В–∞–Ї –Ј–≤—Г—З–Є—В —Н–њ–Є—В–∞—Д–Є—П –љ–∞ –Э–Њ–≤–Њ–і–µ–≤–Є—З—М–µ–Љ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ.

¬Ђ–Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞! –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞!¬ї вАФ –Ј–∞–Љ–µ–і–ї–Є–≤ —И–∞–≥, –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—И–∞–ї–Є —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–µ —Б–Њ–ї–і–∞—В—Л, –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л–µ —А–∞–і–Њ—Б—В–Є, –љ–∞–і–µ–ґ–і—Л –Є –≥–Њ—А–і–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –≤–µ—А—И–Є–љ–µ –Я–Њ–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ–є –≥–Њ—А—Л, –њ–Њ–і–љ—П–≤ –Ї–Є–≤–µ—А–∞ –љ–∞ —И—В—Л–Ї–Є –Є –Љ–Њ—Е–љ–∞—В—Л–µ —И–∞–њ–Ї–Є –љ–∞ –Њ—Б—В—А–Є—П —Б–∞–±–µ–ї—М.¬†

–Э–∞ —Н—В–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –Є–Ј–≤–Њ–Ј—З–Є–Ї–Є, –њ–Њ –Њ–±—Л—З–∞—О, —Б–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –Ї–∞—А—В—Г–Ј—Л-–Љ–∞–ї–∞—Е–∞–Є –Є –Ї–ї–∞–љ—П–ї–Є—Б—М –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л–Љ –Ї—Г–њ–Њ–ї–∞–Љ. –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ—Л–є –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ—Л–є –≥–Њ—А–Њ–і, —Г–Ј—А–µ–≤—И–Є–є –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д—Л, –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –Ї—А—Г—И–µ–љ–Є—П–Љ –њ–µ—А—Б–Є–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ–∞–Љ–±–Є–Ј–∞ –Є –≤–Њ–ґ–і—П –≥—Г–љ–љ–Њ–≤ –Р—В—В–Є–ї—Л, вАФ –Ї—А–∞–є–љ–Є–є –њ—Г–љ–Ї—В, –≥–і–µ –§—А–∞–љ—Ж–Є—П –≤–Њ–Ј–љ–µ—Б–ї–∞ —Б–≤–Њ—С –Ј–љ–∞–Љ—П –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А–µ. –Я–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –≤–Њ–і—А—Г–Ј–Є–ї–∞ –µ–≥–Њ –љ–∞ —О–≥–µ, –≤ –§–Є–≤–∞—Е.

–Т—Б—П —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П –Є –Є–Љ–њ–µ—А—Б–Ї–∞—П —Н–њ–Њ–њ–µ—П, –≤–µ–ї–Є—З–∞–є—И–∞—П –њ–Њ—Б–ї–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Є –¶–µ–Ј–∞—А—П, –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–∞ –Љ–µ–ґ –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –С–Њ–љ–∞–њ–∞—А—В–∞, –љ–∞—З–µ—А—В–∞–љ–љ–Њ–Љ –љ–∞ –њ–Є–ї–Њ–љ–∞—Е –§–Є–≤. –Ш –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–∞ –љ–∞ —Б—В–µ–љ–µ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Ѓ—А–Є—П –Ф–Њ–ї–≥–Њ—А—Г–Ї–Њ–≥–Њ.¬†

–Ш –µ–ґ–µ–ї–Є –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥ —Б—З–Є—В–∞–µ—В –≥–Њ–і—Л —Б–≤–Њ–Є—Е –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–Є–є –њ–Њ –љ–∞–≤–Њ–і–љ–µ–љ–Є—П–Љ, —В–Њ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞ вАФ –њ–Њ –њ–Њ–ґ–∞—А–∞–Љ, –љ–∞—З–Є–љ–∞—П —Б –Ґ–∞—В–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–∞ вАФ –С–∞—В—Л—П (1238). –°–∞–Љ–Њ —Б–Њ–±–Њ–є —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, –њ–Њ–ґ–∞—А 1812 –≥–Њ–і–∞ вАФ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Г–ґ–∞—Б–љ—Л–є. –Ґ—А–Є–љ–∞–і—Ж–∞—В—М —В—Л—Б—П—З –≤–Њ—Б–µ–Љ—М—Б–Њ—В –і–Њ–Љ–Њ–≤ –±—Л–ї–Є –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–µ–љ—Л –≤ –њ–µ–њ–µ–ї, –Њ—В —И–µ—Б—В–Є —В—Л—Б—П—З –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –Њ–і–љ–Є —Б—В–µ–љ—Л. (–Т–Њ–Њ–±—Й–µ –∞—А—Е–Є–≤–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —Г—Й–µ—А–±–∞ –Ї—А–∞–є–љ–µ —А–∞–Ј–љ—П—В—Б—П.)

¬Ђ–†–Њ—Б—Б–Є—П! –Ц–≥–Є –њ–Њ—Б–∞–і—Л –Є –і–µ—А–µ–≤–љ–Є!¬ї –Я. –Р–љ—В–Њ–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є

вАФ –Я–Њ–ґ–∞—А!!! вАФ —А–∞–Ј–і–∞–ї—Б—П —Б—В—А–∞—И–љ—Л–є –Ї—А–Є–Ї –≤ —В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є—В—М—Б—П –Љ–µ—З—В–∞.

–Ъ–Њ–≥–і–∞, –њ–Њ—Б—В—Г—З–∞–≤—И–Є—Б—М –≤ –і–≤–µ—А–Є –Ш–љ–і–Є–Є –љ–∞ —О–≥–µ, –Њ–љ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –Ї —Б–µ–≤–µ—А—Г. –Т —В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–∞ –Њ–љ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В –Ъ—А–µ–Љ–ї—М вАФ –і–≤–Њ—А–µ—Ж –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Ж–∞—А–µ–є. –Ш –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–µ—Б—В—М –љ–∞ –Њ—А–µ—Е–Њ–≤–Њ–≥–Њ –і–µ—А–µ–≤–∞ —В—А–Њ–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ I, —Б–ї–Њ–љ–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ—Б—В–Є вАФ –°–Њ—Д—М–Є –Я–∞–ї–µ–Њ–ї–Њ–≥ –Є –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ-–±—А–Є–ї–ї–Є–∞–љ—В–Њ–≤—Л–є вАФ –Я–µ—В—А–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ. –Т —В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А, вАФ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –•—А–Є—Б—В—Г, вАФ –Њ–Љ—Л–ї—Б—П –Ї—А–Њ–≤–∞–≤—Л–Љ –њ–Њ—В–Њ–Љ.

¬Ђ–Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –љ–µ—В! –Я–Њ—В–µ—А–Є –љ–µ–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–љ—Л–µ! –У–Є–±–µ–ї—М –і—А—Г–Ј–µ–є, —Б–≤—П—В—Л–љ—П, –Љ–Є—А–љ–Њ–µ —Г–±–µ–ґ–Є—Й–µ –љ–∞—Г–Ї вАФ –≤—Б—С –Њ—Б–Ї–≤–µ—А–љ–µ–љ–Њ —И–∞–є–Ї–Њ—О –≤–∞—А–≤–∞—А–Њ–≤! –Т–Њ—В –њ–ї–Њ–і—Л –њ—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є—П –Є–ї–Є, –ї—Г—З—И–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —А–∞–Ј–≤—А–∞—В–∞ –Њ—Б—В—А–Њ—Г–Љ–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≥–Њ—А–і–Є–ї—Б—П –Є–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є –У–µ–љ—А–Є—Е–∞ –Є –§–µ–љ–µ–ї–Њ–љ–∞. –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–ї–∞! –Ъ–Њ–≥–і–∞ –±—Г–і–µ—В –µ–Љ—Г –Ї–Њ–љ–µ—Ж? –Э–∞ —З—С–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞–і–µ–ґ–і—Л?¬ї (–Є–Ј –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –Ъ. –С–∞—В—О—И–Ї–Њ–≤–∞).¬†

¬Ђ–Х—Б–ї–Є –Ї—В–Њ, —Е–Њ—В—М –±—Л –њ—А–Њ—Б—В–Њ–є –Ї–∞–Ј–∞–Ї, –і–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В –Ї–Њ –Љ–љ–µ –С–Њ–љ–∞–њ–∞—А—В–Є—И–Ї—Г вАФ –ґ–Є–≤–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –Љ—С—А—В–≤–Њ–≥–Њ вАФ –Ј–∞ —В–Њ–≥–Њ –≤—Л–і–∞–Љ –і–Њ—З—М —Б–≤–Њ—О!¬ї вАФ —А—Л–і–∞—П, –Њ–±—К—П–≤–Є–ї –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–Є–Љ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–є –∞—В–∞–Љ–∞–љ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Ф–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ вАФ ¬Ђ–ї–µ—В—Г—З–µ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞¬ї, —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї –≤—Б–µ—Е —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є–љ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ XVIII вАФ –љ–∞—З–∞–ї–∞ XIX –≤–≤. –≥—А–∞—Д –Ь. –Ш. –Я–ї–∞—В–Њ–≤. –Ю–њ–ї–∞–Ї–Є–≤–∞—П –∞–і—Б–Ї–Њ–µ –Ј–∞—А–µ–≤–Њ –љ–∞–і –Я–µ—А–≤–Њ–њ—А–µ—Б—В–Њ–ї—М–љ–Њ–є.¬†

¬Ђ–Я–Њ—Г—В—А—Г —Б —Б–∞–Љ–Њ–є –Ј–∞—А–Є –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М —И–µ—Б—В–≤–Є–µ –Є–Ј-–Ј–∞ –Ф–Њ—А–Њ–≥–Њ–Љ–Є–ї–Њ–≤–∞ –Љ–Њ—Б—В–∞ —З–µ—А–µ–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є; вА¶–Є –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–Њ–љ—З–Є–ї–∞—Б—М, —В–Њ –Ј–∞ –њ—П—В–∞–Љ–Є –Њ–љ–Њ–є –≤—Б—В—Г–њ–∞—В—М –љ–∞—З–∞–ї–∞ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–∞—П –Ї–Њ–љ–љ–Є—Ж–∞вА¶ –Э–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ –і–≤—Г—Е —З–∞—Б–Њ–≤, –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ—В–Є–≤ –і–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–µ–≥–Њ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–µ —Г–ї–∞–љ—Л –Њ–≥—А–∞–±–Є–ї–Є –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Њ–≤–Њ–є –Љ—Г—Й–Є–љ—Г –Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Г, –Њ—В–љ—П–≤ —Г –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є вА¶–∞—Б—Б–Є–≥–љ–∞—Ж–Є–є –Є —Б–µ—А–µ–±—А–Њ –і–Њ –њ–Њ–ї—Г—В–Њ—А–∞—Б—В–∞ —А—Г–±–ї–µ–є. –Р –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞—Б—В–∞–≤–∞—В—М –љ–∞—З–∞–ї–∞ –љ–Њ—З—М, —Б–і–µ–ї–∞–ї—Б—П –њ–Њ–ґ–∞—А –≤ –Ъ–Є—В–∞–є-–≥–Њ—А–Њ–і–µ, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї–Є, —З—В–Њ –Ј–∞–ґ–ґ–µ–љ–∞, –Є–і—Г—З–Є –Њ—В –°–њ–∞—Б—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ—А–Њ—В, –Ј–∞ –ї–Њ–±–љ—Л–Љ –Љ–µ—Б—В–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–∞—П —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞ –ї–∞–≤–Њ–Ї, –Є –њ–Њ–ґ–∞—А —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–ї—Б—П, –њ—А–Њ—Б—В—С—А –њ–ї–∞–Љ—П –Ї –Ь–Њ—Б–Ї–≤–Њ—А–µ—Ж–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–Њ—Б—В—Г –Є –Ї –ѓ—Г–Ј–µ, –Є –Ј–∞ –Њ–љ—Г—О, –Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї—Б—П –≤–Њ –≤—Б—О –љ–Њ—З—М. –Т —Б–Є–µ –≤—А–µ–Љ—П –±—Л–ї–Њ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ —В–∞–Ї —Б–≤–µ—В–ї–Њ вАФ —З—В–Њ —Е–Њ—З–µ—И—М –і–µ–ї–∞–є!¬ї вАФ –њ–Є—Б–∞–ї –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –∞–≤—В–Њ—А (¬Ђ–С–Є–±–ї–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї–Є¬ї, 1858). –Ю–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—П, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Ї–Є—В–∞–є–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є–µ –Ї—Г–ї–∞—З–љ—Л–µ –±–Њ–Є –њ–Њ–Ј–∞–і–Є –Ь—Л—В–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А–∞, –љ–∞ –Ъ–∞–Є–љ–Њ–≤–Њ–є –≥–Њ—А–µвА¶¬†

–Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є—В –Ї –Њ–Ї–љ—ГвА¶ –Ш –њ–µ—А–µ–і –љ–Є–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞—С—В –≤–µ—Б—М –≥–Њ—А–Њ–і: –Ј–∞ —Н—В–Є–Љ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Б–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –і—Л–Љ –њ–Њ–ґ–∞—А–∞, –Њ–љ, —Б–Њ–≥–±–µ–љ–љ—Л–є, –≤—Л—Б–∞–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —Б –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–Є–љ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –љ–∞ –°–≤—П—В—Г—О –Х–ї–µ–љ—Г –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—О—О —Б—Б—Л–ї–Ї—Г-–њ—Л—В–Ї—Г. –І—В–Њ –≤–Њ–Ј–љ–µ—Б—С—В –µ–≥–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞–±–≤–µ–љ–Є—П –Є —Б–Љ–µ—А—В–ЄвА¶ –Ї –∞–њ–Њ—Д–µ–Њ–Ј—Г!¬†

вА¶–Ю–≥–Њ–љ—М –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В–Є —А–∞–Ј–љ—Л—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е, вАФ —Б–њ—Г—Б—В—П –њ—П—В—М–і–µ—Б—П—В –ї–µ—В –њ–Њ—Б–ї–µ —В–µ—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є, –Ј–∞–Ї—А—Л–≤ –≥–ї–∞–Ј–∞, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї –Ф—О–Љ–∞, —Б—Л–љ —Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞, –љ–∞—З–∞–ї–Њ –≥—А–∞–љ–і–Є–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –њ–∞–і–µ–љ–Є—П. –°—В–Њ—П, –±—Л—В—М –Љ–Њ–ґ–µ—В, –њ–µ—А–µ–і —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –Њ–Ї–љ–Њ–Љ.¬†

вАФ –Я–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Є–Љ, вАФ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –њ—А–Є –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є–Є –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А, вАФ —З—В–Њ –±—Г–і—Г—В –і–µ–ї–∞—В—М —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ, —А–∞–Ј –Њ–љ–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П –Є–і—В–Є –љ–∞ –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л. –Э–∞–і–Њ –±—Г–і–µ—В —Н—В–Є–Љ –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П, –Ј–Є–Љ–љ–Є–µ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Л –љ–∞–Љ —В–µ–њ–µ—А—М –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ—Л. –Ь—Л –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–Љ –Љ–Є—А—Г –љ–µ–Њ–±—Л—З–∞–є–љ–Њ–µ –Ј—А–µ–ї–Є—Й–µ: —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–∞—П –∞—А–Љ–Є—П –Љ–Є—А–љ–Њ –Ј–Є–Љ—Г–µ—В –≤ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞. –§—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–∞—П –∞—А–Љ–Є—П –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –±—Г–і–µ—В –Ї–∞–Ї –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –≤–Њ –ї—М–і–∞—Е. –Т–µ—Б–љ–Њ–є вАФ –Њ—В—В–µ–њ–µ–ї—М –Є –њ–Њ–±–µ–і–∞!..¬†

–Э–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –љ–µ –≤–Њ –ї—М–і–∞—Е, –∞ –≤ –±—Г—И—Г—О—Й–µ–Љ –Њ–≥–љ–µ вАФ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–љ–µ–≤–∞.

вАФ –Ґ–∞–Ї –≤–Њ—В –Ї–∞–Ї –Њ–љ–Є –≤–Њ—О—О—В! вАФ –≥–Њ—А–µ—Б—В–љ–Њ –≤–Њ—Б–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г–ї –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ. –Т—Л–є–і—П, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –Є–Ј –Њ—Ж–µ–њ–µ–љ–µ–љ–Є—П: вАФ –Ь—Л –±—Л–ї–Є –Њ–±–Љ–∞–љ—Г—В—Л —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–Њ–Љ. –Ю–љ–Є —В–∞–Ї –Є –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М —Б–Ї–Є—Д–∞–Љ–Є!!¬†

–Ш–Ј –≤—Б–µ—Е –љ–µ—Б–Љ–µ—В–љ—Л—Е —Б–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—Й –Є —А–Њ—Б–Ї–Њ—И–Є –њ–Њ–і—А–∞–ґ–∞–≤—И–Є—Е —Б–≤–Њ–Є–Љ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–Њ—Б–µ–і—П–Љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е –Ї–љ—П–Ј–µ–є вАФ —Б–Ї–Є–њ–µ—В—А–Њ–≤, –Ї–Њ—А–Њ–љ, —И–ї–µ–Љ–Њ–≤, –Ї–Є—А–∞—Б, —Й–Є—В–Њ–≤, –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–є —Г—В–≤–∞—А–Є: –≤–Њ—Б—Е–Є—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ—Б—Г–і—Л, –Ї—Г–±–Ї–Њ–≤, —З–∞—И, –≥–Є–≥–∞–љ—В—Б–Ї–Є—Е —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ—Л—Е –±–ї—О–і вАФ –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ, –њ–Њ–Ї–Є–і–∞—П –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г, –≤–Ј—П–ї –ї–Є—И—М –Ј–љ–∞–Љ—С–љ–∞, –Ј–∞–≤–Њ—С–≤–∞–љ–љ—Л–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ–Є —Г —В—Г—А–Њ–Ї –Ј–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ —Б—В–Њ –ї–µ—В. –Т–Ј—П–ї –Є–Ї–Њ–љ—Г –С–Њ–ґ—М–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є –≤ –Њ–Ї–ї–∞–і–µ, —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–љ–Њ–Љ –±—А–Є–ї–ї–Є–∞–љ—В–∞–Љ–Є, –Є –Ї—А–µ—Б—В —Б –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–Є –Ш–≤–∞–љ–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ. –Ъ–Њ—В–Њ—А—Л–є, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О —З–µ—А–љ–Є, –±—Л–ї —Б–і–µ–ї–∞–љ –Є–Ј —З–Є—Б—В–Њ–≥–Њ –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞. –Р –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –±—Л–ї –ї–Є—И—М –њ–Њ–Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ–љ—Л–є. –Ъ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –Њ–Ї—А–Њ–њ–ї—С–љ –Ї—А–Њ–≤—М—О —В—Л—Б—П—З –±–µ–Ј–≤–Є–љ–љ–Њ –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є—Е –і—Г—И. –°–ї—Л—И–∞–≤—И–Є–є –±–µ–Ј—Г–Љ–љ—Л–µ –≤–Њ–њ–ї–Є –њ–Њ–≥—А—П–Ј—И–µ–≥–Њ –≤ –љ–µ—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–∞—Б–њ—А—П—Е —Ж–∞—А—П –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞. –Я–µ—А–µ–њ–ї—О–љ—Г–≤—И–µ–≥–Њ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ–Њ–є —Г—В–Њ–љ—З—С–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –§–∞–ї–∞—А–Є—Б–∞, –Ъ–∞–ї–Є–≥—Г–ї—Г –Є –Э–µ—А–Њ–љ–∞: ¬Ђ–ѓ вАФ –≤–∞—И –С–Њ–≥, –Ї–∞–Ї –Ю–љ вАФ –Љ–Њ–є!¬ї вАФ –і–µ–Љ–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Ї—А–Є—З–∞–ї –Ш–Њ–∞–љ–љ –У—А–Њ–Ј–љ—Л–є, —Б–Њ –Ј–≤–µ—А—Б–Ї–Њ–є –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ—Б—В—М—О —Г–±–Є–≤–∞—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Л–љ–∞ —А–Њ–≥–∞—В–Є–љ–Њ–євА¶¬†

–Э–Њ –Љ—Л –љ–µ –Ј–∞–±—Л–ї–Є –Є —В–Њ, —З—В–Њ –Ј–≤–∞–ї—Б—П –Њ–љ –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ ¬Ђ–Ы—О–±–Є–Љ—Л–Љ¬ї, –∞ –љ–µ ¬Ђ–У—А–Њ–Ј–љ—Л–Љ¬ї вАФ –≤ –±–ї–∞–≥–Њ—Б—В–љ—Л–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Е—А–∞–Љ–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –С–ї–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –њ–∞–Љ—П—В—М –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞–љ–Є—П –¶–∞—А—Б—В–≤–∞ –Ъ–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ.

–Ю–њ—С—А—И–Є—Б—М –Њ–± –Њ–Ї–Њ–љ–љ—Г—О —А–∞–Љ—Г –≤ –Ї—А–µ–Љ–ї—С–≤—Б–Ї–Њ–є –±–∞—И–љ–µ, –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ф—О–Љ–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞, –≤–Ј–Є—А–∞–≤—И–µ–≥–Њ –љ–∞ —Б–≥–Њ—А–∞—О—Й—Г—О –Љ–µ—З—В—ГвА¶

¬Ђ–°—Ж–Є–њ–Є–Њ–љ—Г, вАФ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Я–Њ–ї–Є–±–Є–є, вАФ –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –≥–ї—П–і–µ–ї, –Ї–∞–Ї –њ—Л–ї–∞–µ—В –Ъ–∞—А—Д–∞–≥–µ–љ, –њ—А–Є—И–ї–Њ –њ–µ—З–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і—З—Г–≤—Б—В–≤–Є–µ, —З—В–Њ –Є –†–Є–Љ—Г –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —Г–≥–Њ—В–Њ–≤–∞–љ–∞ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–∞—П —Г—З–∞—Б—В—М!¬ї вАФ –£ –њ–Њ–ґ–∞—А–∞ –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ—В –љ–Є –≥—А–∞–љ–Є—Ж, –љ–Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є. –Я–ї–∞–Љ—П —Б—В–Њ–љ–µ—В, –Ї–ї–Њ–Ї–Њ—З–µ—В. –°—В–Њ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ї—А–∞—В–µ—А–Њ–≤ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞—О—В—Б—П –≤ –Њ–і–Є–љ. –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Њ–Ї–µ–∞–љ–Њ–Љ –Њ–≥–љ—П, –Ї–Њ–ї—Л—И–Є–Љ—Л–Љ –њ–Њ—А—Л–≤–∞–Љ–Є –≤–µ—В—А–∞. –Я—А–Є–љ—Ж –Х–≤–≥–µ–љ–Є–є, –Љ–∞—А—И–∞–ї—Л –Ы–µ—Д–µ–≤—А –Є –С–µ—Б—Б—М–µ—А, –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –і–µ –Ы–∞—А–Є–±—Г–∞–Ј—М–µ—А –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є —Б–Љ–Є—А–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞–Ї–ї–Є–љ–∞—О—В –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г—В—М —Н—В–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ. –У–µ–љ–µ—А–∞–ї –≤—Б—В–∞—С—В –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ–љ–ЄвА¶

вАФ –Э–∞–є–і–Є—В–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і, –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–Є–љ –і–µ –Ь–Њ—А—В–µ–Љ–∞—А, вАФ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –њ–Њ–±–µ–ґ–і—С–љ–љ—Л–є –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ, вАФ –Є —Г—Е–Њ–і–Є–Љ. –•–Њ—В—П, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –ї—Г—З—И–µ –±—Л–ї–Њ –±—Л —Г–Љ–µ—А–µ—В—М –Ј–і–µ—Б—М, вАФ –і–Њ–±–∞–≤–ї—П–µ—В –Њ–љ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —В–Є—Е–Њ.

–Т.–Т–µ—А–µ—Й–∞–≥–Є–љ. –°–Ї–≤–Њ–Ј—М –њ–Њ–ґ–∞—А

–І–µ—А–µ–Ј –њ–∞—А—Г –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤, –≤ –њ—А–Њ—Б—В—Л—Е —Б–∞–љ—П—Е, –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є —Б–≤–Є—В–Њ–є –Њ–љ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П —Г –Э–µ–Љ–∞–љ–∞. –Ь–µ—Б—В–љ—Л–є –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–Є–љ –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–Є—В –Ј–∞–Љ—С—А–Ј—И–Є–є –њ—А–Њ—Б—В—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–Є—В–µ—В –љ–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ—Л–є –±–µ—А–µ–≥.¬†

–Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ, –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б—В—А–µ–Љ–Є–≤—И–Є–є—Б—П –њ–Њ–ї—Г—З–∞—В—М —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е —А—Г–Ї, —Б–њ—А–Њ—Б–Є—В —Г –ї–Њ–і–Њ—З–љ–Є–Ї–∞:

вАФ –Ь–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є –і–µ–Ј–µ—А—В–Є—А–Њ–≤ –њ–µ—А–µ—И–ї–Њ —З–µ—А–µ–Ј —А–µ–Ї—Г?

вАФ –Э–µ—В, –±–∞—А–Є–љ, –≤—Л –њ–µ—А–≤—Л–є, вАФ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ—А–Њ—Б—В–Њ–і—Г—И–љ—Л–є –Њ—В–≤–µ—В.

–°–∞–Љ–Њ —Б–Њ–±–Њ–є, —Б—В–∞—А–Є–Ї-–ї–Њ–і–Њ—З–љ–Є–Ї –љ–µ –Ј–љ–∞–ї –њ—А–Њ —В–Њ—З—М-–≤-—В–Њ—З—М –∞—Д—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –±–µ–≥—Б—В–≤–Њ ¬Ђ–±–∞—А–Є–љ–∞¬ї.¬†

–Т–Њ–є–љ–Њ–є –Є –Њ–≥–љ—С–Љ –љ–µ —И—Г—В–ЄвА¶

¬Ђ–Х–ґ–µ–ї–Є –њ—А–Є—З–Є–љ–∞ –љ–∞—И–µ–≥–Њ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–µ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–∞, –љ–Њ –ї–µ–ґ–∞–ї–∞ –≤ —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В–Є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞ –Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞, —В–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А —Н—В–Њ—В –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В—М—Б—П –µ—Й—С —П—А—З–µ –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –љ–µ—Г–і–∞—З –Є –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–євА¶¬ї. –≠—А—Д—Г—А—В—Б–Ї–Њ–µ —Б–≤–Є–і–∞–љ–Є–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ I —Б –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–Њ–Љ (1808). –Т–Њ–Ј–≤—Л—И–µ–љ–Є–µ –°–њ–µ—А–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ (1809). –Ч–∞—Е–≤–∞—В –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–Њ–Љ –≥–µ—А—Ж–Њ–≥—Б—В–≤–∞ –Ю–ї—М–і–µ–љ–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ (1810). –Я–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–Љ–µ—В—Л, —Б–Љ–µ—А—В—М –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤–∞вА¶

–•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А —Н–њ–Њ—Е–Є. –Т–Њ–є–љ–∞ –Є –Љ–Є—А.¬†

–£–ґ–∞—Б—Л –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞, –Ј–∞–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–љ–Є–µ –ґ—С–љ –≤ —Б—В–µ–љ—Л, —Б–µ—З–µ–љ—М–µ –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л—Е —Б—Л–љ–Њ–≤–µ–є, –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–∞—П –њ–Њ–Љ–µ—Й–Є—Ж–∞ –°–∞–ї—В—Л—З–Є—Е–∞вА¶ –Т —В–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ —В–∞–Ї –ґ–µ, –Ї–∞–Ї —Б–µ–є—З–∞—Б, –ї—О–±–Є–ї–Є, –Ј–∞–≤–Є–і–Њ–≤–∞–ї–Є, –Є—Б–Ї–∞–ї–Є –Є—Б—В–Є–љ—Л, –і–Њ–±—А–Њ–і–µ—В–µ–ї–Є, —Г–≤–ї–µ–Ї–∞–ї–Є—Б—М —Б—В—А–∞—Б—В—П–Љ–Є. –Ъ–Є–њ–µ–ї–∞ —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ–∞—П —Г–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ-–љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М, –±–Њ–ї–µ–µ —Г—В–Њ–љ—З—С–љ–љ–∞—П, —З–µ–Љ —В–µ–њ–µ—А—М.¬†

–Ю–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–њ—А–Є–Љ–Є—А–Є–Љ–∞—П –Њ—В—З—Г–ґ–і—С–љ–љ–Њ—Б—В—М –≤—Л—Б—И–µ–≥–Њ –Ї—А—Г–≥–∞ –Њ—В –і—А—Г–≥–Є—Е —Б–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–є, вАФ ¬Ђ–Є–Љ—Г—Й–µ–Љ—Г –і–∞—Б—В—Б—П, –∞ —Г –љ–µ–Є–Љ—Г—Й–µ–≥–Њ –Њ—В–љ–Є–Љ–µ—В—Б—П¬ї (–Х–≤. –Њ—В –Ы—Г–Ї–Є), вАФ –≤—Л—В–µ–Ї–∞—О—Й–∞—П –Є–Ј —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є, –Є–Ј –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є—П, –Є–Ј –њ—А–Є–≤—Л—З–Ї–Є —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П—В—М —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї –≤—К—П–≤–µ –Є –≤ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П—Е.

–Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—П—Б—М —Н–њ–Њ—Е–Њ–є –љ–∞—З–∞–ї–∞ XIX –≤–µ–Ї–∞, –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞—П –ї–Є—Ж–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, вАФ –Є –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–∞, –Є —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–Њ–≤, вАФ –Є–Љ–µ–≤—И–Є—Е –њ—А—П–Љ–Њ–µ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –љ–µ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Г–≤–ї—С–Ї—Б—П —Д–Њ—А–Љ–Њ–є –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П —З—Г—В—М –љ–µ —Б–≥—Г–±–Є–≤—И–µ–≥–Њ –С–µ–Ј—Г—Е–Њ–≤–∞ ¬Ђ—В–Њ–≥–Њ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞¬ї –Є —В–Њ–≥–Њ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Ї–ї–∞–і–∞ –Љ—Л—Б–ї–Є –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ.¬†

–Ю—В—Б—О–і–∞ —А–∞–Ј–љ–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–µ –≤ –≤–Њ—Б—Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є —Б —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–Љ–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ–≤, —Е–Њ—В—П –Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞–Љ–Є –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї–∞–Ї –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї. –Э–Њ —А–∞–Ј–љ–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–µ —Н—В–Њ –љ–µ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ–µ, –∞ –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ–µ.¬†

–°–Ї–∞–ґ–µ–Љ, ¬Ђ—Б—Г–Љ–∞—Б—И–µ–і—И–Є–є –§–µ–і—М–Ї–∞¬ї (–Ї–∞–Ї –Ј–≤–∞–ї–∞ –µ–≥–Њ –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–∞ II), –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –≥—А–∞—Д –†–Њ—Б—В–Њ–њ—З–Є–љ ¬Ђ–љ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б —Д–∞–Ї–µ–ї–Њ–Љ –Ј–∞–ґ–Є–≥–∞–ї –≤–Њ—А–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –і–Њ–Љ (–Њ–љ –і–∞–ґ–µ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ –і–µ–ї–∞–ї), –Є –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж–∞ –Ь–∞—А–Є—П –§—С–і–Њ—А–Њ–≤–љ–∞ –љ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б—В–Њ—П–ї–∞ –≤ –≥–Њ—А–љ–Њ—Б—В–∞–µ–≤–Њ–є –Љ–∞–љ—В–Є–Є, –Њ–њ—С—А—И–Є—Б—М —А—Г–Ї–Њ–є –љ–∞ —Б–≤–Њ–і –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤: –∞ —В–∞–Ї–Є–Љ–Є –Є—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–µ–±–µ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–µ –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ¬ї, вАФ –њ–Є—Б–∞–ї –Ы.–Э.

–Ш –≤ —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П: ¬Ђ–І–Є—В–∞–ї –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ-–Ф–∞–љ–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ вАФ –њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ¬ї, вАФ –љ–µ –і–Њ–≤–µ—А—П—П –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є.

–≠–њ–Њ—Е–∞ —Б—В–Њ–ї—М —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П, —Б—В–Њ–ї—М –±–Њ–≥–∞—В–∞—П –≥—А–Њ–Љ–∞–і–љ–Њ—Б—В—М—О —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –Є —Б—В–Њ–ї—М –±–ї–Є–Ј–Ї–∞—П –љ–∞–Љ, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –ґ–Є–≤–Њ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј–љ–Њ—А–Њ–і–љ–µ–є—И–Є—Е –њ—А–µ–і–∞–љ–Є–є, вАФ —Б–Њ –≤—Б–µ–є –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В—М—О –љ–µ –і–Њ—Б—В—Г–њ–љ–∞ –љ–∞—И–µ–Љ—Г —Г–Љ—Г –њ—А–Є—З–Є–љ–∞–Љ–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є.¬†

–Я—А–Є—З–Є–љ —Н—В–Є—Е –±–µ—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –Є –љ–Є –Њ–і–љ—Г –Є–Ј –љ–Є—Е –љ–µ–ї—М–Ј—П –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –њ—А–Є—З–Є–љ–Њ–є:¬†

¬Ђ–Ґ–∞–Ї–Њ–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є–µ, –≥–і–µ –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ—Л –ї—О–і–µ–є —Г–±–Є–≤–∞–ї–Є –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞ –Є —Г–±–Є–ї–Є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Г –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–∞, –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Є–Љ–µ—В—М –њ—А–Є—З–Є–љ–Њ—О –≤–Њ–ї—О –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞: –Ї–∞–Ї –Њ–і–Є–љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –љ–µ –Љ–Њ–≥ –Њ–і–Є–љ –њ–Њ–і–Ї–Њ–њ–∞—В—М –≥–Њ—А—Г, —В–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–і–Є–љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є—В—М —Г–Љ–Є—А–∞—В—М 500 —В—Л—Б—П—З. вА¶–Э–Њ –Ї–∞–Ї –ґ–µ –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ—Л –ї—О–і–µ–є —Б—В–∞–ї–Є —Г–±–Є–≤–∞—В—М –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞, –Ї—В–Њ —Н—В–Њ –≤–µ–ї–µ–ї –Є–Љ? вАФ —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—В –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ—Б–ї–Њ–≤–Є–Є –Ї ¬Ђ–Т–Њ–є–љ–µ –Є –Љ–Є—А—Г¬ї. –Т–љ–Њ–≤—М –Є –≤–љ–Њ–≤—М –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—П—Б—М –≤ –Ї–∞–љ–≤—Г —А–Њ–Љ–∞–љ–∞. –Ь—Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ ¬Ђ–Њ–њ—А–∞–≤–і—Л–≤–∞—П¬ї –Є—Б—В–Є–љ—Г, –љ–µ –≤ —Б–Є–ї–∞—Е –µ—С ¬Ђ–Њ—В–њ—Г—Б—В–Є—В—М¬ї: вАФ –Ъ–∞–ґ–µ—В—Б—П, —П—Б–љ–Њ –і–ї—П –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Њ—В —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л—В—М –ї—Г—З—И–µ, –∞ –≤—Б–µ–Љ —Е—Г–ґ–µ; –Ј–∞—З–µ–Љ –ґ–µ –Њ–љ–Є —Н—В–Њ –і–µ–ї–∞–ї–Є? вА¶–Ч–∞—З–µ–Љ –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ—Л –ї—О–і–µ–є —Г–±–Є–≤–∞–ї–Є –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞, —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї —Б —Б–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П –Љ–Є—А–∞ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ —Н—В–Њ –Є —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Є –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –і—Г—А–љ–Њ?¬ї

–Р –≤–Њ—В –Є –Њ—В–≤–µ—В (–њ–Њ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–Љ—Г).

–†–Њ–Ї–Њ–≤–∞—П –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –≤—Б–µ—Е —Н—В–Є—Е –ї—О–і–µ–є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є–ї–ї—О—Б—В—А–∞—Ж–Є–µ–є —В–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –њ—А–µ–і–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Г–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В –Є—Б—В–Њ—А–Є–µ—О, –Є —В–Њ–≥–Њ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П—О—Й–µ–≥–Њ —Б–∞–Љ—Л–є –љ–µ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л–є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Њ–Ї, –њ–Њ–і–і–µ–ї—Л–≤–∞—В—М –≤ —Б–≤–Њ—С–Љ –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є —Ж–µ–ї—Л–є —А—П–і —А–µ—В—А–Њ—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л—Е —Г–Љ–Њ–Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–є, –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е —Ж–µ–ї—М—О –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –µ–Љ—Г —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г –µ–≥–Њ –°–≤–Њ–±–Њ–і—Г:¬†

¬Ђ–°–∞–Љ–∞—П —Б–Є–ї—М–љ–∞—П, –љ–µ—А–∞–Ј—А—Л–≤–∞–µ–Љ–∞—П, —В—П–ґ—С–ї–∞—П –Є –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–∞—П —Б–≤—П–Ј—М —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –ї—О–і—М–Љ–Є –µ—Б—В—М —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–∞—П –≤–ї–∞—Б—В—М –љ–∞–і –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –ї—О–і—М–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤ —Б–≤–Њ—С–Љ –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ–Љ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –µ—Б—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–∞—П –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Њ—В –љ–Є—Е!¬ї¬†

–Я—А–Є –≤—Б—С–Љ —Б–≤–Њ—С–Љ –≤–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ —А–∞–Ј–Љ–∞—Е–µ ¬Ђ–Т–Њ–є–љ–∞ –Є –Љ–Є—А¬ї вАФ ¬Ђ–Є—Б—В–Њ—А–Є—П –њ—А–Њ—И–µ–і—И–µ–≥–Њ, –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ –Є —З–∞—Б—В—М—О –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ¬ї (–У—А–Є–≥–Њ—А–Њ–≤–Є—З) вАФ –ї–Є—И—М –Ј–≤–µ–љ–Њ –≥—А–∞–љ–і–Є–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –Є –љ–µ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—С–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї–∞ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ, –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є—Е —Н–њ–Њ—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Э–ЊвА¶¬†

–Я—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Љ–Њ—В–Є–≤–Є—А–Њ–≤–Ї–∞ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–Њ–≤, —Б–Ї—А—Л—В—Л–є —Б–Љ—Л—Б–ї —А–∞–±–Њ—В—Л —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В –Х. –Т. –Ґ–∞—А–ї–µ, —Б–∞–Љ—Л–є –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Љ—Л—Б–ї–µ–є –Є —З—Г–≤—Б—В–≤ вАФ –≤–Њ—В —З—В–Њ –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ –Є —З—В–Њ –і–ї—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –њ–Њ–±–Њ—З–љ—Л–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –Ї–∞–Ї —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –њ–Њ–і—Б–њ–Њ—А—М–µ –і–ї—П —И–Є—А–Њ–Ї–Є—Е –Њ–±–Њ–±—Й–µ–љ–Є–є –Є –≤—Л–≤–Њ–і–Њ–≤ –Њ–± ¬Ђ–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є¬ї —Н—В–Є—Е –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–Њ–≤: ¬Ђ–°–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Є—Б—В–Є–љ–љ—Г—О –њ—А–∞–≤–і–Є–≤—Г—О –Ш—Б—В–Њ—А–Є—О –Х–≤—А–Њ–њ—Л –љ—Л–љ–µ—И–љ–µ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞. –Т–Њ—В —Ж–µ–ї—М –љ–∞ –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—МвА¶¬ї вАФ —А–µ–Ј—О–Љ–Є—А—Г–µ—В –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є.¬†

–Ф–∞, —Б–Љ–µ—А—В—М вАФ –њ—А–Њ–±—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ!¬†

–Ъ –Ї–Њ–љ—Ж—Г XVIII –≤–µ–Ї–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞, —А–∞–Ј–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–Љ –Я–µ—В—А–Њ–Љ –Є–Ј —Ж–∞—А—Б–Ї–Є—Е —Б—В–Њ–ї–Є—Ж, –≤–љ–Њ–≤—М —Б—В–∞–ї–∞ –Њ–±—А–µ—В–∞—В—М –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Њ–±—Й–µ–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–µ–љ—В—А–∞.¬†

–Ґ–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П–Љ–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Ј–Њ–і—З–Є—Е –Т. –Ш. –С–∞–ґ–µ–љ–Њ–≤–∞, –Ь. –§. –Ъ–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤–∞ –Є –Є—Е —Б–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞–ї–∞ –љ–Њ–≤—Л–є –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А–љ—Л–є –Њ–±–ї–Є–Ї. –Х–≥–Њ –љ–µ–њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–Љ–Њ–µ —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–µ –Є –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ—А–∞–ґ–∞–ї–Є –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ—Ж–µ–≤, –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є.¬†

¬ЂвА¶–њ–Њ —Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л —П –љ–∞—И—С–ї —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ –і–ї—П –Ї–∞—А—В–Є–љ, —З—В–Њ –љ–∞—Е–Њ–ґ—Г—Б—М –≤ –љ–µ–і–Њ—Г–Љ–µ–љ–Є–Є, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤–Є–і–∞ –њ—А–µ–ґ–і–µ –љ–∞—З–∞—В—М¬ї, вАФ –њ–Є—Б–∞–ї –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В—Г –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤ –°—В—А–Њ–≥–∞–љ–Њ–≤—Г –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–µ—Ж –§—С–і–Њ—А –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤, –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–љ—Л–є ¬Ђ–і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ –Ј–∞–њ–µ—З–∞—В–ї–µ—В—М –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є¬ї –њ–Њ —Г–Ї–∞–Ј—Г –Я–∞–≤–ї–∞ I –≤ 1800 –≥–Њ–і—Г.

–Т—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л–µ —Б –љ–∞—В—Г—А—Л –∞–Ї–≤–∞—А–µ–ї—М–љ—Л–µ –Є –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–љ—Л–µ –≤–Є–і—Л –њ—А–Є–љ–µ—Б–ї–Є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї—Г –≥—А–Њ–Љ–Ї–Є–є —Г—Б–њ–µ—Е –Є –≤—Б–µ–Њ–±—Й–µ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–µ, –њ–Њ –њ—А–∞–≤—Г –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–≤ –µ–≥–Њ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ —Б —Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Ь–Њ—И–Ї–Њ–≤—Л–Љ –Є –Ъ—Г–љ–∞–≤–Є–љ—Л–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –ґ–∞–љ—А–∞ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–µ–є–Ј–∞–ґ–∞ –Є –Є–Ї–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л.¬†

–Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –≤–Є–і—Л –њ—А–Є–Њ–±—А–µ–ї–Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–ї–Є –њ–µ—А–≤–Њ–њ—А–µ—Б—В–Њ–ї—М–љ—Г—О –≤ –љ–µ—А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–љ–Њ–Љ –µ—Й—С –њ–Њ–ґ–∞—А–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є.¬†

–§.–Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤. –Ш–≤–µ—А—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ—А–Њ—В–∞ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П, 1800

–Ю—В –Ї–Њ—А–Њ–≤—М–µ–≥–Њ –±—А–Њ–і–∞ –љ–∞ –ѓ—Г–Ј–µ –≤ –Э–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–є —Б–ї–Њ–±–Њ–і–µ, –љ–µ –љ–Њ—Б–Є–≤—И–µ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–∞ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П ¬Ђ–Ы–µ—Д–Њ—А—В–Њ–≤–Њ¬ї, —Б—В–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Ї–Њ–ї—Л–±–µ–ї—М—О –Я–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —А–µ—Д–Њ—А–Љ. –Я–Њ—В–Њ–Љ —Б–≤–µ–ґ–µ–≤—Л–±—А–Є—В—Л–µ –±–Њ—П—А–µ —Б –Њ–±—А–µ–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–ї–∞–Љ–Є –Є —А—Г–Ї–∞–≤–∞–Љ–Є –і–ї–Є–љ–љ—Л—Е –Њ–і–µ–ґ–і. –І–µ—А–µ–Ј ¬Ђ–Ш—Б—В–Њ—А–Є—О –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї—Г—О¬ї –Ґ–∞—В–Є—Й–µ–≤–∞. –І–µ—А–µ–Ј –љ–∞–њ–ї–µ–≤–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ—Л II, вАФ –≤–µ—А–љ–Њ–є –њ—А–µ–і–∞–љ–Є—П–Љ —Б–µ–і–Њ–є —Б—В–∞—А–Є–љ—Л, вАФ –Ї –Њ–±–≤–µ—В—И–∞–≤—И–Є–Љ –і–≤–Њ—А—Ж–∞–Љ: —Б–Є—А–µ—З—М —З–µ—А–µ–Ј —Б–µ–Ї—Г–ї—П—А–Є–Ј–∞—Ж–Є—О. –Ч–∞—В–µ–Љ –Њ–±–≥–Њ—А–µ–≤—И–Є–µ —Б—В–µ–љ—Л –±–µ–Ј–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–љ–Њ –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є—Е –≤–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –Є–љ—В–µ—А—М–µ—А–Њ–≤, –≥–µ–љ–Є–∞–ї—М–љ–Њ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е —А–∞–љ–µ–µ –њ–Њ —Г–Ї–∞–Ј—Г ¬Ђ—А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ¬ї –Я–∞–≤–ї–∞ IвА¶ –Ф–Њ –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ф–µ–љ–Є—Б–∞ –Ф–∞–≤—Л–і–Њ–≤–∞, –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ—П–Ї–Є, –≤–ї—О–±–ї—С–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Н—В–∞ –Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П.¬†

–І–µ—А–µ–Ј –Ј–∞–±–≤–µ–љ–Є–µ –Ї –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Ю—В —Б–Љ–µ—А—В–Є вАФ –Ї –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—О.

–Ц–Є–≤—П –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —Б–µ–Љ—М—С–є, –Є–Ј —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –≤—Л–ґ–Є–ї, —Б —Б–Њ—Б–µ–і—П–Љ–Є, –≤ —И–∞–ї–∞—И–µ —А—П–і–Њ–Љ —Б–Њ —Б–≥–Њ—А–µ–≤—И–Є–Љ –і–Њ–Љ–Њ–Љ, –њ—А–Њ—Б—В–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–ґ–Є–Ї, –Њ–±—Г—З–µ–љ–љ—Л–є –≥—А–∞–Љ–Њ—В–µ, –њ–Є—И–µ—В –≤ —Б–≤–Њ—С–Љ –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї–µ, —Б—В–∞–≤—И–µ–Љ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–Љ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ, вАФ —З—В–Њ, –Ї –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г, –≤ —Б—А–µ–і—Г, 18-–≥–Њ —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1812 –≥. –±—Л–ї ¬Ђ–њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–є –і–µ–љ—М!¬ї:

¬ЂвА¶–Я–Њ–≥–Њ–і–∞ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–∞—П, –і–µ–љ—М —В—С–њ–ї—Л–є; —П –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –µ–ї, –і–∞ –њ–Њ—З—В–Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ –Є –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Я–Њ–њ–ї–∞–Ї–∞–≤—И–Є —Б –њ–µ—З–∞–ї–Є, –µ–і–≤–∞ —Е–Њ–і–Є–ї¬ї. вАФ –Х–Љ—Г —Е–≤–∞—В–∞–ї–Њ –і—Г—И–µ–≤–љ—Л—Е —Б–Є–ї –њ–Є—Б–∞—В—М –Њ –њ–Њ–≥–Њ–і–µвА¶ –Р –≤–µ–і—М –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ —В–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М –±–µ—Б—З–Є–љ—Б—В–≤–Њ –Њ–Ї–Ї—Г–њ–∞–љ—В–Њ–≤!

–Т–Њ—В –µ—Й—С –њ–∞—А–∞ —Б—В—А–Њ–Ї:

–Т –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—М–µ, 15-–≥–Њ —З–Є—Б–ї–∞, –њ–Њ—Г—В—А—Г —А–∞–Ј–≥—Г–ї—П–ї–Њ—Б—М(!!!). –Ф–µ–љ—М –±—Л–ї –Њ—З–µ–љ—М —Е–Њ—А–Њ—И. –Т –Њ–±–µ–і–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤ –Э–Њ–≤–Њ–і–µ–≤–Є—З—М–µ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ –±—Л–ї –±–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Б—В –Є –Ј–≤–Њ–љ (—Б–≥–Њ—А–µ–≤—И–∞—П –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞ –ґ–Є–ї–∞!), –Њ –Ї–Њ–µ–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї–Є, —З—В–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ —Б–ї—Г–ґ–±–∞. –§—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Л, –Ї–∞–Ї –њ—А–µ–ґ–і–µ, —В–∞–Ї –Є –≤ —Б–µ–є –і–µ–љ—М –њ—А–Є—Е–∞–ґ–Є–≤–∞–ї–Є –±–µ—Б–њ—А–µ—Б—В–∞–љ–љ–Њ –Є –≤ —Б–Њ—Б–µ–і–љ–µ–Љ —И–∞–ї–∞—И–µ —Г –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–∞—А–Є–Ї–∞ —А–∞–Ј—А—Г–±–Є–ї–Є —А—Г–Ї—Г –≤ –і–≤—Г—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ –љ–µ –Њ—В–і–∞–≤–∞–ї —Б —З–µ–Љ-—В–Њ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Љ–µ—И–Ї–∞; –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј –љ–µ–і—С—И–µ–≤–Њ –Ј–∞–њ–ї–∞—В–Є–ї –Ј–∞ —Н—В–Њ, –Є, –Ї–∞–Ї —П —Б–ї—Л—И–∞–ї, —З—В–Њ –µ–≥–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ —В—Г—В –ґ–µ –≤ —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В–Є —Г–Ї–Њ–Ї–∞–ї–Є. –Я–Њ–і –≤–µ—З–µ—А –±—Л–ї —П —Г –Ш–≤–∞–љ–∞ –Ш–≤–ї–Є—З–∞, –Є –µ—Й—С –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –њ—А–Є—И—С–ї –Є –њ–µ—А–µ—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї, —З—В–Њ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Л –±—Г–і—Г—В –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –Ј–Є–Љ–Њ–≤–∞—В—М. –°–Є–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ –њ–Њ—А–∞–Ј–Є–ї–Њ –і–Њ –Ї—А–∞–є–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–µ–љ—П, –Є–±–Њ –Є —В–∞–Ї —Г–ґ–µ –≤ –њ–Є—Й–µ –Љ—Л –љ—Г–ґ–і–∞–ї–Є—Б—М —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ, –Њ—Б–Њ–±–ї–Є–≤–Њ –±–µ–Ј —Е–ї–µ–±–∞, –∞ —Е–Њ–ї–Њ–і –µ—Й—С —Г—Б—Г–≥—Г–±–ї—П–ї –љ–∞—И–µ —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є–µ.

4-–µ –Њ–Ї—В—П–±—А—П. –Ф–µ–љ—М –±—Л–ї –њ–∞—Б–Љ—Г—А–љ—Л–є, –Є —И–ї–∞ —Б–≤–µ—А—Е—Г –Ї–∞–Ї–∞—П-—В–Њ –Љ–Њ–Ї—А–∞—П –Њ–±–ї–µ–і–Є—Ж–∞. –°–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М –±—Л—В—М –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞ –і–≤–Њ—А–µ —Б —Е–ї–µ–±–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –∞ –љ–∞ –Я—А–µ—З–Є—Б—В–µ–љ–Ї–µ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М –µ–і—Г—Й–Є—Е –њ–Њ–і –Ф–µ–≤–Є—З–Є–є –і–≤–Њ–µ –≤ —И–Є–љ–µ–ї—П—Е, –∞ –Њ—В—В—Г–і–∞ –≤ —Б–Є–љ–µ–Љ —Б –Ї—А–∞—Б–љ—Л–Љ–Є –Њ–±—И–ї–∞–≥–∞–Љ–Є, –≤ –Ї–Є–≤–µ—А–µ —Б –њ–Њ–Ј—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ, –љ–∞ —Б–µ—А–Њ–є –ї–Њ—И–∞–і–Є. –•–ї–µ–±–љ–Є–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Љ–љ–µ, —З—В–Њ —Н—В–Њ –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ –≤ —Б–Є–љ–µ–Љ –Є –±–µ–Ј –њ–ї–∞—Й–∞, –Њ–љ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ —Б–≤–Њ—С–Љ –Љ—Г–љ–і–Є—А–µ –љ–µ –µ–Ј–і–Є—В. вА¶–Ґ—Г—В –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –Є–Ј –Ч—Г–±–Њ–≤–∞ –њ—А–Њ—И–ї–Є –Њ–і–Є–љ –Ј–∞ –і—А—Г–≥–Є–Љ —В—А–Є –њ–Њ–ї–Ї–∞ –њ–µ—Е–Њ—В–љ—Л—Е –≤ –Ъ—А–µ–Љ–ї—М; –љ–Њ –Њ—В—В—Г–і–∞ –љ–µ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М, –Є –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–ї—Л—И–∞–ї–Є, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –њ–Њ–є–і—Г—В –љ–∞—Б–Ї–Њ—А–Њ –њ–Њ –Ъ–∞–ї—Г–ґ—Б–Ї–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–µ, –Ї—Г–і–∞ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ —Г–ґ–µ –≤—З–µ—А–∞—Б—М –≤—Л—И–ї–Є. –Ґ–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Ї –љ–∞–Љ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Л, –њ—А–Њ—Б–Є–ї–Є –≤–Є–љ–∞, –њ–Є–≤–∞, —Е–ї–µ–±–∞, –љ–Њ –Є–Љ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є. –Ґ—Г—В –њ–Њ—Б–ї–µ –Є—Е –≤ —Б—Г–Љ–µ—А–Ї–Є –њ—А–Є—И—С–ї –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї, –ї–µ—В —Г–ґ–µ –њ–Њ–ґ–Є–ї—Л—Е, —Б –љ–Є–Љ —Д–µ–ї—М–і—Д–µ–±–µ–ї—М, —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї–Є —Г –љ–∞—Б: –Ї–∞–Ї–Є–µ –Љ—Л –ї—О–і–Є; –Є —Е–Њ—В—П –Љ—Л –Є–Љ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї–Є, –љ–Њ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –Њ–љ–Є, –Ї—А–Њ–Љ–µ —З—В–Њ –љ–µ —А–∞–Ј—Г–Љ–µ—О—В, –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є, –Є –њ–Њ—Б–ї–µ, —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ—П –Њ–± –љ–∞—Б, —Г—И–ї–Є, –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –њ–ї–∞–Ї–∞–ївА¶¬†

–І–µ—В—Л—А–µ —А–∞–Ј—А—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ–∞–≥—Г–±–љ—Л—Е —Н–њ–Њ—Е–Є, –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—Й–Є—Е —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–µ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ-–њ–µ—А–µ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞–ї —Н—В–Њ—В –њ—А–Њ—Б—В–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–ґ–Є–Ї. –Э–µ–Ј–∞–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤–∞—В–Њ –Є –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞—О—Й–Є–є ¬Ђ–њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–є –і–µ–љ—М¬ї –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Љ–Њ—А–∞ –Є –љ–µ–Є–Љ–Њ–≤–µ—А–љ—Л—Е —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є–є.

–Я–µ—А–≤–∞—П вАФ –љ–∞–±–µ–≥ —В–∞—В–∞—А, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ ¬Ђ–Љ—Й–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–ї–Њ –≤ –Є—Е –Љ–Њ–Ј–≥ –Є –Ї—А–Њ–≤—М¬ї (–Ы. –У—Г–Љ–Є–ї—С–≤).

–Т—В–Њ—А–∞—П —Н–њ–Њ—Е–∞ вАФ –Є—Б—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–µ —Ж–∞—А—С–Љ –§—С–і–Њ—А–Њ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З–µ–Љ –Љ–µ—Б—В–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–љ–Є–≥. –Т –Ї–Њ–Є—Е –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М —Е–Њ—В—П –±—Л –Њ–і–љ–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ, –Ї–∞—Б–∞—О—Й–µ–µ—Б—П —А–Њ–і–Њ–≤–ЊћБ–є, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–Њ–є —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є (–∞ –Љ—Л –Ј–љ–∞–µ–Љ, –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –≤—Б—П –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞ –Є–Ј –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М —В–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ —Д–Њ–ї–Є–∞–љ—В–∞ —Б–Њ –≤–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–є —А–Њ–і–Њ—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ–є, –Є–Ј–±—А–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–∞–Љ–Є, –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ—Б—В–≤–Є—П–Љ–Є –Є –њ—А–µ–і–∞–љ–Є—П–Љ–Є, –і–Њ—И–µ–і—И–Є–Љ–Є –Њ—В –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤).

–Ґ—А–µ—В—М—П —Н–њ–Њ—Е–∞ вАФ —З—Г–Љ–∞.

–І–µ—В–≤—С—А—В–∞—П вАФ 1812 –≥–Њ–і.

¬Ђ–Я–Њ—Б–ї–µ —Б–Є—Е –Њ–њ—Г—Б—В–Њ—И–µ–љ–Є–є —В–µ–Љ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–µ–µ –љ–∞–є—В–Є –µ—Й—С –≤ –і—А–µ–≤–љ–µ–є —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ –љ–∞—И–µ–є –љ–µ—Б–Љ–µ—В–љ—Л–µ –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–∞ –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ —З–∞—Б—В—П–Љ¬ї, вАФ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Я. –°–≤–Є–љ—М–Є–љ –≤ ¬Ђ–Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї–∞—Е¬ї (1820), –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї—П—П —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–ґ–∞—А–∞ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –Є –і–Њ—Б—В–Њ–њ—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є.

–Ґ–∞–Ї, –њ–Њ —З—Г–і–µ—Б–љ–Њ–Љ—Г —Б—В–µ—З–µ–љ–Є—О –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤, –Є–Ј –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–є –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–Є —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–µ–є –Є —Б—В–∞—А–Њ–њ–µ—З–∞—В–љ—Л—Е –Ї–љ–Є–≥ –≥—А–∞—Д–∞ –§—С–і–Њ—А–∞ –Р–љ–і—А–µ–µ–≤–Є—З–∞ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Л –≤–Ј—П–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Є—Е —А–Њ–і–љ–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ, –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤ –≤ —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–Є!

–Т —Н—В–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Ј–љ–∞—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Є—А–∞—В–µ–ї—П —Б—В–∞—А–Є–љ—Л –Х. –Э. –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ–∞ (1858вАФ1928), –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–µ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–∞ –Т—П–Ј–µ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Я–Є—Б–∞—В–µ–ї—П, –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–∞, —В–µ–∞—В—А–Њ–≤–µ–і–∞, –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В–∞-—Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–Є—Б—В–∞. –Э–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –≤ –Ї–Є–њ—П—Й–µ–є –≥—Г—Й–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Ї–Њ–љ—Ж–∞ XIX –≤–µ–Ї–∞.

–Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л –≤ –і–∞–ї—С–Ї–Њ–є –ї–µ—Б–љ–Њ–є –≥–ї—Г–±–Є–љ–Ї–µ –Р—А–µ—Д–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–ї–Њ—Б—В–Є –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ –љ–∞—В–Ї–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ –њ—А–µ–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–Є–љ–∞. –£ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–∞—Б—М —Ж–µ–ї–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—П —А–∞—Б–Ї—А–∞—И–µ–љ–љ—Л—Е –Ґ–µ—А–µ–±–µ–љ–µ–≤—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞—А–Є–Ї–∞—В—Г—А 1812 –≥–Њ–і–∞!¬†

–Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–∞ –њ–Њ—А–∞–Ј–Є–ї–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–∞—А—В–Є–љ –Њ—В—В—Г–і–∞, –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞—О—Й–Є—Е ¬Ђ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–є —В–∞–љ–µ—Ж —Б–Љ–µ—А—В–Є¬ї. –Я–Њ–і —Б—В–∞—В—М —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—Л–Љ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–Љ Totentanz (–љ–µ–Љ.) вАФ –Є–Ї–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П–Љ –°–Љ–µ—А—В–Є:¬†

¬Ђ–Я–Њ–µ–Ј–і –≤–µ–Ї–∞ —Б–µ–≥–Њ¬ї. –Э–∞ –Ї–Њ–ї–µ—Б–љ–Є—Ж–µ, –Ј–∞–њ—А—П–ґ—С–љ–љ–Њ–є —З–µ—В–≤—С—А–Ї–Њ–є –ї–Є—Е–Є—Е –Ї–Њ–љ–µ–є –≤ –±–Њ–≥–∞—В–Њ–є —Б–±—А—Г–µ, –µ–і–µ—В –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–∞–Љ –≤ —П—А–Ї–Є—Е –њ–ї–∞—В—М—П—Е —Б —Г—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –і–µ–Ї–Њ–ї—М—В–µ –Є –≤ –љ–µ–Њ–±—Л—З–∞–є–љ—Л—Е —И–ї—П–њ–∞—Е —Б –љ–µ–Њ–±—Л—З–∞–є–љ—Л–Љ–Є —Ж–≤–µ—В–∞–Љ–Є. –†—П–і–Њ–Љ —Б –љ–Є–Љ–Є –≤–Њ—Б—Б–µ–і–∞—О—В —Б –Ї—Г–±–Ї–∞–Љ–Є –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ —А–∞–Ј–≤–µ—Б—С–ї—Л–µ –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–µ –ї—О–і–Є –≤ –≥–Њ–ї—Г–±—Л—Е –Є –Ї—А–∞—Б–љ—Л—Е –Ї—Г—А–≥—Г–Ј—Л—Е —Д—А–∞–Ї–∞—Е –Є —Б —Ж–Є–ї–Є–љ–і—А–∞–Љ–Є –љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞—Е. –Э–∞ –Ї–Њ–Ј–ї–∞—Е —Б–Є–і–Є—В, –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –Ї—Г—З–µ—А–∞, –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–є –Ї–Њ—А–Є—З–љ–µ–≤—Л–є —З—С—А—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В –Ї–Њ–ї–µ—Б–љ–Є—Ж—Г –Ї –≤–Є–і–љ–µ—О—Й–µ–є—Б—П –±–µ–Ј–і–љ–µ. –Ю—В–Ї—Г–і–∞ —П–Ј—Л–Ї–∞–Љ–Є –±—М—С—В –њ–ї–∞–Љ—П –Є —Б—А–µ–і–Є –љ–µ–≥–Њ –≤—Л—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞ –Ј–Љ–Є—П —Б –ґ–∞–і–љ–Њ–є —А–∞—Б–Ї—А—Л—В–Њ–є –њ–∞—Б—В—М—ОвА¶¬†

¬Ђ–Ю–≤ –њ—И–µ–љ–Є—Ж—Г —Б–µ–µ—В¬ї. –Ш–Ј–Њ–±—А–∞–ґ—С–љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –±–Њ—Б–Њ–є –≤ —А—Г–±–∞—Е–µ —Б —А–∞—Б—Б—В—С–≥–љ—Г—В—Л–Љ –≤–Њ—А–Њ—В–Њ–Љ, –±–µ–Ј —И–∞–њ–Ї–Є. –Ш–і—Г—Й–Є–є –њ–Њ –њ–Њ–ї—О —Б –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–Љ —Б–Є—В–µ–≤—Л–Љ, –≤–Є—Б—П—Й–Є–Љ –љ–∞ —И–µ–µ.

¬Ђ–Ю–≤ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Г –і–µ–µ—В¬ї. –Ь—Г–ґ–Є–Ї, –Љ–Њ–ї—П—Й–Є–є—Б—П –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ–љ—П—Е –њ–µ—А–µ–і –Є–Ї–Њ–љ–∞–Љ–Є.

¬Ђ–Ю–≤ –ґ–µ –≤–ї–∞—Б—В—М –Є–Љ–µ–µ—В¬ї. –Э–∞ —В—А–Њ–љ–µ –≤ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–є —И–∞–њ–Ї–µ, —Б –і–µ—А–ґ–∞–≤–Њ–є –≤ —А—Г–Ї–µ —Б–Є–і–Є—В —Ж–∞—А—М.

¬Ђ–Р –°–Љ–µ—А—В—М –≤—Б–µ–Љ–Є –≤–ї–∞–і–µ–µ—В¬ї. –°–µ—П—В–µ–ї—М, –±–Њ–≥–Њ–Љ–Њ–ї–µ—Ж –Є —Ж–∞—А—М –ї–µ–ґ–∞—В –±–µ–Ј–і—Л—Е–∞–љ–љ—Л, –∞ –љ–∞–і –љ–Є–Љ–Є —Б–Љ–µ—А—В—М –≤ –≤–Є–і–µ —Б–Ї–µ–ї–µ—В–∞ –≤ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–є –Ї–Њ—А–Њ–љ–µ –Є —Б –Ї–Њ—Б–Њ–є –≤ —А—Г–Ї–µ.

–Э–µ–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –љ–∞–Є–≤–љ—Л–µ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є, –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞—О—Й–Є–µ –Љ–Њ–≥—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є, —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–Ї–ї–Є–Ї–∞—О—В—Б—П —Б–Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ—Л–Љ –Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–≤—Л–Љ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є XVII вАФ –љ–∞—З–∞–ї–∞ XVIII –≤–≤. –†–∞—Б–њ–Є–љ–∞–µ–Љ—Л–Љ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л–Љ –≤—Л—И–µ –§—С–і–Њ—А–Њ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З–µ–Љ, вАФ –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є –µ–і–Є–љ–Њ–Ї—А–Њ–≤–љ—Л–Љ –±—А–∞—В–Њ–Љ –Я–µ—В—А–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ, вАФ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ–Љ —Б—В–∞—А–Њ–Њ–±—А—П–і—Ж–µ–≤ (–Є–Ї–Њ–љ–Њ–њ–Є—Б—М, –њ–µ—Б–љ–Њ–њ–µ–љ–Є—П, –њ–Њ—Н–Ј–Є—П, —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А –Є —В.–і.). –Ґ–µ—Б–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ —Б –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П: –њ–Њ—Б–∞–і–Њ–Љ, —Б—В—А–µ–ї—М—Ж–∞–Љ–Є, –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б—В–≤–Њ–Љ, –Ї–∞–Ј–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ. –Э–µ—В–µ—А–њ–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–≤–Њ–Є–Љ –Є —Б—В–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Љ–Њ—В–Є–≤–∞–Љ–Є-–Љ–Њ–ї–Є—В–≤–∞–Љ–Є –±–Њ–≥–Њ–±–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–Њ–≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—И–∞–≤—И–Є–Љ –≤–µ–ї–Є—З–Є–µ –љ–µ—Б–ї–Њ–Љ–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–∞. –Я—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤—И–µ–≥–Њ —Б–µ–±—П –≤–µ–ї–Є—З–Є—О –°–Љ–µ—А—В–Є –≤–Њ –Є–Љ—П –Т–µ—А—Л, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –≥–Њ–љ–µ–љ–Є—П –Є ¬Ђ–†–∞—Б–Ї–Њ–ї¬ї.

¬Ђ–І—В–Њ –љ–Є –Љ—Г–ґ–Є–Ї вАФ —В–Њ –≤–µ—А–∞, —З—В–Њ –љ–Є –±–∞–±–∞ вАФ —В–Њ–ї–Ї¬ї. –†. –љ. –њ–Њ—Б–ї.

–Т–µ—А–∞ —Н—В–∞ –Є –љ–∞–њ–Є—В–∞–ї–∞ –Љ–Њ—Й—М—О —Б–≤–Њ–µ–є –љ–µ—Б–≥–Є–±–∞–µ–Љ—Л–є –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Б–Ї–Є–є –і—Г—Е 1812-–≥–Њ –≥–Њ–і–∞ –Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞ –љ–∞—Б—Л—Й–∞—В—М –†–Њ—Б—Б–Є—О –і–∞–ї–µ–µ. –Ю–њ—А–Њ–≤–µ—А–≥–∞—П –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ-—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л (–≤—Л—А–µ–Ј–∞–љ–љ—Л–є –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–Њ–Љ –Є –љ–µ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –≥–µ–љ–Њ—Д–Њ–љ–і –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–є —Д–Њ–љ–і, –њ–Њ –Ы. –У—Г–Љ–Є–ї—С–≤—Г, –°–∞–≤–Є—Ж–Ї–Њ–Љ—Г, –Т–µ—А–љ–∞–і—Б–Ї–Њ–Љ—Г). –Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–ґ–Є–≤–ї—П—П –Є –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞—П –љ–µ–і–Њ—Б—П–≥–∞–µ–Љ–Њ —Б–∞–Љ–Њ–Њ—З–Є—Й–∞—О—Й–µ–µ –Є –љ–µ–Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–µ —Ж—Г–љ–∞–Љ–Є, –і–≤–Є–≥–∞—О—Й–µ–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—О. –¶—Г–љ–∞–Љ–Є, –≤–Њ—Б–њ–µ–≤–∞—О—Й–µ–µ –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–Њ —Б–Є–ї—Л –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є: —Б–Њ–Ј–Є–і–∞–љ–Є–µ, –≤–Њ–ї—О –Є –њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Є–Ј–Љ. –Т–Ј—А—Л–≤–∞—О—Й–Є–µ—Б—П —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–µ–Ј–і–Є—П –њ–µ—А–µ–і —Г–≥—А–Њ–Ј–Њ–є –њ–Њ—В–µ—А–Є –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є.

¬Ђ–Ф–∞ —Ж–≤–µ—В—С—В –†–Њ—Б—Б–Є—П! вАФ вА¶–њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ –і–Њ–ї–≥–Њ, –і–Њ–ї–≥–Њ, –µ—Б–ї–Є –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ –љ–µ—В –љ–Є—З–µ–≥–Њ –±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ–≥–Њ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –і—Г—И–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є!¬ї –Э. –Ь. –Ъ–∞—А–∞–Љ–Ј–Є–љ

–Я—А–Є–Љ–µ—З–∞–љ–Є–µ:

–Э–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ ¬ЂViva la muerte!¬ї –≤¬†–њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–µ —Б –Є—Б–њ.: ¬Ђ–Ф–∞ –Ј–і—А–∞–≤—Б—В–≤—Г–µ—В —Б–Љ–µ—А—В—М!¬ї¬†

–Я–Њ–љ—П—В–Є–µ ¬Ђ—Б–љ–∞ вАФ —Б–Љ–µ—А—В–Є¬ї, –љ–∞ —З—С–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–∞ –Ї–∞–љ–≤–∞ —В–µ–Ї—Б—В–∞, –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Њ –Ґ–Њ–ї—Б—В—Л–Љ —Г –љ–µ–Љ. —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–∞ –У–µ—А–і–µ—А–∞.