–С–Њ—А—М–±–∞ —А–∞–Ј–≤–µ–і–Њ–Ї: –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ –Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є

–С–Њ—А—М–±–∞ —А–∞–Ј–≤–µ–і–Њ–Ї: –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ –Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є

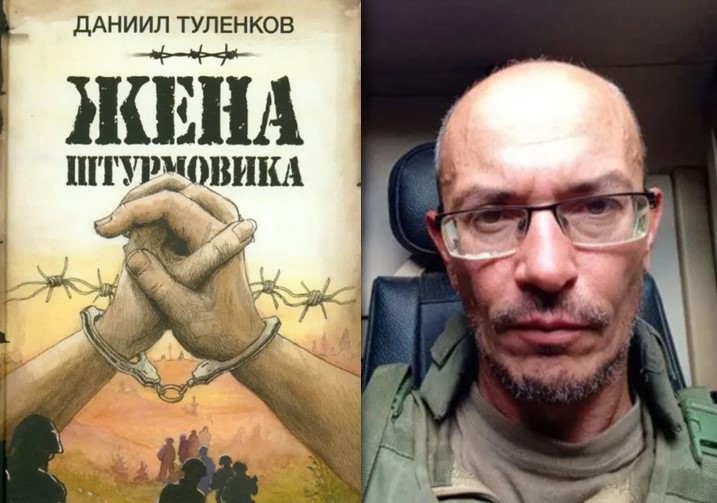

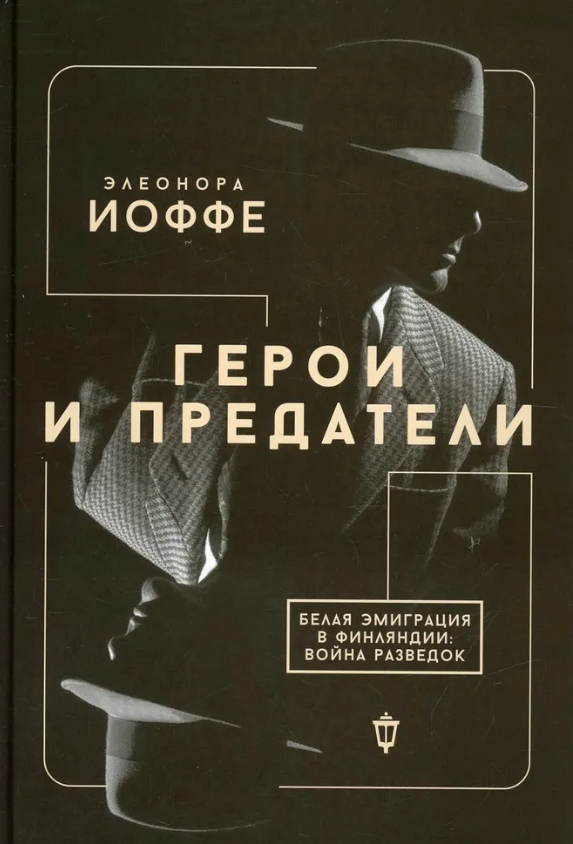

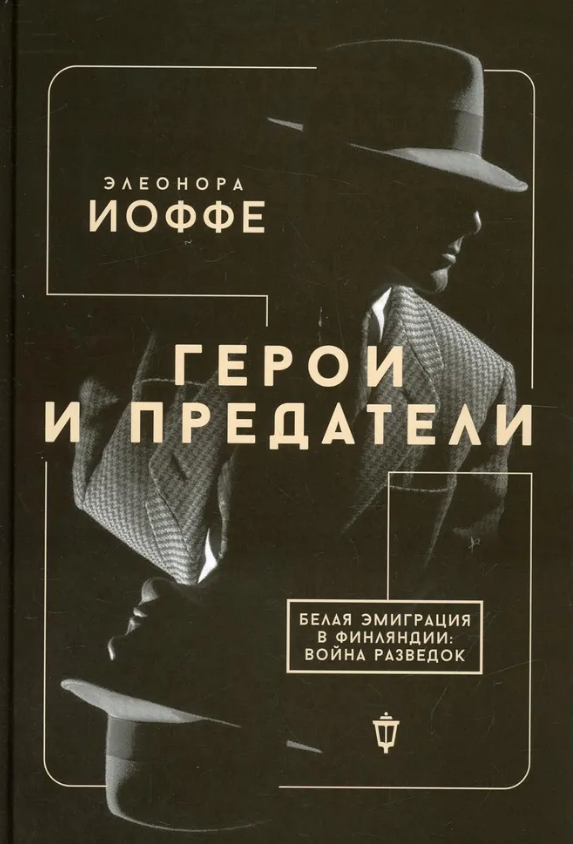

–Х—Б–ї–Є –љ–∞ –≤–∞—Б –≤–Є—Б–Є—В –Ї–∞–Ї–∞—П-—В–Њ –љ–µ–Њ—В–ї–Њ–ґ–љ–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞, —В–Њ, –њ–Њ–Ї–∞ –µ–µ –љ–µ –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є—В–µ, –љ–µ –±–µ—А–Є—В–µ—Б—М –Ј–∞ —Н—В—Г –Ї–љ–Є–≥—Г, –Є–љ–∞—З–µ –≤—Б–µ –њ–ї–∞–љ—Л –њ–Њ–ї–µ—В—П—В –Ї —З–µ—А—В—Г. ¬Ђ–У–µ—А–Њ–Є –Є –њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї–Є. –С–µ–ї–∞—П —Н–Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є—П –≤ –§–Є–љ–ї—П–љ–і–Є–Є: –±–Њ—А—М–±–∞ —А–∞–Ј–≤–µ–і–Њ–Ї¬ї (–°–Я–±, –Ш–Ј–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ ¬Ђ–Я—Г—И–Ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–Њ–љ–і–∞¬ї, 2022) –≠–ї–µ–Њ–љ–Њ—А—Л –Ш–Њ—Д—Д–µ —Г–≤–ї–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ–µ–µ –ї—О–±–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–ї—О—З–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–Љ–∞–љ–∞, —Е–Њ—В—П –≥–µ—А–Њ—П–Љ–Є –Є –њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–∞–µ—И—М—Б—П –Є–ї–Є –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–∞–µ—И—М—Б—П —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –њ–Њ-–Є–љ–Њ–Љ—Г, –Є–±–Њ –≤—Б–µ –Њ–љ–Є вАФ —А–µ–∞–ї—М–љ—Л–µ –ї—О–і–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ–і –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –±–µ–Ј–ґ–∞–ї–Њ—Б—В–љ—Л—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –љ–µ —А–∞–Ј –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П —В–Њ –≥–µ—А–Њ—П–Љ–Є, —В–Њ –њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є, —З–∞—Б—В–Њ –љ–µ–≤–Њ–ї—М–љ—Л–Љ–Є.

–С—Г–Ј–Њ—В–µ—А –Є –≤—Л–њ–Є–≤–Њ—Е–∞ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–µ–љ –њ–∞—Б—В—М —Б–Љ–µ—А—В—М—О —Е—А–∞–±—А—Л—Е –≤ –±–µ–Ј–љ–∞–і–µ–ґ–љ–Њ–є –±–Њ—А—М–±–µ —Б –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є, –∞ –і–Њ–±–ї–µ—Б—В–љ—Л–є –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–і–µ–ї–∞—В—М—Б—П –њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є—Е —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–є –њ–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—О –Є –њ–Њ –Љ–µ—З—В–µ –Є –њ–Њ–≥–Є–±–љ—Г—В—М –Њ—В —А—Г–Ї —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–Њ–±–ї–∞–Ј–љ–Є—В–µ–ї–µ–є-—З–µ–Ї–Є—Б—В–Њ–≤. –≠—В–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ —Ж–µ–љ–љ–Њ, —З—В–Њ, –Ї–∞–Ї —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В –Є–Ј–і–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–∞—П –∞–љ–љ–Њ—В–∞—Ж–Є—П, ¬Ђ–Ї–љ–Є–≥–∞ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ –љ–∞ —А–∞–љ–µ–µ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е –∞—А—Е–Є–≤–љ—Л—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е вАФ –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї–∞—Е, –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї–µ, –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–∞—Е –і–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤ –Є –њ–Њ–ї–Є—Ж–µ–є—Б–Ї–Є—Е –і–Њ–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П—Е¬ї.

–Я–µ—А–µ—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –µ–µ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ вАФ ¬Ђ–°–µ–Љ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–є –≤–µ—Б–љ—Л¬ї –њ—А–Њ—Б—В–µ–љ—М–Ї–∞—П —Б—Е–µ–Љ–∞ –≤ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є–Є —Б –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ –≠–ї–µ–Њ–љ–Њ—А–Њ–є –Ш–Њ—Д—Д–µ –њ–µ—А–µ–њ–ї–µ—В–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–Њ–≤ —З—Г—В—М –ї–Є –љ–µ –≤—Б–µ—Е —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є вАФ –°—Л—Б–Ї–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—Ж–Є–Є –Є –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞ –§–Є–љ–ї—П–љ–і–Є–Є, –У–Я–£ –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ—Б–Њ—Б—В–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –∞–љ—В–Є—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М—П, вАФ —Б—А–∞–Ј—Г –≤—Б–µ–≥–Њ –Є –љ–µ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М. –Ч–∞—В–Њ –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —А–∞–Ј –Њ—В–і–∞–µ—И—М –і–∞–љ—М –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–µ–љ–Є—П —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і–µ: —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –ї–Є –µ—Й–µ –Ї–Њ–Љ—Г-—В–Њ –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞—В—М —В–∞–Ї–Њ–є –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В, —З—В–Њ–±—Л –Ї–∞–ґ–і–Њ–µ –µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ —Б—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М –Ј–∞–≤–µ–і–Њ–Љ–Њ–є –ї–Њ–ґ—М—О, –љ–µ —В—А–µ–±—Г—О—Й–µ–є –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –њ—А–Њ–≤–µ—А–Њ–Ї? –Э–∞–Љ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–і–∞–ї–±–ї–Є–≤–∞–ї–Є —З–µ—А–µ–Ј –Ї–Є–љ–Њ –Є –Ї–љ–Є–ґ–Ї–Є, –Ї–∞–Ї —З–µ—А–µ–Ј —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї—Г—О –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Г –Ї –љ–∞–Љ —А–≤—Г—В—Б—П —И–њ–Є–Њ–љ—Л –Є —В–µ—А—А–Њ—А–Є—Б—В—Л, —З—В–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —Г–±–µ–і–Є–ї–Є, —З—В–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е —И–њ–Є–Њ–љ–Њ–≤ –≤ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ—В, –∞ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —В–µ—А—А–Њ—А–Є—Б—В—Л вАФ —Н—В–Њ —Б–∞–Љ–Є –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–Є (—З—В–Њ –њ–Њ—З—В–Є –њ—А–∞–≤–і–∞, –µ—Б–ї–Є —Б—А–∞–≤–љ–Є—В—М –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤—Л–є —В–µ—А—А–Њ—А –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–Њ–≤ —Б–Њ —И—В—Г—З–љ—Л–Љ–Є –∞–Ї—Ж–Є—П–Љ–Є –Њ—В—З–∞—П–љ–љ—Л—Е –Њ–і–Є–љ–Њ—З–µ–Ї).

–Э–Њ –≤ ¬Ђ–У–µ—А–Њ—П—Е –Є –њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї—П—Е¬ї –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –Є –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–µ–є—И–Є—Е —Б—Г–і–µ–±, –Њ–і–љ–Є –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞–Љ–µ—З–µ–љ—Л, –∞ –і—А—Г–≥–Є–µ, –Ї–∞–Ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Б—Г–і—М–±–∞ —И—В–∞–±—Б-–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ –Ъ–Є—А–Є–ї–ї–∞ –Я—Г—И–Ї–∞—А–µ–≤–∞, –њ—А–Њ—Б–ї–µ–ґ–µ–љ—Л –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ –і–Њ –љ–∞–і–≥—А–Њ–±–Є—П –љ–∞ —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ —Г—З–∞—Б—В–Ї–µ –≤–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Е–µ–ї—М—Б–Є–љ–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–∞ –•–Є–µ—В–∞–љ–Є–µ–Љ–Є: ¬Ђ–°—Л–љ –Ъ–Є—А–Є–ї–ї 29.7.1897 вАФ 25.2.1984¬ї.¬†–Ґ–∞–Ї –≥—А—Г—Б—В–љ–Њ –≤–Є–і–µ—В—М –≤ —Н—В–Њ–Љ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–Љ, –љ–Њ —З—Г–ґ–Њ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–µ —А—Г—Б—Б–Ї—Г—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–Ї—Г, —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –Є–Љ–µ–љ–∞ –љ–∞ –љ–∞–і–≥—А–Њ–±–Є—П—ЕвА¶ –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ґ–µ –Є—Е —А–∞–Ј–±—А–Њ—Б–∞–љ–Њ –њ–Њ –Љ–Є—А—Г, –љ–µ–≤–Є–і–Є–Љ—Л—Е –Љ–Є—А—Г —В—А–∞–≥–µ–і–Є–є! –Ш —В–µ–њ–µ—А—М —Г–ґ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, –Ї—В–Њ —В–∞–Љ —В—А—Г—Б, –∞ –Ї—В–Њ –≥–µ—А–Њ–євА¶¬†–Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ–є —Г–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М ¬Ђ–У–µ—А–Њ–µ–≤ –Є –њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї–µ–є¬ї –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В —В—А–Є–і—Ж–∞—В—М —И–µ—Б—В—М —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж, –Є, –µ—Б–ї–Є –і–∞–ґ–µ –њ—А–Њ–є—В–Є—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ –љ–µ–Љ—Г, —Г–ґ–µ –љ–∞–Љ–µ—В–Є—В—Б—П –≤–њ–µ—З–∞—В–ї—П—О—Й–Є–є –њ—Г–љ–Ї—В–Є—А–љ—Л–є –њ–Њ—А—В—А–µ—В —В–Њ–є –Ї–Њ—И–Љ–∞—А–љ–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–Є.

- –Р–±–∞–Ї—Г–Љ–Њ–≤ –Т–Є–Ї—В–Њ—А –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤–Є—З (1908вАФ1954), –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л, –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –°–Ь–Х–†–® (1943вАФ1946), –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є (1946вАФ1951), —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ.

- –Ъ—Г—В–µ–њ–Њ–≤ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З (1882вАФ1930) вАФ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –і–µ—П—В–µ–ї—М, –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Њ—В –Є–љ—Д–∞–љ—В–µ—А–Є–Є, —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї –†—Г—Б—Б–Ї–Њ-—П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –Є –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ. –° 1917 –≥. –≤ –Ф–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М—З–µ—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –Ѓ–≥–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –≤ 1920 –≥. —Н–≤–∞–Ї—Г–Є—А–Њ–≤–∞–љ –≤ –У–∞–ї–ї–Є–њ–Њ–ї–Є, –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А 1-–≥–Њ –Р—А–Љ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –≤ –Ј–≤–∞–љ–Є–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Њ—В –Є–љ—Д–∞–љ—В–µ—А–Є–Є. –Т 1922 –≥. –≤—Л–і–≤–Њ—А–µ–љ –Є–Ј –С–Њ–ї–≥–∞—А–Є–Є, —Б 1924 –≥. –≤ –Я–∞—А–Є–ґ–µ, —Б–Њ–Ј–і–∞–ї –≤ –†–Ю–Т–°–µ –Њ—В–і–µ–ї —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–Є –Є –Ї–Њ–љ—В—А—А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–Є, —Б 1928 –≥. –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М –†–Ю–Т–°–∞. –Я–Њ–≥–Є–± –њ—А–Є –њ–Њ—Е–Є—Й–µ–љ–Є–Є –∞–≥–µ–љ—В–∞–Љ–Є –У–Я–£. (–†–Ю–Т–°, –µ—Б–ї–Є –Ї—В–Њ –Ј–∞–±—Л–ї, —Н—В–Њ ¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Њ–±—Й–µ–≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є–є —Б–Њ—О–Ј¬ї, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л–є –±–∞—А–Њ–љ–Њ–Љ –Т—А–∞–љ–≥–µ–ї–µ–Љ –і–ї—П —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –±–Њ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є –С–µ–ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –≤ –Є–Ј–≥–љ–∞–љ–Є–Є.)

- –Ь–Є–ї–ї–µ—А –Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Ъ–∞—А–ї–Њ–≤–Є—З (1867вАФ1939) вАФ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В, –≤–Є–і–љ—Л–є –і–µ—П—В–µ–ї—М –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Н–Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є, –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Ї–∞–і–µ—В—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б, –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤—Б–Ї–Њ–µ –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –Є –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О –У–µ–љ—И—В–∞–±–∞ (1892), —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ –∞—В—В–∞—И–µ –≤ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е, —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–≥—Г–±–µ—А–љ–∞—В–Њ—А –Є –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є (1919вАФ1920), –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є (–Є—О–љ—М 1919) –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П (1919). –Я–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –±–µ–ї—Л—Е –≤ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–Є –љ–∞ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і –≤ —Д–µ–≤—А–∞–ї–µ 1920 –≥. —Н–Љ–Є–≥—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї –≤ –Э–Њ—А–≤–µ–≥–Є—О, –Ј–∞—В–µ–Љ –≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є—О, –±—Л–ї —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Я.–Р.–Т—А–∞–љ–≥–µ–ї—П –Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З–∞, –≥–ї–∞–≤–∞ –†–Ю–Т–°–∞ (1930вАФ1937). –Т 1937 –≥. –њ–Њ—Е–Є—Й–µ–љ –∞–≥–µ–љ—В–∞–Љ–Є –Э–Ъ–Т–Ф, —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ 11 –Љ–∞—П –≤–Њ–Ј–ї–µ –Ї—А–µ–Љ–∞—В–Њ—А–Є—П –Ф–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –Є —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ —Б–Њ–ґ–ґ–µ–љ –≤ –Ї—А–µ–Љ–∞—В–Њ—А–Є–Є, –њ—А–∞—Е –Ј–∞—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ —В–∞–Љ –ґ–µ –≤ –Њ–±—Й–µ–є –Љ–Њ–≥–Є–ї–µ —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е.

вАЛ

вАЛ

–Х—Б–ї–Є —Г–ґ —Б—Г–і—М–±—Л –≤—Л—Б—И–Є—Е —З–Є–љ–Њ–≤ –љ–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ—Л —В–∞–Ї–Є–Љ–Є –Ї–∞—В–∞–Ї–ї–Є–Ј–Љ–∞–Љ–Є, —В–Њ —З—В–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Њ —А—П–і–Њ–≤–Њ–Љ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б—В–≤–µ, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –±—Л–ї–Њ –≥–Њ—В–Њ–≤–Њ –Є –њ–Њ—Б–ї–µ –і—А–∞–Ї–Є –Љ–∞—Е–∞—В—М –Ї—Г–ї–∞–Ї–∞–Љ–Є (—Н—В–∞ –њ–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—Ж–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–∞ –≤ —Б–µ–і—М–Љ–Њ–є –≥–ї–∞–≤–µ ¬Ђ–У–µ—А–Њ–µ–≤ –Є –њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї–µ–є¬ї), вАФ –≥–Њ—В–Њ–≤–∞—П –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–∞ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–є, –њ—А–Є–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–є –Є –і–∞–ґ–µ —Д–∞–љ—В–∞—Б—В–Є–Ї–Є, –µ—Б–ї–Є —Г—З–µ—Б—В—М –Ї–∞–Ї–Є–Љ —Д–∞–љ—В–∞—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Њ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–ї—П–ї–Є—Б—М —Н—В–Є –љ–µ–њ—А–Є–Љ–Є—А–Є–Љ—Л–µ –±–Њ–є—Ж—Л.

- –°—В–∞—Г–љ–Є—Ж (–њ—Б–µ–≤–і. –°–µ–ї—П–љ–Є–љ–Њ–≤, –°–∞–≤–µ–ї—М–µ–≤, –Ъ–∞—Б–∞—В–Ї–Є–љ, –†–Є–љ–≥) –≠–і—Г–∞—А–і (–љ–∞—Б—В. –Є–Љ—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А-–≠–і—Г–∞—А–і –Ю–њ–њ–µ—А–њ—Г—В –Є–ї–Є –£–њ–µ–ї–Є–љ—М—И) (1894вАФ1927?) вАФ —В–µ—А—А–Њ—А–Є—Б—В. –Я–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—О –Є–Ј –ї–∞—В—Л—И–µ–є-–Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ, –≤ 1915 –≥. –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤—Б–Ї–Њ–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –≤ —З–Є–љ–µ –њ–Њ–і–њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї–∞, —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, —Б 1917 –≥. —Н—Б–µ—А, —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є, —Б 1920 –≥. —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї –∞–љ—В–Є—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М—П –≤ –С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Є–Є, –≤ 1921 –≥. —Б–≤—П–Ј–∞–љ —Б –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є –С–Њ—А–Є—Б–∞ –°–∞–≤–Є–љ–Ї–Њ–≤–∞ ¬Ђ–Э–∞—А–Њ–і–љ—Л–є —Б–Њ—О–Ј –Ј–∞—Й–Є—В—Л —А–Њ–і–Є–љ—Л –Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л¬ї (–Э–°–Ч–†–°). –Р—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ –У–Я–£ –≤ –Љ–∞–µ 1921 –≥., —Б—В–∞–ї –∞–≥–µ–љ—В–Њ–Љ-–њ—А–Њ–≤–Њ–Ї–∞—В–Њ—А–Њ–Љ.

- –Ч–∞—Е–∞—А—З–µ–љ–Ї–Њ (–Ч–∞—Е–∞—А—З–µ–љ–Ї–Њ-–®—Г–ї—М—Ж) (—Г—А–Њ–ґ–і. –Ы—Л—Б–Њ–≤–∞; –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –Ј–∞–Љ—Г–ґ. –Ь–Є—Е–љ–Њ, –≤ —В—А–µ—В—М–µ–Љ –Ј–∞–Љ—Г–ґ. –†–∞–і–Ї–Њ–≤–Є—З –Ь–∞—А–Є—П –Т–ї–∞–і–Є—Б–ї–∞–≤–Њ–≤–љ–∞ (1893вАФ1927)) вАФ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є—Ж–∞ –С–µ–ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П, –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –ї–Є–і–µ—А–Њ–≤ –†–Ю–Т–°–∞, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М –Ї—Г—В–µ–њ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –±–Њ–µ–≤—Л—Е –≥—А—Г–њ–њ, —В–µ—А—А–Њ—А–Є—Б—В–Ї–∞, —А–∞–Ј–≤–µ–і—З–Є—Ж–∞. –Я–Њ–≥–Є–±–ї–∞ –≤ –С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Є–Є –±–ї–Є–Ј –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л 18 –Є—О–љ—П 1927 –≥.

–Х—Б—В—М —В–∞–Ї–Њ–є —А–∞–і–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і –љ–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –љ–∞—Г–Ї—Г, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є —Д–∞–Ї—В–∞–Љ–Є –Є –љ–µ –њ—А–µ—В–µ–љ–і–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞ –Њ–±–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Љ–µ–љ—Г—О—В—Б—П —Б–Њ—Ж–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–Њ–±–ї–∞–Ј–љ–Њ–Љ. –ѓ –ґ–µ —Б—З–Є—В–∞—О, —З—В–Њ –±–µ–Ј –Њ–±–Њ–±—Й–µ–љ–Є–є, –±–µ–Ј —Е–Њ—В—П –±—Л –њ–Њ–њ—Л—В–Њ–Ї –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ—Б—В–µ–є –љ–Є–Ї–∞–Ї–∞—П –љ–∞—Г–Ї–∞ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–∞ –љ–∞—Г–Ї–Њ–є. –Ш –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –њ–µ—З–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ—Б—В–µ–є —В–∞, —З—В–Њ –≤—А–∞–ґ–і–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞–Љ–Є –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –љ–∞ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –±–µ–Ј —А–∞–Ј–±–Њ—А–∞ –Є—Е –ї–Є—З–љ—Л—Е –≤–Є–љ –Є –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є–є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤ —П–љ–≤–∞—А–µ –≤–Њ—Б–µ–Љ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Њ–≥–Њ —Н—Е–Њ–Љ —Б–Њ—Б–µ–і–љ–µ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –≤ –§–Є–љ–ї—П–љ–і–Є–Є —А–∞–Ј—А–∞–Ј–Є–ї–∞—Б—М –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞, —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–µ –Ї—А–∞—Б–љ—Л–µ, —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, –њ–Њ–њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞—В—М —Д–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї—А–∞—Б–љ—Л—Е, —З—В–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Њ –±–µ–ї–Њ–є —Д–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і–µ –Њ–Ї—А–µ—Б—В–Є—В—М –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї—Г—О –≤–Њ–є–љ—Г –Ю—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є. –Ю—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–∞—О—Й–µ–є –Њ—В —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ ¬Ђ—Г–ґ–µ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –±–µ–ї—Л–µ —Д–Є–љ–љ—Л —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–ї–Є –≤ –Т—Л–±–Њ—А–≥–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Њ—В–µ–љ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е, –љ–µ —А–∞–Ј–±–Є—А–∞—П—Б—М –≤ –Є—Е –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≤–Ј–≥–ї—П–і–∞—Е. –°—А–µ–і–Є –љ–Є—Е –±—Л–ї–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л –Є –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є—Б—В—Л, –љ–Њ—Б–Є–≤—И–Є–µ —Д–Њ—А–Љ—Г, –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й—Г—О –≤–Њ–µ–љ–љ—Г—О, –љ–Њ –Є —И—В–∞—В—Б–Ї–Є–µ –Љ–µ—Б—В–љ—Л–µ –ґ–Є—В–µ–ї–Є –Є –і–∞–ґ–µ —Г—А–Њ–ґ–µ–љ—Ж—Л –§–Є–љ–ї—П–љ–і–Є–Є, –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е вАФ —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П —А–µ—З—М.¬†¬Ђ–°–Љ–µ—А—В—М —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ вАФ –±—Г–і—М –Њ–љ–Є –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Г–≥–Њ–і–љ–Њ —Ж–≤–µ—В–∞!¬ї вАФ —В–∞–Ї —В—А–Є –≥–Њ–і–∞ —Б–њ—Г—Б—В—П –ї—О—В–µ—А–∞–љ—Б–Ї–Є–є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї (–Ї—Г—А—Б–Є–≤ –Љ–Њ–є, вАФ –Р.–Ь.) –°–Є–Љ–Њ–є–Њ–Ї–Є, –∞–Ї—В–Є–≤–Є—Б—В –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П, —Б—Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї –Є—А—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Г—О –љ–µ–љ–∞–≤–Є—Б—В—М –Ї ryss√§. –≠—В–∞ —Г–љ–Є—З–Є–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –Ї–ї–Є—З–Ї–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —З–∞—Б—В–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В—Б—П –≤ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е —Б—Л—Б–Ї–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—Ж–Є–Є –§–Є–љ–ї—П–љ–і–Є–Є –Є –≤ –ї–Є—З–љ–Њ–є –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л—Е –ї–Є—Ж, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В—Б—П –њ–Њ—З—В–Є –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ¬ї.¬†–Ґ–∞–Ї–Њ–є –≤–Њ—В –Ј–∞–Ї–Њ–љ –≥–ї–Њ–±–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –љ–µ–љ–∞–≤–Є—Б—В–Є вАФ –љ–∞—З–∞–≤—И–Є—Б—М —Б —В–µ—Е, –Ї—В–Њ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ –Њ–њ–∞—Б–µ–љ, –Њ–љ–∞ –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –љ–∞ –≤—Б–µ—Е.

–Т—В–Њ—А–∞—П –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ—Б—В—М вАФ —Б–∞–Љ—Л–µ –љ–µ–њ—А–Є–Љ–Є—А–Є–Љ—Л–µ –Є–Ј —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–ї –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ –Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –≤—Л–±—А–Њ—И–µ–љ –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Г, –±—Л–≤–∞—О—В —Б–Ї–ї–Њ–љ–љ—Л —Е–≤–∞—В–∞—В—М—Б—П –Ј–∞ —Б–Њ–ї–Њ–Љ–Є–љ–Ї—Г —Б–∞–Љ–Њ–є –Є–ї–ї—О–Ј–Њ—А–љ–Њ–є –љ–∞–і–µ–ґ–і—Л –љ–∞ —А–µ–≤–∞–љ—И. –Ґ–∞–Ї –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –®—Г–ї—М–≥–Є–љ, –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В–љ—Л–є –њ—А–∞–≤—Л–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї –Є —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤—Л–є –њ—Г–±–ї–Є—Ж–Є—Б—В, —Г–≤–µ—А–Њ–≤–∞–ї –≤ —З–µ–Ї–Є—Б—В—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ–µ–Ї—В ¬Ђ–Ґ—А–µ—Б—В¬ї, –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞–≤—И–Є–є –Љ–Њ–≥—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О ¬Ђ–Ь–Њ–љ–∞—А—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є¬ї (–Ь–Ю–¶–†). –Т —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Г—О –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –≤—Л—П–≤–Є—В—М –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Л—Е –±–Њ—А—Ж–Њ–≤ —Б –°–Њ–≤–µ—В–∞–Љ–Є –Є –Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –љ–µ–є—В—А–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М, –∞ –Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –њ—А–Є—В–Њ—А–Љ–Њ–Ј–Є—В—М вАФ —П–Ї–Њ–±—Л –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –њ–Њ–≤—А–µ–і–Є—В—М –љ–∞—А–∞—Б—В–∞—О—Й–µ–Љ—Г –≤–ї–Є—П–љ–Є—О ¬Ђ–Ґ—А–µ—Б—В–∞¬ї –≤–љ—Г—В—А–Є —Б–∞–Љ–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є.

–Ш—Б—В–Њ—А–Є—П —Н–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є ¬Ђ–Ґ—А–µ—Б—В–∞¬ї –Њ—В –µ–≥–Њ –Ј–∞—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –і–Њ –µ–≥–Њ —А–∞–Ј–Њ–±–ї–∞—З–µ–љ–Є—П –≤—Л—И–µ—Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л–Љ –Ю–њ–њ–µ—А–њ—Г—В–Њ–Љ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–∞ —Б —В–Њ—З–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є, —Б –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –і–µ—А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є–Ј–Є—А—Г—О—Й–Є–Љ–Є —Н—В—Г –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –ї–Њ–≤–Ї–Њ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ—Г—О –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—О, –∞ —Б –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –≤—Л–Ј—Л–≤–∞—О—Й–Є–Љ–Є –±–Њ–ї—М—И–µ –і–Њ–≤–µ—А–Є—П. –Ц–∞–ї—М, —З—В–Њ ¬Ђ–У–µ—А–Њ–µ–≤ –Є –њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї–µ–є¬ї –љ–µ –њ—А–Њ—З–µ–ї –≤ —Б–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б–∞–Љ –®—Г–ї—М–≥–Є–љ, —Е–Њ—В—П –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л –љ—Н–њ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –њ—А–Њ–і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –µ–Љ—Г –µ–≥–Њ —З–µ–Ї–Є—Б—В—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ї—Г—А–∞—В–Њ—А–∞–Љ–Є, —Б–≤–Њ–µ–є –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ –њ–Њ—В–µ—А—П–ї–Є. –Ф–∞ –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –Є —Б–∞–Љ–Є –Є–і–µ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –Њ–љ–Є —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М –Њ—Е–Љ—Г—А–Є—В—М –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ –і–µ–њ—Г—В–∞—В–∞ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і—Г–Љ—Л, —В–Њ–ґ–µ –љ–µ –њ–Њ—В–µ—А—П–ї–Є —Б–≤–Њ–µ–є —Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є: –љ–∞–і–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М, —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –У–Я–£ —Б –®—Г–ї—М–≥–Є–љ—Л–Љ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –љ–µ–≥–ї—Г–њ—Л–µ –ї—О–і–Є.

–Т —Б–≤–Њ–µ–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–µ–є—И–µ–є, –њ–Њ—З—В–Є –њ—А–Є–Ї–ї—О—З–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–µ ¬Ђ–Ґ—А–Є —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л¬ї (1927 –≥.), –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–є –µ–≥–Њ —Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Є—П–Љ –њ–Њ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є –њ–Њ–і –њ—А–Є–≥–ї—П–і–Њ–Љ –±–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е ¬Ђ–Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤¬ї, –®—Г–ї—М–≥–Є–љ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В –љ–∞–≤–µ—А–љ—П–Ї–∞ –Њ—В—А–µ–і–∞–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Є–Љ –Љ–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є –µ–≥–Њ –Ї—Г—А–∞—В–Њ—А–Њ–≤. –Ы—О–і–Є —В–∞–Ї –і–ї–Є–љ–љ–Њ –Є —Б–Ї–ї–∞–і–љ–Њ –≤ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В, –љ–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї, —П –і—Г–Љ–∞—О, –Є—Б–Ї–∞–ґ–∞—В—М –µ–Љ—Г –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Ј–∞—З–µ–Љ.¬†–Ш—В–∞–Ї, –і–Њ–≤–Њ–і—Л –њ–Њ–і–і–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є—Б—В–∞-–њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М—Й–Є–Ї–∞:

вАФ –Ч–∞ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П, вАФ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї –Њ–љ, вАФ —П –і—Г–Љ–∞—О, –≤—Л —Г–±–µ–і–Є–ї–Є—Б—М, —З—В–Њ –љ–µ –≤—Б–µ –Ј–і–µ—Б—М –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї, –Ї–∞–Ї –≤–∞–Љ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –Є–Ј–і–∞–ї–ЄвА¶

вАФ –Ф–∞, вАФ –њ–µ—А–µ–±–Є–ї —П. вАФ –Ю–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Є–љ–∞—З–µ. –ѓ –і—Г–Љ–∞–ї, —З—В–Њ —П –µ–і—Г –≤ —Г–Љ–µ—А—И—Г—О —Б—В—А–∞–љ—Г, –∞ —П –≤–Є–ґ—Г –њ—А–Њ–±—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ—Й–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞.

вАФ –Т–Њ—В. –Ш —Н—В–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –љ–∞–Љ –љ–µ —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –њ–µ—А–µ–і–∞—В—М –≤ —Н–Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є—О. –Ъ–∞–Ї —Н—В–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –Є –њ–Њ—З–µ–Љ—Г, —Н—В–Њ –і–∞–ґ–µ —В—А—Г–і–љ–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—МвА¶ –Э–Њ, —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ, –≤—Л —В–∞–Љ, –≤ —Н–Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є, –†–Њ—Б—Б–Є—О –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–Є–ї–ЄвА¶ –Ш –≤—Б–µ–Љ–Є –≥–≤–Њ–Ј–і—П–Љ–Є –Ї—А—Л—И–Ї—Г –≥—А–Њ–±–∞ –Ј–∞–±–Є–ї–Є! –Р –Љ—Л, –≤–Њ—В —В—Г—В –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ–љ—Л–µ, —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ–Љ, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є –Љ—Л –Є –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ—Л, —В–Њ –Ј–∞–ґ–Є–≤–Њ –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ—Л. –Ш —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є –Љ—Л –Є –ї–µ–ґ–Є–Љ –≤ –≥—А–Њ–±—Г, —В–Њ –≤—Б–µ –ґ–µ —Г –љ–∞—Б ¬Ђ—Б–Є–ї—Г—И–Ї–∞ –њ–Њ –ґ–Є–ї–Ї–∞–Љ —Н—В–∞–Ї –ґ–Є–≤—З–Є–Ї–Њ–Љ –Є –њ–µ—А–µ–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П¬ї. –Ш —З—В–Њ, –љ–µ—А–Њ–≤–µ–љ —З–∞—Б, –Ї–∞–Ї –±—Л –Љ—Л —Н—В—Г —Б–∞–Љ—Г—О –Ї—А—Л—И–Ї—Г –≥—А–Њ–±–∞ –Є –љ–µ —Б–ї–Њ–Љ–∞–ї–Є –±—Л. –Ъ–∞–Ї —Н—В–Њ —В–∞–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П —Г –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З–∞: ¬Ђ–Я–Њ–і–љ–∞—В—Г–ґ–Є–ї—Б—П –љ–µ–Љ–љ–Њ–ґ–Ї–Њ, –≤—Л—И–Є–± –і–љ–Њ –Є –≤—Л—И–µ–ї –≤–Њ–љ¬ї!

<...>

¬Ђ–Т –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –і—Г–Љ–∞–µ—В —Н–Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є—П, –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —Г–Љ–Є—А–∞–ї –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–є –Є–љ—Б—В–Є–љ–Ї—В, –љ–Њ –Є —Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П –≤–Њ–ї—П —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є—П. –ѓ –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –≤–∞–Љ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–µ–євА¶ –ѓ –Љ–Њ–≥—Г —А–∞—Б–Ї—А—Л–≤–∞—В—М —Б–Ї–Њ–±–Ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ, –Ї–∞–Ї –≤—Л –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В–µ, –Њ—З–µ–љ—М –Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ. –Ю —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞—Е –љ–∞—И–Є—Е –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є –≤—Л –Љ–Њ–≥–ї–Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М, –±—Л—В—М –Љ–Њ–ґ–µ—В, —Б–∞–Љ–Є —Б–µ–±–µ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ. –Ю–љ–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л –і–ї—П –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є —Ж–µ–ї–Є, –љ–Њ –Њ–љ–Є –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л, –µ—Б–ї–Є –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М –љ–∞—Б –Ї–∞–Ї –љ–µ–Ї–Є–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Є —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є, –њ—Г—Б—В—М –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ, –љ–Њ –Ј–∞—В–Њ –љ–µ—Г–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤—А–Њ—Б –≤ —Б–∞–Љ–Њ–µ —В–µ–ї–Њ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є, —В–∞–Ї —З—В–Њ –љ–µ –≤—Л—Б–Ї—А–µ–±–µ—И—М –љ–∞—Б –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є –ї–Њ–ґ–Ї–Њ–є —Е–Є—А—Г—А–≥–∞ (—З–Є—В–∞–є –Ф–Ј–µ—А–ґ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ), –Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є, –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ, –≤ —Б–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б–Ї–∞–ґ–µ—В —Б–≤–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ. –Э–µ –±—Г–і–µ–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Њ —Б—А–Њ–Ї–∞—Е. –ѓ –љ–∞–і–µ—О—Б—М, —З—В–Њ –≤—Л –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –Њ–њ—Л—В–љ—Л, –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Т–Є—В–∞–ї—М–µ–≤–Є—З, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М вАЬ—Б—А–Њ—З–љ–Њ–євАЭ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –і–µ–ї–∞. –≠—В–Њ –љ–µ —Д—А–∞–Ї —И–Є—В—М –Ј–∞–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї—Г –Ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –і–љ—О!.. –Ъ—В–Њ –љ–µ —Г–Љ–µ–µ—В –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ–Є, –Ї—В–Њ —Е–Њ—З–µ—В –Є–і—В–Є –љ–∞–њ–µ—А–µ–Ї–Њ—А —Б–Њ–±—Л—В–Є—П–Љ, —В–Њ—В –і–µ–ї–Њ –≤—Л–Є–≥—А–∞—В—М –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В. –Т–∞–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М –≥–Њ—В–Њ–≤—Л–Љ–Є –Ї –Љ–Є–љ—Г—В–µ вАЬ—Г–і–Њ–±–љ–Њ–є –Є –±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ–євАЭ. –Э–Њ –і–∞–ґ–µ –µ—Б–ї–Є —В–∞–Ї–Њ–≤–∞—П –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є—В, –∞ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–∞ –љ–µ –±—Г–і–µ—В —Б–і–µ–ї–∞–љ–∞ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ, –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ–Њ –њ–Њ–Ї—Г—И–∞—В—М—Б—П —Б –љ–µ–≥–Њ–і–љ—Л–Љ–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є. –Ь—Л –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ —В–Њ—З–Ї—Г –Ј—А–µ–љ–Є—П —Н–Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є. –Ґ–∞–Љ –і—Г–Љ–∞—О—В, —З—В–Њ –Љ—Л –Ј–і–µ—Б—М —Г–Љ–Є—А–∞–µ–Љ. –†–∞–Ј –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ —Г–Љ–Є—А–∞–µ—В, –љ–∞–і–Њ —Б–њ–µ—И–Є—В—М, –Є–±–Њ –Ї–∞–ґ–і—Г—О –Љ–Є–љ—Г—В—Г –Љ–Њ–ґ–µ—В –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є—В—М –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П –∞–≥–Њ–љ–Є—П. –Э–Њ —Б–Ї–∞–ґ–Є—В–µ, —А–∞–Ј–≤–µ –Љ—Л –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є –љ–∞ —Г–Љ–Є—А–∞—О—Й–Є—Е? –†–∞–Ј–≤–µ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П, –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ 26 –≥–Њ–і–∞, –≤—Л –≤–Є–і–Є—В–µ –њ–µ—А–µ–і —Б–Њ–±–Њ–є —В–Њ, —З—В–Њ –≤—Л –Є—Б–њ—Л—В–∞–ї–Є –≤ 1920? –Ъ—Г–і–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В —Б—В—А–µ–ї–Ї–∞ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–∞—Б–∞? –Ь—Л —Б –Ї–∞–ґ–і—Л–Љ –і–љ–µ–Љ, –Ї–∞–Ї –љ–∞—А–Њ–і, –Ї–∞–Ї –љ–∞—Ж–Є—П, –Ї–∞–Ї –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ, –Њ–њ—А–∞–≤–ї—П–µ–Љ—Б—П –Њ—В —Б—В—А–∞—И–љ—Л—Е —Г–і–∞—А–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–∞–љ–µ—Б –љ–∞–Љ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ! –Ш –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –ґ–і–∞—В—М —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ —В–Њ–≥–Њ —З–∞—Б–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–євА¶ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–µ–љ¬ї.

<...>

¬Ђ–Т–Њ—В –≤ —Н–Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є –Ї—А–Є—З–∞—В: —Б–Ї–Њ—А–µ–є, —Б–Ї–Њ—А–µ–є!.. –Р –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—М—В–µ –≤–∞—Б —Б–њ—А–Њ—Б–Є—В—М, –≥–Њ—В–Њ–≤—Л –ї–Є —Н—В–Є –њ–Њ–љ—Г–Ї–∞—О—Й–Є–µ? –Р –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—М—В–µ –Є—Е —Б–њ—А–Њ—Б–Є—В—М, –∞ —З—В–Њ –±—Л –Њ–љ–Є –і–µ–ї–∞–ї–Є —Б —Н—В–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є, –µ—Б–ї–Є –±—Л –Њ–љ–∞ –Є–Љ –≤ –Њ–і–Є–љ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–є –і–µ–љ—М —Б–≤–∞–ї–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г!¬ї

<...>

¬Ђ–Э—Г–ґ–љ–Њ –Љ–Є–љ–Є–Љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Ї–Њ–љ—В—А—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Г—О –ї–Њ–Љ–Ї—Г, —З—В–Њ–±—Л –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є—В—М –Њ—А–≥–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –њ—А–µ–µ–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –≤–ї–∞—Б—В–Є, –њ—А–µ–µ–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є –Є –њ—А–µ–µ–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є¬ї.¬†

вАЛ

вАЛ

–Т ¬Ђ–Ґ—А–µ—Е —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–∞—Е¬ї –®—Г–ї—М–≥–Є–љ –±–µ–Ј –Ї–Њ–љ—Ж–∞ —Д–Є–Ї—Б–Є—А—Г–µ—В –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Є ¬Ђ–µ–≤—А–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞—Б–Є–ї—М—П¬ї, –љ–Њ —Г –Ї—Г—А–∞—В–Њ—А–∞ –µ—Б—В—М –Њ—В–≤–µ—В –Є –љ–∞ –µ–≤—А–µ–є—Б–Ї–Є–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б: –њ–Њ–≥—А–Њ–Љ—Л –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В—М.¬†

¬Ђ–Х–≤—А–µ–є—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–≥—А–Њ–Љ –µ—Б—В—М –љ–∞—З–∞–ї–Њ –∞–љ–∞—А—Е–Є–Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ. –≠—В–Њ –µ—Б—В—М –љ–∞—З–∞–ї–Њ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ вАЬ—З–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –±—Г–љ—В–∞вАЭ. –Э–∞—З–љ—Г—В —Б вАЬ–ґ–Є–і–Њ–≤вАЭ, –љ–Њ –Ї–Њ–љ—З–∞—В –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј–±–Є–µ–љ–Є–µ–Љ –≤—Б–µ–≥–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –Є–ї–Є –Љ–µ–љ–µ–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –Є —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ–Њ–Љ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —Б —В–∞–Ї–Є–Љ–Є –≤–µ–ї–Є—З–∞–є—И–Є–Љ–Є —В—А—Г–і–∞–Љ–Є —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М¬ї.

–Ъ–∞–Ї–Є–Љ –ґ–µ –≤–Є–і–Є—В—Б—П –±—Г–і—Г—Й–Є–є —Б—В—А–Њ–є?

¬Ђ–°–µ–є —Б—В—А–Њ–є, —В–∞ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–∞—П –≥—А—Г–њ–њ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —П –Є–Љ–µ—О —З–µ—Б—В—М –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М –≤ —Н—В–Њ–є –љ–∞—И–µ–є —Б –≤–∞–Љ–Є –±–µ—Б–µ–і–µ, –Љ—Л—Б–ї–Є—В –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є, –љ–Њ –≤–Њ–±—А–∞–≤—И–Є–є –≤ —Б–µ–±—П –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Г—О —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П; —З—В–Њ —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞–і–Њ –љ–µ —Г–≥–∞—И–∞—В—М, –∞ —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—В—М; —З—В–Њ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, —З—В–Њ–±—Л —Н—В–∞ —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –љ–µ –≤—Л–њ–ї–µ—Б–љ—Г–ї–∞—Б—М –Ј–∞ —А–∞–Љ–Ї–Є, –Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –Ї–Њ–љ—З–∞–µ—В—Б—П —Б–Њ–Ј–Є–і–∞–љ–Є–µ –Є –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–Є–µ, —В—А–µ–±—Г–µ—В—Б—П, —З—В–Њ–±—Л –љ–∞ —Б—В—А–∞–ґ–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е —Г—Б—В–Њ–µ–≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–∞ –±—Л–ї–∞ —Б–Є–ї–∞, –Љ–Њ—Й–љ–∞—П –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ –Є –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ, —Б–Є–ї–∞ –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤ —В–Є–њ–µ –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–µ–≥–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б –љ–∞ –Љ–Є—А–Њ–≤—Г—О –∞—А–µ–љ—Г —Д–∞—И–Є–Ј–Љ–∞¬ї.

–Т —В–Њ—В –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–Є–і–µ—А–∞ —Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–Є –≤ –Ь—Г—Б—Б–Њ–ї–Є–љ–Є. –Р —Г–ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–є–љ—Л –®—Г–ї—М–≥–Є–љ –≤ ¬Ђ–Э–µ–Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –њ—Г–±–ї–Є—Ж–Є—Б—В–Є–Ї–µ¬ї (¬Ђ–Ґ—А–Є —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л¬ї, –Ь., 1991) –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –≥–µ—А–Њ—П–Љ–Є —В–µ—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –ї—О–і–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б—В–∞–ї–Є —А–∞–±–∞–Љ–Є –°—В–∞–ї–Є–љ–∞, –і—Г–Љ–∞—П, —З—В–Њ ¬Ђ–†–Њ—Б—Б–Є–Є –љ—Г–ґ–µ–љ —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—А–ґ–∞–≤–љ—Л–є –і–µ—Б–њ–Њ—В –њ—А–Є —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–Є—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е. –Х—Б–ї–Є –ґ–µ –Њ–љ–Є –Ј–љ–∞–ї–Є –Є –њ—А–µ–і—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є, —З—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї—А–Њ–≤–Њ–ґ–∞–і–љ—Л–є –°—В–∞–ї–Є–љ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ—В—А–∞–Ј–Є—В—М –µ—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ –Ї—А–Њ–≤–Њ–ґ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –У–Є—В–ї–µ—А–∞ –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —Б–ґ–∞–≤ –Ј—Г–±—Л, –њ–Њ–Ї–Њ—А–Є–ї–Є—Б—М –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б—И–µ–Љ—Г –І–Є–љ–≥–Є—Б—Е–∞–љ—Г, —В–Њ –Њ–љ–Є –Є –≥–µ—А–Њ–Є, –Є –Љ—Г–і—А–µ—Ж—Л¬ї.¬†–Ґ–∞–Ї—Г—О –≤–Њ—В —Н–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—О –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–≤ –њ—А–∞–≤–Њ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є—Б—В–∞ –Ј–∞–њ—Г—Б—В–Є–ї, –Љ–љ–µ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —А–∞–Ј–Њ–±–ї–∞—З–µ–љ–љ—Л–є ¬Ђ–Ґ—А–µ—Б—В¬ї. –Т ¬Ђ–Ґ—А–µ—Е —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–∞—Е¬ї –®—Г–ї—М–≥–Є–љ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Є–Ј–Љ–Њ–Љ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤—Г, –∞ –≤ –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–µ–є —В–Є—А–∞–і–µ —А–µ—З—М –Є–і–µ—В —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –Њ–± –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ–Љ вАФ –Њ —Б–∞–Љ–Њ–Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–Є –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤—Г. –Р –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є –®—Г–ї—М–≥–Є–љ–∞ –Ї –≥–µ—А–Њ—П–Љ –Є–ї–Є –њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї—П–Љ, —А–µ—И–∞–є—В–µ —Б–∞–Љ–Є.

–Т —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ —В—А–Є–і—Ж–∞—В—Л—Е –Њ–љ –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –±—Л –µ—Й–µ –≤–µ—А–Є–ї –≤ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –Љ–Є—Б—Б–Є—О –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є, –љ–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞—Е–≤–∞—В–∞ –Ѓ–≥–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–Є, –≥–і–µ –Њ–љ –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –ґ–Є–ї, –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–ї –ї—О–±—Л–µ –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В—Л —Б –љ–µ–Љ—Ж–∞–Љ–Є –Є –і–∞–ґ–µ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Њ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –±–µ–≥—Б—В–≤–∞ –≤ –Њ–і–љ—Г –Є–Ј –љ–µ–є—В—А–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б—В—А–∞–љ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М ¬Ђ–•–∞–є–ї—М –У–Є—В–ї–µ—А!¬ї.¬†–Т–≤–Є–і—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –Њ—В–Љ–µ–љ—Л —Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ–Є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–∞—П –≤–ї–∞—Б—В—М –Њ—Ж–µ–љ–Є–ї–∞ –µ–≥–Њ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –≤ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М –њ—П—В—М –ї–µ—В —Б –њ—А–∞–≤–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї–Є, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є –ї–µ—В –≤–Њ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–Њ–Љ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї–µ –Њ–љ –±—Л–ї –∞–Љ–љ–Є—Б—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ –≤ –њ—П—В—М–і–µ—Б—П—В —И–µ—Б—В–Њ–Љ –Є —Г–Љ–µ—А –≤–Њ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–µ —З–µ—А–µ–Ј –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М –ї–µ—В –љ–∞ –і–µ–≤—П–љ–Њ—Б—В–Њ –і–µ–≤—П—В–Њ–Љ –≥–Њ–і—Г –ґ–Є–Ј–љ–Є. –У–≤–Њ–Ј–і–Є –±—Л –і–µ–ї–∞—В—М –Є–Ј —Н—В–Є—Е –ї—О–і–µ–є.