В«РһР№РәСғРјРөРҪР° 2.0В». РӨРёР·РёРәРё Рё лиСҖРёРәРёвҖҰ Рё С…РёРјРёРәРё, Рё С…СғРҙРҫР¶РҪРёРәРё

В«РһР№РәСғРјРөРҪР° 2.0В». РӨРёР·РёРәРё Рё лиСҖРёРәРёвҖҰ Рё С…РёРјРёРәРё, Рё С…СғРҙРҫР¶РҪРёРәРё

РһСӮ СҖРөРҙР°РәСҶРёРё

РҳР·РІРөСҒСӮРҪСғСҺ СҒ РәРҫРҪСҶР° 1950-С… РҙРёС…РҫСӮРҫРјРёСҺ В«РӨРёР·РёРәРё Рё лиСҖРёРәРёВ» РҝСҖРөРҙСҒСӮавлСҸРөРјР°СҸ РәРҪРёРіР° СҖР°СҒСҲРёСҖСҸРөСӮ РІ СҒамРҫРј РҝСҖСҸРјРҫРј СҒРјСӢСҒР»Рө. РһРҙРёРҪ РёР· авСӮРҫСҖРҫРІ РәРҪРёРіРё С…СғРҙРҫР¶РҪРёРә РҗР»РөРәСҒР°РҪРҙСҖ РўРҫР»СҒСӮРёРәРҫРІ вҖ” РөСүРө Рё СғСҮРөРҪСӢР№-С…РёРјРёРә, РҝСҖРёСҮРөРј РІСӢСҒРҫСҮайСҲРөРіРҫ СҖР°РҪРіР°: СҮР»РөРҪ-РәРҫСҖСҖРөСҒРҝРҫРҪРҙРөРҪСӮ Р РҗРқ (РһСӮРҙРөР»РөРҪРёРө С…РёРјРёРё Рё РҪР°СғРә Рҫ РјР°СӮРөСҖиалах), РҙРҫРәСӮРҫСҖ С…РёРјРёСҮРөСҒРәРёС… РҪР°СғРә, РҝСҖРҫС„РөСҒСҒРҫСҖ, лаСғСҖРөР°СӮ Р“РҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ РҝСҖРөРјРёРё Р РӨ РІ РҫРұлаСҒСӮРё РҪР°СғРәРё Рё СӮРөС…РҪРёРәРё (1992), лаСғСҖРөР°СӮ РҹРөСҖРІРҫР№ РҝСҖРөРјРёРё РёРј. Р’. РҹРҫРҝРәРҫРІР° (2009). РқРҫ РјРҫР¶РөСӮ РәСҖСғРҝРҪСӢР№ СғСҮРөРҪСӢР№ Рё С…СғРҙРҫР¶РҪРёРә-Р»СҺРұРёСӮРөР»СҢ?

РқРөРІРөСҖРҫСҸСӮРҪРҫ, РҪРҫ Рҗ.Р“. РўРҫР»СҒСӮРёРәРҫРІ вҖ” РөСүС‘ Рё: РҙРөР№СҒСӮРІРёСӮРөР»СҢРҪСӢР№ СҮР»РөРҪ (Р°РәР°РҙРөРјРёРә) Р РҫСҒСҒРёР№СҒРәРҫР№ Р°РәР°РҙРөРјРёРё С…СғРҙРҫР¶РөСҒСӮРІ (РһСӮРҙРөР»РөРҪРёРө живРҫРҝРёСҒРё), СҮР»РөРҪ РңРҫСҒРәРҫРІСҒРәРҫРіРҫ СҒРҫСҺР·Р° С…СғРҙРҫР¶РҪРёРәРҫРІ, СҮР»РөРҪ РўРІРҫСҖСҮРөСҒРәРҫРіРҫ СҒРҫСҺР·Р° С…СғРҙРҫР¶РҪРёРәРҫРІ.В

РЎРҝСҖавРәР°:

РҗР»РөРәСҒР°РҪРҙСҖ РўРҫР»СҒСӮРёРәРҫРІ РҪагСҖажРҙС‘РҪ РјРөРҙалСҢСҺ Р РҫСҒСҒРёР№СҒРәРҫР№ Р°РәР°РҙРөРјРёРё С…СғРҙРҫР¶РөСҒСӮРІ «За Р·Р°СҒР»СғРіРё РҝРөСҖРөРҙ РҗРәР°РҙРөРјРёРөР№В» (2017), РЎРөСҖРөРұСҖСҸРҪРҫР№ РјРөРҙалСҢСҺ Р РҫСҒСҒРёР№СҒРәРҫР№ Р°РәР°РҙРөРјРёРё С…СғРҙРҫР¶РөСҒСӮРІ (2018), РјРөРҙалСҢСҺ Р РҫСҒСҒРёР№СҒРәРҫР№ Р°РәР°РҙРөРјРёРё С…СғРҙРҫР¶РөСҒСӮРІ «ДРҫСҒСӮРҫР№РҪРҫРјСғВ» (2022), РҹРҫСҮРөСӮРҪРҫР№ РіСҖамРҫСӮРҫР№ РҹСҖРөР·РёРҙРөРҪСӮР° Р РҫСҒСҒРёР№СҒРәРҫР№ РӨРөРҙРөСҖР°СҶРёРё Р·Р° Р·Р°СҒР»СғРіРё РІ СҖазвиСӮРёРё РҫСӮРөСҮРөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ РҪР°СғРәРё, РјРҪРҫРіРҫР»РөСӮРҪСҺСҺ РҝР»РҫРҙРҫСӮРІРҫСҖРҪСғСҺ РҙРөСҸСӮРөР»СҢРҪРҫСҒСӮСҢ Рё РІ СҒРІСҸР·Рё СҒ 300-Р»РөСӮРёРөРј СҒРҫ РҙРҪСҸ РҫСҒРҪРҫРІР°РҪРёСҸ Р РҫСҒСҒРёР№СҒРәРҫР№ Р°РәР°РҙРөРјРёРё РҪР°СғРә (2024).В РҹСҖРҫРёР·РІРөРҙРөРҪРёСҸ РҗР»РөРәСҒР°РҪРҙСҖР° РўРҫР»СҒСӮРёРәРҫРІР° С…СҖР°РҪСҸСӮСҒСҸ РІ БаСҲРәРёСҖСҒРәРҫРј РіРҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІРөРҪРҪРҫРј С…СғРҙРҫР¶РөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫРј РјСғР·РөРө РёРј. Рң.Р’. РқРөСҒСӮРөСҖРҫРІР° (Уфа), РңРҫСҒРәРҫРІСҒРәРҫРј РіРҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІРөРҪРҪРҫРј РјСғР·РөРө «ДРҫРј Р‘СғСҖРіР°РҪРҫва» (РңРҫСҒРәРІР°), РҗСҖС…РёРІРө Р РҫСҒСҒРёР№СҒРәРҫР№ Р°РәР°РҙРөРјРёРё РҪР°СғРә (РңРҫСҒРәРІР°), РІ СҮР°СҒСӮРҪСӢС… СҒРҫРұСҖР°РҪРёСҸС… РІ Р РҫСҒСҒРёРё Рё Р·Р° СҖСғРұРөР¶РҫРј.В

РЎРҫРөРҙРёРҪРөРҪРёРө РІСӢСҒРҫРәРёС… РёСҒРәСғСҒСҒСӮРІ Рё РҪР°СғРә РҝСҖРҫРҙРҫлжаРөСӮ Рё РІСӮРҫСҖРҫР№ авСӮРҫСҖ: РҝРҫСҚСӮ, СҮСҢРё СҒСӮРёС…Рё РҝСғРұлиРәРҫвали Р¶СғСҖРҪал «ЮРҪРҫСҒСӮСҢВ» Рё РҙСҖСғРіРёРө, Р° СӮР°Рә Р¶Рө вҖ” РёРҪР¶РөРҪРөСҖ-СӮРөРҝР»РҫфизиРә Рё РҫРҙРёРҪ РёР· РІРөРҙСғСүРёС… РҪР°СғСҮРҪСӢС… Р¶СғСҖРҪалиСҒСӮРҫРІ Р РҫСҒСҒРёРё, СҒРҫРұРөСҒРөРҙРҪРёРә РҝСҖР°РәСӮРёСҮРөСҒРәРё РІСҒРөС… лиРҙРөСҖРҫРІ РҫСӮРөСҮРөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ РҪР°СғРәРё.

РЎРҝСҖавРәР°:

РҗРҪРҙСҖРөР№ ВагаРҪРҫРІ РҫСӮРІРөСӮСҒСӮРІРөРҪРҪСӢР№ СҖРөРҙР°РәСӮРҫСҖ РҝСҖРёР»РҫР¶РөРҪРёСҸ В«РқР“-РҪР°СғРәа» В«РқРөзавиСҒРёРјРҫР№ газРөСӮСӢВ», авСӮРҫСҖ РҪР°СғСҮРҪРҫ-РҝРҫРҝСғР»СҸСҖРҪСӢС… РәРҪРёРі Рё СҒСӮРёС…РҫСӮРІРҫСҖРөРҪРёР№.В РӣР°СғСҖРөР°СӮ РҝСҖРөРјРёРё РЎРҫСҺР·Р° Р¶СғСҖРҪалиСҒСӮРҫРІ Р РҫСҒСҒРёРё (2001); РӣР°СғСҖРөР°СӮ РӣРёСӮРөСҖР°СӮСғСҖРҪРҫР№ РҝСҖРөРјРёРё РёРјРөРҪРё РҗР»РөРәСҒР°РҪРҙСҖР° Р‘РөР»СҸРөРІР° РІ РҪРҫРјРёРҪР°СҶРёРё «За РәСҖРёСӮРёРәСғ РІ РҫРұлаСҒСӮРё РҪР°СғСҮРҪРҫ-С…СғРҙРҫР¶РөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖСӢВ» (2013); РӨРёРҪалиСҒСӮ РәРҫРҪРәСғСҖСҒР° РҗСҒСҒРҫСҶРёР°СҶРёРё РұСҖРёСӮР°РҪСҒРәРёС… авСӮРҫСҖРҫРІ, РҝРёСҲСғСүРёС… Рҫ РҪР°СғРәРө (ABSW) В«European Science Writer of the Year 2017В», РҝРҫРұРөРҙРёСӮРөР»СҢ РІ РҪРҫРјРёРҪР°СҶРёРё В«Russian Science Writer of the yearВ».В

РҹРҫ замСӢСҒР»Сғ авСӮРҫСҖРҫРІ вҖ” РҙРІР° РІСҖРҫРҙРө РұСӢ РҝСҖРёРҪСҶРёРҝиалСҢРҪРҫ СҖазРҪСӢС… СҒРҝРҫСҒРҫРұР° РІРҫСҒРҝСҖРёСҸСӮРёСҸ РҫРәСҖСғжаСҺСүРөР№ РҙРөР№СҒСӮРІРёСӮРөР»СҢРҪРҫСҒСӮРё: СҖРёСӮРҫСҖРёСҮРөСҒРәРёР№ Рё РІРёР·СғалСҢРҪСӢР№, РҙРІРө РҫР№РәСғРјРөРҪСӢ, РҪРөРҫжиРҙР°РҪРҪРҫ РҝРөСҖРөСҒРөРәлиСҒСҢ. Рҳ РҙРҫРҝРҫР»РҪили РҫРҙРҪР° РҙСҖСғРіСғСҺ. ВзаимРҪРҫРө РәРҫРҪСӮРөРәСҒСӮСғалСҢРҪРҫРө РҙавлРөРҪРёРө РҝРҫСҖРҫР¶РҙР°РөСӮ СҒСӮРөСҖРөРҫСҒРәРҫРҝРёСҮРөСҒРәРёР№ СҚффРөРәСӮ вҖ” В«РһР№РәСғРјРөРҪР° 2.0В».В

РҳРіРҫСҖСҢ РЁСғРјРөР№РәРҫ

вҖӢ

вҖӢ

![]() вҖӢ

вҖӢ

Рҗхилл

Рҗхилл РҪРө РҙРҫРіРҫРҪСҸРөСӮвҖҰ Р§РөСҖРөРҝаха,

РҫСӮРҪСҺРҙСҢ РҪРө РҝСҖилагаСҸ СҒРІРөСҖС…СғСҒилий,

СғСӮРәРҪСғРІСҲРёСҒСҢ РҪРҫСҒРҫРј РІ Р·РөРјР»СҺ, СҮСӮРҫ СӮРІРҫР№ РҝахаСҖСҢ,

СҒРёРјРІРҫлизиСҖСғРөСӮ СҒРҫРұРҫР№ СӮСҖРёСғРјС„ СҖРөРҝСӮилий.

Рҗхилла жалСҢ, РІРөРҙСҢ РҫРҪ СҒРҫРІСҒРөРј РҪРө С…РёР»,

РҪРҫ РҫРҪ РҪРө Р·РҪР°РөСӮ флСҺРәСҒРёР№ РҝРҫ РәР°СҒР°СӮРөР»СҢРҪРҫР№.

Р•СүС‘ СҮСғСӮСҢ-СҮСғСӮСҢ вҖ” Рё РҫРҪ РҝРҫСҖРІС‘СӮ СҒРөРұРө ахилл

РҫСӮ РҝРөСҖРөРҪР°РҝСҖСҸР¶РөРҪСҢСҸ. РҹРҫРәазаСӮРөР»СҢРҪРҫ,

СҮСӮРҫ РІ СҚСӮРҫРј СҒР»РҫРІРҫРұР»СғРҙ Р—РөРҪРҫРҪ РІРёРҪРҫРІРөРҪ:

«ДвижРөРҪСҢСҸ РҪРөСӮВ» вҖ” РІСҒСҸ СҒСғСӮСҢ РөРіРҫ Р°РҝРҫСҖРёР№.

РЎРөРіРҫРҙРҪСҸ СҚСӮРҫСӮ РҝР°СҖР°РҙРҫРәСҒ РҪРө РІРҪРҫРІРө,

Р° РІ Р”СҖРөРІРҪРөР№ Р“СҖРөСҶРёРё вҖ” РҪСғ РәСӮРҫ Рұ РөРіРҫ РҫСҒРҝРҫСҖРёР»?В

Рҗхилла жалСҢ, РҫРҪ РІСӢРұРёР»СҒСҸ РёР· СҒРёР».

РқРҫ РҙРөР»Рҫ, СҒСӮСҖРҫРіРҫ РіРҫРІРҫСҖСҸ, РҪРө РІ СӮРҫРј,

РәСӮРҫ СҚСӮСғ РәР°СҲСғ СҒ СҮРөСҖРөРҝахРҫР№ заваСҖРёР»,

РҝРҫСҒРәРҫР»СҢРәСғ СҖР°СҒС…Р»РөРұал РөС‘ РқРөРІСӮРҫРҪ.

Рҗхилла жалСҢ. РҘРҫСӮСҢ РҫРҪ Рё РҝРҫР»СғРұРҫРі,

Рё РІ Р“СҖРөСҶРёРё РҪайСӮРё РҪам РұСғРҙРөСӮ СҒР»РҫР¶РҪРҫ

СӮР°РәСғСҺ РҝР°СҖСғ РұСӢСҒСӮСҖРҫС…РҫРҙРҪСӢС… РҪРҫРі

СҒ СӮР°РәРёРј СҖРөР»СҢРөС„РҫРј РјСӢСҲСҶСӢ РёРәСҖРҫРҪРҫР¶РҪРҫР№,В вҖ”

ахРөР№СҶСӢ РҫРұРҫжали физРәСғР»СҢСӮСғСҖСғ,

РҪРҫ РҪРө РҙРҫРҙСғмалиСҒСҢ РөСүС‘ РҙРҫ РҝСҖРҫРёР·РІРҫРҙРҪСӢС…,В вҖ”

Рё РІРҫСӮ, СҒРҫ РІСҒРөР№ СҒРІРҫРөР№ РјСғСҒРәСғлаСӮСғСҖРҫР№,

Рҗхилл РҝСҖРҫРёРіСҖСӢРІР°РөСӮ РІ РіРҫРҪРәРө СҒ Р·РөРјРҪРҫРІРҫРҙРҪСӢРј.В

Рҗхилла жалСҢ вҖ” РҫРҪ РҪРө СҒилёРҪ РІ РҝСҖРөРҙРөлах.

(РҹРҫРҪСҸСӮРҪРҫ: Р·РҙРөСҒСҢ РҫРҝСҸСӮСҢ Р—РөРҪРҫРҪРҫРј РҝахРҪРөСӮ.)

РқРҫ, РҙажРө РәСҖСӢР»СҢСҸ Р·Р° СҒРҝРёРҪСғ РҝСҖРёРҙРөлав,

Рҗхилл РҪРө РҙРҫРіРҫРҪСҸРөСӮ. Р§РөСҖРөРҝаха

РІРҝРҫлзаРөСӮ РІ РұРөСҒРәРҫРҪРөСҮРҪРҫСҒСӮСҢ РҪРөСғРәР»СҺР¶Рө,

РҝРөСҖРөСӮРёСҖР°СҸ РІСҖРөРјСҸ Рё РҝСҖРҫСҒСӮСҖР°РҪСҒСӮРІРҫ

РұРөР·Р·СғРұСӢРј СҖСӮРҫРј, Рё РұСҖСҺС…РҫРј РёС… СғСӮСҺжа.

Рҳ СҮРөСҖРөР· СҚСӮРҫСӮ РјРҫМҒСҖРҫРә РҪРө РҝСҖРҫСҖРІР°СӮСҢСҒСҸ.

Рҳ СҸ СҒРөРұРө РәажСғСҒСҢ СӮР°РәРёРј РҗхиллРҫРј.

Р’ СӮСҸРіСғСҮРёС… СҒРҪах, РҪР°СҖРөР·Р°РҪРҪСӢС… Р»РҫРјСӮСҸРјРё,

РҪР° миллимРөСӮСҖ СҒРҙРІРёРҪСғСӮСҢСҒСҸ РҪРө РІ СҒилах,

СҸ РІСҒС‘ Р¶Рө РұРөСҲРөРҪРҫ СҖР°РұРҫСӮР°СҺ Р»РҫРәСӮСҸРјРё.

ДвижРөРҪСҢСҸ РҪРөСӮ. Рҳ РІРҫР·РҙСғС… РҪР° РёСҒС…РҫРҙРө.

Рҗхилл РҪРө РҙРҫРіРҫРҪСҸРөСӮ СҮРөСҖРөРҝахСғ.

РЎСӮСҖРөла РҪРө РҙРҫР»РөСӮР°РөСӮ. РҹСғСӮСҢ СҒРІРҫРұРҫРҙРөРҪвҖҰ

РҗС…, РәР°Рә РҪРөРәСҒСӮР°СӮРё вҖ” СҖР°СҒСӮСҸР¶РөРҪСҢРө Рҝаха.

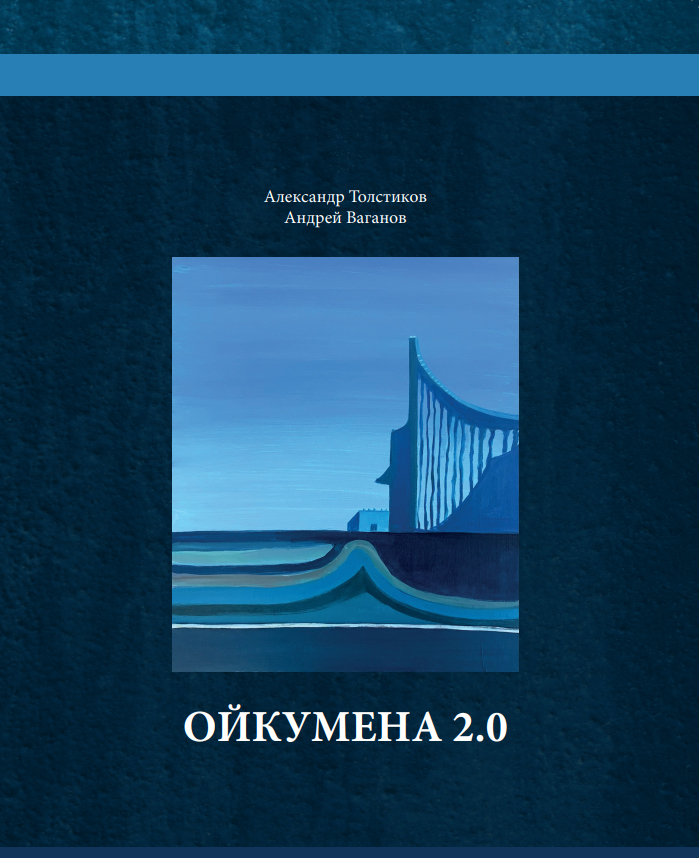

Р’РёСӮРҫРә РҝСҖРҫСҲРөРҙСҲРөРіРҫ, 1997. РҘРҫР»СҒСӮ, РјР°СҒР»Рҫ. 80 С… 80

* * *

Р’РҫСӮ РҫРҪ, РҝСҖРёРҝРөРІ СҒСғРҙСҢРұСӢ,

Рҫ РәРҫСӮРҫСҖРҫРј РјРҫР¶РҪРҫ РјРөСҮСӮР°СӮСҢ:

СҒСӮР°СҖРөСӮСҢ Сғ Р‘РҫР»СҢСҲРҫР№ Р’РҫРҙСӢ

Рё РҝРҫСӮРёС…РҫРҪСҢРәСғ РәРёСҖСҸСӮСҢ

СҒРҫРІСҒРөРј РјРҫР»РҫРҙРҫРө РІРёРҪРҫ;

СҒРјРҫСӮСҖРөСӮСҢ РҪР° РјРёСҖ СҒ РІСӢСҒРҫСӮСӢ

РҪРө РҝРҫР»РҫР¶РөРҪРёСҸ, РҪРҫ

СӮРҫСҮРәРё РіРҫСҖРҪРҫР№ РіСҖСҸРҙСӢ.

РҗРҝСӮРөРәР°, Р·РёРҪРҙР°РҪ, СҮайхаРҪР°

(РҝРёРІРҫ вҖ” СҖиал Р·Р° РәРІР°СҖСӮСғ!)

СаиРҙ вҖ” СҮРёСӮай: РЎР°СӮР°РҪР°! вҖ”

РҝР°СҖСӮРҪРөСҖ РҝРҫ РёРіСҖРө РІ РҪР°СҖРҙСӢ.

Р’СҖРөРјСҸ РІРҝР°РҙР°РөСӮ Р·РҙРөСҒСҢ

РІ завиСҒРёРјРҫСҒСӮСҢ РҫСӮ РҝРөйзажа

Рё РјР°СӮРөСҖРөРөСӮ: РІР·РІРөСҒСҢ,

РҪРөРәРёР№ РәРҫллРҫРёРҙ РҙажРө.

РўРёС…РёР№, РҝСғСҒСӮРҫР№ РіРҫСҖРҫРҙРҫРә,

СҒРҫРұСҒСӮРІРөРҪРҪРҫСҒСӮСҢ (РІ СҖавРҪСӢС… РҙРҫР»СҸС…)

СҒРҫР»РҪСҶР° Рё РҝСӢли. Р‘РҫРі

Р·РҪР°РөСӮ СҮСӮРҫ РІ СҚСӮРёС… РәСҖР°СҸС…

лаСҒРәР°РөСӮ РҝамСҸСӮСҢ Рё РІР·РҫСҖ,

СҮРөРјСғ Рё РҪазваРҪРёСҸ РҪРөСӮ вҖ”

РІРөСҒСҢ СҚСӮРҫСӮ СҒСғСүРёР№ РІР·РҙРҫСҖ

РҪР° СҒРәР»РҫРҪРө РіРҫСҖСӢ Рё Р»РөСӮ...

* * *

Р’СҖРөРјСҸ РҝСҖРёРҙС‘СӮ Рё РҪР°СҒ РҝРҫРәСҖРҫРөСӮ СҒРІРҫРөСҺ СҒлавРҫСҺ,

РІРҫ РІСҒСҸРәРҫРј СҒР»СғСҮР°Рө вҖ” РҝРөРҝР»РҫРј, РІСғР»РәР°РҪРёСҮРөСҒРәРҫР№ лавРҫСҺ.

РңРҫР¶РөСӮ РұСӢСӮСҢ РҝРҫ СҖР°СҒСҮС‘СӮСғ, СҒРәРҫСҖРөРө РІСҒРөРіРҫ вҖ” СҒРҙСғСҖСғ,

Р’СҖРөРјСҸ РҝСҖРёРҙС‘СӮ Рё РҪР°СҒ РІРҝРёСҲРөСӮ РІ Р°СҖС…РёСӮРөРәСӮСғСҖСғ

РұСғРҙСҢ СӮРҫ: лагСғРҪР°, РҝР»РҫСүР°РҙСҢ, РәРҫР»РҫРҪРҪР°, РәСҖСӢлаСӮСӢР№ Р»РөРІ, вҖ”

РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ РҪРөРұРҫ СүРөРәРҫСҮРөСӮ, вҖ” Р°СҖС…РёСӮСҖав, РұР°СҖРөР»СҢРөС„вҖҰ

Рҳли, РІРҫР·СҢмём РұлижРө, РұСҖРөРІРөРҪСҮР°СӮСӢР№ РҝСҸСӮРёСҒСӮРөРҪРҫРә:

Р’СҖРөРјСҸ РҝСҖРёРҙС‘СӮ Рё РІСӢлижРөСӮ РҝамСҸСӮСҢ Рҫ РҪР°СҒ РҝРҫСҒСӮРөРҝРөРҪРҪРҫ

РҙРҫ СҒРҫСҒСӮРҫСҸРҪРёСҸ СҒСӮСҖСғРіР°РҪРҪРҫР№ РҝРҫР»РҫРІРёСҶСӢ РІ РёР·РұРөвҖҰ

Р’СҖРөРјСҸ РёРҙС‘СӮ РёР· РҝСғРҪРәСӮР° В«РҗВ» РІ РҪРөСҒСғСүРөСҒСӮРІСғСҺСүРёР№ «Б» -В

РІРҪРө РІСҒСҸРәРҫР№ РјРҫСҖали, РҪРө лиСҲРөРҪРҫ СҚСҒСӮРөСӮРёРәРё,

РҝСҖРёСҖР°СҒСӮР°СҸ РҪСғР»СҸРјРё Рё РҝСҖРҫСҒСӮавлСҸСҸ РәСҖРөСҒСӮРёРәРё.

РһСӮСҒСҺРҙР° вҖ” СҚСӮРҫ РҝРҫРІРөСӮСҖРёРө, РөСҒли СӮР°Рә РјРҫР¶РҪРҫ СҒРәазаСӮСҢ:

малРҫ РәСӮРҫ С…РҫСҮРөСӮ РұРөСҒСҒРјРөСҖСӮРёСҸ, РІСҒРөРіРҫ лиСҲСҢ вҖ” РҪРө СғРјРёСҖР°СӮСҢ.В

РҜ-СӮРҫ Р·РҪР°СҺ СҒРІРҫС‘ вҖ” РҪРө РіРҫРІРҫСҖРё, СҮСӮРҫ Р¶РөСҒСӮРҫРә! вҖ”

РјРөСҒСӮРҫ, РәР°Рә СӮРҫСӮ СҒРІРөСҖСҮРҫРә, РҝРҫСҒажРөРҪРҪСӢР№ РҪР° СҲРөСҒСӮРҫРә.

РЎ СӮРҫСҮРәРё Р·СҖРөРҪСҢСҸ Р¶СғРәР°, РјРёСҖ РҪРөРҝСҖРҫСҒСӮРёСӮРөР»СҢРҪРҫ РҝСҖРҫСҒСӮ:

Р’СҖРөРјСҸ РҝСҖРёРҙС‘СӮ вҖ” РҪР° РҪР°СҒ РІСӢР»СҢРөСӮ СҒРІРҫР№ РәСғРҝРҫСҖРҫСҒ,

СҒСӮРөСҖилизСғРөСӮ РҫСӮ РІРөР·РҙРөСҒСғСүРөР№ РҫСҖРіР°РҪРёРәРёВ

РҹСҖРҫСҒСӮСҖР°РҪСҒСӮРІР° СҒРәРІРҫР·РҪРҫР№ РҝСҖРҫлёСӮ. РқР°СҒ СҒРҙРөлаРөСӮ РәСҖайРҪРёРјРё вҖ”

СӮРҫР»СҢРәРҫ РҪР°РұРҫСҖРҫРј РұСғРәРІ, РІРҪРө РІСҒСҸРәРҫР№ СҒРөРјР°РҪСӮРёРәРё.

«ЧСӮРҫ СҚСӮРҫ?В» вҖ” СҒРҝСҖРҫСҒРёСӮ РІРҪСғРә, РҪРҫ РІСҖСҸРҙ ли РҝСҖавРҪСғСҮРәР° СҒ РұР°РҪСӮРёРәРҫРј.

Р’РҝСҖРҫСҮРөРј, Рё СҚСӮРҫ РҝСҖРҫР№РҙС‘СӮ. Р’РҫСӮ СӮРөРұРө РјРҫР№ СҒРәаз:

Р’СҖРөРјСҸ РІРҫР·СҢРјС‘СӮ СҒРІРҫС‘, Рё РҪРө РҝСҖРҫРҝСғСҒСӮРёСӮ РҪР°СҒ.

РҰРёСӮР°РҙРөР»СҢ, 2024. РҘРҫР»СҒСӮ РҪР° РәР°СҖСӮРҫРҪРө, Р°РәСҖРёР», Р°СҒСҒамРұР»СҸР¶. 60 С… 50

Р—РёРҪРө

РўР°Рә РјРҪРҫРіРҫ СҖифм РҝСҖРёС…РҫРҙРёСӮСҒСҸ РҪР° «ЗиРҪРөВ»,

СҮСӮРҫ РјРҫР¶РҪРҫ Р·Р°РҝРҫРҙРҫР·СҖРёСӮСҢ СӮайРҪСӢР№ СҒРјСӢСҒР». РҡР°Рә СӮРҫ,

РҝРҫСҮСӮРё РҪР°СҖРҫРҙРҪРҫРө: В«РңСӢ РІСӢРјРҫРөРј РІ РұРөРҪР·РёРҪРөвҖҰВ».

(РЎРј. РҝРҫРҙСҖРҫРұРҪРөРө Сғ РҗРіРҪРёРё БаСҖСӮРҫ.)

РўРҫР»СҒСӮРёРәРҫРІ, РҜ Р·РҪал РҫРҙРҪСғ, СӮРөРұСҸ, РҪРө СҖифмСғ, вҖ” Р—РёРҪСғ.

РҡР°Рә СҒРҫРҫРұСүР°РөСӮ РҙамСҒРәРёР№ magazine:

РҝРҫ РҙР°РҪРҪСӢРј РіРҫСҖРҫРҙСҒРәРҫРіРҫ Р—РҗГСа, РІ СҚСӮСғ Р·РёРјСғ,

Рё РҙРІР°РҙСҶР°СӮСҢ РҝСҖРөРҙСӢРҙСғСүРёС… Р·РёРј,

РҪРҫРІРҫСҖРҫР¶РҙРөРҪРҪСӢС… РҙРөРІРҫСҮРөРә РҪРө РҪазСӢвали «ЗиРҪа».

Р’ С…РҫРҙСғ РұРёРұР»РөР№СҒРәРҫРө вҖ” РңР°СҖРёСҸ; Юли, РҗРҪРҪСӢ

Рё РҝСҖРҫСҮ. Р°РҪСӮРёСҮРҪРҫСҒСӮСҢ РҝСҖС‘СӮ, РұРөР· вазРөлиРҪР°!

Р—РёРҪ вҖ” РҪРё РҫРҙРҪРҫР№. Р§СӮРҫ СҒСӮСҖР°РҪРҪРҫ.

РңРҪРө РҝРҫРІРөР·Р»Рҫ, СҸ Р·РҪал РҫРҙРҪСғ РёР· Р—РёРҪ вҖ”

СӮРөРұСҸ. РўРөРҝРөСҖСҢ СӮРөРұСҸ РҪРө СҒСӮалРҫ.В

РўСӢ СғРјРөСҖла. Рҳ РҪРҫРөСӮ РјСғСҚРҙР·РёРҪ,

Рё РҝРҫРҝ РұСғРұРҪРёСӮ РјРҫлиСӮРІСғ. РўР°Рә СҒРҫРІРҝалРҫ,

СҸ Р·РҪал СӮРөРұСҸ, РҝРҫСҒР»РөРҙРҪСҺСҺ РёР· Р—РёРҪ,

РҝРҫ РәСҖайРҪРөР№ РјРөСҖРө, РІ РјРҫРөР№ СҮР°СҒСӮРҪРҫР№ жизРҪРё.

РўРөРҝРөСҖСҢ РІСҒС‘ СҸСҒРҪРҫ: СҚСӮРҫ РјРҪРө Р·РІРҫРҪРҫСҮРөРә вҖ” «ДзиРҪСҢ!В»

Рҳ РҪРө РҝРҫРјРҫР¶РөСӮ вҖ” В«СҒРҫР»РҪСҶРө, СҸСҖСҮРө РұСҖСӢР·РҪРё!В»

Р’ С…РёСӮРҫРҪРө, Р°, РҝРҫ-РҪР°СҲРөРјСғ, РІ халаСӮРө,

РҡСҖРҫРҪРёРҙ Р—РөРІРөСҒ, вҖ” РҝРҫР»Рҫжим, РәСӮРҫ РҪРө РҝРҫРјРҪРёСӮ, вҖ”

РІСҒРөС… РҫлимРҝРёР№СҒРәРёС… РҙРөРІРҫРә РҫРұСҖСҺС…Р°СӮРёР»,

Рё РјРҪРҫРіРёС… вҖ” РІ РёР·РІСҖР°СүС‘РҪРҪРҫР№ С„РҫСҖРјРө.

Р”РҫСҮСҢ Р—РөРІСҒР° вҖ” Р—РөРҪРө РҳРҙР°, Р—РёРҪаиРҙР°,

РҝСҖРҫСҒСӮРё Р·Р° фамилСҢСҸСҖРҪРҫСҒСӮСҢ: Р—РёРҪ, РҙР° Р—РёРҪвҖҰ

РўРөРҝРөСҖСҢ СӮСӢ Рә РҙСҸРҙСҢРәРө СҒРІРҫРөРјСғ, Рә РҗРёРҙСғ,

СғС…РҫРҙРёСҲСҢ. РЈСҲла СғР¶Рө. РҡР°Рә РёР· РұСғСӮСӢР»РәРё ДжиРҪ

СӮСӢ СғСҒРәРҫР»СҢР·РҪСғла; РІСҖСҸРҙ ли РҪР° СҒРІРҫРұРҫРҙСғ.

РЎРІРҫРұРҫРҙР° вҖ” СҚСӮРҫ СӮРҫ, СҮСӮРҫ РјСӢ Р·РөРІРҪСғли.

РқСғ, РІ РҫРұСүРөРј, СӮСӢ СғСҲла. Рҳ СҚСӮСғ РҫРҙСғ

СӮРөРҝРөСҖСҢ РІРҙРҫРіРҫРҪРәСғ СҲР»СҺ СӮРөРұРө, Р—РёРҪСғР»СҸ.

РһРұРёРҙСӢ РјС‘СҖСӮРІСӢС… РјСғСҮР°СҺСӮ живСӢС… вҖ”

СӮР°Рә РҝамСҸСӮСҢ РҝРҫСҒСӮавлСҸРөСӮ РІ РјРҫР·Рі СӮРҫРәСҒРёРҪСӢ,

СҮСӮРҫРұ РҫРҪ РҫСӮ РҪРөРәРҫСӮРҫСҖСӢС… Р·РІСғРәРҫРІ РҪРө РҫСӮРІСӢРә

РҝРҫРәР° С…РІР°СӮР°РөСӮ СҒРёР» Сғ РңРҪРөРјРҫР·РёРҪСӢ.

РҹРҫРәР° РІ Р·Р°РҝР°СҒРө РІСҖРөРјСҸ Рё РҝСҖРҫСҒСӮСҖР°РҪСҒСӮРІРҫ, вҖ”

СҒРҫСҺР·, РҝРҫРјРөСҲР°РҪРҪСӢР№ РҪР° РәазРөРёРҪРө! вҖ”

РјРҫР·Рі РҝРҫСҒСӮРҫСҸРҪРҪРҫ РҝРҫРІСӮРҫСҖСҸРөСӮ СҚСӮРё СҒСӮР°РҪСҒСӢ,

СҲлифСғСҸ СҖифмСӢ Рә «ЗиРҪа», «ЗиРҪСғВ», «ЗиРҪРөВ».В

РўСӢ СғРјРөСҖла. Рҳ РјРөРҪСҢСҲРө СҒСӮалРҫ Р—РёРҪРҫР№.

РқРҫ СҚСӮРҫСӮ РјРёСҖ РҝСӢС…СӮРёСӮ, РәР°Рә завРҫРҙРҪРҫР№,

РҝСҖРҫРёР·РІРҫРҙСҸ жиСҖСӢ, РұРөР»РәРё, СҚРҪР·РёРјСӢ

РҪР° РҙСғСҲСғ РҪР°СҒРөР»РөРҪСҢСҸвҖҰ Р—РёРҪ вҖ” РҪРё РҫРҙРҪРҫР№.

ГлСғРұРёРҪРәР°, 2024. РҡР°СҖСӮРҫРҪ, Р°РәСҖРёР», Р°СҒСҒамРұР»СҸР¶. 67 С… 40

* * *

РҡРҫРіРҙР° Рұ РјСӢ жили РІ Р”СҖРөРІРҪРөРј Р РёРјРө

или РІ РӯллаРҙРө вҖ”

СҒРөСҒСӮРөСҖСҶРёРё, РіРөСӮСӮРөСҖСӢ, РҹлиРҪРёР№,

РёРјРҝР»СҺРІРёР№, blyady,

РҝР°СӮСҖРёСҶРёРё, РәР»РөРҝСҒРёРҙСҖСӢ, РҝР»РөРұСҒ,

РІРҫРҪСҢ РіРөРәР°СӮРҫРјРұСӢ,

СҖР°РұСӢ, РөРІСҖРөРё, СҒРёРҪСҢ РҪРөРұРөСҒ

Рё РІРҫР·РҙСғС… СӮРҫРјРҪСӢР№ вҖ”

РјСӢ Рұ РҪР°СҒлажРҙалиСҒСҢ РІ СҮРёСҒСӮРҫРј РІРёРҙРө

РёРіСҖРҫР№ РіРҫСҖРјРҫРҪР°.

РһРұ СҚСӮРҫРј С…РҫСҖРҫСҲРҫ РһРІРёРҙРёР№

СҒРәазал. Р“РҫСҖРіРҫРҪР°

РҪР°СҒ РҙРҫРІРҫРҙила РұСӢ РҙРҫ СҒлёз,

РІРіРҫРҪСҸла РІ СҒСӮСғРҝРҫСҖ:

РұРөРҙРҪСҸР¶РәСғ РіСҖСӢР· С„СғСҖСғРҪРәСғлёз вҖ”

РІРөСҒСҢ СҮРөСҖРөРҝ РІ СҒСӮСҖСғРҝСҢСҸС…вҖҰ

РқРҫ РјСӢ живём РҪРө РІ Р”СҖРөРІРҪРөРј Р РёРјРө

Рё РҪРө РІ РӯллаРҙРө:

РәР»РөРҝСҒРёРҙСҖСӢ РіРҙРө? РіРҙРө СҲРөР»РөСҒСӮ РҝРёРҪРёР№?

РҳРјРҝРөСҖРёСҸ РіРҙРө, СҖР°РҙРё

РәРҫСӮРҫСҖРҫР№ РјРҫР¶РҪРҫ РІ РӣРөСӮСғ РҝР°СҒСӮСҢ

РҫСӮ СҖСғРә РІРөСҒСӮРіРҫСӮР°?

Рҳ РІСҒС‘-СӮР°РәРё СҸ СҖР°Рҙ, СҮСӮРҫ влаСҒСӮСҢ

РЎСғРҙСҢРұСӢ, РөСүС‘ РәРҫРіРҫ-СӮРҫ,

РәСӮРҫ РІРјРөСҒСӮРө СҒ РҪРөР№ РұР»СҺРҙС‘СӮ РҝСҖРҫСҒСӮРҫСҖ,

СҒРҝР»Рөли РҫСҖРҪамРөРҪСӮ,

РІ РәРҫСӮРҫСҖРҫРј РөСҒСӮСҢ Рё РҪР°СҲ СғР·РҫСҖ.

РһРҙРҪР°РәРҫ, СӮам РҪРөСӮ

РҙажРө РҪамёРәР° РҪР° РёСӮРҫРі.

РЎРҝР°СҒРёРұРҫ, РҡР»РҫСӮРҫ*!

РҹРөСҖРөРіРҫРІРҫСҖСӢ СҒ РҪРөР№ Рё СӮРҫСҖРі

РҪР°РҝСҖР°СҒРҪСӢ. РҡРІРҫСӮСӢ

РЎСғРҙСҢРұРҫСҺ РІСӢРұСҖР°РҪСӢ РҙавРҪРҫ.

РһРҪРҫ Рё Р»РөРіСҮРө.

РҹСғСҒРәай, РҝСҖРҫСҒСӮСҖР°РҪСҒСӮРІРҫ СҖР°РҪРёСӮ, РҪРҫвҖҰ

РқРҫ РІСҖРөРјСҸ вҖ” Р»РөСҮРёСӮ.

ЕгРҫ Р»РөРәР°СҖСҒСӮРІРҫ вҖ” РҝР°РҪР°СҶРөСҸ,В

(РҝСғСҒСӮСҢ РҝСҖРёРІРәСғСҒ РәРёСҒР»СӢР№,В

РјСӢ РҝСҢём РөРіРҫвҖҰ Рё СҶРөРҝРөРҪРөРөРј),

РјРөРҪСҸРөСӮ СҒРјСӢСҒР»СӢ.В

РңРҫСҸ СҚРәР»РҫРіР° Р·Р°СӮСҸРҪСғлаСҒСҢ,

РәР°Рә РҝРөСҒРҪСҢ Р°РәСӢРҪР°.

РқавРөСҖРҪРҫРө, СӮСӢ СғР»СӢРұРҪСғлаСҒСҢвҖҰ

РҹСҖРҫСҒСӮРё, РҳСҖРёРҪР°,В

Р·Р° РјРөРҙСҢ РІ СҒСӮСҖРҫРәах, РәР°Рә РІ СҒСӮР°СҖРҫРј РіРёРјРҪРө,В

С…РҫСӮСҢ РұРҫРіР° СҖР°РҙРё.

вҖҰвҖҰвҖҰвҖҰвҖҰвҖҰвҖҰвҖҰвҖҰвҖҰвҖҰвҖҰвҖҰвҖҰ..

РҡРҫРіРҙР° Рұ РјСӢ жили РІ Р”СҖРөРІРҪРөРј Р РёРјРө

Рҳли РІ РӯллаРҙРөвҖҰ

* РҡР»РҫСӮРҫ вҖ” РҫРҙРҪР° РёР· СӮСҖёх РҙСҖРөРІРҪРөРіСҖРөСҮРөСҒРәРёС… РұРҫРіРёРҪСҢ СҒСғРҙСҢРұСӢ (РҙРІРө РҙСҖСғРіРёРө вҖ” РӣахРөСҒРёСҒ Рё РҗРҪСӮСҖРҫРҝРҫСҒ). РҹР»РөСӮС‘СӮ СӮРәР°РҪСҢ СҮРөР»РҫРІРөСҮРөСҒРәРҫР№ СҒСғРҙСҢРұСӢ.

РһР№РәСғРјРөРҪР°, 2024. РҘРҫР»СҒСӮ РҪР° РәР°СҖСӮРҫРҪРө, Р°РәСҖРёР», Р°СҒСҒамРұР»СҸР¶. 60 С… 70

* * *

РқРёСҮРөРіРҫ РҪРө РҝРҫРҙРөлаРөСҲСҢ, РҪРө

РҝРҫРҝРёСҲРөСҲСҢ. РқРө СҒРәажРөСҲСҢ РҙажРө.

РӣРөСӮРҫ РҝСҖРҫСҲР»Рҫ вҖ” РҪР° РјРҪРө

РҫСҒСӮалаСҒСҢ РөРіРҫ СӮСҸР¶РөСҒСӮСҢ.

РқСӢРҪСҮРө РІРҫСҖРҫРҪСҢРө В«РәР°СҖСҖСҖвҖҰВ»

РІ РәРҫСҖСҸРІСӢС… РІРөСӮРәах РҙСҖРҫжиСӮ.

Р“СҖРөРөСӮ РҫРҙРҪРҫ вҖ” загаСҖ,

РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ РҝлаСҒСӮРҫРј Р»РөжиСӮ, вҖ”

РҪРө РәР°СҲРөРјРёСҖ Рё РҪРө РәСҖРөРҝ,

РҪРө РҝСҖРҫСҮРёР№ Р»РҫСҒРәСғСӮРҪСӢР№ СӮРҫРІР°СҖ вҖ”

РҝамСҸСӮРё РұСҖРҫРјРҝРҫСҖСӮСҖРөСӮ,

СҒРҫР»РҪРөСҮРҪР°СҸ РәРёРҪРҫРІР°СҖСҢ, вҖ”

РҪР° СҲРөРө, РҝР»РөСҮах, живРҫСӮРө

(В«СӮРҫСҖСҒВ» вҖ” РөСҒли Р»СҺРұРёСӮ РәСӮРҫ-СӮРҫ).

РӣРөСӮРҪРөРө pret-a-porte,

СҒРөРҝРёСҸ, СӮРөСҖСҖР°РәРҫСӮР°;

С…РҫСӮСҸ РҪРө СүРёСӮ Рё РҪРө РҝР°РҪСҶРёСҖСҢ,

РҪРө СҮРөСҲСғСҸ РұСҖРҫРҪСӮРҫзавСҖР°,

РҪРө СҒРёСӮРөСҶ, СҖР°СҒРҝСҸСӮСӢР№ РІ РҝСҸР»СҢСҶах,

РҪРө РәРҫР¶РҪСӢР№ РҝРҫРәСҖРҫРІ РәР°РҙавСҖР°

СҒ РөРіРҫ Р¶СғСӮРәРҫРІР°СӮРҫР№ РіСҖР°СҶРёРөР№,

РҪРө лиСҒСӮ РұСғмаги «вРөСҖР¶РөВ»вҖҰ

РҹамСҸСӮРё РіСҖавиСӮР°СҶРёСҸ

СҒ РөРҙРІР° СғР»РҫРІРёРјРҫР№ В«GВ».

* * *

РҹамСҸСӮРё РҝРҫСҖСӢ Р·Р°РҝРҫР»РҪРё

РҝСӢР»СҢСҺ РҝСҖРҫСҲРөРҙСҲРөРіРҫ РІСҖРөРјРөРҪРё.

Р Р°СҒРҝРҫР»Рҫжи РІ РәРҪРёР¶РҪСӢС… РҝРҫР»Рәах,

РІ СҒРәРҫР»СҢР·РәРёС… СҒР»РҫСҸС… РәСҖРөРјРҪРёСҸ

Р·Р°Рҝахи, РҫРұСҖазСӢ, Р·РІСғРәРё,

СӮРҫСҮРәРё РҝРөСҖРөСҒРөСҮРөРҪРёСҸ,

СҒРҪСӢ или РҙажРө вҖ” РіР»СҺРәРё,

СӮР°РәСӮРёР»СҢРҪСӢРө РҫСүСғСүРөРҪРёСҸвҖҰВ

Р’СҒС‘, СҮСӮРҫ СҒРҫСҮСӮС‘СҲСҢ РҝРҫР»РөР·РҪСӢРј вҖ”

малРҫ ли, СҮСӮРҫ СӮам СҒРіРҫРҙРёСӮСҒСҸ,

РҝСҖРё РҝРөСҖРөС…РҫРҙРө РІ РұРөР·РҙРҪСғ, вҖ”

Р·Р°Рҝахи, Р·РІСғРәРё, лиСҶР°,

С„СҖР°РәСӮалСҢРҪСӢР№ СғР·РҫСҖ РҙСҖРҫжи

(РјРөР¶РҙСғ Р»РҫРҝР°СӮРҫРә вҖ” Рә СӮРөРјРөРҪРё)...

Р’СҒС‘ РҫРұРөСҖРҪСғСӮСҢСҒСҸ РјРҫР¶РөСӮ

РҝСӢР»СҢСҺ РҝСҖРҫСҲРөРҙСҲРөРіРҫ РІСҖРөРјРөРҪРё.

Р“РҫСҖСҸСҮР°СҸ СӮРҫСҮРәР°, 1988. РҘРҫР»СҒСӮ, РјР°СҒР»Рҫ. 85 С… 80

1.

РЎР»РҫРјР°РҪРҪСӢРө РәРҫРјРҝСҢСҺСӮРөСҖСӢ

РҪРө РҝРҫРҝР°РҙР°СҺСӮ РІ РайвҖҰ

РҳС… РҫРұРөСҒСӮРҫСҮРөРҪРҪСӢРө СӮСҖСғРҝРёРәРё, вҖ”

РҝлаСҒСӮРјР°СҒСҒР°, РәСғРҝСҖСғРј, РҙСҺСҖалСҢ,

РҝСҖРҫСҶРөСҒСҒРҫСҖСӢ, РәР»РөРјРјСӢ, СҲРёРҪСӢ;

РёС… РјР°СӮРөСҖРёРҪСҒРәРёРө РҝлаСӮСӢ, вҖ”

РҝРҫСҒРәРҫР»СҢРәСғ СғР¶Рө РҙСғСҲРё РІ РҪРёС…,

СӮР°Рә СҒРәазаСӮСҢ, РәРҫСӮ РҪР°РҝлаРәал,

РІ РҫСҮРөСҖРөРҙРё РҪР° Р“РҫлгРҫС„Сғ

Р¶РөР»РөР·РҪРҫ С…СҖР°РҪСҸСӮ РјРҫР»СҮР°РҪРёРө,

РҪРө РҝРҫРҙСҮРёРҪСҸСҸСҒСҢ РҡРёСҖС…РіРҫС„Сғ...

РЎРҝРёСҒР°РҪРҪСӢРө, РҫСӮСҮР°СҸРҪРҪСӢРө.

2.

РӯСӮРҫ РҪРө РҝСҖРҫСҒСӮРҫ Рә.Р·., РҙСҖСғР¶РҫРәвҖҰ

РӯСӮРҫ, вҖ” РҝРҫ-СҖСғСҒСҒРәРё СҒРәазаСӮСҢ, вҖ” РәРёСҖРҙСӢРә!

РӯСӮРҫ, РәР°Рә РөСҒли РІ РҙРІРөСҖРҪРҫР№ глазРҫРә

РіР»СҸРҪСғР», Р° СҒ СӮРҫР№ СҒСӮРҫСҖРҫРҪСӢ РІРҝСҖРёСӮСӢРә

Рә СӮРІРҫРөРјСғ Р·СҖР°СҮРәСғ вҖ” СҮСғР¶РҫР№ Р·СҖР°СҮРҫРә,

РҪРөСҮСӮРҫ, РұСғРәвалСҢРҪРҫ РҝРҫСӮСғСҒСӮРҫСҖРҫРҪРҪРөРөвҖҰ

Рҳ Сғ СӮРөРұСҸ РІРҙСҖСғРі РёРіСҖР°РөСӮ РҫСҮРәРҫ,

РҪРҫ СҚСӮРҫ РҪРө РІРёРҙРҪРҫ РҪРёРәРҫРјСғ РҝРҫСҒСӮРҫСҖРҫРҪРҪРөРјСғ.

3.

Omne ignotum pro magnifico est* вҖ”В

СҖРёРјР»СҸРҪРө РІРөРҙали СӮРҫР»Рә РІ РІРөлиСҮРөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫРј.

РһРҙРҪажРҙСӢ СӮСӢ РҪРө РҝСҖРҫР№РҙС‘СҲСҢ СҚСӮРҫСӮ СӮРөСҒСӮ

Рё РәСӮРҫ-СӮРҫ РІСӢСҖСғРұРёСӮ СӮРөРұРө СҚР»РөРәСӮСҖРёСҮРөСҒСӮРІРҫ.

РңРҫР¶РөСҲСҢ РјРҫлиСӮСҢСҒСҸ РұРҫгам, РІРҫлхвам,

РјРҫР¶РөСҲСҢ СҸРәСҲР°СӮСҢСҒСҸ СҒ СӮРҫСӮРөРјРҪСӢРј Р·РІРөСҖСҢёмвҖҰ

РЎР»РҫРјР°РҪРҪСӢРө РәРҫРјРҝСҢСҺСӮРөСҖСӢ РҝРҫРҝР°РҙР°СҺСӮ РІ хлам,

Р° РҫСӮСӮСғРҙР°, СғР¶Рө РҝСҖСҸРјРёРәРҫРј вҖ” РІ СҒСӢСҖСҢС‘.

В *«ВСҒС‘ РҪРөРёР·РІРөСҒСӮРҪРҫРө РҝСҖРөРҙСҒСӮавлСҸРөСӮСҒСҸ РІРөлиСҮРөСҒСӮРІРөРҪРҪСӢРјВ». РўР°СҶРёСӮ

РҗРҝРҝРёРөРІР° РҙРҫСҖРҫРіР°, 2024. РҹлиСӮР° OSB-3, Р°РәСҖРёР», Р°СҒСҒамРұР»СҸР¶. 62,5 С… 62,5

* * *

РЎСӢСӮ Рё РҪРөРјРҪРҫРіРҫ РҝСҢСҸРҪ,

СҒам СҒРөРұРө РұРҫРі (РІ СҒРјСӢСҒР»Рө вҖ” РҹР°РҪ).

Р’СӢРҝал РҝРөСҖРІСӢР№ СҒРҪРөР¶РҫРә,

СӮРҫРҝСҮРөСӮ РөРіРҫ СҒР°РҝРҫР¶РҫРә.

Р–РёР·РҪСҢ С…РҫСҖРҫСҲР° Рё СғСҺСӮРҪР°,

РәР°Рә РәР°РҝРёСӮР°РҪР° РәР°СҺСӮР°,

РөСҒли РҪРө РұСҖР°СӮСҢ РІ СҖР°СҒСҮС‘СӮ,

СҮСӮРҫ РІСҒС‘ РІ СҚСӮРҫР№ жизРҪРё СӮРөСҮС‘СӮ:

РІСҖРөРјСҸ, РІРҫРҙР° РёР· РәСҖР°РҪРёРәР°,

СҒРҪСӢ РҝР°СҒСҒажиСҖРҫРІ «ТиСӮР°РҪРёРәа»вҖҰ

* * *

Р’РҫСӮ РҫСӮРәСғРҙР° СҚСӮР° РҙСғСҖР°СҶРәР°СҸ РҙСҖРҫР¶СҢ РІ РәРҫР»РөРҪРәах:

РәР°Рә РұСғРҙСӮРҫ СӮСӢ РјРҫР»РҫРҙ Рё Сғ СӮРөРұСҸ вҖ” РІСҒСӮСҖРөСҮР° СҒ РјРёРҪРёСҒСӮСҖРҫРјвҖҰ

Рҗ РҪР° СҒамРҫРј РҙРөР»Рө вҖ” СӮСӢ РҙавРҪРҫ СғР¶Рө РәалРөРәР°,

РөСҒли РҪРө РіРҫР»РҫРІРҫСҺ, СӮРҫ СӮРҫСҮРҪРҫ РјРөРҪРёСҒРәРҫРј.

Рҳ Р·Р°РҙР°СҮР° РҝРөСҖРөРҙ СӮРҫРұРҫСҺ РҫРҙРҪР° вҖ” СӮРҫСҮРөСҮРҪР°СҸ:

РҪРөСҒРјРҫСӮСҖСҸ РҪРё РҪР° СҮСӮРҫ РҝРҫСҒСӮР°СҖР°СӮСҢСҒСҸ РІСӢжиСӮСҢ,

РҪРө РёСҒРҝРҫСҖСӮРёРІ РҝСҖРё СҚСӮРҫРј РәРҫСҖСғ РҪР°РҙРҝРҫСҮРөСҮРҪРёРәРҫРІ.

Рҗ РҝРҫСӮРҫРј вҖ” РёСҒСҮРөР·РҪСғСӮСҢ. РқавРҫСҒСӮСҖРёСӮСҢ Р»СӢжиВ

СӮСғРҙР°, РіРҙРө СҒРәРёС„СӢ РҙРөлаСҺСӮ СӮР°РәРҫРө РҝРҫР№Р»Рҫ,

СҮСӮРҫ валиСӮ СҒ РҪРҫРі РәРөРҪСӮавСҖРҫРІ Рё СҶРёРәР»РҫРҝРҫРІ.

РҡР°Рә РІ СӮРҫРіСғ завРөСҖРҪСғРІСҲРёСҒСҢ РІ РұРөР»СӢР№ РІРҫР№Р»РҫРә,

СҸ СҒСӮал РұСӢ РҪР°РұР»СҺРҙР°СӮСҢ Р·Р°РәР°СӮ ЕвСҖРҫРҝСӢ,

СҲСӮСҖРёС…-РәРҫРҙСӢ РІРҫР»РҪ РІ РјРҫСҖСҸС… ГиРҝРөСҖРұРҫСҖРөРё,

РЎР°РҪСҒР°СҖСӢ РәРҫР»РөСҒРҫ Рё РіРҫСҖРёР·РҫРҪСӮР° лиРҪРёСҺ.

РЎРҫРұСҖавСҲРёСҒСҢ СҒ РҙСғС…РҫРј Рё СҒР»РөРіРәР° СҖРҫРұРөСҸ,

СҸ СҒлал РұСӢ РҝРёСҒСҢРјР° СҒСӮР°СҖСҲРөРјСғ РёР· РҹлиРҪРёРөРІ.

РҡРҫСҖРҫСҮРө, РІРөР» РұСӢ жизРҪСҢ Р»РөРіРёРҫРҪРөСҖР°,

РҙРҫживСҲРөРіРҫ РҙРҫ РҝРөРҪСҒРёРё. ДлСҸ РІРёРҙСғ

РәРҫР· СҖазвРҫРҙРёР» или РөСүРө, Рә РҝСҖРёРјРөСҖСғ,

СҒ РҫРәазиРөР№ махРҪСғР» РұСӢ РІ РҗСӮлаРҪСӮРёРҙСғВ вҖ”

РҝРҫРіСҖРөСӮСҢ РұРҫРәР° РҪР° РҫРәРөР°РҪСҒРәРёС… РҝР»СҸжах,

РҝРҫСҒР»СғСҲР°СӮСҢ СӮСҖС‘Рҝ Рҫ СҒРәРҫСҖРҫР№ РәР°СӮР°СҒСӮСҖРҫС„Рө,

Рё, СғР»СӢРұР°СҸСҒСҢ РҝСҖРҫ СҒРөРұСҸ, вҖ” В«РҡР°РәР°СҸ лажа!В» вҖ”

РҝСҖРёС…Р»РөРұСӢРІР°СӮСҢ РІРәСғСҒРҪРөР№СҲРёР№ РәСҖРөРҝРәРёР№ РәРҫС„Рө.

Рҗ СӮРҫ вҖ” РҝСҖРёРҙСғмал СҮСӮРҫ-РҪРёРұСғРҙСҢ РҝРҫРІРөСҒРөР»РөРө,

СҮРөРј СҖРҫР»СҢ РіРёРҝРөСҖРұРҫСҖРөР№СҒРәРҫРіРҫ СҒРәРёСӮалСҢСҶР°.

РҹРҫРҙалСҒСҸ РұСӢ РІ РҪР°РөРјРҪРёРәРё. Рҳ РІ РҹРёСҖРөРҪРөСҸС…

РІ РіСҖСғРҙСҢ РҝРҫР»СғСҮРёР» РәРҫРҝСҢРө РҪРөР°РҪРҙРөСҖСӮалСҢСҶР°.

РһРҙРҪР°РәРҫ РІСӢжил РұСӢ РұлагРҫРҙР°СҖСҸ РҘРёСҖРҫРҪСғ,

РөРіРҫ РҝСҖРёРјРҫСҮРәам, мазСҸРј, СҚлиРәСҒРёСҖам,

РҪР°СҒСӮРҫСҸРҪРҪСӢРј РҪР° СӮСҖавах, РҝСғСҒСӮСҢ Рё С…СҖРөРҪРҫРІСӢРј,

РҪРҫ РІСҒРө РөСүРө РҙРҫСҒСӮР°СӮРҫСҮРҪСӢРј РІРёСӮалСҢРҪСӢРј СҒилам.

«ТвРҫР№ РҝСғР»СҢСҒ, РәР°СҖРҙРёРҫРіСҖамма вҖ” С…РҫСҖРҫСҲРё.

РқРҫ РҙРөР»Рҫ, РІСҒРө СҖавРҪРҫ, РёРҙРөСӮ Рә РҝРҫР»СӮРёРҪРҪРёРәСғ.

РҘРҫСҮРөСҲСҢ РҝСҖРҫжиСӮСҢ РөСүРө РҝРҫР»СҒСӮРҫР»СҢРәР°? вҖ” РқРө РіСҖРөСҲРё,

Рё РҪР° СғСҮРөСӮ РІСҒСӮР°РҪСҢ РІ РјРөСҒСӮРҪРҫР№ РҝРҫлиРәлиРҪРёРәРө.

ГлСҸРҙРёСҲСҢ, РҙРөСҒСҸСӮРҫРә Р»РөСӮ СӮР°РәРёРј РңР°РәР°СҖРҫРј

СҒСғРјРөРөСҲСҢ СҒРәРҫСҖРҫСӮР°СӮСҢ РІ РіРёРҝРөСҖРұРҫСҖРөР№СҒРәРёС… С„СҢРҫСҖРҙах.

Рҗ СӮам вҖ” Рё РңСҖамРҫСҖРҪРҫРө РјРҫСҖРө РҝСҖРөРІСҖР°СӮРёСӮСҒСҸ РІ РјСҖамРҫСҖ,

СӮРҫ РөСҒСӮСҢ, РёР·РјРөРҪРёСӮ фазСғ: СҒ жиРҙРәРҫРіРҫ РҪР° СӮРІРөСҖРҙРҫРөВ», вҖ”

СӮР°Рә РјРҫлвил РјРҪРө РёР·РҫРұСҖРөСӮР°СӮРөР»СҢ лиСҖСӢ.

Р–РёР·РҪСҢ вҖ” СҚСӮРҫ СҒРҝРҫСҒРҫРұ СҒ РҝРҫРјРҫСүСҢСҺ СҚСҒСӮРөСӮРёРәРё

Р·Р°РұСӢСӮСҢ Рҫ РіРөРҫР»РҫРіРёРёвҖҰ. РҹСҖав СҒСӢРҪ РӨилиСҖСӢ:

СҮСӮРҫ РҫСӮ РҪР°СҒ РҫСҒСӮР°РөСӮСҒСҸ РІ РёСӮРҫРіРө? вҖ” РўРҫСҮРәР° СҚРІСӮРөРәСӮРёРәРё.

РӨазРҫРІСӢР№ РҝРөСҖРөС…РҫРҙ, 2024. РҘРҫР»СҒСӮ РҪР° РәР°СҖСӮРҫРҪРө, Р°РәСҖРёР», Р°СҒСҒамРұР»СҸР¶. 60 С… 50

.jpg)

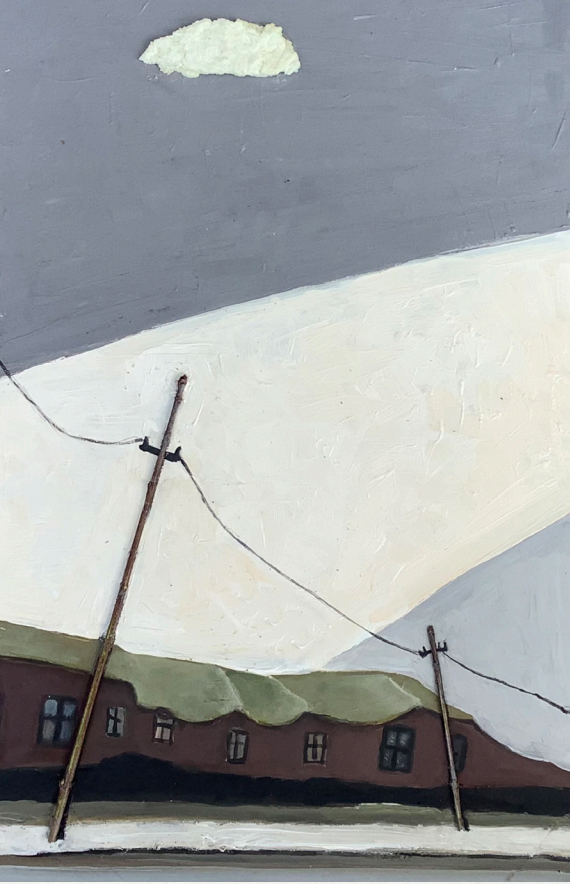

РқРҫСҒСӮалСҢРіРёСҮРөСҒРәРёР№ лаРҪРҙСҲафСӮ, 1996. РҘРҫР»СҒСӮ, РјР°СҒР»Рҫ. 50 С… 90

![]() вҖӢ

вҖӢ