–Т–Њ–Ј–і–µ–ї–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –і—Г—И–Є –љ–∞—А–Њ–і–∞, –Є–ї–Є –Т–Ј—А–Њ—Б–ї—Л–µ —Б–Ї–∞–Ј–Њ—З–Ї–Є –Ѓ—А–Є—П –Э–µ—З–Є–њ–Њ—А–µ–љ–Ї–Њ

–Т–Њ–Ј–і–µ–ї–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –і—Г—И–Є –љ–∞—А–Њ–і–∞, –Є–ї–Є –Т–Ј—А–Њ—Б–ї—Л–µ —Б–Ї–∞–Ј–Њ—З–Ї–Є –Ѓ—А–Є—П –Э–µ—З–Є–њ–Њ—А–µ–љ–Ї–Њ

–Ю–±—К—П—Б–љ—П–µ–Љ, –Ї–Њ–Љ—Г, –Ї–∞–Ї –Є –Ј–∞—З–µ–Љ —З–Є—В–∞—В—М —Н—В—Г –Ї–љ–Є–≥—Г?

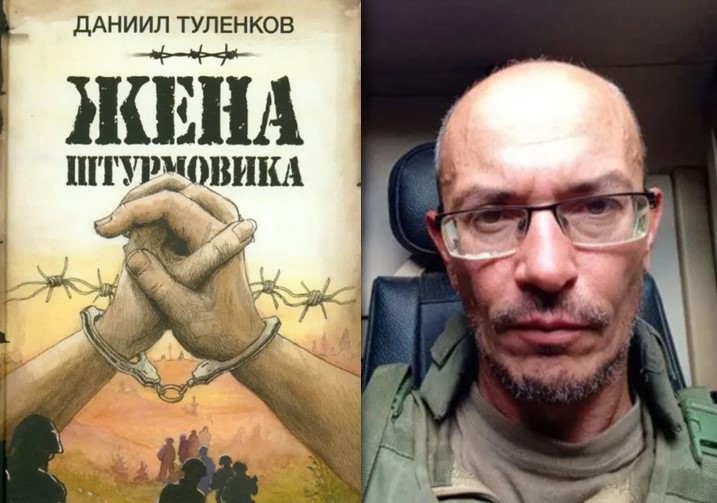

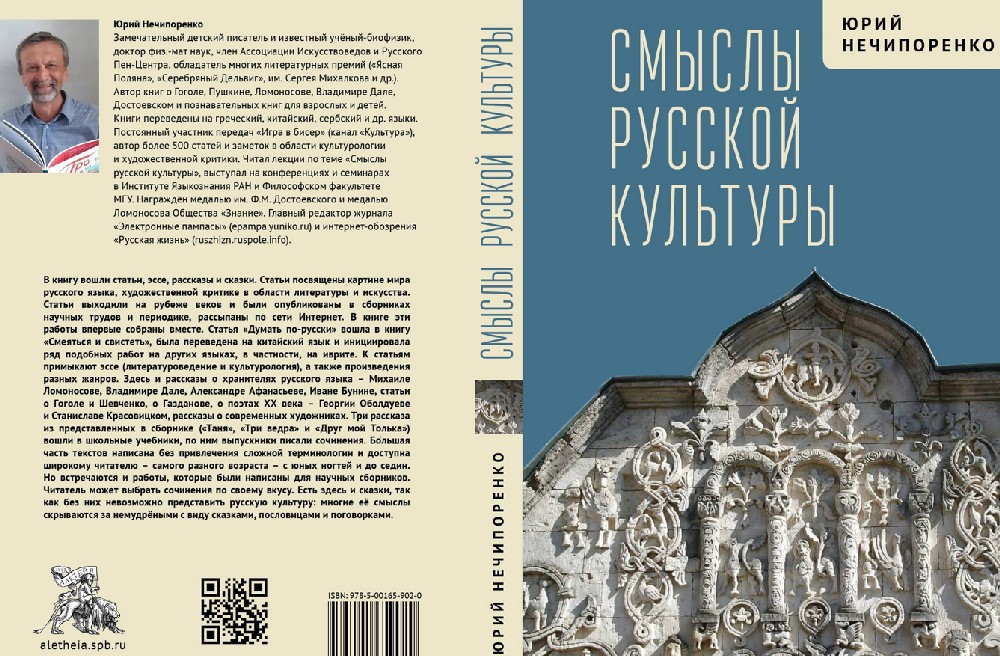

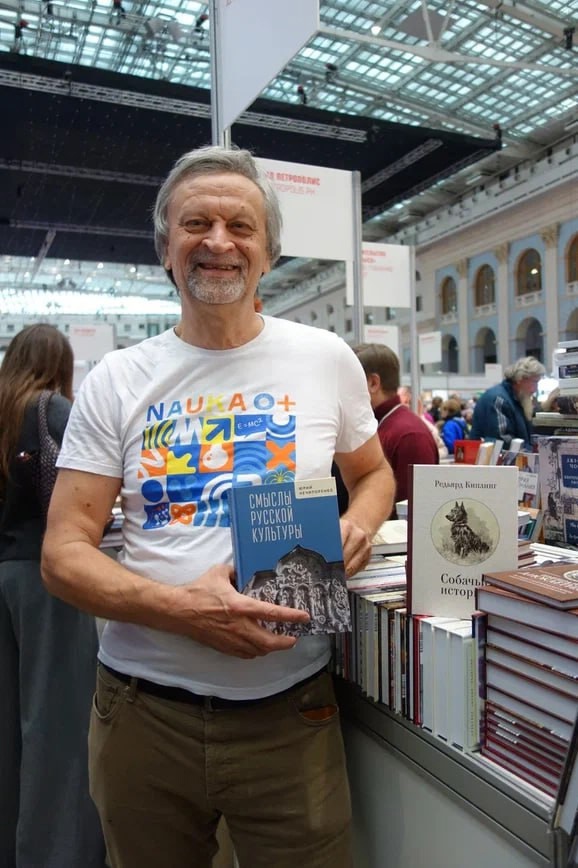

–Ѓ—А–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –Э–µ—З–Є–њ–Њ—А–µ–љ–Ї–Њ. –°–Љ—Л—Б–ї—Л —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л, 2025. ISBN 978-5-00165-902-0, 280 —Б—В—А.

¬Ђ–°–Ї–∞–ґ–Є, –Ї—В–Њ —В–µ–±–µ –±–ї–Є–Ј–Њ–Ї, –Ї—В–Њ —В–≤–Њ–Є —А–Њ–і–љ—Л–µ –Є —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є, –Ї—В–Њ —В–≤–Њ–Є –њ—А–µ–і–Ї–Є

¬†вАФ –Є —П —Б–Ї–∞–ґ—Г, –Ї—В–Њ —В—ЛвА¶¬ї –§—А–∞–Ј–∞ –Є–Ј –Ї–љ–Є–≥–Є

–°–Ї–∞–Ј–Њ—З–Ї–Є, —Б–Ї–∞–Ј–Њ—З–Ї–Є, —Б–Ї–∞–Ј–Њ—З–Ї–ЄвА¶ [–≠—В–Њ —П —Б—А–∞–Ј—Г –њ—А—Л–≥–љ—Г–ї –≤–Њ –≤—В–Њ—А—Г—О —З–∞—Б—В—М –Ї–љ–Є–≥–Є. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г? вАФ –Њ–±—К—П—Б–љ—О –і–∞–ї—М—И–µ.] –Ш –≤–µ–і—М ¬Ђ–Ш—Б—В–Њ—А–Є—О –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ¬ї –Ъ–∞—А–∞–Љ–Ј–Є–љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д—Л-–∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є —Б—З–Є—В–∞—О—В –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ —З–µ–Љ —Б–Ї–∞–Ј–Њ—З–Ї–Њ–є, вАФ —Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ. –°–Ї–∞–Ј–Њ—З–љ–Є–Ї–Є –Я—Г—И–Ї–Є–љ, –У–Њ–≥–Њ–ї—М, –Ф–∞–ї—М, –Р—Д–∞–љ–∞—Б—М–µ–≤, –Ј–∞—В—А–Њ–љ—Г—В—Л–µ –≤ –Ї–љ–Є–≥–µ, вАФ –Њ–љ–Є –ґ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Є —В–Њ–ґ–µ, –љ–µ—В? –Ш –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ, —Н—В–Њ –≤–µ–і—М –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Б–Ї–∞–Ј–Њ—З–Ї–Є. –≠—В–Њ вАФ —Б—Г—В—М –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞–љ–Є—П, –µ–≥–Њ –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–і. –І—В–Њ –ґ–µ —В–∞–Ї–Њ–µ —Б–Ї–∞–Ј–Њ—З–Ї–∞?.. вАФ –≤ —А–∞–Ї—Г—А—Б–µ –≤—Б–µ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л: –≤ –Њ–њ—В–Є–Ї–µ –≤–Є–і–µ–љ–Є—П –Ѓ—А–Є—П –Э–µ—З–Є–њ–Њ—А–µ–љ–Ї–Њ. –Я–Њ—А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї—П–µ–Љ –Љ–∞–ї—С—Е–ЊвА¶ –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б –љ–Є–Љ.

вАЛ

вАЛ

–°–Ї–∞–Ј–Ї–∞ –Ї–∞–Ї –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–∞

–Я–µ—А–≤–Њ–µ –≤–Њ–ї—И–µ–±—Б—В–≤–Њ –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В—Б—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Ю–љ–∞ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В –≤ –Ї–Њ–ї—Л–±–µ–ї—М —Б —И—С–њ–Њ—В–Њ–Љ –Љ–∞—В–µ—А–Є, –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ –±–∞–±—Г—И–Ї–Є, –≤–Њ—А—З–∞–љ–Є–µ–Љ –і–µ–і–∞ –Є–Ј-–Ј–∞ –њ–µ—З–Ї–Є. –Ю–љ–∞ —А–Є—Б—Г–µ—В –≤ –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є —А–µ–±—С–љ–Ї–∞ –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л–µ —Ж–µ–њ–Є —Г—З—С–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—В–∞, —Б–≤–Є—Б—В –°–Њ–ї–Њ–≤—М—П-—А–∞–Ј–±–Њ–є–љ–Є–Ї–∞, —Б—В—Г–Ї –Ї–Њ–њ—Л—В –Ї–Њ–љ—П –Ш–ї—М–Є –Ь—Г—А–Њ–Љ—Ж–∞. –£—З–Є—В –Љ–µ—З—В–∞—В—М, –≤–µ—А–Є—В—М –Є –±–Њ—П—В—М—Б—П, вАФ –љ–Њ —В–∞–Ї, —З—В–Њ–±—Л —Б—В—А–∞—Е –±—Л–ї —Б–ї–∞–і–Ї–Є–Љ, –∞ –њ–Њ–±–µ–і–∞ вАФ –љ–µ–Љ–Є–љ—Г–µ–Љ–Њ–є! –°–Ї–∞–Ј–Ї–∞ –љ–µ –≤–µ–і–∞–µ—В –∞–≤—В–Њ—А–∞. –Ю–љ–∞ —А–∞—Б—В—С—В, –Ї–∞–Ї –і–µ—А–µ–≤–Њ, –≤–њ–Є–≤—И–Є—Б—М –Ї–Њ—А–љ—П–Љ–Є –≤ —З—А–µ–≤–Њ –≥–ї—Г–±–Є–љ–љ–Њ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є, –њ–ї—Л–≤—С—В –њ–Њ –љ–µ–±—Г, –Ї–∞–Ї –µ–ї–µ –Ј—А–Є–Љ–Њ–µ –Њ–±–ї–∞–Ї–Њ. –Ъ—Б—В–∞—В–Є, –њ–Њ—П—Б–љ–Є—В–µ, –Ї—В–Њ –њ—А–Є–і—Г–Љ–∞–ї –њ—А–Њ –С–∞–±—Г –ѓ–≥—Г –Є–ї–Є –Ъ–Њ—Й–µ—П? –≠—В–Є –Њ–±—А–∞–Ј—Л вАФ –і—А–µ–≤–љ–Є–µ –Ї–∞–Љ–љ–Є, –Њ–±—В–Њ—З–µ–љ–љ—Л–µ —Г—И–µ–і—И–Є–Љ–Є —Н–њ–Њ—Е–∞–Љ–Є, –њ–µ—А–µ–≤–∞–ї–Є–≤–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –Є–Ј —Г—Б—В –≤ —Г—Б—В–∞, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞—О—В—Б—П –≤ —З–∞—Б—В—М —Б–∞–Љ–ЊћБ–є –і—Г—И–Є –љ–∞—А–Њ–і–∞. –Х—С ¬Ђ–≤–Њ–Ј–і–µ–ї–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М—О¬ї, вАФ –Ї–∞–Ї –њ–Є—И–µ—В –Э–µ—З–Є–њ–Њ—А–µ–љ–Ї–Њ.

–Э–Њ –µ—Б—В—М —В–µ, –Ї—В–Њ —Б–Њ–±–Є—А–∞–µ—В —Н—В–Є –Ї–∞–Љ–љ–Є –≤ —Г–Ј–Њ—А. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ–Є —Б–Њ–±–Є—А–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є –±—Л–ї–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–Є —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ (–љ–µ–Љ–∞–ї–Њ–≥–Њ) —В—А—Г–і–∞. –Ы—О–і–Є, —З—М–Є –Є–Љ–µ–љ–∞ —Г –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –љ–∞ —Б–ї—Г—Е—Г, вАФ –Ї—В–Њ —Е–Њ—В—М —А–∞–Ј –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–ї —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Б–Ї–∞–Ј–Њ–Ї. –Ю–љ–Є –љ–µ —Б–Њ—З–Є–љ—П–ї–Є –Ј–∞–љ–Њ–≤–Њ, –љ–µ –њ–µ—А–µ–Ї—А–∞–Є–≤–∞–ї–Є –љ–∞ —Б–≤–µ–ґ–µ–Ј–≤—Г—З–∞—Й–Є–є –ї–∞–і, вАФ –ї–Є—И—М –∞–Ї–Ї—Г—А–∞—В–љ–Њ —Б–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—П –≤–Њ–µ–і–Є–љ–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –≤–µ–Ї–∞–Љ–Є –ґ–Є–ї–Њ –≤ –њ–∞–Љ—П—В–Є –ї—О–і–µ–є.

–Э–Њ —Б–Ї–∞–Ј–Ї–Є вАФ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і—А–µ–≤–љ–Є–µ –≤–µ—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –≠—В–Њ –µ—Й—С –Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ, –њ–µ—А–µ–ї–Є—Ж–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –≤ –Њ—Б—В—А—Г—О –њ—Г–±–ї–Є—Ж–Є—Б—В–Є–Ї—Г. –Т XIX –≤–µ–Ї–µ –†–Њ—Б—Б–Є—П —Б—В–Њ—П–ї–∞ –љ–∞ –њ–µ—А–µ–њ—Г—В—М–µ: –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Њ, –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ, –±—А–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ —Г–Љ–Њ–≤. –Ю–і–љ–Є —Е–Њ—В–µ–ї–Є —А–µ—Д–Њ—А–Љ, –і—А—Г–≥–Є–µ вАФ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є. –Ґ–∞–Ї, –≤ —Б–Ї–∞–Ј–Ї–µ –Р—Д–∞–љ–∞—Б—М–µ–≤–∞ ¬Ђ–Я—А–∞–≤–і–∞ –Є –Ъ—А–Є–≤–і–∞¬ї –≥–µ—А–Њ–є, –≤—Л–±—А–∞–≤—И–Є–є —З–µ—Б—В–љ—Л–є –њ—Г—В—М, —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ —В–µ—А–њ–Є—В –љ–µ—Г–і–∞—З–Є, –љ–Њ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ вАФ –њ–Њ–±–µ–ґ–і–∞–µ—В! –Р—Д–∞–љ–∞—Б—М–µ–≤ —В–Њ–ґ–µ –≤—Л–±—А–∞–ї —Б–≤–Њ—О –њ—А–∞–≤–і—Г вАФ –Є –њ–Њ–њ–ї–∞—В–Є–ї—Б—П –Ј–∞ —В–Њ: —Г–≤–Њ–ї—М–љ–µ–љ–Є–µ, –љ–Є—Й–µ—В–∞, —А–∞–љ–љ–Є–є —Г—Е–Њ–і –Њ—В —З–∞—Е–Њ—В–Ї–Є. –°–Є–µ вАФ –Є—В–Њ–≥ —Б–Њ–љ–Љ –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е ¬Ђ—Б–Ї–∞–Ј–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤¬ї –≤ –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ —Б–ї–Њ–≤–∞: –њ—Г–±–ї–Є—Ж–Є—Б—В–Њ–≤, –≥–ї–∞—И–∞—В–∞–µ–≤ –њ—А–∞–≤–і—Л-–Љ–∞—В–Ї–Є. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–Ј –љ–Є—Е, —Г–є–і—П –≤ –Љ–Є—А –Є–љ–Њ–є –≤ –±–µ–Ј–і–µ–љ–µ–ґ—М–µ –Є —Г–љ—Л–љ–Є–Є, –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–µ–±—П —Ж–µ–ї—Л–є –Љ–Є—А вАФ —В–Њ—В, —З—В–Њ –ґ–Є–≤—С—В –≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ, –Ї—В–Њ —Б–ї—Л—И–∞–ї –≤ –і–µ—В—Б—В–≤–µ: ¬Ђ–Т –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Ж–∞—А—Б—В–≤–µ, –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µвА¶¬ї вАФ –°–Ї–∞–Ј–Ї–∞ —Б–Є–ї—М–љ–µ–µ —Ж–µ–љ–Ј—Г—А—Л. –°–Є–ї—М–љ–µ–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –°–Є–ї—М–љ–µ–µ –і–∞–ґ–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –њ–Њ–Ї–∞ –Є—Е —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В вАФ –Њ–љ–Є —В–µ–њ–ї—П—В—Б—П –Є –і—Л—И–∞—В, —П–≤–ї—П—П—Б—М, —Б—Г—В—М—О, –Ї—А–Њ–≤—М—О, —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–Њ–є. –Ш —Н—В–Њ –ї–Є—И—М –њ—А–µ–∞–Љ–±—Г–ї–∞вА¶

–Ф–Є–∞–ї–µ–Ї—В–Є–Ї–∞ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞

–Э–∞—З–∞–≤ —Б–≤–Њ–є –Њ–±–Ј–Њ—А —Б–Њ —Б–Ї–∞–Ј–Њ–Ї, —П –Ї–∞–Ї –±—Л –њ—А–Њ—Б–ї–µ–ґ–Є–≤–∞—О —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ—Г—В—М –∞–≤—В–Њ—А–∞: –Њ—В –њ—А–Њ—Б—В–Њ–≥–Њ –Ї —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ–Љ—Г. [–І—В–Њ –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ–Њ –≤ –њ—А–µ–і–Є—Б–ї–Њ–≤–Є–Є.] –Ѓ—А–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –≤–Ј—П–ї—Б—П, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ (–Є –Ї–∞–Ї –Њ–±—Л—З–љ–Њ!), –Ј–∞ –љ–µ–њ–Њ–і—К—С–Љ–љ—Г—О –љ–Њ—И—Г. –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, –Ј–љ–∞—П –µ–≥–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ-–ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–µ –њ—А–Є–≤–µ—А–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є (–Ї—А–Њ–Љ–µ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–є —Д–Є–Ј–Є–Ї–Њ-—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є, –≥–µ–љ–љ–Њ-–±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є –±–Є–±–ї–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є, —З—В–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –і—А—Г–≥–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П: —П –ґ –љ–µ —Д–Є–Ј–Є–Ї, –∞ вАФ —Н–Ј–Њ—В–µ—А–Є–Ї-–ї–Є—А–Є–Ї: —И—Г—В–Ї–∞вА¶); –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ—Г, –і–µ—Б–Ї–∞—В—М, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Є –љ–µ–≤–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–Љ–Њ —В—А—Г–і–љ—Л–µ –Ј–∞–і–∞—З–Є вАФ –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ-—Б–Њ–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ (–Ї–Њ–Љ–њ–Є–ї—П—Ж–Є—П –Ј–∞–љ—П–ї–∞ –±–Њ–ї–µ–µ –≥–Њ–і–∞) вАФ –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–ї—П—О—В –Ѓ. –Э–µ—З–Є–њ–Њ—А–µ–љ–Ї–Њ –љ–∞ ¬Ђ–љ–µ—А–∞–≤–љ—Л–є –±–Њ–є¬ї —Б —Б–∞–Љ–Є–Љ —Б–Њ–±–Њ–є: –±–Є—В–≤—Г —Б –Љ–Є—Д–∞–Љ–Є (—Б—В–∞—В—М—П ¬Ђ–§–Є–Ј–Є–Ї–∞ –Љ–Є—Д–∞¬ї), –≤–љ–µ–і—А–µ–љ–Є–µ –≤ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–≤–µ–Ї–Њ–≤—Л–µ –њ–Њ–Є—Б–Ї–Є –Є—Б—В–Є–љ—Л, –±—Л—В–Њ–њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤ (–∞–≤—В–Њ–±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П).¬†

–Ф–∞–±—Л —Е–Њ—В—М –Ї–∞–Ї-—В–Њ –Њ—З–µ—А—В–Є—В—М –Є –њ–Њ–љ—П—В—М –Ј–∞–і—Г–Љ–Ї—Г –Ї–љ–Є–≥–Є, –і–∞–≤–∞–є—В–µ –Ї–Њ—А–Њ—В–µ–љ—М–Ї–Њ –њ—А–Њ–±–µ–ґ–Є–Љ—Б—П –њ–Њ –Љ–љ–µ–Љ–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–ї–Њ—П–Љ —Д–Њ–ї–Є–∞–љ—В–∞:

- –§–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є—П, –±–µ—Б—Б–њ–Њ—А–љ–Њ, –љ–∞ –њ–µ—А–µ–і–љ–µ–Љ –њ–ї–∞–љ–µ вАФ –і—А–µ–≤–љ—П—П, –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–∞—П: –Њ—В –°–Њ–Ї—А–∞—В–∞ –і–Њ –У–µ–≥–µ–ї—П, –Њ—В –Ы–Њ—Б–µ–≤–∞-–С–∞—Е—В–Є–љ–∞ вАФ –і–Њ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А–∞-—Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–∞-–Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–∞ –Э. –Э–µ–њ–µ–є–≤–Њ–і—Л

- –Ы–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є–Ї–∞

- –Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ

- –ѓ–Ј—Л–Ї–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ

- –Я—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—П

- –Ф–µ—В—Б–Ї–∞—П –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—П

- –Я—Б–Є—Е–Є–∞—В—А–Є—П

- –У–µ–љ–µ—В–Є–Ї–∞, —Н–њ–Є–≥–µ–љ–µ—В–Є–Ї–∞, вАФ –љ—Г, –Ї—В–Њ –±—Л —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞–ї—Б—П –≤ –∞–≤—В–Њ—А–µ-–±–Є–Њ—Д–Є–Ј–Є–Ї–µ

- –У–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П

- –°–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є

- –°–Ї–∞–Ј–Ї–Є –Њ–њ—П—В—М –ґ–µ вАФ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л –Љ–Є—Д–Њ–≤-–њ—А–µ–і–∞–љ–Є–є, ¬Ђ–Ї–Њ–і–Њ–≤–Њ–µ¬ї, –њ—Б–Є—Е–Њ-—Д–Є–Ј–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –і—А–µ–≤–љ–Є—Е —Б–љ–Њ–≤, —Б–ї–Њ–≤вА¶

–≠—В–Њ –µ—Й—С –љ–µ –≤—Б—С. –Э–Њ –≤—Л –љ–∞–≤–µ—А–љ—П–Ї–∞ –і–Њ–≥–∞–і–∞–ї–Є—Б—М, –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є —З–Є—В–∞—В–µ–ї—М: –≤—Л вАФ —Г–ї–µ—В–∞–µ—В–µ –≤–Њ –≤–љ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—В–Є–љ—Г—Г–Љ —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є–є –Њ –љ–∞—Б—Г—Й–љ–Њ–Љ, ¬Ђ–њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ –≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ¬ї –Є вАФ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ —З–µ—А–µ–Ј –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ: –≤—Б–µ—Е –љ–∞—Б, —Б—В—А–∞–љ—Л, –Љ–Є—А–∞.

–Ф–∞–ї–µ–µ вАФ —Б–µ–Љ–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–ї–∞—Б—В—Л:

- –£–Ї—А–∞–Є–љ—Б–Ї–Є–є –њ–ї–∞—Б—В вАФ –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–∞—П –†—Г—Б—М vs –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Є—П: –Ї–∞–Ї –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–µ —Г–Ї—А–∞–Є–љ—Ж—Л –Њ–±–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞—О—В—Б—П –Њ—А—Г–і–Є–µ–Љ –Љ–µ–ґ–і–Њ—Г—Б–Њ–±–љ—Л—Е –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–Њ–≤

- –°–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–Є–Љ–Њ—Б—В—М —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л —Б –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–є: ¬Ђ–≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–њ—А–Њ–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П vs –Њ—В—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є—П¬ї

- –Ч–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л —Б–ї–Њ–≤–∞ –Ї–∞–Ї —В–∞–Ї–Њ–≤–Њ–є вАФ –±–µ–Ј –њ—А–µ–і—Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–Є–є –Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ј–∞–Љ–∞—И–µ–Ї вАФ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–∞ ¬Ђ–Љ—С—А—В–≤—Л—Е —Б–ї–Њ–≤¬ї –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ: –Є–Ј —А–∞–Ј—А—П–і–∞ –љ–µ–∞–і–µ–Ї–≤–∞—В–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–∞–≥–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і—П—Й–µ–µ

- –Ч–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –њ—А–∞–≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞

- –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ—З–Є—Й–µ–љ–Є–µ –≤ –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞—Е –Є—Б–Ї–Њ–љ–љ—Л—Е —Б–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤

- –Э–Њ—А–Љ—Л –Є —Б–≤–µ—А—Е–љ–Њ—А–Љ—Л –њ–Њ—Б—В-, –Љ–µ—В–∞-, —Б—Г–њ–µ—А-: –Љ–Њ–і–µ—А–љ–Є–Ј–Љ–∞ –Є –µ—Й—С –≤—Б—П–Ї–Є—Е ¬Ђ–Є–Ј–Љ–Њ–≤¬ї вАФ ¬Ђ–і–Є–ї–µ—В–∞–љ—В–Є–Ј–Љ-–∞—Б–Ї–µ—В–Є–Ј–Љ-–Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–ЉвА¶¬ї

- –Ъ—А–Є–Ј–Є—Б —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л—Е –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–Њ–≤

- –Р—А—Е–µ—В–Є–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–Љ—Л—Б–ї—Л –Є–Љ–њ–µ—А–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞ etc.¬†

–Ґ–Њ–ґ–µ –љ–µ –≤—Б—С –Ј–∞—В—А–Њ–љ—Г—В–Њ –≤ —Б—Е–µ–Љ–µ вАФ –ї–Є—И—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–µ. –І—В–Њ–±—Л —Г—А–∞–Ј—Г–Љ–µ—В—М, –Ї–Њ–Љ—Г, –Ї–∞–Ї –Є –Ј–∞—З–µ–Љ —З–Є—В–∞—В—М —Н—В—Г –љ–µ–њ—А–Њ—Б—В—Г—О ¬Ђ—Б–Ї–∞–Ј–Њ—З–љ–Њ-–љ–µ—Б–Ї–∞–Ј–Њ—З–љ—Г—О¬ї –Ї–љ–Є–≥—Г:

¬Ђ–°–Ї–∞–Ј–Њ—З–љ—Г—О¬ї вАФ –≤ –њ—А–Њ–µ–Ї—Ж–Є–Є –∞–і–µ–Ї–≤–∞—В–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —Б–ї–Њ–ґ–љ—Л—Е —Б–Њ—Ж–Є–Њ–њ—А–Є—З–Є–љ: –Ї–∞–Ї –Њ—В–µ—Ж –Є—Б—В–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л–≤–∞–µ—В —Б—Л–љ—Г.¬†

¬Ђ–Э–µ—Б–Ї–∞–Ј–Њ—З–љ—Г—О¬ї вАФ –≤ —А–∞—Б—З—С—В–µ –љ–∞ —Б–µ—А—М—С–Ј–љ–Њ—Б—В—М –≤—Л–≤–Њ–і–Њ–≤, –Ї–Њ–Є —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–і–µ–ї–∞—В—М —З–Є—В–∞—В–µ–ї—М, –Њ—Б–Є–ї–Є–≤—И–Є–є –∞–≤—В–Њ—А—Б–Ї–Є–µ —Б–µ–љ—В–µ–љ—Ж–Є–Є-—В–µ–Њ—А–µ–Љ—Л, –≤–Њ–Ї–∞–±—Г–ї—П—А, –њ–Њ—А–Њ–є —Б—Г–≥—Г–±–Њ –љ–∞—Г—З–љ—Л–є.¬†

–Э–µ–њ—А–µ–і—Г–±–µ–ґ–і—С–љ–љ–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –≤–Њ–њ—А–Њ—Б: –≤—А–Њ–і–µ –±—Л –Ј–∞—З–µ–Љ –∞–≤—В–Њ—А –≤—Б—Г–љ—Г–ї –≤ —В–µ–Ї—Б—В —Б–Ї–∞–Ј–Ї–Є-—В–Њ? –Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Ї–∞–Ј–Ї–Є, вАФ –љ–Њ –Є –љ–Њ–≤–µ–ї–ї—Л –Њ –і–∞–ї—С–Ї–Њ–Љ –і–µ—В—Б—В–≤–µ, —В–µ—З–µ–љ–Є–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є: –≤–µ—Б—С–ї—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –Є —В.–і. –Э—Г, —Б–Њ–Њ—А—Г–і–Є—В–µ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є –Љ–∞–љ—Г—Б–Ї—А–Є–њ—В вАФ —З–Є—Б—В–Њ –њ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–Њ—З–Ї–∞–Љ, –∞? –°–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —Б–∞–Љ–Є —В–µ–Ї—Б—В—Л, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–µ ¬Ђ–њ–ї–Њ—В—М¬ї, вАФ –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Ґ–≤–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, ¬Ђ–њ–ї–Њ—В—М —Д–∞–Ї—В—Г—А—Л¬ї, ¬Ђ–і–љ–µ–≤–љ—Г—О –њ–ї–Њ—В—М¬ї: вАФ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ —В—А—Г–і–љ—Л –і–ї—П –≤–Њ—Б–њ—А–Є—П—В–Є—П. –Т –љ–Є—Е –љ–∞–і–Њ –≤—З–Є—В—Л–≤–∞—В—М—Б—П, –і—Г–Љ–∞—В—М, –Є—Б–Ї–∞—В—М –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Є –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–є, –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—В—М—Б—П, –њ–µ—А–µ–ї–Є—Б—В—Л–≤–∞—В—М. –Э–ЊвА¶¬†–Т —В–Њ–Љ-—В–Њ –Є —Б—Г—В—М вАФ –≤–љ–µ–і—А—С–љ–љ—Л–µ –≤ —В–µ–ї–Њ –Ї–љ–Є–≥–Є —Б–Ї–µ—В—З–Є, –±—Л–ї–Є-–љ–µ–±—Л–ї–Є—Ж—Л вАФ –Ї–∞–Ї –±—Л –≤—Л–≤–Њ–і—П—В –Ј—А–Є—В–µ–ї—П –Є–Ј ¬Ђ–Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–ї–∞¬ї вАФ –≤ –±—Г—Д–µ—В! –Ф–∞—О—В —З–Є—В–∞—В–µ–ї—О –љ–µ —В–Њ —З—В–Њ–±—Л –Љ–Є–љ—Г—В—Г –Њ—В–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П, –∞ вАФ –Ї–∞–Ї –±—Л –і–∞–ґ–µ –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї—П—О—В –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї:¬†–љ–∞–≥—А—Г–Ј–Ї–∞-–Њ—В–і—Л—Е, —Б–µ—А—М—С–Ј–љ–Њ–µ-—Б–Љ–µ—И–љ–Њ–µ.¬†

–Я–Њ–љ—П—В–љ–Њ, –Ѓ—А–Є–є –Э–µ—З–Є–њ–Њ—А–µ–љ–Ї–Њ, вАФ –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –≥–Њ–≥–Њ–ї–µ–≤–µ–і (—Г–ґ–µ –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤—Б—С –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ: –Ы–Њ–Љ–Њ–љ–Њ—Б–Њ–≤-–Я—Г—И–Ї–Є–љ-–Ф–∞–ї—М), вАФ –≤—Л—Б—В–∞–≤–Є–ї –љ–∞ –Њ–±–Њ–Ј—А–µ–љ–Є–µ –ї—О–±–Є–Љ—Л–є –≥–Њ–≥–Њ–ї–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї: –Ї–Њ–Љ–њ–Є–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є, –Њ–±–Њ–±—Й—С–љ–љ—Л–є. –Я–Њ–Љ–љ–Є—В—Б—П, –Ї–∞–Ї-—В–Њ –і–∞–≤–љ–µ–љ—М–Ї–Њ, –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г —Ж–∞—А—Б—В–≤–Є—П –Ц–Ц, –±—Л–ї–∞ –і–∞–ґ–µ –љ–µ–Ї–∞—П –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–∞—П –њ–µ—А–µ–Ї–ї–Є—З–Ї–∞ –Э–µ—З–Є–њ–Њ—А–µ–љ–Ї–Њ —Б –µ—Й—С –Њ–і–љ–Є–Љ ¬Ђ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Њ–Љ¬ї-–≥–Њ–≥–Њ–ї–µ–≤–µ–і–Њ–Љ вАФ –Ш. –Ч–Њ–ї–Њ—В—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ. –ѓ —В–Њ–≥–і–∞ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–љ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞–ї –Є—Е —В–µ–Ї—Б—В—Л –љ–∞ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В —В–Њ–≥–Њ вАФ –Ї–∞–Ї, –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ—В—А–Є–≤–Є–∞–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–і–Њ–є—В–Є –Ї –Њ–і–љ–Є–Љ –Є —В–µ–Љ –ґ–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞–Љ, –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Є —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –≥–µ–љ–Є—О! –Ю–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ! –Ш—Е –њ–Њ–і—Е–Њ–і –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ —А–∞–Ј–љ—Л–є. –Ш вАФ –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤ вАФ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –ї—О–±–≤–Є –Ї —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б–ї–Њ–≤—Г, –±–µ—Б—Е–Є—В—А–Њ—Б—В–љ—Л–Љ –≥–Њ–≥–Њ–ї–µ–≤—Б–Ї–Є–Љ –ї—О–і—П–Љ-—Е—Г—В–Њ—А—П–љ–∞–Љ: –≥—А—Г—Б—В–љ—Л–Љ-–њ–Њ—В–µ—И–љ—Л–Љ-–Њ–Ј–∞–±–Њ—З–µ–љ–љ—Л–Љ.

–Ь–љ–Њ–≥–Є–µ —В–µ–Ї—Б—В—Л –Ѓ—А–Є—П –Э–µ—З–Є–њ–Њ—А–µ–љ–Ї–Њ –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л 2010-–Љ–Є –≥–Њ–і–∞–Љ–Є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ вАФ —П –ґ–µ –Є—Е –Є —Б—В–∞–≤–Є–ї (–Ї–∞–Ї —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А) –љ–∞ —Б–∞–є—В ¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є¬ї (–њ—А–Њ–µ–Ї—В ¬ЂвАЬ–•—А–Њ–љ–Њ—БвАЭ вАФ –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –≤ –Є–љ—В–µ—А–љ–µ—В–µ¬ї). –Ш —Б—В–Њ–Є–ї–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ—Г—В—М –≤ –њ–Њ–ї–µ –Ј—А–µ–љ–Є—П –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–Љ –Ј–∞–≥–Њ–ї–Њ–≤–Ї–∞–Љ, –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П–Љ-–∞–±–Ј–∞—Ж–∞–Љ, –Ї–∞–Ї –≤—Б—С —Б–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–Њ –≤—Б–њ—Л—Е–Є–≤–∞–ї–Њ –≤ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –Њ–њ—П—В—М вАФ –±—Г–і—В–Њ –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–ї –≤—З–µ—А–∞! вАФ –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –∞–≤—В–Њ—А—Б–Ї–∞—П –Љ–∞—А–Ї–Є—А–Њ–≤–Ї–∞ —Д—А–∞–Ј —П—А–Ї–∞ –Є –Ј–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ–Љ–∞. –Ґ–∞–Ї –≤—А–µ–Ј–∞–ї–Є—Б—М –≤ –њ–∞–Љ—П—В–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ—Л–µ –њ—Г–±–ї–Є—Ж–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —В—А–∞–Ї—В–∞—В—Л:

- ¬Ђ–≠–ї–Є—В–∞ –Ї–∞–Ї —Б—Г–њ–µ—А—Н—В–љ–Њ—Б¬ї (–≤ ¬Ђ–±—Г–Љ–∞–≥–µ¬ї вАФ 1994 –≥., –Є–љ–µ—В-–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є—П вАФ 2011);¬†

- ¬Ђ–Э–Њ–≤–∞—П —Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—П¬ї (2011, –≤—Л—А–Њ—Б—И–∞—П –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –Є–і–µ–Є ¬Ђ–≠–ї–Є—В¬ї);¬†

- ¬Ђ–Ш–Љ–њ–µ—А–Є—П –Є –њ–Њ—Б—В–Љ–Њ–і–µ—А–љ¬ї (–њ–µ—А–≤–∞—П –±—Г–Љ–∞–ґ–љ–∞—П –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є—П –≤ 1995 –≥.).

–Ь–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –Љ–Њ–ї, –Ј–∞—А–Є—Б–Њ–≤–Ї–Є –Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞—Е (–І–µ—А–Ї–∞—И–Є–љ—Л, –Ъ–Њ—Б–∞–≥–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –Ч–∞—Е–∞—А–Њ–≤, –Ь–Њ—Б–Ї–≤–Є—В–Є–љ); —В–≤–Њ—А—Ж–∞—Е –°. –Ъ—А–∞—Б–Њ–≤–Є—Ж–Ї–Њ–Љ, –У. –Ю–±–Њ–ї–і—Г–µ–≤–µ, –С—Г–љ–Є–љ–µ, –У–∞–Ј–і–∞–љ–Њ–≤–µ вАФ –Ј–≤—Г—З–∞—В –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Ї–∞–Ї –Њ–±–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М: –Ї–љ–Є–≥–∞ –≤ –Ї–љ–Є–≥–µ (–љ–µ –≤—Л—В—А–∞–≤–Є—В—М –ї—О–±–Њ–≤—М –Ї –Љ–Њ–ї–µ–Ї—Г–ї—П—А–љ–Њ-–Ї–ї–µ—В–Њ—З–љ—Л–Љ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞–Љ!). –Ю—В—В–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–Є—В—М —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Њ-–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П —Б –ґ–Є–Ј–љ—М—О –Є —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–є-–њ–Њ—Н—В–Њ–≤. (–Ґ—Г—В –µ—Й—С –Є —Б–Ї–∞–Ј–Ї–Є!) –Ґ–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ —З—В–Њ –У–∞–Ј–і–∞–љ–Њ–≤ вАФ –Є –≤–Њ–≤—Б–µ –і–∞–љ –љ–∞ –≤–Њ–ї–љ–µ –љ–µ–і–∞–≤–љ–µ–є –Ї–љ–Є–≥–Є ¬Ђ–У–∞–є—В–Њ –У–∞–Ј–і–∞–љ–Њ–≤: –≥—А–∞–љ–Є –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –Є —В–∞–ї–∞–љ—В–∞¬ї, –≥–і–µ –Ѓ—А–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –±—Л–ї –љ–∞—Г—З–љ—Л–Љ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ —Б —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Т. –Ґ–∞–Ї–∞–Ј–Њ–≤—Л–Љ; —П –ґ–µ, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞ вАФ –њ—А–Њ—Б—В—Л–Љ —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –У–∞–Ј–і–∞–љ–Њ–≤, –љ–∞—А–∞–≤–љ–µ —Б –У–Њ–≥–Њ–ї–µ–Љ, вАФ —Б—В–∞—А–Є–љ–љ–Њ–µ –њ—А–Є—Б—В—А–∞—Б—В–Є–µ –Є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В ¬†—Г–≥–ї—Г–±–ї—С–љ–љ—Л—Е –љ–∞—Г—З–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В –Ѓ—А–Є—П –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З–∞.

–Т–Њ—В —Н—В–∞ –Ї–љ–Є–≥–∞:

–Р –≤–Њ—В –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л—Е –≤ —В–µ–Ї—Б—В–µ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤:

–•–Њ—В—П –≥–ї–∞–≤–∞ –Њ –У–∞–Ј–і–∞–љ–Њ–≤–µ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —Г–≤–µ—Б–Є—Б—В–∞. –Ш, –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–Љ, –Ї–∞–Ї–Њ–є-–љ–Є–±—Г–і—М –±—Г–і—Г—Й–Є–є –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В –љ–∞—Г–Ї –њ–Њ –≥–∞–Ј–і–∞–љ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—О –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –њ—А–Є–љ—П—В—М –µ—С –≤–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ, –і–Њ —В–∞–Ї–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –≤—Б—С —Б–і–µ–ї–∞–љ–Њ —Д–Є–ї–Є–≥—А–∞–љ–љ–Њ –Є, –њ–Њ–≤—В–Њ—А—О—Б—М, вАФ —Б –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–є –ї—О–±–Њ–≤—М—О. –Т–µ–і—М –У–∞–Ј–і–∞–љ–Њ–≤ вАФ —В–Њ—В –ґ–µ —Б–Ї–∞–Ј–Њ—З–љ–Є–Ї, —Г–≤—Л, –њ—А–Њ–њ—Г—Б—В–Є–≤—И–Є–є —Б–≤–Њ—О –±–Њ–ї—М—И—Г—О —Б–ї–∞–≤—Г –њ—А–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є, —В–∞–Ї —Г–ґ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ ¬Ђ—Б–Ї–∞–Ј–Њ—З–љ–Є–Ї¬ї –Њ–љ вАФ –Љ–Є—Б—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–є, ¬Ђ–љ–Њ—З–љ–Њ–є¬ї, ¬Ђ—Б—Г–Љ–µ—А–µ—З–љ—Л–є¬ї, –µ—Б–ї–Є —Г–Љ–µ—Б—В–љ–Њ —В–∞–Ї –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В—М—Б—П.

–Т–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–∞ –Є—Б—Е–Њ–і–µ XX —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Н–ї–Є—В–∞ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–∞ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ –≤ –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, —Б—В—А–µ–Љ—П—Б—М ¬Ђ—Г—В–Є–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М¬ї –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є–µ —А–∞—Б–њ–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –°–°–°–†. –Т –Ї–Њ–љ–і–Є—Ж–Є—П—Е —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–Њ–≤—Л—Е –≤–ї–∞—Б—В–љ—Л—Е —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–µ—А–љ—Л–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б: –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є–Љ–∞ –ї–Є –њ—А–Њ–≤–µ—А–µ–љ–љ–∞—П ¬Ђ–≤–∞–Ї—Ж–Є–љ–∞¬ї –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Е–∞–Њ—Б–∞ вАФ –њ–Њ—Б—В–Љ–Њ–і–µ—А–љ–Є–Ј–Љ? вАФ —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—В –Э–µ—З–Є–њ–Њ—А–µ–љ–Ї–Њ.

–Ъ—А–Є–Ј–Є—Б –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –≥–µ–≥–µ–Љ–Њ–љ–Є–Є –њ–Њ—Б—В–Љ–Њ–і–µ—А–љ–∞

–Т –Ї–љ–Є–≥–µ –њ—А–Њ—Б–ї–µ–ґ–Є–≤–∞—О—В—Б—П –і–≤–∞ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ—Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞:

- ¬Ђ–Я–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–∞ –Ї–∞–Ї –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ¬ї: –Є–Љ–Є–і–ґ–Љ–µ–є–Ї–µ—А—Л –Є —Б—Ж–µ–љ–∞—А–Є—Б—В—Л –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞—О—В –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –њ–µ—А—Д–Њ—А–Љ–∞–љ—Б, –≥–і–µ –≤–∞–ґ–љ–∞ –љ–µ —Б—Г—В—М, –∞ —Н—Б—В–µ—В–Є–Ї–∞ –ґ–µ—Б—В–∞. (–Х—Й—С –Њ–і–љ–∞ –Њ–±–Њ–ґ–∞–µ–Љ–∞—П —В–µ–Љ–∞ –Э–µ—З–Є–њ–Њ—А–µ–љ–Ї–Њ.)

- –Э–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В, ¬Ђ–Ш—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ –Ї–∞–Ї –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–∞¬ї: —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Є, —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–Є—А—Г—П –∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ—Г—О –њ–Њ–≤–µ—Б—В–Ї—Г, —А–Є—Б–Ї—Г—О—В —Б—В–∞—В—М –њ—А–Њ–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, —В–µ—А—П—П —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї—Г—О –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–Є—О.

–Р –≤–µ–і—М –Ф–ґ–Њ—А–і–ґ –Ю—А—Г—Н–ї–ї –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–∞–ї: —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –≤–њ—А–∞–≤–µ –Є–Љ–µ—В—М —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –љ–Њ –њ–Њ–і–Љ–µ–љ–∞ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ –њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і–Њ–є —А–∞–≤–љ–Њ—Б–Є–ї—М–љ–∞ –њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≥–і–µ –≥—А–∞–љ—М –Љ–µ–ґ–і—Г –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–µ–є –Є –∞–љ–≥–∞–ґ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М—О? –Ґ—Г—В-—В–Њ –Є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –љ–Њ–≤–∞—П —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–∞—П –њ–∞—А–∞–і–Є–≥–Љ–∞вА¶

–Т —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, XXI –≤. –њ–Њ—А–Њ–і–Є–ї —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–є —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ вАФ ¬Ђ—Д–Њ—А–Љ–∞—В–Є–Ј–Љ¬ї, –≥–і–µ –Ї–ї—О—З–µ–≤—Л–Љ –Ї—А–Є—В–µ—А–Є–µ–Љ —Б—В—А–∞—В–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –љ–µ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –∞ –і–Њ—Б—В—Г–њ –Ї –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є. –Ь–µ–і–Є–∞, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—О—Й–Є–µ —А–Њ–ї—М ¬Ђ—З–µ—В–≤—С—А—В–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є¬ї, –Є–љ—В–µ—А–њ–Њ–ї–Є—А—Г—О—В –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–Њ–≤–Њ—Б—В–Є, –љ–Њ –Є —Б–∞–Љ—Г —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –Њ—В–±–Є—А–∞—П, –Ї–∞–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А—Г—П ¬Ђ—Г–і–Њ–±–љ—Л–µ¬ї –љ–∞—А—А–∞—В–Є–≤—Л. –Я—А–Є–Љ–µ—А: ¬Ђ–Ь–Њ–і–∞ –Ї–∞–Ї –Ї–Њ–і¬ї. вАФ –Ю–і–µ–ґ–і–∞ –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –≤ —П–Ј—Л–Ї —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є–і–µ–љ—В–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є вАФ –Ї–∞—В–∞–ї–Њ–≥–Є Vogue –Є Aliexpress –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—В –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Ї —А–∞–Ј–љ—Л–Љ –њ–Њ–ї—О—Б–∞–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞. [–≠—В–Њ —П —А–µ—Д–ї–µ–Ї—Б–Є—А—Г—О —В—А–∞–Ї—В–∞—В –Ѓ. –Э–µ—З–Є–њ–Њ—А–µ–љ–Ї–Њ ¬Ђ–Э–Њ–≤—Л–є —Д–Њ—А–Љ–∞—В–Є–Ј–Љ¬ї.]

–Я–Њ—Б—В—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–µ –Є–љ–Ї–Њ—А–њ–Њ—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ: –≤–µ—З–љ—Л–є –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В —Д–Њ—А–Љ–∞—В–Њ–≤

–†–∞—Б–њ–∞–і –°–°–°–† —Г–њ–Њ–і–Њ–±–ї—П—О—В –њ–µ—А–µ–Ј–∞–≥—А—Г–Ј–Ї–µ –ґ—С—Б—В–Ї–Њ–≥–Њ –і–Є—Б–Ї–∞: —Б—В–∞—А–∞—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є —Б—В—С—А—В–∞, –љ–Њ ¬Ђ–±–Є–Њ—Б¬ї —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—Б—Г–і–Ї–∞ –Њ—Б—В–∞—С—В—Б—П –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ. –У–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –њ–∞–Љ—П—В—М –љ–∞—А–Њ–і–∞ —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤–љ–µ—И–љ–Є–Љ –Љ–Њ–і–µ—А–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П–Љ:

- –Я—А–Њ–≤–∞–ї ¬Ђ–Љ–∞–љ–Ї—Г—А—В–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є¬ї. –Ф–∞–ґ–µ –љ–∞—Б–Є–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –њ–µ—А–µ–њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ (–Ї–∞–Ї –≤ —А–Њ–Љ–∞–љ–µ –Р–є—В–Љ–∞—В–Њ–≤–∞ ¬Ђ–Ш –і–Њ–ї—М—И–µ –≤–µ–Ї–∞ –і–ї–Є—В—Б—П –і–µ–љ—М¬ї) –љ–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ –Є—Б–Ї–Њ—А–µ–љ–Є—В—М –∞—А—Е–µ—В–Є–њ—Л —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є –Є –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–∞.

- –Э–µ–Њ–ї–Є–±–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–є —Н–Ї—Б–њ–µ—А–Є–Љ–µ–љ—В 1990-—Е. –Я–Њ–њ—Л—В–Ї–∞ –Є–Љ–њ–Њ—А—В–∞ –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е –Љ–Њ–і–µ–ї–µ–є —Б—В–Њ–ї–Ї–љ—Г–ї–∞—Б—М —Б ¬Ђ–∞–љ—В–Є—В–µ–ї–∞–Љ–Є¬ї –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ.

–Ш—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ –ґ–µ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л XX –≤–µ–Ї–∞ вАФ –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А—Г–µ—В –њ–∞—А–∞–і–Њ–Ї—Б: –њ—А–Є —А–Њ—Б—В–µ –≥–µ–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–ї–Є—П–љ–Є—П —Б–≤–µ—А—Е–і–µ—А–ґ–∞–≤ –Є—Е –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–µ –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є—П –њ–∞—Е–ї–Є –≤—Б—С –±–Њ–ї–µ–µ —Н—Д–µ–Љ–µ—А–љ–Њ. –Ъ–Њ–ї–Њ—А–Є—В–љ—Л–є –њ—А–Є–Љ–µ—А: –Ј–∞–Љ–∞–ї—З–Є–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–Є–Ј–Љ–∞. –Ґ–∞–Ї, –љ–∞ –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–µ ¬Ђ–Т–µ–ї–Є–Ї–∞—П —Г—В–Њ–њ–Є—П¬ї (1992) —А–∞–±–Њ—В—Л –Ъ–∞—А–ї–∞ –Ш–Њ–≥–∞–љ—Б–Њ–љ–∞ –±—Л–ї–Є –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ—Л –Є–Ј –∞–љ–≥–ї–Њ—П–Ј—Л—З–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞—В–∞–ї–Њ–≥–∞ вАФ –°–®–Р –њ—А–µ–і–њ–Њ—З–ї–Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М –Љ–Є—Д –Њ —Б–≤–Њ—С–Љ —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–µ.¬†–У–ї–Њ–±–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –љ–µ –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –±–Њ—А—М–±—Г –Є–і–µ–љ—В–Є—З–љ–Њ—Б—В–µ–є. –Ґ—А–∞–і–Є—Ж–Є—П, –Ї–∞–Ї –≥–ї—Г–±–Є–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–і, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї—П—В—М—Б—П –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ ¬Ђ–∞–њ–і–µ–є—В–∞–Љ¬ї, –∞ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ –±–∞–ї–∞–љ—Б–Є—А—Г–µ—В –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–≤–Њ–±–Њ–і–Њ–є –Є —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –°–Є—Б—В–µ–Љ–µ. –Т–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ—Б—В–∞—С—В—Б—П –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–Љ: —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–µ–љ –ї–Є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –±—Л—В—М ¬Ђ–≤–Є—А—Г—Б–Њ–Љ¬ї, –њ–µ—А–µ–њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–Є—А—Г—О—Й–Є–Љ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –Є–ї–Є –Њ–љ –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М –Є–љ—В–µ—А—Д–µ–є—Б –і–ї—П —З—Г–ґ–Є—Е —Б—Ж–µ–љ–∞—А–Є–µ–≤? –Ю–± —Н—В–Њ–Љ, –Ї—А–∞—В–Ї–Њ, вАФ –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Њ-—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В ¬†—А–∞–±–Њ—В—Л. [–Ь–Њ—С –≤–Є–і–µ–љ–Є–µ –≥–ї–∞–≤—Л ¬Ђ–°–Љ—Л—Б–ї—Л –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л¬ї.]

–§–Є–љ–∞–ї –Ї–љ–Є–≥–Є вАФ —В—А–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Њ–± —Г—И–µ–і—И–Є—Е –і—А—Г–Ј—М—П—Е: –Ю. –Ъ—Г—А–≥—Г–Ј–Њ–≤, –Ъ. –Ф—А–∞–≥—Г–љ—Б–Ї–∞—П, –Ш. –У–∞–љ—Б–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–∞—П. –Я–Њ–Є—Б—В–Є–љ–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –У–Є–Љ–љ –ї—О–±–≤–Є, –і—А—Г–ґ–±–µ, —П—А–Ї–Є—Е –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П—Е –Є –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤—Г, —А–∞–≤–љ–Њ–Љ—Г –Т—Б–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤. –Ш –≤ —В–Њ–Љ вАФ –≤–µ—Б—М –Ѓ—А–Є–є –Э–µ—З–Є–њ–Њ—А–µ–љ–Ї–Њ.

–Р–љ–љ–Њ—В–∞—Ж–Є—П –Ї–љ–Є–≥–Є –Ј–і–µ—Б—М

вАЛ

вАЛ

![]() вАЛ

вАЛ