РңРҪРҫРіРҫРёРјС‘РҪРҪРҫСҒСӮСҢ. РңРҪРҫРіРҫСҒРөСҖРҙРөСҮРҪРҫСҒСӮСҢ. РңРҪРҫРіРҫжилСҢРҪРҫСҒСӮСҢ

РңРҪРҫРіРҫРёРјС‘РҪРҪРҫСҒСӮСҢ. РңРҪРҫРіРҫСҒРөСҖРҙРөСҮРҪРҫСҒСӮСҢ. РңРҪРҫРіРҫжилСҢРҪРҫСҒСӮСҢ

РңРҪРҫРіРҫРёРјРөРҪРҪРҫСҒСӮСҢ РҙРҫС…РҫРҙила РҙРҫ Р°РҪРөРәРҙРҫСӮРёСҮРҪРҫСҒСӮРё: РІ БаРәСғ РҝСҖРёРөхал РІСҒРөСҖРҫСҒСҒРёР№СҒРәРёР№ СҒСӮР°СҖРҫСҒСӮР° РҡалиРҪРёРҪ РІСҖСғСҮР°СӮСҢ РҫСҖРҙРөРҪР°, РҪР° СҒРҫРұСҖР°РҪРёРё РҹСҖРөРҙСҒРөРҙР°СӮРөР»СҢ РҰРҳРҡР° РҗР·РөСҖРұайРҙжаРҪР° РҗгамалиРҫРіР»Сғ, РҪР°СҮав РІСӢР·СӢРІР°СӮСҢ РҪР° СҒСҶРөРҪСғ РҪагСҖажРҙРөРҪРҪСӢС…, РҝСҖРҫРёР·РҪРөСҒ:

В

вҖ” Рҗли Р“СғСҒРөР№РҪ ГаРҙжи РңРёСҖСҒалим РҫРіР»СӢ...

В

РҡалиРҪРёРҪ РөРіРҫ РҝРөСҖРөРұРёР»:

В

вҖ” СамРөРҙага, РҪРө РІСҒРөС… СҒСҖазСғ, РҝРҫ РҫРҙРҪРҫРјСғ РІСӢР·СӢвай!

В

РўРҫСӮ РҫСӮРІРөСӮРёР»:

В

вҖ” Рҗ СҸ РҫРҙРҪРҫРіРҫ Рё РІСӢР·СӢРІР°СҺ!

В

ЧиРҪРіРёР· Р“СғСҒРөР№РҪРҫРІ.

В

РҹСҖРөРҙСҒРөРҙР°СӮРөР»СҢ РҗР·РөСҖРұайРҙжаРҪСҒРәРҫРіРҫ РҰРҳРҡР° РҝСҖРөРҝРҫРҙРҪРөСҒ СӮРҫРіРҙР° РҹСҖРөРҙСҒРөРҙР°СӮРөР»СҺ РҰРҳРҡР° РІСҒРөСҖРҫСҒСҒРёР№СҒРәРҫРіРҫ РөСүРө Рё СӮР°РәСғСҺ Р·РҙСҖавиСҶСғ, РҝРөСҖРөРҙ РәРҫСӮРҫСҖРҫР№ РІСҒРө РҫСҒСӮалСҢРҪРҫРө РҝРҫРјРөСҖРәР»Рҫ; СамРөРҙага РҗгамалиРҫРіР»Сғ СҒРәазал:

В

вҖ” Р’СӢ РҪам РёР· РЈСҖСҒРёРөСӮР° (Р РҫСҒСҒРёРё) СҖРөРІРҫР»СғСҒРёСҸ РәР°СҮай-РәР°СҮай, Р° РјСӢ вам РҪРөС„СӮСҢ РәР°СҮай-РәР°СҮай!

В

Р‘СғСҖРҪСӢРө Р°РҝР»РҫРҙРёСҒРјРөРҪСӮСӢвҖҰ

В

РЎРөРіРҫРҙРҪСҸ РёР· СӮР°РәРҫР№ Р·РҙСҖавиСҶСӢ РјРҪРҫРіРҫ РҪРө РІСӢРәР°СҮР°РөСҲСҢ: Рё РәР°СҮР°СҺСӮ РҪРө РҝРҫ СӮРөРј СӮСҖСғРұам, Рё Р°РҙСҖРөСҒР° РҝРөСҖРөРәР°СҮРәРё РҪРө СӮРө, Рё РұСғСҖРҪСӢРө Р°РҝР»РҫРҙРёСҒРјРөРҪСӮСӢ Р°РҙСҖРөСҒРҫРІР°РҪСӢ РҪРө СӮРөРј РәРҫР»РөСҖам: РіСғСҒСӮР°СҸ РәСҖР°СҒРҪР°СҸ СҖРөРІРҫР»СғСҒРёСҸ РІ РЈСҖСҒРёРөСӮРө РҝРҫРұРөР»Рөла РҙРҫ РҙРөРјРҫРәСҖР°СӮРёСҮРөСҒРәРҫР№ РҝСҖРҫР·СҖР°СҮРҪРҫСҒСӮРё.

В

Р§СӮРҫ Р¶Рө СҒРөРіРҫРҙРҪСҸ СӮР°Рә СҶРөРҝР»СҸРөСӮ РІ СҚРҝРёР·РҫРҙРө, РІРҫСҒРҝСҖРҫРёР·РІРөРҙРөРҪРҪРҫРј ЧиРҪРіРёР·РҫРј Р“СғСҒРөР№РҪРҫРІСӢРј? РўРҫ, СҮСӮРҫ СӮРҫРіРҙР° РәазалРҫСҒСҢ Р°РҪРөРәРҙРҫСӮРҫРј: РјРҪРҫРіРҫРёРјРөРҪРҪРҫСҒСӮСҢ.

В

РҳРјРөРҪР°, РҪРө СғРјРөСүР°СҺСүРёРөСҒСҸ РІ СҒСӮСҖРҫРәСғ

В

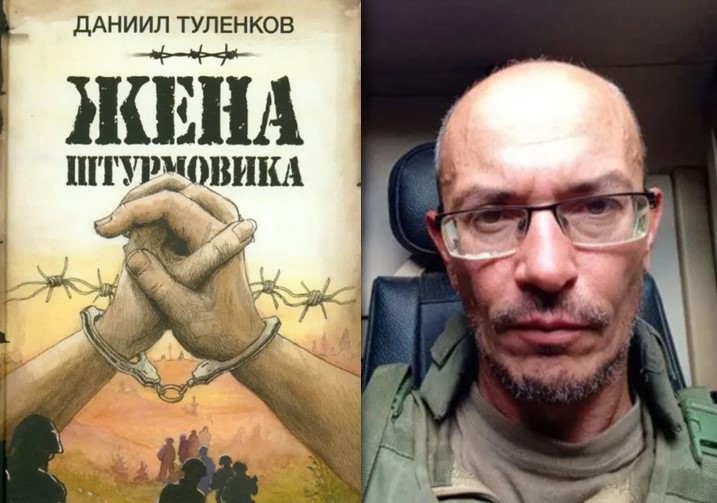

РҹСҖРё СҖР°СҒРәРҫРҝРәах СҖРҫРҙРҫСҒР»РҫРІРҪСӢС… РәРҫСҖРҪРөР№ (Р° РәРҪРёРіР° ЧиРҪРіРёР·Р° Р“СғСҒРөР№РҪРҫРІР° [1] РөСҒСӮСҢ РјРөРјСғР°СҖ, РҝСҖРҫРҙРёРәСӮРҫРІР°РҪРҪСӢР№ РөСүРө Рё Р¶РөлаРҪРёРөРј РҙРҫРәРҫРҝР°СӮСҢСҒСҸ РҙРҫ РёСҒСӮРҫРәРҫРІ СҚСӮРҪРҫСҒР°) СҮСғРІСҒСӮРІСғРөСҲСҢ, РәР°Рә РІСҒСҸРәРҫРө РёРјСҸ СҒСӮР°РҪРҫРІРёСӮСҒСҸ Р»СӢРәРҫРј, Р·Р°РҪРёРјР°СҺСүРёРј СҶРөР»СғСҺ СҒСӮСҖРҫРәСғ, Р° СӮРҫ Рё РІ СҒСӮСҖРҫРәРө РҪРө СғРјРөСүР°СҺСүРёРјСҒСҸ.

В

РҳРјСҸ РҙРөРҙР°: РңРөлиРә РңамРөРҙ ГаРҙжи ГаРҙжиРұР°РұР° РҫРіР»СӢ (РіРҙРө ГаРҙжи вҖ” РҝРҫСҮРөСӮРҪСӢР№ СӮРёСӮСғР», РҝРҫР»СғСҮР°РөРјСӢР№ РҝРҫСҒР»Рө РҝалРҫРјРҪРёСҮРөСҒСӮРІР° РІ РңРөРәРәСғ).

В

Рҗ РҝСҖР°РҙРөРҙ? Р—Р° РҝСҖР°РҙРөРҙР° РІ СҒСӮР°СҖРёРҪРҪРҫР№ РұСғмагРө СҖР°СҒРҝРёСҒалСҒСҸ РіСҖамРҫСӮРөР№ РҝРҫ РёРјРөРҪРё РҡРөСҖРұРөлай РңСғСҒСӮафа ГаРҙжи РңРёСҖ-РҗРіР° РңамРөРҙ РҡР°СҒРёРј РҫРіР»СӢ (РіРҙРө РңРёСҖ вҖ” РҝСҖРёСҒСӮавРәР°, СҒРІРёРҙРөСӮРөР»СҢСҒСӮРІСғСҺСүР°СҸ Рҫ СҖРҫРҙСҒСӮРІРө СҒ РҝСҖРҫСҖРҫРәРҫРј, РҗРіР° вҖ” Р·РҪР°Рә СғважРөРҪРёСҸ Рә РіРҫСҒРҝРҫРҙРёРҪСғ, Р° РҡРөСҖРұалай вҖ” СҒР»РөРҙ РҝалРҫРјРҪРёСҮРөСҒСӮРІР° РІ РёСҖР°РәСҒРәРёР№ РіРҫСҖРҫРҙ РҡРөСҖРұалСғ, РіРҙРө РҝРҫС…РҫСҖРҫРҪРөРҪ СғРұРёРөРҪРҪСӢР№ РІРҪСғРә РҝСҖРҫСҖРҫРәР°).

В

РўСғСӮ авСӮРҫСҖ РјРөРјСғР°СҖР° РҙРҫРұавлСҸРөСӮ, СҮСӮРҫ РҫРҪ Рё СҒам РІ РҪРөРәРҫСӮРҫСҖРҫРј СҖРҫРҙРө РҡРөСҖРұалай, РёРұРҫ СӮРҫР¶Рө РҝРҫРұСӢвал Рә РҡРөСҖРұалРө (Р° РҝРҫСҒРәРҫР»СҢРәСғ РҝРҫРұСӢвал РҫРҪ СӮР°РәР¶Рө Рё РІ РҳРөСҖСғСҒалимРө, СӮРҫ РҫРҪ РҡСғРҙСҒРё, РёРұРҫ РҳРөСҖСғСҒалим РҝРҫ-Р°СҖР°РұСҒРәРё РӯР»СҢ РҡСғРҙСҒ).

В

РҳР· СҲР°СҖР°Рҙ СӮРҫРіРҫ Р¶Рө СӮРҫР»РәР°: РёРјСҸ РёР·РІРөСҒСӮРҪРҫРіРҫ азРөСҖРұайРҙжаРҪСҒРәРҫРіРҫ РҝРёСҒР°СӮРөР»СҸ РҗРҪР°СҖР° РөСҒСӮСҢ РҪРө СҮСӮРҫ РёРҪРҫРө, РәР°Рә Р°РҪагСҖамма: РҗРҪР°СҒСӢ РқРёРіСҸСҖ РҗСӮР°СҒСӢ Р Р°СҒСғР» вҖ” мама РқРёРіСҸСҖ, РҝР°РҝР° Р Р°СҒСғР» (РҫСӮРөСҶ РҗРҪР°СҖР° вҖ” Р·РҪамРөРҪРёСӮСӢР№ РҝРҫСҚСӮ Р Р°СҒСғР» Р Р·Р°). РӯСӮР° СғРІР»РөРәР°СӮРөР»СҢРҪР°СҸ РёРіСҖР° РҝРөСҖРөРҪРҫСҒРёСӮСҒСҸ Рё РҪР° РіСҖСғР·РёРҪРҫ-Р°СҖРјСҸРҪСҒРәСғСҺ РҝРҫСҮРІСғ: РөСҒли РІРҫРҫРұСҖазиСӮСҢ, СҮСӮРҫ фамилиСҸ вҖңРһРәСғРҙжававҖқ РҫРұСҖазРҫРІР°РҪР° РҫСӮ СӮСғСҖРөСҶРәРҫРіРҫ СҒР»РҫРІР° вҖңРҫРәСғвҖқ (СҮСӮРҫ РҫР·РҪР°СҮР°РөСӮ РҝРөРҪРёРө Рё СҮСӮРөРҪРёРө РІСҒР»СғС…), СӮРҫ СҒРјСӢСҒР» фамилии: вҖңСҮРёСӮР°СҺСүРёР№ РІСҒР»СғС… Рё РҝРҫСҺСүРёР№вҖқ. РҡСҖР°СҒРёРІРҫ, РҙР°?

В

РһРҙРҪР°РәРҫ, СҮСӮРҫРұСӢ РҪРө СӮР°СүРёСӮСҢ РәажРҙСӢР№ СҖаз РІ СҒСӮСҖРҫРәСғ РІСҒСҺ РҫРҪРҫРјР°СҒСӮРёСҮРөСҒРәСғСҺ РіРёСҖР»СҸРҪРҙСғ, ЧиРҪРіРёР· Р“СғСҒРөР№РҪРҫРІ РёРјРөРҪСғРөСӮ СҒРөРұСҸ РёРҪРёСҶиалами вҖңР§.Р“.вҖқ, Рё СҸ, РҝРҫ РҝСҖавСғ СҒСӮР°СҖРҫРіРҫ Р·РҪР°РәРҫРјРҫРіРҫ (СҮСғСӮСҢ РҪРө СҒ СғРҪРёРІРөСҖСҒРёСӮРөСӮСҒРәРёС… РөСүРө РІСҖРөРјРөРҪ, Р° РҝРҫСӮРҫРј РҝРҫ лиРҪРёРё РЎРҹ Рё РөРіРҫ РҝРөСҮР°СӮРҪСӢС… РҫСҖРіР°РҪРҫРІ), РҝРҫР·РІРҫР»СҺ СҒРөРұРө РІ РҙалСҢРҪРөР№СҲРөРј СҚСӮРҫ СҒРІРҫР№СҒРәРҫРө СҒРҫРәСҖР°СүРөРҪРёРө.

В

В

В

Да РұСғРҙРөСӮ РёР·РІРөСҒСӮРҪРҫ ДиРҪРөвҖҰ

В

РўР°Рә РІРҫСӮ: РҝРөСҖРІРҫРө, СҮСӮРҫ РІСӢ Р»РҫРІРёСӮРө РІ РёРҪСӮРҫРҪР°СҶРёРё Р§.Р“., вҖ” СҚСӮРҫ РҪРөСғР»РҫРІРёРјР°СҸ Рё РҪРөРёСҒСӮСҖРөРұРёРјР°СҸ СғР»СӢРұРәР°, РҙРҫСҒСӮР°СӮРҫСҮРҪРҫ СӮРҫРҪРәР°СҸ, СҮСӮРҫРұСӢ РІСӢ РҝРҫРјРҪили Рҫ Р’РҫСҒСӮРҫРәРө, Рё РҙРҫСҒСӮР°СӮРҫСҮРҪРҫ РҫСӮСҮРөСӮливаСҸ, СҮСӮРҫРұСӢ РұСӢСӮСҢ РёРҪРҙРёРІРёРҙСғалСҢРҪСӢРј Р·РҪР°РәРҫРј авСӮРҫСҖСҒРәРҫРіРҫ СҒСӮРёР»СҸ. Рҗ СҒСӮРёР»СҢ СҚСӮРҫСӮ РҙРҫлжРөРҪ РҪРө СҒСӮРҫР»СҢРәРҫ Р·Р°РұавлСҸСӮСҢ Рё РІРөСҒРөлиСӮСҢ РІР°СҒ, СҒРәРҫР»СҢРәРҫ РҝСҖРёРәСҖСӢРІР°СӮСҢ Рё СғСҖавРҪРҫРІРөСҲРёРІР°СӮСҢ СҮСғРІСҒСӮРІР°, РҙалРөРәРёРө РҫСӮ РІРөСҒРөР»РҫСҒСӮРё. Рҳ РҝРҫСҖРҫР¶РҙРөРҪРҪСӢРө СҖРөалСҢРҪСӢРјРё РұРөР·СғРјСҒСӮвами РёСҒСӮРҫСҖРёРё.

В

РқР°РҝСҖРёРјРөСҖ. РҹРҫСҒР»Рө СҖРөРІРҫР»СҺСҶРёРё РёР· РјСғСҒСғР»СҢРјР°РҪСҒРәРёС… РёРјРөРҪ, СӮР°Рә или РёРҪР°СҮРө СҒРІСҸР·Р°РҪРҪСӢС… СҒ Р‘РҫРіРҫРј (РҗллахгСғли вҖ” СҖР°Рұ Рҗллаха Рё СӮ.Рҝ.), СҒСӮали Рҗллаха РёР·СӢРјР°СӮСҢ. Рҳ РҝРҫСҸвилиСҒСҢ фамилии-РҫРұСҖСғРұРәРё. вҖңР“СғлиРөРІвҖқ вҖ” СҚСӮРҫ РәР°Рә РҝРөСҖРөРІРөСҒСӮРё РҪР° СҖСғСҒСҒРәРёР№? вҖңР Р°РұРҫРІвҖқ? РқСғ, РҪРө вҖңРҘРҫР»РҫРҝРҫРІвҖқ Р¶РөвҖҰ Рҗ РөСҒли СғСҮРөСҒСӮСҢ, СҮСӮРҫ РұРөР· Рҗллаха Рё РҝСҖРҫСҖРҫРәР° РөРіРҫ РңРҫхаммРөРҙР° РёСҒламСҒРәР°СҸ РҫРҪРҫРјР°СҒСӮРёРәР° РІРҫРҫРұСүРө РҫРұРөСҒСҒРјСӢСҒливаРөСӮСҒСҸ (РІ РјСғСҒСғР»СҢРјР°РҪСҒРәРҫР№ СҒРөРјСҢРө малСҢСҮРёРә авСӮРҫРјР°СӮРёСҮРөСҒРәРё РҝРҫР»СғСҮР°РөСӮ РҝРөСҖРІРҫРө РёРјСҸ РІ СҮРөСҒСӮСҢ РҝСҖРҫСҖРҫРәР°, РҙРөРІРҫСҮРәР° вҖ” РІ СҮРөСҒСӮСҢ РҙРҫСҮРөСҖРё РҝСҖРҫСҖРҫРәР° РӨР°СӮРёРјСӢ), СӮРҫ РјРҫР¶РҪРҫ РҝСҖРөРҙСҒСӮавиСӮСҢ СҒРөРұРө, РҪР° РәР°РәРҫРј РҪРөРҝСҖРҫРіР»СҸРҙРҪРҫРј РҝРҫР»Рө РёРҙРөСӮ СҚСӮР° СҮРөС…Р°СҖРҙР° РёРјРөРҪ, РёРіСҖР° РёРјРөРҪ, РұРҫСҖСҢРұР° РёРјРөРҪ, РҝСҖРёРәСҖСӢРІР°РөРјР°СҸ СҲСғСӮРәами.

В

РҳРҪРҫРіРҙР° СҚСӮРё СҲСғСӮРәРё вҖ” РҪР° РіСҖР°РҪРё (или Р·Р° РіСҖР°РҪСҢСҺ) РҝРҫлиСӮРәРҫСҖСҖРөРәСӮРҪРҫСҒСӮРё. вҖңБазаСҖРұайРҙжаРҪвҖқ. вҖңРҗлиРөРІСҒСӮР°РҪвҖқвҖҰ РҹСҖРё РЎРҫРІРөСӮСҒРәРҫР№ влаСҒСӮРё СӮР°РәРҫРө РҪРө РҙРҫСҲР»Рҫ РұСӢ РҪРө СӮРҫР»СҢРәРҫ РҙРҫ РҝРөСҮР°СӮРё, РҪРҫ Рё РІРҫРҫРұСүРө РҙРҫ РұСғмаги. Рҗ РІ РҪР°СҲРө РІРҫР»СҢРҪРҫРө РІСҖРөРјСҸвҖҰ РҝРҫРјРҫРіР°РөСӮ СҒРҝСҖавиСӮСҢСҒСҸ СҒ СҮСғРІСҒСӮвами. РЎ РіРҫСҖРөСҮСҢСҺ. Рҳли СҒ СғРјРёР»РөРҪРёРөРј. Р’ завиСҒРёРјРҫСҒСӮРё РҫСӮ СӮРҫРіРҫ, СҮСӮРҫ СғСҒРјР°СӮСҖРёРІР°СӮСҢ РІ РҪСӢРҪРөСҲРҪРөР№ СҖРөалСҢРҪРҫСҒСӮРё: вҖңСҒамРҫСғРұРёР№СҒСӮРІРөРҪРҪСғСҺ РұРҫР№РҪСҺвҖқ СҚСӮРҪРҫСҒРҫРІ или вҖңСҚР№С„РҫСҖРёСҮРөСҒРәРёР№ РҝР°СҖР°Рҙ СҒСғРІРөСҖРөРҪРёР·Р°СҶРёР№вҖқ.

В

Р§.Р“. РІРёРҙРёСӮ РјРөР¶ СҚСӮРёРјРё РәСҖР°СҸРјРё РҫРҝСӢСӮ СӮСӢСҒСҸСҮРөР»РөСӮРҪРөР№ РёСҒСӮРҫСҖРёРё, РёР· РәРҫСӮРҫСҖРҫРіРҫ РҪРөР»СҢР·СҸ СғРҝСғСҒСӮРёСӮСҢ РҪРёСҮРөРіРҫ: РҪРё СҮРөСҖРҪРҫР№, РҪРё РұРөР»РҫР№ РәСҖР°СҒРәРё, РҪРё РұРөРҙСӢ, РҪРё РҝРҫРұРөРҙСӢ, РҪРё малРҫР№ СҮРөСҖСӮРҫСҮРәРё, Р»РөРіРәРҫ СӮРөСҖСҸСҺСүРөР№СҒСҸ РІ РҝРҫСӮРҫРәРө СҒРҫРұСӢСӮРёР№. РқР°РҙРҫ СғРҙРөСҖжаСӮСҢ, СҒРҫС…СҖР°РҪРёСӮСҢ!

В

вҖ” Да РұСғРҙРөСӮ СӮРөРұРө РёР·РІРөСҒСӮРҪРҫ, ДиРҪР° (СҚСӮРҫ Р§.Р“. РҫРұСҖР°СүР°РөСӮСҒСҸ Рә СҒРІРҫРөР№ РІРҪСғСҮРәРө): РІ РҫРҙРҪРҫР№ СӮРҫР»СҢРәРҫ Р РҫСҒСҒРёРё РұРҫР»РөРө СӮСҖРёРҙСҶР°СӮРё СӮСҺСҖРәСҒРәРёС… РҪР°СҖРҫРҙРҫРІ; РёС… РІСҒРөС… РҪазСӢвали вҖңСӮР°СӮР°СҖамивҖқ РҙР»СҸ СғРҙРҫРұСҒСӮРІР° Р·Р°РҝРҫРјРёРҪР°РҪРёСҸвҖҰ

В

РҹРөСҖРөСҒСҮРёСӮал Р¶Рө! РңРҫР¶РөСӮ, РІ СӮР°РәРҫРј РҝРҫРҙСҒСҮРөСӮРө РұРҫР»СҢСҲРө Р»СҺРұРІРё Рё РұРөСҖРөР¶РҪРҫСҒСӮРё, СҮРөРј РІ РёРҪСӢС… РәР»СҸСӮвах РІРөСҖРҪРҫСҒСӮРё.

В

РҹСҖавРҙР°, РІ РҙСҖСғРіРҫРј РјРөСҒСӮРө Р§.Р“. РҝСҖРёРІРҫРҙРёСӮ РөСүРө РҫРҙРҪСғ СҶРёС„СҖСғ: вҖңСҲРөСҒСӮРҪР°РҙСҶР°СӮСҢ СӮСҺСҖРәСҒРәРёС… РёРјРҝРөСҖРёР№вҖқ, вҖ” РҝСҖРёРІРҫРҙРёСӮ РҪРө РұРөР· СҒРјСғСүРөРҪРёСҸ, СҒСҒСӢлаСҸСҒСҢ РҪР° РұСҖРҫСҲСҺСҖРәСғ, РәСғРҝР»РөРҪРҪСғСҺ вҖңРІ СҮайхаРҪРө РҝРҫРҙ РұР°СҲРҪРөР№ ГалаСӮР°вҖқ (РөСүРө РұСӢ, РәСӮРҫ СҒРөР№СҮР°СҒ РҪРө СҒРјСғСӮРёСӮСҒСҸ РҝСҖРё СҒР»РҫРІРө вҖңРёРјРҝРөСҖРёСҸвҖқ!).

В

Рҳ, СҮСӮРҫРұСӢ РҙРҫСҒСӮРҫР№РҪРҫ завРөСҖСҲРёСӮСҢ СҚСӮРё РҝифагРҫСҖРөР№СҒРәРёРө РІСӢРәлаРҙРәРё, Р§.Р“. РҝСҖРёРІРҫРҙРёСӮ РөСүРө РҫРҙРҪСғ СҶРёС„СҖСғ: вҖңРІ РјРёСҖРө СҒРІСӢСҲРө СҲРөСҒСӮРё СӮСӢСҒСҸСҮ РәРҫРјРҝР°РәСӮРҪРҫ РҝСҖРҫживаСҺСүРёС… СҚСӮРҪРҫСҒРҫРІ, Рё РөСҒли РҫРҪРё загРҫСҖСҸСӮСҒСҸ Р¶РөлаРҪРёРөРј СҒРҫР·РҙР°СӮСҢ СҚСӮРҪРҫРҪРөзавиСҒРёРјСӢРө РіРҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІР° (РҪР°РҙРҫ РҝРҫлагаСӮСҢ, РҪР° СҖСғРёРҪах РёР·РҪРёСҮСӮРҫР¶РөРҪРҪСӢС… РёРјРҝРөСҖРёР№. вҖ” Рӣ.Рҗ.), РјРёСҖ Р·Р°РҝСӢлаРөСӮ. РўР°Рә СҮСӮРҫ СҒРҝР°СҒРёРұРҫСҮРәРё РұРөР»РҫРІРөР¶СҒРәРёРј РұСҖР°СӮСҢСҸРј-СҒлавСҸРҪам, СҒ СҮСҢРөР№ РҝРҫРјРҫСүСҢСҺ СҒРҫР·РҙР°РҪСӢ РҪРөзавиСҒРёРјСӢРө РіРҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІР°, Рё РҪРөРәРҫСӮРҫСҖСӢРө РҪСӢРҪРө вҖ” РІ СҒРҫСҒСӮРҫСҸРҪРёРё РІРҫР№РҪСӢ, Сғ РҫРҙРҪРёС… вҖ” СҚР№С„РҫСҖРёСҸ РҝРҫРұРөРҙСӢ, Сғ РҙСҖСғРіРёС… вҖ” жажРҙР° РјРөСҒСӮРё, Рё вҖ” РҪРөСҒРәРҫРҪСҮР°РөРјСӢРө РҝСҖРҫСӮРёРІРҫСҒСӮРҫСҸРҪРёСҸвҖқ.

В

Р‘СҖР°СӮСҢРөРІ-СҒлавСҸРҪ РҫСҒСӮавим РҝРҫРәР° РІ РҝРҫРәРҫРө, СӮСғСӮ Сғ Р§.Р“. РҪРө Р‘РөР»РҫРІРөР¶СҢРөРј, Р° РҡР°СҖР°РұахРҫРј РҝахРҪРөСӮ, РІРөСҖРҪРөРјСҒСҸ Рә СӮРҫРјСғ, СҒ СҮРөРіРҫ РҪР°СҮали: Рә РёРјРөРҪам.

В

РҳСӮР°Рә, РҫРұСҠСҸРІР»РөРҪРҫ РІРҪСғСҮРәРө ДиРҪРө, СҮСӮРҫ РҝРөСҖРІРҫРҪР°СҮалСҢРҪРҫ, РҝРҫРҝав РёР· РҹРөСҖСҒРёРҙСҒРәРҫР№ РҳРјРҝРөСҖРёРё РІ Р РҫСҒСҒРёР№СҒРәСғСҺ, РёС… РҪР°СҖРҫРҙ РұСӢР» Р·Р°РҝРёСҒР°РҪ вҖңСӮСҺСҖРәамивҖқ (СҮРөСҖРөР· вҖңСҺвҖқ, СҮСӮРҫРұСӢ РҫСӮлиСҮР°СӮСҢ РҫСӮ вҖңСӮСғСҖРҫРәвҖқ).

В

РқРҫ, РҝРҫСҒРәРҫР»СҢРәСғ РёР· СӮСҖРөС… РҙСҖРөРІРҪРёС… РҪР°СҖРҫРҙРҫРІ Р—Р°РәавРәазСҢСҸ РҙРІР°: Р°СҖРјСҸРҪРө Рё РіСҖСғР·РёРҪСӢ вҖ” РІРөСҖили РІ РҘСҖРёСҒСӮР° Рё СӮРҫР»СҢРәРҫ РҫРҙРёРҪ вҖ” РІ РңРҫхаммРөРҙР°, РІСҒРәРҫСҖРҫСҒСӮРё РІ РҫСӮРІРөСӮ РҪР° РІРҫРҝСҖРҫСҒ: вҖңРҡР°РәРҫР№ СӮСӢ РҪР°СҶРёРҫРҪалСҢРҪРҫСҒСӮРё?вҖқ жиСӮРөР»СҢ РЁРөмахи или БаРәСғ РҫСӮРІРөСҮал: вҖңРңСғСҒСғР»СҢРјР°РҪРёРҪ СҸвҖқ, вҖ” СҚСӮРҫ СҒСӮалРҫ РҪР° РҙРҫлгиРө РіРҫРҙСӢ (РҝСҖРё СҶР°СҖРёР·РјРө) РҪРө СҖРөлигиРҫР·РҪСӢРј, Р° СҚСӮРҪРёСҮРөСҒРәРёРј СҒамРҫРҫРҝСҖРөРҙРөР»РөРҪРёРөРј.

В

Рҳ, РҪР°РәРҫРҪРөСҶ, РҝСҖРё РЎРҫРІРөСӮСҒРәРҫР№ СғР¶Рө влаСҒСӮРё РјРҪРҫРіРҫРёРјРөРҪРҪРҫСҒСӮСҢ СғРІРөРҪСҮалаСҒСҢ СӮСҖРөСӮСҢРёРј СҒР»РҫРІРҫРј Рё, РәажРөСӮСҒСҸ, СҒамСӢРј РұлизРәРёРј СҒРөСҖРҙСҶСғ Р§.Р“., С…РҫСӮСҸ Рё РҝРөСҖРІСӢРө РҙРІР° С…РҫСҖРҫСҲРё.

В

вҖңР‘РҫР»РөРө СӮРҫРіРҫ, СҒРәажСғ, вҖ” РҝРёСҲРөСӮ Р§.Р“. вҖ” СҮСӮРҫ РҪР°СҲР° СӮСҖРөС…РёРјРөРҪРҪРҫСҒСӮСҠ РҙажРө РёРјРҝРҫРҪРёСҖСғРөСӮ РјРҪРө: РјРҫР¶РөРј РҪазСӢРІР°СӮСҢСҒСҸ СӮСҺСҖРәами-СӮСғСҖРәами, РҪР°СҒР»РөРҙСғСҸ РҝРҫ РҝСҖавСғ СҸР·СӢРәРҫРІРҫРіРҫ СҖРҫРҙСҒСӮРІР° РІСҒРө СӮСҺСҖРәСҒРәРҫРө РІ РјРёСҖРө; РјСӢ вҖ” РјСғСҒСғР»СҢРјР°РҪРө, Рё СҶивилизаСҶРёСҸ РёСҒлама вҖ” РҪР°СҲРө РәСғР»СҢСӮСғСҖРҪРҫРө РҙРҫСҒСӮРҫСҸРҪРёРө; Рё РјСӢ РҝРҫ РҪазваРҪРёСҺ Р·Р°РҪРёРјР°РөРјРҫРіРҫ РҝСҖРҫСҒСӮСҖР°РҪСҒСӮРІР°, СҮСӮРҫ РҝРөСҖРөРІРҫРҙРёСӮСҒСҸ РәР°Рә РҡСҖай РҫРіРҪСҸ, вҖ” азРөСҖРұайРҙжаРҪСҶСӢ, Рё РҝСҖРөРҙРәРё РҪР°СҲРё РұСӢли РҫРіРҪРөРҝРҫРәР»РҫРҪРҪРёРәами.

В

РһРіРҫРҪСҢ СҚСӮРҫСӮ, РҫРҙРҪР°РәРҫ, РҝСҖРёС…РҫРҙРёСӮСҒСҸ РҙРҫРұСӢРІР°СӮСҢ РёР·-РҝРҫРҙ СҒР»РҫРөРІ Р·РҫР»СӢ Рё РҝРөРҝла, РёРұРҫ СӮР°Рә СҒР»РҫжилаСҒСҢ РёСҒСӮРҫСҖРёСҸ, РҪРҫ РҫРұ СҚСӮРҫРј РҝРҫР·Р¶Рө. Р’РҝСҖРҫСҮРөРј, РјРҫР¶РҪРҫ Рё СҒРөР№СҮР°СҒ. РҜ РёРјРөСҺ РІ РІРёРҙСғ СӮРҫ, СҮСӮРҫ азРөСҖРұайРҙжаРҪСҒРәРёР№ СғРіРҫР»РөРә СӮР»РөРөСӮ Рё РІСҒРҝСӢС…РёРІР°РөСӮ РІ РјРөРјСғР°СҖРҪРҫР№ СҚРҝРҫРҝРөРө Р§.Р“. РҪРө вҖңСҒам РҝРҫ СҒРөРұРөвҖқ, Р° РІ СҒР»РҫР¶РҪРҫРј РәРҫРҪСӮРөРәСҒСӮРө, РІ РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ СғРіРҫРҙРёР» СҖРҫРҙРёРІСҲРёР№СҒСҸ РІ 1929 РіРҫРҙСғ малСҢСҮРёРә-азРөСҖРұайРҙжаРҪРөСҶ, СҒСӮавСҲРёР№ РІ СҒРІРҫР№ СҮР°СҒ РјРҫСҒРәРІРёСҮРҫРј, РІСӢСҖРҫСҒСҲРёР№ РІ СҖСғСҒСҒРәРҫРіРҫ РҝРёСҒР°СӮРөР»СҸ Рё РҪР°СҲРөРҙСҲРёР№ СҒРІРҫР№ РҝСғСӮСҢ РІ РјРҪРҫРіРҫРҪР°СҶРёРҫРҪалСҢРҪСӢС… СҮСҖРөСҒРҝРҫР»РҫСҒСҢСҸС… Рё СҒРҫСҶиалСҢРҪСӢС… вҖңРҝСҖРҫСҮРөСҒахвҖқ СҒРөСҖРөРҙРёРҪСӢ РұРөР·СғРјРҪРҫРіРҫ РҘРҘ РІРөРәР°.

В

РҹСӮРёСҮРәР°, РәРҫСӮРҫСҖСғСҺ жалРәРҫ

В

РҹР°СҖамРөСӮСҖСӢ РөРіРҫ РәРҪРёРіРё РҪР°СҒСӮРҫР»СҢРәРҫ СҲРёСҖРҫРәРё Рё РҪРөРҝСҖРөРҙСҒРәазСғРөРјСӢ, СҮСӮРҫ РёРҪРҫРіРҙР° СҒРҫРөРҙРёРҪСҸСҺСӮ РІРөСҒСҢРјР° РҙалРөРәРёРө РәРҫРҪСҶСӢ СҖРөалСҢРҪРҫСҒСӮРё вҖ” РҝРҫлиСӮРёСҮРөСҒРәРҫР№ Рё лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖРҪРҫР№, РәРҫРјРёСҮРөСҒРәРҫР№ Рё СӮСҖагиСҮРөСҒРәРҫР№, СҲРёСҖРҫРәРҫ РёР·РІРөСҒСӮРҪРҫР№ Рё СғСҲРөРҙСҲРөР№ РІ СүРөли РҝамСҸСӮРё. РһСӮ РІСҒРөРҪР°СҖРҫРҙРҪРҫР№ вҖңРҝРөСӮли Р“РҫСҖРұР°СҮРөРІР°вҖқ, РәР°Рә РҪазСӢвали РІ РҝРҫСҖСғ Р°РҪСӮиалРәРҫРіРҫР»СҢРҪСӢС… СҒСғРҙРҫСҖРҫРі РҫРұСҠСҸРІР»РөРҪРҪРҫР№ РҹРөСҖРөСҒСӮСҖРҫР№РәРё РҫСҮРөСҖРөРҙСҢ Р·Р° РІРҫРҙРәРҫР№, РҙРҫ СҺСҖРёРҙРёСҮРөСҒРәРҫР№ РҝРөСӮли, РәРҫРөР№ РұСӢР» СӮРёС…Рҫ СғРҙСғСҲРөРҪ СҒРҫСӮСҖСғРҙРҪРёРә вҖңРӣРёСӮРөСҖР°СӮСғСҖРҪРҫР№ газРөСӮСӢвҖқ СӮалаРҪСӮливСӢР№ РұРөР·СғРјРөСҶ РӣРөРІ РҗРҪСӮРҫРҝРҫР»СҢСҒРәРёР№. РһСӮ СӮайРҪСӢС… РҝРҫРҝСӢСӮРҫРә РЎСӮалиРҪР° РІ СҲРҫРәРҫРІРҫРј РҪР°СҮалРө РІРҫР№РҪСӢ СғРјРёР»РҫСҒСӮРёРІРёСӮСҢ ГиСӮР»РөСҖР°, РҫСӮРҙав РөРјСғ РҹСҖРёРұалСӮРёРәСғ, Р‘РөР»РҫСҖСғСҒСҒРёСҺ Рё РҝРҫР»-РЈРәСҖаиРҪСӢ (ГиСӮР»РөСҖ РҪРө РІРҪСҸР», Р° РјСӢ РІСҒРө СҚСӮРҫ РҫСӮРҙали РҝРҫлвРөРәР° СҒРҝСғСҒСӮСҸ, РәРҫРіРҙР° вҖңРәРҫР»РҫСҒСҒ РҪР° глиРҪСҸРҪСӢС… РҪРҫгахвҖқ СҖР°СҒРҝалСҒСҸ вҖңСҒам СҒРҫРұРҫР№вҖқ), РҙРҫ СӮайРҪСӢС… РјСӢСҒР»РөР№ СғРұРёР№СҶСӢ РўСҖРҫСҶРәРҫРіРҫ РамРҫРҪР° РңРөСҖРәР°РҙРөСҖР°, Сғ РәРҫСӮРҫСҖРҫРіРҫ вҖңС…РІР°СӮРёР»Рҫ СғРјР°вҖқ РёР·РұРөжаСӮСҢ РІРҫР·РІСҖР°СүРөРҪРёСҸ РІ РЎРЎРЎР РҝСҖРё РЎСӮалиРҪРө (РөСҒли РұСӢ РІРөСҖРҪСғР»СҒСҸ, РЎСӮалиРҪ РұСӢ РөРіРҫ СғРіСҖРҫРұРёР»). РһСӮ СҖР°РҪРҫ РҝРҫСҒСӮР°СҖРөРІСҲРөРіРҫ СҒРҫРІРөСӮСҒРәРҫРіРҫ РәлаСҒСҒРёРәР° СамРөРҙР° Р’СғСҖРіСғРҪР°, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ РІ РҝСҸСӮСҢРҙРөСҒСҸСӮ РҝРҫРҪСҸР», СҮСӮРҫ вҖңРҪРёСҮРөРіРҫ РҪРө РҝРҫРҝСҖавиСӮСҢвҖқ (вҖңРҪРө СғРјРөСҖ РұСӢ РҫСӮ СҒРәРҫСҖРҫСӮРөСҮРҪРҫРіРҫ СҖР°РәР° вҖ” РҪРөРҝСҖРөРјРөРҪРҪРҫ СғСҲРөР» РұСӢ СҒамвҖқ), РҙРҫ РҙСҖСғРіРҫРіРҫ СҒРҫРІРөСӮСҒРәРҫРіРҫ РәлаСҒСҒРёРәР°, РҗР»РөРәСҒР°РҪРҙСҖР° РӨР°РҙРөРөРІР°, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ СғСҲРөР»-СӮР°РәРё СҒам, РҫСҒСӮавив РҝРёСҒСҢРјРҫ, РіРҙРө РұСӢР»Рҫ РұРҫР»СҢСҲРө СғСҸР·РІР»РөРҪРҪРҫРіРҫ СӮСүРөСҒлавиСҸ (РёР· СҮР»РөРҪРҫРІ РҰРҡ РҝРҫРҪизили РҙРҫ РәР°РҪРҙРёРҙР°СӮРҫРІ!), СҮРөРј РіСҖажРҙР°РҪСҒРәРҫРіРҫ РҝСҖРҫР·СҖРөРҪРёСҸ.

В

РһСҒСӮСҖРөРө Рё РұРҫР»СҢРҪРөРө РІСҒРөС… РҝСҖРөРҝР°СҖРёСҖРҫРІР°РҪСӢ РёРјРөРҪРҪРҫ РҝРёСҒР°СӮРөР»СҢСҒРәРёРө СҒСғРҙСҢРұСӢ. РҹРҫРјРёРјРҫ азРөСҖРұайРҙжаРҪСҒРәРёС… РёРјРөРҪ (СҖСҸРҙРҫРј СҒ СамРөРҙРҫРј Р’СғСҖРіСғРҪРҫРј вҖ” РңРөС…СӮРё Р“СғСҒРөР№РҪ, РңРёСҖР·Р° РҳРұСҖагимРҫРІ (СҚСӮРҫ РөСҒли РіРҫРІРҫСҖРёСӮСҢ Рҫ СҒамСӢС… РҝСҖРҫСҒлавлРөРҪРҪСӢС…) СҶРөР»СӢР№ СҖазРҙРөР» РҝРҫСҒРІСҸСүРөРҪ СӮСғСҖРәам (РҪРө РҝРөСҖРөСҮРёСҒР»СҸСҺ, РҪазРҫРІСғ СӮРҫР»СҢРәРҫ РқазСӢРјР° РҘРёРәРјРөСӮР°). РҳР· СҖСғСҒСҒРәРёС…, РҝРҫРјРёРјРҫ вҖңРіСҖРҫРјРәРҫ РҝРҫСҺСүРөРіРҫвҖқ РһРәСғРҙжавСӢ: ГлазРәРҫРІ Рё РўР°СҖРәРҫРІСҒРәРёР№, РўСҖРёС„РҫРҪРҫРІ Рё Р‘СғСҖРёСҮ, РЈСҖРёРҪ Рё РҗР№РіРё (СҮСғРІР°СҲ, СҒСӮавСҲРёР№ СҖСғСҒСҒРәРёРј, РҪРҫ РҪРө РІ СӮРҫР№ СҒСӮРөРҝРөРҪРё, РәР°Рә РһРәСғРҙжава).

В

Р•СҒСӮСҢ ли СҮСӮРҫ-СӮРҫ РҫРұСүРөРө РІ СҒСғРҙСҢРұах СҚСӮРёС… Р»СҺРҙРөР№?

В

Р•СҒСӮСҢ. вҖңРЎРҫРІРөСӮСҒРәРёРө Р¶РөСҒСӮРҫРәРҫСҒСӮРё вҖ” РҝСҖРҫРҙРҫлжРөРҪРёРө РјРҪРҫРіРҫРІРөРәРҫРІРҫР№ РҪР°СҲРөРҪСҒРәРҫР№ РјРөРҪСӮалСҢРҪРҫСҒСӮРёвҖҰвҖқ РӯСӮРҫ СҒРәазаРҪРҫ РІ СҒРІСҸР·Рё СҒ РәРҪРёРіРҫР№ РҝРҫлиСӮРёРәР° РҗР»РөРәСҒР°РҪРҙСҖР° РҜРәРҫРІР»РөРІР°, РҪРҫ РҫСӮРҪРҫСҒРёСӮСҒСҸ РәРҫ РІСҒРөР№ вҖңРҪР°СҲРөРҪСҒРәРҫР№вҖқ РёСҒСӮРҫСҖРёРё: вҖңРҳ РұРөР· СҖРөРІРҫР»СҺСҶРёРё РҝСҖРҫРҙРҫлжалаСҒСҢ РұСӢ РјРҫР»РәР°-РҝСҖРҫРҝРҫР»РәР° СҚСӮРҪРҫСҒРҫРІвҖҰвҖқ РҡСғРҙР° Р¶Рө РҙРөРІР°СӮСҢСҒСҸ? РқРөРәСғРҙР°: РҪР°РҙРҫ Р»РөР·СӮСҢ РІ РҝРөСҖРөРјРҫР»РәСғ. вҖңРқРёСҮРөРіРҫ РҝР»РҫС…РҫРіРҫ РІ Р°СҒСҒРёРјРёР»СҸСҶРёРё СҸ РҪРө РІРёР¶Сғ. РқРҫ РІСҒРө Р¶Рө РҝСӮРёСҮРәСғ жалРәРҫвҖқ.

В

Р—Р°СӮРІРҫСҖСҮРёРә СүРөР»РәР°РөСӮ, Рё РҝСӮРёСҮРәР° РІСӢР»РөСӮР°РөСӮвҖҰ Р’СҒРө-СӮР°РәРё РҪРө РҙСҖРөРјР»РөСӮ РІ РҙСғСҲРө Р§.Р“. РҝРҫСҚСӮ.

В

РқР°СҒСҮРөСӮ РҝСӮРёСҮРөРә С…РҫСҖРҫСҲРҫ РіРҫРІРҫСҖила РөРіРҫ РұР°РұСғСҲРәР° (РәРҫСӮРҫСҖСғСҺ СӮРҫРіРҙР° малРҫ РәСӮРҫ СҒР»СғСҲал): РөСҒСӮСҢ, РіРҫРІРҫСҖила РҫРҪР°, РҝСӮРёСҶСӢ, РәРҫСӮРҫСҖСӢРө РөРҙСҸСӮ, Р° РөСҒСӮСҢ вҖ” РәРҫСӮРҫСҖСӢС… РөРҙСҸСӮ. Рҳ РІРҝРҫР»РҪРө РјРҫРіР»Рҫ СҒСӮР°СӮСҢСҒСҸ, РҝРҫ РұР°РұСғСҲРәРёРҪРҫР№ Р»РҫРіРёРәРө, СҮСӮРҫ РҪРө СҚСӮРё вҖ” СӮРөС…, Р° СӮРө вҖ” СҚСӮРёС….

В

РўРҫ РөСҒСӮСҢ РҝалаСҮРё Рё Р¶РөСҖСӮРІСӢ РІ СҚРҝРҫС…Рё СҒРјСғСӮ Рё СҖРөРІРҫР»СҺСҶРёР№ РҙРөлаСҺСӮСҒСҸ РёР· РҫРҙРҪРҫРіРҫ СӮРөСҒСӮР°.

В

Р’ РҫСӮлиСҮРёРө РҫСӮ РұР°РұСғСҲРәРё, РҙРёРҝР»РҫРјР°СӮРёСҮРҪСӢР№ Р§.Р“. СҒРөРұРө СҒСӮРҫР»СҢ РәСҖСғСӮСӢС… С„РҫСҖРјСғлиСҖРҫРІРҫРә РҪРө РҝРҫР·РІРҫР»СҸРөСӮ. ЕмСғ РҙРҫСҒСӮР°СӮРҫСҮРҪРҫ СӮР°РәРҫР№ РІРҝРҫР»РҪРө СҚСҒСӮРөСӮРёСҮРөСҒРәРҫР№ РҙРөСӮали, РәР°Рә СӮРҫ, СҮСӮРҫ вҖңР°СҖРјСҸРҪСҒРәРёР№ РңР°СҸРәРҫРІСҒРәРёР№вҖқ, РјСғСҮРөРҪРёРә СҒСӮалиРҪСҒРәРҫРіРҫ СӮРөСҖСҖРҫСҖР°, РёР·РұРёСҖР°РөСӮ СҒРөРұРө РҝСҒРөРІРҙРҫРҪРёРј вҖңЧаСҖРөРҪСҶвҖқ, СҮСӮРҫ РҫР·РҪР°СҮР°РөСӮ: Р Р°СҒСҒРөСҖР¶РөРҪРҪСӢР№, РёР· Р—Р»СӢС… (СҮСӮРҫ-СӮРҫ РІСҖРҫРҙРө РҪР°СҲРөРҪСҒРәРҫРіРҫ Р—Р»СӢРҙРҪРөРІР° или Р—Р»РҫРұРёРҪР°). РқРҫ РҫРұ Р°СҖРјСҸРҪСҒРәРҫР№ вҖңРҝСӮРёСҮРәРөвҖқ вҖ” РіРҙРө-РҪРёРұСғРҙСҢ РІ РҙСҖСғРіРҫРј РјРөСҒСӮРө. Рҗ Р·РҙРөСҒСҢ, Сғ Р§.Р“., вҖ” РҫРұ РҫРұСүРөР№ РҪР°СҲРөРҪСҒРәРҫР№ РҙСҖамРө: Рҫ СӮРҫРј, РәР°Рә СҖР°СҒРҝлаСҮРёРІР°РөСӮСҒСҸ СҮРөР»РҫРІРөРә, РёРјРөСҺСүРёР№ РјСғР¶РөСҒСӮРІРҫ РұРөСҒРәРҫРјРҝСҖРҫРјРёСҒСҒРҪРҫСҒСӮРё, Р·Р° РІСӢРұРҫСҖ, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ СҚРҝРҫС…Р° РҙРөлаРөСӮ Р·Р° РҪРөРіРҫ:

В

вҖ” РҳРҙРё РІРҝРөСҖРөРҙ Рё РҪРө РҫРіР»СҸРҙСӢвайСҒСҸ!

В

РқР°СҖРёРјР°РҪ РқР°СҖРёРјР°РҪРҫРІ, РІРҫР¶РҙСҢ РәСҖР°СҒРҪРҫРіРҫ Р—Р°РәавРәазСҢСҸ, РҪахРҫРҙРёСӮ РІ СҒРөРұРө РјСғР¶РөСҒСӮРІРҫ РҫРіР»СҸРҪСғСӮСҢСҒСҸ: РІ РҝСҖРөРҙСҒРјРөСҖСӮРҪРҫРј РҝСҖРҫСүалСҢРҪРҫРј РҝРёСҒСҢРјРө РҝСҸСӮРёР»РөСӮРҪРөРјСғ СҒСӢРҪСғ вҖ” С„СҖаза: вҖңРҹСҖРёРҙРөСӮ РІСҖРөРјСҸ, РәРҫРіРҙР° РұРҫР»СҢСҲРөРІРёРәРҫРІ РҪРө РұСғРҙРөСӮвҖқ. РўРҫР»СҢРәРҫ РІ СҒРјРөСҖСӮРҪСӢР№ СҮР°СҒ СҖРөСҲР°СҺСӮСҒСҸ РұРҫР»СҢСҲРөРІРёРәРё РҪР° СӮР°РәРёРө РҫСӮРәСҖРҫРІРөРҪРёСҸ. РӯСӮСғ РҙСҖамСғ РҝСҖРҫР·СҖРөРІР°РөСӮ Р§.Р“. СҒРәРІРҫР·СҢ вҖңСӮСҸР¶РөСҒСӮСҢ РҪавиСҒСҲРёС… СҚСӮажРөР№ фалСҢСҲРё, СҶРёРҪРёР·РјР°, лиСҶРөРјРөСҖРёСҸвҖқ СҚРҝРҫС…Рё, СҒРҙРөлавСҲРөР№ РёС… РҪР°СҖРҫРҙРҪСӢРјРё РІРҫР¶РҙСҸРјРё: РІ СҚСӮРҫРј РәР°СҮРөСҒСӮРІРө РқР°СҖРёРјР°РҪРҫРІ СҒСӮР°РҪРҫРІРёСӮСҒСҸ РіРөСҖРҫРөРј РҝРҫРІРөСҒСӮРё Р§.Р“. вҖңР”РҫРәСӮРҫСҖ NвҖқ.

В

РӨР°СӮали РҗС…СғРҪРҙРҫРІ вҖ” РөСүРө РҫРҙРёРҪ СӮР°РәРҫР№ РіРөСҖРҫР№, РҪРҫ РҫСҒСғСүРөСҒСӮРІРёРІСҲРёР№СҒСҸ РІРөРәРҫРј СҖР°РҪСҢСҲРө, вҖ” РҫСҒРјСӢСҒР»РөРҪ РІ вҖңРҝРҫлиСӮРұСҺСҖРҫ СҲахСҒРәРёС… РІСҖРөРјРөРҪвҖқ, РіРҙРө вҖңРҙСҖСҸС…Р»СӢРө РјСғживҖҰ РҪРө РІ СҒилах СҒР»РҫРІР° РІСӢРіРҫРІРҫСҖРёСӮСҢ, СғС…РІР°СӮРёРІСҲРёСҒСҢ Р·Р° СҖСғРәРё, хвалСҸСӮ-СҖР°СҒхваливаСҺСӮ РҙСҖСғРі РҙСҖСғРіР°, СҖазРҙР°СҖРёРІР°СҸ РІСӢСҒСҲРёРө, СғСҒРөСҸРҪРҪСӢРө РұСҖиллиаРҪСӮами Р·РҪР°РәРё РҫСӮлиСҮРёСҸвҖқ вҖ” СҒРәРІРҫР·СҢ СҚСӮРҫСӮ Р·Р°СҒСӮРҫР№РҪСӢР№ филСҢСӮСҖ РҝСҖРҫСҖСӢРІР°РөСӮСҒСҸ Рә РҪам РіРөСҖРҫР№ РҝРҫРІРөСҒСӮРё Р§.Р“. вҖңРӨР°СӮалСҢРҪСӢР№ РӨР°СӮаливҖқ.

В

Рҗ РІРёСҖСӮСғРҫР·РҪРҫ РҪР°РҝРёСҒР°РҪРҪР°СҸ, РҝРөСҖРІР°СҸ РҝСҖРёРҪРөСҒСҲР°СҸ Р§.Р“., РәР°Рә СӮРҫРіРҙР° С„РҫСҖРјСғлиСҖРҫвали, вҖңРІСҒРөСҒРҫСҺР·РҪСғСҺ РёР·РІРөСҒСӮРҪРҫСҒСӮСҢвҖқ РҝРҫРІРөСҒСӮСҢ Рҫ РіРөСҖРҫРө, РәРҫСӮРҫСҖРҫРіРҫ лаСҒРәР°РөСӮ Рё РҪР°СҒРёР»СғРөСӮ СҚРҝРҫС…Р°, СҖР°СҒСүРөРҝР»СҸСҸ РҪР°СӮСҖРҫРө РөРіРҫ РёРјСҸ: вҖңРңагРҫРјРөРҙ, РңамРөРҙ, РңамиСҲвҖқ! РңРҪРҫРіРҫРёРјРөРҪРҪРҫСҒСӮСҢвҖҰ

В

Р’ 1937-Рј вҖ” СӮР°РәР°СҸ СҖР°РҙРҫСҒСӮСҢвҖҰ

В

РһРҙРҪР°РәРҫ РІ РјРөРјСғР°СҖах СҒРІРҫРёС… Р§.Р“. РҪРёРіРҙРө РҪРө РҝРҫРІСӮРҫСҖСҸРөСӮ СҒСӮилиСҒСӮРёСҮРөСҒРәРёС… СҖРөСҲРөРҪРёР№, РҫСӮСҖР°РұРҫСӮР°РҪРҪСӢС… РІ РҝРҫРІРөСҒСӮСҸС…. РҹСҖРёРҪСҶРёРҝ РөРіРҫ РјРөРјСғР°СҖРҪРҫРіРҫ РҝРёСҒСҢРјР° вҖ” РҙРҪРөРІРҪРёРәРҫРІР°СҸ Р·Р°РҝРёСҒСҢ, РҫСҒСӮавлРөРҪРҪР°СҸ РІ РҪРөСӮСҖРҫРҪСғСӮРҫСҒСӮРё. РўРҫ РөСҒСӮСҢ РҪРө РҝСҖРҫСҲРөРҙСҲР°СҸ СҮРөСҖРөР· РҝРҫР·РҙРҪРөР№СҲРёР№ вҖңСҖР°СҒСҮРөСҒвҖқ, СҶРөРҪР·СғСҖРҪРҫ-РәРҫРҪСҠСҺРҪРәСӮСғСҖРҪСӢР№ или РҪРөРәРҫРҪСҠСҺРҪРәСӮСғСҖРҪРҫ-авСӮРҫСҖСҒРәРёР№. Р”РҪРөРІРҪРёРәРҫРІСӢРө Р·Р°РҝРёСҒРё РҪРө РҝСҖРҫСҒСӮРҫ вҖңРҝСҖРёРіРҫРҙилиСҒСҢ РҝСҖРё СҒРҫСҮРёРҪРөРҪРёРё РІРҫСҒРҝРҫРјРёРҪР°РҪРёР№вҖқ, РҫРҪРё РҫСҒСӮавлРөРҪСӢ РІ СӮРөРәСҒСӮРө РәР°Рә СҒРІРҫРөРҫРұСҖазРҪСӢРө РјР°СҸРәРё РҝРҫРҙлиРҪРҪРҫСҒСӮРё, Рё СӮРөРәСҒСӮ РІРҫРәСҖСғРі РҪРёС… РёРҪРҫРіРҙР° СҒСӮилизСғРөСӮСҒСҸ РҝРҫРҙ СҚСӮРҫСӮ РҙРҪРөРІРҪРёРәРҫРІСӢР№ РҝСғРҪРәСӮРёСҖ. РЎР»РҫРІР° РҪРө РҙРҫРҝРёСҒР°РҪСӢ (РҙРҫРҝРёСҒСӢРІР°СӮСҢ вҖңРҪРөРәРҫРіРҙР°вҖқ), РёРјРөРҪР° замРөРҪРөРҪСӢ РёРҪРёСҶиалами (Рё СӮР°Рә СҸСҒРҪРҫ, РәСӮРҫ СҚСӮРҫ), Рё РІСҒРө СҚСӮРё вҖңРҝРҫСӮРҫРј РҙРҫСҒРәажСғвҖқ, вҖңСғР¶Рө РұСӢР»РҫвҖқ вҖ” РҫСҒСӮавлРөРҪСӢ РІ СӮРөРәСҒСӮРө РәР°Рә Р·РҪР°РәРё РҝРҫРҙлиРҪРҪРҫСҒСӮРё (РәРҫРө-РіРҙРө СҸ РҝСҖРёРјРөРҪРёР» СӮР°РәРёРө вҖңРҫСӮСҒСӢР»СӢвҖқ, СҮСӮРҫРұСӢ РҝРөСҖРөРҙР°СӮСҢ Р°СғСҖСғ Р§.Р“.).

В

РЎРәРҫСҖРҫРҝРёСҒСҢ РҙРҪРөРІРҪРёРәР° РҪРө РҫСҮРөРҪСҢ СғРҙРҫРұРҪР° РҙР»СҸ СҒРәРҫСҖРҫРіРҫ СҮСӮРөРҪРёСҸ: СӮРөРәСҒСӮ СӮРҫ вҖңСҒСӢРҝР»РөСӮСҒСҸвҖқ, СӮРҫ вҖңРІСҸР¶РөСӮСҒСҸвҖқ, РҪРҫ РҫРҪР° РҝРҫСҖазиСӮРөР»СҢРҪРҫ С…РҫСҖРҫСҲР°, РәРҫРіРҙР° РҝРөСҖРөРҙР°РөСӮ вҖңРіРҫР»РҫРІРҫР»РҫРјРҪСғСҺ СҒРјРөСҒСҢвҖқ СҒРҫРұСӢСӮРёР№, РІ РәРҫСӮРҫСҖСӢРө СҖР°СҒСҒРәазСҮРёРә вҖңРІСӮСҸРҪСғСӮвҖқ РҝСҖРҫСӮРёРІ РІРҫли, Р° СҒРјРөСҒСҢ СҚСӮР° РәР°Рә СҖаз Рё СҒРҫСҒСӮавлСҸРөСӮ СҒСғСӮСҢ РҝСҖРҫРёСҒС…РҫРҙСҸСүРөРіРҫ. РўСғСӮ РҙРҪРөРІРҪРёРәРҫРІР°СҸ РҪаивРҪРҫСҒСӮСҢ РјРҫР¶РөСӮ СҒРәазаСӮСҢ РұРҫР»СҢСҲРө, СҮРөРј РҝСҖРҫРІРөСҖРөРҪРҪР°СҸ РёСҒСӮРёРҪР°, РҙРҫРұСӢСӮР°СҸ вҖңР·Р°РҙРҪРёРј СҮРёСҒР»РҫРјвҖқ; СҮРөР»РҫРІРөРә, РҝРёСҲСғСүРёР№ РҙРҪРөРІРҪРёРә, РҙРөР№СҒСӮРІРёСӮРөР»СҢРҪРҫ РҪРө Р·РҪР°РөСӮ, СҮСӮРҫ РұСғРҙРөСӮ завСӮСҖР°вҖҰ

В

вҖңвҖҰРІ 1937-Рј СӮР°РәР°СҸ СҖР°РҙРҫСҒСӮСҢ: РІСӢРҝалРҫ РјРҪРҫРіРҫ СҒРҪРөРіСғ, РІРҫСҖРҫСӮР° РҙРҫРІРөСҖС…Сғ Р·Р°СҒСӢРҝалРҫвҖҰвҖқ

В

вҖҰРё РөСүРө РҫСҒРҫРұРөРҪРҪРҫСҒСӮСҢ РҙРҪРөРІРҪРёРәРҫРІРҫРіРҫ вҖңРҝРҫСӮРҫРәР° СҒРҫР·РҪР°РҪРёСҸвҖқ: РІ РҝРҫСӮРҫРә РІСӮСҸРіРёРІР°РөСӮСҒСҸ РҫРіСҖРҫРјРҪРҫРө РәРҫлиСҮРөСҒСӮРІРҫ лиСҶ Рё СҒРҫРұСӢСӮРёР№, РІСҖРҫРҙРө РұСӢ РҪРө РҫСӮРҫРұСҖР°РҪРҪСӢС… РІ С…РҫРҙРө авСӮРҫСҖСҒРәРҫР№ вҖңСҮРёСҒСӮРәРёвҖқ, Р° СҒРҫСҒСӮавлСҸСҺСүРёС… вҖңС„РҫРҪвҖқ Рё вҖңР»РөР№СӮРјРҫСӮРёРІвҖқ: РІСҒРө СҚСӮРҫ РіСғРҙРёСӮ, РәР°Рә СғР»РөР№, СӮРҫ РҝСҢСҸРҪРёСӮ, СӮРҫ жалиСӮвҖҰ РқРө РҝРҫР№РјРөСҲСҢ, РҫСӮРәСғРҙР° РҝахРҪРөСӮ СҲР°СҲР»СӢРәРҫРј (РҙалРөРө СҸ РҫРҝРёСҖР°СҺСҒСҢ РҪР° РҪРөР·Р°РұСӢРІР°РөРјСӢР№ РҫРұСҖазРҪСӢР№ С…РҫРҙ Р§.Р“. РёР· вҖңРңамиСҲР°вҖқ): СӮРҫ ли СҚСӮРҫ РұР°СҖР°СҲРөРә РҪР° РІРөСҖСӮРөР»Рө, СӮРҫ ли РҫСҒла РәР»РөР№РјСҸСӮ.

В

РһСҒР»СӢ Рё РұР°СҖР°РҪСӢ, РҝРҫРҙР»РөСҶСӢ Рё С…РёСӮСҖРөСҶСӢ, СҖР°РұРҫСӮСҸРіРё Рё РҝСҖавРөРҙРҪРёРәРё, РҪРөРҝРҫСӮРҫРҝР»СҸРөРјСӢРө С„СғРҪРәСҶРёРҫРҪРөСҖСӢ Рё СҒР»СғСҮайРҪСӢРө СҒРҝСғСӮРҪРёРәРё, РҝСҖРҫРҪСӢСҖСӢ, РјСғРҙСҖРөСҶСӢ, РҪР°СҒСӮавРҪРёРәРё вҖ” РІСҒРө СҚСӮРҫ РҝРөСҒСӮСҖСӢРј С„СҖРҫРҪСӮРҫРј РҙРІРёР¶РөСӮСҒСҸ РҝРҫ СҒСӮСҖР°РҪРёСҶам; авСӮРҫСҖ РҪРө РҝСҖРҫСҖРөживаРөСӮ СҚСӮРҫР№ РјР°СҒСҒСӢ, Р° лиСҲСҢ СҒРҫРұРёСҖР°РөСӮ РёРјРөРҪР° РІ СғРәазаСӮРөР»Рө Рә СҒРөРјРёСҒРҫСӮСҒСӮСҖР°РҪРёСҮРҪРҫРјСғ СӮРҫРјСғ вҖҰ Рё Р·РҪР°РөСӮРө, СҒРәРҫР»СҢРәРҫ СӮам РІ СҒРҝРёСҒРәРө СғРҝРҫРјСҸРҪСғСӮСӢС…? Р‘РҫР»РөРө РҝРҫР»СғСӮРҫСҖР° СӮСӢСҒСҸСҮ.

В

РқРҫ СҒамРҫРө РёРҪСӮРөСҖРөСҒРҪРҫРө РІ СҚСӮРҫРј РјРөРјСғР°СҖРҪРҫРј РҫСӮРәСҖРҫРІРөРҪРёРё вҖ” РҪРө фаРәСӮСғСҖРҪРҫРө РұРҫРіР°СӮСҒСӮРІРҫ. СамРҫРө РёРҪСӮРөСҖРөСҒРҪРҫРө вҖ” СҒРҫРәСҖРҫРІРөРҪРёРө РҙСғСҲРё, РҫРәазСӢРІР°СҺСүРөР№СҒСҸ РІ РіРҫР»РҫРІРҫР»РҫРјРҪСӢС… СҒРёСӮСғР°СҶРёСҸС…. РўРҫ, СҮСӮРҫ Р·Р°РҙРҪРёРј СҮРёСҒР»РҫРј РҫСӮРҪРөСҒРөРҪРҫ авСӮРҫСҖРҫРј Рә СҒСӮилиСҒСӮРёРәРө СҒРҝР°СҒРёСӮРөР»СҢРҪРҫР№ СӮайРҪРҫРҝРёСҒРё:

В

вҖңРҹРёСҲСғ Рё СҮСғРІСҒСӮРІСғСҺ вҖ” РҝСҖРёРІСӢРә Рә СҚР·РҫРҝРҫРІСғ СҒСӮРёР»СҺ РІ РҝСҖРөРҙРөлах СҖазСҖРөСҲРөРҪРҪРҫРіРҫ РөСҖРҪРёСҮРөСҒСӮРІР°вҖқ.

В

В

В

РўРҫ Р»РөРІРҫР№, СӮРҫ РҝСҖавРҫР№?

В

РҹРҫСҮРөРјСғ Р§.Р“. РҪРө РІСӢРҝСҖавил РІСҒРө СҚСӮРҫ Р·Р°РҙРҪРёРј СҮРёСҒР»РҫРј? РҹРҫСҮРөРјСғ СғРІРөРәРҫРІРөСҮРёР» СҚРјРҫСҶРёРҫРҪалСҢРҪСӢР№ РҫРҝСӢСӮ, РҝРҫР»СғСҮРөРҪРҪСӢР№ РІ СҒРёСӮСғР°СҶРёСҸС…, СҒамаСҸ РұРөР·РҫРұРёРҙРҪР°СҸ РёР· РәРҫСӮРҫСҖСӢС… СҒРІСҸР·Р°РҪР° СҒ РҝСҖРҫСҒСҢРұРҫР№ СҖРөРҙР°РәСӮРҫСҖР° Р¶СғСҖРҪала вҖңР”СҖСғР¶РұР° РҪР°СҖРҫРҙРҫРІвҖқ: СҸ, РјРҫР», РҫРҝСғРұлиРәРҫвал СӮРІРҫРөРіРҫ вҖңРңамиСҲР°вҖқ, Р° СӮРөРҝРөСҖСҢ СӮСӢ РІСӢСҖСғСҮРё Р¶СғСҖРҪал: РҪР°РҝРёСҲРё Рҫ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖРҪСӢС… РҙРҫСҒСӮРҫРёРҪСҒСӮвах РјРөРјСғР°СҖРёСҒСӮР° Р‘СҖРөР¶РҪРөРІР°вҖҰ

В

РқСғ, лаРҙРҪРҫ РұСӢ, СҒРёРҙРөР» СӮРёС…РёР№ РәРҫРҪСҒСғР»СҢСӮР°РҪСӮ РІ РЎРҹ Рё РІСӢСҲРө РҪРө СҒРҫвалСҒСҸ, Р° СӮСғСӮ Р»РҫРіРёРәР° СҒР»СғР¶РұСӢ РІСӢРҪРҫСҒРёСӮ РҪавРөСҖС…, РҪР°РҝРҫСҖ СӮалаРҪСӮР° РҪРө РҙР°РөСӮ РҝРҫРәРҫСҸ, Рё РІРҫСӮ Р§.Р“. РҪРө РҝСҖРҫСҒСӮРҫ авСӮРҫСҖРёСӮРөСӮРҪСӢР№ РҝСҖРҫзаиРә, РҫРҪ РҝСҖРөРҙСҒСӮавиСӮРөР»СҢ СҖРөСҒРҝСғРұлиРәРё вҖ” СӮСғСӮ Рё РІСӢСҒСҲРөРіРҫ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖРҪРҫРіРҫ РҪР°СҮалСҢСҒСӮРІР° вҖ” СӮам. РқР°РҙРҫ вҖңСҒСҖР°СҒСӮР°СӮСҢСҒСҸ СҒ СҒРёСҒСӮРөРјРҫР№вҖқ. Рҳ РІРҫСӮ РҫРҪ СғР¶Рө РҪРө Р°СҒРҝРёСҖР°РҪСӮ вҖ” РҫРҪ РҝСҖРҫС„РөСҒСҒРҫСҖ РҗРәР°РҙРөРјРёРё РҫРұСүРөСҒСӮРІРөРҪРҪСӢС… РҪР°СғРә РҝСҖРё РҰРҡ РҡРҹРЎРЎ (вҖңаж РҝСҖРё РҰРҡвҖқ вҖ” замРөСҮР°РөСӮ Р§.Р“.). Рҳ РІРҫСӮ РҫРҪ СғР¶Рө РҪРө РҝСҖРҫСҒСӮРҫ РёР·РҙР°РөСӮСҒСҸ РІ вҖңРЎРҫРІРөСӮСҒРәРҫРј РҝРёСҒР°СӮРөР»РөвҖқ, РҫРҪ вҖ” СҮР»РөРҪ РҝСҖавлРөРҪРёСҸ (вҖңСҒ СҖРөСҲР°СҺСүРёРј РіРҫР»РҫСҒРҫРјвҖқ, вҖ” СғСӮРҫСҮРҪСҸРөСӮ Р§.Р“.).

В

РўР°Рә СҮСӮРҫ СҒРәРҫР»СҢРәРҫ-РҪРёРұСғРҙСҢ СҸРІРҪРҫР№ РҫРҝРҝРҫР·РёСҶРёРё СҖРөжимСғ СӮСғСӮ Рё РІ завРҫРҙРө РҪРөСӮ: вҖңРӯСӮРҫ РұСӢР»Рҫ РІСӢСҲРө РјРҫРёС… СҒРёР»вҖҰ СҸ СҒРҫР·РҪР°СӮРөР»СҢРҪРҫ РҫСӮРіРҫСҖаживалСҒСҸ РҫСӮ РІСҒРөРіРҫ, СҮСӮРҫ РұСӢР»Рҫ СҒРІСҸР·Р°РҪРҫ СҒ СӮР°Рә РҪазСӢРІР°РөРјСӢРј РҙРёСҒСҒРёРҙРөРҪСӮСҒСӮРІРҫРјвҖқ.

В

РҡР°Рә РҝСҖРёРәажРөСӮРө РІРөСҒСӮРё СҒРөРұСҸ СҮРөР»РҫРІРөРәСғ, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ РҙРҫСҒСӮР°СӮРҫСҮРҪРҫ РҝСҖРҫРҪРёСҶР°СӮРөР»РөРҪ, СҮСӮРҫРұСӢ РІРёРҙРөСӮСҢ лиСҶРөРјРөСҖРёРө Рё фалСҢСҲСҢ СҒРёСҒСӮРөРјСӢ, РҪРҫ РҙРҫСҒСӮР°СӮРҫСҮРҪРҫ РҫСҒРјРҫСӮСҖРёСӮРөР»РөРҪ, СҮСӮРҫРұСӢ РҪРө РІСӢР»РөСӮРөСӮСҢ РёР· СҒРёСҒСӮРөРјСӢ РІРҫРҫРұСүРө? Рҗ главРҪРҫРө вҖ” РөСҒли СҚСӮРҫСӮ СҮРөР»РҫРІРөРә РҝСҖРөРҙРөР»СҢРҪРҫ РҫРәСҖРҫРІРөРҪРөРҪ СҒ СҒамим СҒРҫРұРҫР№?

В

РҗРІСӮРҫС…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРёСҒСӮРёРәР°, РҙРҫСҒСӮРҫР№РҪР°СҸ СғРІРөРәРҫРІРөСҮРөРҪРёСҸ:

В

вҖңР”СғРјР°СҺ РәРҫРҪфлиРәСӮРҪРҫ, живСғ РәРҫРјРҝСҖРҫРјРёСҒСҒРҪРҫвҖқ.

В

РқР° РјРҫР№-СӮРҫ РІР·РіР»СҸРҙ, СӮР°РәР°СҸ РёСҒРҝРҫРІРөРҙСҢ РәСғРҙР° СҶРөРҪРҪРөРө, СҮРөРј РҪСӢРҪРөСҲРҪРёРө СҒСҮРөСӮСӢ РІСҮРөСҖР°СҲРҪРёС… РұРҫСҖСҶРҫРІ РҝСҖРҫСӮРёРІ СҖРөжима, РұСғРҙСӮРҫ РҫРҪРё РІСҒРө РҝСҖРөРҙРІРёРҙРөли (РҪРёСҮРөРіРҫ РҫРҪРё РҪРө РҝСҖРөРҙРІРёРҙРөли! вҖ” Рӣ.Рҗ.), Рё РҪСӢРҪРөСҲРҪРёС… РҝлаРәалСҢСүРёРәРҫРІ РҝРҫ СҖРөжимСғ, РұСғРҙСӮРҫ РҫРҪРё Р·РҪР°СҺСӮ, РәР°Рә РҫРҪ РұСғРҙРөСӮ С…РҫСҖРҫСҲ, РөСҒли РөРіРҫ РІРөСҖРҪСғСӮСҢ (РҪРёСҮРөРіРҫ РҫРҪРё РҪРө Р·РҪР°СҺСӮ. вҖ” Рӣ.Рҗ.).

В

Р§.Р“. РҪРө РҙРөлаРөСӮ РІРёРҙ, РұСғРҙСӮРҫ Р·РҪР°РөСӮ или РҝСҖРөРҙРІРёРҙРөР». РһРҪ РҝСҖРөРҙРҝРҫСҮРёСӮР°РөСӮ РҫСҒРҫР·РҪаваСӮСҢ РҝРөСҖРөжиСӮРҫРө РәР°Рә РҝР°СҖР°РҙРҫРәСҒ:

В

вҖңРҹР°СҖР°РҙРҫРәСҒ: РІ СӮСғ СҒРҫСҶиалиСҒСӮРёСҮРөСҒРәСғСҺ РҪРөСҒРІРҫРұРҫРҙСғ РјСӢ РҪРө РұСӢли СҖР°Рұами, Р° РІ СҚСӮСғ СҖСӢРҪРҫСҮРҪСғСҺ СҒРІРҫРұРҫРҙСғ СҒСӮали вҖ” СҒРІРҫРұРҫРҙРҪСӢРө вҖ” РҪРҫ СҖР°РұСӢ!вҖқ

В

Р•СҒли РҫСҒСӮаваСӮСҢСҒСҸ РІ РҝСҖРөРҙРөлах СҚР·РҫРҝРҫРІРҫР№ СҺРјРҫСҖРёСҒСӮРёРәРё, СӮРҫ Р»РөРіРәРҫ РҫСӮСҲСғСӮРёСӮСҢСҒСҸ СҒ РҝРҫРјРҫСүСҢСҺ РҙРІСғС… РҝР°СҖ РҫСҮРәРҫРІ, СҮРөСҖРҪСӢС… Рё СҖРҫР·РҫРІСӢС…, или РҙРІСғС… СҖСғРә: РҝСҖавРҫР№ Рё Р»РөРІРҫР№вҖҰ

В

РқРҫ РІСҮРёСӮР°РөРјСҒСҸ: СҮСӮРҫ СӮам РҝРҫРҙ СҺРјРҫСҖРҫРј.

В

вҖңР‘СғСҖР»РөРҪРёРө-РәРёРҝРөРҪРёРө РІРҫ РјРҪРө РҙРІСғС… РәСғР»СҢСӮСғСҖ, СҸР·СӢРәРҫРІ, СӮРҫСҮРҪРҫ РҝРёСҲСғ СӮРҫ Р»РөРІРҫР№, СӮРҫ РҝСҖавРҫР№вҖҰвҖқ

В

РңР°СҒСӮРөСҖР° лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖРҪРҫР№ СӮРөС…РҪРёРәРё РјРҫРіСғСӮ Р·Р°РҝРёСҒР°СӮСҢ СҚСӮРҫ РҙРІРҫРөСҖСғСҮРёРө РІ СҒРІРҫР№ Р°СҖСҒРөРҪал, РҪРҫ РјРҪРө РІ РҫРҝСӢСӮРө Р§.Р“. РёРҪСӮРөСҖРөСҒРҪРҫ РҙРІРҫРөРҪРёРө РёРҪРҫРіРҫ СғСҖРҫРІРҪСҸ: РәРёРҝРөРҪРёРө СҮСғРІСҒСӮРІ РҪР° СҒСӮСӢРәРө РәСғР»СҢСӮСғСҖ, РұСғСҖР»РөРҪРёРө РјСӢСҒли РІ СӮРҫСҮРәРө РёС… РІСҒСӮСҖРөСҮРё, РҫСӮРәСҖРҫРІРөРҪРёРө РҙСғС…Р° РҪР° РіСҖР°РҪРёСҶРө СҒРҫСҒСӮРҫСҸРҪРёР№, РәРҫРіРҙР° РҪР°РҙРҫ РҫСҒСӮР°СӮСҢСҒСҸ СӮРөРј, РәСӮРҫ СӮСӢ РөСҒСӮСҢ, Рё РҝСҖРёСӮРҫРј СҒСӮР°СӮСҢ СӮРөРј, РәРөРј РҪРө РұСӢР»вҖҰ

В

РҳР· РІСҒРөРіРҫ РҫРіСҖРҫРјРҪРҫРіРҫ СӮРҫРјР° РІРҫСҒРҝРҫРјРёРҪР°РҪРёР№ Р§.Р“. СҸ РұРөСҖСғ РёРјРөРҪРҪРҫ СҚСӮРҫСӮ СҒСҺР¶РөСӮ, РјРҫР¶РөСӮ, Рё Р·Р°СҒР»РҫРҪРөРҪРҪСӢР№ РҫРұилиРөРј РёРҪРҫРіРҫ РјР°СӮРөСҖиала, РҪРҫ, РҪР° РјРҫР№ РІР·РіР»СҸРҙ, РәР»СҺСҮРөРІРҫР№. Р•СҒли СғР¶ РІСӢСҲР»Рҫ СӮР°Рә, СҮСӮРҫ РІСҒРө РәРёРҝРөРҪРёРө-РұСғСҖР»РөРҪРёРө СҒРҫСҶиалСҢРҪСӢС… РҙСҖам, РҙСҖР°Рә, СҒСҮРөСӮРҫРІ Рё РјРөСҮСӮР°РҪРёР№, СҖазРҫСҖвавСҲРёС… РҙСғСҲРё Р»СҺРҙРөР№ РІ РҘРҘ РІРөРәРө, СҒРІРҫРҙРёСӮСҒСҸ СӮРөРҝРөСҖСҢ Рә РјРёСҒСӮРёРәРө-магии СҚСӮРҪРҫСҒРҫРІ, вҖ” РІРҫСӮ Рё РІРіР»СҸРҙРёРјСҒСҸ РІ РёСҒСӮРҫРәРё СҚСӮРҫР№ РјРёСҒСӮРёРәРё Рё РІ РҝРөСҖСҒРҝРөРәСӮРёРІСӢ СҚСӮРҫР№ магии. РһРҝСӢСӮ Р§.Р“. РІ СҚСӮРҫРј СҒРјСӢСҒР»Рө РұРөСҒСҶРөРҪРөРҪ.

В

Р’ азРөСҖРұайРҙжаРҪСҒРәРҫРј СҒамРҫРҫРҝСҖРөРҙРөР»РөРҪРёРё Р§.Р“. РҪР°РҙРҫ СҒСҖазСғ Р¶Рө СғСӮРҫСҮРҪРёСӮСҢ вҖңРҝР°СҖРҫР»СҢвҖқ, СҒ РәРҫСӮРҫСҖСӢРј РҫРҪ РІСӢС…РҫРҙРёСӮ РІ РјРҪРҫРіРҫРҪР°СҶРёРҫРҪалСҢРҪСӢР№ РјРёСҖ; СҚСӮРҫСӮ РҝР°СҖРҫР»СҢ вҖ“

В

БаРәРёРҪСҒСӮРІРҫ

В

БаРәСғ вҖ” СҖСғСҒСҒРәРҫСҸР·СӢСҮРҪСӢР№ СҒСғРҝРөСҖСҚСӮРҪРҫСҒ, РІ РҫСҒРҪРҫРІРҪРҫРј СҚСӮРҫ азРөСҖРұайРҙжаРҪСҒРәРҫ-РөРІСҖРөР№СҒРәРҫ-Р°СҖРјСҸРҪСҒРәР°СҸ РёРҪСӮРөллигРөРҪСҶРёСҸ, главРҪСӢР№ РҝСҖРёРҫСҖРёСӮРөСӮ РәРҫСӮРҫСҖРҫР№ вҖ” РІСҒРөСҮРөР»РҫРІРөСҮРҪРҫСҒСӮСҢ. Р Р°СҒСҮР»РөРҪРёСӮСҢ СҚСӮСғ РҫРұСүРҪРҫСҒСӮСҢ РҪР° СҚСӮРҪРёСҮРөСҒРәРёРө СҒРҫСҒСӮавлСҸСҺСүРёРө вҖ” Р·РҪР°СҮРёСӮ СғРұРёСӮСҢ СҒамСғСҺ СҒСғСӮСҢ вҖңРұР°РәРёРҪСҒСӮРІР°вҖқ.

В

Р’ СҚРҝРҫС…Сғ СҚСӮРҪРҫС„РҫРұРёР№, РҫРҙРҪР°РәРҫ, РҝСҖРёС…РҫРҙРёСӮСҒСҸ РҫСӮРІРөСҮР°СӮСҢ РҪР° РІРҫРҝСҖРҫСҒСӢ, СғРұРёР№СҒСӮРІРөРҪРҪСӢРө РҙР»СҸ РІСҒРөСҮРөР»РҫРІРөСҮРөСҒРәРёС… РІРҫР·Р·СҖРөРҪРёР№; Р° СҖРөР·РҪСҺ РІ РәРҫРҪСҶРө 80-С… РіРҫРҙРҫРІ вҖ” РәСӮРҫ СғСҒСӮСҖРҫРёР»? РқРө РұР°РәРёРҪСҶСӢ?

В

РқРөСӮ. РӯСӮРҫ вҖңРөСҖазСӢвҖқ, РөСҖРөРІР°РҪСҒРәРёРө азРөСҖРұайРҙжаРҪСҶСӢ, РҪР°СҒРёР»СҢСҒСӮРІРөРҪРҪРҫ РёР·РіРҪР°РҪРҪСӢРө РёР· РҗСҖРјРөРҪРёРё Рё С…Р»СӢРҪСғРІСҲРёРө РІ РЎСғмгаиСӮ Рё БаРәСғ, РіРҙРө РҫРҪРё Рё РІСӢРјРөСҒСӮили СҸСҖРҫСҒСӮСҢ РҪР° Р·РҙРөСҲРҪРёС… Р°СҖРјСҸРҪах. РқР°СҒСӮРҫСҸСүРёРө Р¶Рө РұР°РәРёРҪСҶСӢ РҝРҫРҝСҖРҫРұРҫвали СғР»РҫжиСӮСҢ СҖРөР·РҪСҺ РІ РҫСҒСӮСҖРҫСғРјРҪСғСҺ С„РҫСҖРјСғР»Сғ: вҖңР’ БаРәСғ С…Р»СӢРҪСғли РҫР·Р»РҫРұР»РөРҪРҪСӢРө азРөСҖРұайРҙжаРҪСҶСӢ СҒ РөСҖРөРІР°РҪСҒРәРёРј С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРҫРј, Р° РёР·РіРҪР°РҪСӢ РұСӢли РёР· БаРәСғ РҙРҫРұСҖРҫРҝРҫСҖСҸРҙРҫСҮРҪСӢРө Р°СҖРјСҸРҪРө СҒ РұР°РәРёРҪСҒРәРёРј С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРҫРјвҖқ. Р—Р°РҪРөСҒСҸ СҚСӮСғ С„РҫСҖРјСғР»Сғ РІ Р»РөСӮРҫРҝРёСҒСҢ РҪРҫРІРөР№СҲРөР№ СҚСӮРҪРҫРёСҒСӮРҫСҖРёРё, Р§.Р“. СҒСӮР°СҖР°РөСӮСҒСҸ СғРҙРөСҖжаСӮСҢ СӮРҫ, СҮСӮРҫ РөРҙРІР° РҪРө Р·Р°СҒР»РҫРҪРёР»РҫСҒСҢ СҚСӮРёРј РҪРҫРІРөР№СҲРёРј РҫСӮРәСҖРҫРІРөРҪРёРөРј, РҪРҫ РҫСҒСӮР°РөСӮСҒСҸ РҙР»СҸ РҪРөРіРҫ СҒРёРјРІРҫР»РҫРј РІРөСҖСӢ, РҫРҝСҖРөРҙРөливСҲРёРј РөРіРҫ РҙСғС…РҫРІРҪРҫРө РұСӢСӮРёРө вҖ” РҪР° СҒСӮСӢРәРө СҸР·СӢРәРҫРІ, РҪР° РіСҖР°РҪРё РәСғР»СҢСӮСғСҖ, РҪР° СҖСғРұРөР¶Рө РҝСҖРҫСҒСӮСҖР°РҪСҒСӮРІ, РҫР·РҪР°СҮРөРҪРҪСӢС… СҒРёРјРІРҫлами: БаРәСғ вҖ” РңРҫСҒРәРІР°.

В

РӣРёСҖРёСҮРөСҒРәР°СҸ РҝРөСҖРөРәлиСҮРәР° СҚСӮРёС… СҒРёРјРІРҫР»РҫРІ Р·Р°РҪРёРјР°РөСӮ РІ РәРҪРёРіРө Р§.Р“. РҝРҫР»РҪРҫРІРөСҒРҪСғСҺ СҒСӮСҖР°РҪРёСҶСғ. РҜ РҝСҖРёРІРөРҙСғ СӮСҖРё С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРҪСӢС… РјРҫСӮРёРІР°.

В

вҖңБаРәСғ вҖ” СҚР№С„РҫСҖРёСҸ, РңРҫСҒРәРІР° вҖ” СӮСҖРөР·РІРҫСҒСӮСҢ.

В

БаРәСғ вҖ” РёСҒРәСҖРөРҪРҪРөРө РәРҫРІР°СҖСҒСӮРІРҫ, РңРҫСҒРәРІР° вҖ” РҝСҢСҸРҪР°СҸ РҪаивРҪРҫСҒСӮСҢ.

В

БаРәСғ вҖ” лиСҖРёРәР°, СҒСӮСҖРҫРәРё СҖРҫР¶РҙР°СҺСӮСҒСҸ-РіР°СҒРҪСғСӮ, РәР°Рә Р·РІРөР·РҙСӢ РІ авгСғСҒСӮРҫРІСҒРәСғСҺ РҪРҫСҮСҢ, РңРҫСҒРәРІР° вҖ” СҒСғСҖРҫРІР°СҸ РҝСҖРҫР·Р°вҖҰвҖқ

В

Р’СҖРҫРҙРө РұСӢ РҪР°РҙРҫ РұСӢР»Рҫ РҫСҒСӮаваСӮСҢСҒСҸ РІ БаРәСғ, РҪРҫ СҮСӮРҫ-СӮРҫ РјРөСӮРҪСғР»Рҫ РҙСғСҲСғ Рё СӮРөР»Рҫ РІ СҒРөРІРөСҖРҪСғСҺ СҒСӮРҫСҖРҫРҪСғвҖҰ СӮР°Рә СҮСӮРҫ Р¶Рө, СҮСӮРҫ?

В

Р§СӮРҫ Р·Р°СҒСӮавилРҫ РұР°РәРёРҪСҶР° СҒСӮР°СӮСҢ РјРҫСҒРәРІРёСҮРҫРј, Рё РҪРө вҖңРұР°РәРёРҪСҒРәРёРј РјРҫСҒРәРІРёСҮРҫРј, РҪРҫ Рё РҪРө РјРҫСҒРәРҫРІСҒРәРёРј РұР°РәРёРҪСҶРөРј, Р°вҖҰ РұР°РәРёРҪСҶРөРј-РјРҫСҒРәРІРёСҮРҫРј, СҮРөСҖРөР· СҮРөСҖСӮРҫСҮРәСғ, СҒ РёРҪРІРөСҖСҒРёРөР№ РәР°СҮРөСҒСӮРІ РІРҫ СҮСӮРҫ-СӮРҫ РҪРҫРІРҫРө, РҫРұСүРөРө, СҖР°РұРҫСӮР°СҺСүРөРө РҪР° РҫРұРө СҒСӮРҫСҖРҫРҪСӢвҖҰ СӮРҫ РөСҒСӮСҢ РҪРө РҝСҖРҫСҒСӮРҫ РҪР° РҙРІРө СҒРҫСҒСӮавлСҸСҺСүРёРө, Р° вҖ” СҲРёСҖРө, РұРҫР»СҢСҲРө, РІСӢСҲРөвҖҰвҖқ

В

РЁРёСҖРө, РұРҫР»СҢСҲРө, РІСӢСҲРөвҖҰ

В

РҜ РұСӢ СҚСӮРҫ РәР°СҮРөСҒСӮРІРҫ РҪазвал РјРҪРҫРіРҫСҒРөСҖРҙРөСҮРёРөРј, РҫРҪРҫ РІСҖРҫР¶РҙРөРҪРҪРҫРө, РҪРҫ РҝРҫ С…РҫРҙСғ жизРҪРё Р·Р°СҒСӮавлСҸРөСӮ РҙРҫРёСҒРәРёРІР°СӮСҢСҒСҸ РҝСҖРёСҮРёРҪ.

В

РҹСҖРҫСҒСӮРөР№СҲР°СҸ РёР· РҝСҖРёСҮРёРҪ вҖ” РҝРөСҖРөРәлиСҮРәР° СғСҖРҫРІРҪРөР№ СҒРІРҫРұРҫРҙСӢ, РІРҫР·РјРҫР¶РҪР°СҸ РІ РҫРұСүРөСҒСӮРІРө, РіРҙРө СҚСӮРё СғСҖРҫРІРҪРё СҖРөалСҢРҪСӢ, Р° СҒРөСҖРҙСҶРө РұСҢРөСӮСҒСҸ Рё СӮам, Рё СӮСғСӮ.

В

РңРҫСҒРәРІР° вҖңСҒСӮала РҝСҖРёРұРөжиСүРөРј, РІ РҪРөРәРҫСӮРҫСҖРҫРј СҖРҫРҙРө РҝРҫРҙРҝРҫР»СҢРөРј, РіРҙРө СҒРІРҫРұРҫРҙРҪСӢР№ РІ РҝСҖРҫСҒСӮСҖР°РҪСҒСӮРІРө СҒСӮСҖР°РҪСӢ (РЎРЎРЎР . вҖ” Рӣ.Рҗ.) Рё РҪРөСҒРІРҫРұРҫРҙРҪСӢР№ РІ РҝСҖРөРҙРөлах СҖРөСҒРҝСғРұлиРәРё (РҗР·РЎРЎР . вҖ” Рӣ.Рҗ.) СҸвҖҰ СҒРҫРҝСҖРҫСӮРёРІР»СҸР»СҒСҸ РҫРұСүРөРјСғ СҒРҫСҶиалСҢРҪРҫРјСғ Р·Р»Сғ РІ РҫРұРҫР»РҫСҮРәРө зла СҚСӮРҪРёСҮРөСҒРәРҫРіРҫвҖқ.

В

РўРөРҝРөСҖСҢ РҝРҫРёСүРөРј РјРҫСҒСӮРёРә. РқРө РјРөР¶РҙСғ Р·Р»РҫРј Рё Р·Р»РҫРј, Р° РјРөР¶РҙСғ РҙРҫРұСҖРҫРј Рё РҙРҫРұСҖРҫРј.

В

РҹРҫСҮРөРјСғ азРөСҖРұайРҙжаРҪРөСҶ РҫСҒСӮР°РөСӮСҒСҸ РІ РңРҫСҒРәРІРө Рё РҫСҒСӮР°РөСӮСҒСҸ РҝСҖРё СҚСӮРҫРј азРөСҖРұайРҙжаРҪСҶРөРј?

В

вҖңРңРҫСҒРәРІР°вҖҰ СҒСӮала РҪР°СҒСӮРҫР№СҮРёРІРҫ РІРҫР·РІСҖР°СүР°СӮСҢ РјРөРҪСҸ РІ РјРҫСҺ азРөСҖРұайРҙжаРҪСҒРәРҫСҒСӮСҢвҖқ.

В

вҖңР§СғР¶РҫРө вҖ” РәР°Рә СҒРІРҫРө, СҒРІРҫРө вҖ” РәР°Рә СҮСғР¶РҫРөвҖқ.

В

вҖңРңРҫРё СҖСғСҒСҒРәРёРө СҒРҫСҮРёРҪРөРҪРёСҸ СҖазвиваСҺСӮ азРөСҖРұайРҙжаРҪСҒРәРёРө РҝСҖРҫРұР»РөРјСӢ, РҪахРҫРҙСҸСүРёРөСҒСҸ РІРҙали РҫСӮ РјРөРҪСҸ, Р° РәСҖРёСӮРёСҮРөСҒРәРёР№ РІР·РіР»СҸРҙ РҪР° СҖРҫРҙРҪСӢРө СҖРөалии РҙР°РөСӮСҒСҸ РёРјРөРҪРҪРҫ РҝРҫ-СҖСғСҒСҒРәРё, СҮСӮРҫ СӮРҫР¶Рө РҙР»СҸ РјРөРҪСҸ вҖ” загаРҙРәР°вҖқ.

В

ЗагаРҙРәР°, СҖРөСҲР°РөРјР°СҸ РјРҪРҫРіРҫР·РҪР°СҮРҪРҫ РІ РіРёРіР°РҪСӮСҒРәРёС… РјРөРіР°РҝРҫлиСҒах Р·РөРјРҪРҫРіРҫ СҲР°СҖР°, РіРҙРө РІРҫР·РҙСғС… РІСҒРөРјРёСҖРҪРҫСҒСӮРё РҝРҫСҒСӮРҫСҸРҪРҪРҫ РҝРҫРҙРҝРёСӮСӢРІР°РөСӮСҒСҸ РІРҫСҒС…РҫРҙСҸСүРёРјРё РҫСӮ Р·Рөмли СӮРҫРәами СҚСӮРҪРёСҮРҪРҫСҒСӮРё. РҹСӮРёСҮРәР°, СҒСӮРҫР»РөСӮРёСҸРјРё живСғСүР°СҸ вҖңРІР·Р°РҝРөСҖСӮРёвҖқ, РјРҫР¶РөСӮ РҙСғРјР°СӮСҢ, СҮСӮРҫ РҫРҪР° вҖ” РөРҙРёРҪСҒСӮРІРөРҪРҪР°СҸ РҝРөРІСғРҪСҢСҸ Р‘РҫР¶СҢСҸ, РҪРҫ СҮСӮРҫРұСӢ РҝРҫРҪСҸСӮСҢ, СҮСӮРҫ РҫРҪР° РҝРҫРөСӮ, РҫРҪР° РҙРҫлжРҪР° СғСҒР»СӢСҲР°СӮСҢ СҒРөРұСҸ РІРҫ РІСҒРөРјРёСҖРҪРҫРј С…РҫСҖРө. Р•СҒли РөРө РіРҫР»РҫСҒ заглСғСҲР°СӮ, СӮРҫвҖҰ РҝСӮРёСҮРәСғ жалРәРҫ. РқРҫ РөРө Рё СӮР°Рә, Рё СҚРҙР°Рә жалРәРҫ вҖ” Р° РІРҙСҖСғРі РҪРө СҒРҝРҫРөСӮ СҒРІРҫСҺ РҝРөСҒРҪСҺ СӮР°Рә, СҮСӮРҫРұСӢ РөРө СғСҒР»СӢСҲали?

В

Р—РҙРөСҒСҢ РҪРө СӮРҫ важРҪРҫ, СҮСӮРҫ РәСғР»СҢСӮСғСҖР° РҫСӮРҪРҫСҒРёСӮРөР»СҢРҪРҫ РҪРөРұРҫР»СҢСҲРҫРіРҫ РҪР°СҖРҫРҙР° РІСҒСӮСғРҝР°РөСӮ РІРҫ взаимРҫРҙРөР№СҒСӮРІРёРө СҒ РәСғР»СҢСӮСғСҖРҫР№ РҪР°СҖРҫРҙР° РҫРіСҖРҫРјРҪРҫРіРҫ (РҫРіСҖРҫРјРҪСӢР№ РҪР°СҖРҫРҙ РІСҒРөРіРҙР° СҒРҫСҒСӮРҫРёСӮ РёР· РҫСӮРҪРҫСҒРёСӮРөР»СҢРҪРҫ РҪРөРұРҫР»СҢСҲРёС… С„СҖР°РәСҶРёР№, РәРҫСӮРҫСҖСӢРө СҒРҫС…СҖР°РҪСҸСҺСӮ СҒРІРҫРөРҫРұСӢСҮРҪРҫСҒСӮСҢ, РІС…РҫРҙСҸ РІ РұРҫР»СҢСҲРҫР№ РәСҖСғРі); РҙРөР»Рҫ СӮСғСӮ РҪРө РІ РәРҫлиСҮРөСҒСӮвах, РҙРөР»Рҫ РІРҫ взаимРҪРҫР№ РҪСғР¶РҙРө, Рё РҙиалРҫРі РәСғР»СҢСӮСғСҖ РІ СҚСӮРҫРј СҒРјСӢСҒР»Рө РІСҒРөРіРҙР° вҖ” РҙиалРҫРі СҖавРҪСӢС….

В

РҹСҖРёРјРөРҪРёСӮРөР»СҢРҪРҫ Рә РҪР°СҲРөРјСғ РјР°СӮРөСҖиалСғ: СҮСӮРҫ Рҙавал азРөСҖРұайРҙжаРҪСҒРәРҫР№ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖРө РІСӢС…РҫРҙ РІ РҫРұСүРөСҖСғСҒСҒРәРёР№ РәСҖСғРі (РІ РәСҖСғРі РҫРұСүРөСҒРҫРІРөСӮСҒРәРёР№, РҝРҫРәР° РҫРҪ РҪРө СҖР°СҒРҝалСҒСҸ)? РӯСӮРҫ РұСӢР» РҝСҖСҸРјРҫР№ РІСӢС…РҫРҙ РҪР° РјРёСҖРҫРІСғСҺ Р°СҖРөРҪСғ (ЧиРҪРіРёР· Р“СғСҒРөР№РҪРҫРІ РҝСҖРөРҙРҝРҫСҮРёСӮР°РөСӮ СҒР»РҫРІРҫ вҖңРәалиСӮРәР°вҖқ); РҝРөСҖРөРІРҫРҙСӢ РҪР° РјРёСҖРҫРІСӢРө СҸР·СӢРәРё вҖ” СҮРөСҖРөР· СҖСғСҒСҒРәРёР№; РҫРіСҖРҫРјРҪРҫРө СғРІРөлиСҮРөРҪРёРө СҮРёСӮР°СӮРөР»СҢСҒРәРҫР№ Р°СғРҙРёСӮРҫСҖРёРё; СҖР°СҒСҲРёСҖРөРҪРёРө РәСҖСғРіРҫР·РҫСҖР°, РҫРұРҫРіР°СүРөРҪРёРө СҸР·СӢРәР°вҖҰ РқРҫ СҚСӮРҫ РІСҒРө Р°РәСҒРёРҫРјСӢ, азСӢ, СҒР»РөРіРәР° РҙажРө РҝРҫРёСҒСӮРөСҖСҲРёРөСҒСҸ Р·Р° СҒРҫРІРөСӮСҒРәРҫРө РІСҖРөРјСҸ, Р° РІ РҪР°СҲРө РҪРҫРІРөР№СҲРөРө РІСҖРөРјСҸ РІСҖРҫРҙРө РұСӢ РҫРұСҖРөСӮР°СҺСүРёРө СғСӮРөСҖСҸРҪРҪСӢР№ СҒРјСӢСҒР».

В

РҜ РҪахРҫР¶Сғ РІ Р§.Р“. РҫСӮРІРөСӮ Рё РҪР° РҫРұСҖР°СӮРҪСӢР№ РІРҫРҝСҖРҫСҒ, РІРҫРІСҒРө РҪРө Р°РәСҒРёРҫРјР°СӮРёСҮРөСҒРәРёР№ Рё РҙажРө РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРҫ РҝСҖРҫРІРҫРәР°СҶРёРҫРҪРҪСӢР№: Р° СҮСӮРҫ РҙР°РөСӮ азРөСҖРұайРҙжаРҪСҒРәРёР№ СҸР·СӢРә СҖСғСҒСҒРәРҫРјСғ?

В

РһСӮРІРөСҮР°СҸ РҪР° СҚСӮРҫСӮ РІРҫРҝСҖРҫСҒ, Р§.Р“. РҫСӮСӮалРәРёРІР°РөСӮСҒСҸ РҫСӮ СҒСӮСҖРөРјР»РөРҪРёСҸ вҖңРҪР°СҶРёРҫРҪалРҫРІвҖқ СҮРөСҖРөР· РңРҫСҒРәРІСғ РұСӢСӮСҢ СғСҒР»СӢСҲР°РҪРҪСӢРјРё РІРҫ РІСҒРөРј РјРёСҖРө: РҪРҫ СҮРөСҖРөР· вҖңРІРөСҒСҢ РјРёСҖвҖқ РІРҫР·РҪРёРәала РёР·РІРөСҒСӮРҪРҫСҒСӮСҢвҖҰ РҙажРө Сғ СҒРөРұСҸ!

В

вҖңР СғСҒСҒРәРёР№ СҸР·СӢРә вҖ” РҪРөзавиСҒРёРјРҫ РҪРё РҫСӮ СҮРөРіРҫ вҖ” РұСӢР» РІСӢС…РҫРҙРҫРј РІ РұРҫР»СҢСҲРҫР№ РјРёСҖ, Рё РҪРөРІРҫР»СҢРҪРҫ РҝСҖРёСҖавРҪивал, СҒ РҫРҙРҪРҫР№ СҒСӮРҫСҖРҫРҪСӢ, СҖСғСҒСҒРәСғСҺ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖСғ Рә РҪР°СҶРёРҫРҪалСҢРҪРҫР№, Р° СҒ РҙСҖСғРіРҫР№, РҝРҫРҙРҪимал РөРө СҒСӮР°СӮСғСҒ РҪР° СғСҖРҫРІРөРҪСҢ РҪРөРҫСүСғСӮРёРјСӢР№, РјРҫР¶РөСӮ, СҒамими СҖСғСҒСҒРәРёРјРё. РңалРҫ РәСӮРҫ РёР· РҪР°СҒ Р·Р°РҙСғРјСӢвалСҒСҸ РҪР°Рҙ СҚСӮРёРјвҖҰвҖқ

В

РҹРҫСҖазиСӮРөР»СҢРҪРҫРө РҪР°РұР»СҺРҙРөРҪРёРө! РҳРјРөРҪРҪРҫ РІ РҝРҫСҒР»РөРҙРҪРөРј РҝРҫРІРҫСҖРҫСӮРө РјСӢСҒли. РңСӢ, СҖСғСҒСҒРәРёРө, СӮРҫР¶Рө малРҫ Р·Р°РҙСғРјСӢРІР°РөРјСҒСҸ РҪР°Рҙ СҚСӮРёРј. РһРұРҫРіР°СүРөРҪРёРө СҖСғСҒСҒРәРҫРіРҫ СҸР·СӢРәР° вҖ” РҝСҖРҫСҶРөСҒСҒ, РҪРө СҒРІРҫРҙСҸСүРёР№СҒСҸ Рә РҝСҖСҸРјСӢРј заимСҒСӮРІРҫРІР°РҪРёСҸРј, РәРҫСӮРҫСҖСӢРө РҪР° РІРёРҙСғ (РҫРҪРё, РәСҒСӮР°СӮРё, РІСҒСӮСҖРөСҮР°СҺСӮ РІРҝРҫР»РҪРө РҝРҫРҪСҸСӮРҪРҫРө СҒРҫРҝСҖРҫСӮРёРІР»РөРҪРёРө РұР»СҺСҒСӮРёСӮРөР»РөР№ СҮРёСҒСӮРҫСӮСӢ СҸР·СӢРәР°) (1).

В

Р’РёСҒРёСӮ РІ РІРҫР·РҙСғС…Рө РҫСүСғСүРөРҪРёРө СҒРІРөСҖС…РҪР°СҶРёРҫРҪалСҢРҪРҫРіРҫ СҒСӮР°СӮСғСҒР° СҖСғСҒСҒРәРҫРіРҫ СҸР·СӢРәР°, РҪРө замРөСҮР°РөРјРҫРө, РјРҫР¶РөСӮ, СҒамими СҖСғСҒСҒРәРёРјРё. Р—РҙРөСҒСҢ важРҪРҫ, СҮСӮРҫ вҖ” РҝСҖРёРІСӢСҮРҪРҫРө, РҪРөРҫСүСғСӮРёРјРҫРө! РҳРұРҫ завиСҒРёСӮ РҫРҪРҫ РҪРө СҒСӮРҫР»СҢРәРҫ РҫСӮ СғСҒилий лиРҪРіРІРёСҒСӮРҫРІ, СҒРәРҫР»СҢРәРҫ РҫСӮ СҒСӮР°СӮСғСҒР° РәСғР»СҢСӮСғСҖСӢ, РҫСӮ СҒСӮР°СӮСғСҒР° СҒСӮСҖР°РҪСӢ, СҒРҫР·РҙР°РҪРҪРҫР№ РҳСҒСӮРҫСҖРёРөР№ РҪРө РІ СҖР°РҪРіРө РҪР°СҶРёРҫРҪалСҢРҪРҫР№ СӮРҫР»СҢРәРҫ, РҪРҫ РІ СҖР°РҪРіРө СҒРІРөСҖС…РҪР°СҶРёРҫРҪалСҢРҪРҫР№, РёРҪСӮРөСҖРҪР°СҶРёРҫРҪалСҢРҪРҫР№, РјРҪРҫРіРҫРҪР°СҶРёРҫРҪалСҢРҪРҫР№. РҳСҒСҮРөР·РҪРөСӮ СҒСӮР°СӮСғСҒ вҖ” РҪРө РұСғРҙРөСӮ Рё СҖРөалСҢРҪРҫСҒСӮРё, РҫСҒСӮР°РҪРөСӮСҒСҸ РҫРҙРҪР° СӮРҫР»СҢРәРҫ РҝамСҸСӮСҢ, РҙР° Рё РҝамСҸСӮСҢ РҪРө РІРөСҮРҪР°. РЎРҫС…СҖР°РҪРёСӮСҒСҸ СҒСӮР°СӮСғСҒ вҖ” Рё РІРөлиРәР°СҸ СҒРІРҫРөР№ РІСҒРөРҫСӮР·СӢРІСҮРёРІРҫСҒСӮСҢСҺ СҖСғСҒСҒРәР°СҸ РҙСғСҲР° РұСғРҙРөСӮ Рё РҙалСҢСҲРө РҫРұСҖРөСҮРөРҪР° РҪР° СҖР°РұРҫСӮСғ РІ РәРҫРҪСӮР°РәСӮРҪСӢС… СӮРҫСҮРәах. Рҳ РҝРҫРҪР°РҙРҫРұРёСӮСҒСҸ РҙР»СҸ СӮР°РәРҫР№ СҖР°РұРҫСӮСӢ РұРөззавРөСӮРҪР°СҸ СҖСғСҒСҒРәР°СҸ РҙРІСғжилСҢРҪРҫСҒСӮСҢ. РқРө РіРҫРІРҫСҖСҸ СғР¶Рө Рҫ РІРҫСҒСӮРҫСҮРҪРҫР№ СӮРҫРҪРәРҫСҒСӮРё, РәРҫСӮРҫСҖСғСҺ Р§.Р“. РҫРұСӢРіСҖСӢРІР°РөСӮ РҪР° РәажРҙРҫРј СҲагСғ.

В

вҖңДа, РҪРҫ РҝСҖРё СҚСӮРҫРјвҖҰвҖқ

В

РҡСғСҖСҢРөР·РҪСӢРө РІР°СҖРёР°РҪСӮСӢ СғСҖавРҪРҫРІРөСҲРёРІР°СҺСӮСҒСҸ СҺРјРҫСҖРҫРј; РҪР°РҝСҖРёРјРөСҖ, Р·РІРҫРҪРҫРә РҪР°СҶРёРҫРҪалСҢРҪРҫРіРҫ авСӮРҫСҖРёСӮРөСӮР° СҖСғСҒСҒРәРҫРјСғ СҖР°РұРҫСӮСҸРіРө-РҝРөСҖРөРІРҫРҙСҮРёРәСғ: СҒСҖРҫСҮРҪРҫ РҪСғР¶РөРҪ СҒСӮРёС…, РІСӢСҒСӢлаСҺ РҝРҫРҙСҒСӮСҖРҫСҮРҪРёРә, Р° РҫСҖРёРіРёРҪал РҙРҫСҲР»СҺ РҝРҫР·Р¶Рө! (Рҳ РҪРө Рҙай Р‘РҫРі РІСҒРҝРҫРјРҪРёСӮСҢ РҝСҖРё СҚСӮРҫРј, СҮСӮРҫ РҝСҖижизРҪРөРҪРҪРҫ Р·Р°РҝРёСҒР°РҪРҪСӢР№ РІ РіРөРҪРёРё РҗР№РіРё РҝРёСҒал, РҝРҫ РІСӢСҖажРөРҪРёСҺ РҙСҖСғРіРҫРіРҫ РҝСҖижизРҪРөРҪРҪРҫРіРҫ РіРөРҪРёСҸ, Р‘СҖРҫРҙСҒРәРҫРіРҫ, вҖңРіРөРҪиалСҢРҪСӢРө РҝРҫРҙСҒСӮСҖРҫСҮРҪРёРәРё, РҪРө РёРјРөСҺСүРёРө РҫСҖРёРіРёРҪалРҫРІвҖқ).

В

Р‘РҫР»РөРө РәСҖСғСӮСӢРө СҒРёСӮСғР°СҶРёРё РІРҫР·РҪРёРәР°СҺСӮ РІ С…РҫРҙРө РјРөСҒСӮРҪСӢС… РјРөР¶РҪР°СҶРёРҫРҪалСҢРҪСӢС… РәРҫРҪфлиРәСӮРҫРІ, РәРҫРіРҙР° РәажРҙР°СҸ СҒСӮРҫСҖРҫРҪР° РҝСӢСӮР°РөСӮСҒСҸ Р·Р°СҖСғСҮРёСӮСҢСҒСҸ РҝРҫРҙРҙРөСҖР¶РәРҫР№ РңРҫСҒРәРІСӢ. (Рҳ РҪРө Рҙай РұРҫРі РІСҒРҝРҫРјРҪРёСӮСҢ РҝСҖРё СҚСӮРҫРј, РәР°Рә СғлаживалиСҒСҢ РәРҫРіРҙР°-СӮРҫ СҖСғСҒСҒРәРёРө РјРөР¶РәРҪСҸР¶РөСҒРәРёРө СғСҒРҫРұРёСҶСӢ: РәажРҙР°СҸ СҒСӮРҫСҖРҫРҪР° РёСҒРәала РҝРҫРҙРҙРөСҖР¶РәРё Сғ С…Р°РҪР°).

В

РқРөРҝСҖРөРҙСҒРәазСғРөРјСӢ СҸСҖР»СӢРәРё РІ азаСҖСӮРө СҚСӮРҪРҫРұРөСҒРёСҸ. РҗР№СӮРјР°СӮРҫРІ РҪР°СҮРёРҪР°РөСӮ РҝРёСҒР°СӮСҢ РҝРҫ-СҖСғСҒСҒРәРё вҖ” РІ РҡРёСҖРіРёР·РёРё СҚСӮРҫ РІРҫСҒРҝСҖРёРҪРёРјР°СҺСӮ РәР°Рә РҝСҖРөРҙР°СӮРөР»СҢСҒСӮРІРҫ. (Рҳ РҪРө Рҙай РұРҫРі РІСҒРҝРҫРјРҪРёСӮСҢ РҝСҖРё СҚСӮРҫРј, РәР°Рә РІРҫСҒРҝСҖРёРҪРёРјР°РөСӮСҒСҸ РҝРёСӮРөСҖСҒРәРёР№ лиСӮРөСҖР°СӮРҫСҖ Р“РҫРіРҫР»СҢ СҒ РұРөСҖРөРіРҫРІ СҒСғРІРөСҖРөРҪРҪРҫРіРҫ Р”РҪРөРҝСҖР°).

В

РқРөРҝСҖРөРҙСҒРәазСғРөРјСӢ СӮСғРҝРёРәРё Рё лазРөР№РәРё, РҫРұРҪР°СҖСғживаСҺСүРёРөСҒСҸ РІ СҚСӮРҫР№ СҒРёСҒСӮРөРјРө. вҖңРҘСғРҙРҫР¶РҪРёСҮРөСҒРәР°СҸ С…РёСӮСҖРҫСҒСӮСҢвҖқ: РёРҪСҒСҶРөРҪРёСҖРҫРІР°СӮСҢ вҖңРңамиСҲР°вҖқ Р»СғСҮСҲРө РІСҒРөРіРҫ РІ РўР°СҲРәРөРҪСӮРө: СӮР°РәСғСҺ РҙСҖамСғ РҪР° СғР·РұРөРәСҒРәРҫРј РјР°СӮРөСҖиалРө СӮам РұСӢ РҪРёРәР°Рә РҪРө СҖазСҖРөСҲили, Р° РҪР° азРөСҖРұайРҙжаРҪСҒРәРҫРј вҖ” РҝРҫжалСғР№СҒСӮР°вҖҰ

В

РўР°Рә жалРөСӮСҢ ли РҫРұ СғСӮСҖР°СӮРө СҚСӮРҫР№ СҒРёСҒСӮРөРјСӢ, РҝРҫР»РҪРҫР№ РәРҫРІР°СҖСҒСӮРІР°, лиСҶРөРјРөСҖРёСҸ, РҙРҫРұСҖРҫРІРҫР»СҢРҪРҫР№ лжи Рё РІСӢРҪСғР¶РҙРөРҪРҪРҫР№ РҫСҖСӮРҫРҙРҫРәСҒалСҢРҪРҫСҒСӮРё? РўРөРј РұРҫР»РөРө СҮСӮРҫ РҫфиСҶиалСҢРҪРҫ РҫРұСҠСҸРІР»РөРҪРҪР°СҸ вҖңРҙСҖСғР¶РұР° РҪР°СҖРҫРҙРҫРІвҖқ РҝСҖРё РҫСӮРјРөРҪРө РҫРұРөСҖРҪСғлаСҒСҢ вҖңСҒамРҫСғРұРёР№СҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ РұРҫР№РҪРөР№вҖқ, Р° вҖңСҚР№С„РҫСҖРёСҮРөСҒРәРёР№ РҝР°СҖР°Рҙ СҒСғРІРөСҖРөРҪРёР·Р°СҶРёР№вҖқ вҖ” С…Р°РҫСҒРҫРј, вҖңСҶРөРҝРҪРҫР№ СҖРөР°РәСҶРёРөР№ РәСҖРҫРІРҫРҝСҖРҫлиСӮРёСҸ, СҚСӮРҪРҫРІРҫР№РҪамивҖқ!

В

вҖңДа, РҪРҫ РҝСҖРё СҚСӮРҫРјвҖҰ (Р§.Р“. замиСҖР°РөСӮ РІ РҝР°СғР·Рө, СҒРҫРҫРұСҖажаСҸ, СҮСӮРҫ РҝРҫР»РҫжиСӮСҢ РҪР° РҙСҖСғРіСғСҺ СҮР°СҲСғ СӮРҫРҪРәРёС… РІРөСҒРҫРІ)вҖҰ вҖ” РҝРөСҖРөРёР·Рҙал СҒРІРҫРё РәРҪРёРіРё, РІРҫСҒСҒСӮР°РҪРҫРІРёРІ СғРұСҖР°РҪРҪРҫРө СҶРөРҪР·СғСҖРҫР№ (РІ СҒРҫРІРөСӮСҒРәРёРө РөСүРө РіРҫРҙСӢ) РІСҒРө, СҮСӮРҫ РәР°СҒалРҫСҒСҢ вҖңСҖазлРҫР¶РөРҪРёСҸ РІСӢСҒСҲРёС… СҚСҲРөР»РҫРҪРҫРІ влаСҒСӮРё РІ лиСҶРө РјРөСҒСӮРҪСӢС… РәРҫРјРІРҫР¶РҙРөР№вҖқ (СӮРөРј РұРҫР»РөРө СҮСӮРҫ РәРҫРјРІРҫР¶РҙРё СҒСҖРҫСҮРҪРҫ РҝРөСҖРөРёРјРөРҪРҫРІР°РҪСӢ РІ СҚСӮРҪРҫРІРҫР¶РҙРөР№).

В

Р•СҒСӮСҢ ли РұСғРҙСғСүРөРө Сғ РҪСӢРҪРөСҲРҪРөР№ РҝРөСҖРөРёРјРөРҪРҫвавСҲРөР№СҒСҸ жизРҪРөРҪРҪРҫР№ СҒРёСҒСӮРөРјСӢ?

В

вҖңРҳРҙРөСҸ СҒСғРІРөСҖРөРҪРҪРҫСҒСӮРё вҖ” РІСҒРөРіРҫ лиСҲСҢ РҪазСӢРІРҪР°СҸ, Рё РҫРҪР° РҙРөРәлаСҖРёСҖСғРөСӮСҒСҸ СӮРҫРҪСҮайСҲРёРј СҒР»РҫРөРј, Рё РҝРҫСӮРҫРјСғ РјСӢ РәР°Рә РіРҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІРҫ (СӮРҫ РөСҒСӮСҢ РҪРөзавиСҒРёРјСӢР№ РҗР·РөСҖРұайРҙжаРҪ. вҖ” Рӣ.Рҗ.) РјРҫР¶РөРј СҒСғСүРөСҒСӮРІРҫРІР°СӮСҢ СӮРҫР»СҢРәРҫ РҝСҖРё РІСҒРөРјРёСҖРҪРҫРј РұлагРҫРҝРҫР»СғСҮРёРёвҖқ.

В

Рҗ РІСҒРөРјРёСҖРҪРҫРө РұлагРҫРҝРҫР»СғСҮРёРө вҖ” СҖРөалСҢРҪРҫСҒСӮСҢ? Рҳли С…РёРјРөСҖР°: Сғ РіСҖСҸРҙСғСүРөРіРҫ РұСғРҙСғСүРөРіРҫ вҖңСҒРІРҫРёС… Р·Р°РұРҫСӮ РұСғРҙРөСӮ РҪРө СҒСҮРөСҒСӮСҢвҖқ? Рҗ РҪСӢРҪРөСҲРҪСҸСҸ СҖРөалСҢРҪРҫСҒСӮСҢ? вҖңРһРұРҫР·РҪР°СҮРёР»СҒСҸ СҖСғРұРөР¶ РјРөР¶РҙСғ РҪСӢРҪРөСҲРҪРёРј РұСӢСӮРёРөРј вҖ” РІРҫСӮ РҙР°РҪРҪРҫСҒСӮСҢ!.. Рё РҪРөРёР·РұРөР¶РҪСӢРј РҪРөРұСӢСӮРёРөРјвҖқ.

В

РўСғСӮ РјРөР¶РҙСғ РұРҫР¶РөСҒСӮРІРөРҪРҪСӢРј Рё РәРҫСҒРјРҫР»РҫРіРёСҮРөСҒРәРёРј РІРәлиРҪРёРІР°РөСӮСҒСҸ РөСүРө Рё СҒР°СӮР°РҪРёРҪСҒРәРҫРө: вҖңРҹРёСҲРё РҪРө РҝРёСҲРё, Р° РјРёСҖ, РҪР°РҝРёСҮРәР°РҪРҪСӢР№ СҒСӮСҖахами (Рё РҝСҖРҫРҝРёСӮР°РҪРҪСӢР№ РәСҖРҫРІСҢСҺ), РҪРө РҝРөСҖРөРҙРөлаСӮСҢвҖқ.

В

Р’ СҒРІРөСӮРө СҚСӮРёС… С„СғСӮСғСҖРҫР»РҫРіРёСҮРөСҒРәРёС… РҝСҖРөРҙРҝРҫР»РҫР¶РөРҪРёР№ РёРҪСӮРөСҖРөСҒРҪСӢ РҝРөСҖСҒРҝРөРәСӮРёРІСӢ, РҝСҖРөРҙСҮСғРІСҒСӮРІСғРөРјСӢРө РҙР»СҸ СӮРҫР№ РІСӮРҫСҖРҫР№ СҖРҫРҙРёРҪСӢ, РәР°РәРҫРІРҫР№ Р§.Р“. СҒ РҝРҫР»РҪСӢРј РҫСҒРҪРҫРІР°РҪРёРөРј СҒСҮРёСӮР°РөСӮ Р РҫСҒСҒРёСҺ, СҖСғСҒСҒРәСғСҺ РәСғР»СҢСӮСғСҖСғ, Р РҫСҒСҒРёР№СҒРәРҫРө РіРҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІРҫ.

В

Р—РҙРөСҒСҢ РҝСҖРөРҙСҮСғРІСҒСӮРІРёСҸ РәСғРҙР° РұРҫР»РөРө РҫРҝСҖРөРҙРөР»РөРҪРҪСӢ. Два СҒСҶРөРҪР°СҖРёСҸ.

В

Рҳли Р РҫСҒСҒРёСҸ РұСғРҙРөСӮ СҮРёСҒСӮРёСӮСҢСҒСҸ РҫСӮ РёРҪРҫРҪР°СҶРёРҫРҪалСҢРҪСӢС… РІРәР»СҺСҮРөРҪРёР№, СҒСҮРёСӮР°СӮСҢ РјРөР¶РҪР°СҶРёРҫРҪалСҢРҪСӢРө РұСҖР°РәРё вҖңС„РҫСҖРјРҫР№ РіРөРҪРҫСҶРёРҙР° СҖСғСҒСҒРәРҫРіРҫ РҪР°СҖРҫРҙР°вҖқ вҖ” Рё СӮРҫРіРҙР° РҫРҪР° СҒСҠРөжиСӮСҒСҸ РҙРҫ РјРҫРҪРҫРҪР°СҶРёРҫРҪалСҢРҪРҫРіРҫ вҖңРәРҪСҸР¶РөСҒСӮРІР°вҖқ, РәРҫСӮРҫСҖРҫРө, РҙажРө СҒРҫС…СҖР°РҪРёРІ РёРјСҸ РІ РҪСӢРҪРөСҲРҪРөР№ РјРҪРҫРіРҫРёРјРөРҪРҪРҫСҒСӮРё, вҖ” СғР¶ СӮРҫСҮРҪРҫ РҝРҫСӮРөСҖСҸРөСӮ РІРөлиСҮРёРө, РәРҫСӮРҫСҖРҫРө РІСӢСҒСӮСҖР°РҙР°РҪРҫ РІ РјРҪРҫРіРҫСҒРөСҖРҙРөСҮРёРё.

В

Рҳли, РәР°Рә РҝСҖРөРҙРҝРҫлагаРөСӮ Р§.Р“. (вҖңРҙважРҙСӢ Р¶РөРҪР°СӮСӢР№ РҪР° РҪРөазРөСҖРұайРҙжаРҪРәахвҖқ), РјРөР¶РҪР°СҶРёРҫРҪалСҢРҪСӢРө РұСҖР°РәРё СҒСӮР°РҪРҫРІСҸСӮСҒСҸ фаРәСӮРҫСҖРҫРј, СғРәСҖРөРҝР»СҸСҺСүРёРј Р РҫСҒСҒРёСҺ, СҖСғСҒСҒРәРёР№ СҸР·СӢРә СҒРҫС…СҖР°РҪСҸРөСӮ РјРҫСүСҢ РәР°Рә СҸР·СӢРә РјРөР¶РҪР°СҶРёРҫРҪалСҢРҪРҫРіРҫ РҫРұСүРөРҪРёСҸ, Р РҫСҒСҒРёСҸ Р°СҒСҒимилиСҖСғРөСӮ РҙСҖСғРіРёРө РҪР°СҖРҫРҙСӢ, РҙРөлаСҸ РёС… вҖңСҒРІРҫРёРјРёвҖқ.

В

РқР°РҙРҫ ли РіРҫРІРҫСҖРёСӮСҢ, РәР°РәРҫР№ СҒСҶРөРҪР°СҖРёР№ РҝСҖРөРҙРҝРҫСҮРёСӮР°РөСӮ ЧиРҪРіРёР· Р“СғСҒРөР№РҪРҫРІ? Рҳ СҸ, РұлагРҫРҙР°СҖРҪСӢР№ СҮРёСӮР°СӮРөР»СҢ РөРіРҫ вҖңРңРёРҪСғРІСҲРөРіРҫвҖқ. Рҳ миллиРҫРҪСӢ Р»СҺРҙРөР№, РІСӢСҲРөРҙСҲРёРө РёР· РјСҸСҒРҫСҖСғРұРәРё РҘРҘ РІРөРәР°. РҡР°Рә Р·РҪР°СӮСҢ, РәРҫРјСғ РҝСҖРёРіРҫРҙРёСӮСҒСҸ (Рё РҝСҖРёРіРҫРҙРёСӮСҒСҸ ли) РҪР°СҲ РҫРҝСӢСӮ РјРөР¶РҪР°СҶРёРҫРҪалСҢРҪРҫРіРҫ РҫРұСүРөРҪРёСҸ, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№, РІ РҫСӮлиСҮРёРө РҫСӮ амРөСҖРёРәР°РҪСҒРәРҫРіРҫ вҖңРәРҫСӮлавҖқ, РІ РәРҫСӮРҫСҖРҫРј РІСӢРІР°СҖРёРІР°СҺСӮСҒСҸ Рё РёСҒСҮРөР·Р°СҺСӮ РҪР°СҶРёРҫРҪалСҢРҪСӢРө СҒРҫСҒСӮавлСҸСҺСүРёРө, вҖ” РёСҒС…РҫРҙРёСӮ РёР· СӮРҫРіРҫ, СҮСӮРҫ СҒРҫСҒСӮавлСҸСҺСүРёРө РҪРө РҙРҫлжРҪСӢ Р°РҪРҪигилиСҖРҫРІР°СӮСҢСҒСҸ РІ РҰРөР»РҫРј.

В

РҡР°Рә РұРёСҲСҢ РөРіРҫ РҪазСӢРІР°СҺСӮ СӮРөРҫСҖРөСӮРёРәРё? вҖңРңРҪРҫРіРҫжилСҢРҪСӢР№ РҝСҖРҫРІРҫРҙвҖқ. РһСӮ РәРҫСҖРҫСӮРәРёС… замСӢРәР°РҪРёР№ СӮР°РәРҫР№ РҝСҖРҫРІРҫРҙ, РәРҫРҪРөСҮРҪРҫ, РҪРө Р·Р°СҒСӮСҖахРҫРІР°РҪ. РқРҫ РІРөРҙСҢ Рё вҖңРәРҫСӮР»СӢвҖқ РІСҖРөРјСҸ РҫСӮ РІСҖРөРјРөРҪРё РІР·СҖСӢРІР°СҺСӮСҒСҸ.

В

Рҗ РјРҪРҫРіРҫжилСҢРҪРҫСҒСӮСҢ РјРҫР¶РөСӮ РёРјРөСӮСҢ СҒРјСӢСҒР» СӮРҫР»СҢРәРҫ РҝСҖРё СғСҒР»РҫРІРёРё, СҮСӮРҫ РІ РұРөСҒРҝСҖРөСҖСӢРІРҪРҫ РјРөРҪСҸСҺСүРөР№СҒСҸ РјРҪРҫРіРҫРёРјРөРҪРҪРҫСҒСӮРё РјСӢ СҒРҫС…СҖР°РҪРёРј РјРҪРҫРіРҫСҒРөСҖРҙРөСҮРҪРҫСҒСӮСҢ: СҲРёСҖРҫСӮСғ, РҫСӮР·СӢРІСҮРёРІРҫСҒСӮСҢ, РҝРөСҖРөРёРјСҮРёРІРҫСҒСӮСҢ, СүРөРҙСҖРҫСҒСӮСҢ, РұРөР·РҫРіР»СҸРҙРҪРҫСҒСӮСҢ, Р»СҺРұРІРөРҫРұилиРө вҖ” РұРөР· СҮРөРіРҫ СҖСғСҒСҒРәРёРө РҪРёРәРҫРіРҙР° РҪРө РҝРҫРҙРҪСҸлиСҒСҢ РұСӢ РәР°Рә РІРөлиРәРёР№ РҪР°СҖРҫРҙ.

В

_____________________

(1) ЧиРҪРіРёР· Р“СғСҒРөР№РҪРҫРІ. РңРёРҪСғРІСҲРөРө вҖ” РҪавСҒСӮСҖРөСҮСғ. Рң, 2009.

(2) РқРө СӮРҫР»СҢРәРҫ СҖСғСҒСҒРәРҫРіРҫ. РўСғСҖРәРё, РҪР°РҝСҖРёРјРөСҖ, РұРҫСҖСҺСӮСҒСҸ Р·Р° РҫСҮРёСүРөРҪРёРө СҒРІРҫРөРіРҫ СҸР·СӢРәР° РҫСӮ Р°СҖР°РұРёР·РјРҫРІ Рё фаСҖСҒРёР·РјРҫРІ (РёС… СӮам РұРҫР»СҢСҲРө РҝРҫР»РҫРІРёРҪСӢ) Рё РҝСҖРёСӮРҫРј РјРөСҮСӮР°СҺСӮ Рҫ СҒРҫР·РҙР°РҪРёРё РөРҙРёРҪРҫРіРҫ СҸР·СӢРәР° РҙР»СҸ РІСҒРөС… СӮСҺСҖРәСҒРәРёС… РҪР°СҖРҫРҙРҫРІ. РҳРҪСӮРөСҖРөСҒРҪРҫ, СҒРәРҫР»СҢРәРҫ СҖР°РҙРё СҚСӮРҫРіРҫ РҝСҖРёСҲР»РҫСҒСҢ РұСӢ Р°РҪРҪСғлиСҖРҫРІР°СӮСҢ СҸР·СӢРәРҫРІ вҖңРјРөСҒСӮРҪСӢС…вҖқ, Рё СҒСҖРөРҙРё РҪРёС… вҖңРҪРөРҝРҫРҙСҖажаРөРјСӢР№ РұР°РәРёРҪСҒРәРёР№ РіРҫРІРҫСҖвҖқ. ЖалРәРҫ РҝСӮРёСҮРәСғ. Рҗ РІСҒРө-СӮР°РәРё РёРҙРөСҸ Р·РҫРҪалСҢРҪСӢС… СҸР·СӢРәРҫРІ РІРёСҒРёСӮ РІ РІРҫР·РҙСғС…Рө!