¬ę–ė–Ľ–ł –≤–ĺ–Ľ—Ź –≥–ĺ–Ľ—č—ā—Ć–Ī–Ķ, –ł–Ľ–ł ‚Äď –≤ –Ņ–ĺ–Ľ–Ķ –Ĺ–į —Ā—ā–ĺ–Ľ–Ī–Ķ!¬Ľ

¬ę–ė–Ľ–ł –≤–ĺ–Ľ—Ź –≥–ĺ–Ľ—č—ā—Ć–Ī–Ķ, –ł–Ľ–ł ‚Äď –≤ –Ņ–ĺ–Ľ–Ķ –Ĺ–į —Ā—ā–ĺ–Ľ–Ī–Ķ!¬Ľ

–í—á–Ķ—Ä–į –ĺ —Ā–ľ–Ķ—Ä—ā–ł —Ä–į–∑–ľ—č—ą–Ľ—Ź—Ź,

–ĺ–∂–Ķ—Ā—ā–ĺ—á–ł–Ľ–į—Ā—Ć –≤–ī—Ä—É–≥ –ī—É—ą–į –ľ–ĺ—Ź.

–Ě.–ó–į–Ī–ĺ–Ľ–ĺ—Ü–ļ–ł–Ļ

–í—Ā—Ď —ā–Ķ—á—Ď—ā, –≤—Ā—Ď –ĺ—Ā—ā–į–Ĺ–į–≤–Ľ–ł–≤–į–Ķ—ā—Ā—Ź.

–Ę—Ä—É–ī ‚Äď –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–∂–ł—ā–ĺ–ļ –∂–į–ī–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł.

–ź.–ü–Ľ–į—ā–ĺ–Ĺ–ĺ–≤

‚Äď –õ—é–Ī–ł—ā–Ķ –Ľ–ł –≤—č –Ņ—Ä–ĺ–Ľ–Ķ—ā–į—Ä–ł–į—ā –≤ —Ü–Ķ–Ľ–ĺ–ľ –ł —Ā–ĺ–≥–Ľ–į—Ā–Ĺ—č –∑–į –Ĺ–Ķ–≥–ĺ –∂–ł–∑–Ĺ—Ć –Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–∂–ł—ā—Ć?

‚Äď –õ—é–Ī–Ľ—é –ł –ļ—Ä–ĺ–≤—Ć –Ľ–ł—ā—Ć —Ā–ĺ–≥–Ľ–į—Ā–Ķ–Ĺ, —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —á—ā–ĺ–Ī—č –Ĺ–Ķ –∑—Ä—Ź –ł –Ĺ–Ķ –ī—É—Ä–ł–ļ–ĺ–ľ.

–Ę–į–ļ, –ī–≤—É–ľ—Ź —Ą—Ä–į–∑–į–ľ–ł –ł–∑ –Ņ–ĺ–≤–Ķ—Ā—ā–ł ¬ę–°–ĺ–ļ—Ä–ĺ–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ¬Ľ —Ź –Ī—č –ī–į–Ľ –ļ–ĺ–Ĺ—Ü–Ķ–Ņ—Ü–ł—é –Ņ–Ľ–į—ā–ĺ–Ĺ–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –∂–ł–∑–Ĺ–Ķ–Ņ–ĺ–Ľ–į–≥–į–Ĺ–ł—Ź. –ź –≤–ĺ—ā –ļ–į–ļ, —ā–į–ļ–∂–Ķ –ļ–ĺ—Ä–ĺ—ā–ļ–ĺ, –Ķ–≥–ĺ –ł–∑–ĺ–Ī—Ä–į–∂–į–Ķ—ā –í.¬†–®–ļ–Ľ–ĺ–≤—Ā–ļ–ł–Ļ: ¬ę–ü–Ľ–į—ā–ĺ–Ĺ–ĺ–≤ –Ņ—Ä–ĺ—á–ł—Č–į–Ķ—ā —Ä–Ķ–ļ–ł. –Ę–ĺ–≤–į—Ä–ł—Č –ü–Ľ–į—ā–ĺ–Ĺ–ĺ–≤ –Ķ–∑–ī–ł—ā –Ĺ–į –ľ—É–∂–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–ľ –ļ–ĺ—Ä—č—ā–Ķ, –Ĺ–į–∑—č–≤–į–Ķ–ľ–ĺ–ľ –į–≤—ā–ĺ–ľ–ĺ–Ī–ł–Ľ—ƂĶ –ü–Ľ–į—ā–ĺ–Ĺ–ĺ–≤ ‚Äď –ľ–Ķ–Ľ–ł–ĺ—Ä–į—ā–ĺ—Ä. –ě–Ĺ —Ä–į–Ī–ĺ—á–ł–Ļ –Ľ–Ķ—ā –ī–≤–į–ī—Ü–į—ā–ł —ą–Ķ—Ā—ā–ł. –Ď–Ķ–Ľ–ĺ–ļ—ɗĂĶ –Ę–ĺ–≤–į—Ä–ł—Č –ü–Ľ–į—ā–ĺ–Ĺ–ĺ–≤ –ĺ—á–Ķ–Ĺ—Ć –∑–į–Ĺ—Ź—ā. –ü—É—Ā—ā—č–Ĺ—Ź –Ĺ–į—Ā—ā—É–Ņ–į–Ķ—ā¬Ľ. ‚Äď –Ē–į, –Ĺ–Ķ–≤—č–Ĺ–ĺ—Ā–ł–ľ–į—Ź –∑–į—ā—Ź–∂–Ĺ–į—Ź –Ī–ĺ—Ä—Ć–Ī–į —Ā –Ņ—É—Ā—ā—č–Ĺ–Ķ–Ļ, –Ķ—Ď —ā—Ź–≥—É—á–ł–ľ–ł –Ņ–Ķ—Ā–ļ–į–ľ–ł –Ī—č–Ľ–į —Ā–ł–Ĺ–ĺ–Ĺ–ł–ľ–ĺ–ľ –Ĺ–Ķ–Ņ—Ä–Ķ–ļ—Ä–į—Č–į—é—Č–Ķ–Ļ—Ā—Ź –ī–ĺ –ļ–ĺ–Ĺ—Ü–į –ī–Ĺ–Ķ–Ļ –Ī–ł—ā–≤—č –ü–Ľ–į—ā–ĺ–Ĺ–ĺ–≤–į –∑–į –ľ–Ķ—Ā—ā–ĺ –Ņ–ĺ–ī —Ā–ĺ–Ľ–Ĺ—Ü–Ķ–ľ.

–ě—ā–Ķ—Ü –Ņ—Ä–ĺ–Ľ–Ķ—ā–ļ—É–Ľ—Ć—ā–į, ¬ę–Ĺ–į–ł–Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ —Ā–ĺ–≤–Ķ—Ä—ą–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ —É—á–Ķ–Ĺ–ł–ļ –ü—É—ą–ļ–ł–Ĺ–į¬Ľ¬†–ú.¬†–ď–ĺ—Ä—Ć–ļ–ł–Ļ –Ņ–ł—ą–Ķ—ā –ĺ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ—č—Ö —Ä–Ķ–∑—É–Ľ—Ć—ā–į—ā–į—Ö 1927¬†–≥.: ¬ę–ó–į —ć—ā–ĺ—ā –≥–ĺ–ī –Ņ–ĺ—Ź–≤–ł–Ľ–ĺ—Ā—Ć —á–Ķ—ā–≤–Ķ—Ä–ĺ –ĺ—á–Ķ–Ĺ—Ć –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ—Ā–Ĺ—č—Ö –Ľ—é–ī–Ķ–Ļ: –ó–į—Ź–ł—Ü–ļ–ł–Ļ, –ü–Ľ–į—ā–ĺ–Ĺ–ĺ–≤, –§–į–ī–Ķ–Ķ–≤, –ě–Ľ–Ķ—ą–į¬Ľ. (–ß—ā–ĺ –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–ľ–Ķ—ą–į–Ľ–ĺ –≤ –ī–į–Ľ—Ć–Ĺ–Ķ–Ļ—ą–Ķ–ľ –ď–ĺ—Ä—Ć–ļ–ĺ–ľ—É –ĺ—ā–ļ–į–∑–į—ā—Ć –≤ –Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–į—Ü–ł–ł –≥–Ľ–į–≤–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ–į –ü–Ľ–į—ā–ĺ–Ĺ–ĺ–≤–į ¬ę–ß–Ķ–≤–Ķ–Ĺ–≥—ɗĬĽ.) –°—á–ł—ā–į–Ķ—ā—Ā—Ź, —á—ā–ĺ —Ā —ć—ā–ĺ–≥–ĺ –≥–ĺ–ī–į –ü–Ľ–į—ā–ĺ–Ĺ–ĺ–≤ —Ā—ā–į–Ľ –≤—Ā–Ķ—Ā–ĺ—é–∑–Ĺ–ĺ –ł–∑–≤–Ķ—Ā—ā–Ķ–Ĺ —Ā–ĺ —Ā–≤–ĺ–ł–ľ –Ņ–Ķ—Ä–≤—č–ľ –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ł–ľ —Ā–Ī–ĺ—Ä–Ĺ–ł–ļ–ĺ–ľ ¬ę–ē–Ņ–ł—Ą–į–Ĺ—Ā–ļ–ł–Ķ —ą–Ľ—é–∑—謼: –ĺ–Ī —ć–Ņ–ĺ—Ö–Ķ ¬ę–Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ĺ–≥–ĺ –Ņ—Ä—č–∂–ļ–į¬Ľ –ü–Ķ—ā—Ä–į I. –Ě–ĺ‚Ķ

¬ę–Ě–Ķ –Ī—č–Ľ–ĺ —Ą–ĺ—Ä—ā—É–Ĺ—č –Ķ–ľ—É. –ö–į–ļ –Ĺ–ł –Ĺ–į–Ņ–ł—ą–Ķ—ā, –ľ–ł–ľ–ĺ –Ņ–ĺ–Ņ–į–Ľ, –Ĺ–Ķ —ā—É–ī–į, –Ĺ–Ķ —ā–Ķ, –Ĺ–Ķ —ā–į–ļ–ł–Ķ‚Ķ¬Ľ ‚Äď –Ĺ–Ķ–ī–ĺ—É–ľ–Ķ–≤–į–Ķ—ā –Ī—É–Ľ–≥–į–ļ–ĺ–≤—Ā–ļ–ł–Ļ —ą–Ņ–ł–ļ –Ĺ–į–ī –Ĺ–Ķ–Ľ—Ď–≥–ļ–ĺ–Ļ –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā–ļ–ĺ–Ļ —Ā—É–ī—Ć–Ī–ĺ–Ļ –ü—É—ą–ļ–ł–Ĺ–į, –ļ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–ľ—É –Ķ–≥–ĺ –Ņ—Ä–ł—Ā—ā–į–≤–ł–Ľ–ł ¬ę—ā–ĺ–Ņ—ā–į—ā—Ć —Ā–Ľ–Ķ–ī¬Ľ. –ė –Ķ–∂–Ķ–Ľ–ł —ą–Ņ–ł–ļ–į —ć—ā–ĺ–≥–ĺ –Ņ—Ä–ł–ļ—Ä–Ķ–Ņ–ł—ā—Ć –ļ –Ĺ–į—ą–Ķ–ľ—É –≥–Ķ—Ä–ĺ—é (–į –≤ 1938 –∑–į –ź.–ü. –≤–∑–į–Ņ—Ä–į–≤–ī—É ¬ę—ā–ĺ–Ņ—ā–į–Ľ —Ā–Ľ–Ķ–ī¬Ľ –Ě–ö–í–Ē), –ĺ–Ĺ –Ī—č –Ĺ–į–≤–Ķ—Ä–Ĺ—Ź–ļ–į —á–Ķ—Ä–Ķ–∑ –Ĺ–Ķ–ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ķ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź –Ņ–ĺ—Ä–į–∑–ł–Ľ—Ā—Ź –Ĺ–Ķ–≤–Ķ—Ä–ĺ—Ź—ā–Ĺ–ĺ–Ļ –Ņ–Ľ–į—ā–ĺ–Ĺ–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ĺ–Ķ–Ņ—Ä—É—Ö–Ķ, –Ķ–≥–ĺ —ā–ł–Ņ–ĺ–≥—Ä–į—Ą—Ā–ļ–ł–ľ –Ĺ–Ķ—Ā—á–į—Ā—ā—Ć—Ź–ľ –ł –Ņ—Ä–ĺ–Ľ–Ķ—ā–ļ—É–Ľ—Ć—ā–ĺ–≤—Ā–ļ–ł–ľ –Ņ–į—Ä–į–ī–ĺ–ļ—Ā–į–ľ.

–í –Ņ—Ä–ł—Ā—ā—É–Ņ–į—Ö –Ī–Ķ—Ā—á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ—á–Ĺ–ĺ–Ļ –ł–∑–ī–Ķ–≤–į—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā–ļ–ĺ–Ļ —ā—Ä–į–≤–Ľ–ł —á–ł–Ĺ–ĺ–≤–Ĺ–ł–ļ–ł –ĺ–Ī –Ĺ–Ķ–≥–ĺ —Ä–į–∑–≤–Ķ —á—ā–ĺ –Ĺ–ĺ–≥–ł –Ĺ–Ķ –≤—č—ā–ł—Ä–į–Ľ–ł.

–ó–į –ī–Ķ—Ä–∑–Ĺ–ĺ–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ-–ł–Ľ–Ľ—é–∑–ĺ—Ä–Ĺ—É—é, —Ā—ā—Ä–į—Ā—ā–Ĺ—É—é —Ą–į–Ĺ—ā–į—Ā—ā–ł–ļ—É –ł —Ā–ĺ–ī–ĺ–ľ–ł—ā—Ā–ļ–ł–Ļ –ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł–∑–ľ 20-—Ö. –ó–į –Ĺ–Ķ–ĺ—Ā–Ľ–į–≤—Ź–Ĺ–ł–∑–ľ, –Ņ—É–≥–į—á—Ď–≤—Č–ł–Ĺ—É –ł —Č–Ķ–ī—Ä–ł–Ĺ—Ā–ļ–ł–Ļ ‚Äď –ī–ĺ –į–Ĺ—ā–ł—Ā–ĺ—Ü–ł–į–Ľ–ł–∑–ľ–į ‚Äď ¬ę—Ā–ł—Ā—ā–Ķ–ľ–į—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ļ –Ī—Ä–Ķ–ī¬Ľ –ł –į–Ĺ—ā–ł–Ī—é—Ä–ĺ–ļ—Ä–į—ā–ł–∑–ľ 30-—Ö –≤ —Ą–ĺ—Ä–ľ–Ķ —Ā–ļ–į–∑–ĺ–ļ, –Ī–į—Ö—ā–ł–Ĺ—Ā–ļ–ł—Ö —Ä–Ķ–Ľ—Ź—Ü–ł–Ļ‚ÄĎ—Ö—Ä–ĺ–Ĺ–ĺ—ā–ĺ–Ņ–ĺ–≤ —ā–ł–Ņ–į ¬ę–ļ–ĺ–ľ–ľ—É–Ĺ–ł–∑–ľ–į –∑–į –Ņ–ĺ–≤–ĺ—Ä–ĺ—ā–ĺ–ľ¬Ľ. –ó–į –ļ–į—Ä–į–ľ–į–∑–ĺ–≤—Č–ł–Ĺ—É, –ł—Ä–ĺ–Ĺ–ł—á–Ĺ—č–Ļ –Ņ—Ā–ł—Ö–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł–∑–ľ –ł –Ĺ—Ä–į–≤—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć-–Ī–Ķ–∑–Ĺ—Ä–į–≤—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć ¬ę–ī—É—Ä–į–ļ–ĺ–≤ –ł —É–ľ–Ĺ—č—Ö¬Ľ, —Ā–į—ā–ł—Ä–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ķ –Ņ—Ä–ł–ļ—Ä—č—ā–ł–Ķ –į–Ĺ—ā–ł—ā–ĺ—ā–į–Ľ–ł—ā–į—Ä–ł–∑–ľ–į‚Ķ –ó–į –Ī–Ķ–∑–Ĺ–į–ī—Ď–∂–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –ł –ľ—Ä–į–ļ–ĺ–Ī–Ķ—Ā–ł–Ķ –≤ —Ä–Ķ–į–Ľ–ł–∑–ľ–Ķ ‚Äď —á—É–ī–ĺ–≤–ł—Č–Ĺ—č–Ļ –≥—Ä–ĺ—ā–Ķ—Ā–ļ, –ł—Ä—Ä–Ķ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć. –ó–į —ć–∑–ĺ–Ņ–ĺ–≤—Ā–ļ–ł–Ļ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≤–ĺ–ī –Ĺ–į —Ā–≤–ĺ–Ļ –Ĺ–Ķ–Ņ–ĺ–≤—ā–ĺ—Ä–ł–ľ—č–Ļ —Ā–į–ľ–ĺ—Ä–ĺ–ī–Ĺ—č–Ļ —Ź–∑—č–ļ –į–Ĺ—ā–ł—Ā—ā–į–Ľ–ł–Ĺ—Ā–ļ–ł—Ö —ā–Ķ–ļ—Ā—ā–ĺ–≤ –õ–Ķ–Ĺ–ł–Ĺ–į –Ņ–ĺ—Ä—č –Ĺ–Ķ–ł–∑–Ľ–Ķ—á–ł–ľ–ĺ–Ļ –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–∑–Ĺ–ł. –ě–ī–Ĺ–ĺ–≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –∑–į –ĺ–Ņ—Ä–ĺ–≤–Ķ—Ä–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ —Ā–į–ľ–ĺ–≥–ĺ –õ–Ķ–Ĺ–ł–Ĺ–į –ł –Ķ–≥–ĺ —É–Ĺ–ł–≤–Ķ—Ä—Ā–į–Ľ–ł–Ļ –Ņ—É—ā—Ď–ľ ¬ę–ī–ĺ–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ł—Ö –ī–ĺ –Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ļ–ĺ–Ĺ—Ü–į¬Ľ (–ú. –ď–Ķ–Ľ–Ľ–Ķ—Ä): –ļ–ĺ–≥–ī–į —ā—Ä—É–ī—Ź—Č–ł–Ķ—Ā—Ź ¬ę–ī—É–ľ–į—é—ā —Ā–į–ľ–ł –∑–į —Ā–Ķ–Ī—Ź –Ĺ–į –ļ–≤–į—Ä—ā–ł—Ä–į—Ö¬Ľ. –ź —ā–į–ļ–∂–Ķ –∑–į —á–ł—ā–į–Ķ–ľ—É—é –Ĺ–Ķ–≤–ĺ–ĺ—Ä—É–∂—Ď–Ĺ–Ĺ—č–ľ –≥–Ľ–į–∑–ĺ–ľ –Ņ–ĺ–ī–ļ–ĺ–≤—č—Ä–ļ—É –≤ –į–≤—ā–ĺ—Ä—Ā–ļ–ł—Ö –≤–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā–į—Ö –ĺ —Ā—É—Č–Ķ–ľ: ¬ę–ö—ā–ĺ —Ā—ā—Ä–ĺ–ł—ā —Ā–ĺ—Ü–ł–į–Ľ–ł–∑–ľ, –∑–į—á–Ķ–ľ. –ß—ā–ĺ —ā–į–ļ–ĺ–Ķ —Ā–ĺ—Ü–ł–į–Ľ–ł–∑–ľ –ł –ļ–į–ļ–į—Ź –≤ –Ĺ—Ď–ľ, —á—Ď—Ä—ā –≤–ĺ–∑—Ć–ľ–ł, —Ä–į–ī–ĺ—Ā—ā—Ć?¬Ľ

–ź –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ —Ā—ā–į–Ľ–ł–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ä–ĺ—Ā—á–Ķ—Ä–ļ–į: ¬ę–ü–ĺ–ī–ĺ–Ĺ–ĺ–ļ!¬Ľ ‚Äď –Ĺ–į —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–ł—Ü–į—Ö –Ņ–ĺ–≤–Ķ—Ā—ā–ł ¬ę–í–Ņ—Ä–ĺ–ļ¬Ľ ‚Äď –ü–Ľ–į—ā–ĺ–Ĺ–ĺ–≤–į –≤–ĺ–≤—Ā–Ķ ¬ę–Ĺ–į–ĺ—ā–ľ–į—ą—ƬĽ –ł—Ā–ļ–Ľ—é—á–į—ā –ł–∑ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä—č. (–° 1931 –≥. –≤–Ņ–Ľ–ĺ—ā—Ć –ī–ĺ –ļ–ĺ–Ĺ—á–ł–Ĺ—č –ł–∑–ī–į–ī—É—ā –Ľ–ł—ą—Ć –Ĺ–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –ľ–į–Ľ–Ķ–Ĺ—Ć–ļ–ł—Ö –ļ–Ĺ–ł–∂–Ķ—á–Ķ–ļ-–Ī—Ä–ĺ—ą—é—Ä –ł –Ņ–ĺ–≤–Ķ—Ā—ā—Ć ¬ę–Ē–∂–į–ŬĽ.) –ė –Ņ–ĺ —Ā—Ä–į–≤–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—é —Ā –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź –ĺ—ā –≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–ł ¬ę–≤—č—á—Ď—Ä–ļ–ł–≤–į–Ķ–ľ—č–ľ–ł¬Ľ —Ā–ĺ–Ī—Ä–į—ā—Ć—Ź–ľ–ł –Ņ–ĺ –Ņ–Ķ—Ä—É ‚Äď –ó–ĺ—Č–Ķ–Ĺ–ļ–ĺ, –ź—Ö–ľ–į—ā–ĺ–≤–ĺ–Ļ, –ü–į—Ā—ā–Ķ—Ä–Ĺ–į–ļ–ĺ–ľ, –ú–į–Ĺ–ī–Ķ–Ľ—Ć—ą—ā–į–ľ–ĺ–ľ, –Ď—É–Ľ–≥–į–ļ–ĺ–≤—č–ľ, –ü–ł–Ľ—Ć–Ĺ—Ź–ļ–ĺ–ľ, –ó–į–ľ—Ź—ā–ł–Ĺ—č–ľ –ł –ī—Ä. ‚Äď –ü–Ľ–į—ā–ĺ–Ĺ–ĺ–≤ —Ā–ľ–ĺ—ā—Ä–ł—ā—Ā—Ź —Ā–ĺ–≤—Ā–Ķ–ľ —É–∂ –ł–∑–ī–į—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā–ļ–ł –ĺ–Ī–ł–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ. –Ę—Ä–į–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł –ł –Ĺ–į–ī–ĺ–Ľ–≥–ĺ –∑–į–Ī—č—ā—č–ľ. –í—č–Ĺ—É–∂–ī–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –Ņ–ĺ–ī–Ņ–ł—Ā—č–≤–į—é—Č–ł–ľ –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ł–Ķ —Ā–≤–ĺ–ł –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ņ—Ā–Ķ–≤–ī–ĺ–Ĺ–ł–ľ–ĺ–ľ. –ü–Ķ—Ä–Ķ–∂–ł–≤–į—Ź –Ņ–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –ĺ—ā–ļ–į–∑—č, –ĺ—ā–ļ–į–∑—č, –ĺ—ā–ļ–į–∑—č –≤ –Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–į—Ü–ł—Ź—Ö.

–ź –≤–Ķ–ī—Ć –Ņ–į—Ä–į–ī–ĺ–ļ—Ā–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –Ņ–Ľ–į—ā–ĺ–Ĺ–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ī–į—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź —Ā–ĺ—Ā—ā–ĺ–ł—ā –≤ —ā–ĺ–ľ, —á—ā–ĺ –ĺ–Ĺ, –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ —Ä–į–Ī–ĺ—ā—Ź–≥–į, —Ā—č–∑–ľ–į–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–į –ļ–ĺ—Ä–ľ–ł–Ľ–Ķ—Ü —Ā–Ķ–ľ—Ć–ł, ¬ę—Ā—č–Ĺ —Ä—č–Ī–į–ļ–į¬Ľ, —Ā—č–Ĺ ¬ę–ď–Ķ—Ä–ĺ—Ź —ā—Ä—É–ī–į¬Ľ, –Ī—č–Ľ ¬ę–ł–ī–Ķ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ –ľ–ĺ–ī–Ķ–Ľ—Ɨ鬼 –Ņ–ĺ–ī–Ľ–ł–Ĺ–Ĺ–ĺ –Ņ—Ä–ĺ–Ľ–Ķ—ā–į—Ä—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ź, –ł—Ā—ā–ĺ–≤–ĺ –≤–Ķ—Ä–ł–≤—ą–Ķ–≥–ĺ –≤ –Ņ–ĺ—Ā—ā—Ä–Ķ–≤–ĺ–Ľ—é—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ķ –Ĺ–į—Ä–ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ķ —Ā—á–į—Ā—ā—Ć–Ķ –ł —Ā–≤–Ķ—ā–Ľ–ĺ–Ķ —Ā–ĺ–≤–Ķ—ā—Ā–ļ–ĺ–Ķ –Ī—É–ī—É—Č–Ķ–Ķ. –Ě–ĺ –Ķ–≥–ĺ –Ĺ–į—Ā—ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź—ā–ł–Ļ–Ĺ–ĺ —Ą–į–Ľ—Ć—Ā–ł—Ą–ł—Ü–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ľ–ł –ł —ā–Ķ–ļ—Ā—ā—É–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –Ņ—Ä–Ķ–Ņ–į—Ä–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ľ–ł, —á—ā–ĺ –ī–į–∂–Ķ —Ā–ļ—Ä–ĺ–ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ā–≤–ĺ–Ķ–≥–ĺ –ľ–Ķ—Ā—ā–Ķ—á–ļ–į –≤ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ķ –ĺ–Ĺ –Ņ—Ä–ł –∂–ł–∑–Ĺ–ł –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–ł–Ľ.

–í—Ā—ā—Ä–Ķ—ā–ł–≤ —Ä–Ķ–≤–ĺ–Ľ—é—Ü–ł—é —ć–Ĺ—ā—É–∑–ł–į–∑–ľ–ĺ–ľ —Ā–ĺ–≤–Ķ—Ä—ą–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ľ–Ķ—ā–ł—Ź, —Ā—Ä–į–∑—É ¬ę–Ĺ–į—Ö–ľ—É—Ä–ł–≤—ą–ł—Ā—ƬĽ –ł —Ā—ā–į–≤ –Ņ–ĺ-–Ĺ–į—Ā—ā–ĺ—Ź—Č–Ķ–ľ—É –≤–∑—Ä–ĺ—Ā–Ľ—č–ľ, –≤–ī–ĺ—Ö–Ĺ–ĺ–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ —Ā–ĺ–≥–Ľ–į—ą–į–Ķ—ā—Ā—Ź —Ā –Ĺ–Ķ–Ņ—Ä–Ķ—Ä–Ķ–ļ–į–Ķ–ľ–ĺ–Ļ —ā–Ķ–ĺ—Ä–ł–Ķ–Ļ –ļ–ĺ–Ľ–Ľ–Ķ–ļ—ā–ł–≤–ł–∑–ľ–į, —Ä–į–∑–Ī–ł—ā–ĺ–Ļ –ł–ľ –Ĺ–į –ľ–ł–ļ—Ä–ĺ—Ą–į—Ä–į–ī—č —Ā–ľ—č—Ā–Ľ–ĺ–≤. –Ę–Ķ–ĺ—Ä–ł–Ķ–Ļ, –Ĺ–į—á–į—ā–ĺ–Ļ ¬ę–ľ–ĺ—Ā–ļ–ĺ–≤—Ā–ļ–ł–ľ –°–ĺ–ļ—Ä–į—ā–ĺ–ľ¬Ľ –į–Ĺ–į—Ö–ĺ—Ä–Ķ—ā–ĺ–ľ –Ě. –§—Ď–ī–ĺ—Ä–ĺ–≤—č–ľ. –ě–ļ—Ä–į—ą–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –ī–į–Ľ–Ķ–Ķ –≤ –į–Ľ—č–Ļ —Ü–≤–Ķ—ā –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ–≤–ł–ļ–ĺ–ľ‚ÄĎ—ā–Ķ–ļ—ā–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ĺ–ľ –Ď–ĺ–≥–ī–į–Ĺ–ĺ–≤—č–ľ-–í–Ķ—Ä–Ĺ–Ķ—Ä–ĺ–ľ, –Ņ–ĺ–≥–ł–Ī—ą–ł–ľ –ĺ—ā —Ā–ĺ—Ü–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ—č—Ö –ĺ–Ņ—č—ā–ĺ–≤ –Ĺ–į–ī —Ā–ĺ–Ī–ĺ–Ļ. –°–ĺ–≤–ľ–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ĺ –≤–Ľ–ł–≤—ą–ł–ľ–ł—Ā—Ź –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ –≤ –Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ĺ—Ā–ļ–ł–Ļ –Ņ—Ä–ĺ–Ķ–ļ—ā ¬ę—Ā–ĺ—ā–≤–ĺ—Ä–Ķ–Ĺ–ł—Ź –≤—Ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ¬Ľ. –ü—Ä–į–≤–ī–į, —Ā –Ĺ–Ķ–ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–ľ–ł –ĺ–≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ļ–į–ľ–ł.

–ü–Ľ–į—ā–ĺ–Ĺ–ĺ–≤ —Ā–ĺ–Ľ–ł–ī–į—Ä–Ķ–Ĺ –ł –≤—Ā—Ź—á–Ķ—Ā–ļ–ł –Ņ—Ä–ł–≤–Ķ—ā—Ā—ā–≤—É–Ķ—ā –ī–ĺ–ļ—ā—Ä–ł–Ĺ—É –Ņ—Ä–Ķ–ĺ–Ī—Ä–į–∑–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź –ľ–ł—Ä–į –Ņ–ĺ—Ā—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–≤–ĺ–ľ –ĺ—Ä–≥–į–Ĺ–ł–∑–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –Ĺ–į—É–ļ–ł –Ņ—Ä–ĺ–Ľ–Ķ—ā–į—Ä–ł–į—ā–į –ł –Ĺ–į—Ä–ĺ–∂–ī–į—é—Č–Ķ–Ļ—Ā—Ź –ľ–į—ą–ł–Ĺ–Ķ—Ä–ł–ł. –ß—ā–ĺ –≤–≤–Ķ—Ä–≥–į–Ľ–ĺ –Ķ–≥–ĺ –≤ –Ĺ–Ķ–Ņ—Ä–ł–Ķ–ľ–Ľ–Ķ–ľ–ĺ–Ķ –ł –ĺ–Ņ–į—Ā–Ĺ–ĺ–Ķ –≤–Ľ–į—Ā—ā–ł —É–≤–Ľ–Ķ—á–Ķ–Ĺ–ł–Ķ —É—ā–ĺ–Ņ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–ľ –ļ–į–Ņ–ł—ā–į–Ľ–ł–∑–ľ–ĺ–ľ –ü–Ľ–į—ā–ĺ–Ĺ–į, –≤–Ņ–Ľ–ĺ—ā—Ć –ī–ĺ –į–Ĺ–į—Ä—Ö–ł–∑–ľ–į. –í–Ņ–Ľ–ĺ—ā—Ć –ī–ĺ –Ī–į–Ī–Ķ–Ľ–Ķ–≤—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ņ—Ä–ĺ—ā–ł–≤–ĺ—Ä–Ķ—á–ł—Ź, —Ā–Ľ–ł—ą–ļ–ĺ–ľ —Ź–≤–Ĺ–ĺ–≥–ĺ, —Ā–Ľ–ł—ą–ļ–ĺ–ľ –ĺ–Ņ—ā–ł–ľ–ł—Ā—ā–ł—á–Ĺ–ĺ–≥–ĺ, —á—ā–ĺ–Ī—č –Ņ—Ä–ĺ–Ņ—É—Ā—ā–ł—ā—Ć, –Ĺ–Ķ –∑–į–ľ–Ķ—ā–ł—ā—Ć: –ľ–Ķ–∂ –ļ–ĺ—Ä–ĺ–Ľ—Ď–ľ-–ł–ľ–Ņ–Ķ—Ä–į—ā–ĺ—Ä–ĺ–ľ –ł –Ī–Ľ–į—ā–Ĺ—č–ľ –ļ–ĺ—Ä–ĺ–Ľ—Ď–ľ –Ď–Ķ–Ĺ–Ķ–Ļ –ö—Ä–ł–ļ–ĺ–ľ. –ó–į—Ā—ā–į–≤–Ľ—Ź—Ź –ľ–Ķ—ā–į—ā—Ć—Ā—Ź-–ľ–į—Ź—ā—Ć—Ā—Ź –ł –≤ —ā–≤–ĺ—Ä—á–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ, –ł –≤ –Ī—č—ā–ĺ–≤—č—Ö –Ņ–Ķ—Ä–ł–Ņ–Ķ—ā–ł—Ź—Ö ‚Äď ¬ę—Ü–į—Ä—Ā—ā–≤–Ķ –ľ–Ĺ–ł–ľ–ĺ—Ā—ā–ł¬Ľ.

–ó–į –≤–Ĺ—É—ā—Ä–Ķ–Ĺ–Ĺ—é—é —Ā–≤–ĺ–Ī–ĺ–ī—É –ł –Ľ—é–Ī–ĺ–≤—Ć, –į —ā–į–ļ–∂–Ķ –∑–į –ľ–ł–∑–Ķ—Ä–Ĺ—É—é –≤–ĺ–∑–ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –Ņ–Ķ—á–į—ā–į—ā—Ć—Ā—Ź –Ņ–Ľ–į—ā—Ź –ł–Ĺ–ĺ–≥–ī–į –∂–Ķ—Ā—ā–ĺ–ļ—É—é —Ü–Ķ–Ĺ—É: –Ņ–ĺ–ī–ī–į–ļ–ł–≤–į—Ź –≤–Ķ—Ä—Ö–į–ľ —Ā—ā–į—ā—Ć—Ź–ľ–ł —ā–ł–Ņ–į ¬ę–ü—É—ą–ļ–ł–Ĺ ‚Äď –Ĺ–į—ą —ā–ĺ–≤–į—Ä–ł—ȬĽ –ł–Ľ–ł –Ĺ–į—Ā—ā–ĺ—Ź—Č–Ķ–Ļ –≥–Ķ—Ä–ĺ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–ĺ–∑–ĺ–Ļ (¬ę–Ď–Ķ—Ā—Ā–ľ–Ķ—Ä—ā–ł–Ķ¬Ľ, ¬ę–§—Ė嬼), ‚Äď –Ĺ–į —Ā–į–ľ–ĺ–ľ –ī–Ķ–Ľ–Ķ, –ļ–ĺ–Ĺ–Ķ—á–Ĺ–ĺ –∂–Ķ, –Ņ—Ā–Ķ–≤–ī–ĺ–≥–Ķ—Ä–ĺ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ.

–ė–Ľ–ł, –Ņ–ĺ–ī –Ĺ–Ķ–Ņ–ĺ–ī—ä—Ď–ľ–Ĺ—č–ľ –ĺ–Ī—Č–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ –Ņ—Ä–Ķ—Ā—Ā–ĺ–ľ –Ņ–ĺ–ī–ľ–į—Ö–ł–≤–į—Ź —Ä–į—Ā—Ā—ā—Ä–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—É—é –Ņ–Ķ—ā–ł—Ü–ł—é –Ņ–ĺ –ī–Ķ–Ľ—É –†–į–ī–Ķ–ļ–į –ł –ī—Ä. ‚Ķ–°–Ľ–Ķ–ī—É—Ź –Ņ—Ä–ł–Ĺ—Ü–ł–Ņ—É ‚Äď –Ľ—É—á—ą–Ķ –Ņ–ł—Ā–į—ā—Ć –Ņ–ĺ–ī –Ņ—Ä–ł–Ĺ—É–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ķ–ľ, —á–Ķ–ľ –Ī—č—ā—Ć —Ä–į—Ā—Ā—ā—Ä–Ķ–Ľ—Ź–Ĺ–Ĺ—č–ľ –Ņ–ĺ –ī–ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—É: ¬ę‚Ķ—É—á–į—Ā—ā—Ć —ā–≤–ĺ—é —Ä–Ķ—ą–į–Ľ–ĺ –Ĺ–Ķ —ā–≤–ĺ—Ď –Ņ–ĺ–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ķ, –Ĺ–Ķ —Ā—ā–Ķ–Ņ–Ķ–Ĺ—Ć —ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ –Ľ–ĺ—Ź–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł, –Ņ—Ä–Ķ–ī–į–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł —Ä–Ķ–≤–ĺ–Ľ—é—Ü–ł–ł, –Ņ–į—Ä—ā–ł–ł, –Ĺ–į—Ä–ĺ–ī—É ‚Äď –Ĺ–Ķ—ā, –Ĺ–Ķ –ĺ—ā —ā–ĺ–≥–ĺ –∑–į–≤–ł—Ā–Ķ–Ľ–ł —ā–Ķ–Ņ–Ķ—Ä—Ć –∂–ł–∑–Ĺ—Ć –ł —Ā–≤–ĺ–Ī–ĺ–ī–į, –į –ĺ—ā —ā–ĺ–Ļ —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ —Ä—É–Ľ–Ķ—ā–ļ–ł, –ĺ—ā —ā–ĺ–Ļ —Ā—É–ľ–į—Ā—ą–Ķ–ī—ą–Ķ–Ļ –Ľ–ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ–ł, —ā–ł—Ä–į–∂ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ –Ī–Ķ–∑–ĺ—Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–ĺ—á–Ĺ–ĺ, –Ī–Ķ–∑ –≤—č—Ö–ĺ–ī–Ĺ—č—Ö —ą—Ď–Ľ –Ņ–ĺ–Ľ—ā–ĺ—Ä–į –ł–Ľ–ł –ī–≤–į –≥–ĺ–ī–į‚Ķ¬Ľ ‚Äď –•–ĺ—ā—Ź –ł –ĺ—ā –ī–ĺ–Ĺ–ĺ—Ā–į –Ĺ–Ķ —Ā–Ņ–į—Ā—Ā—Ź. –ė –ĺ—ā –Ĺ–į–ľ–Ķ—Ä–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ, –Ņ–ĺ–ļ–į–∑–Ĺ–ĺ–Ļ ¬ę—Ā–ī–į—á–ł –Ņ–ĺ–∑–ł—Ü–ł–Ļ¬Ľ –Ĺ–į –ł—Ā—Ö–ĺ–ī–Ķ 30‚ÄĎ—Ö. –ö–į–ļ –Ī—č –ī–Ķ—Ä–∂–į –Ņ—Ä–ł —ć—ā–ĺ–ľ ¬ę–ļ—Ä–Ķ—Ā—ā–ł–ļ¬Ľ –Ĺ–Ķ—Ā–ĺ–≥–Ľ–į—Ā–ł—Ź –∑–į —Ā–Ņ–ł–Ĺ–ĺ–Ļ: —á—É—Ä –ľ–Ķ–Ĺ—Ź! –ö—Ä–Ķ—Ā—ā–ł–ļ –Ĺ–Ķ—Ā–ĺ–≤–ľ–Ķ—Ā—ā–ł–ľ–ĺ—Ā—ā–ł —Ā–Ķ–Ī—Ź –ł ¬ę–Ņ–ĺ–ī–Ľ–ł–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ¬Ľ —Ā–ĺ–≤–Ķ—ā—Ā–ļ–ĺ–Ļ, —Ā—ā–į–Ľ–ł–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä—č. –ü–ł—ą—É—Č–Ķ–Ļ—Ā—Ź –Ľ–į–ļ–Ķ—Ź–ľ–ł –ī–Ľ—Ź —Ā–Ķ–Ī–Ķ –Ņ–ĺ–ī–ĺ–Ī–Ĺ—č—Ö.

–ē–ī–ł–Ĺ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ, —á–Ķ–ľ—É –ĺ—Ā—ā–į–Ľ—Ā—Ź –≤–Ķ—Ä–Ķ–Ĺ –ī–ĺ –ļ–ĺ–Ĺ—Ü–į ‚Äď –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā–ļ–ĺ–ľ—É –ī–ĺ–Ľ–≥—É –ł –Ĺ–Ķ—Ä—É—ą–ł–ľ–ĺ–Ļ —Ā–ł—Ā—ā–Ķ–ľ–Ķ –ľ–ł—Ä–ĺ–≤–ĺ–∑–∑—Ä–Ķ–Ĺ—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö –≤–∑–≥–Ľ—Ź–ī–ĺ–≤. –ó–į–ļ–Ľ—é—á—Ď–Ĺ–Ĺ—č—Ö –≤ —Ā–ĺ–Ī—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –≤—č—Ā—ā—Ä–į–ī–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ —Ą–ł–Ľ–ĺ—Ā–ĺ—Ą–ł–ł –Ņ—Ä–Ķ–ĺ–ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ł –Ņ–ĺ—Ā—ā–ł–∂–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ĺ–ĺ–≤–ĺ–≥–ĺ ‚Äď –Ĺ–ĺ–≤—č—Ö –ł—Ā—ā–ł–Ĺ, –ł–ī–Ķ–Ļ, –ľ—č—Ā–Ľ–Ķ–Ļ. –ü–ĺ‚ÄĎ—ą–Ņ–Ķ–Ĺ–≥–Ľ–Ķ—Ä–ĺ–≤—Ā–ļ–ł –ĺ—Ä–≥–į–Ĺ–ł—á–Ĺ–ĺ –ĺ—á–Ķ—Ä—á–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö –ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł–ĺ—Ā–ĺ—Ą—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ļ–ĺ–Ĺ—Ü–Ķ–Ņ—Ü–ł–Ķ–Ļ. –í–ľ–Ķ—Ā—ā–Ķ —Ā —ā–Ķ–ľ –Ņ–ĺ‚ÄĎ—Ą–į—É—Ā—ā–ĺ–≤—Ā–ļ–ł –ľ–į–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö, –ľ–ł—Ą–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ĺ—č—Ö. –ú–į–≥–Ĺ–Ķ—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö.

–ě—ā –Ņ—Ä–ł–∑–Ķ–ľ–Ľ—Ď–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –ł–ī–Ķ–ł –≤—č—Ä–į—Č–ł–≤–į–Ĺ–ł—Ź ¬ę–Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ–≤–ł—Ā—ā—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ĺ–į—Ü–ł–ł¬Ľ ‚Äď –ī–ĺ —Ą–į–Ĺ—ā–į—Ā—ā–ł—á–Ĺ–ĺ-–ļ–ĺ—Ā–ľ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ, –ī–ĺ —Ą–į–Ĺ–į—ā–ł–∑–ľ–į, –į—Ä–ł—Ā—ā–ĺ—ā–Ķ–Ľ–Ķ–≤—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ľ–Ķ—á—ā—č ¬ę–ĺ—á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ—á–ł–≤–į–Ĺ–ł—Ź –ľ–ł—Ä–į¬Ľ. (–ď–ī–Ķ —Ä–Ķ–≤–ĺ–Ľ—é—Ü–ł—Ź –Ņ—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–į–≤–Ľ—Ź–Ķ—ā—Ā—Ź –Ľ–ł—ą—Ć –ī–Ķ–Ľ–ĺ–ľ —á–ł—Ā—ā–ĺ–≥–ĺ —Ä–į–∑—É–ľ–į-—Ä–į—Ā—Ā—É–ī–ļ–į.)

–ě—ā –ī–ĺ–ļ–Ľ–į–ī–ĺ–≤ ¬ę–ě –Ľ—é–Ī–≤–ł¬Ľ, —Ā—ā—Ä–į—Ā—ā–Ĺ–ĺ–Ļ, —Ā–≤–ĺ–Ī–ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ļ, ‚Äď –ī–ĺ –ļ–Ľ–į—Ā—Ā–ł—Ą–ł–ļ–į—Ü–ł–ł –ł –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź –ļ–ĺ–ľ–ľ—É–Ĺ–ł—Ā—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ —Ā–Ķ–ľ—Ć–ł, —Ü–Ķ–Ľ–ĺ–ľ—É–ī—Ä–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –ł –ľ–ĺ–≥—É—á–Ķ–Ļ, –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–ĺ–ī–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ –ł –ī—É—Ö–ĺ–≤–Ĺ–ĺ —á–ł—Ā—ā–ĺ–Ļ. –ė —ā–Ķ–ľ –Ī–ĺ–≥–į—ā–ĺ–Ļ. –í –ĺ—ā–Ľ–ł—á–ł–Ķ –ĺ—ā –Ņ—Ä–ĺ–Ņ–į–≥–į–Ĺ–ī—č, –Ņ—É—Ā—ā—Ć —ā–į–Ľ–į–Ĺ—ā–Ľ–ł–≤–ĺ–Ļ, –Ľ—Ď–≥–ļ–ł—Ö –Ņ—Ä–ł–∑–Ķ–ľ–Ľ—Ď–Ĺ–Ĺ—č—Ö –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—ą–Ķ–Ĺ–ł–Ļ —Ā–ĺ–≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ł–ļ–į–ľ–ł –ó–į–ľ—Ź—ā–ł–Ĺ—č–ľ, –ė—ā–ł–Ĺ—č–ľ, –ě–ļ—É–Ĺ–Ķ–≤—č–ľ.

–ě—ā –õ—é–Ī–≤–ł ‚Äď –ļ –°–ľ–Ķ—Ä—ā–ł, ¬ę–ļ–į–ļ –ī—Ä—É–≥–ĺ–Ļ –≥—É–Ī–Ķ—Ä–Ĺ–ł–ł¬Ľ. –ě—ā –°–ľ–Ķ—Ä—ā–ł ‚Äď —á–Ķ—Ä–Ķ–∑ –Ĺ–Ķ–Ĺ–į–≤–ł—Ā—ā—Ć –ł –Ĺ–į—Ā–Ľ–į–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ł –ł—Ö —Ā–Ľ–ł—Ź–Ĺ–ł–Ķ ‚Äď –ļ –í–ĺ–∑—Ä–ĺ–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł—é –ł –†–Ķ–≤–ĺ–Ľ—é—Ü–ł–ł.

–¶–Ķ–Ľ—Ć —Ā—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź –ī–Ľ—Ź –ü–Ľ–į—ā–ĺ–Ĺ–ĺ–≤–į ‚Äď –Ĺ—Ä–į–≤—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –∑–į–ļ–ĺ–Ĺ, –∑–į–Ņ—Ä–Ķ—Č–į—é—Č–ł–Ļ –≤–Ķ—Ä–ł—ā—Ć –≤ —ā–Ľ–Ķ–Ĺ –Ņ—Ä–Ķ–ł—Ā–Ņ–ĺ–ī–Ĺ–Ķ–Ļ. –ě—Č—É—Č–į—Ź ¬ę–ļ–į–∂–ī—É—é —Ā–ľ–Ķ—Ä—ā—Ć, –ļ–į–ļ —Ā–≤–ĺ—é —Ā–ĺ–Ī—Ā—ā–≤–Ķ–Ŗŗɗ鬼. –ź –≤–Ķ—Ä–ł—ā—Ć –Ĺ–į–ī–ĺ–Ī–Ĺ–ĺ –≤ –í–ĺ—Ā–ļ—Ä–Ķ—ą–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ĺ—ā—Ü–ĺ–≤ –ł –Ņ—Ä–Ķ–ī–ļ–ĺ–≤ –ļ–į–ļ —É–Ņ–Ľ–į—ā—É —Ā—č–Ĺ–ĺ–≤–Ĺ–Ķ–≥–ĺ –ī–ĺ–Ľ–≥–į –ł –ĺ—á–ł—Č–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ĺ—ā –≥—Ä–Ķ—Ö–į. –í–Ķ—Ä–ł—ā—Ć –≤ –Ņ—Ä–ĺ–≤–ł–ī–Ķ–Ĺ—Ü–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ—É—é –ľ–ł—Ā—Ā–ł—é –†–ĺ—Ā—Ā–ł–ł ‚Äď —Ā–Ņ–į—Ā–ł—ā–Ķ–Ľ—Ź —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ—á–Ķ—Ā—ā–≤–į, –Ĺ–Ķ –ľ–Ķ–Ĺ–Ķ–Ķ. –í –Ĺ–Ķ–Ņ—Ä–Ķ—Ö–ĺ–ī—Ź—Č—É—é –ľ—É–∂–ł—Ü–ļ—É—é, —Ä–į—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā–ļ—É—é —Ā–ļ–ĺ—Ä–Ī—Ć –Ņ–ĺ –Ņ–ĺ—ā–Ķ—Ä—Ź–Ĺ–Ĺ–ĺ–ľ—É —Ä–į—é ‚Äď –ĺ—Ā—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤–Ľ—Ď–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ —É—ā–ĺ–Ņ–ł–ł. –ü–ĺ –≤–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–ľ—É –Ď–Ķ–Ľ–ĺ–≤–ĺ–ī—Ć—é ‚Äď –í–Ķ—á–Ĺ–ĺ–ľ—É‚ÄĎ–ď—Ä–į–ī—É‚ÄĎ–Ĺ–į‚ÄĎ–Ď–ĺ–Ľ—Ć—ą–ĺ–Ļ‚ÄĎ–†–Ķ–ļ–Ķ, ‚Äď –≤ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–ľ –∑–į—Ā—ā–ĺ–Ņ–ĺ—Ä–ł–Ľ–ĺ—Ā—Ć –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź. –ź –∑–Ĺ–į—á–ł—ā –∑–į—Ā—ā–ĺ–Ņ–ĺ—Ä–ł–Ľ–ĺ—Ā—Ć —Ā–į–ľ–ĺ –Ď—č—ā–ł–Ķ –ł —Ā–į–ľ–į –ė—Ā—ā–ĺ—Ä–ł—Ź, –Ī–Ķ–∂–į–≤—ą–į—Ź –≤ –Ĺ—ć–Ņ–ĺ–≤—Ā–ļ–ł–Ķ –≥–ĺ–ī—č –≤–ĺ—Ā—Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź —ā—Ä—É–ī—Ź–≥–ĺ–Ļ-–Ņ–į—Ä–ĺ–≤–ĺ–∑–ĺ–ľ, ¬ę—ā–į—Č–į –∑–į —Ā–ĺ–Ī–ĺ–Ļ –Ĺ–į –Ņ–ĺ–ī—ä—Ď–ľ –≤—Ā–Ķ–ľ–ł—Ä–Ĺ—č–Ļ –≥—Ä—É–∑ –Ĺ–ł—Č–Ķ—ā—č, –ĺ—ā—á–į—Ź–Ĺ–ł—Ź –ł —Ā–ľ–ł—Ä–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ–ĺ—Ā–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł¬Ľ. –ď–ī–Ķ —Ä–Ķ–≤–ĺ–Ľ—é—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –∑–į–ľ—č—Ā–Ľ—č –Ĺ–Ķ–ĺ—ā–į–Ī–ĺ—Ä–ł—ā–ĺ–≤, —Ā—Ä–ĺ–ī–Ĺ–ł —Ā—Ä–Ķ–ī–Ĺ–Ķ–≤–Ķ–ļ–ĺ–≤—č–ľ –Ķ—Ä–Ķ—ā–ł–ļ–į–ľ, –ī–Ķ–Ľ–į–Ľ–ł—Ā—Ć –Ī–Ķ–∑—É—Ā–Ľ–ĺ–≤–Ĺ–ĺ —ā—Č–Ķ—ā–Ĺ—č–ľ–ł –≤ —Ā—Ä–į–≤–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–ł —Ā–ĺ ¬ę–≤—Ā—Ź–ļ–ł–ľ –Ľ—é–ī—Ā–ļ–ł–ľ –Ī–Ķ—Ā–Ņ–ĺ–ļ–ĺ–Ļ—Ā—ā–≤–ĺ–ľ¬Ľ ‚Äď –Ņ–ĺ–ī–Ľ–ł–Ĺ–Ĺ—č–ľ —Ā—á–į—Ā—ā—Ć–Ķ–ľ –ł –Ĺ–į—Ā—ā–ĺ—Ź—Č–ł–ľ –Ľ—é–ī—Ā–ļ–ł–ľ –≥–ĺ—Ä–Ķ–ľ ‚Äď —Ā–ľ–Ķ—Ä—ā—Ć—é, –≥–ĺ–Ľ–ĺ–ī–ĺ–ľ, —Ā—ā—Ä–į–ī–į–Ĺ–ł–Ķ–ľ.

–ď–Ĺ–Ķ–≤ –ľ–į—Ā—Ā –Ī—č–Ľ –ĺ—Ä–≥–į–Ĺ–ł–∑–ĺ–≤–į–Ĺ –Ņ—Ä–ĺ—Ą–Ķ—Ā—Ā–ł–ĺ–Ĺ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ. –°–Ľ–ĺ–≤–į (–ł –ļ–į–ļ–ł–Ķ!) –Ĺ–į–Ļ–ī–Ķ–Ĺ—č –Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ķ, –Ĺ–ĺ–≤—č–Ķ: –Ņ–ĺ–Ņ—É—ā–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–į—Ź –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–į, –≤—Ä–Ķ–ī–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–ĺ ‚Äď —Ā–ļ—Ä—č—ā–ĺ–Ķ –≤—Ä–Ķ–ī–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–ĺ; –≤—č–Ņ–į–ī, –Ņ–Ķ—Ä–Ķ—Ā–ľ–ĺ—ā—Ä –Ņ–ĺ–∑–ł—Ü–ł–Ļ, –≤–Ķ–Ľ–ł–ļ–ł–Ļ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–Ľ–ĺ–ľ, –ļ–Ľ–į—Ā—Ā–ĺ–≤–ĺ–Ī–Ľ–ł–∑–ĺ—Ā—ā—Ć; –Ņ—Ä–ĺ–∑–Ķ–≤–į—ā—Ć, –ľ–į—Ā–ļ–į —é—Ä–ĺ–ī—Ā—ā–≤–į ‚Äď –∑–į–ľ–į—Ā–ļ–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ľ—Ā—Ź; –Ľ–Ķ–≤–į—Ü–ļ–ĺ–Ķ –Ī–ĺ–Ľ–ĺ—ā–ĺ –Ņ—Ä–į–≤–ĺ–≥–ĺ –ĺ–Ņ–Ņ–ĺ—Ä—ā—É–Ĺ–ł–∑–ľ–į; –ł–ī—ā–ł –Ĺ–Ķ –≤ –Ĺ–ĺ–≥—É, –ľ–į—Ä–ļ—Ā–ł—Ā—ā-–ĺ—Ä—ā–ĺ–ī–ĺ–ļ—Ā. –í –ĺ—ā–≤–Ķ—ā –Ĺ–į ¬ę–≥–į–ľ–Ī—É—Ä–≥—Ā–ļ–ł–Ļ —Ā—á—Ď—ā¬Ľ –®–ļ–Ľ–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —ā—É—ā –∂–Ķ –ĺ—ā—č—Ā–ļ–į–Ĺ ¬ę–ľ–ĺ—Ā–ļ–ĺ–≤—Ā–ļ–ł–Ļ —Ā—á—Ď—ā¬Ľ –ļ–ĺ–ľ–ľ—É–Ĺ–ł—Ā—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–į–Ĺ–ĺ–≤ ‚Äď –≥–ī–Ķ –≥–Ķ–Ĺ–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ–į—Ź –Ņ–ĺ –≥–į–ľ–Ī—É—Ä–≥—Ā–ļ–ĺ–ľ—É —Ā—á—Ď—ā—É —Ä—É—Ā—Ā–ļ–į—Ź –ļ–Ľ–į—Ā—Ā–ł–ļ–į —Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–ł–Ľ–į—Ā—Ć –Ņ–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā—É ¬ę–≤—Ä–Ķ–ī–Ĺ–ĺ–Ļ¬Ľ –Ņ–ĺ —Ā—á—Ď—ā—É –ľ–ĺ—Ā–ļ–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–ľ—É.

–ü–Ľ—é—Ā –Ľ–ł–ļ–≤–ł–ī–į—Ü–ł—Ź –≤—Ā–Ķ—Ö –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ—č—Ö –≥—Ä—É–Ņ–Ņ–ł—Ä–ĺ–≤–ĺ–ļ –ł —ą–ļ–ĺ–Ľ –≤ 32-–ľ. –Ě–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–į–Ľ–ł–∑–į—Ü–ł—Ź –ė—Ā—ā–ĺ—Ä–ł–ł –≤ 34-–ľ. ¬ę–≠–ļ—Ā–Ņ—Ä–ĺ–Ņ—Ä–ł–į—Ü–ł—Ź –Ĺ–į–ĺ–Ī–ĺ—Ä–ĺ—ā¬Ľ –ü—É—ą–ļ–ł–Ĺ–į –Ņ–ĺ–ī –ī—É–Ľ–ĺ–ľ ¬ę–Ņ—É—ą–ļ–ł–Ĺ–ĺ–≤–Ķ–ī–ĺ–≤ –ł–∑ –∂–Ķ–Ľ–Ķ–∑–Ĺ—č—Ö –≤–ĺ—Ä–ĺ—ā –ď–ü–£¬Ľ. –ü–Ľ—é—Ā, –Ĺ–į–ļ–ĺ–Ĺ–Ķ—Ü, –ö–ĺ–Ĺ—Ā—ā–ł—ā—É—Ü–ł—Ź 1936 –≥–ĺ–ī–į, –į–Ĺ–Ĺ—É–Ľ–ł—Ä—É—é—Č–į—Ź –≤—Ā—Ď –ł –≤—Ā—Ź, —á—ā–ĺ –Ķ—Č—Ď –Ĺ–Ķ –Ī—č–Ľ–ĺ –į–Ĺ–Ĺ—É–Ľ–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–ĺ. –£–Ņ—Ä–į–∑–ī–Ĺ—Ź—é—Č–į—Ź –ļ–į–ļ–ł–Ķ-–Ľ–ł–Ī–ĺ —ć—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ķ –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź—ā–ł—Ź –ĺ —Ā—á–į—Ā—ā—Ć–Ķ –≤–ĺ–ĺ–Ī—Č–Ķ. –ě–Ņ—Ä–Ķ–ī–Ķ–Ľ—Ź—é—Č–į—Ź –Ķ–ī–ł–Ĺ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ —ā–Ķ—á–Ķ–Ĺ–ł–Ķ–ľ –ł–∑–ĺ –≤—Ā–Ķ—Ö –≤–ĺ–∑–ľ–ĺ–∂–Ĺ—č—Ö ‚Äď —ā–Ķ—á–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä—č –ł –ł—Ā–ļ—É—Ā—Ā—ā–≤–į –≤ —Ą–į—Ä–≤–į—ā–Ķ—Ä–Ķ –Ņ—Ä–į–≤—Ź—Č–Ķ–Ļ –Ņ–į—Ä—ā–ł–ł –ł –ł–∂–Ķ —Ā –Ĺ–Ķ–Ļ. –ü—Ä–Ķ–ī–ĺ–Ņ—Ä–Ķ–ī–Ķ–Ľ—Ź—Ź –≤–Ľ–į–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–∂–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–ľ–ł –ļ–į—á–Ķ—Ā—ā–≤–į–ľ–ł –Ĺ–į —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–ł—Ü–į—Ö –∂—É—Ä–Ĺ–į–Ľ–ĺ–≤ –ł—Ā–ļ–Ľ—é—á–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ —á–ł–Ĺ–ĺ–≤–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ–ľ. –ü—Ä–Ķ–ī–≤–į—Ä—Ź—Ź —Ā–ļ–ĺ—Ä–ĺ–Ķ –≤–Ľ–į–ī—č—á–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ ¬ę—Ā—ā—Ä–į—ą–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ā—É–ī–į¬Ľ: —Ā–Ľ–ĺ–≤–į ‚Äď —ā–Ķ—Ä—Ä–ĺ—Ä.

¬ę–ě—ą–ł–Ī–ļ—ɬĽ –≤ –Ņ–Ķ—á–į—ā–į–Ĺ–ł–ł –ü–Ľ–į—ā–ĺ–Ĺ–ĺ–≤–į –Ņ—Ä–ł–∑–Ĺ–į–Ľ–ł –°–Ķ—Ä–į—Ą–ł–ľ–ĺ–≤–ł—á, –§–į–ī–Ķ–Ķ–≤, –®–ĺ–Ľ–ĺ—Ö–ĺ–≤. ¬ę–ü–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ–ł, –∂–Ķ–Ľ–į—é—Č–ł–Ķ –Ī—č—ā—Ć —Ā–ĺ–≤–Ķ—ā—Ā–ļ–ł–ľ–ł, –ī–ĺ–Ľ–∂–Ĺ—č —Ź—Ā–Ĺ–ĺ –Ņ–ĺ–Ĺ–ł–ľ–į—ā—Ć, —á—ā–ĺ –Ĺ–ł–≥–ł–Ľ–ł—Ā—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–į—Ź —Ä–į—Ā–Ņ—É—Č–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –ł –į–Ĺ–į—Ä—Ö–ĺ-–ł–Ĺ–ī–ł–≤–ł–ī—É–į–Ľ–ł—Ā—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–į—Ź —Ą—Ä–ĺ–Ĺ–ī–į —á—É–∂–ī—č –Ņ—Ä–ĺ–Ľ–Ķ—ā–į—Ä—Ā–ļ–ĺ–Ļ —Ä–Ķ–≤–ĺ–Ľ—é—Ü–ł–ł –Ĺ–ł–ļ–į–ļ –Ĺ–Ķ –ľ–Ķ–Ĺ—Ć—ą–Ķ, —á–Ķ–ľ –Ņ—Ä—Ź–ľ–į—Ź –ļ–ĺ–Ĺ—ā—Ä—Ä–Ķ–≤–ĺ–Ľ—é—Ü–ł—Ź —Ā —Ą–į—ą–ł—Ā—ā—Ā–ļ–ł–ľ–ł –Ľ–ĺ–∑—É–Ĺ–≥–į–ľ–ł. –≠—ā–ĺ –ī–ĺ–Ľ–∂–Ķ–Ĺ –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź—ā—Ć –ł –ź. –ü–Ľ–į—ā–ĺ–Ĺ–ĺ–≤¬Ľ (–ź–≤–Ķ—Ä–Ī–į—Ö, –≥–Ķ–Ĺ—Ā–Ķ–ļ –†–ź–ü–ü). –°—ā–į–Ľ–ł–Ĺ —á–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ĺ –Ņ—Ä–ł–∑–Ĺ–į–≤–į–Ľ, —á—ā–ĺ –ī–ĺ –ļ–ĺ–ľ–ľ—É–Ĺ–ł–∑–ľ–į –Ĺ–į–ľ –Ķ—Č—Ď –ī–į–Ľ–Ķ–ļ–ĺ. –í ¬ę–ß–Ķ–≤–Ķ–Ĺ–≥—É—Ä–Ķ¬Ľ –∂–Ķ, –Ĺ–Ķ—Ā–ľ–ĺ—ā—Ä—Ź –Ĺ–į —É–≤–Ķ—Ä–Ķ–Ĺ–ł—Ź –≤–ĺ–∂–ī—Ź, –ļ–ĺ–ľ–ľ—É–Ĺ–ł–∑–ľ –ī–ĺ—Ā—ā–ł–≥–Ĺ—É—ā. –ó–į —á—ā–ĺ –ü–Ľ–į—ā–ĺ–Ĺ–ĺ–≤ –ł –Ņ–ĺ–Ņ–Ľ–į—ā–ł–Ľ—Ā—Ź.

–í—Ā–Ķ –ĺ–Ĺ–ł: –ó–į–ľ—Ź—ā–ł–Ĺ, –ó–ĺ—Č–Ķ–Ĺ–ļ–ĺ, –Ď–į–Ī–Ķ–Ľ—Ć, –Ď—É–Ľ–≥–į–ļ–ĺ–≤, –ü–Ľ–į—ā–ĺ–Ĺ–ĺ–≤, –ė–Ľ—Ć—Ą –ł –ü–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤ ‚Äď –ļ–į–∂–ī—č–Ļ –Ņ–ĺ-—Ā–≤–ĺ–Ķ–ľ—É –≤—č—Ä–į–∂–į–Ľ–ł —Ā–≤–ĺ—é –Ĺ–Ķ–≤—č—Ā–ļ–į–∑–į–Ĺ–Ĺ—É—é –Ī–ĺ–Ľ—Ć –ł —ā–ĺ—Ā–ļ—É. –ė—Ä–ĺ–Ĺ–ł—á–Ĺ–ĺ, —É—ā–ĺ–Ņ–ł—á–Ĺ–ĺ, –ļ–ĺ–Ĺ—Ā—ā—Ä—É–ļ—ā–ł–≤–Ĺ–ĺ-—Ā–į—ā–ł—Ä–ł—á–Ĺ–ĺ, ‚Äď –ĺ—ā—á—Ď—ā–Ľ–ł–≤–ĺ –≤–ł–ī—Ź —É—Ä–ĺ–ī–Ľ–ł–≤—É—é –Ņ–ĺ–ī–ľ–Ķ–Ĺ—É –ĺ–Ī–Ķ—Č–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–ľ—É –≤ 1917‚ÄĎ–ľ. –Ě–Ķ—Č–į–ī–Ĺ–ĺ –ĺ—ā–ī–Ķ–Ľ—Ź—Ź —Ā–≤–ĺ–ł—Ö –ĺ—ā —á—É–∂–ł—Ö. –†–į–∑–ĺ–Ī–Ľ–į—á–į—Ź –Ĺ–Ķ–∑–≤–į–Ĺ—č—Ö –≥–ĺ—Ā—ā–Ķ–Ļ, —Ą–ł–ļ—ā–ł–≤–Ĺ—č—Ö ¬ę–∑–į–ľ–Ķ—Ā—ā–ł—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ļ –Ņ—Ä–ĺ–Ľ–Ķ—ā–į—Ä–ł–į—ā–į¬Ľ –Ĺ–ĺ–≤–ĺ–≥–ĺ –Ņ—Ä–ĺ–≥—Ä–Ķ—Ā—Ā–ł–≤–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –≥–ĺ—Ā—É–ī–į—Ä—Ā—ā–≤–į: ¬ę–ü–Ľ–į—ā–ĺ–Ĺ–ĺ–≤ –∑–į–ľ–Ķ–Ĺ—Ź–Ķ—ā –Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ—É—é –ł—Ā—ā–ł–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć, –ī–ĺ–Ņ—É—Ā–ļ–į—é—Č—É—é –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ņ—Ä–Ķ—ā–į—Ü–ł–ł –ł —Ä–į–∑–Ĺ–ĺ—á—ā–Ķ–Ĺ–ł—Ź, —Ą–į–ļ—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ł—Ā—ā–ł–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć—é –ī–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ā–Ľ—É—á–į—Ź, –Ķ–ī–ł–Ĺ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ, –Ĺ–Ķ–Ņ–ĺ–≤—ā–ĺ—Ä–ł–ľ–ĺ–≥–嬼 (–õ. –ď—É–ľ–ł–Ľ–Ķ–≤—Ā–ļ–ł–Ļ).

–Ě–į —á—ā–ĺ –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ć –ĺ—ā–≤–Ķ—á–į–Ľ: ¬ę–ö–į–ļ –Ī—č —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ –Ĺ–ł —Ö–ĺ—ā–Ķ–Ľ –Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ–Ĺ–ł—ā—Ć —Ā–≤–ĺ—é –∂–ł–∑–Ĺ—Ć, –Ņ—Ä–Ķ–∂–ī–Ķ –≤—Ā–Ķ–≥–ĺ –Ķ–ľ—É –Ĺ–Ķ–ĺ–Ī—Ö–ĺ–ī–ł–ľ–ĺ –ĺ–Ī–Ľ–į–ī–į–Ĺ–ł–Ķ —Ā–ĺ–Ī—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –∂–ł–∑–Ĺ—Ć—é; –Ķ—Ā–Ľ–ł –∂–Ķ –Ķ—é, –Ķ–≥–ĺ –∂–ł–∑–Ĺ—Ć—é –≤–Ľ–į–ī–Ķ—é—ā –ī—Ä—É–≥–ł–Ķ –Ľ—é–ī–ł, —ā–ĺ –Ķ—Ā—ā—Ć —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ –Ĺ–Ķ—Ā–≤–ĺ–Ī–ĺ–ī–Ķ–Ĺ, —ā–ĺ –ĺ–Ĺ –Ī–Ķ—Ā—Ā–ł–Ľ–Ķ–Ĺ –Ĺ–Ķ —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ–Ĺ–ł—ā—Ć —Ā–≤–ĺ–ł —Ā–ł–Ľ—č —Ā –Ī–Ľ–į–≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ļ —Ü–Ķ–Ľ—Ć—é, –ļ–į–ļ –Ľ–ł—á–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć, –Ĺ–ĺ –ł –≤–ĺ–ĺ–Ī—Č–Ķ –Ĺ–Ķ —Ā—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤—É–Ķ—ā; —Ā—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤—É—é—ā —ā–Ķ, –ļ—ā–ĺ –≤–Ľ–į–ī–Ķ–Ķ—ā –Ĺ–Ķ–≤–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ–ł–ļ–ĺ–ľ, —á–Ķ—Ä—ā–ĺ–Ļ –Ķ–≥–ĺ –ī—É—ą–ł, —Ö–į—Ä–į–ļ—ā–Ķ—Ä–į –ł –Ņ–ĺ–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź¬Ľ. ‚Äď –ö—ā–ĺ –≤ 1934 –ľ–ĺ–≥ —Ā–ļ–į–∑–į—ā—Ć –Ņ–ĺ–ī–ĺ–Ī–Ĺ–ĺ–Ķ, –ļ—Ä–ĺ–ľ–Ķ –ü–Ľ–į—ā–ĺ–Ĺ–ĺ–≤–į, —ā–Ķ–ľ —Ā–į–ľ—č–ľ –Ņ–ĺ–ī—Ā—ā–į–≤–Ľ—Ź—Ź —Ā–į–ľ–ĺ–≥–ĺ —Ā–Ķ–Ī—Ź, –ĺ—ā–ĺ–ī–≤–ł–≥–į—Ź –≤–ĺ –ľ—Ä–į–ļ –Ņ—É—Ā—ā—č–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ĺ–ī–ł–Ĺ–ĺ—á–Ķ—Ā—ā–≤–į, –Ņ—Ä–ĺ–Ī–ł–≤–į—Ź –≥–ĺ–Ľ–ĺ–≤–ĺ–Ļ –Ľ–ł—ą—Ć –Ĺ–Ķ–Ī–ĺ? ‚Ķ–Ě—É, —Ä–į–∑–≤–Ķ —á—ā–ĺ –ú–į–Ĺ–ī–Ķ–Ľ—Ć—ą—ā–į–ľ —Ā ¬ę–≥—Ä–į–ľ–ĺ—ā–Ķ—Ź–ľ–ł –≤ —ą–ł–Ĺ–Ķ–Ľ—Ź—Ö —Ā –Ĺ–į–≥–į–Ĺ–į–ľ–ł¬Ľ.

–í —ā–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź –ļ–į–ļ –ł—Ö —Ü–Ķ—Ö–ĺ–≤—č–Ķ —Ā–ĺ—Ä–į—ā–Ĺ–ł–ļ–ł, ¬ę—Ā—ā—č–ī—Ź—Ā—Ć –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł—ā—Ć —Ź—Ā–Ŗ嬼, ‚Äď –ĺ—ā–ļ—Ä—č—ā–ĺ –ł –Ĺ–Ķ —Ā—ā–Ķ—Ā–Ĺ—Ź—Ź—Ā—Ć –∑–į–≤–ĺ—Ď–≤—č–≤–į–Ľ–ł –Ľ—é–Ī–ĺ–≤—Ć –°–ĺ–≤–Ķ—ā—Ā–ļ–ĺ–Ļ –≤–Ľ–į—Ā—ā–ł, —á—ā–ĺ–Ī—č ¬ę–Ņ–ĺ–Ī–Ľ–ł–∂–Ķ –ī–į –Ņ–ĺ—ā–Ķ–Ņ–Ľ–Ķ–Ķ¬Ľ –Ī—č—ā—Ć –ļ –Ĺ–Ķ–ī–į–≤–Ĺ–ĺ –Ņ—Ä–ł–Ĺ—Ź—ā—č–ľ —Ä–Ķ—ą–Ķ–Ĺ–ł—Ź–ľ 1-–≥–ĺ —Ā—ä–Ķ–∑–ī–į —Ā–ĺ–≤–Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ļ, –Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć—é –ĺ—ā–ľ–Ķ–Ĺ–ł–≤—ą–Ķ–ľ –ļ–į–ļ–ĺ–Ķ‚ÄĎ–Ľ–ł–Ī–ĺ –Ņ–ĺ—Ā—Ä–Ķ–ī–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ –ľ–Ķ–∂ —ā–ĺ–≤. –°—ā–į–Ľ–ł–Ĺ—č–ľ –ł –ļ—É–Ľ—Ć—ā—É—Ä–ĺ–Ļ. ¬ę–ú—č –≤—č—Ā—ā—É–Ņ–į–Ķ–ľ –≤ —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–Ķ, –ĺ—Ā–≤–Ķ—Č—Ď–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –≥–Ķ–Ĺ–ł–Ķ–ľ –í.¬†–ė.¬†–õ–Ķ–Ĺ–ł–Ĺ–į, –≤ —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–Ķ, –≥–ī–Ķ –Ĺ–Ķ—É—ā–ĺ–ľ–ł–ľ–ĺ –ł —á—É–ī–ĺ–ī–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ —Ä–į–Ī–ĺ—ā–į–Ķ—ā –∂–Ķ–Ľ–Ķ–∑–Ĺ–į—Ź –≤–ĺ–Ľ—Ź –°—ā–į–Ľ–ł–Ĺ–į!¬Ľ (–ď–ĺ—Ä—Ć–ļ–ł–Ļ)

–ü–Ľ–į—ā–ĺ–Ĺ–ĺ–≤ —É–ľ–Ķ—Ä, –Ĺ–Ķ –ī–ĺ–∂–ī–į–≤—ą–ł—Ā—Ć –Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–į—Ü–ł–ł –≥–Ľ–į–≤–Ĺ—č—Ö —Ā–≤–ĺ–ł—Ö —ā—Ä—É–ī–ĺ–≤ ‚Äď ¬ę–ß–Ķ–≤–Ķ–Ĺ–≥—É—Ä–į¬Ľ –ł ¬ę–ö–ĺ—ā–Ľ–ĺ–≤–į–Ĺ–į¬Ľ, ‚Äď —Ā–ĺ–Ķ–ī–ł–Ĺ–ł–≤—ą–ł—Ö –ł–∑–≤–Ķ—á–Ĺ—č–Ķ –ļ—Ä–Ķ—Ā—ā—Ć—Ź–Ĺ—Ā–ļ–ł–Ķ –ł –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī—Ā–ļ–ł–Ķ —É—ā–ĺ–Ņ–ł–ł-–ł–ľ–Ņ–Ķ—Ä–į—ā–ł–≤—č. –ė–∑–ĺ–Ī—Ä–į–∂–į—é—Č–ł—Ö —Ä–Ķ–≤–ĺ–Ľ—é—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –ļ–į—ā–į–ļ–Ľ–ł–∑–ľ—č –≤–Ņ–Ľ–ĺ—ā—Ć –ī–ĺ —Ā—ā—Ä–į—ą–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ—á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–į—Ä–ĺ–ļ—Ā–ł–∑–ľ–į ‚Äď –Ī–ĺ–∂—Ć–Ķ–≥–ĺ, —ā–ĺ—á–Ĺ–Ķ–Ķ, ¬ę–Ĺ–Ķ–Ī–ĺ–∂—Ć–Ķ–≥–嬼 –Ī–Ķ–∑—É–ľ–ł—Ź ‚Äď —Ā—É–ī–į‚Ķ –Ď–Ķ–∑–Ī–ĺ–∂–Ĺ–ĺ-—ā–į–ļ–ł –Ĺ–į—ā—Ä–į–≤–ł–≤—ą–ł—Ö –ú–į—Ä–ļ—Ā–į –Ĺ–į –≠–Ĺ–≥‚Ķ –ł–∑–≤–ł–Ĺ–ł—ā–Ķ, –Ĺ–į –•—Ä–ł—Ā—ā–į ‚Äď –Ņ–ĺ–ī–≥–ĺ—ā–ĺ–≤–ļ–ĺ–Ļ –ł –ĺ—Ä–≥–į–Ĺ–ł–∑–į—Ü–ł–Ķ–Ļ ¬ę–≤—ā–ĺ—Ä–ĺ–≥–ĺ –Ņ—Ä–ł—ą–Ķ—Ā—ā–≤–ł—Ź¬Ľ. –ě–Ņ—É—Ā–ĺ–≤ –≤ –∂–į–Ĺ—Ä–Ķ –Ī–į—Ö—ā–ł–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ņ–Ņ–Ķ–ł ‚Äď —Ö—Ä–ĺ–Ĺ–ĺ—ā–ĺ–Ņ–ĺ–≤ ‚Äď ¬ę—É–Ĺ–ł–≤–Ķ—Ä—Ā–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –∂–į–Ĺ—Ä–į –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī–Ĺ–ł—Ö –≤–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā–ĺ–≤¬Ľ, –Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ—č—Ö –≥–Ĺ–Ķ–≤–į –ł –≥–ĺ—Ä–Ķ—á–ł –ł‚Ķ —Ą–ł–∑–ł–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł –Ĺ–į—ā—É—Ä–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ā–Ķ–ļ—Ā–į, –Ņ–į–Ĺ—ć—Ä–ĺ—ā–ł–∑–ľ–į. –ė –ĺ—ā—á—É–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź. –§–ł–Ľ–ĺ—Ā–ĺ—Ą—Ā–ļ–ł—Ö —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ–ĺ–≤ –ĺ –ļ–ĺ–ľ–ľ—É–Ĺ–ł–∑–ľ–Ķ, –Ě–≠–ü–Ķ, –Ņ—Ä–ĺ—ą–Ľ–ĺ–ľ –ł –Ī—É–ī—É—Č–Ķ–ľ, —Ā–Ĺ–į—Ö –ł —Ä–Ķ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł. –ě —Ā–ĺ—Ü–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ—č—Ö –į–Ĺ–ĺ–ľ–į–Ľ–ł—Ź—Ö, –ļ–į—ā–į—Ä—Ā–ł—Ā–Ķ –ł –Ľ—é–ī—Ź—Ö –≤ –Ĺ–ł—ւĶ

‚Äď –°–ļ–ĺ—Ä–ĺ –ļ–ĺ–Ĺ–Ķ—Ü –≤—Ā–Ķ–ľ—É –Ĺ–į—Ā—ā—É–Ņ–ł—ā?

‚Äď –°–ĺ—Ü–ł–į–Ľ–ł–∑–ľ, —á—ā–ĺ –Ľ—Ć? –ß–Ķ—Ä–Ķ–∑ –≥–ĺ–ī‚Ķ

–•–ĺ—ā—Ź –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł—ā—Ć ‚Äď –Ķ—Č—Ď –Ĺ–Ķ –∑–Ĺ–į—á–ł—ā –Ī—č—ā—Ć —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ–ĺ–ľ! ‚Äď –ļ–į–ļ —Ā–ļ–į–∑–į–Ľ –Ņ—Ä–ĺ—Ą–Ķ—Ā—Ā–ĺ—Ä –ü—Ä–Ķ–ĺ–Ī—Ä–į–∂–Ķ–Ĺ—Ā–ļ–ł–Ļ. –Ď–Ķ–∑ —Ā–ĺ–∂–į–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ņ—Ä–Ķ–≤—Ä–į—ā–ł–≤ –®–į—Ä–ł–ļ–ĺ–≤–į –ĺ–Ī—Ä–į—ā–Ĺ–ĺ –≤ –Ī–Ķ—Ā—Ā–Ľ–ĺ–≤–Ķ—Ā–Ĺ–ĺ–Ķ –∂–ł–≤–ĺ—ā–Ĺ–ĺ–Ķ.

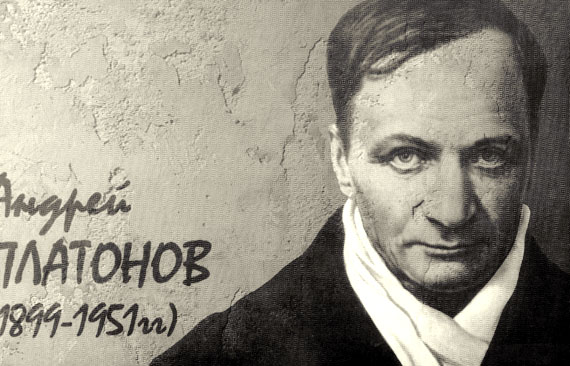

–ē—ȗϬ†–ĺ–ī–ł–Ĺ —ā–Ķ–ļ—Ā—ā –ĺ –ü–Ľ–į—ā–ĺ–Ĺ–ĺ–≤–Ķ