¬Ђ–Ц–і–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –і—А—Г–≥–Є—Е –љ–µ –ґ–і—Г—ВвА¶¬ї –Ъ 110-–ї–µ—В–Є—О –Ъ.–°–Є–Љ–Њ–љ–Њ–≤–∞

¬Ђ–Ц–і–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –і—А—Г–≥–Є—Е –љ–µ –ґ–і—Г—ВвА¶¬ї –Ъ 110-–ї–µ—В–Є—О –Ъ.–°–Є–Љ–Њ–љ–Њ–≤–∞

![]()

–Т–µ—А–∞ –Є –љ–∞–і–µ–ґ–і–∞ —Б—Е–Њ–і—П—В—Б—П –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л–Љ–Є –ї—Г—З–∞–Љ–Є, –њ—А–Њ—А–≤–∞–≤—И–Є–Љ–Є—Б—П —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –±–µ–Ј–і–љ—Л –±—Г—И—Г—О—Й–µ–є –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ —В—М–Љ—Л, —Б—Е–Њ–і—П—В—Б—П, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П:

–Љ—Л—Б–ї—М –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–∞, –Є, –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й—С–љ–љ–∞—П –≤ –≤–µ—А–љ–Њ–Љ –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є–Є, –і–∞—А—Г–µ—В –ґ–Є–Ј–љ—М вАФ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –±—Л –љ–Є –±—Г—И–µ–≤–∞–ї–∞ –≤–Њ–є–љ–∞:

–Ц–і–Є –Љ–µ–љ—П, –Є —П –≤–µ—А–љ—Г—Б—М.

–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М –ґ–і–Є,

–Ц–і–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞–≤–Њ–і—П—В –≥—А—Г—Б—В—М

–Ц–µ–ї—В—Л–µ –і–Њ–ґ–і–Є,

–Ц–і–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–љ–µ–≥–∞ –Љ–µ—В—Г—В,

–Ц–і–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –ґ–∞—А–∞,

–Ц–і–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –і—А—Г–≥–Є—Е –љ–µ –ґ–і—Г—В,

–Я–Њ–Ј–∞–±—Л–≤ –≤—З–µ—А–∞.

–Ц–і–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є–Ј –і–∞–ї—М–љ–Є—Е –Љ–µ—Б—В

–Я–Є—Б–µ–Љ –љ–µ –њ—А–Є–і–µ—В,

–Ц–і–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г–ґ –љ–∞–і–Њ–µ—Б—В

–Т—Б–µ–Љ, –Ї—В–Њ –≤–Љ–µ—Б—В–µ –ґ–і–µ—В.

–Т–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, —Б–∞–Љ–Њ–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–µ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ –Ъ. –°–Є–Љ–Њ–љ–Њ–≤–∞, –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ вАФ —Б–≤–µ—А—Е–њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–Њ–≥–Њ, —Б–Њ–Ј–і–∞–≤—И–µ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є, –±–µ—А–µ–і–Є–≤—И–Є—Е —З–Є—В–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–µ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ, –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П–≤—И–Є—Е —Б–Њ–њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞—В—М, –Љ–µ—З—В–∞—В—М –Є –≤–µ—А–Є—В—М. –°—Г—Е–Њ, —Б–Ї—Г–њ—Л–Љ–Є, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Љ—Г—Б–Ї—Г–ї—М–љ–Њ-—Б–ґ–Є–Љ–∞—О—Й–Є–Љ–Є –і–Њ –љ–Њ–≤–Њ–є –ї–∞–њ–Є–і–∞—А–љ–Њ—Б—В–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—Г–µ—В—Б—П –≥–Њ—А–µ –≤–Њ–є–љ—Л:

–Ь–∞–є–Њ—А –њ—А–Є–≤–µ–Ј –Љ–∞–ї—М—З–Є—И–Ї—Г –љ–∞ –ї–∞—Д–µ—В–µ.

–Я–Њ–≥–Є–±–ї–∞ –Љ–∞—В—М. –°—Л–љ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Є–ї—Б—П —Б –љ–µ–є.

–Ч–∞ –і–µ—Б—П—В—М –ї–µ—В –љ–∞ —В–Њ–Љ –Є —Н—В–Њ–Љ —Б–≤–µ—В–µ

–Х–Љ—Г –Ј–∞—З—В—Г—В—Б—П —Н—В–Є –і–µ—Б—П—В—М –і–љ–µ–є.

–Х–≥–Њ –≤–µ–Ј–ї–Є –Є–Ј –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є, –Є–Ј –С—А–µ—Б—В–∞.

–С—Л–ї –Є—Б—Ж–∞—А–∞–њ–∞–љ –њ—Г–ї—П–Љ–Є –ї–∞—Д–µ—В.

–Ю—В—Ж—Г –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –љ–∞–і–µ–ґ–љ–µ–є –Љ–µ—Б—В–∞

–Ю—В–љ—Л–љ–µ –≤ –Љ–Є—А–µ –і–ї—П —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –љ–µ—В.

–С–Њ–ї—М –Є —Б–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є–µ, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—Й–µ–µ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ, –Є–Ј –±–µ–Ј–і–љ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є, –Њ—В –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–љ–µ–є –Є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–є, –љ–Њ –љ–∞—Б—Л—Й–µ–љ–Є–µ вАФ –љ–Њ–≤–Њ–µ: –≤—Б–µ–Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В—М—О –≥–ї–Њ–±–∞–ї—М–љ–Њ–є –±–µ–і—Л, —З—В–Њ –±—Г–і–µ—В –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–љ–∞ –њ–Њ–±–µ–і–Њ–є, —З—М–Є —Б–ї–µ–і—Л –Њ—Б—В–∞–љ—Г—В—Б—П –і–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ –≤–µ—В–µ—А–∞–љ–∞, –Є вАФ –і–∞–ї—М—И–µ.

вА¶–њ–Њ–Ї–∞ —А–∞–Ј–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ–∞–љ–Њ—А–∞–Љ—Л —Б–Є–Љ–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Н–њ–Њ–њ–µ–Є ¬Ђ–Ц–Є–≤—Л–µ –Є –Љ—С—А—В–≤—Л–µ¬ї, –њ–Њ–Ї–∞ –§. –°–µ—А–њ–Є–ї–Є–љ, —Б–Њ–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј, —Б–Ї–Њ–ї—М –±—Л –ґ—С—Б—В–Ї–Є–µ, –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Є–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –љ–µ –≤—Л–њ–∞–ї–Є, –Ї–∞–Ї –±—Л –љ–Є —В—С—А–ї–∞ –ґ–Є–Ј–љ—М –≤ —И–µ—А–Њ—Е–Њ–≤–∞—В—Л—Е —Б–≤–Њ–Є—Е –ї–∞–њ–∞—Е, —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–µ—В –≤ —Б–µ–±–µ –Љ–µ—А—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–љ–Њ—Б—В–Є –Є –і–Њ–±—А–Њ—В—Л, –Є, —Г–Љ–Є—А–∞—П –љ–∞ —А—Г–Ї–∞—Е –°–Є–љ—Ж–Њ–≤–∞, –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–∞ —Н–њ–Њ–њ–µ–Є, –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–µ—В —Б–Љ–µ—А—В—М—ОвА¶ –і–∞–ґ–µ –Є –Њ—В—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є–µ —З–Є—В–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–µ вАФ –Ј–∞—З–µ–Љ —В–∞–Ї? –Ф–Њ–ї–ґ–µ–љ –≤—Л–ґ–Є—В—М!

–Ъ–∞–Ї –≤—Л–ґ–Є–≤–∞–µ—В –°–Є–љ—Ж–Њ–≤, —З—М—П –Љ–µ—А–∞ —В–µ—А–њ–µ–љ–Є—П, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П, –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Г—О, –Ј–∞–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Г—О –≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–µ: —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–љ–µ–љ–Є–є! –Ц–µ–љ–∞ –њ–Њ–≥–Є–±–ї–∞, –і–Њ—З—М –њ—А–Њ–њ–∞–ї–∞, –∞ –Њ–љ, –љ–µ—Б–≥–Є–±–∞–µ–Љ—Л–є, –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г–µ—В –њ–Њ–і –°—В–∞–ї–Є–љ–≥—А–∞–і–Њ–Љ –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–Њ–Љ.

–Ъ. –°–Є–Љ–Њ–љ–Њ–≤ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б–∞–ї –Њ –ї—О–±–≤–Є: –≥—Г—Б—В–µ–ї–∞ –Њ–љ–∞ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ –≤ —Б—В–Є—Е–∞—Е –µ–≥–Њ, –≤–Ј—А—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –≤–і—А—Г–≥, –њ–Є—Б–∞–ї –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –µ—А—И–Є—Б—В–Њ, –Ї–Њ–ї—О—З–µ, –њ–Њ—А–Њ–є вАФ –љ–∞ –њ—А–µ–і–µ–ї–µ –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ—А–Њ–є вАФ —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ —Б —Б–µ–і–Є–љ–Њ–є —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–њ—Л—В–∞:

–Ь–љ–µ —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М —В–µ–±—П –ґ–µ–љ–Њ–є

–Ч–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —В–∞–Ї –і—А—Г–≥–Є–µ –љ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–ї–Є,

–І—В–Њ –≤ —Б—В–∞—А—Л–є –і–Њ–Љ –Љ–Њ–є, —Б–ї–Њ–Љ–∞–љ–љ—Л–є –≤–Њ–є–љ–Њ–є,

–Ґ—Л —Б–љ–Њ–≤–∞ –≥–Њ—Б—В—М–µ–є —П–≤–Є—И—М—Б—П –µ–і–≤–∞ –ї–Є.

–Ч–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —П –ґ–µ–ї–∞–ї —В–µ–±–µ –Є –Ј–ї–∞,

–Ч–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —А–µ–і–Ї–Њ —В—Л –Љ–µ–љ—П –ґ–∞–ї–µ–ї–∞,

–Ч–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Њ—Б—М–± –љ–µ –ґ–і—П –Љ–Њ–Є—Е, –њ—А–Є—И–ї–∞

–Ъ–Њ –Љ–љ–µ –≤ —В—Г –љ–Њ—З—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–∞–Љ–∞ —Е–Њ—В–µ–ї–∞.

–Ю—В—Б–≤–µ—В, –Њ—В–Ј–≤—Г–Ї –ї—О–±–≤–Є –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –і—Г—И–∞—Е —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ –і–∞—О—В—Б—П, —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–Є—А—Г—О—В—Б—П –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є—П-–∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є–Є:

–Э–∞–і —З—С—А–љ—Л–Љ –љ–Њ—Б–Њ–Љ –љ–∞—И–µ–є —Б—Г–±–Љ–∞—А–Є–љ—Л

–Т–Ј–Њ—И–ї–∞ –Т–µ–љ–µ—А–∞ вАФ —Б—В—А–∞–љ–љ–∞—П –Ј–≤–µ–Ј–і–∞.

–Ю—В –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є—Е –ї–∞—Б–Ї –Њ—В–≤—Л–Ї—И–Є–µ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л,

–Ъ–∞–Ї –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Г, –Љ—Л –ґ–і–µ–Љ –µ—С —Б—О–і–∞.

–°—В–Є—Е –°–Є–Љ–Њ–љ–Њ–≤–∞ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Г—Б–ї–Њ–ґ–љ—С–љ, –≤–Є–±—А–Є—А—Г–µ—В –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –≤—Б–µ–≥–Њ, —З–µ–Љ –љ–∞–≥—А—Г–ґ–∞–µ—В –ґ–Є–Ј–љ—М; –∞ –Њ–љ–∞ —А–µ–і–Ї–Њ –љ–∞–≥—А—Г–ґ–∞–µ—ВвА¶ –њ—А—П–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є.

вА¶–њ–Њ–Ї–∞ ¬Ђ–Я–∞—А–µ–љ—М –Є–Ј –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞¬ї, —Г–±–µ–ґ–і—С–љ–љ—Л–є, —З—В–Њ —В—П–ґ—С–ї—Л–µ —В–∞–љ–Ї–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ–≤–µ—Б—В–Є –њ–Њ –ї—С–≥–Ї–Є–Љ –Љ–Њ—Б—В–∞–Љ, –≤—Л—А–≤–∞–≤—И–Є—Б—М –Є–Ј –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї—П, –і–Њ–ї–≥ –Њ—Й—Г—Й–∞—П —Б—В–µ—А–ґ–љ–µ–Љ –і—Г—И–Є, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є—В —Б–≤–Њ—О –Є–і–µ—О, —Б–≤–Њ–Є–Љ –ґ–µ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤ —В–∞–љ–Ї–Њ–≤—Л–є –њ—А–Њ—А—Л–≤.

–Т–Ј—А—Л–≤–∞–ї–Є —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і—Л –°–Є–Љ–Њ–љ–Њ–≤–∞: ¬Ђ–Ф—Г—А–∞–Ї¬ї –Ъ–Є–њ–ї–Є–љ–≥–∞, —В–∞–Ї –ґ—С—Б—В–Ї–Њ –Є –Њ–±—Л–і–µ–љ–љ–Њ –≤–∞—А—М–Є—А—Г—О—Й–Є–є –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –ї—О–±–≤–Є. ¬Ђ–У–Є–µ–љ—Л¬ї, —З—В–Њ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П –њ–Њ—Б—В—А–∞—И–љ–µ–µ –ї—О–і–µ–є.

–°–Є–Љ–Њ–љ–Њ–≤ вАФ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–њ–ї–∞–љ–Њ–≤ –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ–ґ–∞–љ—А–Њ–≤, –Њ–љ, –њ—А–Њ–ґ–Є–≤—И–Є–є –ґ–Є–Ј–љ—М —Б —А–∞–Ј–Љ–∞—Е–Њ–Љ –Є –љ–∞ —Г—А–∞, –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–Є–µ–Љ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л—Е –Њ–≥–љ–µ–є —Г–Ї—А–∞—Б–Є–≤—И–Є–є –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ, –Њ—Б—В–∞—С—В—Б—П вАФ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –і–∞—А–Њ–Љ, –і–∞–≤—И–Є–Љ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–ї–Њ–≤–µ—Б–љ—Л—Е –њ–ї–Њ–і–Њ–≤; –Є —Б–≤–µ—В–Њ–≤–Њ–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–є, –њ—А–Њ–љ–Є–Ј—Л–≤–∞—О—Й–µ–є –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є.

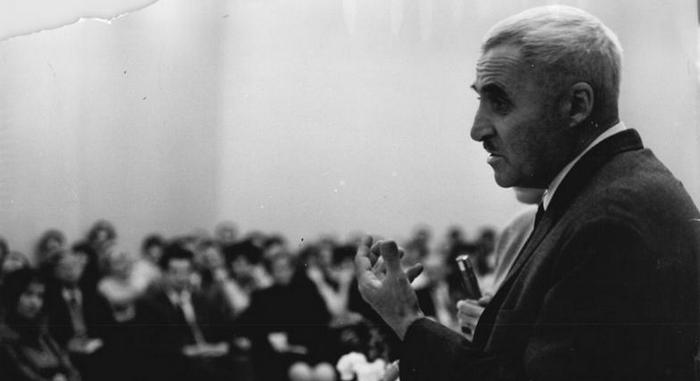

–Э–∞ —Д–Њ—В–Њ –Њ–±–ї–Њ–ґ–Ї–Є: –Ъ.–°–Є–Љ–Њ–љ–Њ–≤ –≤ –С–µ—А–ї–Є–љ–µ. 1967 –≥–Њ–і

![]() вАЛ

вАЛ