–Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є ¬Ђ–С—Г–Ї–µ—А¬ї

–Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є ¬Ђ–С—Г–Ї–µ—А¬ї

01 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 2017

2017-02-01

2017-04-20

436

–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ъ—Г–Ј—М–Љ–µ–љ–Ї–Њ–≤

–Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є ¬Ђ–С—Г–Ї–µ—А¬ї

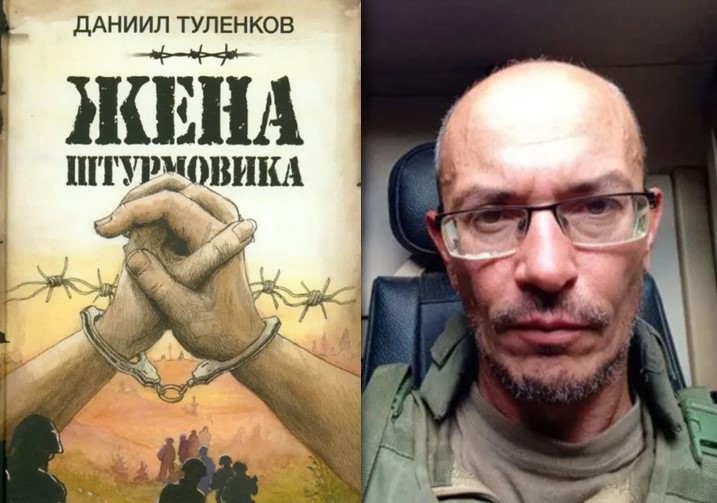

¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–Є–є –С—Г–Ї–µ—А-2016¬ї вАУ –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є. –Ш –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ –њ—А–Є—З–Є–љ–µ —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ–Њ–≥–Њ —О–±–Є–ї–µ—П –њ—А–µ–Љ–Є–Є. –Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–µ –Њ–±–Њ–Ј—А–µ–≤–∞—В–µ–ї–Є —Б –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ –≤–Є–і–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—Б—В–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є: –≤ –Њ–±–∞ —Б–њ–Є—Б–Ї–∞ –≤–Њ—И–ї–Є –Ї–љ–Є–≥–Є –Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–µ –љ–∞ –њ–µ—А–µ–ї–Њ–Љ–∞—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є–ЄвА¶

–Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –љ–∞—З–∞—В—М –ї—Г—З—И–µ —Б –ї–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П.

–Я–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–є –Ґ–Њ–њ–Њ—А–Њ–≤ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї –±—Г–Ї–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Д–Є–љ–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤ –∞—Д–Њ—А–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є: ¬Ђ–≠—В–Њ –љ–µ —Б–±–Њ—А–љ–∞—П —Б—В—А–∞–љ—Л, –∞ —Б—А–µ–і–љ—П—П —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–∞ –њ–Њ –±–Њ–ї—М–љ–Є—Ж–µ¬ї. –І—В–Њ –≤ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–µ –љ–∞ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–љ—Л–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Ј–љ–∞—З–Є—В: –љ–µ —Б–∞–Љ—Л–µ –ї—Г—З—И–Є–µ, –љ–Њ —Б–∞–Љ—Л–µ —В–Є–њ–Є—З–љ—Л–µ. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –њ—А–µ–Љ–Є—А—Г—О—В –≤ –Є—В–Њ–≥–µ –љ–µ —В–µ–Ї—Б—В, –љ–Њ —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є—О. –І—В–Њ –і–Њ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–µ–є —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–Є, —В–Њ –ї—Г—З—И–µ –≤—Б–µ—Е –µ–µ —Б—Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї —Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥ –°–µ—А–≥–µ–є –Ю—А–Њ–±–Є–є: ¬Ђ–†–Њ–Љ–∞–љ—Л –њ—А–Њ вАЬ–Ј–і–µ—Б—М –Є —Б–µ–є—З–∞—БвАЭ —В–µ—А—П—О—В –≤ –≤–µ—Б–µ (–≤–Њ –≤—Б–µ—Е —Б–Љ—Л—Б–ї–∞—Е), —А–Њ–Љ–∞–љ—Л вАЬ–Њ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–ЉвАЭ —В—Г—З–љ–µ—О—В¬ї. –Ш –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї –њ—А–Є–Љ–µ—А–Њ–Љ: ¬Ђ–Ґ—А–∞–≤–ї—П¬ї –°–∞—И–Є –§–Є–ї–Є–њ–њ–µ–љ–Ї–Њ вАУ 224 —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л, –Ј–∞—В–Њ ¬Ђ–Ъ—А–µ–њ–Њ—Б—В—М¬ї –Я–µ—В—А–∞ –Р–ї–µ—И–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ вАУ –∞–ґ 592.

–І–µ—Е–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –≥–µ—А–Њ–є —Г–≤–∞–ґ–∞–ї –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ: ¬Ђ–Т—Б–µ –њ–Є—И—Г—В –Є–Ј –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П, –∞ –Њ–љ –њ—А—П–Љ–Њ —Б –љ–∞—В—Г—А—Л¬ї. –Я–Є—Б—М–Љ–Њ ¬Ђ—Б –љ–∞—В—Г—А—Л¬ї –љ—Л–љ—З–µ –љ–µ –≤ –њ–Њ—З–µ—В–µ, –Є —Н—В–Њ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ. –Ш–Ј —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е —А–µ–∞–ї–Є–є –Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ –≤—Л–ґ–Љ–µ—И—М. –Т –ї—Г—З—И–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ вАУ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ—Г—О –њ–Њ—А—Ж–Є—О –±–µ–ї–ї–µ—В—А–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –њ—Г–±–ї–Є—Ж–Є—Б—В–Є–Ї–Є: —В–∞–Ї-–ґ–Є—В—М-–љ–µ–ї—М–Ј—П!! –љ–µ-–Љ–Њ–≥—Г-–Љ–Њ–ї—З–∞—В—М!!! (—Б–Љ. —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Г—О ¬Ђ–Ґ—А–∞–≤–ї—О¬ї). –Ф–∞ –Є —В–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ–±—Л —В—А—О–Є–Ј–Љ—Л –њ—А–Њ–Ј–≤—Г—З–∞–ї–Є —Б –і–Њ–ї–ґ–љ—Л–Љ –љ–∞–і—А—Л–≤–Њ–Љ, —В—А–µ–±—Г–µ—В—Б—П —Г–Љ–µ–љ–Є–µ –Њ—Б–Љ—Л—Б–ї–Є–≤–∞—В—М –Є –Њ–±–Њ–±—Й–∞—В—М. –° –Є—Б—В–Њ—А–Є–µ–є –Њ–љ–Њ –љ–µ –≤ –њ—А–Є–Љ–µ—А –њ—А–Њ—Й–µ: –≤—Б–µ –і–Њ –љ–∞—Б –Њ–±–і—Г–Љ–∞–ї–Є, –љ–∞–њ—А—П–≥–∞—В—М—Б—П –Њ—Б–Њ–±–Њ –љ–µ –њ—А–Є–і–µ—В—Б—П, вАУ –Ј–љ–∞–є —А–∞–±–Њ—В–∞–є –і–∞ –љ–µ —В—А—Г—Б—М!

–С—Г–Ї–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–ї—Г—Д–Є–љ–∞–ї–Є—Б—В –Ш—А–Є–љ–∞ –С–Њ–≥–∞—В—Л—А–µ–≤–∞ —Б—А–∞–±–Њ—В–∞–ї–∞ —В—А–Є–ї–Њ–≥–Є—О ¬Ђ–Ъ–∞–і—Л–љ¬ї –Є–Ј —З–Є—Б—В–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П: –≤—Л–±—А–∞–ї–∞ –≤ –≥–µ—А–Њ–Є –њ–∞–Ј—Л—А—Л–Ї—Б–Ї–Є—Е —Б–Ї–Є—Д–Њ–≤ вАУ –±–ї–∞–≥–Њ, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –Њ –љ–Є—Е –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ –Њ–± –∞—В–ї–∞–љ—В–∞—Е. –Ш.–С. –љ–Є –≤ —З–µ–Љ —Б–µ–±–µ –љ–µ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞: –і–µ–≤—Л-–≤–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Л –≤–ї–∞–і–µ—О—В –љ–∞–≤—Л–Ї–∞–Љ–Є —В–µ–ї–µ–њ–Њ—А—В–∞—Ж–Є–Є, –Є—Е –љ–∞—Б—В–∞–≤–љ–Є—Ж–∞-—И–∞–Љ–∞–љ–Ї–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–Є —Б–ї—Г—З–∞–µ –њ–Њ–Љ–µ–љ—П—В—М –њ–Њ–ї, —В–µ–љ–≥—А–Є–∞–љ—Б—В–≤–Њ –Љ–Є—А–љ–Њ —Г–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —Б –Ї—Г–ї—М—В–Њ–Љ –Ј–Љ–µ–µ–љ–Њ–≥–Њ–є –Ґ–∞–±–Є—В–Є. –° –њ—П—В–Њ–є –≥—А–∞—Д–Њ–є —Г –њ–∞–Ј—Л—А—Л–Ї—Ж–µ–≤ –ґ—Г—В–Ї–Є–µ –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–Ї–Є: —В–∞—В–∞—А—Б–Ї–Є–µ –Є–Љ–µ–љ–∞ (–Ш–ї–Є—Б–∞–є, –°–Њ–≥–і–∞–є, –Ш–ї—М–і–∞–Ј–∞) —Б–Њ—Б–µ–і—Б—В–≤—Г—О—В —Б —З–µ—И—Б–Ї–Є–Љ–Є (–°—В–Є–±–Њ—А), –≥–Њ—А—Б–Ї–Њ-–µ–≤—А–µ–є—Б–Ї–Є–Љ–Є (–Р—Б—В–∞—А–∞–є) –Є –і–∞–ґ–µ –Є–љ–і–Њ–љ–µ–Ј–Є–є—Б–Ї–Є–Љ–Є (–°–Є—В–Њ—А). –Ф–∞-–∞, —Б–Ї–Є—Д—Л –Љ—ЛвА¶ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є —Б–Ї–Є—Д—Б–Ї–Є–є –Ъ–Њ–Љ–Є–љ—В–µ—А–љ —Б –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –њ–µ—А–µ–њ—Г–≥–∞ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П —А–Њ–Ј–Љ–Њ–≤–ї—П—В–Є –њ–Њ-—Г–Ї—А–∞—Ч–љ—Б—М–Ї–Є: ¬Ђ–Њ–љ–∞ –њ–µ—Б–љ–Є —Б–њ–µ–≤–∞–µ—В¬ї. –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ –≤ —А–µ—З–Є —Б–≤–Є–і–Њ–Љ—Л—Е –њ–∞–Ј—Л—А—Л–Ї—Ж–µ–≤ —Б–ї—Л—И–Є—В—Б—П —И–Њ—В–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Є–є –∞–Ї—Ж–µ–љ—В: ¬Ђ—Б—В–∞—А—И–Є–љ—Л –Ї–ї–∞–љ–Њ–≤¬ї. –І—В–Њ –і–Њ –∞–≤—В–Њ—А–µ—Б—Б—Л, —В–Њ –Ј–∞—В—А—Г–і–љ—П—О—Б—М —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –љ–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ —В–∞ –Є–Ј—К—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П. –Э–Њ —В–Њ—З–љ–Њ –љ–µ –њ–Њ-—А—Г—Б—Б–Ї–Є вАУ –њ—Г—В–∞–µ—В –Ї–ї–µ—В—М —Б –Ї–ї–µ—В–Ї–Њ–є, –∞ –Њ–Ї–Њ–ї—Л—И —Б –Њ–Ї–Њ–ї–Њ—В–Ї–Њ–Љ: ¬Ђ–≤ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –±–µ–ї–Њ–є —И–∞–њ–Ї–µ, —Й–µ–≥–Њ–ї–µ–≤–∞—В–Њ —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–љ–Њ–є –Ї—А–∞—Б–љ—Л–Љ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ—В–Ї–Њ–Љ¬ї. –Я—А–µ–ї–µ—Б—В—М, –њ—А–∞–≤–і–∞? –Х—Б–ї–Є –≤ –і–≤—Г—Е —Б–ї–Њ–≤–∞—Е, —В–Њ –±–Њ–≥–∞—В—Л—А–µ–≤—Б–Ї–∞—П —В—А–Є–ї–Њ–≥–Є—П вАУ —Н—В–Њ ¬Ђ–Ч–µ–љ–∞, –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤–∞ –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤¬ї –≤ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –љ–µ–Ј–∞–±–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ъ–Њ–ї—П–і–Є–љ–Њ–є. –Я–Њ —Б—З–∞—Б—В—М—О, –і–Њ —И–Њ—А—В-–ї–Є—Б—В–∞ ¬Ђ–Ъ–∞–і—Л–љ¬ї –љ–µ –і–Њ–±—А–∞–ї–∞—Б—М.

–£ —Д–Є–љ–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤ –Њ–њ—Л—В–∞ –њ–Њ–±–Њ–ї—М—И–µ, –Є —А–∞–±–Њ—В–∞—О—В –Њ–љ–Є –њ–Њ—В–Њ–љ—М—И–µ, –Њ–±—А–∞—Й–∞—П—Б—М –љ–µ –Ї —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –љ–µ—Г–µ–Љ–љ–Њ–є —Д–∞–љ—В–∞–Ј–Є–Є, –∞ –Ї –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–Љ —И—В–∞–Љ–њ–∞–Љ. –°–µ—А–≥–µ–є –Ь–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–є —Б–ї–Њ–≤–µ—Б–љ–Њ—Б—В–Є: ¬Ђ–Т–Љ–µ—Б—В–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞ вАУ –њ–µ—А–µ—Б–Ї–∞–Ј. –°–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї –Є —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–љ–Є–≥. –Э–µ —А–Њ–Љ–∞–љ—Л, –љ–µ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–Є, –љ–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л, –∞ –њ–µ—А–µ—Б–Ї–∞–Ј—Л¬ї.

–Ы–µ–Њ–љ–Є–і –Ѓ–Ј–µ—Д–Њ–≤–Є—З –њ–Њ—Б–≤—П—В–Є–ї —Б–≤–Њ—О ¬Ђ–Ч–Є–Љ–љ—О—О –і–Њ—А–Њ–≥—Г¬ї —П–Ї—Г—В—Б–Ї–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Я–µ–њ–µ–ї—П–µ–≤–∞ вАУ —Б–Њ–±—Л—В–Є—О, –љ–µ –Њ—Б–Њ–±–Њ –њ—А–Є–Љ–µ—В–љ–Њ–Љ—Г: –љ—Г, –љ–µ –Т—В–Њ—А–Њ–є –Ъ—Г–±–∞–љ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—Е–Њ–і –Є –љ–µ –Я–µ—А–µ–Ї–Њ–њ. –Ъ—Г–ї—М–Љ–Є–љ–∞—Ж–Є–µ–є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ–Љ–∞–љ–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –Њ—Б–∞–і–∞ –°–∞—Б—Л–ї-–°—Л—Б—Л вАУ —Н–њ–Є–Ј–Њ–і –Є –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є. –Я—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—О –Я–µ–њ–µ–ї—П–µ–≤–∞ –Є –°—В—А–Њ–і–∞ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –њ—А–Є–і–∞—В—М –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—О—Й–Є–є —А–∞–Ј–Љ–∞—Е, –њ–µ—А–µ—Б–Ї–∞–Ј–∞–≤ –њ–µ—А–≤–Њ–Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Є —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ –њ–∞—Д–Њ—Б–Њ–Љ. –І—В–Њ –Є –±—Л–ї–Њ —Б–і–µ–ї–∞–љ–Њ. ¬Ђ–Р–њ–µ–ї–ї–Є—А—Г—О –Ї –Љ–Є—Д–∞–Љ –Њ–± –Њ—Б–∞–і–µ –Ґ—А–Њ–Є¬ї, вАУ –Ј–∞—П–≤–Є–ї –∞–≤—В–Њ—А (–Є–љ—В–µ—А–≤—М—О –ґ—Г—А–љ–∞–ї—Г ¬Ђ–™-–Ю–≥–Њ–љ–µ–Ї¬ї). –Р —А–µ—Ж–µ–љ–Ј–µ–љ—В–∞–Љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞–Љ–µ–Ї–љ–Є, —А–∞–і—Л —Б—В–∞—А–∞—В—М—Б—П: –Є –С–Њ—А—Е–µ—Б–∞ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ—П—В, –Є –Ѓ–љ–≥–∞ —Б –Ы–Њ—Б–µ–≤—Л–ЉвА¶ –Ъ—А–Є—В–Є–Ї–Є –њ–Є—Б–∞–ї–Є –Њ ¬Ђ–Ч–Є–Љ–љ–µ–є –і–Њ—А–Њ–≥–µ¬ї —В—Г–Љ–∞–љ–љ–Њ-—Н–Љ—Д–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є: ¬Ђ–†–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –Њ –ї—О–±–Њ–Љ –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–Љ —Б—О–ґ–µ—В–µ –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –љ–∞–Є–ї—Г—З—И–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –±—Г–і–µ—В —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ –≤ –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ, –∞ —В–Њ –Є –Ї–Њ—Б–Љ–Њ–≥–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Н–њ–Њ—Б–µ. –°–Њ —Б—В–Є—Е–Є—П–Љ–Є –Є —Б–≤–µ—В–Є–ї–∞–Љ–Є, —Б–Є—А–µ–љ–∞–Љ–Є –Є —В–Є—В–∞–љ–∞–Љ–Є. –С–ї–Є–Ј–Ї–Є–є, –≤ –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В–µ –Љ–∞—Б—Б–Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л, –∞–љ–∞–ї–Њ–≥ вАУ —Н–њ–Њ–њ–µ—П –Ґ–Њ–ї–Ї–Є–µ–љ–∞ –Њ –°—А–µ–і–Є–Ј–µ–Љ—М–µ¬ї (–Р. –Ъ–Њ–ї–Њ–±—А–Њ–і–Њ–≤). ¬Ђ–Я–µ–њ–µ–ї—П–µ–≤ –Є –°—В—А–Њ–і вАУ —Б—В–Њ–Є—В –ї–Є—И—М —З—Г—В—М-—З—Г—В—М —Б–Љ–µ—Б—В–Є—В—М —Г–≥–Њ–ї –Ј—А–µ–љ–Є—П вАУ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П –љ–µ –Љ–∞–ї–Њ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞–Љ–Є –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є—Е –Њ—В—А—П–і–Њ–≤ –≤ –Ј–∞–±—Л—В–Њ–Љ —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –љ–Њ –≥—А–Њ–Љ–∞–і–љ—Л–Љ–Є –Љ–Є—Д–Њ–≥–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Д–Є–≥—Г—А–∞–Љ–Є, –Ї–∞–Ї –Р—Е–Є–ї–ї –Є –У–µ–Ї—В–Њ—А, –Ґ–µ—Б–Ї–∞—В–ї–Є–њ–Њ–Ї–∞ –Є –Ъ–µ—В—Ж–∞–ї—М–Ї–Њ–∞—В–ї—М, –Ш–љ–і—А–∞ –Є –Т—А—В–Є—А—Г¬ї (–Т. –Ы–µ–≤–µ–љ—В–∞–ї—М). –Э—Г, –≤—Л –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В–µ: –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–µ –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ, –∞—А—Е–µ—В–Є–њ—ЛвА¶ –Т–Њ–Њ–±—Й–µ-—В–Њ, —П –њ—А–µ–і–њ–Њ—З–Є—В–∞—О —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –љ–∞ —В–µ–Ї—Б—В –њ–Њ-–Њ–њ–Њ—П–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Є, –љ–µ —А–∞—Б—В–µ–Ї–∞—П—Б—М –Љ—Л—Б–ї—М—О –њ–Њ —О–љ–≥–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –і—А–µ–≤—Г. –Э–Њ –Є–Ј —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Ї –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–∞–Љ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–µ–љ –±–Њ—В–∞—В—М –њ–Њ –Є—Е —Д–µ–љ–µ. –Ґ–∞–Ї –≤–Њ—В: –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—В–Њ–Љ –Є —Б–Љ—Л—Б–ї–Њ–Љ –≤ –Љ–Є—Д–µ, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї –С–∞—А—В, –µ—Б—В—М –њ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –і–µ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є. –Я—А–Њ—Й–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П, –Љ–Є—Д –µ—Б—В—М –Є–Ј–љ–∞—Б–Є–ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –Є –≤—Л–≤–µ—А–љ—Г—В—Л–є –љ–∞–Є–Ј–љ–∞–љ–Ї—Г —Д–∞–Ї—В. –Х—Б–ї–Є –Њ—Й–Є–њ–∞—В—М —Б –Њ—Б–∞–і—Л –°–∞—Б—Л–ї-–°—Л—Б—Л –∞—А—Е–µ—В–Є–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є-–Ї–Њ—Б–Љ–Њ–≥–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —И–µ–ї—Г—Е—Г, –Њ—В —И–ї–µ–Љ–Њ–±–ї–µ—Й—Г—Й–Є—Е –Є –Љ–µ–і–љ–Њ–і–Њ—Б–њ–µ—И–љ—Л—Е –≥–µ—А–Њ–µ–≤ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–љ–µ—В—Б—П. –Ґ–Є–њ–Є—З–љ—Л–є –±–Њ–є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П: 280 —И—В—Л–Ї–Њ–≤ —Г –°—В—А–Њ–і–∞, 590 вАУ —Г –Я–µ–њ–µ–ї—П–µ–≤–∞ –Є –Т–Є—И–љ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Р —З—В–Њ –Њ—Б–∞–ґ–і–∞–ї–Є –њ–µ–њ–µ–ї—П–µ–≤—Ж—Л? вАУ —Б–Љ–µ—Е —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М. ¬Ђ–Э–∞—И–∞ вАЬ–Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—МвАЭ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞ –Є–Ј –Њ–і–љ–Њ–є —О—А—В—Л —Б –њ—А–Є—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї –љ–µ–є —Е–Њ—В–Њ–љ–Њ–Љ <–њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П —Б–Ї–Њ—В–∞ вАУ –Р.–Ъ.>. –Т—Б–µ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ вАЬ–Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–ЄвАЭ 100 —И–∞–≥–Њ–≤ –≤ –і–ї–Є–љ—Г, —В—А–Є–і—Ж–∞—В—М –≤ —И–Є—А–Є–љ—Г¬ї, вАУ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –њ–Њ–Ј–ґ–µ –°—В—А–Њ–і. –Р–≥–∞, —В–∞ –µ—Й–µ –Ї—А–µ–њ–Ї–Њ—Б—В–µ–љ–љ–∞—П –Ґ—А–Њ—П, –њ–Њ–Љ–љ–Њ–ґ–µ–љ–љ–∞—П –љ–∞ –і–≤–µ —В–≤–µ—А–і—Л–љ–Є. –Ш–Ј–±—Л—В–Њ–Ї –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є, –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї –Њ. –Я–µ—В—А –Ь–µ—Й–µ—А–Є–љ–Њ–≤, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –Њ—В –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–∞ —Д–Є–Ј–Є–Ї–Є. –Ґ–Њ—В –ґ–µ —Б–∞–Љ—Л–є –і–µ—Д–Є—Ж–Є—В —Д–∞–Ї—В—Г—А—Л –≤—Л–љ—Г–і–Є–ї –Ы.–Ѓ. –Ј–∞–љ—П—В—М—Б—П –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–ї–Њ–≤–Њ–±–ї—Г–і–Є–µ–Љ —А–∞–і–Є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—К–µ–Љ–∞ –≤ 15 –∞–≤—В–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –ї–Є—Б—В–Њ–≤. –Я–Њ–Љ–љ–Є—В–µ –Є—А–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Њ–µ —А–∞–≥—Г –њ–Њ —А–µ—Ж–µ–њ—В—Г –Ф–ґ–µ—А–Њ–Љ–∞ –Ъ. –Ф–ґ–µ—А–Њ–Љ–∞? вАУ —Г –Ѓ–Ј–µ—Д–Њ–≤–Є—З–∞ –≤ –Ї–Њ—В–µ–ї —В–Њ—З–љ–Њ —В–∞–Ї –ґ–µ –ї–µ—В–µ–ї–Њ –≤—Б–µ, —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–є: –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Ь–∞–љ–і–µ–ї—М—И—В–∞–Љ–∞ –љ–∞ –і–∞–ї—М—Б—В—А–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –њ–µ—А–µ—Б—Л–ї–Ї–µ, –і–Њ –і–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤ –±–µ–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞-—В–∞–љ–Ї–Є—Б—В–∞ –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–Ї—Г—А–∞—В—Г—А–µ –°–Є–±–Т–Ю. –Ґ–∞–Ї–∞—П –≤–Њ—В, —Б –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–µ–љ–Є—П —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–ї–Є—Б—В–Є–Ї–∞ вАУ —В–Њ—З–љ–µ–µ, —З—Г—З–µ–ї–Њ –Њ–љ–Њ–є, –љ–∞–±–Є—В–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–µ—Б–љ—Л–Љ–Є –Њ–њ–Є–ї–Ї–∞–Љ–Є.

–Ш–Ј —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞ —Б–і–µ–ї–∞–љ–∞ —В—А–Є–ї–Њ–≥–Є—П –°—Г—Е–±–∞—В–∞ –Р—Д–ї–∞—В—Г–љ–Є (–≤ –Љ–Є—А—Г –Х–≤–≥–µ–љ–Є—П –Р–±–і—Г–ї–ї–∞–µ–≤–∞) ¬Ђ–Я–Њ–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–ї—Е–≤–Њ–≤¬ї: –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–µ –Ї–ї–Є—И–µ –њ–ї—О—Б —Б–ї–Њ–≤–µ—Б–љ—Л–µ –Њ–њ–Є–ї–Ї–Є. –Р–≤—В–Њ—А —А–∞–Ј–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–ї—О–±–Є–ї –Љ—Л—Б–ї—М –љ–∞—А–Њ–і–љ—Г—О –Є –Љ—Л—Б–ї—М —Б–µ–Љ–µ–є–љ—Г—О, –љ–Њ m√©nage √† trois –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –љ–µ –Ј–∞–і–∞–ї—Б—П. –≠–њ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б–µ–Љ–µ–є–љ–∞—П —Б–∞–≥–∞ (—Б 1849-–≥–Њ –њ–Њ 1973-–є!) –Њ–±–µ—А–љ—Г–ї–∞—Б—М –±—А–Њ—Г–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Б—Г—В–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–є —Б—В–∞—В–Є—Б—В–Њ–≤: –њ–µ—В—А–∞—И–µ–≤—Ж—Л –Є –≤–љ–µ–±—А–∞—З–љ—Л–µ –і–µ—В–Є –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤—Л—Е, –≤—Л–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–∞—П —Б–µ–Ї—В–∞ —А–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –і–µ—А–≤–Є—И–Є, —В–∞—И–Ї–µ–љ—В—Б–Ї–∞—П –±–Њ–≥–µ–Љ–∞ –°–µ—А–µ–±—А—П–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞ –Є –∞—Б—В—А–∞–ї—М–љ—Л–µ –і–≤–Њ–є–љ–Є–Ї–Є, –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–µ –Ї–љ—П–Ј—М—П –Є –њ–∞—А—В–Є–є–љ—Л–µ —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А–Є, —Г–Ј–±–µ–Ї–Є –Є —П–њ–Њ–љ—Ж—Л, вАУ –Є –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –ї–Є–љ–Є–є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ –Њ–±—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –њ–Њ–ї—Г—Б–ї–Њ–≤–µ. –Э—Г, –њ—А–∞–≤–Њ, –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –ґ–µ –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є —Н—В—Г —Б—О–ґ–µ—В–љ—Г—О —З–µ—А–µ—Б–њ–Њ–ї–Њ—Б–Є—Ж—Г –Ї –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞—В–µ–ї—О. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —А–µ–Ї–≤–Є–Ј–Є—В, –Ј–љ–∞–Љ–Њ, –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В вАУ –љ–Њ: –∞) –±–Њ–ї—М—И–µ–є —З–∞—Б—В—М—О –і–ї—П –њ—А–Є–ї–Є—З–Є—П; –±) —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В —Б–њ–ї–Њ—И—М –Є–Ј –∞–ї–ї—О–Ј–Є–є –љ–∞ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є–Ї—Г. –Ь–∞—Б–Ї–∞—А–∞–і —Б –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–є –Ї–∞–і—А–Є–ї—М—О —А–Њ–і–Њ–Љ –Є–Ј ¬Ђ–С–µ—Б–Њ–≤¬ї, –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є I –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З вАУ —В–Њ—З—М-–≤-—В–Њ—З—М –Є–Ј ¬Ђ–Ь–∞–ї–Њ–ї–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –Т–Є—В—Г—И–Є—И–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞¬ї, —Б—В–Є–ї—М –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ —З–∞—Б—В—М—О —Г –Ґ—Л–љ—П–љ–Њ–≤–∞, —З–∞—Б—В—М—О —Г —А–∞–љ–љ–µ–≥–Њ –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–ЊвА¶ –Т –Њ–±—Й–µ–Љ, –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є –њ–µ—А–µ—Б–Ї–∞–Ј, –њ–Є—Б—М–Љ–Њ ¬Ђ–Є–Ј –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П¬ї, –љ–∞–≤–µ—П–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ—Н—В—А–∞–Љ–Є. –С–µ–Ј –њ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–µ–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –Р—Д–ї–∞—В—Г–љ–Є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ —В–µ—А—П–µ—В—Б—П. –Х–Љ—Г –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —Б—В–Њ–Є—В –њ—А–Є–і–µ–ї–∞—В—М –Ј–∞—В–≤–Њ—А –Ї —Б–Њ–ї–і–∞—В—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ї–∞–њ—Б—О–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —А—Г–ґ—М—О –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞ 1845 –≥–Њ–і–∞ –Є –≤–ї–Њ–ґ–Є—В—М –≤ —Г—Б—В–∞ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–µ–є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –Є–і–Є–Њ–ї–µ–Ї—В—Л: ¬Ђ–Ј–∞–Љ—Г—В–Є—В—М¬ї, ¬Ђ—Е–Њ—Е–Љ–∞¬ї –Є —В.–і. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –°.–Р. –Ј–∞–≥–Њ–і—П –њ–Њ–і—Б—В–µ–ї–Є–ї —Б–Њ–ї–Њ–Љ–Ї–Є –Є –Њ–±—К—П–≤–Є–ї —Б–≤–Њ—О —В—А–Є–ї–Њ–≥–Є—О –њ–∞—А–Њ–і–Є–µ–є: ¬Ђ–Т–њ–Њ–ї–љ–µ —Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П –µ—Б—В—М –њ–∞—А–Њ–і–Є—П. –°–Ї—А—Л—В–∞—П. –Я–µ—А–≤–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞ вАУ –љ–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —А–Њ–Љ–∞–љ. –Т—В–Њ—А–∞—П вАУ –љ–∞ –і–µ—В–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л–є. –Ґ—А–µ—В—М—П вАУ –љ–∞ —Д–∞–љ—В–∞—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є¬ї (–Є–љ—В–µ—А–≤—М—О –Є–љ—В–µ—А–љ–µ—В-–ґ—Г—А–љ–∞–ї—Г ¬Ђ–Ы–Єterra—В—Г—А–∞¬ї). –Х—Б–ї–Є —Н—В–Њ –Є –њ–∞—А–Њ–і–Є–Є, —В–Њ –≤ –Љ–∞–љ–µ—А–µ –Я–µ—В—А–Њ—Б—П–љ–∞ вАУ –і–Њ –±–µ–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є—П –Ј–∞—В—П–љ—Г—В—Л–µ (–Њ–і–љ–∞ –ї–Є—И—М –њ–µ—А–≤–∞—П —З–∞—Б—В—М вАУ –њ–Њ—З—В–Є 52 000 —Б–ї–Њ–≤) –Є —Г–і—А—Г—З–∞—О—Й–µ –љ–µ —Б–Љ–µ—И–љ—Л–µ. –Т –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Д–∞–љ—В–∞—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П: –≤ –Ї–Њ—Б–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –У–Њ—А–Њ–і–µ —Б –ґ–µ–ї—В—Л–Љ –Ї—Г–њ–Њ–ї–Њ–Љ –Њ–±–Є—В–∞–µ—В —З—Г–і–Њ–Љ —Б–њ–∞—Б—И–Є–є—Б—П —Ж–µ—Б–∞—А–µ–≤–Є—З –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є, –Є –µ–Љ—Г —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Ы–µ–љ–Є–љ –≤ –≤–Є–і–µ —Б—В–Њ–њ—В–∞–љ–љ—Л—Е –±–Њ—В–Є–љ–Њ–Ї. –І—В–Њ –≤ ¬Ђ–Я–Њ–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–Є –≤–Њ–ї—Е–≤–Њ–≤¬ї –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –њ–∞—А–Њ–і–Є–є–љ–Њ вАУ —В–∞–Ї —Н—В–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –і–Є–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї: ¬Ђ—Е–Њ–Ј—П–Є–љ –±–Њ—А–Њ–і–µ–µ—В –љ–∞–і —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ¬ї, ¬Ђ–≤–Ї—Г–њ–Њ—А–Є–≤–∞—П –љ–Њ–≥—Г –≤ —Б–∞–њ–Њ–≥¬ї, ¬Ђ—В–Њ–њ–Њ–ї–Є–љ—Л–є –±–ї—Г–і –Њ—Б—Л–њ–∞–ї –Є—Е¬ївА¶ –†–µ—Ж–µ–љ–Ј–µ–љ—В—Л –±—Л–ї–Є –≤ –њ—А–µ–і—Б–Ї–∞–Ј—Г–µ–Љ–Њ–Љ –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥–µ, —З–Є—В–∞—В–µ–ї–Є вАУ –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В. ¬Ђ–Я—А–Њ—З–µ–ї вАЬ–Я–Њ–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–ї—Е–≤–Њ–≤вАЭ –°—Г—Е–±–∞—В–∞ –Р—Д–ї–∞—В—Г–љ–Є. –Т–Њ—В, —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –Є –≤—Б–µ, —З—В–Њ –Љ–Њ–≥—Г —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –њ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ¬ї, вАУ –ї–∞–Ї–Њ–љ–Є—З–љ–Њ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –±–ї–Њ–≥–µ—А synthesizer.

–° –≤–∞—И–µ–≥–Њ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П вАУ –µ—Й–µ –Њ–і–љ–Њ –ї–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ—В—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ. –Ы–Њ–љ–≥ ¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –С—Г–Ї–µ—А–∞¬ї, —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –Є–Ј 24 —А–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤, –±—Л–ї –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ 13 –Є—О–ї—П. –®–Њ—А—В –Є–Ј —И–µ—Б—В–Є —А–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤ вАУ 5 –Њ–Ї—В—П–±—А—П. –Ф–≤–∞ —Б –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –љ–∞ —З—В–µ–љ–Є–µ 24 –Ї–љ–Є–≥, –≤ —Б—А–µ–і–љ–µ–Љ –њ–Њ —В—А–Є –і–љ—П –љ–∞ 500-600-—Б—В—А–∞–љ–Є—З–љ—Л–є —В–µ–Ї—Б—В вАУ –њ–Њ-–≤–∞—И–µ–Љ—Г, –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Н—В–Њ –Є–ї–Є –Љ–∞–ї–Њ? –Ґ—Г—В –≤–Њ–ї–µ–є-–љ–µ–≤–Њ–ї–µ–є –±—Г–і–µ—И—М –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–µ –Є–Љ–µ–љ–∞. –Ѓ–Ј–µ—Д–Њ–≤–Є—З? вАУ –Ј–љ–∞–µ–Љ: —Б—Л—Й–Є–Ї –Я—Г—В–Є–ї–Є–љ, –і–≤–∞ ¬Ђ–Э–∞—Ж–±–µ—Б—В–∞¬ї –Є ¬Ђ–С–Њ–ї—М—И–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞¬ї. –Р—Д–ї–∞—В—Г–љ–Є? вАУ –Є –µ–≥–Њ –Ј–љ–∞–µ–Љ: ¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–∞—П –њ—А–µ–Љ–Є—П¬ї, ¬Ђ–Ґ—А–Є—Г–Љ—Д¬ї, —З–ї–µ–љ —А–µ–і—Б–Њ–≤–µ—В–∞ ¬Ђ–Ф—А—Г–ґ–±—Л –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤¬ї. –Р–ї–µ—И–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є? вАУ –Є —Н—В–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞–µ–Љ: –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—Л–є –∞–ґ –≤ —З–µ—В–≤–µ—А—В—Л–є —А–∞–Ј –Ј–∞ ¬Ђ–С—Г–Ї–µ—А–Њ–Љ¬ї —П–≤–Є–ї—Б—ПвА¶ –Т–Њ—В –≤–∞–Љ –Є –≤—Б—П –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–∞—П –Љ–µ—А–Є—В–Њ–Ї—А–∞—В–Є—П.

–°–Њ—Б—В–∞–≤ –±—Г–Ї–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ґ—О—А–Є –µ–ґ–µ–≥–Њ–і–љ–Њ –Њ–±–љ–Њ–≤–ї—П–µ—В—Б—П, –љ–Њ –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–∞ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞—В—М –ї–∞—Г—А–µ–∞—В–Њ–Љ –µ—Б–ї–Є –љ–µ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —В–Њ—И–љ–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ, —В–Њ —Б–Ї—Г—З–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ –Є–Ј —Д–Є–љ–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤. –Ш –≤ —Н—В–Њ–Љ –≥–Њ–і—Г ¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–Є–є –С—Г–Ї–µ—А¬ї –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –≤–µ—А–µ–љ —Б–µ–±–µ: —А—Г–±–ї–Є –Є –ї–∞–≤—А—Л –і–Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –Я–µ—В—А—Г –Р–ї–µ—И–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ј–∞ ¬Ђ–Ъ—А–µ–њ–Њ—Б—В—М¬ї.

¬Ђ–Ъ—А–µ–њ–Њ—Б—В—М¬ї вАУ –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ —Б—В–∞—В—М—П–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є —А–Њ–Љ–∞–љ: –љ—А–∞–≤–Њ—Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Є —З–Є–љ–љ—Л–є, –Њ—В–Љ–µ–љ–љ–Њ –і–ї–Є–љ–љ—Л–є, –і–ї–Є–љ–љ—Л–є, –і–ї–Є–љ–љ—Л–євА¶ –° –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є –Є—Б–Ї–∞–љ–Є—П–Љ–Є –Є –њ—А–∞–≤–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –±–µ–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–µ —Б—В–Њ–Є—В —Б–µ–ї–Њ. –° –љ–µ–ґ–љ–Њ-—А–Њ–Ј–Њ–≤—Л–Љ–Є –≤–Њ—Б—Е–Њ–і–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—Б—Л–Љ–Є –Ј–∞–Ї–∞—В–љ—Л–Љ–Є —В–µ–љ—П–Љ–Є (—Б–ї–∞–≤–∞ –С–Њ–≥—Г, —Е–Њ—В—М –љ–µ –ї—Г—З–∞–Љ–Є) –Є —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ–Њ–є –ї—Г–љ–Њ–є. –° –Ї—А-—А–Њ–≤–∞–≤—Л–Љ–Є —Б–µ—З–∞–Љ–Є –Є –љ–µ–Є—Б—В–Њ–≤–Њ–є —Б–Ї–∞—З–Ї–Њ–є –љ–∞ –≤–Ј–Љ—Л–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –∞—А–≥–∞–Љ–∞–Ї–µвА¶ –°—В—А–Њ–≥–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—П, –њ–Њ–і –Њ–±–ї–Њ–ґ–Ї–Њ–є ¬Ђ–Ъ—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є¬ї —Б–Њ–±—А–∞–љ—Л —В—А–Є –Ї–љ–Є–ґ–Ї–Є: –њ—А–Њ —З–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–∞, –њ—А–Њ –Ј–∞–Ї–∞—В —З–Є–љ–≥–Є–Ј–Є–і–Њ–≤, –њ—А–Њ –і–µ–≥—А–∞–і–∞—Ж–Є—О –і–µ—А–µ–≤–љ–Є, вАУ –Є –љ–Є –Њ–і–Є–љ –љ–µ –і–Њ–≤–µ–і–µ–љ –і–Њ –ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞. –Э–µ –≤ –њ—А–Є–Љ–µ—А –±–Њ–ї—М—И–µ —Б–Њ—З–Є–љ–Є—В–µ–ї—П –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–∞ –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—Ж–Є—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ—А–µ—З–Є—П: –≤—Б—П–Ї–Њ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є–Ј–љ–µ–Љ–Њ–≥–∞–µ—В –≤ –≤–µ—А–Є–≥–∞—Е —Н–њ–Є—В–µ—В–Њ–≤, вАУ –Є –Ї–∞–Ї–Є—Е! ¬†–°–≤–µ–ґ–µ—Б—В—М –≤ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ ¬Ђ–Љ–Њ—А–Њ–Ј–љ–∞—П¬ї, –≥–ї–∞–Ј–∞ —Г –≥–µ—А–Њ–Є–љ–Є ¬Ђ–≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–µ¬ї –Є –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ —Б–≤–µ–ґ–Њ —Г–њ–Њ–і–Њ–±–ї–µ–љ—Л –Љ–∞—Б–ї–Є–љ–∞–ЉвА¶ –ѓ–Ј—Л–Ї–Њ–≤—Л–µ —И—В–∞–Љ–њ—Л вАУ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ ¬†–≤ –∞–≤—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–µ. –Р–ї–µ—И–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –Њ—Е–Њ—В–љ–Њ –Љ–Њ–љ—В–Є—А—Г–µ—В —В–µ–Ї—Б—В –Є–Ј –±–∞–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–µ–є. –Я–µ—А–≤–∞—П —З–∞—Б—В—М ¬Ђ–Ъ—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є¬ї, –Ї–∞–Ї –Є –±—Л–ї–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, вАУ –Њ —З–µ—Б—В–љ–Њ–Љ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–µ –Ь–∞–ї—М—Ж–Њ–≤–µ (—З–Є—Б—В—Л–µ —А—Г–Ї–Є, –≥–Њ—А—П—З–µ–µ —Б–µ—А–і—Ж–µ!), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є—В—М—Б—П –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–∞–Љ–Є. –Т–њ–Њ–ї–љ–µ –њ–Њ –°—В—А—Г–≥–∞—Ж–Ї–Є–Љ: ¬Ђ–Т–Њ–њ—А–µ–Ї–Є –±—О—А–Њ–Ї—А–∞—В–∞–Љ –≤—А–Њ–і–µ –І–Є–љ—Г—И–Є–љ–∞ –Є –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–∞–Љ –≤—А–Њ–і–µ –Ґ–≤–µ—А–і–Њ–ї–Њ–±–Њ–≤–∞¬ї. –І–Є–љ—Г—И–Є–љ—Л –Є —В–≤–µ—А–і–Њ–ї–Њ–±–Њ–≤—Л —З–Є–љ—П—В –±–µ—Б—Б—А–µ–±—А–µ–љ–Є–Ї—Г –њ—А–µ–њ–Њ–љ—Л вАУ –љ–Њ—А–Њ–≤—П—В —Г—Б—В—А–Њ–Є—В—М –≤ –і—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є —В—Г—А–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б. –Ъ—А–∞—Б–∞–≤–Є—Ж–∞ –ґ–µ–љ–∞, –≤—Б—П –Є–Ј —Б–µ–±—П –њ–ї–Њ–і–Њ–≤–Њ-–Њ–≤–Њ—Й–љ–∞—П, вАУ —Б –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є-–Љ–∞—Б–ї–Є–љ–∞–Љ–Є –Є –≥—А—Г–і—П–Љ–Є-–≥—А–∞–љ–∞—В–∞–Љ–Є, вАУ –њ—А–µ–і—Б–Ї–∞–Ј—Г–µ–Љ–Њ —Г—Е–Њ–і–Є—В –Ї –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Є–Ј —Б—Г–њ–Њ—Б—В–∞—В–Њ–≤. –Ф—А—Г–≥–Њ–є —Б—Г–њ–Њ—Б—В–∞—В (–≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ вАУ –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А, —З—В–Њ —В–Њ–ґ–µ –њ—А–µ–і—Б–Ї–∞–Ј—Г–µ–Љ–Њ) —Г–≤–Њ–ї—М–љ—П–µ—В –Ь–∞–ї—М—Ж–Њ–≤–∞. –Ю—В–≤–µ—А–ґ–µ–љ–љ—Л–є –њ—А–∞–≤–і–Њ–ї—О–±–µ—Ж —Г–µ–Ј–ґ–∞–µ—В –≤ –і–µ—А–µ–≤–љ—О, —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ —В–Њ—В–∞–ї—М–љ–Њ–є –љ–Є—Й–µ—В—Л –Є –њ–Њ–≤–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—М—П–љ—Б—В–≤–∞ (–њ—А–Є–≤–µ—В –°–µ–љ—З–Є–љ—Г). –Т –Љ–µ—А–Ј–Њ—Б—В–Є –Ј–∞–њ—Г—Б—В–µ–љ–Є—П —Г—Ж–µ–ї–µ–ї–∞ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤–Њ-–њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–Ї–∞ —В–µ—В—П –Ы–µ–љ–∞ (–њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ –°–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—Ж—Л–љ—Г). –Т—А–µ–Љ—П –Њ—В –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Ь–∞–ї—М—Ж–Њ–≤, —Е–ї–µ–±–љ—Г–≤ –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ–є —В—А–∞–≤—П–љ–Њ–є –љ–∞—Б—В–Њ–є–Ї–Є, –≤–Њ —Б–љ–µ –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–∞–µ—В—Б—П –≤ –љ—Г–Ї–µ—А–∞ –Ґ—Г–≥–∞–љ-–®–Њ–љ—Г, –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–∞ —З–Є–љ–≥–Є–Ј–Є–і–∞ –Ґ–Њ–ї—Г—П. –Я—А–Є–µ–Љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤—Б–µ, –Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ –ї–µ–љ—М, вАУ –Њ—В –Ъ–Њ—А—В–∞—Б–∞—А–∞ (¬Ђ–Э–Њ—З—М—О –љ–∞ —Б–њ–Є–љ–µ –ї–Є—Ж–Њ–Љ –Ї–≤–µ—А—Е—Г¬ї) –і–Њ –°–∞–і—Г–ї–∞–µ–≤–∞ (¬Ђ–Ґ–∞–±–ї–µ—В–Ї–∞¬ї). –Э–∞ —В—Г—Б–Ї–ї–Њ–Љ —Д–Њ–љ–µ —Ж–µ–љ—В–Њ–љ–∞ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Њ—В—З–µ—В–ї–Є–≤ product placement: ¬Ђ–Я—А–Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї —А—О–Љ–Њ—З–Ї—Г вАЬ–С–µ–ї—Г–≥–ЄвАЭвА¶ –Т–Њ–і–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ—В–Љ–µ–љ–љ–∞—П¬ї, ¬Ђ–њ–Њ—Б–ї–µ вАЬ–С–µ–ї—Г–≥–ЄвАЭ –љ–µ –±—Л–≤–∞–ї–Њ –њ–Њ—Е–Љ–µ–ї—М—П¬ї. –Я—А–Њ—Б—В–Є—В–µ, –љ–µ –њ–Њ–љ—П–ї: —Г –љ–∞—Б —В—Г—В –±–µ–ї–ї–µ—В—А–Є—Б—В–Є–Ї–∞ –Є–ї–Є —Б–∞–є—В vodka-beluga.com?..

–Э–∞–њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–Ї вАУ —Б—Г—В—М –≤–∞–ґ–љ—Л–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б: —З–µ–Љ, —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ–∞—П –±—Г–Ї–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–∞—П —И–µ—Б—В–µ—А–Ї–∞ –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В—Б—П –Њ—В —Б—А–µ–і–љ–µ—Б—В–∞—В–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –ї–Є—В–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–≤? –Ф–∞ –љ–Є—З–µ–Љ, –≤ —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В–Є. –Ъ–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –±—Г–Ї–µ—А–Њ–љ–Њ—Б–µ—Ж –У—Г—Ж–Ї–Њ, –њ–∞–≤–ї–Є–љ—Л вАУ —В–µ –ґ–µ –Ї—Г—А—Л, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –Љ–∞—Б–Ї–∞—А–∞–і–љ—Л—Е –Ї–Њ—Б—В—О–Љ–∞—Е. –Р –Є—Б—В–Њ—А–Є—П, –і–µ–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–µ, –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –љ–Є—З–µ–Љ—Г –љ–µ —Г—З–Є—В. –Ш —О–±–Є–ї–µ–є–љ—Л–є ¬Ђ–С—Г–Ї–µ—А¬ї вАУ –ґ–Є–≤–Њ–µ —В–Њ–Љ—Г –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ.

¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–Є–є –С—Г–Ї–µ—А-2016¬ї вАУ –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є. –Ш –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ –њ—А–Є—З–Є–љ–µ —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ–Њ–≥–Њ —О–±–Є–ї–µ—П –њ—А–µ–Љ–Є–Є. –Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–µ –Њ–±–Њ–Ј—А–µ–≤–∞—В–µ–ї–Є —Б –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ –≤–Є–і–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—Б—В–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є: –≤ –Њ–±–∞ —Б–њ–Є—Б–Ї–∞ –≤–Њ—И–ї–Є –Ї–љ–Є–≥–Є –Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–µ –љ–∞ –њ–µ—А–µ–ї–Њ–Љ–∞—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є–ЄвА¶

–Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –љ–∞—З–∞—В—М –ї—Г—З—И–µ —Б –ї–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П.

.

–Я–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–є –Ґ–Њ–њ–Њ—А–Њ–≤ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї –±—Г–Ї–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Д–Є–љ–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤ –∞—Д–Њ—А–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є: ¬Ђ–≠—В–Њ –љ–µ —Б–±–Њ—А–љ–∞—П —Б—В—А–∞–љ—Л, –∞ —Б—А–µ–і–љ—П—П —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–∞ –њ–Њ –±–Њ–ї—М–љ–Є—Ж–µ¬ї. –І—В–Њ –≤ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–µ –љ–∞ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–љ—Л–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Ј–љ–∞—З–Є—В: –љ–µ —Б–∞–Љ—Л–µ –ї—Г—З—И–Є–µ, –љ–Њ —Б–∞–Љ—Л–µ —В–Є–њ–Є—З–љ—Л–µ. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –њ—А–µ–Љ–Є—А—Г—О—В –≤ –Є—В–Њ–≥–µ –љ–µ —В–µ–Ї—Б—В, –љ–Њ —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є—О. –І—В–Њ –і–Њ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–µ–є —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–Є, —В–Њ –ї—Г—З—И–µ –≤—Б–µ—Е –µ–µ —Б—Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї —Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥ –°–µ—А–≥–µ–є –Ю—А–Њ–±–Є–є: ¬Ђ–†–Њ–Љ–∞–љ—Л –њ—А–Њ вАЬ–Ј–і–µ—Б—М –Є —Б–µ–є—З–∞—БвАЭ —В–µ—А—П—О—В –≤ –≤–µ—Б–µ (–≤–Њ –≤—Б–µ—Е —Б–Љ—Л—Б–ї–∞—Е), —А–Њ–Љ–∞–љ—Л вАЬ–Њ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–ЉвАЭ —В—Г—З–љ–µ—О—В¬ї. –Ш –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї –њ—А–Є–Љ–µ—А–Њ–Љ: ¬Ђ–Ґ—А–∞–≤–ї—П¬ї –°–∞—И–Є –§–Є–ї–Є–њ–њ–µ–љ–Ї–Њ вАУ 224 —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л, –Ј–∞—В–Њ ¬Ђ–Ъ—А–µ–њ–Њ—Б—В—М¬ї –Я–µ—В—А–∞ –Р–ї–µ—И–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ вАУ –∞–ґ 592.

.

–І–µ—Е–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –≥–µ—А–Њ–є —Г–≤–∞–ґ–∞–ї –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ: ¬Ђ–Т—Б–µ –њ–Є—И—Г—В –Є–Ј –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П, –∞ –Њ–љ –њ—А—П–Љ–Њ —Б –љ–∞—В—Г—А—Л¬ї. –Я–Є—Б—М–Љ–Њ ¬Ђ—Б –љ–∞—В—Г—А—Л¬ї –љ—Л–љ—З–µ –љ–µ –≤ –њ–Њ—З–µ—В–µ, –Є —Н—В–Њ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ. –Ш–Ј —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е —А–µ–∞–ї–Є–є –Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ –≤—Л–ґ–Љ–µ—И—М. –Т –ї—Г—З—И–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ вАУ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ—Г—О –њ–Њ—А—Ж–Є—О –±–µ–ї–ї–µ—В—А–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –њ—Г–±–ї–Є—Ж–Є—Б—В–Є–Ї–Є: —В–∞–Ї-–ґ–Є—В—М-–љ–µ–ї—М–Ј—П!! –љ–µ-–Љ–Њ–≥—Г-–Љ–Њ–ї—З–∞—В—М!!! (—Б–Љ. —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Г—О ¬Ђ–Ґ—А–∞–≤–ї—О¬ї). –Ф–∞ –Є —В–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ–±—Л —В—А—О–Є–Ј–Љ—Л –њ—А–Њ–Ј–≤—Г—З–∞–ї–Є —Б –і–Њ–ї–ґ–љ—Л–Љ –љ–∞–і—А—Л–≤–Њ–Љ, —В—А–µ–±—Г–µ—В—Б—П —Г–Љ–µ–љ–Є–µ –Њ—Б–Љ—Л—Б–ї–Є–≤–∞—В—М –Є –Њ–±–Њ–±—Й–∞—В—М. –° –Є—Б—В–Њ—А–Є–µ–є –Њ–љ–Њ –љ–µ –≤ –њ—А–Є–Љ–µ—А –њ—А–Њ—Й–µ: –≤—Б–µ –і–Њ –љ–∞—Б –Њ–±–і—Г–Љ–∞–ї–Є, –љ–∞–њ—А—П–≥–∞—В—М—Б—П –Њ—Б–Њ–±–Њ –љ–µ –њ—А–Є–і–µ—В—Б—П, вАУ –Ј–љ–∞–є —А–∞–±–Њ—В–∞–є –і–∞ –љ–µ —В—А—Г—Б—М!

.

–С—Г–Ї–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–ї—Г—Д–Є–љ–∞–ї–Є—Б—В –Ш—А–Є–љ–∞ –С–Њ–≥–∞—В—Л—А–µ–≤–∞ —Б—А–∞–±–Њ—В–∞–ї–∞ —В—А–Є–ї–Њ–≥–Є—О ¬Ђ–Ъ–∞–і—Л–љ¬ї –Є–Ј —З–Є—Б—В–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П: –≤—Л–±—А–∞–ї–∞ –≤ –≥–µ—А–Њ–Є –њ–∞–Ј—Л—А—Л–Ї—Б–Ї–Є—Е —Б–Ї–Є—Д–Њ–≤ вАУ –±–ї–∞–≥–Њ, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –Њ –љ–Є—Е –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ –Њ–± –∞—В–ї–∞–љ—В–∞—Е. –Ш.–С. –љ–Є –≤ —З–µ–Љ —Б–µ–±–µ –љ–µ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞: –і–µ–≤—Л-–≤–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Л –≤–ї–∞–і–µ—О—В –љ–∞–≤—Л–Ї–∞–Љ–Є —В–µ–ї–µ–њ–Њ—А—В–∞—Ж–Є–Є, –Є—Е –љ–∞—Б—В–∞–≤–љ–Є—Ж–∞-—И–∞–Љ–∞–љ–Ї–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–Є —Б–ї—Г—З–∞–µ –њ–Њ–Љ–µ–љ—П—В—М –њ–Њ–ї, —В–µ–љ–≥—А–Є–∞–љ—Б—В–≤–Њ –Љ–Є—А–љ–Њ —Г–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —Б –Ї—Г–ї—М—В–Њ–Љ –Ј–Љ–µ–µ–љ–Њ–≥–Њ–є –Ґ–∞–±–Є—В–Є. –° –њ—П—В–Њ–є –≥—А–∞—Д–Њ–є —Г –њ–∞–Ј—Л—А—Л–Ї—Ж–µ–≤ –ґ—Г—В–Ї–Є–µ –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–Ї–Є: —В–∞—В–∞—А—Б–Ї–Є–µ –Є–Љ–µ–љ–∞ (–Ш–ї–Є—Б–∞–є, –°–Њ–≥–і–∞–є, –Ш–ї—М–і–∞–Ј–∞) —Б–Њ—Б–µ–і—Б—В–≤—Г—О—В —Б —З–µ—И—Б–Ї–Є–Љ–Є (–°—В–Є–±–Њ—А), –≥–Њ—А—Б–Ї–Њ-–µ–≤—А–µ–є—Б–Ї–Є–Љ–Є (–Р—Б—В–∞—А–∞–є) –Є –і–∞–ґ–µ –Є–љ–і–Њ–љ–µ–Ј–Є–є—Б–Ї–Є–Љ–Є (–°–Є—В–Њ—А). –Ф–∞-–∞, —Б–Ї–Є—Д—Л –Љ—ЛвА¶ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є —Б–Ї–Є—Д—Б–Ї–Є–є –Ъ–Њ–Љ–Є–љ—В–µ—А–љ —Б –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –њ–µ—А–µ–њ—Г–≥–∞ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П —А–Њ–Ј–Љ–Њ–≤–ї—П—В–Є –њ–Њ-—Г–Ї—А–∞—Ч–љ—Б—М–Ї–Є: ¬Ђ–Њ–љ–∞ –њ–µ—Б–љ–Є —Б–њ–µ–≤–∞–µ—В¬ї. –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ –≤ —А–µ—З–Є —Б–≤–Є–і–Њ–Љ—Л—Е –њ–∞–Ј—Л—А—Л–Ї—Ж–µ–≤ —Б–ї—Л—И–Є—В—Б—П —И–Њ—В–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Є–є –∞–Ї—Ж–µ–љ—В: ¬Ђ—Б—В–∞—А—И–Є–љ—Л –Ї–ї–∞–љ–Њ–≤¬ї. –І—В–Њ –і–Њ –∞–≤—В–Њ—А–µ—Б—Б—Л, —В–Њ –Ј–∞—В—А—Г–і–љ—П—О—Б—М —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –љ–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ —В–∞ –Є–Ј—К—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П. –Э–Њ —В–Њ—З–љ–Њ –љ–µ –њ–Њ-—А—Г—Б—Б–Ї–Є вАУ –њ—Г—В–∞–µ—В –Ї–ї–µ—В—М —Б –Ї–ї–µ—В–Ї–Њ–є, –∞ –Њ–Ї–Њ–ї—Л—И —Б –Њ–Ї–Њ–ї–Њ—В–Ї–Њ–Љ: ¬Ђ–≤ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –±–µ–ї–Њ–є —И–∞–њ–Ї–µ, —Й–µ–≥–Њ–ї–µ–≤–∞—В–Њ —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–љ–Њ–є –Ї—А–∞—Б–љ—Л–Љ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ—В–Ї–Њ–Љ¬ї. –Я—А–µ–ї–µ—Б—В—М, –њ—А–∞–≤–і–∞? –Х—Б–ї–Є –≤ –і–≤—Г—Е —Б–ї–Њ–≤–∞—Е, —В–Њ –±–Њ–≥–∞—В—Л—А–µ–≤—Б–Ї–∞—П —В—А–Є–ї–Њ–≥–Є—П вАУ —Н—В–Њ ¬Ђ–Ч–µ–љ–∞, –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤–∞ –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤¬ї –≤ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –љ–µ–Ј–∞–±–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ъ–Њ–ї—П–і–Є–љ–Њ–є. –Я–Њ —Б—З–∞—Б—В—М—О, –і–Њ —И–Њ—А—В-–ї–Є—Б—В–∞ ¬Ђ–Ъ–∞–і—Л–љ¬ї –љ–µ –і–Њ–±—А–∞–ї–∞—Б—М.

–£ —Д–Є–љ–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤ –Њ–њ—Л—В–∞ –њ–Њ–±–Њ–ї—М—И–µ, –Є —А–∞–±–Њ—В–∞—О—В –Њ–љ–Є –њ–Њ—В–Њ–љ—М—И–µ, –Њ–±—А–∞—Й–∞—П—Б—М –љ–µ –Ї —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –љ–µ—Г–µ–Љ–љ–Њ–є —Д–∞–љ—В–∞–Ј–Є–Є, –∞ –Ї –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–Љ —И—В–∞–Љ–њ–∞–Љ. –°–µ—А–≥–µ–є –Ь–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–є —Б–ї–Њ–≤–µ—Б–љ–Њ—Б—В–Є: ¬Ђ–Т–Љ–µ—Б—В–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞ вАУ –њ–µ—А–µ—Б–Ї–∞–Ј. –°–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї –Є —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–љ–Є–≥. –Э–µ —А–Њ–Љ–∞–љ—Л, –љ–µ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–Є, –љ–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л, –∞ –њ–µ—А–µ—Б–Ї–∞–Ј—Л¬ї.

.

–Ы–µ–Њ–љ–Є–і –Ѓ–Ј–µ—Д–Њ–≤–Є—З –њ–Њ—Б–≤—П—В–Є–ї —Б–≤–Њ—О ¬Ђ–Ч–Є–Љ–љ—О—О –і–Њ—А–Њ–≥—Г¬ї —П–Ї—Г—В—Б–Ї–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Я–µ–њ–µ–ї—П–µ–≤–∞ вАУ —Б–Њ–±—Л—В–Є—О, –љ–µ –Њ—Б–Њ–±–Њ –њ—А–Є–Љ–µ—В–љ–Њ–Љ—Г: –љ—Г, –љ–µ –Т—В–Њ—А–Њ–є –Ъ—Г–±–∞–љ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—Е–Њ–і –Є –љ–µ –Я–µ—А–µ–Ї–Њ–њ. –Ъ—Г–ї—М–Љ–Є–љ–∞—Ж–Є–µ–є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ–Љ–∞–љ–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –Њ—Б–∞–і–∞ –°–∞—Б—Л–ї-–°—Л—Б—Л вАУ —Н–њ–Є–Ј–Њ–і –Є –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є. –Я—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—О –Я–µ–њ–µ–ї—П–µ–≤–∞ –Є –°—В—А–Њ–і–∞ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –њ—А–Є–і–∞—В—М –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—О—Й–Є–є —А–∞–Ј–Љ–∞—Е, –њ–µ—А–µ—Б–Ї–∞–Ј–∞–≤ –њ–µ—А–≤–Њ–Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Є —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ –њ–∞—Д–Њ—Б–Њ–Љ. –І—В–Њ –Є –±—Л–ї–Њ —Б–і–µ–ї–∞–љ–Њ. ¬Ђ–Р–њ–µ–ї–ї–Є—А—Г—О –Ї –Љ–Є—Д–∞–Љ –Њ–± –Њ—Б–∞–і–µ –Ґ—А–Њ–Є¬ї, вАУ –Ј–∞—П–≤–Є–ї –∞–≤—В–Њ—А (–Є–љ—В–µ—А–≤—М—О –ґ—Г—А–љ–∞–ї—Г ¬Ђ–™-–Ю–≥–Њ–љ–µ–Ї¬ї). –Р —А–µ—Ж–µ–љ–Ј–µ–љ—В–∞–Љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞–Љ–µ–Ї–љ–Є, —А–∞–і—Л —Б—В–∞—А–∞—В—М—Б—П: –Є –С–Њ—А—Е–µ—Б–∞ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ—П—В, –Є –Ѓ–љ–≥–∞ —Б –Ы–Њ—Б–µ–≤—Л–ЉвА¶ –Ъ—А–Є—В–Є–Ї–Є –њ–Є—Б–∞–ї–Є –Њ ¬Ђ–Ч–Є–Љ–љ–µ–є –і–Њ—А–Њ–≥–µ¬ї —В—Г–Љ–∞–љ–љ–Њ-—Н–Љ—Д–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є: ¬Ђ–†–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –Њ –ї—О–±–Њ–Љ –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–Љ —Б—О–ґ–µ—В–µ –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –љ–∞–Є–ї—Г—З—И–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –±—Г–і–µ—В —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ –≤ –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ, –∞ —В–Њ –Є –Ї–Њ—Б–Љ–Њ–≥–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Н–њ–Њ—Б–µ. –°–Њ —Б—В–Є—Е–Є—П–Љ–Є –Є —Б–≤–µ—В–Є–ї–∞–Љ–Є, —Б–Є—А–µ–љ–∞–Љ–Є –Є —В–Є—В–∞–љ–∞–Љ–Є. –С–ї–Є–Ј–Ї–Є–є, –≤ –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В–µ –Љ–∞—Б—Б–Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л, –∞–љ–∞–ї–Њ–≥ вАУ —Н–њ–Њ–њ–µ—П –Ґ–Њ–ї–Ї–Є–µ–љ–∞ –Њ –°—А–µ–і–Є–Ј–µ–Љ—М–µ¬ї (–Р. –Ъ–Њ–ї–Њ–±—А–Њ–і–Њ–≤). ¬Ђ–Я–µ–њ–µ–ї—П–µ–≤ –Є –°—В—А–Њ–і вАУ —Б—В–Њ–Є—В –ї–Є—И—М —З—Г—В—М-—З—Г—В—М —Б–Љ–µ—Б—В–Є—В—М —Г–≥–Њ–ї –Ј—А–µ–љ–Є—П вАУ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П –љ–µ –Љ–∞–ї–Њ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞–Љ–Є –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є—Е –Њ—В—А—П–і–Њ–≤ –≤ –Ј–∞–±—Л—В–Њ–Љ —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –љ–Њ –≥—А–Њ–Љ–∞–і–љ—Л–Љ–Є –Љ–Є—Д–Њ–≥–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Д–Є–≥—Г—А–∞–Љ–Є, –Ї–∞–Ї –Р—Е–Є–ї–ї –Є –У–µ–Ї—В–Њ—А, –Ґ–µ—Б–Ї–∞—В–ї–Є–њ–Њ–Ї–∞ –Є –Ъ–µ—В—Ж–∞–ї—М–Ї–Њ–∞—В–ї—М, –Ш–љ–і—А–∞ –Є –Т—А—В–Є—А—Г¬ї (–Т. –Ы–µ–≤–µ–љ—В–∞–ї—М). –Э—Г, –≤—Л –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В–µ: –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–µ –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ, –∞—А—Е–µ—В–Є–њ—ЛвА¶ –Т–Њ–Њ–±—Й–µ-—В–Њ, —П –њ—А–µ–і–њ–Њ—З–Є—В–∞—О —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –љ–∞ —В–µ–Ї—Б—В –њ–Њ-–Њ–њ–Њ—П–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Є, –љ–µ —А–∞—Б—В–µ–Ї–∞—П—Б—М –Љ—Л—Б–ї—М—О –њ–Њ —О–љ–≥–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –і—А–µ–≤—Г. –Э–Њ –Є–Ј —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Ї –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–∞–Љ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–µ–љ –±–Њ—В–∞—В—М –њ–Њ –Є—Е —Д–µ–љ–µ. –Ґ–∞–Ї –≤–Њ—В: –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—В–Њ–Љ –Є —Б–Љ—Л—Б–ї–Њ–Љ –≤ –Љ–Є—Д–µ, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї –С–∞—А—В, –µ—Б—В—М –њ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –і–µ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є. –Я—А–Њ—Й–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П, –Љ–Є—Д –µ—Б—В—М –Є–Ј–љ–∞—Б–Є–ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –Є –≤—Л–≤–µ—А–љ—Г—В—Л–є –љ–∞–Є–Ј–љ–∞–љ–Ї—Г —Д–∞–Ї—В. –Х—Б–ї–Є –Њ—Й–Є–њ–∞—В—М —Б –Њ—Б–∞–і—Л –°–∞—Б—Л–ї-–°—Л—Б—Л –∞—А—Е–µ—В–Є–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є-–Ї–Њ—Б–Љ–Њ–≥–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —И–µ–ї—Г—Е—Г, –Њ—В —И–ї–µ–Љ–Њ–±–ї–µ—Й—Г—Й–Є—Е –Є –Љ–µ–і–љ–Њ–і–Њ—Б–њ–µ—И–љ—Л—Е –≥–µ—А–Њ–µ–≤ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–љ–µ—В—Б—П. –Ґ–Є–њ–Є—З–љ—Л–є –±–Њ–є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П: 280 —И—В—Л–Ї–Њ–≤ —Г –°—В—А–Њ–і–∞, 590 вАУ —Г –Я–µ–њ–µ–ї—П–µ–≤–∞ –Є –Т–Є—И–љ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Р —З—В–Њ –Њ—Б–∞–ґ–і–∞–ї–Є –њ–µ–њ–µ–ї—П–µ–≤—Ж—Л? вАУ —Б–Љ–µ—Е —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М. ¬Ђ–Э–∞—И–∞ вАЬ–Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—МвАЭ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞ –Є–Ј –Њ–і–љ–Њ–є —О—А—В—Л —Б –њ—А–Є—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї –љ–µ–є —Е–Њ—В–Њ–љ–Њ–Љ <–њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П —Б–Ї–Њ—В–∞ вАУ –Р.–Ъ.>. –Т—Б–µ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ вАЬ–Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–ЄвАЭ 100 —И–∞–≥–Њ–≤ –≤ –і–ї–Є–љ—Г, —В—А–Є–і—Ж–∞—В—М –≤ —И–Є—А–Є–љ—Г¬ї, вАУ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –њ–Њ–Ј–ґ–µ –°—В—А–Њ–і. –Р–≥–∞, —В–∞ –µ—Й–µ –Ї—А–µ–њ–Ї–Њ—Б—В–µ–љ–љ–∞—П –Ґ—А–Њ—П, –њ–Њ–Љ–љ–Њ–ґ–µ–љ–љ–∞—П –љ–∞ –і–≤–µ —В–≤–µ—А–і—Л–љ–Є. –Ш–Ј–±—Л—В–Њ–Ї –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є, –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї –Њ. –Я–µ—В—А –Ь–µ—Й–µ—А–Є–љ–Њ–≤, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –Њ—В –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–∞ —Д–Є–Ј–Є–Ї–Є. –Ґ–Њ—В –ґ–µ —Б–∞–Љ—Л–є –і–µ—Д–Є—Ж–Є—В —Д–∞–Ї—В—Г—А—Л –≤—Л–љ—Г–і–Є–ї –Ы.–Ѓ. –Ј–∞–љ—П—В—М—Б—П –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–ї–Њ–≤–Њ–±–ї—Г–і–Є–µ–Љ —А–∞–і–Є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—К–µ–Љ–∞ –≤ 15 –∞–≤—В–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –ї–Є—Б—В–Њ–≤. –Я–Њ–Љ–љ–Є—В–µ –Є—А–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Њ–µ —А–∞–≥—Г –њ–Њ —А–µ—Ж–µ–њ—В—Г –Ф–ґ–µ—А–Њ–Љ–∞ –Ъ. –Ф–ґ–µ—А–Њ–Љ–∞? вАУ —Г –Ѓ–Ј–µ—Д–Њ–≤–Є—З–∞ –≤ –Ї–Њ—В–µ–ї —В–Њ—З–љ–Њ —В–∞–Ї –ґ–µ –ї–µ—В–µ–ї–Њ –≤—Б–µ, —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–є: –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Ь–∞–љ–і–µ–ї—М—И—В–∞–Љ–∞ –љ–∞ –і–∞–ї—М—Б—В—А–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –њ–µ—А–µ—Б—Л–ї–Ї–µ, –і–Њ –і–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤ –±–µ–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞-—В–∞–љ–Ї–Є—Б—В–∞ –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–Ї—Г—А–∞—В—Г—А–µ –°–Є–±–Т–Ю. –Ґ–∞–Ї–∞—П –≤–Њ—В, —Б –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–µ–љ–Є—П —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–ї–Є—Б—В–Є–Ї–∞ вАУ —В–Њ—З–љ–µ–µ, —З—Г—З–µ–ї–Њ –Њ–љ–Њ–є, –љ–∞–±–Є—В–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–µ—Б–љ—Л–Љ–Є –Њ–њ–Є–ї–Ї–∞–Љ–Є.

.

–Ш–Ј —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞ —Б–і–µ–ї–∞–љ–∞ —В—А–Є–ї–Њ–≥–Є—П –°—Г—Е–±–∞—В–∞ –Р—Д–ї–∞—В—Г–љ–Є (–≤ –Љ–Є—А—Г –Х–≤–≥–µ–љ–Є—П –Р–±–і—Г–ї–ї–∞–µ–≤–∞) ¬Ђ–Я–Њ–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–ї—Е–≤–Њ–≤¬ї: –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–µ –Ї–ї–Є—И–µ –њ–ї—О—Б —Б–ї–Њ–≤–µ—Б–љ—Л–µ –Њ–њ–Є–ї–Ї–Є. –Р–≤—В–Њ—А —А–∞–Ј–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–ї—О–±–Є–ї –Љ—Л—Б–ї—М –љ–∞—А–Њ–і–љ—Г—О –Є –Љ—Л—Б–ї—М —Б–µ–Љ–µ–є–љ—Г—О, –љ–Њ m√©nage √† trois –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –љ–µ –Ј–∞–і–∞–ї—Б—П. –≠–њ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б–µ–Љ–µ–є–љ–∞—П —Б–∞–≥–∞ (—Б 1849-–≥–Њ –њ–Њ 1973-–є!) –Њ–±–µ—А–љ—Г–ї–∞—Б—М –±—А–Њ—Г–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Б—Г—В–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–є —Б—В–∞—В–Є—Б—В–Њ–≤: –њ–µ—В—А–∞—И–µ–≤—Ж—Л –Є –≤–љ–µ–±—А–∞—З–љ—Л–µ –і–µ—В–Є –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤—Л—Е, –≤—Л–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–∞—П —Б–µ–Ї—В–∞ —А–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –і–µ—А–≤–Є—И–Є, —В–∞—И–Ї–µ–љ—В—Б–Ї–∞—П –±–Њ–≥–µ–Љ–∞ –°–µ—А–µ–±—А—П–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞ –Є –∞—Б—В—А–∞–ї—М–љ—Л–µ –і–≤–Њ–є–љ–Є–Ї–Є, –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–µ –Ї–љ—П–Ј—М—П –Є –њ–∞—А—В–Є–є–љ—Л–µ —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А–Є, —Г–Ј–±–µ–Ї–Є –Є —П–њ–Њ–љ—Ж—Л, вАУ –Є –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –ї–Є–љ–Є–є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ –Њ–±—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –њ–Њ–ї—Г—Б–ї–Њ–≤–µ. –Э—Г, –њ—А–∞–≤–Њ, –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –ґ–µ –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є —Н—В—Г —Б—О–ґ–µ—В–љ—Г—О —З–µ—А–µ—Б–њ–Њ–ї–Њ—Б–Є—Ж—Г –Ї –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞—В–µ–ї—О. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —А–µ–Ї–≤–Є–Ј–Є—В, –Ј–љ–∞–Љ–Њ, –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В вАУ –љ–Њ: –∞) –±–Њ–ї—М—И–µ–є —З–∞—Б—В—М—О –і–ї—П –њ—А–Є–ї–Є—З–Є—П; –±) —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В —Б–њ–ї–Њ—И—М –Є–Ј –∞–ї–ї—О–Ј–Є–є –љ–∞ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є–Ї—Г. –Ь–∞—Б–Ї–∞—А–∞–і —Б –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–є –Ї–∞–і—А–Є–ї—М—О —А–Њ–і–Њ–Љ –Є–Ј ¬Ђ–С–µ—Б–Њ–≤¬ї, –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є I –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З вАУ —В–Њ—З—М-–≤-—В–Њ—З—М –Є–Ј ¬Ђ–Ь–∞–ї–Њ–ї–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –Т–Є—В—Г—И–Є—И–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞¬ї, —Б—В–Є–ї—М –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ —З–∞—Б—В—М—О —Г –Ґ—Л–љ—П–љ–Њ–≤–∞, —З–∞—Б—В—М—О —Г —А–∞–љ–љ–µ–≥–Њ –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–ЊвА¶ –Т –Њ–±—Й–µ–Љ, –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є –њ–µ—А–µ—Б–Ї–∞–Ј, –њ–Є—Б—М–Љ–Њ ¬Ђ–Є–Ј –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П¬ї, –љ–∞–≤–µ—П–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ—Н—В—А–∞–Љ–Є. –С–µ–Ј –њ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–µ–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –Р—Д–ї–∞—В—Г–љ–Є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ —В–µ—А—П–µ—В—Б—П. –Х–Љ—Г –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —Б—В–Њ–Є—В –њ—А–Є–і–µ–ї–∞—В—М –Ј–∞—В–≤–Њ—А –Ї —Б–Њ–ї–і–∞—В—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ї–∞–њ—Б—О–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —А—Г–ґ—М—О –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞ 1845 –≥–Њ–і–∞ –Є –≤–ї–Њ–ґ–Є—В—М –≤ —Г—Б—В–∞ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–µ–є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –Є–і–Є–Њ–ї–µ–Ї—В—Л: ¬Ђ–Ј–∞–Љ—Г—В–Є—В—М¬ї, ¬Ђ—Е–Њ—Е–Љ–∞¬ї –Є —В.–і. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –°.–Р. –Ј–∞–≥–Њ–і—П –њ–Њ–і—Б—В–µ–ї–Є–ї —Б–Њ–ї–Њ–Љ–Ї–Є –Є –Њ–±—К—П–≤–Є–ї —Б–≤–Њ—О —В—А–Є–ї–Њ–≥–Є—О –њ–∞—А–Њ–і–Є–µ–є: ¬Ђ–Т–њ–Њ–ї–љ–µ —Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П –µ—Б—В—М –њ–∞—А–Њ–і–Є—П. –°–Ї—А—Л—В–∞—П. –Я–µ—А–≤–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞ вАУ –љ–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —А–Њ–Љ–∞–љ. –Т—В–Њ—А–∞—П вАУ –љ–∞ –і–µ—В–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л–є. –Ґ—А–µ—В—М—П вАУ –љ–∞ —Д–∞–љ—В–∞—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є¬ї (–Є–љ—В–µ—А–≤—М—О –Є–љ—В–µ—А–љ–µ—В-–ґ—Г—А–љ–∞–ї—Г ¬Ђ–Ы–Єterra—В—Г—А–∞¬ї). –Х—Б–ї–Є —Н—В–Њ –Є –њ–∞—А–Њ–і–Є–Є, —В–Њ –≤ –Љ–∞–љ–µ—А–µ –Я–µ—В—А–Њ—Б—П–љ–∞ вАУ –і–Њ –±–µ–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є—П –Ј–∞—В—П–љ—Г—В—Л–µ (–Њ–і–љ–∞ –ї–Є—И—М –њ–µ—А–≤–∞—П —З–∞—Б—В—М вАУ –њ–Њ—З—В–Є 52 000 —Б–ї–Њ–≤) –Є —Г–і—А—Г—З–∞—О—Й–µ –љ–µ —Б–Љ–µ—И–љ—Л–µ. –Т –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Д–∞–љ—В–∞—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П: –≤ –Ї–Њ—Б–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –У–Њ—А–Њ–і–µ —Б –ґ–µ–ї—В—Л–Љ –Ї—Г–њ–Њ–ї–Њ–Љ –Њ–±–Є—В–∞–µ—В —З—Г–і–Њ–Љ —Б–њ–∞—Б—И–Є–є—Б—П —Ж–µ—Б–∞—А–µ–≤–Є—З –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є, –Є –µ–Љ—Г —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Ы–µ–љ–Є–љ –≤ –≤–Є–і–µ —Б—В–Њ–њ—В–∞–љ–љ—Л—Е –±–Њ—В–Є–љ–Њ–Ї. –І—В–Њ –≤ ¬Ђ–Я–Њ–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–Є –≤–Њ–ї—Е–≤–Њ–≤¬ї –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –њ–∞—А–Њ–і–Є–є–љ–Њ вАУ —В–∞–Ї —Н—В–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –і–Є–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї: ¬Ђ—Е–Њ–Ј—П–Є–љ –±–Њ—А–Њ–і–µ–µ—В –љ–∞–і —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ¬ї, ¬Ђ–≤–Ї—Г–њ–Њ—А–Є–≤–∞—П –љ–Њ–≥—Г –≤ —Б–∞–њ–Њ–≥¬ї, ¬Ђ—В–Њ–њ–Њ–ї–Є–љ—Л–є –±–ї—Г–і –Њ—Б—Л–њ–∞–ї –Є—Е¬ївА¶ –†–µ—Ж–µ–љ–Ј–µ–љ—В—Л –±—Л–ї–Є –≤ –њ—А–µ–і—Б–Ї–∞–Ј—Г–µ–Љ–Њ–Љ –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥–µ, —З–Є—В–∞—В–µ–ї–Є вАУ –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В. ¬Ђ–Я—А–Њ—З–µ–ї вАЬ–Я–Њ–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–ї—Е–≤–Њ–≤вАЭ –°—Г—Е–±–∞—В–∞ –Р—Д–ї–∞—В—Г–љ–Є. –Т–Њ—В, —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –Є –≤—Б–µ, —З—В–Њ –Љ–Њ–≥—Г —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –њ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ¬ї, вАУ –ї–∞–Ї–Њ–љ–Є—З–љ–Њ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –±–ї–Њ–≥–µ—А synthesizer.

.

–° –≤–∞—И–µ–≥–Њ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П вАУ –µ—Й–µ –Њ–і–љ–Њ –ї–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ—В—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ. –Ы–Њ–љ–≥ ¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –С—Г–Ї–µ—А–∞¬ї, —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –Є–Ј 24 —А–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤, –±—Л–ї –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ 13 –Є—О–ї—П. –®–Њ—А—В –Є–Ј —И–µ—Б—В–Є —А–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤ вАУ 5 –Њ–Ї—В—П–±—А—П. –Ф–≤–∞ —Б –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –љ–∞ —З—В–µ–љ–Є–µ 24 –Ї–љ–Є–≥, –≤ —Б—А–µ–і–љ–µ–Љ –њ–Њ —В—А–Є –і–љ—П –љ–∞ 500-600-—Б—В—А–∞–љ–Є—З–љ—Л–є —В–µ–Ї—Б—В вАУ –њ–Њ-–≤–∞—И–µ–Љ—Г, –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Н—В–Њ –Є–ї–Є –Љ–∞–ї–Њ? –Ґ—Г—В –≤–Њ–ї–µ–є-–љ–µ–≤–Њ–ї–µ–є –±—Г–і–µ—И—М –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–µ –Є–Љ–µ–љ–∞. –Ѓ–Ј–µ—Д–Њ–≤–Є—З? вАУ –Ј–љ–∞–µ–Љ: —Б—Л—Й–Є–Ї –Я—Г—В–Є–ї–Є–љ, –і–≤–∞ ¬Ђ–Э–∞—Ж–±–µ—Б—В–∞¬ї –Є ¬Ђ–С–Њ–ї—М—И–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞¬ї. –Р—Д–ї–∞—В—Г–љ–Є? вАУ –Є –µ–≥–Њ –Ј–љ–∞–µ–Љ: ¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–∞—П –њ—А–µ–Љ–Є—П¬ї, ¬Ђ–Ґ—А–Є—Г–Љ—Д¬ї, —З–ї–µ–љ —А–µ–і—Б–Њ–≤–µ—В–∞ ¬Ђ–Ф—А—Г–ґ–±—Л –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤¬ї. –Р–ї–µ—И–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є? вАУ –Є —Н—В–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞–µ–Љ: –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—Л–є –∞–ґ –≤ —З–µ—В–≤–µ—А—В—Л–є —А–∞–Ј –Ј–∞ ¬Ђ–С—Г–Ї–µ—А–Њ–Љ¬ї —П–≤–Є–ї—Б—ПвА¶ –Т–Њ—В –≤–∞–Љ –Є –≤—Б—П –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–∞—П –Љ–µ—А–Є—В–Њ–Ї—А–∞—В–Є—П.

.

–°–Њ—Б—В–∞–≤ –±—Г–Ї–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ґ—О—А–Є –µ–ґ–µ–≥–Њ–і–љ–Њ –Њ–±–љ–Њ–≤–ї—П–µ—В—Б—П, –љ–Њ –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–∞ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞—В—М –ї–∞—Г—А–µ–∞—В–Њ–Љ –µ—Б–ї–Є –љ–µ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —В–Њ—И–љ–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ, —В–Њ —Б–Ї—Г—З–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ –Є–Ј —Д–Є–љ–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤. –Ш –≤ —Н—В–Њ–Љ –≥–Њ–і—Г ¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–Є–є –С—Г–Ї–µ—А¬ї –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –≤–µ—А–µ–љ —Б–µ–±–µ: —А—Г–±–ї–Є –Є –ї–∞–≤—А—Л –і–Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –Я–µ—В—А—Г –Р–ї–µ—И–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ј–∞ ¬Ђ–Ъ—А–µ–њ–Њ—Б—В—М¬ї.

¬Ђ–Ъ—А–µ–њ–Њ—Б—В—М¬ї вАУ –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ —Б—В–∞—В—М—П–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є —А–Њ–Љ–∞–љ: –љ—А–∞–≤–Њ—Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Є —З–Є–љ–љ—Л–є, –Њ—В–Љ–µ–љ–љ–Њ –і–ї–Є–љ–љ—Л–є, –і–ї–Є–љ–љ—Л–є, –і–ї–Є–љ–љ—Л–євА¶ –° –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є –Є—Б–Ї–∞–љ–Є—П–Љ–Є –Є –њ—А–∞–≤–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –±–µ–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–µ —Б—В–Њ–Є—В —Б–µ–ї–Њ. –° –љ–µ–ґ–љ–Њ-—А–Њ–Ј–Њ–≤—Л–Љ–Є –≤–Њ—Б—Е–Њ–і–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—Б—Л–Љ–Є –Ј–∞–Ї–∞—В–љ—Л–Љ–Є —В–µ–љ—П–Љ–Є (—Б–ї–∞–≤–∞ –С–Њ–≥—Г, —Е–Њ—В—М –љ–µ –ї—Г—З–∞–Љ–Є) –Є —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ–Њ–є –ї—Г–љ–Њ–є. –° –Ї—А-—А–Њ–≤–∞–≤—Л–Љ–Є —Б–µ—З–∞–Љ–Є –Є –љ–µ–Є—Б—В–Њ–≤–Њ–є —Б–Ї–∞—З–Ї–Њ–є –љ–∞ –≤–Ј–Љ—Л–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –∞—А–≥–∞–Љ–∞–Ї–µвА¶ –°—В—А–Њ–≥–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—П, –њ–Њ–і –Њ–±–ї–Њ–ґ–Ї–Њ–є ¬Ђ–Ъ—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є¬ї —Б–Њ–±—А–∞–љ—Л —В—А–Є –Ї–љ–Є–ґ–Ї–Є: –њ—А–Њ —З–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–∞, –њ—А–Њ –Ј–∞–Ї–∞—В —З–Є–љ–≥–Є–Ј–Є–і–Њ–≤, –њ—А–Њ –і–µ–≥—А–∞–і–∞—Ж–Є—О –і–µ—А–µ–≤–љ–Є, вАУ –Є –љ–Є –Њ–і–Є–љ –љ–µ –і–Њ–≤–µ–і–µ–љ –і–Њ –ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞. –Э–µ –≤ –њ—А–Є–Љ–µ—А –±–Њ–ї—М—И–µ —Б–Њ—З–Є–љ–Є—В–µ–ї—П –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–∞ –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—Ж–Є—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ—А–µ—З–Є—П: –≤—Б—П–Ї–Њ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є–Ј–љ–µ–Љ–Њ–≥–∞–µ—В –≤ –≤–µ—А–Є–≥–∞—Е —Н–њ–Є—В–µ—В–Њ–≤, вАУ –Є –Ї–∞–Ї–Є—Е! ¬†–°–≤–µ–ґ–µ—Б—В—М –≤ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ ¬Ђ–Љ–Њ—А–Њ–Ј–љ–∞—П¬ї, –≥–ї–∞–Ј–∞ —Г –≥–µ—А–Њ–Є–љ–Є ¬Ђ–≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–µ¬ї –Є –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ —Б–≤–µ–ґ–Њ —Г–њ–Њ–і–Њ–±–ї–µ–љ—Л –Љ–∞—Б–ї–Є–љ–∞–ЉвА¶ –ѓ–Ј—Л–Ї–Њ–≤—Л–µ —И—В–∞–Љ–њ—Л вАУ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ ¬†–≤ –∞–≤—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–µ. –Р–ї–µ—И–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –Њ—Е–Њ—В–љ–Њ –Љ–Њ–љ—В–Є—А—Г–µ—В —В–µ–Ї—Б—В –Є–Ј –±–∞–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–µ–є. –Я–µ—А–≤–∞—П —З–∞—Б—В—М ¬Ђ–Ъ—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є¬ї, –Ї–∞–Ї –Є –±—Л–ї–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, вАУ –Њ —З–µ—Б—В–љ–Њ–Љ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–µ –Ь–∞–ї—М—Ж–Њ–≤–µ (—З–Є—Б—В—Л–µ —А—Г–Ї–Є, –≥–Њ—А—П—З–µ–µ —Б–µ—А–і—Ж–µ!), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є—В—М—Б—П –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–∞–Љ–Є. –Т–њ–Њ–ї–љ–µ –њ–Њ –°—В—А—Г–≥–∞—Ж–Ї–Є–Љ: ¬Ђ–Т–Њ–њ—А–µ–Ї–Є –±—О—А–Њ–Ї—А–∞—В–∞–Љ –≤—А–Њ–і–µ –І–Є–љ—Г—И–Є–љ–∞ –Є –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–∞–Љ –≤—А–Њ–і–µ –Ґ–≤–µ—А–і–Њ–ї–Њ–±–Њ–≤–∞¬ї. –І–Є–љ—Г—И–Є–љ—Л –Є —В–≤–µ—А–і–Њ–ї–Њ–±–Њ–≤—Л —З–Є–љ—П—В –±–µ—Б—Б—А–µ–±—А–µ–љ–Є–Ї—Г –њ—А–µ–њ–Њ–љ—Л вАУ –љ–Њ—А–Њ–≤—П—В —Г—Б—В—А–Њ–Є—В—М –≤ –і—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є —В—Г—А–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б. –Ъ—А–∞—Б–∞–≤–Є—Ж–∞ –ґ–µ–љ–∞, –≤—Б—П –Є–Ј —Б–µ–±—П –њ–ї–Њ–і–Њ–≤–Њ-–Њ–≤–Њ—Й–љ–∞—П, вАУ —Б –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є-–Љ–∞—Б–ї–Є–љ–∞–Љ–Є –Є –≥—А—Г–і—П–Љ–Є-–≥—А–∞–љ–∞—В–∞–Љ–Є, вАУ –њ—А–µ–і—Б–Ї–∞–Ј—Г–µ–Љ–Њ —Г—Е–Њ–і–Є—В –Ї –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Є–Ј —Б—Г–њ–Њ—Б—В–∞—В–Њ–≤. –Ф—А—Г–≥–Њ–є —Б—Г–њ–Њ—Б—В–∞—В (–≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ вАУ –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А, —З—В–Њ —В–Њ–ґ–µ –њ—А–µ–і—Б–Ї–∞–Ј—Г–µ–Љ–Њ) —Г–≤–Њ–ї—М–љ—П–µ—В –Ь–∞–ї—М—Ж–Њ–≤–∞. –Ю—В–≤–µ—А–ґ–µ–љ–љ—Л–є –њ—А–∞–≤–і–Њ–ї—О–±–µ—Ж —Г–µ–Ј–ґ–∞–µ—В –≤ –і–µ—А–µ–≤–љ—О, —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ —В–Њ—В–∞–ї—М–љ–Њ–є –љ–Є—Й–µ—В—Л –Є –њ–Њ–≤–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—М—П–љ—Б—В–≤–∞ (–њ—А–Є–≤–µ—В –°–µ–љ—З–Є–љ—Г). –Т –Љ–µ—А–Ј–Њ—Б—В–Є –Ј–∞–њ—Г—Б—В–µ–љ–Є—П —Г—Ж–µ–ї–µ–ї–∞ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤–Њ-–њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–Ї–∞ —В–µ—В—П –Ы–µ–љ–∞ (–њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ –°–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—Ж—Л–љ—Г). –Т—А–µ–Љ—П –Њ—В –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Ь–∞–ї—М—Ж–Њ–≤, —Е–ї–µ–±–љ—Г–≤ –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ–є —В—А–∞–≤—П–љ–Њ–є –љ–∞—Б—В–Њ–є–Ї–Є, –≤–Њ —Б–љ–µ –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–∞–µ—В—Б—П –≤ –љ—Г–Ї–µ—А–∞ –Ґ—Г–≥–∞–љ-–®–Њ–љ—Г, –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–∞ —З–Є–љ–≥–Є–Ј–Є–і–∞ –Ґ–Њ–ї—Г—П. –Я—А–Є–µ–Љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤—Б–µ, –Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ –ї–µ–љ—М, вАУ –Њ—В –Ъ–Њ—А—В–∞—Б–∞—А–∞ (¬Ђ–Э–Њ—З—М—О –љ–∞ —Б–њ–Є–љ–µ –ї–Є—Ж–Њ–Љ –Ї–≤–µ—А—Е—Г¬ї) –і–Њ –°–∞–і—Г–ї–∞–µ–≤–∞ (¬Ђ–Ґ–∞–±–ї–µ—В–Ї–∞¬ї). –Э–∞ —В—Г—Б–Ї–ї–Њ–Љ —Д–Њ–љ–µ —Ж–µ–љ—В–Њ–љ–∞ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Њ—В—З–µ—В–ї–Є–≤ product placement: ¬Ђ–Я—А–Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї —А—О–Љ–Њ—З–Ї—Г вАЬ–С–µ–ї—Г–≥–ЄвАЭвА¶ –Т–Њ–і–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ—В–Љ–µ–љ–љ–∞—П¬ї, ¬Ђ–њ–Њ—Б–ї–µ вАЬ–С–µ–ї—Г–≥–ЄвАЭ –љ–µ –±—Л–≤–∞–ї–Њ –њ–Њ—Е–Љ–µ–ї—М—П¬ї. –Я—А–Њ—Б—В–Є—В–µ, –љ–µ –њ–Њ–љ—П–ї: —Г –љ–∞—Б —В—Г—В –±–µ–ї–ї–µ—В—А–Є—Б—В–Є–Ї–∞ –Є–ї–Є —Б–∞–є—В vodka-beluga.com?..

.

–Э–∞–њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–Ї вАУ —Б—Г—В—М –≤–∞–ґ–љ—Л–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б: —З–µ–Љ, —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ–∞—П –±—Г–Ї–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–∞—П —И–µ—Б—В–µ—А–Ї–∞ –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В—Б—П –Њ—В —Б—А–µ–і–љ–µ—Б—В–∞—В–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –ї–Є—В–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–≤? –Ф–∞ –љ–Є—З–µ–Љ, –≤ —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В–Є. –Ъ–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –±—Г–Ї–µ—А–Њ–љ–Њ—Б–µ—Ж –У—Г—Ж–Ї–Њ, –њ–∞–≤–ї–Є–љ—Л вАУ —В–µ –ґ–µ –Ї—Г—А—Л, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –Љ–∞—Б–Ї–∞—А–∞–і–љ—Л—Е –Ї–Њ—Б—В—О–Љ–∞—Е. –Р –Є—Б—В–Њ—А–Є—П, –і–µ–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–µ, –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –љ–Є—З–µ–Љ—Г –љ–µ —Г—З–Є—В. –Ш —О–±–Є–ї–µ–є–љ—Л–є ¬Ђ–С—Г–Ї–µ—А¬ї вАУ –ґ–Є–≤–Њ–µ —В–Њ–Љ—Г –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ.

–Я–Њ—Е–Њ–ґ–Є–µ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є

–Ъ–∞—В–µ—Е–Є–Ј–Є—Б –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є–≤—И–Є–є –°–°–°–†. –Ъ–Њ –і–љ—О –њ–∞–Љ—П—В–ЄвА¶

¬Ђ–Ы–Њ–≥–Њ—А–µ–є–љ—Л–є –і–µ–љ—М –±–µ–і—Л¬ї. –У.–°–∞–і—Г–ї–∞–µ–≤, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј ¬Ђ–Ф–µ–љ—М –Я–Њ–±–µ–і—Л¬ї