–Э–∞—И –њ—Г—В—М –≤ –Х–≤—А–Њ–њ—Г. –Я–Њ —Б–ї–µ–і–∞–Љ –Р.–У–µ—А—Ж–µ–љ–∞

–Ы—О–±–Њ–≤—М –Ї –Ф–Њ–±—А—Г —Б—Л–љ–∞–Љ –і–≤–Њ—А—П–љ –ґ–≥–ї–∞ —Б–µ—А–і—Ж–µ –≤ —Б–љ–∞—Е,

–Р –У–µ—А—Ж–µ–љ —Б–њ–∞–ї, –љ–µ –≤–µ–і–∞—П –њ—А–Њ –Ј–ї–Њ...

–Э–Њ –і–µ–Ї–∞–±—А–Є—Б—В—Л —А–∞–Ј–±—Г–і–Є–ї–Є –У–µ—А—Ж–µ–љ–∞.

–Ю–љ –љ–µ–і–Њ—Б–њ–∞–ї. –Ю—В—Б—О–і–∞ –≤—Б–µ –њ–Њ—И–ї–Њ.

–Э. –Ъ–Њ—А–ґ–∞–≤–Є–љ

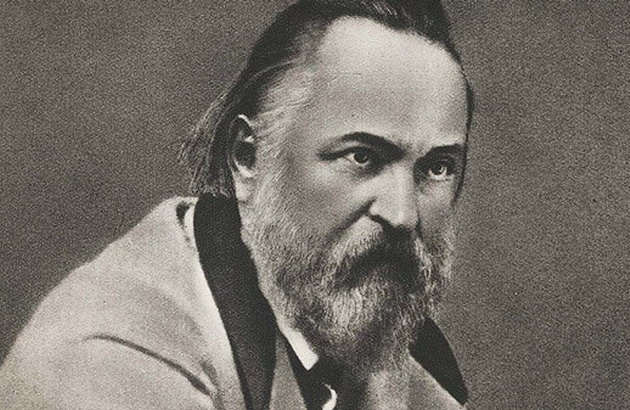

–У–Њ–≤–Њ—А—П —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ —П–Ј—Л–Ї–Њ–Љ, –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –У–µ—А—Ж–µ–љ (1812-1870) –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л–ї –њ–µ—А—Б–Њ–љ–Њ–є –Љ–µ–і–Є–є–љ–Њ–є; –љ–µ–Ї–Є–Љ –і–∞–ґ–µ –Љ–µ–і–Є—Г–Љ–Њ–Љ –Є–і–µ–є –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ—Л—Е —В–Њ–≥–і–∞ –Є –љ–µ –њ–Њ—В–µ—А—П–≤—И–Є—Е —Б–≤–Њ—О –ї–Њ–ґ–љ—Г—О –Ј–∞–Љ–∞–љ—З–Є–≤–Њ—Б—В—М —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П. –Х–≥–Њ, –±–µ–Ј —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П, –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ –Љ–Њ—Й–љ–∞—П –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М, —Б –њ–Њ–Љ–µ—Й–Є—З—М–Є–Љ —А–∞–Ј–Љ–∞—Е–Њ–Љ –≤ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–∞—Е –Є –Љ–Њ–ї–Њ–і—Ж–µ–≤–∞—В—Л–Љ —Г–і–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –≤ —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П—Е, –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –љ–µ –Њ—Б—В–∞—В—М—Б—П –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є –љ–µ –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—В—М –Ї —Б–µ–±–µ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ-–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –Љ—Л—Б–ї—М. –Э–µ –≤–і–∞–≤–∞—П—Б—М –≤ —А–∞–Ј–±–Њ—А –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї –У–µ—А—Ж–µ–љ–∞ –Ї–∞–Ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П, –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–µ—П—В–µ–ї—П, –њ—А–Є–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ –≤—Б—С –ґ–µ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П –Њ –љ—С–Љ –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Т ¬Ђ–Ф–љ–µ–≤–љ–Є–Ї–µ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П¬ї –Ј–∞ 1873 –≥–Њ–і –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є, —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї—П—П –Њ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—П—Е –Є —Б—В—А–∞—Б—В—П—Е –•–Ж–• –≤–µ–Ї–∞, –њ–Є—И–µ—В –Њ –У–µ—А—Ж–µ–љ–µ, —З—В–Њ —В–Њ—В ¬Ђ–љ–µ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї –љ–∞—З–∞–ї–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Н–Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є; –љ–µ—В, –Њ–љ —В–∞–Ї —Г–ґ –Є —А–Њ–і–Є–ї—Б—П —Г –љ–∞—Б —Н–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В–Њ–Љ¬ї, –Є –і–∞–ї–µ–µ –Њ –Љ–µ–љ–µ–µ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е ¬Ђ–≥–µ—А—Ж–µ–љ–∞—Е¬ї, –Њ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–є –ї–Є–±–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ-–і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є: ¬Ђ–Њ–љ–Є ЋВвА¶ЋГ —В–∞–Ї –њ—А—П–Љ–Њ –Є —А–Њ–ґ–і–∞–ї–Є—Б—М —Г –љ–∞—Б —Н–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В–∞–Љ–Є, —Е–Њ—В—П –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –Є—Е –љ–µ –≤—Л–µ–Ј–ґ–∞–ї–Њ –Є–Ј –†–Њ—Б—Б–Є–Є¬ї, ¬ЂЋВвА¶ЋГ –Ї —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ—Г –љ–∞—А–Њ–і—Г –Њ–љ–Є –њ–Є—В–∞–ї–Є –ї–Є—И—М –Њ–і–љ–Њ –њ—А–µ–Ј—А–µ–љ–Є–µ¬ї.

–†–∞—Б—Б—В–∞–≤–∞–љ–Є–µ —Б –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є –У–µ—А—Ж–µ–љ —А–Є—Б—Г–µ—В, —Б–≥—Г—Й–∞—П –Ї—А–∞—Б–Ї–Є, –і–Њ—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ —В–∞–Ї: ¬Ђ–ѓ, –ї—О–±–µ–Ј–љ—Л–µ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–µ, –љ–µ –Ј–∞ —В–µ–Љ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї —А–Њ–і–Є–љ—Г, —З—В–Њ–± –Є—Б–Ї–∞—В—М —Б–µ–±–µ –і—А—Г–≥–Њ–є: —П –≤—Б–µ–Љ —Б–µ—А–і—Ж–µ–Љ –ї—О–±–ї—О –љ–∞—А–Њ–і —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є, –∞ –†–Њ—Б—Б–Є—О –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –±—Л—В—М –љ–µ–Љ—Л–Љ –Є –њ—А–∞–Ј–і–љ—Л–Љ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї–µ–Љ –µ–µ —Г–≥–љ–µ—В–µ–љ–Є—П¬ї. –Ґ—Г—В —Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –і—Г—Е–Њ–≤–љ–∞—П –љ–µ–њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –У–µ—А—Ж–µ–љ–∞ –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞—В—М, –љ–∞–Ј–Њ–≤—С–Љ —Н—В–Њ, –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–µ –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є. –Ц–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–µ –Ї—А–µ–і–Њ –У–µ—А—Ж–µ–љ–∞ вАУ –∞ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї –Њ–љ –љ–µ–Ї–Њ–µ–Љ—Г –ї–Є–±–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ-–∞—В–µ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г ¬Ђ—Б–Є–Љ–≤–Њ–ї—Г –≤–µ—А—Л¬ї, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –љ–∞ —А–∞–Ј—Г–Љ–љ–Њ–Љ –≥—Г–Љ–∞–љ–Є–Ј–Љ–µ, вАУ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б—Г–≥—Г–±–Њ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ. –Ґ–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –љ–∞–Љ–µ—В–Є–ї —Г–ґ–µ –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є. –Ш –Ї–Њ—А–љ–Є –µ–≥–Њ вАУ –≤ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –У–µ—А—Ж–µ–љ—Г –љ—Г –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –і–∞—В—М –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї–Є —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Б–ї–Њ–µ–Ї –Є –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–µ–є. –Э–µ —Б–Љ–Њ–≥–ї–Є –Њ–љ–Є –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Њ—В—А–Њ–Ї—Г, —З—В–Њ –Є—Б—В–Є–љ–љ–∞—П –і—Г—Е–Њ–≤–љ–∞—П –Ј—А–µ–ї–Њ—Б—В—М –Є –ї—О–±–Њ–≤—М –Ї —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ—Г –љ–∞—А–Њ–і—Г –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–µ—В—Б—П (–њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ вАУ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞—В—М—Б—П!) –≤ –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–Є –Є —З—А–µ–Ј –љ–µ–≥–Њ. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–µ вАУ –љ–∞–Є–≤—Л—Б—И–∞—П —В–Њ—З–Ї–∞ –Ї–Є–њ–µ–љ–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—Л—В–Є—П –Є –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –њ—А–∞–≤–і—Л вАУ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ ¬Ђ–Ј–∞–њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М¬ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї—Г—О –і—Г—И—Г –љ–∞ –љ–µ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –≤—Б–µ–≥–Њ –Љ–µ–Љ—Г–∞—А–љ–Њ–≥–Њ —Ж–Є–Ї–ї–∞ –≤—А–µ–Љ—П –Њ—В –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —В–∞–Ї –њ–µ—З—С—В—Б—П –У–µ—А—Ж–µ–љ. –Я–Њ–Ї—Г–і–∞ –љ–∞—А–Њ–і—Г –і–∞—А–Њ–≤–∞–љ–∞ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–Њ–Љ –Х–≥–Њ –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—М вАУ –њ–Њ–Љ—Л—И–ї—П—В—М –Њ –њ–µ—А–µ—Б—В—А–Њ–є–Ї–µ –Љ–Є—А–∞, –∞ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –Є –њ–Њ–±–µ–≥–µ –Є–Ј –љ–µ–≥–Њ вАУ –љ–µ—З–µ—Б—В–љ–Њ, –±–µ–Ј–љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —З—В–Њ –ї–Є. –Т —Н—В—Г –ї–Њ–≤—Г—И–Ї—Г вАУ –њ–Њ—З—В–Є –њ–Њ-—И–∞—А–Є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є ¬Ђ–≤–Ј—П—В—М –≤—Б—С, –і–∞ –Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є—В—М¬ї вАУ —Г–≥–Њ–і–Є–ї –Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д –Р.–Ш. –У–µ—А—Ж–µ–љ.

–£–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В–Њ–µ ¬Ђ—Н–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В—Б–Ї–Њ–µ¬ї –љ–∞—З–∞–ї–Њ –≤—Л–≥–Њ–і–љ–Њ –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Њ –У–µ—А—Ж–µ–љ—Г-–Љ—Л—Б–ї–Є—В–µ–ї—О. –Ф—Г—И–µ–≤–љ—Л–µ –Љ–µ—В–∞–љ–Є—П, –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—Б–Њ–Љ ¬ЂDahin! Dahin!¬ї (—Б –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ вАУ –Ґ—Г–і–∞! –Ґ—Г–і–∞!, —В–Њ –±–Є—И—М –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Г), –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–Є —Б–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Є–µ –Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї—Г –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ, –≥–і–µ –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е –і–љ–µ–є –Њ—Б–µ–ї –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є ¬Ђ—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–µ—А-–і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В¬ї, –Ї–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ –љ—С–Љ –Ы–µ–љ–Є–љ. –І—В–Њ –У–µ—А—Ж–µ–љ —Г–≤–Є–і–µ–ї –Є –њ—А–Њ–Ј—А–µ–ї ¬Ђ—В–∞–Љ¬ї, –Ї—Г–і–∞ —Б –љ–∞–і–µ–ґ–і–Њ–є –Є –Љ–Њ–ї—М–±–Њ–є –њ–Њ—Б—Л–ї–∞–ї —Б–≤–Њ–є ¬ЂDahin!¬ї, вАУ –њ–Њ–њ—А–Њ–±—Г–µ–Љ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–Є—В—М –≤ —Н—В–Њ–є –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ј–∞–Љ–µ—В–Ї–µ. –І–Є—В–∞—В—М —Б—В–∞–љ–µ–Љ ¬Ђ–С—Л–ї–Њ–µ –Є –і—Г–Љ—Л¬ї вАУ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –≥—А–∞–љ–і–Є–Њ–Ј–љ–Њ–µ –Є –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ–µ, –∞ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –њ–Њ–≤—Б–µ–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є –µ–≤—А–Њ–Є–љ—В–µ–≥—А–∞—Ж–Є–Є –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л—Е —Б–ї–∞–≤—П–љ. –Ъ–Њ–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –±—Г–і–µ–Љ вАУ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є—П –У–µ—А—Ж–µ–љ–∞ –Њ–± ¬Ђ—Г–і–Њ–±—Б—В–≤–∞—Е¬ї –Є ¬Ђ–њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞—Е¬ї –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є. –Т–µ—А–љ–µ–µ, —В–Њ, —З—В–Њ —Б –љ–µ–є –њ—А–Є–Ї–ї—О—З–Є–ї–Њ—Б—М –њ–Њ—Б–ї–µ ¬Ђ—А–µ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–є¬ї, ¬Ђ–њ—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є–є¬ї –Є ¬Ђ–≤—Б–µ–Њ–±—Й–Є—Е —Б–≤–Њ–±–Њ–і¬ї.

–Я–µ—А–≤–µ–є—И–Є–µ вАУ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –±—Л, –і–µ—В—Б–Ї–Є–µ вАУ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є—П –Њ—В –Х–≤—А–Њ–њ—Л –У–µ—А—Ж–µ–љ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В –≤ –±–µ–Ј–Ј–∞–±–Њ—В–љ—Л–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –і–Њ–Љ–∞—И–љ–µ–≥–Њ –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П. –°—Л–љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–Є–Ї–∞, –Њ–љ, –Ї–∞–Ї –Є –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Њ, –≤–Њ—Б–њ–Є—В—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–∞–љ–µ—А –≥—Г–≤–µ—А–љ–µ—А–∞–Љ–Є –≤—Б–µ—Е –Љ–∞—Б—В–µ–є –Є –Ј–≤–∞–љ–Є–є. –Ф–∞–±—Л –Њ—В–≤–ї–µ—З—М —О–љ–Њ–≥–Њ –°–∞—И—Г –Њ—В ¬Ђ–Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ-—Г—А–Њ–і–ї–Є–≤–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є¬ї (–Ї–∞–Ї –Є–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В—М—Б—П –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–Ј–ґ–µ —Г–ґ–µ –њ–Њ–≤–Ј—А–Њ—Б–ї–µ–≤—И–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З), –Њ—В–µ—Ж, –≤–µ—З–љ–Њ –±–µ–Ј–і–µ–ї—М–љ–Є—З–∞—О—Й–Є–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –±–∞—А–Є–љ, –≤–µ–ї–µ–ї –њ—А–Є—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Ї —Б—Л–љ—Г –Ј–∞–≥—А–∞–љ–Є—З–љ—Л—Е —Г—З–Є—В–µ–ї–µ–є. (–Э–∞–і–Њ–±–љ–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ ¬Ђ—Г—З–Є—В–µ–ї—П¬ї —Н—В–Є –±—Л–ї–Є –≤ –Љ–∞—Б—Б–µ —Б–≤–Њ–µ–є —Г—З–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –љ–∞ –Њ–і–љ–Є—Е —Б–ї–Њ–≤–∞—Е. –Ю—В—Б—В–∞–≤–љ—Л–µ –њ—А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ—П–Ї–Є, –њ–Њ–і–Ј–∞–±—Л—В—Л–µ –≤—Л—Б—И–Є–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–µ ¬Ђ–і–∞–Љ—Л –±–∞–ї—М–Ј–∞–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞¬ї вАУ –Њ–љ–Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–∞–Љ–Є ¬Ђ—А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–Њ–≤¬ї. –Ш–Љ–µ—О—В—Б—П –≤–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М, —З—В–Њ –њ–ї–Њ–і –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П –±—Л–ї —Б–Њ—А–≤–∞–љ –љ–∞—И–Є–Љ –љ–∞—А–Њ–і–Њ–Љ –њ—А–Є –њ–Њ–њ–µ—З–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ –Ј–∞–±–ї—Г–і—И–µ–є –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—Ж–Є–Є –≤ 1917 –≥–Њ–і—Г). –Э–Њ вАУ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–Љ—Б—П –Ї —Б—Г—В–Є –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –њ–Њ–≥–ї—П–і–Є–Љ, –Ї–∞–Ї –У–µ—А—Ж–µ–љ –≤ ¬Ђ–С—Л–ї–Њ–Љ –Є –і—Г–Љ–∞—Е¬ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ–± –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј —Н—В–Є—Е —Г—З–Є—В–µ–ї–µ–є вАУ –љ–µ–Љ—Ж–µ. вАУ ¬Ђ–Э–µ–Љ–µ—Ж –њ—А–Є –і–µ—В—П—Е вАУ –љ–µ –≥—Г–≤–µ—А–љ–µ—А, –Є –љ–µ –і—П–і—М–Ї–∞, —Н—В–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–∞—П –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є—П. –Ю–љ –љ–µ —Г—З–Є—В –і–µ—В–µ–є –Є –љ–µ –Њ–і–µ–≤–∞–µ—В, –∞ —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В, —З—В–Њ–± –Њ–љ–Є —Г—З–Є–ї–Є—Б—М –Є –±—Л–ї–Є –Њ–і–µ—В—Л, –њ–µ—З–µ—В—Б—П –Њ –Є—Е –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М–µ, —Е–Њ–і–Є—В —Б –љ–Є–Љ–Є –≥—Г–ї—П—В—М –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В —В–Њ—В –≤–Ј–і–Њ—А, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Е–Њ—З–µ—В, –љ–µ –Є–љ–∞—З–µ, –Ї–∞–Ї –њ–Њ-–љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є¬ї. –Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –≤–µ—Й–µ–є –љ–µ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ, –Є–±–Њ ¬Ђ–Њ–і–љ–∞ –Є–Ј –њ—А–Є—З–Є–љ –і—Г—А–љ–Њ–≥–Њ —В–Њ–љ–∞ –љ–µ–Љ—Ж–µ–≤ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –Њ—В—В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –≤ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є—П –≤ –љ–∞—И–µ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ —Б–ї–Њ–≤–∞. –Э–µ–Љ—Ж–µ–≤ —Г—З–∞—В, –Є —Г—З–∞—В –Љ–љ–Њ–≥–Њ, –љ–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ –≤–Њ—Б–њ–Є—В—Л–≤–∞—О—В, –і–∞–ґ–µ –≤ –∞—А–Є—Б—В–Њ–Ї—А–∞—В–Є–Є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ—А–µ–Њ–±–ї–∞–і–∞—О—В –Ї–∞–Ј–∞—А–Љ–µ–љ–љ—Л–µ, —О–љ–Ї–µ—А—Б–Ї–Є–µ –љ—А–∞–≤—Л¬ї. –Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ, —З—В–Њ –≤ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ ¬Ђ–њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є—П¬ї –Є ¬Ђ–њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–Є–µ¬ї –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ—Л –≤ –Њ–і–љ–Њ –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ вАУ Beruf. –Э–∞ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞—Е –≥–µ—А—Ж–µ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –Љ–µ–Љ—Г–∞—А–Њ–≤ –Ї–Њ–µ-–≥–і–µ –њ—А–Њ—Б–Ї–∞–Ї–Є–≤–∞–µ—В –Љ—Л—Б–ї—М, —З—В–Њ —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В—М –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј—Г–Љ–∞ вАУ –≤ –≥–µ–≥–µ–Љ–Њ–љ–Є–Є –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї–Њ–≤, —В–Њ—З–љ–Њ –Є –±–µ–Ј–Њ—И–Є–±–Њ—З–љ–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—О—Й–Є—Е —Б–≤–Њ–є –і–Њ–ї–≥. –Ш –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –±—Л—В–Є–µ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є –≤—Л—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ—Г –і–Њ–≤–ї–µ—О—Й–µ–≥–Њ —А–∞–Ј—Г–Љ–∞. –§–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–∞—П –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З–∞ —П—Б–љ–∞: ¬Ђ–У–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–є —Г–Љ –≤ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є, –Ї–∞–Ї –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ, –±–µ—А–µ—В –Њ–±—Й—Г—О –Є–і–µ—О, —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, –≤ –µ–µ –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ–Љ, —В.–µ. –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ, –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –Є –і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В—Б—П –Є–і–µ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ–Љ –µ–µ, –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–∞—П, —З—В–Њ –≤–µ—Й—М —Б–і–µ–ї–∞–љ–∞, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–∞ –њ–Њ–љ—П—В–∞ ЋВвА¶ЋГ¬ї. –Я–Њ—Е–Њ–і—П –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–Љ: –≤ –љ–µ–і–∞–≤–љ–µ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є, –≤–љ–∞–≥–ї—Г—О —Б–Њ–≤–µ—А—И—С–љ–љ—Г—О –љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –њ–Њ—З–≤–µ (–Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –≤ –≤–Є–і—Г –Ъ–Є–µ–≤ –Є –µ–≤—А–Њ–Є–љ—В–µ–≥—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –Љ—П—В–µ–ґ 2013-2014 –≥–≥.), –љ–∞—А–Њ–і –Њ–њ—П—В—М-—В–∞–Ї–Є –Ј–∞–Љ–∞–љ–Є–ї–Є (–Ј–∞ money!) ¬Ђ–Њ–±—Й–µ–є¬ї –Є–і–µ–µ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л –Є –µ—С ¬Ђ–±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–Є–µ–Љ¬ї. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ, —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –Ї–∞–Ї –≤ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є–Ї–µ –і–µ—В–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –ґ–∞–љ—А–∞, ¬Ђ–Ј–∞–±—Л–ї–Є¬ї —Б–Њ–Њ–±—Й–Є—В—М, –≤–Њ —З—В–Њ –Њ–±–Њ–є–і—С—В—Б—П –Є –±–µ–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—Й—С–љ–љ–Њ–Љ—Г –љ–∞—А–Њ–і—Г —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —Н—В–Њ–є ¬Ђ—Д–Є–ї—М–Ї–Є–љ–Њ–є –≥—А–∞–Љ–Њ—В—Л¬ї. –Ш –≤–Њ–Њ–±—Й–µ вАУ –љ—Г–ґ–љ–∞ –ї–Є –£–Ї—А–∞–Є–љ–µ, —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—П –µ—С –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Г—О –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О, —Б—В–Њ–ї—М –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞–µ–Љ–∞—П —В—Г–і–∞ ¬Ђ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–∞—П —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П¬ї? вАУ –Я–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Њ—В–≤–µ—В–Њ–Љ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –≤–њ–µ—А—С–і—Б–Љ–Њ—В—А—П—Й–Є–є —Б–∞—А–Ї–∞–Ј–Љ –У–µ—А—Ж–µ–љ–∞, —Г–Ї–∞–Ј—Г—О—Й–Є–є –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –У–∞–ї–Є—Ж–Є—П (—И–Є—А–µ вАУ –Ч–∞–њ–∞–і–љ–∞—П –£–Ї—А–∞–Є–љ–∞) –љ—Г–ґ–љ–∞ –љ–µ–Љ—Ж—Г –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ –ї–Є—И—М, —З—В–Њ–±—Л –µ—С ¬Ђ—Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М¬ї.

–Э–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–±–Њ–±—Й–∞—П, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ ¬Ђ—Б—В–Њ–ї–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П¬ї —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Є —А–Њ–Љ–∞–љ–Њ-–≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–є —З–∞—Й–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —Н—В–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В–µ вАУ —Г—З–∞—Й–Є—Е –Є —Г—З–∞—Й–Є—Е—Б—П. –° –љ–µ–њ–Њ–і–і–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ—А–Њ–љ–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О –У–µ—А—Ж–µ–љ –Є—Й–µ—В –Њ—В–≤–µ—В, –Є –≤ –њ—А–Њ—Ж–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –≤—Л—И–µ –≥–ї–∞–≤–µ –њ—А–µ–і–∞—С—В—Б—П —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П–Љ –≤–Њ—В –љ–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–є —Б—З—С—В: ¬Ђ–Ь—Л –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А —Б–Љ–Њ—В—А–Є–Љ –љ–∞ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ –Є –Х–≤—А–Њ–њ—Г –≤ —В–Њ–Љ —А–Њ–і–µ, –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–∞–ї—Л —Б–Љ–Њ—В—А—П—В –љ–∞ —Б—В–Њ–ї–Є—З–љ—Л—Е –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є, вАУ —Б –њ–Њ–і–Њ–±–Њ—Б—В—А–∞—Б—В–Є–µ–Љ –Є —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–Љ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Є–љ—Л, –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—П –Ї–∞–ґ–і—Г—О —А–∞–Ј–љ–Є—Ж—Г –Ј–∞ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ–Ї, –Ї—А–∞—Б–љ–µ—П —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є, —Б–Ї—А—Л–≤–∞—П –Є—Е, –њ–Њ–і—З–Є–љ—П—П—Б—М –Є –њ–Њ–і—А–∞–ґ–∞—П¬ї. –Ю–љ —Г–≤–µ—А–µ–љ: ¬Ђ–Ь—Л –Х–≤—А–Њ–њ—Г –≤—Б–µ –µ—Й–µ –Ј–љ–∞–µ–Љ –Ј–∞–і–љ–Є–Љ —З–Є—Б–ї–Њ–Љ; –љ–∞–Љ –≤—Б–µ –Љ–µ—А–µ—Й–∞—В—Б—П —В–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Т–Њ–ї—М—В–µ—А —Ж–∞—А–Є–ї –љ–∞–і –њ–∞—А–Є–ґ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–∞–ї–Њ–љ–∞–Љ–Є –Є –љ–∞ —Б–њ–Њ—А—Л –Ф–Є–і—А–Њ –Ј–≤–∞–ї–Є, –Ї–∞–Ї –љ–∞ —Б—В–µ—А–ї—П–і—М¬ї, ¬Ђ–Љ—Л, –і–ї—П —Г—В–µ—И–µ–љ–Є—П —Б–µ–±—П, —Е–Њ—В–Є–Љ –і—А—Г–≥–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л –Є –≤–µ—А–Є–Љ –≤ –љ–µ–µ —В–∞–Ї, –Ї–∞–Ї —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–µ –≤–µ—А—П—В –≤ —А–∞–є¬ї, ¬Ђ–Љ—Л –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Ј–љ–∞–µ–Љ –Х–≤—А–Њ–њ—Г —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Њ, –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ¬ї. –Ш вАУ —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–µ—А–µ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–∞–Љ! вАУ –У–µ—А—Ж–µ–љ –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –Ј–∞–њ–Є—Б—М: ¬Ђ–Э–∞—И–µ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –љ–µ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –љ–∞–і–µ–ї–∞–µ—В –Љ–љ–Њ–≥–Њ –±–µ–і, –Є–Ј –љ–µ–≥–Њ –µ—Й–µ —А–∞–Ј–Њ–≤—М—О—В—Б—П –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –љ–µ–љ–∞–≤–Є—Б—В–Є –Є –Ї—А–Њ–≤–∞–≤—Л–µ —Б—В–Њ–ї–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П¬ї. –°—В—А–∞—И–љ–∞—П –Є –±–ї–Є–Ј–Ї–∞—П –њ—А–∞–≤–і–∞ —Н—В–Є—Е —Б–ї–Њ–≤ вАУ –≤ –Ф–Њ–љ–±–∞—Б—Б–µ.

–Т–Њ—В –Є –У–µ—А—Ж–µ–љ–Њ–Љ –≤—Б–ї–µ–і –Ј–∞ –≥–Њ—А—П—З–µ–є –≤–µ—А–Њ–є –≤ —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞ –Њ–≤–ї–∞–і–µ–≤–∞–µ—В —В—Г–њ–Њ–µ —А–∞–Ј–Њ—З–∞—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ. (–Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–Є –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –§—А–µ–є–і–∞!). –Я—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Ч–µ–љ—М–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –≤–Є–і–љ–µ–є—И–Є–є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Њ–є –Љ—Л—Б–ї–Є, –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г, —З—В–Њ ¬Ђ–Ї—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –≤–µ—А—Л –≤ –Ч–∞–њ–∞–і–љ—Г—О –Х–≤—А–Њ–њ—Г –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –У–µ—А—Ж–µ–љ–∞ –љ–∞ –Ї—А–∞–є –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≥–Є–±–µ–ї–Є¬ї. –Я—А–Є–µ–Ј–і-–њ–µ—А–µ–µ–Ј–і —Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤–∞ –У–µ—А—Ж–µ–љ—Л—Е –≤ –Х–≤—А–Њ–њ—Г –Њ–Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–ї—Б—П –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ ¬Ђ–≤—Б—П –Х–≤—А–Њ–њ–∞ –≤–Ј—П–ї–∞ —Б–≤–Њ–є –Њ–і—А –Є –њ–Њ—И–ї–∞ вАУ –≤ –њ—А–Є–њ–∞–і–Ї–µ –ї—Г–љ–∞—В–Є–Ј–Љ–∞, –њ—А–Є–љ—П—В–Њ–≥–Њ –љ–∞–Љ–Є –Ј–∞ –њ—А–Њ–±—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ¬ї. –•—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–∞—П –Х–≤—А–Њ–њ–∞ —И–∞–≥ –Ј–∞ —И–∞–≥–Њ–Љ –≤—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Ј–µ—А–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—В–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ, –њ–Њ–Љ–µ—З–µ–љ–љ–Њ–µ –∞–љ—В–Є—Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є, –љ–Њ –±–Њ–µ–≤–Њ–є –Њ–Ї—А–∞—Б–Ї–Њ–є.

–Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, –њ–µ—А–≤—Л–Љ–Є –њ—А–Њ–±—Г–і–Є—В—М —В–Њ—Б–Ї—Г—О—Й—Г—О —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї—Г—О –і—Г—И—Г –У–µ—А—Ж–µ–љ–∞ –≤—Л–њ–∞–ї —И–∞–љ—Б —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–∞–Љ вАУ –ї—О–±–Є–Љ—Ж–∞–Љ –Љ—Г–Ј –Є –ї—О–±–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞–Љ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–є. –•–Њ—В—П, –Ї–∞–Ї –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, ¬Ђ–Њ–љ–Є –Њ–і–Њ–±—А—П—О—В, –њ–Њ–Њ—Й—А—П—О—В –љ–∞—Б, —Е–≤–∞–ї—П—В –љ–∞—И–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Є –љ–∞—И–µ –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–Њ; –Љ—Л –≤—Л–љ–Њ—Б–Є–Љ –≤—Б–µ —Н—В–Њ –Є —П–≤–ї—П–µ–Љ—Б—П –Ї –љ–Є–Љ –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ—Б–Є—В–µ–ї–Є, –і–∞–ґ–µ –Њ—В—З–∞—Б—В–Є –Ї–∞–Ї –≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В—Л–µ, —А–∞–і—Г—П—Б—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–Є –Є–Ј —Г—З—В–Є–≤–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—О—В –љ–∞—Б –Ј–∞ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–Њ–≤. –§—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Л –Ј–∞–±—А–∞—Б—Л–≤–∞—О—В –љ–∞—Б —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є вАУ –Љ—Л –Ј–∞ –љ–Є–Љ–Є –љ–µ –њ–Њ—Б–њ–µ–≤–∞–µ–Љ, –і—Г–Љ–∞–µ–Љ –Њ–± –Њ—В–≤–µ—В–µ, –∞ –Є–Љ –і–µ–ї–∞ –љ–µ—В –і–Њ –љ–µ–≥–Њ; –љ–∞–Љ —Б–Њ–≤–µ—Б—В–љ–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –Љ—Л –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ–Љ –Є—Е –Њ—И–Є–±–Ї–Є, –Є—Е –љ–µ–≤–µ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ, вАУ –Њ–љ–Є –њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—В—Б—П –≤—Б–µ–Љ —Н—В–Є–Љ —Б –±–µ–Ј–љ–∞–і–µ–ґ–љ—Л–Љ –і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ —Б–Њ–±–Њ–є¬ї. –Ъ–∞–Ї –Є—Б—В—Л–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї –Є –Ј–љ–∞—В–Њ–Ї –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –љ—А–∞–≤–Њ–≤, –У–µ—А—Ж–µ–љ –љ–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В –Љ–Є–Љ–Њ –≤–µ—З–љ–Њ–є –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤—А–∞–ґ–і—Л –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є –Є –Р–љ–≥–ї–Є–Є. ¬Ђ–§—А–∞–љ—Ж—Г–Ј –ї—О–±–Є—В –ґ–Є—В—М –љ–∞ –ї—О–і—П—Е, —З—В–Њ–±—Л —Б–µ–±—П –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ–±—Л –Є–Љ–µ—В—М —Б–ї—Г—И–∞—В–µ–ї–µ–є, –Є –≤ —Н—В–Њ–Љ –Њ–љ —В–∞–Ї –ґ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–Є–љ—Г, –Ї–∞–Ї –Є –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–Љ. –Р–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–Є–љ —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В –љ–∞ –ї—О–і–µ–є –Њ—В —Б–Ї—Г–Ї–Є, —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В, –Ї–∞–Ї –Є–Ј –њ–∞—А—В–µ—А–∞, —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П–µ—В –ї—О–і–µ–є –і–ї—П —А–∞–Ј–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є—П, –і–ї—П –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є; –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–Є–љ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—В, –∞ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –Њ—В–≤–µ—З–∞–µ—В¬ї. вАУ –Ю–љ–Њ –Є –љ–µ—Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –≤–µ–і—М ¬Ђ—Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Л –Ј–∞–≥–Њ—В–Њ–≤–ї—П—О—В—Б—П —В—Л—Б—П—З–∞–Љ–Є –њ–Њ –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г —И–∞–±–ї–Њ–љ—Г¬ї, ¬Ђ—А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–∞—О—В, –і–µ–Ї–ї–∞–Љ–Є—А—Г—О—В, –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥–∞—О—В—Б—П, —З—Г–≤—Б—В–≤—Г—О—В —Б—В–∞–і–∞–Љ–Є –Њ–і–љ–Њ –Є —В–Њ –ґ–µ –Є –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –≤—Л—А–∞–ґ–∞—О—В —Б–≤–Њ–Є —З—Г–≤—Б—В–≤–∞¬ї. вАУ –Ф–Њ–±–∞–≤–Є–Љ –ї–Є—И—М, —З—В–Њ —П–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –і–∞–љ–љ–Њ–є –Љ—Л—Б–ї–Є –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б—В–∞—В—М —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–і—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Є —Б—В—А–Є–ґ—С—В, –Є –Њ–і–µ–≤–∞–µ—В –≤—Б–µ—Е –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤–Њ. –Ш —З–µ–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ –≥–Њ–ї–Њ–≤, —В–µ–Љ –ї—Г—З—И–µ. –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –У–µ—А—Ж–µ–љ —Б–Њ –≤—Б–µ—О –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–є –±–µ—Б–њ–Њ—Й–∞–і–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ–±–ї–Є—З–∞–µ—В –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤: ¬Ђ–§—А–∞–љ—Ж—Г–Ј –љ–µ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–µ–љ –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ: –±–Њ–≥–∞—В—Л–є –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–Њ–є –≤ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ–љ –±–µ–і–µ–љ –≤ –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є–Є ЋВвА¶ЋГ –Њ–љ –њ–Њ—И–ї—Л–Љ –Є–і–µ—П–Љ –і–∞–µ—В –Љ–Њ–і–љ—Л–є –њ–Њ–Ї—А–Њ–є –Є –і–Њ–≤–Њ–ї–µ–љ —Н—В–Є–Љ¬ї. –Р –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –њ—А–Њ—З–µ–Љ—Г: ¬Ђ–Э–µ–Є—Б—В–Њ—Й–Є–Љ–Њ–µ –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–Њ –Є—Е –і–ї–Є–љ–љ–Њ–є —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –Ї–Њ–ї–Њ—Б—Б–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ј–∞–њ–∞—Б—Л —Б–ї–Њ–≤ –Є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤ –Љ–µ—А—Ж–∞—О—В –≤ –Є—Е –Љ–Њ–Ј–≥—Г, –Ї–∞–Ї —Д–Њ—Б—Д–Њ—А–µ—Б—Ж–µ–љ—Ж–Є—П –Љ–Њ—А—П, –љ–µ –Њ—Б–≤–µ—Й–∞—П –љ–Є—З–µ–≥–Њ¬ї –Є ¬Ђ–љ–µ—Г–Љ–µ—А–µ–љ–љ–∞—П –ї—О–±–Њ–≤—М —А–∞—Б–Ї—А—Л–≤–∞—В—М –Є—Б—В–Є–љ—Г, –і–Њ–±–Є—А–∞—В—М—Б—П –і–Њ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–µ–є –≤ –і–µ–ї–∞—Е —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л—Е, –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М —Б –Њ–ґ–µ—Б—В–Њ—З–µ–љ–Є–µ–Љ –≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В—Л—Е, —Б–±–Є–≤–∞—В—М –Є—Е¬ї. вАУ –Я–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –љ–∞—Б—В—А–Њ–є —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є–≤—С–ї –Ї —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є—П, –Њ—Б–Њ–±–Њ –≤ –•–• –≤–µ–Ї–µ, —Б—В–∞–ї–∞ —Ж–µ–љ—В—А–Њ–Љ —Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є —Н—Б—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤—А–∞—В–∞, –і–∞–≤ –њ—Г—В—С–≤–Ї—Г –≤ –ґ–Є–Ј–љ—М –≤ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ –≤—Б—П—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —А–∞–Ј–≥–љ—Г–Ј–і–∞–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ –Є —А–∞—Б–њ—Г—В–љ–Њ—Б—В—П–Љ –њ–Њ–і –Њ–±—Й–µ–є –ї–Є—З–Є–љ–Њ–є —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–є ¬Ђ—Б–µ–Ї—Б—Г–∞–ї—М–љ–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є¬ї. –Ш–і–µ–є–љ—Л–µ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—В–µ–ї–Є ¬Ђ—Б–Ї–Њ—А–±–љ—Л—Е –і–µ–ї¬ї —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–≤ –Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤, —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–µ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Л –њ–Њ—Б–ї–µ–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ—А—Л –Ц.-–Я. –°–∞—А—В—А, –Ь. –§—Г–Ї–Њ, –Ц. –Ы–∞–Ї–∞–љ –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –і—А—Г–≥–Є–µ, –≤–Њ –≤—Б–µ—Г—Б–ї—Л—И–∞–љ–Є–µ –≤–µ—Й–∞–ї–Є: ¬Ђ–Р–і вАУ —Н—В–Њ –і—А—Г–≥–Є–µ¬ї. –°—В—А–∞—И–Є–ї–Ї–∞–Љ–Є —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Г—А–Њ–≤–љ—П, –љ–∞—А—П–і—Г —Б –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ—Л–Љ –љ–∞ –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–∞—Е –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–∞ –њ—Б–Є—Е–Њ–∞–љ–∞–ї–Є–Ј–Њ–Љ —Д—А–µ–є–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Д–∞–±—А–Є–Ї–Є, –Є –њ–Њ —Б–µ–є –і–µ–љ—М –њ—Л—В–∞–µ—В—Б—П –Ј–∞–њ—Г–≥–∞—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ –љ–µ–±–µ–Ј—Л–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є Charlie Hebdo, –µ–ґ–µ–љ–µ–і–µ–ї—М–љ–Є–Ї —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–ї–Є–≤–∞. –Э–µ—В —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є–є, —З—В–Њ —В–Њ—В —З—С—А—В, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Љ–∞–ї—О–µ—В¬ї Charlie Hebdo, –≤ —Б–Ї–Њ—А–Њ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≤—Л—Б—Г–љ–µ—В—Б—П-—В–∞–Ї–Є –Є–Ј —Б–≤–Њ–µ–є —В–∞–±–∞–Ї–µ—А–Ї–Є –Є –њ–Њ–Ї–∞–ґ–µ—В, –≥–і–µ —А–∞–Ї–Є –Ј–Є–Љ—Г—О—В. –Р –њ–Њ–Ї–∞ вАУ –≤–µ–Ј–і–µ—Б—Г—Й–∞—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і–∞ —Б–ї–Њ–≤–∞ –Є —Б–∞–Љ–Њ–≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є—ПвА¶

–Э–Њ –Љ—Л-—В–Њ –≤–µ–і–∞–µ–Љ, —З—В–Њ –≤—Б—С —Н—В–Њ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–∞—В–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –ґ—Г—А–љ–∞–ї—М—С, ¬Ђ–і–Њ–ґ–і–Є¬ї, ¬Ђ—Н—Е–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л¬ї вАУ –ї–Є—И—М —Г–љ—Л–ї–Њ–µ –њ–Њ–і–Њ–±–Є–µ ¬Ђ–Ъ–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї–∞¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Ї—Г—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –У–µ—А—Ж–µ–љ –Є —Б—В—А–∞–љ–љ—Л–є —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –µ–≥–Њ –Ю–≥–∞—А—С–≤. ¬Ђ–Ъ–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї¬ї, —Н—В–∞ –њ–µ—А–≤–∞—П —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П –≥–∞–Ј–µ—В–∞, —В–Њ–ґ–µ –≤–µ–і—М —В—А–µ–Ј–≤–Њ–љ–Є–ї –Њ –≤–µ—Й–∞—Е, —В–∞–Ї –Њ–±–Њ–ґ–∞–µ–Љ—Л—Е —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–Є–Љ–Є –≤–Њ–ї—М–љ–Њ–і—Г–Љ—Ж–∞–Љ–Є. ¬†–Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Є–і—С—В –њ–Њ –Ї—А—Г–≥—Г. –Ю –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –њ–Њ–Ї–∞ —А–∞–љ–Њ–≤–∞—В–Њ. –Э–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Њ, —З—В–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ –≤ –Њ–±–Њ–Ј—А–Є–Љ–Њ–Љ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ —В–Њ –ї–Є –Њ—В —Б–Ї—Г–Ї–Є, —В–Њ –ї–Є —А–∞–і–Є –љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–Њ —Н–Ї—Б–њ–µ—А–Є–Љ–µ–љ—В–∞ –љ–∞—З–љ—С—В —Н–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –≤—Б–њ—П—В—М. –Ш –≤–Њ–Ј–ґ–µ–ї–∞–µ—В –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–∞ –Ј–∞–і–µ–ї–∞—В—М—Б—П –Ї–∞–Ї–Є–Љ-–љ–Є–±—Г–і—М –Ї—А–Њ–Љ–∞–љ—М–Њ–љ—Ж–µ–Љ, —А–Њ–і–Є–љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —В–∞ –ґ–µ –§—А–∞–љ—Ж–Є—П.

–¶–µ–ї—Л–є —А—П–і —И—В—А–Є—Е–Њ–≤ –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –У–µ—А—Ж–µ–љ –љ–∞ –Њ–±–Њ–±—Й—С–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—В—А–µ—В–µ –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–Є–љ–∞. –Э–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –Њ—В—З—С—В–ї–Є–≤–Њ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П—О—В—Б—П —Н—В–Є —И—В—А–Є—Е–Є —В–Њ–≥–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ —А–µ—З—М –Ј–∞—Е–Њ–і–Є—В –Њ –µ–≥–Њ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –≥–Њ—А–і–Њ—Б—В–Є вАУ –Њ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–µ. вАУ ¬Ђ–Р–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–Є–љ –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В –Њ—Б–Њ–±–Њ–є –ї—О–±–≤–Є –Ї –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ—Ж–∞–Љ, –µ—Й–µ –Љ–µ–љ—М—И–µ вАУ –Ї –Є–Ј–≥–љ–∞–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б—З–Є—В–∞–µ—В –±–µ–і–љ—П–Ї–∞–Љ–Є, вАУ –∞ —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А–Њ–Ї–∞ –Њ–љ –љ–µ –њ—А–Њ—Й–∞–µ—В, вАУ –љ–Њ –Ј–∞ –њ—А–∞–≤–Њ —Г–±–µ–ґ–Є—Й–∞ –Њ–љ –і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П; –±–µ–Ј–љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ –Ї–∞—Б–∞—В—М—Б—П –µ–≥–Њ –Њ–љ –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В, —В–∞–Ї —В–Њ—З–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –Ї–∞—Б–∞—В—М—Б—П –і–Њ –њ—А–∞–≤–∞ –Љ–Є—В–Є–љ–≥–Њ–≤, –і–Њ —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л –Ї–љ–Є–≥–Њ–њ–µ—З–∞—В–∞–љ–Є—П¬ї. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ—В —Д–∞–Ї—В–Њ—А –Є —Г–±–µ–і–Є–ї –У–µ—А—Ж–µ–љ–∞ –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –≤–Њ–ї—М–љ–Њ–є —В–Є–њ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–µ–є –≤ –Ы–Њ–љ–і–Њ–љ–µ. –Ш, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –≤—А–µ–Љ—П, –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞ —В—Г–Љ–∞–љ–љ–Њ–Љ –Р–ї—М–±–Є–Њ–љ–µ, –≤–љ–µ—Б–ї–Њ –ґ–Є—В–µ–є—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–Є–≤—Л: ¬Ђ–°–≤–Њ–±–Њ–і–∞ –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–Є–љ–∞ –±–Њ–ї—М—И–µ –≤ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П—Е, —З–µ–Љ –≤ –љ–µ–Љ, —З–µ–Љ –≤ –µ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—Б—В–Є¬ї. (–Ш —Н—В–Є —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П вАУ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В—Л вАУ –љ—Л–љ–µ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—О—В—Б—П –љ–∞—И–Є–Љ–Є –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Ї–∞–Ї –љ–µ–Ї–∞—П –≤–Њ–ї—И–µ–±–љ–∞—П –њ–∞–ї–Њ—З–Ї–∞ –≤ ¬Ђ–љ–µ–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–є —А—Г–Ї–µ —А—Л–љ–Ї–∞¬ї, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤—Г—О—Й–∞—П —Б–Ї–Њ—А–Њ–Љ—Г –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—О –µ–і–≤–∞ –ї–Є –љ–µ ¬Ђ—Н—А—Л –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–Є—П¬ї). –Ъ–∞–Ї-—В–Њ –≤ –Њ—В–≤–µ—В –љ–∞ —Г–Љ–Є–ї–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –≤–Њ–Ј–ї–Є—П–љ–Є—П —Б–Њ–±–µ—Б–µ–і–љ–Є–Ї–∞-–∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–Є–љ–∞ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–ї—О–±–Є—П –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –У–µ—А—Ж–µ–љ –љ–∞—И—С–ї—Б—П —Б –Њ—В–≤–µ—В–Њ–Љ, –і–µ—Б–Ї–∞—В—М: ¬Ђ–Э–µ –Њ—В—В–Њ–≥–Њ –ї–Є –≤—Б–µ –љ–∞—А–Њ–і—Л –±–Њ–ї—М—И–µ —Г–≤–∞–ґ–∞—О—В –Р–љ–≥–ї–Є—О, —З–µ–Љ –ї—О–±—П—В –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ¬ї.

¬Ђ–Р–љ–≥–ї–Є—П —Е–Є—В—А–Њ —Е—А–∞–љ–Є—В –≤–Є–і —Б–Є–ї—Л, –Њ—В–Њ—И–µ–і—И–Є –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г, –±—Г–і—В–Њ –≥–Њ—А–і–∞—П –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Љ–љ–Є–Љ–Њ–Љ –љ–µ—Г—З–∞—Б—В–Є–Є¬ї. вАУ –≠—В–Є –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є—П –±—Г–і—В–Њ —Б–љ—П—В—Л —Б –љ–Њ–≤–Њ—Б—В–љ–Њ–є —Б—В—А–Њ–Ї–Є –≤ —В–µ–ї–µ–≤–Є–Ј–Њ—А–µ, —Б–Њ–Њ–±—Й–∞—О—Й–µ–Љ –Њ –љ–µ–і–∞–≤–љ–µ–Љ –≤—Л—Е–Њ–і–µ –С—А–Є—В–∞–љ–Є–Є –Є–Ј –Х–≤—А–Њ—Б–Њ—О–Ј–∞, —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–Љ Brexit. –Э–µ —В–∞–Ї –ї–Є?!

–Ш –µ—Й—С. –Ч–∞–ї—О–±–ї–µ–љ–љ–∞—П –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–∞–Љ–Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–∞, –њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ, —А–∞–Ј–≤—П–Ј–∞–ї–∞ —П–Ј—Л–Ї –Є ¬Ђ–±–Є—З–∞–Љ –С–Њ–ґ—М–Є–Љ¬ї –Њ—В —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є вАУ –Ь–∞—А–Ї—Б—Г –Є –≠–љ–≥–µ–ї—М—Б—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤ –Њ–і–љ–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б –У–µ—А—Ж–µ–љ–Њ–Љ –≤ —В–Њ–Љ –ґ–µ –Ы–Њ–љ–і–Њ–љ–µ –њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М —Б—Е–≤–∞—В–Є—В—М –Ј–∞ —Е–≤–Њ—Б—В –љ–µ—Г–Љ–Њ–ї–Є–Љ—Г—О –ї–Њ–≥–Є–Ї—Г –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. –≠—В–∞ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–∞ –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј–Љ—П–≥—З–Є–ї–∞ —Г–Љ –Є –і—Г—И—Г –Ь–∞—А–Ї—Б–∞, —З—В–Њ –Є—В–Њ–≥–Њ–Љ –Є–і–µ–є–љ–Њ–є, –љ–Њ –Ј–∞–Њ—З–љ–Њ–є –њ–µ—А–µ–њ–∞–ї–Ї–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –У–µ—А—Ж–µ–љ–Њ–Љ –Є –Ь–∞—А–Ї—Б–Њ–Љ —Б—В–∞–ї–Њ –њ—А—П–Љ–Њ-—В–∞–Ї–Є ¬Ђ—Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–∞—О—Й–µ–µ¬ї –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –љ–∞ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Е–Њ—В—П –Ь–∞—А–Ї—Б –Є –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В —З–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П, ¬Ђ–љ–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л–Љ, —З—В–Њ —П [—В–Њ –µ—Б—В—М –У–µ—А—Ж–µ–љ вАУ –Я.–ѓ.] —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є, –Є –њ—А–Є—В–Њ–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ, —З—В–Њ –њ–Є—Б–∞–ї, –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–µ—В –†–Њ—Б—Б–Є—О¬ї. –Ы—О–±–µ–Ј–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г —Б–ї–∞–≤—П–љ –Ь–∞—А–Ї—Б –Њ—Б–Њ–±–Њ –љ–µ —А–∞–і–Њ–≤–∞–ї –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞, –∞ —В–µ–њ–µ—А—М —В–Њ–Љ—Г вАУ –µ—Й—С –Њ–і–љ–Њ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ.

–Я–Њ –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–µ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Љ—Л –ґ–Є–≤—С–Љ –≤ –≤–µ–Ї–µ XX–Ж-–Њ–Љ, –њ—А–Є–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ –і–ї—П –њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ —Б–њ–Є—Б–Ї–∞ –Є —В–∞–Ї–Њ–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ, –Ї–∞–Ї –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П. –Т–µ—Б—М–Љ–∞ –ї—О–±–Њ–њ—Л—В–µ–љ —Б–∞–Љ –њ–Њ —Б–µ–±–µ —Д–∞–Ї—В –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –У–µ—А—Ж–µ–љ–∞ –Ї —Б—В–Њ–ї—М —Й–µ–Ї–Њ—В–ї–Є–≤–Њ–є —В–µ–Љ–µ. –Ґ–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ, —З—В–Њ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —В–Њ—З–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ –њ–Њ–і–Њ–±—А–∞–љ—Л: ¬Ђ–°–µ–≤–µ—А–Њ-–Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –®—В–∞—В—Л —Б —Б–≤–Њ–Є–Љ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–Њ–Љ —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –ї–µ–≥–Ї–Њ –Њ–њ–µ—А–µ–і—П—В –Х–≤—А–Њ–њ—Г, –Є—Е –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ—Й–µ. –£—А–Њ–≤–µ–љ—М –Є—Е —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –љ–Є–ґ–µ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –љ–Њ –Њ–љ –Њ–і–Є–љ, –Є –і–Њ –љ–µ–≥–Њ –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞—О—В –≤—Б–µ, –Є –≤ —Н—В–Њ–Љ –Є—Е —Б—В—А–∞—И–љ–∞—П —Б–Є–ї–∞¬ї. вАУ –Я—А–Њ–≥–љ–Њ–Ј –У–µ—А—Ж–µ–љ–∞ –≤–Ј—П—В –љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ–Њ-–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ–ї–Є—В—В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Њ–Љ –Ч. –С–ґ–µ–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ, –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ-—В–∞–Ї–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ—Г —З–Є—В–∞—В–µ–ї—О –њ–Њ –Ї–љ–Є–≥–µ ¬Ђ–Т–µ–ї–Є–Ї–∞—П —И–∞—Е–Љ–∞—В–љ–∞—П –і–Њ—Б–Ї–∞¬ї. –Ъ–Њ–љ—Ж–µ–њ—В—Г–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ–і—Е–Њ–і —Г –≤–µ–ї—М–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –њ–∞–љ–∞ –±–ї–Є–Ј–Њ–Ї –Ї –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≥–µ—А—Ж–µ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –Љ—Л—Б–ї–µ–є: ¬Ђ–Ф–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є–і–µ–∞–ї—Л, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П–Љ–Є, –µ—Й–µ –±–Њ–ї—М—И–µ —Г–Ї—А–µ–њ–ї—П—О—В —В–Њ, —З—В–Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—О—В –Ї–∞–Ї –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–є Ї–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ Ї¬ї. –Т–µ—Й—М, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л, –Љ–∞–ї–Њ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ–∞—П, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–∞ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–Є–є –і–µ–љ—М —Б–∞–Љ–∞ –Х–≤—А–Њ–њ–∞ вАУ –њ–Њ–і –њ—А–Є—Ж–µ–ї–Њ–Љ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≥–µ–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є.

–Ъ–∞–Ї –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –≥—Г—А–Љ–∞–љ –Є –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї, –љ–µ –Њ–±–і–µ–ї–Є–ї –У–µ—А—Ж–µ–љ —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ—А–Є—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ–Љ –Є –≥–∞—Б—В—А–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —В–µ–Љ—Г. –І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї—А–Њ—П, –Ї—А–µ–њ–Ї–Њ-–љ–∞–Ї—А–µ–њ–Ї–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ-–ґ–µ–ї—Г–і–Њ—З–љ—Л–Љ —В—А–∞–Ї—В–Њ–Љ —Б –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є—П, –≤ –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–Є –≤—Б—С –±–Њ–ї—М—И–µ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–µ—В—Б—П –Ї —В–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤—А–µ–Љ—П, –ґ–µ—А—В–≤—Г–µ–Љ–Њ–µ –љ–∞ –Ј–∞–љ—П—В–Є—П –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ–Љ, –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Њ–є, —Б–њ–Њ—А—В–Њ–Љ –Є –њ—А–Њ—З–Є–Љ, вАУ —Б—В–∞–љ–µ—В –ї–Є—И—М –љ–µ–њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –њ–µ—А–µ—А—Л–≤–Њ–Љ –Њ—В –њ–Њ–≥–ї–Њ—Й–µ–љ–Є—П –њ–Є—Й–Є. –Т–≤–Є–і—Г —Н—В–Њ–≥–Њ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, —З—В–Њ –≥–∞—Б—В—А–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є –У–µ—А—Ж–µ–љ–∞ –Ї–Њ–≥–і–∞-–љ–Є–±—Г–і—М –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–∞—В—М—Б—П –≥—А—П–і—Г—Й–Є–µ –≥–µ–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є. –Э–∞—В–µ: ¬Ђ–Р–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–Є–љ –µ—Б—В –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –ґ–Є—А–љ–Њ, –љ–µ–Љ–µ—Ж –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Є —Б–Ї–≤–µ—А–љ–Њ, —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ, –љ–Њ —Б —Н–љ—В—Г–Ј–Є–∞–Ј–Љ–Њ–Љ; –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–Є–љ —Б–Є–ї—М–љ–Њ –њ—М–µ—В –њ–Є–≤–Њ –Є –≤—Б–µ –њ—А–Њ—З–µ–µ, –љ–µ–Љ–µ—Ж –њ—М–µ—В —В–Њ–ґ–µ –њ–Є–≤–Њ –і–∞ –µ—Й–µ –њ–Є–≤–Њ –Ј–∞ –≤—Б–µ –њ—А–Њ—З–µ–µ¬ї. –Ъ–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П, –њ—А–Є—П—В–љ–Њ–≥–Њ –∞–њ–њ–µ—В–Є—В–∞!

–Т –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–Є –і–∞–і–Є–Љ –У–µ—А—Ж–µ–љ—Г —З—Г—В—М ¬Ђ–њ–Њ—З–Є—В–∞—В—М –Љ–Њ—А–∞–ї—М¬ї, —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –≤–љ–µ—Б—П –≤ —Б—В–∞—В—М—О –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Г—О –љ–Њ—В–Ї—Г –њ–ї—О—А–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞, –±–µ–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ–Њ –љ—Л–љ–µ—И–љ–Є–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ –љ–Є –Ј–∞ —З—В–Њ –љ–µ –≤—Л–є—В–Є –љ–∞ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є —Г—А–Њ–≤–µ–љ—М. вАУ ¬Ђ–Э–∞—И–∞ —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –љ–∞–Ї–Њ–ґ–љ–∞, —А–∞–Ј–≤—А–∞—В –≥—А—Г–±, —Г –љ–∞—Б –Є–Ј-–њ–Њ–і –њ—Г–і—А—Л –Ї–Њ–ї–µ—В —Й–µ—В–Є–љ–∞ –Є –Є–Ј-–њ–Њ–і –±–µ–ї–Є–ї –≤–Є–і–µ–љ –Ј–∞–≥–∞—А, —Г –љ–∞—Б –µ—Б—В—М –ї—Г–Ї–∞–≤—Б—В–≤–Њ –і–Є–Ї–Є—Е, —А–∞–Ј–≤—А–∞—В –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е, —Г–Ї–ї–Њ–љ—З–Є–≤–Њ—Б—В—М —А–∞–±–Њ–≤, —Г –љ–∞—Б –≤–µ–Ј–і–µ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –Ї—Г–ї–∞–Ї–Є –Є –і–µ–љ—М–≥–Є вАУ –љ–Њ –Љ—Л –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В—Б—В–∞–ї–Є –Њ—В –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є, –ї–µ—В—Г—З–µ–є —В–Њ–љ–Ї–Њ—Б—В–Є –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—В–ї–µ–љ–Є—П. ЋВвА¶ЋГ –Ю–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Г –љ–∞—Б –і–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Њ –њ—А–µ–і–µ–ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–љ—Г—Б–љ–Њ–≥–Њ –Є –њ–Њ—А–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є–ї–Њ¬ї. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –≤–Ї–ї—О—З–Є—В—М —В–µ–ї–µ–≤–Є–Ј–Њ—А –Є–ї–Є –њ–Њ–і–Ї–ї—О—З–Є—В—М—Б—П –Ї —Б–µ—В–Є Internet вАУ –∞ —Н—В–Њ –≤—Б—С –њ—Г—В–Є —В–Њ–≥–Њ-—В–∞–Ї–Є —А–∞—Б—В–ї–µ–љ–Є—П –≤ –≥–ї–Њ–±–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–µ, вАУ —З—В–Њ–±—Л —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–Є—В—М—Б—П –≤ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П—О—Й–µ–Љ—Б—П —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є ¬Ђ–≥–љ—Г—Б–љ–Њ–≥–Њ¬ї –Є ¬Ђ–њ–Њ—А–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ¬ї.

–°–ї—Г—З–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –У–µ—А—Ж–µ–љ–∞ вАУ —Б–≤–Њ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Є, –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А–Ї—Г, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ, –і–∞–±—Л –њ—А–Њ—П—Б–љ–Є—В—М –і–ї—П —Б–∞–Љ–Є—Е —Б–µ–±—П –љ–µ–Ї—Г—О –Є—Б—В–Њ—А–Є–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї—Г—О –Є—Б—В–Є–љ—Г. вАУ –І—В–Њ —Б–Њ –≤—А–µ–Љ—С–љ –Я–µ—В—А–∞ –Ж –†–Њ—Б—Б–Є—П –Є –Х–≤—А–Њ–њ–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В —Б–Њ–±–Њ–є –Ј–µ—А–Ї–∞–ї–∞ –≤–љ–µ—И–љ–µ–≥–Њ –≤–Є–і–∞ –і—А—Г–≥ –і–ї—П –і—А—Г–≥–∞. –Х–≤—А–Њ–њ–∞, –≤–Ј–Є—А–∞—П –љ–∞ –†–Њ—Б—Б–Є—О, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–∞ —Г–≤–Є–і–µ—В—М, –Ї–∞–Ї–Њ–є —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —В—А–Є—Б—В–∞ –ї–µ—В —В–Њ–Љ—Г –љ–∞–Ј–∞–і. –†–Њ—Б—Б–Є—П, —Б–ї–µ–і—Г—П —Н—В–Њ–є –ґ–µ –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А–µ –≤—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–љ–Є—П, вАУ –Ї–∞–Ї–Њ–є –±—Г–і–µ—В –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–ї–Њ—Е–Њ–є –Є –Њ–і–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–є —Б–њ—Г—Б—В—П —В–µ –ґ–µ —В—А–Є—Б—В–∞ –ї–µ—В. –Т —Н—В–Њ–Љ –њ—Г—В—М —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–∞ –Х–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –Є –Њ—В—Б—В–∞–ї–Њ—Б—В–Є, ¬Ђ–Ј–∞—Б—В–Њ—П¬ї –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є.

–Ы—О–±–Њ–≤—М –Ї –Ф–Њ–±—А—Г —Б—Л–љ–∞–Љ –і–≤–Њ—А—П–љ –ґ–≥–ї–∞ —Б–µ—А–і—Ж–µ –≤ —Б–љ–∞—Е,

–Р –У–µ—А—Ж–µ–љ —Б–њ–∞–ї, –љ–µ –≤–µ–і–∞—П –њ—А–Њ –Ј–ї–Њ...

–Э–Њ –і–µ–Ї–∞–±—А–Є—Б—В—Л —А–∞–Ј–±—Г–і–Є–ї–Є –У–µ—А—Ж–µ–љ–∞.

–Ю–љ –љ–µ–і–Њ—Б–њ–∞–ї. –Ю—В—Б—О–і–∞ –≤—Б–µ –њ–Њ—И–ї–Њ.

–Э. –Ъ–Њ—А–ґ–∞–≤–Є–љ

.

–У–Њ–≤–Њ—А—П —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ —П–Ј—Л–Ї–Њ–Љ, –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –У–µ—А—Ж–µ–љ (25 –Љ–∞—А—В–∞ (6 –∞–њ—А–µ–ї—П) 1812, –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞ вАФ 9 (21) —П–љ–≤–∞—А—П 1870, –Я–∞—А–Є–ґ) –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л–ї –њ–µ—А—Б–Њ–љ–Њ–є –Љ–µ–і–Є–є–љ–Њ–є; –љ–µ–Ї–Є–Љ –і–∞–ґ–µ –Љ–µ–і–Є—Г–Љ–Њ–Љ –Є–і–µ–є –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ—Л—Е —В–Њ–≥–і–∞ –Є –љ–µ –њ–Њ—В–µ—А—П–≤—И–Є—Е —Б–≤–Њ—О –ї–Њ–ґ–љ—Г—О –Ј–∞–Љ–∞–љ—З–Є–≤–Њ—Б—В—М —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П. –Х–≥–Њ, –±–µ–Ј —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П, –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ –Љ–Њ—Й–љ–∞—П –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М, —Б –њ–Њ–Љ–µ—Й–Є—З—М–Є–Љ —А–∞–Ј–Љ–∞—Е–Њ–Љ –≤ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–∞—Е –Є –Љ–Њ–ї–Њ–і—Ж–µ–≤–∞—В—Л–Љ —Г–і–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –≤ —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П—Е, –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –љ–µ –Њ—Б—В–∞—В—М—Б—П –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є –љ–µ –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—В—М –Ї —Б–µ–±–µ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ-–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –Љ—Л—Б–ї—М. –Э–µ –≤–і–∞–≤–∞—П—Б—М –≤ —А–∞–Ј–±–Њ—А –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї –У–µ—А—Ж–µ–љ–∞ –Ї–∞–Ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П, –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–µ—П—В–µ–ї—П, –њ—А–Є–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ –≤—Б—С –ґ–µ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П –Њ –љ—С–Љ –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Т ¬Ђ–Ф–љ–µ–≤–љ–Є–Ї–µ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П¬ї –Ј–∞ 1873 –≥–Њ–і –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є, —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї—П—П –Њ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—П—Е –Є —Б—В—А–∞—Б—В—П—Е –•–Ж–• –≤–µ–Ї–∞, –њ–Є—И–µ—В –Њ –У–µ—А—Ж–µ–љ–µ, —З—В–Њ —В–Њ—В ¬Ђ–љ–µ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї –љ–∞—З–∞–ї–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Н–Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є; –љ–µ—В, –Њ–љ —В–∞–Ї —Г–ґ –Є —А–Њ–і–Є–ї—Б—П —Г –љ–∞—Б —Н–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В–Њ–Љ¬ї, –Є –і–∞–ї–µ–µ –Њ –Љ–µ–љ–µ–µ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е ¬Ђ–≥–µ—А—Ж–µ–љ–∞—Е¬ї, –Њ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–є –ї–Є–±–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ-–і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є: ¬Ђ–Њ–љ–Є ЋВвА¶ЋГ —В–∞–Ї –њ—А—П–Љ–Њ –Є —А–Њ–ґ–і–∞–ї–Є—Б—М —Г –љ–∞—Б —Н–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В–∞–Љ–Є, —Е–Њ—В—П –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –Є—Е –љ–µ –≤—Л–µ–Ј–ґ–∞–ї–Њ –Є–Ј –†–Њ—Б—Б–Є–Є¬ї, ¬ЂЋВвА¶ЋГ –Ї —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ—Г –љ–∞—А–Њ–і—Г –Њ–љ–Є –њ–Є—В–∞–ї–Є –ї–Є—И—М –Њ–і–љ–Њ –њ—А–µ–Ј—А–µ–љ–Є–µ¬ї.

–†–∞—Б—Б—В–∞–≤–∞–љ–Є–µ —Б –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є –У–µ—А—Ж–µ–љ —А–Є—Б—Г–µ—В, —Б–≥—Г—Й–∞—П –Ї—А–∞—Б–Ї–Є, –і–Њ—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ —В–∞–Ї: ¬Ђ–ѓ, –ї—О–±–µ–Ј–љ—Л–µ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–µ, –љ–µ –Ј–∞ —В–µ–Љ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї —А–Њ–і–Є–љ—Г, —З—В–Њ–± –Є—Б–Ї–∞—В—М —Б–µ–±–µ –і—А—Г–≥–Њ–є: —П –≤—Б–µ–Љ —Б–µ—А–і—Ж–µ–Љ –ї—О–±–ї—О –љ–∞—А–Њ–і —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є, –∞ –†–Њ—Б—Б–Є—О –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –±—Л—В—М –љ–µ–Љ—Л–Љ –Є –њ—А–∞–Ј–і–љ—Л–Љ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї–µ–Љ –µ–µ —Г–≥–љ–µ—В–µ–љ–Є—П¬ї. –Ґ—Г—В —Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –і—Г—Е–Њ–≤–љ–∞—П –љ–µ–њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –У–µ—А—Ж–µ–љ–∞ –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞—В—М, –љ–∞–Ј–Њ–≤—С–Љ —Н—В–Њ, –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–µ –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є. –Ц–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–µ –Ї—А–µ–і–Њ –У–µ—А—Ж–µ–љ–∞ вАУ –∞ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї –Њ–љ –љ–µ–Ї–Њ–µ–Љ—Г –ї–Є–±–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ-–∞—В–µ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г ¬Ђ—Б–Є–Љ–≤–Њ–ї—Г –≤–µ—А—Л¬ї, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –љ–∞ —А–∞–Ј—Г–Љ–љ–Њ–Љ –≥—Г–Љ–∞–љ–Є–Ј–Љ–µ, вАУ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б—Г–≥—Г–±–Њ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ. –Ґ–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –љ–∞–Љ–µ—В–Є–ї —Г–ґ–µ –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є. –Ш –Ї–Њ—А–љ–Є –µ–≥–Њ вАУ –≤ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –У–µ—А—Ж–µ–љ—Г –љ—Г –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –і–∞—В—М –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї–Є —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Б–ї–Њ–µ–Ї –Є –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–µ–є. –Э–µ —Б–Љ–Њ–≥–ї–Є –Њ–љ–Є –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Њ—В—А–Њ–Ї—Г, —З—В–Њ –Є—Б—В–Є–љ–љ–∞—П –і—Г—Е–Њ–≤–љ–∞—П –Ј—А–µ–ї–Њ—Б—В—М –Є –ї—О–±–Њ–≤—М –Ї —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ—Г –љ–∞—А–Њ–і—Г –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–µ—В—Б—П (–њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ вАУ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞—В—М—Б—П!) –≤ –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–Є –Є —З—А–µ–Ј –љ–µ–≥–Њ. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–µ вАУ –љ–∞–Є–≤—Л—Б—И–∞—П —В–Њ—З–Ї–∞ –Ї–Є–њ–µ–љ–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—Л—В–Є—П –Є –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –њ—А–∞–≤–і—Л вАУ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ ¬Ђ–Ј–∞–њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М¬ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї—Г—О –і—Г—И—Г –љ–∞ –љ–µ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –≤—Б–µ–≥–Њ –Љ–µ–Љ—Г–∞—А–љ–Њ–≥–Њ —Ж–Є–Ї–ї–∞ –≤—А–µ–Љ—П –Њ—В –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —В–∞–Ї –њ–µ—З—С—В—Б—П –У–µ—А—Ж–µ–љ. –Я–Њ–Ї—Г–і–∞ –љ–∞—А–Њ–і—Г –і–∞—А–Њ–≤–∞–љ–∞ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–Њ–Љ –Х–≥–Њ –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—М вАУ –њ–Њ–Љ—Л—И–ї—П—В—М –Њ –њ–µ—А–µ—Б—В—А–Њ–є–Ї–µ –Љ–Є—А–∞, –∞ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –Є –њ–Њ–±–µ–≥–µ –Є–Ј –љ–µ–≥–Њ вАУ –љ–µ—З–µ—Б—В–љ–Њ, –±–µ–Ј–љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —З—В–Њ –ї–Є. –Т —Н—В—Г –ї–Њ–≤—Г—И–Ї—Г вАУ –њ–Њ—З—В–Є –њ–Њ-—И–∞—А–Є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є ¬Ђ–≤–Ј—П—В—М –≤—Б—С, –і–∞ –Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є—В—М¬ї вАУ —Г–≥–Њ–і–Є–ї –Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д –Р.–Ш. –У–µ—А—Ж–µ–љ.

.

–£–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В–Њ–µ ¬Ђ—Н–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В—Б–Ї–Њ–µ¬ї –љ–∞—З–∞–ї–Њ –≤—Л–≥–Њ–і–љ–Њ –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Њ –У–µ—А—Ж–µ–љ—Г-–Љ—Л—Б–ї–Є—В–µ–ї—О. –Ф—Г—И–µ–≤–љ—Л–µ –Љ–µ—В–∞–љ–Є—П, –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—Б–Њ–Љ ¬ЂDahin! Dahin!¬ї (—Б –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ вАУ –Ґ—Г–і–∞! –Ґ—Г–і–∞!, —В–Њ –±–Є—И—М –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Г), –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–Є —Б–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Є–µ –Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї—Г –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ, –≥–і–µ –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е –і–љ–µ–є –Њ—Б–µ–ї –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є ¬Ђ—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–µ—А-–і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В¬ї, –Ї–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ –љ—С–Љ –Ы–µ–љ–Є–љ. –І—В–Њ –У–µ—А—Ж–µ–љ —Г–≤–Є–і–µ–ї –Є –њ—А–Њ–Ј—А–µ–ї ¬Ђ—В–∞–Љ¬ї, –Ї—Г–і–∞ —Б –љ–∞–і–µ–ґ–і–Њ–є –Є –Љ–Њ–ї—М–±–Њ–є –њ–Њ—Б—Л–ї–∞–ї —Б–≤–Њ–є ¬ЂDahin!¬ї, вАУ –њ–Њ–њ—А–Њ–±—Г–µ–Љ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–Є—В—М –≤ —Н—В–Њ–є –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ј–∞–Љ–µ—В–Ї–µ. –І–Є—В–∞—В—М —Б—В–∞–љ–µ–Љ ¬Ђ–С—Л–ї–Њ–µ –Є –і—Г–Љ—Л¬ї вАУ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –≥—А–∞–љ–і–Є–Њ–Ј–љ–Њ–µ –Є –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ–µ, –∞ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –њ–Њ–≤—Б–µ–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є –µ–≤—А–Њ–Є–љ—В–µ–≥—А–∞—Ж–Є–Є –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л—Е —Б–ї–∞–≤—П–љ. –Ъ–Њ–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –±—Г–і–µ–Љ вАУ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є—П –У–µ—А—Ж–µ–љ–∞ –Њ–± ¬Ђ—Г–і–Њ–±—Б—В–≤–∞—Е¬ї –Є ¬Ђ–њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞—Е¬ї –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є. –Т–µ—А–љ–µ–µ, —В–Њ, —З—В–Њ —Б –љ–µ–є –њ—А–Є–Ї–ї—О—З–Є–ї–Њ—Б—М –њ–Њ—Б–ї–µ ¬Ђ—А–µ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–є¬ї, ¬Ђ–њ—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є–є¬ї –Є ¬Ђ–≤—Б–µ–Њ–±—Й–Є—Е —Б–≤–Њ–±–Њ–і¬ї.

–Я–µ—А–≤–µ–є—И–Є–µ вАУ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –±—Л, –і–µ—В—Б–Ї–Є–µ вАУ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є—П –Њ—В –Х–≤—А–Њ–њ—Л –У–µ—А—Ж–µ–љ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В –≤ –±–µ–Ј–Ј–∞–±–Њ—В–љ—Л–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –і–Њ–Љ–∞—И–љ–µ–≥–Њ –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П. –°—Л–љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–Є–Ї–∞, –Њ–љ, –Ї–∞–Ї –Є –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Њ, –≤–Њ—Б–њ–Є—В—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–∞–љ–µ—А –≥—Г–≤–µ—А–љ–µ—А–∞–Љ–Є –≤—Б–µ—Е –Љ–∞—Б—В–µ–є –Є –Ј–≤–∞–љ–Є–є. –Ф–∞–±—Л –Њ—В–≤–ї–µ—З—М —О–љ–Њ–≥–Њ –°–∞—И—Г –Њ—В ¬Ђ–Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ-—Г—А–Њ–і–ї–Є–≤–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є¬ї (–Ї–∞–Ї –Є–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В—М—Б—П –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–Ј–ґ–µ —Г–ґ–µ –њ–Њ–≤–Ј—А–Њ—Б–ї–µ–≤—И–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З), –Њ—В–µ—Ж, –≤–µ—З–љ–Њ –±–µ–Ј–і–µ–ї—М–љ–Є—З–∞—О—Й–Є–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –±–∞—А–Є–љ, –≤–µ–ї–µ–ї –њ—А–Є—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Ї —Б—Л–љ—Г –Ј–∞–≥—А–∞–љ–Є—З–љ—Л—Е —Г—З–Є—В–µ–ї–µ–є. (–Э–∞–і–Њ–±–љ–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ ¬Ђ—Г—З–Є—В–µ–ї—П¬ї —Н—В–Є –±—Л–ї–Є –≤ –Љ–∞—Б—Б–µ —Б–≤–Њ–µ–є —Г—З–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –љ–∞ –Њ–і–љ–Є—Е —Б–ї–Њ–≤–∞—Е. –Ю—В—Б—В–∞–≤–љ—Л–µ –њ—А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ—П–Ї–Є, –њ–Њ–і–Ј–∞–±—Л—В—Л–µ –≤—Л—Б—И–Є–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–µ ¬Ђ–і–∞–Љ—Л –±–∞–ї—М–Ј–∞–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞¬ї вАУ –Њ–љ–Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–∞–Љ–Є ¬Ђ—А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–Њ–≤¬ї. –Ш–Љ–µ—О—В—Б—П –≤–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М, —З—В–Њ –њ–ї–Њ–і –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П –±—Л–ї —Б–Њ—А–≤–∞–љ –љ–∞—И–Є–Љ –љ–∞—А–Њ–і–Њ–Љ –њ—А–Є –њ–Њ–њ–µ—З–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ –Ј–∞–±–ї—Г–і—И–µ–є –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—Ж–Є–Є –≤ 1917 –≥–Њ–і—Г). –Э–Њ вАУ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–Љ—Б—П –Ї —Б—Г—В–Є –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –њ–Њ–≥–ї—П–і–Є–Љ, –Ї–∞–Ї –У–µ—А—Ж–µ–љ –≤ ¬Ђ–С—Л–ї–Њ–Љ –Є –і—Г–Љ–∞—Е¬ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ–± –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј —Н—В–Є—Е —Г—З–Є—В–µ–ї–µ–є вАУ –љ–µ–Љ—Ж–µ. вАУ ¬Ђ–Э–µ–Љ–µ—Ж –њ—А–Є –і–µ—В—П—Е вАУ –љ–µ –≥—Г–≤–µ—А–љ–µ—А, –Є –љ–µ –і—П–і—М–Ї–∞, —Н—В–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–∞—П –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є—П. –Ю–љ –љ–µ —Г—З–Є—В –і–µ—В–µ–є –Є –љ–µ –Њ–і–µ–≤–∞–µ—В, –∞ —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В, —З—В–Њ–± –Њ–љ–Є —Г—З–Є–ї–Є—Б—М –Є –±—Л–ї–Є –Њ–і–µ—В—Л, –њ–µ—З–µ—В—Б—П –Њ –Є—Е –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М–µ, —Е–Њ–і–Є—В —Б –љ–Є–Љ–Є –≥—Г–ї—П—В—М –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В —В–Њ—В –≤–Ј–і–Њ—А, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Е–Њ—З–µ—В, –љ–µ –Є–љ–∞—З–µ, –Ї–∞–Ї –њ–Њ-–љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є¬ї. –Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –≤–µ—Й–µ–є –љ–µ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ, –Є–±–Њ ¬Ђ–Њ–і–љ–∞ –Є–Ј –њ—А–Є—З–Є–љ –і—Г—А–љ–Њ–≥–Њ —В–Њ–љ–∞ –љ–µ–Љ—Ж–µ–≤ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –Њ—В—В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –≤ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є—П –≤ –љ–∞—И–µ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ —Б–ї–Њ–≤–∞. –Э–µ–Љ—Ж–µ–≤ —Г—З–∞—В, –Є —Г—З–∞—В –Љ–љ–Њ–≥–Њ, –љ–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ –≤–Њ—Б–њ–Є—В—Л–≤–∞—О—В, –і–∞–ґ–µ –≤ –∞—А–Є—Б—В–Њ–Ї—А–∞—В–Є–Є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ—А–µ–Њ–±–ї–∞–і–∞—О—В –Ї–∞–Ј–∞—А–Љ–µ–љ–љ—Л–µ, —О–љ–Ї–µ—А—Б–Ї–Є–µ –љ—А–∞–≤—Л¬ї. –Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ, —З—В–Њ –≤ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ ¬Ђ–њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є—П¬ї –Є ¬Ђ–њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–Є–µ¬ї –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ—Л –≤ –Њ–і–љ–Њ –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ вАУ Beruf. –Э–∞ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞—Е –≥–µ—А—Ж–µ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –Љ–µ–Љ—Г–∞—А–Њ–≤ –Ї–Њ–µ-–≥–і–µ –њ—А–Њ—Б–Ї–∞–Ї–Є–≤–∞–µ—В –Љ—Л—Б–ї—М, —З—В–Њ —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В—М –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј—Г–Љ–∞ вАУ –≤ –≥–µ–≥–µ–Љ–Њ–љ–Є–Є –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї–Њ–≤, —В–Њ—З–љ–Њ –Є –±–µ–Ј–Њ—И–Є–±–Њ—З–љ–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—О—Й–Є—Е —Б–≤–Њ–є –і–Њ–ї–≥. –Ш –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –±—Л—В–Є–µ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є –≤—Л—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ—Г –і–Њ–≤–ї–µ—О—Й–µ–≥–Њ —А–∞–Ј—Г–Љ–∞. –§–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–∞—П –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З–∞ —П—Б–љ–∞: ¬Ђ–У–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–є —Г–Љ –≤ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є, –Ї–∞–Ї –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ, –±–µ—А–µ—В –Њ–±—Й—Г—О –Є–і–µ—О, —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, –≤ –µ–µ –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ–Љ, —В.–µ. –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ, –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –Є –і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В—Б—П –Є–і–µ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ–Љ –µ–µ, –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–∞—П, —З—В–Њ –≤–µ—Й—М —Б–і–µ–ї–∞–љ–∞, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–∞ –њ–Њ–љ—П—В–∞ ЋВвА¶ЋГ¬ї. –Я–Њ—Е–Њ–і—П –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–Љ: –≤ –љ–µ–і–∞–≤–љ–µ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є, –≤–љ–∞–≥–ї—Г—О —Б–Њ–≤–µ—А—И—С–љ–љ—Г—О –љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –њ–Њ—З–≤–µ (–Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –≤ –≤–Є–і—Г –Ъ–Є–µ–≤ –Є –µ–≤—А–Њ–Є–љ—В–µ–≥—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –Љ—П—В–µ–ґ 2013-2014 –≥–≥.), –љ–∞—А–Њ–і –Њ–њ—П—В—М-—В–∞–Ї–Є –Ј–∞–Љ–∞–љ–Є–ї–Є (–Ј–∞ money!) ¬Ђ–Њ–±—Й–µ–є¬ї –Є–і–µ–µ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л –Є –µ—С ¬Ђ–±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–Є–µ–Љ¬ї. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ, —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –Ї–∞–Ї –≤ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є–Ї–µ –і–µ—В–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –ґ–∞–љ—А–∞, ¬Ђ–Ј–∞–±—Л–ї–Є¬ї —Б–Њ–Њ–±—Й–Є—В—М, –≤–Њ —З—В–Њ –Њ–±–Њ–є–і—С—В—Б—П –Є –±–µ–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—Й—С–љ–љ–Њ–Љ—Г –љ–∞—А–Њ–і—Г —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —Н—В–Њ–є ¬Ђ—Д–Є–ї—М–Ї–Є–љ–Њ–є –≥—А–∞–Љ–Њ—В—Л¬ї. –Ш –≤–Њ–Њ–±—Й–µ вАУ –љ—Г–ґ–љ–∞ –ї–Є –£–Ї—А–∞–Є–љ–µ, —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—П –µ—С –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Г—О –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О, —Б—В–Њ–ї—М –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞–µ–Љ–∞—П —В—Г–і–∞ ¬Ђ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–∞—П —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П¬ї? вАУ –Я–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Њ—В–≤–µ—В–Њ–Љ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –≤–њ–µ—А—С–і—Б–Љ–Њ—В—А—П—Й–Є–є —Б–∞—А–Ї–∞–Ј–Љ –У–µ—А—Ж–µ–љ–∞, —Г–Ї–∞–Ј—Г—О—Й–Є–є –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –У–∞–ї–Є—Ж–Є—П (—И–Є—А–µ вАУ –Ч–∞–њ–∞–і–љ–∞—П –£–Ї—А–∞–Є–љ–∞) –љ—Г–ґ–љ–∞ –љ–µ–Љ—Ж—Г –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ –ї–Є—И—М, —З—В–Њ–±—Л –µ—С ¬Ђ—Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М¬ї.

.

–Э–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–±–Њ–±—Й–∞—П, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ ¬Ђ—Б—В–Њ–ї–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П¬ї —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Є —А–Њ–Љ–∞–љ–Њ-–≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–є —З–∞—Й–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —Н—В–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В–µ вАУ —Г—З–∞—Й–Є—Е –Є —Г—З–∞—Й–Є—Е—Б—П. –° –љ–µ–њ–Њ–і–і–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ—А–Њ–љ–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О –У–µ—А—Ж–µ–љ –Є—Й–µ—В –Њ—В–≤–µ—В, –Є –≤ –њ—А–Њ—Ж–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –≤—Л—И–µ –≥–ї–∞–≤–µ –њ—А–µ–і–∞—С—В—Б—П —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П–Љ –≤–Њ—В –љ–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–є —Б—З—С—В: ¬Ђ–Ь—Л –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А —Б–Љ–Њ—В—А–Є–Љ –љ–∞ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ –Є –Х–≤—А–Њ–њ—Г –≤ —В–Њ–Љ —А–Њ–і–µ, –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–∞–ї—Л —Б–Љ–Њ—В—А—П—В –љ–∞ —Б—В–Њ–ї–Є—З–љ—Л—Е –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є, вАУ —Б –њ–Њ–і–Њ–±–Њ—Б—В—А–∞—Б—В–Є–µ–Љ –Є —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–Љ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Є–љ—Л, –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—П –Ї–∞–ґ–і—Г—О —А–∞–Ј–љ–Є—Ж—Г –Ј–∞ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ–Ї, –Ї—А–∞—Б–љ–µ—П —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є, —Б–Ї—А—Л–≤–∞—П –Є—Е, –њ–Њ–і—З–Є–љ—П—П—Б—М –Є –њ–Њ–і—А–∞–ґ–∞—П¬ї. –Ю–љ —Г–≤–µ—А–µ–љ: ¬Ђ–Ь—Л –Х–≤—А–Њ–њ—Г –≤—Б–µ –µ—Й–µ –Ј–љ–∞–µ–Љ –Ј–∞–і–љ–Є–Љ —З–Є—Б–ї–Њ–Љ; –љ–∞–Љ –≤—Б–µ –Љ–µ—А–µ—Й–∞—В—Б—П —В–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Т–Њ–ї—М—В–µ—А —Ж–∞—А–Є–ї –љ–∞–і –њ–∞—А–Є–ґ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–∞–ї–Њ–љ–∞–Љ–Є –Є –љ–∞ —Б–њ–Њ—А—Л –Ф–Є–і—А–Њ –Ј–≤–∞–ї–Є, –Ї–∞–Ї –љ–∞ —Б—В–µ—А–ї—П–і—М¬ї, ¬Ђ–Љ—Л, –і–ї—П —Г—В–µ—И–µ–љ–Є—П —Б–µ–±—П, —Е–Њ—В–Є–Љ –і—А—Г–≥–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л –Є –≤–µ—А–Є–Љ –≤ –љ–µ–µ —В–∞–Ї, –Ї–∞–Ї —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–µ –≤–µ—А—П—В –≤ —А–∞–є¬ї, ¬Ђ–Љ—Л –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Ј–љ–∞–µ–Љ –Х–≤—А–Њ–њ—Г —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Њ, –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ¬ї. –Ш вАУ —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–µ—А–µ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–∞–Љ! вАУ –У–µ—А—Ж–µ–љ –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –Ј–∞–њ–Є—Б—М: ¬Ђ–Э–∞—И–µ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –љ–µ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –љ–∞–і–µ–ї–∞–µ—В –Љ–љ–Њ–≥–Њ –±–µ–і, –Є–Ј –љ–µ–≥–Њ –µ—Й–µ —А–∞–Ј–Њ–≤—М—О—В—Б—П –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –љ–µ–љ–∞–≤–Є—Б—В–Є –Є –Ї—А–Њ–≤–∞–≤—Л–µ —Б—В–Њ–ї–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П¬ї. –°—В—А–∞—И–љ–∞—П –Є –±–ї–Є–Ј–Ї–∞—П –њ—А–∞–≤–і–∞ —Н—В–Є—Е —Б–ї–Њ–≤ вАУ –≤ –Ф–Њ–љ–±–∞—Б—Б–µ.

–Т–Њ—В –Є –У–µ—А—Ж–µ–љ–Њ–Љ –≤—Б–ї–µ–і –Ј–∞ –≥–Њ—А—П—З–µ–є –≤–µ—А–Њ–є –≤ —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞ –Њ–≤–ї–∞–і–µ–≤–∞–µ—В —В—Г–њ–Њ–µ —А–∞–Ј–Њ—З–∞—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ. (–Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–Є –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –§—А–µ–є–і–∞!). –Я—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Ч–µ–љ—М–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –≤–Є–і–љ–µ–є—И–Є–є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Њ–є –Љ—Л—Б–ї–Є, –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г, —З—В–Њ ¬Ђ–Ї—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –≤–µ—А—Л –≤ –Ч–∞–њ–∞–і–љ—Г—О –Х–≤—А–Њ–њ—Г –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –У–µ—А—Ж–µ–љ–∞ –љ–∞ –Ї—А–∞–є –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≥–Є–±–µ–ї–Є¬ї. –Я—А–Є–µ–Ј–і-–њ–µ—А–µ–µ–Ј–і —Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤–∞ –У–µ—А—Ж–µ–љ—Л—Е –≤ –Х–≤—А–Њ–њ—Г –Њ–Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–ї—Б—П –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ ¬Ђ–≤—Б—П –Х–≤—А–Њ–њ–∞ –≤–Ј—П–ї–∞ —Б–≤–Њ–є –Њ–і—А –Є –њ–Њ—И–ї–∞ вАУ –≤ –њ—А–Є–њ–∞–і–Ї–µ –ї—Г–љ–∞—В–Є–Ј–Љ–∞, –њ—А–Є–љ—П—В–Њ–≥–Њ –љ–∞–Љ–Є –Ј–∞ –њ—А–Њ–±—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ¬ї. –•—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–∞—П –Х–≤—А–Њ–њ–∞ —И–∞–≥ –Ј–∞ —И–∞–≥–Њ–Љ –≤—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Ј–µ—А–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—В–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ, –њ–Њ–Љ–µ—З–µ–љ–љ–Њ–µ –∞–љ—В–Є—Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є, –љ–Њ –±–Њ–µ–≤–Њ–є –Њ–Ї—А–∞—Б–Ї–Њ–є.

–Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, –њ–µ—А–≤—Л–Љ–Є –њ—А–Њ–±—Г–і–Є—В—М —В–Њ—Б–Ї—Г—О—Й—Г—О —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї—Г—О –і—Г—И—Г –У–µ—А—Ж–µ–љ–∞ –≤—Л–њ–∞–ї —И–∞–љ—Б —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–∞–Љ вАУ –ї—О–±–Є–Љ—Ж–∞–Љ –Љ—Г–Ј –Є –ї—О–±–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞–Љ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–є. –•–Њ—В—П, –Ї–∞–Ї –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, ¬Ђ–Њ–љ–Є –Њ–і–Њ–±—А—П—О—В, –њ–Њ–Њ—Й—А—П—О—В –љ–∞—Б, —Е–≤–∞–ї—П—В –љ–∞—И–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Є –љ–∞—И–µ –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–Њ; –Љ—Л –≤—Л–љ–Њ—Б–Є–Љ –≤—Б–µ —Н—В–Њ –Є —П–≤–ї—П–µ–Љ—Б—П –Ї –љ–Є–Љ –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ—Б–Є—В–µ–ї–Є, –і–∞–ґ–µ –Њ—В—З–∞—Б—В–Є –Ї–∞–Ї –≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В—Л–µ, —А–∞–і—Г—П—Б—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–Є –Є–Ј —Г—З—В–Є–≤–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—О—В –љ–∞—Б –Ј–∞ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–Њ–≤. –§—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Л –Ј–∞–±—А–∞—Б—Л–≤–∞—О—В –љ–∞—Б —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є вАУ –Љ—Л –Ј–∞ –љ–Є–Љ–Є –љ–µ –њ–Њ—Б–њ–µ–≤–∞–µ–Љ, –і—Г–Љ–∞–µ–Љ –Њ–± –Њ—В–≤–µ—В–µ, –∞ –Є–Љ –і–µ–ї–∞ –љ–µ—В –і–Њ –љ–µ–≥–Њ; –љ–∞–Љ —Б–Њ–≤–µ—Б—В–љ–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –Љ—Л –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ–Љ –Є—Е –Њ—И–Є–±–Ї–Є, –Є—Е –љ–µ–≤–µ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ, вАУ –Њ–љ–Є –њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—В—Б—П –≤—Б–µ–Љ —Н—В–Є–Љ —Б –±–µ–Ј–љ–∞–і–µ–ґ–љ—Л–Љ –і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ —Б–Њ–±–Њ–є¬ї. –Ъ–∞–Ї –Є—Б—В—Л–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї –Є –Ј–љ–∞—В–Њ–Ї –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –љ—А–∞–≤–Њ–≤, –У–µ—А—Ж–µ–љ –љ–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В –Љ–Є–Љ–Њ –≤–µ—З–љ–Њ–є –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤—А–∞–ґ–і—Л –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є –Є –Р–љ–≥–ї–Є–Є. ¬Ђ–§—А–∞–љ—Ж—Г–Ј –ї—О–±–Є—В –ґ–Є—В—М –љ–∞ –ї—О–і—П—Е, —З—В–Њ–±—Л —Б–µ–±—П –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ–±—Л –Є–Љ–µ—В—М —Б–ї—Г—И–∞—В–µ–ї–µ–є, –Є –≤ —Н—В–Њ–Љ –Њ–љ —В–∞–Ї –ґ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–Є–љ—Г, –Ї–∞–Ї –Є –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–Љ. –Р–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–Є–љ —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В –љ–∞ –ї—О–і–µ–є –Њ—В —Б–Ї—Г–Ї–Є, —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В, –Ї–∞–Ї –Є–Ј –њ–∞—А—В–µ—А–∞, —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П–µ—В –ї—О–і–µ–є –і–ї—П —А–∞–Ј–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є—П, –і–ї—П –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є; –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–Є–љ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—В, –∞ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –Њ—В–≤–µ—З–∞–µ—В¬ї. вАУ –Ю–љ–Њ –Є –љ–µ—Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –≤–µ–і—М ¬Ђ—Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Л –Ј–∞–≥–Њ—В–Њ–≤–ї—П—О—В—Б—П —В—Л—Б—П—З–∞–Љ–Є –њ–Њ –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г —И–∞–±–ї–Њ–љ—Г¬ї, ¬Ђ—А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–∞—О—В, –і–µ–Ї–ї–∞–Љ–Є—А—Г—О—В, –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥–∞—О—В—Б—П, —З—Г–≤—Б—В–≤—Г—О—В —Б—В–∞–і–∞–Љ–Є –Њ–і–љ–Њ –Є —В–Њ –ґ–µ –Є –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –≤—Л—А–∞–ґ–∞—О—В —Б–≤–Њ–Є —З—Г–≤—Б—В–≤–∞¬ї. вАУ –Ф–Њ–±–∞–≤–Є–Љ –ї–Є—И—М, —З—В–Њ —П–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –і–∞–љ–љ–Њ–є –Љ—Л—Б–ї–Є –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б—В–∞—В—М —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–і—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Є —Б—В—А–Є–ґ—С—В, –Є –Њ–і–µ–≤–∞–µ—В –≤—Б–µ—Е –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤–Њ. –Ш —З–µ–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ –≥–Њ–ї–Њ–≤, —В–µ–Љ –ї—Г—З—И–µ. –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –У–µ—А—Ж–µ–љ —Б–Њ –≤—Б–µ—О –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–є –±–µ—Б–њ–Њ—Й–∞–і–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ–±–ї–Є—З–∞–µ—В –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤: ¬Ђ–§—А–∞–љ—Ж—Г–Ј –љ–µ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–µ–љ –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ: –±–Њ–≥–∞—В—Л–є –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–Њ–є –≤ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ–љ –±–µ–і–µ–љ –≤ –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є–Є ЋВвА¶ЋГ –Њ–љ –њ–Њ—И–ї—Л–Љ –Є–і–µ—П–Љ –і–∞–µ—В –Љ–Њ–і–љ—Л–є –њ–Њ–Ї—А–Њ–є –Є –і–Њ–≤–Њ–ї–µ–љ —Н—В–Є–Љ¬ї. –Р –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –њ—А–Њ—З–µ–Љ—Г: ¬Ђ–Э–µ–Є—Б—В–Њ—Й–Є–Љ–Њ–µ –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–Њ –Є—Е –і–ї–Є–љ–љ–Њ–є —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –Ї–Њ–ї–Њ—Б—Б–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ј–∞–њ–∞—Б—Л —Б–ї–Њ–≤ –Є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤ –Љ–µ—А—Ж–∞—О—В –≤ –Є—Е –Љ–Њ–Ј–≥—Г, –Ї–∞–Ї —Д–Њ—Б—Д–Њ—А–µ—Б—Ж–µ–љ—Ж–Є—П –Љ–Њ—А—П, –љ–µ –Њ—Б–≤–µ—Й–∞—П –љ–Є—З–µ–≥–Њ¬ї –Є ¬Ђ–љ–µ—Г–Љ–µ—А–µ–љ–љ–∞—П –ї—О–±–Њ–≤—М —А–∞—Б–Ї—А—Л–≤–∞—В—М –Є—Б—В–Є–љ—Г, –і–Њ–±–Є—А–∞—В—М—Б—П –і–Њ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–µ–є –≤ –і–µ–ї–∞—Е —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л—Е, –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М —Б –Њ–ґ–µ—Б—В–Њ—З–µ–љ–Є–µ–Љ –≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В—Л—Е, —Б–±–Є–≤–∞—В—М –Є—Е¬ї. вАУ –Я–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –љ–∞—Б—В—А–Њ–є —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є–≤—С–ї –Ї —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є—П, –Њ—Б–Њ–±–Њ –≤ –•–• –≤–µ–Ї–µ, —Б—В–∞–ї–∞ —Ж–µ–љ—В—А–Њ–Љ —Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є —Н—Б—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤—А–∞—В–∞, –і–∞–≤ –њ—Г—В—С–≤–Ї—Г –≤ –ґ–Є–Ј–љ—М –≤ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ –≤—Б—П—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —А–∞–Ј–≥–љ—Г–Ј–і–∞–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ –Є —А–∞—Б–њ—Г—В–љ–Њ—Б—В—П–Љ –њ–Њ–і –Њ–±—Й–µ–є –ї–Є—З–Є–љ–Њ–є —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–є ¬Ђ—Б–µ–Ї—Б—Г–∞–ї—М–љ–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є¬ї. –Ш–і–µ–є–љ—Л–µ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—В–µ–ї–Є ¬Ђ—Б–Ї–Њ—А–±–љ—Л—Е –і–µ–ї¬ї —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–≤ –Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤, —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–µ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Л –њ–Њ—Б–ї–µ–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ—А—Л –Ц.-–Я. –°–∞—А—В—А, –Ь. –§—Г–Ї–Њ, –Ц. –Ы–∞–Ї–∞–љ –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –і—А—Г–≥–Є–µ, –≤–Њ –≤—Б–µ—Г—Б–ї—Л—И–∞–љ–Є–µ –≤–µ—Й–∞–ї–Є: ¬Ђ–Р–і вАУ —Н—В–Њ –і—А—Г–≥–Є–µ¬ї. –°—В—А–∞—И–Є–ї–Ї–∞–Љ–Є —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Г—А–Њ–≤–љ—П, –љ–∞—А—П–і—Г —Б –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ—Л–Љ –љ–∞ –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–∞—Е –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–∞ –њ—Б–Є—Е–Њ–∞–љ–∞–ї–Є–Ј–Њ–Љ —Д—А–µ–є–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Д–∞–±—А–Є–Ї–Є, –Є –њ–Њ —Б–µ–є –і–µ–љ—М –њ—Л—В–∞–µ—В—Б—П –Ј–∞–њ—Г–≥–∞—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ –љ–µ–±–µ–Ј—Л–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є Charlie Hebdo, –µ–ґ–µ–љ–µ–і–µ–ї—М–љ–Є–Ї —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–ї–Є–≤–∞. –Э–µ—В —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є–є, —З—В–Њ —В–Њ—В —З—С—А—В, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Љ–∞–ї—О–µ—В¬ї Charlie Hebdo, –≤ —Б–Ї–Њ—А–Њ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≤—Л—Б—Г–љ–µ—В—Б—П-—В–∞–Ї–Є –Є–Ј —Б–≤–Њ–µ–є —В–∞–±–∞–Ї–µ—А–Ї–Є –Є –њ–Њ–Ї–∞–ґ–µ—В, –≥–і–µ —А–∞–Ї–Є –Ј–Є–Љ—Г—О—В. –Р –њ–Њ–Ї–∞ вАУ –≤–µ–Ј–і–µ—Б—Г—Й–∞—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і–∞ —Б–ї–Њ–≤–∞ –Є —Б–∞–Љ–Њ–≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є—ПвА¶

.

–Э–Њ –Љ—Л-—В–Њ –≤–µ–і–∞–µ–Љ, —З—В–Њ –≤—Б—С —Н—В–Њ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–∞—В–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –ґ—Г—А–љ–∞–ї—М—С, ¬Ђ–і–Њ–ґ–і–Є¬ї, ¬Ђ—Н—Е–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л¬ї вАУ –ї–Є—И—М —Г–љ—Л–ї–Њ–µ –њ–Њ–і–Њ–±–Є–µ ¬Ђ–Ъ–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї–∞¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Ї—Г—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –У–µ—А—Ж–µ–љ –Є —Б—В—А–∞–љ–љ—Л–є —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –µ–≥–Њ –Ю–≥–∞—А—С–≤. ¬Ђ–Ъ–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї¬ї, —Н—В–∞ –њ–µ—А–≤–∞—П —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П –≥–∞–Ј–µ—В–∞, —В–Њ–ґ–µ –≤–µ–і—М —В—А–µ–Ј–≤–Њ–љ–Є–ї –Њ –≤–µ—Й–∞—Е, —В–∞–Ї –Њ–±–Њ–ґ–∞–µ–Љ—Л—Е —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–Є–Љ–Є –≤–Њ–ї—М–љ–Њ–і—Г–Љ—Ж–∞–Љ–Є. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Є–і—С—В –њ–Њ –Ї—А—Г–≥—Г. –Ю –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –њ–Њ–Ї–∞ —А–∞–љ–Њ–≤–∞—В–Њ. –Э–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Њ, —З—В–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ –≤ –Њ–±–Њ–Ј—А–Є–Љ–Њ–Љ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ —В–Њ –ї–Є –Њ—В —Б–Ї—Г–Ї–Є, —В–Њ –ї–Є —А–∞–і–Є –љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–Њ —Н–Ї—Б–њ–µ—А–Є–Љ–µ–љ—В–∞ –љ–∞—З–љ—С—В —Н–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –≤—Б–њ—П—В—М. –Ш –≤–Њ–Ј–ґ–µ–ї–∞–µ—В –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–∞ –Ј–∞–і–µ–ї–∞—В—М—Б—П –Ї–∞–Ї–Є–Љ-–љ–Є–±—Г–і—М –Ї—А–Њ–Љ–∞–љ—М–Њ–љ—Ж–µ–Љ, —А–Њ–і–Є–љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —В–∞ –ґ–µ –§—А–∞–љ—Ж–Є—П.

–¶–µ–ї—Л–є —А—П–і —И—В—А–Є—Е–Њ–≤ –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –У–µ—А—Ж–µ–љ –љ–∞ –Њ–±–Њ–±—Й—С–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—В—А–µ—В–µ –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–Є–љ–∞. –Э–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –Њ—В—З—С—В–ї–Є–≤–Њ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П—О—В—Б—П —Н—В–Є —И—В—А–Є—Е–Є —В–Њ–≥–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ —А–µ—З—М –Ј–∞—Е–Њ–і–Є—В –Њ –µ–≥–Њ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –≥–Њ—А–і–Њ—Б—В–Є вАУ –Њ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–µ. вАУ ¬Ђ–Р–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–Є–љ –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В –Њ—Б–Њ–±–Њ–є –ї—О–±–≤–Є –Ї –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ—Ж–∞–Љ, –µ—Й–µ –Љ–µ–љ—М—И–µ вАУ –Ї –Є–Ј–≥–љ–∞–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б—З–Є—В–∞–µ—В –±–µ–і–љ—П–Ї–∞–Љ–Є, вАУ –∞ —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А–Њ–Ї–∞ –Њ–љ –љ–µ –њ—А–Њ—Й–∞–µ—В, вАУ –љ–Њ –Ј–∞ –њ—А–∞–≤–Њ —Г–±–µ–ґ–Є—Й–∞ –Њ–љ –і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П; –±–µ–Ј–љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ –Ї–∞—Б–∞—В—М—Б—П –µ–≥–Њ –Њ–љ –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В, —В–∞–Ї —В–Њ—З–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –Ї–∞—Б–∞—В—М—Б—П –і–Њ –њ—А–∞–≤–∞ –Љ–Є—В–Є–љ–≥–Њ–≤, –і–Њ —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л –Ї–љ–Є–≥–Њ–њ–µ—З–∞—В–∞–љ–Є—П¬ї. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ—В —Д–∞–Ї—В–Њ—А –Є —Г–±–µ–і–Є–ї –У–µ—А—Ж–µ–љ–∞ –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –≤–Њ–ї—М–љ–Њ–є —В–Є–њ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–µ–є –≤ –Ы–Њ–љ–і–Њ–љ–µ. –Ш, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –≤—А–µ–Љ—П, –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞ —В—Г–Љ–∞–љ–љ–Њ–Љ –Р–ї—М–±–Є–Њ–љ–µ, –≤–љ–µ—Б–ї–Њ –ґ–Є—В–µ–є—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–Є–≤—Л: ¬Ђ–°–≤–Њ–±–Њ–і–∞ –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–Є–љ–∞ –±–Њ–ї—М—И–µ –≤ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П—Е, —З–µ–Љ –≤ –љ–µ–Љ, —З–µ–Љ –≤ –µ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—Б—В–Є¬ї. (–Ш —Н—В–Є —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П вАУ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В—Л вАУ –љ—Л–љ–µ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—О—В—Б—П –љ–∞—И–Є–Љ–Є –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Ї–∞–Ї –љ–µ–Ї–∞—П –≤–Њ–ї—И–µ–±–љ–∞—П –њ–∞–ї–Њ—З–Ї–∞ –≤ ¬Ђ–љ–µ–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–є —А—Г–Ї–µ —А—Л–љ–Ї–∞¬ї, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤—Г—О—Й–∞—П —Б–Ї–Њ—А–Њ–Љ—Г –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—О –µ–і–≤–∞ –ї–Є –љ–µ ¬Ђ—Н—А—Л –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–Є—П¬ї). –Ъ–∞–Ї-—В–Њ –≤ –Њ—В–≤–µ—В –љ–∞ —Г–Љ–Є–ї–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –≤–Њ–Ј–ї–Є—П–љ–Є—П —Б–Њ–±–µ—Б–µ–і–љ–Є–Ї–∞-–∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–Є–љ–∞ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–ї—О–±–Є—П –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –У–µ—А—Ж–µ–љ –љ–∞—И—С–ї—Б—П —Б –Њ—В–≤–µ—В–Њ–Љ, –і–µ—Б–Ї–∞—В—М: ¬Ђ–Э–µ –Њ—В—В–Њ–≥–Њ –ї–Є –≤—Б–µ –љ–∞—А–Њ–і—Л –±–Њ–ї—М—И–µ —Г–≤–∞–ґ–∞—О—В –Р–љ–≥–ї–Є—О, —З–µ–Љ –ї—О–±—П—В –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ¬ї.

¬Ђ–Р–љ–≥–ї–Є—П —Е–Є—В—А–Њ —Е—А–∞–љ–Є—В –≤–Є–і —Б–Є–ї—Л, –Њ—В–Њ—И–µ–і—И–Є –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г, –±—Г–і—В–Њ –≥–Њ—А–і–∞—П –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Љ–љ–Є–Љ–Њ–Љ –љ–µ—Г—З–∞—Б—В–Є–Є¬ї. вАУ –≠—В–Є –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є—П –±—Г–і—В–Њ —Б–љ—П—В—Л —Б –љ–Њ–≤–Њ—Б—В–љ–Њ–є —Б—В—А–Њ–Ї–Є –≤ —В–µ–ї–µ–≤–Є–Ј–Њ—А–µ, —Б–Њ–Њ–±—Й–∞—О—Й–µ–Љ –Њ –љ–µ–і–∞–≤–љ–µ–Љ –≤—Л—Е–Њ–і–µ –С—А–Є—В–∞–љ–Є–Є –Є–Ј –Х–≤—А–Њ—Б–Њ—О–Ј–∞, —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–Љ Brexit. –Э–µ —В–∞–Ї –ї–Є?!

–Ш –µ—Й—С. –Ч–∞–ї—О–±–ї–µ–љ–љ–∞—П –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–∞–Љ–Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–∞, –њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ, —А–∞–Ј–≤—П–Ј–∞–ї–∞ —П–Ј—Л–Ї –Є ¬Ђ–±–Є—З–∞–Љ –С–Њ–ґ—М–Є–Љ¬ї –Њ—В —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є вАУ –Ь–∞—А–Ї—Б—Г –Є –≠–љ–≥–µ–ї—М—Б—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤ –Њ–і–љ–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б –У–µ—А—Ж–µ–љ–Њ–Љ –≤ —В–Њ–Љ –ґ–µ –Ы–Њ–љ–і–Њ–љ–µ –њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М —Б—Е–≤–∞—В–Є—В—М –Ј–∞ —Е–≤–Њ—Б—В –љ–µ—Г–Љ–Њ–ї–Є–Љ—Г—О –ї–Њ–≥–Є–Ї—Г –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. –≠—В–∞ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–∞ –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј–Љ—П–≥—З–Є–ї–∞ —Г–Љ –Є –і—Г—И—Г –Ь–∞—А–Ї—Б–∞, —З—В–Њ –Є—В–Њ–≥–Њ–Љ –Є–і–µ–є–љ–Њ–є, –љ–Њ –Ј–∞–Њ—З–љ–Њ–є –њ–µ—А–µ–њ–∞–ї–Ї–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –У–µ—А—Ж–µ–љ–Њ–Љ –Є –Ь–∞—А–Ї—Б–Њ–Љ —Б—В–∞–ї–Њ –њ—А—П–Љ–Њ-—В–∞–Ї–Є ¬Ђ—Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–∞—О—Й–µ–µ¬ї –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –љ–∞ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Е–Њ—В—П –Ь–∞—А–Ї—Б –Є –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В —З–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П, ¬Ђ–љ–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л–Љ, —З—В–Њ —П [—В–Њ –µ—Б—В—М –У–µ—А—Ж–µ–љ вАУ –Я.–ѓ.] —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є, –Є –њ—А–Є—В–Њ–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ, —З—В–Њ –њ–Є—Б–∞–ї, –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–µ—В –†–Њ—Б—Б–Є—О¬ї. –Ы—О–±–µ–Ј–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г —Б–ї–∞–≤—П–љ –Ь–∞—А–Ї—Б –Њ—Б–Њ–±–Њ –љ–µ —А–∞–і–Њ–≤–∞–ї –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞, –∞ —В–µ–њ–µ—А—М —В–Њ–Љ—Г вАУ –µ—Й—С –Њ–і–љ–Њ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ.

–Я–Њ –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–µ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Љ—Л –ґ–Є–≤—С–Љ –≤ –≤–µ–Ї–µ XX–Ж-–Њ–Љ, –њ—А–Є–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ –і–ї—П –њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ —Б–њ–Є—Б–Ї–∞ –Є —В–∞–Ї–Њ–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ, –Ї–∞–Ї –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П. –Т–µ—Б—М–Љ–∞ –ї—О–±–Њ–њ—Л—В–µ–љ —Б–∞–Љ –њ–Њ —Б–µ–±–µ —Д–∞–Ї—В –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –У–µ—А—Ж–µ–љ–∞ –Ї —Б—В–Њ–ї—М —Й–µ–Ї–Њ—В–ї–Є–≤–Њ–є —В–µ–Љ–µ. –Ґ–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ, —З—В–Њ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —В–Њ—З–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ –њ–Њ–і–Њ–±—А–∞–љ—Л: ¬Ђ–°–µ–≤–µ—А–Њ-–Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –®—В–∞—В—Л —Б —Б–≤–Њ–Є–Љ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–Њ–Љ —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –ї–µ–≥–Ї–Њ –Њ–њ–µ—А–µ–і—П—В –Х–≤—А–Њ–њ—Г, –Є—Е –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ—Й–µ. –£—А–Њ–≤–µ–љ—М –Є—Е —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –љ–Є–ґ–µ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –љ–Њ –Њ–љ –Њ–і–Є–љ, –Є –і–Њ –љ–µ–≥–Њ –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞—О—В –≤—Б–µ, –Є –≤ —Н—В–Њ–Љ –Є—Е —Б—В—А–∞—И–љ–∞—П —Б–Є–ї–∞¬ї. вАУ –Я—А–Њ–≥–љ–Њ–Ј –У–µ—А—Ж–µ–љ–∞ –≤–Ј—П—В –љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ–Њ-–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ–ї–Є—В—В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Њ–Љ –Ч. –С–ґ–µ–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ, –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ-—В–∞–Ї–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ—Г —З–Є—В–∞—В–µ–ї—О –њ–Њ –Ї–љ–Є–≥–µ ¬Ђ–Т–µ–ї–Є–Ї–∞—П —И–∞—Е–Љ–∞—В–љ–∞—П –і–Њ—Б–Ї–∞¬ї. –Ъ–Њ–љ—Ж–µ–њ—В—Г–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ–і—Е–Њ–і —Г –≤–µ–ї—М–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –њ–∞–љ–∞ –±–ї–Є–Ј–Њ–Ї –Ї –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≥–µ—А—Ж–µ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –Љ—Л—Б–ї–µ–є: ¬Ђ–Ф–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є–і–µ–∞–ї—Л, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П–Љ–Є, –µ—Й–µ –±–Њ–ї—М—И–µ —Г–Ї—А–µ–њ–ї—П—О—В —В–Њ, —З—В–Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—О—В –Ї–∞–Ї –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–є Ї–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ Ї¬ї. –Т–µ—Й—М, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л, –Љ–∞–ї–Њ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ–∞—П, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–∞ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–Є–є –і–µ–љ—М —Б–∞–Љ–∞ –Х–≤—А–Њ–њ–∞ вАУ –њ–Њ–і –њ—А–Є—Ж–µ–ї–Њ–Љ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≥–µ–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є.

.

–Ъ–∞–Ї –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –≥—Г—А–Љ–∞–љ –Є –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї, –љ–µ –Њ–±–і–µ–ї–Є–ї –У–µ—А—Ж–µ–љ —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ—А–Є—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ–Љ –Є –≥–∞—Б—В—А–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —В–µ–Љ—Г. –І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї—А–Њ—П, –Ї—А–µ–њ–Ї–Њ-–љ–∞–Ї—А–µ–њ–Ї–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ-–ґ–µ–ї—Г–і–Њ—З–љ—Л–Љ —В—А–∞–Ї—В–Њ–Љ —Б –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є—П, –≤ –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–Є –≤—Б—С –±–Њ–ї—М—И–µ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–µ—В—Б—П –Ї —В–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤—А–µ–Љ—П, –ґ–µ—А—В–≤—Г–µ–Љ–Њ–µ –љ–∞ –Ј–∞–љ—П—В–Є—П –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ–Љ, –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Њ–є, —Б–њ–Њ—А—В–Њ–Љ –Є –њ—А–Њ—З–Є–Љ, вАУ —Б—В–∞–љ–µ—В –ї–Є—И—М –љ–µ–њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –њ–µ—А–µ—А—Л–≤–Њ–Љ –Њ—В –њ–Њ–≥–ї–Њ—Й–µ–љ–Є—П –њ–Є—Й–Є. –Т–≤–Є–і—Г —Н—В–Њ–≥–Њ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, —З—В–Њ –≥–∞—Б—В—А–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є –У–µ—А—Ж–µ–љ–∞ –Ї–Њ–≥–і–∞-–љ–Є–±—Г–і—М –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–∞—В—М—Б—П –≥—А—П–і—Г—Й–Є–µ –≥–µ–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є. –Э–∞—В–µ: ¬Ђ–Р–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–Є–љ –µ—Б—В –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –ґ–Є—А–љ–Њ, –љ–µ–Љ–µ—Ж –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Є —Б–Ї–≤–µ—А–љ–Њ, —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ, –љ–Њ —Б —Н–љ—В—Г–Ј–Є–∞–Ј–Љ–Њ–Љ; –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–Є–љ —Б–Є–ї—М–љ–Њ –њ—М–µ—В –њ–Є–≤–Њ –Є –≤—Б–µ –њ—А–Њ—З–µ–µ, –љ–µ–Љ–µ—Ж –њ—М–µ—В —В–Њ–ґ–µ –њ–Є–≤–Њ –і–∞ –µ—Й–µ –њ–Є–≤–Њ –Ј–∞ –≤—Б–µ –њ—А–Њ—З–µ–µ¬ї. –Ъ–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П, –њ—А–Є—П—В–љ–Њ–≥–Њ –∞–њ–њ–µ—В–Є—В–∞!

–Т –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–Є –і–∞–і–Є–Љ –У–µ—А—Ж–µ–љ—Г —З—Г—В—М ¬Ђ–њ–Њ—З–Є—В–∞—В—М –Љ–Њ—А–∞–ї—М¬ї, —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –≤–љ–µ—Б—П –≤ —Б—В–∞—В—М—О –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Г—О –љ–Њ—В–Ї—Г –њ–ї—О—А–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞, –±–µ–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ–Њ –љ—Л–љ–µ—И–љ–Є–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ –љ–Є –Ј–∞ —З—В–Њ –љ–µ –≤—Л–є—В–Є –љ–∞ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є —Г—А–Њ–≤–µ–љ—М. вАУ ¬Ђ–Э–∞—И–∞ —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –љ–∞–Ї–Њ–ґ–љ–∞, —А–∞–Ј–≤—А–∞—В –≥—А—Г–±, —Г –љ–∞—Б –Є–Ј-–њ–Њ–і –њ—Г–і—А—Л –Ї–Њ–ї–µ—В —Й–µ—В–Є–љ–∞ –Є –Є–Ј-–њ–Њ–і –±–µ–ї–Є–ї –≤–Є–і–µ–љ –Ј–∞–≥–∞—А, —Г –љ–∞—Б –µ—Б—В—М –ї—Г–Ї–∞–≤—Б—В–≤–Њ –і–Є–Ї–Є—Е, —А–∞–Ј–≤—А–∞—В –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е, —Г–Ї–ї–Њ–љ—З–Є–≤–Њ—Б—В—М —А–∞–±–Њ–≤, —Г –љ–∞—Б –≤–µ–Ј–і–µ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –Ї—Г–ї–∞–Ї–Є –Є –і–µ–љ—М–≥–Є вАУ –љ–Њ –Љ—Л –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В—Б—В–∞–ї–Є –Њ—В –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є, –ї–µ—В—Г—З–µ–є —В–Њ–љ–Ї–Њ—Б—В–Є –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—В–ї–µ–љ–Є—П. ЋВвА¶ЋГ –Ю–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Г –љ–∞—Б –і–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Њ –њ—А–µ–і–µ–ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–љ—Г—Б–љ–Њ–≥–Њ –Є –њ–Њ—А–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є–ї–Њ¬ї. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –≤–Ї–ї—О—З–Є—В—М —В–µ–ї–µ–≤–Є–Ј–Њ—А –Є–ї–Є –њ–Њ–і–Ї–ї—О—З–Є—В—М—Б—П –Ї —Б–µ—В–Є Internet вАУ –∞ —Н—В–Њ –≤—Б—С –њ—Г—В–Є —В–Њ–≥–Њ-—В–∞–Ї–Є —А–∞—Б—В–ї–µ–љ–Є—П –≤ –≥–ї–Њ–±–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–µ, вАУ —З—В–Њ–±—Л —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–Є—В—М—Б—П –≤ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П—О—Й–µ–Љ—Б—П —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є ¬Ђ–≥–љ—Г—Б–љ–Њ–≥–Њ¬ї –Є ¬Ђ–њ–Њ—А–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ¬ї.

–°–ї—Г—З–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –У–µ—А—Ж–µ–љ–∞ вАУ —Б–≤–Њ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Є, –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А–Ї—Г, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ, –і–∞–±—Л –њ—А–Њ—П—Б–љ–Є—В—М –і–ї—П —Б–∞–Љ–Є—Е —Б–µ–±—П –љ–µ–Ї—Г—О –Є—Б—В–Њ—А–Є–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї—Г—О –Є—Б—В–Є–љ—Г. вАУ –І—В–Њ —Б–Њ –≤—А–µ–Љ—С–љ –Я–µ—В—А–∞ –Ж –†–Њ—Б—Б–Є—П –Є –Х–≤—А–Њ–њ–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В —Б–Њ–±–Њ–є –Ј–µ—А–Ї–∞–ї–∞ –≤–љ–µ—И–љ–µ–≥–Њ –≤–Є–і–∞ –і—А—Г–≥ –і–ї—П –і—А—Г–≥–∞. –Х–≤—А–Њ–њ–∞, –≤–Ј–Є—А–∞—П –љ–∞ –†–Њ—Б—Б–Є—О, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–∞ —Г–≤–Є–і–µ—В—М, –Ї–∞–Ї–Њ–є —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —В—А–Є—Б—В–∞ –ї–µ—В —В–Њ–Љ—Г –љ–∞–Ј–∞–і. –†–Њ—Б—Б–Є—П, —Б–ї–µ–і—Г—П —Н—В–Њ–є –ґ–µ –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А–µ –≤—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–љ–Є—П, вАУ –Ї–∞–Ї–Њ–є –±—Г–і–µ—В –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–ї–Њ—Е–Њ–є –Є –Њ–і–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–є —Б–њ—Г—Б—В—П —В–µ –ґ–µ —В—А–Є—Б—В–∞ –ї–µ—В. –Т —Н—В–Њ–Љ –њ—Г—В—М —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–∞ –Х–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –Є –Њ—В—Б—В–∞–ї–Њ—Б—В–Є, ¬Ђ–Ј–∞—Б—В–Њ—П¬ї –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є.