–ù–µ–∫—Ä–∞—Å–æ–≤ –∏ –§–µ—Ç: –Ω–∞–∑–∞–¥ –∫ –∏—Å—Ç–æ–∫–∞–º

–ù–µ–∫—Ä–∞—Å–æ–≤ –∏ –§–µ—Ç: –Ω–∞–∑–∞–¥ –∫ –∏—Å—Ç–æ–∫–∞–º

–ö–æ –¥–Ω—é —Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è¬Ý–ù–µ–∫—Ä–∞—Å–æ–≤–∞

–≠—Ç–æ –Ω–µ –º—É–∑—ã–∫–∞–ª—å–Ω–∞—è —Ç–æ—á–∫–∞ –∑—Ä–µ–Ω–∏—è –ø–µ—Ä–µ–Ω–æ—Å–∏—Ç—å —Ü–µ–Ω—Ç—Ä —Ç—è–∂–µ—Å—Ç–∏ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–∞ –Ω–∞ —Ç–µ–∫—Å—Ç. –ì–µ–≥–µ–ª—å

–õ—é–±–æ–ø—ã—Ç–Ω–æ –ø–æ–ª—É—á–∞–µ—Ç—Å—è. –í –ø—Ä–æ—à–ª—ã–π –≥–æ–¥ —è –ø–∏—Å–∞–ª –∫ 200-–ª–µ—Ç–Ω–µ–º—É —é–±–∏–ª–µ—é –§–µ—Ç–∞. –ì–¥–µ —Å–æ–ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –µ–≥–æ —Å –ù–µ–∫—Ä–∞—Å–æ–≤—ã–º.¬Ý

–ù–µ –∞—Ö—Ç–∏ —á—Ç–æ –∑–∞ –ø—Ä–∏—ë–º, –Ω—É–∂–Ω–æ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å. –£—á–∏—Ç—ã–≤–∞—è, —á—Ç–æ —Ç–∞–Ω–¥–µ–º –ù–µ–∫—Ä–∞—Å–æ–≤-–§–µ—Ç ‚Äî –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–æ–≤–µ–¥—á–µ—Å–∫–∞—è —Ñ–∏—à–∫–∞ –µ—â—ë —Å–æ —à–∫–æ–ª—ã. –ü—Ä–∏—á—ë–º –∏ –≤ XX, –∏ XIX –≤–≤.¬Ý

Но я не сравнивал творчество, труды. А сделал акцент на бытовом, «низменном» содержании. Фет — ортодокс, служака и солдафон. Некрасов — истерик, корыстолюбивый повеса и жульничающий фармазон. Не суть…

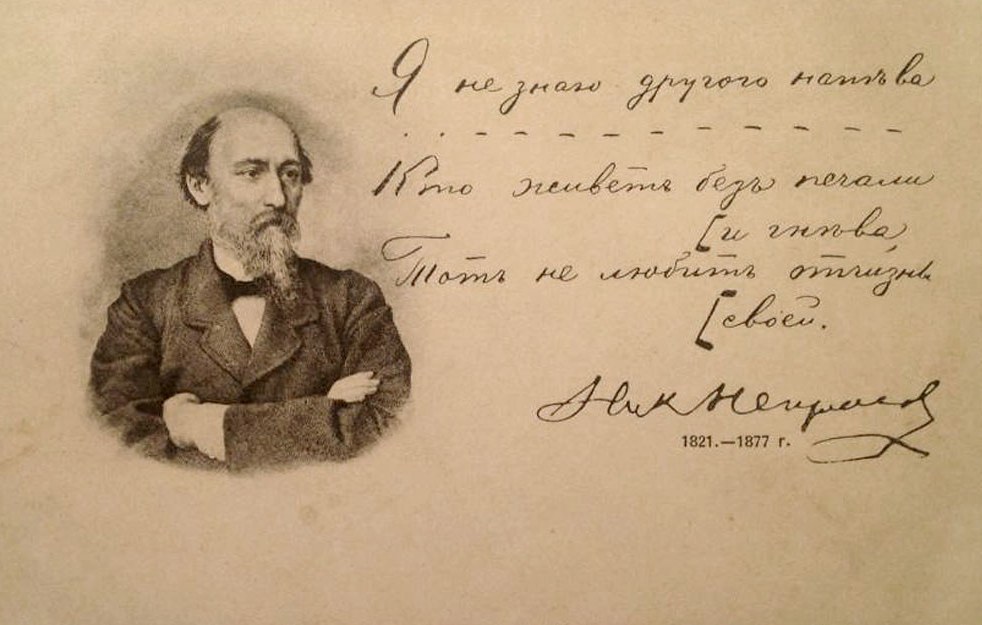

–°–µ–≥–æ–¥–Ω—è ‚Äî 203-–ª–µ—Ç–∏–µ –ù–µ–∫—Ä–∞—Å–æ–≤–∞.¬Ý

Вновь возвращаюсь к этим двум несомненным поэтическим мастодонтам. И вновь — хвалить не буду. А пороюсь-поищу неадекватности, парадоксы и нестыковки в литературных фиоритурах того и другого. Итак…

*

–ü–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ, —á—Ç–æ –ù–µ–∫—Ä–∞—Å–æ–≤ –º–Ω–µ–º–æ–Ω–∏—á–µ—Å–∫–∏ –±–ª–∏–∑–æ–∫ –Ý–∞–¥–∏—â–µ–≤—É —Å –ß–µ—Ä–Ω—ã—à–µ–≤—Å–∫–∏–º.¬Ý

Некрасов как бы насмехается сверху, с вершины аналитических эмоций, над заевшимся версификацией — с полуночно-ласковой улыбкой умалишённого — Фетом. [Днём Фет — ярый злой помещик-обскурант: не попадись под руку!] Клонясь суконной, порой излишне вычурной простотой — к народу, деревне. Истокам.

–£–¥–∏–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ, –Ω–æ —ç—Ç–∞ –≤–æ—Ç –Ω–µ–∫—Ä–∞—Å–æ–≤—Å–∫–∞—è ¬´–∞–Ω–∞–ª–∏—Ç–∏–∫–∞¬ª-–Ω–∞–æ–±–æ—Ä–æ—Ç –≤—ä—è–≤–µ –æ—Ç—Ç–∞–ª–∫–∏–≤–∞–µ—Ç –æ—Ç –Ω–µ–≥–æ —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω—Å—Ç–≤–æ. –ö –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º—É –æ–Ω –æ–±—Ä–∞—â–∞–µ—Ç—Å—è. –ê ¬´–∞–Ω—Ç–∏–Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–∏–∫–∞¬ª –§–µ—Ç–∞ ‚Äî —Å –µ–≥–æ –æ—Ç–≤–ª–µ—á—ë–Ω–Ω–æ-–ø–µ—Å–µ–Ω–Ω—ã–º–∏ ¬´–Ω–µ–∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω—Å–∫–∏–º–∏¬ª –º—É–∑—ã–∫–∞–ª—å–Ω—ã–º–∏ –º–∞–∑–∫–∞–º–∏ ‚Äî —Å–±–ª–∏–∂–∞–µ—Ç.¬Ý

–ï–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ —á—Ç–æ –§–µ—Ç—É, –≤ —Å–≤–æ—é –æ—á–µ—Ä–µ–¥—å, –ø–ª–µ–≤–∞—Ç—å –Ω–∞ —Å–æ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω—ã–π —Å—Ç–∞—Ç—É—Å –≤ –ø–æ–¥—Ç–µ–∫—Å—Ç–µ –Ω–µ–∫—Ä–∞—Å–æ–≤—Å–∫–æ–π –º—É–∑—ã (–Ω–µ –∑–∞–±—É–¥–µ–º –æ –∂–µ—Å—Ç–æ–∫–æ–π —Ü–µ–Ω–∑—É—Ä–µ, –∫ —Ç–æ–º—É –∂–µ), ‚Äî –∞–ø—Ä–∏–æ—Ä–∏ —Å—Ç—Ä–µ–º—è—â–µ–π—Å—è –∫ –ø–æ—ç—Ç–∏–∫–µ –ö–æ–ª—å—Ü–æ–≤–∞, –ù–∏–∫–∏—Ç–∏–Ω–∞, –°—É—Ä–∏–∫–æ–≤–∞.¬Ý

Их взаимная природная антипатия безотчётно отражает фетовское пренебрежение сущим — в зеркале некрасовского простодушия.

Фет — и в негативе великолепен. Некрасов — даже и в чётком, ярком позитиве психически нездоров: раздроблен. И — многоголосен. Что обнаруживается в гегелевском субстанционализме, — переформатированном Некрасовым в причудливую игру словесно-музыкальных ритмов. Где сквозь густой поток сознания — глубокий транс, полубред, мгновенные вспышки тех или иных картин — читатель окунается в цунами сложнейших по фактуре психологических движений. И — переживаний.

*

Фет — известный антидемократ в творчестве. Поборник чистого искусства, элитаризма, ну, и т.д. — всё по учебнику: с фетовским шопенгауэрианством и агрономией. Но…

–ï–≥–æ –¥–≤—É—Ö—Ç–æ–º–Ω–∏–∫ ¬´–°–æ—á–∏–Ω–µ–Ω–∏–𬪠1863 –≥.–≤. –Ω–µ —Ä–∞–∑–æ—à—ë–ª—Å—è –∏ –∑–∞ 30 –ª–µ—Ç. –ü–æ—á–µ–º—É?¬Ý

–î–∞ –Ω–µ —á–∏—Ç–∞–ª –µ–≥–æ –Ω–∞—Ä–æ–¥, –≤–æ—Ç –∏ –≤—Å—ë! –ù–µ–∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–µ–Ω –±—ã–ª –ª—é–¥—è–º —Å–≤–æ–∏–º–∏ –ª–∏—Å—Ç–∏–∫–∞–º–∏-–æ–¥—É–≤–∞–Ω—á–∏–∫–∞–º–∏.¬Ý

–ê –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–µ–Ω, –∫–∞–∫ –Ω–∏ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω–æ, —Å—Ä–µ–¥–µ —Ä–∞–∑–Ω–æ—á–∏–Ω—Å–∫–æ–π. –î–µ–º–æ–∫—Ä–∞—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π.¬Ý

Именно успеху в стане «проклятых либералов» обязана его популярность. С отображением в «листиках-одуванчиках» революционных недомолвок. Парадоксальной тайны. (Чего, конечно, не было — только неясные намёки, квёлое веяние надежды.)

Не зря ведь гегельянец, университетский товарищ Ап. Григорьев (у коего одно время жил Фет) писал: «Я не видал человека, которого бы так душила тоска, за которого бы более боялся самоубийства». — Фет просто… безысходно горько тосковал. Безо всякого «революционного» подвоха — страдал. Чувствуя дикую дихотомию раздвоения.

–ü–ª—é—Å ‚Äî –Ω–µ–∫–æ–µ –æ—Å–æ–±–æ–µ —É–∑–Ω–∞–≤–∞–Ω–∏–µ. –°–≤—è–∑–∞–Ω–Ω–æ–µ —Å —Ç–µ–º, —á—Ç–æ –Ω–µ —Å—Ç–∏—Ö–∏, ‚Äî –Ω–æ —Ä–æ–º–∞–Ω—Å—ã –Ω–∞ –µ–≥–æ —Å–ª–æ–≤–∞ —Ä–∞—Å–ø–µ–≤–∞–ª–∞ –≤—Å—è –Ý–æ—Å—Å–∏—è –æ—Ç –∫—Ä–∞—è –¥–æ –∫—Ä–∞—è: ‚Äî —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ —Ç–æ—á–Ω–æ. (–ß–∞–π–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π, –Ý–∏–º—Å–∫–∏–π-–ö–æ—Ä—Å–∞–∫–æ–≤, –í–∞—Ä–ª–∞–º–æ–≤)

При всём своём отщепенстве аполитизма, поисках гармонии «на стороне», не в социуме, — не ведая того, Фет оказался в рядах искателей русской оригинальной правды вместе с… Добролюбовым, Тургеневым, «стариком»-Гончаровым, Некрасовым. Да что там — наравне с Толстым оказался!

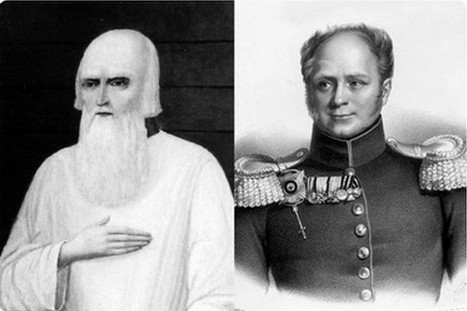

–î–≤–∞ —Ä–∞–∑–Ω—ã—Ö –æ–¥–∏–Ω–∞–∫–æ–≤—ã—Ö —Ä–æ–≤–µ—Å–Ω–∏–∫–∞ –≤–µ–∫–∞: –ø—Ä–µ–¥—Ç–µ—á–∏ –ø–µ—Ä–µ–º–µ–Ω

–ù–µ–∫—Ä–∞—Å–æ–≤—Å–∫–∏–π –æ—Ä–≥–∞–Ω—É–º –ª–∏—Ä–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –ø–∞–ª–∏—Ç—Ä—ã –≤ –∞–±—Å–æ–ª—é—Ç–Ω–æ–º –¥–∏—Å—Å–æ–Ω–∞–Ω—Å–µ —Å —Ñ–µ—Ç–æ–≤—Å–∫–∏–º –∞—Ä–∏–æ–∑–æ –æ–¥–∏–Ω–æ—á–µ—Å—Ç–≤–∞, –æ—Ç—Å—Ç—É–ø–Ω–∏—á–µ—Å—Ç–≤–∞.¬Ý

–¢–∞–∫ –∂–µ –∏ —Å –¥–µ–º–æ–∫—Ä–∞—Ç–∏–∑–º–æ–º –æ–±–æ–∏—Ö (–≤—Å—ë-—Ç–∞–∫–∏ –¥–µ–º–æ–∫—Ä–∞—Ç–∏–∑–º–æ–º!). –°–≥—É—â–∞—é—â–∏–º—Å—è –¥–æ —Å—É—Ä–æ–≤–æ–≥–æ –¥–µ–∫–∞–±—Ä–∏–∑–º–∞ –≤ –∞–∂–∏—Ç–∞—Ü–∏–∏ –Ω–µ–ø—Ä–∏—è–∑–Ω–∏.

–ï—Å–ª–∏ —É –ù–µ–∫—Ä–∞—Å–æ–≤–∞ ‚Äî –¥–µ–º–æ–∫—Ä–∞—Ç–∏–∑–º —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–Ω—ã–π, –ø–æ–ª–∏—Ñ–æ–Ω–∏—á–µ—Å–∫–∏–π. –¢–æ —É –§–µ—Ç–∞ ‚Äî –±–µ—Å—Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–Ω—ã–π, –æ–¥–Ω–æ–≥–æ–ª–æ—Å—ã–π, –∫—É—Ü—ã–π. –û—Ç—Ç—É–¥–∞ ‚Äî –æ—Ç—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–∏–µ –≥–µ–≥–µ–ª–µ–≤—Å–∫–æ–π —ç–ø–∏—á–Ω–æ—Å—Ç–∏, —Å–æ–æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ ‚Äî –≤—ã—Ö–æ–¥–∞ –Ω–∞ –º–∏—Ä–æ–≤—É—é –∞—Ä–µ–Ω—É. –ó–∞ —Å—á—ë—Ç –æ—Ç—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–∏—è, –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä–∏–º—Å—è, —Å—É–±—Å—Ç–∞–Ω—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ –Ω–∞—á–∞–ª–∞ —É –§–µ—Ç–∞.¬Ý

–ö —Ç–æ–º—É –∂–µ, –±—ã–≤–∞–ª–æ, –§–µ—Ç–∞ –æ–±–≤–∏–Ω—è–ª–∏ –≤ –æ—Ç–∫—Ä–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ —Å–ª–∞–±—ã—Ö, –ø–ª–æ—Ö–∏—Ö —Å—Ç–∏—Ö–∞—Ö.¬Ý

Отчего со временем он стал перманентно избегать мотивов, легко поддающихся словесному выражению, — многозначных, планетарного масштаба мотивов. Свойственных Некрасову. Катастрофически боясь быть обруганным (с его-то казарменным бэкграундом!), — как случалось. Чайковским, например. Не отрицая гениальности, часто костерившим Фета. Ведь кому как не Ч. тонко чувствовать гармонию фраз. Либо — их ассонанс. Фальшь.

Но ругали и Некрасова! За неуклюжесть, грубость. Потерю «на поворотах» вольного ветра надежд, бескрайнего дыхания жизни. С чем Н., в принципе, был согласен. Постигнув, что именно в этих «корявых» звуках несвободы — и есть его стихия. И есть — свобода. Понимая и принимая себя певцом общественности: с гегелевской коннотацией проявления нравственности.

–ü–æ—Ç–æ–º —É–∂–µ –ù–µ–∫—Ä–∞—Å–æ–≤–∞ –Ω–∞–∑–æ–≤—É—Ç ¬´–ø–æ—ç—Ç–æ–º —Ä–∞–∑–Ω–æ—á–∏–Ω—Ü–µ–≤¬ª. –û–¥–Ω–æ–º–æ–º–µ–Ω—Ç–Ω–æ ‚Äî ¬´–ø–æ—ç—Ç–æ–º —á–∏–Ω–æ–≤–Ω–∏–∫–æ–≤¬ª. –ü–∏–∏—Ç–æ–º ¬´–∫–∞—é—â–µ–≥–æ—Å—è –¥–≤–æ—Ä—è–Ω—Å—Ç–≤–∞¬ª. –ß—Ç–æ –ø–æ–≤–µ—Å—Ç–≤—É–µ—Ç –ª–∏—à—å –æ –≤—Å–µ–æ—Ö–≤–∞—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏, –≤—Å–µ—è–¥–Ω–æ—Å—Ç–∏ –ª–∏—Ä–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –≥–µ—Ä–æ—è. –ï–≥–æ —Å–ø–æ—Å–æ–±–Ω–æ—Å—Ç–∏ –ø—Ä–æ–Ω–∏–∫–Ω—É—Ç—å –≤ —Å–∫—Ä—ã—Ç—ã–µ —Å–µ–∫—Ä–µ—Ç—ã-–ø–µ—Ä–∏–ø–µ—Ç–∏–∏ –∫–æ–Ω—Ñ–ª–∏–∫—Ç—É—é—â–∏—Ö —Å–æ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω—ã—Ö —Å–ª–æ—ë–≤.¬Ý

–ú–µ–∂ –Ω–∏–º–∏ ‚Äî –ù–µ–∫—Ä–∞—Å–æ–≤—ã–º –∏ –§–µ—Ç–æ–º ‚Äî –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –±—ã –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å –Ω–µ–æ–¥–Ω–æ–∑–Ω–∞—á–Ω—É—é —Ñ–∏–≥—É—Ä—É –¢—é—Ç—á–µ–≤–∞. –í —Ä–∞–≤–Ω–æ–π –º–µ—Ä–µ —Å–æ–µ–¥–∏–Ω—è—é—â–µ–≥–æ –ø–æ—ç—Ç–∏–∫–∏ —Ä–∞–∑–Ω–æ–∫–∞–ª–∏–±–µ—Ä–Ω—ã—Ö –º–∞—Å—Ç–µ—Ä–æ–≤. –û—Ç—Ç—è–≥–∏–≤–∞—è –Ω–∞ —Å–µ–±—è –Ω–µ—Å–æ–æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–∏—è –∫–∞–∂–¥–æ–≥–æ.¬Ý

–ù–µ–∫—Ä–∞—Å–æ–≤—Å–∫–∏–π –≥–µ—Ä–æ–π —É –¢—é—Ç—á–µ–≤–∞ ‚Äî —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ –º–∏—Ä–∞. –§–µ—Ç–æ–≤—Å–∫–∏–π –ø–µ—Ä—Å–æ–Ω–∞–∂ ‚Äî –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏—Ç –∫ —Å–∞–º–æ–º—É –∫—Ä–∞—é –±—ã—Ç–∏—è. –ö –∑–∞–≥–∞–¥–æ—á–Ω–æ–π –ø–µ—Ä–≤–æ–ø—Ä–∏—á–∏–Ω–µ –í—Å–µ–ª–µ–Ω–Ω–æ–π.¬Ý

–§–µ—Ç, –ù–µ–∫—Ä–∞—Å–æ–≤, –¢—é—Ç—á–µ–≤, —Ç—Ä–∏–µ–¥–∏–Ω—ã–π –ë–æ–≥ –ø–æ—ç–∑–∏–∏ —Å–µ—Ä–µ–¥–∏–Ω—ã¬ÝXIX –≤.

Все вместе, втроём, они нашли в русской литературе такие слова, которые являют предел того, что «вообще может сказать человек о мире и о себе» (Ю. Айхенвальд).

–î–µ–ª–∞–ª–∏—Å—å –Ω–∞ –Ω–∏—Ö –∏ –µ–¥–∫–∏–µ –ø–∞—Ä–æ–¥–∏–∏!

–î–æ–±–∞–≤–∏–º, —á—Ç–æ –≤ XIX –≤. –ø–∞—Ä–æ–¥–∏—è –±—ã–ª–∞ –Ω–µ –±–µ—Å—Å—Ç—ã–¥–Ω–æ–π –Ω–∞—Å–º–µ—à–∫–æ–π. –ê ‚Äî –Ω–µ–∫–æ–µ–π –∫–æ–Ω—Ü–µ–Ω—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–π —Ñ–æ—Ä–º–æ–π –∫–∞—Ä–∏–∫–∞—Ç—É—Ä—ã, —ç–ø–∏–≥—Ä–∞–º–º—ã-–≥—Ä–∏–º–∞—Å—ã. –ì–¥–µ —Å–æ–¥–µ—Ä–∂–∞–Ω–∏–µ –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–æ –Ω–µ –Ω–∞ –∞–≤—Ç–æ—Ä–∞. –ê ‚Äî –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ –Ω–µ–ø—Ä–∏–≥–ª—è–¥–Ω–æ–≥–æ (–ª–∏–±–æ –Ω–∞–æ–±–æ—Ä–æ—Ç) –∞–∫—Ç–∞ –∂–∏–∑–Ω–∏. –£–∫–∞–∑–∞–Ω–Ω–æ–≥–æ –≤ –∞–≤—Ç–æ—Ä—Å–∫–∏—Ö —Å—Ç—Ä–æ–∫–∞—Ö.¬Ý

–¢.–µ. —á–µ–º –ø–æ–ø—É–ª—è—Ä–Ω–µ–π –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è, ‚Äî —Ç–µ–º —á–∞—à–µ –Ω–∞ –Ω–∏—Ö —Å–æ—á–∏–Ω—è–ª–∏—Å—å –ø–∞—Ä–æ–¥–∏–∏. –ß—Ç–æ —É–∂ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å ‚Äî –≤ —ç—Ç–æ–º –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–∏ –§–µ—Ç —Å –ù–µ–∫—Ä–∞—Å–æ–≤—ã–º –±—ã–ª–∏ –Ω–∞ –æ—Å—Ç—Ä–∏–µ PR-–∏–≥–ª—ã.¬Ý

Вообще пародия (к тому же фельетоны) 1860—80-х годов — объёмный филологический пласт. Где задор и весёлость сатирической партитуры сменялись разочарованием от неправедно-«глупого» устройства концепции русской жизни. Литературно вырождавшейся к 1880 гг. в убогие беспринципность, беспредметность, тупое «развлекалово».

–ò –Ω–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ –±—ã—Ç—å –ù–µ–∫—Ä–∞—Å–æ–≤—ã–º, –©–µ–¥—Ä–∏–Ω—ã–º –∏ –§–µ—Ç–æ–º (–∞ –§–µ—Ç –ø–∏—Å–∞–ª —á—É–¥–Ω—ã–µ —Å–∞—Ç–∏—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ —Å—Ç–∏—Ö–∏!), —á—Ç–æ–±—ã –∫–æ–º–µ–¥–∏–π–Ω–æ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ–ø–æ–ª–æ–∂–∏—Ç—å –≤–ª–∞—Å—Ç–Ω—ã–º —Ä–µ–ø—Ä–µ—Å—Å–∏—è–º –∏ –∑–∞–∫—Ä—É—á–∏–≤–∞–Ω–∏—é –≥–∞–µ–∫ –∂–∏–≤–æ–π –∫–æ–ª–ª–µ–∫—Ç–∏–≤–Ω—ã–π —Å–º—ã—Å–ª –∏ ‚Äî –≤—ã—Å–æ–∫—É—é —Ö—É–¥–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—É—é —Ä–æ–ª—å. –°—É–¥—å–±–æ–Ω–æ—Å–Ω–æ—Å—Ç—å. –ü–æ-—Ç–æ–ª—Å—Ç–æ–≤—Å–∫–∏ –≤–æ–∑–¥–≤–∏–≥–Ω—É–≤ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å –±–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π, –≤–æ–ø—Ä–æ—Å –¥—É—Ö–∞ –∏ —Å–æ–≤–µ—Å—Ç–∏ –≤–æ –≥–ª–∞–≤—É —É–≥–ª–∞ ‚Äî –≤ –ø–∏–∫—É –∞–Ω—Ç–∞–≥–æ–Ω–∏–∑–º–∞–º. –í –ø–∏–∫—É —Ñ–µ—Ç–æ–≤—Å–∫–æ–π —Å—Ç—Ä–∞—Å—Ç–∏ —Å–∞–º–æ—É–±–∏–π—Å—Ç–≤–∞ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ–ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–≤ –≤–µ—á–Ω—É—é —Ç–µ–º—É –≤–æ—Å–∫—Ä–µ—Å–µ–Ω–∏—è. –ò—Å–∫–æ–Ω–Ω—ã–π –º–æ—Ç–∏–≤ –ø—Ä–µ–æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–∏—è.¬Ý

–í –ª–∏—Ä–∏—á–µ—Å–∫–æ–º –æ–∂–∏–¥–∞–Ω–∏–∏-–ø—Ä–µ–¥–≤–µ—Å—Ç–∏–∏ ¬´–Ω–µ–±–ª–∏–∑–∫–æ–𬪠–Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –±—É–¥—É—â–µ–≥–æ. –ü–æ—Ä–µ—Ñ–æ—Ä–º–µ–Ω–Ω–æ–π –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –º—É–∂–∏—Ü–∫–æ–≥–æ —Å—á–∞—Å—Ç—å—è ‚Äî –≤ –º–µ—á—Ç–∞—Ö –∏ –ø–æ—ç–º–∞—Ö –Ω–∞—à–µ–≥–æ –≥–µ—Ä–æ—è. –ù–∏–∫–æ–ª–∞—è –ê–ª–µ–∫—Å–µ–µ–≤–∏—á–∞ –ù–µ–∫—Ä–∞—Å–æ–≤–∞.¬Ý

–¢–∞–∫ –∂–µ –∏ –≤ –∂–∏–∑–Ω–∏. –û–¥–∏–Ω–∞–∫–æ–≤–æ-—Ä–∞–∑–Ω—ã–µ

Мятежник-Некрасов, проклиная вечные слякоть чувств и несправедливость деяний, воспевает прекраснодушие младых беспечных лет: лубочно-сказочного балагана. Традиционалист-Фет — по-пушкински также отталкиваясь от лицейских, школьных дум и впечатлений — больше обращается к высоте благодушия небес. Более смотрит в радужное далёкое будущее, — чем в прошлое.

В атмосфере довлеющего провокативного реализма оба вместе они создают новое русское слово в стихосложении. Философски обращённое внутрь сознания индивида. В неизведанные глубины духа. Великолепно лицезря, живописуя грязно-потную изнанку рваного тулупчика. В который одет неприкаянный кургузый народ. Вывесив сей тулупчик в шумной замызганной людской знатного дома страстей, — крайне похожего на казино Баден-Бадена.

–ü—É–±–ª–∏—Ü–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –ø–æ–∑–∞–≤—Ç—Ä–∞–∫–∞–≤ —Å –ß–µ—Ä–Ω—ã—à–µ–≤—Å–∫–∏–º-–î–æ–±—Ä–æ–ª—é–±–æ–≤—ã–º. –ü—Ä–æ–∑–∞–∏—á–µ—Å–∫–∏ –æ—Ç–æ–±–µ–¥–∞–≤ —Å –¢–æ–ª—Å—Ç—ã–º –∏ –î–æ—Å—Ç–æ–µ–≤—Å–∫–∏–º, ‚Äî –æ–Ω–∏ –ø—Ä–∏–≥–ª–∞—Å–∏–ª–∏ –Ω–∞ –∑–≤–∞–Ω—ã–π —É–∂–∏–Ω –ß–µ—Ö–æ–≤–∞, –Ω–µ –∞–±—ã –∫–æ–≥–æ. –°–∏–ª–∫–æ–º –≤—Ç–∞—â–∏–≤—à–µ–≥–æ —Å—Ç–æ–Ω—É—â—É—é –ø–æ–¥ –ø—Ä–µ—Å—Å–æ–º —Ü–µ–Ω–∑—É—Ä—ã, –ø–æ–ª–∏—Ü–µ–π—Å–∫–∏—Ö –æ–≥–æ–≤–æ—Ä–æ–∫ –∏ —Ä–µ–ø—Ä–µ—Å—Å–∏–π –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä—É ‚Äî –≤ XX –≤–µ–∫. –ü–æ-–≥–æ–≥–æ–ª–µ–≤—Å–∫–∏ –Ω–∞–¥ –≤—Å–µ–º–∏ –Ω–∞—Å–º–µ—Ö–∞—è—Å—å. –ü–æ-—Ç—É—Ä–≥–µ–Ω–µ–≤—Å–∫–∏ –≤–æ—Å—Å–ª–∞–≤–ª—è—è —Å—Ç–æ–∏—Ü–∏–∑–º –∏ ‚Äî –∑–∞—Ç–∞—ë–Ω–Ω–æ–µ —Å –¥–µ—Ç—Å—Ç–≤–∞ –±—É–Ω—Ç–∞—Ä—Å—Ç–≤–æ. –û–±–∞ ‚Äî –ø–æ-—Ç—é—Ç—á–µ–≤—Å–∫–∏ –æ—Å—Ç–∞–≤–∞—è—Å—å –≤–Ω–µ—à–Ω–µ –±–∞—Ä–∞–º–∏. –ü–æ-—â–µ–¥—Ä–∏–Ω—Å–∫–∏ ‚Äî –∂–∞–¥–Ω—ã–º–∏, —Å–∫—É–ø—ã–º–∏, –æ—Ö–æ—á–∏–º–∏ –¥–æ —Å–æ–º–Ω–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã—Ö —É—Ç–µ—Ö –º–µ—â–∞–Ω–∞–º–∏.¬Ý

*

Шопенгауэрианец Фет сильно хитрил — «крутил», тогда говорили. Весьма перебарщивая в яром поношении всего того, — без чего не было бы житейского благополучия. Не было обожаемого до физических колик… — вожделенного дворянского статуса. Барство! — как много в этом звуке…

–í –±—ã—Ç—É ‚Äî –Ω–µ–≤—ã–Ω–æ—Å–∏–º—ã–π —Å–ª—É–∂–∞–∫–∞. –° –≤–∏–¥—É –±—Ä–∞–≤—ã–π. –í —É—Å–ª–æ–≤–Ω–æ–π –∫–∞–∑–∞—Ä–º–µ ‚Äî –±–µ—Å–ø–æ—â–∞–¥–Ω—ã–π –º–æ–Ω—Å—Ç—Ä —Å –Ω–∞–≥–∞–π–∫–æ–π –Ω–∞ –∏–∑–≥–æ—Ç–æ–≤–∫–µ. –ù–∞ –ø–æ–¥–≤–æ—Ä—å–µ ‚Äî —Å–∫–∞—Ä–µ–¥–Ω—ã–π –ø–æ–º–µ—â–∏–∫ –ì–∞—Ä–ø–∞–≥–æ–Ω. –£–¥–∞—á–ª–∏–≤—ã–π –¥–µ–ª–µ—Ü ‚Äî ¬´–ø–æ—Å—Ç—Ä–µ–ª –≤–µ–∑–¥–µ –ø–æ—Å–ø–µ–ª¬ª. –í —Å–≤–µ—Ç–µ ‚Äî –∂—É—Ç–∫–æ –æ–¥–∏–æ–∑–Ω—ã–π —Ä–µ–∞–∫—Ü–∏–æ–Ω–µ—Ä.¬Ý

Создавалось впечатление, что, не отрицая за собой эту экзистенциальную дихотомию с «тёмным бредом души», Фет ещё больше становился в одиночестве — на бумаге — тончайшим «ласковым» психологом: «…былинки не найдёшь и не найдёшь листа». В тайне от ближних декламирующим приоритет лирического экстаза. Поэтического безумства. Феерию цвета! — что столь приветствуют учебники литературы.

*

То же и Некрасов. Громогласный рупор радикалов, он — прижимистый алчный кулак-барышник. Сквалыга, корыстолюбивый до непорядочности, жульничества. Подлый, двуличный. Герцен называл его не иначе как «гадкий негодяй», «сукин сын» и «шулер».

Так, до краёв вливая за воротник хвалебные оды министру госимущества Михаилу Муравьёву-Виленскому, «Вешателю», — истинному «зверю» по отношению к народу: — Некрасов одномоментно звал (с журнальных страниц) революционную молодёжь в бой. [Фет за это объявил Некрасова продажным рабом, отлучённым от храма поэзии.]

–Ý–∞–∑–≤—Ä–∞—Ç–Ω–∏–∫, —á—Ä–µ–≤–æ—É–≥–æ–¥–Ω–∏–∫ –∏ –∫–∞—Ä—Ç—ë–∂–Ω–∏–∫ ‚Äî –ù–µ–∫—Ä–∞—Å–æ–≤ –ø—É–±–ª–∏—Ü–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –±–µ—Å–ø—Ä–∏–Ω—Ü–∏–ø–Ω–æ –±–∏—á–µ–≤–∞–ª –∏ –ø–µ—Ä–≤–æ–µ, –∏ –≤—Ç–æ—Ä–æ–µ –∏ —Ç—Ä–µ—Ç—å–µ.¬Ý

–ù–µ –ø—Ä–æ—á—å –ø–æ–∂–∏–≤–∏—Ç—å—Å—è –∑–∞ —Å—á—ë—Ç —Å–∏—Ä–æ–≥–æ, —É–±–æ–≥–æ–≥–æ –∏ –Ω–∏—â–µ–≥–æ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–∏–Ω–∞ ‚Äî –ø—Ä–æ–Ω–∏–∫–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ —Å–∏—Ö —É–±–æ–≥–∏—Ö-—Å–∏—Ä—ã—Ö –≤–æ—Å–ø–µ–≤–∞–ª –≤ —Å—Ç–∏—Ö–∞—Ö.¬Ý

*

–ë–µ–∑–æ–±—Ä–∞–∑–Ω–∏—á–∞–Ω–∏—è –§–µ—Ç–∞, —Ä–∞–∑—É–º–µ–µ—Ç—Å—è, —Ç—Ä—É–¥–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Å–∫—Ä—ã—Ç—å –æ—Ç –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–∞. –ü—Ä–æ—Å–∞—á–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å –ø–æ—Ç–∏—Ö–æ–Ω—å–∫—É.

Многие ненавидели в первую очередь его бытовые непотребства: «Я знавал Фета. Он положительный идиот. Идиот, каких мало на свете. Но — с поэтическим талантом», — писал вышеупомянутый Чернышевский сыновьям в 1878 г.

–û–¥–Ω–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ –≤ —Ä–æ–º–∞–Ω–µ –ß–µ—Ä–Ω—ã—à–µ–≤—Å–∫–æ–≥–æ ¬´–ü–æ–≤–µ—Å—Ç–∏ –≤ –ø–æ–≤–µ—Å—Ç–∏¬ª –≥–µ—Ä–æ–∏–Ω—è –∑–∞—è–≤–ª—è–µ—Ç, –¥–µ—Å–∫–∞—Ç—å, –ê—Ñ–∞–Ω–∞—Å–∏–π –§–µ—Ç ‚Äî –¥–∞—Ä–æ–≤–∏—Ç–µ–π—à–∏–π –∏–∑ –ª–∏—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö –ø–æ—ç—Ç–æ–≤. –ü—Ä–∞–≤–¥–∞, –ø–æ—Å–ª–µ –ù–µ–∫—Ä–∞—Å–æ–≤–∞, –ø—Ä–∏—Å–æ–≤–æ–∫—É–ø–ª—è–µ—Ç. –ö —Ç–æ–º—É –∂–µ —Ä–æ–º–∞–Ω –ø—Ä—è–º–æ-—Ç–∞–∫–∏ –∏–∑–æ–±–∏–ª—É–µ—Ç —Ü–∏—Ç–∞—Ç–∞–º–∏ –∏–∑ –§–µ—Ç–∞.¬Ý

*

–≠—Ç–∞ —Ñ–∞—Ç–∞–ª—å–Ω–∞—è –ª–µ—Ä–º–æ–Ω—Ç–æ–≤—Å–∫–∞—è —Ä–∞–∑–±–∞–ª–∞–Ω—Å–∏—Ä–æ–≤–∫–∞ –ø—Ä–∏–≤–µ–ª–∞ –æ–±–æ–∏—Ö –∫ –ø–æ—Å—Ç–∏–∂–µ–Ω–∏—é –±–µ—Å—Å–º—ã—Å–ª–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–Ω–∏—è. –ü–æ–Ω–∏–º–∞–Ω–∏—é –Ω–µ–Ω—É–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∂–∏–∑–Ω–∏, ‚Äî –≤ –æ—Å–Ω–æ–≤—É –∫–æ–µ–π –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–æ —Å—Ç—Ä–∞–¥–∞–Ω–∏–µ. –ò —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å—Ç—Ä–∞–¥–∞–Ω–∏–µ.¬Ý

–§–µ—Ç –ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è –ø–æ–∫–æ–Ω—á–∏—Ç—å —Å —Å–æ–±–æ–π –≤ –Ω–æ—è–±—Ä–µ 1882 –≥. –í —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–∏ –∂–µ—Å—Ç–æ—á–∞–π—à–µ–π –¥–µ–ø—Ä–µ—Å—Å–∏–∏. –í —Ç—è–∂–µ–ª–µ–π—à–µ–π –æ—Ç—Ç–æ–≥–æ –Ω–µ–∑–¥–æ—Ä–æ–≤–æ–π –æ–¥—ã—à–∫–µ.¬Ý

–ù–µ–∫—Ä–∞—Å–æ–≤ —Ç–æ–∂–µ –∂–∞–∂–¥–∞–ª —Å–º–µ—Ä—Ç–∏.¬Ý

–° —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç—å—é –ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞—è –≤—ã–∑–æ–≤—ã –Ω–∞ –¥—É—ç–ª—å, —Å—Ç–∞–≤–∏–ª –∂—ë—Å—Ç–∫–∏–µ —É—Å–ª–æ–≤–∏—è —Å–µ–∫—É–Ω–¥–∞–Ω—Ç–∞–º ‚Äî —Å –Ω–µ–º–∞–ª–æ–π –≤–µ—Ä–æ—è—Ç–Ω–æ—Å—Ç—å—é –ª–µ—Ç–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ –∏—Å—Ö–æ–¥–∞. –Ý–≤–∞–ª—Å—è –≤ –°–µ–≤–∞—Å—Ç–æ–ø–æ–ª—å –Ω–∞ –≤–æ–π–Ω—É.¬Ý

По двое суток лежал у себя в кабинете в страшной беспричинной хандре. Твердя в нетрезвом нервном раздражении, что ему всё опротивело в жизни. А главное — он сам себе противен!

*

–Ý–∞–∑–Ω–∞—è –º–Ω–µ–º–æ–Ω–∏–∫–∞ —Ñ–∏–ª–æ—Å–æ—Ñ—Å–∫–∏—Ö –¥—É–º. –Ý–∞–∑–Ω—ã–µ –∂–∏–∑–Ω–∏, —Å—É–¥—å–±—ã...

–Ý–∞–∑–Ω—ã–µ, –Ω–æ –±–ª–µ—Å—Ç—è—â–∏–µ —Ä–æ–º–∞–Ω—Å—ã –Ω–∞ —Å—Ç–∏—Ö–∏ –æ–±–æ–∏—Ö –ø–æ—ç—Ç–æ–≤. –ü—Ä–æ—á–Ω–æ –∑–∞–∫—Ä–µ–ø–∏–≤—à–∏–µ—Å—è –≤ –∞–Ω–Ω–∞–ª–∞—Ö —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π –∫–ª–∞—Å—Å–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –º—É–∑—ã–∫–∏.

–§–µ—Ç, –Ω–µ—Å–æ–º–Ω–µ–Ω–Ω–æ, –¥–æ–≥–∞–¥—ã–≤–∞–ª—Å—è –æ ¬´–∂–æ—Ä–∂—Å–∞–Ω–¥–∏—Å—Ç—Å–∫–æ–º¬ª ‚Äî m√©nage √Ý trois ‚Äî —Å–µ–º–µ–π–Ω–æ–º ¬´–ª–∏–±–µ—Ä–∞–ª–∏–∑–º–µ¬ª –ù–µ–∫—Ä–∞—Å–æ–≤–∞ —Å —á–µ—Ç–æ–π –ü–∞–Ω–∞–µ–≤—ã—Ö. –í –¥–æ–º–µ –ö—Ä–∞–µ–≤—Å–∫–æ–≥–æ, –≥–¥–µ —Å—Ç—Ä—è–ø–∞–ª—Å—è ¬´–°–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–∏–∫¬ª.¬Ý

–û–Ω –ø–æ—Å–≤—è—Ç–∏–ª –ê. –ü–∞–Ω–∞–µ–≤–æ–π —Å—Ç–∏—Ö–æ—Ç–≤–æ—Ä–µ–Ω–∏–µ ¬´–ù–∞ –î–Ω–µ–ø—Ä–µ –≤ –ø–æ–ª–æ–≤–æ–¥—å–µ¬ª. –ß—Ä–µ–∑–≤—ã—á–∞–π–Ω–æ –±–ª–∏–∑–∫–æ–µ –ø–æ —Å–º—ã—Å–ª–æ–≤–æ–º—É –Ω–∞–ø–æ–ª–Ω–µ–Ω–∏—é –∂–µ–ª–∞–Ω–∏—è–º-—Å—Ç—Ä–µ–º–ª–µ–Ω–∏—è–º –≤ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è—Ö –ù–µ–∫—Ä–∞—Å–æ–≤–∞. –ß—Ç–æ —Ç–æ—Ç, –±–µ—Å—Å–ø–æ—Ä–Ω–æ, –æ—Ç–º–µ—Ç–∏–ª. –ò, –Ω–µ–≤–∑–∏—Ä–∞—è –Ω–∞ –Ω–µ–æ–¥–∏–Ω–∞–∫–æ–≤–æ–µ, ‚Äî —Å –ø—Ä–∏—â—É—Ä–æ–º, ‚Äî –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–µ –∫ –Ω–µ–º—É —Å–æ–±—Ä–∞—Ç—å–µ–≤ –ø–æ —Ü–µ—Ö—É, —Ç–µ–ø–ª–æ –ø–æ—Ö–≤–∞–ª–∏–ª —Ä–æ–≤–µ—Å–Ω–∏–∫–∞-–§–µ—Ç–∞. –û–±–Ω—è–ª –µ–≥–æ –∏ —Ä–∞—Å—Ü–µ–ª–æ–≤–∞–ª.¬Ý

–ù–∞–≤–µ—Ä–Ω—è–∫–∞ –ø—Ä–æ–≤–∏–¥—á–µ—Å–∫–∏ –∑–Ω–∞—è –Ω–∞–ø–µ—Ä—ë–¥, –º–æ–ª, –ø–∞–º—è—Ç—å –æ –≥–Ω—É—Å–Ω–æ–π –∫—É—Ö–æ–Ω–Ω–æ–π –±—ã—Ç–æ–≤—É—Ö–µ –∏ —Å—Ç—ã–¥–Ω—ã—Ö –±–µ–∑–æ–±—Ä–∞–∑–∏—è—Ö –ø–æ—Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–Ω–æ —Å–æ–π–¥—É—Ç –Ω–∞ –Ω–µ—Ç –≤ –±–µ—Å–∫—Ä–∞–π–Ω–µ–º —Ç–µ—á–µ–Ω–∏–∏ —Ä–µ–∫–∏ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏.¬Ý

–û—Å—Ç–∞–Ω–µ—Ç—Å—è ‚Äî –ª–∏—à—å –ø–æ—ç–∑–∏—è. –õ–∏—à—å —á–∏—Å—Ç—ã–µ, —Å–≤–µ—Ç–ª—ã–µ –Ω–æ—Ç—ã –≤–µ–ª–∏–∫–æ–π (–ø—É—Å—Ç—å –Ω–µ—Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω–æ–π) –ø–∞—Ä—Ç–∏—Ç—É—Ä—ã –¥–∏–æ–Ω–∏—Å–∏–π—Å–∫–∏—Ö —Å—É–¥–µ–±.¬Ý

¬Ý