–°–∏–Ω–æ–ª–æ–≥–∏—è –≤ –æ–±–ª–æ–∂–∫–µ –ª–∞–≤–±—É—Ä–≥–µ—Ä–∞

–°–∏–Ω–æ–ª–æ–≥–∏—è –≤ –æ–±–ª–æ–∂–∫–µ –ª–∞–≤–±—É—Ä–≥–µ—Ä–∞

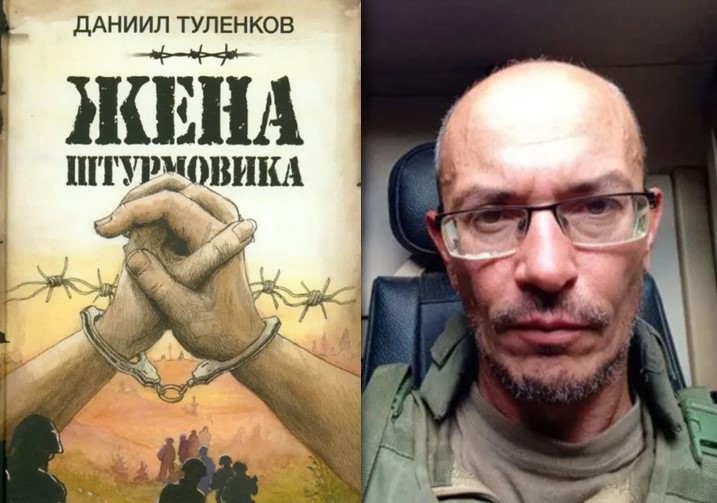

В. Чекунов «Шанхай. Любовь подонка»; М., «АСТ», 2010

–Ý–æ–º–∞–Ω –í–∞–¥–∏–º–∞ –ß–µ–∫—É–Ω–æ–≤–∞ —è —á–∏—Ç–∞–ª –¥–æ–ª–≥–æ, –æ–∫–æ–ª–æ –¥–≤—É—Ö –º–µ—Å—è—Ü–µ–≤, —Å –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω—ã–º–∏ –ø–µ—Ä–µ—Ä—ã–≤–∞–º–∏ –Ω–∞ –∞–∫—É–Ω–∏–Ω—ã—Ö –∏ –ø–µ–ª–µ–≤–∏–Ω—ã—Ö. –ß—Ç–æ, –≤ –∏—Ç–æ–≥–µ, –æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å –∫ –ª—É—á—à–µ–º—É: –∫–∞–±—ã –æ–¥–æ–ª–µ–ª –µ–≥–æ –≤ –æ–¥–∏–Ω –ø—Ä–∏—Å–µ—Å—Ç, —Ç–æ –∑–∞–ø–æ–º–Ω–∏–ª –±—ã —Ç–µ–∫—Å—Ç –∫–∞–∫ –ª–∞–≤–±—É—Ä–≥–µ—Ä, –ø–µ—Ä–µ–≥—Ä—É–∂–µ–Ω–Ω—ã–π –Ω–µ–Ω—É–∂–Ω—ã–º–∏ –¥–µ—Ç–∞–ª—è–º–∏. –ù–æ –ø–æ —Å—á–∞—Å—Ç—å—é –±—ã–ª–æ –≤—Ä–µ–º—è –ø–æ–Ω—è—Ç—å: –Ω–µ –≤—Å–µ —Ç–∞–º –Ω–∞—Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ.

***

–ù–∞ –ø–µ—Ä–≤—ã–π –≤–∑–≥–ª—è–¥ –º—ã –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –∏–º–µ–µ–º –¥–µ–ª–æ —Å –ª–∞–≤–±—É—Ä–≥–µ—Ä–æ–º: –æ–Ω–∏ –ª—é–±–∏–ª–∏ –¥—Ä—É–≥ –¥—Ä—É–≥–∞, –∞ –æ–Ω–∞ –≤–∑—è–ª–∞ –∏ –ø–æ–≥–∏–±–ª–∞ ‚Äì –≤ –ª–æ—Ö–º–æ—Ç—å—è –∏—Å—Ç—Ä–µ–ø–∞–Ω–Ω—ã–π 36-–π —Å—é–∂–µ—Ç –ü–æ–ª—å—Ç–∏. –¢–∏–ø–∞, —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–∞—è —Ä–µ–¥–∞–∫—Ü–∏—è –Ý–∞–¥–∑–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ, –¥–µ–≤–æ—á–∫–∏ –≤ —Å–æ–ø–ª—è—Ö, –∞–≥–∞. –¢–∞–∫ –≤–µ–¥—å –∏ –ø—å–µ—Å–∞ –Ý–∞–¥–∑–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –Ω–∞ –ø–æ–≤–µ—Ä–∫—É –º–Ω–æ–≥–æ —É–º–Ω–µ–µ –∏ —Å–ª–æ–∂–Ω–µ–µ –ª–∞–≤–±—É—Ä–≥–µ—Ä–∞‚Ķ –≤–ø—Ä–æ—á–µ–º, –Ω–µ –æ —Ç–æ–º —É –Ω–∞—Å —Ä–µ—á—å.

–ì–ª–∞–≤–Ω—ã–π –≥–µ—Ä–æ–π ¬´–®–∞–Ω—Ö–∞—謪, ‚Äì —Ç–µ–∑–∫–∞ –∞–≤—Ç–æ—Ä–∞, –∫—Å—Ç–∞—Ç–∏, ‚Äì –ø–æ —Å–∞–º–æ–µ –Ω–µ–∫—É–¥–∞ —É–≤—è–∑ –≤ –Ω–∞–¥—Ä—ã–≤–Ω–æ–º –¥–æ—Å—Ç–æ–µ–≤—Å–∫–æ–º —Ä–æ–º–∞–Ω–µ —Å–æ —Å—Ç–µ—Ä–≤–æ–∑–Ω–æ–π –±—ã–≤—à–µ–π –∂–µ–Ω–æ–π –ò–Ω–∫–æ–π: –±–µ—Å–∫–æ–Ω–µ—á–Ω–∞—è —Ü–µ–ø—å —É–Ω–∏–∂–µ–Ω–∏–π, –∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ-—Ç–æ. –í–∞–¥–∏–º –ø—Ä–µ–±—ã–≤–∞–µ—Ç –≤ –¥–≤—É—Ö —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏—è—Ö ‚Äì –ª–∏–±–æ –ø—å—è–Ω, –ª–∏–±–æ —Å –±–æ–¥—É–Ω–∞ –∏ —Å –±–æ–ª–µ–∑–Ω–µ–Ω–Ω—ã–º —É–¥–æ–≤–æ–ª—å—Å—Ç–≤–∏–µ–º —Å—á–∏—Ç–∞–µ—Ç —á–µ—Ä–µ–ø–∫–∏. –î—Ä—É–≥–∏—Ö –∑–∞–Ω—è—Ç–∏–π –Ω–µ—Ç –∏ –Ω–µ –ø—Ä–µ–¥–≤–∏–¥–∏—Ç—Å—è. –°–ø–∞—Å–µ–Ω–∏–µ–º —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏—Ç—Å—è –ø—Ä–∏–≥–ª–∞—à–µ–Ω–∏–µ –Ω–∞ —Ä–∞–±–æ—Ç—É –≤ –®–∞–Ω—Ö–∞–π. –ò —É–∂ —Ç–µ–º –ø–∞—á–µ –Ω–æ–≤–∞—è –ª—é–±–æ–≤—å, —Å—Ç—É–¥–µ–Ω—Ç–∫–∞ –õ–∏ –ú—ç–π. –Ý–µ—Ü–∏–¥–∏–≤ –ø–æ–¥–∫—Ä–∞–ª—Å—è –Ω–µ–∑–∞–º–µ—Ç–Ω–æ, –∏ –≤—Å–µ –∑–∞–≤–µ—Ä—Ç–µ. –ò–∑ –∫—Ä—É–≥–æ–≤–µ—Ä—Ç–∏ –∏–∑–º–µ–Ω –í–∞–¥–∏–º –≤—ã—Ö–æ–¥–∏—Ç –≤ —Ç–≤–µ—Ä–¥–æ–π —É–≤–µ—Ä–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏: –µ–º—É –Ω—É–∂–Ω–∞ –æ–¥–Ω–∞ –õ–∏ –ú—ç–π. –ù–æ —Ç–∞ –≥–∏–±–Ω–µ—Ç –≤ –í—ç–Ω—å—á—É–∞–Ω—å—Å–∫–æ–º –∑–µ–º–ª–µ—Ç—Ä—è—Å–µ–Ω–∏–∏.

Вроде бы немудрящая love story, и ничего кроме. Да это лишь фабула, поверхностный слой текста толщиной в 10 микрон. Под ним открывается идейный пласт, вполне китайского, буддийского свойства: счастье эфемерно, страдание вечно. Не знаю, уместно ли цитировать хокку применительно к «Шанхаю», но Дзёсо тут очень уж к месту:

¬´–ú–æ—Ç—ã–ª–µ–∫-–æ–¥–Ω–æ–¥–Ω–µ–≤–∫–∞!

–ó–∞ –º–æ–≥–∏–ª—å–Ω—ã–º —Ö–æ–ª–º–æ–º

Ты живешь – да и только».

–Ý–∞–¥–æ—Å—Ç—å –Ω–µ –±—ã–≤–∞–µ—Ç –¥–æ–ª–≥–æ–π, —ç—Ç–æ –ø—Ä–µ—Ä–æ–≥–∞—Ç–∏–≤–∞ –≥–æ—Ä—è. –ò –ª—é–±–æ–π –Ω–∞—à –∫–æ—Ä–∞–±–ª–∏–∫, ‚Äì –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂—É –∞–Ω–∞–ª–æ–≥–∏–∏ —Å –Ý–∞–¥–∑–∏–Ω—Å–∫–∏–º, ‚Äì –∏–∑ –≥–∞–∑–µ—Ç—ã –≤—á–µ—Ä–∞—à–Ω–µ–π. –í–æ–∑—Ä–∞–∂–∞—Ç—å –æ–∑–Ω–∞—á–∞–µ—Ç —Å–ø–æ—Ä–∏—Ç—å —Å —Å—É–¥—å–±–æ–π, ‚Äì –∞ –æ–Ω–∞ –æ–ø–ø–æ–Ω–µ–Ω—Ç–æ–≤ –Ω–µ –∂–∞–ª—É–µ—Ç. ¬´–®–∞–Ω—Ö–∞–𬪠–∏–ª–ª—é—Å—Ç—Ä–∏—Ä—É–µ—Ç —ç—Ç–æ –±–æ–ª–µ–µ —á–µ–º –Ω–∞–≥–ª—è–¥–Ω–æ.

–Ý–æ—Å—Å–∏—è –ø—Ä–æ–≤–æ–∂–∞–µ—Ç –ø—Ä–æ—Ç–∞–≥–æ–Ω–∏—Å—Ç–∞ –∫–∞—Ç–∞—Å—Ç—Ä–æ—Ñ–æ–π ‚Äì –≤–∑—Ä—ã–≤–æ–º –Ω–∞ –ö–∞—à–∏—Ä—Å–∫–æ–º —à–æ—Å—Å–µ: –≥—Ä–æ–º–∞–¥–∞ –∂–∏–ª–æ–≥–æ –¥–æ–º–∞ –≤ –æ–¥–Ω–æ—á–∞—Å—å–µ –ø—Ä–µ–≤—Ä–∞—â–∞–µ—Ç—Å—è –≤ –≥—Ä—É–¥—É –±–∏—Ç–æ–≥–æ –∫–∏—Ä–ø–∏—á–∞. –¢–µ—Ä–∞–∫—Ç, –¥–µ–ª–æ —Ä—É–∫ —á–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ—Å–∫–∏—Ö, –º–æ–≥ –±—ã —Å—Ç–∞—Ç—å –Ω–∞–∑–∏–¥–∞–Ω–∏–µ–º, ‚Äì –∞–Ω –Ω–µ—Ç, –í–∞–¥–∏–º –Ω–µ —É—Ç—Ä—É–¥–∏–ª—Å—è –∏–∑–≤–ª–µ—á—å –∏–∑ —Å–∏—Ç—É–∞—Ü–∏–∏ —É—Ä–æ–∫: –ø–æ–∑–≤–æ–ª–∏–ª —Å–µ–±–µ –ª—é–±–∏—Ç—å, –±—É–¥—Ç–æ –¥–≤–∞ –≤–µ–∫–∞ —Å–µ–±–µ –Ω–∞–º–µ—Ä–∏–ª. –ò –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å–µ–±–µ. –ü–æ—Ç–æ–º—É –≤ —Ñ–∏–Ω–∞–ª–µ —Å—É–¥ –Ω–∞–¥ –Ω–µ–ø—Ä–æ—Å—Ç–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º —Å–≤–æ–µ–≤–æ–ª–∏–µ–º –≤–µ—Ä—à–∞—Ç —É–∂–µ –Ω–µ –ª—é–¥–∏ ‚Äì —Å—Ç–∏—Ö–∏—è.

Стихии вообще заслуживают отдельного разговора, ибо это фундамент символики «Шанхая».

Героя на всем протяжении романа сопровождает вода в том или ином виде – дождь во время свиданий с Инкой и Ли Мэй, штормовая волна после случайного секса с проституткой. Вода – порождение Инь, женского начала, ночной, темной, потусторонней силы. Ее знак – триграмма Кань, бездна, что является герою в снах: «Я стою по колено в воде, увязая босыми ступнями в иле, и разглядываю темную воду. Там – жутковатый омут». Второй сон – и того страшнее: «Голый, я стоял по пояс в воде, холодной и непрозрачной. Схватил нечто скользкое – обеими руками. Выбежал на пустой песчаный берег. Сквозь мои пальцы, будто дохлая медуза, струился, стекал тягучими каплями гнилой кусок мяса. Гнилое сердце…»

Агрессия бездны постоянно возрастает: Вадим дважды едва не тонет – сначала в море, потом в шанхайской речке. Вряд ли стоит это комментировать – аллегория вполне понятная.

Еще одна эманация женского начала – земля – выступает вершительницей судеб. В пятичленной даосской структуре мироздания У-син стихии взаимодействуют по-гегелевски, не только едины, но и противоборствуют, земля засыпает воду: Ли Мэй гибнет во время землетрясения, что тоже не нуждается в пояснениях.

–Ý–∞–∑ —É–∂ —Ä–µ—á—å –æ —Å–∏–º–≤–æ–ª–∏–∫–µ, –≥—Ä–µ—Ö –Ω–µ —Ä–∞—Å—Ç–æ–ª–∫–æ–≤–∞—Ç—å –≥–µ—Ä–æ–∏–Ω—é. –õ–∏ –ú—ç–π, –¶–≤–µ—Ç–æ–∫ –°–ª–∏–≤—ã ‚Äì –∫—Ä–∞—Å–æ—Ç–∞, –Ω–µ–ø–æ—Ä–æ—á–Ω–æ—Å—Ç—å –∏ –Ω–∞–¥–µ–∂–¥–∞. –û–¥–Ω–∞–∫–æ –º—ç–π—Ö—É–∞, –Ω–µ –±—É–¥–µ–º –∑–∞–±—ã–≤–∞—Ç—å, —Ä–∞—Å—Ü–≤–µ—Ç–∞–µ—Ç –∑–∏–º–æ–π. –¢–æ—á–Ω–æ —Ç–∞–∫ –∂–µ, –Ω–µ—Å–≤–æ–µ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏—Ç –≤ –∂–∏–∑–Ω—å –í–∞–¥–∏–º–∞ –Ω–æ–≤–∞—è –ª—é–±–æ–≤—å, –∫–æ–≥–¥–∞ —Å—Ç–∞—Ä–æ–µ –µ—â–µ –Ω–µ –æ—Ç–±–æ–ª–µ–ª–æ ‚Äì –Ω–æ –æ–± —ç—Ç–æ–º –≤ —Å–≤–æ–π —á–µ—Ä–µ–¥. –¶–≤–µ—Ç–æ–∫ —Å–ª–∏–≤—ã –∫—Ä–∞—Å–Ω–æ–≥–æ —Ü–≤–µ—Ç–∞; –õ–∏ –ú—ç–π –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–µ—Ç —á–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª—é –≤ –∫—Ä–∞—Å–Ω—ã—Ö –Ω–∞—Ä—è–¥–∞—Ö, –∞ –¥–ª—è –∫–∏—Ç–∞–π—Ü–∞ —ç—Ç–æ –¥–æ–±—Ä–∞—è –ø—Ä–∏–º–µ—Ç–∞: —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç—å –∏ –ø—Ä–æ—Ü–≤–µ—Ç–∞–Ω–∏–µ.

Надо бы вспомнить и пляжную подружку героя – проститутку Хуан Хуа, Желтый Цветок. Персонаж эпизодический, но архизначимый: желтый в китайском буддизме – цвет отрешенности от мирского. Парадокс, но именно Хуан Хуа излечивает Вадима от разрушительной тяги к бывшей жене: «Я просто освободился от Инны». А если снова вспомнить об У-син, то желтый – это цвет земли…

¬´–®–∞–Ω—Ö–∞–𬪠–ø—Ä–æ–Ω–∏–∑–∞–Ω –ø–æ–¥–æ–±–Ω—ã–º–∏ –∞—Å—Å–æ—Ü–∏–∞—Ç–∏–≤–Ω—ã–º–∏ —Å–≤—è–∑—è–º–∏. –í.–ß. –Ω–∞ —Ä–µ–¥–∫–æ—Å—Ç—å –Ω–µ –ª–∞—Å–∫–æ–≤ —Å —á–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª–µ–º ‚Äì –≤–µ–¥—å –Ω–µ –ø–æ–π–º–µ—Ç –±–æ–ª–µ–∑–Ω—ã–π –Ω–∞–º–µ–∫–æ–≤, –∫–æ–ª–∏ –Ω–µ –∑–Ω–∞–∫–æ–º —Å —Å–∏–Ω–æ–ª–æ–≥–∏–µ–π —Ö–æ—Ç—è –±—ã –ø–æ–≤–µ—Ä—Ö–Ω–æ—Å—Ç–Ω–æ.¬Ý

Что гораздо хуже, герой к ним фатально глух. Вадим, в отличие от Чекунова, даже не пытается к ним прислушаться, замкнут в скорлупе европейской культуры и по-европейски самоуверен: «Человек – сам себе хозяин». Хотя Китай постоянно внушает ему обратное. Двухметровый атлет всухую проигрывает шутливый поединок китайскому старичку-физкультурнику – кричащая, ей-Богу, подсказка. Но Запад есть Запад, Восток есть Восток…

***

–Ý–æ–º–∞–Ω –ß–µ–∫—É–Ω–æ–≤–∞ ‚Äì —ç—Ç–æ –∫—Ä–∞—Ç–∫–∏–π –∫—É—Ä—Å –∫–∏—Ç–∞–∏—Å—Ç–∏–∫–∏ –≤ –æ–±–ª–æ–∂–∫–µ –ª–∞–≤–±—É—Ä–≥–µ—Ä–∞, –Ω–µ –ª–µ–Ω–∏—Ç–µ—Å—å –ª–∏—à—å —á–∏—Ç–∞—Ç—å –∏ –≤–¥—É–º—ã–≤–∞—Ç—å—Å—è. –í–æ–æ–±—â–µ, –ö–∏—Ç–∞–π ‚Äì –±–µ—Å—Å–ø–æ—Ä–Ω–∞—è –∞–≤—Ç–æ—Ä—Å–∫–∞—è —É–¥–∞—á–∞. –ë–ª–µ—Å–∫ –∏ –Ω–∏—â–µ—Ç–∞ –®–∞–Ω—Ö–∞—è ‚Äì –≤–µ–ª–∏–∫–æ–ª–µ–ø–Ω–æ–≥–æ –∏ –Ω–∏—á—Ç–æ–∂–Ω–æ–≥–æ, –±–ª–∞–≥–æ—É—Ö–∞–Ω–Ω–æ–≥–æ –∏ —Å–º–µ—Ä–¥—è—â–µ–≥–æ, –Ω–µ–Ω–∞–≤–∏—Å—Ç–Ω–æ–≥–æ –∏ –ª—é–±–∏–º–æ–≥–æ ‚Äì —ç—Ç–æ —Å–¥–µ–ª–∞–Ω–æ –Ω–∞ —Å–æ–≤–µ—Å—Ç—å. –ù–µ –∑–Ω–∞—é, –µ—Å—Ç—å –ª–∏ –≤ –Ω–æ–≤–æ–π —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π –ø—Ä–æ–∑–µ –∞–Ω–∞–ª–æ–≥–∏, ‚Äì –ë–æ–≥–¥–∞–Ω–æ–≤–∞ —Å –µ–µ —Ç—É—Ä–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–º–∏ –≤–ø–µ—á–∞—Ç–ª–µ–Ω–∏—è–º–∏ –∏ –∑–∞ —É—à–∏ –ø—Ä–∏—Ç—è–Ω—É—Ç–æ–π –º–∏—Ñ–æ–ø–æ—ç—Ç–∏–∫–æ–π, –∑–Ω–∞–º–æ, –Ω–µ –≤ —Å—á–µ—Ç. –ü–æ—Ç–æ–º—É –ø–æ–ª–∞–≥–∞—é, —á—Ç–æ –ß–µ–∫—É–Ω–æ–≤ –æ—Ç–∫—Ä—ã–ª –Ω–∞—à–µ–π –ø—É–±–ª–∏–∫–µ —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω—ã–π –∫–∏—Ç–∞–π—Å–∫–∏–π –º–µ–≥–∞–ø–æ–ª–∏—Å. –ö–∞–∫ –≥–æ–≤–æ—Ä—è—Ç —é—Ä–∏—Å—Ç—ã, –ø–æ–∫–∞ –Ω–µ –¥–æ–∫–∞–∑–∞–Ω–æ –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ–µ.

Вторая авторская удача – Вадим. Образ неоднозначный и в силу своей неоднозначности живой. Сочетание физической силы и моральной слабости, недурного образования и спорадической интеллектуальной импотенции, неспособности понять прозрачные знаки судьбы… впрочем, пусть бросит в него камень, кто без греха. Я не брошу: сам такой.

Ли Мэй, сколько могу судить, удалась хуже. Барышня выглядит довольно шаблонно, будто сошла со страниц Би Сяошэна или Пу Сунлина: стройностью своей она унизила копье, а изяществом движений и мудростью речей превзошла Си-ван-му… Знакомо, правда? Это не характер, это свод канонических женских добродетелей: преданная, понимающая, покорная девственница без единого изъяна. Активистка-комсомолка-спортсменка и просто красавица. Не любить такую, конечно, нельзя: идеал же. А вот усомниться в правдоподобии – можно и должно: идеал, говорил товарищ Ленин, есть желаемое высшее. Желаемое, но не сущее. В итоге прав оказался Су Дунпо: «Красота сливы превосходит вкус ее плодов».

Что еще поставлю В.Ч. в укор – стилистическую аритмию. Я не особый любитель минимализма, да это чистой воды вкусовщина: кому арбуз, кому свиной хрящик. Не принимайте во внимание. Но чего, по-моему, категорически не следовало делать, так это внедрять в скупой язык романа сомнительного качества тропы в духе «ехидных детективов» покойного Арбитмана: «Ненависть к местным баскетболистам улеглась, но тут же собралась вновь в плотную тучу, вырвалась из груди осиным роем, черным сгустком рванула прочь. Нарастая, понеслась, подобно песчаной буре, в сторону севера – на Пекин!» Пассажи такого рода выглядят в тексте инородными телами. Благо они редки. Обычно Чекунову хватает двух-трех слов, чтобы передать суть явления: смазанный скоростью пейзаж или питерская алкогольная смердяковщина – точнее, пожалуй, и не скажешь.

–Ý–µ–µ—Å—Ç—Ä –∑–∞—Å–ª—É–≥ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–µ—Ç –ø—Å–∏—Ö–æ–ª–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–∞—è –¥–æ—Å—Ç–æ–≤–µ—Ä–Ω–æ—Å—Ç—å ‚Äì —Ä–µ—á—å –≤ –ø–µ—Ä–≤—É—é –æ—á–µ—Ä–µ–¥—å –æ –í–∞–¥–∏–º–µ. –ï—Å–ª–∏ –ø–æ–º–Ω–∏—Ç–µ, —è –Ω–∞—á–∞–ª —Å –Ω–µ–Ω—É–∂–Ω—ã—Ö –¥–µ—Ç–∞–ª–µ–π. –ù–æ –Ω–µ –Ω—É–∂–Ω—ã –æ–Ω–∏ –ª–∏—à—å –Ω–∞ –ø–µ—Ä–≤—ã–π –≤–∑–≥–ª—è–¥, –Ω–∞ —Å–∞–º–æ–º –¥–µ–ª–µ –æ–Ω–∏ –≤–µ—Ä–Ω–æ –ø–µ—Ä–µ–¥–∞—é—Ç —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–µ –≤—ã–≥–æ—Ä–µ–≤—à–µ–≥–æ, –æ–ø—É—Å—Ç–æ—à–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º—É –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–µ—Ç—Å—è, –∫—Ä–æ–º–µ –∫–∞–∫ —Ç—É–ø–æ —Ñ–∏–∫—Å–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å –æ–∫—Ä—É–∂–∞—é—â–µ–µ. –£–∑–Ω–∞–≤–∞–µ–º–æ: –º–æ–π –ø—Ä–∏—è—Ç–µ–ª—å, –ø–æ—Ö–æ—Ä–æ–Ω–∏–≤ –∂–µ–Ω—É, –±√≥–ª—å—à—É—é —á–∞—Å—Ç—å –¥–Ω—è —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –≤ –æ–∫–Ω–æ ‚Äì –∫ –ø—Ä–æ—á–µ–º—É –¥—É—à–∞ –Ω–µ –ª–µ–∂–∞–ª–∞. –í–∞–¥–∏–º ‚Äì —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ –±–µ–∑ –Ý–æ–¥–∏–Ω—ã, –±–µ–∑ –∑–Ω–∞–º–µ–Ω–∏, –±–µ–∑ —Å–µ–º—å–∏, –±–µ–∑ –ë–æ–≥–∞. –ò –º–∞–µ—Ç—Å—è –Ω–µ —Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ –∞–ª–∫–æ–≥–æ–ª—å–Ω—ã–º, —Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –¥—É—Ö–æ–≤–Ω—ã–º –ø–æ—Ö–º–µ–ª—å–µ–º: ¬´–∑–∞–ø–æ–ª–∑–∞–ª–∞ –≤ –º–æ–∑–≥–∏ –∞–±—Å—Ç–∏–Ω—É—Ö–∞ –Ω–µ–ø–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ–π, –Ω–µ—Ö–∏–º–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥—㬪. –ß—Ç–æ –≤ –∏—Ç–æ–≥–µ –æ–±–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è —Å–∞—Ä—Ç—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–π –º–µ—Ç–∞—Ñ–∏–∑–∏—á–µ—Å–∫–æ–π —Ç–æ—à–Ω–æ—Ç–æ–π, –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥—è—â–µ–π –≤ —Ñ–∏–∑–∏—á–µ—Å–∫—É—é: —Å–ª–æ–≤–æ ¬´–±–ª–µ–≤–∞—Ǘ嬪 —Å –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥–Ω—ã–º–∏ –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä—è–µ—Ç—Å—è –≤ —Ä–æ–º–∞–Ω–µ –ø–æ–ª—Ç–æ—Ä–∞ –¥–µ—Å—è—Ç–∫–∞ —Ä–∞–∑.

Метания героя между Инкой и Ли Мэй тоже более чем правдоподобны: старое, повторюсь, еще не до конца отболело, а новое не вполне устоялось. И сдуру откусываешь больше, чем можешь проглотить…

На этой коллизии держится лейтмотив текста, его сюжетная и композиционная контроверза. Надрывная русская любовь рифмуется со счастливой китайской. Первая имеет быть в угрюмых питерских декорациях: промозглая зима, ржавые крыши, запах кошачьей мочи и нордические шпили, что кажутся заточками в рукаве урки. Шанхай зарифмован с Питером: то же обилие воды и скульптурных львов. Однако роман с Ли Мэй происходит на фоне весенней парковой зелени под перезвон китайских колокольчиков. Это я снова насчет У-син с его единством и борьбой…

***

–ü—Ä–æ—à—É –ø—Ä–æ—â–µ–Ω–∏—è: —è –≤—Å–µ –æ —Å–≤–æ–µ–º, –∞ —á–µ–º —É –≥–µ—Ä–æ—è –¥–µ–ª–æ –∫–æ–Ω—á–∏–ª–æ—Å—å –∏ —Å–µ—Ä–¥—Ü–µ —É—Å–ø–æ–∫–æ–∏–ª–æ—Å—å?

После гибели Ли Мэй Вадим уединяется в деревне и, выпив все наличное бухло, собирается наложить на себя руки – заряжает «зауэр» пятым номером. Но в последний момент палит в утку. Вроде бы моральный крах. Вроде бы окончательное признание собственной слабости. Вот именно: вроде бы.

Давайте посмотрим на ситуацию глазами китайца – к чему, собственно, Чекунов нас и подталкивал 288 страниц подряд.

Лао-цзы учил: «Человек при своем рождении нежен и слаб, а при наступлении смерти тверд и крепок. Твердое и крепкое – это то, что погибает, а нежное и слабое – это то, что начинает жить».

И: ничто не окончательно. За 63-й гексаграммой «Книги перемен» Цзи Цзи – «Уже конец» следует 64-я Вэй Цзи – «Еще не конец». Думаю, есть у Вадима перспективы.

***

А напоследок я скажу о перспективах прозаика Чекунова. «Шанхай» по сравнению с прямолинейной и вполне однозначной «Кирзой» стал несомненным прогрессом. Сейчас, насколько знаю, В.Ч. намерен привести в порядок свои разрозненные «китайские этюды». И хорошо, кабы и впрямь привел.

Правда, литкритика всегда казалась мне билетом в один конец. Но мы только что выяснили: ничто не окончательно, Вэй Цзи…