Два рассказа

Два рассказа

Малая Тумна – великая Тумна...

Из путевых блокнотов

Те, кто бывал со мною в дальних поездках по главным дорогам нашего необъятного Красноярья – хоть в енисейском, хоть в ачинском, хоть в канском или минусинском направлениях (но особенно в последнем, южном), – подтвердят, что я люблю в пути вспоминать о разных событиях, о людях и примечательных фактах, связанных с теми или иными местами, мелькающими за окнами автомобиля. А этих воспоминаний в моей памяти хранится уйма с гаком, ибо, как уже отмечал не однажды, поездить мне на веку довелось немало. И в силу подвижной профессии, и просто по природной «охоте к перемене мест», выражаясь словами поэта…

Положим, на пути из Красноярска в Абакан, когда за спуском к Балахте остаётся позади старинная автозаправка, в прежние времена бывшая единственной на этом перегоне, то слева за нею, в глубине пологого склона, показывается на минутку деревня Малая Тумна. Так вот, проезжая мимо неё, я обычно запеваю собственную песню, состоящую всего из одной строчки: «Малая Тумна – великая Тумна…» На мотив широко известной когда-то не песни даже, а этакой торжественной кантаты «Малая Земля – великая земля», созданной в брежневскую эпоху с явным намёком на участие самого генсека в героической защите той земли от фашистских захватчиков. И далее, в ответ на вопросительные взгляды спутников, рассказываю историю, имеющую прямое отношение к этой самой деревеньке, что промелькнула слева от магистрали. Историю, может, и незатейливую, но почему-то запавшую в душу и живо памятную до сей поры…

Однажды поздней осенью, уже по снежку, по белотропу, как говорят охотники, возвращались мы с боевым шофёром известинского корпункта Валей Михаревым из командировки в наши любимые южные районы – Минусинский, Курагинский, Каратузский… И когда, пересекая балахтинскую холмистую лесостепь, проехали сворот на Приморск и покатили под горку к Малой Тумне, вдруг впереди нас из придорожного леса вынырнул небольшенький мужичок в шапке, в чернёном полушубке, в синих штанах, заправленных в катанки, и проворно, с перебежками, затрусил вниз по обочине. При этом он то и дело оглядывался и как-то странно держал на отлёте левую руку, словно бы голосовал перед попутками. Но попутки эти, в основном легковые машины, обгонявшие нас, проскакивали и мимо странного пешехода. А когда мы на своём не слишком расторопном уазике нагнали его, то я разглядел, что под мужской ушанкой была женщина, притом весьма немолодая: из-под шапки выбивались седые пряди, обрамляя худые ввалившиеся щёки. А вся кисть её руки, вытянутой в сторону, была бордовой от запёкшейся крови. По моей отмашке шофёр подрулил к бабке поближе и притормозил. Я открыл дверцу, обращённую к ней, и крикнул:

– Что-то случилось? Нужна помощь?

Бабка шагнула к машине и, покачав окровавленной рукой, певуче заговорила, почти запричитала:

– Ох, милые мои, стряслось такое, что не дай бог! Пошла я, старая галоша, в энтот лес, думала хворосту нарубить вязанку-другую на растопку, да так секанула, аж до самой кости, по руке топором, что бросила его прямо у валежины. И вот бегу домой… Поди, ещё фершалку застану на месте… Вишь, кровишша-то хлещет… Может, подбросите до своротка к нашей Тумне, а?

С кончиков пальцев и впрямь капала кровь, метя снег красными пятнами.

– Подбросим, но сперва подлечим! – отозвался Валентин.

Он тут же выдернул из дверного кармана походную аптечку, выскочил из кабины, махнул мне и подбежал к незадачливой дроворубице. Ловко (не зря отслужил недавно в пограничниках) обработал рану между указательным и большим пальцем, оказавшуюся действительно обширной и глубокой. Потом туго-натуго перевязал руку и даже подвесил на бинте, закинув ленту за шею. Я, как мог, ассистировал ему в этой полевой операции. Мы помогли бабке подняться на заднее сиденье уазика и повезли её к деревне.

Всю дорогу растроганная вниманием пациентка со слезами на глазах не уставала благодарить своих «спасителей».

– Ой спасибочки, родненькие! Видать, само провиденье послало вас на выручку мне, а иначе, гляди бы, истекла кровью, косорукая, или зараженье какое схватила и окочурилась до времени… Вправду, значит, сказано, что мир не без добрых людей… Храни вас Господь, сердешные…

А когда Валентин, завернув в деревню, остановил машину по просьбе пассажирки, она стала настойчиво приглашать нас в гости:

– Прошу от сердца: зайдите хоть на полчасика. Отведаете домашней колбаски, чайку попьёте со свежими сливками, и медок есть, и оладушек поджаристых утречком напекла. А сметанки дак и в дорогу крыночку дам…

Перспектива была соблазнительной. Однако мы с Валей переглянулись, молча поняли друг друга, представив «однорукую» хозяйку хлопочущей на кухне, а ещё – лежавшие впереди горные спуски-подъёмы, петли-повороты, поблагодарили бабку за гостеприимство и приглашение отклонили. Сослались на то, что, мол, очень спешим, да и недавно перекусили в придорожном кафе над Новосёлово…

– Ну и что ж за беда, коль перекусили? Это чурку на чурку положить нельзя, а обед на обед всегда можно! – не унималась бабуля.

Наконец, видя нашу непреклонность, она вылезла из машины, поддерживаемая Валентином, однако, прежде чем захлопнуть дверцу, ещё раз повторила своё приглашение, а закончила его форменным наказом:

– Тогда так, ребята: в любое время зимы и лета, дня и ночи, как будете в нашенских местах, обязательно заверните в Тумну. Вот моя избушка, третья по околотку. Забудете – спросите про Ильинишну, всяк покажет. Заезжайте, будто к родне. Так и знайте, что у малотумнинской тётки Ильинишны вас всегда ждёт крынка наилучшей сметаны. А не заедете – обижусь кровно…

На том и расстались мы с благодарной пациенткой. И ни единожды потом не собрались подвернуть к её воротам за обещанной крынкой сметаны. Но с той поры всякий раз, когда случается проезжать мимо Малой Тумны, я для попутчиков неизменно запеваю о ней песню на «брежневский» мотив и рассказываю историю про славную знакомую крестьянку, которая живёт там в третьей избушке по околотку и постоянно держит для нас с «хирургом» Валей Михаревым целую крынку отменной домашней сметаны. Рассказываю, понятное дело, не без намёка и на нашу с ним отзывчивость, но всё же главным образом затем, чтобы лишний раз подчеркнуть добросердечие, бескорыстие и великодушие нашего народа на примере скромной бабки Ильинишны. И богохранимая её деревенька Малая Тумна с годами представляется мне всё более великой.

К месту будет сказать, что ещё в 17–18 веках, по свидетельству немецких историков, среди народа Германии широко бытовало присловье: «добрая, как русская крестьянка»...

Перчатки смерти

Коллега мой Володя Дроздов, покойничек уже, Царствие ему Небесное, любил порыбачить. И выпить любил, грешный. Живя у речного порта, на набережной, он, бывало, уживал в Енисее буквально под окнами своего дома. И не без успеха. Но все же его излюбленное место лова было под Студенческим городком, которое он называл «за огородами». Оно и впрямь располагалось за огородами деревянной Николаевки, старинной городской окраины, где жили Володины родители.

Вот сюда-то, «за огороды», он и позвал меня однажды, соблазнив

оздоровительной прогулкой по берегу Енисея, рыбалкой со спиннингом и бутылочкой «на природе». Дело было в конце апреля или в начале мая. Денек стоял серый, с редкими просветами, с холодным ветром, то и дело посыпавшим жесткой снежной крупкой.

Мы поехали на автобусе, потом прошли Николаевку, огороды и спустились по крутым склонам к Енисею. Сбросив заплечный мешок, Володя немедля стал настраивать снасть. У него был спиннинг с блесной и еще пятиколенное удилище с «балдой» – самодельным красно-белым поплавком из пенопласта и целой снизкой крючков, «наживленных» цветной изоляцией под мотыля. У меня же ничего не было. Володя предложил мне покидать блесну, но я отказался, ибо заранее настроил себя на роль созерцателя, прибывшего к реке отдохнуть и размяться.

Правда, день был явно не прогулочный. По речной долине с верховий, как из трубы, тянуло пронизывающим ветром. От одного вида свинцовой воды с белесыми барашками становилось зябко и неуютно. Но я все же прошелся вдоль берега по жухлой и набрякшей, как мочалка, траве, по мокрому песку, постоял на серых валунах, облизываемых волнами, покурил, пряча папиросу в рукаве от пружинистых накатов ветродуя. Штормовка чертовой кожи шуршала на мне, точно жестяная. Берег был почти пуст, только вдали маячила на стрежне резиновая лодка да выше нас у бона сидел, не двигаясь, рыбак в зимней шапке.

Изрядно продрогнув на сквозном ветрогоне, я вернулся к приятелю. Он уже вовсю орудовал своим удилищем, то разматывая лесу так, что красно-белый поплавок едва виднелся среди прыгавших волн, то снова закручивал ее на катушку и подтягивал «балду» с гроздью крючков к самому берегу. С каждым закидом он уходил ниже и ниже по реке, но поклевок все не было. И лишь когда уже почти скрылся за поворотом, за ивняковым мыском, вдруг закричал:

– Есть! Тащи рюкзак!

Я подхватил за ремни рюкзак, спиннинг и побежал к нему, огибая прибрежные камни, перепрыгивая через колодины. Володя еще издали замахал мне увесистой рыбиной, зажатой в руке:

– Хариус. Значит, начинается ход. Смотри, какой красавец! Не грех бы

обмыть.

Когда я подбежал, он передал мне улов, засунутый в целлофановый мешок, а сам стал сматывать удочку. Я полюбовался тугим черноспинным хариусом, пружинисто извивавшимся в прозрачном мешочке, и положил его на траву подальше от берега. Мы сели на сухую коряжину. Володя победоносным жестом вынул из рюкзака бутылочку горькой, кусок сала, луковицу, хлеб и две алюминиевые кружки. Мы выпили, закусили под оживленный рассказ о рыбацкой удаче. Дрожь прошла. Стало заметно теплее. Очень кстати выглянуло солнышко из-за бегучих лохматых туч, и порывы ветра вроде сразу стали реже и слабее. Заиграли белки на высокогорье противоположного берега – в вершинных лесах еще лежал снег. За островом промчалась ранняя ракета, по-тараканьи поднявшись над водой.

– Давай-ка сходим к тому рыбаку, к бону, там место клевое, может, еще

повезет, – предложил возбужденный вином и уловом Володя.

Он взял снасть, я подхватил рюкзак, и мы пошли к бону.

Мужичок-рыбак, в фуфайке и шапке, увидев нас, закрепил удилище между

бревнами, поднялся нам навстречу и призывно замахал рукой:

– Рыбак рыбака видит издалека.

– О-о, да это знакомый мушкарь, – воскликнул радостно Володя. – Привет, Максимыч. Ну, как улов?

– А у вас?

– Да у нас кое-что есть, – похлопал Володя по моему рюкзаку. – Харюзина. Вот такое полено.

– А я вон налима поймал… на три аршина, – приглушенно сказал

Максимыч, кивнув в сторону бона.

И только теперь мы увидели такое, от чего разом обомлели и смолкли. На мокрых коричневых бревнах бонного ограждения, заплескиваемых волнами, лежал труп, похожий на те же бревна и потому плохо различимый на них: в коричневой куртке с облезлым воротником, в грязно-серых шароварах, в грубых «горных» ботинках, с расплывшимся, каким-то кирпично-синим, точно обожженным лицом. Прямые жидкие волосы утопленника слегка шевелились на ветру.

Максимыч некоторое время молчал, словно бы давая нам возможность «налюбоваться» на свой «улов», а потом тем же приглушенным и как бы испуганным голосом, каким говорят при покойниках, кратко пояснил:

– Сам попался. Прибило его к бону, зацепился воротом за проволоку, за

перевязь эту, и повис, как на крючке. Я вытянул его на бревна, сбегал на гору, позвонил в милицию, сказали: приедем, жди. И вот жду…

Володя слушал его как-то вполуха, рассеянно, а сам все смотрел на

утопленника. Потом вдруг сказал тоже приглушенно, почти шепотом:

– Может, хватишь косушку?

– Да я бы не против, если поднесете. Передрог весь и на душе как-то

неловко. Пробовал кидать удочку, да какая тут ловля?

Развязав рюкзак, я налил Максимычу полкружки, подал бутерброд с салом, он махом выпил, крякнул, передернул плечами, стал закусывать.

– А ты знаешь, он мне кого-то напоминает, – сказал Володя. – Вроде как

знакомое что-то…

– Вот именно: «что-то». Поди, узнай, там уж ни кожи, ни рожи, чурка

с глазами… то есть без глаз, прости Господи.

– Чш-ш, разве можно так о покойнике! – прошептал я с нескрываемым

суеверным страхом и осуждением.

– Ничего, не обидится. Чую, наш брат, рыбачок. Летел, небось, сломя

голову, да еще с подогревом – и вывалился из лодки. Знакомая история.

– Это сколько же он прокупался в Енисее?

– Кто его знает? Судя по черноте, с месяц, наверно, болтало беднягу. Давно уж в розыск подали, говорят, а он взял да сам вынырнул.

Сжевав бутерброд, Максимыч удовлетворенно пошмыгал толстым носом, потер ладони, сделал несколько боксерских движений и потряс плечами:

– Ну, вот, полегчало на душе, потеплело. А то уж я совсем задубел в такой компании.

– Прости, коллега, а не было желанья, чтоб он сорвался с крючка и дальше поплыл своей дорогой?

Максимыч помолчал, потер шею, потом глубоко вздохнул и сказал:

– Так-то оно так, возможно, не мне первому он на глаза попался, да ведь

кому-то надо было и вытащить бедолагу, по-людски земле предать, чтоб душа успокоилась. Знаете, что мне подумалось? «А сам-то я кто? Рыбак-фанат и за воротник плеснуть не промах. Другой раз по ниточке хожу. Не ровен час – придется хлебнуть ледяной волны. И будешь вот так же болтаться, как навоз в проруби, и каждый будет норовить от берега тебя отпихнуть, чтоб себе жизнь не усложнять. Нет, думаю, не по-русски это, не по-христиански»… И давай его удилищем поближе к бону подгребать, чтоб удобней поймать за шиворот. А он тяжелый, остамелый, вроде как не хотел из воды вылезать, упирался.

На косогоре показался длинный белый автомобиль, похожий на «скорую». Развернувшись на тропинке, ведущей вниз, он остановился. Из кабины вышел мужчина в светло-сером плаще, в шляпе и женщина в черном пальто и берете.

– Это, пожалуй, к нам. Наконец-то.

Спустившись по тропинке, молодой мужчина сухо и деловито представился судмедэкспертом Гавриловым, но, взглянув на Володю, дружелюбно улыбнулся:

– А мы, кажется, знакомы?

– Да, встречались на дне рождения у одной дамы.

– Помню, помню, как спорили насчет экзистенциалиста Сартра… Но

сегодня, как видите, тема у нас более земная и прозаичная, хотя и не без философского оттенка.

Гаврилов кивнул на утопленника.

Женщина в берете, сошедшая к реке чуть попозже, только скромно

кивнула нам, присела на сухую чурку, валявшуюся на берегу, и вынула из сумки общую тетрадь в синей обложке.

– Готовы, Галина Ивановна? – обратился к ней Гаврилов, и когда она

снова молча кивнула, представил ее нам: – Мой ассистент. Ну, что ж, приступим.

Судмедэксперт решительно шагнул к утопленнику, взял его под мышки,

поманил пальцем Максимыча, прося подмочь, и они вдвоем сволокли труп с бона и положили на галечную тропу вверх лицом. Максимыч помыл руки в реке и отошел в сторону. А Гаврилов, присев на корточки над утопленником, деловито продиктовал:

– Труп выловлен в Енисее. Прибит течением к оградительному

бревенчатому бону чуть ниже Студенческого городка.

Молчаливая ассистентка мотнула головой и стала быстро записывать за

своим шефом.

– Мужчина лет тридцати-сорока, темноволосый, черты лица значительно

стерты, малоразличимы. Рост около 180 сантиметров. Коричневая болоневая куртка, черный свитер, брюки темно-серые, ботинки спортивные, с высокой шнуровкой и крупным протектором…

Помедлив минуту точно в раздумии, судмедэксперт вдруг проворно

запустил руку в один, в другой карман покойника и, вынув содержимое, тем же бесстрастно-строгим тоном продолжил:

– В правом кармане куртки обнаружен носовой платок, размокший

коробок спичек, ключ гаечный десять на двенадцать; в левом – следы от сигарет, кусок изоленты, мелкие принадлежности рыболовной снасти – три свинцовых грузила, кембрики, синие и винно-красные, воткнутые в поролоновую подушку семь на десять сантиметров…

Мы молча стояли в стороне, не без любопытства слушая четкое и ясное,

почти художественное описание утопленника и его вещей. Эксперт, видимо, оценил наше неподдельное внимание к своей работе, в его бесстрастном голосе стали прорываться почти горделивые нотки. Он явно демонстрировал профессионализм, работал на публику.

– Левый карман брюк пуст, в правом – моток лески, клочок наждачной

бумаги, нож складной, металлический, с двумя лезвиями и штопором;

в заднем…

Здесь Гаврилов сделал некоторую паузу, расстегнул пуговицу на

отдувшемся заднем кармане брюк и почти торжественно вынул пол-литровую бутылку, наполненную прозрачной жидкостью и заткнутую высокой темной пробкой. Он выдернул пробку, понюхал жидкость, потом капнул на палец, лизнул языком, снова заткнул бутылку и, поставив на песок среди прочих вещественных доказательств, продолжил:

– В заднем справа – пол-литровая бутылка зеленого стекла с бесцветной

жидкостью жгучего вкуса, со спиртом этиловым С2Н5ОН, полная, под нестандартной пробкой, резиновой, черной… Теперь определим примерный срок пребывания трупа в воде, точнее – степень разложения его, – сказал Гаврилов не то для нас, не то для ассистентки и после недолгого размышления лаконично продиктовал:

– Пишите: руки прачки.

Мы тотчас бросили взгляды на синюшно-бледные кисти рук несчастного

утопленника со сморщенной, облупленной кожей, на пальцы без ногтей, с рваными волокнами мяса, обнажившими белые косточки, и не успели подивиться выразительной точности определения эксперта, как он решительно сказал:

– Нет, зачеркните. Перчатки смерти!

Эти слова прошили меня насквозь, точно электрическим током. Я даже

вздрогнул невольно, отвернулся от мертвеца и сделал несколько шагов в сторону, чтобы подавить подступающую тошноту. Володя последовал за мной. Натянутая улыбка сошла с его широконосого лица, разом посуровевшего и побледневшего. Я пошел по песку возле кромки воды. Володя тянулся сзади. Максимыч тоже было побрел за нами, но эксперт со строгой вежливостью сказал ему:

– Вы останьтесь. В качестве свидетеля.

Отойдя на полсотни шагов, мы закурили. Володя, видимо, желая

поделиться впечатлением, пробурчал что-то невнятное: во, мол, дает служба – «перчатки смерти!», – но я, подавленный увиденным и услышанным, не поддержал разговора, и он замолчал тоже.

Солнце скрылось за очередной набежавшей тучкой, прозрачная синева гор на противоположном берегу мигом потемнела, скалы насупились, вода в Енисее приняла черно-сизый, даже фиолетовый оттенок и, кажется, тотчас усилился ветер, холодный и промозглый.

Гаврилов продолжал сидеть на корточках над утопленником. Максимыч, отвернувшись от ветра, стоял рядом. Ассистентка, не отрываясь от тетради, писала под диктовку шефа.

Вдруг на косогоре появился милицейский «воронок», резко развернулся прямо на крутизне и стал впереди белого автомобиля. Из кабины выскочил милиционер, открыл темно-синюю будку, и из нее, словно бы нехотя, вылезли друг за дружкой четверо мужиков, одетых довольно пестро – в рабочую спецовку, в модную куртку, в пальто. Один держал в руках плаху, другой – моток толстой веревки. Вместе с милиционером они шажком спустились до ивовых кустов, потом сбежали к бону.

Когда мы, бросив окурки, подошли к ним, они уже успели привязать утопленника к доске и за концы веревки быстро потянули его к «воронку» волоком. Плаха прыгала по кочкам, по ухабам, и утопленник, прыгая вместе с нею, чудом держался на ней, накрениваясь то влево, то вправо. Милиционер шел следом за ними.

– Это пятнадцатисуточники, – сказал Гаврилов. – Незавидная работенка

выпала ребятам, но деваться некуда, приказы гражданина начальника не обсуждаются.

Ассистентка в черном берете все так же молча уложила тетрадь и ручку

в свою сумку и, ежась от холода, потихоньку побрела в гору. Гаврилов тоже спешно собрал скромные вещдоки в целлофановый мешок, затем завернул в черную бумагу и сунул в портфель. На песке осталась только бутылка со спиртом.

– Это можете взять себе, – кивнул он Максимычу. – Продукт чистый,

медицинский, без вредных примесей.

– Да неудобно как-то… Разве что наружно, для растирания от

ревматизма, – неуверенно сказал Максимыч, смущенный неожиданным презентом.

– Ничего, можно и внутренне, качество гарантирую. Ну, бывайте

здоровы, мужики. Спасибо за помощь, хорошего вам клева, только не ловите больше подобных особей.

Гаврилов вымыл руки в енисейской воде, притом с дегтярным мылом, и

вытер их вафельным полотенцем, также оказавшемся в объемистом портфеле, который как бы дышал своими боками при открывании и закрывании, потом подхватил его и быстро зашагал в гору вслед за своей безъязыкой ассистенткой.

Максимыч почесал седоватый висок, взял бутылку, поболтал ее в Енисее,

обтер полой фуфайки и сунул во внутренний карман.

– Нехай будет так. Авось, пригодится для целебных снадобий.

На вершине крутосклона, где проходила дорога, на минуту еще раз

показались из-за бугра темно-синий «воронок», за ним белая «скорая» – и скрылись. Максимыч проводил их взглядом, затем смотал свою снасть, ловко сдвинул в батожок длинное телескопическое удилище, запихал его в брезентовый чехол и бодро предложил:

– А что, мужики, не пройти ли ко мне да не принять ли по махонькой после всей канители? Я тут недалеко живу. Жена сейчас на работе.

– Медицинского «без примесей»?

Володя старался скрасить невольно вырвавшийся вопрос иронией, но все

же голос его прозвучал испуганно.

– Да зачем? Мы непривычны на чужбинку, у нас своя водится. Самоделочка, но как слеза.

– Слеза, говоришь? Ну, тогда веди. С холода – не помешает. Уж так и быть жертвую улов на закуску.

И мы поплелись в косогор по той же тропе, где только что законопослушные арестанты протащили вперед ногами закоченелого утопленника на подпрыгивающей плахе.

Максимыч жил действительно недалеко, в одном из стандартных панельных домов, в стандартной двухкомнатной квартире. Он оказался не только гостеприимным хозяином, но и проворным, изобретательным кулинаром. Не успели мы с Володей рассмотреть предложенные нам для ознакомления наборы крючков и кембриков, как на столе появились соленые грибки и помидорчики, глазунья с колбасой, разваристая картошка с восходящим к потолку паром, а следом и скворчащие на сковородке куски свежего хариуса.

– Неужто из моего такая гора?

– Чуток своих добавил, вчерашнего улова. Я ведь в отпуске, нет-нет да

сбегаю под гору к реке, как в магазин.

«Самоделочку» Максимыч представил не в бутылке, а в двухлитровой

банке и, прежде чем разлить по стаканам, показал нам банку на свет –«продукт» действительно был прозрачен, как стеклышко.

– И не сахарная, а хлебная. Теперь это редкость, особенно в городе. Я на

мелькомбинате работаю, дак приспособился из пророщенной пшенички. На два прогона, с водяной баней. Сивушного духу – нисколечка, чуть только хлебцем отдает, свежевыпеченным. Могу списать рецепт.

– Прости, Максимыч, это не по нашей части. Дегустация – другое дело.

Продегустировав родниковой чистоты жидкость раз и два, мы живо

разговорились. Беседа шла в основном вокруг рыбалки и «улова» Максимыча, принесшего столько хлопот и ему, и милиции, и судмедэксперту, и бедолагам-пятнадцатисуточникам. И каждый раз, когда Максимыч повторял подробности происшествия, вновь и вновь анализируя свои действия и чувства в чрезвычайной ситуации, Володя как бы вскользь ронял замечание:

– И все-таки он мне кого-то напоминает…

Как ни заманчива была заложенная в банке перспектива приятного

общения в теплой рыбацкой компании, но мы не стали исчерпывать ее до дна. Расправившись с грибками и хариусами, мы поднялись, стоя приняли «на посошок», обнялись с добрым хозяином и покинули гостеприимный дом.

На дворе было уже сумеречно. В окнах домов загорались огни. Вдоль улицы сияли цепочки фонарей и мелькали машины с включенными фарами. Володя предложил дойти пешком до Николаевки, до улицы своего детства.

– Мне надо заглянуть к знакомым, – сказал он.

Мы прошли несколько остановок по магистральной улице, продолжая

оживленно беседовать, потом свернули на узкую старую улочку, состоявшую из темных бревенчатых домов. Во многих домах уже закрыли ставни, фонари на столбах здесь были редкими и горели тускло, подслеповато, так что нам пришлось не однажды споткнуться и чертыхнуться на избитой дороге. Наконец возле одного невысокого дома, словно бы вросшего в землю, Володя остановился, снял с плеча и передал мне рюкзак и попросил меня с минуту подождать.

Когда он шагнул к дощатым воротам, во дворе загремела цепь, залаяла собака, но калитка оказалась незапертой, и Володя, повернув кольцо, открыл ее и заглянул в ограду. Я тоже подошел к воротам и увидел в проеме крылечко с поручнями и светящееся окно над ним. Оно было занавешено, однако в клинышке между шторами виднелись мелькающие лица и руки. А когда собака на минуту перестала брехать, послышались музыка и обрывки разгоряченных голосов.

– Похоже, и здесь пируют. Мы с тобой из огня да в полымя, – сказал

Володя.

Собака была привязана, но доставала почти до крыльца, и он не рискнул

войти во двор. Подождал, когда в очередной раз оборвется приступ заливистого лая, и стал кричать:

– Алё! Кто там живой? Зина дома?

Вскоре скрипнула дверь и не то на собачий лай, не то на Володин зов на

крылечко выскочила довольно молодая женщина в одном платье кремового цвета и с непокрытой головой, увенчанной высокой прической. На шее тускловато сияли в несколько снизок крупные, как поплавки, бусы, в ушах покачивались громоздкие сережки. Она встала на верхнюю ступеньку, оперлась на перила и, поежившись от холода, спросила:

– Кто там? Чего вам нужно?

– Зина, это я.

– Дрозд что ли? Откуда тебя занесло, какими судьбами? Слыхала,

писака, в центральной газете шаришь? Давай, проходи до кучи, у меня гости.

– Да спасибо, мы только из гостей. Я по делу. Где у тебя Мишка?

– Э-э, хватился. Я уж и думать про него забыла. Где-то закатился по

ранней весне на рыбалку – и след простыл. В розыски подавала, но ни слуху, ни духу. Да чего тебе Мишка-то дался? Заходи, выпьем, побалаболим.

– Погоди, погоди, мы, кажись, напали на след. Тут один знакомый рыбачок за огородами у бона… Я видел… Вроде на Михаила смахивает…

– Выловил, что ли?

– Ну да, прибило к бону, он вытащил. Медэксперт приезжал, милиция…

Увезли в морг.

– Тьфу, пропади ты пропадом, не мог оттолкнуть от берега! На хрена мне

твой Мишка сдался, прости меня, грешную, я уж нового жениха нашла. Вон за столом с друзьями сидит, пройди – познакомлю.

Володя, видимо, опешил от такого оборота дела и не сразу нашелся, что

ответить.

– Да ведь человек же, надо бы по-людски предать земле, – произнес он

после напряженной паузы, явно «цитируя» Максимыча.

– Вот и предавайте, раз выволокли, – сердито фыркнула Зина. – Это сколь ты мне мороки принес? Сейчас, пойду по моргам, по милициям, по судам – как же! Держи карман шире! Ведь уже все было улажено, все сроки прошли, за давностью события… и концы в воду. Списан. А ты слюни распустил – «по-людски», «по-человечески»…

Собака, примолкшая было с выходом хозяйки, теперь почему-то снова залилась нервическим лаем, и последних слов Зины мы не расслышали. А когда лай прекратился и наступила тишина, Зина с нескрываемой злобой бросила:

– Ну, вот что, дружок: ты меня не видел, и я тебя не знаю, и ни о каких

Мишках слыхом не слыхивала, понял? Мало ли жмуриков в Енисее болтается!

Выпалив это, женщина круто повернулась, так что серьги ее заходили

качелями, и хлопнула дверью. Собака снова залаяла, заметалась на цепи, стараясь прорваться к незваному гостю, и Володе ничего не осталось, как ретироваться и тоже захлопнуть ворота.

– В древности гонцов с плохой вестью просто убивали, – попытался я

сгладить остроту ситуации неуместной шуткой.

– Такая и убить может, духу хватит, – буркнул обескураженный Володя.

– Кто она тебе?

– Зинка? Да никто, бывшая одноклассница. С детства знаю, вместе

учились. Вроде ничего девчонка была, в активистках ходила. После школы в пединститут поступила, потом бросила, по торговле пошла, по буфетам разным. Но когда озвереть успела – ума не придам.

– А Мишка?

– Это ее муж. Экспедитором в орсе работал, завскладом. Я его близко не

знал. Мельком видел тут, в Николаевке. Нормальный как будто мужик, шустрый такой, оборотистый. Говорили – выпить не дурак. Рыбачил, лодку с мотором держал…Ну, да что мы стоим? Дай-ка рюкзак, я, пожалуй, к своим старикам зайду, попроведаю, у них и переночую. А ты иди на остановку, вот здесь, за углом, на магистральной.

Володя закинул рюкзак за плечо и подал мне руку:

– Пока! Не обессудь за такой финал. Перчатки смерти, брат, перчатки

смерти…

Постукивая удилищем, как батожком, он пошагал наискосок через

дорогу, а я поплелся вдоль улочки к автобусной остановке. Проходя под Зинкиными окнами, я невольно прислушался. Сквозь закрытые ставни не было слышно ни музыки, ни разговоров, а только время от времени прорывался, словно из-под земли, хриплый, с надрывами мужской голос, долдоня с методичностью испорченной пластинки слова фальшиво детской песенки: «То ли еще будет, то ли еще будет, то ли еще будет, ой-ёй-ёй… То ли еще будэт, то ли еще будэт…»

«Перестройка» на Руси лишь начиналась.

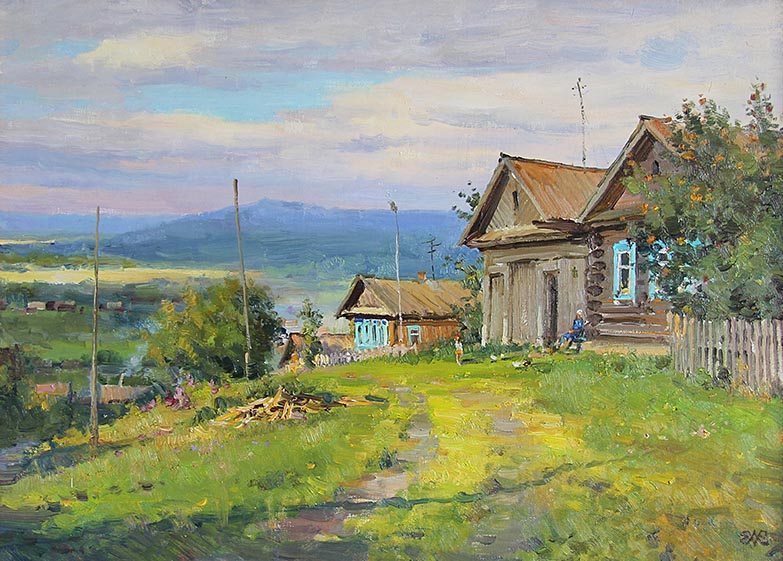

Художник: А. Ефремов.