–Ш—Б–Ї–∞—В–µ–ї—М –Є—Б—В–Є–љ—Л. –Я–Њ–≤–µ—Б—В—М-—А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є–µ –≤—Б–ї—Г—Е, –≤ –љ–Њ–≤–µ–ї–ї–∞—Е

–Ш—Б–Ї–∞—В–µ–ї—М –Є—Б—В–Є–љ—Л. –Я–Њ–≤–µ—Б—В—М-—А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є–µ –≤—Б–ї—Г—Е, –≤ –љ–Њ–≤–µ–ї–ї–∞—Е

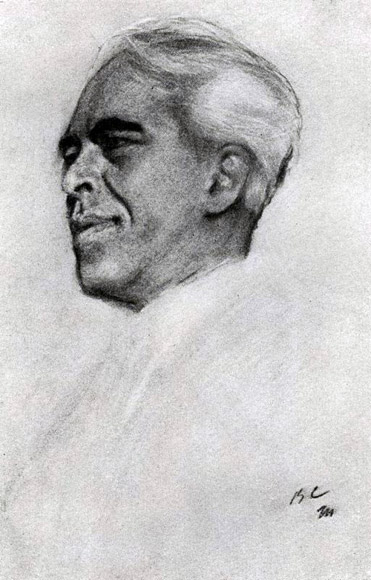

19 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1865 –≥–Њ–і–∞ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –°–µ—А–Њ–≤,¬†–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–≤—С–ї —А—Г—Б—Б–Ї—Г—О –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—М –≤ XX –≤–µ–Ї.

–≠—В–Њ –µ—Й—С –Њ–і–Є–љ –њ–Њ–≤–Њ–і –≤–і—Г–Љ–∞—В—М—Б—П –≤ —Б—Г–і—М–±—Г —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞, –≤–≥–ї—П–і–µ—В—М—Б—П –≤ –µ–≥–Њ –љ–µ–Ј–∞–±—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–µ –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–∞.

–Ъ–∞–ґ–і—Л–є –њ–Њ—А—В—А–µ—В –Ї–Є—Б—В–Є –°–µ—А–Њ–≤–∞ —Б —В–∞–Ї–Њ–є —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М—О –≤—Л—Б–≤–µ—З–Є–≤–∞–µ—В –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М –µ–≥–Њ –Љ–Њ–і–µ–ї–Є, —З—В–Њ –≤ –љ—С–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Г–≤–Є–і–µ—В—М –њ—А–Њ—И–ї–Њ–µ, –њ–Њ—А–∞–Ј–Є—В—М—Б—П –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ—Г –Є –і–∞–ґ–µ –њ—А–µ–і–≤–Є–і–µ—В—М –±—Г–і—Г—Й–µ–µ. –Э–µ–і–∞—А–Њ–Љ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –і–∞–ґ–µ –Њ–њ–∞—Б–∞–ї–Є—Б—М –°–µ—А–Њ–≤—Г –њ–Њ–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М.¬†

¬Ђ–Я–Њ—А—В—А–µ—В –°–µ—А–Њ–≤–∞¬ї вАФ —Н—В–Є–Љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –≤—Б—С! вАФ –≤–Њ—В –Љ–љ–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤: –Љ–∞—Б—В–µ—А—Г —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞–є—В–Є —В–∞–Ї–Є–µ —И—В—А–Є—Е–Є, –і–µ—В–∞–ї–Є, —З–µ—А—В—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–±—Л—З–љ–Њ —Г—Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–∞—О—В –Њ—В –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –≤–Ј–≥–ї—П–і–∞, –љ–Њ –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤–Є–і–Є–Љ—Л –≥–ї–∞–Ј—Г –њ—А–Њ–љ–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞, –Є –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–ї –Њ–љ –Є—Е —Б –њ–Њ—А–∞–ґ–∞—О—Й–µ–є —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М—О –Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ–љ–Њ—Б—В—М—О.

–Т—Б—П –ґ–Є–Ј–љ—М –°–µ—А–Њ–≤–∞ вАФ –њ–Њ–Є—Б–Ї–Є –њ—А–∞–≤–і—Л, –Є—Б—В–Є–љ—Л. –Т—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В—Б—П —Б–ї–Њ–≤–∞ –Ъ. –Ъ–Њ—А–Њ–≤–Є–љ–∞: ¬Ђ–Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –≤ –љ—С–Љ –ґ–Є–ї –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї, –Ї–∞–Ї –љ–Є –≤–µ–ї–Є–Ї –Њ–љ –±—Л–ї, вАФ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є—Б–Ї–∞—В–µ–ї—М –Є—Б—В–Є–љ—Л¬ї.

вА¶–І–µ–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ —П —Б–Љ–Њ—В—А—О –љ–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –°–µ—А–Њ–≤–∞, —В–µ–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ —Г–±–µ–ґ–і–∞—О—Б—М, —З—В–Њ –њ—А—П–Љ–Њ—В–∞ –Є —З–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М, —Б–µ—А—М—С–Ј–љ–Њ—Б—В—М –Є –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –±—Л–ї–Є –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ–Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є –°–µ—А–Њ–≤–∞ –Ї–∞–Ї —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞: –Њ–љ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –ї–≥–∞–ї –љ–Є —Б–µ–±–µ, –љ–Є –і—А—Г–≥–Є–Љ вАФ –Є –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Є –≤ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ. –Э–µ –Њ—В—В–Њ–≥–Њ –ї–Є –µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—П—В –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –≤–Њ–ї—И–µ–±–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б–Ї—А—Л—В–Є—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і—Г—И–Є? ¬Ђ–Ш—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї —Б—В—А–Њ–≥–Њ–є, —З–Є—Б—В–Њ–є –њ—А–∞–≤–і—Л –ґ–Є–ї –≤ –і—Г—И–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞, –њ—А–∞–≤–і–Є–≤–Њ –Є —З–Є—Б—В–Њ –±—Л–ї–Њ –µ–≥–Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ. –°–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–∞—П —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –њ—А–∞–≤–і–∞ –≥–ї—Г–±–ґ–µ –≤–љ–µ—И–љ–µ–є, –Ї–∞–ґ—Г—Й–µ–є—Б—П. –Ю–љ –±—Л–ї –љ–∞–і–µ–ї—С–љ –і–∞—А–Њ–Љ –≤–Є–і–µ—В—М –Є –≤ –ї—О–і—П—Е, –Є –≤ –њ—А–Є—А–Њ–і–µ —В–µ —Б–Ї—А—Л—В—Л–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–µ —З–µ—А—В—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–і–љ–Є –і–µ–ї–∞—О—В –њ—А–∞–≤–і–Є–≤—Г—О –≤ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г¬ї (–§. –Ъ–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А–ґ–µ–≤—Б–Ї–Є–є).

¬Ђ–°–µ—А–Њ–≤ вАФ –љ–∞—И–∞ –≥–Њ—А–і–Њ—Б—В—М, –љ–∞—И–∞ —Б–ї–∞–≤–∞, –њ–µ—А–≤—Л–є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї-–ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–µ—Ж, –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –ї—Г—З—И–Є—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ –љ–∞—И–Є—Е –і–љ–µ–є. –°–µ—А–Њ–≤–∞ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Ј–∞–±—Г–і–µ—В –†–Њ—Б—Б–Є—П –і–Њ —В–µ—Е –њ–Њ—А, –њ–Њ–Ї–∞ –≤ –љ–∞—И–µ–є —Б—В—А–∞–љ–µ –±—Г–і–µ—В –ґ–Є–≤ —Е–Њ—В—П –Њ–і–Є–љ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї¬ї (–Э–Є–ї—Г—Б). –Ш –њ—А–Њ—Б—В–Њ –ї—О–±–Є—В–µ–ї—М –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є, —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ–Њ –і–Њ–±–∞–≤–ї—О —П.¬†

вА¶–Ь–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –Є–і—Г –њ–Њ –Ј–∞–ї—Г.¬†

–Ь–Є–Љ–Њ ¬Ђ–У—А–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ¬ї –Т–Є–Ї—В–Њ—А–∞ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞ –Т–∞—Б–љ–µ—Ж–Њ–≤–∞, –µ–≥–Њ ¬Ђ–Р–ї—С–љ—Г—И–Ї–Є¬ї, –Љ–Є–Љ–Њ –Ї–∞—А—В–Њ–љ–Њ–≤ —Б —А–Њ—Б–њ–Є—Б—П–Љ–Є –і–ї—П –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –≤ –Ъ–Є–µ–≤–µ, —Г-—Г—Е!

–†–µ—А–Є—Е–Є, –Њ—В–µ—Ж, —Б—Л–љ, вАФ –Є—Е –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ, вАФ –љ–Њ –≤—Б—С —А–∞–≤–љ–Њ –ї—О–±–Њ–њ—Л—В–љ–Њ —Г–≤–Є–і–µ—В—М –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—Л, –њ–Њ–±—Л–≤–∞—В—М –љ–∞ –≤—Л—Б–Њ—В–∞—Е –і—Г—Е–∞ –Є –Љ—Л—Б–ї–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е –Є—Б–Ї—Г—Б–љ–Є–Ї–Њ–≤, –ї–Є—Ж–µ–Ј—А–µ—В—М-–Є–Ј–≤–µ–і–∞—В—М –Є—Е –С–Њ–≥–∞-–І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞.¬†

–Т –њ–∞–Љ—П—В–Є –≤—Б–њ–ї—Л–≤–∞—О—В —Б—В—А–Њ–Ї–Є –Є–Ј –і—А–µ–≤–љ–µ–є –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є:

–Х—Б–ї–Є –≤—Л —Е–Њ—В–Є—В–µ –С–Њ–≥–∞ —Г–≤–Є–і–µ—В—М –≥–ї–∞–Ј–∞ –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞ вАФ

–° –Ј–µ—А–Ї–∞–ї–∞ –і—Г—И–Є —Б–Љ–∞—Е–љ–Є—В–µ –Љ—Г—В—М —Б–Љ–Є—А–µ–љ—М—П, –њ—Л–ї—М –Љ–Њ–ї–≤—Л.

–Ґ–Њ–≥–і–∞, –†—Г–Љ–Є –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ, –Є—Б—В–Є–љ–Њ—О –Њ–Ј–∞—А—П—П—Б—М,

–Т –Ј–µ—А–Ї–∞–ї–Њ —Б–µ–±—П —Г–Ј—А–Є—В–µ: –≤–µ–і—М –≤—Б–µ–≤—Л—И–љ–Є–є вАФ —Н—В–Њ –≤—Л.

–Ш –≤—Б—С –ґ–µвА¶¬†

–Я—А–Њ—Б—В–Є—В–µ, –љ–Њ, –Ї–∞–Ї –љ–Є –Ї—А—Г—В–Є, –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–µ–є –Є –≤–∞–ґ–љ–µ–µ –і–ї—П –Љ–µ–љ—П —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З–∞ –°–µ—А–Њ–≤–∞. –Ч–∞–Љ–µ—А... –Т–Њ—В –Њ–љ–Є вАФ ¬Ђ–Т–µ—А—Г—И–Ї–∞ –Ь–∞–Љ–Њ–љ—В–Њ–≤–∞¬ї, ¬Ђ–Ф–µ–≤–Њ—З–Ї–∞ —Б –њ–µ—А—Б–Є–Ї–∞–Љ–Є¬ї, ¬Ђ–Ь–∞—И–∞ –°–Є–Љ–Њ–љ–Њ–≤–Є—З¬ї, ¬Ђ–Ф–µ–≤—Г—И–Ї–∞, –Њ—Б–≤–µ—Й—С–љ–љ–∞—П —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ–Љ¬ї. –Р —В–∞–Љ, –і–∞–ї—М—И–µ, –њ–Њ—А—В—А–µ—В—Л –Ъ–Њ—А–Њ–≤–Є–љ–∞, –Ь–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤–∞, –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤–Њ–є, –®–∞–ї—П–њ–Є–љ–∞. –°–Њ—В–љ–Є —А–∞–Ј –Љ—Л, –Ј–∞—Б–Ї–Њ—А—Г–Ј–ї—Л–µ –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–∞–ї—Л, –≤–Є–і–µ–ї–Є –Є—Е —А–µ–њ—А–Њ–і—Г–Ї—Ж–Є–Є –≤ –∞–ї—М–±–Њ–Љ–∞—Е, –Ї–љ–Є–≥–∞—Е, –Є –≤–Њ—В, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—Л! вАФ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—М, –≥—А–∞—Д–Є–Ї–∞, –Є —Б–∞–Љ—Л–µ-—Б–∞–Љ—Л–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ, –Є —В–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ –≤—Л—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –≤ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –≤—Б–µ–≥–Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —В—А—С—Е—Б–Њ—В —А–∞–±–Њ—В.¬†

–≠—В–Њ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М, ¬Ђ—Г–њ–∞–ї–Њ —Б –љ–µ–±–∞¬ї –≤ –і–µ–≤—П–љ–Њ—Б—В–Њ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞, –њ–Њ–Љ–љ–Є—В–µ? вАФ —Б—В—А–∞–љ–µ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–Є –і–Њ —З–µ–≥–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –і–µ–ї–∞. –Э–Њ –і–Њ–±—А—Л–µ –ї—О–і–Є —Б–Љ–Њ–≥–ї–Є-—В–∞–Ї–Є —А–∞–Ј–Љ–µ—Б—В–Є—В—М —Н–Ї—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О –Ї 125-–ї–µ—В–Є—О —Б–Њ –і–љ—П —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –°–µ—А–Њ–≤–∞, –њ—Г—Б—В—М –љ–µ –≤ –Ґ—А–µ—В—М—П–Ї–Њ–≤–Ї–µ, —А—П–і–Њ–Љ вАФ –≤ –Ш–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–Љ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–µ. –Ґ–∞–Љ, –Ј–∞ –Њ–Ї–љ–∞–Љ–Є –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–Є, –≤–µ–ї–Є–Ї–∞—П —Б—В—А–∞–љ–∞ —И—Г–Љ–љ–Њ, –њ—М—П–љ–Њ —Г–ї–µ—В–∞–ї–∞ –≤ —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ–µ, –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–µ –љ–∞–≤–µ—А–љ—П–Ї–∞, –і–∞–ї—С–Ї–ЊвА¶ –Я–Њ—Е–Њ–і–Є–ї, —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї—Б—П (–љ—Г –Є—Е! вАФ —Б—Г–µ—В–љ—Л–µ –Ї—А–Є–≤–ї—П–љ—М—П) –Є –љ–∞—З–∞–ї –љ–µ—В–Њ—А–Њ–њ–ї–Є–≤–Њ —А–∞–Ј–≥–ї—П–і—Л–≤–∞—В—М-—А–∞–Ј–≥–∞–і—Л–≤–∞—В—М, —Б—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞—В—М, –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—В—М, –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М. –•–Љ, –Є —В–∞–Ї –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А, —Г–ґ —В—А–µ—В—М –≤–µ–Ї–∞.

–Э–µ—А–∞–Ј—А–µ—И–Є–Љ–∞—П –Ј–∞–≥–∞–і–Ї–∞

–Ы. –Р–љ–і—А–µ–µ–≤ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤–∞–ї—Б—П: ¬Ђ–ѓ –љ–µ —Б—Г–Љ–µ–ї –±—Л –Њ–њ–Є—Б–∞—В—М –°–µ—А–Њ–≤–∞. –Ю–њ–Є—Б–∞–ї –±—Л –У–Њ—А—М–Ї–Њ–≥–Њ, –®–∞–ї—П–њ–Є–љ–∞, –ї—О–±–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П вАФ –°–µ—А–Њ–≤ –љ–µ–≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є–Љ –і–ї—П –±–µ–ї–ї–µ—В—А–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–і–∞–љ–Є—П! –Т–µ—Б—М –Њ–љ –±—Л–ї –і–ї—П –Љ–µ–љ—П –љ–µ—А–∞–Ј—А–µ—И–Є–Љ–Њ–є –Ј–∞–≥–∞–і–Ї–Њ–є, –љ–µ—А–∞–Ј—К—П—Б–љ—С–љ–љ–Њ–є –Є –≤–ї–µ–Ї—Г—Й–µ–є –Ї —Б–µ–±–µ. –ѓ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –љ—С–Љ —В–∞–є–љ—Г –Є –љ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї —Б–ї–Њ–≤, —З—В–Њ–±—Л —А–∞–Ј–≥–∞–і–∞—В—М —Н—В—Г —В–∞–є–љ—Г¬ї. вАФ –Ю –Ї–∞–Ї–Њ–є —В–∞–є–љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М? –Я–Њ–љ—П—В–љ–Њ, —А–µ—З—М –Є–і—С—В –Њ —В–∞–є–љ–µ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞, –Њ —Б–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П—Е. –Т —З—С–Љ –ґ–µ –Є—Е —В–∞–є–љ–∞? –Ъ–∞–Ї –Љ–љ–µ –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –µ—С —А–∞–Ј–≥–∞–і–∞—В—М!

–Э–µ –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–є—В–µ, —А–∞–і–Є –±–Њ–≥–∞, —З—В–Њ —П –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–∞—О —Б–µ–±—П —Г–Љ–љ–µ–µ –Ы. –Р–љ–і—А–µ–µ–≤–∞ –Є —Б—Г–Љ–µ—О-—В–∞–Ї–Є –љ–∞–є—В–Є —В–µ —Б–ї–Њ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–љ –љ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї. –Э–Њ –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –±—Л –љ–µ –њ–Њ–њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞—В—М, –љ–µ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –і–Њ–≥–∞–і–Ї–Є, –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П? –Х–ґ–µ–ї–Є –Љ–µ–љ—П –Ј–∞–љ–µ—Б—С—В, –≤—Л —Б–Ї–∞–ґ–µ—В–µ –Љ–љ–µ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ, –∞ –Ї–Њ–≥–і–∞ –±—Г–і—Г –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞—В—М—Б—П –Ї –Є—Б—В–Є–љ–µ (–љ—Г –љ–µ —Б–Љ–µ–є—В–µ—Б—МвА¶ –Ї–∞–Ї –±—Л –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞—В—М—Б—П!) –Є —З—В–Њ-—В–Њ —Б—В–∞–љ–µ—В –±–Њ–ї–µ–µ —П—Б–љ—Л–Љ, –≤–Љ–µ—Б—В–µ –њ–Њ—А–∞–і—Г–µ–Љ—Б—П.

–Р –њ–Њ—А—В—А–µ—В –±—Л–ї –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї–µ–љ!

–Я–Њ—А—В—А–µ—В –Ь–∞—И–Є –°–Є–Љ–Њ–љ–Њ–≤–Є—З "–Ф–µ–≤—Г—И–Ї–∞, –Њ—Б–≤–µ—Й—С–љ–љ–∞—П —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ–Љ". 1888

–≠—В–Њ–є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–µ —П –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–µ–љ –Ј–∞ –≤—Б—С, –µ—Б–ї–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —В–∞–Ї –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В—М—Б—П –њ–Њ –њ—А–Њ—И–µ—Б—В–≤–Є–Є –±–Њ–ї–µ–µ –≤–µ–Ї–∞ —Б —В–Њ–є –і–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є: –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –і—А—Г–ґ–љ–∞ —Б –°–µ—А–Њ–≤—Л–Љ, –њ–Њ–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –µ–Љ—Г, –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–∞ –µ–≥–Њ, –±–µ–Ј —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ—М—П, –ї—О–±–Є–ї–∞ –µ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –і–≤–Њ—О—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –±—А–∞—В–∞, —Г–≤–∞–ґ–∞–ї–∞ –Ї–∞–Ї –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞.¬†

–†–∞–Ј–≥–ї—П–і—Л–≤–∞—О –µ—С: –Њ—З–∞—А–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П –Љ–Њ–ї–Њ–і–∞—П –±–∞—А—Л—И–љ—П —Б –Љ–Є–ї—Л–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ –ї–Є—З–Є–Ї–Њ–Љ, –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–Љ–Є –і–Њ–≤–µ—А—З–Є–≤—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є, —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В –њ—А—П–Љ–Њ –љ–∞ –Ј—А–Є—В–µ–ї—П. –Э–µ—Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –°–µ—А–Њ–≤ —А–µ—И–Є–ї –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М –њ–Њ—А—В—А–µ—В —Н—В–Њ–є –і–µ–≤—Г—И–Ї–Є: –Њ–љ –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–∞–ї—Б—П –µ—С –Ї—А–∞—Б–Њ—В–Њ–є, —Г–Љ–Њ–Љ, –і–Њ–±—А–Њ—В–Њ–є. –Ъ–∞–Ї —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞—Б—М –µ—С —Б—Г–і—М–±–∞?

–Ч–љ–∞–µ—В–µ, –Њ–љ–∞ –њ—А–Њ–ґ–Є–ї–∞ –і–Њ–ї–≥—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Љ—Г–ґ–µ–Љ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –≤–і–∞–ї–Є –Њ—В –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є, –њ–µ—А–µ–ґ–Є–ї–∞ –≥–Њ–і—Л —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—И–µ—Б—В–≤–Є—П, —А–∞–Ј–ї—Г–Ї—Г —Б —А–Њ–і–љ—Л–Љ–Є. –Ф–∞–ґ–µ –≤ —Б—В–∞—А–Њ—Б—В–Є –µ—С —Г–Ј–љ–∞–≤–∞–ї–Є вАФ –њ–Њ –њ–Њ—А—В—А–µ—В—Г, –і–∞-–і–∞! вАФ —В–Њ–Љ—Г —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–Љ—Г —Б–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ–Њ—А—В—А–µ—В—Г вАФ ¬Ђ–Ф–µ–≤—Г—И–Ї–∞, –Њ—Б–≤–µ—Й—С–љ–љ–∞—П —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ–Љ¬ї. –Т–µ–і—М –љ–∞ –љ—С–Љ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–∞ –Њ–љ–∞, –Ь–∞—А–Є—П –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤–љ–∞ –°–Є–Љ–Њ–љ–Њ–≤–Є—З.

вА¶–°—Г–і—М–±–∞ —Б –і–µ—В—Б—В–≤–∞ —Б–≤–µ–ї–∞ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ–∞ –°–µ—А–Њ–≤–∞ —Б —Б–µ–Љ—М—С–є –°–Є–Љ–Њ–љ–Њ–≤–Є—З, —Б —Б—С—Б—В—А–∞–Љ–Є –Э–Є–љ–Њ–є, –Ь–∞—А–Є–µ–є, –Э–∞–і–µ–ґ–і–Њ–є –Є –Р–і–µ–ї–∞–Є–і–Њ–є (–Ы—П–ї–µ–є). –Ю–љ –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ї—О–±–Є–ї –Є—Е, —З–∞—Б—В–Њ —А–Є—Б–Њ–≤–∞–ї.

–Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л –Ь–∞—И–∞ –Є –Э–∞–і—П —Б–∞–Љ–Њ–Ј–∞–±–≤–µ–љ–љ–Њ –Є–≥—А–∞–ї–Є –љ–∞ —Д–Њ—А—В–µ–њ—М—П–љ–Њ –≤ —З–µ—В—Л—А–µ —А—Г–Ї–Є. –£–≤–ї–µ–Ї–ї–Є—Б—М –Є –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї–Є, –Ї–∞–Ї –±—А–∞—В–Є–Ї –Р–љ—В–Њ—И–∞-–Т–∞–ї–µ–љ—В–Њ—И–∞ –њ–Њ–і–Ї—А–∞–ї—Б—П —Б–Ј–∞–і–Є –Є —Б–≤—П–Ј–∞–ї –Є—Е –і–ї–Є–љ–љ—Л–µ –Ї–Њ—Б—Л. –Ю—Е –Є –њ–Њ—Б–Љ–µ—П–ї—Б—П –Р–љ—В–Њ–љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б—С—Б—В—А—Л –њ–Њ–њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞–ї–Є –≤—Б—В–∞—В—М!

–С–ї–Є–ґ–µ –≤—Б–µ—Е —Б–µ—Б—В—С—А –±—Л–ї–∞ –Ї –°–µ—А–Њ–≤—Г –Ь–∞—И–∞: –њ–Њ—З—В–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ–і–Ї–Є, –Њ–љ–Є –і—А—Г–ґ–Є–ї–Є, –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М. –Ь–∞—В—М –°–µ—А–Њ–≤–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–ї–Є —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е —Б —Б—Л–љ–Њ–Љ, –њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ь–∞—И—Г –њ–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М —Б –Р–љ—В–Њ—И–µ–є (¬Ђ–Я–Њ–Љ–Њ–≥–Є –µ–Љ—Г –≤—Л–±—А–∞—В—М—Б—П –Є–Ј –љ–µ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–є —Е–∞–љ–і—А—Л, –њ–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є —Б –Ґ–Њ—И–µ–є¬ї).¬†

–Ы–µ—В–Њ–Љ 1888 –≥. –°–µ—А–Њ–≤ —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї –≤ –Ф–Њ–Љ–Њ—В–Ї–∞–љ–Њ–≤–Њ, —В–≤–µ—А—Б–Ї—Г—О —Г—Б–∞–і—М–±—Г —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –і—А—Г–≥–∞ –Т. –Ф. –Ф–µ—А–≤–Є–Ј–∞, –≥–і–µ –Њ—В–і—Л—Е–∞–ї–Є –Є —Б—С—Б—В—А—Л –°–Є–Љ–Њ–љ–Њ–≤–Є—З.

¬†¬Ђ–Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л –°–µ—А–Њ–≤ –Є—Б–Ї–∞–ї —Б–µ–±–µ —А–∞–±–Њ—В—Г –Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –Љ–љ–µ –њ–Њ–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М, вАФ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–∞ –Ь–∞—А–Є—П –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤–љ–∞ –≤ 1937 –≥–Њ–і—Г. вАФ –Я–Њ—Б–ї–µ –і–Њ–ї–≥–Є—Е –њ–Њ–Є—Б–Ї–Њ–≤ –≤ —Б–∞–і—Г, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М –њ–Њ–і –і–µ—А–µ–≤–Њ–Љ, –≥–і–µ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–Є–ї–Њ –њ–Њ –ї–Є—Ж—Г —З–µ—А–µ–Ј –ї–Є—Б—В–≤—Г. –Ч–∞–і–∞—З–∞ –±—Л–ї–∞ —В—А—Г–і–љ–∞—П –Є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–∞—П –і–ї—П —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ вАФ –і–Њ–±–Є—В—М—Б—П —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –Є–≥—А—Л —Б–Њ–ї–љ—Ж–∞ –љ–∞ –ї–Є—Ж–µ. –Я–Њ–Љ–љ–Є—В—Б—П, –°–µ—А–Њ–≤ –≤–Ј—П–ї –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–Њ, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –±—Л–ї–Њ —Г–ґ–µ —З—В–Њ-—В–Њ –љ–∞—З–∞—В–Њ, –љ–µ —В–Њ —З–µ–є-—В–Њ –Ј–∞–±—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ—А—В—А–µ—В, –љ–µ —В–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –њ–µ–є–Ј–∞–ґ, –њ–µ—А–µ–≤–µ—А–љ—Г–≤ –µ–≥–Њ –≤–љ–Є–Ј –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є, –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–∞ –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–є –љ–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М.¬†

вАФ –Ґ—Г—В –±—Г–і–µ–Љ –њ–Є—Б–∞—В—М, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ–љ.

–°–µ–∞–љ—Б—Л –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Є –њ–Њ —Г—В—А–∞–Љ –Є –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–±–µ–і–∞ вАФ –њ–Њ —Ж–µ–ї—Л–Љ –і–љ—П–Љ, —П —Б —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ–Љ –њ–Њ–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–Љ—Г —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї—Г, –Ї–∞–Ї–Є–Љ –Љ—Л –µ–≥–Њ —В–Њ–≥–і–∞ —Б—З–Є—В–∞–ї–Є, –њ—А–∞–≤–і–∞, –µ—Й—С –љ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ, –љ–Њ –і–∞–≤–љ–Њ —Г–ґ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г —Г –љ–∞—Б –≤ —Б–µ–Љ—М–µ. –Ь—Л —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –Ј–∞–њ–Њ–µ–Љ, –Њ–±–∞ –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤–Њ —Г–≤–ї–µ–Ї–∞—П—Б—М, –Њ–љ вАФ —Г–і–∞—З–љ—Л–Љ –њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ–Љ, —П вАФ –≤–∞–ґ–љ–Њ—Б—В—М—О —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П.

вАФ –Я–Є—Б–∞—В—М—Б—П! вАФ —А–∞–Ј–і–∞–≤–∞–ї—Б—П –µ–≥–Њ –≥–Њ–ї–Њ—Б –≤ —Б–∞–і—Г, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –Њ–љ –Љ–µ–љ—П –Ј–≤–∞–ї. –£—Б–∞–ґ–Є–≤–∞—П —Б –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–µ–є —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М—О –љ–∞ —Б–Ї–∞–Љ—М–µ –њ–Њ–і –і–µ—А–µ–≤–Њ–Љ, –Њ–љ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–ї –Љ–љ–Њ—О –≤ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л, –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б—П, –∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П —А—Г–Ї–Њ–є –≤ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–µ. –Т–Њ–Њ–±—Й–µ, –Њ–љ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї. –Ь—Л –Њ–±–∞ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є, —З—В–Њ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А –Є–ї–Є –і–∞–ґ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б—С–љ–љ–Њ–µ –Ї–∞–Ї–Њ–µ-–љ–Є–±—Г–і—М —Б–ї–Њ–≤–Њ —Г–ґ–µ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–µ–љ—П–µ—В –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –ї–Є—Ж–∞, –љ–Њ –њ–µ—А–µ–Љ–µ—Й–∞–µ—В –µ–≥–Њ –≤ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ –Є –≤—Л–±–Є–≤–∞–µ—В –љ–∞—Б –Њ–±–Њ–Є—Е –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–Є–і–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П¬ї.

–°–µ—А–Њ–≤ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї —Г–≤–ї–µ—З—С–љ–љ–Њ, —Е–Њ—В–µ–ї —Г–ї–Њ–≤–Є—В—М –Є –Ј–∞–њ–µ—З–∞—В–ї–µ—В—М —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –Љ–Њ–і–µ–ї–Є, –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ: –Є —В—А–µ–њ–µ—В –ї–Є—Б—В–≤—Л, –Є –њ–µ—А–µ–±–µ–≥–∞—О—Й–Є–µ –њ–Њ –ї–Є—Ж—Г –Є —Д–Є–≥—Г—А–µ –і–µ–≤—Г—И–Ї–Є —Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ—Л–µ –њ—П—В–љ–∞, –±–ї–Є–Ї–Є, –Є —Б–∞–Љ –њ—А–Њ–Ј—А–∞—З–љ—Л–є –≤–Њ–Ј–і—Г—Е. –Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л –Ь–∞—И–∞ –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥–ї–∞ –њ–Њ–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –°–µ—А–Њ–≤ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –љ–∞–і –њ–Њ—А—В—А–µ—В–Њ–Љ. –Ь–Є–Љ–Њ –њ—А–Њ–±–µ–≥–∞–ї–∞ –Р–і–µ–ї–∞–Є–і–∞ вАФ –°–µ—А–Њ–≤ –Њ–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г–ї –µ—С: ¬Ђ–Ы—П–ї—П, –њ–Њ—Б–Є–і–Є –≤ —В–µ–љ–Є¬ї. вАФ –Ю–љ–∞ –≤–µ—Б–µ–ї–Њ —Б–µ–ї–∞ –љ–∞ –Ь–∞—И–Є–љ–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ, –Њ–љ –љ–∞—З–∞–ї –њ–Є—Б–∞—В—М. –Э–Њ —Г –Ы—П–ї–Є –±—Л–ї —В–Њ–≥–і–∞ —Д–ї—О—Б, —В–µ–љ—М –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–∞—Б—М –љ–µ–≤–µ—А–љ–∞—П, –Є –Р–љ—В–Њ—И–∞ –њ—А–Њ–≥–љ–∞–ї –µ—С. –Ф—Г–Љ–∞—О, –љ–µ –Є–Ј-–Ј–∞ —Д–ї—О—Б–∞ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ, –∞ –Є–Ј-–Ј–∞ –µ—С —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —Г–ґ –≤–µ—Б—С–ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П.

вА¶¬Ђ–Ф–Њ—А–Њ–ґ–Ї–∞ –≤ —Б–∞–і—Г, –≥–і–µ –Љ—Л —Г—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є—Б—М, вАФ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В —Б–≤–Њ–є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –Ь–∞—А–Є—П –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤–љ–∞, вАФ –≤–µ–ї–∞ –Ї —Г—Б–∞–і—М–±–µ, –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї–Є, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П—П—Б—М –Ї –і–Њ–Љ—Г, –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М, —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–Є, –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є —Б–≤–Њ—С –Љ–љ–µ–љ–Є–µ –Њ —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–µ. –°–µ—А–Њ–≤ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≤—Л—Б–ї—Г—И–Є–≤–∞–ї –≤—Б—С, —З—В–Њ –µ–Љ—Г –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є –Њ –µ–≥–Њ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є, –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞–ї –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ —Б—В—А–Њ–≥–Њ–Љ—Г –∞–љ–∞–ї–Є–Ј—Г, –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–≤–∞—П—Б—М –Њ–і–љ–Њ–є —Г–ї—Л–±–Ї–Њ–є, –Є–ї–Є –њ–Њ—Б—Л–ї–∞—П –Њ—Б—В—А–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤—Ж–Њ –≤ –∞–і—А–µ—Б —Г–і–∞–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П –Ї—А–Є—В–Є–Ї–∞. –І–∞—Б—В–Њ —В–∞–Ї–Є–µ –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї–Є –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ, –Є –Њ–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї —Б —Г–љ—Л–љ–Є–µ–Љ: ¬Ђ–Т–µ–і—М –≤–Њ—В, –њ–Њ–і–Є –ґ–µ, –Ј–љ–∞—О, —З—В–Њ –Њ–љ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —Б–Љ—Л—Б–ї–Є—В –≤ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є, –∞ —Г–Љ–µ–µ—В —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ —Е–Њ—В—М –±—А–Њ—Б–∞–є –≤—Б—С, –≤—Б—О –Њ—Е–Њ—В—Г –Ї —А–∞–±–Њ—В–µ –Њ—В–Њ–±—М—С—В!¬ї –Ю–љ –љ–µ –±–Њ—П–ї—Б—П –љ–Є —Б–Њ—Б–Ї–Њ–±–ї–Є—В—М, –љ–Є —Б—В–µ—А–µ—В—М —В—Г —Б–≤–Њ—О –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—М, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –µ–≥–Њ –љ–µ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є–ї–∞, –Є —В–Њ–≥–і–∞ —З–∞—Б—В—М –ї–Є—Ж–∞ –Є —А—Г–Ї —И–ї–∞ –љ–∞—Б–Љ–∞—А–Ї—Г: –Њ–љ —В–µ—А–њ–µ–ї–Є–≤–Њ –Є —Г–њ–Њ—А–љ–Њ –і–Њ–Є—Б–Ї–Є–≤–∞–ї—Б—П —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–љ–Њ–≥–Њ –Є–і–µ–∞–ї–∞¬ї.

–®–ї–Є –і–љ–Є, –Љ–µ—Б—П—Ж—Л вАФ –°–µ—А–Њ–≤ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –њ–Њ—З—В–Є –±–µ–Ј –њ–µ—А–µ—А—Л–≤–∞, —Б–µ–∞–љ—Б—Л –Њ—В–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј-–Ј–∞ –њ–ї–Њ—Е–Њ–є –њ–Њ–≥–Њ–і—Л. –Т —Н—В–Є –љ–µ–љ–∞—Б—В–љ—Л–µ –і–љ–Є –Њ–љ –њ–Є—Б–∞–ї –њ—А—Г–і –≤ –Ф–Њ–Љ–Њ—В–Ї–∞–љ–Њ–≤–µ, –∞ –Ь–∞—И–∞, –і–Њ–±—А–∞—П –і—Г—И–∞, —Б—В–Њ—П–ї–∞ —А—П–і–Њ–Љ –Є –Њ—В–≥–Њ–љ—П–ї–∞ –Ї–Њ–Љ–∞—А–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–µ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ —Г –њ—А—Г–і–∞, –Њ–љ–Є, —Б–≤–Њ–ї–Њ—З–Є, –љ–µ –і–∞–≤–∞–ї–Є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї—Г —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М.

–Ґ—А–Є –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ —Г—Б–µ—А–і—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –°–µ—А–Њ–≤ –љ–∞–і –Ї–∞—А—В–Є–љ–Њ–є. –Ш, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –µ—Й—С –±—Л –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї, –љ–Њ –Ь–∞—И–µ –њ–Њ—А–∞ –±—Л–ї–Њ –µ—Е–∞—В—М –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, –≤ —И–Ї–Њ–ї—Г –®—В–Є–≥–ї–Є—Ж–∞, –≥–і–µ –Њ–љ–∞ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–∞—Б—М —Б–Ї—Г–ї—М–њ—В—Г—А–Њ–є. –°–µ—А–Њ–≤ –љ–∞ –њ—А–Њ—Й–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–і–∞—А–Є–ї —Б–≤–Њ–µ–є –љ–∞—В—Г—А—Й–Є—Ж–µ —В—А–Є —А—Г–±–ї—П, –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ –Љ–Њ–≥ (—Г–≤—Л, –µ–≥–Њ –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М –Љ—Г—З–Є–ї–Њ –±–µ–Ј–і–µ–љ–µ–ґ—М–µ!). –Э–Њ –Ь–∞—И–µ –Є —Н—В–Є –і–µ–љ—М–≥–Є –њ—А–Є–≥–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М.¬†

–Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ—Г –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З—Г –≤—Б—С –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —А–∞–±–Њ—В–∞ –љ–∞–і –њ–Њ—А—В—А–µ—В–Њ–Љ –љ–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–µ–љ–∞, —З—В–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ –µ—Й—С —З—В–Њ-—В–Њ –і–Њ–њ–Є—Б–∞—В—М, –Є—Б–њ—А–∞–≤–Є—В—М. –Р –њ–Њ—А—В—А–µ—В –±—Л–ї –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї–µ–љ! –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ—З–∞—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —О–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Л, —З–Є—Б—В–Њ—В—Л –і—Г—И–µ–≤–љ–Њ–є –≤–µ—П–ї–Њ –Њ—В –ї–Є—Ж–∞ –Ь–∞—И–Є, —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є—П —Б—З–∞—Б—В—М—П –±—Л–ї–Њ –≤ –µ—С –≥–ї–∞–Ј–∞—Е! –І—В–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–Њ–Є—В –µ–є –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є, –±—Г–і–µ—В –ї–Є –Њ–љ–∞ —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ–є? –Я–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М —Е–Њ—З–µ—В—Б—П, —З—В–Њ–±—Л —Б—Г–і—М–±–∞ –µ—С —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞—Б—М —Е–Њ—А–Њ—И–Њ, —З—В–Њ–±—Л –µ–є –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б–≤–µ—В–Є–ї–Њ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ, –ї–∞—Б–Ї–∞–ї–Є –ї—Г—З–Є, –≤–Њ—В –Ї–∞–Ї –љ–∞ –њ–Њ—А—В—А–µ—В–µ.

–Ю–љ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –≤—Л—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –°–µ—А–Њ–≤—Л–Љ –љ–∞ 8-–є –њ–µ—А–Є–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–µ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –ї—О–±–Є—В–µ–ї–µ–є —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤ –≤ 1888 –≥–Њ–і—Г. –У–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є, –Я. –Ь. –Ґ—А–µ—В—М—П–Ї–Њ–≤ –і–Њ–ї–≥–Њ, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –≤ –Ј–∞–±—Л—В—М–Є, —Б—В–Њ—П–ї –њ–µ—А–µ–і —Б–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–Њ–ЉвА¶ –Ш –њ—А–Є–Њ–±—А—С–ї –µ–≥–Њ –µ—Й—С –і–Њ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–Є. ¬Ђ–Ф–Є–≤–љ–∞—П –≤–µ—Й—М, –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј –ї—Г—З—И–Є—Е –≤–Њ –≤—Б–µ–є –Ґ—А–µ—В—М—П–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –≥–∞–ї–µ—А–µ–µ. –Ф–Њ —В–∞–Ї–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–∞, —В–∞–Ї —Б–≤–µ–ґ–∞, –љ–Њ–≤–∞¬ї, вАФ –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–∞–ї—Б—П ¬Ђ–Ф–µ–≤—Г—И–Ї–Њ–є, –Њ—Б–≤–µ—Й—С–љ–љ–Њ–є —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ–Љ¬ї –Ш. –У—А–∞–±–∞—А—М.

–С—Л–ї–Є –Є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є —Б—В—А–∞–љ–љ—Л–µ: —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –њ—А–µ–љ–µ–±—А–µ–≥–∞–µ—В ¬Ђ—Д–Њ—А–Љ–Њ–є —А—Г–Ї, —В–Њ—А—Б–∞, —З–µ—А–µ–Ј —З—В–Њ –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В —Г –љ–µ–≥–Њ –њ–Њ—А—В—А–µ—В –њ–Њ–ї–љ–Њ–ї–Є—Ж–µ–є –і–µ–≤—Г—И–Ї–Є вАФ —Б –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–Љ–Є –Є —Б—Г—Е–Є–Љ–Є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є, –љ–µ –Є–Љ–µ—О—Й–Є–Љ–Є –љ–Є –Њ–Ї—А—Г–≥–ї–Њ—Б—В–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–Є –Љ—П—Б–∞, –љ–Є –Ї–Њ—Б—В–Є¬ї вАФ —В–∞–Ї–Є–Љ –±—Л–ї–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А–Є—В–Є–Ї–∞, —З—М—П —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—П —Б–µ–є—З–∞—Б –≤—А—П–і –ї–Є –Ї–Њ–Љ—Г –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–∞.¬†

–Ф—А—Г–≥–Њ–є (–Т. –Х. –Ь–∞–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є) –Є–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї —И—Г—В–Є—В—М: ¬Ђ–Ъ—В–Њ —Н—В–Њ —Б—В–∞–ї –њ—А–Є–≤–Є–≤–∞—В—М –Ї –≥–∞–ї–µ—А–µ–µ –Я–∞–≤–ї–∞ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞ —Б–Є—Д–Є–ї–Є—Б? –Ъ–∞–Ї —Н—В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –Є–љ–∞—З–µ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –µ–≥–Њ –≥–∞–ї–µ—А–µ–µ —В–∞–Ї–Њ–є, —Б –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–µ–љ–Є—П —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л, –Ї–∞–Ї –њ–Њ—А—В—А–µ—В –і–µ–≤–Є—Ж—Л, –Њ—Б–≤–µ—Й—С–љ–љ–Њ–є —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ–Љ? –≠—В–Њ –ґ–µ –љ–µ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—М! –Ш –Ї—В–Њ —Н—В–Њ –Ј–∞ –ї—О–±–Є—В–µ–ї—М –љ–∞—И—С–ї—Б—П –њ—А–Є–≤–Є–≤–∞—В—М —Н—В—Г –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М –Я–∞–≤–ї—Г –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З—Г?!¬ї¬†

¬Ђ–Я–Њ—А—В—А–µ—В –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Љ–µ–ї—Г—О –њ–Њ–њ—Л—В–Ї—Г —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б—В–Є –љ–∞ –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–Њ –≤—Б–µ —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–µ —А–µ—Д–ї–µ–Ї—Б—Л –Є —В–Њ–љ–∞, –њ–∞–і–∞—О—Й–Є–µ –љ–∞ —Д–Є–≥—Г—А—Г –і–µ–≤—Г—И–Ї–Є –њ—А–Є —Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ–Њ–Љ –Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є–Є –ї–µ—Б–∞, вАФ –њ—А–Њ–±—Г–µ—В —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П –≤ —Б–≤–Њ—С–Љ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–Є –Њ—В —Б–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л —В—А–µ—В–Є–є –Ї—А–Є—В–Є–Ї, вАФ —Н—В–Њ–≥–Њ —Е—А–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Н—Д—Д–µ–Ї—В–∞ –Є –і–Њ–±–Є–≤–∞–ї—Б—П —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї, –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—П –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ —Б–∞–Љ—Г—О —Д–Є–≥—Г—А—Г; –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ, –љ–µ–њ—А–Є–≤—Л—З–љ–Њ–µ, –љ–Њ –Љ—Л –≤—Б—С-—В–∞–Ї–Є —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ–Љ, —З–µ–≥–Њ –і–Њ–±–Є–≤–∞–ї—Б—П —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї¬ї.¬†

–Т—А–µ–Љ—П, –љ–µ—Г–Љ–Њ–ї–Є–Љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ, —З—В–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ –°–µ—А–Њ–≤–∞ вАФ –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј –ї—Г—З—И–Є—Е —П–≤–ї–µ–љ–Є–є –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ! –Я–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї –ї–Є —Н—В–Њ —Б–∞–Љ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї? –Ф—Г–Љ–∞—О, –і–∞. –Э–µ–Ј–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –і–Њ –Ї–Њ–љ—З–Є–љ—Л –Њ–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ —Б–≤–Њ–µ–є –Ї–∞—А—В–Є–љ–µ: ¬Ђ–Э–∞–њ–Є—Б–∞–ї –≤–Њ—В —Н—В—Г –≤–µ—Й—М, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М, –Ї–∞–Ї –љ–Є –њ—Л–ґ–Є–ї—Б—П, –љ–Є—З–µ–≥–Њ —Г–ґ–µ –љ–µ –≤—Л—И–ї–Њ: —В—Г—В –≤–µ—Б—М –≤—Л–і–Њ—Е—Б—П¬ї. вАФ –°–µ—А–Њ–≤ –Ј–і–µ—Б—М —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —Б–∞–Љ–Њ–Ї—А–Є—В–Є—З–µ–љ: –Њ–љ —Б–Њ–Ј–і–∞–ї –µ—Й—С –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ —И–µ–і–µ–≤—А–Њ–≤.

–Ш –≤—Б—С –ґ–µ ¬Ђ–Ф–µ–≤—Г—И–Ї–∞, –Њ—Б–≤–µ—Й—С–љ–љ–∞—П —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ–Љ¬ї —Б—В–Њ–Є—В –љ–∞ –Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞! –Ь–љ–µ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —Н—В–Њ–Љ –њ–Њ—А—В—А–µ—В–µ –њ—А–Њ—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М —В–Њ, —З—В–Њ —Б—В–∞–љ–µ—В –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –≤ —Н—Б—В–µ—В–Є–Ї–µ –°–µ—А–Њ–≤–∞, вАФ –µ–≥–Њ –Є–і–µ–∞–ї –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ: –≥–∞—А–Љ–Њ–љ–Є—П –і—Г—И–µ–≤–љ–Њ–є –Є —В–µ–ї–µ—Б–љ–Њ–є –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Л, –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –і–Њ–±—А–Њ—В–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –Ю–љ–Є –Є —А–Њ–ґ–і–∞–ї–Є –≤ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–µ —Б–≤–µ—В–ї—Л–µ –њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–∞, —А–∞–і–Њ—Б—В—М, –і—Г—И–µ–≤–љ—Г—О –њ—А–Є–њ–Њ–і–љ—П—В–Њ—Б—В—М, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–µ—А–µ–і–∞—О—В—Б—П –Ј—А–Є—В–µ–ї—О –Є –Њ—З–∞—А–Њ–≤—Л–≤–∞—О—В –µ–≥–Њ, –і–µ–ї–∞—П –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –њ–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ.

вА¶–Т –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –њ–Є—Б–µ–Љ —Б–µ—Б—В—А–µ –Э–Є–љ–µ –Ь–∞—А–Є—П –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤–љ–∞ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ —В–∞–Ї–Њ–є —Б–ї—Г—З–∞–є.¬†

–Ъ–∞–Ї-—В–Њ –њ—А–Є—И—С–ї –Ї –љ–Є–Љ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–є, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А, —В–Њ–ґ–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є, —Б—В–∞–ї –Є–≥—А–∞—В—М –≤ —И–∞—Е–Љ–∞—В—Л —Б –°–Њ–ї–Њ–Љ–Њ–љ–Њ–Љ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–Є—З–µ–Љ, –Љ—Г–ґ–µ–Љ –Ь–∞—А–Є–Є –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤–љ—Л. –У–Њ—Б—В—М –≤—Б—С –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–ї –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Ї–∞–ї–µ–љ–і–∞—А—М, –≤–Є—Б–µ–≤—И–Є–є –љ–∞ —Б—В–µ–љ–µ. –Э–∞ –љ—С–Љ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–∞ —Б–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–∞—П ¬Ђ–Ф–µ–≤—Г—И–Ї–∞, –Њ—Б–≤–µ—Й—С–љ–љ–∞—П —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ–Љ¬ї.¬†

–Я—А–Є–і—П –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є —А–∞–Ј, —Б–Њ—Б–µ–і —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї:

вАФ –Ь–љ–µ —Н—В–Њ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В —В–Њ—В –њ–Њ—А—В—А–µ—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —П —В—А–Є–і—Ж–∞—В—М –ї–µ—В —В–Њ–Љ—Г –љ–∞–Ј–∞–і –≤–Є–і–µ–ї –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ. –І–µ–є —Н—В–Њ –њ–Њ—А—В—А–µ—В?

вАФ –Ь–Њ–µ–є –ґ–µ–љ—Л –Ь–∞—А–Є–Є –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤–љ—Л, вАФ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї –°–Њ–ї–Њ–Љ–Њ–љ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–Є—З.

–У–Њ—Б—В—М –Ї—А–∞–є–љ–µ —Г–і–Є–≤–Є–ї—Б—П.

вАФ –ѓ –Њ—З–µ–љ—М –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–∞—Б—М? вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞ –Ь–∞—А–Є—П –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤–љ–∞.

–Ш—Е —Б–Њ–Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї:

вАФ –У–ї–∞–Ј–∞ —В–µ –ґ–µ. вАФ –Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Є—Е —Б–ї–Њ–≤ –Њ–љ –≤–µ—Б–Њ–Љ–Њ –њ–Њ–≥—А—Г—Б—В–љ–µ–ї.

–Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В–µвА¶ –Ю–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –њ–Њ—А—В—А–µ—В–µ –±—Л–ї–∞ –µ–≥–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–є –ї—О–±–Њ–≤—М—О. –Ю–љ —Е–Њ–і–Є–ї —З—Г—В—М –ї–Є –љ–µ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М –≤ –Ґ—А–µ—В—М—П–Ї–Њ–≤–Ї—Г, –ї—О–±–Њ–≤–∞–ї—Б—П —Б–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є ¬Ђ–Ф–µ–≤—Г—И–Ї–Њ–є¬ї. –Ш –≤–Њ—В —В–µ–њ–µ—А—М, –≤ –і–∞–ї—С–Ї–Њ–є –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є, –≤ –і–µ—А–µ–≤–љ–µ, –≤–і—А—Г–≥ –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї —В—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –ї—О–±–Є–ї, –ї—О–±–Є–ї –±–µ–Ј—Г–Љ–љ–Њ, –±–µ–Ј–Њ—В—З—С—В–љ–Њ!

–£—Е–Њ–і—П, –Њ–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї:

вАФ –ѓвА¶ —ПвА¶ вАФ –°–Њ–±—А–∞–ї—Б—П —Б –і—Г—Е–Њ–Љ: вАФ –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—О, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—О –≤–∞—Б –Ј–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞!¬†

–Ь–∞—А–Є–Є –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤–љ–µ –±—Л–ї–Њ —В–Њ–≥–і–∞ 72 –≥–Њ–і–∞.

–Ю–љ–∞ –ґ–µ, "–°–Њ–ї–љ–µ—З–љ–∞—П –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞", —З—Г—В—М –њ–Њ—Б—В–∞—А—И–µ. 1895

–Я–Њ–Є—Б–Ї–Є ¬Ђ–љ–µ—З—В–Њ¬ї

–Ъ—А–Є—В–Є–Ї –У–Њ–ї—Г—И–µ–≤ –Ї–∞–Ї-—В–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –°–µ—А–Њ–≤—Г:

вАФ –ѓ —Б–≤–Њ–є –њ–Њ—А—В—А–µ—В –≤–∞–Љ, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є –±—Л, –љ–µ –Ј–∞–Ї–∞–Ј–∞–ї.

–°–µ—А–Њ–≤ –Ј–∞—Б–Љ–µ—П–ї—Б—П –Є —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї:

вАФ –Я–Њ—З–µ–Љ—Г?

вАФ –Ф–∞ –≤—Л, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є –±—Л —В–∞–Ї–Њ–µ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–µ –≤ –Љ–Њ–µ–є —Д–Є–≥—Г—А–µ, –і–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —П –Є —Б–∞–Љ –љ–µ –і–Њ—Е–Њ–і–Є–ї, –Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –±—Л –Љ–µ–љ—П —Б —В–∞–Ї–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —З—В–Њ –Љ–љ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М—Б—П –≤ –њ—Г–±–ї–Є–Ї—Г –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–≤–µ—Б—В–љ–Њ.

вАФ –Ф–∞-—БвА¶ —З—В–Њ –ґ –і–µ–ї–∞—В—М? вАФ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї –°–µ—А–Њ–≤. вАФ –Ь–µ–љ—П —Г–ґ–∞—Б–љ–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Г–µ—В —Н—В–Њ –љ–µ—З—В–Њ, –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ –Ј–∞–њ—А—П—В–∞–љ–љ–Њ–µ –≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–µ.

–Я–Њ–Є—Б–Ї —Н—В–Њ–≥–Њ ¬Ђ–љ–µ—З—В–Њ¬ї, –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ –Ј–∞–њ—А—П—В–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–µ, –≤ –њ—А–Є—А–Њ–і–µ, –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ, вАФ —Н—В–Њ –Є –±—Л–ї –њ–Њ–Є—Б–Ї –Є—Б—В–Є–љ—Л, —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В–Є, –Є –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї—Б—П –Т. –Р. –°–µ—А–Њ–≤.

–Э–µ–љ–∞–≥–ї—П–і–љ—Л–є –Ь–Є–Ї–∞

–Ь–Є–Ї–∞ –Ь–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤. 1901

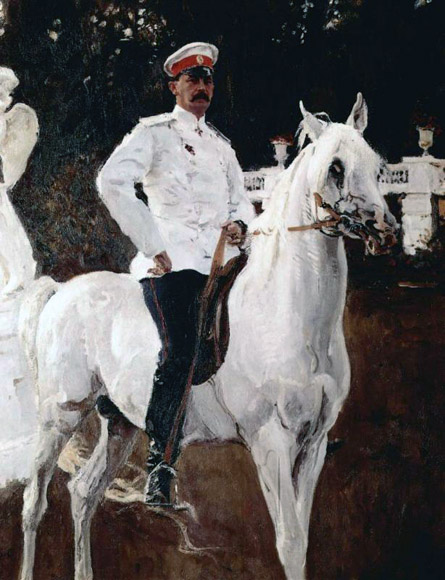

–Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –њ—А–Є—И—С–ї –≤ –≥–Њ—Б—В–Є –Ї –Ь. –Р. –Ь–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤—Г, –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–µ—А—Г, –Ї—А—Г–њ–љ–µ–є—И–µ–Љ—Г –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А—Г. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Є—Е –±–µ—Б–µ–і—Л –≤ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Г —И—Г–Љ–љ–Њ –≤–±–µ–ґ–∞–ї —Б—Л–љ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –Р–±—А–∞–Љ–Њ–≤–Є—З–∞ –Ь–Є–Ї–∞, –њ—А–µ–ї–µ—Б—В–љ—Л–є –Є–≥—А–Є–≤—Л–є –Љ–∞–ї—М—З—Г–≥–∞–љ. –Ю–љ —В–∞–Ї –і–Њ–≤–µ—А—З–Є–≤–Њ –њ–Њ–і–Њ—И—С–ї –Ї –°–µ—А–Њ–≤—Г, —В–∞–Ї —В—А–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –њ—А–Є—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ –≤–≥–ї—П–і—Л–≤–∞—П—Б—М –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї —Б –љ–Є–Љ, —З—В–Њ –°–µ—А–Њ–≤ –≤–Њ—Б–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г–ї:

вАФ –ѓ –љ–∞–њ–Є—И—Г –Ь–Є–Ї—Г!

–Т —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є —А–∞–Ј, –Ї –њ—А–Є–µ–Ј–і—Г –°–µ—А–Њ–≤–∞, –≤ –≥–Њ—Б—В–Є–љ–Њ–є –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –і–µ—В—Б–Ї–Њ–µ –Ї—А–µ—Б–ї–Є—Ж–µ, –Ь–Є–Ї–∞ —Г—Б–µ–ї—Б—П –≤ –љ–µ–≥–Њ, –°–µ—А–Њ–≤ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї—Б—П —А—П–і–Њ–Љ –Є –љ–∞—З–∞–ї –њ–Є—Б–∞—В—М. –†–∞–±–Њ—В–∞–ї –Є –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї-—А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –Љ–∞–ї—Л—И—Г —Б–Ї–∞–Ј–Ї–Є: –њ—А–Њ –С–Њ–≤—Г-–Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤–Є—З–∞, –Ш–ї—М—О –Ь—Г—А–Њ–Љ—Ж–∞, –†—Г—Б–ї–∞–љ–∞ –Є –Ы—О–і–Љ–Є–ї—Г. –Ь–Є–Ї–∞ —Б–ї—Г—И–∞–ї, —И–Є—А–Њ–Ї–Њ —А–∞—Б–Ї—А—Л–≤ —З—Г–і–љ—Л–µ –≥–ї–∞–Ј–Ї–Є, –Є —Б–∞–Љ –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї –њ–µ—А–µ—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –і—П–і–µ-—Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї—Г —В–Њ, —З—В–Њ —Б–ї—Л—И–∞–ї –Њ—В –љ—П–љ–Є, –Њ—В –њ–∞–њ–∞ –Є –Љ–∞–Љ–∞. –Я–Њ—В–Њ–Љ –Њ–љ–Є —Б–Љ–µ—П–ї–Є—Б—М –і—А—Г–≥ –љ–∞–і –і—А—Г–≥–Њ–Љ, –њ–Њ—В–µ—И–∞—П—Б—М, –Њ—В–і—Л—Е–∞—П, –Ь–Є–Ї–∞ –љ–∞—А–µ–Ј–∞–ї –њ–∞—А—Г –Ї—А—Г–≥–Њ–≤ –њ–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ—Г –Ј–∞–ї—Г, –Ј–∞—В–µ–Љ –≤–љ–Њ–≤—М –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М –Ј–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г.

–Ъ–∞–ґ–µ—В—Б—П, –њ–Њ—А—В—А–µ—В –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї—Б—П, —Б—З–Є—В–∞–ї –°–µ—А–Њ–≤. –°—Г–њ—А—Г–≥–Є –Ь–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤—Л –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –љ–∞–ї—О–±–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –љ–µ–љ–∞–≥–ї—П–і–љ–Њ–≥–Њ –Ь–Є–Ї—Г!¬†

–Ь–Є–Ї–∞ –Ь–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤, –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З –Ь–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤, —Б—В–∞–ї –Ї—А—Г–њ–љ–µ–є—И–Є–Љ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–Љ —В–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –і–µ—П—В–µ–ї–µ–Љ, —И–µ–Ї—Б–њ–Є—А–Њ–≤–µ–і–Њ–Љ, –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А–Њ–Љ.

¬Ђ–Ь–Њ–є –љ–µ—Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–љ—Л–є –і—А—Г–≥¬ї

–Т.–°–µ—А–Њ–≤.–®–∞–ї—П–њ–Є–љ –≤ —А–Њ–ї–Є –У—А–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ. 1897

–Э–µ –±—Г–і—М –§—С–і–Њ—А–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –®–∞–ї—П–њ–Є–љ–∞, –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –±—Г–і—Г—Й–Є–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–µ –њ–µ–≤—Ж—Л –≤–Њ–≤—Б–µ –±—Л –љ–µ —Г–≤–ї–µ–Ї–ї–Є—Б—М –њ–µ–љ–Є–µ–Љ. –®–∞–ї—П–њ–Є–љ –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ –Њ—В–Ї—А—Л–ї –≥–ї–∞–Ј–∞ –љ–∞ –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Г —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Є, –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –њ–µ—Б–љ–Є. –Э–∞–Љ –і–Њ—А–Њ–≥–∞ –Ї–∞–ґ–і–∞—П –Љ—Л—Б–ї—М, —Б–ї–Њ–≤–Њ, –≥—А–∞–Љ–Ј–∞–њ–Є—Б—М –®–∞–ї—П–њ–Є–љ–∞. –Ъ–∞–ґ–і–∞—П –µ–≥–Њ —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П, –µ–≥–Њ –њ–Њ—А—В—А–µ—В—Л.¬†

–Ь–љ–Њ–≥–Є–µ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Є –њ–Є—Б–∞–ї–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А—В–Є—Б—В–∞: –†–µ–њ–Є–љ, –Ъ. –Ъ–Њ—А–Њ–≤–Є–љ, –Ъ—Г—Б—В–Њ–і–Є–µ–≤, –У–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ, –Р. –Ш—Б—Г–њ–Њ–≤ –Є –і—А. –Я–Є—Б–∞–ї –®–∞–ї—П–њ–Є–љ–∞ –Є –°–µ—А–Њ–≤вА¶

–Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л –°–µ—А–Њ–≤ —Б —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–Љ –µ—Е–∞–ї –љ–∞ –Є–Ј–≤–Њ–Ј—З–Є–Ї–µ. –Т–і—А—Г–≥ –Ј–∞–≥—А–µ–Љ–µ–ї –љ–∞ –≤—Б—О —Г–ї–Є—Ж—Г —В–∞–Ї–Њ–є –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–є –Ї—А–∞—Б–∞–≤–µ—Ж-–±–∞—Б: ¬Ђ–Р–љ—В–Њ-–Њ-–Њ–љ!¬ї вАФ –Э–µ —Г–Ј–љ–∞—В—М –µ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ! –Э–Њ –°–µ—А–Њ–≤ –љ–µ –Њ–±–µ—А–љ—Г–ї—Б—П, –љ–µ –Њ—В–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г–ї—Б—П. –° —В–Њ—Б–Ї–Њ—О —Б–ґ–∞–≤—И–Є—Б—М, –њ—А–Њ–µ—Е–∞–ї –Љ–Є–Љ–Њ.¬†

–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Є–љ—Г—В –њ—А–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї —В–Є—Е–Њ, —Б –±–Њ–ї—М—О: ¬Ђ–®–∞–ї—П–њ–Є–љ¬ї. –Ю–љ –њ–Њ—А–≤–∞–ї —Б –љ–Є–Љ, —А–µ–Ј–Ї–Њ, –љ–µ–њ—А–Є–Љ–Є—А–Є–Љ–Њ, —Е–Њ—В—П –ї—О–±–Є–ївА¶ –ї—О–±–Є–ї –Є –Њ–±–Њ–ґ–∞–ї –Ї–∞–Ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –∞—А—В–Є—Б—В–∞.¬†

вА¶–Ю–љ–Є –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї–Є—Б—М –≤ 1897 –≥–Њ–і—Г –≤ –Ь–∞–Љ–Њ–љ—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ —В–µ–∞—В—А–µ. –®–∞–ї—П–њ–Є–љ —Г–≤–Є–і–µ–ї –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –і–µ–Ї–Њ—А–∞—Ж–Є–Є, –Ї–Њ—Б—В—О–Љ—Л –Ї —Б–њ–µ—В–∞–Ї–ї—П–Љ. –£–≤–ї—С–Ї—Б—П —Б–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Љ–∞–љ–µ—А–Њ–є –Љ–µ—В–Ї–Њ —Б—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞—В—М –Ї—Г—Б–Ї–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ —Б–ї–Њ–≤ –Є –і–≤—Г–Љ—П-—В—А–µ–Љ—П –ґ–µ—Б—В–∞–Љ–Є –і–∞—В—М —В–Њ—З–љ–Њ–µ –Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ –Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–µ, —Д–Њ—А–Љ–µ –Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞.

–Ю–±—А–∞—В–Є–ї –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–≥–Њ –њ–µ–≤—Ж–∞ –Є –°–µ—А–Њ–≤. –Я—А–Њ—Б–ї—Г—И–∞–≤ –≤ –µ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є –Ї–∞–Ї—Г—О-–љ–Є–±—Г–і—М –њ–∞—А—В–Є—О, –∞—А–Є—О, –Њ–љ —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї: ¬Ђ–Ґ—Л –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М, —З—В–Њ –њ–Њ—С—И—М?¬ї вАФ –≠—В–Њ –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Њ –®–∞–ї—П–њ–Є–љ–∞ –і—Г–Љ–∞—В—М –Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–µ —А–Њ–ї–Є, –Њ –µ—С —Б—Ж–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є–љ—В–µ—А–њ—А–µ—В–∞—Ж–Є–Є. –Ю–љ —Б—В–∞—А–∞–ї—Б—П –Є –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Є –љ–∞ —Б—Ж–µ–љ–µ –±—Л—В—М –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ, –њ–ї–∞—Б—В–Є—З–љ—Л–Љ, –Ї–∞–Ї –°–µ—А–Њ–≤: —В–∞–Ї –®–∞–ї—П–њ–Є–љ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї —И–Ї–Њ–ї—Г –≤–Њ–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є —Б—Ж–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞. –Ш –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –Њ–љ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –≤—Л–і–∞—О—Й–Є–Љ—Б—П –∞—А—В–Є—Б—В–Њ–Љ, –њ–µ–≤—Ж–Њ–Љ, –њ–Њ–Ї–Њ—А—П–≤—И–Є–Љ –Ј—А–Є—В–µ–ї–µ–є –Є –Ї—А–∞—Б–Њ—В–Њ–є –≥–Њ–ї–Њ—Б–∞, –Є —Б—Ж–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ–Љ. –Ш —А–Њ–ї—М –°–µ—А–Њ–≤–∞ –≤ —Н—В–Њ–Љ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–∞.¬†

–°–µ—А–Њ–≤ –Є –®–∞–ї—П–њ–Є–љ –±—Л–ї–Є –Њ—З–µ–љ—М –і—А—Г–ґ–љ—Л.¬†

¬Ђ–Ь–Њ–є –љ–µ—Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–љ—Л–є –і—А—Г–≥¬ї вАФ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ –њ–µ–≤–µ—Ж, –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї, –Ї–∞–Ї —З–∞—Б—В–Њ –Њ–љ –Є –°–µ—А–Њ–≤ –±–ї—Г–ґ–і–∞–ї–Є –њ–Њ –љ–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–Љ –Ј–∞—Б–љ–µ–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ —Г–ї–Є—Ж–∞–Љ, —З–∞—Б–∞–Љ–Є –±–µ—Б–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Є –Њ —В–µ–∞—В—А–µ, –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є: ¬Ђ–°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–µ—А–µ–ґ–Є—В–Њ –Љ–љ–Њ—О —Е–Њ—А–Њ—И–µ–≥–Њ –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ –°–µ—А–Њ–≤–∞!¬ї¬†

¬Ђ–Ф–Њ—А–Њ–≥–Њ–є –Р–љ—В–Њ—Б—М вАФ –њ–Є—И–µ—В –∞—А—В–Є—Б—В, –≤–µ—А–љ—Г–≤—И–Є—Б—М —Б –≥–∞—Б—В—А–Њ–ї–µ–є. вАФ –°–і–µ–ї–∞–є –љ–µ—А—Г–Ї–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–µ —Б—З–∞—Б—В—М–µ вАФ –њ—А–Є–±—Г–і—М –Ї–Њ –Љ–љ–µ. –Ю—З–µ–љ—М —Б–Њ—Б–Ї—Г—З–Є–ї—Б—П –њ–Њ —В–µ–±–µ¬ї. вАФ –Ш —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –Љ—З–∞–ї—Б—П –Ї –і—А—Г–≥—Г, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞—В—М –µ–≥–Њ –њ–µ–љ–Є–µ, –њ–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –њ–Њ –і—Г—И–∞–Љ.¬†

¬Ђ–Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –°–µ—А–Њ–≤ –Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П —Б—Г—А–Њ–≤—Л–Љ, —Г–≥—А—О–Љ—Л–Љ –Є –Љ–Њ–ї—З–∞–ї–Є–≤—Л–Љ. –Т—Л –±—Л –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї–Є, –≥–ї—П–і—П –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ, —З—В–Њ –µ–Љ—Г –љ–µ–Њ—Е–Њ—В–∞ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—В—М —Б –ї—О–і—М–Љ–Є, вАФ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –®–∞–ї—П–њ–Є–љ. вАФ –Ф–∞, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, —Б –≤–Є–і—Г –Њ–љ —В–∞–Ї–Њ–є. –Э–Њ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–Є –±—Л –≤—Л —Н—В–Њ–≥–Њ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ—Б—Г—Е–Њ–≥–Њ¬ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ —Б –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–Љ –Ъ–Њ—А–Њ–≤–Є–љ—Л–Љ –Є —Б–Њ –Љ–љ–Њ—О –≤ –і–µ—А–µ–≤–љ–µ –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–ї—Б—П –љ–∞ —А—Л–±–љ—Г—О –ї–Њ–≤–ї—О: –Ї–∞–Ї–Њ–є —Н—В–Њ —Б–µ—А–і–µ—З–љ—Л–є –≤–µ—Б–µ–ї—М—З–∞–Ї –Є –Ї–∞–Ї –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ-–Њ—Б—В—А–Њ—Г–Љ–љ–Њ –Ї–∞–ґ–і–Њ–µ –µ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є–µ¬ї. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –°–µ—А–Њ–≤–∞ –Ј–љ–∞–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–∞–Љ—Л–µ –і–Њ—А–Њ–≥–Є–µ –µ–Љ—Г –ї—О–і–Є.

–Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –ї—О–±–Є–ї –њ–Є—Б–∞—В—М –®–∞–ї—П–њ–Є–љ–∞: —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М —А–∞–±–Њ—В-–њ–Њ—А—В—А–µ—В–Њ–≤, –Ј–∞—А–Є—Б–Њ–≤–Ї–Є, —Н—Б–Ї–Є–Ј—Л –Ї–Њ—Б—В—О–Љ–Њ–≤ –Є –≥—А–Є–Љ–∞ –і–ї—П –®–∞–ї—П–њ–Є–љ–∞ –≤ —А–Њ–ї–Є –Ю–ї–Њ—Д–µ—А–љ–∞ –Є –Т–∞—А—П–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—В—П. –°—А–µ–і–Є –љ–Є—Е –ї—Г—З—И–Є–є вАФ –њ–Њ—А—В—А–µ—В –®–∞–ї—П–њ–Є–љ–∞, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л–є —Г–≥–ї—С–Љ –≤ 1905 –≥.¬†

–Ф–Њ—З—М –њ–µ–≤—Ж–∞ –Ш. –§. –®–∞–ї—П–њ–Є–љ–∞ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В: ¬Ђ–Т –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ, –≥–і–µ —Б—В–Њ—П–ї —А–Њ—П–ї—М –Є –≥–і–µ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –Њ—В–µ—Ж, –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –°–µ—А–Њ–≤ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –µ–≥–Њ –њ–Њ—А—В—А–µ—В —Г–≥–ї—С–Љ. –Т —Н—В–Њ–Љ –њ–Њ—А—В—А–µ—В–µ –°–µ—А–Њ–≤ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞–ї –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є —А—Г—Б—Б–Ї—Г—О —И–Є—А–Њ—В—Г –®–∞–ї—П–њ–Є–љ–∞. –Ю—В–µ—Ж –Њ—Е–Њ—В–љ–Њ –њ–Њ–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ—Г –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З—Г, –∞ –≤ –њ–µ—А–µ—А—Л–≤–∞—Е, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–Є –Њ—В–і—Л—Е–∞–ї–Є, –Љ–Њ—П –Љ–∞—В—М —Г–≥–Њ—Й–∞–ї–∞ –Є—Е —З–∞–µ–Љ¬ї.

вА¶–Т–Њ—В –Њ–љ, —Н—В–Њ—В –њ–Њ—А—В—А–µ—В! –Ь–Є–Љ–Њ –љ–µ–≥–Њ –љ–µ –њ—А–Њ–є–і—С—И—М —А–∞–≤–љ–Њ–і—Г—И–љ–Њ: —Н—В–Њ –≤—Л–і–∞—О—Й–µ–µ—Б—П –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞! –®–∞–ї—П–њ–Є–љ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ—С–љ –≤–Њ –≤–µ—Б—М —А–Њ—Б—В, –Њ–љ –њ–Њ–ї–Њ–љ –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П, —Б–Є–ї, —Н–љ–µ—А–≥–Є–Є, –Њ–љ —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –њ–Њ—С—В –≥—А–Њ–Љ–Њ–≤—Г—О ¬Ђ–Ф—Г–±–Є–љ—Г—И–Ї—Г¬ї. –Я—А–∞–≤ –±—Л–ї –§—С–і–Њ—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З: –Ї–∞–ґ–і—Л–є —Б–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є ¬Ђ–њ–Њ—А—В—А–µ—В вАФ –њ–Њ—З—В–Є –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П¬ї. –Ш –≤ —И–∞–ї—П–њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ—А—В—А–µ—В–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ—З–Є—В–∞—В—М –≤—Б—О –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М.

–®–∞–ї—П–њ–Є–љ вАФ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Є–Ј –љ–∞—А–Њ–і–∞, —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –ґ–µ –Љ–Њ–≥—Г—З–µ–≥–Њ, —Б–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ, —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤–Њ–≥–Њ. –Ь–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –µ–Љ—Г, –њ–Њ—Е–Њ–і–Є–ї –Њ–љ –њ–Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –љ–Њ–≥–∞–Љ–Є, –≤–Є–і–µ–ї —В—А—Г–і–љ—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М –ї—О–і–µ–є, ¬Ђ—В—П–ґ—С–ї–∞—П –ї–∞–њ–∞ –ґ–Є–Ј–љ–Є –њ–Њ—Ж–∞—А–∞–њ–∞–ї–∞ –µ–Љ—Г —И–Ї—Г—А—Г¬ї (–У–Њ—А—М–Ї–Є–є). –Э–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ —Б –≤–Є–і—Г –≥—А—Г–±–Њ–≤–∞—В–Њ–≥–Њ, –љ–µ–њ—А–Є—Б—В—Г–њ–љ–Њ–≥–Њ, –Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≤–Є–і–∞–≤—И–µ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ ¬Ђ–Њ—В–Ї—Г–і–∞-—В–Њ —Б–≤–µ—А—Е—Г –њ—А–Њ–ї–Є–ї–Њ—Б—М –і–Є–≤–љ–Њ–µ –і–∞—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ¬ї (–У–Њ–ї–Њ—Г—И–µ–≤), –Є —В–∞–ї–∞–љ—В —Н—В–Њ—В –љ–µ –і–∞–ї –µ–Љ—Г –њ—А–Њ–њ–∞—Б—В—М, –Ј–∞—В–µ—А—П—В—М—Б—П. –Ю–љ ¬Ђ–≤—Л—И–µ–ї –≤ –ї—О–і–Є¬ї, –Њ–љ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ –њ–Њ–і–љ—П–ї—Б—П, –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞–ї –≤–µ—А—И–Є–љ—Л –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞.

–Я–Њ—А—В—А–µ—В –®–∞–ї—П–њ–Є–љ–∞ –±—Л–ї –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –≤—Л—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –°–µ—А–Њ–≤—Л–Љ –≤ 1906 –≥–Њ–і—Г –љ–∞ –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–∞—Е ¬Ђ–°–Њ—О–Ј–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤¬ї –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –Є ¬Ђ–Ь–Є—А–∞ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞¬ї –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ. –Я–Њ—А—В—А–µ—В –±—Л–ї –њ—А–Є–љ—П—В –њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–є –Є –њ—А–µ—Б—Б–Њ–є –≤–Њ—Б—В–Њ—А–ґ–µ–љ–љ–Њ!¬†

¬Ђ–Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ—Л–є –®–∞–ї—П–њ–Є–љ –°–µ—А–Њ–≤–∞, –µ—Й—С —А–∞–Ј –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—Й–Є–є –≤—Б—О –Љ–Њ—Й—М —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞-–њ–Њ—А—В—А–µ—В–Є—Б—В–∞, –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ—Г–≤—И–µ–≥–Њ –≤–Њ –≤—Б–µ–є —Д–Є–≥—Г—А–µ –∞—А—В–Є—Б—В–∞ —З–µ—А—В—Л –≥–µ–љ–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Є —В–∞–ї–∞–љ—В–∞-—Б–∞–Љ–Њ—А–Њ–і–Ї–∞¬ї, вАФ –њ–Є—Б–∞–ї –Њ–і–Є–љ –Ї—А–Є—В–Є–Ї.¬†

¬Ђ–Ш–Ј–Њ–±—А–∞–ґ—С–љ–љ—Л–є –°–µ—А–Њ–≤—Л–Љ –§. –Ш. –®–∞–ї—П–њ–Є–љ —Б—В–Њ–Є—В –Ї–∞–Ї –ґ–Є–≤–Њ–є. –†–Є—Б—Г–љ–Њ–Ї –±–µ–Ј—Г–Ї–Њ—А–Є–Ј–љ–µ–љ. –°—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ –њ–Њ—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ¬ї, вАФ –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–∞–µ—В—Б—П –і—А—Г–≥–Њ–є.¬†

–Ґ—А–µ—В–Є–є —Б—З–Є—В–∞–µ—В: ¬Ђ–°–µ—А–Њ–≤ –і–∞–ї –≤ –њ–Њ—А—В—А–µ—В–µ —В–Њ, —З—В–Њ –і–∞–ї–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –®–∞–ї—П–њ–Є–љ—Г —Б–і–µ–ї–∞—В—М—Б—П –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–Љ вАФ –і—Г—И—Г, –±–Њ–ї—М—И—Г—О –і—Г—И—Г –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –∞—А—В–Є—Б—В–∞¬ї.¬†

–Х—Й—С –Њ–і–љ–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ–µ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ: ¬Ђ–Т—Л—Б–Њ–Ї–Є–є, —Б –≤—Л–њ—А–∞–≤–Ї–Њ–є –і–µ–љ–і–Є, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –±—Л —Б –і–µ—Б—П—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–Є–≤—Л–Ї—И–Є–є –љ–Њ—Б–Є—В—М —Д—А–∞–Ї вАФ –®–∞–ї—П–њ–Є–љ –љ–Є –≤ –Ї–Њ–Љ –Є–Ј –љ–µ–њ–Њ—Б–≤—П—Й—С–љ–љ—Л—Е –љ–µ –≤—Л–Ј–≤–∞–ї –±—Л —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П –≤ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –∞—А–Є—Б—В–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П. –Х—Б—В—М –Ї–∞–Ї–∞—П-—В–Њ –∞—А–Є—Б—В–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —В–∞–є–љ–∞ –≤ —Н—В–Њ–є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Њ–±–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ–≤—З–µ–≥–Њ –Є–Ј –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є—В—М—Б—П –≤ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–∞¬ї.

вА¶–Ш –≤–і—А—Г–≥ –Љ–µ–ґ –®–∞–ї—П–њ–Є–љ—Л–Љ –Є –°–µ—А–Њ–≤—Л–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И—С–ї —А–∞–Ј—А—Л–≤.¬†

–Т 1911 –≥–Њ–і—Г –∞—А—В–Є—Б—В —Б—В–∞–ї –љ–µ–≤–Њ–ї—М–љ—Л–Љ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –≤–µ—А–љ–Њ–њ–Њ–і–і–∞–љ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є —Е–Њ—А–∞ –Ь–∞—А–Є–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ–њ–µ—А—Л ¬Ђ–С–Њ—А–Є—Б –У–Њ–і—Г–љ–Њ–≤¬ї, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є II. –•–Њ—А–Є—Б—В—Л –≤—Б—В–∞–ї–Є –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ–љ–Є –Є –Ј–∞–њ–µ–ї–Є –≥–Є–Љ–љ ¬Ђ–С–Њ–ґ–µ, —Ж–∞—А—П —Е—А–∞–љ–Є¬ї. –Т—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ –±—Л–ї –њ—А–Є—Б–µ—Б—В—М –Є –®–∞–ї—П–њ–Є–љ, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ —В–Њ—А—З–∞—В—М –Ї–Њ–ї–Њ–Љ (–њ—А–Є –µ–≥–Њ-—В–Њ —А–Њ—Б—В–µ!) –љ–∞ —Б—Ж–µ–љ–µ. –У–∞–Ј–µ—В—Л –ґ–Є–≤–Њ —А–∞–Ј–і—Г–ї–Є —Б–Ї–∞–љ–і–∞–ї: –≤–Њ—В, –Љ–Њ–ї, –®–∞–ї—П–њ–Є–љ, вАФ –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Е–Њ—А–∞, вАФ —Б—В–Њ—П–ї –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ–љ—П—Е, –њ–µ–ї.

–С–µ—Б–Ї–Њ–Љ–њ—А–Њ–Љ–Є—Б—Б–љ—Л–є –°–µ—А–Њ–≤ –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ –Њ—Б—Г–і–Є–ї —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –і—А—Г–≥–∞ –Ј–∞ –Ї–Њ–ї–µ–љ–Њ–њ—А–µ–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–µ, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –µ–Љ—Г –њ–Є—Б—М–Љ–Њ, —Б–Ї–Њ—А–±–љ–Њ —Б–µ—В–Њ–≤–∞–ї: ¬Ђ–І—В–Њ —Н—В–Њ –Ј–∞ –≥–Њ—А–µ, —З—В–Њ –і–∞–ґ–µ –Є —В—Л –Ї–Њ–љ—З–∞–µ—И—М –Ї–∞—А–∞—З–Ї–∞–Љ–Є. –Я–Њ—Б—В—Л–і–Є–ї—Б—П –±—Л¬ї. –Я–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –ґ–µ —Г–њ—А—С–Ї —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П –Є –≤ –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Є–Є –У–Њ—А—М–Ї–Њ–≥–Њ: ¬Ђ–Х—Б–ї–Є –±—Л —В—Л –Љ–Њ–≥ –њ–Њ–љ—П—В—М, –Ї–∞–Ї –≥–Њ—А—М–Ї–Њ –Є –њ–Њ–Ј–Њ—А–љ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М —В–µ–±—П, –≥–µ–љ–Є—П! вАФ –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ–љ—П—Е –њ–µ—А–µ–і –Љ–µ—А–Ј–∞–≤—Ж–µ–Љ¬ї.¬†

–Р –≤–µ–і—М –Є —Н—В–Њ, –Є —Н—В–Њ —Б–Њ–±—Л—В–Є–µ –њ—А–µ–і–≤–Є–і–µ–ї, –њ—А–µ–і—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –°–µ—А–Њ–≤ –≤ —Б–≤–Њ—С–Љ –њ–Њ—А—В—А–µ—В–µ –®–∞–ї—П–њ–Є–љ–∞!

–ѓ —Б–љ–Њ–≤–∞ –Є —Б–љ–Њ–≤–∞ —Б–Љ–Њ—В—А—О –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ. –Ф–∞, —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤, –Љ–Њ–≥—Г—З, –Ї—А–∞—Б–Є–≤. –Ш –≤ —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –µ—Б—В—М –≤ –љ—С–Љ (–Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤ –ї–Є—Ж–µ) —З—В–Њ-—В–Њ –і–≤–Њ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ, —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—В—Б—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ–≤–µ–Ї–Њ–≤–∞—П —Б–Љ–Є—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞—А–Њ–і–∞, —Б—В–µ—Б–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, —З—В–Њ –ї–ЄвА¶ –і–Њ–ї–≥–Њ—В–µ—А–њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М, –њ—А–Є–≤—Л—З–Ї–∞ –Ї –±–µ–Ј–Љ–Њ–ї–≤–Є—О (¬Ђ–љ–∞—А–Њ–і –±–µ–Ј–Љ–Њ–ї–≤—Б—В–≤—Г–µ—В¬ї –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞).

–Ь–љ–µ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –°–µ—А–Њ–≤ –њ—А–µ–і—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤—Б—О —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М –®–∞–ї—П–њ–Є–љ–∞: –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤ –љ–µ–і–∞–ї—С–Ї–Њ–Љ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ —А–∞—Б—Б—В–∞–≤–∞–љ–Є–µ —Б —А–Њ–і–Є–љ–Њ–є, –±–ї—Г–ґ–і–∞–љ–Є–µ –њ–Њ –і–∞–ї—С–Ї–Є–Љ —Б—В—А–∞–љ–∞–Љ, —И—Г–Љ–љ—Г—О —Б–ї–∞–≤—Г, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М, –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–Њ, –љ–µ–Є–Ј–ї–µ—З–Є–Љ—Г—О –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М, —Б—В—А–∞—Б—В–љ–Њ–µ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О, —Б–Љ–µ—А—В—М –љ–∞ —З—Г–ґ–±–Є–љ–µвА¶ –Ю—И–Є–±–∞—О—Б—М?

–Я—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М –≤—Б—В—А–µ—З–Є –°–µ—А–Њ–≤–∞ –Є –®–∞–ї—П–њ–Є–љ–∞, –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї–∞. –Э–∞–њ—А–∞—Б–љ–Њ –®–∞–ї—П–њ–Є–љ –Є—Б–Ї–∞–ї –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М—Б—П вАФ –°–µ—А–Њ–≤ –Є–Ј–±–µ–≥–∞–ї –µ–≥–Њ. –Я–Њ–Љ–Є—А–Є–ї–Є—Б—М –ї–Є –Њ–љ–Є?¬†

–Ш. –§. –®–∞–ї—П–њ–Є–љ–∞, –і–Њ—З—М –њ–µ–≤—Ж–∞, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В, —З—В–Њ –і–∞. –Э–Њ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –љ–µ—В. –Р –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –°–µ—А–Њ–≤–∞ –љ–µ —Б—В–∞–ї–Њ. ¬Ђ–Ъ–∞–Ї —Г–ґ–∞—Б–љ–Њ –Њ–≥–Њ—А—З–Є–ї–∞ –Љ–µ–љ—П —Б–Љ–µ—А—В—М –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З–∞ –°–µ—А–Њ–≤–∞, вАФ —Б —В–Њ—Б–Ї–Њ–є –њ–Є—И–µ—В –§—С–і–Њ—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –і–Њ—З–µ—А–Є. вАФ –Ъ–∞–Ї–Њ–є —З—Г–і–љ—Л–є —Н—В–Њ –±—Л–ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї¬ї.

–°–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–Љ—Б—П —Б –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Њ–Љ: ¬Ђ–Т –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А—В—А–µ—В–∞ —Б–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—А—В—А–µ—В –®–∞–ї—П–њ–Є–љ–∞ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Г–і–µ—В –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞—В—М —А–∞—Б—Ж–≤–µ—В –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞, –∞ –Њ–±—А–∞–Ј –®–∞–ї—П–њ–Є–љ–∞ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—Б—П –љ–∞ –≤–µ—З–љ—Л–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞¬ї.¬†

–•–Њ—В—П —Б–∞–Љ –°–µ—А–Њ–≤ –±—Л–ї –љ–µ–і–Њ–≤–Њ–ї–µ–љ –њ–Њ—А—В—А–µ—В–Њ–Љ: ¬Ђ–≠—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–∞—Б—В—М –®–∞–ї—П–њ–Є–љ–∞, –∞ —П –Ј–∞–і—Г–Љ–∞–ї –і–∞—В—М –µ–≥–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ!¬ї (–°–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –У—А–∞–±–∞—А—П.) –°–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П –њ–Є—Б–∞—В—М –њ–Њ—А—В—А–µ—В –®–∞–ї—П–њ–Є–љ–∞ –Ј–∞–љ–Њ–≤–Њ. –Э–µ —Г—Б–њ–µ–ї.¬†

–Ъ—Б—В–∞—В–Є, –±—Л–ї –Њ–і–Є–љ –љ—О–∞–љ—Б–Є–Ї –љ–∞ —А–∞–і–Њ—Б—В—М –Ј–ї–Њ—А–∞–і—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ –Ї—А–Є—В–Є–Ї–∞–ЉвА¶

¬Ђ–Т–Њ–ї—И–µ–±–љ–∞—П –Њ—И–Є–±–Ї–∞¬ї

–Ю–і–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Є—П—В–µ–ї—О –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З —В–Њ –ї–Є –≤ —И—Г—В–Ї—Г, —В–Њ –ї–Є –≤—Б–µ—А—М—С–Ј —Б–Њ–≤–µ—В–Њ–≤–∞–ї: –≤ –Ї–∞—А—В–Є–љ–µ –љ–∞–і–Њ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ ¬Ђ—З—В–Њ-—В–Њ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ—Г—В—М, —З—В–Њ-—В–Њ –≤—Л–±—А–Њ—Б–Є—В—М, –љ–µ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М, –∞ –≥–і–µ-—В–Њ –Њ—И–Є–±–Є—В—М—Б—П: –±–µ–Ј –Њ—И–Є–±–Ї–Є вАФ —В–∞–Ї–∞—П –њ–∞–Ї–Њ—Б—В—М, —З—В–Њ –≥–ї—П–і–µ—В—М —В–Њ—И–љ–Њ¬ї.

–Я—А–Є–і–Є—А—З–Є–≤—Л–µ –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Є –љ–µ —А–∞–Ј —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –љ–∞ –Њ—И–Є–±–Ї—Г –°–µ—А–Њ–≤–∞ –≤ –њ–Њ—А—В—А–µ—В–µ –®–∞–ї—П–њ–Є–љ–∞: —Г –љ–µ–≥–Њ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –і–ї–Є–љ–љ–∞—П –њ—А–∞–≤–∞—П –љ–Њ–≥–∞! –°–µ—А–Њ–≤, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –≤–Є–і–µ–ї —Н—В–Њ, –љ–Њ –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б—Л–≤–∞—В—М –љ–µ —Б—В–∞–ї: ¬Ђ–≤–Њ–ї—И–µ–±–љ–∞—П –Њ—И–Є–±–Ї–∞¬ї (–Ь–µ–є–µ—А—Е–Њ–ї—М–і) –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ—Г–ї–∞ –Љ–Њ–љ—Г–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –Љ–Њ–≥—Г—З–µ—Б—В—М –®–∞–ї—П–њ–Є–љ–∞! вА¶–Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–Є –љ–∞ —З—В–Њ, –ї—Г—З—И–µ–≥–Њ, –ї—О–±–Є–Љ–Њ–≥–Њ –і—А—Г–≥–∞ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З–∞.

–Р–≤—В–Њ–њ–Њ—А—В—А–µ—В –Т.–°–µ—А–Њ–≤–∞. 1885

–Я—А–µ–і—З—Г–≤—Б—В–≤–Є–µ —В—А–∞–≥–µ–і–Є–Є

вА¶–Ю–љ –±—Л–ї –Њ—З–µ–љ—М –±–Њ–≥–∞—В, –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–µ—А. –°–Њ–≤–ї–∞–і–µ–ї–µ—Ж –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–є —В–≤–µ—А—Б–Ї–Њ–є –Љ–∞–љ—Г—Д–∞–Ї—В—Г—А—Л. –°–Ї—Г–њ, –ї—О–±–Є–ї –і–µ–љ—М–≥–Є, –і—А–∞–ї –Ї–Њ–њ–µ–µ—З–Ї—Г —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є—Е —А–∞–±–Њ—З–Є—Е, –Ї–∞–Ї –і–µ—А—Г—В –ї—Л–Ї–Њ —Б –і–µ—А–µ–≤–∞, вАФ –љ–µ—Й–∞–і–љ–Њ. –Э–∞ —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є –ґ–Є–Ј–љ–Є —В—А—Г–і—П–≥ –љ–µ –ґ–µ–ї–∞–ї —В—А–∞—В–Є—В—М—Б—П –≤–Њ–≤—Б–µ, –±—Л–ї –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –љ–Њ–≤—Л—Е –Њ–±—Й–µ–ґ–Є—В–Є–є, –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–∞–ї –њ—А–Њ—В–Є–≤ —В–µ–∞—В—А–∞, —З–∞–є–љ–Њ–є –і–ї—П —А–∞–±–Њ—З–Є—Е, –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –≤ –≥—А–Њ—И–Њ–≤—Л—Е –њ–Њ—Б–Њ–±–Є—П—Е. –Э–µ —А–∞–Ј –љ–∞ –µ–≥–Њ –Љ–∞–љ—Г—Д–∞–Ї—В—Г—А–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Є –≤–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П, –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ –њ–Њ–і–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –њ—А–Њ–µ–Ј–ґ–∞–ї –≤ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ –њ–Њ –Ґ–≤–µ—А–Є, –≤—Б–ї–µ–і –µ–Љ—Г –љ–µ—Б–ї–Њ—Б—М: ¬Ђ–Ъ—А–Њ–≤–Њ–њ–Є–є—Ж–∞! –°–Љ–Њ—В—А–Є, –њ–Њ–і–∞–≤–Є—И—М—Б—П –љ–∞—И–µ–є –Ї—А–Њ–≤—М—О!¬ї

–Ю–љ –±—Л–ї —В—А–∞–љ–ґ–Є—А–∞ –Є –Љ–Њ—В. –Э–∞ –Ј–≤–∞–љ—Л–µ –Њ–±–µ–і—Л –Є —Г–ґ–Є–љ—Л, –љ–∞ ¬Ђ–ї—Г–Ї—Г–ї–ї–Њ–≤—Л –њ–Є—А—Л¬ї –≤ —А–µ—Б—В–Њ—А–∞–љ–∞—Е –і–µ–љ—М–≥–Є –≤–∞–ї–Є–ї –±–µ–Ј —Б—З—С—В–∞. –Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л –њ—А–Њ–Є–≥—А–∞–ї –≤ –Ї–∞—А—В—Л –≤ –Р–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–ї—Г–±–µ —В–∞–±–∞—З–љ–Њ–Љ—Г —Д–∞–±—А–Є–Ї–∞–љ—В—Г –С–Њ—Б—В–∞–љ–ґ–Њ–≥–ї–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –і–≤—Г—Е –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–Њ–≤ —А—Г–±–ї–µ–є. –Я–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–ї, –Љ—Г—З–∞–ї—Б—П? –Э–Є—З—Г—В—М. –£–µ—Е–∞–ї –і–Њ–Љ–Њ–є, –≤—Л—Б–њ–∞–ї—Б—П —Е–Њ—А–Њ—И–µ–љ—М–Ї–Њ, —Г—В—А–Њ–Љ –≤—Б—В–∞–ї –Є –њ–Њ—Б–Ї–∞–Ї–∞–ї –њ–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –і–µ–ї–∞–Љ, –Ї –≤–µ—З–µ—А—Г –љ–∞–Љ–µ—А–µ–≤–∞—П—Б—М –Њ—В—Л–≥—А–∞—В—М—Б—П.

–Ы—О–±–Є–ї –њ–Њ–µ—Б—В—М –Є –≤—Л–њ–Є—В—М. –Ю–±–µ–і–∞–ї –њ–Њ-—А—Г—Б—Б–Ї–Є, —Б —А–∞–Ј–Љ–∞—Е–Њ–Љ, —Б —Ж—Л–≥–∞–љ–∞–Љ–Є, –њ–µ—Б–љ—П–Љ–Є вАФ –њ–Њ–ї–Њ–≤—Л–µ –±–µ–≥–∞–ї–Є –Ї–∞–Ї –Њ—И–њ–∞—А–µ–љ–љ—Л–µ, –Љ–µ–љ—П—П –њ–Њ—Б—Г–і—Г, –±–ї—О–і–∞, –≤–Є–љ–∞. –Ы—О–±–Є–ї –њ–Њ—Б–Љ–µ—П—В—М—Б—П, –њ–Њ–і—Г—А–∞—З–Є—В—М—Б—П. –Х–≥–Њ –≥—А—Г–±–Њ–≤–∞—В—Л–µ, —Б–Љ–∞—З–љ—Л–µ —И—Г—В–Ї–Є –Њ–± –∞–Ї—В—А–Є—Б–∞—Е —Б—В–Њ–ї–Є—З–љ—Л—Е —В–µ–∞—В—А–Њ–≤ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ —Е–Њ–і–Є–ї–Є –њ–Њ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ.

–Ц—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В, —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є—З–∞–ї –≤ –≥–∞–Ј–µ—В–∞—Е –Є –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞—Е (–њ—Б–µ–≤–і–Њ–љ–Є–Љ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Ѓ—А—М–µ–≤ –Є–ї–Є –Ь.–Ѓ.). –Ъ—А–Є—В–Є–Ї вАФ –Њ–Ј–Њ—А–љ–Є–Ї, —А—Г–≥–∞—В–µ–ї—М. –Ю—В –љ–µ–≥–Њ –і–Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г, –Ј–µ–Љ—Б—В–≤—Г, –ї—О–і—П–Љ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞.¬†

–Ґ–∞–Ї –Њ–љ ¬Ђ–і–Њ–ї–±–Є–ї¬ї –°–µ—А–Њ–≤–∞ (–≤ –њ–µ—А–µ–і–∞—З–µ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ –Я–µ—А–µ–њ–ї–µ—В—З–Є–Ї–Њ–≤–∞): ¬Ђ–Т–Њ—В, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –°–µ—А–Њ–≤. –†–∞–Ј–≤–µ –µ–≥–Њ –њ–µ—А–≤—Л–µ –њ–Њ—А—В—А–µ—В—Л –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞—В—М —Б –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ–Є? –†–∞–Ј–≤–µ –Њ–љ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –ї—Г—З—И–µ ¬Ђ–Т–µ—А—Г—И–Ї–Є –Ь–∞–Љ–Њ–љ—В–Њ–≤–Њ–є¬ї? –Р –њ–Њ—З–µ–Љ—Г? –Ґ–µ–њ–µ—А—М –Њ–љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М, –Њ–љ –±–Њ–Є—В—Б—П –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М —Б–Ї–≤–µ—А–љ–Њ, —Н—В–∞ –±–Њ—П–Ј–љ—М —Б–Ї–Њ–≤—Л–≤–∞–µ—В –µ–≥–Њ¬ї. вАФ –Ы–Є—Е–Њ–є –∞–≤—В–Њ—А –љ–µ —Б—В–µ—Б–љ—П–ї—Б—П –Є —З—Г–ґ–Є–µ –Љ—Л—Б–ї–Є –≤—Л–і–∞–≤–∞—В—М –Ј–∞ —Б–≤–Њ–Є, —З—В–Њ-—В–Њ –Њ—В –Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –Ї—А–∞–µ–Љ —Г—Е–∞ —Г—Б–ї—Л—И–Є—В –Є —И–њ–∞—А–Є—В: ¬Ђ–Х—Б–ї–Є –њ–Њ–≤–µ—Б–Є—В—М —Б–Њ —Б—В–∞—А—Л–Љ–Є –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞–Љ–Є –°–Њ–Љ–Њ–≤–∞, –С–µ–љ—Г–∞ –Є–ї–Є –°–µ—А–Њ–≤–∞, —В–Њ –µ–і–≤–∞ –ї–Є —Н—В–Є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Є –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞—В¬ї.

–Я–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—О –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї, –Њ–љ –±—Л–ї –њ—А–Є–≤–∞—В-–і–Њ—Ж–µ–љ—В–Њ–Љ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞, –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ –Љ–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є ¬Ђ–Ъ–∞—А–ї V –Є –µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ—П¬ї, ¬Ђ–°–њ–Њ—А–љ—Л–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –≤ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—Г–Ї–µ¬ї. –Х–≥–Њ —А–Њ–Љ–∞–љ ¬Ђ–Т –њ–Њ—В—С–Љ–Ї–∞—Е¬ї –њ–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—О –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–Њ–≤ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А—С–љ –Ї —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є—О.¬†

–°—В—А–∞—Б—В–љ—Л–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А: —Г–≤–ї–µ–Ї–∞–ї—Б—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Є —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—М—О –љ–Њ–≤–µ–є—И–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. ¬Ђ–Ю—В–љ–Њ—Б–Є–ї—Б—П –Ї —Б–≤–Њ–µ–є –Ј–∞–і–∞—З–µ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–∞ —Б –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –ї—О–±–Њ–≤—М—О –Є —В–Њ–љ–Ї–Є–Љ —З—Г—В—М—С–Љ¬ї (–°. –Ф—П–≥–Є–ї–µ–≤). –Т –µ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –±—Л–ї–Њ 83 –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–∞ –Т. –Ь. –Є –Р. –Ь. –Т–∞—Б–љ–µ—Ж–Њ–≤—Л—Е, –Т—А—Г–±–µ–ї—П, –У–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞, –Ъ. –Є –°. –Ъ–Њ—А–Њ–≤–Є–љ—Л—Е, –Ы–µ–≤–Є—В–∞–љ–∞, –°—Г—А–Є–Ї–Њ–≤–∞, –°–µ—А–Њ–≤–∞. –Ш–Ј —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є—Е –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—Ж–µ–≤ вАФ –Т–∞–љ –У–Њ–≥, –У–Њ–≥–µ–љ, –Ф–µ–≥–∞, –≠. –Ь–∞–љ–µ, –Ъ. –Ь–Њ–љ–µ, –†–µ–љ—Г–∞—А, –Ґ—Г–ї—Г–Ј-–Ы–Њ—В—А–µ–Ї (–Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—П –±—Л–ї–∞ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –њ–Њ–і–∞—А–µ–љ–∞ –µ–≥–Њ –ґ–µ–љ–Њ–є –Ґ—А–µ—В—М—П–Ї–Њ–≤–Ї–µ). –Ю–љ –ї—О–±–Є–ї –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –і–µ–ї–∞–Љ–Є, —Б–ї—Л–ї –Ј–∞ —З–µ—Б—В–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –і–∞–ґ–µ –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –Ї–∞–Ј–љ–∞—З–µ–µ–Љ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є–Є. –Ф–Њ–≥–∞–і–∞–ї–Є—Б—М?

вА¶–Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Р–±—А–∞–Љ–Њ–≤–Є—З –Ь–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤ —Б—В–Њ—П–ї –њ–µ—А–µ–і –°–µ—А–Њ–≤—Л–Љ –≤ 1902 –≥–Њ–і—Г, —Б—В–Њ—П–ї –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Њ—Б–Њ–±–љ—П–Ї–∞, –Є –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –њ–Є—Б–∞–ї –µ–≥–Њ –њ–Њ—А—В—А–µ—В. –Ч–љ–∞–ї –ї–Є –≤—Б—С –°–µ—А–Њ–≤ –Њ –Ь–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤–µ? –Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –Ј–љ–∞–ї. –Р –Њ —З—С–Љ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї, –і–Њ–≥–∞–і—Л–≤–∞–ї—Б—П: –Є–љ—В—Г–Є—Ж–Є—П —Г –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї–∞ –љ–µ–Ј–∞—Г—А—П–і–љ–∞—П.

–Ю–љ–Є –±—Л–ї–Є –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л —Г–ґ–µ –і–µ—Б—П—В—М –ї–µ—В –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–є –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–Є, –≥–і–µ —Н–Ї—Б–њ–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞ –°–µ—А–Њ–≤–∞ ¬Ђ–Ю—Б–µ–љ—М. –Ф–Њ–Љ–Њ—В–Ї–∞–љ–Њ–≤–Њ¬ї (1892):

–Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Р–±—А–∞–Љ–Њ–≤–Є—З —В–Њ–≥–і–∞ –≤—Б–µ—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–≤ –Њ–њ–µ—А–µ–і–Є–ї, –њ—А–Є–ї–µ—В–µ–ї –њ—А—П–Љ–Њ –і–Њ–Љ–Њ–є –Ї –°–µ—А–Њ–≤—Г, —Г–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–і–∞—В—М –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г, –і–µ–љ—М–≥–Є –љ–µ–Љ–∞–ї—Л–µ –і–∞–ї. –Ш –°–µ—А–Њ–≤ —Г—Б—В—Г–њ–Є–ї, —Е–Њ—В—П –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞ —Н—В–∞ –±—Л–ї–∞ –і–Њ—А–Њ–≥–∞ –µ–Љ—Г: –Є–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є–ї –Њ–љ —Б–Ї–Њ—И–µ–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–µ, –і–∞–ї—М–љ–Є–є –ї–µ—Б, –Њ–і–Є–љ–Њ–Ї—Г—О –ґ–µ–љ—Б–Ї—Г—О —Д–Є–≥—Г—А—Г. –Я–Є—Б–∞–ї –≤ –Љ–Є–ї–Њ–Љ –µ–≥–Њ —Б–µ—А–і—Ж—Г –Ф–Њ–Љ–Њ—В–Ї–∞–љ–Њ–≤–Њ, –≥–і–µ –њ–Є—Б–∞–ї ¬Ђ–Ф–µ–≤—Г—И–Ї—Г, –Њ—Б–≤–µ—Й—С–љ–љ—Г—О —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ–Љ¬ї, ¬Ђ–Ч–∞—А–Њ—Б—И–Є–є –њ—А—Г–і¬ї, –њ–Њ—А—В—А–µ—В –ґ–µ–љ—Л ¬Ђ–Ы–µ—В–Њ¬ї, –Э–∞–і—О –Є –Ы—П–ї—О –°–Є–Љ–Њ–љ–Њ–≤–Є—З, —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –і—А—Г–≥–∞ –Т. –Ф. –Ф–µ—А–≤–Є–Ј–∞, —Е–Њ–Ј—П–Є–љ–∞ –і–Њ–Љ–Њ—В–Ї–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞.

–°–µ—А–Њ–≤ –Є –Ь–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤ —З–∞—Б—В–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї–Є—Б—М вАФ –љ–∞ –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–∞—Е, –≤ —В–µ–∞—В—А–µ, –љ–µ —А–∞–Ј –Њ–±–µ–і–∞–ї–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ. –Ь–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤ –Њ—З–µ–љ—М —Г–≤–∞–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї—Б—П –Ї —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї—Г. –Я—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М —Б–≤–Њ–є –њ–Њ—А—В—А–µ—В. –Ь–∞—Б—В–µ—А —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П. –Э–Њ –њ—А–Њ—И–ї–Њ –µ—Й—С –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤, –њ—А–µ–ґ–і–µ —З–µ–Љ –Њ–љ —Б—В–∞–ї —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –љ–∞–і –њ–Њ—А—В—А–µ—В–Њ–Љ. –Ю–љ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї –Ї –Ь–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤—Л–Љ, –Њ–±–µ–і–∞–ї, —Г–ґ–Є–љ–∞–ї —Г –љ–Є—Е. –•–Њ–і–Є–ї –њ–Њ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–∞–Љ, —А–∞–Ј–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–ї –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—О –Ї–∞—А—В–Є–љ —Е–Њ–Ј—П–Є–љ–∞. –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ –≤ –±–µ—Б–µ–і–µ —Б –љ–Є–Љ –і–Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї –±–ї–Њ–Ї–љ–Њ—В, –і–µ–ї–∞–ї –љ–∞–±—А–Њ—Б–Ї–Є. –£–ґ–µ –Є –Ь–∞—А–≥–∞—А–Є—В–∞ –Ъ–Є—А–Є–ї–ї–Њ–≤–љ–∞, –ґ–µ–љ–∞ –Ь–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤–∞, —Г–і–Є–≤–ї—П—В—М—Б—П –љ–∞—З–∞–ї–∞: ¬Ђ–•–Њ–і–Є—В –Є —Е–Њ–і–Є—В, —З–∞–є –њ—М—С—В, –∞ —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –љ–µ —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В¬ї.

–Т –Њ–і–Є–љ –і–µ–љ—М, –њ–Њ—Б–ї–µ —Б—Л—В–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–µ–і–∞, –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Р–±—А–∞–Љ–Њ–≤–Є—З –њ–Њ–≤—С–ї –≥–Њ—Б—В—П –≤ —Б–≤–Њ—О –≥–∞–ї–µ—А–µ—О, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –≥–і–µ, —Г –Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ј–∞ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї—Г–њ–Є–ї —В—Г –Є–ї–Є –Є–љ—Г—О –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г. –С—Л–ї –Њ–љ –≤ —Б—О—А—В—Г–Ї–µ, —Б —В—А—Г–і–Њ–Љ –Ј–∞—Б—В—С–≥–Є–≤–∞–≤—И–µ–Љ—Б—П –љ–∞ –ґ–Є–≤–Њ—В–µ, —Б–≤–µ—А–Ї–∞–ї–Є –µ–≥–Њ –≥–ї–∞–Ј–∞ –Ј–∞ —Б—В—С–Ї–ї–∞–Љ–Є –њ–µ–љ—Б–љ–µ вАФ –ї—О–±–Є–ї –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–µ—А –њ–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Њ–± –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ, –Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞—Е, –њ–Њ–Ї—А–Є—В–Є–Ї–Њ–≤–∞—В—М —В–µ—Е, –њ–Њ—Е–≤–∞–ї–Є—В—М –і—А—Г–≥–Є—Е.

вАФ –Т–Њ—В —В–∞–Ї –Є –±—Г–і—Г –≤–∞—Б –њ–Є—Б–∞—В—М, вАФ –≤–і—А—Г–≥ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –°–µ—А–Њ–≤. –С—Л—Б—В—А–Њ –љ–∞–±—А–Њ—Б–∞–ї —А–Є—Б—Г–љ–Њ–Ї –љ–∞ –ї–Є—Б—В–Ї–µ: –Ь–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤, —И–Є—А–Њ–Ї–Њ —А–∞—Б—Б—В–∞–≤–Є–≤ –љ–Њ–≥–Є, —Б—В–Њ–Є—В, –Ї—А–µ–њ–Ї–Є–є, –Ї—А—П–ґ–Є—Б—В—Л–є, –њ–Њ–ї–љ—Л–є —Н–љ–µ—А–≥–Є–Є.

–†–∞–Ј–≥–ї—П–і—Л–≤–∞—О –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–є –њ–Њ—А—В—А–µ—В –Ь–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤–∞.¬†

–Ю–љ –≤–Њ –≤—Б—С–Љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–Є–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Љ–Њ–≥—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞, –≤–ї–∞—Б—В–Њ–ї—О–±–Є—П, –ґ–Є–Ј–љ–µ–ї—О–±–Є—П. –Ю—В –љ–µ–≥–Њ —В–∞–Ї –Є –њ—Л—И–µ—В –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М–µ–Љ, —Б–Є–ї–Њ–є, —Г–Љ–Њ–Љ. –°–µ—А–Њ–≤ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –Ь–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤–∞ –≤–Њ –≤–µ—Б—М —А–Њ—Б—В, –Њ–љ –≥–ї—П–і–Є—В –љ–∞ –Ј—А–Є—В–µ–ї—П —Б–≤–µ—А—Е—Г, –Њ–љ —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: ¬Ђ–Э—Г, –Ї—В–Њ –Љ–µ–љ—П —Б–Є–ї—М–љ–µ–µ, –±–Њ–≥–∞—З–µ? –Ъ—В–Њ –Љ–µ–љ—П —Г–і–µ—А–ґ–Є—В –≤ –Љ–Њ–Є—Е –і–µ–ї–∞—Е, –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П—Е? –Ч–љ–∞—О, –љ–Є–Ї—В–Њ!¬ї вАФ –°—В–Њ–Є—В –Ї—А–µ–њ–Ї–Њ, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–≥—Г—З–µ–µ –і–µ—А–µ–≤–Њ, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –≤—А–∞—Б—В–∞—П –≤ –Ј–µ–Љ–ї—О. –Т–Њ—В –Њ–љ, —Е–Њ–Ј—П–Є–љ –ґ–Є–Ј–љ–Є, –≤–ї–∞–і–µ–ї–µ—Ж —Д–∞–±—А–Є–Ї, –Ј–∞–≤–Њ–і–Њ–≤, –Ї–∞—А—В–Є–љ, –њ—А–µ–Є–Ј—А—П–і–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–∞!

–£ –љ–µ–≥–Њ –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞ –Љ—Л—Б–ї–Є—В–µ–ї—П, —Г—З—С–љ–Њ–≥–Њ. –£–Љ–љ—Л–µ, –њ—А–Њ–љ–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ, –≤—Б—С –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О—Й–Є–µ –≥–ї–∞–Ј–∞ –Ј–∞ —Б—В—С–Ї–ї—Л—И–Ї–∞–Љ–Є –њ–µ–љ—Б–љ–µ, —Б–Њ–Ї—А–∞—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –ї–Њ–±, –±–Њ—А–Њ–і–Ї–∞ –Є —Г—Б—Л –њ–Њ–і –І–µ—Е–Њ–≤–∞. –Ш –≥—А–Њ–Љ–∞–і–љ–Њ–µ, –Љ–Њ—Й–љ–Њ–µ —В—Г–ї–Њ–≤–Є—Й–µ –У–∞—А–≥–∞–љ—В—О–∞! –Ш–Ј —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П вАФ —З—А–µ–Ј–Љ–µ—А–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ —В—Г–ї–Њ–≤–Є—Й–µ –Є –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–∞—П –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞ вАФ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–≤–Њ—Б—В–Є, –љ–µ–µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤—Б–µ–≥–Њ –Њ–±–ї–Є–Ї–∞ –Ь–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤–∞, –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–µ, —В–Њ—З–љ–µ–µ, –њ—А–µ–і—З—Г–≤—Б—В–≤–Є–µ —З–µ–≥–Њ-—В–Њ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–≥–Њ. –Ю–љ–Њ —Г—Б–Є–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Ї–Њ–љ—В—А–∞—Б—В–Њ–Љ —Б –Є–Ј—П—Й–љ–Њ–є —Б—В–∞—В—Г—Н—В–Ї–Њ–є, —Б—В–Њ—П—Й–µ–є –љ–∞ –њ–Њ–ї–Ї–µ –Ј–∞ —Б–њ–Є–љ–Њ–є –Ь–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤–∞.

–Ш –µ—Й—С, –Ј–∞–Љ–µ—В—М—В–µ, –њ–Њ—А—В—А–µ—В –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ –≤ —В—С–Љ–љ—Л—Е —В–Њ–љ–∞—Е (—Б—О—А—В—Г–Ї, –±—А—О–Ї–Є, —В—Г—Д–ї–Є, –њ–Њ–ї, —Б—В–µ–љ—Л). –Ы–Є—И—М –±–µ–ї—Л–Љ –њ—П—В–љ–Њ–Љ –≤—Л–і–µ–ї—П—О—В—Б—П –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–µ—В–∞–ї–Є. –≠—В–Њ—В —З—С—А–љ—Л–є —Ж–≤–µ—В –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –љ–∞–≥–љ–µ—В–∞–µ—В —В—А–∞–≥–µ–і–Є—О, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤–Њ—В-–≤–Њ—В –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ–є–і—С—В.¬†

–Я–Њ—А—В—А–µ—В –Ь. –Р. –Ь–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤–∞ –≤—Л–Ј–≤–∞–ї —А–∞–Ј–љ–Њ—А–µ—З–Є–≤—Л–µ –Њ—В–Ј—Л–≤—Л: –Ї–Њ–Љ—Г-—В–Њ –Њ–љ –љ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П, –Ї—В–Њ-—В–Њ —Б–Љ–µ—П–ї—Б—П –љ–∞–і –љ–Є–Љ, –≥–Њ–≤–Њ—А—П, —З—В–Њ –°–µ—А–Њ–≤ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є–ї ¬Ђ—З—Г–і–Њ–≤–Є—Й–µ¬ї, ¬Ђ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞¬ї, ¬Ђ—Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ь–Њ–ї–Њ—Е–∞¬ї, –љ–µ –њ–Њ—Й–∞–і–Є–ї –Љ–Њ–і–µ–ї–Є, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї —З–µ—А–µ—Б—З—Г—А –њ—А–∞–≤–і–Є–≤–Њ, –Њ–Ї–∞—А–Є–Ї–∞—В—Г—А–Є–ї –µ—С. –Я–Є—Б–∞–ї–Є –Њ ¬Ђ–Ї—А—Г–≥–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–Љ, –≤–µ—Б—С–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–Љ, –Ї—А–∞—Б–љ–µ–љ—М–Ї–Њ–Љ, –±–Њ–і—А–µ–љ—М–Ї–Њ–Љ –Ь–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤–µ¬ї (–°—В–∞—Б–Њ–≤) вАФ –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ. –Ь–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤ –Ј–∞–њ–ї–∞—В–Є–ї –Ј–∞ –њ–Њ—А—В—А–µ—В —В—Л—Б—П—З—Г —А—Г–±–ї–µ–є. –Ь–Њ–≥ –±—Л –Є –±–Њ–ї—М—И–µ. –Э—Г –і–∞ –Њ–љ –љ–µ –њ—А–Є–≤—Л–Ї —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є—В—М—Б—П.

–Ъ–Њ–≥–і–∞ –і—А—Г–Ј—М—П —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї–Є –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –њ–Њ—А—В—А–µ—В–µ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –°–µ—А–Њ–≤–∞, –Њ–љ –Љ–Њ–ї—З–∞–ї, –Ј–∞–Љ—Л–Ї–∞–ї—Б—П –≤ —Б–µ–±–µ. –С—Г–і—В–Њ —З—В–Њ-—В–Њ –µ–≥–Њ –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї–Њ, –≥—А—Л–Ј–ї–Њ. –І—В–Њ –ґ–µ? –І–µ—А–µ–Ј –≥–Њ–і –Ь. –Р. –Ь–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤ —Г–Љ–µ—А.

–†–∞–Ј–Њ—А–≤–∞–љ–љ–∞—П –∞–Ї–≤–∞—А–µ–ї—М

–Ю–і–љ–∞ –Є–Ј –ї—Г—З—И–Є—Е, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, —Б–∞–Љ–∞—П ¬Ђ–ї–Є—З–љ–∞—П¬ї, –≤–Ј–≤–Њ–ї–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞ –°–µ—А–Њ–≤–∞ вАФ ¬Ђ–Я–Њ—А—В—А–µ—В –У. –Ы. –У–Є—А—И–Љ–∞–љ¬ї! (1907)

–Ъ—А–∞—Б–Є–≤–∞—П, –Є–Ј—П—Й–љ–∞—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї–∞—Б—М –ї–Є—Ж–Њ–Љ –Ї –Ј—А–Є—В–µ–ї—О, –≤—Б—П –Њ–љ–∞ вАФ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ—Б—В—М, –Њ—З–∞—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й—С–љ–љ–∞—П –ґ–µ–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М. –Ш–Ј—Г–Љ–Є—В–µ–ї–µ–љ —Ж–≤–µ—В –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л вАФ —Б–µ—А—Л–µ, –Ї–Њ—А–Є—З–љ–µ–≤—Л–µ, –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–≤–∞—В—Л–µ —В–Њ–љ–∞ –Є–≥—А–∞—О—В-–њ–µ—А–µ–ї–Є–≤–∞—О—В—Б—П. –°—В—А–Њ–є–љ–Њ—Б—В—М —Д–Є–≥—Г—А—Л –Љ–Њ–і–µ–ї–Є –њ–Њ–і—З—С—А–Ї–Є–≤–∞—О—В —Д–ї–∞–Ї–Њ–љ—Л –љ–∞ —В—Г–∞–ї–µ—В–љ–Њ–Љ —Б—В–Њ–ї–Є–Ї–µ, –Є–Ј–Њ–≥–љ—Г—В—Л–µ —Д–Њ—А–Љ—Л —А–∞–Љ—Л –Ј–µ—А–Ї–∞–ї–∞.

–І–µ–≥–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Є –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є, –Њ–± –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ—С–љ–љ–Њ–є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–µ: ¬Ђ–Ї—А–∞—Б–∞–≤–Є—Ж–∞-–Ї–Њ–Ї–µ—В–Ї–∞¬ї, ¬Ђ–Ї—А–∞—Б–∞–≤–Є—Ж–∞ –≤ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–є –Ї–ї–µ—В–Ї–µ¬ї, ¬Ђ–∞—А–Є—Б—В–Њ–Ї—А–∞—В–Ї–∞, –ї–Є—И—С–љ–љ–∞—П –і—Г—И–Є –Є –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–≥–Њ –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–∞¬ї, ¬Ђ–Ї–∞—А—В–Є–љ–∞ –°–µ—А–Њ–≤–∞ —Б–∞—В–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Њ–±—А–Є—Б–Њ–≤—Л–≤–∞–µ—В –њ—А–∞–≤—П—Й–Є–є –Ї–ї–∞—Б—Б¬ї. –Ш –≤—Б—С –љ–µ–≤–њ–Њ–њ–∞–і!

–У–µ–љ—А–Є–µ—В—В–∞ –Ы–µ–Њ–њ–Њ–ї—М–і–Њ–≤–љ–∞ –У–Є—А—И–Љ–∞–љ –±—Л–ї–∞ –љ–µ–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–Њ–є.¬†

–Х—С –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –њ–µ—А–≤–Њ–є –Ї—А–∞—Б–∞–≤–Є—Ж–µ–є –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞ –Є –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л. –Х—О –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–∞–ї–Є—Б—М –У–Њ—А—М–Ї–Є–є, –С—А—О—Б–Њ–≤, –®–∞–ї—П–њ–Є–љ, –°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Є–є, –Ъ–∞—З–∞–ї–Њ–≤, –Ф–Њ–±—Г–ґ–Є–љ—Б–Ї–Є–є, –°–Њ–Љ–Њ–≤. ¬Ђ–Ч–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Љ–Є–ї–∞—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ –У–µ–љ—А–Є–µ—В—В–∞ –Ы–µ–Њ–њ–Њ–ї—М–і–Њ–≤–љ–∞; —З–µ–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ –µ—С –≤–Є–і–Є—И—М, —В–µ–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ –µ—С —Ж–µ–љ–Є—И—М; –њ—А–Њ—Б—В–∞—П, –њ—А–∞–≤–і–Є–≤–∞—П, –і–Њ–±—А–Њ–ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П, –љ–µ –≥–Њ—А–і–∞—П, вАФ –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–∞–ї—Б—П –У–Є—А—И–Љ–∞–љ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –Ъ. –Р. –°–Њ–Љ–Њ–≤. вАФ –Я—А–Є –µ—С –Ї—А–∞—Б–Њ—В–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ –Ј–∞–љ—П—В–∞ —Б–Њ–±–Њ–є, –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ —Б–µ–±–µ –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В. –Э–Њ, –њ–Њ-–Љ–Њ–µ–Љ—Г, –Њ–љ–∞ –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–∞¬ї.¬†

–Ъ. –°. –°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Є–є –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –≤ –∞–ї—М–±–Њ–Љ –У–µ–љ—А–Є–µ—В—В–µ –Ы–µ–Њ–њ–Њ–ї—М–і–Њ–≤–љ–µ: ¬Ђ–Т–∞—И–∞ —А–Њ–ї—М –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–∞. –Ф–ї—П —В–Њ–≥–Њ —З—В–Њ–±—Л –њ—А–Њ—Ж–≤–µ—В–∞–ї–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ, –љ—Г–ґ–љ—Л –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Є, –љ–Њ –Є –Љ–µ—Ж–µ–љ–∞—В—Л. –Т—Л —Б –Љ—Г–ґ–µ–Љ –≤–Ј—П–ї–Є –љ–∞ —Б–µ–±—П —Н—В—Г —В—А—Г–і–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –Є –љ–µ—Б–ї–Є –µ—С –Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—В, —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤–Њ –Є —Г–Љ–љ–Њ. –°–њ–∞—Б–Є–±–Њ –≤–∞–Љ –Њ–±–Њ–Є–Љ. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П —Б–Ї–∞–ґ–µ—В –Њ –Т–∞—Б —В–Њ, —З–µ–≥–Њ –љ–µ —Б—Г–Љ–µ–ї–Є —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Є. –Я—Г—Б—В—М —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –Њ–±–ї–µ–≥—З–∞–µ—В –Т–∞–Љ –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–љ–Њ–µ –≤—Б–µ–Љ –љ–∞–Љ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–µ. –Ф—Г—И–µ–≤–љ–Њ –њ—А–µ–і–∞–љ–љ—Л–є –Є –ї—О–±—П—Й–Є–є –Т–∞—Б –Ъ. –°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Є–є¬ї.

–Я–Њ—А—В—А–µ—В –°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ 1911 –≥.

–Т. –Ш. –Ъ–∞—З–∞–ї–Њ–≤ –≤ —З–µ—Б—В—М –У–µ–љ—А–Є–µ—В—В—Л –Ы–µ–Њ–њ–Њ–ї—М–і–Њ–≤–љ—Л ¬Ђ—А–∞–Ј—А–∞–Ј–Є–ї—Б—П¬ї —Б—В–Є—Е–∞–Љ–Є:

–Т–∞–Љ, –У–µ–љ—А–Є–µ—В—В–∞, –Љ–Є–ї—Л–є –љ–∞—И –Ъ–Р–≠–°

–Ю ¬Ђ–Љ–µ—Ж–µ–љ–∞—В—Б–Ї–Њ–є¬ї –Т–∞—И–µ–є –њ–Є—И–µ—В —А–Њ–ї–ЄвА¶

–Р —П, –і–∞–≤–љ–Њ –≤–ї—О–±–ї—С–љ–љ—Л–є –≤ –Т–∞—Б –±–∞–ї–±–µ—Б,

–Я—А–Њ—И—Г –ї—О–±–Є—В—М –Љ–µ–љ—П –ї–µ–≥–Ї–Њ, –±–µ–Ј –±–Њ–ї–Є,

–Ъ–∞–Ї –±—Г–і—Г —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ –ї—О–±–Є—В—М —П –Т–∞—Б,

–Я–Њ–Ї–∞ –љ–µ —Б—В—Г–Ї–љ–µ—В –Љ–Њ–є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —З–∞—Б.

(–Ъ–Р–≠–° вАФ —В–∞–Ї –∞–Ї—В—С—А—Л –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –Ъ. –°. –°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ.)¬†

–Я–Њ—А—В—А–µ—В –Т.–Ъ–∞—З–∞–ї–Њ–≤–∞, 1908

–Т 1904 –≥–Њ–і—Г —Б—Г–њ—А—Г–≥–Є –У–Є—А—И–Љ–∞–љ –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї–Є—Б—М —Б –Т. –Р. –°–µ—А–Њ–≤—Л–Љ.

–Ь—Г–ґ –У–µ–љ—А–Є–µ—В—В—Л –Ы–µ–Њ–њ–Њ–ї—М–і–Њ–≤–љ—Л –Ј–∞–Ї–∞–Ј–∞–ї —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї—Г –њ–Њ—А—В—А–µ—В –ґ–µ–љ—Л. –°–µ—А–Њ–≤ –≤ –њ–µ—А–≤—Л–є —А–∞–Ј –њ—А–Є—И—С–ї –≤ –і–Њ–Љ —Б—Г–њ—А—Г–≥–Њ–≤ –У–Є—А—И–Љ–∞–љ, –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –Ъ—А–∞—Б–љ—Л—Е –≤–Њ—А–Њ—В. ¬Ђ–ѓ –±—Л–ї–∞ –Њ—З–µ–љ—М –Љ–Њ–ї–Њ–і–∞, –Ј–∞—Б—В–µ–љ—З–Є–≤–∞, —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А –±—Л–ї –Њ–±—Й–µ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞, –Ї–∞—Б–∞–ї—Б—П –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є, –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞, —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤, вАФ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–∞ –У–µ–љ—А–Є–µ—В—В–∞ –Ы–µ–Њ–њ–Њ–ї—М–і–Њ–≤–љ–∞. вАФ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –Ј–∞—А–Є—Б–Њ–≤—Л–≤–∞–ї, –њ—А–Є–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–ї—Б—П, –Є —П —Б—В–∞–ї–∞ –Ї –љ–µ–Љ—Г –њ—А–Є–≤—Л–Ї–∞—В—М¬ї.

–°–µ—А–Њ–≤—Г –Њ—З–µ–љ—М –њ–Њ–љ—А–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М —Н—В–∞ —Г–Љ–љ–∞—П, –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П, –њ—А–Њ—Б—В–∞—П –Є —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ–∞—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞, —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є—З–љ–∞—П, –±–µ–Ј –Ј–∞–Љ–∞—И–µ–Ї –±–Њ–≥–∞—В—Л—Е –≤—Л—Б–Ї–Њ—З–µ–Ї, –Є –Њ–љ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї –Ї –љ–Њ–≤—Л–Љ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–Љ –њ–Њ—З—В–Є –Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М. –Т –Њ–і–љ—Г –Є–Ј –≤—Б—В—А–µ—З –У–µ–љ—А–Є–µ—В—В–∞ –Ы–µ–Њ–њ–Њ–ї—М–і–Њ–≤–љ–∞ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –Њ —Б–µ–±–µ. –†–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –Њ–љ–∞ –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ. –Ь–∞—В—М –µ—С –±—Л–ї–∞ –њ–Є–∞–љ–Є—Б—В–Ї–Њ–є, –Њ—В–µ—Ж вАФ —В–Њ—А–≥–Њ–≤–µ—Ж, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л. –Т –Є—Е –і–Њ–Љ–µ –±—Л–≤–∞–ї–Є —Б–Ї—А–Є–њ–∞—З –Р—Г—Н—А, –≤–Є–Њ–ї–Њ–љ—З–µ–ї–Є—Б—В –Т–µ—А–ґ–±–Є–ї–Њ–≤–Є—З, –њ–µ–≤–µ—Ж –Ъ–∞–Љ–Є–љ—Б–Ї–Є–є. –†–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї–Є –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –У–µ–љ—А–Є–µ—В—В–∞ –Ы–µ–Њ–њ–Њ–ї—М–і–Њ–≤–љ–∞ —Г—З–Є–ї–∞—Б—М –Є–≥—А–µ –љ–∞ —Д–Њ—А—В–µ–њ—М—П–љ–Њ, –њ–µ–љ–Є—О, —П–Ј—Л–Ї–∞–Љ, –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М —Б—В–∞—В—М –Њ–њ–µ—А–љ–Њ–є –њ–µ–≤–Є—Ж–µ–є. –£–≤–ї–µ–Ї–∞–ї–∞—Б—М –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—М—О –Є –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–∞—Б—М –≤ —Б—В—Г–і–Є–Є –Ю. –≠. –С—А–∞–Ј–∞.

–Т 1903 –≥–Њ–і—Г –Њ–љ–∞ –≤—Л—И–ї–∞ –Ј–∞–Љ—Г–ґ –Ј–∞ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –Ю—Б–Є–њ–Њ–≤–Є—З–∞ –У–Є—А—И–Љ–∞–љ–∞. –°—В–∞—А—И–µ –µ—С –љ–∞ 18 –ї–µ—В, –Њ–љ —Б–ї—Л–ї –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–µ–є—И–Є–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ: –µ–≥–Њ –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–∞ —А–µ–і–Ї–∞—П –ї—О–±–Њ–≤—М –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ –≤–Є–і–∞–Љ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ вАФ –Ї –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є, —А–µ–Љ—С—Б–ї–∞–Љ, —Б—В–∞—А–Є–љ–µ. –Ю–љ —Б–Њ–±—А–∞–ї —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Г—О –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—О –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤, —Б—В–∞—А–Є–љ–љ–Њ–є –Љ–µ–±–µ–ї–Є, –Ї–Њ–≤—А–Њ–≤, —Б–µ—А–µ–±—А–∞, —Б—В–µ–Ї–ї–∞, —В–∞–±–∞–Ї–µ—А–Њ–Ї. –Э–∞ –љ–µ—С –±—Л–ї–Є –њ–Њ—В—А–∞—З–µ–љ—Л –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–µ –і–µ–љ—М–≥–Є. –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Ю—Б–Є–њ–Њ–≤–Є—З —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Г—О –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї—Г, –Ј–љ–∞–ї –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤, –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ —З–Є—В–∞–ї.

–Ю–і–Є–љ –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е –њ–Њ—А—В—А–µ—В–Њ–≤ –У–Є—А—И–Љ–∞–љ, 1906

–Ц–µ–љ—Г —Б–≤–Њ—О –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Ю—Б–Є–њ–Њ–≤–Є—З –ї—О–±–Є–ї –љ–µ–ґ–љ–Њ–є, –њ—А–µ–і–∞–љ–љ–Њ–є –ї—О–±–Њ–≤—М—О, –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –µ–є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –≤ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ, –Є –њ–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞–Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –У–µ–љ—А–Є–µ—В—В–∞ –Ы–µ–Њ–њ–Њ–ї—М–і–Њ–≤–љ–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞ —Г—З–Є—В—М—Б—П –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є (—Г –Р—А—Е–Є–њ–Њ–≤–∞ –Є –Ѓ–љ–≥–∞), –Є–≥—А–µ –љ–∞ —Д–Њ—А—В–µ–њ—М—П–љ–Њ (—Г –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А–∞ –Р. –Э. –Ъ–Њ—А–µ—Й–µ–љ–Ї–Њ), –њ–µ–љ–Є—О (—Г –Р. –Ш. –Ъ–љ–Є–њ–њ–µ—А, –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є–Є).

вА¶–†–∞–±–Њ—В–∞ –љ–∞–і –њ–Њ—А—В—А–µ—В–Њ–Љ –У–µ–љ—А–Є–µ—В—В—Л –Ы–µ–Њ–њ–Њ–ї—М–і–Њ–≤–љ—Л –Ј–∞—В—П–љ—Г–ї–∞—Б—М –љ–∞ –≥–Њ–і: —Г –љ–µ—С —А–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –і–Њ—З—М, –µ–є –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –њ—А–µ—А–≤–∞—В—М –њ–Њ–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ. –≠—В–Є–Љ –њ–Њ—А—В—А–µ—В–Њ–Љ –°–µ—А–Њ–≤ –љ–µ –±—Л–ї –і–Њ–≤–Њ–ї–µ–љ.¬†

–Ч–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–≤ –њ–Њ—А—В—А–µ—В –≤ —А–Є—Б—Г–љ–Ї–µ, –Њ–љ —Б—В–∞–ї –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–Є—В—М –µ–≥–Њ –љ–∞ —Е–Њ–ї—Б—В, –∞ –Ї–∞—А—В–Њ–љ —Б –∞–Ї–≤–∞—А–µ–ї—М—О –њ–Њ—А–≤–∞–ї –Є –±—А–Њ—Б–Є–ї –≤ –љ–µ–Ј–∞–ґ–ґ—С–љ–љ—Л–є –Ї–∞–Љ–Є–љ. –†–Є—Б—Г–љ–Њ–Ї –Њ—З–µ–љ—М –љ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –У–µ–љ—А–Є–µ—В—В–µ –Ы–µ–Њ–њ–Њ–ї—М–і–Њ–≤–љ–µ, –Є –Ї–Њ–≥–і–∞ –°–µ—А–Њ–≤ —Г—И—С–ї, –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Ю—Б–Є–њ–Њ–≤–Є—З –і–Њ—Б—В–∞–ї –Ї—Г—Б–Ї–Є –Ї–∞—А—В–Њ–љ–∞, —Б–њ—А—П—В–∞–ї –Є—Е. –Я–Њ–Ј–ґ–µ, –≤ –Я–∞—А–Є–ґ–µ, –Њ–љ –Њ—В–і–∞–ї –∞–Ї–≤–∞—А–µ–ї—М –≤ —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є—О. –Т–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є —Б–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—А—В—А–µ—В –У–µ–љ—А–Є–µ—В—В—Л –Ы–µ–Њ–њ–Њ–ї—М–і–Њ–≤–љ—Л –≤–Є—Б–µ–ї –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–µ –≥–Є—А—И–Љ–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞, –µ–≥–Њ –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є, –љ–µ –і–∞–≤–∞–ї–Є –љ–∞ –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–Є.

–Ф—А—Г–ґ–±–∞ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ —Б —Н—В–Є–Љ–Є —Б–ї–∞–≤–љ—Л–Љ–Є –ї—О–і—М–Љ–Є –Ї—А–µ–њ–ї–∞. –Ы–µ—В–Њ–Љ –Њ–љ –њ—А–Є–µ–Ј–ґ–∞–ї –≤ –Є—Е –Є–Љ–µ–љ–Є–µ, ¬Ђ–±—Л–ї –Њ—З–∞—А–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –≥–Њ—Б—В–µ–Љ¬ї, –ї—О–±–Є–ї –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ—А–Њ–≥—Г–ї–Ї–Є, –Ї–∞—В–∞–љ—М–µ –љ–∞ –ї–Њ–і–Ї–∞—Е –Є –љ–∞ —В—А–Њ–є–Ї–∞—Е, –µ–Ј–і—Г –≤–µ—А—Е–Њ–Љ, —Б—В—А–µ–ї—М–±—Г –≤ —Ж–µ–ї—М (–≤ —Н—В–Њ–Љ –У–µ–љ—А–Є–µ—В—В–∞ –Ы–µ–Њ–њ–Њ–ї—М–і–Њ–≤–љ–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ –µ–Љ—Г –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А–µ–љ—Ж–Є—О).¬†

–°–µ—А–Њ–≤ –љ–∞—З–∞–ї —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –љ–∞–і –і—А—Г–≥–Є–Љ –њ–Њ—А—В—А–µ—В–Њ–Љ –У–µ–љ—А–Є–µ—В—В—Л. –Ю–љ –≤–Є–і–µ–ї, –Ї–∞–Ї —А–∞—Б—Ж–≤–µ–ї–∞, –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ—И–µ–ї–∞ –Њ–љ–∞, —Б—В–∞–ї–∞ —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–µ–µ –≤ —Б–µ–±–µ. –Я—А–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –µ—С —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Л: –Њ–љ–∞ —Б–±–ї–Є–ґ–∞–µ—В—Б—П —Б –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ–Є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Ї—А—Г–≥–∞–Љ–Є, —Б —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —В–µ–∞—В—А–Њ–Љ, –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ—В –Љ—Г–ґ—Г –≤ –њ–Њ–Ї—Г–њ–Ї–µ –Ї–∞—А—В–Є–љ; —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ —Б –°. –Я. –Ф—П–≥–Є–ї–µ–≤—Л–Љ –У–Є—А—И–Љ–∞–љ—Л –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј—Г—О—В –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї—Г –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤ –Я–∞—А–Є–ґ–µ. –Т 1906 –≥–Њ–і—Г –У–Є—А—И–Љ–∞–љ—Л –±—Л–ї–Є –Є–Ј–±—А–∞–љ—Л –њ–Њ—З—С—В–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —З–ї–µ–љ–∞–Љ–Є –њ–∞—А–Є–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–∞–ї–Њ–љ–∞.

–°–µ—А–Њ–≤ –њ–Є—И–µ—В –У–µ–љ—А–Є–µ—В—В—Г –Ы–µ–Њ–њ–Њ–ї—М–і–Њ–≤–љ—Г –љ–∞ —Д–Њ–љ–µ –Ј–µ—А–Ї–∞–ї–∞, —Г —В—Г–∞–ї–µ—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–Є–Ї–∞, –≤ —З—С—А–љ–Њ–Љ –њ–ї–∞—В—М–µ —Б –±–µ–ї—Л–Љ –≥–Њ—А–љ–Њ—Б—В–∞–µ–Љ –љ–∞ –њ–ї–µ—З–∞—Е. –Ш —Б–µ–±—П –Є–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є–ї вАФ –µ–≥–Њ —Д–Є–≥—Г—А–∞ –≤–Є–і–љ–∞ –≤ –Ј–µ—А–Ї–∞–ї–µ, –Њ–љ —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –њ—А–Є–Њ–±—Й–∞–µ—В—Б—П –Ї –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є —Н—В–Њ–є –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л. –Т–њ–µ—А–≤—Л–µ –њ–Њ—А—В—А–µ—В –±—Л–ї —Н–Ї—Б–њ–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ –љ–∞ –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–µ ¬Ђ–°–Њ—О–Ј–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤¬ї –≤ 1907 –≥–Њ–і—Г, –Њ—В–Ј—Л–≤—Л –±—Л–ї–Є —Б–∞–Љ—Л–µ —А–∞–Ј–љ—Л–µ.¬†

¬Ђ–Я–Њ—А—В—А–µ—В –њ–Њ—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї–µ–љ –њ–Њ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є¬ї (–Ь–µ–є—Б—В–µ—А). ¬Ђ–¶–µ–ї–Њ–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є–µ –≤ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –Љ–Є—А–µ —Н—В–Њ—В –њ–Њ—А—В—А–µ—ВвА¶ –Ј–і–µ—Б—М —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–≤–µ–ґ–µ—Б—В–Є, —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Њ—Й–Є! –Ґ–∞–Ї–Є–µ –±–ї–µ—Й—Г—Й–Є–µ –Ї—А–∞—Б–Ї–Є!¬ї (–С—А–µ—И–Ї–Њ-–С—А–µ—И–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є). ¬Ђ–Т—Б—С –≤–Є—А—В—Г–Њ–Ј–љ–Њ, –љ–∞—З–Є–љ–∞—П –Њ—В —Б—Е–µ–Љ–∞—В–Є—З–љ–Њ–є —Ж–≤–µ—В–Њ–≤–Њ–є –≥–∞–Љ–Љ—Л –і–Њ –Љ–∞–ї–µ–є—И–Є—Е –і–µ—В–∞–ї–µ–є. –Ч–і–µ—Б—М –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є —В–µ—Е–љ–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є¬ї (–Ь–Є–ї–Є–Њ—В–Є). ¬Ђ–Я–Њ—А—В—А–µ—В –љ–µ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –Ї —З–Є—Б–ї—Г —Г–і–∞—З–љ—Л—Е —Б–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—А—В—А–µ—В–Њ–≤вА¶ –Ю–љ (–°–µ—А–Њ–≤) —В–∞–Ї –љ–µ—Е–Њ—А–Њ—И–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –ї–Є—Ж–Њ, —З—В–Њ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –±—Г–і—В–Њ —Б –Њ—Б–≤–µ—Й—С–љ–љ–Њ–є –ї–µ–≤–Њ–є —Й–µ–Ї–Є –Є –≤–µ—А—Е–љ–µ–є –≥—Г–±—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ —Б–±—А–Є—В–∞ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–∞—П –±–Њ—А–Њ–і–∞ –Є —Г—Б—Л¬ї (–Ъ—А–∞–≤—З–µ–љ–Ї–Њ). –Э–µ–Ї–Є–є –Ї—А–Є—В–Є–Ї –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–∞–ї—Б—П, —З—В–Њ –Љ–Њ–і–µ–ї—М —Б—В–Њ–Є—В –≤ –њ–Њ–Ј–µ ¬Ђ–µ–≤—А–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–∞–љ—Ж–Њ—А–∞¬ї, –і—А—Г–≥–Њ–є –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї –љ–Є—З–µ–≥–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–≥–Њ –≤ –Ї–∞—А—В–Є–љ–µ, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ ¬Ђ–њ—А–µ–ї–µ—Б—В–љ—Л–є –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–≤–∞—В—Л–є —Д–ї–∞–Ї–Њ–љ –љ–∞ —В—Г–∞–ї–µ—В–µ¬ї. –≠—В–Є –Њ—В–Ј—Л–≤—Л –і–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –і–Њ –У–µ–љ—А–Є–µ—В—В—Л –Ы–µ–Њ–њ–Њ–ї—М–і–Њ–≤–љ—Л, –Њ–љ–∞ –ї–Є—И—М –њ–Њ–ґ–Є–Љ–∞–ї–∞ –њ–ї–µ—З–∞–Љ–Є, –њ–Њ—Б–Љ–µ–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞–і —Б–≤–Њ–µ–є ¬Ђ–±—А–Є—В–Њ—Б—В—М—О¬ї, –Њ—З–µ–љ—М –ї—О–±–Є–ї–∞ —Б–≤–Њ–є –њ–Њ—А—В—А–µ—В.

–Т 1910 –≥–Њ–і—Г –µ—С –њ–Њ—Б—В–Є–≥–ї–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –≥–Њ—А–µ вАФ —Г–Љ–µ—А–ї–∞ –і–Њ—З—М. –Э–µ—Б—З–∞—Б—В—М–µ –њ–Њ—В—А—П—Б–ї–Њ –±–µ–і–љ—Г—О –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Г, –Њ–љ–∞ –њ–Њ—В–µ—А—П–ї–∞ –≥–Њ–ї–Њ—Б. –°–µ—А–Њ–≤ –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–≥ —Г—Б–њ–Њ–Ї–∞–Є–≤–∞–ї –µ—С –Є, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –ґ–µ–ї–∞—П –Њ—В–≤–ї–µ—З—М –Њ—В –≥—А—Г—Б—В–љ—Л—Е –Љ—Л—Б–ї–µ–є, –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –У–µ–љ—А–Є–µ—В—В–µ –Ы–µ–Њ–њ–Њ–ї—М–і–Њ–≤–љ–µ —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М. –°–∞–Љ –≤—Л–±—А–∞–ї –µ–є –њ–ї–∞—В—М–µ, —Б–Є–љ–Є–є —В—О—А–±–∞–љ, –љ–µ–Њ–±—Л—З–љ—Г—О –њ–Њ–Ј—Г, –љ–∞–±—А–Њ—Б–∞–ї —Г–≥–ї—С–Љ –Њ–≤–∞–ї. –Э–∞–Ј—Л–≤–∞—П —Б–≤–Њ–є –њ–Њ—А—В—А–µ—В ¬Ђ–Ї–Њ—А–Њ–љ–љ—Л–Љ¬ї, —И—Г—В–Є–ї: ¬Ђ–І–µ–Љ —П –љ–µ –†–∞—Д–∞—Н–ї—М, —З–µ–Љ –≤—Л –љ–µ –Ь–∞–і–Њ–љ–љ–∞¬ї. –Э–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є—В—М –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї. –Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л –У–µ–љ—А–Є–µ—В—В–µ –Ы–µ–Њ–њ–Њ–ї—М–і–Њ–≤–љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Є–ї —Б—Л–љ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї:¬†

вАФ –Я–∞–њ–∞ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–Є–є—В–Є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Њ–љ —Г–Љ–µ—А.

¬Ђ–Э–µ —Б—В–∞–ї–Њ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ–≥–Њ, –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–≥–Њ –і—А—Г–≥–∞, –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ –Є –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –Х–Љ—Г –±—Л–ї–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ 46 –ї–µ—В. –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–ї–∞–љ–Њ–≤, —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є –≤–њ–µ—А–µ–і–Є. –Э–Њ —Б—Г–і—М–±–∞ —А–µ—И–Є–ї–∞ –Є–љ–∞—З–µ¬ї, вАФ —Б –±–Њ–ї—М—О –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–∞ –У–µ–љ—А–Є–µ—В—В–∞ –Ы–µ–Њ–њ–Њ–ї—М–і–Њ–≤–љ–∞.

–Я–Њ—Б–ї–µ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є, –≤ 20-—Е –≥–Њ–і–∞—Е, –У–Є—А—И–Љ–∞–љ—Л —Г–µ—Е–∞–ї–Є –≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є—О, –ґ–Є–ї–Є –≤ –Я–∞—А–Є–ґ–µ, –≥–і–µ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Ю—Б–Є–њ–Њ–≤–Є—З —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–ї —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Б–∞–ї–Њ–љ.¬†

–У–µ–љ—А–Є–µ—В—В–µ –Ы–µ–Њ–њ–Њ–ї—М–і–Њ–≤–љ–µ —Б—Г–ґ–і–µ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –і–Њ–ї–≥–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М, –Њ–љ–∞ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–ї–∞ –°–µ—А–Њ–≤–∞ –љ–∞ 59 –ї–µ—В, –Љ—Г–ґ–∞ вАФ –љ–∞ 34 –≥–Њ–і–∞. –Т –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–є —Б—В–∞—А–Њ—Б—В–Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–∞ –Њ–±–∞—П–љ–Є–µ —Б–≤–Њ–µ–є –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є, —Б–≤–µ—В–ї—Л–є —Г–Љ. –Ц–Є–ї–∞ –њ—А–Њ—И–ї—Л–Љ, —Б—А–µ–і–Є –Ї–∞—А—В–Є–љ –С–µ–љ—Г–∞, –°–Њ–Љ–Њ–≤–∞, –Ѓ–Њ–љ–∞, –Ь–∞–ї—П–≤–Є–љ–∞, –Ы. –Я–∞—Б—В–µ—А–љ–∞–Ї–∞, –°–µ—А–µ–±—А—П–Ї–Њ–≤–Њ–є, –°–µ—А–Њ–≤–∞.

–Т—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –љ–µ–Ј–∞–±–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і—А—Г–≥–∞: ¬Ђ–У–Њ–≤–Њ—А—П—В, –°–µ—А–Њ–≤ –±—Л–ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Г–≥—А—О–Љ—Л–є, –Љ–Њ–ї—З–∞–ї–Є–≤—Л–є –Є –љ–µ–ї—О–і–Є–Љ—Л–є. –≠—В–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ–≤–µ—А–љ–Њ. –Ю–љ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –ї—О–±–Є–ї —Б–ї—Г—И–∞—В—М, –љ–Њ —Г–≥—А—О–Љ—Л–Љ –Є –љ–µ–ї—О–і–Є–Љ—Л–Љ –µ–≥–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –љ–µ–ї—М–Ј—П. –° –љ–∞–Љ–Є –Њ–љ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –±—Л–ї —Г–≥—А—О–Љ, —З–∞—Б—В–Њ —Б–Љ–µ—П–ї—Б—П, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –±—Л–ї —Б–Љ–µ—И–ї–Є–≤ –Є, –њ–Њ —Б—Г—В–Є, –±—Л–ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤–µ—Б—С–ї—Л–Љ, —З–µ–Љ –Љ—А–∞—З–љ—Л–Љ. –Ъ—В–Њ-—В–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –°–µ—А–Њ–≤ –љ–µ –ї—О–±–Є–ї –ї—О–і–µ–є. –Ґ–∞–Ї–Њ–є –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –њ–Њ—А—В—А–µ—В–Є—Б—В –љ–µ –Љ–Њ–≥ –љ–µ –ї—О–±–Є—В—М —Б–≤–Њ–Є –Љ–Њ–і–µ–ї–Є! –®–∞–ї—П–њ–Є–љ–∞ –Њ–љ, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Њ–±–Њ–ґ–∞–ї¬ї.¬†

–Э–∞ –≤–Є–і–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –≤ –µ—С –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–µ –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤–Є—Б–µ–ї —В–Њ—В —Б–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, —А–∞–Ј–Њ—А–≤–∞–љ–љ—Л–є –Є–Љ —А–Є—Б—Г–љ–Њ–Ї.¬†

–Я—А–Є–Ј–љ–∞—О—Б—М, –Љ–љ–µ –Њ—З–µ–љ—М –њ–Њ –і—Г—И–µ —Б–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ—А—В—А–µ—В—Л –У. –Ы. –У–Є—А—И–Љ–∞–љ. –Т–µ–ї–Є–Ї–∞—П –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В—М —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї—Г –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ –Ј–∞–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–ї –µ—С —Б —В–∞–Ї–Њ–є –ї—О–±–Њ–≤—М—О –Є —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ. –Э–Є–Ј–Ї–Њ –Ї–ї–∞–љ—П—О—Б—М –њ–∞–Љ—П—В–Є –У–µ–љ—А–Є–µ—В—В—Л –Ы–µ–Њ–њ–Њ–ї—М–і–Њ–≤–љ—Л, —Б–Ї–∞–Ј–Њ—З–љ–Њ–є –µ—С –Ї—А–∞—Б–Њ—В–µ, –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–Є–≤—И–µ–є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞-–њ–Њ—Н—В–∞ –љ–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ –ї—Г—З—И–Є—Е –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є.¬†

–Ш –≤–Њ—В –µ—Й—С —З—В–Њ...

–Ь–љ–µ —А–∞—Б–Ї—А—Л–ї–∞—Б—М –µ—Й—С –Њ–і–љ–∞ —З–µ—А—В–∞ —Н—Б—В–µ—В–Є–Ї–Є –°–µ—А–Њ–≤–∞. –Т –њ–Њ—А—В—А–µ—В–∞—Е –Ь–∞—И–Є –°–Є–Љ–Њ–љ–Њ–≤–Є—З, –§—С–і–Њ—А–∞ –®–∞–ї—П–њ–Є–љ–∞, –У. –Ы. –У–Є—А—И–Љ–∞–љ, –Ь. –Э. –Х—А–Љ–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є –њ—А–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М –≤–µ–ї–Є–Ї–∞—П –ї—О–±–Њ–≤—М –°–µ—А–Њ–≤–∞ –Ї —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г, –±–Њ–≥–∞—В–Њ–Љ—Г –і—Г—И–Њ–є, —Г–Љ–Њ–Љ, —В–∞–ї–∞–љ—В–Њ–Љ. –Т —Н—В–Є—Е –њ–Њ—А—В—А–µ—В–∞—Е —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—В—Б—П –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М –°–µ—А–Њ–≤–∞, –µ–≥–Њ –±–µ–Ј–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–∞—П –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –і—Г—И–µ–≤–љ–Њ—Б—В—М, –≤–ї—О–±–ї—С–љ–љ–Њ—Б—В—М –≤ –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–µ–љ–љ—Г—О –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Г, —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–љ–Њ—Б—В—М, –∞—А–Є—Б—В–Њ–Ї—А–∞—В–Є–Ј–Љ –і—Г—Е–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –ї—О–і–µ–є.¬†

–Ь–Њ—О –Љ—Л—Б–ї—М –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В –Я. –Р. –Э–Є–ї—Г—Б: ¬Ђ–Ю–љ (–°–µ—А–Њ–≤) –≤–ї–∞–і–µ–ї —Б–µ–Ї—А–µ—В–Њ–Љ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –њ—А–Є—В—П–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –≤ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–µ-–њ–Њ—А—В—А–µ—В–Є—Б—В–µ. –Ю–љ –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М—О —Г–ї–Њ–≤–Є—В—М –≤ –ї–Є—Ж–µ –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, —Б–∞–Љ—Л—Е —Б–Њ–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ—Л—Е –≥–ї—Г–±–Є–љ –і—Г—И–Є –µ–≥–Њ –Є —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–ї —Н—В–Њ –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞—Е, –Њ–ґ–Є–≤–ї—П—П –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–Њ –Є –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П—П –Ї—А–∞—Б–Ї–Є —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –њ—А–Њ–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Є —В–∞–ї–∞–љ—В–∞ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞. –†–µ–∞–ї–Є–Ј–Љ –°–µ—А–Њ–≤–∞ —Б–Њ—З–µ—В–∞–µ—В—Б—П –≤ –љ—С–Љ —Б –Њ—Б–Њ–±–Њ–є, –µ–Љ—Г –ї–Є—И—М —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤—Б–µ–≥–і–∞ —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—В—Б—П –≤ –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П—Е¬ї.

–Т–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–Є–µ –і—Г—И–µ–≤–љ–Њ–є –і–Њ–±—А–Њ—В—Л

–Т. –С—А—О—Б–Њ–≤ –њ–Є—Б–∞–ї –Њ ¬Ђ—П—Б–љ–Њ–≤–Є–і–µ–љ–Є–Є¬ї –°–µ—А–Њ–≤–∞: ¬Ђ–Т–≥–ї—П–і—Л–≤–∞—П—Б—М –≤ –ї–Є—Ж–Њ –Љ–Њ–і–µ–ї–Є, –Њ–љ –≤–Є–і–µ–ї —В–Њ, —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ, —З—В–Њ –µ—Б—В—М, –Є —З—В–Њ –±—Г–і–µ—В —Б —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ¬ї. вАФ –Э–µ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –њ—А–∞–≤–і–∞? –Э–Њ —Н—В–Њ —В–∞–Ї. –ѓ —Г–±–µ–і–Є–ї—Б—П –≤ —Н—В–Њ–Љ –љ–∞ –њ—А–Є–Љ–µ—А–µ —Б—Г–і—М–±—Л –Ь. –Р. –Ь–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤–∞, –Є –µ—Й—С –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞—О—В —Н—В–Њ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ —Б—Г–і—М–±—Л –Ї–љ—П–≥–Є–љ–Є –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤–Њ–є, –Ь. –Э. –Р–Ї–Є–Љ–Њ–≤–Њ–є, –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П II, —З—М–Є –њ–Њ—А—В—А–µ—В—Л –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є–ї –°–µ—А–Њ–≤.

вА¶–Т —Н—В–Њ–Љ –њ–Њ—А—В—А–µ—В–µ –≤—Б—С –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ: –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–љ–∞—П –љ–∞ –љ—С–Љ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞, –µ—С –њ–ї–∞—В—М–µ, –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л –љ–∞ —Б—В–µ–љ–µ, –і–∞–ґ–µ –µ—С —Б–Њ–±–∞—З–Ї–∞. –Т—Б—С –і—Л—И–Є—В —В–µ–њ–ї–Њ–Љ, —А–∞–і–Њ—Б—В—М—О, —Б—З–∞—Б—В—М–µ–Љ! –Ю–Ї–Њ–ї–Њ –њ–Њ—А—В—А–µ—В–∞ —П –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–≤—З–Њ–љ–Њ–Ї, –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М, —Б—В—Г–і–µ–љ—В–Њ–Ї. –°–Љ–Њ—В—А—П—В –Ј–∞—З–∞—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ –љ–∞ –Ї–љ—П–≥–Є–љ—О –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤—Г –≤ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ–Њ–Љ –њ–ї–∞—В—М–µ, —Б—А–µ–і–Є —А–Њ—Б–Ї–Њ—И–љ–Њ–є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є. –Р –≤–µ–і—М –µ—Б–ї–Є –ї—О–±—Г—О –Є–Ј —Н—В–Є—Е –Љ–Є–ї—Л—Е –і–µ–≤—З—Г—И–µ–Ї –љ–∞—А—П–і–Є—В—М –≤ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ –њ–ї–∞—В—М–µ, –њ–Њ—Б–∞–і–Є—В—М –љ–∞ —В–∞–Ї–Њ–є –і–Є–≤–∞–љ, вАФ –љ–µ —Е—Г–ґ–µ –±—Г–і–µ—В –≤—Л–≥–ї—П–і–µ—В—М, –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї–Њ—Б—М –Љ–љ–µ. –Т—Л–≥–ї—П–і–µ—В—МвА¶ –Э–Њ —Б—В–∞–љ–µ—В –ї–Є —Г–Љ–љ–µ–є, –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–µ–є?¬†

1902 –≥.

–Ъ–љ—П–≥–Є–љ—П –Ч. –Э. –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤–∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј—Г–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї–∞: –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–µ–Ј–∞—Г—А—П–і–љ–Њ–є –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М—О. –Ю–љ–∞ –Љ–Њ–≥–ї–∞ —Б—В–∞—В—М –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–є –∞—А—В–Є—Б—В–Ї–Њ–є, –Ї–∞–Ї –Ь. –§. –Р–љ–і—А–µ–µ–≤–∞ –Є–ї–Є –Ю. –Ы. –Ъ–љ–Є–њ–њ–µ—А-–І–µ—Е–Њ–≤–∞. –Ъ. –°. –°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Є–є, —Г–≤–Є–і–µ–≤ –Ч–Є–љ–∞–Є–і—Г –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–љ—Г –љ–∞ –±–ї–∞–≥–Њ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї–µ –≤ –њ—М–µ—Б–µ –†–Њ—Б—В–∞–љ–∞, –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ–љ—П—Е —Г–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї –µ—С –±—А–Њ—Б–Є—В—М –≤—Б—С –Є –≤—Б—В—Г–њ–Є—В—М –≤ —В—А—Г–њ–њ—Г –•—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞, –њ–Њ—Б–≤—П—В–Є—В—М —Б–µ–±—П –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤—Г.¬†

¬Ђ–Ю–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–Љ–љ–∞, –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–∞, –∞—А—В–Є—Б—В–Є—З–љ–∞, –љ–Њ –±—Л–ї–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –і—Г—И–µ–≤–љ–Њ–є –і–Њ–±—А–Њ—В—Л, вАФ –≤–ї—О–±–ї—С–љ–љ–Њ –њ–Є—И–µ—В —Б—Л–љ –Ч–Є–љ–∞–Є–і—Л –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–љ—Л –§. –§. –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤. вАФ –Э–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥ —Г—Б—В–Њ—П—В—М –њ–µ—А–µ–і –µ—С –Њ—З–∞—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ. –Ю–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —Б–∞–Љ–∞ —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ–Њ—Б—В—М –Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ—В–∞. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–µ—П—В–µ–ї–Є —Ж–µ–љ–Є–ї–Є –њ—А–Њ–Ј–Њ—А–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М –Љ–Њ–µ–є –Љ–∞—В–µ—А–Є –Є –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –µ—С —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–є. –Ю–љ–∞ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –±—Л —Б—В–∞—В—М –≥–ї–∞–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–∞–ї–Њ–љ–∞¬ї.

–Х—Б–ї–Є —Б–ї–Њ–≤–∞ —Б—Л–љ–∞ –Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є –Ї–∞–ґ—Г—В—Б—П –њ—А–Є—Б—В—А–∞—Б—В–љ—Л–Љ–Є, —В–Њ –≤–Њ—В –Љ–љ–µ–љ–Є–µ –Њ –Ї–љ—П–≥–Є–љ–µ –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤–Њ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Љ–µ–ї–Њ –і–Њ–≤–µ—А—П—В—М, вАФ –±–ї–µ—Б—В—П—Й–µ–≥–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞ –Є –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В–∞ –Р. –Р. –Ш–≥–љ–∞—В—М–µ–≤–∞: ¬Ђ–Ю–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М –Ї—А–∞—Б–Є–≤–∞, —Б–Ї–Њ–ї—М –њ—А–µ–ї–µ—Б—В–љ–∞ —Б —Б–µ–і–µ—О—Й–Є–Љ–Є —Б —А–∞–љ–љ–Є—Е –ї–µ—В –≤–Њ–ї–Њ—Б–∞–Љ–Є, –Њ–±—А–∞–Љ–ї—П—О—Й–Є–Љ–Є –ї–Є—Ж–Њ, –Њ–Ј–∞—А—С–љ–љ–Њ–µ –ї—Г—З–Є—Б—В—Л–Љ–Є —Б–µ—А—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є, —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ, –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —В–∞–Ї–Њ–є, –Ї–∞–Ї–Њ–є –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–∞ –љ–∞ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–Љ –њ–Њ—А—В—А–µ—В–µ –°–µ—А–Њ–≤–∞¬ї.

–°–µ—А–Њ–≤ –њ–Є—Б–∞–ї –њ–Њ—А—В—А–µ—В –Ч–Є–љ–∞–Є–і—Л –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–љ—Л –Є –і—А—Г–≥–Є—Е —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –µ—С —Б–µ–Љ—М–Є (–Љ—Г–ґ–∞, —Б—Л–љ–Њ–≤–µ–є) –≤ –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ, –Є–Љ–µ–љ–Є–Є –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤—Л—Е.¬†

¬Ђ–Ф–µ–ї–Є–Ї–∞—В–љ–Њ—Б—В—М, –њ—А–Њ—Б—В–Њ—В–∞ –≤ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –Є –±–ї–∞–≥–Њ–ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Љ–Њ–µ–є –Љ–∞—В–µ—А–Є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –µ—С –і—А—Г–ґ–±–µ —Б —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–Љ¬ї (–§. –§. –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤), –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –°–µ—А–Њ–≤ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —Б–µ–±—П –≤ –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ –ї–µ–≥–Ї–Њ –Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ.

–Ъ–љ—П–Ј—М –§.–Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤-—Б—В–∞—А—И–Є–є, 1903

–Ц–µ–љ–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–ї: ¬Ђ–°–ї–∞–≤–љ–∞—П –Ї–љ—П–≥–Є–љ—П, –µ—С –≤—Б–µ —Е–≤–∞–ї—П—В –Њ—З–µ–љ—М, –і–∞ –Є –њ—А–∞–≤–і–∞, –≤ –љ–µ–є –µ—Б—В—М —З—В–Њ-—В–Њ —В–Њ–љ–Ї–Њ–µ, —Е–Њ—А–Њ—И–µ–µ¬ї.

–Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞, —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –љ–µ—В–Њ—А–Њ–њ–ї–Є–≤–Њ, —Б–µ–∞–љ—Б—Л –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л, –љ–Њ –Ч–Є–љ–∞–Є–і–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–љ–∞ –љ–µ –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М. –Я—А–∞–≤–і–∞, –љ–µ –±–µ–Ј –ї—Г–Ї–∞–≤—Б—В–≤–∞ –≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї–∞: ¬Ђ–ѓ —Е—Г–і–µ–ї–∞, –њ–Њ–ї–љ–µ–ї–∞, –≤–љ–Њ–≤—М —Е—Г–і–µ–ї–∞, –њ–Њ–Ї–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї—Б—П –°–µ—А–Њ–≤—Л–Љ –Љ–Њ–є –њ–Њ—А—В—А–µ—В, –∞ –µ–Љ—Г –≤—Б—С –Љ–∞–ї–Њ, –≤—Б—С –њ–Є—И–µ—В –Є –њ–Є—И–µ—В!¬ї вАФ –Ю –С–Њ–ґ–µ! –Ц–µ–љ—Й–Є–љ –≤–µ–Ї–∞–Љ–Є –Ј–∞–±–Њ—В–Є–ї–Є –Њ–і–љ–Є –Є —В–µ –ґ–µ –љ–µ–Ј–∞—В–µ–є–ї–Є–≤—Л–µ, —В—А–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Љ–µ–ї–Њ—З–Є, –≤–і—А—Г–≥ –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї —П. –Т–µ–і—М –Є –°–µ—А–Њ–≤ –Љ–Њ–≥ –і—Г–Љ–∞—В—М –Њ —В–Њ–Љ –ґ–µ, –≥–ї—П–і—П –≤ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–µ –≥–ї–∞–Ј–∞, —А–Є—Б—Г—П –Є—Е, —Г–ї—Л–±–∞—П—Б—М —З–µ–Љ—Г-—В–Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ—ГвА¶¬†

–Т –њ–µ—А–µ—А—Л–≤–∞—Е —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –±–µ—Б–µ–і–Њ–≤–∞–ї —Б –Ч–Є–љ–∞–Є–і–Њ–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–љ–Њ–є, –Є —Н—В–Њ —В–Њ–ґ–µ –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Њ –µ–Љ—Г –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–µ —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ: –Њ–љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ —З–Є—В–∞–ї–∞, –ї—О–±–Є–ї–∞ –њ–µ—В—М, –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –Є–≥—А–∞–ї–∞ –љ–∞ —Д–Њ—А—В–µ–њ—М—П–љ–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Т–∞–≥–љ–µ—А–∞, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –±—Л–ї –љ–µ—А–∞–≤–љ–Њ–і—Г—И–µ–љ –Є –°–µ—А–Њ–≤.¬†

–Я–Њ–і—А—Г–ґ–Є–ї—Б—П —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї —Б –§. –§. –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤—Л–Љ, –Є—Б–Ї–∞–≤—И–Є–Љ –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л–є –њ—Г—В—М –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є.¬†

¬Ђ–Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≥—Г–Љ–∞–љ–љ—Л–є –Є —Г–±–µ–ґ–і—С–љ–љ—Л–є –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї –≤—Б–µ—Е –љ–µ–Є–Љ—Г—Й–Є—Е, —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –і–Њ–ї–≥–Є–Љ–Є –Є –і—А—Г–ґ–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –±–µ—Б–µ–і–∞–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ ¬Ђ–Њ—Д–Њ—А–Љ–Є–ї¬ї –≤—Б–µ –Љ–Њ–Є —Б–Њ–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Љ—Л—Б–ї–Є –Є —З—Г–≤—Б—В–≤–∞, вАФ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤. вАФ –Х–≥–Њ –њ–µ—А–µ–і–Њ–≤—Л–µ –≤–Ј–≥–ї—П–і—Л –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –љ–∞ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –Љ–Њ–µ–≥–Њ —Г–Љ–∞¬ї. –°—В–∞–≤ –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —О—Б—Г–њ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П, –Њ–љ —А–∞–Ј–і–∞–≤–∞–ї –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–∞–Љ –Ј–µ–Љ–ї–Є, —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї –±–ї–∞–≥–Њ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П. –І–µ—А–µ–Ј –Љ–љ–Њ–≥–Њ-–Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—В –Њ–љ —Б –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В—М—О –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Њ –°–µ—А–Њ–≤–µ: ¬Ђ–≠—В–Њ –±—Л–ї –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Є –Њ–љ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї —Г –Љ–µ–љ—П —Б–∞–Љ–Њ–µ –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–µ –Є —Б–Є–ї—М–љ–Њ–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ¬ї.

–°—Л–љ –Ч–Є–љ–∞–Є–і—Л –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–љ—Л. –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤-–Љ–ї–∞–і—И–Є–є, 1903

–Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤—Л –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ—А—В—А–µ—В–Њ–Љ –Ч–Є–љ–∞–Є–і—Л –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–љ—Л, –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ–Є –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є —В–∞–ї–∞–љ—В–∞ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞, —З–∞—Б—В–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є: ¬Ђ–Я–Њ–Љ–Є–ї—Г–є—В–µ, –Ї–∞–Ї–Є–Љ–Є –і–µ–љ—М–≥–∞–Љ–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ–њ–ї–∞—В–Є—В—М —В–∞–Ї—Г—О —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О —А–∞–±–Њ—В—Г?!¬ї –°–љ–Њ–≤–∞ —Б–ї–Њ–≤–Њ –§. –§. –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤—Г: ¬Ђ–≠—В–Њ—В –њ–Њ—А—В—А–µ—В —П —Б—З–Є—В–∞—О —Б–∞–Љ—Л–Љ –ї—Г—З—И–Є–Љ –Є–Ј –њ–Њ—А—В—А–µ—В–Њ–≤, –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л—Е –°–µ—А–Њ–≤—Л–Љ¬ї.

–Ч–∞—В–Њ –Ї–∞–Ї –і–Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ—А—В—А–µ—В—Г –Њ—В –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Њ–≤!¬†

–Т –љ—С–Љ –≤–Є–і–µ–ї–Є –ї–Є—И—М ¬Ђ–њ–Њ—В—А–µ—В –Љ–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —В—Г–∞–ї–µ—В–∞¬ї, ¬Ђ—В–Њ—Б–Ї—Г—О—Й—Г—О –њ—В–Є—Ж—Г –≤ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–є –Ї–ї–µ—В–Ї–µ¬ї. –Ъ–∞–Ї–Є—Е —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–Њ–≤ –љ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Є –≤ –њ–Њ—А—В—А–µ—В–µ! ¬Ђ–Ф–Є—Б–≥–∞—А–Љ–Њ–љ–Є—О –Ї—А–∞—Б–Њ–Ї¬ї, ¬Ђ–љ–µ–±—А–µ–ґ–љ—Л–µ –Љ–∞–Ј–Ї–Є¬ї, ¬Ђ–≤—Л–Љ—Г—З–µ–љ–љ–∞—П –њ–Њ–Ј–∞¬ї, ¬Ђ—Д–Њ–љ –Ї—А–Є—З–Є—В, –∞ –ї–Є—Ж–Њ –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В –±–µ–Ј–ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ¬ї, ¬Ђ–љ–∞—Б–Ї–Њ—А–Њ –љ–∞–Љ–µ—З–µ–љ–љ–Њ–µ –њ–ї–∞—В—М–µ, –љ–µ—Г–і–∞—З–љ–Њ –њ–Њ–і–Њ–±—А–∞–љ–љ–Њ–µ¬ї.

–С–Њ–ї–µ–µ –њ—А–Њ–Ј–Њ—А–ї–Є–≤—Л–µ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –њ–Є—Б–∞–ї–Є –Њ–± —Н—В–Њ–є —Б–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ: ¬Ђ–Ю–і–љ–Њ –Є–Ј —Б–µ—А—М—С–Ј–љ–µ–є—И–Є—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞¬ї (–У—А–∞–±–∞—А—М), ¬Ђ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –°–µ—А–Њ–≤–∞ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ –њ–Њ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є¬ї (–Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤), –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ—С–љ–љ–∞—П –љ–∞ –њ–Њ—А—В—А–µ—В–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ вАФ ¬Ђ–љ–µ–ґ–љ–∞—П, –Є–Ј—П—Й–љ–∞—П –Є —Г—В–Њ–љ—З—С–љ–љ–∞—П¬ї (–У–Њ–ї–Њ—Г—И–µ–≤).

–Р —З—В–Њ —Б–∞–Љ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З? –Ю–љ –±—Л–ї –і–Њ–≤–Њ–ї–µ–љ —Н—В–Є–Љ –њ–Њ—А—В—А–µ—В–Њ–Љ, —А–∞–і–Њ–≤–∞–ї—Б—П, —З—В–Њ –µ–Љ—Г —Г–і–∞–ї–∞—Б—М —Г–ї—Л–±–Ї–∞ –Ч–Є–љ–∞–Є–і—Л –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–љ—Л. –Я–µ—А–µ–і–∞–≤ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –њ—А–Њ—Б—В–Њ—В—Г, –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Г—О –і—Г—И–µ–≤–љ—Г—О –і–Њ–±—А–Њ—В—Г –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤–Њ–є, —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –±—Л –њ—А–µ–і—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Є –µ—С –±—Г–і—Г—Й—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М: –Њ–љ–∞ –њ–Њ—Б–≤—П—В–Є–ї–∞ —Б–µ–±—П —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—О –ї—О–і—П–Љ, –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї–∞ —В–µ–Љ, –Ї—В–Њ –љ—Г–ґ–і–∞–ї—Б—П –≤ —В—С–њ–ї–Њ–Љ, –і–Њ–±—А–Њ–Љ —Б–ї–Њ–≤–µ.

–Я–Њ—Б–ї–µ 1917 –≥–Њ–і–∞ –Ч–Є–љ–∞–Є–і–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–љ–∞ —Н–Љ–Є–≥—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –≤ –Ш—В–∞–ї–Є—О, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–∞—Б—М –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О: –≤—Б–µ–Љ–µ—А–љ–Њ —Б—В–∞—А–∞–ї–∞—Б—М –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В—М —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ –ї—О–і—П–Љ, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є–Љ—Б—П –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ–є –±–µ–Ј —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –Ї —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—О. –Ю—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї–∞ –±–µ–ї–Њ—И–≤–µ–є–љ—Г—О –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї—Г—О, –≤ –љ–µ–є —И–Є–ї–Є –±–µ–ї—М—С –і–ї—П —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Н–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В–Њ–≤. –Ю—В–Ї—А—Л–ї–∞ –±–µ—Б–њ–ї–∞—В–љ—Г—О —Б—В–Њ–ї–Њ–≤—Г—О. –Т—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М –±—Л–ї–∞ —Й–µ–і—А–Њ–є –Љ–µ—Ж–µ–љ–∞—В–Ї–Њ–є. –Ъ—Б—В–∞—В–Є, –љ–∞ –µ—С —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ —А–Є–Љ—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–ї –Љ—Г–Ј–µ—П –Є–Ј—П—Й–љ—Л—Е –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ.

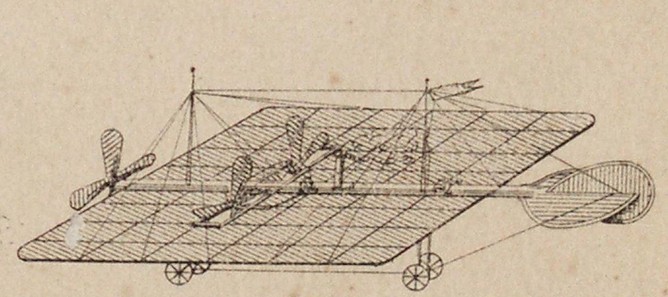

–•—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –Є —Ж–∞—А—М

–≠—В–Њ—В –њ–Њ—А—В—А–µ—В –њ—А–Њ–ї–µ–ґ–∞–ї –≤ –Ј–∞–њ–∞—Б–љ–Є–Ї–∞—Е –У–Ґ–У —Б–≤—Л—И–µ 70-—В–Є –ї–µ—В.