¬Ђ–С–Њ–≥ —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–µ—В –≤—Б—С; –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ вАФ —Б–ї–Њ–≤–∞ –њ—А–Њ—Й–µ–љ—М—П –Є –ї—О–±–≤–ЄвА¶¬ї

¬Ђ–С–Њ–≥ —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–µ—В –≤—Б—С; –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ вАФ —Б–ї–Њ–≤–∞ –њ—А–Њ—Й–µ–љ—М—П –Є –ї—О–±–≤–ЄвА¶¬ї

–Ф–µ–љ—М –њ–∞–Љ—П—В–Є –Р–љ–љ—Л –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–Њ–є –≤ –Ґ–µ–∞—В—А–µ –Т–∞—Е—В–∞–љ–≥–Њ–≤–∞ –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї–Є –Љ–Њ–љ–Њ—Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї–µ–Љ ¬Ђ–С–Њ–≥ —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–µ—В –≤—Б—С¬ї

–Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Г—О –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О –њ–Њ –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї–∞–Љ, –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П–Љ –Є –њ–Є—Б—М–Љ–∞–Љ –Р–љ–љ—Л –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–Њ–є (23 –Є—О–љ—П 1889 вАФ 5 –Љ–∞—А—В–∞ 1966), –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ —Б—В–Є—Е–∞–Љ вАФ –µ—С –Є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –С–ї–Њ–Ї–∞, –Ю—Б–Є–њ–∞ –Ь–∞–љ–і–µ–ї—М—И—В–∞–Љ–∞, –Ш–Њ—Б–Є—Д–∞ –С—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ вАФ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –Є –≤–Њ–њ–ї–Њ—В–Є–ї –љ–∞ —Б—Ж–µ–љ–µ –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–є –і–µ—П—В–µ–ї—М –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤, –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А –Ш–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞ –Є–Љ. –©—Г–Ї–Є–љ–∞ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤.¬†

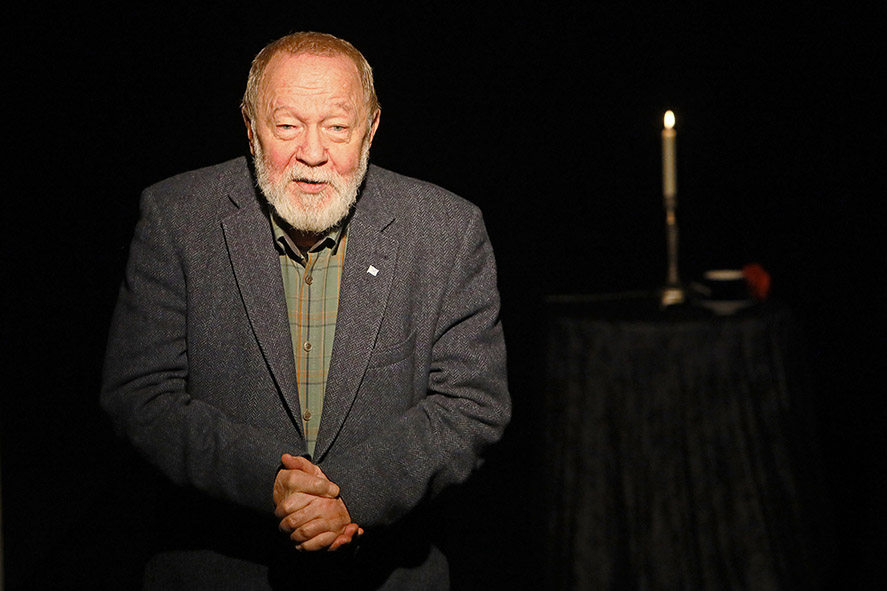

–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –≤–∞—Е—В–∞–љ–≥–Њ–≤–µ—Ж, –∞–≤—В–Њ—А 16 —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї–µ–є, –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П—О—В—Б—П –≤ —А–µ–њ–µ—А—В—Г–∞—А–µ —В–µ–∞—В—А–∞ –і–Њ–ї–≥–Є–µ –≥–Њ–і—Л (¬Ђ–Ф—П–і—О—И–Ї–Є–љ —Б–Њ–љ¬ї –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, ¬Ђ–Ь–∞–і–µ–Љ—Г–∞–Ј–µ–ї—М –Э–Є—В—Г—И¬ї –Є ¬Ђ–Ъ–Њ—В –≤ —Б–∞–њ–Њ–≥–∞—Е¬ї –≠—А–≤–µ, ¬Ђ–Ь–∞—В—А—С–љ–Є–љ –і–≤–Њ—А¬ї –њ–Њ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–Є –°–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—Ж—Л–љ–∞, ¬Ђ–Ь—С—А—В–≤—Л–µ –і—Г—И–Є¬ї –У–Њ–≥–Њ–ї—П, ¬Ђ–Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–∞—П –Љ–µ–ї–Њ–і–Є—П. –Я–µ—А–µ–Ї—А—С—Б—В–Њ–Ї¬ї –Ч–Њ—А–Є–љ–∞). –Э–Њ –≤ –ґ–∞–љ—А–µ –Љ–Њ–љ–Њ—Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—П –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, вАФ —В–∞–Ї–ґ–µ –Ї–∞–Ї –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞, –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є—Ж–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-—Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–∞ –†–У–У–£ –Є –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ш–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞ –Є–Љ. –©—Г–Ї–Є–љ–∞ –≠–≤–µ–ї–Є–љ–∞ –°–∞—А–Є–±–µ–Ї—П–љ, вАФ –і–µ–±—О—В–∞–љ—В.¬†

–Т–∞—Е—В–∞–љ–≥–Њ–≤–µ—Ж –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤

–Э–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М –≤—Б—С —Б —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –≠–≤–µ–ї–Є–љ–∞ –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞ —А–µ–ґ–Є—Б—Б—С—А–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—З—М –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М –Ї –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Г –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ –Њ—В—А—Л–≤–Њ–Ї –Є–Ј –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–Њ–є –Њ –Ь–Њ–і–Є–ї—М—П–љ–Є. –Ю—В–Ї—А—Л–≤ –і–ї—П —Б–µ–±—П –Ї–љ–Є–≥—Г –≥–µ–љ–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ц–µ–љ—Й–Є–љ—Л –Є –Я–Њ—Н—В–∞, –њ–Њ–ї–љ—Г—О –і—А–∞–Љ–∞—В–Є–Ј–Љ–∞, –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤ –Ј–∞–і—Г–Љ–∞–ї –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–є –Љ–Њ–љ–Њ—Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—М.¬†

¬†вА¶–°–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—М –Є–і—С—В –≤ –°—В—Г–і–Є–Є –Ґ–µ–∞—В—А–∞ –Т–∞—Е—В–∞–љ–≥–Њ–≤–∞, –Ј—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Ј–∞–ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —А–∞—Б—Б—З–Є—В–∞–љ –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ –љ–∞ —В—А–Є–і—Ж–∞—В—М –Љ–µ—Б—В –Є –љ–µ–Њ—В–і–µ–ї–Є–Љ –Њ—В —Б—Ж–µ–љ—Л: –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ –љ–∞ –±–Њ–ї—М—И—Г—О –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Г. –Т —Ж–µ–љ—В—А–µ —Б—Ж–µ–љ—Л –Ї—А—Г–≥–ї—Л–є –ї–Њ–Љ–±–µ—А–љ—Л–є —Б—В–Њ–ї–Є–Ї, –љ–∞ –љ—С–Љ —Б–≤–µ—З–∞, —З–∞—И–Ї–∞ —Б —З–∞–µ–Љ, —А–Њ–Ј–∞ –Є —В–Њ–Љ–Є–Ї —Б—В–Є—Е–Њ–≤. –£ —Б—В–Њ–ї–∞ –Ї—А–µ—Б–ї–Њ –Є —Б—В—Г–ї, —Б–ї–µ–≤–∞ вАФ –љ–∞ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ–і—Б—В–∞–≤–Ї–µ вАФ –њ–Њ—А—В—А–µ—В –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–Њ–є (—Б—Ж–µ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞ –Ю–±—А–µ–Ј–Ї–Њ–≤–∞).¬†

–Р–љ–љ–∞ –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–∞, –Ј–≤–µ–Ј–і–∞ –°–µ—А–µ–±—А—П–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞, –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –Ј–љ–∞—З–Є–Љ—Л—Е —Д–Є–≥—Г—А —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л XX –≤., –њ—А–Њ–ґ–Є–ї–∞ –і–Њ–ї–≥—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М. –Ш–Ј –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є, –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –µ—С —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –µ—О —Б–∞–Љ–Њ–є –Њ–± –Є–Ј–±—А–∞–љ–љ—Л—Е, —А–µ–ґ–Є—Б—Б—С—А –≤—Л–±—А–∞–ї –Є–Љ–µ–љ–∞ —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –±—Л–ї –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –±–ї–Є–Ј–Њ–Ї –µ–є. –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Э–∞–є–Љ–∞–љ, вАФ –µ—С –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–є —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—М –Є —Б–Њ–∞–≤—В–Њ—А –њ–Њ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–∞–Љ, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –Є—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Н—В–∞ –Ф–ґ–∞–Ї–Њ–Љ–Њ –Ы–µ–Њ–њ–∞—А–і–Є, вАФ –µ—С –Љ–ї–∞–і—И–Є–є –і—А—Г–≥, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Њ–љ–∞ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–∞—Б—М —Б –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –љ–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М—О. –Р–Љ–µ–і–µ–Њ –Ь–Њ–і–Є–ї—М—П–љ–Є, –Є—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Є–є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–∞ –Њ–±—Й–∞–ї–∞—Б—М –≤ 1910вАФ1911 –≥–≥. –≤ –Я–∞—А–Є–ґ–µ. –Э–Є–Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –љ–∞ —В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Є –Њ—В—З–∞—П–љ–љ–Њ –љ–Є—Й–Є–є, —Б–і–µ–ї–∞–≤—И–Є–є 16 —А–Є—Б—Г–љ–Ї–Њ–≤ —Б –љ–µ—С, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –љ—ОвА¶ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –С–ї–Њ–Ї вАФ —Г—З–Є—В–µ–ї—М –Є –Ї—Г–Љ–Є—А. –Я–µ—А–µ–і –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–∞ –±–ї–∞–≥–Њ–≥–Њ–≤–µ–ї–∞. –Т –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї–∞—Е –µ—С –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П –Њ –і–µ–≤—П—В–Є –≤—Б—В—А–µ—З–∞—Е —Б –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ. –®–Є—А–Њ–Ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –µ—С —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–ѓ –њ—А–Є—И–ї–∞ –Ї –њ–Њ—Н—В—Г –≤ –≥–Њ—Б—В–ЄвА¶¬ї –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —А–Њ–Љ–∞–љ —Б –С–ї–Њ–Ї–Њ–Љ –і–Њ—Б—Г–ґ–∞—П –Љ–Њ–ї–≤–∞ —Г–њ–Њ—А–љ–Њ –њ—А–Є–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї–∞ –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–Њ–є, –і–∞ –Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –ї–Є –±—Л–ї–Њ –љ–µ –≤–ї—О–±–Є—В—М—Б—П –≤ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–Њ–≥–Њ –±–Њ–≥–Њ—В–≤–Њ—А–Є–ї–∞ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—П –µ–≥–Њ –њ—Г–±–ї–Є—З–љ—Л–µ –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П ¬Ђ–±–ї–Њ–Ї–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ¬ї? –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Є —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—В, —З—В–Њ –Ї–∞–Ї –±—Л –Р–љ–љ–∞ –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–∞ –љ–µ ¬Ђ–њ—А–Њ—В—П–≥–Є–≤–∞–ї–∞ —А—Г–Ї–Є –Ї –С–ї–Њ–Ї—Г¬ї, –Њ–љ –Њ—В –љ–µ—С ¬Ђ–Њ—В–≤—С—А—В—Л–≤–∞–ї—Б—П¬ї.¬†

–Р–љ–љ—Г –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤—Г –Є –Ю—Б–Є–њ–∞ –Ь–∞–љ–і–µ–ї—М—И—В–∞–Љ–∞ —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞–ї–∞ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–∞—П, –Ї—А–µ–њ–Ї–∞—П –і—А—Г–ґ–±–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Њ–љ–Є –њ—А–Њ–љ–µ—Б–ї–Є —З–µ—А–µ–Ј –≥–Њ–і—Л, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –≤—А–µ–Љ—П –Є —Б—Б—Л–ї–Ї—Г –Ю—Б–Є–њ–∞ –≠–Љ–Є–ї—М–µ–≤–Є—З–∞, –љ–∞ –ї–Є—З–љ—Л–µ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л –Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–µ –≤ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≤–Ј–≥–ї—П–і–∞—Е. –Ю–љ–Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–Є –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞ –≤ —А–∞–і–Њ—Б—В–Є –Є –≤ –≥–Њ—А–µ. –Ш—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П, –њ—А–Њ–≤–µ—А–µ–љ–љ—Л–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –Є —Б—Г–і—М–±–Њ–є, –Њ–њ—А–Њ–≤–µ—А–≥–∞–ї–Є –≤—Б–µ –ґ–Є—В–µ–є—Б–Ї–Є–µ –њ—А–µ–Љ—Г–і—А–Њ—Б—В–Є –љ–∞—Б—З—С—В –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —В–∞–Ї–Њ–є –і—А—Г–ґ–±—Л. –Р –С—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –±–ї–∞–≥–Њ–≥–Њ–≤–µ–≤—И–µ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–і –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–Њ–є, –Ї–∞–Ї –њ–µ—А–µ–і —Ж–∞—А–Є—Ж–µ–є, –Њ–љ–∞, —А–µ–і–Ї–Њ –Ї–Њ–≥–Њ –ї—О–±–Є–≤—И–∞—П, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –ї—О–±–Є–ї–∞. –Ю–љ –±—Л–ї –Њ—З–µ–љ—М —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤, –Є вАФ –њ–Њ—Б–≤—П—В–Є–ї –µ–є —З—Г–і–µ—Б–љ—Л–µ —Б—В–Є—Е–Є.¬†

–Ю–±—А–∞–Ј –Р–љ–љ—Л –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–Њ–є, —Е—А–∞–љ—П –Њ –љ–µ–є –њ–∞–Љ—П—В—М, —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є —Б–∞–Љ—Л—Е —А–∞–Ј–љ—Л—Е –ґ–∞–љ—А–Њ–≤: –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –і–≤—Г—Е –і–µ—Б—П—В–Ї–Њ–≤ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–∞—А—П–і—Г —Б –Ь–Њ–і–Є–ї—М—П–љ–Є, –Я–µ—В—А–Њ–≤—Л–Љ-–Т–Њ–і–Ї–Є–љ—Л–Љ, –Р–ї—М—В–Љ–∞–љ–Њ–Љ, –Ю–ї—М–≥–Њ–є –Ъ–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –њ–Є—Б–∞–ї–Є –µ—С –њ–Њ—А—В—А–µ—В—Л. –Т–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–∞—Е –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л –µ–є –њ–∞–Љ—П—В–љ—Л–µ –і–Њ—Б–Ї–Є. –Я–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ —Г ¬Ђ–Ъ—А–µ—Б—В–Њ–≤¬ї, –Ї–∞–Ї –±—Л–ї–Њ –≤–µ–ї–µ–љ–Њ –µ—О, –Є –≤ –Ґ–∞–Њ—А–Љ–Є–љ–µ –љ–∞ –°–Є—Ж–Є–ї–Є–Є. –Х—С –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ—Л —Г–ї–Є—Ж—Л, —И–Ї–Њ–ї—Л, –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–Є, –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є, –Љ–∞–ї–∞—П –њ–ї–∞–љ–µ—В–∞ –Є –Ї—А–∞—В–µ—А –љ–∞ –Т–µ–љ–µ—А–µ. –Т –µ—С —З–µ—Б—В—М —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ—Л –Њ–њ–µ—А—Л, —Б–љ—П—В –і–µ—Б—П—В–Њ–Ї —Д–Є–ї—М–Љ–Њ–≤, –Є –≤—Б—С –ґ–µ –љ–µ –Є—Б—Б—П–Ї–∞–µ—В –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М —Б–≤–Њ—С —Б–ї–Њ–≤–Њ –Њ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–µ-–њ–Њ—Н—В–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Г–Љ–µ–ї–∞ –љ–µ —Б–і–∞–≤–∞—В—М—Б—П –њ–Њ–і —Г–і–∞—А–∞–Љ–Є —Б—Г–і—М–±—Л –Є —Б –±–ї–µ—Б–Ї–Њ–Љ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–∞ –Ј–∞–і–∞—З—Г —Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Л ¬Ђ–≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞¬ї –љ–∞ —Б–≤–Њ—С–Љ —Н—В–∞–њ–µ –њ—Г—В–Є. –І—В–Њ–±—Л –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ –њ–µ—А–µ–і–∞—В—М —Н—В—Г —Н—Б—В–∞—Д–µ—В—Г, –љ—Г–ґ–љ–Њ –Њ—З–µ–љ—М –ї—О–±–Є—В—М –ґ–Є–Ј–љ—М –Є –±—Л—В—М —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ–є –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ ¬Ђ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ –љ–∞ —Н—В–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞—В—М –Ї–∞–ґ–і—Л–є –ї—О–±–Њ–≤–љ—Г—О –њ—Л—В–Ї—Г¬ї.

–Я–Њ—Е–Њ–ґ–µ, –≠–≤–µ–ї–Є–љ–∞ –°–∞—А–Є–±–µ–Ї—П–љ –Њ—В—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Є –Њ—В —Н—В–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Г–ї—Л –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–Њ–є, –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–∞—П –µ—С –Њ–±—А–∞–Ј. –Я–Њ–њ—А–Њ–±—Г–µ–Љ, —Б–њ—А–µ—Б—Б–Њ–≤–∞–≤ –≤—Б—С –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–≤—И–µ–µ, —Г—Б–ї—Л—И–∞—В—М –≥–Њ–ї–Њ—Б –њ–Њ—Н—В–∞. 23-–љ–Є–є –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Э–∞–є–Љ–∞–љ –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П —Б –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–Њ–є –Њ—Б–µ–љ—М—О 1959-–≥–Њ –Є –і–Њ –µ—С –Ї–Њ–љ—З–Є–љ—Л –±—Л–ї —А—П–і–Њ–Љ.¬†

–≠–≤–µ–ї–Є–љ–∞ –°–∞—А–Є–±–µ–Ї—П–љ –≤ —А–Њ–ї–Є –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–Њ–є

¬Ђ–Т—А–µ–Љ—П, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —П –µ—С —Г–Ј–љ–∞–ї, –±—Л–ї–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ—П—В–Є–і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–љ–Є—Е –і–∞—В: –љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є —Б—В–Є—Е–Њ–≤, –≤—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –≤ вАЬ–¶–µ—Е –њ–Њ—Н—В–Њ–≤вАЭ, –≤–µ–љ—З–∞–љ–Є—П —Б –У—Г–Љ–Є–ї—С–≤—Л–Љ, —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П —Б—Л–љ–∞, –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –≤ —Б–≤–µ—В вАЬ–Т–µ—З–µ—А–∞вАЭ, вАЬ–І—С—В–Њ–ЇвАЭ, вАЬ–С–µ–ї–Њ–є —Б—В–∞–ЄвАЭ. –°–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤–µ–ї–Њ —Б–µ–±—П –Я—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ, –њ—А–Є—Е–Њ—В–ї–Є–≤–Њ –њ–Њ–і–±–Є—А–∞—П –і–ї—П –љ–µ—С —Г–ї–Є—Ж—Л –Є –і–Њ–Љ–∞. –Т —А–∞–љ–љ–µ–Љ –і–µ—В—Б—В–≤–µ, —З–µ—В—Л—А—С—Е–ї–µ—В–љ–µ–є, –Њ–љ–∞ –ґ–Є–ї–∞ –≤ –¶–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ –°–µ–ї–µ, –љ–∞ –®–Є—А–Њ–Ї–Њ–є; –Љ–µ—Б—В–Њ–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –µ—С –њ—А–Њ–њ–Є—Б–Ї–Є –±—Л–ї–∞ —Г–ї–Є—Ж–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ–∞ –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ, –±—Л–≤—И–∞—П –®–Є—А–Њ–Ї–∞—П. –С–Њ–ї—М—И–µ —В—А–Є–і—Ж–∞—В–Є –ї–µ—В –њ—А–Њ–≤–µ–ї–∞ –Њ–љ–∞ –≤ —Б—В–µ–љ–∞—Е –§–Њ–љ—В–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞, –і–≤–Њ—А—Ж–∞ –≥—А–∞—Д–Њ–≤ –®–µ—А–µ–Љ–µ—В–µ–≤—Л—Е; –≥—А–Њ–± —Б –µ—С —В–µ–ї–Њ–Љ —Б—В–Њ—П–ї –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –≤ –Љ–Њ—А–≥–µ –Ш–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞ –°–Ї–ї–Є—Д–Њ—Б–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–њ—А–Є–Є–Љ–љ–Њ–≥–Њ —И–µ—А–µ–Љ–µ—В–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞, —Б —В–µ–Љ –ґ–µ –≥–µ—А–±–Њ–Љ –Є —В–µ–Љ –ґ–µ –і–µ–≤–Є–Ј–Њ–Љ Deus conservat omnia. (вАЬ–С–Њ–≥ —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–µ—В –≤—Б—СвАЭ)

–Р —Б–∞–Љ–∞ –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ—И–µ–ї–Њ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–∞, вАФ –њ–Є—И–µ—В –Э–∞–є–Љ–∞–љ, вАФ —Б–Ї–∞–ґ—Г –љ–µ–ї–Њ–≤–Ї–Њ–µ, –љ–Њ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–і—Е–Њ–і—П—Й–µ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ вАФ –≥—А–∞–љ–і–Є–Њ–Ј–љ–∞, –љ–µ–њ—А–Є—Б—В—Г–њ–љ–∞, –і–∞–ї–µ–Ї–∞ –Њ—В –≤—Б–µ–≥–Њ, —З—В–Њ —А—П–і–Њ–Љ, –Њ—В –ї—О–і–µ–є, –Њ—В –Љ–Є—А–∞, –±–µ–Ј–Љ–Њ–ї–≤–љ–∞, –љ–µ–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–∞. –Ф–µ—А–ґ–∞–ї–∞—Б—М –Њ—З–µ–љ—М –њ—А—П–Љ–Њ, –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –Ї–∞–Ї –±—Л –љ–µ—Б–ї–∞, —И–ї–∞ –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –Є, –і–∞–ґ–µ –і–≤–Є–≥–∞—П—Б—М, –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–∞ –љ–∞ —Б–Ї—Г–ї—М–њ—В—Г—А—Г, –Љ–∞—Б—Б–Є–≤–љ—Г—О, —В–Њ—З–љ–Њ –≤—Л–ї–µ–њ–ї–µ–љ–љ—Г—О вАФ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –≤—Л—Б–µ—З–µ–љ–љ—Г—О, вАФ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Є –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ —Г–ґ–µ –≤–Є–і–µ–љ–љ—Г—О –Ї–∞–Ї –Њ–±—А–∞–Ј–µ—Ж —Б–Ї—Г–ї—М–њ—В—Г—А—Л. –Ш —В–Њ, —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞ –љ–µ–є –љ–∞–і–µ—В–Њ, —З—В–Њ-—В–Њ –≤–µ—В—Е–Њ–µ –Є –і–ї–Є–љ–љ–Њ–µ, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —И–∞–ї—М –Є–ї–Є —Б—В–∞—А–Њ–µ –Ї–Є–Љ–Њ–љ–Њ, –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–Њ –ї—С–≥–Ї–Є–µ —В—А—П–њ–Ї–Є, –љ–∞–Ї–Є–љ—Г—В—Л–µ –≤ –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Њ–є –≤–∞—П—В–µ–ї—П –љ–∞ —Г–ґ–µ –≥–Њ—В–Њ–≤—Г—О –≤–µ—Й—М. –Ь–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—В —Б–њ—Г—Б—В—П —Н—В–Њ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ –Њ—В—З–µ—В–ї–Є–≤–Њ –≤—Б–њ–ї—Л–ї–Њ –њ–µ—А–µ–і–Њ –Љ–љ–Њ–є, —Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є–≤—И–Є—Б—М —Б –Ј–∞–њ–Є—Б—М—О –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–Њ–є –Њ –Ь–Њ–і–Є–ї—М—П–љ–Є, —Б—З–Є—В–∞–≤—И–µ–Љ, —З—В–Њ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б—В–Њ–Є—В –ї–µ–њ–Є—В—М –Є –њ–Є—Б–∞—В—М, –Ї–∞–ґ—Г—В—Б—П –љ–µ—Г–Ї–ї—О–ґ–Є–Љ–Є –≤ –њ–ї–∞—В—М—П—Е¬ї.¬†

–С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—О, –≤–≤–Њ–і—П—Й–µ–Љ—Г –љ–∞—Б –≤ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—М, –Є –Ї–Њ—Б—В—О–Љ—Г –Э–∞—В–∞–ї—М–Є –Ы–µ—Б–Ї–Њ–≤–Њ–є вАФ –Њ—З–µ–љ—М –ї–µ–≥–Ї–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М —А–µ–∞–ї—М–љ—Г—О ¬Ђ–Ь—Г–Ј—Г –њ–ї–∞—З–∞¬ї –≤ —Н—В–Њ–є –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–µ-—Б—Ж–µ–љ–µ. –°–ї–Њ–≤–љ–Њ –љ–∞ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –њ—А–Њ—В—П–љ—Г—В–Њ–є —А—Г–Ї–Є –Њ–љ–∞ –љ–µ—Б–ї—Л—И–љ–Њ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В –Љ–Є–Љ–Њ –љ–∞—БвА¶¬†

–Э–∞–є–Љ–∞–љ –Ј–∞—Б—В–∞–ї –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤—Г –≤ —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–љ—Л–µ –≥–Њ–і—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞ –µ–є –≤—Л–і–µ–ї–Є–ї–Є –і–∞—З—Г –≤ –Ъ–Њ–Љ–∞—А–Њ–≤–µ. –Ф–Њ—Й–∞—В—Л–є –і–Њ–Љ–Є–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є, –Ї–∞–Ї —Е–∞—В–Ї—Г –њ–Њ–і –Ю–і–µ—Б—Б–Њ–є, –≥–і–µ —А–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М, –Њ–љ–∞ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞ –С—Г–і–Ї–Њ–є. –Я—А–∞–≤–і–∞, –Њ–і–Є–љ —Г–≥–Њ–ї —В–Њ–њ—З–∞–љ–∞, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Њ–љ–∞ —Б–њ–∞–ї–∞, –±—Л–ї –±–µ–Ј –љ–Њ–ґ–Ї–Є, —В—Г–і–∞ –њ–Њ–і–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –Ї–Є—А–њ–Є—З–Є, –∞ –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ 1964 –≥. –Њ–љ–∞ –њ–Њ–µ—Е–∞–ї–∞ –≤ –Ш—В–∞–ї–Є—О –њ–Њ–ї—Г—З–∞—В—М –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Г—О –њ—А–µ–Љ–Є—О, –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–Њ—Б–Є–ї—М–љ—Л–µ –≤–µ—Й–Є –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –±—А–∞—В—М –≤–Ј–∞–є–Љ—Л. –Э–Њ, –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ, –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–Њ–є —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–Є–њ–Њ—З—С–Љ: –Њ–љ–∞ —Б—З–Є—В–∞–ї–∞, —З—В–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ—Г –∞—А—В–Є—Б—В—Г, –і–∞ –Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ —Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г, ¬Ђ–љ–µ –≥–Њ–і–Є—В—Б—П –ґ–Є—В—М –≤ —А–Њ—Б–Ї–Њ—И–Є¬ї.¬†

–Ъ–Њ–≥–і–∞ –С—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–Є–ї–Є –Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є –≤ —Б—Б—Л–ї–Ї—Г –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А, –Њ–љ–∞ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞: ¬Ђ–Ъ–∞–Ї—Г—О –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О –і–µ–ї–∞—О—В –љ–∞—И–µ–Љ—Г —А—Л–ґ–µ–Љ—Г! –Ъ–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –Њ–љ –Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –љ–∞—А–Њ—З–љ–Њ –љ–∞–љ—П–ї¬ї. –Р –љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Э–∞–є–Љ–∞–љ–∞ –Њ –њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б—Г–і—М–±–µ –Ь–∞–љ–і–µ–ї—М—И—В–∞–Љ–∞, –љ–µ –Ј–∞—Б–ї–Њ–љ–µ–љ–∞ –ї–Є –Њ–љ–∞ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є, –Њ–±—Й–µ–є –і–ї—П –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–Њ–≤, –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–∞: ¬Ђ–Ш–і–µ–∞–ї—М–љ–∞—П¬ї. –Ш —Н—В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—З–Є—В–∞—В—М –Ї–∞–Љ–µ—А—В–Њ–љ–Њ–Љ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—П.¬†

–Э–∞–є–Љ–∞–љ –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В –ї–µ—В–љ–Є–µ –њ–Њ—Б–Є–і–µ–ї–Ї–Є –≤ –Ъ–Њ–Љ–∞—А–Њ–≤–µ, –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ—Л–µ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А—Л –Њ –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є, —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ—Г—О —А–∞–±–Њ—В—Г –љ–∞–і –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–∞–Љ–Є. –Ю–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В –њ—А–Є–µ–Ј–і –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А–∞, –њ–Њ–ґ–µ–ї–∞–≤—И–µ–≥–Њ —Г–Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ ¬Ђ—А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –і—Г—Е¬ї, –Є –Њ–±–µ—Б–Ї—Г—А–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В–µ–Љ, —З—В–Њ –≤ –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–Њ–є ¬Ђ–љ–µ –Ј–љ–∞–ї–Є¬ї, —З—В–Њ —Н—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ; –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–Є–µ–Ј–і –†–Њ–±–µ—А—В–∞ –§—А–Њ—Б—В–∞, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Њ–љ–Є —Б –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–Њ–є –≤ –Њ–і–Є–љ –≥–Њ–і –±—Л–ї–Є –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г—В—Л –љ–∞ –Э–Њ–±–µ–ї–µ–≤—Б–Ї—Г—О –њ—А–µ–Љ–Є—О. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–µ –Њ–±–Њ –≤—Б—С–Љ –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—П –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –љ–Њ –Љ—Л –≤—Б—С —Н—В–Њ –≤–Є–і–Є–Љ –Є —Б–ї—Л—И–Є–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б –њ–Њ—Н—В–∞, –Ї–∞–Ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–µ –Њ –§–∞–Є–љ–µ –†–∞–љ–µ–≤—Б–Ї–Њ–є, –Ј–≤—Г—З–Є—В. –Э–∞–њ–Є—Б–∞–≤ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–Ґ—Л вАФ –≤–µ—А–љ–Њ, —З–µ–є-—В–Њ –Љ—Г–ґ¬ї, –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–∞ —В–∞–Ї –њ—А–Њ–Ї–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ —Б—В—А–Њ—З–Ї—Г ¬Ђ–Р —В—Л –љ–∞—И—С–ї –Њ–і–љ—Г –Є–Ј —Б–Њ—В—Л—Е –Є–љ—В–Њ–љ–∞—Ж–Є–є¬ї: ¬Ђ–Р–Ї—В—С—А вАФ —Н—В–Њ —В–Њ—В, –Ї—В–Њ –≤–ї–∞–і–µ–µ—В —Б–Њ—В–Њ–є, —В–Њ –µ—Б—В—М –љ–Є –љ–∞ –Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ–є, –Є–љ—В–Њ–љ–∞—Ж–Є–µ–є, –Њ–љ–∞ –Є –і–µ–ї–∞–µ—В –µ–≥–Њ –∞–Ї—В—С—А–Њ–Љ; –њ—А–Њ —Н—В–Њ –≤—Б—С –Ј–љ–∞–µ—В –§–∞–Є–љ–∞, —Б–њ—А–Њ—Б–Є—В–µ —Г –љ–µ—С¬ї.¬†

–Э–∞–є–Љ–∞–љ –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В –Є —В–Њ, –Ї–∞–Ї –†–∞–љ–µ–≤—Б–Ї–∞—П, –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–≤ –≤ —З—М–Є—Е-—В–Њ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П—Е –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ 80-—Е, —З—В–Њ –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–∞ –љ–µ –ї—О–±–Є–ї–∞ –І–µ—Е–Њ–≤–∞, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Є–ї–∞ –µ–Љ—Г –Є —А—Л–і–∞—О—Й–Є–Љ –±–∞—Б–Њ–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б–ї–∞ –љ–µ–≥–Њ–і—Г—О—Й—Г—О —А–µ—З—М: –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї—О–і–Є –Њ—Б–Љ–µ–ї–Є–≤–∞—О—В—Б—П –њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞—В—М –≥–љ—Г—Б–љ—Л–µ –Є–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П –Њ —В–Њ–Љ, —З–µ–≥–Њ –±—Л—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ—Е –љ–∞ —Б–≤–µ—В–µ –Њ–љ–∞ —З—В–Є—В –і–≤—Г—Е –ї—О–і–µ–є вАФ ¬Ђ–Р—Е–∞–љ–љ–Њ—З–Ї—Г –Р–љ–і—А–µ–µ–≤–љ—Г¬ї –Є ¬Ђ–Р—Е–∞–љ—В–Њ–љ–∞ –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З–∞¬ї, –Њ–±–∞ –≥–µ–љ–Є–Є, –Є –Ї–∞–Ї –ґ–µ –Њ–і–љ–∞ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –љ–µ –ї—О–±–Є—В—М –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї ¬Ђ–≤—Б—О –њ—А–∞–≤–і—Г –њ—А–Њ –≤—Б–µ—Е –љ–∞—Б: ¬Ђ–Ы—О–і–Є, –ї—М–≤—Л, –Њ—А–ї—Л –Є –Ї—Г—А–Њ–њ–∞—В–Ї–Є, —А–Њ–≥–∞—В—Л–µ –Њ–ї–µ–љ–Є, –≥—Г—Б–Є...¬ї¬†

вАЛ

вАЛ

–Э–µ–Љ–∞–ї–Њ —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є—П –њ–Њ–ї—Г—З–∞—В –Ј—А–Є—В–µ–ї–Є, –љ–∞–±–ї—О–і–∞—П, –Ї–∞–Ї 20-–ї–µ—В–љ—П—П –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–∞ –Є 26-–ї–µ—В–љ–Є–є –Ь–Њ–і–Є–ї—М—П–љ–Є, —Б–Є–і—П –љ–∞ –±–µ—Б–њ–ї–∞—В–љ—Л—Е —Б–Ї–∞–Љ–µ–є–Ї–∞—Е, –∞ –љ–µ –љ–∞ –њ–ї–∞—В–љ—Л—Е —Б—В—Г–ї—М—П—Е, –Ї–∞–Ї –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –≤ –Ы—О–Ї—Б–µ–Љ–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–Љ —Б–∞–і—Г, –≤ –і–Њ–ґ–і—М –њ–Њ–і –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–Љ —З—С—А–љ—Л–Љ –Ј–Њ–љ—В–Њ–Љ, —З–Є—В–∞—О—В –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥—Г —Б—В–Є—Е–Є –Т–µ—А–ї–µ–љ–∞, –Є—Е –Њ–±—Й–µ–≥–Њ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞. –≠—В–Њ —Б—Ж–µ–љ–∞ –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ –Њ—В—А—Л–≤–Ї–∞, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤—Б—С –Є –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М –і–ї—П —А–µ–ґ–Є—Б—Б—С—А–∞ –Є –∞–Ї—В—А–Є—Б—Л. –Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –і–≤—Г—Е –±–Њ–≥–µ–Љ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –•–• –≤–µ–Ї–∞ вАФ –њ–Є—В–µ—А—Б–Ї–Њ–є –Є –Љ–Њ–љ–њ–∞—А–љ–∞—Б—Б–Ї–Њ–є вАФ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Я–∞—А–Є–ґ–µ, –±—Г–і—Г—З–Є –њ–Њ–і–∞—О—Й–Є–Љ–Є –љ–∞–і–µ–ґ–і—Л —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є. –Ю–±–∞ –њ—А–µ–Ј–Є—А–∞–ї–Є –±—Г—А–ґ—Г–∞–Ј–љ—Г—О –Љ–Њ—А–∞–ї—М, –∞ —Б–∞–Љ—Л–Љ –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є —Б—З–Є—В–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Г –Є –њ–Њ–Є—Б–Ї —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—Г—В–Є. –Ю–±–∞ —Б—В–∞–ї–Є –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ—Б—В—П–Љ–Є: –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–∞ –њ—А–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Ь–Њ–і–Є–ї—М—П–љ–Є (1884вАФ1920) –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Є—Е –ї—О–±–≤–Є –і–Њ–ї–≥–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –±—Л–ї–∞ —В–∞–є–љ–Њ–є, –љ–Њ –µ–≥–Њ –љ—О –Є –µ—С —Б—В–Є—Е–Є –Ї–Њ–µ-—З—В–Њ –њ—А–Њ—П—Б–љ–Є–ї–Є.¬†

–Ш–Ј –і–∞–є–і–ґ–µ—Б—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–Љ –љ–Є–ґ–µ, —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї–Є —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—П –≤–Ј—П–ї–Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ, –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П —Н—В–Є —Ж–µ–љ–љ—Л —В–µ–Љ, —З—В–Њ –і–∞—О—В –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–Њ–є, –њ—А–Њ–±—Г—О—Й–µ–є –њ–µ—А–Њ, –Є ¬Ђ—Б–Є—П—О—Й–µ–Љ¬ї –љ–Є—Й–µ–Љ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –≤—Л–њ–∞–ї–∞ –љ–µ–њ—А–Њ—Б—В–∞—П —Б—Г–і—М–±–∞.¬†

¬Ђ–Т 1910-–Љ —П –≤–Є–і–µ–ї–∞ –µ–≥–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј, —В–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –Њ–љ –≤—Б—О –Ј–Є–Љ—Г –њ–Є—Б–∞–ї –Љ–љ–µ, –∞ –≤ 1911 –≥–Њ–і—Г —П –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї–∞ –≤ –љ—С–Љ –±–Њ–ї—М—И—Г—О –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ—Г. –Ю–љ –њ–Њ—В–µ–Љ–љ–µ–ї –Є –Њ—Б—Г–љ—Г–ї—Б—ПвА¶ –°—В—А–∞—И–љ—Л–є –±–Њ–і–ї–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Я–∞—А–Є–ґ –њ—А–Є—В–∞–Є–ї—Б—П —Г–ґ–µ –≥–і–µ-—В–Њ —А—П–і–Њ–Љ. –Ш –≤—Б—С –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –≤ –Ь–Њ–і–Є–ї—М—П–љ–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є—Б–Ї—А–Є–ї–Њ—Б—М —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –Љ—А–∞–ЇвА¶ <вА¶> –Ю–љ –Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Љ–љ–µ –Њ–Ї—А—Г–ґ—С–љ–љ—Л–Љ –њ–ї–Њ—В–љ—Л–Љ –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ–Љ –Њ–і–Є–љ–Њ—З–µ—Б—В–≤–∞... –°–Њ –Љ–љ–Њ–є –Њ–љ –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –љ–Є –Њ —З—С–Љ –Ј–µ–Љ–љ–Њ–Љ... –Ъ–∞–Ї-—В–Њ —А–∞–Ј —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: вАЬ–ѓ –Ј–∞–±—Л–ї –Т–∞–Љ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ —П вАФ –µ–≤—А–µ–євАЭ. <вА¶> –Т —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–љ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П —Б–Ї—Г–ї—М–њ—В—Г—А–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї вАЬ–≤–µ—Й—М—ОвАЭвА¶ –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Љ–Њ–Є—Е –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –њ—А–Њ–њ–∞–ґ –Є—Б—З–µ–Ј–ї–∞ –Є –њ–Њ–і–∞—А–µ–љ–љ–∞—П –Є–Љ —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П –µ–≥–Њ вАЬ–≤–µ—Й–ЄвАЭвА¶ –°—В–µ–љ—Л –µ–≥–Њ –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Њ–є –±—Л–ї–Є —Г–≤–µ—И–∞–љ—Л –њ–Њ—А—В—А–µ—В–∞–Љ–Є –љ–µ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ–є –і–ї–Є–љ—Л¬ї.

–Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–∞ –љ–∞ —Б—Ж–µ–љ–µ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В, –Ї–∞–Ї –Ь–Њ–і–Є–ї—М—П–љ–Є, –±—А–µ–і–Є–≤—И–Є–є –Х–≥–Є–њ—В–Њ–Љ, –≤–Њ–і–Є–ї –µ—С –≤ –Ы—Г–≤—А, –≤ –µ–≥–Є–њ–µ—В—Б–Ї–Є–є –Њ—В–і–µ–ї, —А–Є—Б–Њ–≤–∞–ї –µ—С –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –≤ —Г–±—А–∞–љ—Б—В–≤–µ –µ–≥–Є–њ–µ—В—Б–Ї–Є—Е —Ж–∞—А–Є—Ж –Є —В–∞–љ—Ж–Њ–≤—Й–Є—Ж. –†–Є—Б–Њ–≤–∞–ї –љ–µ —Б –љ–∞—В—Г—А—Л, –∞ —Г —Б–µ–±—П –і–Њ–Љ–∞, —А–Є—Б—Г–љ–Ї–Є вАФ –Є—Е –±—Л–ї–Њ 16, —Б –њ—А–Њ—Б—М–±–Њ–є –Њ–Ї–∞–љ—В–Њ–≤–∞—В—М –Є –њ–Њ–≤–µ—Б–Є—В—М –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–µ вАФ –і–∞—А–Є–ї –µ–є. ¬Ђ–Ю–љ–Є –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є –≤ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ—Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ –і–Њ–Љ–µ –≤ –њ–µ—А–≤—Л–µ –≥–Њ–і—Л –†–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є, —Г—Ж–µ–ї–µ–ї —В–Њ—В, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Љ–µ–љ—М—И–µ, —З–µ–Љ –≤ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е, –њ—А–µ–і—З—Г–≤—Б—В–≤—Г—О—В—Б—П –µ–≥–Њ –±—Г–і—Г—Й–Є–µ –љ—О...¬ї

–Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–∞ –њ–Є—И–µ—В –Њ –Я–∞—А–Є–ґ–µ ¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Б–µ–Ј–Њ–љ–Њ–≤¬ї, —П–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Ь–∞—А–Ї–∞ –®–∞–≥–∞–ї–∞ –Є —И–∞–≥–∞—О—Й–µ–≥–Њ –њ–Њ –њ–∞—А–Є–ґ—Б–Ї–Є–Љ –±—Г–ї—М–≤–∞—А–∞–Љ –µ—Й—С –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ вАФ –І–∞—А–ї–Є –І–∞–њ–ї–Є–љ–∞.¬†

¬Ђ–Ґ—А–Є –Ї–Є—В–∞, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ—Л–љ–µ –њ–Њ–Ї–Њ–Є—В—Б—П XX –≤–µ–Ї, вАФ –Я—А—Г—Б—В, –Ф–ґ–Њ–є—Б –Є –Ъ–∞—Д–Ї–∞ –µ—Й—С –љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –Ї–∞–Ї –Љ–Є—Д—Л, —Е–Њ—В—П –Є –±—Л–ї–Є –ґ–Є–≤—Л –Ї–∞–Ї –ї—О–і–Є. –°–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—П –Њ –Ь–Њ–і–Є–ї—М—П–љ–Є —Г –њ—А–Є–µ–Ј–ґ–∞—О—Й–Є—Е –Є–Ј –Я–∞—А–Є–ґ–∞, –≤ –Њ—В–≤–µ—В —Б–ї—Л—И–∞–ї–∞ –Њ–і–љ–Њ: –љ–µ –Ј–љ–∞–µ–Љ, –љ–µ —Б–ї—Л—Е–∞–ї–Є. –Ш –Љ–љ–µ –і–Њ–ї–≥–Њ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —П –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ –љ—С–Љ –љ–µ —Г—Б–ї—Л—И—Г. –Э–Њ –Ї–∞–Ї-—В–Њ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ –љ—Н–њ–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ —П –±—Л–ї–∞ —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–µ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–є, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є—П –Ї—В–Њ-—В–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞–ї –Љ–љ–µ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –ґ—Г—А–љ–∞–ї. –Ю—В–Ї—А—Л–ї–∞ вАФ —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П –Ь–Њ–і–Є–ї—М—П–љ–Є... –Ъ—А–µ—Б—В–Є–Ї... –С–Њ–ї—М—И–∞—П —Б—В–∞—В—М—П —В–Є–њ–∞ –љ–µ–Ї—А–Њ–ї–Њ–≥–∞; –Є–Ј –љ–µ–µ —П —Г–Ј–љ–∞–ї–∞, —З—В–Њ –Њ–љ вАФ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї XX –≤–µ–Ї–∞¬ї.

***

–Т–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–Њ–є –Њ –С–ї–Њ–Ї–µ, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –≤ –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–µ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є, —З–µ–Љ –Ї–∞–Ї–Є–µ-–ї–Є–±–Њ –і—А—Г–≥–Є–µ –њ–Њ–і—Е–Њ–і—П—В –і–ї—П –Є–љ—Б—Ж–µ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Т –љ–Є—Е –њ—А–Њ—Б—В–Њ ¬Ђ–њ—А—П—З—Г—В—Б—П¬ї –Љ–Є–Ј–∞–љ—Б—Ж–µ–љ—Л, –∞ —А–µ–њ–ї–Є–Ї–Є вАФ —Б –љ–µ–њ–Њ–і—А–∞–ґ–∞–µ–Љ—Л–Љ —О–Љ–Њ—А–Њ–Љ вАФ –Ј–≤—Г—З–∞—В, –Ї–∞–Ї —В–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ—Л–µ –і–Є–∞–ї–Њ–≥–Є –Є–Ј –і–∞–ї—С–Ї–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–Є. вА¶ –Ъ–Њ–≥–і–∞-—В–Њ –љ–∞ –њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –≤–µ—З–µ—А–µ –≤ –∞—А—В–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–µ –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–∞ –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–∞ –С–ї–Њ–Ї–∞, –Є –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –µ—С –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –±–ї–Њ–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Ю–љ–∞ –≤–Ј–Љ–Њ–ї–Є–ї–∞—Б—М: ¬Ђ–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З, —П –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г —З–Є—В–∞—В—М –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–∞—Б¬ї. –Р –Њ–љ вАФ ¬Ђ—Б —Г–њ—А—С–Ї–Њ–Љ вАФ –≤ –Њ—В–≤–µ—В: ¬Ђ–Р–љ–љ–∞ –Р–љ–і—А–µ–µ–≤–љ–∞, –Љ—Л –љ–µ —В–µ–љ–Њ—А–∞¬ї. –Ш –њ–Њ—Б–Њ–≤–µ—В–Њ–≤–∞–ї –µ–є –њ—А–Њ—З–µ—Б—В—М ¬Ђ–Т—Б–µ –Љ—Л –±—А–∞–ґ–љ–Є–Ї–Є –Ј–і–µ—Б—М¬ї вАФ –Њ –≤–µ—З–µ—А–Є–љ–Ї–∞—Е –≤ –∞—А—В-–њ–Њ–і–≤–∞–ї–µ ¬Ђ–С—А–Њ–і—П—З–∞—П —Б–Њ–±–∞–Ї–∞¬ї.¬†

¬Ђ–ѓ —Б—В–∞–ї–∞ –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М—Б—П:¬†

вАУ¬†¬† ¬†–Ъ–Њ–≥–і–∞ —З–Є—В–∞—О вАЬ–ѓ –љ–∞–і–µ–ї–∞ —Г–Ј–Ї—Г—О —О–±–Ї—ГвАЭ, вАФ —Б–Љ–µ—О—В—Б—П.¬†

–Ю–љ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї:¬†

вАУ¬†¬† ¬†–Ъ–Њ–≥–і–∞ —П —З–Є—В–∞—О вАЬ–Ш –њ—М—П–љ–Є—Ж—Л —Б –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є –Ї—А–Њ–ї–Є–Ї–Њ–≤вАЭ, вАФ —В–Њ–ґ–µ —Б–Љ–µ—О—В—Б—П¬ї.¬†

–Ъ–Њ–≥–і–∞ –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–∞ –≤ –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є–є —В—А–Є–љ–∞–і—Ж–∞—В–Њ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞ –њ—А–Є–љ–µ—Б–ї–∞ –С–ї–Њ–Ї—Г –µ–≥–Њ –Ї–љ–Є–≥–Є, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ –љ–∞–і–њ–Є—Б–∞–ї –Є—Е, –љ–∞ —В—А—С—Е –Њ–љ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –њ—А–Њ—Б—В–Њ: ¬Ђ–Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–Њ–є вАФ –С–ї–Њ–Ї¬ї.

¬Ђ–Р –љ–∞ —В—А–µ—В—М–µ–Љ —В–Њ–Љ–µ –њ–Њ—Н—В –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –њ–Њ—Б–≤—П—Й—С–љ–љ—Л–є –Љ–љ–µ –Љ–∞–і—А–Є–≥–∞–ї: вАЬ–Ъ—А–∞—Б–Њ—В–∞ —Б—В—А–∞—И–љ–∞, –≤–∞–Љ —Б–Ї–∞–ґ—Г—В...вАЭ –£ –Љ–µ–љ—П –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –Є—Б–њ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —И–∞–ї–Є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —П —В–∞–Љ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–∞, –Є –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є —А–Њ–Ј—Л –≤ –≤–Њ–ї–Њ—Б–∞—Е, —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, —П –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –љ–Њ—Б–Є–ї–∞, –љ–Њ –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –С–ї–Њ–Ї –±—А–µ–і–Є–ї –Ъ–∞—А–Љ–µ–љ, –Є—Б–њ–∞–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї –Є –Љ–µ–љ—П. –Э–µ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ —Н—В–Њ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Є—Б–њ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —Б—В—А–Њ—Д–Њ–є —А–Њ–Љ–∞–љ—Б–µ—А–Њ¬ївА¶

–Ш –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—О—О –≤—Б—В—А–µ—З—Г –Ј–∞ –Ї—Г–ї–Є—Б–∞–Љ–Є –С–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –і—А–∞–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞ –≤–µ—Б–љ–Њ–є 1921 –≥–Њ–і–∞ –С–ї–Њ–Ї —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤—Г: ¬Ђ–Р –≥–і–µ –Є—Б–њ–∞–љ—Б–Ї–∞—П —И–∞–ї—М?¬ї вАФ ¬Ђ–≠—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ —Б–ї–Њ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —П —Б–ї—Л—И–∞–ї–∞ –Њ—В –љ–µ–≥–Њ¬ї.

–С—Г–і—Г—З–Є –≤ –≥–Њ—Б—В—П—Е —Г –С–ї–Њ–Ї–∞, –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–∞ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г–ї–∞, —З—В–Њ –њ–Њ—Н—В –С–µ–љ–µ–і–Є–Ї—В –Ы–Є–≤—И–Є—Ж –ґ–∞–ї—Г–µ—В—Б—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ, –С–ї–Њ–Ї, –Њ–і–љ–Є–Љ —Б–≤–Њ–Є–Љ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Љ–µ—И–∞–µ—В –µ–Љ—Г –њ–Є—Б–∞—В—М —Б—В–Є—Е–Є. –С–ї–Њ–Ї –љ–µ –Ј–∞—Б–Љ–µ—П–ї—Б—П, –∞ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ: ¬Ђ–ѓ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О —Н—В–Њ. –Ь–љ–µ –Љ–µ—И–∞–µ—В –њ–Є—Б–∞—В—М –Ы–µ–≤ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є¬ї.

–Ґ–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ—Л –Є —В–∞–Ї–Є–µ –≤—Б—В—А–µ—З–Є —Б –С–ї–Њ–Ї–Њ–Љ:

¬Ђ–Ы–µ—В–Њ–Љ 1914 –≥–Њ–і–∞ —П –±—Л–ї–∞ —Г –Љ–∞–Љ—Л –≤ –Ф–∞—А–љ–Є—Ж–µ, –њ–Њ–і –Ъ–Є–µ–≤–Њ–Љ. –Т –љ–∞—З–∞–ї–µ –Є—О–ї—П –њ–Њ–µ—Е–∞–ї–∞ –Ї —Б–µ–±–µ –і–Њ–Љ–Њ–є, –≤ –і–µ—А–µ–≤–љ—О –°–ї–µ–њ–љ—С–≤–Њ, —З–µ—А–µ–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г. –Т –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ —Б–∞–ґ—Г—Б—М –≤ –њ–µ—А–≤—Л–є –њ–Њ–њ–∞–≤—И–Є–є—Б—П –њ–Њ—З—В–Њ–≤—Л–є –њ–Њ–µ–Ј–і. –Ъ—Г—А—О –љ–∞ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–µ. –У–і–µ-—В–Њ, —Г –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –њ—Г—Б—В–Њ–є –њ–ї–∞—В—Д–Њ—А–Љ—Л –њ–∞—А–Њ–≤–Њ–Ј —В–Њ—А–Љ–Њ–Ј–Є—В, –±—А–Њ—Б–∞—О—В –Љ–µ—И–Њ–Ї —Б –њ–Є—Б—М–Љ–∞–Љ–Є. –Я–µ—А–µ–і –Љ–Њ–Є–Љ –Є–Ј—Г–Љ–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –≤–Ј–Њ—А–Њ–Љ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –≤—Л—А–∞—Б—В–∞–µ—В –С–ї–Њ–Ї. –ѓ –≤—Б–Ї—А–Є–Ї–Є–≤–∞—О: "–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З!" –Ю–љ –Њ–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Є, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Њ–љ –±—Л–ї –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ, –љ–Њ –Є –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–Љ —В–∞–Ї—В–Є—З–љ—Л—Е –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤, —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—В: "–° –Ї–µ–Љ –≤—Л –µ–і–µ—В–µ?" –ѓ —Г—Б–њ–µ–≤–∞—О –Њ—В–≤–µ—В–Є—В—М: "–Ю–і–љ–∞". –Я–Њ–µ–Ј–і —В—А–Њ–≥–∞–µ—В—Б—П.

–°–µ–≥–Њ–і–љ—П, —З–µ—А–µ–Ј 51 –≥–Њ–і, –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—О "–Ч–∞–њ–Є—Б–љ—Г—О –Ї–љ–Є–ґ–Ї—Г" –С–ї–Њ–Ї–∞ –Є –њ–Њ–і 9 –Є—О–ї—П 1914 –≥–Њ–і–∞ —З–Є—В–∞—О: "–Ь—Л —Б –Љ–∞–Љ–Њ–є –µ–Ј–і–Є–ї–Є –Њ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М —Б–∞–љ–∞—В–Њ—А–Є—О –Ј–∞ –Я–Њ–і—Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ–Њ–є. вАФ –Ь–µ–љ—П –±–µ—Б –і—А–∞–Ј–љ–Є—В. вАФ¬†–Р–љ–љ–∞ –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–∞ –≤ –њ–Њ—З—В–Њ–≤–Њ–Љ –њ–Њ–µ–Ј–і–µ".

*

–Р –≤–Њ—В –Љ—Л –≤—В—А–Њ—С–Љ (–С–ї–Њ–Ї, –У—Г–Љ–Є–ї—С–≤ –Є —П) –Њ–±–µ–і–∞–µ–Љ (5 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1914 –≥.) –љ–∞ –¶–∞—А—Б–Ї–Њ—Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї–µ –≤ –њ–µ—А–≤—Л–µ –і–љ–Є –≤–Њ–є–љ—Л (–У—Г–Љ–Є–ї—С–≤ —Г–ґ–µ –≤ —Б–Њ–ї–і–∞—В—Б–Ї–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ). –С–ї–Њ–Ї –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Е–Њ–і–Є—В –њ–Њ —Б–µ–Љ—М—П–Љ –Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –і–ї—П –Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –Є–Љ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –≤–і–≤–Њ—С–Љ, –Ъ–Њ–ї—П —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: вАЬ–Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –Є –µ–≥–Њ –њ–Њ—И–ї—О—В –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В? –Т–µ–і—М —Н—В–Њ —В–Њ –ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–µ, —З—В–Њ –ґ–∞—А–Є—В—М —Б–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤вАЭ¬ївА¶¬†

–Ъ–≤–Є–љ—В—Н—Б—Б–µ–љ—Ж–Є–µ–є –±–ї–Њ–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В–∞ —Б–Њ —Б—Ж–µ–љ—Л –Ј–≤—Г—З–Є—В ¬Ђ–Э–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Ї–∞¬ї.

вА¶–Я–Њ—Б–ї–µ –†–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є (21 —П–љ–≤–∞—А—П 1919 –≥.) –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–∞ –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–∞ ¬Ђ–Є—Б—Е—Г–і–∞–ї–Њ–≥–Њ –С–ї–Њ–Ї–∞ —Б —Б—Г–Љ–∞—Б—И–µ–і—И–Є–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є¬ї –≤ —В–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є, –Є –Њ–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –µ–є: ¬Ђ–Ч–і–µ—Б—М –≤—Б–µ –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П, –Ї–∞–Ї –љ–∞ —В–Њ–Љ —Б–≤–µ—В–µ¬ї. –Р —З–µ—А–µ–Ј —З–µ—В–≤–µ—А—В—М –≤–µ–Ї–∞ –≤—Б—С –≤ —В–Њ–Љ –ґ–µ –Ф—А–∞–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —В–µ–∞—В—А–µ –љ–∞ –≤–µ—З–µ—А–µ –њ–∞–Љ—П—В–Є –С–ї–Њ–Ї–∞ (1946) –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–∞ —З–Є—В–∞–ї–∞ —Б–≤–Њ–Є —Б—В–Є—Е–Є: ¬Ђ–Ю–љ –њ—А–∞–≤ вАФ –Њ–њ—П—В—М —Д–Њ–љ–∞—А—М, –∞–њ—В–µ–Ї–∞, \ –Э–µ–≤–∞, –±–µ–Ј–Љ–Њ–ї–≤–Є–µ, –≥—А–∞–љ–Є—В...\ –Ъ–∞–Ї –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –љ–∞—З–∞–ї—Г –≤–µ–Ї–∞, \ –Ґ–∞–Љ —Н—В–Њ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б—В–Њ–Є—ВвА¶¬ї –Ю–і–љ–Њ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–є –С–ї–Њ–Ї–∞ ¬Ђ–Э–Њ—З—М, —Г–ї–Є—Ж–∞, —Д–Њ–љ–∞—А—М, –∞–њ—В–µ–Ї–∞...¬ї –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ –Ы–µ–є–і–µ–љ–∞ –≤ –Э–Є–і–µ—А–ї–∞–љ–і–∞—Е –Ј–∞–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Њ –≤ –≤–Є–і–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞ вАФ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –љ–∞ —Б—В–µ–љ–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –і–Њ–Љ–Њ–≤ –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –≤—Б–µ–Љ–Є—А–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ Wall poems (¬Ђ–°—В–Є—Е–Є –љ–∞ —Б—В–µ–љ–∞—Е¬ї).¬†

***

–° –Ю—Б–Є–њ–Њ–Љ –Ь–∞–љ–і–µ–ї—М—И—В–∞–Љ–Њ–Љ –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–∞ –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї–∞—Б—М –≤ –±—Г—А–ї—П—Й–µ–Љ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є вАФ 1911 –≥–Њ–і—Г. –Т—Б—В—А–µ—В–Є–ї–Є—Б—М –≤ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–є ¬Ђ–С–∞—И–љ–µ¬ї –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–∞, –≥–і–µ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ—Н—В—Л. –Т—Б—В—А–µ—З–∞ –±—Л–ї–∞ –Љ–Є–Љ–Њ–ї—С—В–љ–Њ–є, –Є –Ю—Б–Є–њ –Р–љ–љ—Г –љ–µ –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї. –Т–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є —А–∞–Ј –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –≤–µ—З–µ—А–Є–љ–Ї–µ —Г –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З–∞ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ, –Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ —Б —О–Љ–Њ—А–Њ–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В, –Ї–∞–Ї —Е–Њ–Ј—П–Є–љ –і–Њ–Љ–∞ —А–µ—И–Є–ї –њ–Њ–і—И—Г—В–Є—В—М –љ–∞–і –Ю—Б–Є–њ–Њ–Љ –Є —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –µ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї–∞ –ґ–µ–љ–∞ –У—Г–Љ–Є–ї—С–≤–∞. –Ь–∞–љ–і–µ–ї—М—И—В–∞–Љ –љ–∞—З–∞–ї –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М, –Ї–∞–Ї–∞—П –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–∞—П —И–ї—П–њ–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–∞ –µ—С –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ. –Ш –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–∞, –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤, —З—В–Њ –і–µ–ї–Њ –њ–∞—Е–љ–µ—В –Ї–µ—А–Њ—Б–Є–љ–Њ–Љ, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї–∞—Б—М, —З—В–Њ —Н—В–Њ –Њ–љ–∞. –Ґ–∞–Ї –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –Є—Е –і—А—Г–ґ–±–∞ –і–ї–Є–љ–Њ—О –њ–Њ—З—В–Є –≤ 30 –ї–µ—В.

–°–∞–Љ–∞ –њ–Њ —Б–µ–±–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–Њ–є вАФ –≤–љ–∞—З–∞–ї–µ —Б –Ю—Б–Є–њ–Њ–Љ –Ь–∞–љ–і–µ–ї—М—И—В–∞–Љ–Њ–Љ, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Њ–љ–Є –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ, –њ–Њ—Б–µ—Й–∞—П –њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –≤–µ—З–µ—А–∞, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ 1924 –≥. вАФ –Є —Б –Э–∞–і–µ–є, –±—Г–і—Г—Й–µ–є –ґ–µ–љ–Њ–є –њ–Њ—Н—В–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Њ–љ –±—Л–ї –±–µ–Ј—Г–Љ–љ–Њ –≤–ї—О–±–ї—С–љ, –Љ–Њ–≥–ї–∞ —Б—В–∞—В—М —Б—О–ґ–µ—В–Њ–Љ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—П. –Я–Њ—Н—В—Л –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ —Ж–µ–љ–Є–ї–Є –і–∞—А –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞: ¬Ђ–Т–∞—И–Є —Б—В—А–Њ–Ї–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Г–і–∞–ї–Є—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Е–Є—А—Г—А–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ—Г—В–µ–Љ¬ї вАФ –Ь–∞–љ–і–µ–ї—М—И—В–∞–Љ –Њ–± –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–Њ–є; ¬Ђ–≠—В–Њ –њ–ї–µ—Й–µ—В –Э–µ–≤–∞ –Њ —Б—В—Г–њ–љ–Є, \ –≠—В–Њ –њ—А–Њ–њ—Г—Б–Ї –≤ –±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–Є–µ —В–≤–Њ–є¬ї вАФ –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–∞ –Њ –Ь–∞–љ–і–µ–ї—М—И—В–∞–Љ–µ.¬†

–Р–љ–љ–∞ –Р–љ–і—А–µ–µ–≤–љ–∞ –љ–µ —А–∞–Ј –±—Л–≤–∞–ї–∞ –≤ –≥–Њ—Б—В—П—Е —Г –Ь–∞–љ–і–µ–ї—М—И—В–∞–Љ–Њ–≤; –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–Є –ґ–Є–ї–Є –≤ –¶–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ —Б–µ–ї–µ, –Ї–∞—В–∞–ї–Є—Б—М –≤–Љ–µ—Б—В–µ –љ–∞ –ї—Л–ґ–∞—Е. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–∞ –±—Л–ї–∞ —А—П–і–Њ–Љ —Б –Э–∞–і–µ–є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ю—Б–Є–њ–∞ –≠–Љ–Є–ї—М–µ–≤–Є—З–∞ –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–ї–Є; –њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–∞–ї–∞ –Э–∞–і–µ–ґ–і—Г –љ–∞ –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї, –Ї–Њ–≥–і–∞ –µ–є —А–∞–Ј—А–µ—И–Є–ї–Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П –≤ —Б—Б—Л–ї–Ї—Г —Б –Љ—Г–ґ–µ–Љ. –Ш –≤ —Б—Б—Л–ї–Ї—Г –Ї –љ–Є–Љ –њ—А–Є–µ–Ј–ґ–∞–ї–∞. ¬Ђ–Р –≤ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–µ –Њ–њ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Н—В–∞ \ –Ф–µ–ґ—Г—А—П—В —Б—В—А–∞—Е –Є –Ь—Г–Ј–∞ –≤ —Б–≤–Њ–є —З–µ—А—С–і.\ –Ш –љ–Њ—З—М –Є–і—С—В, \ –Ъ–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–µ –≤–µ–і–∞–µ—В —А–∞—Б—Б–≤–µ—В–∞¬ї. (–Ш–Ј —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П ¬Ђ–Т–Њ—А–Њ–љ–µ–ґ¬ї)

–°–≤–Њ—С –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ вАФ ¬Ђ–Ъ–∞–Ї –њ–Њ —Г–ї–Є—Ж–∞–Љ –Ъ–Є–µ–≤–∞-–Т–Є—П...¬ї –Ю—Б–Є–њ –≠–Љ–Є–ї—М–µ–≤–Є—З –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–ї –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–Њ–є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–Є —Б –Э–∞–і–µ–є –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М —Г –љ–µ—С –љ–∞ –љ–Њ—З—С–≤–Ї—Г, –њ–Њ–є—В–Є –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Ї—Г–і–∞. –Я—А–Њ—З–Є—В–∞–ї –≤ –њ–Њ–ї—Г—Б–љ–µ, —Г–≤–Є–і–µ–≤ –Р–љ–љ—Г –Р–љ–і—А–µ–µ–≤–љ—Г, –≤–Њ—И–µ–і—И—Г—О –≤ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—ГвА¶ –°–ї–µ–і—Г—О—Й–∞—П –≤—Б—В—А–µ—З–∞ вАФ –Њ—Б–µ–љ—М—О 1938-–≥–Њ —Б—В–∞–ї–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є: —Б—В–Є—Е–Њ–≤ –љ–µ —З–Є—В–∞–ї–Є, –≤—Б—С –±—Л–ї–Њ —Г–ґ–µ –Ї–∞–Ї –≤ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–Љ —Б–љ–µ. –Ю—Б–Є–њ —Б–Є–ї—М–љ–Њ –±–Њ–ї–µ–ї, –і—Л—Е–∞–љ–Є–µ –µ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–ЊвА¶ –Т 1938 –≥–Њ–і—Г –Ь–∞–љ–і–µ–ї—М—И—В–∞–Љ —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ–њ–∞–ї –≤ —Б—Б—Л–ї–Ї—Г, –∞ –≤ 1939-–Њ–Љ –µ–≥–Њ –љ–µ —Б—В–∞–ї–Њ. –Ъ—Г–ї—М–Љ–Є–љ–∞—Ж–Є—П —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ—В—А—Л–≤–Ї–∞, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, вАФ ¬Ђ–Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і¬ї.¬†

–Т –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ –≤–µ—З–µ—А–∞ –Ј–≤—Г—З–Є—В –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–Є–µ –Ш–Њ—Б–Є—Д–∞ –С—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Э–∞ —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є–µ –Р–љ–љ—Л –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–Њ–є¬ї: ¬Ђ–°—В—А–∞–љ–Є—Ж—Г –Є –Њ–≥–Њ–љ—М, –Ј–µ—А–љ–Њ –Є –ґ–µ—А–љ–Њ–≤–∞, \ —Б–µ–Ї–Є—А—Л –Њ—Б—В—А–Є—С –Є —Г—Б–µ—З—С–љ–љ—Л–є –≤–Њ–ї–Њ—Б вАФ \ –С–Њ–≥ —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–µ—В –≤—Б—С; –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ вАФ —Б–ї–Њ–≤–∞ \ –њ—А–Њ—Й–µ–љ—М—П –Є –ї—О–±–≤–Є, –Ї–∞–Ї —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є \ —Б–≤–Њ–є –≥–Њ–ї–Њ—Б¬ї.

–Ю—В –Є–Љ–µ–љ–Є –њ–Њ—З–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є –≤—Б–µ—Е –≤—А–µ–Љ—С–љ –≠–≤–µ–ї–Є–љ–∞ –°–∞—А–Є–±–µ–Ї—П–љ –Ї–ї–∞–і—С—В —А–Њ–Ј—Г –Ї –њ–Њ—А—В—А–µ—В—Г –Р–љ–љ—Л –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–Њ–є.

вАЛ

вАЛ

вАЛ

вАЛ