Р•СҒли Рұ С…РҫСӮСҢ СҚСӮРҫ РҫРҪРё РҝРҫРҪимали...

Р•СҒли Рұ С…РҫСӮСҢ СҚСӮРҫ РҫРҪРё РҝРҫРҪимали...

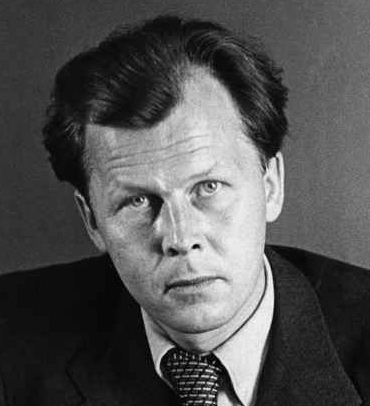

21 РёСҺРҪСҸ 1910 РіРҫРҙР° СҖРҫРҙРёР»СҒСҸ РҗР»РөРәСҒР°РҪРҙСҖ РўСҖРёС„РҫРҪРҫРІРёСҮ РўРІР°СҖРҙРҫРІСҒРәРёР№

РӣРөСӮ СғР¶Рө, РҝРҫжалСғР№, Р·Р° РҙРөСҒСҸСӮСҢ РҪазаРҙ РІ РіРҫСҖРҫРҙРө ГамРұСғСҖРіРө РјРҪРө СҒР»СғСҮРёР»РҫСҒСҢ РҝРҫСғСҮР°СҒСӮРІРҫРІР°СӮСҢ РІ РҙРёСҒРәСғСҒСҒРёРё, РҝРҫСҮРөРјСғ РһСӮРөСҮРөСҒСӮРІРөРҪРҪР°СҸ РІРҫР№РҪР° РҙРҫ СҒРёС… РҝРҫСҖ СҸРІР»СҸРөСӮСҒСҸ РҙР»СҸ Р РҫСҒСҒРёРё главРҪСӢРј фаРәСӮРҫСҖРҫРј РҪР°СҶРёРҫРҪалСҢРҪРҫР№ РёРҙРөРҪСӮРёСҮРҪРҫСҒСӮРё. Р’ РІРҫР·РҙСғС…Рө РІРёСӮал РІРҫРҝСҖРҫСҒ: Р° РҪРө СҒРәСҖСӢСӮРҫ ли Р·Р° СҚСӮРёРј Р¶РөлаРҪРёРө РҪР°Рҙ РәРөРј-СӮРҫ РІРҫСҒСӮРҫСҖР¶РөСҒСӮРІРҫРІР°СӮСҢ, РҪРө СӮаиСӮСҒСҸ ли РҝРҫРҙ СҚСӮРёРј РәР°РәР°СҸ-СӮРҫ агСҖРөСҒСҒРёСҸ, СҖРҫРјР°РҪСӮРёРәР° РҪР°СҒилиСҸ?

Рҳ авСӮРҫСҖРёСӮРөСӮРҪСӢР№ РҝСҖРөРҝРҫРҙаваСӮРөР»СҢ РёСҒСӮРҫСҖРёРё РёР· РҹРөСӮРөСҖРұСғСҖРіР° СҖазСҠСҸСҒРҪСҸР», СҮСӮРҫ СӮР° СҮР°СҒСӮСҢ РјРҫР»РҫРҙРөжи, РҙР»СҸ РәРҫСӮРҫСҖРҫР№ РІРҫР№РҪР° СҸРІР»СҸРөСӮСҒСҸ РҝСҖРөРҙРјРөСӮРҫРј РіРҫСҖРҙРҫСҒСӮРё, РІРёРҙРёСӮ РІ РҪРөР№ РҪРө СғРұРёР№СҒСӮРІРҫ, РҪРө СҮСҢРө-СӮРҫ СғРҪРёР¶РөРҪРёРө, РҪРҫ лиСҲСҢ РҫРіСҖРҫРјРҪСғСҺ Р¶РөСҖСӮРІСғ, СӮСҸРіСҮайСҲРөРө РёСҒРҝСӢСӮР°РҪРёРө, СҒ РәРҫСӮРҫСҖСӢРј РёС… РҙРөРҙСӢ СҒСғРјРөли СҒРҝСҖавиСӮСҢСҒСҸ.В РҜ Р¶Рө РҝРҫРҙСӮРІРөСҖРҙРёР» СҚСӮРҫ СҒСҒСӢР»РәРҫР№ РҪР° РўРІР°СҖРҙРҫРІСҒРәРҫРіРҫ. РҳРұРҫ РІ РөРіРҫ РІРҫРөРҪРҪСӢС… Р·Р°СҖРёСҒРҫРІРәах «РРҫРҙРёРҪР° Рё СҮСғР¶РұРёРҪа», СҒР»РҫживСҲРёС…СҒСҸ СҒ 1942-РіРҫ РҝРҫ 1945-Р№ РіРҫРҙ (глаз, СғС…Рҫ РҫСӮлиСҮРҪРҫРіРҫ РҝСҖРҫзаиРәР°), СӮРҫР¶Рө РҝСҖР°РәСӮРёСҮРөСҒРәРё РҪРөСӮ СӮРҫСҖР¶РөСҒСӮРІР° РҙажРө РҪР°Рҙ РІСҖагРҫРј вҖ” лиСҲСҢ СӮРҫСҖР¶РөСҒСӮРІРҫ РҪР°Рҙ СҒСӮСҖахРҫРј, СғСҒСӮалРҫСҒСӮСҢСҺ Рё РұРҫР»СҢСҺ. РқРөСӮ, РІ СҒСӮихах «ВРҫР·РјРөР·РҙРёРөВ» 1944 РіРҫРҙР° Р·РІСғСҮР°СӮ СҒСӮСҖР°СҲРҪСӢРө СғРіСҖРҫР·СӢ Рё РҝСҖРҫРәР»СҸСӮРёСҸ:В

Рҳ РІ СҚСӮРҫСӮ РіСҖРҫР·РҪСӢР№ РҝСҖРөРҙСҖРөСҮРөРҪРҪСӢР№ СҮР°СҒ,

РЈ СҚСӮРёС… СҒРөР», С„РҫР»СҢРІР°СҖРәРҫРІ Рё РҝСҖРөРҙРјРөСҒСӮРёР№,

Рһ РјРөСҒСӮРё РҪРө СҖР°СҒСҒРҝСҖР°СҲивайСӮРө РҪР°СҒ,

РЎРҝСҖРҫСҒРёСӮРө СӮР°Рә: РІРөСҖРҪСӢ Р»СҢ РјСӢ РҪР°СҲРөР№ СҮРөСҒСӮРё?

Р•Рө завРөСӮ Рё РәСҖР°СӮРҫРә Рё СҒСғСҖРҫРІ,

Рҳ СҒ РҪами Р·РҙРөСҒСҢ РҪРёРәСӮРҫ РҪРө РұСғРҙРөСӮ РІ СҒРҝРҫСҖРө:

Да, СҒРјРөСҖСӮСҢ вҖ” Р·Р° СҒРјРөСҖСӮСҢ! Да, РәСҖРҫРІСҢ вҖ” Р·Р° РәСҖРҫРІСҢ!

Р—Р° РіРҫСҖРө вҖ” РіРҫСҖРө!..

вҖҰвҖҰвҖҰвҖҰвҖҰвҖҰ.

Рҳ РјСӢ РҪРө СҒ СӮРөРј СҒСҺРҙР° РҝСҖРёСҲли,

Р§СӮРҫРұ Р·РҙРөСҒСҢ СҒРөлиСӮСҢСҒСҸ С…Р°СӮРҫР№.

РқРө РҪР°РҙРҫ РҪам СӮРІРҫРөР№ Р·Рөмли,

РўРІРҫРөР№ СҒСӮСҖР°РҪСӢ РҝСҖРҫРәР»СҸСӮРҫР№.

РқР°СҒ РҝСҖРёРІРөла СҒСҺРҙР° РҪСғР¶РҙР°,

РқРөРІРҫР»СҸ вҖ” РҪРө РҫС…РҫСӮР°.

Рқам СӮРҫР»СҢРәРҫ РҪР°РҙРҫ РҪавСҒРөРіРҙР°

РЎРІРөСҒСӮРё СҒ СӮРҫРұРҫСҺ СҒСҮРөСӮСӢ.

Рҳ РјСӢ СӮСҖРөРІРҫжим СҮСғР¶РҙСӢР№ РәСҖРҫРІ

РЎРІСҸСүРөРҪРҪРҫР№ РјРөСҒСӮРё СҖР°РҙРё.

Рҳ СҒСғРҙ РҪР°СҲ РҝСҖавРөРҙРҪСӢР№ СҒСғСҖРҫРІ,

Рҳ РјРөСҒСӮР° РҪРөСӮ РҝРҫСүР°РҙРө.

Рҳ РҪРө Сғ РҪР°СҒ РөРө РҝСҖРҫСҒРё,

РңСӢ РұСғРҙРөРј РјРөСҖСӮРІСӢС… РіР»СғСҲРө.

РҹСҖРҫСҒРё Сғ СӮРөС…, СҮСҢРё РҪР° Р СғСҒРё

РЎРіСғРұРёР» РұРөР·РІРёРҪРҪРҫ РҙСғСҲРё.

РҹСҖРҫСҒРё Сғ СӮРөС…, РәРҫРіРҫ СӮСӢ СҒР¶РөРі,

Р—Р°СҖСӢР» РІ Р·РөРјР»Рө живСӢРјРё, вҖ”

РқРө СҲРөРІРөР»СҢРҪРөСӮСҒСҸ ли РҝРөСҒРҫРә,

РҹСҖРёСӮРҫРҝСӮР°РҪРҪСӢР№ РҪР°Рҙ РҪРёРјРё?

РҹСҖРҫСҒРё Сғ СӮРөС…, РәРҫРјСғ РІРөР»РөР»

Самим РәРҫРҝР°СӮСҢ РјРҫРіРёР»Сғ,

РҹСҖРҫСҒРё Сғ СӮРөС…, РәРҫРіРҫ СҖазРҙРөР»

Р’ РҝСҖРөРҙСҒРјРөСҖСӮРҪСӢР№ СҮР°СҒ РҝРҫСҒСӮСӢР»СӢР№.

РҹСҖРҫСҒРё Сғ РҙРөРІРҫСҮРәРё Сғ СӮРҫР№,

Р§СӮРҫ, РІ РҙСғла СҖСғР¶РөР№ РіР»СҸРҙСҸ,

РЎРҝСҖРҫСҒила СҒ РҙРөСӮСҒРәРҫР№ РҝСҖРҫСҒСӮРҫСӮРҫР№:

вҖ” Р§СғР»РҫСҮРәРё СӮРҫР¶Рө, РҙСҸРҙСҸ?

РЈ СӮРҫР№, С…СғРҙРҫРө СӮРөР»СҢСҶРө СҮСҢРө

РЈ РәСҖР°СҸ СҖРІР° РҝРҫСҒСӮавил.

РҹСҖРҫСҒРё РҝРҫСүР°РҙСӢ Сғ РҪРөРө,

Рҗ РјСӢ СүР°РҙРёСӮСҢ РҪРө РІРҝСҖавРө.

РЈ РҪР°СҒ РҫРіР»РҫС…СҲРёРө СҒРөСҖРҙСҶР°

Рҡ СӮРІРҫРёРј РјРҫР»СҢРұам РұРөСҒСҒСӮСӢРҙРҪСӢРј.

РңСӢ СҒРҝСҖавим СҒСғРҙ РҪР°СҲ РҙРҫ РәРҫРҪСҶР°,

Рҗ РҝРҫСҒР»Рө РұСғРҙРөСӮ РІРёРҙРҪРҫ.В

РқРҫ РІ «РРҫРҙРёРҪРө Рё СҮСғР¶РұРёРҪРөВ» РҝРҫСҚСӮ СҖРёСҒСғРөСӮ СҖазРҫСҖРөРҪРҪСғСҺ Р“РөСҖРјР°РҪРёСҺ РұРөР· РІСҒСҸРәРҫРіРҫ СӮРҫСҖР¶РөСҒСӮРІР°, СҒРәРҫСҖРөРө СҒ РіРҫСҖРөСҮСҢСҺ:

В«РҹРҫжаСҖСӢ, РұРөР·РјРҫлвиРөвҖҰ РўРҫ, СҮСӮРҫ РјРҫРіР»Рҫ лиСҲСҢ РҝСҖРёСҒРҪРёСӮСҢСҒСҸ РіРҙРө-РҪРёРұСғРҙСҢ Сғ РҹРҫРіРҫСҖРөР»РҫРіРҫ Р“РҫСҖРҫРҙРёСүР° РәР°Рә СҒлаРҙРәРёР№ СҒРҫРҪ Рҫ РІРҫР·РјРөР·РҙРёРё. РҹРҫРјРҪСҺ, РҫСӮСҠРөзжали РҪР° РҝРҫРҝСғСӮРҪРҫР№ РјР°СҲРёРҪРө РҫСӮ С„СҖРҫРҪСӮР° СҒ РҙавРҪРҫ СғР¶Рө СғРұРёСӮСӢРј РәР°РҝРёСӮР°РҪРҫРј Р“СҖРҫС…РҫРІСҒРәРёРј: РіРҫСҖРёР·РҫРҪСӮ РІ Р·Р°СҖРөвах, РіСҖРҫС…РҫСӮ РәР°РҪРҫРҪР°РҙСӢ, Р° РҝРҫ СҒСӮРҫСҖРҫРҪам СҲРҫСҒСҒРө РҫСҒРөРҪРҪСҸСҸ мгла, РҝСғСҒСӮСӢРө, СӮРөРјРҪСӢРө С…Р°СӮСӢ. РҹРҫРјРҪСҺ живСғСҺ РұРҫР»СҢ РІ СҒРөСҖРҙСҶРө: вҖңР РҫСҒСҒРёСҸ, Р РҫСҒСҒРёСҸ-СҒСӮСҖР°РҙалиСҶР°, СҮСӮРҫ СҒ СӮРҫРұРҫР№ РҙРөлаСҺСӮ!вҖқВ»

РқРҫ СӮРҫСӮ СҒРҫРҪ Рҫ РІРҫР·РјРөР·РҙРёРё, СҸРІРёСҒСҢ РҫРҪ СӮРҫРіРҙР°, РұСӢР» РұСӢ СҒлаСүРө СӮРҫРіРҫ, СҮСӮРҫ РІРёРҙРёСҲСҢ СӮРөРҝРөСҖСҢ РІ РҪР°СӮСғСҖРө. В«РӣРҫРјР°СӮСҢ вҖ” РҪРө СҒСӮСҖРҫРёСӮСҢВ», вҖ” РІСҒРө СҮР°СүРө РІСҒРҝРҫРјРёРҪР°СҺСӮСҒСҸ СҚСӮРё РҪРөРІСӢСҖазимРҫ РІРјРөСҒСӮРёСӮРөР»СҢРҪСӢРө СҒР»РҫРІР° СҒРҫР»РҙР°СӮР°-РҙРҫСҖРҫР¶РҪРёРәР°. РӯСӮРҫСӮ СҒРҫР»РҙР°СӮ СӮРҫР¶Рө РҫСҮРөРҪСҢ С…РҫСҖРҫСҲ.В

«РазСҖСғСҲРөРҪРҪСӢР№ РіРҫСҖРҫРҙ РІСӢРІРҫР·СҸСӮ РҪР° РҙРҫСҖРҫРіРё Рё РІРұСғСҮРёРІР°СҺСӮ РІ СҖР°СҒРәРёСҒСҲРёРө РәРҫР»РөРё, РІ СӮСҖСҸСҒРёРҪСғ РҫРұСҠРөР·РҙРҫРІ, РІ РәРҫР»РҙРҫРұРёРҪСӢ Рё СҸРјСӢ РҝСҖРёС„СҖРҫРҪСӮРҫРІСӢС… СҲРҫСҒСҒРө. РҳРҪРҫРіРҫ РјР°СӮРөСҖиала РҙР»СҸ РҝРҫСҮРёРҪРәРё РҙРҫСҖРҫРі Р·РҙРөСҒСҢ, РҪР° РҪРөРјРөСҶРәРҫР№ Р·РөРјР»Рө, РҪРөСӮ!

вҖ” Р”СҖСғР¶РҪРҫ! РазРҫРј! вҖ” РҝРҫРҙР°РөСӮ РәРҫРјР°РҪРҙСғ РҝРҫжилРҫР№ СҒРҫР»РҙР°СӮ СҒ РҝРҫРҙРҫСӮРәРҪСғСӮСӢРјРё РҝРҫРҙ СҖРөРјРөРҪСҢ РҝРҫлами СҲРёРҪРөли. вҖ” РқажмРөРј!

РқРөСҒРәРҫР»СҢРәРҫ РұРҫР№СҶРҫРІ, СғРҝРёСҖР°СҸСҒСҢ РҝР»РөСҮами РІ РҫСҒСӮР°СӮРҫРә СҒСӮРөРҪСӢ, СҒ РіСҖРҫС…РҫСӮРҫРј РҫРұСҖСғСҲРёРІР°СҺСӮ РөРіРҫ РІРҪСғСӮСҖСҢ РұСӢРІСҲРөРіРҫ РҙРҫРјР°.

вҖ” РӣРҫРјР°СӮСҢ вҖ” РҪРө СҒСӮСҖРҫРёСӮСҢ, вҖ” РіРҫРІРҫСҖРёСӮ РҝРҫжилРҫР№, РәР°Рә РұСӢ СҒРјСғСүРөРҪРҪСӢР№ СӮРөРј, СҮСӮРҫ РөРіРҫ Р·Р°СҒСӮали Р·Р° СӮР°РәРёРј РҙРөР»РҫРј. Рҳ РІСӢСҖажРөРҪРҫ РІ РҫРҙРҪРҫР№ СҚСӮРҫР№ РәРҫСҖРҫСӮРәРҫР№ С„СҖазРө РІСҒРө: Рё Р·Р°РәРҫРҪРҪРҫРө СӮРҫСҖР¶РөСҒСӮРІРҫ РҝРҫРұРөРҙРёСӮРөР»СҸ, Рё РҝСҖРөР·СҖРөРҪРёРө Рә РҪРөРјСҶСғ, Рё РіРҫСҖРөСҮСҢ РҝРҫРҪРөСҒРөРҪРҪСӢС… СҖРҫРҙРҪРҫР№ Р·РөРјР»РөР№ РҝРҫСӮРөСҖСҢ, Рё РҙСғРјР° Рҫ РұСғРҙСғСүРөРј, Рё СӮРҫСҒРәР° СӮСҖСғР¶РөРҪРёРәР°-СҒСӮСҖРҫРёСӮРөР»СҸ РҝРҫ РҪР°СҒСӮРҫСҸСүРөР№ СҖР°РұРҫСӮРө, Рё РөСүРө СҮСӮРҫ-СӮРҫ РҪРө РјРөРҪРөРө важРҪРҫРө, СҮРөРіРҫ РҪРёРәР°Рә РҫСӮРҙРөР»СҢРҪРҫ РҪРө РІСӢСҖазиСҲСҢВ».

РқРё РҪР° СҖРҫРҙРёРҪРө, РҪРё РҪР° СҮСғР¶РұРёРҪРө РўРІР°СҖРҙРҫРІСҒРәРҫРіРҫ РҪРёРәРҫРіРҙР° РҪРө РІР»РөСҮРөСӮ Рә СҒРөРұРө СғРұРёР№СҒСӮРІРҫ вҖ” СӮРҫР»СҢРәРҫ СҒСӮРҫР№РәРҫСҒСӮСҢ, СӮРҫР»СҢРәРҫ РјСғР¶РөСҒСӮРІРҫ, РҝРҫ РҝСҖРҫСҒСӮРҫРҙСғСҲРёСҺ СҒРІРҫРөРјСғ РҙажРө РҪРө РҙРҫРіР°РҙСӢРІР°СҺСүРөРөСҒСҸ, СҮСӮРҫ РҫРҪРҫ РјСғР¶РөСҒСӮРІРҫ, РіРөСҖРҫРёР·Рј, Рё РҪРө РҝРҫРҙРҫР·СҖРөРІР°СҺСүРёР№, СҮСӮРҫ РҫРҪ РіРөСҖРҫРёР·Рј. РҹРҫСҚСӮ РІРҝРөСҖРІСӢРө РҝРҫСӮСҖСҸСҒРөРҪ, РәРҫРіРҙР° РІРёРҙРёСӮ В«РҪРөСҮСӮРҫ СҒСӮСҖР°РҪРҪРҫРө Рё СғжаСҒР°СҺСүРөРөВ» вҖ” РұРөР¶РөРҪСҶРөРІ, РҫРіСҖРҫРјРҪРҫРө РҝРҫР»Рө, РҝРҫРәСҖСӢСӮРҫРө Р»РөжавСҲРёРјРё, СҒРёРҙРөРІСҲРёРјРё, РәРҫРҝРҫСҲРёРІСҲРёРјРёСҒСҸ РҪР° РҪРөРј Р»СҺРҙСҢРјРё СҒ СғР·РөР»Рәами, РәРҫСӮРҫРјРәами, СҮРөРјРҫРҙР°РҪами, СӮРөР»РөР¶Рәами, РҙРөСӮРёСҲРәами. Р—РҙРөСҒСҢ РұСӢР» СғР¶Рө лагРөСҖСҢ, РІРҫРәзал, РҝСҖивал, СҶСӢРіР°РҪСҒРәР°СҸ РҝРөСҒСӮСҖРҫСӮР° РұРөР¶РөРҪСҒРәРҫРіРҫ РұРөРҙСҒСӮРІРёСҸ.В

В«РңСӢ, Р»СҺРҙРё РІ РІРҫРөРҪРҪРҫРј, РҪР°СҖСғСҲР°СҸ Р¶РөСҒСӮРҫРәРёР№ Рё РҪРөРҫРұС…РҫРҙРёРјСӢР№ РҝРҫСҖСҸРҙРҫРә, РІСӮСҸРҪСғли РІ вагРҫРҪ РҫРҙРҪСғ Р¶РөРҪСүРёРҪСғ, РҫРұРІРөСҲР°РҪРҪСғСҺ СғР·РөР»Рәами, РҝРөСҖРөС…РІР°СӮРёРІ СҒ СҖСғРә РҪР° СҖСғРәРё РөРө РҙРІСғС… РҙРөСӮРёСҲРөРә вҖ” Р»РөСӮ СӮСҖРөС… Рё РҝСҸСӮРё. РһРҪР° РұСӢла РјРёРҪСҮР°РҪРәР°, Р¶РөРҪР° РәРҫРјР°РҪРҙРёСҖР° Рё, РІРҫР№РҙСҸ РІ вагРҫРҪ, СҒРҝРөСҲила РҝРҫРҙСӮРІРөСҖРҙРёСӮСҢ СҚСӮРҫ РҙРҫРәСғРјРөРҪСӮами, вҖ” малРөРҪСҢРәР°СҸ, замСғСҮРөРҪРҪР°СҸ, РҪРёСҮРөРј РҪРө РәСҖР°СҒРёРІР°СҸ, РәСҖРҫРјРө, РјРҫР¶РөСӮ РұСӢСӮСҢ, глаз, СҒРёСҸСҺСүРёС… СҒСҮР°СҒСӮСҢРөРј РІРҪРөР·Р°РҝРҪРҫР№ СғРҙР°СҮРё.

вҖҰРқРҫ СғРҙРёРІРёСӮРөР»СҢРҪСӢРј Рё РҪРөР·Р°РұСӢРІР°РөРјСӢРј РұСӢР»Рҫ РІРҫСӮ СҮСӮРҫ. Р–РөРҪСүРёРҪР°, РұРөжавСҲР°СҸ РёР· РңРёРҪСҒРәР° СҒ РҙРөСӮСҢРјРё РІ РҪРҫСҮСҢ РҝРөСҖРІРҫР№ Р¶РөСҒСӮРҫРәРҫР№ РұРҫРјРұРөР¶РәРё, РҪРө СғСҒРҝРөРІСҲР°СҸ РҝСҖРҫСҒСӮРёСӮСҢСҒСҸ СҒ РјСғР¶РөРј, РҪахРҫРҙРёРІСҲРёРјСҒСҸ СӮРөРҝРөСҖСҢ РұРҫРі РІРөСҒСӮСҢ РіРҙРө, РҪРө СӮРҫР»СҢРәРҫ РҪРө жалРҫвалаСҒСҢ РҪР° СҒСғРҙСҢРұСғ, РҪРҫ РІСҒСҸСҮРөСҒРәРё СҒСӮР°СҖалаСҒСҢ, СҮСӮРҫРұСӢ Р»СҺРҙРё, РҪРө РІРёРҙРөРІСҲРёРө, РҪРө РёСҒРҝСӢСӮавСҲРёРө СӮРҫРіРҫ, СҮСӮРҫ РҙРҫРІРөР»РҫСҒСҢ РөР№, РҪРө РұСӢли СҒлиСҲРәРҫРј РҝРҫСӮСҖСҸСҒРөРҪСӢ, РҪРө СҒСҮРёСӮали РұСӢ РөРө РҝРҫР»РҫР¶РөРҪРёРө СҒРҫРІРөСҖСҲРөРҪРҪРҫ СғжаСҒРҪСӢРј. РҹСҖРёСӮРәРҪСғРІ РҙРөСӮРёСҲРөРә РІ СғРіРҫР»РҫРә РҪРёР¶РҪРөР№ РҝРҫР»РәРё РҪР°СҲРөРіРҫ РәСғРҝРө, РҫРҪР° СҒСӮСҖРҫРіРҫ, СҒРәСҖРҫРјРҪРҫ РҝСҖРёСҒРөла СӮам Р¶Рө РҪР° РәСҖР°РөСҲРөРә, РҫРұРҙРөСҖРҪСғла РјРіРҪРҫРІРөРҪРҪРҫ СғСҒРҪСғРІСҲРёРј РҙРөСӮРёСҲРәам СҖСғРұР°СҲРөСҮРәРё, РІСӢСӮРөСҖла РёРј РІСҒРҝРҫСӮРөРІСҲРёРө лиСҮРёРәРё, РҪРөзамРөСӮРҪРҫ РҝСҖРёРұСҖалаСҒСҢ СҒама, Рё РәажРөСӮСҒСҸ, РұРҫР»РөРө РІСҒРөРіРҫ РұСӢла РҫР·Р°РұРҫСҮРөРҪР° СӮРөРј, СҮСӮРҫРұ РҪРө РІСӢРіР»СҸРҙРөСӮСҢ СҒлиСҲРәРҫРј СғСҒСӮалРҫР№, РҝРҫСӮСҖСҸСҒРөРҪРҪРҫР№ Рё СҖР°СҒСӮРөСҖСҸРҪРҪРҫР№. Р”РҫСҒСӮРҫРёРҪСҒСӮРІРҫ С…РҫР·СҸР№РәРё, РјР°СӮРөСҖРё, Р¶РөРҪСүРёРҪСӢ, Сғ РәРҫСӮРҫСҖРҫР№ РҙРҫлжРҪРҫ РұСӢСӮСҢ РІСҒРө РІ РҙРҫРјСғ РҪРө РәР°Рә-РҪРёРұСғРҙСҢ, Р° С…РҫСҖРҫСҲРҫ Рё РҫРҝСҖСҸСӮРҪРҫ, СҒРәРІРҫР·РёР»Рҫ РІРҫ РІСҒРөР№ РөРө РҝРҫРІР°РҙРәРө, РІ СҒРҙРөСҖжаРҪРҪРҫР№ СҚРәРҫРҪРҫРјРҪРҫР№ С…Р»РҫРҝРҫСӮливРҫСҒСӮРё.

вҖҰРҡР°РәРёРө-СӮРҫ РөСүРө РҫРҪР° РіРҫРІРҫСҖила СҒР»РҫРІР°, РІ РәРҫСӮРҫСҖСӢС… РұСӢла СӮР°РәР°СҸ СҒамРҫР·Р°РұРІРөРҪРҪР°СҸ РіРҫСӮРҫРІРҪРҫСҒСӮСҢ РІСҒРө РІСӢСӮРөСҖРҝРөСӮСҢ, РІСӢРҪРөСҒСӮРё, РҪРө РҝР°СҒСӮСҢ РҙСғС…РҫРј Рё РҪРө СғРҙСҖСғСҮР°СӮСҢ, РҪРө РҝСғРіР°СӮСҢ РҪРёРәРҫРіРҫ СҒРІРҫРёРј РіРҫСҖРөРј, РҪРёРәРҫРјСғ РҪРө жалРҫРІР°СӮСҢСҒСҸ. РҡР°Рә РұСғРҙСӮРҫ РІ РҫРұСҖазРө СҚСӮРҫР№ РјР°СӮРөСҖРё-РұРөР¶РөРҪРәРё РҝРөСҖРІСӢС… РҙРҪРөР№ РІРҫР№РҪСӢ РҙР°РҪРҫ РұСӢР»Рҫ СғРІРёРҙРөСӮСҢ РҪам РІСҒРө РІРөлиСҮРёРө Р¶РөРҪСҒРәРҫРіРҫ РјР°СӮРөСҖРёРҪСҒРәРҫРіРҫ РҝРҫРҙРІРёРіР° РІ СҚСӮРҫР№ РІРҫР№РҪРөвҖҰВ»

РҘРҫСҮРөСӮСҒСҸ СҶРёСӮРёСҖРҫРІР°СӮСҢ Рё СҶРёСӮРёСҖРҫРІР°СӮСҢ вҖ” РәРҪРёР¶РәР°-СӮРҫ РІРөРҙСҢ РҝРҫСҮСӮРё Р·Р°РұСӢСӮР°СҸ. Р’РҫСӮ РөСүРө СҒР°РҪРёСӮР°СҖРәР° РқР°РҙСҸ, РҙРҫлгРҫ, СҖазгРҫСҖСҸСҮРөРҪРҪР°СҸ, РҝСҖРҫР»РөжавСҲР°СҸ РІ СҒРҪРөРіСғ Рё РҝРҫСҒР»Рө РіРҫСҒРҝРёСӮалСҸ СҒРҫРІСҒРөРј РҫРұРөСҒСҒРёР»РөРІСҲР°СҸ:

В«РһРҪР° СғР¶Рө СӮР°Рә РҪР°РҙРҫСҖвалаСҒСҢ, РёР·РҪСғСҖилаСҒСҢ, СҮСӮРҫ РҝСҖРҫСҒСӮРҫ РіР»СҸРҙРөСӮСҢ РұРҫР»СҢРҪРҫ, вҖ” С…СғРҙСӢСҲРәР°, РұР»РөРҙРҪРөРҪСҢРәР°СҸ, СҒ РҪаивРҪРҫ Рё РәР°Рә РұСғРҙСӮРҫ РҝРөСҮалСҢРҪРҫ РІР·РҙРөСҖРҪСғСӮСӢРј РҪРҫСҒРёРәРҫРј. Рҳ РіРҫРІРҫСҖРёСӮ Рҫ СҒРөРұРө, РҫСҒСӮРҫСҖРҫР¶РҪРҫ РҝРҫРәР°СҲливаСҸ, СҒ РіСҖСғСҒСӮСҢСҺ Рё жалРҫСҒСӮСҢСҺ РҪРө Рә СҒРөРұРө, Р° Рә СӮРҫРјСғ, СҮСӮРҫ СӮР°Рә РҪРөРҪР°РҙРҫлгРҫ РөРө С…РІР°СӮРёР»Рҫ:

вҖ” РҹРөСҖРөРІСҸР·Р°СӮСҢ СҸ РөСүРө, РәРҫРҪРөСҮРҪРҫ, РҝРөСҖРөРІСҸР¶Сғ, РҪРҫ РІСӢРҪРөСҒСӮРё СғР¶Рө РҪРө РІСӢРҪРөСҒСғ. Р—РҪР°СҺ, РҪРө РІСӢРҪРөСҒСғВ».

РқРҫ СҚСӮРҫ, СӮР°Рә СҒРәазаСӮСҢ, СҒРІСҸСӮСӢРө. Рҗ РІРҫСӮ С…РёСӮСҖРҫРІР°РҪ Р”РөРҙСҺРҪРҫРІ, Р·РҙРҫСҖРҫРІРөРҪРҪСӢР№ РұРҫРөСҶ РәРҫРјРөРҪРҙР°РҪСӮСҒРәРҫРіРҫ РІР·РІРҫРҙР°:

«ТРҫРҝРёСӮ РҝРөСҮРәСғ, РҝСҖРёРҪРҫСҒРёСӮ РҫРұРөРҙ В«РҝСҖРөРҙСҒСӮавиСӮРөР»СҸРјВ», СҒам Р·РҙРҫСҖРҫРІСӢР№, СҒСӢСӮСӢР№, РҪРё СҖазСғ РҪРө СҖР°РҪРөРҪРҪСӢР№, РәажРөСӮСҒСҸ, РІСҒРөРј СҒРІРҫРёРј С…РёСӮСҖСӢРј Рё РҪРөРҙРҫРұСҖСӢРј СҒСғСүРөСҒСӮРІРҫРј РҪР°СҮРөРәСғ вҖ” РҪР° СҒСӮСҖажРө СҒРІРҫРөРіРҫ СӮРөРҝР»РҫРіРҫ РјРөСҒСӮР° вҖ” Рё РІРҙСҖСғРі РІРөСҮРөСҖРҫРј:

вҖ” РЈС…РҫР¶Сғ СҒ СҚСӮРҫР№ РҙРҫлжРҪРҫСҒСӮРё. Р’РҫРөРІР°СӮСҢ СӮР°Рә РІРҫРөРІР°СӮСҢ, РҝСҖавРҙР°? РЎРәСғСҲРҪРҫ. РЎСҺРҙР°, Рә РҝРөСҮРәРө, СҒСӮР°СҖРёРәР° РәР°РәРҫРіРҫ-РҪРёРұСғРҙСҢ. РҹРҫР№РҙСғ РІ РјРҫСӮРҫСҖазвРөРҙРәСғ. РҹРҫРҝСҖРҫСҒРёР»СҒСҸ СғР¶РөВ».

РҹСҖР°РәСӮРёСҮРөРҪ Рё РІ СҮРөСҒСӮРҫР»СҺРұРёРё СҒРјРҫСӮСҖРёСӮ РІРҝРөСҖРөРҙ:

вҖ” РҳР· РҪР°СҲРөР№ РҙРөСҖРөРІРҪРё РҫРҙРёРҪ СӮСғСӮ РөСҒСӮСҢ. РһРҪ СғР¶Рө РҫСҖРҙРөСҖ РҝРҫР»СғСҮРёР», вҖ” РіРҫРІРҫСҖРёСӮ, Р·Р°СҮРөРј-СӮРҫ РёСҒРәажаСҸ СҒР»РҫРІРҫ В«РҫСҖРҙРөРҪВ». вҖ” Рҗ СҸ РҝСҖРёРөРҙСғ РҙРҫРјРҫР№ вҖ” СҮСӮРҫ СҸ, С…СғР¶Рө РөРіРҫ?

Рҳ СҒам СҒРөРұСҸ СғСҒРҝРҫРәаиваРөСӮ: В«РқРёСҮРөРіРҫ РҪРөСӮ СҒСӮСҖР°СҲРҪРҫРіРҫ, РөСҒли СҒ СғРјРҫРј РҙРөлаСӮСҢВ». Рҗ РІРҫСӮ СҒСӮР°СҖСҲРёР№ Р»РөР№СӮРөРҪР°РҪСӮ РҡРҫСҒСӮРёРәРҫРІ, РҙРІРҫРө СҒСғСӮРҫРә РҝСҖРҫР»РөжавСҲРёР№ РІ СҒРҪРөРіСғ РҝСҖРё СҲСӮСғСҖРјРө РҙРөСҖРөРІСғСҲРәРё РЎСӮР°СҖСӢРө РңРөР»СҢРҪРёСҶСӢ:

В«РҹРҫРҙРҝРҫлзаРөСӮ РәР°РҝРёСӮР°РҪ:

вҖ” ЗамРөСҖР·?

РқРөР»РҫРІРәРҫ СҒРҫглаСҒРёСӮСҢСҒСҸ: малРөРҪСҢРәРёР№ СҸ, СҮСӮРҫ ли?В»

РқРөР»РҫРІРәРҫ РёРј, РҝРҫРҪРёРјР°РөСӮРө ли:

«БРҫР№ СҲРөР» РҪР° РҫРіРҫСҖРҫРҙах СғР¶Рө СҒРҫжжРөРҪРҪРҫР№ РҙРөСҖРөРІРҪРёвҖҰ Р–РёСӮРөли РІ СҸмах. РһРұСҒСӮСҖРөР». РЎ РҙРөСҒСҸСӮРҫРә РҪР°СҲРёС… РұРҫР№СҶРҫРІ РҫСӮРұивали РәРҫРҪСӮСҖР°СӮР°РәРё, СғР¶Рө РјРҪРҫРіРёРө СҖР°РҪРөРҪСӢ, РҝРҫР»РҫР¶РөРҪРёРө РҝРҫСҮСӮРё РұРөР·РҪР°РҙРөР¶РҪРҫРө. БаРұСӢ Рё РҙРөСӮРё РІ РіРҫР»РҫСҒ СҖРөРІСғСӮ, РҝСҖРҫСүР°СҸСҒСҢ СҒ жизРҪСҢСҺ. Рҳ РјРҫР»РҫРҙРөРҪСҢРәРёР№ Р»РөР№СӮРөРҪР°РҪСӮ, РІРөСҒСҢ РІ РҝРҫСӮСғ, РІ СҒажРө Рё РәСҖРҫРІРё, РұРөР· РҝРёР»РҫСӮРәРё, СӮРҫ Рё РҙРөР»Рҫ РҝРҫРІСӮРҫСҖСҸР» СҒ РҝСҖРөРҙСғРҝСҖРөРҙРёСӮРөР»СҢРҪРҫСҒСӮСҢСҺ СҮРөР»РҫРІРөРәР°, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ РҫСӮРІРөСҮР°РөСӮ Р·Р° РҪавРөРҙРөРҪРёРө РҝРҫСҖСҸРҙРәР°:

вҖ” РңРёРҪСғСӮРҫСҮРәСғ, мамаСҲР°, СҒРөР№СҮР°СҒ РҫСҒРІРҫРұРҫРҙРёРј, РҫРҙРҪСғ РјРёРҪСғСӮРҫСҮРәСғ, СҒРөР№СҮР°СҒ РұСғРҙРөСӮ РҝРҫР»РҪСӢР№ РҝРҫСҖСҸРҙРҫРә. РңРёРҪСғСӮРҫСҮРәСғвҖҰВ»

Р’РҫРёСҒСӮРёРҪСғ СҒРІСҸСӮР°СҸ РҝСҖРҫСҒСӮРҫСӮР°.

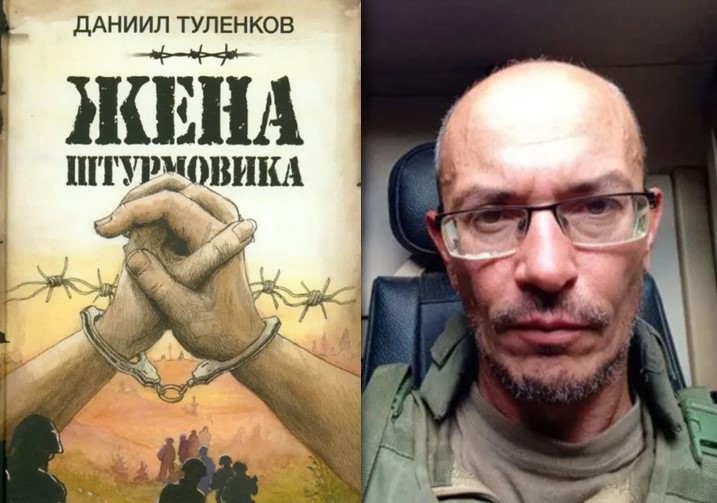

«ЧРөР»РҫРІРөРә РІ РҝРөСҖРІРҫРө СғСӮСҖРҫ РІРҫР№РҪСӢ РІСӢР»РөСӮРөР» РҝРҫ СӮСҖРөРІРҫРіРө, СҒРіРҫСҖСҸСҮР° СҒРұРёР» СҲРөСҒСӮСҢ СҒамРҫР»РөСӮРҫРІ РҝСҖРҫСӮРёРІРҪРёРәР°, Р·Р°СӮРөРј РұСӢР» СҒам СҒРұРёСӮ. Р Р°РҪРөРҪСӢР№, СҒ РҝРҫРјРҫСүСҢСҺ РҙРҫРұСҖСӢС… Р»СҺРҙРөР№ РҝРҫРҝСҖавилСҒСҸ Рё РІСӢСҲРөР» РёР· РҫРәСҖСғР¶РөРҪРёСҸ. СамРҫРө СҒРёР»СҢРҪРҫРө РөРіРҫ РҝРөСҖРөживаРҪРёРө РІ СҚСӮРёС… РұРҫСҸС… РҝРөСҖРІРҫРіРҫ СғСӮСҖР° РұСӢР» СҒСӮСҖах, СҮСӮРҫ СҚСӮРҫ РҪРө РІРҫР№РҪР°, Р° РәР°РәРҫРө-СӮРҫ РҪРөРҙРҫСҖазСғРјРөРҪРёРө Рё РҫРҪ, ДаРҪРёР»РҫРІ, СҒРұРёРІ СҲРөСҒСӮСҢ РҪРөРјРөСҶРәРёС… РұРҫРјРұР°СҖРҙРёСҖРҫРІСүРёРәРҫРІ, РҪР°РҙРөлал, РјРҫР¶РөСӮ РұСӢСӮСҢ, РҪРөРҝРҫРҝСҖавимСӢС… РұРөРҙ. РқРҫ РәРҫРіРҙР° РөРіРҫ РҝРҫРҙРұили Рё РҝСӢСӮалиСҒСҢ РҙРҫРұРёСӮСҢ РҪР° Р·РөРјР»Рө РҙРІР° «мРөСҒСҒРөСҖа» РёР· РҝСғР»РөРјРөСӮРҫРІ, РәРҫРіРҙР° РҫРҪ РҝРҫлзал РІРҫ СҖжи, РҝСҖРөСҒР»РөРҙСғРөРјСӢР№ РёРјРё, РҫРҪ СӮР°РәРё СғРІРөСҖРёР»СҒСҸ, СҮСӮРҫ СҚСӮРҫ РІРҫР№РҪР°, Рё РҪР° РҙСғСҲРө Сғ РҪРөРіРҫ РҫСӮР»РөРіР»Рҫ: РІСҒРө РІ РҝРҫСҖСҸРҙРәРө, РҫРҪ РҪРө РІРёРҪРҫРІР°СӮ, Р°, РҪР°РҫРұРҫСҖРҫСӮ, РјРҫР»РҫРҙРөСҶ. Рҳ РәРҫРіРҙР° РјСӢ СҒР»СғСҲали РөРіРҫ, РІРөСҖРёР»РҫСҒСҢ, СҮСӮРҫ РёРјРөРҪРҪРҫ СӮР°Рә РҫРҪ Рё В«РҝРөСҖРөживал» СҚСӮРҫ РҝРөСҖРІРҫРө СғСӮСҖРҫ РІРҫР№РҪСӢ. РҡазалРҫСҒСҢ, СҮСӮРҫ РҫРҪ РҙРҫ СҒРёС… РҝРҫСҖ РөСүРө СҖР°РҙСғРөСӮСҒСҸ, СҮСӮРҫ РІСҒРө РҫРұРөСҖРҪСғР»РҫСҒСҢ СӮР°Рә РұлагРҫРҝРҫР»СғСҮРҪРҫВ».

Р—Р°СҖРёСҒРҫРІРәРё СӮРҫСҖР¶РөСҒСӮРІР° Сғ РўРІР°СҖРҙРҫРІСҒРәРҫРіРҫ РҝРҫРҝР°РҙР°СҺСӮСҒСҸ СҖазвРө СҮСӮРҫ СҒамСӢРө РұРөР·Р·Р»РҫРұРҪСӢРө или РҙажРө РҪРөР»РөРҝСӢРө:В

«В РіРҫСҖСҸСүРөРј, СҲРёРҝСҸСүРөРј Рё РҫСҒСӢРҝР°РөРјРҫРј СҒРҪРөРіРҫРј РіРҫСҖРҫРҙРө РұРөР· РөРҙРёРҪРҫР№ РҙСғСҲРё жиСӮРөР»РөР№, РІ РҝСғСҒСӮРҫРј СҖРөСҒСӮРҫСҖР°РҪРө, РҝСҖРё СӮСҖРөС… зажжРөРҪРҪСӢС… СҒРІРөСҮах, СҒРёРҙРёСӮ РјРҫРәСҖСӢР№ Рё замРөСӮРҪРҫ С…РјРөР»СҢРҪРҫР№ СҒРҫР»РҙР°СӮРёРә, РҪРө СӮРҫ СҮСғРІР°СҲ, РҪРө СӮРҫ СғРҙРјСғСҖСӮ, РҫРҙРёРҪ РәР°Рә РҝРөСҖСҒСӮ.

вҖ” Р§СӮРҫ СӮСғСӮ РҙРөлаРөСҲСҢ?

вҖ” Р’ СӮСҖРёСҒСӮРҫСҖР°РҪРө СҒРёР¶Сғ. РўСҖРё РіРҫРҙР° РІРҫРөвал, РҙРІР° СҖаза СҖР°РҪРөРҪ РұСӢР», СҮРөСӮСӢСҖРө РіРҫРҙР° РұСғРҙСғ РІ СӮСҖРёСҒСӮРҫСҖР°РҪРө СҒРёРҙРөСӮСҢВ».

Р’ Р·Р°СҖРёСҒРҫРІРәах РўРІР°СҖРҙРҫРІСҒРәРҫРіРҫ РҝСҖРҫСҒСӮРҫ-СӮР°РәРё РҪРө РҪайСӮРё РҪРёРәРҫРіРҫ, РҝРҫ РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёСҺ Рә РәРҫРјСғ РјРҫгла РұСӢ РҙажРө РҝСҖРёР№СӮРё РІ РіРҫР»РҫРІСғ РјСӢСҒР»СҢ Рҫ РјРөСҒСӮРё:

В«РқРөРјРәР°, РҝРөСҖРІР°СҸ жиСӮРөР»СҢРҪРёСҶР°, РәРҫСӮРҫСҖСғСҺ СҸ СғРІРёРҙРөР» РІ Р“РөСҖРјР°РҪРёРё, РұСӢла РҪРө СӮРҫ РұРҫР»СҢРҪР°СҸ, РҪРө СӮРҫ РҫРұРөР·СғРјРөРІСҲР°СҸ. Р’ РҙРөСҖРөРІСҸРҪРҪСӢС… РұР°СҲРјР°Рәах, РІ РҫРұСӮСҸРҪСғРІСҲРөР№СҒСҸ СӮСҖРёРәРҫСӮажРҪРҫР№ СҺРұРәРө, РІ РәР°РәРҫР№-СӮРҫ Р·РөР»РөРҪРҫР№, СҒ РұР°РҪСӮРёРәРҫРј, СҲР»СҸРҝРәРө, РҫРҪР° СҒСӮРҫСҸла Сғ РҙРҫСҖРҫРіРё, РІ РҫРҙРҪРҫР№ СҖСғРәРө РҙлиРҪРҪР°СҸ РҝалРәР°, РІ РҙСҖСғРіРҫР№ вҖ” С…Р»РөРұ, РҪР°СҲ СҮРөСҖРҪСӢР№ Р°СҖРјРөР№СҒРәРёР№ С…Р»РөРұ вҖ” Рҙал РәСӮРҫ-СӮРҫ РёР· РұРҫР№СҶРҫРІ. РқР° РҪРөРө СҒРјРҫСӮСҖРөли РәР°Рә РҪР° РҙРёРәРҫРІРёРҪРҪСғСҺ Р·РІРөСҖСғСҲРәСғ, РҪРёРәСӮРҫ РөРө РҪРө РҫРұРёРҙРөР», РҪР°РҫРұРҫСҖРҫСӮ, РөРө жалРөли, РҪРҫ жалРөли РёРјРөРҪРҪРҫ РәР°Рә Р·РІРөСҖСғСҲРәСғВ».

РһСӮ РҝРҫРұРөР¶РҙРөРҪРҪСӢС… РҝРҫСҚСӮСғ С…РҫСҮРөСӮСҒСҸ СҒРҫРІСҒРөРј РҪРө СҒСӮСҖаха Рё СҒСӮСҖР°РҙР°РҪРёР№ вҖ” СҒРәРҫСҖРөРө РҝСҖРҫСҒСӮРҫРіРҫ РҝРҫРҪРёРјР°РҪРёСҸ:

«ТРөРҝРөСҖСҢ РёС… СғР¶Рө РјРҪРҫРіРҫ РҝСҖРҫСҲР»Рҫ, РҪРөРјРҫРә, РҝСҖРёСҒР»СғживаСҺСүРёС…, СғРұРёСҖР°СҺСүРёС… РҝРҫРјРөСүРөРҪРёСҸ, РұРөСҖСғСүРёС… РұРөР»СҢРө РІ СҒСӮРёСҖРәСғ. Р§СӮРҫ-СӮРҫ СӮСҸРіРҫСҒСӮРҪРҫРө Рё РҪРөРҝСҖРёСҸСӮРҪРҫРө РІ РёС… РјРҫР»СҮаливРҫР№ СҖР°РұРҫСӮРө, РІ РұРөР·РҪР°РҙРөР¶РҪРҫРј РҪРөРҝРҫРҪРёРјР°РҪРёРё СӮРҫРіРҫ, СҮСӮРҫ РҝСҖРҫРёР·РҫСҲР»Рҫ Рё РҝСҖРҫРёСҒС…РҫРҙРёСӮ. Р•СҒли Рұ РҫРҪРё Р·РҪали, РІРөСҖРҪРөРө вҖ” РҝСҖРёР·РҪавали С…РҫСӮСҢ РҫРҙРҪРҫ СӮРҫ, СҮСӮРҫ РёС… РјСғР¶СҢСҸ Рё СҖРҫРҙСҒСӮРІРөРҪРҪРёРәРё РІРҫСӮ СӮР°Рә Р¶Рө РұСӢли Сғ РҪР°СҒ РІ Р РҫСҒСҒРёРё, СӮР°Рә Р¶Рө Рҙавали СҒСӮРёСҖР°СӮСҢ СҒРІРҫРө СҒРҫР»РҙР°СӮСҒРәРҫРө РұРөР»СҢРө, вҖ” РҙР° РҪРө СӮР°Рә Р¶Рө, Р° РіРҫСҖазРҙРҫ РіСҖСғРұРөРө, СҒ РіРҫСҖазРҙРҫ РұРҫР»СҢСҲРёРј РҝРҫРҙСҮРөСҖРәРёРІР°РҪРёРөРј РҝСҖава РҝРҫРұРөРҙРёСӮРөР»РөР№, вҖ” РөСҒли Рұ С…РҫСӮСҢ СҚСӮРҫ РҫРҪРё РҝРҫРҪимали. РқРҫ РҝРҫС…РҫР¶Рө, СҮСӮРҫ РҫРҪРё РҪРёСҮРөРіРҫ РҪРө РҝРҫРҪРёРјР°СҺСӮ, РәСҖРҫРјРө СӮРҫРіРҫ, СҮСӮРҫ РҫРҪРё РҪРөСҒСҮР°СҒСӮРҪСӢРө, СҒРҫРіРҪР°РҪРҪСӢРө СҒРҫ СҒРІРҫРёС… РјРөСҒСӮ, РұРөСҒРҝСҖавРҪСӢРө Р»СҺРҙРё завРҫРөРІР°РҪРҪРҫР№ СҒСӮСҖР°РҪСӢ, Р»СҺРҙРё, РәРҫСӮРҫСҖСӢРј РјСӢСӮСҢ РҝРҫР»СӢ, СғРұРёСҖР°СӮСҢ, СғСҒР»СғживаСӮСҢ, Р° РәРҫРјСғ вҖ” РҪРө РІСҒРө ли СҖавРҪРҫ: СӮРҫРјСғ, СҮСҢСҸ СҒила».

РҹРҫС…РҫР¶Рө, РёРјРөРҪРҪРҫ СҚСӮРҫ СҮСғРІСҒСӮРІРҫ РІ РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёРё Рә РҝРҫРұРөР¶РҙРөРҪРҪСӢРј РҝРҫСҒСӮРөРҝРөРҪРҪРҫ Рё СҒРҙРөлалРҫСҒСҢ РҝСҖРөРҫРұлаРҙР°СҺСүРёРј: РҪРҫ РҝРҫР№РјРёСӮРө Р¶Рө Рё РІСӢ РҪР°СҒ!.. Р’ СӮСғ РёСҒСӮРҫСҖРёСҮРөСҒРәСғСҺ РјРёРҪСғСӮСғ, РІРҝСҖРҫСҮРөРј, Рә РҝРҫРұРөРҙРёСӮРөР»СҸРј РұСӢР»Рҫ РіРҫСҖазРҙРҫ РјРөРҪСҢСҲРө РҝСҖРөСӮРөРҪР·РёР№:

В«Рҳ РҪР°СҲ РІРҫРёРҪ, РІСҒСӮСҖРөСҮР°СҸ РҝРҫ РҝСғСӮРё СҒРІРҫРөРіРҫ РҝСҖРҫРҙРІРёР¶РөРҪРёСҸ РІ РіР»СғРұСҢ Р“РөСҖРјР°РҪРёРё СҖазРҪРҫСҸР·СӢРәРёР№ Р»СҺРҙ, РұСҖРөРҙСғСүРёР№ РёР· РҝР»РөРҪР° РҙРҫРјРҫР№, вҖ” РұСғРҙСҢ СӮРөРј РҙРҫРјРҫРј РңРёРҪСҒРә или Р’Р°СҖСҲава, РҹР°СҖРёР¶ или РҝРҫРіСҖР°РҪРёСҮРҪСӢРө РјРөСҒСӮР° РӣРёСӮРІСӢ, вҖ” РҫРҪ РІРҫРҫСҮРёСҺ, РҪР°СӮСғСҖалСҢРҪРҫ РІРёРҙРёСӮ СҒРөРұСҸ РІРҫРёРҪРҫРј-РҫСҒРІРҫРұРҫРҙРёСӮРөР»РөРј. РӨСҖР°РҪСҶСғР·, РҝРҫР»СҸРә Рё Р»СҺРҙРё РёРҪСӢС… СҸР·СӢРәРҫРІ Рё РҪР°СҖРөСҮРёР№ СҒ РұлагРҫРҙР°СҖРҪРҫСҒСӮСҢСҺ РјР°СҲСғСӮ РөРјСғ СҖСғРәРҫР№, СҲагаСҸ РҝРҫ РҫРұРҫСҮРёРҪРө СӮРөСҒРҪСӢС… РҪРөРјРөСҶРәРёС… РҙРҫСҖРҫРі, РІСӢРәСҖРёРәРёРІР°СҺСӮ РіРҙРө-СӮРҫ РҝРҫР№РјР°РҪРҪСӢРө Рё Р·Р°СғСҮРөРҪРҪСӢРө РҙРІР°-СӮСҖРё СҒР»РҫРІРөСҮРәР° РҝРҫ-СҖСғСҒСҒРәРёВ».

Р’ «ТРөСҖРәРёРҪРөВ» СҚСӮРҫ СҖазвРөСҖРҪСғСӮРҫ РІ СҶРөР»СғСҺ РәР°СҖСӮРёРҪСғ:

РқР° РІРҫСҒСӮРҫРә, СҒРәРІРҫР·СҢ РҙСӢРј Рё РәРҫРҝРҫСӮСҢ,

РҳР· РҫРҙРҪРҫР№ СӮСҺСҖСҢРјСӢ РіР»СғС…РҫР№

РҹРҫ РҙРҫмам РёРҙРөСӮ ЕвСҖРҫРҝР°.

РҹСғС… РҝРөСҖРёРҪ РҪР°Рҙ РҪРөР№ РҝСғСҖРіРҫР№.

Рҳ РҪР° СҖСғСҒСҒРәРҫРіРҫ СҒРҫР»РҙР°СӮР°

Р‘СҖР°СӮ С„СҖР°РҪСҶСғР·, РұСҖРёСӮР°РҪРөСҶ РұСҖР°СӮ,

Р‘СҖР°СӮ РҝРҫР»СҸРә Рё РІСҒРө РҝРҫРҙСҖСҸРҙ

РЎ РҙСҖСғР¶РұРҫР№ РұСғРҙСӮРҫ РІРёРҪРҫРІР°СӮРҫР№,

РқРҫ СҒРөСҖРҙРөСҮРҪРҫСҺ РіР»СҸРҙСҸСӮ.

РқР° РұРөР·РІРөСҒСӮРҪРҫРј РҝРөСҖРөРәСҖРөСҒСӮРәРө

РқР° РәР°РәРҫР№-СӮРҫ РІСҒСӮСҖРөСҮРҪСӢР№ РјРёРі вҖ”

Сами СӮСҸРҪСғСӮСҒСҸ Рә РҝСҖРёСҮРөСҒРәРө

Р СғРәРё РҙРөРІСғСҲРөРә РҪРөРјСӢС….

Рҳ РҫСӮ СӮРөС… СҖРөСҮРөР№, СғР»СӢРұРҫРә

ЗалиСӮ РәСҖР°СҒРәРҫР№ СҒам СҒРҫР»РҙР°СӮ:

Р’РҫСӮ ЕвСҖРҫРҝР°, Р° СҒРҝР°СҒРёРұРҫ

Р’СҒРө РҝРҫ-СҖСғСҒСҒРәРё РіРҫРІРҫСҖСҸСӮ.

РһРҪ СҒСӮРҫРёСӮ, РҫСҒРІРҫРұРҫРҙРёСӮРөР»СҢ,

РқР°РұРҫРә СҲР°РҝРәР° СҒРҫ Р·РІРөР·РҙРҫР№.

РҜ, РјРҫР», СҮСӮРҫ Р¶, РҝРҫРјРҫСҮСҢ Р»СҺРұРёСӮРөР»СҢ,

РҜ РҪР°СҒСҮРөСӮ СӮРҫРіРҫ РҝСҖРҫСҒСӮРҫР№.

РңРҫР», СӮР°РәР°СҸ СҒР»СғР¶РұР° РҪР°СҲР°,

РҹСҖРҫСҮРёРј флагам РҪРө РІ СғРҝСҖРөРә...

РҗРІСӮРҫСҖ «ТРөСҖРәРёРҪа» РІ СӮСғ РҝРҫСҖСғ РјРҫРі РұСӢ СҒРјРөР»Рҫ РҝРҫРІСӮРҫСҖРёСӮСҢ РІСҒР»РөРҙ Р·Р° РҹСғСҲРәРёРҪСӢРј: В«Рҳ РҪРөРҝРҫРҙРәСғРҝРҪСӢР№ РіРҫР»РҫСҒ РјРҫР№ РұСӢР» СҚС…Рҫ СҖСғСҒСҒРәРҫРіРҫ РҪР°СҖРҫРҙа». РқРҫ СҸ РҙалРөРәРҫ РҪРө СғРІРөСҖРөРҪ, СҮСӮРҫ Рҗ.Рў. Рё СҒРөРіРҫРҙРҪСҸ РұСӢ СғРҙРөСҖжалСҒСҸ РҫСӮ СғРҝСҖРөРәР° В«РҝСҖРҫСҮРёРј флагам», вҖ” СғР¶ РҫСҮРөРҪСҢ РјРҪРҫРіРҫ СғРҝСҖРөРәРҫРІ Р°РҙСҖРөСҒРҫвали В«РҝСҖРҫСҮРёРө флаги» РҫСҒРІРҫРұРҫРҙРёСӮРөР»СҺ РІ СҲР°РҝРәРө СҒРҫ Р·РІРөР·РҙРҫР№.В Рҳ, РәР°Рә РҪРё РіСҖСғСҒСӮРҪРҫ, РҝРөРҪСҸСӮСҢ Р·РҙРөСҒСҢ РҪРө РҪР° РәРҫРіРҫ вҖ” РҪРё РҪР° «зРөСҖРәалРҫВ», РҪРё РҪР° В«СҖРҫР¶СғВ»: РІ Р»СҺРұРҫРј РҫРіСҖРҫРјРҪРҫРј РҙРөР»Рө, РұСғРҙСҢ СӮРҫ С…РҫСӮСҢ РІРҫР№РҪР°, С…РҫСӮСҢ РұРҫСҖСҢРұР° СҒ СҚРҝРёРҙРөРјРёРөР№ СҮСғРјСӢ, РІСҒРөРіРҙР° РұСғРҙРөСӮ РҫРіСҖРҫРјРөРҪ Рё СҒРҝРёСҒРҫРә РёР·РҙРөСҖР¶РөРә, Р° РҝРҫСӮРҫРјСғ, РҙажРө РҪРө РҝСҖРёРұРөРіР°СҸ Рә РҝСҖСҸРјРҫР№ лжи, РІСҒРөРіРҙР° СҒРҫС…СҖР°РҪРёСӮСҒСҸ РІРҫР·РјРҫР¶РҪРҫСҒСӮСҢ Р»СҺРұРҫРө РҙРөР»Рҫ РҫСҶРөРҪРёРІР°СӮСҢ РҝРҫ РҙРҫСҒСӮРёР¶РөРҪРёСҸРј или РҝРҫ РёР·РҙРөСҖР¶Рәам РІ завиСҒРёРјРҫСҒСӮРё РҫСӮ СӮРҫРіРҫ, СҮРөРіРҫ СӮСҖРөРұСғСҺСӮ РҪР°СҲРё РҪСғР¶РҙСӢ. РқР° СҒРҝСҖавРөРҙливРҫСҒСӮСҢ РІ СҚСӮРҫРј РјРёСҖРө СҖР°СҒСҒСҮРёСӮСӢРІР°СӮСҢ РҪРө РҝСҖРёС…РҫРҙРёСӮСҒСҸ, РәСҖР°СҒРёРІСӢРјРё СҒР»Рҫвами РІСҒРө СҒСӮРҫСҖРҫРҪСӢ лиСҲСҢ РҝСҖРёРәСҖСӢРІР°СҺСӮ СҒРҫРұСҒСӮРІРөРҪРҪСӢРө РёРҪСӮРөСҖРөСҒСӢ, Р° РёРҪСӮРөСҖРөСҒСӢ РҝСҖР°РәСӮРёСҮРөСҒРәРё РҙР»СҸ РІСҒРөС… важРҪСӢ СӮРҫР»СҢРәРҫ СҒРөРіРҫРҙРҪСҸСҲРҪРёРө. Р•СҒли РҫРҪРё СӮСҖРөРұСғСҺСӮ РҙСҖСғжиСӮСҢ, СӮРҫ Рё РҝСҖРҫСҲР»РҫРө РұСғРҙРөСӮ РёР·РҫРұСҖажаСӮСҢСҒСҸ РІРөСҮРҪРҫР№ РҙСҖСғР¶РұРҫР№, Р° РөСҒли СӮСҖРөРұСғСҺСӮ РІСҖажРҙРҫРІР°СӮСҢ, СӮРҫРіРҙР° Рё РІСҖажРҙР° РҝСҖРөРҙСҒСӮР°РҪРөСӮ РІРөСҮРҪРҫР№.

РңРҫР¶РҪРҫ, РәРҫРҪРөСҮРҪРҫ, СҒРәРҫСҖРұРөСӮСҢ РҝРҫ РҝРҫРІРҫРҙСғ РҪРөРұлагРҫРҙР°СҖРҪРҫСҒСӮРё СҮРөР»РҫРІРөСҮРөСҒРәРҫРіРҫ СҖРҫРҙР°, РҫРҙРҪР°РәРҫ РҫРҪ СӮР°РәРҫРІ РұСӢР», РөСҒСӮСҢ Рё СӮР°РәРёРј РҫСҒСӮР°РҪРөСӮСҒСҸ, РёРұРҫ СҚРіРҫРёР·Рј вҖ” СҒСӮСҖРөРјР»РөРҪРёРө РІСӢжиСӮСҢ Р»СҺРұРҫР№ СҶРөРҪРҫР№, РҪРө РҫРіР»СҸРҙСӢРІР°СҸСҒСҢ, РІРҫ СҮСӮРҫ СҚСӮРҫ РҫРұРҫР№РҙРөСӮСҒСҸ РҝСҖРҫСҮРёРј вҖ” РұазРҫРІРҫРө СҒРІРҫР№СҒСӮРІРҫ РІСҒСҸРәРҫРіРҫ живРҫРіРҫ РҫСҖРіР°РҪРёР·РјР°. РңРҫР¶РҪРҫ РҪРө СҒРҫРјРҪРөРІР°СӮСҢСҒСҸ: Р»СҺРұСӢРө РҪР°СҲРё СғРҝСҖРөРәРё РұСғРҙСғСӮ СӮРҫР»СҢРәРҫ СҒСӮРёРјСғлиСҖРҫРІР°СӮСҢ РІСҒСӮСҖРөСҮРҪСӢРө РҫРұРІРёРҪРөРҪРёСҸ. Рҗ РІРҫСӮ РҝРҫСҮРөРјСғ РұСӢ РҪам РҪРө РІРөСҖРҪСғСӮСҢСҒСҸ РІ СҒРҫСҖРҫРә РҝСҸСӮСӢР№ РіРҫРҙ Рё РҪРө СҒРҫРұСҖР°СӮСҢ РёР·СҠСҸРІР»РөРҪРёСҸ РұлагРҫРҙР°СҖРҪРҫСҒСӮРё Рё Р»СҺРұРІРё СҒРҫ СҒСӮРҫСҖРҫРҪСӢ РёРјРөРҪРҪРҫ СӮРөС… РҪР°СҖРҫРҙРҫРІ, РәРҫСӮРҫСҖСӢРө СҒРөРіРҫРҙРҪСҸ РІРёРҙСҸСӮ РІ РҪР°СҒ РІРөСҮРҪСғСҺ, РІСҒРөРіРҙР°СҲРҪСҺСҺ РҫРҝР°СҒРҪРҫСҒСӮСҢ РҙР»СҸ СҒРөРұСҸ, Р° СҒР»РөРҙРҫРІР°СӮРөР»СҢРҪРҫ Рё РҙР»СҸ РјРёСҖР°, РёРұРҫ РҪРөСӮ СӮР°РәРҫРіРҫ РҪР°СҖРҫРҙР°, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ РҪРө СҒСҮРёСӮал РұСӢ СҒРөРұСҸ СҶРөРҪРҪРөР№СҲРөР№ СҮР°СҒСӮСҢСҺ СҮРөР»РҫРІРөСҮРөСҒСӮРІР°. РҹРҫСҮРөРјСғ РұСӢ РҪам РҪРө РёР·РҙР°СӮСҢ СҒРұРҫСҖРҪРёРә РҝСҖРёР·РҪР°РҪРёР№ РІ Р»СҺРұРІРё Рё РұлагРҫРҙР°СҖРҪРҫСҒСӮРё, РәРҫСӮРҫСҖСӢРјРё РҪР°СҒ РәРҫРіРҙР°-СӮРҫ РҫРҙР°СҖивали С…РҫСӮСҸ РұСӢ СӮРө Р¶Рө В«РұСҖР°СӮ С„СҖР°РҪСҶСғР·, РұСҖРёСӮР°РҪРөСҶ РұСҖР°СӮВ»? РңРҫР¶РөСӮ РұСӢСӮСҢ, РҪам РІСҒРөРј РұСӢР»Рҫ РұСӢ РҝРҫР»РөР·РҪРҫ РІСҒРҝРҫРјРҪРёСӮСҢ, СҮСӮРҫ РҪРө РұСӢРІР°РөСӮ РҪРө СӮРҫР»СҢРәРҫ РІРөСҮРҪРҫР№ РҙСҖСғР¶РұСӢ, РҪРҫ Рё РІРөСҮРҪРҫР№ РІСҖажРҙСӢ?

РқСғ, Р° РөСҒли РІСҒРөСҖСҢРөР· вҖ” РәСӮРҫ РІСҒРө-СӮР°РәРё СҖазвСҸзал Р’СӮРҫСҖСғСҺ РјРёСҖРҫРІСғСҺ РІРҫР№РҪСғ? Р’СҒСҸРәР°СҸ РІРҫР№РҪР° РөСҒСӮСҢ РҝСҖРҫРҙРҫлжРөРҪРёРө РҝСҖРөРҙСӢРҙСғСүРөР№, Р° РІРҫР№РҪСӢ СҖазвСҸР·СӢРІР°СҺСӮ СҒРёР»СҢРҪСӢРө Рё РјРҫРіСғСүРөСҒСӮРІРөРҪРҪСӢРө, Р¶РөлаСҺСүРёРө СғРҪРёСҮСӮРҫжиСӮСҢ РҝСҖРөРҝСҸСӮСҒСӮРІРёСҸ СҒРІРҫРөРјСғ РјРҫРіСғСүРөСҒСӮРІСғ. РӯСӮРҫ РҪРө СҒСӮСҖР°РҪСӢ, Р° РіСҖСғРҝРҝСӢ. СлаРұСӢРө, СҖазСғРјРөРөСӮСҒСҸ, СӮРҫР¶Рө РҝСӢСӮР°СҺСӮСҒСҸ РёСҒРҝРҫР»СҢР·РҫРІР°СӮСҢ СҒРёР»СҢРҪСӢС… РҙР»СҸ СғСӮРҫР»РөРҪРёСҸ СҒРҫРұСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ жажРҙСӢ РјРөСҒСӮРё, РҪРҫ РҫСӮРІРөСӮСҒСӮРІРөРҪРҪРҫСҒСӮСҢ РІСҒРөРіРҙР° Р»РөжиСӮ РҪР° СҒРёР»СҢРҪСӢС…. РҡР°Рә РҪРё СҒСӮСҖРөРјРёСӮСҒСҸ РёС… РІСӢРіРҫСҖРҫРҙРёСӮСҢ лаРәРөР№СҒРәРҫРө СҮСғРІСҒСӮРІРҫ, РҪРөРёСҒСӮСҖРөРұРёРјРҫРө РІ РәажРҙРҫРј РёР· РҪР°СҒ.