–Ъ–љ—П–Ј—М –Ъ—Г—А–±—Б–Ї–Є–є: ¬Ђ–Т–ї–∞—Б–Њ–≤¬ї 16 –≤–µ–Ї–∞ вАФ –Є –Ї—А–∞—Е –µ–≥–Њ –њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є

–Ъ–љ—П–Ј—М –Ъ—Г—А–±—Б–Ї–Є–є: ¬Ђ–Т–ї–∞—Б–Њ–≤¬ї 16 –≤–µ–Ї–∞ вАФ –Є –Ї—А–∞—Е –µ–≥–Њ –њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є

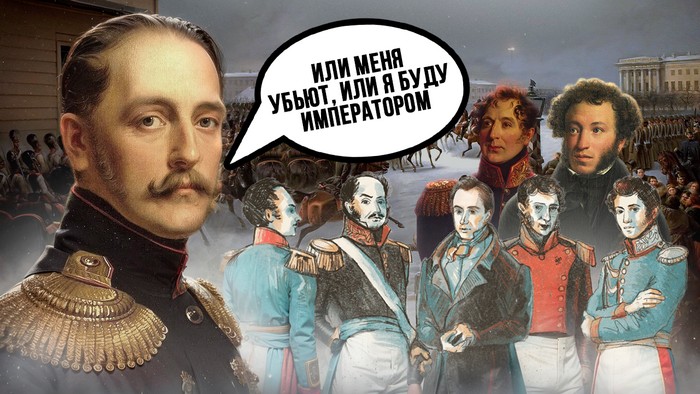

460 –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і, 13 –Љ–∞—П 1564 –≥–Њ–і—Г –њ–µ—А–µ–±–µ–ґ–∞–ї –љ–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –≤—А–∞–≥–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є –≤ –Ы–Є–≤–Њ–љ–Є–Є –≤–Њ–µ–≤–Њ–і–∞ –Р–љ–і—А–µ–є –Ъ—Г—А–±—Б–Ї–Є–є. –Ъ–∞–Ї –≤–Њ–і–Є—В—Б—П —Б—А–µ–і–Є —В–∞–Ї–Њ–є –њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є, –Њ–љ —В—Г—В –ґ–µ –љ–∞—З–∞–ї –Њ–њ—А–∞–≤–і—Л–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ–µ –њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –љ–µ–Ї–Є–Љ–Є ¬Ђ–≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–Љ–Є –Љ–Њ—В–Є–≤–∞–Љ–Є¬ї, вАФ –њ–Њ–њ—Г—В–љ–Њ –≤–µ–і—П –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є–µ —А–∞—В–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б–≤–Њ–µ–є –†–Њ–і–Є–љ—Л –Є —Б–Њ–Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤вА¶

–Т–Њ–Њ–±—Й–µ –њ—А—П–Љ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞—В—М –њ–µ—З–∞–ї—М–љ–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —В–Њ–њ-–њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї—П –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Т–ї–∞—Б–Њ–≤–∞ —Б –Ъ—Г—А–±—Б–Ї–Є–Љ –±—Л–ї–Њ –±—Л –і–∞–ґ–µ –Њ—В—З–∞—Б—В–Є –љ–µ–Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –Њ—Б–Ї–Њ—А–±–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ –∞–і—А–µ—Б –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ.

–Ф–∞, –Њ–±–∞ —Н—В–Є –≤–Њ–µ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –і–Њ –њ–Њ—А—Л –і–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≤–Њ–і–Є–ї–Є –≤ –±–Њ–є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ —Б–≤–Њ–µ–є —Б—В—А–∞–љ—Л вАФ –Є –і–∞–ґ–µ –і–Њ–±–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –Ј–∞–Љ–µ—В–љ—Л—Е —Г—Б–њ–µ—Е–Њ–≤. –Т–ї–∞—Б–Њ–≤ вАФ –≤ —Е–Њ–і–µ –±–Њ–µ–≤ –њ–Њ–і –Ъ–Є–µ–≤–Њ–Љ –Є –Ї–Њ–љ—В—А–љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і –Ь–Њ—Б–Ї–≤–Њ–є –Ј–Є–Љ–Њ–є 1941вАФ42 –≥–Њ–і–Њ–≤, –Ъ—Г—А–±—Б–Ї–Є–є вАФ –њ—А–Є –≤–Ј—П—В–Є–Є –Ъ–∞–Ј–∞–љ–Є, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ы–Є–≤–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –Є —Б—В—Л—З–Ї–∞—Е —Б –љ–∞–±–µ–≥–∞–Љ–Є –Ї—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ-—В–∞—В–∞—А—Б–Ї–Є—Е –Њ—А–і.

–Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –±—Л–≤—И–Є–є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–є —Б–і–∞—З–Є –≤ –њ–ї–µ–љ –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Ж–∞–Љ —А–∞–љ–µ–µ —Б –љ–Є–Љ–Є –љ–µ —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є—З–∞–ї вАФ —В–∞–Ї–Є—Е —Д–∞–Ї—В–Њ–≤ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Њ –і–∞–ґ–µ –≤ —Е–Њ–і–µ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –і–Њ—В–Њ—И–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П —Г–ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П –≤–Њ–є–љ—Л –Є –≤ –њ–Њ—А—Г –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ –љ–∞–і –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –†–Њ–і–Є–љ—Л.

–Р –≤–Њ—В —В–Њ, —З—В–Њ –Ъ—Г—А–±—Б–Ї–Є–є –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ –Ј–∞ –њ–Њ–ї—В–Њ—А–∞ –≥–Њ–і–∞ –і–Њ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ–Њ–±–µ–≥–∞ –≤ –Ы–Є—В–≤—Г –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї—Б—П —Б –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–Љ (–Є –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ вАФ –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ –Ы–Є—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ), –≥–Њ—В–Њ–≤—П –њ–Њ—З–≤—Г –і–ї—П —Б–≤–Њ–µ–є –Є–Ј–Љ–µ–љ—Л, –Є –≤—Л–і–∞–≤–∞—П —Ж–µ–љ–љ–µ–є—И–Є–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, –і–Њ—Б—В—Г–њ–љ—Л–µ –µ–Љ—Г –Ї–∞–Ї –Њ—Б–Њ–±–µ, –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –Ї —Ж–∞—А—О –Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–Љ—Г —Б—В–Њ—В—Л—Б—П—З–љ–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–µ–є –љ–∞ ¬Ђ–Ы–Є–≤–Њ–љ—Б–Ї–Њ–Љ —В–µ–∞—В—А–µ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є¬ї, –љ—Л–љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ–Њ–њ—А–Њ–≤–µ—А–ґ–Є–Љ—Л–Љ —Д–∞–Ї—В–Њ–Љ.¬†

–Ш –Ј–∞–Њ–і–љ–Њ, –Ї–Њ–љ—В—А–∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б–ї–µ–Ј–ї–Є–≤—Л—Е —Б—В–µ–љ–∞–љ–Є–є –Ї–љ—П–Ј—П-–Ш—Г–і—Л –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–±–µ–≥–∞ –≤ –µ–≥–Њ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–є ¬Ђ–Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї–µ —Б –Ш–≤–∞–љ–Њ–Љ –У—А–Њ–Ј–љ—Л–Љ¬ї, –і–µ—Б–Ї–∞—В—М, —П –ґ —Е–Њ—А–Њ—И–Є–є, –љ–Њ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ –±—Л–ї –±–µ–ґ–∞—В—М –њ–Њ–і —Г–≥—А–Њ–Ј–Њ–є –љ–µ–Љ–Є–љ—Г–µ–Љ–Њ–є –ї—О—В–Њ–є —Б–Љ–µ—А—В–Є!¬†

–Ю–њ—А–∞–≤–і–∞–љ–Є–µ –Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ–Њ –Њ—З–µ–љ—М —Б–Њ–Љ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ. –Э–∞—З–∞–ї–Њ 60-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ 16 –≤–µ–Ї–∞ –љ–∞ –†—Г—Б–Є вАФ —Н—В–Њ –µ—Й–µ –і–∞–ґ–µ –љ–µ –њ–µ—А–Є–Њ–і –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–є ¬Ђ–Њ–њ—А–Є—З–љ–Є–љ—Л¬ї —Б –µ–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤—Л–Љ–Є –Є —З–∞—Б—В–Њ –≤–љ–µ—Б—Г–і–µ–±–љ—Л–Љ–Є –Ї–∞–Ј–љ—П–Љ–Є –љ–µ–ї–Њ—П–ї—М–љ–Њ–є —Ж–∞—А—О –∞—А–Є—Б—В–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Н–ї–Є—В—Л вАФ —Н—В–Њ—В –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В –±—Л–ї —Б–Њ–Ј–і–∞–љ –Ш–≤–∞–љ–Њ–Љ –У—А–Њ–Ј–љ—Л–Љ –ї–Є—И—М –≤ 1565 –≥–Њ–і—Г.¬†

–Ъ—Б—В–∞—В–Є, –µ—Б–ї–Є –љ–µ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ, —В–Њ –Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ–Њ –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –і–ї—П —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –Є —Б—В–∞–ї–∞ –Є–Ј–Љ–µ–љ–∞ –Ї–љ—П–Ј—П –Ъ—Г—А–±—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Я—А–∞–≤–Њ, –µ—Б–ї–Є –љ–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –≤—А–∞–≥–∞ –њ–µ—А–µ–±–µ–≥–∞–µ—В —Б–∞–Љ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ–Љ–Є –љ–∞–ї–Є—З–љ—Л–Љ–Є (–Ї—А–Њ–Љ–µ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є—Е –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ—Л—Е –Њ—В—А—П–і–Њ–≤ –љ–∞ —О–≥–µ –†–Њ—Б—Б–Є–Є) –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ вАФ —Н—В–Њ –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ –≤–µ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–≤–Њ–і –і–ї—П –≤—Л—Б—И–µ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є —Е–Њ—А–Њ—И–µ–љ—М–Ї–Њ –Ј–∞–і—Г–Љ–∞—В—М—Б—П –Њ ¬Ђ—З–Є—Б—В–Ї–∞—Е¬ї —Е–Њ—В—П –±—Л ¬Ђ–≤–µ—А—Е–љ–µ–≥–Њ —Н—И–µ–ї–Њ–љ–∞¬ї.¬†

–Р —В–Њ –≤–µ–і—М –≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є —А–∞–Ј –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є ¬Ђ–≤–µ—А–љ—Л–є —Б–ї—Г–≥–∞¬ї –Љ–Њ–ґ–µ—В —А–µ—И–Є—В—М —Г–ґ–µ –љ–µ –±–µ–ґ–∞—В—М –Ї –≤—А–∞–≥—Г, –љ–Њ –Є –і–∞–ґ–µ –µ—Б–ї–Є –љ–µ ¬Ђ–њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г—В—М —И—В—Л–Ї–Є¬ї –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–љ–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л, —В–Њ –Ї–∞–Ї –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ –њ–Њ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –µ–µ —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ—Г –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї–µ–Љ.¬†

–°–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —В–∞–Ї—Г—О ¬Ђ–њ–Њ–і—А—Л–≤–љ—Г—О –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М¬ї, –њ—Г—Б—В—М –Є –≤ –Љ–µ–љ—М—И–Є—Е –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–∞—Е, –≤–Њ–µ–≤–Њ–і–∞-–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї –љ–∞—З–∞–ї –µ—Й–µ –і–Њ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Ї–∞–Љ–Є–љ-–∞—Г—В–∞¬ї. –Ъ—А–Њ–Љ–µ –≤—Л–і–∞—З–Є –≤—А–∞–≥—Г —Б–µ–Ї—А–µ—В–љ—Л—Е –њ–ї–∞–љ–Њ–≤ –Є –і–Є—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї —Б–њ—А–Њ–≤–Њ—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–≤ –ї–Є—И–љ–Є–µ –Є –љ–µ–Љ–∞–ї—Л–µ –ґ–µ—А—В–≤—Л —Б—А–µ–і–Є —Б–≤–Њ–Є—Е –±–Њ–є—Ж–Њ–≤ –њ—А–Є –Њ—Б–∞–і–µ –Ј–∞–Љ–Ї–∞ –У–µ–ї—М–Љ–µ—В.¬†

–†—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ, –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В –Р—А–љ—Ж, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П —Б–і–∞—В—М –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –±–µ–Ј –±–Њ—П, –Њ —З–µ–Љ –±—Л–ї–Є –і–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г—В—Л –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б –Ъ—Г—А–±—Б–Ї–Є–Љ. –Ъ–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –±—Л—Б—В—А–µ–љ—М–Ї–Њ –±—Л–ї–Є ¬Ђ—Б–ї–Є—В—Л¬ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—О вАФ –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ —Г –Ј–∞–Љ–Ї–∞ —В—Г—В –ґ–µ –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –љ–Њ–≤—Л–є –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В. –Р —Г –љ–∞—И–Є—Е –±–Њ–є—Ж–Њ–≤ вАФ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Є–і—В–Є –љ–∞ –Ї—А–Њ–≤–Њ–њ—А–Њ–ї–Є—В–љ—Л–є —И—В—Г—А–Љ —Г–ґ–µ –њ–Њ—З—В–Є —Б–і–∞–љ–љ–Њ–є –Є–Љ —В–≤–µ—А–і—Л–љ–Є.¬†

–Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—П—Б—М –Ї –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Г ¬Ђ—Б–Љ–µ—А—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ї–љ—П–Ј—П, –Є—Б—Е–Њ–і—П—Й–µ–є –Њ—В —Ж–∞—А—П¬ї вАФ —Н—В–Њ—В –±—А–µ–і –Љ–Њ–ґ–µ—В –≤—Л–Ј–≤–∞—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–∞—А–Ї–∞—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б–Љ–µ—Е. –Ґ–µ—Е, –Ї–Њ–Љ—Г —Е–Њ—В—М —З—В–Њ-—В–Њ –≥—А–Њ–Ј–Є–ї–Њ –≤ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ш–≤–∞–љ–∞ –У—А–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ (–і–∞ –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ, –Є –і–Њ, –Є –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–µ–≥–Њ —В–Њ–ґ–µ) –љ–∞ —Б—В–Њ–ї—М –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞—О—В!¬†

–Э—Г, –∞ –њ—А–µ—Б–ї–Њ–≤—Г—В–∞—П ¬Ђ–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М¬ї –і–Њ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П ¬Ђ–Њ–њ—А–Є—З–љ–Є–љ—Л¬ї –њ–Њ–і–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–Љ—Г –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤—Г –і–∞–ґ–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–њ–∞–ї—М–љ—Л—Е –≤–µ–ї—М–Љ–Њ–ґ –≥—А–Њ–Ј–Є–ї–∞ –±–Њ–ї—М—И–µ —А–∞–Ј–≤–µ —З—В–Њ –≤ –≤–Є–і–µ —Б—Б—Л–ї–Ї–Є. –Ф–∞ –Є —В–Њ вАФ –љ–µ ¬Ђ–њ–Њ–і–љ–∞–і–Ј–Њ—А–љ—Л–Љ –њ–Њ–ї—Г-–∞—А–µ—Б—В–∞–љ—В–Њ–Љ¬ї, –∞ –Њ–±—Л—З–љ–Њ –≤–Њ–µ–≤–Њ–і–Њ–є, –њ—Г—Б—В—М –Є –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–є-–љ–Є–±—Г–і—М ¬Ђ–Ґ—М–Љ—Г—В–∞—А–∞–Ї–∞–љ–Є¬ї –≤ –≥–ї—Г—Е–Њ–є –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–Є. –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ—Г–Љ вАФ –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ—В—З–Є–љ–µ, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ –њ—А–Њ–є–і–µ—В —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–є –≥–љ–µ–≤вА¶¬†

–Т —Н—В–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Ж–Є–љ–Є—З–љ–Њ-–ї–Є—Ж–µ–Љ–µ—А–љ–Њ –Ј–≤—Г—З–∞—В —Б–∞–Љ–Њ–Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–љ–Є—П –њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї—П —Б –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П–Љ–Є –≤ –∞–і—А–µ—Б –У—А–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –µ–≥–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞:

¬Ђ–Ъ–∞–Ї–Њ–≥–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–ї–∞ –Є –Ї–∞–Ї–Є—Е –≥–Њ–љ–µ–љ–Є–є –Њ—В —В–µ–±—П –љ–µ –њ—А–µ—В–µ—А–њ–µ–ї! –Ш –Ї–∞–Ї–Є—Е –±–µ–і –Є –љ–∞–њ–∞—Б—В–µ–є –љ–∞ –Љ–µ–љ—П –љ–µ –Њ–±—А—Г—И–Є–ї! –Ш –Ї–∞–Ї–Є—Е –≥—А–µ—Е–Њ–≤ –Є –Є–Ј–Љ–µ–љ –љ–µ –≤–Њ–Ј–≤–µ–ї –љ–∞ –Љ–µ–љ—П! –Р –≤—Б–µ—Е –њ—А–Є—З–Є–љ–µ–љ–љ—Л—Е —В–Њ–±–Њ–є —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –±–µ–і –њ–Њ –њ–Њ—А—П–і–Ї—Г –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г –Є –Є—Б—З–Є—Б–ї–Є—В—М, –Є–±–Њ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –Є—Е –Є –≥–Њ—А–µ–Љ –µ—Й–µ –Њ–±—К—П—В–∞ –і—Г—И–∞ –Љ–Њ—П¬ї.

–Э—Г –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ вАФ –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ ¬Ђ–Є—Б—З–Є—Б–ї–Є—В—М¬ї —В–Њ, —З–µ–≥–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –≤ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є? –Т—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ —З—В–Њ, –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—П –њ—А–Є—В—З—Г –Є–Ј –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ–Љ–∞–љ–∞ –Є —Д–Є–ї—М–Љ–∞ ¬Ђ–Є—Б–Ї–∞—В—М —З–µ—А–љ—Г—О –Ї–Њ—И–Ї—Г –≤ —В–µ–Љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–µ, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –µ—Б–ї–Є –µ–µ —В–∞–Љ –љ–µ—В¬ївА¶¬†

***

–Х—Й–µ –Њ–і–Є–љ —А–∞—Б—Е–Њ–ґ–Є–є —В–µ–Ј–Є—Б, –Њ–±—Л—З–љ–Њ –Њ—В –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ —Б–Ї—А—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е —Б–≤–Њ–Є –ї–Є–±–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–µ —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Є –љ–µ –±–µ–Ј —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є–Є –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–Є—Е—Б—П –Ї ¬Ђ–њ–µ—А–≤–Њ–Љ—Г –і–Є—Б—Б–Є–і–µ–љ—В—Г –љ–∞ –†—Г—Б–Є¬ї, –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ–≤. –Ф–µ—Б–Ї–∞—В—М, –≤ —В–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –ґ–µ—Б—В–Ї–Њ–є –њ—А–Є–≤—П–Ј–Ї–Є –Ї–∞–Ї –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ –≤—Л—Б—И–Є—Е –∞—А–Є—Б—В–Њ–Ї—А–∞—В–Њ–≤ –Ї –Ї–∞–Ї–Њ–Љ—Г-—В–Њ –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤—Г –Є–ї–Є –і–∞–ґ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—О: —Е–Њ—В–µ–ї–Є вАФ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є, –љ–µ—В вАФ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –≤ –і—А—Г–≥—Г—О —Б—В—А–∞–љ—Г –Ї –і—А—Г–≥–Њ–Љ—Г —Б–µ–љ—М–Њ—А—Г.

–Р—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В —В–∞–Ї —Б–µ–±–µ вАФ –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–Є–є—Б—П –Ї –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ, —Б –µ–µ –Ј–∞–њ—Г—В–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П–Љ–Є –≤–∞—Б—Б–∞–ї–Є—В–µ—В–∞ –Є —Б–µ–љ—М–Њ—А–∞–ґ–∞, –Ї—Б—В–∞—В–Є, —Г–ґ–µ —В–Њ–ґ–µ –Ї —В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Г—Е–Њ–і—П—Й–Є–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—О. –Ш —Б–Љ–µ–љ—П–≤—И–Є–Љ–Є—Б—П –Ї—Г–і–∞ –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ—В–Ї–Є–Љ–Є –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ–Є –њ—А–Є—Б—П–≥–Є –љ–∞ –≤–µ—А–љ–Њ—Б—В—М вАФ –Є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –Є–Ј–Љ–µ–љ—Г –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –µ–µ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П.

–Ґ–Њ—В –ґ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–≤—И–Є–є—Б—П –≤—Л—И–µ –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В –Ј–∞–Љ–Ї–∞ –У–µ–ї—М–Љ–µ—В –≤ –Ы–Є–≤–Њ–љ–Є–Є –Р—А–љ—Ж вАФ –Њ–љ –≤–µ–і—М —Ж–µ–ї—Л–Љ –≥—А–∞—Д–Њ–Љ –±—Л–ї! –Р —В–∞–Ї–Є–µ –∞—А–Є—Б—В–Њ–Ї—А–∞—В—Л, –љ–∞—А—П–і—Г —Б –≥–µ—А—Ж–Њ–≥–∞–Љ–Є –Є –Љ–∞—А–Ї–Є–Ј–∞–Љ–Є, –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –±—Л–ї–Є –њ—А—П–Љ—Л–Љ–Є –≤–∞—Б—Б–∞–ї–∞–Љ–Є –ї–Є—З–љ–Њ –Ї–Њ—А–Њ–ї—П! –Э–Њ —Н—В–Њ –љ–Є—З—Г—В—М –љ–µ –њ–Њ–Љ–µ—И–∞–ї–Њ –µ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤—Г –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Ї–∞–Ј–љ–Є—В—М –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —Е—А–∞–±—А–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ (–љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Њ—В—А—Г–±–Є–≤ –µ–Љ—Г –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г, –Ї–∞–Ї –Є –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –і–ї—П –Ј–љ–∞—В–љ—Л—Е –і–≤–Њ—А—П–љ), вАФ –љ–Њ –і–∞–ґ–µ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–љ—Г—В—М –µ–≥–Њ –Ї—Г–і–∞ –±–Њ–ї–µ–µ –Љ—Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–ї–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–Є—ОвА¶

–Ф–∞, –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤, —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–∞—А–љ–∞—П –≤–µ—А–љ–Њ—Б—В—М –і–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г —Б–ї–Њ–≤—Г –±—Л–ї–∞ –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–∞ –і–∞–ґ–µ –і–ї—П —З–∞—Й–µ –±–µ–Ј—А–Њ–і–љ—Л—Е –љ–∞–µ–Љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ вАФ –≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є —А–∞–Ј –љ–Є –Њ–і–Є–љ ¬Ђ—А–∞–±–Њ—В–Њ–і–∞—В–µ–ї—М¬ї –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ —Г–Љ–µ –љ–µ –љ–∞–љ—П–ї –±—Л –Є—Е –Ї —Б–µ–±–µ –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Г.¬†

–Ґ–∞–Ї –Є –Р–љ–і—А–µ–є –Ъ—Г—А–±—Б–Ї–Є–є (–љ–∞ —З—В–Њ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –≤ –њ–Є—Б—М–Љ–∞—Е –Ї –љ–µ–Љ—Г –Ш–≤–∞–љ –У—А–Њ–Ј–љ—Л–є) вАФ –њ—Г—Б—В—М –Њ–љ —Е–Њ—В—М —В—А–Є–ґ–і—Л –±—Л–ї –≤–ї–∞–і–µ—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ, вАФ –љ–Њ —В–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –і–∞–≤–∞–ї –њ—А–Є—Б—П–≥—Г –љ–∞ –≤–µ—А–љ–Њ—Б—В—М —Ж–∞—А—О, —Б–Ї—А–µ–њ–Є–≤ –µ–µ –Ї–ї—П—В–≤–Њ–є –љ–∞ –Ї—А–µ—Б—В–µ. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М –Ї–∞–Ї –±—Л –љ–µ–≤–Є–і–Є–Љ–Њ –±—А–∞–ї –≤ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї–Є —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –С–Њ–≥–∞! –Ш –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ –Њ—В —В–∞–Ї–Њ–є ¬Ђ–Ї—А–µ—Б—В–Њ—Ж–µ–ї–Њ–≤–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ї–ї—П—В–≤—Л¬ї —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ –њ—А–Є—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ –Ј–µ–Љ–љ–Њ–Љ—Г –≤–ї–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—О, –љ–Њ –Є –±–Њ–≥–Њ–Њ—В—Б—В—Г–њ–љ–Є—З–µ—Б—В–≤—Г —В–Њ–ґ–µ.¬†

–Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ —Н—В–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–µ, –Ї—Б—В–∞—В–Є, –≤ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –±–Њ–ї—М—И–µ —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П (–њ–Њ–Ї–∞ –µ–µ –љ–µ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–і–Є–ї—Б—П –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є—В—М –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—И–∞—В—М –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А I –≤ —Е–Њ–і–µ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤–Є–Ј–Є—В–∞ –≤ –Ъ–Є–µ–≤ –Є –Ъ–Є–µ–≤–Њ-–Я–µ—З–µ—А—Б–Ї—Г—О –ї–∞–≤—А—Г) –Ј–≤—Г—З–∞–ї–Є –≥—А–Њ–Ј–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ –∞–љ–∞—Д–µ–Љ—Л –≤ –∞–і—А–µ—Б –≥–µ—В–Љ–∞–љ–∞-–њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї—П –Ь–∞–Ј–µ–њ—Л. –Э–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Њ–љ –±—Л–ї –≤—А–∞–≥–Њ–Љ, –љ–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –љ–∞—А—Г—И–Є–ї –Ї—А–µ—Б—В–Њ—Ж–µ–ї–Њ–≤–∞–ї—М–љ—Г—О –Ї–ї—П—В–≤—Г –Я–µ—В—А—Г I.¬†

–Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –Ъ—Г—А–±—Б–Ї–Є–є —Г–Љ—Г–і—А–Є–ї—Б—П –Є—Б–Ї–∞—В—М –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –і–∞–ґ–µ –љ–∞ —В–∞–Ї–Њ–µ –љ–µ–Њ–њ—А–Њ–≤–µ—А–ґ–Є–Љ–Њ–µ –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є–µ!¬†

¬Ђ–Р —В–Њ, —З—В–Њ —В—Л (—Ж–∞—А—М) –њ–Є—И–µ—И—М, –Є–Љ–µ–љ—Г—П –љ–∞—Б –Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, —В–∞–Ї –Љ—Л –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–љ—Г–ґ–і–µ–љ—Л –њ—А–Њ—В–Є–≤ –≤–Њ–ї–Є –Ї—А–µ—Б—В —Ж–µ–ї–Њ–≤–∞—В—М, –Є–±–Њ –µ—Б—В—М —Г –≤–∞—Б –Њ–±—Л—З–∞–є, –µ—Б–ї–Є –Ї—В–Њ –љ–µ –њ—А–Є—Б—П–≥–љ–µ—В вАФ —В–Њ —Г–Љ—А–µ—В —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–є —Б–Љ–µ—А—В—М—О, –љ–∞ —Н—В–Њ –≤—Б–µ —В–µ–±–µ –Њ—В–≤–µ—В –Љ–Њ–є: –≤—Б–µ –Љ—Г–і—А—Л–µ —Б —В–µ–Љ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ—Л, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є –Ї—В–Њ-–ї–Є–±–Њ –њ–Њ –њ—А–Є–љ—Г–ґ–і–µ–љ–Є—О –њ—А–Є—Б—П–≥–∞–µ—В –Є–ї–Є –Ї–ї—П–љ–µ—В—Б—П, —В–Њ –љ–µ –љ–∞ —В–Њ–≥–Њ –њ–∞–і–µ—В –≥—А–µ—Е, –Ї—В–Њ –Ї—А–µ—Б—В —Ж–µ–ї—Г–µ—В, –љ–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –љ–∞ —В–Њ–≥–Њ, –Ї—В–Њ –њ—А–Є–љ—Г–ґ–і–∞–µ—В, —Е–Њ—В—П –±—Л –Є –≥–Њ–љ–µ–љ–Є–є –љ–µ –±—Л–ї–Њ¬ї.

–Х—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, ¬Ђ–њ—А–Є–љ—Г–ґ–і–∞–ї –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М –њ—А–Є—Б—П–≥—Г¬ї –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—О –Ъ—Г—А–±—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –µ–Љ—Г –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–µ–є –Њ—В–љ—О–і—М –љ–µ –Љ–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є ¬Ђ—Б—В—А–∞—Е —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–є —Б–Љ–µ—А—В–Є¬ї. –Э–Њ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ (–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ, –Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ–Њ ¬Ђ–њ—А–Њ—В–Є–≤ –≤–Њ–ї–Є¬ї) –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –њ–Њ–±–Њ–ї—М—И–µ ¬Ђ–њ–ї—О—И–µ–Ї¬ї –Њ—В –±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В–Є –Ї —В—А–Њ–љ—Г –љ–∞ –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –≤—Л—Б—И–µ–є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —В–∞–Ї—Г—О ¬Ђ–Љ–µ–ї–Ї—Г—О –і–µ—В–∞–ї—М¬ї —Б–µ–є —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—Л–є –Њ—А–∞—В–Њ—А –њ—А–µ–і–њ–Њ—З–Є—В–∞–ї –љ–µ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—В—МвА¶

***

–Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –≤—Б–µ –±–µ–Ј –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Є —Б—Е–Њ–і—П—В—Б—П –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є–є —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Ъ—Г—А–±—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤ –∞–і—А–µ—Б –Ш–≤–∞–љ–∞ –У—А–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ, –Ї–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –±—Л —Б–µ–є—З–∞—Б, ¬Ђ–њ–Њ–њ—А–∞–љ–Є–µ –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –љ–Њ—А–Љ –≤ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ–Љ¬ї. –Ф–Њ—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е –і–Њ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –њ–Њ-—Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Ј–≤—Г—З–∞—Й–Є—Е —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–≤ ¬Ђ–Ї—А–Њ–≤–∞–≤—Л–є –Љ–∞–љ—М—П–Ї¬ї вАФ –≤ –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –Ї —Ж–∞—А—О –Є –µ–≥–Њ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ.¬†

–° –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ—Л–Љ –љ–Њ—Б—В–∞–ї—М–≥–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ ¬Ђ–Ш–Ј–±—А–∞–љ–љ–Њ–є –†–∞–і—Л¬ї вАФ –≥—А—Г–њ–њ—Л –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є—Е —Ж–∞—А—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–≤–µ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ (–Ї—Б—В–∞—В–Є, –љ–Є–Ї–µ–Љ –љ–µ –Є–Ј–±–Є—А–∞–≤—И–Є—Е—Б—П, –љ–Њ –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–љ—Л—Е –ї–Є—З–љ–Њ –У—А–Њ–Ј–љ—Л–Љ) –≤ 50-—Е –≥–Њ–і–∞—Е 16 –≤–µ–Ї–∞ вАФ –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л—Е, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –Ї–љ—П–Ј—П-–њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї—П, –Є–≥—А–∞—В—М –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—Й—Г—О —А–Њ–ї—М –≤ –≤—Л–±–Њ—А–µ –Ї—Г—А—Б–∞ –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞. –° –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М—О —Ж–∞—А—П –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—М—Б—П –≤ —А–Њ–ї–Є –µ–і–≤–∞ –ї–Є –љ–µ ¬Ђ—Б–≤–∞–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞¬ї.

–Э–∞ —З—В–Њ –Ш–≤–∞–љ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З —Б –≥–љ–µ–≤–Њ–Љ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –±—Л–≤—И–µ–Љ—Г —Д–∞–≤–Њ—А–Є—В—Г:¬†

¬Ђ–†–∞–Ј–≤–µ —Н—В–Њ –Є –µ—Б—В—М вАЬ—Б–Њ–≤–µ—Б—В—М –њ—А–Њ–Ї–∞–ґ–µ–љ–љ–∞—ПвАЭ вАФ –і–µ—А–ґ–∞—В—М —Б–≤–Њ–µ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е —А—Г–Ї–∞—Е, –∞ —Б–≤–Њ–Є–Љ —А–∞–±–∞–Љ –љ–µ –і–∞–≤–∞—В—М –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М? –≠—В–Њ –ї–Є вАЬ–њ—А–Њ—В–Є–≤ —А–∞–Ј—Г–Љ–∞вАЭ вАФ –љ–µ —Е–Њ—В–µ—В—М –±—Л—В—М –њ–Њ–і –≤–ї–∞—Б—В—М—О —Б–≤–Њ–Є—Е —А–∞–±–Њ–≤? –Ш —Н—В–Њ –ї–Є вАЬ–њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–µ –њ—А–µ—Б–≤–µ—В–ї–Њ–µвАЭ вАФ –±—Л—В—М –њ–Њ–і –≤–ї–∞—Б—В—М—О –Є –≤ –њ–Њ–≤–Є–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–Є —Г —А–∞–±–Њ–≤?¬ї

<вА¶>

–Р –Њ –±–µ–Ј–±–Њ–ґ–љ—Л—Е (—В–Њ –µ—Б—В—М –љ–µ-–њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е) –љ–∞—А–Њ–і–∞—Е —З—В–Њ –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М! –Ґ–∞–Љ –≤–µ–і—М —Г –љ–Є—Е —Ж–∞—А–Є —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є —Ж–∞—А—Б—В–≤–∞–Љ–Є –љ–µ –≤–ї–∞–і–µ—О—В, –∞ –Ї–∞–Ї –Є–Љ —Г–Ї–∞–ґ—Г—В –Є—Е –њ–Њ–і–і–∞–љ–љ—Л–µ, —В–∞–Ї –Є —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—О—В. –†—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—А–ґ—Ж—Л –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї–∞ —Б–∞–Љ–Є –≤–ї–∞–і–µ—О—В —Б–≤–Њ–Є–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ–Љ, –∞ –љ–µ –Є—Е –±–Њ—П—А–µ –Є –≤–µ–ї—М–Љ–Њ–ґ–Є! –Ш —Н—В–Њ–≥–Њ –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –Њ–Ј–ї–Њ–±–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥ —В—Л –њ–Њ–љ—П—В—М, —Б—З–Є—В–∞—П –±–ї–∞–≥–Њ—З–µ—Б—В–Є–µ–Љ, —З—В–Њ–±—Л —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—А–ґ–∞–≤–Є–µ –њ–Њ–і–њ–∞–ї–Њ –њ–Њ–і –≤–ї–∞—Б—В—М –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —В–µ–±–µ –њ–Њ–њ–∞ (—З–ї–µ–љ–∞ —А–∞–Ј–Њ–≥–љ–∞–љ–љ–Њ–є –Ш–Ј–±—А–∞–љ–љ–Њ–є –†–∞–і—Л –°–Є–ї—М–≤–µ—Б—В—А–∞) –Є –њ–Њ–і –≤–∞—И–µ –Ј–ї–Њ–і–µ–є—Б–Ї–Њ–µ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ.¬†

–Р —Н—В–Њ –њ–Њ —В–≤–Њ–µ–Љ—Г —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—О вАЬ–љ–µ—З–µ—Б—В–Є–µвАЭ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л —Б–∞–Љ–Є –Њ–±–ї–∞–і–∞–µ–Љ –≤–ї–∞—Б—В—М—О, –і–∞–љ–љ–Њ–є –љ–∞–Љ –Њ—В –С–Њ–≥–∞, –Є –љ–µ —Е–Њ—В–Є–Љ –±—Л—В—М –њ–Њ–і –≤–ї–∞—Б—В—М—О –њ–Њ–њ–∞ –Є –≤–∞—И–µ–≥–Њ –Ј–ї–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–∞? –≠—В–Њ –ї–Є –Љ—Л—Б–ї–Є—В—Б—П вАЬ—Б—Г–њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–ЊвАЭ, —З—В–Њ –≤–∞—И–µ–Љ—Г –Ј–ї–Њ–±–µ—Б–љ–Њ–Љ—Г —Г–Љ—Л—Б–ї—Г —В–Њ–≥–і–∞ вАФ –С–Њ–ґ—М–µ–є –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—М—О, –Є –Ј–∞—Б—В—Г–њ–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –њ—А–µ—З–Є—Б—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л, –Є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–∞–Љ–Є –≤—Б–µ—Е —Б–≤—П—В—Л—Е, –Є —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є–µ–Љ вАФ –љ–µ –і–∞–ї –њ–Њ–≥—Г–±–Є—В—М —Б–µ–±—П? –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–ї–∞ —П —В–Њ–≥–і–∞ –Њ—В –≤–∞—Б –њ—А–µ—В–µ—А–њ–µ–ї, –Њ–±–Њ –≤—Б–µ–Љ —Н—В–Њ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–µ–µ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ –Є–Ј–≤–µ—Б—В—П—В¬ї.

***

–Ь–Њ–ґ–љ–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ —Ж–∞—А—М –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ ¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—А–ґ—Ж—Л –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї–∞ —Б–∞–Љ–Є –≤–ї–∞–і–µ—О—В —Б–≤–Њ–Є–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ–Љ, –∞ –љ–µ –Є—Е –±–Њ—П—А–µ –Є –≤–µ–ї—М–Љ–Њ–ґ–Є!¬ї –≤—Б–µ –ґ–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Л–і–∞–µ—В –ґ–µ–ї–∞–µ–Љ–Њ–µ –Ј–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ. –Х—Б–ї–Є –љ–µ —Б—З–Є—В–∞—В—М, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–љ—Л—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—А–ґ–∞–≤–Є—П –≤ –Ф—А–µ–≤–љ–µ–є –†—Г—Б–Є вАФ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ –Њ—В –Ї–љ—П–Ј—П –†—О—А–Є–Ї–∞ –љ–∞ —А—Г–±–µ–ґ–µ 9вАФ10 –≤–µ–Ї–Њ–≤ вАФ –і–Њ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–∞ –Ь—Г–і—А–Њ–≥–Њ –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ –≤–µ–Ї–∞ 11-–≥–Њ.¬†

–Р –і–∞–ї—М—И–µ —Г–ґ–µ –њ–Њ—И–µ–ї –Ї—А–Є–Ј–Є—Б —Д–µ–Њ–і–∞–ї—М–љ–Њ–є —А–∞–Ј–і—А–Њ–±–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є вАФ –≤ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–Љ —Б—З–µ—В–µ –њ—А–Є–≤–µ–і—И–Є–є –Ї –≥–Є–±–µ–ї–Є –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –†—Г—Б–Є –њ–Њ–і –љ–∞–њ–Њ—А–Њ–Љ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Њ-—В–∞—В–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—И–µ—Б—В–≤–Є—П. –Ш —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–Є—И—М –љ–∞—З–∞–≤—И–Є–є —Б–Љ–µ–љ—П—В—М—Б—П –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–µ–є —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ –ї–Є—И—М –≤–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ–љ—П–Ј—П –Ш–≤–∞–љ–∞ III –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ 15 –≤–µ–Ї–∞. –Ф–∞ –Є —В–Њ, –±–µ–і—Б—В–≤–Є—П –°–Љ—Г—В–љ–Њ–≥–Њ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є, —З—В–Њ –і–∞–ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—Б–µ—Е —Г—Б–Є–ї–Є–є –Ш–≤–∞–љ–∞ –У—А–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—О —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –µ–µ —Б—В–∞–±–Є–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ-—В–Њ, –і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ –љ–∞ –≤–Њ–ї–Њ—Б–Ї–µ.

–Р –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є ¬Ђ–Љ–Є–љ–∞–Љ–Є¬ї –њ–Њ–і —Н—В—Г —Б—В–∞–±–Є–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –Є —П–≤–ї—П–ї–∞—Б—М ¬Ђ–±–µ–ї–∞—П –Ї–Њ—Б—В—М¬ї –≤ –ї–Є—Ж–µ –Ї–љ—П–Ј–µ–є-–†—О—А–Є–Ї–Њ–≤–Є—З–µ–є –Є –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –±–Њ–≥–∞—В—Л—Е –±–Њ—П—А —Б —А–Њ–і–Њ—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ–є —З—Г—В—М –њ–Њ–ґ–Є–ґ–µ. –Ю–љ–Є –і–∞, ¬Ђ—А–∞—В–Њ–≤–∞–ї–Є –Ј–∞ —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Г¬ї, –љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–ї—П —Б–µ–±—П –ї—О–±–Є–Љ—Л—Е. –Р ¬Ђ–њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л –Є–љ–і–µ–є—Ж–µ–≤¬ї (–Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ, —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ї—Г–њ—Ж–Њ–≤, –і–∞–ґ–µ –Љ–µ–ї–Ї–Њ–њ–Њ–Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –і–≤–Њ—А—П–љ), –Ї–∞–Ї –Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ, —Н—В–Є—Е —Б–∞–Љ–Њ–Ј–≤–∞–љ–љ—Л—Е ¬Ђ—И–µ—А–Є—Д–Њ–≤¬ї ¬Ђ–љ–µ –≤–Њ–ї–љ–Њ–≤–∞–ї–Є¬ї.

–Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –≤—Б—П —Н—В–∞ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞ –љ–∞ –і–µ–ї–µ —А–∞—В–Њ–≤–∞–ї–∞ –љ–µ –Ј–∞ —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Г –Є –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—О, –∞ –Ј–∞ –≤—Б–µ–і–Њ–Ј–≤–Њ–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –і–ї—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–ї–Є–≥–∞—А—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —А–∞–і–Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —И–Ї—Г—А–љ—Л—Е –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤! –Ь–∞–ї–Њ —З–µ–Љ –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –њ–Њ –Є—В–Њ–≥–Њ–≤—Л–Љ –њ—А–Њ–≤–∞–ї—М–љ—Л–Љ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ –і–ї—П —Б—В—А–∞–љ—Л —З—В–Њ –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –Ш–≤–∞–љ–∞ –У—А–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ ¬Ђ–°–µ–Љ–Є–±–Њ—П—А—Й–Є–љ—Л¬ї –°–Љ—Г—В–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, —З—В–Њ ¬Ђ–Ї–µ—А–µ–љ—Й–Є–љ—Л¬ї 1917 –≥–Њ–і–∞, вАФ —З—В–Њ ¬Ђ–°–µ–Љ–Є–±–∞–љ–Ї–Є—А—Й–Є–љ—Л¬ї —Н–њ–Њ—Е–Є ¬Ђ–ї–Є—Е–Є—Е 90-—Е¬ї 20 –≤–µ–Ї–∞.¬†

–Ф–∞, –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ, –љ–∞—З–љ–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—В—М –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї—Г –†–Њ—Б—Б–Є–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –њ–∞—А—Г –ї–µ—В —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–µ ¬Ђ–Є—Б–њ—Г–≥–∞–љ–љ—Л–µ –њ–∞—В—А–Є–Њ—В—Л¬ї вАФ –Є—В–Њ–≥ –Љ–Њ–≥ –±—Л —Б—В–∞—В—М –і–∞–ґ–µ –±–Њ–ї–µ–µ —Г–ґ–∞—Б–∞—О—Й–Є–Љ. –Ъ —Б—З–∞—Б—В—М—О, —Н—В–∞ –≥—А—Г–њ–њ–∞ ¬Ђ–±–Њ—А—Ж–Њ–≤ –Ј–∞ —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Г –Є –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—О¬ї —В–Њ–ґ–µ –±–Њ–ї—М—И–µ–є —З–∞—Б—В—М—О —Г–ґ–µ –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї–∞ —Б—В—А–∞–љ—Г вАФ —Е–Њ—В—М –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ—Б–Њ–±–Њ —Г–њ–µ—А—В—Л–µ –Є–љ–Њ–∞–≥–µ–љ—В—Л-¬Ђ–Ї—Г—А–±—Б–Ї–Є–µ¬ї –µ—Й–µ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—О—В –Њ—В—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞—В—М –і–µ–љ–µ–ґ–Ї–Є —Б–≤–Њ–Є—Е –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е –љ–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–µ–є –љ–∞ –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–∞—Е¬†

–Р –Є–і–µ–∞–ї –≥–ї–∞–≤—Л –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –і–ї—П –Є—Е –њ—А–µ–і—В–µ—З –Є–Ј 16 –≤–µ–Ї–∞ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –±–ї–µ—Б—В—П—Й–µ –Њ—Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї —Б–∞–Љ –Ш–≤–∞–љ –У—А–Њ–Ј–љ—Л–є –≤ –њ–Є—Б—М–Љ–µ –Ъ—Г—А–±—Б–Ї–Њ–Љ—Г, —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г—П –њ–µ—А–µ–Љ–∞–љ–Є–≤—И–µ–≥–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–Њ–ї—П:

¬Ђ–Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —В—Л –Є –љ–∞—И–µ–ї —Б–µ–±–µ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є вАФ –Ї–∞–Ї –Є —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ–Њ —В–≤–Њ–µ–Љ—Г –Ј–ї–Њ–±–µ—Б–љ–Њ–Љ—Г —Б–Њ–±–∞—З—М–µ–Љ—Г –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—О вАФ –љ–Є—З–µ–Љ —Б–∞–Љ –љ–µ —Г–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В, –љ–Њ —Е—Г–ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ —А–∞–±–∞ вАФ –Њ—В –≤—Б–µ—Е –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П, –∞ —Б–∞–Љ –љ–Є–Ї–µ–Љ –љ–µ –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–≤–∞–µ—В. –Э–Њ —В—Л –љ–µ –љ–∞–є–і–µ—И—М —Б–µ–±–µ —В–∞–Љ —Г—В–µ—И–µ–љ–Є—П, –Є–±–Њ —В–∞–Љ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Њ —Б–µ–±–µ –Ј–∞–±–Њ—В–Є—В—Б—П. –Ъ—В–Њ –Њ–≥—А–∞–і–Є—В —В–µ–±—П –Њ—В –љ–∞—Б–Є–ї–Є–є –Є–ї–Є –Ј–∞—Й–Є—В–Є—В –Њ—В –Њ–±–Є–і—З–Є–Ї–Њ–≤, –µ—Б–ї–Є –і–∞–ґ–µ —Б–Є—А–Њ—В–∞–Љ –Є –≤–і–Њ–≤–Є—Ж–∞–Љ –љ–µ –≤–љ–µ–Љ–ї–µ—В —Б—Г–і, —З—В–Њ –≤—Л, –ґ–µ–ї–∞—О—Й–Є–µ –і–ї—П —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–∞ –±–µ–і, —В–≤–Њ—А–Є—В–µ!¬ї

***

–Т—Б–Ї–Њ–ї—М–Ј—М –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –і–∞–љ–љ—Л–є —В–µ–Ј–Є—Б —Ж–∞—А—П –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –≤–µ—А–љ—Л–Љ –ї–Є—И—М –Њ—В—З–∞—Б—В–Є вАФ –≤ –њ–ї–∞–љ–µ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞—О—Й–µ–є –∞–љ–∞—А—Е–Є–Є –≤ –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ-–ї–Є—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ. –Р —В–∞–Ї–ґ–µ вАФ —А–∞–Ј–±–Њ–є–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є—Е –Ї –Ї–Њ–≤–µ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—П–Љ –Ъ—Г—А–±—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –њ–Њ–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –µ–Љ—Г –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–Љ, —Б–Њ—Б–µ–і–µ–є-–Љ–∞–≥–љ–∞—В–Њ–≤. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М —Б–Ї–Њ—А–Њ –љ–Њ–≤–Њ—П–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –Љ–∞–≥–љ–∞—В –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ ¬Ђ—Е–Њ—А–Њ—И–Є–Љ —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–Љ¬ї, —З—В–Њ —Б–∞–Љ –љ–∞—З–∞–ї ¬Ђ–Њ—В–ґ–Є–Љ–∞—В—М¬ї —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —И–ї—П—Е–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е —А–∞–Ј–±–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –Є –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ.¬†

–Ґ–∞–Ї —З—В–Њ —Г–ґ–µ –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ—Л –Њ–±—А–∞—Й–∞—В—М—Б—П –Ј–∞ –Ј–∞—Й–Є—В–Њ–є –Ї –Љ–µ—Б—В–љ—Л–Љ —Б—Г–і–∞–Љ, –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –±–µ–Ј –Њ—Б–Њ–±–Њ–≥–Њ —В–Њ–ї–Ї—Г, –Ї–∞–Ї –Є –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –≤ —Б—А–µ–і–Є –≤–Њ–ї—М–љ–Є—Ж—Л ¬Ђ–≥–Њ–љ–Њ—А–Њ–≤—Л—Е —И–ї—П—Е—В–Є—З–µ–є¬ї —П–Ї–Њ–±—Л –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –Я–Њ–ї—М—И–Є –Є –Ы–Є—В–≤—Л. –Я—А–∞–≤–і–∞, –њ—А–Њ—А–Њ—З–µ—Б—В–≤–Њ —Ж–∞—А—П –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Њ—Б—М —Г–ґ–µ –љ–∞ –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–∞—Е –Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ вАФ –њ–Њ—Б–ї–µ –µ–≥–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є –≤ –Љ–∞–µ 1583 –≥–Њ–і–∞ –±–Њ–ї—М—И—Г—О —З–∞—Б—В—М –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –µ–Љ—Г –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є–є –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Њ—В–Њ–±—А–∞–ї–Њ –љ–∞–Ј–∞–і.

–Э–µ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–ї–Є –і–∞–ґ–µ —Б—Б—Л–ї–Ї–Є –љ–∞ ¬Ђ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ—А–Њ–љ–µ —Г—Б–ї—Г–≥–Є¬ї вАФ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ-–ї–Є—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —А–∞–Ј–Њ—А—П—В—М —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞. –І—В–Њ –њ–Њ–і–µ–ї–∞–µ—И—М, –і–ї—П –і–µ–ї—М—Ж–Њ–≤ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—И–Є–±–∞ ¬Ђ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–∞—П —Г—Б–ї—Г–≥–∞ вАФ —Г–ґ–µ –љ–µ —Г—Б–ї—Г–≥–∞¬ї вА¶

–Ґ–∞–Ї–ґ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –≤ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–µ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–є –Ш–≤–∞–љ –У—А–Њ–Ј–љ—Л–є —В–Њ–ґ–µ —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ —Б–≥—Г—Б—В–Є–ї –Ї—А–∞—Б–Ї–Є. –Ш–±–Њ 16 –≤–µ–Ї —Б—В–∞–ї –≤ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і–Њ–Љ –≤–Ј—П—В–Є—П —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї—Г—А—Б–∞ –љ–∞ —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є–µ –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–Є–Ј–Љ–∞, —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—А–ґ–∞–≤–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–∞ –≤ —Г—Й–µ—А–± –≤—Л—Б—И–µ–є –∞—А–Є—Б—В–Њ–Ї—А–∞—В–Є–Є, –і–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г–≤—И–µ–≥–Њ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ–Є–Ї–∞ –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ 17 вАФ –љ–∞—З–∞–ї–µ 18 –≤–µ–Ї–∞. –Ч–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ —А–∞–Ј–≤–µ —З—В–Њ –≤—Б–µ —В–Њ–є –ґ–µ –∞–љ–∞—А—Е–Є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є –Я–Њ–ї—М—И–Є –Є –Ы–Є—В–≤—Л вАФ –і–∞ –≤–µ—З–љ–Њ —А–∞—Б–Ї–Њ–ї–Њ—В–Њ–є –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л 19 –≤–µ–Ї–∞ –љ–∞ –±–µ—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б—В–≤, –Ї–љ—П–ґ–µ—Б—В–≤, –≥—А–∞—Д—Б—В–≤ –Є –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є.¬†

–°–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —Н—В–Њ—В –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б —Г–ґ–µ —Б–∞–Љ –њ–Њ —Б–µ–±–µ —Б—В–∞–ї –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–Љ ¬Ђ–Ї—Г—А–±—Й–Є–љ–µ¬ї вАФ –Є –≤—Б–µ–Љ –µ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П–Љ –Є –∞–њ–Њ–ї–Њ–≥–µ—В–∞–Љ. –Ю–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–≤—И–Є–Љ –≤–Њ–њ—А–µ–Ї–Є –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ—Г –≤–µ–Ї—В–Њ—А—Г —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є–Љ—Б—П –≤—Л–±—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –љ–∞ —Б–≤–∞–ї–Ї—Г –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є.¬†

–Ф–∞–ґ–µ —В–∞–Љ вАФ –≥–і–µ –Њ–љ–Є –≤—А–Њ–і–µ –±—Л –њ–Њ–±–µ–і–Є–ї–Є вАФ –љ–∞ —Б–≤–Њ—О –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г. –Ъ–∞–Ї –≤ —В–Њ–є –ґ–µ –†–µ—З–Є –Я–Њ—Б–њ–Њ–ї–Є—В–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є –Є –Т–Т–Я –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —Б–µ–±–µ –Љ–Њ–≥–ї–∞ —Б—З–Є—В–∞—В—М—Б—П ¬Ђ—Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–є —Б–≤–µ—А—Е–і–µ—А–ґ–∞–≤–Њ–є¬ї. –Э–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –µ–µ –љ—Г –Њ—З–µ–љ—М —Б–≤–Њ–±–Њ–і–Њ–ї—О–±–Є–≤–∞—П —И–ї—П—Е—В–∞ –Є –Љ–∞–≥–љ–∞—В–µ—А–Є—П —Г–ґ–µ —Б –љ–∞—З–∞–ї–∞ 18 –≤–µ–Ї–∞ –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї–∞ –≤ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ—В–µ–Ї—В–Њ—А–∞—В —Б —А–∞—Б–Ї–≤–∞—А—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–µ–є, вАФ –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –і–Њ–≤–µ–ї–∞ –і–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–і–µ–ї–∞ –Є –ї–Є–Ї–≤–Є–і–∞—Ж–Є–Є –Ї –Ї–Њ–љ—Ж—Г —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П.

–Ґ–∞–Ї —З—В–Њ —Е–Њ—В—П –Ъ—Г—А–±—Б–Ї–Є–є —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ –Є–Ј–±–µ–ґ–∞–ї —Г—З–∞—Б—В–Є –Т–ї–∞—Б–Њ–≤–∞, –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ–Є –Ј–∞ –њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, вАФ –љ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А –Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ —Н—В–Є–Љ (–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ –і—А—Г–≥–Є–Љ!) –Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–Є —Н—В–Њ –љ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–Њ. –Ш—Е —П–Ї–Њ–±—Л ¬Ђ–Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ-–њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П¬ї –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–ї–∞ –Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ—Л–є –Ї—А–∞—Е.¬†