–Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤: ¬Ђ–Њ—В–µ—Ж¬ї –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –≤ –Љ–Є—А–µ –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–∞, –Њ–њ–µ—А–µ–і–Є–≤—И–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ—ПвА¶

–Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤: ¬Ђ–Њ—В–µ—Ж¬ї –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –≤ –Љ–Є—А–µ –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–∞, –Њ–њ–µ—А–µ–і–Є–≤—И–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ—ПвА¶

150 –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і, 15 –Љ–∞—П 1874 –≥–Њ–і–∞ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–є, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є–Ї, —Б–Њ–Ј–і–∞–ї –≤ 1916 –≥–Њ–і—Г –њ–µ—А–≤—Л–є –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј–µ—Ж –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –љ—Л–љ–µ —Б—В–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–ї—П –њ–µ—Е–Њ—В—Л –≤—Б–µ—Е —Б—В—А–∞–љ –Љ–Є—А–∞.¬†–•–Њ—В—П —А–Њ–і–Є–≤—И–Є–є—Б—П –≤ –љ–µ–±–Њ–≥–∞—В–Њ–є —Б–µ–Љ—М–µ —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ–ї—П –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤–Є—З –Є –≤—Л–±—А–∞–ї –і–ї—П —Б–µ–±—П –≤–Њ–µ–љ–љ—Г—О —Б—В–µ–Ј—О, вАФ –љ–Њ –≤ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є –∞—А–Љ–Є–Є –µ–Љ—Г –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –њ—А–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –≤—Б–µ–≥–Њ –і–≤–∞ –≥–Њ–і–∞ (–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –≤–Ј–≤–Њ–і–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞).

–Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤—Л–є —О–љ–Њ—И–∞ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї—Г—О –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О, –≥–і–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–љ—Л–µ —Г—Б–њ–µ—Е–Є, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ –њ–Њ–љ—П–ї–Њ вАФ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М —Б—В–Њ–ї—М —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–є —Г–Љ –≤ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞—Е —Б—А–Њ–і–љ–Є —Е—А–µ—Б—В–Њ–Љ–∞—В–Є–є–љ–Њ–Љ—Г ¬Ђ–Ј–∞–±–Є–≤–∞–љ–Є—О –≥–≤–Њ–Ј–і–µ–є –Љ–Є–Ї—А–Њ—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Љ¬ї. –Ш —Г–ґ–µ –≤ 26 –ї–µ—В –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є —И—В–∞–±—Б-–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –і–Њ–Ї–ї–∞–і—З–Є–Ї–Њ–Љ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–∞ –У–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–Њ–є –Є —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –∞—А–Љ–Є–Є –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ –≤—Б–µ—Е –Ї–∞–ї–Є–±—А–Њ–≤, –Њ—В –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–≤ –і–Њ —В—П–ґ–µ–ї—Л—Е –Њ—А—Г–і–Є–є.

–Ю—З–µ–љ—М —Б–Ї–Њ—А–Њ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤ —Г–ґ–µ —Б–∞–Љ —Б—В–∞–ї –њ–Є—Б–∞—В—М —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л–µ –љ–∞—Г—З–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—В—Л, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –Є–Ј–і–∞–љ–љ—Г—О –µ—Й–µ –≤ 1907 –≥–Њ–і—Г –Њ–і–љ—Г –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л—Е –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Њ—А—Г–ґ–Є—О.¬†

–Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М, —З—В–Њ –љ–∞—И —Б–Њ–Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї –±—Л–ї ¬Ђ–њ–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–Љ¬ї –≤ —Н—В–Њ–є —Б—Д–µ—А–µ, –љ–µ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П. –Я–µ—А–≤—Л–µ –≤ –Љ–Є—А–µ –њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В—Л –У–∞—В–ї–Є–љ–≥–∞ —Б –±–ї–Њ–Ї–Њ–Љ –≤—А–∞—Й–∞—О—Й–Є—Е—Б—П —Б—В–≤–Њ–ї–Њ–≤ (–љ—Л–љ–µ —З–∞—Й–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—Й–Є–µ—Б—П –≤ –±–Њ–µ–≤–Њ–є –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Є) –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –µ—Й–µ –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ 19 –≤–µ–Ї–∞. –Я–Њ—В–Њ–Љ –Є–Љ –љ–∞ —Б–Љ–µ–љ—Г –њ—А–Є—И–ї–Є —Г–ґ–µ –±–Њ–ї–µ–µ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В—Л вАФ –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞, –С—А–∞—Г–љ–Є–љ–≥–∞ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –Ј–∞—А—Г–±–µ–ґ–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–Є—Д–µ–µ–≤ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞.¬†

–Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –†–Њ—Б—Б–Є—П –≤ –і–µ–ї–µ –љ–∞—Г—З–љ—Л—Е —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Њ–Ї –њ–Њ —Н—В–Њ–є —В–µ–Љ–µ —В–Њ–ґ–µ –љ–µ ¬Ђ–њ–∞—Б–ї–∞ –Ј–∞–і–љ–Є—Е¬ї: —В–∞–Ї, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ –і–≤–∞ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ 80-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ 19 –≤–µ–Ї–∞ –њ–Њ –Љ–Њ–і–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–µ–є –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Ї–Є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є, —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –С–µ—А–і–∞–љ–∞, –≤ –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О. –Я—А–Є—В–Њ–Љ —З—В–Њ –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –Њ–љ–∞ –љ–µ –±—Л–ї–∞ –і–∞–ґ–µ ¬Ђ–Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ–љ–Њ–є¬ї вАФ –љ–Њ –Њ–і–љ–Њ–Ј–∞—А—П–і–љ–Њ–є!

–Я—А–Њ–µ–Ї—В—Л, –њ—А–∞–≤–і–∞, –Т–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ–Љ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–љ—Л –љ–µ –±—Л–ї–Є. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —З—В–Њ –і–∞–ґ–µ –Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј-–Ј–∞ –Њ–њ–∞—Б–µ–љ–Є—П —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —Г–ґ –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—Е–Њ–і–∞ –њ–∞—В—А–Њ–љ–Њ–≤ вАФ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ–њ—Г–љ–Ї—В–Є–Ї–∞¬ї –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е —З–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Њ–≤ –і–Њ—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–Є –Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ. –Я—А–Њ—Б—В–Њ –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–∞—П —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —Н—В–Њ–є –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Ї–Є –Є —В–∞–Ї —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ –і–Њ 14 –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤ –≤ –Љ–Є–љ—Г—В—Г вАФ –њ—А–Є—В–Њ–Љ —З—В–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –і–∞–ґ–µ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е —Б–∞–Љ–Њ–Ј–∞—А—П–і–љ—Л—Е –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Њ–Ї –і–µ–ї–∞—О—В –≤ –Љ–Є–љ—Г—В—Г —В–∞–Ї–Є—Е (–њ—А–∞–≤–і–∞, –њ—А–Є—Ж–µ–ї—М–љ—Л—Е) –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤ –љ–µ –±–Њ–ї—М—И–µ 18-—В–Є. –Я–ї—О—Б вАФ —Б–љ–∞—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–±–µ—А–і–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е¬ї –њ–∞—В—А–Њ–љ–Њ–≤ ¬Ђ—З–µ—А–љ—Л–Љ¬ї, –∞ –љ–µ –±–µ–Ј–і—Л–Љ–љ—Л–Љ –њ–Њ—А–Њ—Е–Њ–Љ вАФ —З—В–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї–Њ –њ—А–Є –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ–Њ–є —Б—В—А–µ–ї—М–±–µ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–Љ –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –Њ–±–ї–∞–Ї–Њ –µ–і–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А–Њ—Е–Њ–≤–Њ–≥–Њ –і—Л–Љ–∞, –Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Ј–∞—З–∞—Б—В—Г—О –±–Њ–є—Ж—Л –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є –≤–Є–і–µ—В—М –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞.

***

–Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ —А–∞–±–Њ—В—Л –њ–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—О –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Њ–Ї –≤–µ–ї–Є—Б—М –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –≤–µ–і—Г—Й–Є—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е –Љ–Є—А–∞. –Ф–∞ –Є –љ–µ –≤–µ–і—Г—Й–Є—Е —В–Њ–ґ–µ вАФ –њ–µ—А–≤—Л–Љ —В–∞–Ї–Є–Љ —Б–µ—А–Є–є–љ–Њ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞–µ–Љ—Л–Љ –µ—Й–µ –і–Њ –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–Љ —Б—В–∞–ї–∞ –Љ–µ–Ї—Б–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–∞—П –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Ї–∞ –Ь–Њ–љ–і—А–∞–≥–Њ–љ–∞.

–Т —Н—В–Њ–Љ –ґ–µ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –Є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤. –Я–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ, –њ—А–∞–≤–і–∞, –Њ–љ –њ—Л—В–∞–ї—Б—П –Љ–Њ–і–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —Г–ґ–µ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Ј–∞—А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–Њ–≤–∞–≤—И—Г—О —Б–µ–±—П –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Ї—Г –Ь–Њ—Б–Є–љ–∞ вАФ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Г—О ¬Ђ—В—А–µ—Е–ї–Є–љ–µ–є–Ї—Г¬ї, —Б–і–µ–ї–∞–≤ –µ–µ —Б–∞–Љ–Њ–Ј–∞—А—П–і–љ–Њ–є. –Э–Њ —Е–Њ—В—П –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—В –µ—Й–µ –≤ 1906 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї —Г–і–Њ—Б—В–Њ–µ–љ –њ—А–µ—Б—В–Є–ґ–љ–Њ–є –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–µ–Љ–Є–Є вАФ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ —Б–∞–Љ –∞–≤—В–Њ—А –њ–Њ–љ—П–ї, —З—В–Њ –њ—Г—В—М —Н—В–Њ —В—Г–њ–Є–Ї–Њ–≤—Л–є, –љ–∞–і–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞—В—М –љ–Њ–≤—Г—О, —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—О.

–Я–µ—А–≤—Л–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л —Б–∞–Љ–Њ–Ј–∞—А—П–і–љ–Њ–є –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Ї–Є –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–∞ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –Ї 1911 –≥–Њ–і—Г. –Я—А–∞–≤–і–∞, —Н—В–Њ –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ –±—Л–ї –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ вАФ —Б—В—А–µ–ї—М–±–∞ –Њ—З–µ—А–µ–і—П–Љ–Є –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–∞ –љ–µ –±—Л–ї–∞. –Т –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ –і–∞–ґ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М вАФ –Ї —Б—З–∞—Б—В—М—О –љ–µ –±—Л–ї–∞.

–Т—Б–µ –і–µ–ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Ж–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Ї–Є –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Ж–µ–љ–љ—Л–є –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В (–≤ –µ–≥–Њ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–Є) вАФ —Н—В–Њ –њ–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ—Г —Б—З–µ—В—Г ¬Ђ–Ј–∞–і–∞—З–∞ –Ї–≤–∞–і—А–∞—В—Г—А—Л –Ї—А—Г–≥–∞¬ї. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Є–∞–ї—М–љ–Њ –љ–µ—А–µ—И–∞–µ–Љ–∞—П –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞.

–Т—Б–µ –і–µ–ї–Њ –≤ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —Г–ґ –Є–Ј–±—Л—В–Њ—З–љ–Њ–є –Љ–Њ—Й–љ–Њ—Б—В–Є ¬Ђ–Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ¬ї –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –њ–∞—В—А–Њ–љ–∞, —В—П–ґ–µ—Б—В–Є –µ–≥–Њ –њ—Г–ї–Є, –Є –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —Б–Є–ї—М–љ–Њ–є –Њ—В–і–∞—З–µ–є. –І—В–Њ, –≤–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, –Њ—З–µ–љ—М –±—Л—Б—В—А–Њ –≤—Л–≤–Њ–і–Є—В –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Є–Ј —Б—В—А–Њ—П –њ—А–Є —Б—В—А–µ–ї—М–±–µ –Њ—З–µ—А–µ–і—П–Љ–Є. –Э–∞ —Н—В–Њ—В ¬Ђ–њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–є –Ї–∞–Љ–µ–љ—М¬ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –љ–∞—В–Ї–љ—Г–ї—Б—П –≤ 1936 –≥–Њ–і—Г –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–∞ вАФ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А –°–Є–Љ–Њ–љ–Њ–≤.¬†

–Х–≥–Њ –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Ї–∞ –Р–Т–°-36 –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –≤–µ—Б—В–Є –Њ–≥–Њ–љ—М –Њ—З–µ—А–µ–і—П–Љ–Є, –љ–Њ, —Г–≤—Л, –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ–і–Њ–ї–≥–Њ. –Я–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –µ–µ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М –ї–Є–±–Њ –≤ —А–µ–Љ–Њ–љ—В вАФ –ї–Є–±–Њ –љ–∞ —Б–њ–Є—Б—Л–≤–∞–љ–Є–µ. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—О –≤ –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –Ї –µ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—О –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —Г—В–Њ—З–љ—П—В—М ¬Ђ—Б—В—А–µ–ї—М–±—Г –Њ—З–µ—А–µ–і—П–Љ–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –ї–Є—И—М –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –Ї—А–∞–є–љ–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ¬ї.¬†

–Э–Њ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П –±–Њ—П, –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –ї—О–±–Њ–≥–Њ вАФ —Н—В–Њ, –≤ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–µ, –Є –µ—Б—В—М —В–Њ—В —Б–∞–Љ—Л–є ¬Ђ–Ї—А–∞–є–љ–Є–є —Б–ї—Г—З–∞–є¬ї, –Ї–Њ–≥–і–∞ —А–µ—И–∞–µ—В—Б—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Ї–Њ–Љ—Г –ґ–Є—В—М вАФ —В–µ–±–µ –Є–ї–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї—Г. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Є–Љ–µ—В—М –њ—А–Є —Б–µ–±–µ ¬Ђ–Њ–і–љ–Њ—А–∞–Ј–Њ–≤–Њ–µ¬ї –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Ї–∞–Ї-—В–Њ –љ–µ –Њ—З–µ–љ—М —Г–і–Њ–±–љ–Њ. –Ю—В—З–µ–≥–Њ –Р–Т–°-36 –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –Є –Њ—В–Њ—И–ї–∞ –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г вАФ –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –і—А—Г–≥–Є–µ –Є–Ј–і–µ–ї–Є—П –°–Є–Љ–Њ–љ–Њ–≤–∞ (–≤—А–Њ–і–µ –µ–≥–Њ –Ї–∞—А–∞–±–Є–љ–∞ –°–Ъ–°) –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—В—Б—П –µ—Б–ї–Є –љ–µ –≤ –∞—А–Љ–Є–Є, —В–Њ –Њ—Е—А–∞–љ–љ—Л—Е —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞—Е.¬†

***

–Я–Њ—Б–µ–Љ—Г –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ 20 –≤–µ–Ї–∞ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П —Б –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Њ–Ї —З–µ–Љ-—В–Њ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–∞ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –∞–љ–µ–Ї–і–Њ—В –Њ —Б–ї–µ—Б–∞—А–µ —Б –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞, —Е–Њ—В–µ–≤—И–µ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞—В—М –Є–Ј –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л—Е —Б —А–∞–±–Њ—В—Л –і–µ—В–∞–ї–µ–є –≥–∞–Ј–Њ–љ–Њ–Ї–Њ—Б–Є–ї–Ї—Г. ¬Ђ–ѓ –µ–µ –Є —В–∞–Ї –Є —Н–і–∞–Ї вАФ –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П!¬ї

–Ґ–∞–Ї –Є –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є–Ї–Є —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –Ї–∞–Ї –Њ–љ–Є –љ–µ –њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є—В—М –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Ї–Є —Б—В—А–µ–ї—П—В—М –Њ—З–µ—А–µ–і—П–Љ–Є вАФ –≤ –Є—В–Њ–≥–µ —Г –љ–Є—Е –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В –Є –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї—Б—П. –†–∞–Ј–≤–µ —З—В–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–є ¬Ђ—А—Г–ґ—М–µ-–њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В¬ї вАФ –Є–ї–Є –њ–Њ–Ј–ґ–µ ¬Ђ—А—Г—З–љ—Л–Љ –њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В–Њ–Љ¬ї.

–Ф–∞, —В–∞–Ї–Є–µ –Љ–∞—И–Є–љ–Ї–Є –њ–Њ-—Б–≤–Њ–µ–Љ—Г —В–Њ–ґ–µ –±—Л–ї–Є —Е–Њ—А–Њ—И–Є вАФ –і–∞–≤–∞—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М ¬Ђ–≤—Л—Б–∞–і–Є—В—М¬ї —Е–Њ—В—М –њ–Њ–ї–љ—Л–є –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ –њ–∞—В—А–Њ–љ–Њ–≤ –Ј–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–µ–Ї—Г–љ–і —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ —Б–Њ—А–≤–∞–≤ –∞—В–∞–Ї—Г ¬Ђ—Ж–µ–њ–Є¬ї –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–µ—Е–Њ—В–Є–љ—Ж–µ–≤ –Є–ї–Є –µ—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ —Б—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є—Б—В–Њ–≤. –Э–Њ –≤–Њ—В –≤–µ—БвА¶

–Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Г–і–∞—З–љ—Л—Е –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П вАФ –і–∞—В—Б–Ї–Є–є ¬Ђ—А—Г–ґ—М–µ-–њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В¬ї –Ь–∞–і—Б–µ–љ–∞ –Є–Љ–µ–ї –≤–µ—Б –≤ 9 –Ї–≥! –Т–і–≤–Њ–µ –±–Њ–ї—М—И–µ —В–Њ–є –ґ–µ –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Ї–Є –Ь–Њ—Б–Є–љ–∞ вАФ –Є–ї–Є (–Ј–∞–±–µ–≥–∞—П –≤–њ–µ—А–µ–і) –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–∞ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–∞.¬†

–Р 4,5 ¬Ђ–ї–Є—И–љ–Є—Е¬ї –Ї–Є–ї–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –і–ї—П –њ–µ—Е–Њ—В–Є–љ—Ж–∞ вАФ –Њ–љ–Є –≤–µ–і—М –Њ—В–љ—О–і—М –љ–µ –ї–Є—И–љ–Є–µ. –≠—В–Њ –≤–µ—Б –±–Њ–ї—М—И–µ –і–≤—Г—Е —Б–Њ—В–µ–љ –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Њ—З–љ—Л—Е –њ–∞—В—А–Њ–љ–Њ–≤ (–њ—А–Є—В–Њ–Љ —З—В–Њ —И—В–∞—В–љ—Л–є –±–Њ–µ–Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В –±–Њ–є—Ж–∞ –Њ–±—Л—З–љ–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї –Є—Е –≤—Б–µ–≥–Њ 120 —И—В—Г–Ї) –Є–ї–Є –ґ–µ ¬Ђ—Б—Г—Е–Њ–≥–Њ –њ–∞–є–Ї–∞¬ї –і–љ—П —В–∞–Ї –љ–∞ 4, –Є–ї–Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–≥–Њ –µ—Й–µ –≤–∞–ґ–љ–Њ–≥–Њ –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є. –° —Г—З–µ—В–Њ–Љ, —Г–≤—Л, –Њ—В–љ—О–і—М –љ–µ –Ј–∞–њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ–є –≥—А—Г–Ј–Њ–њ–Њ–і—К–µ–Љ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–±—Л—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–ї–і–∞—В–∞, –∞ –љ–µ –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М ¬Ђ–†–µ–Љ–±–Њ¬ї —Б–Њ ¬Ђ–®–≤–∞—А—Ж–љ–µ–≥–≥–µ—А–Њ–Љ¬ї –≤–Љ–µ—Б—В–µ –≤–Ј—П—В—Л—Е.

–Ф–∞–ґ–µ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –ї—Г—З—И–Є—Е –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Њ—В –С—А–∞—Г–љ–Є–љ–≥–∞, –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–є –Є–Љ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ ¬Ђ–∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Ї–Њ–є¬ї, –Є–Љ–µ–≤—И–µ–є –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ –љ–∞ 50 –њ–∞—В—А–Њ–љ–Њ–≤ –Є –Љ–Њ–≥—Г—Й–µ–є —Б—В—А–µ–ї—П—В—М –Њ—З–µ—А–µ–і—П–Љ–Є, –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –Є–Љ–µ–ї –≤–µ—Б —Б–≤—Л—И–µ 7 –Ї–≥. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –µ—О –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–µ —Б–Њ–ї–і–∞—В—Л –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Г–Љ–Њ–ї—П–ї–Є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А–∞ –њ—А–Є–і–µ–ї–∞—В—М –µ–є —Б–Њ—И–Ї–Є вАФ –Є–±–Њ —Б—В—А–µ–ї—П—В—М —Б —В–∞–Ї–Њ–є ¬Ђ–і—Г—А—Л¬ї –љ–µ —В–Њ —З—В–Њ –≤ —Е–Њ–і–µ –∞—В–∞–Ї–Є, –љ–Њ –і–∞–ґ–µ –Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–≤ –љ–∞ –±—А—Г—Б—В–≤–µ—А –≤ –Њ–Ї–Њ–њ–µ, –≤ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–µ, –±–µ–Ј —Б–Њ—И–µ–Ї –±—Л–ї–Њ —В–µ–ґ–µ–ї–Њ–≤–∞—В–Њ.

–Ь–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Б–і–µ–ї–∞—В—М —З—В–Њ-—В–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —Г–ґ –Љ–∞–ї–Њ–≥–∞–±–∞—А–Є—В–љ–Њ–µ –Є —Г–і–Њ–±–љ–Њ–µ вАФ –њ–Њ–і –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–љ—Л–є –њ–∞—В—А–Њ–љ. –Т—А–Њ–і–µ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–∞ –Ґ–Њ–Љ–њ—Б–Њ–љ–∞ (–њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–µ–≥–Њ —И–Є—А–Њ–Ї—Г—О –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ—Б–ї–µ –µ–≥–Њ –Њ–±–Ї–∞—В–Ї–Є –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –ґ–µ –≥–∞–љ–≥—Б—В–µ—А–∞–Љ–Є вАФ –Є —Б–љ—П—В—Л—Е –Њ —В–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–µ —Д–Є–ї—М–Љ–∞—Е) вАФ –Є–ї–Є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –Я–Я–Ф, –Я–Я–®, –Я–Я–°, –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ ¬Ђ–®–Љ–∞–є—Б—Б–µ—А–∞¬ї –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤.

–Э–Њ –њ—Г–ї—П –Њ—В –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–∞—В—А–Њ–љ–∞, –Є–Љ–µ—О—Й–µ–≥–Њ –і—Г–ї—М–љ—Г—О —Н–љ–µ—А–≥–Є—О –і–∞–ґ–µ –њ–Њ–і 600 –Ф–ґ–Њ—Г–ї–µ–є (–і–ї—П —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—П вАФ —Г–і–∞—А –±–Њ–Ї—Б–µ—А–∞-—В—П–ґ–µ–ї–Њ–≤–µ—Б–∞ —Г—А–Њ–≤–љ—П –Т–∞–ї—Г–µ–≤–∞ –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤ 200 –Ф–ґ), –і–∞–ґ–µ –≤—Л–ї–µ—В–∞—П –Є–Ј –±–Њ–ї–µ–µ –і–ї–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ, —З–µ–Љ –≤ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–µ, —Б—В–≤–Њ–ї–∞, –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –њ—А–Є—Ж–µ–ї—М–љ–Њ —Б—В—А–µ–ї—П—В—М –Њ—В —Б–Є–ї—Л –љ–∞ 200 –Љ–µ—В—А–Њ–≤, –∞ –њ–Њ—А–Њ–є –Є –Љ–µ–љ—М—И–µ. –І—В–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –і–ї—П –±–ї–Є–ґ–љ–µ–≥–Њ –±–Њ—П, —Б—Е–≤–∞—В–Ї–Є –≤–Њ –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є—Е —В—А–∞–љ—И–µ—П—Е, –љ–Њ –љ–∞ –±–Њ–ї–µ–µ –і–ї–Є–љ–љ—Л—Е –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є—П—Е –±–Њ–µ—Ж –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ–њ–∞—Б—В—М –≤–Њ –≤—А–∞–≥–∞ —А–∞–Ј–≤–µ —З—В–Њ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ.

–Р –љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–µ —Б—В–Њ—П—В –≤—Л—И–µ—Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Њ—З–љ—Л–µ –њ–∞—В—А–Њ–љ—Л вАФ –Љ–Њ—Й–љ–Њ—Б—В—М—О 3, –∞ —В–Њ –Є 4 —Б –ї–Є—И–љ–Є–Љ —В—Л—Б—П—З–Є –і–ґ–Њ—Г–ї–µ–є. –Ъ–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –њ—А–Є —Б—В—А–µ–ї—М–±–µ –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В–∞ ¬Ђ–Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞¬ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ—А–∞–Ј–Є—В—М (–њ—А–∞–≤–і–∞, –Њ–њ—П—В—М –ґ–µ, –±–Њ–ї—М—И–µ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ) —Ж–µ–ї—М –Є –Ј–∞ 5 –Ї–Љ. –Р –љ–∞ ¬Ђ–Љ–Њ—Б–Є–љ–Ї–µ¬ї –њ—А–Є—Ж–µ–ї—М–љ–∞—П –њ–ї–∞–љ–Ї–∞ –Є–Љ–µ–ї–∞ –≥—А–∞–і—Г–Є—А–Њ–≤–Ї—Г –і–Њ 2 –≤–µ—А—Б—В. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ –њ–Њ–ї—Г-—А—Г–Ї–Њ–њ–∞—И–љ–Њ–є —Б—Е–≤–∞—В–Ї–µ –≤ —В–µ—Е –ґ–µ –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є—Е —В—А–∞–љ—И–µ—П—Е –і–ї–Є–љ–љ–Њ—Б—В–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–µ –Є –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –і–Њ–ї–≥–Њ –њ–µ—А–µ–Ј–∞—А—П–ґ–∞–µ–Љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ —Б–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В—М —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж—Г –љ–µ —Б–∞–Љ—Г—О –ї—Г—З—И—Г—О —Б–ї—Г–ґ–±—ГвА¶

***

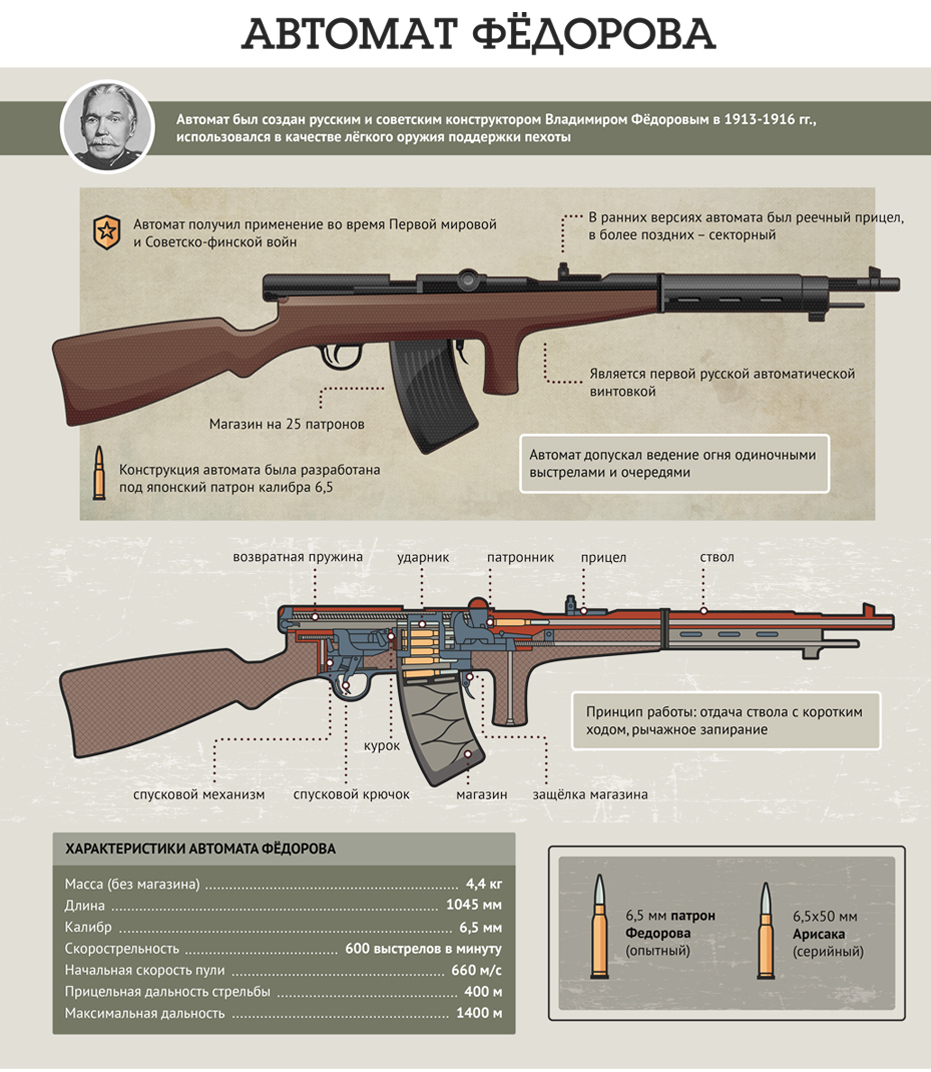

–Ч–∞—Б–ї—Г–≥–∞ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–∞ –±—Л–ї–∞ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ, –Њ–њ–Є—А–∞—П—Б—М –Є –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є –Њ–±—И–Є—А–љ—Л–µ –Ј–љ–∞–љ–Є—П, –Є –љ–∞ –Є–љ—В—Г–Є—Ж–Є—О, —А–µ—И–Є–ї –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є—В—М –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–Є –Њ—Б–Њ–±—Л–є –њ–∞—В—А–Њ–љ вАФ –Ї–∞–ї–Є–±—А–Њ–Љ –≤—Б–µ–≥–Њ –≤ 6,5 –Љ–Љ, –Є–ї–Є –Ї–∞–Ї —В–Њ–≥–і–∞ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є ¬Ђ2,5 –ї–Є–љ–µ–є–љ—Л–є¬ї.¬†

–®–Є—А–Њ–Ї–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–ї—Б—П –Њ–љ —В–Њ–≥–і–∞ –ї–Є—И—М –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ вАФ –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є, –ґ–Є—В–µ–ї–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –љ–µ —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г –±–Њ–≥–∞—В–Њ–Љ—Г —А–∞—Ж–Є–Њ–љ—Г, —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ—Г –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Є–Ј —А–Є—Б–∞, –Њ–±—Л—З–љ–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –њ–Њ—Е–≤–∞—Б—В–∞—В—М—Б—П –±–Њ–≥–∞—В—Л—А—Б–Ї–Є–Љ —В–µ–ї–Њ—Б–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Њ—В–і–∞—З–∞ –њ—А–Є –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–∞—Е –њ–∞—В—А–Њ–љ–∞–Љ–Є –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞ ¬Ђ–Љ–Њ—Б–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ¬ї (7,62–•54–Љ–Љ) –Є–ї–Є –µ–Љ—Г –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е –±—Л–ї–∞ —В–∞–Ї–Є–Љ ¬Ђ—Б—Г–±—В–Є–ї—М–љ—Л–Љ¬ї –±–Њ–є—Ж–∞–Љ, –Љ—П–≥–Ї–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—П, –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–∞.

–Ґ–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤—Л–є —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є–є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А –Р—А–Є—Б–∞–Ї–∞ —А–µ—И–Є–ї —Н—В—Г –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Г, —Б–Њ–Ј–і–∞–≤ –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Ї—Г –њ–Њ–і –њ–∞—В—А–Њ–љ 6,5–•50 вАФ –Є–Љ–µ—О—Й–Є–Љ —Н–љ–µ—А–≥–Є—О —З—Г—В—М –±–Њ–ї—М—И–µ 2 —В—Л—Б—П—З –і–ґ–Њ—Г–ї–µ–є –Є –њ—Г–ї—О –≤–µ—Б–Њ–Љ –≤ 9 –≥—А–∞–Љ–Љ, —З—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–љ–Є–ґ–∞–ї–Њ —Б–Є–ї—Г –Њ—В–і–∞—З–Є. –Ш –Ј–∞–Њ–і–љ–Њ –њ–Њ–≤—Л—И–∞–ї–Њ —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Є—Ж–µ–ї–Є–≤–∞–љ–Є—П вАФ –Є –±–Њ–ї—М—И—Г—О –њ–Њ–ї–Њ–≥–Њ—Б—В—М —В—А–∞–µ–Ї—В–Њ—А–Є–Є –њ–Њ–ї–µ—В–∞ –њ—Г–ї–Є –Ј–∞ —Б—З–µ—В –µ–µ –±–Њ–ї—М—И–µ–є —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В–Є.

–Т–Њ–Њ–±—Й–µ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤–Є—З –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤ –Є —Б–∞–Љ —А–∞–Ј—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–ї –њ–∞—В—А–Њ–љ —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –Ї–∞–ї–Є–±—А–∞ —Б —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–љ–Њ–є –±–∞–ї–ї–Є—Б—В–Є–Ї–Њ–є –њ—Г–ї–Є. –Э–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –Я–µ—А–≤–∞—П –Љ–Є—А–Њ–≤–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞ —Б –µ–µ –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л–Љ –њ–∞—В—А–Њ–љ–љ—Л–Љ –Є —Б–љ–∞—А—П–і–љ—Л–Љ ¬Ђ–≥–Њ–ї–Њ–і–Њ–Љ¬ї вАФ –µ–≥–Њ –њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М —А–µ—И–∞—В—М –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Є–Љ–њ–Њ—А—В–љ—Л—Е –Ј–∞–Ї—Г–њ–Њ–Ї. –Р –≤ –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є —В–∞–Ї–Є—Е –њ–∞—В—А–Њ–љ–Њ–≤ –±—Л–ї–Њ –µ—Й–µ —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ-—П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –љ—Г –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ вАФ –Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ–і–Њ—А–Њ–≥–Є—Е.

–Х—Й–µ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤ –і–Њ–≥–∞–і–∞–ї—Б—П —Г–Ї–Њ—А–Њ—В–Є—В—М —Б—В–≤–Њ–ї —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –і–µ—В–Є—Й–∞ вАФ –≤—Б–µ–≥–Њ –і–Њ 52 —Б–Љ (—З—В–Њ, –Ї—Б—В–∞—В–Є, –і–∞–ґ–µ –і–ї–Є–љ–љ–µ–µ –љ–∞ 5 —Б–Љ, —З–µ–Љ —Г –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–∞ –Ъ–∞–ї–∞—И–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞). –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –Ј–∞ —Б—З–µ—В —Н—В–Њ–≥–Њ —Н–љ–µ—А–≥–Є—П —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–∞—В—А–Њ–љ–∞ —Б–љ–Є–Ј–Є–ї–∞—Б—М –і–Њ —Г—А–Њ–≤–љ—П –і–∞–ґ–µ –Љ–µ–љ—М—И–µ 2 —В—Л—Б—П—З –і–ґ–Њ—Г–ї–µ–є вАФ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —Б—А–∞–≤–љ–Є–Љ—Л—Е —Б —В–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ —Г ¬Ђ–њ—А–Њ–Љ–µ–ґ—Г—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –њ–∞—В—А–Њ–љ–∞¬ї, –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—И—М –≤ 1943 –≥–Њ–і—Г, –Љ–Њ–і–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є—П–Љ–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ, –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ-—В–Њ, –Є —Б—В—А–µ–ї—П—О—В —Б —В–µ—Е –њ–Њ—А –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В—Л –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ—Е –∞—А–Љ–Є–є –Љ–Є—А–∞. ¬Ђ–Ю—В–Њ–і–≤–Є–љ—Г–≤¬ї –њ—А–µ–ґ–љ–Є—Е ¬Ђ—Д–∞–≤–Њ—А–Є—В–Њ–≤¬ї, –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В-–њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В—Л, —З–∞—Й–µ –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В—М –њ–Њ–ї–Є—Ж–µ–є—Б–Ї–Є—Е –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–є, –≥–і–µ –Њ—Б–Њ–±–∞—П –і–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Є –њ—А–Њ–±–Є–≤–љ–Њ–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –љ–µ —В—А–µ–±—Г–µ—В—Б—П, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –Ј–∞–і–µ—В—М –Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ –Ї –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ–Є–Ї—Г ¬Ђ–≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є—Е¬ї.

–°–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –љ–µ ¬Ђ—Н–њ–Є–Ј–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є, –љ–∞ –Ї—А–∞–є–љ–Є–є —Б–ї—Г—З–∞–є¬ї —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л –Њ—З–µ—А–µ–і—П–Љ–Є –Є –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–∞. –Ъ–Њ—В–Њ—А—Л–є, –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —В–Њ–≥–і–∞ –µ—Й–µ –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Њ–Љ –љ–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є вАФ —В–∞–Ї –µ–≥–Њ ¬Ђ–Њ–Ї—А–µ—Б—В–Є–ї–Є¬ї –ї–Є—И—М –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ 20-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ —Б –ї–µ–≥–Ї–Њ–є —А—Г–Ї–Є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л –†–Ъ–Ъ–Р –≤ –Ю—А–∞–љ–Є–µ–љ–±–∞—Г–Љ–µ –§–Є–ї–∞—В–Њ–≤–∞. –°–∞–Љ –∞–≤—В–Њ—А —З–∞—Й–µ –Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–ї –µ–≥–Њ ¬Ђ–Ї–∞—А–∞–±–Є–љ-–њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В–Њ–Љ¬ї, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ—Г—В—М —А–∞–Ј–љ–Є—Ж—Г –Ї–∞–Ї —Б ¬Ђ–њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В-–њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В–Њ–Љ¬ї, —В–∞–Ї –Є —Б ¬Ђ—А—Г–ґ—М–µ–Љ-–њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В–Њ–Љ¬ї

–Э–Њ –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ вАФ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј–і–µ–ї–Є–µ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А–∞ —Б—В–∞–ї–Њ –њ–µ—А–≤—Л–Љ –≤ –Љ–Є—А–µ —Б–µ—А–Є–є–љ–Њ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞–≤—И–Є–Љ—Б—П –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–Љ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —З—В–Њ –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–∞ –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ —Б–ї–Њ–≤–∞. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –ї–µ–≥–Ї–Њ–≥–Њ, –і–Њ—Б—В—Г–њ–љ–Њ–≥–Њ –і–ї—П —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л ¬Ђ—Б —А—Г–Ї¬ї (–∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ ¬Ђ—Б –њ–ї–µ—З–∞¬ї –Є —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ ¬Ђ—Б —Б–Њ—И–µ–Ї¬ї) –Њ—А—Г–ґ–Є—П –і–ї—П –±–Њ—П –љ–∞ —Б—А–µ–і–љ–Є–µ –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –≤ 300-400 –Љ–µ—В—А–Њ–≤. –•–Њ—В—П, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –њ—Г–ї—П –њ–∞—В—А–Њ–љ–∞ 6,5–•50 —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–ї–∞ —Б–≤–Њ–Є –њ–Њ—А–∞–ґ–∞—О—Й–Є–µ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–∞, –і–∞–ґ–µ –њ—А–Є –≤—Л–ї–µ—В–µ –Є–Ј –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–≤–Њ–ї–∞, –±—Л–ї–Њ –≤ —А–∞–Ј—Л –±–Њ–ї—М—И–Є–ЉвА¶

вАЛ

вАЛ

–Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ —Б—Г–і—М–±–∞ —Д–µ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–∞ —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞—Б—М —Г–і–∞—З–љ–Њ, –љ–µ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П. –Ф–Њ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –±—Л–ї–Њ –≤—Л–њ—Г—Й–µ–љ–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Њ—В —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–Њ–≤ —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П вАФ —Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є—Е —З–Є—Б–ї–Њ –і–Њ—Б—В–Є–≥–ї–Њ 3 —В—Л—Б—П—З.¬†

–Я—А–Є—З–Є–љ–Њ–є —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –Є –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–љ—Г—О —Б–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В—М –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–∞ –Ї –њ–Њ–ї–Њ–Љ–Ї–∞–Љ, –Є –±–Њ–ї—М—И—Г—О —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М (–Є, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–≤–Є–Ј–љ—Г) –≤ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є. –Ф–∞ –Є —Д–∞–Ї—В–Њ—А –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—Е–Њ–і–∞ –њ–∞—В—А–Њ–љ–Њ–≤ –њ—А–Є —Б—В—А–µ–ї—М–±–µ –Њ—З–µ—А–µ–і—П–Љ–Є —В–Њ–ґ–µ –±—Л–ї –∞–Ї—В—Г–∞–ї–µ–љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ II.¬†

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–і–Є–ї—Б—П –і–∞–ґ–µ ¬Ђ—А–∞–Ј—Г—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М¬ї —Б–Њ–ї–і–∞—В—Б–Ї–Є–є –≤–∞—А–Є–∞–љ—В –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–≥–Њ —А–µ–≤–Њ–ї—М–≤–µ—А–∞ ¬Ђ–Э–∞–≥–∞–љ¬ї, –і–∞–±—Л –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В—М –≤ –љ–µ–Љ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л ¬Ђ—Б–∞–Љ–Њ–≤–Ј–≤–Њ–і–Њ–Љ¬ї, –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–∞–ґ–Є–Љ–∞—П –љ–∞ —Б–њ—Г—Б–Ї–Њ–≤–Њ–є –Ї—А—О—З–Њ–Ї. –Т–Љ–µ—Б—В–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ ¬Ђ–љ–Є–ґ–љ–Є–Љ —З–Є–љ–∞–Љ¬ї (–≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–Є –Њ—В –≥–Њ—Б–њ–Њ–і –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤) –њ—А–µ–і–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤–Ј–≤–Њ–і–Є—В—М –Ї—Г—А–Њ–Ї —А–µ–≤–Њ–ї—М–≤–µ—А–∞ –≤—А—Г—З–љ—Г—О –њ–µ—А–µ–і –Ї–∞–ґ–і—Л–Љ –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л —Б—В—А–µ–ї—П—В—М –њ–Њ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–µ–µ, –њ–∞—В—А–Њ–љ—Л —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—В—М.

–Э–Њ –Є—А–Њ–љ–Є—П –Є—А–Њ–љ–Є–µ–є вАФ –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –і–∞–ґ–µ –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –ї—Г—З—И–µ–Љ –Є —Б–∞–Љ–Њ–Љ –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–Љ –≤ –Љ–Є—А–µ –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–µ –Ъ–∞–ї–∞—И–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞ –љ–µ –Ј—А—П –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і—З–Є–Ї —А–µ–ґ–Є–Љ–∞ –Њ–≥–љ—П –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –љ–Є–ґ–љ–µ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –љ–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Б—В—А–µ–ї—М–±—Г, –љ–Њ —Б—В—А–µ–ї—М–±—Г –Њ–і–Є–љ–Њ—З–љ—Л–Љ–Є. –Ф–∞–±—Л –≤ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є –±–Њ–µ—Ж, —Б–љ–Є–Љ–∞—П –Њ—А—Г–ґ–Є–µ —Б –њ—А–µ–і–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—П, –љ–∞ –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –љ–µ —Б–і–≤–Є–љ—Г–ї —А—Л—З–∞–ґ–Њ–Ї –і–Њ —Г–њ–Њ—А–∞, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –љ–µ –≤—Л—Б—В—А–µ–ї—П–ї –≤–µ—Б—М ¬Ђ—А–Њ–ґ–Њ–Ї¬ї –Ј–∞ 3 —Б–µ–Ї—Г–љ–і—Л, –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є—Б—М –±–µ–Ј–Ј–∞—Й–Є—В–љ—Л–Љ –і–Њ –њ–µ—А–µ–Ј–∞—А—П–і–Ї–Є –љ–Њ–≤—Л–Љ –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ–Њ–Љ.

–Р –љ–∞—Б—З–µ—В –њ–Њ–ї–Њ–Љ–Њ–ЇвА¶ –Х—Б—В—М —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –≤—Л–Ј–≤–∞–љ—Л –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —А–µ–Ј–Ї–Њ —Г–њ–∞–≤—И–µ–є —Б –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –Є —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ–є —Б –љ–µ–є —А–∞–Ј—А—Г—Е–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–Њ–є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ вАФ –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ. –Ъ—Г–і–∞ –±–Њ–ї–µ–µ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ—А–Њ—Б—В—Л–µ ¬Ђ–Ь–Њ—Б–Є–љ–Ї–Є¬ї –і–µ–ї–∞—В—М –µ—Й–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, вАФ –∞ –≤–Њ—В –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В—Л, —Г–≤—ЛвА¶

***

–Э–Њ, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–Њ–є —Б–љ—П—В–Є—П —Д–µ–і–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ—В–Є—Й–∞ —Б –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –≤ 1925 –≥–Њ–і—Г —Б—В–∞–ї–∞ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Њ–±—Л—З–љ–∞—П ¬Ђ–Є–љ–µ—А—Ж–Є—П –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П¬ї. –Ы—О–і–Є –≤ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є—Е —З–Є–љ–∞—Е –≤–Њ–Њ–±—Й–µ —З–∞—Б—В–Њ —Б–Ї–ї–Њ–љ–љ—Л –Њ—В—А—Л–≤–∞—В—М—Б—П –Њ—В –Љ–љ–Њ–≥–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–µ–є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є вАФ –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –Ї–∞–Ї–Є—Е-—В–Њ –Є–Ј–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е, –њ—Г—Б—В—М –Є —Б–∞–Љ–Є—Е –њ–Њ —Б–µ–±–µ, –≤—А–Њ–і–µ –±—Л –Є –љ–µ–њ–ї–Њ—Е–Є—Е –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤.

–Т —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є вАФ –Љ–Њ—Й–Є –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Њ—З–љ—Л—Е –њ–∞—В—А–Њ–љ–Њ–≤ –Є –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ–є –і–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–∞. –Ф–∞ –Є –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±–Њ–ї–µ–µ —Б–Є–ї—М–љ—Л–Љ ¬Ђ–Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—О—Й–Є–Љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ–Љ¬ї (–ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Є–є —Н–≤—Д–µ–Љ–Є–Ј–Љ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є —А–∞–љ–µ–љ–Є–Є –±–Њ–ї–µ–≤–Њ–≥–Њ —И–Њ–Ї–∞, –≤—Л–≤–Њ–і—П—Й–µ–≥–Њ —А–∞–љ–µ–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј —Б—В—А–Њ—П) —В–Њ–ґ–µ.

–І—В–Њ —В–∞–Љ –Њ–± –°–°–°–† –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М вАФ –µ—Б–ї–Є –і–∞–ґ–µ –≤ –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є, —А–Њ–і–Є–љ–µ ¬Ђ–њ–Њ—З—В–Є –њ—А–Њ–Љ–µ–ґ—Г—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ¬ї –њ–∞—В—А–Њ–љ–∞ –Ї –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Ї–µ –Р—А–Є—Б–∞–Ї–∞, –Ї 20-–Љ –≥–Њ–і–∞–Љ –µ–µ ¬Ђ—Г—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є¬ї –Ї –±–Њ–ї—М—И–µ–Љ—Г –Ї–∞–ї–Є–±—А—Г –≤ 7,62 –Љ–Љ вАФ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –Є–Ј-–Ј–∞ —П–Ї–Њ–±—Л ¬Ђ–љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П¬ї –њ—А–µ–ґ–љ–µ–є –њ—Г–ї–Є. –•–Њ—В—П –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б –љ–µ–є —П–њ–Њ–љ—Ж—Л –Є –≤—Л–Є–≥—А–∞–ї–Є –≤–Њ–є–љ—Г —Б —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–µ–є –≤ 1904вАФ1905 –≥–Њ–і–∞—ЕвА¶

–°–µ–є—З–∞—Б, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –Ї–∞–ї–Є–±—А —З—В–Њ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Њ–≤, —З—В–Њ –љ–∞—В–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е ¬Ђ–∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Њ–Ї¬ї —Б–љ–Є–Ј–Є–ї—Б—П –і–Њ 5,5 –Љ–Љ, –њ–Њ–љ—П—В—М –ї–Њ–≥–Є–Ї—Г —В–∞–Ї–Њ–є ¬Ђ–Ї–∞–ї–Є–±—А–Њ–≤–Њ–є –≥–Є–≥–∞–љ—В–Њ–Љ–∞–љ–Є–Є¬ї –Њ—З–µ–љ—М —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ. –Э–Њ —В–Њ–≥–і–∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –і–Њ–Љ–Є–љ–Є—А—Г—О—Й–µ–є –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–∞—Е –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤—Б–µ—Е –≤–µ–і—Г—Й–Є—Е —Б—В—А–∞–љ –Љ–Є—А–∞.¬†

–Х–є –≤ –ґ–µ—А—В–≤—Г –Є –±—Л–ї –њ—А–Є–љ–µ—Б–µ–љ–Њ –і–µ—В–Є—Й–µ —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ-–њ—А–Њ—А—Л–≤–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ –≥–µ–љ–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А–∞ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–∞ вАФ –µ–≥–Њ –њ–µ—А–≤—Л–є –≤ –Љ–Є—А–µ –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В –њ–Њ–і —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є ¬Ђ–њ—А–Њ–Љ–µ–ґ—Г—В–Њ—З–љ—Л–є¬ї –њ–∞—В—А–Њ–љ. –Ъ –Њ—А—Г–ґ–Є—О, –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М –ї–Є—И—М –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ –Т—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –њ–Њ—Б–ї–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–љ–Њ —Б—В–∞–ї–Њ –±–∞–Ј–Њ–≤—Л–Љ –і–ї—П –њ–µ—Е–Њ—В—Л.

–Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —Е–Њ—В—П –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–∞ –Є –ї–Є—И–Є–ї–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–Є—В—М —Б–≤–Њ–Є–Љ –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Њ–Љ –Ъ—А–∞—Б–љ—Г—О –∞—А–Љ–Є—О вАФ –љ–Њ –Њ—В –ї—О–±–Є–Љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –Њ–љ –љ–µ –Њ—В–Њ—И–µ–ї. –Я—А–Њ—Б—В–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –Є–Љ —Г–ґ–µ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≥–ї–∞–≤—Л –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ъ–С вАФ –љ–Њ —В–Њ–њ-–Ї–Њ–љ—Б—Г–ї—М—В–∞–љ—В–∞ –У–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Г–ґ–µ –†–Ъ–Ъ–Р, –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А–∞, –∞ —Б 1946 –≥–Њ–і–∞ вАФ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї–∞ –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї. –Т –≥–Њ–і—Л –≤–Њ–є–љ—Л –µ–Љ—Г –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є—Б–≤–Њ–µ–љ–Њ –Є –Ј–≤–∞–љ–Є–µ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л вАФ –њ—А–Є —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А–Њ–Љ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤ —Б—В–∞–ї –µ—Й–µ –њ—А–Є —Ж–∞—А–µ, –≤ 1916 –≥–Њ–і—Г.¬†

–Р –љ–Њ–≤—Л–µ —В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П? –Ш—Е –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –∞–≤—В–Њ—А–∞–Љ–Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М —Г–ґ–µ —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Є ¬Ђ–њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞¬ї вАФ —В–Њ–ґ–µ —Б—В–∞–≤—И–Є–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–Љ–Є –®–њ–∞–≥–Є–љ (—Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—М –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–∞ –Я–Я–®), –°–Є–Љ–Њ–љ–Њ–≤, ¬Ђ–Њ—В–µ—Ж¬ї —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ —А—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ф–µ–≥—В—П—А–µ–≤вА¶

–Т –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї—Г –Љ–∞—Б—В–Є—В—Л–є –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є–Ї –≤—Л—И–µ–ї –ї–Є—И—М –≤ 1953 –≥–Њ–і—Г, –њ—А–Њ–ґ–Є–≤ –і–Њ–ї–≥—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М –≤ 92 –≥–Њ–і–∞, —Г–є–і—П –≤ –≤–µ—З–љ–Њ—Б—В—М –≤ 1966 –≥–Њ–і—Г. –Ю—Б—В–∞–≤—И–Є—Б—М –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –љ–Њ –Є –≤ –Љ–Є—А–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Ж–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–∞ –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–ЄвА¶¬†