–Т—Б—С, —З—В–Њ –µ—Б—В—М –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –≤ —Б–µ—А–і—Ж–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л

–Т—Б—С, —З—В–Њ –µ—Б—В—М –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –≤ —Б–µ—А–і—Ж–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л

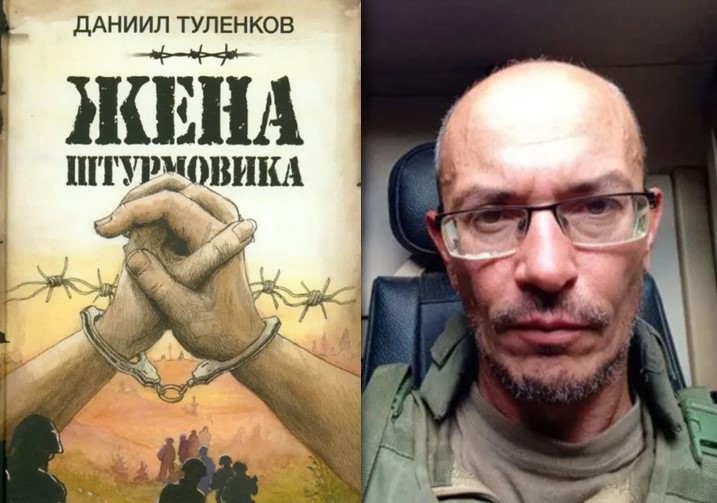

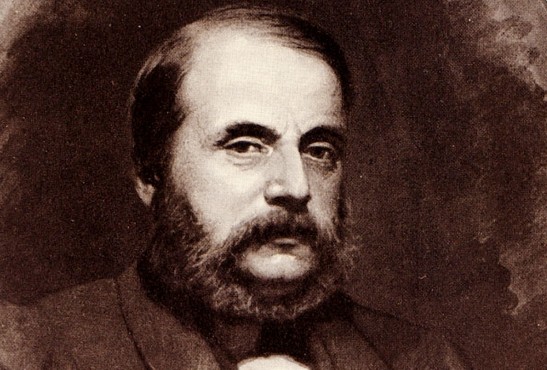

18 –Є—О–љ—П 1812 –≥–Њ–і–∞ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –Ш–≤–∞–љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –У–Њ–љ—З–∞—А–Њ–≤

–°–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—М –±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ–≥–Њ –Ю–±–ї–Њ–Љ–Њ–≤–∞ –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–µ—А–≤—Л—Е —А–Њ–Љ–∞–љ–∞—Е ¬Ђ–Ю–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П¬ї –Є ¬Ђ–Ю–±–ї–Њ–Љ–Њ–≤¬ї, –њ—А–Є–љ–µ—Б—И–Є—Е –µ–Љ—Г –≤—Б–µ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї—Г—О —Б–ї–∞–≤—Г, —Б—В–Њ–ї–Ї–љ—Г–ї –≤–Њ—Б—В–Њ—А–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є–Ї–∞ –Р–і—Г–µ–≤–∞-–Љ–ї–∞–і—И–µ–≥–Њ –Є –Љ–µ—З—В–∞—В–µ–ї—П-–ї–µ–ґ–µ–±–Њ–Ї—Г –Ю–±–ї–Њ–Љ–Њ–≤–∞ —Б —В—А–µ–Ј–≤—Л–Љ–Є –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–љ—Л–Љ–Є ¬Ђ–љ–Њ–≤—Л–Љ–Є –ї—О–і—М–Љ–Є¬ї –Р–і—Г–µ–≤—Л–Љ-—Б—В–∞—А—И–Є–Љ –Є –®—В–Њ–ї—М—Ж–µ–Љ, –і–∞–±—Л –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–µ–µ –Є–ї–Є –і–∞–ґ–µ, –µ—Б–ї–Є —Г–≥–Њ–і–љ–Њ, —А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–µ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –і–ї—П –†–Њ—Б—Б–Є–Є –ї—О–і–µ–є –і–µ–ї–∞.

–Э–Њ –Ї–∞–Ї –Њ–љ–Є —З–µ—А—Б—В–≤—Л –Є –Љ–∞–ї–Њ—Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є—З–љ—Л, –Є –Ї–∞–Ї —В—А–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є–Ї–Є –Є –Љ–µ—З—В–∞—В–µ–ї–Є! –Ш —Б –Ї–∞–Ї–Њ–є –ї—О–±–Њ–≤–љ–Њ–є —Г–ї—Л–±–Ї–Њ–є –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—Г–µ—В –У–Њ–љ—З–∞—А–Њ–≤ —А–∞–є—Б–Ї–Є–є —Г–≥–Њ–ї–Њ–Ї, –Ю–±–ї–Њ–Љ–Њ–≤–Ї—Г, –≥–і–µ –±–µ–Ј–Љ—П—В–µ–ґ–љ–Њ —А–∞—Б—Ж–≤–µ—В–∞–ї –µ–µ –±—Г–і—Г—Й–Є–є —Е–Њ–Ј—П–Є–љ! –Ґ–∞–Љ –Є —Б–∞–Љ–Њ –љ–µ–±–Њ –љ–µ –≤–Њ–Ј–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –љ–∞–і –ї—О–і—М–Љ–Є —З–µ–Љ-—В–Њ –і–∞–ї–µ–Ї–Є–Љ, —Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–Љ –Є –Њ–њ–∞—Б–љ—Л–Љ.¬†

¬Ђ–Э–µ–±–Њ —В–∞–Љ, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, –±–ї–Є–ґ–µ –ґ–Љ–µ—В—Б—П –Ї –Ј–µ–Љ–ї–µ, –љ–Њ –љ–µ —Б —В–µ–Љ, —З—В–Њ–± –Љ–µ—В–∞—В—М —Б–Є–ї—М–љ–µ–µ —Б—В—А–µ–ї—Л, –∞ —А–∞–Ј–≤–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ, —З—В–Њ–± –Њ–±–љ—П—В—М –µ–µ –њ–Њ–Ї—А–µ–њ—З–µ, —Б –ї—О–±–Њ–≤—М—О: –Њ–љ–Њ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В–µ—А–ї–Њ—Б—М —В–∞–Ї –љ–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ –љ–∞–і –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є, –Ї–∞–Ї —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–∞—П –љ–∞–і–µ–ґ–љ–∞—П –Ї—А–Њ–≤–ї—П, —З—В–Њ–± —Г–±–µ—А–µ—З—М, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –Є–Ј–±—А–∞–љ–љ—Л–є —Г–≥–Њ–ї–Њ–Ї –Њ—В –≤—Б—П–Ї–Є—Е –љ–µ–≤–Ј–≥–Њ–і.

<вА¶>¬†

–Ш–Ј–Љ—Г—З–µ–љ–љ–Њ–µ –≤–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Є–ї–Є –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Њ–µ —Б –љ–Є–Љ–Є —Б–µ—А–і—Ж–µ —В–∞–Ї –Є –њ—А–Њ—Б–Є—В—Б—П —Б–њ—А—П—В–∞—В—М—Б—П –≤ —Н—В–Њ—В –Ј–∞–±—Л—В—Л–є –≤—Б–µ–Љ–Є —Г–≥–Њ–ї–Њ–Ї –Є –ґ–Є—В—М –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ–≤–µ–і–Њ–Љ—Л–Љ —Б—З–∞—Б—В—М–µ–Љ. –Т—Б–µ —Б—Г–ї–Є—В —В–∞–Љ –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Г—О, –і–Њ–ї–≥–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М –і–Њ –ґ–µ–ї—В–Є–Ј–љ—Л –≤–Њ–ї–Њ—Б –Є –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ—Г—О, —Б–љ—Г –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Г—О —Б–Љ–µ—А—В—М¬ї.¬†

–Т —Н—В–Њ–Љ —А–∞—О ¬Ђ—Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—Л–µ –ї—О–і–Є –ґ–Є–ї–Є, –і—Г–Љ–∞—П, —З—В–Њ –Є–љ–∞—З–µ –Є –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –Є –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ—Л–µ, —З—В–Њ –Є –≤—Б–µ –і—А—Г–≥–Є–µ –ґ–Є–≤—Г—В —В–Њ—З–љ–Њ —В–∞–Ї –ґ–µ –Є —З—В–Њ –ґ–Є—В—М –Є–љ–∞—З–µ вАФ –≥—А–µ—Е¬ї.

–®—В–Њ–ї—М—Ж–∞ –У–Њ–љ—З–∞—А–Њ–≤ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Є—А–Њ–≤–∞–ї —Г–Љ–Њ–Љ, –∞ –Ю–±–ї–Њ–Љ–Њ–≤–Ї—Г –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–∞–ї —Б–µ—А–і—Ж–µ–Љ. –Э–µ—Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ —Г —А–∞–і–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—Ж–Є–Є –Њ–љ –њ—А–Њ—Б–ї—Л–ї –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Њ–Љ, —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ —З—В–Њ –Ї —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ —Д–∞–љ—В–∞–Ј–Є—П–Љ –Њ–љ –Є –≤–њ—А—П–Љ—М –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї—Б—П –±–µ–Ј–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–є —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є–Є. –Ш –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –±—Л–ї –Ї–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ—Л–Љ ¬Ђ–Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ¬ї вАФ –У–Њ–љ—З–∞—А–Њ–≤ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї –Є–Ј –Ј–∞–ґ–Є—В–Њ—З–љ—Л—Е –Ї—Г–њ—Ж–Њ–≤ –Є –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ—Л–Љ–Є –і—Г—И–∞–Љ–Є –љ–µ –≤–ї–∞–і–µ–ї.

–Ю–љ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–µ –≤–µ—А–Є–ї, —З—В–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤—Л—Б—В—А–Њ–Є—В—М –њ–Њ –Ї–∞–Ї–Є–Љ –±—Л —В–Њ –љ–Є –±—Л–ї–Њ –Є–і–µ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –њ–ї–∞–љ–∞–Љ: –µ–≥–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—В –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–∞ —В–µ–Љ–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–ї–∞–±–Њ—Б—В–Є, –љ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–є —Г–і–µ—А–ґ–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –≤—Л—Б–Њ—В–µ –Ї–∞–Ї–Є—Е –±—Л —В–Њ –љ–Є –±—Л–ї–Њ –Є–і–µ–∞–ї–Њ–≤, —Е–Њ—В—М ¬Ђ–њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–Є–≤–љ—Л—Е¬ї, —Е–Њ—В—М ¬Ђ—А–µ–∞–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е¬ї, –µ—Б–ї–Є –і–∞–ґ–µ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є—В—М, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–≤—Л–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —А–∞–і–Є–Ї–∞–ї—М–љ–∞—П –Є–љ–Ї–≤–Є–Ј–Є—Ж–Є—П –≤ —В–∞–Ї–Є–µ —В–Њ–љ–Ї–Њ—Б—В–Є –≤—Е–Њ–і–Є—В—М –љ–µ –ґ–µ–ї–∞–ї–∞ –Є –≤ –Њ—В–Љ–µ—Б—В–Ї—Г –Ј–∞ –Њ–±—А–∞–Ј –љ–Є–≥–Є–ї–Є—Б—В–∞ –Ь–∞—А–Ї–∞ –Т–Њ–ї–Њ—Е–Њ–≤–∞ –Є–Ј –Є—В–Њ–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ —А–Њ–Љ–∞–љ–∞ ¬Ђ–Ю–±—А—Л–≤¬ї –Њ–±–≤–Є–љ–Є–ї–∞ –µ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ—А–∞ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –Ї–∞–Ї –≤ –њ—А–Њ–і–∞–ґ–љ–Њ—Б—В–Є. –†–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, —Н—В–Њ –±—Л–ї–∞ –Ї–ї–µ–≤–µ—В–∞, –У–Њ–љ—З–∞—А–Њ–≤ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–µ —Б—З–Є—В–∞–ї ¬Ђ–ґ–∞–ї–Ї–Є–Љ–Є –Є –љ–µ—Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –і–Њ–Ї—В—А–Є–љ—Л –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞, —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞ –Є –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ј–Љ–∞¬ї (–њ—А–Є—В–Њ–Љ —З—В–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Ж–µ–љ–Ј–Њ—А–∞, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–Є —В–≤–Њ—А–Є –љ–∞ –љ–µ–є –і–Њ–±—А—Л—Е –Љ–∞–ї—Л—Е –і–µ–ї, —Г–Ї—А–∞—Б–Є—В—М –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П, —Г–≤—Л, –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В).¬†–Т –∞–≤–≥—Г—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Є—Б—М–Љ–µ 1869 –≥. –Р—Д–∞–љ–∞—Б–Є—О –§–µ—В—Г –У–Њ–љ—З–∞—А–Њ–≤ –њ–Є—Б–∞–ї –Њ –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ –≤ ¬Ђ–Т–µ—Б—В–љ–Є–Ї–µ –Х–≤—А–Њ–њ—Л¬ї —А–Њ–Љ–∞–љ–µ:¬†

¬Ђ–≠—В–Њ –і–Є—В—П –Љ–Њ–µ–≥–Њ —Б–µ—А–і—Ж–∞; —П —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –і–Њ–ї–≥–Њ (—Б 1849, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –Ј–∞—З–∞–ї—Б—П, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Љ–Њ–µ–≥–Њ –њ–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є—П –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤ –Т–Њ–ї–≥–Є) –љ–Њ—Б–Є–ї –µ–≥–Њ –њ–Њ–і –ї–Њ–ґ–µ—З–Ї–Њ–є, –Њ—В—В–Њ–≥–Њ –Њ–љ –Є –≤—Л—И–µ–ї –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Є –љ–µ—Г–Ї–ї—О–ґ–Є–є. –ѓ –µ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–Є–ї¬ї.¬†

¬Ђ–Ю–±—А—Л–≤¬ї –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ–і—Г–Љ–∞–љ —З–µ—А–µ—Б—З—Г—А —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ вАФ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–Є –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ –≤—Л—Е–Њ–і—П—В –Є–Ј –Њ—В–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е –Є–Љ —Б—О–ґ–µ—В–љ—Л—Е —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–є: –њ—А–Њ—Б—В—Г—И–Ї–∞ –Ь–∞—А—Д–Є–љ—М–Ї–∞ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ—А–Њ—Б—В—Г—И–Ї–∞, –≥–Њ—А–і—П—З–Ї–∞ –Т–µ—А–∞ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≥–Њ—А–і—П—З–Ї–∞, —Н—Б—В–µ—В –†–∞–є—Б–Ї–Є–є –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Н—Б—В–µ—В (—Е–Њ—В—П –Є—Е –≤–љ–µ—И–љ–Є–µ –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–Њ—З–љ—Л –Є –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–љ—Л). –Т —П–Ї–Њ–±—Л –љ–µ–њ—А–Є–љ—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л—Е –і–Є–∞–ї–Њ–≥–∞—Е –≥–µ—А–Њ–Є –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П –Њ –≤–∞–ґ–љ—Л—Е –і–ї—П –∞–≤—В–Њ—А–∞ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞—Е —Б –њ–Њ–ї–љ–Њ—В–Њ–є, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–є –ї–Є—И—М –≤ –љ–∞—Г—З–љ—Л—Е –і–Є—Б–Ї—Г—Б—Б–Є—П—Е, вАФ –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ, —З–Є—Б—В—Л–є –°–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—Ж—Л–љ, —Е–Њ—В—П –Є –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –±–Њ–ї–µ–µ —А–Њ—Б–Ї–Њ—И–љ—Л–є –≤ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–љ–Њ–Љ –Є —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є. –Э—Г, –Є –Њ—В–Ї–ї–Є–Ї —П–≤–Є–ї—Б—П —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–Љ—Л–є вАФ —Б –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Ї–Њ–є –љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –±–Њ–ї–µ–µ —Г–Ј–Ї—Г—О —З–Є—В–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї—Г—О –Љ–∞—Б—Б—Г. –†–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А ¬Ђ–Т–µ—Б—В–љ–Є–Ї–∞ –Х–≤—А–Њ–њ—Л¬ї –°—В–∞—Б—О–ї–µ–≤–Є—З –ї–Є—И—М –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–µ–є ¬Ђ–Ю–±—А—Л–≤–∞¬ї –Њ–±—К—П—Б–љ—П–ї ¬Ђ—Б—В—А–∞—И–љ—Л–є —Г—Б–њ–µ—Е –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞: –≤ –њ—А–Њ—И–µ–і—И–µ–Љ –≥–Њ–і—Г –Ј–∞ –≤–µ—Б—М –≥–Њ–і —Г –Љ–µ–љ—П –љ–∞–±—А–∞–ї–Њ—Б—М 3 700 –њ–Њ–і–њ–Є—Б—З–Є–Ї–Њ–≤, –∞ –љ—Л–љ–µ, 15 –∞–њ—А–µ–ї—П, —П –њ–µ—А–µ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≥–µ—А–Ї—Г–ї–µ—Б–Њ–≤—Л –ґ—Г—А–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б—В–Њ–ї–њ—Л, —В.–µ. 5 000, –∞ –Ї –њ–µ—А–≤–Њ–Љ—Г –Љ–∞—П –Є–Љ–µ–ї 5 700¬ї. –Т –†–Њ—Б—Б–Є–Є —В–∞–Ї–Є–µ –њ–Њ–і—Б–Ї–Њ–Ї–Є —В–Є—А–∞–ґ–µ–є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л –ї–Є—И—М –њ–Њ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ, –љ–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –њ–Њ —Н—Б—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞–Љ.

–Я—А–Є—В–Њ–Љ —З—В–Њ –У–Њ–љ—З–∞—А–Њ–≤ –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Њ—Б—В—А–Њ—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —А–Њ–Љ–∞–љ–µ –≤–њ—А—П–Љ—Г—О –љ–µ –Ї–Њ—Б–љ—Г–ї—Б—П –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –ґ–Є–≤–Њ—В—А–µ–њ–µ—Й—Г—Й–Є—Е —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е ¬Ђ–≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤¬ї вАФ –љ–Є –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –љ–Є —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ, –љ–Є –∞—А–Љ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –љ–Є –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, вАФ –≤—Б–µ —А–Њ–Љ–∞–љ–љ—Л–µ –Ї–∞—В–∞–Ї–ї–Є–Ј–Љ—Л –≤—А–∞—Й–∞—О—В—Б—П –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ —Б—Г–≥—Г–±–Њ –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ вАФ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –ї—О–±–≤–Є. –Ш –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ –ї—О–±–≤–Є —Б—В–∞—А–Њ–µ –Є –љ–Њ–≤–Њ–µ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П—О—В—Б—П –≤ –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–µ–є –њ–Њ–ї–љ–Њ—В–µ. –У–Њ—А–і–∞—П —З–Є—Б—В–∞—П –Т–µ—А–∞ –≤–ї—О–±–ї—П–µ—В—Б—П –≤ —Е–∞–Љ–Њ–≤–∞—В–Њ–≥–Њ –Ь–∞—А–Ї–∞ –Т–Њ–ї–Њ—Е–Њ–≤–∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–∞–µ—В –Ј–∞ –µ–≥–Њ –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ –њ—А–µ–Ј—А–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ —Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—П–Љ –Ї–∞–Ї—Г—О-—В–Њ –љ–Њ–≤—Г—О –Љ–µ—З—В—Г –Њ –±–Њ–ї–µ–µ –Њ—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Є —З–µ—Б—В–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є: –Њ–љ –Є —П–±–ї–Њ–Ї–Є-—В–Њ –Ї—А–∞–і–µ—В, –њ—А–Є–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—П, —З—В–Њ —Н—В–Њ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М вАФ –µ—Б—В—М –Ї—А–∞–ґ–∞. –Э–Њ –µ—Б–ї–Є –µ–≥–Њ —З–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М —В—А–µ–±—Г–µ—В –Є–Ј–±–∞–≤–ї—П—В—М—Б—П –Њ—В —А–∞–Ј–љ—Л—Е —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–Є–є, –∞ —Б–њ–∞—А–Є–≤–∞—В—М—Б—П —В–∞–Ї –ґ–µ –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –Є –љ–∞ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–є —Б—А–Њ–Ї, –Ї–∞–Ї —Б–њ–∞—А–Є–≤–∞—О—В—Б—П –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л–µ, —В–Њ –Т–µ—А—Г —Г–ґ–µ –љ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Г—О—В –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є–µ –Я—А—Г–і–Њ–љ—Л —Б –§–µ–є–µ—А–±–∞—Е–∞–Љ–Є.

¬ЂвАФ –Т—Л —Е–Њ—В–Є—В–µ –і—А–∞–њ–Є—А–Њ–≤–Ї–Є: –≤—Б–µ —Н—В–Є —З—Г–≤—Б—В–≤–∞, —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є–Є –Є –њ—А–Њ—З–µ–µ вАФ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і—А–∞–њ–Є—А–Њ–≤–Ї–∞, —В–µ –ї–Є—Б—В—М—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є, –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В, –њ—А–Є–Ї—А—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –ї—О–і–Є –µ—Й–µ –≤ —А–∞—ОвА¶

вАФ –Ф–∞, –ї—О–і–Є! вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –Њ–љ–∞.

–Ю–љ —Г—Б–Љ–µ—Е–љ—Г–ї—Б—П –Є –њ–Њ–ґ–∞–ї –њ–ї–µ—З–∞–Љ–Є.

вАФ –Я—Г—Б—В—М –і—А–∞–њ–Є—А–Њ–≤–Ї–∞, вАФ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞ –Т–µ—А–∞, вАФ –љ–Њ –≤–µ–і—М –Є –Њ–љ–∞, –њ–Њ –≤–∞—И–µ–Љ—Г –ґ–µ —Г—З–µ–љ–Є—О, –і–∞–љ–∞ –њ—А–Є—А–Њ–і–Њ–є, –∞ –≤—Л —Е–Њ—В–Є—В–µ –µ–µ —Б–љ—П—В—М¬ї.

¬Ђ–Ю–љ–∞ —Б –Є–Ј—Г–Љ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Г–≤–Є–і–µ–ї–∞ —Н—В–Њ—В –љ–Њ–≤—Л–є, –≤–і—А—Г–≥ –≤—Л—А–≤–∞–≤—И–Є–є—Б—П –Њ—В–Ї—Г–і–∞-—В–Њ –њ–Њ—В–Њ–Ї —Б–Љ–µ–ї—Л—Е, –Є–љ–Њ–≥–і–∞ —Г–≤–ї–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Є–і–µ–є, –љ–Њ –љ–µ –±—А–Њ—Б–Є–ї–∞—Б—М –≤ –љ–µ–≥–Њ —Б–ї–µ–њ–Њ –Є —В—Й–µ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ, –Є–Ј –Љ–µ–ї–Ї–Њ–є –±–Њ—П–Ј–љ–Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –Њ—В—Б—В–∞–ї–Њ—О, –∞ —В–∞–Ї –ґ–µ –њ—Л—В–ї–Є–≤–Њ –Є –Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ —Б—В–∞–ї–∞ –≤—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М—Б—П –Є –≤—Б–ї—Г—И–Є–≤–∞—В—М—Б—П –≤ –≥–Њ—А—П—З—Г—О –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і—М –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–∞.

–Х–є –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –±—А–Њ—Б–Є–ї–∞—Б—М –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞ вАФ –Ј—Л–±–Ї–Њ—Б—В—М, –Њ–і–љ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –њ—А–Њ–±–µ–ї—Л, –Љ–µ—Б—В–∞–Љ–Є –±—Г–і—В–Њ —Г–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–∞—П –ї–Њ–ґ—М –њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і—Л, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —В—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М –ґ–Є–≤—Л–µ —Б–Є–ї—Л, –і–∞—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –±–Њ–є–Ї–Є–є —Г–Љ –Є –љ–µ–љ–∞—Б—Л—В–љ–∞—П –ґ–∞–ґ–і–∞ —Б–∞–Љ–Њ–ї—О–±–Є—П –Є —Б–∞–Љ–Њ–љ–∞–і–µ—П–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –≤ —Г—Й–µ—А–± –њ—А–Њ—Б—В—Л–Љ –Є –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ—Л–Љ, –≥–Њ—В–Њ–≤—Л–Љ —Г–ґ–µ –њ—А–∞–≤–і–∞–Љ –ґ–Є–Ј–љ–Є, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, –Ї–∞–Ї –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –µ–є, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –≥–Њ—В–Њ–≤—Л–µ.

–Ш–љ–Њ–≥–і–∞ –≤ —Н—В–Њ–Љ –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ–Љ —А–≤–µ–љ–Є–Є –Ї –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –љ–Њ–≤–Њ–є –њ—А–∞–≤–і–µ –≤–Є–і–µ–ї–Њ—Б—М –µ–є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ—Г–Љ–µ–љ—М–µ —Б–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П —Б —Б—В–∞—А–Њ–є –њ—А–∞–≤–і–Њ–є, –±—А–Њ—Б–∞—О—Й–µ–µ—Б—П –Ї –љ–Њ–≤–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –і–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М –љ–µ –Њ–њ—Л—В–Њ–Љ –Є –±–Њ—А—М–±–Њ–є –≤—Б–µ—Е –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е —Б–Є–ї, –∞ –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –і–µ—И–µ–≤–ї–µ, –±–µ–Ј –±–Њ—А—М–±—Л –Є —Б—А–∞–Ј—Г, –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–ї–µ–њ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–Ј—А–µ–љ–Є—П –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г —Б—В–∞—А–Њ–Љ—Г, –љ–µ —А–∞–Ј–ї–Є—З–∞–≤—И–µ–≥–Њ —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ –Ј–ї–∞ –Њ—В —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ –і–Њ–±—А–∞, –Є –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ –≤–µ—А—Г –Њ—В –љ–µ –њ—А–Њ–≤–µ—А–µ–љ–љ—Л—Е –љ–Є—З–µ–Љ –љ–Њ–≤—Л—Е –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В–Њ–≤, –љ–µ–≤–µ—Б—В—М –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –≤–Ј—П–≤—И–Є—Е—Б—П –љ–Њ–≤—Л—Е –ї—О–і–µ–є вАФ –±–µ–Ј –Є–Љ–µ–љ–Є, –±–µ–Ј –њ—А–Њ—И–µ–і—И–µ–≥–Њ, –±–µ–Ј –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –±–µ–Ј –њ—А–∞–≤.

–Ю–љ–∞ –і–Њ–±–Є—А–∞–ї–∞—Б—М –≤ –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Є –Є —Г–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є—П—Е –Ь–∞—А–Ї–∞ —З–µ–≥–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Є –ґ–Є–≤–Њ–≥–Њ, –љ–∞ —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ–њ–µ—А–µ—В—М—Б—П, —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–ї—О–±–Є—В—М, —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ —В–∞–Ї –њ—А–Њ—З–љ–Њ, –љ–µ–Њ–±–Љ–∞–љ—З–Є–≤–Њ –≤ —Б—В–∞—А–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є, –≤–Њ –Є–Љ—П —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ, –ґ–Є–≤–Њ–≥–Њ –Є –≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ, –Њ–љ–∞ –њ—А–Њ—Й–∞–ї–∞ –µ–µ —Б–Љ–µ—И–љ—Л–µ, –≤—А–µ–і–љ—Л–µ —Г—А–Њ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є, –µ–µ –≤–µ—Б—М –Њ—В–ґ–Є–≤—И–Є–є —Б–Њ—А.

–Ю–љ–∞ —Б—В—А–∞–і–∞–ї–∞ –Ј–∞ —Н—В–Є —Г—А–Њ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є –Є –Њ—В —Н—В–Є—Е —Г—А–Њ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В–µ–є, –Љ–µ—И–∞–≤—И–Є—Е –ґ–Є—В—М, —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ —Ж–µ–њ–Є –Є –≥–Њ—В–Њ–≤–∞ –±—Л –±—Л–ї–∞, —А–∞–і–Є –њ—А–∞–≤–і—Л, –њ–Њ–і–∞—В—М —А—Г–Ї—Г –њ—Л–ї–Ї–Њ–Љ—Г —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й—Г, –і—А—Г–≥—Г, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –Љ—Г–ґ—Г, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—ЖвА¶ —З–µ–Љ –±—Л –Њ–љ –љ–Є –±—Л–ї –і–ї—П –љ–µ–µ, вАФ –Є –Є–і—В–Є –љ–∞ –±–Њ—А—М–±—Г –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б—В–∞—А—Л—Е –≤—А–∞–≥–Њ–≤: —Б—В–Є—А–∞—В—М –ї–Њ–ґ—М, –Љ–µ—Б—В–Є —Б–Њ—А, –Њ—Б–≤–µ—Й–∞—В—М —В–µ–Љ–љ—Л–µ —Г–≥–ї—Л, —Б–Љ–µ–ї–Њ, –љ–µ —Б–ї—Г—И–∞—П —Б—В–∞—А—Л—Е, —А–∞–Ј–±–Є—В—Л—Е –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–≤, –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ґ—Л—З–Ї–Њ–≤—Л—Е, –љ–Њ –Є —Б–∞–Љ–Њ–є –±–∞–±—Г—И–Ї–Є, —В–∞–Љ, –≥–і–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Њ–њ–Є—А–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ —Б—В–∞—А–Њ–µ, –≤–Њ–њ—А–µ–Ї–Є —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г —А–∞–Ј—Г–Љ—Г, вАФ –≤—Л–≤–µ—Б—В–Є, –µ—Б–ї–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Є –µ–µ –љ–∞ –і—А—Г–≥—Г—О –і–Њ—А–Њ–≥—Г. –Э–Њ –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –µ–є –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ –Є –љ–µ–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–љ–Њ —Г–±–µ–і–Є—В—М—Б—П, —З—В–Њ –Є—Б—В–Є–љ–∞ вАФ –≤–њ–µ—А–µ–і–Є.

–Ю–љ–∞ —И–ї–∞ –љ–µ —Б–∞–Љ–Њ–љ–∞–і–µ—П–љ–љ–Њ, –∞, –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, —Б —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П–Љ–Є, –љ–µ –Њ—И–Є–±–∞–µ—В—Б—П –ї–Є –Њ–љ–∞, –љ–µ –њ—А–∞–≤ –ї–Є –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї, –љ–µ—В –ї–Є –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ —В–∞–Љ, –Ї—Г–і–∞ —В–∞–Ї –њ—Л–ї–Ї–Њ —Б—В—А–µ–Љ–Є—В—Б—П –Њ–љ, —З–µ–≥–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —З–Є—Б—В–Њ–≥–Њ, —Б–≤–µ—В–ї–Њ–≥–Њ, —А–∞–Ј—Г–Љ–љ–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј–±–∞–≤–Є—В—М –ї—О–і–µ–є –Њ—В –≤—Б—П–Ї–Є—Е —Б—В–∞—А—Л—Е –Њ–Ї–Њ–≤, –љ–Њ –Њ—В–Ї—А—Л—В—М –Р–Љ–µ—А–Є–Ї—Г, –љ–Њ–≤—Л–є, —Б–≤–µ–ґ–Є–є –≤–Њ–Ј–і—Г—Е, –њ–Њ–і–љ—П—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤—Л—И–µ, –љ–µ–ґ–µ–ї–Є –Њ–љ –±—Л–ї, –і–∞—В—М –µ–Љ—Г –±–Њ–ї—М—И–µ, –љ–µ–ґ–µ–ї–Є –Њ–љ –Є–Љ–µ–ї.

–Ю–љ–∞ –њ—А–Є—Б–ї—Г—И–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –Ї –Њ–±–µ—Й–∞–љ–љ—Л–Љ –Є–Љ –±–ї–∞–≥–∞–Љ, —З–Є—В–∞–ї–∞ –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є–Љ—Л–µ –Є–Љ –Ї–љ–Є–≥–Є, –±—А–Њ—Б–∞–ї–∞—Б—М –Ї —Б—В–∞—А—Л–Љ –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В–∞–Љ, —Б–≤–Њ–і–Є–ї–∞ –Є—Е –њ—А–Њ —Б–µ–±—П –љ–∞ –Њ—З–љ—Г—О —Б—В–∞–≤–Ї—Г, вАФ –љ–Њ –љ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –љ–Є –љ–Њ–≤–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –љ–Є —Б—З–∞—Б—В—М—П, –љ–Є –њ—А–∞–≤–і—Л, –љ–Є—З–µ–≥–Њ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Њ–±–µ—Й–∞–ї, –Ї—Г–і–∞ –Ј–≤–∞–ї —Б–Љ–µ–ї—Л–є –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї.

–Р —Б–∞–Љ–∞ —И–ї–∞ –≤—Б—С –Ј–∞ –љ–Є–Љ, —Г–≤–ї–µ–Ї–∞–µ–Љ–∞—П –ґ–∞–ґ–і–Њ–є –Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ –Ї—А–Њ–µ—В—Б—П –Ј–∞ —Н—В–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–є –Є –Њ—В–≤–∞–ґ–љ–Њ–є —Д–Є–≥—Г—А–Њ–є.

–Ф–µ–ї–Њ –њ–Њ–Ї–∞ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М –±–µ—Б–њ–Њ—Й–∞–і–љ—Л–Љ –Њ—В—А–Є—Ж–∞–љ–Є–µ–Љ –≤—Б–µ–≥–Њ, –≤–Њ —З—В–Њ –≤–µ—А–Є—В, —З—В–Њ –ї—О–±–Є—В, –љ–∞ —З—В–Њ –љ–∞–і–µ–µ—В—Б—П –ґ–Є–≤—Г—Й–µ–µ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ. –Ь–∞—А–Ї –Ї–ї–µ–є–Љ–Є–ї —Н—В–Њ –≤—А–∞–ґ–і–Њ–є –Є –њ—А–µ–Ј—А–µ–љ–Є–µ–Љ: –љ–Њ –Т–µ—А–∞ —Б–∞–Љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–≥–Њ –љ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–µ—В –≤ –°—В–∞—А–Њ–Љ –°–≤–µ—В–µ. –Ю–љ–∞ –Є –±–µ–Ј –љ–µ–≥–Њ –Ј–љ–∞–µ—В –Є –≤–Є–і–Є—В –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є: –µ–є –љ—Г–ґ–љ–Њ –Ј–љ–∞—В—М, –≥–і–µ –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞? –Э–Њ –µ–µ –Ъ–Њ–ї—Г–Љ–± –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –ґ–Є–≤—Л—Е –Є —Б—В—А–∞—Б—В–љ—Л—Е –Є–і–µ–∞–ї–Њ–≤ –њ—А–∞–≤–і—Л, –і–Њ–±—А–∞, –ї—О–±–≤–Є, —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –µ–є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А—П–і –Љ–Њ–≥–Є–ї, –≥–Њ—В–Њ–≤—Л—Е –њ–Њ–≥–ї–Њ—В–Є—В—М –≤—Б—С, —З–µ–Љ –ґ–Є–ї–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Є —Д–∞—А–∞–Њ–љ–Њ–≤—Л —В–Њ—Й–Є–µ –Ї–Њ—А–Њ–≤—Л, –њ–Њ–ґ–Є—А–∞–≤—И–Є–µ —В–Њ–ї—Б—В—Л—Е –Є –љ–µ –і–µ–ї–∞–≤—И–Є–µ—Б—П —Б–∞–Љ–Є –Њ—В —В–Њ–≥–Њ —В–Њ–ї—Й–µ.

–Ю–љ, –≤–Њ –Є–Љ—П –Є—Б—В–Є–љ—Л, —А–∞–Ј–≤–µ–љ—З–∞–ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ –Њ–і–Є–љ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ, –Њ—В–љ—П–≤—И–Є —Г –љ–µ–≥–Њ –і—А—Г–≥—Г—О, –љ–µ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Г—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г. –Т —З—Г–≤—Б—В–≤–∞—Е –≤–Є–і–µ–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А—П–і –Ї—А–∞—В–Ї–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –≤—Б—В—А–µ—З –Є –≥—А—Г–±—Л—Е –љ–∞—Б–ї–∞–ґ–і–µ–љ–Є–є, –Њ–±–љ–∞–ґ–∞—П –Є—Е –і–∞–ґ–µ –Њ—В –≤—Б—П–Ї–Є—Е –Є–ї–ї—О–Ј–Є–є, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–Є—Е —А–Њ—Б–Ї–Њ—И—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–Љ—Г.

–°–∞–Љ—Л–є –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б –ґ–Є–Ј–љ–Є –Њ–љ –≤—Л–і–∞–≤–∞–ї –Є –Ј–∞ –µ–µ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ—Г—О —Ж–µ–ї—М. –†–∞–Ј–ї–∞–≥–∞—П –Љ–∞—В–µ—А–Є—О –љ–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–љ—Л–µ —З–∞—Б—В–Є, –Њ–љ –і—Г–Љ–∞–ї, —З—В–Њ —А–∞–Ј–ї–Њ–ґ–Є–ї –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –Є –≤—Б—С, —З—В–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–∞–µ—В –Љ–∞—В–µ—А–Є—П.

–£–≥–∞–і—Л–≤–∞—П –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Л —П–≤–ї–µ–љ–Є—П, –Њ–љ –і—Г–Љ–∞–ї, —З—В–Њ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є–ї –Є –љ–µ–≤–µ–і–Њ–Љ—Г—О —Б–Є–ї—Г, –і–∞–≤—И—Г—О —Н—В–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Л, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Њ—В–≤–µ—А–≥–∞–ї –µ–µ, –Ј–∞ –љ–µ–Є–Љ–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Є–µ–Љ–Њ–≤ –Є —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤ —Г–Љ–∞, —З—В–Њ–±—Л —Г—А–∞–Ј—Г–Љ–µ—В—М –µ–µ. –Ч–∞–Ї—А—Л–≤–∞–ї –і–Њ—Б—В—Г–њ –≤ –≤–µ—З–љ–Њ—Б—В—М –Є –Ї –±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–Є—О –≤—Б–µ–Љ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–Љ –Є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Є–Љ —Г–њ–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ, —А–∞–Ј—А—Г—И–∞—П, –Љ–ї–∞–і–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Е–Є–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є–ї–Є —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Њ–њ—Л—В–∞–Љ–Є, –Є –≤–µ—З–љ–Њ—Б—В—М, –Є –±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–Є–µ, –і—Г–Љ–∞—П —Б–≤–Њ–µ–є –і–µ—В—Б–Ї–Њ–є —В—А–Њ—Б—В–Њ—З–Ї–Њ–є, –Ї–∞–Ї —А—Л—З–∞–≥–Њ–Љ, —И–µ–≤–µ–ї–Є—В—М –і–∞–ї—М–љ–Є–µ –Љ–Є—А—Л –Є –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П—П –≤—Б—О –≤—Б–µ–ї–µ–љ–љ—Г—О –Њ—В–≤–µ—З–∞—В—М –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–µ –љ–∞–і–µ–ґ–і—Л –Є —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є—П ¬Ђ–Њ—В–ґ–Є–≤—И–Є—Е¬ї –ї—О–і–µ–є.

–Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ, –Њ—В—А–Є—Ж–∞—П –≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ вАФ —Б –і—Г—И–Њ–є, —Б –њ—А–∞–≤–∞–Љ–Є –љ–∞ –±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–Є–µ, –Њ–љ –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Њ–≤–∞–ї –Ї–∞–Ї—Г—О-—В–Њ –њ—А–∞–≤–і—Г, –Ї–∞–Ї—Г—О-—В–Њ —З–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М, –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є—П –Ї –ї—Г—З—И–µ–Љ—Г –њ–Њ—А—П–і–Ї—Г, –Ї –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ—Л–Љ —Ж–µ–ї—П–Љ, –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—П, —З—В–Њ –≤—Б—С —Н—В–Њ –і–µ–ї–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ–љ—Г–ґ–љ—Л–Љ –њ—А–Є —В–Њ–Љ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–Љ –Є–Љ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –±—Л—В–Є—П, –≥–і–µ –ї—О–і–Є, –њ–Њ –µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ, —В–Њ–ї–њ—П—В—Б—П, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ—И–Ї–Є –≤ –ґ–∞—А–Ї—Г—О –њ–Њ–≥–Њ–і—Г –≤ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–Љ —Б—В–Њ–ї–±–µ, —Б—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞—О—В—Б—П, –Љ—П—В—Г—В—Б—П, –њ–ї–Њ–і—П—В—Б—П, –њ–Є—В–∞—О—В—Б—П, –≥—А–µ—О—В—Б—П –Є –Є—Б—З–µ–Ј–∞—О—В –≤ –±–µ—Б—В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–Љ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –ґ–Є–Ј–љ–Є, —З—В–Њ–± –Ј–∞–≤—В—А–∞ –і–∞—В—М –Љ–µ—Б—В–Њ –і—А—Г–≥–Њ–Љ—Г —В–∞–Ї–Њ–Љ—Г –ґ–µ —Б—В–Њ–ї–±—Г.

вАЬ–Ф–∞, –µ—Б–ї–Є —Н—В–Њ —В–∞–Ї, вАФ –і—Г–Љ–∞–ї–∞ –Т–µ—А–∞, вАФ —В–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —Б—В–Њ–Є—В —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –љ–∞–і —Б–Њ–±–Њ–є, —З—В–Њ–±—Л –Ї –Ї–Њ–љ—Ж—Г –ґ–Є–Ј–љ–Є —Б—В–∞—В—М –ї—Г—З—И–µ, —З–Є—Й–µ, –њ—А–∞–≤–і–Є–≤–µ–µ, –і–Њ–±—А–µ–µ. –Ч–∞—З–µ–Љ? –Ф–ї—П –Њ–±–Є—Е–Њ–і–∞ –љ–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–µ—Б—П—В–Ї–Њ–≤ –ї–µ—В? –Ф–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–∞–і–Њ –Ј–∞–њ–∞—Б—В–Є—Б—М, –Ї–∞–Ї –Љ—Г—А–∞–≤—М—О –Ј–µ—А–љ–∞–Љ–Є –љ–∞ –Ј–Є–Љ—Г, –Њ–±–Є—Е–Њ–і–љ—Л–Љ —Г–Љ–µ–љ—М–µ–Љ –ґ–Є—В—М, —В–∞–Ї–Њ—О —З–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М—О, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б–Є–љ–Њ–љ–Є–Љ –ї–Њ–≤–Ї–Њ—Б—В—М, —В–∞–Ї–Є–Љ–Є –Ј–µ—А–љ–∞–Љ–Є, —З—В–Њ–± —Е–≤–∞—В–Є–ї–Њ –љ–∞ –ґ–Є–Ј–љ—М, –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –Њ—З–µ–љ—М –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї—Г—О, —З—В–Њ–± –±—Л–ї–Њ —В–µ–њ–ї–Њ, —Г–і–Њ–±–љ–ЊвА¶ –Ъ–∞–Ї–Є–µ –ґ–µ –Є–і–µ–∞–ї—Л –і–ї—П –Љ—Г—А–∞–≤—М–µ–≤? –Э—Г–ґ–љ—Л –Љ—Г—А–∞–≤—М–Є–љ—Л–µ –і–Њ–±—А–Њ–і–µ—В–µ–ї–ЄвА¶ –Э–Њ —В–∞–Ї –ї–Є —Н—В–Њ? –У–і–µ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞?вАЭ

–Р –Њ–љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –њ—А–∞–≤–і—Л, –і–Њ–±—А–∞, –љ–Њ –Є –≤–µ—А—Л –≤ —Б–≤–Њ–µ —Г—З–µ–љ–Є–µ, –Ї–∞–Ї —В—А–µ–±—Г–µ—В –µ–µ –і—А—Г–≥–Њ–µ —Г—З–µ–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Ј–∞ –љ–µ–µ –Њ–±–µ—Й–∞–µ—В вАФ –±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–Є–µ –≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ –Є, –≤ –Ј–∞–ї–Њ–≥ —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ–±–µ—Й–∞–љ–Є—П, –і–∞–µ—В –Є –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ –њ—А–Њ—Б–Є–Љ–Њ–µ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ—Г, –Ї—В–Њ –њ—А–Њ—Б–Є—В, –Ї—В–Њ —Б—В—Г—З–Є—В—Б—П, –Ї—В–Њ –Є—Й–µ—В.

–Э–Њ–≤–Њ–µ —Г—З–µ–љ–Є–µ –љ–µ –і–∞–≤–∞–ї–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ, –Ї—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ –і–Њ –љ–µ–≥–Њ: —В—Г –ґ–µ –ґ–Є–Ј–љ—М, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б —Г–љ–Є—З–Є–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є, —А–∞–Ј–Њ—З–∞—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є, –Є –≤–њ–µ—А–µ–і–Є –Њ–±–µ—Й–∞–ї–Њ вАФ —Б–Љ–µ—А—В—М –Є —В–ї–µ–љ. –Т–Ј—П–≤—И–Є –і–µ–≤–Є–Ј—Л —Б–≤–Њ–Є—Е –і–Њ–±—А–Њ–і–µ—В–µ–ї–µ–є –Є–Ј –Ї–љ–Є–≥–Є —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ —Г—З–µ–љ–Є—П, –Њ–љ–Њ –Њ–±–Њ–ї—М—Б—В–Є–ї–Њ—Б—М –±—Г–Ї–≤–Њ—О –Є—Е, –љ–µ –≤–љ–Є–Ї–љ—Г–≤ –≤ –і—Г—Е –Є –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г, –Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —Н—В–Њ–є вАЬ–±—Г–Ї–≤—ЛвАЭ —Б —В–∞–Ї–Њ—О –Ј–ї–Њ–±–Њ–є –Є –љ–µ—В–µ—А–њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О, –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ—Б—В–µ—А–µ–≥–∞–ї–Њ —Б—В–∞—А–Њ–µ —Г—З–µ–љ–Є–µ. –Ю—Б—В–∞–≤–Є–≤ —Б–µ–±–µ –Њ–і–љ—Г –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М, "–љ–Њ–≤–∞—П —Б–Є–ї–∞" –љ–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–ї–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –Њ—В—А–Є–љ—Г—В–Њ–≥–Њ —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ, –ї—Г—З—И–µ–≥–Њ –Є–і–µ–∞–ї–∞ –ґ–Є–Ј–љ–Є.

–Т–≥–ї—П–і–µ–≤—И–Є—Б—М –Є –≤—Б–ї—Г—И–∞–≤—И–Є—Б—М –≤–Њ –≤—Б—С, —З—В–Њ –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і—М —О–љ–Њ–≥–Њ –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–∞ –≤—Л–і–∞–≤–∞–ї–∞ –Ј–∞ –љ–Њ–≤—Л–µ –њ—А–∞–≤–і—Л, –љ–Њ–≤–Њ–µ –±–ї–∞–≥–Њ, –љ–Њ–≤—Л–µ –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–Є—П, –Њ–љ–∞ —Б —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Г–≤–Є–і–µ–ї–∞, —З—В–Њ –≤—Б—С —В–Њ, —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ –≤ –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Є –і–Њ–±—А–Њ–≥–Њ –Є –≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ, вАФ –љ–µ –љ–Њ–≤–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–Њ –≤–Ј—П—В–Њ –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ —З–µ—А–њ–∞–ї–Є –Є –љ–µ –љ–Њ–≤—Л–µ –ї—О–і–Є, —З—В–Њ —Б–µ–Љ–µ–љ–∞ –≤—Б–µ—Е —Н—В–Є—Е –љ–Њ–≤—Л—Е –Є–і–µ–є, –љ–Њ–≤–Њ–є "—Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є", –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Њ–љ –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Њ–≤–∞–ї —В–∞–Ї —Е–≤–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ –Є —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ—Л –≤ —Б—В–∞—А–Њ–Љ —Г—З–µ–љ–Є–Є.

–Ю—В —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ–љ–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Є–ї—М–љ–µ–µ —Г–≤–µ—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –Є —Г–±–µ–і–Є–ї–∞—Б—М, —З—В–Њ вАФ –Ї–∞–Ї –і–∞–ї–µ–Ї–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –љ–Є –Є–і–Є –≤–њ–µ—А–µ–і, –Њ–љ –љ–µ —Г–є–і–µ—В –Њ—В –љ–µ–≥–Њ, –µ—Б–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –±—А–Њ—Б–Є—В—Б—П —Б –њ—А—П–Љ–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–Є –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Є–ї–Є –љ–µ –њ–Њ–є–і–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і, —З—В–Њ —Б–∞–Љ—Л–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Є –µ–≥–Њ —З–µ—А–њ–∞—О—В –Є–Ј –љ–µ–≥–Њ –ґ–µ, —З—В–Њ, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, —Г—З–µ–љ–Є–µ —Н—В–Њ вАФ –µ—Б—В—М –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є, –љ–µ–њ–Њ–≥—А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є, —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–µ–є—И–Є–є –Є–і–µ–∞–ї –ґ–Є–Ј–љ–Є, –≤–љ–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ—Б—В–∞—О—В—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—И–Є–±–Ї–Є.

–Т–µ—А–∞ –љ–µ —И–ї–∞, –±–Њ—А–Њ–ї–∞—Б—М, вАФ –Є –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ, –Љ–∞–ї–Њ-–њ–Њ–Љ–∞–ї—Г –њ–µ—А–µ—И–ї–∞ —Б–∞–Љ–∞ –≤ –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Г—О —А–Њ–ї—М: –≤–Њ—А–Њ—В–Є—В—М –Є –µ–≥–Њ –љ–∞ –і–Њ—А–Њ–≥—Г —Г–ґ–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–±—А–∞ –Є –њ—А–∞–≤–і—Л, —Г–≤–ї–µ—З—М, —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –≤ –њ—А–∞–≤–і—Г –ї—О–±–≤–Є, —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –∞ –љ–µ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—З–∞—Б—В—М—П, –∞ —В–∞–Љ –Є –і–∞–ї—М—И–µ, –≤ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г –µ–µ –≤–µ—А—Л, –µ–µ –љ–∞–і–µ–ґ–і!..¬ї.

–£–ґ–∞—Б, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є ¬Ђ–њ–∞–і–µ–љ–Є–µ¬ї –Т–µ—А—Л –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–µ—В –≤ –µ–µ –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤–µ, –Њ—В–і–∞–µ—В –Є–Ј—Г–≤–µ—А—Б—В–≤–Њ–Љ, –љ–Њ, –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞–µ—В –У–Њ–љ—З–∞—А–Њ–≤, –Є –Њ–љ–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–љ–Њ –ї—О–±–Њ–≤—М—О. –Ш –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –µ–≥–Њ ¬Ђ–љ–Њ–≤—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї¬ї –Ґ—Г—И–Є–љ, —В—А–µ–њ–µ—В–љ–Њ –≤–ї—О–±–ї–µ–љ–љ—Л–є –≤ –Т–µ—А—Г, –њ—А–Њ—Б—В–Њ-—В–∞–Ї–Є —Б—З–Є—В–∞–µ—В –µ–µ ¬Ђ–њ–∞–і–µ–љ–Є–µ¬ї –љ–µ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –љ–Є–Ј–Њ—Б—В—М—О, –љ–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Њ—И–Є–±–Ї–Њ–є –Є –љ–µ—Б—З–∞—Б—В—М–µ–Љ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Њ–љ –≥–Њ—В–Њ–≤ –µ–є –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В—М, –њ–Њ–Ї—Г–і–∞ –Њ–љ–∞ –±—Г–і–µ—В –≤ —Н—В–Њ–Љ –љ—Г–ґ–і–∞—В—М—Б—П. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ—В –і–∞—А –≤–µ—А–љ–Њ—Б—В–Є –Є —Б–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є—П, –∞ –љ–µ –≤—Л–і–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –і–µ–ї–Њ–≤—Л–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞ –Є –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞—О—В –Ґ—Г—И–Є–љ–∞ (–љ–µ –њ–µ—А–µ–Ї–ї–Є—З–Ї–∞ –ї–Є —В—Г—В —Б —В–Њ–ї—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–Њ–Љ –Ґ—Г—И–Є–љ—Л–Љ?) –µ–і–≤–∞ –ї–Є –љ–µ –≤ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –±–µ–Ј—Г–њ—А–µ—З–љ–Њ–≥–Њ вАФ –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, —З–µ—А–µ—Б—З—Г—А –і–∞–ґ–µ –±–µ–Ј—Г–њ—А–µ—З–љ–Њ–≥–Њ вАФ –≥–µ—А–Њ—П —А–Њ–Љ–∞–љ–∞.

–¶–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Г—З–µ–љ–Є–є –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л—В—М –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–∞ –Є—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї –ї—О–±–≤–Є вАФ –≤–Њ—В, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є —Г—А–Њ–Ї ¬Ђ–Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–∞¬ї –У–Њ–љ—З–∞—А–Њ–≤–∞. –£—А–Њ–Ї, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є. –Ш –µ—Й–µ –Њ–і–Є–љ —Г—А–Њ–Ї, —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є вАФ —Г –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Є–Ј–Љ–∞ –љ–µ—В —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≥—А–µ–Ј—Л, –њ—А–Њ–±—Г–ґ–і–∞—О—Й–µ–є –≤ –ї—О–і—П—Е ¬Ђ—Б–Љ–µ–ї–Њ—Б—В—М –Є –Њ–≥–Њ–љ—М¬ї, –Ї–∞–Ї –≤—Л—А–∞–Ј–Є–ї—Б—П –Њ —В–∞–є–љ–µ –Њ–±–∞—П–љ–Є—П –Т–Њ–ї–Њ—Е–Њ–≤–∞ —Б–∞–Љ –У–Њ–љ—З–∞—А–Њ–≤ –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ј–∞–Љ–µ—В–Ї–∞—Е ¬Ђ–Ы—Г—З—И–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ, —З–µ–Љ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞¬ї. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Є–Ј–Љ—Г —В–∞–Ї —В—А—Г–і–љ–Њ –Њ–±–Њ–ї—М—Й–∞—В—М —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ—М, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В —А–∞–Ј–≥–ї—П–і–µ—В—М —Б–Љ–µ–ї–Њ—Б—В–Є –Є –Њ–≥–љ—П –≤ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є –і–Њ–ї–≥–∞ –±–µ–Ј –Є–Ј—А—П–і–љ–Њ–є –њ—А–Є–Љ–µ—Б–Є –±—Г–љ—В–∞—А—Б—В–≤–∞.¬†–≠—В–Є–Љ: ¬Ђ–±–µ–Ј–Њ—З–∞—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М—О¬ї –≥—А–µ—И–Є—В –Є ¬Ђ–њ—А–Њ–±—Г–і–Є–≤—И–Є–є—Б—П –Ю–±–ї–Њ–Љ–Њ–≤¬ї, –њ—Л–ї–Ї–Є–є —Н—Б—В–µ—В –Є –Њ–і–∞—А–µ–љ–љ—Л–є –і–Є–ї–µ—В–∞–љ—В –†–∞–є—Б–Ї–Є–є (—В–Њ–ґ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П—Й–∞—П –Є –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–∞—П –љ–∞ —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А—Б–Ї—Г—О, —З–µ–Љ –љ–∞ –і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї—Г—О —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—П):¬†

¬Ђ–†–∞–≤–љ–Њ–і—Г—И–љ—Л–є –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –љ–∞ —Б–≤–µ—В–µ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Л, –†–∞–є—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–Ї–Њ—А—П–ї—Б—П –µ–є –і–Њ —А–∞–±—Б—В–≤–∞, –±—Л–ї —Е–Њ–ї–Њ–і–µ–љ –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г, –≥–і–µ –љ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї –µ–µ, –Є –≥—А—Г–±, –і–∞–ґ–µ –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї, –Ї–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ—Г –±–µ–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є—О¬ї.¬†

–Т–Њ—В –µ–≥–Њ –Є –љ–µ –≤–Њ–Ј–±—Г–ґ–і–∞—О—В —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л–µ –і–µ–ї–∞:¬†

¬Ђ–Т—Б—П–Ї–Њ–µ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–µ вАЬ—Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ–µ –і–µ–ї–ЊвАЭ –Љ–љ–µ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –і–Њ –Ї—А–∞–є–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ—И–ї–Њ –Є –Љ–µ–ї–Ї–Њ. –ѓ –±—Л —Е–Њ—В–µ–ї —А–∞–Ј—Л–≥—А–∞—В—М –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М –≤–Њ —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–є-–љ–Є–±—Г–і—М –љ–µ–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–є –≥—А–Њ–Љ–∞–і–љ—Л–є —В—А—Г–і, –љ–Њ —П –љ–∞ —Н—В–Њ –љ–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–µ–љ, вАФ –љ–µ –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ: –љ–µ—В —Г –љ–∞—Б –і–µ–ї–∞! –Ш–ї–Є —З—В–Њ–± –Њ–љ–∞ —А–∞–Ј–ї–µ—В–µ–ї–∞—Б—М —Д–µ–є–µ—А–≤–µ—А–Ї–Њ–Љ, —Б—В—А–∞—Б—В—М—О!¬ї.

–Э–Њ —З—В–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г –У–Њ–љ—З–∞—А–Њ–≤—Г? –†–∞–Ј–і–∞–≤–ї–µ–љ–љ–∞—П —Б–≤–Њ–Є–Љ —Г–љ–Є–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Т–µ—А–∞ –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞–µ—В —Б–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є–µ –Ї —В–Њ–ґ–µ –Є—Б—В–µ—А–Ј–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ–Њ–є –ї—О–±–Њ–≤—М—О –†–∞–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г, вАФ ¬Ђ–Є –≤ –≥–Њ–ї–Њ—Б–µ –µ–µ вАФ –Њ—В–Њ–Ј–≤–∞–ї–Њ—Б—М, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –≤—Б—С, —З—В–Њ –µ—Б—В—М –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –≤ —Б–µ—А–і—Ж–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л: —Б–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є–µ, —Б–∞–Љ–Њ–Њ—В–≤–µ—А–ґ–µ–љ–Є–µ, –ї—О–±–Њ–≤—М¬ї. –†–∞–є—Б–Ї–Є–є –Є –Ј–∞–≤–µ—А—И–∞–µ—В —Б–≤–Њ–Є –Љ–µ—В–∞–љ–Є—П –Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞–Љ:¬†

¬Ђ–Э–µ –Љ–∞–љ–Є–ї —П –≤–∞—Б –≤ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї—Г—О –±–µ–Ј–і–љ—Г —Г—З–µ–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–Є –љ–∞ –≥—А—Г–±—Л–є, –љ–µ–ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є —В—А—Г–і, –љ–µ –≤—Е–Њ–і–Є–ї —Б –≤–∞–Љ–Є –≤ —Б–њ–Њ—А—Л –Њ –њ—А–∞–≤–∞—Е, –Њ—В–і–∞–≤–∞—П –≤–∞–Љ –њ–µ—А–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ –±–µ–Ј —Б–њ–Њ—А–∞. –Ь—Л –љ–µ —А–∞–≤–љ—Л: –≤—Л –≤—Л—И–µ –љ–∞—Б, –≤—Л —Б–Є–ї–∞, –Љ—Л –≤–∞—И–µ –Њ—А—Г–і–Є–µ. –Э–µ –Њ—В–љ–Є–Љ–∞–є—В–µ —Г –љ–∞—Б, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї —П –≤–∞–Љ, –љ–Є —Б–Њ—Е–Є, –љ–Є –Ј–∞—Б—В—Г–њ–∞, –љ–Є –Љ–µ—З–∞ –Є–Ј —А—Г–Ї. –Ь—Л –≤–Ј—А–Њ–µ–Љ –≤–∞–Љ –Ј–µ–Љ–ї—О, —Г–Ї—А–∞—Б–Є–Љ –µ–µ, —Б–њ—Г—Б—В–Є–Љ—Б—П –≤ –µ–µ –±–µ–Ј–і–љ—Л, –њ–µ—А–µ–њ–ї—Л–≤–µ–Љ –Љ–Њ—А—П, –њ–µ—А–µ—Б—З–Є—В–∞–µ–Љ –Ј–≤–µ–Ј–і—Л, вАФ –∞ –≤—Л, —А–Њ–ґ–і–∞—П –љ–∞—Б, –±–µ—А–µ–≥–Є—В–µ, –Ї–∞–Ї –Я—А–Њ–≤–Є–і–µ–љ–Є–µ, –љ–∞—И–µ –і–µ—В—Б—В–≤–Њ –Є —О–љ–Њ—Б—В—М, –≤–Њ—Б–њ–Є—В—Л–≤–∞–є—В–µ –љ–∞—Б —З–µ—Б—В–љ—Л–Љ–Є, —Г—З–Є—В–µ —В—А—Г–і—Г, —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–љ–Њ—Б—В–Є, –і–Њ–±—А—Г –Є —В–Њ–є –ї—О–±–≤–Є, –Ї–∞–Ї—Г—О –Ґ–≤–Њ—А–µ—Ж –≤–ї–Њ–ґ–Є–ї –≤ –≤–∞—И–Є —Б–µ—А–і—Ж–∞, вАФ –Є –Љ—Л —В–≤–µ—А–і–Њ –≤—Л–љ–µ—Б–µ–Љ –±–Є—В–≤—Л –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є –њ–Њ–є–і–µ–Љ –Ј–∞ –≤–∞–Љ–Є –≤—Б–ї–µ–і —В—Г–і–∞, –≥–і–µ –≤—Б—С —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ, –≥–і–µ вАФ –≤–µ—З–љ–∞—П –Ї—А–∞—Б–Њ—В–∞!

–Т—А–µ–Љ—П —Б–љ—П–ї–Њ —Б –≤–∞—Б –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї–Њ–≤, –љ–∞–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –ї—Г–Ї–∞–≤–Њ–є –Є –≥—А—Г–±–Њ–є —В–Є—А–∞–љ–Є–µ–є: —Б–љ–Є–Љ–µ—В –Є –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ, –і–∞—Б—В –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А –Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Г –≤–∞—И–Є–Љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ, —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–Є–ї–∞–Љ —Г–Љ–∞ –Є —Б–µ—А–і—Ж–∞ вАФ –Є –≤—Л –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ –њ–Њ–є–і–µ—В–µ —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ—Г—В–µ–Љ –Є —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ —Н—В—Г —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Г –ї—Г—З—И–µ, –љ–µ–ґ–µ–ї–Є –Љ—Л —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П–µ–Љ —Б–≤–Њ—О!¬ї.

–†–∞–є—Б–Ї–Є–є –Є –љ–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е —А–Є–Љ—Б–Ї–Є—Е —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞—Е –і—Г–Љ–∞–µ—В –Њ –љ–Є—Е –ґ–µ, –Њ –ї—О–±–Є–Љ—Л—Е –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞—Е:¬†

¬Ђ–Х–Љ—Г —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –±—Л –љ–∞–±—А–∞—В—М—Б—П —Н—В–Њ–є –≤–µ—З–љ–Њ–є –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Л –њ—А–Є—А–Њ–і—Л –Є –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞, –њ—А–Њ–њ–Є—В–∞—В—М—Б—П –љ–∞—Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –і—Г—Е–Њ–Љ –Њ–Ї–∞–Љ–µ–љ–µ–ї—Л—Е –њ—А–µ–і–∞–љ–Є–є –Є —Г–љ–µ—Б—В–Є –≤—Б—С —Б —Б–Њ–±–Њ–є —В—Г–і–∞, –≤ —Б–≤–Њ—О –Ь–∞–ї–Є–љ–Њ–≤–Ї—ГвА¶¬†–Ч–∞ –љ–Є–Љ –≤—Б—С —Б—В–Њ—П–ї–Є –Є –≥–Њ—А—П—З–Њ –Ј–≤–∞–ї–Є –Ї —Б–µ–±–µ вАФ –µ–≥–Њ —В—А–Є —Д–Є–≥—Г—А—Л: –µ–≥–Њ –Т–µ—А–∞, –µ–≥–Њ –Ь–∞—А—Д–Є–љ—М–Ї–∞, –±–∞–±—Г—И–Ї–∞. –Р –Ј–∞ –љ–Є–Љ–Є —Б—В–Њ—П–ї–∞ –Є —Б–Є–ї—М–љ–µ–µ –Є—Е –≤–ї–µ–Ї–ї–∞ –µ–≥–Њ –Ї —Б–µ–±–µ вАФ –µ—Й–µ –і—А—Г–≥–∞—П, –Є—Б–њ–Њ–ї–Є–љ—Б–Ї–∞—П —Д–Є–≥—Г—А–∞, –і—А—Г–≥–∞—П –≤–µ–ї–Є–Ї–∞—П "–±–∞–±—Г—И–Ї–∞" вАФ –†–Њ—Б—Б–Є—П¬ї.

–Э–∞–Љ–µ–Ї –њ–Њ–љ—П—В–µ–љ: –і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї–µ–Љ –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М –љ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б–Є–ї –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є, –∞ –ї—О–±–Њ–≤—М –Ї –†–Њ–і–Є–љ–µ-–±–∞–±—Г—И–Ї–µ.

–Т –њ–Є—Б—М–Љ–µ 1877 –≥–Њ–і–∞ –Ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–Љ—Г –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –і–µ—П—В–µ–ї—О –Т–∞–ї—Г–µ–≤—Г, –њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞–≤—И–µ–Љ—Г —Б–µ–±—П –Є –≤ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ, –У–Њ–љ—З–∞—А–Њ–≤ –њ–Є—Б–∞–ї, —З—В–Њ –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–Є ¬Ђ–љ–Њ–≤—Л—Е –ї—О–і–µ–є¬ї –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є—В—М –≤ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ –ї—О–±–≤–Є ¬Ђ–і—А—Г–≥–Є–Љ–Є —З—Г–≤—Б—В–≤–∞–Љ–Є –Є —Б—В—А–∞—Б—В—П–Љ–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є –≤ —Б–∞–Љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є —Н—В–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В —В–∞–Ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞, —З—В–Њ —Б–ї—Г–ґ–Є—В —В–Њ –Љ–Њ—В–Є–≤–Њ–Љ, —В–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ–Љ, —В–Њ —Ж–µ–ї—М—О –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є—П, –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ —З–µ—Б—В–Њ–ї—О–±–Є—П, –≤—Б—П–Ї–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, —Б–∞–Љ–Њ–ї—О–±–Є—П –Є —В.–і.!¬ї. –Т —Н—В–Њ–Љ —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–Є –Ј–∞—Б—В–∞—А–µ–ї–Њ–≥–Њ —Е–Њ–ї–Њ—Б—В—П–Ї–∞, –і–Њ–ґ–Є–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –≥–Њ–і—Л –њ—А–Є —З—Г–ґ–Њ–Љ —Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤–µ, –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ —Б–Љ–µ–ї–Њ—Б—В–Є –Є –Њ–≥–љ—П, —З–µ–Љ –≤–Њ –≤—Б–µ—Е —В—А–∞–Ї—В–∞—В–∞—Е –Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —В—А—Г–і–∞, —А–µ–љ—В–µ –Є —Д–Є–љ–∞–љ—Б–∞—Е.

–Ф–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–є —З—Г—В—М –ї–Є –љ–µ –і–Њ –њ–∞—А–∞–љ–Њ–є–Є, –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–≤–∞—О—Й–Є–є, —З—В–Њ –≤—Б–µ –Ї—А—Г–≥–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П—В –≤ –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –љ–µ–≥–Њ, –Є–Ј–Љ—Г—З–µ–љ–љ—Л–є, –љ–Њ –љ–µ —Б–ї–Њ–Љ–ї–µ–љ–љ—Л–є –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е —Г—Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є—П—Е —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є–Ї –њ–Є—Б–∞–ї –≤–ї—О–±–ї–µ–љ–љ–Њ–є –≤ –љ–µ–≥–Њ, –њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, –°–Њ—Д—М–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–љ–µ –Э–Є–Ї–Є—В–µ–љ–Ї–Њ, –і–Њ—З–µ—А–Є –µ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є –њ–Њ —Ж–µ–љ–Ј–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Ж–µ—Е—Г –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З–∞ –Э–Є–Ї–Є—В–µ–љ–Ї–Њ: ¬Ђ–ѓ —Б—В–∞—А–∞—О—Б—М –Ј–∞–±—Л—В—М –Њ–± вАЬ–Ю–±—А—Л–≤–µвАЭ –Є –≤ —Н—В–Њ–Љ —Б–ї–µ–і—Г—О –Њ–±—Й–µ–Љ—Г –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г¬ї.¬†–Э–Њ вАФ –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Ј–∞–±—Л—В, –Є –љ–Є—З—В–Њ –љ–µ –Ј–∞–±—Л—В–Њ.