Багровые зрачки реальности

Багровые зрачки реальности

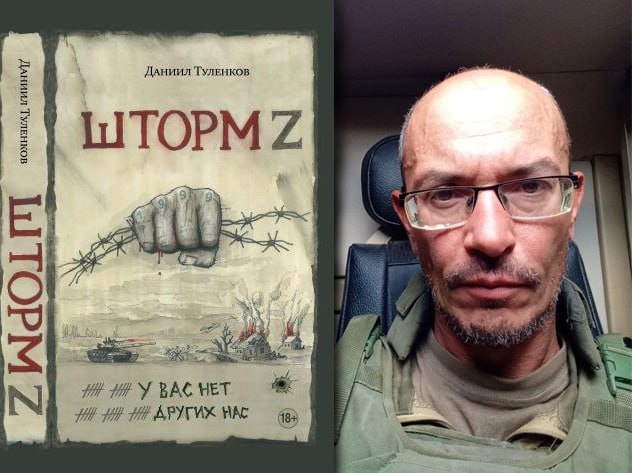

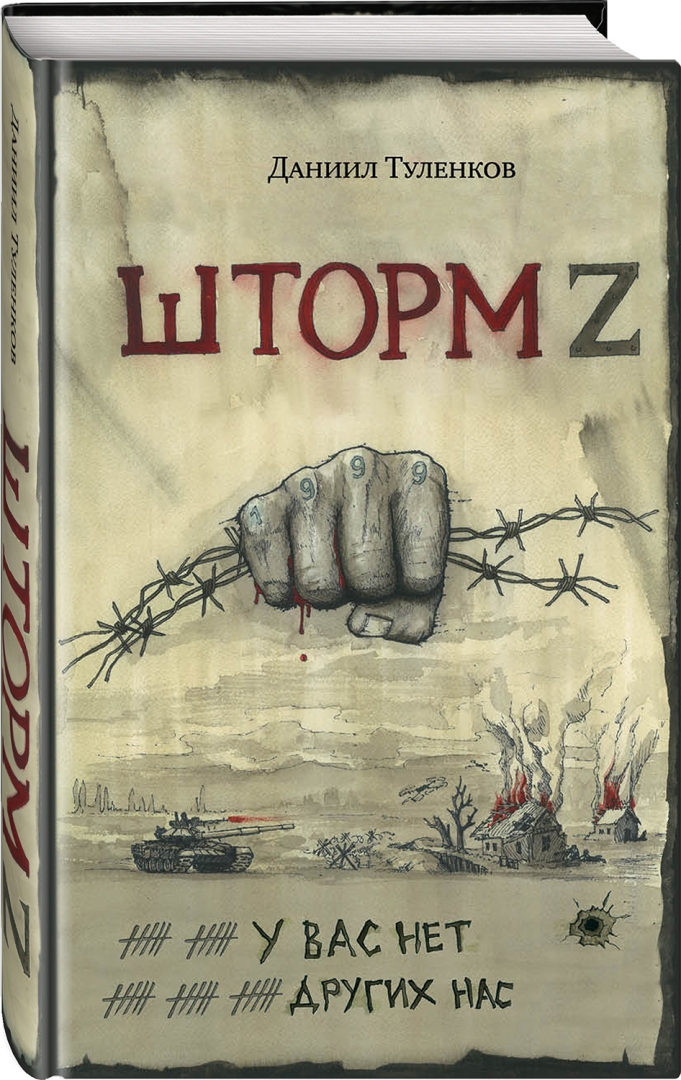

Даниил Туленков, книга «Шторм Z. У вас нет других нас». Москва, «Яуза»-2024 г.

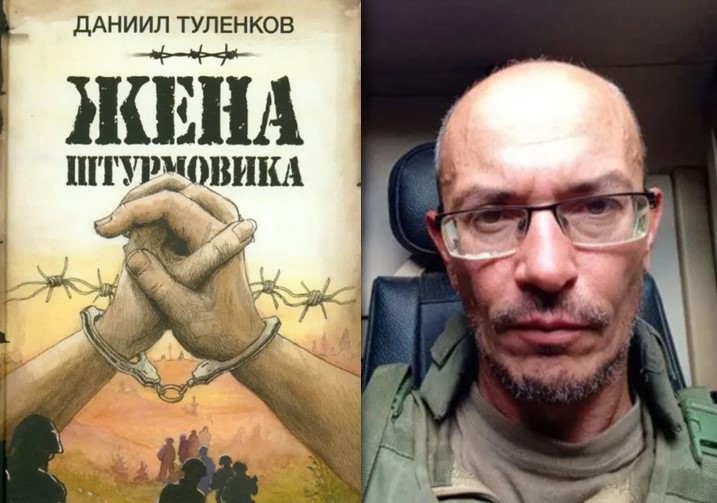

Писатель (а его с полным правом можно так называть, потому что у него уже вышло целых три книги, одна из которых стала настоящим бестселлером) Даниил Туленков похож на злобного воробушка. Не я так придумал, а он сам в своей на данный момент самой успешной книге метко сравнил себя с этим представителем пернатого мира. Сходство не только внешнее.

Оно удивительно совпадает с зоркостью, юркостью и многими другими качествами воробьиных, о которых не каждый знает. Между тем эта птица запросто сочетает в себе задиристость и осторожность, наделена отменной смекалкой и прекрасной памятью, характером обладает строптивым и способна приспособиться практически к любой среде. Приручению почти не поддаётся, но умеет оценивать ситуации, выстраивать на их основе логические цепочки и, хотя такие случаи довольно редки, формировать отношения с неопасными для себя или дружелюбными людьми. В неволе приживается с трудом и далеко не каждая особь. Вот и автор книги «Шторм Z. У вас нет других нас» Даниил Туленков, получив решением суда семь лет по 159-й статье (мошенничество) и отклонение кассационной жалобы, среди убийственной тюремной серости провёл менее полутора лет. После чего подал заявку на участие в СВО, добился принятия (что оказалось не так просто, как об этом порой думает обыватель) и оказался на фронте в подразделении, набранном из спецконтингента различных исправительных учреждений:

«Государство даёт нам возможность соскочить с очень нехилых сроков, получить досрочное погашение судимости и возможность вернуться к полноценной жизни спустя полгода, но мы берём на себя обязательства идти в самую жопу, в самое лютое мясо, куда не пойдёт больше никто».

К этой цитате ещё придётся вернуться. Но о своём выборе Туленков не пожалел ни секунду, о чем заявил на первой же странице автобиографической книги. Бессмысленный анабиоз тюрьмы он противопоставляет фонтану эмоций и ощущений войны, отмечая совершенно иную скорость времени на ней. Впрочем, и в окопах найдётся место гнетущему автора явлению — в переходящее из рук в руки место, отмеченное точкой на карте и получившее солдатский топоним «Очко Зеленского», «сливаются жизни людей, а горький цинизм солдатской терминологии превращает их смерть в апофеоз бессмысленности». — Но полностью бессмысленным нечто очень важное и бесповоротное в судьбах страны и людей быть не может. Записи о событиях нескольких месяцев на Запорожском направлении и легли в основу изданной впоследствии издательством «Яуза» книги. Книгу Туленков писал не о войне, а о людях. Вернее так: о человеке на войне. Автор сам поясняет, что обилия батальных сцен с красочным натурализмом у него не будет, для этого наверняка найдутся другие писатели. А ему «интересен внутренний мир людей, шагающих в бездну». Поэтому больше внимания он обещает уделить переживаниям, ощущениям, мыслям и эмоциям.

Задача перед Туленковым непростая. Как он сам в одном интервью говорит, естественное огрубление — прямое следствие любой войны. Но книга «Шторм Z» вовсе не о трансформации человека в бесчувственную скотину. Война огрубляет, да, но на войне человек не столько меняется, сколько раскрывает свою суть. И ко многому привыкает. Это вряд ли, по словам Туленкова, делает человека лучше, чище, — но помогает ему выработать более реалистичный и трезвый взгляд на вещи. Не буду писать про мастерски изображённого автором одуревшего от страха фазана, бегущего неведомо куда под обстрелом — эту птицу каждый первый и второй рецензент уже отметил. Да и я вот — не хотел, а тоже написал. Мне, как читателю, интереснее главный «воробушек» текста — тем более что обещания описать «внутренний мир людей, шагающих в бездну» и их чувства Туленков не выполняет. Люди в тексте есть — Мальчик и Барс, Казань и Дед, Джобс и Горностай, имеется целый пучок всевозможных «мистеров» — Фьюжн, Грин, Щит, Грозный и прочие. Есть персонажи с человеческими именами Ваня и Андрей Владимирович, есть Денис Татарин, а есть и просто безымянные даги. Встречаются в книге люди, к которым автор относится с уважением и симпатией. Попадается матёрая, или, как говорит сам автор — рафинированная мразь. Мелькают люди, вызывающие у рассказчика сарказм на грани с презрением и даже злобой. Порой на страницах возникают и совершенно шукшинские типажи. Истории их злоключений присутствуют, а вот насчёт внутреннего мира вышла промашка. Почти все «переживания, ощущения, мысли, эмоции» в книге — сугубо авторские.

Объяснение этому простое. Перед нами не литература, не произведение, подобное, например, повести Бориса Васильева. Поэтому в «Шторме Z» нет полноценных литературных героев, нет типажей старшины Васкова, нет Риты Осяниной или Жени Комельковой. Нет и близко никого похожего на лейтенанта Кострова и воентехника Ванюшки Рябцева из «Это мы, Господи!» Воробьёва. Это не «лейтенантская проза» вообще, в ней нет никаких лейтенантских характеров — ни бондаревских из «Горячего снега», ни гранинского лейтенанта Д., ни других. Это и не военная проза, потому что она невозможна без осмысленной, художественно выверенной символики и жизненной правдивости в изображении людей.

В книге Туленкова имеется лишь «я-рассказчик», повествователь, который о внутреннем мире других людей ничего сокровенного поведать не может. Да и не должен, его функция — наблюдение за событиями и в той или иной степени их пересказ, возможно, сдобренный собственными эмоциями и рассуждениями. Окопная проза — это, как правило, война глазами обычного, случайного на фронте человека с гражданским прошлым. Но Туленков далеко не обычный человек. Конечно, он не прирождённый «солдат удачи». Как уже успели отметить многие рецензенты, он ближе к традиционному в русской литературе «маленькому человеку». Я же добавлю: это «маленький человек» с небольшим, но существенным отличием от века девятнадцатого. Теперь он не лошадьми на богом забытой станции заведует и не копии с документов в присутственном месте снимает, а хорошо (даже слишком хорошо, по мнению следствия и суда) разбирается в электронных средствах платежа и вооружен «калашом» да РПГ. Герой книги человек умный, хитрый и ушлый. Тут не будет кроткого «зачем вы меня обижаете?», а свою условную «шинель» (будь то украденный спальник или любое другое утраченное имущество) он непременно вернёт или раздобудет замену. И уж если кто ему денег должен, целых двадцать пять тысяч рублей, — он за такую сумму человека на тот свет без своего разрешения не отпустит, пока тот долг не вернёт.

Судимый за мошенничество, — разумеется, совершенно несправедливо, по мнению самого повествователя, — главный герой книги человек заведомо рисковый и одновременно осторожный. Обладатель острого и изворотливого ума, способный мгновенно оценить ситуацию, среагировать на изменение обстановки и действовать с максимальной для себя выгодой. Бросается в глаза интуиция, отточенная ещё на гражданке, заметна чуть не мистическая везучесть и чувствуется определённая закалённость к экстремальным ситуациям. Туленков подтверждает это в интервью: «Бизнес способствовал выработке у меня иммунитета к п...цам». Сам автор достаточно скрытный человек и вовсе не собирается полностью обнажаться и раскрываться в тексте. Даже когда он повествует о сильно неприглядных моментах, связанных в том числе и со своими поступками, это производит впечатление выверенного, расчетливого действия, — когда пишущий точно знает, что и где сказать для получения нужного результата «откровенности». При этом он лишь мельком упоминает о своей жене, ограничиваясь бытовыми штрихами, — мол, работала на трёх работах и засылала ему баулы в СИЗО и лагерь. Мы ничего не знаем о том, есть ли у него дети, вёл ли герой переговоры с женой о своём решении, что он думал и чувствовал. Живы ли его родители, в конце концов. А если гнал от себя мысли и запрещал себе думать о семье, уходя на войну без извещения родных, — тем более стоило это показать, дать важным штрихом к образу героя.

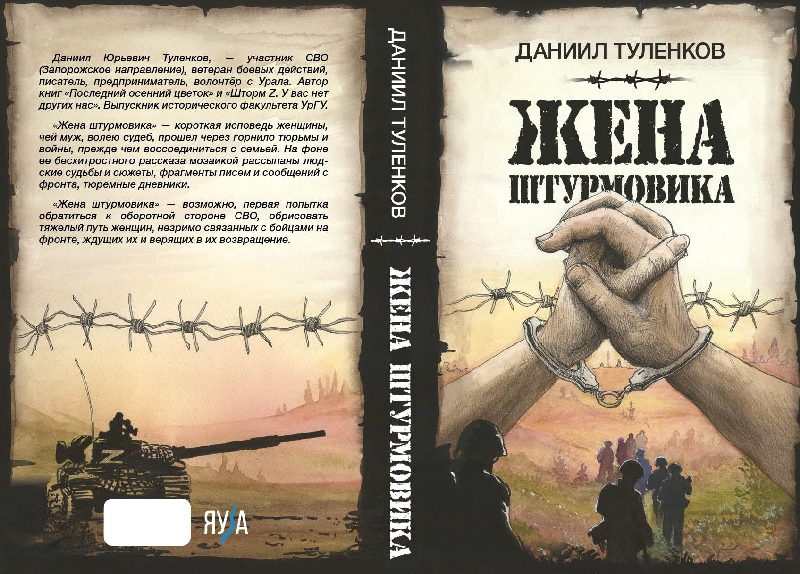

Могут возразить, что Туленков многое из упомянутого раскрыл в следующей книге под названием «Жена штурмовика», но в рассматриваемом произведении «Шторм Z» не стоит в конце гриф: «Продолжение следует...». А ведь замени автор нелепую страницу с цитированием стихов и занудными рассуждениями героя о чужой писанине на пару слов о простых человеческих чувствах и мыслях, связанных с родными и близкими, — и текст наполнился бы подкупающей искренностью. Тем более предпосылки были уже на первых страницах, когда говорилось: «...мои родные и близкие — это не цифровая голограмма в телефоне... а реально существующие люди, которые есть». — Однако дальше этих слов замысел не пошёл. Автор предпочитает дистанцироваться не только в личном плане. Он глубоко нерусский человек, и дело не в национальности или в былой идеологической работе автора на бармалеев-ваххабитов, а в самом способе его мышления и мироощущения. Это проскальзывает и по всему тексту книги, и по разным интервью — витийствует ли автор о поэзии Киплинга и Бэллока, цитируя строки в оригинале (к этому ещё вернемся), подпускает ли во внутреннюю речь героя для большей образности английские пословицы, засоряет ли речь каким-нибудь «another me» или просто пытается в рассказах о своём становлении предстать патриотом больше, чем в действительности.

Сам Туленков в одном из интервью (кстати, очень интересном и длительном — под названием «Из тюрьмы на войну») говорит вещи на первый взгляд совершенно правильные:

«Я выращен скорее на нарративах того, что в Америке называется “патриотический акт”. То есть логика моя заключается в том, что я буду со своей страной — права она или нет. Далее будем разбираться и искать виноватых, если она не права... кто втащил нас в масштабный конфликт, в котором мы были неправы... Но это потом, а сейчас идёт драка, в которой надо участвовать на стороне своих».

Ничего нового или необычного Туленков тут не сообщает. Всё это было сказано задолго до него совсем молодым Бодровым:

«Во время войны нельзя говорить плохо о своих. Никогда. Даже если они неправы. Даже если твоя страна неправа во время войны, ты не должен говорить о ней плохо. Когда война не угрожает, когда война кончилась — тогда да, можно говорить: вот это было не так, и то было не так, давайте постараемся, чтобы в будущем такого не было».

Только актёр и режиссёр Сергей, сыгравший ставшего по-настоящему народным Брата по имени Данила, обошелся без примеров из американского воспитания, а бизнесмен и писатель Даниил — не сумел. Впрочем, каждый имеет право на суждения, близкие и понятные ему самому. Это очень неполиткорректная книга. Здесь многое называется своими именами: хохлы — хохлами, причем не простыми, а «говёнными» или «жалкими». Отношение к чуждым ему людям и земле — автор неоднократно подчеркивает эту чуждость — не скрывается:

- «Хохлы — деревенская нация»;

- «...у хохлов всё из говна и палок: страна, нация, культура, история и, конечно же, дома»;

- «Украина не государство. Это б...ский дом, населённый ведьмами и кикиморами. А на кровати лежит пьяный Тарас без штанов».

При этом никаких иллюзий и недооценок противника у автора нет и в помине. Вражеского солдата он характеризует максимально объективно: «Вынослив, неприхотлив, идейно мотивирован, настроен идти до конца». Нам повезло, что мы можем читать эту книгу в ее первозданном, оригинальном виде — как когда-то могли смотреть по ТВ незапиканный и непорезанный фильм «Брат». Есть опасение, что в обозримом будущем книгу ожидает та же судьба цензурной кастрации. Так что кто пока не читал — спешите прочесть.

Пересказывать сюжет книги — занятие неблагодарное и совершенно ненужное. Тем более что «на войне сюжета нету», об этом ещё Твардовский писал, трижды повторив эту мысль в поэме. По многим признакам видно, что текст для книги компоновался из материала уже написанных автором сетевых постов, собирался наподобие конструктора и дописывался в необходимых местах. С одной стороны, это пошло делу явно на пользу — произведение сумело избежать банальной линейности «суд-зона-набор-учебка-фронт» и приобрело рваную мозаичность, характерную для записок «на коленке» об экстремальных ситуациях. С другой стороны, к книжному оформлению есть определенные устоявшиеся требования. И текст все же неплохо перед публикацией отдавать в руки опытных редактора и корректора. Чтобы один смог «вычесать» из записей сетевую шелуху, которая органична для публикации в телеграм-канале, но сильно «удешевляет» текст на бумаге под твёрдой обложкой, а второй помог избежать полного хаоса, раздрая и анархии с оформлением пунктуации, сносок и всего прочего.

Хотя многие читатели и даже критики утверждают, что «Шторм Z» написан отлично, это не совсем так. Порой вообще создаётся впечатление, что текст ушёл в печать «нецелованным». Это отчасти подтверждается в выходных данных книги, где упомянут лишь выпускающий редактор и сообщается о публикации «в авторской редакции». Да, это отнюдь не художественная проза, но редактура нужна и ей. Да, у автора есть литературные способности, но они пока в зачаточном состоянии, и задача редактора — не идти у автора на поводу, а помочь ему. Например, уберечь от плеоназмов наподобие «лично для меня» и канцеляритов вроде «представлял собой», да еще на первой же странице, которая по умолчанию — лицо текста. Редактор мог бы избавить автора от страсти к слову «который» и научить избегать его там, где возможно — ваш покорный слуга насчитал добрую сотню таких «которых» и потом бросил это утомительное занятие.

Можно было показать автору, как избежать повторов в одном абзаце и отучить его повторять уже использованные эпитеты, как в случае с «противным треском кассеток». Не лишним было бы проредить избыточные местоимения в таких предложениях, как: «Я понял, что пункт эвакуации я уже не найду...». А ещё — строго-настрого запретить автору обильно унавоживать текст словом «какой-то» во всех его вариациях, ограничив зашкаливающее количество этого безобразия максимум десятком на всю книгу. Пояснить автору значение слова «духовитый», чтобы избегать неловкого толкования в предложениях о том, как бойцы «одной духовитостью способны проламывать любое сопротивление» и в эпизоде о командире, который «духовитый парень, рванул вперёд». Предположить, что штурмовики именно запахом своим наводили тоску и ужас на неприятеля можно, но, скорее всего, это отголосок косноязычного наследия Захара Прилепина, у того тоже бойцы духовитыми были в несвойственном этому слову значении. В прямой речи бойца это слово может иметь какой угодно смысл, но в авторской желательно не идти по проторенной Евгением Николаевичем кривой тропе. У него что ни текст, то фонтан открытий и новшеств.

Но вернёмся к Туленкову. К явной неудаче можно отнести попытку автора предаться литературному онани... простите, щегольству, да ещё в одной из первых глав произведения. Прячась в подвале разрушенного дома после длинного и нелёгкого, под обстрелом, отхода с позиции, главный герой начинает цитировать стихотворение Бэллока на английском, с тут же любезно предоставленным переводом. Этого ему будто мало, и он пускается сначала в рассуждения об отличиях ритма от стихотворений Киплинга, а заканчивает выспренне-банальной нудятиной, которую по силам наклацывать графоману с сайта Проза.ру, но с большим сомнением — думать живому и уставшему человеку :

«...настоящий талант, настоящие произведения, культура, литература, искусство, кино — это универсальное наследие человечества, стоящее выше сиюминутных распрей и смут. Настанет время, и всё встанет на свои места».

И снова следует стихотворный столбец, длиннее предыдущего — на этот раз из «Улисса» Теннисона. Воля ваша, но мне такие места в авторских текстах неизменно напоминают ужаленного змеёй литературного самолюбия Фому Фомича Опискина с его глубокомыслием в экстремальных условиях: «Падая из окошка, я думал про себя: ''Вот так-то всегда на свете вознаграждается добродетель!''» — Повторю, всё это «село Степанчиково» начинается уже в одной из первых глав, наводя уныние и ожидание от рассказчика дальнейших подобных пакостей. К чести Туленкова и к счастью для читателя, такого больше не случается — автор быстро приходит в себя, и мы чудесным образом избавляемся от других возможных стихоцитат британской поэзии с последующим катарсисом автора на заданную тему.

Нужно отдать должное Туленкову — он способен на иронию не только к собратьям по перу: «Меж тем, как пишут мастера литературного жанра, смеркалось», — но и самоироничен по поводу сброса литературного напряжения: «Галочка в голове поставлена, внутренний Хемингуэй удовлетворён». Стоит отметить отношение автора и к ещё одному автору. В адрес внешнего Ремарка Туленков совершает жёсткий выпад: «Он вообще п...бол, этот Эрих Мария Ремарк». — Вина писателя-немца в том, что он писал всю жизнь про страдания, а сам прожил до глубокой старости на швейцарской вилле среди красивых женщин и хороших напитков. Дай бог и Даниилу Туленкову долгих лет жизни в любви, достатке и добротном доме. Потому что внутренний Ремарк в нём чувствует себя вполне комфортно, не хуже старика Хэма. Отсюда и очевидное подмигивание автора «Шторм Z» автору «На Западном фронте без перемен»: «...тянешься за бабочкой через бруствер окопа, и тебя снимает условный снайпер». В фильме, снятом по роману Ремарка без малого сто лет назад, Пауль гибнет именно так.

Щеголять познаниями в науках герой всё равно любит, поэтому в девятой главе будет блистать, читая настоящую лекцию о станице Кущёвской, откуда его напарник родом. И мы узнаем, чем ещё известна она, помимо банды ужасных Цапков. Слава богу, никаких поэтических событий там не происходило, и никто из лордов и джентльменов не писал вдохновенных строк about Kushchevskaya village. Под станицей во время Великой Отечественной войны состоялась одна из последних конных атак в истории, когда наши казаки в конном строю покрошили немецкого супостата. И вот исторические экскурсы во время затишья и отдыха смотрятся в тексте если уж не органично, то хотя бы не столь нелепо, как прозарушные понты. Тем более сам герой — историк по образованию, это служит дополнительным штрихом к портрету. Правда, в дальнейшем деталь никак не раскрывается, но это частая проблема Туленкова.

Порой глаз цепляется за откровенные нелогичности и корявости в описаниях персонажей. Так, нам сообщается, что добрый друг главного героя Ваня служил пограничником, но спустя уже две строки(!) мы узнаём, что Ваня никогда не выезжал из своей деревни. Наверное, там, по огородам, и шла граница, а возле сельпо застава находилась. Удобно. Вдобавок ко всему Ваня во время неудачных разговоров с бывшей супругой «чахнет, как роза в пустыне». Даниил Юрьевич, где вы набрались этой пошлости?

Не стал редактор и заморачиваться с другими огрехами текста, например, не вычеркнул из рукописи расхожий ляп, связанный с так называемым «эффектом Манделы», когда нам кажется, что было вот так-то, а на самом деле или не было вообще, или было, но не так. «Вспомнился Павел Кольцов из “Адъютанта его превосходительства”. “Видишь ли, Юра...” (с)». О буковке «эс» в скобочках и других значках будет сказано ниже, а пока просто напомню: Павел Андреевич такого не говорил. Он спрашивал мальчика: «Как ты думаешь, Юра, Владимир Зенонович — хороший человек?» Возражения в стиле «ну, это же фронтовые, блиндажные заметки, они при таких правках потеряют уникальную авторскую духовитость» не принимаются — книга есть книга, и правильная редактура с хорошей корректурой являются важнейшим средством текстовой гигиены.

С поясняющими сносками в книге тоже полный швах. Иногда сноска даётся там, где она совершенно не нужна и излишне повторяет сказанное в самом тексте. Например, «...в паре десятков метров от нас, в “штанах”, то есть в том месте, где окоп раздваивается» зачем-то дублируется сноской: «Штаны» — разветвление в окопе». Но зато в эпизоде, когда проводник Казань ведет героя за собой, «...местами перепрыгивая и обегая неразорвавшиеся “лампочки” и успевая вполоборота указать мне на них» никакой сноски насчет этих «лампочек» никто читателю не даёт. Лучше бы было — наоборот. «Тринашка», она же ИК-13, упоминается несколько раз без сносок в 19 главе, а затем аж в главе 25 автор спохватывается и даёт сноску, что это за учреждение. Что такое КДС в сноске поясняется, а вот что такое ПФРСИ читатель пусть догадывается или гуглит сам...

И таких мест в книге полно. Текст кишит ими, как гасник вшами. Вот ещё один пример, когда какая-нибудь «лесополка» поясняется, а тот же завшивленный «гасник» окутан таинственным и скромным молчанием. Работа корректора важнее, чем порой представляется многим. Одно дело убрать из текста сетевые значки: :) и (с), опускающие его на уровень сетевой писанины (чего корректор не сделал, к сожалению), и другое — когда отсутствие корректуры искажает смысл. Взять, например, такой фрагмент: «И что тогда? На сколько нас тут хватит? Час? Три часа? Двенадцать? Сутки». — Поставленная автором точка после слова «сутки» предполагает нелепый ответ на его же вопросы: час или три часа не простоим никак, двенадцать тоже вряд ли, а вот сутки — другое дело, это вполне возможно, делов-то!

Разумеется, можно на подобные «мелочи» просто закрывать глаза, но чтение, как процесс, вообще-то этого действа не подразумевает. Тем более что «Шторм Z» читать необходимо. Несмотря на ворох огрехов, эта книга появилась в нужное время и написана наблюдательным, умным человеком. Некоторые по-настоящему сильные моменты книги могут здорово шокировать неподготовленного читателя.

Автор «Красного смеха» Леонид Андреев в своё время писал: «О войне говорить надо по-иному. И рассуждают, и хвалят, и бранят только по закону, скучно, холодно, вяло, неинтересно». Следуя завету классика, Туленков так и поступает. Например, открыто рассказывает о судьбе своей роты, сформированной в учебке на территории ДНР. Как рота с первых же дней на фронте показала свою полную непригодность и понесла чудовищные потери из-за неслаженности и неуправляемости. В итоге остатки роты были выведены в город Т., где и продолжили разлагаться:

«Пьянство, мародёрство, поножовщина, полное отсутствие дисциплины и, что самое главное, отсутствие командиров. Командиры, тоже набранные из спецконтингента, жили отдельно, предаваясь неге, сибаритству и распродаже армейского имущества».

Как человек, в своё время получавший от отставных газетных полковников титул «очернителя армии», я Туленкова понимаю прекрасно, когда он намеренно подчёркивает в книге важность подобных моментов, говоря, что их «вычленить из плоти реальности невозможно». И поясняет, почему невозможно: «Такой шаг обесценит сам смысл моего повествования... Такой шаг убивает сам принцип правды».

Но время сейчас непростое, бранить снова требуется по закону. Поэтому в дополнение к логичным и честным объяснениям своей прямоты в изображении происходящего Туленкову приходится делать казённые вставки в текст. Называю я их «казёнными» прежде всего из-за резкого контраста с авторским, пусть и далеким от образца литературности, языком. Это образцово-убогие служебные пояснения, составленные душным суконно-отчётным стилем:

«Забегая вперёд, скажу, что по состоянию на сегодняшний день все эти люди сидят в тюрьме. Кое-кто, причастный к особо тяжким преступлениям, получил уже пожизненный срок. То есть да, такие печальные инциденты имели место быть, но относительно недолго, всё это было пресечено слаженной работой военной полиции, органов госбезопасности, а виновные получили суровые наказания».

Одно лишь радует — в тексте такие вставки «имеют место быть», но не на каждой странице и не в каждой главе. «Забегая вперёд», замечу, что как только Туленкову приходится что-то декларировать вопреки собственным ощущениям и вразрез со своим внутренним миром — это незамедлительно сказывается на его стилистике. В книге две завершающие части — «Эпилог» и «Послесловие», названные намеренно или по незнанию терминов в перепутанном порядке. То, что автор именует «Эпилогом» — это как раз послесловие, написанное стилем передовицы газеты «День», пафосное и чужеродное. В нём автор пытается убедить то ли читателя, то ли самого себя в своём решении взять в руки оружие и «разделить судьбу своей страны и своих людей до конца». Это звучит немного странно, если помнить, что он никогда не планировал участия в судьбоносных действиях страны, тем более военных, и неоднократно проговаривал истинные цели своего участия в СВО: избавление от тюремного болота бытия, «возможность соскочить с очень нехилых сроков, получить досрочное погашение судимости».

При чём тут «аккомпанемент натовских бомб в Белграде», «горящая, изнасилованная Югославия», и каким это образом стало «вехой, рубежом окончательного формирования личности» автора — решительно непонятно, если с первых же строк своей книги он заявлял: «Однако меня бы не было здесь, если бы не чудовищный, несправедливый приговор...». Забыл, наверное, к концу книги, что дело вовсе не в Белграде, а в Кировском районном суде города Екатеринбурга. Хотя в такую забывчивость не очень верится, в том числе и самому Туленкову. Поэтому он и рассуждает про «поток бесконечной иезуитской софистики, лжи, подмены понятий», сам, не замечая того, понятия подменяя. Пишет про вампирские клыки и рептильные чешуйки на руках «джентльменов, баронов и сэров», ругается на мразей «то ли со “Свободы”, то ли с RFI», затеняя свою работу в ваххабитском и запрещенном «Кавказ-центре». «Клыкастые джентльмены рвали на куски Югославию, жрали её кровоточащую плоть», классические пассажи про символический «Макдоналдс», инвентарный номер армии США на табуретке символического украинца-Тараса и «Гуд бай, Америка» — от этого густого набора создаётся впечатление, будто в книгу сунули пожелтевший кусок крикливой газеты с прохановской статьёй...

А вот «Послесловие», вопреки названию, является нормальным, классическим эпилогом книги. Написанным очень хорошо, нужно отметить. Именно этот настоящий эпилог ярко раскрывает авторский талант. Бредущий к своим, человек находится наедине с собой и одновременно наедине с войной. Под ногами вязкий чернозём, над головой — треск кассеток и визг дронов. Но всё равно — небо над вьющимися лентами окопов: «Глубокое, бездонное небо. Или голубое, или звёздное». — Цветной и тёплый сон в блиндаже. Мираж сна растворяется в небытие: «Потому что реальность — вот она. Грязь. Вода. Выкошенная лесополка. “Лисья нора” в плывущем окопе, в которую я забился передохнуть». Когда-нибудь это всё закончится. Но ещё очень нескоро: «Пока же надо смотреть в багровые зрачки реальности, не моргая».

Поэтому читать книги, подобные «Шторму Z», необходимо. Это ещё не литература, скорее — пред-литература о войне. Настоящая военная проза с художественным осмыслением событий появится лишь спустя время после окончания боёв. Но и нынешние тексты очень важны, ведь они закладывают фундамент такой прозы. Как знать, может, и Даниил Туленков сумеет развить своё литературное мастерство до необходимого уровня и ещё создаст наполненное художественной силой произведение. Пожелаем ему удачи.

Ещё один обзор на эту книгу авторства В.Иванченко

![]()