–Ґ–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ—Л. –Ъ–∞–Ї —Н—В–Њ –±—Л–≤–∞–µ—В

–Ґ–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ—Л. –Ъ–∞–Ї —Н—В–Њ –±—Л–≤–∞–µ—В

–У–Њ–≤–Њ—А—П—В, —В–µ–∞—В—А –ґ–Є–≤—С—В –њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –ї–µ—В. –Я–Њ—В–Њ–Љ —Г–Љ–Є—А–∞–µ—В. –Э–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ. –Ъ—Г–њ–Є–ї –±–Є–ї–µ—В—Л, –њ—А–Є—И—С–ї –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Г–ґ–µ —А–∞–Ј –љ–∞ –ї—О–±–Є–Љ—Г—О –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г, –∞ –Њ–љ –≤–і—А—Г–≥ –≤–Ј—П–ї –і–∞ –Є —Г–Љ–µ—А. –Ґ–µ–∞—В—А –Є–Љ–µ—О –≤ –≤–Є–і—Г. –І—В–Њ-—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ –Є–Ј –љ–µ–≥–Њ —Г–ї–µ—В—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ-—В–Њ —В—А—Г–і–љ–Њ—Г–ї–Њ–≤–Є–Љ–Њ–µ. –Ф—Г—И–∞, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ. –Э–∞ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–є –љ–µ–і–µ–ї–µ –µ—Й—С –±—Л–ї —А–Њ–Ј–Њ–≤–Њ—Й—С–Ї, –∞ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –±–∞—Ж вАФ –Є –њ—А–µ—Б—В–∞–≤–Є–ї—Б—П. –Ш –≤—Б—С –≤—А–Њ–і–µ –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ, –Є –±—Г—Д–µ—В, –Є –≥–∞—А–і–µ—А–Њ–±—Й–Є—Ж–∞, –∞–Ї—В—С—А—Л –і–∞–ґ–µ, —А–µ–ґ–Є—Б—Б—С—А —В–Њ—В –ґ–µ, –∞ –њ–Є—И–Є –њ—А–Њ–њ–∞–ї–Њ. –Ъ–∞–Ї –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Є–Ї, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ, –Є —А—Г–Ї–Є –µ—Б—В—М, –Є –љ–Њ–≥–Є, –Є –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞. –Т—Б—С –Ї–∞–Ї —Г –ґ–Є–≤–Њ–≥–Њ, –∞ –Њ–љ –Љ—С—А—В–≤—Л–є. –Р –≤—З–µ—А–∞ –µ—Й—С –±–µ–≥–∞–ї, –њ—Г–Ј—Л—А–Є –њ—Г—Б–Ї–∞–ї.

–Я–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ –љ–∞ –Љ–Њ–Є—Е –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –љ–µ —А–∞–Ј. –Т –њ–∞–Љ—П—В–Є, –Ї –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г, —В–µ–∞—В—А –≠—А–Љ–Є—В–∞–ґ, –Њ–љ –ґ–µ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —В–µ–∞—В—А –Љ–Є–љ–Є–∞—В—О—А, –±–µ—Б–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –≤ 80-—Е –≥–Њ–і–∞—Е –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞, –њ–Њ–і –≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –Ы–µ–≤–Є—В–Є–љ–∞. –Ь—Л, —Б—В—Г–і–µ–љ—В–∞–Љ–Є, —В—П–љ—Г–ї–Є—Б—М —В—Г–і–∞ –≥—Г—А—М–±–Њ—О –Є –Љ–ї–µ–ї–Є. –Я–Њ–Љ–љ—О –Ї–∞–ґ–і—Л–є —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—М, –Ї–Њ–Є—Е –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ —Б–Є—О –њ–Њ—А—Г —А–∞–Ј–Њ–≤–Њ –≤–Њ—Б—Б–Њ–Ј–і–∞—О—В—Б—П –≤–µ—В–µ—А–∞–љ–∞–Љ–Є –Є —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—П–Љ–Є –±—Л–ї—Л—Е —В—А–Є—Г–Љ—Д–Њ–≤, —З—В–Њ —Б–Њ–±–Є—А–∞—О—В—Б—П –Є –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В, –Ї–∞–Ї –Њ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ. –Ґ–∞–Ї ¬Ђ–•–∞—А–Љ—Б, –І–∞—А–Љ—Б, –®–∞—А–і–∞–Љ –Є–ї–Є –®–Ї–Њ–ї–∞ –Ї–ї–Њ—Г–љ–Њ–≤¬ї –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є —А–∞–Ј —Б—В–∞–ї —Б–Њ–±—Л—В–Є–µ–Љ –ї–µ—В —З–µ—А–µ–Ј –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М –њ–Њ—Б–ї–µ –Є–Ј—К—П—В–Є—П –µ–≥–Њ –Є–Ј —А–µ–њ–µ—А—В—Г–∞—А–∞, —Г–ґ–µ –±–µ–Ј –Њ—Б–ї–µ–њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ы—О–±–Њ–≤–Є –Я–Њ–ї–Є—Й—Г–Ї, –љ–Њ —Б –ґ–Є–≤—Л–Љ –њ–Њ–Ї–∞ –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–Љ –Ъ–∞—А—Ж–µ–≤—Л–Љ. –Ь–µ–Љ–Њ—А–Є-—Н–≤–µ–љ—В, –њ—А–Њ—Б—В–Є—В–µ –Љ–љ–µ –Љ–Њ–є –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–є.¬†

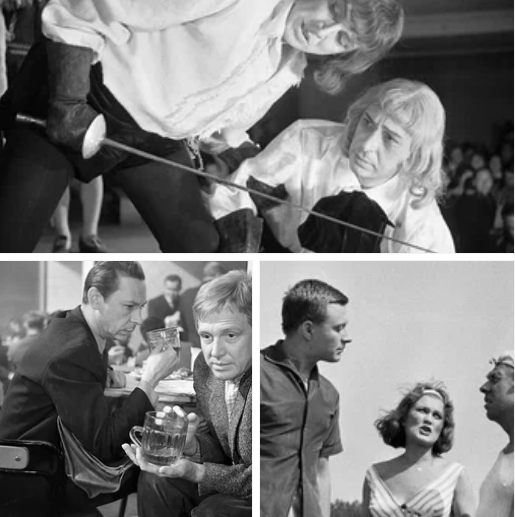

–Ъ–∞–і—А—Л —Б–Њ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—П ¬Ђ–•–∞—А–Љ—Б! –І–∞—А–Љ—Б! –®–∞—А–і–∞–Љ! –Є–ї–Є –®–Ї–Њ–ї–∞ –Ї–ї–Њ—Г–љ–Њ–≤¬ї, —В–µ–∞—В—А ¬Ђ–≠—А–Љ–Є—В–∞–ґ¬ї-1982

–Ґ–µ–∞—В—А —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –Є –њ–Њ —Б–Є—О –њ–Њ—А—Г. –У–ї–∞–≤—А–µ–ґ вАФ —В–Њ—В –ґ–µ, –і–∞–є –С–Њ–≥ –µ–Љ—Г –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П. –С—Л—В—М –Љ–Њ–ґ–µ—В, —З—В–Њ-—В–Њ —В–∞–Љ —Г –љ–Є—Е –і–∞–ґ–µ –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ—Б—М, —Б—Г–і–Є—В—М –љ–µ –±–µ—А—Г—Б—М, –±–Њ—О—Б—М –Ј–∞—Е–Њ–і–Є—В—М. –С–Њ—О—Б—М –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –≤ 90-–µ —Г–≤–Є–і–µ–ї, –Ї–∞–Ї —В–µ–∞—В—А —Г–Љ–µ—А. –Ґ–µ–∞—В—А, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —В–∞–Ї –≥–Њ—А—П—З–Њ –ї—О–±–Є–ї, –Є—Б–њ—Г—Б—В–Є–ї –і—Г—Е. –Я–Њ–Љ–љ—О, –њ–Њ–Ј–≤–∞–ї —В–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—М –і–µ–≤—Г—И–Ї—Г, –±—Г–і—Г—З–Є —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ—Л–Љ, —З—В–Њ –љ–µ –њ—А–Њ–≥–∞–і–∞—О. –Я–Њ—В–Њ–Љ –Ї—А–∞—Б–љ–µ–ї –Є –њ—А–Њ–Ї–ї–Є–љ–∞–ї —Б–µ–±—П –љ–∞ —З—С–Љ —Б–≤–µ—В —Б—В–Њ–Є—В. –Я—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –ї–µ—В —Б –њ—А–Є—Е–Њ–і–∞ –≤ —В–µ–∞—В—А –Ы–µ–≤–Є—В–Є–љ–∞ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –≥–ї–∞–≤—А–µ–ґ–∞ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –Љ–Є–љ–Њ–≤–∞–ї–Њ.

–£–≥–∞—Б–∞–љ–Є–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —А–∞–Ј–љ—Л–Љ –Є —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ–љ–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–µ–∞—В—А—Г. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Ї–∞–ґ–і—Л–є —Г–Љ–Є—А–∞–µ—В –њ–Њ-—Б–≤–Њ–µ–Љ—Г. –Ґ–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б–Љ–µ—А—В—М –Ј–∞—В–µ–є–ї–Є–≤–∞ –Є –Њ—Б—В—А–Њ –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–∞. –Т–Ј—П—В—М —Е–Њ—В—М –≤—Б–µ–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ –Є –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ –ї—О–±–Є–Љ–Њ–≥–Њ –Ы–µ–Њ–љ–Є–і–∞ –У–∞–є–і–∞—П. –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Ь–µ–љ—М—И–Њ–≤ –µ—Й—С –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–∞–ї—Б—П –њ–Њ–Ї–∞–Ј–љ—Л–Љ –љ–µ–±—А–µ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї–Њ–Љ–µ–і–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Њ–Љ –≤–µ—А—В–ї—П–≤—Л—Е –µ–≤—А–Њ—Г—Б—В—А–µ–Љ–ї—С–љ–љ—Л—Е –Ї–Є–љ–Њ—Н–ї–Є—В. –Ш –±—Л–ї —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –њ—А–∞–≤. –Я–Њ–њ—Л—В–∞–ї—Б—П –і–∞–ґ–µ –≤–Њ–Ј—А–Њ–і–Є—В—М –ґ–∞–љ—А —Н–Ї—Б—Ж–µ–љ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–Љ–µ–і–Є–Є –Є–Љ–µ–љ–Є –У–∞–є–і–∞—П, —Б–љ—П–≤ ¬Ђ–®–Є—А–ї–Є-–Ь—Л—А–ї–Є¬ї. –І–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ. –°–Њ–Ї—А–∞—В–Є—В—М –±—Л –Њ–њ—Г—Б –≤–њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Г вАФ —Ж–µ–љ—Л –± –µ–Љ—Г –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Э–Њ –љ–µ —Б—Г—В—М.¬†

¬Ђ–®–Є—А–ї–Є-–Љ—Л—А–ї–Є¬ї. –Ы–µ–Њ–љ–Є–і –У–∞–є–і–∞–є¬†–љ–∞ —Б—К—С–Љ–Ї–∞—Е —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–∞ –≤ –∞–њ—В–µ–Ї–µ ¬Ђ–І–Є–Ї–∞–љ—Г–Ї¬ї

–Ґ–∞–Ї –≤–Њ—В, –У–∞–є–і–∞—П –Љ—Л —Ж–µ–љ–Є–Љ –њ–Њ ¬Ђ–С—А–Є–ї–ї–Є–∞–љ—В–Њ–≤—Г—О —А—Г–Ї—Г¬ї –≤–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ. –Ч–∞—В–µ–Љ, –Ј–∞–ґ–Љ—Г—А–Є–≤—И–Є—Б—М, –њ–µ—А–µ–њ—А—Л–≥–Є–≤–∞–µ–Љ —З–µ—А–µ–Ј ¬Ђ–Ф–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М —Б—В—Г–ї—М–µ–≤¬ї –Є –ї—О–±–Є–Љ –µ—Й—С –Ј–∞ ¬Ђ–Ш–≤–∞–љ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З –Љ–µ–љ—П–µ—В –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є—О¬ї. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤—Б—С. –§–Є–љ–Є—В–∞. –Ь–Њ–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ –≤ –Љ–Њ—А–µ, –Ї–∞–Ї –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–Є–ї —Б –ї–∞—В—Л–љ–Є –љ–µ–Ј–∞–±–≤–µ–љ–љ—Л–є –С–∞–ї–±–µ—Б. –Ч–∞–≤–Њ–і –Ї–Њ–љ—З–Є–ї—Б—П, –±–∞—В–∞—А–µ–є–Ї–∞ —Б—В—С—А–ї–∞—Б—М –Њ–± —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–і—Л. –•–Њ—Е–Љ–∞—З —Б–љ–Њ—Б–Є–ї—Б—П. –У–Њ–≤–Њ—А—П—В, —А–∞–Ј–≤–Њ–і –≤ –Ъ–Њ—Б—В—О–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –Є –°–ї–Њ–±–Њ–і—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ–≤–ї–Є—П–ї. –Э–Њ ¬Ђ–Ш–≤–∞–љ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З¬ї вАФ —Н—В–Њ —Г–ґ–µ –Т–ї–∞–і–ї–µ–љ –С–∞—Е–љ–Њ–≤. –Я–Њ—Е–Њ–ґ–µ, –љ–µ –≤ —Б—Ж–µ–љ–∞—А–Є—Б—В–∞—Е –і–µ–ї–Њ, –∞ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –і—Г—И–∞ –Њ—В–ї–µ—В–µ–ї–∞. –Р—Б—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–µ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —В–µ–ї–Њ –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї–Њ —В–µ–ї–Њ —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ, –Є –≤—Б—С –Ї–Њ–љ—З–Є–ї–Њ—Б—М. –Ю—Б—В–∞–ї–∞—Б—М –Њ–і–љ–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—В—Л–і–Њ–±–∞, –њ—Г—Б—В—М –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П, –Њ–±—Й–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞—П, –Ї–∞—Б—Б–Њ–≤–∞—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –њ–Њ–і –Э–Њ–≤—Л–є –≥–Њ–і —Б—В—А–∞–љ–µ —Б—В–∞—А–∞—О—В—Б—П –љ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ —Г—В—А–Њ —В—А–µ—В—М–µ–≥–Њ –і–љ—П –Ј–∞—Б—В–Њ–ї–Є–є –љ–∞ –Ї–∞–љ–∞–ї–∞—Е –њ–Њ—Б–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —В–µ–ї–µ–≤–Є–і–µ–љ–Є—П.¬†

–Ш–ї–Є –≠–ї—М–і–∞—А –†—П–Ј–∞–љ–Њ–≤. –Ґ—Г—В —Г–ґ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –Є–љ–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—З–Є–љ—Л. –Я–Њ—Б–ї–µ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ, –Љ–љ–µ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –њ–Њ–њ–∞–≤—И–µ–є –≤ –Љ–∞—Б—В—М, —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ–Њ–є –љ–∞ –Ї—Г—А–∞–ґ–µ –љ–∞—З–Є–љ–∞—О—Й–µ–є—Б—П –Ю—В—В–µ–њ–µ–ї–Є ¬Ђ–Ъ–∞—А–љ–∞–≤–∞–ї—М–љ–Њ–є –љ–Њ—З–Є¬ї, —З—В–Њ –≤—Л–љ–µ—Б–ї–∞ –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–ї–Є—Б—В–∞ –†—П–Ј–∞–љ–Њ–≤–∞ —Б –њ–Њ–і–∞—З–Є –Ш–≤–∞–љ–∞ –Я—Л—А—М–µ–≤–∞ –љ–∞ –≤—Л—Б–Њ—В—Г —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ—Б—В–∞, —В–Њ—В —Б–љ—П–ї –Љ–Є–ї—Г—О –њ—А–Њ—Е–Њ–і–љ—Г—О ¬Ђ–Ф–µ–≤—Г—И–Ї—Г –±–µ–Ј –∞–і—А–µ—Б–∞¬ї, –њ–∞—А—Г —Б—О–ґ–µ—В–Њ–≤ –і–ї—П –Ї–Є–љ–Њ–∞–ї—М–Љ–∞–љ–∞—Е–Њ–≤ –Є —Б –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є —Г—Е–љ—Г–ї –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –Ь–µ–є–µ—А—Е–Њ–ї—М–і–∞. –Т –љ–µ–≥–Њ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ –Є —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ —И–µ—Б—В–Є–і–µ—Б—П—В—Л—Е —Г—Е–∞–ї–Є –≤—Б–µ. –≠–Ї—Б—Ж–µ–љ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Н–Ї—Б–њ–µ—А–Є–Љ–µ–љ—В, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –≤—Б—П–Ї–Є–є —А–∞–Ј –њ—А–Њ–≤–∞–ї–Є–≤–∞–ї—Б—П.¬†

¬Ђ–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –ґ—Г–ї–Є–Ї¬ї, ¬Ђ–Р–є–±–Њ–ї–Є—В 66¬ї, ¬Ђ–Я–Њ—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Ј—Г–±–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–∞—З–∞¬ї –Є, —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, ¬Ђ–І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –љ–Є–Њ—В–Ї—Г–і–∞¬ї, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є–є—Б—П –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –љ–µ–љ—Г–ґ–љ—Л–Љ –њ—А–Њ—Б—В–Њ–Љ—Г –Є –љ–µ –Њ—З–µ–љ—М –њ—А–Њ—Б—В–Њ–Љ—Г –Ј—А–Є—В–µ–ї—О. –Ъ–∞—А—В–Є–љ—Г –Ј–∞—З–µ–Љ-—В–Њ —Б–њ–∞—Б –°—Г—Б–ї–Њ–≤, –µ—С –Ј–∞–њ—А–µ—В–Є–≤. –†—П–Ј–∞–љ–Њ–≤ –њ–Њ—В–Њ–Љ –љ–µ—Г—С–Љ–љ–Њ —Н—В–Є–Љ –≥–Њ—А–і–Є–ї—Б—П. –Ъ–Њ—А–Њ—З–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П, —З–µ—А–µ—Б–њ–Њ–ї–Њ—Б–Є—Ж–∞. –Я—А–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–≤—И–Є—Б—М –љ–∞ ¬Ђ–∞–≤–∞–љ–≥–∞—А–і–Є–Ј—М–Љ–µ¬ї (–њ—А–Њ—Б—В–Є—В–µ –Љ–љ–µ –Љ–Њ–є —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є –≤—Л–≥–Њ–≤–Њ—А), –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤—Й–Є–Ї —Г—И—С–ї –≤ –љ–∞—А–Њ—З–Є—В—Л–є –Љ–µ–є–љ—Б—В—А–Є–Љ, —Б–љ—П–≤ ¬Ђ–У—Г—Б–∞—А—Б–Ї—Г—О –±–∞–ї–ї–∞–і—Г¬ї –Є ¬Ђ–Ф–∞–є—В–µ –ґ–∞–ї–Њ–±–љ—Г—О –Ї–љ–Є–≥—Г¬ї, –Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є–є –≤–Ј–ї—С—В, –Њ–±—К—П—Б–љ–Є–Љ—Л–є —Б–≤–µ–ґ–µ–Њ–і–∞—А—С–љ–љ—Л–Љ —Б—Ж–µ–љ–∞—А–Є—Б—В–Њ–Љ, вАФ ¬Ђ–С–µ—А–µ–≥–Є—Б—М –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—П¬ї –њ–Њ —В–µ–Ї—Б—В—Г –≠–Љ–Є–ї—П –С—А–∞–≥–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Є –≤–љ–Њ–≤—М —П–Љ–∞ —Г–ґ–µ –Є–Ј-–Ј–∞ –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞ —Б–Њ —Б—Ж–µ–љ–∞—А–Є—Б—В–Њ–Љ —Н—В–Є–Љ –Њ—Б–Њ–±–Њ–є –Љ–∞–љ–µ—А—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–µ–і–≤–∞—А—П–µ—В –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤—Б—С —В–Њ—В –ґ–µ –≤–Ї—А–∞–і—З–Є–≤—Л–є, –Є—А–Њ–љ–Є—З–љ—Л–є –∞–≤—В–Њ—А—Б–Ї–Є–є –≥–Њ–ї–Њ—Б –Ѓ—А–Є—П –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤–∞, –∞ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –і–∞–ґ–µ –Љ—Г–ї—М—В–Є–њ–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є—П: ¬Ђ–Ч–Є–≥–Ј–∞–≥ —Г–і–∞—З–Є¬ї, ¬Ђ–°—В–∞—А–Є–Ї–Є-—А–∞–Ј–±–Њ–є–љ–Є–Ї–Є¬ї.¬†

"–°—В–∞—А–Є–Ї–Є-—А–∞–Ј–±–Њ–љ–Є–Ї–Є". "–С–µ—А–µ–≥–Є—Б—М –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—П"¬†

–Ч–∞—В–µ–Љ —Г–і–∞—З–љ—Л–є, –њ—А–∞–≤–і–∞, –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —А—П–Ј–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –њ—А–Њ–µ–Ї—В ¬Ђ–Э–µ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ—Л–µ –њ—А–Є–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –Є—В–∞–ї—М—П–љ—Ж–µ–≤ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є¬ї –Є, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –≤—Л—Е–Њ–і –љ–∞ –њ—А—П–Љ—Г—О –і–Њ—А–Њ–ґ–Ї—Г –Ї–Њ –≤—Б–µ–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Њ–±–Њ–ґ–∞–љ–Є—О вАФ ¬Ђ–Ш—А–Њ–љ–Є—П —Б—Г–і—М–±—Л¬ї –Є ¬Ђ–°–ї—Г–ґ–µ–±–љ—Л–є —А–Њ–Љ–∞–љ¬ї. –Я–Њ—В–Њ–Љ, —Г–ґ–µ –њ–Њ–і –≥–Њ—А–Ї—Г: ¬Ђ–У–∞—А–∞–ґ¬ї, ¬Ђ–Ю –±–µ–і–љ–Њ–Љ –≥—Г—Б–∞—А–µ..¬ї, ¬Ђ–Т–Њ–Ї–Ј–∞–ї –і–ї—П –і–≤–Њ–Є—Е¬ї, ¬Ђ–Ц–µ—Б—В–Њ–Ї–Є–є —А–Њ–Љ–∞–љ—Б¬ї —Б –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–Њ–є –≤—Л–њ—А—Л–≥–љ—Г—В—М –Є–Ј –∞–Љ–њ–ї—Г–∞ –Ї–Њ–Љ–µ–і–Є–Њ–≥—А–∞—Д–∞ –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Ї–∞–Ї –±—Л —Б–µ—А—М—С–Ј–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Є–љ–Њ. ¬Ђ–Ч–∞–±—Л—В–∞—П –Љ–µ–ї–Њ–і–Є—П –і–ї—П —Д–ї–µ–є—В—Л¬ї –і–∞–ґ–µ –≤ –њ–∞–Љ—П—В–Є. –Ш —В–Њ, –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –њ—А–µ–і–њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–Љ—Г —Б–Њ–∞–≤—В–Њ—А—Б—В–≤—Г —Б –С—А–∞–≥–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ. –С—Г–і–µ—В –µ—Й—С –Њ–і–љ–Њ, –љ–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї–∞ –Њ–љ–Њ —Г–ґ–µ –Є–Љ–µ—В—М –љ–µ –±—Г–і–µ—В.¬†

–Ґ–∞–Ї –≤–Њ—В, –њ–Њ—Б–ї–µ ¬Ђ–§–ї–µ–є—В—Л¬ї –Є–Љ–µ–µ–Љ —В–Є—Е–Њ–µ —Г–≥–∞—Б–∞–љ–Є–µ вАФ —Б —Е–Њ—А–Њ—И–Є–Љ–Є, –њ—А–Є—З—С–Љ, –∞–Ї—В—С—А–∞–Љ–Є. –Ъ–Њ—В–Њ—А—Л–µ вАФ —В–Њ –ї–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є —Б—В–∞—А–Њ–Љ—Г –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Ж—Г, –Ї–Њ–µ–Љ—Г –Њ–±—П–Ј–∞–љ—Л –±—Л–ї–Є —Б–≤–Њ–µ–є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М—О, —В–Њ –ї–Є –≥–і–µ –± –љ–Є –Љ–µ–ї—М–Ї–∞—В—М, —В–Њ –ї–Є –≤–њ—А–∞–≤–і—Г –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї–Є. –Ґ–Њ –ї–Є, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–≥–ї–Є, вАФ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–Є —Д–Є–≥—Г—А–∞–љ—В–∞ –Є–Ј –≥—Г–Љ–∞–љ–Є—В–∞—А–љ—Л—Е —Б–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є.¬†

–£ –Ъ–Є—А—Л –Ь—Г—А–∞—В–Њ–≤–Њ–є –≤—Б—С –њ–Њ–Ї–∞—В–Є–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–і –≥–Њ—А—Г –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б—А–∞–Ј—Г. –Ъ–∞–Ї —Г –∞–ї—М–њ–Є–љ–Є—Б—В–∞, —З—Г–і–µ—Б–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –љ–∞ –≤–µ—А—И–Є–љ–µ –≠–≤–µ—А–µ—Б—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Њ—В–љ—Л–љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–Њ–Є—В –ї–Є—И—М –і–Њ–ї–≥–Є–є –Љ—Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Б–њ—Г—Б–Ї. –Э–Є—З–µ–≥–Њ –ї—Г—З—И–µ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–±—О—В–∞ вАФ ¬Ђ–Ъ–Њ—А–Њ—В–Ї–Є—Е –≤—Б—В—А–µ—З¬ї вАФ –Њ–љ–∞ —В–∞–Ї –Є –љ–µ —Б–Њ—З–Є–љ–Є–ї–∞. –Ч–∞—В–Њ ¬Ђ–Т—Б—В—А–µ—З–Є¬ї вАФ –±–µ—Б—Б–њ–Њ—А–љ—Л–є —И–µ–і–µ–≤—А –њ–Њ —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ—Г –≥–∞–Љ–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б—З—С—В—Г. –Ш—Б—В–Є–љ–љ–∞—П –ґ–µ–Љ—З—Г–ґ–Є–љ–∞. –С–Њ–ї—М—И–µ —З–µ–Љ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–∞—П –Ї–∞–Ї–∞—П-–љ–Є–±—Г–і—М ¬Ђ–Э–Њ–≤–∞—П –≤–Њ–ї–љ–∞¬ї, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≤ –Ї–∞—А—В–Є–љ–µ —В–Њ–ґ–µ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В. –Ю–і–Є–љ –≤—Л—Е–Њ–і –≥–µ—А–Њ–Є–љ–Є –Э–Є–љ—Л –†—Г—Б–ї–∞–љ–Њ–≤–Њ–є –Є–Ј –і—Г—И–љ–Њ–є –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Л –≤ –њ—А–Є–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–µ –Є —Б–≤–µ–ґ–µ–µ –∞–ї—В–∞–є—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–µ–і–≥–Њ—А—М–µ, вАФ –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ вАФ —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М —Б—В–µ–љ—Г, вАФ –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ–Є—В, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ —Д–Њ–љ–µ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Ї–Є–љ–Њ —В–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞. –Ш –±–µ—Б–њ–Њ–і–Њ–±–љ–∞—П –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞ –Ю–ї–µ–≥–∞ –Ъ–∞—А–∞–≤–∞–є—З—Г–Ї–∞. –Т –Њ–±—Й–µ–Љ, –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤. –Ы–µ–љ—В—Г —Н—В—Г –±—Л –≤ –Ї–∞–Ї–Є–µ-–љ–Є–±—Г–і—М –Ъ–∞–љ–љ—Л —В–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Є–≤–µ–Ј—В–Є, –±—Г–і—М —Е–Њ—В—М –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј–≤–Є–ї–Є–љ–∞ —Г —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–µ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Ї—Г–ї—М—В–∞, –і–∞ –≥–і–µ –ґ –µ—С –±—Л–ї–Њ –≤–Ј—П—В—М?¬†

"–Ъ–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–µ –≤—Б—В—А–µ—З–Є". "–Я–Њ–ї—С—В—Л –≤–Њ —Б–љ–µ –Є –љ–∞—П–≤—Г"

–Э–Њ –і–∞–ї—М—И–µ вАФ —Г–≤—Л, –і–∞–ї—М—И–µ вАФ –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞–Ї—А—Л–≤–∞—О—Й–∞—П –љ–µ–∞–і–µ–Ї–≤–∞—В–љ–Њ—Б—В—М, –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–≤—И–∞—П—Б—П –≤ –Є—В–Њ–≥–µ —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–≤–∞—В—Л–Љ–Є, –Ї—Г—Б—В–∞—А–љ—Л–Љ–Є –Ї–∞–Ї–Є–Љ–Є-—В–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–Љ–Є –≤—Л–њ–ї–µ—Б–Ї–∞–Љ–Є, –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–µ–Љ –Љ–Є—А—Г –†–µ–љ–∞—В—Л –Ы–Є—В–≤–Є–љ–Њ–≤–Њ–є, —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –љ–µ—А—П—И–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М—О, –Ї–Њ–≥–і–∞, –Ї –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г, –∞—А—В–Є–Ї—Г–ї—П—Ж–Є—П –љ–µ —Б–Њ–≤–њ–∞–і–∞–µ—В —Б —В–µ–Ї—Б—В–Њ–Љ –і–∞–ґ–µ –≤ —Г—Б—В–∞—Е –Ю–ї–µ–≥–∞ –Ґ–∞–±–∞–Ї–Њ–≤–∞, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –Є –≤–Њ–≤—Б–µ –≤–Њ–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ–Ј–∞–±–Њ—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О. –Ґ–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–∞—П –і–µ–Љ–µ–љ—Ж–Є—П —Б —Е–Њ—А–Њ—И–Є–Љ–Є, –њ—А–Є—З—С–Љ, –∞–Ї—В—С—А–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —В–Њ –ї–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –і–∞–≤–љ–µ–є —Б–≤–Њ–µ–є –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—Ж–µ, —В–Њ –ї–Є –≥–і–µ –± –љ–Є –Љ–µ–ї—М–Ї–∞—В—М, —В–Њ –ї–Є –≤–њ—А–∞–≤–і—Г –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї–Є. –Ґ–Њ –ї–Є, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–≥–ї–Є, вАФ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–Є —Д–Є–≥—Г—А–∞–љ—В–Ї—Г –Є–Ј –≥—Г–Љ–∞–љ–Є—В–∞—А–љ—Л—Е —Б–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є.¬†

–†–Њ–Љ–∞–љ –С–∞–ї–∞—П–љ вАФ –µ—Й—С –Њ–і–љ–∞ —Д–Є–≥—Г—А–∞ —Г–Ї—А–∞–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–∞–љ–і—И–∞—Д—В–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Є—А–Њ–і—Л. –Э–∞–≥–Њ—А–љ–Њ-–Ї–∞—А–∞–±–∞—Е—Б–Ї–Є–є –∞—А–Љ—П–љ–Є–љ –Є –∞–≤—В–Њ—А –њ–Њ –≥–∞–Љ–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б—З—С—В—Г –≤—Б–µ–≥–Њ –Њ–і–љ–Њ–є –љ–µ—В–ї–µ–љ–Ї–Є, –Ј–∞—В–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–є! вАФ ¬Ђ–Я–Њ–ї—С—В–Њ–≤ –≤–Њ —Б–љ–µ –Є –љ–∞—П–≤—Г¬ї. –Я–ї—О—Б –µ—Й—С –Њ–і–љ–∞-–і–≤–µ –ї–µ–љ—В—Л, –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П, –њ—Г—Б—В—М –Є –љ–µ –і–Њ—В—П–≥–Є–≤–∞—О—Й–Є–µ –і–Њ. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ вАФ —И–≤–∞—Е, –Њ–Ї—А–∞—И–µ–љ–љ—Л–є, –Ї–∞–Ї –Є —Г –Ь—Г—А–∞—В–Њ–≤–Њ–є, –≤ —П—А–Њ—Б—В–љ—Л–µ —Б–Є–љ–µ-–ґ—С–ї—В—Л–µ —В–Њ–љ–∞. –Ъ–∞–Ї –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ, –Њ–±–ї–Є—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –∞–љ—В–Є—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–µ. –Ш —И–≤–∞—Е —Н—В–Њ—В, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞: —Б —Е–Њ—А–Њ—И–Є–Љ–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ–Є –∞–Ї—В—С—А–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —В–Њ –ї–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є —Б—В–∞—А–Њ–Љ—Г —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Ж—Г, —В–Њ –ї–Є –≥–і–µ –± –љ–Є –Љ–µ–ї—М–Ї–∞—В—М, —В–Њ –ї–Є –≤–њ—А–∞–≤–і—Г –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї–Є. –Ґ–Њ –ї–Є, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–≥–ї–Є, вАФ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–Є —Д–Є–≥—Г—А–∞–љ—В–∞ –Є–Ј –≥—Г–Љ–∞–љ–Є—В–∞—А–љ—Л—Е —Б–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є.¬†

–І—В–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М? –Т—Б–µ –Љ—Л –љ–µ –≤–µ—З–љ—Л. –Ъ–∞–Ї –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї –µ—Й—С –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Р–љ—З–∞—А–Њ–≤: –Љ–Њ–ї–Њ–і–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М —Г—Е–Њ–і–Є—В —В–Њ–љ–Ї–Њ–є —Б—В—А—Г–є–Ї–Њ—О –≤ –њ–µ—Б–Њ–Ї. –Э–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Њ–ї–Њ–і–∞—П, –љ–Њ –Є —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–∞—П. –†–∞–љ–Њ –Є–ї–Є –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ —З—В–Њ-—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ –ї–Њ–Љ–∞–µ—В—Б—П. –Я—А–∞–≤–і–∞, –љ–µ —Г –≤—Б–µ—Е. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Г—Б–њ–µ–≤–∞—О—В —Г–Љ–µ—А–µ—В—М —А–∞–љ—М—И–µ. –§–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є. –Р –Ї—В–Њ-—В–Њ, –њ–Њ-–љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ—Г —Г–Љ–љ—Л–є, –Њ—В—Е–Њ–і–Є—В –Њ—В –і–µ–ї, —З—Г–≤—Б—В–≤—Г—П, —З—В–Њ –љ–µ –њ–Њ—В—П–љ—Г—В—М —Г–ґ–µ —В–Њ, —З—В–Њ —В—П–љ—Г–ї –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ. –Т –Њ–±—Й–µ–Љ, –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–∞—П —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–∞—П –Ї–Њ–љ—З–Є–љ–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–∞. –Т—Б—С –Њ—В —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Є–Ї–∞ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В. –Ъ–∞–Ї –Њ–љ —Б–Њ–±–Њ–є —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–і–Є—В—Б—П, —В–∞–Ї –Є –±—Г–і–µ—В.¬†

![]() вАЛ

вАЛ