К 80-летию Победы. Армейско-партизанские мемуары комбрига Кирпича

К 80-летию Победы. Армейско-партизанские мемуары комбрига Кирпича

Продолжаем читать мемуары 1941 года Г.А. Кирпича

…Выписав себе справку на имя Григория Ивановича Карпезо, якобы ищущего сестру, положив на дно лукошка гранату и пистолет, застелив всё это соломой, а поверху — скатёркой с несколькими десятками яиц и яблок, тёплым солнечным днём двинулся я в направлении Толочино. Добрался до городка без особых приключений, а на утро следующего дня в переполненном беженцами товарняке доехал до Крупок.

С привычной осторожностью выскользнув из вагона и прикрываясь за свежеуложенными штабелями с древесиной, вышел на окраину. Немцы уже начали планомерно и методично с завоеванных земель отправлять к себе всё подчистую, в том числе и древесину. Дошёл я до небольшого леска и через некоторое время очутился у большой деревни Выдрица. Ни немцев, ни полицейских здесь не было, и я спокойно прошёл на другой конец деревни, всё больше думая о ночлеге, как-никак, а километров тридцать всё же отмахал.

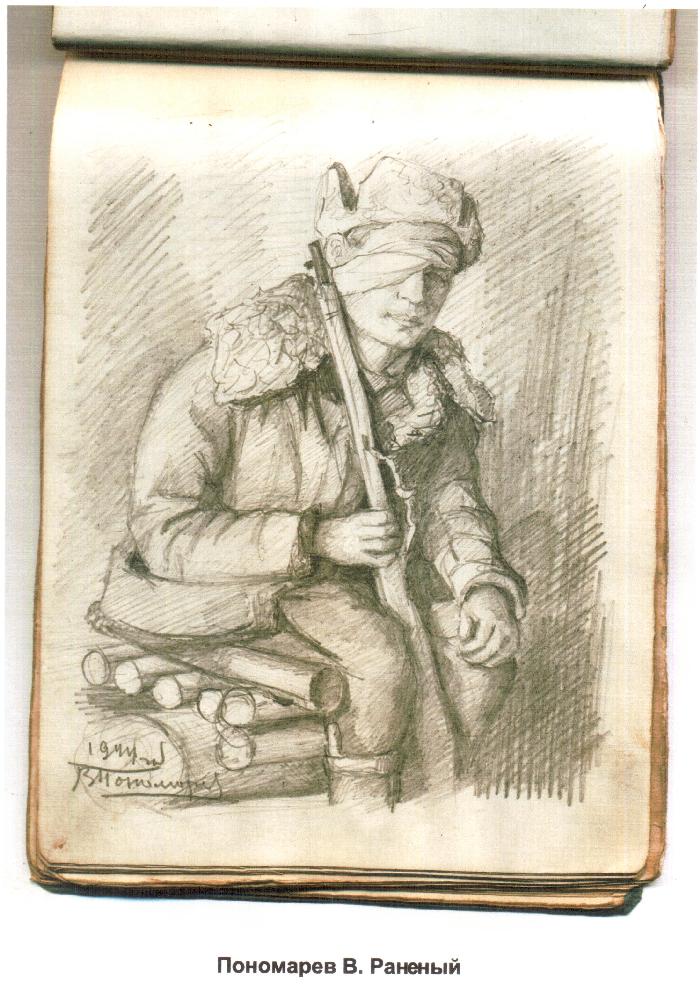

У самого леса на отшибе стоял небольшой домик, прятавшийся в зелени сада. Во дворе занималась своим хозяйским делом пожилая женщина, ей помогали две помоложе. Я попросился на ночлег, хозяйка разрешила. Женщины (одна дочь хозяйки, а вторая — её подруга) оказались женами офицеров 100-й стрелковой дивизии, эвакуировавшимися из Минска. Дальше уйти они не успели, пришлось застрять здесь. Около трех дней жил я в этом гостеприимном доме, помог женщинам убрать картошку на огороде и получил от них твердое обещание при случае помогать нам словом и делом. Хоть не отпускали меня женщины, но я извинился, поблагодарил их за гостеприимство и на рассвете ушёл в стороны Ухвалы. Полностью не зажившая рана опять заныла от долгой ходьбы, волей-неволей пришлось зайти в медпункт, который, как мне сказали жители, обслуживал только местное население. Что ж, делать нечего, попросил девушку-санитарку, чтобы она провела меня к фельдшеру:

— Регистрировать — или так будете?

— Похоже — так, красавица. Потом зарегистрируемся, — пошутил я.

Хмыкнув, девушка исчезла в помещении, и через несколько минут передо мной стоял плотный мужчина лет пятидесяти:

— Что там у вас стряслось, что за спешка?

— Здравствуйте, товарищ врач!

Оглянувшись, не слышит ли кто ещё, мужчина быстро произнес:

— Здравствуйте. Во-первых, я не врач, а только фельдшер, так что подхалимаж ваш никак не уместен. А во-вторых, почему товарищ? Теперь же больше господа в моде.

— А как же нам, советским, себя называть? Впрочем, если сможете, то посмотрите меня в своем покое.

— Прошу покорнейше, — фельдшер повёл меня в отдельную комнату.

— Я не так давно был ранен под Минском, и прошу вас осмотреть рану, кажется мне, что-то там не так, слишком уж долго не заживает.

Закрыв дверь на крючок и внимательно осмотрев рану, фельдшер успокоительно произнес:

— Страшного нет. Рана рубцуется — заживёт, следовательно. Но некоторое нагноение и воспалительные процессы наблюдаются.

Больше часа проговорили мы с Герасимом Семеновичем Калицко, так звали фельдшера. Пламенное сердце патриота билось в груди этого нелюдимого и сурового на вид человека. Безо всяких раздумий и оговорок согласился он на первых порах помогать медикаментами, и по первому же знаку выехать в отряд, чтобы в лесной землянке или шалаше врачевать раненых. Ушёл я от него с твердой уверенностью, что уже с сегодняшнего дня начнёт Герасим Семенович припасать лекарства, бинты, что при надобности в отряд уйдет он не один, а с группой таких же патриотов, как и сам.

Всё ещё под впечатлением этой приятной встречи я довольно быстро добрался до южной части Ухвалы и беспечно зашёл в крайний дом попросить попить. Едва успел приложиться к кружке с молоком, как встревоженная хозяйка вбежала в хату:

— Там, по улице, в нашу сторону полиция идет. Как бы у вас с этими пьяницами неприятностей не было. Лучше уходите задворками, лес недалеко! — ухватив за руку, женщина вытащила меня за сарай:

— Здесь болото, по кладкам с полкилометра пройдете, а потом сухо будет. Час вам добрый.

Метров 200 прошёл я по сырому хвойному лесу, не замечая ни погони, ни самых малых признаков того, что в лесу неспокойно: как и раньше, пели птицы, как и раньше, сидела на старой березе сорока, обычно поднимающая крик, когда в лесу творится что-то, на её взгляд неладное. Но, подняв глаза от очередной скользкой кладки, я увидел метрах в трёхстах от меня человек десять мужчин с оружием, они шли навстречу. Недавно сонливая мысль стала работать четко и ясно: «Кладка одна. На ней, узкой и полугнилой, не разминешься. И один ничего с такой группой не сделаешь! Уходить некуда».

Немного постояв, я спокойно и не спеша сошёл с кладок назад, с мыслью, что если это полицаи, то они обязательно сойдутся со мной, чтобы посмотреть документы, и тогда я брошу гранату! Чувство опасности обострилось у меня до предела. Отмечаю, что мысленно напеваю блатной мотив: «На мою на могилку, знать, никто не придет, только ранней весной соловей пропоет».

— Здравствуйте, — лениво и небрежно тянет старший, шедший впереди.

— И вам того же. Здравствуйте!

— Куда путь держишь, шкет?

— Да домой стараюсь, сестру, понимаешь, искал в городе, не нашёл. Побродил, пора и честь знать. Старики, небось, проклинают: один сын объявился, да без него картошку, видно, копать придется.

— Ты, может, и документы имеешь?

— А как же, вот справка, сам наш староста Морозов подписал!

Старший, мельком взглянув на справку, будто нехотя выдавил:

— Идите.

Разминувшись, взошёл я на кладки, вдруг слышу:

— Батька, ты что, дурной! Он же хохол, а сам говорит, что на Шкловщину идет!

Уже держа в руке заряженную гранату, приготовившись ко всему худшему, я вдруг слышу резкое:

— А ты сам чей? Волжанин, русак, а почему по белорусской земле ходишь? Не знаешь? Так я скажу: сука ты, бродяга. И ты, и я. Понял, гнида?

Ни ответа оскорблённого труса, ни дальнейшего диалога, я, конечно, не слушал — ноги, видно натренированные за последние месяцы, сами несли к лесу. Лишь порядком углубившись в заросли, смог я хоть немного отдышаться и проанализировать своё поведение. Выводы оказались неутешительными: ещё пару таких вот благодушных походов, ещё одна встреча на кладке не с «бродягами», а с полицаями, и твоя, товарищ «Капрезо», песня — спета навсегда.

…Время брало свое. Как-то внезапно вдруг на исходе оказалась и осень 1941 года, сыпет первый снежок, и мои парусиновые туфли просят хорошей каши. Ясно, что пришло время возвращаться назад, к товарищам. Но, как говаривали раньше, скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается. Прежде чем добраться до «дому», волей-неволей пришлось повидать и пережить многое и, самое главное, снова встретиться с нужными людьми. Вот и в деревне Козлы, возле местечка Тетерино, устроившись на ночлег, продрогший и уставший, едва придремал я на печке по предложению хозяйки, как шестым чувством чувствую: есть в хате кто-то чужой. Тихонько приоткрываю глаза, действительно, черноусый мужчина в фуражке лесника рассматривает моё лукошко, так и сяк поворачивает. Я прямо похолодел: сейчас перевернёт, и упадут к нему под ноги мои замаскированные «трофеи».

— Понравилось лукошко? — говорю первое пришедшее в голову.

Тот, нисколько не удивившись внезапному вопросу, как будто ожидая его, спокойно отвечает:

— Да тяжеловато что-то, намокло, видно?

— Так я и сам намок, обсыхаю.

— Ну, обсыхайте, обсыхайте, мешать не буду. Поговорить с вами хотел, да не подходящий случай.

— Ну чего уж там, давайте побалакаем, коли так, — слезаю с печки и первым делом прибираю к рукам лукошко.

— Так пойдемте в сени, покурим, а то хозяйка с ребёнком от нашего самосада отравятся.

— Вы не наш разведчик случайно? — первым делом спросил мужчина, как только мы скрутили самокрутки.

— А чей это «наш»: немецкий или русский? А если не ваш окажусь, так что, к немцам побежишь?

— Ладно, тогда я вам кое-что скажу, и уж сами решайте, куда вам бежать: к немцам или к полицаям, они тут в Тетерино. Я бывший главный инженер Мозырской ГРЭС, коммунист, здесь в этой деревне родился.

— Ну, так и что, живите себе тихонько, вряд ли немцы станут вас преследовать за то, что вы когда-то были инженером.

— Судя по вашему лукошку, вы-то не собираетесь отсиживаться.

— Смотрю, лукошко мое вам действительно понравилось. Давайте, раз так, знакомиться: Григорий Карпезо, пограничник, старший лейтенант.

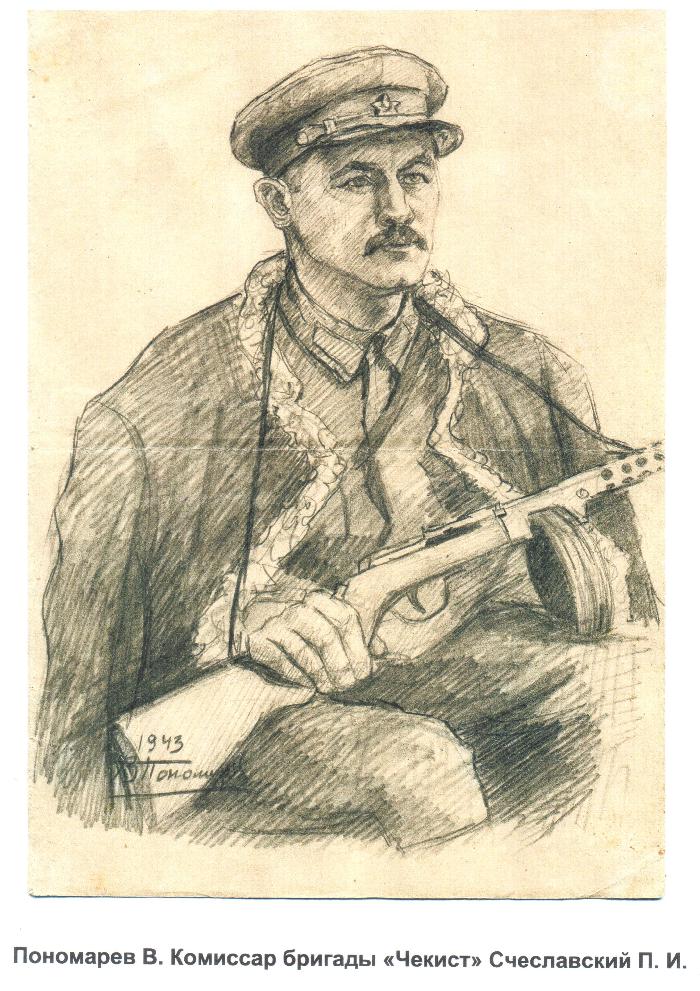

— Петр Счеславский, — был ответ.

Дальше я уже говорил напрямую:

— И как, Петр, работать будем? Что делать собираетесь?

— Люди надёжные у меня уже есть. Думаю, на первых порах, вам информация о фашистах, очевидно, не помешает, будет полезна.

Затем он проинформировал об обстановке, о новых порядках. Условились и о дальнейшей связи, назвав известные уже пароли, и я не без сожаления расстался с приятным этим человеком.

[Взволнованно читаю и встречаю уже знакомые мне по воспоминаниям деда фамилии партизан. Вот и Счеславский! Вижу, как и при каких обстоятельствах формировался костяк будущего отряда, как единодушно белорусский народ отверг предложение оккупантов переметнуться на их сторону, как фактически в первые месяцы войны образовались области преимущественного партизанского влияния. Да не только создавались, но и оставались таковыми долгие годы вплоть до Победы! — И.П.]

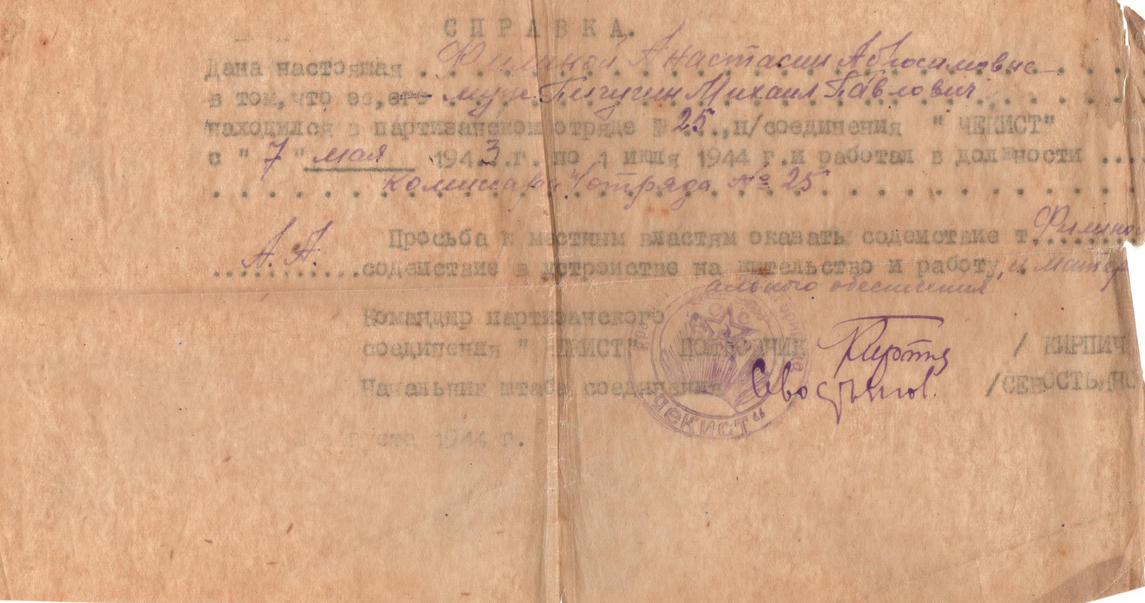

…мы уже твёрдо убедились, что подавляющее большинство населения, бывшие активисты, не собираются сидеть сложа руки, горят желанием в меру сил сражаться с врагом. Отрадно было также узнать, что в деревнях Толочинского, Оршанского, Шкловского и Круглянского районов осело значительное количество солдат и офицеров, которые тайно и самостоятельно связываются друг с другом, начинают налаживать подпольную работу и работу с местным населением. Стало ясно, что в скором времени можно будет приступить к открытой борьбе с врагами. Единодушно согласились, что пока не выпал большой снег, нужно срочно форсировать сбор оружия и боеприпасов на местах недавних боёв, как нам самим, так и местной молодежи, чтобы хоть на первых порах иметь небольшой запас. Пришло время подумать и о базе будущего отряда. В этом нам, к счастью, повезло: в густом кустарнике сравнительно недалеко от деревни Рогожанка обнаружен был бывший хутор, где сохранился огромный каменный подвал. Скоро подвал был очищен и оборудован в надёжный бункер, скрытно очищен колодец. Как потом пришлось убедиться, место мы выбрали удачное: немцы так и не смогли догадаться, что здесь партизанская база.

Тихим ясным морозным вечером мы возвращались из леса, закончив полностью работу по оборудованию своей первой базы. Изредка по небу проплывали тучи, на мгновение пряталась за ними краснолицая огромная луна. Высоко в небе слышны были звуки моторов. Не могли мы знать точно — то ли это наши лётчики отправляются на бомбёжку тыловых объектов противника, то ли фашистские стервятники несут свой смертельный груз к стенам Москвы, Вязьмы или Можайска. Да и откуда было взяться точным сведениям? Лишь изредка узнавали мы кое-что от бойцов, продолжавших появляться в окрестных деревнях. На веру такие слухи, конечно, принять полностью было нельзя: один, к примеру, убеждает, что Вязьма пала, другой с пеной у рта отстаивает обратное — поди разберись.

В таких вот невеселых раздумьях сидим на скамейке у садика «моей» хаты, покуриваем в рукав. Вдруг все одновременно услышали приближающийся из-за Днепра гул самолета. Первой возникшей мыслью было, что это немец, и сейчас на деревню посыпаются бомбы. Каково же было всеобщее удивление, облегчение, когда над деревней показался наш тихоход У-2! Самолетик сделал круг над деревней и снова взял курс на северо-запад. «Может, выброска десанта», — мелькнула у меня шальная мысль. При расставании под Минском товарищ Павлов говорил, чтобы ожидали связных. И как бы в подтверждение моей мысли над молодым леском от самолёта отделяется и летит к земле несколько тёмных предметов. «Точно, десант», — обрадовался я, но тут же притушил в себе эту радость: груз пошёл к земле стремительно, без парашютов. Какой уж там десант. У-2 тем временем опять закружил над деревней и, к нашей неописуемой радости, услал крыши, улицы и поле листовками и газетами. Подбирать их бросились наперебой не только мы, но и местное население: наконец-то есть возможность получить точную информацию о положении на фронте, рассказать людям правду.

Тем временем наш маленький ночной «ангел» окончательно скрылся из виду, а мы, припрятав газеты и листовки, прихватив оружие, бросились в лесок к месту, где упал груз. Пошли густой цепью.

— Есть, вот он! — слышим вскоре голос старика Адама Станкевича.

В ящиках, их было два, оказались снаряды к 76-ти миллиметровой пушке. Почему сбросил их летчик, гадать не приходилось: такой подарок был для нас весьма кстати. Подарок с неба можно было чудесно использовать для диверсий на дорогах, для подрыва мостов. Да, мы мечтали и об артиллерии, о доставке и ремонте пушек, оставленных 100-й дивизией. Люди в деревне спать не ложились, вслух читали газеты, не стесняясь, плакали женщины. Среди газет оказалась и «Правда» с известной сельчанам речью И. В. Сталина от 3 июля.

— Нет, братцы, не видать Гитлеру Москвы как своих ушей. Не рыться фашистской свинье в нашем огороде, — под одобрительный смех остальных жителей сказал один из стариков.

По домам люди разошлись с хорошим настроением, впервые за дни оккупации они узнали правду о войне. Для нас, готовившихся к партизанским действиям, вдвойне отрадно было прочитать в одном из номеров газеты призыв ЦК ВКП/б/ о развертывании в тылу врага партизанской борьбы: все мы как бы заново убедились, что стоим на верном пути, и пути назад нет. Конечно, с нашей небольшой группой мы ещё не могли развернуть открытую боевую деятельность против врага. Решили пока практиковать эпизодические вылазки, уничтожение одиночных гитлеровцев и их холуев, отбивать подводы с награбленным у населения продовольствием, рвать линии связи.

[Иногда автор явно использует свои дневниковые записи, вероятно, цитируя те, что вёл в отряде. — И.П.]

…Местная молодежная организация, организации других деревень действуют неплохо, поддержка населения ощутимая. Крестьяне саботируют хлебозаготовки, выводят из строя тракторы и молотилки. И хотя немцы присылали уже в некоторые деревни карательные отряды, запугивали и арестовывали людей, успеха их акции пока не имеют.

[Непросто, ох, непросто проходило «сколачивание» разрозненных групп в отряд. Авторитет у будущих партизан молодому офицеру Кирпичу приходилось завоёвывать и своё право на общее командование отстаивать. Осень 1941 года. — И.П.]

Время от времени через связных из деревни Литовские поступали сведения, что тамошняя группа активно готовится к уходу в лес. Ребята запасаются у местных жителей зимней одеждой, достают из тайников оружие. Тревожило только то, что по-прежнему уклонялись от встречи бывшие командиры Григорий Иванов и Николай Дьяков: ещё один мой специальный приход в деревню оказался безрезультатным. Пришлось передать Маше Венидиктовой настоятельную просьбу разыскать товарищей и передать, чтобы через пару дней они обязательно явились в Рогожанку. За ними придёт дед Савельев. Явка состоялась, но на встречу пришёл один Григорий Иванов, как он доложил: «Гришка Семкин явился». Сказал, что специально они от нас не прятались, просто так получилось: ходили в деревню Озёры на встречу. Григорий оказался человеком правдивым, искренним, и первый ледок отчуждения стал быстро таять. Как сообщил мне Григорий, в деревне он оказался после того, как их часть, оборонявшая Могилев, попала в окружение. Ранее он участвовал в финской кампании, награжден медалью «За отвагу». Григорий тут же показал мне медаль: специально захватил с собой на встречу, понимая, что сразу на доверие рассчитывать не придется.

— А что Николай Дьяков, какие его планы, или решил отсидеться под крылышком у отца-старосты?

— Судя по всему, он собирается в отряд, просил передать, что полностью солидарен с нами, нужно уладить в семье, и он явится.

— Хорошо, Григорий, поедешь в деревню, передай нашим ребятам, чтобы шестого ноября вечером все собрались здесь в доме Софьи Дударевой: проведем собрание, посвященное 24-й годовщине Великого Октября, и организационно оформим отряд, присвоим ему имя.

— Вот отлично! А то — если бы вы знали, как надоело сидеть без дела.

— Еще бы мне не знать!