–Ш–Ј —Б–µ—А–Є–Є ¬Ђ–°—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є¬ї: –Њ—В –њ—А–Њ–≤–∞–ї–∞ ¬Ђ–С–∞—А–±–∞—А–Њ—Б—Б—Л¬ї вАФ –Ї –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—О –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞ ¬†¬†

–Ш–Ј —Б–µ—А–Є–Є ¬Ђ–°—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є¬ї: –Њ—В –њ—А–Њ–≤–∞–ї–∞ ¬Ђ–С–∞—А–±–∞—А–Њ—Б—Б—Л¬ї вАФ –Ї –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—О –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞ ¬†¬†

¬Ђ–Т —З–µ—Б—В—М –Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–±–µ–і—Л —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П, 27 —П–љ–≤–∞—А—П 1944 –≥–Њ–і–∞,

–≤ 20 —З–∞—Б–Њ–≤ –≥–Њ—А–Њ–і –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і —Б–∞–ї—О—В—Г–µ—В...¬ї –°—В–∞–ї–Є–љ

*

–©–µ–ї–Є –≤ —Б–∞–і—Г –≤—Л—А—Л—В—Л,

–Э–µ –≥–Њ—А—П—В –Њ–≥–љ–Є.

–Я–Є—В–µ—А—Б–Ї–Є–µ —Б–Є—А–Њ—В—Л,

–Ф–µ—В–Њ–љ—М–Ї–Є –Љ–Њ–Є!

–Я–Њ–і –Ј–µ–Љ–ї—С–є –љ–µ –і—Л—И–Є—В—Б—П,

–С–Њ–ї—М —Б–≤–µ—А–ї–Є—В –≤–Є—Б–Њ–Ї,

–°–Ї–≤–Њ–Ј—М –±–Њ–Љ–±—С–ґ–Ї—Г —Б–ї—Л—И–Є—В—Б—П

–Ф–µ—В—Б–Ї–Є–є –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Ї.

–Р.–Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–∞, 1942

¬Ђ–С–∞—А–±–∞—А–Њ—Б—Б–∞¬ї –±—Л–ї–∞ –∞–Љ–±–Є—Ж–Є–Њ–Ј–љ—Л–Љ –њ–ї–∞–љ–Њ–Љ –љ–∞—Ж–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є –њ–Њ –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞–љ–Є—О –Є –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–Є—О –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞. –•–Њ—В—П –љ–µ–Љ—Ж—Л –Ј–∞—В–µ—П–ї–Є –Ї–∞–Љ–њ–∞–љ–Є—О –ї–µ—В–Њ–Љ 1941 –≥–Њ–і–∞, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—П –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Л–≥–Њ–і–љ—Л–µ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є, –±–ї–Є—Ж–Ї—А–Є–≥ –њ—А–Њ–≤–∞–ї–Є–ї—Б—П –Є–Ј-–Ј–∞ –њ–µ—А–µ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –ї–Є–љ–Є–є —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є—П, –љ–µ—Е–≤–∞—В–Ї–Є –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –Є —Г–њ–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї. –У–Є—В–ї–µ—А –њ–µ—А–µ–≤—С–ї –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –°–Њ—О–Ј –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Њ–≤–∞–ї–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–Њ–њ—Л—В–Њ–Ї ¬Ђ–њ—А–Њ–ї–Њ–Љ–Є—В—М¬ї –С—А–Є—В–∞–љ–Є—О. –Ъ –љ–∞—З–∞–ї—Г –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є ¬Ђ–С–∞—А–±–∞—А–Њ—Б—Б–∞¬ї –љ–µ–Љ—Ж—Л –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –≤ —Б–Є–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є, –Њ—Й—Г—Й–∞–ї–Є —Б–µ–±—П –љ–µ–њ–Њ–±–µ–і–Є–Љ—Л–Љ–Є: ¬Ђ–Ш–Љ–µ–ї–Є –≤—Б–µ –Ї–Њ–Ј—Л—А–Є –љ–∞ —А—Г–Ї–∞—Е¬ї, вАФ –Ї–∞–Ї –ї—О–±–Є—В –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П—В—М –љ—Л–љ–µ—И–љ–Є–є –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В –°–®–Р.

–Т —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –∞–њ—А–µ–ї—П —Д—А–Є—Ж—Л –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –±–µ–Ј —Г—Б–Є–ї–Є–є –Ј–∞—Е–≤–∞—В–Є–ї–Є –С–∞–ї–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, –У—А–µ—Ж–Є—О, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –±—А–Є—В–∞–љ—Ж—Л –±—Л–ї–Є –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ—Л –Њ—В—Б—В—Г–њ–Є—В—М. –Ъ—А–Є—В –≤–Ј—П—В –≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ –Љ–µ—Б—П—Ж–µ, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Є—В–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Б—В–Њ–є–Ї–Њ—Б—В—М —Б—В—А–∞–љ –С—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ–і—А—Г–ґ–µ—Б—В–≤–∞ (–Р–≤—Б—В—А–∞–ї–Є—П, –Э–Њ–≤–∞—П –Ч–µ–ї–∞–љ–і–Є—П, –У—А–µ—Ж–Є—П) –Є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П. –≠—В–Є —Б–Њ–±—Л—В–Є—П —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є –њ–Њ–≤–Њ–і–Њ–Љ –Њ—В–≤–ї–µ—З—М –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ—В —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –≤ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Р—Д—А–Є–Ї–µ, –≥–і–µ –Њ–љ–Є –Љ–Њ–≥–ї–Є –±—Л –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–є –Њ–Ј–∞–±–Њ—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –Ѓ–≥–Њ-–Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–Њ–є —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –љ–Њ —Г–≤—Л: –Ы–Њ–љ–і–Њ–љ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –±—Л—В—М —Г–≤–µ—А–µ–љ, —З—В–Њ –±–∞–ї–Ї–∞–љ—Б–Ї–∞—П –Ї–∞–Љ–њ–∞–љ–Є—П вАФ –ї–Є—И—М –Ї—А–∞—В–Ї–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–∞—П –∞–Ї—Ж–Є—П. –Я–∞—А–∞–і–Њ–Ї—Б –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї—Б—П –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є—О –љ–∞ –С–∞–ї–Ї–∞–љ–∞—Е –њ—А–Є–≤–µ–ї–∞ –Ї –Њ—Б–ї–∞–±–ї–µ–љ–Є—О –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–є –≤ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Р—Д—А–Є–Ї–µ, –≥–і–µ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є —А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –ґ—Г—В–Ї–Є–µ –Ј–∞—В—П–ґ–љ—Л–µ –±–Њ–Є. –†–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –≤–µ—Б–љ–Њ–є 1941 –≥. –±—Л–ї–Њ –і–ї—П –±—А–Є—В–∞–љ—Ж–µ–≤ —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ. –Ш—Е —Б—В–µ—А–ґ–љ–µ–≤–Њ–є –Ј–∞–і–∞—З–µ–є –≤ —В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –±—Л–ї–Њ вАФ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–∞—А–љ–Њ –љ–µ –њ—А–Њ–Є–≥—А–∞—В—М, вАФ –∞ –љ–µ –њ–Њ–±–µ–і–Є—В—М.

–С–µ—Б–њ–ї–Њ—В–љ—Л–µ –љ–∞–і–µ–ґ–і—ЛвА¶

–Т–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–∞—П –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П ¬Ђ–С–∞—А–±–∞—А–Њ—Б—Б–∞¬ї вАФ –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–љ–µ–є—И–Є–є –њ–Њ—З–Є–љ, –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–≤—И–Є–є –њ—А–µ–і –У–Є—В–ї–µ—А–Њ–Љ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є. –Ю–љ —Б—З–Є—В–∞–ї, —З—В–Њ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –њ—А–Є–≤–ї–µ—З—С—В –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–Є –Ї —В–Њ–≥–і–∞ –µ—Й—С –љ–Є–Ї–µ–Љ –љ–µ —Б–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–є –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є, —З—В–Њ, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –≤—Л–љ—Г–і–Є—В –Є–Ј–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Г—О –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є—О –≤—Б—В—Г–њ–Є—В—М –≤ –Љ–Є—А–љ—Л–µ –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Д—О—А–µ—А—Г –≤–∞–ґ–љ–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –±—Л–ї–∞ –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–∞ –Ј–∞—Е–≤–∞—В–∞ –Њ–±—И–Є—А–љ—Л—Е —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–є –Ј–µ–Љ–ї–Є –°–Њ–≤–µ—В–Њ–≤, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –љ–µ—Д—В—П–љ—Л–µ –Љ–µ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –Є –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ вАФ —Г–Ї—А–∞–Є–љ—Б–Ї—Г—О –ґ–Є—В–љ–Є—Ж—Г! вАФ –і–ї—П –±–µ–Ј–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є—П –µ–≥–Њ ¬Ђ–≤—Б–µ—П–і–љ–Њ–≥–Њ¬ї –њ–Њ—Б–ї–µ–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ (–≤—Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В–Є!) —А–µ–є—Е–∞. –І—В–Њ –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –і–∞–≤–∞–ї–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є—В—М –і–µ—Б—П—В–Ї–Є –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–Њ–≤ —Б–ї–∞–≤—П–љ –Є ¬Ђ–µ–≤—А–µ–є—Б–Ї–Є—Е –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–Њ–≤¬ї –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –±–µ—Б–њ–Њ—Й–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ–ї–Њ–і–∞ –Є –≥–µ–љ–Њ—Ж–Є–і–∞. –Ф–∞–≤–∞–є—В–µ –њ–Њ–њ—А–Њ–±—Г–µ–Љ –њ—А–Њ—Б–ї–µ–і–Є—В—М —Ж–µ–њ–Њ—З–Ї—Г —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–є –У–Є—В–ї–µ—А–∞вА¶¬†

¬Ђ–С–∞—А–±–∞—А–Њ—Б—Б–∞¬ї вАФ —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ –°–°–°–†.¬†

–†–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ –°–°–°–† вАФ —Г—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ —Г–≥—А–Њ–Ј—Л –і–ї—П –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є —Б —Б–µ–≤–µ—А–∞.¬†

–С–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–∞—П –ѓ–њ–Њ–љ–Є—П вАФ –µ—С –∞—В–∞–Ї–∞ –љ–∞ –°–®–Р –Є –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–Є –≤ –Р–Ј–Є–Є.¬†

–Р—В–∞–Ї–∞ –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є вАФ –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ –њ–µ—А–µ–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –Є —А–µ—Б—Г—А—Б–Њ–≤ –°–®–Р –љ–∞ –Ґ–Є—Е–Є–є –Њ–Ї–µ–∞–љ.¬†

–°–®–Р –Ј–∞–љ—П—В—Л –≤–Њ–є–љ–Њ–є —Б –ѓ–њ–Њ–љ–Є–µ–є, вАФ —З—В–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є–Є (–Ј–∞–≤–Є—Б—П—Й–µ–є –Њ—В –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–µ–љ–і-–ї–Є–Ј–∞).

–Ш–Ј–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П –Є –Њ—Б–ї–∞–±–ї–µ–љ–љ–∞—П –С—А–Є—В–∞–љ–Є—П вАФ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ–∞ –њ–Њ–є—В–Є –љ–∞ –Љ–Є—А —Б –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–µ–є.

–Э–Њ вАФ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М —Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–µ –Є —Ж–Є–љ–Є—З–љ–µ–µ вАФ —Ж–Є–љ–Є—З–љ—Л—Е –ґ–µ —А–∞—Б—З—С—В–Њ–≤ –У–Є—В–ї–µ—А–∞. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ—И–Є–±–Ї–Њ–є?.. –У–Є—В–ї–µ—А, –њ—Л—В–∞—П—Б—М –Є–Ј–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –С—А–Є—В–∞–љ–Є—О, –≤ –Є—В–Њ–≥–µ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є —Б–Њ–Ј–і–∞–ї –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б–µ–±—П –≥–ї–Њ–±–∞–ї—М–љ—Г—О –Љ–∞—И–Є–љ—Г —Б–Љ–µ—А—В–Є вАФ –Ї–Њ–∞–ї–Є—Ж–Є—О –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є—П-–°–°–°–†-–°–®–Р, вАФ –њ–Њ–±–µ–і–Є—В—М –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —Г –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е —И–∞–љ—Б–Њ–≤. –Х–≥–Њ —А–∞—Б—З—С—В, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –≥–µ–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М, —В–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Є —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є вАФ –±—Л–ї –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ –њ—А–Њ–≤–∞–ї—М–љ—Л–Љ!

–Ю–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П

–Ь–Њ–ї–Њ—В–Њ–≤ –њ–Њ–і–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ-–≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–є –њ–∞–Ї—В –≤ —Б–µ–љ—В—П–±—А–µ 1939 –≥.

–Я—А–Є –≤—Б—С–Љ –њ—А–Є —В–Њ–Љ, —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ–і—Г–Љ–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–Љ—Г –њ–ї–∞–љ—Г —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –љ–µ–≤–µ—А–Є–µ –°—В–∞–ї–Є–љ–∞ –≤ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є—П. –Ю–љ –љ–µ –ґ–µ–ї–∞–ї –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М –≤–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ (–ї–Є–±–Њ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї, –љ–Њ —Б –і–Њ–ї–µ–є —Б–Ї–µ–њ—Б–Є—Б–∞) —А–∞–Ј–≤–µ–і–і–∞–љ–љ—Л–µ, —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—Й–Є–µ –љ–∞ –≥–Њ—В–Њ–≤—П—Й–µ–µ—Б—П –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є–µ, –Є –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –і–Њ–≤–µ—А—П–ї(!) –І–µ—А—З–Є–ї–ї—О, —З—В–Њ –Є–≥–љ–Њ—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї —В–∞–Ї–ґ–µ –Є –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П. –•–Њ—В—П –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ –Љ–∞—П –°—В–∞–ї–Є–љ –Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П —Г–Ї—А–µ–њ–Є—В—М –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л–µ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –°–°–°–†, —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –і–Њ –Є—О–љ—П –µ–≥–Њ –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї–Є —Б—В—А–∞–љ—Л –С–∞–ї—В–Є–Є –Є –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–∞—П –ї–Є–Ї–≤–Є–і–∞—Ж–Є—П —В–∞–Љ —А–∞–Ј–і—Г—Е–Њ—А–Є–≤—И–µ–є—Б—П ¬Ђ5-–є –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ—Л¬ї. –≠—В–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Њ—Б—М –і–∞–ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–µ –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В—Л —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є —А–µ—Б—Г—А—Б–∞–Љ–Є-–±–∞–≥–∞–ґ–Њ–Љ —Б—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є—Б—З–µ–Ј–ї–Є —Б —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Ј–∞ –љ–µ–і–µ–ї—О –і–Њ —Г–і–∞—А–∞ ¬Ђ–С–∞—А–±–∞—А–Њ—Б—Б—Л¬ї! –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ ¬Ђ–њ–µ—А–µ–≤—С—А–љ—Г—В–Њ–є –ї–Њ–≥–Є–Ї–µ¬ї –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—С–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є —Б –љ–∞—Ж–Є—Б—В–∞–Љ–Є, –°—В–∞–ї–Є–љ —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–ї –±–ЊћБ–ї—М—И—Г—О –≤–µ—А—Г –≤ –У–Є—В–ї–µ—А–∞, —З–µ–Љ –µ–≥–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Б–Њ–≤–µ—В–љ–Є–Ї–Є, вАФ –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є—П.

–У–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–∞—П ¬Ђ–≤–Њ–є–љ–∞ –љ–∞ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ¬ї –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М 22 –Є—О–љ—П —Б –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Б—В—А–µ–ї–∞. –Я–Њ—З—В–Є —В—А–Є –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–∞ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є—Е —Б–Њ–ї–і–∞—В –±—Л–ї–Є —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–µ–љ—Л –і–ї—П –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ —В—Л—Б—П—З–µ–Љ–Є–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —Д—А–Њ–љ—В—Г, —Б–Њ–µ–і–Є–љ—П–≤—И–µ–Љ—Г –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –Є –І—С—А–љ–Њ–µ –Љ–Њ—А—П. –°–°–°–† –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ –≥–Њ—В–Њ–≤: –≤ —Н—В–Њ–Љ —Е–∞–Њ—Б–µ —Б–≤—П–Ј—М –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –њ–∞—А–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–∞. –Т –њ–µ—А–≤—Л–є –і–µ–љ—М –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –°–Њ—О–Ј –њ–Њ—В–µ—А—П–ї 1 800 —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–Њ–≤ вАФ –Ј–∞ —Б—З—С—В –Љ–∞—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–µ–ґ–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ —Г–і–∞—А–∞ –њ–Њ –∞—Н—А–Њ–і—А–Њ–Љ–∞–Љ, вАФ –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–∞–Ї –љ–µ–Љ—Ж—Л –ї–Є—И–Є–ї–Є—Б—М 35-—В–Є. –Ы—С—В–љ—П—П –њ–Њ–≥–Њ–і–∞ –Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ(!) —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Є –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є–Љ —В–∞–љ–Ї–∞–Љ –њ—А–Њ—А–≤–∞—В—М—Б—П —З–µ—А–µ–Ј –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞-—Б–∞—В–µ–ї–ї–Є—В—Л, –Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Є –Љ–∞—Б—Б—Л –њ–µ—Е–Њ—В—Л –Є 600 000 –ї–Њ—И–∞–і–µ–є —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є—П. –Ъ —Б–ї–Њ–≤—Г, –Є–Ј 3.5-4 –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–Њ–≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —И–µ–і—И–Є—Е –љ–∞ –°–°–°–†, –ї–Є—И—М –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 10 % —Д—А–Є—Ж–µ–≤ –њ–µ—А–µ–і–≤–Є–≥–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—П—Е –Є –±—А–Њ–љ–µ—В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В—С—А–∞—Е. –Ю–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–є, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –њ–µ—Е–Њ—В–љ—Л—Е, —А–∞—Б—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї–Є –љ–∞ –≥—Г–ґ–µ–≤–Њ–є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В –і–ї—П –±—Г–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–Ї–Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Ї–Є —Б–љ–∞—А—П–і–Њ–≤ –Є –њ—А–Њ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є—П.¬†

–°–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—В–µ—А—М –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ вАФ (–Њ—З–µ–љ—М) –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ 10:1 –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є, –µ—Б–ї–Є —Б—З–Є—В–∞—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–µ–Ј–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–љ—Л–µ –њ–Њ—В–µ—А–Є. –Ш –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ, —З—В–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ—Л, –Ї–∞–Ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –С—А–µ—Б—В—Б–Ї–∞—П –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М, –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–Є–Ї–Є –Є –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П —Б—А–∞–ґ–∞–ї–Є—Б—М —Б –љ–µ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ—Л–Љ —Г–њ–Њ—А—Б—В–≤–Њ–Љ, –љ–∞–љ–Њ—Б—П –љ–µ–Љ—Ж–∞–Љ –Њ—Й—Г—В–Є–Љ—Л–µ –њ–Њ—В–µ—А–Є,¬†–Ј–∞–Љ–µ–і–ї—П—П –Є—Е –њ—А–Њ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ –±—Л–ї–∞ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ —В–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Њ—В–њ–Њ—А–Њ–Љ, –∞ –љ–µ —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Њ–є.

–Э–∞ —А–∞–љ–љ–Є—Е —Н—В–∞–њ–∞—Е –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є ¬Ђ–С–∞—А–±–∞—А–Њ—Б—Б–∞¬ї, –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е —Е–Њ—А–Њ—И–µ–є –ї–µ—В–љ–µ–є –њ–Њ–≥–Њ–і—Л,

–ї–Є–љ–Є–Є —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є—П —Д—А–Є—Ж–µ–≤ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є —Б—В–∞–±–Є–ї—М–љ–Њ.

–І–µ—А–µ–Ј —З–µ—В—Л—А–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –і–љ–µ–є –У–Є—В–ї–µ—А —Г–ґ–µ —Б—З–Є—В–∞–ї, —З—В–Њ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є—П –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –љ–∞ –≥—А–∞–љ–Є –њ–Њ–±–µ–і—Л, —Г–Љ–Є—А–Њ—В–≤–Њ—А—С–љ–љ–Њ —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–∞—П, –і–µ—Б–Ї–∞—В—М, –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ–ї–Њ—Б—Б–∞–ї—М–љ–Њ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є—В—М –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –љ–µ–і–µ–ї—М, –∞ –љ–µ –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤. –Т—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ—Л–µ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ–љ—В—А–∞—В–∞–Ї–Є –љ–∞ –£–Ї—А–∞–Є–љ–µ –Є –≤ –С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Є–Є –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –њ–µ—А–≤—Л—Е –і–≤—Г—Е –љ–µ–і–µ–ї—М, –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Є –њ–µ—А–µ–Љ–µ—Б—В–Є—В—М —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О —З–∞—Б—В—М –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є–Ј —Н—В–Є—Е —А–µ–≥–Є–Њ–љ–Њ–≤ –≤–≥–ї—Г–±—М –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –•–Њ—В—П ¬Ђ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–Њ–љ—В—А–∞—В–∞–Ї–Є¬ї вАФ –Љ—П–≥–Ї–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ. –Я–µ—А–≤—Л–µ –і–≤–µ –љ–µ–і–µ–ї–Є –≤–Њ–є–љ—Л –±—Л–ї–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є –Є –Њ—В—З–∞—П–љ–љ—Л—Е, —З–∞—Б—В–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Г–±–Є–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ–љ—В—А–∞—В–∞–Ї –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є. –≠—В–Є —Г–і–∞—А—Л, –Ї–∞–Ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, вАФ –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–µ —В–∞–љ–Ї–Њ–≤–Њ–µ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–і –Ф—Г–±–љ–Њ-–Ы—Г—Ж–Ї–Њ–Љ-–С—А–Њ–і–∞–Љ–Є –љ–∞ –£–Ї—А–∞–Є–љ–µ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Є—О–љ—П –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥–ї–Є –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –≤–µ—А–Љ–∞—Е—В, –љ–Њ –Њ–љ–Є: —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ –Є–Ј–Љ–∞—В—Л–≤–∞–ї–Є –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞, –Ј–∞–Љ–µ–і–ї—П–ї–Є —В–µ–Љ–њ –Є—Е –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П, –љ–∞–љ–Њ—Б—П —Г—А–Њ–љ, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤ —В–µ—Е–љ–Є–Ї–µ. –Т—Л–Є–≥—А–∞–љ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П вАФ —А–∞–≤–љ–Њ —Б–њ–∞—Б—С–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є: –Ї–∞–ґ–і—Л–є –≤—Л–Є–≥—А–∞–љ–љ—Л–є –і–µ–љ—М –±—Л–ї –±–µ—Б—Ж–µ–љ–µ–љ.

–≠–≤–∞–Ї—Г–∞—Ж–Є—П –Ј–∞–≤–Њ–і–Њ–≤ вАФ –≥—А–∞–љ–і–Є–Њ–Ј–љ–µ–є—И–∞—П –ї–Њ–≥–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Ї–∞–Љ–њ–∞–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –њ–Њ–і –±–Њ–Љ–±—С–ґ–Ї–∞–Љ–Є –Є –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е —Е–∞–Њ—Б–∞. –Ч–∞ –њ–µ—А–≤—Л–µ 3-4 –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –±—Л–ї–Њ —Н–≤–∞–Ї—Г–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ –±–Њ–ї–µ–µ 1 500 –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–є (–≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —А–∞–±–Њ—З–Є–Љ–Є –Є –Є—Е —Б–µ–Љ—М—П–Љ–Є) –љ–∞ –£—А–∞–ї, –≤ –°–Є–±–Є—А—М, –°—А–µ–і–љ—О—О –Р–Ј–Є—О. –Ш–Ј –Ч–∞–њ–Њ—А–Њ–ґ—М—П –Є –Ф–љ–µ–њ—А–Њ–њ–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–∞ –≤—Л–≤–Њ–Ј–Є–ї–Є—Б—М –Љ–µ—В–∞–ї–ї—Г—А–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞—В—Л. –Ш–Ј –•–∞—А—М–Ї–Њ–≤–∞ вАФ —В–∞–љ–Ї–Њ–≤—Л–µ –Ј–∞–≤–Њ–і—Л. –° –£–Ї—А–∞–Є–љ—Л, –Є–Ј –С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Є–Є вАФ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П —Б–µ–ї—М—Е–Њ–Ј–Љ–∞—И–Є–љ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–µ—А–µ–њ—А–Њ—Д–Є–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ–і –≤—Л–њ—Г—Б–Ї –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–і—Г–Ї—Ж–Є–Є.

–Э–µ–њ–Њ–≤–Є–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–Њ –Љ–µ—А–µ –њ—А–Њ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –љ–µ–Љ—Ж–µ–≤ —Д—А–Њ–љ—В —А–∞—Б—И–Є—А–Є–ї—Б—П –љ–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Њ—В–µ–љ –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤, –Є —Е–Њ—В—П –њ–Њ—В–µ—А–Є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –і–Њ—Б—В–Є–≥–ї–Є ~2 –Љ–ї–љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –љ–µ –±—Л–ї–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М, —З—В–Њ –≤—Б—С –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є—В—Б—П –і–Њ –Ј–Є–Љ—Л. –Э–µ—В! –Т—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є–µ –Ї—А–∞–є–љ–µ –Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–∞–≥–∞. –Ю—В—З–∞—Б—В–Є –Є—Е –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–Є–ї —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –°—В–∞–ї–Є–љ, –њ—А–Є–Ј–≤–∞–≤—И–Є–є –Ј–∞—Й–Є—Й–∞—В—М –†–Њ—Б—Б–Є—О –ї—О–±–Њ–є —Ж–µ–љ–Њ–є, –Є –љ–∞—А–Њ–і –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —Б–µ–±—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л–Љ –Њ—В —И–∞—В–Ї–Є—Е –љ–∞–≤–µ—В–Њ–≤ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—С–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є –Є —Н—Д–µ–Љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—О–Ј–∞, –њ—А–µ–ґ–і–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З—С–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б –љ–∞—Ж–Є—Б—В–∞–Љ–Є. –°–Њ—В–љ–Є —В—Л—Б—П—З –ї—О–і–µ–є –≤—Б—В—Г–њ–∞–ї–Є –≤ —А—П–і—Л –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ—С–љ–љ—Л—Е —Б–Є–ї, —Б—В–∞–≤ —Б—В–µ–љ–Њ–є –њ–µ—А–µ–і —В–∞–љ–Ї–Њ–≤—Л–Љ–Є –і–Є–≤–Є–Ј–Є—П–Љ–Є –≤—А–∞–≥–∞.

–Ю–Ї–Њ–ї–Њ 100 000 –ґ–µ–љ—Й–Є–љ –Є —Б—В–∞—А–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –ї–Њ–њ–∞—В—Л –і–ї—П —А—Л—В—М—П –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–є

–≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л, –њ–Њ–Ї–∞ –Ј–µ–Љ–ї—П –љ–µ –Ј–∞–Љ—С—А–Ј–ї–∞.

–Ґ–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –Ъ—А–∞—Б–љ–∞—П –Р—А–Љ–Є—П –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –љ–µ–Љ—Ж–∞–Љ –љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ–ї–µ–µ —Б–Є–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ, —З–µ–Љ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Л –≥–Њ–і–Њ–Љ —А–∞–љ–µ–µ. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –Є—О–ї–µ –њ–Њ–і –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Њ 300 000 —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–ї–і–∞—В, –≤—Л–Ї—Г–њ–Є–≤ —Г –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —Б–∞–Љ—Л–є –і–µ—Д–Є—Ж–Є—В–љ—Л–є –Є –≤–∞–ґ–љ—Л–є —А–µ—Б—Г—А—Б вАФ –≤—А–µ–Љ—П. –Ш–Ј-–Ј–∞ –Ј–∞–і–µ—А–ґ–Ї–Є –њ–Њ–і –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Є —Г–њ–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –љ–∞ –і—А—Г–≥–Є—Е —Д—А–Њ–љ—В–∞—Е, –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б—В–Њ–ї–Ї–љ—Г–ї–Њ—Б—М —Б –і–Є–ї–µ–Љ–Љ–Њ–є. –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—В—М –ї–Є –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –Є–ї–Є —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ–Є—В—М —Г–≥—А–Њ–Ј—Л –љ–∞ —Д–ї–∞–љ–≥–∞—Е: –Ъ–Є–µ–≤, –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і? –Т –Є—В–Њ–≥–µ –У–Є—В–ї–µ—А –њ—А–Є–љ—П–ї —А–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–µ –і–ї—П –≤–µ—А–Љ–∞—Е—В–∞ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ вАФ –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г—В—М —З–∞—Б—В—М —Б–Є–ї –≥—А—Г–њ–њ—Л –∞—А–Љ–Є–є ¬Ђ–¶–µ–љ—В—А¬ї (2-—О —В–∞–љ–Ї–Њ–≤—Г—О –≥—А—Г–њ–њ—Г –У—Г–і–µ—А–Є–∞–љ–∞) –љ–∞ —О–≥ –і–ї—П –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –≤ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –њ–Њ–і –Ъ–Є–µ–≤–Њ–Љ. –≠—В–Њ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –Ї –љ–Њ–≤–Њ–є –≥–Є–≥–∞–љ—В—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–±–µ–і–µ –љ–µ–Љ—Ж–µ–≤, –љ–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–Њ—А–≤–∞–ї–Њ —Б—А–Њ–Ї–Є –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г, –Њ—В–Њ–і–≤–Є–љ—Г–≤ –µ–≥–Њ –љ–∞ –і–Њ–ґ–і–ї–Є–≤–Њ-–Љ–Њ—А–Њ–Ј–љ—Л–µ –Њ–Ї—В—П–±—А—М-–љ–Њ—П–±—А—М. –°—В–∞–ї–Є–љ –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞–ї –љ–∞ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –Њ—В—Б—В—Г–њ–∞—О—Й–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ —А–∞–Ј—А—Г—И–∞–ї–Є –Є–љ—Д—А–∞—Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Г –Є –њ–Њ–Ї–Є–і–∞–µ–Љ—Г—О —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—О, –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—П –љ–µ–Љ—Ж–∞–Љ –љ–Є—З–µ–≥–Њ, —З—В–Њ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л –њ—А–Є–љ–µ—Б—В–Є —Е–Њ—В—М –Ї–∞–Ї—Г—О-–љ–Є–±—Г–і—М –њ–Њ–ї—М–Ј—Г.

–°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–∞—П —А–µ—И–Є–Љ–Њ—Б—В—М —Г–±–µ–і–Є–ї–∞ –У–Є—В–ї–µ—А–∞ –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–Є—В—М—Б—П, –∞ –љ–µ —Б–њ–µ—И–Є—В—М –љ–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г. –Ъ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ —Б–µ–љ—В—П–±—А—П –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –±–µ—Б–њ–Њ—Й–∞–і–љ–∞—П –Њ—Б–∞–і–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞, –∞ –Ъ–Є–µ–≤ –±—Л–ї —Б—В—С—А—В —Б –ї–Є—Ж–∞ –Ј–µ–Љ–ї–Є.¬†–≠—В–Њ –≤–Њ–Њ–і—Г—И–µ–≤–Є–ї–Њ –У–Є—В–ї–µ—А–∞, –Є –Њ–љ –Њ—В–і–∞–ї –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—В—М –љ–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Г–ґ–µ —Б 1 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞–ї–∞—Б—М –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Њ–±—Б—В—А–µ–ї—Г. –Ъ –Ї–Њ–љ—Ж—Г –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є —Г–ґ–µ –≤–ї–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є —Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–µ –љ–Њ—З–Є, —З—В–Њ –≤–Њ–Ј–≤–µ—Й–∞–ї–Њ –Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–Є –Ј–Є–Љ—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≥—А—П–љ—Г–ї–∞ –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П ¬Ђ–Ґ–∞–є—Д—Г–љ¬ї вАФ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г.

–Т –Є—В–Њ–≥–µ вАФ –≤ –Ї—А–∞—В–Ї–Њ—Б—А–Њ—З–љ–Њ–є –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–µ –≤—Л–Є–≥—А–∞–ї –У–Є—В–ї–µ—А: —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є–≤ –≥–Є–≥–∞–љ—В—Б–Ї–Є–µ –≥—А—Г–њ–њ–Є—А–Њ–≤–Ї–Є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –љ–∞ –£–Ї—А–∞–Є–љ–µ –Є –њ–Њ–і –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–Њ–Љ. –Т –і–Њ–ї–≥–Њ—Б—А–Њ—З–љ–Њ–є –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–µ вАФ –≤—Л–Є–≥—А–∞–ї –°—В–∞–ї–Є–љ: –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ –њ–Њ—З—В–Є –і–≤–∞ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ (–∞–≤–≥—Г—Б—В-—Б–µ–љ—В—П–±—А—М) –і–ї—П –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –Ї –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–µ: —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–Њ–≤—Л–µ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є, –љ–∞ —А—Г–±–µ–ґ–Є –≤—Л–≤–Њ–Ј–Є–ї–Є—Б—М –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—В–∞–љ–Ї–Њ–≤—Л–µ –µ–ґ–Є, —Б—В—А–Њ–Є–ї–Є—Б—М —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П. –Э–µ–Љ—Ж—Л –≤—Л—И–ї–Є –љ–∞ –њ–Њ–і—Б—В—Г–њ—Л –Ї –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ —Г–ґ–µ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –Њ—Б–µ–љ–љ–µ–є —А–∞—Б–њ—Г—В–Є—Ж—Л, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Є –ї—О—В—Л—Е –Љ–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Њ–љ–Є –љ–µ –±—Л–ї–Є –≥–Њ—В–Њ–≤—Л. –Ь–Є—Д –Њ –љ–µ–њ–Њ–±–µ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –≤–µ—А–Љ–∞—Е—В–∞ –±—Л–ї —А–∞–Ј–≤–µ—П–љ –µ—Й—С –і–Њ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л вАФ –њ–Њ–і –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Є –Х–ї—М–љ–µ–є. –С–Є—В–≤–∞ –Ј–∞ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Г —Б—В–∞–ї–∞ –ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞.

–Я—А–Њ–≤–∞–ї

–Ф–Њ–ґ–і—М, —Б–љ–µ–≥ –Є –≥—А—П–Ј—М –≤—Б—С –±–Њ–ї—М—И–µ –Ј–∞–Љ–µ–і–ї—П–ї–Є –њ—А–Њ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –љ–µ–Љ—Ж–µ–≤, –∞ –ї–Є–љ–Є–Є —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є—П –љ–µ –њ–Њ—Б–њ–µ–≤–∞–ї–Є –Ј–∞ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ. –Я—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л —Б –њ—А–Њ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ–Љ, –≤—Л–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–Њ–є, —В–Њ—З–љ–µ–µ, –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–є –Є–љ—Д—А–∞—Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–Њ–є, —Б—В–∞–ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —В–∞–Ї—В–Є–Ї–Њ–є –≤—Л–ґ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є, —Г—Б—Г–≥—Г–±–Є–ї–Є—Б—М. –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–µ –ї—О–і–Є –Є —В–µ—Е–љ–Є–Ї–∞ –±—Л–ї–Є –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –ї—Г—З—И–µ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –Ї —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ –Њ—Б–µ–љ–Є-–Ј–Є–Љ–µ, –∞ —В–∞–љ–Ї –Ґ-34 –њ—А–Њ–і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї —Б–≤–Њ—С –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ –њ–Њ –Љ–µ—А–µ —Г—Е—Г–і—И–µ–љ–Є—П —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є. –≠—В–Њ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –ґ–Є–≤–Њ–є —Б–Є–ї—Л, –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞–ї–Є –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –љ–µ–Љ—Ж–µ–≤ –љ–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г —А–Њ–≤–љ–Њ –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ, –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ, –Ї –Ї–Њ–љ—Ж—Г –љ–Њ—П–±—А—П.

–Э–µ–Љ–µ—Ж–Ї–∞—П –≥—Г—Б–µ–љ–Є—З–љ–∞—П —В–µ—Е–љ–Є–Ї–∞ —Б—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М —Б–Њ –≤—Б—С –±–Њ–ї–µ–µ —Б–µ—А—М—С–Ј–љ—Л–Љ–Є –Њ—Б–µ–љ–љ–µ-–Ј–Є–Љ–љ–Є–Љ–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П–Љ–Є.¬†

–Т –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –љ–Є—Е, —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–µ —В–∞–љ–Ї–Є –Ґ-34 –Є–Љ–µ–ї–Є —И–Є—А–Њ–Ї–Є–µ –≥—Г—Б–µ–љ–Є—Ж—Л –Є –ї–µ–≥—З–µ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–≤–∞–ї–Є —В—А—Г–і–љ–Њ–њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–Љ—Г—О –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М.

вА¶–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Ј–Є–Љ–∞ —Г–ґ–µ –љ–∞–љ–Њ—Б–Є–ї–∞ —Г—А–Њ–љ –љ–µ–Љ—Ж–∞–Љ, –њ–Њ—В–µ—А—П–≤—И–Є–Љ –±–Њ–ї–µ–µ 700 000 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Ш–Ј-–Ј–∞ –љ–µ—Е–≤–∞—В–Ї–Є –≥–Њ—А—О—З–µ-—Б–Љ–∞–Ј–Њ—З–љ—Л—Е –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ —Б–∞–Љ–Њ–ї—С—В—Л, –Њ—А—Г–і–Є—П –Є —А–∞–і–Є–Њ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –њ–∞—А–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ—Л; –Є–Ј-–Ј–∞ —А–µ–Ј–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ–ї–Њ–і–∞–љ–Є—П —Б—В–∞–ї–Є –Њ–±—Л—З–љ—Л–Љ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –ґ—С—Б—В–Ї–Є–µ –Њ–±–Љ–Њ—А–Њ–ґ–µ–љ–Є—П. –£ –°–Њ–≤–µ—В–Њ–≤ —В–∞–Ї–Є—Е –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ, —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –љ–µ –±—Л–ї–Њ, –Є —Е–Њ—В—П –і–Њ –±–Є—В–≤—Л –њ–Њ–і –Ь–Њ—Б–Ї–≤–Њ–є –±–Њ–ї–µ–µ 3 000 000 —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–ї–і–∞—В –±—Л–ї–Є —Г–±–Є—В—Л, –±–µ–Ј–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–љ–Њ —А–∞–љ–µ–љ—Л –Є–ї–Є –≤–Ј—П—В—Л –≤ –њ–ї–µ–љ, —А–µ–Ј–µ—А–≤ –ґ–Є–≤–Њ–є —Б–Є–ї—Л –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ–µ –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є –Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї –µ–є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П—В—М. –Ъ 5 –і–µ–Ї–∞–±—А—П, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ—В—Л—А—С—Е –і–љ–µ–є –±–Њ—С–≤, —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–∞—П –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–∞ –њ–µ—А–µ—И–ї–∞ –≤ –Ї–Њ–љ—В—А–љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ.

–Т–Њ–Њ–±—Й–µ –Ї –Ї–Њ–љ—Ж—Г –љ–Њ—П–±—А—П 1941 –≥–Њ–і–∞ —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞—Б—М –њ–∞—А–∞–і–Њ–Ї—Б–∞–ї—М–љ–∞—П —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П... –Т–µ—А–Љ–∞—Е—В –і–Њ—Б—В–Є–≥ –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П, –љ–Њ –±—Л–ї –Є—Б—В–Њ—Й—С–љ –і–Њ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞. –Х–≥–Њ —Г–і–∞—А–љ—Л–µ —З–∞—Б—В–Є –Є–Љ–µ–ї–Є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Г, –∞ —В–Њ –Є —В—А–µ—В—М –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞. –Ъ–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є —А–∞—Б—В—П–љ—Г—В—Л, —В—Л–ї—Л –Њ—В—Б—В–∞–ї–Є, —Б–Њ–ї–і–∞—В—Л вАФ –±–µ–Ј –Ј–Є–Љ–љ–µ–≥–Њ –Њ–±–Љ—Г–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Ю–љ–Є –±—Л–ї–Є –≤ —И–∞–≥–µ –Њ—В —Ж–µ–ї–Є, –љ–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї —И–∞–≥, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Г–ґ–µ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є. –Ъ—А–∞—Б–љ–∞—П –Р—А–Љ–Є—П вАФ –Њ—В—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ –Ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–Љ—Г —А—Г–±–µ–ґ—Г, –љ–Њ вАФ –µ—С¬†—А–µ–Ј–µ—А–≤—Л —Г–ґ–µ –њ–Њ–і—В—П–љ—Г—В—Л –Є —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–µ–љ—Л –љ–∞ –Њ–Ї—А–∞–Є–љ–∞—Е –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л. –Ю–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –≥–Њ—В–Њ–≤–∞ –Ї –Ї–Њ–љ—В—А—Г–і–∞—А—Г. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –њ—А–Є–љ–µ—Б—С–љ–љ—Л–µ –ґ–µ—А—В–≤—Л –≤ –±–Њ—П—Е –њ–Њ–і –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ, –Т—П–Ј—М–Љ–Њ–є –Є –љ–∞ –і—А—Г–≥–Є—Е —А—Г–±–µ–ґ–∞—Е, –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞–ї–Є –љ–µ–Љ—Ж–µ–≤ —А–Њ–≤–љ–Њ –і–Њ —В–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є—Е –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –і–Њ—Б—В–Є–≥–ї–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –Ї—Г–ї—М–Љ–Є–љ–∞—Ж–Є–Є вАФ –њ–Є–Ї–∞ —Г—Б–Є–ї–µ–љ–Є—П, –њ–Њ—Б–ї–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —Б–њ–∞–і. 5 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1941 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–µ –Ї–Њ–љ—В—А–љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–і –Ь–Њ—Б–Ї–≤–Њ–є. –Ш–Ј–Љ–Њ—В–∞–љ–љ—Л–µ, –Ј–∞–Љ—С—А–Ј—И–Є–µ –і–Њ–љ–µ–ї—М–Ј—П –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–µ —З–∞—Б—В–Є, –љ–µ –Є–Љ–µ–≤—И–Є–µ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —А—Г–±–µ–ґ–µ–є, –±—Л–ї–Є –Њ—В–±—А–Њ—И–µ–љ—Л –Њ—В —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–µ –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–µ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≤–µ—А–Љ–∞—Е—В–∞ –≤–Њ –Т—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ, –Є –Њ–љ–Њ —Б—В–∞–ї–Њ –њ—А—П–Љ—Л–Љ —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ–Љ —В–Њ–є –Ј–∞–і–µ—А–ґ–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—Б—В–Є —Ж–µ–љ–Њ–є –љ–µ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ—Л—Е –ґ–µ—А—В–≤ –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–Є—Е –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤.

–Э–µ–Љ—Ж—Л –Њ—В—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є, –љ–Њ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –Є—Е –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є —Г–Ї—А–µ–њ–Є–ї–Є—Б—М (–†–ґ–µ–≤—Б–Ї–Њ-–Т—П–Ј–µ–Љ—Б–Ї–Є–є, –Ґ–∞–≥–∞–љ—А–Њ–≥—Б–Ї–Є–є –њ–ї–∞—Ж–і–∞—А–Љ—Л, –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і), –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –У–Є—В–ї–µ—А –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є—В—М –њ—Г—В—М –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–∞, –±–µ–ґ–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Є–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л. –Я–Њ—Б–ї–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Њ–±–µ—Й–∞—О—Й–µ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П ¬Ђ–С–∞—А–±–∞—А–Њ—Б—Б–∞¬ї –≤ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–Љ –Є—В–Њ–≥–µ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ –≤—А–∞–≥–∞ –≤ –Ї—А–∞–є–љ–µ –љ–∞–њ—А—П–ґ—С–љ–љ–Њ–Љ –≤–Є–і–µ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –≤–Њ–є–љ—Л –Є–Љ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –≤–µ—Б—В–Є –±–Њ–Є –љ–∞ –і–≤—Г—Е –≥—А–Њ–Ј–љ—Л—Е —Д—А–Њ–љ—В–∞—Е: –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–Љ –Є –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–Љ. –Т–љ–Њ–≤—М –Ј–∞–≥–љ–∞–≤ —Д—А–Є—Ж–µ–≤ –≤ –ї–Њ–≤—Г—И–Ї—Г –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л: –Ї–Њ—И–Љ–∞—А, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ—Л—В–∞–ї–Њ—Б—М –Є–Ј–±–µ–ґ–∞—В—М –ї—О–±–Њ–є —Ж–µ–љ–Њ–є, –љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ –Є—В–Њ–≥–µ –њ—А–Є–≤—С–ї –Ґ—А–µ—В–Є–є —А–µ–є—Е –Ї –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ—Г –Є –±–µ–Ј–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ—З–љ–Њ–Љ—Г —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ—Г.

–Ю—Б–∞–і–∞ –Ї–∞–Ї —З–∞—Б—В—М –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є ¬Ђ–С–∞—А–±–∞—А–Њ—Б—Б–∞¬ї

–Я—А–Њ—Б–њ–µ–Ї—В 25 –Ю–Ї—В—П–±—А—П, –љ—Л–љ–µ –Э–µ–≤—Б–Ї–Є–є. 1941 –≥.

–С–ї–Њ–Ї–∞–і–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞ –Ј–∞–±—А–∞–ї–∞ –ґ–Є–Ј–љ–Є –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —В—А–µ—В–Є –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –њ—А–Є–љ–µ—Б—П –љ–µ–Є—Б—З–Є—Б–ї–Є–Љ—Л–µ –ї–Є—И–µ–љ–Є—П —В–µ–Љ, –Ї—В–Њ –≤—Л–ґ–Є–ї –Є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ. –Ґ–Њ, —З—В–Њ –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М –Ї–∞–Ї —П–Ї–Њ–±—Л –±—Л—Б—В—А–∞—П –њ–Њ–±–µ–і–∞ –љ–µ–Љ—Ж–µ–≤, –Њ–±–µ—А–љ—Г–ї–Њ—Б—М –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ –і–≤—Г—Е–ї–µ—В–љ–Є–Љ–Є –±–Њ–Љ–±–∞—А–і–Є—А–Њ–≤–Ї–∞–Љ–Є –Є –Њ—Б–∞–і–Њ–є, –≤ —Е–Њ–і–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–љ–Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М —Г–Љ–Њ—А–Є—В—М –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞ –≥–Њ–ї–Њ–і–Њ–Љ –і–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–Є—П –Є–ї–Є —Б–Љ–µ—А—В–Є, –≤ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є—В —А–∞–љ—М—И–µ.

–Т –і–µ–Ї–∞–±—А–µ 1940 –≥–Њ–і–∞ –У–Є—В–ї–µ—А —Б–∞–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –°–Њ—О–Ј. –Ю–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П —Б –Ї–Њ–і–Њ–≤—Л–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ ¬Ђ–С–∞—А–±–∞—А–Њ—Б—Б–∞¬ї –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –≤ –Є—О–љ–µ 1941 –≥., –Ї–Њ–≥–і–∞ ~3 –Љ–ї–љ —Б–Њ–ї–і–∞—В –≤ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є 600 000 –µ–і–Є–љ–Є—Ж –∞–≤—В–Њ—В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–∞ –≤—В–Њ—А–≥–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л–µ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞. –¶–µ–ї—М—О –љ–∞—Ж–Є—Б—В–Њ–≤ –±—Л–ї–Њ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞—В—М —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—О, –љ–Њ вАФ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М —Б–ї–∞–≤—П–љ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —А–∞–±–Њ–≤, –њ—А–µ–ґ–і–µ —З–µ–Љ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є—В—М –Є—Е; –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–µ –љ–µ—Д—В—П–љ—Л–µ –Ј–∞–њ–∞—Б—Л –Є —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —А–µ—Б—Г—А—Б—Л –°–°–°–† –Є –≤ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–Љ –Є—В–Њ–≥–µ –Ј–∞–љ–Њ–≤–Њ –Ј–∞—Б–µ–ї–Є—В—М —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—О –∞—А–Є–є—Ж–∞–Љ–Є: –≤—Б—С —Н—В–Њ –≤–Њ –Є–Љ—П –≥–Є–њ–Њ—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ ¬Ђ–ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–∞¬ї.

–Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і –±—Л–ї —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ –і–ї—П –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Ї–∞–Ї –≤ –Є–Љ–њ–µ—А—Б–Ї–Є–µ, —В–∞–Ї –Є –≤ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞. –С—Г–і—Г—З–Є –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е –њ–Њ—А—В–Њ–≤ –Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–њ–Њ—А–љ—Л—Е –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–≤ –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А–µ, –Њ–љ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є–Љ–µ–ї —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ. –У–Њ—А–Њ–і –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 10 % —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–і—Г–Ї—Ж–Є–Є, —З—В–Њ –і–µ–ї–∞–ї–Њ –µ–≥–Њ –µ—Й—С –±–Њ–ї–µ–µ —Ж–µ–љ–љ—Л–Љ –і–ї—П –љ–µ–Љ—Ж–µ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, –Ј–∞—Е–≤–∞—В–Є–≤ –µ–≥–Њ, –ї–Є—И–Є–ї–Є –±—Л —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Ж–µ–љ–љ—Л—Е —А–µ—Б—Г—А—Б–Њ–≤. –У–Є—В–ї–µ—А –±—Л–ї —Г–≤–µ—А–µ–љ, —З—В–Њ –≤–µ—А–Љ–∞—Е—В –±—Л—Б—В—А–Њ –Є –ї–µ–≥–Ї–Њ –≤–Њ–Ј—М–Љ—С—В ¬Ђ–Ї–Њ–ї—Л–±–µ–ї—М —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є¬ї, –Є –њ–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞—Е–≤–∞—В–∞ –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї —Б—А–∞–≤–љ—П—В—М –µ–≥–Њ —Б –Ј–µ–Љ–ї—С–є.

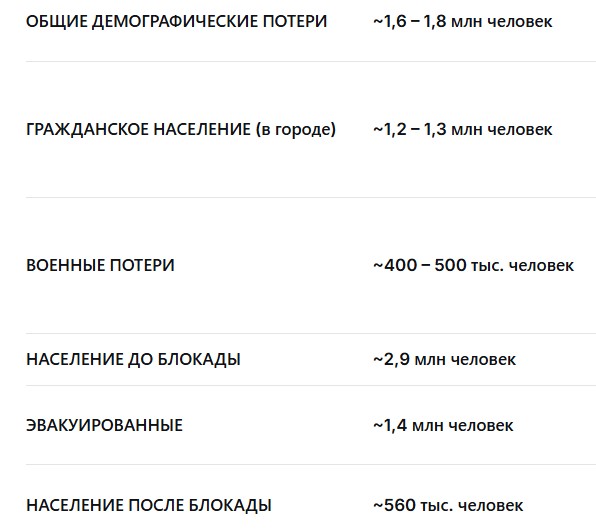

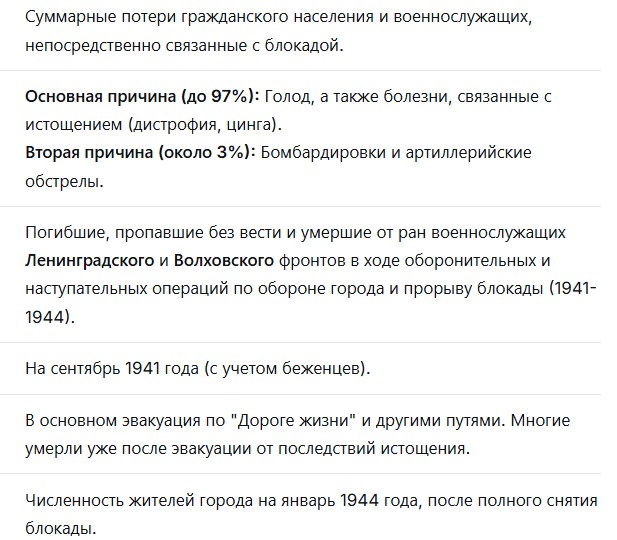

–Ю—Б–∞–і–∞, –љ–∞—З–∞–≤—И–∞—П—Б—П 8 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1941 –≥–Њ–і–∞, –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —Б–љ—П—В–∞ 27 —П–љ–≤–∞—А—П 1944 –≥., —З—В–Њ —Б–і–µ–ї–∞–ї–Њ –µ—С –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Є –і–Њ—А–Њ–≥–Њ—Б—В–Њ—П—Й–Є—Е (—Б —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –ґ–Є–Ј–љ–µ–є) –Њ—Б–∞–і –≤ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. –°—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ—Б–∞–і—Л –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 1,2 –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї вАФ —Н—В–Њ –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –Њ—Ж–µ–љ–Ї–∞ —З–Є—Б–ї–∞ –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є—Е –Њ—В –≥–Њ–ї–Њ–і–∞, —Е–Њ–ї–Њ–і–∞ –Є –±–Њ–Љ–±—С–ґ–µ–Ї —Б—А–µ–і–Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П. –Ф–ї—П –љ–∞–≥–ї—П–і–љ–Њ—Б—В–Є —Б–і–µ–ї–∞–ї —В–∞–±–ї–Є—З–Ї—Г –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–Њ–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—Й–µ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —В—А—Г–і–∞ –њ–Њ–і —Н–≥–Є–і–Њ–є –†–Р–Э ¬Ђ–Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і –≤ –Њ—Б–∞–і–µ. –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –Њ –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–µ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞ –≤ –≥–Њ–і—Л –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л. 1941вАФ1944¬ї (–Р—А—Е–Є–≤–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞ –Є –і—А.). –Ґ–∞–Ї–ґ–µ ¬Ђ–Э–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞ –≤ –≥–Њ–і—Л –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Л¬ї вАФ —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–µ–Љ–Њ–≥—А–∞—Д–Њ–≤, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –Њ—В—З—С—В–∞—Е –£–Э–Ъ–Т–Ф, —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є –Ј–і—А–∞–≤–Њ–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –Є –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–љ—Л—Е —Б–ї—Г–ґ–±. –Ъ–ї—О—З–µ–≤—Л–µ –∞–≤—В–Њ—А—Л –≤ —Н—В–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є: –Т.–Ь. –Ъ–Њ–≤–∞–ї—М—З—Г–Ї, –У.–Ы. –°–Њ–±–Њ–ї–µ–≤, –Э.–Ѓ. –І–µ—А–µ–њ–µ–љ–Є–љ–∞.

–С–ї–Њ–Ї–∞–і–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞: –њ–Њ—В–µ—А–Є –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Є –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Њ–≤

–Ъ–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—П –њ–Њ—В–µ—А—М.¬†–І–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М (–Њ–Ї—А—Г–≥–ї–µ–љ–љ–Њ).¬†–Я—А–Є—З–Є–љ—Л –Є –Ї–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є

–Ъ–∞–Ї –і–Њ, —В–∞–Ї –Є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Л —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–µ –≤–ї–∞—Б—В–Є –њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М —Н–≤–∞–Ї—Г–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞. –Я—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –Ї –Љ–∞—А—В—Г 1943 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї–Њ —Н–≤–∞–Ї—Г–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 1 743 129 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї (–≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ 414 148 –і–µ—В–µ–є), —З—В–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —В—А–µ—В–Є –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –≥–Њ—А–Њ–і–∞. [–Т —В–∞–±–ї–Є—Ж–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ —З–Є—Б–ї–Њ —Н–≤–∞–Ї—Г–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –≤—Л–ґ–Є–ї–Є.] –Э–µ –≤—Б–µ —Н–≤–∞–Ї—Г–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ —Б–њ–∞—Б–ї–Є—Б—М: –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±–Њ–Љ–±–∞—А–і–Є—А–Њ–≤–Њ–Ї –Є –Њ—В –≥–Њ–ї–Њ–і–∞, –Њ—Е–≤–∞—В–Є–≤—И–µ–≥–Њ –Њ–Ї—А–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є. –Т–Њ—В –µ—Й—С –Њ–і–љ–∞ —В–∞–±–ї–Є—З–Ї–∞:

вАЛ

вАЛ

–Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Г –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞ –≥–µ–љ–Њ—Ж–Є–і–Њ–Љ, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—П, —З—В–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –љ–µ–Љ—Ж–µ–≤ —Г–Љ–Њ—А–Є—В—М –Љ–Є—А–љ–Њ–µ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ –≥–Њ–ї–Њ–і–Њ–Љ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Њ–і–Є–Ї—В–Њ–≤–∞–љ–Њ —А–∞—Б–Њ–≤—Л–Љ–Є –Љ–Њ—В–Є–≤–∞–Љ–Є. –Ѓ—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є, —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–∞, –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –±–ї–Њ–Ї–∞–і–∞ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–∞ –∞–Ї—В–Њ–Љ –≥–µ–љ–Њ—Ж–Є–і–∞. –Э–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –∞—А–µ–љ–µ –Њ–љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–∞ —З—Г–і–Њ–≤–Є—Й–љ—Л–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Є –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–љ–Њ—Б—В–Є. –Ъ–≤–∞–ї–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є—П –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ї–∞–Ї ¬Ђ–≥–µ–љ–Њ—Ж–Є–і¬ї –Љ–Њ–ґ–µ—В –≤–∞—А—М–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –≤ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–є —В—А–∞–Ї—В–Њ–≤–Ї–Є (—В.–µ. –љ–µ—В, –Љ—П–≥–Ї–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—П). –Ь–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –ґ–µ –Њ—Ж–µ–љ–Ї–∞ –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–∞ вАФ —Н—В–Њ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–∞ —Ж–µ–ї–µ–љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є—П –Љ–Є—А–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П, —З—В–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б—Г—В—М—О –≥–µ–љ–Њ—Ж–Є–і–∞.

–≠–Ї—Б—В—А–µ–Љ–∞–ї—М–љ–Њ –љ–Є–Ј–Ї–Є–µ —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А—Л –≤ —Б–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є–Є —Б —Н–Ї—Б—В—А–µ–Љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –≥–Њ–ї–Њ–і–Њ–Љ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Є –Ї –≥–Є–±–µ–ї–Є –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–Њ–≤ –ї—О–і–µ–є.¬†–Ч–Є–Љ–Њ–є 1941вАФ1942 –≥–Њ–і–Њ–≤ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–∞–Љ –≤—Л–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ 125 –≥ ¬Ђ—Е–ї–µ–±–∞¬ї –≤ –і–µ–љ—М (3 –Ї—Г—Б–Ї–∞, –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ 300 –Ї–∞–ї–Њ—А–Є–є), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Ј–∞—З–∞—Б—В—Г—О —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї –Є–Ј —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –љ–µ—Б—К–µ–і–Њ–±–љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–љ–µ–љ—В–Њ–≤, –∞ –љ–µ –Є–Ј –Љ—Г–Ї–Є –Є–ї–Є –Ї—А—Г–њ. –Ы—О–і–Є –±—Л–ї–Є –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ—Л –µ—Б—В—М –≤—Б—С, —З—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Њ–≥–ї–Є. –Т –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–µ—А–Є–Њ–і—Л —Г–Љ–Є—А–∞–ї–Њ –±–Њ–ї–µ–µ 100 000 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤ –Љ–µ—Б—П—Ж. –С–Њ–ї–µ–µ 2 000 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –±—Л–ї–Є –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ—Л –Э–Ъ–Т–Ф –Ј–∞ –Ї–∞–љ–љ–Є–±–∞–ї–Є–Ј–Љ. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–µ —З–Є—Б–ї–Њ, —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—П, –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤—Л–Љ –Є –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Є–Љ –±—Л–ї –≥–Њ–ї–Њ–і –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ.

–Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і –±—Л–ї –Њ—В—А–µ–Ј–∞–љ –Њ—В –≤–љ–µ—И–љ–µ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞. –Т–Њ–є—Б–Ї–∞ –≤–µ—А–Љ–∞—Е—В–∞ –Њ–Ї—А—Г–ґ–Є–ї–Є –≥–Њ—А–Њ–і, —З—В–Њ —Б–і–µ–ї–∞–ї–Њ –і–Њ—Б—В–∞–≤–Ї—Г –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–Љ—Б—П –≤ –љ—С–Љ –≤ –њ–µ—А–≤—Л–µ –Љ–µ—Б—П—Ж—Л –Њ—Б–∞–і—Л –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–є. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –љ–Њ—П–±—А–µ 1941 –≥–Њ–і–∞ –Ъ—А–∞—Б–љ–∞—П –Р—А–Љ–Є—П –љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–Ј–Є—В—М –≥—А—Г–Ј—Л –Є —Н–≤–∞–Ї—Г–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Љ–Є—А–љ–Њ–µ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–є –Ф–Њ—А–Њ–≥–µ –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Ч–Є–Љ–Њ–є —Н—В–Њ –±—Л–ї–∞ –ї–µ–і–Њ–≤–∞—П –і–Њ—А–Њ–≥–∞ —З–µ—А–µ–Ј –Ы–∞–і–Њ–ґ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–Ј–µ—А–Њ; –ї–µ—В–Њ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–Ј–µ—А–Њ –Њ—В—В–∞–Є–≤–∞–ї–Њ, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤–Њ–і–љ—Л–µ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞. –Я—Г—В—М –±—Л–ї –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–µ–љ –Є –њ–Њ—А–Њ–є –љ–µ–љ–∞–і—С–ґ–µ–љ: –Љ–∞—И–Є–љ—Л –Љ–Њ–≥–ї–Є –њ–Њ–њ–∞—Б—В—М –њ–Њ–і –±–Њ–Љ–±—С–ґ–Ї—Г –Є–ї–Є –Ј–∞—Б—В—А—П—В—М –≤ —Б–љ–µ–≥—Г, –љ–Њ вАФ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ –і–ї—П –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є—П. –Я—А–Є—В–Њ–Љ —З—В–Њ –Ъ—А–∞—Б–љ–∞—П –Р—А–Љ–Є—П –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ—П–ї–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–њ—Л—В–Њ–Ї —Б–љ—П—В—М –Њ—Б–∞–і—Г. –Я–µ—А–≤–Њ–µ –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–µ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ –њ—А–Њ—А—Л–≤—Г –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Л —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М –Њ—Б–µ–љ—М—О 1942, –њ–Њ—З—В–Є —З–µ—А–µ–Ј –≥–Њ–і –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П, –≤ —Е–Њ–і–µ –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є ¬Ђ–°–Є–љ—П–≤–Є–љ–Њ¬ї, –Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≤ —П–љ–≤–∞—А–µ 1943 –≥. –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–∞ –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П ¬Ђ–Ш—Б–Ї—А–∞¬ї. –Э–Є –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј —Н—В–Є—Е –њ–Њ–њ—Л—В–Њ–Ї¬†–љ–µ —Г–≤–µ–љ—З–∞–ї–∞—Б—М —Г—Б–њ–µ—Е–Њ–Љ, —Е–Њ—В—П –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–Љ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ –Є —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞–љ–µ—Б—В–Є —Б–µ—А—М—С–Ј–љ—Л–є —Г—А–Њ–љ. –С–ї–Њ–Ї–∞–і–∞ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–љ—П—В–∞ 26 —П–љ–≤–∞—А—П 1944 –≥.

–Ґ—А–µ—В—М—О –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—О—О –њ–Њ–њ—Л—В–Ї—Г –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞ –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Л –Ъ—А–∞—Б–љ–∞—П –Р—А–Љ–Є—П –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ—П–ї–∞ –≤ —П–љ–≤–∞—А–µ 1944 –≥–Њ–і–∞, –њ—А–Њ–≤–µ–і—П –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ-–Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї—Г—О —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—В–µ–ї—М–љ—Г—О –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—О. –Я–Њ—Б–ї–µ –і–≤—Г—Е –љ–µ–і–µ–ї—М –±–Њ—С–≤ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М –љ–∞–і –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞вАФ–Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і, –∞ –µ—Й—С —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –±—Л–ї–Є –Є–Ј–≥–љ–∞–љ—Л –Є–Ј –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є. –°–љ—П—В–Є–µ –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Л –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ–Њ —Б–∞–ї—О—В–Њ–Љ –Є–Ј 324 –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤ –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ, –Є –њ–Њ –∞—А—Е–Є–≤–љ—Л–Љ –Љ–µ–Љ—Г–∞—А–∞–Љ –±—Л–ї–Є —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤–Њ–і–Ї–∞ –і–ї—П —В–Њ—Б—В–Њ–≤ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–ї–∞ ¬Ђ—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Є–Ј –љ–Є–Њ—В–Ї—Г–і–∞¬ї. –І—В–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –≤—Л–і—Г–Љ–Ї–Њ–є: –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —З—Г–і–Њ–≤–Є—Й–љ—Л–є –≥–Њ–ї–Њ–і, –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –і–ї—П –љ—Г–ґ–і –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї–µ–є –Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ј–∞–њ–∞—Б—Л —Б–њ–Є—А—В–∞ –Є –≤–Њ–і–Ї–Є. –Т —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –Њ–љ–Є, –њ–Њ –ї–Є—З–љ–Њ–Љ—Г —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—О –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –±—Л–ї–Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –≤ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Є —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ—Л —Б—А–µ–і–Є –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П.

–С.–Ъ—Г–і–Њ—П—А–Њ–≤. –Т—Б—В—А–µ—З–∞ –і–≤—Г—Е –њ–∞—В—А—Г–ї–µ–є, –і–≤—Г—Е –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–є. –Т–µ—Б–љ–∞ 1942 –≥.

–Ч–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –±—Л–ї–∞ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–∞. –Т–µ—А–Љ–∞—Е—В, вАФ –∞ —В–Њ—З–љ–µ–µ, —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П, –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є–µ –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Р–ї—М—Д—А–µ–і–∞ –†–Њ–Ј–µ–љ–±–µ—А–≥–∞ (¬Ђ–®—В–∞–± –†–Њ–Ј–µ–љ–±–µ—А–≥–∞¬ї), вАФ —А–∞–Ј–≥—А–∞–±–Є–ї –Є —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ–Є–ї –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –і–≤–Њ—А—Ж—Л –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ –Є –µ–≥–Њ –Њ–Ї—А–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—П—Е, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –Я–µ—В–µ—А–≥–Њ—Д—Б–Ї–Є–є –Є –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–Є–љ—Б–Ї–Є–є –і–≤–Њ—А—Ж—Л, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї–∞ —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞–љ–∞ –Є –≤—Л–≤–µ–Ј–µ–љ–∞ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–∞—П –ѓ–љ—В–∞—А–љ–∞—П –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–µ—А–µ–≤–µ–Ј–µ–љ–∞ –≤ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є—О, —В–∞–Љ –Є —Б–≥–Є–љ—Г–≤—И–∞—П... –Т–Њ–Ј–і—Г—И–љ—Л–µ –љ–∞–ї—С—В—Л –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–µ –Њ–±—Б—В—А–µ–ї—Л –љ–∞–љ–µ—Б–ї–Є –µ—Й—С –±–Њ–ї—М—И–Є–є —Г—Й–µ—А–±, —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є–≤ —Д–∞–±—А–Є–Ї–Є, —И–Ї–Њ–ї—Л, –±–Њ–ї—М–љ–Є—Ж—Л –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –≤–∞–ґ–љ—Л–µ –Њ–±—К–µ–Ї—В—Л –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Є–љ—Д—А–∞—Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л. –Э–µ—Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ —В–µ, –Ї—В–Њ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–ї –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Г –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞, –њ—А–Њ–љ–µ—Б–ї–Є –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П—Е 1941вАФ1944 –≥–Њ–і–Њ–≤ —Б —Б–Њ–±–Њ–є –љ–∞ –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М. –°–∞–Љ–∞ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –Є –њ–µ—А–µ—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М, –љ–Њ –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –њ—Г—Б—В—Л–µ –Љ–µ—Б—В–∞, –≥–і–µ –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–∞–ї–Є—Б—М¬†–Ј–і–∞–љ–Є—П –і–Њ –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Л, –Є –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –≤–Є–і–љ—Л –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П.

–У–Њ—А–Њ–і –њ–µ—А–≤—Л–Љ –≤ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ –°–Њ—О–Ј–µ –±—Л–ї —Г–і–Њ—Б—В–Њ–µ–љ –Ј–≤–∞–љ–Є—П ¬Ђ–У–Њ—А–Њ–і-–≥–µ—А–Њ–є¬ї –≤ –Ј–љ–∞–Ї –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—П –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –Є —Б—В–Њ–є–Ї–Њ—Б—В–Є –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Ж–µ–≤ –њ–µ—А–µ–і –ї–Є—Ж–Њ–Љ —В—П–ґ–µ–ї–µ–є—И–Є—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤. –°—А–µ–і–Є –≤—Л–і–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –ї—О–і–µ–є, –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤—И–Є—Е –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Г, –±—Л–ї–Є –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –®–Њ—Б—В–∞–Ї–Њ–≤–Є—З, –њ–Њ—Н—В–µ—Б—Б–∞ –Р–љ–љ–∞ –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–∞ (–і–Њ —Н–≤–∞–Ї—Г–∞—Ж–Є–Є –≤ –Ґ–∞—И–Ї–µ–љ—В), —З—М–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –Є—Е —В—П–ґ–Ї–Є–Љ –Њ–њ—Л—В–Њ–Љ. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –і—А—Г–≥–Є–µ: —Б–µ–Љ–Є–ї–µ—В–љ—П—П –і–µ–≤–Њ—З–Ї–∞ –Р–ї–Є—Б–∞ –§—А–µ–є–љ–і–ї–Є—Е, –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї –Ф–Љ. –Ы–Є—Е–∞—З—С–≤, –Љ–∞—А—И–∞–ї –Ы–µ–Њ–љ–Є–і –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–Љ —Д—А–Њ–љ—В–Њ–Љ: –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–і –µ–≥–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –±—Л–ї–∞ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–∞ –±–ї–µ—Б—В—П—Й–∞—П –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П ¬Ђ–Ш—Б–Ї—А–∞¬ї –њ–Њ –њ—А–Њ—А—Л–≤—Г –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Л –≤ —П–љ–≤–∞—А–µ 1943 –≥. –Є –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —Б–љ—П—В–∞ –±–ї–Њ–Ї–∞–і–∞ –≤ —П–љ–≤–∞—А–µ 1944 –≥. –°—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ –њ–Њ–±–µ–і—Л –њ–Њ–і –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–Њ–Љ.

–Ь–Њ–љ—Г–Љ–µ–љ—В –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–∞–Љ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞ –≤–Њ–Ј–і–≤–Є–≥–љ—Г—В –≤ 1970-—Е –≥–Њ–і–∞—Е –љ–∞ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є –Я–Њ–±–µ–і—Л –≤ –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П—Е –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Л. –Р—А—Е–Є—В–µ–Ї—В–Њ—А—Л: –Т. –Р. –Ъ–∞–Љ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Є –°. –С. –°–њ–µ—А–∞–љ—Б–Ї–Є–є, —Б–Ї—Г–ї—М–њ—В–Њ—А –Ь. –Ъ. –Р–љ–Є–Ї—Г—И–Є–љ, –∞–≤—В–Њ—А –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–≥–Њ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞ –Я—Г—И–Ї–Є–љ—Г –љ–∞ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є –Ш—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤. –Ь–µ–Љ–Њ—А–Є–∞–ї –≤–Њ–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–Є —Б 1974 –њ–Њ 1975 –≥–≥. –Х–≥–Њ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–µ –њ—А–Є—Г—А–Њ—З–µ–љ–Њ –Ї 30-–ї–µ—В–Є—О –Я–Њ–±–µ–і—Л –Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М 9 –Љ–∞—П 1975 –≥–Њ–і–∞.

–Э–∞ –Њ–±–ї–Њ–ґ–Ї–µ: –∞—А—Е–Є–≤–љ–Њ–µ —Д–Њ—В–Њ ¬Ђ–Э–µ–Љ–µ—Ж–Ї–∞—П –њ–µ—Е–Њ—В–∞ –Є–і—С—В –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О¬ї, 1941 –≥.

![]() вАЛ

вАЛ