–Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ: –Ї–Є—А–∞—Б–Є—А, –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л

–Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ: –Ї–Є—А–∞—Б–Є—А, –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л

–Ш—В–∞–Ї, –ї–Є–љ–Є–Є —Б—Г–і–µ–± –і–≤—Г—Е –±—А–∞—В—М–µ–≤ –Ї–љ—П–Ј–µ–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є—П –Є –С–Њ—А–Є—Б–∞ –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ—Л—Е (—Б—Л–љ–Њ–≤—М—П ¬Ђ–Я–Є–Ї–Њ–≤–Њ–є –і–∞–Љ—Л¬ї), –≤–µ—Б–µ–ї–Њ –њ–Њ–≥—Г–ї—П–≤—И–Є—Е –≤ –Я–∞—А–Є–ґ–µ, —А–∞–Ј–Њ—И–ї–Є—Б—М –љ–∞ –С–Њ—А–Њ–і–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–ї–µ.

–Ю–±–∞ –њ–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ—Г –љ–∞–Љ–µ–Ї—Г: ¬Ђ–Ч–∞–≥—Г–ї—П–ї–Є—Б—М¬ї вАФ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж—Л –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ—Л вАФ –≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М, –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М –њ–Њ–і –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є—Б—М –і–Њ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–Њ–≤ –ЄвА¶ –С–Њ—А–Є—Б, –њ–Њ—Н—В, –Ї—А–∞—Б–∞–≤–µ—Ж, –њ–Њ—А—В—А–µ—В–Њ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —П –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –Ї –Ї—Г—А—Б—Г ¬Ђ–Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П¬ї —Б–≤–Њ–Є—Е —Б—В—Г–і–µ–љ—В–Њ–Ї –≤ –†–£–Ґ (–Ь–Ш–Ш–Ґ–µ) —Г –С–Њ—А–Њ–і–Є–љ–Њ, —Б–Љ–µ—А—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞–љ–µ–љ.

–Ф–∞–ї–µ–µ –њ—А–Њ—Б–ї–µ–і–Є–Љ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –њ—Г—В—М –±—А–∞—В–∞ –Ф–Љ–Є—В—А–Є—П. –Ф–Њ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б–ї–µ–њ–Њ–ґ–∞—А–љ–Њ–є –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –љ–Є—В—М –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–Њ–є–і–µ—В –≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ –Њ—З–µ—А–Ї–µ. –Т—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ –Љ–Є–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Є–Ј –≥—А–Є–±–Њ–µ–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ ¬Ђ–У–Њ—А–µ –Њ—В —Г–Љ–∞¬ї. –Я–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –°–Ї–∞–ї–Њ–Ј—Г–±: ¬Ђ–Я–Њ–ґ–∞—А –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –µ–є –Ї —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ—М—О¬ї. –Ш —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–Є–Љ: –Р –І—В–Њ? –Ъ—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ? вАФ ¬Ђ—Г–Ї—А–∞—Б–Є–ї¬ї –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г. –Р –њ–Њ–Ї–∞ –≤–µ—А–љ–µ–Љ—Б—П –љ–∞ –С–Њ—А–Њ–і–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–ї–µ.¬†

.jpg)

–Я–Њ—А—В—А–µ—В —А–∞–±–Њ—В—Л –§—А–∞–љ—Б—Г–∞ –†–Є—Б—Б–∞, –Ф.–Т.–У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ

–У–µ—А–Њ–є –С–Њ—А–Њ–і–Є–љ–∞, –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї–∞ –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤–∞

–Я–µ—А–µ–і –®–µ–≤–∞—А–і–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї–љ—П–Ј—М –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–µ–Љ –≤–∞–ґ–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –Ї—Г—В—Г–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–∞. –Т –і–Є—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –љ–∞ 24 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В—Б—П: ¬Ђ–У–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Ї–љ—П–Ј—М –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ 1-–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г–µ—В 1-—О –Є 2-—О –Ъ–Є—А–∞—Б–Є—А—Б–Ї–Є–Љ–Є –і–Є–≤–Є–Ј–Є—П–Љ–Є, –Ї–Њ–Є—Е —Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є—В—М –≤–Љ–µ—Б—В–µ¬ї. –°–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —Н—В–∞ –Є–і–µ—П –і–Є—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –≤ —З–∞—Б—В–Є, –Ї–∞—Б–∞–µ–Љ–Њ–є –Ї–Є—А–∞—Б–Є—А, –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є—В –Є –љ–∞ 26 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞, –љ–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ –С–Њ—А–Њ–і–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ.¬†–Я–Њ—П—Б–љ–Є–Љ: –Ї–Є—А–∞—Б–Є—А—Л, –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —В–Њ–≥–і–∞ –љ–Њ—Б–Є–≤—И–Є–µ –љ–∞ –≥—А—Г–і–Є –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є–µ —А—Л—Ж–∞—А—Б–Ї–Є—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ вАФ –ї–∞—В—Л, ¬Ђ–Ї–Є—А–∞—Б—Л¬ї, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М вАФ ¬Ђ—В—П–ґ–µ–ї–Њ–є –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–µ–є¬ї (–≥—Г—Б–∞—А—Л, —Г–ї–∞–љ—Л вАФ –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є—П –ї–µ–≥–Ї–∞—П). –°–∞–Љ—Л–µ —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Љ–Њ—Й–љ—Л–µ –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є—Б—В—Л (–Є –ї–Њ—И–∞–і–Є, —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П) –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –≤ –Ї–Є—А–∞—Б–Є—А—Л. –Т–Њ –≤—Б–µ—Е –∞—А–Љ–Є—П—Е —В–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–Є, –≤ –љ–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ, –Ї–Є—А–∞—Б–Є—А—Л вАФ –≥–ї–∞–≤–љ–∞—П —Г–і–∞—А–љ–∞—П –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–∞—П —Б–Є–ї–∞.¬†

–Т—Б–µ 10 —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Ї–Є—А–∞—Б–Є—А—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤ (5 000 —Б–∞–±–µ–ї—М) –±—Л–ї–Є —Б–≤–µ–і–µ–љ—Л –≤ 2 –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є. 1-—П –Ъ–Є—А–∞—Б–Є—А—Б–Ї–∞—П –і–Є–≤–Є–Ј–Є—П –≤—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ 1-–є –∞—А–Љ–Є–Є –С–∞—А–Ї–ї–∞—П –і–µ –Ґ–Њ–ї–ї–Є. –Р 2-—П вАФ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ 2-–є –∞—А–Љ–Є–Є –С–∞–≥—А–∞—В–Є–Њ–љ–∞. –Ґ–Њ, —З—В–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–≤—И–Є–є—Б—П –≤ —Б—В—А–Њ–є –Ї–љ—П–Ј—М –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –±—Л–ї –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ –≤–Њ –≤—В–Њ—А—Г—О –∞—А–Љ–Є—О, —Н—В–Њ –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ вАФ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ –µ–≥–Њ ¬Ђ—И–≤–µ–і—Б–Ї—Г—О –Њ–±–Є–і—Г¬ї –Є —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –С–∞—А–Ї–ї–∞–µ–Љ –≥–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–∞, —Н—В–Њ, –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –±—Л–ї–Њ —В–Њ–≥–і–∞ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –Є –≤—Б–µ–є –∞—А–Љ–Є–Є. –Ш –њ—А–Є –С–Њ—А–Њ–і–Є–љ–Њ –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П–µ—В –і–ї—П –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Њ–±–µ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –≤ вАФ –Ї–Є—А–∞—Б–Є—А—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –њ–Њ–і –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ: —В—Г—В —Г–ґ ¬Ђ–±–µ–Ј –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–Њ–≤¬ї вАФ –ї—Г—З—И–µ–≥–Њ –Є –Њ–њ—Л—В–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Ї–љ—П–Ј—П –Ф–Љ–Є—В—А–Є—П –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ–∞. –≠—В–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—В–∞–ї–Њ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —Г–і–∞—З –С–Њ—А–Њ–і–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–љ—П.¬†

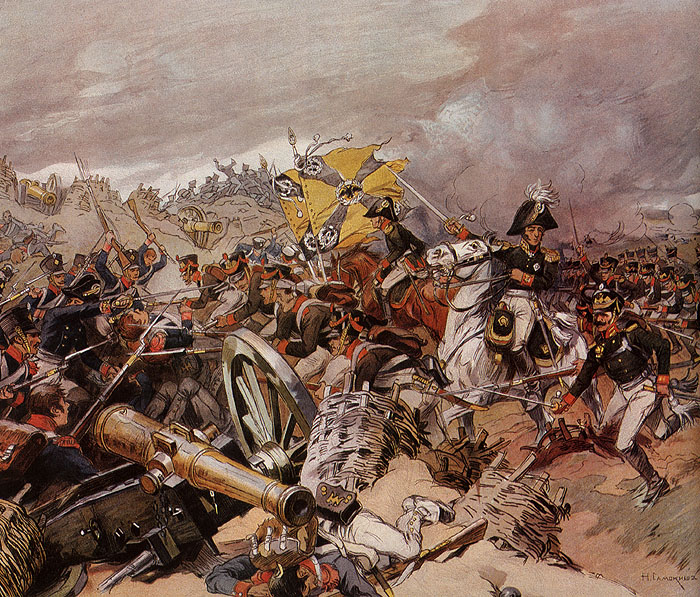

¬Ђ–Р—В–∞–Ї–∞ –®–µ–≤–∞—А–і–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ–і—Г—В–∞¬ї. –Ы–Є—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П –њ–Њ —А–Є—Б—Г–љ–Ї—Г –Э.–°–∞–Љ–Њ–Ї–Є—И–∞

–Ш–Ј –і–µ—Б—П—В–Ї–Њ–≤ —В–Њ–Љ–Њ–≤, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л—Е –Њ —В–Њ–Љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є, –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –љ–∞–±–µ—А–µ—В—Б—П –Є —А–∞–±–Њ—В —Б—Г–≥—Г–±–Њ –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –њ–ї–∞–љ–∞ –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤–∞. –£—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є –≤—Б—О –±–Є—В–≤—Г —А–µ–Ј–µ—А–≤—Л –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ —И–ї–Є —Б –њ—А–∞–≤–Њ–≥–Њ ¬Ђ–±–∞—А–Ї–ї–∞–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ¬ї —Д–ї–∞–љ–≥–∞ вАФ –љ–∞ –ї–µ–≤—Л–є, ¬Ђ–±–∞–≥—А–∞—В–Є–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є¬ї, —В–Њ —Н—В–Њ —П–Ї–Њ–±—Л –Њ—В—В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —Б —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –∞—А–Љ–Є–Є —Б—В–Њ—П–ї–Є –љ–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ, –Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–і–∞—А–∞ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і—Г–≥–∞–і–∞–љ–Њ. –Т–Њ–Ј—А–∞–ґ–∞—В—М –Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ вАФ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М—Б—П —Б—В–Њ–ї—М –Ї—А–∞—В–Ї–Њ –њ–Њ —Б—В–Њ–ї—М –≤–∞–ґ–љ–Њ–Љ—Г –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Г, —Н—В–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –њ—А–Њ—Д–∞–љ–∞—Ж–Є—П. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г –ї–Є—И—М —Г–Ї–∞–ґ–µ–Љ, —З—В–Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л–µ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ —Г—З–µ–љ—Л–µ —А–∞–Ј–≥–∞–і–∞–ї–Є –Є –≤ –Њ–±—К–µ–Љ–љ—Л—Е —В—А—Г–і–∞—Е —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞–ї–Є –Є—Б—В–Є–љ–љ—Л–є –њ–ї–∞–љ –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤–∞. –Т —Б–∞–Љ–Њ–Љ –Ї—А–∞—В–Ї–Њ–Љ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –Њ–љ —Б–≤–Њ–і–Є–ї—Б—П –Ї —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ—Г:¬†

- 2/3 —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е (–С–∞—А–Ї–ї–∞–є) —Б—В–Њ—П—В –љ–∞ вАФ –Э–Њ–≤–Њ–є –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–µ, –њ—А–∞–≤—Л–є —Д–ї–∞–љ–≥.¬†

- 1/3 вАФ (–С–∞–≥—А–∞—В–Є–Њ–љ) вАФ –±–ї–Є–Ј –°—В–∞—А–Њ–є –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є, –ї–µ–≤—Л–є —Д–ї–∞–љ–≥. (–С–ї–Є–ґ–µ –Ї –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –Њ–±–µ –і–Њ—А–Њ–≥–Є —Б–Љ—Л–Ї–∞—О—В—Б—П.)

–Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ —Г–і–∞—А–Њ–Љ –≤–і–Њ–ї—М –°—В–∞—А–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–Є –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї –і–Њ–є—В–Є –і–Њ —Б—В—Л–Ї–∞ —Б –Э–Њ–≤–Њ–є –Є –Њ—В—А–µ–Ј–∞—В—М —Б—В–Њ—П–≤—И–Є–µ –љ–∞ –љ–µ–є –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –љ–∞—И–Є —Б–Є–ї—Л. –Т—А–Њ–і–µ –±—Л –Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤—Г –Њ—В—А–µ–∞–≥–Є—А–Њ–≤–∞—В—М: –њ–µ—А–µ–≤–µ—Б—В–Є –Ј–∞—А–∞–љ–µ–µ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–µ —Б–Є–ї—Л вАФ –≤–ї–µ–≤–Њ –Ї –°—В–∞—А–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–µ, –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В—М. –Э–ЊвА¶ (–Я—А–Њ—Б—В–Њ—В–∞ —А–∞–Ј–≥–∞–і–Ї–Є –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –і–∞–ґ–µ —Г—Б–Њ–Љ–љ–Є—В—М—Б—П –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ вАФ –≤ —А–∞–Ј—Г–Љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤—Б–µ—Е –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е —В–µ–Њ—А–Є–є –Є —Б–њ–Њ—А–Њ–≤: –Ї–∞–Ї –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –±—Л—В—М –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ—Л —Н—В–Є —Б–∞–Љ—Л–µ —Б–Њ—В–љ–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е вАФ –±–µ–Ј —Г—З–µ—В–Њ–≤ ¬Ђ—Н—В–Њ–є —А–∞–Ј–≥–∞–і–Ї–Є¬ї.)¬†–Э–Њ —В–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –≤—Б—П —А–∞–Ј–љ–Є—Ж–∞ –≤ вАФ —Н—В–Є—Е —Б–∞–Љ—Л—Е –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Є—Е –і–Њ—А–Њ–≥–∞—Е. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –Ї–∞—А—В–∞—Е –Њ–љ–Є –≤—Л–≥–ї—П–і—П—В –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤–Њ! –Э–Њ–≤–∞—П вАФ –≤ 2-3 —А–∞–Ј–∞ —И–Є—А–µ –Є –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –њ—А—П–Љ–µ–µ —Б—В–∞—А–Њ–є! –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤, –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ, –Є –і–Њ –С–Њ—А–Њ–і–Є–љ–∞ –њ—А–µ–і—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —Б–і–∞—З—Г –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л, –Є —В–Њ —Б–∞–Љ–Њ–µ ¬Ђ—Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –∞—А–Љ–Є–Є¬ї, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Ј–љ–∞–µ—В –≤—Б—П–Ї–Є–є —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї, –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ —Б ¬Ђ–°–Њ–≤–µ—В–∞ –≤ –§–Є–ї—П—Е¬ї, –љ–Њ вАФ –њ–Њ–ї—Г—З–∞—В—Б—П вАФ –µ—Й–µ 24 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –∞—А–Љ–Є–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Л—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –Њ—В –®–µ–≤–∞—А–і–Є–љ–∞ –і–Њ –С–Њ—А–Њ–і–Є–љ–Њ. –Х–≥–Њ, –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤–∞, —А–µ—И–µ–љ–Є–µ: –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ —Б–Є–ї–∞–Љ —Б—В–Њ—П—В—М –њ—А–Є –Э–Њ–≤–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–µ вАФ —А–Њ–≤–љ–Њ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П –С–∞–≥—А–∞—В–Є–Њ–љ –њ—А–Є –°—В–∞—А–Њ–є. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –њ–Њ–і–Ї—А–µ–њ–ї—П—П –С–∞–≥—А–∞—В–Є–Њ–љ–∞ (–∞ —В–Њ—З–љ–µ–µ вАФ –∞–Ї–Ї—Г—А–∞—В–љ–Њ –њ–Њ–і–±—А–∞—Б—Л–≤–∞—П –≤ –Љ—П—Б–Њ—А—Г–±–Ї—Г –љ–∞ –±–∞–≥—А–∞—В–Є–Њ–љ–Њ–≤—Л—Е —Д–ї–µ—И–∞—Е –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–є). –Ф—А—Г–≥–Њ–є –≤–∞—А–Є–∞–љ—В: –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М —Б—А–∞–Ј—Г –≤—Б—О –∞—А–Љ–Є—О –≤ —Б–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–ї–µ –±–ї–Є–Ј –°—В–∞—А–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–Є вАФ —Н—В–Њ –±—Л–ї –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–є —А–Є—Б–Ї –њ–Њ—В–µ—А—П—В—М –µ—С. –Я—А–Њ—А—Л–≤ –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–∞ –њ–Њ –Э–Њ–≤–Њ–є вАФ –±—Л–ї –±—Л —Д–∞—В–∞–ї–µ–љ, –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤ —Н—В–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї.¬†

–Т–Њ—В –Є –Є—Б—В–Є–љ–љ–∞—П –њ—А–Є—З–Є–љ–∞ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–є ¬Ђ–С–Њ—А–Њ–і–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –∞–њ–∞—В–Є–Є¬ї –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–∞, –µ–≥–Њ ¬Ђ–љ–µ–Њ—В–і–∞—З–∞ –Љ–∞—А—И–∞–ї–∞–Љ вАФ –У–≤–∞—А–і–Є–Є –і–ї—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ —Г–і–∞—А–∞¬ї. –Ю–љ —Г–≤–Є–і–µ–ї, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ —Г–і–∞—А–∞ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –±—Л—В—М –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В, —З—В–Њ –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤, —Г—Б—В—Г–њ–∞—П –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О, –і–∞–ї —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ, –љ–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ —В–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ–љ, –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ, –ґ–і–∞–ї. –£–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є—В—М —А—Г—Б—Б–Ї—Г—О –∞—А–Љ–Є—О –њ—А–Є —В–∞–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –љ–µ —Г–і–∞—Б—В—Б—П вАФ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–Њ –Є –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П, –Ї–∞–Ї –≤–Ј–∞–Є–Љ–љ–Њ –њ–µ—А–µ–Љ–∞–ї—Л–≤–∞—В—М —Б–Є–ї—Л. –Ш —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–≤—И–Є–є—Б—П –Ј–і–µ—Б—М –≥—А–∞—Д –Ы–µ–≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є (–њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ —Б—Г–Љ–Љ–Є—А—Г—П –і–µ—Б—П—В–Ї–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–љ–Є–≥ –Є —А–∞–±–Њ—В, —А–Є—Б—Г—П –≤ ¬Ђ–Т–Њ–є–љ–µ –Є –Љ–Є—А–µ¬ї –і–∞–ґ–µ –Є –Ї–∞—А—В—Г —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П), –Ї —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В –Љ–Є–Љ–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞. –Х–Љ—Г –≤–∞–ґ–љ–µ–µ –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Л–є –Є—В–Њ–≥: ¬Ђ–Т–Њ—В –≤—Л—Б—В–Њ—П–ї–Є, –і–∞–ґ–µ –Є –љ–∞ —В–∞–Ї–Є—Е –њ–ї–Њ—Е–Є—Е –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П—Е!¬ї

–Ш –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—П—Б—М –Ї ¬Ђ–≥–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ—Б–Ї–Њ–є –ї–Є–љ–Є–Є¬ї, –Њ—В–Љ–µ—В–Є–Љ: –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е –Ї–Њ–Ј—Л—А–µ–є –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤–∞, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–≤—И–Є—Е –ї–µ–≤–Њ–Љ—Г —Д–ї–∞–љ–≥—Г –њ—А–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—М—Б—П –≤–µ—Б—М –і–µ–љ—М –і–Њ—В–µ–Љ–љ–∞, вАФ –±—Л–ї —Б–≤–Њ–і–љ—Л–є –Ї–Є—А–∞—Б–Є—А—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –Ї–љ—П–Ј—П –Ф–Љ–Є—В—А–Є—П –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ–∞. –Р. –Ш. –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є-–Ф–∞–љ–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Є–є: ¬Ђ–Ъ–љ—П–Ј—М –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –і–Є–≤–Є–Ј–Є—О (2-—О) –≤ —А–µ–Ј–µ—А–≤–µ, –≤—Л–ґ–Є–і–∞—П —Г–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї—Г—З–∞—П –і–ї—П –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є—П. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ —Г–њ–Њ—А–љ–Њ–є –±–Є—В–≤—Л —Б –љ–∞—И–µ–є –њ–µ—Е–Њ—В–Њ—О —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Л —Г–ґ–µ –≤–Њ –Љ—А–∞–Ї–µ –љ–Њ—З–Є –і–≤–Є–љ—Г–ї–Є—Б—М –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —А–∞–Ј –љ–∞ —А–µ–і—Г—В –Є –±—Л–ї–Є —А–∞–Ј–±–Є—В—Л –і–Є–≤–Є–Ј–Є–µ—О –Э–µ–≤–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –∞—В–∞–Ї–∞ –Ъ–Є—А–∞—Б–Є—А–Њ–≤ –і–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї–∞ –Є—Е —А–∞—Б—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ; –њ—П—В—М –Њ—А—Г–і–Є–є –±—Л–ї–Њ —Б—Е–≤–∞—З–µ–љ–Њ –Ї–Є—А–∞—Б–Є—А–∞–Љ–Є...¬ї.¬†

–Ю—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ ¬Ђ–Ю–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –±–Є—В–≤—Л –њ—А–Є –С–Њ—А–Њ–і–Є–љ–Њ¬ї: ¬Ђ–Ъ–Є—А–∞—Б–Є—А—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–ї–Ї–ЄвА¶ –±—Л—Б—В—А–Њ—О –∞—В–∞–Ї–Њ—О –љ–∞–љ–µ—Б–ї–Є –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µвА¶ –Т –Ї–∞–Ї–Є—Е –±—Л —В—П–ґ–µ–ї—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –љ–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –њ–Њ–ї–Ї–Є –њ–∞—И–µ–є –Ї–Њ–љ–љ–Є—Ж—Л –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±–Њ—П: —Б—В–Њ—П–ї–Є –ї–Є –≤ –њ—А–Є–Ї—А—Л—В–Є–Є –±–∞—В–∞—А–µ–є, –њ–Њ–і —П–і—А–∞–Љ–Є –Є –њ—Г–ї—П–Љ–Є –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ–Є, —А—Г–±–Є–ї–Є—Б—М –ї–Є —Б –љ–∞–ї–µ—В–∞ —Б —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–Љ–Є –ї–∞—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, –≤—Б–µ–≥–і–∞ –і–µ–ї–Њ –Ї–Њ–љ—З–∞–ї–Њ—Б—М –±–ї–µ—Б—В—П—Й–Є–Љ –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –∞—В–∞–Ї –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П¬ї. –Т –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-—В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–ї–∞–љ–µ: –С–Њ—А–Њ–і–Є–љ–Њ вАФ —Б–∞–Љ–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є–Ј —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є, –≥–і–µ –Ї–Є—А–∞—Б–Є—А—Л –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –љ–∞ –µ–≥–Њ –Є—Б—Е–Њ–і. –Ь. –Ш. –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤ –≤ –і–Њ–љ–µ—Б–µ–љ–Є–Є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А—Г I:¬†

¬Ђ–Я–Њ—Б–ї–µ —Б–µ–є –љ–µ—Г–і–∞—З–Є —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Л, –њ—А–Є–љ—П–≤ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є–Љ–Є –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ–∞–Љ–Є –Ї–∞–Ї –њ–µ—Е–Њ—В–љ—Л–Љ–Є, —В–∞–Ї –Є –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–њ—А–∞–≤–Њ, —А–µ—И–∞–ї–Є—Б—М –Њ–±–Њ–є—В–Є –љ–∞—И–Є –±–∞—В–∞—А–µ–Є. –Х–і–≤–∞ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –Њ–љ–Є –Є–Ј –ї–µ—Б—Г, –Ї–∞–Ї –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Ї–љ—П–Ј—М –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є –Ї–Є—А–∞—Б–Є—А—Б–Ї–Є–Љ–Є –і–Є–≤–Є–Ј–Є—П–Љ–Є, –≤–ї–µ–≤–Њ –Њ—В —В—А–µ—В—М–µ–є –њ–µ—Е–Њ—В–љ–Њ–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–Љ–Є—Б—П, –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А—Г –С–Њ—А–Њ–Ј–і–Є–љ—Г –Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А—Г –Ф—Г–Ї–µ —Г–і–∞—А–Є—В—М –љ–∞ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П. –Т–Љ–Є–≥ –±—Л–ї –Њ–љ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ –≤ –±–µ–≥—Б—В–≤–Њ –Є –њ—А–Є–љ—Г–ґ–і–µ–љ —Б–Ї—А—Л—В—М—Б—П –≤ –ї–µ—Б, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ —Е–Њ—В—П –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј –њ–Њ—В–Њ–Љ –Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П, –љ–Њ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л–ї —Б —Г—А–Њ–љ–Њ–Љ –њ—А–Њ–≥–Њ–љ—П–µ–Љ¬ї.

–≠—В–Њ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є –Њ—В—З–µ—В –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ вАФ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Г. –Х—Б—В—М –Є –±–Њ–ї–µ–µ —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–є ¬Ђ–Ю—З–µ—А–Ї –С–Њ—А–Њ–і–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П¬ї —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–∞ –±–Є—В–≤—Л –§. –Э. –У–ї–Є–љ–Ї–Є:¬†

¬Ђ–Т —В–Њ–Љ –≤–∞–ґ–љ–Њ–Љ –њ—А–Њ–Љ–µ–ґ—Г—В–Ї–µ, –≤ —В–µ—Е –љ–µ–Ј–∞–њ–µ—А—В—Л—Е –≤–Њ—А–Њ—В–∞—Е, –Љ–µ–ґ–і—Г –ї–µ–≤—Л–Љ –Ї—А—Л–ї–Њ–Љ –Є –≥–ї–∞–≤–љ–Њ—О –ї–Є–љ–Є–µ—О –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є —Ж–µ–ї–Њ–є –≤–µ—А—Б—В—Л —Г–ґ–µ –і–∞–≤–љ–Њ —А–∞–Ј—К–µ–Ј–ґ–∞–ї –≤–Є—В—П–Ј—М —Б—В—А–Њ–є–љ—Л–є, —Б–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Л–є. –Ъ–Є—А–∞—Б–Є—А—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–љ–і–Є—А –Є –≤–Њ–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Њ—Б–∞–љ–Ї–∞ –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–Є –µ–≥–Њ –Њ—В —В–Њ–ї–њ—Л –≤ —Н—В–Њ–є –Ї–∞—А—В–Є–љ–µ –љ–∞—Б–Ї–Њ–Ї–Њ–≤ –Є —Б—Е–≤–∞—В–Њ–Ї. –Т—Б—П–Ї–Є–є, –Ї—В–Њ –Ј–љ–∞–ї –±–ї–Є–ґ–µ –њ—А–Є—П—В–љ–Њ—Б—В—М –µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞ –Є –і—Г—И–µ–≤–љ—Л–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞, –љ–µ –Њ–±–Є–љ—Г—П—Б—М, –≥–Њ—В–Њ–≤ –±—Л–ї –њ—А–Є—З–µ—Б—В—М –µ–≥–Њ –Ї –≤–Њ–ґ–і—П–Љ –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ–µ–є—И–Є—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ —А—Л—Ж–∞—А—Б–Ї–Є—Е, –Є –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –њ—А–µ–і—Г–Ј–љ–∞—В—М —В–Њ–≥–і–∞, —З—В–Њ —Н—В–Њ—В –≤–Њ–Є–љ, –љ–µ—Г—Б—В—Г–њ—З–Є–≤—Л–є, —В–≤–µ—А–і—Л–є –≤ –±–Њ—О, –Ї–∞–Ї —Б —Б–∞–ї—М –µ–≥–Њ –њ–∞–ї–∞—И–∞, –±—Г–і–µ—В –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ —Б—Г–і–Є–µ—О –Љ–Є—А–љ—Л–Љ, –≥—А–∞–і–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Љ—Г–і—А—Л–Љ –Є –Ј–∞–ї–µ—З–Є—В —А–∞–љ—Л —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л, –Њ—В–і–∞–≤—И–µ–є —Б–µ–±—П —Б–∞–Љ–Њ–Њ—Е–Њ—В–љ–Њ –љ–∞ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—Б–µ—Б–Њ–ґ–ґ–µ–љ–Є–µ –Ј–∞ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є–µ –†–Њ—Б—Б–Є–Є!! –≠—В–Њ –±—Л–ї –Ї–љ—П–Ј—М –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ! –° –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –њ—А–Є–љ—Ж–∞ –Х–≤–≥–µ–љ–Є—П –Њ–љ –Њ—В—Б—В–Њ—П–ї —А–∞–≤–љ–Є–љ—Г —Б–ї–µ–≤–∞ –Њ—В –і–µ—А–µ–≤–љ–Є –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є, –ґ–Є–≤—Л–µ —Б—В–µ–љ—Л –љ–∞—И–µ–є –Ї–Њ–љ–љ–Є—Ж—Л –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є–ї–Є –Њ–Ї–Њ–њ—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —В—Г—В –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї–Є –љ–∞—Б—Л–њ–∞—В—М... –£–ґ–µ –≤—Л–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –Њ–±–µ –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ—Л –Є–Ј –ї–µ—Б—Г —Б–≤–Њ–Є –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л, –њ–Њ –Ї–Є—А–∞—Б–Є—А—Л –Ї–љ—П–Ј—П –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ–∞ –Њ—В—Б–µ–Ї–ї–Є —В–µ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л¬ї.

–Т—Л—Б–Њ–Ї—Г—О –Њ—Ж–µ–љ–Ї—Г –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ –Ї–Є—А–∞—Б–Є—А–Њ–≤ –Ї–љ—П–Ј—П –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ–∞ –і–∞–ї –Є –Х—А–Љ–Њ–ї–Њ–≤ –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е ¬Ђ–Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–∞—Е¬ї: ¬Ђ–Ъ–Є—А–∞—Б–Є—А—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–ї–Ї–Є –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї–Є —Б–Є–ї—М–љ–µ–є—И—Г—О –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є—О (—Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї—Г—О) –і–Њ —Б–∞–Љ—Л—Е –±–∞—В–∞—А–µ–є, –Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –Њ–љ–∞ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є–µ¬ї. –Р —Г—З–µ–љ—Л–є —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—М –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –°–Љ–Є—А–љ–Њ–≤ —Б–Њ–±—А–∞–ї –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–µ–є—И–Є–µ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П вАФ ¬Ђ—Б —В–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л¬ї. 8-–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–Њ–≤ –±—Л–ї –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ —З–µ—А–µ–Ј –£—В–Є—Ж–Ї–Є–є –ї–µ—Б —Б —Ж–µ–ї—М—О –Ј–∞–љ—П—В—М –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О –њ—А–Њ—В–Є–≤ –ї–µ–≤–Њ—Д–ї–∞–љ–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Є –∞—В–∞–Ї–Њ–≤–∞—В—М –µ–≥–Њ. –£—Б–њ–µ—Е —Н—В–Њ–є –∞—В–∞–Ї–Є –≥—А–Њ–Ј–Є–ї –њ—А–Њ—А—Л–≤–Њ–Љ –≤—Б–µ–≥–Њ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –ї–µ–≤–Њ–≥–Њ —Д–ї–∞–љ–≥–∞. –®–µ—Д –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–∞ –≤–µ—Б—В—Д–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ 6-–≥–Њ –ї–Є–љ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞ 1-–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л 23-–є –њ–µ—Е–Њ—В–љ–Њ–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є 8-–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –Ы. –Т. –Ъ–Њ–љ—А–∞–і–Є:¬†

¬Ђ–Ь—Л –њ–µ—А–µ—И–ї–Є —З–µ—А–µ–Ј –Њ–≤—А–∞–≥, —В—П–љ—Г–≤—И–Є–є—Б—П –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–µ–µ –®–µ–≤–∞—А–і–Є–љ–Њ –≤ –ї–µ—Б—Г, –Є –њ—А–Њ–і–≤–Є–≥–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ –љ–µ–Љ—Г –±–µ–Ј –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –њ–Њ—В–µ—А—М... –Х–і–≤–∞ –Љ—Л –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –≤ —А–µ–і–Ї–Њ–Љ –Ї—Г—Б—В–∞—А–љ–Є–Ї–µ –љ–∞ –Њ–њ—Г—И–Ї–µ –ї–µ—Б–∞ –Є –≤—Л—И–ї–Є –Њ—В—В—Г–і–∞ –љ–∞ –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А, –Ї–∞–Ї –±—Л–ї–Є –≤—Б—В—А–µ—З–µ–љ—Л —Г–ґ–∞—Б–љ—Л–Љ –Њ–≥–љ–µ–Љ, –Є –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Њ—Б—МвА¶ –Т–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ –Љ—Л —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є –љ–∞–і–≤–Є–≥–∞–≤—И—Г—О—Б—П –љ–∞ –љ–∞—Б –±–Њ–ї—М—И—Г—О –Љ–∞—Б—Б—Г –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –њ–Њ–љ–∞—З–∞–ї—Г –њ—А–Є–љ—П–ї–Є –Ј–∞ —Б–≤–Њ—О... –≠—В–Њ –±—Л–ї–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –Ї–Є—А–∞—Б–Є—А—Л!¬ї.¬†

–®–µ—Д –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–∞ 3-–≥–Њ –≤–µ—Б—В—Д–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞ –ї–Є–љ–µ–є–љ–Њ–є –њ–µ—Е–Њ—В—Л —В–Њ–є –ґ–µ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –§. –Т. –Ы–Њ—Б—Б–±–µ—А–≥: ¬Ђ–Я–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї–Є—А–∞—Б–Є—А –±—Л–ї–Њ –і–ї—П –љ–∞—Б —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–є –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М—О, –Є—Е –≤—Б–∞–і–љ–Є–Ї–Є –Є–Ј—А—Г–±–Є–ї–Є –љ–∞—И–Є—Е –Њ—В–Њ—А–Њ–њ–µ–≤—И–Є—Е –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В–Њ–≤¬ї. –Т –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Ї –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є—О –Ф. –Т. –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ–∞ –Ј–∞ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –С–Њ—А–Њ–і–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –Ј–љ–∞—З–Є–ї–Њ—Б—М: ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—П –Њ–±–µ–Є–Љ–Є –Ї–Є—А–∞—Б–Є—А—Б–Ї–Є–Љ–Є –і–Є–≤–Є–Ј–Є—П–Љ–Є, –і–µ–ї–∞–ї –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ—Л–µ —Г–і–∞—З–љ—Л–µ –∞—В–∞–Ї–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ–љ–Є—Ж—Л¬ї.

–С–Њ–є –Ј–∞ –°–µ–Љ—С–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Њ–≤—А–∞–≥, —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В –С–Њ—А–Њ–і–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –њ–∞–љ–Њ—А–∞–Љ—Л. –§—А–∞–љ—Ж –†—Г–±–Њ, 1912 –≥.

–Э–∞–≥—А–∞–і—Л

–Ч–∞ –С–Њ—А–Њ–і–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Ї–љ—П–Ј—М –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ –±—Л–ї –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –Ї –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є—О –Ю—А–і–µ–љ–Њ–Љ –У–µ–Њ—А–≥–Є—П III –Ї–ї–∞—Б—Б–∞, –љ–Њ –њ–Њ–Ј–ґ–µ –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —Н—В–Є–Љ –Њ—А–і–µ–љ–Њ–Љ –Њ–љ –±—Л–ї —Г–ґ–µ –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ. –Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –Ї –Њ—А–і–µ–љ—Г –°–≤. –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ 2 —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є, (–µ—Й–µ –љ–µ—А–∞–Ј–±–µ—А–Є—Е–∞), вАФ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–љ —В–Њ–ґ–µ –Є–Љ–µ–ї. –£–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ–Љ (–Є–љ–Њ–≥–і–∞ —Н—В—Г –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–Љ–µ—З–∞—О—В —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –∞–±–±—А–µ–≤–Є–∞—В—Г—А–Њ–є вАФ ¬Ђ–Є.–Њ. –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞¬ї) –У–Њ—А—З–∞–Ї–Њ–≤, –Њ–±—А–∞—Й–∞—П—Б—М –Ї –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤—Г, –њ–Є—Б–∞–ї:¬†

¬Ђ–°—Г–і—П –њ–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—О –Ъ–љ—П–Ј—П –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ–∞ 1-–≥–Њ –≤ —А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞—Ж–Є–Є –Т–∞—И–µ–є –°–≤–µ—В–ї–Њ—Б—В–Є –Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г, —П –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О, —З—В–Њ –њ–µ—А–≤—Л–Љ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л—В—М –Ъ–љ—П–Ј—М –С–Њ—А–Є—Б –Т–Њ–ї–Њ–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ—А–і–µ–љ–∞ –°–≤. –У–µ–Њ—А–≥–Є—П 3 –Ї–ї–∞—Б—Б–∞, –Ї –Ї–Њ–µ–Љ—Г –Т—Л —Г–і–Њ—Б—В–Њ–Є–ї–Є –µ–≥–Њ, –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В, –∞ –≤—В–Њ—А—Л–Љ, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –Љ–Њ–µ–Љ—Г, –µ—Б—В—М –Ъ–љ—П–Ј—М –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –Т–Њ–ї–Њ–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Є–Љ–µ–µ—В –і–≤–∞ –Њ—А–і–µ–љ–∞ вАФ –°–≤. –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ 2 —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Є –°–≤. –У–µ–Њ—А–≥–Є—П 3 –Ї–ї–∞—Б—Б–∞¬ї.

–Ґ–Њ–≥–і–∞ –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –Ї–љ—П–Ј—П –Ф–Љ–Є—В—А–Є—П –Ї –Њ—А–і–µ–љ—Г –°–≤. –Р–љ–љ—Л 1 –Ї–ї–∞—Б—Б–∞. –Э–Њ —В—Г—В —Г–ґ –≤–Љ–µ—И–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –≤–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Э–∞—В–∞–ї—М—П –Я–µ—В—А–Њ–≤–љ–∞ –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ–∞, –Љ–∞—В—М –≥–µ—А–Њ—П, —А–∞—Б—Ж–µ–љ–Є–≤—И–∞—П —Н—В–Њ –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–Ї —Г–Љ–∞–ї–µ–љ–Є–µ –Ј–∞—Б–ї—Г–≥ —Б—Л–љ–∞ –≤ –С–Њ—А–Њ–і–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є. –У–Њ—А—З–∞–Ї–Њ–≤ вАФ –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤—Г (–њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї–Є):¬†

¬Ђ... —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–љ—Л–є –Ї–∞–Ї –Љ–∞—В–µ—А—М—О –µ–≥–Њ –®—В–∞—В –Ф–∞–Љ–Њ—О –Ъ–љ—П–≥–Є–љ–µ—О –У–Њ–ї–Є—Ж–Є–љ–Њ—О, —В–∞–Ї –Є –≤—Б–µ–Љ–Є –µ–≥–Њ —А–Њ–і–љ—Л–Љ–Є, –Њ–±—А–∞—Й–∞—О—Б—М –Ї –Т–∞—И–µ–є –°–≤–µ—В–ї–Њ—Б—В–Є —Б –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Є—Б–Ї–Њ—А–±–Є—П –µ–≥–Њ —Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Т–∞—И–µ, –Ь–Є–ї–Њ—Б—В–Є–≤—Л–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—М, –Њ–± –Њ—А–і–µ–љ–µ –°–≤. –Р–љ–љ—Л 1 –Ї–ї–∞—Б—Б–∞, –њ–Њ—Б–ї–µ —В–µ—Е –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–љ —Г–ґ–µ –Є–Љ–µ–µ—В, –њ—А–Є–µ–Љ–ї–µ—В –Є–Љ–Є –Т–∞—И–Є–Љ –Ї –љ–µ–Љ—Г –љ–µ–±–ї–∞–≥–Њ–≤–Њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ, –Є–ї–Є —З—В–Њ –Њ–љ –≤ —Б–µ–є –і–µ–љ—М –љ–µ –Њ—В–ї–Є—З–Є–ї—Б—П —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ –Ј–≤–∞–љ–Є—О –µ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П–ї–Њ –µ–Љ—Г —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤. –Ґ–Њ –Є –і—А—Г–≥–Њ–µ, –Ї–∞–Ї —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ, —В–∞–Ї –Є –і–ї—П –≤—Б–µ—Е –µ–≥–Њ —А–Њ–і–љ—Л—Е, –њ—А–Є—Б–Ї–Њ—А–±–љ–Њ¬ї.¬†

–Ґ–∞–Ї, –Њ–і–Є–љ –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е –≥–µ—А–Њ–µ–≤ –С–Њ—А–Њ–і–Є–љ–∞, –љ–Њ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –Є –њ–Њ–Ї–Њ—А–љ—Л–є —Б—Л–љ —Б–≤–Њ–µ–є –Љ–∞—В–µ—А–Є вАФ –Ї–љ—П–Ј—М –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ вАФ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Њ—В –Њ—А–і–µ–љ–∞ –Р–љ–љ—Л 1-–Њ–≥–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–∞. –Ш –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П, –µ—Й–µ –Њ–і–љ–Њ–є –Ї–Њ—Б–≤–µ–љ–љ–Њ–є ¬Ђ–њ—А–Є—З–Є–љ–Њ–є¬ї —Н—В–Њ –љ–∞–≥—А–∞–і–љ–Њ–є –њ—Г—В–∞–љ–Є—Ж—Л —Б—В–∞–ї —В–Њ—В —Б–∞–Љ—Л–є –±—А–∞—В –Ї–љ—П–Ј—П –Ф–Љ–Є—В—А–Є—П –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ–∞, —Б –њ–Њ—А—В—А–µ—В–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Є –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–∞—Б—М —Н—В–∞ –≥–ї–∞–≤–∞. –С—Л–≤—И–Є–є –њ–∞—А–Є–ґ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—Н—В, –∞ –≤ 1812 –≥–Њ–і—Г вАФ –њ–µ—Е–Њ—В–љ—Л–є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Ї–љ—П–Ј—М –С–Њ—А–Є—Б –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ —Б—А–∞–ґ–∞–ї—Б—П –љ–∞ —В–Њ–Љ –ґ–µ –њ–Њ–ї–µ, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —А–∞–љ—Г (–Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П, —Г—Б—Г–≥—Г–±–ї–µ–љ–љ–∞—П –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М—О, вАФ —Б—В–∞–ї–∞ —Б–Љ–µ—А—В–µ–ї—М–љ–Њ–є) –Є –±—Л–ї, –Ї–∞–Ї –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –љ–∞—И–Є–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ вАФ –њ–µ—А–≤—Л–Љ —Б—А–µ–і–Є –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ—Л—Е вАФ–≥–µ—А–Њ–µ–≤ –С–Њ—А–Њ–і–Є–љ–∞: ¬Ђ–°—Г–і—П –њ–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—О –Ъ–љ—П–Ј—П –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ–∞ 1-–≥–Њ –≤ —А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞—Ж–Є–Є –Т–∞—И–µ–є –°–≤–µ—В–ї–Њ—Б—В–Є –Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г, —П –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О, —З—В–Њ –њ–µ—А–≤—Л–Љ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л—В—М –Ъ–љ—П–Ј—М –С–Њ—А–Є—Б –Т–Њ–ї–Њ–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З¬ї. –Т –њ–Є—Б—М–Љ–µ –Ї –Љ–∞—В–µ—А–Є –Њ—В 29 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1812 –≥–Њ–і–∞ –њ–Є—Б–∞–≤—И–Є–є, —З—В–Њ —Е–Њ–і–Є—В –љ–∞ –Ї–Њ—Б—В—Л–ї—П—Е, —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—В —Б–µ–±—П –ї—Г—З—И–µ, –Є —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–≤—И–Є–є: ¬Ђ–£–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —П –Є—Б–њ—Л—В–∞–ї –≤ –Љ–Њ–µ–є –Њ—З–µ–љ—М –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–∞—А—М–µ—А–µ, —Б–ї—Г–ґ–Є—В —В–Њ, —З—В–Њ —П —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –і–≤—Г—Е –±–Њ–ї—М—И–Є—Е —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П—Е –њ–Њ–і –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Є –≤ –±–Є—В–≤–µ 26-–≥–Њ¬ї.¬†

–°—Г–і—М–±–∞, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–і–Є—В—Б—П —В–∞–Ї, —З—В–Њ —Г—В–µ—И–∞–≤—И–Є–є –Љ–∞—В—М –Њ–±–ї–µ–≥—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї–љ—П–Ј—М –С–Њ—А–Є—Б –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–µ—В—Б—П –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ 1813 –≥–Њ–і–∞, –∞ –Ї–љ—П–Ј—М –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В –±–Њ–µ–≤–Њ–є –њ—Г—В—М, –Є –≤—Б–µ –љ–∞–≥—А–∞–і—Л –Є –њ–Њ—З–µ—Б—В–Є вАФ –≤–µ—А–љ–µ—В —Б—В–Њ—А–Є—Ж–µ–є. –Я–Њ—Б–ї–µ –С–Њ—А–Њ–і–Є–љ–∞ –Ї–љ—П–Ј—М –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ –Њ—В–ї–Є—З–Є–ї—Б—П –≤ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П—Е –њ–Њ–і –Ъ—А–∞—Б–љ—Л–Љ, –Ъ—Г–ї—М–Љ–Њ–Љ –Є –≤ ¬Ђ–С–Є—В–≤–µ –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ —Г –Ы–µ–є–њ—Ж–Є–≥–∞¬ї.

–£–Љ–µ—Б—В–љ–Њ –±—Г–і–µ—В —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—М –Њ–± —Н—В–Њ–є –љ—Г–Љ–µ—А–∞—Ж–Є–Є –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ—Л—Е

–Ф–∞ –Є –Њ—В—З–µ–≥–Њ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –њ–Њ—И–ї–∞ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–∞—П –љ—Г–Љ–µ—А–∞—Ж–Є—П –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є? (–Ш –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –Ь–∞—А–Є–љ–∞ –¶–≤–µ—В–∞–µ–≤–∞ –Њ–±—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –Ї —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –≥–µ—А–Њ—О: ¬Ђ–Ґ—Г—З–Ї–Њ–≤-—З–µ—В–≤–µ—А—В—Л–є¬ї?) –Ь–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤, –≥–µ—А–Њ–µ–≤ –і–∞–≤–∞–ї–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є –љ–∞—И–Є —Б–ї–∞–≤–љ—Л–µ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є. –Ъ–∞–Ї —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–Њ—Б—М, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –С–Њ—А–Њ–і–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–ї–µ —Б—А–∞–ґ–∞–ї–Њ—Б—М 20 –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ—Л—Е. –Ш–Љ–µ–љ–∞-–Њ—В—З–µ—Б—В–≤–∞ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —Г—В—П–ґ–µ–ї—П–ї–Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л (–Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –Ј–∞—З–∞—Б—В—Г—О —Г –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е —А–Њ–і–Њ–≤ –±—Л–ї–Є –Є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ, –Є–Ј–ї—О–±–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Є–Љ–µ–љ–∞, —В–∞–Ї —З—В–Њ –≤–µ—А–µ–љ–Є—Ж–∞ –≥–µ—А–Њ–µ–≤ –Њ–і–љ–Њ–є —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є, –і–∞ –µ—Й–µ –Є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л—Е –≤ —З–µ—Б—В—М –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–Ї–∞ вАФ —А–Њ—Б–ї–∞ –љ–µ–Њ–±—Л—З–∞–є–љ–Њ). –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г –Є –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ вАФ –њ–µ—А–µ—Б—З–Є—В–∞—В—М –≤—Б–µ—Е, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ—Л—Е (–Є–ї–Є –Ґ—А—Г–±–µ—Ж–Ї–Є—Е, –Є–ї–Є –Ґ—Г—З–Ї–Њ–≤—Л—Е) –Є –њ—А–Є—Б–≤–Њ–Є—В—М –Є–Љ (–њ–Њ —З–Є–љ—Г, –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–∞–Љ –Є —Б—В–∞—А—И–Є–љ—Б—В–≤—Г –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є) вАФ –љ–Њ–Љ–µ—А–∞. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ ¬Ђ–Ґ—Г—З–Ї–Њ–≤-—З–µ—В–≤–µ—А—В—Л–є¬ї –≤ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –Ь–∞—А–Є–љ—Л –¶–≤–µ—В–∞–µ–≤–Њ–є:¬†¬Ђ–Р—Е, –љ–∞ –≥—А–∞–≤—О—А–µ –њ–Њ–ї—Г—Б—В–µ—А—В–Њ–є / –Т –Њ–і–Є–љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ—Л–є –Љ–Є–≥ / –ѓ –≤–Є–і–µ–ї–∞, –Ґ—Г—З–Ї–Њ–≤-–І–µ—В–≤–µ—А—В—Л–є, / –Т–∞—И –љ–µ–ґ–љ—Л–є –ї–Є–Ї¬ї вАФ —Н—В–Њ —Б—В–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –њ–Њ–і –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л —В–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–Є.

–Я—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞, —Б—Г–≥—Г–±–Њ –Ї–Є–±–µ—А–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П, вАФ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ ¬Ђ–Є–љ–і–µ–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ¬ї вАФ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї—П–ї–Њ—Б—М. –Ш –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–µ –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞—Е, –і–Є—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П—Е –Є–ї–Є –Њ—В—З–µ—В–∞—Е –Њ –±–Є—В–≤–∞—Е –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–ї–Є –Њ–і–Є–љ –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї, вАФ –љ–Њ —В—Г—В –ґ–µ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є—Б—М, –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ, —Б–њ–Є—Б–Ї–Є –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Њ–≤ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –Њ—А–і–µ–љ–∞, –Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–њ–Є—Б–Ї–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ-–Є–љ–Њ–Љ—Г –≤—Л—З–Є—Б–ї—П–ї–Є ¬Ђ—Б—Г–Љ–Љ–∞—А–љ—Л–є —А–µ–є—В–Є–љ–≥¬ї (–≤–Ї–ї—О—З–∞–≤—И–Є–є, –Ї–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ: –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є–є —З–Є–љ, –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–Є, —Б—В–∞—А—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –≤ —А–Њ–і—ГвА¶ –≤—Л–і–µ–ї—П–ї–∞—Б—М –µ—Й–µ –Є –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Ї –≥–≤–∞—А–і–Є–Є). –Р —З–µ—А–µ–Ј –і–µ—Б—П—В–Њ–Ї –ї–µ—В –Є—Б—В–Њ—А–Є–Њ–≥—А–∞—Д –≤—А–Њ–і–µ —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ-–Ф–∞–љ–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–≥, –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞—П –±–Є—В–≤—Г, –≤–≤–µ—Б—В–Є –Є —Б–≤–Њ–є –Њ—А–і–µ—А.¬†

–Ґ–∞–Ї –≤ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ —Б–њ–Є—Б–Ї–µ –Ї–љ—П–Ј—М –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ —Б—З–Є—В–∞–ї—Б—П –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ—Л–Љ вАФ 4-–Љ, –Ї–љ—П–Ј—М –С–Њ—А–Є—Б –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З вАФ –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ—Л–Љ 5-–ЉвА¶ –Ш–ї–Є, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ 1805 –≥–Њ–і—Г –†–µ–Ј–µ—А–≤–љ–∞—П –∞—А–Љ–Є—П –њ–Њ–і –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Њ—В –Є–љ—Д–∞–љ—В–µ—А–Є–Є –Р. –Ь. –†–Є–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ-–Ъ–Њ—А—Б–∞–Ї–Њ–≤–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞ –Є–Ј —З–µ—В—Л—А–µ—Е –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–≤ –Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ. –Ю–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —З–µ—В—Л—А–µ—Е –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤ –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –Ї–љ—П–Ј—М –С–Њ—А–Є—Б –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ вАФ –Ї–∞–Ї ¬Ђ–У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ 2-–є¬ї. –Р –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ —Д–µ–≤—А–∞–ї–µ 1806 –≥–Њ–і–∞ –†–Є–Љ—Б–Ї–Є–є-–Ъ–Њ—А—Б–∞–Ї–Њ–≤ —Г–≤–Њ–і–Є–ї –∞—А–Љ–Є—О –і–Њ–Љ–Њ–є, –Є —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї—П–ї–Њ—Б—М –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ –љ–∞–і 3-–є –Є 4-–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є—П–Љ–Є, –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–љ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Ї–љ—П–Ј—М –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ вАФ –Ї–∞–Ї –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ вАФ 5-–є.¬†

–Р –њ—А–Є –С–Њ—А–Њ–і–Є–љ–Њ –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ—Л–Љ 2-–Љ –±—Л–ї –Ї–љ—П–Ј—М –С–Њ—А–Є—Б –Р–љ–і—А–µ–µ–≤–Є—З –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ, —В–Њ–ґ–µ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–Є–Љ –Њ–њ–Њ–ї—З–µ–љ–Є–µ–Љ (–љ–∞ —В—А–Є –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї —Б—В–∞—А—И–µ ¬Ђ–Ї–љ—П–Ј—П –С–Њ—А–Є—Б–∞ вАФ –±—А–∞—В–∞ –Ф–Љ–Є—В—А–Є—П¬ї), вАФ –Њ—В–µ—Ж –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ—Л—Е –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П, вАФ –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Љ—Л —А–∞—Б—Б–Ї–∞–ґ–µ–Љ –≤ ¬Ђ–≥–∞–ї–µ—А–µ–µ –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е¬ї –≥–µ—А–Њ–µ–≤ 1812 –≥–Њ–і–∞.¬†

–Р –µ—Й–µ (–≥—А—Г—Б—В–љ–Њ–µ –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ) вАФ 13 —П–љ–≤–∞—А—П 1813 –≥–Њ–і–∞ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–ї –њ—А–Є–Ї–∞–Ј, –≥–і–µ —Б—В–Њ—П–ї–Њ: ¬Ђ–£–Љ–µ—А—И–Є–є –Њ—В –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є –У–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Ъ–љ—П–Ј—М –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ вАФ 2-–є –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П –Є–Ј —Б–њ–Є—Б–Ї–Њ–≤¬ї. –Я–Њ–і —Н—В–Є–Љ –љ–Њ–Љ–µ—А–Њ–Љ –Є —Г—И–µ–ї –Є–Ј –∞—А–Љ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —Б–њ–Є—Б–Ї–Њ–≤ –Є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Ї—А–∞—Б–∞–≤–µ—Ж ¬Ђ–С–Њ—А–Є—Б-–Т–µ—Б—В—А–Є—Б¬ї. (–Э–∞ –Ї–∞—А—В–Є–љ–µ –љ–Є–ґ–µ)

.jpg)

–С.–Т.–У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ, –љ–µ–Є–Ј–≤. —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї

![]() вАЛ

вАЛ