–Я–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ –∞–і—Л–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Н—В–љ–Њ—Б–∞вА¶

–Я–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ –∞–і—Л–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Н—В–љ–Њ—Б–∞вА¶

–Т —Н—В–Њ–Љ –≥–Њ–і—Г –Љ—Л –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ–Љ –і–≤–µ –≤–∞–ґ–љ—Л–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ—Л–µ –і–∞—В—Л: 80-–ї–µ—В–Є–µ –Я–Њ–±–µ–і—Л –≤ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ –Є 160 –ї–µ—В –њ–Њ–±–µ–і—Л –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤ –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ—В—А—Г–і–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–є. –Ю –њ–µ—А–≤–Њ–є –і–∞—В–µ –Ј–љ–∞–µ—В –Ї–∞–ґ–і—Л–є, –љ–Њ –≤–Њ—В –≤—В–Њ—А—Г—О –њ–Њ–Љ–љ—П—В –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –≤—Б–µ...

–І—В–Њ –ґ–µ —Н—В–Њ –Ј–∞ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞? –Ъ–∞–Ї –Њ–љ–∞ –Њ—В—А–∞–Ј–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ —Н—В–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞—А—В–Є–љ–µ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–∞ –Є —Б—Г–і—М–±–∞—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ —Н—В–Њ–≥–Њ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞? –Ю–± —Н—В–Њ–Љ –Є –њ–Њ–є–і—С—В —В–µ–њ–µ—А—М —А–µ—З—МвА¶

–Я—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ —Б—А–µ–і–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ–≤ –љ–µ—В –µ–і–Є–љ–Њ–≥–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—П –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–∞—Б—М —Н—В–∞ –≤–Њ–є–љ–∞. –Ь—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В—М —А–∞–Ј–љ—Л–µ –і–∞—В—Л:

- 1801вАФ1865 –≥–≥.,

- 1817вАФ1864 –≥–≥.,

- 1763вАФ1864 –≥–≥.

–Ъ–∞–Ї —В–∞–Ї–Њ–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ? –Э–Њ –≤—Б—С –Ј–і–µ—Б—М –Њ—З–µ–љ—М –њ—А–Њ—Б—В–Њ: –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–Њ–є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В —Ж–µ–ї—Л–є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є XVIIIвАФXIX –≤–≤. –≤–µ–ї–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –Є–Љ–њ–µ—А–Є—П –Ј–∞ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М –љ–∞–і –Њ–±—И–Є—А–љ–Њ–є –Є –Ї—А–∞–є–љ–µ –≤–∞–ґ–љ–Њ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–µ–є, –њ—А–Њ—Б—В–Є—А–∞—О—Й–µ–є—Б—П –Њ—В –Љ–Њ—А—П –І—С—А–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ –Ъ–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Ф–∞–ґ–µ –њ–Њ —Б–∞–Љ—Л–Љ —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ—Л–Љ –њ–Њ–і—Б—З—С—В–∞–Љ –≤–Њ–є–љ–∞ —Н—В–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞—Б—М –і–µ—Б—П—В–Ї–Є –ї–µ—В –Є —Б—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П —Б–∞–Љ–Њ–є –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є. (–Э–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ–†–Њ—Б—Б–Є—П¬ї –Љ—Л –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ–Љ —Б –Ї–Њ–љ—Ж–∞ XV –≤–µ–Ї–∞, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Ј–∞—В—П–ґ–љ–Њ–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –±–Њ—А—М–±—Л —Б –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Њ-—В–∞—В–∞—А–∞–Љ–Є –≤ —А–∞—Б—З—С—В –љ–µ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П.)

–І—В–Њ –ґ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Н—В–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ–є –і–Њ–ї–≥–Њ–є –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤–Њ–є–љ—Л? –Ъ–∞–Ї–Њ–≤–∞ –±—Л–ї–∞ –µ—С –њ—А–µ–і—Л—Б—В–Њ—А–Є—П –Є –Ї–∞–Ї–Є–Љ–Є —Б—В–∞–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П?

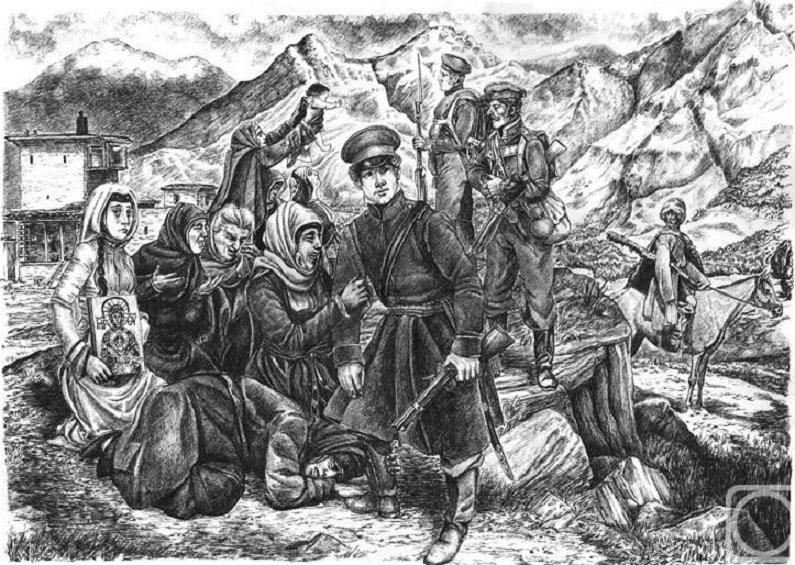

–Т –і–∞–љ–љ–Њ–є —Б—В–∞—В—М–µ –Љ—Л –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–ґ–µ–Љ –Њ —Б—Г–і—М–±–∞—Е –∞–і—Л–≥–Њ–≤. –Р–і—Л–≥–Є вАФ –Є–ї–Є —З–µ—А–Ї–µ—Б—Л вАФ –∞–≤—В–Њ—Е—В–Њ–љ–љ—Л–є –љ–∞—А–Њ–і –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–∞, –≤–Ї–ї—О—З–∞—О—Й–Є–є –≤ —Б–µ–±—П –∞–і—Л–≥–µ–є—Ж–µ–≤, —З–µ—А–Ї–µ—Б–Њ–≤, –Ї–∞–±–∞—А–і–Є–љ—Ж–µ–≤ –Є —И–∞–њ—Б—Г–≥–Њ–≤. –£–ґ–µ –≤ XVI –≤–µ–Ї–µ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ —А–∞—Б—И–Є—А—П–ї–Њ —Б–≤–Њ—О —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—О. –Ь—Л –њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ –Њ –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ–Њ—Е–Њ–і–∞—Е –Ш–≤–∞–љ–∞ –У—А–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ –Ъ–∞–Ј–∞–љ—М –Є –Р—Б—В—А–∞—Е–∞–љ—М, –Њ –Ј–ї–Њ—Б—З–∞—Б—В–љ–Њ–є –Ы–Є–≤–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ, –Њ –љ–∞—З–∞–ї–µ –Њ—Б–≤–Њ–µ–љ–Є—П –°–Є–±–Є—А–Є –Ї–∞–Ј–∞–Ї–∞–Љ–Є –∞—В–∞–Љ–∞–љ–∞ –Х—А–Љ–∞–Ї–∞вА¶

–Э–µ –≤—Б–µ –Ј–љ–∞—О—В, —З—В–Њ –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М –≤–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –Ш–≤–∞–љ–∞ –У—А–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ. –Я–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–Ї–Њ—А–µ–љ–Є—П –Р—Б—В—А–∞—Е–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–∞–љ—Б—В–≤–∞ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–Є—В—М –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А–љ—Л–є –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј. –Ь–µ—Б—В–љ—Л–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –≤ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–∞–љ—Б—В–≤–∞ –Є, —В–µ—А–њ—П –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–µ –њ—А–Є—В–µ—Б–љ–µ–љ–Є—П –Њ—В –Ї—А—Л–Љ—Б–Ї–Є—Е —В–∞—В–∞—А, –Є—Б–Ї–∞–ї–Є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –Є –Ј–∞—Й–Є—В—Л —Г —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—П. –Т 1555 –≥–Њ–і—Г –∞–і—Л–≥–Є –њ—А–Є—Б—П–≥–љ—Г–ї–Є –љ–∞ –≤–µ—А–љ–Њ—Б—В—М –Ш–≤–∞–љ—Г –У—А–Њ–Ј–љ–Њ–Љ—Г. –Ю–≤–і–Њ–≤–µ–≤—И–Є–є –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є —Ж–∞—А–Є—Ж—Л –Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є–Є –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—М —А–µ—И–Є–ї –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–Є—В—М —Б–Њ—О–Ј —Б –Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Ж–∞–Љ–Є —З–µ—А–µ–Ј –ґ–µ–љ–Є—В—М–±—Г –љ–∞ 16-–ї–µ—В–љ–µ–є –Ї–∞–±–∞—А–і–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї–љ—П–ґ–љ–µ –Ъ—Г—З–µ–љ–µ–є –≤ –Є—О–ї–µ 1561 –≥–Њ–і–∞. –Ѓ–љ–∞—П –љ–µ–≤–µ—Б—В–∞ –њ—А–Є–±—Л–ї–∞ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –≤ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –±—А–∞—В–∞ –Є –±—Л–ї–∞ –Ї—А–µ—Й–µ–љ–∞ –Ї–∞–Ї –Ь–∞—А–Є—П. –Ю–љ–∞ –њ–ї–µ–љ–Є–ї–∞ —Ж–∞—А—П —Б–≤–Њ–µ–є —О–ґ–љ–Њ–є –Ї—А–∞—Б–Њ—В–Њ–є.

–Т —А—Г—Б—Б–Ї—Г—О –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –Љ–Њ–ї–Њ–і–∞—П —Ж–∞—А–Є—Ж–∞ –≤–Њ—И–ї–∞ –Ї–∞–Ї –Ь–∞—А–Є—П –Ґ–µ–Љ—А—О–Ї–Њ–≤–љ–∞ –І–µ—А–Ї–∞—Б—Б–Ї–∞—П. –Ф–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –≤ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В–µ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П —Е—А–∞–љ–Є—В—Б—П –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–≤—И–µ–µ –µ–є —В—А–µ—Е–Ї–Є–ї–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–Њ–≤–Њ–µ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–µ, —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–љ–Њ–µ —З–µ—А–љ—М—О –±–ї—О–і–Њ, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Ї–љ—П–ґ–љ–µ –њ—А–µ–њ–Њ–і–љ–µ—Б–ї–Є —Б–≤–∞–і–µ–±–љ—Л–є –≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–є —Г–±–Њ—А. –Ю–љ–Њ —Б—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–љ—Л—Е —И–µ–і–µ–≤—А–Њ–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤. –†–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –Ь–∞—А–Є–Є, –Ї–љ—П–Ј—М—П –Є–Ј —А–Њ–і–∞ –І–µ—А–Ї–∞—Б—Б–Ї–Є—Е, –Є–≥—А–∞–ї–Є –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ –≤–Є–і–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –њ—А–Є —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ –і–≤–Њ—А–µ. –°–∞–Љ–∞ –Ь–∞—А–Є—П –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–∞—Б—М —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ –Ї–∞–Ї –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –Ї—А—Г—В–∞—П –љ—А–∞–≤–Њ–Љ. –Ю–њ—А–Є—З–љ–Є–Ї —Ж–∞—А—П –Ш–≤–∞–љ–∞, –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–є –∞–≤–∞–љ—В—О—А–Є—Б—В –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ –У–µ–љ—А–Є—Е —Д–Њ–љ –®—В–∞–і–µ–љ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–ї, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ь–∞—А–Є—П –Ґ–µ–Љ—А—О–Ї–Њ–≤–љ–∞ –њ–Њ–і–∞–ї–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—О —Б–Њ–≤–µ—В –Њ –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –Њ–њ—А–Є—З–љ—Л—Е –њ–Њ—А—П–і–Ї–Њ–≤. –Ь–∞—А–Є—П —Г–Љ–µ—А–ї–∞ —З–µ—А–µ–Ј 8 –ї–µ—В –њ–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –±—А–∞–Ї–∞. –Ш–≤–∞–љ –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–≤–∞–ї —Б–≤–Њ–Є—Е –±–Њ—П—А –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Б—Г–њ—А—Г–≥–∞ ¬Ђ–Њ—В—А–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –±—Л—Б—В—М¬ї. –°–Љ–µ—А—В—М –Ь–∞—А–Є–Є –љ–µ —Б–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—О –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є—Е –і–Є–љ–∞—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–≤—П–Ј–µ–є —Б –љ–∞—А–Њ–і–∞–Љ–Є –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–∞. –Ю—Б–Љ–∞–љ—Б–Ї–∞—П –Є–Љ–њ–µ—А–Є—П –Є –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–µ —Е–∞–љ—Б—В–≤–Њ –і–Њ–±–Є–ї–Є—Б—М —А–∞–Ј—А—Л–≤–∞ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –Ї–∞–±–∞—А–і–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є —Б –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є. –Э–∞ —Д–Њ–љ–µ –±–Њ–µ–≤—Л—Е –љ–µ—Г–і–∞—З –≤ –Я—А–Є–±–∞–ї—В–Є–Ї–µ, –≥–і–µ —И–ї–∞ –Ј–∞—В—П–ґ–љ–∞—П –Ы–Є–≤–Њ–љ—Б–Ї–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞, –Ш–≤–∞–љ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Њ—В –њ–Њ–њ—Л—В–Њ–Ї –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–Є—В—М—Б—П –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–Љ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–µ.

–°–Љ—Г—В–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞—З–∞–ї–∞ XVII –≤. —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ —Б–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є—П–Љ –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П –≤ —Н—В–Њ–Љ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–µ. –°–Є–ї—М–љ—Л–µ —Б–Њ–њ–µ—А–љ–Є–Ї–Є, –Ю—Б–Љ–∞–љ—Б–Ї–∞—П –Є–Љ–њ–µ—А–Є—П –Є –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–µ —Е–∞–љ—Б—В–≤–Њ, –±–Њ—А–Њ–ї–Є—Б—М –Ј–∞ –њ–Њ–Ї–Њ—А–µ–љ–Є–µ –∞–і—Л–≥–Њ–≤, —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ—Е–Њ–і—Л –љ–∞ —Н—В–Є –Ј–µ–Љ–ї–Є. –°–∞–Љ–Є —Б–µ–≤–µ—А–Њ–Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Є–µ –Ї–љ—П–Ј—М—П –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–ї–Є –≤ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л—Е –Љ–µ–ґ–і–Њ—Г—Б–Њ–±–Є—Ж–∞—Е. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ-—В—Г—А–µ—Ж–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л 1676вАФ1681 –≥–≥. –≤—Л—Е–Њ–і—Ж—Л —Б –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –љ–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ XVII –≤. —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П –≤ —Н—В–Њ–Љ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–µ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В –Є–Ј–Љ–µ–љ—П—В—М—Б—П —П–≤–љ–Њ –≤ —А—Г—Б—Б–Ї—Г—О –њ–Њ–ї—М–Ј—Г: –≤ 1696 –≥. –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Я–µ—В—А–∞ I –±–µ—А—Г—В —В—Г—А–µ—Ж–Ї—Г—О –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –Р–Ј–Њ–≤. –Т 1783 –≥. –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і—П—В –≤–∞–ґ–љ—Л–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –Ч–∞–Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—М–µ–Љ: –њ–Њ –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г —В—А–∞–Ї—В–∞—В—Г –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є–є —Ж–∞—А—М –Ш—А–∞–Ї–ї–Є–є II –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є—В –њ–Њ–і –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ—А–Њ–љ—Л. –Т—Б—С –Њ—Б—В—А–µ–µ –±—Г–і–µ—В —Б—В–∞–≤–Є—В—М—Б—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –≤–Њ–є—Б–Ї —З–µ—А–µ–Ј –У–ї–∞–≤–љ—Л–є –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Є–є —Е—А–µ–±–µ—В –і–ї—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –Ј–∞—Й–Є—В—Л –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –Ј–µ–Љ–µ–ї—М –Њ—В –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Г–≥—А–Њ–Ј—Л, –Є—Б—Е–Њ–і—П—Й–µ–є –Њ—В –Ю—Б–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є.¬†

–Т 1785 –≥. –љ–∞ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–µ –њ–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —И–µ–є—Е –Ь–∞–љ—Б—Г—А, —П—А—Л–є —А–µ–≤–љ–Є—В–µ–ї—М –Є –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї –Є—Б–ї–∞–Љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Є—Й–µ—В –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї—Г —Г —В—Г—А–Њ–Ї –Є –њ—Л—В–∞–µ—В—Б—П –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–Є—В—М –≥–Њ—А—Ж–µ–≤ –љ–∞ –∞–љ—В–Є—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є–µ. –Ь–∞–љ—Б—Г—А –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Ф–∞–≥–µ—Б—В–∞–љ–∞, —Б—В–∞–ї —И–µ–є—Е–Њ–Љ –≤ 1783 –≥. –Ю–љ –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞–ї –≤—Б–µ—Е –≥–Њ—А—Ж–µ–≤ –Ї –µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—О –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –Є—Б–ї–∞–Љ–∞, –љ–µ–≤–Ј–Є—А–∞—П –љ–∞ –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—П, –і–ї—П –±–Њ—А—М–±—Л —Б –Њ–±—Й–Є–Љ –≤—А–∞–≥–Њ–Љ вАФ –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є. –°—В—А–Њ–≥–Є–є –∞—Б–Ї–µ—В, –Њ–љ –Њ–±–ї–Є—З–∞–ї –њ–Њ—А–Њ–Ї–Є, —Б—З–Є—В–∞–ї –њ–Њ–Ј–Њ—А–љ–Њ–є –Ї—А–Њ–≤–љ—Г—О –Љ–µ—Б—В—М. –Ю–±–ї–∞–і–∞—П –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —В–∞–ї–∞–љ—В–Њ–Љ –Є –±–ї–µ—Б—В—П—Й–Є–Љ –і–∞—А–Њ–Љ –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї–∞, –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≤–µ–і—П –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ—Л–є –Є —Г–µ–і–Є–љ—С–љ–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Њ–љ –њ—А–Є–Њ–±—А—С–ї –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–∞ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В –Є –Њ—А–µ–Њ–ї –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є–Ї–∞ –Є—Б–ї–∞–Љ–∞. –Э–∞ –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Є —Б—В–µ–Ї–∞–ї–Є—Б—М —В—Л—Б—П—З–Є –ї—О–і–µ–є. –Ь–∞–љ—Б—Г—А –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞–ї –Ї ¬Ђ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ¬ї –њ—А–Њ—В–Є–≤ ¬Ђ–љ–µ–≤–µ—А–љ—Л—Е¬ї, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –≤–ї–∞—Б—В–µ–є. –Ш–і–µ–Є –Ь–∞–љ—Б—Г—А–∞ –Њ—Е–≤–∞—В–Є–ї–Є –≤–µ—Б—М –°–µ–≤–µ—А–љ—Л–є –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј. –Т –њ–Є—Б—М–Љ–µ –Ї –Њ—Б–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б—Г–ї—В–∞–љ—Г –Њ–љ –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞–ї —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ –±–Њ—А–Њ—В—М—Б—П –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Њ–±—Й–µ–≥–Њ –≤—А–∞–≥–∞. –Ю–±—А–∞–Ј –Ь–∞–љ—Б—Г—А–∞, —И–µ–є—Е–∞ –Є –Є–Љ–∞–Љ–∞, –±–Њ—А—Ж–∞ –Є –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї–∞, –±—Л–ї –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —П—А–Ї–Є–Љ –і–ї—П —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, —З—В–Њ –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –ї–µ–≥–µ–љ–і—Л –Њ –µ–≥–Њ –Є—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є. –Т 1791 –≥. –Ь–∞–љ—Б—Г—А –±—Л–ї –≤–Ј—П—В –≤ –њ–ї–µ–љ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є. –Я–Њ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—О –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ—Л II, –µ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Б—В–Є–ї–Є –≤ –®–ї–Є—Б—Б–µ–ї—М–±—Г—А–≥—Б–Ї—Г—О –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М ¬Ђ–љ–∞ –±–µ–Ј—Л—Б—Е–Њ–і–љ–Њ–µ –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є–µ¬ї –Ј–∞ ¬Ђ–≤–Њ–Ј–±—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –≥–Њ—А –њ—А–Њ—В–Є–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є –њ—А–Є—З–Є–љ–µ–љ–Є–µ –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ —Г—Й–µ—А–±–∞ –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є¬ї. –®–µ–є—Е —Г–Љ–µ—А –≤ —В—О—А—М–Љ–µ 13 –∞–њ—А–µ–ї—П 1794 –≥.

–Т 1799 –≥. –њ–Њ –њ—А–Њ—Б—М–±–µ –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—П –У–µ–Њ—А–≥–Є—П XII —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ —Б–Њ–ї–і–∞—В—Л –≤–Њ—И–ї–Є –≤ –Ґ–Є—Д–ї–Є—Б (–Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є). 18 —П–љ–≤–∞—А—П 1801 –≥. –Є–Ј–і–∞–љ –±—Л–ї –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В –Њ –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–Є –У—А—Г–Ј–Є–Є –Ї –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –±—А–∞–ї–∞ –њ–Њ–і –Ј–∞—Й–Є—В—Г –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є–µ –Ј–µ–Љ–ї–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—Г—В–Є —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П —Б –љ–Є–Љ–Є —З–µ—А–µ–Ј –У–ї–∞–≤–љ—Л–є –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Є–є —Е—А–µ–±–µ—В. –≠—В–Є —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –њ—А–µ–і–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї–Є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –Ї –∞–Ї—В–Є–≤–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–Љ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–µ. –Ф–∞–љ–љ–Њ–µ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ –Є –і–ї—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є —О–≥–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Ю—Б–Љ–∞–љ—Б–Ї–∞—П –Є–Љ–њ–µ—А–Є—П –Є –Я–µ—А—Б–Є—П (–Ш—А–∞–љ) –±—Л–ї–Є –Њ—З–µ–љ—М –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ—Л –≤ —Н—В–Њ–Љ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–µ. –°–µ–ї–Є–Љ III, —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–Є–є –Њ—Б–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–є –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М, –Ј–∞—П–≤–ї—П–ї: ¬Ђ–Ф–µ–љ–љ–Њ –Є –љ–Њ—Й–љ–Њ —П –Њ–±—А–∞—Й–∞—О –Ї –Р–ї–ї–∞—Е—Г —Б–≤–Њ—С –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –Є –Љ–Њ–ї—М–±—Г –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –Љ–µ—З –љ–µ –±—Л–ї –≤–ї–Њ–ґ–µ–љ –≤ –љ–Њ–ґ–љ—Л –і–Њ —В–µ—Е –њ–Њ—А, –њ–Њ–Ї–∞ –Љ—Л –љ–µ –Њ—В–Њ–Љ—Б—В–Є–Љ –≤—А–∞–≥—Г¬ї (—В.–µ. —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ). –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –Я–µ—А—Б–Є–Є –Љ–µ—З—В–∞–ї–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М —Б–≤–Њ—О –≤–ї–∞—Б—В—М –љ–∞–і –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–Њ–Љ, –і–ї—П —З–µ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤—Л–≤–∞–ї–Є —Б—О–і–∞ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ—Е–Њ–і—Л. –Ч–∞–њ–∞–і–љ—Л–µ –і–µ—А–ґ–∞–≤—Л, вАФ –Р–љ–≥–ї–Є—П –Є –§—А–∞–љ—Ж–Є—П, вАФ —В–∞–Ї–ґ–µ –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–Њ–Љ, —Б—В–∞—А–∞—П—Б—М –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–Є—В—М—Б—П –Ј–і–µ—Б—М —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —В—Г—А–Њ–Ї –Є –њ–µ—А—Б–Њ–≤. –Ч–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–∞ –Ї–∞–Ї –њ–ї–∞—Ж–і–∞—А–Љ–∞ –і–ї—П —Б–Њ–њ–µ—А–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –љ–∞ –С–ї–Є–ґ–љ–µ–Љ –Є –°—А–µ–і–љ–µ–Љ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ –±—Л–ї–Њ –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ –і–ї—П –≤—Б–µ—Е. –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А I –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї:¬†

¬Ђ–†–Њ—Б—Б–Є–Є –љ–µ—З–µ–≥–Њ –Њ–њ–∞—Б–∞—В—М—Б—П –Ј–∞ —Б–≤–Њ–Є –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—П, –њ–Њ–Ї–∞ —Б–Њ—Б–µ–і—П–Љ–Є —Б —В–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Њ—Б—В–∞—О—В—Б—П —Б–ї–∞–±—Л–µ –љ–∞—А–Њ–і—Л, –Ї–∞–Ї –њ–µ—А—Б–Є—П–љ–µ –Є —В—Г—А–Ї–Є. –Э–Њ –њ—А–Є—В–∞–Є—Б—М –≥–і–µ-–љ–Є–±—Г–і—М –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–µ, –і–Њ—Б—В–∞–≤—М –≥–Њ—А—Ж–∞–Љ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—О, –љ–∞—Г—З–Є –Є—Е –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤—Г, –Є —В–Њ–≥–і–∞ –љ–∞–Љ –±—Г–і–µ—В –љ–∞–і–Њ —Г–Ї—А–µ–њ–ї—П—В—М—Б—П —Г–ґ–µ –љ–∞ –Ф–Њ–љ—Г. –Р–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–µ —Б—В–µ—А–µ–≥—Г—В –љ–∞—Б, –љ–µ —Б–њ—Г—Б–Ї–∞—П –≥–ї–∞–Ј¬ї.¬†

–Р–љ–≥–ї–Є—П –Є –§—А–∞–љ—Ж–Є—П –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –њ–Њ–і—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞–ї–Є –Ш—А–∞–љ –Є –Ю—Б–Љ–∞–љ—Б–Ї—Г—О –Є–Љ–њ–µ—А–Є—О –Ї –±–Њ—А—М–±–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—П –Є–Љ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤—Г—О –Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Г—О –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М. –•—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–∞—П –ґ–µ –У—А—Г–Ј–Є—П, —А–∞–љ–µ–µ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞–≤—И–∞—П—Б—П –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–Љ –љ–∞–±–µ–≥–∞–Љ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л —В—Г—А–Њ–Ї –Є –њ–µ—А—Б–Њ–≤, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–і–і–∞–љ—Б—В–≤–Њ, –њ—А–Є–Њ–±—А–µ–ї–∞ –Љ–Њ—Й–љ—Г—О –Ј–∞—Й–Є—В—Г —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –Є —Б—В–∞–ї–∞ —В–µ–Љ –њ–ї–∞—Ж–і–∞—А–Љ–Њ–Љ, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –†–Њ—Б—Б–Є—П —Б–Љ–Њ–≥–ї–∞ —А–∞—Б—И–Є—А—П—В—М —Б–≤–Њ–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –≤ –Ч–∞–Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—М–µ –Є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—В—М –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М —Б–≤–Њ–Є—Е —О–ґ–љ—Л—Е –≥—А–∞–љ–Є—Ж. –°–µ–≤–µ—А–љ—Л–є –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј —П–≤–ї—П–ї—Б—П —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–Љ –Љ–Њ—Б—В–Њ–Љ, —Б–Њ–µ–і–Є–љ—П–≤—И–Є–Љ –†–Њ—Б—Б–Є—О –Є –У—А—Г–Ј–Є—О. –Ю–±–µ—Б–њ–µ—З–Є—В—М –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—Б—В–∞ —Б—В–∞–ї–Њ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–є –Ј–∞–і–∞—З–µ–є –і–ї—П –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Т–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –њ—А–Њ—В–Є–≤ –≥–Њ—А—Ж–µ–≤, –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–≤—И–Є—Е –љ–∞–±–µ–≥–Є –Є –≥—А–∞–±–µ–ґ–Є, –±—Л–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ–є –Ј–∞–і–∞—З–µ–є, —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—П –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤–µ–і–µ–љ–Є—П –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –≤ –≥–Њ—А–∞—Е. –Р–љ–≥–ї–Є—П –Є –§—А–∞–љ—Ж–Є—П, –Ї–∞–Ї —Г–ґ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–Њ—Б—М, –≤—Б—П—З–µ—Б–Ї–Є —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї–Є—Б—М –≤–Њ–≤–ї–µ—З—М —З–µ—А–Ї–µ—Б–Њ–≤ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –≥–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –љ–∞—А–Њ–і—Л –≤ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В —Б –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є.¬†

–Р–Ї—В–Є–≤–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–Љ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–µ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –≤ 1817 –≥. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Є –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В—Г –і–∞—В—Г —Б—З–Є—В–∞—О—В –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л. –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –њ—А–Њ–і–≤–Є–≥–∞—О—В—Б—П –≤–≥–ї—Г–±—М —Б–µ–≤–µ—А–Њ–Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–µ–є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Х—А–Љ–Њ–ї–Њ–≤ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–ї —Ж–∞—А—О –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А—Г –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З—Г: ¬Ђ–Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј вАФ —Н—В–Њ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–∞—П –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М, –Ј–∞—Й–Є—Й–∞–µ–Љ–∞—П –њ–Њ–ї—Г–Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ–Њ–Љ. –Э–∞–і–Њ –Є–ї–Є —И—В—Г—А–Љ–Њ–≤–∞—В—М –µ—С, –Є–ї–Є –Њ–≤–ї–∞–і–µ—В—М —В—А–∞–љ—И–µ—П–Љ–Є. –®—В—Г—А–Љ –±—Г–і–µ—В —Б—В–Њ–Є—В—М –і–Њ—А–Њ–≥–Њ. –Ґ–∞–Ї –њ–Њ–≤–µ–і—С–Љ –ґ–µ –Њ—Б–∞–і—Г!¬ї вАФ –Х—А–Љ–Њ–ї–Њ–≤ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–µ–є –њ–Њ —А–µ–Ї–∞–Љ –Ґ–µ—А–µ–Ї—Г, –°—Г–љ–ґ–µ, –Ъ—Г–±–∞–љ–Є. –Т 1818 –≥. –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –У—А–Њ–Ј–љ–∞—П (–љ—Л–љ–µ –≥. –У—А–Њ–Ј–љ—Л–є). –Ф–ї—П –≥–Њ—А—Ж–µ–≤ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–є –Є –њ–Њ–і—К–µ–Ј–і–љ—Л—Е –і–Њ—А–Њ–≥ –Ї –љ–Є–Љ, –Ї —З–µ–Љ—Г –Є—Е –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞–ї–Є –њ—А–Є–љ—Г–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, —П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М —В—П–ґ–Ї–Њ–є –њ–Њ–≤–Є–љ–љ–Њ—Б—В—М—О.

–°—А–µ–і–Є –≥–Њ—А—Ж–µ–≤ –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–µ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П—О—В—Б—П –Є–і–µ–Є ¬Ђ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л¬ї —Б ¬Ђ–љ–µ–≤–µ—А–љ—Л–Љ–Є¬ї. –Ш—Б–ї–∞–Љ—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–µ–љ–Є–µ –Љ—О—А–Є–і–Є–Ј–Љ–∞ –њ—А–µ–і–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї–Њ –і–ї—П —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є—П –і—Г—И–Є –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ —Н—В–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ. –Ы–Є–і–µ—А–Њ–Љ ¬Ђ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л¬ї —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –Ъ–∞–Ј–Є-–Ь—Г–ї–ї–∞, –Є–ї–Є –У–∞–Ј–Є-–Ь—Г—Е–∞–Љ–Љ–µ–і. –Ъ–∞–Ј–Є-–Ь—Г–ї–ї–∞ вАФ –Є–Љ–∞–Љ, —И–µ–є—Е, –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –і–µ—П—В–µ–ї—М, —Г—З–µ–љ—Л–є-–±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–Є–є —Е–Њ—А–Њ—И–µ–µ –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ. –Т 20-–µ –≥–≥. XIX –≤. –Њ–љ –љ–∞—З–∞–ї —Б–≤–Њ—О –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ –і–Њ–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П–Љ –≤ –Ф–∞–≥–µ—Б—В–∞–љ–µ, –≥–і–µ –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Њ–≤–∞–ї –Ъ–∞–Ј–Є-–Ь—Г–ї–ї–∞, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –Љ–µ—З–µ—В–Є –≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ —Б–µ–ї–µ –Є –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –Ј–∞–њ—А–µ—В—Л –љ–∞ –∞–ї–Ї–Њ–≥–Њ–ї—М, –љ–∞—А–Њ–і –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –≤—Л–њ–Є–≤–∞–ї, –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ—М ¬Ђ–Ї—Г—В–Є–ї–∞, –≤–Њ–ї–Њ—З–Є–ї–∞—Б—М –Є —А–∞–Ј–≤—А–∞—В–љ–Є—З–∞–ї–∞ –љ–∞–њ—А–Њ–њ–∞–ї—Г—О¬ї. –Ъ–∞–Ј–Є-–Ь—Г–ї–ї–∞ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞–Љ, —З–∞—Б—В—М –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ—А–µ–і–њ–Њ—З–Є—В–∞–ї–∞ —Е–Њ–і–Є—В—М —Б –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–Љ –ї–Є—Ж–Њ–Љ, –љ–Њ—Б–Є—В—М —З–∞–і—А—Г, –∞ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ–∞–Љ вАФ –њ–Њ–≤—П–Ј—Л–≤–∞—В—М –љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г —З–∞–ї–Љ—Г. –Т —А—П–і–µ —Б–µ–ї–µ–љ–Є–є —И–µ–є—Е —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–µ –Њ–±—К–µ–Ї—В—Л, –њ–Њ —Д–Њ—А–Љ–µ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й–Є–µ –Ї—А–µ—Б—В, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–љ —Г–≥—А–Њ–ґ–∞–ї —А–∞—Б–њ–Є–љ–∞—В—М –ї—О–і–µ–є, –љ–µ—А–∞–і–Є–≤—Л—Е –≤ —Б–Њ–±–ї—О–і–µ–љ–Є–Є –Ї–∞–љ–Њ–љ–Њ–≤ –Є—Б–ї–∞–Љ–∞. –Я–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–Њ—Б—В—М –Ъ–∞–Ј–Є-–Ь—Г–ї–ї—Л –±—Л—Б—В—А–Њ —А–Њ—Б–ї–∞, –Ї –љ–µ–Љ—Г —Б—В–µ–Ї–∞–ї–Є—Б—М —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Є –Є–Ј —А–∞–Ј–љ—Л—Е –Љ–µ—Б—В.

–Ю–љ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї, —З—В–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –Є –Є—Е –љ—А–∞–≤—Л –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤–ї–Є—П—О—В –љ–∞ –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ, –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Є–ї–Њ–є –Є—Е –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М. –®–µ–є—Е –њ—А–Њ—П–≤–Є–ї —Б–µ–±—П –Ї–∞–Ї –±–ї–µ—Б—В—П—Й–Є–є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М, –Њ–љ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї —В–∞–Ї—В–Є–Ї—Г –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ—Л—Е –∞—В–∞–Ї –Є –Љ–Њ–ї–љ–Є–µ–љ–Њ—Б–љ—Л—Е –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Њ–≤. –Ф–ї—П –Љ–µ–і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Є –Љ–µ–љ–µ–µ –Љ–Њ–±–Є–ї—М–љ–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є, –≥–і–µ –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є –ї—О–і–Є, —А–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –Є –≤—Л—А–Њ—Б—И–Є–µ –љ–∞ —А–∞–≤–љ–Є–љ–µ, –Ъ–∞–Ј–Є-–Ь—Г–ї–ї–∞ —Б—В–∞–ї —Б–µ—А—М—С–Ј–љ—Л–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ. –Ю–љ –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞–ї:¬†

¬Ђ–Ю –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ–µ! –Я–Њ—Б–ї–µ–і—Г–є—В–µ –Р–ї–ї–∞—Е—Г –Є –µ–≥–Њ –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–љ–Є–Ї—Г. –Э–µ —Б—В—А–∞—И–Є—В–µ—Б—М —Б–Љ–µ—А—В–Є, —Г—З–∞—Б—В–≤—Г—П –≤ –≤–Њ–є–љ–µвА¶ –Т—Л –љ–µ —Б—З–Є—В–∞–є—В–µ –≤–∞—И–Є—Е –Љ—С—А—В–≤—Л—Е —Г–Љ–µ—А—И–Є–Љ–Є, –Є–±–Њ –Р–ї–ї–∞—Е –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: вАЬ–Т—Л –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ —Б—З–Є—В–∞–є—В–µ –њ–∞–≤—И–Є—Е –≤ –≤–Њ–є–љ–µ –Ј–∞ –і–µ–ї–Њ –Р–ї–ї–∞—Е–∞ –Љ—С—А—В–≤—Л–Љ–Є, –Њ–љ–Є —Г —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Р–ї–ї–∞—Е–∞ –ґ–Є–≤—Л –Є –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—ЛвАЭ. –Т—Б—В—Г–њ–∞–є—В–µ –љ–∞ –±–Њ—А—М–±—Г –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –±–Њ—А—М–±–∞ –љ–∞–Љ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–∞. –Т—Л –љ–µ –Њ–±—А–∞—Й–∞–є—В–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –љ–∞ –њ—А–Є–Љ–Є—А–Є–≤—И–Є—Е—Б—П —Б –Ї—П—Д–Є—А–∞–Љ–Є (—В.–µ. вАЬ–љ–µ–≤–µ—А–љ—Л–Љ–ЄвАЭ). –Э–µ —Б–ї—Г—И–∞–є—В–µ –Є—Е –ї–Њ–ґ–љ—Л—Е —Б–Њ–≤–µ—В–Њ–≤. –£–њ–Њ–≤–∞–є—В–µ –љ–∞ –Р–ї–ї–∞—Е–∞, –љ–∞ –≤—Б—С –Х–≥–Њ –≤–Њ–ї—П. –°–∞–±–ї–Є –љ–∞—И–Є, –∞ —И–µ–Є –Ї—П—Д–Є—А–Њ–≤вА¶¬ї вАФ –Ъ–∞–Ј–Є-–Ь—Г–ї–ї–∞ –њ–Њ–≥–Є–± –≤ –±–Њ—О –Ј–∞ –∞—Г–ї –У–Є–Љ—А—Л –≤ 1832 –≥.

–Т —Б–µ–љ—В—П–±—А–µ 1837 –≥. –°–µ–≤–µ—А–љ—Л–є –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є I, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ–і–Њ–≤–Њ–ї–µ–љ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ–Є —Б–≤–Њ–µ–є —А–µ–≤–Є–Ј–Є–Є –Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є–ї –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ вАФ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Х–≤–≥–µ–љ–Є—П –У–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞. –Я–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ —Н—В–Њ–≥–Њ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –±—Л–ї–∞ –њ—А–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–У—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–∞—П –і–Њ—А–Њ–≥–∞ –Є–Ј –Т–ї–∞–і–Є–Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј–∞ –≤ –Ґ–Є—Д–ї–Є—Б, –Є–Љ–µ–≤—И–∞—П –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–µ —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ.¬†

–Я–Њ—Б–ї–µ –≥–Є–±–µ–ї–Є –Ъ–∞–Ј–Є-–Ь—Г–ї–ї—Л –±–Њ—А—М–±—Г –≥–Њ—А—Ж–µ–≤ –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–Є–ї –Є–Љ–∞–Љ –®–∞–Љ–Є–ї—М. –®–∞–Љ–Є–ї—М –±—Л–ї —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ, —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є –і—А—Г–≥–Њ–Љ –Ъ–∞–Ј–Є-–Ь—Г–ї–ї—Л. –°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Є, —З—В–Њ —Г–ґ–µ –≤ —О–љ—Л–µ –≥–Њ–і—Л –®–∞–Љ–Є–ї—М –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї—Б—П –ї—О–±–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О, –Њ—В–≤–∞–≥–Њ–є, –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–є –≤–Њ–ї–µ–є, –≥–Њ—А–і–Њ—Б—В—М—О –Є –≤–ї–∞—Б—В–Њ–ї—О–±–Є–µ–Љ. –•–Њ—А–Њ—И–Њ –≤–ї–∞–і–µ–ї –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–µ –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –њ–Є—Б–∞–ї —Б—В–Є—Е–Є. –®–∞–Љ–Є–ї—М –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї —Б–µ–±—П —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤—Л–Љ –≤–Њ–µ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –Њ–і–µ—А–ґ–∞–≤—И–Є–Љ —А—П–і –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е –њ–Њ–±–µ–і –љ–∞–і —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є. –Ш–Љ–∞–Љ –І–µ—З–љ–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –µ–≥–Њ ¬Ђ–њ—А–µ–і–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—Ж–Є–Є¬ї. –Ы–µ—В–Њ–Љ 1839 –≥. –≤–Њ–Є–љ—Л –®–∞–Љ–Є–ї—П –±—Л–ї–Є –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ—Л —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–µ–є –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Я.–•. –У—А–∞–±–±–µ –≤ –Р—Е—Г–ї—М–≥–Њ. –≠—В–Њ—В –±–Њ–є —Б—В–∞–ї –њ–µ—А–µ–ї–Њ–Љ–Њ–Љ –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е. –Т—Л–є—В–Є –Є–Ј –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П —Б–Љ–Њ–≥–ї–Є –ї–Є—И—М –і–≤–∞ –і–µ—Б—П—В–Ї–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б —А–∞–љ–µ–љ—Л–Љ –®–∞–Љ–Є–ї–µ–Љ. –≠—В–Є —Б–Њ–±—Л—В–Є—П —Б—В–∞–ї–Є –њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –і–ї—П –µ–≥–Њ —Б–µ–Љ—М–Є: –ґ–µ–љ–∞ –Є –≥—А—Г–і–љ–Њ–є —А–µ–±–µ–љ–Њ–Ї –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —И—В—Г—А–Љ–∞, —Б–µ—Б—В—А–∞ –њ–Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–∞ —Б —Б–Њ–±–Њ–є. –Х—Й—С –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ –®–∞–Љ–Є–ї—М –±—Л–ї –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ –Њ—В–і–∞—В—М –Ї–∞–Ї –Ј–∞–ї–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –і–µ–≤—П—В–Є–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ —Б—Л–љ–∞ –Ф–ґ–∞–Љ–∞–ї—Г–і–і–Є–љ–∞. –Ч–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –Є–Љ–∞–Љ–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–∞ –љ–∞–≥—А–∞–і–∞ –≤ 100 —З–µ—А–≤–Њ–љ—Ж–µ–≤.

–¶–∞—А—М –Є –µ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –љ–∞–і–µ—П–ї–Є—Б—М, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –±–µ–≥—Б—В–≤–∞ –®–∞–Љ–Є–ї—П —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –±—Г–і–µ—В —Б–ї–Њ–Љ–ї–µ–љ–Њ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –®–∞–Љ–Є–ї—М –≤–љ–Њ–≤—М —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ. –Ю–і–љ–Њ –Є–Ј –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є —В–Њ–є –њ–Њ—А—Л вАФ –±–Є—В–≤—Г —Г —А–µ–Ї–Є –Т–∞–ї–µ—А–Є–Ї (1840 –≥.) вАФ –±–ї–Є—Б—В–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–ї –Ь.–Ѓ. –Ы–µ—А–Љ–Њ–љ—В–Њ–≤ –≤ —Б–≤–Њ—С–Љ –Њ–і–љ–Њ–Є–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є. –®–∞–Љ–Є–ї—М –Ј–і–µ—Б—М –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–ї –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ, –љ–Њ –≤–љ–Њ–≤—М –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї –±–Њ—А–Њ—В—М—Б—П. –І–µ—З–µ–љ—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—А—Ж–µ–≤ –Њ—З–µ–љ—М –њ–Њ–і–±–∞–і—А–Є–≤–∞–ї–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ —В–µ—А–њ—П—В –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Њ—В —З–µ—А–Ї–µ—Б–Њ–≤, –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –њ—А–Є–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є. –≠—В–Є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–Є –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–є –Є —Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ—Б—В—М —Б—А–µ–і–Є —Б–Њ–ї–і–∞—В –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є. –Ґ–∞–Ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –°–≤. –Ф—Г—Е–∞ –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ –Є–Ј –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ 900 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –≤—Л–Љ–µ—А –Ј–∞ 5 –ї–µ—В. –Э–∞ –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –ї–Є–љ–Є–Є –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ 1845 –≥. –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Њ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є 18 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –∞ 2 427 —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—В –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–є. –°–∞–Љ–Є —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ—Л —Б–Ї–≤–µ—А–љ–Њ, –±—Л—Б—В—А–Њ —А–∞–Ј–Љ—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –ї–Є–≤–љ–µ–≤—Л–Љ–Є –і–Њ–ґ–і—П–Љ–Є. –Ю–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –љ–µ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є —Б–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—О—В —З–µ—А–Ї–µ—Б–Њ–≤, –∞ —Б–∞–Љ–Є —З–µ—А–Ї–µ—Б—Л –і–µ—А–ґ–∞—В –Є—Е –≤ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–є –Њ—Б–∞–і–µ. –Т 1840 –≥. –≥–Њ—А—Ж—Л –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –±–µ—Б–њ—А–µ—Б—В–∞–љ–љ–Њ –∞—В–∞–Ї–Њ–≤–∞–ї–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є. –≠—В–Њ–Љ—Г —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —А–∞–Ј—А–∞–Ј–Є–≤—И–Є–є—Б—П —В–Њ–≥–і–∞ —Б—В—А–∞—И–љ—Л–є –≥–Њ–ї–Њ–і, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ–±—Г–ґ–і–∞–ї –љ–∞–њ–∞–і–∞—В—М, —З—В–Њ–±—Л –і–Њ–±—Л—В—М —Б—К–µ—Б—В–љ–Њ–µ. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є I –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–ї –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –Є –њ—А–Њ–і–ї–Є—В—М –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ–є –ї–Є–љ–Є–Є –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –Њ—Б–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л. –Ю–і–љ–Њ–є –Є–Ј —Ж–µ–ї–µ–є –±—Л–ї–Њ –Њ—В—А–µ–Ј–∞—В—М –∞–і—Л–≥–Њ–≤ –Њ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–ї—Г—З–∞—В—М –Њ—А—Г–ґ–Є–µ, –±–Њ–µ–њ—А–Є–њ–∞—Б—Л –Є –њ—А–Њ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ –Њ—В –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ –Є —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–Њ–≤.

–Т 1849 –≥. —Б—А–µ–і–Є –≥–Њ—А—Ж–µ–≤ –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П —Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Ї –®–∞–Љ–Є–ї—П –Ь–Њ—Е–∞–Љ–Љ–µ–і-–≠–Љ–Є–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–Є–ї —А—П–і –∞—В–∞–Ї. –Ю–љ –Њ–±—К—П–≤–Є–ї, —З—В–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ—П–≤—П—В—Б—П –≤ –І—С—А–љ–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ, –≥–Њ—А—Ж—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –љ–∞–њ–∞—Б—В—М –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П. –Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–µ–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –ї–Є–љ–Є–Є —Б—В–∞–ї–Њ —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ –Њ–њ–∞—Б–љ—Л–Љ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л (1853вАФ1856), –Ї–Њ–≥–і–∞ —Д–ї–Њ—В –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –±–ї–Њ–Ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ –≤ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї–µ, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Є –њ–Њ—В–Њ–њ–ї–µ–љ. –Т –љ–∞—З–∞–ї–µ –Љ–∞—А—В–∞ 1854 –≥. –±—Л–ї–Є —Н–≤–∞–Ї—Г–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ—Л –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–µ–є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —Б–µ–Љ—М—П–Љ–Є, –≤—Б–µ–≥–Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 5 —В—Л—Б—П—З —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –°–∞–Љ–Є —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П –≤–Ј–Њ—А–≤–∞–ї–Є. –Т–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї —Б—О–і–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ 1864 –≥–Њ–і—Г.

–Я–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –љ–Њ–≤—Л–є –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –С–∞—А—П—В–Є–љ—Б–Ї–Є–є –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ—П–ї –Љ–µ—В–Њ–і–Є—З–љ–Њ–µ –њ—А–Њ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –≤–≥–ї—Г–±—М –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–∞. –І–∞—Б—В—М –≥–Њ—А—Ж–µ–≤ –њ–µ—А–µ—И–ї–∞ –љ–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Т 1859 –≥. –®–∞–Љ–Є–ї—М –±—Л–ї –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ –≤ –∞—Г–ї–µ –У—Г–љ–Є–± –Є —Б–і–∞–ї—Б—П –≤ –њ–ї–µ–љ. –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–µ –≤–ї–∞—Б—В–Є –њ–Њ—И–ї–Є –љ–∞–≤—Б—В—А–µ—З—Г –µ–≥–Њ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—О —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є—В—М —Е–∞–і–ґ вАФ –њ–∞–ї–Њ–Љ–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –≤ —Б–≤—П—В—Л–µ –і–ї—П –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ–Є–љ–∞ –Љ–µ—Б—В–∞, –Ь–µ–Ї–Ї—Г –Є –Ь–µ–і–Є–љ—Г, –≥–і–µ –Њ–љ –Є —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–ї—Б—П –≤ 1871 –≥–Њ–і—Г.

–Я–ї–µ–љ–µ–љ–Є–µ –®–∞–Љ–Є–ї—П –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–ї–Њ —Г–і—А—Г—З–∞—О—Й–µ–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –љ–∞—А–Њ–і—Л –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–∞. –С—А–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –Є—Е —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –њ–Њ–і–њ–Є—В—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М —В—Г—А–Ї–∞–Љ–Є. –°–∞–Љ –®–∞–Љ–Є–ї—М —Б—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞–ї —З–µ—А–Ї–µ—Б–Њ–≤ ¬Ђ—Б–Њ —Б—В–∞–і–Њ–Љ –±–∞—А–∞–љ–Њ–≤¬ї, –љ–µ –Ј–љ–∞—О—Й–Є—Е, –Ї—Г–і–∞ –Є–Љ –Љ–µ—В–љ—Г—В—М—Б—П. –І–∞—Б—В—М –≥–Њ—А—Ж–µ–≤ –≤—Б—С –ґ–µ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є–ї–∞ –±–Њ—А—М–±—Г –µ—Й—С –љ–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ—В. –†—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ 21 –Љ–∞—П 1864 –≥. –Ј–∞–љ—П–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –Њ—З–∞–≥ —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є—П вАФ —Г—А–Њ—З–Є—Й–µ –Ъ–±–∞–∞–і–∞. –≠—В–Њ—В –і–µ–љ—М —Б—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П –і–∞—В–Њ–є –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, —Е–Њ—В—П –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —А–∞–є–Њ–љ–∞—Е —З–µ—А–Ї–µ—Б—Л –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Є —Б—А–∞–ґ–∞—В—М—Б—П –і–Њ 1865 –≥–Њ–і–∞. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —В—П–ґ–µ–ї–µ–є—И–µ–є –Ї—А–Њ–≤–Њ–њ—А–Њ–ї–Є—В–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є—П —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–µ. –Э–Њ –і–ї—П –∞–і—Л–≥–Њ–≤ —Н—В–∞ –≤–Њ–є–љ–∞ —Б—В–∞–ї–∞ —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ–µ—А–µ–ї–Њ–Љ–Њ–Љ, –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ —А–∞–Ј–і–µ–ї–Є–≤—И–Є–Љ –Є—Е —Н—В–љ–Њ—Б.¬†

–Р–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–∞—П –≥–∞–Ј–µ—В–∞ ¬Ђ–Ґ–∞–є–Љ—Б¬ї –≤ –Є—О–љ–µ 1864 –≥. —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–ї–∞, —З—В–Њ –†–Њ—Б—Б–Є—П –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞ ¬Ђ—З–µ—А–Ї–µ—Б–∞–Љ –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–Є—В—М—Б—П –љ–∞ –≤—Л–±–Њ—А вАФ –Є–ї–Є –≤ –Ґ—Г—А—Ж–Є—О, –Є–ї–Є –љ–∞ –Ъ—Г–±–∞–љ—М¬ї. –Ф–Њ–ї–Є–љ–∞ –Ъ—Г–±–∞–љ–Є вАФ —Н—В–Њ –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–µ —А–∞–≤–љ–Є–љ–љ—Л–µ –Љ–µ—Б—В–∞, –≥–і–µ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–µ –Ї–∞–Ј–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –љ–∞–і—С–ґ–љ–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –≤–Њ–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ. ¬Ђ–Ґ–∞–є–Љ—Б¬ї –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–ї–∞, —З—В–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ —З–µ—А–Ї–µ—Б–Њ–≤ ¬Ђ–њ—А–µ–і–њ–Њ—З–ї–Є –њ–µ—А–µ–±—А–∞—В—М—Б—П –њ–Њ–і –≤–ї–∞—Б—В—М –Љ–∞–≥–Њ–Љ–µ—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –і–µ—А–ґ–∞–≤—Л, –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—О—Й–µ–є —Б–≤–Њ–Є—Е –µ–і–Є–љ–Њ–≤–µ—А—Ж–µ–≤ –≤ –Є—Е –±–Њ—А—М–±–µ —Б –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є¬ї. –Ю–≥—А–Њ–Љ–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –≤ –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–Є —Б—Л–≥—А–∞–ї–∞ –њ—А–Њ—В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–∞—П –≤–µ—А—Е—Г—И–Ї–∞ –∞–і—Л–≥–Њ–≤, —Г–±–µ–ґ–і–∞–≤—И–∞—П —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–Њ–њ–ї–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–µ—А–µ–±—А–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –љ–Њ–≤—Г—О –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ—Б–Ї—Г—О —А–Њ–і–Є–љ—Г.¬†–Ю—Б–Љ–∞–љ—Б–Ї–∞—П –Є–Љ–њ–µ—А–Є—П –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–є–љ—Л –њ–Њ—Б—Л–ї–∞–ї–∞ —Б–Њ—В–љ–Є –∞–≥–µ–љ—В–Њ–≤ –љ–∞ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј, —З—В–Њ–±—Л —Г—Б–Є–ї–Є—В—М —В–∞–Љ —Б–≤–Њ—С –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ. –Т 50-–µвАФ–љ–∞—З–∞–ї–µ 60-—Е –≥–≥. —В—Г—А–Ї–Є —А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г–ї–Є –Љ–Њ—Й–љ—Г—О –њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і—Г, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Г—О –љ–∞ –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ —З–µ—А–Ї–µ—Б–Њ–≤ –≤ –Њ—Б–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –Ј–µ–Љ–ї–Є. –Ю–і–Є–љ –Є–Ј —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є, –Ь—Г—Е–∞–Љ–Љ–µ–і –Э–∞—Б–∞—А–µ—В, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї:

¬Ђ–С–µ—А–Є—В–µ –≤–∞—И–Є —Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤–∞ –Є –≤—Б–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –≤–µ—Й–Є, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –љ–∞—И–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Ј–∞–±–Њ—В–Є—В—Б—П –Њ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–µ –і–ї—П –≤–∞—Б –і–Њ–Љ–Њ–≤, –Є –≤–µ—Б—М –љ–∞—А–Њ–і –љ–∞—И –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В –≤ —Н—В–Њ–Љ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ. –Х—Б–ї–Є —В—П–ґ—С–ї—Л–µ –і–µ–ї–∞ –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞—В –≤–∞—Б –і–Њ –≤–µ—Б–љ—Л, —В–Њ –њ–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–Є –Є—Е –њ–Њ—Б–њ–µ—И–Є—В–µ –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–Є—В—М—Б—П —Б —В–∞–Ї–Є–Љ –ґ–µ —А–≤–µ–љ–Є–µ–Љ, –Ї–∞–Ї –Є –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –≤–∞—И–Є¬ї.

–Ґ—Г—А–µ—Ж–Ї–Є–µ –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є –ґ–∞–ґ–і–∞–ї–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М —З–µ—А–Ї–µ—Б–Њ–≤ –і–ї—П –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–є –±–Њ—А—М–±—Л —Б –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є, —З—В–Њ–±—Л, —Б–Њ–±—А–∞–≤—И–Є—Б—М —Б —Б–Є–ї–∞–Љ–Є, –љ–∞—З–∞—В—М –љ–Њ–≤—Г—О –≤–Њ–є–љ—Г. –Я–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М –Є–Ј —З–µ—А–Ї–µ—Б–Њ–≤ –Њ—Б–Њ–±—Л–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–≤—Л–µ –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П, —З—В–Њ–±—Л –≤–µ—А–љ—Г—В—М –≤—Б—С —В–Њ, —З—В–Њ —В—Г—А–Ї–Є –њ–Њ—В–µ—А—П–ї–Є –≤ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П—Е —Б –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є. –†–Њ—Б—Б–Є—П –љ–µ —З–Є–љ–Є–ї–∞ –≥–Њ—А—Ж–∞–Љ –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤–Є–є –≤ –њ—А–Њ–і–∞–ґ–µ –Є—Е –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –Ј–∞–±–Є—А–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–Є—Е —А–∞–±–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –ґ–µ–ї–∞–ї–Є —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М –Ј–∞ —Е–Њ–Ј—П–µ–≤–∞–Љ–Є. –Т –Є—В–Њ–≥–µ –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ 150вАФ160 —В—Л—Б—П—З –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –ґ–Є—В—М –љ–∞ –Ъ—Г–±–∞–љ–Є, –∞ 400вАФ600 —В—Л—Б—П—З –Љ–∞—Е–∞–і–ґ–Є—А–Њ–≤ (–њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ—Ж–µ–≤) –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ —Г—И–ї–Є –≤ –Ю—Б–Љ–∞–љ—Б–Ї—Г—О –Є–Љ–њ–µ—А–Є—О.

–Я–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г –њ—А–Є–љ—Г–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Є–ї–Є –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –∞–і—Л–≥–Њ–≤ –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—О—В—Б—П —Б–њ–Њ—А—Л. –Т–ї–∞—Б—В–Є –Ъ–∞–±–∞—А–і–Є–љ–Њ-–С–∞–ї–Ї–∞—А–Є–Є –≤ 1992 –≥. –Є –Р–і—Л–≥–µ–Є –≤ 1994 –≥. –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —В–µ—Е –і—А–∞–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є —Н–њ–Є—В–µ—В ¬Ђ–≥–µ–љ–Њ—Ж–Є–і —З–µ—А–Ї–µ—Б–Њ–≤¬ї. –Я–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ –∞–і—Л–≥–Њ–≤, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –і—А—Г–≥–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–∞ (–Є—Е –≤—Б–µ—Е, –≤–љ–µ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –≤ –Ґ—Г—А—Ж–Є–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В —З–µ—А–Ї–µ—Б–∞–Љ–Є) –≤ –Ю—Б–Љ–∞–љ—Б–Ї—Г—О –Є–Љ–њ–µ—А–Є—О –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Њ—Б—М –≤ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н—В–∞–њ–Њ–≤. –Х—Й—С –≤ 1860 –≥. –≤ –°—В–∞–Љ–±—Г–ї–µ –±—Л–ї–∞ —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–∞—П –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—П, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–≤—И–∞—П—Б—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞–Љ–Є –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П. –Ю–љ–∞ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Г—О –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –Є –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї–∞ –Ј–∞ —А–∞—Б—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є–±—Л–≤—И–Є—Е –ї—О–і–µ–є. –Ю—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ –∞–і—Л–≥–Њ–≤ –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –Њ—В 10 –Љ–∞—П 1862 –≥. ¬Ђ–Ю –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–Є –≥–Њ—А—Ж–µ–≤¬ї. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є–µ —Б—Г–і–Њ–≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж—Л, –±–µ—Б—Б—В—Л–і–љ–Њ –љ–∞–ґ–Є–≤–∞—П—Б—М –љ–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –±–µ—Б–њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–∞–±–Є–≤–∞–ї–Є –ї—О–і–µ–є –≤ —Б–≤–Њ–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –Ї–∞–Ї —Б–µ–ї—М–і–µ–є –≤ –±–Њ—З–Ї—Г, —З—В–Њ –≤–µ–ї–Њ –Ї –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є —Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –њ—Г—В–Є. –°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї —В–µ—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –Р. –§–Њ–љ–≤–µ–ї—М –њ–Є—Б–∞–ї:¬†

¬Ђ–І–µ—А–Ї–µ—Б—Л —В–∞–Ї —В–Њ—А–Њ–њ–Є–ї–Є—Б—М —Г–µ–Ј–ґ–∞—В—М –≤ –Ґ—Г—А—Ж–Є—О, –∞ —В—Г—А–Ї–Є –і–Њ —В–∞–Ї–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –±—Л–ї–Є –ґ–∞–і–љ—Л –Є –Ї–Њ—А—Л—Б—В–Њ–ї—О–±–Є–≤—Л, —З—В–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –љ–∞–≥—А—Г–ґ–∞–ї–Є—Б—М, —З—В–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –і–Њ–≤–µ—А—Е—Г. 300 –Є–ї–Є 400 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –љ–∞–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –≤ –Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–Љ–µ—Й–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—В 50 –і–Њ 60 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Т–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–≤—И–Є–µ—Б—П —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є–µ –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Л —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –љ–∞–Љ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є —Б—В—А–∞—И–љ—Л—Е —Б—Ж–µ–љ. –Э–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—Г–і–Њ–≤ —Б –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ—Ж–∞–Љ–Є –њ–Њ—В–Њ–љ—Г–ї–Њ; –љ–∞ –і—А—Г–≥–Є—Е –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞ –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А–Њ–≤, —Г–Љ–µ—А—И–∞—П –≤ –і–Њ—А–Њ–≥–µ, —Б–±—А–Њ—И–µ–љ–∞ –Ј–∞ –±–Њ—А—В¬ї.

–Э–∞ –Њ—Б–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М–µ –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ—Ж–µ–≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї–Є –≤ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ї–∞—А–∞–љ—В–Є–љ–љ—Л—Е –ї–∞–≥–µ—А—П—Е, –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –ї–Є—И—С–љ–љ—Л—Е –Љ–Є–љ–Є–Љ–∞–ї—М–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є –Є –њ–Є—Й–Є. –Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–ґ–∞—Б–љ—Л–Љ, —З—В–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –њ—А–Њ–і–∞–≤–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–Є—Е –ґ—С–љ –Є –і–µ—В–µ–є, —З—В–Њ–±—Л —Б–њ–∞—Б—В–Є –Є—Е –Њ—В –≥–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–є —Б–Љ–µ—А—В–Є. –°—А–µ–і—Б—В–≤–∞, –≤—Л–і–µ–ї—П–µ–Љ—Л–µ –Ї–∞–Ї —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–Љ–Є, —В–∞–Ї –Є –Њ—Б–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–ї–∞—Б—В—П–Љ–Є, —З–∞—Б—В–Њ –і–Њ –∞–і—А–µ—Б–∞—В–Њ–≤ –љ–µ –і–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є, –Њ—Б–µ–і–∞—П –≤ –Ї–∞—А–Љ–∞–љ–∞—Е —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є—Е –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л—Е –ї–Є—Ж. –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї, –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї –Є –њ—Г–±–ї–Є—Ж–Є—Б—В –†–Њ—Б—В–Є—Б–ї–∞–≤ –§–∞–і–µ–µ–≤ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–ї:¬†

¬Ђ–Я–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Є—Е –њ–ї–µ–Љ—С–љ –≤ –Ґ—Г—А—Ж–Є—О, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —В–∞–Ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Є —В–∞–Ї –±–µ—Б—В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ —И—Г–Љ–µ–ї–Є –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ, –љ–µ –±—Л–ї–Њ –і–µ–ї–Њ–Љ –љ–∞—И–µ–є –≤–Њ–ї–Є; –Њ–љ–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –љ–∞—Б... –Ч–∞—В–µ–Љ, –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є –љ–∞–і–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є –≥–љ–∞—В—М –≥–Њ—А—Ж–µ–≤ –≤ –Ґ—Г—А—Ж–Є—О. –£ –љ–∞—Б –±—Л–ї–Њ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –Љ–µ—Б—В–∞ –і–ї—П –љ–Є—Е, –≤–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, –≤ –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ –і–µ—Б—П—В–Є–љ –њ–Њ –ї–µ–≤–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г –Ъ—Г–±–∞–љ–Є, –Њ—В–≤–µ–і—С–љ–љ—Л—Е –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П; –≤–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е, 300 000 –і–µ—Б—П—В–Є–љ —Е–Њ—А–Њ—И–Є—Е –Ј–µ–Љ–µ–ї—М, –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ –Я—П—В–Є–≥–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ —Г–µ–Ј–і–µвА¶ –Т-—В—А–µ—В—М–Є—Е, –≤ –Ї–∞–Ј–∞—З—М–Є—Е –Ј–µ–Љ–ї—П—Е, –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г—В—Л—Е –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ, –њ–µ—А–µ–і–≤–Є–љ—Г—В—Л–Љ –љ–∞ –њ–µ—А–µ–і–Њ–≤—Л–µ –ї–Є–љ–Є–Є. –Т—Б—С –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ –њ–Њ —Б–Њ—Б–µ–і—Б—В–≤—Г –і–ї—П –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –≥–Њ—А—Ж–µ–≤, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—З–Є—В–∞—В—М –≤ 1 500 000 –і–µ—Б—П—В–Є–љвА¶ –Ш–Ј –≤—Б–µ—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –Ј–µ–Љ–ї–Є –Њ–љ–Є –Ј–љ–∞–ї–Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞—Б –Є —В—Г—А–Ї–Њ–≤ вАФ –љ–∞—Б –Ї–∞–Ї –≤—А–∞–≥–Њ–≤ –Є –≥—П—Г—А–Њ–≤, —В—Г—А–Ї–Њ–≤ –Ї–∞–Ї –і—А—Г–Ј–µ–є –Є —Б–≤—П—В–Њ–є –љ–∞—А–Њ–і. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤—А–∞–≥–Є –њ–Њ–±–µ–і–Є–ї–Є, —Г –љ–Є—Е, –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –Є—Б–Ї–∞—В—М —Г–±–µ–ґ–Є—Й–∞ —Г –і—А—Г–Ј–µ–є¬ї.¬†

–†–Њ—Б—Б–Є—П –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ—Ж–∞–Љ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Г—О –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –Є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В, –≤ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≥–Њ–і–∞ –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ—Ж–µ–≤ —А–∞—Б—Б–µ–ї—П–ї–Є –њ–Њ –Ї–∞–Ј–∞—З—М–Є–Љ —Б—В–∞–љ–Є—Ж–∞–Љ. –Ъ—Б—В–∞—В–Є, –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ—В–Љ–µ–љ—Л –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞ –≤ 1861 –≥. –≥–Њ—А—Ж—Л –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–µ –љ–∞–і–µ–ї—Л, –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –њ—А–µ–≤—Л—И–∞—О—Й–Є–µ –љ–∞–і–µ–ї—Л —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ. –Ъ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –Њ–љ–Є –љ–µ –Њ–±–ї–∞–≥–∞–ї–Є—Б—М —В–∞–Ї–Є–Љ–Є –љ–∞–ї–Њ–≥–∞–Љ–Є –Є –≤—Л–Ї—Г–њ–љ—Л–Љ–Є –њ–ї–∞—В–µ–ґ–∞–Љ–Є. –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–Њ –≥–Њ—А—Ж–∞–Љ —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П—В—М —Б–≤–Њ–є —П–Ј—Л–Ї, —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є, –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Г—О –Є–і–µ–љ—В–Є—З–љ–Њ—Б—В—М. –Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, –Є–±–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї —Б–ї–Њ–ґ–љ—Л–є —А–µ–≥–Є–Њ–љ, –Є –і–ї—П –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞ –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–µ –±—Л–ї–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –Љ–µ—Б—В–љ—Л–µ –ї—О–і—Б–Ї–Є–µ —А–µ—Б—Г—А—Б—Л.

–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ, –Љ–∞—Е–∞–і–ґ–Є—А–Њ–≤ –Њ–±—П–Ј–∞–ї–Є –њ–ї–∞—В–Є—В—М –≤—Б–µ –љ–∞–ї–Њ–≥–Є –Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П—В—М –≤—Б–µ –њ–Њ–≤–Є–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Т 1857 –≥. –≤ –Ю—Б–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є –±—Л–ї –њ—А–Є–љ—П—В ¬Ђ–Ъ–Њ–і–µ–Ї—Б –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ—Ж–∞¬ї, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г —Б–∞–Љ—Л–µ –љ–µ–Є–Љ—Г—Й–Є–µ —Б–µ–Љ—М–Є, –Є–Љ–µ–≤—И–Є–µ –≤ —Б–≤–Њ—С–Љ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–Є –Љ–µ–љ—М—И–µ 60 —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є—Е –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л—Е, –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–∞–ї–Є—Б—М –Њ—В –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤ –Є –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–≤–Є–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б—А–Њ–Ї–Њ–Љ –љ–∞ 6 –ї–µ—В, –µ—Б–ї–Є —Б–µ–ї–Є–ї–Є—Б—М –≤ –Љ–∞–ї–Њ–њ–ї–Њ–і–Њ—А–Њ–і–љ—Л—Е —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞—Е –†—Г–Љ–µ–ї–Є–Є, –Є –љ–∞ 12 –ї–µ—В вАФ –≤ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–Є.

–Ю —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–Є –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є–і–µ–љ—В–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є —А–µ—З—М –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–µ —И–ї–∞. –Р–і—Л–≥–∞–Љ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —Б–ї–Є—В—М—Б—П —Б –Љ–µ—Б—В–љ—Л–Љ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ. –Я–Њ–ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П —В–µ—Е –ї–Є–і–µ—А–Њ–≤ –Љ–∞—Е–∞–і–ґ–Є—А–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Њ—Б–Є–ї–Є –≤—Л–і–µ–ї–Є—В—М –Њ—Б–Њ–±—Г—О –Њ–±–ї–∞—Б—В—М –і–ї—П —А–∞—Б—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –≤—Л—Е–Њ–і—Ж–µ–≤ —Б –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–∞, –±—Л–ї–Є –Њ—В–≤–µ—А–≥–љ—Г—В—Л –Њ—Б–Љ–∞–љ–∞–Љ–Є, —В–∞–Ї –ґ–µ –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ–Є–≥–љ–Њ—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –њ—А–Њ—Б—М–±—Л –≤—Л–і–µ–ї–Є—В—М –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –Є —З–µ—Б—В–љ—Л—Е –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л—Е –ї–Є—Ж, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±—Л –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї–Є —А–µ—И–∞—В—М –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ—Ж–∞–Љ –Є—Е –љ–∞—Б—Г—Й–љ—Л–µ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л. –Э–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, –Њ—Б–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —Б—З–Є—В–∞–ї–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ –љ–µ –і–∞—В—М –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —З–µ—А–Ї–µ—Б–∞–Љ –ґ–Є—В—М –Ї–Њ–Љ–њ–∞–Ї—В–љ–Њ –Є –њ—А–µ—Б–µ–Ї–∞–ї–Њ –ї—О–±—Л–µ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–Є —Г—Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є—П –Ї –Ї–∞–Ї–Њ–є –±—Л —В–Њ –љ–Є –±—Л–ї–Њ –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Є. –Я–Њ —Б—Г—В–Є, —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є–µ –≤–ї–∞—Б—В–Є –њ–Њ–±—Г–ґ–і–∞–ї–Є –∞–і—Л–≥–Њ–≤ –Ї –∞—Б—Б–Є–Љ–Є–ї—П—Ж–Є–Є.

–Ю—Б–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —Б—В–∞—А–∞–ї–Њ—Б—М —Б–µ–ї–Є—В—М –Љ–∞—Е–∞–і–ґ–Є—А–Њ–≤ –њ–Њ–і–∞–ї—М—И–µ –Њ—В —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –≥—А–∞–љ–Є—Ж, –љ–∞ –±–µ—Б–њ–ї–Њ–і–љ—Л—Е –Є –Љ–∞–ї–Њ–љ–∞—Б–µ–ї—С–љ–љ—Л—Е –Ј–µ–Љ–ї—П—Е –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–Є. –Ґ–∞–Ї–ґ–µ –∞–і—Л–≥–Њ–≤ —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї–Є—Б—М —А–∞—Б—Б–µ–ї–Є—В—М –≤–і–Њ–ї—М –±–µ—Б–Ї—А–∞–є–љ—Л—Е –≥—А–∞–љ–Є—Ж –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є, —З—В–Њ–±—Л –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ—Ж—Л —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є –±—Г—Д–µ—А–Њ–Љ –Љ–µ–ґ–і—Г —В—Г—А–Ї–∞–Љ–Є –Є –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–Љ–Є —Б–Њ—Б–µ–і—П–Љ–Є. –°–µ–ї–Є–ї–Є –Љ–∞—Е–∞–і–ґ–Є—А–Њ–≤ –љ–∞ –∞—А–∞–±—Б–Ї–Є—Е —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П—Е, –≤—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Ю—Б–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –і–µ—А–ґ–∞–≤—Л, –≥–і–µ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–Њ–ї—О–±–Є–≤–Њ–µ –Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ–Љ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є–і–µ–љ—В–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Њ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Г—О —Г–≥—А–Њ–Ј—ГвА¶ –Х—Й—С –Њ–і–љ–Є–Љ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–Њ–Љ, –Ї—Г–і–∞ –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–Є –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ—Ж–µ–≤, —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–µ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –љ–∞ –С–∞–ї–Ї–∞–љ–∞—Е. –Ь–µ—Б—В–љ—Л—Е —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –±–Њ–ї–≥–∞—А, –Є–Ј–≥–Њ–љ—П–ї–Є –Є–Ј —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –ґ–Є–ї–Є—Й, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ—Б–µ–ї–Є—В—М —В—Г–і–∞ —З–µ—А–Ї–µ—Б–Њ–≤-–Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ. –Т –°–µ—А–±–Є–Є –Є –С–Њ–ї–≥–∞—А–Є–Є –±—Л–ї–Њ —А–∞—Б—Б–µ–ї–µ–љ–Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 200 —В—Л—Б—П—З –∞–і—Л–≥–Њ–≤. –Ц–Є–Ј–љ—М –љ–∞ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є, –≤ —Б–Є–ї—Г –≥–љ–µ–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Г–≥–љ–µ—В—С–љ–љ–Њ–≥–Њ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П, –љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞—Б—М –Љ–∞—Е–∞–і–ґ–Є—А–∞–Љ –Ї–Њ–Љ—Д–Њ—А—В–љ–Њ–є, вАФ –Є —В–∞–Ї —З—Г–ґ–∞–Ї–Њ–≤ –≤ –Ю—Б–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є.

–І–µ—А–Ї–µ—Б—Л, –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –Ї –µ–і–Є–љ–Њ–≤–µ—А—Ж–∞–Љ –≤ –љ–∞–і–µ–ґ–і–µ –љ–∞ –Є—Е –Ј–∞—Й–Є—В—Г –Є –ї—Г—З—И—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Е—Г–і—И–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е, —З–µ–Љ –Є—Е —Б–Њ–њ–ї–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Є, –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Ґ—Г—А–Ї–∞–Љ –љ–µ –љ—Г–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –±–ї–∞–≥–Њ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —А–∞–і–Є –µ–і–Є–љ–Њ–≤–µ—А—Ж–µ–≤. –Ю—Б–Љ–∞–љ—Л –њ—А–∞–≥–Љ–∞—В–Є—З–љ–Њ –ґ–µ–ї–∞–ї–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –Љ–∞—Е–∞–і–ґ–Є—А–Њ–≤, –Њ–±–Љ–∞–љ—Г—В—Л—Е –Є—Е –Ї–Њ–≤–∞—А–љ–Њ–є –њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і–Њ–є, –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Ж–µ–ї—П—Е.

–†—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–љ—Б—Г–ї –≤ –Ґ—Г—А—Ж–Є–Є –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –њ–Є—Б–∞–ї —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –Њ –±–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Є—Е –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ—Ж–µ–≤ –≤ –Ю—Б–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є. –Ґ–∞–Ї, –Њ–љ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–ї, —З—В–Њ –≤ —Д–µ–≤—А–∞–ї–µ 1865 –≥. –Ъ–∞—А–∞–±–∞—В—Л—А, —Б—Л–љ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј —З–µ—А–Ї–µ—Б—Б–Ї–Є—Е –ї–Є–і–µ—А–Њ–≤, –°–µ—Д–µ—А-–С–µ—П –Ч–∞–љ–Њ–Ї–Њ, –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В –Є–Ј –Љ–∞—Е–∞–і–ґ–Є—А–Њ–≤ –і–µ–ї–µ–≥–∞—Ж–Є—О ¬Ђ—Б –њ—А–Њ—Б—М–±–Њ–є –Ї –µ–≥–Њ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –≤–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤—Г –Њ –і–Њ–Ј–≤–Њ–ї–µ–љ–Є–Є –Є–Љ –≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О –љ–∞ —В–µ –Љ–µ—Б—В–∞, –Ї–Њ–Є –Є–Љ —Г–Ї–∞–ґ–µ—В –љ–∞—И–µ –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ¬ї. вАФ –Э–Њ —В—Г—А–Ї–∞–Љ –Њ—В–њ—Г—Б–Ї–∞—В—М –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ—Ж–µ–≤ –±—Л–ї–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ –љ–µ–ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ: —Н—В–Њ –±—Л–ї —Е–Њ—А–Њ—И–Є–є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М.

–С–Њ–ї—М—И–Є–µ —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–ґ–Є–і–∞–ї–Є —З–µ—А–Ї–µ—Б–Њ–≤, —А–∞—Б—Б–µ–ї—С–љ–љ—Л—Е —В—Г—А–Ї–∞–Љ–Є –љ–∞ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є—Е —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П—Е –С–∞–ї–Ї–∞–љ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–±–µ–і–Њ–љ–Њ—Б–љ–Њ–є –і–ї—П –†–Њ—Б—Б–Є–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ-—В—Г—А–µ—Ж–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л 1877вАФ1878 –≥–≥., –Ї–Њ–≥–і–∞ –±–∞–ї–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–µ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–µ –±—Л–ї–Є –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ—Л –Њ—В —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Є–≥–∞. –Ґ–µ–њ–µ—А—М —З–µ—А–Ї–µ—Б—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞, –Ї–∞–Ї –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –і—А—Г–≥–Є–µ –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ–µ, –≤–љ–Њ–≤—М —Б—В–∞–ї–Є –±–µ–ґ–µ–љ—Ж–∞–Љ–Є.

–Ю—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –∞–і—Л–≥–Є –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–є —А–Њ–і–Є–љ–µ –љ–∞—И–ї–Є —Б–≤–Њ–µ –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ: —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є —Б–Њ–ї–і–∞—В–∞–Љ–Є –Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞–Љ–Є –≤ –Њ—Б–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є. –Я–µ—А–≤—Л–є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В –њ–Њ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї—Г, –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї –Є –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –С–∞–Ј–Є–ї–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј ¬Ђ—А–∞—Б—Б–∞–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ –њ–∞—И–µ–є¬ї (–њ–∞—И–∞ вАФ –њ–Њ—З—С—В–љ—Л–є —В–Є—В—Г–ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–Є—Б–≤–∞–Є–≤–∞–ї—Б—П –≤—Л—Б—И–Є–Љ —З–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞–Љ –Є–ї–Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ –≤ —А—П–і–µ –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е —Б—В—А–∞–љ, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –≤ –Ю—Б–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є).

–Ґ—А—Г–і–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–ґ–Є–і–∞–ї–Є –Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї—Г—О –і–Є–∞—Б–њ–Њ—А—Г –≤ –Ґ—Г—А—Ж–Є–Є –Є –≤ XX –≤–µ–Ї–µ. –Т 1923 –≥. –Ь—Г—Б—В–∞—Д–∞ –Ъ–µ–Љ–∞–ї—М –Є –Э–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –Ґ—Г—А—Ж–Є–Є –њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М –њ—А–Є–љ—Г–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–µ–њ–Њ—А—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —З–µ—А–Ї–µ—Б–Њ–≤ –Є–Ј –±–Њ–ї–µ–µ –њ–ї–Њ–і–Њ—А–Њ–і–љ—Л—Е –Є –Њ–±–ґ–Є—В—Л—Е –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е —А–∞–є–Њ–љ–Њ–≤ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–Є –≤ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л–µ, –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–µ–µ –њ—А–Є–≥–Њ–і–љ—Л–µ –і–ї—П –Ј–∞–љ—П—В–Є–є —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–Њ–Љ. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ XX –≤. –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ —З–µ—В–≤–µ—А—В—М –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–Є —П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–∞–Љ–Є –Љ—Г—Е–∞–і–ґ–Є—А–Њ–≤.

–У—А–∞–ґ–і–∞–љ–µ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –Ґ—Г—А—Ж–Є–Є вАФ —Н—В–Њ —В—Г—А–Ї–Є, –њ–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Г –љ–µ –Є–Љ–µ—О—Й–Є–µ –њ—А–∞–≤–∞ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М —Б–µ–±—П –∞–і—Л–≥–∞–Љ–Є, —И–∞–њ—Б—Г–≥–∞–Љ–Є, –Ї–∞–±–∞—А–і–Є–љ—Ж–∞–Љ–ЄвА¶ –Э–Њ –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–Є –љ–∞ —З—В–Њ, –Љ–∞—Е–∞–і–ґ–Є—А—Л —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —Б–≤–Њ–Є –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є, –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Г, –Њ–±—Л—З–∞–Є –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ —Б–≤–Њ–µ–є –Њ—Б–Њ–±–Њ–є –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є–і–µ–љ—В–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є. –Ф–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–∞—П –і–Є–∞—Б–њ–Њ—А–∞ –≤ –Ґ—Г—А—Ж–Є–Є –њ–Њ —А–∞–Ј–љ—Л–Љ –њ–Њ–і—Б—З—С—В–∞–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –Њ—В 1,5 –і–Њ 3 –Љ–ї–љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї.

![]() вАЛ

вАЛ