–Ф–Є–љ–∞—Б—В–Є—П: –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ—Л

–Ф–Є–љ–∞—Б—В–Є—П: –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ—Л

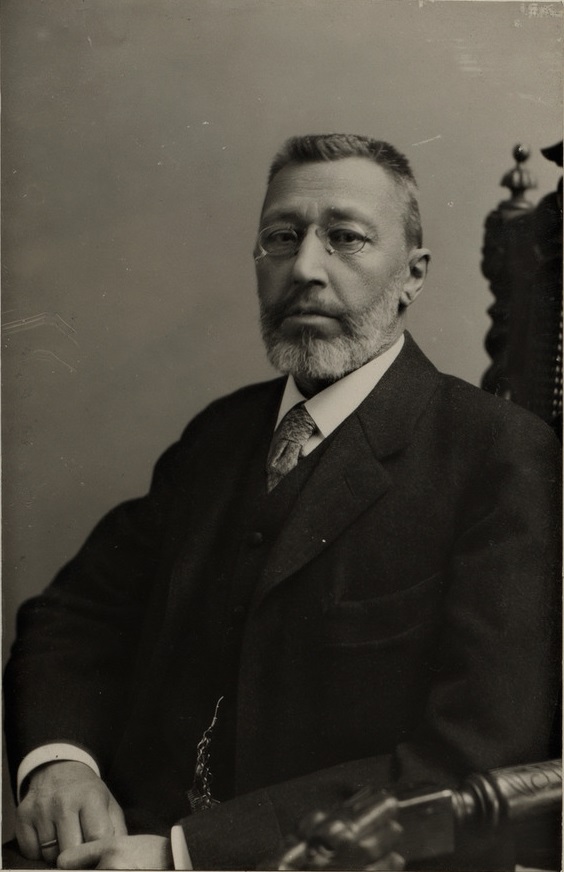

–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ (1853вАФ1916),¬†–і–µ–њ—Г—В–∞—В II, III, IV –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ф—Г–Љ—Л –Њ—В –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є

–Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ—Л вАФ —А–Њ–і, –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ—Л–є –≤ –њ–µ—А–µ—З–µ–љ—М –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л—Е –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ—Л –≤ —А–Њ–і–Њ—Б–ї–Њ–≤–љ—Л—Е –і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї–љ–Є–≥–∞—Е –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–є, –Ґ–≤–µ—А—Б–Ї–Њ–є, –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–є.¬†–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ вАФ –≥–≤–∞—А–і–Є–Є –њ—А–∞–њ–Њ—А—Й–Є–Ї, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –і–≤–Њ—А—П–љ–Є–љ...

–Э.–Э. –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ вАФ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–є –Ј–µ–Љ–ї–µ–≤–ї–∞–і–µ–ї–µ—Ж –Х–ї—М–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞ –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є, –±–Њ–ї–µ–µ 30 –ї–µ—В –≥—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї–Є–є –Є –Ј–µ–Љ—Б–Ї–Є–є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –і–µ—П—В–µ–ї—М, —Г–і–Њ—Б—В–Њ–µ–љ–љ—Л–є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є—Е –љ–∞–≥—А–∞–і, –і–µ–њ—Г—В–∞—В II, III –Є IV –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ф—Г–Љ—Л –Њ—В –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є, —П—А–Ї–∞—П –Є –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–∞—П –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М. –Т 1901вАФ1908 –≥–≥. –Њ–љ –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї –њ–Њ—Б—В –Х–ї—М–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П –і–≤–Њ—А—П–љ—Б—В–≤–∞. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–Њ –њ—А–Њ—И–µ—Б—В–≤–Є–Є —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ –љ–µ–Љ –љ–∞ –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Й–Є–љ–µ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б—В–µ—А–ї–∞—Б—М. –Ф–∞–љ–љ–∞—П –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–∞ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –Ї –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, —З–µ—Б—В–љ–Њ —Б–ї—Г–ґ–Є–≤—И–µ–≥–Њ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤—Г.

–Э.–Э.–Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ

–Э.–Э. –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ –±—Л–ї –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–Љ –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–≥–Њ (–±–Њ–ї–µ–µ 2 000 –і–µ—Б—П—В–Є–љ) –Є–Љ–µ–љ–Є—П –Ъ–Њ—А–Њ–±–µ—Ж –≤ –Х–ї—М–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Г–µ–Ј–і–µ –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Њ—В –±–∞–±—Г—И–Ї–Є –Ь–∞—А–Є–Є –Я–µ—В—А–Њ–≤–љ—Л –Ъ–Њ–ї–µ—З–Є—Ж–Ї–Њ–є (–≤ –і–µ–≤. –£—И–∞–Ї–Њ–≤–Њ–є, –њ–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є –•—А–∞–њ–Њ–≤–Є—Ж–Ї–Њ–є). –§–∞–Љ–Є–ї–Є–Є –Ъ–Њ–ї–µ—З–Є—Ж–Ї–Є—Е, –•—А–∞–њ–Њ–≤–Є—Ж–Ї–Є—Е, –£—И–∞–Ї–Њ–≤—Л—Е (–≤–µ—В–≤—М, –љ–µ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–∞—П —Б –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–Љ –§.–§. –£—И–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ) –≤–љ–µ—Б–µ–љ—Л –≤ —А–Њ–і–Њ—Б–ї–Њ–≤–љ—Л–µ –Ї–љ–Є–≥–Є —Б–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—П–љ—Б—В–≤–∞, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –Њ–±—И–Є—А–љ—Л–Љ–Є –Ї–ї–∞–љ–∞–Љ–Є –Є –±—А–∞—З–љ—Л–Љ–Є —Б–≤—П–Ј—П–Љ–Є —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –Ї–Њ—А–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —А–Њ–і–∞–Љ–Є –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є. –Э–Њ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—О –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ –љ–Њ—Б–Є–ї–Є –љ–∞ –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Й–Є–љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–≤–∞ –±—А–∞—В–∞ вАФ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є, —А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ—Л–µ –Њ—В –±—А–∞–Ї–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З–∞ –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ–∞, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ 1-–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ (—Б 1859 –≥. –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї–µ), –Є –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ—Л –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–љ—Л –Ъ–Њ–ї–µ—З–Є—Ж–Ї–Њ–є.

–Ю–±–∞ –±—А–∞—В–∞ –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ—Л вАФ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П –Є–Љ–Є –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ 1870-—Е –≥–≥. –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ—Л—Е –Ј–µ–Љ–µ–ї—М вАФ –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –≤–Ї–ї—О—З–Є–ї–Є—Б—М –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М –Х–ї—М–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞. –° 1880-—Е –≥–≥. –Њ–љ–Є –Є–Ј–±–Є—А–∞—О—В—Б—П –≥—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є —Г–µ–Ј–і–љ—Л–Љ–Є –≥–ї–∞—Б–љ—Л–Љ–Є, –њ–Њ—З–µ—В–љ—Л–Љ–Є –Љ–Є—А–Њ–≤—Л–Љ–Є —Б—Г–і—М—П–Љ–Є, –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є –Є —З–ї–µ–љ–∞–Љ–Є —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–є –Є —Б–Њ–≤–µ—В–Њ–≤ –Њ—В –Ј–µ–Љ—Б—В–≤–∞, –њ—А–Є—Б—П–ґ–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є. –Т–Њ–є–і—П –≤ –Ї—А—Г–≥ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—П–љ—Б—В–≤–∞, –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ—Л —Г—З–∞—Б—В–≤—Г—О—В –≤ –і–µ–ї–∞—Е –Ф–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П, –Є—Е –Є–Љ–µ–љ–∞ —Д–Є–≥—Г—А–Є—А—Г—О—В –≤ –±–∞–ї–ї–Њ—В–Є—А–Њ–≤–Њ—З–љ—Л—Е –Є –Є–Ј–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б–њ–Є—Б–Ї–∞—Е. –§–∞–Ї—В —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ–∞ –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ –≤ –Љ–µ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–µ 1853 –≥. –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Р–љ–і—А–µ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞, –Ј–∞–њ–Є—Б—М вДЦ 80:¬†

¬ЂII –§–ї–Њ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ I —А–∞–љ–≥–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Я–µ—В—А–Њ–≤–∞ –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ–∞ –Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ–є –ґ–µ–љ—Л –µ–≥–Њ –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ—Л –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Њ–є, –Њ–±–Њ–Є—Е –њ–µ—А–≤–Њ–±—А–∞—З–љ—Л—Е –Є –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ—А–Њ–Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–∞–љ–Є—П, —Б—Л–љ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є —А–Њ–і–Є–ї—Б—П 6-–≥–Њ, –∞ –Ї—А–µ—Й–µ–љ 15-–≥–Њ –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1853 –≥. –Т–Њ—Б–њ—А–Є–µ–Љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –±—Л–ї–Є: –У—Г—Б–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥—А–∞—Д–∞ –†–Њ–і–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞ –Ї–Њ—А–љ–µ—В –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤ –Ъ–Њ–ї–µ—З–Є—Ж–Ї–Є–є –Є –Њ—В—Б—В–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞–є–Њ—А–∞ –Ш–≤–∞–љ–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–∞ –Ъ–Њ–ї–µ—З–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –ґ–µ–љ–∞ –µ–≥–Њ –Ь–∞—А–Є—П –Я–µ—В—А–Њ–≤–∞¬ї.

–°–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є –Э.–Э. –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ–∞ —Б–Ї—Г–њ—Л. –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–љ–∞, –≤ –і–µ–≤–Є—З–µ—Б—В–≤–µ –Ъ–Њ–ї–µ—З–Є—Ж–Ї–∞—П (1828вАФ1854), –±—Л–ї–∞ —Б—В–∞—А—И–µ–є –і–Њ—З–µ—А—М—О –Ш–≤–∞–љ–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З–∞ –Ъ–Њ–ї–µ—З–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ, –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–µ–љ —В–µ–Љ, —З—В–Њ –≤ —З–Є—Б–ї–µ —Б—В–∞ —Б–Љ–Њ–ї—П–љ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –љ–∞–≥—А–∞–і—Г –Ј–∞ –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–Є –≤ –≤–Њ–є–љ–µ 1812 –≥–Њ–і–∞: ¬ЂвА¶–†–Њ—В–Љ–Є—Б—В—А –Ы—Г–±–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥—Г—Б–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞ –Ш.–Э. –Ъ–Њ–ї–µ—З–Є—Ж–Ї–Є–є –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–є —Б–∞–±–ї–µ–є вАЬ–Ч–∞ —Е—А–∞–±—А–Њ—Б—В—МвАЭ¬ї1. –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–љ–∞ —Г–Љ–µ—А–ї–∞ —З–µ—А–µ–Ј 3,5 –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Љ–ї–∞–і—И–µ–≥–Њ —Б—Л–љ–∞. –Я–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ–∞ –≤ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ –љ–∞ –Ґ–Є—Е–≤–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ-–Э–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ы–∞–≤—А—Л. –Ъ–ї–∞–і–±–Є—Й–µ —Б–љ–µ—Б–µ–љ–Њ –≤ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П. –Ч–∞—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ–Є—П —Г—В—А–∞—З–µ–љ—Л.¬†–Ю—В–µ—Ж –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ–∞, –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З (1808вАФ1886), —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–љ–Њ–Љ—Г —Б–њ–Є—Б–Ї—Г, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г 3 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1860 –≥., –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї –Є–Ј –і–≤–Њ—А—П–љ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є, –≤ 1822 –≥. –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞–і–µ—В—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б, –њ–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –њ–Њ –§–ї–Њ—В—Г, –±—Л–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ:

- –±—А–Є–≥–∞ ¬Ђ–Р—П–Ї—Б¬ї,¬†

- —Д—А–µ–≥–∞—В–Њ–≤ ¬Ђ–¶–µ—Б–∞—А–µ–≤–љ–∞¬ї, ¬Ђ–Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–∞¬ї,¬†

- –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є ¬Ђ–Т–Њ–ї–∞¬ї, ¬Ђ–Я–Њ–ї—В–∞–≤–∞¬ї, ¬Ђ–Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞¬ї.¬†

–Т –і–µ–Ї–∞–±—А–µ 1854 –≥. –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –љ–∞–і–Ј–Є—А–∞—В—М –Ј–∞ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Њ–є –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –Є –і–µ—Б—П—В–Є –Ї–∞–љ–Њ–љ–µ—А—Б–Ї–Є—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї. –Т 1856 –≥. вАФ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –°–µ–і—М–Љ–Њ–≥–Њ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞ –≤–Є–љ—В–Њ–≤—Л—Е –Ї–∞–љ–Њ–љ–µ—А—Б–Ї–Є—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В—А—П–і–∞. –°–Њ—Б—В–Њ—П–ї –њ–Њ –Њ—Б–Њ–±—Л–Љ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–Є—П–Љ –њ—А–Є —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–Љ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ–Љ. –£—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П—Е –њ—А–Є –Э–∞–≤–∞—А–Є–љ–µ, –њ—А–Є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–µ –≥. –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В–∞, –њ—А–Є –Ј–∞—Й–Є—В–µ –≥. –°–≤–µ–∞–±–Њ—А–≥–∞. –Т –Ї–∞–Љ–њ–∞–љ–Є—П—Е –±—Л–ї –≤ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ, –Э–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–Љ –Є –°—А–µ–і–Є–Ј–µ–Љ–љ–Њ–Љ –Љ–Њ—А—П—Е –Є –Р—В–ї–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ–Ї–µ–∞–љ–µ. –Ч–∞ —Г—Б–µ—А–і–љ—Г—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ –Њ—А–і–µ–љ–∞–Љ–Є, –Љ–µ–і–∞–ї—П–Љ–Є, –Ј–љ–∞–Ї–∞–Љ–Є –Њ—В–ї–Є—З–Є—П. –Т—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–Є–Љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–Љ, –Њ—В–і–∞–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ –§–ї–Њ—В—Г 8 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1859 –≥. –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ –≤ –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї—Л —Б —Г–≤–Њ–ї—М–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ –і–Њ–Љ–∞—И–љ–Є–Љ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ –Њ—В —Б–ї—Г–ґ–±—Л, —Б –Љ—Г–љ–і–Є—А–Њ–Љ –Є –њ–µ–љ—Б–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—О –Є–Ј –Ї–∞–Ј–љ—Л –≤ 860 —А—Г–±. –Є –Є–Ј –Ї–∞—Б—Б—Л –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–∞ –њ–Њ 172 —А—Г–±. —Б–µ—А–µ–±—А–Њ–Љ –≤ –≥–Њ–і2.

–Я–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –ґ–µ–љ—Л –љ–∞ —А—Г–Ї–∞—Е —Г –Э.–Я. –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ–∞ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –і–≤–Њ–µ –Љ–∞–ї–Њ–ї–µ—В–љ–Є—Е —Б—Л–љ–Њ–≤–µ–є, —З–µ–Љ –Є –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П –µ–≥–Њ —Г—Е–Њ–і –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї—Г. –Т –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї —Б–љ–Є–Љ–∞–ї –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Г –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В–Є 1-–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞, –≤ –і–Њ–Љ–µ –°–Є–љ–µ–±—А—О—Е–Њ–≤–∞ –љ–∞ —Г–≥–ї—Г –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Є –У—А–∞—Д—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ—Г–ї–Ї–Њ–≤, –і–Њ–Љ вДЦ 9, –Ї–≤. вДЦ 3. –Т–Њ –≤—Б–µ—Е, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–Є—Е—Б—П –Ї 1869вАФ1870 –≥–≥. –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є—Б—В–∞, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ —Б—В—Г–і–µ–љ—В–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ–∞-—Б—Л–љ–∞, —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ —Н—В–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ –ґ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞.

–Ф–Њ–Љ –°–Є–љ–µ–±—А—О—Е–Њ–≤–∞ –њ–Њ –У—А–∞—Д—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ–µ—А.,¬†–љ—Л–љ–µ –і. 4

–Я–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –≤ –њ–∞–љ—Б–Є–Њ–љ–µ –Т. –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–∞, –≥–і–µ –њ—А–Њ—И–µ–ї ¬Ђ–≤–µ—Б—М –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ї—Г—А—Б –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Њ—В–ї–Є—З–љ—Л—Е —Г—З–Є—В–µ–ї–µ–є –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є–Є¬ї, –Є –≤ –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ 1869 –≥. –±—Л–ї –і–Њ–њ—Г—Й–µ–љ –Ї —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ—Г ¬Ђ–≤ 7-–є –Ї–ї–∞—Б—Б –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞ –Я–µ—А–≤–Њ–є –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–є –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є–Є¬ї, –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±—Л–ї –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Б—В–∞—В—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–≤–µ—В–љ–Є–Ї –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤–Є—З –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є. –Т —П–љ–≤–∞—А–µ 1869 –≥. –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ –Ј–∞—З–Є—Б–ї–µ–љ –≤ –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є—О –њ–Њ–ї—Г–њ–∞–љ—Б–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–Љ. –І–µ—А–µ–Ј –њ–Њ–ї–≥–Њ–і–∞ –Њ–љ –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–µ—В –µ–µ. –Т—Л–і–∞–љ–љ—Л–є –µ–Љ—Г 15 –Є—О–љ—П –∞—В—В–µ—Б—В–∞—В –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В —Е–Њ—А–Њ—И–Є–µ —Г—Б–њ–µ—Е–Є –≤ –≥—Г–Љ–∞–љ–Є—В–∞—А–љ—Л—Е –љ–∞—Г–Ї–∞—Е –Є —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –≤ —В–Њ—З–љ—Л—Е.

–Я–µ—А–≤–∞—П –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–∞—П –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є—П

–°—А–∞–Ј—Г –њ–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–Є –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є–Є, –≤ –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ 1870 –≥., –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ—А–Њ—И–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Є–Љ—П —А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞ –Ъ–∞—А–ї–∞ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З–∞ –Ъ–µ—Б—Б–ї–µ—А–∞, –і–≤–Њ—А—П–љ–Є–љ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ –Ј–∞—З–Є—Б–ї–µ–љ –≤ —З–Є—Б–ї–Њ —Б—В—Г–і–µ–љ—В–Њ–≤ 1-–≥–Њ –Ї—Г—А—Б–∞ —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–∞. –Я–ї–∞—В–∞ ¬Ђ–Ј–∞ —Б–ї—Г—И–∞–љ–Є–µ –ї–µ–Ї—Ж–Є–є¬ї —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ 25 —А—Г–±. –Ј–∞ –њ–Њ–ї–≥–Њ–і–∞.

–Ѓ—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞

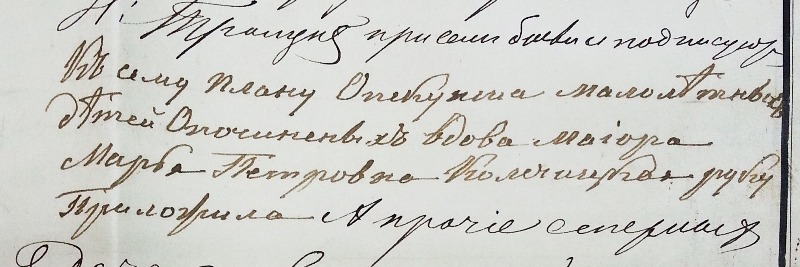

–Т –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–љ–Њ–Љ —Б–њ–Є—Б–Ї–µ –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –Э.–Я. –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ–∞ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ ¬Ђ–≤–і–Њ–≤; –Є–Љ–µ–µ—В —Б—Л–љ–Њ–≤–µ–є; –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є—П –Ј–∞ –љ–Є–Љ–Є –љ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В¬ї. –£—З–Є—В—Л–≤–∞—П —Н—В–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –≤–љ—Г–Ї–Њ–≤ –≤–Ј—П–ї–∞ –љ–∞ —Б–µ–±—П –Є—Е –±–∞–±—Г—И–Ї–∞ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Љ–∞—В–µ—А–Є –Ь.–Я. –Ъ–Њ–ї–µ—З–Є—Ж–Ї–∞—П, –≤–ї–∞–і–µ—О—Й–∞—П –≤ –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є –Ј–µ–Љ–ї—П–Љ–Є –£—И–∞–Ї–Њ–≤—Л—Е, –њ–µ—А–µ—И–µ–і—И–Є—Е –Ї –љ–µ–є –Њ—В –Њ—В—Ж–∞ –Є –і–µ–і–∞, –Є –Ј–µ–Љ–ї—П–Љ–Є –Ъ–Њ–ї–µ—З–Є—Ж–Ї–Є—Е, –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Љ—Г–ґ–∞. –Ш–Љ–µ–≤—И–∞—П –і–µ–ї–Њ–≤—Г—О —Е–≤–∞—В–Ї—Г, –Ь–∞—А–Є—П –Я–µ—В—А–Њ–≤–љ–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є—Г–Љ–љ–Њ–ґ–∞–ї–∞ —Б–≤–Њ–Є –Ј–µ–Љ–ї–µ–≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—П –≤ –Х–ї—М–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Г–µ–Ј–і–µ. –Ґ–∞–Ї, 30 –Є—О–ї—П 1864 –≥. –±—Л–ї–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Љ–µ–ґ–µ–≤–∞–љ–Є–µ –Є–Љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ ¬Ђ–І–∞—Б—В—М –і–µ—А–µ–≤–љ–Є –Я–Њ—А—Г–±–µ–љ–Ї–Є, –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є–µ –≤–і–Њ–≤—Л –Љ–∞–є–Њ—А–∞ –Ь.–Я. –Ъ–Њ–ї–µ—З–Є—Ж–Ї–Њ–є вАФ –Њ–њ–µ–Ї—Г–љ—И–Є –Љ–∞–ї–Њ–ї–µ—В–љ–Є—Е –і–µ—В–µ–є –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ—Л—Е¬ї3.

–Р–≤—В–Њ–≥—А–∞—Д –Ь.–Я.–Ъ–Њ–ї–µ—З–Є—Ж–Ї–Њ–є –љ–∞ –њ–ї–∞–љ–µ ¬Ђ–І–∞—Б—В—М –і–µ—А–µ–≤–љ–Є –Я–Њ—А—Г–±–µ–љ–Ї–Є¬ї

–Т–ї–∞–і–µ–љ–Є–µ –≥—А–∞–љ–Є—З–Є—В –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ –њ–Њ —А–µ–Ї–µ –£–≥—А–µ —Б –Ј–µ–Љ–ї—П–Љ–Є —Б–µ–ї–∞ –Ъ–Њ—А–Њ–±–µ—Ж вАФ —А–Њ–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є—П –£—И–∞–Ї–Њ–≤—Л—Е. –Я—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ 1860-—Е –≥–≥. –љ–∞ —Н—В–Є—Е –Ј–µ–Љ–ї—П—Е –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ —Б–Њ–ї–Є–і–љ—Л–є –Њ–і–љ–Њ—Н—В–∞–ґ–љ—Л–є –Ї–Є—А–њ–Є—З–љ—Л–є –і–Њ–Љ –љ–∞ –њ–Њ–і–Ї–ї–µ—В–µ, –≥–і–µ –±–∞–±—Г—И–Ї–∞ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В –≤–љ—Г–Ї–Њ–≤, –њ—А–Є–µ–Ј–ґ–∞—О—Й–Є—Е –љ–∞ –Ї–∞–љ–Є–Ї—Г–ї—Л –Є–Ј –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞. –Т–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є, –і–Њ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є–Љ–µ–љ–Є—П –≤ 1918 –≥., –≤ —Н—В–Њ–Љ –і–Њ–Љ–µ –ґ–Є–ї–∞ —Б–µ–Љ—М—П –Э.–Э. –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ–∞. –†—Г–Є–љ—Л –і–Њ–Љ–∞ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –Є –њ–Њ —Б–µ–є –і–µ–љ—М.

–†—Г–Є–љ—Л –і–Њ–Љ–∞ –Э.–Э. –≤¬†–Ъ–Њ—А–Њ–±—Ж–µ. –°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ

–Т –Ю—В—З–µ—В–µ –Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е –Х–ї—М–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —Г–µ–Ј–і–љ–Њ–є –Ј–µ–Љ—Б–Ї–Њ–є —Г–њ—А–∞–≤—Л 1871 –≥. –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –≤–Њ –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є–Є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З–µ–є –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ—Л—Е –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –і–Њ –і–≤—Г—Е —В—Л—Б—П—З –і–µ—Б—П—В–Є–љ –≤ –Ь–∞—А—Е–Њ—В–Ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–ї–Њ—Б—В–Є –Х–ї—М–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞. –≠—В–Њ –±–∞–±—Г—И–Ї–∞ –≤—Л–і–µ–ї—П–µ—В –њ–Њ–і—А–∞—Б—В–∞—О—Й–Є–Љ –≤–љ—Г–Ї–∞–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –њ–Њ–Ї–∞ 16 –Є 14 –ї–µ—В, –і–≤–µ —З–∞—Б—В–Є —Б–µ–ї–∞ –£—Б—В—М-–Ф–µ–Љ–Є–љ–∞ (291 –Є 1607 –і–µ—Б.)4. –Ш –µ—Б–ї–Є —А–∞–љ—М—И–µ –≤ –њ—А–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Њ —Б—В—Г–і–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—В–њ—Г—Б–Ї–µ —Б—В—Г–і–µ–љ—В 1-–≥–Њ –Ї—Г—А—Б–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї, —З—В–Њ –ґ–µ–ї–∞–µ—В –њ—А–Њ–≤–µ—Б—В–Є –Њ—В–њ—Г—Б–Ї ¬Ђ—Г –Љ–Њ–µ–є —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є—Ж—Л –≤ —Б–µ–ї–µ –Ъ–Њ—А–Њ–±–µ—Ж¬ї, —В–Њ –≤ –Љ–∞–µ 1872 –≥., –њ—А–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ј–≤—Г—З–Є—В –Є–љ–∞—З–µ: ¬Ђ–Ц–µ–ї–∞—П –њ—А–Њ–≤–µ—Б—В–Є –Ї–∞–љ–Є–Ї—Г–ї—П—А–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤ –Є–Љ–µ–љ–Є–Є –Љ–Њ–µ–Љ, –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є, –Х–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞, —Б–µ–ї–µ –Ъ–Њ—А–Њ–±—Ж–µ, –њ—А–Њ—И—Г –Т–∞—Б —Б–і–µ–ї–∞—В—М —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ –≤—Л–і–∞—З–µ –Љ–љ–µ –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–≥–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞вА¶¬ї5. –°—В–∞—А—И–µ–Љ—Г –≤–љ—Г–Ї—Г, –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Г, –Ь.–Я. –Ъ–Њ–ї–µ—З–Є—Ж–Ї–∞—П –≤—Л–і–µ–ї–Є–ї–∞ —А–∞–≤–љ–Њ—Ж–µ–љ–љ–Њ–µ –Є–Љ–µ–љ–Є–µ –≤ —В–Њ–Љ –ґ–µ —Г–µ–Ј–і–µ.

–Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П –≤ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–µ, —Б 1871 –њ–Њ 1875 –≥–≥., –Э.–Э. –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ –Љ–µ–љ—П–µ—В –Љ–µ—Б—В–Њ –ґ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≤ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ. –Ь–µ—Б—В–Њ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П —Б—В—Г–і–µ–љ—В–∞ —Б—В—А–Њ–≥–Њ —А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М, –∞–і—А–µ—Б —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –њ—А–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е –Є —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е. –Т 1873 –≥. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–µ—В –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В–Є 2-–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ –њ–Њ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤—Б–Ї–Њ–є —Г–ї–Є—Ж–µ, вДЦ 35, –Ї–≤. вДЦ 4 (–љ—Л–љ–µ —Г–ї. –Ь–∞—А–∞—В–∞). –Ч–∞–≤–µ—А—И–∞—П –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є–µ, –Њ–љ 30 –Љ–∞—П 1875 –≥. –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В –њ—А–Њ—И–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –Є–Љ—П —А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –Њ –≤—Л–і–∞—З–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Њ–± –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–Є –Ї—Г—А—Б–∞, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В –≤ –°–Њ–≤–µ—В –њ—А–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Њ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–Є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–∞ –њ—А–∞–≤. –Ю–љ –≤—Л–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–µ—В –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–µ –Є –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є—О. –Ф–Є–њ–ї–Њ–Љ –Њ—В 31 —П–љ–≤–∞—А—П 1876 –≥., –≤—Л–і–∞–љ–љ—Л–є –°–Њ–≤–µ—В–Њ–Љ –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, —З—В–Њ: ¬Ђ–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤ –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ, –Є–Ј –і–≤–Њ—А—П–љ, 22 –ї–µ—В –Њ—В —А–Њ–і—Г, –≤—Л—Б–ї—Г—И–∞–ї –њ–Њ–ї–љ—Л–є –Ї—Г—А—Б –ї–µ–Ї—Ж–Є–є —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–∞, –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї —Е–Њ—А–Њ—И–Є–µ –Є –Њ—В–ї–Є—З–љ—Л–µ –Ј–љ–∞–љ–Є—П –њ–Њ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞–Љ –Є –њ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л–Љ —Г—З–µ–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є вАЬ–Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–∞ –њ—А–∞–≤вАЭ, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ –≤ —Н—В–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є 15 —П–љ–≤–∞—А—П 1876 –≥.¬ї6.¬†–І–µ—А–µ–Ј –≥–Њ–і –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П —Г—З–µ–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є, –≤ 1877 –≥. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞–µ—В —А—П–і–Њ–≤—Л–Љ –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Г –≤ –ї–µ–є–±-–≥–≤–∞—А–і–Є–Є –°—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤—Л–є –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ. –£—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤–Њ–ї—М–љ–Њ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—Й–Є–Љ—Б—П –≤ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ-—В—Г—А–µ—Ж–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ 1877вАФ1878 –≥–≥., –±—Л–ї –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ –≤ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л –Є –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ –Њ—В–ї–Є—З–Є—П –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–і–µ–љ–∞.

–Ч–љ–∞–Ї –Њ—В–ї–Є—З–Є—П –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–і–µ–љ–∞

–Т 1878 –≥. –≤—Л—И–µ–ї –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї—Г –≤ —З–Є–љ–µ –≥–≤–∞—А–і–Є–Є –њ—А–∞–њ–Њ—А—Й–Є–Ї–∞ –Є –њ–Њ—Б–µ–ї–Є–ї—Б—П –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Є–Љ–µ–љ–Є–Є –Ъ–Њ—А–Њ–±–µ—Ж. –° —Н—В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М –љ–∞–Ї—А–µ–њ–Ї–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б–Њ –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Й–Є–љ–Њ–є. –Ш–Љ–µ–љ–Є–µ –Њ–±—Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–µ—В—Б—П, –Ј–µ–Љ–ї–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—В—Б—П –њ–Њ–і –њ–Њ—Б–µ–≤—Л, –Є–і–µ—В —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї—П —Б—В—А–Њ–µ–≤—Л–Љ –Є –і—А–Њ–≤—П–љ—Л–Љ –ї–µ—Б–Њ–Љ. –Т 1878 –≥. –Ь.–Я. –Ъ–Њ–ї–µ—З–Є—Ж–Ї–∞—П –≤–Њ–Ј–≤–Њ–і–Є—В –≤ —Б–µ–ї–µ –љ–Њ–≤—Г—О –Ф—Г—Е–Њ–≤—Б–Ї—Г—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М. –°–ї–µ–і—Г—П –µ–µ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г, —Б—В–∞—А—И–Є–є –±—А–∞—В –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П, –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ, —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П —Г—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є вАФ –≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В–∞—А–Њ–є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–∞–і–µ–і–Њ–Љ, –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ –§–µ–і–Њ—А–Њ–Љ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –£—И–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ (1736вАФ1783), —Г—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї–µ–Љ —Б–µ–ї–∞ –Ъ–Њ—А–Њ–±—Ж–∞.¬†–Ъ 1880 –≥. –Ј–µ–Љ–ї–µ–≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–∞–Љ –Х–ї—М–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞ –њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї—Г –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Г –Є –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В—Г –њ—А–∞–≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—О –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З–∞–Љ –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ—Л–Љ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—В –Ј–µ–Љ–ї–Є: –≤ –Ь–∞—А—Е–Њ—В–Ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–є, –£–≤–∞—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є, –Я–∞–≤–ї–Є–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є –°—Л—З–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–ї–Њ—Б—В—П—Е:¬†

- –≤ –Є–Љ–µ–љ–Є–Є —Б. –Ъ–Њ—А–Њ–±–µ—Ж вАФ 2 566 –і–µ—Б.,¬†

- —Б. –У–Њ—А–Ї–Є вАФ 1 685 –і–µ—Б.,¬†

- —Б. –Ъ—А—Г—В–Њ–µ вАФ 513 –і–µ—Б.¬†

- –Т—Б–µ–≥–Њ вАФ 4 774 –і–µ—Б.¬†

–Ю–љ–Є –ґ–µ –≤–ї–∞–і–µ—О—В –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Є —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л–Љ–Є –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є: –Љ—Г–Ї–Њ–Љ–Њ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Љ–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞–Љ–Є –љ–∞ —А–µ–Ї–µ –£–≥—А–µ вАФ –Њ 4-—Е –њ–Њ—Б—В–∞–≤–∞—Е –≤ —Б. –Ъ–Њ—А–Њ–±–µ—Ж –Є –Њ 2-—Е –њ–Њ—Б—В–∞–≤–∞—Е, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–є –Ъ–Њ—И–Ї–Є–љ–Њ–є, –Ї—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–ї—Л–Љ –і–≤–Њ—А–Њ–Љ –љ–∞ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ъ–∞–ї—Г–ґ—Б–Ї–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–µ –±–ї–Є–Ј –і–µ—А–µ–≤–љ–Є –Ъ–Њ—Б—В—О–Ї–Њ–≤. –£–ґ–µ –≤ 1881 –≥. –≤ –Њ—В—З–µ—В–љ—Л—Е –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞—Е –Х–ї—М–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–љ–Њ–≥–Њ –Ј–µ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –±—А–∞—В—М—П –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ—Л —Д–Є–≥—Г—А–Є—А—Г—О—В –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —Г–µ–Ј–і–љ—Л—Е –≥–ї–∞—Б–љ—Л—Е, —В–Њ –µ—Б—В—М —З–ї–µ–љ–Њ–≤ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П —Б —А–µ—И–∞—О—Й–Є–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ. –Р —Б 1883 –≥. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –Є –≥—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї–Є–Љ –≥–ї–∞—Б–љ—Л–Љ. –Ч–µ–Љ—Б—В–≤–∞, –Ї–∞–Ї –≤—Л–±–Њ—А–љ—Л–µ –Њ—А–≥–∞–љ—Л –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –њ—А–Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є —Б 1864 –≥. –њ–Њ 1919 –≥. –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ—Л —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Є –≤ —Б–њ–Є—Б–Ї–Є –ї–Є—Ж, –Є–Ј–±—А–∞–љ–љ—Л—Е —Г–µ–Ј–і–љ—Л–Љ –Ј–µ–Љ—Б–Ї–Є–Љ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ–Љ –≤ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —З–ї–µ–љ–Њ–≤ —Г–µ–Ј–і–љ–Њ–є –Ј–µ–Љ—Б–Ї–Њ–є —Г–њ—А–∞–≤—Л, —Г–µ–Ј–і–љ—Л—Е –Є –≥—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї–Є—Е –≥–ї–∞—Б–љ—Л—Е, –Љ–Є—А–Њ–≤—Л—Е —Б—Г–і–µ–є, –Њ–љ–Є —В–∞–Ї–ґ–µ –Є–Ј–±–Є—А–∞—О—В—Б—П –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–є —Г–µ–Ј–і–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П –і–ї—П —А–µ—И–µ–љ–Є—П –љ–∞—Б—Г—Й–љ—Л—Е –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤ –Ј–µ–Љ—Б—В–≤–∞. –Ъ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г, —А–µ—И–∞—О—В—Б—П –Є –і–Є—Б–Ї—Г—В–Є—А—Г—О—В—Б—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –Њ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–Є –Ј–µ–Љ—Б—В–≤–Њ–Љ –∞–њ—В–µ–Ї–Є, –Њ –њ–µ—А–µ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –≤ –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Г—О –љ–∞—В—Г—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–є –њ–Њ–≤–Є–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ –Є—Б–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–∞, –Њ–± –∞—Б—Б–Є–≥–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П—Е –љ–∞ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ –Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й, –Њ–± —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–µ –Ј–µ–Љ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ—З—В—Л –Є –і—А.

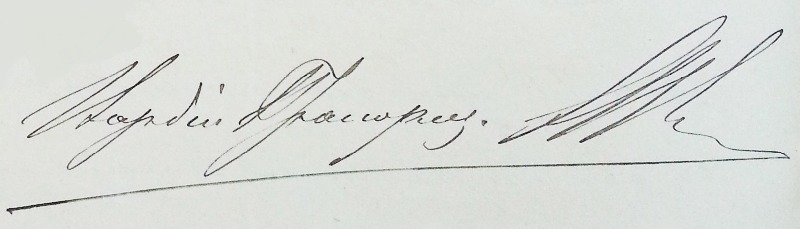

–Р–≤—В–Њ–≥—А–∞—Д –Э.–Э.–Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ–∞: –≥–≤–∞—А–і–Є–Є –њ—А–∞–њ–Њ—А—Й–Є–Ї –Э.–Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ.

–°–Њ–±—А–∞–љ–Є—П —Г–µ–Ј–і–љ–Њ–≥–Њ –Ј–µ–Љ—Б—В–≤–∞ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –њ–Њ–і –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ —Г–µ–Ј–і–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П –і–≤–Њ—А—П–љ—Б—В–≤–∞. –°–Њ–±–Є—А–∞–ї–Є—Б—М –љ–µ —А–µ–ґ–µ —А–∞–Ј–∞ –≤ –≥–Њ–і –≤ —Г–µ–Ј–і–љ–Њ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Х–ї—М–љ–µ. –Э–µ—А–µ–і–Ї–Њ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –њ–Њ –і–≤–∞ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є—П –≤ –і–µ–љ—М —Б —Ж–µ–ї—М—О —Б–Њ–Ї—А–∞—В–Є—В—М –≤—А–µ–Љ—П –Њ—В–ї—Г—З–Ї–Є —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є–Ј –Є–Љ–µ–љ–Є–є. –Ф–ї—П –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –≥–ї–∞—Б–љ—Л—Е –≤—Л–µ–Ј–і –≤ –Х–ї—М–љ—О –±—Л–ї —Б–Њ–њ—А—П–ґ–µ–љ —Б –і–Њ—А–Њ–ґ–љ—Л–Љ–Є —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є –Є –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞—В—А–∞—В–∞–Љ–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —А–∞–±–Њ—В–∞ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–є –±—Л–ї–∞ –њ–ї–Њ—В–љ–Њ–є –Є –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–љ–Њ–є, —З—В–Њ –Њ—В—А–∞–ґ–∞–ї–Њ—Б—М –≤ —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤–µ–і—Г—Й–Є—Е—Б—П –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞—Е. –Т —Б—А–µ–і–љ–µ–Љ, —З–Є—Б–ї–Њ –≥–ї–∞—Б–љ—Л—Е, –њ—А–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–µ, —А–∞–≤–љ—П–ї–Њ—Б—М –і–≤–∞–і—Ж–∞—В–Є. –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Є –≤ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є –≥–ї–∞—Б–љ—Л—Е. –£—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Є –Ј–µ–Љ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–є –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Є –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ–Є—П, —Н—В–Њ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—З–µ—В–љ–∞—П –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Є–Ј–±—А–∞–љ–љ—Л—Е, –њ–Њ–≤—Л—И–∞–≤—И–∞—П –Є—Е —Б—В–∞—В—Г—Б –Є –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞. –Э–Њ–≤—Л–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Ј–µ–Љ—Б—В–≤–∞ –Є–Ј–±–Є—А–∞–ї—Б—П –љ–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–µ —В—А–µ—Е–ї–µ—В–Є–µ. –Ф–ї—П –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –і–≤–Њ—А—П–љ –≤ —Б–њ–Є—Б–Ї–Є –њ—А–µ—В–µ–љ–і–µ–љ—В–Њ–≤ –±—Л–ї —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–є –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Є —Б–Њ—Б–ї–Њ–≤–љ—Л–є –Є–Ј–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Ж–µ–љ–Ј: –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В –љ–µ –Љ–µ–љ—М—И–µ 25 –ї–µ—В, –≤—А–µ–Љ—П –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—П –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –≥–Њ–і–∞. –£—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—О –Є—В–Њ–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –≥–ї–∞—Б–љ—Л—Е –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –±–∞–ї–ї–Њ—В–Є—А–Њ–≤–Њ—З–љ—Л—Е —Б–њ–Є—Б–Ї–Њ–≤, –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–≤–∞–љ–Є–µ.

–Т –њ–µ—А–Є–Њ–і —А–∞–±–Њ—В—Л –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ–∞ –≤ —Г–µ–Ј–і–љ–Њ–Љ –Ј–µ–Љ—Б—В–≤–µ –µ–≥–Њ —Б–Њ—А–∞—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –±—Л–ї–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –≤–ї–Є—П—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–Є–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј–±–Є—А–∞–ї–Є—Б—М –≤ –≥–ї–∞—Б–љ—Л–µ –Є–Ј —В—А–µ—Е–ї–µ—В–Є—П –≤ —В—А–µ—Е–ї–µ—В–Є–µ. –°—А–µ–і–Є –љ–Є—Е –њ–Њ–Љ–µ—Й–Є–Ї–Є –Ф—Г–±–Њ—Б–Є—Й–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–ї–Њ—Б—В–Є –±—А–∞—В—М—П –©–µ—А–±–Њ–≤—Л: –°—В–µ–њ–∞–љ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З (1834вАФ1900) –Є –≠–Љ–Љ–∞–љ—Г–Є–ї –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З (1828вАФ1889). –°–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞, –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ —Б–µ–Љ–µ–є –њ—А–Є–≤–Њ–і—П—В –Ї —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ 1890-—Е –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г —Г–ґ–µ 40 –ї–µ—В, –ґ–µ–љ–Є—В—Б—П –љ–∞ –і–Њ—З–µ—А–Є –°.–Т. –©–µ—А–±–Њ–≤–∞, –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–µ –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤–љ–µ (~1870вАФ1942).

–Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–∞ –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤–љ–∞, –ґ–µ–љ–∞ –Э.–Э.–Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ–∞, 1896 –≥.

–Т —Б–њ–Є—Б–Ї–µ –≥—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї–Є—Е –≥–ї–∞—Б–љ—Л—Е –Њ—В –Х–ї—М–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞ –Ј–∞ 1892 –≥. –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –Ї—А–∞—В–Ї–∞—П —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–∞ –°.–Т. –©–µ—А–±–Њ–≤–∞:¬†

¬Ђ–Я–Њ—В–Њ–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –і–≤–Њ—А—П–љ–Є–љ, –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Б—В–∞—В—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–≤–µ—В–љ–Є–Ї, –Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Ї—Г—А—Б –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї–Є–µ–Љ, –≤ —Г–µ–Ј–і–µ –ґ–Є–ї –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ. –Я–Њ –≤—Л–±–Њ—А–∞–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї –≤ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ—З–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б—Г–і—М–Є –Є —Г–µ–Ј–і–љ–Њ–≥–Њ –≥–ї–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ. –Э–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ —Б –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–µ–Љ –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї. –Т–ї–∞–і–µ–ї–µ—Ж 2853 1/2 –і–µ—Б. –≤ —Б. –Ъ—Г—З–µ—А–Њ–≤–Њ —Б –њ—Г—Б—В–Њ—И–∞–Љ–Є –Є —В–Њ—А–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—П¬ї7.

–°.–Т. –©–µ—А–±–Њ–≤ –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї –≤ –Ј–∞—Й–Є—В—Г –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤ –µ–≥–Њ –≤–Њ–ї–Њ—Б—В–Є –Є —Б–µ–ї–∞, –Ј–∞–±–Њ—В–Є–ї—Б—П –Њ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ –Ъ—Г—З–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л –Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Г—З–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞, —Е–Њ–і–∞—В–∞–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –њ–µ—А–µ–і —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ–Љ –Њ –≤–Њ–Ј–љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є–Є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ —Б. –Ъ—Г—З–µ—А–Њ–≤–∞ –Ј–∞ —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ–µ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞–љ–Є–µ –≤ —И–Ї–Њ–ї–µ. –Т–Њ–њ—А–Њ—Б—Л, –Ї–∞—Б–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Ј–µ–Љ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П—Е. –Э.–Э. –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ —В–∞–Ї–ґ–µ —Г–і–µ–ї—П–ї —Н—В–Њ–є —В–µ–Љ–µ –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ. –Т –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞—Е –Х–ї—М–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ј–µ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П 1881 –≥. –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –≥–ї–∞—Б–љ—Л–µ –Э.–Э. –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ –Є –Х.–Р. –Ґ–Є—Е–Њ–Љ–Є—А–Њ–≤ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –Љ–љ–µ–љ–Є–µ, –њ—А–Є–љ—П—В–Њ–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ–Љ –µ–і–Є–љ–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ: —Г–њ—А–∞–≤–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ ¬Ђ–љ–∞ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ –Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й –Х–ї—М–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞ –∞—Б—Б–Є–≥–љ–Њ–≤–∞—В—М 2 —В. —А—Г–±., –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є –≤–љ–µ—Б—В–Є –≤ —Б–Љ–µ—В—Г¬ї8.¬†–Т 1883 –≥. –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ –Є–Ј–±—А–∞–љ —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –£—З–Є–ї–Є—Й–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞ –Њ—В –Ј–µ–Љ—Б—В–≤–∞. –Т 1898 –≥. –Њ–љ —Б–љ–Њ–≤–∞ –±–∞–ї–ї–Њ—В–Є—А—Г–µ—В—Б—П –љ–∞ —Н—В—Г –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М. –Ю–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —Г –љ–µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –Є–і–µ—П –Њ—В–Ї—А—Л—В—М –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –≤ —Б–≤–Њ—С–Љ –Є–Љ–µ–љ–Є–Є. –Я–µ—А–≤–Њ–µ –≤ –Ъ–Њ—А–Њ–±—Ж–µ –Ј–µ–Љ—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Њ –њ–Њ –µ–≥–Њ –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–µ –≤ 1895 –≥. –Є –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ 14 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1896-–≥–Њ.

–Т —Б–µ–Љ—М–µ –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ—Л—Е —А–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –њ—П—В–µ—А–Њ –і–µ—В–µ–є, –љ–Њ –њ–µ—А–≤–µ–љ–µ—Ж, —Б—Л–љ –Т—Б–µ–≤–Њ–ї–Њ–і, —Г–Љ–µ—А –≤ –Љ–ї–∞–і–µ–љ—З–µ—Б—В–≤–µ. –Т—В–Њ—А–Њ–є —А–µ–±–µ–љ–Њ–Ї, –і–Њ—З—М –Ю–ї—М–≥–∞, –њ–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–∞ —Б–≤–µ—В 5 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1895 –≥. –Є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–∞ –≤ —З–µ—Б—В—М –±–∞–±—Г—И–Ї–Є, –Ю–ї—М–≥–Є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–љ—Л –©–µ—А–±–Њ–≤–Њ–є (–і–µ–≤. –Ї–љ—П–ґ–љ–∞ –Ф—А—Г—Ж–Ї–∞—П-–°–Њ–Ї–Њ–ї–Є–љ—Б–Ї–∞—П). –Ю–±—А—П–і –Ї—А–µ—Й–µ–љ–Є—П —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Б–µ–ї–∞ –Ъ–Њ—А–Њ–±–µ—Ж —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –У–µ–Њ—А–≥–Є–є –Я–ї—П—И–Ї–µ–≤–Є—З —Б –њ—А–Є—З—В–Њ–Љ. –Т–Њ—Б–њ—А–Є–µ–Љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –±—Л–ї–Є –°—В–µ–њ–∞–љ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З –©–µ—А–±–Њ–≤ –Є —Б—В–∞—А—И–∞—П —Б–µ—Б—В—А–∞ –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ—Л –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ–Њ–є, –Р–љ–љ–∞. –°–ї–µ–і–Њ–Љ, –≤ 1897 –Є 1898 –≥–≥., —А–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –њ–Њ–≥–Њ–і–Ї–Є –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–∞ –Є –Х–ї–µ–љ–∞. –Ь–ї–∞–і—И–∞—П –і–Њ—З—М –Э–∞—В–∞–ї–Є—П, 1900 –≥.—А., —Г–Љ–µ—А–ї–∞ –≤ 1920 –≥–≥. –°—Г–і—М–±—Л –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є—Е—Б—П —В—А–µ—Е –і–Њ—З–µ—А–µ–є —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є—Б—М –љ–µ–њ—А–Њ—Б—В–Њ. –Т—Б–µ –≤—Л—И–ї–Є –Ј–∞–Љ—Г–ґ –Ј–∞ –ї—О–і–µ–є –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –Є—Е —Б–µ–Љ—М–Є –љ–µ –Љ–Є–љ–Њ–≤–∞–ї–Є –љ–µ–≤–Ј–≥–Њ–і—Л, –≥–Њ–љ–µ–љ–Є—П –Є —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –≤—Б–µ–Љ—Г —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ—Г –љ–∞—А–Њ–і—Г. –° –Љ–∞—В–µ—А—М—О, –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–Њ–є –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ–Њ–є, –і–Њ –µ–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –≤ 1942 –≥. –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ, –ґ–Є–ї–∞ —А–∞–љ–Њ –Њ–≤–і–Њ–≤–µ–≤—И–∞—П —Б—В–∞—А—И–∞—П –Ю–ї—М–≥–∞.

–Ф–Њ—З–µ—А–Є –Э.–Э.–Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ–∞, –Њ–Ї. 1907 –≥.

–°–µ–ї–Њ –Ъ–Њ—А–Њ–±–µ—Ж –±—Л–ї–Њ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ XIXвАФ–љ–∞—З–∞–ї–µ –•–• –≤–≤. –њ—А–Њ—Ж–≤–µ—В–∞—О—Й–Є–Љ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–Љ –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є–µ–Љ, —Б —А–∞–Ј–≤–Є—В—Л–Љ —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–Њ–Љ, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–Є–Љ –љ–Њ–≤—Л–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є –≤–µ—В–Ї–Є –Ф–∞–љ–Ї–Њ–≤–Њ-–°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –ї–Є–љ–Є–Є –†—П–Ј–∞–љ–Њ-–£—А–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–Є —Б–Њ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–µ–є ¬Ђ–Ъ–Њ—А–Њ–±–µ—Ж¬ї. –†–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ –ї–Є–љ–Є–Є –Њ—В–Ї—А—Л–ї–Њ—Б—М 21 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1899 –≥.9¬†–Э.–Э. –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П –≤ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞—Е –Ї–Њ–Љ–Љ–µ—А—Ж–Є–Є, –Ї—Г–њ–ї–Є-–њ—А–Њ–і–∞–ґ–Є, —Ж–µ–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Є–Љ–µ–ї –Њ–±—И–Є—А–љ—Л–µ –Ј–љ–∞–љ–Є—П –≤ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞—Е –≤–µ–і–µ–љ–Є—П —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –≤–µ–і–µ—В—Б—П —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Љ–Њ—Б—В–Њ–≤ –љ–∞ —А–µ–Ї–∞—Е –У—А–Њ—Е–Њ—В –Є –Ф–µ–Љ–Є–љ–µ, –і–ї—П —З–µ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–є –Є–Љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ш–≤–∞–љ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –С—Г—И –∞—А–µ–љ–і—Г–µ—В –≤ —Г–µ–Ј–і–љ–Њ–є —Г–њ—А–∞–≤–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В—Л: ¬ЂвА¶–Я–Њ—Б—Л–ї–∞—О –Ї–∞–њ–∞—А –Є –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, –≤–Ј—П—В—Л–µ —Г –Т–∞—Б. –Ч–∞ –Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—О. –£–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–є –Є–Љ–µ–љ–Є–µ–Љ –≥. –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ–∞ –Ш. –С—Г—И. 22 —П–љ–≤–∞—А—П 1911 –≥. –°–µ–ї–Њ –Ъ–Њ—А–Њ–±–µ—Ж¬ї10. –С–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–Є–µ —Б–µ–Љ—М–Є –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Г–Љ–µ–ї—Л–Љ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ–Љ —Б —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–Њ–Љ, —Г—А–Њ–≤–µ–љ—М –ґ–Є–Ј–љ–Є –±—Л–ї –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –≤—Л—Б–Њ–Ї. –Ч–Є–Љ–љ–Є–µ –Љ–µ—Б—П—Ж—Л —Б–µ–Љ—М—П —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–∞ –≤ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ. –Ъ–≤–∞—А—В–Є—А–∞ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–∞—Б—М –≤ –і–Њ–Љ–µ вДЦ 30 –њ–Њ —Г–ї. –Ь–Њ—Е–Њ–≤–Њ–є. –Р–і—А–µ—Б –і–Њ–Љ–∞ –љ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї—Б—П –Є –≤ –љ–∞—И–µ –≤—А–µ–Љ—П.

–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–Њ—Е–Њ–≤–∞—П, 30, –≥–і–µ –ґ–Є–ї–∞ —Б–µ–Љ—М—П –Э.–Э.–Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ–∞.

–Ф–µ—Б—П—В—М –ї–µ—В –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л –≤ –Ј–µ–Љ—Б–Ї–Є—Е —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П—Е –≤—Л–≤–Њ–і—П—В –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ–∞ –≤ –њ–µ—А–≤—Л–µ —А—П–і—Л –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –і–µ—П—В–µ–ї–µ–є –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є. –Ч–і–µ—Б—М –Њ–љ –Њ–њ–µ—А–µ–ґ–∞–µ—В —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –±—А–∞—В–∞, —З—В–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ–Љ —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л—Б—И–µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –ґ–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–ї—Б—П –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–∞—А—М–µ—А–Њ–є, –њ–Є–Ї –µ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є—И–µ–ї—Б—П –љ–∞ –Ї–Њ–љ–µ—Ж 1890 –≥–≥. –Т 1900 –≥. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ –Є–Ј–±—А–∞–љ –Х–ї—М–љ–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ –£–µ–Ј–і–љ—Л–Љ –њ—А–µ–і–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ –і–≤–Њ—А—П–љ—Б—В–≤–∞. –≠—В–Њ –±—Л–ї–∞ –≤–∞–ґ–љ–∞—П –≤—Л–±–Њ—А–љ–∞—П –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –≤ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ —Б–Њ—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –і–≤–Њ—А—П–љ—Б—В–≤–∞, —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–љ–∞—П –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–Њ–є II. –£–µ–Ј–і–љ—Л–є –њ—А–µ–і–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М –і–≤–Њ—А—П–љ—Б—В–≤–∞ –≤—Л–±–Є—А–∞–ї—Б—П —Г–µ–Ј–і–љ—Л–Љ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ —Е–Њ–і–µ –Њ–±—Й–µ–≥–Њ –≥—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –Є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї—Б—П –≥—Г–±–µ—А–љ–∞—В–Њ—А–Њ–Љ. –Ю–љ –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ —Г–µ–Ј–і–љ–Њ–Љ —Г—З–Є–ї–Є—Й–љ–Њ–Љ —Б–Њ–≤–µ—В–µ, –≤ —Г–µ–Ј–і–љ–Њ–Љ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –њ–Њ –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–≤–Є–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –≤ —Г–µ–Ј–і–љ–Њ–Љ —Б—К–µ–Ј–і–µ –Є —А—П–і–µ –і—А—Г–≥–Є—Е –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤. –Ч–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–µ –Њ—В 30 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1901 –≥. –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ј–µ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ –Х–ї—М–љ–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ —Г–µ–Ј–і–љ—Л–Љ –њ—А–µ–і–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ –і–≤–Њ—А—П–љ—Б—В–≤–∞ –Э.–Э. –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ—Л–Љ. –Э–∞ —Н—В–Њ—В –њ–Њ—Б—В –Њ–љ –Є–Ј–±–Є—А–∞–ї—Б—П –і–Њ 1912 –≥.

–Т —А—П–і–µ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л, –њ–Њ–і–љ—П—В—Л–µ –љ–∞ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П—Е, –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –Њ–ґ–µ—Б—В–Њ—З–µ–љ–љ—Л–µ —Б–њ–Њ—А—Л. –Э–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ—В –Њ—Б—В—А–Њ –і–Є—Б–Ї—Г—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Љ–µ–і–Є–Ї–Њ-—Б—В–∞—В–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Ї–∞–Ї –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤ –Ј–і—А–∞–≤–Њ–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–Є. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї –њ—А–Њ—В–Є–≤ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ–≥–Њ 21 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1896 –≥. –Ј–µ–Љ—Б–Ї–Є–Љ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–љ–Њ–Љ –љ–∞–і–Ј–Њ—А–µ –Ј–∞ –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Ј–і–∞–љ–Є—П–Љ–Є, –≥–і–µ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Љ–µ–і–Є–Ї–Њ-—Б—В–∞—В–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є, –Ј–∞—П–≤–ї—П—П, —З—В–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Ј–∞ 10 –ї–µ—В –Њ–±–Њ—И–ї–Њ—Б—М –Ј–µ–Љ—Б—В–≤—Г –≤ 50 —В—Л—Б—П—З —А—Г–±–ї–µ–є, –љ–Њ –љ–µ –њ—А–Є–љ–µ—Б–ї–Њ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–≤. –С–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–≤ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Њ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –і–µ–ї–Њ –љ–µ –≤ —В–Њ–Љ, –њ—А–∞–≤ –Є–ї–Є –љ–µ –њ—А–∞–≤ –±—Л–ї –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–µ –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ, –∞ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –і–Њ–≤–Њ–і—Л –Є–Љ–µ–ї–Є –≤–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –љ–µ –±—Л–ї–Є –≥–Њ–ї–Њ—Б–ї–Њ–≤–љ—Л, –Є –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –њ—А–Є–љ—П–ї–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ, –Њ–љ–Њ –Њ—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ –≤–Ј—П–ї–Њ –љ–∞ —Б–µ–±—П –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ—Л–Љ —Д–∞–Ї—В–Њ–≤.

–Ю–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї—П—О—Й–Є—Е –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б —А–∞–±–Њ—В–Њ–є –Ј–µ–Љ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–є, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є–љ–Є—Ж–Є–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П –≥–ї–∞—Б–љ—Л–Љ –Э.–Э. –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ—Л–Љ –і–Є—Б–Ї—Г—Б—Б–Є—П –њ–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Г –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –Ј–µ–Љ—Б—В–≤–∞ –Ї –≤–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є, —В–Њ –µ—Б—В—М –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Ї –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Г. –Т–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –і–µ–љ—М —А–∞–±–Њ—В—Л –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–µ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П, –љ–∞ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–Є –Њ—В 8 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1904 –≥. (–≤–Њ–њ—А–Њ—Б 4-–є), —Б–ї–Њ–≤–Њ –і–∞–ї–Є –Э.–Э. –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ: ¬ЂвА¶–ѓ –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г –Љ–Њ–ї—З–∞—В—М —Б–µ–є—З–∞—Б –Њ —В–Њ–Љ, –Њ —З–µ–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –≤—Б—П –†–Њ—Б—Б–Є—ПвА¶ –Є –љ–µ—В —Б–Є–ї, —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ–≤–µ—Б—В–Є –і–Њ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –Т–ї–∞—Б—В–Є¬ї. вАФ –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –љ–∞ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–∞ —Б –≤–ї–∞—Б—В—М—О, –Њ–±—К—П—Б–љ—П–ї, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –±–ї–Њ–Ї–Є—А—Г–µ—В –њ–Њ–ї–љ–Њ—Ж–µ–љ–љ—Г—О —А–∞–±–Њ—В—Г –Ј–µ–Љ—Б—В–≤–∞. –Ь–љ–µ–љ–Є–µ –і–Њ–Ї–ї–∞–і—З–Є–Ї–∞ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–≤, –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–∞ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—П –і–ї—П –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞. –Ш–Ј–±—А–∞–љ–љ—Л–µ –≤ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—О –≥–ї–∞—Б–љ—Л–µ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–∞ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–Є –Њ—В 11 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1904 –≥. –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П, –Ї–љ—П–Ј—М –Т.–Ь. –£—А—Г—Б–Њ–≤, –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П –Њ–≥–ї–∞—Б–Є—В—М –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ. –Э–∞—З–∞–ї–Є—Б—М —Б–∞–Љ–Њ–Њ—В–≤–Њ–і—Л –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–µ–љ–љ—Л—Е –≥–ї–∞—Б–љ—Л—Е. –Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є —А—П–і–∞ —Г–µ–Ј–і–Њ–≤ –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї–Є —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ. –Я—Г–±–ї–Є–Ї–∞ —И—Г–Љ–µ–ї–∞. –Т–Њ–Ј–Љ—Г—Й–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є–ї–Њ—Б—М –Є –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є 13 –і–µ–Ї–∞–±—А—П.

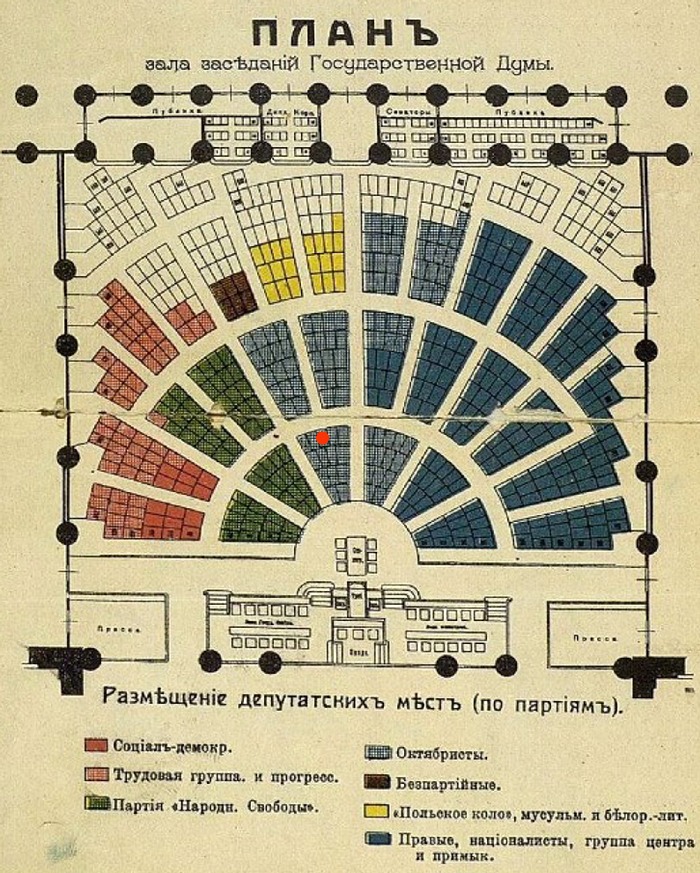

–Ч–і–µ—Б—М –≤–Є–і–µ–љ –Љ–∞—Б—И—В–∞–± –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –Ј–∞–і–∞–≤–∞–ї—Б—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ, –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ —А–∞–±–Њ—В–∞—П –≤ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П—Е —Г–µ–Ј–і–∞ –Є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є. –Р–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А—Г—П –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Є –њ—А–Њ–≤–∞–ї—Л –≤ —В–µ—Е –Є–ї–Є –Є–љ—Л—Е –љ–∞—З–Є–љ–∞–љ–Є—П—Е –Ј–µ–Љ—Б—В–≤–∞, –Њ–љ —Б –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї—Б—П –Ї –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞–Љ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞. –Х–≥–Њ –Є–Ј–±—А–∞–љ–Є–µ –≤ —Д–µ–≤—А–∞–ї–µ 1907 –≥. –Њ—В –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є –≤ –і–µ–њ—Г—В–∞—В—Л II –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ф—Г–Љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–µ—А–љ—Л–Љ.¬†–Т –∞—А—Е–Є–≤–µ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ф—Г–Љ—Л —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М —В—А–Є –∞–љ–Ї–µ—В—Л –Э.–Э. –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–љ –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ—П–ї –њ—А–Є –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–Є –Ф—Г–Љ—Л –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Ј—Л–≤–∞. –Р–љ–Ї–µ—В—Л —Е—А–∞–љ—П—В –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –љ–∞ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ—О—О –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Ф—Г–Љ—Л. –Т –∞–љ–Ї–µ—В–µ –Њ—В 10 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1907 –≥. (II —Б–Њ–Ј—Л–≤), —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –і–ї—П –†–∞—Б–њ–Њ—А—П–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –њ–Њ –њ–µ—А–µ—А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—О –Љ–µ—Б—В –≤ –Ј–∞–ї–µ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–є, –Э.–Э. –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ –і–∞–µ—В –Њ—В–≤–µ—В—Л, –≤ —В.—З.:¬†

–њ—Г–љ–Ї—В 3 (–і–ї—П –±–µ—Б–њ–∞—А—В–Є–є–љ—Л—Е): —Б –Ї–∞–Ї–Њ–є –Є–Ј —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –њ–∞—А—В–Є–є –ґ–µ–ї–∞–ї –±—Л —Б–Є–і–µ—В—М вАФ —Б —Б–Њ—О–Ј–Њ–Љ 17 –Њ–Ї—В.;¬†

–њ—Г–љ–Ї—В 4: –Љ–µ–ґ–і—Г –Ї–∞–Ї–Є–Љ–Є –≥—А—Г–њ–њ–∞–Љ–Є –Є–ї–Є –њ–∞—А—В–Є—П–Љ–Є –ґ–µ–ї–∞–ї –±—Л —Б–Є–і–µ—В—М вАФ –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ—О–Ј–Њ–Љ 17 –Њ–Ї—В. –Є –њ–∞—А—В–Є–µ–є –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л;

–њ—Г–љ–Ї—В 5: –Ї–∞–Ї–Њ–є вДЦ –Ї—А–µ—Б–ї–∞ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В —Б–µ–є—З–∞—Б вАФ вДЦ 178 —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ. –Я—А–Є –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–Є –Ф—Г–Љ—Л –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї вДЦ 125.¬†

–Т –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–є –∞–љ–Ї–µ—В–µ —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ 1907 –≥–Њ–і–∞:

–њ—Г–љ–Ї—В 2: –Ї–∞–Ї–Њ–є вДЦ –Ї—А–µ—Б–ї–∞ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В —Б–µ–є—З–∞—Б вАФ 72, –ґ–µ–ї–∞—О –Њ—Б—В–∞–≤–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –љ–µ–Љ –ґ–µ;¬†

–њ—Г–љ–Ї—В 3: –Ї –Ї–∞–Ї–Њ–є —Д—А–∞–Ї—Ж–Є–Є (–Є–ї–Є –≥—А—Г–њ–њ–µ) –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В вАФ –Ї —Б–Њ—О–Ј—Г 17 –Њ–Ї—В—П–±—А—П.

–Ш–Љ–µ—О—Й–Є–µ—Б—П –Є–ї–ї—О—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М, –≥–і–µ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Љ–Њ–≥ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—М—Б—П —З–ї–µ–љ –Ф—Г–Љ—Л, –µ—Б–ї–Є –Ј–љ–∞—В—М –љ–Њ–Љ–µ—А –µ–≥–Њ –Ї—А–µ—Б–ї–∞.

–Ч–∞–ї –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–є –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ф—Г–Љ—Л, —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –њ–∞—А—В–Є–є –Є —Д—А–∞–Ї—Ж–Є–є.

–Ъ—А–∞—Б–љ—Л–Љ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –Ї—А–µ—Б–ї–Њ N72, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ –≤ –Ј–∞–ї–µ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–є.

–Т–Њ —Д—А–∞–Ї—Ж–Є–Є –Њ–Ї—В—П–±—А–Є—Б—В–Њ–≤ –Э.–Э. –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ –≤—Е–Њ–і–Є—В –≤ –≥—А—Г–њ–њ—Г —Г–Љ–µ—А–µ–љ–љ—Л—Е. –Я–∞—А—В–Є—П, –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ ¬Ђ–°–Њ—О–Ј 17 –Њ–Ї—В—П–±—А—П¬ї, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ –і–∞—В–µ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞ 17 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1905 –≥., –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –±—Л–ї–Є –Ј–∞–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –њ—А–µ–і–њ–Њ—Б—Л–ї–Ї–Є –і–ї—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є–Є. –Ы–Є–і–µ—А–Њ–Љ –њ–∞—А—В–Є–Є –≤–Њ –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П –µ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –±—Л–ї –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –У—Г—З–Ї–Њ–≤. –Ы—О–±–Њ–њ—Л—В–љ–Њ, —З—В–Њ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ —В–Њ—З–љ–Њ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –њ–Њ—А—В—А–µ—В—Г ¬Ђ—В–Є–њ–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—В—П–±—А–Є—Б—В–∞¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–±—А–Є—Б–Њ–≤–∞–љ –≤ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П—Е, –Ї–∞—Б–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –і–∞–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–∞—А—В–Є–Є: –Љ—Г–ґ—З–Є–љ–∞ 47-48 –ї–µ—В, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –і–≤–Њ—А—П–љ–Є–љ, —Б –≤—Л—Б—И–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ, —З–∞—Й–µ —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Є–ї–Є –≥—Г–Љ–∞–љ–Є—В–∞—А–љ—Л–Љ, –ґ–Є—В–µ–ї—М –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –Ј–µ–Љ—Б–Ї–Є—Е –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–є, –Ј–µ–Љ–ї–µ- –Є –і–Њ–Љ–Њ–≤–ї–∞–і–µ–ї–µ—Ж, –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –Ј–µ–Љ—Б–Ї–Є–є –Є–ї–Є –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –≥–ї–∞—Б–љ—Л–є.

–Э.–Э.–Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ –љ–∞ –≥—А—Г–њ–њ–Њ–≤–Њ–Љ —Д–Њ—В–Њ –њ–∞—А—В–Є–Є –Ю–Ї—В—П–±—А–Є—Б—В–Њ–≤,¬†–≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ, –њ–Њ–Ј–∞–і–Є —Б–Є–і—П—Й–Є—Е –Ј–∞ —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ

–Т –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–µ –њ–∞—А—В–Є–Є –Њ–Ї—В—П–±—А–Є—Б—В–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Њ–љ–∞ –њ—А–Њ–і–≤–Є–≥–∞–ї–∞ –≤–Њ II –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ф—Г–Љ–µ, —Б—В–Њ—П–ї–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є, –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–∞–≤–∞—Е, –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б, –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є —А–∞–±–Њ—З–Є—Е. –Э–Њ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –ґ–≥—Г—З–Є–Љ –±—Л–ї –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –∞–≥—А–∞—А–љ—Л–є, —Б–≤–Њ–і—П—Й–Є–є—Б—П –Ї –њ–Њ–Є—Б–Ї—Г —А–µ—И–µ–љ–Є–є –њ–Њ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –љ–∞–і–µ–ї–Њ–≤ –Љ–∞–ї–Њ–Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б—В–≤—Г. –Э.–Э. –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї —З–ї–µ–љ–Њ–Љ —А—П–і–∞ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–є –Ф—Г–Љ—Л, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –∞–≥—А–∞—А–љ–Њ–є. –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞ –µ–≥–Њ —А–µ—З—М, –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б–µ–љ–љ–∞—П –≤ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ф—Г–Љ–µ –њ–Њ –∞–≥—А–∞—А–љ–Њ–Љ—Г –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Г (—Б—В–µ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ—В—З–µ—В 32-–≥–Њ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є—П, 3 –Љ–∞—П 1907 –≥.). –Т —Б–≤–Њ–µ–є —А–µ—З–Є –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В –і–≤–∞ –∞–≥—А–∞—А–љ—Л—Е –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –Ф—Г–Љ—Г –Њ—В —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л –Є –Њ—В –њ–∞—А—В–Є–Є –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л (–Ї–∞–і–µ—В–Њ–≤). –Э–∞—Е–Њ–і—П –њ–µ—А–≤—Л–є –њ—А–Њ–µ–Ї—В –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л–Љ –і–ї—П —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П –µ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞, –Њ–љ —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–∞—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–µ –њ–∞—А—В–Є–Є –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л. –Т —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л, –≤—Б—В–∞—О—Й–Є–µ –њ–µ—А–µ–і –Ј–µ–Љ–ї–µ–≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ–ї–∞–љ–Є—А—Г–µ—В—Б—П –Њ—В—З—Г–ґ–і–∞—В—М –љ–∞–і–µ–ї—Л –і–ї—П –Љ–∞–ї–Њ–Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ:¬†

¬ЂвА¶–Х—Б–ї–Є –≤—Л –Њ—В—З—Г–ґ–і–∞–µ—В–µ —В—Г —З–∞—Б—В—М, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –і–ї—П —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є, —Г —Е–Њ–Ј—П–Є–љ–∞ –Њ—Б—В–∞–љ–µ—В—Б—П —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —В–∞ —З–∞—Б—В—М –Є–Љ–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—Л–ї–∞ –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–∞ –і–ї—П –≤—Б–µ–є —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є–Є, –Њ—Б—В–∞–љ—Г—В—Б—П –Є–ї–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є, –Є–ї–Є –≤ –±–Њ–ї—М—И–µ–є —Б–≤–Њ–µ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ –Є –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є, –Є –Љ–∞—И–Є–љ—Л, –Є –ї–Њ—И–∞–і–ЄвА¶ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤—Г –њ—А–Є–і–µ—В—Б—П –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ–є –Є —Н—В–Є —З–∞—Б—В–Є –Є–Љ–µ–љ–Є–євА¶ –Т—Л –Љ–Њ–ґ–µ—В–µ —Б–µ–±–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М, –Ї–∞–Ї–Њ–є –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–є —А–∞—Б—Е–Њ–і –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –њ–Њ–љ–µ—Б—В–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –±–µ–Ј –≤—Б—П–Ї–Њ–є –њ–Њ–ї—М–Ј—Л –і–ї—П —Б–µ–±—П –Є –±–µ–Ј –≤—Б—П–Ї–Њ–є –њ–Њ–ї—М–Ј—Л –і–ї—П –Ї–Њ–≥–Њ –±—Л —В–Њ –љ–Є –±—Л–ї–Њ¬ї.

–†–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—П –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–∞ –Є –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞, –Э.–Э. –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В —Б–µ–±—П –Њ–њ—Л—В–љ—Л–Љ –Ј–µ–Љ–ї–µ–≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–Љ, –Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А—Г—О—Й–Є–Љ—Б—П –≤ —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Њ–±—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є –Ј–µ–Љ–ї–Є, –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–Є –Є —Б–±—Л—В–µ —Г—А–Њ–ґ–∞—П, –≤ —Ж–µ–љ–∞—Е –љ–∞ –Ј–µ—А–љ–Њ –Є –ї–µ—Б, –љ–∞ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л, –Є–љ–≤–µ–љ—В–∞—А—М, —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –≤–Є–і—П—Й–Є–Љ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В—М —Ж–µ–љ –Њ—В –љ–∞–ї–Є—З–Є—П –Є –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞ –і–Њ—А–Њ–≥. –Ю–љ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —А–∞–≤–љ—Л—Е –љ–∞–і–µ–ї–Њ–≤ –≤ —Б—В–Њ–ї—М —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –њ—А–Є—А–Њ–і–љ—Л—Е –Є —В–Њ–њ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –†–Њ—Б—Б–Є–Є: ¬Ђ–£ –љ–∞—Б –љ–µ—В –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —Б—В–∞—В–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –і–∞–љ–љ—Л—Е –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л —Б—Г–і–Є—В—М –Њ –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –і–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–µ–Љ–ї–Є –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є¬ї. –Я—А–Є–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Є–Ј–±–µ–≥–∞—В—М —Г—Б—А–µ–і–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї–µ–є –і–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–µ–Љ–ї–Є, —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ–≤–ї–µ—З—М –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ–є —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–Є–µ —Б–∞–Љ–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї–Є—П:¬†

¬ЂвА¶–Т–Њ–Ј—М–Љ–µ–Љ —А—П–і–Њ–Љ –і–≤–∞ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞ вАФ –Є–Ј –љ–Є—Е –Њ–і–љ–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ, –≤ –љ–µ–Љ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ—Л–є —Б–µ–≤–Њ–Њ–±–Њ—А–Њ—В, —Е–Њ—А–Њ—И–Є–є –Є–љ–≤–µ–љ—В–∞—А—М, —Е–Њ–Ј—П–Є–љ –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –Є–Љ–µ–љ–Є—О –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є–ї –Є —В—А—Г–і, –Є –і–µ–љ—М–≥–Є, –∞ —А—П–і–Њ–Љ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –Є–Љ–µ–љ–Є–µ, –≥–і–µ —Е–Њ–Ј—П–Є–љ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –±—Л–≤–∞–µ—ВвА¶ –Є –і–Њ—Е–Њ–і–∞ –Є–Ј –љ–µ–≥–Њ –њ–Њ—З—В–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В; –Љ–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –Њ–±–∞ —Н—В–Є –Є–Љ–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –Њ—Ж–µ–љ–µ–љ—Л –њ–Њ –Њ–і–љ–Њ–є –Є —В–Њ–є –ґ–µ –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –і–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ—Б—В–Є¬ї.¬†

–£–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –љ–∞ –љ–µ–Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –≤ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–њ—А–Њ–µ–Ї—В–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П —Б –Ј–∞–ї–µ—Б–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Ј–µ–Љ–ї—П–Љ–Є, –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–µ—А–µ–≥–∞–µ—В: ¬Ђ...–Ј–і–µ—Б—М –Љ—Л –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ–Љ—Б—П —Б –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М—О –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї–∞¬ї. –£–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б–≤–µ—А—Е—Г –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ –Њ—Б–≤–Њ–µ–љ–Є—П –Ј–µ–Љ–ї–Є –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–∞–Љ–Є: ¬ЂвА¶–Х—Б–ї–Є –≤—Л –Є–ЉвА¶ –±—Г–і–µ—В–µ –Љ–µ—И–∞—В—М —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–∞—В—М—Б—П —В–µ–Љ–Є —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Љ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—ВвА¶ –≤—Л —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —Г–±—М–µ—В–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Г¬ї. вАФ –Я–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–∞—П —А–∞–Ј–±–Њ—А—Г –∞–≥—А–∞—А–љ–Њ–є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л, —А–µ—З—М –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ–∞ –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–µ—В –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –±–Њ–ї–µ–µ —И–Є—А–Њ–Ї–Є–є –Ї—А—Г–≥ –љ–∞–Ј—А–µ–≤—И–Є—Е –≤ —Б—В—А–∞–љ–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤, –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, –Ї –Ї–∞–Ї–Є–Љ —А–µ—И–µ–љ–Є—П–Љ –Є –≤—Л–≤–Њ–і–∞–Љ –Њ–љ –њ—А–Є—И–µ–ї –њ–Њ—Б–ї–µ –Є—Е –Њ—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–Є—П. –Ю—В—З–µ—В–ї–Є–≤–Њ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–Њ–љ–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Г–Љ –Є —В–≤–µ—А–і—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –Њ—А–∞—В–Њ—А–∞: ¬Ђ–Т —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В–Є –∞–≥—А–∞—А–љ—Л–є –≤–Њ–њ—А–Њ—БвА¶ –µ—Б—В—М –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–є; вА¶–∞ –Ї–∞–Ї –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –±–µ–і–љ–Њ—Б—В–Є –Є –Њ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞—Е —Н—В–Њ–є –±–µ–і–љ–Њ—Б—В–ЄвА¶¬ї. –Я—А–Њ–≤–Є–і—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —П–≤–ї—П—О—В—Б—П —Б–ї–Њ–≤–∞ –Њ –њ—А–∞–≤–µ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є:¬†

¬Ђ–Т—Б–µ –њ—А–∞–≤–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –≤ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–ЄвА¶ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—В—Б—П –љ–∞ –µ–і–Є–љ–Њ–Љ —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–ЄвА¶ –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–µ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –њ—А–∞–≤–∞ –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—П, –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–Є–Љ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ, —В.–µ. –њ—А–∞–≤–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –Њ—Е—А–∞–љ—Л —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞вА¶ –Э–Њ —П —В–≤–µ—А–і–Њ –Ј–љ–∞—О, —З—В–Њ –љ–∞ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–є —Б—В—Г–њ–µ–љ–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ–ґ–Є—В–Є—П –њ—А–∞–≤–Њ —Н—В–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ–Њ–≤–µ–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ. –Ш –µ—Б–ї–Є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М —А–∞–Ј—А—Г—И–Є–ї –±—Л —Н—В–Њ –њ—А–∞–≤–Њ, —В–Њ –Ј–∞–≤—В—А–∞ —В–Њ –≥—А—Г–њ–њ–Њ–≤–Њ–µ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ –ї—О–і–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ–Љ, –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–ї–Њ –±—Л —Б–≤–Њ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–Ј–∞–≤—В—А–∞ –≤—Б–µ —В–µ –ї–Є—Ж–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї–Є—Б—М –Ї —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–Є—О —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞, –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Є –µ–≥–Њ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П¬ї.

–†–µ—З—М –њ–Њ –∞–≥—А–∞—А–љ–Њ–Љ—Г –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Г вАФ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є–є—Б—П –Њ—В –Э.–Э. –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ–∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Ж–µ–љ–љ—Л–є –Є —А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г—В—Л–є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Є—Б—З–µ—А–њ—Л–≤–∞–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є –µ–≥–Њ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є–µ, –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ—Г –Є –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ—Г, –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ —Б–µ–±—П –≤ –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї –Њ—Б—В—А—Л–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞–Љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –љ–Њ –Є –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ–ґ–Є—В–Є—П. –Т–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ —Н—В–∞ —А–µ—З—М вАФ –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ—Л–є –њ–Њ—А—В—А–µ—В –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ–∞, —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–є –µ–≥–Њ —З–µ—А—В—Л –і–Њ —В–µ—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–± –∞–≤—В–Њ—А–µ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ—П—В –Є –Ј–∞—Е–Њ—В—П—В —З—В–Њ-—В–Њ —Г–Ј–љ–∞—В—М. –Ч–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Ж–Є—В–∞—В—Л:

¬Ђ–Ь—Л, —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ, –љ–∞—А–Њ–і —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–є –љ–∞—В—Г—А—Л, –Љ—Л –љ–µ –ї—О–±–Є–Љ –Ї—А–Њ–њ–Њ—В–ї–Є–≤–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л, –Љ—Л —Е–Њ—В–Є–Љ –≤—Б–µ —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Б–Љ–∞—Е—Г –Є —Б–µ–є—З–∞—Б¬ї.¬†

*

¬Ђ–°–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П —Г–ґ–µ –Њ—В–ґ–Є–ї–Є —Б–≤–Њ–є –≤–µ–Ї, —А–∞–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ –≤—Б–µ—Е –њ–µ—А–µ–і –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –љ–∞ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –Є —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–Є —Б–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–є, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–µ–Њ—В–ї–Њ–ґ–љ–Њ–є –Ј–∞–і–∞—З–µ–є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–є –Љ–Є–љ—Г—В—ЛвА¶ –Х—Й–µ –≤–∞–ґ–љ–µ–µ, —З—В–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —А–∞–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ –љ–∞—А–Њ–і–µ, –Є —З—В–Њ –Њ–љ–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–Њ–≤—Л–Љ —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –≤ –љ–∞—И–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є¬ї.¬†

*

¬Ђ–Ч–і–µ—Б—М –±—Л–ї–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, —З—В–Њ –Ј–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ 40 –ї–µ—В –і–≤–Њ—А—П–љ—Б—В–≤–Њ —А–Њ–≤–љ–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —Б–і–µ–ї–∞–ї–Њ. –Э–µ—В, –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–∞, —Н—В–Њ –љ–µ —В–∞–Ї. –Х—Б–ї–Є –±—Л–ї–Њ —З—В–Њ —Б–і–µ–ї–∞–љ–Њ, —В–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–і–µ–ї–∞–љ–Њ –Ј–µ–Љ—Б—В–≤–Њ–Љ, –∞ –Ј–µ–Љ—Б—В–≤–Њ, –Ї–∞–Ї –≤—Л –Ј–љ–∞–µ—В–µ, –±—Л–ї–Њ –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–Љ–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Б—В–љ—Л–Љ –і–≤–Њ—А—П–љ—Б—В–≤–Њ–Љ. –Х—Б–ї–Є –Њ–љ–Њ –љ–µ —Б–і–µ–ї–∞–ї–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –ґ–µ–ї–∞–ї–Њ –±—Л —Б–і–µ–ї–∞—В—М, —В–Њ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П —Н—В–Њ–≥–Њ –ї–µ–ґ–∞–ї–Є –љ–µ –≤ –љ–µ–Љ, –∞ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –ї–µ–ґ–∞–ї–Є –≤ —В–Њ–є –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ —Н—В–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ. –Э–µ–љ–∞–≤–Є—Б—В—М –љ–µ –µ—Б—В—М –і–Њ–±—А–Њ–і–µ—В–µ–ї—М, –Є –Ј–ї–Њ–±–∞ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –±—Л–ї–∞ —Б–Њ–Ј–Є–і–∞—О—Й–Є–Љ –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ, –Є —П –±–Њ—О—Б—М, —З—В–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ—А–Є–Ј—Л–≤–Њ–Љ –Ї –≤—А–∞–ґ–і–µ, –њ—А–Є–Ј—Л–≤–Њ–Љ –Ї –љ–µ–љ–∞–≤–Є—Б—В–Є —Б–Њ—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ–є –Є –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–є –Љ—Л —Б–∞–Љ–Є, —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–Є–Љ —А–Њ–і–Є–≤—И—Г—О—Б—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і—ГвА¶¬ї.¬†

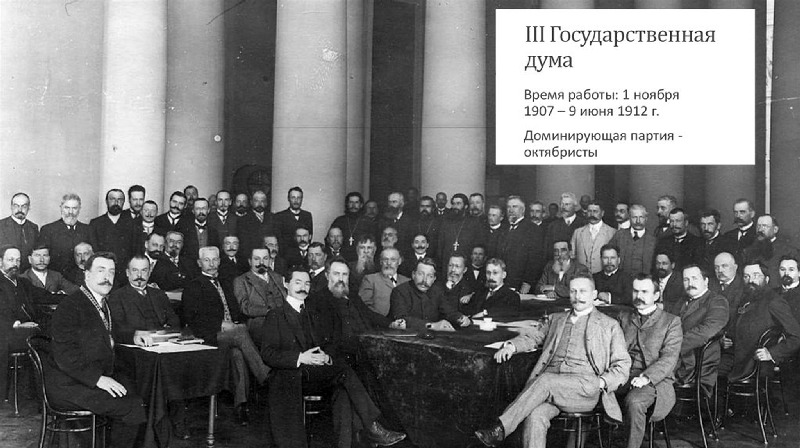

–У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Ф—Г–Љ–∞ II —Б–Њ–Ј—Л–≤–∞ –±—Л–ї–∞ —А–∞—Б–њ—Г—Й–µ–љ–∞ 3 –Є—О–љ—П 1907 –≥., –∞ 1 –љ–Њ—П–±—А—П —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї—Б—П —Б–Њ–Ј—Л–≤ III –Ф—Г–Љ—Л, –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞—Б—М –і–Њ 9 –Є—О–љ—П 1912 –≥. (–њ—А–µ—А–≤–∞–љ–∞ –њ–Њ —Г–Ї–∞–Ј—Г –Њ—В 8 –Є—О–љ—П). –Т —Н—В–Њ—В –њ–µ—А–Є–Њ–і –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–Љ –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П –±—О–і–ґ–µ—В–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є, –і–Њ–Ї–ї–∞–і—З–Є–Ї–Њ–Љ 1-–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–∞ –њ–Њ –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–µ –њ—А–∞–≤ —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ф—Г–Љ—Л, –±—О–і–ґ–µ—В–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –Є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–є –њ–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—О –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –і–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ –Є —А–∞—Б—Е–Њ–і–Њ–≤, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –Є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –Њ–± –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Њ –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–∞—Е.¬†

–†–∞–±–Њ—В–∞—П –≤ –Ф—Г–Љ–µ, –Э.–Э. –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ –љ–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞–µ—В –Њ–± –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞—Е –Ј–µ–Љ—Б—В–≤–∞. –Т 1909 –≥., –Њ—Б—В–∞–≤–∞—П—Б—М –≥–ї–∞—Б–љ—Л–Љ, –Њ–љ –≤—Е–Њ–і–Є—В –≤ —Б–њ–Є—Б–Ї–Є –њ—А–Є—Б—П–ґ–љ—Л—Е –Ј–∞—Б–µ–і–∞—В–µ–ї–µ–є –њ–Њ –Х–ї—М–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Г–µ–Ј–і—Г, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–є –Ј–µ–Љ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–є: –≤–µ—В–µ—А–Є–љ–∞—А–љ–Њ–є, —А–µ–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –і—А. –° 1913 –≥. –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ –≤ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е –Ј–µ–Љ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–є –Ї–∞–Ї –Ї–Њ–ї–ї–µ–ґ—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–≤–µ—В–љ–Є–Ї11. –Э–∞—А—П–і—Г —Б –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ—Л–Љ –≤ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е –Ј–µ–Љ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–є —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ —Д–Є–≥—Г—А–Є—А—Г–µ—В –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤–Є—З –©–µ—А–±–Њ–≤ (1872вАФ1918), –±—А–∞—В –ґ–µ–љ—Л –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ–∞. –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –©–µ—А–±–Њ–≤, —Г–љ–∞—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є –Њ—В –Њ—В—Ж–∞ —Б–µ–ї—М—Ж–Њ –†—Г–і–ї–Њ–≤–Њ –Ф—Г–±–Њ—Б–Є—Й–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–ї–Њ—Б—В–Є, –±—Л–ї –ґ–µ–љ–∞—В –љ–∞ –Ъ—Б–µ–љ–Є–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–љ–µ –і–µ –Ы–∞–Ј–∞—А–Є, –і–Њ—З–µ—А–Є –ґ–∞–љ–і–∞—А–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞ –Э.–Э. –і–µ –Ы–∞–Ј–∞—А–Є, —Б–µ–Љ—М—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–ї–∞ –≤ —Б–Њ—Б–µ–і–љ–µ–Љ —Б–µ–ї—М—Ж–µ –§–ї—Г—Б–Њ–≤–Њ, —А–Њ–і–Њ–≤–Њ–Љ –Є–Љ–µ–љ–Є–Є –≠–љ–≥–µ–ї—М–≥–∞—А–і—В–Њ–≤... –Э–∞–ї–Є—Ж–Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ–µ –њ–µ—А–µ–њ–ї–µ—В–µ–љ–Є–µ —А–Њ–і–Њ–≤—Л—Е –≤–µ—В–≤–µ–є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–є –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Й–Є–љ—Л.

–Т –Є—О–љ–µ 1912 –≥. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ –≤ —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї –ї–Є—Ж, –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е –њ—А–∞–≤–Њ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Т—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–µ–≥–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞ –Њ—В 20 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1906 –≥. –±—Л—В—М –Є–Ј–±—А–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –≤ —З–ї–µ–љ—Л –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°–Њ–≤–µ—В–∞. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ –Њ–љ –њ–µ—А–µ–Є–Ј–±—А–∞–љ –≤ IV –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –Ф—Г–Љ—Г –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ —И–µ—Б—В–Є –і–µ–њ—Г—В–∞—В–Њ–≤ –Њ—В –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є: –Т.–Э. –Ъ–Њ–ї–µ—Б–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Р.–У. –Ы–µ–ї—О—Е–Є–љ, –Э.–Э. –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ, –Р.–Ч. –Ґ–∞–љ—Ж–Њ–≤, –Т.–°. –§–Є–ї—М–≥–Є–љ, –Э.–Р. –•–Њ–Љ—П–Ї–Њ–≤. –Я–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ –≤—Е–Њ–і–Є–ї –≤–Њ —Д—А–∞–Ї—Ж–Є—О ¬Ђ–°–Њ—О–Ј–∞ 17 –Њ–Ї—В—П–±—А—П¬ї, –њ–Њ—Б–ї–µ –µ–µ —А–∞—Б–Ї–Њ–ї–∞ –≤ —П–љ–≤–∞—А–µ 1914 –≥. –ї–µ–≤—Л–µ –Њ–Ї—В—П–±—А–Є—Б—В—Л –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б –•–Њ–Љ—П–Ї–Њ–≤—Л–Љ –Є –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Г—О —Д—А–∞–Ї—Ж–Є—О ¬Ђ–°–Њ—О–Ј–∞ 17 –Њ–Ї—В—П–±—А—П¬ї –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ 18 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї12.

–Т IV –Ф—Г–Љ–µ –Э.–Э. –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї –њ–Њ—Б—В –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П 11-–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–∞ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ф—Г–Љ—Л, —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–є: –±—О–і–ґ–µ—В–љ–Њ–є (–≤ 1-—О —Б–µ—Б—Б–Є—О вАФ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–Љ –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П) –Є –њ–Њ –±–Њ—А—М–±–µ —Б –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–Љ –Ј–∞—Б–Є–ї—М–µ–Љ. –Т –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ 1915 –≥. –Њ–љ –≤—Е–Њ–і–Є–ї –≤ –Я—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–Є–≤–љ—Л–є –±–ї–Њ–Ї вАФ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ –і–µ–њ—Г—В–∞—В—Б–Ї–Є—Е —Д—А–∞–Ї—Ж–Є–є IV –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ф—Г–Љ—Л –Є –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є. –Я—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–Є–≤–љ—Л–є –±–ї–Њ–Ї –±—Л–ї –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–і—К–µ–Љ –њ–µ—А–≤—Л—Е –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л —Б–Љ–µ–љ–Є–ї—Б—П —В—А–µ–≤–Њ–≥–Њ–є, –≤—Л–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–є –≤–µ—Б–µ–љ–љ–µ-–ї–µ—В–љ–Є–Љ –Њ—В—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї. –Т –≥–∞–Ј–µ—В–µ ¬Ђ–°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Є–є –≤–µ—Б—В–љ–Є–Ї¬ї –Ј–∞ 1914 –≥. —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ –њ–µ—З–∞—В–∞–ї–Є—Б—М —Б–≤–Њ–і–Ї–Є –і—Г–Љ—Б–Ї–Є—Е –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–є. вДЦ 25 –Њ—В 31 —П–љ–≤–∞—А—П:¬†

¬Ђ–Э.–Э. –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В, –Ї–∞–Ї –њ–µ—А–µ–і–∞–µ—В вАЬ–†[—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ] –°–ї[–Њ–≤–Њ]вАЭ, вАЬ—З—В–Њ –Ј–∞–і–∞—З–∞ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П –ї–µ–≤–Њ–≥–Њ —Ж–µ–љ—В—А–∞ вАФ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–∞, –Є–±–Њ –Њ–љ–∞ —Б–≤–Њ–і–Є—В—Б—П, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –Ї —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Д—А–∞–Ї—Ж–Є–є –Ф—Г–Љ—Л —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ –±–µ–Ј –Њ—Б–Њ–±—Л—Е —В—А–µ–љ–Є–є. –°—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞–ї–∞–і–Є—В—М –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Г—О —В—А—Г–і–Њ–≤—Г—О –њ–∞—А–ї–∞–Љ–µ–љ—В—Б–Ї—Г—О —А–∞–±–Њ—В—Г –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ—В—Б—П —Г –љ–∞—Б, —Г –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–Є—Б—В–Њ–≤ –Є –Њ—В—З–∞—Б—В–Є —Г –Ї.-–і. –Х—Б–ї–Є –і–∞–ґ–µ –Є –љ–µ –і—Г–Љ–∞—В—М –Њ —А–Њ–Ї–Њ–≤—Л—Е –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –≤—Б—В–∞—В—М –њ–µ—А–µ–і –Ф—Г–Љ–Њ–є, —В–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М —Б–µ–±–µ –Ј–∞–і–∞—З–µ–є —Б–њ–ї–Њ—В–Є—В—М –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –љ–∞ –њ–Њ—З–≤–µ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –љ—Г–ґ–љ—Л—Е –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–њ—А–Њ–µ–Ї—В–Њ–≤. –Ґ–µ–њ–µ—А–µ—И–љ–Є–µ —Б–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є—П –і–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г—В –Њ–і–љ–Њ–є —Ж–µ–ї–Є вАФ –ї–µ–і –±—Г–і–µ—В —Б–ї–Њ–Љ–∞–љ, —Д—А–∞–Ї—Ж–Є–Є –љ–∞—З–љ—Г—В –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞, –Є –њ–Њ —Ж–µ–ї–Њ–Љ—Г —А—П–і—Г –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ—Л—Е –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Г–і–µ—В, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –і–Њ–±–Є—В—М—Б—П —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—П, —З—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М –≤–∞–ґ–љ–ЊвАЭ¬ї.

вДЦ 97 –Њ—В 3 –Љ–∞—П —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В, —З—В–Њ –љ–∞ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–Є –Ф—Г–Љ—Л 2-–≥–Њ –Љ–∞—П 1914 –≥. –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б–Є—В —А–µ—З—М, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є, ¬ЂвА¶–њ—А–Њ–≤–Њ–і—П –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М –Љ–µ–ґ–і—Г –і–µ—П—В–µ–ї—П–Љ–Є, —Б—В–Њ—П–≤—И–Є–Љ–Є —Г –≤–ї–∞—Б—В–Є –і–Њ 1906 –≥. –Є –љ—Л–љ–µ—И–љ–Є–Љ–Є, –Њ—А–∞—В–Њ—А –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В –Ї –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—О, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є –њ—А–µ–ґ–љ–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –±–ї–Є–Ј–Њ—А—Г–Ї–Є–Љ –Є –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Є–Љ, —В–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –ї–Є—Ж–µ–Љ–µ—А–љ—Л–Љ, –і–≤—Г–ї–Є—З–љ—Л–Љ –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–Љ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М –і–ї—П –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ¬ї.¬†вДЦ 98 –Њ—В 4 –Љ–∞—П: ¬Ђ–Ю–±—Б—Г–ґ–і–∞—П —Б–Љ–µ—В—Г –Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е –і–µ–ї, –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ –Ј–∞—П–≤–ї—П–µ—В, —З—В–ЊвА¶ –і–µ–љ—М–≥–Є –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ—Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –Њ—В–њ—Г—Б–Ї–∞—В—М—Б—П –Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤—Г –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е –і–µ–ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Б–∞–Љ–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –Њ–љ–Њ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–Њ –і–ї—П —Н—В–Њ–є —Ж–µ–ї–Є¬ї.¬†–Т —В–Њ–Љ –ґ–µ 1914 –≥., –≤ —П–љ–≤–∞—А–µ, –†–Њ—Б—Б–Є—П –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–∞ 50-–ї–µ—В–Є–µ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Ј–µ–Љ—Б—В–≤–∞. –Т —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ ¬Ђ–Ь–µ—Б—В–љ–∞—П —Е—А–Њ–љ–Є–Ї–∞¬ї –≥–∞–Ј–µ—В—Л ¬Ђ–°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Є–є –≤–µ—Б—В–љ–Є–Ї¬ї вДЦ 2 –Ј–∞ 3 —П–љ–≤–∞—А—П —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В—Б—П:

¬Ђ–Э–∞ —О–±–Є–ї–µ–є–љ—Л–µ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥ –њ–Њ —Б–ї—Г—З–∞—О 50-–ї–µ—В–Є—П –Ј–µ–Љ—Б–Ї–Є—Е —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П—О—В—Б—П: –У—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї–Є–є –Я—А–µ–і–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М –і–≤–Њ—А—П–љ—Б—В–≤–∞ –Ї–љ. –Т.–Ь. –£—А—Г—Б–Њ–≤, —З–ї–µ–љ –У–Њ—Б—Г–і. –°–Њ–≤–µ—В–∞ –њ–Њ –Є–Ј–±—А–∞–љ–Є—О –Њ—В –Ј–µ–Љ—Б—В–≤–∞ –С.–Я. –≠–љ–≥–µ–ї—М–≥–∞—А–і—В, –Я—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М –≥—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ—Б–Ї–Њ–є —Г–њ—А–∞–≤—Л –Р.–Ь. –Ґ—Г—Е–∞—З–µ–≤—Б–Ї–Є–є, –і–µ–ї–µ–≥–∞—В—Л –Њ—В –≥—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–µ–Љ—Б–Ї. —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П вАФ –Э.–Р. –•–Њ–Љ—П–Ї–Њ–≤ –Є –Э.–Э. –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љвА¶ –Э–∞ –Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–µ–љ–Є–Є –Ј–∞–љ—П–ї–∞ –Љ–µ—Б—В–Њ —О–±–Є–ї–µ–є–љ–∞—П –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—П –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ –≥—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ—Б–Ї–Њ–є —Г–њ—А–∞–≤—Л –Р.–Ь. –Ґ—Г—Е–∞—З–µ–≤—Б–Ї–Є–Љ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ф—Г–Љ—Л –Є–Ј —З–Є—Б–ї–∞ –Ј–µ–Љ—Б–Ї–Є—Е –≥–ї–∞—Б–љ—Л—Е: –Э.–Р. –•–Њ–Љ—П–Ї–Њ–≤–∞, –Э.–Э. –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ–∞, –Р.–Ч. –Ґ–∞–љ—Ж–Њ–≤–∞вА¶¬ї.¬†

–Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є –Ї —З–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—О—В—Б—П –Є –≤ —Д–µ–≤—А–∞–ї–µ. –Т вДЦ 35 –Ј–∞ 12 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П –≤ –Њ–±–Ј–Њ—А–µ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є—П –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ–Њ: ¬Ђ–Р.–Ь. –Ґ—Г—Е–∞—З–µ–≤—Б–Ї–Є–є –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ—В –њ—А–Є–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –Ь.–Р. –Ь–∞—Е–Њ–≤–∞, –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Б—В–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –≤ –ґ–Є–≤—Л—Е –≥–ї–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –≥—Г–±. –Ј–µ–Љ. —Б–Њ–±—А. –Є –Ј–∞—В–µ–Љ –≥—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї–Є—Е –≥–ї–∞—Б–љ—Л—Е, –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ—В–≤–µ—А—В–Є –≤–µ–Ї–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й–Є—Е –≤ —Н—В–Њ–Љ –Ј–≤–∞–љ–Є–Є вАФ –Э.–Э. –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ–∞, –Ф.–У. –Я–Њ–ї—Г–µ–Ї—В–Њ–≤–∞, –Э.–Р. –•–Њ–Љ—П–Ї–Њ–≤–∞, –Т.–Я. –≠–љ–≥–µ–ї—М–≥–∞—А–і—В–∞ –Є –Ъ.–Я. –≠–љ–≥–µ–ї—М–≥–∞—А–і—В–∞¬ї.¬†–Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –Ю—Б–Њ–±–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є—П –і–ї—П –Њ–±—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П –Є –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є–є –њ–Њ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞. –°–≤–Њ–Є –Є–і–µ–Є –Њ–љ –њ—А–Њ–і–≤–Є–≥–∞–µ—В –Є –љ–∞ –Ј–µ–Љ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П—Е. –Ц—Г—А–љ–∞–ї—Л L –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–≥–Њ –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–µ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П 1915 –≥. (–і–Њ–Ї–ї–∞–і вДЦ 25 –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–є 17 —П–љ–≤. –Є 4-10 —Д–µ–≤.) —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—В:¬†

¬Ђ–Т –≥–Њ—А—П—З–µ–є —А–µ—З–Є –Э.–Э. –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љвА¶ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї, —З—В–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –љ–∞ –Ї–∞—А—В—Г —Б—Г–і—М–±–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞: –±—Л—В—М –ї–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤ —Б–Њ–љ–Љ–µ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е –і–µ—А–ґ–∞–≤, –Є–ї–Є –ґ–µ –Ј–∞–љ—П—В—М –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ –≤—В–Њ—А–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ. –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є—П –і–∞–≤–љ–Њ –ї–Є—Е–Њ—А–∞–і–Њ—З–љ–Њ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М –Ї –≤–Њ–є–љ–µ —Б –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є –Є –ґ–і–∞–ї–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї—Г—З–∞—П. –Э–∞—Б—В–Њ—П—Й–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞ –µ—Б—В—М –≤—В–Њ—А–∞—П –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞. –Т —В–∞–Ї–Є–µ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞ —А–µ—З—М –Є–і–µ—В –Њ —З–µ—Б—В–Є –Є –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–µ –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–∞ –Є –і–∞–ґ–µ –±–Њ–ї–µ–µ вАФ –Њ —Б—Г–і—М–±–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ь–Є—А–∞, –Љ—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –њ—А–Є–љ—П—В—М —В–µ –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Љ–µ—А—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —В—А–µ–±—Г—О—В—Б—П –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–µ–Љ—Л–Љ–Є —Б–Њ–±—Л—В–Є—П–Љ–Є. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –Ї –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—О —Г–њ—А–∞–≤—Л –Э.–Э. –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ –≤–љ–Њ—Б–Є—В —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ: –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј—Г–µ–Љ—Л–є –Ј–µ–Љ—Б—В–≤–Њ–Љ –ї–µ—В—Г—З–Є–є —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–љ—Л–є –Њ—В—А—П–і –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л—В—М —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є–Љ –Ј–µ–Љ—Б—В–≤–Њ–Љ –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –±—Г–і–µ—В –≤ –љ–µ–Љ –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В—М. –Я—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Э.–Э –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ–∞ –µ–і–Є–љ–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П¬ї.

–Т –і–Њ–Ї–ї–∞–і–µ, —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ–Њ–Љ –љ–∞ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–Љ –≥—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ј–µ–Љ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є 5 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1915 –≥., –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–µ—В —Б–µ–±—П –Ї–∞–Ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л–є –Љ—Л—Б–ї–Є—В—М –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–љ–Њ, –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞—В—М —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –љ–Њ –≤–Є–і—П—Й–Є–Љ –Є—Е –Њ—В–Ї–ї–Є–Ї –≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ:

¬ЂвА¶–Э–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–µ –Љ–Є—А–Њ–≤—Л–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П, –њ—А–µ–і–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—Й–Є–µ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–µ –±—Г–і—Г—Й–µ–µ Poc—Б–Є–Є, –љ–µ —Г—В—А–∞—В—П—В —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –Є —З–µ—А–µ–Ј –і–µ—Б—П—В–Ї–Є –Є —Б–Њ—В–љ–Є –ї–µ—В. –Э–∞—И–Є –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Є, —Б –≥–Њ—А–і–Њ—Б—В—М—О –≤–Ј–Є—А–∞—П –љ–∞ –і–µ–ї–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤, –±—Г–і—Г—В —Б—В–∞—А–∞—В—М—Б—П –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ, –Њ–њ–Є—Б–∞—В—М –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В—П—Е –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й—Г—О —Н–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ—О –±–Њ—А—М–±—Г, –њ–Њ–љ—П—В—М —В–Њ—В –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–є –њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–і—К–µ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ—Е–≤–∞—В–Є–ї –љ–∞—Б, —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Є –±—Г–і—Г—В —Б—В–∞—А–∞—В—М—Б—П –≤–Њ—Б–њ–Є—В—Л–≤–∞—В—М –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –і–µ—В—П—Е —В–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞—З–∞–ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б —В–∞–Ї–Њ–є —Б–Є–ї–Њ–є –њ—А–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –љ—Л–љ–µ —Б—А–µ–і–Є –≤—Б–µ—Е –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є. –Э–∞ –љ–∞—И–µ–є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –ї–µ–ґ–Є—В –Њ–±–ї–µ–≥—З–Є—В—М –±—Г–і—Г—Й–Є–Љ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П–Љ —Н—В—Г –≤–µ–ї–Є–Ї—Г—О –Ј–∞–і–∞—З—Г! –Ь—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М –љ–∞—З–∞–ї–Њ —В–Њ–Љ—Г —Б–Њ–±–Є—А–∞–љ–Є—О –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –±—Г–і–µ—В –Є–Љ–µ—В—М –љ–µ–Њ—Ж–µ–љ–Є–Љ–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –і–ї—П –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–∞. –ѓ –Є –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞—О –≥—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ј–µ–Љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—О –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М –њ–µ—А–≤—Л–є –Ї–∞–Љ–µ–љ—М –≤ —Н—В–Њ–Љ –і–µ–ї–µ. –Ь–љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –±—Л, —З—В–Њ–±—Л –њ—А–Є –≥—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ—Б–Ї–Њ–є —Г–њ—А–∞–≤–µ –±—Л–ї –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ –≤ –∞—А—Е–Є–≤–µ –Љ—Г–Ј–µ–є –≤—Б–µ—Е —В–µ—Е –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–∞–ї–Є –±—Л –њ–Њ—В–Њ–Љ—Б—В–≤—Г —П—А–Ї–Њ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ–± —Г—З–∞—Б—В–Є–Є —Б–Љ–Њ–ї—П–љ –Є –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є –≤ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ¬ї.

–Т —Н–љ–µ—А–≥–Є—З–љ—Л—Е –њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–µ—З–∞—Е –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ–∞, –≤ –µ–≥–Њ –љ–µ—Г—В–Њ–Љ–Є–Љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ—Б—В–∞—Е –Є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—П—Е —Б–ї—Л—И–љ—Л —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, —Б–Є–ї–∞, –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤—Г. –≠—В–Њ —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–µ—В —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Є —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є —Д–∞–Ї—В–Њ–≤ –Є –і–∞—В –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –Њ–љ –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Г–ґ–µ —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ –±–Њ–ї–µ–љ. –У–Њ–і 1915-–є вАФ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –≤ –µ–≥–Њ –Ї–∞—А—М–µ—А–µ. –Э–Њ –Є —В–µ–њ–µ—А—М –Њ–љ –љ–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ–Љ –љ–∞ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П—Е –Ј–µ–Љ—Б—В–≤–∞, –∞ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г—З–∞—Б—В–≤—Г–µ—В –≤ –Њ–±—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤ –Ї–∞–Ї –≥–ї–Њ–±–∞–ї—М–љ—Л—Е вАФ –Њ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ј–µ–Љ—Б—В–≤–Њ–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Є —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–љ—Л—Е –Њ—В—А—П–і–Њ–≤ –Є–ї–Є –њ–Њ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Г, –≥–і–µ –Њ–љ ¬ЂвА¶—Б—З–Є—В–∞–µ—В –љ–µ–љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–і–љ–∞ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –≤–љ–µ–і—А—П—П—Б—М –≤ –і—А—Г–≥—Г—О, –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –њ—А–Є —Б–≤–Њ–Є—Е –њ—А–µ–ґ–љ–Є—Е –Є–і–µ–∞–ї–∞—Е, –љ–µ —Б—З–Є—В–∞—П—Б—М —Б –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞–Љ–Є –њ—А–Є—О—В–Є–≤—И–µ–≥–Њ –µ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –Є –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–µ–≥–Њ –µ–µ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П¬ї, —В–∞–Ї –Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л, –љ–∞ –і–∞–љ–љ—Л–є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –љ–µ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е, –Ї –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г, –Њ –≤—Л–і–µ–ї–Ї–µ –≤–Є–љ, –≥–і–µ –Њ–љ –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–∞–µ—В –њ—А–Њ—В–Є–≤ –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –Ј–∞ –≤—Л–і–µ–ї–Ї—Г –≤–Є–љ–Њ–≥—А–∞–і–љ—Л—Е –≤–Є–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–µ –Ј–∞–њ—А–µ—Й–µ–љ–∞ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ.

–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ —Г–Љ–µ—А –≤ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–µ 4 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1916 –≥. –Я—А–Њ—Й–∞–љ–Є–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј —Б—В–∞—А–µ–є—И–Є—Е —Е—А–∞–Љ–Њ–≤ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ вАФ –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –°–Є–Љ–µ–Њ–љ–∞ –Є –Р–љ–љ—Л, –і–∞—В–∞ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є 1734 –≥., –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В–Њ—А –Ь.–У. –Ч–µ–Љ—Ж–Њ–≤. –†–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–∞—П –љ–∞ –Ь–Њ—Е–Њ–≤–Њ–є —Г–ї–Є—Ж–µ, –і. 48, –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М—О –і–ї—П —В–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –≥–і–µ –ґ–Є–ї–Є –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ—Л.

–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –°–Є–Љ–µ–Њ–љ–∞ –Є –Р–љ–љ—Л —Б —З–∞—Б–Њ–≤–љ–µ–є. 2019 –≥.

¬Ђ–°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Є–є –≤–µ—Б—В–љ–Є–Ї¬ї вДЦ 36 –Њ—В 8 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П –њ–Є—Б–∞–ї:¬†

¬Ђ–°—В–Њ–ї–Є—З–љ—Л–µ –≥–∞–Ј–µ—В—Л —Б–Њ–Њ–±—Й–∞—О—В, —З—В–Њ –Э.–Э. –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–ї—Б—П... –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ —Б–∞–љ–∞—В–Њ—А–Є–Є –≤ –§–Є–љ–ї—П–љ–і–Є–Є –Є –ї–Є—И—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є –љ–∞–Ј–∞–і –±—Л–ї –њ–µ—А–µ–≤–µ–Ј–µ–љ –≤ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і. 5 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П —Г –≥—А–Њ–±–∞ –Э.–Э. –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Є—Б—М –і–≤–µ –њ–∞–љ–Є—Е–Є–і—Л, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ф—Г–Љ—Л —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Д—А–∞–Ї—Ж–Є–є —Б –Ь.–Т. –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ. –Ф–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –љ–∞ –≥—А–Њ–± –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –≤–µ–љ–Ї–Є –Њ—В —Б–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є—П –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ф—Г–Љ—Л, –Њ—В —Д—А–∞–Ї—Ж–Є–Є –Ј–µ–Љ—Ж–µ–≤ –Њ–Ї—В—П–±—А–Є—Б—В–Њ–≤ –Є –Њ—В –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –і—Г–Љ—Б–Ї–Є—Е –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤¬ї.¬†

–Т вДЦ 39 –Њ—В 11 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П: ¬ЂвА¶–Я—А–∞—Е –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–≥–Њ –≤ –Њ—Ж–Є–љ–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ –≥—А–Њ–±–µ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –і–Њ –≤–µ—Б–љ—Л –≤ —З–∞—Б–Њ–≤–љ–µ –°–Є–Љ–µ–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –≤–µ—Б–љ–Њ–є –ґ–µ –Њ–љ –±—Г–і–µ—В –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ –і–ї—П –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ—М—П –≤ –Є–Љ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–≥–Њ –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±.¬ї. –Х–ї—М–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ —Г–µ–Ј–і–љ–Њ–µ –Ј–µ–Љ—Б–Ї–Њ–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ—В–і–∞–ї–Њ –і–∞–љ—М –њ–∞–Љ—П—В–Є –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ–Њ –≤ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞—Е –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–є 1916 –≥.:¬†

¬Ђ–Я–µ—А–µ–і –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–µ–Љ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –±—Л–ї–∞ –Њ—В—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–∞ –њ–∞–љ–Є—Е–Є–і–∞ –њ–Њ —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–≤—И–µ–Љ—Б—П 4 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П –≥–ї–∞—Б–љ–Њ–Љ –Э.–Э. –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ–µвА¶ –°–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ (вА¶) –њ–Њ—А—Г—З–Є–ї–Њ —Г–њ—А–∞–≤–µ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–µ —Г–≤–µ–Ї–Њ–≤–µ—З–µ–љ–Є—П –њ–∞–Љ—П—В–Є –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–≥–Њ –Є –≤–љ–µ—Б—В–Є –і–Њ–Ї–ї–∞–і –≤ –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–µ–µ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ, –њ–Њ—Б–ї–∞—В—М —Б–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –≤–і–Њ–≤–µ –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–≥–Њ, –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–Є—В—М –≤–µ–љ–Њ–Ї –Њ—В –Є–Љ–µ–љ–Є –Х–ї—М–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–µ–Љ—Б—В–≤–∞ –Є –≤—Л—П—Б–љ–Є—В—М –і–µ–љ—М –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є—П, –Њ–њ–Њ–≤–µ—Б—В–Є—В—М –≤—Б–µ—Е –≥–ї–∞—Б–љ—Л—Е, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –Є–Љ–µ–ї–Є –њ–Њ–ї–љ—Г—О –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Б–≤–Њ–Є–Љ –ї–Є—З–љ—Л–Љ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ–Љ –њ—А–Є –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–Є –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В—М –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Х–ї—М–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–µ–Љ—Б—В–≤–∞ –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–∞–Љ –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–≥–Њ¬ї.¬†

–Ю—В–Љ–µ—З–∞—П —В—П–ґ–µ–ї—Г—О —Г—В—А–∞—В—Г –Х–ї—М–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–µ–Љ—Б—В–≤–∞ –≤ –ї–Є—Ж–µ –Э.–Э. –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ–∞, —В—А—Г–і –Є –њ–ї–Њ–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–∞—П –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ 32-—Е –ї–µ—В –±—Л–ї–Є —Г –≤—Б–µ—Е –љ–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е, –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М –≥—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ—Б–Ї–Њ–є —Г–њ—А–∞–≤—Л –Р.–Ь. –Ґ—Г—Е–∞—З–µ–≤—Б–Ї–Є–є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї —Г–≤–µ–Ї–Њ–≤–µ—З–Є—В—М –њ–∞–Љ—П—В—М –њ–Њ—З–Є–≤—И–µ–≥–Њ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–∞ –і–ї—П –≤—Л–і–∞—З–Є —Б—В–Є–њ–µ–љ–і–Є–є –µ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є —Г—З–∞—Й–Є–Љ—Б—П –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Х–ї—М–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞. –°–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –µ–і–Є–љ–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ—А–Є–љ—П–ї–Њ —Н—В–Њ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ.¬†–Я–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М 24 –Љ–∞—П 1916 –≥. –≤ –Є–Љ–µ–љ–Є–Є –Ъ–Њ—А–Њ–±–µ—Ж. –Ь–µ—Б—В–љ—Л–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –Њ–± —Н—В–Њ–Љ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї–Є—Б—М –≤ –≥–∞–Ј–µ—В–∞—Е –љ–∞ 1-–є —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–µ, —З—В–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —В—А–∞—Г—А–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –і–ї—П –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є. –Т вДЦ 131 ¬Ђ–°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Т–µ—Б—В–љ–Є–Ї–∞¬ї –Њ—В 22 –Љ–∞—П 1916 –≥. –≤ —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ ¬Ђ–Ь–µ—Б—В–љ–∞—П —Е—А–Њ–љ–Є–Ї–∞¬ї –і–∞–љ —А–µ–њ–Њ—А—В–∞–ґ ¬Ђ–Т—Б—В—А–µ—З–∞ —В–µ–ї–∞ –Э.–Э. –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ–∞¬ї:¬†

¬Ђ–Т—З–µ—А–∞ –≤ 2¬љ —З–∞—Б. –і–љ—П, –Ї –њ—А–Є—Е–Њ–і—Г –њ–Њ–µ–Ј–і–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–±—Л—В—М —В–µ–ї–Њ —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –І–ї–µ–љ–∞ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ф—Г–Љ—Л –Њ—В –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є –Э.–Э. –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ–∞, –љ–∞ –њ–µ—А—А–Њ–љ–µ –†–Є–≥–Њ-–Ю—А–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –ґ–µ–ї. –і–Њ—А. —Б–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М: –≤–і–Њ–≤–∞ –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ. –Х.–°. –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ–∞, —Б–Љ–Њ–ї–µ–љ. –£–µ–Ј–і. –Я—А–µ–і–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М –і–≤–Њ—А—П–љ—Б—В–≤–∞, –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П—О—Й–Є–є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≥—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П вАФ –Р.–Р. –Я–Њ—В–µ–Љ–Ї–Є–љ–∞, –Ї—А–∞—Б–љ–Є–љ—Б–Ї–Є–є –њ—А–µ–і–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М –і–≤–Њ—А—П–љ—Б—В–≤–∞ –Ы.–Э. –Ґ–µ–ї–µ—Б–љ–Є–љ, –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї —Б–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П –Э.–Р. –Т–Њ–љ–ї—П—А–ї—П—А—Б–Ї–Є–є, —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—М –і–≤–Њ—А—П–љ—Б—В–≤–∞ –Э.–Э. –Ы–Њ–њ–∞—В–Є–љ, —З–ї–µ–љ—Л –≥—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ—Б–Ї–Њ–є —Г–њ—А–∞–≤—Л –Я.–Р. –Т–∞–Ї–∞—А—М, –Ш.–Т. –У–ї–Є–љ–Ї–∞ –Є –≥—А–∞—Д –Я.–Р. –Ъ–µ–ї–ї–µ—А, –≥–ї–∞—Б–љ—Л–µ –≥—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–µ–Љ—Б—В–≤–∞ –Ф.–У. –Я–Њ–ї—Г–µ–Ї—В–Њ–≤, –Т.–Э. –Ы–Њ–≤–µ–є–Ї–Њ, –Ь.–Я. –ѓ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –Э.–Э. –Ь–µ—А—В–µ–љ—Б –Є –Т.–Э. –Ъ–∞–≤–µ—А–Ј–љ–µ–≤, –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞ –С.–Я. –†–∞—З–Є–љ—Б–Ї–Є–є, —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–є –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–∞–љ–Ї–Њ–≤ –Т.–Р. –С–µ–ї–∞–љ–Њ–≤–Є—З—М, —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є–µ –≥—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–µ–Љ—Б—В–≤–∞ –Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј –њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤–∞–≥–Њ–љ —Б —В–µ–ї–Њ–Љ –Њ—В–Ї—А—Л–ї–Є, –љ–∞ –≥—А–Њ–± –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Є –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –≤–µ–љ–Ї–Є –Њ—В —Б–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—П–љ—Б—В–≤–∞, –≥—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–µ–Љ—Б—В–≤–∞ –Є –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –±—Л–ї–∞ –Њ—В—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–∞ –њ–∞–љ–Є—Е–Є–і–∞, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –≤–∞–≥–Њ–љ –Њ—В –њ–Њ–µ–Ј–і–∞ –Њ—В—Ж–µ–њ–Є–ї–Є –Є –њ–µ—А–µ–і–∞–ї–Є –љ–∞ –†—П–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ-–£—А–∞–ї—М—Б–Ї—Г—О –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Г—О –і–Њ—А–Њ–≥—Г –і–ї—П –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ –Є–Љ–µ–љ–Є–µ —Г—Б–Њ–њ—И–µ–≥–Њ, –≥–і–µ –Є —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В—Б—П –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–µ¬ї.

–Т –њ–Њ—Б–ї–µ—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –≥–Њ–і—Л –≤–і–Њ–≤–∞ –Є –і–Њ—З–µ—А–Є –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ–∞ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ—Л –±—Л–ї–Є —Б–Ї—А—Л–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ—О –њ—А–Є—З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –Ї –µ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є. –Т—Б–µ –ї–Є—З–љ—Л–µ –∞—А—Е–Є–≤—Л, —Б–µ–Љ–µ–є–љ—Л–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л –Є —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –±—Л–ї–Є —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ—Л. –Т–Њ–є–љ—Л —Б –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–Њ–і—З–Є—Б—В–Ї–∞–Љ–Є –і–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї–Є –і–µ–ї–Њ, –Є –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ –љ–µ–Ј–∞—Г—А—П–і–љ–Њ–є –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞—З–Є—Б—В–Њ —Г—И–ї–∞ –Є–Ј –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є. –С–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П —Б–Њ–±—А–∞–љ–∞ –њ–Њ –Ї—А—Г–њ–Є—Ж–∞–Љ –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є –њ–Њ–њ—Л—В–Ї—Г –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –Њ–±—А–∞–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, —Н—В–∞–њ—Л –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є, —З–µ—А—В—Л —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞, –Њ—Ж–µ–љ–Є—В—М –µ–≥–Њ –≤–Ї–ї–∞–і –≤ –ґ–Є–Ј–љ—М —Г–µ–Ј–і–∞, –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є, –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Т—Л—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –≤ —Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ, –љ–∞–є–і–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –∞—А—Е–Є–≤–∞—Е, –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ, –Є–љ—В–µ—А–љ–µ—В–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З–µ –Ю–њ–Њ—З–Є–љ–Є–љ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –µ–≥–Њ –љ–∞—Б—В–Њ–є—З–Є–≤—Л–є –Є —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А, –њ—Л—В–ї–Є–≤—Л–є –∞–љ–∞–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Г–Љ, –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –≤ —А–µ—И–µ–љ–Є–Є –≤—Б—В–∞—О—Й–Є—Е –њ–µ—А–µ–і –љ–Є–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤, –њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Є–Ј–Љ –Є –≤–µ—А—Г –≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–µ –†–Њ—Б—Б–Є–Є.

–Т—Л—А–∞–ґ–∞—О –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞ –љ–µ–Њ—Ж–µ–љ–Є–Љ—Г—О –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М

–≤ —Б–±–Њ—А–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –і–ї—П –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –і–∞–љ–љ–Њ–є —Б—В–∞—В—М–Є

—Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї—Г –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –∞—А—Е–Є–≤–∞ –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є

–Ы–µ–Њ–љ–Є–і—Г –Ы–µ–Њ–љ–Є–і–Њ–≤–Є—З—Г –°—В–µ–њ—З–µ–љ–Ї–Њ–≤—Г!¬†вАФ¬†–∞–≤—В.

–Я—А–Є–Љ–µ—З–∞–љ–Є—П:

1 –Я–∞–љ–Є—Б—П–Ї –Ш.–Т. –°–Љ–Њ–ї—П–љ–µ –≤ –±–Є—В–≤–∞—Е 1799-1815 –≥–Њ–і–Њ–≤. –Ъ 185-–ї–µ—В–Є—О –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П. 1999.

2 –†–У–Ш–Р. –§. 14. –Ю–њ. 3. –Ф. 16661. –Ы. 5-6.

3 –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –∞—А—Е–Є–≤ –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –∞–Ї—В–Њ–≤. –§. 1354. –Ю–њ. 451. –Ф. –Я-79 —Б–Є–љ.

4 –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –∞—А—Е–Є–≤ –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є (–і–∞–ї–µ–µ вАФ –У–Р–°–Ю). –§. 1. –Ю–њ. 5. –Ф. 35. –Ы. 88.

5 –†–У–Ш–Р. –§. 14. –Ю–њ. 3. –Ф. 16661. –Ы. 50.

6 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ.

7 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 217.

8 –У–Р–°–Ю. –§. 1. –Ю–њ. 5. –Ф. 85.

9 –®–Є–њ–Њ–≤ –Ш.–Р. –Х–ї—М–љ—П. –Ю—З–µ—А–Ї–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —Г–µ–Ј–і–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞. –Ь., 2021. –°. 165, 167, 168.

10 –У–Р–°–Ю. –§. 315. –Ю–њ. 1. –Ф. 76. –Ы. 14.

11 –У–Р–°–Ю. –§ 6. –Ю–њ. 1. –Ф. 141. –Ы. 29.

12 –У–ї–Є–љ–Ї–∞ –ѓ.–Т. –Ю–і–Є–љ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –ї–µ—В –≤ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ф—Г–Љ–µ. –Ф–љ–µ–≤–љ–Є–Ї –Є –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П. –Ь., 2001. –°. 124.

![]() вАЛ

вАЛ