–Ч–Њ–ї–Њ—В–Њ –Ч–∞–±–∞–є–Ї–∞–ї—М—П. –Т–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Я–∞–≤–ї–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –®–µ–њ—З—Г–≥–Њ–≤–∞

–Ч–Њ–ї–Њ—В–Њ –Ч–∞–±–∞–є–Ї–∞–ї—М—П. –Т–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Я–∞–≤–ї–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –®–µ–њ—З—Г–≥–Њ–≤–∞

–Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Њ—З–µ—А–Ї–∞ –≤–Њ–є–і—Г—В –≤ –Ї–љ–Є–≥—Г –Ш–≥–Њ—А—П –®—Г–Љ–µ–є–Ї–Њ ¬Ђ–†–Њ–ї—М –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ –†–Њ—Б—Б–Є–Є¬ї, –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞–µ–Љ—Г—О –Є–Ј–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ ¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Љ–Є—А¬ї –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –≥—А–∞–љ—В–∞ –Я—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ ¬Ђ–Я–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–µ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ–µ–Ї—В–Њ–≤ –Њ–±—Й–µ–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Є –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞¬ї...

***

–° –Я–∞–≤–ї–Њ–Љ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –Љ–µ–љ—П –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї–Є вАФ –љ–∞—И –Ї–ї–∞—Б—Б–Є–Ї –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤–Є—З –†–∞—Б–њ—Г—В–Є–љ (–°–≤–µ—В–ї–∞—П –Я–∞–Љ—П—В—М!) –Є –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ ¬Ђ–Ф–∞–ї—М–љ–Є–є –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї¬ї –Т—П—З–µ—Б–ї–∞–≤ –°—Г–Ї–∞—З–µ–≤. –Я—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї–Є, —З—В–Њ –≤ –Э–∞—Е–Њ–і–Ї–µ –ґ–Є–≤–µ—В –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М, –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В, –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є–Ї: –љ–∞ –≥–Њ–љ–Њ—А–∞—А—Л —Б–≤–Њ–Є —Б–Њ–±–Є—А–∞–µ—В –Ї–љ–Є–≥–Є, –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–µ—В –Љ–µ—Б—В–љ—Г—О –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Г. –Х–≥–Њ –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–∞ вАФ —Б–∞–Љ–∞—П –±–Њ–ї—М—И–∞—П —З–∞—Б—В–љ–∞—П –љ–∞ –Ф–∞–ї—М–љ–µ–Љ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ¬ївА¶¬†–° –Я–∞–≤–ї–Њ–Љ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –Љ—Л –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М, –∞ –Ї–Њ–≥–і–∞ —П –Ј–∞–≤–µ—А—И–∞–ї —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ–Љ—Г—О –Ј–і–µ—Б—М –Ї–љ–Є–≥—Г ¬Ђ–С–ї–Є–ґ–љ–Є–є –Ф–∞–ї—М–љ–Є–є –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї. –Я—А–µ–і—З—Г–≤—Б—В–≤–Є–µ –°—Г–і—М–±—Л¬ї, вАФ –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї–Є—Б—М –ї–Є—З–љ–Њ. –Я–Њ –Ї–љ–Є–≥–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–є —А–µ–ґ–Є—Б—Б–µ—А –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –•–Њ—В–Є–љ–µ–љ–Ї–Њ —Б–љ—П–ї –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–є —Д–Є–ї—М–Љ (2 —Б–µ—А–Є–Є, –≤ –Њ–Ї—В—П–±—А–µ 2012 –≥–Њ–і–∞ —И–µ–ї –љ–∞ –Ґ–Т ¬Ђ–†–Њ—Б—Б–Є—П¬ї), –∞ —А–∞–љ–µ–µ вАФ —Е–≤–∞—Б—В–∞—В—М —В–∞–Ї —Е–≤–∞—Б—В–∞—В—М! вАФ –Ї–љ–Є–≥–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ –њ—А–µ–Љ–Є—О ¬Ђ–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Э–µ–≤—Б–Ї–Є–є¬ї. –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–µ–љ –Я–∞–≤–ї—Г –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З—Г –Ј–∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б—О–ґ–µ—В—Л –і–∞–ї—М–љ–µ–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–Є –Є —А–∞–і –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В—М —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ–µ—Б—В–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –≤–њ–ї–Њ—В–љ—Г—О –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є–ї–Њ—Б—М –Ї –µ–≥–Њ —А–Њ–і–љ—Л–Љ –Љ–µ—Б—В–∞–Љ.¬†

–Т –њ—А–Є–Љ–Њ—А—Б–Ї—Г—О –Э–∞—Е–Њ–і–Ї—Г –®–µ–њ—З—Г–≥–Њ–≤—Л –њ–µ—А–µ–µ—Е–∞–ї–Є –Є–Ј –Ч–∞–±–∞–є–Ї–∞–ї—М—П. –Ґ–∞–Љ вАФ –љ–∞ —В–∞—С–ґ–љ–Њ–Љ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ –њ—А–Є–Є—Б–Ї–µ ¬Ђ–С—Л—Б—В—А–∞—П¬ї вАФ –Я–∞–≤–µ–ї —А–Њ–і–Є–ї—Б—П —З–µ—В—Л—А–љ–∞–і—Ж–∞—В—Л–Љ —А–µ–±–µ–љ–Ї–Њ–Љ. –Ю—В–µ—Ж вАФ —Б—В–∞—А–∞—В–µ–ї—М, –љ–Њ –Ї–∞–Ї –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –≤ –Ч–∞–±–∞–є–Ї–∞–ї—М–µ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Й–∞–ї –Є–ї–Є —З–µ—А–µ–і–Њ–≤–∞–ї –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–і–Њ–±—Л—З—Г —Б–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ–Є –µ—Й–µ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є—П–Љ–Є. –Я–∞–≤–µ–ї —А–Њ—Б —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Љ–Њ—Й–љ—Л–Љ –њ–∞—А–љ–µ–Љ, –±–Њ–Ї—Б–µ—А. –Я–Њ –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –њ—Г—В–µ–≤–Ї–µ –±—Л–ї –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ –≤ –Љ–Є–ї–Є—Ж–Є—О. –Э–µ—Б–≥–Є–±–∞–µ–Љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А, –±–Њ–µ–≤–Њ–є –і—Г—Е –Є —З—Г—В—М–µ –љ–∞ –љ–µ—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М —З–∞—Б—В–Њ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Є –Ї –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–∞–Љ —Б —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ. –Я–Њ–Ј–ґ–µ вАФ –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А ¬Ђ–ї–µ–ґ–∞—З–µ–≥–Њ¬ї –Ї–Њ–ї—Е–Њ–Ј–∞, –њ–Њ–і–љ—П–ї, –≤–і–Њ—Е–љ—Г–ї –ґ–Є–Ј–љ—М. –Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л, –њ—А–Є–µ—Е–∞–≤ –≤ –Э–∞—Е–Њ–і–Ї—Г –Ї –і—А—Г–Ј—М—П–Љ, –њ–Њ–ї—О–±–Є–ї —Н—В–Њ—В –≥–Њ—А–Њ–і, –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–Є–ї—Б—П —Б —Б–µ–Љ—М–µ–є, —З—В–Њ —Б—В–∞–ї–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —Г–і–∞—З–µ–є –і–ї—П –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –љ–∞—Е–Њ–і–Ї–Є–љ—Ж–µ–≤, вАФ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ—Л –µ–Љ—Г –і–µ—П—В–µ–ї–Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л. –†–∞–±–Њ—В–∞—П –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–Њ–Љ, –≤—Б–Ї–Њ—А–µ —Г—З—А–µ–і–Є–ї —Б–≤–Њ—О –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В—Б–Ї—Г—О –Ї–Њ–љ—В–Њ—А—Г. –Ю–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–љ–Є–≥ –ї–Є—А–Є–Ї–Є –Є –њ—А–Њ–Ј—Л, –љ–∞ –µ–≥–Њ —Б—В–Є—Е–Є –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–љ—Л –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Њ–Ї –њ–µ—Б–µ–љ.¬†–°–Њ–±—А–∞–ї –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї—Г –±–Њ–ї–µ–µ 50 000 –Ї–љ–Є–≥, —Б–≤–Њ–Є—Е –≤—Л–њ—Г—Б—В–Є–ї –±–Њ–ї–µ–µ 20 вАФ –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Ї—А–∞—П, вАФ –љ–Њ –Є –≤–љ–µ —Б–≤–Њ–Є—Е –Ї–љ–Є–≥ –Я–∞–≤–µ–ї –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З: —Б–∞–Љ –ґ–Є–≤–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П, –њ–Њ—В–Њ–Љ–Њ–Ї –љ–µ—А—З–Є–љ—Б–Ї–Є—Е —Б—В–∞—А–∞—В–µ–ї–µ–є, –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–є —Б —А–∞–±–Њ—В–Њ–є –љ–∞ –њ—А–Є–Є—Б–Ї–∞—Е.¬†–°–Њ—З–µ—В–∞—П –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Њ—З–µ–≤–Є–і—Ж–∞ —Б –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Њ–Љ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П, –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–∞-–Ї—А–∞–µ–≤–µ–і–∞, –Я–∞–≤–µ–ї –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З —З–∞—Б—В–Њ –њ–µ—А–µ–±–Є–≤–∞–µ—В —Б–∞–Љ —Б–µ–±—П. –Т—Б—В–∞–µ—В, –±–µ—А–µ—В —Б –њ–Њ–ї–Ї–Є –Ї–љ–Є–≥–Є, –≥–і–µ, –Ї–∞–Ї —Б—З–Є—В–∞–µ—В, –Њ–±—Б—Г–ґ–і–∞–µ–Љ—Л–є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ –ї—Г—З—И–µ. –С—Л—Б—В—А–Њ (–≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –µ–Љ—Г –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л) –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В –љ—Г–ґ–љ—Л–µ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л:

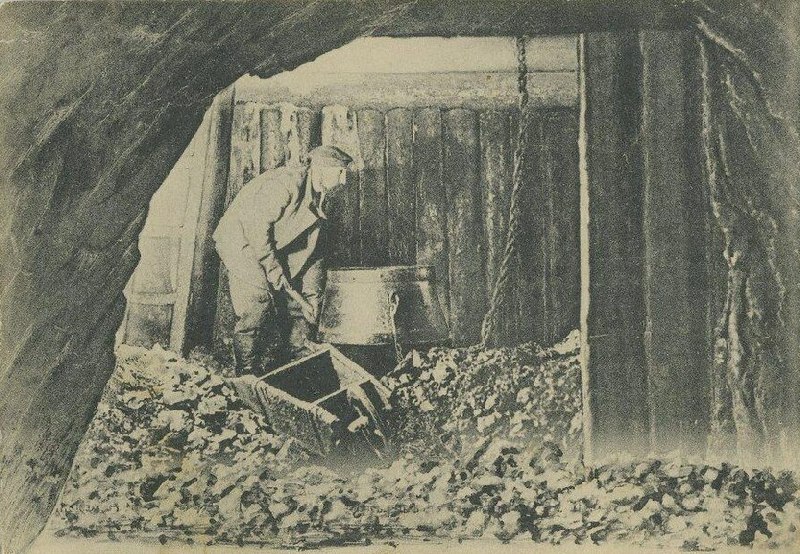

–Я.–Ш. –®–µ–њ—З—Г–≥–Њ–≤: –•–Њ—В—М –Є –њ–Њ—О—В –≤ –њ–µ—Б–љ–µ –њ—А–Њ –Ч–∞–±–∞–є–Ї–∞–ї—М–µ, —З—В–Њ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ —В–∞–Љ —А–Њ—О—В –≤ –≥–Њ—А–∞—Е, –µ–≥–Њ вАФ –Љ–Њ—О—В, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –њ–Њ –і–Њ–ї–Є–љ–∞–Љ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є—Е —А–µ–Ї –Є –і–∞–ґ–µ —А—Г—З—М–µ–≤. –Ґ–∞–Љ, –≥–і–µ —Б–ї–µ–ґ–∞–ї—Б—П –њ–µ—Б—З–∞–љ—Л–є –≥—А—Г–љ—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —В—Л—Б—П—З–∞–Љ–Є —В–Њ–љ–љ –њ–µ—А–µ–ї–Њ–њ–∞—В–Є–ї–Є –љ–∞—И–Є –і–µ–і—Л –Є –Њ—В—Ж—Л. –Ф–∞–≤–љ–Њ –љ–µ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Њ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Є вАФ —Б—В–∞—А–∞—В–µ–ї—М, вАФ —Е–Њ—В—П –Њ–љ–∞ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В, –Є –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –µ—Й–µ –ї—О–і–µ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї—П—О—В –њ–Њ –≥–ї—Г—Е–Є–Љ –Ј–∞–њ–Њ–≤–µ–і–љ—Л–Љ –Љ–µ—Б—В–∞–Љ –≤ –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞—Е —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Д–∞—А—В–∞. –Э–∞—В–Ї–љ—Г—В—Б—П –љ–∞ —Г–і–∞—З–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ, –≥–і–µ –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ—Л–≤–∞ –њ–µ—Б–Ї–∞ –љ–∞ –ї–Њ—В–Ї–µ –Ј–∞–±–ї–µ—Б—В—П—В —В—П–ґ–µ–ї—Л–µ –ґ–µ–ї—В—Л–µ –њ–µ—Б—З–Є–љ–Ї–Є, –∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В, –Є –Љ–µ–ї–Ї–Є–µ –Ї–∞–Љ–µ—И–Ї–Є –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞. –Ь–Њ–є –Њ—В–µ—Ж —Б –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ—Б—В–Є –±—Л–ї —Б—В–∞—А–∞—В–µ–ї–µ–Љ. –Ф–∞ –Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ –Ї—А–Њ–Љ–µ —Н—В–Њ–є —В—П–ґ–µ–ї–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л –Њ–љ –љ–µ —Г–Љ–µ–ї –Є –љ–µ –Ј–љ–∞–ї. –Т —Н—В–Њ–Љ –љ–Є—З–µ–≥–Њ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ—В, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –±—Л–ї –Њ–љ —Б–Є—А–Њ—В–Њ–є –Є –±–∞—В—А–∞—З–Є–ї —Г –Ј–∞–ґ–Є—В–Њ—З–љ–Њ–є —Б–µ–Љ—М–Є –≤ —Б–µ–ї–µ –Ґ–∞–є–љ–∞ вАФ –У–∞–Ј–Є–Љ—Г—А–Њ-–Ч–∞–≤–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ –Ч–∞–±–∞–є–Ї–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П. –°–µ–ї–Њ –Ґ–∞–є–љ–∞ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є —А–µ—З–Ї–Є –Ґ–∞–є–љ–∞, –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –µ–µ –≤–њ–∞–і–µ–љ–Є–µ –≤ —А–µ–Ї—Г –У–∞–Ј–Є–Љ—Г—А –≤ 5-6 –Ї–Љ –Њ—В —Б–µ–ї–∞ –У–∞–Ј–Є–Љ—Г—А—Б–Ї–Є–є –Ч–∞–≤–Њ–і, —П–≤–ї—П—О—Й–Є–є—Б—П —А–∞–є–Њ–љ–љ—Л–Љ —Ж–µ–љ—В—А–Њ–Љ. –°–µ–ї–Њ –Ґ–∞–є–љ–∞ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Њ –≤ 1773 –≥–Њ–і—Г, –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П –≤ —Н—В–Є—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е —И—В–µ–є–≥–µ—А–Њ–Љ –Ф—А–Њ–Ј–і–Њ–≤—Л–Љ –Љ–µ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –њ–Њ–ї–Є–Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А—Г–і. –Т —Б–µ–ї–µ –У–∞–Ј–Є–Љ—Г—А—Б–Ї–Є–є –±—Л–ї —Б–µ—А–µ–±—А–Њ–њ–ї–∞–≤–Є–ї—М–љ—Л–є –Ј–∞–≤–Њ–і. –Э–∞ –і–Њ–±—Л—З–µ —А—Г–і—Л –Є –њ–µ—А–µ—А–∞–±–Њ—В–Ї–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П —В—А—Г–і –Ї–∞—В–Њ—А–ґ–∞–љ. –Т–Є–і–Є–Љ–Њ, –Є —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –Њ—В—Ж–∞ –±—Л–ї–Є –Ї–∞—В–Њ—А–ґ–∞–љ–µ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Њ—В–µ—Ж –Њ –љ–Є—Е –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї. –Я–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Є—П —А–∞–±–Њ—В –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ —Б–µ–ї–∞ –Ґ–∞–є–љ–∞ –Ј–і–µ—Б—М –±—Л–ї —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –Ї–Њ–љ–≤–Њ–є–љ–∞—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞ –Є –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л–Љ–Є –њ—А–Є–Є—Б–Ї–∞–Љ–Є.¬†

–Ш.–Э. –®—Г–Љ–µ–є–Ї–Њ:¬†–Я–∞–≤–µ–ї –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З, —Г—В–Њ—З–љ–Є—В–µ, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є ¬Ђ—Б–µ—А–µ–±—А–Њ-–Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞¬ї –≤ –≤–∞—И–Є—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е.

–Ґ–∞–ЇвА¶ –Я–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–і–Њ–±—Л—З–Є –≤ —Н—В–Є—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е –љ–∞–і–Њ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –Ї–љ–Є–≥—Г –Ј–∞–±–∞–є–Ї–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П –Т–Є–Ї—В–Њ—А–∞ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З–∞ –Ъ—Г—А–Њ—З–Ї–Є–љ–∞ ¬Ђ–°–µ—А–µ–±—А—П–љ—Л–є –У–∞–Ј–Є–Љ—Г—А. –Т–µ—Е–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –У–∞–Ј–Є–Љ—Г—А–Њ-–Ч–∞–≤–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞¬ї, ¬Ђ–≠–Ї—Б–њ—А–µ—Б—Б-–Є–Ј–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ¬ї, –≤–Њ—В, –љ–∞—З–Є–љ–∞—П —Б 44-–є —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л. –Я–µ—А–≤–Њ–µ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –±—Л–ї–Њ –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Њ –Є–Ј —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ–Њ–є —А—Г–і—Л –Э–µ—А—З–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞. –≠—В–Њ —Б–і–µ–ї–∞–ї –њ–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–µ –≤ 1714 –≥–Њ–і—Г –Љ–∞—Б—В–µ—А ¬Ђ–Ъ—Г–њ–µ—Ж–Ї–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В–Ї–Є¬ї (—В–∞–Ї –Ј–≤–∞–ї–∞—Б—М –њ–µ—А–≤–∞—П —Е–Є–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –ї–∞–±–Њ—А–∞—В–Њ—А–Є—П –†–Њ—Б—Б–Є–Є) вАФ –Ш–≤–∞–љ –Ь–Њ–Ї–µ–µ–≤. –Ш –≤ 1721 –≥–Њ–і—Г ¬Ђ–Є–Ј –Ј–ї–∞—В–∞ –і–Њ–Љ–∞—И–љ–µ–≥–Њ¬ї, —В–Њ –µ—Б—В—М —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Я–µ—В—А –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ—В—З–µ–Ї–∞–љ–Є—В—М –±–Њ–ї—М—И—Г—О –Љ–µ–і–∞–ї—М вАФ –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ –Э–Є—И—В–∞–і—В—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Є—А–µ.

–Э–Њ –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–∞—П –і–Њ–±—Л—З–∞ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–∞ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –љ–µ —А–∞–љ—М—И–µ, —З–µ–Љ —З–µ—А–µ–Ј —Б—В–Њ –ї–µ—В. –Я–µ—А–≤–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ —А–Њ—Б—Б—Л–њ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞ –≤ –Ч–∞–±–∞–є–Ї–∞–ї—М–µ –±—Л–ї–Њ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ –љ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ 1828 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞ —А–µ–Ї–µ –£–љ–і–∞ вАФ –Љ–µ–ґ–і—Г —Б—В–∞–љ—Ж–Є–µ–є –£–љ–і–Є–љ—Б–Ї–Є–µ-–Ъ–∞–≤—Л–Ї—Г—З–Є –Є –і–µ—А–µ–≤–љ–µ–є –Ь–∞–ї—Л—И–µ–≤–Њ–є –≤ –њ—П—В–Є–≤–µ—А—Б—В–љ–Њ–Љ –Њ—В –Њ–±–Њ–Є—Е —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–є вАФ –≤ –Љ–µ—Б—В–µ—З–Ї–µ –Ґ–Њ–ї—Б—В—Л–є –Љ—Л—Б. –Т 1830 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї–Њ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–Њ –Њ –љ–∞—З–∞–ї–µ –Ї–∞–Ј–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–Є—Б–Ї–Њ–≤ —А–Њ—Б—Б—Л–њ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞ –≤ –Э–µ—А—З–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ–Ї—А—Г–≥–µ. –Т –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ –љ–∞ –£–љ–і–µ –±—Л–ї–Є –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л –Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Г—О —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї—Г –®–∞—Е—В–∞–Љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ, –Ъ–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ, –С–∞–ї–µ–є—Б–Ї–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П. –Т –Њ–і–љ–Њ–Љ —А—П–і—Г —Б –љ–Є–Љ–Є –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л–µ —А–Њ—Б—Б—Л–њ–Є –Ґ–∞–є–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П. –Х–≥–Њ –Њ—В–Ї—А—Л–ї –≤ 1838 –≥–Њ–і—Г –≥–Њ—А–љ—Л–є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А –У.–Ш. –Ф—А–µ–є–µ—А. –Ю–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤—Л—И–ї–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ, —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–µ–µ —З–∞—Б—В–љ—Г—О –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞ —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞–Ј–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–µ–Љ–ї—П—Е. –Я—А–∞–≤–Њ –≤–µ—Б—В–Є —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї—Г –Є –і–Њ–±—Л–≤–∞—В—М –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ –і–∞–≤–∞–ї–Њ:

- –њ–Њ—В–Њ–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –і–≤–Њ—А—П–љ—Б—В–≤–Њ,¬†

- —В–Є—В—Г–ї ¬Ђ–њ–Њ—З–µ—В–љ—Л–є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ¬ї,¬†

- –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Ї –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є –≤—В–Њ—А–Њ–є –Ї—Г–њ–µ—З–µ—З–Ї–Њ–є –≥–Є–ї—М–і–Є—П–Љ.¬†

–Т –Ч–∞–±–∞–є–Ї–∞–ї—М–µ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞—П –ї–Є—Е–Њ—А–∞–і–Ї–∞. –Ґ–∞–є–љ–Є–љ—Б–Ї–∞—П —Б–≤–Є—В–∞ –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л—Е —А–Њ—Б—Б—Л–њ–µ–є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –≤–і–Њ–ї—М —А–µ–Ї вАФ –њ—А–Є—В–Њ–Ї–Њ–≤ –У–∞–Ј–Є–Љ—Г—А–∞, –£—А–Њ–≤–∞ –Є –£—А—О–Љ–Ї–∞–љ–∞. –≠—В–Є –њ—А–Є—В–Њ–Ї–Є –У–∞–Ј–Є–Љ—Г—А–∞ вАФ –Ш–ї—М–і–Є–Ї–∞–љ –Є –Ґ–∞–є–љ–∞ (—Б —А—Г—З—М—П–Љ–Є –С—Л—Б—В—А–∞—П –Є –Ґ–Њ–Ї–Њ–≤—Л–є), –£—А–Њ–≤–∞ вАФ —А–µ—З–Ї–∞ –®–Є—А–∞ –Є –£—А—О–Љ–Ї–∞–љ вАФ —А–µ—З–Ї–Є –Ы—Г–≥–Є—П, –Р—А–Ї–Є—П –Є –Ґ–∞–ї–∞–Ї–∞–љ. –Э–∞—З–Є–љ–∞—П —Б 1840-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤, –њ–Њ –±–µ—А–µ–≥–∞–Љ —Н—В–Є—Е –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–љ–Њ—Б–љ—Л—Е —А–µ—З–µ–Ї —Б—В–∞–ї–Є –њ–Њ—П–≤–ї—П—В—М—Б—П –њ—А–Є–Є—Б–Ї–Є вАФ –Т–µ—А—Е–љ–µ-–Ґ–∞–є–љ–Є–љ—Б–Ї–Є–є, –С—Л—Б—В—А–Є–љ—Б–Ї–Є–є, –Ш–ї—М–і–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–є, –Ы—Г–≥–Є–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Є –і—А. –Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Є–µ–Љ –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ XIX –≤–µ–Ї–∞ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ —Б–µ—А–µ–±—А–Њ–њ–ї–∞–≤–Є–ї—М–љ—Л—Е –Ј–∞–≤–Њ–і–Њ–≤, –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–Њ–Љ –≤ –Э–µ—А—З–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –≥–Њ—А–љ–Њ–Љ –Њ–Ї—А—Г–≥–µ –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ –≤–µ–Ї–∞ —Б—В–∞–ї–Њ –Ј–Њ–ї–Њ—В–ЊвА¶

–Р –≤ —В–∞–є–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ¬†–Њ–Ї—А—Г–≥–µ, –≥–і–µ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –Т–∞—И –Њ—В–µ—Ж?

вА¶–Ґ–∞–є–љ–Є–љ—Б–Ї–Є–µ –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л–µ –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–ї—Л —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Є –Ї 1860 –≥–Њ–і—Г –Є–Ј —З–µ—В—Л—А–µ—Е –њ—А–Є–Є—Б–Ї–Њ–≤. –Я—А–Њ–Љ—Л—Б–µ–ї –љ–∞ —А–µ—З–Ї–µ –С—Л—Б—В—А–∞—П, –≤–њ–∞–і–∞—О—Й–µ–є –≤ —А–µ—З–Ї—Г –Я—А—П–Љ–∞—П –Ґ–∞–є–љ–∞, –±—Л–ї –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ –≤ 1842 –≥–Њ–і—Г. –Ч–∞ –њ–µ—А–≤—Л–µ –≤–Њ—Б–µ–Љ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –ї–µ—В –Ј–і–µ—Б—М –±—Л–ї–Њ –і–Њ–±—Л—В–Њ —Б–≤—Л—И–µ 56 –њ—Г–і–Њ–≤ –Є–ї–Є (917.7 –Ї–Є–ї–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞) –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–∞. –°—А–µ–і–љ–µ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞ –≤ 100 –њ—Г–і–∞—Е –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ—Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–µ–≥–Њ –њ–µ—Б–Ї–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Њ —З—Г—В—М –±–Њ–ї—М—И–µ —З–µ—В—Л—А–µ—Е –≥—А–∞–Љ–Љ–Њ–≤. –≠—В–Њ –≤—Л—И–µ, —З–µ–Љ –≤ —Б—А–µ–і–љ–µ–Љ –њ–Њ –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л–Љ –њ—А–Є–Є—Б–Ї–∞–Љ –Э–µ—А—З–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞. –Т –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–µ–ї –љ–∞ —А–µ—З–Ї–µ –С—Л—Б—В—А–∞—П –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї –і–Њ–±—Л—З—Г –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞ вАФ –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–µ–≥–Њ –і–љ—П.¬†

–Т –≥–Њ–і—Л –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є–Ј —Б–µ–ї –Ґ–∞–є–љ–∞ –Є –У–∞–Ј–Є–Љ—Г—А—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–≤–Њ–і –Ї—А–∞—Б–љ—Л–µ –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Л –≤—Л–±–Є–ї–Є –±–µ–ї–Њ–≥–≤–∞—А–і–µ–є—Ж–µ–≤ –Є –Є–љ—В–µ—А–≤–µ–љ—В–Њ–≤, –Љ–Њ–є –Њ—В–µ—Ж –њ–Њ–њ–∞–ї –≤ –Њ–±–Њ–Ј –Ї—А–∞—Б–љ—Л—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–Ј–Є–ї–Є –≥—А—Г–Ј—Л –Є —А–∞–љ–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞ –ї–Њ—И–∞–і—П—Е. –Ю–±—Л—З–љ–Њ –ї–Њ—И–∞–і–µ–є –Є —В–µ–ї–µ–≥–Є –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Л –Є –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–∞—А–Љ–µ–є—Ж—Л –±—А–∞–ї–Є —Г –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П —Б —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞—О—Й–Є–Љ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Њ–±–Њ–Ј –і–Њ—Е–Њ–і–Є–ї –і–Њ —Б–µ–ї–∞, –≥–і–µ –і–µ–ї–∞–ї–Є –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г –і–ї—П –Њ—В–і—Л—Е–∞, –ї–Њ—И–∞–і–µ–є –Є —В–µ–ї–µ–≥–Є –Љ–µ–љ—П–ї–Є. –Э–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ—А–Є–±—Л–ї–Є вАФ –Є—Е –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–ї–Є —Б —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞—О—Й–Є–Љ–Є –≤ —В–Њ —Б–µ–ї–Њ, –≥–і–µ –Є—Е –±—А–∞–ї–Є, вАФ –∞ –≤ —Н—В–Њ–Љ —Б–µ–ї–µ –±—А–∞–ї–Є –љ–Њ–≤—Л–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і—Л –Є –ї–Њ—И–∞–і–µ–є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Љ–Њ–є –Њ—В–µ—Ж –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –≤ –Њ—В—А—П–і–µ –Ї—А–∞—Б–љ—Л—Е, –∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і—Л –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ –≤ –Ґ–∞–є–љ—Г –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї —Б–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–Љ–Є, –њ—А–Є–±—Л–≤—И–Є–Љ–Є –Є–Ј —Б–µ–ї–∞ –Є –≤–µ—А–љ—Г–≤—И–Є—Е—Б—П –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ. –Т –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –Љ–Њ–є –Њ—В–µ—Ж вАФ –®–µ–њ—З—Г–≥–Њ–≤ –Ш–≤–∞–љ –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤–Є—З вАФ –њ—А–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї –і–Њ 1920 –≥–Њ–і–∞. –Т –Њ—В—А—П–і–µ, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—Л–ї –Ь–∞–Ї–∞—А –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З –ѓ–Ї–Є–Љ–Њ–≤. –Я–Њ—Б–ї–µ –Є–Ј–≥–љ–∞–љ–Є—П –±–µ–ї–Њ–≥–≤–∞—А–і–µ–є—Ж–µ–≤ –≤ –Ь–∞–љ—М—З–ґ—Г—А–Є—О, –≤ –≥. –Э–µ—А—З–Є–љ—Б–Ї–µ –Њ—В—А—П–і, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –Љ–Њ–є –Њ—В–µ—Ж, —А–∞—Б–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є –њ–Њ –і–Њ–Љ–∞–Љ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Ј–∞ –њ–µ—А–Є–Њ–і –љ–∞—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –≤ –Э–µ—А—З–Є–љ—Б–Ї–µ, –±—Г–і—Г—З–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ –љ–∞ –њ–Њ—Б—В–Њ–є –Ї –Ј–∞–ґ–Є—В–Њ—З–љ–Њ–Љ—Г –≥–Њ—А–Њ–ґ–∞–љ–Є–љ—Г –Ъ—Б–µ–љ–Њ—Д–Њ–љ—В—Г –Я–∞–ї—М—И–Є–љ—Г, –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є–Љ–Є –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–∞—А–Љ–µ–є—Ж–∞–Љ–Є, –Љ–Њ–є –Њ—В–µ—Ж –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П —Б –і–Њ—З–µ—А—М—О –Я–∞–ї—М—И–Є–љ–∞ –Э–∞–і–µ–ґ–і–Њ–є. –Ґ–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–є –Њ—В–µ—Ж –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї, —З—В–Њ –Ј–∞ –±–µ–і–љ–Њ–≥–Њ –±–∞—В—А–∞–Ї–∞ –љ–Є–Ї—В–Њ —Б–≤–Њ—О –і–Њ—З—М –Ј–∞–Љ—Г–ґ –љ–µ –Њ—В–і–∞—Б—В, —В–Њ –Њ–љ–Є —Б –Э–∞–і–µ–ґ–і–Њ–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є—Б—М —Г–±–µ–ґ–∞—В—М. –Т—Л–±—А–∞–≤ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В, –Љ–Њ–є –Њ—В–µ—Ж вАФ –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ –љ–∞ –ї–Њ—И–∞–і–Є вАФ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –љ–µ–≤–µ—Б—В–Њ–є —Г–µ—Е–∞–ї–Є –Є–Ј –≥–Њ—А–Њ–і–∞. –Я–Њ–≥–Њ–љ—П –≤ —Б—В–µ–њ–Є –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥–ї–∞ –і–Њ–≥–љ–∞—В—М –±–µ–≥–ї–µ—Ж–Њ–≤. –Ю–љ–Є –ґ–µ —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—Г—В–Њ–Ї –і–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М –і–Њ –њ—А–Є–Є—Б–Ї–∞ –С—Л—Б—В—А–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞ —Б–µ–ї–Њ–Љ –Ґ–∞–є–љ–∞ –Є –њ—А–Є–±–Є–ї–Є—Б—М –Ї —Б—В–∞—А–∞—В–µ–ї—П–Љ, –Љ—Л–≤—И–Є–Љ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ.¬†

–Ґ–∞–Љ –њ—А–Њ–ґ–Є–ї–Є –≤ –Ј–µ–Љ–ї—П–љ–Ї–µ –±–Њ–ї–µ–µ 10-—В–Є –ї–µ—В, —А–∞–±–Њ—В–∞—П –љ–∞ –њ—А–Њ–Љ—Л–≤–Ї–µ –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Б–і–∞–≤–∞–ї–Є –њ—А–Є–µ–Љ—Й–Є–Ї–∞–Љ. –Э–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–∞ –љ–µ –љ–∞–ґ–Є–ї–Є, –Ї—А–Њ–Љ–µ –і–µ—В–µ–є. –Ь–љ–µ –Љ–Њ—П –Љ–∞—В—М —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞, –Ї–∞–Ї –Є—Е –Њ–±–Љ–∞–љ—Г–ї –Є—Е –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–є –њ–Њ –∞—А—В–µ–ї–Є. –Ґ–∞–Ї –Ї–∞–Ї –ґ–Є–ї–Є –Љ–Њ–Є —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –≤ —В–∞–є–≥–µ –Є –і–Њ —В–Њ—А–≥–Њ–≤–Њ–є –ї–∞–≤–Ї–Є –Є–ї–Є –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ–∞ –±—Л–ї–Њ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ, –Њ–љ–Є –њ–Њ–≤–µ—А–Є–ї–Є —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Њ–Љ—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–Њ–±—А–∞–ї—Б—П –і–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П –і–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї –Ј–∞ –њ–Њ–Ї—Г–њ–Ї–∞–Љ–Є. –Ю–љ –њ–Њ–Њ–±–µ—Й–∞–ї –Ї—Г–њ–Є—В—М –і–ї—П –љ–Є—Е –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –≤–µ—Й–Є –Є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –і–ї—П –і–Њ–Љ–∞, –Є –Њ—В–µ—Ж –Њ—В–і–∞–ї –µ–Љ—Г –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Б–±–µ—А–µ–≥ –і–ї—П —Н—В–Њ–є —Ж–µ–ї–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Є—Е –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–є –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–∞ –њ—А–Є–Є—Б–Ї –љ–µ –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П. –°–∞–Љ –Њ—В–µ—Ж –±—Л–ї –≤ —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї–µ –љ–µ—Б–≤–µ–і—Г—Й, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –љ–Є –њ–Є—Б–∞—В—М, –љ–Є —З–Є—В–∞—В—М –љ–µ —Г–Љ–µ–ї –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —В–µ–Љ, —З—В–Њ –≤ —И–Ї–Њ–ї–µ –љ–µ —Г—З–Є–ї—Б—П. –Т–Љ–µ—Б—В–Њ –њ–Њ–і–њ–Є—Б–Є —Б—В–∞–≤–Є–ї –Ї—А–µ—Б—В–Є–Ї.¬†–Т —Б–Њ—А–Њ–Ї–Њ–≤—Л—Е –≥–Њ–і–∞—Е XX –≤–µ–Ї–∞ –Љ–Њ–Є —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –њ–µ—А–µ–±—А–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Э–Є–ґ–љ–µ-–®–∞—Е—В–∞–Љ–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–є –њ—А–Є–Є—Б–Ї, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Љ–µ—Б—В–∞ —В–∞–Љ –±—Л–ї–Є –±–Њ–ї–µ–µ –Њ–±–ґ–Є—В—Л–µ –Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –і–µ—В–µ–є —Г—З–Є—В—М –≤ —И–Ї–Њ–ї–µ. –≠—В–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ –≤ 1848 –≥–Њ–і—Г –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–Њ–Љ –Ъ–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –≥–Њ—А–љ—Л—Е –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–Њ–≤ –Р.–Ш. –Я–∞–≤–ї—Г—Ж–Ї–Є–Љ. –Ч–∞–ї–µ–ґ–Є –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞ –±—Л–ї–Є –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л –≤ —А—Л—Е–ї—Л—Е –њ–µ—Б—З–∞–љ—Л—Е –Њ—В–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П—Е –њ–Њ —А—Г—Б–ї–∞–Љ —А–µ—З–µ–Ї. –®–∞—Е—В–∞–Љ–Є–љ—Б–Ї–∞—П –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞—П —А–Њ—Б—Б—Л–њ—М –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї–∞: –њ—А–∞–≤—Л–є –њ—А–Є—В–Њ–Ї —А–µ–Ї–Є –£–љ–і–∞, —А–µ—З–Ї—Г –®–∞—Е—В–∞–Љ–∞ –Є –Ъ—Г–ї–Є–љ–і–Є–љ—Б–Ї—Г—О —А–Њ—Б—Б—Л–њ—М –њ–Њ —А—Г—З—М—О –њ–∞–і–Є –Ъ—Г–ї–Є–љ–і–∞. –Ч–і–µ—Б—М –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–∞—П –Ј–Њ–љ–∞ —А–∞—Б–Ї–Є–љ—Г–ї–∞—Б—М –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є 20 –≤–µ—А—Б—В –њ–Њ —В–µ—З–µ–љ–Є—О —А–µ—З–Ї–Є. –Ю—В–Ї—А—Л—В–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞ –±—Л–ї–Њ –±–Њ–≥–∞—В—Л–Љ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ –±—Л–ї–Њ –Љ–µ–ї–Ї–Њ–µ, —Б–∞–Љ–Њ—А–Њ–і–Ї–Є –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–ї–Є –≤—Б–µ–≥–Њ –і–Њ 10-—В–Є –Ј–Њ–ї–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ш–Ј 15 –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–Њ–≤ –њ—Г–і–Њ–≤ –њ—А–Њ–Љ—Л—В—Л—Е –њ–µ—Б–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞ –Њ—В 90 –і–Њ 100 –њ—Г–і–Њ–≤. –Я—А–Њ–Љ—Л–≤–Ї–∞ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞—Б—В–∞ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ 11 –Љ–∞—И–Є–љ–∞—Е, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л—Е –њ–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—В—Г –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞ –†–∞–Ј–≥–Є–ї—М–і—П–µ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —П–≤–ї—П–ї—Б—П —А–µ–≤–Є–Ј–Њ—А–Њ–Љ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–і–Њ–±—Л—З–Є –љ–∞ –®–∞—Е—В–∞–Љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –њ—А–Є–Є—Б–Ї–∞—Е. –®–∞—Е—В–∞–Љ–Є–љ—Б–Ї–∞—П –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞—П —А–Њ—Б—Б—Л–њ—М —А–∞–Ј—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –і–≤—Г–Љ—П –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–ї–∞–Љ–Є: –љ–Є–ґ–љ–Є–Љ, –Є–Љ–µ–љ—Г–µ–Љ—Л–Љ –¶–∞—А–Є—Ж—Л–љ—Б–Ї–Є–Љ –≤ —З–µ—Б—В—М –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж—Л, –Є –≤–µ—А—Е–љ–Є–Љ, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ –≤ —З–µ—В—Л—А–µ—Е –≤–µ—А—Б—В–∞—Е –Њ—В –љ–Є–ґ–љ–µ–≥–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Ъ–љ—П–Ј–µ-–Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є вАФ –≤ —З–µ—Б—В—М –Љ–ї–∞–і—И–µ–≥–Њ —Б—Л–љ–∞ –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ вАФ –Ї–љ—П–Ј—П –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З–∞. –Э–∞ –®–∞—Е—В–∞–Љ–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–ї–∞—Е –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ—Л —В—Л—Б—П—З–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –†–∞–±–Њ—В—Л –њ–Њ –њ—А–Њ–Љ—Л–≤–Ї–µ –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –≤ –і–≤–µ —Б–Љ–µ–љ—Л: –і–љ–µ–Љ –Є –≤ –љ–Њ—З—М. –Э–Њ—З—М—О —А–∞–±–Њ—З–µ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –Њ—Б–≤–µ—Й–∞–ї–Њ—Б—М —Д–Њ–љ–∞—А—П–Љ–Є –Є –Ї–Њ—Б—В—А–∞–Љ–Є. –Ч–∞ —Б—Г—В–Ї–Є –і–Њ–±—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞ –Њ—В 25 —Д—Г–љ—В–Њ–≤ –і–Њ 1 –њ—Г–і–∞. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —В—А—Г–і–љ–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –Ї–∞—В–Њ—А–ґ–љ—Л–Љ —А–∞–±–Њ—З–Є–Љ. –Т–Њ—В –Ї–љ–Є–≥–∞ –≥–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З–∞ –І–µ—А–Ї–∞—Б–Њ–≤–∞ вАФ ¬Ђ–Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є –°–Є–±–Є—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–∞¬ї, ¬Ђ–≠–Ї—Б–њ—А–µ—Б—Б –Є–Ј–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ¬ї. –І–Є—В–∞, 2009 –≥–Њ–і, —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л 295-296. –Ґ—Г—В –Њ–љ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В ¬Ђ–≤–µ—А—В–µ–њ–Њ–Љ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–є –њ–∞—В–µ–љ—В–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –Ї–∞—В–Њ—А–≥–Є –®–∞—Е—В–∞–Љ–Є–љ—Б–Ї–Є–µ –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л–µ –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–ї—Л¬ї.

–Ъ–∞–Ї –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї–∞ –®–∞—Е—В–∞–Љ–∞? (–Я–∞–≤–µ–ї –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –Є —В—Г—В —З–µ—А–µ–і—Г–µ—В –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П —Б –Ј–∞–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –≤ ¬Ђ–Њ–њ–Њ—А–љ—Л–µ –Ї–љ–Є–≥–Є¬ї)

¬Ђ–®—В–∞–±-–Ї–≤–∞—А—В–Є—А–∞¬ї —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –Э–Є–ґ–љ–µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–ї–∞, –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї–∞: —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ, —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞, –∞—Г–і–Є—В–Њ—А–∞, —Д–µ–ї—М–і—И–µ—А–∞. –С–ї–Є–Ј –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—В–Њ—А—Л вАФ –ї–∞–Ј–∞—А–µ—В –Є –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–∞—П —В—О—А—М–Љ–∞, ¬Ђ—И—В–∞—В–љ—Л–є¬ї –њ–∞–ї–∞—З¬ї (¬Ђ–Ј–∞–њ–ї–µ—З–љ—Л–є –Љ–∞—Б—В–µ—А¬ї вАФ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ). –Ш –≤—Б—П –Ї–∞—В–Њ—А–≥–∞ –Ј–≤–∞–ї–∞ –µ–≥–Њ –љ–µ –У—А–Є—И–Ї–∞, –∞ вАФ –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –Я–∞—А—Д–µ–љ—Л—З. –°–µ—А–≥–µ–є –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –Ї–љ–Є–≥–µ ¬Ђ–Ъ–∞—В–Њ—А–≥–∞ –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є¬ї, –Є–Ј–і. –≠–Ъ–°–Ь–Ю-–Я–†–Х–°–°, –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞ 2002 –≥–Њ–і, –њ–Њ—Б–µ—В–Є–≤—И–Є–є –Ч–∞–±–∞–є–Ї–∞–ї—М–µ –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ –•1–• –≤–µ–Ї–∞, –њ–Є—Б–∞–ї:

¬Ђ–Ъ–∞—А–Є–є—Б–Ї–∞—П –Є –®–∞—Е—В–∞–Љ–Є–љ—Б–Ї–∞—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л (–≤ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ) –і–∞–≤–љ–Њ —Г–ґ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞–Љ–Є –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞. –Т —Н—В–Њ–є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є —З–∞—Б—В–Є –≤–µ–Ј–і–µ, –≥–і–µ –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤—Г—О—В –≥—А–∞–љ–Є—В–љ–Њ-—Б–Є–µ–љ–Є—В—Л, –њ–Њ—З—В–Є —Б–њ–ї–Њ—И–љ–∞—П –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–љ–Њ—Б—В–љ–∞—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞; —В–∞–Ї–Њ–≤—Л —А–Њ—Б—Б—Л–њ–Є –Ы—Г–љ–ґ–∞–љ–Ї–∞, –Ъ–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤–∞, –Ъ—Г–ї—В—Г–Љ–∞, –°–Њ–ї–Ї–Њ–Ї–Њ–љ, –Ґ–∞–є–љ–∞, –С—Л—Б—В—А–∞—П –Є –і—А—Г–≥–Є–µ. –®–∞—Е—В–∞–Љ–∞ –Є –Ъ—Г–ї—В—Г–Љ–∞ –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞ –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л —А—В—Г—В—М—О (–±–Њ–ї—М—И–Є–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –Ї–Є–љ–Њ–≤–∞—А–Є). –Т –Э–µ—А—З–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –≥–Њ—А–љ–Њ–Љ –Њ–Ї—А—Г–≥–µ вАФ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Љ–µ—Б—В–Њ –љ–∞—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Њ–ї–Њ–≤–∞. (–Ч–і–µ—Б—М –Я–∞–≤–µ–ї –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є –Њ—И–Є–±–∞–µ—В—Б—П, вАФ –Ш.–®.) –Ъ —О–≥—Г –Њ—В –њ—А–Є—В–Њ–Ї–Њ–≤ –®–Є–ї–Ї–Є, –њ–Њ –њ—А–Є—В–Њ–Ї–∞–Љ –Р—А–≥—Г–љ–Є, –Њ–±–Є–ї–Є–µ —Б–µ—А–µ–±—А–∞, –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–≤—И–µ–≥–Њ –Э–µ—А—З–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Њ–Ї—А—Г–≥¬ї.

<вА¶>

¬Ђ–І–µ—А–µ–Ј —З–Є—Б—В—Г—О –Є —Б–≤–µ–ґ—Г—О –Ї–ї—О—З–µ–≤—Г—О –≤–Њ–і—Г –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В –≤—Б–µ —В–Њ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞–µ—В—Б—П —Ж–µ–ї—Л–є —Б–≤–µ—В, –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е –Ї –Ї–ї—О—З–µ–≤–Њ–є –≤–Њ–і–µ —Н—В–Њ–є –њ—А–Є–Љ–µ—И–Є–≤–∞—О—В—Б—П –Є –Љ—Г—В—П—В –Є —В–µ–Љ–љ—П—В —Н—В—Г –≤–Њ–і—Г –≥–Њ—А—М–Ї–Є–µ —Б–ї–µ–Ј—Л –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ—Л—Е¬ї.–Э–∞ —Н—В–Њ–Љ —Б—В–∞—А–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Є–Є—Б–Ї–µ –Љ–Њ–Є —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –ґ–Є–ї–Є –і–Њ 1940 –≥–Њ–і–∞, –Є —Б–љ–Њ–≤–∞ –µ–ґ–µ–і–љ–µ–≤–љ—Л–є —В—А—Г–і –њ–Њ –њ—А–Њ–Љ—Л–≤–Ї–µ –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞. –°–ї–Њ–≤–∞ ¬Ђ–±—Г—В–∞—А–∞¬ї, ¬Ђ–ї–Њ—В–Њ–Ї¬ї, ¬Ђ–∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ–Ї–∞¬ї, ¬Ђ–Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ¬ї, —П —З–∞—Б—В–Њ —Б–ї—Л—И–∞–ї –Є–Ј —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–Њ–≤ –Љ–Њ–µ–є –Љ–∞—В–µ—А–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –±—Л–ї –њ–Њ–і—А–Њ—Б—В–Ї–Њ–Љ. –Т 1940 –≥–Њ–і—Г –Њ—В–Ї—А—Л–ї—Б—П —А—Г–і–љ–Є–Ї –Т–µ—А—И–Є–љ–Њ-–®–∞—Е—В–∞–Љ–Є–љ—Б–Ї–Є–є, —Н—В–Њ –≤ 30 –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–∞—Е –Њ—В –Э–Є–ґ–љ–µ-–®–∞—Е—В–∞–Љ—Л, –љ–∞ –≥–Њ—А–љ–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–≤–∞–ї–µ. –Я–µ—А–µ–і –≤–Њ–є–љ–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–µ –±—Л–ї–∞ –љ—Г–ґ–љ–∞ –Љ–Њ–ї–Є–±–і–µ–љ–Њ–≤–∞—П —А—Г–і–∞. –Э–∞ —А—Г–і–љ–Є–Ї–µ –Њ—В–µ—Ж —Г—Б—В—А–Њ–Є–ї—Б—П –њ–ї–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ. –Э–Њ –њ–µ—А–µ–і –њ–µ—А–µ–µ–Ј–і–Њ–Љ –Њ—В—Ж–∞ –Ј–∞–±—А–∞–ї–Є –≤ –Љ–Є–ї–Є—Ж–Є—О. –Ь–Њ—П –Љ–∞—В—М –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–ї–∞ вАФ –Ј–∞ —З—В–Њ? –Ш —З—В–Њ –і–µ–ї–∞—В—М –±–µ–Ј –Љ—Г–ґ–∞ —Б –Ї—Г—З–µ–є –і–µ—В–µ–є? –Ъ–∞–Ї –ґ–Є—В—М –і–∞–ї—М—И–µ? –Э–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –і–µ–љ—М –њ—А–Є—И–µ–ї –Љ–Є–ї–Є—Ж–Є–Њ–љ–µ—А. –Ю–љ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–ї. –°–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –Љ—Г–ґ –њ—А–Њ—Б–Є–ї –Њ—В–і–∞—В—М –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Г –љ–Є—Е –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П, –Є –Љ—Г–ґ–∞ –Њ—В–њ—Г—Б—В—П—В. –Ь–∞—В—М –і–Њ—Б—В–∞–ї–∞ —Б—В–µ–Ї–ї—П–љ–љ—Г—О –±—Г—В—Л–ї–Њ—З–Ї—Г, –≥–і–µ –Њ–љ–Є —Б–Ї–Њ–њ–Є–ї–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≥—А–∞–Љ–Љ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–≥–Њ –њ–µ—Б–Ї–∞, –Є –Њ—В–і–∞–ї–∞ –Љ–Є–ї–Є—Ж–Є–Њ–љ–µ—А—Г. –Ю—В–µ—Ж –њ—А–Є—И–µ–ї –і–Њ–Љ–Њ–є –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –і–µ–љ—М. –°–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –њ—А–Њ–і–µ—А–ґ–∞–ї–Є –≤ –Ї—Г—В—Г–Ј–Ї–µ –±–µ–Ј –њ—А–Є—З–Є–љ—Л –Є –Њ—В–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є.¬†

–Ь–∞—В—М: –Р –њ—А–Њ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ —В—Л –Є–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї? –У–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Є–Љ, —З—В–Њ–±—Л —П –Њ—В–і–∞–ї–∞, —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ?

–Ю—В–µ—Ж: –Э–µ—В! –Э–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Є–Љ –Њ –Ј–Њ–ї–Њ—В–µ. –Ю–±–Љ–∞–љ—Г–ї–Є –Њ–љ–Є —В–µ–±—П, –Э–∞–і—П. –Ф–∞ –Є –С–Њ–≥ —Б –љ–Є–Љ–Є. –Я—Г—Б—В—М —А–∞–і—Г—О—В—Б—П. –Ф–ї—П —Б–µ–±—П –њ—А–Є–±—А–∞–ї–Є.¬†–Р –≤—Б–Ї–Њ—А–µ–µ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –≤–Њ–є–љ–∞вА¶

–Ю—В–µ—Ж –≤ 1941 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ –љ–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї—Г—О –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О, –≤ 1944 –≥–Њ–і—Г –µ–≥–Њ —В—П–ґ–µ–ї–Њ —А–∞–љ–Є–ї–Є, –њ—А–Є—И–µ–ї —Б –≤–Њ–є–љ—Л –Є–љ–≤–∞–ї–Є–і–Њ–Љ, –њ–Њ—В–µ—А—П–≤ –ї–µ–≤—Г—О —А—Г–Ї—Г. –Я–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–Љ, –µ–≥–Њ –њ–Њ–і—Б—В—А–µ–ї–Є–ї —Б–љ–∞–є–њ–µ—А, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –Њ–±—Б—В—А–µ–ї–Є–≤–∞–ї –Є–Ј –њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В–∞ –Њ–Ї–Њ–њ—Л –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –Њ –≤–Њ–є–љ–∞—Е –Њ—В–µ—Ж –љ–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї, —Е–Њ—В—П, –њ—А–Њ—И–µ–ї –і–≤–µ –≤–Њ–є–љ—Л –Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≤–Є–і–∞–ї –Є –Є—Б–њ—Л—В–∞–ї. –Ю—Б—В–∞–≤—И–Є—Б—М —Б –Њ–і–љ–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–є, —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–µ—А–Њ–Љ –≤ –Ї–ї—Г–±–µ. –Ю—В—А—Л–≤–∞—П –Ї–Њ—А–µ—И–Ї–Є –±–Є–ї–µ—В–Њ–≤ —Г –≤—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е. –Ъ–ї—Г–± –≤ —В–Њ—В –њ–µ—А–Є–Њ–і –±—Л–ї –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Љ–µ—Б—В–Њ–Љ –Њ—В–і—Л—Е–∞ –Є –Ј—А–µ–ї–Є—Й, –∞ –Ї–Є–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–Њ, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤—Б–µ –ґ–Є—В–µ–ї–Є –њ–Њ—Б–µ–ї–Ї–∞ –Ј–љ–∞–ї–Є –Љ–Њ–µ–≥–Њ –Њ—В—Ж–∞ –Є –Ј–≤–∞–ї–Є —Г–≤–∞–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ: –і—П–і—П –Т–∞–љ—П.

–Ю—В–µ—Ж —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Ј–љ–∞–ї —В–∞–є–≥—Г –Є –≤–Њ–і–Є–ї –љ–∞—Б –Є —Б–Њ—Б–µ–і–µ–є –њ–Њ –Љ–µ—Б—В–∞–Љ, –≥–і–µ –±—Л–ї–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ —П–≥–Њ–і—Л. –ѓ –±—Л–ї —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –њ–Њ–і—А–Њ—Б—В–Ї–Њ–Љ, –љ–Њ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Е–Њ–і–Є–ї –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –љ—А–∞–≤–Є–ї–Њ—Б—М —Г—Е–Њ–і–Є—В—М —Б –љ–Њ—З–µ–≤–Ї–Њ–є. –Э–Њ—З—М—О –±—Л–ї–Њ –≤ –ї–µ—Б—Г —Б—В—А–∞—И–љ–Њ, —Е–Њ—В—П –≥–Њ—А–µ–ї –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ї–Њ—Б—В–µ—А. –Ф–Њ–ї–≥–Њ –љ–µ —Б–њ–∞–ї–Є, –Є –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –і—А—Г–≥ –і—А—Г–ґ–Ї–µ –≤—Б—П–Ї–Є–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. –Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л –≤ –њ–∞–і–Є –Ъ—Г–ї–Є–љ–і–∞, –≥–і–µ –≤–і–Њ–ї—М —А—Г—З—М—П –±—Л–ї–Њ –љ–∞–≤–∞–ї–µ–љ—Л –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–µ –Њ—В–≤–∞–ї–Є –њ—А–Њ–Љ—Л—В–Њ–≥–Њ —Б—В–∞—А–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є –њ–µ—Б–Ї–∞, –Њ—В–µ—Ж —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –Є –Њ–љ –Љ—Л–ї –Ј–і–µ—Б—М –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ. –Э–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –љ–Є—Е –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –∞—А—В–µ–ї—М –Ї–Є—В–∞–є—Ж–µ–≤. –Ю–љ–Є —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –і—А—Г–ґ–љ–Њ –≤—Б–µ –ї–µ—В–Њ. –Э–Њ –Њ—Б–µ–љ—М—О –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Б—В–∞—А–∞—В–µ–ї–µ–є —Г–Ї—А–∞–ї –≤—Б–µ –љ–∞–Љ—Л—В–Њ–µ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ –Є –љ–Њ—З—М—О вАФ —Б–±–µ–ґ–∞–ї! –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Ї–Є—В–∞–є—Ж—Л –і–Њ–≥–љ–∞–ї–Є –µ–≥–Њ –љ–∞ —В—А–Њ–њ–µ –Є —Г–±–Є–ї–Є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М –і–Њ–Љ–Њ–є, –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –Њ—В–µ—Ж –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є —Е–Њ–ї–Љ, –≥–і–µ –Њ–љ–Є –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–Є–ї–Є —Г–±–Є—В–Њ–≥–Њ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б—В–∞—А–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є –≤–Њ—А–∞. –Э–∞ —Е–Њ–ї–Љ–µ —А–Њ—Б–ї–Є —В—А–Є –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –±–µ—А–µ–Ј—Л, –≤ –ї–µ—Б—Г –±—Л–ї–Њ —В–Є—Е–Њ, –њ–µ–ї–Є –њ—В–Є—Ж—Л. –Э–Њ –Љ–љ–µ –±—Л–ї–Њ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ. –Я–Њ—Б–ї–µ —П –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ–±—Е–Њ–і–Є–ї —Н—В–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–Њ—О. –Ф–∞ –Є –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —Н—В–Њ–є –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ–Њ–±—Л—З–љ–Њ–≥–Њ. –Т —В–µ –≥–Њ–і—Л –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е —Б—В–∞—А–∞—В–µ–ї–µ–є —З–∞—Б—В–Њ –њ–Њ–і–Ї–∞—А–∞—Г–ї–Є–≤–∞–ї–Є –≤ —В–∞–є–≥–µ –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–Є –Ј–∞ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ. –Ш –Ј–∞—Б—В—А–µ–ї–Є–≤ –Є—Е –Є–Ј –Ј–∞—Б–∞–і—Л, –Ј–∞–±–Є—А–∞–ї–Є –љ–∞–Љ—Л—В–Њ–µ –Є–Љ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Њ–љ–Є —В–∞–є–љ—Л–Љ–Є —В—А–Њ–њ–∞–Љ–Є —Б–њ–µ—И–Є–ї–Є —Г–є—В–Є –Ј–∞ —А–µ–Ї—Г –Р—А–≥—Г–љ—М. –Ъ—В–Њ –±—Г–і–µ—В –Є—Б–Ї–∞—В—М –Ї–Є—В–∞–є—Ж–∞-–љ–µ–ї–µ–≥–∞–ї–∞ –≤ —В–∞–є–≥–µ!

вАЛ

–Ъ–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, —Н—В–Є–Љ –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї—П–ї–Є —В–µ, –Ї—В–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Ј–љ–∞–ї —В–∞–є–≥—Г –Є –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –Њ—Е–Њ—В–љ–Є—З—М–Є–Љ –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–ї–Њ–Љ. –Т –Ч–∞–±–∞–є–Ї–∞–ї—М–µ —З–∞—Б—В–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П –њ–Њ –і–Њ–ї–Є–љ–∞–Љ —А–µ–Ї –Њ—В–≤–∞–ї—Л –љ–∞–Љ—Л—В–Њ–≥–Њ —Б—В–∞—А–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є –њ–µ—Б–Ї–∞, –њ–Њ—А–Њ—Б—И–Є—Е –Ј–∞—А–Њ—Б–ї—П–Љ–Є –≥–Є–±–Ї–Њ–≥–Њ –Є–≤–љ—П–Ї–∞ –Є –±–µ—А–µ–Ј–∞–Љ–Є. –°–µ–є—З–∞—Б –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ –і–Њ–±—Л–≤–∞—О—В —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —В—П–ґ–µ–ї–Њ–є —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є, –±—Г–ї—М–і–Њ–Ј–µ—А–Њ–≤, —Н–Ї—Б–Ї–∞–≤–∞—В–Њ—А–Њ–≤, –њ—А–Њ–Љ—Л–≤–∞—П –њ–Њ—А–Њ–і—Г –Љ–Њ—Й–љ—Л–Љ–Є –±—А–∞–љ–і—Б–њ–Њ–є—В–∞–Љ–Є. –Ь—Г—В–љ—Л–µ —Б—В–Њ–Ї–Є —Б –Љ–µ—Б—В –њ—А–Њ–Љ—Л–≤–Ї–Є –њ–µ—Б–Ї–∞ –Ј–∞–≥—А—П–Ј–љ—П—О—В —А–µ–Ї–Є, –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞—П –њ—А–Њ–Ј—А–∞—З–љ—Г—О –≤–Њ–і—Г –≤ –Љ—Г—В–љ—Л–є –њ–Њ—В–Њ–Ї, –≥–і–µ –љ–µ—В –љ–Є—З–µ–≥–Њ –ґ–Є–≤–Њ–≥–Њ. –Э–∞ –Љ–µ—Б—В–∞—Е —А–∞–±–Њ—В —Б—В–∞—А–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –∞—А—В–µ–ї–µ–є —А–µ–Ї—Г–ї—М—В–Є–≤–∞—Ж–Є—П –Ј–µ–Љ–µ–ї—М –љ–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—Б—П, –Є –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–љ—Л—Е –њ—А–Є—А–Њ–і–љ—Л—Е –ї–∞–љ–і—И–∞—Д—В–Њ–≤ –Њ—Б—В–∞—О—В—Б—П –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–µ –Њ—В–≤–∞–ї—Л –њ–µ—Б–Ї–∞, —П–Љ—Л, –љ–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–і–Њ—О, –Є —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –і–µ—А–µ–≤—М—П.

–Ь–љ–µ –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї—Б—П —Б–ї—Г—З–∞–є 1987 –≥–Њ–і–∞. –Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —П —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ —В–∞–µ–ґ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤—Е–Њ–Ј–∞ ¬Ђ–Ь–Њ—В–Њ–≥–Њ—А—Б–Ї–Є–є¬ї, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г —А–µ–Ї–Є –£—А–Њ–≤, –≤ —Б. –£—А–Њ–≤-–Ъ–ї—О—З–Є. –І—В–Њ –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –≤ 60-—В–Є –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–∞—Е –Њ—В —А–∞–є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Ж–µ–љ—В—А–∞ –Э–µ—А—З–Є–љ—Б–Ї–Њ-–Ч–∞–≤–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞, —Б–µ–ї–∞ –Э–µ—А-–Ч–∞–≤–Њ–і –Ч–∞–±–∞–є–Ї–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П. –Т–µ—З–µ—А–Њ–Љ –Ї –і–Њ–Љ—Г, –≥–і–µ —П –ґ–Є–ї, –њ–Њ–і—К–µ—Е–∞–ї–Є –і–≤–µ –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—И–Є–љ—Л –£–Р–Ч-469. –Т –і–Њ–Љ –≤–Њ—И–ї–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Љ—Г–ґ—З–Є–љ, –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–≥–Њ —В–µ–ї–Њ—Б–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Є –Њ—З–µ–љ—М —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ—Л—Е –≤ —Б–µ–±–µ. –Ю–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —Н—В–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–і–Њ–±—Л–≤–∞—О—Й–µ–є –∞—А—В–µ–ї–Є –Є–Ј –≥. –С–∞–ї–µ—П, –Є –њ—А–Є–±—Л–ї–Є –Њ–љ–Є –і–ї—П —А–µ—И–µ–љ–Є—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ —А–∞–±–Њ—В –љ–∞ —Г—Б—В—М–µ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є —А–µ—З–Ї–Є, –≤–њ–∞–і–∞—О—Й–µ–є –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В —Б–µ–ї–∞ –£—А–Њ–≤-–Ъ–ї—О—З–Є. –Ю–љ–Є —Г–ґ–µ –њ—А–Є–≥–љ–∞–ї–Є —В—Г–і–∞ —В—П–ґ–µ–ї—Г—О —В–µ—Е–љ–Є–Ї—Г, –≤–∞–≥–Њ–љ—З–Є–Ї–Є –і–ї—П –ґ–Є–ї—М—П, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є —Г—Б—В–љ–Њ–µ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–µ –≤ —А–∞–є–Ї–Њ–Љ–µ –њ–∞—А—В–Є–Є, —А–∞–є–Є—Б–њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ–µ –Є вАФ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є —А–∞–є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –∞–≥—А–Њ–њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П. –Ф–µ–ї–Њ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –Ј–∞ –Љ–∞–ї—Л–Љ вАФ –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞—В—М –±—Г–Љ–∞–≥–Є –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ —Б–Њ–≤—Е–Њ–Ј–∞, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –і–∞–љ–љ—Л–є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–µ–Љ–µ–ї—М –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –≤–µ–і–µ–љ–Є—П —Б–Њ–≤—Е–Њ–Ј–∞ ¬Ђ–Ь–Њ—В–Њ–≥–Њ—А—Б–Ї–Є–є¬ї.–ѓ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї, —З—В–Њ –±—Г–і–µ—В –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ–є –њ–∞–і–Є, –≥–і–µ –Љ—Л —Б–µ—П–ї–Є —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л, –Є –≤–Њ —З—В–Њ –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є—В—Б—П —З–Є—Б—В–µ–є—И–∞—П —В–∞–µ–ґ–љ–∞—П —А–µ–Ї–∞ –£—А–Њ–≤, –≥–і–µ –≤–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ–∞—П —А—Л–±–∞, –Є —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞—В—М –Ї–∞–Ї–Є–µ-–ї–Є–±–Њ –±—Г–Љ–∞–≥–Є. –Ф–µ–ї–µ–≥–∞—В—Л —А–µ—И–Є–ї–Є, —З—В–Њ —П –Є—Е –љ–µ –њ–Њ–љ—П–ї, —Б—В–∞–ї–Є –Љ–љ–µ —А–∞–Ј—К—П—Б–љ—П—В—М, —З—В–Њ –≤—Б–µ —Г–ґ–µ —А–µ—И–µ–љ–Њ, –Ј–∞—В–µ–Љ вАФ —Б—В–∞–ї–Є –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞—В—М –Ї–Њ–µ-–Ї–∞–Ї–Є–µ –±–ї–∞–≥–∞ –Є –і–∞–ґ–µ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Г –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–µ! –†–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А —Г –љ–∞—Б –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї—Б—П. –Э–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –і–µ–љ—М —П –±—Л–ї —Г —А–∞–є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞, –Њ–±—К—П—Б–љ–Є–ї —Б–≤–Њ–µ –≤–Є–і–µ–љ–Є–µ –і–∞–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л –Є –Ј–∞—П–≤–Є–ї, —З—В–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –њ–Њ–і–њ–Є—Б—Л–≤–∞—В—М –љ–µ –±—Г–і—Г. –Я—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —Б—В–∞—А–∞—В–µ–ї—П–Љ —Г–≥–Њ–љ—П—В—М —В–µ—Е–љ–Є–Ї—Г –Њ—В –љ–∞—И–µ–≥–Њ —Б–µ–ї–∞ –Є –Ј–∞–±—Л—В—М –Њ —Б–≤–Њ–Є—Е ¬Ђ–±–ї–∞–≥–Є—Е¬ї –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є—П—Е.¬†

–Я–µ—А–µ–µ—Е–∞–≤ –≤ –Я—А–Є–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–є –Ї—А–∞–є, —П –Ї–∞–ґ–і—Л–є –≥–Њ–і –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–є –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—И–Є–љ–µ —Б –і—А—Г–Ј—М—П–Љ–Є –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–ї –Ч–∞–±–∞–є–Ї–∞–ї—М–µ, –Є –Љ–љ–µ –≥—А—Г—Б—В–љ–Њ –Є –Њ–±–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ –Ї—А–∞–є, –≥–і–µ –і–Њ–±—Л–≤–∞—О—В –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ, –Ј–∞–њ—Г—Й–µ–љ, —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ –Є –ґ–Є–≤–µ—В –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –љ–Є—Й–µ–≥–Њ –±–Њ–Љ–ґ–∞. –Ф–µ—Б—П—В–Ї–Є —Б–µ–ї –Ј–і–µ—Б—М –Є—Б—З–µ–Ј–ї–Є —Б –ї–Є—Ж–∞ –Ј–µ–Љ–ї–Є, –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ –≤—Л–Љ–Є—А–∞–µ—В, –≤–Њ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л—Е –≤—Л—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–µ. –С–µ—А—Г—В, —З—В–Њ –ї–µ–≥—З–µ –Є –і–µ—И–µ–≤–ї–µ –≤–Ј—П—В—М, —Б–Њ—А–≤–∞–ї–Є –Ї—Г—И вАФ –Є –Ј–∞–±—А–Њ—Б–Є–ї–Є –Є—Б—В–µ—А–Ј–∞–љ–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї –Ј–µ–Љ–ї–Є.¬†

–Ш –Я–∞–≤–µ–ї –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –Њ–њ—П—В—М –Њ–±—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –Ї —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –∞—А—Е–Є–≤—Г:

25 –Љ–∞—А—В–∞ 2021 –≥–Њ–і–∞ –≤ –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –≥–∞–Ј–µ—В—Л ¬Ђ–°–і–µ–ї–∞–љ–Њ –≤ –Ф–§–Ю¬ї вАФ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–∞ —Б—В–∞—В—М—П –Ш–≥–Њ—А—П –Ь–∞—А—В—Л–љ–Њ–≤–∞ ¬Ђ–°–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—Й–∞ –Є–Ј –Њ—В—Е–Њ–і–Њ–≤¬ї. –Ю–љ –њ—А–Њ–≤–µ–ї –±–µ—Б–µ–і—Г —Б –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ ¬Ђ–Ю–Ю–Ю –Ц–µ–ї—В—Г–≥–Є–љ—Б–Ї–∞—П –У–†–Ъ¬ї –Х–≤–≥–µ–љ–Є–µ–Љ –У–љ–µ–і—Л—И, –≤–Ј—П–≤—И–Є–Љ—Б—П –Ј–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г —Б —В–µ—Е–љ–Њ–≥–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Њ—В—Е–Њ–і–∞–Љ–Є –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –Ъ–ї—О—З–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ—А—Г–і–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –≤ –Ч–∞–±–∞–є–Ї–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ –Ї—А–∞–µ вАФ –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ —Н–Ї—Б–њ–µ—А–Є–Љ–µ–љ—В–∞. –≠–Ї—Б–њ–µ—А—В—Л –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞—О—В –±–∞–ї–∞–љ—Б–Њ–≤—Л–µ –Ј–∞–њ–∞—Б—Л –≤ –Њ—В–≤–∞–ї–∞—Е вАФ 12,135 —В–Њ–љ–љ –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞ –Є 11,7 —В–Њ–љ —Б–µ—А–µ–±—А–∞. –Ш –Љ–љ–µ, –Ї–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Ј–∞–±–∞–є–Ї–∞–ї—М—Ж—Г, –њ—А–Є—П—В–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —З–Є—В–∞—В—М –Њ—В–≤–µ—В—Л –µ–µ –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –Х–≤–≥–µ–љ–Є—П –У–љ–µ–і—Л—И–∞. –Т–њ–Њ–ї–љ–µ —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ–і—Е–Њ–і –Ї –і–µ–ї—Г –Є –±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї –њ—А–Є—А–Њ–і–µ. –Ф–∞–є –С–Њ–≥, —З—В–Њ–±—Л —Н—В–Њ —В–∞–Ї –±—Л–ї–Њ –Є –љ–∞ –і–µ–ї–µ, –Ї–∞–Ї –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –≤ –≥–∞–Ј–µ—В–µ. –ѓ –Ј–∞—З–Є—В–∞—О:¬†

вАФ –Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З, —З–µ–Љ –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–µ–љ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є –Ї —В–µ—Е–љ–Њ–≥–µ–љ–љ—Л–Љ –Љ–µ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П–Љ?

вАФ –†–∞–љ—М—И–µ –≥–Њ—А–љ–Њ—А—Г–і–љ–∞—П –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–∞ –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї—О —Б—Г–≥—Г–±–Њ –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є: –њ–Њ–Є—Б–Ї-—А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞-–і–Њ–±—Л—З–∞-–Ј–∞–Ї—А—Л—В–Є–µ (–њ–Њ –Є—Б—З–µ—А–њ–∞–љ–Є–Є –Љ–µ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П). –Ь—Л –≤–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–µ–Љ—Б—П –≤ —А–µ–Ї—Г–ї—М—В–Є–≤–∞—Ж–Є—О –≤—Л—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ—Л—Е –Ї–∞—А—М–µ—А–Њ–≤. –Э–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Є–Ј–≤–ї–µ–Ї–∞–µ–Љ –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е –Є—Б–Ї–Њ–њ–∞–µ–Љ—Л—Е, –љ–Њ –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–Љ –љ–Њ–≤—Г—О –њ—А–Њ–і—Г–Ї—Ж–Є—ОвА¶

вАФ –≠–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤—Л–≥–Њ–і–љ–Њ –њ–µ—А–µ—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞—В—М –Њ—В–≤–∞–ї—Л?

вАФ –Я–µ—А–µ—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞ –Њ—В–≤–∞–ї–Њ–≤ –±–Њ–ї–µ–µ –≤—Л–≥–Њ–і–љ–∞, —З–µ–Љ –Њ—Б–≤–∞–Є–≤–∞–љ–Є–µ –љ–Њ–≤—Л—Е –Љ–µ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–є. –°–µ–±–µ—Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ–і—Г–Ї—Ж–Є–Є –љ–Є–ґ–µ –љ–∞ 10-15 %. –Ш —З–µ–Љ —Б—В–∞—А—И–µ –Њ—В–≤–∞–ї, —В–µ–Љ –≤—Л—И–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Њ–≤, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –њ–Њ —Б—В–∞—А—Л–Љ –Љ–µ—В–Њ–і–∞–Љ –±—Л–ї–Є –љ–Є–Ј–Ї–Є–µ –Ї–Њ—Н—Д—Д–Є—Ж–Є–µ–љ—В—Л –Є–Ј–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є—П (...).

–Я–∞–≤–µ–ї –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –Њ—В–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–µ—В –≥–∞–Ј–µ—В—Г. –Я–Њ–і –љ–µ–є —П –≤–Є–ґ—Г –µ—Й–µ –љ–µ–Љ–∞–ї—Л–є –∞—А—Е–Є–≤, –љ–∞–і–µ—О—Б—М, –і–µ–ї–Њ –і–Њ–є–і–µ—В –Є –і–Њ –љ–µ–≥–Њ. –Т –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ –Ї—А—Г—В–Є—В—Б—П —В–µ—А–Љ–Є–љ, —П–≤–љ–Њ –љ–Њ–≤—Л–є, –љ–Њ–≤–Њ—П–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Є–є: —Н–њ–Њ—Е–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ ¬Ђ—Б–ї–µ–њ–Њ–є вАФ –≤–Є–Ј—Г–∞–ї—М–љ–Њ –Ј–∞—В—А—Г–і–љ–µ–љ–љ—Л–є¬ї, ¬Ђ–і–µ–±–Є–ї вАФ –∞–ї—М—В–µ—А–љ–∞—В–Є–≤–љ–Њ –Њ–і–∞—А–µ–љ–љ—Л–є¬ї. –Э–µ —В–Њ —З—В–Њ–±—Л —П —А–µ–Ј–Ї–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Є—В–Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞—А—П, –∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, —Г—В–≤–µ—А–і–Є–≤—И–µ–µ—Б—П –≤ –љ–∞—И–Є—Е –≥–∞–Ј–µ—В–∞—Е, –Є –≤–Њ–≤—Б–µ —Г–Љ–Є–ї—П–µ—В: –Ю—В–≤–∞–ї—Л вАФ ¬Ђ—В–µ—Е–љ–Њ–≥–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–µ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П¬ї. –Ш –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ–µ —В–Њ—З–љ–Њ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є–µ –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–∞: —З–µ–Љ —Е—Г–ґ–µ –±—Л–ї–Є —Б—В–∞—А—Л–µ —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, —З–µ–Љ –Љ–µ–љ—М—И–µ –±—Л–ї –њ—А–Њ—Ж–µ–љ—В –Є–Ј–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є—П –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞, —В–µ–Љ –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–љ–µ–µ –Њ—В–≤–∞–ї—Л вАФ –њ–∞—А–і–Њ–љ, вАФ ¬Ђ—В–µ—Е–љ–Њ–≥–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–µ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П¬ї. –Ш—В–∞–Ї, –і–∞–ї–µ–µ —А–µ—З—М –Њ –љ–Є—ЕвА¶

–Я.–Ш. –®–µ–њ—З—Г–≥–Њ–≤: –•–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –±—Л –љ–∞–і–µ—П—В—М—Б—П, —З—В–Њ –≤ –Ч–∞–±–∞–є–Ї–∞–ї—М–µ —Б—В–∞—А–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–µ –∞—А—В–µ–ї–Є –Є –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П –љ–∞–≤–µ–і—Г—В –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л—Е –њ–ї–Њ—Й–∞–і—П—Е –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї, –∞ —В–Њ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —Б–≤–Њ–є –њ—А–Є–µ–Ј–і –љ–∞ —А–Њ–і–Є–љ—Г —П —Б —В—А—Г–і–Њ–Љ –і–Њ–±—А–∞–ї—Б—П –і–Њ –Т–µ—А—И–Є–љ—Л –®–∞—Е—В–∞–Љ—Л, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –і–Њ—А–Њ–≥–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–µ—А–µ–Ї–Њ–њ–∞–љ–∞ –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Ю–Ю–Ю ¬Ђ–У–∞–Ј–Є–Љ—Г—А¬ї. –†–∞–±–Њ—В—Г –≤ –®–µ–ї–Њ–њ—Г–≥–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Є –С–∞–ї–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ —А–∞–є–Њ–љ–∞—Е —Б—В–∞—А–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–∞—П –∞—А—В–µ–ї—М ¬Ђ–У–∞–Ј–Є–Љ—Г—А¬ї, –љ—Л–љ–µ –Ю–Ю–Ю ¬Ђ–У–∞–Ј–Є–Љ—Г—А¬ї, –≤–µ–і–µ—В —Б 1987 –≥–Њ–і–∞. –Ч–∞ —Н—В–Њ—В –њ–µ—А–Є–Њ–і –њ–µ—А–µ–ї–Њ–њ–∞—В–Є–≤ –≤—Б–µ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–љ–Њ—Б–љ—Л–µ –Љ–µ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –≤ –њ–∞–і–Є –Ъ—Г–ї–Є–љ–і–∞, –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –±—Л–≤—И–Є—Е —Б–µ–ї –Т–µ—Е–љ—П—П –®–∞—Е—В–∞–Љ–∞, –°—А–µ–і–љ—П—П –Т–µ—А—Е–љ—П—П –Є –µ—Й–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Э–Є–ґ–љ—П—П –®–∞—Е—В–∞–Љ–∞. –≠—В–Њ ¬Ђ—В–µ—Е–љ–Њ–≥–µ–љ–љ—Л–µ¬ї –Љ–µ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Њ—В —Ж–∞—А—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Є–Є—Б–Ї–Њ–≤, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —П —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –≤—Л—И–µ. –Ч–∞ —З–µ—В—Л—А–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –ї–µ—В –Њ—В—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є —Н—В–Є—Е –Ј–µ–Љ–µ–ї—М –Ю–Ю–Ю ¬Ђ–У–∞–Ј–Є–Љ—Г—А¬ї –і–Њ–±—Л–ї–∞ 3236,6 –Ї–≥ –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞. –Р –≤–Њ—В –Ї —А–µ–Ї—Г–ї—М—В–Є–≤–∞—Ж–Є–Є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М —В–∞–Ї –Є –љ–µ –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є.

–†–∞–±–Њ—В–∞ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–і–Њ–±—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –Ј–∞ —И–Є—А–Љ–Њ–є —Б–µ–Ї—А–µ—В–љ–Њ—Б—В–Є. –≠—В–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Б —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Ј–і–µ—Б—М –і–µ–ї–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Б –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л–ї–Њ –Є –±—Г–і–µ—В –њ—А–Є—В—П–≥–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б–Є–ї–Њ–є –і–ї—П –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Я–Њ—Е–Є—В–Є—В—М –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ –Љ–Њ–≥—Г—В –Є –ї—О–і–Є, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –µ–≥–Њ –і–Њ–±—Л—З–µ–є –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–≤—И–Є–µ –љ–∞–ї–µ—В –љ–∞ –Є–љ–Ї–∞—Б—Б–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—И–Є–љ—Л –њ—А–Є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Ї–µ –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞. –Ш, —Б–Њ–Ј–і–∞–≤ –љ–µ–ї–µ–≥–∞–ї—М–љ—Г—О –∞—А—В–µ–ї—М, –Є –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ –і–Њ–±—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е –і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ—Л–є –Љ–µ—В–∞–ї. –Я—А–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –∞—А—Е–Є–≤ —Б –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є—П–Љ–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –≥–∞–Ј–µ—В—Л –љ–∞ —Н—В—Г —В–µ–Љ—Г, –Є –≤–Њ—В —Ж–µ–ї—Л–є –±—Г–Ї–µ—В –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є:–У–∞–Ј–µ—В–∞ –Ј–∞ 24.01.1998 –≥–Њ–і:¬†¬Ђ–Т –Ь–∞–≥–∞–і–∞–љ–µ –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞–љ—Л –і–≤–µ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ—Л–µ –≥—А—Г–њ–њ—Л, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Є–Ј—К—П—В–Њ –±–Њ–ї–µ–µ 42 –Ї–Є–ї–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞...¬ї

<вА¶>

¬ЂвА¶–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ –≥–Њ–і—Г –≤–Њ–Ј–±—Г–ґ–і–µ–љ–Њ 1 770 —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л—Е –і–µ–ї, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б —Е–Є—Й–µ–љ–Є—П–Љ–Є –і—А–∞–≥–Љ–µ—В–∞–ї–ї–Њ–≤ –Є –Ї–∞–Љ–љ–µ–є. –Ъ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–Њ 1 165 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Т –Љ–Є–љ—Г–≤—И–µ–Љ –≥–Њ–і—Г –≤ –∞—Н—А–Њ–њ–Њ—А—В–∞—Е –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞–љ–Њ 19 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Є–Ј—К—П—В–Њ —Б–≤—Л—И–µ 53 –Ї–Є–ї–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞¬ї.

<вА¶>

–У–∞–Ј–µ—В–∞ –Њ—В 14.01.1998 –≥–Њ–і–∞: ¬Ђ–Э–∞ 60 –Љ–Є–ї–ї–Є–∞—А–і–Њ–≤ —А—Г–±–ї–µ–є –≤ —Б—В–∞—А–Њ–Љ –Є—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є–Є –і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–∞–Љ–љ–µ–є –Є –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Њ–≤ –Є–Ј—К—П—В–Њ –Є–Ј –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–Њ—А–Њ—В–∞ —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Ь–Т–Ф –≤ –Љ–Є–љ—Г–≤—И–µ–Љ –≥–Њ–і—Г, —З—В–Њ –≤ 5 —А–∞–Ј –њ—А–µ–≤—Л—Б–Є–ї–Њ –Ј–∞—В—А–∞—В—Л –љ–∞ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–є –њ–Њ –±–Њ—А—М–±–µ —Б —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є. –°—А–µ–і–Є –Є–Ј—К—П—В–Њ–≥–Њ 785 –Ї–Є–ї–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞, 928 –Ї–Є–ї–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ —Б–µ—А–µ–±—А–∞, 135 –Ї–Є–ї–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Њ–≤ –њ–ї–∞—В–Є–љ–Њ–≤–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л, 12 —В—Л—Б—П—З –Ї–∞—А–∞—В–Њ–≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–∞–Љ–љ–µ–є¬ї.

<вА¶>

–У–∞–Ј–µ—В–∞ –Њ—В 12.09.2002 –≥–Њ–і–∞: ¬Ђ–Ф–µ—А–Ј–Ї–Њ–µ –Њ–≥—А–∞–±–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –≤—З–µ—А–∞ –≤ –Ш—А–Ї—Г—В—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є. –Т 160 –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–∞—Е –Њ—В –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –С–Њ–і–∞–є–±–Њ, –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –њ–Њ—Б–µ–ї–Ї–∞ –Ъ—А–Њ–њ–Њ—В–Ї–Є–љ, –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—И–Є–љ—Г –£–Р–Ч, –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й—Г—О —Б—В–∞—А–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –∞—А—В–µ–ї–Є вАЬ–Ы–µ–љ–∞вАЭ. –Ш–Ј –Љ–∞—И–Є–љ—Л –њ–Њ—Е–Є—Й–µ–љ–Њ 43,9 –Ї–Є–ї–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ —И–ї–Є—Д–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞ –≤ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ї–Њ–љ—В–µ–є–љ–µ—А–∞—Е¬ї.

<вА¶>

–У–∞–Ј–µ—В–∞ –Њ—В 28.02.2003 –≥–Њ–і–∞: ¬Ђ–Т –Ш—А–Ї—Г—В—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ —В–∞–є–љ–Є–Ї, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П 20 –Ї–Є–ї–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞. –Ъ–∞–Ї —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В –њ—А–µ—Б—Б-—Б–ї—Г–ґ–±–∞ –Њ–±–ї–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –£–Т–Ф, 9 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞ –љ–∞ —В—А–∞—Б—Б–µ –Ъ—А–Њ–њ–Њ—В–Ї–Є–љ-–Ъ–Њ–і–Њ–ї–Є–Ї–∞–љ –љ–∞–ї–µ—В—З–Є–Ї–Є –љ–∞–њ–∞–ї–Є –љ–∞ –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—М –£–Р–Ч, –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Є–≤—И–Є–є –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 44 –Ї–Є–ї–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–Њ–≤ –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞. –Т –Ї–∞–±–Є–љ–µ –±—Л–ї–Њ —В—А–Њ–µ —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б–ї—Г–ґ–±—Л –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є —Б—В–∞—А–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –∞—А—В–µ–ї–Є вАЬ–Ы–µ–љ–∞вАЭ. –Ч–Њ–ї–Њ—В–Њ –њ–Њ—Е–Є—Й–µ–љ–Њ, –Њ—Е—А–∞–љ–љ–Є–Ї–Є —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ—ЛвА¶.. –Я—А–µ—Б—В—Г–њ–љ–Є–Ї–Є –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞–љ—Л, –Њ–і–Є–љ —З–ї–µ–љ –±–∞–љ–і—Л —А–µ—И–Є–ї –≤—Л–і–∞—В—М –Љ–Є–ї–Є—Ж–Є–Є —В–∞–є–љ–Є–Ї —Б –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є–Љ—Б—П –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ¬ї.

<вА¶>

–У–∞–Ј–µ—В–∞ –Њ—В 07.03.2018 –≥–Њ–і–∞: ¬Ђ–Ь–∞–≥–∞–і–∞–љ—Б–Ї–∞—П –Њ–±–ї. –£ —Б—В–∞—А–∞—В–µ–ї–µ–є-–љ–µ–ї–µ–≥–∞–ї–Њ–≤ –Є–Ј—К—П—В—Л –±–Њ–ї–µ–µ 30 –Ї–Є–ї–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–Њ–≤ –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞. –Ч–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ —И–µ—Б—В—М –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Є –£–§–°–С –Є–Ј—К—П–ї–Є –Є–Ј –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–Њ—А–Њ—В–∞ –±–Њ–ї–µ–µ 33 –Ї–Є–ї–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–Њ–≤ –і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Њ–≤ –Њ–±—Й–µ–є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О 67 –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–Њ–≤ —А—Г–±–ї–µ–є. –Ч–Њ–ї–Њ—В—Л–µ –Ї—Г—Б—В–∞—А–љ—Л–µ —Б–ї–Є—В–Ї–Є –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ —Б—В–∞—А–∞—В–µ–ї—П –њ–Њ—В—П–љ—Г–ї–Є –љ–∞ 17 —Б —Е–≤–Њ—Б—В–Є–Ї–Њ–Љ –Ї–Є–ї–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–Њ–≤, –Є—Е —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М —Б–≤—Л—И–µ 37 –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–Њ–≤ —А—Г–±–ї–µ–є¬ї.

–Ю—В–ї–Њ–ґ–Є–≤ —Б–≤–Њ–µ ¬Ђ–і–Њ—Б—М–µ¬ї, –Я.–Ш. –®–µ–њ—З—Г–≥–Њ–≤ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В:

–Ш —В–∞–Ї–Є—Е –њ—А–Є–Љ–µ—А–Њ–≤ –Љ–љ–Њ–≥–Њ... –Т—Б—П –Њ—В—А–∞—Б–ї—М –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–і–Њ–±—Л—З–Є –Њ–≤–µ—П–љ–∞ –Ј–∞–≤–µ—Б–Њ–є —В—А–∞–≥–µ–і–Є–є –Є —В–∞–є–љ, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б —В—П–ґ–µ–ї—Л–Љ —В—А—Г–і–Њ–Љ –Є –ґ–µ—А—В–≤–∞–Љ–Є –ї—О–і–µ–є, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ вАФ —Н—В–Њ —Н–Ї–≤–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В –≤–ї–∞—Б—В–Є –Є –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–∞, –Ї —З–µ–Љ—Г –≤—Б–µ –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ —Б—В—А–µ–Љ—П—В—Б—П. –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ —Н—В–Њ–є –Њ—В—А–∞—Б–ї–Є –і–∞—О—В –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Њ–Ї—А–∞—Б–Ї—Г, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –≤ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б –Ъ–∞—А–Є–є—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л–Љ–Є –њ—А–Є–Є—Б–Ї–∞–Љ–Є. –Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Г–њ–Њ—А –і–µ–ї–∞–ї–Є –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –≤ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤ –Ъ–∞—А—Г —Б–≥–Њ–љ—П–ї–Є –љ–∞ –Ї–∞—В–Њ—А–ґ–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—В—Л –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—Б—Л–ї—М–љ—Л—Е, –і–ї—П –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ —В—О—А—М–Љ—Л –Т–µ—А—Е-–Ъ–∞—А–Є–є—Б–Ї—Г—О, –°—А–µ–і–љ–µ-–Ъ–∞—А–Є–є—Б–Ї—Г—О, –Э–Є–ґ–љ–µ-–Ъ–∞—А–Є–є—Б–Ї—Г—О. –Ц–µ–љ—Й–Є–љ—Л вАФ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ—Л–µ вАФ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–ї–Є—Б—М –≤ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —В—О—А—М–Љ–µ –£—Б—В—М-–Ъ–∞—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞–Љ–Є –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ —Б—В–∞—В—М—П–Љ. –Я–µ—А–≤—Л–µ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Г–Ј–љ–Є–Ї–Є –љ–∞ –Ъ–∞—А—Г –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–≥–љ–∞–љ—Л —Н—В–∞–њ–Њ–Љ –≤ 1873 –≥–Њ–і—Г. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Є –љ–∞—А–Њ–і–љ–Є–Ї–Є вАФ –љ–µ—З–∞–µ–≤—Ж—Л, –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Є –і—А—Г–≥–Є–µ –Љ–∞—Б—В–Є: –Ї—А—Г–ґ–Ї–Њ–≤—Ж–µ–≤ –Є –њ–∞—А—В–Є–є—Ж–µ–≤. –Ь–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б–∞–ї–Њ—Б—М –Њ –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–µ–љ–Є–Є –Ј—Н–Ї–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П —А–Њ–Ј–≥–∞–Љ–Є –њ–Њ–ї–Є—В–Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ—Л—Е –Х–ї–Є–Ј–∞–≤–µ—В—Л –Ъ–Њ–≤–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–є –Є –Э–∞–і–µ–ґ–і—Л ¬†–°–Є–≥–Є–і—Г. –Я–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ вАФ –≤ –Ј–љ–∞–Ї –њ—А–Њ—В–µ—Б—В–∞ вАФ —З–µ—В–≤–µ—А–Њ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Г–Ј–љ–Є—Ж –Њ—В—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М.

–Т –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї–µ —Б—В–∞—В—М–µ–є –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ ¬Ђ–°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–Є–є —А–∞–є–Њ–љ: –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М¬ї (–≤—Л–њ—Г—Б–Ї 1, –≠–Ї—Б–њ—А–µ—Б—Б-–Є–Ј–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ. –І–Є—В–∞, 2008 –≥–Њ–і) вАФ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї –Ґ.–Я. –Ъ—Г–Ј—М–Љ–Є–љ–∞ –Є –°.–Т. –Я–Њ–≥–Њ–і–∞–µ–≤–∞ ¬Ђ–Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Ї–∞—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л—Е –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤¬ї. –Ґ–∞–Љ –µ—Б—В—М –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ –Ъ–∞—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–ї–∞—Е:¬ЂвА¶ –Т 1830 –≥–Њ–і—Г –Э–µ—А—З–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ –≥–Њ—А–љ—Л–Љ –Њ–Ї—А—Г–≥–Њ–Љ –±—Л–ї–∞ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–∞ —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є—П –љ–∞ –Ъ–∞—А—Г –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –≥–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–∞ –Ш–≤–∞–љ–∞ –Р–љ—В–Њ–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –Я–∞–≤–ї—Г—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Є —И—В–µ–є–≥–µ—А–∞ –ѓ–Ї–Њ–≤–∞ –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –Ъ–Њ–Ј–ї–Њ–≤–∞. –Ч–Њ–ї–Њ—В–Њ –љ–∞ –Ъ–∞—А–µ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–є–і–µ–љ–Њ –≤ —Д–µ–≤—А–∞–ї–µ 1832 –≥–Њ–і–∞. –Ъ–∞—А–Є–є—Б–Ї–∞—П —А–Њ—Б—Б—Л–њ—М —Б—З–Є—В–∞–ї–∞—Б—М —Б–∞–Љ–Њ–є –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–є –Є–Ј –Љ–µ–ї–Ї–Њ–Ј–∞–ї–µ–≥–∞—О—Й–Є—Е —А–Њ—Б—Б—Л–њ–µ–є –≤ –Ч–∞–±–∞–є–Ї–∞–ї—М–µ. –Ю–љ–∞ —Б—В–∞–ї–∞ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–љ–Њ—Б–љ–Њ–є –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–µ–є, –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–Є–≤ –≥—А—Г–њ–њ—Г —А–Њ—Б—Б—Л–њ–µ–є –ї–µ–≤–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М—П —А–µ–Ї–Є –®–Є–ї–Ї–Є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –≤—Е–Њ–і—П—В —А–µ—З–љ—Л–µ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л —А–µ–Ї:¬†

- –Ъ–∞—А–∞,¬†

- –С–Њ–≥–Њ—З–∞,¬†

- –Ы—Г–ґ–∞–љ–Ї–Є,¬†

- –С—Г—А—Г–Ї–∞–є,¬†

- –Ь–∞–ї—Л–µ –Ъ—Г–ї–∞—А–Ї–Є,¬†

- –У–Њ—А–±–Є—Ж–∞.

–Ч–Њ–ї–Њ—В–Њ –љ–∞ –Ъ–∞—А–µ —А–µ—И–Є–ї–Є –і–Њ–±—Л–≤–∞—В—М, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—П —В—А—Г–і –Ї–∞—В–Њ—А–ґ–∞–љ. –° —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –±—Л–ї–Є —Б—Б—Л–ї—М–љ–Њ–Ї–∞—В–Њ—А–ґ–љ—Л–µ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј—А—П–і–∞, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —Б –њ–µ—А–≤—Л—Е –ї–µ—В –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л—Е –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤ –љ–∞ –Ъ–∞—А–µ —Г–ґ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї–∞—В–Њ—А–ґ–∞–љ–µ. –Ґ—О—А–µ–Љ–љ–Њ–µ –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ –Є—Е –і–µ–ї–Є–ї–Њ –љ–∞ –і–≤–µ –≥—А—Г–њ–њ—Л: —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ-–Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –Я–Њ–ї—М—И–µ –Є –Ы–Є—В–≤–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є ¬Ђ–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є¬ї, –∞ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є вАФ вАЬ–≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–ЄвАЭ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є. –Я–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–≤—Б—В–∞–љ—Ж–µ–≤ –љ–∞—З–∞–ї–Є –Ј–∞–≤–Њ–Ј–Є—В—М —Г–ґ–µ —Б 1840 –≥–Њ–і–∞, –љ–Њ –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ –Є—Е –њ—А–Є–≤–µ–Ј–ї–Є –≤–µ—Б–љ–Њ–є 1845 –≥–Њ–і–∞ вАФ 45 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Р –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ —Б–µ–љ—В—П–±—А—П —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –≥–Њ–і–∞ —Б—О–і–∞ –њ—А–Є–±—Л–ї–Њ 132 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –Т—Б–µ –Њ–љ–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л—Е. вАЬ–У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—ЕвАЭ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—О–і–∞ –љ–∞—З–∞–ї–Є –њ—А–Є–≤–Њ–Ј–Є—В—М —Б 1873 –≥–Њ–і–∞.¬†–Ч–∞ –≤—А–µ–Љ—П —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ъ–∞—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —В—О—А—М–Љ—Л (1873вАФ1890 –≥.–≥.) —З–µ—А–µ–Ј –µ–µ –Ј–∞—Б—В–µ–љ–Ї–Є –њ—А–Њ—И–ї–Њ 217 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї (185 –Љ—Г–ґ—З–Є–љ –Є 32 –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л)¬ї.

–Ф–∞–ї–µ–µ –Я–∞–≤–µ–ї –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є—В –Ї —Н–њ–Њ—Е–µ –љ–∞—И–µ–≥–Њ —Б –љ–Є–Љ –ї—О–±–Є–Љ–Њ–≥–Њ –≥—Г–±–µ—А–љ–∞—В–Њ—А–∞, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤—И–µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Я—А–Є–∞–Љ—Г—А—М—П –Є –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П –Я—А–Є–Љ–Њ—А—М—П (–љ—Л–љ–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –µ–Љ—Г —Г–Ї—А–∞—И–∞–µ—В 5000-–љ—Г—О –Ї—Г–њ—О—А—Г):¬†

¬Ђ–Т—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–Є–є –≤ 1847 –≥–Њ–і—Г –љ–∞ –њ–Њ—Б—В –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–≥—Г–±–µ—А–љ–∞—В–Њ—А–∞ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –°–Є–±–Є—А–Є –Э.–Э. –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤ –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –≤ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –і–Њ–±—Л–≤–∞—В—М –≤ –Э–µ—А—З–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –≥–Њ—А–љ–Њ–Љ –Њ–Ї—А—Г–≥–µ –і–Њ 100 –њ—Г–і–Њ–≤ –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞ –≤ –≥–Њ–і. –Т —Д–µ–≤—А–∞–ї–µ 1849 –≥–Њ–і–∞ –Љ—Г—А–∞–≤—М–µ–≤ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г–µ—В –љ–∞ –Ъ–∞—А—Г –≥–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–∞ –Ш–≤–∞–љ–∞ –Х–≤–≥—А–∞—Д–Њ–≤–Є—З–∞ –†–∞–Ј–≥–Є–ї—М–і–µ–µ–≤–∞ –і–ї—П –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–∞ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–љ–Њ—Б–љ—Л—Е —А–Њ—Б—Б—Л–њ–µ–є –њ–Њ —А–µ–Ї–∞–Љ –Ъ–∞—А–µ –Є –С–Њ–≥–Њ—З–µ вАФ –ї–µ–≤—Л–Љ –њ—А–Є—В–Њ–Ї–∞–Љ –®–Є–ї–Ї–Є. –Т—Л–њ–Њ–ї–љ–Є–≤ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–Є–µ, –≤ –Љ–∞—А—В–µ 1849 –≥–Њ–і–∞ –†–∞–Ј–≥–Є–ї—М–і–µ–µ–≤ –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–Љ –Э–µ—А—З–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л—Е –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤. –Ъ –ї–µ—В—Г 1849 –≥–Њ–і–∞ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–Є—В—М –љ–∞ –Ъ–∞—А–µ 4 500 —А–∞–±–Њ—З–Є—Е, –Є —Г–ґ–µ —Б –≤–µ—Б–љ—Л 1849 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞—З–∞–ї—Б—П вАЬ–≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –њ–Њ—Е–Њ–івАЭ. –°–Њ –≤—Б–µ—Е —А—Г–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –Ј–∞–≤–Њ–і–Њ–≤ –њ–Њ—В—П–љ—Г–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Ъ–∞—А—Г –њ–∞—А—В–Є–Є –Ї–∞—В–Њ—А–ґ–∞–љ –Є –≥–Њ—А–љ–Њ—А–∞–±–Њ—З–Є—Е¬ї.¬†

–Ш –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ–Љ ¬Ђ–≤ –љ–∞—И–Є –і–љ–Є¬ї –Я–∞–≤–µ–ї –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –Ј–∞–≤–µ—А—И–∞–µ—В –±–µ—Б–µ–і—Г: ¬Ђ–Ъ–∞—А–Є–є—Б–Ї–Є–є –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–µ–ї –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ—В—Б—П –і–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –°–µ–є—З–∞—Б —В–∞–Љ –і–Њ–±—Л–≤–∞–µ—В –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ –Ю–Р–Ю вАЬ–Я—А–Є–Є—Б–Ї –£—Б—В—М-–Ъ–∞—А–∞вАЭ. –° 1971 –≥. –њ–Њ 1986 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї–Њ –і–Њ–±—Л—В–Њ 840 –Ї–Є–ї–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞. –° 1992 –њ–Њ 1995 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞ —Г—З–∞—Б—В–Ї–µ –®–∞–љ—Е–Њ–є –і–Њ–±—Л—В–Њ 55 –Ї–Є–ї–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞. –Я–Њ–Є—Б—В–Є–љ–µ вАФ –љ–µ–Є—Б—Б—П–Ї–∞–µ–Љ—Л –њ—А–Є—А–Њ–і–љ—Л–µ –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–∞ –Ч–∞–±–∞–є–Ї–∞–ї—М—П!¬ї

–Э–∞ —Д–Њ—В–Њ –Њ–±–ї–Њ–ґ–Ї–Є: –Я.–®–µ–њ—З—Г–≥–Њ–≤ —Б –Ш.–®—Г–Љ–µ–є–Ї–Њ

![]() вАЛ

вАЛ