«Великий и могучий» по-прежнему могуч

«Великий и могучий» по-прежнему могуч

Недавно от знакомых пришло сообщение: «Интересную фразу услышал от филолога Петрова: “…язык отличается от диалекта тем, что у языка есть армия”». — Мысль понятна. Язык — явление государственной важности. Государство язык должно не просто защищать, а иметь его в качестве инструмента экспансии. Поскольку к экспансии в той или иной степени стремится всякая страна, просто каждая имеет для этого разные основания и возможности. Но уж какая имеет, та не преми́нет. Третьего дня утвердили «Основы государственной языковой политики»...

Теперь русский будет усиленно продвигаться как язык межгосударственного общения в странах СНГ. СНГ, конечно, уже никто не помнит, говорим просто — постсоветское пространство. Вообразите себе ситуацию сколь комичную, столь и распространенную — надо, положим, переговорить киргизу и латышу. Нет, они, конечно, могут долго ерепениться, делать вид, что знают английский, прибегать к помощи электронных средств коммуникации, но предложения через полтора оба поймут, что проще по-русски. Квази-монопольное положение естественно поддерживать, когда преимущество уже получено и утверждено.

Вот у русского языка это положение уже имеется, надо его только не потерять. Это естественная монополия, она сформировалась исторически и без всякого сопротивления. Можете называть это империализмом или колониализмом, для здорового человека эти слова никакой отрицательной коннотации не имеют. Учите русский, он вам пригодится. Впрочем, и другие языки учите. Мы, русские, миру открыты».

Признаться — зацепило, поневоле пришлось серьезно задуматься. С одной стороны, уже самый первый тезис насчет связи формального статуса речи — и наличия у ее носителей армии (то есть — государственности в широком смысле слова) — как по мне, — отнюдь не абсолютен. Во всяком случае, если учитывать конкретный небольшой промежуток времени, особенно в современную эпоху, — а не несколько веков (а то и тысячелетий) обозримой истории. Взять, например, Великое Княжество Литовское — настоящую «сверхдержаву» Средневековья, по площади сравнимую с остальной Европой, на то время раздерганной, как лоскутное одеяло, на множество не только империй и королевств, но и княжеств, герцогств, графств и прочих вполне себе если не полностью, то частично независимых образований. Пусть даже с учетом того, что значительную часть территории ВКЛ представляли собой фактически почти не контролируемые им пустоши юга современной Украины, так тогда и называемые — «Диким полем». Превратившиеся в окультуренную и цветущую Новороссию лишь во второй половине 18 века — стараниями светлейшего князя Григория Потемкина-Таврического.

Так или иначе, но официальным языком этой средневековой сверхдержавы был… западнорусский! Хотя, конечно, литовские диалекты тоже были в ходу, — но больше у, что называется, «простонародья» — да и то разрозненных литовских племен. А языком деловых документов, официальных совещаний, литературы, книгопечатания — после его появления — был именно наш пра-язык. Притом что его этнические носители, включая южно-русских князей, ни собственной государственностью, ни соответственно армиями не обладали. Разве что на уровне вассалов Великого князя — аналога современных губернаторов с их полномочиями. То есть верховная власть находилась у литовских элит, — а культурная у русских. Неудивительно, что история в конце концов все расставила по своим местам — гордые потомки великих литовских князей и их местного аристократического окружения ныне чаще упоминаются в составе унифицированной «Прибалтики», без особого различения с другими «маленькими, но гордыми» эстонцами и латышами. Ну, а назвать литовский язык «мировым» или просто распространенным, сорри за каламбур, не повернется язык даже у самого ярого почитателя «великой литовской государственности».

Стало быть, только армии для превращения диалекта в язык явно недостаточно — надо еще и достаточно развитую культурно-цивилизационную основу. Монгольская империя наследников Чингисхана вон тоже занимала площадь от Черного моря до Тихого океана. Но так и не смогла в лице своей чисто монгольской «метрополии» сгенерировать нечто более продвинутое и потому и более привлекательное в культурном смысле для политически порабощенных ею народов. Чья культура была и осталась более прогрессивной — так что спустя пару веков от силы монгольское иго было практически повсеместно свергнуто. Разве что в чисто кочевых культурах по-прежнему чествовали что «чингизидов», что архаичный кочевой уклад. А оседлые народы, что многие области Средней Азии, что Китай, что Русь, в конце концов, не только вновь обрели независимость, — но нередко начали и обратную экспансию. Разумеется, частным следствием этого процесса стало и отсутствие сколь-нибудь широкой распространенности диалектов монгольского языка среди хоть провинций этой империи — хоть ее «осколков» после распада.

***

Чем-то вышеописанное напоминает известный афоризм, приписываемый то одному и соратников Наполеона, то «железному канцлеру» Бисмарку: «На штыках можно придти к власти, — но сидеть на них неудобно, колется». Недаром оба этих государственных деятеля параллельно с собственными незаурядными военными успехами не меньше прославились и на ниве политических, идейных, культурных реформ. Хотя — что да, то да — как тот же Бисмарк Германию не объединял, но ни при нем, ни даже при Гитлере немецкий язык «мировым» так и не стал. Ибо — Берлину так и не удалось создать обширную колониальную империю — по образцу британской, и чуть в меньшей мере — французской. Собственно, и кайзер Вильгельм, начавший Первую мировую войну, и Гитлер, ставший инициатором мировой войны под номером два, в качестве одной из главнейших целей и ставили перед собой «перераспределение мира» с созданием крупной колониальной немецкой системы. Не получилось — ибо в конечном счете главным «бенефициаром» в обеих мировых бойнях стали американцы. Сказочно обогатившиеся на военных поставках и, в конце концов, пролезшие на самую вершину мировой финансовой системы с ее долларом в качестве «мировой валюты» и институтов ее поддержки вроде МВФ, Всемирного Банка и других контор неоколониалистского порабощения.

Но, к слову сказать, английский язык в качестве «мирового» — это заслуга все же больше других «англосаксов», из Туманного Альбиона. Создавших на протяжении 18—19 веков «империю, над которой не заходило солнце», — насадив там и свой язык — для удобства общения туземцев с колониальными администрациями. У американцев чисто лингвистические успехи такого плана получаются все же значительно хуже. Не потому, что денег мало выделяют — просто при неоколониализме подход несколько другой. Не откровенный грабеж со стороны «белых сахибов», — а льстивые внушения местным компрадорским элитам насчет того, насколько же и они, и их державы «великие и незалежные», в том числе и в плане своих «абсолютно уникальных и бесценных» языков. А дальше — вполне по песенке Кота Базилио и Лисы Алисы из «Приключений Буратино». Правда, немножко сложно выбрать, какой именно куплет относится к взаимоотношениям «цитадели демократии» и их вассалов. То ли:

На хвастуна не нужен нож,

ему немного подпоешь —

И делай с ним, что хошь!

То ли:

На дурака не нужен нож,

Ему с три короба наврешь —

И делай с ним, что хошь!

Впрочем, «великие комбинаторы» из Вашингтона и евростолиц предпочитают в этом деле творческий и индивидуальный подход — так что с удовольствием берут на вооружение все описанные в цитированной песне от Булата Окуджавы приемы. В том числе и там, где находится и вроде бы уже и не их англосаксонская «парафия». Например, в испаноязычных странах — наследии другой когда-то великой колониальной империи с Мадридом во главе. Тоже, кстати, пример показательный — ныне эпитет «великая колониальная держава» (да и просто мощная держава) в применении к Испании может вызвать разве что смех. Распалась же эта империя, когда Симон Боливар успешно возглавил в начале 19 века национально-освободительное движение в Латинской Америке. А остатки «активов» вроде Кубы и Филиппин прибрали к своим загребущим рукам на рубеже 19—20 веков тогда еще больше склонные к обычному колониализму без приставки «нео» все те же американцы. Однако ж испанский по-прежнему является государственным языком во всех без исключения странах этого региона (кроме Бразилии — бывшей португальской колонии, конечно), — несмотря на немалый (а то и преобладающий) процент потомков коренных местных жителей. То, что, как справедливо отметил автор цитированного в самом начале этого материала отрывка, и можно назвать «естественной монополией».

Прав тот же автор и в том, что в применении к России и русскому языку на постсоветском пространстве эта естественная монополия «сформировалась исторически и безо всякого сопротивления». То есть, конечно, при желании в истории можно накопать кой-какие инциденты, в том числе и вооруженные, — а потом всеми силами «раздувать из мухи слона», вкладывая в неокрепшие детские умы, и не только, идейки о «вековом порабощении нашего (нужное вставить) свободолюбивого народа колониальной Россией». Что Российской империей — что СССР. При этом, правда, забывая сообщить, что те же среднеазиатские советские республики «беловежской тройке» пришлось буквально «выпихивать» из упраздненного в беловежской же баньке Советского Союза, ставя их лидеров перед свершившимся фактом.

Странный «колониализм» с «порабощением», какой-то — из которого насильно выгонять надо, не правда ли? Впрочем, с учетом огромных дотаций союзного бюджета в бюджеты союзных республик за счет доброй трети доходов РСФСР в таком поведении ничего странного со стороны мудрых среднеазиатских «аксакалов» как раз и не было. Намного «страньше» (вспоминая «Алису в стране чудес») как раз маниловские надежды в духе «великой европейской державы», — чья спешно перекрасившаяся экс-компартийная верхушка объявила Украину «второй Францией», дорисовав на устроенном референдуме нужные себе результаты. Заодно «умаслив» более радикальных националистов, — чтобы они не возражали против фальсификаций с параллельным подрисовыванием якобы полученного Кравчуком большинства голосов на президентских выборах того же 1 декабря 1991 года.

***

Так или иначе — огромная сверхдержава в том же декабре 91-го официально прекратила существование. Чего не скажешь о ее государственном языке — русском — на постсоветском пространстве. Собственно, все то, что нам известно о дискриминации «великого и могучего» в бывших союзных республиках имеет и другую сторону медали. А именно — указывает на сохранявшуюся (и во многом сохранившуюся!) популярность русской речи на территории бывшей «шестой части суши». В противном случае — зачем насильно вытеснять ее из официального обихода, а местами — даже из бытового общения?

Тем не менее чтение аналитики «нулевых» (часть алармистких прогнозов которой в отдельных источниках сохраняется и поныне) вызывает смешанные чувства. Конечно, тут сложно сдержать и симпатию к ученым, переживающим за судьбу родного языка:

«В 1990-е гг. в новом зарубежье закрыто несколько тысяч русских школ, а число обучающихся в русских школах сократилось более чем на 2 млн человек. После 2000 г. этот процесс продолжался, хотя в некоторых странах он замедлился. На сегодняшний день школьное обучение на русском языке сохраняется в большинстве постсоветских государств: в Беларуси — 75 % учащихся, Казахстане — 41 %, Украине — 25 %, Киргизии — 23 %, Молдове — 21 %, Азербайджане — 7 %, Грузии — 5 %, Армении — 2 %».

Или еще одно предсказание — от 2006 года:

«По нашим прогнозам, еще через 10 лет число не владеющих русским в этих странах (именуемых сегодня ближним зарубежьем), при сохранении нынешних тенденций, увеличится почти в два раза (то есть примерно до 80 миллионов человек) и превысит число в той или иной мере владеющих русским (60 миллионов человек). Особенно быстро сокращается число владеющих русским языком среди молодого поколения многих бывших советских республик. Так, в Литве русским языком владеют сегодня в среднем 60 % населения, в том числе среди лиц среднего и старшего возраста — 80 %, а среди детей и подростков в возрасте до 15 лет — всего 17 %. Аналогичная картина складывается в западных областях Украины. В Молдавии происходит переориентация молодежи на знание европейских языков. В Азербайджане (там резко усилилось экономическое, культурное и языковое влияние Турции и англоязычных государств), в Армении, Грузии, Туркмении, Узбекистане, Эстонии и некоторых других странах».

И даже сейчас предупреждения, достойные уст Кассанды, прорицательницы из Трои, в мрачность которых сограждане верить отказывались, еще можно встретить на просторах Интернета: «После распада Советского союза количество владеющих русским языком пошло на спад (в 2010 г. — 260 млн человек, при численности населения России 142,9 млн) ввиду того, что в новых независимых государствах на постсоветском пространстве стали превалировать национально-образующие языки (языки коренного этноса). По прогнозу, к 2050 году количество человек, владеющих русским языком, снизится до 130 млн».

***

К счастью, тот же Интернет дает возможность ознакомиться и с более адекват… сорри — оптимистической аналитикой:

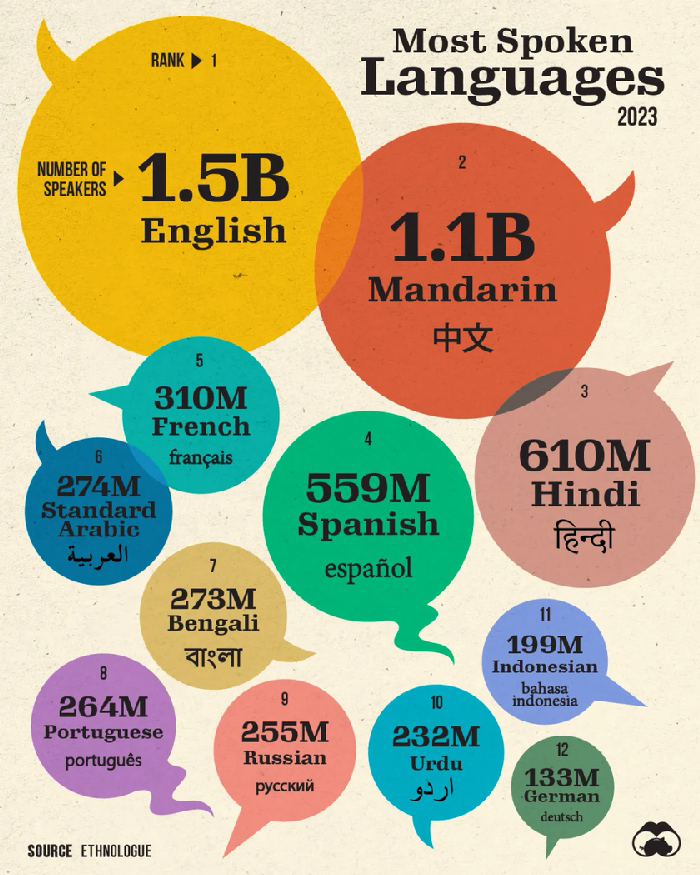

«Русский язык по распространенности в мире вышел в 2024 году на седьмое место, тогда как годом ранее он занимал девятую позицию (см. инфографику за 2023-й). Об этом говорится в исследовании Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, результаты которого опубликованы в конце декабря 2024 года… По количеству международных организаций, в которых конкретный язык является официальным рабочим, русский занимает четвертую строчку. На первом месте находится английский язык, за которым следуют французский-испанский. По числу публикаций в международных научных базах данных русский язык оказался на пятой позиции, а по популярности в периодических изданиях — на седьмом месте (учитываются газеты, журналы, альманахи, ежегодные издания различного типа, отчеты-бюллетени, всевозможные обновляемые информационные ресурсы, веб-сайты, блоги, а также базы данных). По параметру “Языки в цифровой среде” русский оказался на шестом месте».

Но еще более интересны данные роста популярности русского языка на постсоветском пространстве!

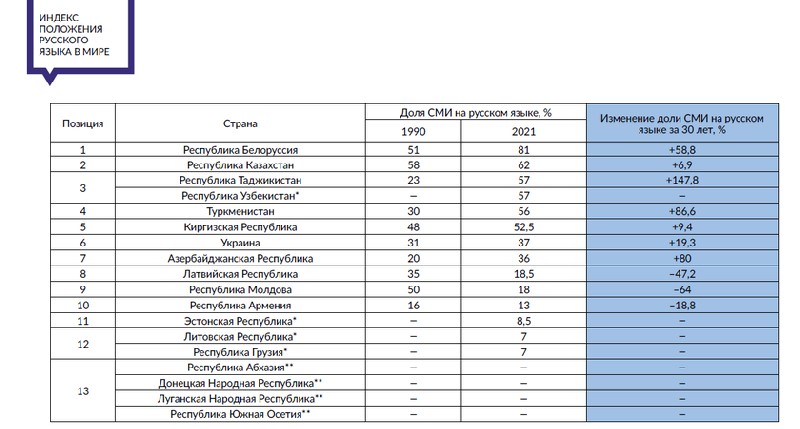

«За последние 30 лет доля русскоязычных изданий в странах СНГ значительно увеличилась. Этот параметр — доля русскоязычных СМИ на постсоветском пространстве — при подготовке индекса учитывается впервые. Об этом институт сообщил 31 марта 2022 года. В Казахстане доля русскоязычных СМИ выросла на 7 %, в Киргизии на 9,4 %, на Украине на 19,3 %, почти на 59 % в Белоруссии, на 80 % в Азербайджане. Рекордные 86,6 % и 147,8 % исследователи зафиксировали в Туркменистане и Таджикистане соответственно».

«Самая высокая доля русскоязычных СМИ в Белоруссии. За три десятка лет их количество увеличились с 51 % до 81 %. В Туркменистане показатели подросли с 30 до 56 %, в Таджикистане — с 23 до 57 %, в Азербайджане — с 20 до 36 %. Три страны демонстрируют снижение доли периодики на русском языке. В их числе Молдова с рекордным снижением с 50 до 18 %. С 35 до 18,5 % и с 16 до 13 % сократилось количество русскоязычных СМИ в Латвии и Армении соответственно.

При этом уменьшение доли изданий на русском языке не всегда говорит об уменьшении их количества. Так, в Латвии их число фактически увеличилось со 147 до 338, а в Армении — с 52 до 89. К странам с высокой долей (до 80 %) русскоязычных СМИ исследователи отнесли Белоруссию (81 %) и Казахстан (62 %). Это обусловлено статусом русского языка в странах и высокой долей русскоговорящего населения. Во вторую и третью группы входят Таджикистан, Туркменистан, Киргизия, Узбекистан, Азербайджан и Украина с показателями от 36 до 57 %. Меньше всего русскоязычной периодики в Армении, Грузии, Эстонии и Литве — 13, 7, 8,5 и 7 % соответственно».

***

Как представляется, первопричина такого положения (кроме разве что действительно однозначно дружественной России Белоруссии) отнюдь не только в том, что представителям элит бывших союзных республик удобнее общаться на межгосударственных переговорах по политическим и экономическим вопросам на знакомом всем им русском языке, — а не через переводчика или на английском. Хотя такие примеры действительно имели место. Так, еще в 1997 году СНГскими «западниками» был основан блок со звучным названием ГУАМ, — заставляющий вспомнить об острове с расположенной там самой крупной в западной части Тихого океана военно-воздушной базой США. Образовали его, соответственно, Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова — под «соусом» «борьбы за демократию и экономическое процветание». На деле, конечно, это была одна из многочисленных госдеповско-соросячьих антироссийских контор — в надежде хоть как-то «нагадить» Москве. В частности — в сфере энергетического транзита.

Пик активности с принятием Устава организации пришелся на 2006 год — вскоре после того, как на Украине в результате «первого майдана» захватил власть госдеповский же ставленник Ющенко. Но когда дело дошло до выбора официальных языков этой рафинировано-антироссийской компашки — в качестве оных были приняты английский (ну как же туземцам обойтись без главного языка «больших белых сахибов»?) и… русский! Ибо общаться на первом большинство и «топов» и «аппаратчиков» могли на уровне разве что «моя твоя не понимай». Пришлось, скрепя сердце, этим русофобам обращаться за подмогой к «великому и могучему», — несмотря на всю ненависть к «советским оккупантам» — спонсорам их республик, почитавшихся «братскими», в годы СССР.

Но все же подобные резоны вряд ли смогли бы заметно снизить всеобъемлющее желания элит многих постсоветских республик в той или иной мере дискриминировать русский язык, — выпихивая его из сферы употребления в своих новоиспеченных «великих державах». На своих «междусобойчиках» они, конечно, могли себе и позволить общаться на «языке оккупантов». Но, например, назначенный тем же Ющенко новый глава «Нефтегаза» Украины, лидер одной из радикально-националистических партий Алексей Ивченко, приехав в Москву на переговоры по поводу новых условий поставок в «незалежную» российского газа, тут же потребовал… переводчика с русского языка! Был ли оный ему предоставлен — уже подзабылось, но что, в том числе в немалой степени благодаря этому, (не)достойный бандеровец «получил кукиш с маслом» вместо приемлемых цен на «голубое топливо» — помнят до сих пор. В любом случае, если такие демарши даже еще относительно умеренные нацисты ющенковской эпохи выдавали на жизненно важных для их «великой европейской державы» переговорах — можно только представить, какой прессинг против всего русского они устраивали у себя дома. И насколько же этот прессинг возрос после прихода к власти уже по настоящему радикальных нацистов в 2014 году…

***

Но тем парадоксальнее достигнутые этой публикой ничтожные результаты — часто с точностью до наоборот от задуманного. Несмотря на то, что бандеровское ЦИПСО не покладая рук трудится над «развенчиванием российских фейков», факты, как говорится, упрямая вещь. Особенно если они приводятся украинскими же СМИ — с подачи местных социологов. Причем, как указывают сами же авторы, «на третий год полномасшабной войны» с «проклятыми рашистами, кацапами, орками» и прочей нечистью — только и занимающимися с маниакальной жестокостью стрельбой высокоточными ракетами стоимостью в несколько миллионов долларов по несчастным украинцам, гуляющим по улицам вблизи штабов укро-вийска и цехов по сборке дронов. Притом что местное ПВО предпочитает сбивать ракеты в непосредственной близости к их целям, — а не на удалении от мест плотной застройки.

«Доля детей, которые общаются на украинском языке как в образовательном процессе, так и в быту, уменьшилась. Русский язык преобладает на востоке и юге Украины. В частности, уменьшилась доля старшеклассников (на 17 %), родителей (на 11 %) и учителей (на 8 %), считающих родным языком украинский. В прошлом году их доля была 91 %, 93 % и 94 % соответственно… В прошлом году во время перерыва в школе общались на украинском и русском языках 21 % старшеклассников. В этом году — уже треть. Больше всего детей, которые говорят по-украински между уроками — на западе Украины (74 %), меньше всего — в восточных областях (17 %). Исключительно на украинском языке вне школы общаются менее 40 % учеников, каждый пятый использует оба языка в равной степени. (То есть только на русском — по всей Украине — общается ныне больше ребят, чем только на украинском!)».

И это ж «дети наше будущее», — которое силятся сделать согласно своим людоедским фантазиям отпетые бандеровцы. Только, как видно, получается это у них все хуже и хуже. Так что даже их местный языковой детский так называемый «омбудсмен» на полном серьезе недавно порекомендовал учителям игнорировать обращенные к ним даже на перемене вопросы учеников на русском. То есть — заниматься откровенным «буллингом» в «лучших» традициях этого позорного явления. К чести многих украинских учителей — они нашли в себе мужество публично заявить, что такие «педагогические приемы» не для них, так что отвечать они ученикам будут в любом случае.

***

Со взрослыми украинцами, кстати, ситуация схожая. Они могут под влиянием зомбирования бандеровской пропагандой негативно относиться к «москалям», — но это ничуть не мешает им делать до 80 % запросов в Гугле на «языке агрессора». Местная «ципсота», правда, опять же всеми силами убеждает сограждан, что «это российский фейк», отчасти им в этом помогает и искусственный интеллект Гугла. Дескать, «такие данные строго засекречены». (Ха-ха три раза.) Но даже последний, скрепя сердце (пардон — свои электронные мозги), таки признает, что запросы на минимум медицинские темы делаются на украинском языке лишь в 24 % случаев. В чем, собственно, нет ничего удивительного. Недаром же известный поэт Иосиф Бродский закончил свое знаменитое стихотворение строками:

«С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи!

Только когда придет и вам помирать, бугаи,

будете вы хрипеть, царапая край матраса,

строчки из Александра, а не брехню Тараса».

Но в 1991 году, когда автор написал этот шедевр, еще не было нормального интернета. Ныне же он очень развит — и у пользователей благодаря его медицинскому сегменту появились дополнительные шансы избежать печального исхода, быстренько найдя советы по своей болезни. Но, как иронически сострил не так давно в общении по мессенджеру мой знакомый с Украины, медик по образованию, «если при болях в животе искать в Сети вместо “червеобразного отростка”-аппендикса его невообразимый аналог-перл на мове “хробаковидное охвостье” — куда больше шансов доиграться до гнойного разрыва этого “охвостья” с развитием перитонита». А поскольку не только «гетманам и казакам», но и обычным «свидомым» гражданам как-то не очень хочется «хрипеть, царапая края матраса», перед отправкой в морг — они и предпочитают делать запросы по медицине, перефразируя Бродского, «на языке Александра, а не брехне Тараса».

Понятно, что игнорировать реальные и преобладающие предпочтения русского языка даже этнически не русской аудиторией власть имущие на постсоветском пространстве не могут. Жили б мы с полвека назад, без того же Интернета — при желании можно было бы попытаться устроить жесткую цензуру русскоязычного контента. Убрать книги на «вражеском языке» из библиотек, запретить торговать ими в книжных магазинах, закрыть газеты и телепрограммы на русском. Но сейчас-то сие абсолютно бессмысленно — основной источник информации, особенно для молодежи, — тот же Интернет, который границ не имеет. А цензурные запреты в нем, как говорится, «только для честных людей», как простенькие замки на дверях, которые даже начинающий взломщик может вскрыть за пару минут.

***

Вот и приходится на той же бандеровской Украине даже рафинировано-прозападным изданиям сохранять (или даже открывать) русскоязычную версию. То же касается телеграмм-каналов и прочих наиболее популярных источников информации. Так что, исходя из всего вышенаписанного, армия для продвижения своего языка как минимум на «ближнее зарубежье» особо-то и не нужна. Недаром в подписанном главой государства Указе «Об утверждении Основ государственной языковой политики Российской Федерации» нет ни одного упоминания о военном компоненте для решения вопросов в этой сфере. Русский язык недаром назван «классиком» «великим и могучим» — и таковым он остается по сей день. А потому обычно и выигрывает соревнование с конкурентами — даже при неравенстве стартовых условий. Слишком уж превосходит по качеству российский культурный, научный, общественный контент большинство национальных аналогов на постсоветском пространстве.

Другое дело, что ненависть антироссийских режимов порой доходит до откровенного насилия уже над носителями русского языка. То есть до нарушения базисных прав человека, к мнимой защите которых так охочи «представители мирового сообщества» — в отношении к правам русскоязычных всегда придерживающихся подхода «это другое!». Тогда уже и приходится применять силу — как в ходе специальной военной операции. Одним из сопутствующих задач которой является и — не «насаждение языка агрессора», — но защита прав (кстати, любого гражданина Украины) говорить на родном языке, включая русский, во всех сферах жизни.

А так, разумеется, как поется в известной советской песне: «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути…» А чтобы этому бронепоезду не приходилось «выезжать на пусть основной» — лучше решать все спорные вопросы, общаясь на языке, вот уже несколько столетий не разобщавшем, а сплачивавшем многочисленные народы, населяющие «шестую часть суши»…

![]()