–Я—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А ¬Ђ—Б–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤—Ж–∞–Љ¬ї вАФ –Є –Ї–∞–Ї –µ–≥–Њ –њ—Л—В–∞—О—В—Б—П –Є–Ј–≤—А–∞—В–Є—В—М

–Я—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А ¬Ђ—Б–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤—Ж–∞–Љ¬ї вАФ –Є –Ї–∞–Ї –µ–≥–Њ –њ—Л—В–∞—О—В—Б—П –Є–Ј–≤—А–∞—В–Є—В—М

26-30 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1946 –≥–Њ–і–∞ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –њ—А–Њ—И–µ–ї –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б –љ–∞–і –Њ–±–≤–Є–љ—П–µ–Љ—Л–Љ–Є –≤ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤ –°–°–°–† ¬Ђ–і–∞–ї—М–љ–µ–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л–Љ–Є¬ї –±–µ–ї–Њ–≥–≤–∞—А–і–µ–є—Ж–∞–Љ–Є –Є –Є—Е –њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є–≤—И–Є–Љ–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ –њ–Њ–і—А—Л–≤–љ—Г—О –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ—В–Є–≤ –љ–∞—И–µ–є —Б—В—А–∞–љ—Л –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±–µ —Г –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є.

–Я–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е –Њ–±–≤–Є–љ—П–µ–Љ—Л—Е, –∞—В–∞–Љ–∞–љ–∞ –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞, –Є—Е –µ—Й–µ —З–∞—Б—В–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є ¬Ђ—Б–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤—Ж–∞–Љ–Є¬ї. –Т—Б–µ–≥–Њ –Њ–±–≤–Є–љ—П–µ–Љ—Л—Е –±—Л–ї–Њ 8:¬†

- –У. –Ь. –°–µ–Љ—С–љ–Њ–≤,¬†

- –Ъ. –Т. –†–Њ–і–Ј–∞–µ–≤—Б–Ї–Є–є,¬†

- –Р. –Я. –С–∞–Ї—И–µ–µ–≤,¬†

- –Ы. –§. –Т–ї–∞—Б—М–µ–≤—Б–Ї–Є–є,¬†

- –С. –Э. –®–µ–њ—Г–љ–Њ–≤,¬†

- –Ы. –Я. –Ю—Е–Њ—В–Є–љ,¬†

- –Ш. –Р. –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤,¬†

- –Э. –Р. –£—Е—В–Њ–Љ—Б–Ї–Є–є.

–Ь–Њ–ґ–љ–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –≤ —А—П–і—Г –≥—А–Њ–Љ–Ї–Є—Е —Б—Г–і–µ–±–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–≤ –љ–∞–і –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –Њ–і–Є–Њ–Ј–љ—Л–Љ–Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Є –њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є —Н—В–Њ—В –±—Л–ї –≤—В–Њ—А—Л–Љ –њ–Њ —Б—З–µ—В—Г вАФ –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–Љ —А–∞–љ—М—И–µ –Т–Њ–µ–љ–љ–∞—П –Ъ–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –°–°–°–† —Б—Г–і–Є–ї–∞, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї—П, –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –†–Ъ–Ъ–Р –Р–љ–і—А–µ—П –Т–ї–∞—Б–Њ–≤–∞ вАФ –Є –µ–≥–Њ –њ–Њ–і–µ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Р –µ—Й–µ —З–µ—А–µ–Ј –њ–Њ–ї–≥–Њ–і–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ ¬Ђ—Б–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤—Ж–µ–≤¬ї, –≤ —П–љ–≤–∞—А–µ 1947 –≥–Њ–і–∞, –±—Г–і–µ—В –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–є –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А –ї–Є–і–µ—А–∞–Љ –±–µ–ї–Њ–Ї–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤ вАФ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–≤—Г, –®–Ї—Г—А–Њ —Б–Њ—В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–Є, –≤–Њ–µ–≤–∞–≤—И–Є—Е –љ–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –У–Є—В–ї–µ—А–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –љ–∞—И–µ–є —Б—В—А–∞–љ—Л.

–Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ ¬Ђ–≤ –Њ—З–µ—А–µ–і—М –љ–∞ —А–µ–∞–±–Є–ї–Є—В–∞—Ж–Є—О¬ї –њ–µ—А–≤—Л–Љ–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ ¬Ђ–і–∞–ї—М–љ–µ–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л–µ –≤–ї–∞—Б–Њ–≤—Ж—Л¬ї, –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –ї–µ—В–∞ 46-–≥–Њ –≥–Њ–і–∞. –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞ —В–∞–Ї –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г–ї–Є –љ–∞ —А–µ–∞–±–Є–ї–Є—В–∞—Ж–Є—О –µ—Й–µ –≤ 1994 –≥–Њ–і—Г, –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е –µ–≥–Њ –њ–Њ–і–µ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ вАФ —З–µ—В—Л—А—М–Љ—П –≥–Њ–і–∞–Љ–Є –њ–Њ–Ј–ґ–µ. –°–∞–Љ–Њ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ–µ, —З—В–Њ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є–Ј–ї–∞–≥–∞—О—В –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–≤ –њ—А–µ—Б–ї–Њ–≤—Г—В–Њ–є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Є, –Љ–Љ–Љ, –љ—Г –Њ—З–µ–љ—М —В—Г–Љ–∞–љ–љ–Њ. –Ґ–∞–Ї –Є —В—П–љ–µ—В —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М вАФ –њ–Њ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ—Г ¬Ђ–Є –љ–∞—И–Є–Љ –Є –≤–∞—И–Є–Љ¬ї. –Ъ–∞–Ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ —Ж–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ –љ–Є–ґ–µ –Њ—В—А—Л–≤–Ї–µ –Є–Ј, –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ-—В–Њ, –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ —Б–Њ–ї–Є–і–љ–Њ–≥–Њ –Є —Г–≤–∞–ґ–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П, –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ 1946 –≥–Њ–і–∞ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ –Є –і–Њ–±—А–Њ—Б–Њ–≤–µ—Б—В–љ–Њ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–Є–≤—И–µ–≥–Њ –µ–≥–Њ —Е–Њ–і. –Э–Њ —В–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–≤—И–µ–≥–Њ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є—О —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ:

¬Ђ–Ъ—Б—В–∞—В–Є, –≤ –Љ–∞—А—В–µ 1998 –≥–Њ–і–∞ –Т–Њ–µ–љ–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–§ –≤ —Е–Њ–і–µ –њ–µ—А–µ—Б–Љ–Њ—В—А–∞ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –≤—Б–µ—Е –њ–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ—Л—Е, –Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞, —А–µ—И–Є–ї–∞ –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є—В—М –і–µ–ї–Њ –Ј–∞ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П. –Т –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –≤ —Б–Є–ї–µ, –∞ –њ–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ—Л–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ—Л –љ–µ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є–Љ–Є —А–µ–∞–±–Є–ї–Є—В–∞—Ж–Є–Є¬ї.

–Э–µ –њ—А–∞–≤–і–∞ –ї–Є вАФ —Б–Љ—Л—Б–ї —Н—В–Њ–є —Д—А–∞–Ј—Л –Ї–∞–Ї-—В–Њ –љ–µ –Њ—З–µ–љ—М –њ–Њ–љ—П—В–µ–љ? –Ш–ї–Є –ґ–µ, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–і–љ–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М: ¬Ђ–Т—Л–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Ї–Њ–≥–љ–Є—В–Є–≤–љ—Л–є –і–Є—Б—Б–Њ–љ–∞–љ—Б¬ї. –Ґ–Њ –ї–Є ¬Ђ–і–µ–ї–Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Њ –Ј–∞ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П¬ї вАФ —В–Њ –ї–Є –≤—Б–µ –ґ–µ ¬Ђ–њ–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ—Л–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ—Л –љ–µ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є–Љ–Є —А–µ–∞–±–Є–ї–Є—В–∞—Ж–Є–Є¬ї. –Я—А—П–Љ –Ї–∞–Ї –≤ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–Љ –Њ–±—А–∞–Ј—З–Є–Ї–µ –Њ–і–µ—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —О–Љ–Њ—А–∞ вАФ ¬Ђ–Њ–±–∞ –њ—А–∞–≤—Л!¬ї. –Э–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –ї–∞—А—З–Є–Ї –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ вАФ –≤ –≤—Л—И–µ—Ж–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є —Д—А–∞–Ј–µ (—Е–Њ—З–µ—В—Б—П –≤–µ—А–Є—В—М, —З—В–Њ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ) —Г–њ—Г—Й–µ–љ–∞ –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–∞—П –і–µ—В–∞–ї—М вАФ —В–Њ, —З—В–Њ –і–µ–ї–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤ ¬Ђ—Б–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤—Ж–µ–≤¬ї (–Ї–∞–Ї –Є —З–µ—В—Л—А—М–Љ—П –≥–Њ–і–∞–Љ–Є —А–∞–љ—М—И–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –∞—В–∞–Љ–∞–љ–∞ –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞) –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Њ ¬Ђ–Ј–∞ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П¬ї –ї–Є—И—М –≤ —З–∞—Б—В–Є —Б—В–∞—В—М–Є 58-10 —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–µ–≥–Њ –£–Ъ –†–°–§–°–†: ¬Ђ–Я—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і–∞ –Є–ї–Є –∞–≥–Є—В–∞—Ж–Є—П, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–Є–µ –њ—А–Є–Ј—Л–≤ –Ї —Б–≤–µ—А–ґ–µ–љ–Є—О, –њ–Њ–і—А—Л–≤—Г –Є–ї–Є –Њ—Б–ї–∞–±–ї–µ–љ–Є—О –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –Є–ї–Є –Ї —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—О –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ї–Њ–љ—В—А—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–є¬ї! вАФ –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г –Ї–∞–Ї –њ–Њ–і –Ї–Њ–љ–µ—Ж ¬Ђ–њ–µ—А–µ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є¬ї –≥–Њ—А–±–∞—З–µ–≤—Б–Ї–Њ-—П–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤—Б–Ї–∞—П –Ї–ї–Є–Ї–∞ –њ—А–Њ—В–∞—Й–Є–ї–∞ –Ј–∞–Ї–Њ–љ ¬Ђ–Ю —А–µ–∞–±–Є–ї–Є—В–∞—Ж–Є–Є –ґ–µ—А—В–≤ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є–є¬ї, вАФ –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ ¬Ђ–Њ–њ—В–Њ–Љ¬ї –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–µ–≤–Є–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є –≤—Б–µ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л–µ –Ј–∞ —Н—В—Г —Б–∞–Љ—Г—О ¬Ђ–∞–≥–Є—В–∞—Ж–Є—О –Є –њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і—Г¬ї. –І—В–Њ –њ–Њ–і–µ–ї–∞–µ—И—М вАФ –Њ—З–µ–љ—М —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –љ–Њ–≤–Њ–Є—Б–њ–µ—З–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –ї–∞—Г—А–µ–∞—В—Г –Э–Њ–±–µ–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –њ—А–µ–Љ–Є–Є –њ—А–Њ—Б–ї—Л—В—М ¬Ђ—Б—Г–њ–µ—А–і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Њ–Љ¬ї, вАФ –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–≤ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Г—О –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞ ¬Ђ–≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л —Б–ї–Њ–≤–∞¬ї. –Ф–∞—А–Њ–Љ —З—В–Њ –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–µ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ј–µ–Љ–ї—П–Ї–∞, –£–Є–ї—М—П–Љ–∞ –Ф–ґ–Њ–є—Б–∞, –±–Њ–ї–µ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і –Ї–ї–Є—З–Ї–Њ–є ¬Ђ–ї–Њ—А–і –У–∞–≤-–У–∞–≤¬ї, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –љ–∞ –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ —А–∞–і–Є–Њ –≤–µ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞—Ж–Є—Б—В–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і—Л –љ–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є—О –≤ –≥–Њ–і—Л –≤–Њ–є–љ—Л, –њ–Њ–≤–µ—Б–Є–ї–Є –µ—Й–µ 3 —П–љ–≤–∞—А—П 1946 –≥–Њ–і–∞. –§–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ, –њ—А–∞–≤–і–∞, ¬Ђ–Ј–∞ –Є–Ј–Љ–µ–љ—Г¬ї (—Е–Њ—В—П —Б–µ–є —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї –У–µ–±–±–µ–ї—М—Б–∞ –љ–Є –і–љ—П –љ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї –≤ –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б—В–≤–µ, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–ї–µ—В–љ–µ–µ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–µ –≤ –Р–љ–≥–ї–Є–Є, –Є–Љ–µ—П –ї–Є—И—М –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–є –њ–∞—Б–њ–Њ—А—В), вАФ –љ–Њ, –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ, —З—В–Њ –Є—Б—В–Є–љ–љ–∞—П –њ—А–Є—З–Є–љ–∞ –Ї–∞–Ј–љ–Є –љ–∞—Ж–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і–Є—Б—В–∞ –±—Л–ї–∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —А–Њ–і–µ –µ–≥–Њ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Э–Њ ¬Ђ—Н—В–Њ –ґ –і—А—Г–≥–Њ–µ¬ї, вАФ –∞ –њ–µ—А–≤—Л–є (–Є, —Г–≤—Л, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є) –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В –°–°–°–† —Е–Њ—В–µ–ї –њ—А–Њ—Б–ї—Л—В—М ¬Ђ–≤–њ–µ—А–µ–і–Є –њ–ї–∞–љ–µ—В—Л –≤—Б–µ–є¬ї –њ–Њ –Њ–њ—Ж–Є–Є ¬Ђ—Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л –Є –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є–Є¬ї.

–Ґ–∞–Ї –Є–ї–Є –Є–љ–∞—З–µ, –Љ–∞–ї–Њ–≤—А–∞–Ј—Г–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ-–Њ–њ—В–Њ–≤–∞—П —А–µ–∞–±–Є–ї–Є—В–∞—Ж–Є—П –≤—Л—И–µ—Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–±–∞—З–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –≤ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ —В–∞–Ї –Є –Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –љ–∞–і–Ј–Њ—А–љ—Л–µ –Њ—А–≥–∞–љ—Л –њ—А–Є–љ—П–ї–Є—Б—М –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –≤–љ–Њ—Б–Є—В—М –њ—А–Њ—В–µ—Б—В—Л –≤ —Б—Г–і—Л вАФ –і–ї—П –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–љ–Є—П —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –±—Л–ї –Ј–∞ –∞–љ—В–Є—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї—Г—О –њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і—Г –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ. –Ф–∞—А–Њ–Љ —З—В–Њ —Б—А–µ–і–Є –љ–Є—Е –±—Л–ї–Є –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–Є –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞ —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞ —Б–Њ—В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–ЄвА¶ –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –Є —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –∞—В–∞–Љ–∞–љ–∞, –Є –µ–≥–Њ —И–∞–є–Ї—Г-–ї–µ–є–Ї—Г –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–ї–Є –≤ 90-—Е —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –њ—Г–љ–Ї—В—Г вАФ –Є –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–Љ—Г –і—А—Г–≥–Њ–Љ—Г! –Ю—Б—В–∞–≤–Є–≤ –≤—Б–µ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ—Г–љ–Ї—В—Л –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1946 –≥–Њ–і–∞ –Є –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ –љ–Є–Љ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А—Л –±–µ–Ј –Љ–∞–ї–µ–є—И–Є—Е –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є. –Э–Њ, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –Ї–Њ–Љ—Г-—В–Њ –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –Њ—З–µ–љ—М —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –Њ–±–µ–ї–Є—В—М —Б–Є—Е ¬Ђ–±–µ–Ј–Ј–∞–≤–µ—В–љ—Л—Е –±–Њ—А—Ж–Њ–≤ —Б –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ј–Љ–Њ–Љ¬ї вАФ –Є–ї–Є —Е–Њ—В—П –±—Л –≤–≤–µ—Б—В–Є –≤ –Ј–∞–±–ї—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ –љ–µ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —З–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–≤—И–∞—П—Б—П –≤—Л—И–µ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є—П —Б –њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞—Б–њ–ї—Л–≤—З–∞—В—Л–Љ–Є —Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–Ї–∞–Љ–Є —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ –Є–љ–і–µ–Ї—Б–Є—А—Г–µ—В—Б—П —Г—Б–ї—Г–ґ–ї–Є–≤—Л–Љ –У—Г–≥–ї–Њ–Љ –љ–∞ —Б–∞–Љ—Л—Е –њ–µ—А–≤—Л—Е —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞—Е –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞ –њ–Њ –Ј–∞–њ—А–Њ—Б—Г ¬Ђ–њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б –љ–∞–і —Б–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤—Ж–∞–Љ–Є¬ї. –ѓ–≤–љ–Њ –≤ —В–∞–є–љ–Њ–є –љ–∞–і–µ–ґ–і–µ, —З—В–Њ —Е–Њ—В—М –Ї—В–Њ-—В–Њ –і–∞ –њ–Њ–ї–µ–љ–Є—В—Б—П –Ј–∞–є—В–Є —Е–Њ—В—П –±—Л –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ —А–∞–Ј–і–µ–ї—Л –Є–љ–Њ–∞–≥–µ–љ—В–∞ –Т–Є–Ї–Є–њ–µ–і–Є–Є, вАФ —З—В–Њ–±—Л —Г–Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ –Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є вДЦ 043/46 –і–∞–ґ–µ –≤ –Ј–∞–≥–Њ–ї–Њ–≤–Ї–µ –≥–ї–∞—Б–Є—В ¬Ђ–Њ–± –Њ—В–Ї–∞–Ј–µ –≤ —А–µ–∞–±–Є–ї–Є—В–∞—Ж–Є–Є –†–Њ–і–Ј–∞–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ.–Т., –Ю—Е–Њ—В–Є–љ–∞ –Ы.–Я. –Є –і—А—Г–≥–Є—Е¬ї.¬†

***

–Т–Њ–Њ–±—Й–µ –ґ–∞–ї–Ї–Є–µ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–Є ¬Ђ–∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–Њ–≤¬ї –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞ –Є –Ъ —Г—Е–≤–∞—В–Є—В—М—Б—П –Ј–∞ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Є—Е —А–µ–∞–±–Є–ї–Є—В–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ —Б—В–∞—В—М–µ –Ј–∞ –∞–љ—В–Є—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї—Г—О –њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і—Г —З–µ–Љ-—В–Њ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–µ–љ–љ—Л–є –≤ –Ш–љ—В–µ—А–љ–µ—В–µ –∞–љ–µ–Ї–і–Њ—В. –Я–∞—А–µ–љ—М, —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ –Ј–∞–±—А–µ–і—И–Є–є –≤ —Е—А–∞–Љ, —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і—М –Њ –≥—А–µ—Е–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є ¬Ђ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞¬ї –±–µ–Ј –≤–µ–љ—З–∞–љ–Є—П –Є–ї–Є —Е–Њ—В—П –±—Л —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –≤ –Ч–Р–У–°–µ вАФ –Є —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—В —Г —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞:

вАФ –Ю—В—З–µ, –љ—Г —З—В–Њ –њ–ї–Њ—Е–Њ–≥–Њ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Љ—Л –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–њ–Є–Љ —Б –Љ–Њ–µ–є –і–µ–≤—Г—И–Ї–Њ–є?!

вАФ –Р—Е, —Б—Л–љ –Љ–Њ–є вАФ –µ—Б–ї–Є –±—Л –≤—Л —Б –љ–µ–є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–Є—И—М —Б–њ–∞–ї–ЄвА¶

–Ґ–∞–Ї –Є —Б –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ—Л–Љ —Б—Г–і–Њ–Љ –°–°–°–† –±–µ–ї–Њ–≥–≤–∞—А–і–µ–є—Ж–∞–Љ–Є вАФ –µ—Б–ї–Є –±—Л –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є–µ –≤ –∞–љ—В–Є—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і–µ –±—Л–ї–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г—В—Л–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Н—В–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞—И–Ї–Є! –Ь–Њ–ґ–µ—В, –≤ –Є—В–Њ–≥–µ –Є –њ–Њ–±–Њ–ї—М—И–µ –Є–Ј –љ–Є—Е –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –±—Л ¬Ђ–≤—Л—И–Ї—Г¬ї, вАФ –∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–≤–Њ–µ, –£—Е—В–Њ–Љ—Б–Ї–Є–є –Є –Ю—Е–Њ—В–Є–љ, –Њ—В–і–µ–ї–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –ї–Є—И—М –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞ –Ї–∞—В–Њ—А–ґ–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—В—Л вАФ –љ–∞ 20 –Є 15 –ї–µ—В —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ. –Ґ–∞–Ї –љ–µ—В –ґ–µ вАФ —Г —Н—В–Њ–є –њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є –Њ—В –Њ–±–Є–ї–Є—П –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г—В—Л—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤ –љ–µ–µ –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є–є –≤ —В—П–ґ–µ–ї–µ–є—И–Є—Е –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П—Е, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П, ¬Ђ–Ї–ї–µ–є–Љ–∞ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–≥–і–µ –±—Л–ї–Њ —Б—В–∞–≤–Є—В—М¬ї. ¬Ђ–Ф–ґ–µ–љ—В–ї—М–Љ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –љ–∞–±–Њ—А¬ї —Б—В–∞—В–µ–є –£–Ъ –њ–Њ—З—В–Є —Г –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Є–Ј –љ–Є—Е, –Ї—А–Њ–Љ–µ —Г–ґ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–≤—И–µ–є—Б—П –≤—Л—И–µ —Б—В–∞—В—М–Є 58-10 —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї –Є–Ј –њ–Њ—А—П–і–Ї–Њ–≤—Л—Е –љ–Њ–Љ–µ—А–Њ–≤:

- 58-4,

- 58-6 —З.1,¬†

- 58-8,

- 58-9,

- 58-11.

–Ф–∞-–і–∞, —В–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ–є ¬Ђ–Ј–ї–Њ–≤–µ—Й–µ–є 58-–є —Б—В–∞—В—М–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –Ї—А–Њ–≤–∞–≤–Њ–є –≥–µ–±–љ–µ–є –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–ї—П —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є–є –њ—А–Њ—В–Є–≤ –≤—А–∞–≥–Њ–≤ –љ–∞—А–Њ–і–∞¬ї, вАФ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –ї–Є–±–µ—А–∞–ї—Л –Њ–±—Л—З–љ–Њ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В –≤ –Ї–∞–≤—Л—З–Ї–∞—Е, –њ–Њ–і—А–∞–Ј—Г–Љ–µ–≤–∞—П —П–Ї–Њ–±—Л –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –љ–∞–і—Г–Љ–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П. –Я—А–∞–≤–і–∞, –µ—Б–ї–Є –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М—Б—П –њ–Њ–њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–µ–µ —Б —Н—В–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ–є ¬Ђ–Ј–ї–Њ–≤–µ—Й–µ–є 58-–є¬ї вАФ –Њ–Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ ¬Ђ—Б—Г–≥—Г–±–Њ —Б—В–∞–ї–Є–љ—Б–Ї–Њ-—В–µ—А—А–Њ—А–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ¬ї –≤ –µ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–Є –љ–µ—В. –Ш –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В, –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ —Н—В–Њ–є —Б—В–∞—В—М–Є –≤ —В–Њ–є –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ –Њ—В–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Л –≤ –£–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л—Е –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞—Е –Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є вАФ –Є –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ –і—А—Г–≥–Є—Е —Б—В—А–∞–љ. –Т–Њ—В, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Б—В. 58-4 вАФ –µ—Б–ї–Є –∞–±—Б—В—А–∞–≥–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –Њ—В –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ—Л—Е —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є –Њ–± –°–°–°–†, –љ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—О—Й–µ–≥–Њ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Є –≤–µ–і—Г—Й–µ–є—Б—П –Є–Љ –≤—А–∞–ґ–і–µ–±–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–µ, вАФ –≤ –Є—В–Њ–≥–µ –≤—Л–є–і–µ—В –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Њ–± ¬Ђ–Є–љ–Њ–∞–≥–µ–љ—В–∞—Е¬ї, –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —Б–µ–±–µ —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –∞–њ—А–Њ–±–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –µ—Й–µ –≤ 30-—Е –≥–Њ–і–∞—Е –і–∞–ґ–µ –≤ –Љ–љ—П—Й–Є—Е —Б–µ–±—П ¬Ђ—Ж–Є—В–∞–і–µ–ї—М—О –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є–Є¬ї –°–®–Р. –Р —Г–ґ –ґ —И–њ–Є–Њ–љ–∞–ґ (58-6), —В–µ—А–∞–Ї—В—Л (58-8), –і–Є–≤–µ—А—Б–Є–Є (58-9) –Є —А–∞–Ј–љ—Л–µ –≤–Є–і—Л —Б–Њ—Г—З–∞—Б—В–Є—П –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е –і–µ—П–љ–Є—П—Е (58-11) вАФ —Н—В–Њ, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П, –Є –Ї–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–µ–≤ –љ–µ —В—А–µ–±—Г–µ—В. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞—О—В —А–∞–Ј–≤–µ —З—В–Њ —Б—В–∞—В—М–Є 58-2 –Є 58-13, вАФ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–≤—И–Є–µ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–Њ–≤ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –Ј–∞ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ–љ—В—А—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –Є –Є—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤ (–≤–Ї–ї—О—З–∞—П —Б–µ–Ї—А–µ—В–љ—Л–µ —Б–ї—Г–ґ–±—Л!) –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –≤—Б–µ–≥–Њ-—В–Њ –ї–Є—И—МвА¶ –ї–Є—И–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б—В–≤–∞ –Є –≤—Л—Б—Л–ї–Ї—Г –Ј–∞ —А—Г–±–µ–ґ! –Ґ–Њ, —З—В–Њ –Њ–±—Л—З–љ–Њ –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–Є—А—Г–µ—В—Б—П —Б —Н–Ј–Њ–њ–Њ–≤—Б–Ї–Њ-–Ї—А—Л–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ ¬Ђ–Є —Й—Г–Ї—Г –±—А–Њ—Б–Є–ї–Є –≤ —А–µ–Ї—Г¬ї, вАФ –∞ —В–Њ –Є –±–Њ–ї–µ–µ —Б–µ—А–Љ—П–ґ–љ–Њ-—Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–љ—Л–Љ ¬Ђ–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є –Ї–Њ–Ј–ї–∞ –≤ –Њ–≥–Њ—А–Њ–і¬ї. –Э—Г –і–∞ ¬Ђ–Ї—А–Њ–≤–∞–≤–∞—П –≥–µ–±–љ—П¬ї вАФ –Њ–љ–∞ —В–∞–Ї–∞—П –Ї—А–Њ–≤–∞–≤–∞—П, –њ—А—П–Љ –∞–ґ –Ї—А–Њ–≤—М —Б—В—Л–љ–µ—В –≤ –ґ–Є–ї–∞—ЕвА¶

–°–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –Ш–≤–∞–љ–∞ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–∞ –Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –£—Е—В–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Ї ¬Ђ–≤—Л—Б—И–µ–є –Љ–µ—А–µ¬ї –Є 20 –≥–Њ–і–∞–Љ –Ї–∞—В–Њ—А–ґ–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В –Њ—В–љ—О–і—М –љ–µ –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –њ–µ—А–≤—Л–є –±—Л–ї –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–Њ–Љ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤ —Г –Ъ–Њ–ї—З–∞–Ї–∞, –∞ –≤—В–Њ—А–Њ–є вАФ –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ-–∞–љ—В–Є—Б–Њ–≤–µ—В—З–Є–Ї–Њ–Љ. –°–Є–і–µ–ї–Є –±—Л –Є –Љ–Њ–ї—З–∞–ї–Є –≤ —В—А—П–њ–Њ—З–Ї—Г –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л вАФ –≤ —Е—Г–і—И–µ–Љ –і–ї—П —Б–µ–±—П —Б–ї—Г—З–∞–µ –њ–Њ—И–ї–Є –±—Л –њ–Њ —Б–≤–µ—А—Е–≥—Г–Љ–∞–љ–љ–Њ–є —Б—В–∞—В—М–µ 58-13. –Ґ–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ —З—В–Њ –Є—Е –Є –ї–Є—И–∞—В—М —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–∞—Б–њ–Њ—А—В–∞ –±—Л–ї–Њ –љ–µ –љ–∞–і–Њ –њ–Њ –њ—А–Є—З–Є–љ–µ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П –Њ–љ–Њ–≥–Њ. –Ґ–∞–Ї, –њ–Њ–≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї–Є –±—Л –љ–∞ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ вАФ –і–∞ –Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М –≤–Њ—Б–≤–Њ—П—Б–Є –≤ ¬Ђ–±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Ј–∞–±—Г–≥–Њ—А—М–µ¬ї. –Ґ–∞–Ї –љ–µ—В –ґ–µ вАФ —Н—В–Є–Љ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–∞–Љ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ –љ–µ —Б–Є–і–µ–ї–Њ—Б—М! –Ш–Ј –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Ъ–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–Є –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –°–°–°–†:¬†

¬Ђ–Ь–Ш–•–Р–Щ–Ы–Ю–Т —Б 1925 –≥–Њ–і–∞, –∞ –£–•–Ґ–Ю–Ь–°–Ъ–Ш–Щ —Б 1930 –≥–Њ–і–∞ —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –∞–≥–µ–љ—В–∞–Љ–Є —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–Є –Є –њ–Њ –Ј–∞–і–∞–љ–Є—О –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –≤–µ—А–±–Њ–≤–∞–ї–Є –∞–≥–µ–љ—В—Г—А—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–∞ —И–њ–Є–Њ–љ—Б–Ї—Г—О –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –°–°–°–†.

–£–•–Ґ–Ю–Ь–°–Ъ–Ш–Щ, –Ї—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –≤ 1941 –≥–Њ–і—Г –њ–Њ –Ј–∞–і–∞–љ–Є—О —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–Є—Б—Б–Є–Є –≤ –•–∞—А–±–Є–љ–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–ї –Є–Ј —З–Є—Б–ї–∞ –±–µ–ї–Њ–≥–≤–∞—А–і–µ–є—Ж–µ–≤ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Г—О –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–≤—И—Г—О—Б—П —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ–Љ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –њ—А–Њ–≤–Њ–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –Є–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є–є –Њ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ –°–Њ—О–Ј–µ.

–Ь–Ш–•–Р–Щ–Ы–Ю–Т –Є –£–•–Ґ–Ю–Ь–°–Ъ–Ш–Щ –±—Л–ї–Є —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–Њ–є, –љ–Њ –Є —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–Љ–Є —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–∞–Љ–Є, –Є —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ —Б–љ–∞–±–ґ–∞–ї–Є –Є—Е —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є —И–њ–Є–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞, –Ї–∞—Б–∞—О—Й–Є–Љ–Є—Б—П –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞¬ї.

–Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є –±—Л–≤—И–Є–Љ –Њ–±–µ—А-—Д–Є–љ–∞–љ—Б–Є—Б—В—Г –Є —Н–Ї—Б-–Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Г –љ–µ –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Њ–Є–≥—А—Л—И–∞ –≤ –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –±—Г—Е–≥–∞–ї—В–µ—А–Њ–Љ –Є —В–∞–Ї—Б–Є—Б—В–Њ–Љ (–љ—Г –Њ—З–µ–љ—М —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ–Њ–µ –Ј–∞–љ—П—В–Є–µ –і–ї—П –±–µ–ї–Њ–≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Є—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤-—Н–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В–Њ–≤), –∞ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –≤ –∞–≥–µ–љ—В—Л –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Њ–є —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–Є –њ–Њ—В—П–љ—Г–ї–Њ вАФ ¬Ђ—В–∞–Ї –Ї—В–Њ –ґ –Є–Љ –і–Њ–Ї—В–Њ—А¬ї?!¬†

***

–Ъ —Б–ї–Њ–≤—Г —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –≤ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞—Е –њ–Њ —В–µ–Љ–µ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В—Б—П —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ –љ–∞—Б—З–µ—В —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ ¬Ђ—Б–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤—Ж–∞–Љ–Є¬ї –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞ –Є–Ј 8 –Њ–±–≤–Є–љ—П–µ–Љ—Л—Е –љ–∞ ¬Ђ–Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ¬ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –ї–Є—И—М –і–≤–Њ–Є—Е –Є–Ј –љ–Є—Е вАФ –±–µ–ї–Њ–Ї–∞–Ј–∞—З—М–Є—Е –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–Њ–≤ –С–∞–Ї—И–µ–µ–≤–∞ –Є –Т–ї–∞—Б—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Ф–µ—Б–Ї–∞—В—М, –ї–Є—И—М –Њ–љ–Є –≤–Њ–µ–≤–∞–ї–Є –≤ –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї—Г—О –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –∞—В–∞–Љ–∞–љ–∞ –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞. –Т–Њ–Њ–±—Й–µ –і–∞–ґ–µ —Б —Н—В–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –Ї –љ–Є–Љ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є –µ—Й–µ –Є –С–Њ—А–Є—Б–∞ –®–µ–њ—Г–љ–Њ–≤–∞, вАФ —Е–Њ—В—М –Є –љ–∞—З–∞–≤—И–µ–≥–Њ –≤–Њ–µ–≤–∞—В—М —Б ¬Ђ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–Љ–Є¬ї –µ—Й–µ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –њ–µ—З–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–є ¬Ђ–Ф–Є–Ї–Њ–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є¬ї, вАФ –љ–Њ –≤—Б—В—А–µ—В–Є–≤—И–µ–≥–Њ –Ї–Њ–љ–µ—Ж –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–і –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є ¬Ђ–њ–∞–љ–∞ –∞—В–∞–Љ–∞–љ–∞¬ї (–≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—П –Ї–Њ–Љ–µ–і–Є—О ¬Ђ–°–≤–∞–і—М–±–∞ –≤ –Ь–∞–ї–Є–љ–Њ–≤–Ї–µ¬ї).¬†

–•–Њ—В—П –і–∞ вАФ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є ¬Ђ–њ–Њ–і–µ–ї—М–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є¬ї –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞ –љ–µ–Ј–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –і–Њ –Ї—А–∞—Е–∞ ¬Ђ–≤–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—П¬ї –Ъ–Њ–ї—З–∞–Ї–∞, –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Н—В–Є–Љ –±–µ—Б—Б–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–Љ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б–≤–Њ–Є–Љ —В–Њ –ї–Є –љ–∞–Љ–µ—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ, —В–Њ –ї–Є –њ—А–µ–µ–Љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –њ–Њ ¬Ђ–†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Њ–Ї—А–∞–Є–љ–µ¬ї (–†–Т–Ю) –±—Л–ї–Є –ї–Є—И—М –±—Л–≤—И–Є–µ –Ї–Њ–ї—З–∞–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—Л. –Ф–ї—П —Б–њ—А–∞–≤–Ї–Є вАФ –њ–Њ–і —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–Љ –†–Т–Ю –Њ–±–∞–љ–Ї—А–Њ—В–Є–≤—И–Є–µ—Б—П ¬Ђ–±–µ–ї—Л–µ¬ї –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞—Б–њ–ї—Л–≤—З–∞—В–Њ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Є –Ј–µ–Љ–ї–Є –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Ч–∞–±–∞–є–Ї–∞–ї—М—П вАФ —Б –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–є ¬Ђ–њ—А–Є—А–∞—Б—В–∞–љ–Є—П¬ї –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Г—В—А–∞—З–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –±–µ–ї–Њ–≥–≤–∞—А–і–µ–є—Й–Є–љ–Њ–є –Ї –љ–∞—З–∞–ї—Г 1920 –≥–Њ–і–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П–Љ–Є –°–Є–±–Є—А–Є, –Ф–∞–ї—М–љ–µ–≥–Њ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞ –Є –њ—А–Њ—З, –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –њ–Њ–і –Є—Е –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–µ–Љ. –Я–ї–Њ—Й–∞–і—М –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б –Ї–Њ–љ—Ж–∞ 1919 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞—З–∞–ї–∞ —Б—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–ґ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –Ї–∞–Ї —Е—А–µ—Б—В–Њ–Љ–∞—В–Є–є–љ–∞—П ¬Ђ—И–∞–≥—А–µ–љ–µ–≤–∞—П –Ї–Њ–ґ–∞¬ї вАФ –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–∞–ґ–µ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г—Б–њ–µ—И–љ—Л–Љ —Г–і–∞—А–∞–Љ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є, вАФ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Б–µ –±–Њ–ї–µ–µ –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤—Л–Љ –Є —Г—Б–њ–µ—И–љ—Л–Љ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є—П–Љ –≤ –Ї–Њ–ї—З–∞–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ —В—Л–ї—Г. –°–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –Є —Б–∞–Љ-—В–Њ ¬Ђ–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–™¬ї –±—Л–ї —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ –њ–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –Ш—А–Ї—Г—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ–≤–Ї–Њ–Љ–∞, вАФ –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ —В–Њ–≥–і–∞ –Є–Љ–µ–ї–Є –і–∞–ґ–µ –љ–µ –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–Є, –∞ —Н—Б–µ—А—Л, —А–∞–Ј—А—Г–≥–∞–≤—И–Є–µ—Б—П —Б —Б–Њ—А–∞—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Ы–µ–љ–Є–љ–∞ –≤ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л—Е –Њ–±–ї–∞—Б—В—П—Е –†–Њ—Б—Б–Є–Є –µ—Й–µ –≤ 1918 –≥–Њ–і—Г.¬†

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Є –≤ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–Є –≤—Б–µ–є —Н—В–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞—И–Ї–Є ¬Ђ–љ–∞ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–є —Б–Ї–∞–Љ—М–µ, –љ–∞ —Б–Ї–∞–Љ—М–µ –њ–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ—Л—Е¬ї (–Ї–∞–Ї –Њ—А–∞–ї –њ–µ—А–µ–і —В–µ–Љ –Ї–∞–Ї —Б–і–∞—В—М—Б—П —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–∞–Љ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ –Ц–µ–≥–ї–Њ–≤–∞ –њ–Њ–і—А—Г—З–љ—Л–є –У–Њ—А–±–∞—В–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Я—А–Њ–Љ–Њ–Ї–∞—И–Ї–∞¬ї) –њ–Њ–і —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–Љ ¬Ђ—Б–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤—Ж—Л¬ї —В–Њ–ґ–µ –љ–µ—В –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є –Њ—И–Є–±–Ї–Є. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Є –њ–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—О –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –і—А–∞–њ–∞–љ—Г–≤—И–Є–µ –≤ –Ь–∞–љ—М—З–ґ—Г—А–Є—О —З—В–Њ –±–µ–ї–Њ–≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Є–µ –Є –±–µ–ї–Њ–Ї–∞–Ј–∞—З—М–Є –љ–µ–і–Њ–±–Є—В–Ї–Є, —З—В–Њ ¬Ђ–Љ–Њ–ї–Њ–і–∞—П –њ–Њ—А–Њ—Б–ї—М¬ї —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –њ–Њ—И–Є–±–∞ (–≤—А–Њ–і–µ –і–Њ–Љ–Њ—А–Њ—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ–≥–ї–∞–≤—Д–∞—И–Є—Б—В–∞¬ї –†–Њ–і–Ј–∞–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –µ–≥–Њ –њ–Њ–і—А—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –Ю—Е–Њ—В–Є–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –≤ 1920 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ 13 –Є 9 –ї–µ—В) –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ —В–∞–Ї –Є–ї–Є –Є–љ–∞—З–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –≤ –Њ—А–±–Є—В–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є—П —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –∞—В–∞–Љ–∞–љ–∞ –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞. –Ъ–Њ—В–Њ—А—Л–є –Є ¬Ђ—Б—В–∞—А—В–Њ–≤–∞–ї¬ї-—В–Њ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —П–Ї–Њ–±—Л –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–∞ –њ–Њ–і –ї–Њ–Ј—Г–љ–≥–∞–Љ–Є ¬Ђ–±–Њ—А—М–±—Л —Б –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ј–Љ–Њ–Љ¬ї –Є ¬Ђ–Ј–∞ –µ–і–Є–љ—Г—О –Є –љ–µ–і–µ–ї–Є–Љ—Г—О¬ї ¬Ђ–њ–Њ–і –Ї—А—Л—И–µ–є¬ї —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –Є–љ—В–µ—А–≤–µ–љ—В–Њ–≤. –І–µ–Љ, —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –Є –Њ–±—К—П—Б–љ—П–ї–∞—Б—М —Б—В–Њ–ї—М –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П ¬Ђ–љ–µ–њ–Њ—В–Њ–њ–ї—П–µ–Љ–Њ—Б—В—М¬ї —Б–µ–≥–Њ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤–љ–∞—З–∞–ї–µ —Б –µ–≥–Њ –∞–љ–∞—А—Е–Є–µ–є –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥ —Б–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П —Б–∞–Љ –Ъ–Њ–ї—З–∞–Ї, вАФ –∞ –њ–Њ–Ј–ґ–µ –≤—А—Г—З–Є–ї –µ–Љ—Г —Г–ґ–µ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤—Л–њ–∞–≤—И—Г—О –Є–Ј —Б–≤–Њ–Є—Е ¬Ђ–≤–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ-–њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е¬ї —А—Г–Ї –≤–ї–∞—Б—В—М –љ–∞–і –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ–Є –Њ—И–Љ–µ—В–Ї–∞–Љ–Є –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–µ–є—Б—П ¬Ђ–±–µ–ї—Л–Љ–Є¬ї —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є. –Ю —Б–≤–Њ–µ–є –≥–Љ, ¬Ђ–љ–µ—В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ—П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –Њ—А–Є–µ–љ—В–∞—Ж–Є–Є¬ї, –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ –љ–µ —Б—В—Л–і—П—Б—М —Н—В–Њ–≥–Њ, –њ–Є—Б–∞–ї –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –Љ–µ–Љ—Г–∞—А–∞—Е —Б–∞–Љ –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤:

¬Ђ–Я–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–є –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї —П–≤–ї—П–ї—Б—П –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —П—А—Л–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–є —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –Њ—А–Є–µ–љ—В–∞—Ж–Є–Є –Є —Б—З–Є—В–∞–ї, —З—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Р–љ–≥–ї–Є—П –Є –§—А–∞–љ—Ж–Є—П –≥–Њ—В–Њ–≤—Л –Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –±–µ—Б–Ї–Њ—А—Л—Б—В–љ—Г—О –Є –Є—Б—З–µ—А–њ—Л–≤–∞—О—Й—Г—О –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ –Є—Е –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞—Е... –Ю—А–Є–µ–љ—В–∞—Ж–Є—О –љ–∞ –ѓ–њ–Њ–љ–Є—О –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї —Б—З–Є—В–∞–ї —З—Г—В—М –ї–Є –љ–µ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б –Љ–Њ–µ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Є –љ–∞—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї –Њ—В –Љ–µ–љ—П –њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞ –Њ—В —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є –≤ —Н—В–Њ–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–µ... –°–≤–Є–і–∞–љ–Є–µ –љ–∞—И–µ –≤—Л—И–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М –±—Г—А–љ—Л–Љ, –Є –Љ—Л —А–∞—Б—Б—В–∞–ї–Є—Б—М —П–≤–љ–Њ –љ–µ–і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–Њ–Љ. –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Њ—В –њ–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є—П —З–∞—Б—В–µ–є –Њ—В—А—П–і–∞ –Є –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –≤ –•–∞—А–±–Є–љвА¶

–Ш —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–≤—И–µ–µ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ —А–∞–Ј–Њ—З–∞—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –≤ –µ–≥–Њ –∞–љ–≥–ї–Њ-—Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є—Е —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є—П—Е –њ–Њ–≤–µ–ї–Њ –Ї –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—О –Є–Љ –Љ–Њ–µ–є –њ—А–∞–≤–Њ—В—Л –Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Њ —В–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –і–∞–ї–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–Љ—Г –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—О –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є—В—М –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Љ–µ–љ—П —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ—А–∞–≤–Њ–њ—А–µ–µ–Љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –љ–∞ –љ–∞—И–µ–є –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Њ–Ї—А–∞–Є–љ–µ –≤–Њ–њ—А–µ–Ї–Є –≤—Б–µ–Љ –Є–љ—В—А–Є–≥–∞–Љ –Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—О –µ–≥–Њ –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–µ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П¬ї.

***

–°—Г–і—П –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ—В —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л–є ¬Ђ–њ—А–µ–µ–Љ–љ–Є–Ї¬ї –Ъ–Њ–ї—З–∞–Ї–∞ –Є —Б—В–∞–ї –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–Њ–є —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —П–њ–Њ–љ—Ж—Л –Є –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ –±–∞–љ–Ї—А–Њ—В—Б—В–≤–∞ –±–µ–ї–Њ–≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Њ-–±–µ–ї–Њ–Ї–∞–Ј–∞—З—М–µ–≥–Њ —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤ –°–Є–±–Є—А–Є –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Є ¬Ђ—Б—В–∞–≤–Є—В—М¬ї –љ–∞ –Є—Е –љ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –∞—В–∞–Љ–∞–љ–∞. –Э–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ вАФ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –Ь–Є—Е–∞–ї—Л—З –≤ –Њ–Ї—В—П–±—А–µ 20-–≥–Њ –±–µ–ґ–∞–ї –Є–Ј –Њ—Б–∞–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є ¬Ђ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–Љ–Є¬ї –І–Є—В—Л (–њ—А–Є—З–µ–Љ —Б –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Ї—А–∞–є–љ–µ –Є–љ–љ–Њ–≤–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–∞ вАФ –∞—Н—А–Њ–њ–ї–∞–љ–∞!), –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –≤ –ґ–Є–≤—Л—Е –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Є —Б—В–∞–ї–Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ—А–µ–Ј–Є—А–∞—В—М —Б—В—А—Г—Б–Є–≤—И–µ–≥–Њ –ї–Є–і–µ—А–∞, –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ—Б–≤–Є—Б—В—Л–≤–∞—П –µ–≥–Њ –њ—А–Є –≤—Б—В—А–µ—З–µ. –Э–Њ, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї—Г—А–∞—В–Њ—А–Њ–≤ —Б–µ–≥–Њ ¬Ђ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–∞—В—А–Є–Њ—В–∞¬ї —Н—В–Њ –і–∞–ґ–µ —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї–Њ вАФ –Љ–µ–љ—М—И–µ –±—Л–ї–∞ –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ—Б—В—М, —З—В–Њ –Њ–љ, –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –≥–Є–њ–Њ—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є, –љ–∞—З–љ—С—В –≤–µ—Б—В–Є —Б–µ–±—П —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤, –і–ї—П –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –±–µ–ґ–∞–≤—И–Є–Љ–Є –Ј–∞ –Ї–Њ—А–і–Њ–љ –±–µ–ї–Њ–Ї–∞–Ј–∞–Ї–∞–Љ–Є –Ф–∞–ї—М–љ–µ–≥–Њ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞ —Г –Ґ–Њ–Ї–Є–Њ –Є–Љ–µ–ї–Є—Б—М –Є –±–Њ–ї–µ–µ –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В–љ—Л–µ –≤ —Н—В–Њ–є —Б—А–µ–і–µ —Д–Є–≥—Г—А—Л, вАФ –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –С–∞–Ї—И–µ–µ–≤–∞. –¶–Є—В–∞—В–∞ –Є–Ј –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –Т–° –°–°–°–†:¬†

¬Ђ–С–Р–Ъ–®–Х–Х–Т вАФ –њ–Њ –Ј–∞–і–∞–љ–Є—О —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–Є вАФ —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї –Є –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–Є–ї –∞–љ—В–Є—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є "–°–Њ—О–Ј –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤ –Ф–∞–ї—М–љ–µ–≥–Њ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞", —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є–є –Є–Ј –і–≤—Г—Е –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –і–Є–≤–Є–Ј–Є–є, –њ—П—В–Є –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤ –Є –Њ–і–љ–Њ–є —Б–Њ—В–љ–Є(!), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М —П–њ–Њ–љ—Ж–∞–Љ–Є –і–ї—П –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –±–Њ—А—М–±—Л –њ—А–Њ—В–Є–≤ –°–°–°–†¬ї.

***

–•–Њ—В—П, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –њ–Њ–Ї–∞ ¬Ђ–њ—Г—И–Ї–Є –Љ–Њ–ї—З–∞–ї–Є¬ї, –Ї—Г–і–∞ –±–Њ–ї—М—И–µ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Є –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –љ–∞ –±–µ–ї–Њ—Н–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В—Б–Ї—Г—О —Б—А–µ–і—Г –Є–Љ–µ–ї–Є –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –≤—А–Њ–і–µ –±—Л ¬Ђ—Ж–Є–≤–Є–ї—М–љ—Л–µ¬ї —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л–µ –љ–∞ —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є–µ –і–µ–љ—М–≥–Є:

¬Ђ–Т 1934 –≥–Њ–і—Г –њ–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—О —П–њ–Њ–љ—Ж–µ–≤ –С–Р–Ъ–®–Х–Х–Т –Є –Т–Ы–Р–°–ђ–Х–Т–°–Ъ–Ш–Щ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –°–Х–Ь–Х–Э–Ю–Т–Ђ–Ь —Б–Њ–Ј–і–∞–ї–Є –∞–љ—В–Є—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї—Г—О –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –њ–Њ–і –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ "–С—О—А–Њ –њ–Њ –і–µ–ї–∞–Љ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е —Н–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В–Њ–≤ –≤ –Ь–∞–љ—М—З–ґ—Г—А–Є–Є", –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–∞ —В–µ—А—А–Њ—А–Є—Б—В–Њ–≤, —И–њ–Є–Њ–љ–Њ–≤ –Є –і–Є–≤–µ—А—Б–∞–љ—В–Њ–≤, –Ј–∞–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –љ–∞ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї—Г—О —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—О.

–С–Р–Ъ–®–Х–Х–Т —Б 1935 –≥–Њ–і–∞, –∞ –Т–Ы–Р–°–ђ–Х–Т–°–Ъ–Ш–Щ —Б 1943 –≥–Њ–і–∞ –Є –і–Њ –і–љ—П –∞—А–µ—Б—В–∞ –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–ї–Є "–У–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –±—О—А–Њ –њ–Њ –і–µ–ї–∞–Љ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е —Н–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В–Њ–≤", –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—П –љ–∞—А—П–і—Г —Б —Н—В–Є–Љ –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–µ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ –Ј–∞–Љ—Л—И–ї—П–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П —П–њ–Њ–љ—Ж–∞–Љ–Є –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є—П –љ–∞ –°–°–°–†, –Є –≤ —Н—В–Є—Е —Ж–µ–ї—П—Е —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Є –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –Њ—В—А—П–і—Л –Є–Ј —З–Є—Б–ї–∞ –±–µ–ї–Њ–≥–≤–∞—А–і–µ–є—Ж–µ–≤.

–Я–Њ –Ј–∞–і–∞–љ–Є—О –°–Х–Ь–Б–Э–Ю–Т–Р вАФ –Т–Ы–Р–°–ђ–Х–Т–°–Ъ–Ш–Щ –ї–Є—З–љ–Њ –≤–µ—А–±–Њ–≤–∞–ї –∞–≥–µ–љ—В—Г—А—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ—В–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–∞—Б—М –≤ –°–°–°–† —Б –Ј–∞–і–∞–љ–Є—П–Љ–Є —И–њ–Є–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞¬ї.

–Ъ—Б—В–∞—В–Є, –≤ —В–Њ–є –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ –≤ —Н—В–Њ–Љ ¬Ђ–С—О—А–Њ¬ї —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –Є –†–Њ–і–Ј–∞–µ–≤—Б–Ї–Є–є, –Є –Ю—Е–Њ—В–Є–љ (–і–Њ—А–Њ—Б—И–Є–є –і–Њ –Ј–∞–Љ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є —А–∞–Ј–≤–µ–і—И–Ї–Њ–ї—Л), –Є –®–µ–њ—Г–љ–Њ–≤. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –≤ 1932 –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Г –≤ —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–ї–Є—Ж–µ–є—Б–Ї–Є–є –Њ—В—А—П–і –љ–∞ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Я–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–∞—П, –≥–і–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї –Њ–±—Л—Б–Ї–Є –Є –≤–µ–ї —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –њ–Њ –і–µ–ї–∞–Љ –ї–Є—Ж, –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –Ј–∞ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ—В–Є–≤ —П–њ–Њ–љ—Ж–µ–≤, –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞–ї –Є—Е –њ—Л—В–Ї–∞–Љ –Є –Є–Ј–±–Є–µ–љ–Є—П–Љ. –Р —В–Њ, —З—В–Њ, –≥–Љ, ¬Ђ–њ–ї–Њ–і—Л¬ї –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —Н—В–Є—Е ¬Ђ–њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є¬ї –љ–∞ —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –≤—Л—А–∞–ґ–∞–ї–Є—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–Є—И—М –≤ —И–њ–Є–Њ–љ–∞–ґ–µ, –і–Є–≤–µ—А—Б–Є—П—Е –Є –њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і–µ –љ–∞ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є, –∞ –љ–µ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–є –Є–љ—В–µ—А–≤–µ–љ—Ж–Є–Є вАФ —В–∞–Ї —Н—В–Њ –ґ –љ–µ –Є—Е –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–∞, –∞ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –Є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е —Б–њ–µ—Ж—Б–ї—Г–ґ–±. –Ґ–∞–Ї-—В–Њ –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї—Л –≤—А–∞–≥–Њ–≤ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –≤ ¬Ђ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–Љ –•–∞—А–±–Є–љ–µ¬ї –±—Л–ї–Є –љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–љ—Л–Љ–Є. –°–љ–Њ–≤–∞ —Ж–Є—В–∞—В–∞ –Є–Ј –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–∞:

¬Ђ–Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ 1920 –≥–Њ–і–∞ –°–Х–Ь–Х–Э–Ю–Т, —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ —Б –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є, –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Я—А–Є–∞–Љ—Г—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–∞—А–Є–Њ–љ–µ—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≤–Њ –Т–ї–∞–і–Є–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ, –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –°–Х–Ь–Х–Э–Ю–Т–£ –Њ—В–≤–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М —А–Њ–ї—М –≥–ї–∞–≤—Л –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ–∞ –±–µ–ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –°–Х–Ь–Х–Э–Ю–Т –±–µ–ґ–∞–ї –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—О –Ь–∞–љ—М—З–ґ—Г—А–Є–Є –Є –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –±–Њ–ї–µ–µ –і–≤—Г—Е –і–µ—Б—П—В–Ї–Њ–≤ –ї–µ—В —П–≤–ї—П–ї—Б—П —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Є –≥–ї–∞–≤–Њ—О —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –±–µ–ї–Њ—Н–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В–Њ–≤, –Њ—Б–µ–≤—И–Є—Е –≤ –Ь–∞–љ—М—З–ґ—Г—А–Є–Є. –С—Г–і—Г—З–Є –ї–Є—З–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ —Б –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –∞–≥—А–µ—Б—Б–Є–≤–љ—Л—Е –њ–ї–∞–љ–Њ–≤ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞–Љ–Є –Ґ–Р–Э–Р–Ъ–Р, –Р–†–Р–Ъ–Ш –Є –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є, –°–Х–Ь–Х–Э–Ю–Т, –њ–Њ –Є—Е –Ј–∞–і–∞–љ–Є—П–Љ, —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–µ –њ–ї–∞–љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є—П –љ–∞ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –°–Њ—О–Ј –Є –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–ї—Б—П —П–њ–Њ–љ—Ж–∞–Љ–Є –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –≥–ї–∞–≤—Л —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ "–±—Г—Д–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞". –°–Х–Ь–Х–Э–Ю–Т –ї–Є—З–љ–Њ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ –Ј–∞—Е–≤–∞—В–∞ —П–њ–Њ–љ—Ж–∞–Љ–Є –Ь–∞–љ—М—З–ґ—Г—А–Є–Є –Є –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –µ—С –≤ –њ–ї–∞—Ж–і–∞—А–Љ –і–ї—П –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є—П –љ–∞ –°–°–°–†¬ї.

***

–°–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –Њ—В—А—Л–≤–Њ–Ї –Є–Ј –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ —Ж–µ–љ–µ–љ –µ—Й–µ –Є —В–µ–Љ, —З—В–Њ —Е–Њ—В—М –Є –Ї–Њ—Б–≤–µ–љ–љ–Њ, –љ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ —Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–њ—А–Њ–≤–µ—А–≥–∞–µ—В —А–∞—Б—Е–Њ–ґ–Є–є –ї–Є–±–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–є –Љ–Є—Д –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞ ¬Ђ–і–∞ —З—В–Њ —Н—В–Є–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є—Б—В—Б–Ї–Є–Љ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞–Љ –≤–µ—А–Є—В—М вАФ —В–∞–Љ –ґ–µ –≤—Б–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –±—Л–ї–Є вАЬ–≤—Л–±–Є—В—Л –Ї—А–Њ–≤–∞–≤–Њ–є –≥–µ–±–љ–µ–є –њ–Њ–і –њ—Л—В–Ї–∞–Љ–ЄвАЭ¬ї. вАФ –Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–Є–Љ, –≤ —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–µ –љ–Є–ґ–µ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–µ —Б—Г–і—М–Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П–Љ–Є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–Њ–≤ вАФ –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—П –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞ —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞! –Ш –≤—А–Њ–і–µ –±—Л –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є –Њ ¬Ђ–Ј–≤–µ—А—Б–Ї–Є—Е –њ—Л—В–Ї–∞—Е¬ї —Н—В–Є—Е –ї–Є—Ж –≤ –њ—А–µ—Б—Б–µ –Ј–∞ –Є—Б—В–µ–Ї—И–Є–µ –≤–Њ—Б–µ–Љ—М –і–µ—Б—П—В–Ї–Њ–≤ –ї–µ—В —В–∞–Ї –Є –љ–µ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М:

¬Ђ–Я–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ —Г –Њ–Ј–µ—А–∞ –•–∞—Б–∞–љ –Є –љ–∞ —А–µ–Ї–µ –•–∞–ї—Е–Є–љ-–У–Њ–ї, —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є–µ –Ј–∞—Е–≤–∞—В—З–Є–Ї–Є –љ–µ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –Њ—В —Б–≤–Њ–Є—Е –∞–≥—А–µ—Б—Б–Є–≤–љ—Л—Е –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є–є –Є –≤ 1940 –≥–Њ–і—Г —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –љ–Њ–≤—Л–є –њ–ї–∞–љ –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є—П –љ–∞ –°–°–°–†, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—О—Й–Є–є –Ј–∞—Е–≤–∞—В –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ф–∞–ї—М–љ–µ–≥–Њ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞. –Ъ–∞–Ї –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤ —Б—Г–і–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М, –±—Л–≤—И–Є–є –≤–Є—Ж–µ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Ґ–Ю–Ь–Ш–Э–Р–У–Р, —Н—В–Њ—В –њ–ї–∞–љ –±—Л–ї –Є–Љ –і–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ –≤ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞ –њ—А–Є–љ—Ж–∞ –Ъ–∞–љ–Є–љ–∞ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Г –•–Ш–†–Ю–•–Ш–Ґ–Ю –≤ –µ–≥–Њ –ї–Є—З–љ–Њ–є —А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—Ж–Є–Є –Є —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–Љ. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Ґ–Ю–Ь–Ш–Э–Р–У–Р —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –≤ –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –њ–ї–∞–љ–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є—П –љ–∞ –°–°–°–† –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Њ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –±–µ–ї–Њ–≥–≤–∞—А–і–µ–є—Ж–µ–≤, –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–≤—И–Є—Е –≤ –Ь–∞–љ—М—З–ґ—Г—А–Є–Є, –Ъ–Є—В–∞–µ, –Ъ–Њ—А–µ–µ –Є –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є.

–Я–Њ—Б–ї–µ –≤–µ—А–Њ–ї–Њ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є—П –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є –љ–∞ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –°–Њ—О–Ј —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є–є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–є —И—В–∞–±, –њ–Њ —Б–≥–Њ–≤–Њ—А—Г —Б –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ, –≤ 1941 –≥–Њ–і—Г —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–ї –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л–є –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–Љ—Г –њ–ї–∞–љ—Г ¬Ђ–С–∞—А–±–∞—А–Њ—Б—Б–∞¬ї —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–ї–∞–љ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є—П –љ–∞ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –°–Њ—О–Ј —Б —Г—З–∞—Б—В–Є–µ–Љ –±–µ–ї–Њ–≥–≤–∞—А–і–µ–є—Ж–µ–≤, —Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є—Б—П вАФ "–Ъ–∞–љ-–Ґ–Њ–Ї—Г-–≠–љ" (–Њ—Б–Њ–±—Л–µ –Љ–∞–љ–µ–≤—А—Л –Ъ–≤–∞–љ—В—Г–љ—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є). –°–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Ґ–Ю–Ь–Ш–Э–Р–У–Р –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤ —Б—Г–і–µ, —З—В–Њ –њ–ї–∞–љ "–Ъ–∞–љ-–Ґ–Њ–Ї—Г-–≠–љ" –±—Л–ї —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ 1941 –≥–Њ–і–∞ –Є –Њ–і–Њ–±—А–µ–љ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–Њ–Љ –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–Њ–Љ –Ґ–Ю–Ф–Ч–Ш–Ю, –њ–Њ–і –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤–µ–ї–Є—Б—М —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –њ–ї–∞–љ–Њ–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ—В–Є–≤ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞.

–≠—В–Њ –ґ–µ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї –≤ —Б—Г–і–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М, –±—Л–≤—И–Є–є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–Є—Б—Б–Є–Є –≤ –Ь–∞–љ—М—З–ґ—Г—А–Є–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –ѓ–Э–Р–У–Ш–Ґ–Р, –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є–є, —З—В–Њ –≤ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—О —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –њ–ї–∞–љ–µ "–Ъ–∞–љ-–Ґ–Њ–Ї—Г-–≠–љ", –Є–Љ–µ–≤—И–µ–Љ —Ж–µ–ї—М—О –Ј–∞—Е–≤–∞—В –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ф–∞–ї—М–љ–µ–≥–Њ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞, –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —А–Њ–ї—М –Њ—В–≤–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –±–µ–ї–Њ–≥–≤–∞—А–і–µ–є—Ж–∞–Љ, –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–≤—И–Є–Љ –љ–∞ –Ф–∞–ї—М–љ–µ–Љ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ¬ї.¬†

***

–Э–∞—З–Є–љ–∞—П —Б 1932 –≥–Њ–і–∞, –њ–Њ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–Є—О —П–њ–Њ–љ—Ж–µ–≤, –±—Л–ї–Є —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є–µ —З–∞—Б—В–Є, —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ї–∞–Ј–∞—З—М–Є —З–∞—Б—В–Є, –њ–Њ–ї–Є—Ж–µ–є—Б–Ї–Є–µ –Њ—Е—А–∞–љ–љ—Л–µ –Њ—В—А—П–і—Л. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ 1943 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї–Є —Б–Њ–Ј–і–∞–љ—Л ¬Ђ–†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є–µ –Њ—В—А—П–і—Л¬ї –∞—А–Љ–Є–Є –Ь–∞–љ—М—З–ґ–Њ—Г-–У–Њ, –Є–Љ–µ–≤—И–Є–µ –≤ —Б–≤–Њ—С–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є—О, –њ–µ—Е–Њ—В—Г –Є –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ –Ї–∞–Ј–∞—З—М–Є —З–∞—Б—В–Є. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –±—Л–ї —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ –Ї–∞–Ј–∞—З–Є–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —П–њ–Њ–љ—Ж—Л –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є–ї–Є –њ–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ–Њ–≥–Њ –С–Р–Ъ–®–Х–Х–Т–Р —Б –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –µ–≥–Њ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї—Г —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–Є—Б—Б–Є–Є –≤ –•–∞–є–ї–∞—А–µ –њ–Њ–і–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї—Г –Ґ–Р–Ъ–Ш.

***

–Т –Њ–±—Й–µ–Љ, —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є–µ ¬Ђ–Ї—Г—А–∞—В–Њ—А—Л¬ї, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П, ¬Ђ—Б–і–∞–ї–Є¬ї —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–Њ–і–Њ–њ–µ—З–љ—Л—Е –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б –∞—В–∞–Љ–∞–љ–Њ–Љ –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤—Л–Љ ¬Ђ—Б –њ–Њ—В—А–Њ—Е–∞–Љ–Є¬ї. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –Є —Н—В–Њ—В –Ї–Њ–ї–ї–∞–±–Њ—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–Є—Б—В —Б –Є—Е —Б–ї–Њ–≤ —Б—В–∞–ї –≤—Л–≥–ї—П–і–µ—В—М –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–µ–Љ, –Ї–µ–Љ –Њ–љ –Є —П–≤–ї—П–ї—Б—П –µ—Й–µ —Б –љ–∞—З–∞–ї–∞ –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л вАФ —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –Љ–∞—А–Є–Њ–љ–µ—В–Ї–Њ–є, –≥–Њ—В–Њ–≤–Њ–є –Ј–∞—Б—В—Г–њ–Є—В—М –љ–∞ –њ–Њ—Б—В ¬Ђ–Ј–Є—Ж-–њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П¬ї –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ–≥–Њ –Ї—Г—Б–Ї–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —П–Ї–Њ–±—Л –≥–Њ—А—П—З–Њ –ї—О–±–Є–Љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–∞¬ї. –§–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Њ—В–Њ—А–≤–∞–≤ —Б–≤–Њ–µ —П–Ї–Њ–±—Л ¬Ђ–±—Г—Д–µ—А–љ–Њ–µ¬ї –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ, вАФ –∞ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —П–њ–Њ–љ—Б–Ї—Г—О –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є—О, вАФ –Њ—В –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є ¬Ђ—И–µ—Б—В–Њ–є —З–∞—Б—В–Є —Б—Г—И–Є¬ї. –Ф–∞ —Г–ґ, –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Є –Х—А–Љ–∞–Ї–∞ –Є –Ф–µ–ґ–љ–µ–≤–∞, –њ–Њ—В–Њ–Љ –Є –Ї—А–Њ–≤—М—О –њ—А–Є—А–∞—Б—В–Є–≤—И–Є–µ –Ї –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Ж–∞—А—Б—В–≤—Г –≥—А–Њ–Љ–∞–і–љ—Л–µ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –°–Є–±–Є—А–Є –Є –Ф–∞–ї—М–љ–µ–≥–Њ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –њ–µ—А–µ–≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М –±—Л –≤ –≥—А–Њ–±–∞—Е, вАФ —Г–Ј–љ–∞–≤ –Њ —В–∞–Ї–Њ–Љ ¬Ђ–њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Є–Ј–Љ–µ¬ї —П–Ї–Њ–±—Л ¬Ђ–љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–∞ —Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е –Ї–∞–Ј–∞—З—М–Є—Е —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–є¬ї.

–Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Є —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –≥–ї–∞–≤-–≤—Л—А–Њ–і–Ї–∞, –Њ–њ–Њ–Ј–Њ—А–Є–≤—И–µ–≥–Њ —Б–≤–Њ–µ —Б–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–µ, –Є –µ–≥–Њ –њ–Њ–і–µ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–∞—Б—В–Є–≥–ї–Њ –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –Њ—В –≤—Л—Б—И–µ–є —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є —Б—В—А–∞–љ—Л, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–є –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ–Є –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –≥–µ—А–Њ–µ–≤-–Ј–µ–Љ–ї–µ–њ—А–Њ—Е–Њ–і—Ж–µ–≤. –Я—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –Є–Ј 6 –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–µ–љ–љ—Л—Е –Ї ¬Ђ–≤—Л—Б—И–µ–є –Љ–µ—А–µ¬ї –њ–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ—Л—Е, –∞—В–∞–Љ–∞–љ –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Є–Ј –љ–Є—Е –±—Л–ї –њ–Њ–≤–µ—И–µ–љ вАФ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ 5 —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ—Л. –Ф–ї—П —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—П вАФ –љ–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–µ–Љ—Б—П –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–Љ —А–∞–љ—М—И–µ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –љ–∞–і ¬Ђ–≤–ї–∞—Б–Њ–≤—Ж–∞–Љ–Є¬ї –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А –Ї ¬Ђ–њ–µ—В–ї–µ¬ї –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –≤—Б–µ –њ–Њ–і–µ–ї—М–љ–Є–Ї–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞-–Є—Г–і—Л вАФ –Ї–∞–Ї, –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Є –Њ–љ —Б–∞–Љ.¬†

–° —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П —Н—В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Њ–±—К—П—Б–љ—П—О—В —В–µ–Љ, —З—В–Њ –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ—Л –љ–Њ—А–Љ—Л –£–Ї–∞–Ј–∞ –Я—А–µ–Ј–Є–і–Є—Г–Љ–∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°–Њ–≤–µ—В–∞ –°–°–°–† –Њ—В 19 –∞–њ—А–µ–ї—П 1943 –≥–Њ–і–∞ вДЦ 39 ¬Ђ–Ю –Љ–µ—А–∞—Е –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –і–ї—П –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ-—Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е –Ј–ї–Њ–і–µ–µ–≤, –≤–Є–љ–Њ–≤–љ—Л—Е –≤ —Г–±–Є–є—Б—В–≤–∞—Е –Є –Є—Б—В—П–Ј–∞–љ–Є—П—Е —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Є –њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–∞—А–Љ–µ–є—Ж–µ–≤, –і–ї—П —И–њ–Є–Њ–љ–Њ–≤, –Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ —А–Њ–і–Є–љ—Л –Є–Ј —З–Є—Б–ї–∞ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ –Є –і–ї—П –Є—Е –њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Є–Ї–Њ–≤¬ї, вАФ –≥–і–µ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –Є –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї—Б—П –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ—В –≤–Є–і –Ї–∞–Ј–љ–Є.¬†

–Э–Њ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Б ¬Ђ–≤–ї–∞—Б–Њ–≤—Ж–∞–Љ–Є¬ї –і–∞–ї—М–љ–µ–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л–Љ–Є, –њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, —Б—Л–≥—А–∞–ї–Є —А–Њ–ї—М –Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і—А—Г–≥–Є–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞. –° 1943 –≥–Њ–і–∞ –≤ –°–°–°–† –≤—Б–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–µ–µ –љ–∞–Љ–µ—В–Є–ї—Б—П –Ї—Г—А—Б –љ–∞ –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Ж–µ–љ–љ—Л—Е —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–є вАФ –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –і–Њ—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ. –Ґ–Њ—В –ґ–µ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В –њ–Њ–≥–Њ–љ–Њ–≤ –љ–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ—Г—О —Д–Њ—А–Љ—Г вАФ –Є–ї–Є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ—Б—Г–≤–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е¬ї –Є ¬Ђ–љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е¬ї —Г—З–Є–ї–Є—Й, –њ–Њ —Б—Г—В–Є вАФ —В–µ—Е –ґ–µ ¬Ђ–Ї–∞–і–µ—В—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–≤¬ї –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ. –Э–µ–і–∞—А–Њ–Љ –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Њ—А–Њ–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ –љ–∞—З–Є–љ–∞–љ–Є—П –±—Л–ї –і–Њ—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –≥—А–∞—Д –Є –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –†–Ъ–Ъ–Р –Ш–≥–љ–∞—В—М–µ–≤, вАФ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–є —Б —Н—В–Є–Љ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ.

–Р –≤–µ–і—М –µ—Б–ї–Є —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П вАФ –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ—Л–є –≤–Є–і –Ї–∞–Ј–љ–Є –і–ї—П –њ—Г—Б—В—М –Є –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ –µ–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ вАФ —В–Њ–ґ–µ –Є–Ј –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є —В–µ—Е —Б–∞–Љ—Л—Е —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–є –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ. –†–∞—Б—Б—В—А–µ–ї –≤ —Н—В–Њ–Љ —А—П–і—Г —Б—З–Є—В–∞–ї—Б—П –Ї–∞–Ї –±—Л –±–Њ–ї–µ–µ –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ—Л–Љ, —З—В–Њ –ї–Є, вАФ –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З–∞—Й–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Є –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–ї—Б—П –њ—А–Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є —Б–Љ–µ—А—В–љ—Л—Е –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ –і–ї—П –ї–Є—Ж –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, —В–Њ –µ—Б—В—М –њ—А–Є –њ—А–Њ—З–Є—Е —А–∞–≤–љ—Л—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е вАФ –±–Њ–ї–µ–µ –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П. –Я–Њ —Б—Г—В–Є —Б–Љ–µ–љ–Є–≤ —В–∞–Ї–Њ–µ –ґ–µ ¬Ђ–±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ–Њ–µ¬ї –Њ—В—Б–µ—З–µ–љ–Є–µ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л вАФ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–Є–≤–Є–ї–µ–≥–Є–Є —З–∞—Й–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –Є –і–≤–Њ—А—П–љ, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ —Б–∞–Љ—Л—Е —А–Њ–і–Њ–≤–Є—В—Л—Е. –Р –≤–Њ—В –њ–Њ–≤–µ—И–µ–љ–Є–µ –Є–Ј–і–∞–≤–љ–∞ —Б—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М –Ї–∞–Ј–љ—М—О –њ–Њ–Ј–Њ—А–љ–Њ–є вАФ –і–ї—П —А–∞–Ј–±–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–≤, –≤–Њ—А–Њ–≤ –Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є, –Ї–∞–Ї —В–Њ–≥–і–∞ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є, ¬Ђ–њ–Њ–і–ї—Л—Е —Б–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–є¬ї.

–Ъ —Б–ї–Њ–≤—Г —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —В—А–Є–±—Г–љ–∞–ї–∞–Љ–Є –†–Ъ–Ъ–Р –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П —Б–Љ–µ—А—В–љ—Л—Е –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ —В–Њ–ґ–µ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М вАФ –і–∞–ґ–µ —А—П–і–Њ–≤—Л–µ, –∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј –≤ —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї–µ –і–ї—П ¬Ђ–≤–ї–∞—Б–Њ–≤—Ж–µ–≤¬ї –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї –Є –Њ—В–Ї–∞–Ј —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л —Б—Г–і–µ–є –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ–Є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞ —Б—З–Є—В–∞—В—М —Н—В–Є—Е –њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї–µ–є —З–µ—Б—В–љ—Л–Љ–Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є, —Е–Њ—В—М –Є –≤—А–∞–≥–∞–Љ–Є. –Ъ —Б–ї–Њ–≤—Г —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є—Е –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–Њ–≤ –њ–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –Э—О—А–љ–±–µ—А–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В—А–Є–±—Г–љ–∞–ї–∞ —В–Њ–ґ–µ –≤–µ—И–∞–ї–Є вАФ –Ї–∞–Ї –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ–Є–Ї–Њ–≤, вАФ –Ј–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ—Л–µ –Є–Љ–Є –Ј–≤–µ—А—Б—В–≤–∞.¬†

–Э–Њ –≤–Њ—В –Ъ–Њ–ї—З–∞–Ї–∞ –њ–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –Ш—А–Ї—Г—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –†–µ–≤–Ї–Њ–Љ–∞ –≤—Б–µ –ґ–µ —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–ї–Є, вАФ –Њ—В–і–∞–≤ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ–µ –µ–≥–Њ –Ј–≤–∞–љ–Є—О, –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –µ—Й–µ –њ—А–Є –Ј–∞—Й–Є—В–µ —Б—В—А–∞–љ—Л –њ—А–Њ—В–Є–≤ –≤–љ–µ—И–љ–µ–≥–Њ –≤—А–∞–≥–∞. –Я—Г—Б—В—М –≤ —Е–Њ–і–µ —Б–≤–Њ–µ–є ¬Ђ–≤–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ-–њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є¬ї –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –°–Є–±–Є—А–Є ¬Ђ–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–™¬ї –Є –љ–µ –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї—Б—П –Њ—Б–Њ–±–Њ–є —Й–µ–њ–µ—В–Є–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О –≤ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ї –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–њ–ї–µ–љ–љ—Л–Љ. –Э–Њ –≤—Б–µ –ґ–µ –љ–∞ —Д–Њ–љ–µ –Ј–∞–њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ–є –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ—Б—В–Є –∞—В–∞–Љ–∞–љ–∞ –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞ –і–∞–ґ–µ –Ъ–Њ–ї—З–∞–Ї –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –±–µ–ї–Њ–≥–≤–∞—А–і–µ–є—Ж—Л –Љ–Њ–≥–ї–Є —Б–Њ–є—В–Є –µ–і–≤–∞ –ї–Є –љ–µ –Ј–∞ ¬Ђ–њ–∞–є-–Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–Њ–≤¬ї.¬†–Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А –І–∞—А–ї—М–Ј –•–∞—Б–Ї–µ–ї–ї –Ь–Њ—А—А–Њ—Г –њ–Є—Б–∞–ї –Њ —Б–≤–Њ–Є—Е –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є—П—Е –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є—П –≤ –°–Є–±–Є—А–Є –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є, –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А—Г–µ–Љ–Њ–є ¬Ђ—Б–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤—Ж–∞–Љ–Є¬ї:¬†

¬Ђ–Я–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Є, –љ–∞–њ–Њ–ї–љ—П–≤—И–Є–µ —Ж–µ–ї—Л–µ –≤–∞–≥–Њ–љ—Л, –≤—Л–≥—А—Г–ґ–∞–ї–Є—Б—М, –Ј–∞—В–µ–Љ –Є—Е –≤–µ–ї–Є –Ї –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —П–Љ–∞–Љ –Є —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї–Є–≤–∞–ї–Є –Є–Ј –њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В–Њ–≤... –Р–њ–Њ–≥–µ–µ–Љ –Ї–∞–Ј–љ–µ–є –±—Л–ї–Њ —Г–±–Є–є—Б—В–≤–Њ –Ј–∞ –Њ–і–Є–љ –і–µ–љ—М –њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ 53 –≤–∞–≥–Њ–љ–∞—Е, –≤—Б–µ–≥–Њ –±–Њ–ї–µ–µ 1 600 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї¬ї.

–Р –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Ь–Њ—А—А–Њ—Г, –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –£–Є–ї—М—П–Љ –У—А–µ–є–≤—Б, –±—Л–ї –≤ –Њ—Ж–µ–љ–Ї–∞—Е –±–µ–ї–Њ–≥–≤–∞—А–і–µ–є—Й–Є–љ—Л ¬Ђ—Б–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–ї–Є–≤–∞¬ї –µ—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—З–љ—Л–Љ:

¬Ђ–°–Њ–ї–і–∞—В—Л –°–µ–Љ—С–љ–Њ–≤–∞ –Є –Ъ–∞–ї–Љ—Л–Ї–Њ–≤–∞, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Б—М –њ–Њ–і –Ј–∞—Й–Є—В–Њ–є —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї, –љ–∞–≤–Њ–і–љ—П–ї–Є —Б—В—А–∞–љ—Г –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –і–Є–Ї–Є–Љ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л–Љ, —Г–±–Є–≤–∞–ї–Є –Є –≥—А–∞–±–Є–ї–Є –љ–∞—А–Њ–і, —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї —П–њ–Њ–љ—Ж—Л –њ—А–Є –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–Є –Љ–Њ–≥–ї–Є –±—Л –≤ –ї—О–±–Њ–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є—В—М —Н—В–Є —Г–±–Є–є—Б—В–≤–∞. –Х—Б–ї–Є –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї–Є, –Ї —З–µ–Љ—Г –±—Л–ї–Є –≤—Б–µ —Н—В–Є –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Є–µ —Г–±–Є–є—Б—В–≤–∞, —В–Њ –Њ–±—Л—З–љ–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Є –≤ –Њ—В–≤–µ—В, —З—В–Њ —Г–±–Є—В—Л–µ –±—Л–ї–Є –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–∞–Љ–Є, –Є —В–∞–Ї–Њ–µ –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–µ, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –≤—Б–µ—Е —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А—П–ї–Њ. –°–Њ–±—Л—В–Є—П –≤ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –°–Є–±–Є—А–Є –Њ–±—Л—З–љ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –≤ —Б–∞–Љ—Л—Е –Љ—А–∞—З–љ—Л—Е –Ї—А–∞—Б–Ї–∞—Е –Є –ґ–Є–Ј–љ—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–∞—П —В–∞–Љ –љ–µ —Б—В–Њ–Є–ї–∞ –љ–Є –≥—А–Њ—И–∞. –Т –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –°–Є–±–Є—А–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–ї–Є—Б—М —Г–ґ–∞—Б–љ—Л–µ —Г–±–Є–є—Б—В–≤–∞, –љ–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–ї–Є—Б—М –Њ–љ–Є –љ–µ –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–∞–Љ–Є, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –Њ–±—Л—З–љ–Њ –і—Г–Љ–∞–ї–Є. –ѓ –љ–µ –Њ—И–Є–±—Г—Б—М, –µ—Б–ї–Є —Б–Ї–∞–ґ—Г, —З—В–Њ –≤ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –°–Є–±–Є—А–Є –љ–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, —Г–±–Є—В–Њ–≥–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–∞–Љ–Є, –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М —Б—В–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —Г–±–Є—В—Л—Е –∞–љ—В–Є–±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є—Б—В—Б–Ї–Є–Љ–Є —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–∞–Љ–Є¬ї.¬†

–Ґ–∞–Ї —З—В–Њ, —Е–Њ—В—П –Т–Њ–µ–љ–љ–∞—П –Ъ–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –°–°–°–† –Є —Б–Њ—З–ї–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –њ—П—В–µ—А—Л—Е –Њ–±–≤–Є–љ—П–µ–Љ—Л—Е вАФ –†–Њ–і–Ј–∞–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –С–∞–Ї—И–µ–µ–≤–∞, –Т–ї–∞—Б—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –®–µ–њ—Г–љ–Њ–≤–∞ –Є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–∞ –Ї –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ—З–µ—В–љ–Њ–Љ—Г —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—Г, вАФ –љ–Њ –Ї—А–Њ–≤–∞–≤—Л–є –Є–Ј–≤–µ—А–≥ –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤ —Н—В–Њ–≥–Њ –≤–Є–і–∞ –Ї–∞–Ј–љ–Є –±—Л–ї –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ –љ–µ–і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л–Љ, –±—Г–і—Г—З–Є –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–µ–љ –Ї –њ–Њ–≤–µ—И–µ–љ–Є—О. –Х—Б–ї–Є –≤–Њ–Є–љ –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї—Б—П –≤ –њ–∞–ї–∞—З–∞, вАФ —В–Њ –Њ–љ –ї–Є—И–∞–µ—В—Б—П –њ—А–∞–≤–∞ —Г–є—В–Є –Є–Ј –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–і–Њ–±–∞–µ—В –≤–Њ–Є–љ—Г.¬†

–Т —Ж–µ–ї–Њ–Љ –ґ–µ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1946 –≥–Њ–і–∞ —Б—В–∞–ї –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є—Е –≤–µ—Е –њ–Њ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—О –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ—Л—Е –≤—А–∞–≥–Њ–≤ –љ–∞—И–µ–є —Б—В—А–∞–љ—Л, –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–Є—Е –≤ —Г—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –µ–µ –≤—А–∞–≥–∞–Љ, вАФ –љ–Њ –Є —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ —Б–µ–±–µ ¬Ђ–≥–љ–Є–ї–Њ–≥–Њ¬ї –њ–Њ—Б—В—Г–ї–∞—В–∞ –љ–∞—Б—З–µ—В —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Є–µ –і–µ—П–љ–Є—П –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —П–Ї–Њ–±—Л –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞—В—М –љ–µ–Ї–Є–Љ–Є ¬Ђ–≤—Л—Б—И–Є–Љ–Є –њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є –±–Њ—А—М–±—Л —Б –∞–љ—В–Є–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є—Б—В—Б–Ї–Є–Љ —А–µ–ґ–Є–Љ–Њ–Љ¬ї.¬†

–Э–µ–ї—М–Ј—П вАФ –љ–Є –њ—А–Є –Ї–∞–Ї–Є—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е. –Я–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –і–∞–ґ–µ –≤ ¬Ђ–ї–Є—Е–Є–µ (вАЬ—Б–≤—П—В—Л–µвАЭ –і–ї—П –ї–Є–±–µ—А–∞–ї–Њ–≤-–∞–љ—В–Є—Б–Њ–≤–µ—В—З–Є–Ї–Њ–≤) 90-–µ¬ї. –Я—А–µ–і–∞—В–µ–ї–Є –†–Њ–і–Є–љ—Л, –±–∞–љ–і–Є—В—Л –Є —Д–∞—И–Є—Б—В—Л —А–µ–∞–±–Є–ї–Є—В–∞—Ж–Є–Є –љ–µ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—ВвА¶¬†

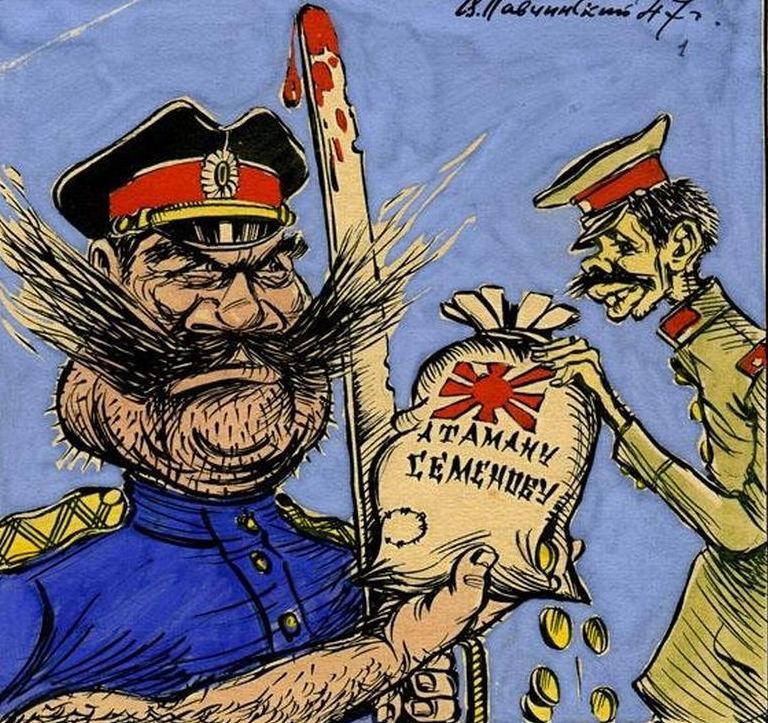

–Ъ—Г–Ї—А—Л–љ–Є–Ї—Б—Л, –°–µ–Љ—С–љ–Њ–≤. –Ш–Ј —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї–∞ ¬Ђ–Ъ–Њ–≥–Њ –Љ—Л –±–Є–ї–Є¬ї-1937. –Т.–Я–∞–≤—З–Є–љ—Б–Ї–Є–є. –Р—В–∞–Љ–∞–љ –°–µ–Љ—С–љ–Њ–≤, 1947 –≥.

![]() вАЛ

вАЛ