–°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–∞—П –≥—Г–±–µ—А–љ–Є—П, —А–Њ–і вАФ –©–µ—А–±–Њ–≤—Л

–°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–∞—П –≥—Г–±–µ—А–љ–Є—П, —А–Њ–і вАФ –©–µ—А–±–Њ–≤—Л

–У–µ—А–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л 1812 –≥–Њ–і–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З –©–µ—А–±–Њ–≤, —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–љ–Њ–≥–Њ —Б–њ–Є—Б–Ї–∞

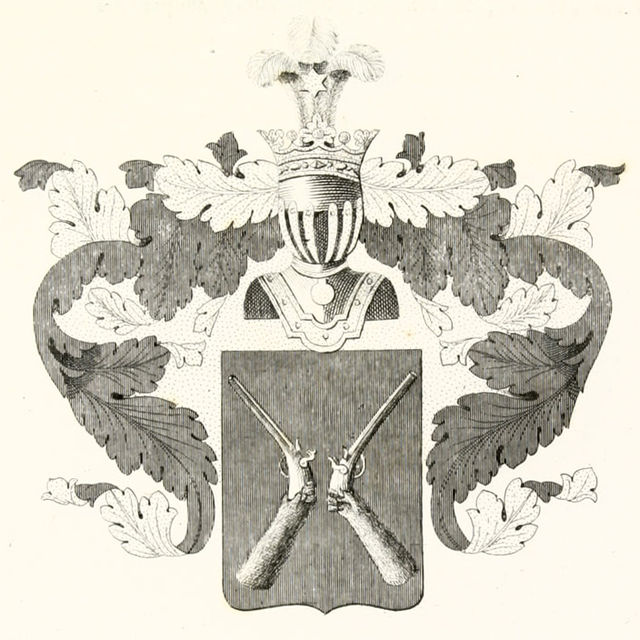

–©–µ—А–±–Њ–≤—Л вАФ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞—П –љ–∞ –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Й–Є–љ–µ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—П, –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–∞—П –Ї –і—А–µ–≤–љ–µ–Љ—Г —А–Њ–і—Г –≤—Л—Е–Њ–і—Ж–µ–≤ –Є–Ј –Я–Њ–ї—М—И–Є, –њ—А–Є—Б—П–≥–љ—Г–≤—И–Є—Е –љ–∞ –≤–µ—А–љ–Њ—Б—В—М –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—О –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З—Г. –†–Њ–і –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–љ –≤ VI —З–∞—Б—В—М —А–Њ–і–Њ—Б–ї–Њ–≤–љ—Л—Е –Ї–љ–Є–≥ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є. –У–µ—А–± –≤–љ–µ—Б–µ–љ –≤ VIII —З–∞—Б—В—М –Ю–±—Й–µ–≥–Њ –У–µ—А–±–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞.

–°—Г–і—М–±–∞ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј —П—А–Ї–Є—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є —А–Њ–і–∞, –і–≤–Њ—А—П–љ–Є–љ–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З–∞ –©–µ—А–±–Њ–≤–∞ (1785вАФ1840), —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞—Б—М —В–∞–Ї, —З—В–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –≤–Њ–є–љ—Л —Б –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –≤–Љ–µ—Б—В–Є–ї–∞—Б—М –≤ –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–є –њ—Г—В—М, –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б–Њ–≤–њ–∞–≤—И–Є–є —Б –±–Њ–µ–≤—Л–Љ, –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є —Б–ї–Њ–ґ–љ—Г—О –≤—П–Ј—М –њ–µ—А–µ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–є –њ–Њ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є –Х–≤—А–Њ–њ–µ, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –і–≤–∞ –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є—П. –Я–µ—А–≤—Л–є –Ї—А—Г–њ–љ—Л–є —Г–Ј–µ–ї вАФ –Р—Г—Б—В–µ—А–ї–Є—Ж (1805), –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є вАФ –Я–∞—А–Є–ґ (1814), –љ–Њ –Є –Њ–љ –љ–µ —Б—В–∞–ї –Є—В–Њ–≥–Њ–≤–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Њ–є –±–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ –њ—Г—В–ЄвА¶¬†–°–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–є—Б—П –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–љ–Њ–є —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї –©–µ—А–±–Њ–≤–∞1¬† –љ–µ—Б–µ—В –і–µ—В–∞–ї—М–љ—Г—О –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О –Њ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є. –Ч–і–µ—Б—М –Є –∞–љ–Ї–µ—В–љ—Л–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ, –Є —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є —Б–ї—Г–ґ–±—Л. –Х—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л –ї–µ–≥–ї–Є –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤—Г –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –Њ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є—П—Е. –Т–Њ–є–љ–∞ 1812 –≥–Њ–і–∞ –Є –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є–µ, —Г–ґ–µ –Ј–∞ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞–Љ–Є –≥—А–∞–љ–Є—Ж –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Ш–Љ–њ–µ—А–Є–Є –њ–Њ–±–µ–і–љ—Л–µ –њ–Њ—Е–Њ–і—Л —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є 1813вАФ1814 –≥–≥.,¬†–њ—А–Є–≤–µ–ї–Є –Ї —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –†–Њ—Б—Б–Є—П –љ–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є–є —Б—В–∞–ї–∞ –≤–µ–і—Г—Й–µ–є –і–µ—А–ґ–∞–≤–Њ–є, –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—Й–µ–є –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –љ–∞ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї—Г—О –Є –Љ–Є—А–Њ–≤—Г—О –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї—Г. –Ф–ї—П —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –Ї–∞–Ї –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –©–µ—А–±–Њ–≤ –њ—А–Њ—И–µ–ї –≤–Њ–є–љ—Г –Њ—В –љ–∞—З–∞–ї–∞ –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞, –≤—А–µ–Љ—П –±–Њ–µ–≤—Л—Е –њ–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ —Б—В–∞–ї–Њ —Б–∞–Љ—Л–Љ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Н—В–∞–њ–Њ–Љ –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Я–Њ –њ–µ–і–∞–љ—В–Є—З–љ–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–љ–Њ–Љ—Г —Б–њ–Є—Б–Ї—Г –±–Њ–µ–≤–Њ–є –њ—Г—В—М –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ—Б–ї–µ–і–Є—В—М —И–∞–≥ –Ј–∞ —И–∞–≥–Њ–Љ.¬†

–У–µ—А–± —А–Њ–і–∞ –©–µ—А–±–Њ–≤—Л—Е

–Т —А–Њ–і—Г –©–µ—А–±–Њ–≤—Л—Е –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤—Б–µ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є –њ–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є. –Ю—Б–љ–Њ–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Є–Ї —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є, –Ъ–Њ–љ–і—А–∞—В–Є–є –°–∞–≤–µ–ї—М–µ–≤–Є—З, —А–µ–є—В–∞—А (–≤–Њ–Є–љ –Ї–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞) –≤ –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —И–ї—П—Е—В–µ, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ 1670-—Е –≥–≥. –њ–Њ —Г–Ї–∞–Ј—Г –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—П –§–µ–і–Њ—А–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З–∞ –њ–Њ–Љ–µ—Б—В—М–µ –љ–∞ –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Й–Є–љ–µ –≤ –і–µ—А–µ–≤–љ–µ –•–ї—П—Б–Є–љ–µ –Є —В—А–Є –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї–Є—Е –і–≤–Њ—А–∞ —Б –Ј–µ–Љ–ї–µ–є. –Т–Њ—В—З–Є–љ–∞ –•–ї—П—Б–Є–љ–Њ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –Њ—В –Њ—В—Ж–∞ –Ї —Б—Л–љ—Г. –Ф–Њ 1829 –≥. –Є–Љ –≤–ї–∞–і–µ–ї –і–µ–і –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П, –Ъ—Г–Ј—М–Љ–∞ –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤–Є—З, –Њ—В—Б—В–∞–≤–љ–Њ–є –њ—А–∞–њ–Њ—А—Й–Є–Ї, –ґ–µ–љ–∞—В—Л–є –љ–∞ –і–Њ—З–µ—А–Є —Б–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —И–ї—П—Е—В—Л —Е–Њ—А—Г–љ–ґ–µ–≥–Њ –Р–≥—А–∞—Д–µ–љ–µ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–љ–µ –Ф—Г–Ї—И—В. –Ф–∞–ї–µ–µ вАФ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Є—Е —Б—Л–љ–Њ–≤–µ–є, –Я–∞–≤–µ–ї –Ъ—Г–Ј—М–Љ–Є—З, –њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї–µ, –ґ–µ–љ–∞—В—Л–є –љ–∞ –і–Њ—З–µ—А–Є –њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї–∞ –Я–µ–ї–∞–≥–µ–µ –Р—Д–∞–љ–∞—Б—М–µ–≤–љ–µ –Ь–∞—А–Ї–Њ–≤–Њ–є. –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –±—Л–ї –Є—Е –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Б—Л–љ–Њ–Љ.¬†

–С–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З–∞ –©–µ—А–±–Њ–≤–∞ –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ —В–Є–њ–Є—З–љ–∞ –і–ї—П –і–≤–Њ—А—П–љ —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –≤—Л–±—А–∞–≤—И–Є—Е –≤–Њ–µ–љ–љ—Г—О –Ї–∞—А—М–µ—А—Г. –Т–Њ –≥–ї–∞–≤—Г —Г–≥–ї–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ —А–µ–≥–ї–∞–Љ–µ–љ—В –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П –Є –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –њ–Њ —Б–ї—Г–ґ–±–µ —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Є —А–Њ—Б—В–Њ–Љ –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Ї–∞–ґ–і–∞—П —Б—Г–і—М–±–∞ —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ–∞ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –љ–µ—А–µ–≥–ї–∞–Љ–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В–∞–Љ–Є –Є —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–∞ –≤–µ–Ї—Г –Т.–Я. –©–µ—А–±–Њ–≤–∞ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ, —Е–Њ—В—П –Ј–∞–њ–Є—Б–Є –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–љ–Њ–≥–Њ —Б–њ–Є—Б–Ї–∞ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞—О—В –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –њ–µ–і–∞–љ—В–Є—З–љ–Њ –Є —Б—Г—Е–Њ. –Т –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–є —Б—В–∞—В—М–µ —Ж–Є—В–∞—В—Л –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–љ–Њ–≥–Њ —Б–њ–Є—Б–Ї–∞ –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ—Л –Ї—Г—А—Б–Є–≤–Њ–Љ, –∞ –≤—Б–µ –і–∞—В—Л —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ—Л –њ–Њ —Б—В–∞—А–Њ–Љ—Г —Б—В–Є–ї—О, —З—В–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б—Г–µ—В—Б—П —Б –і–∞—В–∞–Љ–Є –≤ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е –©–µ—А–±–Њ–≤–∞.

–Ч–і–∞–љ–Є–µ 1-–≥–Њ –Ї–∞–і–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –≤ –°.-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ. –Ч–љ–∞–Љ—П 1-–≥–Њ –Ї–∞–і–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞

¬Ђ–Т–Њ—Б–њ–Є—В—Л–≤–∞–ї—Б—П –≤ 1-–Љ –Ї–∞–і–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–µ¬ї вАФ –≤ –°—Г—Е–Њ–њ—Г—В–љ–Њ–Љ —И–ї—П—Е–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ –≤ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ –≤ —В–Њ—В —Б–∞–Љ—Л–є –њ–µ—А–Є–Њ–і, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж—Л –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ—Л II –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–Љ—Г –°–µ–љ–∞—В—Г –Њ—В 27 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1794 –≥. –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Ш–ї–ї–∞—А–Є–Њ–љ–Њ–≤–Є—З –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤. –Э–Њ–≤—Л–є –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А –њ—А–Њ–≤–µ–ї –Ї–∞—А–і–Є–љ–∞–ї—М–љ—Г—О —А–µ–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П. –Ъ–∞–і–µ—В—Л –±—Л–ї–Є —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ—Л –љ–∞ —А–Њ—В—Л вАФ —З–µ—В—Л—А–µ –Љ—Г—И–Ї–µ—В–µ—А—Б–Ї–Є–µ –Є –Њ–і–љ—Г –≥—А–µ–љ–∞–і–µ—А—Б–Ї—Г—О. –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–µ —Г—З–Є—В–µ–ї—П –±—Л–ї–Є –Ј–∞–Љ–µ–љ–µ–љ—Л –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞–Љ–Є. –С—Л–ї–Є –≤–≤–µ–і–µ–љ—Л –Ј–∞–љ—П—В–Є—П –њ–Њ —В–∞–Ї—В–Є–Ї–µ –Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, –љ–Њ –Є —Б –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞–Љ–Є.¬†

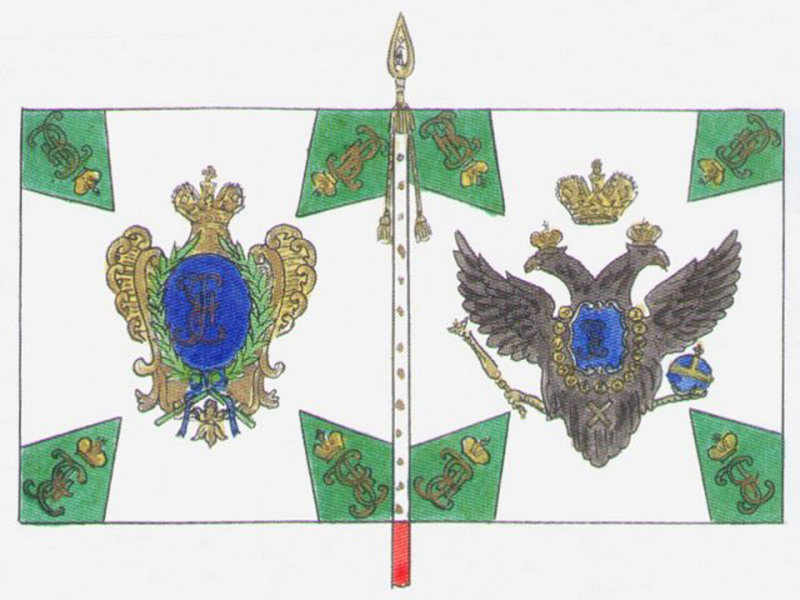

¬Ђ1800 –≥., –Є—О–љ—П 14, –≤—Л–њ—Г—Й–µ–љ –њ—А–∞–њ–Њ—А—Й–Є–Ї–Њ–Љ –≤ –†—П–ґ—Б–Ї–Є–є –њ–µ—Е–Њ—В–љ—Л–є –њ–Њ–ї–Ї¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ –≤ 1763 –≥. –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –†—П–ґ—Б–Ї–µ –њ–Њ —Г–Ї–∞–Ј—Г –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ—Л II –Є –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З–∞ –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤–∞. –Я–Њ–і –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є –†—П–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –©–µ—А–±–Њ–≤ –њ—А–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї 15 –ї–µ—В. –Ч–љ–∞–Љ–µ–љ–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –љ–∞—З–∞–ї–∞ XIX –≤. –Є–Љ–µ–ї–Є –µ–і–Є–љ—Г—О —Д–Њ—А–Љ—Г –Є —А–Є—Б—Г–љ–Њ–Ї, –љ–Њ –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ —Ж–≤–µ—В—Г –њ–Њ–ї–Њ—В–µ–љ –Є –∞–Ї—Б–µ—Б—Б—Г–∞—А–Њ–≤. –£ –†—П–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞ –±—Л–ї–Є –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞ 1797 –≥. (–≥–Њ–і –≤—А—Г—З–µ–љ–Є—П 1798): –Њ–і–љ–Њ –Ј–љ–∞–Љ—П –±–µ–ї–Њ–µ (—Г–≥–ї—Л –Ј–µ–ї–µ–љ—Л–µ) –Є –њ—П—В—М –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ —Ж–≤–µ—В–љ—Л—Е (–Ї—А–µ—Б—В –Ј–µ–ї–µ–љ—Л–є, —Г–≥–ї—Л –±–µ–ї—Л–µ), –і—А–µ–≤–Ї–Є —З–µ—А–љ—Л–µ. (—А–Є—Б. 3) –®–µ—Д–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Ї–∞ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –њ–Њ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П —В—Г–і–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –©–µ—А–±–Њ–≤–∞ –±—Л–ї –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –≥—А–∞—Д –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З –Ы–∞–љ–ґ–µ—А–Њ–љ.¬†

–Ч–љ–∞–Љ—П –†—П–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞

¬ЂвА¶–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ –≤ –њ–Њ–і–њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї–Є 30 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1802 –≥., –≤ –њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї–Є 9 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1803 –≥. –Т—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–µ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л–Љ –∞–і—К—О—В–∞–љ—В–Њ–Љ 15 –љ–Њ—П–±—А—П 1804 –≥., –±—А–Є–≥–∞–і–љ—Л–Љ –∞–і—К—О—В–∞–љ—В–Њ–Љ 7 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1806 –≥., –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ 20 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1807 –≥., —И—В–∞–±—Б-–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–Њ–Љ 13 —П–љ–≤–∞—А—П 1808 –≥., –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–Њ–Љ 12 –Є—О–љ—П 1811 –≥.¬ї. –Ф–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є–є –Ї–∞—А—М–µ—А–љ—Л–є —А–Њ—Б—В –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї—Б—П —Г–ґ–µ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б–Њ–±—Л—В–Є–є 1812-–≥–Њ –Є –і–∞–ї–µ–µ.¬†–°—Г–і—П –њ–Њ –і–∞–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–љ–Њ–≥–Њ —Б–њ–Є—Б–Ї–∞, –©–µ—А–±–Њ–≤ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї—Б—П —Б —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–∞–Љ–Є –µ—Й–µ –≤ –Ї–∞–Љ–њ–∞–љ–Є–Є 1805вАФ1807 –≥–≥. –Т 1805 –≥. –Њ–љ ¬Ђ–≤ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ —З–µ—А–µ–Ј –У–∞–ї–Є—Ж–Є—О, –°–Є–ї–µ–Ј–Є—О, –Ь–Њ—А–∞–≤–Є—О¬ї, –≥–і–µ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –±–Є—В–≤–µ –њ—А–Є –Р—Г—Б—В–µ—А–ї–Є—Ж–µ 20 –љ–Њ—П–±—А—П 1805 –≥., –Ї–Њ–≥–і–∞ —А—П–ґ—Ж—Л, —Б–Њ—Б—В–Њ—П –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –±—А–Є–≥–∞–і–µ —Б –§–∞–љ–∞–≥–Њ—А–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –≥—А–µ–љ–∞–і–µ—А—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ, –±–ї–µ—Б—В—П—Й–µ –њ—А–Њ—П–≤–Є–ї–Є —Б–µ–±—П –≤ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є. –Т —З–Є—Б–ї–µ –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–љ—Л—Е –±—Л–ї –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –©–µ—А–±–Њ–≤: ¬Ђ–Ч–∞ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –≤ –±–Є—В–≤–µ –њ—А–Є –Р—Г—Б—В–µ—А–ї–Є—Ж–µ –њ–Њ–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ –Њ—А–і–µ–љ–Њ–Љ –°–≤. –Р–љ–љ—Л 4-–≥–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–∞¬ї.

–Ю—А–і–µ–љ —Б–≤. –Р–љ–љ—Л

–£—З–∞—Б—В–Є–µ —А—П–ґ—Ж–µ–≤ –≤ –і–µ–ї–µ –Ї—А–∞—В–Ї–Њ –Њ–±—А–Є—Б–Њ–≤—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —В–∞–Ї: –±—А–Є–≥–∞–і–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї –°.–У. –Ъ–∞–Љ–µ–љ—Б–Ї–Є–є 1-–є, –≤—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ 2-–є –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ—Л –њ–Њ–і –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –≥—А–∞—Д–∞ –Ы–∞–љ–ґ–µ—А–Њ–љ–∞. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ—Л –Ъ–∞–Љ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї, —З—В–Њ –Я—А–∞—Ж–µ–љ—Б–Ї–Є–µ –≤—Л—Б–Њ—В—Л, –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –љ–∞–і –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М—О, –Ј–∞–љ—П—В—Л —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–∞–Љ–Є. –Ґ—А–Є —А–∞–Ј–∞ –≤ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤–∞ –≤–Њ–і–Є–ї –Њ–љ –±—А–Є–≥–∞–і—Г –љ–∞ —И—В—Г—А–Љ –≤—Л—Б–Њ—В, –љ–Њ –≤—Б–µ –∞—В–∞–Ї–Є –±—Л–ї–Є –Њ—В–±–Є—В—Л. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Н—В–Њ –љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞–ї–Њ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –°—Г–ї—М—В–∞ –Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Њ –Њ—В–Њ–є—В–Є 4-–є –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ–µ –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤–∞. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є –Р—Г—Б—В–µ—А–ї–Є—Ж–µ, –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–∞—П –Љ–∞—Б—Б–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї (–Њ–Ї–Њ–ї–Њ 50 —В—Л—Б.) –њ–Њ–і –љ–∞—В–Є—Б–Ї–Њ–Љ –Є –Њ–±—Б—В—А–µ–ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ —Б—Г–Љ–µ–ї–∞ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ –Њ—В—Б—В—Г–њ–Є—В—М –Є –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є (–≤ 1807 –≥.) —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤—Г –≤–Њ–є—Б–Ї, —Б—А–∞–ґ–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –њ—А–Є –Я—А–µ–є—Б–Є—И-–≠–є–ї–∞—Г (–љ—Л–љ–µ –≥. –С–∞–≥—А–∞—В–Є–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї –Ъ–∞–ї–Є–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї.).¬†

–Т 1807 –≥. –≤ –Я—А—Г—Б—Б–Є–Є (—В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –Я–Њ–ї—М—И–Є) 22 —П–љ–≤–∞—А—П –©–µ—А–±–Њ–≤ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї ¬Ђ–≤ —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є –њ–Њ–і –Љ. –Ю—Б—В—А–Њ–≤–Њ–Љ¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –Ш–≤–∞–љ –≠—Б—Б–µ–љ –≤ —П–љ–≤–∞—А–µ –і–≤–Є–љ—Г–ї —Б–≤–Њ–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –Є–Ј –С—А—П–љ—Б–Ї–∞ –≤ –Т—Л—Б–Њ–Ї–Њ-–Ь–∞–Ј–Њ–≤–µ—Ж–Ї –Є, —Г–Ј–љ–∞–≤ –њ–Њ —Е–Њ–і—Г –і–µ–ї–∞, —З—В–Њ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Л –Ј–∞–љ—П–ї–Є –Ю—Б—В—А–Њ–≤, –њ—А–Є–љ—П–ї —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –∞—В–∞–Ї–Њ–≤–∞—В—М. –У–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А –£—А—Г—Б–Њ–≤ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–ї –µ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Г–і–∞—А–Њ–Љ, –∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Ы–µ–≤–Є–Ј –њ–Њ—И–µ–ї –≤ –Њ–±—Е–Њ–і. –Р—В–∞–Ї–∞ —Б —Д—А–Њ–љ—В–∞ –љ–µ –Є—Б–њ—Г–≥–∞–ї–∞ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–Њ–≤, –љ–Њ, –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤ –Њ–±—Е–Њ–і —Б —В—Л–ї–∞, –Њ–љ–Є —А–µ—И–Є–ї–Є –Њ—В—Б—В—Г–њ–Є—В—М. –Ч–∞ —Н—В–Є–Љ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –љ–Њ–≤–Њ–µ, –њ—А–Є –Ю—Б—В—А–Њ–ї–µ–љ–Ї–µ. –†—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –≠—Б—Б–µ–љ–∞ —И–ї–Є –≤–і–Њ–ї—М —А–µ–Ї–Є –Э–∞—А–µ–≤ –њ–Њ –µ–µ –Њ–±–Њ–Є–Љ –±–µ—А–µ–≥–∞–Љ. –§—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Л, –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–µ–Љ—Л–µ –°–∞–≤–∞—А–Є, –Ј–љ–∞–ї–Є –Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–Є, –±—Л–ї–Є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –Є 4 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П –љ–∞—З–∞–ї–Є –Њ–±—Е–Њ–і–Є—В—М —Б —Д–ї–∞–љ–≥–Њ–≤ –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Т–Њ–ї–Ї–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –†—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–ї–Є —Г–і–∞—А, —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –Њ—В–±–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –Є –∞—В–∞–Ї–Њ–≤–∞–ї–Є, –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Ю—Б—В—А–Њ–ї–µ–љ–Ї—Г, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–µ –њ–µ—А–µ–ї–Њ–Љ–Є–ї–Є —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–Њ–≤ –Є –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ—Л –±—Л–ї–Є –Њ—В–Њ–є—В–Є –љ–∞ –Т—Л—Б–Њ–Ї–Њ-–Ь–∞–Ј–Њ–≤–µ—Ж–Ї. –° –Њ–±–µ–Є—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ –њ–Њ—В–µ—А–Є –Є—Б—З–Є—Б–ї—П–ї–Є—Б—М –і–Њ 1 500 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Т –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–љ–Њ–Љ —Б–њ–Є—Б–Ї–µ –©–µ—А–±–Њ–≤–∞ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ: ¬Ђ4 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П –њ—А–Є –∞—В–∞–Ї–µ —Б. –Ю—Б—В—А–Њ–ї–µ–љ–Ї–∞, –≥–і–µ –Є —А–∞–љ–µ–љ –њ—Г–ї–µ—О –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —Г—Е–∞, –Є –Ј–∞ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –≤ –Њ–љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ –Њ—А–і–µ–љ–Њ–Љ –°–≤. –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ 4 —Б—В. —Б –±–∞–љ—В–Њ–Љ¬ї. –Ю–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–µ –±–Њ–Є —Б–Љ—Л–Ї–∞—О—В—Б—П —Б –±–Є—В–≤–Њ–є –њ—А–Є –Я—А–µ–є—Б–Є—И-–≠–є–ї–∞—Г 26-27 —П–љ–≤–∞—А—П —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –≥–Њ–і–∞ вАФ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Є—Е –±–Є—В–≤ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —З–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–є –Ї–Њ–∞–ї–Є—Ж–Є–Є вАФ –≤–Њ–є–љ—Л –љ–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є 1806вАФ1807 –≥–≥. –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б–Њ—О–Ј–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –Я—А—Г—Б—Б–Є–Є, –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є–Є —Б –њ—А–Є–Љ–Ї–љ—Г–≤—И–Є–Љ–Є –®–≤–µ—Ж–Є–µ–є –Є –°–∞–Ї—Б–Њ–љ–Є–µ–є. –£—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Є –±–Є—В–≤—Л –њ—А–Є –Я—А–µ–є—Б–Є—И-–≠–є–ї–∞—Г –±—Л–ї–Є —Й–µ–і—А–Њ –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ—Л. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–Њ–≥–і–∞ –±—Л–ї —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ –Ј–љ–∞–Ї –Њ—В–ї–Є—З–Є—П –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–і–µ–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤—А—Г—З–∞–ї—Б—П –љ–Є–ґ–љ–Є–Љ —З–Є–љ–∞–Љ.¬†

–Ю—А–і–µ–љ –°–≤. –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ 4 —Б—В. —Б –±–∞–љ—В–Њ–Љ

–Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —А–∞–љ—Г, –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Г—О –≤ –і–µ–ї–µ –њ—А–Є –Ю—Б—В—А–Њ–ї–µ–љ–Ї–µ, –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –©–µ—А–±–Њ–≤ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –≤ —Б—В—А–Њ—О, 9 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1807 –≥. –Њ–љ ¬Ђ–≤ –Њ–±–µ–Є—Е –У–∞–ї–Є—Ж–Є—П—Е (–Ч–∞–њ–∞–і–љ–∞—П –Є –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–∞—П, —Б–Њ–≤—А. —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –£–Ї—А–∞–Є–љ—Л) –і–Њ –≥. –Ъ—А–∞–Ї–Њ–≤–∞ –Є –њ—А–Є –Ј–∞–љ—П—В–Є–Є –Њ–љ–∞–≥–Њ¬ї. –Т 1810 –≥.: ¬Ђ29 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ –≤ –Ь–Њ–ї–і–∞–≤–Є–Є, –Т–∞–ї–∞—Е–Є–Є (—В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П –†—Г–Љ—Л–љ–Є–Є, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–∞—П –Ї —Б–µ–≤–µ—А—Г –Њ—В –Э–Є–ґ–љ–µ–≥–Њ –Ф—Г–љ–∞—П –Є –Ї —О–≥—Г –Њ—В –Ѓ–ґ–љ—Л—Е –Ъ–∞—А–њ–∞—В), 17 –Њ–Ї—В—П–±—А—П –Ј–∞ –Ф—Г–љ–∞–µ–Љ –њ—А–Є –±–ї–Њ–Ї–∞–і–µ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–µ–є –†—Г—Й—Г–Ї–∞ –Є –Э–Є–Ї–Њ–њ–Њ–ї—П –Є –њ—А–Є —Б–і–∞—З–µ –Њ–љ—Л—Е¬ї. –Ъ—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –†—Г—Й—Г–Ї вАФ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є—Е –≤–Њ–є–љ —Б —Г—З–∞—Б—В–Є–µ–Љ –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, вАФ –≤—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –≤ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–є ¬Ђ—З–µ—В—Л—А–µ—Е—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Є–Ї¬ї —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є—Е –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–µ–є: –°–Є–ї–Є—Б—В—А–Є—ПвАФ–†—Г—Й—Г–ЇвАФ–®—Г–Љ–ї–∞вАФ–Т–∞—А–љ–∞, вАФ –Є–Љ–µ–≤—И–Є–є –њ–µ—А–≤–µ–љ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–µ —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –≤–Њ–є–љ–∞—Е –†–Њ—Б—Б–Є–Є —Б –Ґ—Г—А—Ж–Є–µ–є. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Ї 1812 –≥. –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З –©–µ—А–±–Њ–≤ —Г–ґ–µ –Є–Љ–µ–ї –Ј–∞ –њ–ї–µ—З–∞–Љ–Є 12 –ї–µ—В –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –Є –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї—Б—П –≤ –±–Њ—П—Е –Є —Б —В—Г—А–Ї–∞–Љ–Є, –Є —Б —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–∞–Љ–Є.¬†

1812

–§—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–∞—П –∞—А–Љ–Є—П –љ–∞—А—Г—И–Є–ї–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Ш–Љ–њ–µ—А–Є–Є 12 –Є—О–љ—П –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –Ъ–Њ–≤–љ–Њ, –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–Є–≤—И–Є—Б—М —З–µ—А–µ–Ј —А–µ–Ї—Г –Э–µ–Љ–∞–љ вАФ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Г –Љ–µ–ґ–і—Г –Я—А—Г—Б—Б–Є–µ–є –Є –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є. –Т —В–µ—З–µ–љ–Є–µ 4-—Е –і–љ–µ–є —З–µ—А–µ–Ј –Э–µ–Љ–∞–љ –њ–µ—А–µ—И–ї–Њ 220 —В—Л—Б—П—З —Б–Њ–ї–і–∞—В, –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–µ–Љ—Л—Е –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–Њ–Љ. –Х—Й–µ —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –≥. –Я—А–µ–љ—Л 85 —В—Л—Б—П—З —Б –≤–Є—Ж–µ-–Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–Љ –Ш—В–∞–ї–Є–Є –Х–≤–≥–µ–љ–Є–µ–Љ –С–Њ–≥–∞—А–љ–µ, –∞ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –≥. –У—А–Њ–і–љ–Њ 75 —В—Л—Б—П—З –Ї–Њ—А–Њ–ї—П –Т–µ—Б—В—Д–∞–ї–Є–Є –Ц–µ—А–Њ–Љ–∞ –С–Њ–љ–∞–њ–∞—А—В–∞ (–Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї: ¬Ђ–Р—В–ї–∞—Б –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞¬ї; –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-—В–Њ–њ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ. –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞, 1947. –°. 153). –Т —Н—В–Њ—В –ґ–µ –і–µ–љ—М –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Р.–Ф. –С–∞–ї–∞—И–Њ–≤ –њ–Њ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–Є—О –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ I –≤ –Т–Є–ї—М–љ–µ (–≤ 1812 –≥. –≥–Њ—А–Њ–і –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Ш–Љ–њ–µ—А–Є–Є, –љ—Л–љ–µ –Т–Є–ї—М–љ—О—Б, –Ы–Є—В–≤–∞) –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ—В –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ—Г –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В—М –Љ–Є—А, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ—В–≤–µ—А–≥–љ—Г—В–Њ.¬†

–Я–Њ–±–µ–і–љ—Л–є –њ–Њ—Е–Њ–і –њ—А–Њ—В–Є–≤ –љ–∞—И–µ—Б—В–≤–Є—П –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З –©–µ—А–±–Њ–≤ –љ–∞—З–∞–ї –≤ —З–Є–љ–µ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ –≤ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–µ 27-–Љ–Є –ї–µ—В. –†—П–ґ—Б–Ї–Є–є –њ–µ—Е–Њ—В–љ—Л–є –њ–Њ–ї–Ї –≤—Е–Њ–і–Є–ї –≤–Њ 2-—О –±—А–Є–≥–∞–і—Г 9-–є –њ–µ—Е–Њ—В–љ–Њ–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А–∞ –Х.–Х. –£–і–Њ–Љ–∞. –Ф–Є–≤–Є–Ј–Є—П, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –≤—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –≤ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –Х.–Ш. –Ь–∞—А–Ї–Њ–≤–∞ 3-–є –Ю–±—Б–µ—А–≤–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є (–љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П, —А–µ–Ј–µ—А–≤–љ–∞—П –∞—А–Љ–Є—П, —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П –≤ –Љ–∞–µ 1812 –≥. –Є–Ј —З–∞—Б—В–µ–є 2-–є –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –Є —А–µ–Ј–µ—А–≤–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї), –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Р.–Я. –Ґ–Њ—А–Љ–∞—Б–Њ–≤. –£–ґ–µ —З–µ—А–µ–Ј 3 –і–љ—П –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–∞–Љ–Є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –≥—А–∞–љ–Є—Ж –©–µ—А–±–Њ–≤ ¬Ђ15 –Є—О–љ—П 1812 –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –≤ 9-—О –њ–µ—Е–Њ—В–љ—Г—О –і–Є–≤–Є–Ј–Є—О —Б—В–∞—А—И–Є–Љ –∞–і—К—О—В–∞–љ—В–Њ–Љ¬ї.¬†

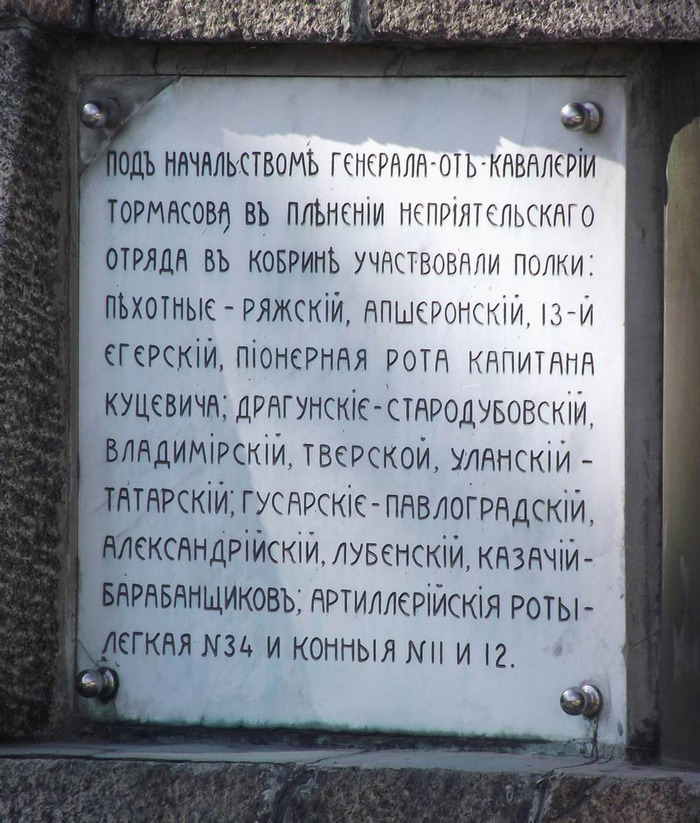

–®–µ—Д–Њ–Љ –†—П–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞ –±—Л–ї –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –ѓ.–Р. –Ь–µ–і—Л–љ—Ж–µ–≤, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –Љ–∞–є–Њ—А –Ъ.–Р. –Ъ–Є–ї—Е–µ–љ (—Б 27 –љ–Њ—П–±—А—П 1811 –≥.). –Я–Њ–і –Є—Е –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —А—П–ґ—Ж—Л —Б—В–∞–ї–Є —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–±–µ–і—Л —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї: –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Є –њ–ї–µ–љ–µ–љ–Є—П 15 –Є—О–ї—П 1812 –≥. –њ–Њ–і –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ –Ъ–Њ–±—А–Є–љ–Њ–Љ (–љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –љ—Л–љ–µ—И–љ–µ–є –С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Є–Є) —Б–∞–Ї—Б–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–∞ —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О 3 —В—Л—Б. —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Я–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Г –С–∞—А–Ї–ї–∞—П-–і–µ-–Ґ–Њ–ї–ї–Є, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–≤—И–µ–≥–Њ –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ—Б—В –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞, –Ґ–Њ—А–Љ–∞—Б–Њ–≤ –∞—В–∞–Ї–Њ–≤–∞–ї –њ—А–∞–≤—Л–є —Д–ї–∞–љ–≥ –∞—А–Љ–Є–Є –Ц–µ—А–Њ–Љ–∞, –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г–≥–ї—Г–±–Є–≤—И–µ–є—Б—П –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О –Є —А–∞—Б—В—П–љ—Г–≤—И–µ–є —Б–≤–Њ–Є –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ—Л –љ–∞ 170 –Ї–Љ –њ–Њ –ї–Є–љ–Є–Є –С—А–µ—Б—ВвАФ–Ъ–Њ–±—А–Є–љвАФ–Я–Є–љ—Б–Ї. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–±–µ–і—Л –њ–Њ–і –Ъ–Њ–±—А–Є–љ–Њ–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ –і–Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М 4 —Б–∞–Ї—Б–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є вАФ –њ–µ—А–≤—Л–µ —В—А–Њ—Д–µ–Є –≤ –Ї–∞–Љ–њ–∞–љ–Є—О –Є –≤—Б–µ 8 –Њ—А—Г–і–Є–є, –њ—А–Є—З–µ–Љ 5 –Є–Ј –љ–Є—Е –≤–Ј—П–ї–Є –≤ –±–Њ—О –µ–≥–µ—А—П 13-–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞. –Т —З–µ—Б—В—М —Н—В–Њ–є –њ–Њ–±–µ–і—Л –≤ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ –±—Л–ї –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–є —Б–∞–ї—О—В. –Т —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ 9-–є –њ–µ—Е–Њ—В–љ–Њ–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –≤ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –Є –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –©–µ—А–±–Њ–≤: ¬Ђ15 –Є—О–ї—П –њ—А–Є —А–∞–Ј–±–Є—В–Є–Є —Б–∞–Ї—Б–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –њ–Њ–і –≥. –Ъ–Њ–±—А–Є–љ–Њ–Љ –Є –Ј–∞–љ—П—В–Є–Є —В–Њ–≥–Њ, –Ј–∞ —З—В–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Ь–Њ–љ–∞—А—И–µ–µ –±–ї–∞–≥–Њ–≤–Њ–ї–µ–љ–Є–µ¬ї. –Я–Њ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–Љ—Г –њ–Њ—А—П–і–Ї—Г –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –±—Л—В—М —Г–і–Њ—Б—В–Њ–µ–љ—Л –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –≤—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–µ–≥–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–≤–Њ–ї–µ–љ–Є—П –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Љ–Њ–љ–∞—А—И–µ–є –љ–∞–≥—А–∞–і—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П.¬†

–Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –≤ –≥. –Ъ–Њ–±—А–Є–љ. –Я–∞–Љ—П—В–љ–∞—П —В–∞–±–ї–Є—Ж–∞ –љ–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–Љ–µ–љ—В–µ

–Ф–∞–ї–µ–µ –њ–Њ–ї–Ї –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л—Е —Б—В—Л—З–Ї–∞—Е —Б –∞–≤—Б—В—А–Є–є—Ж–∞–Љ–Є –Є —Б–∞–Ї—Б–Њ–љ—Ж–∞–Љ–Є. –Ю—Б–Њ–±–Њ –Њ—В–ї–Є—З–Є–ї–Є—Б—М —А—П–ґ—Ж—Л ¬Ђ31-–≥–Њ [–Є—О–ї—П] –≤ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –њ—А–Є —Б–µ–ї–µ–љ–Є–Є –У–Њ—А–Њ–і–µ—З–љ–Њ¬ї, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –≤ 20-—В–Є –Ї–Љ —Б–µ–≤–µ—А–љ–µ–µ –Ъ–Њ–±—А–Є–љ–∞. –°—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г —З–∞—Б—В—М—О 3-–є –∞—А–Љ–Є–Є –Ґ–Њ—А–Љ–∞—Б–Њ–≤–∞ (–Њ–Ї–Њ–ї–Њ 18 —В—Л—Б.) –Є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞–Љ–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞: –∞–≤—Б—В—А–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –Ї–љ—П–Ј—П –®–≤–∞—А—Ж–µ–љ–±–µ—А–≥–∞ –Є —Б–∞–Ї—Б–Њ–љ—Б–Ї–Є–Љ –†–µ–љ—М–µ (–Њ–Ї–Њ–ї–Њ 40 —В—Л—Б.). –†—П–ґ—Ж—Л –±–Њ–ї–µ–µ —Б–µ–Љ–Є —З–∞—Б–Њ–≤ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї–Є –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤—Г –њ–Њ –њ–ї–Њ—В–Є–љ–µ. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ —Б–Є–ї –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П, —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ —Г–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–Є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –і–Њ –≤–µ—З–µ—А–∞. –Э–Њ—З—М—О, –Њ–њ–∞—Б–∞—П—Б—М –Ј–∞ —Б–≤–Њ–є –њ—Г—В—М –Њ—В—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П, –Ґ–Њ—А–Љ–∞—Б–Њ–≤ –Њ—В–≤–µ–ї –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Ї –Ъ–Њ–±—А–Є–љ—Г.

–Т –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ –©–µ—А–±–Њ–≤ —Г—З–∞—Б—В–≤—Г–µ—В ¬Ђ–≤ —Б–Є–ї—М–љ—Л—Е –њ–µ—А–µ—Б—В—А–µ–ї–Ї–∞—Е –њ–Њ–і –Ф–Є–≤–Є–љ–Њ–Љ¬ї (–≤ 30-—В–Є –Ї–Љ —О–ґ–љ–µ–µ –Ъ–Њ–±—А–Є–љ–∞), –≥–і–µ –∞—А—М–µ—А–≥–∞—А–і 3-–є –∞—А–Љ–Є–Є, –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–µ–Љ—Л–є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ївАС–Љ–∞–є–Њ—А–Њ–Љ –Х.–Ш. –І–∞–њ–ї–Є—Ж–µ–Љ 16 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ —Б—А–∞–Ј–Є–ї—Б—П —Б —О–ґ–љ—Л–Љ —Д–ї–∞–љ–≥–Њ–Љ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –С–Њ–љ–∞–њ–∞—А—В–∞ –Є –∞–≤–∞–љ–≥–∞—А–і–Њ–Љ –∞–≤—Б—В—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ —Д–µ–ї—М–і–Љ–∞—А—И–∞–ї–∞ –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –С—М—П–љ–Ї–Є. –Р—В–∞–Ї–Є –∞–≤—Б—В—А–Є–є—Ж–µ–≤ –±—Л–ї–Є –Њ—В–±–Є—В—Л, –љ–Њ –≤ –Є—В–Њ–≥–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –њ—А–Є–љ—П–ї–Є —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ—В—Б—В—Г–њ–Є—В—М.¬†

–Т–≤–Є–і—Г —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –≤ –∞—А—Е–Є–≤–∞—Е –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –љ–µ –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–љ–Њ–≥–Њ —Б–њ–Є—Б–Ї–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –©–µ—А–±–Њ–≤–∞, –∞ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–∞—П –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—Г, –љ–Њ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –љ–µ—А—П—И–ї–Є–≤–∞—П –Ї–Њ–њ–Є—П —Б –љ–µ–≥–Њ, –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞—О—В—Б—П –≤–≤–Њ–і—П—Й–Є–µ –≤ –Ј–∞–±–ї—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ –љ–µ—В–Њ—З–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Є–Є –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–є. –Ч–∞–њ–Є—Б—М –Њ–± —Г—З–∞—Б—В–Є–Є –≤ –±–Њ—П—Е –Ј–≤—Г—З–Є—В —В–∞–Ї: ¬Ђ–≤ —Б–Є–ї—М–љ—Л—Е –њ–µ—А–µ—Б—В—А–µ–ї–Ї–∞—Е –њ–Њ–і –Ф–≤–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ¬ї. –Э–Њ –Ф–≤–Є–љ—Б–Ї (–Њ–љ –ґ–µ –Ф–Є–љ–∞–±—Г—А–≥, –Њ–љ –ґ–µ —Б 1920 –≥. –Ф–∞—Г–≥–∞–≤–њ–Є–ї—Б, –Ы–∞—В–≤–Є—П) —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ –≤ 450-—В–Є –Ї–Љ –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А –Њ—В –Љ–µ—Б—В, –≥–і–µ —Б—А–∞–ґ–∞–ї–Є—Б—М —А—П–ґ—Ж—Л. –Ш —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –љ–µ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–µ—В –Є–Ј—Г–Љ–ї–µ–љ–Є–µ, –Ї–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –≤ –Ї—А–∞—В—З–∞–є—И–Є–µ —Б—А–Њ–Ї–Є –њ–Њ–њ–µ—А–µ–Ї –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–±–Њ—А—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –њ–Њ—В–Њ–Ї–Њ–≤ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ –≥—А–∞–љ–і–Є–Њ–Ј–љ—Л–є –Љ–∞—А—И? –Р —Н—В–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М –Њ–њ–Є—Б–Ї–∞ –љ–µ—А–∞–і–Є–≤–Њ–≥–Њ —З–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞, —Г–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–µ–≥–Њ ¬Ђ–Ф–≤–Є–љ—Б–Ї¬ї –≤–Љ–µ—Б—В–Њ ¬Ђ–Ф–Є–≤–Є–љ¬ї.¬†

–Я–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –≤ –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–љ–Њ–Љ —Б–њ–Є—Б–Ї–µ –Т.–Я. –©–µ—А–±–Њ–≤–∞ –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ—Л —Б–Ї—Г–њ–Њ–є, –љ–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ј–љ–∞—З–љ–Њ–є —А–µ–Љ–∞—А–Ї–Њ–є: ¬Ђ23-–≥–Њ –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞, –Є 4-–≥–Њ, –Є 10-–≥–Њ —Б–µ–љ—В—П–±—А—П –≤ –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П¬ї. –Т —В–µ –ґ–µ –і–љ–Є, –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –Љ–µ—Б—В, –≥–і–µ —Б—А–∞–ґ–∞–ї—Б—П –©–µ—А–±–Њ–≤, 26 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1812 –≥. –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –С–Њ—А–Њ–і–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ. –Ь.–Ш. –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤ 29 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Г:

¬ЂвА¶–С–∞—В–∞–ї–Є—П, 26 —З–Є—Б–ї–∞ –±—Л–≤—И–∞—П, –±—Л–ї–∞ —Б–∞–Љ–∞—П –Ї—А–Њ–≤–Њ–њ—А–Њ–ї–Є—В–љ–µ–є—И–∞—П –Є–Ј –≤—Б–µ—Е —В–µ—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤ –љ–Њ–≤–µ–є—И–Є—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞—Е –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л <вА¶> –љ–Њ —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–∞—П –њ–Њ—В–µ—А—П –Є —Б –љ–∞—И–µ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ–∞—П, –Њ—Б–Њ–±–ї–Є–≤–Њ —В–µ–Љ, —З—В–Њ –њ–µ—А–µ—А–∞–љ–µ–љ—Л —Б–∞–Љ—Л–µ –љ—Г–ґ–љ—Л–µ –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—Л, –њ—А–Є–љ—Г–і–Є–ї–∞ –Љ–µ–љ—П –Њ—В—Б—В—Г–њ–Є—В—М –њ–Њ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–µ¬ї2. ¬†

–Э–Є–Ї—В–Њ –Є–Ј –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –њ–µ—А–µ–≤–µ—Б–∞. –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ –љ–µ –њ–Њ–±–µ–і–Є–ї, –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤ —Б–і–∞–ї –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г. –Ш–Љ–µ—П —В–≤–µ—А–і–Њ–µ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М –∞—А–Љ–Є—О, –Њ–љ 27 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ –Њ—В—Б—В—Г–њ–Є–ї –љ–∞ –Ь–Њ–ґ–∞–є—Б–Ї. –°–Њ 2 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞ –Њ–Ї–Ї—Г–њ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–∞–Љ–Є. –Ю–Ї–Ї—Г–њ–∞—Ж–Є—П –і–ї–Є–ї–∞—Б—М –і–Њ 8 –Њ–Ї—В—П–±—А—П, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї –≥–Њ—А–Њ–і.

–©–µ—А–±–Њ–≤ –ґ–µ —Б –†—П–ґ—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ —Г—З–∞—Б—В–≤—Г–µ—В ¬Ђ15 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П –≤ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –њ—А–Є –Љ. –Ґ—Г—А–Є—Б–Ї–µ (–≤–µ—А–љ–Њ–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –Ґ—Г—А–Є–є—Б–Ї) –Є –Ы—О–±–Њ–Љ–ї–µ¬ї –љ–∞ –Т–Њ–ї—Л–љ–Є (–љ—Л–љ–µ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–∞—П –£–Ї—А–∞–Є–љ–∞). –Ч–∞–њ–Є—Б—М —Б–Њ–≥–ї–∞—Б—Г–µ—В—Б—П —Б –і–Њ–љ–µ—Б–µ–љ–Є–µ–Љ, —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л–Љ –Р.–Я. –Ґ–Њ—А–Љ–∞—Б–Њ–≤—Л–Љ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Г:

¬ЂвА¶–Р–≤–≥—Г—Б—В–∞ 17 —Б –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є –Љ–љ–µ –≤–≤–µ—А–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Є–±—Л–ї —П –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–љ–Њ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і –Ы—Г—Ж–Ї. –Т –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ –Љ–∞—А—И–∞ –Љ–Њ–µ–≥–Њ –Ї –≥–Њ—А–Њ–і—Г –Ъ–Њ–≤–ї—О –Ј–∞–љ—П—В—Л –±—Л–ї–Є –љ–∞—И–Є–Љ–Є –Њ—В—А—П–і–∞–Љ–Є –Љ–µ—Б—В–µ—З–Ї–Є: –†–∞—В–љ–Њ, –Т—Л–ґ–≤–∞, –Ь–∞—Ж–µ–Є–Њ–≤, –Ы—О–±–Њ–Љ–ї—М –Є –Ґ—Г—А–Є—Б–ЇвА¶¬ї.

–Т —Б–µ–љ—В—П–±—А–µ 3-—П –∞—А–Љ–Є—П –Ґ–Њ—А–Љ–∞—Б–Њ–≤–∞ —Б–Њ–µ–і–Є–љ—П–µ—В—Б—П —Б –Ф—Г–љ–∞–є—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–µ–є –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –Я.–Т. –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є 10 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П –±—Л–ї –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ –∞—А–Љ–Є–Є, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–µ–є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ 3-–є –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є. –° 18 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Р.–Я. –Ґ–Њ—А–Љ–∞—Б–Њ–≤ –Є –Х.–Ш. –Ь–∞—А–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї–Є —З–∞—Б—В—М, –Њ—В–±—Л–≤ –≤ —И—В–∞–± –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤–∞, –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –©–µ—А–±–Њ–≤ —Г–ґ–µ —З–Є—Б–ї–Є—В—Б—П –≤ 3-–є –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–∞ –Є —Г—З–∞—Б—В–≤—Г–µ—В ¬Ђ30 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П –≤ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –њ—А–Є —Б–µ–ї–µ–љ–Є–Є –Ґ—О—Е–Є–љ–Є—З–Є¬ї (—Г —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –≥. –С—А–µ—Б—В–∞, –љ—Л–љ–µ –С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Є—П). –°–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ–± —Н—В–Њ–Љ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є —Б–Ї—Г–і–љ—Л, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –ї–Є—И—М, —З—В–Њ –≤ –і–µ–ї–µ –њ—А–Є –Ґ—О—Е–Є–љ–Є—З–∞—Е –Ї–љ—П–Ј—М –Х.–Х. –£–і–Њ–Љ, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є 9-–є –њ–µ—Е–Њ—В–љ–Њ–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–µ–є, –±—Л–ї —А–∞–љ–µ–љ —П–і—А–Њ–Љ –≤ –ї–µ–≤—Г—О –љ–Њ–≥—Г.¬†

–Ю–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ –љ–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –±—Л–ї –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ –љ–∞ –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ. –Р—А–Љ–Є—П –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–∞, –і–Є—Б–ї–Њ—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–∞—П—Б—П –љ–∞ –Т–Њ–ї—Л–љ–Є, –Ј–∞–љ—П–ї–∞ –С—А–µ—Б—В –Є —З–µ—А–µ–Ј –°–ї–Њ–љ–Є–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М –Ї –Ь–Є–љ—Б–Ї—Г, —З—В–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –Є –≤ –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–љ–Њ–Љ —Б–њ–Є—Б–Ї–µ –Т.–Я. –©–µ—А–±–Њ–≤–∞: ¬Ђ7 –Њ–Ї—В—П–±—А—П –≤ –Ъ–љ—П–ґ–µ—Б—В–≤–µ –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–Љ –і–Њ –≥. –С–µ–ї–Њ–є (–≤–µ—А–љ–Њ–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ: –С—П–ї–∞) –Є –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ —З–µ—А–µ–Ј –°–ї–Њ–љ–Є–Љ, –Ь–Є–љ—Б–Ї –Ї –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤—Г¬ї, –∞ ¬Ђ16 –љ–Њ—П–±—А—П –≤ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –њ—А–Є —Б. –С—А–Є–ї–µ–≤–µ –Є –°—В–∞—Е–Њ–≤–µ (—Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–∞—А—В–µ –≤–Њ–є–љ—Л 1812 –≥. –≤–µ—А–љ–Њ–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ: –С—А–Є–ї–Є –Є –С–Њ–ї—М—И–Њ–µ –°—В–∞—Е–Њ–≤–Њ) –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–Њ–≤, –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–ї—П–≤—И–Є—Е—Б—П —З–µ—А–µ–Ј —А–µ–Ї—Г –С–µ—А–µ–Ј–Є–љ—Г –Є –Ј–∞ —З—В–Њ –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ –Њ—А–і–µ–љ–Њ–Љ –°–≤. –Р–љ–љ—Л 2-–≥–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–∞¬ї.

вАЛ

вАЛ

–°—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –і–ї–Є–ї–Њ—Б—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є –Є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Њ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞ –С–µ—А–µ–Ј–Є–љ–µ. –І—В–Њ–±—Л —Г—Б–Є–ї–Є—В—М –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ, –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї –≤ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –І–∞–њ–ї–Є—Ж—Г 9-—О –Є 18-—О –њ–µ—Е–Њ—В–љ—Л–µ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –°–∞–±–∞–љ–µ–µ–≤–∞. –С–Њ–є —И–µ–ї –≤ –ї–µ—Б—Г, –Є –°–∞–±–∞–љ–µ–µ–≤ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—В—М –≤ —А–∞—Б—Б—Л–њ–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б—В—А–Њ—О, —З—В–Њ –≤—Л–≤–µ–ї–Њ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О –Є–Ј-–њ–Њ–і –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П –Є –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –Ї –њ–Њ—В–µ—А—П–Љ –Њ—В 3 –і–Њ 5 —В—Л—Б—П—З —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Я–Њ—В–µ—А–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –±—Л–ї–Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —А–∞–њ–Њ—А—В—Г –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤–∞ —В–∞–Ї–Є–µ –ґ–µ. –Т—Б–µ–≥–Њ –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ –њ–Њ—В–µ—А—П–ї –љ–∞ –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–µ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 35 —В—Л—Б—П—З –њ–ї–µ–љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є, —А–∞–љ–µ–љ—Л–Љ–Є, —Г–±–Є—В—Л–Љ–Є, —Г—В–Њ–љ—Г–≤—И–Є–Љ–Є –Є –Ј–∞–Љ–µ—А–Ј—И–Є–Љ–Є. –Э–Њ, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–µ –њ–Њ—В–µ—А–Є, –Њ–љ –≤—Б–µ –ґ–µ –њ–µ—А–µ—И–µ–ї –С–µ—А–µ–Ј–Є–љ—Г –Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї –±–Њ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л–µ —Б–Є–ї—Л. –І–Є—З–∞–≥–Њ–≤ –µ–Љ—Г –≤–Њ—Б–њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥.¬†

–Ш–Ј –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ –±—Л–ї –Є–Ј–≥–љ–∞–љ 2 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1812 –≥. –Ш –µ—Б–ї–Є –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —З–Є—В–∞—В—М –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ —Б–≤–Њ–і–Ї–Є, —В–Њ –Њ—В—З–µ—В–ї–Є–≤–Њ –≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –≤ –Њ–і–Є–љ–Њ—З–Ї—Г –≥–љ–∞–ї–Є –≤—А–∞–≥–∞ —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є. –Ш –≤—А–∞–≥–Њ–Љ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ, –љ–Њ –Є –њ—А–Є–Љ–Ї–љ—Г–≤—И–Є–µ –Ї —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–∞–Љ —Б –Ј–∞—Е–≤–∞—В–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Ж–µ–ї—П–Љ–Є —Б–∞–Ї—Б–Њ–љ—Ж—Л, –∞–≤—Б—В—А–Є–є—Ж—Л вАФ –љ–µ–і–∞–≤–љ–Є–µ —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–Є –њ–Њ —З–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–є –Ї–Њ–∞–ї–Є—Ж–Є–Є. –Э–Њ –µ–і–≤–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ—И–ї–Є –њ–Њ –Є—Е —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П–Љ, –Њ–љ–Є —Б–љ–Њ–≤–∞ –±—Л—Б—В—А–Њ –њ–µ—А–µ–Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—МвА¶ –І–Ш–Ґ–Р–Ґ–ђ –Ф–Р–Ы–ђ–®–Х

–Я—А–Є–Љ–µ—З–∞–љ–Є–µ

1¬†–У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –∞—А—Е–Є–≤ –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є (–У–Р–°–Ю). –§. 6, –Ю–њ. 1, –Ф. 196, –Ы. 150 (–†–Њ–і–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–µ –©–µ—А–±–Њ–≤—Л—Е –Є –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–љ–Њ–є —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї –Т.–Я. –©–µ—А–±–Њ–≤–∞).

2¬†–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П –Њ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е 1812. –Ф–Њ–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –Х–≥–Њ –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤—Г (–Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Ш–љ—В–µ—А–љ–µ—В–∞).

![]() вАЛ

вАЛ