–Я–∞–Љ—П—В–Є –Љ–∞—А—И–∞–ї–∞ –Р.–Т–∞—Б–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ вАФ –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є—В–µ–ї—П –Т—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л

–Я–∞–Љ—П—В–Є –Љ–∞—А—И–∞–ї–∞ –Р.–Т–∞—Б–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ вАФ –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є—В–µ–ї—П –Т—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л

–°–µ–љ—В—П–±—А—М-2025 –≤–Љ–µ—Б—В–Є–ї –і–≤–∞ —О–±–Є–ї–µ—П: 80-–ї–µ—В –Я–Њ–±–µ–і—Л –љ–∞–і –ѓ–њ–Њ–љ–Є–µ–є, —В–Њ –µ—Б—В—М –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П –Т—В–Њ—А–Њ–є –Ь–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –Є вАФ 130 –ї–µ—В —Б–Њ –і–љ—П —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ –љ–∞—И–µ–є –∞—А–Љ–Є–µ–є –≤ –≤–Њ–є–љ–µ —Б –ѓ–њ–Њ–љ–Є–µ–є 1945 –≥–Њ–і–∞, –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–≤—И–µ–є –Т—В–Њ—А—Г—О –Ь–Є—А–Њ–≤—Г—О.

–Ф–≤–∞ —Н—В–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –±—Л–ї–Є –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ—Л —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є–µ–є —Г –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞ –Ь–∞—А—И–∞–ї—Г —Г –Ј–і–∞–љ–Є—П –Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –†–§ –љ–∞ –§—А—Г–љ–Ј–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –љ–∞–±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ–є –њ—А–Є –≤–љ—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є –љ–∞—И–Є—Е —Б–Њ–≥—А–∞–ґ–і–∞–љ.

–ШвА¶ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є, –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –∞—В—В–∞—И–µ —Б—В—А–∞–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –±—Л–ї–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤–∞–ґ–љ–∞ —В–∞ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–∞—П –Я–Њ–±–µ–і–∞.¬†–Ю—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —Н—В–Њ–≥–Њ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–∞ вАФ –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–∞ –Ю–±—К–µ–і–Є–љ—С–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ю—А–≥–Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ ¬Ђ–Я–∞–Љ—П—В—М –Я–Њ–±–µ–і—Л –љ–∞–і –ѓ–њ–Њ–љ–Є–µ–є¬ї. –Т–µ–ї –Љ–Є—В–Є–љ–≥: —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—М –Ю—А–≥–Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞, –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–є –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А –§–Њ–љ–і–∞ ¬Ђ–Ь–Њ—П –†–Њ–і–Њ—Б–ї–Њ–≤–љ–∞—П¬ї –Ш–≤–∞–љ –Р–љ–∞—В–Њ–ї—М–µ–≤–Є—З –Ъ—Г–ї—М–љ–µ–≤.¬†

–Э–∞ –Љ–Є—В–Є–љ–≥–µ –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є:¬†

–Я—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ф—Г–Љ—Л –†–§ –њ–Њ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–µ –Р–љ–і—А–µ–є –Т–∞–ї–µ—А–Є–µ–≤–Є—З –Ъ–∞—А—В–∞–њ–Њ–ї–Њ–≤;¬†

–Ч–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞, –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ѓ—А—М–µ–≤–Є—З –І–∞–є–Ї–Њ,¬†–°–µ–љ–∞—В–Њ—А—Л –†–§:

–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –†–Њ–ї–Є–Ї,¬†

–Ы—О–і–Љ–Є–ї–∞ –Ч–∞—Г–Љ–Њ–≤–љ–∞ –Ґ–∞–ї–∞–±–∞–µ–≤–∞;¬†

–С–∞–Є—А –С–∞—П—Б—Е–∞–ї–∞–љ–Њ–≤–Є—З –Ц–∞–Љ—Б—Г–µ–≤,¬†

–≥–ї–∞–≤–љ—Л–є —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ ¬Ђ–Я–Њ–ї–Є—В—А—Г–Ї¬ї –У–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Т–° –†–§ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –®–Њ—А–Њ—Е–Њ–≤,¬†

–і–µ–њ—Г—В–∞—В—Л –Ь–Њ—Б–≥–Њ—А–і—Г–Љ—Л.¬†

–Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–Љ–Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є, –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –≤ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –Љ–Є—В–Є–љ–≥–µ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є:¬†

–≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –∞—В—В–∞—И–µ –Ъ–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–є –Э–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є,¬†

–Ы–∞–Њ—Б—Б–Ї–Њ–є –Э–∞—А–Њ–і–љ–Њ-–Ф–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є,¬†

–°–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є –Т—М–µ—В–љ–∞–Љ,¬†

–Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є,¬†

–Р–ї–ґ–Є—А—Б–Ї–Њ–є –Э–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –Ф–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є.

–Т —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—М –Ю—А–≥–Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –Ш–≤–∞–љ –Ъ—Г–ї—М–љ–µ–≤ –њ—А–Њ–≤–µ–ї –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –ї–Є—Ж –Я–∞–Љ—П—В–љ–Њ–є –Љ–µ–і–∞–ї—М—О ¬Ђ80 –ї–µ—В –Я–Њ–±–µ–і—Л –љ–∞–і –ѓ–њ–Њ–љ–Є–µ–є¬ї. –Я–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —Ж–≤–µ—В–Њ–≤ –Ї –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї—Г –Љ–Є—В–Є–љ–≥ –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–ї—Б—П –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–∞ –Є —А–Њ—В—Л –Я–Њ—З–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞—А–∞—Г–ї–∞.¬†

–Э–∞ —Д–Њ–љ–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞ –Љ–∞—А—И–∞–ї—Г –Т–∞—Б–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г ¬†—Г –Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л,

—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–µ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Є –Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –∞—В—В–∞—И–µ –і—А—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Б—В—А–∞–љ

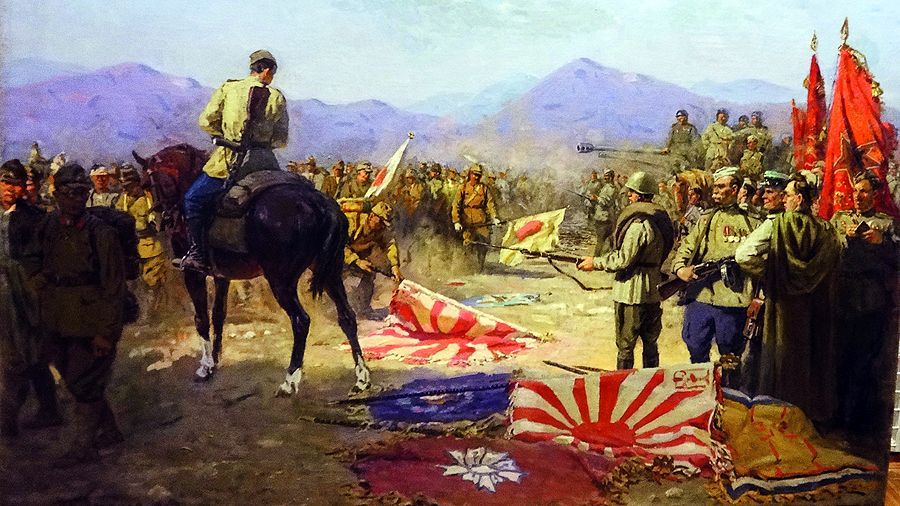

–Ь–∞—А—И–∞–ї –Т–∞—Б–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Є–є¬†

–Ю –≤—Б–µ–Љ–Є—А–љ–Њ–Љ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –Я–Њ–±–µ–і—Л –°–°–°–† –≤ –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ 1945 –≥–Њ–і–∞, –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї–Є–µ —Б—В—А–∞–љ—Л —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ—Л –µ–є, –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –Є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В–Є –ї–Є–і–µ—А–∞ –Ъ–Э–† –Ь–∞–Њ –¶–Ј—Н–і—Г–љ–∞ –±—Г–і–µ—В —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –і–∞–ї–µ–µ. –Р –љ–∞—З–∞—В—М —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —Б —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞ –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –Ї —Н—В–Њ–є –њ–Њ–±–µ–і–µ —И–ї–∞ —Б—В—А–∞–љ–∞ вАФ —З–µ—А–µ–Ј –і—А—Г–≥—Г—О –Т–Њ–є–љ—Г, вАФ –Є —З—В–Њ –Т–µ–ї–Є–Ї–∞—П –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Є –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ-–ѓ–њ–Њ–љ—Б–Ї–∞—П –Ј–љ–∞—З–Є–ї–Є –і–ї—П –°–°–°–† –Є –Ј–љ–∞—З–∞—В –і–ї—П —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є—О

–Ч–љ–∞–Ї–Є –љ–∞ –Ї–∞—А—В–∞—Е

–Т —Б–Љ—Г—В–µ 1990-—Е —Б–Љ–µ—Б—В–Є–ї–Є—Б—М –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л, –љ–Њ –њ—Г–љ–Ї—В—Л —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є –Т—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –≥–і–µ –њ–Њ–±–µ–ґ–і–∞–ї –Љ–∞—А—И–∞–ї –Т–∞—Б–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Є–є, –Њ—Б—В–∞—О—В—Б—П —В–≤–µ—А–і—Л–љ—П–Љ–Є, –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є–Љ–Є –≥–µ–Њ—Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —А—Г–±–µ–ґ–∞–Љ–Є —Б—В—А–∞–љ—Л –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ –Є –Р–Ј–Є–Є:¬†

- –Ъ–∞–ї–Є–љ–Є–љ–≥—А–∞–і,¬†

- –°–∞—Е–∞–ї–Є–љ,¬†

- –Ъ—Г—А–Є–ї—М—Б–Ї–∞—П –≥—А—П–і–∞.¬†

–Р —Б –љ–µ–і–∞–≤–љ–Є—Е –њ–Њ—А –Є –µ—Й—С –Њ–і–љ–Њ –њ–Њ–ї–µ –±–Є—В–≤—Л –Љ–∞—А—И–∞–ї–∞ —Б–Њ–≤–њ–∞–і–∞–µ—В —Б –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≥—А–∞–љ–Є—Ж–∞–Љ–Є, —Г–ґ–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є. –Ч–∞ 35 –і–љ–µ–є –Њ–љ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є–ї –≤ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї–µ 17-—О –∞—А–Љ–Є—О –≤–µ—А–Љ–∞—Е—В–∞, –Є –µ–≥–Њ –њ–Њ–±–µ–і–љ—Л–є –і–Њ–Ї–ї–∞–і –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ —Б–±–ї–Є–Ј–Є–ї –≤–µ—Б–љ—Г 1944 –≥–Њ–і–∞ —Б ¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –≤–µ—Б–љ–Њ–є¬ї 2014-–≥–ЊвА¶ 12 –Љ–∞—П 1944 –≥–Њ–і–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Є–є —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї –°—В–∞–ї–Є–љ—Г: ¬Ђ–Ъ—А—Л–Љ —Б–љ–Њ–≤–∞ –љ–∞—И!¬ї вАФ –≠—В–Є —О–±–Є–ї–µ–Є –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В –љ–∞—Б –њ–Њ–і—Г–Љ–∞—В—М –Њ –≤–∞–ґ–љ—Л—Е —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П—Е –њ–Њ–±–µ–і –≤—Л–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—Ж–∞, –њ–Њ —Б–µ–є –і–µ–љ—М —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–Љ—Л—Е –і–∞–ґ–µ –љ–∞ –≥–ї–Њ–±—Г—Б–µ.¬†–Э–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ 125-–ї–µ—В–Є—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞ —П –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї —Б–µ—А–Є—О —Б—В–∞—В–µ–є –Є –Ї–љ–Є–≥—Г, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –µ—Й–µ –±—Г–і–µ—В —А–µ—З—М, —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї —Б—Л–љ–∞ –Љ–∞—А—И–∞–ї–∞ –Ш–≥–Њ—А—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З–∞, –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л:

вАФ –І—В–Њ, –љ–∞ –Т–∞—И –≤–Ј–≥–ї—П–і, –±—Л–ї–Њ —Б–∞–Љ—Л–Љ –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Ї–∞—А—М–µ—А–µ –Т–∞—И–µ–≥–Њ –Њ—В—Ж–∞? —Б—Г–і—М–±–µ –Љ–∞—А—И–∞–ї–∞?

–Ш–≥–Њ—А—М –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї:¬†

вАФ –Т–∞—Б–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Є–є вАФ –±—Л–ї –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Є–Ј –Љ–∞—А—И–∞–ї–Њ–≤ –Я–Њ–±–µ–і—Л вАФ –Є —Б—В—А–∞—В–µ–≥ –У–µ–љ—И—В–∞–±–∞, –Є –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і–µ—Ж вАФ –≤ –Ї–ї—О—З–µ–≤—Л–µ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Л –≤–Њ–є–љ—Л. –Т –Є—В–Њ–≥–µ –Њ–љ –љ–µ –Є–Љ–µ–ї –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є. –Т–Њ—В –≥–ї–∞–≤–љ—Л–µ –±–Є—В–≤—Л, –≥–і–µ –Љ–∞—А—И–∞–ї, –±—Г–і—Г—З–Є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –У–µ–љ—И—В–∞–±–∞ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–ї –њ–ї–∞–љ—Л —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Є —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤—Л–≤–∞–ї –Є—Е –Ї–∞–Ї –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М –°—В–∞–≤–Ї–Є –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –У–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ:¬†

- –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П,¬†

- –°—В–∞–ї–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–∞—П,¬†

- –Ъ—Г—А—Б–Ї–∞—П,¬†

- –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Ъ—А—Л–Љ–∞.¬†

–Р –µ–≥–Њ –њ–Њ–±–µ–і–∞ вАФ –≤–Ј—П—В–Є–µ –Ъ—С–љ–Є–≥—Б–±–µ—А–≥–∞ –Є —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ —П–њ–Њ–љ—Ж–µ–≤ вАФ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—В –њ–Њ —Б–µ–є –і–µ–љ—М —А—Г–±–µ–ґ–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ –Є –Р–Ј–Є–ЄвА¶

–Т —Б–њ—А–∞–≤–Њ—З–љ–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ –µ—Б—В—М —Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–Ї–∞, –Њ—В–Љ–µ—З–∞—О—Й–∞—П –Љ–∞—А—И–∞–ї–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ї ¬Ђ–µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Т—В–Њ—А–Њ–є –Ь–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ –Є —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ –љ–µ –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–µ–≥–Њ –љ–Є –µ–і–Є–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П¬ї. ¬†–Ф–∞, –≤ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–є —Д–∞–Ј–µ –≤–Њ–є–љ—Л, –њ—А–Є –≤—Б–µ—Е —В—П–ґ–µ–ї—Л—Е –Њ—В—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П—Е, –њ–Њ—Б—В –Т–∞—Б–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—Л–ї: –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М, вАФ –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –Є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –У–µ–љ—И—В–∞–±–∞. –Т –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Љ–µ—Б—П—Ж—Л –љ–∞–ї–∞–ґ–Є–≤–∞–ї –µ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—В—Г. –Р –њ—А–Є –Ї–Њ–љ—В—А–љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–Є –≤ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–і –Ь–Њ—Б–Ї–≤–Њ–є –Њ–љ –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є–ї —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —В—П–ґ–µ–ї–Њ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤—И–µ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞, –®–∞–њ–Њ—И–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞. 26 –Є—О–љ—П 1942 –≥–Њ–і–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Є–є –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞, –∞ —Б 14 –Њ–Ї—В—П–±—А—П —Б—В–∞–ї –Є –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї–µ–Љ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л. –Т—Б–µ—Е –њ–Њ—А–∞–ґ–∞–ї–∞ —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М —А–µ–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Т–∞—Б–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Є–Љ вАФ —А–∞–±–Њ—В—Л –У–µ–љ—И—В–∞–±–∞, –њ–Њ–і–љ—П—В–Є—П –µ–≥–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Њ—В–ї–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Њ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А—Г –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З—Г –≤—Л–µ–Ј–ґ–∞—В—М –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В, –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞—П —В–∞–Љ –Ї–∞–Ї –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М –°—В–∞–≤–Ї–Є.¬†

–°—В–∞–ї–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–∞—П, –Ъ—Г—А—Б–Ї–∞—П –±–Є—В–≤—Л, –≤—Б–µ ¬Ђ–Ф–µ—Б—П—В—М –°—В–∞–ї–Є–љ—Б–Ї–Є—Е —Г–і–∞—А–Њ–≤¬ї 1944 –≥–Њ–і–∞ вАФ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –њ–Њ–і –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–µ–Љ –Ц—Г–Ї–Њ–≤–∞, –Т–∞—Б–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е –≤–∞–ґ–љ–Њ–µ –Ј–≤–µ–љ–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –≤–Њ–є–љ–Њ–є: ¬Ђ–њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –°—В–∞–≤–Ї–Є –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –У–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ¬ї. –Т–њ–µ—А–≤—Л–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З –Т–∞—Б–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Є–є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є–ї —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є—О ¬Ђ–њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П –°—В–∞–≤–Ї–Є¬ї –≤ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–і –Ь–Њ—Б–Ї–≤–Њ–є. –Ю–љ –Є —А–∞–Ј—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–ї –њ–ї–∞–љ—Л –Ї–Њ–љ—В—А–љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П, –Є, –њ—А–Є–ї–µ—В–µ–≤ –љ–∞ –Ъ–∞–ї–Є–љ–Є–љ—Б–Ї–Є–є —Д—А–Њ–љ—В –≤ –љ–Њ—З—М –љ–∞ 5 –і–µ–Ї–∞–±—А—П, –ї–Є—З–љ–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞–ї –Ї–Њ–Љ—Д—А–Њ–љ—В—Г –Ш–≤–∞–љ—Г –Ъ–Њ–љ–µ–≤—Г –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –њ–µ—А–µ–є—В–Є –≤ –Ї–Њ–љ—В—А–љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ, –Є —А–∞–Ј—К—П—Б–љ—П–ї –і–µ—В–∞–ї–Є –њ–ї–∞–љ–∞вА¶¬†

–Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є–µ —В–∞–ї–∞–љ—В–Њ–≤ —И—В–∞–±–љ–Њ–≥–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П –Є –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—Ж–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –≤ —Е–Њ–і–µ –±–Є—В–≤—Л –њ–Њ–і –°—В–∞–ї–Є–љ–≥—А–∞–і–Њ–Љ. –°–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В—Л, —В–∞–Ї–Є–µ –Ї–∞–Ї –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞—Г–Ї –С–∞—Б–Њ–≤, –њ–Є—И—Г—В, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Т–∞—Б–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Є–є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤ 1942-–Љ –≥–Њ–і—Г –≤ –°—В–∞–≤–Ї–µ, —З—В–Њ ¬ЂвА¶–Ї–Њ–љ—В—А—Г–і–∞—А—Л –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –°—В–∞–ї–Є–љ–≥—А–∞–і–µ —Г—Б–њ–µ—Е–∞ –љ–µ –њ—А–Є–љ–µ—Б—Г—В, –љ–∞–і–Њ –Є—Б–Ї–∞—В—М –Є–љ–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ¬ї. –≠—В–∞ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–∞—П 12 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П –Љ—Л—Б–ї—М –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–∞—Б—М –°—В–∞–ї–Є–љ—Г, —Б—В–∞–ї–∞ ¬Ђ–Є—Б—Е–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ¬ї –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–∞: ¬Ђ–Ъ–∞–љ–љ—Л –•–• –≤–µ–Ї–∞¬ї.¬†

–Ш —В–Њ ¬Ђ–Є–љ–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ¬ї –љ–∞—И–ї–Є, –њ—А–Є–љ—П–ї–Є. –Ь–∞—И–Є–љ–∞ –Ї–Њ–љ—В—А–љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–њ—Г—Й–µ–љ–∞, –Є —В–Њ–≥–і–∞ вАФ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М –°—В–∞–≤–Ї–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Т–∞—Б–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Є–є —Б–Њ—И–µ–ї—Б—П —Г–ґ–µ –љ–∞ –њ–Њ–ї–µ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П вАФ —Б —Д–µ–ї—М–і–Љ–∞—А—И–∞–ї–Њ–Љ –Ь–∞–љ—И—В–µ–є–љ–Њ–Љ. –Я–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –Є—Б—В–Њ—А–Є–Њ–≥—А–∞—Д–∞ –Ф—Н–≤–Є–і–∞ –Ш—А–≤–Є–љ–≥–∞, ¬Ђ–£–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ, –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–µ –У–Є—В–ї–µ—А–Њ–Љ –Ї –Ь–∞–љ—И—В–µ–є–љ—Г, –≥—А–∞–љ–Є—З–Є–ї–Њ –і–∞–ґ–µ —Б–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–Љ¬ї. –Я–µ—А–µ–±—А–Њ—Б–Є–≤ –њ–Њ–і –°—В–∞–ї–Є–љ–≥—А–∞–і, –Ь–∞–љ—И—В–µ–є–љ–∞ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є–ї–Є ¬Ђ—Б–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї–µ–Љ –±–ї–Њ–Ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –Я–∞—Г–ї—О—Б–∞¬ї. –Т —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –≥—А—Г–њ–њ—Л –∞—А–Љ–Є–є ¬Ђ–Ф–Њ–љ¬ї —Г –Ь–∞–љ—И—В–µ–є–љ–∞ –±—Л–ї–Њ 500 —В–∞–љ–Ї–Њ–≤ –Є 76 000 —Б–Њ–ї–і–∞—В вАФ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Є–Ј–Љ–Њ—В–∞–љ–љ—Л—Е —З–∞—Б—В–µ–є –°—В–∞–ї–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Х—А—С–Љ–µ–љ–Ї–Њ.¬†

–Ш –љ–∞ 23 –і–µ–Ї–∞–±—А—П –≥—А—Г–њ–њ—Г –∞—А–Љ–Є–є ¬Ђ–Ф–Њ–љ¬ї –Њ—В–і–µ–ї—П–ї–Њ –Њ—В –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–є 6 –∞—А–Љ–Є–Є –≤—Б–µ–≥–Њ 35 –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤. –Ш —В–Њ–≥–і–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Є–є –њ—А–Є–љ—П–ї –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —А–µ—И–µ–љ–Є–є –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–∞—А—М–µ—А–µ: 2-—П –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–∞—П –∞—А–Љ–Є—П –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Ь–∞–ї–Є–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –љ–∞—Ж–µ–ї–µ–љ–љ–∞—П –љ–∞ –†–Њ—Б—В–Њ–≤, –±—Л–ї–∞ —А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г—В–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ь–∞–љ—И—В–µ–є–љ–∞. –Ґ—П–ґ–µ–ї–Њ –і–∞–≤—И–µ–µ—Б—П –°—В–∞–ї–Є–љ—Г —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–µ –љ–∞ —Н—В—Г –њ–µ—А–µ–±—А–Њ—Б–Ї—Г –њ—А–Є—И–ї–Њ –Т–∞—Б–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –≤ —И–Є—Д—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–µ. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –Њ–љ –ї–Є—З–љ–Њ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї –Ј–∞ —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ –∞—А–Љ–Є–є –Я–∞—Г–ї—О—Б–∞ –Є –Ь–∞–љ—И—В–µ–є–љ–∞. –Ш —Б—Г–і—М–±–∞ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П, –∞ —В–∞–Ї –ґ–µ, –њ–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—О –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Њ–≤, вАФ –Є—Б—Е–Њ–і –Т—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є вАФ —А–µ—И–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥–∞—Е –Љ–µ–ї–Ї–Њ–є —А–µ—З–Ї–Є —Б –њ–Њ—З—В–Є –Є—А–Њ–љ–Є—З–љ—Л–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ: –Ь—Л—И–Ї–Њ–≤–∞. –Т–∞—Б–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Є–є –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї –Ь–∞–љ—И—В–µ–є–љ—Г –њ—А–Њ—А—Г–±–Є—В—М –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А –Ї –Я–∞—Г–ї—О—Б—Г...¬†

–Т–µ—Б–љ–Њ–є 1943 –≥–Њ–і–∞, –њ–µ—А–µ–і –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –Ъ—Г—А—Б–Ї–Њ–є –±–Є—В–≤—Л, –Р.–Ь. –Т–∞—Б–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Є–є —А–∞–Ј—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–ї –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—О ¬Ђ–Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤¬ї, –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –≤—Л–ї–µ—В–∞—П –љ–∞ –њ—Г–љ–Ї—В—Л –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П—Й–Є—Е —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є. –Я–Њ—Б–ї–µ –Ъ—Г—А—Б–Ї–Њ–є –±–Є—В–≤—Л —А—Г—Е–љ—Г–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –љ–∞–і–µ–ґ–і—Л –У–Є—В–ї–µ—А–∞. –Э–∞—З–∞–ї–Є—Б—М —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Ј–∞ –£–Ї—А–∞–Є–љ—Г –Є –Ъ—А—Л–Љ, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –Є –±—Л–ї–Њ –Є–Љ –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –і–Њ–љ–µ—Б–µ–љ–Є–µ.¬†

–Т –і–љ–Є —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є –≤ –С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Є–Є –Р.–Ь. –Т–∞—Б–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–ї –Ї–Њ–Њ—А–і–Є–љ–∞—Ж–Є—О –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤: 1-–≥–Њ –Я—А–Є–±–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є 3-–≥–Њ –С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –∞ —Б–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –і–µ–Ї–∞–і—Л –Є—О–ї—П вАФ –µ—Й–µ –Є 2-–≥–Њ –Я—А–Є–±–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞. –Т —Д–Є–љ–∞–ї–µ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ –±—А–∞—В—М –С–µ—А–ї–Є–љ –≤—Л–њ–∞–ї–Њ –Ц—Г–Ї–Њ–≤—Г –Є –Ъ–Њ–љ–µ–≤—Г, –∞ –Т–∞—Б–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Є–є –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –љ–∞ —В–µ–∞—В—А–µ, –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤–Њ–Љ –і–ї—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –µ—Й—С —Б–Њ –≤—А–µ–Љ—С–љ –°–µ–Љ–Є–ї–µ—В–љ–µ–є –≤–Њ–є–љ—Л (1756вАФ1763 –≥–≥.) –Є –њ–Њ–±–µ–і—Л –њ—А–Є –У—А–Њ—Б—Б-–Х–≥–µ—А—Б–і–Њ—А—Д–µ. –≠—В–Њ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–∞—П –Я—А—Г—Б—Б–Є—П, –≥–і–µ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–≥—Г–±–µ—А–љ–∞—В–Њ—А–Њ–Љ –≤ —Б–≤–Њ—С –≤—А–µ–Љ—П –±—Л–ї –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤, –Њ—В–µ—Ж –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–Є—Б—Б–Є–Љ—Г—Б–∞. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –Љ–µ–ґ –±–Њ–µ–≤ –≤ –С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Є–Є –Є –≤ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Я—А—Г—Б—Б–Є–Є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З –Є —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –°—В–∞–ї–Є–љ–∞, —В–∞–є–љ–Њ–µ –і–ї—П –≤—Б–µ—Е –Є –њ–Њ–Ї–∞ –Њ—В–і–∞–ї—С–љ–љ–Њ–µ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ: –Њ–љ –±—Г–і–µ—В –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞—В—М –Т—В–Њ—А—Г—О –Љ–Є—А–Њ–≤—Г—О –≤–Њ–є–љ—Г, –µ–Љ—Г –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П–ї–Њ –њ–Њ–±–µ–і–Є—В—М –ѓ–њ–Њ–љ–Є—О.¬†

–Т–∞—Б–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Є–є, –љ–∞ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї!

–≠—В–Њ –Ј–∞–і–∞–љ–Є–µ –Љ–∞—А—И–∞–ї –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є–ї —Б –±–ї–µ—Б–Ї–Њ–Љ. –Т –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –≥–Њ–і—Л –Ї—А–Є—В–Є–Ї–∞ –Є –Ї—А–Є—В–Є–Ї–∞–љ—Б—В–≤–Њ –≤ –Њ—Ж–µ–љ–Ї–µ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–≤ –Т—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –Ј–∞—И–Ї–∞–ї–Є–≤–∞—О—В. –Ш –і–Њ–±—А–Њ –±—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –≤—З–µ—А–∞—И–љ–Є—Е –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Є—Е–≤–Њ—Б—В–љ–µ–є. –Э–Њ –Є –љ–∞—И–Є ¬Ђ–Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Є¬ї, –Ї –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –љ–µ –Њ—Б—В–∞—О—В—Б—П –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –Њ—В –Ј–ї–Њ–њ—Л—Е–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞. –Т–Њ—В —З—В–Њ –Њ–±—Б—Г–ґ–і–∞—В—М –≤ –Ь–∞–љ—М—З–ґ—Г—А—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є? –Ъ—А–∞—Б–Є–≤–µ–є—И–∞—П –≤–Њ–µ–љ–љ–∞—П –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П –љ–∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –Є —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞. –°–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—В–µ—А—М —В–∞–Ї–Њ–µ:

- –ѓ–њ–Њ–љ–Є—П: 84 000 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Г–±–Є—В–Њ, 640 000 –≤–Ј—П—В–Њ –≤ –њ–ї–µ–љ.¬†

- –°–°–°–†: 12 000 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ–Њ—В–µ—А—П–ї–Є.¬†

–≠—В–Є —Ж–Є—Д—А—Л –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ–њ—А–Њ–≤–µ—А–≥–∞—О—В –≤–µ—А—Б–Є—О ¬Ђ–Ј–∞–Ї–Є–і–∞–ї–Є —П–њ–Њ–љ—Ж–µ–≤ —В—А—Г–њ–∞–Љ–Є¬ї. –Ю–±–µ—Б—Ж–µ–љ–Є–≤–∞–љ–Є–µ –Я–Њ–±–µ–і—Л –Є–і—С—В –Є —Б –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л: ¬Ђ–Я–Њ—Б–ї–µ –∞—В–Њ–Љ–љ—Л—Е –±–Њ–Љ–±–∞—А–і–Є—А–Њ–≤–Њ–Ї –ѓ–њ–Њ–љ–Є—П –±—Л–ї–∞ –і–µ–Љ–Њ—А–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–∞, —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є, –Љ–∞–љ—М—З–ґ—Г—А—Б–Ї–Њ–Љ, –±—Л–ї–Њ –љ–Є—З—В–Њ–ґ–љ–Њ¬ї.¬†

–Ф–Њ–ї–≥–∞—П –њ—А–µ–і—Л—Б—В–Њ—А–Є—П –Я–Њ–±–µ–і—Л –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1945-–≥–Њ¬†

¬Ђ–Э–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П¬ї, –≤–Ј–ї–µ—В—ЛвА¶ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–Њ –љ–µ –љ–∞—Б –Њ–і–љ–Є—Е. –Т 1904-–Љ –≥–Њ–і—Г –Љ—Л ¬Ђ–љ–∞—А–≤–∞–ї–Є—Б—М¬ї –љ–∞ –ѓ–њ–Њ–љ–Є—О –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ —В–∞–Ї –ґ–µ, –Ї–∞–Ї –Ј–∞ 200 –ї–µ—В –і–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –®–≤–µ—Ж–Є—П ¬Ђ–љ–∞—А–≤–∞–ї–∞—Б—М¬ї –љ–∞ –љ–∞—Б. –Э—Г –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤—М—В–µ, –®–≤–µ—Ж–Є—П –њ–Њ—Б–ї–µ –Ґ—А–Є–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–µ–є –≤–Њ–є–љ—Л вАФ ¬Ђ–∞—А–±–Є—В—А –Х–≤—А–Њ–њ—Л¬ї, –њ–Њ–ї–љ–∞—П —Е–Њ–Ј—П–є–Ї–∞ –≤ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є, –љ–∞ –С–∞–ї—В–Є–Ї–µвА¶ –Є —В—Г—В —Ж–∞—А–µ–≤–Є—З –Я–µ—В—А —Б–Њ–±–Є—А–∞–µ—В –љ–∞ –ѓ—Г–Ј–µ –њ–Њ—В–µ—И–љ—Л–µ –њ–Њ–ї–Ї–Є, –Њ–±—К—П–≤–ї—П–µ—В –±–Њ—П—А–∞–Љ: ¬Ђ–•–≤–∞—В–Є—В —Б—В–∞—А–Є–љ–Њ–є –ґ–Є—В—М!¬ївА¶ –љ—Г, –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤—Б—С, —З—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ, —Б–Љ. –°–µ–≤–µ—А–љ–∞—П –Т–Њ–є–љ–∞.

–ѓ–њ–Њ–љ–Є—П –і–Њ –≠–њ–Њ—Е–Є –Ь—Н–є–і–Ј–Є –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ —В–∞–Ї–Њ–≤–∞ –ґ–µ, —З—В–Њ –Є –і–Њ–њ–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –†–Њ—Б—Б–Є—П: –≥–Њ—А–і–∞, –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Є–≤–љ–∞, –љ–Њ –њ—А–Є —В–Њ–Љ –Њ—В—З–∞—П–љ–љ–Њ —Б–ї–∞–±–∞ –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є. –Р –µ—С –љ–Њ–≤—Л–є —Г—А–Њ–≤–µ–љ—М вАФ –µ—Й–µ –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ —А–∞–Ј–≥–ї—П–і–µ—В—М. –Т–Њ—В –Ј–і–µ—Б—М-—В–Њ вАФ –Є—А–Њ–љ–Є—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є! –С—Л–ї —И–∞–љ—Б –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М: —Ж–∞—А—М –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ґ—А–µ—В–Є–є (–Ї–∞–Ї —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї!) –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї –љ–∞ –Ф–∞–ї—М–љ–Є–є –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї вАФ –Є –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ –ѓ–њ–Њ–љ–Є—О! вАФ –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–∞ –¶–µ—Б–∞—А–µ–≤–Є—З–∞. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –µ–і–µ—В —Б–Њ —Б–≤–Є—В–Њ–є, —Б –Ї—А—Г–њ–љ–µ–є—И–Є–Љ –Ј–љ–∞—В–Њ–Ї–Њ–Љ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞ –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ –£—Е—В–Њ–Љ—Б–Ї–Є–Љ, —Б–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –±—Л –µ–Љ—Г –њ–Њ–Љ–Њ—З—М —Г—П—Б–љ–Є—В—М —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л ¬Ђ–†–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є–Є –Ь—Н–є–і–Ј–Є¬ї: —В–∞–Ї —П–њ–Њ–љ—Ж—Л –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В —Б–≤–Њ—О —Б–≤–µ—А—Е—Г–і–∞—З–љ—Г—О –Љ–Њ–і–µ—А–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О, –љ–∞—З–∞–≤—И—Г—О—Б—П –≤ 1870-—Е –≥–Њ–і–∞—Е. –Т 1871 –≥. –≤ –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є вАФ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–∞—П —А–µ—Д–Њ—А–Љ–∞, –≤ 1872 вАФ –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–∞—П (–≤—Б–µ–Њ–±—Й–∞—П –њ–Њ–≤–Є–љ–љ–Њ—Б—В—М), –≤ 1873 вАФ –∞–≥—А–∞—А–љ–∞—П —А–µ—Д–Њ—А–Љ–∞. –С—Г—А–љ—Л–є —А–Њ—Б—В –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–Њ—Й–Є, –Ї–Њ—А–Њ—З–µ, вАФ –≤ 1890 –≥–Њ–і—Г –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ (–Є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ!) —З—В–Њ-—В–Њ —А–∞–Ј–≥–ї—П–і–µ—В—М. –Э–Њ –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ–є—И–Є–є —И–∞–ї–Њ–њ–∞–є –ґ–∞–ї—Г–µ—В—Б—П –Њ—Е–Њ—В—П—Й–µ–Љ—Г—Б—П –љ–∞ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–µ –¶–µ–є–ї–Њ–љ –Ї—Г–Ј–µ–љ—Г (–≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З), —З—В–Њ –µ–≥–Њ ¬Ђ–њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–∞ –±–µ—Б—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–∞¬ї. –Х–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–∞, –њ–Њ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞, ¬Ђ–≤—Л–Ј–≤–∞–ї–∞ –Љ–Њ—П —В—А–µ—Е–љ–µ–і–µ–ї—М–љ–∞—П –±–Њ—А–Њ–і–∞¬ї... –Т –Њ–±—Й–µ–Љ, –љ–µ —А–∞–Ј–≥–ї—П–і–µ–ї. –Р –њ–Њ–Ј–ґ–µ, –±—Г–і—Г—З–Є –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–Љ, —Б–Љ–µ–љ–Є–ї –Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ—Г—О –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї—Г –Т–Є—В—В–µ –љ–∞ –Ј–∞–ї–Є—Е–≤–∞—В—Б—В–≤–Њ –њ–Њ–і–ї–µ–є—И–µ–≥–Њ –Ї–Њ—А—А—Г–њ—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–∞ –С–µ–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞, –њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞–ї—Б—П –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞ –Я–ї–µ–≤–µ: ¬Ђ–Э–∞–Љ –љ—Г–ґ–љ–∞ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–∞—П –њ–Њ–±–µ–і–Њ–љ–Њ—Б–љ–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞¬ї. –Т—Л—И–ї–∞ –љ–µ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–∞—П, –љ–µ –њ–Њ–±–µ–і–Њ–љ–Њ—Б–љ–∞—П

–Я–Њ–±–µ–і–∞. –Ь–∞–љ—З–ґ—Г—А–Є—П. –Ф–∞–ї—М–љ–Є–є –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї

–Ю–±–µ—Й–∞–љ–Є–µ –љ–∞—З–∞—В—М –±–Њ–µ–≤—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –њ—А–Њ—В–Є–≤ –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є ¬Ђ–љ–µ –њ–Њ–Ј–ґ–µ, —З–µ–Љ —З–µ—А–µ–Ј 3 –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П –≤–Њ–є–љ—Л —Б –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–µ–є¬ї, –°—В–∞–ї–Є–љ –і–∞–ї –љ–∞ –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є –≤ –ѓ–ї—В–µ, —Д–µ–≤—А–∞–ї—М 1945-–≥–Њ. –Т –Љ–∞–µ –∞–љ–љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–≤ –≤—Б–µ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л —Б –Ї–∞–њ–Є—В—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–µ–є –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–µ–є, —П–њ–Њ–љ—Ж—Л –љ–∞—З–Є–љ–∞—О—В –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М—Б—П –Ї —А–µ—И–∞—О—Й–µ–Љ—Г —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—О. –Ю—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –Њ–±—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –Ї –°–°–°–† вАФ —Б—В–∞—В—М –њ–Њ—Б—А–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ –≤ –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞—Е (–Є—О–ї—М 1945 –≥). –°–°–°–† –≥–Њ—В–Њ–≤, –°–®–Р —Б—Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П (–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ—Л –љ–∞ –Я–Њ—В—Б–і–∞–Љ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є). –Ф–ї—П –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є –љ–µ–њ—А–Є–µ–Љ–ї–µ–Љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј –°–®–Р –≥–∞—А–∞–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –≤–ї–∞—Б—В–Є –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –≤ —В–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–є –Њ–љ–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞—Б—М.

–С–Њ–µ–≤—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –°–°–°–† –љ–∞—З–∞–ї –њ—А–Њ—В–Є–≤ –ѓ–њ–Њ–љ–Є–ЄвА¶ —В—Г—В –љ–∞–і–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є –Њ—В—Б—З–µ—В –Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–µ–є –Р–Ї—В–∞ –Њ –Ъ–∞–њ–Є—В—Г–ї—П—Ж–Є–Є –Є –≤–≤–µ—Б—В–Є –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Ї—Г –љ–∞ —А–∞–Ј–љ–Є—Ж—Г —З–∞—Б–Њ–≤—Л—Е –њ–Њ—П—Б–Њ–≤вА¶ вАФ –Є –њ—А–Њ—П—Б–љ–Є—В—Б—П –Є–Ј—П—Й–µ—Б—В–≤–Њ —Е–Њ–і–∞: –≤—Б—С –Њ–±–µ—Й–∞–љ–љ–Њ–µ –≤ –ѓ–ї—В–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Њ —Б —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М—О –і–Њ –Љ–Є–љ—Г—В—Л.

6 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ вАФ —П–і–µ—А–љ—Л–є —Г–і–∞—А –°–®–Р, –•–Є—А–Њ—Б–Є–Љ–∞. –£—В—А–Њ–Љ 8 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ вАФ –≤—В–Њ—А–Њ–є —П–і–µ—А–љ—Л–є —Г–і–∞—А, –Э–∞–≥–∞—Б–∞–Ї–Є. –†–∞–і–Є –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–љ–Є—П –і–≤—Г—Е –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–≤ —Б—В–Њ–Є—В –Њ–±—А–∞—Й–∞—В—М—Б—П –Ї —Н—В–Њ–є –Њ–±—Й–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є —Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є.

–†–Њ–ї—М ¬Ђ–∞—В–Њ–Љ–љ–Њ–є –±–Њ–Љ–±—Л¬ї

–Т–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —Д–Є–Ї—Б–Є—А—Г–µ—В—Б—П –љ–∞ —Д—А–∞–Ј–∞—Е –Є–Ј –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –≤–µ—А—Б–Є–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є: ¬Ђ–°–°–°–† –љ–∞—З–∞–ї —Б–≤–Њ–µ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—В–Њ—А–Њ–є –∞—В–Њ–Љ–љ–Њ–є –±–Њ–Љ–±—Л –Є –і–µ–Љ–Њ—А–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є¬ї. –Р –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ ¬Ђ–љ–∞—И–Є¬ї –і–Є—Б—Б–Є–і–µ–љ—В—Л (–њ–Њ–Љ–љ—О —Б–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—Ж—Л–љ—Б–Ї–Њ–µ –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ 1970-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤) вАФ –њ–Њ—И–ї–Є –і–∞–ї–µ–µ, –њ–Њ—А—Г–≥–Є–≤–∞—П –і–∞–ґ–µ –†—Г–Ј–≤–µ–ї—М—В–∞ –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ ¬Ђ–Є–Љ–µ–ї —Г–ґ–µ –њ–Њ—З—В–Є –≥–Њ—В–Њ–≤–Њ–µ –∞—В–Њ–Љ–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ, –љ–Њ –≤—Б–µ –ґ –љ–µ —А–Є—Б–Ї–љ—Г–ї —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є—В—М –≤–Њ–є–љ—Г —Б —П–њ–Њ–љ—Ж–∞–Љ–Є, –Є –њ–Њ–і–Ї–ї—О—З–Є–ї –°–°–°–† –≤ –Њ–±–Љ–µ–љ –љ–∞ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–µ –њ–Њ —А–∞–Ј–і–µ–ї—Г –Х–≤—А–Њ–њ—Л –љ–∞ —Б—Д–µ—А—Л –≤–ї–Є—П–љ–Є—П¬ї. вАФ –Ш –≤—Б—П –і–Є—Б–Ї—Г—Б—Б–Є—П —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –њ–µ—А–µ—Б–Ї–∞–Ї–Є–≤–∞–ї–∞ –Ї —В–µ–Љ–µ: –∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –ї–Є –±—Л–ї–Њ –†—Г–Ј–≤–µ–ї—М—В—Г –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –µ—Й–µ –љ–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–љ—Г—О (—З—В–Њ –µ–≥–Њ –љ–µ–Љ–љ–Њ–ґ–Ї–Њ –Є–Ј–≤–Є–љ—П–ї–Њ) –±–Њ–Љ–±—Г –Ю–њ–њ–µ–љ–≥–µ–є–Љ–µ—А–∞. –Э–Њ ¬Ђ–°–°–°–† –Њ—З–µ–љ—М –њ–Њ–≤–µ–Ј–ї–Њ, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –њ—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є–ї–Є –Ї —А–∞–Ј–і–µ–ї—Г –Љ–Є—А–∞, —Е–Њ—В—П –Є –±–µ–Ј –љ–µ–≥–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –ї–µ–≥–Ї–Њ —Б–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П¬ї.

–§–Њ–Ї—Г—Б –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є—П –≤—А–µ–Љ–µ–љ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ –С–µ—А–ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ, –Ъ–∞—А–Є–±—Б–Ї–Њ–Љ –Ї—А–Є–Ј–Є—Б–∞—Е —П–і–µ—А–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ —Г–ґ–µ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Њ —В–Њ –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є ¬Ђ–Ї–Њ–љ—Ж–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є¬ївА¶ –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –љ–∞ –∞–≤–≥—Г—Б—В 1945-–≥–Њ. –Ш –Њ–±—Б—Г–ґ–і–∞–µ—В—Б—П:

- –Њ—И–Є–±–Ї–∞ –†—Г–Ј–≤–µ–ї—М—В–∞, –љ–µ –Ј–љ–∞–≤—И–µ–≥–Њ (–љ–µ –≤–µ—А–Є–≤—И–µ–≥–Њ), —З—В–Њ —Г –љ–µ–≥–Њ –≤ –Ї–∞—А–Љ–∞–љ–µ —Г–ґ–µ –ї–µ–ґ–Є—В —Н—В–∞ ¬Ђ–≤–Њ–ї—И–µ–±–љ–∞—П –њ–∞–ї–Њ—З–Ї–∞¬ї, –Є –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–≤—И–µ–≥–Њ –Њ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –°–Њ—О–Ј, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–≤—И–Є—Б—М –≤–Ј–∞–Љ–µ–љ –љ–∞ —А–∞–Ј–і–µ–ї –Х–≤—А–Њ–њ—Л, –Є —В.–і.;

- —А–Њ–ї—М –°–°–°–†, вАФ ¬Ђ–≤—Л–ґ–Є–і–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Є –±—А–Њ—Б–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П —Г–ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ —П–і–µ—А–љ—Л—Е –±–Њ–Љ–±–∞—А–і–Є—А–Њ–≤–Њ–Ї –љ–∞ –і–Њ–±–Є–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –і–µ–Љ–Њ—А–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є¬ї.

2-–є –њ—Г–љ–Ї—В –Њ–њ—А–Њ–≤–µ—А–≥–љ—Г—В—М –њ—А–Њ—Й–µ: —Б—В–Њ–Є—В –ї–Є—И—М –љ–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Ї–Є –Є–Ј –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є –і–Њ –Я—А–Є–Љ–Њ—А—М—П –њ–Њ–ї—Г—В–Њ—А–∞ –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–Њ–≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї (—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±—Л–ї–Њ –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ъ–≤–∞–љ—В—Г–љ—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є), —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є, –±–Њ–µ–њ—А–Є–њ–∞—Б–Њ–≤ –Є –≥–Њ—А—О—З–µ–≥–Њ. –С–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, —Н—В–∞ —Ж–µ–њ–Њ—З–Ї–∞ –і–љ–µ–є (6 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ вАФ –±–Њ–Љ–±–∞—А–і–Є—А–Њ–≤–Ї–∞ –•–Є—А–Њ—Б–Є–Љ—Л, 8 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ вАФ –Э–∞–≥–∞—Б–∞–Ї–Є, –љ–Њ—З—М —Б 8-–≥–Њ –љ–∞ 9-–µ –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ вАФ –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –Т–∞—Б–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ) –і–∞–µ—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г—В—М –ї–Њ–≥–Є–Ї—Г ¬Ђ—Б–Њ–≤–њ–∞–і–µ–љ–Є—П –і–∞—В¬ї вАФ —А–Њ–≤–љ–Њ –≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ—Г—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г! –°—А–∞–≤–љ–Є—В–µ —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М –Є –Є–љ–µ—А—Ж–Є—О –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–≤: –њ–µ—А–µ–±—А–Њ—Б–Ї–∞ –љ–∞ 11 000 –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤ –Є —А–∞–Ј–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–љ–Є–µ 1,5 –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є, –Є вАФ –њ–Њ—Б—Л–ї–Ї–∞ –љ–∞ –±–Њ–Љ–±–µ–ґ–Ї—Г –і–≤—Г—Е —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–Њ–≤. –І—В–Њ –њ—А–Њ—Й–µ –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–Є—В—М –њ–Њ –Њ—Б–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, ¬Ђ–њ—А–Є—Г—А–Њ—З–Є–≤–∞—В—М¬ї? –Ф—Г–Љ–∞—О, —Б–Ї–Њ—А–µ–µ —Н—В–Њ —Г–ґ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж—Л, –њ—А–Њ–≥–љ–Њ–Ј–Є—А—Г—П –і–∞—В—Г —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –∞—В–∞–Ї–Є, –њ–Њ–њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М –њ—А–Є—Г—А–Њ—З–Є—В—М –Ї –љ–µ–є —Б–≤–Њ–Є –±–Њ–Љ–±—Л. –Ш –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –і–Њ—Б—В–Є–≥–ї–Є —Н—В–Є–Љ —Б–Њ–≤–њ–∞–і–µ–љ–Є–µ–Љ –µ—Й–µ –Є –Я–Є–∞—А-—Г—Б–њ–µ—Е–∞: –≤ –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–Љ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞—О—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б –∞—В–Њ–Љ–љ—Л–Љ–Є –±–Њ–Љ–±–∞–Љ–Є, –Є–≥–љ–Њ—А–Є—А—Г—П –С–Є—В–≤—Г –≤ –Ь–∞–љ—З–ґ—Г—А–Є–Є.

–Р –њ–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ—Г –њ—Г–љ–Ї—В—Г —Б—В–Њ–Є—В –њ—А–Є–≤–ї–µ—З—М —Д–∞–Ї—В –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є, –љ–µ —Б–≤–µ—А—Е—Б–µ–Ї—А–µ—В–љ—Л–є, –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Ј–∞–і–≤–Є–љ—Г—В—Л–є –љ–∞ –і—А—Г–≥—Г—О –њ–Њ–ї–Ї—Г –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –љ–µ –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞–µ–Љ—Л–є –≤ ¬Ђ–і–Є—Б–Ї—Г—А—Б–∞—Е¬ї, –і–µ—Б—П—В–Ї–Є –ї–µ—В –Ї–∞—В–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –њ–Њ —А–µ–ї—М—Б–∞–Љ –±–∞–љ–∞–ї—М—Й–Є–љ—Л. –Э–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П –љ–∞ –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ–µ –≤ –Э—М—О-–Ь–µ–Ї—Б–Є–Ї–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї–Є, —Г—З–µ–љ—Л–µ, –ї—О–і–Є –Ї—А–µ–∞—В–Є–≤–љ—Л–µ, –і–µ–ї–∞–ї–Є —Б—В–∞–≤–Ї–Є –љ–∞ –Љ–Њ—Й–љ–Њ—Б—В—М –Њ–ґ–Є–і–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –≤–Ј—А—Л–≤–∞. –Ш ¬Ђ–Њ—В–µ—Ж –±–Њ–Љ–±—Л¬ї –Ю–њ–њ–µ–љ–≥–µ–є–Љ–µ—А —А–∞—Б—Б—З–Є—В–∞–ї: ¬Ђ300 —В–Њ–љ–љ —В—А–Њ—В–Є–ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Н–Ї–≤–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В–∞¬ї. 16 –Є—О–ї—П 1945 –≥–Њ–і–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М: 6 –Ї–Є–ї–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ –њ–ї—Г—В–Њ–љ–Є—П –≤—Л–і–∞–ї–Є –Љ–Њ—Й–љ–Њ—Б—В—М 18 000 —В–Њ–љ–љвА¶ –Ґ–Њ –µ—Б—В—М вАФ —Г—З–µ–љ—Л–є, —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—МвА¶ –≤ –Є—О–ї–µ, –Ј–∞ –њ–∞—А—Г –і–љ–µ–є –і–Њ –≤–Ј—А—Л–≤–∞, –Њ—И–Є–±—Б—П вАФ –≤ 60 —А–∞–Ј! –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–Є—Б—Б–Є–і–µ–љ—В—Г—А—Л, –ї–Є–±–µ—А–∞–ї–Њ–≤, –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ–≤ ¬Ђ–Ј–∞–і–љ–Є–Љ —З–Є—Б–ї–Њ–Љ¬ї –Ї –†—Г–Ј–≤–µ–ї—М—В—Г: ¬Ђ–ѓ–ї—В–∞! –§–µ–≤—А–∞–ї—М! –Я—А–Є –њ–Њ—З—В–Є –≥–Њ—В–Њ–≤–Њ–є –∞—В–Њ–Љ–љ–Њ–є –±–Њ–Љ–±–µ!¬ї вАФ —Н—В–ЊвА¶

–У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ –°–®–Р –љ–∞ –Ґ–Є—Е–Њ–Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ —В–µ–∞—В—А–µ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Ь–∞–Ї–∞—А—В—Г—А: ¬Ђ–Я–Њ–±–µ–і–∞ –±—Г–і–µ—В –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–∞ –ї–Є—И—М –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ–∞ —Б—Г—Е–Њ–њ—Г—В–љ—Л—Е —Б–Є–ї –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є¬ї. –Ь–∞–Ї–∞—А—В—Г—А вАФ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —В–µ—Е –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е, —З—В–Њ, –њ–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –≥–Њ—Б—Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—П –°–®–Р –°—В–µ—В—В–Є–љ–Є—Г—Б–∞, –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В—Г –†—Г–Ј–≤–µ–ї—М—В—Г, —З—В–Њ –њ–Њ –Ї–∞–ї—М–Ї—Г–ї—П—Ж–Є—П–Љ, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–љ—Л–Љ –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В–Њ–Љ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ —И—В–∞–±–Њ–≤ (–≤ –°–®–Р вАФ –∞–љ–∞–ї–Њ–≥ –У–µ–љ—И—В–∞–±–∞): —П–њ–Њ–љ—Ж—Л –Ї–∞–њ–Є—В—Г–ї–Є—А—Г—О—В –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –≤ 1947-–≥–Њ–і—Г, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ, –∞ –њ–Њ–±–µ–і–∞ –Њ–±–Њ–є–і–µ—В—Б—П –°–®–Р вАФ –±–Њ–ї–µ–µ –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–∞ —Б–Њ–ї–і–∞—В—Б–Ї–Є—Е –ґ–Є–Ј–љ–µ–є.

*

–•–∞—В—В–Њ—А–Є –Ґ–∞–Ї—Г—Б–Є—А–Њ, —Б–ї—Г–ґ–Є–≤—И–Є–є –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ –≤ —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –У–µ–љ—И—В–∞–±–µ, –Ј–∞—П–≤–ї—П–ї: ¬Ђ–Т—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ —Г–Ї—А–µ–њ–Є–ї–Њ —А–µ—И–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞, –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≤ –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–Є–љ—П—В–Є–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є –Я–Њ—В—Б–і–∞–Љ—Б–Ї–Њ–є –і–µ–Ї–ї–∞—А–∞—Ж–Є–Є¬ї (–Ї–љ–Є–≥–∞ ¬Ђ–ѓ–њ–Њ–љ–Є—П –≤ –≤–Њ–є–љ–µ 1941вАФ45 –≥–≥.¬ї).¬†

*

–ѓ–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–µ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ—В 10 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞: –Љ—Л –≥–Њ—В–Њ–≤—Л –њ—А–Є–љ—П—В—М —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –Я–Њ—В—Б–і–∞–Љ–∞, –љ–Њ —Б –Њ–і–љ–Њ–є –Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Ї–Њ–є: –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–µ—В –≤–ї–∞—Б—В—М.

*

–Ю —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Ю–Ь–Я (–Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П). –Т –Ь–∞–љ—З–ґ—Г—А–Є–Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї—Б—П –Ю—В—А—П–і-731: ¬Ђ–С—Л–ї–Њ –±—Л –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –±–∞–Ї—В–µ—А–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –њ—А–Њ—В–Є–≤ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–є, –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є—Е –∞—А–Љ–Є–є, –µ—Б–ї–Є –± –≤ –≤–Њ–є–љ—Г –љ–µ –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –°–Њ—О–Ј¬ї вАФ —Н—В–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–∞ –Ъ–≤–∞–љ—В—Г–љ—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –ѓ–Љ–∞–і–∞. –Ф–∞–ї–µ–µ –Њ–љ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В: ¬Ђ–Т—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –°–°–°–†, –±—Л—Б—В—А–Њ–µ –њ—А–Њ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –≤–≥–ї—Г–±—М —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є –Ъ–≤–∞–љ—В—Г–љ—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Њ –љ–∞–Љ —И–∞–љ—Б–Њ–≤ –њ–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—О –±–∞–Ї—В–µ—А–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П¬ї.¬†

–Ч–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–±–µ–і—Л –Љ–∞—А—И–∞–ї–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ

–Ъ—А–∞—Б–љ–∞—П –Р—А–Љ–Є—П –Ј–∞—Е–≤–∞—В–Є–ї–∞ —А–∞–є–Њ–љ вАФ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є –Њ—Б—В–∞—О—Й–Є–є—Б—П —А–µ—Б—Г—А—Б –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є: –Ь–∞–љ—М—З–ґ—Г—А–Є—О, –Ъ–Њ—А–µ—О. –Ґ–Њ–Ї–Є–Њ –Є –±–µ–Ј –∞—В–Њ–Љ–љ—Л—Е –±–Њ–Љ–±–∞—А–і–Є—А–Њ–≤–Њ–Ї –±—Л–ї —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ –љ–∞ –і–≤–µ —В—А–µ—В–Є, –Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Њ–±—К–µ–Ї—В—Л, —В–µ—Б–љ–Њ —Б–Ї—Г—З–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–Љ –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М–µ, –±—Л–ї–Є –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ –Ї —В–Њ–Љ—Г. –Р –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –±–∞–Ј–Њ–є –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є. –Ч–і–µ—Б—М –±—Л–ї–Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –Є –Ј–∞–≤–Њ–і—Л, –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—П—Й–Є–µ —Б–Є–љ—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –≥–Њ—А—О—З–µ–µвА¶ –≠—В–Њ –±—Л–ї–Є ¬Ђ–Ј–∞–њ–∞—Б–љ—Л–µ –∞—Н—А–Њ–і—А–Њ–Љ—Л¬ї, —Б—О–і–∞ –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М —Н–≤–∞–Ї—Г–∞—Ж–Є—П –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞, –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—ПвА¶¬†

–†–∞–Ј–Њ–±—А–∞–љ–љ—Л–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ–Љ –Ъ–Ю–Э–°–Ґ–Р–Э–Ґ–Ш–Э–Ю–Ь –Р–°–Ь–Ю–Ы–Ю–Т–Ђ–Ь –Я–ї–∞–љ ¬Ђ–ѓ—И–Љ–∞ –≤–і—А–µ–±–µ–Ј–≥–Є¬ї, –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞—Е–≤–∞—В–∞ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–Њ–≤ (–ѓ–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е, вАФ –Ш.–®.) –і–µ—Б–∞–љ—В–∞–Љ–Є –°–®–РвА¶ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б –≤ –Ь–∞–љ—З–ґ—Г—А–Є—О –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞, –∞—А–Љ–Є–ЄвА¶ –∞ —Б–∞–Љ–∞ –ѓ–њ–Њ–љ–Є—П –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–ї–∞—Б—М –≤ —Б–њ–ї–Њ—И–љ–Њ–µ –≤—Л–ґ–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–µ –±–Њ—П. –Я—А–Њ—В–Є–≤ –і–µ—Б–∞–љ—В–∞ –°–®–Р –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –±–∞–Ї—В–µ—А–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –∞—В–∞–Ї–Є.¬†

–Р—В–Њ–Љ–љ—Л–є —И–Њ–Ї?

–Т–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–∞, –Ї–Њ–љ—Б—Г–ї–∞ –°–°–°–† –≤ –Ґ–Њ–Ї–Є–Њ. –£–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і –љ–∞ –Т—В–Њ—А—Г—О –Љ–Є—А–Њ–≤—Г—О –≤–Њ–є–љ—Г вАФ –Є–Ј–љ—Г—В—А–Є –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є. –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ –≤ –Ґ–Њ–Ї–Є–Њ 9 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞, —Б –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –≤–Њ–є–љ—Л, –±—Л–ї–Њ –±–ї–Њ–Ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ. –Э–Њ —Г–ґ–µ —З–µ—А–µ–Ј 7-8 –і–љ–µ–є –љ–∞—И –і–Є–њ–њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Г –њ–µ—А–µ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П, –Є –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤ –•–Є—А–Њ—Б–Є–Љ—Г. –Т —Б–≤–Њ–Є—Е –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї–∞—Е –Њ–љ, —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, –љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞ –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ј–∞–і–∞–љ–Є–Є (—Б—В–∞—А–∞—П —И–Ї–Њ–ї–∞!), –љ–Њ –љ–∞–і–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М, –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ –±—Л–ї–Њ –і–ї—П –°–°–°–† –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ —Г–≤–Є–і–µ—В—М –≤ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –С–Њ–Љ–±—Л. –Т–Њ—В –Њ—В—З–µ—В –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Є–Ј —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї–µ–є, –љ–∞ 2-3–і–љ—П —А–∞–љ–µ–µ –љ–µ–≥–Њ –≤ –•–Є—А–Њ—Б–Є–Љ–µ –њ–Њ–±—Л–ї–Є, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–µ —Б–њ–µ—Ж—Л:

22 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ –≤—Л–µ—Е–∞–ї–Є –≤ –•–Є—А–Њ—Б–Є–Љ—Г –Є –Э–∞–≥–∞—Б–∞–Ї–Є. –Ю–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М вАФ –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї–∞ –≤ –•–Є—А–Њ—Б–Є–Љ–µ –љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–љ–∞ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–љ–∞—П —Б—В–µ–љ–∞. –Т–Љ–µ—Б—В–Њ –њ–∞—А–Њ–≤–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–њ–Њ –Є —Б–Ї–ї–∞–і–Њ–≤ вАФ –≥—А—Г–і—Л –Њ–±–≥–Њ—А–µ–ї–Њ–≥–Њ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –ї–Њ–Љ–∞, –Є–Ј—Г—А–Њ–і–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є. –Ь—Л —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Є–Ї—Г: –Њ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і. –Ю–љ –њ—А–Њ—Ж–µ–і–Є–ї: ¬Ђ–Ю—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М... –Р –≥–Њ—А–Њ–і–∞-—В–Њ –љ–µ—В!¬ї –Ю—В —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–∞ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є, —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Љ—Л —Б–Њ—И–ї–Є —Б –њ–Њ–µ–Ј–і–∞ –≤ –•–Є—А–Њ—Б–Є–Љ–µ, –Љ—Л –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј —Б–ї—Л—И–∞–ї–Є: ¬Ђ–Ј–∞—А–∞–Ј–љ–∞—П –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М¬ї. –Х—С –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П –Њ–љ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї, –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П—П: ¬Ђ—Б–∞–Љ–∞—П –Ј–∞—А–∞–Ј–љ–∞—П –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М¬ї. –Ь—Л –Њ–±—К—П—Б–љ–Є–ї–Є, —З—В–Њ –Љ—Л, —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–µ –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В—Л, —Е–Њ—В–Є–Љ –≤–Є–і–µ—В—М –Њ—З–µ–≤–Є–і—Ж–µ–≤ –≤–Ј—А—Л–≤–∞ 6 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞вА¶ –°—Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—А–Њ–≤–∞–≤, —Б–Њ–±—А–∞–≤ –Ї–∞–Љ–љ–Є, –Љ—Л –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–Є –њ–µ—А–≤—Л–µ —Г—Ж–µ–ї–µ–≤—И–Є–µ –Ј–і–∞–љ–Є—П –љ–∞ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є 5-6 –Ї–Љ –Њ—В —Н–њ–Є—Ж–µ–љ—В—А–∞, –љ–Њ –Є –Њ–љ–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ–ї—Г—А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–љ—Л–Љ–ЄвА¶

–≠—В–Њ—В –≤–∞–ґ–љ—Л–є, –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л–є –Њ—В—З–µ—В —П –њ—А–Є–≤–Њ–ґ—Г –Ј–і–µ—Б—М –і–ї—П –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞: –њ–Њ–±–µ–і—Г –Љ–∞—А—И–∞–ї–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М ¬Ђ–∞—В–Њ–Љ–љ–Њ–є –і–µ–Љ–Њ—А–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є¬ї. –Я–Њ–ї–љ—Л–є –µ—С —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–Є–ї—Б—П –Ї 14 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞, –љ–Њ –µ—Й–µ –Є —З–µ—А–µ–Ј –њ–Њ–ї–Љ–µ—Б—П—Ж–∞ —П–њ–Њ–љ—Ж—Л –љ–µ –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞–ї–Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є —П–і–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—П –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –•–Є—А–Њ—Б–Є–Љ—Б–Ї–Є–є —Г–і–∞—А вАФ –љ–µ–Ї–Њ–µ–є –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞—Ж–Є–µ–є –Љ–Њ—Й–љ–Њ–є –≤–Ј—А—Л–≤—З–∞—В–Ї–Є –Є –±–∞–Ї—В–µ—А–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П. ¬Ђ–Ю—З–µ–љ—М –Ј–∞—А–∞–Ј–љ–∞—П¬ї. –Ґ—Г—В, –Ї—Б—В–∞—В–Є, –Њ–љ–Є, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В—М—Б—П: ¬ЂвА¶—Б—Г–і–Є–ї–Є –њ–Њ —Б–µ–±–µ¬ї. –Т–µ–і—М –Є—Е –Ю–Ь–Я вАФ –±—Л–ї–Њ –±–∞–Ї—В–µ—А–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ.

–Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А, –У–µ–љ—И—В–∞–± –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ–Ї–Њ–љ—Б—Г–ї—М—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Г—З–µ–љ—Л–Љ–Є-—Д–Є–Ј–Є–Ї–∞–Љ–Є —А–∞–љ—М—И–µ, —З–µ—А–µ–Ј –і–µ–љ—М-–і–≤–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –Э–∞–≥–∞—Б–∞–Ї–Є, –љ–Њ —Г–ґ –Њ–љ–Є-—В–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї–Є—Б—М —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П—В—М —Н—В—Г –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О. –Х—Й—С 22-24 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ —П–њ–Њ–љ—Ж—Л –≤ –•–Є—А–Њ—Б–Є–Љ–µ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–ї–Є —Б–ї—Л—И–∞–љ–љ–Њ–µ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Л–Љ ¬Ђ–Ј–∞—А–∞–Ј–љ–∞—П –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М¬ї, ¬Ђ—Б–∞–Љ–∞—П –Ј–∞—А–∞–Ј–љ–∞—П –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М¬ї. –Ю–љ–Є –Є –Љ–µ—А—Л –њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М –њ—А–Є–љ—П—В—М, –Ї–∞–Ї –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –±–∞–Ї—В–µ—А–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П. –Р —З—В–Њ –Љ–Њ–≥–ї–Є –Ј–љ–∞—В—М –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –≤ –Ь–∞–љ—З–ґ—Г—А–Є–Є 14-17 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ъ–≤–∞–љ—В—Г–љ—Б–Ї–∞—П –∞—А–Љ–Є—П –Ї–∞–њ–Є—В—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞? –Я–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П ¬Ђ–ї—Г—З–µ–≤–Њ–є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є¬ї –Є –≤—Б—С –њ—А–Њ—З–µ–µ вАФ –≤–Њ—И–ї–Є –≤ –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–µ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –µ—Й–µ –њ–Њ–Ј–ґ–µ. –Э–Є—З–µ–≥–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є–µ —Б–Њ–ї–і–∞—В—Л, —Б–і–∞–≤–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –љ–∞—И–Є–Љ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ, –Є –љ–µ —Б–ї—Л—Е–∞–ї–Є. –£–Є–љ—Б—В–Њ–љ –І–µ—А—З–Є–ї–ї—М: ¬Ђ–Ю—И–Є–±–Њ—З–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ —Б—Г–і—М–±—Г –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є —А–µ—И–Є–ї–∞ –∞—В–Њ–Љ–љ–∞—П –±–Њ–Љ–±–∞¬ї. –Ш—Б—В–Є–љ–љ–∞—П —Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П, –Њ–њ—А–Њ–≤–µ—А–ґ–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–∞—В–Њ–Љ–љ—Л—Е —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤¬ї:¬†

- 9 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ вАФ –љ–∞—З–∞–ї–Њ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П. –≠–Ї—Б—В—А–µ–љ–љ–Њ–µ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–µ –Т—Л—Б—И–µ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞, –Є –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–µ–Љ—М–µ—А–Њ–Љ –°—Г–і–Ј—Г–Ї–Є: ¬Ђ–Т—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –≤–Њ–є–љ—Г –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –і–µ–ї–∞–µ—В –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–є–љ—Л¬ї.

- 14 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ —Б—В–∞–ї –Њ—З–µ–≤–Є–і–µ–љ —Д–∞–Ї—В –њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ–∞ –≤ –Ь–∞–љ—З–ґ—Г—А–Є–Є, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –ѓ–Љ–∞–і–∞ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В—М –њ–µ—А–µ–Љ–Є—А–Є–µ.

- 17 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ вАФ –Ї–∞–њ–Є—В—Г–ї—П—Ж–Є—П –Ъ–≤–∞–љ—В—Г–љ—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є.¬†

–Я—А–Є–Љ–µ—А –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ–С–ї–Є—Ж–Ї—А–Є–≥–∞¬ї

–Р —Б–∞–Љ–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –Т–∞—Б–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤ —В–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ –Є–Љ–µ—О—В –≤—Б–µ —З–µ—А—В—Л –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ вАФ –µ—Б–ї–Є —Г–ґ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ, —В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ј–і–µ—Б—М –љ–∞–і–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М —Н—В–Њ—В, —Г—В–≤–µ—А–і–Є–≤—И–Є–є—Б—П –µ—Й–µ —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ –±–Є—В–≤—Л –њ—А–Є –Ъ–∞–љ–љ–∞—Е, —В–µ—А–Љ–Є–љ. –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З –Т–∞—Б–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Є–є –њ—А–Є–±—Л–ї –≤ –І–Є—В—Г 5 –Є—О–ї—П, –њ–Њ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–Љ, –Љ—Г–љ–і–Є—А—Г, –њ–Њ–≥–Њ–љ–∞–Љ: ¬Ђ–≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤¬ї. –†–∞–Ј—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–ї –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—О, –Њ–±–і—Г–Љ—Л–≤–∞–µ–Љ—Г—О –µ—Й–µ —Б –ї–µ—В–∞ 1944 –≥–Њ–і–∞. –Э–∞ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є —Б–≤—Л—И–µ 1,5 –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–Њ–≤ –Ї–≤–∞–і—А–∞—В–љ—Л—Е –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤ —Д–Њ—А—Б–Є—А–Њ–≤–∞–≤ –Р–Љ—Г—А, –≥–Њ—А—Л –•–Є–љ–≥–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–µ–±—В–∞, —А–∞–Ј–±–Є–ї–Є —Б–∞–Љ—Г—О –Љ–Њ—Й–љ—Г—О –∞—А–Љ–Є—О –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є вАФ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –ѓ–Љ–∞–і–∞. –І–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М:¬†

- 1 400 000 —Б–Њ–ї–і–∞—В,¬†

- 6 260 –Њ—А—Г–і–Є–є, –Љ–Є–љ–Њ–Љ—С—В–Њ–≤,¬†

- 1 150 —В–∞–љ–Ї–Њ–≤,¬†

- 1 500 —Б–∞–Љ–Њ–ї—С—В–Њ–≤.¬†

–Т –µ–≥–Њ –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–Є–Є –±—Л–ї–Є –Є –∞—А–Љ–Є–Є –Ь–∞–љ—М—З–ґ–Њ—Г-–У–Њ, –Є –Ь—Н–љ—Ж–Ј—П–љ–∞ вАФ –≤—В–Њ—А–Њ–µ –Љ–∞—А–Є–Њ–љ–µ—В–Њ—З–љ–Њ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –Т–љ—Г—В—А–µ–љ–љ—П—П –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є—П. –І–µ—А–µ–Ј 8-9 –і–љ–µ–є —Н—В–Є –Љ–∞—Б—Б—Л –ї—О–і–µ–є, —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї–Є —Б—З–Є—В–∞—В—М—Б—П –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Є–ї–Њ–є. –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ –Т–∞—Б–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Є–є —А–∞–Ј–і–µ–ї–Є–ї —Б–≤–Њ–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г —В—А–µ–Љ—П —Д—А–Њ–љ—В–∞–Љ–Є: –Ч–∞–±–∞–є–Ї–∞–ї—М—Б–Ї–Є–Љ, 1-–Љ –Є 2-–Љ –Ф–∞–ї—М–љ–µ–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –†.–ѓ. –Ь–∞–ї–Є–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Ъ.–Р. –Ь–µ—А–µ—Ж–Ї–Њ–≤–∞ –Є –Ь.–Р. –Я—Г—А–Ї–∞–µ–≤–∞. –Э–∞—И–∞ –∞—А–Љ–Є—П –Є–Љ–µ–ї–∞ –Ї–Њ–ї–Њ—Б—Б–∞–ї—М–љ—Л–є –Є —В–∞–Ї –і–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ–њ–ї–∞—З–µ–љ–љ—Л–є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –Њ–њ—Л—В, –Є –њ—А–Њ–≤–µ–ї–∞ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤—Г—О –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—О. –°—В–∞–≤–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–∞ –Љ–Њ–ї–љ–Є–µ–љ–Њ—Б–љ–Њ–µ, –Њ—И–µ–ї–Њ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ, –Є—Б—В–Є–љ–љ—Л–є ¬Ђ–С–ї–Є—Ж–Ї—А–Є–≥¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞–ї –±—Л —З—В–Њ-—В–Њ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ–µ –љ–∞ —В—А–µ—Е–Љ–µ—Б—П—З–љ—Г—О –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї—Г—О —Н–њ–Њ–њ–µ—О —Б–Њ –≤–Ј—П—В–Є–µ–Љ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞ –Ю–Ї–Є–љ–∞–≤—Л –≤ 1945–≥–Њ–і—Г.

–Т–Њ—В —З—В–Њ –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ –љ–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М: –≤ —В–µ—А–Љ–Є–љ–µ ¬Ђ–С–ї–Є—Ж–Ї—А–Є–≥¬ї, ¬Ђ–Ъ—А–Є–≥¬ї, –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В –≤—Б–µ –ґ–µ вАФ ¬Ђ–Т–Њ–є–љ—Г¬ї, –≤—Б—О –Т–Њ–є–љ—Г, –∞ –љ–µ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ –µ—С –њ–µ—А–≤—Л–µ –∞–Ї–Ї–Њ—А–і—Л, –њ—Г—Б–Ї–∞–є –і–∞–ґ–µ —В–∞–Ї–Є–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї—П—О—Й–Є–µ, –Ї–∞–Ї –≤ –Љ–∞–µ 1940-–≥–Њ, –Є—О–љ–µ-–Є—О–ї–µ 1941 –≥–Њ–і–∞вА¶ –У–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, —Е–Њ—В—П –Є –Њ—З–µ–љ—М –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ —А–∞—Б–Ї—А—Г—З–µ–љ–љ—Л–є ¬Ђ–С–ї–Є—Ж–Ї—А–Є–≥¬ї, –≤—Б–µ –ґ —В–∞–Ї–Є —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–і–Ј–∞—В—П–љ—Г–ї—Б—П –Є –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї—Б—П –∞–Љ–њ—Г–ї–Њ–є —Ж–Є–∞–љ–Є—Б—В–Њ–≥–Њ –Ї–∞–ї–Є—П –Є –љ—О—А–µ–љ–±–µ—А–≥—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–Є—Б–µ–ї–Є—Ж–∞–Љ–ЄвА¶ –Х–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є, —Г—Б–њ–µ—И–љ—Л–є ¬Ђ–С–ї–Є—Ж–Ї—А–Є–≥¬ї –≤–Њ –Т—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ вАФ —Н—В–Њ –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П ¬Ђ–Р–≤–≥—Г—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –±—Г—А—П¬ї (—В–∞–Ї –љ–∞ –Ч–∞–њ–∞–і–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ-—П–њ–Њ–љ—Б–Ї—Г—О –≤–Њ–є–љ—Г.

–Э–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М —Б –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ–Њ–є –∞—А—В–њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є. –Ґ–µ–Љ–њ—Л –љ–∞—И–µ–≥–Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –±—Л–ї–Є —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Љ–Є—А–Њ–≤—Л—Е –≤–Њ–є–љ. –С—Л–ї–Є –≤–Ј—П—В—Л: —О–ґ–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М –°–∞—Е–∞–ї–Є–љ–∞, –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞ –Ъ—Г—А–Є–ї—М—Б–Ї–Њ–є –≥—А—П–і—Л, –Ь–∞–љ—М—З–ґ—Г—А–Є—П –Є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞ –Ъ–Њ—А–µ–Є. –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–Љ –°–Њ—О–Ј–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ—Л –Ј–µ–Љ–ї–Є, –њ–Њ—В–µ—А—П–љ–љ—Л–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Ш–Љ–њ–µ—А–Є–µ–є, –≥–µ–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ, –њ—А–µ—Б—В–Є–ґ –≤ –Р–Ј–Є–Є. –†–Њ—Б—Б–Є—П –≤–µ—А–љ—Г–ї–∞—Б—М –≤ —А–µ–≥–Є–Њ–љ, —Б—В–∞–≤—И–Є–є –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є–Љ –≤ –љ–∞—И–µ –≤—А–µ–Љ—П. –Т–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М –Я–Њ—А—В-–Р—А—В—Г—А, –Ъ–Т–Ц–Ф. –Т–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Ъ–Є—В–∞—П, –љ—Л–љ–µ—И–љ–µ–є –Ъ–Э–†, –њ–Њ —Д–∞–Ї—В—Г –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М —Б –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1945 –≥–Њ–і–∞. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–є –ї–Є–і–µ—А –Ь–∞–Њ –¶–Ј—Н–і—Г–љ –Њ—Ж–µ–љ–Є–ї –Є—В–Њ–≥–Є —В–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –≤ —Б–ї–Њ–≤–∞—Е, –Њ—З–µ–љ—М —А–µ–і–Ї–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–≤—И–Є—Е—Б—П: ¬Ђ–Ъ—А–∞—Б–љ–∞—П –Р—А–Љ–Є—П –њ—А–Є—И–ї–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—З—М –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –љ–∞—А–Њ–і—Г –Є–Ј–≥–љ–∞—В—М –∞–≥—А–µ—Б—Б–Њ—А–Њ–≤. –Ґ–∞–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Љ–µ—А–∞ –µ—Й—С –љ–µ –±—Л–ї–Њ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Ъ–Є—В–∞—П. –Т–ї–Є—П–љ–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –љ–µ–Њ—Ж–µ–љ–Є–Љ–Њ¬ї.¬†

–Э–∞ –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–Є–є —О–±–Є–ї–µ–є –Т–∞—Б–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, 125-–ї–µ—В–Є–µ, –њ–Њ –Ј–∞–Ї–∞–Ј—Г ¬Ђ–Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–µ–Љ–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є¬ї –±—Л–ї–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–∞ –Ї–љ–Є–≥–∞ ¬Ђ–Я–Њ–±–µ–і–∞ –љ–∞–і –ѓ–њ–Њ–љ–Є–µ–є¬ї, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М, –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ вАФ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Э–Є–Ї–Є—И–Є–љ (–Љ–љ–µ –і–Њ–≤–µ–ї–Њ—Б—М –±—Л—В—М –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ —З–∞—Б—В–Є —В–µ–Ї—Б—В–Њ–≤). –≠—В—Г –Ї–љ–Є–≥—Г –љ–∞ —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є–Є 3 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 2020 –≥–Њ–і–∞ –Я—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Я—Г—В–Є–љ –≤—А—Г—З–∞–ї —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й—Г –°–Є –¶–Ј–Є–љ—М–њ–Є–љ—Г. –Т–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є–µ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л –Ї–љ–Є–≥–Є –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї–Є –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Љ–∞—А—И–∞–ї–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ —В–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ. –£–і–Є–≤–Є—В–µ–ї–µ–љ —Н—В–Њ—В ¬Ђ–Љ–Њ—Б—В —З–µ—А–µ–Ј –≤–µ—Б—М –Ї–Њ–љ—В–Є–љ–µ–љ—В¬ї. –Ю—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є–≤ –С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Є—О –Є –≤—Б—В—Г–њ–∞—П –≤ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Г—О –Я—А—Г—Б—Б–Є—О, –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З, –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П, –і–µ—А–ґ–∞–ї –≤ —Г–Љ–µ –Є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –°—В–∞–ї–Є–љ–∞, –њ–Њ–Ї–∞ –µ—Й—С вАФ –љ–∞–Є–≤—Л—Б—И–Є–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Б–µ–Ї—А–µ—В. –ѓ–њ–Њ–љ–Є—П, –Ъ–≤–∞–љ—В—Г–љ—Б–Ї–∞—П –∞—А–Љ–Є—П, —В–µ–∞—В—А –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –њ—А–Њ–Є–≥—А–∞–љ–љ–Њ–є –†—Г—Б—Б–Ї–Њ-—П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М 40-–ї–µ—В–љ–µ–є –і–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є. –Т–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤ –Р–Ј–Є—О. –Я—А–Њ–≤–Њ–і—П –Њ–і–љ—Г –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е —Б–ї–Њ–ґ–љ—Л—Е –Є –±–ї–µ—Б—В—П—Й–Є—Е –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є, вАФ –≤–Ј—П—В–Є–µ –Ъ–µ–љ–Є–≥—Б–±–µ—А–≥–∞, –Њ–љ –њ—А–Є—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В –Є —В–µ—Е, –Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—М–Љ–µ—В —Б —Б–Њ–±–Њ–є –≤ –Ь–∞–љ—З–ґ—Г—А–Є—О: –Њ—Б–Њ–±–Њ –Њ—В–ї–Є—З–Є–≤—И—Г—О—Б—П –≤ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Я—А—Г—Б—Б–Є–Є 39-—О –∞—А–Љ–Є—О –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Ы—О–і–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞вА¶

–Х—Й—С –Њ–і–Є–љ –њ–Њ–ї—Г–Ј–∞–±—Л—В—Л–є —Д–∞–Ї—В, –Њ–±—К—П—Б–љ—П—О—Й–Є–є, –Ї—Б—В–∞—В–Є, –Є –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –љ–∞ —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є–Є 30 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 2025 –≥–Њ–і–∞ вАФ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –∞—В—В–∞—И–µ –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є–Є. –Ю–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е —П–ї—В–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–≤ –±—Л–ї–Њ: –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–µ —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –Э–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є. –Ф–Њ 1945 –≥–Њ–і–∞ –Њ–љ–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є—О –њ—А–Њ—Б—В–Њ: ¬Ђ–≤–∞—Б—Б–∞–ї –°–°–°–†¬ї. –Ш —Б–≤–Њ–±–Њ–і–∞ –Ъ–Њ—А–µ–Є вАФ —В–Њ–ґ–µ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ-–ѓ–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л. –Ш —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–µ–µ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї –Ъ–Э–Ф–† –≤ –°–Т–Ю вАФ –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј –і–∞–ї—М–љ–Є—Е —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–є –Я–Њ–±–µ–і—Л –≤ —В–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ. –Ч–∞–њ—Г—Й–µ–љ–љ–∞—П —В–Њ–≥–і–∞ –≤ 1945-–Љ –≤–Њ–ї–љ–∞ –∞–љ—В–Є–Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є–є –і–Њ—И–ї–∞ –Є –і–Њ –Т—М–µ—В–љ–∞–Љ–∞, –Є –µ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –∞—В—В–∞—И–µ —В–Њ–ґ–µ –±—Л–ї –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –њ–Њ—З—В–Є–≤—И–Є—Е –Я–∞–Љ—П—В—М –Љ–∞—А—И–∞–ї–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ.

–≠—В–Є –Є—В–Њ–≥–Є –њ–Њ–±–µ–і—Л –Љ–∞—А—И–∞–ї–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –љ–∞ —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є–Є 30 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 2025 –≥–Њ–і–∞ —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—М –Ю–±—К–µ–і–Є–љ—С–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ю—А–≥–Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ ¬Ђ–Я–∞–Љ—П—В—М –Я–Њ–±–µ–і—Л –љ–∞–і –ѓ–њ–Њ–љ–Є–µ–є¬ї –Ш–≤–∞–љ –Ъ—Г–ї—М–љ–µ–≤. –Ш –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є–µ –і–µ–њ—Г—В–∞—В—Л, —Б–µ–љ–∞—В–Њ—А—Л, –≤–Њ–µ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Є, –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ—М –Є–Ј —И–Ї–Њ–ї—Л –Ф–Ю–°–Р–Р–§, –≥–ї–∞–≤—А–µ–і –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ ¬Ђ–Я–Њ–ї–Є—В—А—Г–Ї¬ї –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –®–Њ—А–Њ—Е–Њ–≤вА¶ –≤—Б–µ —Б –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ–є –≥–Њ—А–і–Њ—Б—В—М—О –њ–Њ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–Є –љ–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –і–µ–ї–µ–≥–∞—Ж–Є–Є –і—А—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Є—Е —Б—В—А–∞–љ.

2 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П вАФ –ѓ–њ–Њ–љ–Є–µ–є –±—Л–ї –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ –Р–Ї—В –Њ –Ї–∞–њ–Є—В—Г–ї—П—Ж–Є–Є

–Э–∞–≤–µ—А–љ—П–Ї–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —Б–ї—Л—И–∞–ї–Є, —З–Є—В–∞–ї–Є –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Ш.–Т. –°—В–∞–ї–Є–љ –Њ—Б–Њ–±–Њ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї вАФ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Я–Њ–±–µ–і—Г –љ–∞–і –ѓ–њ–Њ–љ–Є–µ–є. –Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤—М—В–µ: –њ–Њ–±–µ–і–Є—В—М –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є—О (–Є –≤—Б—О –Х–≤—А–Њ–њ—Г, вАФ —З–µ—Б—В–љ–Њ –Ї–∞–ї—М–Ї—Г–ї–Є—А—Г—П), –љ–Њ –њ—А–Є–і–∞–≤–∞—В—М —В–∞–Ї–Њ–µ –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–±–µ–і–µ –љ–∞–і –ѓ–њ–Њ–љ–Є–µ–є? –Т–µ–і—М –Є –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ –љ–∞ –≤–µ–Ї—Г –°—В–∞–ї–Є–љ–∞ –±—Л–ї–Є: —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є (—В—А–Є), –≤–Њ–є–љ—Л (—И–µ—Б—В—М, –њ–ї—О—Б –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В—Л), –ЄвА¶ —Б—В–Њ–ї—М –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Ї –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ-–ѓ–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є? –≠—В–Њ –Є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є –љ–∞—Б –Ї –≥–µ–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г, –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Є–Ј–Љ–µ—А–µ–љ–Є—О –Є—В–Њ–≥–Њ–≤ —В–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л.

–•–Њ—В—П —Н—В–Є —Д—А–∞–Ј—Л –њ—А–Њ ¬Ђ–Њ—Б–Њ–±—Г—О –Њ—Ж–µ–љ–Ї—Г¬ї, ¬Ђ—А–µ–≤–∞–љ—И –Ј–∞ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ-–ѓ–њ–Њ–љ—Б–Ї—Г—О –≤–Њ–є–љ—Г¬ї, –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ, –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В –≤ –Ї–∞–Ї–Є—Е-–ї–Є–±–Њ –њ–∞—А—В–Є–є–љ–Њ-–≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е (–і–∞ –Є —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –Њ–ґ–Є–і–∞—В—М). –Э–µ –±—Л–ї–Њ –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ—Л—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤, –≥–і–µ –±—Л –Ш.–Т. –°—В–∞–ї–Є–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –і–Њ–Љ–∞, –≤ —Б–µ–Љ—М–µ. –°–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ —З–∞—Б—В–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, ¬Ђ–≤ –Њ–±–Є—Е–Њ–і–µ¬ї, –і–ї—П –њ–Њ–њ–∞–і–∞–љ–Є—П –≤ —А–∞–Ј—А—П–і —Г–ґ–µ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Д–∞–Ї—В–Њ–≤ вАФ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М –±–Њ–ї–µ–µ —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ—Б–µ—П–љ–Њ.

–Ш—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ вАФ –Ї–љ–Є–≥–∞ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ—Л –У–ї—Г—И–Є–Ї вАФ –µ—С –±–µ—Б–µ–і—Л —Б –њ—А–Є–µ–Љ–љ—Л–Љ —Б—Л–љ–Њ–Љ –°—В–∞–ї–Є–љ–∞ –Р—А—В–µ–Љ–Њ–Љ –°–µ—А–≥–µ–µ–≤—Л–Љ. –Я–Њ—Б–ї–µ –≥–Є–±–µ–ї–Є –≤ 1921 –≥–Њ–і—Г –§–µ–і–Њ—А–∞ –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–∞, –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–∞, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і –Ї–ї–Є—З–Ї–Њ–є ¬Ђ–Р—А—В—С–Љ¬ї, 3-–Љ–µ—Б—П—З–љ—Л–є –Р—А—В–µ–Љ –±—Л–ї –≤–Ј—П—В –°—В–∞–ї–Є–љ—Л–Љ –љ–∞ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є–µ, —А–Њ—Б —З–ї–µ–љ–Њ–Љ —Б–µ–Љ—М–Є, –і—А—Г–ґ–Є–ї —Б –Т–∞—Б–Є–ї–Є–µ–Љ. –Т—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –Р—А—В–µ–Љ –°–µ—А–≥–µ–µ–≤:

вАФ –Ъ–Њ–≥–і–∞ —Г –°—В–∞–ї–Є–љ–∞ –±—Л–ї–Њ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ –љ–µ–≤–∞–ґ–љ–Њ–µвА¶ –Њ–љ —Б—В–∞–≤–Є–ї –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Ї—Г —Б –њ–µ—Б–љ–µ–є ¬Ђ–Э–∞ —Б–Њ–њ–Ї–∞—Е –Ь–∞–љ—М—З–ґ—Г—А–Є–Є¬ї. –°–љ–Њ–≤–∞ –Є —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ—А–Њ—Б–ї—Г—И–∞–≤, –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї –Є–≥–Њ–ї–Ї—Г –љ–∞ —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В –њ–µ—Б–љ–Є —Б–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є: ¬Ђ–Э–Њ –≤–µ—А—М—В–µ, –µ—Й—С –Љ—Л –Ј–∞ –≤–∞—Б –Њ—В–Њ–Љ—Б—В–Є–Љ –Є —Б–њ—А–∞–≤–Є–Љ –Ї—А–Њ–≤–∞–≤—Г—О —В—А–Є–Ј–љ—Г¬ївА¶ –Ю–±–µ –њ–µ—Б–љ–Є –Њ ¬Ђ–Т–∞—А—П–≥–µ¬ї –ї—О–±–Є–ї. –Э–∞ —Б–ї–Њ–≤–∞—Е: ¬Ђ–Ь–Є—А—Г –≤—Б–µ–Љ—Г –њ–µ—А–µ–і–∞–є—В–µ, —З–∞–є–Ї–Є, –њ–µ—З–∞–ї—М–љ—Г—О –≤–µ—Б—В—М: –Т –±–Є—В–≤–µ –≤—А–∞–≥—Г –љ–µ —Б–і–∞–ї–Є—Б—П, –њ–∞–ї–Є –Ј–∞ —А—Г—Б—Б–Ї—Г—О —З–µ—Б—В—М¬ї, вАФ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –љ–∞–Љ —Б –Т–∞—Б–Є–ї–Є–µ–Љ: ¬Ђ–Т–Њ—В —В–∞–Ї-—В–Њ, —А–µ–±—П—В–∞¬ївА¶

–≠–њ–Є–Ј–Њ–і, –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–є –Р—А—В–µ–Љ–Њ–Љ –°–µ—А–≥–µ–µ–≤—Л–Љ, –Ї–∞—Б–∞–≤—И–Є–є—Б—П –њ–Њ–Љ–Є–љ–Њ–Ї –Ъ–Є—А–Њ–≤–∞, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ —В–Њ–Љ –ґ–µ. –Т —В—П–ґ–Ї–Њ–є –њ–∞—Г–Ј–µ –°—В–∞–ї–Є–љ –≤–і—А—Г–≥ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–ї: ¬Ђ–°–њ—А–∞–≤–Є–Љ –Ї—А–Њ–≤–∞–≤—Г—О —В—А–Є–Ј–љ—Г¬ї¬†(...) –Ш —Е–Њ—В—П —Г–±–Є–є—Б—В–≤–Њ –Ъ–Є—А–Њ–≤–∞, —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1934 –≥–Њ–і–∞ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –±—Л–ї–∞ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б –Ї–∞–Ї–Є–Љ–Є-–ї–Є–±–Њ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞–Љ–Є –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є —Б –ѓ–њ–Њ–љ–Є–µ–є, –≤–Є–і–љ–Њ, —Б–∞–Љ–∞ –Љ—Л—Б–ї—М –Њ–± –Њ—В–Љ—Й–µ–љ–Є–Є –і–ї—П –°—В–∞–ї–Є–љ–∞ –њ—А–Њ—З–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–ї–∞—Б—М —БвА¶ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ-–ѓ–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–Њ–є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ 25-26-–ї–µ—В–љ–Є–є –Ш–Њ—Б–Є—Д, –≤ —Б—Б—Л–ї–Ї–µ, —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ (–њ–Њ —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є–Љ –Љ–µ—А–Ї–∞–Љ) –Њ—В –Љ–µ—Б—В–∞ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є 1904вАФ1905 –≥–Њ–і–Њ–≤ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–∞–ї—Б—П –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –µ—С –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Г. –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –њ–Њ–ї–Є—В–Њ–ї–Њ–≥ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Т–Є–Ї—В–Њ—А–Њ–≤–Є—З –°—В–∞—А–Є–Ї–Њ–≤, –њ—А–Є–≤–µ–і—П –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ —Д–∞–Ї—В–Њ–≤, —Д–Є–Ї—Б–Є—А—Г–µ—В: –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–µ—А –Ф–ґ—Г–≥–∞—И–≤–Є–ї–Є —Б—В–∞–ї —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ, –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –і–µ—П—В–µ–ї–µ–Љ вАФ –≤ —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є—Е —Б—Б—Л–ї–Ї–∞—Е.¬†

–Ю–љ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б–Є–ї ¬Ђ–ѓ —З–µ–ї–∞–≤–µ–Ї —А—О—Б—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л¬ї —Б –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ –∞–Ї—Ж–µ–љ—В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –њ–µ—А–µ—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞ –Р–љ–љ–∞ –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–∞. –Э–Њ –≤—А—П–і –ї–Є –µ–≥–Њ –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є–є –∞–Ї—Ж–µ–љ—В –±—Л–ї —Б–Є–ї—М–љ–µ–µ, —З–µ–Љ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–є –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ—Л –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є. –Ш–Њ—Б–Є—Д—Г –°—В–∞–ї–Є–љ—Г, –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ, –Њ—Б–Њ–±–Њ –Ј–∞–њ–∞–ї–Є —Б—О–ґ–µ—В—Л –≥–Є–±–µ–ї–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є. –Ф–∞, –°—В–∞–ї–Є–љ –±—Л–ї –Љ—Б—В–Є—В–µ–ї–µ–љ, –љ–Њ –њ—А–Є –љ–µ–Љ –†–Њ—Б—Б–Є—П –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є вАФ –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ –њ—А–Њ–Є–≥—А—Л–≤–∞–ї–∞вА¶–Ґ—Г—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П вАФ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є—В—М –µ–≥–Њ —Д—А–∞–Ј—Г: ¬Ђ–Т–Њ—В —В–∞–Ї-—В–Њ, —А–µ–±—П—В–∞¬ї.

–Я–∞–≤–µ–ї –°—Г–і–∞–Ї–Њ–≤. ¬Ђ–Ъ–∞–њ–Є—В—Г–ї—П—Ж–Є—П –Ъ–≤–∞–љ—В—Г–љ—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є¬ї

![]() вАЛ

вАЛ