Прибалтийские штрафбаты Третьего рейха

Прибалтийские штрафбаты Третьего рейха

Нацистская оккупация принесла народам Советского Союза террор и рабство. В Прибалтике под первые массовые казни 1941 года попали прежде всего евреи, коммунисты и комсомольцы, военнопленные, госчиновники и их семьи, члены советских профсоюзов и все те, кого можно было заподозрить в сочувствии советской власти. Остальное население ждало принудительную мобилизацию для воинской или трудовой повинности. В вооруженных силах Третьего рейха имелось немало частей, сформированных из «политически неблагонадежных».

Или наоборот — «расово неполноценных». Просто эти люди подлежали не тотальному уничтожению, а — ассимиляции. Это не значит, что остальных, «расово полноценных», считали «арийцами». Согласно доктринам нацистских «антропологов», часть «расово неполноценных» подлежала уничтожению, остальные должны были стать рабами. Но война, развязанная нацистами, постоянно требовала «пушечного мяса». И боссам Рейха было неважно, кого скормить смерти.

Достаточно вспомнить «восточные легионы» (из «расово неполноценных»). Или, например, дивизии вермахта, сформированные из силезских поляков. Этих поляков даже признали «арийцами» по политическим, а точнее — экономическим мотивам. Германии был необходим силезский угольный бассейн, промышленные предприятия Силезии, поэтому эта западная часть Польши была аннексирована и включена в состав Рейха в качестве двух новых «гау» — «Нижняя Силезия» и «Верхняя Силезия». Но боссы Рейха знали, что поляки политически неблагонадежны. Поэтому отправляли их служить в спокойную (до поры до времени!) Западную Европу. Чтобы не перебежали на сторону противника. В 1944 году эти поляки с расовыми паспортами «арийцев» массово переходили на сторону французских партизан.

В оккупированной Прибалтике и особенно в Латвии нацисты начали формировать строительные батальоны и сапёрные роты из «политически неблагонадежных» еще в 1942 году. По сути, все строительные, сапёрные (инженерно-строительные: Bau & Pionier-Bataillone, а также сформированные в 1944 г. «латышские полицейские батальоны особого назначения» — lettische Polizei-Bataillone zur besonderen Verwendung (z.b.V.), — были штрафными батальонами. Еще в 1942 году их без подготовки и полноценного вооружения часто ставили в оцепление в ходе контрпартизанских операций, а иногда вообще бросали на передний край. Видимо, в качестве «живого щита».

Трудовая и воинская повинности были впервые введены для населения Латвии в первые месяцы 1942 года. Во всех мобилизациях участвовало управление труда (Arbeitsamt). Тогда же жителей Латвии — «политически ненадёжных» латышей, русских, поляков, особенно в Даугавпилсском округе, стали отправлять в трудовые лагеря. Весной и летом 1942 г. в генеральном комиссариате «Латвия», и в частности — в тюрьмах Даугавпилсского округа содержалось много «политически неблагонадежных» (politisch Verdächtige). Для них был создан фильтрационный трудовой лагерь под Даугавпилсом. Обвинение в «политической неблагонадежности» обычно формулировалось так: уклонение от трудовой повинности или от призыва в части вермахта или полиции, «мародерство» (то есть присвоение какой-то продукции на месте принудительных работ), «саботаж» (невыполнение нормы на принудительных работах) и т.п. Русские жители Латгале особенно часто обвинялись по этим пунктам. Сапёрные и строительные батальоны/роты полиции и вермахта, как правило, формировались именно из принудительно мобилизованных на трудовую повинность. Вот отдельные примеры из воспоминаний партизан-подпольщиков:

В начале июня 1942 года из трех латвийских отрядов был создан партизанский полк «За Советскую Латвию»:

- командир — Вилхелм Лайвиньш,

- начальник штаба — Михаил Муравский,

- комиссар — Отомар Ошкалнс,

- политрук — Вилис Самсонс.

Во время рейда в Латвию — в том же месяце — полк столкнулся с немецко-латышскими карателями. Однако в качестве «живого щита» против советских партизан была выставлена сапёрная рота одного из латышских полицейских батальонов. Рота состояла из уроженцев Латгале. Вилис Самсонс с горечью вспоминает об этом вынужденном бое:

«…Нынешним летом, например, гитлеровское командование направило против нас к границе Латвии роты латышского батальона, строившего дорогу Абрене—Опочка. Саперы явно воевали не только без особого умения, но и без особой охоты. Достаточно было дружно выступить, открыть ответный точный огонь, крикнуть «Ура!» — и они разбежались, бросив на поле боя тела девятерых своих солдат. Собрали документы убитых. Выяснилось, что один сапер — из Лиепны — бывший ученик Ошкална и мой однокашник. Не из своры убийц, и земли у него было немного»1.

Карательной операцией, про которую пишет Вилис Самсонс, руководил оберштурмбанфюрер Волдемар Вейсс — палач из Риги, один из самых ярых коллаборационистов. Впоследствии он стал штандартенфюрером войск СС, командовал 39-м (1-м) полком в составе 2-й добровольческой бригады СС (латышской). В состав полка входили 16-й, 19-й и 21-й латышские полицейские батальоны. Эти батальоны уже участвовали в массовых казнях и карательных операциях в 1941 году.

Согласно агентурной справке разведотдела Краснознамённого Балтийского флота от 27 августа 1942 г., в состав 21-го латышского полицейского батальона также входила сапёрная рота из латгальцев, в том числе русских уроженцев Латгале. В июле 1942 г. она получила пополнение из Риги — команду из 40 человек «политически неблагонадежных», освобожденных из трудового лагеря. Прибывшая команда использовалась только на хозяйственных работах, оружие им не выдавали. Но в день наступления советских войск на Паново вся хозяйственная команда была брошена на передовую для доукомплектования батальона2. В начале 1943 г. 21-й полицейский батальон вошел в состав Латышского легиона СС, вероятно, включая и русскую сапёрную роту. Обергруппенфюрер СС Фридрих Йекельн рассказывал после войны перед советским военным трибуналом в Риге, как проходили такие мобилизации:

«…Как обычно проходили насильственные мобилизации рабочей силы в Прибалтике? На каждый регион — Латвию, Литву, Эстонию — Берлином время от времени спускались разнарядки. В их реализации мне оказывали активную помощь местные органы полиции. …Нашли способ, кого угонять в Германию и из Латвии. Бангерскис и Данкерс обратились с просьбой к Гиммлеру разрешить им угонять только тех лиц, которые находились в прифронтовой полосе и могли быть освобождены в скором времени Красной Армией. Разрешение было получено...»3.

10 февраля 1943 г., когда немецкие оккупационные власти начали мобилизацию в Латышский легион СС, в Латвии резко усилилось партизанское движение, прежде всего в юго-восточных-областях. Так, в марте 1943 г. сообщалось, что призывники скрываются от мобилизации, и на них организуются облавы4. Случаи стихийного сопротивления оккупантам происходили и в городах. Призывники уклонялись от мобилизации в легион или на принудительные работы в Германию и бежали в леса. В исконно партизанских уездах юго-восточной Латвии и прежде всего в Даугавпилсском округе, на стыке с Белоруссией и Россией, это стало повсеместным явлением. В ходе мобилизаций 1943—1944 гг. Даугавпилсский округ всегда показывал самые худшие результаты (по данным на март 1944 г.)5. Латыши, призванные в «Латышский легион СС» в ходе весенней тотальной мобилизации 1943 года, дезертировали из эшелонов, которые везли их на фронт. Некоторые случаи побегов и стычек латышей с немцами отражены в разведсводках Латвийского штаба партизанского движения.

Незадолго до того, в конце февраля 1943 г., между новобранцами Латышского легиона и немецкой полицией произошла перестрелка в Кокнесе, в результате которой латышские призывники убили двух немцев. В апреле в Риге произошел бой между немцами и легионерами, после чего даже прошел слух о расформировании Латышского легиона СС. В последних числах апреля снова произошли перестрелки между немцами и легионерами в Валмиере и Тукумсе, а в деревне Клечи — рукопашная драка. Недовольство было вызвано главным образом тем, что латышские добровольцы получали меньше немцев, зато их чаще посылали в бой против партизан. Некоторым из легионеров-новобранцев удавалось дезертировать по дороге на фронт. Так, 15 апреля 1943 г. из эшелона, отправлявшегося из Елгавы в сторону села Новосокольники, где шли бои, в 8 км от Лудзы в сторону Зилупе сбежали 15 новобранцев6. К осени 1943 г. немцы стали отправлять новобранцев на фронт в закрытых вагонах. Но и это не помогало. 23 сентября 1943 г. был отправлен очередной эшелон с «пушечным мясом» — в закрытых вагонах под охраной немецких автоматчиков. Но 25 сентября, по пути на фронт, на перроне в Пскове, 25 солдат-латышей взломали дверь вагона и бежали. По словам перебежчика из 39-го (1-го) полка 2-й латышской бригады СС, настроение легионеров в бригаде тоже было плохим, все были обозлены на немцев. По его же словам, отправка на фронт проводилась насильственно, и многие солдаты не хотели воевать против Красной Армии7. Гауптман немецкой охранной полиции Буркхардт, назначенный с 1 декабря 1943 г. начальником «Призывного штаба «Рига» при «Латышской добровольческой бригаде СС» и отвечавший за подготовку новобранцев для её пополнения и преобразования в дивизию, получил такие указания:

«…Среди призывников указанных возрастов особое предпочтение следовало отдавать латышам, — вспоминал Буркхардт, — хорошо зарекомендовавшим себя сотрудничеством со штабом генерал-инспектора [Латышского легиона СС, т.е. группенфюрера войск СС Рудольфа Бангерскиса], латышской и германской полицией и руководящими германскими органами… Особенно пригодными являются бывшие офицеры и унтер-офицеры латвийской армии, а также резерва, латыши с высшим образованием или буржуазного происхождения, сыновья зажиточных крестьян, а также те латыши, чьи антикоммунистические настроения хорошо известны. Латгальцев, в особенности русского и польского происхождения, сельскохозяйственных рабочих (промышленные рабочие в основном не подлежали призыву) и бывших коммунистов я должен был отсеивать»8.

К сочинению этих указаний явно приложили свою руку гитлеровские «антропологи». Они и здесь придумали идеологическое обоснование для наказания политически «неблагонадежных». Их объявили «расово неполноценными» — намного более «неполноценными», чем остальные латыши или эстонцы. (Литовцев уже объявили «расово неполноценными» из-за того, что они бойкотировали мобилизацию в «Литовский легион СС»). На своем псевдонаучном языке нацисты именовали «леттизированными восточноевропейцами». На самом деле различие между «полноценными» и «неполноценными» латышами было создано искусственно. Правда, не все полицейские или армейские командиры были знакомы с трудами нацистских расоведов, отсюда и путаница в названиях подразделений — «латышский», «латгальский», «русский» или «восточный батальон»...

В марте 1944 г. многих уроженцев Даугавпилсского округа стали насильно зачислять в так называемые «латгальские» полицейские батальоны. Больше половины из них были строительными или сапёрными. В Латвии было сформировано больше всего полицейских строительных батальонов, выполнявших роль штрафбатов. Например, 270-й (впоследствии 672-й «восточный батальон»), 283-й (2-го формирования), 290-й, 314-й, 315-й, 316-й, 317-й, 318-й, 326-й, 327-й и 328-й латгальские полицейские сапёрные или строительные батальоны, сформированные в период с лета 1943-го июля 1944 г. Некоторые из них были расформированы в декабре 1944 года. Пять из них находились в подчинении группы армий «Север» под руководством главного строительного штаба 32 (Oberbaustab 32), эквивалентного штабу бригады. Этот штаб был создан примерно в конце 1942 года. Еще минимум 13 — в подчинении командира тылового района 584, т.е. тыла 16-й армии вермахта (Korück 584)9.

В их числе были и пять штрафных «полицейских батальонов особого назначения» — lettische Battaillone z.b.V., — сформированных летом и осенью 1944 г. из бывших легионеров, осужденных за «самовольное отсутствие» (дезертирство) и отбывавших наказание в Рижской тюрьме и в концлагере Саласпилс. Это 1-й и 2-й батальоны «особого назначения», переброшенные для обороны Данцига в Восточную Пруссию. Два латышских стройбата под командованием оберштурмфюрера Звайгзне и гауптштурмфюрера Клявиньша, соответственно, были сформированы из дезертиров Латышского легиона войск СС. Еще один вообще не имел номера и названия; он просуществовал всего три месяца — с декабря 1944 г. до февраля 1945 г. С декабря 1944 года ими руководил строительный штаб «Рохов» (по имени его немецкого командира). Они капитулировали 9 мая 1945 года вместе с «курляндской группировкой». Более сотни латышей служили в стройбате «Финдайзен», названного тоже по имени немецкого командира.

Бывший шутцман 16-го латышского полицейского батальона (входившего во 2-ю бригаду СС) Петерис Л. рассказывает, что всего в полицейские штрафбаты к декабрю 1944 г. в генеральном комиссариате «Латвия» было зачислено около 3 000 арестантов, образовавших три батальона10. На самом деле число штрафбатов было намного выше. В общей сложности из латышей (в т.ч. латгальцев, русских и др.) было сформировано не менее 16 батальонов. И возможно, этот список пока неполон… Вот свидетельство Георга Фридмана, узника Рижского еврейского гетто, которому посчастливилось выжить. Июнь 1944 г., Рига (гараж на ул. Лачплесиса или на ул. Реймерса), где немцы использовали последних еврейских узников Рижского гетто как рабочую силу:

«…Появились три новых человека. Это были молодые русские парни, одетые в эсэсовскую форму и выполнявшие обязанности то шоферов, то автомехаников. Они уже заняли то помещение в гараже, где жили «старые» — евреи. И Кобленцу, Фитти и Юпу пришлось перебраться к ним. …

А парни эти были вполне дружелюбные, и мы быстро нашли с ними общий язык. Их «лидером» был некто Иван, с открытым русским лицом деревенского парня. Как и остальные, он был из насильно эвакуированной русской молодежи, так же насильно мобилизованной в СС. Жили мы с ними (…) душа в душу и свое враждебное отношение к немцам не скрывали. По вечерам часто собирались вместе и так же, как Тройб пел нам «Майн штетеле Белз…», Иван тоже пел нам свою любимую «На горизонте заря загоралась…», а мы, остальные, ему подпевали. Наше взаимное доверие дошло до того, что мы однажды предложили Ивану такой совместный план побега.

Он должен был как шофер-эсэсовец взять машину, посадить в нее всех нас вместе со своими ребятами и, следуя нашим указаниям, стремительно двигаться в сторону лесистых холмов Видземе. Бросив там машину, русские должны были переодеться в приготовленную нами гражданскую одежду — и в кусты. Затем мы должны были постараться примкнуть к партизанам или попытаться пробраться через фронт.

Правда, этот план был очень рискованным, даже авантюрным, но мы считали, что нам терять нечего. Иван очень колебался, было видно, как в нем происходит сильная внутренняя борьба, по лицу ручьями струился пот, но через некоторое время он все-таки ответил отказом, пояснив, что в подобном мероприятии он уже связан с кем-то из своих и не волен поступать иначе. Было это истиной или отговоркой, мы так никогда и не узнали»11.

Вероятно, эти русские водители и автомеханики в форме Латышского легиона войск СС служили в каких-то автотранспортных частях. В вермахте тоже была «латышская автоколонна», но о ней ниже. Русский военный корреспондент и писатель Константин Лапин (с латышскими корнями) был свидетелем капитуляции «курляндской группировки» гитлеровцев. В последний день войны, 9 мая 1945 года, он случайно встретился с еще одним русским в немецкой форме. Он оказался намного менее симпатичным, чем Иван, зато намного более угодливым и жадным. Лапин сразу же стал называть «власовцем», хотя никаких подразделений так наз. «Русской освободительной армии» Власова в Прибалтике не было и не могло быть. К сожалению, Лапин не описал его знаки различия. Это мог быть один из русских «хиви» (сокр. от нем. Hilfswilliger — «добровольный помощник») при какой-то немецкой части — именно их набирали из военнопленных. Возможно, «власовец» служил в «латышской автотранспортной колонне» вермахта. Хотя мог носить и форму полиции (к тому времени их могли вырядить и в форму СС). В таком случае, «власовец» врал из страха, особенно если на униформе были знаки различия войск СС. За череп на пилотке (а «власовец» был без головного убора!) наши солдаты били морду беспощадно. Часто доставалось даже пленным немецким танкистам, которых принимали за эсэсовцев. Ведь они носили черную форму и череп на головном уборе — такова была форма танковых частей в вермахте:

«На рассвете 9 мая, — пишет Константин Лапин, — решаем с майором Буем идти в город Салдус, находящийся за лесом, километрах в пяти-шести от передовoй. На дальней опушке немецкий автобат: грузовики и две легковые машины — оппель-капитан и оппель-адмирал.

Майор интересуется, умею ли я водить машину. Водительских прав у меня нет, но в редакции на отдыхе я пробовал садиться за руль.

— Выводи! — говорит майор.

Я сажусь за руль, включаю зажигание. Машина дергается вперед рывком. Кое-как вывожу ее на дорогу. Часовой отходит в сторону, всем своим видом показывая, что это его не касается. Из незамеченного нами блиндажа выглядывает заспанный немецкий ефрейтор и тут же скрывается. Майор садится рядом со мной. К машине подходит немец без шапки.

— Разрешите, я поведу! — говорит он на чистейшем русском языке. — Я пленный, попал к ним раненым в сорок третьем. С тех пор маюсь.

По сытому лицу власовца незаметно, чтобы он очень маялся у немцев. Мы с майором переглядываемся. Пожалуй, стоит взять его. В Салдусе, наверное, уже есть наша комендатура, там и сдадим.

Садись на вторую машину! — командует майор. — Езжай за нами!

Власовец, очень, довольный таким поворотом дела, кидает во вторую машину какие-то узлы, очевидно заготовленные заранее и выруливает на дорогу. Лесная дорога выводит на шоссе, я прибавляю скорость. Рулить нетрудно, гораздо сложнее освоить переключение скоростей.

— Не спеши на тот свет, там трофеев нет, — шутит майор.По бокам шоссе побежали светлые с черепичными крышами в зелени садов домики пригорода. Я сбавляю ход. Из окон смотрят люди, какая-то девушка бросает нам цветок, но промахивается — он упал за машиной. Перед площадью, заполненной солдатами в немецкой форме, я так резко торможу, что мы с майором утыкаемся в ветровое стекло.

— Дальше я еду на другой машине! — недовольно говорит майор, вылезая.

Власовец, притормозивший машину позади нашей, подходит за дальнейшими распоряжениями. Он опасается, что машины могут увести, если мы куда-нибудь уйдем.

— Не уведут! — говорю я. В планшете у меня номера «Суворовца», я отрываю клочок с названием газеты и прикрепляю к ветровому стеклу.

…Вскоре нас останавливают женщины, бредущие из неволи. Они просят у нас хлеба.

— В каком мешке продукты? — обращается майор к власовцу.

Тот оживляется, даже веселеет:

— Правильно, майор, лучше своим отдать.

Шофер перегибается назад, сбрасывает на землю мешок, потом, подумав, второй.

— Берите, сестры! У фашистов набратое!

Старуха, стоящая всех ближе, начинает его благодарить, но женщины одергивают ее. Не того благодаришь, мать!

К вечеру мы были в Лиепае. Работала наша комендатура. В садике перед немецким госпиталем сидели в креслах раненые офицеры, выставив ноги в повязках, медсестры в белых наколках разносили ужин. Сдав шофера-власовца в комендатуру, мы оставили под охраной часового машину с наклейкой на стекле “Суворовец”»12.

В вермахте тоже имелись подразделения из «политически неблагонадежных» латышей — латышский охранный батальон «Абрене», сформированный еще в октябре 1941 г. в Латгале на основе 20-го (резервного) полицейского батальона. И, наконец, «латышская автотранспортная колонна», про которую уже говорилось выше. Она занималась снабжением полицейских частей в ГК «Латвия» и подчинялась полиции и СС, но, по некоторым данным, являлась армейской частью. Так что трудно сказать, какую униформу носили эти водители — как латыши, так и русские.

Строительные и сапёрные части из «политически неблагонадежных» штрафников формировались полицией и вермахтом не только в Латвии. Были они и в Литве, и в Эстонии. Так, из эстонцев в тыловом районе 101 (т.е. в тылу группы армий «Север») в апреле 1943 г. было сформировано 5 сапёрных батальонов — в подчинении (и униформе) вермахта. Поэтому при группе армий «Север» был сформирован всего один литовский сапёрный батальон, да и то в октябре 1944 года, перед самым отступлением гитлеровцев из Жемайтии в Восточную Пруссию. Правда, в полиции Литвы тоже были стройбаты или сапёрные роты для штрафников. Они числились просто как полицейские подразделения. Литовцам было куда бежать от мобилизаций — в леса. Нацисты наказали их за строптивость, начав отправку литовцев в Германию в качестве рабочей силы.

В Латвии основной контингент штрафников «поставлял» Даугавпилсский округ (историческая Латгалия или Латгале). В Средние века Латгалия была православной, затем крестоносцы и миссионеры принесли сюда католичество. (Протестантские проповедники до Латгалии не добрались.) Так что преобладающей религией местного населения был католицизм, хотя осталось и немало православных. Латгале в меньшей степени подверглась немецкому влиянию, чем другие области Латвии: Земгале, Курземе, Видземе. Здесь проживали не только латыши, но и русские, белорусы, поляки. В годы нацистской оккупации они первыми попали в категорию штрафников. Здесь, на перекрестке Латвии, России и Белоруссии нацисты проводили большинство своих карательных операций в Прибалтике. К концу 1943 года практически все жители Латгалии, независимо от национальности, были наказаны нацистами — как пособники партизан, «политически неблагонадежные», позже и как «расово неполноценные». Последнее относилось и к латышам, родившимся в Латгале.

Безграмотные нацистские «антропологи» полагали, что исконные латышские культура, язык, нация на протяжении веков формировались исключительно под влиянием немцев — Ливонского ордена и Рижского епископства. Они даже не считали своим долгом знать историю оккупированных Германией земель и народов. Гораздо проще изобрести новую нацистскую историю Латвии, Литвы, Эстонии, других оккупированных стран, а подлинную историю — уничтожить. Рушить — не создавать. Такое происходило по всей Европе — от Франции до оккупированных регионов России…

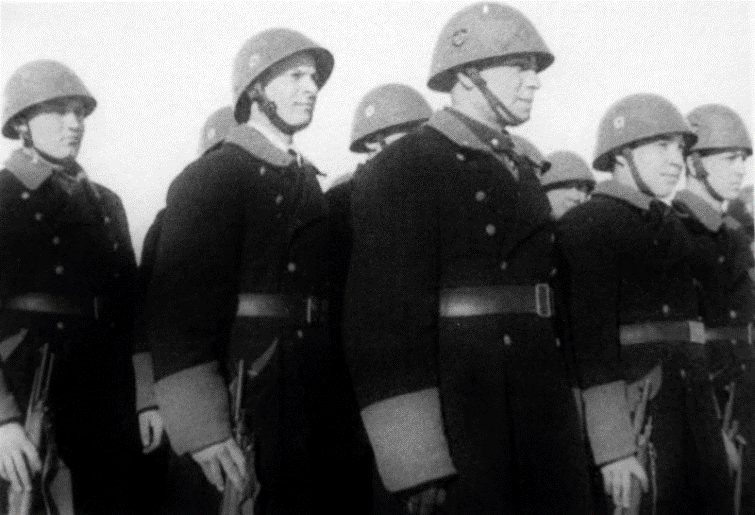

Фотогалерея к тексту

Парад 19-го латышского полицейского батальона. Рига, апрель 1942 г. Впереди — латышский командир батальона капитан Густав Праудиньш. Немецкий командир-инструктор на фото отсутствует. В 1941—1942 гг. вся «туземная» полиция в Прибалтике носила довоенную форму со складов армии и полиции Литвы, Латвии и Эстонии.

Латышские полицейские нашивают нарукавные знаки цветов довоенного латвийского флага (примерно 1943 г.). Они одеты в серые мундиры СС обр.1935 г. (цвета Erdgrau) из довоенных неликвидов. Имеются погоны и нарукавные знаки СС, введенные во всей «туземной» полиции в Прибалтике с 1942—1943 гг. Интересны петлицы мундиров (обозначающие звание обер-ефрейторов). Такие знаки различия полагались только для украинских, белорусских и русских шутцманов, и для «восточных батальонов» вермахта. В латышских полицейских батальонах полагались немецкие знаки различия званий. Так кто же изображен на фотографии? Может быть, штрафники из «латгальских» полицейских рот и батальонов?

В Литве нацистские власти не страдали особой немецкой пунктуальностью. Все литовские полицейские батальоны считались по сути штрафбатами, их части задействовали на строительстве укреплений. После того, как литовцы саботировали мобилизацию в «Литовский легион СС», их всех признали «политически неблагонадежными», а значит и «расово неполноценными». На фото — чины литовского полицейского батальона. 1943 год. За исключением офицера, все одеты в черную форму СС обр.1931 г., которая накопилась на складах в Рейхе в огромном количестве. Чтобы реализовать эти неликвиды, черные мундиры и шинели перешили и выдали туземной полиции на оккупированных восточных территориях. Швейная трансформация была такова: погоны, петлицы, канты на воротниках, нагрудные карманы (на мундирах) спороли. А чтобы полицаев не приняли за «истинных арийцев», на мундиры и шинели нашили ярко голубые или зеленые воротники и обшлага. Такую форму носили шутцманы на Украине, в Белоруссии, на оккупированных территориях России и в Литве.

Литовский полицейский батальон. Примерно 1942—1943 гг. Они одеты в те же перешитые черные шинели СС. Каски — трофейные чехословацкие, но со знаками германской полиции и СС. В Литве эту черную форму в 1943 г. заменили на форму германской полиции серо-зеленого цвета Feldgrau (с литовским триколором на рукаве). Но, возможно, литовские полицейские «штрафбаты» (в кавычках, так как четкой градации не было) были обязаны донашивать это эсэсовское старье до 1944 г., фактически — до освобождения Литвы советскими войсками.

Примечания:

1 Самсонс В. Сквозь метели. Воспоминания. Документы, комментарии. Рига: Лиесма, 1985. С.48.

2 Буровский А. А. Латышские коллаборационисты глазами советской разведки Военно-Морского Флота // StudArctic Forum. 2025. T.10, № 2. С.13-14.

3 Из показаний группенфюрера СС Ф.Йекельна. Цит. по: Бобренев В., Петренко Г. (публ.). После них была только смерть // Армия. 1992. №6. С.53.

4 Разведсводка Латвийского ШПД от 19 марта 1943 г. РГАСПИ. Ф.69. Оп.1. Д.978. Л.4.

5 Отчет отдела III «Трудовая политика и социальное управление» Рейхскомиссариата «Остланд» (RKO / Abteilung III Aso). 2 марта 1944 г. ГАРФ. Ф.7021. Оп.93. Д.3694. Л.91-100.

6 Разведсводка Латвийского ШПД от 15 апреля 1943 г. РГАСПИ. Ф.69. Оп.1. Д.978. Л.5.

7 Разведсводка Латвийского ШПД от 23 декабря 1943 г. РГАСПИ. Ф.69. Оп.1. Д.978. Л.58.

8 Stöber H. Die lettischen Divisionen: Im VI.SS-Armeekorps. Osnabrück: Munin-Verlag, 1981. S.61.

9 Tessin G. Die Stäbe und Truppeneinheiten der Ordnungspolizei // H.-J. Neufeldt, J.Huck, G.Tessin. Zur Geschichte der Ordnungspolizei 1936-1945. (Schriften des Bundesarchives, 3. Als Manuskript gedruckt). Koblenz 1957. S.101-102, 107-109.

10 Рассказ гренадера [Материал подг. Имантс Белогривс. Историческая справка д.и.н. Оярс Ниедре] // Родник. 1990. №3 (39). C.61.

11 Фридман Г. Что с нами случилось. Рига: Издательство «Международное общество истории гетто и геноцида евреев». 2004. С.181, 186.

12 Лапин К. Последний день войны // К берегам Янтарного моря. Воспоминания. Сборник / Ред.-сост. В.С.Локшин. М.: Воениздат, 1969. С.256-266.

![]()