О белорусском партизане Кипкееве

О белорусском партизане Кипкееве

ПРОДОЛЖЕНИЕ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ

Вернусь к очеркам о партизанском командире, карачаевце Курмане Кипкееве. Кстати, на Кавказе он был известен как «белорусский партизан». Мои поиски детей К.Р. Кипкеева наконец получили продолжение. В сентябре позвонил внук партизанского командира Борис Геннадьевич Кипкеев, услышала в свой адрес много благодарственных слов...

Борис Кипкеев переключил меня на Руслана Курмановича Кипкеева, младшего сына партизанского командира. В семье он — собиратель и хранитель домашнего архива. Быстро получила целый пакет ценных фотографий, документов, газетных и журнальных вырезок 60—80-х годов. Как правило, информация того времени почти не оцифрована. В тех статьях о партизанской жизни белорусских народных мстителях есть место и будням, и подвигам.

От Руслана Кипкеева пришли из Москвы редкие фотоснимки и личные воспоминания о его Першайском белорусском детстве. Страницы воспоминаний полны теплых слов любви и благодарности родителям, интересных наблюдений о бабушках, тетушках, племянниках, как по кавказской линии отца, так и по белорусской материнской. Услышала и ответы на большинство своих вопросов, а их у меня накопилось много. Особенно меня интересовала военная судьба юной партизанки Людмилы Савченко, будущей жены командира. Сразу предупредила Руслана Кипкеева, что очень дотошна и скрупулезна, может поэтому работаю медленно, так что будьте готовы к моим надоедливым расспросам.

После войны К. Кипкеев не порывал связей с Беларусью, каждый год Минский обком партии присылал в Карачаевск письма с приглашением приехать 9 мая на встречу ветеранов, так как Воложинский, Молодечненский, Ивенецкий край Минской области — территория действий партизанского отряда имени С.М. Кирова.

1958 г., встреча бывших партизан на Воложинской земле.

В центре лобастый красивый человек, легендарный партизанский командир — Кипкееву еще только 37 лет.

Неудачи

В своих воспоминаниях Курман Кипкеев пишет не только о больших и малых победах на оккупированной территории, есть эпизоды, посвященные неудачам. Автор не договаривает, но между строчек читается горечь о плохо спланированных рейдах, операциях, людских потерях. Так случилось зимой 1943 года, об этом короткий очерк «Прончейковский рейд». В предисловии Кипкеев говорит о талантливом руководителе Барановичского партизанского соединения Василии Чернышове-Платоне:

«1943 год. Разгар партизанской войны с оккупантами..., народные мстители усилили свои удары по вражеским тылам. Первый секретарь Барановичского обкома КПБ В.Е. Чернышов возглавил партизанские силы... Он сконцентрировал разрозненные партизанские группы и отряды, сформировал новые, более крупные».

Новое партизанское соединение насчитывало уже более 30 тысяч вооруженных партизан. Командованием было решено ужесточить удары по железнодорожным коммуникациям врага.

«В каждом отряде были созданы специальные подрывные роты из десяти самостоятельно действующих спецгрупп. Организовали обучение подрывному делу: достали взрывчатку, наладили производство мин, была создана «партизанская академия» под руководством Курганова… Период стихийности и анархии в партизанском движении закончился».

Партизанам из бригады имени В.П. Чкалова было поручено окружить станцию Прончейково между узловыми станциями Молодечно-Лида, разгромить и вывести из строя станцию. Ночью отправились на санях, путь неблизкий, 70 километров по глубокому снегу.

«Бесновалась метель. Деревни Скрундевщина, Слободу, Доры, Нелюбы прошли на одном дыхании. В час ночи метель немного стихла, пробился лунный свет…».

А дальше случилось непредвиденное, отряд попал в немецкую засаду. Кругом открытая местность:

«…дорога как на ладони, сама под уклон, но самое главное и удручающее — то, что она покрыта твердым ледяным настом, по которому ни проехать, ни пройти».

Пришлось занять оборону вдоль дороги, партизаны зарылись глубоко в снегу, открыли огонь. Бой длился до самого рассвета, от полного разгрома — пишет автор, — спасли партизаны из отряда имени Кузнецова. Немцы отступили в сторону Молодечно, партизаны стали подбирать раненых и убитых:

«Поход не удался, но мы не теряли спокойствия и хладнокровия, чувства веры в свои силы. По возвращении в лагерь подпольный райком партии и командование бригады проанализировали причину неудачи, ход боя… Из нашего отряда в том бою погибло двенадцать партизан, всех похоронили на партизанском кладбище».

Даже спустя более 50 лет после окончания войны автор книги воспоминаний «Огненный путь длиной в четыре года» не перекладывает вину на других, не критикует поспешность решения руководства, но принимает и понимает груз личной ответственности.

«Партизанские порядки, законы были очень суровыми и жестокими, но мы не роптали. Без суровых и твердых законов невозможно было обеспечить железную дисциплину и порядок в партизанском отряде, в глубоком тылу врага».

По закону военного времени и по особому указанию БШПД за случаи мародерства, грабежей, пьянства, дезертирства приводились крайние меры, вплоть до расстрела.

«Так, например, осенью 1942 года был расстрелян партизан Рындин за то, что в деревне у крестьян взял платья и туфли своей жене; был расстрелян партизан Аррон за то, что убежал с поста, струсил».

Приведу еще один эпизод из книги. Кипкеев получил задание захватить помещичий маенток (усадьбу) в районе Олехновичей, а всю живность с откормочного пункта доставить в лагерь. У деревни Мишаны днем разгорелся бой немцев с партизанами отряда им. Кузнецова.

«Темная ночь, длинной цепью идем по лугу, слева и справа хутора, небольшие деревни. Одно отделение шло впереди — разведка. При выходе на шоссе надо было заменить разведку. Остановились на привал. Заменили разведку. Выходим на дорогу. И вдруг нос к носу сталкиваемся с другим вооруженным отрядом, бойцы которого тут же открыли огонь. Завязалась перестрелка. Убили старшину роты Гришу Титаренко. Через минуту еще двоих».

Все прояснилось, когда «противники» услышали голос с кавказским акцентом Кипкеева: «Сулико, вы?» — Он отдавал команды. Произошли непоправимые потери. Отряд Кипкеева встретился со своими, ротой отряда им. Кузнецова под командованием начальника штаба Г.М. Понявина.

«В воздухе повис тяжелый мат, но что было делать дальше? Они тоже потеряли двух партизан».

Нелепая случайность, злость на себя, гнев, растерянность охватила всех, жалко было боевых товарищей, молодых парней! Понимали — проклятая война, всякое может случиться, надо быть всегда наготове. Пришлось написать докладную командиру бригады, убитых отправили в лагерь, а сами отряды разошлись по своим маршрутам. Ночью захватили маентак Олехновичи, там была целая система хозяйственных построек, фермы, где содержалось большое поголовье свиней. Зерно, комбикорм загрузили в двадцать подвод, получился запас продуктов на целый месяц. В деревне Кисели по дороге на мельницу намололи ячмень, пшеницу, осмолили 40 туш свиней, и все привезли в лагерь. Автор отмечает, что неудачи и поражения часто мобилизуют людей лучше, чем победы.

Партизанский аэродром

Темой партизанского аэродрома в Налибокской пуще интересовалась давно, но у последних свидетелей слышала лишь отрывочные сведения, полной картинки не получалось. И только благодаря книге воспоминаний К. Кипкеева появились достоверные источники... Партизанские зоны в Витебской, Могилевской областях были в более выигрышном положении, чем западные, в районе той же Налибокской пущи. На востоке и в центральной части страны партизанские аэродромы жили активной жизнью, самолетами принимали больше боеприпасов и другую помощь, так как подлет с Большой земли был ближе к этим территориям, контролируемым партизанами.

Летчики Гражданского воздушного флота СССР с первых дней войны в тяжелейших условиях совершали рейсы в тыл противника. Это были настоящие асы ночных полетов, от летчиков требовалось высокое мастерство в ориентации, особая маневренность в случае зенитного обстрела с земли немецкими зенитками.

К. Кипкеев сообщает, как в 1942 году после одного из боев каратели полностью сожгли деревню Печище (Печи). Позже здесь на расстоянии порядка 10-15 километров от базы бригад оборудовали партизанский аэродром. Из Москвы по рации сообщалось о вылете самолетов, партизаны готовили костры для приема грузов. По ночам с Большой земли прилетало по два-три самолета, в парашютах было оружие, мины, газеты, подарки, одежда, обувь.

«Каждый самолет сбрасывал над аэродромом по несколько парашютов. Приземлялись и парашютисты-радисты, минеры, разведчики, партизаны-чехи, литовцы, корреспонденты и т.д.».

Отряды поочередно неделями дежурили в районе аэродрома, занимали оборону, выставляли посты и дозоры, разведчики обходили ближайшие деревни, чтобы:

«…принимать грузы из самолетов, доставлять в штаб бригады, накормить людей и лошадей. Словом, обеспечить всем необходимым двести пятьдесят партизан на неделю».

Осенью 1943 года был такой случай. Самолет сбросил десять парашютов, но собрали только девять, на поиски ушло трое суток, драгоценный груз так и не обнаружился. Весной 1944 года выдвинулись на операцию, и один партизан заметил на верхушке высокой сосны тот самый парашют:

«В грузовом мешке парашюта нашли большое количество новеньких автоматов ППШ, много патронов к ним, ящик московской водки, ящик консервных банок, шерстяные носки, рукавицы, несколько новеньких белых кожухов, пачку халатов и т.д.»

Груз замаскировали, а через несколько дней на обратном пути сдали В.Е. Чернышову. За эту находку командование выделило отряду в знак благодарности десяток автоматов, несколько ящиков патронов. Самолеты летали только в хорошую погоду, приходилось сутками дежурить и ждать сообщений с Большой земли, каждый раз менялись опознавательные ракетные сигналы. Однажды на дежурстве Кипкеева тихой звездной ночью зажгли восемь сигнальных огней в одну линию, с минуты на минуту самолеты должны были появиться в ночном небе. Но случилось неожиданное: со стороны деревни Каменец по лесной дороге пошли легкие немецкие танки, прямой наводкой ударили по кострам, партизаны отступили. Немцы заняли территорию, еще и подбросили в костры побольше дров, чтобы дезориентировать летчиков. Те не разобрались в обстановке, и сбросили парашюты, немцы захватили четыре груза.

«Экипажи второго и третьего самолетов, к счастью, оказались находчивей. Людская молва донесла: все парашюты были загружены газетами, журналами, листовками, брошюрами и другой литературой, которую немцы сожгли в Воложине на площади».

В газете «Северная Абхазия» за июль 1977 г. есть очерк журналиста С. Таранцева о Давиде Зухба, уроженце Абхазии, в годы войны командир подпольной группы, начальник особого отдела бригады имени Чкалова, начальник разведки и контрразведки по Ивенецко-Налибокской зоне Барановичского партизанского соединения. Читаю:

«Налибокская пуща, ставшая нам на долгие годы домом, тянется в длину на 80-100 км, и в ширину — на 20-30км. Весь лес был нарезан лесными дорогами, по которым могли пройти машины и танки, а чуть ступишь в сторону от дороги — трясина… Был у нас в лесу и полевой аэродром, на который мы принимали самолеты с Большой земли. Его охранял отряд Кипкеева. Однажды — это было в 1943 году — на аэродроме скопилось много больных и раненых в ожидании самолета для эвакуации в тыл. В это время немцы предприняли наступление в районе аэродрома. Бой шел уже на его окраине. У партизан кончились боеприпасы. Тогда Кипкеев и его боевые друзья вступили в рукопашную схватку с врагом и ценою многих жизней задержали его, а мы тем временем увели больных и раненых в глубокий тыл».

Сам Кипкеев об этом эпизоде не пишет, но доверимся свидетельствам очевидцев. Какое же было отчаяние, сила боевого духа и напор партизан! Шли с голыми руками на вооруженного врага. Выбор один — или смерть, или жизнь.

Воспоминания про Люду Савченко и Курмана Кипкеева

Освободительный поход Красной Армии в сентябре 1939 году в Западную Беларусь, на так называемые польские «Крэсы усходнія», сменил историческую эпоху. После воссоединения начали осуществляться серьезные мероприятия в области экономики, здравоохранения, образования, культуры. Из БССР на присоединенные территории направлялись специалисты. Так, мой свекор, молодой служащий банка финансист Кирилл Васильевич Шатыренок был направлен из Витебской области в самый западный город на границе с Польшей в Высоко-Литовск, чтобы организовать новое отделение Госбанка БССР. Вот и Людмила Савченко, как вспоминает ее сын Руслан:

«После 9-го класса окончила шестимесячные учительские курсы в городе Могилеве и была направлена на работу в Воложинский район тогда еще Молодечненской области (впоследствии Минской)».

Молодая девушка из советской Могилевской области приехала в чужой для нее край, еще недавно буржуазный, где все было в новинку: крестьяне еще недавно выкупали землю, нанимались в батраки к панам, был запрет на все белорусское, высокая плата за обучение в гимназиях доходила до 150 злотых за учебный год. Все-таки почти 20 лет белорусы жили в разных государствах. И сегодня есть отличия в менталитете белорусов из восточных областей и западных, что отражает сложную историю и культуру одного народа.

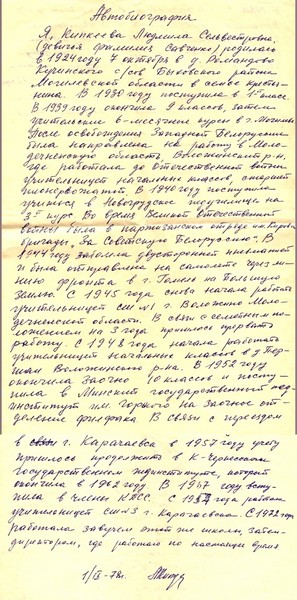

«Моя мама, Людмила Сельвестровна, в девичестве Савченко, — пишет Руслан, — родилась в 1924 году в деревне Романдово Быховского района Могилевской области Белоруссии. Учительствовать мама начала еще в 1939 году. До войны работала учительницей начальных классов, одновременно с 1940 года училась в Новогрудском педучилище. Так что мамин педагогический стаж до ухода на пенсию в 1979 году насчитывает более 40 лет. Высшее педагогическое образование она получила уже в 1962 году, окончив Карачаевский госпединститут по специальности “русский язык и литература”… Мама награждена правительственными наградами, в том числе боевыми. Она их обычно все не надевала, кроме ордена и партизанской медали в праздники дня Победы».

Учительница Першайской школы Данута Викентьевна Шавловская, местный краевед уточнила в своих воспоминаниях: молодая учительница работала в Дорской школе Воложинского района. Она сразу подметила главное отличие Людмилы — «Она была приезжим человеком, комсомолкой». Местная полиция брала на контроль всех советских активистов, в том числе и советскую учительницу. В деревне хватало своих предателей, кто пошел служить в полицию за «легким хлебом». В марте 1943 года Люда Савченко с подругой спаслись бегством из деревни Доры, пробирались к партизанам тайными тропами в лес. Наверное, ситуация для девушки обострилась до предела, и она вынуждена была принять такое решение.

«Однажды в отряде появилась симпатичная девушка 19 лет. А было так. Приехала она, Людмила Сельверстовна, из Минска работать учительницей в начальных классах Дорской школы в 1940 году. Неожиданно война, армия отступает… Ее фашисты хотели расстрелять, но заступился батюшка Дорской церкви по фамилии Ждан. Он сообщил, что девушка его племянница. Тогда партизанское движение только начиналось. Как ей пробраться в лес? Она собрала много медикаментов, установила связь с партизанами, пошла в деревню Лютино, и так оказалась в партизанском отряде, женщин было мало, а девушек — единицы».

Спустя полгода 23 июля 1943 года во время карательной операции «Герман» в Дорской Свято-Покровской церкви фашисты заживо сожгли 257 мирных жителей — целую деревню, среди них 36 детей. Деревня Доры повторила судьбу белорусской Хатыни. Фашистские захватчики собрали всех жителей деревни Доры и поделили их на две части: одна часть должна была отправиться на принудительные работы в Германию, а вторую, состоявшую из детей, стариков и женщин, согнали в местную церковь. Спастись удалось лишь трём жителям, которые спрятались в лесу и потом ушли в партизаны. Из протокола свидетеля, жителя деревни Першаи Воложинского района Г. М. Артишевского:

«Еще вечером приехало очень много немцев в черной форме. Полицейские они, не полицейские… Их называли бандеровцы, украинцы, у них форма была не то синяя, не то зеленая, не то серая и повязки красно-белые на рукавах».

Людмила, как и другие знакомые в округе, скоро узнала о страшной судьбе сожженных односельчан, своих маленьких учеников. Понимала, что могла оказаться со всеми в пылающей деревянной церкви, но вот бог уберег. Судьба дала девушке шанс, хотя новая жизнь среди партизан ничего не гарантировала. Она не была слабой, но искала защиту, мужское крепкой плечо, и нашла его. Из воспоминаний Дануты Викентьевны Шавловской:

«А девушка была очень симпатичная, так богато одарила ее природа: волосы пышные, золотистые, глаза черные, длинные черные ресницы. Война войной, а молодых партизан много, к красавицам поклонников отбою не было…, пошла замуж за Курмана, который взял ее под свое крыло, а чтобы обнародовать все, сыграли свадьбу у костра. Любовь была взаимной. Он тоже был привлекательного вида. А как великолепно танцевал этот энергичный кавказец! Умел танцевать все национальные танцы. Людмила ходила на боевые задания, размножала листовки, написанные от руки, в них была правда о войне, о победе на фронте. А когда в отряде появилось много семей с детьми, то работала в “лесной школе” учительницей».

Мне пришлось связаться с директором Першайской школы, усилиями коллектива создан хороший музей, а вот о директоре-партизане Кипкееве и учительнице начальных классов Людмиле Сельвестровне, которые работали в сельской школе до 1957 года, ничего не известно. Поделилась информацией с учителем истории Людмилой Шаповал, она же руководитель школьного музея, та сразу загорелась:

— Мы обязательно организуем новую экспозицию в музее, расскажем нашим ученикам про семью Кипкеевых, подготовим с учениками краеведческую работу. Не надо далеко ходить, все происходило здесь, в нашем районе. Обогатим нашу историческую память новыми документами.

Учительница прислала мне воспоминания Д.В. Шавловской о К. Кипкееве, есть в них неточности, но собирались сведения более 20 лет назад. Главное, что Данута Викентьена написала о своем первом директоре в Молодечненскую газету, ее очерк опубликовали к 65 годовщине Великой Победы. Приведу некоторые выдержки:

«Начинала я работать пионервожатой под руководством Курмана Рамазановича. Это был мой учитель истории и первый директор в моей трудовой жизни. Почерпнула от него главное в работе — это дисциплина, порядок, не быть серостью. В любом деле должен существовать подъем, полет, иначе будние дни без эмоций отрицательно повлияют на состояние здоровья. Все-таки человек должен быть счастлив в работе. Собрала материал про доброго для нас человека по кусочкам, как известно жизненный путь его не был усыпан звездами».

Запись на белорусском языке в оригинале звучит по-особенному, российскому читателю будет понятно:

«А жыццё як рэчка толькі льецца, а чалавек як свечка гарыць і гасне. Не стала для нас паважанага Курмана Рамазановіча, але па ўсей Беларусі ёсць шмат яго былых вучняў. Давайце разам пріыпомнім гэтага чалавека добрым словам. Схілім галовы перад светлай памяццю яго. І яго жыццёвы шлях як вынік вялікага выпрабавання, звязанного з рознымі дзяржаўнымі падзеямі 29.03.2009».

Многие бы хотели оставить о себе добрую память, какую оставил на белорусской земле славный сын карачаевского народа Курман Рамазанович Кипкеев.

P.S. Жду от Руслана Кипкеева из Москвы бандероль, в ней две книги К. Кипкеева «Огненный путь длиной в четыре года. Воспоминания командира партизанского отряда» (1995). Неожиданный подарок. Одна книга для школьного музея Першайской школы, вторая — для меня. Думаю, почему-бы нам не организовать на будущий год встречу представителей семьи Кипкеевых, людей достойных имени своего легендарного отца, «Сулико», «белорусского партизана» в Першайской школе.

На фото обложки: семья Кипкеевых, Першаи, 1951 г. Младший сын Руслан, Людмила Сельверстовна, старший сын Геннадий, Курман Кипкеев, дочь Лиза.