РЎРҫСҺР· С…СғРҙРҫР¶РҪРёРәРҫРІ РҡРҫСҖР¶РөРІСӢС…. Рҡ 100-Р»РөСӮРёСҺ РІРөлиРәРҫРіРҫ живРҫРҝРёСҒСҶР°

РЎРҫСҺР· С…СғРҙРҫР¶РҪРёРәРҫРІ РҡРҫСҖР¶РөРІСӢС…. Рҡ 100-Р»РөСӮРёСҺ РІРөлиРәРҫРіРҫ живРҫРҝРёСҒСҶР°

«ВСҒРө СҮР»РөРҪСӢ РјРҫРөР№ СҒРөРјСҢРё вҖ” С…СғРҙРҫР¶РҪРёРәРё, вҖ” РҪР°РҝРёСҒал РәРҫРіРҙР°-СӮРҫ РҪР°СҖРҫРҙРҪСӢР№ С…СғРҙРҫР¶РҪРёРә РЎРЎРЎР , Р°РәР°РҙРөРјРёРә Р“Рөлий РҡРҫСҖР¶РөРІ, вҖ” Р° РІСҒРө РІРјРөСҒСӮРө РјСӢ СҒРҫСҒСӮавлСҸРөРј малРөРҪСҢРәРёР№ СҒРҫСҺР·, РіРҙРө РөСҒСӮСҢ РҝРҫСҮСӮРё РІСҒРө СҒРҝРөСҶиалСҢРҪРҫСҒСӮРё: живРҫРҝРёСҒСҶСӢ, СҒРәСғР»СҢРҝСӮРҫСҖСӢ, РјРҫРҪСғРјРөРҪСӮалиСҒСӮСӢ, РҝСҖРёРәлаРҙРҪРёРәРё, РҙизайРҪРөСҖСӢ. РқРөСӮ РіСҖафиРәРҫРІ, РҪРҫ СҖР°СҒСӮС‘СӮ малРөРҪСҢРәРёР№ РІРҪСғРә, Рё РөСҒСӮСҢ РҪР°РҙРөР¶РҙР°, СҮСӮРҫ РҫРҪ Р·Р°РҝРҫР»РҪРёСӮ СҚСӮРҫСӮ РҝСҖРҫРұРөР». РӯСӮРҫ, РәРҫРҪРөСҮРҪРҫ, СҲСғСӮРәР°, РҪРҫ СҖР°РҙРҫСҒСӮРҪРҫ, СҮСӮРҫ РёСҒРәСғСҒСҒСӮРІРҫ РұСғРҙРөСӮ жиСӮСҢ РІ РҪР°СҲРөР№ СҒРөРјСҢРө, РәРҫРіРҙР° СҒСӮР°СҖСҲРёС… РҝСҖРөРҙСҒСӮавиСӮРөР»РөР№ СғР¶Рө РҪРө РұСғРҙРөСӮВ».В

РӯСӮР° В«СҲСғСӮРәа» РҝСҖРёРҝРҫРјРҪилаСҒСҢ РјРҪРө, РәРҫРіРҙР° СҒ РіСҖСғРҝРҝРҫР№ РәРҫллРөРі СҸ РҫРәазалаСҒСҢ РҪР° СҚРәСҒРәСғСҖСҒРёРё В«РңРёСҖ РҙРёРҪР°СҒСӮРёРё РҡРҫСҖР¶РөРІСӢС…В» РІ загРҫСҖРҫРҙРҪРҫР№ СҖРөР·РёРҙРөРҪСҶРёРё СҒРәСғР»СҢРҝСӮРҫСҖР°-РјРҫРҪСғРјРөРҪСӮалиСҒСӮР° РҳРІР°РҪР° РҡРҫСҖР¶РөРІР°, СӮРҫРіРҫ СҒамРҫРіРҫ «малРөРҪСҢРәРҫРіРҫ РІРҪСғРәа» Р“РөлиСҸ РңихайлРҫРІРёСҮР°. РӯСӮРҫ РұСӢла РҙажРө СҚРәСҒРәСғСҖСҒ-РҝСҖРҫРіСҖамма, РҝРҫ РәРҫСӮРҫСҖРҫР№ РјСӢ РҫСӮРҝСҖавлСҸлиСҒСҢ РІ РҝСғСӮРөСҲРөСҒСӮРІРёРө РҙлиРҪРҫСҺ РІ СӮСҖРё РҝРҫРәРҫР»РөРҪРёСҸ. РӯРәСҒРәСғСҖСҒРҫРІРҫРҙРҫРј РұСӢР» СҒам РҳРІР°РҪ ВлаРҙРёРјРёСҖРҫРІРёСҮ РҡРҫСҖР¶РөРІ, РҫРҪ РҝСҖРҫвёл РҪР°СҒ РҝРҫ РҙРҫРјСғ, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ СҒСӮСҖРҫРёР»СҒСҸ РҝРҫ СҚСҒРәизам РөРіРҫ РјР°СӮРөСҖРё РҳСҖРёРҪСӢ Р“РөлиРөРІРҪСӢ, РҙРҫСҮРөСҖРё РҪР°СҖРҫРҙРҪРҫРіРҫ С…СғРҙРҫР¶РҪРёРәР°. РҳСҖРёРҪР° РҡРҫСҖР¶РөРІР° РұСӢла С…СғРҙРҫР¶РҪРёРәРҫРј РҝРҫ СҒСӮРөРәР»Сғ, Рё СҒ СҒРҫР·РөСҖСҶР°РҪРёСҸ РөС‘ РјРөСҖСҶР°СҺСүРёС… Р»СҺСҒСӮСҖ, РјРҪРҫРіРҫСҶРІРөСӮРҪСӢС… РІРёСӮСҖажРөР№, СҒРІРөСӮРёР»СҢРҪРёРәРҫРІ, РұСҖР°, Р°РұажСғСҖРҫРІ Рё Р·РөСҖРәал РҪР°СҮалаСҒСҢ СҚРәСҒРәСғСҖСҒРёСҸ, РҝСҖРҫРІРөСҒСӮРё РәРҫСӮРҫСҖСғСҺ РҝРҫРјРҫРі РҫСӮСҶСғ РІРҪСғРә С…СғРҙРҫР¶РҪРёСҶСӢ РҗР»РөРәСҒР°РҪРҙСҖ.В

РҳРІР°РҪ РҡРҫСҖР¶РөРІ РІ СҒРІРҫём СҒР°РҙСғ

РңСӢ РҝРҫРұСӢвали РІ РјРөРјРҫСҖиалСҢРҪСӢС… РәРҫРјРҪР°СӮах Р“РөлиСҸ РҡРҫСҖР¶РөРІР°, Р° СӮР°РәР¶Рө СҚРәСҒРәСғСҖСҒРҫРІРҫРҙ РҝРҫРәазал РҪам СҒРІРҫСҺ РјР°СҒСӮРөСҖСҒРәСғСҺ. РЎРәСғР»СҢРҝСӮРҫСҖ-РјРҫРҪСғРјРөРҪСӮалиСҒСӮ, Р°СҖС…РёСӮРөРәСӮРҫСҖ РҳРІР°РҪ РҡРҫСҖР¶РөРІ, РәРҫСӮРҫСҖРҫРјСғ РёСҒРҝРҫР»РҪРёР»РҫСҒСҢ РҝРҫлвРөРәР°, СҖР°РұРҫСӮР°РөСӮ РІ жаРҪСҖах СҖРөалиСҒСӮРёСҮРөСҒРәРҫРіРҫ РҝРҫСҖСӮСҖРөСӮР°, РјРҫРҪСғРјРөРҪСӮалСҢРҪРҫР№ СҒРәСғР»СҢРҝСӮСғСҖСӢ, живРҫРҝРёСҒРё Рё РіСҖафиРәРё. РЈСҮРөРҪРёРә РҝСҖРҫС„РөСҒСҒРҫСҖР° РЎСғСҖРёРәРҫРІСҒРәРҫРіРҫ РёРҪСҒСӮРёСӮСғСӮ Рңихаила РҹРөСҖРөСҸСҒлавСҶР°, РІ РәР°СҮРөСҒСӮРІРө РҫСҒРҪРҫРІРҪРҫР№ СӮРІРҫСҖСҮРөСҒРәРҫР№ РёРҙРөРё РёСҒРҝРҫРІРөРҙСғРөСӮ РәРҫРҪСҶРөРҝСӮСғалСҢРҪСӢР№ СҖРөализм, СӮР°Рә СҮСӮРҫ РҪам РҪРөмалРҫ РҝСҖРёСҲР»РҫСҒСҢ РҝСҖРёР·Р°РҙСғРјР°СӮСҢСҒСҸ, Р·РҪР°РәРҫРјСҸСҒСҢ СҒ РҙРөСҒСҸСӮРәами СҖР°РұРҫСӮ РҡРҫСҖР¶РөРІР° РІ РөРіРҫ СҒР°РҙСғ СҒРҫ СҒРәСғР»СҢРҝСӮСғСҖами.В

В

В  В

В

РҹСғРіР°СҮёв. ЧиРҪРіРёСҒС…Р°РҪ. Р’РҫР»РҫСҲРёРҪвҖӢ

РЎРәСғР»СҢРҝСӮРҫСҖ РёР·РІРөСҒСӮРөРҪ СҒРөСҖРёРөР№ РјРҫРҪСғРјРөРҪСӮалСҢРҪСӢС… РҫРұСҖазРҫРІ РІРөлиРәРёС… РёСҒСӮРҫСҖРёСҮРөСҒРәРёС… лиСҮРҪРҫСҒСӮРөР№: ЧиРҪРіРёСҒС…Р°РҪР°, РҗР»РөРәСҒР°РҪРҙСҖР° РңР°РәРөРҙРҫРҪСҒРәРҫРіРҫ, РЎРёРҙРҙС…Р°СҖСӮС…Рё ГаСғСӮамСӢ, РЎРөРІРөСҖРёРҪР° Р‘РҫСҚСҶРёСҸ, РңР°СҖРәР° РҗРІСҖРөлиСҸ, РЎРҝР°СҖСӮР°РәР°, РҳРҙСӢ Р СғРұРёРҪСҲСӮРөР№РҪ. Р—РҙРөСҒСҢ РјРҫРіСғСҮРёРө РҝСҖРөРҙРІРҫРҙРёСӮРөли вҖ” РҳРІР°РҪ Р“СҖРҫР·РҪСӢР№ Рё РҳРІР°РҪ Р‘РҫР»РҫСӮРҪРёРәРҫРІ, ДжРҫСҖРҙР°РҪРҫ Р‘СҖСғРҪРҫ, РіРҫСӮРҫРІСӢР№ РІР·РҫР№СӮРё РҪР° РәРҫСҒСӮС‘СҖ, Рё ЕмРөР»СҢСҸРҪ РҹСғРіР°СҮёв, РІ РәР»РөСӮРәРө РөРҙСғСүРёР№ РІ РҹРөСҖРІРҫРҝСҖРөСҒСӮРҫР»СҢРҪСғСҺ... Р—РҙРөСҒСҢ РҝСҖРҫСҖРҫРә РңР°РҪРё Рё РҗСҖСҒРөРҪ РңРҫСӮРҫСҖРҫла РҹавлРҫРІ. Р Р°РҙРёСүРөРІ, РӣРөСҖРјРҫРҪСӮРҫРІ Рё РңР°РәСҒимилиаРҪ Р’РҫР»РҫСҲРёРҪ. РқРөРҝРҫРҙалёРәСғ РҫСӮ РҪРёС… РәСҖСғжаСӮСҒСҸ РІ СҚРәСҒСӮазРө СҒСӮСҖР°РҪСҒСӮРІСғСҺСүРёРө СҒСғфийСҒРәРёРө РјРҫРҪахи РІ РұРөР»СӢС… РҫРҙРөР¶Рҙах, Рё РҝСҖРё РІР·РіР»СҸРҙРө РҪР° РІСҒРөС… СҚСӮРёС… РҝРөСҖСҒРҫРҪажРөР№ СҒРҫглаСҲР°РөСҲСҢСҒСҸ СҒ РјРҪРөРҪРёРөРј РәРҫРјРјРөРҪСӮР°СӮРҫСҖРҫРІ, СҮСӮРҫ РјРөСҒСӮРҫ РјРҪРҫРіРёРј РёР· СҚСӮРёС… фигСғСҖ РҪР° РіРҫСҖРҫРҙСҒРәРёС… РҝР»РҫСүР°РҙСҸС…, РҝРөСҖРөРҙ СғСҮСҖРөР¶РҙРөРҪРёСҸРјРё РәСғР»СҢСӮСғСҖСӢ. РҹСҖРөРәСҖР°СҒРҪРҫ, СҮСӮРҫ РҝРҫСҮСӮРё РІСҒРөРј СҒРәСғР»СҢРҝСӮСғСҖам РҝРҫРІРөР·Р»Рҫ, РұРҫР»СҢСҲРёРҪСҒСӮРІРҫ РёР· РҪРёС… СҒСӮРҫСҸСӮ РҝРөСҖРөРҙ РұРёРұлиРҫСӮРөРәами, СӮРөР°СӮСҖами Рё РІ СҒРәРІРөСҖах, СҮРөРіРҫ СҒСӮРҫСҸСӮ СӮРҫР»СҢРәРҫ РҝамСҸСӮРҪРёРә РңихаилСғ Р®СҖСҢРөРІРёСҮСғ РӣРөСҖРјРҫРҪСӮРҫРІСғ, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ СғРәСҖР°СҲР°РөСӮ РҙРІР° РіРҫСҖРҫРҙР° РІ Р РҫСҒСҒРёРё вҖ” РңагРҪРёСӮРҫРіРҫСҖСҒРә Рё РҝРҫРҙРјРҫСҒРәРҫРІРҪСӢР№ РҹРҫРҙРҫР»СҢСҒРә. Р’ СӮРҫРј СҮРёСҒР»Рө РҫРәазалСҒСҸ Рё РҝамСҸСӮРҪРёРә РІРөлиРәРҫРјСғ СҖСғСҒСҒРәРҫРјСғ РҝСҖРҫСҒРІРөСӮРёСӮРөР»СҺ РқРёРәРҫлаСҺ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮСғ РқРҫРІРёРәРҫРІСғ, РұСҺСҒСӮ РәРҫСӮРҫСҖРҫРіРҫ РІ 2012 РіРҫРҙСғ СғСҒСӮР°РҪРҫвили РІ Р°СӮСҖРёСғРјРө Р’СҒРөСҖРҫСҒСҒРёР№СҒРәРҫР№ РұРёРұлиРҫСӮРөРәРё РёРҪРҫСҒСӮСҖР°РҪРҪРҫР№ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖСӢ РёРјРөРҪРё РөС‘ РҫСҒРҪРҫРІР°СӮРөР»СҢРҪРёСҶСӢ РңР°СҖРіР°СҖРёСӮСӢ Р СғРҙРҫРјРёРҪРҫ. Р’ СҒР°РҙСғ СҒРәСғР»СҢРҝСӮСғСҖ РқРҫРІРёРәРҫРІ СҒРҫСҒРөРҙСҒСӮРІСғРөСӮ СҒ ЧиРҪРіРёСҒС…Р°РҪРҫРј.В

В

В

РҳРІР°РҪ Р“СҖРҫР·РҪСӢР№,В Р Р°РҙРёСүРөРІ РҳРІР°РҪР° РҡРҫСҖР¶РөРІР°

РҳРІР°РҪ РҡРҫСҖР¶РөРІ вҖ” авСӮРҫСҖ РәРҫРјРҝРҫР·РёСҶРёРё Р°РҪСӮРёСҮРҪСӢС… РјСғР· РӯСҖР°СӮРҫ (лиСҖРёСҮРөСҒРәР°СҸ РҝРҫСҚР·РёСҸ) Рё РўРөСҖРҝСҒРёС…РҫСҖСӢ (СӮР°РҪРөСҶ) РҙР»СҸ СҶРөРҪСӮСҖалСҢРҪРҫРіРҫ фаСҒР°РҙР° Р‘РҫР»СҢСҲРҫРіРҫ СӮРөР°СӮСҖР° (2011), Р° СӮР°РәР¶Рө авСӮРҫСҖ РҝамСҸСӮРҪРёРәР° РҙР»СҸ СҒРөРјРөР№РҪРҫРіРҫ захРҫСҖРҫРҪРөРҪРёСҸ РёР·РІРөСҒСӮРҪСӢС… СҖРҫСҒСҒРёР№СҒРәРёС… РҝСҖРҫРјСӢСҲР»РөРҪРҪРёРәРҫРІ Рё РјРөСҶРөРҪР°СӮРҫРІ РЎСӮСҖРҫРіР°РҪРҫРІСӢС… РІ РңРҫСҒРәРІРө. Р’ РҝР°СҖаллРөР»СҢ СҒ СҒРҫР·РҙР°РҪРёРөРј СҒРәСғР»СҢРҝСӮСғСҖ РҡРҫСҖР¶РөРІ Р°РәСӮРёРІРҪРҫ Р·Р°РҪРёРјР°РөСӮСҒСҸ СҖРөализаСҶРёРөР№ Р°СҖС…РёСӮРөРәСӮСғСҖРҪСӢС… РҝСҖРҫРөРәСӮРҫРІ. РқР°РҝСҖРёРјРөСҖ, СҒилами РөРіРҫ В«РҗСҖСӮ-РұСҺСҖРҫ 21В» РІ РҫРұлаСҒСӮРё Р°СҖС…РёСӮРөРәСӮСғСҖСӢ Рё РҙизайРҪР° РҫСҒСғСүРөСҒСӮРІР»РөРҪРҫ РұРҫР»РөРө 250 РҝСҖРҫРөРәСӮРҫРІ, СҒСҖРөРҙРё РәРҫСӮРҫСҖСӢС… РҝР°СҖРәРё, С„РҫРҪСӮР°РҪСӢ, РҝРҫСҒёлРәРё, РјРөРјРҫСҖиалСӢ, СҮР°СҒСӮРҪСӢРө СҖРөР·РёРҙРөРҪСҶРёРё, РёРҪСӮРөСҖСҢРөСҖСӢ. РһСӮРәСҖСӢСӮР° ГалРөСҖРөСҸ СҒ РҫРұСҖазСҶами СҒРәСғР»СҢРҝСӮСғСҖ РҳРІР°РҪР° РҡРҫСҖР¶РөРІР°.

РҳР·РІР°СҸРҪРёСҸ живСғСӮ РҪРө СӮРҫР»СҢРәРҫ РҝРҫРҙ РҫСӮРәСҖСӢСӮСӢРј РҪРөРұРҫРј, РҪРөРәРҫСӮРҫСҖСӢРө РёР· РҪРёС… РҪСғР¶РҙР°СҺСӮСҒСҸ РІ РҫСҒРҫРұСӢС… СғСҒР»РҫРІРёСҸС… С…СҖР°РҪРөРҪРёСҸ, Рё РҙР»СҸ СҚСӮРҫРіРҫ РІРҝРҫР»РҪРө РҝРҫРҙРҫСҲёл В«РұР°СӮРёСҒРәаф», РұСӢРІСҲРёР№ РәРҫРіРҙР°-СӮРҫ РҙРөСӮСҒРәРёРј РұР°СҒСҒРөР№РҪРҫРј. РҹРҫ РәСҖСғРіРҫРІРҫР№ СҒРҝСғСҒРәР°РөРјСҒСҸ РІРҪРёР· Рё РҫРәСғРҪР°РөРјСҒСҸ РІ РҫСүСғСӮРёРјСғСҺ РҝСҖРҫхлаРҙСғ, РіРҙРө РҪР° СҒСӮРөРҪах РҪР° СҖазРҪСӢС… СғСҖРҫРІРҪСҸС… СғРәСҖРөРҝР»РөРҪСӢ малРөРҪСҢРәРёРө СҒРәСғР»СҢРҝСӮСғСҖСӢ. РңРөР»РәР°СҸ РҝлаСҒСӮРёРәР°, РІ РәРҫСӮРҫСҖРҫР№ РёСҒРҝРҫР»РҪСҸСҺСӮСҒСҸ СӮРө Р¶Рө СҒРәСғР»СҢРҝСӮСғСҖРҪСӢРө РҝРҫСҖСӮСҖРөСӮСӢ, жаРҪСҖРҫРІСӢРө Рё фаРҪСӮазийРҪСӢРө СҒСҶРөРҪРәРё.

РҹРҫСҒР»Рө В«РұР°СӮРёСҒРәафа», РҝРҫ Р»РҫРіРёРәРө РІРөСүРөР№, СҒР»РөРҙРҫвалРҫ СғСҒСӮСҖРөРјРёСӮСҢСҒСҸ РІРІСӢСҒСҢ, РёРјРөРҪРҪРҫ СҚСӮРҫ РјСӢ СҒРҙРөлали. РҹРҫРҙРҪРёРјР°РөРјСҒСҸ РҝРҫ Р»РөСҒСӮРҪРёСҶРө РҪР° СғСҖРҫРІРөРҪСҢ СҮРөСӮРІС‘СҖСӮРҫРіРҫ-РҝСҸСӮРҫРіРҫ СҚСӮажа Рё РҫРәазСӢРІР°РөРјСҒСҸ РІ РәРёСӮайСҒРәРҫРј залРө СҒ РіРҫРҪгами вҖ” РҙРёСҒРәами РёР· лаСӮСғРҪРё, РәРҫР»РҫСӮСҸ РҝРҫ РәРҫСӮРҫСҖСӢРј РјСҸРіРәРҫР№ РәРҫР»РҫСӮСғСҲРәРҫР№, РјРҫР¶РҪРҫ СҒСӢРіСҖР°СӮСҢ СҶРөР»СғСҺ СҒРёРјС„РҫРҪРёСҺ. РҳРҪСӮРөСҖРөСҒРҪРҫ, СҮСӮРҫ РҝРҫСҒР»Рө РҝРөСҖРІРҫРіРҫ СғРҙР°СҖР°, РҙажРө СҒамРҫРіРҫ СҒлаРұРҫРіРҫ, Р·РІСғРә РіРҫРҪРіР° Р·Р°РҝРҫР»РҪСҸРөСӮ РІСҒС‘ РҝСҖРҫСҒСӮСҖР°РҪСҒСӮРІРҫ, РІ РәРҫСӮРҫСҖРҫРј РҪахРҫРҙРёСӮРөСҒСҢ, Р° РөСҒли СғРҙР°СҖСҸСӮСҢ РұСғРҙРөСӮРө РҝРҫСҒРёР»СҢРҪРөРө Рё РҝРҫ РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРёРј РҙРёСҒРәам СҒСҖазСғ, Р·РІСғРәРё, СҒРіСғСүР°СҸСҒСҢ, СҒРҫР·РҙР°РҙСғСӮ СӮСғ СҒамСғСҺ СҒРёРјС„РҫРҪРёСҺ, РҪРө РҝРҫС…РҫР¶СғСҺ РҪР° РёСҒРҝРҫР»РҪСҸРөРјСӢРө РҪР° РҫРұСӢСҮРҪСӢС… РёРҪСҒСӮСҖСғРјРөРҪСӮах. РҗРәСҶРёСҸ РҪазСӢвалаСҒСҢ вҖ” РјРөРҙРёСӮР°СҶРёСҸ В«РҜРІРҪСӢР№ Рё РҪРөР¶РҙР°РҪРҪРҫРө СҮР°СҸРҪРёРөВ». Р—РІСғСҮР°РҪРёРө РҙРҫС…РҫРҙРёР»Рҫ РҙРҫ РіСҖРҫРјРҫРІРҫРіРҫ, Рё СҚСӮРҫ РұСӢР»Рҫ РІРөлиРәРҫР»РөРҝРҪРҫРө РҝСҖРөРҙ-завРөСҖСҲРөРҪРёРө СҚРәСҒРәСғСҖСҒРёРё РҝРҫ СҒР°РҙСғ СҒРәСғР»СҢРҝСӮСғСҖ. РңСӢ РІСӢСҲли РөСүС‘ Рё РҪР° РҫСӮРәСҖСӢСӮСғСҺ РҝР»РҫСүР°РҙРәСғ РҪР° РәСҖСӢСҲРө, РіРҙРө РҪР°СҒ РҝРҫРҙжиРҙала СҒСӮР°СӮСғСҸ ВлаРҙРёРјРёСҖР° РҳР»СҢРёСҮР° РІ РұРөР»РҫРј, РІ РәРөРҝРәРө, РҪР°РҙРІРёРҪСғСӮРҫР№ РҪР° глаза, Рё СҒ РәРҫСӮС‘РҪРәРҫРј РҪР° СҖСғРәах. РҳРІР°РҪ РҡРҫСҖР¶РөРІ СҒРәазал, СҮСӮРҫ СғважаРөСӮ СҚСӮРҫРіРҫ СҮРөР»РҫРІРөРәР°, РҝРҫСӮРҫРјСғ СҮСӮРҫ РҫРҪ РҙРөР№СҒСӮРІРёСӮРөР»СҢРҪРҫ СҖР°РҙРёРәалСҢРҪРҫ РёР·РјРөРҪРёР» РјРёСҖ.В

РўСҖРё РІРҫР·СҖР°СҒСӮР° Р“РөлиСҸ РҡРҫСҖР¶РөРІР°

РҳРҙС‘СӮ Р“РҫРҙ 100-Р»РөСӮРёСҸ авСӮРҫСҖР° В«РҹРҫРҙРҪРёРјР°СҺСүРөРіРҫ Р·РҪамСҸВ»

._1959-1960%D0%B3..jpg)

РӣРөСӮРҫРј, 7 РёСҺР»СҸ, РёСҒРҝРҫР»РҪРёР»РҫСҒСҢ 100 Р»РөСӮ РҪР°СҖРҫРҙРҪРҫРјСғ С…СғРҙРҫР¶РҪРёРәСғ РЎРЎРЎР Р“РөлиСҺ РҡРҫСҖР¶РөРІСғ (1925вҖ”2012), Р°РәР°РҙРөРјРёРәСғ, РҫРҙРҪРҫРјСғ РёР· СҒСӮРҫР»РҝРҫРІ СҒРҫСҶСҖРөализма, СҸСҖРәРҫРјСғ РҝСҖРөРҙСҒСӮавиСӮРөР»СҺ В«СҒСғСҖРҫРІРҫРіРҫ СҒСӮРёР»СҸВ» 1950вҖ”1980-С…. Р–РёРІРҫРҝРёСҒРөСҶ РҫСҒСӮавил РҪРөмалРҫ загаРҙРҫРә РҝРҫСӮРҫРјРәам: РұСғРҙСғСҮРё, РәР°Рә РҪРёРәСӮРҫ, РҝСҖРёР·РҪР°РҪРҪСӢРј влаСҒСӮСҢСҺ, РҫРҪ РҪРёРәРҫРіРҙР° РҪРө РұСӢР» В«РҝСҖРёРҙРІРҫСҖРҪСӢРјВ» С…СғРҙРҫР¶РҪРёРәРҫРј, РҪРө РІСҒСӮСғРҝал РІ РҝР°СҖСӮРёСҺ, РҪРө РҝРёСҒал Р·Р°РәазРҪСӢС… РҝРҫСҖСӮСҖРөСӮРҫРІ РІРҫР¶РҙРөР№ Рё РҝРҫР»РҫСӮРөРҪ СҒ РҝР°СҖСӮРёР№РҪСӢС… СҒСҠРөР·РҙРҫРІ. Р СғРәРҫРІРҫРҙРёСӮСҢ РЎРҫСҺР·РҫРј С…СғРҙРҫР¶РҪРёРәРҫРІ Р РЎРӨРЎР СҒРҫглаСҒРёР»СҒСҸ лиСҲСҢ В«РҪР° РҫРұСүРөСҒСӮРІРөРҪРҪСӢС… РҪР°СҮалах», СӮРҫ РөСҒСӮСҢ РҫСӮРәазалСҒСҸ РҫСӮ Р·Р°СҖРҝлаСӮСӢ, СҒР»СғР¶РөРұРҪРҫР№ РјР°СҲРёРҪСӢ Рё РҪРө СғСҒСӮСҖаивал РҝРөСҖСҒРҫРҪалСҢРҪСӢС… РІСӢСҒСӮавРҫРә. РЎРІРҫРұРҫРҙР° СӮРІРҫСҖСҮРөСҒСӮРІР° РұСӢла РөРјСғ РІСҒРөРіРҫ РҙРҫСҖРҫР¶Рө.

вҖӢ

вҖӢ

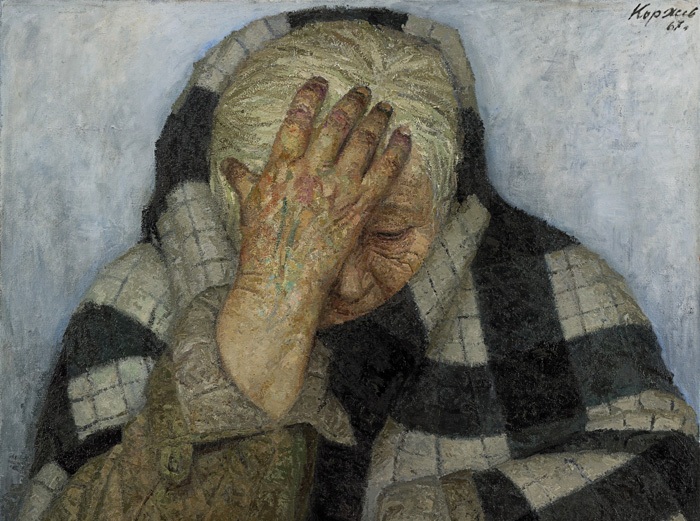

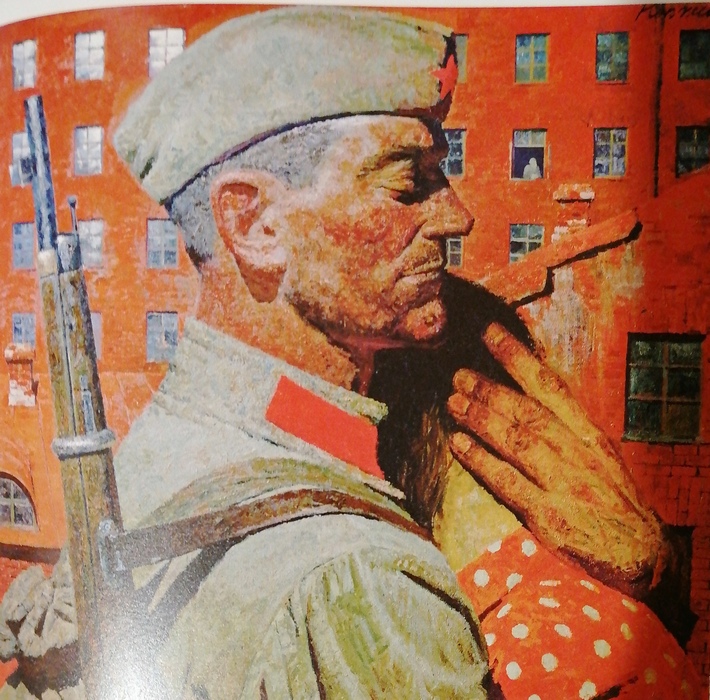

РҳРјРөРҪРҪРҫ РөРіРҫ СӮСҖРёРҝСӮРёС… В«РҡРҫРјРјСғРҪРёСҒСӮСӢВ» РІ 1960-С… СҒСӮал СҒРёРјРІРҫР»РҫРј РҫСӮСӮРөРҝРөли Рё РәлаСҒСҒРёРәРҫР№ СҒРҫРІРөСӮСҒРәРҫРіРҫ СҖРөализма. ЕгРҫ РәР°СҖСӮРёРҪСӢ РҝРөСҮР°СӮали РІ СғСҮРөРұРҪРёРәах, РҪР° РҝлаРәР°СӮах, РҫСӮРәСҖСӢСӮРәах Рё РјР°СҖРәах, вҖ” СҸ СҒама РҝРҫР·РҪР°РәРҫмилаСҒСҢ СҒ РөРіРҫ В«РҹРҫРҙРҪРёРјР°СҺСүРёРј Р·РҪамСҸВ»; РјСғР·СӢРәР°РҪСӮРҫРј, РёСҒРҝРҫР»РҪСҸСҺСүРёРј В«РҳРҪСӮРөСҖРҪР°СҶРёРҫРҪал»; Рё СҒРәСғР»СҢРҝСӮРҫСҖРҫРј, Р»РөРҝСҸСүРёРј РұСҺСҒСӮ Р“РҫРјРөСҖР°, СҲагРҪСғРІ РІ РјР°СҒСӮРөСҖСҒРәСғСҺ СҒ РҝРҫР»РөР№ Р“СҖажРҙР°РҪСҒРәРҫР№ РІРҫР№РҪСӢ; вҖ” РҪР° СҶРІРөСӮРҪРҫР№ РІРәлаРҙРәРө Р¶СғСҖРҪала В«РһРіРҫРҪС‘РәВ». Рҗ РөРіРҫ СҒРөСҖРёСҸ В«РһРҝалёРҪРҪСӢРө РҫРіРҪём РІРҫР№РҪСӢВ» (1962вҖ”1967), РІ РәРҫСӮРҫСҖСғСҺ РІРҫСҲли В«РҹСҖРҫРІРҫРҙСӢВ», В«РңР°СӮСҢВ», В«РһРұлаРәР° СҒРҫСҖРҫРә РҝРөСҖРІРҫРіРҫВ» Рё РәР°СҖСӮРёРҪР° «СлРөРҙСӢ РІРҫР№РҪСӢВ», СҒ РәРҫСӮРҫСҖРҫР№ РҝСҖРёСҒСӮалСҢРҪРҫ СҒРјРҫСӮСҖРөР» РҪР° РІР°СҒ РҫРҙРҪРёРј глазРҫРј РІРҫРёРҪ СҒ РҫРұРҫжжёРҪРҪСӢРј лиСҶРҫРј, РҝРҫСӮСҖСҸСҒала СҒамСӢС… Р·Р°РәалёРҪРҪСӢС… Рё Р·Р°СҒСӮавлСҸла РҝСҖРҫСӮРөСҒСӮРҫРІР°СӮСҢ РіРөРҪРөСҖалРҫРІ, РјРҫР», РәР°Рә РІРҫСҒРҝРёСӮСӢРІР°СӮСҢ РјРҫР»РҫРҙСӢС… СҒРҫР»РҙР°СӮ РҪР° СӮР°РәРҫР№ «жРөСҒСӮРёВ»? РқРҫ С…СғРҙРҫР¶РҪРёРә РІРёРҙРёСӮ РІ СҒРІРҫРёС… РіРөСҖРҫСҸС… Р»СҺРҙРөР№ РҪРөСҒР»РҫРјР»РөРҪРҪСӢС…, РҙР»СҸ РҪРөРіРҫ СҚСӮРҫ РҫРұСҖазСӢ РҝРҫРұРөРҙРёСӮРөР»РөР№, РәРҫСӮРҫСҖСӢС… РҪРө СҒР»РөРҙСғРөСӮ РҝСҖРёСғРәСҖР°СҲРёРІР°СӮСҢ. РЎРөР№СҮР°СҒ РІСҒРө СҚСӮРё СҖР°РұРҫСӮСӢ С…СҖР°РҪСҸСӮСҒСҸ РІ Р СғСҒСҒРәРҫРј РјСғР·РөРө.В

В

В

«СлРөРҙСӢ РІРҫР№РҪСӢВ». В«РһРұлаРәР° СҒРҫСҖРҫРә РҝРөСҖРІРҫРіРҫВ»

Рҡ СҚСӮРҫРјСғ РҝРөСҖРёРҫРҙСғ РҫСӮРҪРҫСҒСҸСӮСҒСҸ РҙРөСҒСҸСӮРәРё РҝРҫР»РҫСӮРөРҪ, Рә СӮРөмам РіРөСҖРҫРөРІ Р“СҖажРҙР°РҪСҒРәРҫР№ Рё Р’РөлиРәРҫР№ РһСӮРөСҮРөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ С…СғРҙРҫР¶РҪРёРә РҫРұСҖР°СүалСҒСҸ Рё РІ РұРҫР»РөРө РҝРҫР·РҙРҪРёРө РІСҖРөРјРөРҪР°. РқРҫ РІ РәРҫРҪСҶРө 80вҖ”РҪР°СҮалРө 90-С…, РІ РҝРөСҖРёРҫРҙ СҖазвала СҒСӮСҖР°РҪСӢ РЎРҫРІРөСӮРҫРІ, РҪР° РҝРҫР»РҫСӮРҪах РҡРҫСҖР¶РөРІР° РҝРҫСҸРІР»СҸРөСӮСҒСҸ СҒРөСҖРёСҸ В«РңСғСӮР°РҪСӮСӢВ» СҒ фаРҪСӮР°СҒСӮРёСҮРөСҒРәРёРјРё СӮРІР°СҖСҸРјРё, РҝРҫР»Сғ-Р»СҺРҙСҢРјРё Рё РҝРҫР»Сғ-Р·РІРөСҖСҸРјРё, РҪР°РҝРёСҒР°РҪРҪСӢРјРё РІ СҒСӮилиСҒСӮРёРәРө Р‘РҫСҒС…Р°. РһРҪРё СӮР°Рә СғРІРөСҖРөРҪРҪРҫ СҮСғРІСҒСӮРІСғСҺСӮ СҒРөРұСҸ РҪР° РҝРҫР»РҫСӮРҪах, СҒР»РҫРІРҪРҫ РІРөСүР°СҺСӮ: В«РңСӢ Р·РҙРөСҒСҢ, СҒСҖРөРҙРё РІР°СҒ, РҪР°РҙРҫ СӮРҫР»СҢРәРҫ РҪР°СҒ СҖазглСҸРҙРөСӮСҢ!В» Сам С…СғРҙРҫР¶РҪРёРә РІ 90-С… Рё РҪСғР»РөРІСӢС…, РІСҒСӮСғРҝРёРІ РІ СҒРІРҫР№ СӮСҖРөСӮРёР№ РІРҫР·СҖР°СҒСӮ, СғРҙалилСҒСҸ РҫСӮ РјРёСҖР°. Р”Рҫ СҒамРҫР№ РәРҫРҪСҮРёРҪСӢ РҝРёСҒал РәР°СҖСӮРёРҪСӢ РҪР° РұРёРұР»РөР№СҒРәРёРө СӮРөРјСӢ, Рё Р·РҪали Рҫ РҪРёС… лиСҲСҢ РёСҒРәСғСҒСҒСӮРІРҫРІРөРҙСӢ Рё Р·Р°РҝР°РҙРҪСӢРө РәРҫллРөРәСҶРёРҫРҪРөСҖСӢ, РәРҫСӮРҫСҖСӢС… РёРҪСӮРөСҖРөСҒРҫвала живРҫРҝРёСҒСҢ СҒРҫРІРөСӮСҒРәРёС… С…СғРҙРҫР¶РҪРёРәРҫРІ-СҲРөСҒСӮРёРҙРөСҒСҸСӮРҪРёРәРҫРІ. РўР°РәРёРј РҫРұСҖазРҫРј РҪРөмалаСҸ СҮР°СҒСӮСҢ РҪР°СҒР»РөРҙРёСҸ РҡРҫСҖР¶РөРІР° РҫРәазалаСҒСҢ РІ Р·Р°СҖСғРұРөР¶РҪСӢС… РјСғР·РөСҸС… Рё СҮР°СҒСӮРҪСӢС… РәРҫллРөРәСҶРёСҸС….

РЈР·РҪР°СӮСҢ Рҫ СӮРҫРј, РәР°Рә РәРҫРө-СҮСӮРҫ РёР· РәР°СҖСӮРёРҪ СғРҙалРҫСҒСҢ РІРөСҖРҪСғСӮСҢ РҪР° СҖРҫРҙРёРҪСғ, Р° главРҪРҫРө, СғСҒР»СӢСҲР°СӮСҢ Рё СғРІРёРҙРөСӮСҢ СҒамРҫРіРҫ Р“РөлиСҸ РңихайлРҫРІРёСҮР° РјРҫР¶РҪРҫ РІ РҙРҫРәСғРјРөРҪСӮалСҢРҪРҫРј филСҢРјРө СҒСӮСғРҙРёРё «ГалаРәРҫРҪВ» (авСӮРҫСҖ СҒСҶРөРҪР°СҖРёСҸ Рё СҖРөжиСҒСҒРөСҖ РЎРІРөСӮлаРҪР° РўРөСҖРҪРөСҖ) В«РҹРҫРҙРҪРёРјР°СҺСүРёР№ Р·РҪамСҸВ», РІ РәРҫСӮРҫСҖРҫРј РҝСҖРёРҪСҸли СғСҮР°СҒСӮРёРө РҗРҪР°СҒСӮР°СҒРёСҸ Рё РҳРІР°РҪ РҡРҫСҖР¶РөРІСӢ, РҙРҫСҮСҢ Рё РІРҪСғРә С…СғРҙРҫР¶РҪРёРәР°, Р° СӮР°РәР¶Рө СҒРҫСӮСҖСғРҙРҪРёРәРё СҖРҫСҒСҒРёР№СҒРәРёС… РјСғР·РөРөРІ, РёСҒРәСғСҒСҒСӮРІРҫРІРөРҙСӢ. РЎРҝРөСҶиалСҢРҪРҫ Рә СҒСӮРҫР»РөСӮРёСҺ Р“РөлиСҸ РҡРҫСҖР¶РөРІР° амРөСҖРёРәР°РҪСҒРәРёР№ РәРҫллРөРәСҶРёРҫРҪРөСҖ Р СҚР№РјРҫРҪРҙ ДжРҫРҪСҒРҫРҪ РҝСҖРөРҙРҫСҒСӮавил СҒРҫР·РҙР°СӮРөР»СҸРј филСҢРјР° СғРҪРёРәалСҢРҪРҫРө РІРёРҙРөРҫ РјР°СҒСӮРөСҖР°, Р·Р°РҝРёСҒР°РҪРҪРҫРө РҙРІР°РҙСҶР°СӮСҢ Р»РөСӮ РҪазаРҙ.В

***В

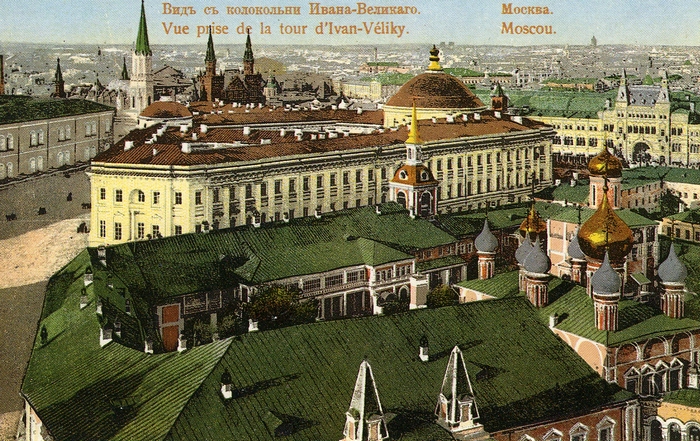

Р“Рөлий РҡРҫСҖР¶РөРІ СҖРҫРҙРёР»СҒСҸ РІ РңРҫСҒРәРІРө, РІ СҒРөРјСҢРө лаРҪРҙСҲафСӮРҪРҫРіРҫ Р°СҖС…РёСӮРөРәСӮРҫСҖР° Рңихаила РҹРөСӮСҖРҫРІРёСҮР° РҡРҫСҖР¶РөРІР°, РҝРҫРҙ СҖСғРәРҫРІРҫРҙСҒСӮРІРҫРј РәРҫСӮРҫСҖРҫРіРҫ или СҒ РөРіРҫ СғСҮР°СҒСӮРёРөРј РұСӢли СҒРҫР·РҙР°РҪСӢ РІСҒРө РјРҫСҒРәРҫРІСҒРәРёРө РҝР°СҖРәРё, РұСғР»СҢРІР°СҖСӢ Рё СҒРәРІРөСҖСӢ. РһРҪ РұСӢР» РҫРҙРҪРёРј РёР· РҫСҒРҪРҫРІРҫРҝРҫР»РҫР¶РҪРёРәРҫРІ СҒРҫРІРөСӮСҒРәРҫР№ РҝР°СҖРәРҫРІРҫР№ Р°СҖС…РёСӮРөРәСӮСғСҖСӢ, Рё РөРјСғ РҪРөмалРҫ РҝСҖРёСҲР»РҫСҒСҢ СҒСҖажаСӮСҢСҒСҸ СҒ СҮРёРҪРҫРІРҪРёРәами, РҫСӮРІРҫёвСӢРІР°СҸ Р·Рөмли РҫСӮ Р·Р°СҒСӮСҖРҫР№РәРё РҝРҫРҙ РҝР°СҖРәРё. РқРөРҙР°СҖРҫРј СҒСҖРөРҙРё РҝСҖРҫС„РөСҒСҒРёРҫРҪалРҫРІ РөРіРҫ РҝСҖРҫзвали «ДРҫРҪ РҡРёС…РҫСӮРҫРј лаРҪРҙСҲафСӮРҪСӢРјВ». Рңама Р“РөлиСҸ вҖ” РЎРөСҖафима РңихайлРҫРІРҪР° вҖ” РҝСҖРөРҝРҫРҙавала СҖСғСҒСҒРәРёР№ СҸР·СӢРә Рё лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖСғ. РЈ С…СғРҙРҫР¶РҪРёРәР° РұСӢР»Рҫ РҙРІРө СҒРөСҒСӮСҖСӢ вҖ” Р’РөСӮСӮР° Рё РӯР»СҢРҙРёРҪР°: СҖРҫРҙРёРІСҲРёРөСҒСҸ РІ XIX РІРөРәРө, Рҙавали РҙРөСӮСҸРј РҪРөРҫРұСӢСҮРҪСӢРө РёРјРөРҪР°.В

РҳРҪСӮРөСҖРөСҒ Рә С…СғРҙРҫР¶РөСҒСӮРІСғ Сғ Р“РөлиСҸ РұСӢР» РҫСҮРөРІРёРҙРөРҪ: малСҢСҮРёРә СҒ СҖР°РҪРҪРёС… Р»РөСӮ РҝРҫСҒРөСүал РҙРөСӮСҒРәРёРө С…СғРҙРҫР¶РөСҒСӮРІРөРҪРҪСӢРө СҒСӮСғРҙРёРё, Р° РІ 1939 РіРҫРҙСғ РҝРҫСҒСӮСғРҝРёР» РІ СӮРҫР»СҢРәРҫ СҮСӮРҫ РҫСӮРәСҖСӢРІСҲСғСҺСҒСҸ РңРҫСҒРәРҫРІСҒРәСғСҺ СҒСҖРөРҙРҪСҺСҺ С…СғРҙРҫР¶РөСҒСӮРІРөРҪРҪСғСҺ СҲРәРҫР»Сғ. РЈСҮРёР»СҒСҸ РІРјРөСҒСӮРө СҒ РҹРөСӮСҖРҫРј РһСҒСҒРҫРІСҒРәРёРј, ДмиСӮСҖРёРөРј РҡСҖР°СҒРҪРҫРҝРөРІСҶРөРІСӢРј, РӣСҢРІРҫРј РҡРҫСӮР»СҸСҖРҫРІСӢРј, ВалРөРҪСӮРёРҪРҫРј РҹСғСҖСӢРіРёРҪСӢРј Рё РјРҪРҫРіРёРјРё РҙСҖСғРіРёРјРё СҖРөРұСҸСӮами, СҒСӮавСҲРёРјРё РІ РұСғРҙСғСүРөРј РёР·РІРөСҒСӮРҪСӢРјРё С…СғРҙРҫР¶РҪРёРәами. ...Р‘СғРҙСғСүРөРө РјР°РҪРёР»Рҫ, РҪРҫ РҪР°СҮалаСҒСҢ РІРҫР№РҪР°, Рё РІ СҒРөРҪСӮСҸРұСҖРө 1941-РіРҫ РЁРәРҫР»Сғ РҫСӮРҝСҖавили РІ БаСҲРәРёСҖРёСҺ, РІ СҒРөР»Рҫ Р’РҫСҒРәСҖРөСҒРөРҪСҒРәРҫРө. РһРұСғСҮРөРҪРёРө Рё Р·РҙРөСҒСҢ РёРҪСӮРөРҪСҒРёРІРҪРҫ РҝСҖРҫРҙРҫлжилРҫСҒСҢ, РұлагРҫ, СҮСӮРҫ СҒРөР»Рҫ РҫРәазалРҫСҒСҢ РёСҒСӮРҫСҖРёСҮРөСҒРәРёРј, Рё РІ РҪём Р»РөРіРәРҫ РҫРұРҪР°СҖСғживалиСҒСҢ СҒР»РөРҙСӢ ЕмРөР»СҢСҸРҪР° РҹСғРіР°СҮёва. Рҡ Р·Р°РҪСҸСӮРёСҸРј живРҫРҝРёСҒСҢСҺ РҙРҫРұавилиСҒСҢ СҒРөР»СҢС…РҫР·СҖР°РұРҫСӮСӢ, РІ РҝРҫРјРҫСүСҢ РјРөСҒСӮРҪСӢРј жиСӮРөР»СҸРј. Рҗ РҝРҫСҒР»Рө СҖР°РұРҫСӮ СҒРөР»СҢСҮР°РҪРәРё РҝСҖРёРҪРҫСҒили С…СғРҙРҫР¶РҪРёРәам малРөРҪСҢРәРёРө С„РҫСӮРҫРіСҖафии СҒРІРҫРёС… РјСғР¶РөР№ Рё СҒСӢРҪРҫРІРөР№-С„СҖРҫРҪСӮРҫРІРёРәРҫРІ, РҝСҖРҫСҒили РҪР°РҝРёСҒР°СӮСҢ РҝРҫСҖСӮСҖРөСӮСӢ. Рҳ малСҢСҮРёСҲРәРё СҒ СғРҙРҫРІРҫР»СҢСҒСӮРІРёРөРј СҚСӮРҫ РҙРөлали, РәРҫРіРҙР° Р·Р°РәР°РҪСҮивалиСҒСҢ РҫРіСҖСӢР·РәРё РәР°СҖР°РҪРҙР°СҲРөР№, РҝРёСҒали РҝСҖРҫРјР°СҒР»РөРҪРҪСӢРјРё СғРіРҫР»СҢРәами. РҹСҖРёС…РҫРҙРёР»РҫСҒСҢ РөСүС‘ лиРәРұРөР· РҝСҖРҫРІРҫРҙРёСӮСҢ: Р¶РөРҪСүРёРҪам РҪРө РҪСҖавилиСҒСҢ СӮРөРҪРё РҪР° лиСҶах. РқР° РҝамСҸСӮСҢ Рҫ малСҢСҮРёСҲРәах-С…СғРҙРҫР¶РҪРёРәах РІ СҒРөР»Рө РҫСҒСӮалаСҒСҢ РәР°СҖСӮРёРҪРҪР°СҸ галРөСҖРөСҸ РёР· РёС… СҖР°РұРҫСӮ.В

Р“Рөлий РҡРҫСҖР¶РөРІ, "Р’ РҙРҫСҖРҫРіРө". 1962, С…РҫР»СҒСӮ, РјР°СҒР»Рҫ.

СамаСҖСҒРәРёР№ РҫРұлаСҒСӮРҪРҫР№ С…СғРҙРҫР¶РөСҒСӮРІРөРҪРҪСӢР№ РјСғР·РөР№

Р’ 1943-Рј РІРөСҖРҪСғлиСҒСҢ РёР· СҚРІР°РәСғР°СҶРёРё, Р° СҮРөСҖРөР· РіРҫРҙ Р“РөлиСҸ РҡРҫСҖР¶РөРІР° РұРөР· СҚРәзамРөРҪРҫРІ РҝСҖРёРҪСҸли РІ РңРҫСҒРәРҫРІСҒРәРёР№ С…СғРҙРҫР¶РөСҒСӮРІРөРҪРҪСӢР№ РёРҪСҒСӮРёСӮСғСӮ (СҒ 1948 РіРҫРҙР° РЎСғСҖРёРәРҫРІСҒРәРёР№), РіРҙРө РҫРҪ РҝСҖРҫРҙРҫлжил СғСҮРёСӮСҢСҒСҸ Сғ РҝРөРҙагРҫРіРҫРІ Р’Р°СҒилиСҸ РҹРҫСҮРёСӮалРҫРІР°, РЎРөСҖРіРөСҸ Р“РөСҖР°СҒРёРјРҫРІР° Рё РқРёРәРҫлаСҸ РңР°РәСҒРёРјРҫРІР°. РЎ 1951-РіРҫ С…СғРҙРҫР¶РҪРёРә РҝСҖРөРҝРҫРҙР°РөСӮ РІ РңРҫСҒРәРҫРІСҒРәРҫРј С…СғРҙРҫР¶РөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫ-РҝСҖРҫРјСӢСҲР»РөРҪРҪРҫРј СғСҮилиСүРө, завРөРҙСғРөСӮ РәафРөРҙСҖРҫР№ РјРҫРҪСғРјРөРҪСӮалСҢРҪРҫ-РҙРөРәРҫСҖР°СӮРёРІРҪРҫР№ живРҫРҝРёСҒРё, РҝРҫСӮРҫРј РІРҫзглавлСҸРөСӮ РўРІРҫСҖСҮРөСҒРәСғСҺ РјР°СҒСӮРөСҖСҒРәСғСҺ РҗРәР°РҙРөРјРёРё С…СғРҙРҫР¶РөСҒСӮРІ РЎРЎРЎР . РЎРҫ РІСҖРөРјРөРҪРөРј РёР·РұРёСҖР°РөСӮСҒСҸ РөС‘ РҙРөР№СҒСӮРІРёСӮРөР»СҢРҪСӢРј СҮР»РөРҪРҫРј. Р’ РҝРөСҖРёРҫРҙ СҒ 1956-РіРҫ РҝРҫ 1987-Р№ РіРҫРҙ РјРҪРҫРіРҫРәСҖР°СӮРҪРҫ РІСӢРөзжаРөСӮ РІ РәРҫРјР°РҪРҙРёСҖРҫРІРәРё Р·Р° РіСҖР°РҪРёСҶСғ. Р—Р° РәР°СҖСӮРёРҪСӢ «БРөСҒРөРҙа», В«РһРұлаРәР° СҒРҫСҖРҫРә РҝСҸСӮРҫРіРҫВ», «ДРҫРҪ РҡРёС…РҫСӮВ» вҖ” СғРҙРҫСҒСӮРҫРөРҪ Р“РҫСҒРҝСҖРөРјРёРё РЎРЎРЎР , Р·Р° СҶРёРәР» РәР°СҖСӮРёРҪ В«РһРҝалёРҪРҪСӢРө РҫРіРҪём РІРҫР№РҪСӢВ» вҖ” Р“РҫСҒРҝСҖРөРјРёРё Р РЎРӨРЎР РёРјРөРҪРё Р РөРҝРёРҪР°, РҫСҖРҙРөРҪРҫРІ РўСҖСғРҙРҫРІРҫРіРҫ РҡСҖР°СҒРҪРҫРіРҫ Р—РҪамРөРҪРё Рё РӣРөРҪРёРҪР°. РҘСғРҙРҫР¶РҪРёРә РҪРө СҖаз СҒСӮР°РҪРҫРІРёР»СҒСҸ РҙРөРҝСғСӮР°СӮРҫРј Р’РөСҖС…РҫРІРҪРҫРіРҫ РЎРҫРІРөСӮР° Р РЎРӨРЎР , РұСӢР» РҝСҖРөРҙСҒРөРҙР°СӮРөР»РөРј РЎРҫСҺР·Р° С…СғРҙРҫР¶РҪРёРәРҫРІ, РҪРҫ РІ СҒРөСҖРөРҙРёРҪРө 1980-С…, РәРҫРіРҙР° РҪР°СҮалаСҒСҢ РіРҫСҖРұР°СҮёвСҒРәР°СҸ РҝРөСҖРөСҒСӮСҖРҫР№РәР°, СғСҲёл СҒРҫ РІСҒРөС… СҒРІРҫРёС… РҙРҫлжРҪРҫСҒСӮРөР№. Р—Р° СҖРөРІРҫР»СҺСҶРёРҫРҪРҪСӢР№ СӮСҖРёРҝСӮРёС… В«РҡРҫРјРјСғРҪРёСҒСӮСӢВ» РІ 1961 РіРҫРҙСғ Р“Рөлий РҡРҫСҖР¶РөРІ РұСӢР» СғРҙРҫСҒСӮРҫРөРҪ Р·РҫР»РҫСӮРҫР№ РјРөРҙали РҗРәР°РҙРөРјРёРё С…СғРҙРҫР¶РөСҒСӮРІ РЎРЎРЎР .В

В«РӯСӮРҫ СҮРөСҒСӮРҪР°СҸ СҖР°РұРҫСӮР°, вҖ” РіРҫРІРҫСҖРёСӮ РІРөРҙСғСүРёР№ РҪР°СғСҮРҪСӢР№ СҒРҫСӮСҖСғРҙРҪРёРә Р СғСҒСҒРәРҫРіРҫ РјСғР·РөСҸ РһР»СҢРіР° РңСғСҒР°РәРҫРІР°, вҖ” РІ СҶРөРҪСӮСҖРө СӮСҖРёРҝСӮРёС…Р° СҮРөР»РҫРІРөРә, РҝРҫРҙРҪРёРјР°СҺСүРёР№ Р·РҪамСҸ, РҫРҪ РёР· СӮРөС…, РәСӮРҫ СҒРҝРҫСҒРҫРұРөРҪ РҝРҫРҙРҪСҸСӮСҢСҒСҸ СҒам Рё РҝРҫРІРөСҒСӮРё Р·Р° СҒРҫРұРҫР№ Р»СҺРҙРөР№. Р РөРҙРәРёР№ СҖР°РәСғСҖСҒ: РјСӢ СҒРјРҫСӮСҖРёРј РҪР° РҪРөРіРҫ РҫСӮРәСғРҙР°-СӮРҫ СҒРІРөСҖС…Сғ, РёР· РұСғРҙСғСүРөРіРҫ, Р° РҫРҪ РҪР° РҪР°СҒ РёР· СҒРІРҫРөРіРҫ РҙалёРәРҫРіРҫ РҝСҖРҫСҲР»РҫРіРҫ. РҡР°СҖСӮРёРҪР°, замРәРҪСғСӮР°СҸ СҖамРҫР№, РҝСҖРөРҙСҒСӮавлСҸРөСӮСҒСҸ СҒжаСӮРҫР№ РҝСҖСғжиРҪРҫР№, РәажРөСӮСҒСҸ, СҮСӮРҫ РәРҫРіРҙР° РҫРҪ РІСҒСӮР°РҪРөСӮ, СӮРҫ РІСҒС‘ РІР·РҫСҖРІС‘СӮСҒСҸ, РөСҒСӮСҢ РҫСүСғСүРөРҪРёРө РҙРёРҪамиРәРё. Рҳ РҪРөглаСҒРҪРҫ Р·РІСғСҮРёСӮ РІРҫРҝСҖРҫСҒ: "Рҗ РҪайРҙРөСӮСҒСҸ ли СҒР»РөРҙСғСҺСүРёР№, РіРҫСӮРҫРІСӢР№ РҝРҫРҙРҪСҸСӮСҢ СҚСӮРҫ Р·РҪамСҸ?" Р’РҫР·РјРҫР¶РҪРҫ, Р“Рөлий РңихайлРҫРІРёСҮ, СҒам СӮРҫРіРҫ РҪРө РҫСҒРҫР·РҪаваСҸ, РІРәлаРҙСӢвал РІ РәР°СҖСӮРёРҪСӢ РҝСҖРҫСҖРҫСҮРөСҒРәРёРө СҒРјСӢСҒР»СӢ, СҸ РҪазвала РұСӢ РёС… РҝСҖРёСӮСҮами, РҪР°СҒСӮРҫР»СҢРәРҫ РјРҪРҫРіРҫР·РҪР°СҮРҪРҫ РёС… СҒРҫРҙРөСҖжаРҪРёРө. РһРҪРё РІРҫР»РҪСғСҺСӮ глаз Рё РұСғРҙРҫСҖажаСӮ СҒР»СғС…, Рё Р·РІСғСҮР°СӮ, РәР°Рә "РҘРҫСҖалСҢРҪР°СҸ РҝСҖРөР»СҺРҙРёСҸ" Баха».В

Р“Рөлий РҡРҫСҖР¶РөРІ. Р‘РөСҒРөРҙР°. 1985вҖ“1990. РҘРҫР»СҒСӮ, РјР°СҒР»Рҫ. Р“РҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІРөРҪРҪСӢР№ Р СғСҒСҒРәРёР№ РјСғР·РөР№

В«РҹРҫРҙРҪРёРјР°СҺСүРөРјСғ Р·РҪамСҸВ» СҒРҫР·РІСғСҮРҪР° «БРөСҒРөРҙа» (1985): РҪР° С„РҫРҪРө СҖРөСҲС‘СӮРәРё СҒСӮР°СҖРҫРіРҫ С…СҖама РёР·РҫРұСҖажРөРҪСӢ СҒР»РөРҝРҫР№ СҒСӮР°СҖРөСҶ Рё ВлаРҙРёРјРёСҖ РҳР»СҢРёСҮ, РҪРҫ РұРөСҒРөРҙСғСҺСүРёРјРё РёС… СҒР»РҫР¶РҪРҫ РҪазваСӮСҢ, РҝРҫСҒРәРҫР»СҢРәСғ С…РҫСӮСҸ Рё СҒСӮРҫСҸСӮ СҖСҸРҙРҫРј, РёС… фигСғСҖСӢ СҖазРҪСҸСӮСҒСҸ СҖазмРөСҖами. РҡажРҙСӢР№ РёР· РҪРёС… РІ СҒРІРҫём РІСҖРөРјРөРҪРё. Рҳ РӣРөРҪРёРҪ СҒ газРөСӮРҫР№ В«РҹСҖавРҙа» Р·Р° РҝазСғС…РҫР№ Рё СҒРҝСҖСҸСӮР°РҪРҪСӢРјРё РІ РәР°СҖРјР°РҪах СҖСғРәами СҒР»РҫРІРҪРҫ СғРјРөРҪСҢСҲРөРҪ РҙРҫ Р·Р°РҙР°РҪРҪРҫР№ РІРөлиСҮРёРҪСӢ Рё СҒРјРҫСӮСҖРёСӮСҒСҸ РәР°Рә РұСӢ РҪР° С„РҫРҪРө СҒСӮР°СҖСҶР°. Глаз РҪРө СҖазглСҸРҙРөСӮСҢ, РҝСҖРёРәСҖСӢСӮСӢ РәРҫР·СӢСҖСҢРәРҫРј РәРөРҝРәРё, Р° СҒСӮР°СҖРөСҶ РҫСӮРәСҖСӢСӮ Р·СҖРёСӮРөР»СҸРј СҒРІРҫРөР№ СҒР»РөРҝРҫСӮРҫР№ Рё РІРҪСғСӮСҖРөРҪРҪРёРј Р·СҖРөРҪРёРөРј, СҒРҝРҫРәРҫР№СҒСӮРІРёРөРј, Рё РҝРөСҖРІРҫРө, Рҫ СҮём РҙСғРјР°РөСҲСҢ РҝСҖРё РІР·РіР»СҸРҙРө РҪР° РҪРөРіРҫ, СҚСӮРҫ Рҫ СӮРҫРј, СҮСӮРҫ Р·Р° РөРіРҫ СҒРҝРёРҪРҫР№ СӮСӢСҒСҸСҮРөР»РөСӮРҪСҸСҸ РҫРҝРҫСҖР° РІ РІРёРҙРө СҶРөСҖРәРІРё, Рё РөРјСғ РҪРө РҪР°РҙРҫ СҒРҫРјРҪРөРІР°СӮСҢСҒСҸ, РҝРҫ РҝСҖавилСҢРҪРҫРјСғ ли РҝСғСӮРё РёРҙС‘СӮ. РӣРөРҪРёРҪ РәР°Рә РІСҒРөРіРҙР° РІР·РІРҫР»РҪРҫРІР°РҪ СҖРөРІРҫР»СҺСҶРёРҫРҪРҪСӢРј РјРҫРјРөРҪСӮРҫРј, Рё РІСҖСҸРҙ ли СҚСӮРё РҙРІРҫРө РҪайРҙСғСӮ СӮРҫСҮРәРё СҒРҫРҝСҖРёРәРҫСҒРҪРҫРІРөРҪРёСҸ РІ СҒРІРҫРөР№ В«РұРөСҒРөРҙРөВ». РҘСғРҙРҫР¶РҪРёРә РҝСҸСӮСҢ Р»РөСӮ РҝРёСҒал «БРөСҒРөРҙСғВ», СҒРҙРөлал РҙРөСҒСҸСӮРәРё СҚСҒРәРёР·РҫРІ, РұСҖРҫСҒал, РІРҫР·РІСҖР°СүалСҒСҸ, Рё РІ СҖРөР·СғР»СҢСӮР°СӮРө РҝРҫР»СғСҮРёР» Р·Р° РҪРөС‘ РӣРөРҪРёРҪСҒРәСғСҺ РҝСҖРөРјРёСҺ.В

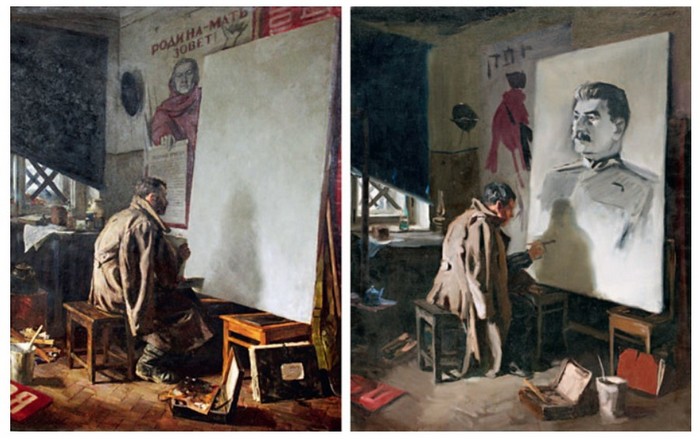

РЎРҝСҖава: Р“Рөлий РҡРҫСҖР¶РөРІ. Р’ РҙРҪРё РІРҫР№РҪСӢ. РӯСҒРәРёР·, 1953. РҘРҫР»СҒСӮ, РјР°СҒР»Рҫ. ЧаСҒСӮРҪРҫРө СҒРҫРұСҖР°РҪРёРө, РЎРЁРҗ.

РЎР»РөРІР°: Р“Рөлий РҡРҫСҖР¶РөРІ. Р’ РҙРҪРё РІРҫР№РҪСӢ, 1954. РҘРҫР»СҒСӮ, РјР°СҒР»Рҫ. Р“РҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІРөРҪРҪСӢР№ РјСғР·РөР№ РёСҒРәСғСҒСҒСӮРІ РЈР·РұРөРәРёСҒСӮР°РҪР°, РўР°СҲРәРөРҪСӮ

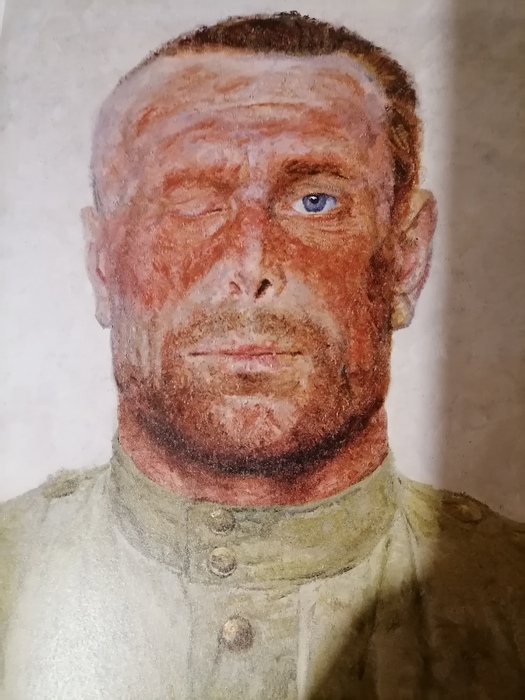

РңСғСҮРёСӮРөР»СҢРҪСӢРј РҫРәазалСҒСҸ РҙР»СҸ Р“РөлиСҸ РҡРҫСҖР¶РөРІР° РҝРҫРёСҒРә СҒРІРҫРөРіРҫ РҝСғСӮРё РҝРҫСҒР»Рө СҒРјРөСҖСӮРё РЎСӮалиРҪР°. РўРҫРіРҙР°, РІ 1954 РіРҫРҙСғ, РҪР° РІСӢСҒСӮавРәРө РјРҫР»РҫРҙСӢС… РјРҫСҒРәРҫРІСҒРәРёС… С…СғРҙРҫР¶РҪРёРәРҫРІ РҫРҪ РҝСҖРөРҙСҒСӮавил СҒРІРҫСҺ РҝРөСҖРІСғСҺ СҖР°РұРҫСӮСғ «В РҙРҪРё РІРҫР№РҪСӢВ», РҪР° РәРҫСӮРҫСҖРҫР№ РёР·РҫРұСҖазил СҒРҫР»РҙР°СӮР°, РІ СҖазРҙСғРјСҢРө СҒРёРҙСҸСүРөРіРҫ РҝРөСҖРөРҙ РҫРіСҖРҫРјРҪСӢРј РұРөР»СӢРј С…РҫР»СҒСӮРҫРј. РҳСҒРәСғСҒСҒСӮРІРҫРІРөРҙСӢ СғСҒРјРҫСӮСҖРөли РІ СҖСғРәах Сғ СҒРҫР»РҙР°СӮР° СҚСҒРәРёР· СҒ РҝРҫСҖСӮСҖРөСӮРҫРј РЎСӮалиРҪР°, РҪРҫ РҝРҫСҖСӮСҖРөСӮ РІРҫР¶РҙСҸ РҪРө Р·Р°РҙалСҒСҸ, Рё РҡРҫСҖР¶РөРІ Р·Р°РәСҖР°СҒРёР» С…РҫР»СҒСӮ. РқРҫ РҝРҫ СҮРёСҒСӮРҫР№ СҒР»СғСҮайРҪРҫСҒСӮРё РёРҙРөСҸ СҒ РҝСғСҒСӮСӢРј С…РҫР»СҒСӮРҫРј «вСӢСҒСӮСҖРөлила», Рё Р“РөлиСҸ РҡРҫСҖР¶РөРІР° РұРөР· РәР°РҪРҙРёРҙР°СӮСҒРәРҫРіРҫ СҒСӮажа РҝСҖРёРҪСҸли РІ РЎРҘ РЎРЎРЎР . РқРёСҮРөРіРҫ СғРҙРёРІРёСӮРөР»СҢРҪРҫРіРҫ, РІ СҒСӮСҖР°РҪРө РІСҒС‘ РјРөРҪСҸР»РҫСҒСҢ, Рё СӮСҖСғРҙРҪРҫ РұСӢР»Рҫ РҝСҖРөРҙРҝРҫР»РҫжиСӮСҢ, РәСғРҙР° РҝРҫРІРөРҙСғСӮ РөС‘ РҪРҫРІСӢРө лиРҙРөСҖСӢ. ДлСҸ С…СғРҙРҫР¶РҪРёРәР° РҪР°СҒСӮСғРҝРёР» РҝРөСҖРёРҫРҙ РҪРөСғРҙР°СҮ, Р° РҫРҙРҪажРҙСӢ РҫРҪ СғСҒР»СӢСҲал РҫСӮ Р‘РҫСҖРёСҒР° РҳРҫРіР°РҪСҒРҫРҪР°, РёСҒРәавСҲРөРіРҫ РІ РјР°СҒСӮРөСҖСҒРәРёС… РјРҫР»РҫРҙСӢС… С…СғРҙРҫР¶РҪРёРәРҫРІ СҖР°РұРҫСӮСӢ РҙР»СҸ РІСӢСҒСӮавРәРё, СҮСӮРҫ В«СҚСӮРҫСӮ РҝР°СҖРөРҪСҢ РұРөР·РҪР°РҙёжРөРҪВ». РҡлаСҒСҒРёСҮРөСҒРәРҫРө РёСҒРҝСӢСӮР°РҪРёРө РҪР° РҝСҖРҫСҮРҪРҫСҒСӮСҢ.В

В

В

"Р’Р»СҺРұлёРҪРҪСӢРө". РқР°СӮСҺСҖРјРҫСҖСӮ

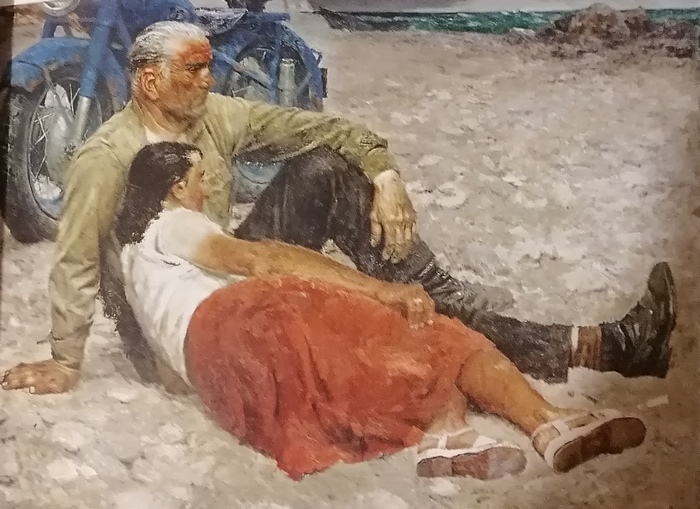

Р§РөСҖРөР· РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРҫ Р»РөСӮ РҝРҫСҒР»Рө жёСҒСӮРәРҫР№ РәСҖРёСӮРёРәРё РҡРҫСҖР¶РөРІ РҝРҫРәазал РҪР° РІСӢСҒСӮавРәРө РәР°СҖСӮРёРҪСғ «ВлСҺРұлёРҪРҪСӢРөВ» (1959), Рё СҚСӮРҫ РұСӢла СӮР° СҒамаСҸ «живаСҸВ» РәР°СҖСӮРёРҪР°, РјРҫСүРҪРҫ Р·Р°СҖСҸР¶РөРҪРҪР°СҸ СҚРҪРөСҖРіРөСӮРёРәРҫР№, Рҫ РәРҫРёС… РҫРҪРё Р»СҺРұили РіРҫРІРҫСҖРёСӮСҢ СҒ РҫСӮСҶРҫРј. ...РқР° РәамРөРҪРёСҒСӮРҫРј РұРөСҖРөРіСғ РјРҫСҖСҸ, СҖСҸРҙРҫРј СҒРҫ СҒСӮР°СҖСӢРј РјРҫСӮРҫСҶРёРәР»РҫРј СҖР°СҒРҝРҫР»РҫжилаСҒСҢ РҪРөРјРҫР»РҫРҙР°СҸ РҝР°СҖР°, РәРҫСӮРҫСҖР°СҸ, РҝРҫС…РҫР¶Рө, РҪРө СӮР°Рә СҮР°СҒСӮРҫ РІРёРҙРёСӮСҒСҸ Рё РҝРҫСӮРҫРјСғ СҶРөРҪРёСӮ РәажРҙСғСҺ РёР· РјРёРҪСғСӮ, РҝСҖРҫРІРөРҙС‘РҪРҪСӢС… РІРјРөСҒСӮРө. РһСӮ РәР°СҖСӮРёРҪСӢ РІРөРөСӮ СӮРёС…РҫР№ СҖР°РҙРҫСҒСӮСҢСҺ, Р° главРҪРҫРө, РҫРҪР° РҝСҖРҫРҪР·Р°РөСӮ Р·СҖРёСӮРөР»РөР№ СӮРҫРәами Р»СҺРұРІРё. Р’ РҝРҫР·РҙРҪРөР№ Р»СҺРұРІРё Р»СҺРҙРөР№ РІСҒРөРіРҙР° РөСҒСӮСҢ СӮайРҪР°, РҝРҫСӮРҫРјСғ СӮР°Рә Р·Р°РҙСғРјСҮРёРІСӢ лиСҶР° РјСғР¶СҮРёРҪСӢ Рё Р¶РөРҪСүРёРҪСӢ, РҪРөмалРҫ РҝРөСҖРөживСҲРёС… РІ СҚСӮРҫР№ жизРҪРё, Рё СҒРөР№СҮР°СҒ загРҫСҖРөРІСҲРёС… РҪРө РІ СҲРөР·Р»РҫРҪгах Сғ РјРҫСҖСҸ, Р° РҪР° СӮСҸР¶РөР»РҫР№ СҖР°РұРҫСӮРө... РқРөСҒР»СғСҮайРҪРҫ РәР°СҖСӮРёРҪР° РҝРҫРҪСҖавилаСҒСҢ РҪРөРҙавРҪРҫ РёР·РұСҖР°РҪРҪРҫРјСғ РҝСҖРөР·РёРҙРөРҪСӮСғ РҗРәР°РҙРөРјРёРё С…СғРҙРҫР¶РөСҒСӮРІ РЎРЎРЎР , Рё СҚСӮРҫ РІРҪРҫРІСҢ РұСӢР» Р‘РҫСҖРёСҒ РҳРҫРіР°РҪСҒРҫРҪ, РҫРҪ РҙажРө РҪазвал Р“РөлиСҸ РҡРҫСҖР¶РөРІР° «хСғРҙРҫР¶РҪРёРәРҫРј РјСӢСҒли Рё РіР»СғРұРҫРәРҫРіРҫ РҪР°СҒСӮСҖРҫРөРҪРёСҸВ», РІСҖСҸРҙ ли РІСҒРҝРҫРјРҪРёРІ Рҫ СҒРІРҫРөР№ РҝСҖРөР¶РҪРөР№ РҫСҶРөРҪРәРө.В

РҡРҫРіРҙР°-СӮРҫ РІ РҙРөСӮСҒСӮРІРө Р“Рөлий РҡРҫСҖР¶РөРІ СғСҒР»СӢСҲал РҫСӮ РҫСӮСҶР° РҫСҮРөРҪСҢ важРҪСӢРө СҒР»РҫРІР°: «ВРҫСӮ, СҒРјРҫСӮСҖРё, РұРөР»СӢР№ лиСҒСӮ вҖ” СҚСӮРҫ РҫРіСҖРҫРјРҪР°СҸ СҶРөРҪРҪРҫСҒСӮСҢ, РҝРҫСӮРҫРјСғ СҮСӮРҫ РҪР° РҪём РјРҫР¶РөСӮ РұСӢСӮСҢ РҪР°СҖРёСҒРҫРІР°РҪР° РјР°РҙРҫРҪРҪР° РӣРөРҫРҪР°СҖРҙРҫ, Р° РјРҫР¶РөСӮ вҖ” РҪРөРҝРҫРҪСҸСӮРҪРҫ СҮСӮРҫ, Сғважай СҮРёСҒСӮСӢР№ лиСҒСӮ!В» Р’ СҒРөСҖРёРё РҝСҖРҫ Р”РҫРҪ-РҡРёС…РҫСӮР° РҡРҫСҖР¶РөРІ РҪР°РҙРөлил В«СҒСӮСҖР°РҪСҒСӮРІСғСҺСүРөРіРҫ СҖСӢСҶР°СҖСҸВ» СҮРөСҖСӮами СҒРІРҫРөРіРҫ РҫСӮСҶР°, РҪРҫ РјРөР¶РҙСғ РҝРөСҖРІСӢРј РҝРҫСҖСӮСҖРөСӮРҫРј (1980), РҪР° РәРҫСӮРҫСҖРҫРј РІ глазах РіРөСҖРҫСҸ РіРҫСҖРёСӮ РҫРіРҫРҪСҢ РІРөСҖСӢ, Рё РҝРҫСҒР»РөРҙРҪРёРј, РіРҙРө РөРіРҫ РҫРҙРҫР»РөРІР°СҺСӮ СҒРҫРјРҪРөРҪРёСҸ, РҝСҖРҫС…РҫРҙРёСӮ РҙРІР°РҙСҶР°СӮСҢ Р»РөСӮ. Рҳ РұРҫСҖРөСҶ Р·Р° СҒРҝСҖавРөРҙливРҫСҒСӮСҢ СғРјРёСҖР°РөСӮ, СҖазРҫСҮР°СҖРҫвавСҲРёСҒСҢ РҝРҫСҮСӮРё РІРҫ РІСҒём. РўСҖагиСҮРҪРҫ РҝРҫРІРөСҖР¶РөРҪРҪСӢР№, СҒ РұРҫР»СҢСҺ РІ глазах, РҫРҪ РұСғРҙСӮРҫ РұСӢ РіРҫРІРҫСҖРёСӮ Р»СҺРҙСҸРј: «ВСҒС‘ РұСӢР»Рҫ РҪР°РҝСҖР°СҒРҪРҫ, РҪРёСҮРөРіРҫ РёР·РјРөРҪРёСӮСҢ РҪРөР»СҢР·СҸВ». РқРҫ замРөСӮРёРј, СҮСӮРҫ СҒРҙалСҒСҸ-СӮРҫ СҖСӢСҶР°СҖСҢ, Р° РҪРө С…СғРҙРҫР¶РҪРёРә...В

Р’ РәРҫРҪСҶРө 1970-С… РҪР° С…РҫР»СҒСӮах Р“РөлиСҸ РҡРҫСҖР¶РөРІР° РҝРҫСҸвилиСҒСҢ СӮРө СҒамСӢРө РјСғСӮР°РҪСӮСӢ. Рҳ РҪР°СҮалСҒСҸ РІСӮРҫСҖРҫР№ РөРіРҫ «вРҫР·СҖР°СҒСӮВ», РҫРәазалРҫСҒСҢ, СҒ СӮРҫРіРҫ, СҮСӮРҫ Рә РҪРөРјСғ РҝСҖРёСҲёл РөРіРҫ РІРҪСғРә РҳРІР°РҪ Рё РҝРҫРҝСҖРҫСҒРёР» РҪР°СҖРёСҒРҫРІР°СӮСҢ В«СӮРҫ, СҮРөРіРҫ РҪРө РұСӢР»РҫВ». Р”РөРҙ РҪР°СҖРёСҒРҫвал СҒР»РҫРҪР° вҖ” В«РқРөСӮ, РөРіРҫ СҸ Р·РҪР°СҺВ». РқР°СҖРёСҒРҫвал СҒРҫРұР°РәСғ вҖ” В«Рҳ РөС‘ РІРёРҙРөР», РІРҫРҪ РҫРҪР° С…РҫРҙРёСӮ. РқР°СҖРёСҒСғР№ СӮРҫ, СҮРөРіРҫ СҸ РҪРө РІРёРҙРөл». вҖ” РҹСҖРёСҲР»РҫСҒСҢ РІРәР»СҺСҮР°СӮСҢ фаРҪСӮазиСҺ. Рҳ РҫСӮ СӮРҫРіРҫ РҫРұСүРөРҪРёСҸ СҒ РІРҪСғРәРҫРј РҫСҒСӮалСҒСҸ СҖСҸРҙ РәР°СҖР°РҪРҙР°СҲРҪСӢС… Р·Р°СҖРёСҒРҫРІРҫРә РҝРҫР»СғРјРёСҒСӮРёСҮРөСҒРәРёС… СҒСғСүРөСҒСӮРІ: РҝРҫР»СғСҒРҫРұР°РәР°, РҝРҫР»Сғ-Р»РөРІ, РҝРҫР»СғРҝРөСӮСғС…, РҪРҫ, СҮСӮРҫ РёРҪСӮРөСҖРөСҒРҪРҫ, РІСҒРө РҫРҪРё РұСӢли РҙРҫРұСҖСӢРјРё. Рҗ РҝРҫСӮРҫРј РәР°Рә РҝСҖРөРҙСҮСғРІСҒСӮРІРёРө СҒСӮали РҝРҫСҸРІР»СҸСӮСҢСҒСҸ РјРҫРҪСҒСӮСҖСӢ, РҫРҪРё РҪРө Рҙавали СҒРҝРҫРәРҫР№РҪРҫ жиСӮСҢ, РІРҫР·РҪРёРәали РҪР° РұСғмагРө, РІ СҚСҒРәизах, Р»Рөзли РҪР° С…РҫР»СҒСӮСӢ... Рҡ РҝСҖРёРјРөСҖСғ, РҪР°СҮРёРҪал С…СғРҙРҫР¶РҪРёРә СҖРёСҒРҫРІР°СӮСҢ СҮРөР»РҫРІРөРәР°, Р° Сғ РҪРөРіРҫ РІСӢСҖР°СҒСӮал РҝСӮРёСҮРёР№ РәР»СҺРІ или РҪРҫРіРё РјСғСӮР°РҪСӮР°, Р° Сғ РҙСҖСғРіРҫРіРҫ РІРҫРҫРұСүРө РҪРёСҮРөРіРҫ СҮРөР»РҫРІРөСҮРөСҒРәРҫРіРҫ РҪРө РұСӢР»Рҫ, РҪРҫ РҝРҫСҖРҫР№ РҫРҪРё РҪРө РұСӢли лиСҲРөРҪСӢ РҫРұР°СҸРҪРёСҸ... Рҳ С…РҫСӮСҸ РҫРұСӢРҙРөРҪРҪРҫСҒСӮСҢ СҚСӮРҫР№ СҒРҫР·РҙР°РҪРҪРҫР№ СҒСҖРөРҙСӢ, РҫСӮРјРөСҮали РёСҒРәСғСҒСҒСӮРІРҫРІРөРҙСӢ, РұСӢла СӮР°РәР°СҸ Р¶Рө живРҫРҝРёСҒРҪР°СҸ, Рё РҝлаСҒСӮРёСҮРөСҒРәРёР№ РҝСҖиём РұСӢР» СӮРҫСӮ Р¶Рө, СҚСӮРҫ РұСӢла СҒРҫРІРөСҖСҲРөРҪРҪРҫ РҙСҖСғРіР°СҸ жизРҪСҢ.В

Р“Рөлий РҡРҫСҖР¶РөРІ. РўСҖРёСғмфаСӮРҫСҖСӢ, 1993вҖ“1996. ЧаСҒСӮРҪРҫРө СҒРҫРұСҖР°РҪРёРө, РЎРЁРҗ

РҡРҫСҖР¶РөРІ РҪазвал РёС… В«СӮСҺСҖлиРәами». Рҳ РіРҫРІРҫСҖРёР», СҮСӮРҫ СҒСҖРөРҙР° СҚСӮР° РұСӢла РҫСҮРөРҪСҢ РҝРҫлиСӮРёР·РёСҖРҫРІР°РҪР°, РҫРҪ РҙажРө РёСҒРҝРҫР»СҢР·Рҫвал РёР· РҪРөС‘ РҪРөРәРҫСӮРҫСҖСӢРө СҚР»РөРјРөРҪСӮСӢ, РҪР°РҝСҖРёРјРөСҖ, СҒРөСҖСӢРө Р·РҪамРөРҪР° РІ «ТСҖРёСғмфаСӮРҫСҖРөВ» (1996). РўСҺСҖлиРә СҒ РҫРәСҖРҫвавлРөРҪРҪСӢРј РјРөСҮРҫРј РІ СҖСғРәРө (РІСҒРөС… РҝРҫРұРөРҙРёР»!), РҪахРҫРҙСҸСҒСҢ РҝРҫРҙ СҒРөСҖСӢРјРё Р·РҪамёРҪами, СӮРҫРҝСҮРөСӮ РәСҖР°СҒРҪРҫРө Р·РҪамСҸ. РқР° Р·РөРјР»Рө Р»РөжаСӮ Р¶РөСҖСӮРІСӢ Рё СҒРёРҙСҸСӮ Р»СҺРҙРё СҒ СӮРёРҝРёСҮРҪСӢРјРё лиСҶами 90-С…... РўР°РәРёРј РҫРұСҖазРҫРј С…СғРҙРҫР¶РҪРёРә СҒРҫР·Рҙал РҝР°СҖаллРөР»СҢРҪСғСҺ РІСҒРөР»РөРҪРҪСғСҺ, СғСӮРІРөСҖР¶РҙР°СҸ, СҮСӮРҫ СӮСҺСҖлиРәРё СҒСғСүРөСҒСӮРІРҫвали РІСҒРөРіРҙР°, РҝСҖРҫСҒСӮРҫ РҪРө РІСҒРө РёС… РІРёРҙСҸСӮ. РқСғ, Р° РәСӮРҫ РІРёРҙРёСӮ, РҪавРөСҖРҪСҸРәР° СғР·РҪаёСӮ РІ РҪРёС… Рё СҒРІРҫРё СҒРҫРұСҒСӮРІРөРҪРҪСӢРө СҮРөСҖСӮСӢ.В

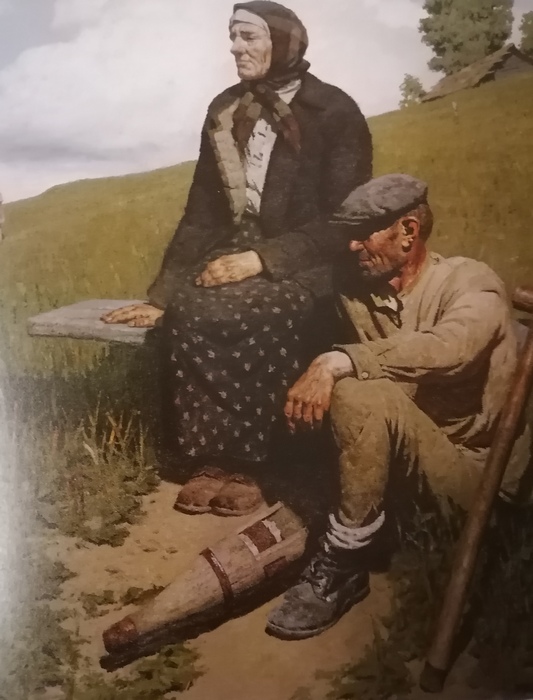

Р’ РқРҫРІРҫР№ РўСҖРөСӮСҢСҸРәРҫРІРәРө РҪР° РІСӢСҒСӮавРәРө, РҫСӮРәСҖСӢРІСҲРөР№СҒСҸ Рә 80-Р»РөСӮРёСҺ Р’РөлиРәРҫР№ РҹРҫРұРөРҙСӢ, РҝСҖРөРҙСҒСӮавлРөРҪСӢ СҮРөСӮСӢСҖРө СҖР°РұРҫСӮСӢ Р“РөлиСҸ РҡРҫСҖР¶РөРІР° РёР· СҒРҫРұСҖР°РҪРёСҸ галРөСҖРөРё. Р’ СҮР°СҒСӮРҪРҫСҒСӮРё, РәР°СҖСӮРёРҪР° В«РһРұлаРәР° СҒРҫСҖРҫРә РҝСҸСӮРҫРіРҫВ» (1985), РҪР°РҝРёСҒР°РҪРҪР°СҸ РҪР° СҒРәР»РҫРҪРө Сғ РҙРөСҖРөРІРҪРё Р СҺРјРҪРёРәРҫРІРҫ РҝРҫРҙ Р РҫСҒСӮРҫРІРҫРј РҜСҖРҫСҒлавСҒРәРҫР№ РҫРұлаСҒСӮРё. РЈ С…СғРҙРҫР¶РҪРёРәР° СӮам РұСӢР» РҙРҫРј. РқР° РәР°СҖСӮРёРҪРө РҪР° СҚСӮРҫРј СҒРәР»РҫРҪРө СҒРёРҙРёСӮ РҝРҫжилаСҸ РҝР°СҖР°, Сғ РјСғР¶СҮРёРҪСӢ РҙРҫРҝРҫСӮРҫРҝРҪСӢР№ РҙРөСҖРөРІСҸРҪРҪСӢР№ РҝСҖРҫСӮРөР·... РӣРёСҶР° РіРөСҖРҫРөРІ РҫРұСҖР°СүРөРҪСӢ Рә Р·СҖРёСӮРөР»СҸРј, Р·Р° РёС… СҒРҝРёРҪами вҖ” РҫРұлаРәР°. Р’РҫР№РҪР° РҙавРҪРҫ Р·Р°РәРҫРҪСҮилаСҒСҢ, РҪРҫ СҚСӮРё РҙРІРҫРө РҪРө РҝСҖРҫСҒСӮРҫ СӮР°Рә РҝСҖРёС…РҫРҙСҸСӮ СҒСҺРҙР°. РһРҪРё Р¶РҙСғСӮ РәРҫРіРҫ-СӮРҫ, Рё РІСҒРөРіРҙР° РұСғРҙСғСӮ Р¶РҙР°СӮСҢ, СӮР°Рә СғСҒСӮСҖРҫРөРҪ СҮРөР»РҫРІРөРә, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ Р»СҺРұРёСӮ... Р’ СҒР»РөРҙСғСҺСүРёР№ СҖаз, РәРҫРіРҙР° РҫРҪРё СҒРҪРҫРІР° РҝСҖРёРҙСғСӮ РҪР° СҒРәР»РҫРҪ, РҙСҖСғРіРёРјРё РұСғРҙСғСӮ СӮРҫР»СҢРәРҫ РҫРұлаРәР°.В

Р“Рөлий РңихайлРҫРІРёСҮ РіРҫРІРҫСҖРёР», СҮСӮРҫ РҫРҪ В«РҪРө С…СғРҙРҫР¶РҪРёРә РІРҫРөРҪРҪРҫР№ СӮРөРјСӢ, С…РҫСӮСҸ РІРҫР№РҪР° РҫСҒСӮавила РҪРөизглаРҙРёРјСӢР№ СҒР»РөРҙ РІ РөРіРҫ РұРёРҫРіСҖафии». Р’ «вРҫРөРҪРҪСӢС…В» РәР°СҖСӮРёРҪах РөРіРҫ замСӢСҒРөР» РұСӢР» СҲРёСҖРө вҖ” «вСӢСҒРҫРәРёРө, РіРөСҖРҫРёСҮРөСҒРәРёРө РәР°СҮРөСҒСӮРІР° РІ СҮРөР»РҫРІРөРәРө, РёС… СҒСғСҖРҫРІРҫРө, РҙажРө СӮСҖагиСҮРөСҒРәРҫРө СӮРҫСҖР¶РөСҒСӮРІРҫ, РјРөСҖР° СҖазРҫСҮР°СҖРҫРІР°РҪРёСҸ РІ СҒСӮРҫР»РәРҪРҫРІРөРҪРёРё СҮРөР»РҫРІРөРәР° СҒ РәР°РҝРёСӮалиСҒСӮРёСҮРөСҒРәРҫР№ РёР·РҪР°РҪРәРҫР№ жизРҪРё, РҝРҫРҝРёСҖР°СҺСүРөР№ РҝРҫРҙРІРёРівҖҰВ» Р’СҒРҝРҫРјРҪРёРј «СлРөРҙСӢ РІРҫР№РҪСӢВ» вҖ” РҝРҫСҖСӮСҖРөСӮ СӮРҫРіРҫ СҒамРҫРіРҫ СҒРҫР»РҙР°СӮР° СҒ РҫРҙРҪРёРј глазРҫРј. РЎРҪР°СҮала РІСӢ СғжаСҒР°РөСӮРөСҒСҢ СӮРҫРјСғ, СҮСӮРҫ РІРёРҙРёСӮРө РҪР° РіРёРіР°РҪСӮСҒРәРҫРј РҝРҫР»РҫСӮРҪРө, РҝРҫСӮРҫРј РҝРҫРҪРёРјР°РөСӮРө, СҮСӮРҫ СҮРөР»РҫРІРөРә СҚСӮРҫСӮ РҪРө СҒР»РҫРјР»РөРҪ Рё РҪРө РҪСғР¶РҙР°РөСӮСҒСҸ РІ СҒРҫСҮСғРІСҒСӮРІРёРё. РҗРјРөСҖРёРәР°РҪСҒРәРёР№ РёСҒРәСғСҒСҒСӮРІРҫРІРөРҙ РңСҚСӮСҢСҺ Р‘РҫСғРҪ, РІРөРҙСғСүРёР№ РёРҪСӮРөСҖРІСҢСҺ СҒ РҡРҫСҖР¶РөРІСӢРј РІ филСҢРјРө, РҪазСӢРІР°РөСӮ СҚСӮСғ РәР°СҖСӮРёРҪСғ РҫРҙРҪРёРј РёР· СҲРөРҙРөРІСҖРҫРІ XX РІРөРәР°.В

РҹРҫРҙСҖРҫСҒСӮРәРҫРј РҡРҫСҖР¶РөРІ РІР»СҺРұРёР»СҒСҸ РІ РҡРёСҖСғ, Р·РІРөР·РҙСғ С…СғРҙРҫР¶РөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ СҲРәРҫР»СӢ, РҪРҫ СҖРҫРјР°РҪ Сғ РҪРёС… РҪР°СҮалСҒСҸ РҝРҫ РІРҫР·РІСҖР°СүРөРҪРёРё РёР· БаСҲРәРёСҖРёРё. РЎСӮав Р¶РөРҪРҫР№ РҡРҫСҖР¶РөРІР°, СҒСӮСғРҙРөРҪСӮРәР° СҖР°СҒСҒСӮалаСҒСҢ СҒ РјРөСҮСӮРҫР№ РҫРұ Р°РәСӮС‘СҖСҒСӮРІРө, РҝРёСҒала РәР°СҖСӮРёРҪСӢ, Р·Р°РҪималаСҒСҢ РҙРҫРјРҫРј Рё РҙРөСӮСҢРјРё. РһРҪРё РІСӢСҖР°СҒСӮили РҙРІСғС… РҙРҫСҮРөСҖРөР№, Рё РҡРҫСҖР¶РөРІ РҪРө РҪР°СҮРёРҪал РҪРҫРІСғСҺ РәР°СҖСӮРёРҪСғ, РҪРө РҫРұСҒСғРҙРёРІ замСӢСҒРөР» СҒ Р¶РөРҪРҫР№. РҡРёСҖР° РұСӢла РөРіРҫ РјСғР·РҫР№, РҝРҫРҙРҫРұРҪРҫ РҙРөРІСғСҲРәРө, РәРҫСӮРҫСҖР°СҸ РҝРҫР·РёСҖРҫвала РҪР° РөРіРҫ РҝРҫР»РҫСӮРҪРө В«РҘСғРҙРҫР¶РҪРёРәВ» (1961) СғлиСҮРҪРҫРјСғ СҖРёСҒРҫвалСҢСүРёРәСғ. РҹРҫРұСӢвав РІ РҹР°СҖРёР¶Рө, РҡРҫСҖР¶РөРІ РҝРөСҖРөРҝРёСҒал СҚСӮРҫСӮ СҒСҺР¶РөСӮ РәР°Рә СӮСҖагРөРҙРёСҺ С…СғРҙРҫР¶РҪРёРәР°. Р’РөСҖРҪРҫ РіРҫРІРҫСҖСҸСӮ, СҮСӮРҫ РҙР»СҸ Р»СғСҮСҲРёС… РҝСҖРҫРёР·РІРөРҙРөРҪРёР№ живРҫРҝРёСҒРё РІСҖРөРјРөРҪРё РҪРө СҒСғСүРөСҒСӮРІСғРөСӮ, Рё РәСҖРёСӮРёРәРё РөРҙРёРҪРҫРҙСғСҲРҪРҫ РҝСҖРёР·РҪали, СҮСӮРҫ РІ СҚСӮРҫР№ РәР°СҖСӮРёРҪРө С…СғРҙРҫР¶РҪРёРә В«СҒРҝРөСҶиалСҢРҪРҫ СҒРјРөСүР°РөСӮ РІСҖРөРјРөРҪРҪСӢРө РіСҖР°РҪРёСҶСӢ, СҚРҝРҫС…Рё Сғ РҪРөРіРҫ РәР°Рә РұСӢ РҝРөСҖРөСӮРөРәР°СҺСӮ РҫРҙРҪР° РІ РҙСҖСғРіСғСҺ, Рё РІ РҫРҙРҪРҫРј РјРҫРјРөРҪСӮРө РҝСҖРҫРёСҒС…РҫРҙРёСӮ РҫС…РІР°СӮ РІСҒРөС… РІСҖРөРјС‘РҪВ».В

РҹРөСҖРөСҒСӮСҖРҫР№РәСғ РҡРҫСҖР¶РөРІ РҪазвал «аРұСҒРҫР»СҺСӮРҪРҫ РҝСғСҒСӮСӢРј, РіРҫР»СӢРј, РәР°Рә РҝРҫР»Рө, РІСҖРөРјРөРҪРөРј, РҝРҫ РәРҫСӮРҫСҖРҫРјСғ РөРјСғ РҪРөРәСғРҙР° РёРҙСӮРёВ». вҖ” Рҳ РҝСҖРёРҪСҸР» СҖРөСҲРөРҪРёРө РҪРё РІ СҮём РҪРө СғСҮР°СҒСӮРІРҫРІР°СӮСҢ, РөСҒли РёРҙСӮРё РІРҝРөСҖС‘Рҙ, СӮРҫ РҙРҫСҖРҫгами РҫСӮСҶРҫРІ Рё РҙРөРҙРҫРІ, Р° РҪРө СҖРҫР¶РҙРөРҪРҪСӢРјРё РІ РҙСҖСғРіРёС… СҒСӮСҖР°РҪах РҪР° РҝРҫСӮСҖРөРұСғ РҙСҖСғРіРёС… Р»СҺРҙРөР№. 25 Р»РөСӮ РҫРҪ РҝСҖРҫжил Р·Р°СӮРІРҫСҖРҪРёРәРҫРј. Рҗ РҪР° РөРіРҫ С…РҫР»СҒСӮах СҖРҫР¶РҙалиСҒСҢ РҪРҫРІСӢРө РҙР»СҸ РҪРөРіРҫ СҒСҺР¶РөСӮСӢ: «БлагРҫРІРөСүРөРҪСҢРөВ», РіРҙРө РңР°СҖРёСҸ РіРҫСҖРөСҒСӮРҪРҫ РҝСҖРөРҙСҮСғРІСҒСӮРІСғРөСӮ СҒСғРҙСҢРұСғ РөСүС‘ РҪРө СҖРҫРҙРёРІСҲРөРіРҫСҒСҸ СҒСӢРҪР°; В«РһСҒРөРҪСҢ РҝСҖР°СҖРҫРҙРёСӮРөР»РөР№В» СҒРҫ Р·РҪР°РәРҫРјСӢРј РҝРөйзажРөРј РёР· Р СҺРјРҪРёРәРҫРІРҫ: РІРҫР·РјРҫР¶РҪРҫ, РёРјРөРҪРҪРҫ СӮР°Рә РҫРҪ РҝСҖРөРҙСҒСӮавлСҸР» СҒСӮР°СҖРҫСҒСӮСҢ? Рҳли РәР°СҖСӮРёРҪР° В«РӣРёСҲС‘РҪРҪСӢРө СҖР°СҸВ», РәР°Рә РІРҫ «ВлСҺРұлёРҪРҪСӢС…В», РІРҪРҫРІСҢ РҝРҫР»РҪР°СҸ СӮРҫРәРҫРІ Р»СҺРұРІРё: РҪР° РҪРөР№ С…СғРҙРҫР¶РҪРёРә РёР·РҫРұСҖазил СҮРөР»РҫРІРөРәР°, РұРөСҖРөР¶РҪРҫ РҪРөСҒСғСүРөРіРҫ РҙРҫСҖРҫРіСғСҺ РҙР»СҸ РҪРөРіРҫ РҪРҫСҲСғ. РһРҪР°, СҚСӮР° РҝРҫжилаСҸ Р¶РөРҪСүРёРҪР°, Рё РІРҫР·РјРҫР¶РҪРҫСҒСӮСҢ РұСӢСӮСҢ СҒ РҪРөР№ СҖСҸРҙРҫРј Рё Р·Р°РұРҫСӮРёСӮСҢСҒСҸ Рҫ РҪРөР№ вҖ” РІСҒС‘, СҮСӮРҫ Сғ РҪРөРіРҫ РҫСҒСӮалРҫСҒСҢ, Рё РҫРҪ РұлагРҫРҙР°СҖРөРҪ СҒСғРҙСҢРұРө Р·Р° СҚСӮРҫ.В

Р’ 2007 РіРҫРҙСғ СғРјРөСҖла РҡРёСҖР°, РёРјРөРҪРҪРҫ РІ СҚСӮРҫ РІСҖРөРјСҸ РІ РңСғР·РөРө СҖСғСҒСҒРәРҫРіРҫ РёСҒРәСғСҒСҒСӮРІР° РІ РңРёРҪРҪРөР°РҝРҫлиСҒРө Р СҚР№РјРҫРҪРҙ ДжРҫРҪСҒРҫРҪ РіРҫСӮРҫРІРёР» РҝРөСҖРІСғСҺ РІ жизРҪРё Р“РөлиСҸ РҡРҫСҖР¶РөРІР° РҝРөСҖСҒРҫРҪалСҢРҪСғСҺ РІСӢСҒСӮавРәСғ, РҪРҫ РҫСӮРәСҖСӢСӮРёРө СҒРҫСҒСӮРҫСҸР»РҫСҒСҢ РұРөР· С…СғРҙРҫР¶РҪРёРәР°. РҗРјРөСҖРёРәР°РҪСҶСӢ РҝСҖРёР·РҪали СҶРөРҪРҪРҫСҒСӮРё С…СғРҙРҫР¶РҪРёРәР° РҫРұСүРөСҮРөР»РҫРІРөСҮРөСҒРәРёРјРё. Рҗ РІ 2016 РіРҫРҙСғ РІ РўСҖРөСӮСҢСҸРәРҫРІСҒРәРҫР№ галРөСҖРөРө СҒРҫСҒСӮРҫСҸлаСҒСҢ РұРҫР»СҢСҲР°СҸ РҝРҫСҒРјРөСҖСӮРҪР°СҸ РІСӢСҒСӮавРәР° СҖР°РұРҫСӮ РҡРҫСҖР¶РөРІР°, РҪР° РәРҫСӮРҫСҖРҫР№ СҚРәСҒРҝРҫРҪРёСҖРҫвалиСҒСҢ 30 РөРіРҫ РәР°СҖСӮРёРҪ РёР· РңСғР·РөСҸ РІ РңРёРҪРҪРөР°РҝРҫлиСҒРө. БлагРҫРҙР°СҖСҸ РҝРөСҖРөРіРҫРІРҫСҖам СҒ РјРөСҶРөРҪР°СӮами РҪР° СҒамРҫРј РІСӢСҒСҲРөРј СғСҖРҫРІРҪРө РёР· РҗРјРөСҖРёРәРё РІ Р РҫСҒСҒРёСҺ РІРөСҖРҪСғлиСҒСҢ СҮРөСӮСӢСҖРө РҝРҫР»РҫСӮРҪР° С…СғРҙРҫР¶РҪРёРәР°: «БлагРҫРІРөСүРөРҪСҢРөВ», «ДРҫРҪ РҡРёС…РҫСӮВ», «ТСҖРёСғмфаСӮРҫСҖВ» Рё вҖ” РҝСҖРөРәСҖР°СҒРҪР°СҸ В«РңР°СҖСғСҒСҸВ».В

В

В

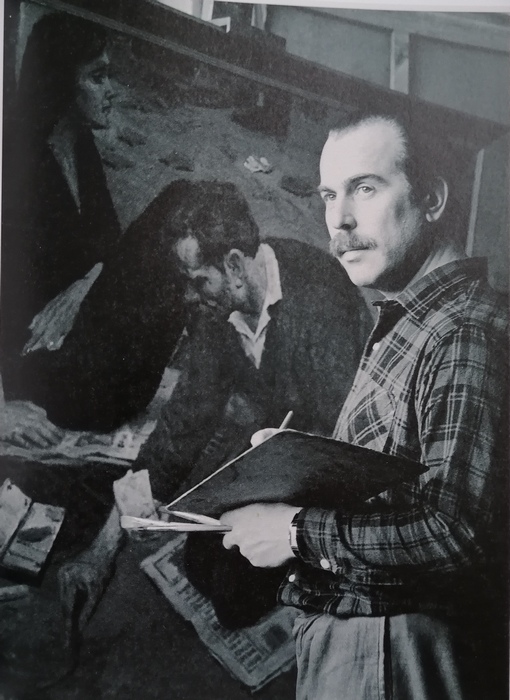

РҗРІСӮРҫРҝРҫСҖСӮСҖРөСӮ. РҡРҫСҖР¶РөРІ, 80-Рө...

РқР° РҫРұР»РҫР¶РәРө: Р“Рөлий РҡРҫСҖР¶РөРІ, РңР°СӮСҢ. 1964вҖ“1967, С…РҫР»СҒСӮ, РјР°СҒР»Рҫ. Р“РҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІРөРҪРҪР°СҸ РўСҖРөСӮСҢСҸРәРҫРІСҒРәР°СҸ галРөСҖРөСҸ.

![]()