–Р. –Э. –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤ ¬Ђ–Ґ–∞–≤—А–Є–і–∞¬ї

–Ч–µ–Љ–ї–Є —Г–ї—Л–±–Ї–∞, —А–∞–і–Њ—Б—В—М –љ–µ–±–∞,

–†–∞–є –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤,

–У–і–µ –ї—Г—З –±–ї–∞–≥–Њ—В–≤–Њ—А—П—Й–Є–є –§–µ–±–∞

–Ы—М–µ—В –Є–Ј–Њ–±–Є–ї–Є–µ –њ–ї–Њ–і–Њ–≤,

–У–і–µ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —А–Њ–Ј–Њ—О –≤–µ—Б–µ–љ–љ–µ–є

–†—Г–Љ—П–љ–µ—Ж –Њ—Б–µ–љ–Є –≥–Њ—А–Є—В,

–Ґ–µ–±–µ вАФ –Ї—А–∞–є —Б–≤–µ—В–ї—Л—Е –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–є,

–Ґ–∞–≤—А–Є–і–∞! вАФ –њ–µ—Б–љ—М –Љ–Њ—П –≥—А–µ–Љ–Є—В!

.

–≠—В–Є–Љ–Є —Б—В–Є—Е–∞–Љ–Є –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ—Н–Љ–∞ –Р. –Э. –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤–∞ ¬Ђ–Ґ–∞–≤—А–Є–і–∞¬ї. –Ю–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–∞ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –≤ 1827 –≥. –Є —П–≤–Є–ї–∞—Б—М –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е –њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В–љ—Л—Е –Ї—А–∞–µ–≤ –Ґ–∞–≤—А–Є–Є. ¬†–Ш–Ј–і–∞–љ–Є–µ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ 2007 –≥. –≤ —Б–µ—А–Є–Є ¬Ђ–Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є¬ї –Њ–љ–∞ –≤–љ–Њ–≤—М –њ—А–µ–і—Б—В–∞–ї–∞ –љ–∞ —Б—Г–і —З–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є, —Б–њ—Г—Б—В—П 180 –ї–µ—В. –Т –љ–Њ–≤—Л–є —В–Њ–Љ –≤–Њ—И–ї–Є —Б–∞–Љ–∞ –њ–Њ—Н–Љ–∞ –Є ¬Ђ–Ю–њ—Л—В—Л –≤ —Б—В–Є—Е–∞—Е¬ї, —А–∞–љ–µ–µ –љ–µ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–≤—И–Є–µ—Б—П, –Є –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤–∞ —Б–≤–Њ–Є–Љ –і—А—Г–Ј—М—П–Љ ¬Ђ–≤–Њ–Ї—А—Г–≥ вАЬ–Ґ–∞–≤—А–Є–і—ЛвАЭ¬ї, –Њ—В–Ј—Л–≤—Л —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–µ–є –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Є –Є –њ—А–Њ—З. –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–µ–µ—Б—П –Ї –љ–∞—Г—З–љ–Њ–Љ—Г –∞–њ–њ–∞—А–∞—В—Г –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П.

–Я—А–Є –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–µ–Љ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є ¬†¬Ђ–Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–∞—П —В–µ–Љ–∞¬ї –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –Њ–±—И–Є—А–љ–Њ–є –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Б–ї–Њ–≤–µ—Б–љ–Њ—Б—В–Є –Є –њ—А–Њ—Б—В–Є—А–∞–µ—В—Б—П, —В–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –≤ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г –≤–µ–Ї–Њ–≤; –љ–∞—З–∞–ї–Њ –µ–µ вАФ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—Ж–∞ –Њ –Ъ–Њ—А—Б—Г–љ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ –Ї–љ—П–Ј—П –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞, –Њ –Ъ—А–µ—Й–µ–љ–Є–Є –†—Г—Б–Є. –° –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ъ—А—Л–Љ–∞ –Ї –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Ш–Љ–њ–µ—А–Є–Є –Є –Ј–∞–Ї–ї–∞–і–Ї–Њ–є –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—П –≤ 1783 –≥. —Н—В–∞ —В–µ–Љ–∞ —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –≤–Њ—А–≤–∞–ї–∞—Б—М –≤ —А—Г—Б—Б–Ї—Г—О –љ–∞—Г—З–љ—Г—О –Є —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Г. –Ґ–∞–≤—А–Є–і–∞ –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –Њ–±–ґ–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ–Є, –≤–µ—А–љ—Г–≤—И–Є–Љ–Є—Б—П –≤ —Б–≤–Њ–Є –і—А–µ–≤–љ–Є–µ –Ј–µ–Љ–ї–Є.

–Ш –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ –Њ –Ґ–Љ—Г—В–∞—А–∞–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–љ—П–ґ–µ—Б—В–≤–µ –Ј–і–µ—Б—М —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А. –Э–Њ –Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞—Е –±–Њ–ї–µ–µ —Б–µ–і—Л—Е –Є –і–∞–ї–µ–Ї–Є—Е.

–Ґ–∞–Ї –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї –Ю. –Э. –Ґ—А—Г–±–∞—З–µ–≤, –Є—Б—Б–ї–µ–і—Г—П —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤—Л–µ —А–µ–ї–Є–Ї—В—Л –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Я—А–Є–∞–Ј–Њ–≤—М—П, –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Я—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—М—П, –Ґ–∞–≤—А–Є–Є, –Ґ–∞–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї—Г–Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞ (–Њ–і–љ–Є–Љ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ, ¬†–і—А–µ–≤–љ–µ–≥–Њ —О–ґ–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є) –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г, –Њ–њ–Є—А–∞—П—Б—М –љ–∞ –і–Њ—Б—В—Г–њ–љ—Л–є —Н–њ–Є–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Є –Њ–љ–Њ–Љ–∞—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї –Є–Ј —Н—В–Є—Е —А–∞–є–Њ–љ–Њ–≤, –Њ–± –Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ —Б–Є–љ–і–Њ-–Љ–µ–Њ—В—Б–Ї–Є—Е –њ–ї–µ–Љ–µ–љ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Я—А–Є–∞–Ј–Њ–≤—М—П –Є –Ґ–∞–Љ–∞–љ–Є (Indoarica –≤ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–Љ –Я—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—М–µ. –Ь., –Э–∞—Г–Ї–∞, 1999. 320 —Б.).

–£—З—С–љ—Л–є –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г–ї –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Є–∞–ї—М–љ–Њ –љ–Њ–≤—Г—О –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—О –Є–љ–і–Њ-–Є—А–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ–ґ–µ–≤–∞–љ–Є—П, —Б–Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–і–µ–ї–∞ –≤ –њ—А–Є–њ–Њ–љ—В–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Њ–±–ї–∞—Б—В—П—Е. –Х–≥–Њ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї–Њ—Б—М –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –љ–∞ —О–≥–µ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —А–∞–≤–љ–Є–љ—Л –±—Л–ї–Њ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Њ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —А–∞–љ–љ–Є—Е —Д–Њ—А–Љ –Є–љ–і–Њ–∞—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞: –љ–∞ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ –Њ—В –°–µ–≤. –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–∞ –і–Њ –Ч–∞–Ї–∞—А–њ–∞—В—М—П, –Ф–∞–Ї–Є–Є –Є –Ґ—А–∞–љ—Б–Є–ї—М–≤–∞–љ–Є–Є; –Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –±—Л–ї–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –Є–љ–і–Њ–∞—А–Є–є—Б–Ї–∞—П, —В. –µ. —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–∞—П –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Б–Є–љ–і–Њ–≤ –Є –Љ–µ–Њ—В–Њ–≤. –Т –Ї–љ–Є–≥–µ –±–Њ–ї–µ–µ –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ—Л —Б–≤—П–Ј–Є –Є —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—П –Љ–µ–ґ—Г –Є–љ–і–Њ–∞—А–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –Є –Є—А–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ —П–Ј—Л–Ї–∞–Љ–Є –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ –∞—А–µ–∞–ї–µ, –Ї—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ—Л —Б–≤—П–Ј–Є ¬†—П–Ј—Л–Ї–∞ ¬Ђ–њ—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –∞—А–Є–µ–≤¬ї —Б —Б–µ–≤–µ—А–Њ–Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Є–Љ–Є, —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є, —З—В–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ, —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є–і–Є–Њ–Љ–∞–Љ–Є. –£—З—С–љ—Л–є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї, —З—В–Њ ¬Ђ–Љ–µ–ґ–і—Г –і—А–µ–≤–љ–µ–є—И–Є–Љ–Є –Љ–µ—Б—В–∞–Љ–Є –Њ–±–Є—В–∞–љ–Є—П —Б–ї–∞–≤—П–љвА¶ –Є –і—А–µ–≤–љ–Є–Љ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–Љ —А–∞–є–Њ–љ–Њ–Љ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Я—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—М—П —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є —Б–≤—П–Ј–Є, –Є —Б–ї–µ–і—Л —Н—В–Є—Е —Б–≤—П–Ј–µ–є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М. –С–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–µ —Б–≤—П–Ј–Є, –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ, –Њ—В—З–∞—Б—В–Є, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –Ї –Є–љ–і–Њ–∞—А–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–љ–µ–љ—В—Г —Б–µ–≤–µ—А–Њ–њ–Њ–љ—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П [–њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Б–ї–∞–≤—П–љ–µ –≤—Л—И–ї–Є –Ї –±–µ—А–µ–≥–∞–Љ –І—С—А–љ–Њ–≥–Њ –Є –Р–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А–µ–є –≤ V-VI –≤–≤. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –µ—Й—С —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –і—А–µ–≤–љ–Є–µ –±–Њ—Б–њ–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Є —Б–Є–љ–і–Њ–Љ–µ–Њ—В—Б–Ї–Є–є —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В –≤ –љ–Є—Е –µ—Й—С –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —Г–≥–∞—Б вАФ —Б. 59]. –Э–∞—И–Є –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П –љ–∞–і —А–µ–ї–Є–Ї—В–∞–Љ–Є —Н—В–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –Ї–∞—Б–∞—О—В—Б—П 1) —Н—В–љ–Њ–љ–Є–Љ–Њ–≤ (—Е–Њ—А–≤–∞—В—Л, —Б–µ—А–±—Л вАФ –Э. –Ь.), 2) –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–є –ї–µ–Ї—Б–Є–Ї–Є (—Б–µ—А–µ–±—А–Њ вАФ –Э. –Ь.), 3) —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Њ –±–µ—А–µ–≥–∞—Е –І—С—А–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П (–Ъ–µ—А—З—М вАФ –Э. –Ь.)¬ї . –Р–≤—В–Њ—А –Ї–Њ—Б–љ—Г–ї—Б—П –Ј–і–µ—Б—М –Є —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П —Н—В–љ–Њ–љ–Є–Љ–∞ –†—Г—Б—М , –≤–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –Њ–љ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї —В–≤—С—А–і—Г—О —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, ¬†¬Ђ—З—В–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—В—М –Є—Б–Ї–∞—В—М –љ–∞–і–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В—Г—ВвА¶ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –†—Г—Б—М —А–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ —О–≥–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –њ–µ—А–Є—Д–µ—А–Є–Є –і—А–µ–≤–љ–µ–≥–Њ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б—В–≤–∞. –Я–µ—А–Є—Д–µ—А–Є—П –љ–µ –Ј–љ–∞—З–Є—В –≥–ї—Г—И—М, –Є –Ј–і–µ—Б—М, –љ–∞ —Н—В–Є—Е –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–∞—Е –Ј–µ–Љ–ї–Є –Ї —Б–µ–≤–µ—А—Г –Њ—В –І–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤ —Б—В–∞—А–Є–љ—Г –Ј–≤–∞–ї–Є—Б—М —О–ґ–љ–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б—В–µ–њ—П–Љ–Є, –Ї–Є–њ–µ–ї–∞ –ґ–Є–Ј–љ—М, —Б–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М —Д–Њ—А–Љ—Л –Љ–µ–ґ–њ–ї–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –Є —Б–≤–Њ–Є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є. –Х—Й–µ —Н—В–Є —Б—В–µ–њ–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В —Б–Ї–Є—Д—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є —Б–∞—А–Љ–∞—В—Б–Ї–Є–Љ–Є, –љ–Њ –Є—Е —Н—В–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–µ –±—Л–ї–Њ –±–Њ–≥–∞—З–µ. –Т VI –≤. –љ–∞ —Н—В–Є—Е –±–µ—А–µ–≥–∞—Е —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –љ–∞—А–Њ–і —А–Њ—Б, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —А–Њ—Б–Њ–Љ–Њ–љ—Л, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є (–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б —А–Њ–Ї—Б–Њ–ї–∞–љ–∞–Љ–Є) –њ—Л—В–∞–ї—Б—П —Б–≤—П–Ј–∞—В—М –љ–∞—И—Г –†—Г—Б—М –љ–µ –Ї—В–Њ –Є–љ–Њ–є, –Ї–∞–Ї –Ы–Њ–Љ–Њ–љ–Њ—Б–Њ–≤. <>

–Т —Г–ґ–µ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В–Њ–Љ —А–Њ—Б (VI –≤.) –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Њ, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Є–љ–і–Њ–∞—А–Є–є—Б–Ї–Њ–µ (–њ—А–∞–Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–Њ–µ) ¬†—А—Г–Ї—И, –Є–ї–Є –µ–≥–Њ –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В–љ—Л–є, –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–є –≤–∞—А–Є–∞–љ—В —А—Г—Б—Б. –Ш—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Є–µ —Б—В–∞—А—Л–µ –Ї–∞—А—В—Л –Ј–љ–∞—О—В –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –Ъ—А—Л–Љ–∞ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –†–Њ—Б—Б–∞—В–∞—А, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Љ—Л —З–Є—В–∞–µ–Љ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –і—А–µ–≤–љ–µ–Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–Є—Е –і–∞–љ–љ—Л—Е –Ї–∞–Ї вАЬ–С–µ–ї—Л–є –±–µ—А–µ–≥вАЭ. –Ъ–∞–Ї —Н–Ї–≤–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В –µ–Љ—Г вАФ –і—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ –С–µ–ї–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М–µ вАФ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –њ–Њ —Б–Њ—Б–µ–і—Б—В–≤—Г, –≤ —Г—Б—В—М–µ –Ф–љ–µ–њ—А–∞. –Я—А–µ–і–Ї–Є –Є–љ–і–Є–є—Ж–µ–≤ –љ–∞ —О–≥–µ [—Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є] –£–Ї—А–∞–Є–љ—Л! –Э–µ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –ї–Є —Б–Є–ї—М–љ–Њ–µ –і–Њ–њ—Г—Й–µ–љ–Є–µ? –Э–µ—В, –љ–µ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –љ–∞—И–Є (—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–µ, –Є—А–∞–љ—Б–Ї–Є–µ, –Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–Є–µ) –Њ–±—Й–Є–µ –њ—А–µ–і–Ї–Є –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ –ґ–Є–ї–Є –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≥–і–µ-—В–Њ –Ј–і–µ—Б—М. –Т –Њ–±—Й–Є—Е —З–µ—А—В–∞—Е —Н—В–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –і–∞–≤–љ–Њ. –Э–Њ –љ–∞—Г–Ї–µ –љ—Г–ґ–љ—Л –љ–Њ–≤—Л–µ —Д–∞–Ї—В—ЛвА¶ ¬ї .

–Ґ. –µ. –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞ –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г—Б–ї–Њ–ґ–љ–Є–ї–∞—Б—М вАФ –љ–Њ –љ–∞ –љ–µ–є –њ—А–Њ—З–µ—А—В–Є–ї—Б—П –љ–Њ–≤—Л–є —А–Є—Б—Г–љ–Њ–Ї —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤—Л—Е –Є —Н—В–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–Њ–≤; –љ–µ –Є–Љ–µ–≤—И–Є–µ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Є–љ–і—Л –Є –Љ–µ–Њ—В—Л –Я—А–Є–∞–Ј–Њ–≤—М—П, —В–∞–≤—А—Л –Ъ—А—Л–Љ–∞ ¬Ђ–Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є¬ї, –∞ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤—Л—Е —А–µ–ї–Є–Ї—В–Њ–≤ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Є —Б–і–µ–ї–∞—В—М –µ—Й—С –Њ–і–Є–љ –ї—О–±–Њ–њ—Л—В–љ—Л–є –≤—Л–≤–Њ–і: ¬Ђ—В–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Є–µ —В–∞–≤—А—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –љ–∞ –Є–љ–і–Њ–∞—А–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В–µ¬ї . –≠—В–Є –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Є —Б–і–µ–ї–∞—В—М –љ–Њ–≤—Л–µ —Н—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–є –Љ–µ—Б—В –Є –Є–Љ—С–љ –ї—О–і–µ–є. –Т—Б–µ —Н—В–Є –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П, –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ, –≤–∞–ґ–љ—Л –і–ї—П —Б–∞–Љ–Њ–њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞. –Ъ–∞–Ї –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–ї –≤ —Б–≤–Њ—С –≤—А–µ–Љ—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї –®—В—А–Є—В—В–µ—А: ¬Ђ–Э–µ –±–µ–Ј–њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ —В–∞–Ї–Њ–ґ–і–µ –Є –і–ї—П –ї—О–±–Є—В–µ–ї–µ–є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Ј–љ–∞—В—М –њ–Њ—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ —В–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ –і—А–µ–≤–љ–Є–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –Є–Љ–µ–ї –ґ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –≤ —Б–Њ—Б–µ–і—Б—В–≤–µ, –Є–ї–Є –њ–∞—З–µ –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е –†–Њ—Б—Б–Є–Є, —Е–Њ—В—П –±—Л –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ –Є —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –≤ –і—А—Г–≥—Г—О —З–∞—Б—В—М —Б–≤–µ—В–∞ –Њ–љ –њ—А–µ—Б–µ–ї–Є–ї—Б—П¬ї .

–Э–Њ –≤–µ—А–љ–µ–Љ—Б—П –Ї –≤–µ–Ї—Г XVIII-–Њ–Љ—Г. –£–ґ–µ –≤ 90-—Е –≥–≥. —А–Њ—Б—Б–Є–є–Ї–Є–є —Г—З–µ–љ—Л–є, —З–ї–µ–љ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–є –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –љ–∞—Г–Ї –Я–µ—В—А –°–Є–Љ–Њ–љ –Я–∞–ї–ї–∞—Б (1741-1811) –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ—П–ї –љ–∞—Г—З–љ–Њ-–Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї—Г—О –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї—Г –≤ –Ъ—А—Л–Љ, –Њ–љ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –µ–µ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ–µ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ (–Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ –њ–Њ –Ъ—А—Л–Љ—Г –≤ 1793-1799 –≥–≥.). –Ґ–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ –і—А—Г–≥–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї –Є —З–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї –Я–∞–≤–µ–ї –Ш–≤. –°—Г–Љ–∞—А–Њ–Ї–Њ–≤ (–њ–ї–µ–Љ—П–љ–љ–Є–Ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Н—В–∞ –Р. –Я. –°—Г–Љ–∞—А–Њ–Ї–Њ–≤–∞) —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї –∞–ґ –і–≤–∞, –Њ–і–љ–Њ –Ј–∞ –і—А—Г–≥–Є–Љ, —Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –≤ —З—Г–і–љ—Г—О –Ґ–∞–≤—А–Є–і—Г. –Ю–±–∞ –µ–≥–Њ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П –µ—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ (–њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, —Б —Н–Ї—Б–Ї—Г—А—Б–Є–Њ–љ–љ–Њ-–Ї—А–∞–µ–≤–µ–і—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Г–Ї–ї–Њ–љ–Њ–Љ) –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї–Є –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Њ–±—Л–≤–∞—В–µ–ї—П —Б –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ–і–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –і–∞–ї–µ–Ї–Є–Љ–Є —О–ґ–љ—Л–Љ–Є –Ї—А–∞—П–Љ–Є –Ш–Љ–њ–µ—А–Є–Є: ¬Ђ–Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –Ъ—А—Л–Љ—Г –Є –С–µ—Б—Б–∞—А–∞–±–Є–Є –≤ 1799 –≥–Њ–і–µ. –° –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Є —В–Њ–њ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ–Љ –≤—Б–µ—Е —В–µ—Е –Љ–µ—Б—В¬ї (–Ь., 1800) –Є ¬Ђ–Ф–Њ—Б—Г–≥–Є –Ї—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–і—М–Є –Є–ї–Є –Т—В–Њ—А–Њ–µ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ –≤ –Ґ–∞–≤—А–Є–і—Г¬ї (–°–Я–±., 1803-1805).

–Ы—О–±–Њ–њ—Л—В–љ–Њ, —З—В–Њ —Г–ґ–µ –≤ 1811 –≥. –≤ –§–µ–Њ–і–Њ—Б–Є–Є (–Ъ–∞—Д–µ) –±—Л–ї –Њ—В–Ї—А—Л—В –Љ—Г–Ј–µ–є –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–µ–є, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–Љ –µ–≥–Њ —Б—В–∞–ї —Д–µ–Њ–і–Њ—Б–Є–є—Б–Ї–Є–є –≥—А–∞–і–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –°. –Ь. –С—А–Њ–љ–µ–≤—Б–Ї–Є–є (—В–Њ—В —Б–∞–Љ—Л–є, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ј–ґ–µ –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї—Б—П –Я—Г—И–Ї–Є–љ ¬†—Б –†–∞–µ–≤—Б–Ї–Є–Љ–Є –љ–∞ –њ—Г—В–Є –≤ –У—Г—А–Ј—Г—Д).

–Ю–±—А–∞–Ј –Ј–∞–≥–∞–і–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Ъ—А—Л–Љ–∞ —Б—В–∞–ї –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Є—В—П–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ, —З—В–Њ, –Ї –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г, –Ъ. –Э. –С–∞—В—О—И–Ї–Њ–≤, —В–∞–Ї –Є –љ–µ –і–Њ–±—А–∞–≤—И–Є–є—Б—П –і–Њ –њ–Њ–ї—Г–і–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В—А–∞–љ—Л, –≤—Б–µ –ґ–µ –≤ 1815 –≥. —Б–Њ–Ј–і–∞–ї —Б–≤–Њ—О —Н–ї–µ–≥–Є—О ¬Ђ–Ґ–∞–≤—А–Є–і–∞¬ї, –≥–і–µ —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л ¬Ђ—А–∞—П –Ј–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ¬ї –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є—Б—М —Е–ї–∞–і–љ–Њ–є —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Я–∞–ї—М–Љ–Є—А–µ. –Ш –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –С–∞—В—О—И–Ї–Њ–≤, –Ї–∞–Ї –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–Є–ї –Њ–±—А–∞–Ј –Ґ–∞–≤—А–Є–і—Л –Ї–∞–Ї –∞–љ—В–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Н–ї–Є–Ј–Є—Г–Љ–∞, —В. –µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤–µ–Ї—В–Њ—А –њ–Є–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ—Б–њ—А–Є—П—В–Є—П ¬Ђ—Б—В—А–∞–љ—Л –і–∞–ї–µ–Ї–Њ–є¬ї.

.

–Ф—А—Г–≥ –Љ–Є–ї—Л–є, –∞–љ–≥–µ–ї –Љ–Њ–є! —Б–Њ–Ї—А–Њ–µ–Љ—Б—П —В—Г–і–∞,

–У–і–µ –≤–Њ–ї–љ—Л –Ї—А–Њ—В–Ї–Є–µ –Ґ–∞–≤—А–Є–і—Г –Њ–Љ—Л–≤–∞—О—В

–Ш –§–µ–±–Њ–≤—Л –ї—Г—З–Є —Б –ї—О–±–Њ–≤—М—О –Њ–Ј–∞—А—П—О—В

–Ш–Љ –і—А–µ–≤–љ–µ–є –У—А–µ—Ж–Є–Є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–µ—Б—В–∞вА¶

<вА¶>

–Ґ–∞–Љ, —В–∞–Љ –љ–∞—Б —Е–Є–ґ–Є–љ–∞ –њ—А–Њ—Б—В–∞—П –Њ–ґ–Є–і–∞–µ—В,

–Ф–Њ–Љ–∞—И–љ–Є–є –Ї–ї—О—З, —Ж–≤–µ—В—Л –Є —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є –Њ–≥–Њ—А–Њ–і.

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –і–∞—А—Л —Д–Њ—А—В—Г–љ—Л –±–ї–∞–≥–Њ—Б–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ–є,

–Т–∞—Б –њ–ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л —Б–µ—А–і—Ж–∞ –њ—А–Є–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—В —Б—В–Њ–Ї—А–∞—В!

–Т—Л –Ї—А–∞—И–µ –і–ї—П –ї—О–±–≤–Є –Є –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ—Л—Е –њ–∞–ї–∞—В

–Я–∞–ї—М–Љ–Є—А—Л –°–µ–≤–µ—А–∞ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–є!

.

–Т 1819 –≥. —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є —Б–ї–∞–≤–Є—Б—В, —Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д, –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д ¬†–Я. –Ш. –Ъ–µ–њ–њ–µ–љ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ–±—Л–≤–∞–ї –≤ –Ъ—А—Л–Љ—Г, –≤ —Н—В–Њ–є –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–µ, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ–љ –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П —Б –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Є –њ–µ—А–≤—Л–Љ –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Э–Є–Ї–Є—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–Њ—В–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–∞–і–∞ –•—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–Њ–Љ –°—В–µ–≤–µ–љ–Њ–Љ. –Р –≤ 1829 –≥., –њ–Њ —Б–ї—Г–ґ–±–µ, –Є –≤–Њ–≤—Б–µ –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–Є–ї—Б—П –≤ –њ–Њ–ї—Г–і–µ–љ–љ—Г—О —Б—В—А–∞–љ—Г. –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Є–є —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї –Ъ–µ–њ–њ–µ–љ–∞ ¬Ђ–Ю –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В—П—Е –Ѓ–ґ–љ–Њ–≥–Њ ¬†–±–µ—А–µ–≥–∞ –Ъ—А—Л–Љ–∞ –Є –≥–Њ—А –Ґ–∞–≤—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е¬ї —Б –њ–Њ–Љ–µ—В–Ї–Њ–є ¬Ђ–Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ¬ї –≤—Л—И–µ–ї, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –ї–Є—И—М –≤ 1837-–Љ –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ. –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї –±—Л–ї —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ –Ї–∞—А—В–Њ–є –Ѓ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Ъ—А—Л–Љ–∞ –Є —Г–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Ї –љ–µ–є. –Ч–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Н—В–Њ—В —В—А—Г–і –љ–µ —Г—В—А–∞—В–Є–ї –Є –њ–Њ–љ—Л–љ–µ, –∞ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є (–Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–є) –≤–Њ–є–љ—Л –Ї–∞—А—В–∞ ¬†–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –Њ—Б–Њ–±—Л–Љ —Б–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ –Є –і–≤–∞–ґ–і—Л –њ–µ—А–µ–Є–Ј–і–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М –≤ XIX –≤. ¬† –Т–Њ–Њ–±—Й–µ –Ъ–µ–њ–њ–µ–љ –њ–Њ—Б–≤—П—В–Є–ї –Ъ—А—Л–Љ—Г –±–Њ–ї–µ–µ 40 –љ–∞—Г—З–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В —Б–∞–Љ–Њ–є —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–є —В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є. –Т 1837 –≥. –µ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є–µ –Ъ–∞—А–∞–±–∞–≥ –±–ї–Є–Ј –Р–ї—Г—И—В—Л –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї –Т. –Р. –Ц—Г–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є —Б –У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–Љ ¬†–Э–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ –¶–µ—Б–∞—А–µ–≤–Є—З–µ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–Љ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З–µ–Љ –њ–Њ –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ —В–Њ–Љ –ґ–µ –≥–Њ–і—Г –≤ —В–Њ–Љ –ґ–µ –Њ–±—И–Є—А–љ–Њ–Љ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–Є –Є –Р–љ–і—А–µ–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–ї —Ж–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–∞–ї–Њ–Љ–љ–Є–Ї–∞, –њ–Њ –њ—А–Њ—Б—М–±–µ –Ц—Г–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –≤ –Э–Њ–≤—Л–є –Ш–µ—А—Г—Б–∞–ї–Є–Љ –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞ –Э–Є–Ї–Њ–љ–∞.

–Р –≤ 1820-–Љ –њ–Њ–ї—Г–Њ—Б—В—А–Њ–≤ –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї –Ш. ¬†–Ь. –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤-–Р–њ–Њ—Б—В–Њ–ї, –∞–≤—В–Њ—А –Ї–љ–Є–≥–Є ¬Ђ–Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є—П –њ–Њ –Ґ–∞–≤—А–Є–і–µ –≤ 1820 –≥–Њ–і–µ¬ї (–°–Я–±., 1823), –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є ¬†–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—В, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ ¬†–Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤-–Р–њ–Њ—Б—В–Њ–ї –Њ—В–Ї—А—Л–ї —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–є –њ—Г–±–ї–Є–Ї–µ –Ъ—А—Л–Љ –Є –Њ –љ–µ–Љ –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–Є–ї –≤ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–Ї –Њ ¬ЂвАЬ–Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–євАЭ –Ј–µ–Љ–ї–µ, –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–Є—А—Г—О—Й–µ–є—Б—П —Б –Ф—А–µ–≤–љ–µ–є –У—А–µ—Ж–Є–µ–є –Є –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–µ–є¬ї . –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Б —Н—В–Є–Љ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ —В—А—Г–і–љ–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—В—М—Б—П, —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—П –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–µ –≤—Л—И–µ —Д–∞–Ї—В—Л. –Ш, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є–µ –Ъ—А—Л–Љ–∞ –Є –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—П (–•–µ—А—Б–Њ–љ–µ—Б–∞-–Ъ–Њ—А—Б—Г–љ–Є) –≤ –Њ–Ї—В—П–±—А–µ 1825 –≥. –У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–Љ –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–Љ I –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ ¬†—Г—Б–Є–ї–µ–љ–Є—О –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П —И–Є—А–Њ–Ї–Є—Е –Ї—А—Г–≥–Њ–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Ї –Ґ–∞–≤—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є, –Ї –µ–µ —З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –±–µ—А–µ–≥–∞–Љ. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ –±—Л–ї–∞ –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–∞ –≤—Б–µ–љ–∞—А–Њ–і–љ–∞—П –њ–Њ–і–њ–Є—Б–Ї–∞ –љ–∞ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ —Б–≤. –Ї–љ—П–Ј—П –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞.

–Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –Р. –°. –Я—Г—И–Ї–Є–љ –≤ 1820 –≥. –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤–Њ–Љ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ ¬†–Э. –Э. –†–∞–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї —Б–≤–Њ–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–µ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ –њ–Њ –Ъ—А—Л–Љ—Г. –І–∞—Б–Њ–Љ –Њ–љ–Є —Б–Њ–µ–і–Є–љ—П–ї–Є—Б—М —Б –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤—Л–Љ-–Р–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–Њ–Љ, ¬†—В–Њ –≤–Ј–±–Є—А–∞—П—Б—М –њ–Њ –І–µ—А—В–Њ–≤–Њ–є –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–µ –љ–∞ —П–є–ї—Г, —В–Њ —Б–њ—Г—Б–Ї–∞—П—Б—М –Ї –ѓ–ї—В–µвА¶ ¬†–Ґ–∞–≤—А–Є–і–∞ —Б–і–µ–ї–∞–ї–∞ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ –≤ —В–Њ–љ—З–∞–є—И–µ–є –і—Г—И–µ –њ–Њ—Н—В–∞. –£–ґ–µ –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ –њ—А–Є –њ–µ—А–µ–µ–Ј–і–µ –Є–Ј –§–µ–Њ–і–Њ—Б–Є–Є –≤ –У—Г—А–Ј—Г—Д –Њ–љ–∞ –≤–і—А—Г–≥ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ—З—В–Є –њ–Њ–ї—Г–≥–Њ–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ ¬†–Љ–Њ–ї—З–∞–љ–Є—П –≤—Б—В—А–µ–њ–µ–љ—Г–ї–∞—Б—М –Є ¬†–Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–∞ –≤–љ–Њ–≤—М: ¬Ђ–Я–Њ–≥–∞—Б–ї–Њ –і–љ–µ–≤–љ–Њ–µ —Б–≤–µ—В–Є–ї–Њ;/ –Э–∞ ¬†–Љ–Њ—А–µ —Б–Є–љ–µ–µ –≤–µ—З–µ—А–љ–Є–є –њ–∞–ї —В—Г–Љ–∞–љ./ –®—Г–Љ–Є, —И—Г–Љ–Є, –њ–Њ—Б–ї—Г—И–љ–Њ–µ –≤–µ—В—А–Є–ї–Њ,/ –Т–Њ–ї–љ—Г–є—Б—П –њ–Њ–і–Њ –Љ–љ–Њ–є, —Г–≥—А—О–Љ—Л–є –Њ–Ї–µ–∞–љ¬ї. –Ш –љ–µ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ —В–Њ –±—Л–ї–∞ —Н–ї–µ–≥–Є—П, –Є–±–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –µ–µ –Љ–µ–ї–∞–љ—Е–Њ–ї–Є—З–љ–Њ-—З—Г–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞—Б—В—А–Њ–є, –њ–µ—З–∞–ї—М–љ–∞—П —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —В–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –±–Њ–ї–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—О –і—Г—Е–∞ –Є–Ј–≥–љ–∞–љ–љ–Є–Ї–∞. –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–∞—П —В–µ–Љ–∞ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В –њ–Њ—А—П–і–Њ—З–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–µ –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞: —Н—В–Њ –Є ¬Ђ–†—П–і–µ–µ—В –Њ–±–ї–∞–Ї–Њ–≤ –ї–µ—В—Г—З–∞—П –≥—А—П–і–∞¬ї (1820), ¬Ђ–Э–µ—А–µ–Є–і–∞¬ї (1820) –Є –њ–Њ—Н–Љ–∞ ¬Ђ–С–∞—Е—З–Є—Б–∞—А–∞–є—Б–Ї–Є–є —Д–Њ–љ—В–∞–љ¬ї (1823), –Є ¬Ђ–Ъ –Љ–Њ—А—О¬ї (1824), ¬Ђ–§–Њ–љ—В–∞–љ—Г –С–∞—Е—З–Є—Б–∞—А–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–∞¬ї (1824), ¬Ђ–І–∞–∞–і–∞–µ–≤—Г. –° –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–µ—А–µ–≥–∞ –Ґ–∞–≤—А–Є–і—Л¬ї (1824), –Є –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–µ–љ–љ–∞—П ¬Ђ–Ґ–∞–≤—А–Є–і–∞¬ї (1822), –≥–і–µ –Ј–≤—Г—З–Є—В –Є –Љ–Њ—В–Є–≤ –Є–Ј —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П 1821 –≥. ¬Ђ–Ъ—В–Њ –≤–Є–і–µ–ї –Ї—А–∞–є, –≥–і–µ —А–Њ—Б–Ї–Њ—И—М—О –њ—А–Є—А–Њ–і—Л¬ї, –∞ –і—А—Г–≥–Њ–є –Љ–Њ—В–Є–≤ ¬Ђ–Ґ–∞–≤—А–Є–і—Л¬ї –≤–і—А—Г–≥ –Ј–∞–њ–Њ–µ—В –≤ XXXIII c—В—А–Њ—Д–µ –њ–µ—А–≤–Њ–є –≥–ї–∞–≤—Л ¬Ђ–Х–≤–≥–µ–љ–Є—П –Ю–љ–µ–≥–Є–љ–∞¬ї, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–є –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П —Б–µ–є —З–∞—Б—В–Є —А–Њ–Љ–∞–љ–∞ (22 –Њ–Ї—В—П–±—А—П1823 –≤ –Ю–і–µ—Б—Б–µ).

<вА¶>

–Ъ–∞–Ї —П –ґ–µ–ї–∞–ї —В–Њ–≥–і–∞ —Б –≤–Њ–ї–љ–∞–Љ–Є

–Ъ–Њ—Б–љ—Г—В—М—Б—П –Љ–Є–ї—Л—Е –љ–Њ–≥ —Г—Б—В–∞–Љ–Є!

–Э–µ—В, –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ —Б—А–µ–і—М –њ—Л–ї–Ї–Є—Е –і–љ–µ–є

–Ъ–Є–њ—П—Й–µ–є –Љ–ї–∞–і–Њ—Б—В–Є –Љ–Њ–µ–є

–ѓ –љ–µ –ґ–µ–ї–∞–ї —Б —В–∞–Ї–Є–Љ –Љ—Г—З–µ–љ—М–µ–Љ

–Ы–Њ–±–Ј–∞—В—М —Г—Б—В–∞ –Љ–ї–∞–і—Л—Е –Р—А–Љ–Є–івА¶

.

–Ю–±—А–∞–Ј—Л, –Ј–∞–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–љ—Л–µ —Б–Њ–Ј–µ—А—Ж–∞–љ–Є–µ–Љ, –ґ–Є–≤—Г—В –≤ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞; —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ –Є –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л, –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є–Є, –њ–Њ—А–Њ–є, —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ–Њ–±—К—П—Б–љ–Є–Љ—Л. –Ъ–∞–Ї –Ј–љ–∞—В—М, ¬†–Љ–Њ–ґ–µ—В –Є ¬Ђ–Я–Њ–і—А–∞–ґ–∞–љ–Є—П –Ъ–Њ—А–∞–љ—Г¬ї (1824), –њ–Є—Б–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –≤ –Ґ—А–Є–≥–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ, –Є–Љ–µ–љ–Є–Є –Я. –Р. –Ю—Б–Є–њ–Њ–≤–Њ–є (–Њ—В—В–Њ–≥–Њ –Є –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ—Л –µ–є), ¬†–њ–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ—Л –±—Л–ї–Є –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є —А–µ–Љ–Є–љ–Є—Б—Ж–µ–љ—Ж–Є—П–Љ–Є –Ъ—А—Л–Љ–∞: –≤–µ–і—М –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤–∞–ї—Б—П –Њ–љ –≤ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є ¬Ђ–Ґ–∞–≤—А–Є–і–∞¬ї вАФ ¬†¬ЂвА¶–•–Њ–ї–Љ—Л –Ґ–∞–≤—А–Є–і—Л, –Ї—А–∞–є –њ—А–µ–ї–µ—Б—В–љ—Л–є,/ –ѓ —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ—Б–µ—Й–∞—О –≤–∞—БвА¶¬ї .

–Р —В–Њ–≥–і–∞, –≤ 1820-–Љ –Њ–±—А–∞–Ј –Љ–Њ—А—П –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ –≤–Њ—А–≤–∞–ї—Б—П –≤ –њ–Њ—Н–Ј–Є—О –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞. –≠—В–Њ –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ ¬Ђ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–∞—П —Б—В–Є—Е–Є—П¬ї, –љ–Њ –Є ¬Ђ—Г–≥—А—О–Љ—Л–є –Њ–Ї–µ–∞–љ¬ї, –Є –Љ–Њ—А–µ –ґ–Є—В–µ–є—Б–Ї–Њ–µ –Є —Б—Г–і—М–±–∞, —Г—Б—В—А–Њ—П–µ–Љ–∞—П –њ–Њ –≤–Њ–ї–µ –≤–Њ–ї–љвА¶ –Р —Б–Ї–∞–Ј–Ї–Є, –і–Є–≤–љ—Л–µ —Б–Ї–∞–Ј–Ї–Є –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞вА¶ –Ґ—Г—В –Љ–Њ—А–µ –Є –Њ–±–Є—В–∞–ї–Є—Й–µ –љ–µ—З–Є—Б—В–Њ–є —Б–Є–ї—Л (–°–Ї–∞–Ј–Ї–∞ –Њ –њ–Њ–њ–µ –Є –Њ –µ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–µ –С–∞–ї–і–µ); –Є —Б–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —Б—В–Є—Е–Є—П, –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—О—Й–∞—П –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М (–°–Ї–∞–Ј–Ї–∞ –Њ —Ж–∞—А–µ –°–∞–ї—В–∞–љ–µвА¶); –Є —В–∞–Љ –≤–µ–і—М, –≤ –Љ–Њ—А–µ, –ґ–Є–≤—Г—В —В—А–Є–і—Ж–∞—В—М —В—А–Є –±–Њ–≥–∞—В—Л—А—П ¬†–Є —Б –љ–Є–Љ–Є –і—П–і—М–Ї–∞ –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А (–≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ, —З—В–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є –Є –∞—А–∞–±—Б–Ї–Є–µ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –І–µ—А–љ–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ –Љ–Њ—А–µ–Љ –†—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ), ¬†–≤–Є—В—П–Ј–Є, —Е—А–∞–љ—П—Й–Є–µ –њ–Њ–Ї–Њ–є —Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –≥—А–∞–і–∞ (–≥–Њ—А–Њ–і –°–Њ–ї–љ—Ж–∞) —Ж–∞—А—П –У–≤–Є–і–Њ–љ–∞, –≥—А–∞–і–∞, –Њ–ї–Є—Ж–µ—В–≤–Њ—А—П—О—Й–µ–≥–Њ –Є–і–µ–∞–ї—М–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј –°–≤—П—В–Њ–є –†—Г—Б–Є. –Ш –њ—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ —Н—В–Њ–є —Б–Ї–∞–Ј–Ї–µ –≤—Б–µ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П —Б–≤–µ—А—И–∞—О—В—Б—П –љ–∞ –ї–Њ–љ–µ –≤–Њ–і –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е. –Ь–Њ—А–µ —Г–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В —Б—Г–і—М–±–Њ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є (—Б—О–ґ–µ—В–Њ–Љ) –Є –≤ ¬Ђ–°–Ї–∞–Ј–Ї–µ –Њ —А—Л–±–∞–Ї–µ –Є —А—Л–±–Ї–µ¬ї. –Ш –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ј–ї–∞—П –≤–Њ–ї—П ¬†—Б—В–∞—А—Г—Е–Є –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–µ—В –њ—А–µ–і–µ–ї–∞, –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞—О—В—Б—П ¬Ђ—Б–µ—А–і–Є—В—Л–µ –≤–Њ–ї–љ—Л¬ї ¬†–Є —Б–Љ–Є—А—П—О—В –і–µ—А–Ј–Ї—Г—О –љ–µ—З–µ—Б—В–Є–≤–Є—Ж—Г. –¶–∞—А—Б—В–≤–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ вАФ —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –њ—Г—З–Є–љ–∞, –љ–µ–і–Њ—Б—В—Г–њ–љ–∞—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г, –љ–µ–њ–Њ–і–≤–ї–∞—Б—В–љ–∞—П –µ–Љ—Г, –Ї–∞–Ї –±—Л –Њ—Б–Њ–±—Л–є –Љ–Є—А, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –µ–і–≤–∞-–µ–і–≤–∞ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–µ–љ–Њ –љ–∞–Љ –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є—В—М—Б—П.

–Ю–і–љ–Є–Љ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ, –і–ї—П –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞ —Н—В–Њ —Б–Њ–њ—А–Є–Ї–Њ—Б–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ —Б ¬Ђ–≤–Њ–ї—И–µ–±–љ—Л–Љ–Є –Ї—А–∞—П–Љ–Є¬ї –Ґ–∞–≤—А–Є–Є, ¬†—Б –Љ–Њ—А–µ–Љ, –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ –≤–Њ—И–µ–і—И–µ–µ –≤ –і—Г—И—Г –њ–Њ—Н—В–∞, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М ¬†–≤–µ—Б—М–Љ–∞ –њ–ї–Њ–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Л–Љ, –њ–Њ—А–Њ–і–Є–ї–Њ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤, –њ—А–µ–ї–Њ–Љ–Є–ї–Њ—Б—М –∞ —Б–∞–Љ—Л—Е —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Л—Е –Љ–Њ—В–Є–≤–∞—Е, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –µ–≥–Њ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л—Е —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ъ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г, –≤ 1825 –≥. –љ–∞ —Б—Ж–µ–љ–µ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —В—А–Є–ї–Њ–≥–Є—П –Р. –Р. –®–∞—Е–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Ъ–µ—А–Є–Љ-–У–Є—А–µ–є, –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Є–є —Е–∞–љ¬ї. –°–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –µ–µ, ¬†–њ–Њ —Б—Г—В–Є, –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Њ –Є–Ј ¬Ђ–С–∞—Е—З–Є—Б–∞—А–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–Њ–љ—В–∞–љ–∞¬ї –Є –і–∞–ґ–µ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —Б—В–Є—Е–Є –њ–Њ—Н–Љ—Л –±—Л–ї–Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ—Л —Ж–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ, —В. –µ. —Ж–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М; –і—А—Г–≥–Њ–µ –і–µ–ї–Њ, —З—В–Њ –®–∞—Е–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –≤–≤–µ–ї –љ–Њ–≤—Л–µ –Љ–Њ—В–Є–≤—Л, –љ–Њ–≤—Л—Е –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–µ–є, –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞—Б—И–Є—А–Є–ї –Ї—А—Г–≥ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П (¬Ђ–Ґ–∞—В–∞—А—Б–Ї–Є–є —Б—В–∞–љ¬ї, ¬Ђ–Я–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–Љ–Њ–Ї¬ї, ¬Ђ–С–∞—Е—З–Є—Б–∞—А–∞–є—Б–Ї–Є–є —Д–Њ–љ—В–∞–љ¬ї), —В–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї —Б—О–ґ–µ—В, —З—В–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Њ –µ–Љ—Г ¬† —Г–Ї–∞–Ј–∞—В—М —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –∞–≤—В–Њ—А—Б—В–≤–Њ. –Э–Њ –≤—Б–µ –ґ–µ –±–µ–Ј –њ–Њ—Н–Љ—Л –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –± ¬Ђ–Ъ–µ—А–Є–Љ-–У–Є—А–µ—П¬ї –®–∞—Е–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ.

–Т 1825 –≥. –≤ –Ъ—А—Л–Љ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –Р. –°. –У—А–Є–±–Њ–µ–і–Њ–≤, –Р. –Э. –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤ (–Њ–љ–Є —В–∞–Љ –Є –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї–Є—Б—М), –Я. –Я. –°–≤–Є–љ—М–Є–љ, –Р–і–∞–Љ –Ь–Є—Ж–Ї–µ–≤–Є—З. –Ш –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї —Б–≤–Њ–є —Б–ї–µ–і –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Б–ї–Њ–≤–µ—Б–љ–Њ—Б—В–Є. –Т ¬Ђ–Я—Г—В–µ–≤—Л—Е –Ј–∞–Љ–µ—В–Ї–∞—Е¬ї –У—А–Є–±–Њ–µ–і–Њ–≤–∞ VII –≥–ї–∞–≤–∞ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П ¬Ђ–Ъ—А—Л–Љ¬ї (–Њ—З–µ—А–Ї –±—Л–ї –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ –≤ ¬†–ґ—Г—А–љ–∞–ї–µ ¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ¬ї, 1859). ¬†–°–≤–Є–љ—М–Є–љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї ¬Ђ–Ю–±–Њ–Ј—А–µ–љ–Є–µ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є—П –Є–Ј–і–∞—В–µ–ї—П вАЬ–Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–∞–њ–Є—Б–Њ–ЇвАЭ –њ–Њ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤ 1825 –≥. –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є¬ї (¬Ђ–Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї–Є¬ї, 1826). –Т 1826 –≥. –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ –Є –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–∞—Е –±—Л–ї–Є –Є–Ј–і–∞–љ—Л ¬Ђ–Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Є–µ —Б–Њ–љ–µ—В—Л¬ї –Ь–Є—Ж–Ї–µ–≤–Є—З–∞, —Б—В–∞–≤—И–Є–µ –Є —Д–∞–Ї—В–Њ–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л.

–Т 1824-1825 –≥–≥. —Г –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї –Ј–∞–Љ—Л—Б–µ–ї —Н–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ—Н–Љ—Л ¬Ђ–Я–Њ—В–Њ–њ¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –њ–Њ—Н—В ¬†–Љ—Л—Б–ї–Є–ї –Ї–∞–Ї –ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–Я–Њ—В–µ—А—П–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—П¬ї –Ь–Є–ї—М—В–Њ–љ–∞; –Є –≤–Њ—В –≤ –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞—Е –љ–Њ–≤—Л—Е –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–є –Њ–љ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤ –Ъ—А—Л–Љ. ¬†–Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –µ—Й–µ –Њ–і–Є–љ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–Љ—Л—Б–µ–ї —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–ї –µ–≥–Њ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ–Љ вАФ —В—А–∞–≥–µ–і–Є—П ¬Ђ–Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А¬ї. –†–∞–і–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤ –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї –Ъ–Њ—А—Б—Г–љ—М (–•–µ—А—Б–Њ–љ–µ—Б), –њ–Њ –њ—А–µ–і–∞–љ–Є—О –Љ–µ—Б—В–Њ –Ї—А–µ—Й–µ–љ–Є—П –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П. –Я—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ–Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤, –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–≤—И–Є—Б—М –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г (1826), —З–Є—В–∞–ї –µ–≥–Њ –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –і–Њ–Љ–∞—Е. ¬†–≠—В–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї–Њ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–Љ—Г –∞–≤—В–Њ—А—Г –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Г—О –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М, —В–∞–Ї –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї—Б—П –µ–≥–Њ –њ—Г—В—М –≤ –±–Њ–ї—М—И—Г—О –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Г. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –Р. –Э. –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤ –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П —Б –Я—Г—И–Ї–Є–љ—Л–Љ –Є –С–∞—А–∞—В—Л–љ—Б–Ї–Є–Љ, —Б—В–∞–ї —З–∞—Б—В—Л–Љ –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї–µ–Љ —Б–∞–ї–Њ–љ–∞ –Ї–љ—П–≥–Є–љ–Є –Ч–Є–љ–∞–Є–і—Л –Т–Њ–ї–Ї–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є. –Ю –µ–≥–Њ —Б—В–Є—Е–∞—Е –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є, –∞ –Я. –Р. –Т—П–Ј–µ–Љ—Б–Ї–Є–є –љ–∞—И–µ–ї –≤ –љ–Є—Е ¬Ђ–ґ–Є–≤—Г—О –њ–Њ—Н–Ј–Є—О –≤ –≤—Л–Љ—Л—Б–ї–µ –Є –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є¬ї.

–Т 1827 –≥. –≤—Л—И–µ–ї —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї ¬Ђ–Ґ–∞–≤—А–Є–і–∞¬ї. –°–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Н–Љ—Л ¬Ђ–Ґ–∞–≤—А–Є–і–∞ ¬†¬ї –≤ –љ–µ–≥–Њ –≤–Њ—И–ї–Є –Є —Б—В–Є—Е–Є –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б—О–ґ–µ—В—Л, —Н—В–Њ –≤—В–Њ—А–∞—П —З–∞—Б—В—М –Ї–љ–Є–≥–Є (¬Ђ–Р–њ–Њ—Б—В–Њ–ї –≤ –Ъ–Є–µ–≤–µ¬ї, ¬Ђ–Ю–ї—М–≥–∞¬ї, ¬Ђ–°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤¬ї, ¬Ђ–Ф–љ–µ–њ—А¬ї, ¬Ђ–Х—А–Љ–∞–Ї¬ї –Є –і—А.). –Т –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П—Е —Б–≤–Њ–Є—Е –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤–∞–ї—Б—П, —З—В–Њ –Ъ—А—Л–Љ —Б—В–∞–ї –µ–≥–Њ ¬Ђ–њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–Њ–і–Є–љ–Њ–є¬ї. –І—В–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ. –Ф–Є–≤–љ–∞—П –њ—А–Є—А–Њ–і–∞ –Є –µ–µ —Й–µ–і—А—Л–µ –і–∞—А—Л, –Љ–Њ—А–µ, –±–µ—Б–Ї—А–∞–є–љ–µ–µ –љ–µ–±–Њ, –≥–Њ—А—Л, —Ж–≤–µ—В—Л, —А–∞–Ј–љ–Њ–≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–µ –њ–µ–љ–Є–µ –њ—В–Є—Ж, —В–∞—В–∞—А—Б–Ї–Є–µ —Б–µ–ї–µ–љ—М—П —Б –Є—Е —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–Љ –±—Л—В–Њ–Љ, –Љ–µ—З–µ—В–Є –Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–Є —Б –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–Љ–Є —Е—А–∞–Љ–∞–Љ–Є, –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Ґ–∞–≤—А–Є–Є, вАФ –≤—Б–µ, –≤—Б–µ –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ–Њ–±—Л—З–љ—Л–Љ, —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ, –љ–Њ–≤—Л–Љ, —Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–Љ –њ–Њ–і —Б–њ—Г–і–Њ–Љ –≤–µ–Ї–Њ–≤ —Б–≤–Њ—О —Б–µ–і—Г—О –Є—Б—В–Њ—А–Є—О, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б–Њ—И–ї–Є—Б—М –Є –Ч–∞–њ–∞–і –Є –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї, –њ—А–µ–і–∞–љ–Є—П ¬†–Ґ–∞–≤—А–Є–Є –Є –Ъ–Є–Љ–Љ–µ—А–Є–Є, –ї–µ–≥–µ–љ–і—Л —Б–Ї–Є—Д–Њ–≤, —Б–∞—А–Љ–∞—В–Њ–≤, —Б—Г–і–Є–љ–Њ–≤ –Є –≥–∞–ї–Є–љ–і–Њ–≤, —Б—В–∞–≤–∞–љ–Њ–≤ (—Б–ї–∞–≤—П–љ ), –∞–ї–∞–љ–Њ–≤вА¶ –Э–µ –Љ–Њ–≥ –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤, –њ–Њ—Н—В –≤ –і—Г—И–µ, –Є–љ—В—Г–Є—В–Є–≤–љ–Њ –љ–µ –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤—Б–µ–≥–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–∞, –Є–±–Њ —Б–∞–Љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї—П –Ґ–∞–≤—А–Є–і—Л –і—Л—И–∞–ї–∞ —Б–Є–Љ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В–љ—Л–Љ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–Њ–Љ –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ. ¬†–£—З–µ–љ–Є–Ї —В–Њ–љ–Ї–Њ–≥–Њ –°.–Х. –†–∞–Є—З–∞, –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і—З–Є–Ї–∞ –Т–µ—А–≥–Є–ї–Є—П –Є –Ґ–∞—Б—Б–Њ, —Б –Љ–ї–∞–і—Л—Е –љ–Њ–≥—В–µ–є –≤–Ї—Г—Б–Є–≤—И–Є–є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є, –±–ї–µ—Б—В—П—Й–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є, –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ—Л–є –≤ —З—Г–≤—Б—В–≤–∞—Е —Б–≤–Њ–Є—Е, –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Є –≤ —А–∞–љ–љ–µ–є –і—А–∞–Љ–µ —Б–≤–Њ–µ–є ¬Ђ–С–Є—В–≤–∞ –њ—А–Є –Ґ–Є–≤–µ—А–Є–∞–і–µ¬ї (1827), –≥–і–µ –Њ—В–Њ–±—А–∞–Ј–Є–ї—Б—П –Є –±–ї–µ—Б—В—П—Й–Є–є –≤–µ–Ї —А—Л—Ж–∞—А—Б—В–≤–∞ ¬†–Є —В–µ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–µ –Ї—А–∞—П (–Я–∞–ї–µ—Б—В–Є–љ–∞), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –∞–≤—В–Њ—А –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї –і–≤–∞–ґ–і—ЛвА¶. –Т —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Б–ї–Њ–≤–µ—Б–љ–Њ—Б—В–Є –Р. –Э. –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤—Г –њ–Њ –њ—А–∞–≤—Г –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В —Б–ї–∞–≤–∞ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П. ¬†–≠—В–Њ –µ–Љ—Г –≤ 1869 –≥. –њ–Є—Б–∞–ї –§. –Ш. –Ґ—О—В—З–µ–≤:

.

–Ц–Є–≤–Є –ґ –љ–µ –≤ —Б—Г–µ—В–љ–Њ–Љ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ—М–µ

–Ч–∞—Б–ї—Г–≥ —Б–≤–Њ–Є—Е –Є –і–Њ–±—А—Л—Е –і–µ–ї;

–Э–Њ –і–ї—П –ї—О–±–≤–Є, –љ–Њ –і–ї—П –њ—А–Є–Љ–µ—А–∞,

–Ф–∞ —Г–±–µ–ґ–і–∞—О—В—Б—П —В–Њ–±–Њ–є,

–І—В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –і–µ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –≤–µ—А–∞

–Ш –Љ—Л—Б–ї–Є –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ—Л–є —Б—В—А–Њ–є .

.

¬Ђ–Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ –Ї–Њ –°–≤—П—В—Л–Љ –Ь–µ—Б—В–∞–Љ –≤ 1830 –≥–Њ–і—Г¬ї, ¬Ђ–Я–Є—Б—М–Љ–∞ –Њ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–Є¬ї, ¬Ђ–Я–Є—Б—М–Љ–∞ —Б –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞¬ї, ¬Ђ–Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ –њ–Њ —Б–≤—П—В—Л–Љ –Љ–µ—Б—В–∞–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ¬ї, ¬Ђ–Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Ш–µ—А—Г—Б–∞–ї–Є–Љ–∞¬ї, ¬Ђ–†–Є–Љ—Б–Ї–Є–µ –њ–Є—Б—М–Љ–∞¬ї, ¬Ђ–Я–Є—Б—М–Љ–∞ –Њ –Љ–∞–≥–Њ–Љ–µ—В–∞–љ—Б—В–≤–µ¬ївА¶ –Т—Б–µ —Н—В–Њ –±—Г–і–µ—В –њ–Њ—В–Њ–Љ. –Р –њ–Њ–Ї–∞ –њ–µ—А–≤–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞ вАУ —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї ¬Ђ–Ґ–∞–≤—А–Є–і–∞¬ї.

–°–∞–Љ–∞ –њ–Њ—Н–Љ–∞ ¬Ђ–Ґ–∞–≤—А–Є–і–∞¬ї –њ–Њ —Б—Г—В–Є –Њ–њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П. –І—Г–і–µ—Б–љ—Л–µ –Ї—А—Л–Љ—Б–Ї–Є–µ –њ–µ–є–Ј–∞–ґ–Є –Є —З—Г–≤—Б—В–≤–∞, –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П –∞–≤—В–Њ—А–∞, –њ–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ—Л–µ —Б–Њ–Ј–µ—А—Ж–∞–љ–Є–µ–Љ –≤–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —О–ґ–љ–Њ–є –њ—А–Є—А–Њ–і—Л. –Т –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П—Е —Б—В–Є—Е–Њ–≤ ¬†—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П —В–Њ–њ–Њ–љ–Є–Љ–Є–Ї–∞ –Ъ—А—Л–Љ–∞: –Ґ–∞–≤—А–Є–і–∞ (–≤—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ), –І–∞—В—Л—А-–Ф–∞–≥, –С–∞–Ї—З–Є-–°–∞—А–∞–є, –†–∞–Ј–≤–∞–ї–Є–љ—Л –Ъ–Њ—А—Б—Г–љ–Є, –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М, –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤–∞, –Ь–µ—А–і–≤–µ–љ—М, –Р–ї—Г–њ–Ї–∞, ¬†–Ю—А–Є–∞–љ–і–∞, –ѓ–ї—В–∞, –Р—О-–Ф–∞–≥, –Ъ—Г—З—Г–Ї-–Ы–∞–Љ–±–∞—В. –Т–Њ—В —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Є –≤–µ—Б—М –њ–µ—А–µ—З–µ–љ—М —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–є, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–Є—Е —Н—В—Г –њ–Њ—Н–Љ—Г. –Я–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, —Н—В–Њ —Ж–Є–Ї–ї –Ї—А—Л–Љ—Б–Ї–Є—Е —Б—В–Є—Е–Њ–≤, –љ–µ–ґ–µ–ї–Є –њ–Њ—Н–Љ–∞ –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞. –≠—В–Њ –њ—Г—В–µ–≤–Њ–є –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–љ—Л–є –∞–ї—М–±–Њ–Љ, –Ј–∞—А–Є—Б–Њ–≤–Ї–Є –Љ–µ—Б—В, –Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤—И–Є—Е –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —П—А–Ї–Є–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є—П –≤ –і—Г—И–µ –њ–Њ—Н—В–∞. ¬† –Я—А–Є—Б–Љ–Њ—В—А–Є–Љ—Б—П –Ї –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Є–Ј –љ–Є—Е –Є –і–∞–і–Є–Љ —Б–ї–Њ–≤–Њ –∞–≤—В–Њ—А—Г.

–Т—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –Ї –њ–Њ—Н–Љ–µ (—Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–Ґ–∞–≤—А–Є–і–∞¬ї) –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —В–∞–Ї–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є:

.

–Я–µ—А–µ–і–Њ –Љ–љ–Њ–є —И—Г–Љ–µ–ї–Є –≤–Њ–ї–љ—Л

–Ш –Ј–∞–ї–Є–≤–∞–ї–Є –љ–µ–±–Њ—Б–Ї–ї–Њ–љ;

–Ш —П, –Њ—В—А–∞–і–љ–Њ–є –і—Г–Љ—Л –њ–Њ–ї–љ—Л–є,

–°–ї–µ–і–Є–ї –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ—А–Є–Љ–Њ—Б—В—М –≤–Њ–ї–љ вАФ

–Ю–љ–Є —Б–ї–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б –љ–µ–±–µ—Б–∞–Љ–Є, вАФ

–Ґ–∞–Ї –љ–∞—И–∞ –ґ–Є–Ј–љ—М –±–µ–ґ–Є—В –Њ—В –љ–∞—Б

–Ш —Г–њ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –≥–Њ–і–∞–Љ–Є,

–Ф–Њ–Ї–Њ–ї–µ —Б –љ–µ–±–Њ–Љ –љ–µ —Б–ї–Є–ї–∞—Б—М!

.

–°–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ–љ–Є–Ј—Л–≤–∞—О—В –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Љ—Г—А–∞–≤—М–µ–≤—Б–Ї–Є–є –њ–µ–є–Ј–∞–ґ. –Ф—Г–Љ—Л –Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є —Б–Љ–µ—А—В–Є, –Њ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ –Є –±–µ—Б—Б–Љ—Л—Б–ї–Є–Є –≤—Б–µ–≥–Њ –Ј–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ, –Њ –≤–µ—З–љ–Њ–Љ –Є –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–Љ, –Њ –њ—А–µ—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е —А–∞–і–Њ—Б—В—П—Е –ґ–Є–Ј–љ–Є, –µ–µ –њ–µ—З–∞–ї—П—Е –Є –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П—Е —Б—Г–і—М–±—Л.

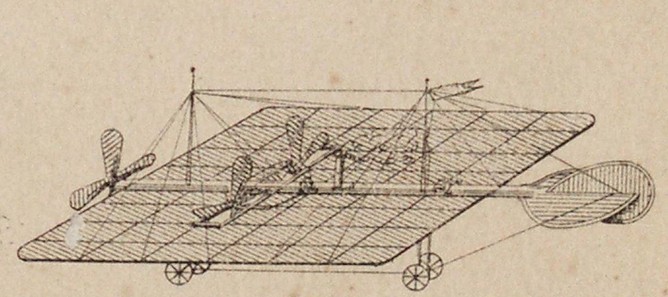

–І–∞—В—Л—А-–Ф–∞–≥. –Т —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї–µ ¬Ђ–Ґ–∞–≤—А–Є–і–∞¬ї ¬†—Н—В–Њ–є ¬Ђ–≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є –≥–Њ—А–µ¬ї –Ъ—А—Л–Љ–∞ –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–Њ –і–≤–∞ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П, –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј –љ–Є—Е –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Њ –≤ –њ–Њ—Н–Љ—Г. –Р –≤–Њ—В —З—В–Њ –њ–Є—Б–∞–ї –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤ –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–Є–Љ–µ—З–∞–љ–Є–Є –Ї —Б—В–Є—Е–∞–Љ –Њ –І–∞—В—Л—А-–Ф–∞–≥–µ: ¬Ђ–У–Њ—А–∞ –І–∞—В—Л—А-–Ф–∞–≥ –Є–ї–Є –®–∞—В–µ—А-–Ф–∞–≥ –Є–Љ–µ–µ—В –Є–Ј–і–∞–ї–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ—Л–є –≤–Є–і —И–∞—В—А–∞, —А–∞—Б–Ї–Є–љ—Г—В–Њ–≥–Њ –љ–∞–і –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–Њ–Љ —Б–≤—Л—И–µ —В–µ–Љ—П –≤—Б–µ—Е –њ—А–Њ—З–Є—Е –≥–Њ—А, –Є –Њ—В —Б–µ–≥–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ —Б–≤–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ. –° –µ—С –≤–µ—А—И–Є–љ—Л –≤–Є–і–љ–∞ –њ–∞–љ–Њ—А–∞–Љ–∞ —Ж–µ–ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А—Л–Љ–∞: —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ, –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П—Б—М –љ–∞ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–µ –Ъ–∞—Д—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–ї–Є–≤–∞, —Б–∞–і–Є—В—Б—П –≤ –І–µ—А–љ–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ –Ј–∞ –°–µ–≤–Њ—Б—В–Њ–њ–Њ–ї–µ–Љ –Є –Њ–±–љ–Є–Љ–∞–µ—В –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ —В–µ—З–µ–љ–Є–Є –≤–µ—Б—М –њ–Њ–ї—Г–Њ—Б—В—А–Њ–≤. вАФ

–Ъ–∞–Ї —Ж–µ–ї—Л–є –Љ–Є—А –≤ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ –≥–Њ–і–∞, вАФ

–Т –Њ–±—К–µ–Љ–µ –і–љ—П –≤–Љ–µ—Б—В–Є–ї—Б—П –Ъ—А—Л–Љ¬ї (141).

.

–Т–Ј–Њ–є–і–Є—В–µ –љ–∞ —И–∞—В–µ—А –Ґ–∞–≤—А–Є–і—Л,

–Ю—В—В–Њ–ї–µ —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –≤–Ј–Њ—А

–Я—Г—Б—В—Л–љ–љ—Л–µ –Њ–±–љ–Є–Љ–µ—В –≤–Є–і—Л

–Ш —Ж–µ–њ–Є –љ–µ–њ—А–Є—Б—В—Г–њ–љ—Л—Е –≥–Њ—А;

–Т–љ–Є–Ј—Г вАФ —Ж–≤–µ—В—Г—Й–Є–µ –і–Њ–ї–Є–љ—Л

–° –Ї–∞—А—В–Є–љ–Њ–є —Б–µ–ї –Є –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤,

–Ш —Б —В—А–µ—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ –Љ–Њ—А–µ–є –њ—Г—З–Є–љ—Л

–Т–Њ–Ї—А—Г–≥ —В—Г–Љ–∞–љ–љ—Л—Е –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤ (11).

.

–С–∞–Ї—З–Є-–°–∞—А–∞–є.

.

–Я—Г—Б—В—Л–љ–љ—Л–є –і–≤–Њ—А –С–∞–Ї—З–Є-–°–∞—А–∞—П

–£–љ—Л–ї—Л–є –Њ–Ј–∞—А–µ–љ –ї—Г–љ–Њ–є;

–†–∞–Ј–≤–∞–ї–Є–љ –і—А—Г–≥, –Њ–љ–∞, –Є–≥—А–∞—П,

–°–Ї–Њ–ї—М–Ј–Є—В –њ–Њ –Ї–µ–ї—М–µ –≥—А–Њ–±–Њ–≤–Њ–є,

–У–ї–µ –≥—А–Њ–Ј–љ—Л—Е –Є –љ–∞–і–Љ–µ–љ–љ—Л—Е —Е–∞–љ–Њ–≤

–Ф–∞–≤–љ–Њ –Ј–∞–±—Л—В—Л–є —В–ї–µ–µ—В –њ—А–∞—Е,

–У–і–µ –≤–Њ–ї—П –і—А–µ–Љ–ї—О—Й–Є—Е —В–Є—А–∞–љ–Њ–≤

–£–ґ –љ–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ вАФ –≤ –љ–µ–Љ—Л—Е –≥—А–Њ–±–∞—Е! (15).

.

–Ю–±—Л—З–љ–Њ —Н—В–Є —Б—В–Є—Е–Є —В—А–∞–Ї—В—Г—О—В –Ї–∞–Ї –њ—Г—И–Ї–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ—В–Є–≤. –Ъ—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ ¬Ђ–љ–µ –Њ–±–≤–Є–љ—П–ї¬ї –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤–∞ –≤ –њ–Њ–і—А–∞–ґ–∞–љ–Є–Є –Я—Г—И–Ї–Є–љ—Г. –Ґ–Њ—В –ґ–µ –С–∞—А–∞—В—Л–љ—Б–Ї–Є–є –≤ —Б–≤–Њ–µ–є —А–µ—Ж–µ–љ–Ј–Є–Є –љ–∞ —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤–∞ –њ–Є—Б–∞–ї: ¬Ђ вАЬ–Ґ–∞–≤—А–Є–і–∞вАЭ вАФ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —Г—З–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ. ¬†–°–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ –µ–µ –±–µ–і–љ–Њ –Є–ї–Є, –ї—Г—З—И–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –≤ –љ–µ–є –љ–µ—В –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П. –≠—В–Њ —А–Є—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–µ –і–≤—Г—Е —Б—В–Є—Е–Њ–≤ –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞ –≤ –С. (–∞—Е—З–Є—Б–∞—А–∞–є—Б–Ї–Њ–Љ) –§. (–Њ–љ—В–∞–љ–µ):

.

–У–і–µ —Б–Ї—А—Л–ї–Є—Б—М —Е–∞–љ—Л? –У–і–µ –≥–∞—А–µ–Љ?

–Ъ—А—Г–≥–Њ–Љ –≤—Б–µ –њ—Г—Б—В–Њ, –≤—Б–µ —Г–љ—Л–ї–ЊвА¶¬ї .

.

–°–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —А–µ—Ж–µ–љ–Ј–Є—П –С–∞—А–∞—В—Л–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ј–∞–і–∞–ї–∞ —В–Њ–љ –≤—Б–µ–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –Ї—А–Є—В–Є–Ї–∞–Љ.

–Э–Њ —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤—Л –ї–Є –Њ–љ–Є? –Э–Њ —В–∞–Ї –ї–Є –≤—Б–µ —Б–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –Ї –љ–µ–Ї–Њ–µ–Љ—Г –њ–Њ–і—А–∞–ґ–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г? –°–Ї–∞–ґ–µ–Љ —Б–≤–Њ–µ –љ–µ—В. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г –Ї–∞–Ї –≤—Б—П–Ї–Є–є, –Ї—В–Њ –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–ї —Б–Є–Є –њ–µ—З–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ—А–µ–і–µ–ї—Л —Г—Б–љ—Г–≤—И–µ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–∞, –≤—Б—П–Ї–Є–є, –Љ–∞–ї–Њ-–Љ–∞–ї—М—Б–Ї–Є –Њ—Б–≤–µ–і–Њ–Љ–ї–µ–љ–љ—Л–є ¬†–Њ —Б—Г–і—М–±–µ –Ъ–µ—А–Є–Љ-–У–Є—А–µ—П (—Е–Њ—В—М –Є –Є–Ј –њ—Г—И–Ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ—Н–Љ—Л), –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є –њ–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є–Є –С–∞—Е—З–Є—Б–∞—А–∞—П –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–µ—В –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–∞. –Т–µ–і—М –њ–Є—Б–∞–ї –ґ–µ –Ш. –Ь. –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤-–Р–њ–Њ—Б—В–Њ–ї –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ ¬Ђ–Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–Є –њ–Њ –Ґ–∞–≤—А–Є–і–µ¬ї (1820), —З—В–Њ –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ ¬Ђ–≤–≤–µ—З–µ—А—Г –њ–Њ–і—К–µ—Е–∞–ї –Ї –С–∞–Ї—З–Є—Б–∞—А–∞—О¬ї, –±—А–Њ—Б–Є–ї—Б—П –Ї —Е–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –і–≤–Њ—А—Ж—Г: ¬Ђ–°–Њ–ї–љ—Ж–∞ –і–∞–≤–љ–Њ —Г–ґ–µ –љ–µ –≤–Є–і–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Ј–∞ –≥–Њ—А–∞–Љ–ЄвА¶ –Ї–Њ–≥–і–∞ —П –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї –љ–∞ –њ–µ—А–≤—Л–є –і–≤–Њ—А —Б–∞—А–∞—П. –≠—В–Њ –љ–µ –њ–Њ–Љ–µ—И–∞–ї–Њ –Љ–љ–µ –њ—А–Њ–±–µ–ґ–∞—В—М –њ–Њ —В–µ—А–µ–Љ–∞–Љ –Є –і–≤–Њ—А–∞–Љ —В–∞–≤—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Р–ї–∞–Љ–±—А—Л; –Є —З–µ–Љ –Љ–µ–љ–µ–µ –≤–Є–і–Є–Љ—Л —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л, —В–µ–Љ –ґ–Є–≤–µ–µ –і–µ–ї–∞–ї–∞—Б—П –Є–≥—А–∞ –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–µ–≥–Њ, –љ–∞–њ–Њ–ї–љ—П–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П —А–∞–і—Г–ґ–љ—Л–Љ–Є —Ж–≤–µ—В–∞–Љ–Є –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є¬ї

–Ґ–∞–Ї –њ–Њ–і—А–∞–ґ–∞–ї –ї–Є –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤? –Ф–∞ –љ–µ—В, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ, –љ–µ—В. –Я—А–Њ—Б—В–Њ –±–∞—Е—З–Є—Б–∞—А–∞–є—Б–Ї–Є–є –і–≤–Њ—А–µ—Ж –і—А—Г–≥–Є—Е –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–є –Є –љ–µ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–µ—ВвА¶ ¬†–Э–µ –њ–Њ–≤–µ—А–Є–Љ –С–∞—А–∞—В—Л–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г (–љ–µ –≤–Є–і–∞–≤—И–µ–Љ—Г –С–∞—Е—З–Є—Б–∞—А–∞—П), –∞ —Г–ґ –њ—А–Њ—З–Є–Љ –Ї—А–Є—В–Є–Ї–∞–Љ –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤–∞ —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ вАФ –љ–µ—В.

–Ш —Г–ґ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ –њ–Њ-–њ—Г—И–Ї–Є–љ—Б–Ї–Є –Ј–≤—Г—З–∞—В —Б—В—А–Њ—Д—Л –Є–Ј –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П. –Т–і—А—Г–≥ –њ–Њ—Б–ї–µ —Б—В—А–Њ–Ї:

.

–У–і–µ —Е–∞–љ—Б–Ї–Є–є –±–ї–µ—Б–Ї? вАФ –Э–Њ –≤–Њ–і–Њ–Љ–µ—В

–Ч–∞–і—Г–Љ—З–Є–≤—Л–µ –њ–µ–љ–Є—В –≤–Њ–і—Л

–Э–∞ –њ–∞–Љ—П—В—М —В–µ—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–µ—В!

.

–≥—А–µ–Љ–Є—В:

.

–Ч–∞ –≤—Б–µ –Њ—В–Љ—Б—В–Є–ї–∞ –≤–∞–Љ –†–Њ—Б—Б–Є—П,

–Ю—А–і—Л –≥—Г–±–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —В–∞—В–∞—А!

–Т—Л —П–Ј–≤—Л –љ–∞–љ–µ—Б–ї–Є –ґ–Є–≤—Л–µ вАФ

–Э–∞ –≤–∞—Б –Њ–±—А—Г—И–Є–ї—Б—П —Г–і–∞—А;

–Т –Ї—А–Њ–≤–Є –≤—Л –Ј–ї–∞—В–Њ –і–Њ–±—Л–≤–∞–ї–Є,

–Ю–≥–љ—П–Љ–Є –њ—А–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Є —Б–ї–µ–і

–Ш –љ–∞ –≥–ї–∞–≤—Г —Б–≤–Њ—О —Б–Ј—Л–≤–∞–ї–Є

–Ю—В–Љ—Й–µ–љ–Є–µ –≥—А—П–і—Г—Й–Є—Е –ї–µ—В.

.

–≠—В–Њ—В –њ–∞—Д–Њ—Б –≤–Њ–Ј–Љ–µ–Ј–і–Є—П –Ј–≤—Г—З–Є—В –Є–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є –Ь–∞–Љ–∞—П (–Ь–∞–Љ–∞–є! –Ґ—Л –Ј–і–µ—Б—М –Є—Б–Ї–∞–ї —Б–њ–∞—Б–µ–љ—М—П;// –С–µ–Ј—Г–Љ–љ—Л–є —Е–∞–љ! –Ґ—Л –љ–µ –≤–Є–і–∞–ї вАФ//–Ъ—А–Њ–≤–∞–≤—Л–є, –ї—О—В—Л–є —Б–ї–µ–і –Њ—В–Љ—Й–µ–љ—М—П// –Я–Њ —Б—В–µ–њ–Є –Ј–∞ —В–Њ–±–Њ–є –њ—Л–ї–∞–ї), –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є—П (–Ф–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є! –Э–∞ –≥—А–Њ–Ј–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–µ —З–µ—Б—В–Є// –Ґ—Л –њ–µ—А–≤—Л–є —Б–Њ–Ї—А—Г—И–Є–ї —В–∞—В–∞—А!\//–Ш –≤–љ—Г–Ї, —В–≤–Њ–µ–є –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї –Љ–µ—Б—В–Є,// –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є –і–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї —Г–і–∞—А! 17-18). –Ш –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ–Є –µ—Й–µ –Є–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є –Љ–Њ–≥ –±—Л –≤–Ј—Л–≤–∞—В—М —Б–µ–є –≥–ї–∞—БвА¶ –Ч–∞–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М ¬†—Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П —Б–Ї–Њ—А–µ–µ —Н—В–Њ –≥–Є–Љ–љ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–ї–∞–≤–µ, —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Њ—А—Г–ґ–Є—О.

–Ґ–∞–Ї–Њ–≤ –С–∞–Ї—З–Є-–°–∞—А–∞–є –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤–∞, –Є –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ –њ—Г—И–Ї–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ –њ–µ—З–∞–ї—М–љ–Њ —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–Љ ¬†(–Љ–Њ—В–Є–≤ –љ–µ–Є–Ј–±—Л–≤–љ–Њ–є —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ї—О–±–≤–Є) –≤–µ–µ—В –Њ—В –љ–µ–≥–Њ, –Є–±–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤–Њ–є –∞–Ї—Ж–µ–љ—В –≤—Б–µ–є –њ–Є–µ—Б—Л вАФ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ –µ–µ —Д–Є–љ–∞–ї–µ, –Ј–≤—Г—З–∞—Й–Є–є, –Ї–∞–Ї –Њ–≥–ї—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –∞–Ї–Ї–Њ—А–і. –Э–µ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ –ґ–µ –≤—В–Њ—А–∞—П —З–∞—Б—В—М —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї–∞ ¬Ђ–Ґ–∞–≤—А–Є–і–∞¬ї –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–∞ —Б–ї–∞–≤–љ—Л–Љ, –Љ–љ–Њ–≥–Њ—В—А—Г–і–љ—Л–Љ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є.

–°–Њ–≤—Б–µ–Љ –Є–љ—Л–Љ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–љ—Г—В–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–†–∞–Ј–≤–∞–ї–Є–љ—Л –Ъ–Њ—А—Б—Г–љ–Є¬ї. .

–Т —В–µ –њ—А–µ–і–µ–ї—Л –Р–љ–і—А–µ—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З–∞, –Ї–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –≤—Л—И–µ, ¬†–≤–µ–ї –Ї–љ—П–Ј—М –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А. –Я—А–µ–і–∞–љ–Є–µ –Њ –Ї—А–µ—Й–µ–љ–Є–Є –Ї–љ—П–Ј—П –Є –†—Г—Б–Є. –Т–µ–і—М –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ, –љ–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ, –±—Л–ї –Ј–∞–Љ—Л—Б–µ–ї –Њ –њ–Њ—Н–Љ–µ ¬Ђ–Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А¬ї.

.

–ѓ –љ–∞ —Е–Њ–ї–Љ–µ —Б—А–µ–і–Є —А–∞–Ј–≤–∞–ї–Є–љ,

–Т–Њ–Ї—А—Г–≥ –Љ–µ–љ—П –Њ–±–ї–Њ–Љ–Ї–Є —Б—В–µ–љ,

–Ш, –Љ—А–∞—З–љ–Њ–є –Ф—Г–Љ–Њ–є –Њ–њ–µ—З–∞–ї–µ–љ,

–Ь–Њ–є –і—Г—Е –≤ –Љ–Є–љ—Г–≤—И–µ–Љ –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ!

<вА¶>

–Ъ–Њ—А—Б—Г–љ—М! ¬†–Ъ–Њ—А—Б—Г–љ—М! –Ґ–≤–Њ–Є –ї—М —В–≤–µ—А–і—Л–љ–Є

–Ч–∞–±—Л—В—Л–µ –ї–µ–ґ–∞—В –≤ –њ–Њ–ї—П—Е?

–Ш —В—Л, —Г–љ—Л–ї—Л–є —Б—В—А–∞–ґ –њ—Г—Б—В—Л–љ–Є,

–Ґ—Л –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—И—М –Њ –≤–µ–Ї–∞—Е

–Т–µ–ї–Є—З–Є—П, –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–∞, —Б–Є–ї—Л! вАФ

–Э–Њ –≥–і–µ –ґ –Њ–љ–Є? –У–і–µ –њ—А–µ–ґ–љ–Є–є –±–ї–µ—Б–Ї?

–Т–Њ–Ї—А—Г–≥ –±–µ–Ј–Љ–Њ–ї–≤–Є–µ –њ—Г—Б—В—Л–љ–Є

–Ы–Є—И—М –±—Г–і–Є—В –≤–Њ–ї–љ –Њ—В–Ј—Л–≤–љ—Л–є –њ–ї–µ—Б–Ї! (19-21).

.

–Я–Њ—Н—В –Њ–±–Њ–Ј—А–µ–≤–∞–µ—В –і–Њ—А–Њ–≥–Є–µ –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ –і—А–µ–≤–љ–Є–µ —А–∞–Ј–≤–∞–ї–Є–љ—Л ¬†–Є –њ–µ—З–∞–ї—М–љ—Л–µ –і—Г–Љ—Л –Њ–±—К–µ–Љ–ї—О—В –µ–≥–Њ. –Э–Њ –≤–Њ—В –Њ–љ –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –Ј—А–Є—В –Ї–љ—П–Ј—П –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞: ¬Ђ–Э–Њ –Ї—В–Њ —Б–µ–є –≤–Є—В—П–Ј—М –≤–µ–ї–Є—З–∞–≤—Л–є/ –°—А–µ–і–Є —В–Њ–ї–њ—Л, –Њ—Б–∞–љ–Ї–Њ–є –Ъ–љ—П–Ј—М? ¬ї, –Ј–∞—В–µ–Љ —Ж–∞—А–µ–≤–љ—Г –Р–љ–љ—Г: ¬Ђ–Ш –±–ї–Є–Ј –љ–µ–≥–Њ –Ї–∞–Ї–∞—П –і–µ–≤–∞,/ –Ъ–∞–Ї –њ—А–Є–Ј—А–∞–Ї –ї–µ–≥–Ї–∞—П —Б—В–Њ–Є—В?¬ї (22). –Р –і–∞–ї–µ–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –Ї—А–µ—Й–µ–љ–Є—П –Ї–љ—П–Ј—П:

.

–Ш –Ї—В–Њ –њ—А–µ–і —Б–≤–µ—В–ї–Њ—О —З–µ—В–Њ—О,

–°–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї—М –і–∞–≤–љ–Є–є –∞–ї—В–∞—А–µ–є,

–°—В–Њ–Є—В, —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ —Б–µ–і–Є–љ–Њ—ОвА¶

–Т –Ї—Г–њ–µ–ї—М –Њ–љ –≤–Њ–Ј–ї–Є–≤–∞–µ—В –≤–Њ–і—Л,

–Ю–љ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–∞–µ—В –Ї—А–µ—Б—В –Ј–ї–∞—В–Њ–є,

<вА¶>

–Т–љ–Є–Љ–∞–є! вАФ –†–∞–Ј–і–∞–ї—Б—П –≥–ї–∞—Б –Љ–Њ–ї–µ–љ–Є–є,

–Ш –≥–Є–Љ–љ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –≥—А–µ–Љ–Є—В,

–Ш —Б–ї–∞–і–Њ—Б—В—М –і–Є–≤–љ—Л—Е –њ–µ—Б–љ–Њ–њ–µ–љ–Є–є

–Э–∞–Љ –Њ –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В:

–°–ї–µ–Ј–Њ–є –Њ—В—А–∞–і–љ–Њ–є —Г–Љ–Є–ї–µ–љ—М—П

–Ы–∞–љ–Є—В—Л –≤–Є—В—П–Ј—П –±–ї–µ—Б—В—П—В,

–Ш –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –≤ —З–∞—Б –Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ—М—П

–°–ї–µ—В–∞–µ—В —Б –љ–µ–±–∞ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В—М!

.

–Ш —Б—В–∞—А–µ—Ж –і—А—П—Е–ї–Њ—О —А—Г–Ї–Њ—О

–Ґ–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–і—Л –ї—М–µ—В

–Э–∞–і —Б–≤–µ—В–ї–Њ–є –≤–Є—В—П–Ј—П –≥–ї–∞–≤–Њ—О вАФ

–Ю–љ –љ–Њ–≤–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є —Б–ї–∞–і–Њ—Б—В—М –њ—М–µ—В!

–Ю —З—Г–і–Њ! вАФ –Я—А–Њ—Б–≤–µ—В–Є–ї–Є—Б—М –≤–Ј–Њ—А—Л,

–° –Њ—З–µ–є —В—Г–Љ–∞–љ–љ—Л–є —Б–њ–∞–ї –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤,

–Ш –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Е–Њ—А—Л

–°–≤–Њ–і –Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї–Є –Њ–±–ї–∞–Ї–Њ–≤! (22-23).

.

–Э–Њ –≥–і–µ –ґ–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –≥–µ—А–Њ—О, ¬Ђ–≥–і–µ –і–Є–≤–љ—Л–є —Е—А–∞–Љ¬ї? вАФ –≤–Њ–њ—А–Њ—И–∞–µ—В –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ ¬†—Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П –∞–≤—В–Њ—А. –Ш —Б –≥–Њ—А–µ—З—М—О –Њ—В–≤–µ—З–∞–µ—В:

.

–С–ї–∞–≥–Њ–≥–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –љ–µ–Љ–Њ–µ вАФ

–Ю–і–Є–љ –ї–Є—И—М –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї —Б–µ—А–і—Ж–∞–Љ!

–Т–Њ–Ї—А—Г–≥ –Љ–µ–љ—П вАФ —В–≤–µ—А–і—Л–љ—М –Њ–±–ї–Њ–Љ–Ї–Є

–Ш –Љ–Њ—Е, –њ–Њ—А–Њ—Б—И–Є–є –љ–∞ —Б—В–µ–љ–∞—Е;

–Э–µ–±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ—Л–µ –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Є!

–Т—Л –њ–Њ–Ј–∞–±—Л–ї–Є –Њ–± –Њ—В—Ж–∞—Е (26).

.

–Ъ–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –њ—А–µ–і–∞–љ–Є–µ, –≤ –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Ї—А–µ—Й–µ–љ–Є–Є –Ї–љ—П–Ј—М –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –≤–Њ–Ј–і–≤–Є–≥ –≤ –Ъ–Њ—А—Б—Г–љ–Є —Е—А–∞–Љ, —А–∞–Ј–≤–∞–ї–Є–љ—Л –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–ї–Є—Б—М –і–Њ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л XIX –≤. –Р –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П –Ъ—А—Л–Љ–∞ –Ї –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–∞ –Є–і–µ—П —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞-–њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞ ¬Ђ–У–µ—А–Њ—О¬ї. –Ю–±—Й–µ–љ–∞—А–Њ–і–љ–∞—П –њ–Њ–і–њ–Є—Б–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–∞ –≤ 1825 –≥., –љ–Њ –і–µ–ї–Њ –Ј–∞—В—П–љ—Г–ї–Њ—Б—М –і–Њ 1891-1892 –≥–≥., –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Њ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —Б–µ–≥–Њ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞. –°–Њ–±–Њ—А –±—Л–ї —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ ¬†–≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –≤–Њ—Б—Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ –ґ–µ –µ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М —Б –Ї–Њ–љ—Ж–∞ 1990-—Е –≥–≥. –Э—Л–љ–µ –Њ–љ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–µ–љ –Є, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –Њ–±—А–∞–і–Њ–≤–∞–ї –±—Л –≤–Ј–Њ—А –Р. –Э. –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤–∞.

–Ь—Л –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М –ї–Є—И—М –љ–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П—Е –њ–Њ—Н—В–∞ –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –Њ–±–Ј–Њ—А–µ. –Э–Њ –Є –Њ–љ–Є ¬†–Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—О—В –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤—Г (–Ї–∞–Ї –Є –≤–µ—Б—М —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї ¬Ђ–Ґ–∞–≤—А–Є–і–∞¬ї –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ) —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ, –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –њ–ї–Њ–і–Њ–≤–Є—В–Њ–≥–Њ –Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ, –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —З–Є—В–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ (–Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ XIX –≤.) —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П, –Р–љ–і—А–µ—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З–∞ –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤–∞. –Ч–∞–і–∞—З–µ–є —Б–≤–Њ–µ–є –Њ–љ –≤–Є–і–µ–ї –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤—Г¬ї –і–µ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–µ—А—Л,

–Ю–±—А–∞—Й–∞—П—Б—М –Ї ¬Ђ–ї—О–±–µ–Ј–љ–Њ–Љ—Г –і—А—Г–≥—Г¬ї –≤ ¬Ђ–Я–Є—Б—М–Љ–∞—Е –Њ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–Є¬ї –Є —А–∞–Ј—К—П—Б–љ—П—П –µ–Љ—Г —Б–≤–Њ–µ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є–µ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М ¬Ђ—В–µ –Љ–µ—Б—В–∞ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ—А–µ—З–Є–≤–Њ–≥–Њ –Є —В—А–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П –љ–∞—И–µ–є –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є¬ї, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –і—А—Г–≥ –µ–≥–Њ –Љ–∞–ї–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ, –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤, –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–Њ—З–Є–Љ, –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–ї: ¬Ђ–С—Л—В—М –Љ–Њ–ґ–µ—В, –µ—Б–ї–Є –±—Л —В—Л –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–≤–∞–ї –≤–Њ –Љ–љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –Ј–≤–∞–љ–Є—П, —В—Л –Є–Ј–±–µ–ґ–∞–ї –±—Л –Љ–µ–љ—П, –Ї–∞–Ї —Б–Ї—Г—З–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–Є—В–µ–ї—П; –љ–Њ —В—Л –љ–µ —Б—В–∞–љ–µ—И—М —Г–Ї–ї–Њ–љ—П—В—М—Б—П –і—А—Г–≥–∞, –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ —В–µ–±–µ —А–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Г—Б—В–∞ –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—В –Є–Ј–±—Л—В–Ї–∞ —Б–µ—А–і—Ж–∞. <вА¶> –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –њ—А–Є —З—В–µ–љ–Є–Є —Б–Є—Е –њ–Є—Б–µ–Љ, –њ—А–Њ—П—Б–љ–Є—В—Б—П –≤ —В–≤–Њ–µ–є –і—Г—И–µ —Е–Њ—В—П –Њ–і–љ–∞ —В–µ–Љ–љ–∞—П –Љ—Л—Б–ї—М, –Є —В—Л –њ–Њ—Б–≤—П—В–Є—И—М –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ –µ—Й–µ –Њ–і–љ–Њ –ї–Є—И–љ–µ–µ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µвА¶¬ї (–Ї—Г—А—Б–Є–≤ –Э.–Ь.) .

–І—В–Њ –ґ —В–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ –±—Л–ї–Њ –≤—А–µ–Љ—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –Ї–∞–Ї –±—Л ¬Ђ–≤–љ–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л¬ї, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ—Г, –≤ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б—В–Њ–ї–Є—З–љ–Њ–Љ—Г –∞—А–Є—Б—В–Њ–Ї—А–∞—В—Г, —Б—В–∞–ї–Њ ¬Ђ—Б—В—Л–і–љ–Њ –≤–µ—А–Є—В—М¬ї (–Э.–°. –Ы–µ—Б–Ї–Њ–≤), –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Њ—Е–≤–∞—В–Є–ї–Є –Є–і–µ–Є ¬Ђ–≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–≥–Њ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–∞¬ї, —З—Г–ґ–і—Л–є –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—О –Љ–Є—Б—В–Є—Ж–Є–Ј–Љ, —Н—Б—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ —Б–µ—А–і—Ж–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П, –њ–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –Ъ–ї—О—З–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Ј–∞–Љ–µ–љ—П–ї–∞ —Б–Њ–±–Њ–є ¬Ђ–љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ —В–Њ–љ–Ї–Є–Љ–Є —З—Г–≤—Б—В–≤–∞–Љ–Є¬ї, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–љ–Њ–≤—М –±—Г—А–љ–Њ –Њ–ґ–Є–ї–Њ –Љ–∞—Б–Њ–љ—Б—В–≤–ЊвА¶ ¬Ђ–≠—В–Њ –±—Л–ї–∞ –≤—А—П–і –ї–Є –љ–µ —Б–∞–Љ–∞—П –≤—Л—Б—И–∞—П —В–Њ—З–Ї–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞. –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–Є–љ—Б–Ї–∞—П —Н–њ–Њ—Е–∞ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –њ—А–Є–Љ–Є—В–Є–≤–љ–Њ–є –њ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—О —Б —Н—В–Є–Љ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ –ї–Є–Ї–Њ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є —Б–∞–Љ–∞—П –і—Г—И–∞ —В–Њ—З–љ–Њ –Њ—В—Е–Њ–і–Є—В –≤ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Х–≤—А–Њ–њ–µ¬ї . –£–≤—Л, –љ–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –≥—А—Г—Б—В–љ—Л–µ —З–µ—А—В—Л —В–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–Є —Г–љ–∞—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –Є –љ–∞—З–∞–ї–Њ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –£–≤—Л, –Є —В–Њ–≥–і–∞ ¬Ђ—Г–Љ–љ–∞—П —Б—В–∞—А–Є–љ–∞¬ї ¬†–µ—Й–µ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞ –і–ї—П –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Њ—Б—В–∞–≤–∞—В—М—Б—П ¬Ђ—В–µ–Љ–љ–Њ–є¬ївА¶ –Э–Њ –Њ–љ–∞ –Ј–≤–∞–ї–∞, –µ—О –і—Л—И–∞–ї–∞ –њ–Њ—З–≤–∞; –±–Њ–≥–Њ–љ–Њ—Б–љ–∞—П —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П —Б—В–Є—Е–Є—П –Љ–Њ—Й–љ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–≥–ї–∞—Б—М –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –≤ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –≥–µ–љ–Є–Є –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞вА¶

–Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤ –ґ–µ, –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ, –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –Ї diis minorum gentium —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Љ–ї–∞–і—И–µ–≥–Њ –±–Њ–≥–∞¬ї –≤ –Њ—В—З–∞—П–љ–љ–Њ–є –±–Њ—А—М–±–µ –Ј–∞ –°–≤—П—В—Г—О –†—Г—Б—М —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї —Б–∞–Љ –Я—Г—И–Ї–Є–љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤–∞–ї—Б—П: ¬Ђ–° —Г–Љ–Є–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Є –љ–µ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞–≤–Є—Б—В—М—О –њ—А–Њ—З–ї–Є –Љ—Л –Ї–љ–Є–≥—Г –≥. –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤–∞¬ї ¬†вАФ —Н—В–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –Њ ¬Ђ–Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–Є –Ї–Њ –°–≤—П—В—Л–Љ –Љ–µ—Б—В–∞–Љ¬ї. –Ъ–љ–Є–≥–∞ —Б–Є—П —Б–∞–Љ–Є–Љ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–і–љ–µ—Б–µ–љ–∞ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—О –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Г –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—О –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З—Г.

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є–Љ, —З—В–Њ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤–∞ –њ–µ—А–µ–Є–Ј–і–∞–љ—Л, –Њ–љ–Є –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –і–Њ—Б—В—Г–њ–љ—Л, –Є—Е –љ–∞–і–Њ —З–Є—В–∞—В—М, –Є–Љ –љ–∞–і–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞—В—М, –Њ–љ–Є —Г—З–∞—В –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–≤–µ—В—Г –Є –і–Њ–±—А—Г, –љ–Њ –Є –њ—А–Њ—Б–≤–µ—Й–∞—О—В —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є.

–Э. –Т. –Ь–∞—Б–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞

–Ч–µ–Љ–ї–Є —Г–ї—Л–±–Ї–∞, —А–∞–і–Њ—Б—В—М –љ–µ–±–∞,

–†–∞–є –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤,

–У–і–µ –ї—Г—З –±–ї–∞–≥–Њ—В–≤–Њ—А—П—Й–Є–є –§–µ–±–∞

–Ы—М–µ—В –Є–Ј–Њ–±–Є–ї–Є–µ –њ–ї–Њ–і–Њ–≤,

–У–і–µ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —А–Њ–Ј–Њ—О –≤–µ—Б–µ–љ–љ–µ–є

–†—Г–Љ—П–љ–µ—Ж –Њ—Б–µ–љ–Є –≥–Њ—А–Є—В,

–Ґ–µ–±–µ вАФ –Ї—А–∞–є —Б–≤–µ—В–ї—Л—Е –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–є,

–Ґ–∞–≤—А–Є–і–∞! вАФ –њ–µ—Б–љ—М –Љ–Њ—П –≥—А–µ–Љ–Є—В!

.

–≠—В–Є–Љ–Є —Б—В–Є—Е–∞–Љ–Є –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ—Н–Љ–∞ –Р. –Э. –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤–∞ ¬Ђ–Ґ–∞–≤—А–Є–і–∞¬ї. –Ю–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–∞ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –≤ 1827 –≥. –Є —П–≤–Є–ї–∞—Б—М –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е –њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В–љ—Л—Е –Ї—А–∞–µ–≤ –Ґ–∞–≤—А–Є–Є. ¬†–Ш–Ј–і–∞–љ–Є–µ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ 2007 –≥. –≤ —Б–µ—А–Є–Є ¬Ђ–Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є¬ї –Њ–љ–∞ –≤–љ–Њ–≤—М –њ—А–µ–і—Б—В–∞–ї–∞ –љ–∞ —Б—Г–і —З–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є, —Б–њ—Г—Б—В—П 180 –ї–µ—В. –Т –љ–Њ–≤—Л–є —В–Њ–Љ –≤–Њ—И–ї–Є —Б–∞–Љ–∞ –њ–Њ—Н–Љ–∞ –Є ¬Ђ–Ю–њ—Л—В—Л –≤ —Б—В–Є—Е–∞—Е¬ї, —А–∞–љ–µ–µ –љ–µ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–≤—И–Є–µ—Б—П, –Є –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤–∞ —Б–≤–Њ–Є–Љ –і—А—Г–Ј—М—П–Љ ¬Ђ–≤–Њ–Ї—А—Г–≥ вАЬ–Ґ–∞–≤—А–Є–і—ЛвАЭ¬ї, –Њ—В–Ј—Л–≤—Л —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–µ–є –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Є –Є –њ—А–Њ—З. –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–µ–µ—Б—П –Ї –љ–∞—Г—З–љ–Њ–Љ—Г –∞–њ–њ–∞—А–∞—В—Г –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П.

–Я—А–Є –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–µ–Љ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є ¬†¬Ђ–Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–∞—П —В–µ–Љ–∞¬ї –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –Њ–±—И–Є—А–љ–Њ–є –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Б–ї–Њ–≤–µ—Б–љ–Њ—Б—В–Є –Є –њ—А–Њ—Б—В–Є—А–∞–µ—В—Б—П, —В–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –≤ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г –≤–µ–Ї–Њ–≤; –љ–∞—З–∞–ї–Њ –µ–µ вАФ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—Ж–∞ –Њ –Ъ–Њ—А—Б—Г–љ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ –Ї–љ—П–Ј—П –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞, –Њ –Ъ—А–µ—Й–µ–љ–Є–Є –†—Г—Б–Є. –° –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ъ—А—Л–Љ–∞ –Ї –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Ш–Љ–њ–µ—А–Є–Є –Є –Ј–∞–Ї–ї–∞–і–Ї–Њ–є –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—П –≤ 1783 –≥. —Н—В–∞ —В–µ–Љ–∞ —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –≤–Њ—А–≤–∞–ї–∞—Б—М –≤ —А—Г—Б—Б–Ї—Г—О –љ–∞—Г—З–љ—Г—О –Є —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Г. –Ґ–∞–≤—А–Є–і–∞ –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –Њ–±–ґ–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ–Є, –≤–µ—А–љ—Г–≤—И–Є–Љ–Є—Б—П –≤ —Б–≤–Њ–Є –і—А–µ–≤–љ–Є–µ –Ј–µ–Љ–ї–Є.

–Ш –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ –Њ –Ґ–Љ—Г—В–∞—А–∞–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–љ—П–ґ–µ—Б—В–≤–µ –Ј–і–µ—Б—М —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А. –Э–Њ –Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞—Е –±–Њ–ї–µ–µ —Б–µ–і—Л—Е –Є –і–∞–ї–µ–Ї–Є—Е.

–Ґ–∞–Ї –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї –Ю. –Э. –Ґ—А—Г–±–∞—З–µ–≤, –Є—Б—Б–ї–µ–і—Г—П —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤—Л–µ —А–µ–ї–Є–Ї—В—Л –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Я—А–Є–∞–Ј–Њ–≤—М—П, –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Я—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—М—П, –Ґ–∞–≤—А–Є–Є, –Ґ–∞–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї—Г–Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞ (–Њ–і–љ–Є–Љ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ, ¬†–і—А–µ–≤–љ–µ–≥–Њ —О–ґ–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є) –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г, –Њ–њ–Є—А–∞—П—Б—М –љ–∞ –і–Њ—Б—В—Г–њ–љ—Л–є —Н–њ–Є–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Є –Њ–љ–Њ–Љ–∞—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї –Є–Ј —Н—В–Є—Е —А–∞–є–Њ–љ–Њ–≤, –Њ–± –Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ —Б–Є–љ–і–Њ-–Љ–µ–Њ—В—Б–Ї–Є—Е –њ–ї–µ–Љ–µ–љ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Я—А–Є–∞–Ј–Њ–≤—М—П –Є –Ґ–∞–Љ–∞–љ–Є (Indoarica –≤ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–Љ –Я—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—М–µ. –Ь., –Э–∞—Г–Ї–∞, 1999. 320 —Б.).

–£—З—С–љ—Л–є –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г–ї –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Є–∞–ї—М–љ–Њ –љ–Њ–≤—Г—О –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—О –Є–љ–і–Њ-–Є—А–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ–ґ–µ–≤–∞–љ–Є—П, —Б–Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–і–µ–ї–∞ –≤ –њ—А–Є–њ–Њ–љ—В–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Њ–±–ї–∞—Б—В—П—Е. –Х–≥–Њ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї–Њ—Б—М –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –љ–∞ —О–≥–µ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —А–∞–≤–љ–Є–љ—Л –±—Л–ї–Њ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Њ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —А–∞–љ–љ–Є—Е —Д–Њ—А–Љ –Є–љ–і–Њ–∞—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞: –љ–∞ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ –Њ—В –°–µ–≤. –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–∞ –і–Њ –Ч–∞–Ї–∞—А–њ–∞—В—М—П, –Ф–∞–Ї–Є–Є –Є –Ґ—А–∞–љ—Б–Є–ї—М–≤–∞–љ–Є–Є; –Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –±—Л–ї–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –Є–љ–і–Њ–∞—А–Є–є—Б–Ї–∞—П, —В. –µ. —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–∞—П –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Б–Є–љ–і–Њ–≤ –Є –Љ–µ–Њ—В–Њ–≤. –Т –Ї–љ–Є–≥–µ –±–Њ–ї–µ–µ –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ—Л —Б–≤—П–Ј–Є –Є —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—П –Љ–µ–ґ—Г –Є–љ–і–Њ–∞—А–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –Є –Є—А–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ —П–Ј—Л–Ї–∞–Љ–Є –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ –∞—А–µ–∞–ї–µ, –Ї—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ—Л —Б–≤—П–Ј–Є ¬†—П–Ј—Л–Ї–∞ ¬Ђ–њ—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –∞—А–Є–µ–≤¬ї —Б —Б–µ–≤–µ—А–Њ–Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Є–Љ–Є, —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є, —З—В–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ, —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є–і–Є–Њ–Љ–∞–Љ–Є. –£—З—С–љ—Л–є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї, —З—В–Њ ¬Ђ–Љ–µ–ґ–і—Г –і—А–µ–≤–љ–µ–є—И–Є–Љ–Є –Љ–µ—Б—В–∞–Љ–Є –Њ–±–Є—В–∞–љ–Є—П —Б–ї–∞–≤—П–љвА¶ –Є –і—А–µ–≤–љ–Є–Љ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–Љ —А–∞–є–Њ–љ–Њ–Љ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Я—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—М—П —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є —Б–≤—П–Ј–Є, –Є —Б–ї–µ–і—Л —Н—В–Є—Е —Б–≤—П–Ј–µ–є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М. –С–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–µ —Б–≤—П–Ј–Є, –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ, –Њ—В—З–∞—Б—В–Є, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –Ї –Є–љ–і–Њ–∞—А–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–љ–µ–љ—В—Г —Б–µ–≤–µ—А–Њ–њ–Њ–љ—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П [–њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Б–ї–∞–≤—П–љ–µ –≤—Л—И–ї–Є –Ї –±–µ—А–µ–≥–∞–Љ –І—С—А–љ–Њ–≥–Њ –Є –Р–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А–µ–є –≤ V-VI –≤–≤. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –µ—Й—С —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –і—А–µ–≤–љ–Є–µ –±–Њ—Б–њ–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Є —Б–Є–љ–і–Њ–Љ–µ–Њ—В—Б–Ї–Є–є —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В –≤ –љ–Є—Е –µ—Й—С –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —Г–≥–∞—Б вАФ —Б. 59]. –Э–∞—И–Є –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П –љ–∞–і —А–µ–ї–Є–Ї—В–∞–Љ–Є —Н—В–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –Ї–∞—Б–∞—О—В—Б—П 1) —Н—В–љ–Њ–љ–Є–Љ–Њ–≤ (—Е–Њ—А–≤–∞—В—Л, —Б–µ—А–±—Л вАФ –Э. –Ь.), 2) –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–є –ї–µ–Ї—Б–Є–Ї–Є (—Б–µ—А–µ–±—А–Њ вАФ –Э. –Ь.), 3) —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Њ –±–µ—А–µ–≥–∞—Е –І—С—А–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П (–Ъ–µ—А—З—М вАФ –Э. –Ь.)¬ї . –Р–≤—В–Њ—А –Ї–Њ—Б–љ—Г–ї—Б—П –Ј–і–µ—Б—М –Є —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П —Н—В–љ–Њ–љ–Є–Љ–∞ –†—Г—Б—М , –≤–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –Њ–љ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї —В–≤—С—А–і—Г—О —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, ¬†¬Ђ—З—В–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—В—М –Є—Б–Ї–∞—В—М –љ–∞–і–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В—Г—ВвА¶ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –†—Г—Б—М —А–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ —О–≥–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –њ–µ—А–Є—Д–µ—А–Є–Є –і—А–µ–≤–љ–µ–≥–Њ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б—В–≤–∞. –Я–µ—А–Є—Д–µ—А–Є—П –љ–µ –Ј–љ–∞—З–Є—В –≥–ї—Г—И—М, –Є –Ј–і–µ—Б—М, –љ–∞ —Н—В–Є—Е –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–∞—Е –Ј–µ–Љ–ї–Є –Ї —Б–µ–≤–µ—А—Г –Њ—В –І–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤ —Б—В–∞—А–Є–љ—Г –Ј–≤–∞–ї–Є—Б—М —О–ґ–љ–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б—В–µ–њ—П–Љ–Є, –Ї–Є–њ–µ–ї–∞ –ґ–Є–Ј–љ—М, —Б–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М —Д–Њ—А–Љ—Л –Љ–µ–ґ–њ–ї–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –Є —Б–≤–Њ–Є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є. –Х—Й–µ —Н—В–Є —Б—В–µ–њ–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В —Б–Ї–Є—Д—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є —Б–∞—А–Љ–∞—В—Б–Ї–Є–Љ–Є, –љ–Њ –Є—Е —Н—В–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–µ –±—Л–ї–Њ –±–Њ–≥–∞—З–µ. –Т VI –≤. –љ–∞ —Н—В–Є—Е –±–µ—А–µ–≥–∞—Е —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –љ–∞—А–Њ–і —А–Њ—Б, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —А–Њ—Б–Њ–Љ–Њ–љ—Л, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є (–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б —А–Њ–Ї—Б–Њ–ї–∞–љ–∞–Љ–Є) –њ—Л—В–∞–ї—Б—П —Б–≤—П–Ј–∞—В—М –љ–∞—И—Г –†—Г—Б—М –љ–µ –Ї—В–Њ –Є–љ–Њ–є, –Ї–∞–Ї –Ы–Њ–Љ–Њ–љ–Њ—Б–Њ–≤. <>

–Т —Г–ґ–µ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В–Њ–Љ —А–Њ—Б (VI –≤.) –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Њ, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Є–љ–і–Њ–∞—А–Є–є—Б–Ї–Њ–µ (–њ—А–∞–Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–Њ–µ) ¬†—А—Г–Ї—И, –Є–ї–Є –µ–≥–Њ –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В–љ—Л–є, –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–є –≤–∞—А–Є–∞–љ—В —А—Г—Б—Б. –Ш—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Є–µ —Б—В–∞—А—Л–µ –Ї–∞—А—В—Л –Ј–љ–∞—О—В –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –Ъ—А—Л–Љ–∞ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –†–Њ—Б—Б–∞—В–∞—А, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Љ—Л —З–Є—В–∞–µ–Љ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –і—А–µ–≤–љ–µ–Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–Є—Е –і–∞–љ–љ—Л—Е –Ї–∞–Ї вАЬ–С–µ–ї—Л–є –±–µ—А–µ–≥вАЭ. –Ъ–∞–Ї —Н–Ї–≤–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В –µ–Љ—Г вАФ –і—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ –С–µ–ї–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М–µ вАФ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –њ–Њ —Б–Њ—Б–µ–і—Б—В–≤—Г, –≤ —Г—Б—В—М–µ –Ф–љ–µ–њ—А–∞. –Я—А–µ–і–Ї–Є –Є–љ–і–Є–є—Ж–µ–≤ –љ–∞ —О–≥–µ [—Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є] –£–Ї—А–∞–Є–љ—Л! –Э–µ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –ї–Є —Б–Є–ї—М–љ–Њ–µ –і–Њ–њ—Г—Й–µ–љ–Є–µ? –Э–µ—В, –љ–µ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –љ–∞—И–Є (—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–µ, –Є—А–∞–љ—Б–Ї–Є–µ, –Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–Є–µ) –Њ–±—Й–Є–µ –њ—А–µ–і–Ї–Є –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ –ґ–Є–ї–Є –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≥–і–µ-—В–Њ –Ј–і–µ—Б—М. –Т –Њ–±—Й–Є—Е —З–µ—А—В–∞—Е —Н—В–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –і–∞–≤–љ–Њ. –Э–Њ –љ–∞—Г–Ї–µ –љ—Г–ґ–љ—Л –љ–Њ–≤—Л–µ —Д–∞–Ї—В—ЛвА¶ ¬ї .

–Ґ. –µ. –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞ –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г—Б–ї–Њ–ґ–љ–Є–ї–∞—Б—М вАФ –љ–Њ –љ–∞ –љ–µ–є –њ—А–Њ—З–µ—А—В–Є–ї—Б—П –љ–Њ–≤—Л–є —А–Є—Б—Г–љ–Њ–Ї —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤—Л—Е –Є —Н—В–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–Њ–≤; –љ–µ –Є–Љ–µ–≤—И–Є–µ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Є–љ–і—Л –Є –Љ–µ–Њ—В—Л –Я—А–Є–∞–Ј–Њ–≤—М—П, —В–∞–≤—А—Л –Ъ—А—Л–Љ–∞ ¬Ђ–Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є¬ї, –∞ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤—Л—Е —А–µ–ї–Є–Ї—В–Њ–≤ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Є —Б–і–µ–ї–∞—В—М –µ—Й—С –Њ–і–Є–љ –ї—О–±–Њ–њ—Л—В–љ—Л–є –≤—Л–≤–Њ–і: ¬Ђ—В–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Є–µ —В–∞–≤—А—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –љ–∞ –Є–љ–і–Њ–∞—А–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В–µ¬ї . –≠—В–Є –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Є —Б–і–µ–ї–∞—В—М –љ–Њ–≤—Л–µ —Н—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–є –Љ–µ—Б—В –Є –Є–Љ—С–љ –ї—О–і–µ–є. –Т—Б–µ —Н—В–Є –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П, –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ, –≤–∞–ґ–љ—Л –і–ї—П —Б–∞–Љ–Њ–њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞. –Ъ–∞–Ї –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–ї –≤ —Б–≤–Њ—С –≤—А–µ–Љ—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї –®—В—А–Є—В—В–µ—А: ¬Ђ–Э–µ –±–µ–Ј–њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ —В–∞–Ї–Њ–ґ–і–µ –Є –і–ї—П –ї—О–±–Є—В–µ–ї–µ–є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Ј–љ–∞—В—М –њ–Њ—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ —В–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ –і—А–µ–≤–љ–Є–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –Є–Љ–µ–ї –ґ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –≤ —Б–Њ—Б–µ–і—Б—В–≤–µ, –Є–ї–Є –њ–∞—З–µ –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е –†–Њ—Б—Б–Є–Є, —Е–Њ—В—П –±—Л –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ –Є —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –≤ –і—А—Г–≥—Г—О —З–∞—Б—В—М —Б–≤–µ—В–∞ –Њ–љ –њ—А–µ—Б–µ–ї–Є–ї—Б—П¬ї .

–Э–Њ –≤–µ—А–љ–µ–Љ—Б—П –Ї –≤–µ–Ї—Г XVIII-–Њ–Љ—Г. –£–ґ–µ –≤ 90-—Е –≥–≥. —А–Њ—Б—Б–Є–є–Ї–Є–є —Г—З–µ–љ—Л–є, —З–ї–µ–љ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–є –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –љ–∞—Г–Ї –Я–µ—В—А –°–Є–Љ–Њ–љ –Я–∞–ї–ї–∞—Б (1741-1811) –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ—П–ї –љ–∞—Г—З–љ–Њ-–Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї—Г—О –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї—Г –≤ –Ъ—А—Л–Љ, –Њ–љ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –µ–µ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ–µ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ (–Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ –њ–Њ –Ъ—А—Л–Љ—Г –≤ 1793-1799 –≥–≥.). –Ґ–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ –і—А—Г–≥–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї –Є —З–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї –Я–∞–≤–µ–ї –Ш–≤. –°—Г–Љ–∞—А–Њ–Ї–Њ–≤ (–њ–ї–µ–Љ—П–љ–љ–Є–Ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Н—В–∞ –Р. –Я. –°—Г–Љ–∞—А–Њ–Ї–Њ–≤–∞) —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї –∞–ґ –і–≤–∞, –Њ–і–љ–Њ –Ј–∞ –і—А—Г–≥–Є–Љ, —Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –≤ —З—Г–і–љ—Г—О –Ґ–∞–≤—А–Є–і—Г. –Ю–±–∞ –µ–≥–Њ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П –µ—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ (–њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, —Б —Н–Ї—Б–Ї—Г—А—Б–Є–Њ–љ–љ–Њ-–Ї—А–∞–µ–≤–µ–і—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Г–Ї–ї–Њ–љ–Њ–Љ) –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї–Є –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Њ–±—Л–≤–∞—В–µ–ї—П —Б –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ–і–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –і–∞–ї–µ–Ї–Є–Љ–Є —О–ґ–љ—Л–Љ–Є –Ї—А–∞—П–Љ–Є –Ш–Љ–њ–µ—А–Є–Є: ¬Ђ–Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –Ъ—А—Л–Љ—Г –Є –С–µ—Б—Б–∞—А–∞–±–Є–Є –≤ 1799 –≥–Њ–і–µ. –° –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Є —В–Њ–њ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ–Љ –≤—Б–µ—Е —В–µ—Е –Љ–µ—Б—В¬ї (–Ь., 1800) –Є ¬Ђ–Ф–Њ—Б—Г–≥–Є –Ї—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–і—М–Є –Є–ї–Є –Т—В–Њ—А–Њ–µ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ –≤ –Ґ–∞–≤—А–Є–і—Г¬ї (–°–Я–±., 1803-1805).

–Ы—О–±–Њ–њ—Л—В–љ–Њ, —З—В–Њ —Г–ґ–µ –≤ 1811 –≥. –≤ –§–µ–Њ–і–Њ—Б–Є–Є (–Ъ–∞—Д–µ) –±—Л–ї –Њ—В–Ї—А—Л—В –Љ—Г–Ј–µ–є –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–µ–є, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–Љ –µ–≥–Њ —Б—В–∞–ї —Д–µ–Њ–і–Њ—Б–Є–є—Б–Ї–Є–є –≥—А–∞–і–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –°. –Ь. –С—А–Њ–љ–µ–≤—Б–Ї–Є–є (—В–Њ—В —Б–∞–Љ—Л–є, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ј–ґ–µ –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї—Б—П –Я—Г—И–Ї–Є–љ ¬†—Б –†–∞–µ–≤—Б–Ї–Є–Љ–Є –љ–∞ –њ—Г—В–Є –≤ –У—Г—А–Ј—Г—Д).

–Ю–±—А–∞–Ј –Ј–∞–≥–∞–і–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Ъ—А—Л–Љ–∞ —Б—В–∞–ї –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Є—В—П–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ, —З—В–Њ, –Ї –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г, –Ъ. –Э. –С–∞—В—О—И–Ї–Њ–≤, —В–∞–Ї –Є –љ–µ –і–Њ–±—А–∞–≤—И–Є–є—Б—П –і–Њ –њ–Њ–ї—Г–і–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В—А–∞–љ—Л, –≤—Б–µ –ґ–µ –≤ 1815 –≥. —Б–Њ–Ј–і–∞–ї —Б–≤–Њ—О —Н–ї–µ–≥–Є—О ¬Ђ–Ґ–∞–≤—А–Є–і–∞¬ї, –≥–і–µ —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л ¬Ђ—А–∞—П –Ј–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ¬ї –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є—Б—М —Е–ї–∞–і–љ–Њ–є —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Я–∞–ї—М–Љ–Є—А–µ. –Ш –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –С–∞—В—О—И–Ї–Њ–≤, –Ї–∞–Ї –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–Є–ї –Њ–±—А–∞–Ј –Ґ–∞–≤—А–Є–і—Л –Ї–∞–Ї –∞–љ—В–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Н–ї–Є–Ј–Є—Г–Љ–∞, —В. –µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤–µ–Ї—В–Њ—А –њ–Є–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ—Б–њ—А–Є—П—В–Є—П ¬Ђ—Б—В—А–∞–љ—Л –і–∞–ї–µ–Ї–Њ–є¬ї.

.

–Ф—А—Г–≥ –Љ–Є–ї—Л–є, –∞–љ–≥–µ–ї –Љ–Њ–є! —Б–Њ–Ї—А–Њ–µ–Љ—Б—П —В—Г–і–∞,

–У–і–µ –≤–Њ–ї–љ—Л –Ї—А–Њ—В–Ї–Є–µ –Ґ–∞–≤—А–Є–і—Г –Њ–Љ—Л–≤–∞—О—В

–Ш –§–µ–±–Њ–≤—Л –ї—Г—З–Є —Б –ї—О–±–Њ–≤—М—О –Њ–Ј–∞—А—П—О—В

–Ш–Љ –і—А–µ–≤–љ–µ–є –У—А–µ—Ж–Є–Є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–µ—Б—В–∞вА¶

<вА¶>

–Ґ–∞–Љ, —В–∞–Љ –љ–∞—Б —Е–Є–ґ–Є–љ–∞ –њ—А–Њ—Б—В–∞—П –Њ–ґ–Є–і–∞–µ—В,

–Ф–Њ–Љ–∞—И–љ–Є–є –Ї–ї—О—З, —Ж–≤–µ—В—Л –Є —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є –Њ–≥–Њ—А–Њ–і.

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –і–∞—А—Л —Д–Њ—А—В—Г–љ—Л –±–ї–∞–≥–Њ—Б–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ–є,

–Т–∞—Б –њ–ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л —Б–µ—А–і—Ж–∞ –њ—А–Є–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—В —Б—В–Њ–Ї—А–∞—В!

–Т—Л –Ї—А–∞—И–µ –і–ї—П –ї—О–±–≤–Є –Є –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ—Л—Е –њ–∞–ї–∞—В

–Я–∞–ї—М–Љ–Є—А—Л –°–µ–≤–µ—А–∞ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–є!

.

–Т 1819 –≥. —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є —Б–ї–∞–≤–Є—Б—В, —Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д, –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д ¬†–Я. –Ш. –Ъ–µ–њ–њ–µ–љ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ–±—Л–≤–∞–ї –≤ –Ъ—А—Л–Љ—Г, –≤ —Н—В–Њ–є –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–µ, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ–љ –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П —Б –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Є –њ–µ—А–≤—Л–Љ –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Э–Є–Ї–Є—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–Њ—В–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–∞–і–∞ –•—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–Њ–Љ –°—В–µ–≤–µ–љ–Њ–Љ. –Р –≤ 1829 –≥., –њ–Њ —Б–ї—Г–ґ–±–µ, –Є –≤–Њ–≤—Б–µ –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–Є–ї—Б—П –≤ –њ–Њ–ї—Г–і–µ–љ–љ—Г—О —Б—В—А–∞–љ—Г. –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Є–є —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї –Ъ–µ–њ–њ–µ–љ–∞ ¬Ђ–Ю –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В—П—Е –Ѓ–ґ–љ–Њ–≥–Њ ¬†–±–µ—А–µ–≥–∞ –Ъ—А—Л–Љ–∞ –Є –≥–Њ—А –Ґ–∞–≤—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е¬ї —Б –њ–Њ–Љ–µ—В–Ї–Њ–є ¬Ђ–Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ¬ї –≤—Л—И–µ–ї, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –ї–Є—И—М –≤ 1837-–Љ –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ. –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї –±—Л–ї —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ –Ї–∞—А—В–Њ–є –Ѓ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Ъ—А—Л–Љ–∞ –Є —Г–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Ї –љ–µ–є. –Ч–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Н—В–Њ—В —В—А—Г–і –љ–µ —Г—В—А–∞—В–Є–ї –Є –њ–Њ–љ—Л–љ–µ, –∞ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є (–Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–є) –≤–Њ–є–љ—Л –Ї–∞—А—В–∞ ¬†–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –Њ—Б–Њ–±—Л–Љ —Б–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ –Є –і–≤–∞–ґ–і—Л –њ–µ—А–µ–Є–Ј–і–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М –≤ XIX –≤. ¬† –Т–Њ–Њ–±—Й–µ –Ъ–µ–њ–њ–µ–љ –њ–Њ—Б–≤—П—В–Є–ї –Ъ—А—Л–Љ—Г –±–Њ–ї–µ–µ 40 –љ–∞—Г—З–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В —Б–∞–Љ–Њ–є —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–є —В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є. –Т 1837 –≥. –µ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є–µ –Ъ–∞—А–∞–±–∞–≥ –±–ї–Є–Ј –Р–ї—Г—И—В—Л –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї –Т. –Р. –Ц—Г–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є —Б –У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–Љ ¬†–Э–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ –¶–µ—Б–∞—А–µ–≤–Є—З–µ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–Љ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З–µ–Љ –њ–Њ –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ —В–Њ–Љ –ґ–µ –≥–Њ–і—Г –≤ —В–Њ–Љ –ґ–µ –Њ–±—И–Є—А–љ–Њ–Љ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–Є –Є –Р–љ–і—А–µ–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–ї —Ж–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–∞–ї–Њ–Љ–љ–Є–Ї–∞, –њ–Њ –њ—А–Њ—Б—М–±–µ –Ц—Г–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –≤ –Э–Њ–≤—Л–є –Ш–µ—А—Г—Б–∞–ї–Є–Љ –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞ –Э–Є–Ї–Њ–љ–∞.

–Р –≤ 1820-–Љ –њ–Њ–ї—Г–Њ—Б—В—А–Њ–≤ –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї –Ш. ¬†–Ь. –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤-–Р–њ–Њ—Б—В–Њ–ї, –∞–≤—В–Њ—А –Ї–љ–Є–≥–Є ¬Ђ–Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є—П –њ–Њ –Ґ–∞–≤—А–Є–і–µ –≤ 1820 –≥–Њ–і–µ¬ї (–°–Я–±., 1823), –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є ¬†–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—В, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ ¬†–Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤-–Р–њ–Њ—Б—В–Њ–ї –Њ—В–Ї—А—Л–ї —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–є –њ—Г–±–ї–Є–Ї–µ –Ъ—А—Л–Љ –Є –Њ –љ–µ–Љ –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–Є–ї –≤ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–Ї –Њ ¬ЂвАЬ–Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–євАЭ –Ј–µ–Љ–ї–µ, –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–Є—А—Г—О—Й–µ–є—Б—П —Б –Ф—А–µ–≤–љ–µ–є –У—А–µ—Ж–Є–µ–є –Є –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–µ–є¬ї . –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Б —Н—В–Є–Љ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ —В—А—Г–і–љ–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—В—М—Б—П, —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—П –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–µ –≤—Л—И–µ —Д–∞–Ї—В—Л. –Ш, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є–µ –Ъ—А—Л–Љ–∞ –Є –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—П (–•–µ—А—Б–Њ–љ–µ—Б–∞-–Ъ–Њ—А—Б—Г–љ–Є) –≤ –Њ–Ї—В—П–±—А–µ 1825 –≥. –У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–Љ –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–Љ I –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ ¬†—Г—Б–Є–ї–µ–љ–Є—О –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П —И–Є—А–Њ–Ї–Є—Е –Ї—А—Г–≥–Њ–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Ї –Ґ–∞–≤—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є, –Ї –µ–µ —З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –±–µ—А–µ–≥–∞–Љ. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ –±—Л–ї–∞ –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–∞ –≤—Б–µ–љ–∞—А–Њ–і–љ–∞—П –њ–Њ–і–њ–Є—Б–Ї–∞ –љ–∞ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ —Б–≤. –Ї–љ—П–Ј—П –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞.

–Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –Р. –°. –Я—Г—И–Ї–Є–љ –≤ 1820 –≥. –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤–Њ–Љ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ ¬†–Э. –Э. –†–∞–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї —Б–≤–Њ–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–µ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ –њ–Њ –Ъ—А—Л–Љ—Г. –І–∞—Б–Њ–Љ –Њ–љ–Є —Б–Њ–µ–і–Є–љ—П–ї–Є—Б—М —Б –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤—Л–Љ-–Р–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–Њ–Љ, ¬†—В–Њ –≤–Ј–±–Є—А–∞—П—Б—М –њ–Њ –І–µ—А—В–Њ–≤–Њ–є –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–µ –љ–∞ —П–є–ї—Г, —В–Њ —Б–њ—Г—Б–Ї–∞—П—Б—М –Ї –ѓ–ї—В–µвА¶ ¬†–Ґ–∞–≤—А–Є–і–∞ —Б–і–µ–ї–∞–ї–∞ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ –≤ —В–Њ–љ—З–∞–є—И–µ–є –і—Г—И–µ –њ–Њ—Н—В–∞. –£–ґ–µ –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ –њ—А–Є –њ–µ—А–µ–µ–Ј–і–µ –Є–Ј –§–µ–Њ–і–Њ—Б–Є–Є –≤ –У—Г—А–Ј—Г—Д –Њ–љ–∞ –≤–і—А—Г–≥ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ—З—В–Є –њ–Њ–ї—Г–≥–Њ–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ ¬†–Љ–Њ–ї—З–∞–љ–Є—П –≤—Б—В—А–µ–њ–µ–љ—Г–ї–∞—Б—М –Є ¬†–Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–∞ –≤–љ–Њ–≤—М: ¬Ђ–Я–Њ–≥–∞—Б–ї–Њ –і–љ–µ–≤–љ–Њ–µ —Б–≤–µ—В–Є–ї–Њ;/ –Э–∞ ¬†–Љ–Њ—А–µ —Б–Є–љ–µ–µ –≤–µ—З–µ—А–љ–Є–є –њ–∞–ї —В—Г–Љ–∞–љ./ –®—Г–Љ–Є, —И—Г–Љ–Є, –њ–Њ—Б–ї—Г—И–љ–Њ–µ –≤–µ—В—А–Є–ї–Њ,/ –Т–Њ–ї–љ—Г–є—Б—П –њ–Њ–і–Њ –Љ–љ–Њ–є, —Г–≥—А—О–Љ—Л–є –Њ–Ї–µ–∞–љ¬ї. –Ш –љ–µ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ —В–Њ –±—Л–ї–∞ —Н–ї–µ–≥–Є—П, –Є–±–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –µ–µ –Љ–µ–ї–∞–љ—Е–Њ–ї–Є—З–љ–Њ-—З—Г–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞—Б—В—А–Њ–є, –њ–µ—З–∞–ї—М–љ–∞—П —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —В–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –±–Њ–ї–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—О –і—Г—Е–∞ –Є–Ј–≥–љ–∞–љ–љ–Є–Ї–∞. –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–∞—П —В–µ–Љ–∞ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В –њ–Њ—А—П–і–Њ—З–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–µ –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞: —Н—В–Њ –Є ¬Ђ–†—П–і–µ–µ—В –Њ–±–ї–∞–Ї–Њ–≤ –ї–µ—В—Г—З–∞—П –≥—А—П–і–∞¬ї (1820), ¬Ђ–Э–µ—А–µ–Є–і–∞¬ї (1820) –Є –њ–Њ—Н–Љ–∞ ¬Ђ–С–∞—Е—З–Є—Б–∞—А–∞–є—Б–Ї–Є–є —Д–Њ–љ—В–∞–љ¬ї (1823), –Є ¬Ђ–Ъ –Љ–Њ—А—О¬ї (1824), ¬Ђ–§–Њ–љ—В–∞–љ—Г –С–∞—Е—З–Є—Б–∞—А–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–∞¬ї (1824), ¬Ђ–І–∞–∞–і–∞–µ–≤—Г. –° –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–µ—А–µ–≥–∞ –Ґ–∞–≤—А–Є–і—Л¬ї (1824), –Є –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–µ–љ–љ–∞—П ¬Ђ–Ґ–∞–≤—А–Є–і–∞¬ї (1822), –≥–і–µ –Ј–≤—Г—З–Є—В –Є –Љ–Њ—В–Є–≤ –Є–Ј —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П 1821 –≥. ¬Ђ–Ъ—В–Њ –≤–Є–і–µ–ї –Ї—А–∞–є, –≥–і–µ —А–Њ—Б–Ї–Њ—И—М—О –њ—А–Є—А–Њ–і—Л¬ї, –∞ –і—А—Г–≥–Њ–є –Љ–Њ—В–Є–≤ ¬Ђ–Ґ–∞–≤—А–Є–і—Л¬ї –≤–і—А—Г–≥ –Ј–∞–њ–Њ–µ—В –≤ XXXIII c—В—А–Њ—Д–µ –њ–µ—А–≤–Њ–є –≥–ї–∞–≤—Л ¬Ђ–Х–≤–≥–µ–љ–Є—П –Ю–љ–µ–≥–Є–љ–∞¬ї, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–є –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П —Б–µ–є —З–∞—Б—В–Є —А–Њ–Љ–∞–љ–∞ (22 –Њ–Ї—В—П–±—А—П1823 –≤ –Ю–і–µ—Б—Б–µ).

<вА¶>

–Ъ–∞–Ї —П –ґ–µ–ї–∞–ї —В–Њ–≥–і–∞ —Б –≤–Њ–ї–љ–∞–Љ–Є

–Ъ–Њ—Б–љ—Г—В—М—Б—П –Љ–Є–ї—Л—Е –љ–Њ–≥ —Г—Б—В–∞–Љ–Є!

–Э–µ—В, –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ —Б—А–µ–і—М –њ—Л–ї–Ї–Є—Е –і–љ–µ–є

–Ъ–Є–њ—П—Й–µ–є –Љ–ї–∞–і–Њ—Б—В–Є –Љ–Њ–µ–є

–ѓ –љ–µ –ґ–µ–ї–∞–ї —Б —В–∞–Ї–Є–Љ –Љ—Г—З–µ–љ—М–µ–Љ

–Ы–Њ–±–Ј–∞—В—М —Г—Б—В–∞ –Љ–ї–∞–і—Л—Е –Р—А–Љ–Є–івА¶

.

–Ю–±—А–∞–Ј—Л, –Ј–∞–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–љ—Л–µ —Б–Њ–Ј–µ—А—Ж–∞–љ–Є–µ–Љ, –ґ–Є–≤—Г—В –≤ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞; —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ –Є –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л, –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є–Є, –њ–Њ—А–Њ–є, —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ–Њ–±—К—П—Б–љ–Є–Љ—Л. –Ъ–∞–Ї –Ј–љ–∞—В—М, ¬†–Љ–Њ–ґ–µ—В –Є ¬Ђ–Я–Њ–і—А–∞–ґ–∞–љ–Є—П –Ъ–Њ—А–∞–љ—Г¬ї (1824), –њ–Є—Б–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –≤ –Ґ—А–Є–≥–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ, –Є–Љ–µ–љ–Є–Є –Я. –Р. –Ю—Б–Є–њ–Њ–≤–Њ–є (–Њ—В—В–Њ–≥–Њ –Є –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ—Л –µ–є), ¬†–њ–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ—Л –±—Л–ї–Є –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є —А–µ–Љ–Є–љ–Є—Б—Ж–µ–љ—Ж–Є—П–Љ–Є –Ъ—А—Л–Љ–∞: –≤–µ–і—М –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤–∞–ї—Б—П –Њ–љ –≤ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є ¬Ђ–Ґ–∞–≤—А–Є–і–∞¬ї вАФ ¬†¬ЂвА¶–•–Њ–ї–Љ—Л –Ґ–∞–≤—А–Є–і—Л, –Ї—А–∞–є –њ—А–µ–ї–µ—Б—В–љ—Л–є,/ –ѓ —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ—Б–µ—Й–∞—О –≤–∞—БвА¶¬ї .

–Р —В–Њ–≥–і–∞, –≤ 1820-–Љ –Њ–±—А–∞–Ј –Љ–Њ—А—П –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ –≤–Њ—А–≤–∞–ї—Б—П –≤ –њ–Њ—Н–Ј–Є—О –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞. –≠—В–Њ –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ ¬Ђ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–∞—П —Б—В–Є—Е–Є—П¬ї, –љ–Њ –Є ¬Ђ—Г–≥—А—О–Љ—Л–є –Њ–Ї–µ–∞–љ¬ї, –Є –Љ–Њ—А–µ –ґ–Є—В–µ–є—Б–Ї–Њ–µ –Є —Б—Г–і—М–±–∞, —Г—Б—В—А–Њ—П–µ–Љ–∞—П –њ–Њ –≤–Њ–ї–µ –≤–Њ–ї–љвА¶ –Р —Б–Ї–∞–Ј–Ї–Є, –і–Є–≤–љ—Л–µ —Б–Ї–∞–Ј–Ї–Є –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞вА¶ –Ґ—Г—В –Љ–Њ—А–µ –Є –Њ–±–Є—В–∞–ї–Є—Й–µ –љ–µ—З–Є—Б—В–Њ–є —Б–Є–ї—Л (–°–Ї–∞–Ј–Ї–∞ –Њ –њ–Њ–њ–µ –Є –Њ –µ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–µ –С–∞–ї–і–µ); –Є —Б–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —Б—В–Є—Е–Є—П, –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—О—Й–∞—П –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М (–°–Ї–∞–Ј–Ї–∞ –Њ —Ж–∞—А–µ –°–∞–ї—В–∞–љ–µвА¶); –Є —В–∞–Љ –≤–µ–і—М, –≤ –Љ–Њ—А–µ, –ґ–Є–≤—Г—В —В—А–Є–і—Ж–∞—В—М —В—А–Є –±–Њ–≥–∞—В—Л—А—П ¬†–Є —Б –љ–Є–Љ–Є –і—П–і—М–Ї–∞ –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А (–≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ, —З—В–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є –Є –∞—А–∞–±—Б–Ї–Є–µ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –І–µ—А–љ–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ –Љ–Њ—А–µ–Љ –†—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ), ¬†–≤–Є—В—П–Ј–Є, —Е—А–∞–љ—П—Й–Є–µ –њ–Њ–Ї–Њ–є —Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –≥—А–∞–і–∞ (–≥–Њ—А–Њ–і –°–Њ–ї–љ—Ж–∞) —Ж–∞—А—П –У–≤–Є–і–Њ–љ–∞, –≥—А–∞–і–∞, –Њ–ї–Є—Ж–µ—В–≤–Њ—А—П—О—Й–µ–≥–Њ –Є–і–µ–∞–ї—М–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј –°–≤—П—В–Њ–є –†—Г—Б–Є. –Ш –њ—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ —Н—В–Њ–є —Б–Ї–∞–Ј–Ї–µ –≤—Б–µ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П —Б–≤–µ—А—И–∞—О—В—Б—П –љ–∞ –ї–Њ–љ–µ –≤–Њ–і –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е. –Ь–Њ—А–µ —Г–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В —Б—Г–і—М–±–Њ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є (—Б—О–ґ–µ—В–Њ–Љ) –Є –≤ ¬Ђ–°–Ї–∞–Ј–Ї–µ –Њ —А—Л–±–∞–Ї–µ –Є —А—Л–±–Ї–µ¬ї. –Ш –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ј–ї–∞—П –≤–Њ–ї—П ¬†—Б—В–∞—А—Г—Е–Є –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–µ—В –њ—А–µ–і–µ–ї–∞, –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞—О—В—Б—П ¬Ђ—Б–µ—А–і–Є—В—Л–µ –≤–Њ–ї–љ—Л¬ї ¬†–Є —Б–Љ–Є—А—П—О—В –і–µ—А–Ј–Ї—Г—О –љ–µ—З–µ—Б—В–Є–≤–Є—Ж—Г. –¶–∞—А—Б—В–≤–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ вАФ —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –њ—Г—З–Є–љ–∞, –љ–µ–і–Њ—Б—В—Г–њ–љ–∞—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г, –љ–µ–њ–Њ–і–≤–ї–∞—Б—В–љ–∞—П –µ–Љ—Г, –Ї–∞–Ї –±—Л –Њ—Б–Њ–±—Л–є –Љ–Є—А, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –µ–і–≤–∞-–µ–і–≤–∞ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–µ–љ–Њ –љ–∞–Љ –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є—В—М—Б—П.

–Ю–і–љ–Є–Љ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ, –і–ї—П –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞ —Н—В–Њ —Б–Њ–њ—А–Є–Ї–Њ—Б–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ —Б ¬Ђ–≤–Њ–ї—И–µ–±–љ—Л–Љ–Є –Ї—А–∞—П–Љ–Є¬ї –Ґ–∞–≤—А–Є–Є, ¬†—Б –Љ–Њ—А–µ–Љ, –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ –≤–Њ—И–µ–і—И–µ–µ –≤ –і—Г—И—Г –њ–Њ—Н—В–∞, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М ¬†–≤–µ—Б—М–Љ–∞ –њ–ї–Њ–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Л–Љ, –њ–Њ—А–Њ–і–Є–ї–Њ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤, –њ—А–µ–ї–Њ–Љ–Є–ї–Њ—Б—М –∞ —Б–∞–Љ—Л—Е —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Л—Е –Љ–Њ—В–Є–≤–∞—Е, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –µ–≥–Њ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л—Е —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ъ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г, –≤ 1825 –≥. –љ–∞ —Б—Ж–µ–љ–µ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —В—А–Є–ї–Њ–≥–Є—П –Р. –Р. –®–∞—Е–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Ъ–µ—А–Є–Љ-–У–Є—А–µ–є, –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Є–є —Е–∞–љ¬ї. –°–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –µ–µ, ¬†–њ–Њ —Б—Г—В–Є, –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Њ –Є–Ј ¬Ђ–С–∞—Е—З–Є—Б–∞—А–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–Њ–љ—В–∞–љ–∞¬ї –Є –і–∞–ґ–µ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —Б—В–Є—Е–Є –њ–Њ—Н–Љ—Л –±—Л–ї–Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ—Л —Ж–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ, —В. –µ. —Ж–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М; –і—А—Г–≥–Њ–µ –і–µ–ї–Њ, —З—В–Њ –®–∞—Е–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –≤–≤–µ–ї –љ–Њ–≤—Л–µ –Љ–Њ—В–Є–≤—Л, –љ–Њ–≤—Л—Е –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–µ–є, –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞—Б—И–Є—А–Є–ї –Ї—А—Г–≥ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П (¬Ђ–Ґ–∞—В–∞—А—Б–Ї–Є–є —Б—В–∞–љ¬ї, ¬Ђ–Я–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–Љ–Њ–Ї¬ї, ¬Ђ–С–∞—Е—З–Є—Б–∞—А–∞–є—Б–Ї–Є–є —Д–Њ–љ—В–∞–љ¬ї), —В–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї —Б—О–ґ–µ—В, —З—В–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Њ –µ–Љ—Г ¬† —Г–Ї–∞–Ј–∞—В—М —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –∞–≤—В–Њ—А—Б—В–≤–Њ. –Э–Њ –≤—Б–µ –ґ–µ –±–µ–Ј –њ–Њ—Н–Љ—Л –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –± ¬Ђ–Ъ–µ—А–Є–Љ-–У–Є—А–µ—П¬ї –®–∞—Е–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ.

–Т 1825 –≥. –≤ –Ъ—А—Л–Љ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –Р. –°. –У—А–Є–±–Њ–µ–і–Њ–≤, –Р. –Э. –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤ (–Њ–љ–Є —В–∞–Љ –Є –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї–Є—Б—М), –Я. –Я. –°–≤–Є–љ—М–Є–љ, –Р–і–∞–Љ –Ь–Є—Ж–Ї–µ–≤–Є—З. –Ш –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї —Б–≤–Њ–є —Б–ї–µ–і –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Б–ї–Њ–≤–µ—Б–љ–Њ—Б—В–Є. –Т ¬Ђ–Я—Г—В–µ–≤—Л—Е –Ј–∞–Љ–µ—В–Ї–∞—Е¬ї –У—А–Є–±–Њ–µ–і–Њ–≤–∞ VII –≥–ї–∞–≤–∞ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П ¬Ђ–Ъ—А—Л–Љ¬ї (–Њ—З–µ—А–Ї –±—Л–ї –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ –≤ ¬†–ґ—Г—А–љ–∞–ї–µ ¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ¬ї, 1859). ¬†–°–≤–Є–љ—М–Є–љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї ¬Ђ–Ю–±–Њ–Ј—А–µ–љ–Є–µ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є—П –Є–Ј–і–∞—В–µ–ї—П вАЬ–Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–∞–њ–Є—Б–Њ–ЇвАЭ –њ–Њ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤ 1825 –≥. –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є¬ї (¬Ђ–Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї–Є¬ї, 1826). –Т 1826 –≥. –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ –Є –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–∞—Е –±—Л–ї–Є –Є–Ј–і–∞–љ—Л ¬Ђ–Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Є–µ —Б–Њ–љ–µ—В—Л¬ї –Ь–Є—Ж–Ї–µ–≤–Є—З–∞, —Б—В–∞–≤—И–Є–µ –Є —Д–∞–Ї—В–Њ–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л.

–Т 1824-1825 –≥–≥. —Г –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї –Ј–∞–Љ—Л—Б–µ–ї —Н–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ—Н–Љ—Л ¬Ђ–Я–Њ—В–Њ–њ¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –њ–Њ—Н—В ¬†–Љ—Л—Б–ї–Є–ї –Ї–∞–Ї –ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–Я–Њ—В–µ—А—П–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—П¬ї –Ь–Є–ї—М—В–Њ–љ–∞; –Є –≤–Њ—В –≤ –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞—Е –љ–Њ–≤—Л—Е –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–є –Њ–љ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤ –Ъ—А—Л–Љ. ¬†–Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –µ—Й–µ –Њ–і–Є–љ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–Љ—Л—Б–µ–ї —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–ї –µ–≥–Њ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ–Љ вАФ —В—А–∞–≥–µ–і–Є—П ¬Ђ–Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А¬ї. –†–∞–і–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤ –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї –Ъ–Њ—А—Б—Г–љ—М (–•–µ—А—Б–Њ–љ–µ—Б), –њ–Њ –њ—А–µ–і–∞–љ–Є—О –Љ–µ—Б—В–Њ –Ї—А–µ—Й–µ–љ–Є—П –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П. –Я—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ–Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤, –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–≤—И–Є—Б—М –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г (1826), —З–Є—В–∞–ї –µ–≥–Њ –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –і–Њ–Љ–∞—Е. ¬†–≠—В–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї–Њ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–Љ—Г –∞–≤—В–Њ—А—Г –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Г—О –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М, —В–∞–Ї –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї—Б—П –µ–≥–Њ –њ—Г—В—М –≤ –±–Њ–ї—М—И—Г—О –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Г. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –Р. –Э. –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤ –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П —Б –Я—Г—И–Ї–Є–љ—Л–Љ –Є –С–∞—А–∞—В—Л–љ—Б–Ї–Є–Љ, —Б—В–∞–ї —З–∞—Б—В—Л–Љ –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї–µ–Љ —Б–∞–ї–Њ–љ–∞ –Ї–љ—П–≥–Є–љ–Є –Ч–Є–љ–∞–Є–і—Л –Т–Њ–ї–Ї–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є. –Ю –µ–≥–Њ —Б—В–Є—Е–∞—Е –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є, –∞ –Я. –Р. –Т—П–Ј–µ–Љ—Б–Ї–Є–є –љ–∞—И–µ–ї –≤ –љ–Є—Е ¬Ђ–ґ–Є–≤—Г—О –њ–Њ—Н–Ј–Є—О –≤ –≤—Л–Љ—Л—Б–ї–µ –Є –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є¬ї.

–Т 1827 –≥. –≤—Л—И–µ–ї —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї ¬Ђ–Ґ–∞–≤—А–Є–і–∞¬ї. –°–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Н–Љ—Л ¬Ђ–Ґ–∞–≤—А–Є–і–∞ ¬†¬ї –≤ –љ–µ–≥–Њ –≤–Њ—И–ї–Є –Є —Б—В–Є—Е–Є –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б—О–ґ–µ—В—Л, —Н—В–Њ –≤—В–Њ—А–∞—П —З–∞—Б—В—М –Ї–љ–Є–≥–Є (¬Ђ–Р–њ–Њ—Б—В–Њ–ї –≤ –Ъ–Є–µ–≤–µ¬ї, ¬Ђ–Ю–ї—М–≥–∞¬ї, ¬Ђ–°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤¬ї, ¬Ђ–Ф–љ–µ–њ—А¬ї, ¬Ђ–Х—А–Љ–∞–Ї¬ї –Є –і—А.). –Т –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П—Е —Б–≤–Њ–Є—Е –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤–∞–ї—Б—П, —З—В–Њ –Ъ—А—Л–Љ —Б—В–∞–ї –µ–≥–Њ ¬Ђ–њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–Њ–і–Є–љ–Њ–є¬ї. –І—В–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ. –Ф–Є–≤–љ–∞—П –њ—А–Є—А–Њ–і–∞ –Є –µ–µ —Й–µ–і—А—Л–µ –і–∞—А—Л, –Љ–Њ—А–µ, –±–µ—Б–Ї—А–∞–є–љ–µ–µ –љ–µ–±–Њ, –≥–Њ—А—Л, —Ж–≤–µ—В—Л, —А–∞–Ј–љ–Њ–≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–µ –њ–µ–љ–Є–µ –њ—В–Є—Ж, —В–∞—В–∞—А—Б–Ї–Є–µ —Б–µ–ї–µ–љ—М—П —Б –Є—Е —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–Љ –±—Л—В–Њ–Љ, –Љ–µ—З–µ—В–Є –Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–Є —Б –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–Љ–Є —Е—А–∞–Љ–∞–Љ–Є, –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Ґ–∞–≤—А–Є–Є, вАФ –≤—Б–µ, –≤—Б–µ –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ–Њ–±—Л—З–љ—Л–Љ, —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ, –љ–Њ–≤—Л–Љ, —Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–Љ –њ–Њ–і —Б–њ—Г–і–Њ–Љ –≤–µ–Ї–Њ–≤ —Б–≤–Њ—О —Б–µ–і—Г—О –Є—Б—В–Њ—А–Є—О, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б–Њ—И–ї–Є—Б—М –Є –Ч–∞–њ–∞–і –Є –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї, –њ—А–µ–і–∞–љ–Є—П ¬†–Ґ–∞–≤—А–Є–Є –Є –Ъ–Є–Љ–Љ–µ—А–Є–Є, –ї–µ–≥–µ–љ–і—Л —Б–Ї–Є—Д–Њ–≤, —Б–∞—А–Љ–∞—В–Њ–≤, —Б—Г–і–Є–љ–Њ–≤ –Є –≥–∞–ї–Є–љ–і–Њ–≤, —Б—В–∞–≤–∞–љ–Њ–≤ (—Б–ї–∞–≤—П–љ ), –∞–ї–∞–љ–Њ–≤вА¶ –Э–µ –Љ–Њ–≥ –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤, –њ–Њ—Н—В –≤ –і—Г—И–µ, –Є–љ—В—Г–Є—В–Є–≤–љ–Њ –љ–µ –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤—Б–µ–≥–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–∞, –Є–±–Њ —Б–∞–Љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї—П –Ґ–∞–≤—А–Є–і—Л –і—Л—И–∞–ї–∞ —Б–Є–Љ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В–љ—Л–Љ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–Њ–Љ –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ. ¬†–£—З–µ–љ–Є–Ї —В–Њ–љ–Ї–Њ–≥–Њ –°.–Х. –†–∞–Є—З–∞, –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і—З–Є–Ї–∞ –Т–µ—А–≥–Є–ї–Є—П –Є –Ґ–∞—Б—Б–Њ, —Б –Љ–ї–∞–і—Л—Е –љ–Њ–≥—В–µ–є –≤–Ї—Г—Б–Є–≤—И–Є–є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є, –±–ї–µ—Б—В—П—Й–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є, –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ—Л–є –≤ —З—Г–≤—Б—В–≤–∞—Е —Б–≤–Њ–Є—Е, –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Є –≤ —А–∞–љ–љ–µ–є –і—А–∞–Љ–µ —Б–≤–Њ–µ–є ¬Ђ–С–Є—В–≤–∞ –њ—А–Є –Ґ–Є–≤–µ—А–Є–∞–і–µ¬ї (1827), –≥–і–µ –Њ—В–Њ–±—А–∞–Ј–Є–ї—Б—П –Є –±–ї–µ—Б—В—П—Й–Є–є –≤–µ–Ї —А—Л—Ж–∞—А—Б—В–≤–∞ ¬†–Є —В–µ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–µ –Ї—А–∞—П (–Я–∞–ї–µ—Б—В–Є–љ–∞), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –∞–≤—В–Њ—А –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї –і–≤–∞–ґ–і—ЛвА¶. –Т —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Б–ї–Њ–≤–µ—Б–љ–Њ—Б—В–Є –Р. –Э. –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤—Г –њ–Њ –њ—А–∞–≤—Г –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В —Б–ї–∞–≤–∞ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П. ¬†–≠—В–Њ –µ–Љ—Г –≤ 1869 –≥. –њ–Є—Б–∞–ї –§. –Ш. –Ґ—О—В—З–µ–≤:

.

–Ц–Є–≤–Є –ґ –љ–µ –≤ —Б—Г–µ—В–љ–Њ–Љ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ—М–µ

–Ч–∞—Б–ї—Г–≥ —Б–≤–Њ–Є—Е –Є –і–Њ–±—А—Л—Е –і–µ–ї;

–Э–Њ –і–ї—П –ї—О–±–≤–Є, –љ–Њ –і–ї—П –њ—А–Є–Љ–µ—А–∞,

–Ф–∞ —Г–±–µ–ґ–і–∞—О—В—Б—П —В–Њ–±–Њ–є,

–І—В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –і–µ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –≤–µ—А–∞

–Ш –Љ—Л—Б–ї–Є –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ—Л–є —Б—В—А–Њ–є .

.

¬Ђ–Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ –Ї–Њ –°–≤—П—В—Л–Љ –Ь–µ—Б—В–∞–Љ –≤ 1830 –≥–Њ–і—Г¬ї, ¬Ђ–Я–Є—Б—М–Љ–∞ –Њ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–Є¬ї, ¬Ђ–Я–Є—Б—М–Љ–∞ —Б –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞¬ї, ¬Ђ–Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ –њ–Њ —Б–≤—П—В—Л–Љ –Љ–µ—Б—В–∞–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ¬ї, ¬Ђ–Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Ш–µ—А—Г—Б–∞–ї–Є–Љ–∞¬ї, ¬Ђ–†–Є–Љ—Б–Ї–Є–µ –њ–Є—Б—М–Љ–∞¬ї, ¬Ђ–Я–Є—Б—М–Љ–∞ –Њ –Љ–∞–≥–Њ–Љ–µ—В–∞–љ—Б—В–≤–µ¬ївА¶ –Т—Б–µ —Н—В–Њ –±—Г–і–µ—В –њ–Њ—В–Њ–Љ. –Р –њ–Њ–Ї–∞ –њ–µ—А–≤–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞ вАУ —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї ¬Ђ–Ґ–∞–≤—А–Є–і–∞¬ї.

–°–∞–Љ–∞ –њ–Њ—Н–Љ–∞ ¬Ђ–Ґ–∞–≤—А–Є–і–∞¬ї –њ–Њ —Б—Г—В–Є –Њ–њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П. –І—Г–і–µ—Б–љ—Л–µ –Ї—А—Л–Љ—Б–Ї–Є–µ –њ–µ–є–Ј–∞–ґ–Є –Є —З—Г–≤—Б—В–≤–∞, –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П –∞–≤—В–Њ—А–∞, –њ–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ—Л–µ —Б–Њ–Ј–µ—А—Ж–∞–љ–Є–µ–Љ –≤–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —О–ґ–љ–Њ–є –њ—А–Є—А–Њ–і—Л. –Т –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П—Е —Б—В–Є—Е–Њ–≤ ¬†—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П —В–Њ–њ–Њ–љ–Є–Љ–Є–Ї–∞ –Ъ—А—Л–Љ–∞: –Ґ–∞–≤—А–Є–і–∞ (–≤—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ), –І–∞—В—Л—А-–Ф–∞–≥, –С–∞–Ї—З–Є-–°–∞—А–∞–є, –†–∞–Ј–≤–∞–ї–Є–љ—Л –Ъ–Њ—А—Б—Г–љ–Є, –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М, –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤–∞, –Ь–µ—А–і–≤–µ–љ—М, –Р–ї—Г–њ–Ї–∞, ¬†–Ю—А–Є–∞–љ–і–∞, –ѓ–ї—В–∞, –Р—О-–Ф–∞–≥, –Ъ—Г—З—Г–Ї-–Ы–∞–Љ–±–∞—В. –Т–Њ—В —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Є –≤–µ—Б—М –њ–µ—А–µ—З–µ–љ—М —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–є, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–Є—Е —Н—В—Г –њ–Њ—Н–Љ—Г. –Я–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, —Н—В–Њ —Ж–Є–Ї–ї –Ї—А—Л–Љ—Б–Ї–Є—Е —Б—В–Є—Е–Њ–≤, –љ–µ–ґ–µ–ї–Є –њ–Њ—Н–Љ–∞ –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞. –≠—В–Њ –њ—Г—В–µ–≤–Њ–є –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–љ—Л–є –∞–ї—М–±–Њ–Љ, –Ј–∞—А–Є—Б–Њ–≤–Ї–Є –Љ–µ—Б—В, –Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤—И–Є—Е –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —П—А–Ї–Є–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є—П –≤ –і—Г—И–µ –њ–Њ—Н—В–∞. ¬† –Я—А–Є—Б–Љ–Њ—В—А–Є–Љ—Б—П –Ї –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Є–Ј –љ–Є—Е –Є –і–∞–і–Є–Љ —Б–ї–Њ–≤–Њ –∞–≤—В–Њ—А—Г.

–Т—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –Ї –њ–Њ—Н–Љ–µ (—Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–Ґ–∞–≤—А–Є–і–∞¬ї) –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —В–∞–Ї–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є:

.

–Я–µ—А–µ–і–Њ –Љ–љ–Њ–є —И—Г–Љ–µ–ї–Є –≤–Њ–ї–љ—Л

–Ш –Ј–∞–ї–Є–≤–∞–ї–Є –љ–µ–±–Њ—Б–Ї–ї–Њ–љ;

–Ш —П, –Њ—В—А–∞–і–љ–Њ–є –і—Г–Љ—Л –њ–Њ–ї–љ—Л–є,

–°–ї–µ–і–Є–ї –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ—А–Є–Љ–Њ—Б—В—М –≤–Њ–ї–љ вАФ

–Ю–љ–Є —Б–ї–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б –љ–µ–±–µ—Б–∞–Љ–Є, вАФ

–Ґ–∞–Ї –љ–∞—И–∞ –ґ–Є–Ј–љ—М –±–µ–ґ–Є—В –Њ—В –љ–∞—Б

–Ш —Г–њ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –≥–Њ–і–∞–Љ–Є,

–Ф–Њ–Ї–Њ–ї–µ —Б –љ–µ–±–Њ–Љ –љ–µ —Б–ї–Є–ї–∞—Б—М!

.

–°–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ–љ–Є–Ј—Л–≤–∞—О—В –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Љ—Г—А–∞–≤—М–µ–≤—Б–Ї–Є–є –њ–µ–є–Ј–∞–ґ. –Ф—Г–Љ—Л –Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є —Б–Љ–µ—А—В–Є, –Њ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ –Є –±–µ—Б—Б–Љ—Л—Б–ї–Є–Є –≤—Б–µ–≥–Њ –Ј–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ, –Њ –≤–µ—З–љ–Њ–Љ –Є –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–Љ, –Њ –њ—А–µ—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е —А–∞–і–Њ—Б—В—П—Е –ґ–Є–Ј–љ–Є, –µ–µ –њ–µ—З–∞–ї—П—Е –Є –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П—Е —Б—Г–і—М–±—Л.

–І–∞—В—Л—А-–Ф–∞–≥. –Т —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї–µ ¬Ђ–Ґ–∞–≤—А–Є–і–∞¬ї ¬†—Н—В–Њ–є ¬Ђ–≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є –≥–Њ—А–µ¬ї –Ъ—А—Л–Љ–∞ –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–Њ –і–≤–∞ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П, –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј –љ–Є—Е –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Њ –≤ –њ–Њ—Н–Љ—Г. –Р –≤–Њ—В —З—В–Њ –њ–Є—Б–∞–ї –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤ –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–Є–Љ–µ—З–∞–љ–Є–Є –Ї —Б—В–Є—Е–∞–Љ –Њ –І–∞—В—Л—А-–Ф–∞–≥–µ: ¬Ђ–У–Њ—А–∞ –І–∞—В—Л—А-–Ф–∞–≥ –Є–ї–Є –®–∞—В–µ—А-–Ф–∞–≥ –Є–Љ–µ–µ—В –Є–Ј–і–∞–ї–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ—Л–є –≤–Є–і —И–∞—В—А–∞, —А–∞—Б–Ї–Є–љ—Г—В–Њ–≥–Њ –љ–∞–і –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–Њ–Љ —Б–≤—Л—И–µ —В–µ–Љ—П –≤—Б–µ—Е –њ—А–Њ—З–Є—Е –≥–Њ—А, –Є –Њ—В —Б–µ–≥–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ —Б–≤–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ. –° –µ—С –≤–µ—А—И–Є–љ—Л –≤–Є–і–љ–∞ –њ–∞–љ–Њ—А–∞–Љ–∞ —Ж–µ–ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А—Л–Љ–∞: —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ, –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П—Б—М –љ–∞ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–µ –Ъ–∞—Д—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–ї–Є–≤–∞, —Б–∞–і–Є—В—Б—П –≤ –І–µ—А–љ–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ –Ј–∞ –°–µ–≤–Њ—Б—В–Њ–њ–Њ–ї–µ–Љ –Є –Њ–±–љ–Є–Љ–∞–µ—В –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ —В–µ—З–µ–љ–Є–Є –≤–µ—Б—М –њ–Њ–ї—Г–Њ—Б—В—А–Њ–≤. вАФ

–Ъ–∞–Ї —Ж–µ–ї—Л–є –Љ–Є—А –≤ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ –≥–Њ–і–∞, вАФ